承服しかねる「分数aug」という表現と三全音代理の真実との間 [楽理]

ネットを徘徊していると往々にして承服しかねる呼称の類を目にする物であり、またそれが皮相的理解に及ぶ人々の間で解りやすい類の言葉として「バズって」いる事である物です。

まあ、「バズる」なんていう言葉も 'buzz word' という所から端を発した和製英語なので、「ディスる」やら「ハモる」やら「耳コピ」とかの言葉はなるべくなら使いたくない私としては「バズる」という言葉自体敬遠したい物なのですが、敢えて注視していただきたい時には忸怩たる思いを抱き乍ら用いる事もある物です。

そんな中今回登場する「分数aug」というのは一体どういう事を意味しているのか!? というと、元は田中秀和氏というアニメ・ソング・クリエイターのTwitterの呟きに端を発している様なのでありますが、それは単に氏本人が命名した用法なのではなく寧ろ、彼を支持する人々の間にて支持者達が氏の音楽の特定の状況に語句嵌当させてしまった言葉が独り歩きしているというのが真相の様でありまして、「分数aug」という馴染みにくい言葉が瀰漫してしまう悲哀なる状況と、本来理解におよぶべき真実の側面を詳らかに語ろうとするのが今回の私の意図なのであります。

結論から言っておきましょう。三全音忒いとなる分数コードのそれを呼ぶに相応しい呼称は「三全音複調型」という物であり、分数コードとしての和音の実際はその断片であります。

※分数コードの種類としての用例はリンク先の記事にまとめております。

但しジャズ/ポピュラー界隈で用いられる「複調型」の和音の実際は、上声部と下声部で生ずる別々の和音を「共通音(コモン・トーン)」として取扱い、その和声に附随する線的要素が上声部と下声部ともに全く別の調域のモードを用いているという状況は少なくなるのが実状です。

つまり、和声だけが複調という方便をまとって結果的にはそれに附随する線はどちらかの調性に準則するモードの断片を用いている状況が殆どであります。

扨て「分数aug」の本題に入る前に、私は以前からこれに似た状況にある謬見をやはりSNSを通じて目にしていた物でした。それは或るひとりの愚者が、星野源が用いる分数コード「Caug/G♯」というコードを何のためらいもなく「G♯aug」と勝手に曲解してそのまま自説を展開させてしまっているという酷い物だった訳であります。「分数aug」という謬見もこのフェーズに酷似する物があるので滑稽なのでありますが、そもそもが「Caug」と「G♯aug」を同一視してしまっている所がアウトな訳ですね。

その或るひとりの愚かな発言者は「Caug」の第二転回形を「G♯aug」と捉えていたという例です。例えば「Caug」というコードの構成音は [c・e・gis] なのでありますが「G♯aug」の構成音は [gis・his・disis] ある為、幾ら鍵盤上では異名同音は同じ箇所を弾くとは雖も [c・e] ≠ [his・disis] なのであります。

これの何処が悪いのか!? と疑問を抱く方は正当な楽典の基礎を学んでいないが故に陥る誤まりであるからです。

そもそも「Caug」の構成音のひとつ [gis] というのは、このコードの最も重要な変化を示している物ですが、[gis] が [g] 由来からの変化音である以上 [gis] はその上の [c] まで4つの音度を辿るのであるので四度音程なのです。[g - c] は完全四度音程なのでありますが [gis - c] は減四度なのであり、決して長三度なのではありません。

鍵盤上なら物理的には同じ箇所であろうとも、和音構成音の間にある和音外音の存在を知っていればどのように音階が排列されているかが解る筈なので、[gis - c] の間には少なくとも他の音が2つ無ければならない状況なのであるのが本来有すべき理解なのであります。

処が「G♯aug」というのは [gis - his] と表記される物であり音程は長三度なのですから、これらの音の間には他の和音外音としてたった1つの音しか無い事を意味する事になります。「ド」の位置に移高させて考えてみましょうか。

ハ長調で長音階に於て「ド - ミ」という長三度音程間の和音外音は「レ」しかありませんが、そこに半音階的に同義音程が生じて「ド - ファ♭」が作られた場合、その減四度音程間には少なくとも他に2つの音(※「レ」由来の正位位置(せいいいち)の音または変化音および「ミ」由来の正位位置の音または変化音)がありますよ、という意味なのです。ですので「Caug」が「G♯aug」と同じだと思い込んでいる時点で甚だしい誤解を招いているという訳です。

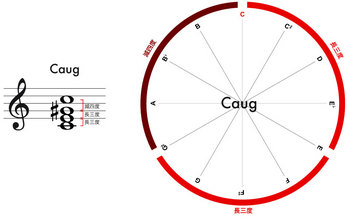

増三和音=オーギュメンテッド・トライアドという物は根音・長三度・増五度にて隣接し合う各音程は長三度であります。これらの和音構成音を1オクターヴをどのように「割譲」し合っているのか!? という風に考えれば等分平均律として3TET(tone equal temperament)という風に解釈すると《3音で1オクターヴをで分け合っている》以上、円環として視覚的にみれば物理的には対称的な「等音程」として成立している状況ではあります。

無論それは「度数」を与えなければ各音程は「400セント」という前提である為、度数さえ無関係であるならば「増五度と完全八度上の根音」とは400セントであるので「等音程」であるのですが、茲に度数という基準を充てれば400セントが常に長三度であるばかりではなくなるという理解が肝腎なのであります。ですので次の例の円環の様に、音程幅は視覚的に見れば各音程が等しい「距離」ですが、度数を適用した時点で実際には異なる訳であります。

このように、オーギュメンテッド・トライアドは第2転回形まで転回しようとも実際には400セントずつ移高している状況と見做してしまいそうですが、転回した直後に移高されたオーギュメント・コードに成ってしまうのではなく(Caugの第1転回形≠Eaug|Caugの第二転回形≠G♯aug)、そのコードの和音外音となる音がどのように分布しているか!? という、即ち、アヴェイラブル・モード・スケールを把握しておく事が必要となるのです。

ハ長調に於てCaug というコードが出現するという状況は概して主和音の後続に正位位置の属音=♮5thが半音上方変位して「C△→Caug」という状況を第一に考える事が可能です。無論コード進行は真砂の数ほどあるので一義的な例に集約される事などありませんが、あくまでも一例として「C△→Caug」という状況を想起した時、少なくとも「C△」のコードから「Caug」として変位して来た「アヴェイラブル・モード・スケール」はCメジャー・スケールの [g] という「ソ」が「ソ♯」になった事を意味し、同時に、他の「ド レ ミ ファ ラ シ」は何ら変化せずとも好い状況なのであります。

はてさて仮に「G♯aug」というコードが「Caug」と同一視して好いと強弁するのであるならば、G♯音というルートから第3音はG度由来の派生音から数えて3つ目の度数=B度由来の派生音「B♯」であるべきですが、それを無関係な異度由来の「C」と読んでしまう事になるので「G♯aug」は決して「Caugの第二転回形」と成り得ないとなる訳です。

加えて「ソ♯」の次には「ラ・シ」の音度を由来とする音があって好い筈なのですが「ソ♯」の次には「ラ」しか無い状況になってしまう訳ですね。なぜなら「G♯aug」は三度音程堆積型のコードである以上、「ソ♯」から三度上が「ド」である筈が無いのです。「ソ♯」から見た「ド」はどうやっても4番目の音度であるのですから。

アヴェイラブル・モード・スケールを想起する際、Caugからの第二転回形である筈なのに、なぜ在るべき「シ」が無くなってしまうのでしょう!?(嗤)

こういう矛盾に気付かずに初歩的な楽典も識らずに皮相的理解に及ぶのは莫迦げているという訳です。

前述の様に、長調でのオーギュメンテッド・コードの出現例は偶々主和音の構成音の一部が半音変位した例を挙げましたが、長調の主和音がオーギュメンテッド・コードとして変位した瞬間、その世界観は実際には平行短調の世界観に導かれているという事を確信していた方が良いでしょう。

つまり、「Ⅰ△→Ⅰaug」ではなく「Ⅰ△(:C)→Ⅲaug(:a)」という風に、オーギュメントになった瞬間にイ短調のⅢ度の世界観に靡いているのだという事を感じ取っておいた方が良いという事です。

無論、藝大和声などでは単なるこうした変位に於て仰々しく平行長調と平行短調を行き来している解釈は「より難しく」してしまい合理性を欠くという風に捉えられる向きもある為、「Ⅰ→Ⅰ+」という風に書かれる事もあるとは思います。

唯、これだけは申しておきますが、短調の世界というのは多義的であり、藝大(島岡)和声が例示している短調の世界というのもそればかりがひとつの答ではないという事を申しておきます。

機能和声を教えるに当たってそれが長調の世界であるならば一義的で厳格な理解であって然るべきですが、少なくとも短調や弱進行の例という側面を藝大和声の一義的解釈に当て嵌めてしまっては陥穽に陥ります。

能く私が短調の世界に於けるパラレル・コードやカウンター・パラレル・コードなどを挙げる際、それは概して藝大和声の批判をする事になる為よもやそれを「てめえの言ってる短調の例とは全然違う例があるぜ」とばかりに承服しかねるという立場を採る方もおられるかと思いますが、概してその様な人は自身の知識の狭隘さが禍して他者の発言を是認しない事が原因となっているだけで深く短調を識る事の無いままに私が語る和声的な世界観と同一視する事は不可能であろうと思われるので注意をしていただきたいと思われます。

※パラレル・コードは、全音階的に3度下の音を根音とする三和音の事であり、それに対しカウンター・パラレル・コードは全音階的に3度上の音を根音とする三和音の事。

況してや、そういう世界観だけではなくとも私の述べている事の大半というのは卑近な方面の世界観とは全く別の側面で語っている事だけはお判りいただけるかと思います。それでも私の述べている事がどうしても信頼に足らないという場合は、音楽的な世界観での卑近な側である世界観の習熟に甘いか、卑近な世界観に甘受してしまっているかのどちらかであると言えるでしょう。

私は少なくとも、特殊な側面を例示する様な時はソースを挙げているので、どうしても私が胡散臭いと思われる方はソースとして挙げた論文・書籍を参考にすれば良いかと思います。

※中村隆一著『モンテヴェルディからドビュッシーまで 大作曲家11人の和声法 [下] 』(全音楽譜出版社)〈Ⅳ 印象派の和声 ドビュッシー〉の項313頁 演習5 例1(Jardins sous la pluie)にて例示されております。

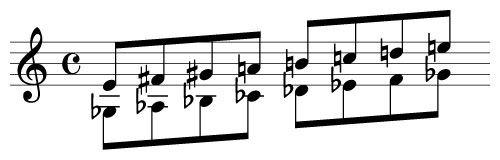

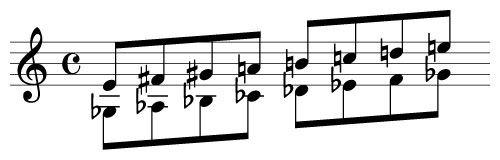

次の譜例は、F.リストによる1850年の作品 S.298『愛の夢(Liebesträume)』第3番 変イ長調の冒頭部分に私がコード表記を併記した物。譜例8小節目 3〜4拍目が所謂「分数aug」の原型とも呼べる用例となります。正確に言えば『愛の夢 第3番』の当該箇所の基底和音は増和音とはなっていないので「分数aug」とまでは言えないかもしれませんが、副次ドミナント・コードの第5音オルタレーションという事に括る事の出来る楽理的側面に於ても非常に重要なカテゴリーなので纏めて紹介する事に。

当該箇所の「C7 on G♭」は、基底和音本体では [g] を含みつつ、同度由来の半音下行変位した [ges] が併存する事になります。この同度由来としての [ges] は平行短調 i に対する下行導音としての♭ii を想起する事が重要な解釈となるので [fis] として表すよりも [ges] の方が相応しくなります。そうすると同度由来の音が2音併存する事になるのですが、そうした多義性は複調感を誘っているとも形容する事が可能となります。また平行短調の主和音も副次ドミナント化するという事を思えば、局所的な転調を生じている事にもなる為、複調感の示唆が現れるのは至極当然とも言えます。

尚、この譜例を取り扱った過去のブログ記事はこちら。

茲でもうひとつの酷い例として挙げる事の出来る「Caug/G♭」という表記の矛盾について述べておきましょう。この手の表記をしてしまう方で「複調」を視野に入れている方は極めて少ないかと思います。上声部が少なくともハ長調で半音階的変位をしている状況で下声部は変ト長調のモード・スケールを奏しているという状況を想起している方は非常に少ないであろう、という意味です。

こうした極めて稀な状況でない限り、先の表記は矛盾を来しているのです。その理由は、「Caug」の和音構成音である第5音は「G♯」音である訳ですから [g] 由来の変化音である訳です。単一の調性で俯瞰している以上、その和音上で「G♮」や「G♭」が併存する訳が無いのです。つまり「Caug/G♭」というのは、上声部にG音から半音上方変位した「G♯」が存在しつつ下声部ではG音から半音下方変位した「G♭」が併存しているという状況を生んでしまっており、素知らぬ顔をしてこうした表記をした方はよもや「G♭とG♯」が併存する8音以上の音階を想起している訳でもないでしょう(笑)。

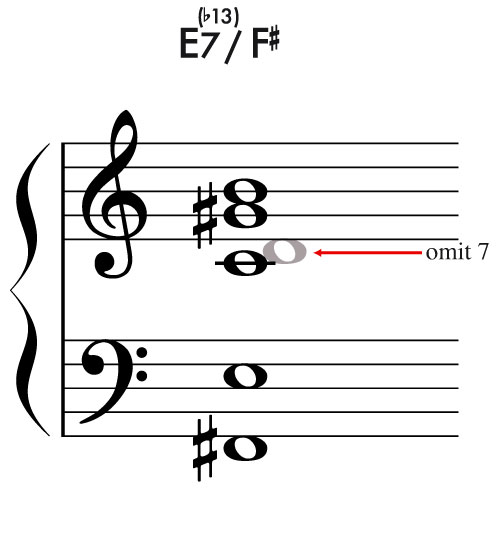

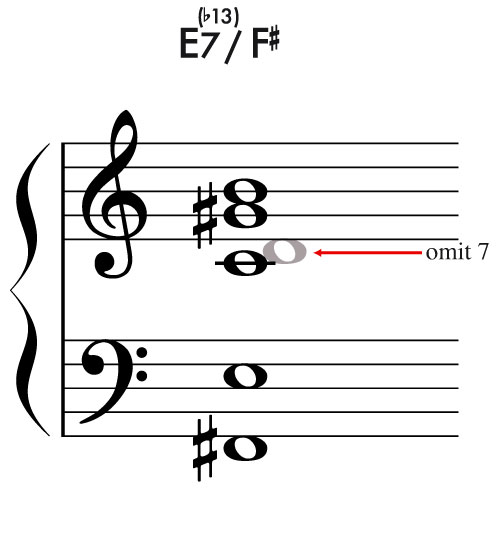

また、オーギュメンテッド・コードの読み違えはオルタード・テンションに端を発する事もしばしばあります。例えば「E7(♭13)」というコードがあった時に、このコードが完全和音としての体ではなく本位五度音=♮5thである第5音がオミットされている状況があった場合、本来の和音構成音である [e・gis・h・d・c] から [h] が省かれる事となる為 [e・gis・d・c] を [e・gis・his・d] と誤認してしまい結果的に「E7aug」と解釈してしまいかねないケースを挙げる事が出来るでしょう。

増三和音の峻別で誤りを生じてしまう背景には、増三和音に対する「七度音」がどのようにして備わるか!? という事を見越していない事で起きやすいのであります(※決してこればかりではありません。和音外音という音組織全体を視野に入れていないが故に生ずる誤りが原因)。新たなコードの構成音として使う為の七度音という風に捉えるだけではなく、和音外音としてどのように「隣接」しているのかを想起するだけで全く異なる訳です。その「七度音」というのは「長七度 or 短七度」かをあらかじめ見極めておく必要があるのです。

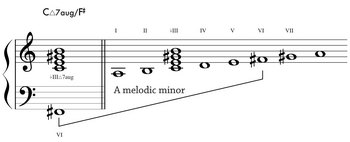

例えば、ハ長調の主和音が一時的に「Ⅰaug=Caug」となったとしましょう。これに附随する事が予測されるのが長七度音だった場合は「シ」の音が予測される為、アヴェイラブル・モード・スケールとしては少なくとも「ド ミ ソ♯ シ」を共通音として持つモードを想起する必要がありますし、新たな音脈となる七度音を和声的に取り込むのであれば「ド ミ ソ♯ シ」=「C△7aug」を視野に入れる必要があるのです。

処がセカンダリー・ドミナント7th・コードとしての体である筈の型から偶々七度音を省略して考えてしまうケースというのもあり、主和音が一時的に「Ⅰ7」と変化してしまう所から更に「Ⅰ7aug」の型へと形を変位させて、本来なら長七度音が附与されて然るべき音度が、副次ドミナントへの変位に依って附与される音が短七度音へと変化している事を見抜けなくなるというシーンに遭遇する可能性もあるので注意が必要です。

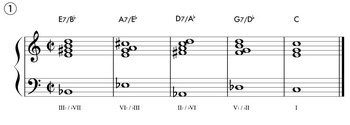

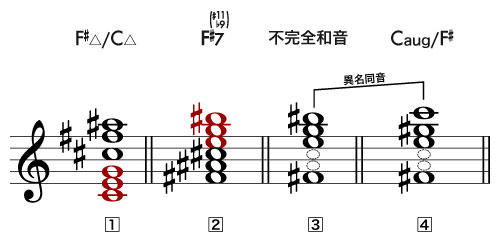

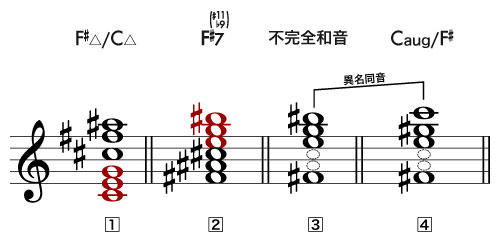

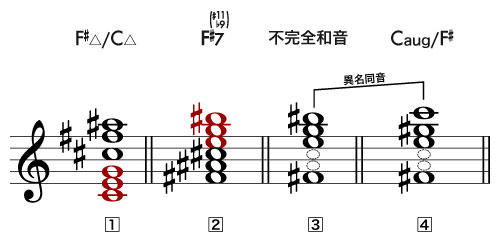

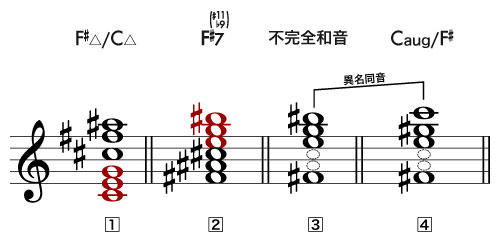

例えば次の譜例に見られる様に、「1」の例はアッパーに「F♯△」ロウワーに「C△」を採るポリコード「F♯△/C△」であります。この形は三全音複調型としては「完璧な」体を成しておりますが、単一の調域で俯瞰した時にはオルタード・ドミナント・コードの類として見做す事も可能であります。それが「2」の型で示す「F♯7(♭9、♯11)」という形になるという訳です。念の為に附言しておきますが、この「2」の型はコードネームとして完成した物の、実質的には「1」からの上声部と下声部が倒置された状況でもある訳です。

同様に「3」の型は「2」の型からの第3・5音がオミットされた不完全和音であります。トップノートに「B♯」音を生じているのはもうお気付きだと思いますが、これを異名同音に還元すると漸く晴れて「C」と成る訳ですが、「3」の時点で実質的には「C△/F♯」である物の、敢えてそう記さない理由は、先行和音「2」の不完全和音という状況を明示したいが故の事であります。

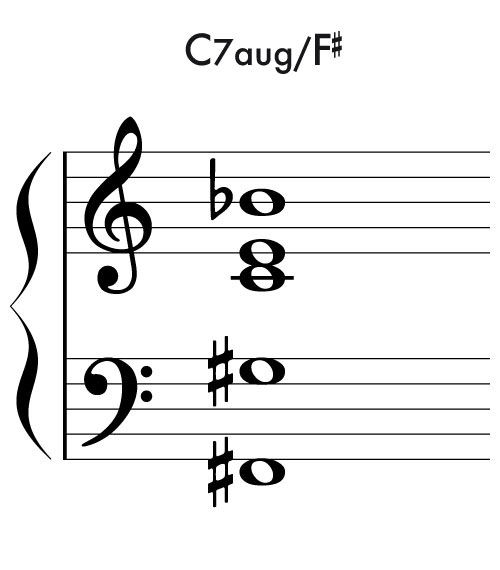

次の「4」はトップノートの「B♯」を「C」に異名同音に還元し、基の「C△」の第5音を半音上方変位させて「Caug」を導き出して下声部は「F♯」という状況となる、「Caug/F♯」という形なのであります。

下声部が「G♭△」や「G♭音」では何故駄目なのか!? というと先の「4」のコードとして最終的に「Caug」を導き出した時にお判りと思いますが、[g] から [gis] に半音上方変位させた事実というのは「G音」由来の派生して来た音を上声部で用いている事となる以上、下声部に同度由来《それが半音下方変位した物であろうとも》の音が「単一の調性内」で併存するという矛盾を招いてしまうので、同度由来の音が併存する状況はあくまで上声部と下声部は異なるモードが排列される=複調(多調)を誘っているという然るべき状況であるのです。

そうした複調を視野に入れた状況ではなく単に単一の調域としてのコードとして括られた状況であるならば、見かけ上は三全音忒いの調域での複調型ではある物の、三全音複調型からの断片が齎した和声の粉飾であるに過ぎないのであります。無論、コードのタイプとしては三全音複調型である事には間違いないのですが、本来なら複雑な複調として取扱うべき姿を、三全音複調型の和音が有している「共通音」を利用して、横の線だけは単一の調域の線としてシンプルに使い、和声的な粉飾として複雑な型を選択しているという状況という意味なのです。

それならば、先述の「4」のコードが「Caug/F♯△」=「F♯7(9、♯11)」という状況であるとすると当初の「F♯△/C△」の型は何だったのだろう!? という風に疑問を抱く方もおられるかもしれません。両者の違いは「短属九 or 長属九」のいずれかを内含している状況である訳ですが、多くの場合長属九を内含する方を選択する様になる理由の一つは短属九を包含するタイプは「短九度」を形成するが故に単一の調域から見た時にはアヴォイドとして耳についてしまい、その場合には和声的にではなく多声的に(少なくとも二声)複調として用いた時には横の線が複雑になってしまう状況に手を余すからでありましょう(※単なるポリコード表記である「F♯△/C△」からだと本来示唆する各コードの持つアヴェイラブル・モード・スケールが見えにくい事でしょうが、それらを列挙すると上声部のアヴェイラブル・モードとして〈F♯ G♯ A♯ B(♮) C♯ D♯ E♯〉が示唆されると同時に、下声部には〈C D E F G A B(♮)〉の示唆として2つの調性が併存する状況に手を余しかねないという意味です)。

他方、長属九を内含するタイプ「●7(9、♯11)」は和声的には短九度より強いアヴォイドを生まず2種の三全音音程とそれを均質化させる横の線として全音音階を含む事で異なる調域同士でのリディアンの断片として響かせる事が線的にも和声的にも粉飾としてのバランス具合が取れるからでありましょう。

但し、ハ長調での「C音」を♯11th音として応答させるのであるならば、そのコードの根音の採り方は「F♯」ではなく「G♭」であるべきです。こういう解説をすれば、これまで私が述べて来た「F♯」を基にして来た数々の状況が水泡に帰してしまいかねないと思われるかもしれませんが、♯11th音を「C音」として聴かせたいのであればこうした例外を伴う物です。

山下達郎の「Candy」が好例となる事でしょう。それというのもF♯をルートとした時の♯11thは「B♯」であり決して「C」ではないからです。G♭をルートとした時、そこからの♯11thが「C」なのである訳です。

このような「例外」は何なのか!? という事を説明しますが、上述「Candy」の「C」音は主音である音です。

然し乍ら、コードの体系側から対照させた時の [c] を「♯11th音」の音として聴かせようとする狙いがある時は概して、「♯11th」という《全音階で俯瞰した時には音階外の音高に位置する》和音構成音として聴かせようとする状況であるので、結果として原調の全音階音組織の音とは異なる音階外の方からコードを見立てて「♯11th」音を原調の方の世界観に併せて取り込もうとしている訳ですので「複調」由来のコードと解釈すべき物なのです。

とはいえ複調由来の音であろうともコードの側としては、複調という体系に於いて最も相応しい表記体系のポリコードを視野に入れて用いる事はせずとも既にコード表記の側としては「簡便的」な表記で済むオルタード・テンションを含んだ表記体系を用いる事で通常見慣れた表記にする事も可能ですし、ボーカルの旋律以外で他の声部が [c] を重複して鳴らさない限りはその「♯11th」に相当する音をコード表記にせずとも構わないという状況ならば、わざわざ複調を明示せずとも見慣れたコード表記で用が足りてしまう(少なくとも「コード」表記としては複調なのか否かを明示する必要はない)のですから、平時の見慣れたコード表記を用いる事で「複調」の存在すら等閑にしてしまう事は往々にして起こり得ると推察するのは容易い事です。

使い慣れたコード表記が重要な複調の状況を埋没させてしまうという、策に溺れると概して重要な状況を見過ごしてしまうという事は音楽のみならず多くのシーンで見受けられる悲哀な側面でもあります。

なにしろ、コード表記というのは「和声的状況」を示す物ではないからです。コード表記とは、主旋律に対して《簡便的な伴奏で付与されるべき和音がコード表記が示す音で(概ね)補完される》というシステムに過ぎないからです。

例えば、伴奏が「C7」というコードがあって主旋律はそのコード上で「D♭」音を奏でている状況があったとしましょう。この場合の「和声的状況」は「C7(♭9)」なのですが、コード表記としては「C7」で済むのです。伴奏にも「♭9th」の音が奏鳴されている状況ならば初めてコード表記は「C7(♭9)」を表す事ができる物なのです。

コードの側から見た時、それがノン・ダイアトニックな音となる状況はどう考えても「複調」です(「Candy」の当該箇所の場合)。なぜなら「♯11th」という音がノン・ダイアトニックである以上、原調とそれが併存するならば単一の調性ではないからです。

そうした事からつまり、同度由来の変化音を複数併存させる事を許容しない「全音階的」な型と複調を由来とする事で恰も同度由来の変化音が併存させる事が起きてしまう状況という異なる2つの種類が「分数aug」表記には生じてしまうという事を理解できるようにしなければならないでありましょう。

トーレ・ヨハンソンのアレンジはオーギュメント・コードの分数コードをドミナントの部分で用いる手法が顕著でありますが、彼の場合、オーギュメント・コードの多様性を柔軟に利用していると言えます。

例えば「Caug」というコードを「Eaug」「G♯aug」あるいは「A♭aug」と捉える事により、母体となる「Caug」に対して2度ベース=「D音」が付与されていたとすると、母体のコードが同義音程的に変化して「Eaug/D」は7度ベースの型と表記上の変化を生じます。同様に「G♯aug/D」あるいは「A♭aug/D」として三全音複調型という風に表記上の変化を生じます。

私の過去のブログでも詳述しておりますが、カーディガンズの「Carnival」では2度ベース型に相応しい類のコードにしている事がお判りになるかと思います。同様に、BONNIE PINKの「Private Laughter」も2度ベースの型に括られる物として使用している訳です。

ザ・クリスマス・ソングに於ける用例(2018年12月9日追記)

The Christmas Song (Chestnuts Roasting an Open Fire) は、メル・トーメとボブ・ウェルズの共作でありますが、ナット・キング・コールの唄うカヴァーも能く知られている物と思われます。これらの2つのバージョンでは其々僅かにコード・アレンジが異なるのでありまして、特にナット・キング・コールのバージョンは「遉のジャズ・アレンジ」と思わせる所がありますので、その辺りを補足しておく事に。

メル・トーメのバージョンの動画埋め込み部分の箇所で注目していただきたい箇所というのは、歌詞の《Yuletide carols being sung by a choir》での 'choir' の部分であり、原調変ニ長調(=D♭)の導音=C音を掛留させているのでありますが、実質的には平行短調である変ロ短調(=B♭m)での短調上主音を掛留させていると考えても宜しいでしょう。スルリと平行短調に変じているのでありますが、本解説では敢えて原調を動かさずに解説してみようと思います。

The Christmas Song (Chestnuts Roasting an Open Fire)/ Mel Torme

扨て、平行長調となる変ニ長調の導音=C音を、先行のコードはGm9(=♯Ⅳm9:D♭)で受けつつ経過和音として後続に「D♭m」(※原調のトニック・メジャー=Ⅰ△からの凖固有和音である同主調のトニック・マイナー=Ⅰmという状況である事を明示したい為、エンハーモニック調の「C♯m」という風には敢えて表さなかったという邃い意図を酌み取っていただきたいと思います)というⅠ度の同位和音(=凖固有和音またはヴァリアント・コードとも)が現れているので、後続の和音のハーモニーは「D♭m△7」という風に形成されるのでありますが、この箇所をナット・キング・コールのバージョンは更に和声を稼ぎに来ます。

The Christmas Song / Nat King Cole

動画埋め込み箇所での 'choir' のC音に対して先行和音がGm9は同じであるものの、後続和音は「G♭9」で受けているのがお判りでありましょう。

つまり茲でのハーモニー全体はC音が「♯11th」で応答している事に依り「G♭9(♯11)」という風にハーモニーが形成されており、この和声を解体すると基底に「G♭△」を持ち、上声部に「F♭aug」を形成しているのであります。上声部の「F♭aug」を同義音程和音として「Caug」というコードを見た場合、実質的には基底の長三和音=「G♭△」に対して三全音位置にある「Caug」を上声部に持つポリ・コードという風に解体しても見られる事になり、結果的には「分数aug」という風に呼ばれるそれに類する形を見せるのであります。何れにしてもナット・キング・コールのハーモニー・アレンジの凄さは、先行に「♯Ⅳm9」を提示してから「Ⅳ♮9」と進行し、後続和音は同時にメロディック・マイナー・モードのⅣ度としての姿を一瞥させるのですから、このさり気なさは絶妙でもあります。

該当部分を明示化する為にソロ・ピアノ・アレンジとしてYouTubeに譜例動画をアップしておきました。

こちらのソロ・ピアノ用アレンジでは必ずしもトップ・ノートをメロディとして採っていない為、冒頭の譜例高音部では声部交差する様に表されますが、どの部分がメロディのメトリック構造であるかは判別できると思いますので参考にしてみて下さい。

加えて、YouTube譜例動画下側の大譜表の高音部側であるト音記号の上部に示される小さい数字は、原曲からカウントした小節番号を振っております。この譜例動画の8小節目に現れるコード「D♭m7(on G♭)」というのは、調号無しで記載した場合はこういう煩わしい事はせずにエンハーモニック調域での「C♯m7(on F♯)」という表記を選択すると思います。

然し乍ら「The Christmas Song」に於ては、その見事な半音階的全音階を駆使するコード・プログレッションがあり乍らも、原調を固守した記譜というのは非常に重要であると考えます。なぜなら、同位和音という同主調の調域を巧みに利用した所謂「モーダル・インターチェンジ」の最たる用例でありつつも原調の強い余薫をまとわせる為、調号の指定というのは非常に重要であると考えます。

楽譜の表記の煩わしさだけを考えてジャズ/ポピュラー音楽界隈に能くある調号無しの記譜ではあまりにも味気なくなってしまいますし、そうした表記では同位和音に於ける「長・短の交換」という描写が蔑ろにされかねません。ですので、原調からの長・短の交換を表す為に「D♭」を「C♯」とはせずに態々仰々しくしてしまう「D♭m7(on G♭)」を選択しているのはご容赦下さい。

尚、先のナット・キング・コールのヴァージョンでのC音を掛留させてのコード・アレンジ「Gm9→F♯9」というのは、後年登場するジノ・ヴァネリの名曲「Brother To Brother」のイントロ部分にも類する物があります。

イントロ冒頭2小節のコード進行は「E♭△9(on F)→F7(♭9、♭13)」という物ですが、トップノート=F音を掛留させていると考えてみると、先行和音はFm13という副十三和音の断片であり、後続和音に♯11th=B音 [h] を加えて完全五度上方へ移高させれば、先のナット・キング・コールのアレンジのそれと似る状況になるという訳です。

ジノ・ヴァネリの「Brother To Brother」に興味を持たれた方はこちらの記事も参照していただければ幸いです。

扨て、本題に戻りましょう。先の短属九を内含するそれに較べて長属九を内含するタイプを誘引する材料は他にもあります。先述の2種の三全音音程という物が誘引材料となるのは、メロディック・マイナー・モードであります。特に、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずる六声のダイアトニック・コードは「Ⅳ7(9、♯11)」という風になるのでありますが、このオルタード・ドミナント7thコードは通常のドミナント7thコードとは異なり下方五度進行を行なわない(行なえない)閉塞した状況にある特殊なドミナント7thコードであります。

Ⅴ度の属音上にある和音でもないのにドミナント7thコードとは何事か!? という石頭の方もおられるとは思うのですが、元々は属和音とて三和音から歴史は始まっている訳です(七度音の付与は後の時代)。処が第三音として内含される「導音」は主音への上行導音である訳ですが、それと反進行を成す様に第七音を下属音から上中音への下行導音を附与=長三和音に対して短七度を附与という状況を生んだが為にドミナント7thコードというのは威力を増した訳でありまして、長三和音に短七度を附与するという事は三全音を包含しつつ、後続の協和音の為の不協和の体なのだという状況となった訳で、別段Ⅴ度の位置に無くともその後「副次ドミナント」とカテゴライズされる様になった訳なので、「Ⅴ度の位置に無いのにドミナント7thコードとな何事か!?」とイチャモンを付けて来る様な莫迦は相手にするだけ無駄という物です。そうした「副次ドミナント」を勘案すれば、軈てそれはどの音度上にも現われる様になった訳です。但し、「♭Ⅵ」度上に現われる副次ドミナント・コードは原調の属音を埒外としてしまう為に実質的には部分転調なのでありまして、それと同様に「♭Ⅱ」度上に現われる副次ドミナントの実際も、その副次ドミナントが内含する三全音は、基のⅤ度上のドミナント7thが包含する三全音と異名同音的には同じ音でありつつも、調的引力=上行・下行導音が全く逆行してしまうのでこれらの副次ドミナントの取扱いの際はより一層注意して解釈する必要があるのです。

これらを勘案した上であらためてメロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずる副次ドミナント・コードが「閉塞」した状況となっているのはお判りですが(※Ⅳが♭Ⅶには進行できない理由はメロディック・マイナー・モードの第7音が♭Ⅶ度上にあるのではなく♮Ⅶ度上にあるため)、調性感という通常の感覚から眺めれば、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上の和音が表れた場合、そのコードがどこに進行しようとも、メロディック・マイナー・モードという素のモードを維持しない限りは閉塞した状況になる訳ですが、調性の側からすれば蹂躙された様な状況であるとも言えるのでありますが、この状況が調的な側面からは蹂躙されているとは雖も和声的には安定した不協和な状況である為非常に彩りを増す訳です。

亦、和声的な色彩を増しているという状況とは少し違いますが、キング・クリムゾンのアルバム『Discipline』収録の「Elephant Talk」のトニー・レヴィンに依るチャップマン・スティックのメイン・リフは、Aメロディック・マイナー・モードから生ずる [c・fis] [d・gis] が明示的に奏されている好例であります。2種の三全音を前面にアピールしている状況でありますが、これらの三全音が後続の某しかの協和的な和音に進行しているという物ではなく、寧ろワンコードの、ヴァースが変わるまではAメロディック・マイナー・モードを「堅持」している状況である訳です。

同様に、前述のAメロディック・マイナーを次のF♯メロディック・マイナーに移高させた状態として譜例を確認するとあらためて「F♯7(9、♯11)」およびF♯メロディック・マイナー・モードが内含する三全音の分布がお判りになる事でありましょう。

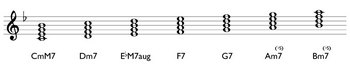

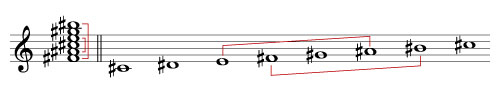

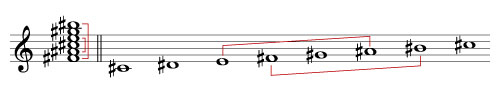

仮に明確に複調を下声部に変ト長調・上声部にイ短調(※旋律的短音階)という風に明示して総てのフレーズに対して一つの和声を与えるとする状況であるならば、そこに与えた「Caug/G♭」という和音にある《上声部のG♯》と《下声部のG♭》が生ずるという事に対してはこの場合単一の調性ではないので矛盾は生じませんが、多くの人々はこうした完全なる複調の世界観の方で生ずる和声を選ばずに、和音構成音が単なる共通音として済ませられる様にするというのは次の譜例を見ればあらためてお判りになる事でありましょう。

※上記譜例の下声部である下向連桁の7音目は [f] であります。先行する上声部の上向連桁の2音目に [fis] が生じているので、こちらの下声部は上声部側の変化記号を採ってしまいそうですが、記譜慣習では上声部の変化音を下声部が継承する必要はありません。唯、注意喚起として本来なら充てる必要のない記号として括弧付きで附与したり、あるいは態々変化記号・本位記号を充てる事もあります。

私のブログでの習慣としては概ね、二声部の譜例を示す時には注意喚起の為に態々変化記号・本位記号を充てる必要の無い箇所でも充てる事が多いのですが、この譜例ではそうした注意喚起を施していないので、下声部7音目に混乱する方も居られるかもしれませんが、下声部7音目は [f] であり [fis] ではありませんのでご注意下さい。

こうした世界観を注視してみると、横の線としてメロディック・マイナー・モードを引っ張って来ようとして来たのではなく、高次なオルタード・ドミナント7thコードを引っ張って来てそれを繙いてみたらメロディック・マイナー・モードだった、というのが実状でありましょう。とはいえ横の線としてのモードであろうと縦のレベルの和声であろうとも、そうした音世界を導いて来た理由は、それを脳裡に映じた当人の音楽観が成せる業であり、それは感性のひとつであったと言えるでしょう。そうした邂逅によって取扱う和声の過誤となる理解の下で取扱うのではなく、正当な理解の下で取扱う方が当人にとっても他者にとっても好ましいのではないかと思う訳です。

では、なにゆえに本来なら縁遠い音脈であった筈のメロディック・マイナー・モードを導き出したのか!? という事を繙いてみる事にしましょう。

現今社会に於て広く知られているジャズ/ポピュラーのコード体系を学ぶに際し、短調のコード体系を覚える状況というのは非常に古い仕来りを覚えさせられているという事を自覚して欲しいと思います。西洋音楽基準で見ても古い解釈で教えられているという事を自覚して欲しいと思います。それが自然短音階基準であれば。

短調のダイアトニック・コードを覚えるにはナチュラル・マイナーを基準とするのではなく、少なくともハーモニック・マイナー・モードを基準とし、その上でメロディック・マイナー・モードでのダイアトニック・コードを覚えさせるのが本来在るべき姿なのであります。処が教育体系としても一義的な解釈として取扱いたい方面での短調の取扱いというのはジャズ/ポピュラーに限らず西洋音楽界隈でも自然短音階を基準にした教え方をする物です。歴史から学ぶのであればドリアからであり、ドリアのムシカ・フィクタ(つまり局所的にはメロディック・マイナー)、フリギア終止(フリジアンの下行形で終止)、和声体系の整備が行なわれてから自然短音階が生じた訳であるので、本来ならばドリアやムシカ・フィクタという変化音や「導音の導出」を覚えるのが先なのです。

「全音音階」=ホールトーン・スケールとしての「モード」を視野に入れていないのは何故か!? と疑問を抱く方が居られるかと思いますので、その辺りの事も追記しておきましょう。

多くの音階体系が整備されている現今社会であるからこそ今では多くの前提の知識を必要とせずとも「全音音階」という存在を知り、《その際限なく等しく》響くような音列びを我々は一種の局所的な音色的色彩変化として容易く用いる事が出来る物でもありますが、調性音楽に則った音楽観に「全音音階」が現れるような状況は概して当該箇処の和声音および和声的粉飾が齎す事で随伴される線が生じて来た物であります。

例えば、属和音の出現箇所に於いて属和音の第5音が省略されている状況にて、属和音の根音から見た短七度音・長九度音・増十一度音が根音と長三度音が随伴されれば、これはほぼ全音音階の断片として映る事もあるでしょうし、属和音の第5音が省略され短十三度が付与されているのであれば、短十三度・根音・長三度と短七度・長九度・増十一度それぞれで「全音音階」として見る事も可能でありましょう。

全音音階は歴史的に見て、その誕生は属和音の粉飾由来から生じて遠隔調への転調への足がかりとしたり、和声的粉飾に伴う線的誇張から生まれるも調性に依拠する使われ方なのでありましたが、これが真に長調・短調という調性組織に対立する様に使われたのがドビュッシーの多くの作品なのであります。それがなにゆえ調性に対立しているのかというと、全音音階には調性を司る属音と導音が無い音組織である事で、本来ならば各音程が等しい全音音程が齎すその列びは何れの音も中心音として存立できぬ状況である響きこそが真なる全音音階の姿なのであります。

つまり、何某かの調性の薫りをまとって全音音階の6音の内の何れかの音に「重心」を感ずる使われ方というのは真なる意味での全音音階ではなく、全音音階の断片としての姿が使われているだけに過ぎない音楽的方便が顔を出している状況であると言えるのです。

ですので、全音音階に準じて全音音程の数が多く現れるヘプタトニック(7音列)の代表格としてメロディック・マイナー・モードを例示しているのであり、(多くの人が知る)全音音階という物を例示せずに(多くの人があまり使わぬ)メロディック・マイナー・モードから例を挙げるとは何事か!? というのは本末顛倒であるので、私はハナから全音音階を取り上げてはいないのであります。

全音音階に準ずる全音音程を持つヘプタトニックは他にもあります。主導全音音階は、全音音階の内の1つの全音を半音に割譲して半音音程を充填した形でありますが、これとてヘプタトニックとして用いた以上、調性に準則する形で調性を更に粉飾しただけの姿でしかないので、純然たる「調性への対立」という姿とは異なる物なのであります。

そうした全音音階を新たな色彩的な材料としてブゾーニは全音音程を3分割する事で、オクターヴ内には2組の三分音が生ずる事で「六分音」を生む状況をも『音楽美論』にて紹介している訳ですが、2を3で割るというのもブゾーニの手前勝手な思いつきではなく、オクターヴと属音の関係(2:3)に由来する物でもあり、科学の黎明期の夜明けを見るようにして天体や振動比という物をあらためて昇華させていた事に依拠するのは明白であり、タルティーニが三分音に相当する半音よりも小さい微分音を用いていた事への先蹤拝戴でもありましょう。

三分音に相当する微小音程とて、アリストクセノスの『ハルモニア原論』が示す様に(アリスクトクセノスの示すテトラコルドのひとつには1/3全音を生ずる物がある)、その原典の研究が進むにつれてそうした微分音の採り方の確かさが時代を重ねる毎に確度を増し、今や「BPスケール」と称されるBohlen-Pierceスケールという、純正完全十二度(=振動比1:3=これはオイラーの振動比に由来するもの)を13分割する音階が一部では用いられる様に研究が進んでいる訳であります。これらの状況を鑑みると、調性の粉飾として全音音階が使われているという状況は、単に調性の粉飾として全音音階の仮の姿が顔を見せただけに過ぎず、結果的には局所的に生じている調性由来の7音組織からは脱していない断片的な姿であるという事を私は大前提として捉えている為、何も全音音階を語るまでもなかろうという事で説明を省いていた訳です。

処が一部の愚者は目敏くネット上のこうした情報を察知するも、前提知識など無い癖して己の狭隘なる知識の範囲だけを是認して己の埒外とする方面を断罪しては理解しようとしない者が多い為、あらためてこのように追記した訳であります。

然し乍ら実際の教育体系というのはディーター・デ・ラ・モッテの言を借りる様に、易しい物から難しい物へという順序で教育体系は教えようとするがそれが音楽の歴史には全く反しており、和音体系が整備される遥か太古の昔から「導音」という可動的変化が取扱われていた事を思い出せば、そちらからきちんと教えるのが重要なのだという言葉のそれですね。

ですので、自然短音階が基準であるという考えは一度棄却して欲しいのであります。抑も自然短音階の第6音というのは、Ⅴへの下行導音として機能する様にして作られたのであります。ですから自然短音階の属音と短調下中音の間は半音である訳です。処が、その和声的な整備の前の短調の声部の作り方というのは、第6音を経由してからでないと導音へ行く事が出来なかった訳です。属音から導音へ3度の動きというのは勿論論外であり、第6音が「♭6th」であったらより一層不自然(=増二度を作る事になる)訳です。ですので第6音は「♮6th」である訳ですが、♮6thであろうとも、その♮6thを経由してからでないと導音へ進んではならなかったのが短調の振る舞いだった訳です。

つまり、旋法的な世界観→多声的(対位法的)世界観→和声的世界観という順序があって然るべきなのですが、和声整備が図られて以降、短調の始原的な世界では生じていた振る舞いが措定されたままとなり、音律が醸成され不等分音律→平均律と成る様につれて半音階の導出や多様な転調に依る粉飾に依って、一元的な仕来りの効力を失い元の姿を取り戻しているというのが実際なのです。そういう意味ではドリアンやメロディック・マイナー・モードを取扱うというのはごく自然な流れとも言える訳です。

私の過去のブログを読めばお気付きと思いますが、その中に「平行調に転調とな!? アホ抜かせ」という物がありますが、教育の現場に於ても「平行調に転調」という誤用は能く用いられたりする物です。そもそも転調というのは少なくとも主要三和音の3機能を用いた上で曲を完遂してから他へ転ずるのが厳格な転調であります。ハ長調のトニックとドミナントを経由しただけでト長調へ行きましたというのは厳密な意味では転調ではないのです。

では平行調への転調ならば平行長調の主要三和音と平行短調の主要三和音それぞれを完遂させれば良いのか!? まあ、その姿は九割方「転調」と呼んでも差支えないでしょうが、私としては是認したくないのです。それは何故かという事を今以て詳述する事にしましょう。

次の譜例が示す平行長調(C dur)の主要三和音は「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ」です。平行短調の主要三和音は小文字で書きますが「ⅰ・ⅳ・ⅴ」です。この平行短調のディグリー表記を平行長調側から見れば「Ⅵ・Ⅱ・Ⅲ」というのが平行短調の実際だという事がお判りでしょうか?

平行長調の主要三和音は「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ」です。平行長調の副三和音は「Ⅵ・Ⅱ・Ⅲ」なのでありまして、和音の本機能は主要側にあり、主要三和音の各和音の下方三度(パラレル・コード)が代理和音の副三和音という「Ⅵ・Ⅱ・Ⅲ」副次機能を持つ物なのであります。

長調の主要三和音のそれぞれは「長三和音」であり、副三和音のそれぞれが「短三和音」となっている所も注目なのです。なお、副三和音側にはパラレルを示す「p」を附与された記号で示しております。

他方、平行短調(a moll)の主要三和音は「ⅰ・ⅳ・ⅴ」であり、これらの代理機能は上方三度(カウンター・パラレル)「ⅲ・ⅵ・ⅶ」に在るというのが平行長調と異なる物なのです。

短調の主要三和音のそれぞれは「短三和音」なのであり、副三和音のそれぞれが「長三和音」なのであるという事もあらためてお判りいただける事でありましょう。普遍和音=長三和音・短三和音の内、協和度が高いのは長三和音であるのですが、短調の副三和音は代理機能を持っている側が長三和音を持つという事になります。

先の例で示した和音機能の関連ですが、短調の「v」の実際は、その和音が内含する音階の第7音(下主音)は半音上方変位を採り「導音」へ変化する為、それに伴って和音は短三和音から長三和音に変化しており、その「v」の和音に短七度が附与され、ピカルディー終止の為の下行導音ともなるのでありますが、短調での音階の第7音がドミナント以外の和音でも付与される時に「導音」を採る様にして多様に変化していった訳です。すると、やがて属和音以外の副和音でも七度音を纏う様にして四和音が基本となった頃には、短調での主和音は「Am△7」という風に鼻から導音を纏う様になり、自然短音階に於けるダイアトニック・コードという仕来りを超越して発展したのが短調の世界であるのです。

扨てそこで、能く言われる「平行調への転調」という誤謬でありますが、平行長調のカデンツ(和音の各機能)を総て経由して平行短調のカデンツをも経由した時晴れて「平行調への転調」と呼ぶ事が出来るのか!? というと矢張りそれは異なるのです。何故なら、短調の世界に於ける可動的変化(下主音→導音のための)というのは短調の為に拵えた「和音の為」の副産物なのではなく、「導音を採る」という事で生じた可動的変化が和音に採り込まれたという副産物であるが故にこの可動的変化の正体は、線的欲求(ムシカ・フィクタ)で生じた可動的変化が和声に取り込まれたのである以上、過程を見ればそれは「移旋」でしかないのです。

ですので、能くある一般的な曲調に於て例えば、Aパターンは長調の感じなのに次のBパターンでは平行短調に転じた感じが演出されるという風に転じている例がありますが、仮にそこでの平行短調の転じた先で平行短調の属七も経由させた上で後に平行長調に戻って来たとしてもこれらは、

平行長調(Aパターン)→平行短調(Bパターン)→平行短調(ムシカ・フィクタ)→平行短調→平行長調

というプロセスを踏んでいるだけなので、各平行調の世界観で総ての和音機能(カデンツ)を経由したとしても移旋に過ぎないのです。とはいえ教育の現場に於てもこうした平行調同士の行き交いの「転ずる」所作の実際を「移旋」とは言わずに「転調」という伝え易い言葉の方を用いてしまっている現場はある事でしょう。然し乍ら平行調の「長・短」の行き交いというのは実際は、〈互いに主音の音高が異なる長旋法と短旋法へ転ずる「移旋」と「移高」を伴った姿〉に過ぎないのであります。教育プロセスからすると、可動的変化という物を後の過程に置いた方が教え易いですし、教育プロセスは簡単な物から教えて難しい物へ進ませなければならないという現実があります。然し乍らモッテが言うように、音楽の歴史に於ては、和声体系よりも遥か昔から「導音」はムシカ・フィクタという所作で使われて来た物であるので、「覚えた事が後だからこれは例外的な物に過ぎないのだ」という考え自体が誤りなのであります。

教鞭を執る側からすれば一例として島岡和声に於ける凖固有和音であるヴァリアント・コードやパラレル・コードおよびカウンター・パラレル・コードについて順を追って教えて行けば良いのですが、凖固有和音を学んでいる時点で実際には多義的な見解が生ずる物の、それをどうにか教本の範疇で一義的に収めた物が島岡和声の実際ですので、殊に短調に於ける代理の採り方というのは一義的に是としてまっては陥穽に嵌る事になるので注意が必要です。陥穽に嵌るというよりは頭の固い柔軟性を欠いた解釈になってしまい、短調でのⅡ度上の和音もⅦの和音の根音省略としてしまうでしょうから注意が必要なのであります。体系に溺れるな、という事ですね。

という訳で、本来ならば「分数aug」について話を進めれば良い物を、「aug」というコードを導出するプロセスを語る為にはどうしても可動的変化に伴う人間が持つ欲求の部分を語っておかなければならなかったので解説が迂回する様な形になってしまった訳であります。即ち、その含意という物は「メロディック・マイナーの情感は一番遠い筈だ」という所を払拭する為です。つまり、

「短調が可動的変化を起こす際に最も触れ易いのはハーモニック・マイナーでありメロディック・マイナーは滅多に使わないから、メロディック・マイナーのモードを例に教えるのは莫迦げている」

という事を払拭する為に必要な解説だった訳です。

冒頭の方で例示した三全音複調型のコードの譜例を今一度確認してもらいますが、「2」の「F♯7(♭9、♯11)」というコードを用いて《俺は今ハ長調と嬰ヘ長調の複調でプレイしている》と強弁してしまうのが莫迦げているのはお判りかと思います。仮にこのコード上で少なくとも「CアイオニアンとF♯アイオニアンの各モード・スケールを網羅」するプレイを繰り広げるならば三全音複調と宣言する事は可能でしょう。ジャズという側面からすれば「F♯7(♭9、♯11)」というコードで単にF♯スーパー・ロクリアンを想起するよりも「CアイオニアンとF♯アイオニアン」を想起すれば材料音として使える音脈が多いにも拘らず後者のアプローチを採るのは非常に稀でありましょう。即ち、ジャズも局所的には単一のモードで解釈する事が多い為にこうした策を採らないのでありますが、ドミナント・コード特にそれが長九度を附与する長属九タイプのコードで♯11thが用いられているとなると途端にメロディック・マイナー・モードに近しくなる為、こちらの世界観に誘引されやすくなるという事を述べて来たのはあらためて理解してほしいと思います。

こうした事を勘案すれば「分数aug」とは一体何だったのであろうか!? と思われる事でしょう。多くのケースはメロディック・マイナー・モードの「♭Ⅲ△7aug/Ⅳ」の断片である事でしょう。その上声部の「♭Ⅲ△7」から長七度音を省いた場合増三和音(オーギュメンテッド・トライアド)の根音の読み違えから生じている可能性が高くなります。加えて「分数aug」という状況を強弁するならば分母となる下声部側は上声部に対しての減五度ではなく増四度で採る方がまだマシな状況であります。こうする事で上声部の増五度と下声部で同度由来の変化音が併存する事は避けられる訳です。つまり「Caug/G♭」ではなく「Caug/F♯」というのが成立し得る状況であるという訳です。

加えて「Caug/F♯」を「分数aug」として成立させる為には、往々にしてAメロディック・マイナー・モードでの「♭Ⅲaug/♮Ⅵ」という状況でないと強弁する事が難しくなります。

無論、こうしたモード状況を堅持しているのであるならば「♭Ⅲaug/Ⅵ」という状況が現われても不思議ではないのですが、上声部に対して「七度音」を附与してみた時、基のAメロディック・マイナー・モードを堅持した時ならば「C△7aug/F♯」という状況を生ずる筈です。つまり上声部は「ド・ミ・ソ♯・シ」であるのです。

この和音に対してベースがF♯という状況というのは、よもや次の様な「E7(♭13)/F♯」にて「便宜的に」7th音=D音が省略されているという状況に近しく、ジャズ心のある人ならば特にギター・ヴォイシングでは部分的にオルタード・ドミナント・コードの重要な7th音がオミットされても表記の上ではドミナント7thコードの体を採る時が往々にして起こる物なので、ジャズ・ギターを嗜んでいる方の方がより一層こうした状況をオルタード・ドミナント7thコードの2度ベースの型として耳が吸着される位強い情感が現われる事でしょう。つまり「C△7aug/F♯」という風に聴かれずに、D音など無いのにオルタード・ドミナントを類推されてしまいかねないという訳です。

つまり上声部に対して想起し易い所の七度音を附与した途端に「C△7aug/F♯」状況で勘案すると、F♯音を根音とするオルタード・ドミナント7th型が見えて来てしまう訳です。しかも、本位十一度音を伴う属十一度が見えて来てそれに♯11th音も併存している様な状況というのは、

「この状況はメチャクチャ複調状態なのですけれど、ホントに作り手はそれを想定しておりますかね?」

と疑ってかかりかねない状況を招くのです。私個人としてはこのコードでも好きな響きではありますが。

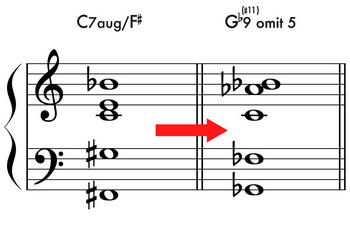

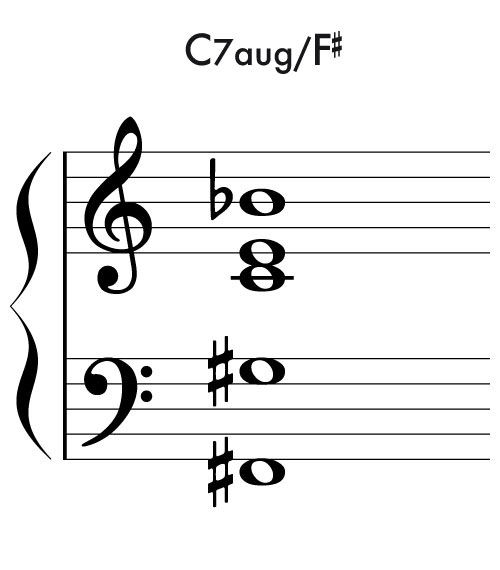

更に附言すれば、この響きを通常の単一の調性感に於て類推されかねぬD音を決して明示する事はせずに響かせようと企図した時、附与した長七度音(C△7augのB音)は存在しないD音への欲求に負けてB音を堅持出来ずにB♭音に変ずる可能性も高いのです。そうするとコードは「C7aug/F♯」となり、

同時にG♭音をルートとする同義音程和音の「G♭7(9、♯11)omit 5」という状況に吸着されていってしまう事にもなるのです。

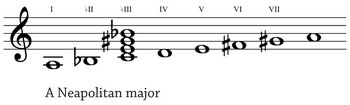

結果的に基のAメロディック・マイナー・モードは堅持できずにAナポリタン・メジャーのモードへと変ずる世界観を導出してしまう事となってしまう訳です。

場合に依っては「Caug/G♭」というコードはその実、増三和音の根音を取違えた「A♭7aug/G♭」の姿であるかもしれません。唯この場合、ハ長調の調域から生じているのであるならば某しかの脈絡《少なくとも変種調号を薫らせる前振りとなる音》があってからこうした和音に進行しない限り、コード表記を御覧になればお判りの様に原調=ハ長調の属音が叛かれた状況である以上、かなり突飛な脈絡となっている訳ですが、どうにか3度音のC音と5度音のE音が辛う爾て(かろうじて)原調の余薫として体を保っているという状況である為、原調となるハ長調の属音はそれが基音から完全五度音程である為に調性を司る重要な役割の音のひとつであるのに対して「A♭7aug/G♭」というコードは原調の属音=Ⅴ度を叛いた音度表記となる「♭Ⅵ/♭Ⅴ」という型は極めて可能性が低くなると思われます。

扨て、「Caug/F♯」というコードの実態は他にどんな可能性があるのか!? というのが次点となる候補として挙げる事の出来る物が「Ⅴ7/♭Ⅱ」としての断片であり、これが謂わば簡便的な三全音複調型であります。このタイプはトライトーン・サブスティテューション=三全音代理という状況を根拠にして、三全音をコモン・トーンとする双方の調域を用いた物でありますが、実際には三全音忒いの調域となる2種のモード・スケールを完全に併存させた複調という状況とは異なる簡便的なバイトーナル和音の断片として解釈した方が好ましいと思われます。

過去に私のブログでザ・スクェアのアルバム『Adventures』収録の「Cape Light」(作曲:和泉宏隆)に現れるコードとして「F7(9、♯11、13)」を例示した事もありましたが、このメロディック・マイナー・モードのⅣ度を根音とした総和音の実際は「B7(♯11)omit5 / F」という「Ⅴ7/♭Ⅱ」の類型として見做す事が可能です。

「Cape Light」(T-Squareライヴテイク当該位置)

嘗ての当該ブログ記事でも語っており重複する様ですが、デヴィッド・サンボーンのアルバム『Straight To the Heart』収録の「Run For Cover」(作曲:マーカス・ミラー)でのアレンジでは、イントロ部にて「B7(♭9、#11) omit 5 /F」というコードを充てて来ているのであらためて参考になるかと思います。

更に、過去の私の他のブログ記事に於て「Ⅲ7→Ⅵ7→Ⅱ7→Ⅴ7→Ⅰ」という進行に於て、ベースを「♭Ⅶ→♭Ⅲ→♭Ⅵ→♭Ⅱ→Ⅰ」を強行させるというガンサー・シューラー著『初期のジャズ』でも語られるそれと同様の事で生ずる三全音の粉飾の類なのでありまして、ブルースやジャズでもこうした方策は採られる物なのです。

ドミナント7thコードを更に三全音複調型としてトライトーン・サブスティテューションの音脈を用いるのはこういう事でもあるのです。勿論これはウォーキング・ベースから発展して来たフレージングの一例でもあるでしょうが、オーギュメンテッド・コードを増三和音として用いてしまうが故に和音外音がどのように分布しているかを判らなくしてしまい迷妄に陥いり乍ら、判然としないそれを当意即妙に訴えかけてくれる「分数aug」という言葉に凭れ掛かっているだけでは音楽に対する真の理解は得られないであろうと思う訳です。況してや増三和音=augのそれとて時には先述した様に「●7(♭13)」の断片をオーギュメンテッド・コードのそれと錯誤している例もありますし、ポピュラー音楽での商用楽譜ですらこうした誤記にて読み手を迷わせている例は多々あるので質〈たち〉が悪いものです。

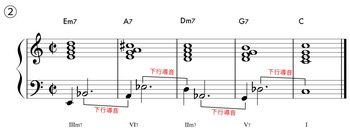

加えて次の2つの例は、Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ(サンロクニーゴーイチ)進行を粉飾した物であり、最初の例(1)は上声部を総じて副次ドミナントへ変位させ、同時に下声部は三全音代理(トライトーン・サブスティテューション)に依って結果的に三全音複調型の分数コードと成している状況を表わした物です。

もうひとつの例(2)は「Ⅵ度」上の和音のみ副次ドミナント化させて「Ⅲ・Ⅱ度」上のコード上でも後続和音の根音への下行導音を採る例です。結果的にはこの下行導音は主体と成っている和音上では三全音の音度を採る状況になっているという意味です。和音構成音およびアヴェイラブル・モード・スケールという両者から勘案すれば埒外とするアウトサイドの音である訳ですが、後続和音への下行導音という音脈として見れば決して埒外ではない物の、ベースの経験が無い人はこうした音脈を使おうとする事は少ないかもしれません。却ってそのレア・ケースとやらがこうした状況の正当性の地位すら奪われかねない向きがありまして、往々にして尻込みして使われる様な物は立場を脆弱にしかねない側面を孕んでいる物の、卑近な世界に負けてしまう様であってはなりません。無論、こういう状況が多くの音楽シーンで大手を振って歩く事ができない難しさを備えた響きである事が立ち位置を脆弱にしてしまっているのでもあり何とも皮肉な物です。

マーク・レヴィンは自著『ザ・ジャズ・セオリー』に於て斯様な三全音複調型の状況をどのように語っているのか!? というと、三全音代理=トライトーン・サブスティテューションを生ずるのはドミナント7thコードが内含する3度と7度音のそれが原調由来のⅤ度ばかりでなく、もうひとつの調のドミナント7thコードの三全音という事を述べている訳ですが、それは単に、和声的な音として抽出して来た「三全音」という2つが異なる調性のドミナント7thコードのコモン・トーンであるに過ぎない事を述べている訳ではなく、2つの調性由来とする三全音をして、特段2つの調性由来の二声の線的なフレーズを例示している訳でもなく不完全な複調を暗に語っているだけで本質を語っている訳ではないのです。三全音を2つの調性に跨がる物であっても実際は代理側となる♭Ⅱ7の3度音は下方導音を採り、7度音が上行導音を採る様に原調のⅤ7のそれとは逆行する導音の形であるのに、半音階的空間を見渡した時の「斥力」が和声二元論やネガティヴ・ハーモニーのそれに繋がって行くのにも拘らず、こうした「斥力」という側面は全く語られていないのがマーク・レヴィンの不充分である所であると言えるでしょう。

抑も、調的引力が希薄となり「斥力」を感じ取るのであれば、ドミナント7thコードに本位十一度音(=♮11th)が附与されようとも、その垂直レベルの和声的状況は長三度音と本位十一度音でアヴォイドを形成してはいるものの、そのアヴォイドを避ける為に後続のより協和的な和音に逃げるというそぶりは不要なのであります。何故なら「斥力」を生ずるという事はノン・ダイアトニックの音脈を泊まり木とする状況であるからです。

それにも拘らず、和声的なアヴォイド状況ばかりに固執してしまって便宜的にアヴォイドを無くす様に和音を形成させる為に本位十一度音を自然十一度音(=♯11th)に変位させてしまうのがその後のジャズの陥穽であり、おそらくこの陥穽はモード・ジャズに時代が移り、その中でもバップ・フレーズから逃れた「特異な」フレージングを奏する「奇異なジャズメン」等の特徴的な音となっていった事で、こうした側面は特殊な事例扱いされるだけに過ぎず、卑近な方法論だけがその後のジャズ・メソッドとして残っていき、リディアン・クロマティック・コンセプトも恰もモードを語ろうともその実、和声的な協和に依拠した詭弁を弄する事になってしまい、後の学び手は覆轍を踏む事を強いられかねぬ様になってしまっているのですから何とも悲哀なる状況を生んだ物であります。

先の三全音代理に於けるアプローチでの例(1)などを見て例えば、上声部の「E7」のコード構成音の5th音は「B♮」なのに下声部で「同度由来」からの変位音である「B♭」を併存させるとは何事か!? という事がこれでは通用しないのではないのか!? とか、つい先日左近治本人がTwitterで怒りまくっていた状況のそれと何が違うのか!? と疑問に思われるかもしれませんが、単一のモードを見越している状況での同度由来の複数の音が併存する事は有り得ませんが、複調由来ならば併存は可能な訳です。但し、その複調が単にひとつの例外的な音を忍ばせて便宜的に単一の調性では収める事の出来ない事の方便に使う様な「複調」なのではなく、真の意味での複調が視野に入っているという状況ならば同度由来の複数の音が併存しても誹りを受ける事はないのです。処が大半の「分数aug」とされるそれは見かけだけは三全音複調であっても実際は複調でも何でもないでしょうよ、という両者の違いを把握していなければその矛盾にすら気付く事ができずに迷妄に陥る、という訳です。

ハットフィールド&ザ・ノースの「Mumps」の譜例動画をアップした時にも、その過程で「F/F♯」という同度由来の和音として併存させているのは私が矛盾した事を述べているのではなく、下声部が嬰ヘ長調で上声部がヘ長調という状況ならば、そうした状況での同度併存の出現を無かった事にする為に「E♯/F♯のペレアス」だのと強弁する事は出来ないでしょう、という意味なのです。上声部はヘ長調なのになにゆえ「E♯」を表わす必要があるのか!? という意味ですのでお判りでしょうか。

そうした状況すら強弁させる為に嬰ヘ長調を変ト長調とすれば好いではなかろうか!? と思われる方も居られるでしょうが、その過程でのベースの動きは「A/C♯」の時点でエンハーモニック転調をして嬰種調号圏の動きを採っているのであります。ですので変種調号での変ト長調を採るよりも嬰種調号の嬰ヘ長調を選択しているのは私の独自の解釈ではなくデイヴ・スチュワート本人の解釈を私がこうして分析しているのである事をあらためて注意を払って読み取ってもらいたい訳です。この調性判定は私の臆断ではない事をあらためて強調しておきたいと思います。

「Mumps」原曲当該位置

以前にもTwitterで呟いていた事ですが、最近の音楽産業は衰退が顕著である物の局所的に見ればレコード盤再燃やらカセットテープ文化のヒットという状況もある訳で、嘗ての90年代のJ-POP全盛期の様な音楽産業のそれと比較すれば全体のパイは縮小してはいるものの、所謂「サブカル」と呼ばれるサブカルチャー方面(アニメ、アイドル、ゲーム音楽など)を垣間見れば一定の層からは支持されてビジネスは成立している物です。飯の種の為にもセンスに溢れた人材がサブカルチャー方面に進出しているのは寧ろ幸運な事ではないかとも思える訳です。

サブカル・シーンで必要な要素は多様な場面変化に伴う音楽としての具象化でありますが、こうした状況を音楽的に反映させるとなると音楽部分はより一層彩りを増すでありましょうし、多様な変化や演出を要求される物でありましょう。私が子供の時代を振り返ってもアニメソングというのは同主調への転調(モーダル・インターチェンジ)、短調の曲のピカルディー終止などは、主人公の苦境が正義と栄冠を贏ち得たかの様に曲調が彩られていた物であり、音楽とは異なる本編の多様な状況を音楽が具象化する事のそれに、支持層は通常の「聴き易い音楽」のそれよりも許容している所があると思います。視覚的・文語的な側面と音楽が合わさり補強される事に依って、多様な世界観として是認されるという訳です。ゲーム音楽にしても視野を拡大させれば微分音まで活用されていたりする訳で、作者からすれば作り甲斐のあるフィールドであるのかもしれません。

サブカル方面に詳しくない私が敢えてこうした方面の音楽が強化されるのを感じたのは、アニメ「うる星やつら」に用いられる楽曲の面々に名うてのミュージシャンを起用する様になってから、アニソン支持層の人達の耳が肥えて来たのではなかろうかと思います。「うる星やつら」以前の「ゴッドマーズ」などでもユーロ・ロックやシンフォ系という謂わば関西プログレから端を発したノヴェラ、ジェラルド、アースシェイカーなどの流れからの影響を感じ取る事が出来ますし、80年代に入ってからが顕著であるのはそれ以前に日本に於てディスコ・ブームやクロスオーバー・ブームにて多くのビッグ・アイドル・スター達がスタジオ・ミュージシャンを抱えて歌番組が支持されていたという地盤があったからこそ、ロック方面も多様化して軈てはそれがサブカル方面へと広がりを見せていたからでありましょう。「うる星やつら」の楽曲「心細いな」でのミッキー吉野の活躍やらその他多くの楽曲では傾聴せざるを得ないアンサンブルがあったと記憶しております。

アニソン界隈でもこうした変遷を伴って音楽的な方法論が整備されて行き、時代の流れとともに和声面でも高次な響きを用いる様になった訳でありまして、ある意味では下手なアイドル向け楽曲よりも聴き応えのある物に出会す事がある物で、そうした高次な響きが軈ては北欧産AORを聴くかの様に醸成されれば面白いジャンルになるのではなかろうかとも思っている物であり、私自身サブカル方面を否定する訳ではないのです。それに見合った音楽観の確かさを使い手はきちんと熟知するべきと感ずるだけの事でありまして決して悪意は無いのであります。

こうして「分数aug」とやらの本質を見極めるに当って、オーギュメンテッドのコードの真なる根音の捉え方を見誤ってしまうと迷妄に陥るという事がお判りいただけたかと思います。根音を見誤ってしまう要因を挙げるとすれば、その和音構成音の排列を音律として見渡した時オクターヴを対称的に3分割する3TET(tone equal temperament)構造として見立てる事が出来る400セントの等音程構造となってしまっている所にあります。

処が、音律的に見立てた等音程構造を易々と音階の音度に当て嵌めてしまうとジレンマを生ずる物です。増三和音の [根音 - 第3音] [第3音 - 第5音] 間は夫々が長三度音程であり、音律側から見れば [第5音 - 完全八度] も400セントでありつつも、度数としては「減四度」である為、この減四度という四度音程の採るべき部分を長三度音程として捉えてしまう所に誤りが生じてしまうのは明白でありましょう。こうした音楽的なジレンマを備えている事で多くの同義音程和音、即ち異度由来の別種のコードを複数生ずる可能性を生む訳で、多義的な状況を俯瞰した上で最も相応しい和音充当を見出せなかったが故の簡便的な表記が「分数aug」の実際であると言えるのであります。余談ではありますが坂本龍一の師である松本民之助は自著『作曲技法』に於て、増三和音の各構成音の根音の読み替えを利用した転調を「転義」と呼んでいるので参考まで。

とはいえ増三和音の存在自体に何の問題もありません。五度と完全八度の音程がどのように狭まろうとも、増五度と完全八度は四度音程(減四度)であり、重増五度と完全八度も四度音程(重減四度)であり、過重増五度と完全八度とて四度音程(過重減四度)には違いない訳であるのです。

概して「分数aug」という呼称を用いる人々が抱える問題として挙げる事の出来る要因のひとつに「根音の他に」オクターヴを3等分する音度として存在する2種の音度を挙げざるを得ない事でありましょう。少なくとも和音想起の前提としてそれらを(他の2つの構成音)を見渡して考える必要があり、それらに対して附与すべき和音外音の存在=少なくとも七度音の存在はどのように和音外音として分布して(長七度音 or 短七度音)いるのかを判断する必要がある訳です。説明が重複してしまいますが重要な事ですので何度も念を押しておきます。

増三和音に長七度が附与されて相応しい時は概して短調のⅢ度(=♭Ⅲ△7aug)であります。アロイス・ハーバの時代になると短調を和声法として教える時には、ハ短調など五線譜では第4間に変種記号の調号が与えられるだけの特殊調号として記譜される訳でありまして、時代を重ねれば短調の教育もそうして変化を遂げているのだという事があらためて判るのですが、同時期にはジャズが産声を挙げていたというのに、今猶ジャズ音楽教育での短調の扱いが自然短音階から始まってしまうのは、易しい物から難しい物へと学ぶ方が教育者にとって教え易いという手順の弊害がそのまま受け継がれているだけに過ぎず、実に勿体無いと思われる事頻りです。

西洋音楽に於てオーギュメンテッド・フレーズの最たる物と言えばリストの『ファウスト交響曲』でありましょう。

また、短調のⅢ度は平行長調を基準にすれば主和音の5th音が増五度に半音上行変位となっている状況でもありますが、この変位と同時に本来なら長七度音が付与されるそれが短七度へ下方変位する状況も想定されるので、オーギュメンテッド・コードに付与される七度音は必ずしも長七度ばかりではありません。また短七度が付与される状況というのは主和音から副次ドミナントへ変化した場合も想定されますが、こうした副次ドミナントを招いている状況は概して他調からの借用和音としても判別し得る可能性が高まり、その上でその副次ドミナント上にて長九度・増十一度音が付与される状況となるとメロディック・マイナー・モードのⅣ度を視野に入れる必要性も生ずる物であります。こうした多くの状況をきちんと整理出来る様にして判断しなければならないのであり、単に三全音複調型というコードの形に捉われ過ぎてしまって本来の在るべき姿を錯誤してしまう事などあってはなりません。

和音の見立てに誤りがあろうとも、音楽的な意味で和声的に彩りの工夫を凝らそうとしたが故に用いたコードなのですから、皮相的なコード表記に満足する事なく真実の部分を知っておく必要があるという事なのです。こうした和声的な彩りが脳裡に映じたという事自体、音楽的にはクロマティシズムへの欲求に外ならないのでありますから、こうした彩りを豊かにするという行為自体を咎める物ではありません。クロマティシズムへの欲求の高まりが、知らず識らずの内にサブカルチャー方面でも瀰漫しているという事は喜ばしい事であると言えるでしょう。

半音階への欲求=クロマティシズムを確認するに当りこの機会に乗じて、先日YouTubeにアップしたYMOの「テクノポリス」のダブ・アレンジで用いたリハーモナイズもついでに解説しておこうと思います。リハーモナイズで用いたコードのそれがオルタード・ドミナント7thコード由来ではないという事も詳悉に解説しようと思います。

原曲のテクノポリスはト短調ではあるものの、主和音と属和音での同主調同士のヴァリアント・コード(Gm→G△ ×2 |Dm→D△ ×2)を用いるので長調・短調双方の両義性を確認する事が出来るのですが、一旦解決となす時は副七である長調下属和音=「C△7」の偽終止を採る訳ですから是亦凄みを感じる訳であります。テクノポリスの非凡なひとつであるとも言えます。

テクノポリスの最大の特徴は、ヴォコーダー吟詠に依る「T・E・C・H・N・O・P・O・L・I・S」が少しずつ拍節が拍からズレて行くのは、夫々が1拍5連符のパルス6つ分を刻んでいるからなのでありますが、次に示す信州大学教育学部の紀要論文の方ではテクノポリスの楽曲のbpm=144に対してbpm=120でヴォコーダーを詠むポリテンポとして解釈された論究で大変興味深い論文ですので目を通されてみてはいかがでしょうか。

信州大学教育学部研究紀要(依田翔) 『ポリリズムの類型における楽理的分析』

先の論文の発表日時やPDF作成日時と共に、私が過去に呟いたこのヴォコーダー吟詠に関しての日時を調べていただければお判りかと思いますが、決して私の剽窃行為ではありませんのでそればかりはあらためて念を押しておきたい所です。

扨て、私がアレンジを施した「Technopolis」はダブ・アレンジ且つリハーモナイズをさせております。しかも大半のコードは複調を視野にした物なので、普段はそうそう見受ける事のない類のコード表記となっております。とはいえ、こんな仰々しいコード表記でも淡白に聴こえるのは、裏拍および音価を短く採ったアレンジにしているからでありまして、ハーモニーよりもベースラインの方が耳につきやすいのではないかと思います。こういうアレンジは故ウォルター・ベッカーのアルバム『Circus Money』でのアレンジにインスパイアされて作った物なので、えげつない程に凝りまくったハーモニーも聴かせ次第ではこれだけシンプルになってさりげなく耳元を通り過ぎて行って呉れる物なのだなぁ、とあらためて痛感する訳であります。

そういう訳で、リハーモナイズしたコード部分の解説をしようと思いますが、冒頭の「F♯△7aug/G」というアッパー部の「F♯△7aug」の5th音は「C♯♯」であるべきです。処が楽譜上ではいつもの私の様に、コード表記に沿ったそうした変化は見せておらず、異名同音の「D音」がギターとエレピの左手に明記されているのがお判りかと思います。このD音の意図は、下声部ト短調での属音=D音と上声部に存在するであろう「C♯♯」の異名同音をコモン・トーンとして置換させて互いに共有し合っているという意味で、上声部に敢えて「C♯♯」を与えてはおらずとも「双方の調は同じ穴を伝って針を通しておりますよ」と言える様な状況で「紡いで」いる訳です。この紡いでいる両者の共通とするポイントは、私が能く表現として用いる所の「応答」点である訳です。

次に出現する「A♭dim△7」というのは「G7(♭9)」のG音オミットだと思っていただいて結構です。但し、G音由来のドミナント7thコードとしての振る舞いを後続和音に対して演出したくない=下方五度進行を採りたくないという意図もあっての事なのです。勿論シンセ・リードが入れば茲の当該箇所ではアッパー・ノートとしてG音を明示される訳で、和声的には「G7(♭9)/A♭」と同様の響きが生ずる訳ですが、ドミナント7thコード本来の機能を暈滃している狙いはお判りいただけるかと思います。

その次の「Gm7(13)/E」というコード表記もえげつないです。通常の機能和声に於てはマイナー・コード上の本位十三度=♮13thというのは転回位置に還元すると長六度と等しくなり、基底和音の第3音の短三度と増四度(=三全音)を生ずる為にアヴォイドとされる音でありますが、私は機能和声を用いた調的な世界観を目指しているのではなく、閉塞したコード進行に於て局所的に彩りを増す和声的色彩の方を欲しがっている為、動的な調的振る舞いの進行など要らないなのであります。ですので静的なモーダルな状況で好いのですから、こうした音を使う訳であります。況してやその13th音をベースでも重複させるのは、E音を根音とするコード表記を企図した時、アッパーに「F音」を生ずる事でコード表記の側として閉塞してしまうんですね。しかもE音を根音と見立てた時には「Em7(♭5、♭9)」という状況でもある訳ですので、マイナー・コードに♭9thが付与されているという物よりも、ハーフ・ディミニッシュに♭9thが附与された状況となる訳ですね。

勿論西洋音楽ではハーフ・ディミニッシュに短九度が付与される類をシャイエは自著『音楽分析』に於て「長調導九」という風に20世紀の和声の例として取り上げておりますし、マイナー・コード上の短九度という「中音の九度」とか呼ばれたりする例は幾つもあるのですが、殊にジャズ/ポピュラー音楽界隈のコード表記に於ては「中音の九度」という風にマイナー・コードに「(♭9)」を付与する事は遣らないのであります。それを便宜的に解決しようとマーク・レヴィンは敢えて自著『ザ・ジャズ・ピアノ・ブック』に於て「フリジアン・コード」という風にドミナント7thコードのパラレル(短三度下方)の音を根音に採る物に命名しております。

そのフリジアン・コードの実例として以前にも取り上げた事のある曲がチック・コリア・エレクトリック・バンドの2ndアルバム『Light Years』収録の「Flamingo」でありましたが、マイナー・コードの「Ⅳ度」上で用いるので、実質的にはそのフリジアンコードは「♭Ⅵ7/Ⅳ」という形を採るのであります。アッパー部のドミナント7thコードが「♭Ⅵ7」となっている事からもお判りの様に、原調の「Ⅴ」は叛かれて「♭Ⅴ」となる為、その場合先にも述べた様に実質的には部分転調でもある訳ですが、「Ⅴ」が「♭Ⅴ」に転ずる事でブルース感が演出されているという事だけは念頭に置いて欲しいと思います。

小山大宣著の『ジャズ・セオリー・ワークショップ』に於ても同様の「♭Ⅵ7」を取扱う物の、「♭Ⅴ」を叛いている状況で原調を基準としている点が陥穽に陥っている観点であり、嘗て私がTwitter上で論難した某ジャズ・ギタリストとやらも同様の謬見(=原調を固守し乍ら「♭Ⅵ7」というⅤ度を叛く状況を甘受する矛盾)に陥っていた物でした。こうした覆轍を踏まぬ様にする為にも確かな知識を養って欲しいとあらためて冀う所であります。

扨て本題に戻り、4つ目のコードは「E♭△7aug」ですので別段珍しい物ではありません。その次の「A9/D」というコード表記については物申したい方が居られるのではないかと思います。何故ならば、アッパー部を長属九=Ⅴ9と捉えるならば、下は解決先の五度下の音=D音を先取りしている事になる為に、こうした表記は罷り成らん! と思われる方は少なくないであろうと私自身思うからであります。

とはいえ、機能和声を遵守するのではなくトニックの向こう側に見えるドミナントの音は在って然るべきであろうという状況でもある為こうした表記を選択しているのですが、ベースラインとしてはD音の体をほぼ無視する様な形で上声部に靡いたフレージングをしているのは、それをエレピのパートが補っているであろうからという解釈で態と上声部に靡いているのです。

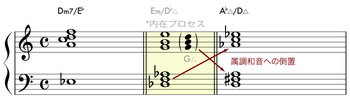

次の「B♭△7aug」も珍しい物ではないのでそのまま次の「Dm7/E♭」の解説をする事にします。マイナー・コードでの二度ベースではなく短二度ベースという状況なのですが、場合に依っては「F6/E♭」と見ても差支えない時があるでしょう。何れにせよこの型をCメロディック・マイナー・モードでの「Ⅱm7/♭Ⅲ」および「Ⅳ6/♭Ⅲ」として想起した時、後続和音へと進行する時は転調して「Ⅲm/♭Ⅱ△」という複調であるバイトーナル・コードを期待しての響きの前振りなのであります。つまり後続和音への期待としては「Em/D♭△」を想起しているのでありますが、これは実際には存在しない「内在プロセス」的な状況として想起するのであります。

その仮想的内部プロセスに粉飾を加えて「Em/D♭△」での夫々のコードの「Em」に対しては上方三度のカウンター・パラレル「G△」を仮想的に想起して、それらのポリコードが「三全音複調型」であるという事を誘引させた時、忒いの属調和音を想起し乍ら上下を倒置させて「A♭△/D△」を見越しているのです。

勿論、「A♭△/D△」というポリコードをD音基準として見れば、同義音程和音として「D7(♭9、♯11)」として見る事も可能な訳ですが、「A♭△/D△」というコードにてA♭メジャー or A♭リディアンおよびDメジャー or Dリディアンというモードをこねくり回して選択した方が自由度は高くなりますし、「D7(♭9、♯11)」というコードで単にオルタード・スケールのアプローチで甘受して欲しくないからこそポリコードの表記を充てているのであります。茲での小節は、上声部に於ても下声部の音を重複して用いているという所が特徴的な所でもあります。短属九系統のオルタード・ドミナント7thコードに捕捉されてしまえばひとつの調性感に集約されてしまった事になる訳ですが、あくまでも複調としての状況を用意しておけば、そのポリコードでアプローチする際の自由度の高さは明らかに異なる訳です。

そうしてテクノポリスは、原曲の同主下属調長和音=「C△7」までのブリッジ部分に解説を移しますが、それまでのBパターンはかなり卑近な状態でハーモナイズしているので特に説明は要らないであろうと思います。その上でブリッジ部で生ずる2拍9連フレーズ直前からあらためて語る事にします。

それまでのBパターンでのヴァースは「Gm→E♭→F」という卑近な進行を採っておりましたが、偽終止ブリッジ直前では「F」を「F69」に変えております。ギターが明確に下行アルペジオを採るのでお判りかと思いますが、四度ヴォイシングでギターは成らす物の、シンセの二声のパートでは敢えてギターの四度ヴォイシングを維持する為の下声部のD音をC音に変応させるのは棄却しました。単に「F」というコードに彩りを与えたいばかりに「F69」をギターに採らせたという意図が現われております。

その後続小節で最初に現われる「Gm」上にてギターは主音から下行クリシェでのダブルクロマティック・フレーズを採りつつ、ベースも同様に並進行で態とフリジアン・スーパートニックの特徴となる「♭Ⅱ」音を明示して下行しております。これは、原調=Gmからすれば局所的にGフリジアンへ移旋させてGフリジアンでのスーパートニック=「♭Ⅱ」を明示的に用いている訳です。

そして弱勢では敢えて「Gm7/E」という「中音の九度」=マイナー7thコード上の短九度附与という状況を敢えて作り、直後には見馴れぬ「E7(♭5)sus4/D」という七度ベース乍らも♭5th音という硬減和音でのsus4という形を採って奇異な和音を響かせ、その直後も「E♭m6(♭5)/B♭」という風に、上声部の5th音は「♭5th」であるのに、下声部では「♮5th」が併存しているので「同度由来の音を併存させるとは何事か!」と誹りを受けかねないかもしれませんが、同度由来を併存させているという事は、明確に複調を示唆しているのであります。ですのでその直後に「C△7/G♭」というコードで終止するという「方便」が成立する訳です。

アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』にて紹介される、短和音上の「♯11th」表記を用いれば「E♭m6(♯11)/B♭」として、単一の調性から見渡した時の、5th音をベースに採ったコードで強弁できるだろうに、と思われるかもしれませんが、私としては後続の和音の為に複調の体を採ったのであります。言い換えれば、イーグルフィールド・ハル流のコードは複調を呼び込む時に挙って使えるという事でもあるという訳です。

扨て、先の「C△7/G♭」というコードにて「方便」と表現した理由というのは、上声部「C△7」の5th音=G音と下声部のG音由来の派生音=G♭音が併存しているのではないか!? という矛盾を孕んでおられるでしょうが、重ね重ね述べて申し訳ありませんが、これは複調を視野に入れている為強弁可能な状況なのです。とはいえシンセ2のパートでの1拍置いて奏される2拍9連フレーズを確認してもらえれば判りますが、コード表記こそは「C△7/G♭」であるものの、このパートでも「G♭」という三全音調域由来のフレーズを弾いているのです。変ト長調を見越しているのであるならばE♭音から開始されるのはE♭エオリアンではないかとご指摘を受けるでありましょうが、E♭エオリアンをE♭ドリアンで嘯いている訳であります。その上でE♭ドリアンを奏し乍らC調のB音を併存させる為、E♭ドリアンに♭6th相当≒「C♭音」≒「B音」が併存するフレーズとして成立させているのです。変ト長調の側を嬰ヘ長調と読み替えた場合、恰もC△7上でペレアス和音の音脈であるBリディアンを弾いている様にも映る筈です。一応、全体的にクロマティシズムを強調したいという心掛けでアレンジしたという訳です。

更にもう一つ附言するならば、「C△7/G♭」上にてエレピのパートが5連符のアルペジオを伴って「A♭音」を附与しているのは、変ト長調の音脈に靡いた形でC音からはフラットサブメディアント=♭6th音=♭13th音が付与される様な状況としても響かせているのですが、この音を和音表記には敢えて忍ばせておりません。実際には与えても好いのですが其処は敢えて避けました。コード表記よりも音符の方が重要ですので、含意として最後に多くの隠喩を忍ばせたと思っていただければ幸いです。

譜例作成という視点で見れば、この原曲偽終止部での2拍9連をFinaleを用いて形成させるのは至難の業でした。2拍9連が合計10拍に及んで強行する為、小節線を連符の連桁が跨ぐわ、実際には改行・改ページという状況であった為、連桁の傾きを維持して2拍9連を採るのは非常に厄介だったのであります。なにせ、Finaleのパターソン・プラグインでの「小節を跨ぐ連桁」というのは拍単位ではなく小節単位での効果を発揮する物ですし、しかも「連符」としての体を維持して小節線を跨ぐ必要があるので、「15ma」表記での連桁のそれと先行の2拍9連の端切れの部分の連桁の傾き具合が維持されなくなってしまうのです。ですので、ダミーとして連符表記を充てて連桁を延長させて連符の体を採りつつ、純然たる連符の体で小節線を跨いでパターソン・プラグインを実行させているのは最後の2小節を跨いだ2拍9連なのであります。

小節を2/4で採ってダミーの小節線を挿入しようかとも考えたのですが、やり馴れた編集の方で済ませたという訳であります。

そういう訳で、「分数aug」で生ずる根音の読み間違えから生ずる謬見と、本来複調として生ずる同度由来の音の併存の整合性の違いをあらためて理解いただければ之幸いでございます。

まあ、「バズる」なんていう言葉も 'buzz word' という所から端を発した和製英語なので、「ディスる」やら「ハモる」やら「耳コピ」とかの言葉はなるべくなら使いたくない私としては「バズる」という言葉自体敬遠したい物なのですが、敢えて注視していただきたい時には忸怩たる思いを抱き乍ら用いる事もある物です。

そんな中今回登場する「分数aug」というのは一体どういう事を意味しているのか!? というと、元は田中秀和氏というアニメ・ソング・クリエイターのTwitterの呟きに端を発している様なのでありますが、それは単に氏本人が命名した用法なのではなく寧ろ、彼を支持する人々の間にて支持者達が氏の音楽の特定の状況に語句嵌当させてしまった言葉が独り歩きしているというのが真相の様でありまして、「分数aug」という馴染みにくい言葉が瀰漫してしまう悲哀なる状況と、本来理解におよぶべき真実の側面を詳らかに語ろうとするのが今回の私の意図なのであります。

結論から言っておきましょう。三全音忒いとなる分数コードのそれを呼ぶに相応しい呼称は「三全音複調型」という物であり、分数コードとしての和音の実際はその断片であります。

※分数コードの種類としての用例はリンク先の記事にまとめております。

但しジャズ/ポピュラー界隈で用いられる「複調型」の和音の実際は、上声部と下声部で生ずる別々の和音を「共通音(コモン・トーン)」として取扱い、その和声に附随する線的要素が上声部と下声部ともに全く別の調域のモードを用いているという状況は少なくなるのが実状です。

つまり、和声だけが複調という方便をまとって結果的にはそれに附随する線はどちらかの調性に準則するモードの断片を用いている状況が殆どであります。

扨て「分数aug」の本題に入る前に、私は以前からこれに似た状況にある謬見をやはりSNSを通じて目にしていた物でした。それは或るひとりの愚者が、星野源が用いる分数コード「Caug/G♯」というコードを何のためらいもなく「G♯aug」と勝手に曲解してそのまま自説を展開させてしまっているという酷い物だった訳であります。「分数aug」という謬見もこのフェーズに酷似する物があるので滑稽なのでありますが、そもそもが「Caug」と「G♯aug」を同一視してしまっている所がアウトな訳ですね。

その或るひとりの愚かな発言者は「Caug」の第二転回形を「G♯aug」と捉えていたという例です。例えば「Caug」というコードの構成音は [c・e・gis] なのでありますが「G♯aug」の構成音は [gis・his・disis] ある為、幾ら鍵盤上では異名同音は同じ箇所を弾くとは雖も [c・e] ≠ [his・disis] なのであります。

これの何処が悪いのか!? と疑問を抱く方は正当な楽典の基礎を学んでいないが故に陥る誤まりであるからです。

そもそも「Caug」の構成音のひとつ [gis] というのは、このコードの最も重要な変化を示している物ですが、[gis] が [g] 由来からの変化音である以上 [gis] はその上の [c] まで4つの音度を辿るのであるので四度音程なのです。[g - c] は完全四度音程なのでありますが [gis - c] は減四度なのであり、決して長三度なのではありません。

鍵盤上なら物理的には同じ箇所であろうとも、和音構成音の間にある和音外音の存在を知っていればどのように音階が排列されているかが解る筈なので、[gis - c] の間には少なくとも他の音が2つ無ければならない状況なのであるのが本来有すべき理解なのであります。

処が「G♯aug」というのは [gis - his] と表記される物であり音程は長三度なのですから、これらの音の間には他の和音外音としてたった1つの音しか無い事を意味する事になります。「ド」の位置に移高させて考えてみましょうか。

ハ長調で長音階に於て「ド - ミ」という長三度音程間の和音外音は「レ」しかありませんが、そこに半音階的に同義音程が生じて「ド - ファ♭」が作られた場合、その減四度音程間には少なくとも他に2つの音(※「レ」由来の正位位置(せいいいち)の音または変化音および「ミ」由来の正位位置の音または変化音)がありますよ、という意味なのです。ですので「Caug」が「G♯aug」と同じだと思い込んでいる時点で甚だしい誤解を招いているという訳です。

増三和音=オーギュメンテッド・トライアドという物は根音・長三度・増五度にて隣接し合う各音程は長三度であります。これらの和音構成音を1オクターヴをどのように「割譲」し合っているのか!? という風に考えれば等分平均律として3TET(tone equal temperament)という風に解釈すると《3音で1オクターヴをで分け合っている》以上、円環として視覚的にみれば物理的には対称的な「等音程」として成立している状況ではあります。

無論それは「度数」を与えなければ各音程は「400セント」という前提である為、度数さえ無関係であるならば「増五度と完全八度上の根音」とは400セントであるので「等音程」であるのですが、茲に度数という基準を充てれば400セントが常に長三度であるばかりではなくなるという理解が肝腎なのであります。ですので次の例の円環の様に、音程幅は視覚的に見れば各音程が等しい「距離」ですが、度数を適用した時点で実際には異なる訳であります。

このように、オーギュメンテッド・トライアドは第2転回形まで転回しようとも実際には400セントずつ移高している状況と見做してしまいそうですが、転回した直後に移高されたオーギュメント・コードに成ってしまうのではなく(Caugの第1転回形≠Eaug|Caugの第二転回形≠G♯aug)、そのコードの和音外音となる音がどのように分布しているか!? という、即ち、アヴェイラブル・モード・スケールを把握しておく事が必要となるのです。

ハ長調に於てCaug というコードが出現するという状況は概して主和音の後続に正位位置の属音=♮5thが半音上方変位して「C△→Caug」という状況を第一に考える事が可能です。無論コード進行は真砂の数ほどあるので一義的な例に集約される事などありませんが、あくまでも一例として「C△→Caug」という状況を想起した時、少なくとも「C△」のコードから「Caug」として変位して来た「アヴェイラブル・モード・スケール」はCメジャー・スケールの [g] という「ソ」が「ソ♯」になった事を意味し、同時に、他の「ド レ ミ ファ ラ シ」は何ら変化せずとも好い状況なのであります。

はてさて仮に「G♯aug」というコードが「Caug」と同一視して好いと強弁するのであるならば、G♯音というルートから第3音はG度由来の派生音から数えて3つ目の度数=B度由来の派生音「B♯」であるべきですが、それを無関係な異度由来の「C」と読んでしまう事になるので「G♯aug」は決して「Caugの第二転回形」と成り得ないとなる訳です。

加えて「ソ♯」の次には「ラ・シ」の音度を由来とする音があって好い筈なのですが「ソ♯」の次には「ラ」しか無い状況になってしまう訳ですね。なぜなら「G♯aug」は三度音程堆積型のコードである以上、「ソ♯」から三度上が「ド」である筈が無いのです。「ソ♯」から見た「ド」はどうやっても4番目の音度であるのですから。

アヴェイラブル・モード・スケールを想起する際、Caugからの第二転回形である筈なのに、なぜ在るべき「シ」が無くなってしまうのでしょう!?(嗤)

こういう矛盾に気付かずに初歩的な楽典も識らずに皮相的理解に及ぶのは莫迦げているという訳です。

前述の様に、長調でのオーギュメンテッド・コードの出現例は偶々主和音の構成音の一部が半音変位した例を挙げましたが、長調の主和音がオーギュメンテッド・コードとして変位した瞬間、その世界観は実際には平行短調の世界観に導かれているという事を確信していた方が良いでしょう。

つまり、「Ⅰ△→Ⅰaug」ではなく「Ⅰ△(:C)→Ⅲaug(:a)」という風に、オーギュメントになった瞬間にイ短調のⅢ度の世界観に靡いているのだという事を感じ取っておいた方が良いという事です。

無論、藝大和声などでは単なるこうした変位に於て仰々しく平行長調と平行短調を行き来している解釈は「より難しく」してしまい合理性を欠くという風に捉えられる向きもある為、「Ⅰ→Ⅰ+」という風に書かれる事もあるとは思います。

唯、これだけは申しておきますが、短調の世界というのは多義的であり、藝大(島岡)和声が例示している短調の世界というのもそればかりがひとつの答ではないという事を申しておきます。

機能和声を教えるに当たってそれが長調の世界であるならば一義的で厳格な理解であって然るべきですが、少なくとも短調や弱進行の例という側面を藝大和声の一義的解釈に当て嵌めてしまっては陥穽に陥ります。

能く私が短調の世界に於けるパラレル・コードやカウンター・パラレル・コードなどを挙げる際、それは概して藝大和声の批判をする事になる為よもやそれを「てめえの言ってる短調の例とは全然違う例があるぜ」とばかりに承服しかねるという立場を採る方もおられるかと思いますが、概してその様な人は自身の知識の狭隘さが禍して他者の発言を是認しない事が原因となっているだけで深く短調を識る事の無いままに私が語る和声的な世界観と同一視する事は不可能であろうと思われるので注意をしていただきたいと思われます。

※パラレル・コードは、全音階的に3度下の音を根音とする三和音の事であり、それに対しカウンター・パラレル・コードは全音階的に3度上の音を根音とする三和音の事。

況してや、そういう世界観だけではなくとも私の述べている事の大半というのは卑近な方面の世界観とは全く別の側面で語っている事だけはお判りいただけるかと思います。それでも私の述べている事がどうしても信頼に足らないという場合は、音楽的な世界観での卑近な側である世界観の習熟に甘いか、卑近な世界観に甘受してしまっているかのどちらかであると言えるでしょう。

私は少なくとも、特殊な側面を例示する様な時はソースを挙げているので、どうしても私が胡散臭いと思われる方はソースとして挙げた論文・書籍を参考にすれば良いかと思います。

※中村隆一著『モンテヴェルディからドビュッシーまで 大作曲家11人の和声法 [下] 』(全音楽譜出版社)〈Ⅳ 印象派の和声 ドビュッシー〉の項313頁 演習5 例1(Jardins sous la pluie)にて例示されております。

— 左近治 (@sakonosamu) 2019年3月14日

次の譜例は、F.リストによる1850年の作品 S.298『愛の夢(Liebesträume)』第3番 変イ長調の冒頭部分に私がコード表記を併記した物。譜例8小節目 3〜4拍目が所謂「分数aug」の原型とも呼べる用例となります。正確に言えば『愛の夢 第3番』の当該箇所の基底和音は増和音とはなっていないので「分数aug」とまでは言えないかもしれませんが、副次ドミナント・コードの第5音オルタレーションという事に括る事の出来る楽理的側面に於ても非常に重要なカテゴリーなので纏めて紹介する事に。

当該箇所の「C7 on G♭」は、基底和音本体では [g] を含みつつ、同度由来の半音下行変位した [ges] が併存する事になります。この同度由来としての [ges] は平行短調 i に対する下行導音としての♭ii を想起する事が重要な解釈となるので [fis] として表すよりも [ges] の方が相応しくなります。そうすると同度由来の音が2音併存する事になるのですが、そうした多義性は複調感を誘っているとも形容する事が可能となります。また平行短調の主和音も副次ドミナント化するという事を思えば、局所的な転調を生じている事にもなる為、複調感の示唆が現れるのは至極当然とも言えます。

尚、この譜例を取り扱った過去のブログ記事はこちら。

茲でもうひとつの酷い例として挙げる事の出来る「Caug/G♭」という表記の矛盾について述べておきましょう。この手の表記をしてしまう方で「複調」を視野に入れている方は極めて少ないかと思います。上声部が少なくともハ長調で半音階的変位をしている状況で下声部は変ト長調のモード・スケールを奏しているという状況を想起している方は非常に少ないであろう、という意味です。

こうした極めて稀な状況でない限り、先の表記は矛盾を来しているのです。その理由は、「Caug」の和音構成音である第5音は「G♯」音である訳ですから [g] 由来の変化音である訳です。単一の調性で俯瞰している以上、その和音上で「G♮」や「G♭」が併存する訳が無いのです。つまり「Caug/G♭」というのは、上声部にG音から半音上方変位した「G♯」が存在しつつ下声部ではG音から半音下方変位した「G♭」が併存しているという状況を生んでしまっており、素知らぬ顔をしてこうした表記をした方はよもや「G♭とG♯」が併存する8音以上の音階を想起している訳でもないでしょう(笑)。

また、オーギュメンテッド・コードの読み違えはオルタード・テンションに端を発する事もしばしばあります。例えば「E7(♭13)」というコードがあった時に、このコードが完全和音としての体ではなく本位五度音=♮5thである第5音がオミットされている状況があった場合、本来の和音構成音である [e・gis・h・d・c] から [h] が省かれる事となる為 [e・gis・d・c] を [e・gis・his・d] と誤認してしまい結果的に「E7aug」と解釈してしまいかねないケースを挙げる事が出来るでしょう。

増三和音の峻別で誤りを生じてしまう背景には、増三和音に対する「七度音」がどのようにして備わるか!? という事を見越していない事で起きやすいのであります(※決してこればかりではありません。和音外音という音組織全体を視野に入れていないが故に生ずる誤りが原因)。新たなコードの構成音として使う為の七度音という風に捉えるだけではなく、和音外音としてどのように「隣接」しているのかを想起するだけで全く異なる訳です。その「七度音」というのは「長七度 or 短七度」かをあらかじめ見極めておく必要があるのです。

例えば、ハ長調の主和音が一時的に「Ⅰaug=Caug」となったとしましょう。これに附随する事が予測されるのが長七度音だった場合は「シ」の音が予測される為、アヴェイラブル・モード・スケールとしては少なくとも「ド ミ ソ♯ シ」を共通音として持つモードを想起する必要がありますし、新たな音脈となる七度音を和声的に取り込むのであれば「ド ミ ソ♯ シ」=「C△7aug」を視野に入れる必要があるのです。

処がセカンダリー・ドミナント7th・コードとしての体である筈の型から偶々七度音を省略して考えてしまうケースというのもあり、主和音が一時的に「Ⅰ7」と変化してしまう所から更に「Ⅰ7aug」の型へと形を変位させて、本来なら長七度音が附与されて然るべき音度が、副次ドミナントへの変位に依って附与される音が短七度音へと変化している事を見抜けなくなるというシーンに遭遇する可能性もあるので注意が必要です。

例えば次の譜例に見られる様に、「1」の例はアッパーに「F♯△」ロウワーに「C△」を採るポリコード「F♯△/C△」であります。この形は三全音複調型としては「完璧な」体を成しておりますが、単一の調域で俯瞰した時にはオルタード・ドミナント・コードの類として見做す事も可能であります。それが「2」の型で示す「F♯7(♭9、♯11)」という形になるという訳です。念の為に附言しておきますが、この「2」の型はコードネームとして完成した物の、実質的には「1」からの上声部と下声部が倒置された状況でもある訳です。

同様に「3」の型は「2」の型からの第3・5音がオミットされた不完全和音であります。トップノートに「B♯」音を生じているのはもうお気付きだと思いますが、これを異名同音に還元すると漸く晴れて「C」と成る訳ですが、「3」の時点で実質的には「C△/F♯」である物の、敢えてそう記さない理由は、先行和音「2」の不完全和音という状況を明示したいが故の事であります。

次の「4」はトップノートの「B♯」を「C」に異名同音に還元し、基の「C△」の第5音を半音上方変位させて「Caug」を導き出して下声部は「F♯」という状況となる、「Caug/F♯」という形なのであります。

下声部が「G♭△」や「G♭音」では何故駄目なのか!? というと先の「4」のコードとして最終的に「Caug」を導き出した時にお判りと思いますが、[g] から [gis] に半音上方変位させた事実というのは「G音」由来の派生して来た音を上声部で用いている事となる以上、下声部に同度由来《それが半音下方変位した物であろうとも》の音が「単一の調性内」で併存するという矛盾を招いてしまうので、同度由来の音が併存する状況はあくまで上声部と下声部は異なるモードが排列される=複調(多調)を誘っているという然るべき状況であるのです。

そうした複調を視野に入れた状況ではなく単に単一の調域としてのコードとして括られた状況であるならば、見かけ上は三全音忒いの調域での複調型ではある物の、三全音複調型からの断片が齎した和声の粉飾であるに過ぎないのであります。無論、コードのタイプとしては三全音複調型である事には間違いないのですが、本来なら複雑な複調として取扱うべき姿を、三全音複調型の和音が有している「共通音」を利用して、横の線だけは単一の調域の線としてシンプルに使い、和声的な粉飾として複雑な型を選択しているという状況という意味なのです。

それならば、先述の「4」のコードが「Caug/F♯△」=「F♯7(9、♯11)」という状況であるとすると当初の「F♯△/C△」の型は何だったのだろう!? という風に疑問を抱く方もおられるかもしれません。両者の違いは「短属九 or 長属九」のいずれかを内含している状況である訳ですが、多くの場合長属九を内含する方を選択する様になる理由の一つは短属九を包含するタイプは「短九度」を形成するが故に単一の調域から見た時にはアヴォイドとして耳についてしまい、その場合には和声的にではなく多声的に(少なくとも二声)複調として用いた時には横の線が複雑になってしまう状況に手を余すからでありましょう(※単なるポリコード表記である「F♯△/C△」からだと本来示唆する各コードの持つアヴェイラブル・モード・スケールが見えにくい事でしょうが、それらを列挙すると上声部のアヴェイラブル・モードとして〈F♯ G♯ A♯ B(♮) C♯ D♯ E♯〉が示唆されると同時に、下声部には〈C D E F G A B(♮)〉の示唆として2つの調性が併存する状況に手を余しかねないという意味です)。

他方、長属九を内含するタイプ「●7(9、♯11)」は和声的には短九度より強いアヴォイドを生まず2種の三全音音程とそれを均質化させる横の線として全音音階を含む事で異なる調域同士でのリディアンの断片として響かせる事が線的にも和声的にも粉飾としてのバランス具合が取れるからでありましょう。

但し、ハ長調での「C音」を♯11th音として応答させるのであるならば、そのコードの根音の採り方は「F♯」ではなく「G♭」であるべきです。こういう解説をすれば、これまで私が述べて来た「F♯」を基にして来た数々の状況が水泡に帰してしまいかねないと思われるかもしれませんが、♯11th音を「C音」として聴かせたいのであればこうした例外を伴う物です。

山下達郎の「Candy」が好例となる事でしょう。それというのもF♯をルートとした時の♯11thは「B♯」であり決して「C」ではないからです。G♭をルートとした時、そこからの♯11thが「C」なのである訳です。

このような「例外」は何なのか!? という事を説明しますが、上述「Candy」の「C」音は主音である音です。

然し乍ら、コードの体系側から対照させた時の [c] を「♯11th音」の音として聴かせようとする狙いがある時は概して、「♯11th」という《全音階で俯瞰した時には音階外の音高に位置する》和音構成音として聴かせようとする状況であるので、結果として原調の全音階音組織の音とは異なる音階外の方からコードを見立てて「♯11th」音を原調の方の世界観に併せて取り込もうとしている訳ですので「複調」由来のコードと解釈すべき物なのです。

とはいえ複調由来の音であろうともコードの側としては、複調という体系に於いて最も相応しい表記体系のポリコードを視野に入れて用いる事はせずとも既にコード表記の側としては「簡便的」な表記で済むオルタード・テンションを含んだ表記体系を用いる事で通常見慣れた表記にする事も可能ですし、ボーカルの旋律以外で他の声部が [c] を重複して鳴らさない限りはその「♯11th」に相当する音をコード表記にせずとも構わないという状況ならば、わざわざ複調を明示せずとも見慣れたコード表記で用が足りてしまう(少なくとも「コード」表記としては複調なのか否かを明示する必要はない)のですから、平時の見慣れたコード表記を用いる事で「複調」の存在すら等閑にしてしまう事は往々にして起こり得ると推察するのは容易い事です。

使い慣れたコード表記が重要な複調の状況を埋没させてしまうという、策に溺れると概して重要な状況を見過ごしてしまうという事は音楽のみならず多くのシーンで見受けられる悲哀な側面でもあります。

なにしろ、コード表記というのは「和声的状況」を示す物ではないからです。コード表記とは、主旋律に対して《簡便的な伴奏で付与されるべき和音がコード表記が示す音で(概ね)補完される》というシステムに過ぎないからです。

例えば、伴奏が「C7」というコードがあって主旋律はそのコード上で「D♭」音を奏でている状況があったとしましょう。この場合の「和声的状況」は「C7(♭9)」なのですが、コード表記としては「C7」で済むのです。伴奏にも「♭9th」の音が奏鳴されている状況ならば初めてコード表記は「C7(♭9)」を表す事ができる物なのです。

コードの側から見た時、それがノン・ダイアトニックな音となる状況はどう考えても「複調」です(「Candy」の当該箇所の場合)。なぜなら「♯11th」という音がノン・ダイアトニックである以上、原調とそれが併存するならば単一の調性ではないからです。

そうした事からつまり、同度由来の変化音を複数併存させる事を許容しない「全音階的」な型と複調を由来とする事で恰も同度由来の変化音が併存させる事が起きてしまう状況という異なる2つの種類が「分数aug」表記には生じてしまうという事を理解できるようにしなければならないでありましょう。

トーレ・ヨハンソンのアレンジはオーギュメント・コードの分数コードをドミナントの部分で用いる手法が顕著でありますが、彼の場合、オーギュメント・コードの多様性を柔軟に利用していると言えます。

例えば「Caug」というコードを「Eaug」「G♯aug」あるいは「A♭aug」と捉える事により、母体となる「Caug」に対して2度ベース=「D音」が付与されていたとすると、母体のコードが同義音程的に変化して「Eaug/D」は7度ベースの型と表記上の変化を生じます。同様に「G♯aug/D」あるいは「A♭aug/D」として三全音複調型という風に表記上の変化を生じます。

私の過去のブログでも詳述しておりますが、カーディガンズの「Carnival」では2度ベース型に相応しい類のコードにしている事がお判りになるかと思います。同様に、BONNIE PINKの「Private Laughter」も2度ベースの型に括られる物として使用している訳です。

ザ・クリスマス・ソングに於ける用例(2018年12月9日追記)

The Christmas Song (Chestnuts Roasting an Open Fire) は、メル・トーメとボブ・ウェルズの共作でありますが、ナット・キング・コールの唄うカヴァーも能く知られている物と思われます。これらの2つのバージョンでは其々僅かにコード・アレンジが異なるのでありまして、特にナット・キング・コールのバージョンは「遉のジャズ・アレンジ」と思わせる所がありますので、その辺りを補足しておく事に。

メル・トーメのバージョンの動画埋め込み部分の箇所で注目していただきたい箇所というのは、歌詞の《Yuletide carols being sung by a choir》での 'choir' の部分であり、原調変ニ長調(=D♭)の導音=C音を掛留させているのでありますが、実質的には平行短調である変ロ短調(=B♭m)での短調上主音を掛留させていると考えても宜しいでしょう。スルリと平行短調に変じているのでありますが、本解説では敢えて原調を動かさずに解説してみようと思います。

The Christmas Song (Chestnuts Roasting an Open Fire)/ Mel Torme

扨て、平行長調となる変ニ長調の導音=C音を、先行のコードはGm9(=♯Ⅳm9:D♭)で受けつつ経過和音として後続に「D♭m」(※原調のトニック・メジャー=Ⅰ△からの凖固有和音である同主調のトニック・マイナー=Ⅰmという状況である事を明示したい為、エンハーモニック調の「C♯m」という風には敢えて表さなかったという邃い意図を酌み取っていただきたいと思います)というⅠ度の同位和音(=凖固有和音またはヴァリアント・コードとも)が現れているので、後続の和音のハーモニーは「D♭m△7」という風に形成されるのでありますが、この箇所をナット・キング・コールのバージョンは更に和声を稼ぎに来ます。

The Christmas Song / Nat King Cole

動画埋め込み箇所での 'choir' のC音に対して先行和音がGm9は同じであるものの、後続和音は「G♭9」で受けているのがお判りでありましょう。

つまり茲でのハーモニー全体はC音が「♯11th」で応答している事に依り「G♭9(♯11)」という風にハーモニーが形成されており、この和声を解体すると基底に「G♭△」を持ち、上声部に「F♭aug」を形成しているのであります。上声部の「F♭aug」を同義音程和音として「Caug」というコードを見た場合、実質的には基底の長三和音=「G♭△」に対して三全音位置にある「Caug」を上声部に持つポリ・コードという風に解体しても見られる事になり、結果的には「分数aug」という風に呼ばれるそれに類する形を見せるのであります。何れにしてもナット・キング・コールのハーモニー・アレンジの凄さは、先行に「♯Ⅳm9」を提示してから「Ⅳ♮9」と進行し、後続和音は同時にメロディック・マイナー・モードのⅣ度としての姿を一瞥させるのですから、このさり気なさは絶妙でもあります。

該当部分を明示化する為にソロ・ピアノ・アレンジとしてYouTubeに譜例動画をアップしておきました。

こちらのソロ・ピアノ用アレンジでは必ずしもトップ・ノートをメロディとして採っていない為、冒頭の譜例高音部では声部交差する様に表されますが、どの部分がメロディのメトリック構造であるかは判別できると思いますので参考にしてみて下さい。

加えて、YouTube譜例動画下側の大譜表の高音部側であるト音記号の上部に示される小さい数字は、原曲からカウントした小節番号を振っております。この譜例動画の8小節目に現れるコード「D♭m7(on G♭)」というのは、調号無しで記載した場合はこういう煩わしい事はせずにエンハーモニック調域での「C♯m7(on F♯)」という表記を選択すると思います。

然し乍ら「The Christmas Song」に於ては、その見事な半音階的全音階を駆使するコード・プログレッションがあり乍らも、原調を固守した記譜というのは非常に重要であると考えます。なぜなら、同位和音という同主調の調域を巧みに利用した所謂「モーダル・インターチェンジ」の最たる用例でありつつも原調の強い余薫をまとわせる為、調号の指定というのは非常に重要であると考えます。

楽譜の表記の煩わしさだけを考えてジャズ/ポピュラー音楽界隈に能くある調号無しの記譜ではあまりにも味気なくなってしまいますし、そうした表記では同位和音に於ける「長・短の交換」という描写が蔑ろにされかねません。ですので、原調からの長・短の交換を表す為に「D♭」を「C♯」とはせずに態々仰々しくしてしまう「D♭m7(on G♭)」を選択しているのはご容赦下さい。

尚、先のナット・キング・コールのヴァージョンでのC音を掛留させてのコード・アレンジ「Gm9→F♯9」というのは、後年登場するジノ・ヴァネリの名曲「Brother To Brother」のイントロ部分にも類する物があります。

イントロ冒頭2小節のコード進行は「E♭△9(on F)→F7(♭9、♭13)」という物ですが、トップノート=F音を掛留させていると考えてみると、先行和音はFm13という副十三和音の断片であり、後続和音に♯11th=B音 [h] を加えて完全五度上方へ移高させれば、先のナット・キング・コールのアレンジのそれと似る状況になるという訳です。

ジノ・ヴァネリの「Brother To Brother」に興味を持たれた方はこちらの記事も参照していただければ幸いです。

扨て、本題に戻りましょう。先の短属九を内含するそれに較べて長属九を内含するタイプを誘引する材料は他にもあります。先述の2種の三全音音程という物が誘引材料となるのは、メロディック・マイナー・モードであります。特に、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずる六声のダイアトニック・コードは「Ⅳ7(9、♯11)」という風になるのでありますが、このオルタード・ドミナント7thコードは通常のドミナント7thコードとは異なり下方五度進行を行なわない(行なえない)閉塞した状況にある特殊なドミナント7thコードであります。

Ⅴ度の属音上にある和音でもないのにドミナント7thコードとは何事か!? という石頭の方もおられるとは思うのですが、元々は属和音とて三和音から歴史は始まっている訳です(七度音の付与は後の時代)。処が第三音として内含される「導音」は主音への上行導音である訳ですが、それと反進行を成す様に第七音を下属音から上中音への下行導音を附与=長三和音に対して短七度を附与という状況を生んだが為にドミナント7thコードというのは威力を増した訳でありまして、長三和音に短七度を附与するという事は三全音を包含しつつ、後続の協和音の為の不協和の体なのだという状況となった訳で、別段Ⅴ度の位置に無くともその後「副次ドミナント」とカテゴライズされる様になった訳なので、「Ⅴ度の位置に無いのにドミナント7thコードとな何事か!?」とイチャモンを付けて来る様な莫迦は相手にするだけ無駄という物です。そうした「副次ドミナント」を勘案すれば、軈てそれはどの音度上にも現われる様になった訳です。但し、「♭Ⅵ」度上に現われる副次ドミナント・コードは原調の属音を埒外としてしまう為に実質的には部分転調なのでありまして、それと同様に「♭Ⅱ」度上に現われる副次ドミナントの実際も、その副次ドミナントが内含する三全音は、基のⅤ度上のドミナント7thが包含する三全音と異名同音的には同じ音でありつつも、調的引力=上行・下行導音が全く逆行してしまうのでこれらの副次ドミナントの取扱いの際はより一層注意して解釈する必要があるのです。

これらを勘案した上であらためてメロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずる副次ドミナント・コードが「閉塞」した状況となっているのはお判りですが(※Ⅳが♭Ⅶには進行できない理由はメロディック・マイナー・モードの第7音が♭Ⅶ度上にあるのではなく♮Ⅶ度上にあるため)、調性感という通常の感覚から眺めれば、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上の和音が表れた場合、そのコードがどこに進行しようとも、メロディック・マイナー・モードという素のモードを維持しない限りは閉塞した状況になる訳ですが、調性の側からすれば蹂躙された様な状況であるとも言えるのでありますが、この状況が調的な側面からは蹂躙されているとは雖も和声的には安定した不協和な状況である為非常に彩りを増す訳です。

亦、和声的な色彩を増しているという状況とは少し違いますが、キング・クリムゾンのアルバム『Discipline』収録の「Elephant Talk」のトニー・レヴィンに依るチャップマン・スティックのメイン・リフは、Aメロディック・マイナー・モードから生ずる [c・fis] [d・gis] が明示的に奏されている好例であります。2種の三全音を前面にアピールしている状況でありますが、これらの三全音が後続の某しかの協和的な和音に進行しているという物ではなく、寧ろワンコードの、ヴァースが変わるまではAメロディック・マイナー・モードを「堅持」している状況である訳です。

同様に、前述のAメロディック・マイナーを次のF♯メロディック・マイナーに移高させた状態として譜例を確認するとあらためて「F♯7(9、♯11)」およびF♯メロディック・マイナー・モードが内含する三全音の分布がお判りになる事でありましょう。

仮に明確に複調を下声部に変ト長調・上声部にイ短調(※旋律的短音階)という風に明示して総てのフレーズに対して一つの和声を与えるとする状況であるならば、そこに与えた「Caug/G♭」という和音にある《上声部のG♯》と《下声部のG♭》が生ずるという事に対してはこの場合単一の調性ではないので矛盾は生じませんが、多くの人々はこうした完全なる複調の世界観の方で生ずる和声を選ばずに、和音構成音が単なる共通音として済ませられる様にするというのは次の譜例を見ればあらためてお判りになる事でありましょう。

※上記譜例の下声部である下向連桁の7音目は [f] であります。先行する上声部の上向連桁の2音目に [fis] が生じているので、こちらの下声部は上声部側の変化記号を採ってしまいそうですが、記譜慣習では上声部の変化音を下声部が継承する必要はありません。唯、注意喚起として本来なら充てる必要のない記号として括弧付きで附与したり、あるいは態々変化記号・本位記号を充てる事もあります。

私のブログでの習慣としては概ね、二声部の譜例を示す時には注意喚起の為に態々変化記号・本位記号を充てる必要の無い箇所でも充てる事が多いのですが、この譜例ではそうした注意喚起を施していないので、下声部7音目に混乱する方も居られるかもしれませんが、下声部7音目は [f] であり [fis] ではありませんのでご注意下さい。

こうした世界観を注視してみると、横の線としてメロディック・マイナー・モードを引っ張って来ようとして来たのではなく、高次なオルタード・ドミナント7thコードを引っ張って来てそれを繙いてみたらメロディック・マイナー・モードだった、というのが実状でありましょう。とはいえ横の線としてのモードであろうと縦のレベルの和声であろうとも、そうした音世界を導いて来た理由は、それを脳裡に映じた当人の音楽観が成せる業であり、それは感性のひとつであったと言えるでしょう。そうした邂逅によって取扱う和声の過誤となる理解の下で取扱うのではなく、正当な理解の下で取扱う方が当人にとっても他者にとっても好ましいのではないかと思う訳です。

では、なにゆえに本来なら縁遠い音脈であった筈のメロディック・マイナー・モードを導き出したのか!? という事を繙いてみる事にしましょう。

現今社会に於て広く知られているジャズ/ポピュラーのコード体系を学ぶに際し、短調のコード体系を覚える状況というのは非常に古い仕来りを覚えさせられているという事を自覚して欲しいと思います。西洋音楽基準で見ても古い解釈で教えられているという事を自覚して欲しいと思います。それが自然短音階基準であれば。

短調のダイアトニック・コードを覚えるにはナチュラル・マイナーを基準とするのではなく、少なくともハーモニック・マイナー・モードを基準とし、その上でメロディック・マイナー・モードでのダイアトニック・コードを覚えさせるのが本来在るべき姿なのであります。処が教育体系としても一義的な解釈として取扱いたい方面での短調の取扱いというのはジャズ/ポピュラーに限らず西洋音楽界隈でも自然短音階を基準にした教え方をする物です。歴史から学ぶのであればドリアからであり、ドリアのムシカ・フィクタ(つまり局所的にはメロディック・マイナー)、フリギア終止(フリジアンの下行形で終止)、和声体系の整備が行なわれてから自然短音階が生じた訳であるので、本来ならばドリアやムシカ・フィクタという変化音や「導音の導出」を覚えるのが先なのです。

「全音音階」=ホールトーン・スケールとしての「モード」を視野に入れていないのは何故か!? と疑問を抱く方が居られるかと思いますので、その辺りの事も追記しておきましょう。

多くの音階体系が整備されている現今社会であるからこそ今では多くの前提の知識を必要とせずとも「全音音階」という存在を知り、《その際限なく等しく》響くような音列びを我々は一種の局所的な音色的色彩変化として容易く用いる事が出来る物でもありますが、調性音楽に則った音楽観に「全音音階」が現れるような状況は概して当該箇処の和声音および和声的粉飾が齎す事で随伴される線が生じて来た物であります。

例えば、属和音の出現箇所に於いて属和音の第5音が省略されている状況にて、属和音の根音から見た短七度音・長九度音・増十一度音が根音と長三度音が随伴されれば、これはほぼ全音音階の断片として映る事もあるでしょうし、属和音の第5音が省略され短十三度が付与されているのであれば、短十三度・根音・長三度と短七度・長九度・増十一度それぞれで「全音音階」として見る事も可能でありましょう。

全音音階は歴史的に見て、その誕生は属和音の粉飾由来から生じて遠隔調への転調への足がかりとしたり、和声的粉飾に伴う線的誇張から生まれるも調性に依拠する使われ方なのでありましたが、これが真に長調・短調という調性組織に対立する様に使われたのがドビュッシーの多くの作品なのであります。それがなにゆえ調性に対立しているのかというと、全音音階には調性を司る属音と導音が無い音組織である事で、本来ならば各音程が等しい全音音程が齎すその列びは何れの音も中心音として存立できぬ状況である響きこそが真なる全音音階の姿なのであります。

つまり、何某かの調性の薫りをまとって全音音階の6音の内の何れかの音に「重心」を感ずる使われ方というのは真なる意味での全音音階ではなく、全音音階の断片としての姿が使われているだけに過ぎない音楽的方便が顔を出している状況であると言えるのです。

ですので、全音音階に準じて全音音程の数が多く現れるヘプタトニック(7音列)の代表格としてメロディック・マイナー・モードを例示しているのであり、(多くの人が知る)全音音階という物を例示せずに(多くの人があまり使わぬ)メロディック・マイナー・モードから例を挙げるとは何事か!? というのは本末顛倒であるので、私はハナから全音音階を取り上げてはいないのであります。

全音音階に準ずる全音音程を持つヘプタトニックは他にもあります。主導全音音階は、全音音階の内の1つの全音を半音に割譲して半音音程を充填した形でありますが、これとてヘプタトニックとして用いた以上、調性に準則する形で調性を更に粉飾しただけの姿でしかないので、純然たる「調性への対立」という姿とは異なる物なのであります。

そうした全音音階を新たな色彩的な材料としてブゾーニは全音音程を3分割する事で、オクターヴ内には2組の三分音が生ずる事で「六分音」を生む状況をも『音楽美論』にて紹介している訳ですが、2を3で割るというのもブゾーニの手前勝手な思いつきではなく、オクターヴと属音の関係(2:3)に由来する物でもあり、科学の黎明期の夜明けを見るようにして天体や振動比という物をあらためて昇華させていた事に依拠するのは明白であり、タルティーニが三分音に相当する半音よりも小さい微分音を用いていた事への先蹤拝戴でもありましょう。

三分音に相当する微小音程とて、アリストクセノスの『ハルモニア原論』が示す様に(アリスクトクセノスの示すテトラコルドのひとつには1/3全音を生ずる物がある)、その原典の研究が進むにつれてそうした微分音の採り方の確かさが時代を重ねる毎に確度を増し、今や「BPスケール」と称されるBohlen-Pierceスケールという、純正完全十二度(=振動比1:3=これはオイラーの振動比に由来するもの)を13分割する音階が一部では用いられる様に研究が進んでいる訳であります。これらの状況を鑑みると、調性の粉飾として全音音階が使われているという状況は、単に調性の粉飾として全音音階の仮の姿が顔を見せただけに過ぎず、結果的には局所的に生じている調性由来の7音組織からは脱していない断片的な姿であるという事を私は大前提として捉えている為、何も全音音階を語るまでもなかろうという事で説明を省いていた訳です。

処が一部の愚者は目敏くネット上のこうした情報を察知するも、前提知識など無い癖して己の狭隘なる知識の範囲だけを是認して己の埒外とする方面を断罪しては理解しようとしない者が多い為、あらためてこのように追記した訳であります。

然し乍ら実際の教育体系というのはディーター・デ・ラ・モッテの言を借りる様に、易しい物から難しい物へという順序で教育体系は教えようとするがそれが音楽の歴史には全く反しており、和音体系が整備される遥か太古の昔から「導音」という可動的変化が取扱われていた事を思い出せば、そちらからきちんと教えるのが重要なのだという言葉のそれですね。

ですので、自然短音階が基準であるという考えは一度棄却して欲しいのであります。抑も自然短音階の第6音というのは、Ⅴへの下行導音として機能する様にして作られたのであります。ですから自然短音階の属音と短調下中音の間は半音である訳です。処が、その和声的な整備の前の短調の声部の作り方というのは、第6音を経由してからでないと導音へ行く事が出来なかった訳です。属音から導音へ3度の動きというのは勿論論外であり、第6音が「♭6th」であったらより一層不自然(=増二度を作る事になる)訳です。ですので第6音は「♮6th」である訳ですが、♮6thであろうとも、その♮6thを経由してからでないと導音へ進んではならなかったのが短調の振る舞いだった訳です。

つまり、旋法的な世界観→多声的(対位法的)世界観→和声的世界観という順序があって然るべきなのですが、和声整備が図られて以降、短調の始原的な世界では生じていた振る舞いが措定されたままとなり、音律が醸成され不等分音律→平均律と成る様につれて半音階の導出や多様な転調に依る粉飾に依って、一元的な仕来りの効力を失い元の姿を取り戻しているというのが実際なのです。そういう意味ではドリアンやメロディック・マイナー・モードを取扱うというのはごく自然な流れとも言える訳です。

私の過去のブログを読めばお気付きと思いますが、その中に「平行調に転調とな!? アホ抜かせ」という物がありますが、教育の現場に於ても「平行調に転調」という誤用は能く用いられたりする物です。そもそも転調というのは少なくとも主要三和音の3機能を用いた上で曲を完遂してから他へ転ずるのが厳格な転調であります。ハ長調のトニックとドミナントを経由しただけでト長調へ行きましたというのは厳密な意味では転調ではないのです。

では平行調への転調ならば平行長調の主要三和音と平行短調の主要三和音それぞれを完遂させれば良いのか!? まあ、その姿は九割方「転調」と呼んでも差支えないでしょうが、私としては是認したくないのです。それは何故かという事を今以て詳述する事にしましょう。

次の譜例が示す平行長調(C dur)の主要三和音は「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ」です。平行短調の主要三和音は小文字で書きますが「ⅰ・ⅳ・ⅴ」です。この平行短調のディグリー表記を平行長調側から見れば「Ⅵ・Ⅱ・Ⅲ」というのが平行短調の実際だという事がお判りでしょうか?

平行長調の主要三和音は「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ」です。平行長調の副三和音は「Ⅵ・Ⅱ・Ⅲ」なのでありまして、和音の本機能は主要側にあり、主要三和音の各和音の下方三度(パラレル・コード)が代理和音の副三和音という「Ⅵ・Ⅱ・Ⅲ」副次機能を持つ物なのであります。

長調の主要三和音のそれぞれは「長三和音」であり、副三和音のそれぞれが「短三和音」となっている所も注目なのです。なお、副三和音側にはパラレルを示す「p」を附与された記号で示しております。

他方、平行短調(a moll)の主要三和音は「ⅰ・ⅳ・ⅴ」であり、これらの代理機能は上方三度(カウンター・パラレル)「ⅲ・ⅵ・ⅶ」に在るというのが平行長調と異なる物なのです。

短調の主要三和音のそれぞれは「短三和音」なのであり、副三和音のそれぞれが「長三和音」なのであるという事もあらためてお判りいただける事でありましょう。普遍和音=長三和音・短三和音の内、協和度が高いのは長三和音であるのですが、短調の副三和音は代理機能を持っている側が長三和音を持つという事になります。

先の例で示した和音機能の関連ですが、短調の「v」の実際は、その和音が内含する音階の第7音(下主音)は半音上方変位を採り「導音」へ変化する為、それに伴って和音は短三和音から長三和音に変化しており、その「v」の和音に短七度が附与され、ピカルディー終止の為の下行導音ともなるのでありますが、短調での音階の第7音がドミナント以外の和音でも付与される時に「導音」を採る様にして多様に変化していった訳です。すると、やがて属和音以外の副和音でも七度音を纏う様にして四和音が基本となった頃には、短調での主和音は「Am△7」という風に鼻から導音を纏う様になり、自然短音階に於けるダイアトニック・コードという仕来りを超越して発展したのが短調の世界であるのです。

扨てそこで、能く言われる「平行調への転調」という誤謬でありますが、平行長調のカデンツ(和音の各機能)を総て経由して平行短調のカデンツをも経由した時晴れて「平行調への転調」と呼ぶ事が出来るのか!? というと矢張りそれは異なるのです。何故なら、短調の世界に於ける可動的変化(下主音→導音のための)というのは短調の為に拵えた「和音の為」の副産物なのではなく、「導音を採る」という事で生じた可動的変化が和音に採り込まれたという副産物であるが故にこの可動的変化の正体は、線的欲求(ムシカ・フィクタ)で生じた可動的変化が和声に取り込まれたのである以上、過程を見ればそれは「移旋」でしかないのです。

ですので、能くある一般的な曲調に於て例えば、Aパターンは長調の感じなのに次のBパターンでは平行短調に転じた感じが演出されるという風に転じている例がありますが、仮にそこでの平行短調の転じた先で平行短調の属七も経由させた上で後に平行長調に戻って来たとしてもこれらは、

平行長調(Aパターン)→平行短調(Bパターン)→平行短調(ムシカ・フィクタ)→平行短調→平行長調

というプロセスを踏んでいるだけなので、各平行調の世界観で総ての和音機能(カデンツ)を経由したとしても移旋に過ぎないのです。とはいえ教育の現場に於てもこうした平行調同士の行き交いの「転ずる」所作の実際を「移旋」とは言わずに「転調」という伝え易い言葉の方を用いてしまっている現場はある事でしょう。然し乍ら平行調の「長・短」の行き交いというのは実際は、〈互いに主音の音高が異なる長旋法と短旋法へ転ずる「移旋」と「移高」を伴った姿〉に過ぎないのであります。教育プロセスからすると、可動的変化という物を後の過程に置いた方が教え易いですし、教育プロセスは簡単な物から教えて難しい物へ進ませなければならないという現実があります。然し乍らモッテが言うように、音楽の歴史に於ては、和声体系よりも遥か昔から「導音」はムシカ・フィクタという所作で使われて来た物であるので、「覚えた事が後だからこれは例外的な物に過ぎないのだ」という考え自体が誤りなのであります。

教鞭を執る側からすれば一例として島岡和声に於ける凖固有和音であるヴァリアント・コードやパラレル・コードおよびカウンター・パラレル・コードについて順を追って教えて行けば良いのですが、凖固有和音を学んでいる時点で実際には多義的な見解が生ずる物の、それをどうにか教本の範疇で一義的に収めた物が島岡和声の実際ですので、殊に短調に於ける代理の採り方というのは一義的に是としてまっては陥穽に嵌る事になるので注意が必要です。陥穽に嵌るというよりは頭の固い柔軟性を欠いた解釈になってしまい、短調でのⅡ度上の和音もⅦの和音の根音省略としてしまうでしょうから注意が必要なのであります。体系に溺れるな、という事ですね。

という訳で、本来ならば「分数aug」について話を進めれば良い物を、「aug」というコードを導出するプロセスを語る為にはどうしても可動的変化に伴う人間が持つ欲求の部分を語っておかなければならなかったので解説が迂回する様な形になってしまった訳であります。即ち、その含意という物は「メロディック・マイナーの情感は一番遠い筈だ」という所を払拭する為です。つまり、

「短調が可動的変化を起こす際に最も触れ易いのはハーモニック・マイナーでありメロディック・マイナーは滅多に使わないから、メロディック・マイナーのモードを例に教えるのは莫迦げている」

という事を払拭する為に必要な解説だった訳です。

冒頭の方で例示した三全音複調型のコードの譜例を今一度確認してもらいますが、「2」の「F♯7(♭9、♯11)」というコードを用いて《俺は今ハ長調と嬰ヘ長調の複調でプレイしている》と強弁してしまうのが莫迦げているのはお判りかと思います。仮にこのコード上で少なくとも「CアイオニアンとF♯アイオニアンの各モード・スケールを網羅」するプレイを繰り広げるならば三全音複調と宣言する事は可能でしょう。ジャズという側面からすれば「F♯7(♭9、♯11)」というコードで単にF♯スーパー・ロクリアンを想起するよりも「CアイオニアンとF♯アイオニアン」を想起すれば材料音として使える音脈が多いにも拘らず後者のアプローチを採るのは非常に稀でありましょう。即ち、ジャズも局所的には単一のモードで解釈する事が多い為にこうした策を採らないのでありますが、ドミナント・コード特にそれが長九度を附与する長属九タイプのコードで♯11thが用いられているとなると途端にメロディック・マイナー・モードに近しくなる為、こちらの世界観に誘引されやすくなるという事を述べて来たのはあらためて理解してほしいと思います。

こうした事を勘案すれば「分数aug」とは一体何だったのであろうか!? と思われる事でしょう。多くのケースはメロディック・マイナー・モードの「♭Ⅲ△7aug/Ⅳ」の断片である事でしょう。その上声部の「♭Ⅲ△7」から長七度音を省いた場合増三和音(オーギュメンテッド・トライアド)の根音の読み違えから生じている可能性が高くなります。加えて「分数aug」という状況を強弁するならば分母となる下声部側は上声部に対しての減五度ではなく増四度で採る方がまだマシな状況であります。こうする事で上声部の増五度と下声部で同度由来の変化音が併存する事は避けられる訳です。つまり「Caug/G♭」ではなく「Caug/F♯」というのが成立し得る状況であるという訳です。

加えて「Caug/F♯」を「分数aug」として成立させる為には、往々にしてAメロディック・マイナー・モードでの「♭Ⅲaug/♮Ⅵ」という状況でないと強弁する事が難しくなります。

無論、こうしたモード状況を堅持しているのであるならば「♭Ⅲaug/Ⅵ」という状況が現われても不思議ではないのですが、上声部に対して「七度音」を附与してみた時、基のAメロディック・マイナー・モードを堅持した時ならば「C△7aug/F♯」という状況を生ずる筈です。つまり上声部は「ド・ミ・ソ♯・シ」であるのです。

この和音に対してベースがF♯という状況というのは、よもや次の様な「E7(♭13)/F♯」にて「便宜的に」7th音=D音が省略されているという状況に近しく、ジャズ心のある人ならば特にギター・ヴォイシングでは部分的にオルタード・ドミナント・コードの重要な7th音がオミットされても表記の上ではドミナント7thコードの体を採る時が往々にして起こる物なので、ジャズ・ギターを嗜んでいる方の方がより一層こうした状況をオルタード・ドミナント7thコードの2度ベースの型として耳が吸着される位強い情感が現われる事でしょう。つまり「C△7aug/F♯」という風に聴かれずに、D音など無いのにオルタード・ドミナントを類推されてしまいかねないという訳です。

つまり上声部に対して想起し易い所の七度音を附与した途端に「C△7aug/F♯」状況で勘案すると、F♯音を根音とするオルタード・ドミナント7th型が見えて来てしまう訳です。しかも、本位十一度音を伴う属十一度が見えて来てそれに♯11th音も併存している様な状況というのは、

「この状況はメチャクチャ複調状態なのですけれど、ホントに作り手はそれを想定しておりますかね?」

と疑ってかかりかねない状況を招くのです。私個人としてはこのコードでも好きな響きではありますが。

更に附言すれば、この響きを通常の単一の調性感に於て類推されかねぬD音を決して明示する事はせずに響かせようと企図した時、附与した長七度音(C△7augのB音)は存在しないD音への欲求に負けてB音を堅持出来ずにB♭音に変ずる可能性も高いのです。そうするとコードは「C7aug/F♯」となり、

同時にG♭音をルートとする同義音程和音の「G♭7(9、♯11)omit 5」という状況に吸着されていってしまう事にもなるのです。

結果的に基のAメロディック・マイナー・モードは堅持できずにAナポリタン・メジャーのモードへと変ずる世界観を導出してしまう事となってしまう訳です。

場合に依っては「Caug/G♭」というコードはその実、増三和音の根音を取違えた「A♭7aug/G♭」の姿であるかもしれません。唯この場合、ハ長調の調域から生じているのであるならば某しかの脈絡《少なくとも変種調号を薫らせる前振りとなる音》があってからこうした和音に進行しない限り、コード表記を御覧になればお判りの様に原調=ハ長調の属音が叛かれた状況である以上、かなり突飛な脈絡となっている訳ですが、どうにか3度音のC音と5度音のE音が辛う爾て(かろうじて)原調の余薫として体を保っているという状況である為、原調となるハ長調の属音はそれが基音から完全五度音程である為に調性を司る重要な役割の音のひとつであるのに対して「A♭7aug/G♭」というコードは原調の属音=Ⅴ度を叛いた音度表記となる「♭Ⅵ/♭Ⅴ」という型は極めて可能性が低くなると思われます。

扨て、「Caug/F♯」というコードの実態は他にどんな可能性があるのか!? というのが次点となる候補として挙げる事の出来る物が「Ⅴ7/♭Ⅱ」としての断片であり、これが謂わば簡便的な三全音複調型であります。このタイプはトライトーン・サブスティテューション=三全音代理という状況を根拠にして、三全音をコモン・トーンとする双方の調域を用いた物でありますが、実際には三全音忒いの調域となる2種のモード・スケールを完全に併存させた複調という状況とは異なる簡便的なバイトーナル和音の断片として解釈した方が好ましいと思われます。

過去に私のブログでザ・スクェアのアルバム『Adventures』収録の「Cape Light」(作曲:和泉宏隆)に現れるコードとして「F7(9、♯11、13)」を例示した事もありましたが、このメロディック・マイナー・モードのⅣ度を根音とした総和音の実際は「B7(♯11)omit5 / F」という「Ⅴ7/♭Ⅱ」の類型として見做す事が可能です。

「Cape Light」(T-Squareライヴテイク当該位置)

嘗ての当該ブログ記事でも語っており重複する様ですが、デヴィッド・サンボーンのアルバム『Straight To the Heart』収録の「Run For Cover」(作曲:マーカス・ミラー)でのアレンジでは、イントロ部にて「B7(♭9、#11) omit 5 /F」というコードを充てて来ているのであらためて参考になるかと思います。

更に、過去の私の他のブログ記事に於て「Ⅲ7→Ⅵ7→Ⅱ7→Ⅴ7→Ⅰ」という進行に於て、ベースを「♭Ⅶ→♭Ⅲ→♭Ⅵ→♭Ⅱ→Ⅰ」を強行させるというガンサー・シューラー著『初期のジャズ』でも語られるそれと同様の事で生ずる三全音の粉飾の類なのでありまして、ブルースやジャズでもこうした方策は採られる物なのです。

ドミナント7thコードを更に三全音複調型としてトライトーン・サブスティテューションの音脈を用いるのはこういう事でもあるのです。勿論これはウォーキング・ベースから発展して来たフレージングの一例でもあるでしょうが、オーギュメンテッド・コードを増三和音として用いてしまうが故に和音外音がどのように分布しているかを判らなくしてしまい迷妄に陥いり乍ら、判然としないそれを当意即妙に訴えかけてくれる「分数aug」という言葉に凭れ掛かっているだけでは音楽に対する真の理解は得られないであろうと思う訳です。況してや増三和音=augのそれとて時には先述した様に「●7(♭13)」の断片をオーギュメンテッド・コードのそれと錯誤している例もありますし、ポピュラー音楽での商用楽譜ですらこうした誤記にて読み手を迷わせている例は多々あるので質〈たち〉が悪いものです。

加えて次の2つの例は、Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ(サンロクニーゴーイチ)進行を粉飾した物であり、最初の例(1)は上声部を総じて副次ドミナントへ変位させ、同時に下声部は三全音代理(トライトーン・サブスティテューション)に依って結果的に三全音複調型の分数コードと成している状況を表わした物です。

もうひとつの例(2)は「Ⅵ度」上の和音のみ副次ドミナント化させて「Ⅲ・Ⅱ度」上のコード上でも後続和音の根音への下行導音を採る例です。結果的にはこの下行導音は主体と成っている和音上では三全音の音度を採る状況になっているという意味です。和音構成音およびアヴェイラブル・モード・スケールという両者から勘案すれば埒外とするアウトサイドの音である訳ですが、後続和音への下行導音という音脈として見れば決して埒外ではない物の、ベースの経験が無い人はこうした音脈を使おうとする事は少ないかもしれません。却ってそのレア・ケースとやらがこうした状況の正当性の地位すら奪われかねない向きがありまして、往々にして尻込みして使われる様な物は立場を脆弱にしかねない側面を孕んでいる物の、卑近な世界に負けてしまう様であってはなりません。無論、こういう状況が多くの音楽シーンで大手を振って歩く事ができない難しさを備えた響きである事が立ち位置を脆弱にしてしまっているのでもあり何とも皮肉な物です。

マーク・レヴィンは自著『ザ・ジャズ・セオリー』に於て斯様な三全音複調型の状況をどのように語っているのか!? というと、三全音代理=トライトーン・サブスティテューションを生ずるのはドミナント7thコードが内含する3度と7度音のそれが原調由来のⅤ度ばかりでなく、もうひとつの調のドミナント7thコードの三全音という事を述べている訳ですが、それは単に、和声的な音として抽出して来た「三全音」という2つが異なる調性のドミナント7thコードのコモン・トーンであるに過ぎない事を述べている訳ではなく、2つの調性由来とする三全音をして、特段2つの調性由来の二声の線的なフレーズを例示している訳でもなく不完全な複調を暗に語っているだけで本質を語っている訳ではないのです。三全音を2つの調性に跨がる物であっても実際は代理側となる♭Ⅱ7の3度音は下方導音を採り、7度音が上行導音を採る様に原調のⅤ7のそれとは逆行する導音の形であるのに、半音階的空間を見渡した時の「斥力」が和声二元論やネガティヴ・ハーモニーのそれに繋がって行くのにも拘らず、こうした「斥力」という側面は全く語られていないのがマーク・レヴィンの不充分である所であると言えるでしょう。

抑も、調的引力が希薄となり「斥力」を感じ取るのであれば、ドミナント7thコードに本位十一度音(=♮11th)が附与されようとも、その垂直レベルの和声的状況は長三度音と本位十一度音でアヴォイドを形成してはいるものの、そのアヴォイドを避ける為に後続のより協和的な和音に逃げるというそぶりは不要なのであります。何故なら「斥力」を生ずるという事はノン・ダイアトニックの音脈を泊まり木とする状況であるからです。

それにも拘らず、和声的なアヴォイド状況ばかりに固執してしまって便宜的にアヴォイドを無くす様に和音を形成させる為に本位十一度音を自然十一度音(=♯11th)に変位させてしまうのがその後のジャズの陥穽であり、おそらくこの陥穽はモード・ジャズに時代が移り、その中でもバップ・フレーズから逃れた「特異な」フレージングを奏する「奇異なジャズメン」等の特徴的な音となっていった事で、こうした側面は特殊な事例扱いされるだけに過ぎず、卑近な方法論だけがその後のジャズ・メソッドとして残っていき、リディアン・クロマティック・コンセプトも恰もモードを語ろうともその実、和声的な協和に依拠した詭弁を弄する事になってしまい、後の学び手は覆轍を踏む事を強いられかねぬ様になってしまっているのですから何とも悲哀なる状況を生んだ物であります。

先の三全音代理に於けるアプローチでの例(1)などを見て例えば、上声部の「E7」のコード構成音の5th音は「B♮」なのに下声部で「同度由来」からの変位音である「B♭」を併存させるとは何事か!? という事がこれでは通用しないのではないのか!? とか、つい先日左近治本人がTwitterで怒りまくっていた状況のそれと何が違うのか!? と疑問に思われるかもしれませんが、単一のモードを見越している状況での同度由来の複数の音が併存する事は有り得ませんが、複調由来ならば併存は可能な訳です。但し、その複調が単にひとつの例外的な音を忍ばせて便宜的に単一の調性では収める事の出来ない事の方便に使う様な「複調」なのではなく、真の意味での複調が視野に入っているという状況ならば同度由来の複数の音が併存しても誹りを受ける事はないのです。処が大半の「分数aug」とされるそれは見かけだけは三全音複調であっても実際は複調でも何でもないでしょうよ、という両者の違いを把握していなければその矛盾にすら気付く事ができずに迷妄に陥る、という訳です。

ハットフィールド&ザ・ノースの「Mumps」の譜例動画をアップした時にも、その過程で「F/F♯」という同度由来の和音として併存させているのは私が矛盾した事を述べているのではなく、下声部が嬰ヘ長調で上声部がヘ長調という状況ならば、そうした状況での同度併存の出現を無かった事にする為に「E♯/F♯のペレアス」だのと強弁する事は出来ないでしょう、という意味なのです。上声部はヘ長調なのになにゆえ「E♯」を表わす必要があるのか!? という意味ですのでお判りでしょうか。

そうした状況すら強弁させる為に嬰ヘ長調を変ト長調とすれば好いではなかろうか!? と思われる方も居られるでしょうが、その過程でのベースの動きは「A/C♯」の時点でエンハーモニック転調をして嬰種調号圏の動きを採っているのであります。ですので変種調号での変ト長調を採るよりも嬰種調号の嬰ヘ長調を選択しているのは私の独自の解釈ではなくデイヴ・スチュワート本人の解釈を私がこうして分析しているのである事をあらためて注意を払って読み取ってもらいたい訳です。この調性判定は私の臆断ではない事をあらためて強調しておきたいと思います。

「Mumps」原曲当該位置

以前にもTwitterで呟いていた事ですが、最近の音楽産業は衰退が顕著である物の局所的に見ればレコード盤再燃やらカセットテープ文化のヒットという状況もある訳で、嘗ての90年代のJ-POP全盛期の様な音楽産業のそれと比較すれば全体のパイは縮小してはいるものの、所謂「サブカル」と呼ばれるサブカルチャー方面(アニメ、アイドル、ゲーム音楽など)を垣間見れば一定の層からは支持されてビジネスは成立している物です。飯の種の為にもセンスに溢れた人材がサブカルチャー方面に進出しているのは寧ろ幸運な事ではないかとも思える訳です。

サブカル・シーンで必要な要素は多様な場面変化に伴う音楽としての具象化でありますが、こうした状況を音楽的に反映させるとなると音楽部分はより一層彩りを増すでありましょうし、多様な変化や演出を要求される物でありましょう。私が子供の時代を振り返ってもアニメソングというのは同主調への転調(モーダル・インターチェンジ)、短調の曲のピカルディー終止などは、主人公の苦境が正義と栄冠を贏ち得たかの様に曲調が彩られていた物であり、音楽とは異なる本編の多様な状況を音楽が具象化する事のそれに、支持層は通常の「聴き易い音楽」のそれよりも許容している所があると思います。視覚的・文語的な側面と音楽が合わさり補強される事に依って、多様な世界観として是認されるという訳です。ゲーム音楽にしても視野を拡大させれば微分音まで活用されていたりする訳で、作者からすれば作り甲斐のあるフィールドであるのかもしれません。

サブカル方面に詳しくない私が敢えてこうした方面の音楽が強化されるのを感じたのは、アニメ「うる星やつら」に用いられる楽曲の面々に名うてのミュージシャンを起用する様になってから、アニソン支持層の人達の耳が肥えて来たのではなかろうかと思います。「うる星やつら」以前の「ゴッドマーズ」などでもユーロ・ロックやシンフォ系という謂わば関西プログレから端を発したノヴェラ、ジェラルド、アースシェイカーなどの流れからの影響を感じ取る事が出来ますし、80年代に入ってからが顕著であるのはそれ以前に日本に於てディスコ・ブームやクロスオーバー・ブームにて多くのビッグ・アイドル・スター達がスタジオ・ミュージシャンを抱えて歌番組が支持されていたという地盤があったからこそ、ロック方面も多様化して軈てはそれがサブカル方面へと広がりを見せていたからでありましょう。「うる星やつら」の楽曲「心細いな」でのミッキー吉野の活躍やらその他多くの楽曲では傾聴せざるを得ないアンサンブルがあったと記憶しております。

アニソン界隈でもこうした変遷を伴って音楽的な方法論が整備されて行き、時代の流れとともに和声面でも高次な響きを用いる様になった訳でありまして、ある意味では下手なアイドル向け楽曲よりも聴き応えのある物に出会す事がある物で、そうした高次な響きが軈ては北欧産AORを聴くかの様に醸成されれば面白いジャンルになるのではなかろうかとも思っている物であり、私自身サブカル方面を否定する訳ではないのです。それに見合った音楽観の確かさを使い手はきちんと熟知するべきと感ずるだけの事でありまして決して悪意は無いのであります。

こうして「分数aug」とやらの本質を見極めるに当って、オーギュメンテッドのコードの真なる根音の捉え方を見誤ってしまうと迷妄に陥るという事がお判りいただけたかと思います。根音を見誤ってしまう要因を挙げるとすれば、その和音構成音の排列を音律として見渡した時オクターヴを対称的に3分割する3TET(tone equal temperament)構造として見立てる事が出来る400セントの等音程構造となってしまっている所にあります。

処が、音律的に見立てた等音程構造を易々と音階の音度に当て嵌めてしまうとジレンマを生ずる物です。増三和音の [根音 - 第3音] [第3音 - 第5音] 間は夫々が長三度音程であり、音律側から見れば [第5音 - 完全八度] も400セントでありつつも、度数としては「減四度」である為、この減四度という四度音程の採るべき部分を長三度音程として捉えてしまう所に誤りが生じてしまうのは明白でありましょう。こうした音楽的なジレンマを備えている事で多くの同義音程和音、即ち異度由来の別種のコードを複数生ずる可能性を生む訳で、多義的な状況を俯瞰した上で最も相応しい和音充当を見出せなかったが故の簡便的な表記が「分数aug」の実際であると言えるのであります。余談ではありますが坂本龍一の師である松本民之助は自著『作曲技法』に於て、増三和音の各構成音の根音の読み替えを利用した転調を「転義」と呼んでいるので参考まで。

とはいえ増三和音の存在自体に何の問題もありません。五度と完全八度の音程がどのように狭まろうとも、増五度と完全八度は四度音程(減四度)であり、重増五度と完全八度も四度音程(重減四度)であり、過重増五度と完全八度とて四度音程(過重減四度)には違いない訳であるのです。

概して「分数aug」という呼称を用いる人々が抱える問題として挙げる事の出来る要因のひとつに「根音の他に」オクターヴを3等分する音度として存在する2種の音度を挙げざるを得ない事でありましょう。少なくとも和音想起の前提としてそれらを(他の2つの構成音)を見渡して考える必要があり、それらに対して附与すべき和音外音の存在=少なくとも七度音の存在はどのように和音外音として分布して(長七度音 or 短七度音)いるのかを判断する必要がある訳です。説明が重複してしまいますが重要な事ですので何度も念を押しておきます。

増三和音に長七度が附与されて相応しい時は概して短調のⅢ度(=♭Ⅲ△7aug)であります。アロイス・ハーバの時代になると短調を和声法として教える時には、ハ短調など五線譜では第4間に変種記号の調号が与えられるだけの特殊調号として記譜される訳でありまして、時代を重ねれば短調の教育もそうして変化を遂げているのだという事があらためて判るのですが、同時期にはジャズが産声を挙げていたというのに、今猶ジャズ音楽教育での短調の扱いが自然短音階から始まってしまうのは、易しい物から難しい物へと学ぶ方が教育者にとって教え易いという手順の弊害がそのまま受け継がれているだけに過ぎず、実に勿体無いと思われる事頻りです。

西洋音楽に於てオーギュメンテッド・フレーズの最たる物と言えばリストの『ファウスト交響曲』でありましょう。

また、短調のⅢ度は平行長調を基準にすれば主和音の5th音が増五度に半音上行変位となっている状況でもありますが、この変位と同時に本来なら長七度音が付与されるそれが短七度へ下方変位する状況も想定されるので、オーギュメンテッド・コードに付与される七度音は必ずしも長七度ばかりではありません。また短七度が付与される状況というのは主和音から副次ドミナントへ変化した場合も想定されますが、こうした副次ドミナントを招いている状況は概して他調からの借用和音としても判別し得る可能性が高まり、その上でその副次ドミナント上にて長九度・増十一度音が付与される状況となるとメロディック・マイナー・モードのⅣ度を視野に入れる必要性も生ずる物であります。こうした多くの状況をきちんと整理出来る様にして判断しなければならないのであり、単に三全音複調型というコードの形に捉われ過ぎてしまって本来の在るべき姿を錯誤してしまう事などあってはなりません。

和音の見立てに誤りがあろうとも、音楽的な意味で和声的に彩りの工夫を凝らそうとしたが故に用いたコードなのですから、皮相的なコード表記に満足する事なく真実の部分を知っておく必要があるという事なのです。こうした和声的な彩りが脳裡に映じたという事自体、音楽的にはクロマティシズムへの欲求に外ならないのでありますから、こうした彩りを豊かにするという行為自体を咎める物ではありません。クロマティシズムへの欲求の高まりが、知らず識らずの内にサブカルチャー方面でも瀰漫しているという事は喜ばしい事であると言えるでしょう。

半音階への欲求=クロマティシズムを確認するに当りこの機会に乗じて、先日YouTubeにアップしたYMOの「テクノポリス」のダブ・アレンジで用いたリハーモナイズもついでに解説しておこうと思います。リハーモナイズで用いたコードのそれがオルタード・ドミナント7thコード由来ではないという事も詳悉に解説しようと思います。

原曲のテクノポリスはト短調ではあるものの、主和音と属和音での同主調同士のヴァリアント・コード(Gm→G△ ×2 |Dm→D△ ×2)を用いるので長調・短調双方の両義性を確認する事が出来るのですが、一旦解決となす時は副七である長調下属和音=「C△7」の偽終止を採る訳ですから是亦凄みを感じる訳であります。テクノポリスの非凡なひとつであるとも言えます。

テクノポリスの最大の特徴は、ヴォコーダー吟詠に依る「T・E・C・H・N・O・P・O・L・I・S」が少しずつ拍節が拍からズレて行くのは、夫々が1拍5連符のパルス6つ分を刻んでいるからなのでありますが、次に示す信州大学教育学部の紀要論文の方ではテクノポリスの楽曲のbpm=144に対してbpm=120でヴォコーダーを詠むポリテンポとして解釈された論究で大変興味深い論文ですので目を通されてみてはいかがでしょうか。

信州大学教育学部研究紀要(依田翔) 『ポリリズムの類型における楽理的分析』

先の論文の発表日時やPDF作成日時と共に、私が過去に呟いたこのヴォコーダー吟詠に関しての日時を調べていただければお判りかと思いますが、決して私の剽窃行為ではありませんのでそればかりはあらためて念を押しておきたい所です。

>RT pic.twitter.com/oY67BV8ip3

— 左近治 (@sakonosamu) 2018年1月8日

— 左近治 (@sakonosamu) 2016年3月16日

扨て、私がアレンジを施した「Technopolis」はダブ・アレンジ且つリハーモナイズをさせております。しかも大半のコードは複調を視野にした物なので、普段はそうそう見受ける事のない類のコード表記となっております。とはいえ、こんな仰々しいコード表記でも淡白に聴こえるのは、裏拍および音価を短く採ったアレンジにしているからでありまして、ハーモニーよりもベースラインの方が耳につきやすいのではないかと思います。こういうアレンジは故ウォルター・ベッカーのアルバム『Circus Money』でのアレンジにインスパイアされて作った物なので、えげつない程に凝りまくったハーモニーも聴かせ次第ではこれだけシンプルになってさりげなく耳元を通り過ぎて行って呉れる物なのだなぁ、とあらためて痛感する訳であります。

そういう訳で、リハーモナイズしたコード部分の解説をしようと思いますが、冒頭の「F♯△7aug/G」というアッパー部の「F♯△7aug」の5th音は「C♯♯」であるべきです。処が楽譜上ではいつもの私の様に、コード表記に沿ったそうした変化は見せておらず、異名同音の「D音」がギターとエレピの左手に明記されているのがお判りかと思います。このD音の意図は、下声部ト短調での属音=D音と上声部に存在するであろう「C♯♯」の異名同音をコモン・トーンとして置換させて互いに共有し合っているという意味で、上声部に敢えて「C♯♯」を与えてはおらずとも「双方の調は同じ穴を伝って針を通しておりますよ」と言える様な状況で「紡いで」いる訳です。この紡いでいる両者の共通とするポイントは、私が能く表現として用いる所の「応答」点である訳です。

次に出現する「A♭dim△7」というのは「G7(♭9)」のG音オミットだと思っていただいて結構です。但し、G音由来のドミナント7thコードとしての振る舞いを後続和音に対して演出したくない=下方五度進行を採りたくないという意図もあっての事なのです。勿論シンセ・リードが入れば茲の当該箇所ではアッパー・ノートとしてG音を明示される訳で、和声的には「G7(♭9)/A♭」と同様の響きが生ずる訳ですが、ドミナント7thコード本来の機能を暈滃している狙いはお判りいただけるかと思います。

その次の「Gm7(13)/E」というコード表記もえげつないです。通常の機能和声に於てはマイナー・コード上の本位十三度=♮13thというのは転回位置に還元すると長六度と等しくなり、基底和音の第3音の短三度と増四度(=三全音)を生ずる為にアヴォイドとされる音でありますが、私は機能和声を用いた調的な世界観を目指しているのではなく、閉塞したコード進行に於て局所的に彩りを増す和声的色彩の方を欲しがっている為、動的な調的振る舞いの進行など要らないなのであります。ですので静的なモーダルな状況で好いのですから、こうした音を使う訳であります。況してやその13th音をベースでも重複させるのは、E音を根音とするコード表記を企図した時、アッパーに「F音」を生ずる事でコード表記の側として閉塞してしまうんですね。しかもE音を根音と見立てた時には「Em7(♭5、♭9)」という状況でもある訳ですので、マイナー・コードに♭9thが付与されているという物よりも、ハーフ・ディミニッシュに♭9thが附与された状況となる訳ですね。

勿論西洋音楽ではハーフ・ディミニッシュに短九度が付与される類をシャイエは自著『音楽分析』に於て「長調導九」という風に20世紀の和声の例として取り上げておりますし、マイナー・コード上の短九度という「中音の九度」とか呼ばれたりする例は幾つもあるのですが、殊にジャズ/ポピュラー音楽界隈のコード表記に於ては「中音の九度」という風にマイナー・コードに「(♭9)」を付与する事は遣らないのであります。それを便宜的に解決しようとマーク・レヴィンは敢えて自著『ザ・ジャズ・ピアノ・ブック』に於て「フリジアン・コード」という風にドミナント7thコードのパラレル(短三度下方)の音を根音に採る物に命名しております。

そのフリジアン・コードの実例として以前にも取り上げた事のある曲がチック・コリア・エレクトリック・バンドの2ndアルバム『Light Years』収録の「Flamingo」でありましたが、マイナー・コードの「Ⅳ度」上で用いるので、実質的にはそのフリジアンコードは「♭Ⅵ7/Ⅳ」という形を採るのであります。アッパー部のドミナント7thコードが「♭Ⅵ7」となっている事からもお判りの様に、原調の「Ⅴ」は叛かれて「♭Ⅴ」となる為、その場合先にも述べた様に実質的には部分転調でもある訳ですが、「Ⅴ」が「♭Ⅴ」に転ずる事でブルース感が演出されているという事だけは念頭に置いて欲しいと思います。

小山大宣著の『ジャズ・セオリー・ワークショップ』に於ても同様の「♭Ⅵ7」を取扱う物の、「♭Ⅴ」を叛いている状況で原調を基準としている点が陥穽に陥っている観点であり、嘗て私がTwitter上で論難した某ジャズ・ギタリストとやらも同様の謬見(=原調を固守し乍ら「♭Ⅵ7」というⅤ度を叛く状況を甘受する矛盾)に陥っていた物でした。こうした覆轍を踏まぬ様にする為にも確かな知識を養って欲しいとあらためて冀う所であります。

扨て本題に戻り、4つ目のコードは「E♭△7aug」ですので別段珍しい物ではありません。その次の「A9/D」というコード表記については物申したい方が居られるのではないかと思います。何故ならば、アッパー部を長属九=Ⅴ9と捉えるならば、下は解決先の五度下の音=D音を先取りしている事になる為に、こうした表記は罷り成らん! と思われる方は少なくないであろうと私自身思うからであります。

とはいえ、機能和声を遵守するのではなくトニックの向こう側に見えるドミナントの音は在って然るべきであろうという状況でもある為こうした表記を選択しているのですが、ベースラインとしてはD音の体をほぼ無視する様な形で上声部に靡いたフレージングをしているのは、それをエレピのパートが補っているであろうからという解釈で態と上声部に靡いているのです。

次の「B♭△7aug」も珍しい物ではないのでそのまま次の「Dm7/E♭」の解説をする事にします。マイナー・コードでの二度ベースではなく短二度ベースという状況なのですが、場合に依っては「F6/E♭」と見ても差支えない時があるでしょう。何れにせよこの型をCメロディック・マイナー・モードでの「Ⅱm7/♭Ⅲ」および「Ⅳ6/♭Ⅲ」として想起した時、後続和音へと進行する時は転調して「Ⅲm/♭Ⅱ△」という複調であるバイトーナル・コードを期待しての響きの前振りなのであります。つまり後続和音への期待としては「Em/D♭△」を想起しているのでありますが、これは実際には存在しない「内在プロセス」的な状況として想起するのであります。

その仮想的内部プロセスに粉飾を加えて「Em/D♭△」での夫々のコードの「Em」に対しては上方三度のカウンター・パラレル「G△」を仮想的に想起して、それらのポリコードが「三全音複調型」であるという事を誘引させた時、忒いの属調和音を想起し乍ら上下を倒置させて「A♭△/D△」を見越しているのです。

勿論、「A♭△/D△」というポリコードをD音基準として見れば、同義音程和音として「D7(♭9、♯11)」として見る事も可能な訳ですが、「A♭△/D△」というコードにてA♭メジャー or A♭リディアンおよびDメジャー or Dリディアンというモードをこねくり回して選択した方が自由度は高くなりますし、「D7(♭9、♯11)」というコードで単にオルタード・スケールのアプローチで甘受して欲しくないからこそポリコードの表記を充てているのであります。茲での小節は、上声部に於ても下声部の音を重複して用いているという所が特徴的な所でもあります。短属九系統のオルタード・ドミナント7thコードに捕捉されてしまえばひとつの調性感に集約されてしまった事になる訳ですが、あくまでも複調としての状況を用意しておけば、そのポリコードでアプローチする際の自由度の高さは明らかに異なる訳です。

そうしてテクノポリスは、原曲の同主下属調長和音=「C△7」までのブリッジ部分に解説を移しますが、それまでのBパターンはかなり卑近な状態でハーモナイズしているので特に説明は要らないであろうと思います。その上でブリッジ部で生ずる2拍9連フレーズ直前からあらためて語る事にします。

それまでのBパターンでのヴァースは「Gm→E♭→F」という卑近な進行を採っておりましたが、偽終止ブリッジ直前では「F」を「F69」に変えております。ギターが明確に下行アルペジオを採るのでお判りかと思いますが、四度ヴォイシングでギターは成らす物の、シンセの二声のパートでは敢えてギターの四度ヴォイシングを維持する為の下声部のD音をC音に変応させるのは棄却しました。単に「F」というコードに彩りを与えたいばかりに「F69」をギターに採らせたという意図が現われております。

その後続小節で最初に現われる「Gm」上にてギターは主音から下行クリシェでのダブルクロマティック・フレーズを採りつつ、ベースも同様に並進行で態とフリジアン・スーパートニックの特徴となる「♭Ⅱ」音を明示して下行しております。これは、原調=Gmからすれば局所的にGフリジアンへ移旋させてGフリジアンでのスーパートニック=「♭Ⅱ」を明示的に用いている訳です。

そして弱勢では敢えて「Gm7/E」という「中音の九度」=マイナー7thコード上の短九度附与という状況を敢えて作り、直後には見馴れぬ「E7(♭5)sus4/D」という七度ベース乍らも♭5th音という硬減和音でのsus4という形を採って奇異な和音を響かせ、その直後も「E♭m6(♭5)/B♭」という風に、上声部の5th音は「♭5th」であるのに、下声部では「♮5th」が併存しているので「同度由来の音を併存させるとは何事か!」と誹りを受けかねないかもしれませんが、同度由来を併存させているという事は、明確に複調を示唆しているのであります。ですのでその直後に「C△7/G♭」というコードで終止するという「方便」が成立する訳です。

アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』にて紹介される、短和音上の「♯11th」表記を用いれば「E♭m6(♯11)/B♭」として、単一の調性から見渡した時の、5th音をベースに採ったコードで強弁できるだろうに、と思われるかもしれませんが、私としては後続の和音の為に複調の体を採ったのであります。言い換えれば、イーグルフィールド・ハル流のコードは複調を呼び込む時に挙って使えるという事でもあるという訳です。

扨て、先の「C△7/G♭」というコードにて「方便」と表現した理由というのは、上声部「C△7」の5th音=G音と下声部のG音由来の派生音=G♭音が併存しているのではないか!? という矛盾を孕んでおられるでしょうが、重ね重ね述べて申し訳ありませんが、これは複調を視野に入れている為強弁可能な状況なのです。とはいえシンセ2のパートでの1拍置いて奏される2拍9連フレーズを確認してもらえれば判りますが、コード表記こそは「C△7/G♭」であるものの、このパートでも「G♭」という三全音調域由来のフレーズを弾いているのです。変ト長調を見越しているのであるならばE♭音から開始されるのはE♭エオリアンではないかとご指摘を受けるでありましょうが、E♭エオリアンをE♭ドリアンで嘯いている訳であります。その上でE♭ドリアンを奏し乍らC調のB音を併存させる為、E♭ドリアンに♭6th相当≒「C♭音」≒「B音」が併存するフレーズとして成立させているのです。変ト長調の側を嬰ヘ長調と読み替えた場合、恰もC△7上でペレアス和音の音脈であるBリディアンを弾いている様にも映る筈です。一応、全体的にクロマティシズムを強調したいという心掛けでアレンジしたという訳です。

更にもう一つ附言するならば、「C△7/G♭」上にてエレピのパートが5連符のアルペジオを伴って「A♭音」を附与しているのは、変ト長調の音脈に靡いた形でC音からはフラットサブメディアント=♭6th音=♭13th音が付与される様な状況としても響かせているのですが、この音を和音表記には敢えて忍ばせておりません。実際には与えても好いのですが其処は敢えて避けました。コード表記よりも音符の方が重要ですので、含意として最後に多くの隠喩を忍ばせたと思っていただければ幸いです。

譜例作成という視点で見れば、この原曲偽終止部での2拍9連をFinaleを用いて形成させるのは至難の業でした。2拍9連が合計10拍に及んで強行する為、小節線を連符の連桁が跨ぐわ、実際には改行・改ページという状況であった為、連桁の傾きを維持して2拍9連を採るのは非常に厄介だったのであります。なにせ、Finaleのパターソン・プラグインでの「小節を跨ぐ連桁」というのは拍単位ではなく小節単位での効果を発揮する物ですし、しかも「連符」としての体を維持して小節線を跨ぐ必要があるので、「15ma」表記での連桁のそれと先行の2拍9連の端切れの部分の連桁の傾き具合が維持されなくなってしまうのです。ですので、ダミーとして連符表記を充てて連桁を延長させて連符の体を採りつつ、純然たる連符の体で小節線を跨いでパターソン・プラグインを実行させているのは最後の2小節を跨いだ2拍9連なのであります。

小節を2/4で採ってダミーの小節線を挿入しようかとも考えたのですが、やり馴れた編集の方で済ませたという訳であります。

そういう訳で、「分数aug」で生ずる根音の読み間違えから生ずる謬見と、本来複調として生ずる同度由来の音の併存の整合性の違いをあらためて理解いただければ之幸いでございます。

2018-08-24 00:00