調とは何か、複調とは何か [楽理]

扨て今回は、当ブログに於ける過去の記事で例示した私のオリジナルのフレーズをリメイクしてYouTubeにアップしたデモの説明の為に用意する記事となります。何しろ、

《ジプシー音階を謳っているにも拘らず当のジプシー音階が使用されている様に感じられない》

と当惑されている方は少なくない事でしょう。

私の言外にある示唆という物を感じ取っていただくという事はかなり難しいのかもしれないので、その辺りを説明する為に今回は「調」という物をあらためて知っていただく必要があるので、斯様な表題となっているのです。

結論から言うと、YouTubeのデモの方は《複調の喚起》が前提にあり、ジプシー音階というのは断片的な誘引材料としてしか使っておりません。その「誘引」というのは、《属音への上行および下行導音》であります。

上掲の二重山括弧で括ったキーワードこそが全てなのですが、唯、それらの語句を示しただけでは言外で伝えようとする私の意図まで伝えきれていないだろうという風に感じた事もあり、今回あらためてブログで補足説明をする事にした訳ですが、先述の誘引材料を引き合いに出すにしてもそこにはどうしても「調」および「調性」という事を詳らかに語る必要があると判断し、その上で「複調」を語らないと真意が伝わりにくいのではないか!? という思いで説明する物です。

本記事のプロットを示す上で説明する順序としては、

「調」

「調性」

「上行導音」

「下行導音」

「ジプシー音階」

「主音への下行導音」

「減五度調域」

「複調」

という風に進んで行く事となるので、音楽的素養が十分にある方であればこれらの示唆だけで既に説明は不要となるのですが、なにせ私は底意地が悪いので縷述はしても言外の示唆まではなかなか説明しようとしない所があります。そうした部分を今回は詳しく語るという事なのです。

調とは

調(英:Key)というのは、主音、属音の存在つまりⅠ度とⅤ度として聴く事の音の存在に加えて「導音」の存在が調の関与を強める物として説明が為される物です(平凡社『音楽大事典』より)。

上記の「導音」とはⅦ度上として聴くという限定的な意味であり、ある任意の音に対しての上行導音/下行導音という風に示す時の導音という意味ではない事も留意する必要があります。その上でⅤ度上にある音=属音は主音から完全五度上にある「上属音」である事を意味し、Ⅰ度は基準の為の位置を示す説明であるという事です。

Ⅶ度上の「導音」とは、主音に対してより狭い音(※概して半音)を可動的に変化させて作る時もあります。「ドレミファソラシド」の他に「ラシドレミファソラ」の第7音=Ⅶ度を可動的変化=ムシカ・フィクタを採って「ソ♯」にして導音を形成するという事からも判る様に、前者のアイオニアン=長音階=長調として、後者のエオリアン=短音階=短調として、これら2つの旋法が優勢的に使用され「調」が形成される様になった訳です。

調性とは

調から漏れた教会旋法は他にもある訳ですが、フリジアンの第7音=Ⅶ度は上行導音を形成する事を禁じられたので「ミファソラシドレ♯ミ」とする事は許されませんでした。しかもフリジアンのドミナントはⅥ度に置かれるという物でした。

調性というのは、「長調」および「短調」がそれぞれ音律の枠組みの中で移高して存在する事も考えられるのであります(ハ長調、変ニ長調など)。それらが其々12種類ずつ=計24種の調がある事で調性が生じ、調性に包摂される形で旋法が副次的に内在しているのです。

上行導音とは

可動的変化音はムシカ・フィクタと呼ばれ、これは古代ギリシャ時代から脈々と続く手法です。自然短音階(ナチュラル・マイナー)の第7音=Ⅶ度がムシカ・フィクタを採って導音化するのは、主音に対して半音を形成して隣音という立場をより近しくする為の動作なのであり、その導音化が上行の為に形成される物が上行導音であります。

この上行導音は常に音階のⅦ度に位置する導音とは別に、他の音度〈例えば副次ドミナント和音〈セカンダリー・ドミナント〉での第3音でムシカ・フィクタとなる状況〉で生ずる可動的変化音で生ずる時でも導音という名前が付いて上行導音と呼ばれる訳です。音階のⅦ度で生ずる導音とはまた異なる訳です。

下行導音とは

音階に於て下方に見立てる音度との間に半音を生じている場合が下行導音となり、全音階では「ミファソラシドレミ」の [ミ - ファ] と 「ラシドレミファソラ」の [ミ - ファ] がそれに当たります。前者はフリジアンでの「♭Ⅱ・Ⅰ」で後者はエオリアンの「♭Ⅵ - Ⅴ」を例示しております。

エオリアンの「♭Ⅵ - Ⅴ」の下行導音というのは、自然短音階なのであるから普遍的に存在するかの様に思われがちですが、実は和声体系が整備される16世紀以前の短調とはドリアンが優勢でありました。つまり短調のⅥ度音は「♮Ⅵ度」が優勢だったので「レミファソラシドレ」としての姿の方が優勢だった訳です。

和声体系整備が為される時にエオリアンが優勢となったのは、旋律が属音に向かう時、属音への下行導音を促した様に形成されたが故の事であります。主音への導音は上行導音、属音への導音は下行導音という風に形成される事で、主音近縁の旋律形成と属音近縁の旋律形成が醸成して行く事となる訳です。

ジプシー音階とは

ジプシー音階は、自然短音階のⅣ・Ⅶ度がそれぞれ半音高く形成された物で「♯Ⅳ・♮Ⅶ」を生じます。「ラシドレ♯ミファソ♯ラ」となる訳です。この音階で、主和音→プレドミナント→ドミナントという進行を形成する際にプレドミナントを「♭Ⅱ7(♭5)」という和音を形成するという例を挙げてみる事にしましょう。

通常、副次ドミナント(セカンダリー・ドミナント)は、その第3音が音階外(ノンダイアトニック)となり、《上行導音》へと変化する事で旋律は上行導音の次なる音へ弾みをつける様に進む訳ですがその際、コードとしての姿は「○7」というドミナント7thの形になっており、このドミナント7thコードが他調で生ずるドミナント和音の借用という風にもなっている訳です。

単なる借用としてだけではなく、折角使った他調の領域に足場を広げる材料ともなる訳で、こうした技法が駆使され、軈ては原調には無い音もくまなく使用され「クロマティシズム」という世界観は強化されるのであります。

扨て、その他調の借用としての副次ドミナントであるドミナント7thコードの第5音を《半音下げて》みましょう。仮にKey=Aマイナーで Am -> B7 -> E7 というコード進行があった場合、2つ目の副次ドミナントである「B7」を「B7(♭5)」にせよ、という事です。

短音階での自然六度(=♭Ⅵ度)やジプシー音階での「♯Ⅳ・♭Ⅵ」が視野に入っているのであればこうしたドミナント7thコードの第5音が半音下がる状況はごく自然に視野に入れる事ができます。残念ながらジャズ/ポピュラー音楽ではこうした用法は広く浸透しているものではないのも実情ではありますが、十分に視野に入る用法なのです。

因みに、長三和音の第5音が半音下がった和音を「硬減三和音= hard diminished triad」と呼ぶのであり、ドミナント7thコードの第5音が半音下がったコードは「硬減七= hard diminished minor seventh」という状況であるに過ぎない訳です。

ジプシー音階の組成としては、音階のⅦ度に導音がある事により《主音への上行導音》が形成されている所に加え、属音に対して下行導音(♭Ⅵ度)と上行導音(♯Ⅳ度)も併存する事が最大の特徴であり、「調」の形成を満たしているばかりか属音への上行導音も持つ事で、調的な世界観に半音階的揺さぶりがかけられる訳であります。

こうした状況に於て、ジプシー音階の音組織という枠組みの中で徹頭徹尾旋律形成および楽曲を構築するのではなく、《断片的》に使う事で半音階的な世界観を誘引させる事は可能なのであります。また、ジプシー音階を断片的に用いる事でジプシー音階の世界観のみで形成されるという制限がなくなり、その先の「複調」という状況にまで拡大させる事が出来る訳です。

斯様な状況でジプシー音階を断片的に利用しているだけなので、今回の動画を見て《これのどこがジプシー音階なワケ!?》という判断に至ってしまうのは残念乍ら思慮が浅い判断を下してしまっているという事になる訳です。

主音への下行導音とは

主音への下行導音を用いた場合、それは自ずと「♭Ⅱ度」を持つ状況となります。今回の場合、原調はヘ短調(Key=Fm)という状況ですので、そこから移旋して「♭Ⅱ度」を生ずるという事で「G♭△7」を生ずる訳です。

例えば、Eマイナーという原調があったとします。その状況で音階外として「F△7」を生じた時、この時点で原調はEマイナーからFリディアンとなり、[e] を基準にみればEマイナーからEフリジアンへと移旋している訳です。斯様な「♭Ⅱ△7」を生ずる状況をフリジアン・スーパートニックと呼ぶ訳ですが、出現するコードが「♭Ⅱ7」の場合は「Ⅴ度」の三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)に過ぎないので、混同されぬ様注意されたし。

本曲で「♭Ⅱ△7」を生じた時点で、それはジプシー音階の枠組みからも逸れたフリジアン・スーパートニックという新たなる状況へ移旋している事になるのですが、何れにしても原調には無い状況に「あちこち」移旋している状況に間違いはありません。故にこの曲名は「AtchieKotch」と命名しているのであります。

減五度調域とは

今回の譜例デモは、原調を「Fm」という風に措定しております。それに対する減五度調域というのは「変ハ短調」という状況を見る事となってしまうのですが、「変ハ短調」というのは十二等分平均律に於ては実際に現れる事はありません。仮に変種調号で表すとすると10個のフラットを必要としてしまう(3つのダブルフラットも)という訳です。

それを異名同音に変換した上で「ロ短調」を見るのが合理的なのでありますが、ヘ短調からロ短調というのは減五度調域ではなく「増四度調域」であります。然し乍ら、どうしても「減五度調域」として複調のアプローチとして考えざるを得ないので、楽譜表記の上での音階外の音は「減五度調域」という風に書く必要があるので、今回の複調は「減五度」調域を見ているのだという事になるのです。

十二等分平均律という枠組みの中での「三全音」とは増四度も減五度も同様に扱ってしまいますが、「三全音」という物を厳密に取り扱う場合、「全音×3」である以上、全音は長二度という音程サイズなのですから、二全音=長三度、三全音=増四度となるのは自明であり、決して減五度ではない訳です。これはヒンデミットも『作曲家の世界』で述べている事なのでありますが。

音程の総体としての物理的なサイズを十二等分平均律では増四度と減五度も同様のサイズとして取り扱うだけであり、茲に音階と階名が与えられる状況であるならば「ファソラシ」の増四度と「シドレミファ」の減五度は十二等分平均律と雖も厳密に取り扱わなくてはなりませんので、その辺りは混同されぬ様お願いします。

とはいえ十二等分平均律という暗黙のルールの下での異名同音とは、そうした状況の区別が出来ずに物理的に同じサイズという事を好い事に、自身の捉えやすい音程で解釈してしまおうとしてしまう事によって不文律が罷り通ってしまっている側面があります。これにて異名同音を厳格に取扱わない者は、自身が解釈したい方の音程を優先的に語ってしまうという悪しき慣例がジャズ/ポピュラー音楽の世界では非常に多く見受けられる光景であります。

十二「等分」平均律という状況では、物理的な音程サイズは増四度/減五度が同じサイズではあるにせよ「ファソラシ」という四度(この場合増四度)と「シドレミファ」という五度(この場合減五度)は全く違います。階名を与えた時、「味噌も糞も一緒」という状況には決して至らない訳ですね。

ですので、異名同音をどうしても自身の読みたい方で解釈してしまう悪癖を持つ方は先ず《階名》を与えてみて下さい。どういう階名を与えるのに相応しい状況なのか!? という事が必ず判りますし、それで増四度なのか減五度を充てるべきなのかを区別する事が出来る様になります。

複調とは

複調とは、異なる調が併存する事です。対位法書法で書かれる状況では頻出するので実際には珍しい状況ではありません。多くの場合は原調に対して属調や下属調が併存する物です。そこに同主調なども加わって来ます。こうした対位法書法に和声的書法が加わると、和声自体が通常のコード表記では表せない状況になって来たりする物です。

端的に言えば、今回の譜例デモは「ヘ短調とロ短調の併存」の様に見る事で楽に解釈する事が出来ます。異名同音を厳格に取扱う事とは撞着する合理的解釈でありますが、私は何も自説を強弁する為に都合よく合理的に解釈をするのではなく、読み手の方々に対して「敢えて合理的な解釈をした方がこの部分は判りやすいだろう」という風に述べているだけに過ぎません。

ジプシー音階が持つ増四度を半オクターヴ=クロマティシズムの拡張という風に捉えて活用し、半オクターヴの調域を併存させるというのが本曲の特徴なのでありますが、その半オクターヴを増四度としては捉えずに「減五度」として捉えつつ、半音階の線的な音脈を拡大する為に複調を試みるという訳です。

総論

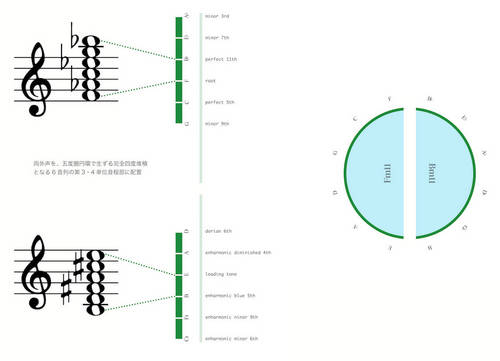

五度圏という円環で調を捉えた時、増四度であろうが減五度であろうがそれらは結果的に同じ「対蹠点」に現れます。原調が12時の位置にあるとしたら6時の箇所に現れる。然しこれは増四度として見るのではなく「減五度」として見るのだというのが私の今回の主張な訳です。

五度圏という円環を完全五度累積で見た場合、対蹠点は「増四度」として現れます。即ち「減五度」という解釈はその円環を逆方向の「完全四度累積」で追って行くという事を意味するのです。それは何故か!? というのが本曲の核心部分となります。

本曲のコード進行は、冒頭のブリッジを除けば「Fm9 -> G♭△9」という2コード循環のパターンであり、Fマイナーを標榜しつつ後続和音「G♭△9」に進行した時点で調域がスルリとFマイナーからFフリジアンのモードへ移旋するというのが特徴であります。Fフリジアンに移旋すると「G♭△9」は「♭Ⅱ△9」という状況になり、フリジアンのⅡ度即ち「フリジアン・スーパートニック」と成っている状況なのです。

Fマイナーの部分をFドリアンとしてアプローチしても好い訳で、寧ろ本曲ではドリアンを主体にして和音外音を呼び込む見方の方が好都合となります。その際、コード「Fm9」ではドリアンを見立てようがエオリアン(=ナチュラル・マイナー)を視野に入れようが、少なくともアヴェイラブル・モード・スケールたる「和音外音」としての《♮9thと♮11th》を使用可能なモードを見立てるのが好都合なのであり、私の頭の中ではコード自体は「Fm9」であっても想起しているのは「Fm11」なのであります。

何故そういう見方をするのか!? というと、「Fm11」というその和音構成音というのは完全四度堆積として収斂させる事が可能な和音であり、この和音構造が奇しくも五度圏という円環の半分を綺麗に占める構造となるからであります。その完全四度堆積の構造は、

[G・C・F・B♭・E♭・A♭]

という構造として見立てる事が可能となり、「Fm11」というコードの《両外声》=[F・B♭] は完全四度堆積となる6音列では《内側》に生ずる様にして生ずるのでありますが、この完全四度堆積による6音列の《核音》(=両端の音)は奇しくも転回位置に於て「短二度」の状況を作っております。

短二度と三全音は不協和の骨頂という世界観でもありますから、6音列の両端である核音に短二度の状況があるという事はクロマティシズムの世界観を誘引する好都合な状況なのであります。故に、三全音という不協和とも結び付きが強まるという訳です。

ある意味では《不協和を作る状況を好意的に解釈している》と思っていただければ、核音が短二度を形成しているという事と、五度圏の円環の内、核音が半オクターヴの領域にまで手を伸ばすという状況の双方を取り込んでいる状況が判りやすいかもしれません。

そうして三全音調域として複調が併存する状況を想起するという訳です。本来は茲で「減五度」調域を見立てる訳ですが、先述の様に、調が十二等分平均律の上では成立し得ない思弁的な状況を生んでしまい判りにくくしてしまうので、「Fm11」に対して異名同音となる増四度調域となる「Bm11」の併存を見込んだアプローチを採るというのが、本譜例動画の最たる特徴なのです。

こうした方策を皮相的に理解したとして、三全音調域を併存させ乍らいざフレージングさせようとすると、殆ど多くはフレージングとは呼べぬ、単なる原調の音組織の外側に隣接する半音階的音脈を千鳥足で抜萃するだけの様なフレージングにしかならないと思います。ヘ短調とロ短調が巧みな折衷となるフレーズを創出する事は相当難しい事が判る筈です。

斯様に《方策》という核心部分を周知させた途端にさも訳知り顔の様に論い《なんだ、その程度の事か》と言い出す輩が出て来るのはいつの世でも見る光景なのでありますが、私がそういう輩に声高に言いたいのは《では何故私の意図が判らなかったのか!?》《私が言う前に理解できたであろうに》という事なのですね。まあ、難癖付けるだけの連中というのは往々にして出来ないのが世の常です。

三全音調域の併存をやらせてみても、歌心あるフレージングに仕立てる事の出来ないのが非常に多いという事を確認するだけなのであり、そういう輩は声だけが能く響き渡ったりするものなので惑わされる事なく私が示した例を熟知してほしいという意味で斯様に述べている訳であります。

本曲ではドリアンを原調に見立てて、ドリアン6thではない♭6thがあるわ、「Fm9」というコードなのに導音が生ずるわ、マイナー・コード上なのに恰もメジャー3rdと同等の異名同音があるわ、という状況を、かまびすしく非難して来る様な輩は往々にして、本譜例動画の様なフレージングにすら仕立て上げる事はまず出来ないかと思われます。四の五の言わずに「やってみろ」と。やって見たは好いが、三全音複調に於て半音階の羅列の様にしかなっていないフレーズ程度にしかならないのが関の山だと思います。

マイナー・コード上でメジャー3rdと同等の音があるだの、マイナー7thコード上で導音(♮Ⅶ度)が併存するとか、マイナー9thコード上で「♭Ⅱ度」が併存する様な状況を、是非歌い上げて見て下さい。

何故、こうした状況でも是認しうるフレージングを創出する事が可能なのか!? もっと判りやすい例として、アラン・ホールズワースのフレージングには斯様な状況が幾つも生まれますが、それが細やかな違和ではあっても強烈な違和ではない、是認しうる「違和」である所に疑いの余地はありません。

不協和というのは均等配列で砕く事で違和が希釈されるが故の事なのですね。メシアンのMLTはこうした状況も視野に入っておりますし、こうした均等配列で等分化した物を凡庸な多くの者は音楽理論の合理的な解釈も相俟ってついつい転回位置や単音程に還元して理解しようとしてしまいがちですが、シリンガー・システムに於ける2オクターヴなど複音程からの均等分割(2オクターヴを3分割して短六度/増五度=8半音というサイズにどういう「枝葉」=unit を付けてフレージング化への拡張)をスロニムスキーは咀嚼する様な形で『音階とメロディック・パターンのシソーラス』として例示して来た訳ですね。

その後、ジョン・コルトレーンは前後の調域が2全音/4全音(※全音=whole step よりも大きい跳躍=Giant Stepsの暗喩)となる状況をクロマティシズムの世界観を駆使して後年「コルトレーン・チェンジ」と呼ばれる技を披露する訳ですが、これらは総じて《均等配列の分割》から生じている訳です。

例えばオクターヴを分割するだけではなく、和音諸機能(トニック、ドミナント、サブドミナント)が3半音ずつ綺麗に分割し合っているレンドヴァイの中心軸システムにある通り、そのシステムでは4つの複調が併存しているとも飛躍的に解釈可能な訳です。これもまた均等配列の分割のひとつに括られる物である訳です。

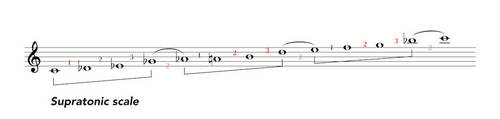

また、均等配列の分割の場合は、単音程であるオクターヴを飛び越してオクターヴ超で循環する配列もあります。こうしたマルチ・オクターヴから生ずる音階のひとつに「スープラトニック・スケール」(=Supratonic Scale) の存在なども知られておりますが、スープラトニック・スケールの場合、2オクターヴを4全音で分割し、[1+2+3] 半音となるテトラコルド(4音列)を2半音でディスジャンクト連結させるという均等配列が用いられた物で、4全音で分割された音の「枝葉」として、そこに3半音・2半音・半音という音程で形成されているという訳ですね。

シリンガー・システムではこうした枝葉に纏い付く音を「ユニット」と読んでいる訳ですが、大きくざっくりと4全音に分けたそれを「マルチトニック」と呼んでいる物であり、これが後にジャズ方面でも援用される事となった訳です。

抑もジョーゼフ・シリンガーは ‘The Schillinger System of Musical Composition’ の中で、マルチトニックを幾つかの種類に分けて例示しているのであり、こうした4全音のアイデアはその内のひとつ(=3トニック・システム)でしかありません。唯、SQRT(4)^(1/3) という風に、「4」という振動比=2オクターヴの3乗根という風に数学的に分割した上で楽譜に例示しているのがシリンガー・システムの例なのであり、スープラトニック・スケールなどはシリンガー・システムの例を満たす1つのマルチオクターヴ音階となる訳です。

スープラトニック・スケールの名称から判る様に、それが意味する物は「汎基本音音階」なのですから、十二等分平均律に於ける「汎基本音」とは半音階の総合であるという訳ですので、音階のそれをみれば判る様に半音階が網羅されている事になります。これが単に半音階の羅列とは成らずに音階としての「情緒」を持っているという所に細心の注意を払って理解する必要があります。

2オクターヴが3等分された時、これは単に [c - as] [as - e] [e - c] という風にしてオーギュメント然たる音列が形成されただけなのではなく、こうして分割された新たなる基本音が「枝葉」をどういう風にして纒って行くのか!? という事がスープラトニック・スケールにはまざまざとそうした実際が反映されている状況である事が判るのです。

三全音という音列も半音・2半音・3半音という風にそれぞれを等差数列的に巡回させ乍ら2半音でディスジャンクトさせてマルチオクターヴで回帰するという巧みな音列のそれは、音階的情緒をも忍ばせられているという訳です。調的要素と不協和の同居。ただ単に音を外せば好いという物でもない状況です。

同様にして、本譜例動画の「ジプシー音階」とやらの断片を《誘引材料》に使っていると述べていた様に、私がフレージングしたそれが単にジプシー音階の羅列とならぬ様にして今回の譜例動画には用いられている訳です。

その最たる理由はジプシー音階が複調を誘う音脈を持っている事に加え、その音階単体で見ても主音と属音周辺に上行&下行導音を形成する事で、調性そのものをもコントラストを強めるというのが特徴的となります。

故に、調的な情緒に加えて半音階的音脈を誘引する材料となる両義性を持つのであり、私はその両義性の為にジプシー音階の断片を使用しているのであり、単にジプシー音階を用意してその音階音組織の羅列で楽音を形成している訳ではないのです。そこを見誤らないでいただきたいと思います。

本譜例動画のタイトルを見れば《これのどこがジプシー音階やねんな!?》と思われた方は少なくない事でしょうが、こうした所まで考えが及べば私の意図がどういう状況を示唆していたのかがお判りいただけたかと思います。

尚、譜例動画9小節目3拍目からのローズのアウトサイド・フレーズも「G♭△9」に対して3半音ずつ調域を移高させる様にして弾いているので、判りやすく言えば短三度ずつ調域を上げている訳ですね。これもマルチトニック(4トニック)および中心軸システムと同様のアプローチであり、ジャズ・イディオムとは異なるのです。

最後に、クランパニスの「Monkey Business」でも耳にしていただき乍ら、ジプシー調とはどういう物かをあらためて参考にしていただければと思います。

《ジプシー音階を謳っているにも拘らず当のジプシー音階が使用されている様に感じられない》

と当惑されている方は少なくない事でしょう。

私の言外にある示唆という物を感じ取っていただくという事はかなり難しいのかもしれないので、その辺りを説明する為に今回は「調」という物をあらためて知っていただく必要があるので、斯様な表題となっているのです。

結論から言うと、YouTubeのデモの方は《複調の喚起》が前提にあり、ジプシー音階というのは断片的な誘引材料としてしか使っておりません。その「誘引」というのは、《属音への上行および下行導音》であります。

上掲の二重山括弧で括ったキーワードこそが全てなのですが、唯、それらの語句を示しただけでは言外で伝えようとする私の意図まで伝えきれていないだろうという風に感じた事もあり、今回あらためてブログで補足説明をする事にした訳ですが、先述の誘引材料を引き合いに出すにしてもそこにはどうしても「調」および「調性」という事を詳らかに語る必要があると判断し、その上で「複調」を語らないと真意が伝わりにくいのではないか!? という思いで説明する物です。

本記事のプロットを示す上で説明する順序としては、

「調」

「調性」

「上行導音」

「下行導音」

「ジプシー音階」

「主音への下行導音」

「減五度調域」

「複調」

という風に進んで行く事となるので、音楽的素養が十分にある方であればこれらの示唆だけで既に説明は不要となるのですが、なにせ私は底意地が悪いので縷述はしても言外の示唆まではなかなか説明しようとしない所があります。そうした部分を今回は詳しく語るという事なのです。

調とは

調(英:Key)というのは、主音、属音の存在つまりⅠ度とⅤ度として聴く事の音の存在に加えて「導音」の存在が調の関与を強める物として説明が為される物です(平凡社『音楽大事典』より)。

上記の「導音」とはⅦ度上として聴くという限定的な意味であり、ある任意の音に対しての上行導音/下行導音という風に示す時の導音という意味ではない事も留意する必要があります。その上でⅤ度上にある音=属音は主音から完全五度上にある「上属音」である事を意味し、Ⅰ度は基準の為の位置を示す説明であるという事です。

Ⅶ度上の「導音」とは、主音に対してより狭い音(※概して半音)を可動的に変化させて作る時もあります。「ドレミファソラシド」の他に「ラシドレミファソラ」の第7音=Ⅶ度を可動的変化=ムシカ・フィクタを採って「ソ♯」にして導音を形成するという事からも判る様に、前者のアイオニアン=長音階=長調として、後者のエオリアン=短音階=短調として、これら2つの旋法が優勢的に使用され「調」が形成される様になった訳です。

調性とは

調から漏れた教会旋法は他にもある訳ですが、フリジアンの第7音=Ⅶ度は上行導音を形成する事を禁じられたので「ミファソラシドレ♯ミ」とする事は許されませんでした。しかもフリジアンのドミナントはⅥ度に置かれるという物でした。

調性というのは、「長調」および「短調」がそれぞれ音律の枠組みの中で移高して存在する事も考えられるのであります(ハ長調、変ニ長調など)。それらが其々12種類ずつ=計24種の調がある事で調性が生じ、調性に包摂される形で旋法が副次的に内在しているのです。

上行導音とは

可動的変化音はムシカ・フィクタと呼ばれ、これは古代ギリシャ時代から脈々と続く手法です。自然短音階(ナチュラル・マイナー)の第7音=Ⅶ度がムシカ・フィクタを採って導音化するのは、主音に対して半音を形成して隣音という立場をより近しくする為の動作なのであり、その導音化が上行の為に形成される物が上行導音であります。

この上行導音は常に音階のⅦ度に位置する導音とは別に、他の音度〈例えば副次ドミナント和音〈セカンダリー・ドミナント〉での第3音でムシカ・フィクタとなる状況〉で生ずる可動的変化音で生ずる時でも導音という名前が付いて上行導音と呼ばれる訳です。音階のⅦ度で生ずる導音とはまた異なる訳です。

下行導音とは

音階に於て下方に見立てる音度との間に半音を生じている場合が下行導音となり、全音階では「ミファソラシドレミ」の [ミ - ファ] と 「ラシドレミファソラ」の [ミ - ファ] がそれに当たります。前者はフリジアンでの「♭Ⅱ・Ⅰ」で後者はエオリアンの「♭Ⅵ - Ⅴ」を例示しております。

エオリアンの「♭Ⅵ - Ⅴ」の下行導音というのは、自然短音階なのであるから普遍的に存在するかの様に思われがちですが、実は和声体系が整備される16世紀以前の短調とはドリアンが優勢でありました。つまり短調のⅥ度音は「♮Ⅵ度」が優勢だったので「レミファソラシドレ」としての姿の方が優勢だった訳です。

和声体系整備が為される時にエオリアンが優勢となったのは、旋律が属音に向かう時、属音への下行導音を促した様に形成されたが故の事であります。主音への導音は上行導音、属音への導音は下行導音という風に形成される事で、主音近縁の旋律形成と属音近縁の旋律形成が醸成して行く事となる訳です。

ジプシー音階とは

ジプシー音階は、自然短音階のⅣ・Ⅶ度がそれぞれ半音高く形成された物で「♯Ⅳ・♮Ⅶ」を生じます。「ラシドレ♯ミファソ♯ラ」となる訳です。この音階で、主和音→プレドミナント→ドミナントという進行を形成する際にプレドミナントを「♭Ⅱ7(♭5)」という和音を形成するという例を挙げてみる事にしましょう。

通常、副次ドミナント(セカンダリー・ドミナント)は、その第3音が音階外(ノンダイアトニック)となり、《上行導音》へと変化する事で旋律は上行導音の次なる音へ弾みをつける様に進む訳ですがその際、コードとしての姿は「○7」というドミナント7thの形になっており、このドミナント7thコードが他調で生ずるドミナント和音の借用という風にもなっている訳です。

単なる借用としてだけではなく、折角使った他調の領域に足場を広げる材料ともなる訳で、こうした技法が駆使され、軈ては原調には無い音もくまなく使用され「クロマティシズム」という世界観は強化されるのであります。

扨て、その他調の借用としての副次ドミナントであるドミナント7thコードの第5音を《半音下げて》みましょう。仮にKey=Aマイナーで Am -> B7 -> E7 というコード進行があった場合、2つ目の副次ドミナントである「B7」を「B7(♭5)」にせよ、という事です。

短音階での自然六度(=♭Ⅵ度)やジプシー音階での「♯Ⅳ・♭Ⅵ」が視野に入っているのであればこうしたドミナント7thコードの第5音が半音下がる状況はごく自然に視野に入れる事ができます。残念ながらジャズ/ポピュラー音楽ではこうした用法は広く浸透しているものではないのも実情ではありますが、十分に視野に入る用法なのです。

因みに、長三和音の第5音が半音下がった和音を「硬減三和音= hard diminished triad」と呼ぶのであり、ドミナント7thコードの第5音が半音下がったコードは「硬減七= hard diminished minor seventh」という状況であるに過ぎない訳です。

ジプシー音階の組成としては、音階のⅦ度に導音がある事により《主音への上行導音》が形成されている所に加え、属音に対して下行導音(♭Ⅵ度)と上行導音(♯Ⅳ度)も併存する事が最大の特徴であり、「調」の形成を満たしているばかりか属音への上行導音も持つ事で、調的な世界観に半音階的揺さぶりがかけられる訳であります。

こうした状況に於て、ジプシー音階の音組織という枠組みの中で徹頭徹尾旋律形成および楽曲を構築するのではなく、《断片的》に使う事で半音階的な世界観を誘引させる事は可能なのであります。また、ジプシー音階を断片的に用いる事でジプシー音階の世界観のみで形成されるという制限がなくなり、その先の「複調」という状況にまで拡大させる事が出来る訳です。

斯様な状況でジプシー音階を断片的に利用しているだけなので、今回の動画を見て《これのどこがジプシー音階なワケ!?》という判断に至ってしまうのは残念乍ら思慮が浅い判断を下してしまっているという事になる訳です。

主音への下行導音とは

主音への下行導音を用いた場合、それは自ずと「♭Ⅱ度」を持つ状況となります。今回の場合、原調はヘ短調(Key=Fm)という状況ですので、そこから移旋して「♭Ⅱ度」を生ずるという事で「G♭△7」を生ずる訳です。

例えば、Eマイナーという原調があったとします。その状況で音階外として「F△7」を生じた時、この時点で原調はEマイナーからFリディアンとなり、[e] を基準にみればEマイナーからEフリジアンへと移旋している訳です。斯様な「♭Ⅱ△7」を生ずる状況をフリジアン・スーパートニックと呼ぶ訳ですが、出現するコードが「♭Ⅱ7」の場合は「Ⅴ度」の三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)に過ぎないので、混同されぬ様注意されたし。

本曲で「♭Ⅱ△7」を生じた時点で、それはジプシー音階の枠組みからも逸れたフリジアン・スーパートニックという新たなる状況へ移旋している事になるのですが、何れにしても原調には無い状況に「あちこち」移旋している状況に間違いはありません。故にこの曲名は「AtchieKotch」と命名しているのであります。

減五度調域とは

今回の譜例デモは、原調を「Fm」という風に措定しております。それに対する減五度調域というのは「変ハ短調」という状況を見る事となってしまうのですが、「変ハ短調」というのは十二等分平均律に於ては実際に現れる事はありません。仮に変種調号で表すとすると10個のフラットを必要としてしまう(3つのダブルフラットも)という訳です。

それを異名同音に変換した上で「ロ短調」を見るのが合理的なのでありますが、ヘ短調からロ短調というのは減五度調域ではなく「増四度調域」であります。然し乍ら、どうしても「減五度調域」として複調のアプローチとして考えざるを得ないので、楽譜表記の上での音階外の音は「減五度調域」という風に書く必要があるので、今回の複調は「減五度」調域を見ているのだという事になるのです。

十二等分平均律という枠組みの中での「三全音」とは増四度も減五度も同様に扱ってしまいますが、「三全音」という物を厳密に取り扱う場合、「全音×3」である以上、全音は長二度という音程サイズなのですから、二全音=長三度、三全音=増四度となるのは自明であり、決して減五度ではない訳です。これはヒンデミットも『作曲家の世界』で述べている事なのでありますが。

音程の総体としての物理的なサイズを十二等分平均律では増四度と減五度も同様のサイズとして取り扱うだけであり、茲に音階と階名が与えられる状況であるならば「ファソラシ」の増四度と「シドレミファ」の減五度は十二等分平均律と雖も厳密に取り扱わなくてはなりませんので、その辺りは混同されぬ様お願いします。

とはいえ十二等分平均律という暗黙のルールの下での異名同音とは、そうした状況の区別が出来ずに物理的に同じサイズという事を好い事に、自身の捉えやすい音程で解釈してしまおうとしてしまう事によって不文律が罷り通ってしまっている側面があります。これにて異名同音を厳格に取扱わない者は、自身が解釈したい方の音程を優先的に語ってしまうという悪しき慣例がジャズ/ポピュラー音楽の世界では非常に多く見受けられる光景であります。

十二「等分」平均律という状況では、物理的な音程サイズは増四度/減五度が同じサイズではあるにせよ「ファソラシ」という四度(この場合増四度)と「シドレミファ」という五度(この場合減五度)は全く違います。階名を与えた時、「味噌も糞も一緒」という状況には決して至らない訳ですね。

ですので、異名同音をどうしても自身の読みたい方で解釈してしまう悪癖を持つ方は先ず《階名》を与えてみて下さい。どういう階名を与えるのに相応しい状況なのか!? という事が必ず判りますし、それで増四度なのか減五度を充てるべきなのかを区別する事が出来る様になります。

複調とは

複調とは、異なる調が併存する事です。対位法書法で書かれる状況では頻出するので実際には珍しい状況ではありません。多くの場合は原調に対して属調や下属調が併存する物です。そこに同主調なども加わって来ます。こうした対位法書法に和声的書法が加わると、和声自体が通常のコード表記では表せない状況になって来たりする物です。

端的に言えば、今回の譜例デモは「ヘ短調とロ短調の併存」の様に見る事で楽に解釈する事が出来ます。異名同音を厳格に取扱う事とは撞着する合理的解釈でありますが、私は何も自説を強弁する為に都合よく合理的に解釈をするのではなく、読み手の方々に対して「敢えて合理的な解釈をした方がこの部分は判りやすいだろう」という風に述べているだけに過ぎません。

ジプシー音階が持つ増四度を半オクターヴ=クロマティシズムの拡張という風に捉えて活用し、半オクターヴの調域を併存させるというのが本曲の特徴なのでありますが、その半オクターヴを増四度としては捉えずに「減五度」として捉えつつ、半音階の線的な音脈を拡大する為に複調を試みるという訳です。

総論

五度圏という円環で調を捉えた時、増四度であろうが減五度であろうがそれらは結果的に同じ「対蹠点」に現れます。原調が12時の位置にあるとしたら6時の箇所に現れる。然しこれは増四度として見るのではなく「減五度」として見るのだというのが私の今回の主張な訳です。

五度圏という円環を完全五度累積で見た場合、対蹠点は「増四度」として現れます。即ち「減五度」という解釈はその円環を逆方向の「完全四度累積」で追って行くという事を意味するのです。それは何故か!? というのが本曲の核心部分となります。

本曲のコード進行は、冒頭のブリッジを除けば「Fm9 -> G♭△9」という2コード循環のパターンであり、Fマイナーを標榜しつつ後続和音「G♭△9」に進行した時点で調域がスルリとFマイナーからFフリジアンのモードへ移旋するというのが特徴であります。Fフリジアンに移旋すると「G♭△9」は「♭Ⅱ△9」という状況になり、フリジアンのⅡ度即ち「フリジアン・スーパートニック」と成っている状況なのです。

Fマイナーの部分をFドリアンとしてアプローチしても好い訳で、寧ろ本曲ではドリアンを主体にして和音外音を呼び込む見方の方が好都合となります。その際、コード「Fm9」ではドリアンを見立てようがエオリアン(=ナチュラル・マイナー)を視野に入れようが、少なくともアヴェイラブル・モード・スケールたる「和音外音」としての《♮9thと♮11th》を使用可能なモードを見立てるのが好都合なのであり、私の頭の中ではコード自体は「Fm9」であっても想起しているのは「Fm11」なのであります。

何故そういう見方をするのか!? というと、「Fm11」というその和音構成音というのは完全四度堆積として収斂させる事が可能な和音であり、この和音構造が奇しくも五度圏という円環の半分を綺麗に占める構造となるからであります。その完全四度堆積の構造は、

[G・C・F・B♭・E♭・A♭]

という構造として見立てる事が可能となり、「Fm11」というコードの《両外声》=[F・B♭] は完全四度堆積となる6音列では《内側》に生ずる様にして生ずるのでありますが、この完全四度堆積による6音列の《核音》(=両端の音)は奇しくも転回位置に於て「短二度」の状況を作っております。

短二度と三全音は不協和の骨頂という世界観でもありますから、6音列の両端である核音に短二度の状況があるという事はクロマティシズムの世界観を誘引する好都合な状況なのであります。故に、三全音という不協和とも結び付きが強まるという訳です。

ある意味では《不協和を作る状況を好意的に解釈している》と思っていただければ、核音が短二度を形成しているという事と、五度圏の円環の内、核音が半オクターヴの領域にまで手を伸ばすという状況の双方を取り込んでいる状況が判りやすいかもしれません。

そうして三全音調域として複調が併存する状況を想起するという訳です。本来は茲で「減五度」調域を見立てる訳ですが、先述の様に、調が十二等分平均律の上では成立し得ない思弁的な状況を生んでしまい判りにくくしてしまうので、「Fm11」に対して異名同音となる増四度調域となる「Bm11」の併存を見込んだアプローチを採るというのが、本譜例動画の最たる特徴なのです。

こうした方策を皮相的に理解したとして、三全音調域を併存させ乍らいざフレージングさせようとすると、殆ど多くはフレージングとは呼べぬ、単なる原調の音組織の外側に隣接する半音階的音脈を千鳥足で抜萃するだけの様なフレージングにしかならないと思います。ヘ短調とロ短調が巧みな折衷となるフレーズを創出する事は相当難しい事が判る筈です。

斯様に《方策》という核心部分を周知させた途端にさも訳知り顔の様に論い《なんだ、その程度の事か》と言い出す輩が出て来るのはいつの世でも見る光景なのでありますが、私がそういう輩に声高に言いたいのは《では何故私の意図が判らなかったのか!?》《私が言う前に理解できたであろうに》という事なのですね。まあ、難癖付けるだけの連中というのは往々にして出来ないのが世の常です。

三全音調域の併存をやらせてみても、歌心あるフレージングに仕立てる事の出来ないのが非常に多いという事を確認するだけなのであり、そういう輩は声だけが能く響き渡ったりするものなので惑わされる事なく私が示した例を熟知してほしいという意味で斯様に述べている訳であります。

本曲ではドリアンを原調に見立てて、ドリアン6thではない♭6thがあるわ、「Fm9」というコードなのに導音が生ずるわ、マイナー・コード上なのに恰もメジャー3rdと同等の異名同音があるわ、という状況を、かまびすしく非難して来る様な輩は往々にして、本譜例動画の様なフレージングにすら仕立て上げる事はまず出来ないかと思われます。四の五の言わずに「やってみろ」と。やって見たは好いが、三全音複調に於て半音階の羅列の様にしかなっていないフレーズ程度にしかならないのが関の山だと思います。

マイナー・コード上でメジャー3rdと同等の音があるだの、マイナー7thコード上で導音(♮Ⅶ度)が併存するとか、マイナー9thコード上で「♭Ⅱ度」が併存する様な状況を、是非歌い上げて見て下さい。

何故、こうした状況でも是認しうるフレージングを創出する事が可能なのか!? もっと判りやすい例として、アラン・ホールズワースのフレージングには斯様な状況が幾つも生まれますが、それが細やかな違和ではあっても強烈な違和ではない、是認しうる「違和」である所に疑いの余地はありません。

不協和というのは均等配列で砕く事で違和が希釈されるが故の事なのですね。メシアンのMLTはこうした状況も視野に入っておりますし、こうした均等配列で等分化した物を凡庸な多くの者は音楽理論の合理的な解釈も相俟ってついつい転回位置や単音程に還元して理解しようとしてしまいがちですが、シリンガー・システムに於ける2オクターヴなど複音程からの均等分割(2オクターヴを3分割して短六度/増五度=8半音というサイズにどういう「枝葉」=unit を付けてフレージング化への拡張)をスロニムスキーは咀嚼する様な形で『音階とメロディック・パターンのシソーラス』として例示して来た訳ですね。

その後、ジョン・コルトレーンは前後の調域が2全音/4全音(※全音=whole step よりも大きい跳躍=Giant Stepsの暗喩)となる状況をクロマティシズムの世界観を駆使して後年「コルトレーン・チェンジ」と呼ばれる技を披露する訳ですが、これらは総じて《均等配列の分割》から生じている訳です。

例えばオクターヴを分割するだけではなく、和音諸機能(トニック、ドミナント、サブドミナント)が3半音ずつ綺麗に分割し合っているレンドヴァイの中心軸システムにある通り、そのシステムでは4つの複調が併存しているとも飛躍的に解釈可能な訳です。これもまた均等配列の分割のひとつに括られる物である訳です。

また、均等配列の分割の場合は、単音程であるオクターヴを飛び越してオクターヴ超で循環する配列もあります。こうしたマルチ・オクターヴから生ずる音階のひとつに「スープラトニック・スケール」(=Supratonic Scale) の存在なども知られておりますが、スープラトニック・スケールの場合、2オクターヴを4全音で分割し、[1+2+3] 半音となるテトラコルド(4音列)を2半音でディスジャンクト連結させるという均等配列が用いられた物で、4全音で分割された音の「枝葉」として、そこに3半音・2半音・半音という音程で形成されているという訳ですね。

シリンガー・システムではこうした枝葉に纏い付く音を「ユニット」と読んでいる訳ですが、大きくざっくりと4全音に分けたそれを「マルチトニック」と呼んでいる物であり、これが後にジャズ方面でも援用される事となった訳です。

抑もジョーゼフ・シリンガーは ‘The Schillinger System of Musical Composition’ の中で、マルチトニックを幾つかの種類に分けて例示しているのであり、こうした4全音のアイデアはその内のひとつ(=3トニック・システム)でしかありません。唯、SQRT(4)^(1/3) という風に、「4」という振動比=2オクターヴの3乗根という風に数学的に分割した上で楽譜に例示しているのがシリンガー・システムの例なのであり、スープラトニック・スケールなどはシリンガー・システムの例を満たす1つのマルチオクターヴ音階となる訳です。

スープラトニック・スケールの名称から判る様に、それが意味する物は「汎基本音音階」なのですから、十二等分平均律に於ける「汎基本音」とは半音階の総合であるという訳ですので、音階のそれをみれば判る様に半音階が網羅されている事になります。これが単に半音階の羅列とは成らずに音階としての「情緒」を持っているという所に細心の注意を払って理解する必要があります。

2オクターヴが3等分された時、これは単に [c - as] [as - e] [e - c] という風にしてオーギュメント然たる音列が形成されただけなのではなく、こうして分割された新たなる基本音が「枝葉」をどういう風にして纒って行くのか!? という事がスープラトニック・スケールにはまざまざとそうした実際が反映されている状況である事が判るのです。

三全音という音列も半音・2半音・3半音という風にそれぞれを等差数列的に巡回させ乍ら2半音でディスジャンクトさせてマルチオクターヴで回帰するという巧みな音列のそれは、音階的情緒をも忍ばせられているという訳です。調的要素と不協和の同居。ただ単に音を外せば好いという物でもない状況です。

同様にして、本譜例動画の「ジプシー音階」とやらの断片を《誘引材料》に使っていると述べていた様に、私がフレージングしたそれが単にジプシー音階の羅列とならぬ様にして今回の譜例動画には用いられている訳です。

その最たる理由はジプシー音階が複調を誘う音脈を持っている事に加え、その音階単体で見ても主音と属音周辺に上行&下行導音を形成する事で、調性そのものをもコントラストを強めるというのが特徴的となります。

故に、調的な情緒に加えて半音階的音脈を誘引する材料となる両義性を持つのであり、私はその両義性の為にジプシー音階の断片を使用しているのであり、単にジプシー音階を用意してその音階音組織の羅列で楽音を形成している訳ではないのです。そこを見誤らないでいただきたいと思います。

本譜例動画のタイトルを見れば《これのどこがジプシー音階やねんな!?》と思われた方は少なくない事でしょうが、こうした所まで考えが及べば私の意図がどういう状況を示唆していたのかがお判りいただけたかと思います。

尚、譜例動画9小節目3拍目からのローズのアウトサイド・フレーズも「G♭△9」に対して3半音ずつ調域を移高させる様にして弾いているので、判りやすく言えば短三度ずつ調域を上げている訳ですね。これもマルチトニック(4トニック)および中心軸システムと同様のアプローチであり、ジャズ・イディオムとは異なるのです。

最後に、クランパニスの「Monkey Business」でも耳にしていただき乍ら、ジプシー調とはどういう物かをあらためて参考にしていただければと思います。