Disposable Love(使いすてハート) / 高橋幸宏 楽曲解説 [楽理]

本記事は、1982年6月にリリースされた高橋幸宏の3枚目のソロ・アルバム『What, Me Worry?(邦題:ボク、大丈夫)』に収録の「Disposable Love(邦題:使いすてハート)」の楽曲解説とする物であり、併せて私のYouTubeチャンネルにて本曲の譜例動画をアップした事による物です。

YMOの「Epilogue」に用いられる微分音について [楽理]

Yellow Magic Orchestra(以下YMO)のアルバム『Technodelic』収録の「Epilogue」に用いられる微分音について語ろうかと思うのですが、本曲は坂本龍一作曲によるもので、恐らく「Prologue」や「Epilogue」は坂本本人以外の関与はほぼ無いのではなかろうかと思われる様な、アルバム収録の中でも一際孤立感を漂わせている楽曲でもあります。

短増三和音(マイナー・オーギュメンテッド・コード)の存在を確認する [楽理]

扨て、今回の記事タイトルにある短増三和音というトライアド(諸井三郎著『機能和声法』より)は「マイナー・オーギュメンテッド・コード=minor augmented chord」という物である訳ですが、一般的にそうそう目にする事は無いかと思います。

ドミナント・シャープナインス(♯9th)とポリコードの関係 [楽理]

ドミナント7thコードに増九度(=♯9th)が付与されたコードを「ドミナント・シャープナインス」コードと呼びますが、通俗的に知られているのはジミ・ヘンドリックスの「Purple Haze(紫の煙)」での物です。

調とは何か、複調とは何か [楽理]

扨て今回は、当ブログに於ける過去の記事で例示した私のオリジナルのフレーズをリメイクしてYouTubeにアップしたデモの説明の為に用意する記事となります。何しろ、

《ジプシー音階を謳っているにも拘らず当のジプシー音階が使用されている様に感じられない》

と当惑されている方は少なくない事でしょう。

私の言外にある示唆という物を感じ取っていただくという事はかなり難しいのかもしれないので、その辺りを説明する為に今回は「調」という物をあらためて知っていただく必要があるので、斯様な表題となっているのです。

《ジプシー音階を謳っているにも拘らず当のジプシー音階が使用されている様に感じられない》

と当惑されている方は少なくない事でしょう。

私の言外にある示唆という物を感じ取っていただくという事はかなり難しいのかもしれないので、その辺りを説明する為に今回は「調」という物をあらためて知っていただく必要があるので、斯様な表題となっているのです。

YMO「タイトゥン・アップ」の好演にあらためて舌を巻く [楽理]

扨て今回は、YMOのアルバム『X∞増殖 Multiplies』収録の「Tighten Up(以下タイトゥン・アップ)」について語って行く訳ですが、本曲はアーチー・ベル&ザ・ドレルズ」のカヴァーであるものの、細野御大のベースはオリジナルのグルーヴをも凌駕(←完全に食ってます)する程のグルーヴを聴かせ、それを後押しするかの様に高橋幸宏のドラミングも冴え渡っており、テクノの方法論の中に落とし込んだ稀代のリズム隊の好演をあらためて縷述すべきであろうと思い本記事をアップする事に。

大村憲司による微分音を活用したギター・ソロ「Glass(ガラス)/ 高橋幸宏」 [楽理]

1981年に発売された高橋幸宏の3枚目のソロ・アルバム『ニウロマンティック -ロマン神経症-』には、大村憲司、フィル・マンザネラというギタリストを起用していた訳ですが、マンザネラの名があるのも驚いた物でしたが、大村憲司というギタリストの凄さをアルバムA面1曲目からあらためて思い知らされた凄いギター・ソロ。

タッピング奏法が齎すもの [楽理]

扨て今回は、ジョー・サトリアーニによる両手タッピングの名演のひとつとして知られる「Midnight」の譜例動画をYouTubeにてアップロードをしたので、本曲解説と併せて80年代に於けるタッピングに関する社会的な状況を縷述する事に。

YMO作品「Camouflage」に見られる31等分平均律および楽曲解説 [楽理]

今回はYellow Magic Orchestra(以下YMO)のアルバム『BGM』に収録の、高橋幸宏作品となる「Camouflage(邦題:カムフラージュ)」について詳述していこうと思うのですが、本記事タイトルにもあるように、本曲では31等分平均律(以下31EDO)に基づいた微分音使用が顕著であるので、その辺りも詳しく語って行こうかと思います。

チョロQ3「夏は夜 7/8」楽曲分析 [楽理]

今回は、プレステ(PlayStation)用ソフト『チョロQ3』のゲーム・サントラ曲となる収録曲の1曲である「夏は夜 7/8」という楽曲の譜例動画をYouTubeにアップした事に伴い、全159小節に亙って楽曲解説をして行く事に。

音楽用語のカタカナ表記 ─ドミナント・モーションは和製英語ではない事など─ [楽理]

今回は「音楽用語」について色々と語って行こうと思うのですが、本記事では音楽用語を羅列するのではなく、音楽用語を《正しく》使う事の重要性と、その正しさを覚えなくてはならない後人が陥りやすい陥穽に注目していき乍ら、日頃漠然と呼んでしまいそうな誤った音楽用語や《顰に倣う》事の重要性を語って行こうかと思います。

IVEの「KITSCH」に見られる微分音および中全音律 [楽理]

IVEが暫くの沈黙を破り、2023年4月10日のフル・アルバム発売を前にカムバック曲としてアップされた「KITSCH」という曲は、静謐で春の温もりを感じるゆったりとした曲調に、ディスコ・ビートを予想していた所に突如チル・アウト系で作られている楽曲であります。

ガムラン音楽に於ける2つの誤謬 [楽理]

パリ万国博覧会でドビュッシーが遭遇するガムラン音楽を聴いてインスパイアされ、後にドビュッシーは全音音階(=ホールトーン・スケール)を用いる様になったという逸話は夙に有名。今でこそジャズ/ポピュラー音楽での全音音階の殆どはドミナント7thコードに随伴させて使用されてしまいますが、ドビュッシーの意図としてはそうではなくオクターヴから分割される音程の均齊化でありました。

メトリック構造と微分音考察 Venom / Stray Kids [楽理]

K-POPの制作土壌は自由と多様性に富んでいる。先般音楽番組『関ジャム』出演の蔦谷好位置氏が述べておりましたが、これには私も深く首肯したものでした。私は以前にもブログでK-POP関連について何度か触れた事がありましたが、Stray Kids(以下SKD)の「Venom」を聴いた時には《ケーポ馴れ》している私でも度肝を抜かれたモノでした。

♭13th音と♯5th音(aug)の違いをIVEの「Eleven」に学ぶ [楽理]

2022年の暮れの紅白歌合戦に出場したIVEはデビューから1年強が経過し、話題性も相俟ってだいぶ広く知られる様になって来たとは思いますが、メンバーの誰かの名前を誰もがサッと覚えられる位にまで周知される様になるのが望ましい姿でありましょう。

IVEにとって幸運なのは、デビュー曲である「Eleven」が非常に息の長い人気を保っている所にあろうかと思いますが、日本国内でも2022年秋には「Eleven」の日本語版がリリースされる様になり、いずれはCMなどで活躍を見る様になるのかもしれません。

IVEにとって幸運なのは、デビュー曲である「Eleven」が非常に息の長い人気を保っている所にあろうかと思いますが、日本国内でも2022年秋には「Eleven」の日本語版がリリースされる様になり、いずれはCMなどで活躍を見る様になるのかもしれません。

半音下行クリシェを三全音に「置換」する [楽理]

半音下行クリシェ進行はなぜ現れるのか!? 本来「クリシェ」とは装飾の為の動機のひとつに過ぎないのでありますが、静的な状況に対して線的に揺さぶりをかけようとする装飾として、それが半音階的な動機として遭遇する事が多くなり、そうした例として半音下行として頻出する様になったのが「半音下行クリシェ」なのであり、クリシェは総じて半音階でもありませんし下行形のみなのではありません。そればかりは誤解なきよう念頭に置いて欲しいと思います。

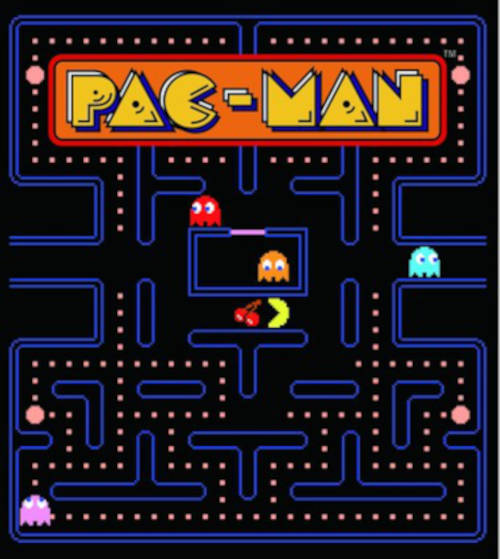

懐かしのアーケード・ゲーム『パックマン』BGMに見られる5連符と微分音 [楽理]

扨て今回は、有名なゲーム音楽に使用されている5連符と微分音について語る事にしますが、そのゲーム音楽というのは今から40年以上前にデビューした『パックマン』に用いられているゲーム音楽となるので、多くの人々に知られているであろうゲーム音楽に「5連符」やら果ては「微分音」などが用いられていたのか!? と俄かに驚かれる方も居られるとは思います。小難しい音楽の要素も、実は親しみのある音楽に潜んでいたりする物です。

分数コードを堪能する為のオススメ曲 [楽理]

今回取り上げる分数コードでありますが、分数コードにそれほど慣れ親しんでいない方が手っ取り早く分数コードという状況を会得できるタイプの楽曲を紹介する為の記事です。つまり、楽曲のタイプとしては調判定すら難しくしてしまう様な耳に小難しく厳しい物ではなく、耳に優しい楽曲に分数コードの彩りが絶妙なバランスで配合されているタイプの物を選んでいるのです。

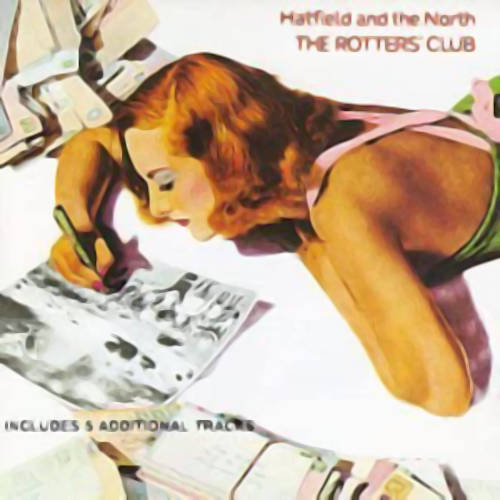

Underdub / Hatfield and The North 楽曲解説 [楽理]

数多あるプログレ楽曲の中でも難曲のひとつに数えられるであろう名曲のひとつ「Underdub」は、ご存知ハットフィールド&ザ・ノース(以下HF&N)の2ndアルバム『The Rotter’s Club』収録となるフィル・ミラーの手に依る作品です。

*写真はジョーン・クロフォード

*写真はジョーン・クロフォード

A Tribute To N.J.P(坂本龍一)について [楽理]

記事タイトルは坂本龍一のアルバム『音楽図鑑』収録の「A Tribute To N.J.P」(以下「NJP」)の事でありますが、ビデオ・アートの第一人者ナム・ジュン・パイク(白南準、Nam June Pike, 백남준)に捧げられた曲であるのは知られた所であります。

「さくらさくら」プログメタル・アレンジの微分音楽理的考察 [楽理]

今回私は何を血迷ったか!? 取り上げる楽曲は「さくらさくら」で、しかもProg Metalアレンジと来たモンだ!

歌曲「さくらさくら」は作曲者不詳の明治時代の箏曲集に収録されたと言われた物で、意外にも歴史は浅いのが驚きではありますが、雅やかな日本独特の侘び寂びを感じ取る事のできるその線運びには、古来から脈々と受け継いで来たであろう日本の薫りを纏わせたもので、日本人のみならず世界の人々が耳にしても「和」を感ずるのではないかと思います。

歌曲「さくらさくら」は作曲者不詳の明治時代の箏曲集に収録されたと言われた物で、意外にも歴史は浅いのが驚きではありますが、雅やかな日本独特の侘び寂びを感じ取る事のできるその線運びには、古来から脈々と受け継いで来たであろう日本の薫りを纏わせたもので、日本人のみならず世界の人々が耳にしても「和」を感ずるのではないかと思います。

Mother Terra / KYLYN 楽曲解説 [楽理]

今回は、70年代の和製フュージョンとなるアルバム『KYLYN』収録の最終トラックとなる「Mother Terra」の譜例動画をYouTubeにアップロードを済ませた事もあり、本曲の楽曲解説をして参りたいと思います。

今田勝「Driving The Cabriolet」楽曲解説 [楽理]

今回は今田勝の名曲のひとつに挙げられるアルバム『Rivage』収録の「Driving The Cabriolet」の譜例動画をYouTubeにアップロードを済ませた事もあり楽曲の詳細解説を進めて行こうと思うのですが、何より本曲の素晴らしさは筆舌に盡くし難い程のクロマティシズム(半音階主義)の世界観が現れており、その線(=フレーズ)は決して全音階的な予見の見渡しが利く様な世界観とは対極に位置するにも拘らず、耳(=脳)の側がその難しいであろうという筋を欲するのですね。

倚音と音響の具象化 [楽理]

扨て、今回の最大のテーマは「倚音」です。併せて音響の具象化という部分も語って行きますので念頭に置いていて欲しいと思います。倚音とは、大きな括りで言うと和音外音(=非和声音)のひとつに括られる物です。和音外音には幾つかの分類があるので、和音構成音では無い音が総じて倚音に括られる訳ではありません。

和泉宏隆によるザ・スクェア時代の微分音(Japanese Soul Brothers) [楽理]

今回は2021年4月に逝去されたザ・スクェア(現T-Square)のキーボーディスト和泉宏隆がプレイしていた微分音について語って行こうかと思います。加えて、その微分音組成が単なる偶然とは程遠い、非常に精緻に計算されていた事をあらためて思い知らされる音響的和声であるので詳らかにブログで語る事に。

坂本龍一の着想段階のコード進行と完パケとの差異 ─「Tibetan Dance」採譜に際し─ [楽理]

私は今回YouTubeにて坂本龍一の「Tibetan Dance」の譜例動画をアップロードしたのでありますが、譜例として採譜した部分はダブル・ベース(=コントラバス)のソロ部分なので《なんで本編部分をアップしないのだろう!?》と疑問を抱かれる方は少なくないかと思います。

sus4コードに伴う属音省略のドミナントのアイデア [楽理]

今回は、経過和音に用いる「sus4」コードの意義と《属音省略のドミナント》という状況の確認の為に譜例動画を制作した訳ですが、たった数小節であろうとも音楽的な重みと意図がある例なので詳らかに語って行こうと思います。