Disposable Love(使いすてハート) / 高橋幸宏 楽曲解説 [楽理]

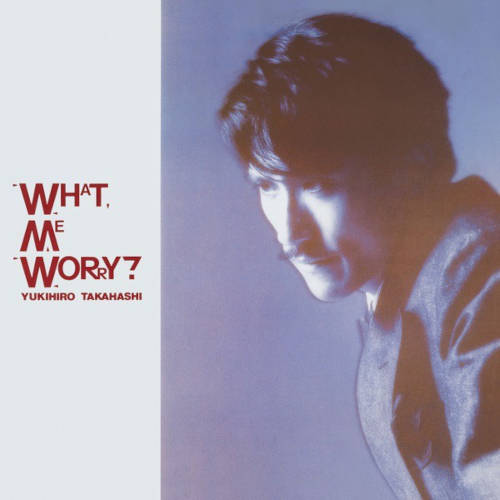

本記事は、1982年6月にリリースされた高橋幸宏の3枚目のソロ・アルバム『What, Me Worry?(邦題:ボク、大丈夫)』に収録の「Disposable Love(邦題:使いすてハート)」の楽曲解説とする物であり、併せて私のYouTubeチャンネルにて本曲の譜例動画をアップした事による物です。

瑣末事と捉えていただければ幸いなのでありますが、兎にも角にも譜例動画の方での「コード表記」については方々から色々と指摘を受けてしまいかねない表記が多々見受けられるであろうかと思いますが何卒ご了承願いたいと思います。その辺りの説明を縷述して行こうかと思います。

私自身コード表記に於ては通俗的な用法を含め重々承知しているのでありますが、西洋音楽の数字付き低音のそれが転回形をも分けて表記している事とは対照的に「コード」という基本形の形に収斂させているそれを私は然程重要視しておりません。

そうした私の姿勢である為か、通俗的なコード表記として多くの人がすんなりと首肯し得る表記を用いるのではなく、解釈する上で妙に回りくどかったりするのは本曲に限った事ではないのですが、それを考慮に於ても承服しかねる様なコード表記があるかもしれません。

が、しかし。それは注意喚起も含めて態とやっているので、その辺りも後述する解説でどの様な狙いがあっての事なのかがお判りいだだけるかと思います。

本題に入る前にあらためて通俗的なコード表記について語りますが、コード表記とは抑も、アンサンブルや楽器指定または原曲が持つ特徴的なハーモニック・リズム等を欠いても《伴奏》として通用する響きとして収斂させた形であるというのが基本中の基本である訳ですので、そこにヴォイシングの指定やらは二の次であり、伴奏がどの様な形を再現するか!? という事については二の次・三の次の事なのであります。

その上で、コード表記としての方法論は西洋音楽からドミナント和音からの本位音度を標準とする事で継承され、そこからジャズ界を経由して通俗的なコード表記のルールが拡大していったという事である訳です。

処が私の場合、コード表記として表さなくても好い状況でも「アンサンブル全体」をコード表記する事をしたり、通俗的なコード表記とは異なる表記をするのが多いのは、楽譜を必要とする事なくハーモニーの状況を漏れる事なく伝える狙いがあるからです。

偶々譜例動画が用意できさえすれば楽譜の状況こそが全てを物語る訳ですから文章でのコード表記など省いても好い筈ですが、それではブログ記事が物足りなくなってしまいますし、読譜力を欠く人にブログ記事すら通用しなくなりかねません。斯様な件を考慮いただいた上で、初めて私のブログを訪れる方にもあらためて念頭に置いていただきたい部分ですのでご理解願いたいと思います。

扨て、譜例動画の方を確認し乍ら楽曲解説を併せて述べて行こうと思いますが、イントロ4小節でのベースのグリッサンドはエレキ・ベース(ミュージックマン・スティングレイ)による物と解釈しております。その理由として、シンセのピッチ・ベンドの様に滑らかなポルタメントではない事に加え、弦がフレットに引っ掛かる感じが如実に表れているからであります。

このイントロを除けば、本曲のベースは最後までシンセ・ベースとなる訳ですが、楽曲冒頭4小節のみ細野晴臣に依るプレイだと私は解釈しております。仮にこの音がシンセ・ベースだとしたらあらためて驚愕してしまう所ですが、このフレットの引っ掛かり感まで演出してしまうというのもYMOや松武秀樹の力量を思えば納得せざるを得ないかもしれません。

このグリッサンドを実現するには、当時のMC-4の分解能(四分音符=1/24)でも1〜2ティック程度のデュレーションになるのではなかろうか!? と思わんばかり。テンポを倍にして入力する事も考えられるでしょうが、これに関しては関係者のみぞ知る事実なので断言する事は出来ません。とはいえ、これがエレキ・ベースでないとしたら本当に驚きです。

まあ、YMOの「Behind The Mask」でのキックやスネアも全て松武秀樹が作り上げたシンセ音なので、特にあのスネアの音がシンセとは脱帽レベルでありまして、彼等がシンセサイズに拘った事を思えば、シンセ・ベースの可能性も捨てきれないでしょう。

一方、当該箇所に於けるハーモニー部分に注目すると、冒頭4小節のエレキ・ベースはハーモニーに関与する程の音価とまで捉える必要は無いと私自身も感じているのでありますが、そうした解釈を採らずに単純な「C△9」と表記しなかった理由は2つの大きな理由があります。

ひとつ目の理由として、「C△9」としてしまう事でベースのグリッサンドを大雑把な解釈にしてしまう事を避ける為です。恐らく、このグリッサンドは4弦14フレットというハイポジションから短三度下行を採っているプレイであり、計8回の下行グリッサンドは決して曖昧なグリッサンドとはなっておりません。

ふたつ目の理由として、「C△9/F♯」三全音違いのコードは上音の溷濁に貢献しており、更に短三度下行して和音外音の [es] =「E♭」音まで下行する事により、コード本体の響きを「汚す」事に貢献しています。

とはいえ、一見こうした溷濁に貢献している様に思える「三全音」の脈絡というのも実際には《属十三和音》=「ドミナント13thコード」の断片から生じている物で、「D13」= [d・fis・a・c・e・g・h] という、本位十一度=「♮11th」を包含するドミナント13thコードの断片且つその根音省略=《D音オミット》という経路から使われている物と解釈し得る音なのです。

ですので、一見するとあまりにも突拍子も無い三全音違いの分数コードとして目に飛び込んでしまいかねないコード表記なのでありますが、ドミナント13thコードが視野に入ってさえいれば、それほど唐突な状況ではないという事をあらためて理解して欲しいのです。

加えて、ドミナント13thコードが本来含有する「本位九度」=「♮9th」は、上音となるピアノが用いている物の、ベースが和音外音である [es] =「E♭音」とする事で和声的な関与から逸れた解釈で以てハーモニーの溷濁を敢えて演出しているという点には注意をしていただきたいと思います。

通常、ドミナント・コード上では本位音たるナチュラル・テンションと本位音から半音階的に変化するオルタード・テンションの併存は機能和声的には避けられる物ですが(※ベルクの『ヴォツェック』の様に短九度・増九度併存という例外も存在)、和声的な関与が [es] には無いので、まるでハ長調で黒鍵グリッサンドを行っているかの様な脈絡と同様の溷濁と捉えれば迷妄に陥る理由など無いかと思われます。そこまでコードの形に厳格になる必要はないかと思いますし、寧ろ、機能和声的社会の範疇でも機能和声を超えようとするアイデアに富んだプレイのひとつと捉えるべきでありましょう。

余談ではありますが、「C△9/F♯」の様に三全音違いとなる分数コードの例は、ハットフィールド&ザ・ノースの「Underdub」の楽曲冒頭の2つ目のコードで「C△7/F♯」という例があります。本曲のそれも [d] 音を根音とするドミナント13thコードの根音省略からの脈絡であるという事が先行和音のそれから見て採れる事でありましょう。

こうした解釈は《属和音 or 副和音》という和音状況を常に意識しているが故に生ずる音使いなのであり、過去の私のブログ記事に於ては坂本龍一の「I'll Be There」のそれが最も的確に説明しているのですが、多くの人には難解であろうかと思います。必要があればいずれまた《属和音 or 副和音》という事について詳述しようと思っている所です。

扨て、楽曲5小節目であるAパターンの冒頭です。本小節からベースは最後までシンセ・ベースとなるのですが、ご存知の通りエレキ・ベースは移調楽器である為、実際の音よりも1オクターヴ高く採って楽譜に書かれます。

他方、シンセ・ベースは移調楽器として書かれる必要のない──記譜上で移調楽器として取扱う必要のない──楽器である為、実際の音高として書かれる事となります。ですので、茲から 'loco' という風に実際の音を指し示す記号を充てている訳ですが、実音通りに表してしまうと楽譜のスペーシングの兼ね合いもあり加線を多く重ねたレイアウトを避ける為にヘ音記号の1オクターヴ低いという音部記号を併記しているのです。

扨て、本小節冒頭では「C6(on D)」という6thコードでの2度ベースという形で表されている所に注意を払う必要がありますが、「Ⅳ6 on Ⅴ」という形として見ると判りやすいかもしれません。実質的には「Ⅱm7(on Ⅴ)」の形も和音構成音としては物理的に同じ箇所なのでありますが、下属和音(サブドミナント・コード)がドミナントを経由せずにトニックへ進行する形としてジャン゠フィリップ・ラモーが体系に組み込んだのが《Ⅳ6→Ⅰ》という形であるという歴史があります。

然し乍ら19世紀頭にはアルフレッド・デイが、ラモーのそれ《F6→Ⅰ》は属十一・属十三和音(ドミナント11th・13thコード)の断片に過ぎないと『Treatise on Harmony』で指摘します。これにて副和音形も結果的には属和音の遥か上音の断片に過ぎないという解釈になり、ドミナント和音の響きそのものが希釈化されていく事にも繋がり、歴史を重ねた20世紀後半にもなればポピュラー音楽でも「Ⅳ6→Ⅰ」や「Ⅱm7(on Ⅴ)」を見かける様になります。歴史的には「Ⅳ6→Ⅰ」の方が古く「Ⅱm7(on Ⅴ)」の型の方が比較的新しいとも言えるでしょう。

今回の譜例動画初稿時では当該箇所の和音を「A/D」と誤った表記をそのままDTPソフト上でコピーしてしまっていた事もあり、あらためて誤解を生じない様に注意していただきたい部分であり、混乱を招いてしまい申し訳なく思います。

扨て、5小節目冒頭のコードが「Ⅳ6/Ⅴ」の型とは雖も、後続3・4拍目では「C6」という風に単なる「Ⅳ6」に形を変えている事が瞠目すべき調性の暈滃なのでありますが、これほどまでにドミナントの香りを暈す事にベース・フレーズも貢献しております。

当該小節1拍目強勢でのベースは [c] から奏されます。「C6」にてそのまま素直に根音を奏しているとも言えますが、実はそれが [d] という2度ベースが主体であるという事が後続のフレーズからもお判りになります。

こうしたベースの暈滃は50、60年代のR&B界で顕著に現れます。遊離的なフレージング創出の為に和音構成音に拘泥せずに、和音外音が混ざるフレーズとなるという訳です。ベース音からすれば下方にある隣音のそれが和音外音のひとつである《倚音》として作用している訳ですが、和音外音というのは和音の響きを棄損しさえしなければ強力な旋律の牽引力となる物でもあるので、次に示す楽曲のベースなどは参考になるかもしれません。

そうして本小節(5小節目)3拍目には後続和音として「C6」が現れます。実質的には2度ベースだった [d] ではなく根音を強調する訳ですが、4拍目弱勢(16分音符ケツ)で思い出したかの様に態々 [d] を奏している(茲では和音外音のひとつである逸音)のは、フレージングに揺さぶりをかけたかったが故の事でありましょう。

6小節目1・2拍目のコードは「Gadd2, 4(on B)」とまあ、なんとも交睫っこ(まどろっこ)しい表記でありますが、「G11(ドミナント11th)」コードの「omit7」且つ3度ベースという状況でもあるのですが、そうした表記よりも転回位置での「add2, 4」の方が状況に則していると判断した事による表記であります。

同小節3・4拍目のコード「Gadd4(on B)」は先行和音から2度音= [a] を欠いただけに過ぎません。とはいえ、両者の声部の動きはこうした違いの方が判りやすくなっているかと思います。通俗的なコード表記に慣れている人からすれば、私の表記の方がどうあっても理解を遠ざけてしまうかもしれませんがご理解のほどを。

7小節目での「A7sus4 -> A7」というのは、本曲の譜例動画からしてみればようやく「普通の」表記であり、ほっと胸を撫で下ろす方も少なくはないかもしれません。それまでは、根音から見て「四度」を包含し、協和的な「五度」との溷濁を積極的に導入していたと言わんばかりの状況でしたから、四度から三度へ靡く「普通の」sus4の動きには安堵する事でしょう。

また、当該小節でのボーカル・パートで本譜例動画としては初出となる微分音が短前打音に使われております。音符上に付記される数値の増減がセント数を示しているのは以降も同様でありますが、本曲の微分音で最も注目すべきは、Bパターンのコーラス(by ザイン・グリフ)と沢村満のサキソフォン・ソロなので、それらは後ほど詳述するのであらためて念頭に置いていただきたいと思います。

8小節目は「Em7(on D)-> D」という進行でありますが、先行和音はこれまた少々厄介で、マイナー7thコードの7度ベースであります。実質的には「G6 (on D)」から「D」へと進行する様に作者本人が捉えている可能性もある為、コード表記を一義的に解釈するのは難しくなり6thコードの限定上行進行という原則を勘案すると [f] または [fis] に相当する「D」への進行は正当性を増すのでありますが、私は今回、敢えてこちらのコード表記を選択しました。

それというのも、主和音としての「G」に6th音が付されると、それは機能和声的には平行短調の音脈となる「コンフィナリス=副次終止音」である(※平行長調のⅥ度は平行短調のi度であり、平行長調側が優勢な状況でのⅥ度は副次的な終止音=コンフィナリスとなる)為、ベースが属音を奏していようとも属音上の主和音よりも、属和音上の「Ⅵm7」という方が性格を強めるであろうという解釈に基づいている表記なのです。

9〜12小節目はリフレインですので解説は省きます。

13小節目は茲からがBパターンとなり、コードは「C6」が現れます。このまま「Ⅳ6」はトニックへ進行しても良さそうですが、後続となる14小節目では属和音の付加六・九という風に進みます。下属和音が属和音に進行するならば下属和音の付加六でなくとも良いのではないか!? と思われるかもしれませんが、ベースが [c] に重きを置いているフレージングである為「Am7」の3度ベースという解釈には至らない訳です。

15・16小節目も先行2小節の繰り返しですので解説は省きます。

17小節目の「Em7」は平行短調の性格が強く出ている箇所であります。驚くべきはこのコードの後続となる18小節目での「F△9」であります。率直に言うと、この「F△9」はフリジアン・スーパートニック・コード("phrygian supertonic")となる「♭Ⅱ△9」である訳ですが、原調から見るとノン・ダイアトニック・コードです。

そのメカニズムとしては、原調から見た「平行短調」の世界とは「Em7」の箇所であります。つまり、Eエオリアン・モードという事を意味します。然し乍ら、後続和音「F△9」の出現と同時にEエオリアン・モードはEフリジアン・モードへと移旋します。そうなると、Eフリジアン・モードから見た「F△9」は、フリジアンをモーダル・トニック(=Ⅰ度)と採る時「♭Ⅱ度」上の和音という事となります。これを《フリジアン・スーパートニック》と呼ぶ訳です。

フリジアン・スーパートニックとして現れる音度では自ずとリディアンとなります。つまり「F△9」はFリディアンを想起し得るコードであるという事になる訳です。

メロディーの動きはイントネーションとなる細やかな動きを除けば原調のコモン・トーン(共通音)である為、メロディーばかりに注力して伴奏を聴いていないとフリジアン・スーパートニックという状況に気付かない人も居られるかもしれません。メロディーに拘泥する人が陥りやすい陥穽でもありますが、本曲の最も特徴的で美しいコード進行の箇所でもあるので、あらためて和声感の方にも注力して欲しい部分であると言えるでしょう。

19・20小節目も先行2小節の繰り返しなので詳細は省きます。

21小節目のコードは「D7(on F♯)」という3度ベースです。原調であるト長調(Key=G)から見ても [fis] は導音であるので [g] に進もうとする物です。勿論この [g] は、先行和音の第3音(この場合 [fis] 音)が上行導音からの解決先として期待される音なのであり、同時にその解決先が後続和音の根音である事を期待する動きを採るのが通常の進行なのでありますが、後続の22小節目のコードを見ればそれがどういう解釈を採るべきなのか!? という事をあらためて思い知らされます。

尚、同小節のピアノ・パートに充てられている英文の注釈ですが、これは「アクセント」という強弱記号についての注意書きであり、注意点としては直前の短前打音(装飾音符)にあります。

通常、短前打音および長前打音というのは、その装飾音符こそが拍のド頭(ジャストなタイミング)に位置する物であり、実音が僅かに遅れて奏されるのが標準的な装飾音符の演奏処理です。

とはいえ装飾音符記譜には例外もあり、装飾音符の後続の実音にアクセントが当てられている場合、それは実音を装飾音符より強く奏するのは当然として、アクセントの位置こそが拍の拍頭(ジャストなタイミング)である事を示すという状況である事の注意喚起なのです。

即ち、当該部分での装飾音符は実質的には直前の拍に存在している「後打音」なのであり、先行小節に及んで相応しい程に前の小節に位置している音なのだという事を表しているのです。

後打音というのはバロック期からの名残りとなる記譜法のひとつですが、実は前打音とは比して多くの解釈の余地を残しており解釈が一義的に収まる物ではなく非常に多義的です。

例えば4拍子の2拍目拍頭に今回と同様の前打音の処理があったとします。するとその装飾音符の実際の位置は1拍目の関与を受けている状況に位置している訳です。

こうした強拍の関与がある音では後打音を表さないなど、細かなルールが後打音には存在し、その理解そのものが前打音のそれほど知られていないので混乱を来たす事が多く後打音の取扱いには注意が必要なのです。唯、今回の後打音の例が明確にしているのは、

・物理的に実際に位置する装飾音符の位置が弱拍にある

・実音は強拍の拍頭である

というこれらの条件を満たすには自ずと後打音と解釈するに相応しい状況となり、装飾音符の直後の実音にアクセントを付与する時、それは前打音が実質的に後打音を意味するという事を示している訳です。

殆ど多くの装飾音符は、装飾音にアクセントが付けられようが付けられまいがそれが拍頭を意味しているのでありますが、装飾音符の後の実音に付されるアクセントとはそれほど深い示唆があるという事をお判りいただければと思います。

私がこれほど口角泡を飛ばすかの様に強調するのは、世俗音楽(ジャズ/ポピュラー音楽)での多くの装飾音符の実際の演奏が後打音的解釈の物が多い(☜それが悪いのではない)からであります。

22小節目のコード表記を私は「Gadd2, 4」という風に充てておりますが、ハーモニーに関与するコードの第3音= [h] というのは実際のところ、ベースが同小節4拍目拍頭で奏している状況でしか登場しません。しかしこの動きが [g] を根音とする動きであろう事を示唆する物なのであり、仮に「Dm7(on G)」と示した場合はこうした表記に於て [h] を奏する必要は本来ならばありません。

とはいえ、通俗的に知られるコード表記を選択すれば「Dm7(on G)」というコード表記選択に分があるのは疑いの余地はないでしょう。ベースが [h] を奏しているのも4拍目という和声的関与の希薄な状況である事を勘案すれば「Dm7(on G)」という表記で済ませてしまう所もあるかもしれません。

然し乍ら私は峻別するにも厄介な方の「Gadd2, 4」を充てているのは、ベースのフレーズが和声的関与がどれだけ希薄であろうとも、アヴェイラブル・モード・スケールを《特定》する為の重要な箇所と解釈した為、[g] に根音を採る表記を選択したのであります。

23〜30小節の説明は省きます。

31小節目からはBパターンでありますが、何と言っても本曲で注目したい箇所のひとつが35小節目のコーラス・パートとして書かれるサブ・ボーカルであるザイン・グリフによって歌われる微分音でありましょう。同小節3拍目で生じている [g] より50セント(=四分音)低い音のそれです。

微分音のそれの正体は《'subminor third》という中立短三度です。「Em7」の根音 [e] から見た時の上方にあるⅢ度(♭III)は短調上中音と呼ばれる音であり、平行長調の主音でもありますが、これが50セント低められるという訳です。

中立短三度という虚ろな響きを当時の私は《マイナーで生ずるブルーノート》という風に解釈しておりました。本曲リリースから3年以上が経過してトヨタのMR2のCMにも起用されたフレンチ・テクノのサッフォーのアルバム『Passon, Passion』収録の「Méthylenè」でも更に多様な中立短三度を耳にする事になるのですが、まあ耳に心地好い虚ろな響きが際立っており、私は本曲の四分音のそれが好きなので、デモではオリジナルとは比して使い回しております(笑)。

何はともあれ、決してピッチが曖昧になった歌が偶々四分音として現れているのではなく、高橋幸宏もザイン・グリフやトニー・マンスフィールドも、本曲のあざとい位のイントネーションを付けてピッチに抑揚を付けているという事を感じ取って、皆が微分音を含んだアーティキュレーションを生じさせた相乗効果の賜物であろうと私は睨んでおります。

兎にも角にも、非常に綺麗な四分音(中立短三度)の例であるので、微分音使用の好例となる箇所である事は間違いありません。

以降、39小節目までは省略します。

40小節目はザイン・グリフに加えトニー・マンスフィールドが低い方を採ってオクターヴ・ユニゾンを繰り広げるCパターンが始まりますが、'coll' 8va alta' と表記しているのがオクターヴ・ユニゾンという意味でもあります。これについては高橋幸宏がビートニクスで鈴木慶一とのオクターヴ・ユニゾンのアイデアを活かしているのであろうと思われます。

このCパターンでのシンセ・クラビネットには、十六分と付点八分の2種類のシングル・タップ・ディレイがかけられており、恐らくレキシコンのスーパー・プライムタイムModel 97ではないかと私は睨んでおります。

扨て、このCパターン(40〜48小節)は厳密に言うと原調からイ短調(または、その平行長調であるハ長調)に転調しておりますが、その転調は《不充分》な状態である為、音部記号は変えずにそのまま原調を維持して書いております。

その理由に、「F△9 -> Am7(11)」という六度進行で後続の「Am7(11)」は一時的乍らもトニックを明確にするものの、その直後に強進行を採って現れる「Em7」はムシカ・フィクタ(可動的臨時変化音)を採らずに「E7」に変化する事なく導音なしの短調を維持するので、よりモーダル(旋法的)な世界観の方を強めるのです。

加えて、「Em7」出現後は平行長調側(ト長調、Key=G)の側の性格を強める様にして「G69 -> Cadd2(on E)」と進むものの(「G69」には ベースの奏する [d] 何某にコードの根音があるとは解釈していないのは、ハ音記号で書かれるイミュレーター・ヴィオラ・パートでの掛留を考慮に入れている為)、それらのコードは平行長調の属七「G7」として性格を強めているのではなく寧ろハ長調のカデンツァをも希釈している様な状況なのです。「Cadd2(on E)」にしてもベースは3度ベースで根音を敢えて奏する事のない、和声的には暈されている状況でもあるという点も、結果的には「転調」という状況が不充分である訳です。

機能和声に於けるカデンツとは、トニック→サブドミナント→ドミナント→トニック という循環が現れ、且つ三機能の和音が出現する所にあります。なぜなら、それらの主和音・下属和音・属和音が各々が構成する和音構成音を列挙した時に「全音階」= [ドレミファソラシ] を総じて用いる事になるからです。

また、カデンツに於ける循環で重要な点はもうひとつあり、後続の和音は先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む事が必須の条件ともなります。

畢竟するにハ長調でのカデンツでの循環に喩えると、主和音 [ドミソ] の [ド] は後続和音機能となる下属和音 [ファラド] の上音として取り込まれ(または代理機能和音 [レファラド] の上音)、下属和音の根音 [ファ] は後続和音機能となる属七和音 [ソシレファ] の上音に取り込まれ、属七和音の後続となる主和音はやはり先行和音の根音 [ソ] を主和音の上音 [ソ] として取り込まれているのであり、こうした循環と全音階を総じて使った大きな循環が現れる事で「調」は初めて《確定》するのですが、先の当該部分ではこれらの条件を満たさないのです。

ですので私は「転調」という解釈には至らず音部記号も原調そのままに書いているという訳です。更に付言すれば「G69」と表したコードも《「D何某」にした方が、ベース音の実際に則している》と思われる方も居られるでしょうが、仮に「Dsus4」系統の和音にしたとしても、D音を根音に採る和音としての存在は希薄であり、寧ろ先行和音での「Em7」からの [g] の掛留の方が存在を強めている訳です。

そうした状況下(=和声感も完全和音としての体が希薄)でのベース音は「下部付加音」としての作用の方が際立つという解釈から、私は「G69」としているのです。更に言えば、ベース音が通常のベース音の音域よりも1オクターヴ高い所を奏するというのもベースの存在感が希薄である理由にもなります(楽譜では 'loco' と書いているにも拘らず)。

無論、当該箇所のコード表記に於ても《G何某というコードに [h] に相当する音は無かろうに》と反論する方も居られるかと思います。ではそういう方に私は次の様に問うてみたいと思います。《[g] 音を根音とするパワーコードを奏した時、[h] は奏されていないのに「G」とコード表記するのは何故なのか!?》と。

極言してしまえば、私が「G69」としている当該箇所というのは、[g] を根音とするパワーコードと [a] を根音とするパワーコードの2つが併存するポリコードの様な「五度和音」と思っていただければ判りやすいかもしれません。これらの和音構成音は物理的に [g・d] [a・e] の4音しかありませんが、ベースは [d] 音を奏しているにしても私にはそれが根音ではないと解釈しており、「D何某」のコードではない解釈を採っている訳です。

例えば 「G何某」というコードの根音が [g] である必要の為に、長和音を導くまで五度音程を累積してみるとしましょう。[g・d・a・e・h…] と、この様に4回累積した時点で漸く長三和音 [g・h・d] の脈絡を見つけてくるのですが、[h] の因果関係は弱く縁遠い存在である事があらためてお判りになろうかと思います。

とはいえ、《パワーコードのポリコード》という風なコード表記をしてしまうのは是亦莫迦気ておりし、五度和音とは転回位置に還元すれば四度和音(クォータル和音)および二度和音にまで収斂させる事が可能です。とはいえ、それらの集積和音はいずれも響きは全く異なる物であり、私が端的に示した2つパワーコードという状態がクォータルでヒンデミットの様な音だったりクラスターの様に聴こえてしまうでしょうか!? そうした状況ではない事はあらためてお判りいただけるかと思います。

つまり、完全五度を累積させた [g・d・a・e・h] ≠ [h・e・a・d・e] という風に四度の累積ではないという事です。後者の四度累積の和音の端緒が [h] を導いているのが皮肉な物ですが、[e・a・d・g] という四度の根源が必ずしも [h] にあるのでもありません。五度和音にしても [h] は脈絡が希薄であろうとも、コード表記の上で [h] を生じる和音にしているという事であるのです。

当該箇所では「D何某」を選択しても第3音相当の [fis] が無く、「G何某」を選択しても同様に第3音相当の [h] が無い。双方ともsus4で表す余地はあるにしても何れもが完全和音(=長三和音 or 短三和音に収束する形)なのではない。そういう状況で、これらの可能性をパワーコードと見做した場合、ベース音に準則しただけで「D何某」とする方が適切だろうか!? という事です。私は掛留の音も考慮して「G何某」もっと言うと「G69(on D)」という表記の方が、[h] が無いにしても適切と考える、という事です。

更に付け加えると、先行和音「Em7」は実質的にイ短調のムシカ・フィクタを採らなかったドミナント・マイナーまたはハ長調のIII度であるので、そこからの後続和音が「Am7(on D)」だろうが「D何某」であろうが「G何某」であろうが、平行短調と解釈すると「v→iv」であり、平行長調として見たとしても「III→Ⅱ」というのがベースの流れである訳ですね。

機能和声的には不自然な動きでもある訳です。その上で、コード表記の型として丸く収まって和音構成音を充填してくれている姿というのは「C6(on D)」や「Am7(on D)」である訳ですが、「III→Ⅱ」あるいは「v→iv」という生煮え感をコード表記からも表すよりも、《属音上の主和音》の型として示す方が私個人としては整合性が高いのではないかという解釈もあり、総合的に勘案して今回の様な「G69」(☜ [h] 音を欠いているにも拘らず)という結論に至っているのです。

高橋幸宏本人からすれば「C6(on D)」や「Am7(on D)」と表している可能性もあるかと思います。唯、それらの和音は前者がハ長調としての平行長調の主和音付加六の2度ベース、後者はイ短調としての並行短調の主和音の4度ベースとしての立場なのでありますが、残念乍らコード表記というのは調的因果関係を明示する事まではしません。

コード表記とは単なる経験的な推量または合理的判断でコード表記という物は充てられているに過ぎず、高橋本人とて単に合理的な判断でコード表記をコンデンス・スコアに書き込んでいる可能性もあるという事を私は述べているのですが、そうした場合、まるで拝戴するかの様に《アーティストの意を汲んで》愚直なまでに解釈するのは避けるべきであろうと思います。楽譜上の音符ならいざ知らず「たかがコード表記」にそこまで厳格に捉える必要はないと思います。

唯、現実には参考にする様なバンド・スコアも無く私の採譜に基づいている事で、コード表記に於てもご本人や関係者に確認した訳でもありません。コード表記という物が元来「合理的」である為、高橋自身が合理的判断に基づいて表記している可能性もあるという事を言いたいだけの事です。無論、この「合理的判断」という言葉は「いいかげん」という事を意味しているのではありません。

彼の様な緻密な作業をする方であれば、微に入り細に入り拘りのある作業を遂行していると思うので、コード表記のそれも熟慮されていたであろうと思いますが、「コード表記」という広く知られる必要のある「共通理解」が緻密さを均してしまう事も往々にしてある訳です。ですので、私はなるべく凡ゆる可能性(コード表記)を挙げ乍ら私なりの主張を繰り広げているという訳です。

何れにしても先行和音も転調を確定するに至らなかった状況でこれらの平行調同士の主和音で、ベースが結果的に付加音として主音を叛いている。斯様な状況を勘案した上で、理解を得るには難しそうな表記を敢えて選択するに至っているという訳です。そうした点もあらためてご理解いただけると幸いです。

どの様な解釈を採ろうとも、今回の私の解釈が真理であるとは毛頭申しません。唯、第三者である方々自身がそれぞれ抱えていたであろう解釈との間に齟齬があろうとも、音楽以外の部分で自身が育んで来たであろうアーティストへの思い入れを音楽解釈に照らし合わせてしまいあろう事か《愛すべき対象となる作品に言及する以上は無謬たれ》という思いを投影して判断されるのは御門違いであろうかと思います。

私が根も葉もない事実を荒唐無稽に振り翳してアーティストを非難しているという場合であれば私が非難されるのは当然の事でありますが、音楽の分析に於て一義的解釈では済まされない状況を披瀝する必要がある場合、そこには、採譜者(☜私)と分析する者の主張は一定以上の重みを持つ物と考えております。何も主張されぬままに自身と相容れない意見を黜けるだけの何処かの掲示板の様な愚かな基準で判断されぬ様あらためてご理解願いたいものです。

尚、43小節目3・4拍目のコード「Cadd2(on E)」という3度ベースを採って、リフレインの「F△9」に対して上行導音を採るのは非常にスムーズで能く練られたフレーズだと思います。

45〜48小節目は繰り返しであるので解説は省きますが、48小節目からアウフタクトで沢村満によるサキソフォン・ソロが開始されます。このソロは非常に素晴らしいプレイで、世界を見渡しても特筆すべきプレイに挙げられるかと思います。

沢村満が茲まで替え指やアンブシュアを駆使して微分音を操っているそれを他のプレイヤーと比較するならば、マイケル・ブレッカーのそれに匹敵する程です。私自身、オリジナルのプレイに敬意を払い今回の譜例動画を制作した訳ですが、作業工数の7割はこの沢村満のソロに割かれております。オリジナルの良さを損なわない様に配慮して制作しましたが、アーティキュレーションのひとつひとつを採っても作業の煩わしさなど感じさせない程にお手本となるプレイで実に楽しく作業を進める事が出来ました。

何はともあれ、沢村満が駆使する微分音は、騙されたと思ってDAWを使ってでも楽譜通りのそれを再現してみていただきたいと思います。彼の凄さをあらためて思い知る事が出来ると思います。また、アルト・サキソフォンは移調楽器ですので実音表記でない事にはあらためて注意していただきたいと思います。

ソロに於て明確に微分音が現れる最初の音は、50小節目4拍目の複短前打音の部分です。《これら2音》は、[fis] より50セント高い2音ですので注意していただきたいと思います。単音での短前打音ではありません。

次の51小節目4拍目での [e] より50セント高い音も、本ソロの沢村満の特徴として存分に特徴を聴かせており、単なるイントネーションの変化としてやり過ごす事が無い様に耳にして欲しいと思います。52小節目1拍目でも同じ四分音を使いますので、判別しやすい箇所と思われます。

53小節目4拍目の短前打音として [e] より50セント低い四分音を用います。これからも判る様に、[e] 近傍の四分音での隣音を上下に用いて乙張りを付けているというのがお判りいただけるかと思います。原調の主音を基準にすると、長六度の±50セントで乙張りを付けているという訳で、マイケル・ブレッカーがマイク・マイニエリの楽曲「I'm Sorry」で用いていた微分音と坂本龍一がYMOの「1000 Knives」のソロで用いていた微分音に同様且つ、更に上方にも四分音の音脈を用いている事が判ります。

54小節目の微分音については楽曲中最も扱いやすかろう、下中音近傍の微分音が集中している箇所なので参考になるのではないかと思います。それにしてもあらためて感服する事頻りです。

55・56小節目は前小節の弾みを付ける様にして微分音を使って来ますが、56小節目3・4拍目で書かれる3音ずつの複短前打音で用いられている微分音からのスラーのそれは半拍毎に同様の音を重ねているので判りやすいのではないかと思います。素晴らしい表現力だと思います。

今回微分音表記に用いた変化記号は 'Finale Maestro' と旧Maestroフォントに準ずるオーストラリアの現代音楽作曲家アンドリアン・パートゥー氏制作の 'Microtonal Notation' を用いています。パートゥー氏のフォントは六分音表記の部分で用いており、補いきれない箇所でIRCAMの 'omicron' フォントを用いております。

微分音表記の大半は四分音なので判別に於てはそれほど難しくないと思いますが、それでも四分音に均す事など到底出来ない重要な微分音を 'Finale Maestro' でも表せない重要な微分音は却って注意喚起かの様に映るかもしれません。見落とす事なく吟味していただきたいと思う事頻りです。

余談ですが、アンドリアン・パートゥー氏は近年、愛知県立芸術大学で教鞭を執られていたのでその名を知る方も少なくないかと思われ、日本の音楽教育にも尽力されている方でもあります。

以降の楽譜は、先の解説部分同様となるので省略しますが、本曲のコーダ部である101小節目以降で生ずる「ノイズ」はヴァイオレット・ノイズであり、ブルー・ノイズよりも低域の減衰が丕きいノイズであります。ブルー・ノイズがホワイト・ノイズの低域を甘めに減衰させたとするならば、ヴァイオレット・ノイズはそれよりも減衰が鋭いという訳です。

加えて、終止部のフェルマータが付された小節は実際には先行の伴奏に対して付点八分音符のシングル・タップ・ディレイとリバーブが付されているのは、オリジナルを知る方なら顕著に判るかと思いますが、バス送りの単純なエフェクトの為、遅延と残響成分のそれを譜面で表す事はしませんでした。

YMOの当時の活動に於て高橋幸宏は積極的にサキソフォン奏者を起用していたと思います。ニューウェーヴなタッチで立花ハジメの様なプレイやレコメン系(RIO)をも思わせる様なプレイに加え、前作『ニウロマンティック』では「Glass」や「Drip Dry Eyes」で歌心あるオーソドックスなタッチのアンディ・マッケイを起用していたりと幅広く目を利かせていた様に思えます。後のファストン・バルバス(ファストン・ブルブスとも=Fast 'n' Bulbous)の様なアヴァン・ブラス・ロックをも視野に入れているかの様にアンサンブルを俯瞰し乍らサキソフォン奏者を起用していたセンスはあらためて注目すべき点であろうかと思います。

本曲を総括する上で、サウンド面の要点を幾つか語るとしますが、本曲のドラムは基本的にリン・ドラム「LM-1」の音である事は明白です。とはいえキック音に関しては、標準のピッチよりも4半音下げている様で、これは本曲制作時にピッチをあらためて調べた事で判明しました。

スネアのピッチは標準のピッチの様ですが、キックとスネア双方ともバス・コンプレッサーが掛かっていると思われ力感が強く出ています。スネアはサチュレーションも効いている様です。

1983年に学研から『YMO Book』が刊行され、リン・ドラムの打ち込みでハーモナイザーを混ぜたり、ベース・アンプに通して鳴らすというテクニックが紹介されています。唯、本曲でベース・アンプ出力という音には聴こえず、その手の音はレッド・ツェッペリンのボンゾがモニタリング・スピーカーのフィードバック音が混ざった様なキャラクターに近くなるので、そうした音には聴こえずに力感が増しているので、恐らくはバス・コンプレッサーを通しているのだと思われます。UREI系かもしれません。

また、本曲では徹頭徹尾ではありませんが、シェイカー風にハイハットが小さく入っているのがポイントでもあります。これは人力による抑揚の利いた音ですので、打ち込みではないのがお判りいただけるかと思います。後年、ティアーズ・フォー・フィアーズがドラマーにマヌ・カチェを招いて、態々サンプリングしてシーケンスで鳴らしたという逸話を追懐するのですが、尨大なデータ量を要したと言われているので、1982年時点でのMC-4では難しいだろうと思います。故にサンプリングではなく人力と私は解釈しております。

80年発売のスティーリー・ダンのアルバム『ガウチョ』(録音は79年から)では、ロジャー・ニコルス製作のオリジナル・サンプラー「Wendel」が使用され、これが世界初のサンプラーが用いられた録音物だと言われております。「Glamour Profession」でのスティーヴ・ガッドに依るスネアのフィル「ストトトトトトッ!」または「スッタタタタッ!」というのがウェンデルに依る物ではないかとも言われていたりしますが(実は微妙にフィルの音は異なる)、当時、ウェンデルはハイハット(減衰が速いのでデータ消費量が少なく済む)をステップ・シーケンス風に入力を可能していた物だった様です。

そうした事も勘案すると、ハイハットとは雖もやはり人力である可能性が高く、これほどの抑揚を打ち込んでいたとは考えにくいのです。そうした解釈で私はジルジャンのハイハットを用いて制作しております。

そういう訳で楽曲解説を述べて参りましたが、本曲の譜例動画を制作するに至った理由は微分音が顕著であるという事をレコメンドしたかったのが最大の理由です。しかも聴き取りやすく、プレイも絶品。特に沢村満の為事は、たった8小節でこれだけのプレイを披露しているのですから、アーティスト冥利に尽きるプレイではなかろうかと思います。

沢村満の微分音は、後の83年リリースの大貫妙子のアルバム『シニフィエ』収録の「夏に恋する女たち」の楽曲冒頭カデンツァ部でも使用されており、本曲の微分音で耳が慣れた方はどこで微分音が用いられているのかは容易に判断できるであろうと思われます。

《真夏の夜の 夢毎に》の《ゆめごとに》の後です。虚ろな音が絶妙ですね。

そういう訳で、微分音を堪能していただければ之幸いであります。

瑣末事と捉えていただければ幸いなのでありますが、兎にも角にも譜例動画の方での「コード表記」については方々から色々と指摘を受けてしまいかねない表記が多々見受けられるであろうかと思いますが何卒ご了承願いたいと思います。その辺りの説明を縷述して行こうかと思います。

私自身コード表記に於ては通俗的な用法を含め重々承知しているのでありますが、西洋音楽の数字付き低音のそれが転回形をも分けて表記している事とは対照的に「コード」という基本形の形に収斂させているそれを私は然程重要視しておりません。

そうした私の姿勢である為か、通俗的なコード表記として多くの人がすんなりと首肯し得る表記を用いるのではなく、解釈する上で妙に回りくどかったりするのは本曲に限った事ではないのですが、それを考慮に於ても承服しかねる様なコード表記があるかもしれません。

が、しかし。それは注意喚起も含めて態とやっているので、その辺りも後述する解説でどの様な狙いがあっての事なのかがお判りいだだけるかと思います。

本題に入る前にあらためて通俗的なコード表記について語りますが、コード表記とは抑も、アンサンブルや楽器指定または原曲が持つ特徴的なハーモニック・リズム等を欠いても《伴奏》として通用する響きとして収斂させた形であるというのが基本中の基本である訳ですので、そこにヴォイシングの指定やらは二の次であり、伴奏がどの様な形を再現するか!? という事については二の次・三の次の事なのであります。

その上で、コード表記としての方法論は西洋音楽からドミナント和音からの本位音度を標準とする事で継承され、そこからジャズ界を経由して通俗的なコード表記のルールが拡大していったという事である訳です。

処が私の場合、コード表記として表さなくても好い状況でも「アンサンブル全体」をコード表記する事をしたり、通俗的なコード表記とは異なる表記をするのが多いのは、楽譜を必要とする事なくハーモニーの状況を漏れる事なく伝える狙いがあるからです。

偶々譜例動画が用意できさえすれば楽譜の状況こそが全てを物語る訳ですから文章でのコード表記など省いても好い筈ですが、それではブログ記事が物足りなくなってしまいますし、読譜力を欠く人にブログ記事すら通用しなくなりかねません。斯様な件を考慮いただいた上で、初めて私のブログを訪れる方にもあらためて念頭に置いていただきたい部分ですのでご理解願いたいと思います。

扨て、譜例動画の方を確認し乍ら楽曲解説を併せて述べて行こうと思いますが、イントロ4小節でのベースのグリッサンドはエレキ・ベース(ミュージックマン・スティングレイ)による物と解釈しております。その理由として、シンセのピッチ・ベンドの様に滑らかなポルタメントではない事に加え、弦がフレットに引っ掛かる感じが如実に表れているからであります。

このイントロを除けば、本曲のベースは最後までシンセ・ベースとなる訳ですが、楽曲冒頭4小節のみ細野晴臣に依るプレイだと私は解釈しております。仮にこの音がシンセ・ベースだとしたらあらためて驚愕してしまう所ですが、このフレットの引っ掛かり感まで演出してしまうというのもYMOや松武秀樹の力量を思えば納得せざるを得ないかもしれません。

このグリッサンドを実現するには、当時のMC-4の分解能(四分音符=1/24)でも1〜2ティック程度のデュレーションになるのではなかろうか!? と思わんばかり。テンポを倍にして入力する事も考えられるでしょうが、これに関しては関係者のみぞ知る事実なので断言する事は出来ません。とはいえ、これがエレキ・ベースでないとしたら本当に驚きです。

まあ、YMOの「Behind The Mask」でのキックやスネアも全て松武秀樹が作り上げたシンセ音なので、特にあのスネアの音がシンセとは脱帽レベルでありまして、彼等がシンセサイズに拘った事を思えば、シンセ・ベースの可能性も捨てきれないでしょう。

一方、当該箇所に於けるハーモニー部分に注目すると、冒頭4小節のエレキ・ベースはハーモニーに関与する程の音価とまで捉える必要は無いと私自身も感じているのでありますが、そうした解釈を採らずに単純な「C△9」と表記しなかった理由は2つの大きな理由があります。

ひとつ目の理由として、「C△9」としてしまう事でベースのグリッサンドを大雑把な解釈にしてしまう事を避ける為です。恐らく、このグリッサンドは4弦14フレットというハイポジションから短三度下行を採っているプレイであり、計8回の下行グリッサンドは決して曖昧なグリッサンドとはなっておりません。

ふたつ目の理由として、「C△9/F♯」三全音違いのコードは上音の溷濁に貢献しており、更に短三度下行して和音外音の [es] =「E♭」音まで下行する事により、コード本体の響きを「汚す」事に貢献しています。

とはいえ、一見こうした溷濁に貢献している様に思える「三全音」の脈絡というのも実際には《属十三和音》=「ドミナント13thコード」の断片から生じている物で、「D13」= [d・fis・a・c・e・g・h] という、本位十一度=「♮11th」を包含するドミナント13thコードの断片且つその根音省略=《D音オミット》という経路から使われている物と解釈し得る音なのです。

ですので、一見するとあまりにも突拍子も無い三全音違いの分数コードとして目に飛び込んでしまいかねないコード表記なのでありますが、ドミナント13thコードが視野に入ってさえいれば、それほど唐突な状況ではないという事をあらためて理解して欲しいのです。

加えて、ドミナント13thコードが本来含有する「本位九度」=「♮9th」は、上音となるピアノが用いている物の、ベースが和音外音である [es] =「E♭音」とする事で和声的な関与から逸れた解釈で以てハーモニーの溷濁を敢えて演出しているという点には注意をしていただきたいと思います。

通常、ドミナント・コード上では本位音たるナチュラル・テンションと本位音から半音階的に変化するオルタード・テンションの併存は機能和声的には避けられる物ですが(※ベルクの『ヴォツェック』の様に短九度・増九度併存という例外も存在)、和声的な関与が [es] には無いので、まるでハ長調で黒鍵グリッサンドを行っているかの様な脈絡と同様の溷濁と捉えれば迷妄に陥る理由など無いかと思われます。そこまでコードの形に厳格になる必要はないかと思いますし、寧ろ、機能和声的社会の範疇でも機能和声を超えようとするアイデアに富んだプレイのひとつと捉えるべきでありましょう。

余談ではありますが、「C△9/F♯」の様に三全音違いとなる分数コードの例は、ハットフィールド&ザ・ノースの「Underdub」の楽曲冒頭の2つ目のコードで「C△7/F♯」という例があります。本曲のそれも [d] 音を根音とするドミナント13thコードの根音省略からの脈絡であるという事が先行和音のそれから見て採れる事でありましょう。

こうした解釈は《属和音 or 副和音》という和音状況を常に意識しているが故に生ずる音使いなのであり、過去の私のブログ記事に於ては坂本龍一の「I'll Be There」のそれが最も的確に説明しているのですが、多くの人には難解であろうかと思います。必要があればいずれまた《属和音 or 副和音》という事について詳述しようと思っている所です。

扨て、楽曲5小節目であるAパターンの冒頭です。本小節からベースは最後までシンセ・ベースとなるのですが、ご存知の通りエレキ・ベースは移調楽器である為、実際の音よりも1オクターヴ高く採って楽譜に書かれます。

他方、シンセ・ベースは移調楽器として書かれる必要のない──記譜上で移調楽器として取扱う必要のない──楽器である為、実際の音高として書かれる事となります。ですので、茲から 'loco' という風に実際の音を指し示す記号を充てている訳ですが、実音通りに表してしまうと楽譜のスペーシングの兼ね合いもあり加線を多く重ねたレイアウトを避ける為にヘ音記号の1オクターヴ低いという音部記号を併記しているのです。

扨て、本小節冒頭では「C6(on D)」という6thコードでの2度ベースという形で表されている所に注意を払う必要がありますが、「Ⅳ6 on Ⅴ」という形として見ると判りやすいかもしれません。実質的には「Ⅱm7(on Ⅴ)」の形も和音構成音としては物理的に同じ箇所なのでありますが、下属和音(サブドミナント・コード)がドミナントを経由せずにトニックへ進行する形としてジャン゠フィリップ・ラモーが体系に組み込んだのが《Ⅳ6→Ⅰ》という形であるという歴史があります。

然し乍ら19世紀頭にはアルフレッド・デイが、ラモーのそれ《F6→Ⅰ》は属十一・属十三和音(ドミナント11th・13thコード)の断片に過ぎないと『Treatise on Harmony』で指摘します。これにて副和音形も結果的には属和音の遥か上音の断片に過ぎないという解釈になり、ドミナント和音の響きそのものが希釈化されていく事にも繋がり、歴史を重ねた20世紀後半にもなればポピュラー音楽でも「Ⅳ6→Ⅰ」や「Ⅱm7(on Ⅴ)」を見かける様になります。歴史的には「Ⅳ6→Ⅰ」の方が古く「Ⅱm7(on Ⅴ)」の型の方が比較的新しいとも言えるでしょう。

今回の譜例動画初稿時では当該箇所の和音を「A/D」と誤った表記をそのままDTPソフト上でコピーしてしまっていた事もあり、あらためて誤解を生じない様に注意していただきたい部分であり、混乱を招いてしまい申し訳なく思います。

扨て、5小節目冒頭のコードが「Ⅳ6/Ⅴ」の型とは雖も、後続3・4拍目では「C6」という風に単なる「Ⅳ6」に形を変えている事が瞠目すべき調性の暈滃なのでありますが、これほどまでにドミナントの香りを暈す事にベース・フレーズも貢献しております。

当該小節1拍目強勢でのベースは [c] から奏されます。「C6」にてそのまま素直に根音を奏しているとも言えますが、実はそれが [d] という2度ベースが主体であるという事が後続のフレーズからもお判りになります。

こうしたベースの暈滃は50、60年代のR&B界で顕著に現れます。遊離的なフレージング創出の為に和音構成音に拘泥せずに、和音外音が混ざるフレーズとなるという訳です。ベース音からすれば下方にある隣音のそれが和音外音のひとつである《倚音》として作用している訳ですが、和音外音というのは和音の響きを棄損しさえしなければ強力な旋律の牽引力となる物でもあるので、次に示す楽曲のベースなどは参考になるかもしれません。

そうして本小節(5小節目)3拍目には後続和音として「C6」が現れます。実質的には2度ベースだった [d] ではなく根音を強調する訳ですが、4拍目弱勢(16分音符ケツ)で思い出したかの様に態々 [d] を奏している(茲では和音外音のひとつである逸音)のは、フレージングに揺さぶりをかけたかったが故の事でありましょう。

6小節目1・2拍目のコードは「Gadd2, 4(on B)」とまあ、なんとも交睫っこ(まどろっこ)しい表記でありますが、「G11(ドミナント11th)」コードの「omit7」且つ3度ベースという状況でもあるのですが、そうした表記よりも転回位置での「add2, 4」の方が状況に則していると判断した事による表記であります。

同小節3・4拍目のコード「Gadd4(on B)」は先行和音から2度音= [a] を欠いただけに過ぎません。とはいえ、両者の声部の動きはこうした違いの方が判りやすくなっているかと思います。通俗的なコード表記に慣れている人からすれば、私の表記の方がどうあっても理解を遠ざけてしまうかもしれませんがご理解のほどを。

7小節目での「A7sus4 -> A7」というのは、本曲の譜例動画からしてみればようやく「普通の」表記であり、ほっと胸を撫で下ろす方も少なくはないかもしれません。それまでは、根音から見て「四度」を包含し、協和的な「五度」との溷濁を積極的に導入していたと言わんばかりの状況でしたから、四度から三度へ靡く「普通の」sus4の動きには安堵する事でしょう。

また、当該小節でのボーカル・パートで本譜例動画としては初出となる微分音が短前打音に使われております。音符上に付記される数値の増減がセント数を示しているのは以降も同様でありますが、本曲の微分音で最も注目すべきは、Bパターンのコーラス(by ザイン・グリフ)と沢村満のサキソフォン・ソロなので、それらは後ほど詳述するのであらためて念頭に置いていただきたいと思います。

8小節目は「Em7(on D)-> D」という進行でありますが、先行和音はこれまた少々厄介で、マイナー7thコードの7度ベースであります。実質的には「G6 (on D)」から「D」へと進行する様に作者本人が捉えている可能性もある為、コード表記を一義的に解釈するのは難しくなり6thコードの限定上行進行という原則を勘案すると [f] または [fis] に相当する「D」への進行は正当性を増すのでありますが、私は今回、敢えてこちらのコード表記を選択しました。

それというのも、主和音としての「G」に6th音が付されると、それは機能和声的には平行短調の音脈となる「コンフィナリス=副次終止音」である(※平行長調のⅥ度は平行短調のi度であり、平行長調側が優勢な状況でのⅥ度は副次的な終止音=コンフィナリスとなる)為、ベースが属音を奏していようとも属音上の主和音よりも、属和音上の「Ⅵm7」という方が性格を強めるであろうという解釈に基づいている表記なのです。

9〜12小節目はリフレインですので解説は省きます。

13小節目は茲からがBパターンとなり、コードは「C6」が現れます。このまま「Ⅳ6」はトニックへ進行しても良さそうですが、後続となる14小節目では属和音の付加六・九という風に進みます。下属和音が属和音に進行するならば下属和音の付加六でなくとも良いのではないか!? と思われるかもしれませんが、ベースが [c] に重きを置いているフレージングである為「Am7」の3度ベースという解釈には至らない訳です。

15・16小節目も先行2小節の繰り返しですので解説は省きます。

17小節目の「Em7」は平行短調の性格が強く出ている箇所であります。驚くべきはこのコードの後続となる18小節目での「F△9」であります。率直に言うと、この「F△9」はフリジアン・スーパートニック・コード("phrygian supertonic")となる「♭Ⅱ△9」である訳ですが、原調から見るとノン・ダイアトニック・コードです。

そのメカニズムとしては、原調から見た「平行短調」の世界とは「Em7」の箇所であります。つまり、Eエオリアン・モードという事を意味します。然し乍ら、後続和音「F△9」の出現と同時にEエオリアン・モードはEフリジアン・モードへと移旋します。そうなると、Eフリジアン・モードから見た「F△9」は、フリジアンをモーダル・トニック(=Ⅰ度)と採る時「♭Ⅱ度」上の和音という事となります。これを《フリジアン・スーパートニック》と呼ぶ訳です。

フリジアン・スーパートニックとして現れる音度では自ずとリディアンとなります。つまり「F△9」はFリディアンを想起し得るコードであるという事になる訳です。

メロディーの動きはイントネーションとなる細やかな動きを除けば原調のコモン・トーン(共通音)である為、メロディーばかりに注力して伴奏を聴いていないとフリジアン・スーパートニックという状況に気付かない人も居られるかもしれません。メロディーに拘泥する人が陥りやすい陥穽でもありますが、本曲の最も特徴的で美しいコード進行の箇所でもあるので、あらためて和声感の方にも注力して欲しい部分であると言えるでしょう。

19・20小節目も先行2小節の繰り返しなので詳細は省きます。

21小節目のコードは「D7(on F♯)」という3度ベースです。原調であるト長調(Key=G)から見ても [fis] は導音であるので [g] に進もうとする物です。勿論この [g] は、先行和音の第3音(この場合 [fis] 音)が上行導音からの解決先として期待される音なのであり、同時にその解決先が後続和音の根音である事を期待する動きを採るのが通常の進行なのでありますが、後続の22小節目のコードを見ればそれがどういう解釈を採るべきなのか!? という事をあらためて思い知らされます。

尚、同小節のピアノ・パートに充てられている英文の注釈ですが、これは「アクセント」という強弱記号についての注意書きであり、注意点としては直前の短前打音(装飾音符)にあります。

通常、短前打音および長前打音というのは、その装飾音符こそが拍のド頭(ジャストなタイミング)に位置する物であり、実音が僅かに遅れて奏されるのが標準的な装飾音符の演奏処理です。

とはいえ装飾音符記譜には例外もあり、装飾音符の後続の実音にアクセントが当てられている場合、それは実音を装飾音符より強く奏するのは当然として、アクセントの位置こそが拍の拍頭(ジャストなタイミング)である事を示すという状況である事の注意喚起なのです。

即ち、当該部分での装飾音符は実質的には直前の拍に存在している「後打音」なのであり、先行小節に及んで相応しい程に前の小節に位置している音なのだという事を表しているのです。

後打音というのはバロック期からの名残りとなる記譜法のひとつですが、実は前打音とは比して多くの解釈の余地を残しており解釈が一義的に収まる物ではなく非常に多義的です。

例えば4拍子の2拍目拍頭に今回と同様の前打音の処理があったとします。するとその装飾音符の実際の位置は1拍目の関与を受けている状況に位置している訳です。

こうした強拍の関与がある音では後打音を表さないなど、細かなルールが後打音には存在し、その理解そのものが前打音のそれほど知られていないので混乱を来たす事が多く後打音の取扱いには注意が必要なのです。唯、今回の後打音の例が明確にしているのは、

・物理的に実際に位置する装飾音符の位置が弱拍にある

・実音は強拍の拍頭である

というこれらの条件を満たすには自ずと後打音と解釈するに相応しい状況となり、装飾音符の直後の実音にアクセントを付与する時、それは前打音が実質的に後打音を意味するという事を示している訳です。

殆ど多くの装飾音符は、装飾音にアクセントが付けられようが付けられまいがそれが拍頭を意味しているのでありますが、装飾音符の後の実音に付されるアクセントとはそれほど深い示唆があるという事をお判りいただければと思います。

私がこれほど口角泡を飛ばすかの様に強調するのは、世俗音楽(ジャズ/ポピュラー音楽)での多くの装飾音符の実際の演奏が後打音的解釈の物が多い(☜それが悪いのではない)からであります。

22小節目のコード表記を私は「Gadd2, 4」という風に充てておりますが、ハーモニーに関与するコードの第3音= [h] というのは実際のところ、ベースが同小節4拍目拍頭で奏している状況でしか登場しません。しかしこの動きが [g] を根音とする動きであろう事を示唆する物なのであり、仮に「Dm7(on G)」と示した場合はこうした表記に於て [h] を奏する必要は本来ならばありません。

とはいえ、通俗的に知られるコード表記を選択すれば「Dm7(on G)」というコード表記選択に分があるのは疑いの余地はないでしょう。ベースが [h] を奏しているのも4拍目という和声的関与の希薄な状況である事を勘案すれば「Dm7(on G)」という表記で済ませてしまう所もあるかもしれません。

然し乍ら私は峻別するにも厄介な方の「Gadd2, 4」を充てているのは、ベースのフレーズが和声的関与がどれだけ希薄であろうとも、アヴェイラブル・モード・スケールを《特定》する為の重要な箇所と解釈した為、[g] に根音を採る表記を選択したのであります。

23〜30小節の説明は省きます。

31小節目からはBパターンでありますが、何と言っても本曲で注目したい箇所のひとつが35小節目のコーラス・パートとして書かれるサブ・ボーカルであるザイン・グリフによって歌われる微分音でありましょう。同小節3拍目で生じている [g] より50セント(=四分音)低い音のそれです。

微分音のそれの正体は《'subminor third》という中立短三度です。「Em7」の根音 [e] から見た時の上方にあるⅢ度(♭III)は短調上中音と呼ばれる音であり、平行長調の主音でもありますが、これが50セント低められるという訳です。

中立短三度という虚ろな響きを当時の私は《マイナーで生ずるブルーノート》という風に解釈しておりました。本曲リリースから3年以上が経過してトヨタのMR2のCMにも起用されたフレンチ・テクノのサッフォーのアルバム『Passon, Passion』収録の「Méthylenè」でも更に多様な中立短三度を耳にする事になるのですが、まあ耳に心地好い虚ろな響きが際立っており、私は本曲の四分音のそれが好きなので、デモではオリジナルとは比して使い回しております(笑)。

何はともあれ、決してピッチが曖昧になった歌が偶々四分音として現れているのではなく、高橋幸宏もザイン・グリフやトニー・マンスフィールドも、本曲のあざとい位のイントネーションを付けてピッチに抑揚を付けているという事を感じ取って、皆が微分音を含んだアーティキュレーションを生じさせた相乗効果の賜物であろうと私は睨んでおります。

兎にも角にも、非常に綺麗な四分音(中立短三度)の例であるので、微分音使用の好例となる箇所である事は間違いありません。

以降、39小節目までは省略します。

40小節目はザイン・グリフに加えトニー・マンスフィールドが低い方を採ってオクターヴ・ユニゾンを繰り広げるCパターンが始まりますが、'coll' 8va alta' と表記しているのがオクターヴ・ユニゾンという意味でもあります。これについては高橋幸宏がビートニクスで鈴木慶一とのオクターヴ・ユニゾンのアイデアを活かしているのであろうと思われます。

このCパターンでのシンセ・クラビネットには、十六分と付点八分の2種類のシングル・タップ・ディレイがかけられており、恐らくレキシコンのスーパー・プライムタイムModel 97ではないかと私は睨んでおります。

扨て、このCパターン(40〜48小節)は厳密に言うと原調からイ短調(または、その平行長調であるハ長調)に転調しておりますが、その転調は《不充分》な状態である為、音部記号は変えずにそのまま原調を維持して書いております。

その理由に、「F△9 -> Am7(11)」という六度進行で後続の「Am7(11)」は一時的乍らもトニックを明確にするものの、その直後に強進行を採って現れる「Em7」はムシカ・フィクタ(可動的臨時変化音)を採らずに「E7」に変化する事なく導音なしの短調を維持するので、よりモーダル(旋法的)な世界観の方を強めるのです。

加えて、「Em7」出現後は平行長調側(ト長調、Key=G)の側の性格を強める様にして「G69 -> Cadd2(on E)」と進むものの(「G69」には ベースの奏する [d] 何某にコードの根音があるとは解釈していないのは、ハ音記号で書かれるイミュレーター・ヴィオラ・パートでの掛留を考慮に入れている為)、それらのコードは平行長調の属七「G7」として性格を強めているのではなく寧ろハ長調のカデンツァをも希釈している様な状況なのです。「Cadd2(on E)」にしてもベースは3度ベースで根音を敢えて奏する事のない、和声的には暈されている状況でもあるという点も、結果的には「転調」という状況が不充分である訳です。

機能和声に於けるカデンツとは、トニック→サブドミナント→ドミナント→トニック という循環が現れ、且つ三機能の和音が出現する所にあります。なぜなら、それらの主和音・下属和音・属和音が各々が構成する和音構成音を列挙した時に「全音階」= [ドレミファソラシ] を総じて用いる事になるからです。

また、カデンツに於ける循環で重要な点はもうひとつあり、後続の和音は先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む事が必須の条件ともなります。

畢竟するにハ長調でのカデンツでの循環に喩えると、主和音 [ドミソ] の [ド] は後続和音機能となる下属和音 [ファラド] の上音として取り込まれ(または代理機能和音 [レファラド] の上音)、下属和音の根音 [ファ] は後続和音機能となる属七和音 [ソシレファ] の上音に取り込まれ、属七和音の後続となる主和音はやはり先行和音の根音 [ソ] を主和音の上音 [ソ] として取り込まれているのであり、こうした循環と全音階を総じて使った大きな循環が現れる事で「調」は初めて《確定》するのですが、先の当該部分ではこれらの条件を満たさないのです。

ですので私は「転調」という解釈には至らず音部記号も原調そのままに書いているという訳です。更に付言すれば「G69」と表したコードも《「D何某」にした方が、ベース音の実際に則している》と思われる方も居られるでしょうが、仮に「Dsus4」系統の和音にしたとしても、D音を根音に採る和音としての存在は希薄であり、寧ろ先行和音での「Em7」からの [g] の掛留の方が存在を強めている訳です。

そうした状況下(=和声感も完全和音としての体が希薄)でのベース音は「下部付加音」としての作用の方が際立つという解釈から、私は「G69」としているのです。更に言えば、ベース音が通常のベース音の音域よりも1オクターヴ高い所を奏するというのもベースの存在感が希薄である理由にもなります(楽譜では 'loco' と書いているにも拘らず)。

無論、当該箇所のコード表記に於ても《G何某というコードに [h] に相当する音は無かろうに》と反論する方も居られるかと思います。ではそういう方に私は次の様に問うてみたいと思います。《[g] 音を根音とするパワーコードを奏した時、[h] は奏されていないのに「G」とコード表記するのは何故なのか!?》と。

極言してしまえば、私が「G69」としている当該箇所というのは、[g] を根音とするパワーコードと [a] を根音とするパワーコードの2つが併存するポリコードの様な「五度和音」と思っていただければ判りやすいかもしれません。これらの和音構成音は物理的に [g・d] [a・e] の4音しかありませんが、ベースは [d] 音を奏しているにしても私にはそれが根音ではないと解釈しており、「D何某」のコードではない解釈を採っている訳です。

例えば 「G何某」というコードの根音が [g] である必要の為に、長和音を導くまで五度音程を累積してみるとしましょう。[g・d・a・e・h…] と、この様に4回累積した時点で漸く長三和音 [g・h・d] の脈絡を見つけてくるのですが、[h] の因果関係は弱く縁遠い存在である事があらためてお判りになろうかと思います。

とはいえ、《パワーコードのポリコード》という風なコード表記をしてしまうのは是亦莫迦気ておりし、五度和音とは転回位置に還元すれば四度和音(クォータル和音)および二度和音にまで収斂させる事が可能です。とはいえ、それらの集積和音はいずれも響きは全く異なる物であり、私が端的に示した2つパワーコードという状態がクォータルでヒンデミットの様な音だったりクラスターの様に聴こえてしまうでしょうか!? そうした状況ではない事はあらためてお判りいただけるかと思います。

つまり、完全五度を累積させた [g・d・a・e・h] ≠ [h・e・a・d・e] という風に四度の累積ではないという事です。後者の四度累積の和音の端緒が [h] を導いているのが皮肉な物ですが、[e・a・d・g] という四度の根源が必ずしも [h] にあるのでもありません。五度和音にしても [h] は脈絡が希薄であろうとも、コード表記の上で [h] を生じる和音にしているという事であるのです。

当該箇所では「D何某」を選択しても第3音相当の [fis] が無く、「G何某」を選択しても同様に第3音相当の [h] が無い。双方ともsus4で表す余地はあるにしても何れもが完全和音(=長三和音 or 短三和音に収束する形)なのではない。そういう状況で、これらの可能性をパワーコードと見做した場合、ベース音に準則しただけで「D何某」とする方が適切だろうか!? という事です。私は掛留の音も考慮して「G何某」もっと言うと「G69(on D)」という表記の方が、[h] が無いにしても適切と考える、という事です。

更に付け加えると、先行和音「Em7」は実質的にイ短調のムシカ・フィクタを採らなかったドミナント・マイナーまたはハ長調のIII度であるので、そこからの後続和音が「Am7(on D)」だろうが「D何某」であろうが「G何某」であろうが、平行短調と解釈すると「v→iv」であり、平行長調として見たとしても「III→Ⅱ」というのがベースの流れである訳ですね。

機能和声的には不自然な動きでもある訳です。その上で、コード表記の型として丸く収まって和音構成音を充填してくれている姿というのは「C6(on D)」や「Am7(on D)」である訳ですが、「III→Ⅱ」あるいは「v→iv」という生煮え感をコード表記からも表すよりも、《属音上の主和音》の型として示す方が私個人としては整合性が高いのではないかという解釈もあり、総合的に勘案して今回の様な「G69」(☜ [h] 音を欠いているにも拘らず)という結論に至っているのです。

高橋幸宏本人からすれば「C6(on D)」や「Am7(on D)」と表している可能性もあるかと思います。唯、それらの和音は前者がハ長調としての平行長調の主和音付加六の2度ベース、後者はイ短調としての並行短調の主和音の4度ベースとしての立場なのでありますが、残念乍らコード表記というのは調的因果関係を明示する事まではしません。

コード表記とは単なる経験的な推量または合理的判断でコード表記という物は充てられているに過ぎず、高橋本人とて単に合理的な判断でコード表記をコンデンス・スコアに書き込んでいる可能性もあるという事を私は述べているのですが、そうした場合、まるで拝戴するかの様に《アーティストの意を汲んで》愚直なまでに解釈するのは避けるべきであろうと思います。楽譜上の音符ならいざ知らず「たかがコード表記」にそこまで厳格に捉える必要はないと思います。

唯、現実には参考にする様なバンド・スコアも無く私の採譜に基づいている事で、コード表記に於てもご本人や関係者に確認した訳でもありません。コード表記という物が元来「合理的」である為、高橋自身が合理的判断に基づいて表記している可能性もあるという事を言いたいだけの事です。無論、この「合理的判断」という言葉は「いいかげん」という事を意味しているのではありません。

彼の様な緻密な作業をする方であれば、微に入り細に入り拘りのある作業を遂行していると思うので、コード表記のそれも熟慮されていたであろうと思いますが、「コード表記」という広く知られる必要のある「共通理解」が緻密さを均してしまう事も往々にしてある訳です。ですので、私はなるべく凡ゆる可能性(コード表記)を挙げ乍ら私なりの主張を繰り広げているという訳です。

何れにしても先行和音も転調を確定するに至らなかった状況でこれらの平行調同士の主和音で、ベースが結果的に付加音として主音を叛いている。斯様な状況を勘案した上で、理解を得るには難しそうな表記を敢えて選択するに至っているという訳です。そうした点もあらためてご理解いただけると幸いです。

どの様な解釈を採ろうとも、今回の私の解釈が真理であるとは毛頭申しません。唯、第三者である方々自身がそれぞれ抱えていたであろう解釈との間に齟齬があろうとも、音楽以外の部分で自身が育んで来たであろうアーティストへの思い入れを音楽解釈に照らし合わせてしまいあろう事か《愛すべき対象となる作品に言及する以上は無謬たれ》という思いを投影して判断されるのは御門違いであろうかと思います。

私が根も葉もない事実を荒唐無稽に振り翳してアーティストを非難しているという場合であれば私が非難されるのは当然の事でありますが、音楽の分析に於て一義的解釈では済まされない状況を披瀝する必要がある場合、そこには、採譜者(☜私)と分析する者の主張は一定以上の重みを持つ物と考えております。何も主張されぬままに自身と相容れない意見を黜けるだけの何処かの掲示板の様な愚かな基準で判断されぬ様あらためてご理解願いたいものです。

尚、43小節目3・4拍目のコード「Cadd2(on E)」という3度ベースを採って、リフレインの「F△9」に対して上行導音を採るのは非常にスムーズで能く練られたフレーズだと思います。

45〜48小節目は繰り返しであるので解説は省きますが、48小節目からアウフタクトで沢村満によるサキソフォン・ソロが開始されます。このソロは非常に素晴らしいプレイで、世界を見渡しても特筆すべきプレイに挙げられるかと思います。

沢村満が茲まで替え指やアンブシュアを駆使して微分音を操っているそれを他のプレイヤーと比較するならば、マイケル・ブレッカーのそれに匹敵する程です。私自身、オリジナルのプレイに敬意を払い今回の譜例動画を制作した訳ですが、作業工数の7割はこの沢村満のソロに割かれております。オリジナルの良さを損なわない様に配慮して制作しましたが、アーティキュレーションのひとつひとつを採っても作業の煩わしさなど感じさせない程にお手本となるプレイで実に楽しく作業を進める事が出来ました。

何はともあれ、沢村満が駆使する微分音は、騙されたと思ってDAWを使ってでも楽譜通りのそれを再現してみていただきたいと思います。彼の凄さをあらためて思い知る事が出来ると思います。また、アルト・サキソフォンは移調楽器ですので実音表記でない事にはあらためて注意していただきたいと思います。

ソロに於て明確に微分音が現れる最初の音は、50小節目4拍目の複短前打音の部分です。《これら2音》は、[fis] より50セント高い2音ですので注意していただきたいと思います。単音での短前打音ではありません。

次の51小節目4拍目での [e] より50セント高い音も、本ソロの沢村満の特徴として存分に特徴を聴かせており、単なるイントネーションの変化としてやり過ごす事が無い様に耳にして欲しいと思います。52小節目1拍目でも同じ四分音を使いますので、判別しやすい箇所と思われます。

53小節目4拍目の短前打音として [e] より50セント低い四分音を用います。これからも判る様に、[e] 近傍の四分音での隣音を上下に用いて乙張りを付けているというのがお判りいただけるかと思います。原調の主音を基準にすると、長六度の±50セントで乙張りを付けているという訳で、マイケル・ブレッカーがマイク・マイニエリの楽曲「I'm Sorry」で用いていた微分音と坂本龍一がYMOの「1000 Knives」のソロで用いていた微分音に同様且つ、更に上方にも四分音の音脈を用いている事が判ります。

54小節目の微分音については楽曲中最も扱いやすかろう、下中音近傍の微分音が集中している箇所なので参考になるのではないかと思います。それにしてもあらためて感服する事頻りです。

55・56小節目は前小節の弾みを付ける様にして微分音を使って来ますが、56小節目3・4拍目で書かれる3音ずつの複短前打音で用いられている微分音からのスラーのそれは半拍毎に同様の音を重ねているので判りやすいのではないかと思います。素晴らしい表現力だと思います。

今回微分音表記に用いた変化記号は 'Finale Maestro' と旧Maestroフォントに準ずるオーストラリアの現代音楽作曲家アンドリアン・パートゥー氏制作の 'Microtonal Notation' を用いています。パートゥー氏のフォントは六分音表記の部分で用いており、補いきれない箇所でIRCAMの 'omicron' フォントを用いております。

微分音表記の大半は四分音なので判別に於てはそれほど難しくないと思いますが、それでも四分音に均す事など到底出来ない重要な微分音を 'Finale Maestro' でも表せない重要な微分音は却って注意喚起かの様に映るかもしれません。見落とす事なく吟味していただきたいと思う事頻りです。

余談ですが、アンドリアン・パートゥー氏は近年、愛知県立芸術大学で教鞭を執られていたのでその名を知る方も少なくないかと思われ、日本の音楽教育にも尽力されている方でもあります。

以降の楽譜は、先の解説部分同様となるので省略しますが、本曲のコーダ部である101小節目以降で生ずる「ノイズ」はヴァイオレット・ノイズであり、ブルー・ノイズよりも低域の減衰が丕きいノイズであります。ブルー・ノイズがホワイト・ノイズの低域を甘めに減衰させたとするならば、ヴァイオレット・ノイズはそれよりも減衰が鋭いという訳です。

加えて、終止部のフェルマータが付された小節は実際には先行の伴奏に対して付点八分音符のシングル・タップ・ディレイとリバーブが付されているのは、オリジナルを知る方なら顕著に判るかと思いますが、バス送りの単純なエフェクトの為、遅延と残響成分のそれを譜面で表す事はしませんでした。

YMOの当時の活動に於て高橋幸宏は積極的にサキソフォン奏者を起用していたと思います。ニューウェーヴなタッチで立花ハジメの様なプレイやレコメン系(RIO)をも思わせる様なプレイに加え、前作『ニウロマンティック』では「Glass」や「Drip Dry Eyes」で歌心あるオーソドックスなタッチのアンディ・マッケイを起用していたりと幅広く目を利かせていた様に思えます。後のファストン・バルバス(ファストン・ブルブスとも=Fast 'n' Bulbous)の様なアヴァン・ブラス・ロックをも視野に入れているかの様にアンサンブルを俯瞰し乍らサキソフォン奏者を起用していたセンスはあらためて注目すべき点であろうかと思います。

本曲を総括する上で、サウンド面の要点を幾つか語るとしますが、本曲のドラムは基本的にリン・ドラム「LM-1」の音である事は明白です。とはいえキック音に関しては、標準のピッチよりも4半音下げている様で、これは本曲制作時にピッチをあらためて調べた事で判明しました。

スネアのピッチは標準のピッチの様ですが、キックとスネア双方ともバス・コンプレッサーが掛かっていると思われ力感が強く出ています。スネアはサチュレーションも効いている様です。

1983年に学研から『YMO Book』が刊行され、リン・ドラムの打ち込みでハーモナイザーを混ぜたり、ベース・アンプに通して鳴らすというテクニックが紹介されています。唯、本曲でベース・アンプ出力という音には聴こえず、その手の音はレッド・ツェッペリンのボンゾがモニタリング・スピーカーのフィードバック音が混ざった様なキャラクターに近くなるので、そうした音には聴こえずに力感が増しているので、恐らくはバス・コンプレッサーを通しているのだと思われます。UREI系かもしれません。

また、本曲では徹頭徹尾ではありませんが、シェイカー風にハイハットが小さく入っているのがポイントでもあります。これは人力による抑揚の利いた音ですので、打ち込みではないのがお判りいただけるかと思います。後年、ティアーズ・フォー・フィアーズがドラマーにマヌ・カチェを招いて、態々サンプリングしてシーケンスで鳴らしたという逸話を追懐するのですが、尨大なデータ量を要したと言われているので、1982年時点でのMC-4では難しいだろうと思います。故にサンプリングではなく人力と私は解釈しております。

80年発売のスティーリー・ダンのアルバム『ガウチョ』(録音は79年から)では、ロジャー・ニコルス製作のオリジナル・サンプラー「Wendel」が使用され、これが世界初のサンプラーが用いられた録音物だと言われております。「Glamour Profession」でのスティーヴ・ガッドに依るスネアのフィル「ストトトトトトッ!」または「スッタタタタッ!」というのがウェンデルに依る物ではないかとも言われていたりしますが(実は微妙にフィルの音は異なる)、当時、ウェンデルはハイハット(減衰が速いのでデータ消費量が少なく済む)をステップ・シーケンス風に入力を可能していた物だった様です。

そうした事も勘案すると、ハイハットとは雖もやはり人力である可能性が高く、これほどの抑揚を打ち込んでいたとは考えにくいのです。そうした解釈で私はジルジャンのハイハットを用いて制作しております。

そういう訳で楽曲解説を述べて参りましたが、本曲の譜例動画を制作するに至った理由は微分音が顕著であるという事をレコメンドしたかったのが最大の理由です。しかも聴き取りやすく、プレイも絶品。特に沢村満の為事は、たった8小節でこれだけのプレイを披露しているのですから、アーティスト冥利に尽きるプレイではなかろうかと思います。

沢村満の微分音は、後の83年リリースの大貫妙子のアルバム『シニフィエ』収録の「夏に恋する女たち」の楽曲冒頭カデンツァ部でも使用されており、本曲の微分音で耳が慣れた方はどこで微分音が用いられているのかは容易に判断できるであろうと思われます。

《真夏の夜の 夢毎に》の《ゆめごとに》の後です。虚ろな音が絶妙ですね。

そういう訳で、微分音を堪能していただければ之幸いであります。