音楽用語のカタカナ表記 ─ドミナント・モーションは和製英語ではない事など─ [楽理]

今回は「音楽用語」について色々と語って行こうと思うのですが、本記事では音楽用語を羅列するのではなく、音楽用語を《正しく》使う事の重要性と、その正しさを覚えなくてはならない後人が陥りやすい陥穽に注目していき乍ら、日頃漠然と呼んでしまいそうな誤った音楽用語や《顰に倣う》事の重要性を語って行こうかと思います。

前述の《後人が陥りやすい》とした部分ですが、時代を経て後から学ぶ者ほど、過去を十把一絡げに俯瞰する事が出来ます。但しこれは、利点という意味なのではなく寧ろ欠点として陥りやすいという意味なのです。

初めて学ぶ者=初学者であるのですが、凡ゆる状況が過去に存在する事から時系列および歴史を省いて俯瞰してしまおうとする陥穽があります。また、そうした状況を薄々は判ってはいても、覚える事が少々古い典拠を元に学んでいる時、そこで説明される言葉が現代から対照させた時にあまりにも古臭く、言葉の意味としてついつい承服したくなくなってしまうという《言葉の摩滅》に遭遇してしまい、そこで己の解釈を織り交ぜてしまうという陥穽もあります。

そうした《言葉の摩滅》には楽曲の歌詞にも当然存在するのです。然し楽曲の歌詞に摩滅(≒古臭さ)が現れている状況の作品の場合、自然的に社会から無視されてしまう傾向にあるので、言葉の摩滅と不人気という2つの状況が初学者への遭遇機会を自然と遠ざける事に「貢献」してくれるのでありますが、これが「学び」の状況となるとそうそう上手く事が運びません。

なにしろ、人気・不人気という尺度で論拠・典拠を抜萃してはいないのですから、現代社会から対照させれば確かに古めかしさを感じる言葉であっても本来は典拠通りに理解する必要があります。

処が、顰に倣う事に承服したくなくなってしまう状況や、古めかしい言葉を用いる事が己にとって恥ずかしいという状況は何れもが、学習者個人の《好悪》の下で価値付けしてしまっており、本来ならそこで価値付けなど必要がないのに、自身の得たい知識は獲得しつつも古めかしい言葉だけは真っ平御免とばかりに、我流の言葉を付けて呼んでしまったりして価値付けを試みるのが世の常です。これは何も音楽の分野に限った話ではありません。

初学者というのは《新発見》でもしない限り、過去の叡智を学ぶ事となります。知らない事だらけですので《疑義を生じてはそれを調べて学び取る》必要があります。本段落での2つの括弧で括った状況は初学者が嵌る陥穽でもあります。まず前者の《新発見》についてです。

その《新発見》が意味する事は、ある分野の体系に於ける新たなる発見の事を意味しているので、決してそれは初学者目線で見た新たな発見(と感じてしまう)事ではないのです。初学者は何から何までが学ぶ事は新しいのですから、当人からすれば全てが《新発見》の様に思える事でしょう。

無論、探究力や偶然が功を奏して初学者が世紀の大発見をする事はありますが、自身の置かれた立場(=未熟な初学者)である事を忘却の彼方へと葬り去って、自分可愛さのあまりに己を大きく粉飾して見せようとして得るべき知識を歪めて理解したり、或いは自身の好悪を付与して手前勝手な解釈を付随させる事があります。また、世紀の大発見でもないのに《新発見》だと嘯いて手前勝手な呼び方で呼んだり或いは解釈したりするという陥穽に続いて行く事になります。

更には先述の《疑義を生じてはそれを調べて学び取る》という事ですが、これは義務教育課程の小・中学生はおろか、高校生・大学生でも嵌りかねない陥穽であり、プライドばかりが高い人ほど陥る傾向にある側面です。

それというのも、初学者(※大学生の場合は専門性を学ぶ場所なので、もはや初学者であってはならないのだが)というのは《学校から教わる(☜他責化させうる状況)》という事と《自発的に学ぼうとする》という風に大別させてしまっており、多くの場合、己の知らぬ事は自発的に学ぼうとしなかった他責化可能な状況として解釈してしまい、他者から誤りを指摘される様な状況になった場合、《与り知らない事であるならば(判る様に)説明してくれ》という陥穽に陥る物なのです。

義務教育や家庭内では、未知である学習者に教育する際、学び手がその状況に甘んじてしまっているケースが多々あります。《判らない事は教えて然るべき》だという風に。酷い場合は、誤りを指摘されて正しさを教えてやっても《ふーん、そうなんだ。じゃあこれは!?》と本論への謝辞と己への反省はスルリと忘却して次なる疑問を答えてみよ、とばかりに自身の不利な状況を棄却しようとする姑息な手段を知らず識らずの内に用いる者も多いものです。

まあ言ってしまえば、莫迦共が収斂する所などどれも同じなので連中の選択行動など高が知れているのですね。そうして初学者当人にとっては《自分の知らない事は教わって当然》という幼稚な状況から脱皮する事ができず、そのまま齢を重ねてしまうのがかなり多く存在するのも悲しき実態です。

《疑義を生じてはそれを調べて学び取る》

つまり、疑問を抱いた当人がその正しさに行き着く為に《正当性の担保の為に凡ゆるリサーチをする》というのが疑義を抱いた当人がすべき行動であるので、少なくとも大学生になれば《その程度の事も知らない輩の疑問に、なぜ赤の他人が調べて説明して遣る必要があるのだ》と遣って然るべき場面──本来ならば斯様に断罪して叱責して遣るべき場面──でもこうした対処を行えずに、本論とは全く別の《喧嘩・口論》に発展してしまったりするもので、対処する側も誤った対処で愚考に正対してしまったりする事などは屡々見掛ける光景でもあります。

そうした対処法が広く周知されないので、愚かな側が概して不利益を被る事なく跋扈する様になるのも少なくない実態なのです。

音楽用語に拘らず、従前の文化や知識を後に学ぶ者は往々にして、体系を纏めて覚えてしまって自身の記憶の為だけに合理化を図る事が珍しくありません。概して合理化を図るのが巧みな者は、無関係な喩えを当意即妙に喩えて体良く賛同を得る事に手慣れていたり、それが高じて臆断を織り交ぜたりします。または、多義的な状況を自身の説明の合理化の為に省いたりと、覚える事の合理化と他者への説明の合理化も一緒にしてしまうという酷い行動に出会したりもするものです。

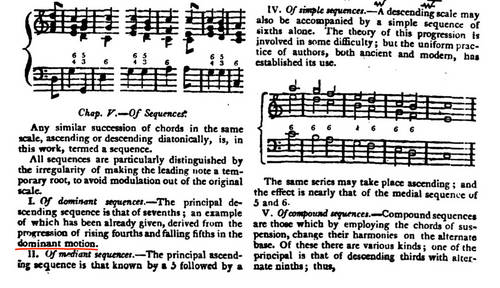

例えば、【ドミナント・モーション】という語句があります。一頃は摩滅しており酷い時には和製英語などとまで言われた言葉です。19世紀の1814年に英国で ‘Pantologia’ という事典の初版が刊行され、今ではGoogleで1819年の第2版をPDFで読む事が出来ますが、リンク先を辿ってみればお判りになる様に決して和製英語ではありません。この現実を目の当たりにした時、和製英語と断じていた輩は一体、何処の何という根拠を以てして語っていたのか!? という無責任さがあらためてお判りになる事でしょう。

言葉の摩滅とは日本国内のみならず如何なる言語圏でも起こる事で、言語学界では珍しくないシーンです。一旦言葉が普及すると陳腐化を招いてしまう事で生ずる現象です。今度はそれが輪廻して、軈ては息を吹き返して再び使われる様になるというのが言葉の摩滅と輪廻であるのです。

日本国内のみならず西洋音楽(クラシック音楽)周辺の事は一般的に無縁なほどであり、特殊な世界にすら思われている側面があります。それゆえに、本来は正当性が担保された体系・知識・呼称であるにも拘らず、特殊な例として遠ざけられて終いには誤解され、一般的なシーンでは目も向けられぬ様になってしまい正当な理解が進まないという悲しき側面があったりします。

それこそ、過去に誰も耳にした事が無かった呼び名が体良く賛同を得られやすい一般的に知られる所の言論人・有名人などの造語の方が当意即妙に《我が意を得たり》とばかりに受け止められてしまいがちなのがジャズ/ポピュラー(ロック含)音楽の世界で能く見受けられる光景の一つでもあったりします。

特にアメリカでは反知性主義が蔓延っている社会です。体良く賛同を受けた者が勝者だと言わんばかりの潮流が蠢いていたりします。抑も本来の反知性主義とは、差別を受けやすい状況にある人達も等しく教育を受けられる土壌になる様に社会が寛容的になる事を推し進めた動きに由来する好意的な物だったのですが、後に形骸化してしまい、弱者が一定以上の保護を得た途端にこれ見よがしに悪用が氾濫し、殃いと化しているという現状なのであります。

それが今や米国のみならず日本でもSNSを中心に《バズったモン勝ち》と呼ばれる様な、正否を抜きに当意即妙にウケたりクリック数を稼ぐ事が出来るコンテンツをアップロードした者こそが勝者であると言わんばかりで、クリック数を稼げさえすれば金も稼ぐ事ができる状況であるが故に、転んでもタダでは起きない様なのが跋扈する様な時代を迎え、今やChatGPTに代表される様なAIに覇権が譲られてしまいかねないのではないか!? と盲信されてしまう時代を迎える様になってしまいました。

真なる正答を、合理的に学ぶ事などなく、己の興味を懷く事物にはトコトン深掘りする姿勢で多義性を知る方が重要である筈ですが、学びの労劬を伴わせたくない者は合理的解釈に至ってしまうという訳です。

先の「ドミナント・モーション」という言葉は非常に原義を能く示している物であり、思慮深く命名されている事が判ります。《ドミナント》というのは音楽的には「支配的」という意味がありますが、この「ドミナント・モーション」の《ドミナント》は「五度音程」の意味を示しているのです。

五度音程というのは単なる音列という意味なのではなく《音域》と呼ぶべき物です。英語圏では単に ‘register’ と呼ばれる時もありますが、真なる確度を持つ呼び方としては《アンビトゥス》と呼んだ方が最も適切な呼称です。

アンビトゥス自体はあらゆる音程で通用する呼称ですが、茲でのアンビトゥスは「ペンタコルド(5音列・五度音列)」という五度音程を示唆する意味となる訳です。尚、アンビトゥスの両端となる音はそれぞれ「核音」と呼ばれるのであります。

アンビトゥスがオクターヴ超の時は「大完全」と呼ばれ、丁度オクターヴで閉じる時が「完全」、オクターヴ未満の場合が「不完全」と区別されたのでありました。

そもそも古代ギリシャ時代には上下に2相となるオクターヴの相貌が存在し、それらをひとつに組み合わせると自ずと「大完全」であります。それをシュステーマ・テレイオン(大完全音列)と呼んだのであり、各オクターヴを併せて ‘harmoniai’ (オクターヴ属またはオクターヴ種)と呼んだのであります。

各オクターヴ属で生ずる「ドミナント」という五度音程。これは上方のオクターヴ属にある主音と属音が五度音程を形成(ド・レ・ミ・ファ・ソ)する主音ではない方の核音が「上属音」と呼ばれ、下方のオクターヴ属に主音と五度音程の関係(ド・シ・ラ・ソ・ファ)にある主音でない核音を「下属音」と呼んだのであります。

現代社会から斯様な件を俯瞰すれば、オクターヴ同一性の概念から得られる《転回》の概念を対照させる事も可能である為、オクターヴ属の存在を知らずに単なる「全音階」を覚えた場合、下属音は恰も上属音の全音下方に存在する様にしか見えかねませんが、本来の全音階の成立はそうではないという事がオクターヴ属や大完全音列を知る事で初めて明らかになるのです。

音楽の歴史を現代から全てを対照させてしまうと、そうした太古の出現状況や過程を見失ってしまうのです。ですので、多くの「合理的判断」に陥る者は概して《直近の過去》、つまり可能な限り最新の体系を合理的に理解する事を急いでしまう事になり、陥穽は容赦無く生ずるのです。

加えて、そうした社会背景の関与からも影響されずに育った者は概して音楽に於ける正統教育の経験は乏しい者も少なくはなく、学究的側面には無頓着のままに音楽に触れている者も少なくありません。

今やコード体系はおろかフレット楽器でも簡単に調弦可能な方法など多くの方法論が体系化されており、そこに加えてパソコンやiPhoneなどのスマホさえあれば容易にDAWという音楽制作すら出来てしまう環境があります。

そこで偶々音楽の技巧面に於ては飲み込みが早い事が功を奏し、そこで身に付けた「我流」を学究的側面である音楽教育方面に自身の臆断・曲解・誤謬を転化してしまう悪癖を備えてしまう愚か者が生産されてしまい、こうした愚か者の中で《一際声が大きい》《耳目を引く事に成功》し《皮相的理解に曁ぶ程度で充分》な者を巧みに盲信させ、大した事を言っていないにも拘らず縷々音楽理論やら音楽ハウツー関連で名を挙げるユーチューバーがどれほど多いものか。本来ならば、こうした人達の言葉に惑わされてはいけないのです。

先述した様に、新たに学ぶ者からすれば全てが新たな発見であるのですから、発見の過程ではいつでも疑義を生じます。あろうことか、そうした疑義を抱いたにも拘らず深く掘り起こさずに、ほじくり返す必要のない事をほじくり返してしまい《ゼネラリゼーション》【generalization=平均化、一般化】させてしまう事など、浅学な者の行動として顕著な《大海を知らぬ蛙が踏む覆轍》として知られている所でもあります。

西洋音楽に収斂する体系は、日本にとっては外国の体系を学ぶ事となるのは自明です。訳語が適切な日本語の呼称として置き換えられるのは好ましいのですが、後人となる程新しい体系化を嗜好する傾向が強いものです。要は、初学者となる当人達の時代背景が常に強く関与している事が背景にあり、時の社会背景が言葉の陳腐化または原点回帰論として強化されるという訳です。

日本語の訳語に置き換えるか、將又外来語をなるべく原語に則した発音でのカタカナにするのか、または他の分野で既に広まっているカタカナ語をそのまま転用するのか!? という選択を教育分野は選択を強いられる事となります。物理学分野では「カイラル/カイラリティー」なのが化学の分野では「キラル/キラリティー」という呼称の違いも、各分野での思惑がこうした所にも現れている例のひとつであると言えるでしょう。

原語/母語に倣えば発音としては明らかに「カイラル/カイラリティー」が近いのでしょうが、国内にて先行して敷衍する呼称が「キラル/キラリティー」であった事に疑いの余地はなく、性急な改変で混乱を招くよりも従前の仕来りを選択した結果でありましょう。

後から体系を学ぶ者や帰国子女や留学生からすれば、原語/母語に近い発音で広く呼ばれる方が、やがては統一感のある呼称で広まる事になると考える事でしょう。しかしこれは、現状での混乱を招いてしまい《性急なゼネラリゼーションに耐えろ》とばかりに現場に要求する様なものです。つまり、現状に何某かの不満を抱える者が往々にしてゼネラリゼーションを企図しかねず、これこそが《ほじくり返す必要のない事をほくじり返してしまう》という側面でもあるのです。

無論、旧態依然とした悪しき慣習という状況は、新参者ほど能く見渡しが利くものでもあり、新参者が今後長きに亙って活動しやすくなるのはゼネラリゼーションに依って原語/母語に近くなる改変の側でしょうからそうした動きも本来は無視できないのですが、何の問題も無い所に突如としてそうした状況を慫慂しようとしたり、独りだけ体系に抗って独自の呼称を貫くのはいただけません。こうした人が博士号取得者であればまだ理解できるものの。

【進行】

これは軍隊などの行進の事ではなく、和音進行/コード進行という言葉を意味しております。抑もこの「進行」とは物理的な動きではありません。

ある音がひとつのまとまり(=声部)としての旋律線が連結している様に聴こえる概念の中での音高の継続と変化の状態です。「進行」そのものが物理的な動きをイメージしやすくしてしまうが故に、英語圏での ‘resolusion’ を「レゾリューション」と呼ぶ事を慫慂したとしましょう。元々は「解決」という意味でありますが、なぜ「解決」が必要とされるかは実は英語圏でもきちんと説明される状況はほぼゼロと言えるでしょう。

レゾリューションの意味する解決とは属和音から主和音への解決ばかりではなく、先行和音の根音を後続和音の上音へ取り込む機能和声での循環であるという事です。この簡単な説明ですらされておらず 《‘resolution’ とは解決なのだ》という答にもなっていない用例を唯示すだけの説明が日本語のみならず英語圏ですらこうした状況であったりします。

或いはレゾリューションという言葉で混乱を来さない差別化を図ろうとして ‘cadence’ を「ケーデンス」として用いる状況も現れます。

このケーデンスの方が進行そのものを指し示すにはベターなカタカナ用語ではありますが、物理的な動きを指し示している訳ではない事が言葉の上から消えているだけのカタカナ表記とも言え、それならば《「進行」という訳語自体を物理的な運動なのではない》という事を懇切丁寧に教えた方が好ましいのではなかろうか!? と考える方がまだ建設的であります。

茲であらためて「ドミナント・モーション」を思い出して欲しいのです。’motion’ という言葉も実は物理的な運動をイメージしやすい言葉です。これは日本人のみならず英語圏の人々ですらもその様にイメージしやすい言葉だったのです。然し乍ら19世紀にこうしたネーミングになった背景に、’motion’ というのは哲学の世界では「動機」という意味合いで使用され、それが援用されている訳です。

つまり、実際の運動ではない心の中での概念がまさに「進行」として情念に沸き起こる。故に ‘motion’ =「モーション」であるのです。処が時を経て「モーション」という言葉が物理的な運動を指し示す事が日英共に多い状況では、’motion’ の多義性など突き詰めようとしない後に現れる合理的判断を下す愚か者はそうした陳腐な言葉を遣いたくないとばかりに抗う訳ですね。となれば「進行」や「モーション」という言葉は棄却されやすくなる、と。

然るに「ドミナント・モーション」は《五度音程進行に依る情念の沸き起こり》という原義を物の見事に反映させ大変熟慮されたネーミングであるにも拘らず、後に現れた一部の愚か者は、原義や多義的な背景をも知らずに自身の合理的判断でしか物事を捉えていないので「ドミナント・モーション」は単なる和製英語などとケチを付け出す様になる訳です。

Ⅴ→Ⅰという進行は、それをつい《音程の近い方》の「四度音程」として見てしまいかねませんが、オクターヴが「八度」で連鎖するという不文律の状況によって [Ⅰ─Ⅴ] という五度音程の陰影分割= [Ⅴ─Ⅰ] という、音程が狭い方を優勢に見ようとしてしまっているだけに過ぎません。

つまり、Ⅴ→Ⅰという進行を四度進行と呼んでしまうのは不正確なのであり、正しい呼び方は「下方五度進行」であるのです。これにて原義の 'dominant' =五度音程であるという意味が初めて見えて来る訳です。然るに「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」という「サンロクニーゴーイチ」という進行も、四度進行と呼びたくなるのは判りますが厳密に言うと下方五度進行なのであります。

Pantologiaの 'dominant motion' では「五度進行および四度進行」という風に《やさしく》配慮された文章になっておりますが、時代を重ねトゥイレの時代になると厳密に「下方五度進行」と言われる様に変化して行ったのです。

そうした原義を失ってまでも「四度進行」と呼びたくなってしまうのは、《オクターヴ回帰》《転回》という概念が初学者にも強固に刷り込まれているからであり、更に現今社会でそれを強固にするのがギターなどの指板楽器の普及が後押ししているのは想像に難くありません。オクターヴという12フレットを完全五度/完全四度で分割した場合、物理的に狭い音程=完全四度の方が距離は短く近しく見えるからであります。

最近ではあまり耳にする機会が少なくなった「ハーモニック・マイナー完全五度下スケール=Hmp5↓」というのも、

×《ハーモニック・マイナー・スケールの完全五度下》

○《ハーモニック・マイナー・スケールは完全五度下にあります》

という意味ですので、陰影分割を優勢に見ない厳格なネーミングになっているものの、殆ど多くの人は《判りづらい》と断じてしまうという側面が後押しする状況にも現れて来るのであり、「多義性」を獲得する事の重要性があらためてお判りになろうかと思います。

加えて、専門家ですら ‘dominant motion’ の出典すらすぐに示す事ができぬ様な状況下で、新参者が典拠を当たれる訳もなく《遭遇しない根拠など虚偽に等しい》とばかりに判断してしまう訳ですね。

これが単に莫迦共の集まりならコレだけで済むのですが、ジャズ/ポピュラー音楽の世界では、学歴のバックボーンよりも音楽家としての経歴・知名度を武器に声の大きい方が賛同を得やすい(反知性主義も後押し)状況である為、何の根拠もない言葉を用いようとも従前の陳腐化を払拭している感じの方が好まれやすい傾向にある訳ですね。

それが受け入れやすいのは、後に続く愚か者にとっても覚えやすいからでありますね。こうして当人達にとって当意即妙であれば音楽用語など幾らでも改変できる土壌が生まれてしまうという訳です。ですので、ジャズ/ポピュラー音楽の範疇を出ずに西洋音楽のそれを援用しない刊行物というのは幾ら読んでもなかなか血肉になりにくいというのは、こうした背景が関与しているからなのです。

ジャズ/ポピュラー音楽の世界に生きる者も、己の爪痕を残したいがばかりにゼネラリゼーションにいつしか手を付けてしまうという訳です。概して自身の言動を誇張させて大きく見せようとする粉飾が必要となってしまっている時点で、当人はその知識の狭さを自覚する筈なのですが、粉飾に長けている訳ですからなかなかこうした悪癖は直らないという訳です。

【ツキ、スキ】(ポーランド人名)

これは、ポーランド人の名前に語尾に能く見受けられる表記である「〜ツキ」「〜スキ」の事を示しています。ペンデレツキやシマノフスキなどが好例となりましょう。ロシアやソビエト出身だとストラヴィンスキーなど語尾を長音化させる表記です。

扨て、ポーランド人ではないロシア出身のヴィシネグラツキーは、その名前の語感がポーランド系の読みを誘発させてしまい長音化されずに呼ばれてしまう事もあります。ヴィシネグラツキーの場合は長音を無視してはいけないのですが、そもそもポーランド人の「〜ツキ」「〜スキ」という長音無しはどういう状況が背景にあっての表記なのかという事を説明しておきましょう。

ポーランドの現地での「〜ツキ」「〜スキ」の発音は、長音化されて読まれるのが実際と言われます。ではなぜ日本語もそれに倣った表記にならないのか!? というと、茲にはとても重要な《古典拉典(ラテン)語》の存在があるのです。

そうした古典拉典語に起因する慣習として今猶原語への配慮が残り、本来の発音としては長音化するにも拘らず、文字表記でそれを示す体系が無いという体系に端を発しているものです。後の文化によって母語の特性や原義が摩滅する事が無い様に配慮され、原語の表記に則った配慮が日本のカナ表記にも活かされているという例です。

ポーランドという国の言語は今猶古典拉典語が残る貴重な言語とされております。拉典語の影響はロシアにもありますが、ポーランドでの古典拉典語というのは実際の発音が長音化されようとも長音表記されずに体系が残ったという背景があり、日本での表記も古典拉典語に倣ってポーランド人の人名表記のそれとして「〜ツキ」「〜スキ」という長音無しとして使われているのです。

【セスクイ〜】

化学分野では【セスキ】と呼ばれる処があるものの、音楽分野では古くから記譜法の中に《セスクイアルテラ》《セスクイテルツィア》という用語が存在し、平凡社の音楽大事典にも斯様に掲載されているもので、態々他分野の呼び名を援用してまで音楽用語を変える必要はなかろうかと思います。

とはいえ、Webコンテンツとなると検索でヒットしやすくする為に敢えて差別化を図り、数多ある情報群に埋没しない為の意図が込められ、先蹤や先例に倣わない状況がインターネットの撥達により目立って来る様になりました。

こうしたネーミングの背景が理解に及ぶ人であれば何の問題も無いのですが、そうした背景に無頓着であるにも拘らず雑多なネーミングに埋没しない「新奇性」への嗅覚ばかりが鋭い皮相的かつ近視眼的な理解で済ませてしまう輩が増大した事は、インターネット・メディア普及に伴うインターネット利用者の悲しき側面のひとつであろうかと思います。

【ムシカ・フィクタ】

可動的変化音を意味しており、古代ギリシャ時代から用いられている技法です。無論【ムシカ】はギリシャ語(ラテン語)に由来する発音であります。処がそこから数千年経過したルネサンス期にイタリア音楽が最盛期を迎えると、音楽用語にイタリア語が占める様になります。

こうした状況があり、音楽を意味する【ムシカ】はイタリア語の発音【ムジカ】が広く知られる様になり《音楽用語と言えばコレ》とばかりに知られる様になった訳ですが、私のブログで徹頭徹尾【ムシカ・フィクタ】と呼んでいる理由は、その技法がルネサンス期ではなく古代ギリシャ時代に端を発する非常に古い技法であるが故の先蹤拝戴すべき技法と位置付けているからであります。

唯、事典(辞典)などでは用例が多義的であると混乱を招く事を避ける為か、ひとつの呼称に限定する方策が採られており、平凡社『音楽大事典』では【ムシカ・フィクタ】とされ、他方『ニューグローヴ音楽大事典』では【ムジカ・フィクタ】という風にされております。

尚、音楽之友社『新訂 標準音楽辞典』ではやはり【ムシカ・フィクタ】であり、他の【ムシカ何某】でも「ムシカ〜」を採っております。平凡社『音楽大事典』の当該項目編集者は金沢正剛、ニューグローヴの方の当該項目の編集者は柴田南雄なのでありますが、柴田は元々東京帝国大学理学部(現在の東大理Ⅱ相当)出身。物理・数学分野に造詣の深い者は一義的な解を指向する傾向が強く、その上で事典の中での統一性を持たせたいが故の選択でありましょう。

相手が高名な柴田南雄と雖も、私が ‘musica’ を「ムシカ」と呼ぶのは、太古の時代から脈々と続く先蹤拝戴であるが故の事なのです。

【オクターヴ】

英語圏では ‘octave’ は「オクテイヴ」と発音されます。オクターヴ属(またはオクターヴ種)は ‘ocatave species’ と呼ばれ、これをカナ表記にすると「オクテイヴ・スピーシーズ」という事になります。

扨て、現今社会で「オクターヴ属」と呼ばれている状況で、この「オクテイヴ」や「オクテイヴ・スピーシーズ」へと呼称を一般化させようとすると相当な反発があろうかと思います。何しろ ‘octave’ を「オクテイヴ」とするのは相当な違和を覚える事でありましょう。況してや西洋音楽に於て英語圏で貢献しているのはせいぜい英国なのであり、米国が割って入るのは20世紀になってからの事。それでも米国が音楽界のリーダーを気取って、多くの音楽用語がイタリア語である現状を英語に変えようとは、遉の米国さんでもそこまで傲慢ではありません。

同様にして ‘tritave’ と一部で知られる [1:3] の純正音程比(オイラーが発見)もトリターヴとは呼ばれるものの、英語圏でのそれをカナ表記に充てると「トライテイヴ」の方が正確な物となります。扨て、新参者はどちらを慫慂したくなるでしょうかね!?(笑)

【ディエシス】

微小音程のひとつであるディエシスは嬰記号の意味もありますが、元来取扱われる微小音程の意味としてはボエティウスが伝えた所まで遡る事が出来る物で、アリストテレス時代では四分音を意味し「ピュクノン」とも呼ばれていたとされており、アリストクセノス時代では《可変的な音程》と説明されており、エンハルモニオン類の最小ディエシス=四分音、クロマティコン類の最小ディエシスが三分音とされております。原義は《分離》という意味。小ディエシス・大ディエシスと区別されて呼ばれる事が多い呼称のひとつです。

マルケット・カーラの五分音への指摘をはじめとしてファビオ・コロンナと次いでタルティーニ以降、ジャック゠フロマンタル・アレヴィ、ブゾーニ、ハーバ等が三分音・四分音などに着目するのは、古代ギリシャのそうした微小音程の取扱いに帰着させて先蹤拝戴し乍ら「異化」を試みる物であるので、決して無視できない音程なのです。

日本語での呼称は専ら【ディエシス】と呼ばれて来ているのですが、ギリシア語や英語圏での発音をカナ表記にすると「ダイエシス」という表記になり、イタリア語では「ディエージス」という表記が近く、ドイツ語ではディージスという読みが近くなります。

先蹤拝戴するならばそうした表記の方がより正確ではあるものの、日本国内での音楽教育は古くから「ディエシス」という呼称が罷り通っており、これはある意味では「キラル/カイラル」と同様に、キラルの方が広く使われている事で「カイラル」に改変させる事が非常に難しくなる様な物と喩える事が出来るでしょう。

ディエシスの例にも見られる様に、原語の読みを重視するならば後に学ぶ者にとっては原語と乖離しているので迷惑を被りかねない。それでも顰に倣って従前の教育体系を学ばねばならぬという、ほじくり返す必要がない事をほじくり返すという《不文律へのほじくり返し》というのは、西村博之(ひろゆき)氏出現以降顕著になってしまった感は否めません。

冒頭にも述べた様に、新参者は旧態依然とした悪しき慣習には鋭く見渡しが利くのでありますが、それは自身が顰に倣っていないが故に閉塞感のある状況から逸れて自由な遊離体の様な状況に在る事が為せる業に過ぎず、先の御仁の場合は倫理観と正否の観点をも中和させてしまうので、議論の後の社会や仕来りなどが全く是正されないのです。

つまり、《見渡しが利く》という嗅覚の鋭さは単に《近視眼的視野・皮相的理解》であるがこその見渡しでしかなく、それは《正否の追究》ではなく《己の虚飾》《不利益から逃亡し、利益に婪る》が故の「嗅覚」でしかない訳ですね。

個々人に対して演繹的(各人各様)に倫理観を持って対応していたらキリがない、といわんばかりに対応する事が是とされる現場というのは色々な分野で存在するのも確か。が、しかし。正否を学ぶ上では不必要な嗅覚と見渡しに過ぎないのと同時に単に邪魔であるに過ぎないものでしかないにも拘らず、新参者はこうした事を棄却できない程無知であるのが現状なのです。

そうして嗅覚を強引に発揮して《問題提起という方便》で要らぬ部分をほじくり返した後に、社会が再整備されて良くなればまだ好ましいであろうという考えなのでありましょうが、殆ど多くはよりベターになる様に改変される事なく単なる《蒸し返し》にしかなっておらず、問題提起する必要の無い部分を問題提起という方便でほじくり返してしまう訳ですね。こうしたほじくり返しは多くの場合、新参者からはウケが良いのはお判りでありましょう。

【ボーレン・ピアース】

ハインツ・ボーレン氏とジョン・R・ピアース氏の名前から命名された音律/音階で、[1:3] という純正音程比=純正完全十二度音程を13等分するという物。通常の音律/音階が音程比 [2] に回帰する系統だとすると、ボーレン・ピアース音階は [3] に回帰し乍ら [3:5:7] の音程比を慮る音律/音階体系となり、オクターヴである [2] を超越している物となります。

オクターヴ回帰をしない 'Linear temperament' として知られており、基は不等分な純正音程比での物と等分平均律としての物が知られ、変格的な旋法もその後体系化されたという物ですが、茲で取り上げる日本語訳としての発音として「ピアース」の部分に注目して語る必要があろうかと思います。

米国英語の発音に於て スペル中の 'r' の前後に母音に囲まれている場合、長音化を省略するという慣習があり、それと同様にして 'r' の前にある母音(先行音)も省略或いは音の変化が現れる傾向がある様です。

それに伴ってアクセサリー類を表す「ピアス」という言葉の例がありますが、英語圏での 'pierce' の実際のそれの発音というのは《耳に穴を開ける》という意味でしかなく、'r' に先行する音が変じている状況を「ピアス」という風に日本語でのカタカナ読みでは無長音化された表記が充てられているにすぎない訳です。

つまりこれは、現地の発音の「半長音化」と言うべき変化を日本人が「無長音化」として聞いてしまっているのです。'pierce' というスペルに於ける 'r' の先行音はともなく後続音は母音ではないので、長音省略する必要がないのを日本人が一絡げに無長音化させた表記例が彌漫した結果であるに過ぎません。処が、

上掲のインタビューを見る限り、人名としての 'Pierce' は半長音化の強調とでも言うべき発音で《明らかに》僅か乍らであっても長音化されています。

米国の場合は先述の通り 'r' の前にある母音(および 'r' に囲まれた母音)は先行音に影響が現れる様なので、それが半長音化にも聴こえるのであろうと思われます。

孰れにしても、原語に配慮した発音をカタカナ表記にしようとした所でこうした状況を日本語で表すのは無理かと思われます(笑)。それであるならば、省略せずに長音化表記の方がまだ良い選択であろうかと思われます。

英語圏の場合、省略化する慣習を捨てて人名を呼ぶ事に配慮するという事の現れであろうかとも思われるのですが、英語とフランス語の違いはあれど、嘗てブーレーズ本人に対して日本人が《あなたの名前の長音は実際にどの様に発音すべきですか?》と問うた時《長音の半分の音価だ》と述べた事があるとも言われている様に、諸外国に於ける「半長音化」というのはかなり重要な様です。

言語学の間では 't' の次に発音が省略される傾向が強く現れるのは 'h' だと言われておりますが、イタリア、フランス、英国では 'h' の発音が省略されるケースが多い物です。ですが、その後歴史を重ねて米国などをはじめ 'h' を省略して発音するのは無教養な者が陥る使い方、という風に強い同調圧力がかかる様になったと言われています。

慣習が強く残る地名は固より、人名では 'h' という綴りには配慮を示している様で、大谷翔平の 'Ohtani' という現地の発音の中に「オゥㇷタニ」という風にソフトな 'h' の発音が見られる様に、人名に於ける完全な省略というのは避けられている様に思われます。斯様にして人名に於ける「半長音化」というのは敬意を払う為の所作であるとも言えるのだろうと思われます。

とはいえ日本では「半長音化」の為の表記はありません。ブーレーズを「ブーレェズ」とかピアースを「ピアァス」とすれば、その状態が伝わりやすいかもしれませんが、一般化された表記法ではないのでこうした例を強要する訳にもいかないでしょう。

ジョン・R・ピアース博士は日本国内では日経サイエンス社から刊行された有名な著書『音楽の科学』がCD付きで刊行された事で有名になりますが、同書で「ジョン・R・ピアース」と明記される事で 'Pierce' という名が「ピアース」と長音化されている事が発端となり、その後同書が底本とされる事も増えた事もあり、アクセサリーでの「ピアス」と同じスペルであるにも拘らず長音化の「ピアース」を区別化するのは、人名の発音への敬意と同時に過去の出版物への配慮でもあるからです。

こうした事からもあらためてお判りになる様に、《後人は最大の受益者であろうとしてはならない》という事を自覚する必要があるのです。平たく言えば、《受け取る恩恵が皆等しく》という風に理解すべきでありましょう。

なぜなら、現代に生きる我々が脈々と続く過去の叡智に肖ってその恩恵に与る事が出来るのは、過去を最大限に正しく理解するからなのであります。それにて享ける利益が最大限になるという訳ですので、受益者に相応しくないにも拘らずに受益者であろうとし、あろう事かその利益も最大限にブン取ろうとして既得権益をも失わせようとしてしまうのは非常に怪しからん風潮であろうかと私は思います。

【バッハ】

ドイツ語の発音記号は [bax] である様に、[x] は日本語で表すとすると「フ」を柔和に発音する音に近いのですが、日本語表記としては「バッハ」として敷衍されます。英語読みでは「バック」です。これは古くはギリシャ語に起因する発音なのであり、LaTeX を「ラテフ」と読むのはそうした先蹤拝戴の意味合いがあっての事なのです。

また、言語学的にはドイツ語の方言の様にして分化しているオランダ語の場合、画家の「ゴッホ」で知られるその名も、原語に配慮した表記をすると「ホッホ」に近くなります(笑)。なにしろ、オランダ語に [g] を子音とする音がないのです。[ガギグゲゴ] とカタカナで記載するであろうという音が無いという事ですね。

扨て、新たな学習者が現状の日本国内での発音表記が原語と乖離している状況に嘆息して「バッハ」を「バフ」と読む事を慫慂した場合、その行為の愚かさがあらためてお判りになろうかと思います。従前の体系として何ら問題の無かった状況を新たな学習者がほじくり返してしまい、《発音の母語との乖離》という側面ばかりを論って、原語に近い読みに改変する事を正しいとするならば、是非とも「バッハ」を「バフ」に変えてみて下さいと私は言いたいです。変えられるモノなら変えてみろ、と(笑)。ほじくり返したついでにこっちを変えてみろ、と。

結論を言いますと、多義的な状況を受け入れられないのは学び手の習熟が甘いからなのです。とはいえ自分可愛さもあって自分自身を責められないものだから、合理的解釈で済ませられない事を他責化するというのが習熟の甘い連中の行き着いている場所なのです。本来得るべき知識と自覚が不足している事が、物事をきちんと学び取れない源泉であるにも拘らず、爪痕だけは残そうとして散らかして行く、というのが実際なのであります。

物理・化学・数学の分野が得意な人は、答が一義的な方を好みます。それは公式などの解が多義的であってはならないからですね。とはいえ多義的な言葉の解釈に富む人というのは、各人各様の文章・文脈の癖に躓く事なく読み解く事が可能となります。

即ち、一義的な解釈しか出来ない人というのは概ね、文章の理解に偏向性があり、数学的な式とは異なる言語的な文脈を読み取る力が乏しいのであります。正直な所、音楽の世界で必要なのは数学的解釈よりも多義的な解釈の方です。

多義的な解釈に慣れる事で、譜面の「癖」もスラスラと読めますし、譜面には書かれていない重要な演奏のパラメータとなるアゴーギクおよびデュナーミクの必要性も、譜面とは異なる音楽学で必要とされるアナリーゼなどから得る事ができる訳で、《あの人の説明だと理解しづらい》とばかりに、自分の理解にスムーズな語法を持つ人から得た文章や言葉でないと理解できないと言う人は、音楽解釈ひとつ取っても躓く事となってしまう訳ですね。

他にも、古典終止に括られる「イサアク終止」「イザーク終止」は、フランドル楽派であるハインリヒ・イザークによって作られた終止形の呼称であり、過程に連続五度を生じるのが特徴的でもありますが、後の和声法の発展に伴い当然の如くこの古典終止は廃れるのであります。このイザークとて国を変えればアイザックと発音されるに相応しいのであるにも拘らず、日本国内ではイサアクやイザークと呼ばれる方が多数という実状もある物ですが、現状で「アイザック」という呼称を必要とするか!? と問われれば「否」と言わざるを得ないでしょう。

柴田南雄ですらニューグローヴでは合理的な解釈を採る位ですから、凡庸な者が覆轍を踏みかねないのは想像に容易い事でありましょう。まあ、判りやすく言うならば、興味を抱く分野なら幾らでも汗をかくなりして諄い位に学ぶ事を喜べ、と私は言いたいのです。

前述の《後人が陥りやすい》とした部分ですが、時代を経て後から学ぶ者ほど、過去を十把一絡げに俯瞰する事が出来ます。但しこれは、利点という意味なのではなく寧ろ欠点として陥りやすいという意味なのです。

初めて学ぶ者=初学者であるのですが、凡ゆる状況が過去に存在する事から時系列および歴史を省いて俯瞰してしまおうとする陥穽があります。また、そうした状況を薄々は判ってはいても、覚える事が少々古い典拠を元に学んでいる時、そこで説明される言葉が現代から対照させた時にあまりにも古臭く、言葉の意味としてついつい承服したくなくなってしまうという《言葉の摩滅》に遭遇してしまい、そこで己の解釈を織り交ぜてしまうという陥穽もあります。

そうした《言葉の摩滅》には楽曲の歌詞にも当然存在するのです。然し楽曲の歌詞に摩滅(≒古臭さ)が現れている状況の作品の場合、自然的に社会から無視されてしまう傾向にあるので、言葉の摩滅と不人気という2つの状況が初学者への遭遇機会を自然と遠ざける事に「貢献」してくれるのでありますが、これが「学び」の状況となるとそうそう上手く事が運びません。

なにしろ、人気・不人気という尺度で論拠・典拠を抜萃してはいないのですから、現代社会から対照させれば確かに古めかしさを感じる言葉であっても本来は典拠通りに理解する必要があります。

処が、顰に倣う事に承服したくなくなってしまう状況や、古めかしい言葉を用いる事が己にとって恥ずかしいという状況は何れもが、学習者個人の《好悪》の下で価値付けしてしまっており、本来ならそこで価値付けなど必要がないのに、自身の得たい知識は獲得しつつも古めかしい言葉だけは真っ平御免とばかりに、我流の言葉を付けて呼んでしまったりして価値付けを試みるのが世の常です。これは何も音楽の分野に限った話ではありません。

初学者というのは《新発見》でもしない限り、過去の叡智を学ぶ事となります。知らない事だらけですので《疑義を生じてはそれを調べて学び取る》必要があります。本段落での2つの括弧で括った状況は初学者が嵌る陥穽でもあります。まず前者の《新発見》についてです。

その《新発見》が意味する事は、ある分野の体系に於ける新たなる発見の事を意味しているので、決してそれは初学者目線で見た新たな発見(と感じてしまう)事ではないのです。初学者は何から何までが学ぶ事は新しいのですから、当人からすれば全てが《新発見》の様に思える事でしょう。

無論、探究力や偶然が功を奏して初学者が世紀の大発見をする事はありますが、自身の置かれた立場(=未熟な初学者)である事を忘却の彼方へと葬り去って、自分可愛さのあまりに己を大きく粉飾して見せようとして得るべき知識を歪めて理解したり、或いは自身の好悪を付与して手前勝手な解釈を付随させる事があります。また、世紀の大発見でもないのに《新発見》だと嘯いて手前勝手な呼び方で呼んだり或いは解釈したりするという陥穽に続いて行く事になります。

更には先述の《疑義を生じてはそれを調べて学び取る》という事ですが、これは義務教育課程の小・中学生はおろか、高校生・大学生でも嵌りかねない陥穽であり、プライドばかりが高い人ほど陥る傾向にある側面です。

それというのも、初学者(※大学生の場合は専門性を学ぶ場所なので、もはや初学者であってはならないのだが)というのは《学校から教わる(☜他責化させうる状況)》という事と《自発的に学ぼうとする》という風に大別させてしまっており、多くの場合、己の知らぬ事は自発的に学ぼうとしなかった他責化可能な状況として解釈してしまい、他者から誤りを指摘される様な状況になった場合、《与り知らない事であるならば(判る様に)説明してくれ》という陥穽に陥る物なのです。

義務教育や家庭内では、未知である学習者に教育する際、学び手がその状況に甘んじてしまっているケースが多々あります。《判らない事は教えて然るべき》だという風に。酷い場合は、誤りを指摘されて正しさを教えてやっても《ふーん、そうなんだ。じゃあこれは!?》と本論への謝辞と己への反省はスルリと忘却して次なる疑問を答えてみよ、とばかりに自身の不利な状況を棄却しようとする姑息な手段を知らず識らずの内に用いる者も多いものです。

まあ言ってしまえば、莫迦共が収斂する所などどれも同じなので連中の選択行動など高が知れているのですね。そうして初学者当人にとっては《自分の知らない事は教わって当然》という幼稚な状況から脱皮する事ができず、そのまま齢を重ねてしまうのがかなり多く存在するのも悲しき実態です。

《疑義を生じてはそれを調べて学び取る》

つまり、疑問を抱いた当人がその正しさに行き着く為に《正当性の担保の為に凡ゆるリサーチをする》というのが疑義を抱いた当人がすべき行動であるので、少なくとも大学生になれば《その程度の事も知らない輩の疑問に、なぜ赤の他人が調べて説明して遣る必要があるのだ》と遣って然るべき場面──本来ならば斯様に断罪して叱責して遣るべき場面──でもこうした対処を行えずに、本論とは全く別の《喧嘩・口論》に発展してしまったりするもので、対処する側も誤った対処で愚考に正対してしまったりする事などは屡々見掛ける光景でもあります。

そうした対処法が広く周知されないので、愚かな側が概して不利益を被る事なく跋扈する様になるのも少なくない実態なのです。

音楽用語に拘らず、従前の文化や知識を後に学ぶ者は往々にして、体系を纏めて覚えてしまって自身の記憶の為だけに合理化を図る事が珍しくありません。概して合理化を図るのが巧みな者は、無関係な喩えを当意即妙に喩えて体良く賛同を得る事に手慣れていたり、それが高じて臆断を織り交ぜたりします。または、多義的な状況を自身の説明の合理化の為に省いたりと、覚える事の合理化と他者への説明の合理化も一緒にしてしまうという酷い行動に出会したりもするものです。

例えば、【ドミナント・モーション】という語句があります。一頃は摩滅しており酷い時には和製英語などとまで言われた言葉です。19世紀の1814年に英国で ‘Pantologia’ という事典の初版が刊行され、今ではGoogleで1819年の第2版をPDFで読む事が出来ますが、リンク先を辿ってみればお判りになる様に決して和製英語ではありません。この現実を目の当たりにした時、和製英語と断じていた輩は一体、何処の何という根拠を以てして語っていたのか!? という無責任さがあらためてお判りになる事でしょう。

言葉の摩滅とは日本国内のみならず如何なる言語圏でも起こる事で、言語学界では珍しくないシーンです。一旦言葉が普及すると陳腐化を招いてしまう事で生ずる現象です。今度はそれが輪廻して、軈ては息を吹き返して再び使われる様になるというのが言葉の摩滅と輪廻であるのです。

日本国内のみならず西洋音楽(クラシック音楽)周辺の事は一般的に無縁なほどであり、特殊な世界にすら思われている側面があります。それゆえに、本来は正当性が担保された体系・知識・呼称であるにも拘らず、特殊な例として遠ざけられて終いには誤解され、一般的なシーンでは目も向けられぬ様になってしまい正当な理解が進まないという悲しき側面があったりします。

それこそ、過去に誰も耳にした事が無かった呼び名が体良く賛同を得られやすい一般的に知られる所の言論人・有名人などの造語の方が当意即妙に《我が意を得たり》とばかりに受け止められてしまいがちなのがジャズ/ポピュラー(ロック含)音楽の世界で能く見受けられる光景の一つでもあったりします。

特にアメリカでは反知性主義が蔓延っている社会です。体良く賛同を受けた者が勝者だと言わんばかりの潮流が蠢いていたりします。抑も本来の反知性主義とは、差別を受けやすい状況にある人達も等しく教育を受けられる土壌になる様に社会が寛容的になる事を推し進めた動きに由来する好意的な物だったのですが、後に形骸化してしまい、弱者が一定以上の保護を得た途端にこれ見よがしに悪用が氾濫し、殃いと化しているという現状なのであります。

それが今や米国のみならず日本でもSNSを中心に《バズったモン勝ち》と呼ばれる様な、正否を抜きに当意即妙にウケたりクリック数を稼ぐ事が出来るコンテンツをアップロードした者こそが勝者であると言わんばかりで、クリック数を稼げさえすれば金も稼ぐ事ができる状況であるが故に、転んでもタダでは起きない様なのが跋扈する様な時代を迎え、今やChatGPTに代表される様なAIに覇権が譲られてしまいかねないのではないか!? と盲信されてしまう時代を迎える様になってしまいました。

真なる正答を、合理的に学ぶ事などなく、己の興味を懷く事物にはトコトン深掘りする姿勢で多義性を知る方が重要である筈ですが、学びの労劬を伴わせたくない者は合理的解釈に至ってしまうという訳です。

先の「ドミナント・モーション」という言葉は非常に原義を能く示している物であり、思慮深く命名されている事が判ります。《ドミナント》というのは音楽的には「支配的」という意味がありますが、この「ドミナント・モーション」の《ドミナント》は「五度音程」の意味を示しているのです。

五度音程というのは単なる音列という意味なのではなく《音域》と呼ぶべき物です。英語圏では単に ‘register’ と呼ばれる時もありますが、真なる確度を持つ呼び方としては《アンビトゥス》と呼んだ方が最も適切な呼称です。

アンビトゥス自体はあらゆる音程で通用する呼称ですが、茲でのアンビトゥスは「ペンタコルド(5音列・五度音列)」という五度音程を示唆する意味となる訳です。尚、アンビトゥスの両端となる音はそれぞれ「核音」と呼ばれるのであります。

アンビトゥスがオクターヴ超の時は「大完全」と呼ばれ、丁度オクターヴで閉じる時が「完全」、オクターヴ未満の場合が「不完全」と区別されたのでありました。

そもそも古代ギリシャ時代には上下に2相となるオクターヴの相貌が存在し、それらをひとつに組み合わせると自ずと「大完全」であります。それをシュステーマ・テレイオン(大完全音列)と呼んだのであり、各オクターヴを併せて ‘harmoniai’ (オクターヴ属またはオクターヴ種)と呼んだのであります。

各オクターヴ属で生ずる「ドミナント」という五度音程。これは上方のオクターヴ属にある主音と属音が五度音程を形成(ド・レ・ミ・ファ・ソ)する主音ではない方の核音が「上属音」と呼ばれ、下方のオクターヴ属に主音と五度音程の関係(ド・シ・ラ・ソ・ファ)にある主音でない核音を「下属音」と呼んだのであります。

現代社会から斯様な件を俯瞰すれば、オクターヴ同一性の概念から得られる《転回》の概念を対照させる事も可能である為、オクターヴ属の存在を知らずに単なる「全音階」を覚えた場合、下属音は恰も上属音の全音下方に存在する様にしか見えかねませんが、本来の全音階の成立はそうではないという事がオクターヴ属や大完全音列を知る事で初めて明らかになるのです。

音楽の歴史を現代から全てを対照させてしまうと、そうした太古の出現状況や過程を見失ってしまうのです。ですので、多くの「合理的判断」に陥る者は概して《直近の過去》、つまり可能な限り最新の体系を合理的に理解する事を急いでしまう事になり、陥穽は容赦無く生ずるのです。

加えて、そうした社会背景の関与からも影響されずに育った者は概して音楽に於ける正統教育の経験は乏しい者も少なくはなく、学究的側面には無頓着のままに音楽に触れている者も少なくありません。

今やコード体系はおろかフレット楽器でも簡単に調弦可能な方法など多くの方法論が体系化されており、そこに加えてパソコンやiPhoneなどのスマホさえあれば容易にDAWという音楽制作すら出来てしまう環境があります。

そこで偶々音楽の技巧面に於ては飲み込みが早い事が功を奏し、そこで身に付けた「我流」を学究的側面である音楽教育方面に自身の臆断・曲解・誤謬を転化してしまう悪癖を備えてしまう愚か者が生産されてしまい、こうした愚か者の中で《一際声が大きい》《耳目を引く事に成功》し《皮相的理解に曁ぶ程度で充分》な者を巧みに盲信させ、大した事を言っていないにも拘らず縷々音楽理論やら音楽ハウツー関連で名を挙げるユーチューバーがどれほど多いものか。本来ならば、こうした人達の言葉に惑わされてはいけないのです。

先述した様に、新たに学ぶ者からすれば全てが新たな発見であるのですから、発見の過程ではいつでも疑義を生じます。あろうことか、そうした疑義を抱いたにも拘らず深く掘り起こさずに、ほじくり返す必要のない事をほじくり返してしまい《ゼネラリゼーション》【generalization=平均化、一般化】させてしまう事など、浅学な者の行動として顕著な《大海を知らぬ蛙が踏む覆轍》として知られている所でもあります。

西洋音楽に収斂する体系は、日本にとっては外国の体系を学ぶ事となるのは自明です。訳語が適切な日本語の呼称として置き換えられるのは好ましいのですが、後人となる程新しい体系化を嗜好する傾向が強いものです。要は、初学者となる当人達の時代背景が常に強く関与している事が背景にあり、時の社会背景が言葉の陳腐化または原点回帰論として強化されるという訳です。

日本語の訳語に置き換えるか、將又外来語をなるべく原語に則した発音でのカタカナにするのか、または他の分野で既に広まっているカタカナ語をそのまま転用するのか!? という選択を教育分野は選択を強いられる事となります。物理学分野では「カイラル/カイラリティー」なのが化学の分野では「キラル/キラリティー」という呼称の違いも、各分野での思惑がこうした所にも現れている例のひとつであると言えるでしょう。

原語/母語に倣えば発音としては明らかに「カイラル/カイラリティー」が近いのでしょうが、国内にて先行して敷衍する呼称が「キラル/キラリティー」であった事に疑いの余地はなく、性急な改変で混乱を招くよりも従前の仕来りを選択した結果でありましょう。

後から体系を学ぶ者や帰国子女や留学生からすれば、原語/母語に近い発音で広く呼ばれる方が、やがては統一感のある呼称で広まる事になると考える事でしょう。しかしこれは、現状での混乱を招いてしまい《性急なゼネラリゼーションに耐えろ》とばかりに現場に要求する様なものです。つまり、現状に何某かの不満を抱える者が往々にしてゼネラリゼーションを企図しかねず、これこそが《ほじくり返す必要のない事をほくじり返してしまう》という側面でもあるのです。

無論、旧態依然とした悪しき慣習という状況は、新参者ほど能く見渡しが利くものでもあり、新参者が今後長きに亙って活動しやすくなるのはゼネラリゼーションに依って原語/母語に近くなる改変の側でしょうからそうした動きも本来は無視できないのですが、何の問題も無い所に突如としてそうした状況を慫慂しようとしたり、独りだけ体系に抗って独自の呼称を貫くのはいただけません。こうした人が博士号取得者であればまだ理解できるものの。

【進行】

これは軍隊などの行進の事ではなく、和音進行/コード進行という言葉を意味しております。抑もこの「進行」とは物理的な動きではありません。

ある音がひとつのまとまり(=声部)としての旋律線が連結している様に聴こえる概念の中での音高の継続と変化の状態です。「進行」そのものが物理的な動きをイメージしやすくしてしまうが故に、英語圏での ‘resolusion’ を「レゾリューション」と呼ぶ事を慫慂したとしましょう。元々は「解決」という意味でありますが、なぜ「解決」が必要とされるかは実は英語圏でもきちんと説明される状況はほぼゼロと言えるでしょう。

レゾリューションの意味する解決とは属和音から主和音への解決ばかりではなく、先行和音の根音を後続和音の上音へ取り込む機能和声での循環であるという事です。この簡単な説明ですらされておらず 《‘resolution’ とは解決なのだ》という答にもなっていない用例を唯示すだけの説明が日本語のみならず英語圏ですらこうした状況であったりします。

或いはレゾリューションという言葉で混乱を来さない差別化を図ろうとして ‘cadence’ を「ケーデンス」として用いる状況も現れます。

このケーデンスの方が進行そのものを指し示すにはベターなカタカナ用語ではありますが、物理的な動きを指し示している訳ではない事が言葉の上から消えているだけのカタカナ表記とも言え、それならば《「進行」という訳語自体を物理的な運動なのではない》という事を懇切丁寧に教えた方が好ましいのではなかろうか!? と考える方がまだ建設的であります。

茲であらためて「ドミナント・モーション」を思い出して欲しいのです。’motion’ という言葉も実は物理的な運動をイメージしやすい言葉です。これは日本人のみならず英語圏の人々ですらもその様にイメージしやすい言葉だったのです。然し乍ら19世紀にこうしたネーミングになった背景に、’motion’ というのは哲学の世界では「動機」という意味合いで使用され、それが援用されている訳です。

つまり、実際の運動ではない心の中での概念がまさに「進行」として情念に沸き起こる。故に ‘motion’ =「モーション」であるのです。処が時を経て「モーション」という言葉が物理的な運動を指し示す事が日英共に多い状況では、’motion’ の多義性など突き詰めようとしない後に現れる合理的判断を下す愚か者はそうした陳腐な言葉を遣いたくないとばかりに抗う訳ですね。となれば「進行」や「モーション」という言葉は棄却されやすくなる、と。

然るに「ドミナント・モーション」は《五度音程進行に依る情念の沸き起こり》という原義を物の見事に反映させ大変熟慮されたネーミングであるにも拘らず、後に現れた一部の愚か者は、原義や多義的な背景をも知らずに自身の合理的判断でしか物事を捉えていないので「ドミナント・モーション」は単なる和製英語などとケチを付け出す様になる訳です。

Ⅴ→Ⅰという進行は、それをつい《音程の近い方》の「四度音程」として見てしまいかねませんが、オクターヴが「八度」で連鎖するという不文律の状況によって [Ⅰ─Ⅴ] という五度音程の陰影分割= [Ⅴ─Ⅰ] という、音程が狭い方を優勢に見ようとしてしまっているだけに過ぎません。

つまり、Ⅴ→Ⅰという進行を四度進行と呼んでしまうのは不正確なのであり、正しい呼び方は「下方五度進行」であるのです。これにて原義の 'dominant' =五度音程であるという意味が初めて見えて来る訳です。然るに「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」という「サンロクニーゴーイチ」という進行も、四度進行と呼びたくなるのは判りますが厳密に言うと下方五度進行なのであります。

Pantologiaの 'dominant motion' では「五度進行および四度進行」という風に《やさしく》配慮された文章になっておりますが、時代を重ねトゥイレの時代になると厳密に「下方五度進行」と言われる様に変化して行ったのです。

そうした原義を失ってまでも「四度進行」と呼びたくなってしまうのは、《オクターヴ回帰》《転回》という概念が初学者にも強固に刷り込まれているからであり、更に現今社会でそれを強固にするのがギターなどの指板楽器の普及が後押ししているのは想像に難くありません。オクターヴという12フレットを完全五度/完全四度で分割した場合、物理的に狭い音程=完全四度の方が距離は短く近しく見えるからであります。

最近ではあまり耳にする機会が少なくなった「ハーモニック・マイナー完全五度下スケール=Hmp5↓」というのも、

×《ハーモニック・マイナー・スケールの完全五度下》

○《ハーモニック・マイナー・スケールは完全五度下にあります》

という意味ですので、陰影分割を優勢に見ない厳格なネーミングになっているものの、殆ど多くの人は《判りづらい》と断じてしまうという側面が後押しする状況にも現れて来るのであり、「多義性」を獲得する事の重要性があらためてお判りになろうかと思います。

加えて、専門家ですら ‘dominant motion’ の出典すらすぐに示す事ができぬ様な状況下で、新参者が典拠を当たれる訳もなく《遭遇しない根拠など虚偽に等しい》とばかりに判断してしまう訳ですね。

これが単に莫迦共の集まりならコレだけで済むのですが、ジャズ/ポピュラー音楽の世界では、学歴のバックボーンよりも音楽家としての経歴・知名度を武器に声の大きい方が賛同を得やすい(反知性主義も後押し)状況である為、何の根拠もない言葉を用いようとも従前の陳腐化を払拭している感じの方が好まれやすい傾向にある訳ですね。

それが受け入れやすいのは、後に続く愚か者にとっても覚えやすいからでありますね。こうして当人達にとって当意即妙であれば音楽用語など幾らでも改変できる土壌が生まれてしまうという訳です。ですので、ジャズ/ポピュラー音楽の範疇を出ずに西洋音楽のそれを援用しない刊行物というのは幾ら読んでもなかなか血肉になりにくいというのは、こうした背景が関与しているからなのです。

ジャズ/ポピュラー音楽の世界に生きる者も、己の爪痕を残したいがばかりにゼネラリゼーションにいつしか手を付けてしまうという訳です。概して自身の言動を誇張させて大きく見せようとする粉飾が必要となってしまっている時点で、当人はその知識の狭さを自覚する筈なのですが、粉飾に長けている訳ですからなかなかこうした悪癖は直らないという訳です。

【ツキ、スキ】(ポーランド人名)

これは、ポーランド人の名前に語尾に能く見受けられる表記である「〜ツキ」「〜スキ」の事を示しています。ペンデレツキやシマノフスキなどが好例となりましょう。ロシアやソビエト出身だとストラヴィンスキーなど語尾を長音化させる表記です。

扨て、ポーランド人ではないロシア出身のヴィシネグラツキーは、その名前の語感がポーランド系の読みを誘発させてしまい長音化されずに呼ばれてしまう事もあります。ヴィシネグラツキーの場合は長音を無視してはいけないのですが、そもそもポーランド人の「〜ツキ」「〜スキ」という長音無しはどういう状況が背景にあっての表記なのかという事を説明しておきましょう。

ポーランドの現地での「〜ツキ」「〜スキ」の発音は、長音化されて読まれるのが実際と言われます。ではなぜ日本語もそれに倣った表記にならないのか!? というと、茲にはとても重要な《古典拉典(ラテン)語》の存在があるのです。

そうした古典拉典語に起因する慣習として今猶原語への配慮が残り、本来の発音としては長音化するにも拘らず、文字表記でそれを示す体系が無いという体系に端を発しているものです。後の文化によって母語の特性や原義が摩滅する事が無い様に配慮され、原語の表記に則った配慮が日本のカナ表記にも活かされているという例です。

ポーランドという国の言語は今猶古典拉典語が残る貴重な言語とされております。拉典語の影響はロシアにもありますが、ポーランドでの古典拉典語というのは実際の発音が長音化されようとも長音表記されずに体系が残ったという背景があり、日本での表記も古典拉典語に倣ってポーランド人の人名表記のそれとして「〜ツキ」「〜スキ」という長音無しとして使われているのです。

【セスクイ〜】

化学分野では【セスキ】と呼ばれる処があるものの、音楽分野では古くから記譜法の中に《セスクイアルテラ》《セスクイテルツィア》という用語が存在し、平凡社の音楽大事典にも斯様に掲載されているもので、態々他分野の呼び名を援用してまで音楽用語を変える必要はなかろうかと思います。

とはいえ、Webコンテンツとなると検索でヒットしやすくする為に敢えて差別化を図り、数多ある情報群に埋没しない為の意図が込められ、先蹤や先例に倣わない状況がインターネットの撥達により目立って来る様になりました。

こうしたネーミングの背景が理解に及ぶ人であれば何の問題も無いのですが、そうした背景に無頓着であるにも拘らず雑多なネーミングに埋没しない「新奇性」への嗅覚ばかりが鋭い皮相的かつ近視眼的な理解で済ませてしまう輩が増大した事は、インターネット・メディア普及に伴うインターネット利用者の悲しき側面のひとつであろうかと思います。

【ムシカ・フィクタ】

可動的変化音を意味しており、古代ギリシャ時代から用いられている技法です。無論【ムシカ】はギリシャ語(ラテン語)に由来する発音であります。処がそこから数千年経過したルネサンス期にイタリア音楽が最盛期を迎えると、音楽用語にイタリア語が占める様になります。

こうした状況があり、音楽を意味する【ムシカ】はイタリア語の発音【ムジカ】が広く知られる様になり《音楽用語と言えばコレ》とばかりに知られる様になった訳ですが、私のブログで徹頭徹尾【ムシカ・フィクタ】と呼んでいる理由は、その技法がルネサンス期ではなく古代ギリシャ時代に端を発する非常に古い技法であるが故の先蹤拝戴すべき技法と位置付けているからであります。

唯、事典(辞典)などでは用例が多義的であると混乱を招く事を避ける為か、ひとつの呼称に限定する方策が採られており、平凡社『音楽大事典』では【ムシカ・フィクタ】とされ、他方『ニューグローヴ音楽大事典』では【ムジカ・フィクタ】という風にされております。

尚、音楽之友社『新訂 標準音楽辞典』ではやはり【ムシカ・フィクタ】であり、他の【ムシカ何某】でも「ムシカ〜」を採っております。平凡社『音楽大事典』の当該項目編集者は金沢正剛、ニューグローヴの方の当該項目の編集者は柴田南雄なのでありますが、柴田は元々東京帝国大学理学部(現在の東大理Ⅱ相当)出身。物理・数学分野に造詣の深い者は一義的な解を指向する傾向が強く、その上で事典の中での統一性を持たせたいが故の選択でありましょう。

相手が高名な柴田南雄と雖も、私が ‘musica’ を「ムシカ」と呼ぶのは、太古の時代から脈々と続く先蹤拝戴であるが故の事なのです。

【オクターヴ】

英語圏では ‘octave’ は「オクテイヴ」と発音されます。オクターヴ属(またはオクターヴ種)は ‘ocatave species’ と呼ばれ、これをカナ表記にすると「オクテイヴ・スピーシーズ」という事になります。

扨て、現今社会で「オクターヴ属」と呼ばれている状況で、この「オクテイヴ」や「オクテイヴ・スピーシーズ」へと呼称を一般化させようとすると相当な反発があろうかと思います。何しろ ‘octave’ を「オクテイヴ」とするのは相当な違和を覚える事でありましょう。況してや西洋音楽に於て英語圏で貢献しているのはせいぜい英国なのであり、米国が割って入るのは20世紀になってからの事。それでも米国が音楽界のリーダーを気取って、多くの音楽用語がイタリア語である現状を英語に変えようとは、遉の米国さんでもそこまで傲慢ではありません。

同様にして ‘tritave’ と一部で知られる [1:3] の純正音程比(オイラーが発見)もトリターヴとは呼ばれるものの、英語圏でのそれをカナ表記に充てると「トライテイヴ」の方が正確な物となります。扨て、新参者はどちらを慫慂したくなるでしょうかね!?(笑)

【ディエシス】

微小音程のひとつであるディエシスは嬰記号の意味もありますが、元来取扱われる微小音程の意味としてはボエティウスが伝えた所まで遡る事が出来る物で、アリストテレス時代では四分音を意味し「ピュクノン」とも呼ばれていたとされており、アリストクセノス時代では《可変的な音程》と説明されており、エンハルモニオン類の最小ディエシス=四分音、クロマティコン類の最小ディエシスが三分音とされております。原義は《分離》という意味。小ディエシス・大ディエシスと区別されて呼ばれる事が多い呼称のひとつです。

マルケット・カーラの五分音への指摘をはじめとしてファビオ・コロンナと次いでタルティーニ以降、ジャック゠フロマンタル・アレヴィ、ブゾーニ、ハーバ等が三分音・四分音などに着目するのは、古代ギリシャのそうした微小音程の取扱いに帰着させて先蹤拝戴し乍ら「異化」を試みる物であるので、決して無視できない音程なのです。

日本語での呼称は専ら【ディエシス】と呼ばれて来ているのですが、ギリシア語や英語圏での発音をカナ表記にすると「ダイエシス」という表記になり、イタリア語では「ディエージス」という表記が近く、ドイツ語ではディージスという読みが近くなります。

先蹤拝戴するならばそうした表記の方がより正確ではあるものの、日本国内での音楽教育は古くから「ディエシス」という呼称が罷り通っており、これはある意味では「キラル/カイラル」と同様に、キラルの方が広く使われている事で「カイラル」に改変させる事が非常に難しくなる様な物と喩える事が出来るでしょう。

ディエシスの例にも見られる様に、原語の読みを重視するならば後に学ぶ者にとっては原語と乖離しているので迷惑を被りかねない。それでも顰に倣って従前の教育体系を学ばねばならぬという、ほじくり返す必要がない事をほじくり返すという《不文律へのほじくり返し》というのは、西村博之(ひろゆき)氏出現以降顕著になってしまった感は否めません。

冒頭にも述べた様に、新参者は旧態依然とした悪しき慣習には鋭く見渡しが利くのでありますが、それは自身が顰に倣っていないが故に閉塞感のある状況から逸れて自由な遊離体の様な状況に在る事が為せる業に過ぎず、先の御仁の場合は倫理観と正否の観点をも中和させてしまうので、議論の後の社会や仕来りなどが全く是正されないのです。

つまり、《見渡しが利く》という嗅覚の鋭さは単に《近視眼的視野・皮相的理解》であるがこその見渡しでしかなく、それは《正否の追究》ではなく《己の虚飾》《不利益から逃亡し、利益に婪る》が故の「嗅覚」でしかない訳ですね。

個々人に対して演繹的(各人各様)に倫理観を持って対応していたらキリがない、といわんばかりに対応する事が是とされる現場というのは色々な分野で存在するのも確か。が、しかし。正否を学ぶ上では不必要な嗅覚と見渡しに過ぎないのと同時に単に邪魔であるに過ぎないものでしかないにも拘らず、新参者はこうした事を棄却できない程無知であるのが現状なのです。

そうして嗅覚を強引に発揮して《問題提起という方便》で要らぬ部分をほじくり返した後に、社会が再整備されて良くなればまだ好ましいであろうという考えなのでありましょうが、殆ど多くはよりベターになる様に改変される事なく単なる《蒸し返し》にしかなっておらず、問題提起する必要の無い部分を問題提起という方便でほじくり返してしまう訳ですね。こうしたほじくり返しは多くの場合、新参者からはウケが良いのはお判りでありましょう。

【ボーレン・ピアース】

ハインツ・ボーレン氏とジョン・R・ピアース氏の名前から命名された音律/音階で、[1:3] という純正音程比=純正完全十二度音程を13等分するという物。通常の音律/音階が音程比 [2] に回帰する系統だとすると、ボーレン・ピアース音階は [3] に回帰し乍ら [3:5:7] の音程比を慮る音律/音階体系となり、オクターヴである [2] を超越している物となります。

オクターヴ回帰をしない 'Linear temperament' として知られており、基は不等分な純正音程比での物と等分平均律としての物が知られ、変格的な旋法もその後体系化されたという物ですが、茲で取り上げる日本語訳としての発音として「ピアース」の部分に注目して語る必要があろうかと思います。

米国英語の発音に於て スペル中の 'r' の前後に母音に囲まれている場合、長音化を省略するという慣習があり、それと同様にして 'r' の前にある母音(先行音)も省略或いは音の変化が現れる傾向がある様です。

それに伴ってアクセサリー類を表す「ピアス」という言葉の例がありますが、英語圏での 'pierce' の実際のそれの発音というのは《耳に穴を開ける》という意味でしかなく、'r' に先行する音が変じている状況を「ピアス」という風に日本語でのカタカナ読みでは無長音化された表記が充てられているにすぎない訳です。

つまりこれは、現地の発音の「半長音化」と言うべき変化を日本人が「無長音化」として聞いてしまっているのです。'pierce' というスペルに於ける 'r' の先行音はともなく後続音は母音ではないので、長音省略する必要がないのを日本人が一絡げに無長音化させた表記例が彌漫した結果であるに過ぎません。処が、

上掲のインタビューを見る限り、人名としての 'Pierce' は半長音化の強調とでも言うべき発音で《明らかに》僅か乍らであっても長音化されています。

米国の場合は先述の通り 'r' の前にある母音(および 'r' に囲まれた母音)は先行音に影響が現れる様なので、それが半長音化にも聴こえるのであろうと思われます。

孰れにしても、原語に配慮した発音をカタカナ表記にしようとした所でこうした状況を日本語で表すのは無理かと思われます(笑)。それであるならば、省略せずに長音化表記の方がまだ良い選択であろうかと思われます。

英語圏の場合、省略化する慣習を捨てて人名を呼ぶ事に配慮するという事の現れであろうかとも思われるのですが、英語とフランス語の違いはあれど、嘗てブーレーズ本人に対して日本人が《あなたの名前の長音は実際にどの様に発音すべきですか?》と問うた時《長音の半分の音価だ》と述べた事があるとも言われている様に、諸外国に於ける「半長音化」というのはかなり重要な様です。

言語学の間では 't' の次に発音が省略される傾向が強く現れるのは 'h' だと言われておりますが、イタリア、フランス、英国では 'h' の発音が省略されるケースが多い物です。ですが、その後歴史を重ねて米国などをはじめ 'h' を省略して発音するのは無教養な者が陥る使い方、という風に強い同調圧力がかかる様になったと言われています。

慣習が強く残る地名は固より、人名では 'h' という綴りには配慮を示している様で、大谷翔平の 'Ohtani' という現地の発音の中に「オゥㇷタニ」という風にソフトな 'h' の発音が見られる様に、人名に於ける完全な省略というのは避けられている様に思われます。斯様にして人名に於ける「半長音化」というのは敬意を払う為の所作であるとも言えるのだろうと思われます。

とはいえ日本では「半長音化」の為の表記はありません。ブーレーズを「ブーレェズ」とかピアースを「ピアァス」とすれば、その状態が伝わりやすいかもしれませんが、一般化された表記法ではないのでこうした例を強要する訳にもいかないでしょう。

ジョン・R・ピアース博士は日本国内では日経サイエンス社から刊行された有名な著書『音楽の科学』がCD付きで刊行された事で有名になりますが、同書で「ジョン・R・ピアース」と明記される事で 'Pierce' という名が「ピアース」と長音化されている事が発端となり、その後同書が底本とされる事も増えた事もあり、アクセサリーでの「ピアス」と同じスペルであるにも拘らず長音化の「ピアース」を区別化するのは、人名の発音への敬意と同時に過去の出版物への配慮でもあるからです。

こうした事からもあらためてお判りになる様に、《後人は最大の受益者であろうとしてはならない》という事を自覚する必要があるのです。平たく言えば、《受け取る恩恵が皆等しく》という風に理解すべきでありましょう。

なぜなら、現代に生きる我々が脈々と続く過去の叡智に肖ってその恩恵に与る事が出来るのは、過去を最大限に正しく理解するからなのであります。それにて享ける利益が最大限になるという訳ですので、受益者に相応しくないにも拘らずに受益者であろうとし、あろう事かその利益も最大限にブン取ろうとして既得権益をも失わせようとしてしまうのは非常に怪しからん風潮であろうかと私は思います。

【バッハ】

ドイツ語の発音記号は [bax] である様に、[x] は日本語で表すとすると「フ」を柔和に発音する音に近いのですが、日本語表記としては「バッハ」として敷衍されます。英語読みでは「バック」です。これは古くはギリシャ語に起因する発音なのであり、LaTeX を「ラテフ」と読むのはそうした先蹤拝戴の意味合いがあっての事なのです。

また、言語学的にはドイツ語の方言の様にして分化しているオランダ語の場合、画家の「ゴッホ」で知られるその名も、原語に配慮した表記をすると「ホッホ」に近くなります(笑)。なにしろ、オランダ語に [g] を子音とする音がないのです。[ガギグゲゴ] とカタカナで記載するであろうという音が無いという事ですね。

扨て、新たな学習者が現状の日本国内での発音表記が原語と乖離している状況に嘆息して「バッハ」を「バフ」と読む事を慫慂した場合、その行為の愚かさがあらためてお判りになろうかと思います。従前の体系として何ら問題の無かった状況を新たな学習者がほじくり返してしまい、《発音の母語との乖離》という側面ばかりを論って、原語に近い読みに改変する事を正しいとするならば、是非とも「バッハ」を「バフ」に変えてみて下さいと私は言いたいです。変えられるモノなら変えてみろ、と(笑)。ほじくり返したついでにこっちを変えてみろ、と。

結論を言いますと、多義的な状況を受け入れられないのは学び手の習熟が甘いからなのです。とはいえ自分可愛さもあって自分自身を責められないものだから、合理的解釈で済ませられない事を他責化するというのが習熟の甘い連中の行き着いている場所なのです。本来得るべき知識と自覚が不足している事が、物事をきちんと学び取れない源泉であるにも拘らず、爪痕だけは残そうとして散らかして行く、というのが実際なのであります。

物理・化学・数学の分野が得意な人は、答が一義的な方を好みます。それは公式などの解が多義的であってはならないからですね。とはいえ多義的な言葉の解釈に富む人というのは、各人各様の文章・文脈の癖に躓く事なく読み解く事が可能となります。

即ち、一義的な解釈しか出来ない人というのは概ね、文章の理解に偏向性があり、数学的な式とは異なる言語的な文脈を読み取る力が乏しいのであります。正直な所、音楽の世界で必要なのは数学的解釈よりも多義的な解釈の方です。

多義的な解釈に慣れる事で、譜面の「癖」もスラスラと読めますし、譜面には書かれていない重要な演奏のパラメータとなるアゴーギクおよびデュナーミクの必要性も、譜面とは異なる音楽学で必要とされるアナリーゼなどから得る事ができる訳で、《あの人の説明だと理解しづらい》とばかりに、自分の理解にスムーズな語法を持つ人から得た文章や言葉でないと理解できないと言う人は、音楽解釈ひとつ取っても躓く事となってしまう訳ですね。

他にも、古典終止に括られる「イサアク終止」「イザーク終止」は、フランドル楽派であるハインリヒ・イザークによって作られた終止形の呼称であり、過程に連続五度を生じるのが特徴的でもありますが、後の和声法の発展に伴い当然の如くこの古典終止は廃れるのであります。このイザークとて国を変えればアイザックと発音されるに相応しいのであるにも拘らず、日本国内ではイサアクやイザークと呼ばれる方が多数という実状もある物ですが、現状で「アイザック」という呼称を必要とするか!? と問われれば「否」と言わざるを得ないでしょう。

柴田南雄ですらニューグローヴでは合理的な解釈を採る位ですから、凡庸な者が覆轍を踏みかねないのは想像に容易い事でありましょう。まあ、判りやすく言うならば、興味を抱く分野なら幾らでも汗をかくなりして諄い位に学ぶ事を喜べ、と私は言いたいのです。