ローファイ・サウンドへの回帰が見られる昨今(2024) [サウンド解析]

今回は、90年代に流行ったローファイ・サウンドが再び脚光を浴びて来ている様なので、特にドラムなどの音は非常に能く使用されていた事を振り返り乍らあらためてローファイ・サウンドの音作りのアプローチについて語って行こうと思います。

90年代に差し掛かる際、世の中の流行サウンドが一気に変貌を遂げたのですが、その際たる特徴として挙げる事が出来るのが、あからさまなリバーブが消えて行ったという事が最大の特徴かと思われます。

勿論、スタジオではレキシコンの480Lやら、ギタリストやキーボーディストのラックを覗けばPCM-70など必ずと言って好い程多用されてはおりました。唯、トレンドとして段々とあからさまに長い残響のリバーブは消えて行き、ハイカットのリバーブは当然としても、もっとカットし、ローも1kHzから下は1極のみならず4極で消す様なザックリとしたHPFを噛ませる位大胆なアプローチを採っていたであろうと思います。

従前の、90年代サウンドが確立される直前の音楽は、短い間ではありましたがドラムのビートはニュー・ジャック・スウィング(16分3連中抜きのノリ)が持て囃され、リバーブはアーバン系(=アーバン・ソウル)といえば、シルキーで抑揚をコンプで潰した滑らかで長い残響を使っていたのでありましたが、ドラムに深いリバーブが付与される事だけは避けられつつある様な変遷期でありました。

今で言うマルチ・マイク録りでキーペックスなどを通した上で、BUSコンプ、リバーブも使うなら敢えてスラップ系のダブリング効果が出る様な感じで、ドライ志向が高まって来ておりました。こうしたドラム音のドライ志向に拍車をかけたのが、フィルター通過に伴う音色変化です。

フィルターを音色変化の為の方策として積極的に使用する事に加え、Mac導入に伴うプリプロダクション黎明期に於ける第2世代でのデジタル・オーディオ・ワークステーション(第1世代はシンクラヴィアやハードディスク・レコーディング専用機)でのデジタル信号編集に良質な「エフェクト」が使われる様になった事もあり、フィルターの使用が普及したのでありましょう。

ドラムのマルチ・マイク録りの場合、各打楽器の直接音をピンポイントに狙う音に加え、オーバーヘッド、ルームマイク、アンビエント、バウンダリーなどの多くの間接音をミックスした上で最終的にトータルな「ドラム・サウンド」として成立させる物なので、直接音だけのEQ処理などを緻密に編集した所で、関節音と混ぜ合わせた時には意表をつかれる程の音色になってしまう事など多々あるもので、間接音とのミックスでどの様に音が作られるのかという事をイメージしなければならない難しさがある物です。

ドラム・セットに於ける各打楽器類が単に直接音だけでレコーディングされているという謬見を生みやすかった背景にあるのは、それまでのハードウェア・デジタル・シンセサイザーが音色として実装していた音の取扱いの簡便的な操作が、ドラム録音の実態そのものも直接音だけの音作りで済まされるかの様に解釈されてしまう事による物が大きかったろうと思われます。

基本的にドラム録りに於ける間接音には、低域をカットするフィルターを通過させ、高域はより高めに採られてEQ編集が施される場合が多く、ドラムの音源から物理的に距離が遠くなる間接音ほど高域は高められ、低域カットのスロープオフ周波数は高められるものです。

この理由に、《リバーバレーション(残響)》回避に伴う音作りのノウハウが関係してくるもので、リバーバレーションについてはいつか詳しくブログ記事で語る事を予定しているの本記事では詳述を避けますが、間接音とやらも結局は直接音に含まれる多くの部分音のエネルギー量が変化した姿であるに過ぎず、多くの残響というのは低域成分が結果的に最後まで残ろうとする物なのであります。

多くの間接音を録音する意図として、それらの間接音は直接音に対してそれぞれ異なる遅延差が生じている為、ミックス加減によっては互いに相殺し合って打ち消される音や互いに強調し合う事により音色変化が見込まれる様になるという訳です。

この際不要な残響があると、音色変化よりも残響がより強調されて行く事になるので多くの場合HPFを介在させて低音域をカットしているという訳です。この際、間接音側の音を大きく混ぜてしまうと、あからさまに遅延を感ずる音になりかねないのでミックス加減が綿密に行われるという訳です。

こうしたドラムのマルチ・マイク録音というコンソール卓を弄る側のノウハウがプリプロやデジタル技術の進化に伴い、ミュージシャンの側にフィードバックされやすくなったとも言えるでしょう。そうした状況に見事にマッチしたのが SOUL Ⅱ SOUL の「Back To Life」で一躍有名にさせた屋敷豪太のグラウンド・ビートに伴うドラム・サウンドであり、フィルタリングを施したレコーディング技術が音作りに見事に反映され、当時のトレンドの先端を疾走していたという訳です。

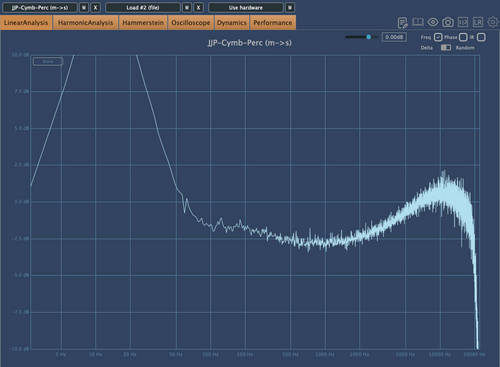

例えば下記に図示されるのは DDMF の PluginDoctor を使用して、Waves のプラグイン JJP-Cymbal で用いられるデフォルトのオーバーヘッド・チャンネル用のEQカーブでありますが、50Hzから下の極超低域まで非常に膨らんでおり《ローカットしていないではないか!?》と疑問を抱いてしまう事でしょう。

この低域の膨らみは歪み感の演出に必要な物と考えられ、それによって歪んで相対的なバランスを取る際に《総合的に下げる》事も念頭に置いて計算されたカーブであろうと思います。2kHz以上の高域からシェルビングで高域が持ち上がっている事も考慮すると、こうしたカーブはアナログ歪みを計算しているカーブなのであろうと思います。

同様に、Waves の Maserati DRM でオーバーヘッドを見ると、20Hz以下は切られて500Hz近傍が下げられ、1kHz以降にシェルビングと広いQのピーキングで高域の底上げが為されている事がお判りになろうかと思います。

もう一つのプラグインを参考に挙げますが、下記のオーバーヘッド用のカーブは Waves の Scheps Parallel Particles の物です。75Hz近傍をキックの基音付近と捉えている様で、それより下はアナログ歪み演出の為、75Hzの1オクターヴ上となる150Hzを態と持ち上げているのは、こうした信号を愚直に直接音と混ぜた場合、非常に大きな遅延差或いは大きな位相差を生じます。

もし、ミックスの時点で直接音と位相が合ってしまっていたら、位相を《反転》する必要があります。そうして遅延差・位相差を改善した時に反転した位相から得られる音は、結果的にローカットとなるという訳です。

こうして《遅延なく》聴こえる様なミックスに仕立て上げる時、結果的に低域の強調は鎮められる様にならざるを得ないので、マルチマイクの間接音収音は基本的に、残響の低域成分を遅延として聴かれる様にするのを防いで音量を抑えつつ、低域をも抑えるのが標準的な取扱いであります。故に、位相反転も視野に入れておく必要があるという訳です。

90年代初頭、屋敷豪太が持て囃されたのは単に音色面のみならず、彼が持つグルーヴがあったからこそ広く認知される様になったという点は忘れてはならない部分でありましょう。

次のAKAI Sシリーズ用のサンプル&MIDIファイル・ライブラリーは、Steinberg からReCycle! が登場し、即座にリリースされた屋敷豪太監修の物。MIDIグルーヴやReCycleファイルなどが収録されており、「あの音」が使えるというシロモノでした。

卑近で長い残響が忌避され、ドラムのマルチ・マイク録音やらのフィードバックでフィルタリングの手法が活かされる様になった時、世の中のアンサンブルは総じてレトロ感への回帰となるアナクロニカリズムへ急激に舵を切る様な音作りになります。茲に大きく貢献したのがジャミロクワイやレニー・クラヴィッツの1stアルバムでありましょう。

またロック方面でもドライでマットな質感の音世界が持て囃される様に変化し、そうしてグランジが生まれます。カート・コバーンのニルヴァーナはその代表格となりドライな質感とメタルとエレクトロが合体したKoRnが誕生。そうしてミクスチャーというジャンルが発生する様に変貌を遂げたという訳です。

グランジでオルタナティヴなサウンドは、当時の KISS ですらノーメイクで登場してアルバムをリリースした程。往年の KISS ファンは冷ややかに見る向きもありましたが、作られたサウンドは抑えの利いたメイクの様に遉に一級品であり、そのバランス具合と良い白眉の出来であったと思います。

そこにエレクトロやテクノの要素が強まるとケミカル・ブラザーズの様にもなっていき、こうして90年代はドライな質感が求められる様に変化して行ったという訳であり、アナクロニカリズムを筆頭にアナログ志向が特に強まった時代だったと言えるでしょう。

扨て、ローファイ・サウンドを多彩に演出した要因はこれらばかりではなく、エイリアス・ノイズ(折り返しノイズ)や、ギター&ベース・アンプやモニター・スピーカーなどのフルレンジを再生できないスピーカーでの再生音ミックスも持て囃された訳であり、決してフィルタリングだけが貢献した訳ではありません。

90年代初頭はE-muのSP-1200とAKAI S1000を代表とするサンプラーが人気を博しておりましたが、前者は獨特のエイリアス・ノイズと音質感が好まれ、後者は後に、S3200XLが搭載するレゾナンス付きフィルタリングでより人気を博する事となったという訳です。

奇しくも、S3200XLが登場した後にはPC業界でWindows95がリリースされる様になりました。殆どの音楽制作者はMac環境に依存しておりましたが、そこはやはりPC業界。プロトコル周辺の脆弱な環境に取り付く島もない程に邁進し、図らずもOS本体に実装されていた「サウンドレコーダー」が「アシッド」なサウンド・メイキング・テクニックとして活用される様になるのです。

然し乍らこれは、サウンドレコーダーが不十分な設計に依って得られていた物に過ぎず、マイクロソフト側としては不本意な出来が称賛されるのは苦虫を噛み潰していたかと思えますが、つまるところサンプルレート周波数変換で保存する際に、補間&間引き(インターポーレーション&デシメーション)はするものの、オーバーサンプリング時のアンチエイリアシングとノイズ・シェイピングを全く施す事なく変換していたので、変換後にはエイリアス・ノイズが潤沢に乗ってしまうという物でした。

エイリアス・ノイズは、想定されたナイキスト周波数よりも高い所にある「加分」の周波数帯域を変換後にナイキスト周波数よりも低い方に「差分」として跳ね返らせてしまい原音に反映させてしまいます。5kHzのナイキスト周波数を想定した際、原音に5k〜8.5kHzまでの音が分布していたとしたら変換後の原音には1.5k〜5kHzに一様に跳ね返って来るという訳です。

こうした必要な処理を欠いていたサウンドレコーダーを用いて、サンプリング・レート周波数を3kHz以下のオーディオに変換すると、実に「潤沢な」エイリアス・ノイズが付与された、通俗的に言われる《汚し系》の音が手軽に得られたという訳です。

サンプリング・レート周波数を決定する時に、非常に低いナイキスト周波数を選択する事で好結果を得られたというのは実に皮肉な物であり、こうした音を本来の音と混ぜ合わせたりたのフィルタリングやコンプレッションなどを多用して音作りに貢献できたという歴史があった訳です。

今でこそそうしたテクニックは、ビット・クラッシャー系やらのプラグインで、原音に対して「方形波歪み」を加えるエフェクトが多用される様になりましたが、Waves の Retro Fi に見られる様なエフェクトは、90年代のローファイ・サウンドや、サウンドレコーダーが実装しなかったデジタル・ノイズ対策などのそれも敢えて好意的に用いている様なアルゴリズムとして搭載している様で、なかなか使えるエフェクトとして脚光を浴びている模様です。

扨て、サンプリング・レート周波数変換を視野に入れる際、音楽制作分野は往々にしてCD-DAフォーマットの44.1kHzに対して制作現場が48kHzを中心にその2n倍という混在があり、今でこそシームレスに変換できる様になりましたが、デジタル黎明期では色々と不具合を生じた物です。

その不具合の最たる物が再生ピッチが異なって再生されてしまうという点にあります。現今社会に於ては互いに異なるサンプリング・レート周波数が異なる場合再生すらされない様に機器側が制限を施していたりするのですが、デジタル黎明期では「1サンプル」を同期させてしまう事により、1秒間に48000サンプルと44100サンプルで録音されたサンプル数は本来異なる訳ですが、それぞれが1秒間に再生させようと同期してしまうと、自ずと再生ピッチが異なってしまう訳です。

48kHzで録音されたソースを44.1kHzで再生させればピッチは上がって再生されますし、44,1kHzで録音されたソースを48kHzで再生させればピッチが下がる事となります。

特にデジタル黎明期では、コンシューマー用のAD/DAコンバーターが少なかった事もあり、DATを録音待機状態にしてAD/DAコンバーターとして使用していた時代もありました。DATのフォーマットは48kHzがメインであるので、これを最終的にCD-DAの44.1kHzとして再生させてしまうとピッチが変換されて再生されてしまう状況が結構多発していたのです。実際にそうした形でCDがリリースされていた例すらある程です。

下記のジェントル・ジャイアントのベスト盤はオランダで発売された《正規》のベストCDであるにも拘らず、ピッチは異なって再生される様に製造されてしまっていた訳です。ある意味、コレクター・アイテムではあるのですけれども。

44.1kHzと48kHzとでは、セント数で言うと [146.70690] セント異なって再生されます。半音以上は高く、ほぼ3単位四分音違うと言えるでしょう。こういう事がごく普通に罷り通ってリリースされてしまったという事実が世界にはあるという訳であります。

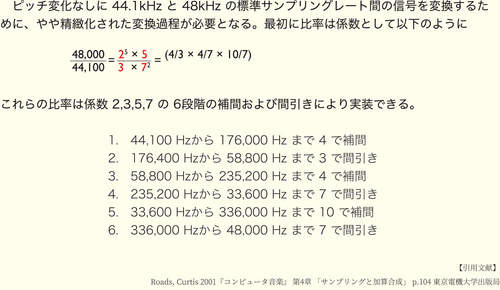

とはいえデジタル黎明期では、CD-DAとDATとのサンプリング・レート周波数変換というのも異なるレートでの再生が出来てしまっていた事ばかりではなく、実際には変換時に於て内部補正処理が行われていた訳です。それが次の例にもあるインターポーレーション&デシメーション(補正と間引き)なのであります。

間引きの工程があれば、変換前に有していたサンプル間を繋ぐ包絡線を描く為の要素が失われて行く事となります。こうしてADPCMやΔΣ変調の技術が活かされ乍らオーバーサンプリングなどの内部処理を経ていたりする訳ですが、その変換プロセスそのものに規格化はされていないので、設計側にクオリティーが委ねられる事となります。

加えて、上掲のサンプリング・レート周波数変換に伴う [2・3・5・7] の係数に収まらない様な周波数に変換しようとする場合、エイリアス・ノイズとして方形波(矩形波)が多様に変調されたノイズが現れる様にもなります。即ち、Windowsで実装されていたサウンドレコーダーは、CD-DAとDATとその2n等倍しか視野に入れておらず、埒外となるサンプリング・レート周波数に任意に保存できる物の、この埒外な値へ変換する事が《汚し系》としては功を奏するという訳であります。

そうして、Lo-Fiサウンドとして決定的な要因のひとつとなるエイリアス・ノイズの活用となるのですが、90年代では特に私が注目していたのがレイ・ヘイデン、マッド・プロフェッサー等であり、他にもミシェル・ンデゲオチェロも非常に注目しておりました。何よりLo-Fiサウンドの魅力に溢れていたからでもあります。

嘗てローランドがJV-80/880様のエキスパンション・ボードとして発売していた SR-JV-80-06『Dance』に収録されている次のデモのドラム音色は、如何にも当時のアシッド系の骨頂と言える特徴的な音でありましょう。

同様の音は、松田聖子がガブリエル氏(当時はマスコミから「ガブちゃん」と言われていた)と結婚していた時の「SEIKO」名儀でリリースしていた曲「」にも聴かれる物で、スネアはタイムストレッチさせている様な気がします。いずれにしても、SP-1200単体では到底実現できなかった訳で、それらは

●フィルタリング

●サイドチェイン・ゲート(セルフ信号トリガー)

●アンプ・シミュレート

●ハード・コンプレッション

●デジタル・ノイズ付与

●下行ピッチ・エンベロープを施した波形追加

などが複合的に合わさる事で、Lo-Fiサウンドが作り上げられていたと言って過言ではないでしょう。

次のジョシュ・エイブラハムによる KoRnの「Got the Life」のリミックス・サウンドも当時のアシッド系(SP-1200風)の音で彩られている特徴的な音です。その後の90年代末のアルバム『Issues』の音も素晴らしい出来栄えだと思います。

90年代前半は、KoRnのミクスチャー/エレクトロ・サウンドがこうした所まで影響を及ぼしておりました。曲は、カリウタ唯一のソロ・アルバムから「Private Earthquake: Error7」/Vinnie Colaiuta

時代を象徴させる当時のハービー・ハンコックによる「Butterfly」のドラム・サウンドの場合、エイリアス・ノイズが潤沢な加工方法の方が似た様な音を得られるかと思います。無論、フィルタリングを施してハイをブーストした、どちらかといえばマルチ・マイク類のルーム系に用いる様なEQカーブ(シェルヴィング)を施してミックスした方が似るかと思います。

4拍目にスネアのトリガーを被せた独特のフィルタリング&エイリアス・ノイズ付与系統の音「Nocturnal Sunshine / Me'Shell Ndegeocéllo & Herbie Hancock」

斯様にして、ローファイ・サウンドが醸し出していた「アシッド」な音というのは、デジタル・リバーブの波に塗れた音像スタイルのカウンターであった事で、余韻を排除した上で、より直接音が際立つ所に、単なる実音を忠実にレコーディングして素朴なレトロな音にするばかりでなく、音を積極的にデジタル・ノイズで汚して行くという事で、ヴィンテージ溢れる楽器類の音とのコントラストを強める事に一役買っていたのは間違いないでしょう。

こうして、レコーディング機器類のみならずシンセサイザー周りもアナログ回帰がより一層強まったという訳です。

ハードウェア・シンセサイザーにしても、コルグがM1を登場させて以降はサンプリングを許容し乍ら、ヴィンテージ類の音を欲するユーザーの声が俄かに大きくなって行きました。そうしてリリースされた同社の01Wシリーズは空前の大ヒットとなる訳でありますが、ハードウェア・シーケンサーから脱皮してMacを中心とするプリプロダクションの世界が一気に解放されて、その波に追従する様にしてWindows95が登場した訳です。

Windowsの最大の貢献は、サウンドレコーダーというのは私の冗句でもあり、実際にはVSTiが普及の後押しになった訳です。これが今日のソフトウェア・シンセサイザーでのプラグイン規格の基となっている訳です。茲から一気にCubaseは人気を博して行き、MOTU DP以降の新参者は挙ってCubaseに投資していた物です。

加えて、'Wintel' とも言われたマイクロソフトとインテルとの蜜月の関係を築き乍ら大量のユーザーを抱えてCPU処理速度向上も邁進していた流れに乗って、MacからWindowsへユーザーが逆流してしまう現象もPentium4以降、AMD Opteron出現時にはかなり起きていた物で、スティーリー・ダン・サウンドの屋台骨を支えたひとりであるエリオット・シャイナーは、Opteronを搭載したPCとホストアプリケーションにNUENDOを慫慂していた位なので、あっさりとMacを見限る宗旨替えには驚かされた物です。

唯、この頃になると「アシッド」感溢れる音はすっかり廃れており、ブレイク・ビーツ風の音も聴かれなくなりましたし、ケミカル・ブラザーズやらがソリッド・ステートな音を志向した事もあって、汚した音は隠し味の様に使われる様に変化して行ったのが今世紀初頭のゼロ年代であったろうと思います。

私が90年代のローファイ・サウンドを経験では、方形波の潤沢なアシッドが効いた音というのは概ね900〜1.3kHz辺りにピークを作る様にするのが好ましい様に思えます。

こうした状況をエイリアス・ノイズを作る前提として仮定すると、ナイキスト周波数を2kHzに想定した場合、2.7k〜3.1kHzにEQでブーストして、アンチ・エイリアスを施さないデジタル変換を行えば、エイリアス・ノイズは900〜1.3kHz辺りにふんだんに乗っかって来るという事となります。

当時の90年代サウンドを象徴する様なデモを今回作ってみましたが、デモに使われる主要なドラム音のそれは、Roland JV-80/880/1080用の拡張エキスパンション・カード SR-JV80-06 『Dance』のビートを切り出している物で、アウフタクトで入るフィルは、Waves Retro Fi を使用している物です。

ハイハットは Native Instruments でデリート(レガシー・コンテンツ送り)となった往年の名機 Absynth のハイハットです。決してアンビエントや微分音だけが得意技だった訳ではない Absynth にもこうした好い音があるのに勿体無いとあらためて思います。MB Quart のスピーカーで聴いた様な定位の剡さがバッチリ決まったハットの音だというのに。茲数年のNIは迷走をしておりますね。

米国で愛用者が多く、その独特の剡い(するどい)音像が大変好まれたカーステレオ用スピーカーですが、MB Quart の定位の鋭さを耳にしたら忘れられません。低音ですらもシャープな輪郭が与えられ、通常の音像がどれだけ暈されているか!? というのを思い知らされる程で、騙されたと思って是非一度は耳にしてもらいたいと思います。無響室で聴くステレオの様に段違いの違いがあります。これを無響室で聴いたら一体どこまで剡いなのだろう!? と思う所です。

このフィルには、うっすらとWaves Magma Springs であるスプリング・リバーブをプリ・ディレイを82.2ミリ秒を採って通しています。リバーブの低域成分さえ抑えてハイを強調し乍ら、リバーブ・タイムを抑えつつ直列に噛ませるのが、定位の乙張りを演出できるかと思います。一応、微分音をふんだんに使用しているので、私らしいデモにもなっているのではないかと思います。

あらためてローファイ回帰とデジタル・オーディオに関して興味深くお読みいただければ之幸であります。

90年代に差し掛かる際、世の中の流行サウンドが一気に変貌を遂げたのですが、その際たる特徴として挙げる事が出来るのが、あからさまなリバーブが消えて行ったという事が最大の特徴かと思われます。

勿論、スタジオではレキシコンの480Lやら、ギタリストやキーボーディストのラックを覗けばPCM-70など必ずと言って好い程多用されてはおりました。唯、トレンドとして段々とあからさまに長い残響のリバーブは消えて行き、ハイカットのリバーブは当然としても、もっとカットし、ローも1kHzから下は1極のみならず4極で消す様なザックリとしたHPFを噛ませる位大胆なアプローチを採っていたであろうと思います。

従前の、90年代サウンドが確立される直前の音楽は、短い間ではありましたがドラムのビートはニュー・ジャック・スウィング(16分3連中抜きのノリ)が持て囃され、リバーブはアーバン系(=アーバン・ソウル)といえば、シルキーで抑揚をコンプで潰した滑らかで長い残響を使っていたのでありましたが、ドラムに深いリバーブが付与される事だけは避けられつつある様な変遷期でありました。

今で言うマルチ・マイク録りでキーペックスなどを通した上で、BUSコンプ、リバーブも使うなら敢えてスラップ系のダブリング効果が出る様な感じで、ドライ志向が高まって来ておりました。こうしたドラム音のドライ志向に拍車をかけたのが、フィルター通過に伴う音色変化です。

フィルターを音色変化の為の方策として積極的に使用する事に加え、Mac導入に伴うプリプロダクション黎明期に於ける第2世代でのデジタル・オーディオ・ワークステーション(第1世代はシンクラヴィアやハードディスク・レコーディング専用機)でのデジタル信号編集に良質な「エフェクト」が使われる様になった事もあり、フィルターの使用が普及したのでありましょう。

ドラムのマルチ・マイク録りの場合、各打楽器の直接音をピンポイントに狙う音に加え、オーバーヘッド、ルームマイク、アンビエント、バウンダリーなどの多くの間接音をミックスした上で最終的にトータルな「ドラム・サウンド」として成立させる物なので、直接音だけのEQ処理などを緻密に編集した所で、関節音と混ぜ合わせた時には意表をつかれる程の音色になってしまう事など多々あるもので、間接音とのミックスでどの様に音が作られるのかという事をイメージしなければならない難しさがある物です。

ドラム・セットに於ける各打楽器類が単に直接音だけでレコーディングされているという謬見を生みやすかった背景にあるのは、それまでのハードウェア・デジタル・シンセサイザーが音色として実装していた音の取扱いの簡便的な操作が、ドラム録音の実態そのものも直接音だけの音作りで済まされるかの様に解釈されてしまう事による物が大きかったろうと思われます。

基本的にドラム録りに於ける間接音には、低域をカットするフィルターを通過させ、高域はより高めに採られてEQ編集が施される場合が多く、ドラムの音源から物理的に距離が遠くなる間接音ほど高域は高められ、低域カットのスロープオフ周波数は高められるものです。

この理由に、《リバーバレーション(残響)》回避に伴う音作りのノウハウが関係してくるもので、リバーバレーションについてはいつか詳しくブログ記事で語る事を予定しているの本記事では詳述を避けますが、間接音とやらも結局は直接音に含まれる多くの部分音のエネルギー量が変化した姿であるに過ぎず、多くの残響というのは低域成分が結果的に最後まで残ろうとする物なのであります。

多くの間接音を録音する意図として、それらの間接音は直接音に対してそれぞれ異なる遅延差が生じている為、ミックス加減によっては互いに相殺し合って打ち消される音や互いに強調し合う事により音色変化が見込まれる様になるという訳です。

この際不要な残響があると、音色変化よりも残響がより強調されて行く事になるので多くの場合HPFを介在させて低音域をカットしているという訳です。この際、間接音側の音を大きく混ぜてしまうと、あからさまに遅延を感ずる音になりかねないのでミックス加減が綿密に行われるという訳です。

こうしたドラムのマルチ・マイク録音というコンソール卓を弄る側のノウハウがプリプロやデジタル技術の進化に伴い、ミュージシャンの側にフィードバックされやすくなったとも言えるでしょう。そうした状況に見事にマッチしたのが SOUL Ⅱ SOUL の「Back To Life」で一躍有名にさせた屋敷豪太のグラウンド・ビートに伴うドラム・サウンドであり、フィルタリングを施したレコーディング技術が音作りに見事に反映され、当時のトレンドの先端を疾走していたという訳です。

例えば下記に図示されるのは DDMF の PluginDoctor を使用して、Waves のプラグイン JJP-Cymbal で用いられるデフォルトのオーバーヘッド・チャンネル用のEQカーブでありますが、50Hzから下の極超低域まで非常に膨らんでおり《ローカットしていないではないか!?》と疑問を抱いてしまう事でしょう。

この低域の膨らみは歪み感の演出に必要な物と考えられ、それによって歪んで相対的なバランスを取る際に《総合的に下げる》事も念頭に置いて計算されたカーブであろうと思います。2kHz以上の高域からシェルビングで高域が持ち上がっている事も考慮すると、こうしたカーブはアナログ歪みを計算しているカーブなのであろうと思います。

同様に、Waves の Maserati DRM でオーバーヘッドを見ると、20Hz以下は切られて500Hz近傍が下げられ、1kHz以降にシェルビングと広いQのピーキングで高域の底上げが為されている事がお判りになろうかと思います。

もう一つのプラグインを参考に挙げますが、下記のオーバーヘッド用のカーブは Waves の Scheps Parallel Particles の物です。75Hz近傍をキックの基音付近と捉えている様で、それより下はアナログ歪み演出の為、75Hzの1オクターヴ上となる150Hzを態と持ち上げているのは、こうした信号を愚直に直接音と混ぜた場合、非常に大きな遅延差或いは大きな位相差を生じます。

もし、ミックスの時点で直接音と位相が合ってしまっていたら、位相を《反転》する必要があります。そうして遅延差・位相差を改善した時に反転した位相から得られる音は、結果的にローカットとなるという訳です。

こうして《遅延なく》聴こえる様なミックスに仕立て上げる時、結果的に低域の強調は鎮められる様にならざるを得ないので、マルチマイクの間接音収音は基本的に、残響の低域成分を遅延として聴かれる様にするのを防いで音量を抑えつつ、低域をも抑えるのが標準的な取扱いであります。故に、位相反転も視野に入れておく必要があるという訳です。

90年代初頭、屋敷豪太が持て囃されたのは単に音色面のみならず、彼が持つグルーヴがあったからこそ広く認知される様になったという点は忘れてはならない部分でありましょう。

次のAKAI Sシリーズ用のサンプル&MIDIファイル・ライブラリーは、Steinberg からReCycle! が登場し、即座にリリースされた屋敷豪太監修の物。MIDIグルーヴやReCycleファイルなどが収録されており、「あの音」が使えるというシロモノでした。

卑近で長い残響が忌避され、ドラムのマルチ・マイク録音やらのフィードバックでフィルタリングの手法が活かされる様になった時、世の中のアンサンブルは総じてレトロ感への回帰となるアナクロニカリズムへ急激に舵を切る様な音作りになります。茲に大きく貢献したのがジャミロクワイやレニー・クラヴィッツの1stアルバムでありましょう。

またロック方面でもドライでマットな質感の音世界が持て囃される様に変化し、そうしてグランジが生まれます。カート・コバーンのニルヴァーナはその代表格となりドライな質感とメタルとエレクトロが合体したKoRnが誕生。そうしてミクスチャーというジャンルが発生する様に変貌を遂げたという訳です。

グランジでオルタナティヴなサウンドは、当時の KISS ですらノーメイクで登場してアルバムをリリースした程。往年の KISS ファンは冷ややかに見る向きもありましたが、作られたサウンドは抑えの利いたメイクの様に遉に一級品であり、そのバランス具合と良い白眉の出来であったと思います。

そこにエレクトロやテクノの要素が強まるとケミカル・ブラザーズの様にもなっていき、こうして90年代はドライな質感が求められる様に変化して行ったという訳であり、アナクロニカリズムを筆頭にアナログ志向が特に強まった時代だったと言えるでしょう。

扨て、ローファイ・サウンドを多彩に演出した要因はこれらばかりではなく、エイリアス・ノイズ(折り返しノイズ)や、ギター&ベース・アンプやモニター・スピーカーなどのフルレンジを再生できないスピーカーでの再生音ミックスも持て囃された訳であり、決してフィルタリングだけが貢献した訳ではありません。

90年代初頭はE-muのSP-1200とAKAI S1000を代表とするサンプラーが人気を博しておりましたが、前者は獨特のエイリアス・ノイズと音質感が好まれ、後者は後に、S3200XLが搭載するレゾナンス付きフィルタリングでより人気を博する事となったという訳です。

奇しくも、S3200XLが登場した後にはPC業界でWindows95がリリースされる様になりました。殆どの音楽制作者はMac環境に依存しておりましたが、そこはやはりPC業界。プロトコル周辺の脆弱な環境に取り付く島もない程に邁進し、図らずもOS本体に実装されていた「サウンドレコーダー」が「アシッド」なサウンド・メイキング・テクニックとして活用される様になるのです。

然し乍らこれは、サウンドレコーダーが不十分な設計に依って得られていた物に過ぎず、マイクロソフト側としては不本意な出来が称賛されるのは苦虫を噛み潰していたかと思えますが、つまるところサンプルレート周波数変換で保存する際に、補間&間引き(インターポーレーション&デシメーション)はするものの、オーバーサンプリング時のアンチエイリアシングとノイズ・シェイピングを全く施す事なく変換していたので、変換後にはエイリアス・ノイズが潤沢に乗ってしまうという物でした。

エイリアス・ノイズは、想定されたナイキスト周波数よりも高い所にある「加分」の周波数帯域を変換後にナイキスト周波数よりも低い方に「差分」として跳ね返らせてしまい原音に反映させてしまいます。5kHzのナイキスト周波数を想定した際、原音に5k〜8.5kHzまでの音が分布していたとしたら変換後の原音には1.5k〜5kHzに一様に跳ね返って来るという訳です。

こうした必要な処理を欠いていたサウンドレコーダーを用いて、サンプリング・レート周波数を3kHz以下のオーディオに変換すると、実に「潤沢な」エイリアス・ノイズが付与された、通俗的に言われる《汚し系》の音が手軽に得られたという訳です。

サンプリング・レート周波数を決定する時に、非常に低いナイキスト周波数を選択する事で好結果を得られたというのは実に皮肉な物であり、こうした音を本来の音と混ぜ合わせたりたのフィルタリングやコンプレッションなどを多用して音作りに貢献できたという歴史があった訳です。

今でこそそうしたテクニックは、ビット・クラッシャー系やらのプラグインで、原音に対して「方形波歪み」を加えるエフェクトが多用される様になりましたが、Waves の Retro Fi に見られる様なエフェクトは、90年代のローファイ・サウンドや、サウンドレコーダーが実装しなかったデジタル・ノイズ対策などのそれも敢えて好意的に用いている様なアルゴリズムとして搭載している様で、なかなか使えるエフェクトとして脚光を浴びている模様です。

扨て、サンプリング・レート周波数変換を視野に入れる際、音楽制作分野は往々にしてCD-DAフォーマットの44.1kHzに対して制作現場が48kHzを中心にその2n倍という混在があり、今でこそシームレスに変換できる様になりましたが、デジタル黎明期では色々と不具合を生じた物です。

その不具合の最たる物が再生ピッチが異なって再生されてしまうという点にあります。現今社会に於ては互いに異なるサンプリング・レート周波数が異なる場合再生すらされない様に機器側が制限を施していたりするのですが、デジタル黎明期では「1サンプル」を同期させてしまう事により、1秒間に48000サンプルと44100サンプルで録音されたサンプル数は本来異なる訳ですが、それぞれが1秒間に再生させようと同期してしまうと、自ずと再生ピッチが異なってしまう訳です。

48kHzで録音されたソースを44.1kHzで再生させればピッチは上がって再生されますし、44,1kHzで録音されたソースを48kHzで再生させればピッチが下がる事となります。

特にデジタル黎明期では、コンシューマー用のAD/DAコンバーターが少なかった事もあり、DATを録音待機状態にしてAD/DAコンバーターとして使用していた時代もありました。DATのフォーマットは48kHzがメインであるので、これを最終的にCD-DAの44.1kHzとして再生させてしまうとピッチが変換されて再生されてしまう状況が結構多発していたのです。実際にそうした形でCDがリリースされていた例すらある程です。

下記のジェントル・ジャイアントのベスト盤はオランダで発売された《正規》のベストCDであるにも拘らず、ピッチは異なって再生される様に製造されてしまっていた訳です。ある意味、コレクター・アイテムではあるのですけれども。

44.1kHzと48kHzとでは、セント数で言うと [146.70690] セント異なって再生されます。半音以上は高く、ほぼ3単位四分音違うと言えるでしょう。こういう事がごく普通に罷り通ってリリースされてしまったという事実が世界にはあるという訳であります。

とはいえデジタル黎明期では、CD-DAとDATとのサンプリング・レート周波数変換というのも異なるレートでの再生が出来てしまっていた事ばかりではなく、実際には変換時に於て内部補正処理が行われていた訳です。それが次の例にもあるインターポーレーション&デシメーション(補正と間引き)なのであります。

間引きの工程があれば、変換前に有していたサンプル間を繋ぐ包絡線を描く為の要素が失われて行く事となります。こうしてADPCMやΔΣ変調の技術が活かされ乍らオーバーサンプリングなどの内部処理を経ていたりする訳ですが、その変換プロセスそのものに規格化はされていないので、設計側にクオリティーが委ねられる事となります。

加えて、上掲のサンプリング・レート周波数変換に伴う [2・3・5・7] の係数に収まらない様な周波数に変換しようとする場合、エイリアス・ノイズとして方形波(矩形波)が多様に変調されたノイズが現れる様にもなります。即ち、Windowsで実装されていたサウンドレコーダーは、CD-DAとDATとその2n等倍しか視野に入れておらず、埒外となるサンプリング・レート周波数に任意に保存できる物の、この埒外な値へ変換する事が《汚し系》としては功を奏するという訳であります。

そうして、Lo-Fiサウンドとして決定的な要因のひとつとなるエイリアス・ノイズの活用となるのですが、90年代では特に私が注目していたのがレイ・ヘイデン、マッド・プロフェッサー等であり、他にもミシェル・ンデゲオチェロも非常に注目しておりました。何よりLo-Fiサウンドの魅力に溢れていたからでもあります。

嘗てローランドがJV-80/880様のエキスパンション・ボードとして発売していた SR-JV-80-06『Dance』に収録されている次のデモのドラム音色は、如何にも当時のアシッド系の骨頂と言える特徴的な音でありましょう。

同様の音は、松田聖子がガブリエル氏(当時はマスコミから「ガブちゃん」と言われていた)と結婚していた時の「SEIKO」名儀でリリースしていた曲「」にも聴かれる物で、スネアはタイムストレッチさせている様な気がします。いずれにしても、SP-1200単体では到底実現できなかった訳で、それらは

●フィルタリング

●サイドチェイン・ゲート(セルフ信号トリガー)

●アンプ・シミュレート

●ハード・コンプレッション

●デジタル・ノイズ付与

●下行ピッチ・エンベロープを施した波形追加

などが複合的に合わさる事で、Lo-Fiサウンドが作り上げられていたと言って過言ではないでしょう。

次のジョシュ・エイブラハムによる KoRnの「Got the Life」のリミックス・サウンドも当時のアシッド系(SP-1200風)の音で彩られている特徴的な音です。その後の90年代末のアルバム『Issues』の音も素晴らしい出来栄えだと思います。

90年代前半は、KoRnのミクスチャー/エレクトロ・サウンドがこうした所まで影響を及ぼしておりました。曲は、カリウタ唯一のソロ・アルバムから「Private Earthquake: Error7」/Vinnie Colaiuta

時代を象徴させる当時のハービー・ハンコックによる「Butterfly」のドラム・サウンドの場合、エイリアス・ノイズが潤沢な加工方法の方が似た様な音を得られるかと思います。無論、フィルタリングを施してハイをブーストした、どちらかといえばマルチ・マイク類のルーム系に用いる様なEQカーブ(シェルヴィング)を施してミックスした方が似るかと思います。

4拍目にスネアのトリガーを被せた独特のフィルタリング&エイリアス・ノイズ付与系統の音「Nocturnal Sunshine / Me'Shell Ndegeocéllo & Herbie Hancock」

斯様にして、ローファイ・サウンドが醸し出していた「アシッド」な音というのは、デジタル・リバーブの波に塗れた音像スタイルのカウンターであった事で、余韻を排除した上で、より直接音が際立つ所に、単なる実音を忠実にレコーディングして素朴なレトロな音にするばかりでなく、音を積極的にデジタル・ノイズで汚して行くという事で、ヴィンテージ溢れる楽器類の音とのコントラストを強める事に一役買っていたのは間違いないでしょう。

こうして、レコーディング機器類のみならずシンセサイザー周りもアナログ回帰がより一層強まったという訳です。

ハードウェア・シンセサイザーにしても、コルグがM1を登場させて以降はサンプリングを許容し乍ら、ヴィンテージ類の音を欲するユーザーの声が俄かに大きくなって行きました。そうしてリリースされた同社の01Wシリーズは空前の大ヒットとなる訳でありますが、ハードウェア・シーケンサーから脱皮してMacを中心とするプリプロダクションの世界が一気に解放されて、その波に追従する様にしてWindows95が登場した訳です。

Windowsの最大の貢献は、サウンドレコーダーというのは私の冗句でもあり、実際にはVSTiが普及の後押しになった訳です。これが今日のソフトウェア・シンセサイザーでのプラグイン規格の基となっている訳です。茲から一気にCubaseは人気を博して行き、MOTU DP以降の新参者は挙ってCubaseに投資していた物です。

加えて、'Wintel' とも言われたマイクロソフトとインテルとの蜜月の関係を築き乍ら大量のユーザーを抱えてCPU処理速度向上も邁進していた流れに乗って、MacからWindowsへユーザーが逆流してしまう現象もPentium4以降、AMD Opteron出現時にはかなり起きていた物で、スティーリー・ダン・サウンドの屋台骨を支えたひとりであるエリオット・シャイナーは、Opteronを搭載したPCとホストアプリケーションにNUENDOを慫慂していた位なので、あっさりとMacを見限る宗旨替えには驚かされた物です。

唯、この頃になると「アシッド」感溢れる音はすっかり廃れており、ブレイク・ビーツ風の音も聴かれなくなりましたし、ケミカル・ブラザーズやらがソリッド・ステートな音を志向した事もあって、汚した音は隠し味の様に使われる様に変化して行ったのが今世紀初頭のゼロ年代であったろうと思います。

私が90年代のローファイ・サウンドを経験では、方形波の潤沢なアシッドが効いた音というのは概ね900〜1.3kHz辺りにピークを作る様にするのが好ましい様に思えます。

こうした状況をエイリアス・ノイズを作る前提として仮定すると、ナイキスト周波数を2kHzに想定した場合、2.7k〜3.1kHzにEQでブーストして、アンチ・エイリアスを施さないデジタル変換を行えば、エイリアス・ノイズは900〜1.3kHz辺りにふんだんに乗っかって来るという事となります。

当時の90年代サウンドを象徴する様なデモを今回作ってみましたが、デモに使われる主要なドラム音のそれは、Roland JV-80/880/1080用の拡張エキスパンション・カード SR-JV80-06 『Dance』のビートを切り出している物で、アウフタクトで入るフィルは、Waves Retro Fi を使用している物です。

ハイハットは Native Instruments でデリート(レガシー・コンテンツ送り)となった往年の名機 Absynth のハイハットです。決してアンビエントや微分音だけが得意技だった訳ではない Absynth にもこうした好い音があるのに勿体無いとあらためて思います。MB Quart のスピーカーで聴いた様な定位の剡さがバッチリ決まったハットの音だというのに。茲数年のNIは迷走をしておりますね。

米国で愛用者が多く、その独特の剡い(するどい)音像が大変好まれたカーステレオ用スピーカーですが、MB Quart の定位の鋭さを耳にしたら忘れられません。低音ですらもシャープな輪郭が与えられ、通常の音像がどれだけ暈されているか!? というのを思い知らされる程で、騙されたと思って是非一度は耳にしてもらいたいと思います。無響室で聴くステレオの様に段違いの違いがあります。これを無響室で聴いたら一体どこまで剡いなのだろう!? と思う所です。

このフィルには、うっすらとWaves Magma Springs であるスプリング・リバーブをプリ・ディレイを82.2ミリ秒を採って通しています。リバーブの低域成分さえ抑えてハイを強調し乍ら、リバーブ・タイムを抑えつつ直列に噛ませるのが、定位の乙張りを演出できるかと思います。一応、微分音をふんだんに使用しているので、私らしいデモにもなっているのではないかと思います。

あらためてローファイ回帰とデジタル・オーディオに関して興味深くお読みいただければ之幸であります。

2024-02-16 20:00