チョロQ3「夏は夜 7/8」楽曲分析 [楽理]

今回は、プレステ(PlayStation)用ソフト『チョロQ3』のゲーム・サントラ曲となる収録曲の1曲である「夏は夜 7/8」という楽曲の譜例動画をYouTubeにアップした事に伴い、全159小節に亙って楽曲解説をして行く事に。

本曲は業務用着信音制作時代の頃からリクエストを非常に多く頂戴した物でありましたが、諸事情もあり当時は着メロとして披露出来なかったという裏事情があった物です。

遠隔調(英:remote key=リモート・キー)への転調が頻々に起こるにも拘らず、メロディーの筋立てが強固である為、旋律の進もうとする推進力を得る為の方向と、それに対する和声の助力という手招きが非常に奏功している為、唐突さを希薄に感じて楽曲に魅了される人々が多いというのが特徴的であると言えるでしょう。

本曲の遠隔調というのは、端的に言えば長七度調域との行き交いが冒頭から繰り広げられます。嬰ヘ短調とヘ短調の行き交い、楽曲のAパターンとBパターンはこれら2つの調域を巧妙に和声的に装飾してサビのCパターンへ進みます。

サビがハ短調を標榜するので、嬰ヘ短調から見れば三全音調域であるので、ヘ短調から見た時の短二度調=嬰ヘ短調、嬰ヘ短調から見た時の減五度調(≒三全音調域)という事になるので、半音階社会を網羅する上で最も必要な《脈絡》が短二度と三全音にある事を思えば、これらの調域を旅する事で半音階というクロマティシズムで以て練り歩く訳であります。

通常のジャズならば、こうした脈絡に希薄な調性関係でも強行に伴う半音階的なインプロヴァイズ・フレーズを織り交ぜる事により、突拍子の無いコード進行であっても半音階的に紡がれて行く事となるのでジャズ的な世界観の助力で世界観は成立するものですが、全音階的なフレージングを聴き手に堪能させ乍ら脈絡の希薄な調性を旅するというのは言葉で表すのは簡単ですが、実際には非常に難しい物です。

そうした《全音階的な線運び》が本曲は巧みであり、作曲過程に於ける「調性プラン(=tonal plot)」はこの時点で成功していると言えるでしょう。

ジャズ・アプローチの方が半音階的にフレージングしやすい物であるのですが、そうすると全音階的な旋律は消え去ります。脈絡を全音階的に歌うのは非常に難しい物で、本曲の場合はメロディー形成が巧みであるので調性の脈絡が希薄である事を感じさせにくいのです。

無論、聴き手はそうした全音階的なフレージングを手掛かりに耳にしてはいても、通常の全音階的世界観とは明らかに異なる《充実した》和声が随伴して来る訳です。強固なメロディーが脈絡の希薄な世界を随伴させるので、和声的な装飾として巧妙に耳にするという事になるのです。

それに加え、ゲームに日常的に没入すれば、音楽的な脈絡が希薄な状況であっても線の強固な牽引力が和声を引っ張って来て呉れるので、音楽的な習熟が希薄であっても傾聴し得る程に判りやすくなっている為、多くの人を魅了して已まない世界観を構築する事に成功しているのだと思われます。

そうした魅力など、詳悉に縷述する事となるのであらためて本曲の魅力の源泉を語って行く事としましょう。茲から本曲の解説と参ります。

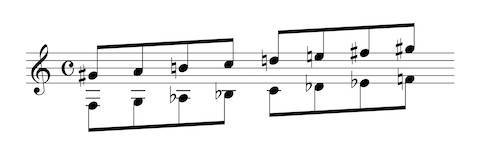

扨て、1〜3小節目での特徴的なブレイクとして一連の分数コードでの状況を詳らかに見る事としますが、このブレイクにはある法則性があって、「B7」が現れる所で一旦の法則性が解除され「小段落」の様な意味合いがあります。ですので先ずは冒頭「A♭6(on C)」から「D♭/C♭」までの流れを見る事にします。

6thコードの3度ベースという状況はなかなかお目に掛からないとは思うのですが、こうしたコード表記に特に拘泥する必要が無いのであるならば「A♭6(on C)」を他の同義音程和音である「Fm7(on C)」でも良いのではなかろうか!? という風に疑問を抱かれる方が居られるかと思います。

本曲でのこの6thコードは《例外的》な使用法として念頭に置いていただきたい点に加え、この6thコードの実態は、《和音構成音には無い他の属和音の断片》という風に解釈していただく必要があろうかと思いますので、先ずはこの辺りを力瘤を蓄えて語る事にしましょう。

通常、機能和声的な6thコードの振る舞いとは、

●6th音が限定上行音であり

●後続和音へ異度の上行進行を採り

●多くの場合は、6th度を付加された下属和音→主和音という流れ

である訳ですが、3つ目の「下属和音→主和音」というのは決してそればかりではなく、6th音が限定上行を採るのであるならば、後続和音が必ずしも主和音である必要はないという例外を生じます。

例えばハ長調に於て「F6→C」というのを機能和声(ラモー)は用意している訳ですが、後続和音に属十三和音である「G13(ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ)」が生じた場合、例外が適用される事となります。

そうして時代がラモーから進みアルフレッド・デイの時代になると、「F6」という和音の6th音が限定上行音を採らずとも、この和音は《属和音の根音を欠いた断片≒属十一と似る》という答を導く訳です。すると「F6」という和音は単に、属和音の薫りを薄めた「G11(ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド)」の断片に過ぎない、と。

そこで私は次の様に解釈しました。冒頭の「A♭6(on C)→B♭/A♭」というそれは、表記を変えた「Fm7(on C)→B♭/A♭」にしようとも何れもが「B♭何某」というドミナント・コードの断片による掛留を見ただけの形に過ぎないという事を。

つまり、仮に「Fm7(on C)→B♭/A♭」であった場合、変ホ長調(Key=E♭)での「Ⅱ(on Ⅰ)→Ⅴ/Ⅳ」なのだと。「A♭6(on C)→B♭/A♭」ならば「Ⅳ(on Ⅵ)→Ⅴ/Ⅳ」なのだという風に。

但し、私は「Ⅱ(on Ⅰ)」とはしなかった訳です。「Ⅴ11」というコードの根音省略の断片のⅥ度音の下部付加音として解釈した訳です。即ち「B♭11」というコードから [b] を省略すると [d・f・as・c・es] が残り、基の「B♭11」の5th音である [d] も偶々和声的に使われない状況= [f・as・c・es] これを「Fm7」ではなく「A♭6」にしたという訳です。

機能和声の世界では《先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む》が是とされる訳ですが、本曲では「A♭6(on C)」の根音が後続和音の下部付加音となる訳ですからプラガル(変格)な状況である訳です。つまり、和声進行としてはダイナミックに動的な連鎖を生ずる正格な状況とは意を異にする状況であるので、プラガルという状況が明確になるので和声進行としては「静的」な状況となる訳です。

故に、和音進行間が静的である以上、「A♭6」というコードは《「B♭何某」というドミナント・コードの根音省略および断片》という解釈に至ったという訳です。

無論、作者本人が本曲の当該部分をどの様に解釈しているかは判りません。然し乍ら、十二等分平均律で通常の音楽シーンでも登場しうるコードを用いて《三全音の包含が見られるコードをドミナント・モーションを起こさずして静的な粉飾を繰り返す》という状況に遭遇した場合、音楽的な因果関係として凡ゆる状況を勘案すると私の解釈が和声的な磁場を一番強くするであろうという解釈に至ったのであるので、浅薄な判断から解釈している訳ではありませんのでご注意下さい。

簡単に言えば《ドミナント・モーションの希釈》がコードとして現れている状況なのですね。例えば、「B♭11」という本位十一度(=♮11th音)の包含がある属和音がスーパーで販売されている惣菜だとした場合、「B♭11」をそのまま使えば売られたパッケージそのままに掻い摘んで食している様な状況なのですが、そこに一手間二手間加えて「B♭11」を「A♭6(on C)→B♭/A♭」という形に変えている、という風に考えていただければ理解しやすいのではないかと思います。

私自身としては作者の音楽観をも包摂する《機能和声に加えプラガルな世界観》を俯瞰した上での解釈ですので、この辺りは是非とも甘受していただければ幸いです。私の解釈ではあるものの、私に屈伏するのではなく「音楽」「不協和」「調性」に服従していただければ幸いです。

ジャズ/ポピュラー音楽のコード表記からすれば《根音省略のコードなんて別コードじゃねえか》と思われる事でしょう。確かに「コードの仕組み」からすればその通りなのですが、コード表記という体系は覚える事に一苦労したとは思うのですが、その苦労をあざ笑うかの様に、コードが持つ調や協和の強大な音楽的重力の背景を何ら投影する事はしません。

コード表記がそうした役割を担う必要もない表記である訳ですが、音楽を深い洞察で分析する時、コード表記という簡便的な仕様は往々にして分析を妨げてしまう物です。ジャズ/ポピュラー音楽に於て、コード表記のそれ単体が一瞬にして状況(アヴェイラブル・モード・スケール)を明確にするのはオルタード・テンションを纏ったドミナント・コード位の物でしょう。

他のコード表記は前後の表記が無い限り、それ単体でトニックかサブドミナントかという状況は掴めませんし、そうした役割を負わせる必要が無いのもコード表記であるのですから。とはいえ、音楽の深い洞察というのはコード表記が本来担う物ではないという事もあらためてご理解いただければ幸いです。

斯様な状況を踏まえると、

「G♭6(on B♭)→A♭/G♭」=「A♭7何某」

「E6(on G♯)→F♯/E」=「F♯7何某」

「D6(on F♯)→E/D」=「E7何某」

という一連の流れがあらためてお判りいただけるかと思います。コード表記の上ではA♭とF♯は減三度であるものの、実質的にはこれらはドミナント・コードの全音下行平行進行であるのを、更に和声的な粉飾を試みているという事になります。

これらのドミナント7thコードはメロディック・マイナーのⅣ度上のドミナント・コードの様に見立てるのも面白いかもしれません。

扨て、2小節目での「E/D→D♭/C♭」という進行間は、それまでの全音下行ではなく増二度となり、進行状況としては歪つな音程を挟む事になりますが、唐突な感はなく、楽節的な段落が付いただけで違和感もなく進んでいると思います。

その後ブレイクは再び実質的に全音下行進行に戻り、コードは「B7→A/G」という風に進行してブレイクは一旦結句するという訳です。このブレイクは楽曲中盤で再度用いられる事になります。

ブレイクの結句が、ドミナント7thコードの第3転回形と同様となる訳ですが、茲で「A7/G」という表記を採らなかったのは、ドミナント・コードの希釈化状態をコード・サフィックスの側でも伝わる様にしたかったという配慮に依るものです。

そうしてブレイクが一旦終わって前奏が続く事になります。リハーサル・マークは「B」の箇所で5小節目です。茲ではコードが「F♯m11」という風に進行しているのですが、私のブログでもかねがね述べて来ている様に、マイナー11thコードの響きというのは猛々しさがあって私は非常に好んでいる響きです。

その「猛々しさ」の源泉とは、マイナー11thコードに包含される3rd音および7th音を根音とした長三和音(メジャー・トライアド)を内含する所にあろうと思うのですが、つまり「F♯m11」であれば3rd音の [a] を根音に採る「A△」の内含に加え、7th音の [e] を根音に採る「E△」を内含するという事になります。

これらの長三和音が五度の関係で互いに強め合い、暗いコード上で逞しく響き合っているという恰も「勁草」の様に、踏まれても踏まれても逞しいと言わんばかりの存在が音として聴こえる様に私は捉えるのです。

ジョン・トロペイの「Tambourine」「チャカ・カーンの「I’m Every Woman」山下達郎の「メリーゴーラウンド」などはマイナー11thコードの代表曲とも言えるでしょう。

ところで、「F♯m11」というコードの構成音は [fis・a・cis・e・gis・h] である為に、先行和音「A/G」の構成音 [g・a・cis・e] と比して3音がコモン・トーンであるのでこれらが掛留となっている事が判ります。コード進行としての互いの調域は唐突な感がある脈絡の希薄な状況とも思えてしまいますが、実際にはコモン・トーンが多く、コード進行としてはダイナミック(動的)なものではなく寧ろ静的であると言えます。

先行和音「A/G」の和音構成音 [g・a・cis・e] を「A7」の基本形として見立てれば構成音は [a・cis・e・g] と表される事になります。下部付加音であった [g] が半音下方にクリシェを採った場合その際コードは「A6」となり、和音構成音は [a・cis・e・fis] という事にもなるので、後続和音「F♯m11」という姿の実際は、先行和音を僅かに粉飾した姿を内含させたコードであるという事があらためて判るのです。

後続和音に先行和音の「余薫」の様にして紛れ込ませているという訳です。とはいえ「A7→A6」というコード進行では物足りない訳ですね。ですので茲に一手間二手間を加えるという訳です。つまり「F♯m11」というコードは、先行和音「A/G」から僅かに姿を変えた「A6」を期待させて新たに姿を変えた形である事が見えて来るのです。こうした姿が仄かに見えて来るからこそ、楽曲冒頭のブリッジでのブレイクに於けるコード進行で6thコード表記の側を選択している(マイナー7thコードの4度ベースという表記を採らない)のは、こうした側面もあっての事なのです。

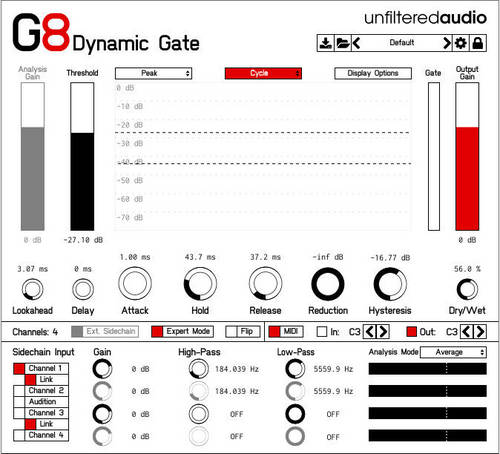

尚、本箇所での「F♯m11」の箇所から奏される8分音符シークエンスが16分音符のシングル・タップ・ディレイで鳴らされるアルペジオ・フレーズは、単にシングル・タップ・ディレイだけではなく、16分音符のクロックで動作するステップ・ゲート=任意の音価毎に切れるゲートを施す必要があるので、この辺りの音作りには注意されたし。

私は今回、本曲のステップ・ゲートにUnfiltered AudioのG8を使用しましたが、MOTUのDPには標準でPattern Gateが使えますし、フリーのプラグインならばAudio Modernのfilterstepなどで代用できるでしょう。NI Reaktorユーザーであるならば、Reaktorユーザー・ライブラリに古くから使われるTrance Gateというライブラリがあります。こちらはパターンが常に一定であるならば、16分音符で動作するステップ・ゲートの場合32分音符を設定した上でフィルターの開/閉という2つの動作だけをパターン化させれば本曲の様に動作します(但し、フィルターの切れが若干甘い)。

そうして9小節目から「Fm9(11)」にコード・チェンジをするので、先行の調域の半音下(長七度調)へ転調する様に進んでいる事になります。こうして12小節目まで一連のシークエンスが奏されます。

13小節目で、冒頭のブレイクと同様のブリッジが再度登場します。「A/G」が現れる時、1回目のブレイクでは3/4拍子が1小節介在するだけだったのですが、2回目のブレイクでの15小節目の後には7/8拍子が2小節続くという状況に変化します。本箇所での7/8拍子の登場が、本曲の表題を示唆しているのであろうと推察されます。

17小節目での7/8拍子からメロディーのシンセ・リードが開始されますが、拍頭では [a] 音を奏した直後に下接刺繍音として [a] よりも71セント低い5単位十四分音がイントネーションを揺さぶる様に介されます。刺繍音ですので変じた音は [a] 音へ戻る訳ですが、同様の箇所は79小節にもあり、そこでは微分音の変化量が僅かに異なります。

私が譜例動画をアップロードした初稿時では、この当該部分の拍頭を倚音の [gis] として八分音で書いてしまっておりました。本来は [gis] よりも50セント高い変化記号を充てようとしていてFinaleの編集作業を続けていたのですが、それすらも忘れて17小節目を79小節目にもコピー&ペーストしてしまい肝心の微分音編集をそっちのけで確認を怠ったままリリースしていたという訳です。

仮に茲で微分音の変化記号を拍頭に置いた編集を施したとしても実際にはリテイクが必要となっていた訳ですが、原曲は拍頭に [a] 音があり、微小音程的な下接刺繍音を採るというのが精確な状況でありますので、あらためてご注意いただきたいと思います。

微分音の十四分音とは中々遭遇しないと思いますが、IRCAM OpenMusicやOrchidsなどでは普通に使われている変化記号であり、全音を14等分する体系ですので変化量として単位微分音あたり14.29セントの音程差を生じます。茲での変化量は5単位十四分音である為、幹音からの変化量が楽譜に付記されているという訳です。

この微小音程的下接刺繍音のそれはピッチベンドで素早く対応しているのだろうと推測するのですが、キーボードによってはアフタータッチやポリプレッシャーでベンド・データを割り当てているのかもしれません。何れにしても、その変化量が17&79小節目共に十四分音体系でぴったりと一致する変化量であるので、人間が任意の音程として割譲する時の癖とは実に興味深い物である事をあらためて痛感した次第です。

まあ、概ね [2・3・4・5・6・7・9・10・12・14・16・20・24] 等分に体良く収まるのが人間の性なのだろうと痛感したという訳です。IRCAMのOpenMusicで用意される微分音用フォント ’omicron’ は上述の16・24等分を除くそれらは全て表す事ができる様に整備されておりますので、興味のある方はお使いになられると良いでしょう。

また、本箇所での微分音は装飾音符ではあるものの、本曲での装飾音符の前打音は長前打音/短前打音とを使い分けているので、その辺りも細かく注意して確認いただければ幸いです。

あらためて、この17小節目でのシンセ・リードの旋律形成は、本曲が全音階的に歌い上げようとする筋立てが巧みに反映されている状況のひとつであると言えます。

基本的に旋律形成とは和音構成音ばかりに委ねてしまってはいけませんし、和音外音がリニアモーターカーの様な反発力を伴う事で和音構成音への推進力が増す物です。楽典を知らずに我流でDAWに勤しんでしまう者に少なくないのが、アヴェイラブル・モード・スケールや和音構成音という事ばかりに尻込みしてしまって《反発力》を得られない卑近な線運びを形成させてしまうという物。

そういう意味では、微小音程的な下接刺繍音も立派な和音外音なのであり、これは旋律形成の牽引力の意味でもある訳です。

扨て、下接刺繍音を除いて当該箇所の7/8小節部分のシンセ・リード・フレーズを見てみると、コードは「A/G」なので、少なくとも「A△」というコードは [a] という根音が最も力点が備わり、コードの第5音が《極点に相応しい場所》として手招きをする二次的な目的地である訳です。

旋律がその極点に達した時に、旋律は下にある根音へ着地しても良いですし、上にあるオクターヴ回帰として更に上を目指す事もあって良いでしょう。オクターヴの跳躍と5度音程を超える跳躍は旋律形成にとても重要な動きとなる訳です。

シンセ・フレーズには [e] 音が途中に介在します。もしもこの [e] 音を、和音の手招きの材料として使わずにフレーズに用いずにそのまま上行させた場合、直前の [cis] は短六度上行を採って [a] に進む事となります。

通常、五度を超える音程跳躍があった場合、その「広い跳躍」の間を埋める様に旋律形成が成される事が多い物です。即ち [cis - a] という音程の中を埋める様に、今度は [a] 音の後には下行形が予期される訳です。

然し実際には [e] を介在させる事で、その直前の [cis] を更にオクターヴの跳躍となって次の小節で帰結させたいとして旋律を形成するのです。広い上行形が巧みに適宜着地し乍ら、上行を急峻に感じさせたり聴き手に労劬を味わわせる様な跳躍になっていないのです。

扨て、五度を超える「広い跳躍」というのは往々にして六度音程の使い方が視野に入ります。大概のギタリストは苦手な「歌心」な訳です。

六度音程というのは転回すれば三度音程なのですから、長三度か短三度の何れかが視野に入る事になります。但し、三度音程でのフレージングというのは、三度音程の「核音」(=ある音域の両端の音)の間は二度音程なので「隣音」という状況を選ばざるを得ない状況になると思えばイメージしやすいでしょう。

例えば、今貴方が「A/G」というコードで [cis] を弾いていたとします。茲から三度音程のフレージングを視野に入れている場合 [a] か [e] へ進むしか手立てが無くなってしまいます。つまり、《物理的に近い方》を選んでしまおうとしているので、どちらかの三度音程としてしか念頭に置いていないので、多くの場合こうしたフレージングは単なるスケールライクなフレージングばかりを創出しかねない状況となります。

それを三度音程としてではなくなぜ六度音程として見ないのか!? これが重要なフレージングな訳です。「C」というコードで貴方は「ミ」を奏しております。次に行きたいのは「ソ」か「ド」である場合、三度で選ばずに六度を選べば「ミ」から上行を採って「ド」を選択すると、そこでの間隙を縫うかの様に [ファ・ソ・ラ・シ] は旋律形成の為の多くの材料音を準備する事になります。

同様に、「ミ」から下方の「ソ」を選択すれば [ラ・シ・ド・レ] を旋律形成を予期させる材料音として提示する訳です。

しかし茲で三度音程を選択して「ミ」から上行の「ソ」を採ってしまうと、その間隙を縫ってくれる音は [ファ] というたった一つの材料音しか提示されず、「ソ」から上の見通しの利かない音群を糸の切れた凧の様な状態で迷走してしまいかねないのです。これは、「ミ」から下行を採った「ド」の状況でも同様です。

これが旋律形成の妙味でもあり醍醐味なのでもあります。無論、真の歌心の為には、旋律形成の核音が三全音を形成してしまうのは良くありませんし、全音階的な歌心というのは旋律法の前に対位法を知っておく必要もあります。それほど旋律形成の為の《転回》というのは難しい物なのです。

本曲中盤以降で現れるギター・ソロはテクニックに裏打ちされた素晴らしいソロを展開しますが、このギター・ソロとて旋律形成の側面から分析すれば、五度音程を超える跳躍のある線運びはひとつも出て来ません。ギタリストというのは概してそういう物なのです。六度以上の音程跳躍の難しさ(運指の面での難しさではない)という物をあらためてお判りいただければと思います。

加えて、シンセ・リードによるメロディーの側でも五度音程を超える跳躍音程の旋律形成は、サビの部分でしか現れません。これは、本曲が遠隔調への頻々なる転調感を和らげる為に、順次進行を巧みに使って聴き手の耳に優しい線運びにしているからでもあります。

三度を選ばずに六度音程を選択する事による、五度音程を超える跳躍音程が齎す歌心というのはポール・モーリアの「オリーヴの首飾り」の冒頭のフレーズを聴けばお判りになるでしょう。冒頭の [fis - d - cis -h - fis - d] という旋律は、冒頭の [fis - d] の上行六度こそが、この音程間にある材料音をこの時点で提示しているのです。《フレーズの為の音はこの音程の内にありますよ》という風に。最初の音程形成で [fis] の後に下行として直近にある [d] という三度音程を選んでしまった場合、どういうメロディーを形成したでしょうか!?(笑)。

そうして六度音程の後に、その間隙を縫う為の材料音による旋律形成が現れます。これこそが歌心の核心を衝くひとつの例と言えるでしょう。

楽典の意味合いの範疇であれば、三度音程以上の音程は「跳躍進行」です。ですが、ヤン・ラルーが『スタイル・アナリシス』では四度/五度音程或いはそれらも超える音程を ‘leap’(リープ=跳躍)として括って区別しているのです。

ですので、シンセ・リードの冒頭には完全四度も介してはおりますが ‘leap’ という音程までは使っておらず、[a] から複音程となる長十度音程までを目指して猛々しさを演出しているという訳です。それがAメロ冒頭18小節までの特徴と言えるでしょう。

18小節目のAメロは前述の通り、一気に上行フレーズで登場して来ました。この冒頭でのコード「F♯m9」は、一旦嬰ヘ短調(Key=F♯m)へと転調したトニック・マイナーと解釈するに相応しい状況ですが、直後の後続和音ではすぐさまノンダイアトニックでの「E♭aug/F」が登場します。19小節目からの移勢ですね。

この「E♭aug/F」は、最近のサブカル界隈で広く知られる事となった所謂「分数aug」の原型とも呼べる、この界隈ではリファレンスとなる様な立ち位置なのかもしれません。「E♭aug」の構成音の音度を無視してエンハーモニック転義を行うと「E♭aug=Gaug=Baug≒C♭aug」でもある為、E♭からの三全音の場合は「Baug」として「Baug/F」という三全音複調型のそれを見付ける事も可能ですし、七度違いの分数augの型である「Gaug/F」でもあります。

斯様なオーギュメンテッド・コードの多様さは多くのジャズ/フュージョンでも前例はあるのですが、サブカル界隈では本曲が知らしめたと言って過言ではないかもしれません。尚、同箇所でのシンセ・リードは [a] 音を奏しているので「E♭aug」から見れば「♯11th」音を奏している所が注意点となります。

そうした音楽語法がサブカル界隈で脈々と受け継がれ、インターネット・メディア普及に伴いサブカルの枠を超えて「分数aug」の彌漫へと繋がったと私は理解しております。

19小節目の3拍目以降は「Cm/F」という、意外にも先行和音と比して単純なコードの4度ベースと表記しましたが、そうするとシンセ・リードの [gis] 音は一体どういう調判定の下で用いられている音なのか!? という事が判然としない方も居られるかと思うので詳悉に語ろうと思います。

和声的に見れば、先行和音の上声部「E♭aug」の増五度が更に膨らんで「E♭6」になった状況と同様ではあります。然し乍らシンセ・リードは [a] 音を保続します。また、「E♭6」と単純に置き換えてはならず、この箇所で [b(英名:B♭)] 音はハーモニーにも全く存在しません。ですので「E♭6」でもなければ同義音程和音の「Cm7」でも無いのです。

しかもベースは [f] を奏している。この状況を私は「Cm/F」とした訳です。メロディーにしか無い音をコード・ネームにしてしまうのは基本的には不必要なので(※私のブログでは例外としてハーモニー全体をコードで表すので多くの記事ではハーモニー全体の状況をコードにしております)、「Cm/F」で問題は無いのですが、その後に奏される [gis] と、もう一度奏される [a] というのはなかなかアヴェイラブル・モード・スケールを推察しづらい状況であると言えるでしょう。

然し乍ら、シンセ・リードで登場する [gis] は決して「Cm」から類推される「Cナチュラル・マイナー・スケール」由来の [as] の読み違えではありませんし、仮にこの [gis] を [as] と表したとしても、その前後の [a] はやたらと存在感がある訳ですね。

私の導く答えとしては、「E♭aug/F」という和音の後続和音は「Cm/F」であるものの、シンセ・リードは「Cm」から類推される「Cマイナー」の短三度下の調域「Aマイナー=この場合、Aメロディック・マイナー or Aハーモニック・マイナーの第7音」による複調だと解釈しています。

その「Cマイナー」も、実際には「Fマイナー上の導音化を採らないⅤ度のドミナント・マイナー」という状況として解釈しており、結論として「FマイナーとAマイナー(導音化する短音階種)の複調」として解釈しております。

主となる「Fマイナー」にしても、Fマイナーに必要な第3音= [as] を欠いただけの、マイナーという響きは「Cm」というコードが持って行ってしまっている状況に過ぎないので、Fマイナーを確定する必要は無いかもしれません。この「Cm/F」とした部分も、先行和音の「E♭aug」上でシンセ・リード音が「♯5thと♮6thを移ろっている」だけの姿として解釈した方がシンプルでしょう。然し乍ら私の耳には次の様な複調の断片として聴こえるのです。

この解釈を相容れないとする方はご自分で別の解釈で以て採譜すれば良いだけの事で、私は少なくとも編集した者としての解釈を述べる優先度は備えていると思いますので、この部分を含め他の部分でも私の解釈が罷りならんと思う方は是非ともご自分で別の解釈をすべきでありましょう。私自身、身勝手な臆説を披露している訳でありませんし、私の言う事が絶対に正しいとまでは申しませんが、採譜をした本人の責任として私の解釈を披瀝する優先度があるのはご理解いただきたいと思います。

仮にも私が、ハ長調の曲を「嬰ロ長調」やロ短調の曲を「変ハ短調」などと展開している様な状況ならば、こうしたトンデモ論を共有するには遉に無理があろうかと思います。とはいえ、今回の複調の解釈についてはこういう例とは全く異なる状況なのです。ですので、私はそこまで視野に入れてシンセ・リード・パートに表しているのです。

こうした状況をシンプルに丸め込みたいだけならば、コード表記とて態々「Fm/C」などと介在させずに「E♭aug/F」のままにしていた方がよっぽど横槍を受けずに済む筈でしょう。それでも私の意図を優先したという事をあらためてお判りいただきたいと思います。本曲を有料の楽譜としてリリースしたとしても、私はこれでリリースする事でしょう。それくらいの意味合いで書いているのはご理解下さい。

そうして「複調」という断片がアンティシペーションとして仄めかされる事で、本来ならば予期しない「Aメロディック・マイナー」での材料音が20小節目の「Em9」というコードの登場で強化される訳です。これがあるので、複調の感じが断片としてでも薫って来る様に解釈するのです。茲で「Em9」へ進む事なく変種調号の類の調域へ進んでいるのならば、私とて「E♭aug/F」のまま「Fm/C」を置く事はしなかった事でしょう。

仮に作者本人が本曲で複調を意図していないとしても、複調を喚起するシーンというのは茲ばかりでなく他の箇所でも生じていたりするのです。それらは順に語る事となりますが、複調について述べるのは今回が最初になってしまう事もあり、どうしても声高に語ってしまう事になります。加えて、それが恰も採譜ミスの様に受け止められかねない箇所が最初に現れるので、こればかりはどうしても口角泡を飛ばす程に力瘤を蓄えて語ってしまわざるを得ないのです。何卒ご容赦のほどを。

21小節目では「B♭7(♭9、13)→B♭7(♯9、13)」という風に、9th音が「♭9→♯9」という風に《重増一度上行》を採っているのが注目ポイントです。オルタード・テンションで「♯9→♭9」という《重増一度下行》というのは非常に能くあるのですが、上行形は珍しい使われ方です。

それに加えて、ドミナント7thコードのオルタード・テンションで「♮13th」が在る時、それと併せて「♯9th」もあるのも比較的珍しい型となります。これは何故かと言うと、ドミナント7thコード上でテンション・ノートが複数ある時、それらが新たな「三全音」を形成する組み合わせとなる事自体は珍しくないのですが(例:♮9thと♭13thなど)、新たな三全音が基の三全音と半音で接し合う状況というのは強い不協和を増すと共に、それぞれの三全音が「ポリコード」という状況を誘引するので珍しくなるのです。

即ち、「♯9thと♮13th」という新たな三全音は、元の「♮3rdと♭7th」との三全音との間で転回位置で半音関係となり、それぞれの三全音は半音違いの調域を誘引する状況となります。「B♭7」の元々の三全音が [d・as] で、新たなる三全音が [cis・g] となります。

その [cis] を [des] に読み替えた時、自ずと変ホ長調(Key=E♭)調域の属和音とハ長調(Key=C)調域の属和音が併存する状況になる訳で、これがポリコード感を生ずるという意味なのです。同時に、そのポリコード感とやらは複調感を誘う世界観を生ずる事となり、茲でも複調の誘引例が見受けられるという訳です。

そうした異なる調域の併存という風に態々呼んでいる理由は、上述の様に短三度調域が併存する状況がドミナント・コードの箇所ばかりではない可能性もあり、これが副和音(※属和音以外の和音)でも起こりうるからです。その副和音が短和音(=マイナー・コード)同士の場合、例えば変ホ長調調域のⅡ度和音「Fm」とハ長調調域でのⅡ度和音「Dm」が併存し合う時、Dmを主軸に捉えた時に奏される「Fm」での [as] というのは、Dmという和音から見た時の「ブルー五度」に等しくなります。

つまり、「Fm/Dm」というポリコードは「Dm」というコード上で「♭5th」の併存を是認する状況であり、ポリコードが実はブルージィーな世界観を誘引していたとは誰も予想だにしなかった事でしょう。短三度調域の併存という事はこうした世界観の誘引でもあり、ドミナント・コード上での「♯9thと♮13th」という三全音は、複調感を強化する組み合わせなのです。

通常ならば、こうした基とする同一和音上のオルタード・テンションのみの変化であるならば「7 alt」表記で仰々しい表記を避ける事も容認されるものですが、本箇所では明確にドミナント・モーションを起こさず弱進行として22小節目で「D△9」に進行するので、オルタード・テンションの変化状況は明示化すべきであろうと思います。

こうした六度進行(B♭7(♯9、13)→D△9」は調的な近親関係の脈絡としては希薄ではありますが、「D△9」の経路としてネガティヴ・ハーモニーで対照させた場合「B♭7(♯9、13)」を「Ⅴ度」として見立てる必要があるので自ずと♮Ⅶ度へ進行する事を見る事となります。そこで「D△9」のネガティヴ・ハーモニーはⅣ♯m9という「Am9」を映し出す事となるので、「B♭何某」から見た場合、半音下の音度へ進行しようとする脈絡=「Am9」のネガティヴ・ハーモニーに進んでいるという事があらためて判ります。

22小節目のコードは「F/G」に進むものの、’Synth Horn’ のパートを見ていただければお判りになる様に、このコードの和音外音である事が明白に見て取れる [as] が3拍目拍頭に置かれている事が判りますが、これは和音上声部「F△」の長三度音 [a] に対する半音下からの倚音で揺さぶりをかけた装飾音に過ぎず、アヴェイラブル・モード・スケールを決定づける音階の材料音ではありませんので注意が必要です。[a] を際立たせる為に半音下から装飾しているだけのアプローチであり、それが偶々倚音になっているに過ぎないのです。

一時期「ゲラゲラポー」という曲が流行りましたが、あの曲のメロディーも長三度音を際立たせる為に半音下から拍頭に置かれる倚音と弱勢に置かれる下接刺繍音という2つの和音外音を繰り返して長三度音に揺さぶりをかけて強調するメロディーの例がありましたが、それと同様の装飾なのです。

その後24小節目で「F♯m9」へと進行し、Aメロ開始部の調域に回帰します。25小節目ではブレイクが入り、最初のコードは「D△9」と進み、直後に導音化しないドミナント・マイナーである「C♯m7」へと進む事になります。これで26小節目の移勢を採って「F♯m9」という風にAメロ冒頭に戻り実質的に「A’(ダッシュ)」へ進む事になるのですが、先のAメロ出現時に相当声高に語っていた「E♭aug/F → Fm/C」の同箇所である27小節目のコードは、先の例と打って変わって「F9(♯11)」という風に表記を変えております。

ともすると、先の19小節目(移勢を採っているので18小節目に及んでおりますが、移勢=シンコペーションですので、主格の側の拍節でカウントします)のそれも「F9(♯11)」で良いのではないか!? と思われるかもしれませんが、ハーモニーを決定するアンサンブルが微妙に異なるのでコード表記を変えざるを得ない訳です。

合理化を図りたい方からすれば同一の箇所と思しき部分は表記を揃えたくなるかもしれませんが、アンサンブルが異なる以上そうした選択はできません。それゆえに多岐に亙ってしまうのでありますが、こればかりは致し方ありません。本曲を愛して已まない方ならば深淵を知りたいでしょうから、悉く深く&細かく語る方が良いのではないかと個人的には感じております。そうした価値のある曲ですのでとりわけこっぴどく語って行きたいとも思っている訳です。

加えて「F9(♯11)」という状況は、Cメロディック・マイナーの下属十一和音という風に見立てると、先行和音「F♯m9」という嬰ヘ短調から調域が三全音転調という状況になっているのが見て取れる訳でもあります。これは、後続に現れる新調のドミナント・コードを足掛かりにして遠隔調にも容易に足を運ぶ事を常に念頭に置いている調性プランの姿勢があらためて窺い知れるという状況でもあるのです。

28小節目は「Em9」へ進み、これは先の20小節目と同様です。21小節目ではドミナント・モーションを採らないオルタード・テンション変化を散りばめていた部分が29小節目では単に「E♭9」が置かれ、これをトライトーン・サブスティテューション(=三全音代理)を起こした「♭Ⅱ度」として機能する様にして30小節目「D△9」で一旦の解決を待つという風になっている訳ですね。無論、メロディーは茲で結句せずにまだまだ後に続きます。

この26〜30小節目で漸く判るのは、コード自体が綺麗に半音下行クリシェとなる様に進行している訳です。それが、1回目のAメロでは和声的な粉飾が施され、クリシェとして確認する事がなく、進行感の無いオルタード・テンションを纏わせたりしていたという訳です。

31小節目。23小節目とほぼ同様ですが、23小節目が「F/G」という1つのコードでありましたが、茲では3拍目以降で「D/E」が加わります。そうして32小節目の移勢を採って「F♯m9(11)」に一旦の解決という事で、Aメロの原調である嬰ヘ短調のトニック・マイナーに帰結しているという訳です。

そうして33小節目の ‘Square Lead’ の7音列を確認してほしいのですが、この7音列はAメロのアウフタクトとして7/8拍子を採っていた7音列のライトモティーフでもああります。小説の前後で転調となる事に依って旋律形成の「極点」の形成が少々異なります。

この7音列は順次進行でありますが [h - cis - d - e - fis - gis - a] が 後続の34小節目 [b] という風に、7音列の開始音 [h] は《減八度》上の [b] を目指して結句する事がお判りいただけるかと思います。それは8音目の [b] で転調するからでありますが、37小節目で現れるライトモティーフの7音列は [b - c - d - es - f - g - as] が後続38小節目で [b] という風に変応し乍ら《完全八度》上の [b] を目指しているという所にも注意が必要です。

ジャズ的な視点だけで見てしまうと、これらの7音列は小節内で特定のコードおよびアヴェイラブル・モード・スケールに準則しているモード奏法であるのだから変応は当然である、という風に解釈するのはあまりにぞんざいな扱いであります。

茲での7音列の変応を対位法の観点で見る必要はありませんが、開始音から結句までの《減八度》と《完全八度》という線の形成の違いには雲泥の差があります。7音列の《減八度》の結句が先にあり《完全八度》形成が後に現れる事で、極点形成のそれは「膨張」という状況をマクロ的に作り出しているのです。

完全八度が先にあって減音程が生ずるという順序であるならば、原音程はその流れに逆らわずに更に減じるのが旋律形成の基本ですが、この場合先行して登場する7音列の減音程は、転調で生じた物に過ぎず、何某かの完全・長・短の音程から減じた結果での減音程ではないので、更に減ずる必要はないかと思います。故に膨らませる意図があるのだろうと思います。

これらの7音列の差異と揺さぶりが旋律形成の多様さに拍車をかけているのであり、本曲の頻々なる転調感を、《減八度》の方では和声が手助けをしており《完全八度》の方は旋律が調に準則する全音階が手助けをしているという決定的な違いがあるという点に目を向ける必要があろうかと思います。

そうして38小節目にはいつしか「Fm9(11)」という、嬰ヘ短調から見れば半音下の調域へスルリと転じているのであります。40小節目での「Dm7」では静かにヘ短調は更に転調が辷り込まされているのであり、’Square Lead’ のフレージングを勘案すれば「Dフリジアン」を奏している訳ですね。つまり調域としては「変ロ長調」の調域へ転調している事が見受けられるのであります。

その後41小節目の移勢を採って「D♭9」というのは「G9」のトライトーン・サブスティテューションの姿である訳ですね。然し乍ら、42小節目では「D♭何某」を強調し乍らも本体の姿である「G7何某」の姿を見せつけ、「Gaug/D♭」「G7(♯9)」という形を見せつけてサビのハ短調調域へ解決を見せるという訳です。

このドミナント部での三全音代理である「♭Ⅱ度」と本来の「Ⅴ度」のどちらをも使って和声的に揺さぶりをかけるそれが、後のサブカル界隈での「分数aug」が瀰漫する形へ発展したのではなかろうかと思うのです。そういう意味でも手本とすべき材料が本曲に合ったのだろうと推察するのであります。楽理的に見ても興味深い訳ですからね。

43小節目の移勢を採って「Cm9」へ進んだ後、上声部は変化せずにベースだけが下部付加音となって45小節目の移勢を採っての「Cm9(on B♭)」へと進行しています。

尚、本サビでの44・46・54小節目のシンセ・リードにて、先述の《六度音程跳躍》が出て来る箇所となります。同様にしてサビのリフレインである130・132・140小節および、サビの結句からアウトロとなるシンセ・リード・ソロの145小節目で短七度の音程跳躍が現れ、これらの箇所以外では全てのパートで五度音程を超える 'leap' は現れません。非常に重要な歌心となる六度音程跳躍は忘れずに注目して遣って下さい。

余談ではありますが、このサビ部分でのシンセ・リードの拍節構造での「2・3拍」部分は態と連行を外して [1:2:1] の拍節構造を各小節で置いているのがお判りいただけるかと思います。私はこの [1:2:1] として [八分音符+四分音符+八分音符] と書く拍節構造を個人的に「スジャータ拍節」と呼んでおりますが(笑)、通常「スジャータ拍節」というのは私自身は避けている表記であり、4つの八分音符の2・3のパルスをタイで結ぶ書法の方が私自身としては好むスタイルなのです。但し、2拍を大きく捉える拍節構造の場合で且つ1 or 3拍目から「スジャータ拍節」が置かれる状況の時には敢えて使う時があります。

今回の書法は例外中の例外であり、2拍目から「スジャータ拍節」というのは通常の楽譜の書法としても好ましくない書き方なのでありますが、メロディーの拍節構造を踏まえると、「2・3拍目」を「スジャータ拍節」として書かないと読みづらい拍節構造になっていると感じたので今回こうして書いている訳です。

基本的に、連桁で括られない符尾で表される音符というのは楽節としてアクセントという意味合いもあったりするのですが、本曲のサビでの場合、2拍目から「スジャータ拍節」を置くと拍節構造が最も読みやすいと感じたが故の書き方なので、《何だ、この拍節の書き方は!?》と驚かれる方も居られるとは思います。

こうした書き方にピンと来ない方は騙されたと思ってヒンデミットのオーボエ・ソナタの第1楽章のピアノのパートを読んでみて欲しいと思います。拍子そのものの構造よりも楽節構造を優先する書き方ですね。参考になさって下さい。本曲はヒンデミットのそれよりも遥かに平易ですが、拍節構造を重視するという所がキモですので、どうかご容赦のほどを。

47小節目のコードは移勢を採って「A♭△7」へ進んでいます。音度は「♭Ⅵ度」ですから次はドミナントを仄めかす物です。ところが49小節目の移勢を採って来て入るコードは「E♭add9(on G)」なのですね。ドミナントを期待させて蹂躙させるかの様な、本曲の特徴的なコードの使い方として推奨したいコードワークのひとつです。

しかも、この「add9の3度ベース」という型を50小節目の移勢を採って後続和音へ長二度上行で平行させ「Fadd9(on A)」と進むのが非常にお洒落なのです。このサビ部分はハ短調でして、先行和音としては「♭Ⅵ度」を明示して来た所で「♮Ⅵ度」を3度ベースとして聴かせる迂回進行が実に素晴らしいのです。

これで、《滅茶苦茶ハ短調を実感させる》という卑近な安寧が装飾されて、50小節目の3拍目の移勢を採って「D♭9」という三全音代理でのドミナントへ進むのが素晴らしいです。何故かというと、先行の♮Ⅵ度から♭Ⅱ度へという減四度のベースの動きが、本曲で後に現れる「減四度」の絶妙な使い方を茲で示唆しているのでもあるので、非常に注目すべき部分です。

後に声高に語るであろう減四度の例は、前後の音程関係の「減四度」としてではなく、ある和音上の減四度という使い方になります。ですので、本箇所で現れている相対的な減四度とは異なるのですが、こうした巧みな減四度の使い方がさり気なく現れる状況で且つ違和を伴わせずに歌い上げているという点は評価されて然るべきであろうと思います。

51小節目。リハーサールマークは「H」へ進み、トニック・マイナーである「Cm9」へ再び戻るという状況でのリフレインが開始されます。53小節目の移勢を採って下部付加音となる「Cm7(on B♭)」というのもリフレイン前のそれと同様です。然し乍ら55小節目では、従前の「♭Ⅵ度」へと進むであろうという状況から変わり、エンハーモニック転義で「G♯m7(9)」へ進行するのですね。

56小節目では移勢を採って「B♭m7」へ進行。コード表記の上では減三度上行の平行ですが、実質的には全音上行という事になります。先行和音「G♯m7(9)」と「B♭m7」の間でのフレージングを見ても、「G♯m7(9)」では [eis](=E♯)を奏している事からもお判りになる様に「G♯ドリアン」を用いている訳です。

その [eis] から弾みの付いた隣音は [fis・gis・ais] の辺りを歌い上げる事に成功し、茲での [gis] がエンハーモニック転義となって後続和音「B♭m7」の [as] へスルリと辷り込むという訳です。遠隔的な調関係の間でも巧みに旋律的に歌い上げているという訳です。

57小節目では更に半音上行平行を採って「Bm7」へ進行し、本曲が嬰ヘ短調とヘ短調を巧みに移ろっていた事をあらためて思い知らされる平行和音でフレージングの牽引力を巧みに使って「Bm7」上の11th音を極点に、猛々しさをあらためて強調して結句するという訳です。

この際、短三度下までピッチ・ベンドでポルタメントを奏する訳ですが、リニアなポルタメントの曲線にならない様に拍節構造に伴う微分音的ピッチ変化を併記しております。この際、[a] 音を中心に採った相対的なピッチ変化量を表しているので、[e] 音が相対的なピッチ変化量「700」と明示され、そこから短三度下「400」までの漸次変化量を微分音的に明示しているという訳です。

この57〜59小節目でのコード進行「Bm7 → G9 → F♯m9」の流れは非常に綺麗で、本曲で最も素晴らしい箇所であろうと私個人としては思っております。Bm7は下属和音(=Ⅳ度)として聴かせている訳ですが、Ⅴ度へと進行せずに三全音代理で「♭Ⅱ度」へ進む訳ですね。しかも長属九という形ですので♮9thを纏う訳です。

そうすると、先行和音「Bm7」の和音構成音の内 [h・d・a] がそのまま後続和音の「G9」とコモン・トーン(共通音)ですので掛留させつつ、内声の [fis] のみ [f] へ半音下行を採っているという心憎い進行になっており、茲での斜行は非常に好いものです。そうして「F♯m9」に解決という流れは非常に際立っております。

そうして59小節目のリハーサルマーク「I」で、嬰ヘ短調としての一旦の帰結を待つという事になるのですが、茲からあらためてステップ・ゲートのシークエンス・フレーズが入って来るという状況になります。

63小節目でのリハーサルマーク「J」からは、今となっては懐かしいデジタル・ピアノが入って来ます。今回私はKORGのM1の音を使いましたが、AKAIのSシリーズの音でもよかったかもしれません。実はこの時点で嬰ハ短調からヘ短調「Fm9(11)」へ転調しているのでもあります。

64〜65小節目では ‘Pseudo Hyousigi’ と ‘Alert’ 音が入って来ますが、アラート音を模した音の方が再生環境によってはオリジナルおよび本デモでも聴き取りにくいかもしれません。単なるサイン波ではなくホワイトノイズが混ざった様な音です。拍子木に寄せた様な音も、本曲で使うチャイム・パートでの音にリング・モジュレーションを通して変化させております。

この拍子木の様な音を作っている時に私は偶々ソニーのMDR-CD900STでどの様に聴こえるのか!? と試してみたら、あらためてMDR-CD900STのディップ・ポイントに気付かされてしまったのです。正直な所、MDR-CD900STはC4を中央ハ音とした時の [C7 - F7] の完全四度辺りの帯域が引っ込みます。ですので、この拍子木風の音も本デモばかりでなくオリジナルの方もかなり引っ込んで再生されてしまう訳ですね。大旨-6dBから-7.5dBほど低下する様な感じです。物理的な周波数で言えば2.1k〜3.0kHz近傍という事になります。

67小節目のリハーサルマーク「K」では、あらためて嬰ヘ短調へ転調し、半音違いの調域を移ろっている状況であるのですが、遠隔調への転調の唐突さを感じさせなくなったのは本曲のそれまでの推移に慣れて来るからでもありましょう。

71小節目でもあらためて「Fm11」に進行しますが、違和感よりも本曲が齎して来た世界観の慣れの方が際立っているかと思います。この時点で本曲の世界観にまだ違和を覚える人は、本局に限らず頻々な転調の習熟が甘いのであろうかと思います。

75小節目のリハーサルマーク「L」で3回目のブレイクが登場します。これにてAメロとBメロを104小節目まで繰り返す事となります。注意点として79小節目でのシンセ・リードの下接刺繍音は、贍卹のそれよりも少々大きく採った微分音の刺繍音となり、音程としては [a] 音よりも86セント低い所まで低められます。

先の17小節目の同箇処では71セント=5単位十四分音低められる下接刺繍音でしたが、今度は6単位十四分音低められているという事になります。微分音を表す事で私が都合良く何某かの表記体系に均して表しているのではなく、実際にこうした変化量で十四分音に合致する所に現れているのです。

人間の音程分割の感覚はおそらく、何某かの分割しやすい数が影響しているのであろうと思われるのでありまして、IRCAMはそうした人間の特性をも見越した上で分割数を巧い事体系化しているのであろうと思われます。IRCAM独自の五分音(※31EDOとしてではない)、七分音、十分音、十四分音などは、四分音、六分音、八分音、十二分音の表記体系とは異なる形式であるものの、人間の協和感が概してどういう音梯数に帰着しようとするのか!? という事を見越した上での体系化であろうと思われます。まあ、大体こうした所の近傍に収斂するのが不思議な所ではあります。

とはいえ音階数も協和感に則ったのではなく、当時の金属元素の数と天体に結び付けられて数が決まって行ったという背景があるので、それは決して協和のみに準則させた対応なのではないのですが、微分音を取扱う様になった音梯数というのは最早元素や天体数を考慮に入れねばならない程硬直化してしまっているという物ではないので、同列視してはいけない側面ではあるので注意していただきたい点であります。

扨て104小節目では、シンセ・ブラスのスタッブによるブレイク直後のゲネラルパウゼに伴い拍子が1拍子付加され5/4拍子となります。ゲネラルパウゼの直後4拍目の八分裏からオリジナルではホワイトノイズのクレッシェンドとなるSEがあります。私のデモの方でも小さくノイズを付与しているのですが、楽譜に書く必要まではないと思い割愛しているのはご容赦下さい。

そうして105小節目のリハーサルマーク「P」からギター・ソロという事になるのですが、ギター・ソロの冒頭3小節は、ブレイク時の5/4拍子をそのまま引き継いでいるという形を採っております。

ハーモニック・リズムという形で見ると、106小節目の2拍目八分裏から「A♭△7 → Gm7」というコード・チェンジが起こっている為、この楽節を混合拍子の変更部分と解釈してしまいそうになりますが、少し大きく俯瞰するとゲネラルパウゼ部分からの小節とギター・ソロの冒頭3小節が5/4拍子であるという構造が読めるので、今回私はこの様に拍子構造を解釈したという訳です。

ギター・ソロで注意すべきは、所謂スライドもしくはポルタメントに於て無雑作なポジション・チェンジではなく三全音(6フレット幅)を結構意識しているな、という印象を私は受けていたので、その辺りも抜かりなく明記しております。

109小節目での一連のコード進行「A♭△7(on B♭)→ B♭7(♯9, ♭13)→ Gm7(on C)」の流れは実に凝っていると思います。オルタード・テンションを介しているのにドミナント・モーションとしては解決しない所も洒落ています。2度ベースの呈示=「A♭△7(on B♭)」でギターがA♭リディアンを想定せずにA♭アイオニアンという呈示から、これらのコード進行過程で重音を採って粉飾している(その際、頭初の [des] は変応し [d] を奏している)という点も見過ごせません。

更に注意が必要なのは、111小節目での重音でしょうか。109〜110小節目での重音は2音に依る重音ですが、111小節目のみ3音で奏されます。2音の重音の隙に、3本目の弦で [c - b] と下行の運指を行います。然し、その3つ目の弦によるフィンガリングは茲で寸断して良いので、直後の [c] は2本目の弦に依る物なので、フレーズが連結している訳ではありません。ですので、連桁を与えずに16分音符の符尾で記しているのです。

但し、その3本目の弦での重音での [c - b] というフレーズの連桁に対して「チョーキング・ダウン」が跨っておりますが、これは2本目の弦に作用するチョーキング・ダウンであり、3本目の弦のそれはチョーキングは全く関与してはおりません。ピッキングもしていない、左手押弦のみの [c - b] であろうと思われます。

112小節目からは、多くの場合総じて3連符で書かれる方が多かろうと思うのですが、結構イネガル(歪つ)な構造が多々あるので、それらを細かく書く事にしました。本曲での大概の歪つなリズムは7連符のスウィング・レシオで収まる(※元のテンポが速い為比較的平易なリズムに収まる)ので、7連符を基に書いております。

私が無理矢理7連符のそれに落とし込んでいるのではなく、オリジナルのそれも7連符の何某かのパルスに収まる様になっており、これは多くの楽曲でも概してこういう所に落とし込める物です。

加えて、112〜115小節の間は「A♭△7 → Gm7」という2コードを進行させているのですが、116〜117小節では「B△7→B♭m7」という風に、スロニムスキー流に言うと「セスクイトーン(=一全音半)進行」させているという、調域を3半音移高させている訳ですね。

その116小節目ですが、私はそこを複短前打音で書けば良かろうに(合理的)、態々半拍7連でミュートでのブラッシングを書いておりますが、直後のチョーキング後の [c] 音はピッキング・ハーモニクスであり、1オクターヴ上のハーモニクスが鳴らされているのが特徴です。私のデモの方も混ざってはいるのですが、原曲のそれよりもかなり抑え込まれた音になってしまっているのはご容赦いただきたい所です。

118小節目でギター・ソロは結句しますが、コードは「E△7」となります。つまり「E△7」というコード上でA♭リディアンをスーパーインポーズしているという事になります。互いの異名同音としてのコモン・トーンが点在する様に存在し、互いの音階外の音が変応し乍ら列に戻る様な、そうした強行となっています。しかも、119小節目でスクエア・リードが例の7音列のライトモティーフを使って入って来るフレーズが [ais - h - cis - dis - eis - fis - gis] という風に嬰ヘ長調由来のBリディアンを奏して、後続の120小節目で異名同音転義して [b] に進むという状況になっている為、コードは「E△7」であるにも関わらず、合計3つの調が併存し合う多調の状況を生んでいる事を感じ取っている方はどれほどいらっしゃるでしょうか。

この箇所での「E△7」はトニック・メジャーなのではなく下属和音だと私は解釈しております。即ちそれが下属和音であるならばロ長調(Key=B)由来のコードなのだと。そのコード上でギターはA♭リディアンを、スクエア・リードはBリディアンを奏しているという状況なのです。

こうした因果関係は、ヘンリー・カウエルのポリコード論に裏打ちされた因果関係であります。カウエルのそれは、長三和音である主和音を見た時、根音以外の上音=和音構成音の第3&5音を新たなる根音として其々が新たなる長三和音を形成するという因果関係です。

即ち、「E△7」の基底部となる長三和音の [e] を除く、[gis・h] から新たなる長三和音を形成すればカウエルのポリコード導引術と同様になる訳ですが、ポリコードを用いるのではなく、この因果関係を利用した「ポリモード」を念頭に置いているのであろうと思います。

そうすると [gis・h] から長三和音を形成するのではなく、互いに同一のモードを多層的に形成させてみる事にしてみましょう。「E△7」はEリディアン・メジャー7thと見るのですから、[gis] から始まる「G♯リディアン」をエンハーモニック転義して「A♭リディアン」を形成。同様に [h] から始まる「Bリディアン」を創出。そうする事で、本曲のスーパーインポーズ部分の答が判るという訳です。

こうした因果関係でないと答を導く事はできないであろうと思います。唯、何れにしても私がこうして多調を明示しない限り、これが複調(多調)と思っている方は相当少ないのではなかろうかと思います。

何しろ、私のFinaleの拙い編集力で数々のリテイクを重ねてアップしてはいても、多調として譜面で表されるその違和とやらに、それこそ私の不手際なのではないか!? と思っている方も少なからず居そうですので、それこそ《この譜面は本当に信じて好い物なのだろうか!?》とばかりに知れば知るほど私の方が懐疑的に扱われているかの様にも思えるフシがあるので、あらためて本曲の多調部分は、譜面が露わにしている様に単一の調での解釈は不可能であるというのが現実なので、それはあらためて甘受していただきたいと思います。

そうして120小節目のリハーサルマークは「Q」。茲は34小節目のリハーサルマーク「F」から箇所と同様なので割愛します。

129小節目は移勢を採って入ります。リハーサルマークは「R」。サビの部分で楽曲終盤最後のサビとなります。これまでの部分と同じなので重複する部分は割愛しますが、134小節目からのシンセ・リードの微分音には少々付言しておきたい事があります。

実際には135小節目から移勢を採って入る部分として書かれている134小節目4拍目弱勢にて短前打音が微分音であり、幹音から132セント低い事を示しているのですが、これは自然七度由来の音です。半音よりも大きく採っている深めのピッチベンド・ホイール変化量と思っていただければ良いでしょう。

これと同様の変化量が直後の135小節目2拍目で現れている様に、これも自然七度なのです。同小節4拍目弱勢では若干異なりますが、1単位六分音を標榜する所の34セント低いというIRCAMのomicronフォントの表記形式です。

136小節目の「D♭9」での微分音も、5th音 [as] よりも1単位八分音を標榜する26セント低めた所から入って [as] へ高めるという状況であります。これは、5th音を僅かに低めるという事で、ブルー五度=ブルーノートの用い方でもあります。

そうして137小節目のリハーサルマーク「S」へ進んで、楽曲最後のサビの完結へと向かい144小節目までは従前のサビと同様の結果となるので説明は割愛します。

145小節目のリハーサルマークは「T」。茲からアウトロとなり、コードを大きく捉えると「F♯m9」と「Fm9」を繰り返す様になります。この一連の流れの中で最も注目すべきは、156小節目の5/4拍子での5拍目でのシンセ・リードの [b] 音でありましょう。

この [b] は、コード「F♯m9」上で生ずる《減四度》を明示的に使っております。つまり、マイナー・コード上であるのに、メジャー3rdの異名同音である減四度を使っている事になるのですが、非常に巧みな使い方であると言えるでしょう。響き的には《F♯マイナー上でB♭dim△7が鳴る》様な感じであるので、これは非常に巧い使い方であると思います。

マイナー・コード上で減四度が生じる例として最も好例であるのが、スティーリー・ダンの「Black Friday」のサビでの内声なのですが、それよりも効果的であると言えるでしょう。

加えて、その直後の157小節目での長前打音による [d] より四分音低い所から入る微分音も、先行が香らせた「B♭dim△7」での [des] として判断しうる「F♯m9」の5th音 [cis] を僅かに低めているという事でもあります。コードは既に「Fm7」に進んでいる為、長六度音よりも四分音低い所からイントネーションを付けている事になりますが、もうお判りの様に第13次倍音の脈絡を用いている訳ですね。

こうして、譜例は159小節で終わるのでありますが、恐らく、予想を上回る程に高次な音楽観を披露していたという事があらためてお判りいただけたのではなかろうかと思います。

2023年の夏の到来時に本曲を披露できればと思い、漸く形に出来たという訳です。本譜例動画デモを制作する上で非常に役立ったのは、何と言ってもギター・ソロでのPlugin Allianceのbx_greenscreamerとbx_bassdude Ampです。ドラムはBFD3、ベースはMODO BASS2なのでありますが。

尚、ギター・ソロのスロー再生用譜例動画の方も制作しておりますので、併せてこちらも参考にしていただければ幸いです。

本曲は業務用着信音制作時代の頃からリクエストを非常に多く頂戴した物でありましたが、諸事情もあり当時は着メロとして披露出来なかったという裏事情があった物です。

遠隔調(英:remote key=リモート・キー)への転調が頻々に起こるにも拘らず、メロディーの筋立てが強固である為、旋律の進もうとする推進力を得る為の方向と、それに対する和声の助力という手招きが非常に奏功している為、唐突さを希薄に感じて楽曲に魅了される人々が多いというのが特徴的であると言えるでしょう。

本曲の遠隔調というのは、端的に言えば長七度調域との行き交いが冒頭から繰り広げられます。嬰ヘ短調とヘ短調の行き交い、楽曲のAパターンとBパターンはこれら2つの調域を巧妙に和声的に装飾してサビのCパターンへ進みます。

サビがハ短調を標榜するので、嬰ヘ短調から見れば三全音調域であるので、ヘ短調から見た時の短二度調=嬰ヘ短調、嬰ヘ短調から見た時の減五度調(≒三全音調域)という事になるので、半音階社会を網羅する上で最も必要な《脈絡》が短二度と三全音にある事を思えば、これらの調域を旅する事で半音階というクロマティシズムで以て練り歩く訳であります。

通常のジャズならば、こうした脈絡に希薄な調性関係でも強行に伴う半音階的なインプロヴァイズ・フレーズを織り交ぜる事により、突拍子の無いコード進行であっても半音階的に紡がれて行く事となるのでジャズ的な世界観の助力で世界観は成立するものですが、全音階的なフレージングを聴き手に堪能させ乍ら脈絡の希薄な調性を旅するというのは言葉で表すのは簡単ですが、実際には非常に難しい物です。

そうした《全音階的な線運び》が本曲は巧みであり、作曲過程に於ける「調性プラン(=tonal plot)」はこの時点で成功していると言えるでしょう。

ジャズ・アプローチの方が半音階的にフレージングしやすい物であるのですが、そうすると全音階的な旋律は消え去ります。脈絡を全音階的に歌うのは非常に難しい物で、本曲の場合はメロディー形成が巧みであるので調性の脈絡が希薄である事を感じさせにくいのです。

無論、聴き手はそうした全音階的なフレージングを手掛かりに耳にしてはいても、通常の全音階的世界観とは明らかに異なる《充実した》和声が随伴して来る訳です。強固なメロディーが脈絡の希薄な世界を随伴させるので、和声的な装飾として巧妙に耳にするという事になるのです。

それに加え、ゲームに日常的に没入すれば、音楽的な脈絡が希薄な状況であっても線の強固な牽引力が和声を引っ張って来て呉れるので、音楽的な習熟が希薄であっても傾聴し得る程に判りやすくなっている為、多くの人を魅了して已まない世界観を構築する事に成功しているのだと思われます。

そうした魅力など、詳悉に縷述する事となるのであらためて本曲の魅力の源泉を語って行く事としましょう。茲から本曲の解説と参ります。

扨て、1〜3小節目での特徴的なブレイクとして一連の分数コードでの状況を詳らかに見る事としますが、このブレイクにはある法則性があって、「B7」が現れる所で一旦の法則性が解除され「小段落」の様な意味合いがあります。ですので先ずは冒頭「A♭6(on C)」から「D♭/C♭」までの流れを見る事にします。

6thコードの3度ベースという状況はなかなかお目に掛からないとは思うのですが、こうしたコード表記に特に拘泥する必要が無いのであるならば「A♭6(on C)」を他の同義音程和音である「Fm7(on C)」でも良いのではなかろうか!? という風に疑問を抱かれる方が居られるかと思います。

本曲でのこの6thコードは《例外的》な使用法として念頭に置いていただきたい点に加え、この6thコードの実態は、《和音構成音には無い他の属和音の断片》という風に解釈していただく必要があろうかと思いますので、先ずはこの辺りを力瘤を蓄えて語る事にしましょう。

通常、機能和声的な6thコードの振る舞いとは、

●6th音が限定上行音であり

●後続和音へ異度の上行進行を採り

●多くの場合は、6th度を付加された下属和音→主和音という流れ

である訳ですが、3つ目の「下属和音→主和音」というのは決してそればかりではなく、6th音が限定上行を採るのであるならば、後続和音が必ずしも主和音である必要はないという例外を生じます。

例えばハ長調に於て「F6→C」というのを機能和声(ラモー)は用意している訳ですが、後続和音に属十三和音である「G13(ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ)」が生じた場合、例外が適用される事となります。

そうして時代がラモーから進みアルフレッド・デイの時代になると、「F6」という和音の6th音が限定上行音を採らずとも、この和音は《属和音の根音を欠いた断片≒属十一と似る》という答を導く訳です。すると「F6」という和音は単に、属和音の薫りを薄めた「G11(ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド)」の断片に過ぎない、と。

そこで私は次の様に解釈しました。冒頭の「A♭6(on C)→B♭/A♭」というそれは、表記を変えた「Fm7(on C)→B♭/A♭」にしようとも何れもが「B♭何某」というドミナント・コードの断片による掛留を見ただけの形に過ぎないという事を。

つまり、仮に「Fm7(on C)→B♭/A♭」であった場合、変ホ長調(Key=E♭)での「Ⅱ(on Ⅰ)→Ⅴ/Ⅳ」なのだと。「A♭6(on C)→B♭/A♭」ならば「Ⅳ(on Ⅵ)→Ⅴ/Ⅳ」なのだという風に。

但し、私は「Ⅱ(on Ⅰ)」とはしなかった訳です。「Ⅴ11」というコードの根音省略の断片のⅥ度音の下部付加音として解釈した訳です。即ち「B♭11」というコードから [b] を省略すると [d・f・as・c・es] が残り、基の「B♭11」の5th音である [d] も偶々和声的に使われない状況= [f・as・c・es] これを「Fm7」ではなく「A♭6」にしたという訳です。

機能和声の世界では《先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む》が是とされる訳ですが、本曲では「A♭6(on C)」の根音が後続和音の下部付加音となる訳ですからプラガル(変格)な状況である訳です。つまり、和声進行としてはダイナミックに動的な連鎖を生ずる正格な状況とは意を異にする状況であるので、プラガルという状況が明確になるので和声進行としては「静的」な状況となる訳です。

故に、和音進行間が静的である以上、「A♭6」というコードは《「B♭何某」というドミナント・コードの根音省略および断片》という解釈に至ったという訳です。

無論、作者本人が本曲の当該部分をどの様に解釈しているかは判りません。然し乍ら、十二等分平均律で通常の音楽シーンでも登場しうるコードを用いて《三全音の包含が見られるコードをドミナント・モーションを起こさずして静的な粉飾を繰り返す》という状況に遭遇した場合、音楽的な因果関係として凡ゆる状況を勘案すると私の解釈が和声的な磁場を一番強くするであろうという解釈に至ったのであるので、浅薄な判断から解釈している訳ではありませんのでご注意下さい。

簡単に言えば《ドミナント・モーションの希釈》がコードとして現れている状況なのですね。例えば、「B♭11」という本位十一度(=♮11th音)の包含がある属和音がスーパーで販売されている惣菜だとした場合、「B♭11」をそのまま使えば売られたパッケージそのままに掻い摘んで食している様な状況なのですが、そこに一手間二手間加えて「B♭11」を「A♭6(on C)→B♭/A♭」という形に変えている、という風に考えていただければ理解しやすいのではないかと思います。

私自身としては作者の音楽観をも包摂する《機能和声に加えプラガルな世界観》を俯瞰した上での解釈ですので、この辺りは是非とも甘受していただければ幸いです。私の解釈ではあるものの、私に屈伏するのではなく「音楽」「不協和」「調性」に服従していただければ幸いです。

ジャズ/ポピュラー音楽のコード表記からすれば《根音省略のコードなんて別コードじゃねえか》と思われる事でしょう。確かに「コードの仕組み」からすればその通りなのですが、コード表記という体系は覚える事に一苦労したとは思うのですが、その苦労をあざ笑うかの様に、コードが持つ調や協和の強大な音楽的重力の背景を何ら投影する事はしません。

コード表記がそうした役割を担う必要もない表記である訳ですが、音楽を深い洞察で分析する時、コード表記という簡便的な仕様は往々にして分析を妨げてしまう物です。ジャズ/ポピュラー音楽に於て、コード表記のそれ単体が一瞬にして状況(アヴェイラブル・モード・スケール)を明確にするのはオルタード・テンションを纏ったドミナント・コード位の物でしょう。

他のコード表記は前後の表記が無い限り、それ単体でトニックかサブドミナントかという状況は掴めませんし、そうした役割を負わせる必要が無いのもコード表記であるのですから。とはいえ、音楽の深い洞察というのはコード表記が本来担う物ではないという事もあらためてご理解いただければ幸いです。

斯様な状況を踏まえると、

「G♭6(on B♭)→A♭/G♭」=「A♭7何某」

「E6(on G♯)→F♯/E」=「F♯7何某」

「D6(on F♯)→E/D」=「E7何某」

という一連の流れがあらためてお判りいただけるかと思います。コード表記の上ではA♭とF♯は減三度であるものの、実質的にはこれらはドミナント・コードの全音下行平行進行であるのを、更に和声的な粉飾を試みているという事になります。

これらのドミナント7thコードはメロディック・マイナーのⅣ度上のドミナント・コードの様に見立てるのも面白いかもしれません。

扨て、2小節目での「E/D→D♭/C♭」という進行間は、それまでの全音下行ではなく増二度となり、進行状況としては歪つな音程を挟む事になりますが、唐突な感はなく、楽節的な段落が付いただけで違和感もなく進んでいると思います。

その後ブレイクは再び実質的に全音下行進行に戻り、コードは「B7→A/G」という風に進行してブレイクは一旦結句するという訳です。このブレイクは楽曲中盤で再度用いられる事になります。

ブレイクの結句が、ドミナント7thコードの第3転回形と同様となる訳ですが、茲で「A7/G」という表記を採らなかったのは、ドミナント・コードの希釈化状態をコード・サフィックスの側でも伝わる様にしたかったという配慮に依るものです。

そうしてブレイクが一旦終わって前奏が続く事になります。リハーサル・マークは「B」の箇所で5小節目です。茲ではコードが「F♯m11」という風に進行しているのですが、私のブログでもかねがね述べて来ている様に、マイナー11thコードの響きというのは猛々しさがあって私は非常に好んでいる響きです。

その「猛々しさ」の源泉とは、マイナー11thコードに包含される3rd音および7th音を根音とした長三和音(メジャー・トライアド)を内含する所にあろうと思うのですが、つまり「F♯m11」であれば3rd音の [a] を根音に採る「A△」の内含に加え、7th音の [e] を根音に採る「E△」を内含するという事になります。

これらの長三和音が五度の関係で互いに強め合い、暗いコード上で逞しく響き合っているという恰も「勁草」の様に、踏まれても踏まれても逞しいと言わんばかりの存在が音として聴こえる様に私は捉えるのです。

ジョン・トロペイの「Tambourine」「チャカ・カーンの「I’m Every Woman」山下達郎の「メリーゴーラウンド」などはマイナー11thコードの代表曲とも言えるでしょう。

ところで、「F♯m11」というコードの構成音は [fis・a・cis・e・gis・h] である為に、先行和音「A/G」の構成音 [g・a・cis・e] と比して3音がコモン・トーンであるのでこれらが掛留となっている事が判ります。コード進行としての互いの調域は唐突な感がある脈絡の希薄な状況とも思えてしまいますが、実際にはコモン・トーンが多く、コード進行としてはダイナミック(動的)なものではなく寧ろ静的であると言えます。

先行和音「A/G」の和音構成音 [g・a・cis・e] を「A7」の基本形として見立てれば構成音は [a・cis・e・g] と表される事になります。下部付加音であった [g] が半音下方にクリシェを採った場合その際コードは「A6」となり、和音構成音は [a・cis・e・fis] という事にもなるので、後続和音「F♯m11」という姿の実際は、先行和音を僅かに粉飾した姿を内含させたコードであるという事があらためて判るのです。

後続和音に先行和音の「余薫」の様にして紛れ込ませているという訳です。とはいえ「A7→A6」というコード進行では物足りない訳ですね。ですので茲に一手間二手間を加えるという訳です。つまり「F♯m11」というコードは、先行和音「A/G」から僅かに姿を変えた「A6」を期待させて新たに姿を変えた形である事が見えて来るのです。こうした姿が仄かに見えて来るからこそ、楽曲冒頭のブリッジでのブレイクに於けるコード進行で6thコード表記の側を選択している(マイナー7thコードの4度ベースという表記を採らない)のは、こうした側面もあっての事なのです。

尚、本箇所での「F♯m11」の箇所から奏される8分音符シークエンスが16分音符のシングル・タップ・ディレイで鳴らされるアルペジオ・フレーズは、単にシングル・タップ・ディレイだけではなく、16分音符のクロックで動作するステップ・ゲート=任意の音価毎に切れるゲートを施す必要があるので、この辺りの音作りには注意されたし。

私は今回、本曲のステップ・ゲートにUnfiltered AudioのG8を使用しましたが、MOTUのDPには標準でPattern Gateが使えますし、フリーのプラグインならばAudio Modernのfilterstepなどで代用できるでしょう。NI Reaktorユーザーであるならば、Reaktorユーザー・ライブラリに古くから使われるTrance Gateというライブラリがあります。こちらはパターンが常に一定であるならば、16分音符で動作するステップ・ゲートの場合32分音符を設定した上でフィルターの開/閉という2つの動作だけをパターン化させれば本曲の様に動作します(但し、フィルターの切れが若干甘い)。

そうして9小節目から「Fm9(11)」にコード・チェンジをするので、先行の調域の半音下(長七度調)へ転調する様に進んでいる事になります。こうして12小節目まで一連のシークエンスが奏されます。

13小節目で、冒頭のブレイクと同様のブリッジが再度登場します。「A/G」が現れる時、1回目のブレイクでは3/4拍子が1小節介在するだけだったのですが、2回目のブレイクでの15小節目の後には7/8拍子が2小節続くという状況に変化します。本箇所での7/8拍子の登場が、本曲の表題を示唆しているのであろうと推察されます。

17小節目での7/8拍子からメロディーのシンセ・リードが開始されますが、拍頭では [a] 音を奏した直後に下接刺繍音として [a] よりも71セント低い5単位十四分音がイントネーションを揺さぶる様に介されます。刺繍音ですので変じた音は [a] 音へ戻る訳ですが、同様の箇所は79小節にもあり、そこでは微分音の変化量が僅かに異なります。

私が譜例動画をアップロードした初稿時では、この当該部分の拍頭を倚音の [gis] として八分音で書いてしまっておりました。本来は [gis] よりも50セント高い変化記号を充てようとしていてFinaleの編集作業を続けていたのですが、それすらも忘れて17小節目を79小節目にもコピー&ペーストしてしまい肝心の微分音編集をそっちのけで確認を怠ったままリリースしていたという訳です。

仮に茲で微分音の変化記号を拍頭に置いた編集を施したとしても実際にはリテイクが必要となっていた訳ですが、原曲は拍頭に [a] 音があり、微小音程的な下接刺繍音を採るというのが精確な状況でありますので、あらためてご注意いただきたいと思います。

微分音の十四分音とは中々遭遇しないと思いますが、IRCAM OpenMusicやOrchidsなどでは普通に使われている変化記号であり、全音を14等分する体系ですので変化量として単位微分音あたり14.29セントの音程差を生じます。茲での変化量は5単位十四分音である為、幹音からの変化量が楽譜に付記されているという訳です。

この微小音程的下接刺繍音のそれはピッチベンドで素早く対応しているのだろうと推測するのですが、キーボードによってはアフタータッチやポリプレッシャーでベンド・データを割り当てているのかもしれません。何れにしても、その変化量が17&79小節目共に十四分音体系でぴったりと一致する変化量であるので、人間が任意の音程として割譲する時の癖とは実に興味深い物である事をあらためて痛感した次第です。

まあ、概ね [2・3・4・5・6・7・9・10・12・14・16・20・24] 等分に体良く収まるのが人間の性なのだろうと痛感したという訳です。IRCAMのOpenMusicで用意される微分音用フォント ’omicron’ は上述の16・24等分を除くそれらは全て表す事ができる様に整備されておりますので、興味のある方はお使いになられると良いでしょう。

また、本箇所での微分音は装飾音符ではあるものの、本曲での装飾音符の前打音は長前打音/短前打音とを使い分けているので、その辺りも細かく注意して確認いただければ幸いです。

あらためて、この17小節目でのシンセ・リードの旋律形成は、本曲が全音階的に歌い上げようとする筋立てが巧みに反映されている状況のひとつであると言えます。

基本的に旋律形成とは和音構成音ばかりに委ねてしまってはいけませんし、和音外音がリニアモーターカーの様な反発力を伴う事で和音構成音への推進力が増す物です。楽典を知らずに我流でDAWに勤しんでしまう者に少なくないのが、アヴェイラブル・モード・スケールや和音構成音という事ばかりに尻込みしてしまって《反発力》を得られない卑近な線運びを形成させてしまうという物。

そういう意味では、微小音程的な下接刺繍音も立派な和音外音なのであり、これは旋律形成の牽引力の意味でもある訳です。

扨て、下接刺繍音を除いて当該箇所の7/8小節部分のシンセ・リード・フレーズを見てみると、コードは「A/G」なので、少なくとも「A△」というコードは [a] という根音が最も力点が備わり、コードの第5音が《極点に相応しい場所》として手招きをする二次的な目的地である訳です。

旋律がその極点に達した時に、旋律は下にある根音へ着地しても良いですし、上にあるオクターヴ回帰として更に上を目指す事もあって良いでしょう。オクターヴの跳躍と5度音程を超える跳躍は旋律形成にとても重要な動きとなる訳です。

シンセ・フレーズには [e] 音が途中に介在します。もしもこの [e] 音を、和音の手招きの材料として使わずにフレーズに用いずにそのまま上行させた場合、直前の [cis] は短六度上行を採って [a] に進む事となります。

通常、五度を超える音程跳躍があった場合、その「広い跳躍」の間を埋める様に旋律形成が成される事が多い物です。即ち [cis - a] という音程の中を埋める様に、今度は [a] 音の後には下行形が予期される訳です。

然し実際には [e] を介在させる事で、その直前の [cis] を更にオクターヴの跳躍となって次の小節で帰結させたいとして旋律を形成するのです。広い上行形が巧みに適宜着地し乍ら、上行を急峻に感じさせたり聴き手に労劬を味わわせる様な跳躍になっていないのです。

扨て、五度を超える「広い跳躍」というのは往々にして六度音程の使い方が視野に入ります。大概のギタリストは苦手な「歌心」な訳です。

六度音程というのは転回すれば三度音程なのですから、長三度か短三度の何れかが視野に入る事になります。但し、三度音程でのフレージングというのは、三度音程の「核音」(=ある音域の両端の音)の間は二度音程なので「隣音」という状況を選ばざるを得ない状況になると思えばイメージしやすいでしょう。

例えば、今貴方が「A/G」というコードで [cis] を弾いていたとします。茲から三度音程のフレージングを視野に入れている場合 [a] か [e] へ進むしか手立てが無くなってしまいます。つまり、《物理的に近い方》を選んでしまおうとしているので、どちらかの三度音程としてしか念頭に置いていないので、多くの場合こうしたフレージングは単なるスケールライクなフレージングばかりを創出しかねない状況となります。

それを三度音程としてではなくなぜ六度音程として見ないのか!? これが重要なフレージングな訳です。「C」というコードで貴方は「ミ」を奏しております。次に行きたいのは「ソ」か「ド」である場合、三度で選ばずに六度を選べば「ミ」から上行を採って「ド」を選択すると、そこでの間隙を縫うかの様に [ファ・ソ・ラ・シ] は旋律形成の為の多くの材料音を準備する事になります。

同様に、「ミ」から下方の「ソ」を選択すれば [ラ・シ・ド・レ] を旋律形成を予期させる材料音として提示する訳です。

しかし茲で三度音程を選択して「ミ」から上行の「ソ」を採ってしまうと、その間隙を縫ってくれる音は [ファ] というたった一つの材料音しか提示されず、「ソ」から上の見通しの利かない音群を糸の切れた凧の様な状態で迷走してしまいかねないのです。これは、「ミ」から下行を採った「ド」の状況でも同様です。

これが旋律形成の妙味でもあり醍醐味なのでもあります。無論、真の歌心の為には、旋律形成の核音が三全音を形成してしまうのは良くありませんし、全音階的な歌心というのは旋律法の前に対位法を知っておく必要もあります。それほど旋律形成の為の《転回》というのは難しい物なのです。

本曲中盤以降で現れるギター・ソロはテクニックに裏打ちされた素晴らしいソロを展開しますが、このギター・ソロとて旋律形成の側面から分析すれば、五度音程を超える跳躍のある線運びはひとつも出て来ません。ギタリストというのは概してそういう物なのです。六度以上の音程跳躍の難しさ(運指の面での難しさではない)という物をあらためてお判りいただければと思います。

加えて、シンセ・リードによるメロディーの側でも五度音程を超える跳躍音程の旋律形成は、サビの部分でしか現れません。これは、本曲が遠隔調への頻々なる転調感を和らげる為に、順次進行を巧みに使って聴き手の耳に優しい線運びにしているからでもあります。

三度を選ばずに六度音程を選択する事による、五度音程を超える跳躍音程が齎す歌心というのはポール・モーリアの「オリーヴの首飾り」の冒頭のフレーズを聴けばお判りになるでしょう。冒頭の [fis - d - cis -h - fis - d] という旋律は、冒頭の [fis - d] の上行六度こそが、この音程間にある材料音をこの時点で提示しているのです。《フレーズの為の音はこの音程の内にありますよ》という風に。最初の音程形成で [fis] の後に下行として直近にある [d] という三度音程を選んでしまった場合、どういうメロディーを形成したでしょうか!?(笑)。

そうして六度音程の後に、その間隙を縫う為の材料音による旋律形成が現れます。これこそが歌心の核心を衝くひとつの例と言えるでしょう。

楽典の意味合いの範疇であれば、三度音程以上の音程は「跳躍進行」です。ですが、ヤン・ラルーが『スタイル・アナリシス』では四度/五度音程或いはそれらも超える音程を ‘leap’(リープ=跳躍)として括って区別しているのです。

ですので、シンセ・リードの冒頭には完全四度も介してはおりますが ‘leap’ という音程までは使っておらず、[a] から複音程となる長十度音程までを目指して猛々しさを演出しているという訳です。それがAメロ冒頭18小節までの特徴と言えるでしょう。

18小節目のAメロは前述の通り、一気に上行フレーズで登場して来ました。この冒頭でのコード「F♯m9」は、一旦嬰ヘ短調(Key=F♯m)へと転調したトニック・マイナーと解釈するに相応しい状況ですが、直後の後続和音ではすぐさまノンダイアトニックでの「E♭aug/F」が登場します。19小節目からの移勢ですね。

この「E♭aug/F」は、最近のサブカル界隈で広く知られる事となった所謂「分数aug」の原型とも呼べる、この界隈ではリファレンスとなる様な立ち位置なのかもしれません。「E♭aug」の構成音の音度を無視してエンハーモニック転義を行うと「E♭aug=Gaug=Baug≒C♭aug」でもある為、E♭からの三全音の場合は「Baug」として「Baug/F」という三全音複調型のそれを見付ける事も可能ですし、七度違いの分数augの型である「Gaug/F」でもあります。

斯様なオーギュメンテッド・コードの多様さは多くのジャズ/フュージョンでも前例はあるのですが、サブカル界隈では本曲が知らしめたと言って過言ではないかもしれません。尚、同箇所でのシンセ・リードは [a] 音を奏しているので「E♭aug」から見れば「♯11th」音を奏している所が注意点となります。

そうした音楽語法がサブカル界隈で脈々と受け継がれ、インターネット・メディア普及に伴いサブカルの枠を超えて「分数aug」の彌漫へと繋がったと私は理解しております。

19小節目の3拍目以降は「Cm/F」という、意外にも先行和音と比して単純なコードの4度ベースと表記しましたが、そうするとシンセ・リードの [gis] 音は一体どういう調判定の下で用いられている音なのか!? という事が判然としない方も居られるかと思うので詳悉に語ろうと思います。

和声的に見れば、先行和音の上声部「E♭aug」の増五度が更に膨らんで「E♭6」になった状況と同様ではあります。然し乍らシンセ・リードは [a] 音を保続します。また、「E♭6」と単純に置き換えてはならず、この箇所で [b(英名:B♭)] 音はハーモニーにも全く存在しません。ですので「E♭6」でもなければ同義音程和音の「Cm7」でも無いのです。

しかもベースは [f] を奏している。この状況を私は「Cm/F」とした訳です。メロディーにしか無い音をコード・ネームにしてしまうのは基本的には不必要なので(※私のブログでは例外としてハーモニー全体をコードで表すので多くの記事ではハーモニー全体の状況をコードにしております)、「Cm/F」で問題は無いのですが、その後に奏される [gis] と、もう一度奏される [a] というのはなかなかアヴェイラブル・モード・スケールを推察しづらい状況であると言えるでしょう。

然し乍ら、シンセ・リードで登場する [gis] は決して「Cm」から類推される「Cナチュラル・マイナー・スケール」由来の [as] の読み違えではありませんし、仮にこの [gis] を [as] と表したとしても、その前後の [a] はやたらと存在感がある訳ですね。

私の導く答えとしては、「E♭aug/F」という和音の後続和音は「Cm/F」であるものの、シンセ・リードは「Cm」から類推される「Cマイナー」の短三度下の調域「Aマイナー=この場合、Aメロディック・マイナー or Aハーモニック・マイナーの第7音」による複調だと解釈しています。

その「Cマイナー」も、実際には「Fマイナー上の導音化を採らないⅤ度のドミナント・マイナー」という状況として解釈しており、結論として「FマイナーとAマイナー(導音化する短音階種)の複調」として解釈しております。

主となる「Fマイナー」にしても、Fマイナーに必要な第3音= [as] を欠いただけの、マイナーという響きは「Cm」というコードが持って行ってしまっている状況に過ぎないので、Fマイナーを確定する必要は無いかもしれません。この「Cm/F」とした部分も、先行和音の「E♭aug」上でシンセ・リード音が「♯5thと♮6thを移ろっている」だけの姿として解釈した方がシンプルでしょう。然し乍ら私の耳には次の様な複調の断片として聴こえるのです。

この解釈を相容れないとする方はご自分で別の解釈で以て採譜すれば良いだけの事で、私は少なくとも編集した者としての解釈を述べる優先度は備えていると思いますので、この部分を含め他の部分でも私の解釈が罷りならんと思う方は是非ともご自分で別の解釈をすべきでありましょう。私自身、身勝手な臆説を披露している訳でありませんし、私の言う事が絶対に正しいとまでは申しませんが、採譜をした本人の責任として私の解釈を披瀝する優先度があるのはご理解いただきたいと思います。

仮にも私が、ハ長調の曲を「嬰ロ長調」やロ短調の曲を「変ハ短調」などと展開している様な状況ならば、こうしたトンデモ論を共有するには遉に無理があろうかと思います。とはいえ、今回の複調の解釈についてはこういう例とは全く異なる状況なのです。ですので、私はそこまで視野に入れてシンセ・リード・パートに表しているのです。

こうした状況をシンプルに丸め込みたいだけならば、コード表記とて態々「Fm/C」などと介在させずに「E♭aug/F」のままにしていた方がよっぽど横槍を受けずに済む筈でしょう。それでも私の意図を優先したという事をあらためてお判りいただきたいと思います。本曲を有料の楽譜としてリリースしたとしても、私はこれでリリースする事でしょう。それくらいの意味合いで書いているのはご理解下さい。

そうして「複調」という断片がアンティシペーションとして仄めかされる事で、本来ならば予期しない「Aメロディック・マイナー」での材料音が20小節目の「Em9」というコードの登場で強化される訳です。これがあるので、複調の感じが断片としてでも薫って来る様に解釈するのです。茲で「Em9」へ進む事なく変種調号の類の調域へ進んでいるのならば、私とて「E♭aug/F」のまま「Fm/C」を置く事はしなかった事でしょう。

仮に作者本人が本曲で複調を意図していないとしても、複調を喚起するシーンというのは茲ばかりでなく他の箇所でも生じていたりするのです。それらは順に語る事となりますが、複調について述べるのは今回が最初になってしまう事もあり、どうしても声高に語ってしまう事になります。加えて、それが恰も採譜ミスの様に受け止められかねない箇所が最初に現れるので、こればかりはどうしても口角泡を飛ばす程に力瘤を蓄えて語ってしまわざるを得ないのです。何卒ご容赦のほどを。

21小節目では「B♭7(♭9、13)→B♭7(♯9、13)」という風に、9th音が「♭9→♯9」という風に《重増一度上行》を採っているのが注目ポイントです。オルタード・テンションで「♯9→♭9」という《重増一度下行》というのは非常に能くあるのですが、上行形は珍しい使われ方です。

それに加えて、ドミナント7thコードのオルタード・テンションで「♮13th」が在る時、それと併せて「♯9th」もあるのも比較的珍しい型となります。これは何故かと言うと、ドミナント7thコード上でテンション・ノートが複数ある時、それらが新たな「三全音」を形成する組み合わせとなる事自体は珍しくないのですが(例:♮9thと♭13thなど)、新たな三全音が基の三全音と半音で接し合う状況というのは強い不協和を増すと共に、それぞれの三全音が「ポリコード」という状況を誘引するので珍しくなるのです。

即ち、「♯9thと♮13th」という新たな三全音は、元の「♮3rdと♭7th」との三全音との間で転回位置で半音関係となり、それぞれの三全音は半音違いの調域を誘引する状況となります。「B♭7」の元々の三全音が [d・as] で、新たなる三全音が [cis・g] となります。

その [cis] を [des] に読み替えた時、自ずと変ホ長調(Key=E♭)調域の属和音とハ長調(Key=C)調域の属和音が併存する状況になる訳で、これがポリコード感を生ずるという意味なのです。同時に、そのポリコード感とやらは複調感を誘う世界観を生ずる事となり、茲でも複調の誘引例が見受けられるという訳です。

そうした異なる調域の併存という風に態々呼んでいる理由は、上述の様に短三度調域が併存する状況がドミナント・コードの箇所ばかりではない可能性もあり、これが副和音(※属和音以外の和音)でも起こりうるからです。その副和音が短和音(=マイナー・コード)同士の場合、例えば変ホ長調調域のⅡ度和音「Fm」とハ長調調域でのⅡ度和音「Dm」が併存し合う時、Dmを主軸に捉えた時に奏される「Fm」での [as] というのは、Dmという和音から見た時の「ブルー五度」に等しくなります。

つまり、「Fm/Dm」というポリコードは「Dm」というコード上で「♭5th」の併存を是認する状況であり、ポリコードが実はブルージィーな世界観を誘引していたとは誰も予想だにしなかった事でしょう。短三度調域の併存という事はこうした世界観の誘引でもあり、ドミナント・コード上での「♯9thと♮13th」という三全音は、複調感を強化する組み合わせなのです。

通常ならば、こうした基とする同一和音上のオルタード・テンションのみの変化であるならば「7 alt」表記で仰々しい表記を避ける事も容認されるものですが、本箇所では明確にドミナント・モーションを起こさず弱進行として22小節目で「D△9」に進行するので、オルタード・テンションの変化状況は明示化すべきであろうと思います。

こうした六度進行(B♭7(♯9、13)→D△9」は調的な近親関係の脈絡としては希薄ではありますが、「D△9」の経路としてネガティヴ・ハーモニーで対照させた場合「B♭7(♯9、13)」を「Ⅴ度」として見立てる必要があるので自ずと♮Ⅶ度へ進行する事を見る事となります。そこで「D△9」のネガティヴ・ハーモニーはⅣ♯m9という「Am9」を映し出す事となるので、「B♭何某」から見た場合、半音下の音度へ進行しようとする脈絡=「Am9」のネガティヴ・ハーモニーに進んでいるという事があらためて判ります。

22小節目のコードは「F/G」に進むものの、’Synth Horn’ のパートを見ていただければお判りになる様に、このコードの和音外音である事が明白に見て取れる [as] が3拍目拍頭に置かれている事が判りますが、これは和音上声部「F△」の長三度音 [a] に対する半音下からの倚音で揺さぶりをかけた装飾音に過ぎず、アヴェイラブル・モード・スケールを決定づける音階の材料音ではありませんので注意が必要です。[a] を際立たせる為に半音下から装飾しているだけのアプローチであり、それが偶々倚音になっているに過ぎないのです。

一時期「ゲラゲラポー」という曲が流行りましたが、あの曲のメロディーも長三度音を際立たせる為に半音下から拍頭に置かれる倚音と弱勢に置かれる下接刺繍音という2つの和音外音を繰り返して長三度音に揺さぶりをかけて強調するメロディーの例がありましたが、それと同様の装飾なのです。

その後24小節目で「F♯m9」へと進行し、Aメロ開始部の調域に回帰します。25小節目ではブレイクが入り、最初のコードは「D△9」と進み、直後に導音化しないドミナント・マイナーである「C♯m7」へと進む事になります。これで26小節目の移勢を採って「F♯m9」という風にAメロ冒頭に戻り実質的に「A’(ダッシュ)」へ進む事になるのですが、先のAメロ出現時に相当声高に語っていた「E♭aug/F → Fm/C」の同箇所である27小節目のコードは、先の例と打って変わって「F9(♯11)」という風に表記を変えております。

ともすると、先の19小節目(移勢を採っているので18小節目に及んでおりますが、移勢=シンコペーションですので、主格の側の拍節でカウントします)のそれも「F9(♯11)」で良いのではないか!? と思われるかもしれませんが、ハーモニーを決定するアンサンブルが微妙に異なるのでコード表記を変えざるを得ない訳です。

合理化を図りたい方からすれば同一の箇所と思しき部分は表記を揃えたくなるかもしれませんが、アンサンブルが異なる以上そうした選択はできません。それゆえに多岐に亙ってしまうのでありますが、こればかりは致し方ありません。本曲を愛して已まない方ならば深淵を知りたいでしょうから、悉く深く&細かく語る方が良いのではないかと個人的には感じております。そうした価値のある曲ですのでとりわけこっぴどく語って行きたいとも思っている訳です。

加えて「F9(♯11)」という状況は、Cメロディック・マイナーの下属十一和音という風に見立てると、先行和音「F♯m9」という嬰ヘ短調から調域が三全音転調という状況になっているのが見て取れる訳でもあります。これは、後続に現れる新調のドミナント・コードを足掛かりにして遠隔調にも容易に足を運ぶ事を常に念頭に置いている調性プランの姿勢があらためて窺い知れるという状況でもあるのです。

28小節目は「Em9」へ進み、これは先の20小節目と同様です。21小節目ではドミナント・モーションを採らないオルタード・テンション変化を散りばめていた部分が29小節目では単に「E♭9」が置かれ、これをトライトーン・サブスティテューション(=三全音代理)を起こした「♭Ⅱ度」として機能する様にして30小節目「D△9」で一旦の解決を待つという風になっている訳ですね。無論、メロディーは茲で結句せずにまだまだ後に続きます。

この26〜30小節目で漸く判るのは、コード自体が綺麗に半音下行クリシェとなる様に進行している訳です。それが、1回目のAメロでは和声的な粉飾が施され、クリシェとして確認する事がなく、進行感の無いオルタード・テンションを纏わせたりしていたという訳です。

31小節目。23小節目とほぼ同様ですが、23小節目が「F/G」という1つのコードでありましたが、茲では3拍目以降で「D/E」が加わります。そうして32小節目の移勢を採って「F♯m9(11)」に一旦の解決という事で、Aメロの原調である嬰ヘ短調のトニック・マイナーに帰結しているという訳です。

そうして33小節目の ‘Square Lead’ の7音列を確認してほしいのですが、この7音列はAメロのアウフタクトとして7/8拍子を採っていた7音列のライトモティーフでもああります。小説の前後で転調となる事に依って旋律形成の「極点」の形成が少々異なります。

この7音列は順次進行でありますが [h - cis - d - e - fis - gis - a] が 後続の34小節目 [b] という風に、7音列の開始音 [h] は《減八度》上の [b] を目指して結句する事がお判りいただけるかと思います。それは8音目の [b] で転調するからでありますが、37小節目で現れるライトモティーフの7音列は [b - c - d - es - f - g - as] が後続38小節目で [b] という風に変応し乍ら《完全八度》上の [b] を目指しているという所にも注意が必要です。

ジャズ的な視点だけで見てしまうと、これらの7音列は小節内で特定のコードおよびアヴェイラブル・モード・スケールに準則しているモード奏法であるのだから変応は当然である、という風に解釈するのはあまりにぞんざいな扱いであります。

茲での7音列の変応を対位法の観点で見る必要はありませんが、開始音から結句までの《減八度》と《完全八度》という線の形成の違いには雲泥の差があります。7音列の《減八度》の結句が先にあり《完全八度》形成が後に現れる事で、極点形成のそれは「膨張」という状況をマクロ的に作り出しているのです。

完全八度が先にあって減音程が生ずるという順序であるならば、原音程はその流れに逆らわずに更に減じるのが旋律形成の基本ですが、この場合先行して登場する7音列の減音程は、転調で生じた物に過ぎず、何某かの完全・長・短の音程から減じた結果での減音程ではないので、更に減ずる必要はないかと思います。故に膨らませる意図があるのだろうと思います。

これらの7音列の差異と揺さぶりが旋律形成の多様さに拍車をかけているのであり、本曲の頻々なる転調感を、《減八度》の方では和声が手助けをしており《完全八度》の方は旋律が調に準則する全音階が手助けをしているという決定的な違いがあるという点に目を向ける必要があろうかと思います。

そうして38小節目にはいつしか「Fm9(11)」という、嬰ヘ短調から見れば半音下の調域へスルリと転じているのであります。40小節目での「Dm7」では静かにヘ短調は更に転調が辷り込まされているのであり、’Square Lead’ のフレージングを勘案すれば「Dフリジアン」を奏している訳ですね。つまり調域としては「変ロ長調」の調域へ転調している事が見受けられるのであります。

その後41小節目の移勢を採って「D♭9」というのは「G9」のトライトーン・サブスティテューションの姿である訳ですね。然し乍ら、42小節目では「D♭何某」を強調し乍らも本体の姿である「G7何某」の姿を見せつけ、「Gaug/D♭」「G7(♯9)」という形を見せつけてサビのハ短調調域へ解決を見せるという訳です。

このドミナント部での三全音代理である「♭Ⅱ度」と本来の「Ⅴ度」のどちらをも使って和声的に揺さぶりをかけるそれが、後のサブカル界隈での「分数aug」が瀰漫する形へ発展したのではなかろうかと思うのです。そういう意味でも手本とすべき材料が本曲に合ったのだろうと推察するのであります。楽理的に見ても興味深い訳ですからね。

43小節目の移勢を採って「Cm9」へ進んだ後、上声部は変化せずにベースだけが下部付加音となって45小節目の移勢を採っての「Cm9(on B♭)」へと進行しています。

尚、本サビでの44・46・54小節目のシンセ・リードにて、先述の《六度音程跳躍》が出て来る箇所となります。同様にしてサビのリフレインである130・132・140小節および、サビの結句からアウトロとなるシンセ・リード・ソロの145小節目で短七度の音程跳躍が現れ、これらの箇所以外では全てのパートで五度音程を超える 'leap' は現れません。非常に重要な歌心となる六度音程跳躍は忘れずに注目して遣って下さい。

余談ではありますが、このサビ部分でのシンセ・リードの拍節構造での「2・3拍」部分は態と連行を外して [1:2:1] の拍節構造を各小節で置いているのがお判りいただけるかと思います。私はこの [1:2:1] として [八分音符+四分音符+八分音符] と書く拍節構造を個人的に「スジャータ拍節」と呼んでおりますが(笑)、通常「スジャータ拍節」というのは私自身は避けている表記であり、4つの八分音符の2・3のパルスをタイで結ぶ書法の方が私自身としては好むスタイルなのです。但し、2拍を大きく捉える拍節構造の場合で且つ1 or 3拍目から「スジャータ拍節」が置かれる状況の時には敢えて使う時があります。

今回の書法は例外中の例外であり、2拍目から「スジャータ拍節」というのは通常の楽譜の書法としても好ましくない書き方なのでありますが、メロディーの拍節構造を踏まえると、「2・3拍目」を「スジャータ拍節」として書かないと読みづらい拍節構造になっていると感じたので今回こうして書いている訳です。

基本的に、連桁で括られない符尾で表される音符というのは楽節としてアクセントという意味合いもあったりするのですが、本曲のサビでの場合、2拍目から「スジャータ拍節」を置くと拍節構造が最も読みやすいと感じたが故の書き方なので、《何だ、この拍節の書き方は!?》と驚かれる方も居られるとは思います。

こうした書き方にピンと来ない方は騙されたと思ってヒンデミットのオーボエ・ソナタの第1楽章のピアノのパートを読んでみて欲しいと思います。拍子そのものの構造よりも楽節構造を優先する書き方ですね。参考になさって下さい。本曲はヒンデミットのそれよりも遥かに平易ですが、拍節構造を重視するという所がキモですので、どうかご容赦のほどを。

47小節目のコードは移勢を採って「A♭△7」へ進んでいます。音度は「♭Ⅵ度」ですから次はドミナントを仄めかす物です。ところが49小節目の移勢を採って来て入るコードは「E♭add9(on G)」なのですね。ドミナントを期待させて蹂躙させるかの様な、本曲の特徴的なコードの使い方として推奨したいコードワークのひとつです。

しかも、この「add9の3度ベース」という型を50小節目の移勢を採って後続和音へ長二度上行で平行させ「Fadd9(on A)」と進むのが非常にお洒落なのです。このサビ部分はハ短調でして、先行和音としては「♭Ⅵ度」を明示して来た所で「♮Ⅵ度」を3度ベースとして聴かせる迂回進行が実に素晴らしいのです。

これで、《滅茶苦茶ハ短調を実感させる》という卑近な安寧が装飾されて、50小節目の3拍目の移勢を採って「D♭9」という三全音代理でのドミナントへ進むのが素晴らしいです。何故かというと、先行の♮Ⅵ度から♭Ⅱ度へという減四度のベースの動きが、本曲で後に現れる「減四度」の絶妙な使い方を茲で示唆しているのでもあるので、非常に注目すべき部分です。

後に声高に語るであろう減四度の例は、前後の音程関係の「減四度」としてではなく、ある和音上の減四度という使い方になります。ですので、本箇所で現れている相対的な減四度とは異なるのですが、こうした巧みな減四度の使い方がさり気なく現れる状況で且つ違和を伴わせずに歌い上げているという点は評価されて然るべきであろうと思います。

51小節目。リハーサールマークは「H」へ進み、トニック・マイナーである「Cm9」へ再び戻るという状況でのリフレインが開始されます。53小節目の移勢を採って下部付加音となる「Cm7(on B♭)」というのもリフレイン前のそれと同様です。然し乍ら55小節目では、従前の「♭Ⅵ度」へと進むであろうという状況から変わり、エンハーモニック転義で「G♯m7(9)」へ進行するのですね。

56小節目では移勢を採って「B♭m7」へ進行。コード表記の上では減三度上行の平行ですが、実質的には全音上行という事になります。先行和音「G♯m7(9)」と「B♭m7」の間でのフレージングを見ても、「G♯m7(9)」では [eis](=E♯)を奏している事からもお判りになる様に「G♯ドリアン」を用いている訳です。

その [eis] から弾みの付いた隣音は [fis・gis・ais] の辺りを歌い上げる事に成功し、茲での [gis] がエンハーモニック転義となって後続和音「B♭m7」の [as] へスルリと辷り込むという訳です。遠隔的な調関係の間でも巧みに旋律的に歌い上げているという訳です。

57小節目では更に半音上行平行を採って「Bm7」へ進行し、本曲が嬰ヘ短調とヘ短調を巧みに移ろっていた事をあらためて思い知らされる平行和音でフレージングの牽引力を巧みに使って「Bm7」上の11th音を極点に、猛々しさをあらためて強調して結句するという訳です。

この際、短三度下までピッチ・ベンドでポルタメントを奏する訳ですが、リニアなポルタメントの曲線にならない様に拍節構造に伴う微分音的ピッチ変化を併記しております。この際、[a] 音を中心に採った相対的なピッチ変化量を表しているので、[e] 音が相対的なピッチ変化量「700」と明示され、そこから短三度下「400」までの漸次変化量を微分音的に明示しているという訳です。

この57〜59小節目でのコード進行「Bm7 → G9 → F♯m9」の流れは非常に綺麗で、本曲で最も素晴らしい箇所であろうと私個人としては思っております。Bm7は下属和音(=Ⅳ度)として聴かせている訳ですが、Ⅴ度へと進行せずに三全音代理で「♭Ⅱ度」へ進む訳ですね。しかも長属九という形ですので♮9thを纏う訳です。

そうすると、先行和音「Bm7」の和音構成音の内 [h・d・a] がそのまま後続和音の「G9」とコモン・トーン(共通音)ですので掛留させつつ、内声の [fis] のみ [f] へ半音下行を採っているという心憎い進行になっており、茲での斜行は非常に好いものです。そうして「F♯m9」に解決という流れは非常に際立っております。

そうして59小節目のリハーサルマーク「I」で、嬰ヘ短調としての一旦の帰結を待つという事になるのですが、茲からあらためてステップ・ゲートのシークエンス・フレーズが入って来るという状況になります。

63小節目でのリハーサルマーク「J」からは、今となっては懐かしいデジタル・ピアノが入って来ます。今回私はKORGのM1の音を使いましたが、AKAIのSシリーズの音でもよかったかもしれません。実はこの時点で嬰ハ短調からヘ短調「Fm9(11)」へ転調しているのでもあります。

64〜65小節目では ‘Pseudo Hyousigi’ と ‘Alert’ 音が入って来ますが、アラート音を模した音の方が再生環境によってはオリジナルおよび本デモでも聴き取りにくいかもしれません。単なるサイン波ではなくホワイトノイズが混ざった様な音です。拍子木に寄せた様な音も、本曲で使うチャイム・パートでの音にリング・モジュレーションを通して変化させております。

この拍子木の様な音を作っている時に私は偶々ソニーのMDR-CD900STでどの様に聴こえるのか!? と試してみたら、あらためてMDR-CD900STのディップ・ポイントに気付かされてしまったのです。正直な所、MDR-CD900STはC4を中央ハ音とした時の [C7 - F7] の完全四度辺りの帯域が引っ込みます。ですので、この拍子木風の音も本デモばかりでなくオリジナルの方もかなり引っ込んで再生されてしまう訳ですね。大旨-6dBから-7.5dBほど低下する様な感じです。物理的な周波数で言えば2.1k〜3.0kHz近傍という事になります。

67小節目のリハーサルマーク「K」では、あらためて嬰ヘ短調へ転調し、半音違いの調域を移ろっている状況であるのですが、遠隔調への転調の唐突さを感じさせなくなったのは本曲のそれまでの推移に慣れて来るからでもありましょう。

71小節目でもあらためて「Fm11」に進行しますが、違和感よりも本曲が齎して来た世界観の慣れの方が際立っているかと思います。この時点で本曲の世界観にまだ違和を覚える人は、本局に限らず頻々な転調の習熟が甘いのであろうかと思います。

75小節目のリハーサルマーク「L」で3回目のブレイクが登場します。これにてAメロとBメロを104小節目まで繰り返す事となります。注意点として79小節目でのシンセ・リードの下接刺繍音は、贍卹のそれよりも少々大きく採った微分音の刺繍音となり、音程としては [a] 音よりも86セント低い所まで低められます。

先の17小節目の同箇処では71セント=5単位十四分音低められる下接刺繍音でしたが、今度は6単位十四分音低められているという事になります。微分音を表す事で私が都合良く何某かの表記体系に均して表しているのではなく、実際にこうした変化量で十四分音に合致する所に現れているのです。

人間の音程分割の感覚はおそらく、何某かの分割しやすい数が影響しているのであろうと思われるのでありまして、IRCAMはそうした人間の特性をも見越した上で分割数を巧い事体系化しているのであろうと思われます。IRCAM独自の五分音(※31EDOとしてではない)、七分音、十分音、十四分音などは、四分音、六分音、八分音、十二分音の表記体系とは異なる形式であるものの、人間の協和感が概してどういう音梯数に帰着しようとするのか!? という事を見越した上での体系化であろうと思われます。まあ、大体こうした所の近傍に収斂するのが不思議な所ではあります。

とはいえ音階数も協和感に則ったのではなく、当時の金属元素の数と天体に結び付けられて数が決まって行ったという背景があるので、それは決して協和のみに準則させた対応なのではないのですが、微分音を取扱う様になった音梯数というのは最早元素や天体数を考慮に入れねばならない程硬直化してしまっているという物ではないので、同列視してはいけない側面ではあるので注意していただきたい点であります。

扨て104小節目では、シンセ・ブラスのスタッブによるブレイク直後のゲネラルパウゼに伴い拍子が1拍子付加され5/4拍子となります。ゲネラルパウゼの直後4拍目の八分裏からオリジナルではホワイトノイズのクレッシェンドとなるSEがあります。私のデモの方でも小さくノイズを付与しているのですが、楽譜に書く必要まではないと思い割愛しているのはご容赦下さい。

そうして105小節目のリハーサルマーク「P」からギター・ソロという事になるのですが、ギター・ソロの冒頭3小節は、ブレイク時の5/4拍子をそのまま引き継いでいるという形を採っております。

ハーモニック・リズムという形で見ると、106小節目の2拍目八分裏から「A♭△7 → Gm7」というコード・チェンジが起こっている為、この楽節を混合拍子の変更部分と解釈してしまいそうになりますが、少し大きく俯瞰するとゲネラルパウゼ部分からの小節とギター・ソロの冒頭3小節が5/4拍子であるという構造が読めるので、今回私はこの様に拍子構造を解釈したという訳です。

ギター・ソロで注意すべきは、所謂スライドもしくはポルタメントに於て無雑作なポジション・チェンジではなく三全音(6フレット幅)を結構意識しているな、という印象を私は受けていたので、その辺りも抜かりなく明記しております。

109小節目での一連のコード進行「A♭△7(on B♭)→ B♭7(♯9, ♭13)→ Gm7(on C)」の流れは実に凝っていると思います。オルタード・テンションを介しているのにドミナント・モーションとしては解決しない所も洒落ています。2度ベースの呈示=「A♭△7(on B♭)」でギターがA♭リディアンを想定せずにA♭アイオニアンという呈示から、これらのコード進行過程で重音を採って粉飾している(その際、頭初の [des] は変応し [d] を奏している)という点も見過ごせません。

更に注意が必要なのは、111小節目での重音でしょうか。109〜110小節目での重音は2音に依る重音ですが、111小節目のみ3音で奏されます。2音の重音の隙に、3本目の弦で [c - b] と下行の運指を行います。然し、その3つ目の弦によるフィンガリングは茲で寸断して良いので、直後の [c] は2本目の弦に依る物なので、フレーズが連結している訳ではありません。ですので、連桁を与えずに16分音符の符尾で記しているのです。

但し、その3本目の弦での重音での [c - b] というフレーズの連桁に対して「チョーキング・ダウン」が跨っておりますが、これは2本目の弦に作用するチョーキング・ダウンであり、3本目の弦のそれはチョーキングは全く関与してはおりません。ピッキングもしていない、左手押弦のみの [c - b] であろうと思われます。

112小節目からは、多くの場合総じて3連符で書かれる方が多かろうと思うのですが、結構イネガル(歪つ)な構造が多々あるので、それらを細かく書く事にしました。本曲での大概の歪つなリズムは7連符のスウィング・レシオで収まる(※元のテンポが速い為比較的平易なリズムに収まる)ので、7連符を基に書いております。

私が無理矢理7連符のそれに落とし込んでいるのではなく、オリジナルのそれも7連符の何某かのパルスに収まる様になっており、これは多くの楽曲でも概してこういう所に落とし込める物です。

加えて、112〜115小節の間は「A♭△7 → Gm7」という2コードを進行させているのですが、116〜117小節では「B△7→B♭m7」という風に、スロニムスキー流に言うと「セスクイトーン(=一全音半)進行」させているという、調域を3半音移高させている訳ですね。

その116小節目ですが、私はそこを複短前打音で書けば良かろうに(合理的)、態々半拍7連でミュートでのブラッシングを書いておりますが、直後のチョーキング後の [c] 音はピッキング・ハーモニクスであり、1オクターヴ上のハーモニクスが鳴らされているのが特徴です。私のデモの方も混ざってはいるのですが、原曲のそれよりもかなり抑え込まれた音になってしまっているのはご容赦いただきたい所です。

118小節目でギター・ソロは結句しますが、コードは「E△7」となります。つまり「E△7」というコード上でA♭リディアンをスーパーインポーズしているという事になります。互いの異名同音としてのコモン・トーンが点在する様に存在し、互いの音階外の音が変応し乍ら列に戻る様な、そうした強行となっています。しかも、119小節目でスクエア・リードが例の7音列のライトモティーフを使って入って来るフレーズが [ais - h - cis - dis - eis - fis - gis] という風に嬰ヘ長調由来のBリディアンを奏して、後続の120小節目で異名同音転義して [b] に進むという状況になっている為、コードは「E△7」であるにも関わらず、合計3つの調が併存し合う多調の状況を生んでいる事を感じ取っている方はどれほどいらっしゃるでしょうか。

この箇所での「E△7」はトニック・メジャーなのではなく下属和音だと私は解釈しております。即ちそれが下属和音であるならばロ長調(Key=B)由来のコードなのだと。そのコード上でギターはA♭リディアンを、スクエア・リードはBリディアンを奏しているという状況なのです。

こうした因果関係は、ヘンリー・カウエルのポリコード論に裏打ちされた因果関係であります。カウエルのそれは、長三和音である主和音を見た時、根音以外の上音=和音構成音の第3&5音を新たなる根音として其々が新たなる長三和音を形成するという因果関係です。

即ち、「E△7」の基底部となる長三和音の [e] を除く、[gis・h] から新たなる長三和音を形成すればカウエルのポリコード導引術と同様になる訳ですが、ポリコードを用いるのではなく、この因果関係を利用した「ポリモード」を念頭に置いているのであろうと思います。

そうすると [gis・h] から長三和音を形成するのではなく、互いに同一のモードを多層的に形成させてみる事にしてみましょう。「E△7」はEリディアン・メジャー7thと見るのですから、[gis] から始まる「G♯リディアン」をエンハーモニック転義して「A♭リディアン」を形成。同様に [h] から始まる「Bリディアン」を創出。そうする事で、本曲のスーパーインポーズ部分の答が判るという訳です。

こうした因果関係でないと答を導く事はできないであろうと思います。唯、何れにしても私がこうして多調を明示しない限り、これが複調(多調)と思っている方は相当少ないのではなかろうかと思います。

何しろ、私のFinaleの拙い編集力で数々のリテイクを重ねてアップしてはいても、多調として譜面で表されるその違和とやらに、それこそ私の不手際なのではないか!? と思っている方も少なからず居そうですので、それこそ《この譜面は本当に信じて好い物なのだろうか!?》とばかりに知れば知るほど私の方が懐疑的に扱われているかの様にも思えるフシがあるので、あらためて本曲の多調部分は、譜面が露わにしている様に単一の調での解釈は不可能であるというのが現実なので、それはあらためて甘受していただきたいと思います。

そうして120小節目のリハーサルマークは「Q」。茲は34小節目のリハーサルマーク「F」から箇所と同様なので割愛します。

129小節目は移勢を採って入ります。リハーサルマークは「R」。サビの部分で楽曲終盤最後のサビとなります。これまでの部分と同じなので重複する部分は割愛しますが、134小節目からのシンセ・リードの微分音には少々付言しておきたい事があります。

実際には135小節目から移勢を採って入る部分として書かれている134小節目4拍目弱勢にて短前打音が微分音であり、幹音から132セント低い事を示しているのですが、これは自然七度由来の音です。半音よりも大きく採っている深めのピッチベンド・ホイール変化量と思っていただければ良いでしょう。

これと同様の変化量が直後の135小節目2拍目で現れている様に、これも自然七度なのです。同小節4拍目弱勢では若干異なりますが、1単位六分音を標榜する所の34セント低いというIRCAMのomicronフォントの表記形式です。

136小節目の「D♭9」での微分音も、5th音 [as] よりも1単位八分音を標榜する26セント低めた所から入って [as] へ高めるという状況であります。これは、5th音を僅かに低めるという事で、ブルー五度=ブルーノートの用い方でもあります。

そうして137小節目のリハーサルマーク「S」へ進んで、楽曲最後のサビの完結へと向かい144小節目までは従前のサビと同様の結果となるので説明は割愛します。

145小節目のリハーサルマークは「T」。茲からアウトロとなり、コードを大きく捉えると「F♯m9」と「Fm9」を繰り返す様になります。この一連の流れの中で最も注目すべきは、156小節目の5/4拍子での5拍目でのシンセ・リードの [b] 音でありましょう。

この [b] は、コード「F♯m9」上で生ずる《減四度》を明示的に使っております。つまり、マイナー・コード上であるのに、メジャー3rdの異名同音である減四度を使っている事になるのですが、非常に巧みな使い方であると言えるでしょう。響き的には《F♯マイナー上でB♭dim△7が鳴る》様な感じであるので、これは非常に巧い使い方であると思います。

マイナー・コード上で減四度が生じる例として最も好例であるのが、スティーリー・ダンの「Black Friday」のサビでの内声なのですが、それよりも効果的であると言えるでしょう。

加えて、その直後の157小節目での長前打音による [d] より四分音低い所から入る微分音も、先行が香らせた「B♭dim△7」での [des] として判断しうる「F♯m9」の5th音 [cis] を僅かに低めているという事でもあります。コードは既に「Fm7」に進んでいる為、長六度音よりも四分音低い所からイントネーションを付けている事になりますが、もうお判りの様に第13次倍音の脈絡を用いている訳ですね。

こうして、譜例は159小節で終わるのでありますが、恐らく、予想を上回る程に高次な音楽観を披露していたという事があらためてお判りいただけたのではなかろうかと思います。

2023年の夏の到来時に本曲を披露できればと思い、漸く形に出来たという訳です。本譜例動画デモを制作する上で非常に役立ったのは、何と言ってもギター・ソロでのPlugin Allianceのbx_greenscreamerとbx_bassdude Ampです。ドラムはBFD3、ベースはMODO BASS2なのでありますが。

尚、ギター・ソロのスロー再生用譜例動画の方も制作しておりますので、併せてこちらも参考にしていただければ幸いです。