和泉宏隆作曲「Cape Light」に見る非凡なアレンジ [楽理]

扨て今回は、先日BSフジでも放映されていたT-SQUARE&The Squareのライヴにあった演目「Cape Light」という懐かしい名曲を今あらためて語るべきであろうと思い、オリジナル・アルバム「Adventures」収録のアレンジを詳らかに語っておかねばならないと奮い立ち、今回のブログ記事となる訳であります。

私がザ・スクェアを初めて観たのは1984年の北里大での学祭ライヴ。つまり31年前となる訳ですが、後にも先にも彼等のライヴをステージから至近距離で観る事が出来たのはこれ以上の近距離はありませんでした。特に私の場合は田中豊雪のベースが好きだった事もあって食い入る様にライヴ開始前のステージに目を遣っておりましたが、シンセ方面の興味も深かった私は伊東たけしの奏するリリコンの機材やら安藤まさひろ(安藤正容)のエキップメント類には釘付けになった物でした。SPX-90というマルチ・エフェクター・ブームの到来よりも前の事で勿論DX7など見掛けもしなかった時代です(※時期的にはDX9の発表はあったでしょうが)。

サントリーのホワイトのCMでは伊東たけしがリリコンを吹き乍ら同アルバム収録の「Travellers」や伊東たけしの1stソロ・アルバム『Dear Hearts』収録の「Bruce For Lee」やらも放送されていた時代。別CMではロン・カーターもアコベを奏するそういうバブルの象徴をまざまざと感じさせて呉れた華やかな時代に、同アルバム『Adventures』を皮切りに、ザ・スクェアというバンドは一気に人気を博した様に思われたものです。無論、それ以前に日立マクセルのCMでは久米大作も在籍した最後のアルバムで提供していたアーバン・タッチなフュージョン曲「Change Your Mind」や、当時のFM東京(現TOKYO-FM)では「ハワイへ行きたい」も掛かっていた時代で、実際にはザ・スクェアというバンドは『脚線美の誘惑』辺りからメキメキと頭角を表していた様に思います。

一部の人達からは、少々ミーハーにも思えるかの様な曲想が多い事から悪罵の声を挙げられてしまう事もあり、私自身『R・E・S・O・R・T』収録の「Prime」や彼等を語るには避けて通れなくなった「Truth」という曲は私とて好きではありません。

とはいえ彼等のアルバム『Midnight Lover』やらを顧みると、70年代前半〜中期頃のパトリース・ラッシェンやフローラ・プリム、ヌドゥーグ・レオン・チャンクラー、ジェイ・グレイドン、マイケル・オマーティアンやらのスワンピーさが薫る西海岸サウンドに準じた音世界を繰り広げていたのが初期のザ・スクェアであり、特に安藤正容の特筆すべきメロディー・センスや動機の発展のさせ方は非常に巧みで、時にはダリル・ウェイズ・ウルフ(恐らく安藤氏はジョン・エサリッジのカッティングを信奉しているであろう)、ブライアン・オーガーやらのプログレ、ジャズ・ロック方面への憧憬をも感じさせて呉れる折衷感の見事さは素直に格好良いスタイルとして映っていた物です。

それでいて松任谷由実のバック・バンドを経てザ・スクェアというバンドが在る訳ですから、皮相浅薄に捉えてはいけない彼等の音楽観を蔑ろにしてはいけない側面は其処彼処にあるのです。とはいえ、大衆迎合型の曲には真の高次な姿はそれほど用意されてはおらず、深く彼等を分析しない事には本当の魅力はなかなか判りにくいものでしょう。

そんな彼等に対する一般的な人気というものを能く表しているのが、先のBSフジで放映されていた曲目でもあり、私が食いつける類の曲は「Cape Light」しかありませんでした。無論、オリジナル・アルバム時のアレンジやヴォイシングでも無くなってしまっていたのは残念であったのですが、折角の名曲を今茲で私があらためて語っておかねばならぬほどの非凡さは何処にあるのか!? という事は今回のブログを読み終わった時に必ずしや理解してもらえる事でありましょう。そうした「凄さ」を今一度語っておかねばなりません。

漸く本題に入りますが、「Cape Light」の作者は和泉宏隆。アルバムのクレジットを見るとストリングス・アレンジも同氏という事で、この弦アレンジが本曲では最大の醍醐味となっているのでありますが、その弦アレンジを抜きにしても随所に非凡な側面を見る事ができます。

嘗て本曲収録のアルバム『Adventures』は全音楽譜出版社刊のバンドスコアが発売されていた様に記憶しております。緑の表紙なので私も何度か見た事があるのですが、所有もしておらず、私が採譜した部分の音も載っていなかった事もあって興味は殆ど無いまま一瞥した程度でしか無かったのもあり、その楽譜を所有している人からすればコード表記の解釈やらが違う事があるかもしれませんがそれはご容赦下さい。

本曲はホ短調(=Em)。終止和音は♭Ⅶ△/♭Ⅵ△という6声のポリ・コードに依る偽終止が絶妙でもありますが、この曲の中で最も特筆すべきはAメロの2つ目のコードですね。今回はAメロ直前のフックからのコードを採っておりますが、これも能々見ればエオリア調のドミナント・マイナーなんですね。つまるところ本来ならEマイナー・キーにてⅤ度の和音は属七=ドミナント7th化すれば良いのに導音欲求をさせずにVmである「Bm7」からAメロの最初のコードであるⅣ度「Am7(9)」へ進むのが洒落ております。然し乍らこの曲の非凡さはまだまだこんなモノではない。

恐らく本曲の最大の醍醐味はAメロ2つ目のコード「F7 (9、#11、13)」にあろうかと思います。能く私も取上げる事のある「長属9+増11度」タイプのコードであり、それに本位13度付加という物ですね。これがもっとも秀でた部分でありましょう。

短調なのだから結果的にはⅣ度から♭Ⅱ度に進んだという事になります。通常、短調に於てⅡ度が♭Ⅱになる時というのはフリギアに移旋した形で♭Ⅱ△→Ⅰ というプロセスとして下行導音が強く表れるものですが、確かに本曲のその直後の和音「Em9(11)」を考えればフリギア終止の♭Ⅱが属七系の和音のオルタレーション(半音変位)を伴っているという解釈もできます。

そこで「F7(9、#11、13)」という和音を今一度見てみると、基底和音を基底音として省略した場合だとF音を基底にして上声部に「E♭△7aug」が見える様な世界観に酷似します。それよりも重畳しくなるのが本曲なのではありますが、以前にも引き合いに出した様に、Ⅰm9→♭Ⅲ△7aug (on Ⅳ)という形であったのが、アジムスのアルバム『涼風』に収録の「A Presa」でもありましたが、今回のその「似た」和音は「♭Ⅲ (on Ⅳ)」の型ではない訳です。

長属9に増11度+本位13度が付加される属和音というのは、ジャズの場合は三全音複調の和音として使われる時もあります。つまり「Ⅴ7 (on ♭Ⅱ)」として使われる事もある、という事を意味します。つまりもう少し見方を変えると「F7(9、#11、13)」という和音は「B7(♭9、#11) omit 5 /F」或いは上声部が「B7(♭5、♭9)」とも見る事も可能ではあります。こうした三全音複調型の和音は、デヴィッド・サンボーンのスタジオ・ライヴ・アルバム『Straight to the Heart』収録でのアレンジに依るマーカス・ミラーの「Run For Cover」もそうした和音の型に入る物で、此方も私は以前に語った事があるのでブログ内検索にて「Run For Cover」を検索して貰えれば直ぐに引っ張ってこれる物でしょうが、今回の「Cape Light」は、それ等の用法とも全く異にする類の物なのであります。

基本的に、属七の和音に於て9・11・13度音が附与されている時などは全音階の総和音を示しているものの、「全音階」の総和音を厳密に扱うならば本位11度を視野に入れた時が相応しく、ジャズ/ポピュラーの和音というのは基底の和音(=この場合属七和音の部分)の響きを損う事が無い様に本位11度を増11度にオルタレーションさせるのが常套手段であります。そういう意味では「他調の総合」としての総和音がある訳で、一時的な転調が実際には行っているのと同様でもあり、短調をドリアンとして常々嘯いている事での結果でもある訳です。何故ならホ短調をEドリアンとして嘯けば、特性音としてC音はC#へとオルタレーションをするからであり、これはニ長調/ロ短調の調域を拝借している事と同義だからこその「他調の総和音」として見做す事になるが故の解釈に依る物です。

通常こうした7声の和音、特に属七の場合では13度まで聳えさせる事がなくとも、西洋音楽の旧い仕来りの上でも完全五度音は限定進行音の縛りを受けない為に省略される事が多いものです。つまり、コード表記上では「F7(9、#11、13)」となっていても、アンサンブル内に於ける和声感としては完全五度音であるC音を和声的には省略して構わない音でもあるのです。そうすれば「F7(9、#11、13)」は実質「E♭△7aug (#11) /F」と同等ではあるのですが、本曲Cape Lightに耳を澄ませば、ギターは弱勢(中拍)に於てC音を弾いておりますし、ストリングスも弱勢(4拍目)に弾いております。しかしそれは必ずしもコード表記に充てなくても良い音であるので「E♭△7aug (#11) /F」とか「E♭△7aug /F」(※その増11度a音はサキソフォンの主旋律である)としても構わない物であるかもしれません。

然し乍らそれを敢えてF音を根音とする由来の和音表記を充てるとするならば(※私はこの時点でもバンドスコアのそれの表記がどうであったかは知る由もありません)、F音由来の和音にてC音を弱勢であろうとも忌憚無く弾いている事が有意味であるという解釈にて「F7(9、#11、13)」を選んでいる訳です。

そうなると最大の醍醐味であるこの和音内「F7(9、#11、13)」に於て、ストリングスは、サキソフォンのa音という所から対旋律として対位法的にA→B♭→C音という風に順次進行させている訳ですが、ここでストリングスが「B♭音」という本位11度音を使う所が「非凡」なのであります。

つまり、増11度音がある所で本位11度も併存する状況です。仮に上声部の和音をB音由来のB7某《なにがし》系のオルタード・テンション表記の和音を選択していたとしてもB音からは減八度由来になって了う音です。

このB♭音が現れるストリングス・アレンジこそがジャズだけのアプローチに収まらない対位法的アプローチを備えた非凡な物なのです。ストリングス・アレンジは先述の様に和泉宏隆の手に依るものですが、私は当初このアレンジを耳にした時は、どういう解釈を以て是とすれば良いのか非常に悩み、その後このアレンジに深く首肯する迄3年の月日を要した事を今も憶えております。

というのも「F7(9、#11、13)」に於て本位11度のB♭音が併存する事の音脈の整合性というのは、この曲が抑も短調であるという事に端を発しているのです。

短調というのは長調が主音に対しての重力を持つ事に対して5度音である属音に重力があると云われます。これは長調・短調夫々の主和音を見た時の主音・第3音・第5音の各音程間の長三度と短三度の音程配置関係が上下逆になっているからとも云われます。茲から能く「下方倍音」という事も云われますが、下方倍音という「類推」というものが思弁としてしか思われない向きがある為、その牽引力を実感出来ない人からするとオカルト扱いしてしまう物なのですが、実は下方倍音の牽引力を現今まで存在する国内図書にて最も判り易く論述しているのがヴァンサン=ダンディ著『和声法講義』であるのです。

和声法講義を今一度目を通せば判りますが、主音の上に下属音があり主音の下に属音があります。通常なら属音は上屬音として上方にあるから属音であり、下属音は下にあるからこその下属音であるのですが、短調をよく表すそれとして、下属音が上にあり属音が下にあるという構図は音程比を語っており、その音程比に由来するものだからです。ダンディの著書を訳した池内友次郎は「可約性」という言葉を用いて説明しているのですが、例えば上方倍音列を引き合いにする際、元となる振動の整数倍すなわち2・3・4・5・6…倍としていく際に、下方倍音列というのは1/2・1/3・1/4・1/5・1/6…倍とすれば「類推」として思弁的に表せる事は可能です。多くの著書は茲までしか説明しません。

下方倍音列というのは、短和音が持つ短三度の音程を自然発生的には生じないそれを説明する為に生じた考えである訳で、上方倍音列が道路の膨らみを見る物だとすると下方倍音列は道路の凹みを見る様な物として見做す事ができます。その上で下方倍音列の1/6倍が自然界に現れる為には少なくとも絶対値「3・4・5」の最小公倍数《3×4×5=60》が無くては本来の類推が答えとして出て来ないのでありまして、ダンディの『和声法講義』ではこれがきちんと説明されているのが秀逸な部分であるのです。そうする事で、下方倍音列という思弁的にしか表れなかった分数の振動数は弦長を10倍にして60分の1倍として計算して同一視する事が可能であるので、下方に倍音列が上方の鏡像として現れる事を説明しているのであります。

これと言うのは、ジャズ方面のジョージ・ラッセルが上方倍音列だけを頼りにしてリディアン・クロマティック・コンセプトと全く逆の相関性を示します。ジョージ・ラッセルのそれが完全五度上方の音脈を辿るならば、この様な下方倍音列の音脈は完全五度下方に現れるという事でもある事を、先のストリングス・アレンジは示しているのでもあります。ではそれが何故「完全五度下方」の音脈であるのか!? という事を説明する事にしましょう。

「六度転調」という物を視野に入れるとすると、ジャズ界隈ではそれが6度上・6度下にも見られる顕著な例としてコルトレーン・チェンジに見出す事が往々にしてあると思いますが、こうした側面は結局は内部に更に細かなⅡ - Ⅴ進行を介在させれば如何様にも変形する事は可能であり、これはチャーリー・パーカーのrelativeに音を拾って行く事にヒントを見出している事に疑いの余地はないでしょう。CからA♭に進行する際はC→A♭の間にAを挟んで「♭Ⅱ - Ⅰ」を挟めますし、同様にCからEに進行する際はCを♭Ⅱに見立てて下方五度進行させ♭Ⅱ - Ⅰと見立てBを挟み、BからEに下方五度進行(※茲の下方五度進行が結果的にツーファイブの断片)となる訳です。

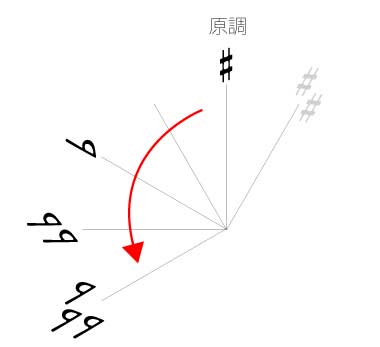

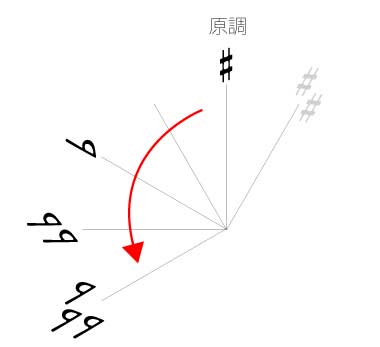

六度転調というのは旧くは調号として劇的に表れるよりも局所的、それこそショパンの軍隊ポロネーズにはニ長調の属七和音から、調号の変化としては表れない変ロ長調由来の属七和音という言うなれば「A7→F7」という6度下方に進行する部分がありますが、そうした六度転調に見られる両者の調性を五度圏を以て確認してみると、時計回りのポジティヴ方向が五度上行とした場合、六度転調のそれは反時計回りに90°の調性へ進む事になる訳でして、今回の場合、原調となるホ短調(=Em)から変ロ長調/ト短調(B♭/Gm)の音組織にを使う、という事が説明できる訳です。

然し乍らその「突飛」な感を更に柔和にしているのがジャズならではのアイデアに依って忍ばされている物でして、五度圏で見れば90°の反時計回りというのは行き着くまでに他の調性をふたつも跳越するものである訳ですが、隣接した下方五度の調域を利用して飛躍している例を見出す事が出来るのです。

扨て、「F7(9、#11、13)」という和音に対してストリングス以外の、特にサキソフォンとギターのフレージングはFリディアン・ドミナント7thスケール(別名:Fリディアン♭7thスケール)を充てて奏しております。

Fリディアン・ドミナント7thスケールというのは、Cメロディック・マイナー・モードで生ずるスケールですから、Cマイナーという世界から第6・7音が上がった体系として見ると次の図の様に、ホ短調(Em)からハ短調(Cm)を一気に跳越している状況であり、どちらかというと縁遠い調域を使用しているとも見る事ができます。

然し乍らジャズというのは、特に主和音・下属和音・属和音に附与される七度音をオルタレーション、しかもそれが下方変位する事の「訛り」という、音のイントネーション的変化があって発展した社会なのである事を今一度鑑みると、原調となるホ短調に対して「下方五度下」の調域として隣接する調性は「ハ長調/イ短調」という調域の音組織である訳です。

その「ハ長調/イ短調」の音組織に於てF音に附与される七度音がEからE♭音として変化した世界を見てみれば、それはホ短調から見た下方五度の調域を見出し、その調域が「訛っている」事でFリディアン・ドミナント7thの体系を更に駆使していると考える事が出来るのです。

その状況に「併存」するかの様に、ストリングスは「Fミクソリディアン」のフレーズで以て「F7(9、#11、13)」というコードであるにも拘らず、コード上の「#11th音」を無視するかの様に本位11度の音=B♭音を使う動機というのは、複調が表れている状況だからです。

茲でストリングスにB♭音を使う音脈の動機というのはサキソフォンが奏するA音に対しての「対旋律」の動機として生まれている状況であり、コードが持つオルタード・テンションというのが本来の調域に対して単なる「可動的変化」としてしか見ないが故に、ストリングスはオーセンティックな音組織である音を使う訳です。

するとそれらが「併存」し合う状況は結果的に対位法的な世界観と同等の状況を創り出しており、Fミクソリディアンという音脈を使うには、基底和音(F音を属七和音とする組織)がF7であれば、如何様にも「他の調性」を見出す事が出来る訳です。

つまり、F7という和音は単純に見れば変ロ長調(=B♭)の音組織で現れる事もあれば、ジャズ的解釈ならばヘ長調(=F)のトニックの第7音がオルタレーションとして「訛った」物としても見る事も可能であり、それらを鑑みると、ホ短調から隣接する「ハ長調/イ短調」の音組織にて生ずる下属音上での和音「F△」が「訛った」物として見立てると、ハ短調まで一気に調域を鷲掴みにして用いる状況になり、それらの調性を一気に捉えるという事は、和音外音を新たに贏ち得る事を意味するのでヘプタトニック+4個の音組織を使っている事になる状況にあり、半音階の内11音を鷲掴みにしている状況とも言える訳です。

「F7(9、#11、13)」和音上で11音を使っているという音組織はこの場合、[e] 音のみを使っていないという事になります。それらの音組織が、単に半音階的に音を準えているかの様に表れるのではなく、その構造がもっと多層的に現れる様に構築されており、特に2つの11度音つまり増11度と本位11度という同度由来の音が併存し得るその状況を対位法的にして対旋律というカウンター・フレーズとして「複調」を視野に入れて使っているアレンジの見事さに歎息するばかりなのであります。

こうした複調的アプローチはスティーリー・ダンのアルバム『Aja』収録の「ブラック・カウ」のトム・スコットに依るホーン・アレンジにも見付ける事ができますが、対位法的アプローチという物が最も醍醐味となる所以は、それが複調という状況を生み出すからであります。単一の調性では決して得られない音組織を局所的乍らも併存し合う状況を生むという事が最大限の魅力なのであります。

茲で近視眼的に理解してはならないのは、「F7(9、#11、13)」という様な和音の状況でも本位11度音が使えるのだと盲信してしてはいけないという点です。本位11度音の音脈はカウンター的なフレージングの導出をする事で初めて産み出されて良い物となる物でして、何の動機も無い処で「せーの」で増11度音と本位11度音が奏鳴される様な事があっては愚の骨頂な訳です。ある意味では、他のフレージングがあってその「新たな」音脈を対旋律として導出するそれは、ベースのアウトサイドなアプローチに見られるウォーキング・ベースのアプローチに最も酷似する物です。そうした和音外音のアプローチを知るには対位法の分野を知らないと産み出せないアプローチでもあるため、「対旋律」を導出する事のそれが、如何にして体系からアウトサイドとなる音脈へ「剝離」して行く事が出来るか!? という世界への挑戦でもあり、このアプローチは鍵盤奏者よりも寧ろジャズの世界ではベーシストの多くが持っている世界観であるのですが、そうしたアプローチを和泉宏隆は巧みに演出しているという訳です。

無論、残念乍らこのアプローチに依るアレンジはスタジオ・アルバムにて聴く事が出来るもので、先のBSフジで放映されていたそれには、こうした所が継承されてはおりませんでした。単に「F7(9、#11、13)」の和音が鳴り、安藤正容に依るC音の巧みなシングル・ノート・ミュート・カッティングも最早使われてはおりませんでした。言っては何ですが、ライヴのそれは折角鍵盤奏者が二人揃っているにも拘らず、そうした高次な側面を出さずにインスタントなアレンジで済ませていた感は否めません。

勿論和音としては「F7(9、#11、13)」という音を聴けば、背景にFリディアン・ドミナント7thを脳裡に映ずる事は、少しでもモード・スケールのそれを知っている者であれば簡単に体得は出来る物ですが、その先の本位11度音の併存の世界観は、そう易々とは使わせない方が賢明であったかもしれません。インスタントな顔合わせの場合、その複調感を知らせてしまうと、誰もが動機の導出無くして増11度と本位11度の同居となってしまう音を使いかねず、損ねてしまう可能性すらある訳です。そのインプロヴァイズを制限させてライヴ・アレンジを施す手段もあったでしょうが、音の破綻を避けてストリングス・アレンジの方を回避したというのが正直な所でありましょう。

猶、今回私が作ったデモにはマイナス・ワンも制作しておりますので参考にしてもらいたいのですが、「F7(9、#11、13)」のコード上の4拍目弱勢にてギターでもストリングスでもない音で半拍6連の下行フレーズが忍ばされておりますが、これはオリジナル・スタジオ盤の冒頭部を再現した物でして、おそらく本アルバムの方はギターのオーバー・ダブかミニ・ムーグによるオーバー・ダブだと思い、私はムーグ系の音を使って忍ばせております。

無論、この下行フレーズもFリディアン・ドミナント7thスケールでして、中央から左にかけてパンニングしている音なので、少々小さいかもしれませんが、判別は容易だと思うので確認してみて下さい。このフレーズはおそらく譜面化されていないかと思われますが、私の今回の分析が譜面に準えた物ではないという事をあらためて証明する為でもある事で一応手間暇かけました(笑)。本アルバムの方で、その音の忍ばされ方を今一度知ってほしいかと思います。こういう音を採ってこそ採譜である訳でして、決して聴音を侮ってはならないという事も併せて念を押しておきたい点でもあります。そうした音に気付いて欲しいからこその今回マイナス・ワンを用意したという事でもあるのでその辺りはご容赦願いたいな、と。

それにしてもスタジオ版の安藤まさひろのギター・プレイのセンスは素晴しいフレージング・センスでして、ジェフ・ミロノフやポール・ジャクソンJrをも凌駕している程素晴しい音使いだと思います。内声の使い方は巧みですし、実はこうした内声の使い方が巧みなギタリストは意外な所で、北島健司もかなり際立ったシングル・ノートのプレイを見せ付けてくれたりします。シングル・ノートの重みをあらためて感じる素晴しいアレンジですね。

孰れにしても「フュージョンだから」とか、そうした近視眼的にフュージョンという音楽を論う事なく、音の深部に目を遣る事で真の価値を見出す事が重要だと思えるのです。己の皮相浅薄な感覚や根拠の無い主観に依って幾らでも歪曲できるような感性を持つ輩に対して、真の音楽観が宿る訳もないでしょう。そういう風に陥らない為にも非凡な側面を見抜く事の出来る能力を少しでも体得する事が肝要かと思われます。特に、ザ・スクェアやフュージョンから学ぶ物は無いなどと豪語している様な輩は今一度この楽理的側面を以てして猛省を促し度い處です(嗤笑)。

私がザ・スクェアを初めて観たのは1984年の北里大での学祭ライヴ。つまり31年前となる訳ですが、後にも先にも彼等のライヴをステージから至近距離で観る事が出来たのはこれ以上の近距離はありませんでした。特に私の場合は田中豊雪のベースが好きだった事もあって食い入る様にライヴ開始前のステージに目を遣っておりましたが、シンセ方面の興味も深かった私は伊東たけしの奏するリリコンの機材やら安藤まさひろ(安藤正容)のエキップメント類には釘付けになった物でした。SPX-90というマルチ・エフェクター・ブームの到来よりも前の事で勿論DX7など見掛けもしなかった時代です(※時期的にはDX9の発表はあったでしょうが)。

サントリーのホワイトのCMでは伊東たけしがリリコンを吹き乍ら同アルバム収録の「Travellers」や伊東たけしの1stソロ・アルバム『Dear Hearts』収録の「Bruce For Lee」やらも放送されていた時代。別CMではロン・カーターもアコベを奏するそういうバブルの象徴をまざまざと感じさせて呉れた華やかな時代に、同アルバム『Adventures』を皮切りに、ザ・スクェアというバンドは一気に人気を博した様に思われたものです。無論、それ以前に日立マクセルのCMでは久米大作も在籍した最後のアルバムで提供していたアーバン・タッチなフュージョン曲「Change Your Mind」や、当時のFM東京(現TOKYO-FM)では「ハワイへ行きたい」も掛かっていた時代で、実際にはザ・スクェアというバンドは『脚線美の誘惑』辺りからメキメキと頭角を表していた様に思います。

一部の人達からは、少々ミーハーにも思えるかの様な曲想が多い事から悪罵の声を挙げられてしまう事もあり、私自身『R・E・S・O・R・T』収録の「Prime」や彼等を語るには避けて通れなくなった「Truth」という曲は私とて好きではありません。

とはいえ彼等のアルバム『Midnight Lover』やらを顧みると、70年代前半〜中期頃のパトリース・ラッシェンやフローラ・プリム、ヌドゥーグ・レオン・チャンクラー、ジェイ・グレイドン、マイケル・オマーティアンやらのスワンピーさが薫る西海岸サウンドに準じた音世界を繰り広げていたのが初期のザ・スクェアであり、特に安藤正容の特筆すべきメロディー・センスや動機の発展のさせ方は非常に巧みで、時にはダリル・ウェイズ・ウルフ(恐らく安藤氏はジョン・エサリッジのカッティングを信奉しているであろう)、ブライアン・オーガーやらのプログレ、ジャズ・ロック方面への憧憬をも感じさせて呉れる折衷感の見事さは素直に格好良いスタイルとして映っていた物です。

それでいて松任谷由実のバック・バンドを経てザ・スクェアというバンドが在る訳ですから、皮相浅薄に捉えてはいけない彼等の音楽観を蔑ろにしてはいけない側面は其処彼処にあるのです。とはいえ、大衆迎合型の曲には真の高次な姿はそれほど用意されてはおらず、深く彼等を分析しない事には本当の魅力はなかなか判りにくいものでしょう。

そんな彼等に対する一般的な人気というものを能く表しているのが、先のBSフジで放映されていた曲目でもあり、私が食いつける類の曲は「Cape Light」しかありませんでした。無論、オリジナル・アルバム時のアレンジやヴォイシングでも無くなってしまっていたのは残念であったのですが、折角の名曲を今茲で私があらためて語っておかねばならぬほどの非凡さは何処にあるのか!? という事は今回のブログを読み終わった時に必ずしや理解してもらえる事でありましょう。そうした「凄さ」を今一度語っておかねばなりません。

漸く本題に入りますが、「Cape Light」の作者は和泉宏隆。アルバムのクレジットを見るとストリングス・アレンジも同氏という事で、この弦アレンジが本曲では最大の醍醐味となっているのでありますが、その弦アレンジを抜きにしても随所に非凡な側面を見る事ができます。

嘗て本曲収録のアルバム『Adventures』は全音楽譜出版社刊のバンドスコアが発売されていた様に記憶しております。緑の表紙なので私も何度か見た事があるのですが、所有もしておらず、私が採譜した部分の音も載っていなかった事もあって興味は殆ど無いまま一瞥した程度でしか無かったのもあり、その楽譜を所有している人からすればコード表記の解釈やらが違う事があるかもしれませんがそれはご容赦下さい。

本曲はホ短調(=Em)。終止和音は♭Ⅶ△/♭Ⅵ△という6声のポリ・コードに依る偽終止が絶妙でもありますが、この曲の中で最も特筆すべきはAメロの2つ目のコードですね。今回はAメロ直前のフックからのコードを採っておりますが、これも能々見ればエオリア調のドミナント・マイナーなんですね。つまるところ本来ならEマイナー・キーにてⅤ度の和音は属七=ドミナント7th化すれば良いのに導音欲求をさせずにVmである「Bm7」からAメロの最初のコードであるⅣ度「Am7(9)」へ進むのが洒落ております。然し乍らこの曲の非凡さはまだまだこんなモノではない。

— 左近治 (@sakonosamu) 2017年2月26日

恐らく本曲の最大の醍醐味はAメロ2つ目のコード「F7 (9、#11、13)」にあろうかと思います。能く私も取上げる事のある「長属9+増11度」タイプのコードであり、それに本位13度付加という物ですね。これがもっとも秀でた部分でありましょう。

短調なのだから結果的にはⅣ度から♭Ⅱ度に進んだという事になります。通常、短調に於てⅡ度が♭Ⅱになる時というのはフリギアに移旋した形で♭Ⅱ△→Ⅰ というプロセスとして下行導音が強く表れるものですが、確かに本曲のその直後の和音「Em9(11)」を考えればフリギア終止の♭Ⅱが属七系の和音のオルタレーション(半音変位)を伴っているという解釈もできます。

そこで「F7(9、#11、13)」という和音を今一度見てみると、基底和音を基底音として省略した場合だとF音を基底にして上声部に「E♭△7aug」が見える様な世界観に酷似します。それよりも重畳しくなるのが本曲なのではありますが、以前にも引き合いに出した様に、Ⅰm9→♭Ⅲ△7aug (on Ⅳ)という形であったのが、アジムスのアルバム『涼風』に収録の「A Presa」でもありましたが、今回のその「似た」和音は「♭Ⅲ (on Ⅳ)」の型ではない訳です。

長属9に増11度+本位13度が付加される属和音というのは、ジャズの場合は三全音複調の和音として使われる時もあります。つまり「Ⅴ7 (on ♭Ⅱ)」として使われる事もある、という事を意味します。つまりもう少し見方を変えると「F7(9、#11、13)」という和音は「B7(♭9、#11) omit 5 /F」或いは上声部が「B7(♭5、♭9)」とも見る事も可能ではあります。こうした三全音複調型の和音は、デヴィッド・サンボーンのスタジオ・ライヴ・アルバム『Straight to the Heart』収録でのアレンジに依るマーカス・ミラーの「Run For Cover」もそうした和音の型に入る物で、此方も私は以前に語った事があるのでブログ内検索にて「Run For Cover」を検索して貰えれば直ぐに引っ張ってこれる物でしょうが、今回の「Cape Light」は、それ等の用法とも全く異にする類の物なのであります。

基本的に、属七の和音に於て9・11・13度音が附与されている時などは全音階の総和音を示しているものの、「全音階」の総和音を厳密に扱うならば本位11度を視野に入れた時が相応しく、ジャズ/ポピュラーの和音というのは基底の和音(=この場合属七和音の部分)の響きを損う事が無い様に本位11度を増11度にオルタレーションさせるのが常套手段であります。そういう意味では「他調の総合」としての総和音がある訳で、一時的な転調が実際には行っているのと同様でもあり、短調をドリアンとして常々嘯いている事での結果でもある訳です。何故ならホ短調をEドリアンとして嘯けば、特性音としてC音はC#へとオルタレーションをするからであり、これはニ長調/ロ短調の調域を拝借している事と同義だからこその「他調の総和音」として見做す事になるが故の解釈に依る物です。

通常こうした7声の和音、特に属七の場合では13度まで聳えさせる事がなくとも、西洋音楽の旧い仕来りの上でも完全五度音は限定進行音の縛りを受けない為に省略される事が多いものです。つまり、コード表記上では「F7(9、#11、13)」となっていても、アンサンブル内に於ける和声感としては完全五度音であるC音を和声的には省略して構わない音でもあるのです。そうすれば「F7(9、#11、13)」は実質「E♭△7aug (#11) /F」と同等ではあるのですが、本曲Cape Lightに耳を澄ませば、ギターは弱勢(中拍)に於てC音を弾いておりますし、ストリングスも弱勢(4拍目)に弾いております。しかしそれは必ずしもコード表記に充てなくても良い音であるので「E♭△7aug (#11) /F」とか「E♭△7aug /F」(※その増11度a音はサキソフォンの主旋律である)としても構わない物であるかもしれません。

然し乍らそれを敢えてF音を根音とする由来の和音表記を充てるとするならば(※私はこの時点でもバンドスコアのそれの表記がどうであったかは知る由もありません)、F音由来の和音にてC音を弱勢であろうとも忌憚無く弾いている事が有意味であるという解釈にて「F7(9、#11、13)」を選んでいる訳です。

そうなると最大の醍醐味であるこの和音内「F7(9、#11、13)」に於て、ストリングスは、サキソフォンのa音という所から対旋律として対位法的にA→B♭→C音という風に順次進行させている訳ですが、ここでストリングスが「B♭音」という本位11度音を使う所が「非凡」なのであります。

つまり、増11度音がある所で本位11度も併存する状況です。仮に上声部の和音をB音由来のB7某《なにがし》系のオルタード・テンション表記の和音を選択していたとしてもB音からは減八度由来になって了う音です。

このB♭音が現れるストリングス・アレンジこそがジャズだけのアプローチに収まらない対位法的アプローチを備えた非凡な物なのです。ストリングス・アレンジは先述の様に和泉宏隆の手に依るものですが、私は当初このアレンジを耳にした時は、どういう解釈を以て是とすれば良いのか非常に悩み、その後このアレンジに深く首肯する迄3年の月日を要した事を今も憶えております。

というのも「F7(9、#11、13)」に於て本位11度のB♭音が併存する事の音脈の整合性というのは、この曲が抑も短調であるという事に端を発しているのです。

短調というのは長調が主音に対しての重力を持つ事に対して5度音である属音に重力があると云われます。これは長調・短調夫々の主和音を見た時の主音・第3音・第5音の各音程間の長三度と短三度の音程配置関係が上下逆になっているからとも云われます。茲から能く「下方倍音」という事も云われますが、下方倍音という「類推」というものが思弁としてしか思われない向きがある為、その牽引力を実感出来ない人からするとオカルト扱いしてしまう物なのですが、実は下方倍音の牽引力を現今まで存在する国内図書にて最も判り易く論述しているのがヴァンサン=ダンディ著『和声法講義』であるのです。

和声法講義を今一度目を通せば判りますが、主音の上に下属音があり主音の下に属音があります。通常なら属音は上屬音として上方にあるから属音であり、下属音は下にあるからこその下属音であるのですが、短調をよく表すそれとして、下属音が上にあり属音が下にあるという構図は音程比を語っており、その音程比に由来するものだからです。ダンディの著書を訳した池内友次郎は「可約性」という言葉を用いて説明しているのですが、例えば上方倍音列を引き合いにする際、元となる振動の整数倍すなわち2・3・4・5・6…倍としていく際に、下方倍音列というのは1/2・1/3・1/4・1/5・1/6…倍とすれば「類推」として思弁的に表せる事は可能です。多くの著書は茲までしか説明しません。

下方倍音列というのは、短和音が持つ短三度の音程を自然発生的には生じないそれを説明する為に生じた考えである訳で、上方倍音列が道路の膨らみを見る物だとすると下方倍音列は道路の凹みを見る様な物として見做す事ができます。その上で下方倍音列の1/6倍が自然界に現れる為には少なくとも絶対値「3・4・5」の最小公倍数《3×4×5=60》が無くては本来の類推が答えとして出て来ないのでありまして、ダンディの『和声法講義』ではこれがきちんと説明されているのが秀逸な部分であるのです。そうする事で、下方倍音列という思弁的にしか表れなかった分数の振動数は弦長を10倍にして60分の1倍として計算して同一視する事が可能であるので、下方に倍音列が上方の鏡像として現れる事を説明しているのであります。

これと言うのは、ジャズ方面のジョージ・ラッセルが上方倍音列だけを頼りにしてリディアン・クロマティック・コンセプトと全く逆の相関性を示します。ジョージ・ラッセルのそれが完全五度上方の音脈を辿るならば、この様な下方倍音列の音脈は完全五度下方に現れるという事でもある事を、先のストリングス・アレンジは示しているのでもあります。ではそれが何故「完全五度下方」の音脈であるのか!? という事を説明する事にしましょう。

「六度転調」という物を視野に入れるとすると、ジャズ界隈ではそれが6度上・6度下にも見られる顕著な例としてコルトレーン・チェンジに見出す事が往々にしてあると思いますが、こうした側面は結局は内部に更に細かなⅡ - Ⅴ進行を介在させれば如何様にも変形する事は可能であり、これはチャーリー・パーカーのrelativeに音を拾って行く事にヒントを見出している事に疑いの余地はないでしょう。CからA♭に進行する際はC→A♭の間にAを挟んで「♭Ⅱ - Ⅰ」を挟めますし、同様にCからEに進行する際はCを♭Ⅱに見立てて下方五度進行させ♭Ⅱ - Ⅰと見立てBを挟み、BからEに下方五度進行(※茲の下方五度進行が結果的にツーファイブの断片)となる訳です。

六度転調というのは旧くは調号として劇的に表れるよりも局所的、それこそショパンの軍隊ポロネーズにはニ長調の属七和音から、調号の変化としては表れない変ロ長調由来の属七和音という言うなれば「A7→F7」という6度下方に進行する部分がありますが、そうした六度転調に見られる両者の調性を五度圏を以て確認してみると、時計回りのポジティヴ方向が五度上行とした場合、六度転調のそれは反時計回りに90°の調性へ進む事になる訳でして、今回の場合、原調となるホ短調(=Em)から変ロ長調/ト短調(B♭/Gm)の音組織にを使う、という事が説明できる訳です。

然し乍らその「突飛」な感を更に柔和にしているのがジャズならではのアイデアに依って忍ばされている物でして、五度圏で見れば90°の反時計回りというのは行き着くまでに他の調性をふたつも跳越するものである訳ですが、隣接した下方五度の調域を利用して飛躍している例を見出す事が出来るのです。

扨て、「F7(9、#11、13)」という和音に対してストリングス以外の、特にサキソフォンとギターのフレージングはFリディアン・ドミナント7thスケール(別名:Fリディアン♭7thスケール)を充てて奏しております。

Fリディアン・ドミナント7thスケールというのは、Cメロディック・マイナー・モードで生ずるスケールですから、Cマイナーという世界から第6・7音が上がった体系として見ると次の図の様に、ホ短調(Em)からハ短調(Cm)を一気に跳越している状況であり、どちらかというと縁遠い調域を使用しているとも見る事ができます。

然し乍らジャズというのは、特に主和音・下属和音・属和音に附与される七度音をオルタレーション、しかもそれが下方変位する事の「訛り」という、音のイントネーション的変化があって発展した社会なのである事を今一度鑑みると、原調となるホ短調に対して「下方五度下」の調域として隣接する調性は「ハ長調/イ短調」という調域の音組織である訳です。

その「ハ長調/イ短調」の音組織に於てF音に附与される七度音がEからE♭音として変化した世界を見てみれば、それはホ短調から見た下方五度の調域を見出し、その調域が「訛っている」事でFリディアン・ドミナント7thの体系を更に駆使していると考える事が出来るのです。

その状況に「併存」するかの様に、ストリングスは「Fミクソリディアン」のフレーズで以て「F7(9、#11、13)」というコードであるにも拘らず、コード上の「#11th音」を無視するかの様に本位11度の音=B♭音を使う動機というのは、複調が表れている状況だからです。

茲でストリングスにB♭音を使う音脈の動機というのはサキソフォンが奏するA音に対しての「対旋律」の動機として生まれている状況であり、コードが持つオルタード・テンションというのが本来の調域に対して単なる「可動的変化」としてしか見ないが故に、ストリングスはオーセンティックな音組織である音を使う訳です。

するとそれらが「併存」し合う状況は結果的に対位法的な世界観と同等の状況を創り出しており、Fミクソリディアンという音脈を使うには、基底和音(F音を属七和音とする組織)がF7であれば、如何様にも「他の調性」を見出す事が出来る訳です。

つまり、F7という和音は単純に見れば変ロ長調(=B♭)の音組織で現れる事もあれば、ジャズ的解釈ならばヘ長調(=F)のトニックの第7音がオルタレーションとして「訛った」物としても見る事も可能であり、それらを鑑みると、ホ短調から隣接する「ハ長調/イ短調」の音組織にて生ずる下属音上での和音「F△」が「訛った」物として見立てると、ハ短調まで一気に調域を鷲掴みにして用いる状況になり、それらの調性を一気に捉えるという事は、和音外音を新たに贏ち得る事を意味するのでヘプタトニック+4個の音組織を使っている事になる状況にあり、半音階の内11音を鷲掴みにしている状況とも言える訳です。

「F7(9、#11、13)」和音上で11音を使っているという音組織はこの場合、[e] 音のみを使っていないという事になります。それらの音組織が、単に半音階的に音を準えているかの様に表れるのではなく、その構造がもっと多層的に現れる様に構築されており、特に2つの11度音つまり増11度と本位11度という同度由来の音が併存し得るその状況を対位法的にして対旋律というカウンター・フレーズとして「複調」を視野に入れて使っているアレンジの見事さに歎息するばかりなのであります。

こうした複調的アプローチはスティーリー・ダンのアルバム『Aja』収録の「ブラック・カウ」のトム・スコットに依るホーン・アレンジにも見付ける事ができますが、対位法的アプローチという物が最も醍醐味となる所以は、それが複調という状況を生み出すからであります。単一の調性では決して得られない音組織を局所的乍らも併存し合う状況を生むという事が最大限の魅力なのであります。

茲で近視眼的に理解してはならないのは、「F7(9、#11、13)」という様な和音の状況でも本位11度音が使えるのだと盲信してしてはいけないという点です。本位11度音の音脈はカウンター的なフレージングの導出をする事で初めて産み出されて良い物となる物でして、何の動機も無い処で「せーの」で増11度音と本位11度音が奏鳴される様な事があっては愚の骨頂な訳です。ある意味では、他のフレージングがあってその「新たな」音脈を対旋律として導出するそれは、ベースのアウトサイドなアプローチに見られるウォーキング・ベースのアプローチに最も酷似する物です。そうした和音外音のアプローチを知るには対位法の分野を知らないと産み出せないアプローチでもあるため、「対旋律」を導出する事のそれが、如何にして体系からアウトサイドとなる音脈へ「剝離」して行く事が出来るか!? という世界への挑戦でもあり、このアプローチは鍵盤奏者よりも寧ろジャズの世界ではベーシストの多くが持っている世界観であるのですが、そうしたアプローチを和泉宏隆は巧みに演出しているという訳です。

無論、残念乍らこのアプローチに依るアレンジはスタジオ・アルバムにて聴く事が出来るもので、先のBSフジで放映されていたそれには、こうした所が継承されてはおりませんでした。単に「F7(9、#11、13)」の和音が鳴り、安藤正容に依るC音の巧みなシングル・ノート・ミュート・カッティングも最早使われてはおりませんでした。言っては何ですが、ライヴのそれは折角鍵盤奏者が二人揃っているにも拘らず、そうした高次な側面を出さずにインスタントなアレンジで済ませていた感は否めません。

勿論和音としては「F7(9、#11、13)」という音を聴けば、背景にFリディアン・ドミナント7thを脳裡に映ずる事は、少しでもモード・スケールのそれを知っている者であれば簡単に体得は出来る物ですが、その先の本位11度音の併存の世界観は、そう易々とは使わせない方が賢明であったかもしれません。インスタントな顔合わせの場合、その複調感を知らせてしまうと、誰もが動機の導出無くして増11度と本位11度の同居となってしまう音を使いかねず、損ねてしまう可能性すらある訳です。そのインプロヴァイズを制限させてライヴ・アレンジを施す手段もあったでしょうが、音の破綻を避けてストリングス・アレンジの方を回避したというのが正直な所でありましょう。

猶、今回私が作ったデモにはマイナス・ワンも制作しておりますので参考にしてもらいたいのですが、「F7(9、#11、13)」のコード上の4拍目弱勢にてギターでもストリングスでもない音で半拍6連の下行フレーズが忍ばされておりますが、これはオリジナル・スタジオ盤の冒頭部を再現した物でして、おそらく本アルバムの方はギターのオーバー・ダブかミニ・ムーグによるオーバー・ダブだと思い、私はムーグ系の音を使って忍ばせております。

無論、この下行フレーズもFリディアン・ドミナント7thスケールでして、中央から左にかけてパンニングしている音なので、少々小さいかもしれませんが、判別は容易だと思うので確認してみて下さい。このフレーズはおそらく譜面化されていないかと思われますが、私の今回の分析が譜面に準えた物ではないという事をあらためて証明する為でもある事で一応手間暇かけました(笑)。本アルバムの方で、その音の忍ばされ方を今一度知ってほしいかと思います。こういう音を採ってこそ採譜である訳でして、決して聴音を侮ってはならないという事も併せて念を押しておきたい点でもあります。そうした音に気付いて欲しいからこその今回マイナス・ワンを用意したという事でもあるのでその辺りはご容赦願いたいな、と。

それにしてもスタジオ版の安藤まさひろのギター・プレイのセンスは素晴しいフレージング・センスでして、ジェフ・ミロノフやポール・ジャクソンJrをも凌駕している程素晴しい音使いだと思います。内声の使い方は巧みですし、実はこうした内声の使い方が巧みなギタリストは意外な所で、北島健司もかなり際立ったシングル・ノートのプレイを見せ付けてくれたりします。シングル・ノートの重みをあらためて感じる素晴しいアレンジですね。

孰れにしても「フュージョンだから」とか、そうした近視眼的にフュージョンという音楽を論う事なく、音の深部に目を遣る事で真の価値を見出す事が重要だと思えるのです。己の皮相浅薄な感覚や根拠の無い主観に依って幾らでも歪曲できるような感性を持つ輩に対して、真の音楽観が宿る訳もないでしょう。そういう風に陥らない為にも非凡な側面を見抜く事の出来る能力を少しでも体得する事が肝要かと思われます。特に、ザ・スクェアやフュージョンから学ぶ物は無いなどと豪語している様な輩は今一度この楽理的側面を以てして猛省を促し度い處です(嗤笑)。

2015-08-01 07:00