ガムラン音楽に於ける2つの誤謬 [楽理]

パリ万国博覧会でドビュッシーが遭遇するガムラン音楽を聴いてインスパイアされ、後にドビュッシーは全音音階(=ホールトーン・スケール)を用いる様になったという逸話は夙に有名。今でこそジャズ/ポピュラー音楽での全音音階の殆どはドミナント7thコードに随伴させて使用されてしまいますが、ドビュッシーの意図としてはそうではなくオクターヴから分割される音程の均齊化でありました。

即ちその意図が意味するものはオクターヴを6等分するという物であり、決してドミナントの箇所で使用するという物では無いのです。

20世紀初頭、ブゾーニもオクターヴの等分割を企図しており、後年、ブゾーニのそれは『三分音』として呼ばれる様になるのですが、これは《全音音程を3等分》するという事で三分音と呼ばれるに過ぎず、オクターヴ内に2種類の全音音階が生ずる事を鑑みれば、1オクターヴには2種類の三分音を生ずるので、実質的には六分音である訳です。

ブゾーニもヨーゼフ・マティアス・ハウアーもシェーンベルクにコンタクトを取らなければ、十二音技法として剽窃される事はなかったでありましょう。後年、両人ともシェーンベルクはその後取りつく島も無い様に距離を置かれ恨んだというのも十二音技法(セリエル)の偉業の陰にて知られざる側面でもあります。

こうした気運の勃興の元を辿ると、ゲーテの『色彩論』センテニアル(100周年)が近付く事が影響していたのであり、音楽観と色彩という絵画と共感覚の世界観が相俟って強化された当時の流れから生じた新たなる音楽的色相がブゾーニの三分音、ハウアーのトロープ論であった訳です。そうして色彩論はやがてイッテンが再整備し、第一次大戦の停滞があった後音楽史は大きく変化を遂げたという訳です。

ヴィシネグラツキーが未来派の影響やカンディンスキーからの触発もあって「ウルトラ・クロマティック」として細やかな色相環の絵を遺しているのも前述の過去の流れを汲んだ物であるのですが、第二次大戦以降視覚に於ける可視光の範囲が1オクターヴに満たないという事が露わになるにつれて、色彩と音楽を結び付ける様な遣り方は徐々に衰退して行く事となります。

但し、新たなる音の経路が生じた事が幸いしたのか、太古のハルモニア原論があらためて脚光を浴びる様にして微分音の探究が深まって行く様になるのです。

扨て、ドビュッシーの全音音階を音律的に捉え「6EDO」(EDO=Equal Division of Octave)とするならば、ブゾーニのそれは「18EDO」という事になるという訳です(※先述にある通り、ブゾーニの「三全音」は全音音程を3等分するという事に立脚しており、全音音程だけで構成される全音音階=ホールトーン・スケールは1オクターヴ内に2種類存在する事となります。つまり、18EDOという三分音が基準音を半音ずらして2種類存在すると実質的にブゾーニのそれは36EDOという六分音になるのですが、ブゾーニの三分音は実質的に六分音であるという点はあらためて注意をされ度し)。

一般的に普及している十二等分平均律は「12EDO」という事になるのですが、この音律を用いて音楽教育を受ける初歩的な人々はハナから半音階の熟達を目指しているのではなく、半音階の中にある「全音階」という排列で音楽を学ぶのですが、この全音階というのは人間が音を知覚する事によって協和観の依存への目覚めが脳の情報処理が合理的になる事で強化されている状況で生じている物に過ぎません。

喃語期の乳児は全音階など無頓着に、音を等しく聴いているので協和観に依存していない訳でもあり、ある意味では羨ましい楽音の捉え方とも言えるでしょう。無論、音楽の習熟度が高まれば、協和観に依存しただけの捉え方はしなくなるので、半音階・微分音的感得が強化される訳であります。

処で、ドビュッシーの企図した全音音階というのは6EDOという風に、《音階的情緒が音律へ落とし込まれる》様な方策と思って聴くと、より一層その意図が判りやすくなると思います。つまり、全音階(=diatonic)という風な判りやすく合理的に整列された音並びが、オクターヴを6等分する音律という世界観を形成する重力の方へ吸着またはモーフィングされるという様な感覚だと思っていただきたいのです。

全音音階の様に、音階と音律の数が一致する体系があります。例えばガムラン音楽に於けるスレンドロは不等分な5平均律であるのですが、標榜しているのはオクターヴの5等分割なのです。これも音階と音律が一致する体系ですが、スレンドロを「ペンタトニック」とは言わない訳です。小泉文夫は言うなれば「ペンタフォニック」であると区別しております。音階の各音がトニックであれば、音律の各音がフォニックであるとしても差し支えありません。

尚、私は「フォニック」を言い表す時は音程ではなく《音梯》という字を充てております。単なる「音程」という意味ではなく、音律が齎した単位音梯が視野に入っている時に他のブログ記事でも音梯と書き分けておりますのであらためてご理解いただければと思います。

但し、正当な音楽教育では「ペンタトニック」という呼称は曖昧なものであり、詳しくは「アンヘミトニック」「ヘミトニック」という風に使い分けています。とりわけ重要なのが前者でありますが、これが重要なのは「無半音五音音階」という物だからです。

通俗的な五音音階=ペンタトニックはアンヘミトニックであるのですが、正当教育ではアンヘミトニックとヘミトニックを使い分けている訳です。こうした実態が一般に広く知られないのは、この正当教育が西洋音楽の音楽学の域を出ない事に依る物です。

ジャズ/ポピュラー音楽の側で必要性が高まる様になればいずれはきちんと使い分けられる呼称へ整備される事となるでしょうが、通俗的な理解のままである方がシンプルと考える合理的判断も強く蔓延っているので、覚える事が少なく済む方を選択する体系ではなかなか進まない事でしょう。

扨て、本題のガムランへ話題を移しますが、ガムラン音楽とはスレンドロとペロッグという、夫々が不等分な5平均律と7平均律という2つの異なる音律を同時に用い乍ら《5+7律の音組織》から抜萃して形成する物です。ですので、スレンドロのみとかペロッグのみを使うという事はしないのです。

加えて、ペロッグも音律の音組織こそ「ヘプタフォニック」という7音律ではありますが、此処からペンタトニック的に5音が選ばれ「ペンタフォニック」をスレンドロの「ペンタフォニック」と組み合わせて抜萃されているというのが実際なのです。

そうしてガムランを司る2種の音律はそれぞれ5・7平均律であり、その音律は《どういう協和観でもって斯様な音を導いたのか》という、12EDOから見ればひどく歪つな音律に面食らう訳で、スレンドロやペロッグという音律が形成する音程はそれこそ突拍子も無い音程を使うかの様に捉えられてしまいますが、この捉え方がそもそも誤謬なのです。

因みにスレンドロやペロッグは夫々が厳格に体系化されているのではなく、大まかな体系の中で音程的には微妙にずれた種が多数存在します。しかもきっちりとオクターヴに収まるのではなく、オクターヴですら微妙にずれています。言うなればスレンドロやペロッグというのは、’unequal division of pseudo octave’ という状況なのです。それは《不等分擬似オクターヴ分割》という風に言い表す事ができます。

元を遡れば、3音に依る「アンサンブル」がスレンドロとペロッグと成していった様で、スレンドロとて [3・4・5] 音という音組織と、ペロッグとて [3・4・5・6・7] 音の音組織で形成されるという変遷を辿り、歴史的にはスレンドロの方が古く6〜7世紀に体系が整備されて、ペロッグの出現は12世紀頃となっていた模様。これらが合わさり現在の様なガムランを聴かせる様になったのが16世紀頃と言われているのであります。

現在ではスレンドロが5音律、ペロッグが7音律と成っておりますが、其々の音組織は微小音程的に振れ幅のある音律種があるのが実際で、各音律は厳格に一義的な体系とはなっていないのが実態です。スレンドロもペロッグにもそれぞれ変種があるという訳です。

何れにしても、スレンドロやペロッグが《異質な》音程を持つ音律となったのは、その音を鳴らす楽器が金属製であった事が大きく影響しているのは言うまでもないでしょう。金属という固体物質は堅牢である事に加え、その材質・形状如何でオクターヴ回帰しない振動比が多く含まれる様にもなります。

オクターヴ回帰しないそれを、昔は直線平均律法(linear temperament)と称した物ですが、オクターヴ回帰しない音律を螺旋律とも呼びますし、特定の協和的な複音程から形成される平均律をW.A.セサレス氏は ‘Hyper temperament’ などとも呼んでいたりするものです。

鉄琴や木琴、あるいはチューブラーベルなども螺旋律を含んでいます。それでも通常のオクターヴ回帰する音律が優勢に鳴る様に設計されているので、ああした独特の音色を生む訳です。それとは別に、鐘の音というのは鳴っている音こそは《安定的振動》であるものの、通常のオクターヴ回帰する音律での協和音程とは異なり、これこそが金属の材質・形状によって安定的振動が決してオクターヴ回帰する自然数の音程比ではない顕著な例の一つとも言えるでしょう。

オクターヴ回帰をしないという事は、少なくとも複音程という尺度から任意の音程を対照させる事で知覚しやすい物になるのは自明です。中にはオクターヴ以内の単音程で回帰してしまうものもあるのですが、こうした特殊な回帰が例えば1150セントにあったとしたら、この音程の次なる《安定的振動》は複音程になるのは自明です。

つまる所、複音程として現れる《オクターヴ超》の音程は、「オクターヴ+協和音程」としての姿を標榜する形で見立てた方が基準を作りやすいという事になる訳です。

そうした複音程を得た時、その複音程を等分割する策を知ってしまった人々というのは、金属の安定的振動として複音程を見つけ、複音程から等分割する方策を見付けた事で、スレンドロやペロッグが生まれたと推察するのが妥当な線なのであるのです。

そうした複音程を等分割するという状況と通常のオクターヴとの違いを喩えるとして、仮に三辺の長さが [3:4:5] という三角形があるとしましょう。XY軸の座標でその [3:4:5] を描いてピンと思い浮かべる状況というのが、我々が通常オクターヴという通常の概念を2次元でイメージする様な物と捉えていただきたいのです。

処が、その [3:4:5] という歪つな形の三角形を2次元の枠を超えて恣意的な角度から無理矢理正三角形に見えてしまう座標の存在があります。これは最早3次元、もしくは座標の裏側(虚数)まで視野に入れて見る事となります。

そうして、歪つな筈の三角形を無理矢理正三角形に見える場所は恣意的な「協和」の世界観だと同時に捉えてほしいのです。[5] と [3] という別々の長さを見る角度によっては [4] に揃えて見える位置が存在します。

こうした恣意的な座標を脳は見付けてしまうのです。そうした概念の変化から、恣意的に見立てられたそれを新たに《投影上で》等分割すると、本来の世界観とは全く別の場所で分割される事になります。そうした状況が複音程の分割に繋がって行くのだと捉えていただければイメージを掴みやすいかと思われます。

唯単に、単音程という1オクターヴ内の見渡しの下で通常の協和音程やらとは全く埒外な音程を生じている様に見えるに過ぎず、実際には複音程からの等分割(実際には等分を標榜しつつの不等分)から得られた音脈という風に捉えるべきでありましょう。そうすると、スレンドロやペロッグがそれほど不可思議な音脈ではない事がお判りになると思います。

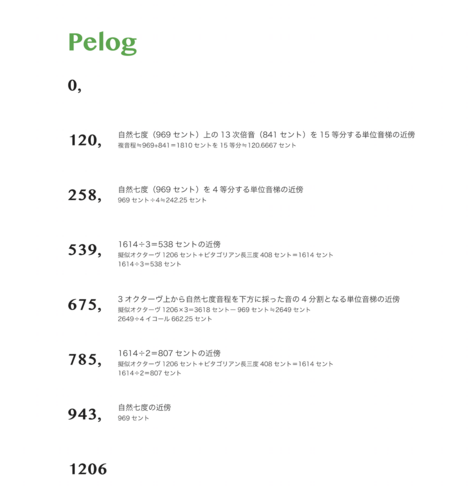

下記に例示する擬似オクターヴはW.A.セサレス氏の ‘Tuning, Timbre, Spectrum, Scale’ で紹介されるスレンドロとペロッグの一部であります。特徴的なのは孰れもオクターヴを僅かに超えている物ですので、オクターヴ回帰をしない螺旋律である事は容易に判ります。尚、同書では他にもスレンドロ、ペロッグのそれらが其々オクターヴ未満で回帰する擬似オクターヴも詳密に例示しています。

上掲のスレンドロとペロッグの数字はセサレス氏のそれを援用していますが、注釈は私の解釈による物です。注釈の通りに複音程として見渡すと、そこからの等音程分割を標榜する音脈が見えて来るという事になるのです。

そうした複音程基準で見渡すと、ペロッグの方が自然七度に依拠する体系から音程を分割している事があらためてお判りになろうかと思います。

先のスレンドロでの単位音梯「231セント」は実質的に「1オクターヴ+長三度」を7等分する事を標榜している事が判りますし、他も同様に「474」セントは「1オクターヴ+完全五度」を4等分、「717セント」は「1オクターヴ+自然七度」を3等分、「955セント」は「1オクターヴ+完全五度」を2等分、「1208セント」はオクターヴを跳び越した擬似オクターヴではあるものの、これとて、「自然七度の2オクターヴ下となる969セント上の1オクターヴ+完全五度」を8等分しているという音脈である事が判るのです。

同様にしてペロッグの方の単位音梯「120セント」も注釈通りの音脈を辿った脈絡であろう事がお判りになろうかと思います。ペロッグの擬似オクターヴ「1206セント」に注釈は充てておりませんが、これはスレンドロの「1208セント」と同様の脈絡ですのでご注意ください。

以前にもスレンドロとペロッグの単位音梯分布を示した事がありましたが、単音程で見ればあまりに異質な音梯を導いているかの様に見えるガムラン音楽に於ける音律も、複音程で見れば脈絡が判りやすくなるという事に注意していただければ、複音程の分割が微分音の呼び水とも為している状況をあらためて確認する事が出来るでしょう。

ガムランで皮相的理解に陥らない為の前提知識として、異なる2つの音律から夫々抜粋された音を使って奏するという事と、金属を用いるが故に複音程を分割する脈絡から音律を組成した異なる協和観という2つの側面が重要である事を理解する必要があるでしょう。

スレンドロやペロッグも、始原的には「3音」の音組織があった事を思えば、《核音(ある音列の両外声の意で、茲では2音列の状況)》という2音を等分割(等さを標榜しても実際は歪つな不等分)すれば自ずと3音目を生ずる様に、核音が通常の音律体系で単音程としての状況で形成されるなら一般的な理解に落とし込み易いのですが、核音を形成するサイズが複音程となる状況が必要とされる場合(=なぜなら金属の安定的振動を用いる)に於て、割譲する音梯数の増加に伴い、より複雑さを増したという結果を招いたのでありましょう。

ワシスト・スルヨディニングラット、スダルヨノ、スサント等のデータ『ニュー・グローヴ世界音楽大事典』第2巻 p.90 より

即ちその意図が意味するものはオクターヴを6等分するという物であり、決してドミナントの箇所で使用するという物では無いのです。

20世紀初頭、ブゾーニもオクターヴの等分割を企図しており、後年、ブゾーニのそれは『三分音』として呼ばれる様になるのですが、これは《全音音程を3等分》するという事で三分音と呼ばれるに過ぎず、オクターヴ内に2種類の全音音階が生ずる事を鑑みれば、1オクターヴには2種類の三分音を生ずるので、実質的には六分音である訳です。

ブゾーニもヨーゼフ・マティアス・ハウアーもシェーンベルクにコンタクトを取らなければ、十二音技法として剽窃される事はなかったでありましょう。後年、両人ともシェーンベルクはその後取りつく島も無い様に距離を置かれ恨んだというのも十二音技法(セリエル)の偉業の陰にて知られざる側面でもあります。

こうした気運の勃興の元を辿ると、ゲーテの『色彩論』センテニアル(100周年)が近付く事が影響していたのであり、音楽観と色彩という絵画と共感覚の世界観が相俟って強化された当時の流れから生じた新たなる音楽的色相がブゾーニの三分音、ハウアーのトロープ論であった訳です。そうして色彩論はやがてイッテンが再整備し、第一次大戦の停滞があった後音楽史は大きく変化を遂げたという訳です。

ヴィシネグラツキーが未来派の影響やカンディンスキーからの触発もあって「ウルトラ・クロマティック」として細やかな色相環の絵を遺しているのも前述の過去の流れを汲んだ物であるのですが、第二次大戦以降視覚に於ける可視光の範囲が1オクターヴに満たないという事が露わになるにつれて、色彩と音楽を結び付ける様な遣り方は徐々に衰退して行く事となります。

但し、新たなる音の経路が生じた事が幸いしたのか、太古のハルモニア原論があらためて脚光を浴びる様にして微分音の探究が深まって行く様になるのです。

扨て、ドビュッシーの全音音階を音律的に捉え「6EDO」(EDO=Equal Division of Octave)とするならば、ブゾーニのそれは「18EDO」という事になるという訳です(※先述にある通り、ブゾーニの「三全音」は全音音程を3等分するという事に立脚しており、全音音程だけで構成される全音音階=ホールトーン・スケールは1オクターヴ内に2種類存在する事となります。つまり、18EDOという三分音が基準音を半音ずらして2種類存在すると実質的にブゾーニのそれは36EDOという六分音になるのですが、ブゾーニの三分音は実質的に六分音であるという点はあらためて注意をされ度し)。

一般的に普及している十二等分平均律は「12EDO」という事になるのですが、この音律を用いて音楽教育を受ける初歩的な人々はハナから半音階の熟達を目指しているのではなく、半音階の中にある「全音階」という排列で音楽を学ぶのですが、この全音階というのは人間が音を知覚する事によって協和観の依存への目覚めが脳の情報処理が合理的になる事で強化されている状況で生じている物に過ぎません。

喃語期の乳児は全音階など無頓着に、音を等しく聴いているので協和観に依存していない訳でもあり、ある意味では羨ましい楽音の捉え方とも言えるでしょう。無論、音楽の習熟度が高まれば、協和観に依存しただけの捉え方はしなくなるので、半音階・微分音的感得が強化される訳であります。

処で、ドビュッシーの企図した全音音階というのは6EDOという風に、《音階的情緒が音律へ落とし込まれる》様な方策と思って聴くと、より一層その意図が判りやすくなると思います。つまり、全音階(=diatonic)という風な判りやすく合理的に整列された音並びが、オクターヴを6等分する音律という世界観を形成する重力の方へ吸着またはモーフィングされるという様な感覚だと思っていただきたいのです。

全音音階の様に、音階と音律の数が一致する体系があります。例えばガムラン音楽に於けるスレンドロは不等分な5平均律であるのですが、標榜しているのはオクターヴの5等分割なのです。これも音階と音律が一致する体系ですが、スレンドロを「ペンタトニック」とは言わない訳です。小泉文夫は言うなれば「ペンタフォニック」であると区別しております。音階の各音がトニックであれば、音律の各音がフォニックであるとしても差し支えありません。

尚、私は「フォニック」を言い表す時は音程ではなく《音梯》という字を充てております。単なる「音程」という意味ではなく、音律が齎した単位音梯が視野に入っている時に他のブログ記事でも音梯と書き分けておりますのであらためてご理解いただければと思います。

但し、正当な音楽教育では「ペンタトニック」という呼称は曖昧なものであり、詳しくは「アンヘミトニック」「ヘミトニック」という風に使い分けています。とりわけ重要なのが前者でありますが、これが重要なのは「無半音五音音階」という物だからです。

通俗的な五音音階=ペンタトニックはアンヘミトニックであるのですが、正当教育ではアンヘミトニックとヘミトニックを使い分けている訳です。こうした実態が一般に広く知られないのは、この正当教育が西洋音楽の音楽学の域を出ない事に依る物です。

ジャズ/ポピュラー音楽の側で必要性が高まる様になればいずれはきちんと使い分けられる呼称へ整備される事となるでしょうが、通俗的な理解のままである方がシンプルと考える合理的判断も強く蔓延っているので、覚える事が少なく済む方を選択する体系ではなかなか進まない事でしょう。

扨て、本題のガムランへ話題を移しますが、ガムラン音楽とはスレンドロとペロッグという、夫々が不等分な5平均律と7平均律という2つの異なる音律を同時に用い乍ら《5+7律の音組織》から抜萃して形成する物です。ですので、スレンドロのみとかペロッグのみを使うという事はしないのです。

加えて、ペロッグも音律の音組織こそ「ヘプタフォニック」という7音律ではありますが、此処からペンタトニック的に5音が選ばれ「ペンタフォニック」をスレンドロの「ペンタフォニック」と組み合わせて抜萃されているというのが実際なのです。

そうしてガムランを司る2種の音律はそれぞれ5・7平均律であり、その音律は《どういう協和観でもって斯様な音を導いたのか》という、12EDOから見ればひどく歪つな音律に面食らう訳で、スレンドロやペロッグという音律が形成する音程はそれこそ突拍子も無い音程を使うかの様に捉えられてしまいますが、この捉え方がそもそも誤謬なのです。

因みにスレンドロやペロッグは夫々が厳格に体系化されているのではなく、大まかな体系の中で音程的には微妙にずれた種が多数存在します。しかもきっちりとオクターヴに収まるのではなく、オクターヴですら微妙にずれています。言うなればスレンドロやペロッグというのは、’unequal division of pseudo octave’ という状況なのです。それは《不等分擬似オクターヴ分割》という風に言い表す事ができます。

元を遡れば、3音に依る「アンサンブル」がスレンドロとペロッグと成していった様で、スレンドロとて [3・4・5] 音という音組織と、ペロッグとて [3・4・5・6・7] 音の音組織で形成されるという変遷を辿り、歴史的にはスレンドロの方が古く6〜7世紀に体系が整備されて、ペロッグの出現は12世紀頃となっていた模様。これらが合わさり現在の様なガムランを聴かせる様になったのが16世紀頃と言われているのであります。

現在ではスレンドロが5音律、ペロッグが7音律と成っておりますが、其々の音組織は微小音程的に振れ幅のある音律種があるのが実際で、各音律は厳格に一義的な体系とはなっていないのが実態です。スレンドロもペロッグにもそれぞれ変種があるという訳です。

何れにしても、スレンドロやペロッグが《異質な》音程を持つ音律となったのは、その音を鳴らす楽器が金属製であった事が大きく影響しているのは言うまでもないでしょう。金属という固体物質は堅牢である事に加え、その材質・形状如何でオクターヴ回帰しない振動比が多く含まれる様にもなります。

オクターヴ回帰しないそれを、昔は直線平均律法(linear temperament)と称した物ですが、オクターヴ回帰しない音律を螺旋律とも呼びますし、特定の協和的な複音程から形成される平均律をW.A.セサレス氏は ‘Hyper temperament’ などとも呼んでいたりするものです。

鉄琴や木琴、あるいはチューブラーベルなども螺旋律を含んでいます。それでも通常のオクターヴ回帰する音律が優勢に鳴る様に設計されているので、ああした独特の音色を生む訳です。それとは別に、鐘の音というのは鳴っている音こそは《安定的振動》であるものの、通常のオクターヴ回帰する音律での協和音程とは異なり、これこそが金属の材質・形状によって安定的振動が決してオクターヴ回帰する自然数の音程比ではない顕著な例の一つとも言えるでしょう。

オクターヴ回帰をしないという事は、少なくとも複音程という尺度から任意の音程を対照させる事で知覚しやすい物になるのは自明です。中にはオクターヴ以内の単音程で回帰してしまうものもあるのですが、こうした特殊な回帰が例えば1150セントにあったとしたら、この音程の次なる《安定的振動》は複音程になるのは自明です。

つまる所、複音程として現れる《オクターヴ超》の音程は、「オクターヴ+協和音程」としての姿を標榜する形で見立てた方が基準を作りやすいという事になる訳です。

そうした複音程を得た時、その複音程を等分割する策を知ってしまった人々というのは、金属の安定的振動として複音程を見つけ、複音程から等分割する方策を見付けた事で、スレンドロやペロッグが生まれたと推察するのが妥当な線なのであるのです。

そうした複音程を等分割するという状況と通常のオクターヴとの違いを喩えるとして、仮に三辺の長さが [3:4:5] という三角形があるとしましょう。XY軸の座標でその [3:4:5] を描いてピンと思い浮かべる状況というのが、我々が通常オクターヴという通常の概念を2次元でイメージする様な物と捉えていただきたいのです。

処が、その [3:4:5] という歪つな形の三角形を2次元の枠を超えて恣意的な角度から無理矢理正三角形に見えてしまう座標の存在があります。これは最早3次元、もしくは座標の裏側(虚数)まで視野に入れて見る事となります。

そうして、歪つな筈の三角形を無理矢理正三角形に見える場所は恣意的な「協和」の世界観だと同時に捉えてほしいのです。[5] と [3] という別々の長さを見る角度によっては [4] に揃えて見える位置が存在します。

こうした恣意的な座標を脳は見付けてしまうのです。そうした概念の変化から、恣意的に見立てられたそれを新たに《投影上で》等分割すると、本来の世界観とは全く別の場所で分割される事になります。そうした状況が複音程の分割に繋がって行くのだと捉えていただければイメージを掴みやすいかと思われます。

唯単に、単音程という1オクターヴ内の見渡しの下で通常の協和音程やらとは全く埒外な音程を生じている様に見えるに過ぎず、実際には複音程からの等分割(実際には等分を標榜しつつの不等分)から得られた音脈という風に捉えるべきでありましょう。そうすると、スレンドロやペロッグがそれほど不可思議な音脈ではない事がお判りになると思います。

下記に例示する擬似オクターヴはW.A.セサレス氏の ‘Tuning, Timbre, Spectrum, Scale’ で紹介されるスレンドロとペロッグの一部であります。特徴的なのは孰れもオクターヴを僅かに超えている物ですので、オクターヴ回帰をしない螺旋律である事は容易に判ります。尚、同書では他にもスレンドロ、ペロッグのそれらが其々オクターヴ未満で回帰する擬似オクターヴも詳密に例示しています。

上掲のスレンドロとペロッグの数字はセサレス氏のそれを援用していますが、注釈は私の解釈による物です。注釈の通りに複音程として見渡すと、そこからの等音程分割を標榜する音脈が見えて来るという事になるのです。

そうした複音程基準で見渡すと、ペロッグの方が自然七度に依拠する体系から音程を分割している事があらためてお判りになろうかと思います。

先のスレンドロでの単位音梯「231セント」は実質的に「1オクターヴ+長三度」を7等分する事を標榜している事が判りますし、他も同様に「474」セントは「1オクターヴ+完全五度」を4等分、「717セント」は「1オクターヴ+自然七度」を3等分、「955セント」は「1オクターヴ+完全五度」を2等分、「1208セント」はオクターヴを跳び越した擬似オクターヴではあるものの、これとて、「自然七度の2オクターヴ下となる969セント上の1オクターヴ+完全五度」を8等分しているという音脈である事が判るのです。

同様にしてペロッグの方の単位音梯「120セント」も注釈通りの音脈を辿った脈絡であろう事がお判りになろうかと思います。ペロッグの擬似オクターヴ「1206セント」に注釈は充てておりませんが、これはスレンドロの「1208セント」と同様の脈絡ですのでご注意ください。

以前にもスレンドロとペロッグの単位音梯分布を示した事がありましたが、単音程で見ればあまりに異質な音梯を導いているかの様に見えるガムラン音楽に於ける音律も、複音程で見れば脈絡が判りやすくなるという事に注意していただければ、複音程の分割が微分音の呼び水とも為している状況をあらためて確認する事が出来るでしょう。

ガムランで皮相的理解に陥らない為の前提知識として、異なる2つの音律から夫々抜粋された音を使って奏するという事と、金属を用いるが故に複音程を分割する脈絡から音律を組成した異なる協和観という2つの側面が重要である事を理解する必要があるでしょう。

スレンドロやペロッグも、始原的には「3音」の音組織があった事を思えば、《核音(ある音列の両外声の意で、茲では2音列の状況)》という2音を等分割(等さを標榜しても実際は歪つな不等分)すれば自ずと3音目を生ずる様に、核音が通常の音律体系で単音程としての状況で形成されるなら一般的な理解に落とし込み易いのですが、核音を形成するサイズが複音程となる状況が必要とされる場合(=なぜなら金属の安定的振動を用いる)に於て、割譲する音梯数の増加に伴い、より複雑さを増したという結果を招いたのでありましょう。

ワシスト・スルヨディニングラット、スダルヨノ、スサント等のデータ『ニュー・グローヴ世界音楽大事典』第2巻 p.90 より