短9度音程跳躍と和音6度進行の妙味 [楽理]

今回のブログ記事タイトルは、パッと見ると日常的にありふれていそうで能々考えると実はそうでもないという事に気付かされるかと思うのですが、まあ6度或いは3度進行というのは然程レア・ケースとも言えませんが、所謂機能和声でガチガチになってしまっている人からすれば、そうした進行も異端であり、ましてや短九度の線の書き方など間違いなく「×」を食らう類の物ですから、そうした界隈にある人達の日常からすれば異端な世界であろうとは思います。

今回ばかりは特に柔軟に考える必要があるでしょう。とはいえこうした響きはジャズ/ポピュラー界隈では珍しい物ではないのです。

嘗て『スタイル・アナリシス』という本が音楽之友社から出版されておりました。ヤン・ラルー著の物です。その著書の文中に、順次進行=ステップ、跳躍進行=スキップ、更に大きい跳躍進行=リープ(leap)という語句を充てて説明される箇所があり、特にリープは上下完全五度音程で例示されている物で、当時の私は「完全五度程度の音程でリープと呼ぶ物なのだ」と理解した物です。

Twitterでも呟いておりましたが、リープとやらは複音程の括りで取扱っても良いのではないだろうかと思う部分もあります。即ち完全8度超の音程という事ですね。完全八度ならばまだ単音程なのです。そういう大きな音程をリープとして括りたいという個人的な思いはある物です。

まあそんな個人的な解釈は扨ておき、8度よりも大きい次の度数は9度なのですが、長九度は完全五度音程の累積から得られる物で明澄感は高いものです。しかしそれより半音低い短九度という音程は不協和度が非常に強い物でもあります。短二度音程ではなく短九度。これをどうやって料理するのか!? という所を注目した上でコード進行の妙味やモードの想起の妙味、また6度進行の妙味やパラレル・モーションの妙味やら今回は色んな側面を知る事が出来るかと思います。

という訳で今回はスタンリー・クラークのアルバム『Time Exposure』収録の「Speedball」を例に取り上げる事になるのですが、この収録アルバムは別の方面で話題になる事が多く「Speedball」が話題になる事は少ない物です。それというのもこのアルバム冒頭1曲目はルイス・ジョンソンをゲストに迎え、スタンリー・クラークとのツイン・ベースにて左右にパンを振った二人のスラップと、多重録音にてセンターでスタンのテナー・ベースのリードというそれが、速いテンポで16分音符に依るスラップをバキバキと決め込むその大胆な音世界は当時のベース小僧のハートを鷲掴みにしたモノです。そうした曲があって語られる事の多いアルバムなので「Speedball」が話題に上る事は少ないのです。

扨て「Speedball」の曲冒頭のイントロは、ハーモニクスをフィードバックし延々ヘッド側のベンディングではなくアーミングと思しきプレイを聴かせてくれますが、その冒頭イントロ後にあるサビメロ用のコード進行とスタンのプレイが絶妙なので、その部分を抜萃して分析する事にしましょう。

こちらは原曲。

調号を与えておりませんがEマイナー(=ホ短調)を主軸にして捉える必要がありますが、冒頭は♭Ⅵである「C△9」から入る所が絶妙です。通常ジャズ/フュージョン系統ではマイナー感をドリアン化させて本位6度を多用する傾向が強いので、スケール・ディグリー的に見ても♭Ⅵを使うのはかなり卑近な響きを作りやすいモノですが、「♭Ⅵ→Ⅴ→Im」という進行は好まれたりします。

特に「Im」の所で同位和音を使うつまり同主調側の音世界である「I△」を使ったモーダル・インターチェンジでは好まれる傾向が強く、ドナルド・フェイゲンの「愛しのマキシン」のイントロでも出て来ます。次のサンプルは「愛しのマキシン」の当該箇所を抜萃したサンプルです。その部分のコード進行は

特に「Im」の所で同位和音を使うつまり同主調側の音世界である「I△」を使ったモーダル・インターチェンジでは好まれる傾向が強く、ドナルド・フェイゲンの「愛しのマキシン」のイントロでも出て来ます。次のサンプルは「愛しのマキシン」の当該箇所を抜萃したサンプルです。その部分のコード進行は

「A♭△7 -> Am7(♭5) -> D7(#9、♭13) -> 同 alt (※♭9、♭13)→G△9」

という風になります。因みにA♭△7の部分はデモでは単音でしか弾いておらず背景のコードを聴く事は無理ですが丁度フェードインとなっている事もあり、単なる初動として聴いていただければ幸いです。

こちらは原曲。

「同alt」の部分が示すのはD7(♭9、♭13)の意味でありますが、6/8拍子に於ける当該小節8分音符のパルス6つ目となるバルスは弱勢にある為態々コード表記をしなくとも良いのでして、トップノートが旋律的にそれを動かしているだけでE♭音を経過的に使っていると見ても宜しいかと思いますが、テンポが非常に緩やかなので先行する和音の余薫と共にこのE♭音がalt感を強く演出するのであります。通常この例の様な「#9→♭9」という音の変化をいちいち和音表記するのが仰々しくなるためそれを一括りに「alt」と表記する事もあったりします。しかしそれは表記する印刷レイアウトに依って生じたり説明を省いたりする事で生じていたりする事で生ずる事も多い例であります。

また、実際には9度音はオルタレーションを維持したままそれに付随する13度音が本位音⇆オルタレーションの変化で生ずる変化をも「alt」表記されてしまう様な例も少ない乍らあったりします。

先の様な8分音符1つ分のパルスでもそこに和声感を見出すそれはテンポの実時間に伴う事もありますが、こうした充て方はジャン=ジャック・ナティエが自著『音楽記号学』にて33人に依る名だたる作曲家達の33人33様となるトリスタン和音の解釈で弱勢に現れる音をも和音の一部として見做すヤダスゾーンの様な充て方に似ているとも云えるでしょう。無論、ヤダスゾーンは「非機能的和声」という分析に依って異なる音度由来でトリスタン和音を分析している物で、今回のドミナント7thコードのオルタード・テンションの取扱方法とは異なりますが、「弱勢をも和音構成音に見做す」という部分は状況に依っては採用すべき観点であると私は断言します。故にalt表記で構わない側面でも態々充てているのです。

とはいえ、一般的なジャズ/ポピュラー界隈でのコード表記に倣えば、先の6拍目(8分音符の)弱勢に現れるE♭音というトップ・ノートを背景のコードも重複しておらずに用いているならばコード表記に加える必要は無い物です。処が私のブログではアンサンブル全体の和声構造を説明する為に、どうしてもそうした流儀に沿う事が出来なくなるもどかしもあるという事は考慮して欲しい所です。一般的な和音表記としてはスポイルされてしまう音を逃さない為に全体の音を表しているのが私のやり方なのです。「和声的俯瞰」という言葉も全体を眺めて捉えているが故の言葉であります。

また短調での「♭Ⅵ→V7」という進行は、ポップス系統でも能く多用される物です。次のサンプルはそれを如実に表したサンプルですが、ドミナント7thの後の解決がモーダル・インターチェンジという事はすぐにお判りになる事でしょう。このデモのコード進行は次の様になっております。

「E♭△9 -> D7(#9、♭13)-> D7(♭9、♭13) -> G△9 -> B♭9 -> B♭7(♭9)」

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

D7上のオルタード・テンション取扱でのaltは「#9 -> ♭9」ですが、B♭7は「本位9度 -> ♭9」という所がミソです。G△9の箇所が本来ならトニック・マイナーに解決する筈がモーダル・インターチェンジとしてトニック・メジャーに行くという物で、常套手段のひとつですね。余談ですが今回のこのデモに用いたドラムの音は屋敷豪太監修に依る懐かしのAKAI用サンプル・ライブラリ「Groove Activator」を使った物です。

D7上のオルタード・テンション取扱でのaltは「#9 -> ♭9」ですが、B♭7は「本位9度 -> ♭9」という所がミソです。G△9の箇所が本来ならトニック・マイナーに解決する筈がモーダル・インターチェンジとしてトニック・メジャーに行くという物で、常套手段のひとつですね。余談ですが今回のこのデモに用いたドラムの音は屋敷豪太監修に依る懐かしのAKAI用サンプル・ライブラリ「Groove Activator」を使った物です。

「♭Ⅵ → V7」進行を引き合いに出した理由は、この場合だと短調の「卑近な」例示でしか無いのでありますが、短調の世界観をもう少し茫洋とさせた、つまり機能和声的な進行を薄めてモーダルな世界観を演出する場合、♭Ⅵと♭Ⅶ間をパラレル・モーションさせたり、或はどちらも同時にポリ・コードとして使ったりとか、ポリ・コードだと和音が重々しくなるので分母側を単音にして分数コードにさせたりとかという手法を採る事があります。その際(※ポリ・コード或は分数コードの場合)♭Ⅵと♭Ⅶはどちらが上または下であっても良いのであります。

短調に於てソプラノ声部がトニック・マイナー上にて主音、または第5音にて終止させるとそれすらも卑近なので、そのまま掛留させて背景のコードが♭Ⅶ△/♭Ⅵ△というポリ・コードに依る偽終止で終る事も能く使われる例ですが、こうした例からも判るように、シーンに依っては卑近な演出とも言える機能和声的な響きを避けてモーダル感を演出する際に、殊短調の世界に於てはそのモーダル感というのは、己の耳に調性社会の方が強く蔓延ってしまっている人でも相容れやすい物でもあるので体得し易いというメリットがあります。そうした音社会の中で♭Ⅵと♭Ⅶという音度上に備わるコードを多用する様になると、モーダルな側面を見付けていく事が出来、そこに「モード」社会の術を知る事も可能となるので今回取上げている訳です。

カヴァーデイル/ペイジの同名アルバム収録の「Don't Leave Me This Way」の終止和音はまさに♭Ⅶ△/♭Ⅵ△というポリコードに依るハーモニーでありまして、ロックであり乍らも高次なハーモニーを聴かせている好例のひとつではなかろうかと思います。

扨て、その「モーダル」という所をやたらと強調している私でありますが、それは今回の主題である「Speedball」の当該箇所におけるコード進行に於いて6度進行やパラレル・モーションが顕著であるが故に詳悉に語っているのであります。

では当該箇所を抜萃してみましょう。今回デモも用意しております。原曲の方はYouTubeでも聴けるのでありますが、原曲を聴けばお判りになる通り、スタンがメロディを奏でている為アンサンブルにベースが無い状況です。ですので今回私が作ったデモは、如何にも私らしい解釈に依るベースラインを附与して、原曲とも若干アンサンブルとヴォイシングを変えて、ギターも付与して作っております。

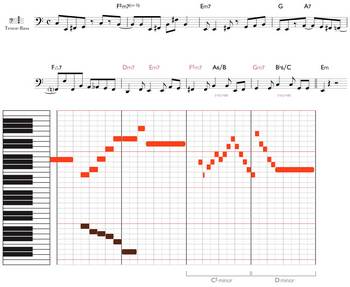

それでは今回の当該箇所のコード進行とピアノロール画面を確認してみる事にしますが、全9小節を抜萃した当該箇所の譜例となる部分は私のオリジナル・フレーズによるベース・パートであります。コードが原曲に倣う物です。加えてピアノ・ロールは5〜8小節部分だけを示している物です。追々ピアノ・ロールのそれ等も説明して行きます。

茲で今一度コード進行に着目してもらえれば直ぐにお判りになるかと思いますが、6度(下行)進行が多いかと思います。つまり5度下方進行でないという事は機能和声的な進行感は薄まり、弱進行で突き進んでいる事が大半な訳です。しかし、スタンの奏でる主旋律はそれこそ平易なペンタトニック系(=順次進行が少なくなる)と時折和音構成音の分散フレーズも出て来ますが、クロマティックな動きが少ないにも拘らず躍動感に富み乍ら「唄い上げ」ている訳です。

冒頭C△9から次のコード「F#m7(on B)」という表記を充てておりますが、その後続のEm7に進行する事を思えばこの表記は「A6/B」でも差支えは無い状況です。しかし今回の進行の流れを鑑みると上声部F#m7がトニック・マイナー本体となるEm7へパラレル・モーション(=平行移動)して着地している感を示した方がより適切であると考えるのと同時に、そのパラレル・モーションという和音進行としては5度下方進行の様にドラスティックではない所にベースがB音→E音と5度下方を敢えてする事で、通常の和声進行感を演出(左を見乍ら右を見るかの様な感覚)という風に捉えている為、2番目のコード表記は「F#m7 (on B)」の方が適切であろうという解釈にある訳です。

また、3番目の和音「Em7」は、1小節目の代理とも看做せる物で、その後続和音も「G」というのは些か進行感が稀薄ではないか!? とも思えますが、茲の「G」は先行のEm7からE音がオミットされた様な響きではなく、「G -> A7」というパラレル・モーションの方が際立っているので、Em7からのGというのは、その前にあったC△9がF#m7 (on B)を経由して結果的に「C音オミット状態」のEm7に進行しているという遠回りの6度跳躍の再現とも見做す事が出来るのです。つまり6度進行に固執している状況で大局的には6度跳躍、局所的にはパラレル・モーションというメリハリで以て曲の特性を活かそうとしているのが見て取れる訳です。

《補足》私の用意した左近治オリジナル・ベース・パートの譜例と当該箇所4小節目「G」の部分は、実際はE音を奏しているし何故そのコード表記なのか!? と疑問を抱く方が居られると思うので補足します。原曲のこの当該部分に「ベース」は存在しません。スタンがリードとして奏している為ベースが無い状況です。原曲の当該部分の和音はGの方が際立っているのでヴォイシングを見ればG6(9)という状況こそが総ての音を捉えた状況であるでしょうが、この「G」部分で一番低い音はスタンの弾くリードの音なのですね。同じ構成音であるEm7(11) -> A7という下方五度進行が明確である筈なのにg音が低いという状況である以上これはEm7(11)の3度ベースではなくG音を基底とした和音由来で表記した方がより正確であろうという配慮の下で「G」と敢えてしているのです。但し、私が作ったデモの方は私のオリジナルのベース・ライン通り「E音」を弾いているので、私のデモの方で鑑みればコード表記は「Em7(11) -> A7」の方が便宜的には正しいのですが、原曲に配慮して態とそう書いていないのです。ですから、原曲と私のデモの差異を論って「コイツは一体何を言おうとしてんねん!?」と疑問を抱かない様に、それが矛盾にならない様に今回あらためて補足しておきました。原曲にはベースが無い状況での和音判断と、私が今回ベースを与えた事に依る両者の差異を「一聴すればお判りでしょう」という甘さが返って混乱させてしまいかねない物となっているかと思われます。しかし、私のデモの下方五度進行のそれを語ってしまうと原曲のそれを損ねますので、私がついつい「こちらのアプローチの方が自然だな」という事で作ってしまった事と、原曲のそれとの差異を最初から併記しておくべきだったかとは思います。原曲の当該部分の和声は「G6(9)」であれば良いのです。G由来の和音という事です。

この曲にて恐らく最も「綺麗」な箇所はA7からのA音を掛留させて、またも6度進行!(※A7の後であるのに下方5度進行は未解決。つまり予測し得るD又はDmには行かない)でF△9に進行する訳です。Dmの代理と踏んでいる訳です。しかしドミナント7thコードから後発のコードへ「掛留」させている所が心憎いじゃありませんか。つまり先行のA7は単なる色彩的なブルージィーな要素としての和音であった訳です。

このF△9で、内包する長七のサウンド感を存分に演出して伸びやかにF△7の分散フレーズを奏して、またも6度進行でA7から本来なら茲に着地すれば良いものを、ここでDm7が出て来ます。処がF△9 -> Dm7というのは単なる代理の様に見えるかもしれませんが、スタンがDm7に対しての本位9度にてアッパー・ストラクチャーを演出しているのでDm7が単なるF△9からF音オミットの様にも聴こえず、加えてこのDm7も後発のEm7とパラレル・モーションという方を強く押し出す性格を帯びているので、コード進行全体を俯瞰すれば然程動的には見えないにも拘らず、弱進行という世界を非常にダイナミックに唄い上げているフレージングが見られるのです。

扨て、茲のA7→F△9にて私のオリジナル・ベース・フレーズの方を見て貰い度いのですが、A7からはF音に向ってダブル・クロマティックにて下行導音F#を挿入してF音に着地しているのがお判りかと思います。このダブル・クロマティックをもう一度F△9内で使います。しかも和音外音であり通常ならメジャー・コード内でそうそう使う事は無いA♭音が3拍目にてダブル・クロマティックとして挿入されているのがお判りかと思います。

単純なアプローチならば、この様なアプローチですらも通常はメジャー・コード内でそれこそマイナー3rdと等しい音を使う事は殆どの人は避けるかと思います。しかしそれを敢えて行い、響き的にもおかしく無い様に聴かせている側面を語ります。

この音がおかしく聴こえないのはスタンが弾く旋律が分散フレーズの上行形に対しての反行形だからです。もっと言えばスタンの動きは「跳躍進行」なのです。その跳躍進行に対して私は「順次進行」をぶつけているのです。上行形に対しての反行形という状況です。

私のベースのアプローチは、上声部の旋律あっての事なので、この小節が「どのような和音であり、どのような調性であるのか!?」という見立ては二の次になり、上声部に対しての「対旋律」を生む事の方が重要なのです。こうした対旋律を生む状況というのはこの様に巧みに上声部の線を鑑みて創作(想起)すると、和音や調性の体系を一気に超越する事は珍しくもありません。こうした対旋律が一定の定旋律という状況と仮定すれば、西洋音楽の通奏低音、対位法というのも視野に入る事なのです。だからといってこれは西洋音楽そのもののアプローチではありませんが、ジャズにはウォーキング・ベースひとつ取っても実はそうした所に依拠する或は重なる所もあり、和音や調性の呪縛から解き放たれる動きが生まれるのはこうした局所的な部分をも見逃さない想起があってこそなのです。ですからベースはアンサンブルの中で根幹を支える事もあれば最も自由な導出を知る事の出来るパートでもある訳です。それを今回、私はこうしてアプローチしているという実例を見せている訳です。

ベース・パートを語っている所で補足しておきますが、6〜8小節は連桁のそれらが示している通り、符割を敢えて「3+3+2」という括りで振って居ります。この狙いは、コード進行が小節内にてシンコペーションが頻発する事も加味しつつ、譜面上で「3+3+2」を強調している記譜という事であります。

扨て今一度コード進行に目を遣ると6〜8小節のコード表記の各小節先頭のコードは別の色で配色されています。これは、大局的にマイナー・コードのパラレル・モーションが見られるという事を示して居ります。パラレル・モーションとはいえ7〜8小節では黒く示した別コードを介在しているのだからパラレル・モーションは寸断されている状況にあるとは言えますが、特に7〜8小節のコード進行は寸断している様で寸断されておらず、各小節の「モード」は静的な状況を保っているのです。つまりコード進行をしている様で然程していない静的な状態なのです。ですから小節下部に小さく「♭Ⅵ/♭Ⅶ」と充てているのです。

それに関して詳述しますが例えば7小節目のF#m7の後続和音「A6/B」。これは上声部のA6は先行のF#m7と同義和音であります。構成音は同じなのですが、A6の後続和音であるGm7を考慮する事でF#が順次上行する限定進行音と捉えF#m7が繋留しているのではなくA6に変わるという風に捉えております。つまり、大局的に見た7〜8小節はF#m7とGm7に依る進行感が肝となるので、A6/Bとしている訳です。

このA6/Bというのは局所的な調所属を探れば「6度/7度」という状況ですから、モードの中心は7小節目ではC#(C#マイナー)にあるという状況にあるという事です。

これを「モード」的に俯瞰すると、「♭Ⅵ/♭Ⅶ」というのは動的に進行していない状況です。この表記の状況を視点を変えてみればA6をF#m7と仮定すればツーonファイブの型である「IIm7/V」と同様でもある訳ですから、ツーonファイヴが表れている状況ならばコード進行はⅡm7 -> Ⅴ7と動的な下方5度進行にある状況とは違う為「モード」な状態であるのです。この静的な状況で最も功を奏するのは和音外音を大胆に選んで来れるというメリットがあります。すなわち、モード・スケールを自由に呼び込んで来れる訳です。

無論、和音の構成音は明確になってはいるものの、基底の和音の響きを壊しかねないアヴォイド・ノートに捉われる危険性が少なくなる状況であるのです。ですから7〜8小節はモードで捉える事が可能な訳です。すなわち7小節目は先述した様に、トーナル・センターはC#にあり(C#マイナー)、8小節目は同様にDにトーナル・センター(Dマイナー)にあり、それらのモードが示す調所属は「C#m -> Dm -> Em」という風に、結果的にパラレル・モーションを経てEmに着地している訳です。

重要なのは7〜8小節の半音の移動ですが、7小節目のフレーズを丸々半音上に移調した様な簡便的なフレーズであってもいけないのですが、ペンタトニック的な音形を一旦寸断させる様に、スタンは7小節目最後のF音から態とE音へスライドさせて、直後大膽な短9度音程でリセットさせるかの様にもう一度下行音形を使って来ます。この短九度音程が滑稽ではないのは、先行和音が作った余薫を短9度音程が中和している訳ですね。これが単なる順次上行ならば味気なくなり、単なる半音の音程間に他のフレーズが使えるスペースは無いのですから、動きは他の音度で跳躍するしかなくなります。然し、音程のスペースを転回すればこそ「e -> f」と表せるそれを短九度とした場合、短9度という音程内にはフレージングには持ってこいのスペースがふんだんに用意される訳です。このスペースを勢いのまま下行音形を今一度使う為の物として使う訳ですね。しかも唄心があるというモノ。

8小節目のB♭6/Cの上声部B♭6というのは、6th音であるg音が後続和音に順次上行する限定進行音という事を考えれば不適切なのではないか!? と思うかもしれませんが、「B♭6/C -> Em7」が局所的な転調であるのは明白なので、寸断状態であっても構わないという理由でこの様に充てております。ではその前の小節の「A6/B -> Gm7」も寸断状態であると考えれば態々6thコードを充てる必要が無いのではないか!? と思う方も居られるでしょうが、7〜8小節間の進行感こそが重要なのです。ここは連結感が必要なのです。

ですからスタンはA6上でのアヴォイドノートである(※F#音とはぶつかるF音)F音を、E音の下行導音として使う訳です。これは単なるパラレル・モーションが産み出す調性の寸断(点描感)ではなく、連結感を欲するが故の動機です。調所属から見ればC#m -> Dmという風に半音「上がって」いるのに、スタンのそれは態々アヴォイド・ノートを充ててまでそれを下行導音として使って半音「下がって」の反行形としてスムーズに連結させるのですから、これはお見事! と言うべきフレージングでありましょう。且つ「非凡」です。

今回のコード譜にて赤色で示している表記は、それらがマイナー7thコードに依るパラレル・モーションになっているという事を例示している意味になっております。特にスタンリー・クラークはマイナー・コードのパラレル・モーションはとても多用します。RTF(= Return to Forever)でおなじみの人脈であるチック・コリアの影響もあるかと思います。チック・コリアも短和音のパラレル・モーションを能く使います。まあ、こうした側面もそう遠くない内に語る事になるでしょう。

今回ばかりは特に柔軟に考える必要があるでしょう。とはいえこうした響きはジャズ/ポピュラー界隈では珍しい物ではないのです。

嘗て『スタイル・アナリシス』という本が音楽之友社から出版されておりました。ヤン・ラルー著の物です。その著書の文中に、順次進行=ステップ、跳躍進行=スキップ、更に大きい跳躍進行=リープ(leap)という語句を充てて説明される箇所があり、特にリープは上下完全五度音程で例示されている物で、当時の私は「完全五度程度の音程でリープと呼ぶ物なのだ」と理解した物です。

Twitterでも呟いておりましたが、リープとやらは複音程の括りで取扱っても良いのではないだろうかと思う部分もあります。即ち完全8度超の音程という事ですね。完全八度ならばまだ単音程なのです。そういう大きな音程をリープとして括りたいという個人的な思いはある物です。

まあそんな個人的な解釈は扨ておき、8度よりも大きい次の度数は9度なのですが、長九度は完全五度音程の累積から得られる物で明澄感は高いものです。しかしそれより半音低い短九度という音程は不協和度が非常に強い物でもあります。短二度音程ではなく短九度。これをどうやって料理するのか!? という所を注目した上でコード進行の妙味やモードの想起の妙味、また6度進行の妙味やパラレル・モーションの妙味やら今回は色んな側面を知る事が出来るかと思います。

という訳で今回はスタンリー・クラークのアルバム『Time Exposure』収録の「Speedball」を例に取り上げる事になるのですが、この収録アルバムは別の方面で話題になる事が多く「Speedball」が話題になる事は少ない物です。それというのもこのアルバム冒頭1曲目はルイス・ジョンソンをゲストに迎え、スタンリー・クラークとのツイン・ベースにて左右にパンを振った二人のスラップと、多重録音にてセンターでスタンのテナー・ベースのリードというそれが、速いテンポで16分音符に依るスラップをバキバキと決め込むその大胆な音世界は当時のベース小僧のハートを鷲掴みにしたモノです。そうした曲があって語られる事の多いアルバムなので「Speedball」が話題に上る事は少ないのです。

扨て「Speedball」の曲冒頭のイントロは、ハーモニクスをフィードバックし延々ヘッド側のベンディングではなくアーミングと思しきプレイを聴かせてくれますが、その冒頭イントロ後にあるサビメロ用のコード進行とスタンのプレイが絶妙なので、その部分を抜萃して分析する事にしましょう。

こちらは原曲。

調号を与えておりませんがEマイナー(=ホ短調)を主軸にして捉える必要がありますが、冒頭は♭Ⅵである「C△9」から入る所が絶妙です。通常ジャズ/フュージョン系統ではマイナー感をドリアン化させて本位6度を多用する傾向が強いので、スケール・ディグリー的に見ても♭Ⅵを使うのはかなり卑近な響きを作りやすいモノですが、「♭Ⅵ→Ⅴ→Im」という進行は好まれたりします。

特に「Im」の所で同位和音を使うつまり同主調側の音世界である「I△」を使ったモーダル・インターチェンジでは好まれる傾向が強く、ドナルド・フェイゲンの「愛しのマキシン」のイントロでも出て来ます。次のサンプルは「愛しのマキシン」の当該箇所を抜萃したサンプルです。その部分のコード進行は

特に「Im」の所で同位和音を使うつまり同主調側の音世界である「I△」を使ったモーダル・インターチェンジでは好まれる傾向が強く、ドナルド・フェイゲンの「愛しのマキシン」のイントロでも出て来ます。次のサンプルは「愛しのマキシン」の当該箇所を抜萃したサンプルです。その部分のコード進行は「A♭△7 -> Am7(♭5) -> D7(#9、♭13) -> 同 alt (※♭9、♭13)→G△9」

という風になります。因みにA♭△7の部分はデモでは単音でしか弾いておらず背景のコードを聴く事は無理ですが丁度フェードインとなっている事もあり、単なる初動として聴いていただければ幸いです。

こちらは原曲。

「同alt」の部分が示すのはD7(♭9、♭13)の意味でありますが、6/8拍子に於ける当該小節8分音符のパルス6つ目となるバルスは弱勢にある為態々コード表記をしなくとも良いのでして、トップノートが旋律的にそれを動かしているだけでE♭音を経過的に使っていると見ても宜しいかと思いますが、テンポが非常に緩やかなので先行する和音の余薫と共にこのE♭音がalt感を強く演出するのであります。通常この例の様な「#9→♭9」という音の変化をいちいち和音表記するのが仰々しくなるためそれを一括りに「alt」と表記する事もあったりします。しかしそれは表記する印刷レイアウトに依って生じたり説明を省いたりする事で生じていたりする事で生ずる事も多い例であります。

また、実際には9度音はオルタレーションを維持したままそれに付随する13度音が本位音⇆オルタレーションの変化で生ずる変化をも「alt」表記されてしまう様な例も少ない乍らあったりします。

先の様な8分音符1つ分のパルスでもそこに和声感を見出すそれはテンポの実時間に伴う事もありますが、こうした充て方はジャン=ジャック・ナティエが自著『音楽記号学』にて33人に依る名だたる作曲家達の33人33様となるトリスタン和音の解釈で弱勢に現れる音をも和音の一部として見做すヤダスゾーンの様な充て方に似ているとも云えるでしょう。無論、ヤダスゾーンは「非機能的和声」という分析に依って異なる音度由来でトリスタン和音を分析している物で、今回のドミナント7thコードのオルタード・テンションの取扱方法とは異なりますが、「弱勢をも和音構成音に見做す」という部分は状況に依っては採用すべき観点であると私は断言します。故にalt表記で構わない側面でも態々充てているのです。

とはいえ、一般的なジャズ/ポピュラー界隈でのコード表記に倣えば、先の6拍目(8分音符の)弱勢に現れるE♭音というトップ・ノートを背景のコードも重複しておらずに用いているならばコード表記に加える必要は無い物です。処が私のブログではアンサンブル全体の和声構造を説明する為に、どうしてもそうした流儀に沿う事が出来なくなるもどかしもあるという事は考慮して欲しい所です。一般的な和音表記としてはスポイルされてしまう音を逃さない為に全体の音を表しているのが私のやり方なのです。「和声的俯瞰」という言葉も全体を眺めて捉えているが故の言葉であります。

また短調での「♭Ⅵ→V7」という進行は、ポップス系統でも能く多用される物です。次のサンプルはそれを如実に表したサンプルですが、ドミナント7thの後の解決がモーダル・インターチェンジという事はすぐにお判りになる事でしょう。このデモのコード進行は次の様になっております。

「E♭△9 -> D7(#9、♭13)-> D7(♭9、♭13) -> G△9 -> B♭9 -> B♭7(♭9)」

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

D7上のオルタード・テンション取扱でのaltは「#9 -> ♭9」ですが、B♭7は「本位9度 -> ♭9」という所がミソです。G△9の箇所が本来ならトニック・マイナーに解決する筈がモーダル・インターチェンジとしてトニック・メジャーに行くという物で、常套手段のひとつですね。余談ですが今回のこのデモに用いたドラムの音は屋敷豪太監修に依る懐かしのAKAI用サンプル・ライブラリ「Groove Activator」を使った物です。

D7上のオルタード・テンション取扱でのaltは「#9 -> ♭9」ですが、B♭7は「本位9度 -> ♭9」という所がミソです。G△9の箇所が本来ならトニック・マイナーに解決する筈がモーダル・インターチェンジとしてトニック・メジャーに行くという物で、常套手段のひとつですね。余談ですが今回のこのデモに用いたドラムの音は屋敷豪太監修に依る懐かしのAKAI用サンプル・ライブラリ「Groove Activator」を使った物です。「♭Ⅵ → V7」進行を引き合いに出した理由は、この場合だと短調の「卑近な」例示でしか無いのでありますが、短調の世界観をもう少し茫洋とさせた、つまり機能和声的な進行を薄めてモーダルな世界観を演出する場合、♭Ⅵと♭Ⅶ間をパラレル・モーションさせたり、或はどちらも同時にポリ・コードとして使ったりとか、ポリ・コードだと和音が重々しくなるので分母側を単音にして分数コードにさせたりとかという手法を採る事があります。その際(※ポリ・コード或は分数コードの場合)♭Ⅵと♭Ⅶはどちらが上または下であっても良いのであります。

短調に於てソプラノ声部がトニック・マイナー上にて主音、または第5音にて終止させるとそれすらも卑近なので、そのまま掛留させて背景のコードが♭Ⅶ△/♭Ⅵ△というポリ・コードに依る偽終止で終る事も能く使われる例ですが、こうした例からも判るように、シーンに依っては卑近な演出とも言える機能和声的な響きを避けてモーダル感を演出する際に、殊短調の世界に於てはそのモーダル感というのは、己の耳に調性社会の方が強く蔓延ってしまっている人でも相容れやすい物でもあるので体得し易いというメリットがあります。そうした音社会の中で♭Ⅵと♭Ⅶという音度上に備わるコードを多用する様になると、モーダルな側面を見付けていく事が出来、そこに「モード」社会の術を知る事も可能となるので今回取上げている訳です。

カヴァーデイル/ペイジの同名アルバム収録の「Don't Leave Me This Way」の終止和音はまさに♭Ⅶ△/♭Ⅵ△というポリコードに依るハーモニーでありまして、ロックであり乍らも高次なハーモニーを聴かせている好例のひとつではなかろうかと思います。

扨て、その「モーダル」という所をやたらと強調している私でありますが、それは今回の主題である「Speedball」の当該箇所におけるコード進行に於いて6度進行やパラレル・モーションが顕著であるが故に詳悉に語っているのであります。

では当該箇所を抜萃してみましょう。今回デモも用意しております。原曲の方はYouTubeでも聴けるのでありますが、原曲を聴けばお判りになる通り、スタンがメロディを奏でている為アンサンブルにベースが無い状況です。ですので今回私が作ったデモは、如何にも私らしい解釈に依るベースラインを附与して、原曲とも若干アンサンブルとヴォイシングを変えて、ギターも付与して作っております。

それでは今回の当該箇所のコード進行とピアノロール画面を確認してみる事にしますが、全9小節を抜萃した当該箇所の譜例となる部分は私のオリジナル・フレーズによるベース・パートであります。コードが原曲に倣う物です。加えてピアノ・ロールは5〜8小節部分だけを示している物です。追々ピアノ・ロールのそれ等も説明して行きます。

茲で今一度コード進行に着目してもらえれば直ぐにお判りになるかと思いますが、6度(下行)進行が多いかと思います。つまり5度下方進行でないという事は機能和声的な進行感は薄まり、弱進行で突き進んでいる事が大半な訳です。しかし、スタンの奏でる主旋律はそれこそ平易なペンタトニック系(=順次進行が少なくなる)と時折和音構成音の分散フレーズも出て来ますが、クロマティックな動きが少ないにも拘らず躍動感に富み乍ら「唄い上げ」ている訳です。

冒頭C△9から次のコード「F#m7(on B)」という表記を充てておりますが、その後続のEm7に進行する事を思えばこの表記は「A6/B」でも差支えは無い状況です。しかし今回の進行の流れを鑑みると上声部F#m7がトニック・マイナー本体となるEm7へパラレル・モーション(=平行移動)して着地している感を示した方がより適切であると考えるのと同時に、そのパラレル・モーションという和音進行としては5度下方進行の様にドラスティックではない所にベースがB音→E音と5度下方を敢えてする事で、通常の和声進行感を演出(左を見乍ら右を見るかの様な感覚)という風に捉えている為、2番目のコード表記は「F#m7 (on B)」の方が適切であろうという解釈にある訳です。

また、3番目の和音「Em7」は、1小節目の代理とも看做せる物で、その後続和音も「G」というのは些か進行感が稀薄ではないか!? とも思えますが、茲の「G」は先行のEm7からE音がオミットされた様な響きではなく、「G -> A7」というパラレル・モーションの方が際立っているので、Em7からのGというのは、その前にあったC△9がF#m7 (on B)を経由して結果的に「C音オミット状態」のEm7に進行しているという遠回りの6度跳躍の再現とも見做す事が出来るのです。つまり6度進行に固執している状況で大局的には6度跳躍、局所的にはパラレル・モーションというメリハリで以て曲の特性を活かそうとしているのが見て取れる訳です。

《補足》私の用意した左近治オリジナル・ベース・パートの譜例と当該箇所4小節目「G」の部分は、実際はE音を奏しているし何故そのコード表記なのか!? と疑問を抱く方が居られると思うので補足します。原曲のこの当該部分に「ベース」は存在しません。スタンがリードとして奏している為ベースが無い状況です。原曲の当該部分の和音はGの方が際立っているのでヴォイシングを見ればG6(9)という状況こそが総ての音を捉えた状況であるでしょうが、この「G」部分で一番低い音はスタンの弾くリードの音なのですね。同じ構成音であるEm7(11) -> A7という下方五度進行が明確である筈なのにg音が低いという状況である以上これはEm7(11)の3度ベースではなくG音を基底とした和音由来で表記した方がより正確であろうという配慮の下で「G」と敢えてしているのです。但し、私が作ったデモの方は私のオリジナルのベース・ライン通り「E音」を弾いているので、私のデモの方で鑑みればコード表記は「Em7(11) -> A7」の方が便宜的には正しいのですが、原曲に配慮して態とそう書いていないのです。ですから、原曲と私のデモの差異を論って「コイツは一体何を言おうとしてんねん!?」と疑問を抱かない様に、それが矛盾にならない様に今回あらためて補足しておきました。原曲にはベースが無い状況での和音判断と、私が今回ベースを与えた事に依る両者の差異を「一聴すればお判りでしょう」という甘さが返って混乱させてしまいかねない物となっているかと思われます。しかし、私のデモの下方五度進行のそれを語ってしまうと原曲のそれを損ねますので、私がついつい「こちらのアプローチの方が自然だな」という事で作ってしまった事と、原曲のそれとの差異を最初から併記しておくべきだったかとは思います。原曲の当該部分の和声は「G6(9)」であれば良いのです。G由来の和音という事です。

この曲にて恐らく最も「綺麗」な箇所はA7からのA音を掛留させて、またも6度進行!(※A7の後であるのに下方5度進行は未解決。つまり予測し得るD又はDmには行かない)でF△9に進行する訳です。Dmの代理と踏んでいる訳です。しかしドミナント7thコードから後発のコードへ「掛留」させている所が心憎いじゃありませんか。つまり先行のA7は単なる色彩的なブルージィーな要素としての和音であった訳です。

このF△9で、内包する長七のサウンド感を存分に演出して伸びやかにF△7の分散フレーズを奏して、またも6度進行でA7から本来なら茲に着地すれば良いものを、ここでDm7が出て来ます。処がF△9 -> Dm7というのは単なる代理の様に見えるかもしれませんが、スタンがDm7に対しての本位9度にてアッパー・ストラクチャーを演出しているのでDm7が単なるF△9からF音オミットの様にも聴こえず、加えてこのDm7も後発のEm7とパラレル・モーションという方を強く押し出す性格を帯びているので、コード進行全体を俯瞰すれば然程動的には見えないにも拘らず、弱進行という世界を非常にダイナミックに唄い上げているフレージングが見られるのです。

扨て、茲のA7→F△9にて私のオリジナル・ベース・フレーズの方を見て貰い度いのですが、A7からはF音に向ってダブル・クロマティックにて下行導音F#を挿入してF音に着地しているのがお判りかと思います。このダブル・クロマティックをもう一度F△9内で使います。しかも和音外音であり通常ならメジャー・コード内でそうそう使う事は無いA♭音が3拍目にてダブル・クロマティックとして挿入されているのがお判りかと思います。

単純なアプローチならば、この様なアプローチですらも通常はメジャー・コード内でそれこそマイナー3rdと等しい音を使う事は殆どの人は避けるかと思います。しかしそれを敢えて行い、響き的にもおかしく無い様に聴かせている側面を語ります。

この音がおかしく聴こえないのはスタンが弾く旋律が分散フレーズの上行形に対しての反行形だからです。もっと言えばスタンの動きは「跳躍進行」なのです。その跳躍進行に対して私は「順次進行」をぶつけているのです。上行形に対しての反行形という状況です。

私のベースのアプローチは、上声部の旋律あっての事なので、この小節が「どのような和音であり、どのような調性であるのか!?」という見立ては二の次になり、上声部に対しての「対旋律」を生む事の方が重要なのです。こうした対旋律を生む状況というのはこの様に巧みに上声部の線を鑑みて創作(想起)すると、和音や調性の体系を一気に超越する事は珍しくもありません。こうした対旋律が一定の定旋律という状況と仮定すれば、西洋音楽の通奏低音、対位法というのも視野に入る事なのです。だからといってこれは西洋音楽そのもののアプローチではありませんが、ジャズにはウォーキング・ベースひとつ取っても実はそうした所に依拠する或は重なる所もあり、和音や調性の呪縛から解き放たれる動きが生まれるのはこうした局所的な部分をも見逃さない想起があってこそなのです。ですからベースはアンサンブルの中で根幹を支える事もあれば最も自由な導出を知る事の出来るパートでもある訳です。それを今回、私はこうしてアプローチしているという実例を見せている訳です。

ベース・パートを語っている所で補足しておきますが、6〜8小節は連桁のそれらが示している通り、符割を敢えて「3+3+2」という括りで振って居ります。この狙いは、コード進行が小節内にてシンコペーションが頻発する事も加味しつつ、譜面上で「3+3+2」を強調している記譜という事であります。

扨て今一度コード進行に目を遣ると6〜8小節のコード表記の各小節先頭のコードは別の色で配色されています。これは、大局的にマイナー・コードのパラレル・モーションが見られるという事を示して居ります。パラレル・モーションとはいえ7〜8小節では黒く示した別コードを介在しているのだからパラレル・モーションは寸断されている状況にあるとは言えますが、特に7〜8小節のコード進行は寸断している様で寸断されておらず、各小節の「モード」は静的な状況を保っているのです。つまりコード進行をしている様で然程していない静的な状態なのです。ですから小節下部に小さく「♭Ⅵ/♭Ⅶ」と充てているのです。

それに関して詳述しますが例えば7小節目のF#m7の後続和音「A6/B」。これは上声部のA6は先行のF#m7と同義和音であります。構成音は同じなのですが、A6の後続和音であるGm7を考慮する事でF#が順次上行する限定進行音と捉えF#m7が繋留しているのではなくA6に変わるという風に捉えております。つまり、大局的に見た7〜8小節はF#m7とGm7に依る進行感が肝となるので、A6/Bとしている訳です。

このA6/Bというのは局所的な調所属を探れば「6度/7度」という状況ですから、モードの中心は7小節目ではC#(C#マイナー)にあるという状況にあるという事です。

これを「モード」的に俯瞰すると、「♭Ⅵ/♭Ⅶ」というのは動的に進行していない状況です。この表記の状況を視点を変えてみればA6をF#m7と仮定すればツーonファイブの型である「IIm7/V」と同様でもある訳ですから、ツーonファイヴが表れている状況ならばコード進行はⅡm7 -> Ⅴ7と動的な下方5度進行にある状況とは違う為「モード」な状態であるのです。この静的な状況で最も功を奏するのは和音外音を大胆に選んで来れるというメリットがあります。すなわち、モード・スケールを自由に呼び込んで来れる訳です。

無論、和音の構成音は明確になってはいるものの、基底の和音の響きを壊しかねないアヴォイド・ノートに捉われる危険性が少なくなる状況であるのです。ですから7〜8小節はモードで捉える事が可能な訳です。すなわち7小節目は先述した様に、トーナル・センターはC#にあり(C#マイナー)、8小節目は同様にDにトーナル・センター(Dマイナー)にあり、それらのモードが示す調所属は「C#m -> Dm -> Em」という風に、結果的にパラレル・モーションを経てEmに着地している訳です。

重要なのは7〜8小節の半音の移動ですが、7小節目のフレーズを丸々半音上に移調した様な簡便的なフレーズであってもいけないのですが、ペンタトニック的な音形を一旦寸断させる様に、スタンは7小節目最後のF音から態とE音へスライドさせて、直後大膽な短9度音程でリセットさせるかの様にもう一度下行音形を使って来ます。この短九度音程が滑稽ではないのは、先行和音が作った余薫を短9度音程が中和している訳ですね。これが単なる順次上行ならば味気なくなり、単なる半音の音程間に他のフレーズが使えるスペースは無いのですから、動きは他の音度で跳躍するしかなくなります。然し、音程のスペースを転回すればこそ「e -> f」と表せるそれを短九度とした場合、短9度という音程内にはフレージングには持ってこいのスペースがふんだんに用意される訳です。このスペースを勢いのまま下行音形を今一度使う為の物として使う訳ですね。しかも唄心があるというモノ。

8小節目のB♭6/Cの上声部B♭6というのは、6th音であるg音が後続和音に順次上行する限定進行音という事を考えれば不適切なのではないか!? と思うかもしれませんが、「B♭6/C -> Em7」が局所的な転調であるのは明白なので、寸断状態であっても構わないという理由でこの様に充てております。ではその前の小節の「A6/B -> Gm7」も寸断状態であると考えれば態々6thコードを充てる必要が無いのではないか!? と思う方も居られるでしょうが、7〜8小節間の進行感こそが重要なのです。ここは連結感が必要なのです。

ですからスタンはA6上でのアヴォイドノートである(※F#音とはぶつかるF音)F音を、E音の下行導音として使う訳です。これは単なるパラレル・モーションが産み出す調性の寸断(点描感)ではなく、連結感を欲するが故の動機です。調所属から見ればC#m -> Dmという風に半音「上がって」いるのに、スタンのそれは態々アヴォイド・ノートを充ててまでそれを下行導音として使って半音「下がって」の反行形としてスムーズに連結させるのですから、これはお見事! と言うべきフレージングでありましょう。且つ「非凡」です。

今回のコード譜にて赤色で示している表記は、それらがマイナー7thコードに依るパラレル・モーションになっているという事を例示している意味になっております。特にスタンリー・クラークはマイナー・コードのパラレル・モーションはとても多用します。RTF(= Return to Forever)でおなじみの人脈であるチック・コリアの影響もあるかと思います。チック・コリアも短和音のパラレル・モーションを能く使います。まあ、こうした側面もそう遠くない内に語る事になるでしょう。

2015-07-19 17:00