和声の転音 [楽理]

扨て、前回の記事の最後の方では三和音の構成音が夫々トニック、サブドミナント、ドミナント等どのような機能を持ち合うのか!?という風にして一望できる譜例も用意しましたが、三和音の構成音の各音の機能をあらためて「睥睨」すると、今度は各機能をひとつずつ持ち合う体も視野に入れる事が可能となり、結果、それは増三和音の体であるという、いわば長三度等音程和音の姿を見せる事にもなるという風に捉える事もできるワケです。

短調のIII度に於いて登場する増三和音の出現を待たずとも、平行長調の側で「等音程」を生ずる和音があります。あくまでもそれが三和音だと等音程の「断片」にしか過ぎませんが、長調に於いてVII度で生ずる減三和音(=ディミニッシュ・トライアド)の体がまさに等音程の断片なのでありますね。

減三和音は減七の断片、つまり短三度等音程の断片の姿とも言えるワケでして、このディミニッシュ・トライアドの機能は「SSS」という風に体系化する事ができます。増三和音が各機能をひとつずつ持ち合うのに対して、減三和音は全てがサブドミナントになっております。

古い調性システムでは、偶々ディミニッシュの体が属音にぶら下がる事で「共生」して来た歴史からディミニッシュもドミナントと捉えられて来た事もあった様ですが、長調のVII度で生ずる減三和音をドミナントとして捉えてしまうとその減三和音は純然たる減三和音の体ではなく、多調由来の属和音にぶら下がる「変化音」達の抜粋でしかなく、それは前回でも徹底的に語った様に多調や転調を全く視野に入れていない類の牽引力を偶々ハ調の調域で出現頻度を牽引材料にして一望できただけにすぎない事でもあります。

レンドヴァイの著書「バルトークの作曲技法」内ではハ調の調域に於いてBdimをサブドミナントとする注釈でフーゴー・リーマンの名を出してリーマンが先のディミニッシュの扱いをドミナントとするのを否定している為、皮相的理解を繰り広げる一部の愚かな者は、こうしてリーマンを否定している事ばかりを論って、他のリーマンの調的な応答システムまでを否定してしまったりするモノですが、カデンツァの在り方とリーマンの調的なリレーションとなる応答システムはまったく別物なのできちんと分けて考えなくてはなりません。

扨て、本題に戻り幾つかの例として挙げると、「B♭7(♭9)」の♭9thと3rd音と5th音やら「G#7(#9、#11、13)」での括弧部分の3音が偶々先の減三和音と同様な事と同じでもあり、先の様なオルタード・テンションを持つドミナント7thが古典的な調性社会で出現頻度が高いと言っているのではなく、あくまでも例として、減三和音の出現はそれ自体が純然たる姿ばかりではない、という事を理解する事がまず重要な所です。つまり、減三和音をドミナントと誤ってカテゴライズした理解をしてしまった場合、結果的にドミナント7thを母体とする和音と機能が同一と見なされてしまうのと同様で、変化和音を扱う様になると矛盾した結果を招く事になるワケですね。長調のVII度がサブドミナントであってドミナントではないという注釈はレンドヴァイ著の「バルトークの作曲技法」にも少し述べられておりますが、先の様に語るとさらに判りやすいのではないかと思いますので参考まで。

取り敢えず中心軸システムというのは如何にして調的社会の秩序の中で各機能の分布があるのか、という事を調性外の音も含めて一望できる所が興味深い所であり、それから端を発する和音の構成音はどのようにして持ち合ったり連結しているのか!?という事を、違った側面でも中心軸システムを以てして一望でき、更には音楽を簡単に繙く事ができるのであらためて素晴らしい理論だと思う事しきりであります。

扨て、私は通常の調的システムであるハ調の調域での、いわゆる長調のVII度をルートとするトライアドの減三和音を「等音程和音」として見立てて、和声的な彩りをさらに変化させる手法を取り上げます。つまり此処から述べる事は、「等音程和音」とやらを他の等音程和音に交換してしまうという方法論で、本来の調性とは縁も所縁も無いような音を使う為に繰り広げるひとつの手法として語るワケです。なぜそうした音を求めるのか!?というと、調性内に則っただけの音ばかりを使っているのは面白味に欠けるから他成りません(笑)。

とはいえ、現存する他の曲に全てが置換可能という風に思ってしまうのではなく、あくまでも概念的な別のアプローチの為の手法と考えて下さい。例るならばハ長調という調性内に於いてトニックのCM7というコードに於いて忌憚無くA♭音やA♯音を使える「動機」を導く為の様なモノと考えていただければ判りやすいかな、と。但し、トニック・メジャーで先の様な2つのアウトサイドな音を使うだけの方法論でしかないとは思わないで下さい(笑)。もっと応用範囲は拡大しておりますので(笑)。

過去にも私は、長調のVII度で発生する減三和音や減七和音は「等音程の発生する海嶺の様なモノ」と形容してきておりますが、ハ調の調性からすればBディミニッシュ・トライアドというのはそのままの姿であって欲しいと思っている筈なんですね(笑)。しかし私の様な者はそうした「海嶺」から生じたひび割れにそってツルハシを打ち込むかのように利用するという、まるでスッ転んでケガしてヒザ擦りむいた子供の傷に砂まぶすかのような下衆野郎みたいなモンですわ(笑)。

そんな下衆野郎は調性の枠の中でついつい「逸脱」するのを好むものでありまして、その「逸脱」とは法の遵守を逸脱するとかそーゆー事ではなくて、「調性を嘯く」という風にいつも呟いている類の事です。音楽的な意味で言えばモーダル・インターチェンジという同主調の調性の情緒を借用する技法もそのひとつでありまして、調性社会に於いて調性を嘯くという類の技法に於いて一つの例を挙げればピカルディの3度も勿論モーダル・インターチェンジに含まれる技法のひとつで、今や誰しもが目の当たりにする体系化された技法のひとつともいえるのですが、その手の「借用」というのも視野に入れ乍ら今回は「嘯き」とやらを多角的に見るのも良い機会なので色々語って行く事に。

ジャズ・ハーモニーの技法として知られる「モーダル・インターチェンジ」というのは決して《一元的に原調の調性の方向ばかりを向かない》物として念頭に置く必要があります。

多くの例として、原調から姿を変える音脈としては同主調を標榜するのが殆どでありますが、それは「モーダル・インターチェンジ」としての体裁を保つ為に原調のコモン・トーン(=共通音)を拝借した上で他調のコンテクストを標榜する姿に過ぎず、一旦同主調として行き着いた先で更に「嘯く」という事など往々にしてあるのです。

この「コンテクスト」という意味は凡ゆる旋法を意味する物なので、モーダル・インターチェンジというのはフィナリス(中心音)として聴かせる音が共通しているのであるならば、凡ゆる他のモードへ「移旋」してもモーダル・インターチェンジと呼びます。但し、実態としては次の通りとなります。

モーダル・インターチェンジは実質的には同主調の世界観を拝借する事が多い物です。現今の和声社会ではフレーズと共にコードが随伴している状況であるので、コードの本体部分(和音構成音のトライアド部分=私のブログでは「基底」和音と呼ぶ)のいずれかをコモン・トーンとしてまたは先行和音からのそれらから半音階的に増・減という臨時的変化音として移ろう状況として原調から変ずる物であります。

モーダル・インターチェンジという風に局所的な転調が頻発する状況を好んで用いる人が、或るひとつの原調の残り香に固執してしまって一元的に調的状況を捉えようとする事などは逆に有り得ない程に矛盾した状況だとは思うのですが、音楽的な「嘯き」という状況が常に念頭に置かれている類の人であるならば原調がAマイナーだった場合それがAメジャーという同主調の音脈へとモーダル・インターチェンジが施された状況に遭遇した所で、そのAメジャーをAリディアンで嘯こうとも、このAリディアンの「嘯き」は決してEメジャーに解決しようとして帰着した音脈ではありません。Aマイナーという原調が同主調への音脈を標榜しつつ(Aメジャー)、それと同じフィナリスへスルリと移旋した状況に過ぎない訳です。

とはいえ厄介なのは、ジャズ界隈の多くは旋法を「嘯く」ので、仮にそれが「Aマイナー」だとしても実質的には「Aドリアン」で嘯いている事が多々あります。そうするとAドリアンはト長調の音組織から生ずる物なので、AメジャーとAドリアンとは決して同主調の関係ではなくなります。

この場合Aメジャーの属調(ホ長調)の同主調(ホ短調)の下属音(=イ音)をフィナリスとするモード(Aドリアン)という状況でありますが、「実質的」には同主調の音脈とモードの近親性から生ずる近親調としての関係で生じているのがモーダル・インターチェンジの多くの実際であると言えます。

現代のジャズ・シーンで言われる所のモーダル・インターチェンジという例の殆どは結果的に、先の例を包含する様な「広義」の同主調の音脈を標榜しつつ同主調の世界観で纏われたハーモニーの状況をコードが同一のままに別のモードで嘯く事のできる状況をも視野に入った事であるので、モーダル・インターチェンジの実態が「同主調を一元的に向く物」と理解されてしまっては本末転倒であるのでご注意を。

無論モーダル・インターチェンジを厳格的に見れば、それは単にフィナリス(中心音)を同一にする異なるモードへ移旋する状況ならば同主調のみならずどういう移旋の状況であっても形式の上では当てはまる言葉となります。そのフィナリスを同じくする移旋というのは例えば、Cアイオニアン(=Cメジャー)からCロクリアンへ移旋したとしても、言葉の上ではフィナリスが同一の移旋であるのでモーダル・インターチェンジに違いはありません。が、しかし。

CアイオニアンからCロクリアンに移旋した、と。

それらのモードを行き交う状況に於て、実際には相当巧みにモーダルな状況を薫らせない限り、大概の人の協和感ではCメジャーからD♭メジャーに移高しただけのフレーズを脳裏に映じてしまう事は間違いないでありましょう。無論、真のモーダル・インターチェンジという言葉ではこういう状況をも含んだ上での意味なので仕方のない所でありますが、実際の多くの実例というのはこうした状況は少なく、大概の場合は同主調の音脈で収まる事が多いのです。

一般的に藝大和声として知られる島岡和声のそれでは「凖固有和音」として同主調の音脈は知られる訳ですが、私のモーダル・インターチェンジ観とやらが島岡和声に靡いた物ではなく、寧ろ、モーダル・インターチェンジの実際とやらの多くは同主調が主たる物であり、フィナリスを同一とする数多ある移旋の状況は意外に少ないというのが実際です。ラヴェルの「ボレロ」は数多ある移旋を忍ばせますが、あれをモーダル・インターチェンジの代表曲などとは呼ばない事でありましょう。移旋の代名詞とはいえモーダル・インターチェンジを総称する作品とまでは言えません。

モーダル・インターチェンジというのは矢張り、同主調の音脈の方を主たる目的として用いている事が多いです。こうした事を踏まえて理解していただければ幸いです。

例えば、次に例示する譜例動画のドナルド・フェイゲン「Maxine(邦題:愛しのマキシン)」のイントロの6〜7小節間というのはモーダル・インターチェンジを能く表している断片なのでもありますが、6小節目での「Am7→D7(♯9、♭13)→D7(♭9、♭13)」という一連のコード進行が後続の7小節目で「G△9」にて「一旦の解決」を見る時、これこそがGマイナーを期待されている所にGメジャーで「嘯かれる」典型的な状況です。現代に於けるピカルディー終止の応用例となり副和音として七度はおろか九度まで付与された「G△9」を用いられる訳ですが、此処で調性を一元的に捉えてしまう必要はないという事なのです。

ジャズ・ハーモニーの場合、この「G△9」上でGリディアンで嘯く可能性などごく普通に有り得る事なのですが、仮にこの部分をGリディアンで嘯いたとしても、GリディアンがDメジャーの第4モードであるからと言おうとそれは決して「Dメジャー」を標榜して帰着した物ではないのです。Gマイナーを強く香らせる「前提」が6小節目での一連の進行だったのであり、そのGマイナー感を同主調として標榜する世界観=Gメジャーという大前提が必要なのであるも、Gメジャーへ行き着いた途端にGリディアンで嘯く事を平然とやってのけても構わないのであります。

とはいえ「Maxine」のイントロの場合ハナからGマイナー感として調性を捉えていた訳ではなく、実質的には6〜7小節目で局所的に調性感が強く聴こえているからこそ調性を実感しつつモーダル・インターチェンジを実感するのであり、調性は徹頭徹尾嘯かれている曲として捉えるべきであります。

また余談ではありますが、配慮の行き届かない所のコード呈示では前掲6小節目でのコード進行「Am7→D7(♯9、♭13)→D7(♭9、♭13)」のオルタード・テンション部を「Am7→D7alt」という風に略されてしまう事があるかもしれません。《alt表記で済ませればイイものを……》と思われる方も居られるかもしれませんが、これはコード解説用の譜例動画である為、みっちりと表す必要がある物なのです。

扨て、先の様に減七の断片である減三和音というのは「等音程」という姿の断片でもあり、それは短三度音程を等しく持ち合って成立している等音程でありまして、この「等音程」というひとつの括りでシンメトリカルな構造物として捉え、その先にあるシンメトリカルな構造が導く牽引力に依って等音程という物を利用して、異なる等音程の間でそれらを「置換」して別の脈絡を得る、というのがとりあえずは今回の目的でありまして、その辺りを語っている事をお忘れなく。

そこで、通常の長的社会の枠組みに於いて減三和音が生ずるシーンは次のex.2という例の様に二通りあります。どちらも属九のタイプなのですが、ドミナント7th系の類で言うと、九度は夫々「長九度と短九度」という風に微妙に違っている所が特徴です。

この様に、モーダル・インターチェンジを同主調を標榜するも、帰着する時にも一元的に調性を捉える事はせずに、背景にある和声的状況がコモン・トーンで済まされる状況であるならば何時々々でも他のモードに嘯かれる可能性があるという事です。それは先の例で言えば、Gマイナーとして解決を期待されている所にGメジャーという同主調の脈で嘯かれるも、 Gメジャーとして一旦帰着した先でのコード構成音がコモン・トーンとして同一でいられる状況であるならがG音をフィナリスとする他のモード(例えばGリディアンとか)に嘯かれる状況など、こうした状況は他にいくつもの可能性はある訳です。同主調への標榜というのを愚直なまでに一元的に調性を捉える事ではないので、あらためて念頭に置いて欲しい部分であります。

扨て本題に戻りますが、平行長調の側で生ずる「G9=G7 (9)」という和音は、属音Gに対して上方にBm7(♭5)を包含している事になりまして、減七を包含しているワケではありません。とりあえず重要なのは属和音から見た時の3rd、5th、7th音で生ずる減三和音の体の方でありまして、このG9というコードが包含しているB音、D音、F音に先ずは注目していただきたいと思います。

他方、今度は平行短調の枠組みの方に目を向けるとE7 (♭9)という和音が飛び込んできます。属音のE音に対して減七が付随していると考える事も可能な物で、ルートのE音を除けばサブドミナント機能を全て包含しているとも言えます。重要なのは、先の平行長調の枠組みで生じた減三和音の体の短三度「下方」にG#音が等音程として付随する所です。

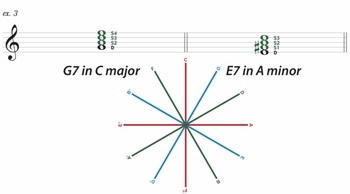

次にex.3の譜例を見ていただければ意図が更に伝わりやすいかと思いますが、平行長調側でのG7が包含するBdimのB音、D音、F音を下から上にそれぞれ「サブドミナント2、サブドミナント3、サブドミナント4」という事を示す「S2、S3、S4」と便宜的にルビを振って行く事とします。すると、平行短調側のE7で生ずるG#音は、先のBdimの「下方に」付随して、ここを「S1」風にして数字を与えているという事を示しております。

先の例が示しているのは、唯単に「属音に等音程がぶら下がっている」という風に捉えるだけで充分なので、属音にぶら下がる他の(減七タイプ以外の)等音程が存在してもイイという風に考えを拡張してみる事にします。ただ、無秩序にどこにぶらさがっても良いというワケではないので、先のディミニッシュが当て嵌まっていた音を頼りに、その音に対して他の等音程をぶら下げるとどうなるのか!?という事を例に挙げて行く事になります。つまり、S2に等音程である完全四度等音程の三声体をぶら下げたらどうなるか!?とか、S3に増三和音をぶら下げてみたらどうなるのか!?という事を例に挙げて行く事となるのです。

更に説明を重ねますが、例えばG7という和音の3rd音はB音で、この譜例では「S2」と記しております。考え方はまずは二通りありますが、いずれも当初の和音や調性からは得られない音を導く為の手段であるという所はお忘れなく。そしてひとつの方法が、G7という和音のルートだけを遺して、残りは基から存在した「S2」に他の等音程の根音を当て嵌め直して全く別の和音を得るという方法。もうひとつの方法が、G7という和音をそのままに、S2に他の等音程の根音を当て嵌めて異なる和音をハイブリッドに得る方法という方法です。

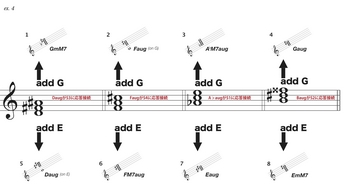

今回は前者の方法を例に挙げて、どういう和音があらたに組成されるのか!?という事が次の譜例から判る様になっております。

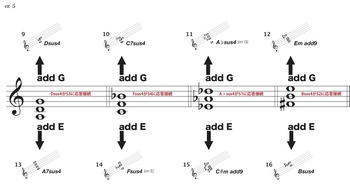

G音またはE音に増三和音の等音程とsus4という等音程を加えた時の新たな和音の生成という事が判るのですが、等音程の「接続先」はS1、S2、S3、S4とそれぞれ違うのでそれらを全部ひっくるめてとりあえず16種類の和音の生成がどうなるのか!?という事が判る様になっております。そうして組成された新たな和音を語る前に、先の平行調の長調・短調に於ける二種類の属七の和音を得た時にあらためて理解できる事ですが、夫々の調性内で生ずる属九の和音の成立という物をあらためて伺い知る事ができるかと思います。因みに長調で生ずる属九を「長属九」短調で生ずる属九を「短属九」として古くから分類されている仕来りなので、コレを機会にあらためて覚えていただくと良いかもしれません。

そうした枠組みの中で生ずる仕来りに於いて、長九度を持つドミナント7thの解決先はメジャー・コードではなくてはならないとか、短九度を持つドミナント7thの解決先はマイナー・コードでなくてはならないとか、非常に狭い調的枠組みの中ではそうした制限は確かにあるものの、それは現在のコード進行に全てあてはまるワケではないので、このような理解を硬直化させて遵守する必要は全くありません。寧ろ、調性を嘯く事で「同主調の情緒を拝借」という事をドミナント・コード発生時で行う事だって珍しくはありません。ボサノヴァの類では非常に多いですが、トニック・メジャーに解決する際に短九度というオルタード・テンションを持つドミナント7thから進行する事も珍しくありません。ジャズも同様です。そうした高次な和声を使うタイプの音楽は、調性を見せるような時でもそれぞれのシーンで「嘯いて」いるのが常です。トニック上でリディアンで嘯いていたり、サブドミナント上でサブドミナント・マイナーの和音へ進行していたりなど。

勿論、それらよりもハイパーな和声の持ち込みを学ぼうとするワケなので、よもやそんな所で躊躇される様な人は私のブログを継続的に読まれる方にはおられないとは思いますが(笑)、旧来のシステムというのは勿論守るべき所は守らなくてはならないルールは確かにあるものの、現在のポピュラー音楽シーンにおいて少なくともドミナントでの九度の取り扱いは、モーダル・インターチェンジという用法を視野に入れれば両者の間に厳格なルールは消失する、という事をあらためて述べておきたいと思います。決して硬直化されぬ様気を付けなくてはならない事です。

扨て本題に戻り、増三和音とsus4のふたつを使ってハイパーな音を得るというひとつの方法でありますが、ここでもうひとつ誤解してはならない事は、既に存在する楽曲のドミナント7thコードにおいて総じてこれらが置換されると思ってはいけません(笑)。ここで得られる調性外の音というのは、等音程というシンメトリカルな構造が引っ張って来た「色彩」のひとつなのだという風に理解をしてほしいと思います。

例えば属音が現れて相応しい楽曲を作曲やアレンジで練っていたとします。そこで属音を使ったドミナント7thや7th sus4の類の和音を与えるだけでは何とも在り来たりで辟易している様な陳腐化された情緒にうんざりした時にこうした呼び込みなどを使って調性外の音を呼び込むヒントに成り得れば、と思っております。

例えば先のex.5の譜例での「1」の和音というのは「S2」に対してDaugを当て嵌めたモノです。それは結果的に「GmM7」というコードを生成する事となりまして、通常の調的因果関係ではなかなか「GmM7」という類の和音は引っ張って来れないと思いますが、等音程の接続先という物を柔軟に考えて置換する事でこうした新たな色彩を呼び込む事が可能となるワケです。

特に「3」の「A♭M7aug」という体を引っ張って来るのも興味深い所です。これはハ調の調域ならばサブドミナント・マイナーを生じて一時的に「ヘ短調」の仕来りを拝借した時のヘ短調上での短調のIII度と捉える事も可能でして、仰々しい転調を行わずともこうした多少円深い所の方面のハイパーな現れとして出現しているのだという事があらためてお判りになる事でしょう。

翻ってsus4タイプの等音程を当て嵌めた場合の譜例では、例えば「10」の和音では、属音「G」の場面にて、もう四度先の「C7sus4」という和音を生じていて、まるでアンティシペーションの様な先取りをしていて(解決先の音C音の先取り)、さらにはそのC音すらも三度がF音にサスペンドしているという「逃げ水」状態の中和が見られます。こういうのは調的なニオイを誤摩化すには持ってこいのタイプです(笑)。また、sus4の等音程の類では九度音を付加するマイナー・コードを発生するのも面白い所で、例えば「12」のコードではハ調の調域であってEmに長九度音を付加すると、本来ならフリジアンが相応しい所ですが、九度音を嘯かれるという事でこうしたCリディアン由来の音の呼び込みが含まれていて、あてずっぽうな調性外の音の呼び込みではない牽引材料という物だという事をあらためて知っていただければ幸いです。

逆に、どうしても従来存在する曲でこれらの用法を置換してみたいという人は、それらの既知の楽曲でsus4が使われているコードにおいて例えば「16」の例にある様に、Bsus4というコードがあったら「Amの調域」を見越してみよ、という事を意味します。

大抵の曲でBsus4という和音が使われているシーンで「Amを想起する」という事はおそらく相当縁遠いタイプの牽引だと思われますが、その「縁遠さ」を感じ取れば感じ取るほど、逆の変換で言えばそれほど使いづらい音を呼び込んでいるという事実でもあり、それを使うこなせる為の世界観を演出するための動機のひとつ、として考えていただきたいワケですね。

そういうワケで今回新たに「生成」した和音に於いて、従来の和音体系に収まるタイプの物も勿論あるものの、調的因果関係という脈絡は少々希薄な所と「連結」し合うようになっている所も見逃してはいけない部分です。

元がシンプルな体であればあるほど、「嘯き」というのは容易になります。その簡便さを利用して調性外の音をスルリと忍び込またり変化させたりする為のスイッチの様に扱える様になれば宜しいのではないかと私は信じてやみません。また、今回の体系化の逆のプロセスも重要で、sus4を得たという事は、sus4を構成する音とは体系が異なる調域を見付けて来る、というのも可能で、これはウェイン・ショーターのアプローチもヒントになると思います。つい先日も語っていた事なので当該記事を併読していただければ理解が更に増すのではないかと思います。

今回述べた重要な点というのはつまり以下の通りです。

●調的社会においてもシンメトリカルな構造の収まりどころが在る

●シンメトリカル構造(等比和音等含)、或いは他の等音程に置換してみる

●元の調性社会とのハイブリッドな和声の混合、亦はシンメトリカルな構造がたぐり寄せて来る調性外の音の発生を更に試みる

という風に、これらの発想が最も重要な事となりますので、従来の枠組みではたぐり寄せる事ができなかった調性外への「脈絡」(=因果関係)を強固にするアプローチとして活用できれば便利ではないかと思います。結果的にこれらのハイパーな和音の組成は複調由来でも繙く事が可能なのでありますが、例えば私は、調的社会に於いてもどのように調性外の世界観を有しているのか!?という例を次回以降語り乍ら、音楽の興味深い側面を語って行こうと思います。

短調のIII度に於いて登場する増三和音の出現を待たずとも、平行長調の側で「等音程」を生ずる和音があります。あくまでもそれが三和音だと等音程の「断片」にしか過ぎませんが、長調に於いてVII度で生ずる減三和音(=ディミニッシュ・トライアド)の体がまさに等音程の断片なのでありますね。

減三和音は減七の断片、つまり短三度等音程の断片の姿とも言えるワケでして、このディミニッシュ・トライアドの機能は「SSS」という風に体系化する事ができます。増三和音が各機能をひとつずつ持ち合うのに対して、減三和音は全てがサブドミナントになっております。

古い調性システムでは、偶々ディミニッシュの体が属音にぶら下がる事で「共生」して来た歴史からディミニッシュもドミナントと捉えられて来た事もあった様ですが、長調のVII度で生ずる減三和音をドミナントとして捉えてしまうとその減三和音は純然たる減三和音の体ではなく、多調由来の属和音にぶら下がる「変化音」達の抜粋でしかなく、それは前回でも徹底的に語った様に多調や転調を全く視野に入れていない類の牽引力を偶々ハ調の調域で出現頻度を牽引材料にして一望できただけにすぎない事でもあります。

レンドヴァイの著書「バルトークの作曲技法」内ではハ調の調域に於いてBdimをサブドミナントとする注釈でフーゴー・リーマンの名を出してリーマンが先のディミニッシュの扱いをドミナントとするのを否定している為、皮相的理解を繰り広げる一部の愚かな者は、こうしてリーマンを否定している事ばかりを論って、他のリーマンの調的な応答システムまでを否定してしまったりするモノですが、カデンツァの在り方とリーマンの調的なリレーションとなる応答システムはまったく別物なのできちんと分けて考えなくてはなりません。

扨て、本題に戻り幾つかの例として挙げると、「B♭7(♭9)」の♭9thと3rd音と5th音やら「G#7(#9、#11、13)」での括弧部分の3音が偶々先の減三和音と同様な事と同じでもあり、先の様なオルタード・テンションを持つドミナント7thが古典的な調性社会で出現頻度が高いと言っているのではなく、あくまでも例として、減三和音の出現はそれ自体が純然たる姿ばかりではない、という事を理解する事がまず重要な所です。つまり、減三和音をドミナントと誤ってカテゴライズした理解をしてしまった場合、結果的にドミナント7thを母体とする和音と機能が同一と見なされてしまうのと同様で、変化和音を扱う様になると矛盾した結果を招く事になるワケですね。長調のVII度がサブドミナントであってドミナントではないという注釈はレンドヴァイ著の「バルトークの作曲技法」にも少し述べられておりますが、先の様に語るとさらに判りやすいのではないかと思いますので参考まで。

取り敢えず中心軸システムというのは如何にして調的社会の秩序の中で各機能の分布があるのか、という事を調性外の音も含めて一望できる所が興味深い所であり、それから端を発する和音の構成音はどのようにして持ち合ったり連結しているのか!?という事を、違った側面でも中心軸システムを以てして一望でき、更には音楽を簡単に繙く事ができるのであらためて素晴らしい理論だと思う事しきりであります。

扨て、私は通常の調的システムであるハ調の調域での、いわゆる長調のVII度をルートとするトライアドの減三和音を「等音程和音」として見立てて、和声的な彩りをさらに変化させる手法を取り上げます。つまり此処から述べる事は、「等音程和音」とやらを他の等音程和音に交換してしまうという方法論で、本来の調性とは縁も所縁も無いような音を使う為に繰り広げるひとつの手法として語るワケです。なぜそうした音を求めるのか!?というと、調性内に則っただけの音ばかりを使っているのは面白味に欠けるから他成りません(笑)。

とはいえ、現存する他の曲に全てが置換可能という風に思ってしまうのではなく、あくまでも概念的な別のアプローチの為の手法と考えて下さい。例るならばハ長調という調性内に於いてトニックのCM7というコードに於いて忌憚無くA♭音やA♯音を使える「動機」を導く為の様なモノと考えていただければ判りやすいかな、と。但し、トニック・メジャーで先の様な2つのアウトサイドな音を使うだけの方法論でしかないとは思わないで下さい(笑)。もっと応用範囲は拡大しておりますので(笑)。

過去にも私は、長調のVII度で発生する減三和音や減七和音は「等音程の発生する海嶺の様なモノ」と形容してきておりますが、ハ調の調性からすればBディミニッシュ・トライアドというのはそのままの姿であって欲しいと思っている筈なんですね(笑)。しかし私の様な者はそうした「海嶺」から生じたひび割れにそってツルハシを打ち込むかのように利用するという、まるでスッ転んでケガしてヒザ擦りむいた子供の傷に砂まぶすかのような下衆野郎みたいなモンですわ(笑)。

そんな下衆野郎は調性の枠の中でついつい「逸脱」するのを好むものでありまして、その「逸脱」とは法の遵守を逸脱するとかそーゆー事ではなくて、「調性を嘯く」という風にいつも呟いている類の事です。音楽的な意味で言えばモーダル・インターチェンジという同主調の調性の情緒を借用する技法もそのひとつでありまして、調性社会に於いて調性を嘯くという類の技法に於いて一つの例を挙げればピカルディの3度も勿論モーダル・インターチェンジに含まれる技法のひとつで、今や誰しもが目の当たりにする体系化された技法のひとつともいえるのですが、その手の「借用」というのも視野に入れ乍ら今回は「嘯き」とやらを多角的に見るのも良い機会なので色々語って行く事に。

ジャズ・ハーモニーの技法として知られる「モーダル・インターチェンジ」というのは決して《一元的に原調の調性の方向ばかりを向かない》物として念頭に置く必要があります。

多くの例として、原調から姿を変える音脈としては同主調を標榜するのが殆どでありますが、それは「モーダル・インターチェンジ」としての体裁を保つ為に原調のコモン・トーン(=共通音)を拝借した上で他調のコンテクストを標榜する姿に過ぎず、一旦同主調として行き着いた先で更に「嘯く」という事など往々にしてあるのです。

この「コンテクスト」という意味は凡ゆる旋法を意味する物なので、モーダル・インターチェンジというのはフィナリス(中心音)として聴かせる音が共通しているのであるならば、凡ゆる他のモードへ「移旋」してもモーダル・インターチェンジと呼びます。但し、実態としては次の通りとなります。

モーダル・インターチェンジは実質的には同主調の世界観を拝借する事が多い物です。現今の和声社会ではフレーズと共にコードが随伴している状況であるので、コードの本体部分(和音構成音のトライアド部分=私のブログでは「基底」和音と呼ぶ)のいずれかをコモン・トーンとしてまたは先行和音からのそれらから半音階的に増・減という臨時的変化音として移ろう状況として原調から変ずる物であります。

モーダル・インターチェンジという風に局所的な転調が頻発する状況を好んで用いる人が、或るひとつの原調の残り香に固執してしまって一元的に調的状況を捉えようとする事などは逆に有り得ない程に矛盾した状況だとは思うのですが、音楽的な「嘯き」という状況が常に念頭に置かれている類の人であるならば原調がAマイナーだった場合それがAメジャーという同主調の音脈へとモーダル・インターチェンジが施された状況に遭遇した所で、そのAメジャーをAリディアンで嘯こうとも、このAリディアンの「嘯き」は決してEメジャーに解決しようとして帰着した音脈ではありません。Aマイナーという原調が同主調への音脈を標榜しつつ(Aメジャー)、それと同じフィナリスへスルリと移旋した状況に過ぎない訳です。

とはいえ厄介なのは、ジャズ界隈の多くは旋法を「嘯く」ので、仮にそれが「Aマイナー」だとしても実質的には「Aドリアン」で嘯いている事が多々あります。そうするとAドリアンはト長調の音組織から生ずる物なので、AメジャーとAドリアンとは決して同主調の関係ではなくなります。

この場合Aメジャーの属調(ホ長調)の同主調(ホ短調)の下属音(=イ音)をフィナリスとするモード(Aドリアン)という状況でありますが、「実質的」には同主調の音脈とモードの近親性から生ずる近親調としての関係で生じているのがモーダル・インターチェンジの多くの実際であると言えます。

現代のジャズ・シーンで言われる所のモーダル・インターチェンジという例の殆どは結果的に、先の例を包含する様な「広義」の同主調の音脈を標榜しつつ同主調の世界観で纏われたハーモニーの状況をコードが同一のままに別のモードで嘯く事のできる状況をも視野に入った事であるので、モーダル・インターチェンジの実態が「同主調を一元的に向く物」と理解されてしまっては本末転倒であるのでご注意を。

無論モーダル・インターチェンジを厳格的に見れば、それは単にフィナリス(中心音)を同一にする異なるモードへ移旋する状況ならば同主調のみならずどういう移旋の状況であっても形式の上では当てはまる言葉となります。そのフィナリスを同じくする移旋というのは例えば、Cアイオニアン(=Cメジャー)からCロクリアンへ移旋したとしても、言葉の上ではフィナリスが同一の移旋であるのでモーダル・インターチェンジに違いはありません。が、しかし。

CアイオニアンからCロクリアンに移旋した、と。

それらのモードを行き交う状況に於て、実際には相当巧みにモーダルな状況を薫らせない限り、大概の人の協和感ではCメジャーからD♭メジャーに移高しただけのフレーズを脳裏に映じてしまう事は間違いないでありましょう。無論、真のモーダル・インターチェンジという言葉ではこういう状況をも含んだ上での意味なので仕方のない所でありますが、実際の多くの実例というのはこうした状況は少なく、大概の場合は同主調の音脈で収まる事が多いのです。

一般的に藝大和声として知られる島岡和声のそれでは「凖固有和音」として同主調の音脈は知られる訳ですが、私のモーダル・インターチェンジ観とやらが島岡和声に靡いた物ではなく、寧ろ、モーダル・インターチェンジの実際とやらの多くは同主調が主たる物であり、フィナリスを同一とする数多ある移旋の状況は意外に少ないというのが実際です。ラヴェルの「ボレロ」は数多ある移旋を忍ばせますが、あれをモーダル・インターチェンジの代表曲などとは呼ばない事でありましょう。移旋の代名詞とはいえモーダル・インターチェンジを総称する作品とまでは言えません。

モーダル・インターチェンジというのは矢張り、同主調の音脈の方を主たる目的として用いている事が多いです。こうした事を踏まえて理解していただければ幸いです。

例えば、次に例示する譜例動画のドナルド・フェイゲン「Maxine(邦題:愛しのマキシン)」のイントロの6〜7小節間というのはモーダル・インターチェンジを能く表している断片なのでもありますが、6小節目での「Am7→D7(♯9、♭13)→D7(♭9、♭13)」という一連のコード進行が後続の7小節目で「G△9」にて「一旦の解決」を見る時、これこそがGマイナーを期待されている所にGメジャーで「嘯かれる」典型的な状況です。現代に於けるピカルディー終止の応用例となり副和音として七度はおろか九度まで付与された「G△9」を用いられる訳ですが、此処で調性を一元的に捉えてしまう必要はないという事なのです。

ジャズ・ハーモニーの場合、この「G△9」上でGリディアンで嘯く可能性などごく普通に有り得る事なのですが、仮にこの部分をGリディアンで嘯いたとしても、GリディアンがDメジャーの第4モードであるからと言おうとそれは決して「Dメジャー」を標榜して帰着した物ではないのです。Gマイナーを強く香らせる「前提」が6小節目での一連の進行だったのであり、そのGマイナー感を同主調として標榜する世界観=Gメジャーという大前提が必要なのであるも、Gメジャーへ行き着いた途端にGリディアンで嘯く事を平然とやってのけても構わないのであります。

とはいえ「Maxine」のイントロの場合ハナからGマイナー感として調性を捉えていた訳ではなく、実質的には6〜7小節目で局所的に調性感が強く聴こえているからこそ調性を実感しつつモーダル・インターチェンジを実感するのであり、調性は徹頭徹尾嘯かれている曲として捉えるべきであります。

また余談ではありますが、配慮の行き届かない所のコード呈示では前掲6小節目でのコード進行「Am7→D7(♯9、♭13)→D7(♭9、♭13)」のオルタード・テンション部を「Am7→D7alt」という風に略されてしまう事があるかもしれません。《alt表記で済ませればイイものを……》と思われる方も居られるかもしれませんが、これはコード解説用の譜例動画である為、みっちりと表す必要がある物なのです。

扨て、先の様に減七の断片である減三和音というのは「等音程」という姿の断片でもあり、それは短三度音程を等しく持ち合って成立している等音程でありまして、この「等音程」というひとつの括りでシンメトリカルな構造物として捉え、その先にあるシンメトリカルな構造が導く牽引力に依って等音程という物を利用して、異なる等音程の間でそれらを「置換」して別の脈絡を得る、というのがとりあえずは今回の目的でありまして、その辺りを語っている事をお忘れなく。

そこで、通常の長的社会の枠組みに於いて減三和音が生ずるシーンは次のex.2という例の様に二通りあります。どちらも属九のタイプなのですが、ドミナント7th系の類で言うと、九度は夫々「長九度と短九度」という風に微妙に違っている所が特徴です。

この様に、モーダル・インターチェンジを同主調を標榜するも、帰着する時にも一元的に調性を捉える事はせずに、背景にある和声的状況がコモン・トーンで済まされる状況であるならば何時々々でも他のモードに嘯かれる可能性があるという事です。それは先の例で言えば、Gマイナーとして解決を期待されている所にGメジャーという同主調の脈で嘯かれるも、 Gメジャーとして一旦帰着した先でのコード構成音がコモン・トーンとして同一でいられる状況であるならがG音をフィナリスとする他のモード(例えばGリディアンとか)に嘯かれる状況など、こうした状況は他にいくつもの可能性はある訳です。同主調への標榜というのを愚直なまでに一元的に調性を捉える事ではないので、あらためて念頭に置いて欲しい部分であります。

扨て本題に戻りますが、平行長調の側で生ずる「G9=G7 (9)」という和音は、属音Gに対して上方にBm7(♭5)を包含している事になりまして、減七を包含しているワケではありません。とりあえず重要なのは属和音から見た時の3rd、5th、7th音で生ずる減三和音の体の方でありまして、このG9というコードが包含しているB音、D音、F音に先ずは注目していただきたいと思います。

他方、今度は平行短調の枠組みの方に目を向けるとE7 (♭9)という和音が飛び込んできます。属音のE音に対して減七が付随していると考える事も可能な物で、ルートのE音を除けばサブドミナント機能を全て包含しているとも言えます。重要なのは、先の平行長調の枠組みで生じた減三和音の体の短三度「下方」にG#音が等音程として付随する所です。

次にex.3の譜例を見ていただければ意図が更に伝わりやすいかと思いますが、平行長調側でのG7が包含するBdimのB音、D音、F音を下から上にそれぞれ「サブドミナント2、サブドミナント3、サブドミナント4」という事を示す「S2、S3、S4」と便宜的にルビを振って行く事とします。すると、平行短調側のE7で生ずるG#音は、先のBdimの「下方に」付随して、ここを「S1」風にして数字を与えているという事を示しております。

先の例が示しているのは、唯単に「属音に等音程がぶら下がっている」という風に捉えるだけで充分なので、属音にぶら下がる他の(減七タイプ以外の)等音程が存在してもイイという風に考えを拡張してみる事にします。ただ、無秩序にどこにぶらさがっても良いというワケではないので、先のディミニッシュが当て嵌まっていた音を頼りに、その音に対して他の等音程をぶら下げるとどうなるのか!?という事を例に挙げて行く事になります。つまり、S2に等音程である完全四度等音程の三声体をぶら下げたらどうなるか!?とか、S3に増三和音をぶら下げてみたらどうなるのか!?という事を例に挙げて行く事となるのです。

更に説明を重ねますが、例えばG7という和音の3rd音はB音で、この譜例では「S2」と記しております。考え方はまずは二通りありますが、いずれも当初の和音や調性からは得られない音を導く為の手段であるという所はお忘れなく。そしてひとつの方法が、G7という和音のルートだけを遺して、残りは基から存在した「S2」に他の等音程の根音を当て嵌め直して全く別の和音を得るという方法。もうひとつの方法が、G7という和音をそのままに、S2に他の等音程の根音を当て嵌めて異なる和音をハイブリッドに得る方法という方法です。

今回は前者の方法を例に挙げて、どういう和音があらたに組成されるのか!?という事が次の譜例から判る様になっております。

G音またはE音に増三和音の等音程とsus4という等音程を加えた時の新たな和音の生成という事が判るのですが、等音程の「接続先」はS1、S2、S3、S4とそれぞれ違うのでそれらを全部ひっくるめてとりあえず16種類の和音の生成がどうなるのか!?という事が判る様になっております。そうして組成された新たな和音を語る前に、先の平行調の長調・短調に於ける二種類の属七の和音を得た時にあらためて理解できる事ですが、夫々の調性内で生ずる属九の和音の成立という物をあらためて伺い知る事ができるかと思います。因みに長調で生ずる属九を「長属九」短調で生ずる属九を「短属九」として古くから分類されている仕来りなので、コレを機会にあらためて覚えていただくと良いかもしれません。

そうした枠組みの中で生ずる仕来りに於いて、長九度を持つドミナント7thの解決先はメジャー・コードではなくてはならないとか、短九度を持つドミナント7thの解決先はマイナー・コードでなくてはならないとか、非常に狭い調的枠組みの中ではそうした制限は確かにあるものの、それは現在のコード進行に全てあてはまるワケではないので、このような理解を硬直化させて遵守する必要は全くありません。寧ろ、調性を嘯く事で「同主調の情緒を拝借」という事をドミナント・コード発生時で行う事だって珍しくはありません。ボサノヴァの類では非常に多いですが、トニック・メジャーに解決する際に短九度というオルタード・テンションを持つドミナント7thから進行する事も珍しくありません。ジャズも同様です。そうした高次な和声を使うタイプの音楽は、調性を見せるような時でもそれぞれのシーンで「嘯いて」いるのが常です。トニック上でリディアンで嘯いていたり、サブドミナント上でサブドミナント・マイナーの和音へ進行していたりなど。

勿論、それらよりもハイパーな和声の持ち込みを学ぼうとするワケなので、よもやそんな所で躊躇される様な人は私のブログを継続的に読まれる方にはおられないとは思いますが(笑)、旧来のシステムというのは勿論守るべき所は守らなくてはならないルールは確かにあるものの、現在のポピュラー音楽シーンにおいて少なくともドミナントでの九度の取り扱いは、モーダル・インターチェンジという用法を視野に入れれば両者の間に厳格なルールは消失する、という事をあらためて述べておきたいと思います。決して硬直化されぬ様気を付けなくてはならない事です。

扨て本題に戻り、増三和音とsus4のふたつを使ってハイパーな音を得るというひとつの方法でありますが、ここでもうひとつ誤解してはならない事は、既に存在する楽曲のドミナント7thコードにおいて総じてこれらが置換されると思ってはいけません(笑)。ここで得られる調性外の音というのは、等音程というシンメトリカルな構造が引っ張って来た「色彩」のひとつなのだという風に理解をしてほしいと思います。

例えば属音が現れて相応しい楽曲を作曲やアレンジで練っていたとします。そこで属音を使ったドミナント7thや7th sus4の類の和音を与えるだけでは何とも在り来たりで辟易している様な陳腐化された情緒にうんざりした時にこうした呼び込みなどを使って調性外の音を呼び込むヒントに成り得れば、と思っております。

例えば先のex.5の譜例での「1」の和音というのは「S2」に対してDaugを当て嵌めたモノです。それは結果的に「GmM7」というコードを生成する事となりまして、通常の調的因果関係ではなかなか「GmM7」という類の和音は引っ張って来れないと思いますが、等音程の接続先という物を柔軟に考えて置換する事でこうした新たな色彩を呼び込む事が可能となるワケです。

特に「3」の「A♭M7aug」という体を引っ張って来るのも興味深い所です。これはハ調の調域ならばサブドミナント・マイナーを生じて一時的に「ヘ短調」の仕来りを拝借した時のヘ短調上での短調のIII度と捉える事も可能でして、仰々しい転調を行わずともこうした多少円深い所の方面のハイパーな現れとして出現しているのだという事があらためてお判りになる事でしょう。

翻ってsus4タイプの等音程を当て嵌めた場合の譜例では、例えば「10」の和音では、属音「G」の場面にて、もう四度先の「C7sus4」という和音を生じていて、まるでアンティシペーションの様な先取りをしていて(解決先の音C音の先取り)、さらにはそのC音すらも三度がF音にサスペンドしているという「逃げ水」状態の中和が見られます。こういうのは調的なニオイを誤摩化すには持ってこいのタイプです(笑)。また、sus4の等音程の類では九度音を付加するマイナー・コードを発生するのも面白い所で、例えば「12」のコードではハ調の調域であってEmに長九度音を付加すると、本来ならフリジアンが相応しい所ですが、九度音を嘯かれるという事でこうしたCリディアン由来の音の呼び込みが含まれていて、あてずっぽうな調性外の音の呼び込みではない牽引材料という物だという事をあらためて知っていただければ幸いです。

逆に、どうしても従来存在する曲でこれらの用法を置換してみたいという人は、それらの既知の楽曲でsus4が使われているコードにおいて例えば「16」の例にある様に、Bsus4というコードがあったら「Amの調域」を見越してみよ、という事を意味します。

大抵の曲でBsus4という和音が使われているシーンで「Amを想起する」という事はおそらく相当縁遠いタイプの牽引だと思われますが、その「縁遠さ」を感じ取れば感じ取るほど、逆の変換で言えばそれほど使いづらい音を呼び込んでいるという事実でもあり、それを使うこなせる為の世界観を演出するための動機のひとつ、として考えていただきたいワケですね。

そういうワケで今回新たに「生成」した和音に於いて、従来の和音体系に収まるタイプの物も勿論あるものの、調的因果関係という脈絡は少々希薄な所と「連結」し合うようになっている所も見逃してはいけない部分です。

元がシンプルな体であればあるほど、「嘯き」というのは容易になります。その簡便さを利用して調性外の音をスルリと忍び込またり変化させたりする為のスイッチの様に扱える様になれば宜しいのではないかと私は信じてやみません。また、今回の体系化の逆のプロセスも重要で、sus4を得たという事は、sus4を構成する音とは体系が異なる調域を見付けて来る、というのも可能で、これはウェイン・ショーターのアプローチもヒントになると思います。つい先日も語っていた事なので当該記事を併読していただければ理解が更に増すのではないかと思います。

今回述べた重要な点というのはつまり以下の通りです。

●調的社会においてもシンメトリカルな構造の収まりどころが在る

●シンメトリカル構造(等比和音等含)、或いは他の等音程に置換してみる

●元の調性社会とのハイブリッドな和声の混合、亦はシンメトリカルな構造がたぐり寄せて来る調性外の音の発生を更に試みる

という風に、これらの発想が最も重要な事となりますので、従来の枠組みではたぐり寄せる事ができなかった調性外への「脈絡」(=因果関係)を強固にするアプローチとして活用できれば便利ではないかと思います。結果的にこれらのハイパーな和音の組成は複調由来でも繙く事が可能なのでありますが、例えば私は、調的社会に於いてもどのように調性外の世界観を有しているのか!?という例を次回以降語り乍ら、音楽の興味深い側面を語って行こうと思います。

2013-03-20 15:00