ザ・スクェア時代の「脚線美の誘惑」全156小節微分音徹底解説 [楽理]

時を遡る事1982年の秋。旧バンド呼称であるザ・スクェア(現・T-Square)時代のアルバム『脚線美の誘惑』が発売され、私個人としてはザ・スクェア時代のアルバムでは最も好きな物でもあります。

初期のザ・スクェアのメンバーは流動的でありましたが本アルバムでようやく固まって来るメンツとなり、先般、逝去の報を知る事となった故和泉宏隆が本作品から固定メンバーとして定着する様になります。

唯、本アルバムでは1曲だけ久米大作が「Change Your Mind」を楽曲を提供し、自身も当該曲のみ参加。久米明の子で敬虔なクリスチャンでもあり久保田早紀の夫でもあるという事も広く知られているところですが、なにより「Change Your Mind」はマクセルのカセットテープのCMにも使われていたので、同社TVCMの変遷は山下達郎→ザ・モッズが起用されていた後でのアーバン・タッチなインストゥルメント楽曲には耳目の欲を惹かれた物です。

他にも当時のFM東京(現・TOKYO-FM)の某番組(=番組名失念)のオープニング楽曲として同アルバム収録の「ハワイへ行きたい」が使われていた物でして、リリコン・サウンドを活かした如何にもスクェア・サウンドという象徴的な音を聞かせていたものでした。

和泉宏隆が本アルバムから固定的メンバーとして落ち着く事となるのですが、プロフェット5も用いて参加しており今回制作した譜例動画「脚線美の誘惑」のソロでもプロフェット・サウンドを堪能できる様にオリジナルを可能な限り踏襲しております。

70年代のクロスオーバー・ブームを経ての80年代前半の国内ミュージック・シーンとやらは当時のクロスオーバー・ブームに沸いたリスナーは一体どこに消えてしまったのか!? と思われる程でしたが、そうした変遷から「よりキャッチー」なメロディーを具備したインストゥルメンタル音楽が持て囃される様になり、それが所謂「フュージョン」と呼ばれる様になりました。

皮相浅薄な者だけに限らず玄人連中からも揶揄される「フュージョン」という括りには勿論ザ・スクェアは入っていた事でありましょう。一般的には「軟派」と言われたものです。

処が本曲を隈なく分析すればあらためてザ・スクェアの凄さがお判りになるかと思いますが、なにより伊東たけしの替え指(※多くは四分音運指)を用いて茲まで微分音を駆使していたのかと驚嘆する程の凄さの判るプレイを聴かせてくれるもので、その伊東のプレイに呼応する様に和泉宏隆もピッチベンド・ホイールを駆使して微分音を聴かせている箇所が随所に見られるのですから瞠目に価するものです。

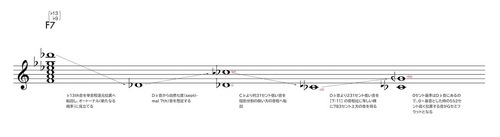

尚、半音階および四分音の音程変化量と変化記号の呼称については下記の画像を参考にしていただければと思います

斯様な微分音すら聴き取る事が出来ずに皮相的に「軟派なフュージョン」と片付けてしまう様な愚者に対してはもう一度生まれ変わって来いと言いたいものですが、曷は扨措き微分音を巧みにインプロヴァイジングに於ても用いていた事を勘案すれば、硬派であろうジャズの本流のプレイヤーとて屈服せざるを得ないほどのプレイである事は明白です。

特に伊東たけしの本曲でのソロに於ける微分音の用い方は、単にイントネーション的な揺さぶりをかける為の使い方とは異なる微分音のアプローチは学ぶ所が多いと思われるので、それについては追って解説して行く事にしましょう。微分音に限らず、用いられるコード種も通常ではなかなか遭遇しない様な珍しい類のコードも用いられているのでそうした所も併せて解説して行きます。

それでは先ず、譜例動画の方を確認し乍らの解説となるのでYouTubeにアップした4K動画をあらためてご覧いただきたいと思います。

1小節目。アルトサックスのパートで早速の微分音表記に面食らうかもしれません。微分音に拘泥する事が無ければスラーで括った範囲は通常付点四分音符として書かれるでしょうから。スラー部分の「+13」という数字は変化以前の音よりも13セント高いという事を示しております。

変化以前は [gis] である為、私が他の譜例動画で能く行なっている表記は「幹音」からの変化量を書くので、そうした書き方の流儀を貫くのであれば調号による変化記号が不要の [gis] も「+100」という状況ではあります。なぜ今回はそうした表記と異なるのか!?

それは、アルトサックスが移調楽器であるからです。楽譜で書かれるそれを実音で示すと長六度下に移高するからです。

つまり [gis] と書かれている音は実音だと [h] なのでありますが、調号無しの [h] は局所的な調判定をすればハ長調の調域である為「導音」を奏しており、その導音に大きめのイントネーションとして微分音的に誇張して13セント上ずらせたプレイという事になります。

移調楽器である為、当該箇所は長六度/短三度忒いの調域での「導音」である事を示す必要性が生じます。イ長調の導音は既に「幹音から+100セント」であるのですが、実音の方では幹音に過ぎないので今回ばかりは「調号が示す変化記号を不要とする状況」からのセント数の変化量を示す事となりますのでご注意下さい。

また、微分音に慣れていただく為にも次の動画が参考になると思うので紹介しておく事にしましょう。これはサックスで微分音を巧みに用いている例で、埋め込み当該箇所は四分音よりも細かい八分音〜十六分音の間を推移する様にピッチを変えている例を確認できます。

1小節目後続のコードでは「Cm6(♭5)/E♭」という、少々見慣れぬマイナー 6thフラッテッド5thコードの3度ベースという表記が充てられております。嘗ては高中正義の「Blue Lagoon」のイントロで用いられるブリッジのコードが減七ではなくマイナー6thフラッテッド5thであると説明した事がありましたが、これも同様「減七ではない」という解釈で減七である「Cdim7」の同義音程和音であるも和音種が異なる「Cm6(♭5)」という表記をしているのであります。

この意図は、コードから類推されるアヴェイラブル・モード・スケールを想定した時、「Cm6(♭5)」というコードからは6度音と8度音との間の7度音の和音外音の存在を示唆しているからであります。

仮に「Cdim7」と遣ってしまえば減七度音と八度音の間にアヴェイラブル・モード・スケールの音は存在せぬ増二度という広い間隙を準備するだけの事となり、同時に減五度と減七度の間の六度音の存在(=普通に考えれば短六度でしかない.減六度は完全五度との異名同音となる為、完全五度を態々異度の異名同音として想起する事は先ず無い)を示唆するのみで、広い間隙(=増二度)が空疎な状況を作りかねないのです。

況してや本曲中では別の箇所に於てマイナー 6thフラッテッド5thコード上での和音外音としての七度音の使用が認められる箇所があるので、減七の和音を想定した時にそうした音は矛盾を生ずる事になるので、本曲の殆どの箇所では減七(dim7)和音の使用は回避しております。

唯、曲中では「dim7」コードが現れる箇所もあるので、そうした側面は追って詳述しますので取り敢えずはご安心してお読み下さい。

尚、ドラム・パートでのチョーク・シンバルはアポストロフィーの附與を伴って示しているので併せてご確認下さい。

2小節目。拍節構造が異なるだけでコード進行は1小節目と同様です。

3〜4小節目。これらの範囲も1〜2小節目での演奏を長二度下方に移高させた物なので、特別に語る事はありません。

5〜6小節目。こちらも従前の流れを引き継いで長二度下方に移行した状態となります。注意点は5・6小節目のそれぞれ後続和音となる「A♭m6(♭5)/C♭」は、変種調号である(フラットが7つ)の変ハ長調/変イ短調を喚起する類のコードなので、人によっては比較的見慣れる「G♯m6/B」と書き換えたくなるかもしれません。

然し乍ら、先行和音から長二度下行の移高を辿っているので茲だけを減三度下行進行とするのは御都合主義にも程があるので、茲は敢えて長二度下行を保つ為のコード表記としております。

仮に「G♯m6/B」という表記を選択した所で、その和音構成音である6th音は [eis] =「E♯」なのですから、それを「F♮」と読み換えてしまうのはあまりに問題を大きくしてしまいますし、何れにしても「見慣れぬ」表記を甘受せざるを得ないのであるのならば長二度下行を素直に受け止めるしか手は無いという訳です。

7小節目。コード進行は E♭m9/B♭ -> Adim7(♭9) -> E△9(on G♯)-> Gdim7 という4つのコードが現れますが、最も目を引き付けるのは2つ目のコードである「Adim7(♭9)」でありましょう。

《そもそも減七の九度音、しかも「♭9th」を付け加えているなんて莫迦じゃねーか!?》

と思われる方は少なくない事でしょう。批判は甘んじて受けますが、そうした断定は単に和声の世界を熟知していない事を自覚して下さい。ジャック・シャイエ著『音楽分析』(音楽之友社刊)の94頁では、減七の和音に短九度が付与されるタイプの物に加え、ハーフ・ディミニッシュ・コードに対して短九度または長九度を付与するコードを紹介しています。

それらは減和音のポリコードの断片と見る事が出来るのですが、そもそも減和音を基に複調的な重畳を想起する事を非常に巧みに説明しているのはアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』でのこちらも亦94頁「想像的基礎低音(ジェネレーター)」で詳述されているのです。

そこでは2種の減七を同時に呼び込む事が可能な物であり、それらの減七のポリコードを旋法的に並び替えた物が「コンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケール」というオクタトニック(8音音階)である訳です。

処が多くのジャズ/ポピュラー音楽の理論書に於ても、コンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケールがなぜ「コンビネーション」なのか!? という事を説明しているのは非常に少なく、それが「ジェネレーター」と呼ばれる概念から生じている事を説明しているのは上述のハルの著書でない限り容易く遭遇する事は出来ない事でしょう。

極言すれば、ジャズの側とて一般的に瀰漫する事になるコード・サフィックスの慣例に対してお座なりにしてしまっている部分があり、例外的に見られる事になる「dim7(♭9)」および「○m7(♭5、♭9)」や「○m7(♭5、9)」を是認しようとしないのは単に著者と読み手の素養の浅さが多くの慣例に甘受する事に留まっているだけに過ぎず、実際にはドミナント7thコード以外で三全音や短九度、減八度、減十五度を付与するコードというのは、副和音に括られる現代的なコードであるのにそれらを使わないのは原典または典拠を知らないが故に尻込みしている訳ですね。

尻込みという姿を見せたくはないでしょう。ですから遠ざけたり、例外を見れば自説の補強の為に否認するという姿勢を取らざるを得ないのであります。

私が斯様な典拠を示す以前に、ある者が藪から棒にそれらの「物珍しい」コードを否認したとしましょう。そうした声の前には反証をたった一つでも呈示すれば彼奴等の否認など無根拠な物として無力化させる事が出来る物です。反証とはそういう物です。

それでも尚楯突いて来る様な輩というのは音楽の正当性の前で勝負をできぬ自身のエゴを貫く為の強弁を繰り返す事になり、最早それは自分可愛さで強弁する様なものなのですから、そんな輩の口から正当な答が出て来る訳が無いのは火を見るよりも瑩らかなのです。

本曲では他にも「見慣れぬ」コードが出て来ますので《コイツの譜例動画の其処彼処には見慣れぬコード表記があるが俄かに信じがたい》と思われる方も居られるとは思います。私が典拠を示しているのであるのならば、その典拠をご自分の目で確認されてから判断をして下さい。

コード表記に対して必要以上に慣れてしまった者は譜読みよりもコード表記だけを優先して読む悪癖を抱えているものです。故に、コード表記に齟齬が生ずる様な例外的な状況というのは峻別に迷うソースとしてしか捉えず是認したくないというポジションを採ろうとしてしまいがちです。そこに気を付けて欲しいと思います。落とし穴は自身の不必要なエゴにあるという事を念頭に置いた上で判断して下さい。

扨て、同小節での「Gdim7」は「Gm6(♭5)」でなくて良いのか!? とも思われるでしょうが、全ての声部を俯瞰した上で、そのコードの和音外音の存在を確認した上で「Gm6(♭5)」と書く必要が無い状況であるならば、見慣れたタイプであろう「Gdim7」として表記した方が多くの読み手にはスンナリと読む事が出来る筈です。

また「dim7」表記の方を表している時は、そのコードから類推されるアヴェイラブル・モード・スケールがチャーチ・モード(グレゴリアン・モード)およびそれらのモードのムシカ・フィクタを採っての可動的変化が生じた形に準則した全音階であるという事も同時に示している事となります。

8小節目。コード進行は Cm7(♭5)/G♭ -> F7(♭9、♭13)というものですが、先行和音は5度ベースの型であります。ハーフ・ディミニッシュ・コードでの5度ベースなので「♭5th」であるという点に注意する必要があります。

9小節目。いわばAメロですが、このAメロは変ロ長調(Key=B♭)を基準に書いているので、先行するブリッジの無調号からは実質的に転調した表記となります。徹頭徹尾無調号を貫いても特段問題はない曲調ではあるのですが、調的な範囲が広く作用している事から調号を充てる解釈を採りました。

同小節からベースはスラップに変化します。アルバム裏ジャケットでの田中豊雪はアレンビックの1ピックアップのベースを手にした写真がありアレンビック独特の鋭い音はアルバム中数々のスラップ・サウンドで「らしさ」を聴かせているのですが、今回私はプレシジョン・ベースを基にヤマハBB-2000のピックアップ・レイアウトに準則するマウント位置で設計し、デヴィッド・ハンゲイトよろしくのフラット・ワウンド弦を用いてマンハッタン・トランスファーの「トワイライト・ゾーン」の様なスラップ・サウンドに仕立てております。

(※「トワイライト・ゾーン」中盤のツイン・ギターのソロはジェイ・グレイドンとスティーヴ・ルカサー等のプレイ)

引き続き同小節ではトニック・メジャーとしての「B♭△7」のコードで始まっておりますが、すぐに部分転調へと姿を変えて行きます。

それは直後の10小節目で副次ドミナント(=セカンダリー・ドミナント)としての「A7(♭9)」が現れる事により、このコードがモーダル・インターチェンジとして作用している事を示しているのです。ニ短調(Key=Dm)調域での短属九として作用しているのであり、通俗的にはピボット・コードとも呼ばれたりします。

扨て、「A7(♭9)」が調的に準則して後続和音となる11小節目での「Dm7」へ下方五度進行をする訳でありますが、コードそのものの「Dm7」は変ロ長調調域の上中音和音(♮Ⅲ度)と同等であるものの、前述の副次ドミナントを経由した場合だと茲での「Dm7」は原調でのフリジアンを想起する物とは全く異なる物になります。

同小節での「Dm7」は着地点としてトニック・マイナーを部分転調として見立てる事ができます。とはいえトニック・マイナーをドリアンで嘯くアプローチもジャズ界隈では非常に多くあるので、少なくとも茲での「Dm7」はフリジアン以外でのナチュラル・マイナーおよびドリアンをアヴェイラブル・モード・スケールとして想起するのが第一の選択肢である事に万全の注意を払うべき物です。

原調の余薫を引き摺らずに適宜モードを充てていれば原調に固執する事はないのでありますが、どれだけ原調がこびりついた様な記憶力を持つ人であっても「A7(♭9)」が含有する和音構成音 [e] を聴いた途端、それを移旋と気付かない様では相当ポンコツな耳ですので、ノンダイアトニック的な響きとして [e] を聴いた瞬間に移旋のスイッチが入らないとインプロヴァイズは難しかろうと思います。

12小節目のコードは G7(♯11) -> G7(♭9)というオルタード・テンション部分の変化があるだけです。せっかちな書き方をする方はこれらのオルタード・テンションのみの変化を「alt」表記にしてしまう人も居ります。

大概の場合alt表記というのはオルタード・テンションの「9th」音の変化(※♯9th -> ♭9thなど)の時に充てられるケースが多いものの、9thのオルタード・テンションに随伴する「♭13th」が更に付与されて「♭13th」が掛留していて9thが変化している様な状況でもalt表記が施されたりする事があります。

そもそもalt表記というのはコードの母体(基底部分)が変化しないにも拘らず、随伴するオルタード・テンションのそれを逐一コード表記にしてしまうと、コード表記をする印刷レイアウト上の問題が生じるのでそれを省いてスペースを確保する事を優先している表記であるに過ぎません。

殆どの場合「alt」と表記されていれば、《どのオルタード・テンションを動かせば良いかは自分で判断できるだろ!》という様に、そのシーンが完全なインプロヴァイズを求められるシーンであればプレイヤー自身のセンスを問われ、他方では既知のリメイク&カヴァーなど過去の演奏例がある作品では《聴けば判るだろ!》という、何れの選択を採るにしても黙認の強要が為される類の策でしか無く、そもそもが印刷上の問題を解消する為の簡便的な方法が広く蔓延していつしか多用される様になった表記なので、コード構成音を特定できない不文律が生じている表記例のひとつと言えるでしょう。

私の制作する譜例動画では、通例ならばalt表記で済まされる様な箇所でも適宜コード表記を充てておりますのでご容赦下さい。唯、これだけは言えますが、楽譜が明示されておらずにコード譜だけでalt表記を施してしまうのは避けるべきです。

そもそもalt表記というのは、それに伴う実音を表記する楽譜の側がその変化状況をどう示しているのか!? という事を補足して初めて成立すべき根拠を得られる物なので、コード表記だけでalt表記で済ませてしまうのはいただけません。

13小節目。ツーファイブ進行を繰り返して来ており茲では「Cm9」へと一旦の帰着。サックスとギターとの主旋律は [f] を奏でているので、トータルのハーモニーは「Cm11」のサウンドでもあります。

今回の譜例動画のテイクではこの箇所にイントネーション的に揺さぶりをかけてギター・パートのチョーキング・アップで誇張させております。そのチョーキング・アップがコードのルートから見て増四度の [fis] 相当まで誇張させるのですが、この誇張はその後のマイナー・コード上の「♯11th音」の示唆&地均しの為にも敢えて使っております。

マイナー・コード上の♯11th音とは、元はハルが『近代和声の説明と応用』で紹介している事に端を発しているコード種なのですが、要約すると属和音ではない副和音で三全音の包含があるタイプのコードであります。

こうした副和音での三全音の包含の和音はヒンデミット著『作曲の手引』の巻末でも分類されており、ハルのそれよりをも凌駕する内容なのですが、所謂古くからのジャズ体系に於けるコード体系からは外されてしまった事もあり、マイナー・コード上の♯11th音はそれこそ異端や謬見かの様にも思われてしまう所があったりします。

こうした状況に加えて更なる解説をマイナー・コード上の♯11th音の紹介時にはあらためて述べるのでご容赦下さい。

扨て、14小節目。コードは F7(♭9)-> F7(♯9)と進み、これらも通例的にはalt表記で済まされてしまう可能性が高いコード進行です。これについてはサックス・ソロ部分で詳しく語ります。

alt表記で非常に多い例としてはオルタード9th(=増九度&短九度)の下向変化を伴っての物なのですが、これは上向変化のオルタード9thのタイプでもある比較的珍しいタイプの物なので、この状況をalt表記で済ませてしまうのは勿体無い判断であろうかと思います。ですので私はそうした安直な判断を回避してコード表記を明示しております。

15小節目。原調のトニック・メジャー「B♭△7」へ進みます。その後移勢された15小節目では「Cm7(11)」に進んでおり、主旋律の [f] 以外にもバックの和音構成音として [f] を重複させている事からコードには [f] を示す「11th音」の付与が示されているという訳です。

この [f] は後続小節である16小節目での「D9(on C)」が内含する [fis] へと主旋律が半音高く誇張される流れであります。こうした [f - fis] の流れを前以て提示するかの様に13小節目での私が施したギターのチョーキング・アップの誇張も単に「盛りました」という類の示唆なのではなく、その後のメロディーの示唆を忍ばせたアレンジだという事も併せて理解していただければ之幸いです。

尚、同小節3拍目弱勢でのサックスの吹く [fis] (※楽譜上では [dis] なので注意)には [fis] が微分音的に13セント低い事を示すフランツ・リヒター・ハーフの微分音表記に準則した記号を付与しております。

フランツ・リヒター・ハーフは斯様な微分音記号を使って144EDO(=二十四分音)までを取り扱うので、その分解能の細かさ故に五分音&十分音の近傍、十六分音の近傍をも取り扱える事が最大のメリットとなります。

13セントというのはほぼ十六分音の1単位微分音の変化量ですから、そういう訳でフランツ・リヒター・ハーフの表記法を用いたという訳です。

この表記法が一般的に目に触れやすいのは ‘Dictionnaire des musiques microtonales’ の p.221に載せられているので、フランス語ではありますが興味のある方は是非手に取ってお読みいだければと思います。

伊東たけしが用いている微分音は、四分音はもとより十六分音から二十四分音に相当する細かな物も用いております。四分音のそれらは明確な微分音で、四分音より細かいものはイントネーションの揺さぶり的なアプローチとして用いられていると私は判断しております。

譜例の方では四分音の変化量は明示せずに、四分音よりも細かい微分音に変化量を充てているのですが、それらの変化量と微分音変化記号にピンと来ない方も居られるかと思いますので、次の様に本位記号を中心とした変化量の差異が判りやすくなる様に明記するので参考にしてみて欲しいと思います。

上述の微分音変化量は、正当な体系の下での変化量を示しております。「正当」とは言っても四分音記号以外のそれらは真なる意味での正当性は然程担保されていないのも実際ではあるのですが、注意点として今回の私の譜例では上述の変化量の近傍値として使っております。ある意味では「ざっくり」とした形で用いております。

例えば正当な八分音記号が実際には六分音程度の物にも用いたり、或いは十六分音よりも細かい単位が正当表記として用いていたりするのに、十六分音とほぼ同等の使い方として表していたりしていますが、譜面での微分音変化記号の方よりも私が注記を充てているセント数の変化量(=幹音からの変化量)を確認していただければと思います。

尚、通常の半音単位の変化記号と四分音記号にはセント数の変化量は充てておりませんので、それらは100 or 50セント単位を採っていただければと思います。何はともあれ、四分音記号部分だけでも騙されたと思って譜面通りに再現していただければオリジナルのそれが単なるビブラートの様なイントネーションではないという事があらためてお判りいただけるので是非ともお試しいただければ幸いです。

17〜22小節目は先行する9〜14小節目と同様です。

23小節目はトニック・メジャーへの一旦の解決を見ます。その直後24小節目で1拍目弱勢からサックスのみのソロ・フレーズ(インプロヴァイズやアドリブの意味ではない)を鑑みれば、同主調(変ロ短調)に移旋した形のフレーズを採っている事が瞭然ですが、次のBメロでは無調号にしているのでその辺りはご容赦下さい。

同小節でのローズの複後打音は敢えて装飾音符としての形では書かずに実音の形で書きました。後打音に関しては東川清一に詳しいのですが、バロック期から残る記譜法であるそれを近現代の音楽から知ろうとすると却って判断に迷ってしまいます。後打音の配置としては直後の後続和音のアンティシペーション的に先行小節の上拍の弱勢に置かれるのが最も正当な認識である様です。

しかし当該箇所を複後打音として書いてしまうと、同小節の1拍目強勢以降には休符(八分休符+四分休符+二分休符)を充てて「実音ではない」複後打音を書く必要があるので、後打音の存在に不慣れな人が読めば《その装飾音符は次の小節の先頭でもよかろうに》と思われかねない訳です。ですので歴時も正確に採って実音表記を施したという訳です。本来であれば複後打音で書くのが正当な表記であります。

25小節目のコードは「E♭m9」。当初のアップロード時には「B♭m(on E♭)」と表記してしまっておりました。[ges] 音が24小節目最後のサックスのフレーズのみだと思い込んでいたので和声的には生じていないだろうと高を括っていたのですが、能々聴いてみたらローズが [ges] を鳴らしていたので急遽表記を変更したという訳です。

同小節からギターはミュート奏法でフェイザーをかけておりますが、楽譜にはミュートとは注記せずにスタッカーティシモを充てて表現しているのでご理解のほどを。

同小節でのベースは1拍目弱勢からの3つの八分音符の拍節はそれぞれ音価が漸次短くなる様に表現されております。テヌート→メゾスタッカート→スタッカートという風に。特に1オクターヴ高く採る2拍目拍頭は、長すぎず&短すぎずという配慮が必要でありましょう。

この拍節構造に伴う一連のフレーズは後続小節でも同様です。

扨て、同小節のサックスは3拍目でスラーで括られた13セント上げとなる微分音の表記がありますが、16小節目で生じていたフランツ・リヒター・ハーフの13セント下げの時に付与していた時の記号などを充てていないのは何か意味があるのか!? と疑問に思われるかもしれません。

私は今回、1単位八分音〜六分音の範囲に収まる変化量が「幹音により近い時」にはフランツ・リヒター・ハーフの添付記号を用いてはおりません。つまり、幹音から13セントほどの変化量の場合は上げようが下げようが添付記号の付与はせずに変化記号で示そうという意図で行っております。

無論、微分音に関して後に詳述する事になるのですが、その時には様々な例外も現れるので逐次説明していく予定です。

26小節目のコードは「F7(on A)」。3度ベースではありますが先行和音からベースの動きだけを拔萃すれば三全音の対斜なのでありますね。エレピの声部も平進行(各構成音が同一方向)なのでお行儀がよろしくありません(笑)。先行和音からの右手での内声 [f] が後続では完全八度上行で現れる。

処がジャズ・ヴォイシングではこうした完全八度や平進行はおろか、長七度、減八度、増八度、短九度、長九度の跳躍など珍しくないのです。特に最高音を目立たせる為ならば、とばかりに唐突な跳躍は非常に多い物です。平進行をしても尚 [f] を響かせようという意図があります。

27小節目のコードは「Fm7(on A♭)」という仰々しい表記での3度ベースです。何故仰々しいのか!? というと、同義音程和音である「A♭m6」という表記が本来なら第一に視野に入っておかしくはないのです。

然し乍ら先行和音「F7(on A)」からの声部の流れを勘案すると上声部のコードが「F7 -> Fm7(♭5)」という和音構成音の一部が半音下行していく状況が「A♭m6」よりも「Fm7(on A♭)」という表記が優位となってしまうという訳です。

先行和音からの進行がこういう状況ではなく「Fm7(on A♭)」というコードが現れるならば、そういう時は「A♭m6」が適切なのですけれども。

28小節目のコードは「D♭7(9、13)」ですので、11th音がオミットされた(=不完全和音)13thコードです。

Bメロとなる茲までの4小節一連のコード進行を耳にしても、コード表記のそれとは裏腹に、コードがそれほど耳に複雑な感じとして聴こえないのは主旋律の筋の良さを第一に挙げる必要があるでしょう。

メロディーの牽引力が強い(=筋の良さ)があるからこそ、それに随伴する和音が如何様に粉飾されてもメロディーの力強さと和声の新たなる変化(所謂リハーモナイズもこれと同様)を具備するという事になるのです。

所謂「分数aug」とて、メロディーの全音階(=ダイアトニック)感を維持して和声的粉飾を試みる訳なので、その全音階的メロディーがグイグイと推進力があれば、随伴させる和声はより一層彩りを増す様に聴かせられるのも同じ事なのです。

29小節目は先行小節よりエンハーモニック転調を施すので、異名同音転義が行われなければ本来であれば「G♭何某し」のコードへと下方五度進行が為されるべきですが、その後の帰着先の調所属を鑑みると本箇所がエンハーモニック転調に適切な所であろうと判断して「F♯m9」と表記しております。

30小節目。サックスのパートにて初めて四分音記号が明示的に表されます。これまでの微分音の変化よりも遥かに大きい変化量でして、替え指に伴う四分音運指に依るプレイである事は間違いないでしょう。騙されたと思って原曲を耳にしていただれば、その明確な四分音の変化にあらためて驚かれる方も居られるのではないかと思います。無論、そうした微分音は、単なるビブラートの変化ではないという事です。

コードが「B7(9)」である所での「Gセミシャープ」なので、ルートから単音程への転回位置で見れば♭6thと♮6thとの中間に位置する和音外音となる四分音を使っているという事を同時に示唆しております。

これは中立六度=セプティマル6thとも呼ばれる物で、自然倍音列上の第13次倍音を四分音律に均した時に相当する音で、自然倍音上に存在する音を誘引した物です。

機能和声的には避けられる自然倍音上の音の持ち込み方はセンスが問われる物ですが、ジャズ界ではマイケル・ブレッカーが駆使しており、マイク・マイニエリのソロ・アルバム収録の「I’m Sorry」やドナルド・フェイゲンのソロ・アルバム『The Nightfly』収録の「Maxine(邦題:愛しのマキシン)」のソロでも用いたりしておりました。

(※「I'm Sorry」では当該コード上の中立七度=Neutral 7thを用い、「Maxine」ではサブマイナー6th=「長五度」の異名同音となる音を用いたアプローチで、特に「I'm Sorry」のマイケル・ブレッカーは「真の」ブルー七度を念頭に置いていると思われるアプローチ)

同様に、坂本龍一もYMOのアルバム『BGM』収録の「1000 Knives」での中盤のキーボード・ソロにて用いていたアプローチです。

それらの楽曲は下記に埋め込み当該箇所として掲載しておきますので、是非ともご確認されたし。

中立六度の使用は斯様にして耳の鋭敏なアーティスト達が用いていたのであり、伊東たけしも勿論例外ではありません。

ジャズの世界ではハーモニー形成の主役としてピアノが覇権を握ってしまっているきらいがあり、半音階へと均されてしまう事で四分音を纏ったパフォーマンスの実例ですらもイントネーション的な差異程度に丸め込まれてしまい、半音階だけに固執してしまい微分音に対する感覚を鈍くしてしまった半音階偏重主義の責任は大きいかと思います。

何れにしても、自然倍音上の音をコード上の「中立六度」に充てるというアプローチはどういう音脈なのか!? という疑問を抱く方も居られる事でしょう。

ジャズの場合、ドミナント7thコードを属音上(=Ⅴ度上の和音という意)の和音として聴く以外に、トニックとして聴く様に響かせる事もあります。

孰れにしてもドミナント7thコードという長三和音+短七度で構成される各和音構成音は、主音(=Ⅰ度)という基準があった時のⅤ度の位置に現れている時の状況が自然摂理的に最も合致しやすい状況であるので、ドミナント7thコード上でのセプティマル6thは、全音階を基準にした時の自然倍音列を「1」と見た時の第13次の近傍を採る音にほぼ等しくなります。

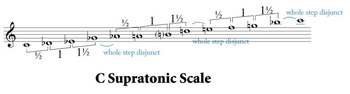

そうして俯瞰した時(全音階的に)に、その音は結果的に「ブルー三度」を見る事に等しく次に図示される全音階上の上中音が50セント低くなった音として解釈する事ができます。

尚、下記の譜例はハ長調の調域でのⅤ度(属音)上にあるセプティマル6thとして表しているので、動画での「B7(9)」上でのセプティマル6thは移高して捉える必要があるので注意をし乍ら確認されると良いでしょう。

ブルー七度、ブルー五度、ブルー三度らがきっかり四分音低く採られるという訳でもないのですが、まあ概ね六分音・五分音・四分音の単位音程に収まる所に現れて来るとは思います。

一方で、ドミナント7thコードを「Ⅰ」のトニックの変化和音として見た時、この時に生ずるセプティマル6th音はブルー三度の鏡像音程を見る事になります。

つまり、主和音の根音の上方350セントにブルー三度があるとすれば、その鏡像音程は下方350セントになり、陰影分割した時の転回位置は850セント上方に位置する事となります。

マイケル・ブレッカーと坂本龍一のアプローチを比較した場合、坂本龍一の捉え方の方が比較的新しいアプローチという事になります。更に付言しておくと、伊東たけしの同小節でのアプローチは坂本龍一と同様のアプローチという事となります。

31小節目の「E△7」でもサックスは微分音を駆使します。2拍目弱勢で鳴らされる [gis] よりも13セント低い音は、フランツ・リヒター・ハーフの記号を添加して幹音からの音程変化量=+87セント高く併記しているのがそれです。

これからもお判りになる様に、四分音の替え指の他に四分音よりも音程幅の狭い微分音は四分音用の運指とは異なる方法でイントネーションの揺さぶりを掛けているのでありましょう。

そうして同小節3拍目弱勢では [gis] よりも50セント低いGセミシャープが奏され、この音は直前の26小節目で現れた「B7(9)」上のセプティマル6thと物理的に同じ音です。本小節では「E△7」上での中立三度=セプティマル3rdとして使っているという訳です。

つまり、メジャー7thコード上でも臆する事なくコードの第3音に対してブルー三度を採っているという事になります。こうしたアプローチはあらためて学ぶべき所が多いかと思われます。運指の上では同じ音に過ぎないので凡ゆる箇所で使うという訳ではなく、偶々こうした使い方が出来たという事でありましょう。

32小節目のコードは少々珍しい表記型である「Fm69(♭5)」です。思えば、高中正義の「Blue Lagoon」の通俗的に知られるコードが「Edim7」の実態は「Em6(♭5)」という話題を取り上げた事がありました、これも同様であることに加えて長九度が付与されているという状況なのであります。

33小節目のコードは「F♯m7」。茲では特段語る物はありません。強いて言えば、ベース・パートのメゾスタッカートでしょうか。

34小節目のコードは4度ベースの「G♯m7(on C♯)」で、サックスは [fis] 音から更に十六分音ほどイントネーションを更に誇張させます。つまり、G♯m7の7th音である「F♯音」を更に13セント上ずらせて誇張させているという訳です。

コード上の短七度から僅か乍らも中立七度寄りに誇張させているという訳です。こうしたアプローチも見事な物で、完全に微分音を調的な世界でも操っているという事があらためて判ります。

35小節目からCメロとなりますが八分移勢(シンコペーション)で食って入っておりますので34小節目4拍目弱勢が譜面上で表されておりますが、茲のコードは2度ベースの型で「E♭△7(on F)」で入って来ます。

同小節2拍目から書かれる5連符のスラーで括られたサックスのフランツ・リヒター・ハーフ流の表記に表される変化量は「移調後」の音の変化量を表しております。

つまり、楽譜上では [g] ではありますが、これは実質的に [b] =「B♭(変ロ)音」なので、「B♭音から入り→B♭音より13セント下げ→B♭音へ戻り→B♭より13セント上げ」という状況を「幹音からの変化量」として示さざるを得ないので、決して [g] から113セント下げたり87セント上げたりしてはいけないのです。

移調楽器の楽譜なのでこうした面倒臭い表記が起こってしまうのですが、私の場合はあくまで「幹音」からの変化量に拘っているので移調楽器を相手にすると非常に難しい問題に直面してしまうという訳です。

余談ではありますが、現代音楽の世界では斯様なセント数を併記した楽譜表記は能くあります。然し乍ら多くは幹音からの変化量ではなく半音階、つまり嬰変いずれかの変化記号からの変化量を併記するので多くの変化量は±100セント以内に収まる数値を併記するという訳です。

いちいち調性を相手にしない音楽観を前提にしている訳ですから、幹音から充てる必要も無いという合理的な判断である事に疑いの余地はありません。

唯、私のレコメンドする微分音の多くは、調性に則りつつイントネーション的に誇張する使用例を取り上げる方が多くなるので、そういう状況下での微分音表記に伴う変化量は幹音からの変化量を充てた方が配慮を欠いていないであろうという判断から幹音表記が多くならざるを得ないという訳です。

本曲とて部分転調は頻繁に繰り広げられる曲想であろうとも、各コード上でのアヴェイラブル・モード・スケールは逐次調性システムに則っている状況であるが故の判断なのであります。

36小節目も八分移勢で入って来てのコード・チェンジで4度ベースの型である「Bm△7(on E)」に進行するのでありますが、この和音構成音は [h・d・fis・ais / e] であるものの、シンセ・クラビ・パートの2オクターヴ上げ(=クインディチェージマ・アルタ=15ma)による6連符でのアルペジオが35小節目では「E♭△7」であるのに対して「Bm△7(on E)」では「B♭リディアン・オーギュメンテッド」を示唆するアルペジオとして表しております。

本人達のアプローチの真意までは判りませんが、私は敢えて「Bm△7(on E)」でGメロディック・マイナー・モードの断片を想起しているのです。何故なら、アルペジオの方は執拗なまでにコード・トーンである「Bm△7(on E)」での [h] を避けているからです。

そうしたアルペジオを勘案するとGメロディック・マイナー・モードの断片をスーパーインポーズさせていると考える事が出来る為、私はこのパートを「Bm△7(on E)」の構成音には準えず、複調およびスーパーインポーズのアプローチと解釈したので、コード・トーンの [ais] に準則して「A♯」と書いても良さそうな所を [b] =「B♭」で書いているのです。

勿論、他のパートはスーパーインポーズなど視野に入れる必要はないので「Bm△7(on E)」の範疇でプレイしていれば全く問題は無いのでありますが、このシンセ・クラビのアルペジオだけは別解釈をせざるを得ないという訳でして、こうした異なるモードの強制的なスーパーインポーズこそがマイルスの「モード」に倣う方策でもあるので、モード・ジャズ的なのであります。

モードの初歩は、コード対アヴェイラブル・モード・スケールという様に表裏一体の関係でモードを想起します。

それが中級くらいの取扱いなると、同一のコード上でコモン・トーン(=共通音)を用い乍ら異なるモードに移旋させたりする訳ですが、マイルスのモードのそれはスーパーインポーズが視野に這入って来るので先の2つのモード想起とは丸っ切り異なるアプローチであるという事までを時口して居られる方は残念乍らそれほど多くはありません。

多くの場合、先の2つの例で甘受して居られる方はかなり多いのが残念な所であり、マイルスのモードの取扱いも誤解している方は少なくありません。そういう意味でも異なるモード間でのコモン・トーンを巧みに使い乍ら「いつでも」逸脱可能な準備をしているのがモード奏法の最たるアプローチであるという事を確認していただければ幸いです。

加えて、同小節でのサックスはBセスクイフラット(=B♮より150セント下げ)を使っているのも非常に素晴らしいアプローチであろうかと思います。

何故なら、上声部は「Bm△7」なので、[ais] という長七度音より50セント低い音を用いる事で長七度音に揺さぶりをかけたアプローチであり、ヴィシネグラツキー流に道う処の「中立七度=ニュートラル7th」という音程を用いているからであり、そうしたアプローチの凄さが窺い知れるからです。

まだサックス・ソロ部分も語っていないにも拘らず、茲まで微分音を駆使している状況を鑑みれば、伊東たけしというプレイヤーは相当なまでに微分音を駆使していたという事が判ります。殆ど40年前の楽曲ですからね。それを思えばあらためて凄さがお判りいただけるのではないかと思います。

余談ですが、譜例動画を最初にアップロードした時点では「Bm△7(on E)」の4度ベースの型を「Em9(♯11)」としてしまっておりました。もしも「Bm△7(on E)」と和音構成音が等しくなる同義音程和音として充てるのならば「Em9(♯11)omit 3」と表記しない限りは誤りとなってしまいます。

仮に「Em9(♯11)omit 3」という表記を選択するにしても、基底となる和音(=短三和音)の第3音を省いてしまうのならば、根音の採り方そのものが取り違えている可能性が高くなる訳ですし、こうした誤りを先述のハルのマイナー・コード上での「♯11th音」を茲で説明しようとしていた訳でもありません。それについてはまた後ほど語る事に。

40小節目のコードは「F7(♭9、♭13)」というオルタード・テンションを纏った変ロ長調であるAメロへのドミナント・コードでありますが、このコードは楽曲の終止和音にも用いられるの物で、オルタード・テンションを纏ったドミナント・コードの半終止で締めくくられるというのが本曲の特徴のひとつでもあります。

つまるところ後続和音の解決感に楽曲の終止感を感ずるのではなく、このドミナント・コードに終止的イメージを持っていただきたいという解釈を必要とする物です。

オルタード・テンションを纏っているとはいえ、楽曲の主旋律の筋立てが秀逸なのでオルタード・テンションすらも自然に感じ取らせているのも見事な点であろうかと思います。

41〜48小節目のAメロは9小節目〜と同じ状況ですので割愛します。

49〜56小節目のブリッジも楽曲冒頭からのそれと同様ですが、56小節目からサックスのソロが開始されますのでそこから語る事に。

56小節目2拍目弱勢からサックスは従前のイントロのトゥッティのフレーズを [a] に変応して開始されます。ついつい従前のフレーズで奏される [ges] として聴いてしまいそうになりますが、実は減七度下方の [a] に下行して変応させている所は、キッカケ作りとしてもなかなか格好良い入りだと思います。

瞠目すべきは同小節3拍目の四分音ですね。CセミシャープとGセミフラットが巧みに忍ばされています。これまで現れて来た微分音を単に「ビブラート」と解釈してしまうのは仕方がないとは思いますが、本箇所を半音階に均して耳にしてまうのはいただけません。じっくりと聴いていただければこれらが四分音だという事がお判りになる筈です。

アプローチとして分析すると「F7(♭9、♭13)」上で、完全五度より50セント上ずらせた音が先ず最初に現れる事となります。ヴィシネグラツキー流に道う処の「長五度=メジャー5th」です。

半音階の世界で完全音程からの変化音に対して「長五度」だの「短五度」だのと言っていると人中に掌底喰らいますけれども、微分音が視野に入る時の呼称はその限りではありません。

冗談は扨措き、Cセミシャープの後のGセミフラットというのは、背景のコードが「♭9th」音=G♭音を付与している事を思えば、この♭9thを僅かに50セント上ずらせた音という事になる訳ですが、音脈としては「♭9th」とは別物の音として考えた方が良さそうです。音脈としては [7:11] という音程比の音脈であるので。

扨て「7」という音程を規準とした時、これは自然七度を視野に入れている状況となります。単音程(=1オクターヴ以内)に収まる音程として自然七度を考えた場合、「4」を規準に採った時の「7」が自然七度として約969セント上方に現れる訳です。

そこで「7」を規準にする訳ですから、969セントという位置を規準にして「11」という音程がどこにあるのか!? というと、「7」からの相対音程として「7」から783セント上方に位置する音となる訳です。

斯様な状況を前提として「F7(♭9、♭13)」の「♭13th」音を規準に採るとしましょう。半音階的には「D♭」音です。

この「D♭」音を新たに規準とした時の自然七度は「C♭音」よりも31セント低い所に存在する事となります。異名同音に置換して単純に考えれば「B♮」音より31セント低い所にあるのが自然七度という訳です。

先の [7:11] という音程比は「7」を規準に採る訳ですから「B♮」音より31セント低い所を規準に採った時の「11」は、そこから783セント上方に存在する音となる訳です。

「B♮」音をC音からの絶対規準とした場合、この音は1100セントの位置にある訳ですから、それが自然七度という事は「1100−31=1069」の位置が「7」となり、「11」は1069の783セント上方(1069+783=1852)に位置するので1852から1200セントを引けば652セントの所に「11」が存在するという事になります。つまりそれはG音より48セント低い所に位置する微分音、Gセミフラットという事になります。

ハリー・パーチはこの [7:11] の音程比を ‘undecimal minor sixth’ と称しておりますが、ベン・ジョンストンは7リミットの楽音でこの音程比は用いていないのも特徴的です。

次に例示する譜例は、上述のオトーナルで得るGセミフラットを別の見方で相対値を出して説明している物です。併読していただければより一層お判りいただける事でしょう。

斯様な、上音(※和音の根音以外あるいは倍音列の基音以外)に新たなる規準を設ける事を、アルテュール・フォン・エッティンゲンの論文 ‘ Harmoniesystem in dualer Entwicklung’ の応用となる論説としてハリー・パーチがオトーナルと呼びました。これはその後フーゴー・リーマンやその後のネオリーマン理論の解釈の為に援用される事になり、現在は微分音を取扱う状況でも頻繁に用いられております。

自然摂理として ‘fundamental’ という所謂「結合差音」の存在が明らかになり、ヘルムホルツが指摘し、ベルが電話を発明して低音濾波で結合差音を利用する様になった時から ‘fundamental’ は広く注目される様になり、こうした現象を棄却する訳には行かなくなったのです。

新たなる規準から下方への鏡像音程を見る事が科学的には応用されていた一方で、音楽的には機能和声の強い力がそれを阻んでいたとも言えます。それが禍いしてか、一般的には「オトーナル」という状況が音楽的に広く彌漫しないのであります。使われている所では使われているのですけれどもね。

そうした新たなる規準が何故「鏡像」なのかというと、それはフーゴー・リーマンが判りやすくしておりまして、端的に言えば長三和音の基本形の構造は、主音から上中音の長三度、上中音から属音の短三度という「配列」構造が短三和音だと逆になるという事ですね。

それならばオトーナルが鏡像となるシステムが存在する。それがユートーナルという風に解釈される様になったという訳です。何故ならば、何某かの音程とて ‘fundamental’ の影響があっての存在だと考えられる様になったが故の解釈なのであります。

ですので、新たなるオトーナルから音脈を得て微分音というアプローチを繰り広げているのは相当な熟達者であるという事があらためて窺い知れるという訳です。先のGセミフラットを得る為の方策として「ユートーナル」の方は出て来ません。所謂鏡像音程の側です。

但し、先にも述べた様に、坂本龍一の「1000 Knives」のソロにおける中立六度のアプローチのそれが比較的新しいと述べたのは、この「ユートーナル」という発想がオトーナルよりも後の解釈に依るものだからです。そういう点も勘案していただいて先の文章をあらためてお読みいただければと思います。

また、[7:11] という音程比は何も第7次倍音と第11次倍音という自然倍音列という自然法則に則っただけのアプローチと判断してしまうのは早計です。それらの組み合わせによって「四分音」つまり24EDOという新たなる「平均律」を得ているので、異なる純正音程同士を組み合わせて平均律を得ているという訳です。

純音を除く凡ゆる音は倍音を随伴させた「複合音」であります。この複合音は通常誰もが耳にしている「単音」なのでありますが、単音の実際は純音でない限りは複合音なのです。

この複合音は、ある音を「Ⅰ度」という基準を置いた時に生ずる「Ⅴ度」が生ずる時に、複合音は目覚めたかようにドミナント感を発揮します。これは音響学的に対照させた上での結果なのですが、ならば「Ⅰ度」でもドミナント感が発揮されるのか!? というとそれはまた違うのです。

どうやっても随伴してしまう倍音を統御できない様な状況を単なる音色として片付けようとしてしまう浅薄な考えを持ってしまいがちですが、究極的な考えがスペクトル楽派にあるとした時、彼らは「音色」を追究していると考えれば自ずと、音色を追究する事もまた和声的に必要な要因であるという事を忘れてはなりません。元はシェーンベルクが提唱した「音色旋律」に研究の発端がある訳ですから。

つまり、「音色」として聴かれているという状況から和声感を得て旋律を生ずるという動機形成の事を指しているのですが、ではその音色とやらを「和声的に繙こう」という風に研究が始まるのが発端なので、《音色に帰依してしまうだけの自然倍音は音楽的材料としてどうなのか!?》 と疑問を抱く様な人は皮相浅薄な知識と策に溺れているだけに過ぎませんし微分音を使い切れていない訳です。感覚的にもピンと来ないがゆえの疑問でしょう。

また、DAWで完結させてしまう状況がイメージを抱かせにくいのかもしれませんが、純正音程であれ平均律であれ、人間が奏する音はそれらを「標榜」しているだけに過ぎません。ピアノとて調律はストレッチしていてオクターヴすら僅かにズレます(笑)。合わせても良いのですが、共鳴が激しくなってしまい響きを阻害しますし、ピアノ線の物理的な構造の太さが、その振動の安定の為に生ずる「自然倍音」が理論値の自然倍音とは違う所に生じるのもストレッチ・チューンを招く実際です。

例えばピアノの第24次倍音というのは、純正完全十二度(=1オクターヴ+純正完全五度)である第3次倍音の4オクターヴ上に相当する音であるのですが、ピアノが出す第24次倍音というのは理論値の第24次倍音よりも1コンマほど高く現れます。これはピアノ線の物理的構造が安定して振動しようとして現れた結果であるので、それが《ピアノ線の安定の為》という視点のみで見れば決して咎めを受けない筈ですが、理論値としてあるべき姿の第24次倍音からは大きく逸れてしまっているというのが実際です。

低次の第3・6・12次倍音は逸れてはいないので、結果的に12・24次倍音では理論値では純正絶対完全八度の筈ですが「純正絶対」どころが増八度になってしまっているのです(笑)。

更に付言すれば、ピアノという構造はハンマーがピアノ線を叩く位置が工夫されており、第7〜9次倍音が際立って聴こえない様に設計されております。これに依り一層低次の基音・倍音が際立つ事に貢献しているのです。乖離した倍音をそれほど認識せずに無頓着にしてしまう人が少なくないのも致し方ない事でしょう。

そうした状況をも「単なる音色」として片付けられる程度の人であれば、機能和声の範疇で音楽を嗜んでいれば十分なのです。それを音色として片付けられない人が飛び込む分野が微分音の世界ですので、微分音を認識できる様になってから先人の顰に倣っていればその内微分音の感覚も醸成される事でしょう。

いずれにしても、伊東たけしの先のGセミフラットを用いる音脈がどういう物か!? という事をお判りいただければ、単にイントネーション的な揺さぶりとして微分音を使っているのではないという事がお判りいただけるかと思います。

これまで出現していた四分音よりも狭い音程変化量で用いていた微分音の方がイントネーション的揺さぶりに括られる使い方であったのですが、それらとは明確に違うという事だけお判りいただければ幸いです。

57小節目。4拍目ではサックスがCセミフラットを奏しており、これはB♭△7のCセミフラットとなるので長九度よりも50セント低い、ヴィシネグラツキー流に倣えばクォータートーナル2ndと呼ばれる音を用いている事になります。

伴奏側も9th音を用いていないので自由度が高まり臆する事なく用いているという事になります。素晴らしいアプローチであろうと思います。

58〜62小節は特段語る所は無いので割愛します。譜例動画の初期アップロード時ではギター・パートの注釈に [heses to a] という注記を充てて同度由来のオルタード・テンション重複(ベルクのヴォツェックに現れる♭9thと♯9との併存の様なもの)を避けて《四度由来の減四度が後続和音の長三度として示しますよ》という意味合いで用いていたのですが、能々聴くとギターのヴォイシングの採譜が誤っていた為、そうした言い訳がましい注記が不必要となったので、このまま流してお読みいただければと思います。

63小節目。1〜2拍目でのDセミフラット(=Dより50セント低)を奏しており、B♭△7上の第3音の長三度より50セント低い所を採って揺さぶりをかけているという事になります。

64小節目。サックスの3〜4拍目にかけて拍を跨ぐ連符が示されております。これは、16分音符×2の歴時の3連符という意味なのですが、32分音符を置いてからの16分音符が2つ生じるという事で、少し歪に拍を跨ぐという状況になります。

このテンポ程度では32分音符程度を均してしまう訳にはいかないので、敢えて読み手には読みづらくオリジナルの演奏になるべく忠実になるように書いた訳です。

尚、同小節のベース・パートでの3拍目弱勢では「E♯」を示している音があります。この音が「F」である訳にはいかないのは増九度をベースにしているという状況であるからです。然し乍らコードは「D9(on C)」なので本位九度をハーモニーに用いている状況で、同度由来の変化音を重複させては拙いのではなかろうか!? と思われる可能性の高い選択です。

とはいえ「F」と記してしまうと、より配慮すべき「D9」の第3音である長三度音がある状況で短三度を明示する事になります。そうなるとどう表記するのが適切なのか!?

答は簡単です。ドミナント・コードを基としている以上、前提として三全音を想起します。これはドミナント・コードが包含する三全音ではなくルートから見た時の三全音の位置という意味です。

三全音が等音程で「砕かれた」状況も、三全音の因果関係を保った上で砕かれていきます。多くは等分に砕かれ、時点で等比数列的に砕かれるものです。メシアンのMLTなどを参考にしていただければ良いでしょう。

つまり、三全音というのは「全音×3」なのですから、長二度×3=増四度であるので決して減五度ではない訳ですね。増四度を減五度と無理矢理読み替えて強行する理論体系とてジャズは固より西洋音楽にもある訳ですが、機能和声的な調的社会から俯瞰した時の三全音は増四度の方に軍配が上がる訳です。

ですので、単音程の還元位置の転回として [d] の上方300セントにある音はこの場合 [f] ではなく [eis] =「E♯」が適切となるのです。

即ち、600セントが三全音であるので、それが半分の音程=増四度の半分の音程=増二度という解釈に至る訳です。茲は決して「F♮」にしてはいけないのです。

そういう音がベースに使われているという事は、単に三全音を砕いたアプローチなのですから(※スロニムスキー流に言えばセスクイトーンに砕く)、何も咎めを受ける必要のないアプローチなのです。寧ろ称賛されるべきアプローチです。

65小節目。こちらも「B♭△7」上での中立三度であるDセミフラットを用いております。

66小節目のコードは「A7(♭9)」であり乍らもオルタード・テンションのひとつである「♯9th」音相当である [c] から入って来るのは、和声的には同度由来の変化音(=♭9thと♯9th)の重複ではないので許される物であります。

コード表記の側に準則するのであるならば「♯9th」音相当は [his] および「B♯」と書かれるべきでありますが、♯9thの真の姿は「♭10th」であるので、他の箇所での「♯9th」コードでは兎も角こちらでのサックスのフレージングでは「♭10th」を選んだ表記としました。

67小節目のコードは「Dm7」ですが、このコード上でサックスはEセスクイフラット音となる四分音を奏しています。この音は「D♮」より50セント高い位置にある音ですので、ヴィシネグラツキーに倣えばルートから見たクォータートーナル2ndという音程になります。

コードが9th音を付与していない時に伊東たけしはその「自由空間」として9度近傍の微分音を用いている事があらためて能く判ります。

68小節目でのサックスは、ほぼ五分音に近しいA♭音より38セント低い音を用いております。おそらくは四分音用の変化としてAセスクイフラットをやや上ずらせているのではないかと推察します。いずれにしても「G7(♯11)」というコードからは「♭9th」相当にイントネーションを付けている事になるので多彩な揺さぶりに加え、和音外音(非和声音)での微分音の変化は非常に計算高いアプローチである事があらためて判ります。

69小節目のコードは「Cm9」。このコードにてサックスは減四度 [fes] =「F♭音」を2拍目最後の音として周到に忍ばせている事がお判りいただけるかと思います。[f - fes - es] というダブルクロマティックが現れているという事になりますが、マイナー・コード上での減四度の使い方も実に巧みであります。

減四度はフレット楽器やピアノの鍵盤上では長三度と同じ位置に見えてしまう為、錯誤する人も少なくないのでありますが、短和音または短音階上で「減四度」が巧みに使われる好例がバーシアのアルバム『The Sweetest Illusion』収録の「She Deserves It / Rachel’s Wedding」にみつける事ができます。

本曲は二部構成で、本編である「She Deserves It」を終えた後に、クレズマー風のロマ(ジプシー)音階とルーマニアン旋法を移ろう(移旋する)四分音ボタン式アコーディオンと思しき音で微分音と一緒に奏されているのですが、オリジナルがYouTubeにもアップされておりますが、それに加えて私も譜例動画を制作したのでこの機会に紹介したいと思います。

少々脇道に逸れてしまいますが、減四度については詳しく語っておきたいので是非とも辛抱していただきたいと思います。

扨て、弱起の不完全小節には早速「長四度」で示した微分音をBセミシャープとして表しております。これは先行からの下行音形を鑑みればCセミフラットとして表した方がより読みやすくなるとは思うのですが、Fハンガリアン・マイナー(ジプシー・スケール)というロマ音階ですので、フィナリスから増四度となるB♮音への微分音装飾としては同度由来の変化音にしたかったのであります。

というのも、ジプシー系の音階は属音と増四度との半音が深い情緒を齎しているので、属音から下行して来た懸案の微分音はⅤ度由来からの微分音的変化である異度由来の音として辷り込むのではなく、Ⅴ度からⅣ度上の微分音的変化音へ入って来てからという同度の変化音からB♮に経過的に辷り込む様に意図した表記なのです。

四分音のボタン式アコーディオンは実在する物でありまして、そうした楽器が実際に使われているというのは音源は貴重でもある訳ですが、微分音を意識しようにもパッセージが速いので微分音に慣れた人ではないと聴き逃してしまう可能性が高いです。唯、こういうのが判る様になれば大概の微分音は認識できるかと思います。

最も注目すべき減四度は2小節目の2拍目に現れます。2拍目拍頭で下属音が生ずる事でそれまでのFハンガリアン・マイナー・スケールの増四度から変応されている事から移旋(モード・チェンジ)と読み取る事ができますが、移旋に加えて「完全四度→減四度→短三度」という最高音の流れをあらためてお判りになる事でしょう。

移旋しているとは雖もまだまだ「短音階」としての情緒は残っており、そうした状況でこの減四度が生じている箇所をよもや「長三度と同じ」という風に聴いてしまう人は音楽的な感性がまるっきり養われていない事を自覚する必要があるでしょう。

フレットや鍵盤上での物理的な位置が変わらない事で音楽観が靡いてしまう様な人こそが自身の脆弱な音楽観を前提に手前勝手な音楽的解釈の合理化を進めてしまい、これを「長三度」だのと強弁してしまう事になるというのが決して少なくはない悲しい現実であるのです。

減四度が現れる例に多く出くわさない事も、そうした謬見を後押ししてしまう事に拍車をかけてしまっているのが残念なところです。

斯様な例を挙げればマイナー・コード上および短音階上で生ずる減四度のそれがあらためてお判りになるかと思いますが、そこであらためて先の伊東たけしのアプローチを思い出して欲しいと思います。

70小節目。3拍目以降のコード「F7(♯9、♭13)」での伊東たけしのアプローチの中に本位四度=B♭音が忍ばされているのは非常に好ましいと思います。何故なら、安直なアプローチとばかりにオルタード・スケールを視野に入れていた場合ならば「♯11th」を愚直に用いる様なのが世に多く蔓延っている物ですが、「♭5th」としてのブルー五度を使ってから本位四度を用いているのですから、このアプローチはコード進行こそ下方五度進行のツーファイヴではあるものの、伊東たけしのアプローチは複調的なアプローチと言える訳です。

その複調的アプローチは三全音複調です。「F7(♯9、♭13)」のコード上で「♭5th」と記す「C♭」は、その時点で「B♮」に転義して「B7何某」と想起した上でバリー・ハリス風のB♮上での減八度=B♭音をも包含し乍ら、B7にとってのオルタード・テンションをも包摂したアプローチと解釈すべきであろうと思います。

こうした重要なアプローチがあるので、私は先の「♭5th=C♭」を決して「♯11th=B♮」とは判断しない訳です。♯11thとしての響きがそこまで重要であるならば、如何にクロマティックなフレーズを忍ばせようとも「♮11th」は視野に入らない筈でありましょう。

71・72小節目は特段語るものは無いので割愛いたします。

73〜76小節目にかけてのサックスは、犬がクンクン鳴く様な下行フレーズが頻出しますが、先ずは73小節目2拍目で現れるBセミフラットは、当該小節のコード「B♭△7」のルートに対してスンナリと帰着するのではなく「瘤(こぶ)」を付けてから入っている訳ですね。もちろんその瘤は、音楽的な意味での装飾であり、50セントという僅かな瘤であるという訳です。

イコライザーのレベル増減のカーブ曲率などでも、少々値の張る物だとレベルを下げるにしても「谷の際」が少し盛り上がってから下がるという(その逆も然り)特性を備えた物もありますが、乙張りを利かせるのが狙いである事に疑いの余地はありません。

僅かな音程差の四分音でも、斯様にアプローチされれば認識できない筈はなかろうとばかりに巧みに表現されているという訳であります。

74小節目でも先の「瘤」は「A7(♭9)」の短九度に対する瘤となり弾みが付いているという事になります。

75小節目のコードは「Dm7」。このコード上でサックスは頭抜き5連符の過程で短七度音= [c] よりCセミフラット音を経過してドリアンの特性音である♮6thに加え♭6thをも使ってフレージングしているのが特徴です。要はDm7の5th音である [a] に対しての帰着を主張する流れですので、六度音近傍に対して執拗な変化を施すのでありましょう。

76小節目は特段語る事はありませんので割愛します。

77小節目4拍目のサックスはB♭音よりもほぼ1単位六分音=32セント程上ずらせた音を聴く事ができます。コードは「Cm7」なので、短七度音を僅かに上ずらせる技法という訳です。

78小節目2拍目最後の音はフランツ・リヒター・ハーフ流の表記でD♭音を13セント程上ずらせるという訳です。3拍目の音が64分音符分食い気味で移勢していると思われた方が捉えやすいかもしれません。

同小節3拍目の最後のD♭音には、先行音にフランツ・リヒター・ハーフ流の記号が添加される事により、臨時記号としてのそれに一旦本位記号を与えてから変記号を与えるのではあまりにも仰々しい表記となってしまいます。こうした所がフランツ・リヒター・ハーフ流の弱点でもあるのですが、敢えて「-100セント」と振る事で当該箇所が正当な変記号としての変化である事を明示しているのです。

79・80小節目は特段語る事はありませんので割愛します。

81小節目1拍目でのサックスは頭抜き6連で、やはり「B♭△7」上の5度音をブルー五度で揺さぶる四分音のFセミフラットを用いております。ヴィシネグラツキー流の「短五度」であります。

82小節目のコードは「A7(♭9)」で、茲でのサックス・ソロでの微分音アプローチは更に多彩になります。元がドミナント・コードなのでより一層揺さぶりをかけやすい状況であるからでしょうが、それにしても非常に多彩です。

同小節2拍目では [e] よりも13セント低く採る微分音から入ります。これは短五度と同様の脈と言えるでしょう。直後の [fis] が♮13thである事を思えば更にその後の [fis] より50セント高いFセスクイシャープはどう解釈するのか!? という所が先ず多彩な点と言えるでしょう。

微分音社会での等分平均律に於て♮6thより50セント高く採る音は、通常自然七度が等分平均律(=24EDO)に均されて解釈される物です。これはヴィシネグラツキーも同様です。そうして半音階の [g] に帰着するのですから、過程で生ずる微分音も明確に表しつつ短七度への弾みを付けているアプローチであるのは明白です。そうして同小節最後の音はFセミフラットが生じて、後続小節へと継続します。

83小節目のコードは「Dm7」ですが、サックスは本コードの第3音であるマイナー3rdを50セント上ずらせた音から入って来ますが、これは先行のFセミフラットとFセミシャープを「2単位四半音」(=100セント)のトリルと考えた方が判りやすいでしょう。

この明確な「100セント」の動きも、微分音に耳慣れない方が実感する為の絶好の箇所とも言えるでしょう。

引き続き同小節3拍目からは、本来ならアヴォイド ・ノートである「E♭」を上ずらせる様にしてEセミフラットへ進み、更に「Dm7」上での長九度である「E♮」まで誇張を続けるという訳です。この誇張が帰着する「E♮」を明示的にしているからこそ、アヴォイド ・ノートからの装飾的な動機付けが活きるという訳です。

そうして同小節4拍目ではルート音である [d] よりも13セント高い音から入って、減八度の [des] =「D♭」へずり下がり、その直後に完全八度より50セント低いDセミフラットを使うのですから畏れ入るばかりです。32分音符という速いパッセージで。

84小節目。先行する32分音符の速いパッセージが続いてE♭とEセスクイフラットを用いて来ます。茲でのコードは「G7(♯11)」であるので、♭13th相当の音から入り、更にそこから50セント低い音を用いているという訳です。

85小節目3拍目のサックスはEセスクイフラットが生じますが、これは長九度音に近しい中立短三度であります。

86小節目1拍目では「F7(♭9)」上で、Fセミシャープから入ります。[f] より50セント高い音からFセミフラットへ100セント下行して [f] より30セント高い音が更に誇張されたアプローチになっております。もう、茲まで微分音を駆使しているのは溜息が漏れるほどであり素晴らしいプレイだとつくづく感じます。

同小節3拍目では [b] (=「B♭」)より13セント高い音から入り、[d] より30セント高い音が出現します。「F7(♭9、♭13)」でこれをやっているという事は、あと39セント上ずらせれば自然七度という音脈なので、少なくとも31平均律での五分音や六分音をも視野に入っているのではなかろうか!? と思える位のアプローチであり瞠目するばかりです。

同小節4拍目の5連符では、アンブシュアと注記を充てたのはオリジナル演奏の方がアンブシュアであろうと私が推測した物であって、譜例動画の方でアンブシュアが忠実に再現されているという意味ではないのでご容赦いただきたいと思います。

この音はEセスクイフラットから入っているという事になるので、「F7(♭9、♭13)」上での短七度よりも50セント低い音という事になるので、先の自然七度に寄った音がオクターヴ高い方で [d] より30セント高かった音に近付いて来ている訳で、万力の様に上からも下からも牽引力を閉じ込め、そうして深いビブラートの様に聴かせる明瞭な微分音でソロを閉めるという事になる訳ですね。お見事です。

そうして87〜88小節目では、普通に耳にすればビブラートの利いたロングトーンに聴こえるかもしれませんが、伊東たけし自身は明確に微分音を操作しているので能々聴くと運指に伴う拍節感を認識する事ができる訳です。ですので単なるビブラートではないという事も同時に判明するのです。

87小節目2拍目で生ずるフランツ・リヒター・ハーフ流の添加した記号以外は四分音が明確になっている状況なので、半音階および四分音に関してはもはや説明は不要でありましょう。重要なのは拍節構造です。このリズム通りに四分音を意識して再現してもらえれば、私が臆断で四分音に丸め込んだ解釈をしているのではないという事をあらためて実感していただけるでしょう。

素晴らしいオリジナルの演奏を忠実に再現したからこそ確認できる拍節構造と微分音であるという事をあらためて念頭に置いていただければ幸いです。

扨て、88小節目でのキーボード・パートには態々ペダル記号が充てられている所がありますが、これは先行和音「Dm(on F)」を後続の「D♭m(on F♭)」へ引き摺る様に長音ペダルでの意図的な和声的溷濁が起こっている箇所である為こうして表記したのです。

経過的な和音と雖も、過程で生ずる「D♭m(on F♭)」という表記は如何なものか!? と思われる方も居られるでしょうが、変ハ長調の調域なら有り得るだろうという風に考えております。

何故なら「Dm(on F)」は非常に短い歴時の中ではありますが、このコードはDドリアンとしての響きを示唆するので調域としてはハ長調となります。それが直後の「D♭m(on F♭)」では「変ハ短調」として半音下行のパラレル・モーションだけではなく同主調へのモーダル・インターチェンジも同時に行なっている解釈となる訳です。

尚、マイナー・コードの3度ベースというのは通常あまり使われない物です。しかもマイナー・トライアドでそれを遣るのは一層少ない例となります。

然し乍ら、マイナー・コードの3度ベースというのは不思議な物で、その3度音上から新たに同一のコード=マイナー・コードを暗示させる複調感を誘発する物です。Dm(on F)ならば、Fmも随伴させるポリコードを「心の中」に生ずるという意味です。そうした誘引力がある物です。

この様なポリコード感が暗々裡に映じている事で、随伴する上部のマイナー・コードの第3音は元のマイナー・コードのルートから見て「減五度」相当の音が生ずる事となり、これが異名同音を採って(=♯11th)マイナー・コード上の♯11thとして作用する事にも繋がるのであります。

本曲ではマイナー・コード上で「♯11th」など現れてもいないのですが、心に感ずる「幻のA♭音」を薄々と感じつつ後続の「D♭m(on F♭)」にパラレルモーションを挟むと、ここでも「幻のG音」が生ずるのですから、後続の「E♭m9」の第3音への「幻の半音クリシェ」のラインを見出す事が出来る訳で、決して唐突なコード進行ではないのです。

マイナー感を演出しつつ短三度を意識すると、更にその短三度上の更なる短三度を見つけようとするのかもしれません。こうした心理についてはどういう根拠があるのかは判りませんが、おそらくは19&21次倍音が関与しているのであろうと私は思っております。

あらためてハルのマイナー・コード上の♯11th音を思い返していただき乍ら、本題の「Dm(on F)」に戻って読み続けていただければ幸いです。

本題に戻りますが、パラレル・モーションと成しているそれらの八分音符での歴時でしかない所で先行和音の余薫を強固に残して和声的溷濁をも企図しているのは素晴らしいアプローチではなかろうかと思います。つまり、こうした強い溷濁は和声的には十分に「不協和」であるので、こうした響きが後続和音にて安定・晏寧が生じれば強い不協和は「ドミナント」コードとして作用する事と同等でもあるのです。

ドミナント7thコードを用いている訳でもないのに、複数の和音の溷濁で不協和を作りそれをドミナント(※ドミナント7thコード類としての型ではない不協和音形成の状況)として作用する様にしているという訳です。

そうして89小節目からはプロフェット5と思しきシンセ・リードのソロとなるのですが、コードは八分移勢(シンコペーション)で食って入っている「E♭m9」です。

シンセ・リード・パートの先行和音は符頭が符幹の中央に置かれ、符幹は連桁から外れ「0(ゼロ)」という装飾が付与される [es] が ‘0=no amplified’ という注釈が充てられております。これは現代譜の流儀を真似た物ですが、要は《鍵盤は弾くが音を出すな》という指示なのです。

なぜそうした指示を出すのかというと、シンセサイザーで電子的ポルタメントを起こす様にしている時は、音が消えていようとも先行音の音高の位置がメモリーされているので、シンセ・ソロとしての物理的な発音は4オクターヴ上の [des] から始まるものの、この音に対して低い音から急峻に変化しても差し支えない準備が必要なのであり、その準備の為に低域の鍵盤を音を出さずにポルタメントの準備をするという操作の為の注釈なのです。

そうして実際には4オクターヴ近く下行する急峻なポルタメントが聴かれる訳です。オリジナルの方ではこのポルタメント作用の過程で生ずる「ファンダメンタル」がプロフェットの電気信号として作用している為か非常に低い周波数が「圧」を伴ってスピーカーから鳴らされます。

科学的にはヘテロダインに伴って低域に集まるファンダメンタルがエネルギーを得て音量感を増すという状況が物理的に耳にする事ができるという訳ですが、アナログ・シンセなどの出力信号は可聴帯域外の低域をフィルタリングしている訳ではなく、都合よく低域を濾波する訳でもないのでこうした現象を捉える時があると思っていただければ良いかと思います。

同小節のシンセ・リードの2拍目では連桁が上向と下向とで分断されておりますが、これは上向が右手で下向が左手という事を意味しております。まあ、鍵盤奏者ならばこうした注意書きをせずともお判りでしょうが、DAWが広く普及する現在では鍵盤奏者である為の前提としての素養がなく「鍵盤は白黒のスイッチ」程度の認識しか持たない方も多く居られるので、敢えてこうして解説しております。

加えてビブラート記号はモジュレーション・ホイールに依る物ですので、モジュレーション・ホイールを操作しているという事をお判りいただければと思います。実際にはほんの僅かに動かしているだけだと思いますが。

尚、シンセ・リード・ソロでのギター・パートの前半はレット・リングを示しているので「アルペジオ」という分散和音の形でプレイするという心構えであれば宜しいかと思います。

シンセ・リード・ソロの冒頭4小節のコード進行は E♭m9 -> F7 -> A♭m9 -> D♭△7 という流れでありますが、90小節目での F7 -> F7(♭13)での「F7(♭13)」の時のローズは内声 [es] が3・4拍目では下行して [des] を採るのでコード表記を変えて来ている事には注意をしていただきたいと思います。

91・92小節目では特段語る事は無いので割愛します。

93・94小節目でのコード進行は F♯m11 -> B7 という風に先行のコード進行では変種調号の流れでしたが、93小節目でエンハーモニック転調をしれっと施して表記しております。つまりF♯m11の箇所では先行和音からの下方五度進行ではなく下方減六度進行である訳ですが、ジャズ系統に明るい方なら瑣末事に過ぎない表記かもしれません。

なにはともあれコード表記の実際は下行減六度進行であるにせよ、この進行とて「サンロクニーゴーイチ」進行の一部の「下方五度進行」として見立てても良い箇所なので、その辺りはご容赦願いたいと思います。

加えて、93・94小節目のシンセ・リード・ソロには破線スラーが現れます。例えば、通常の実線のスラーが音高変化の明瞭なタイプなものとした場合、破線スラーの場合はスラー過程での音高変化を均す&滑らかにした物として私は表現しております。

一部の作曲者は全く逆の意図で破線スラーを用いる流儀もあるのですが、多くの場合は過程のスラーを滑らかにするという事です。無論、「滑らか」が意図するのは音高変化の事であり、音高変化が急峻であれば拍節感も明瞭になって来る物です。

その一方で音高変化を滑らかにすると拍節感も同時に暈滃される事になります。ギターのチョーキングの場合、多くは音高変化を明瞭にした方が巧く聴こえますが、曖昧な感じでチョーキングする事を加える事で乙張りも出て来ます。その「曖昧」な感じが破線スラーだと思っていただければ良かろうかと思います。

94小節目では、その破線スラーの過程に伴い微分音が明瞭に現れて来ます。最初は [c] より1単位八分音高く取られた音に加えて [h] より32セント低く採られた音が生じています。茲は、故和泉宏隆がピッチ・ベンド・ホイールを僅かに操作している事が窺い知れるのでありますが、やはり伊東たけしの演奏に感化されたアプローチであると思われます。

95小節目での「E△7」のコード上では特段語る事はありませんので割愛します。

96小節目のコードは「D♭7(♭9、♭13)」ですので、このコードに伴うテンション・ノートも変化記号も仰々しくなってしまうので注意が必要です。

シンセ・リード・ソロが奏する同小節3拍目3音目での「D♭7(♭9、♭13)」上の「♭9th音」である [eses] =「E♭♭」音の直後は [es] より33セント高く採られる事となるので、先行音から133セントという半音よりも「大きく」進行している事となります。

シンセ・リード・ソロは引き続き同小節4拍目拍頭で「明確」な四分音であるEセミフラットを奏しております。同小節3・4拍目ではピッチ・ベンド・ホイールの僅かな操作により四分音よりも細かい微分音が多く現れている中、このEセミフラットは際立って明確な四分音ですので、微分音を判別するには絶好の箇所のひとつであろうかと思います。

同小節4拍目での2音目となる [f] より13セント低く採る音はフランツ・リヒター・ハーフ流の記号を添加し、最後の [d] より24セント高く採る音でこの小節は閉じますが、ピッチ・ベンド・ホイール操作の多くは下げ方向で用いられている事があらためて判ります。ギターのチョーキングを模倣する様なピッチ・ベンドだと上げ方向が多くなるので、そういう意味でも却って印象深くなる事でしょう。

97・98小節目でのコード進行は F♯m9 - > G♯m7(on C♯)という状況。茲でのシンセ・リード・ソロでは特段語る事はありません。

そこであらためて98小節目は99小節目のコード「E♭△7(on F)」が八分移勢で入り、シンセ・リード・ソロは茲でのブリッジでも強行されます。

99小節目3・4拍目でのシンセ・リードを確認していただければ [f - fis] の2音間を破線スラーで括っている事により、その過程での音高変化がどうあるべきなのか!? という事がオリジナルや譜例動画のそれらからお判りになる事でしょう。急峻ではない音高変化という所に注力しているという訳です。

以降、E♭△7(on F)-> Bm△7(on E)の2コードのブリッジが103小節目まで続きますが、特段語る事はありませんので割愛します。

104小節目はBメロの長いアウフタクトを採って入るので24小節目と同様のプレイとなり112小節目までは特段語る事はありません。

が、しかし。113小節目ではサックスが若干主旋律を変応させて来るので33小節目での主旋律とは少し違っている事に注意を払って確認していただければと思います。

137小節目ではアウトロとなりドラムのフィルが冴え渡り、そのまま156小節まで続いて楽曲は終止を迎えます。156小節目で角ばった延音記号(フェルマータ)を用いているので、見慣れない方からすれば一瞥してもそれがフェルマータとは認識しづらいかもしれませんが、これはロング・フェルマータを充てております。

フェルマータの記号は現代譜ではかなり色んなキャラクターが充実しており、要は図形的に見た時の「入れ子」の容積が大きく採られる記号ほど長いフェルマータを意味しているので、尖ったフェルマータだとショート・フェルマータという認識になるという訳です。

という訳で「脚線美の誘惑」の重要な点を解説したのでありますが、微分音のアプローチの採り方については私なりに配慮して判りやすく解説したつもりなのでオリジナルの例と共に理解しやすくなったのではなかろうかと思います。

本文でも用いていた表現である「砕く」というのは《ある音程を砕く》という事を意味している物なのですが、太古の人々がオクターヴを上属音/下属音へと分割した時から「砕かれ」て来たのでありまして、絶対的協和はもとよりそれに準ずる「不完全協和」音程も砕かれる様にして音楽は発展しております。

そうした音程の砕かれ方というのは、ある任意の音程を選択したとしてもそれを「複音程」へと還元してから砕いて行くというのは比較的新しい試みでありまして、シュトックハウゼンとてエップラー等のケルン派と研究を進めて『習作Ⅱ』での螺旋律「=5^(1/25)」(=25 equal division of five=25ED5)という音程比「5」を25等分した訳でありますが、「5」を単音程へ還元すれば純正長三度である訳です。

スプラトニック・スケールは単オクターヴを跳越して2オクターヴで閉じるマルチ・オクターヴ・スケールのひとつに数えられるものですが、2オクターヴ=12全音として見た時、音階排列部分の9全音が有った上で残りの部分超過比となる3全音が各テトラコルド(※各テトラコルドも亦三全音で形成されている)へのディスジャンクト(=空隙部)が充てられている音程構造になっている音階であり、こうする事で半音階の全てを導出している事になります。

上のスプラトニック・スケールは [c] を基準に採ったものですが、これをジャズに応用すると次の様な捉え方をする事ができます。

●オクターヴ跳越は調性を叛く為のものである

●三全音の喚起が半音階的欲求を誘う

●スプラトニック・スケールの両端が調性社会への回帰となる

という状況を鑑みれば例として、ハ長調でのドミナント・コード上で「Cスプラトニック・スケール」を想定した時、[c] 音以外を用いつつ、スプラトニック・スケール内にあるテトラコルドを抜粋するなりしてフレージングに活用する事で半音階の喚起に繋げる事が可能となる訳です。

こうしたスプラトニック・スケールは元々、全音音階(=ホールトーン・スケール)や等比数列の構造にもなっているメシアンの「移調の限られた旋法(MTL)」の各種から援用されており、特にメシアンの場合は半音階と調性社会の併存が可能な様に旋法が形成されています。

微分音を含めると、アーヴ・ウィルソンがこうした対称的音程構造や等比数列構造のそれをMOS(='Moment of Symmetry')スケールとして体系化しており、十二分音(=72EDO)での単位音程を [2:5:2:5:2…] という風に21ステップを経た21音音階(音律と音階の数が同一である場合フォニックと呼ぶのが望ましいので21フォニックと呼ぶ)というブラックジャック音律と呼ばれる物もあります。

MOS音階に関してはテルミ・ナルシマ氏の著書および論文(下記の写真は 'Microtonality and the Tuning Systems of Erv Wilson')などが参考になるかと思いますが、微分音をジャズに活かすにはどういうアプローチを挙げる事が出来るのかというと、矢張りそこにはMOS音階を視野に入れる必要がありましょう。

他にもKraig Grady氏によるアーヴ・ウィルソンのアーカイヴ集となるホームページ冒頭のPDFも参考になると思われます。ウィルソンとの遣り取りには田邉尚雄の名前もあるのであらためて驚く所です。

四分音の導入であるならば先述のスプラトニック・スケールにも似る5単位四分音音程の等音程スケールとなる「Semiquint tone Scale(セミクイントトーン・スケール)というのもあり、こちらもマルチオクターヴ・スケールのひとつでありまして、四分音の全24音はマルチオクターヴとしてオクターヴ跳越を重ねて5オクターヴで閉じる物となり、各音程は5/4音(=セミクイントトーン)の等音程という構造ですが、愚直に5オクターヴに準則する必要はありません。

セミクイントトーン・スケール内のトライコルド(3音列)乃至テトラコルド(4音列)を拔萃した上で単音程へと還元して既知の半音階体系へ組み込むだけでも十分使える材料となるのです。

例えばCセミクイントトーンをハ長調でのドミナント・コード上で使うとするならば、Cセミクイントトーンの両端の音である [c] は調性に靡いて閉じている音なので [c] 以外の23音は如何様にも拔萃可能な訳です。そうして既知の半音階社会にも揺さぶりをかけた微分音のアプローチも可能にするという事になるのです。

惜しむらくはこうした好例がジャズ・フィールドでは楽理的に重要な事が語られる事もなく、単なる「フュージョン」という侮蔑混じりに扱われてしまっている所です。そこまで唾棄する様な者はどれほどまでに高尚な音楽を堪能して微分音を認識されていらっしゃるのかは判りませんが、まあ恐らく皆無に等しいのが関の山でしょう。

耽溺に浸る事のできるアコースティックなジャズが正統とばかりに嗜んで「フュージョン」とやらを蔑んで、墓に入るまでこうした高尚なプレイに気付かないとすれば何ともまあお目出度い事です。墓入る前に耳かっぽじって聴いていただきたいと思わんばかりです。

最後に、これだけは口角泡を飛ばす位念を押しておきたい事があります。ジェイコブ・コリアー登場以来、好事家(※茲では、音楽的素養が浅いクセして新しモノを探る嗅覚だけは一丁前の輩の意)達が微分音を礼賛して来るのは判りきっておりましたが、そうした連中もが方法論だけを掻い摘んでどれほどの微分音を用いようとも、素養の浅い連中から出て来る音は調子外れの「狂った音」に過ぎません。《狂った音でも使えるんだ!》という風に調子外れの音が脚光を浴びる様にして用いて調弦・調律を疎かにするのではなく、きちんと微分音を認識できる為には調弦・調律を厳格に行わないと微分音の感覚は養われないという事だけは覚えていてほしいと思います。

何にしても微分音の理解に一役買っていただければ之幸いです。今回の目玉は自然七度(セプティマル7th)とアンデシマル・マイナー6thの活用術でありましょう。伊東たけし、素晴らしい。

初期のザ・スクェアのメンバーは流動的でありましたが本アルバムでようやく固まって来るメンツとなり、先般、逝去の報を知る事となった故和泉宏隆が本作品から固定メンバーとして定着する様になります。

唯、本アルバムでは1曲だけ久米大作が「Change Your Mind」を楽曲を提供し、自身も当該曲のみ参加。久米明の子で敬虔なクリスチャンでもあり久保田早紀の夫でもあるという事も広く知られているところですが、なにより「Change Your Mind」はマクセルのカセットテープのCMにも使われていたので、同社TVCMの変遷は山下達郎→ザ・モッズが起用されていた後でのアーバン・タッチなインストゥルメント楽曲には耳目の欲を惹かれた物です。

他にも当時のFM東京(現・TOKYO-FM)の某番組(=番組名失念)のオープニング楽曲として同アルバム収録の「ハワイへ行きたい」が使われていた物でして、リリコン・サウンドを活かした如何にもスクェア・サウンドという象徴的な音を聞かせていたものでした。

和泉宏隆が本アルバムから固定的メンバーとして落ち着く事となるのですが、プロフェット5も用いて参加しており今回制作した譜例動画「脚線美の誘惑」のソロでもプロフェット・サウンドを堪能できる様にオリジナルを可能な限り踏襲しております。

70年代のクロスオーバー・ブームを経ての80年代前半の国内ミュージック・シーンとやらは当時のクロスオーバー・ブームに沸いたリスナーは一体どこに消えてしまったのか!? と思われる程でしたが、そうした変遷から「よりキャッチー」なメロディーを具備したインストゥルメンタル音楽が持て囃される様になり、それが所謂「フュージョン」と呼ばれる様になりました。

皮相浅薄な者だけに限らず玄人連中からも揶揄される「フュージョン」という括りには勿論ザ・スクェアは入っていた事でありましょう。一般的には「軟派」と言われたものです。

処が本曲を隈なく分析すればあらためてザ・スクェアの凄さがお判りになるかと思いますが、なにより伊東たけしの替え指(※多くは四分音運指)を用いて茲まで微分音を駆使していたのかと驚嘆する程の凄さの判るプレイを聴かせてくれるもので、その伊東のプレイに呼応する様に和泉宏隆もピッチベンド・ホイールを駆使して微分音を聴かせている箇所が随所に見られるのですから瞠目に価するものです。

尚、半音階および四分音の音程変化量と変化記号の呼称については下記の画像を参考にしていただければと思います

斯様な微分音すら聴き取る事が出来ずに皮相的に「軟派なフュージョン」と片付けてしまう様な愚者に対してはもう一度生まれ変わって来いと言いたいものですが、曷は扨措き微分音を巧みにインプロヴァイジングに於ても用いていた事を勘案すれば、硬派であろうジャズの本流のプレイヤーとて屈服せざるを得ないほどのプレイである事は明白です。

特に伊東たけしの本曲でのソロに於ける微分音の用い方は、単にイントネーション的な揺さぶりをかける為の使い方とは異なる微分音のアプローチは学ぶ所が多いと思われるので、それについては追って解説して行く事にしましょう。微分音に限らず、用いられるコード種も通常ではなかなか遭遇しない様な珍しい類のコードも用いられているのでそうした所も併せて解説して行きます。

それでは先ず、譜例動画の方を確認し乍らの解説となるのでYouTubeにアップした4K動画をあらためてご覧いただきたいと思います。

1小節目。アルトサックスのパートで早速の微分音表記に面食らうかもしれません。微分音に拘泥する事が無ければスラーで括った範囲は通常付点四分音符として書かれるでしょうから。スラー部分の「+13」という数字は変化以前の音よりも13セント高いという事を示しております。

変化以前は [gis] である為、私が他の譜例動画で能く行なっている表記は「幹音」からの変化量を書くので、そうした書き方の流儀を貫くのであれば調号による変化記号が不要の [gis] も「+100」という状況ではあります。なぜ今回はそうした表記と異なるのか!?

それは、アルトサックスが移調楽器であるからです。楽譜で書かれるそれを実音で示すと長六度下に移高するからです。

つまり [gis] と書かれている音は実音だと [h] なのでありますが、調号無しの [h] は局所的な調判定をすればハ長調の調域である為「導音」を奏しており、その導音に大きめのイントネーションとして微分音的に誇張して13セント上ずらせたプレイという事になります。

移調楽器である為、当該箇所は長六度/短三度忒いの調域での「導音」である事を示す必要性が生じます。イ長調の導音は既に「幹音から+100セント」であるのですが、実音の方では幹音に過ぎないので今回ばかりは「調号が示す変化記号を不要とする状況」からのセント数の変化量を示す事となりますのでご注意下さい。

また、微分音に慣れていただく為にも次の動画が参考になると思うので紹介しておく事にしましょう。これはサックスで微分音を巧みに用いている例で、埋め込み当該箇所は四分音よりも細かい八分音〜十六分音の間を推移する様にピッチを変えている例を確認できます。

1小節目後続のコードでは「Cm6(♭5)/E♭」という、少々見慣れぬマイナー 6thフラッテッド5thコードの3度ベースという表記が充てられております。嘗ては高中正義の「Blue Lagoon」のイントロで用いられるブリッジのコードが減七ではなくマイナー6thフラッテッド5thであると説明した事がありましたが、これも同様「減七ではない」という解釈で減七である「Cdim7」の同義音程和音であるも和音種が異なる「Cm6(♭5)」という表記をしているのであります。

この意図は、コードから類推されるアヴェイラブル・モード・スケールを想定した時、「Cm6(♭5)」というコードからは6度音と8度音との間の7度音の和音外音の存在を示唆しているからであります。

仮に「Cdim7」と遣ってしまえば減七度音と八度音の間にアヴェイラブル・モード・スケールの音は存在せぬ増二度という広い間隙を準備するだけの事となり、同時に減五度と減七度の間の六度音の存在(=普通に考えれば短六度でしかない.減六度は完全五度との異名同音となる為、完全五度を態々異度の異名同音として想起する事は先ず無い)を示唆するのみで、広い間隙(=増二度)が空疎な状況を作りかねないのです。

況してや本曲中では別の箇所に於てマイナー 6thフラッテッド5thコード上での和音外音としての七度音の使用が認められる箇所があるので、減七の和音を想定した時にそうした音は矛盾を生ずる事になるので、本曲の殆どの箇所では減七(dim7)和音の使用は回避しております。

唯、曲中では「dim7」コードが現れる箇所もあるので、そうした側面は追って詳述しますので取り敢えずはご安心してお読み下さい。

尚、ドラム・パートでのチョーク・シンバルはアポストロフィーの附與を伴って示しているので併せてご確認下さい。

2小節目。拍節構造が異なるだけでコード進行は1小節目と同様です。

3〜4小節目。これらの範囲も1〜2小節目での演奏を長二度下方に移高させた物なので、特別に語る事はありません。

5〜6小節目。こちらも従前の流れを引き継いで長二度下方に移行した状態となります。注意点は5・6小節目のそれぞれ後続和音となる「A♭m6(♭5)/C♭」は、変種調号である(フラットが7つ)の変ハ長調/変イ短調を喚起する類のコードなので、人によっては比較的見慣れる「G♯m6/B」と書き換えたくなるかもしれません。

然し乍ら、先行和音から長二度下行の移高を辿っているので茲だけを減三度下行進行とするのは御都合主義にも程があるので、茲は敢えて長二度下行を保つ為のコード表記としております。

仮に「G♯m6/B」という表記を選択した所で、その和音構成音である6th音は [eis] =「E♯」なのですから、それを「F♮」と読み換えてしまうのはあまりに問題を大きくしてしまいますし、何れにしても「見慣れぬ」表記を甘受せざるを得ないのであるのならば長二度下行を素直に受け止めるしか手は無いという訳です。

7小節目。コード進行は E♭m9/B♭ -> Adim7(♭9) -> E△9(on G♯)-> Gdim7 という4つのコードが現れますが、最も目を引き付けるのは2つ目のコードである「Adim7(♭9)」でありましょう。

《そもそも減七の九度音、しかも「♭9th」を付け加えているなんて莫迦じゃねーか!?》

と思われる方は少なくない事でしょう。批判は甘んじて受けますが、そうした断定は単に和声の世界を熟知していない事を自覚して下さい。ジャック・シャイエ著『音楽分析』(音楽之友社刊)の94頁では、減七の和音に短九度が付与されるタイプの物に加え、ハーフ・ディミニッシュ・コードに対して短九度または長九度を付与するコードを紹介しています。

それらは減和音のポリコードの断片と見る事が出来るのですが、そもそも減和音を基に複調的な重畳を想起する事を非常に巧みに説明しているのはアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』でのこちらも亦94頁「想像的基礎低音(ジェネレーター)」で詳述されているのです。

そこでは2種の減七を同時に呼び込む事が可能な物であり、それらの減七のポリコードを旋法的に並び替えた物が「コンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケール」というオクタトニック(8音音階)である訳です。

処が多くのジャズ/ポピュラー音楽の理論書に於ても、コンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケールがなぜ「コンビネーション」なのか!? という事を説明しているのは非常に少なく、それが「ジェネレーター」と呼ばれる概念から生じている事を説明しているのは上述のハルの著書でない限り容易く遭遇する事は出来ない事でしょう。

極言すれば、ジャズの側とて一般的に瀰漫する事になるコード・サフィックスの慣例に対してお座なりにしてしまっている部分があり、例外的に見られる事になる「dim7(♭9)」および「○m7(♭5、♭9)」や「○m7(♭5、9)」を是認しようとしないのは単に著者と読み手の素養の浅さが多くの慣例に甘受する事に留まっているだけに過ぎず、実際にはドミナント7thコード以外で三全音や短九度、減八度、減十五度を付与するコードというのは、副和音に括られる現代的なコードであるのにそれらを使わないのは原典または典拠を知らないが故に尻込みしている訳ですね。

尻込みという姿を見せたくはないでしょう。ですから遠ざけたり、例外を見れば自説の補強の為に否認するという姿勢を取らざるを得ないのであります。

私が斯様な典拠を示す以前に、ある者が藪から棒にそれらの「物珍しい」コードを否認したとしましょう。そうした声の前には反証をたった一つでも呈示すれば彼奴等の否認など無根拠な物として無力化させる事が出来る物です。反証とはそういう物です。

それでも尚楯突いて来る様な輩というのは音楽の正当性の前で勝負をできぬ自身のエゴを貫く為の強弁を繰り返す事になり、最早それは自分可愛さで強弁する様なものなのですから、そんな輩の口から正当な答が出て来る訳が無いのは火を見るよりも瑩らかなのです。

本曲では他にも「見慣れぬ」コードが出て来ますので《コイツの譜例動画の其処彼処には見慣れぬコード表記があるが俄かに信じがたい》と思われる方も居られるとは思います。私が典拠を示しているのであるのならば、その典拠をご自分の目で確認されてから判断をして下さい。

コード表記に対して必要以上に慣れてしまった者は譜読みよりもコード表記だけを優先して読む悪癖を抱えているものです。故に、コード表記に齟齬が生ずる様な例外的な状況というのは峻別に迷うソースとしてしか捉えず是認したくないというポジションを採ろうとしてしまいがちです。そこに気を付けて欲しいと思います。落とし穴は自身の不必要なエゴにあるという事を念頭に置いた上で判断して下さい。

扨て、同小節での「Gdim7」は「Gm6(♭5)」でなくて良いのか!? とも思われるでしょうが、全ての声部を俯瞰した上で、そのコードの和音外音の存在を確認した上で「Gm6(♭5)」と書く必要が無い状況であるならば、見慣れたタイプであろう「Gdim7」として表記した方が多くの読み手にはスンナリと読む事が出来る筈です。

また「dim7」表記の方を表している時は、そのコードから類推されるアヴェイラブル・モード・スケールがチャーチ・モード(グレゴリアン・モード)およびそれらのモードのムシカ・フィクタを採っての可動的変化が生じた形に準則した全音階であるという事も同時に示している事となります。

8小節目。コード進行は Cm7(♭5)/G♭ -> F7(♭9、♭13)というものですが、先行和音は5度ベースの型であります。ハーフ・ディミニッシュ・コードでの5度ベースなので「♭5th」であるという点に注意する必要があります。

9小節目。いわばAメロですが、このAメロは変ロ長調(Key=B♭)を基準に書いているので、先行するブリッジの無調号からは実質的に転調した表記となります。徹頭徹尾無調号を貫いても特段問題はない曲調ではあるのですが、調的な範囲が広く作用している事から調号を充てる解釈を採りました。

同小節からベースはスラップに変化します。アルバム裏ジャケットでの田中豊雪はアレンビックの1ピックアップのベースを手にした写真がありアレンビック独特の鋭い音はアルバム中数々のスラップ・サウンドで「らしさ」を聴かせているのですが、今回私はプレシジョン・ベースを基にヤマハBB-2000のピックアップ・レイアウトに準則するマウント位置で設計し、デヴィッド・ハンゲイトよろしくのフラット・ワウンド弦を用いてマンハッタン・トランスファーの「トワイライト・ゾーン」の様なスラップ・サウンドに仕立てております。

(※「トワイライト・ゾーン」中盤のツイン・ギターのソロはジェイ・グレイドンとスティーヴ・ルカサー等のプレイ)

引き続き同小節ではトニック・メジャーとしての「B♭△7」のコードで始まっておりますが、すぐに部分転調へと姿を変えて行きます。

それは直後の10小節目で副次ドミナント(=セカンダリー・ドミナント)としての「A7(♭9)」が現れる事により、このコードがモーダル・インターチェンジとして作用している事を示しているのです。ニ短調(Key=Dm)調域での短属九として作用しているのであり、通俗的にはピボット・コードとも呼ばれたりします。

扨て、「A7(♭9)」が調的に準則して後続和音となる11小節目での「Dm7」へ下方五度進行をする訳でありますが、コードそのものの「Dm7」は変ロ長調調域の上中音和音(♮Ⅲ度)と同等であるものの、前述の副次ドミナントを経由した場合だと茲での「Dm7」は原調でのフリジアンを想起する物とは全く異なる物になります。

同小節での「Dm7」は着地点としてトニック・マイナーを部分転調として見立てる事ができます。とはいえトニック・マイナーをドリアンで嘯くアプローチもジャズ界隈では非常に多くあるので、少なくとも茲での「Dm7」はフリジアン以外でのナチュラル・マイナーおよびドリアンをアヴェイラブル・モード・スケールとして想起するのが第一の選択肢である事に万全の注意を払うべき物です。

原調の余薫を引き摺らずに適宜モードを充てていれば原調に固執する事はないのでありますが、どれだけ原調がこびりついた様な記憶力を持つ人であっても「A7(♭9)」が含有する和音構成音 [e] を聴いた途端、それを移旋と気付かない様では相当ポンコツな耳ですので、ノンダイアトニック的な響きとして [e] を聴いた瞬間に移旋のスイッチが入らないとインプロヴァイズは難しかろうと思います。

12小節目のコードは G7(♯11) -> G7(♭9)というオルタード・テンション部分の変化があるだけです。せっかちな書き方をする方はこれらのオルタード・テンションのみの変化を「alt」表記にしてしまう人も居ります。

大概の場合alt表記というのはオルタード・テンションの「9th」音の変化(※♯9th -> ♭9thなど)の時に充てられるケースが多いものの、9thのオルタード・テンションに随伴する「♭13th」が更に付与されて「♭13th」が掛留していて9thが変化している様な状況でもalt表記が施されたりする事があります。

そもそもalt表記というのはコードの母体(基底部分)が変化しないにも拘らず、随伴するオルタード・テンションのそれを逐一コード表記にしてしまうと、コード表記をする印刷レイアウト上の問題が生じるのでそれを省いてスペースを確保する事を優先している表記であるに過ぎません。

殆どの場合「alt」と表記されていれば、《どのオルタード・テンションを動かせば良いかは自分で判断できるだろ!》という様に、そのシーンが完全なインプロヴァイズを求められるシーンであればプレイヤー自身のセンスを問われ、他方では既知のリメイク&カヴァーなど過去の演奏例がある作品では《聴けば判るだろ!》という、何れの選択を採るにしても黙認の強要が為される類の策でしか無く、そもそもが印刷上の問題を解消する為の簡便的な方法が広く蔓延していつしか多用される様になった表記なので、コード構成音を特定できない不文律が生じている表記例のひとつと言えるでしょう。

私の制作する譜例動画では、通例ならばalt表記で済まされる様な箇所でも適宜コード表記を充てておりますのでご容赦下さい。唯、これだけは言えますが、楽譜が明示されておらずにコード譜だけでalt表記を施してしまうのは避けるべきです。

そもそもalt表記というのは、それに伴う実音を表記する楽譜の側がその変化状況をどう示しているのか!? という事を補足して初めて成立すべき根拠を得られる物なので、コード表記だけでalt表記で済ませてしまうのはいただけません。

13小節目。ツーファイブ進行を繰り返して来ており茲では「Cm9」へと一旦の帰着。サックスとギターとの主旋律は [f] を奏でているので、トータルのハーモニーは「Cm11」のサウンドでもあります。

今回の譜例動画のテイクではこの箇所にイントネーション的に揺さぶりをかけてギター・パートのチョーキング・アップで誇張させております。そのチョーキング・アップがコードのルートから見て増四度の [fis] 相当まで誇張させるのですが、この誇張はその後のマイナー・コード上の「♯11th音」の示唆&地均しの為にも敢えて使っております。

マイナー・コード上の♯11th音とは、元はハルが『近代和声の説明と応用』で紹介している事に端を発しているコード種なのですが、要約すると属和音ではない副和音で三全音の包含があるタイプのコードであります。

こうした副和音での三全音の包含の和音はヒンデミット著『作曲の手引』の巻末でも分類されており、ハルのそれよりをも凌駕する内容なのですが、所謂古くからのジャズ体系に於けるコード体系からは外されてしまった事もあり、マイナー・コード上の♯11th音はそれこそ異端や謬見かの様にも思われてしまう所があったりします。

こうした状況に加えて更なる解説をマイナー・コード上の♯11th音の紹介時にはあらためて述べるのでご容赦下さい。

扨て、14小節目。コードは F7(♭9)-> F7(♯9)と進み、これらも通例的にはalt表記で済まされてしまう可能性が高いコード進行です。これについてはサックス・ソロ部分で詳しく語ります。

alt表記で非常に多い例としてはオルタード9th(=増九度&短九度)の下向変化を伴っての物なのですが、これは上向変化のオルタード9thのタイプでもある比較的珍しいタイプの物なので、この状況をalt表記で済ませてしまうのは勿体無い判断であろうかと思います。ですので私はそうした安直な判断を回避してコード表記を明示しております。

15小節目。原調のトニック・メジャー「B♭△7」へ進みます。その後移勢された15小節目では「Cm7(11)」に進んでおり、主旋律の [f] 以外にもバックの和音構成音として [f] を重複させている事からコードには [f] を示す「11th音」の付与が示されているという訳です。

この [f] は後続小節である16小節目での「D9(on C)」が内含する [fis] へと主旋律が半音高く誇張される流れであります。こうした [f - fis] の流れを前以て提示するかの様に13小節目での私が施したギターのチョーキング・アップの誇張も単に「盛りました」という類の示唆なのではなく、その後のメロディーの示唆を忍ばせたアレンジだという事も併せて理解していただければ之幸いです。

尚、同小節3拍目弱勢でのサックスの吹く [fis] (※楽譜上では [dis] なので注意)には [fis] が微分音的に13セント低い事を示すフランツ・リヒター・ハーフの微分音表記に準則した記号を付与しております。

フランツ・リヒター・ハーフは斯様な微分音記号を使って144EDO(=二十四分音)までを取り扱うので、その分解能の細かさ故に五分音&十分音の近傍、十六分音の近傍をも取り扱える事が最大のメリットとなります。

13セントというのはほぼ十六分音の1単位微分音の変化量ですから、そういう訳でフランツ・リヒター・ハーフの表記法を用いたという訳です。

この表記法が一般的に目に触れやすいのは ‘Dictionnaire des musiques microtonales’ の p.221に載せられているので、フランス語ではありますが興味のある方は是非手に取ってお読みいだければと思います。

伊東たけしが用いている微分音は、四分音はもとより十六分音から二十四分音に相当する細かな物も用いております。四分音のそれらは明確な微分音で、四分音より細かいものはイントネーションの揺さぶり的なアプローチとして用いられていると私は判断しております。

譜例の方では四分音の変化量は明示せずに、四分音よりも細かい微分音に変化量を充てているのですが、それらの変化量と微分音変化記号にピンと来ない方も居られるかと思いますので、次の様に本位記号を中心とした変化量の差異が判りやすくなる様に明記するので参考にしてみて欲しいと思います。

上述の微分音変化量は、正当な体系の下での変化量を示しております。「正当」とは言っても四分音記号以外のそれらは真なる意味での正当性は然程担保されていないのも実際ではあるのですが、注意点として今回の私の譜例では上述の変化量の近傍値として使っております。ある意味では「ざっくり」とした形で用いております。

例えば正当な八分音記号が実際には六分音程度の物にも用いたり、或いは十六分音よりも細かい単位が正当表記として用いていたりするのに、十六分音とほぼ同等の使い方として表していたりしていますが、譜面での微分音変化記号の方よりも私が注記を充てているセント数の変化量(=幹音からの変化量)を確認していただければと思います。

尚、通常の半音単位の変化記号と四分音記号にはセント数の変化量は充てておりませんので、それらは100 or 50セント単位を採っていただければと思います。何はともあれ、四分音記号部分だけでも騙されたと思って譜面通りに再現していただければオリジナルのそれが単なるビブラートの様なイントネーションではないという事があらためてお判りいただけるので是非ともお試しいただければ幸いです。

17〜22小節目は先行する9〜14小節目と同様です。

23小節目はトニック・メジャーへの一旦の解決を見ます。その直後24小節目で1拍目弱勢からサックスのみのソロ・フレーズ(インプロヴァイズやアドリブの意味ではない)を鑑みれば、同主調(変ロ短調)に移旋した形のフレーズを採っている事が瞭然ですが、次のBメロでは無調号にしているのでその辺りはご容赦下さい。

同小節でのローズの複後打音は敢えて装飾音符としての形では書かずに実音の形で書きました。後打音に関しては東川清一に詳しいのですが、バロック期から残る記譜法であるそれを近現代の音楽から知ろうとすると却って判断に迷ってしまいます。後打音の配置としては直後の後続和音のアンティシペーション的に先行小節の上拍の弱勢に置かれるのが最も正当な認識である様です。

しかし当該箇所を複後打音として書いてしまうと、同小節の1拍目強勢以降には休符(八分休符+四分休符+二分休符)を充てて「実音ではない」複後打音を書く必要があるので、後打音の存在に不慣れな人が読めば《その装飾音符は次の小節の先頭でもよかろうに》と思われかねない訳です。ですので歴時も正確に採って実音表記を施したという訳です。本来であれば複後打音で書くのが正当な表記であります。

25小節目のコードは「E♭m9」。当初のアップロード時には「B♭m(on E♭)」と表記してしまっておりました。[ges] 音が24小節目最後のサックスのフレーズのみだと思い込んでいたので和声的には生じていないだろうと高を括っていたのですが、能々聴いてみたらローズが [ges] を鳴らしていたので急遽表記を変更したという訳です。

同小節からギターはミュート奏法でフェイザーをかけておりますが、楽譜にはミュートとは注記せずにスタッカーティシモを充てて表現しているのでご理解のほどを。

同小節でのベースは1拍目弱勢からの3つの八分音符の拍節はそれぞれ音価が漸次短くなる様に表現されております。テヌート→メゾスタッカート→スタッカートという風に。特に1オクターヴ高く採る2拍目拍頭は、長すぎず&短すぎずという配慮が必要でありましょう。

この拍節構造に伴う一連のフレーズは後続小節でも同様です。

扨て、同小節のサックスは3拍目でスラーで括られた13セント上げとなる微分音の表記がありますが、16小節目で生じていたフランツ・リヒター・ハーフの13セント下げの時に付与していた時の記号などを充てていないのは何か意味があるのか!? と疑問に思われるかもしれません。

私は今回、1単位八分音〜六分音の範囲に収まる変化量が「幹音により近い時」にはフランツ・リヒター・ハーフの添付記号を用いてはおりません。つまり、幹音から13セントほどの変化量の場合は上げようが下げようが添付記号の付与はせずに変化記号で示そうという意図で行っております。

無論、微分音に関して後に詳述する事になるのですが、その時には様々な例外も現れるので逐次説明していく予定です。

26小節目のコードは「F7(on A)」。3度ベースではありますが先行和音からベースの動きだけを拔萃すれば三全音の対斜なのでありますね。エレピの声部も平進行(各構成音が同一方向)なのでお行儀がよろしくありません(笑)。先行和音からの右手での内声 [f] が後続では完全八度上行で現れる。

処がジャズ・ヴォイシングではこうした完全八度や平進行はおろか、長七度、減八度、増八度、短九度、長九度の跳躍など珍しくないのです。特に最高音を目立たせる為ならば、とばかりに唐突な跳躍は非常に多い物です。平進行をしても尚 [f] を響かせようという意図があります。

27小節目のコードは「Fm7(on A♭)」という仰々しい表記での3度ベースです。何故仰々しいのか!? というと、同義音程和音である「A♭m6」という表記が本来なら第一に視野に入っておかしくはないのです。

然し乍ら先行和音「F7(on A)」からの声部の流れを勘案すると上声部のコードが「F7 -> Fm7(♭5)」という和音構成音の一部が半音下行していく状況が「A♭m6」よりも「Fm7(on A♭)」という表記が優位となってしまうという訳です。

先行和音からの進行がこういう状況ではなく「Fm7(on A♭)」というコードが現れるならば、そういう時は「A♭m6」が適切なのですけれども。

28小節目のコードは「D♭7(9、13)」ですので、11th音がオミットされた(=不完全和音)13thコードです。

Bメロとなる茲までの4小節一連のコード進行を耳にしても、コード表記のそれとは裏腹に、コードがそれほど耳に複雑な感じとして聴こえないのは主旋律の筋の良さを第一に挙げる必要があるでしょう。

メロディーの牽引力が強い(=筋の良さ)があるからこそ、それに随伴する和音が如何様に粉飾されてもメロディーの力強さと和声の新たなる変化(所謂リハーモナイズもこれと同様)を具備するという事になるのです。

所謂「分数aug」とて、メロディーの全音階(=ダイアトニック)感を維持して和声的粉飾を試みる訳なので、その全音階的メロディーがグイグイと推進力があれば、随伴させる和声はより一層彩りを増す様に聴かせられるのも同じ事なのです。

29小節目は先行小節よりエンハーモニック転調を施すので、異名同音転義が行われなければ本来であれば「G♭何某し」のコードへと下方五度進行が為されるべきですが、その後の帰着先の調所属を鑑みると本箇所がエンハーモニック転調に適切な所であろうと判断して「F♯m9」と表記しております。

30小節目。サックスのパートにて初めて四分音記号が明示的に表されます。これまでの微分音の変化よりも遥かに大きい変化量でして、替え指に伴う四分音運指に依るプレイである事は間違いないでしょう。騙されたと思って原曲を耳にしていただれば、その明確な四分音の変化にあらためて驚かれる方も居られるのではないかと思います。無論、そうした微分音は、単なるビブラートの変化ではないという事です。

コードが「B7(9)」である所での「Gセミシャープ」なので、ルートから単音程への転回位置で見れば♭6thと♮6thとの中間に位置する和音外音となる四分音を使っているという事を同時に示唆しております。

これは中立六度=セプティマル6thとも呼ばれる物で、自然倍音列上の第13次倍音を四分音律に均した時に相当する音で、自然倍音上に存在する音を誘引した物です。

機能和声的には避けられる自然倍音上の音の持ち込み方はセンスが問われる物ですが、ジャズ界ではマイケル・ブレッカーが駆使しており、マイク・マイニエリのソロ・アルバム収録の「I’m Sorry」やドナルド・フェイゲンのソロ・アルバム『The Nightfly』収録の「Maxine(邦題:愛しのマキシン)」のソロでも用いたりしておりました。

(※「I'm Sorry」では当該コード上の中立七度=Neutral 7thを用い、「Maxine」ではサブマイナー6th=「長五度」の異名同音となる音を用いたアプローチで、特に「I'm Sorry」のマイケル・ブレッカーは「真の」ブルー七度を念頭に置いていると思われるアプローチ)

同様に、坂本龍一もYMOのアルバム『BGM』収録の「1000 Knives」での中盤のキーボード・ソロにて用いていたアプローチです。

それらの楽曲は下記に埋め込み当該箇所として掲載しておきますので、是非ともご確認されたし。

中立六度の使用は斯様にして耳の鋭敏なアーティスト達が用いていたのであり、伊東たけしも勿論例外ではありません。

ジャズの世界ではハーモニー形成の主役としてピアノが覇権を握ってしまっているきらいがあり、半音階へと均されてしまう事で四分音を纏ったパフォーマンスの実例ですらもイントネーション的な差異程度に丸め込まれてしまい、半音階だけに固執してしまい微分音に対する感覚を鈍くしてしまった半音階偏重主義の責任は大きいかと思います。

何れにしても、自然倍音上の音をコード上の「中立六度」に充てるというアプローチはどういう音脈なのか!? という疑問を抱く方も居られる事でしょう。

ジャズの場合、ドミナント7thコードを属音上(=Ⅴ度上の和音という意)の和音として聴く以外に、トニックとして聴く様に響かせる事もあります。

孰れにしてもドミナント7thコードという長三和音+短七度で構成される各和音構成音は、主音(=Ⅰ度)という基準があった時のⅤ度の位置に現れている時の状況が自然摂理的に最も合致しやすい状況であるので、ドミナント7thコード上でのセプティマル6thは、全音階を基準にした時の自然倍音列を「1」と見た時の第13次の近傍を採る音にほぼ等しくなります。

そうして俯瞰した時(全音階的に)に、その音は結果的に「ブルー三度」を見る事に等しく次に図示される全音階上の上中音が50セント低くなった音として解釈する事ができます。

尚、下記の譜例はハ長調の調域でのⅤ度(属音)上にあるセプティマル6thとして表しているので、動画での「B7(9)」上でのセプティマル6thは移高して捉える必要があるので注意をし乍ら確認されると良いでしょう。

ブルー七度、ブルー五度、ブルー三度らがきっかり四分音低く採られるという訳でもないのですが、まあ概ね六分音・五分音・四分音の単位音程に収まる所に現れて来るとは思います。

一方で、ドミナント7thコードを「Ⅰ」のトニックの変化和音として見た時、この時に生ずるセプティマル6th音はブルー三度の鏡像音程を見る事になります。

つまり、主和音の根音の上方350セントにブルー三度があるとすれば、その鏡像音程は下方350セントになり、陰影分割した時の転回位置は850セント上方に位置する事となります。

マイケル・ブレッカーと坂本龍一のアプローチを比較した場合、坂本龍一の捉え方の方が比較的新しいアプローチという事になります。更に付言しておくと、伊東たけしの同小節でのアプローチは坂本龍一と同様のアプローチという事となります。

31小節目の「E△7」でもサックスは微分音を駆使します。2拍目弱勢で鳴らされる [gis] よりも13セント低い音は、フランツ・リヒター・ハーフの記号を添加して幹音からの音程変化量=+87セント高く併記しているのがそれです。

これからもお判りになる様に、四分音の替え指の他に四分音よりも音程幅の狭い微分音は四分音用の運指とは異なる方法でイントネーションの揺さぶりを掛けているのでありましょう。

そうして同小節3拍目弱勢では [gis] よりも50セント低いGセミシャープが奏され、この音は直前の26小節目で現れた「B7(9)」上のセプティマル6thと物理的に同じ音です。本小節では「E△7」上での中立三度=セプティマル3rdとして使っているという訳です。

つまり、メジャー7thコード上でも臆する事なくコードの第3音に対してブルー三度を採っているという事になります。こうしたアプローチはあらためて学ぶべき所が多いかと思われます。運指の上では同じ音に過ぎないので凡ゆる箇所で使うという訳ではなく、偶々こうした使い方が出来たという事でありましょう。

32小節目のコードは少々珍しい表記型である「Fm69(♭5)」です。思えば、高中正義の「Blue Lagoon」の通俗的に知られるコードが「Edim7」の実態は「Em6(♭5)」という話題を取り上げた事がありました、これも同様であることに加えて長九度が付与されているという状況なのであります。

33小節目のコードは「F♯m7」。茲では特段語る物はありません。強いて言えば、ベース・パートのメゾスタッカートでしょうか。

34小節目のコードは4度ベースの「G♯m7(on C♯)」で、サックスは [fis] 音から更に十六分音ほどイントネーションを更に誇張させます。つまり、G♯m7の7th音である「F♯音」を更に13セント上ずらせて誇張させているという訳です。

コード上の短七度から僅か乍らも中立七度寄りに誇張させているという訳です。こうしたアプローチも見事な物で、完全に微分音を調的な世界でも操っているという事があらためて判ります。

35小節目からCメロとなりますが八分移勢(シンコペーション)で食って入っておりますので34小節目4拍目弱勢が譜面上で表されておりますが、茲のコードは2度ベースの型で「E♭△7(on F)」で入って来ます。

同小節2拍目から書かれる5連符のスラーで括られたサックスのフランツ・リヒター・ハーフ流の表記に表される変化量は「移調後」の音の変化量を表しております。

つまり、楽譜上では [g] ではありますが、これは実質的に [b] =「B♭(変ロ)音」なので、「B♭音から入り→B♭音より13セント下げ→B♭音へ戻り→B♭より13セント上げ」という状況を「幹音からの変化量」として示さざるを得ないので、決して [g] から113セント下げたり87セント上げたりしてはいけないのです。

移調楽器の楽譜なのでこうした面倒臭い表記が起こってしまうのですが、私の場合はあくまで「幹音」からの変化量に拘っているので移調楽器を相手にすると非常に難しい問題に直面してしまうという訳です。

余談ではありますが、現代音楽の世界では斯様なセント数を併記した楽譜表記は能くあります。然し乍ら多くは幹音からの変化量ではなく半音階、つまり嬰変いずれかの変化記号からの変化量を併記するので多くの変化量は±100セント以内に収まる数値を併記するという訳です。

いちいち調性を相手にしない音楽観を前提にしている訳ですから、幹音から充てる必要も無いという合理的な判断である事に疑いの余地はありません。

唯、私のレコメンドする微分音の多くは、調性に則りつつイントネーション的に誇張する使用例を取り上げる方が多くなるので、そういう状況下での微分音表記に伴う変化量は幹音からの変化量を充てた方が配慮を欠いていないであろうという判断から幹音表記が多くならざるを得ないという訳です。

本曲とて部分転調は頻繁に繰り広げられる曲想であろうとも、各コード上でのアヴェイラブル・モード・スケールは逐次調性システムに則っている状況であるが故の判断なのであります。

36小節目も八分移勢で入って来てのコード・チェンジで4度ベースの型である「Bm△7(on E)」に進行するのでありますが、この和音構成音は [h・d・fis・ais / e] であるものの、シンセ・クラビ・パートの2オクターヴ上げ(=クインディチェージマ・アルタ=15ma)による6連符でのアルペジオが35小節目では「E♭△7」であるのに対して「Bm△7(on E)」では「B♭リディアン・オーギュメンテッド」を示唆するアルペジオとして表しております。

本人達のアプローチの真意までは判りませんが、私は敢えて「Bm△7(on E)」でGメロディック・マイナー・モードの断片を想起しているのです。何故なら、アルペジオの方は執拗なまでにコード・トーンである「Bm△7(on E)」での [h] を避けているからです。

そうしたアルペジオを勘案するとGメロディック・マイナー・モードの断片をスーパーインポーズさせていると考える事が出来る為、私はこのパートを「Bm△7(on E)」の構成音には準えず、複調およびスーパーインポーズのアプローチと解釈したので、コード・トーンの [ais] に準則して「A♯」と書いても良さそうな所を [b] =「B♭」で書いているのです。

勿論、他のパートはスーパーインポーズなど視野に入れる必要はないので「Bm△7(on E)」の範疇でプレイしていれば全く問題は無いのでありますが、このシンセ・クラビのアルペジオだけは別解釈をせざるを得ないという訳でして、こうした異なるモードの強制的なスーパーインポーズこそがマイルスの「モード」に倣う方策でもあるので、モード・ジャズ的なのであります。

モードの初歩は、コード対アヴェイラブル・モード・スケールという様に表裏一体の関係でモードを想起します。

それが中級くらいの取扱いなると、同一のコード上でコモン・トーン(=共通音)を用い乍ら異なるモードに移旋させたりする訳ですが、マイルスのモードのそれはスーパーインポーズが視野に這入って来るので先の2つのモード想起とは丸っ切り異なるアプローチであるという事までを時口して居られる方は残念乍らそれほど多くはありません。

多くの場合、先の2つの例で甘受して居られる方はかなり多いのが残念な所であり、マイルスのモードの取扱いも誤解している方は少なくありません。そういう意味でも異なるモード間でのコモン・トーンを巧みに使い乍ら「いつでも」逸脱可能な準備をしているのがモード奏法の最たるアプローチであるという事を確認していただければ幸いです。

加えて、同小節でのサックスはBセスクイフラット(=B♮より150セント下げ)を使っているのも非常に素晴らしいアプローチであろうかと思います。

何故なら、上声部は「Bm△7」なので、[ais] という長七度音より50セント低い音を用いる事で長七度音に揺さぶりをかけたアプローチであり、ヴィシネグラツキー流に道う処の「中立七度=ニュートラル7th」という音程を用いているからであり、そうしたアプローチの凄さが窺い知れるからです。

まだサックス・ソロ部分も語っていないにも拘らず、茲まで微分音を駆使している状況を鑑みれば、伊東たけしというプレイヤーは相当なまでに微分音を駆使していたという事が判ります。殆ど40年前の楽曲ですからね。それを思えばあらためて凄さがお判りいただけるのではないかと思います。

余談ですが、譜例動画を最初にアップロードした時点では「Bm△7(on E)」の4度ベースの型を「Em9(♯11)」としてしまっておりました。もしも「Bm△7(on E)」と和音構成音が等しくなる同義音程和音として充てるのならば「Em9(♯11)omit 3」と表記しない限りは誤りとなってしまいます。

仮に「Em9(♯11)omit 3」という表記を選択するにしても、基底となる和音(=短三和音)の第3音を省いてしまうのならば、根音の採り方そのものが取り違えている可能性が高くなる訳ですし、こうした誤りを先述のハルのマイナー・コード上での「♯11th音」を茲で説明しようとしていた訳でもありません。それについてはまた後ほど語る事に。

40小節目のコードは「F7(♭9、♭13)」というオルタード・テンションを纏った変ロ長調であるAメロへのドミナント・コードでありますが、このコードは楽曲の終止和音にも用いられるの物で、オルタード・テンションを纏ったドミナント・コードの半終止で締めくくられるというのが本曲の特徴のひとつでもあります。

つまるところ後続和音の解決感に楽曲の終止感を感ずるのではなく、このドミナント・コードに終止的イメージを持っていただきたいという解釈を必要とする物です。

オルタード・テンションを纏っているとはいえ、楽曲の主旋律の筋立てが秀逸なのでオルタード・テンションすらも自然に感じ取らせているのも見事な点であろうかと思います。

41〜48小節目のAメロは9小節目〜と同じ状況ですので割愛します。

49〜56小節目のブリッジも楽曲冒頭からのそれと同様ですが、56小節目からサックスのソロが開始されますのでそこから語る事に。

56小節目2拍目弱勢からサックスは従前のイントロのトゥッティのフレーズを [a] に変応して開始されます。ついつい従前のフレーズで奏される [ges] として聴いてしまいそうになりますが、実は減七度下方の [a] に下行して変応させている所は、キッカケ作りとしてもなかなか格好良い入りだと思います。

瞠目すべきは同小節3拍目の四分音ですね。CセミシャープとGセミフラットが巧みに忍ばされています。これまで現れて来た微分音を単に「ビブラート」と解釈してしまうのは仕方がないとは思いますが、本箇所を半音階に均して耳にしてまうのはいただけません。じっくりと聴いていただければこれらが四分音だという事がお判りになる筈です。

アプローチとして分析すると「F7(♭9、♭13)」上で、完全五度より50セント上ずらせた音が先ず最初に現れる事となります。ヴィシネグラツキー流に道う処の「長五度=メジャー5th」です。

半音階の世界で完全音程からの変化音に対して「長五度」だの「短五度」だのと言っていると人中に掌底喰らいますけれども、微分音が視野に入る時の呼称はその限りではありません。

冗談は扨措き、Cセミシャープの後のGセミフラットというのは、背景のコードが「♭9th」音=G♭音を付与している事を思えば、この♭9thを僅かに50セント上ずらせた音という事になる訳ですが、音脈としては「♭9th」とは別物の音として考えた方が良さそうです。音脈としては [7:11] という音程比の音脈であるので。

扨て「7」という音程を規準とした時、これは自然七度を視野に入れている状況となります。単音程(=1オクターヴ以内)に収まる音程として自然七度を考えた場合、「4」を規準に採った時の「7」が自然七度として約969セント上方に現れる訳です。

そこで「7」を規準にする訳ですから、969セントという位置を規準にして「11」という音程がどこにあるのか!? というと、「7」からの相対音程として「7」から783セント上方に位置する音となる訳です。

斯様な状況を前提として「F7(♭9、♭13)」の「♭13th」音を規準に採るとしましょう。半音階的には「D♭」音です。

この「D♭」音を新たに規準とした時の自然七度は「C♭音」よりも31セント低い所に存在する事となります。異名同音に置換して単純に考えれば「B♮」音より31セント低い所にあるのが自然七度という訳です。

先の [7:11] という音程比は「7」を規準に採る訳ですから「B♮」音より31セント低い所を規準に採った時の「11」は、そこから783セント上方に存在する音となる訳です。

「B♮」音をC音からの絶対規準とした場合、この音は1100セントの位置にある訳ですから、それが自然七度という事は「1100−31=1069」の位置が「7」となり、「11」は1069の783セント上方(1069+783=1852)に位置するので1852から1200セントを引けば652セントの所に「11」が存在するという事になります。つまりそれはG音より48セント低い所に位置する微分音、Gセミフラットという事になります。

ハリー・パーチはこの [7:11] の音程比を ‘undecimal minor sixth’ と称しておりますが、ベン・ジョンストンは7リミットの楽音でこの音程比は用いていないのも特徴的です。

次に例示する譜例は、上述のオトーナルで得るGセミフラットを別の見方で相対値を出して説明している物です。併読していただければより一層お判りいただける事でしょう。

斯様な、上音(※和音の根音以外あるいは倍音列の基音以外)に新たなる規準を設ける事を、アルテュール・フォン・エッティンゲンの論文 ‘ Harmoniesystem in dualer Entwicklung’ の応用となる論説としてハリー・パーチがオトーナルと呼びました。これはその後フーゴー・リーマンやその後のネオリーマン理論の解釈の為に援用される事になり、現在は微分音を取扱う状況でも頻繁に用いられております。

自然摂理として ‘fundamental’ という所謂「結合差音」の存在が明らかになり、ヘルムホルツが指摘し、ベルが電話を発明して低音濾波で結合差音を利用する様になった時から ‘fundamental’ は広く注目される様になり、こうした現象を棄却する訳には行かなくなったのです。

新たなる規準から下方への鏡像音程を見る事が科学的には応用されていた一方で、音楽的には機能和声の強い力がそれを阻んでいたとも言えます。それが禍いしてか、一般的には「オトーナル」という状況が音楽的に広く彌漫しないのであります。使われている所では使われているのですけれどもね。

そうした新たなる規準が何故「鏡像」なのかというと、それはフーゴー・リーマンが判りやすくしておりまして、端的に言えば長三和音の基本形の構造は、主音から上中音の長三度、上中音から属音の短三度という「配列」構造が短三和音だと逆になるという事ですね。

それならばオトーナルが鏡像となるシステムが存在する。それがユートーナルという風に解釈される様になったという訳です。何故ならば、何某かの音程とて ‘fundamental’ の影響があっての存在だと考えられる様になったが故の解釈なのであります。

ですので、新たなるオトーナルから音脈を得て微分音というアプローチを繰り広げているのは相当な熟達者であるという事があらためて窺い知れるという訳です。先のGセミフラットを得る為の方策として「ユートーナル」の方は出て来ません。所謂鏡像音程の側です。

但し、先にも述べた様に、坂本龍一の「1000 Knives」のソロにおける中立六度のアプローチのそれが比較的新しいと述べたのは、この「ユートーナル」という発想がオトーナルよりも後の解釈に依るものだからです。そういう点も勘案していただいて先の文章をあらためてお読みいただければと思います。

また、[7:11] という音程比は何も第7次倍音と第11次倍音という自然倍音列という自然法則に則っただけのアプローチと判断してしまうのは早計です。それらの組み合わせによって「四分音」つまり24EDOという新たなる「平均律」を得ているので、異なる純正音程同士を組み合わせて平均律を得ているという訳です。

純音を除く凡ゆる音は倍音を随伴させた「複合音」であります。この複合音は通常誰もが耳にしている「単音」なのでありますが、単音の実際は純音でない限りは複合音なのです。

この複合音は、ある音を「Ⅰ度」という基準を置いた時に生ずる「Ⅴ度」が生ずる時に、複合音は目覚めたかようにドミナント感を発揮します。これは音響学的に対照させた上での結果なのですが、ならば「Ⅰ度」でもドミナント感が発揮されるのか!? というとそれはまた違うのです。

どうやっても随伴してしまう倍音を統御できない様な状況を単なる音色として片付けようとしてしまう浅薄な考えを持ってしまいがちですが、究極的な考えがスペクトル楽派にあるとした時、彼らは「音色」を追究していると考えれば自ずと、音色を追究する事もまた和声的に必要な要因であるという事を忘れてはなりません。元はシェーンベルクが提唱した「音色旋律」に研究の発端がある訳ですから。

つまり、「音色」として聴かれているという状況から和声感を得て旋律を生ずるという動機形成の事を指しているのですが、ではその音色とやらを「和声的に繙こう」という風に研究が始まるのが発端なので、《音色に帰依してしまうだけの自然倍音は音楽的材料としてどうなのか!?》 と疑問を抱く様な人は皮相浅薄な知識と策に溺れているだけに過ぎませんし微分音を使い切れていない訳です。感覚的にもピンと来ないがゆえの疑問でしょう。

また、DAWで完結させてしまう状況がイメージを抱かせにくいのかもしれませんが、純正音程であれ平均律であれ、人間が奏する音はそれらを「標榜」しているだけに過ぎません。ピアノとて調律はストレッチしていてオクターヴすら僅かにズレます(笑)。合わせても良いのですが、共鳴が激しくなってしまい響きを阻害しますし、ピアノ線の物理的な構造の太さが、その振動の安定の為に生ずる「自然倍音」が理論値の自然倍音とは違う所に生じるのもストレッチ・チューンを招く実際です。

例えばピアノの第24次倍音というのは、純正完全十二度(=1オクターヴ+純正完全五度)である第3次倍音の4オクターヴ上に相当する音であるのですが、ピアノが出す第24次倍音というのは理論値の第24次倍音よりも1コンマほど高く現れます。これはピアノ線の物理的構造が安定して振動しようとして現れた結果であるので、それが《ピアノ線の安定の為》という視点のみで見れば決して咎めを受けない筈ですが、理論値としてあるべき姿の第24次倍音からは大きく逸れてしまっているというのが実際です。

低次の第3・6・12次倍音は逸れてはいないので、結果的に12・24次倍音では理論値では純正絶対完全八度の筈ですが「純正絶対」どころが増八度になってしまっているのです(笑)。

更に付言すれば、ピアノという構造はハンマーがピアノ線を叩く位置が工夫されており、第7〜9次倍音が際立って聴こえない様に設計されております。これに依り一層低次の基音・倍音が際立つ事に貢献しているのです。乖離した倍音をそれほど認識せずに無頓着にしてしまう人が少なくないのも致し方ない事でしょう。

そうした状況をも「単なる音色」として片付けられる程度の人であれば、機能和声の範疇で音楽を嗜んでいれば十分なのです。それを音色として片付けられない人が飛び込む分野が微分音の世界ですので、微分音を認識できる様になってから先人の顰に倣っていればその内微分音の感覚も醸成される事でしょう。

いずれにしても、伊東たけしの先のGセミフラットを用いる音脈がどういう物か!? という事をお判りいただければ、単にイントネーション的な揺さぶりとして微分音を使っているのではないという事がお判りいただけるかと思います。

これまで出現していた四分音よりも狭い音程変化量で用いていた微分音の方がイントネーション的揺さぶりに括られる使い方であったのですが、それらとは明確に違うという事だけお判りいただければ幸いです。

57小節目。4拍目ではサックスがCセミフラットを奏しており、これはB♭△7のCセミフラットとなるので長九度よりも50セント低い、ヴィシネグラツキー流に倣えばクォータートーナル2ndと呼ばれる音を用いている事になります。

伴奏側も9th音を用いていないので自由度が高まり臆する事なく用いているという事になります。素晴らしいアプローチであろうと思います。

58〜62小節は特段語る所は無いので割愛します。譜例動画の初期アップロード時ではギター・パートの注釈に [heses to a] という注記を充てて同度由来のオルタード・テンション重複(ベルクのヴォツェックに現れる♭9thと♯9との併存の様なもの)を避けて《四度由来の減四度が後続和音の長三度として示しますよ》という意味合いで用いていたのですが、能々聴くとギターのヴォイシングの採譜が誤っていた為、そうした言い訳がましい注記が不必要となったので、このまま流してお読みいただければと思います。

63小節目。1〜2拍目でのDセミフラット(=Dより50セント低)を奏しており、B♭△7上の第3音の長三度より50セント低い所を採って揺さぶりをかけているという事になります。

64小節目。サックスの3〜4拍目にかけて拍を跨ぐ連符が示されております。これは、16分音符×2の歴時の3連符という意味なのですが、32分音符を置いてからの16分音符が2つ生じるという事で、少し歪に拍を跨ぐという状況になります。

このテンポ程度では32分音符程度を均してしまう訳にはいかないので、敢えて読み手には読みづらくオリジナルの演奏になるべく忠実になるように書いた訳です。

尚、同小節のベース・パートでの3拍目弱勢では「E♯」を示している音があります。この音が「F」である訳にはいかないのは増九度をベースにしているという状況であるからです。然し乍らコードは「D9(on C)」なので本位九度をハーモニーに用いている状況で、同度由来の変化音を重複させては拙いのではなかろうか!? と思われる可能性の高い選択です。

とはいえ「F」と記してしまうと、より配慮すべき「D9」の第3音である長三度音がある状況で短三度を明示する事になります。そうなるとどう表記するのが適切なのか!?

答は簡単です。ドミナント・コードを基としている以上、前提として三全音を想起します。これはドミナント・コードが包含する三全音ではなくルートから見た時の三全音の位置という意味です。

三全音が等音程で「砕かれた」状況も、三全音の因果関係を保った上で砕かれていきます。多くは等分に砕かれ、時点で等比数列的に砕かれるものです。メシアンのMLTなどを参考にしていただければ良いでしょう。

つまり、三全音というのは「全音×3」なのですから、長二度×3=増四度であるので決して減五度ではない訳ですね。増四度を減五度と無理矢理読み替えて強行する理論体系とてジャズは固より西洋音楽にもある訳ですが、機能和声的な調的社会から俯瞰した時の三全音は増四度の方に軍配が上がる訳です。

ですので、単音程の還元位置の転回として [d] の上方300セントにある音はこの場合 [f] ではなく [eis] =「E♯」が適切となるのです。

即ち、600セントが三全音であるので、それが半分の音程=増四度の半分の音程=増二度という解釈に至る訳です。茲は決して「F♮」にしてはいけないのです。

そういう音がベースに使われているという事は、単に三全音を砕いたアプローチなのですから(※スロニムスキー流に言えばセスクイトーンに砕く)、何も咎めを受ける必要のないアプローチなのです。寧ろ称賛されるべきアプローチです。

65小節目。こちらも「B♭△7」上での中立三度であるDセミフラットを用いております。

66小節目のコードは「A7(♭9)」であり乍らもオルタード・テンションのひとつである「♯9th」音相当である [c] から入って来るのは、和声的には同度由来の変化音(=♭9thと♯9th)の重複ではないので許される物であります。

コード表記の側に準則するのであるならば「♯9th」音相当は [his] および「B♯」と書かれるべきでありますが、♯9thの真の姿は「♭10th」であるので、他の箇所での「♯9th」コードでは兎も角こちらでのサックスのフレージングでは「♭10th」を選んだ表記としました。

67小節目のコードは「Dm7」ですが、このコード上でサックスはEセスクイフラット音となる四分音を奏しています。この音は「D♮」より50セント高い位置にある音ですので、ヴィシネグラツキーに倣えばルートから見たクォータートーナル2ndという音程になります。

コードが9th音を付与していない時に伊東たけしはその「自由空間」として9度近傍の微分音を用いている事があらためて能く判ります。

68小節目でのサックスは、ほぼ五分音に近しいA♭音より38セント低い音を用いております。おそらくは四分音用の変化としてAセスクイフラットをやや上ずらせているのではないかと推察します。いずれにしても「G7(♯11)」というコードからは「♭9th」相当にイントネーションを付けている事になるので多彩な揺さぶりに加え、和音外音(非和声音)での微分音の変化は非常に計算高いアプローチである事があらためて判ります。

69小節目のコードは「Cm9」。このコードにてサックスは減四度 [fes] =「F♭音」を2拍目最後の音として周到に忍ばせている事がお判りいただけるかと思います。[f - fes - es] というダブルクロマティックが現れているという事になりますが、マイナー・コード上での減四度の使い方も実に巧みであります。

減四度はフレット楽器やピアノの鍵盤上では長三度と同じ位置に見えてしまう為、錯誤する人も少なくないのでありますが、短和音または短音階上で「減四度」が巧みに使われる好例がバーシアのアルバム『The Sweetest Illusion』収録の「She Deserves It / Rachel’s Wedding」にみつける事ができます。

本曲は二部構成で、本編である「She Deserves It」を終えた後に、クレズマー風のロマ(ジプシー)音階とルーマニアン旋法を移ろう(移旋する)四分音ボタン式アコーディオンと思しき音で微分音と一緒に奏されているのですが、オリジナルがYouTubeにもアップされておりますが、それに加えて私も譜例動画を制作したのでこの機会に紹介したいと思います。

少々脇道に逸れてしまいますが、減四度については詳しく語っておきたいので是非とも辛抱していただきたいと思います。

扨て、弱起の不完全小節には早速「長四度」で示した微分音をBセミシャープとして表しております。これは先行からの下行音形を鑑みればCセミフラットとして表した方がより読みやすくなるとは思うのですが、Fハンガリアン・マイナー(ジプシー・スケール)というロマ音階ですので、フィナリスから増四度となるB♮音への微分音装飾としては同度由来の変化音にしたかったのであります。

というのも、ジプシー系の音階は属音と増四度との半音が深い情緒を齎しているので、属音から下行して来た懸案の微分音はⅤ度由来からの微分音的変化である異度由来の音として辷り込むのではなく、Ⅴ度からⅣ度上の微分音的変化音へ入って来てからという同度の変化音からB♮に経過的に辷り込む様に意図した表記なのです。

四分音のボタン式アコーディオンは実在する物でありまして、そうした楽器が実際に使われているというのは音源は貴重でもある訳ですが、微分音を意識しようにもパッセージが速いので微分音に慣れた人ではないと聴き逃してしまう可能性が高いです。唯、こういうのが判る様になれば大概の微分音は認識できるかと思います。

最も注目すべき減四度は2小節目の2拍目に現れます。2拍目拍頭で下属音が生ずる事でそれまでのFハンガリアン・マイナー・スケールの増四度から変応されている事から移旋(モード・チェンジ)と読み取る事ができますが、移旋に加えて「完全四度→減四度→短三度」という最高音の流れをあらためてお判りになる事でしょう。

移旋しているとは雖もまだまだ「短音階」としての情緒は残っており、そうした状況でこの減四度が生じている箇所をよもや「長三度と同じ」という風に聴いてしまう人は音楽的な感性がまるっきり養われていない事を自覚する必要があるでしょう。

フレットや鍵盤上での物理的な位置が変わらない事で音楽観が靡いてしまう様な人こそが自身の脆弱な音楽観を前提に手前勝手な音楽的解釈の合理化を進めてしまい、これを「長三度」だのと強弁してしまう事になるというのが決して少なくはない悲しい現実であるのです。

減四度が現れる例に多く出くわさない事も、そうした謬見を後押ししてしまう事に拍車をかけてしまっているのが残念なところです。

斯様な例を挙げればマイナー・コード上および短音階上で生ずる減四度のそれがあらためてお判りになるかと思いますが、そこであらためて先の伊東たけしのアプローチを思い出して欲しいと思います。

70小節目。3拍目以降のコード「F7(♯9、♭13)」での伊東たけしのアプローチの中に本位四度=B♭音が忍ばされているのは非常に好ましいと思います。何故なら、安直なアプローチとばかりにオルタード・スケールを視野に入れていた場合ならば「♯11th」を愚直に用いる様なのが世に多く蔓延っている物ですが、「♭5th」としてのブルー五度を使ってから本位四度を用いているのですから、このアプローチはコード進行こそ下方五度進行のツーファイヴではあるものの、伊東たけしのアプローチは複調的なアプローチと言える訳です。

その複調的アプローチは三全音複調です。「F7(♯9、♭13)」のコード上で「♭5th」と記す「C♭」は、その時点で「B♮」に転義して「B7何某」と想起した上でバリー・ハリス風のB♮上での減八度=B♭音をも包含し乍ら、B7にとってのオルタード・テンションをも包摂したアプローチと解釈すべきであろうと思います。

こうした重要なアプローチがあるので、私は先の「♭5th=C♭」を決して「♯11th=B♮」とは判断しない訳です。♯11thとしての響きがそこまで重要であるならば、如何にクロマティックなフレーズを忍ばせようとも「♮11th」は視野に入らない筈でありましょう。

71・72小節目は特段語るものは無いので割愛いたします。

73〜76小節目にかけてのサックスは、犬がクンクン鳴く様な下行フレーズが頻出しますが、先ずは73小節目2拍目で現れるBセミフラットは、当該小節のコード「B♭△7」のルートに対してスンナリと帰着するのではなく「瘤(こぶ)」を付けてから入っている訳ですね。もちろんその瘤は、音楽的な意味での装飾であり、50セントという僅かな瘤であるという訳です。

イコライザーのレベル増減のカーブ曲率などでも、少々値の張る物だとレベルを下げるにしても「谷の際」が少し盛り上がってから下がるという(その逆も然り)特性を備えた物もありますが、乙張りを利かせるのが狙いである事に疑いの余地はありません。

僅かな音程差の四分音でも、斯様にアプローチされれば認識できない筈はなかろうとばかりに巧みに表現されているという訳であります。

74小節目でも先の「瘤」は「A7(♭9)」の短九度に対する瘤となり弾みが付いているという事になります。

75小節目のコードは「Dm7」。このコード上でサックスは頭抜き5連符の過程で短七度音= [c] よりCセミフラット音を経過してドリアンの特性音である♮6thに加え♭6thをも使ってフレージングしているのが特徴です。要はDm7の5th音である [a] に対しての帰着を主張する流れですので、六度音近傍に対して執拗な変化を施すのでありましょう。

76小節目は特段語る事はありませんので割愛します。

77小節目4拍目のサックスはB♭音よりもほぼ1単位六分音=32セント程上ずらせた音を聴く事ができます。コードは「Cm7」なので、短七度音を僅かに上ずらせる技法という訳です。

78小節目2拍目最後の音はフランツ・リヒター・ハーフ流の表記でD♭音を13セント程上ずらせるという訳です。3拍目の音が64分音符分食い気味で移勢していると思われた方が捉えやすいかもしれません。

同小節3拍目の最後のD♭音には、先行音にフランツ・リヒター・ハーフ流の記号が添加される事により、臨時記号としてのそれに一旦本位記号を与えてから変記号を与えるのではあまりにも仰々しい表記となってしまいます。こうした所がフランツ・リヒター・ハーフ流の弱点でもあるのですが、敢えて「-100セント」と振る事で当該箇所が正当な変記号としての変化である事を明示しているのです。

79・80小節目は特段語る事はありませんので割愛します。

81小節目1拍目でのサックスは頭抜き6連で、やはり「B♭△7」上の5度音をブルー五度で揺さぶる四分音のFセミフラットを用いております。ヴィシネグラツキー流の「短五度」であります。

82小節目のコードは「A7(♭9)」で、茲でのサックス・ソロでの微分音アプローチは更に多彩になります。元がドミナント・コードなのでより一層揺さぶりをかけやすい状況であるからでしょうが、それにしても非常に多彩です。

同小節2拍目では [e] よりも13セント低く採る微分音から入ります。これは短五度と同様の脈と言えるでしょう。直後の [fis] が♮13thである事を思えば更にその後の [fis] より50セント高いFセスクイシャープはどう解釈するのか!? という所が先ず多彩な点と言えるでしょう。

微分音社会での等分平均律に於て♮6thより50セント高く採る音は、通常自然七度が等分平均律(=24EDO)に均されて解釈される物です。これはヴィシネグラツキーも同様です。そうして半音階の [g] に帰着するのですから、過程で生ずる微分音も明確に表しつつ短七度への弾みを付けているアプローチであるのは明白です。そうして同小節最後の音はFセミフラットが生じて、後続小節へと継続します。

83小節目のコードは「Dm7」ですが、サックスは本コードの第3音であるマイナー3rdを50セント上ずらせた音から入って来ますが、これは先行のFセミフラットとFセミシャープを「2単位四半音」(=100セント)のトリルと考えた方が判りやすいでしょう。

この明確な「100セント」の動きも、微分音に耳慣れない方が実感する為の絶好の箇所とも言えるでしょう。

引き続き同小節3拍目からは、本来ならアヴォイド ・ノートである「E♭」を上ずらせる様にしてEセミフラットへ進み、更に「Dm7」上での長九度である「E♮」まで誇張を続けるという訳です。この誇張が帰着する「E♮」を明示的にしているからこそ、アヴォイド ・ノートからの装飾的な動機付けが活きるという訳です。

そうして同小節4拍目ではルート音である [d] よりも13セント高い音から入って、減八度の [des] =「D♭」へずり下がり、その直後に完全八度より50セント低いDセミフラットを使うのですから畏れ入るばかりです。32分音符という速いパッセージで。

84小節目。先行する32分音符の速いパッセージが続いてE♭とEセスクイフラットを用いて来ます。茲でのコードは「G7(♯11)」であるので、♭13th相当の音から入り、更にそこから50セント低い音を用いているという訳です。

85小節目3拍目のサックスはEセスクイフラットが生じますが、これは長九度音に近しい中立短三度であります。

86小節目1拍目では「F7(♭9)」上で、Fセミシャープから入ります。[f] より50セント高い音からFセミフラットへ100セント下行して [f] より30セント高い音が更に誇張されたアプローチになっております。もう、茲まで微分音を駆使しているのは溜息が漏れるほどであり素晴らしいプレイだとつくづく感じます。

同小節3拍目では [b] (=「B♭」)より13セント高い音から入り、[d] より30セント高い音が出現します。「F7(♭9、♭13)」でこれをやっているという事は、あと39セント上ずらせれば自然七度という音脈なので、少なくとも31平均律での五分音や六分音をも視野に入っているのではなかろうか!? と思える位のアプローチであり瞠目するばかりです。

同小節4拍目の5連符では、アンブシュアと注記を充てたのはオリジナル演奏の方がアンブシュアであろうと私が推測した物であって、譜例動画の方でアンブシュアが忠実に再現されているという意味ではないのでご容赦いただきたいと思います。

この音はEセスクイフラットから入っているという事になるので、「F7(♭9、♭13)」上での短七度よりも50セント低い音という事になるので、先の自然七度に寄った音がオクターヴ高い方で [d] より30セント高かった音に近付いて来ている訳で、万力の様に上からも下からも牽引力を閉じ込め、そうして深いビブラートの様に聴かせる明瞭な微分音でソロを閉めるという事になる訳ですね。お見事です。

そうして87〜88小節目では、普通に耳にすればビブラートの利いたロングトーンに聴こえるかもしれませんが、伊東たけし自身は明確に微分音を操作しているので能々聴くと運指に伴う拍節感を認識する事ができる訳です。ですので単なるビブラートではないという事も同時に判明するのです。

87小節目2拍目で生ずるフランツ・リヒター・ハーフ流の添加した記号以外は四分音が明確になっている状況なので、半音階および四分音に関してはもはや説明は不要でありましょう。重要なのは拍節構造です。このリズム通りに四分音を意識して再現してもらえれば、私が臆断で四分音に丸め込んだ解釈をしているのではないという事をあらためて実感していただけるでしょう。

素晴らしいオリジナルの演奏を忠実に再現したからこそ確認できる拍節構造と微分音であるという事をあらためて念頭に置いていただければ幸いです。

扨て、88小節目でのキーボード・パートには態々ペダル記号が充てられている所がありますが、これは先行和音「Dm(on F)」を後続の「D♭m(on F♭)」へ引き摺る様に長音ペダルでの意図的な和声的溷濁が起こっている箇所である為こうして表記したのです。

経過的な和音と雖も、過程で生ずる「D♭m(on F♭)」という表記は如何なものか!? と思われる方も居られるでしょうが、変ハ長調の調域なら有り得るだろうという風に考えております。

何故なら「Dm(on F)」は非常に短い歴時の中ではありますが、このコードはDドリアンとしての響きを示唆するので調域としてはハ長調となります。それが直後の「D♭m(on F♭)」では「変ハ短調」として半音下行のパラレル・モーションだけではなく同主調へのモーダル・インターチェンジも同時に行なっている解釈となる訳です。

尚、マイナー・コードの3度ベースというのは通常あまり使われない物です。しかもマイナー・トライアドでそれを遣るのは一層少ない例となります。

然し乍ら、マイナー・コードの3度ベースというのは不思議な物で、その3度音上から新たに同一のコード=マイナー・コードを暗示させる複調感を誘発する物です。Dm(on F)ならば、Fmも随伴させるポリコードを「心の中」に生ずるという意味です。そうした誘引力がある物です。

この様なポリコード感が暗々裡に映じている事で、随伴する上部のマイナー・コードの第3音は元のマイナー・コードのルートから見て「減五度」相当の音が生ずる事となり、これが異名同音を採って(=♯11th)マイナー・コード上の♯11thとして作用する事にも繋がるのであります。

本曲ではマイナー・コード上で「♯11th」など現れてもいないのですが、心に感ずる「幻のA♭音」を薄々と感じつつ後続の「D♭m(on F♭)」にパラレルモーションを挟むと、ここでも「幻のG音」が生ずるのですから、後続の「E♭m9」の第3音への「幻の半音クリシェ」のラインを見出す事が出来る訳で、決して唐突なコード進行ではないのです。

マイナー感を演出しつつ短三度を意識すると、更にその短三度上の更なる短三度を見つけようとするのかもしれません。こうした心理についてはどういう根拠があるのかは判りませんが、おそらくは19&21次倍音が関与しているのであろうと私は思っております。

あらためてハルのマイナー・コード上の♯11th音を思い返していただき乍ら、本題の「Dm(on F)」に戻って読み続けていただければ幸いです。

本題に戻りますが、パラレル・モーションと成しているそれらの八分音符での歴時でしかない所で先行和音の余薫を強固に残して和声的溷濁をも企図しているのは素晴らしいアプローチではなかろうかと思います。つまり、こうした強い溷濁は和声的には十分に「不協和」であるので、こうした響きが後続和音にて安定・晏寧が生じれば強い不協和は「ドミナント」コードとして作用する事と同等でもあるのです。

ドミナント7thコードを用いている訳でもないのに、複数の和音の溷濁で不協和を作りそれをドミナント(※ドミナント7thコード類としての型ではない不協和音形成の状況)として作用する様にしているという訳です。

そうして89小節目からはプロフェット5と思しきシンセ・リードのソロとなるのですが、コードは八分移勢(シンコペーション)で食って入っている「E♭m9」です。

シンセ・リード・パートの先行和音は符頭が符幹の中央に置かれ、符幹は連桁から外れ「0(ゼロ)」という装飾が付与される [es] が ‘0=no amplified’ という注釈が充てられております。これは現代譜の流儀を真似た物ですが、要は《鍵盤は弾くが音を出すな》という指示なのです。

なぜそうした指示を出すのかというと、シンセサイザーで電子的ポルタメントを起こす様にしている時は、音が消えていようとも先行音の音高の位置がメモリーされているので、シンセ・ソロとしての物理的な発音は4オクターヴ上の [des] から始まるものの、この音に対して低い音から急峻に変化しても差し支えない準備が必要なのであり、その準備の為に低域の鍵盤を音を出さずにポルタメントの準備をするという操作の為の注釈なのです。

そうして実際には4オクターヴ近く下行する急峻なポルタメントが聴かれる訳です。オリジナルの方ではこのポルタメント作用の過程で生ずる「ファンダメンタル」がプロフェットの電気信号として作用している為か非常に低い周波数が「圧」を伴ってスピーカーから鳴らされます。

科学的にはヘテロダインに伴って低域に集まるファンダメンタルがエネルギーを得て音量感を増すという状況が物理的に耳にする事ができるという訳ですが、アナログ・シンセなどの出力信号は可聴帯域外の低域をフィルタリングしている訳ではなく、都合よく低域を濾波する訳でもないのでこうした現象を捉える時があると思っていただければ良いかと思います。

同小節のシンセ・リードの2拍目では連桁が上向と下向とで分断されておりますが、これは上向が右手で下向が左手という事を意味しております。まあ、鍵盤奏者ならばこうした注意書きをせずともお判りでしょうが、DAWが広く普及する現在では鍵盤奏者である為の前提としての素養がなく「鍵盤は白黒のスイッチ」程度の認識しか持たない方も多く居られるので、敢えてこうして解説しております。

加えてビブラート記号はモジュレーション・ホイールに依る物ですので、モジュレーション・ホイールを操作しているという事をお判りいただければと思います。実際にはほんの僅かに動かしているだけだと思いますが。

尚、シンセ・リード・ソロでのギター・パートの前半はレット・リングを示しているので「アルペジオ」という分散和音の形でプレイするという心構えであれば宜しいかと思います。

シンセ・リード・ソロの冒頭4小節のコード進行は E♭m9 -> F7 -> A♭m9 -> D♭△7 という流れでありますが、90小節目での F7 -> F7(♭13)での「F7(♭13)」の時のローズは内声 [es] が3・4拍目では下行して [des] を採るのでコード表記を変えて来ている事には注意をしていただきたいと思います。

91・92小節目では特段語る事は無いので割愛します。

93・94小節目でのコード進行は F♯m11 -> B7 という風に先行のコード進行では変種調号の流れでしたが、93小節目でエンハーモニック転調をしれっと施して表記しております。つまりF♯m11の箇所では先行和音からの下方五度進行ではなく下方減六度進行である訳ですが、ジャズ系統に明るい方なら瑣末事に過ぎない表記かもしれません。

なにはともあれコード表記の実際は下行減六度進行であるにせよ、この進行とて「サンロクニーゴーイチ」進行の一部の「下方五度進行」として見立てても良い箇所なので、その辺りはご容赦願いたいと思います。

加えて、93・94小節目のシンセ・リード・ソロには破線スラーが現れます。例えば、通常の実線のスラーが音高変化の明瞭なタイプなものとした場合、破線スラーの場合はスラー過程での音高変化を均す&滑らかにした物として私は表現しております。

一部の作曲者は全く逆の意図で破線スラーを用いる流儀もあるのですが、多くの場合は過程のスラーを滑らかにするという事です。無論、「滑らか」が意図するのは音高変化の事であり、音高変化が急峻であれば拍節感も明瞭になって来る物です。

その一方で音高変化を滑らかにすると拍節感も同時に暈滃される事になります。ギターのチョーキングの場合、多くは音高変化を明瞭にした方が巧く聴こえますが、曖昧な感じでチョーキングする事を加える事で乙張りも出て来ます。その「曖昧」な感じが破線スラーだと思っていただければ良かろうかと思います。

94小節目では、その破線スラーの過程に伴い微分音が明瞭に現れて来ます。最初は [c] より1単位八分音高く取られた音に加えて [h] より32セント低く採られた音が生じています。茲は、故和泉宏隆がピッチ・ベンド・ホイールを僅かに操作している事が窺い知れるのでありますが、やはり伊東たけしの演奏に感化されたアプローチであると思われます。

95小節目での「E△7」のコード上では特段語る事はありませんので割愛します。

96小節目のコードは「D♭7(♭9、♭13)」ですので、このコードに伴うテンション・ノートも変化記号も仰々しくなってしまうので注意が必要です。

シンセ・リード・ソロが奏する同小節3拍目3音目での「D♭7(♭9、♭13)」上の「♭9th音」である [eses] =「E♭♭」音の直後は [es] より33セント高く採られる事となるので、先行音から133セントという半音よりも「大きく」進行している事となります。

シンセ・リード・ソロは引き続き同小節4拍目拍頭で「明確」な四分音であるEセミフラットを奏しております。同小節3・4拍目ではピッチ・ベンド・ホイールの僅かな操作により四分音よりも細かい微分音が多く現れている中、このEセミフラットは際立って明確な四分音ですので、微分音を判別するには絶好の箇所のひとつであろうかと思います。

同小節4拍目での2音目となる [f] より13セント低く採る音はフランツ・リヒター・ハーフ流の記号を添加し、最後の [d] より24セント高く採る音でこの小節は閉じますが、ピッチ・ベンド・ホイール操作の多くは下げ方向で用いられている事があらためて判ります。ギターのチョーキングを模倣する様なピッチ・ベンドだと上げ方向が多くなるので、そういう意味でも却って印象深くなる事でしょう。

97・98小節目でのコード進行は F♯m9 - > G♯m7(on C♯)という状況。茲でのシンセ・リード・ソロでは特段語る事はありません。

そこであらためて98小節目は99小節目のコード「E♭△7(on F)」が八分移勢で入り、シンセ・リード・ソロは茲でのブリッジでも強行されます。

99小節目3・4拍目でのシンセ・リードを確認していただければ [f - fis] の2音間を破線スラーで括っている事により、その過程での音高変化がどうあるべきなのか!? という事がオリジナルや譜例動画のそれらからお判りになる事でしょう。急峻ではない音高変化という所に注力しているという訳です。

以降、E♭△7(on F)-> Bm△7(on E)の2コードのブリッジが103小節目まで続きますが、特段語る事はありませんので割愛します。

104小節目はBメロの長いアウフタクトを採って入るので24小節目と同様のプレイとなり112小節目までは特段語る事はありません。

が、しかし。113小節目ではサックスが若干主旋律を変応させて来るので33小節目での主旋律とは少し違っている事に注意を払って確認していただければと思います。

137小節目ではアウトロとなりドラムのフィルが冴え渡り、そのまま156小節まで続いて楽曲は終止を迎えます。156小節目で角ばった延音記号(フェルマータ)を用いているので、見慣れない方からすれば一瞥してもそれがフェルマータとは認識しづらいかもしれませんが、これはロング・フェルマータを充てております。

フェルマータの記号は現代譜ではかなり色んなキャラクターが充実しており、要は図形的に見た時の「入れ子」の容積が大きく採られる記号ほど長いフェルマータを意味しているので、尖ったフェルマータだとショート・フェルマータという認識になるという訳です。

という訳で「脚線美の誘惑」の重要な点を解説したのでありますが、微分音のアプローチの採り方については私なりに配慮して判りやすく解説したつもりなのでオリジナルの例と共に理解しやすくなったのではなかろうかと思います。

本文でも用いていた表現である「砕く」というのは《ある音程を砕く》という事を意味している物なのですが、太古の人々がオクターヴを上属音/下属音へと分割した時から「砕かれ」て来たのでありまして、絶対的協和はもとよりそれに準ずる「不完全協和」音程も砕かれる様にして音楽は発展しております。

そうした音程の砕かれ方というのは、ある任意の音程を選択したとしてもそれを「複音程」へと還元してから砕いて行くというのは比較的新しい試みでありまして、シュトックハウゼンとてエップラー等のケルン派と研究を進めて『習作Ⅱ』での螺旋律「=5^(1/25)」(=25 equal division of five=25ED5)という音程比「5」を25等分した訳でありますが、「5」を単音程へ還元すれば純正長三度である訳です。

スプラトニック・スケールは単オクターヴを跳越して2オクターヴで閉じるマルチ・オクターヴ・スケールのひとつに数えられるものですが、2オクターヴ=12全音として見た時、音階排列部分の9全音が有った上で残りの部分超過比となる3全音が各テトラコルド(※各テトラコルドも亦三全音で形成されている)へのディスジャンクト(=空隙部)が充てられている音程構造になっている音階であり、こうする事で半音階の全てを導出している事になります。

上のスプラトニック・スケールは [c] を基準に採ったものですが、これをジャズに応用すると次の様な捉え方をする事ができます。

●オクターヴ跳越は調性を叛く為のものである

●三全音の喚起が半音階的欲求を誘う

●スプラトニック・スケールの両端が調性社会への回帰となる

という状況を鑑みれば例として、ハ長調でのドミナント・コード上で「Cスプラトニック・スケール」を想定した時、[c] 音以外を用いつつ、スプラトニック・スケール内にあるテトラコルドを抜粋するなりしてフレージングに活用する事で半音階の喚起に繋げる事が可能となる訳です。

こうしたスプラトニック・スケールは元々、全音音階(=ホールトーン・スケール)や等比数列の構造にもなっているメシアンの「移調の限られた旋法(MTL)」の各種から援用されており、特にメシアンの場合は半音階と調性社会の併存が可能な様に旋法が形成されています。

微分音を含めると、アーヴ・ウィルソンがこうした対称的音程構造や等比数列構造のそれをMOS(='Moment of Symmetry')スケールとして体系化しており、十二分音(=72EDO)での単位音程を [2:5:2:5:2…] という風に21ステップを経た21音音階(音律と音階の数が同一である場合フォニックと呼ぶのが望ましいので21フォニックと呼ぶ)というブラックジャック音律と呼ばれる物もあります。

MOS音階に関してはテルミ・ナルシマ氏の著書および論文(下記の写真は 'Microtonality and the Tuning Systems of Erv Wilson')などが参考になるかと思いますが、微分音をジャズに活かすにはどういうアプローチを挙げる事が出来るのかというと、矢張りそこにはMOS音階を視野に入れる必要がありましょう。

他にもKraig Grady氏によるアーヴ・ウィルソンのアーカイヴ集となるホームページ冒頭のPDFも参考になると思われます。ウィルソンとの遣り取りには田邉尚雄の名前もあるのであらためて驚く所です。

四分音の導入であるならば先述のスプラトニック・スケールにも似る5単位四分音音程の等音程スケールとなる「Semiquint tone Scale(セミクイントトーン・スケール)というのもあり、こちらもマルチオクターヴ・スケールのひとつでありまして、四分音の全24音はマルチオクターヴとしてオクターヴ跳越を重ねて5オクターヴで閉じる物となり、各音程は5/4音(=セミクイントトーン)の等音程という構造ですが、愚直に5オクターヴに準則する必要はありません。

セミクイントトーン・スケール内のトライコルド(3音列)乃至テトラコルド(4音列)を拔萃した上で単音程へと還元して既知の半音階体系へ組み込むだけでも十分使える材料となるのです。

例えばCセミクイントトーンをハ長調でのドミナント・コード上で使うとするならば、Cセミクイントトーンの両端の音である [c] は調性に靡いて閉じている音なので [c] 以外の23音は如何様にも拔萃可能な訳です。そうして既知の半音階社会にも揺さぶりをかけた微分音のアプローチも可能にするという事になるのです。

惜しむらくはこうした好例がジャズ・フィールドでは楽理的に重要な事が語られる事もなく、単なる「フュージョン」という侮蔑混じりに扱われてしまっている所です。そこまで唾棄する様な者はどれほどまでに高尚な音楽を堪能して微分音を認識されていらっしゃるのかは判りませんが、まあ恐らく皆無に等しいのが関の山でしょう。

耽溺に浸る事のできるアコースティックなジャズが正統とばかりに嗜んで「フュージョン」とやらを蔑んで、墓に入るまでこうした高尚なプレイに気付かないとすれば何ともまあお目出度い事です。墓入る前に耳かっぽじって聴いていただきたいと思わんばかりです。

最後に、これだけは口角泡を飛ばす位念を押しておきたい事があります。ジェイコブ・コリアー登場以来、好事家(※茲では、音楽的素養が浅いクセして新しモノを探る嗅覚だけは一丁前の輩の意)達が微分音を礼賛して来るのは判りきっておりましたが、そうした連中もが方法論だけを掻い摘んでどれほどの微分音を用いようとも、素養の浅い連中から出て来る音は調子外れの「狂った音」に過ぎません。《狂った音でも使えるんだ!》という風に調子外れの音が脚光を浴びる様にして用いて調弦・調律を疎かにするのではなく、きちんと微分音を認識できる為には調弦・調律を厳格に行わないと微分音の感覚は養われないという事だけは覚えていてほしいと思います。

何にしても微分音の理解に一役買っていただければ之幸いです。今回の目玉は自然七度(セプティマル7th)とアンデシマル・マイナー6thの活用術でありましょう。伊東たけし、素晴らしい。