クアジ・エクィディスタントが齎す作用 [楽理]

Quasi-equidistantは凖等音程あるいは疑似等音程という風に訳されるものですが、12平均律に於ける半音階の世界での意味合いは、半音階システム上で生ずる「等しい音程間隔」と為す対称形が作る音脈に依って得られる音楽観の拡大として用いられる物を意味する物です。

要約すればオクターヴを長三度等音程で分割する増三和音の分散や、同様にオクターヴを短三度等音程で分割する減七の分散という2種の等音程が半音階的な手法によって楽曲の世界観を拡大させる様にして用いられている物でもあります。世俗音楽界隈でもこの様な用法を詳らかに知らずとも、ディミニッシュと呼び乍ら減七の分散フレーズを爪弾いたりしている事でしょう。

それらの「減七の分散」は横の線として、拡大された世界に巧く「着地」させようとして半音階の断片が現れた物でもある訳です。線的に使われる事もあればノン・ダイアトニックな個所にて「和声的」に使われて連結される事も珍しくありません。

「半音階の断片」という所が示唆に富んだ物でありますが、半音階の断片とやらが「等音程」である事が望ましいのであります。通常は「3 or 4」でオクターヴを割譲し合う訳です。勿論「6」を使ってオクターヴを割譲して線的に扱えばそれはホールトーン・スケール(=全音音階)なのではありますが、着地点が少ない程着地した時の鮮明さが露になる物でもあります。

こうした等音程を一般的に能く遭遇するシーンでは次の様な例として捉える事が出来ます。

《減七の分散というオクターヴを短三度等音程で分割するクアジ・エクィディスタントは、調性社会に於ける全音階(=ダイアトニック)から逸脱した音の脈を利用しつつ秩序立てて調性社会に戻って来れる様に、「半音階的色彩」という分子構造は着地しやすくする為の触手を持った構造体でありオクターヴを等しく分割する音程という姿を形成している》

そうしたディミニッシュはダイアトニックという轍を踏み外す事はあっても結果的に調性社会の轍に戻って来る訳でして、戻って来易いのはその構造体がオクターヴを等しく分け合う分子構造であるから、という風に理解してほしい訳です。これが歪つ《いびつ》である方が戻って来るのは難しい訳です。またそうした「短三度等音程」の構造は調性社会という「歪つ」な社会から見た時は化学合成的な構造が同居する状態の様な振る舞いとも言い得るのであります。

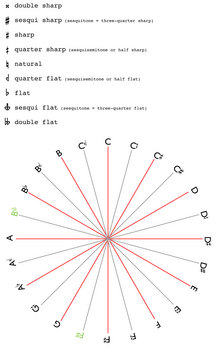

結果的にそうした音脈の活用は、全音階を半音階的に使う事に依って色彩を増すのであります。加えて、半音階を更に色彩を与える為に他のクアジ・エクィディスタントの要素を使うと企図する場合、こうした場合は12平均律を飛び越えて微分音の社会を見る事になります。

微分音を「調性」的に取り扱う為の方策として最も手っ取り早いのは、既知の半音階的全音階(=クロマティシズムを大いに活用した調性社会の意味であり決してアトーナル〈=無調〉ではない)に対して他の微分音組織に依るクアジ・エクィディスタントを導入するという例があります。

そうした時の半音階の社会は、微分音に依って色彩に「滲み」が演出され、その滲みから半音階社会に「着地」する時にコントラストが強調される訳です。カメラのピントがズレる時からドンピシャにピントが合うと知覚的にはクローズアップを伴わせるかの様な差異感が強調される様に感ずる訳です。

その際、ズレ具合とやらが無秩序であってはいけませんし、ある程度秩序立てて微分音を活用した方が功を奏する訳でもあります。アロイス・ハーバ、チャールズ・アイヴズ、ヴィシネグラツキー、ジェルジ・リゲティ等はこういう風に調性社会と微分音社会の「橋渡し」を企図していた訳であります。

扨て、極々一般的な半音階社会を取り扱っているであろうジャズの世界に於いて微分音を視野に入れたクアジ・エクィディスタントなど無縁だと思い込んでいるジャズメンは少なくない事でしょう。

然し乍らジャズの先人にはやはりクアジ・エクィディスタントを導入していたと思われる演奏がある物でして、殊に故マイケル・ブレッカーに依るドナルド・フェイゲンのアルバム『ナイトフライ』収録の「Maxine(邦題:《愛しのマキシン》)」でのソロはまさしく微分音社会を視野に入れたクアジ・エクィディスタントの用例を肌で感ずる事が出来るのであります。

然し乍らジャズの先人にはやはりクアジ・エクィディスタントを導入していたと思われる演奏がある物でして、殊に故マイケル・ブレッカーに依るドナルド・フェイゲンのアルバム『ナイトフライ』収録の「Maxine(邦題:《愛しのマキシン》)」でのソロはまさしく微分音社会を視野に入れたクアジ・エクィディスタントの用例を肌で感ずる事が出来るのであります。

採譜部分はソロ開始部からですので譜例は元の演奏を追い易いと思います。扨て、弱起で入るソロは譜例冒頭小節のDm7上での2音目と譜例2小節目E♭△7(on F)の3拍5連符内にて出て来ます。後者の音は協和音のイントネーション的変化のゆさぶりを付けたものですが、1音目の微分音となる音はDm7側から見たら6度相当の和音外音を使っている事になります。

B♭音よりも50セント低い音を明確に使っている所が、所謂ブルーノートと呼ばれるブルー音度(7・5・3度)を使うそれとは一線を劃した物であろう事は瞭然ですし、過去にも例示したマイケル・ブレッカーの演奏「I'm Sorry」での演奏に於けるそれとも異なる事は読み取れます。

Dm7上での6度に相当する中立音程でクォーター・トーンを用いても大きな違和感を生ずる事なくイントネーション変化に揺さぶりをかけられるのだ、と一義的な理解に収まるのも結構なものですがそれよりももっと大きな視点で俯瞰する事にしましょう。

マイケル・ブレッカーはおそらくこれらのイントネーション的なそれに整合性を採る為に、12平均律とは異なる外側の社会「微分音」という音組織を活用する事を視野に入れているアプローチを採っていると思われます。無秩序に微分音社会の音を取り込むのではなく、四分音での、その四分音律に於ける新たな「半音階」(※この半音階は基の半音階より50セント違いで生じている)内で生まれるクアジ・エクィディスタントを導入していると読み取れる訳です。無論、そのクアジ・エクィディスタントは総ての等音程に依る音を使った物ではなく断片にはなるものの、等音程の断片をきちんと読み取る事は出来るのです。

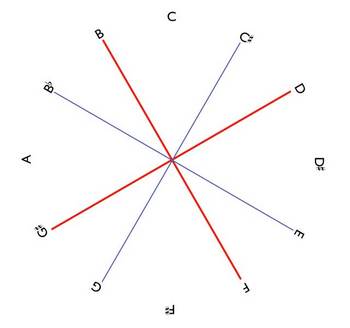

2種類の半音階が存在する、という事を円環状にして次の例として見てみましょう。基の12平均律が赤色だとすると、四分音で生じた別の半音階組織はグレーの物という風に見る事ができます。すると、図示している2つの微分音を黄緑色にして表しておりますが、これらの音は角度的に見ると90°で表されております。

90°の角度で表されるという事は、短三度等音程の断片を見るという事になります。オクターヴを等しく分割し合う短三度等音程の断片として見る事が出来る訳です。

そもそもオクターヴを等しく分け合っている音程の構造を利用するのは、既知の体系から逸脱した音を使った時のその構造体が歪つな物よりも等しい構造体であった方が基の社会に戻り易いからであります。

全音階(ダイアトニック)からはみ出た外側の世界が半音階。この半音階の音脈の一部を、ダイアトニックとは異なる音を纏った等音程構造体がメリハリを与え乍ら戻って来る訳でして、半音階からはみ出た外側の世界を使うとしたらそれは微分音を視野に入れるという事となる訳です。

つまり、既知のコードは既知の体系の12音組織を使っている訳ですから、線的な方面はその外側の別の半音階組織に存在するクアジ・エクィディスタントを使えば整合性を採り易いというアプローチになる訳です。もしもクアジ・エクィディスタントを完結させるのであれば、このソロ・アプローチの中に類推し得る短三度等音程の音を他の場所で使えば更にアプローチの幅は広がる事でありましょう。

とはいえクアジ・エクィディスタントの側を完結せずとも断片だけ見せてもその世界観の香りを用いてメリハリを伴わせる事は可能な訳であり、ジャズという世界のそれが凡ゆるアプローチに於いて12音総ての音を使わなければならないという世界観ではないのと同時に、微分音でのクアジ・エクィディスタントを完結せねばならないという物でもない訳ですので、断片を感ずるだけでも充分コントラストの差異を強化している事は疑いの無いアプローチな訳ですから、こうした点を読み取って先人の素晴しいプレイを堪能しなくてはならないと思う訳です。

広く出回っている「Maxine」の市販楽譜でのマイケル・ブレッカーのソロの採譜は総じてクォーター・トーンではなく半音階にて均されてしまっておりますし、今回私が採譜した符割とも全く異なる物であります。念のために私が事前に確認した市販楽譜は2点ありまして、ひとつはCherry Lane Music刊 Milton Okun編『The Nightfly』もうひとつはシンコー・ミュージック刊『ナイトフライ』で確認しておりますのでご容赦のほどを。

※関連ブログ記事

吹奏楽器の僅かなピッチの揺れ(=微小音程的なもの)というものはピアノと比較すれば当然の様にあります。とはいえ通常は吹奏楽器の方からなるべくピアノのピッチに寄り添って来てくれるものであり、要所々々にてイントネーション的な揺さぶりで使うのが通常の奏し方であると思われます。勿論楽器の熟達に甘く気温の変化にも対応できずに音痴な奏し方とは全く趣を異にする物であるのは言う迄もありませんが、殊にマイケル・ブレッカーの場合は四分音をかなり意識したプレイが随所に見られるので(以前にもブログに書いた様に)、単なるイントネーションとして聴いてしまうのはあまりに勿体無い訳です。

無論、聴者が「単なるイントネーション」という風にしか捉えられない場合は、12平均律での世界が強固に備わっていて他の微分音の認識が甘い事が影響している事であります。微分音組織に慣れて来た場合は勿論それらの音の識別は強化されていきますので、イントネーションひとつを取っても非常に鋭敏に耳が傾聴される様になる訳です。聴者がピアノの音を中心とする様な体系に均される必要など全く無く、寧ろ12平均律に均してしまう様な聴き方は避けるべきであるかと思います。何故なら漠然とイントネーションとして捉えつつもそれを12平均律に均してしまう採譜の例を鑑みれば、どれだけ微分音に無頓着になってしまうかは明々白々でありましょう。

楽譜というのは一義的な音の記録という訳ではありません。広く大衆に対して「共通理解」を前提として読ませる物でもあり、時にはその「共通理解」を重んじるあまり、演奏解釈も平準化させるシーンというのは決して少なくありません。他方、そうした共通理解に均されてしまう事を畏れて演奏の細部にまで拘泥する記譜にて読ませるという手法も多くはありませんが存在します。極端な例で言えばブライアン・ファーニホウは後者である訳です。

私の採譜の例はファーニホウとまでは行かずとも、決して均さない方面でピッチも符割も採る訳です。標準的な共通理解を視覚的に得てから各自が独自の解釈である程度「ゆさぶり」をかけるという事が圧倒的に多い例ではあるものの、その共通理解に乗せられて了う事で肝心な側面が歪められて了う事を忌避する為、私は細部まで拘る手法を採っているのであります。

例えば今回の採譜した譜例でも歴時ひとつを見ても、おそらくは3および4連符さらには5連符に依る解釈の多さに目を奪われるかもしれませんが、市販楽譜の多くが均してしまって私が最も強調する所というのは、小節のド頭というつまり強拍の強勢の殆どをブレッカーは「背いて」奏しているというアプローチを採っているのであります。皮相的理解として連音符に目を奪われて了うのは良くないのです。最も注視すべきは強拍の強勢の殆どを背いているという点なのであります。処がこうした重要な側面を市販楽譜は均して記譜するので平準化して了う訳です。

念のため、今回私が採譜した音の背景にはどのようなパルスが備わっているのかを示すリズム譜を次に用意したので併せてご確認いただければ幸いです。

話しを本題に戻して、今回取り上げた小節だけでも強拍の強勢が奏されているのは「G7(#11)」の部分だけなのですから、他は全部拍のド頭を背いているという事になるのです。

なるほど。ブルージィーな振る舞いを強調する為に歴時の面からも背けば「酔いどれ」感や「クダ巻き」感にも似た、粗暴で他人と協調せずに利己的な態度を取るかの様な雰囲気が強調されるのは疑いの無い所でありましょう。とはいえ酔っ払いは酒場の存在があって初めてそうして振舞える訳で、無人島で酒呑んで荒くれても決して相手などされず、誰かがいないとクダ巻く相手も居ない訳です。ある意味利己的な振る舞いは他者の介在が必要であって、他者の存在が全く介在しない社会では利己的も何もあった物ではありません。

酔っ払いの自分勝手な振る舞いを自由奔放な符割とするならば、酔っ払いに構う事なく酒を提供する他者の介在というのは伴奏をキープするバックの演奏とも言える訳でありましょう。バックの伴奏が総崩れになってしまえばブレッカーの演奏も活きない訳です。そうした所でブルージィーな演奏というものは「マキシン」の歌詞内容に拘らず、ブルージィーな振る舞いとはこういう物だと言わんばかりのプレイを見せる訳で、決してその演奏には平準化とは程遠い唯一無二の「ゆさぶり」をかけたプレイを聴く事が出来る訳です。

簡素化された解釈で記譜された楽譜を「そのまま」演奏する事など読譜とある程度の器楽的素養があればソツなくこなせはしても、そこにメリハリが生じないのは明白であります。

私の場合は「着崩し」の方を好む類の人間ですので、平準化された楽譜を見ると途端にその楽譜に影響されぬ様にして己の感覚を頼りにあらためて採譜をして解釈を書き込む事を能く行います。自分なりの採譜の解釈が独自の個性的な演奏解釈にもなるからであります。

己の解釈ばかりを是とせよ、と慫慂しているのではありません。平準化されてしまった解釈に呑み込まれるなという事を強調している訳です。

音高ですら12平均律の解釈に均されて了う訳ですから、譜面通りに受け止めてしまう事は非常に危険を孕んでいるという事を言いたい訳であります。折角音源を聴いていてもその解釈をするにあたって簡素な譜面で自身の解釈が丸め込まれてしまったら、その後獲得すべき多くの音楽語法はデフォルメする事が規準となってしまいかねません。そうすると単純な演奏しか出来なくなってしまいかねないから注意が必要なのです。

扨て、あらためてクアジ・エクィディスタントの方面を語る事としますが、仮に半音階組織上にてノン・ダイアトニックの音をクアジ・エクィディスタントの短三度等音程として用いるだけならば、それは「全音階的半音階」としての世界としてメリハリが付くだけですが、マイケル・ブレッカーの場合はそれよりも高次な側面で微分音側のクアジ・エクィディスタントの音脈を利用して、基の半音階および半音階的全音階の世界をより一層色彩を増すかのようにコントラストを強調しているという所が最大のポイントである訳です。然し乍ら殆ど多くのジャズ界隈はこういう音脈を使わないのは何故なのか!? という点にもあらためて気付かなくてはならないでしょう。

こうした高次な世界を追究していないジャズメンは従来の体系に甘んじているが故の事であります。とはいえ12平均律にしたって和声的な側面では複調すら取り扱う事は稀なのがジャズの実際です。しかしマイルスならば四分音律であろうとも、ひとつのモード或いはひとつの音からそれをコモン・トーン(=共通音)として用いて既知の体系と微分音体系の橋渡しを少なくともひとつのテトラコルドで紡ごうと晩年は企図していた事でしょう。

今回のマイケル・ブレッカーの例からあらためて理解すべき事は、従来の半音階システムの外側にある四分音律の体系の短三度等音程をクアジ・エクィディスタントとして用いると仮定した時、その短三度等音程を既知の半音階システム上のコードに準えて変動させる必要は無いという事です。極言すれば、先の例ではまだ短三度等音程というクアジ・エクィディスタントのシステムは「断片」に過ぎない訳ですから、これを完結するにはまだまだ2つの短三度等音程が残されている訳ですが、此の音を使う際には、半音階システム上での如何様なコードがあろうともそれに与しない形で「巧緻に」使う事ができますが、短三度等音程を別の短三度等音程へと角度をコロコロ変えて了う様な事は避けた方が良いでしょう。

基本的に、ジャズとて四分音体系を使わずとも半音階上のクアジ・エクィディスタントとは概ねダブル・クロマティックのアプローチの際に使っていたりするのです。それを彼等はクアジ・エクィディスタントの体系と理解する人は非常に少ない事でしょうが概ね短三度等音程に括られるクアジ・エクィディスタントを使っています。例えばあるモチーフから短三度的音程に砕いてそれをクロマティックに「下行」させたりして連結させている事が多い物です。

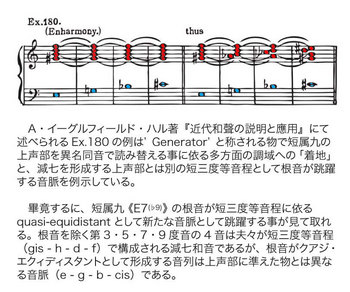

以前にも取り上げたアーサー・イーグルフィールド・ハル著『Modern Harmony(邦題:《近代和聲の説明と應用》)』内の例は、同著譜例Ex.180にて語られる短属九に於ける上声部減七と根音が上声部とは異なる跳躍にて短三度等音程の跳躍が語られ、それを’Generator’と称する物であります。

譜例からも判る様に、短属九という和音は根音を除けば上四声は減七の和音となり〈gis - h - d - f〉、2組の三全音の体系に加えて根音が短三度等音程に依るクアジ・エクィディスタントを用いてもう2組の三全音を生む事となります。判り易く図示すると、上声部にある減七を形成する2組の三全音を「赤色」とするならば、下声部で生ずる新たな短三度等音程に依るクアジ・エクィディスタントを「青色」とする事で対称的構造を維持し乍ら新たな体系を構築している事が判ります。「対称形」としての新たな姿が、新たなる分子結合の為の安定する欲求の素因として形作られる訳です。

加えて、この色分けした譜例を次の様な円環で見るならば、そこに新たな対称的構造を見る事ができるでしょう。

こうして見る事で、クアジ・エクィディスタントという「調味料」を新たに付与する事で新たな動機を演出する為の牽引力とする事ができる訳です。

例えば渡辺香津美の名曲のひとつ「Unicorn」は、アンダルシア進行を基にした旋法和声を導入した曲でありますが、「旋法和声」というのは、その対極と為す方面の機能和声側の音世界即ちカデンツを自然な形で用いるそれとは異なる社会を形容する言葉です。アンダルシア進行のひとつに括る事のできるスパニッシュ・モードも元来はフリジアンを発展したものです。

例えば渡辺香津美の名曲のひとつ「Unicorn」は、アンダルシア進行を基にした旋法和声を導入した曲でありますが、「旋法和声」というのは、その対極と為す方面の機能和声側の音世界即ちカデンツを自然な形で用いるそれとは異なる社会を形容する言葉です。アンダルシア進行のひとつに括る事のできるスパニッシュ・モードも元来はフリジアンを発展したものです。

古典的にはフリギアというのは下行導音としての旋法性および嘯く時はヒポフリギアとしてロクリアンを用いる物でしたが、Ⅲ→Ⅳ→Ⅴと進行させる時(※このディグリー表記は西洋音楽流)、Ⅲ度上で生ずる和音は短和音でありますが、これを長和音へ変形する事でピカルディー終止と同様のオルタレーションを生む事でⅢ度の和音は短和音と長和音の使い分けが生ずる事となり多様な世界観を生む訳でもあります。それに依りⅢ度の和音が長和音のままにⅢ△→Ⅳ△→Ⅴ△という風な長和音平行進行を生む事にもなる為Ⅲ度の和音は決して下方五度進行をしない(Ⅵ度へ進行しない)という〈調性感の解決に逡巡する〉かの様な演出は、現今社会ではフリジアン・ドミナント(ハーモニック・マイナー完全五度下スケールの世界観)としてロック界でも重宝されている物でもあります。他方、西洋音楽界ではブリュノーの『夢』にこうしたアンダルシア進行に括られる用法が見られる物ですが、ドビュッシーやラヴェルも勿論こうした音脈を使っている訳です。

旋法的な音楽観というのは一般的なカデンツでの機能和声的な「起承転結」とは趣きを異にするコード進行を伴う物であるのが最たる特徴でもあるので、その様な「旋法的」な社会にて「Unicorn」という曲は、ジャズ的インプロヴァイズとは異なる方面で調性を拡大しようとする試みがあるのは明白であります。

旋法的な社会の側から和音体系を眺めるならば、3度を堆積した体系の和音よりも五度/四度和音にて堆積させた方が和音の性格を大きく決定付ける「三度」音を斜に構え乍らその周囲の音度に「房」を付けるかの様に音は纒わり付いて来る物でもあります。特に四度和音の場合は、五度和音が持つ完全協和音程をも背き乍ら四度音程の幾多の累積によって「二度音程」を纒うので結果的に「二度和音」を形成しやすい体系にあるのです。また、二度和音の集積が長二度ではなく短二度も視野に入って来ればそれはトーン・クラスターともなっていく訳です。

今一度振り返って「機能和声」に於けるトニック(T)、ドミナント(D)、サブドミナント(S)の各機能を経由するカデンツと呼ばれる組織での振る舞い(=進行)というのは〈後続の和音が先行和音の根音を上音に取り込む〉事であり、これにて下方五度進行は和音という音の塊が調性という坂を転がりやすくする為に弾みを付けられたかの様になるので進行感が生まれる訳です。またその際「主音」というのを眺めてみると(T)の和音の主音は地に足を付けているかの様に根音を見る事ができ、(S)では主音の位置は遠ざかったものの「目が届く」かの様に位置する様に和音構成音に取り込まれている物です。ただし(D)では本位十一度という後続音となる解決先の音を先行的に取り込まない限り「主音」は視界から外れる事になり主音を見付けようとする物だと考えれば、主音に行き着くという事がどういう解決感を得る物なのか!? という心理的欲求はある程度判り易くなるのではないでしょうか。

つまり、機能和声社会であろうと旋法和声社会であろうと、音階中の決定的な地位を持つ核音(※茲では長音階に含まれる2組のテトラコルドの各テトラコルドの両端の音を指す:即ち〈主音・下属音〉〈属音・主音〉の意)の振る舞いは中心音という風に振舞う作用を持って居り、これらの中心音に対して3度音が絡み付く或いは2度音が絡み付くかで楽想としてはかなりキャラクターの異なる物となる訳です。

機能和声的な和音を充てづらい類の物は概して旋法和声感を具備している曲であり、そうした曲は中心音に対して2度の動きが絡み付く様な振る舞いがある訳です。言い換えれば、3度堆積の和音はその3度の響きに頼ろうとする物ですが、旋法和声は3度の響きを「背く」所に大きなヒントがある訳です。

3度の響きを重視しないのならば、附与される和音とて3度を重用する必要はない。そうなると視野に入るのは五度/四度和音の重畳に依って2度を手早く形成させた方が、機能和声社会とも異なる和音進行感を伴わせる事が出来易い状況となる訳です。

無論、こうした和音を駆使しようと企図するならば、3度和音の体系とは全く異なる和音を生むので、和音体系側からすれば相当な埒外ともなる様な和音に遭遇する事になるかとは思います。

こうした旋法和声感を演出したい時に、3度堆積和音体系で視野に入る「13度の和音」というのは功を奏する様になります。13度の和音というのは全音階を7音総て積み上げた状態でもあり、機能和声的側面からすれば13thを用いる時は5th音を省略した方が良いと言われる事があるでしょう。然し乍ら旋法和声の社会では5thと13thで形成される2度が重要で、13thと7thを密集位置として見る事の出来る謂わば転回させて作られる2度も必要な音脈でもある為、オミットという事を重視する必要はないのです。とはいえ全音階の総合的に響かせてしまえばその凝聚感は一般的な和声感に慣れた耳には変な感じに聴こえるかもしれません。

とはいえ当てこすり的に「レ ファ ラ ド ミ ソ シ」や「ファ ラ ド ミ ソ シ レ」という和音を仰々しく使うのではなく、アンサンブル中にそれらの音を「まぶす」様に和声的に振舞うアレンジは幾らでも手を施す事が出来るでしょう。そうした時「2度の移ろい」という物の重要性がお判りになるかと思います。その際、和声的な演出にも3度音が既知の体系と同じ様にして仰々しく鳴ってしまうといけないのですけれど(笑)。

以前にも述べた様に、これらの全音階の総合の体である総和音は内在する三全音が複音程に開離させられてしまう所に伴って完全協和音程=完全五度が累乗する様にして協和性を持ち合う為に協和的な性格の側を強める訳です。つまり、三全音が単音程に存在できず複音程に追いやられるという事は、三全音《f - h》が他のクアジ・エクィディスタント由来から生じた可能性を秘めてしまいかねない訳です。例えばこの全音階組織には現れない平行短調・短属九から生ずる他のトライトーン《d - gis》《d - as》を秘めてしまう可能性が生じてしまう可能性が生ずる訳です。

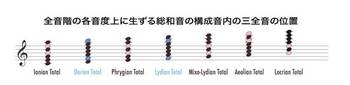

つまり三全音が複音程に「薄められ」てしまう事で、その三全音が他の短三度等音程であるクアジ・エクィディスタントの一部の組織からの牽引力が伴って来る様になります。そうすると全音階的な呪縛が全音階組織の中で稀薄な状態である事が可能なのはリディアン・トータルでありドリアン・トータルとなる訳です。リディアン・トータルが和声的な協和方面でドリアン・トータルよりも優位なのは長和音由来の完全協和音程を持ち合う(f - c、c - g、g - d)となる訳です。ドリアン・トータルの場合は短和音由来での完全協和音程の持ち合いなので、優位性(※和声的な)が上位にあるのはリディアン・トータルであるという事です。

仮に三全音の一部が根音にある時の総和音が全音階の総合としての和音の在り方が肯定されるとするならばロクリアン・トータルの場合はどうなのか!? という疑問を抱く方が居られると思います。リディアン・トータルは三全音の一部を根音にしているから、もう一方の三全音を根音にしているロクリアン・トータルでも同等ではないか!? という近視眼的な発想となる訳ですが、ロクリアン・トータルを見れば結果的に三全音は単音程で存在するだけですし、何より基底側の和音(1・3・5度)にて完全協和音程(=完全五度)を持たないので、和声的に重畳しく発展させるには難しい状況であると言えるでしょう。

というのも三全音に限らず凡ゆる音程というのは、協和をまずは経路に見出す心理が働くものです。これは耳が共鳴構造を持って知覚しているが故の事なのですが、不協和音程は時系列な流れとして「次」に落着く事を欲する物です。つまり、「次」が実際にあるかどうかは関係なく「他」の脈絡を欲する訳です。協和音程は己の協和を足掛かりに、不完全協和や過渡的協和を纏おうとする訳で、「次」への欲求よりも「今」を誇張しようとするのです。

更に協和音程の始原性をあらためて確認しますが、1:2や2:3の様に簡単な整数比で「隣接し合う」音程は、他の音程比の介在を許さない様な強い安定感を持っているのです。それを考えると短和音を形成する10:12:15は互いの数字が隣接しない為、他の振動数や自然配列由来の介在を許容しやすい状況となるのは明々白々ですが、これをセキュリティ的に捉えてしまって「隣接し合う音程比こそが在るべき姿だ!」などと盲信してしまう様ではいけません。こうした「介在」の余地というのは三全音を見てもあらためて判るのです。増四度は45:32、減五度は64:45ですが、数字を大きく取り尚且つ各々の数比の「間隙」が広いと、そこに纏い付く音の数が多くなりますので減五度の方が音の纏いは多くなるのはこうした「介在」が影響しての事です。そうした事を思うと、自然七度は5:7および10:7という簡単な整数比でなるべく狭い間隙で七度と色彩の応用を見いだしている先人の先見性はあらためて驚かされる訳でもあります。

単音程の三全音と複音程の三全音という2つのケースを考えた場合、複音程の方は「次」への類推経路が増える事を意味する訳です。つまり他の音組織由来の介在を示唆する物になる訳です。それこそが他調由来の音組織の闖入を許容し得る物へと変容する様になるのであります。つまりリディアン・トータルとドリアン・トータルが夫々包含する複音程に跨る三全音は、128:45および90:32である訳で、この「相貌」の間に他の脈絡の闖入を許容してしまう経路があるという事を意味するのです。

協和音程ですら、例えば完全五度と完全十二度という2つのケースでは「2:3」と「1:3」という事になりますが、オイラーが予てから指摘していた様に、音程の明澄度は後者の「1:3」に軍配が上がるのです。本来協和的な始原性は単純な数比で隣接し合う事が是とされている訳ですが、実態はそうでもない訳です。また、「1:3」の方が協和的に優位であろうとも、他の振動比由来の音を纏い付かせる可能性はこちらの方が多くなる事を示唆する物でもあります。

偶数を抜いた整数比「1:3:5:7:……」と進めていくとじきに矩形波を生むというのはなんとも皮肉な事でありましょう。

また、ヘルマン・ゴチェフスキ氏に依る論文『Is Japanese music more consonant than Western music? An application of Leonhard Euler's music theory』(お茶の水音楽論集特別号 徳丸吉彦先生古稀記念論文集 平成18年)では、始原的な音程比をgradus suavitatis=GSと称して、旋法の中心音・核音に対して5:8や8:9の音程比が纏わり付く様な自然性をオイラーの観点から考察している大変興味深い論文がありますので興味のある方は是非一読され度し。

扨て、そう考えるとⅣ・Ⅱ度上で生ずる総和音であるリディアン・トータルとドリアン・トータルの場合、自身の完全協和音程の複数の重畳に依って安定的振る舞いを得ているのであるという事があらためて判るかと思います。

翻ってジャズ/ポピュラー体系での属十三の和音(ドミナント13th)で内在する11度音は本位音度ではなく増11度が多くのケースで前提となっているのは珍しくありませんが、これはあくまで基底の和音を疏外しない為の変化なのでありまして、ジャズというのは抑も調性感を「背く」所から立脚していると考えられるのであり、例えば短調をドリアンに嘯いたり、或いは長音階をミクソリディアンに嘯いてみたりという風に成立しております。無論長音階を嘯く場合リディアンの場合もあるけれども、ブルー7度の誕生を思えばミクソリディアンの側が遥かに優位性があるのは言わずもがな。

そこからジャズの嘯きを考えて見ると、長音階は下方五度の調域、短音階は下方四度の調域で嘯くという二義的な性質を持ち乍ら、リディアンは両者に対してどう寄り添っているのかを考えると明白であります。長音階がリディアンとして嘯く時の音組織は、短音階がドリアンとして嘯く時と同等の音組織になる為、短調の世界はこうして多くの因果関係のサポートを享ける事で多様化している訳です。尤も短調系統の世界とて同主調への音脈としてモーダル・インターチェンジという風に変容したりする訳ですが、短調の側により一層強く調味料としての配合を許容し易い土壌となっている点を見過ごしてはならないと思う訳です。

そうすると、機能和声的方面で制限される様な振る舞いとは異なり、リディアン・トータルとドリアン・トータルの和音というのは、後続和音への進行感という物を企図しないのであれば和音は独立峰的に色彩を放つ効果が出る訳です。とはいえどんなシーンでも7音を仰々しく放てば「ドレミファソラシ」の素材を一即多にしている事と同じな訳ですから、この辺の「ちりばめ」加減はセンスが要求されます。

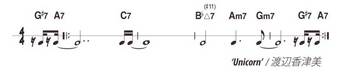

茲で漸く「Unicorn」について本題を戻しますが、「Unicorn」の終盤のブリッジでのクアジ・エクィディスタントの用法は次の様なコード進行で嘗てのベース・マガジンにて表されておりました。

Gm13(on A)→Gm13(on C)→Gm13(on F#)→Gm13(on E♭)×2

「Gm13」という表記はマイナー13thを意味する訳ですから、基底和音Gmを基に7・9・11・13を積む事となります。とはいえ機能和声的解釈ではマイナー13thは本位13度音そもそもがアヴォイドとする訳でありますが、北川祐氏の解釈辺りになると5th音オミットの上使用可能という解釈にもなっていたりします。何度も書きますが旋法和声に於ける総和音での長・短両平行調に生ずるⅣ度上の総和音は先述した通りですので、狭義の機能和声の方法論は充てません。というのも三全音が複音程に跨がっている事によりクアジ・エクィディスタントを類推させ複調を予期させ、それはハルの'Generator'と同等の新たな音組織への飛躍を準えた物に見做す事が出来るからであります。

ただ、先の「Unicorn」のブリッジの下声部に見られる短三度等音程に依るクアジ・エクィディスタントはF#よりもG♭とした方が適切です。なぜなら、上声部はドリアン・トータル(ニ短調の音組織)であるとしても響き的には「B♭△7とC△」が混在し合う様に聴こえるかもしれません。然し乍らドリアン・トータルとして表記する事が望ましく、更に下声部のクアジ・エクィディスタントが a - c - es - ges と動いているとしても上声部の根音g音からrelativeに類推する下方3度の脈でc音が接続しやすい状態にある事を視野に入れると、上声部和音表記がどれだけg音を基底にする事が正しいものだとしてもg音が根音とするニ短調音組織での総和音の地位を歪めてしまいかねないので、上声部全体としてはg音が基底である振る舞い(=和声的な響き)を特に気を付けなくてはいけないかと思います。然しクアジ・エクィディスタントは幸いな事にa音から始めているので、c音の時への留意はある程度軽減できる事であるのも事実です。ですからシンセ・ブラスはe - g音を四分音符で揺れ動く訳ですね。この揺さぶりは旋法和声で3度跳躍で色付けさせた物でもあるでしょう。

「Unicorn」のブリッジで生ずるクアジ・エクィディスタントのそれは上声部の音組織とは大きく逸脱する音「es - ges」を生みます。これこそが次なる跳躍の為の彩りな訳でして、この揺さぶりがある事で基のニ長調の音組織も映えるという所がクアジ・エクィディスタントの心憎い用法でもある訳です。

ジャズ系統にはこれらの様に四分音を視野に入れたクアジ・エクィディスタントとクロマティシズムの追究に依って生じているクアジ・エクィディスタントの実例がある訳ですから、そうした所を全く気付かずに咀嚼する事無く、体系だけが整備されただけの形骸化したジャズ方面のコード体系に甘んじただけのアプローチを採る事だけに拘泥する様な者とは全く趣きを異にする音楽観を見る事ができるのでありまして、少なくとも私のこうした洗い出しよりも深く&広く音楽を探究しなくては、なにゆえ楽理を学ぼうとするのか!? という本質が見えて来ないと思う事頻りです。

音楽の熟達に甘い時の人間の偏重的な欲求というものは、小供の偏食に似た物を投影し得る物です。その「味」ばかりを是としてしまう。それしか知らないのに知った気になってしまう。体系化された方法論がある程度汎く機能してくれる物だから森羅万象の様に取り扱える様に衒学に陥る事もあるでしょうし、それに甘んじたままイレギュラーな方面は己の手前勝手な解釈で歪曲して独善的な主調と断章取義にてジャズ/ポピュラー理論とやらを有り難がっている事でありましょう(笑)。

私の述べる方面を少しでも理解される方ならば、決してそんな方面に甘んじてはいけないと思わんばかりです。

Maxine / Donald Fagen(原曲 ※マイケル・ブレッカーのソロは2:28〜より)

要約すればオクターヴを長三度等音程で分割する増三和音の分散や、同様にオクターヴを短三度等音程で分割する減七の分散という2種の等音程が半音階的な手法によって楽曲の世界観を拡大させる様にして用いられている物でもあります。世俗音楽界隈でもこの様な用法を詳らかに知らずとも、ディミニッシュと呼び乍ら減七の分散フレーズを爪弾いたりしている事でしょう。

それらの「減七の分散」は横の線として、拡大された世界に巧く「着地」させようとして半音階の断片が現れた物でもある訳です。線的に使われる事もあればノン・ダイアトニックな個所にて「和声的」に使われて連結される事も珍しくありません。

「半音階の断片」という所が示唆に富んだ物でありますが、半音階の断片とやらが「等音程」である事が望ましいのであります。通常は「3 or 4」でオクターヴを割譲し合う訳です。勿論「6」を使ってオクターヴを割譲して線的に扱えばそれはホールトーン・スケール(=全音音階)なのではありますが、着地点が少ない程着地した時の鮮明さが露になる物でもあります。

こうした等音程を一般的に能く遭遇するシーンでは次の様な例として捉える事が出来ます。

《減七の分散というオクターヴを短三度等音程で分割するクアジ・エクィディスタントは、調性社会に於ける全音階(=ダイアトニック)から逸脱した音の脈を利用しつつ秩序立てて調性社会に戻って来れる様に、「半音階的色彩」という分子構造は着地しやすくする為の触手を持った構造体でありオクターヴを等しく分割する音程という姿を形成している》

そうしたディミニッシュはダイアトニックという轍を踏み外す事はあっても結果的に調性社会の轍に戻って来る訳でして、戻って来易いのはその構造体がオクターヴを等しく分け合う分子構造であるから、という風に理解してほしい訳です。これが歪つ《いびつ》である方が戻って来るのは難しい訳です。またそうした「短三度等音程」の構造は調性社会という「歪つ」な社会から見た時は化学合成的な構造が同居する状態の様な振る舞いとも言い得るのであります。

結果的にそうした音脈の活用は、全音階を半音階的に使う事に依って色彩を増すのであります。加えて、半音階を更に色彩を与える為に他のクアジ・エクィディスタントの要素を使うと企図する場合、こうした場合は12平均律を飛び越えて微分音の社会を見る事になります。

微分音を「調性」的に取り扱う為の方策として最も手っ取り早いのは、既知の半音階的全音階(=クロマティシズムを大いに活用した調性社会の意味であり決してアトーナル〈=無調〉ではない)に対して他の微分音組織に依るクアジ・エクィディスタントを導入するという例があります。

そうした時の半音階の社会は、微分音に依って色彩に「滲み」が演出され、その滲みから半音階社会に「着地」する時にコントラストが強調される訳です。カメラのピントがズレる時からドンピシャにピントが合うと知覚的にはクローズアップを伴わせるかの様な差異感が強調される様に感ずる訳です。

その際、ズレ具合とやらが無秩序であってはいけませんし、ある程度秩序立てて微分音を活用した方が功を奏する訳でもあります。アロイス・ハーバ、チャールズ・アイヴズ、ヴィシネグラツキー、ジェルジ・リゲティ等はこういう風に調性社会と微分音社会の「橋渡し」を企図していた訳であります。

扨て、極々一般的な半音階社会を取り扱っているであろうジャズの世界に於いて微分音を視野に入れたクアジ・エクィディスタントなど無縁だと思い込んでいるジャズメンは少なくない事でしょう。

然し乍らジャズの先人にはやはりクアジ・エクィディスタントを導入していたと思われる演奏がある物でして、殊に故マイケル・ブレッカーに依るドナルド・フェイゲンのアルバム『ナイトフライ』収録の「Maxine(邦題:《愛しのマキシン》)」でのソロはまさしく微分音社会を視野に入れたクアジ・エクィディスタントの用例を肌で感ずる事が出来るのであります。

然し乍らジャズの先人にはやはりクアジ・エクィディスタントを導入していたと思われる演奏がある物でして、殊に故マイケル・ブレッカーに依るドナルド・フェイゲンのアルバム『ナイトフライ』収録の「Maxine(邦題:《愛しのマキシン》)」でのソロはまさしく微分音社会を視野に入れたクアジ・エクィディスタントの用例を肌で感ずる事が出来るのであります。採譜部分はソロ開始部からですので譜例は元の演奏を追い易いと思います。扨て、弱起で入るソロは譜例冒頭小節のDm7上での2音目と譜例2小節目E♭△7(on F)の3拍5連符内にて出て来ます。後者の音は協和音のイントネーション的変化のゆさぶりを付けたものですが、1音目の微分音となる音はDm7側から見たら6度相当の和音外音を使っている事になります。

B♭音よりも50セント低い音を明確に使っている所が、所謂ブルーノートと呼ばれるブルー音度(7・5・3度)を使うそれとは一線を劃した物であろう事は瞭然ですし、過去にも例示したマイケル・ブレッカーの演奏「I'm Sorry」での演奏に於けるそれとも異なる事は読み取れます。

Dm7上での6度に相当する中立音程でクォーター・トーンを用いても大きな違和感を生ずる事なくイントネーション変化に揺さぶりをかけられるのだ、と一義的な理解に収まるのも結構なものですがそれよりももっと大きな視点で俯瞰する事にしましょう。

マイケル・ブレッカーはおそらくこれらのイントネーション的なそれに整合性を採る為に、12平均律とは異なる外側の社会「微分音」という音組織を活用する事を視野に入れているアプローチを採っていると思われます。無秩序に微分音社会の音を取り込むのではなく、四分音での、その四分音律に於ける新たな「半音階」(※この半音階は基の半音階より50セント違いで生じている)内で生まれるクアジ・エクィディスタントを導入していると読み取れる訳です。無論、そのクアジ・エクィディスタントは総ての等音程に依る音を使った物ではなく断片にはなるものの、等音程の断片をきちんと読み取る事は出来るのです。

2種類の半音階が存在する、という事を円環状にして次の例として見てみましょう。基の12平均律が赤色だとすると、四分音で生じた別の半音階組織はグレーの物という風に見る事ができます。すると、図示している2つの微分音を黄緑色にして表しておりますが、これらの音は角度的に見ると90°で表されております。

90°の角度で表されるという事は、短三度等音程の断片を見るという事になります。オクターヴを等しく分割し合う短三度等音程の断片として見る事が出来る訳です。

そもそもオクターヴを等しく分け合っている音程の構造を利用するのは、既知の体系から逸脱した音を使った時のその構造体が歪つな物よりも等しい構造体であった方が基の社会に戻り易いからであります。

全音階(ダイアトニック)からはみ出た外側の世界が半音階。この半音階の音脈の一部を、ダイアトニックとは異なる音を纏った等音程構造体がメリハリを与え乍ら戻って来る訳でして、半音階からはみ出た外側の世界を使うとしたらそれは微分音を視野に入れるという事となる訳です。

つまり、既知のコードは既知の体系の12音組織を使っている訳ですから、線的な方面はその外側の別の半音階組織に存在するクアジ・エクィディスタントを使えば整合性を採り易いというアプローチになる訳です。もしもクアジ・エクィディスタントを完結させるのであれば、このソロ・アプローチの中に類推し得る短三度等音程の音を他の場所で使えば更にアプローチの幅は広がる事でありましょう。

とはいえクアジ・エクィディスタントの側を完結せずとも断片だけ見せてもその世界観の香りを用いてメリハリを伴わせる事は可能な訳であり、ジャズという世界のそれが凡ゆるアプローチに於いて12音総ての音を使わなければならないという世界観ではないのと同時に、微分音でのクアジ・エクィディスタントを完結せねばならないという物でもない訳ですので、断片を感ずるだけでも充分コントラストの差異を強化している事は疑いの無いアプローチな訳ですから、こうした点を読み取って先人の素晴しいプレイを堪能しなくてはならないと思う訳です。

広く出回っている「Maxine」の市販楽譜でのマイケル・ブレッカーのソロの採譜は総じてクォーター・トーンではなく半音階にて均されてしまっておりますし、今回私が採譜した符割とも全く異なる物であります。念のために私が事前に確認した市販楽譜は2点ありまして、ひとつはCherry Lane Music刊 Milton Okun編『The Nightfly』もうひとつはシンコー・ミュージック刊『ナイトフライ』で確認しておりますのでご容赦のほどを。

※関連ブログ記事

吹奏楽器の僅かなピッチの揺れ(=微小音程的なもの)というものはピアノと比較すれば当然の様にあります。とはいえ通常は吹奏楽器の方からなるべくピアノのピッチに寄り添って来てくれるものであり、要所々々にてイントネーション的な揺さぶりで使うのが通常の奏し方であると思われます。勿論楽器の熟達に甘く気温の変化にも対応できずに音痴な奏し方とは全く趣を異にする物であるのは言う迄もありませんが、殊にマイケル・ブレッカーの場合は四分音をかなり意識したプレイが随所に見られるので(以前にもブログに書いた様に)、単なるイントネーションとして聴いてしまうのはあまりに勿体無い訳です。

無論、聴者が「単なるイントネーション」という風にしか捉えられない場合は、12平均律での世界が強固に備わっていて他の微分音の認識が甘い事が影響している事であります。微分音組織に慣れて来た場合は勿論それらの音の識別は強化されていきますので、イントネーションひとつを取っても非常に鋭敏に耳が傾聴される様になる訳です。聴者がピアノの音を中心とする様な体系に均される必要など全く無く、寧ろ12平均律に均してしまう様な聴き方は避けるべきであるかと思います。何故なら漠然とイントネーションとして捉えつつもそれを12平均律に均してしまう採譜の例を鑑みれば、どれだけ微分音に無頓着になってしまうかは明々白々でありましょう。

楽譜というのは一義的な音の記録という訳ではありません。広く大衆に対して「共通理解」を前提として読ませる物でもあり、時にはその「共通理解」を重んじるあまり、演奏解釈も平準化させるシーンというのは決して少なくありません。他方、そうした共通理解に均されてしまう事を畏れて演奏の細部にまで拘泥する記譜にて読ませるという手法も多くはありませんが存在します。極端な例で言えばブライアン・ファーニホウは後者である訳です。

私の採譜の例はファーニホウとまでは行かずとも、決して均さない方面でピッチも符割も採る訳です。標準的な共通理解を視覚的に得てから各自が独自の解釈である程度「ゆさぶり」をかけるという事が圧倒的に多い例ではあるものの、その共通理解に乗せられて了う事で肝心な側面が歪められて了う事を忌避する為、私は細部まで拘る手法を採っているのであります。

例えば今回の採譜した譜例でも歴時ひとつを見ても、おそらくは3および4連符さらには5連符に依る解釈の多さに目を奪われるかもしれませんが、市販楽譜の多くが均してしまって私が最も強調する所というのは、小節のド頭というつまり強拍の強勢の殆どをブレッカーは「背いて」奏しているというアプローチを採っているのであります。皮相的理解として連音符に目を奪われて了うのは良くないのです。最も注視すべきは強拍の強勢の殆どを背いているという点なのであります。処がこうした重要な側面を市販楽譜は均して記譜するので平準化して了う訳です。

念のため、今回私が採譜した音の背景にはどのようなパルスが備わっているのかを示すリズム譜を次に用意したので併せてご確認いただければ幸いです。

話しを本題に戻して、今回取り上げた小節だけでも強拍の強勢が奏されているのは「G7(#11)」の部分だけなのですから、他は全部拍のド頭を背いているという事になるのです。

なるほど。ブルージィーな振る舞いを強調する為に歴時の面からも背けば「酔いどれ」感や「クダ巻き」感にも似た、粗暴で他人と協調せずに利己的な態度を取るかの様な雰囲気が強調されるのは疑いの無い所でありましょう。とはいえ酔っ払いは酒場の存在があって初めてそうして振舞える訳で、無人島で酒呑んで荒くれても決して相手などされず、誰かがいないとクダ巻く相手も居ない訳です。ある意味利己的な振る舞いは他者の介在が必要であって、他者の存在が全く介在しない社会では利己的も何もあった物ではありません。

酔っ払いの自分勝手な振る舞いを自由奔放な符割とするならば、酔っ払いに構う事なく酒を提供する他者の介在というのは伴奏をキープするバックの演奏とも言える訳でありましょう。バックの伴奏が総崩れになってしまえばブレッカーの演奏も活きない訳です。そうした所でブルージィーな演奏というものは「マキシン」の歌詞内容に拘らず、ブルージィーな振る舞いとはこういう物だと言わんばかりのプレイを見せる訳で、決してその演奏には平準化とは程遠い唯一無二の「ゆさぶり」をかけたプレイを聴く事が出来る訳です。

簡素化された解釈で記譜された楽譜を「そのまま」演奏する事など読譜とある程度の器楽的素養があればソツなくこなせはしても、そこにメリハリが生じないのは明白であります。

私の場合は「着崩し」の方を好む類の人間ですので、平準化された楽譜を見ると途端にその楽譜に影響されぬ様にして己の感覚を頼りにあらためて採譜をして解釈を書き込む事を能く行います。自分なりの採譜の解釈が独自の個性的な演奏解釈にもなるからであります。

己の解釈ばかりを是とせよ、と慫慂しているのではありません。平準化されてしまった解釈に呑み込まれるなという事を強調している訳です。

音高ですら12平均律の解釈に均されて了う訳ですから、譜面通りに受け止めてしまう事は非常に危険を孕んでいるという事を言いたい訳であります。折角音源を聴いていてもその解釈をするにあたって簡素な譜面で自身の解釈が丸め込まれてしまったら、その後獲得すべき多くの音楽語法はデフォルメする事が規準となってしまいかねません。そうすると単純な演奏しか出来なくなってしまいかねないから注意が必要なのです。

扨て、あらためてクアジ・エクィディスタントの方面を語る事としますが、仮に半音階組織上にてノン・ダイアトニックの音をクアジ・エクィディスタントの短三度等音程として用いるだけならば、それは「全音階的半音階」としての世界としてメリハリが付くだけですが、マイケル・ブレッカーの場合はそれよりも高次な側面で微分音側のクアジ・エクィディスタントの音脈を利用して、基の半音階および半音階的全音階の世界をより一層色彩を増すかのようにコントラストを強調しているという所が最大のポイントである訳です。然し乍ら殆ど多くのジャズ界隈はこういう音脈を使わないのは何故なのか!? という点にもあらためて気付かなくてはならないでしょう。

こうした高次な世界を追究していないジャズメンは従来の体系に甘んじているが故の事であります。とはいえ12平均律にしたって和声的な側面では複調すら取り扱う事は稀なのがジャズの実際です。しかしマイルスならば四分音律であろうとも、ひとつのモード或いはひとつの音からそれをコモン・トーン(=共通音)として用いて既知の体系と微分音体系の橋渡しを少なくともひとつのテトラコルドで紡ごうと晩年は企図していた事でしょう。

今回のマイケル・ブレッカーの例からあらためて理解すべき事は、従来の半音階システムの外側にある四分音律の体系の短三度等音程をクアジ・エクィディスタントとして用いると仮定した時、その短三度等音程を既知の半音階システム上のコードに準えて変動させる必要は無いという事です。極言すれば、先の例ではまだ短三度等音程というクアジ・エクィディスタントのシステムは「断片」に過ぎない訳ですから、これを完結するにはまだまだ2つの短三度等音程が残されている訳ですが、此の音を使う際には、半音階システム上での如何様なコードがあろうともそれに与しない形で「巧緻に」使う事ができますが、短三度等音程を別の短三度等音程へと角度をコロコロ変えて了う様な事は避けた方が良いでしょう。

基本的に、ジャズとて四分音体系を使わずとも半音階上のクアジ・エクィディスタントとは概ねダブル・クロマティックのアプローチの際に使っていたりするのです。それを彼等はクアジ・エクィディスタントの体系と理解する人は非常に少ない事でしょうが概ね短三度等音程に括られるクアジ・エクィディスタントを使っています。例えばあるモチーフから短三度的音程に砕いてそれをクロマティックに「下行」させたりして連結させている事が多い物です。

以前にも取り上げたアーサー・イーグルフィールド・ハル著『Modern Harmony(邦題:《近代和聲の説明と應用》)』内の例は、同著譜例Ex.180にて語られる短属九に於ける上声部減七と根音が上声部とは異なる跳躍にて短三度等音程の跳躍が語られ、それを’Generator’と称する物であります。

譜例からも判る様に、短属九という和音は根音を除けば上四声は減七の和音となり〈gis - h - d - f〉、2組の三全音の体系に加えて根音が短三度等音程に依るクアジ・エクィディスタントを用いてもう2組の三全音を生む事となります。判り易く図示すると、上声部にある減七を形成する2組の三全音を「赤色」とするならば、下声部で生ずる新たな短三度等音程に依るクアジ・エクィディスタントを「青色」とする事で対称的構造を維持し乍ら新たな体系を構築している事が判ります。「対称形」としての新たな姿が、新たなる分子結合の為の安定する欲求の素因として形作られる訳です。

加えて、この色分けした譜例を次の様な円環で見るならば、そこに新たな対称的構造を見る事ができるでしょう。

こうして見る事で、クアジ・エクィディスタントという「調味料」を新たに付与する事で新たな動機を演出する為の牽引力とする事ができる訳です。

例えば渡辺香津美の名曲のひとつ「Unicorn」は、アンダルシア進行を基にした旋法和声を導入した曲でありますが、「旋法和声」というのは、その対極と為す方面の機能和声側の音世界即ちカデンツを自然な形で用いるそれとは異なる社会を形容する言葉です。アンダルシア進行のひとつに括る事のできるスパニッシュ・モードも元来はフリジアンを発展したものです。

例えば渡辺香津美の名曲のひとつ「Unicorn」は、アンダルシア進行を基にした旋法和声を導入した曲でありますが、「旋法和声」というのは、その対極と為す方面の機能和声側の音世界即ちカデンツを自然な形で用いるそれとは異なる社会を形容する言葉です。アンダルシア進行のひとつに括る事のできるスパニッシュ・モードも元来はフリジアンを発展したものです。古典的にはフリギアというのは下行導音としての旋法性および嘯く時はヒポフリギアとしてロクリアンを用いる物でしたが、Ⅲ→Ⅳ→Ⅴと進行させる時(※このディグリー表記は西洋音楽流)、Ⅲ度上で生ずる和音は短和音でありますが、これを長和音へ変形する事でピカルディー終止と同様のオルタレーションを生む事でⅢ度の和音は短和音と長和音の使い分けが生ずる事となり多様な世界観を生む訳でもあります。それに依りⅢ度の和音が長和音のままにⅢ△→Ⅳ△→Ⅴ△という風な長和音平行進行を生む事にもなる為Ⅲ度の和音は決して下方五度進行をしない(Ⅵ度へ進行しない)という〈調性感の解決に逡巡する〉かの様な演出は、現今社会ではフリジアン・ドミナント(ハーモニック・マイナー完全五度下スケールの世界観)としてロック界でも重宝されている物でもあります。他方、西洋音楽界ではブリュノーの『夢』にこうしたアンダルシア進行に括られる用法が見られる物ですが、ドビュッシーやラヴェルも勿論こうした音脈を使っている訳です。

旋法的な音楽観というのは一般的なカデンツでの機能和声的な「起承転結」とは趣きを異にするコード進行を伴う物であるのが最たる特徴でもあるので、その様な「旋法的」な社会にて「Unicorn」という曲は、ジャズ的インプロヴァイズとは異なる方面で調性を拡大しようとする試みがあるのは明白であります。

旋法的な社会の側から和音体系を眺めるならば、3度を堆積した体系の和音よりも五度/四度和音にて堆積させた方が和音の性格を大きく決定付ける「三度」音を斜に構え乍らその周囲の音度に「房」を付けるかの様に音は纒わり付いて来る物でもあります。特に四度和音の場合は、五度和音が持つ完全協和音程をも背き乍ら四度音程の幾多の累積によって「二度音程」を纒うので結果的に「二度和音」を形成しやすい体系にあるのです。また、二度和音の集積が長二度ではなく短二度も視野に入って来ればそれはトーン・クラスターともなっていく訳です。

今一度振り返って「機能和声」に於けるトニック(T)、ドミナント(D)、サブドミナント(S)の各機能を経由するカデンツと呼ばれる組織での振る舞い(=進行)というのは〈後続の和音が先行和音の根音を上音に取り込む〉事であり、これにて下方五度進行は和音という音の塊が調性という坂を転がりやすくする為に弾みを付けられたかの様になるので進行感が生まれる訳です。またその際「主音」というのを眺めてみると(T)の和音の主音は地に足を付けているかの様に根音を見る事ができ、(S)では主音の位置は遠ざかったものの「目が届く」かの様に位置する様に和音構成音に取り込まれている物です。ただし(D)では本位十一度という後続音となる解決先の音を先行的に取り込まない限り「主音」は視界から外れる事になり主音を見付けようとする物だと考えれば、主音に行き着くという事がどういう解決感を得る物なのか!? という心理的欲求はある程度判り易くなるのではないでしょうか。

つまり、機能和声社会であろうと旋法和声社会であろうと、音階中の決定的な地位を持つ核音(※茲では長音階に含まれる2組のテトラコルドの各テトラコルドの両端の音を指す:即ち〈主音・下属音〉〈属音・主音〉の意)の振る舞いは中心音という風に振舞う作用を持って居り、これらの中心音に対して3度音が絡み付く或いは2度音が絡み付くかで楽想としてはかなりキャラクターの異なる物となる訳です。

機能和声的な和音を充てづらい類の物は概して旋法和声感を具備している曲であり、そうした曲は中心音に対して2度の動きが絡み付く様な振る舞いがある訳です。言い換えれば、3度堆積の和音はその3度の響きに頼ろうとする物ですが、旋法和声は3度の響きを「背く」所に大きなヒントがある訳です。

3度の響きを重視しないのならば、附与される和音とて3度を重用する必要はない。そうなると視野に入るのは五度/四度和音の重畳に依って2度を手早く形成させた方が、機能和声社会とも異なる和音進行感を伴わせる事が出来易い状況となる訳です。

無論、こうした和音を駆使しようと企図するならば、3度和音の体系とは全く異なる和音を生むので、和音体系側からすれば相当な埒外ともなる様な和音に遭遇する事になるかとは思います。

こうした旋法和声感を演出したい時に、3度堆積和音体系で視野に入る「13度の和音」というのは功を奏する様になります。13度の和音というのは全音階を7音総て積み上げた状態でもあり、機能和声的側面からすれば13thを用いる時は5th音を省略した方が良いと言われる事があるでしょう。然し乍ら旋法和声の社会では5thと13thで形成される2度が重要で、13thと7thを密集位置として見る事の出来る謂わば転回させて作られる2度も必要な音脈でもある為、オミットという事を重視する必要はないのです。とはいえ全音階の総合的に響かせてしまえばその凝聚感は一般的な和声感に慣れた耳には変な感じに聴こえるかもしれません。

とはいえ当てこすり的に「レ ファ ラ ド ミ ソ シ」や「ファ ラ ド ミ ソ シ レ」という和音を仰々しく使うのではなく、アンサンブル中にそれらの音を「まぶす」様に和声的に振舞うアレンジは幾らでも手を施す事が出来るでしょう。そうした時「2度の移ろい」という物の重要性がお判りになるかと思います。その際、和声的な演出にも3度音が既知の体系と同じ様にして仰々しく鳴ってしまうといけないのですけれど(笑)。

以前にも述べた様に、これらの全音階の総合の体である総和音は内在する三全音が複音程に開離させられてしまう所に伴って完全協和音程=完全五度が累乗する様にして協和性を持ち合う為に協和的な性格の側を強める訳です。つまり、三全音が単音程に存在できず複音程に追いやられるという事は、三全音《f - h》が他のクアジ・エクィディスタント由来から生じた可能性を秘めてしまいかねない訳です。例えばこの全音階組織には現れない平行短調・短属九から生ずる他のトライトーン《d - gis》《d - as》を秘めてしまう可能性が生じてしまう可能性が生ずる訳です。

つまり三全音が複音程に「薄められ」てしまう事で、その三全音が他の短三度等音程であるクアジ・エクィディスタントの一部の組織からの牽引力が伴って来る様になります。そうすると全音階的な呪縛が全音階組織の中で稀薄な状態である事が可能なのはリディアン・トータルでありドリアン・トータルとなる訳です。リディアン・トータルが和声的な協和方面でドリアン・トータルよりも優位なのは長和音由来の完全協和音程を持ち合う(f - c、c - g、g - d)となる訳です。ドリアン・トータルの場合は短和音由来での完全協和音程の持ち合いなので、優位性(※和声的な)が上位にあるのはリディアン・トータルであるという事です。

仮に三全音の一部が根音にある時の総和音が全音階の総合としての和音の在り方が肯定されるとするならばロクリアン・トータルの場合はどうなのか!? という疑問を抱く方が居られると思います。リディアン・トータルは三全音の一部を根音にしているから、もう一方の三全音を根音にしているロクリアン・トータルでも同等ではないか!? という近視眼的な発想となる訳ですが、ロクリアン・トータルを見れば結果的に三全音は単音程で存在するだけですし、何より基底側の和音(1・3・5度)にて完全協和音程(=完全五度)を持たないので、和声的に重畳しく発展させるには難しい状況であると言えるでしょう。

というのも三全音に限らず凡ゆる音程というのは、協和をまずは経路に見出す心理が働くものです。これは耳が共鳴構造を持って知覚しているが故の事なのですが、不協和音程は時系列な流れとして「次」に落着く事を欲する物です。つまり、「次」が実際にあるかどうかは関係なく「他」の脈絡を欲する訳です。協和音程は己の協和を足掛かりに、不完全協和や過渡的協和を纏おうとする訳で、「次」への欲求よりも「今」を誇張しようとするのです。

更に協和音程の始原性をあらためて確認しますが、1:2や2:3の様に簡単な整数比で「隣接し合う」音程は、他の音程比の介在を許さない様な強い安定感を持っているのです。それを考えると短和音を形成する10:12:15は互いの数字が隣接しない為、他の振動数や自然配列由来の介在を許容しやすい状況となるのは明々白々ですが、これをセキュリティ的に捉えてしまって「隣接し合う音程比こそが在るべき姿だ!」などと盲信してしまう様ではいけません。こうした「介在」の余地というのは三全音を見てもあらためて判るのです。増四度は45:32、減五度は64:45ですが、数字を大きく取り尚且つ各々の数比の「間隙」が広いと、そこに纏い付く音の数が多くなりますので減五度の方が音の纏いは多くなるのはこうした「介在」が影響しての事です。そうした事を思うと、自然七度は5:7および10:7という簡単な整数比でなるべく狭い間隙で七度と色彩の応用を見いだしている先人の先見性はあらためて驚かされる訳でもあります。

単音程の三全音と複音程の三全音という2つのケースを考えた場合、複音程の方は「次」への類推経路が増える事を意味する訳です。つまり他の音組織由来の介在を示唆する物になる訳です。それこそが他調由来の音組織の闖入を許容し得る物へと変容する様になるのであります。つまりリディアン・トータルとドリアン・トータルが夫々包含する複音程に跨る三全音は、128:45および90:32である訳で、この「相貌」の間に他の脈絡の闖入を許容してしまう経路があるという事を意味するのです。

協和音程ですら、例えば完全五度と完全十二度という2つのケースでは「2:3」と「1:3」という事になりますが、オイラーが予てから指摘していた様に、音程の明澄度は後者の「1:3」に軍配が上がるのです。本来協和的な始原性は単純な数比で隣接し合う事が是とされている訳ですが、実態はそうでもない訳です。また、「1:3」の方が協和的に優位であろうとも、他の振動比由来の音を纏い付かせる可能性はこちらの方が多くなる事を示唆する物でもあります。

偶数を抜いた整数比「1:3:5:7:……」と進めていくとじきに矩形波を生むというのはなんとも皮肉な事でありましょう。

また、ヘルマン・ゴチェフスキ氏に依る論文『Is Japanese music more consonant than Western music? An application of Leonhard Euler's music theory』(お茶の水音楽論集特別号 徳丸吉彦先生古稀記念論文集 平成18年)では、始原的な音程比をgradus suavitatis=GSと称して、旋法の中心音・核音に対して5:8や8:9の音程比が纏わり付く様な自然性をオイラーの観点から考察している大変興味深い論文がありますので興味のある方は是非一読され度し。

扨て、そう考えるとⅣ・Ⅱ度上で生ずる総和音であるリディアン・トータルとドリアン・トータルの場合、自身の完全協和音程の複数の重畳に依って安定的振る舞いを得ているのであるという事があらためて判るかと思います。

翻ってジャズ/ポピュラー体系での属十三の和音(ドミナント13th)で内在する11度音は本位音度ではなく増11度が多くのケースで前提となっているのは珍しくありませんが、これはあくまで基底の和音を疏外しない為の変化なのでありまして、ジャズというのは抑も調性感を「背く」所から立脚していると考えられるのであり、例えば短調をドリアンに嘯いたり、或いは長音階をミクソリディアンに嘯いてみたりという風に成立しております。無論長音階を嘯く場合リディアンの場合もあるけれども、ブルー7度の誕生を思えばミクソリディアンの側が遥かに優位性があるのは言わずもがな。

そこからジャズの嘯きを考えて見ると、長音階は下方五度の調域、短音階は下方四度の調域で嘯くという二義的な性質を持ち乍ら、リディアンは両者に対してどう寄り添っているのかを考えると明白であります。長音階がリディアンとして嘯く時の音組織は、短音階がドリアンとして嘯く時と同等の音組織になる為、短調の世界はこうして多くの因果関係のサポートを享ける事で多様化している訳です。尤も短調系統の世界とて同主調への音脈としてモーダル・インターチェンジという風に変容したりする訳ですが、短調の側により一層強く調味料としての配合を許容し易い土壌となっている点を見過ごしてはならないと思う訳です。

そうすると、機能和声的方面で制限される様な振る舞いとは異なり、リディアン・トータルとドリアン・トータルの和音というのは、後続和音への進行感という物を企図しないのであれば和音は独立峰的に色彩を放つ効果が出る訳です。とはいえどんなシーンでも7音を仰々しく放てば「ドレミファソラシ」の素材を一即多にしている事と同じな訳ですから、この辺の「ちりばめ」加減はセンスが要求されます。

茲で漸く「Unicorn」について本題を戻しますが、「Unicorn」の終盤のブリッジでのクアジ・エクィディスタントの用法は次の様なコード進行で嘗てのベース・マガジンにて表されておりました。

Gm13(on A)→Gm13(on C)→Gm13(on F#)→Gm13(on E♭)×2

「Gm13」という表記はマイナー13thを意味する訳ですから、基底和音Gmを基に7・9・11・13を積む事となります。とはいえ機能和声的解釈ではマイナー13thは本位13度音そもそもがアヴォイドとする訳でありますが、北川祐氏の解釈辺りになると5th音オミットの上使用可能という解釈にもなっていたりします。何度も書きますが旋法和声に於ける総和音での長・短両平行調に生ずるⅣ度上の総和音は先述した通りですので、狭義の機能和声の方法論は充てません。というのも三全音が複音程に跨がっている事によりクアジ・エクィディスタントを類推させ複調を予期させ、それはハルの'Generator'と同等の新たな音組織への飛躍を準えた物に見做す事が出来るからであります。

ただ、先の「Unicorn」のブリッジの下声部に見られる短三度等音程に依るクアジ・エクィディスタントはF#よりもG♭とした方が適切です。なぜなら、上声部はドリアン・トータル(ニ短調の音組織)であるとしても響き的には「B♭△7とC△」が混在し合う様に聴こえるかもしれません。然し乍らドリアン・トータルとして表記する事が望ましく、更に下声部のクアジ・エクィディスタントが a - c - es - ges と動いているとしても上声部の根音g音からrelativeに類推する下方3度の脈でc音が接続しやすい状態にある事を視野に入れると、上声部和音表記がどれだけg音を基底にする事が正しいものだとしてもg音が根音とするニ短調音組織での総和音の地位を歪めてしまいかねないので、上声部全体としてはg音が基底である振る舞い(=和声的な響き)を特に気を付けなくてはいけないかと思います。然しクアジ・エクィディスタントは幸いな事にa音から始めているので、c音の時への留意はある程度軽減できる事であるのも事実です。ですからシンセ・ブラスはe - g音を四分音符で揺れ動く訳ですね。この揺さぶりは旋法和声で3度跳躍で色付けさせた物でもあるでしょう。

「Unicorn」のブリッジで生ずるクアジ・エクィディスタントのそれは上声部の音組織とは大きく逸脱する音「es - ges」を生みます。これこそが次なる跳躍の為の彩りな訳でして、この揺さぶりがある事で基のニ長調の音組織も映えるという所がクアジ・エクィディスタントの心憎い用法でもある訳です。

ジャズ系統にはこれらの様に四分音を視野に入れたクアジ・エクィディスタントとクロマティシズムの追究に依って生じているクアジ・エクィディスタントの実例がある訳ですから、そうした所を全く気付かずに咀嚼する事無く、体系だけが整備されただけの形骸化したジャズ方面のコード体系に甘んじただけのアプローチを採る事だけに拘泥する様な者とは全く趣きを異にする音楽観を見る事ができるのでありまして、少なくとも私のこうした洗い出しよりも深く&広く音楽を探究しなくては、なにゆえ楽理を学ぼうとするのか!? という本質が見えて来ないと思う事頻りです。

音楽の熟達に甘い時の人間の偏重的な欲求というものは、小供の偏食に似た物を投影し得る物です。その「味」ばかりを是としてしまう。それしか知らないのに知った気になってしまう。体系化された方法論がある程度汎く機能してくれる物だから森羅万象の様に取り扱える様に衒学に陥る事もあるでしょうし、それに甘んじたままイレギュラーな方面は己の手前勝手な解釈で歪曲して独善的な主調と断章取義にてジャズ/ポピュラー理論とやらを有り難がっている事でありましょう(笑)。

私の述べる方面を少しでも理解される方ならば、決してそんな方面に甘んじてはいけないと思わんばかりです。

Maxine / Donald Fagen(原曲 ※マイケル・ブレッカーのソロは2:28〜より)

2016-02-05 10:00