participation mystique / 坂本龍一に用いられる31等分平均律および微分音の分析 [楽理]

扨て今回は、YouTubeの方で「participation mystique」の譜例動画をアップロードしたので解説をして行こうと思います。

本曲は坂本龍一の2ndアルバム『B-2 UNIT』収録のもので、レコード時代ではA面3曲目という風になっておりました。直前の楽曲である「thatness and thereness」のアウトロではヘミオラに変わり乍らメトリック・モジュレーションが施されているのが特徴です。

メトリック・モジュレーションのギミックについて解説をしておきますが、前曲の「thatness and thereness」の拍子構造は6/8拍子であり、付点音符(=付点四分音符)の歴時を1拍と捉える複合拍子であるので、単純音符を1拍に捉える単純拍子とは異なる訳です。

然し乍ら、楽曲の終止部でヘミオラが施される事に依り、6/8拍子での「8分音符×2」のパルスが後続の新たなるテンポへとスムーズに移行する様に繋がっているのであります。

次のYouTube動画の埋込当該箇所はヘミオラが開始される箇所です。付点四分音符の2拍に対してベースが単純音符の四分音符×3という [2:3] を打つギミックです。この四分音符×1の歴時が、後続での「participation mystique」の16分音符×11の歴時となっている仕掛けこそがメトリック・モジュレーションという訳です。

処が、後続となる「participation mystique」の楽曲冒頭から鳴るチャイムの様な音の「一定」のリズムは先行楽曲のパルスのそれに準則しており先行の「8分音符×2」のパルスの更に倍となる「8分音符×4」のパルスが後続のチャイムの歴時として聴こえるものの、「participation mystique」では、その一定のパルスを新たなるテンポでの「16分音符×11」のパルスとして成立させているという訳です。

異なるレゾリューションを従前の何某かの歴時に合わせる事がメトリック・モジュレーションという高度な技法であり、リステッソ・テンポの進化形がメトリック・モジュレーションという事でもあるのですが、まあ楽曲冒頭から始まるこのチャイム音のビートをよもや「16分音符×11」の歴時として聴こうとする耳を持っている人はまず居ないでありましょう(笑)。まず間違いなく騙されて聴いてしまう筈です。

そうしたギミックをギミックとして気付かされないのは、チャイム音から少々遅れて入って来るクリック音のそれが、ほぼアクセントなど無く刻まれている事で拍節感が暈滃されている事に起因するのでありますが、このクリック音とやらも実際にはクリック的に聴こえる物であり、周到に高いピッチに位置する5つの微分音で作り上げられている音であるのです。

しかも、それら5つの微分音の内の2音が、微妙に音量と発音開始位置をそれぞれずらして鳴らす事で総体的な音は何某かの「複合音」の様に聴こえる訳です。それが「クリック」的に聴こえるのですが、このクリックが有している「部分音=パーシャル」が漸次変化している様に聴かせているという訳です。

勿論、このクリック音の様に聴かせる「複合音」の設計もギミックであります。正弦波を5つの声部として楽譜通りに作れば再現可能です。

という訳で「participation mystique」の前振りを語って参りましたが、先述の通りYouTubeの方では既に譜例動画をアップロードしているので、それと平行して楽曲解説をして参りたいと思います。後述する中では前振りで語った事と重複してしまうものもあるかもしれませんが、その辺りはご容赦いただければ幸いです。

扨て「participation mystique」というタイトルは近現代のフランス人哲学者であるリュシアン・レヴィ゠ブリュール著書『未開社会の思惟』で述べられる「神秘的融即」から取られている様に思われ、端的に訳せば「神秘的な関与」という風に捉える事ができるでしょう。

その神秘性とやらは恐らく、数学者たちの思弁的な方法から幾度となく編み出された31等分平均律の事を指しているのではないかと私は感じているのですが、31等分平均律の歴史は結構古いものであり、16世紀後半で中全音律の拡張的アイデアとしてニコラ・ヴィチェンティーノ、17世紀に入ってレメ・ロッシがあらためて提唱し、17世紀末に新たにクリスティアン・ホイヘンスが「7リミットの美しさ」を発見する事で、この理論が後世にあらためて脚光を浴びる事になるのです。

これらの人物が31等分平均律に着目するのは元々、マルケット・カーラがディエシス(微小音程)を1単位五分音と言及していた事に端を発しているのであり、こうして五分音と31等分平均律との密接な関係が生まれます。

とはいえヴィチェンティーノの貢献については疑念がある様で、特にニューグローヴ世界音楽事典の【微分音】では懐疑的に取扱われている記述があります。実際にはファビオ・コロンナが31等分平均律に於ける特殊な嬰記号を用いた歴史があるのですが、ウィキペディアではそうした微分音変化記号については述べられておらず考究が甘い現実もあります。レメ・ロッシの前のファビオ・コロンナの貢献をあらためて詳らかにする事が重要であろうと思われます。

後にアドリアーン・フォッカーが「フォッカー・オルガン」を製作し、この独特の鍵盤配列は今日のトーナル・プレクサスという鍵盤の形状にも活かされている物ですが、フォッカーと併せてアーヴ・ウィルソンもまた31等分平均律(以下31ET)を提唱していたのでありました。

幾つもの体系がある為、31ETでの単位音程は多様であり一義的ではありません。とはいえ、31ETが最大の魅力となっているのは「7リミットの美しさ」の他に、純正長三度を最大限に配慮(※31ETは純正長三度螺旋律である)しつつ純正完全五度を僅かに犠牲にした柔和な響きとなる中全音律の五度に極めて近似する音の存在がある事で、これらが「神秘性」の源泉であろうかと推察に及ぶのであります。

因みに【中全音律】という呼称は深い示唆があり、それは「中全音」という呼称が《中庸の全音》である事を意味しています。それは同時に「小さい全音」と「大きい全音」の存在を仄めかしている事に気付かなくてはなりません。

中全音律は純正完全五度の響きを犠牲(4セントほど低い)にして三度の響きを慮る音律であり、最大の目的は「2全音」を形成させて純正長三度≒386セントを得る事です。

そうすると「大きい全音」=大全音(音程比:9/8)を2全音化した場合ピタゴラス長三度となり音程は約408セントとなるので純正長三度よりも大きな音程になってしまう。他方、「小さい全音」=小全音(音程比:10/9)を2全音化させても約364.8074セントとなってしまいます。

そこで、それら大全音と小全音の間を採る様にして生まれた「中庸の全音」を作り、その「2全音」が純正長三度として形成された事に基づく呼称であるのです。

音律の歴史は長くしかも多様であり、音楽家よりも数学者の活躍が目立つほどで、音律をひとつでも作ろうものなら歴史に名を残せると言わんばかり。音律の設計は非常に難しい理論体系のひとつでもあります。因みに西洋音楽界で最も長い期間使われて来た音律は中全音律であります。

とはいえ音律の歴史に集約されるものとして重要な点を挙げるとすれば、そこには《五度を採るか、三度を採るか》という風に、どちらかの音程に重きを置く事で音律の性格が決定されて来た背景があるのです。それらの中庸として「均した」のが今日の12等分平均律となるのです。平均を標榜しつつ不等分な調律という物も存在します。

因みにピアノというのは、工業的な制約から現代のピアノが過去にも同様に存在していた訳ではなく、ピアノの調律の実際は平均律を標榜するだけのストレッチ・チューンが実際の姿であるので、調律されたオルガンの方がピッチの精度は高いのです。

加えてピアノの場合は、ピアノ線という物理的構造の影響が伴う物で高次倍音では理論値となる倍音の位置から大きく逸れて出現してしまうという問題もあります。

これは、物理的に「安定」的な振動のそれが形状・大きさ・重さなどが加わる事で、理論値となる安定的な振動ではなく、物理的に安定する振動として反映されてしまうのです。

例えば第24次倍音は第3次倍音の4オクターヴ上の音ですが、それより1オクターヴ低い所にある第12次倍音とで生ずる完全八度は、理論値としては「絶対完全八度」でなくてはなりませんが、第24次倍音は本来の絶対完全八度よりも高い方に逸れてしまいます。その差は1コンマ(約23セント)ほど高く現れます。

実際には「増八度」とも呼べる音程なのですが、ピアノ線の構造的な振動の在り方からすればそのズレ方こそが「安定的な振動」になってしまうのです。ピアノの場合はこうした不文律を備えてしまっている楽器である事に無頓着な人が多いのも事実です。

斯様にして、ピアノという音の実際が「純正」なる倍音構造からは外れている事がお判りいただけたと思いますが、それに加えてピアノのハンマー打鍵位置が第7〜9次倍音を抑える様に発音される構造故に、これらに随伴する第14・18・28・36…次倍音も同様に抑えられ、高次倍音の強調が抑えられる事に貢献しているのです。

それゆえに近傍の第24次倍音も振動が強調される事なく全体の振動体系の中で強調される事のない「安寧」の下で振動している訳ですが、時空が歪んだ所に随伴する光の様なもので、第24次倍音は、ピアノ線という金属の構造的「時空」が歪む特異点と思っていただければ判りやすいでしょうか。ピアノ線の振動自体はその逸れたポイントこそが安定した振動に過ぎないという事です。

曷はともあれ《神秘的な関与》という位置付けは調律にあろうと容易に推察に曁ぶのですが、『坂本龍一・全仕事』(太田出版刊)を見る限り坂本龍一の『B-2 UNIT』というアルバム制作に於ける総体的な計画に依れば、アルバム第3曲目に来る曲はグスタフ・マーラーに着想のヒントを得ていると思しきプランがトラックシートに書き込まれている図版があるのは注目に価します。そこにはリュシアン・レヴィ゠ブリュールの名はありません。

また、本曲の自筆譜では単に二声対位法と通常の五線譜でテーマ部が書かれているに過ぎず、そこに音律の指示などは全くないのも特徴であるのですが、開始音は43ETと推測される音が「16分音符×11」の拍節で鳴らされているのが特徴で、この音が17回鳴る事でティンパニ風の3連符のブレイクの後に31ETのAテーマに移行するという構造なのです。

それらの異なる音律が同時に鳴らされるシーンは無く、異なる2つのシーン(音律)が基盤を変えるという世界観になるのですが、奇しくも坂本龍一は『キーボード・スペシャル』のインタビューで「ポリモード」という言葉で、今でいう処の異なる音律同士からの抜粋で音組織を作り上げる「ポリクロマティック」と同様の世界観構築を語っているのは非常に興味深いと思います。

同時に、オイラーの「グラフ理論(※オイラー閉路)」を用いて音列の各音が一度だけ現れるという方法を模索していたノートも『坂本龍一・音楽史』に載せられているのは注目に価するものです。

例えば、音律Aでの音組織をセットAと置きつつ、それとは別の音律Bでの音組織セットBを用意して双方のセットである音律A&Bから音を抜粋してモード形成をするという物であり、クセナキスの「ヘルマ」挙げつつ同様のアプローチは高橋悠治も採っているという事に言及している点も大変興味深いものです。

ご存知の通り「ヘルマ」は、音の集合となる「群」から音の排列を拔萃する為、88鍵が用意されるピアノであれば88鍵は「1:87」という状況に始まり異なるA群とB群を形成させる事ができる訳で、12音技法での総音程音列も次の様に、

[1+11]

[2+10]

[3+9]

[4+8]

[5+7]

[6]

=「66」という各音程列をひとつずつ使う事で音列形成を成す事にも似た、任意の音域から抜粋されるランダム性は協和の呪縛とは異なって形成される訳でもあります。

※上述の例に挙げた [1:87] というのは、[1] をA群・[87] をB群としているのであり、ピアノの88鍵から2つの群に分けると同様に [2:86] [3:85]…[42:46] [43:45] の様に合計44組の音を抜粋して用いる事が可能となり、それら2つの群の音組織から音をランダムに抜粋するという事を前提とするという意味。

坂本龍一は異なる音律体系でもそれを試みるという事を同書で仄めかしております。そこには下部共鳴(差音)も視野に入れてプランを練っているというのですから畏れ入るばかり。

唯、そのアイデアが「participation mystique」に活かされているとは思わないのですが、少なくとも12等分平均律ばかりに固執したアイデアなど微塵もなく微分音が視野に入っているという点が、そうした異なる音律同士で音の集合を得るというアイデアの言及によって常に視野に入っているという事が自ずと理解できるのであります。

とはいえクセナキスを挙げるまでもなく、ガムラン音楽というのはセットAのスレンドロ(五分律)とセットBのペロッグ(七分律)という異なる2つの音律で形成される音楽です。

スレンドロとペロッグはそれぞれ別々の音律・音階(※音律と音階の音組織の数が同じものはフォニックと呼ぶ為、それぞれペンタフォニックおよびヘプタフォニックと呼ぶのが適切な呼称となる)である為、異なる群から音を任意に選択している事になる訳です。こうした所にクセナキスの着想のヒントもあるのだろうと思います。

孰れにせよ坂本龍一が仄めかしている事を31等分平均律の例に当てはめた場合、それが仮に1オクターヴ以内で完結する音列を用意したとすれば、最初に [1:30] [2:29] [3:28]…という様な微分音の単位音程を生じ、各単位音程をオイラーのグラフ理論の様に一期一会として出現させる様にする事も考えられるという訳です。

それでは譜例動画と並行して楽曲の解説に入ろうと思いますが、本曲はまず最初に43等分平均律の音から開始され、音律から逸れた微分音としての16分音符で刻まれる「クリック音」があり、Aテーマで31等分平均律という解釈で捉えている為、各音律の注意書きをまずは語っておかなくてはなりません。

譜例動画で示す通り、まず31等分平均律の音組織の基音はロ音(英名:B♮ 独名:H)にあります。今回の私の制作に於てNIのAbsynthとReaktorを併用しましたが、ここ10年近くは使うのは専らKontaktが多く他のNIサウンドに飽きていた事もあり久方ぶりに使う事になりました。

私はKomplete3以来からのユーザーでありますが、当時はLogic Pro 7よりも大きい箱で2006年に入ってすぐに入手した様な覚えがあります。Opteronを搭載したPCを購入すべきか迷いに迷ってMacのG5 Quadを手にしたのも2005年の事でしたので懐かしい限りです。

Reaktorで微分音を取扱うのはMIDIのPitchモジュールに、Reaktorユーザー・ライブラリで頒布されている有志のモジュールを組み込むと簡単に実現できるので、それは今猶使えるのが素晴らしい所です。

通常、MIDIノート番号は自然数の増減で半音単位の増減で取扱われているのですが、それを細かな少数で分割して制御できる様なモジュールなので発想的にはCV/GATEの細かな値の変更によるものと似る所があると言えるでしょう。

扨て、譜例動画の冒頭の注記として示される31および43等分平均律での微分音変化記号は、HEJI2フォント記号HEWMノーテーション(※ヒューム・ノーテーション=拡張ヘルムホルツ゠エリス記号表記)を用いる事に。これらの記号はハイブリッド型の記号なので多くの記号を水平ラインにジョイントさせて用います。

Finaleでは変化記号として割り当てられるフォント・グリフは1つのみですので、こうしたジョイント配列は「装飾記号」として任意に充てて行く必要があります。面倒な作業ですが装飾記号ひとつひとつに縦・横の配置をEVPU単位で充てていかないと、スペーシングの変更やらを施した時にレイアウトが崩れてしまいます。

斯様な問題点を避ける為に装飾記号として割り当てる必要があるのですが、なにせこれらの音組織の各音に対してジョイント記号を配置するのは結構骨の折れる作業でありまして、今回の譜例動画制作に於て作業工数の殆どは微分音変化記号の配置に工数を費やされる事に。こういう作業は嫌いではありませんが、兎にも角にも骨が折れるものでした。

無論、こうした音組織の各音全てが楽曲中に現れる訳ではないのですが、念頭に置いた上で演奏しない事には演奏すらままならない訳です。

扨て、「念頭に置く」というのは譜例動画を制作した私もそうですが、坂本龍一とてそれは同じです。その言葉の意味という物を次に解説する事にしましょう。

イントロのSE的なそれらの43ETを除けば本テーマの大半は31ETであるので、より注意深く「念頭に置く」必要がある音律となるのは至極当然であります。31ETというのは1オクターヴを31等分している事で忘れ去られやすい側面があるのですがそれが「五分音」という取扱いです。

五分音とは全音を5等分するという事の意味なので1オクターヴが6全音である以上、五分音は30等分になり31ETとは微妙に異なるのですが、音楽の歴史では31ETを五分音として取扱う不文律が存在します。

アロイス・ハーバ、ブライアン・ファーニホウ等が用いた五分音は31ETを前提とする為の物なので、31ETを五分音として呼ぶ事は決して間違いではないという暗黙のルールがあるという事を知っておいていただければ混乱は少なかろうと思います。

とはいえ30等分となる筈の五分音と31ETとの間にはどういう整合性があるのか!? と疑問を抱かれる人が折られる事でしょう。なぜ、両者を同一視できるのか!?

それは、五分音を前提としない音組織を念頭に置くと、そこには「幹音」が現れます。楽譜上で変化記号の要らない音です。然し乍らこれらの幹音というのは全ての音に対して等価の地位があるのではなく、アンヘミトニック(=無半音五音音階)に対して2つの半音があるのが「幹音」の状況である所が「地位」の歪さが現れる事になります。

つまり、音組織を上行形で想定した時、[e] と [h] から生ずる五分音の単位音程は、3単位目で次高の音度を跳越してしまう事になります。

仮に、[e] から3単位五分音高い音を形成させたとしましょう。[e] から120セント高い音は [f] という幹音であるべき音を跳越してしまうという訳です。

そういうジレンマから解放される為に、31ETという31音列は幹音で生ずる半音の音度に配慮される事により、《五分音で示されるこれらの音組織は幹音での半音のそれと同一視せずに31音の全音階に割り当てた変化記号こそが茲でのルールですよ》という前提を示しているのが31ETでのルールという訳なのです。

次の譜例での31ETの音組織は、ガードナー・リードの著書『20th-century Microtonal Notation』にあるアーヴ・ウィルソンの例を譜例にした物ですが、赤く示した [h・e] はそれぞれ「短二度」上行を辿る過程での単位音程として「2単位五分音」を採っているのがお判りでしょう。

然し乍ら、12ETの半音音程が31ETでは総じて2単位五分音なのではないのです。これについては後述しますが、半音音程のバリエーションが五分音では増加するのが実際で「歌心のメリット」として半音のバリエーションが増えるというのが最大の特長でもある事は忘れずにお読みください。

加えて31ETおよび五分音の取扱いの前提としての「全音音程」は5単位五分音が全音である事は言わずもがなであります。

では「歌心」としての半音のバリエーションが31ETではどの様な取扱いとなっているのか!? という事を取り上げてみましょう。

ひとつは「全音階的半音」である3単位五分音による半音。前述のアーヴ・ウィルソンでの譜例に於て [e・h] から上行で3単位五分音を採ると短二度上と表されていた音程です。

もうひとつが「半音階的半音」である2単位五分音として2種類の半音が存在する事になるという訳です。

これら(=2・3・5単位五分音音程)の前提さえ「念頭に置く」のであるならば、通常の12ETの楽曲の体系での楽音の全音音程を5単位五分音として使用しても大きく逸れる事なく用いる事が可能なのは勿論、半音に対して2 or 3単位五分音を適宜選択して充てればイントネーションの揺さぶりがかかった音を逐次選択して演奏する事が可能なのです。

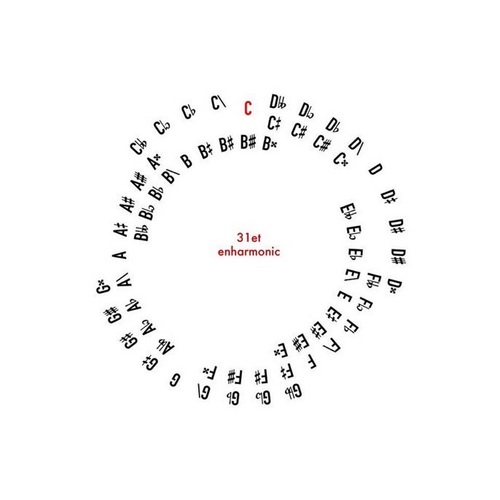

余談ではありますが、アーヴ・ウィルソンの31ETに於ける異名同音の取扱いは下記の円環図の通りです。

そうした事から、よっぽど難しい線運びを企図しようとしない限りは既知の体系から大きく毀損する事もない旋律形成を作る事が出来るというのが五分音(=31ET)のメリットでもあるのです。

加えて、五分音最大のメリットは西洋音楽の歴史上もっとも長らく使われた中全音律の五度に極めて酷似する主音から18単位五分音の存在を挙げなくてはならないでしょう。この存在があるが故に31ETの取扱いに応用が利くのは疑いのない所です。

31ETに対して「念頭に置く」前提の理由はお判りいただけたかと思いますが、幹音での変化記号に嬰種を必要としない(=異名同音で生ずる異度の音度を用いれば事足りる)状況と嬰種を必要とせざるを得ない状況に関してもう少し説明をしておく必要があります。

後述する事になるIRCAMのomicron記号のそれらは、幹音に存在する「嬰種を与える必要のない音度=嬰種は次の音度」と「嬰種が必要のある音度」とで変化記号の充て方が変わるという表記ルールをOpenMusicのマニュアルの方で説明されております。

こうした配慮の細かさは幹音という存在を通常の楽譜での記譜法からは無視できない事に加えて、平均律が呼び込んだ「半音階の等価」という性格が楽譜上では「調性」を薫らせてしまうというジレンマがある物です。凡ゆる側面から等価に扱いたいが故に五線譜ではなく特殊な線・間で取り扱ったり、クラヴァールスクリボやエクィトーンを用いた記譜法も用いられた程です。

五分音という物を純正音程を標榜して31分割した物を平均律に用いるという事は、[e] や [h] を基準とした時の3単位以上の音程を異度にする操作は [a・c・d・f・g] では必要なくなるのですから、こうした取扱いは決して等価ではありません。

とはいえこうした不文律をどうにか解消すべく、五分音(31ET)の31音の全音階を表すには、全音を5等分するという変化記号だけを用いるよりも元のアイデアである純正音程由来を意味する記号を用いて31音それぞれに割り当てた方が、演奏の為の峻別は扨措いても楽譜の正確さとしては矛盾点が解消される訳です。

そうした表記の矛盾をHEWMノーテーションは解消してくれるという訳です。無論、その弊害として各音の峻別は非常に煩わしくなり、視認性の上でも混乱を招くのでありますが正確性は担保するという訳です。ですので私は今回HEWMノーテーションを選択したという訳です。

こうしてHEWMノーテーションを採用する事で、幹音が元来有している音程排列(長音階ならば [全・全・半・全・全・全・半] という状況)に於ける全音と半音との取扱いの偏重具合が消え、譜例の16&17単位音程の間に対称軸がある事を確認する事ができます。

この31ET音組織では基本音を [h] に採るので判りづらいかもしれませんが、この表記は「半オクターヴ」を標榜(※調性社会での「トライトーン」も実質的には増四度/減五度の二義的な状況であり等価ではない)し、そこが分水嶺となる様に音程排列が為されている意図が判るかと思います。

そこでの互いに両隣で上下に遠ざかる音程は、転回音程に準えた部分超過比(オクターヴの端切れ)としての音程が漸次上下に生じている事があらためてお判りになる事でしょう。

扨て、楽曲冒頭では43ETとして採った音律から始まります。背景に僅かに鳴るギターは勿論12ETなのではありますが。

この43ETの主音は31ETの場合と異なり基本音を [c] に置いての音階排列となっている様です。今回の譜例動画制作にあたり、私自身Hi-Pi softwareのCustom Scale Editor(CSE)やらとにらめっこしながら色々なマイクロ・チューニングを試して、[c] を基準に採った43ETがしっくり来たので、楽曲冒頭は43ETだという推察に至ったという訳です。

31ETと異なるとした点は、その逸れ方が別の音律由来であろうと感じたからです。あの時代、アナログ・シンセなど長い事通電しない事には安定したチューニングを得られるのは至難の業でした。私の友人がプロフェット600を所有していた事がありましたが、音は良いのですがチューニングが安定するのに四苦八苦していた事を思い出します。バンドで数時間のスタジオ練習に使う程度では安定しないのですから(笑)。

そうした時代に安定したチューニングでは12ETの演奏がままならないのは勿論、そこで微分音を統御しようとしていたのですから相当な労作であろうと思うのですが、CV/GATEの電圧制御値の算出も大変だったろうと思います。

43ETの音組織も、次に示す譜例での21&22単位音程との間に対称軸があり、セント数のそれが上下に対称形となる様に、対称軸を標榜した排列となっている事があらためて確認できるかと思います。

上記の43ETの微分音表記もHEWMノーテーションを用いている事はお判りだと思いますが、ひとつの音高に対して3つの変化記号がジョイントして用いられる記号をパート譜で渡されようものなら、その峻別のし辛さに憤怒してしまいかねず(笑)、総譜で明示しておいてパート譜は特殊な線数の譜面で対応した方がまだ判りやすいかと思います(笑)。

HEWMノーテーションは、各音を精確に記すには非常に良い記譜法ではあるものの、演奏における峻別はまた異なるものであると言っても過言ではないでしょう。

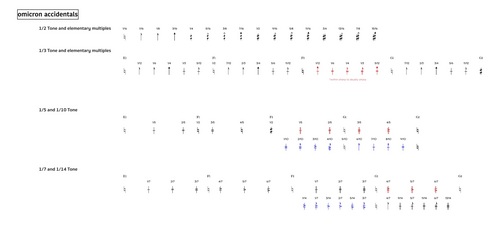

これらに加えて、譜例動画ではomicronアクシデンタルという表記例までも記しているので、この辺りの記譜法についても説明が必要でありましょう。

このomicronアクシデンタル記号というのはIRCAMが提供するフリーウェアOpenMusic(以下OM)で使われる記号体系でありまして、各ユーザーの環境でSonata & Novemberフォントがインストールされている状況だと音部記号はそれらのフォントを優先して表示し、微分音の変化記号として「omicron」というフォントが使われるのであります。

私がこの記号の存在を知ったのはTwitterで酒井健治さんに教えていただいたのが最初でありました。omicron表記は多岐に亙って多くの音律に対応するとは雖も、幹音に配慮した表記が用意されている事を念頭に置く必要があります。

omicronが表記可能とする等分音律体系は四分音を除く三分音、五分音、六分音、七分音、十分音、十二分音、十四分音などで、音度跳越をせぬ様な表記ルールが存在するので、これを明示しない限り容易く使える物ではないので今回あらためて注記したという訳です。

特に、七分音や十四分音表記については僅か乍らもOMのManualの表記に使われるそれらの記号とは変えているので、その辺りはご注意いただきたいと思います。

31&43ETのHEWMノーテーションとは別にOMのomicron記号も併用せざるを得なかったのは、楽曲に使われる16分音符のパルス(※このパルスは32分音符の裏から開始され途中で32分休符が置かれる物)でのクリック音のパーシャル(部分音)組成を表現するには31&43ETとは別の表記体系として必要だったからであります。斯様な理由に依り、クリック音にはomicronを用いざるを得なかったという訳です。

これらの微分音表記の前提を理解していただいた上で譜例を1小節目から確認していただくと、最初に現れるのは「43ET Synth 4」のパートでして、そこに付記される数字は「幹音」からの増減値となるセント数を小数点第2位まで振っている物です。以降の音も同じ状況なので最初の音にのみ増減値を付与しているのは他のパートでも同様の措置となっています。

ギターは12ETが前提ですので、最初の発音時に増減値が充てられないのは微分音として示す必要がないという理由に依る物です。

オリジナルでの楽曲冒頭は今回の譜例動画よりも遥かに音量が小さいので、楽譜で示される強弱記号のそれらと譜例動画での音量の実際に驚かれる方も居られると思いますが、楽譜上の強弱記号のそれらはオリジナルの方を踏襲しているので、譜例動画のそれとは実際には異なります。譜例動画の方は「底上げ」して聴き取りやすくしているのです。

そうした施しをしないとギターが楽曲冒頭から入っている事すら気付かない方も少なくないのではないか!? という配慮からであり、楽曲の構造を分析する為にそれらを判りやすくする為であるという点はご理解いただきたいと思います。

こうした点が判れば譜例動画の方はスンナリ読み進められると思うのですが、パート数が多い為、全体を俯瞰せざるを得ない譜例動画は1Kサイズでの識字となると相当辛いかと思います。ですので本動画は4Kでアップしているのですが、MacやiOSのSafariだと1K以上を見る事ができないので必然的に他社製ブラウザを用意していただく必要があります。

本テーマに入ると、よもや「二声対位法」であった筈の原案が斯様なまでに音の多い状況であろうとは思いもよらなかった方も居られるでしょうが、それほどまでに中全音律に近似する31ETの各単位音程が絶妙な程に協和的に「溶け合っている」ので、音の多さを実感しにくいのが本曲の最大の特徴ではなかろうかと思います。それゆえに31ETである事をも感じさせにくいのが心憎い所でありましょう。

31ETはその名の通り ‘Equal-Temperament’ という平均律ではありますが、元は純正音程(=自然数の比)を標榜している体系です。厳密にいえば不等分平均律なのですが、それが「等分平均」化した物でも同様に扱われる様に変化しておりますし、体系によっては単位音程の採り方が微妙に異なる自然数を標榜していたりします。

ですので、ニコラ・ヴィチェンティーノ、ホイヘンス、アドリアーン・フォッカー、アーヴ・ウィルソン等の解釈は微妙に異なる音程が存在し、多義的でもあります。全ての単位音程が同一の解釈ではないという事です。

そうした純正音程の標榜だけにとどまらず、混合させる事も可能です。つまり純正音程と平均律との混合です。下記の譜例動画は坂本龍一の『戦場のメリークリスマス』サウンドトラックに収録の「Last Regret」という曲でシンセ・バージョンのテイク(=『avec piano』でのピアノ・アレンジとではヴォイシングが異なる)を起こした物ですが、「微分音」と充てているのは私なりの意図があっての事です。

この「Last Regret」のシンセは、12EDO(=Equal division of Octave)による物と19ED3(=Equal division of Tritave)という2つの音律を混ぜています。12EDOをこれまでの表記通りに「12ET」と茲では「12EDO」としたのは、「19ED3」を「19EDT」と示す事もあるので、それとの混同を避ける為です。

扨て、「3」という音程は「2」という1オクターヴである単音程よりも大きいサイズです。厳密に言えば「絶対完全八度+純正完全五度」という純正音程である「1オクターヴ+完全五度=純正完全十二度」というサイズなのですが、平均律での完全十二度音程=「1オクターヴ+完全五度」というのもこれまた「3」に極めて近い音程ではありますが自然数の「3」ではありません。

平均律の完全十二度音程は19半音です。それに対して「19ED3」は、純正音程としての純正完全十二度を19等分するという音律ですので、微妙に12EDOと異なる訳です。

私はArturiaのCMI Vを用いて「3^(1/19)」を設定し、基準ピッチは本曲の最高音と最低音の中央を採って12EDOと混ぜているのです。つまり、純正な響きとしてのストレッチ・チューンが12EDOに対して混ざっている音となる物なのです。溶け込む音と揺らぐ音の配合を堪能していただければ幸いです。

扨て「participation mystique」の話題に戻りますが、オリジナルの方の本テーマのリード音はオルガンを標榜する様な音色が使われています。相当周到にCV/GATEの値を制御したであろうと思われ、あの時代に、チューニングの不安定なアナログ・シンセサイザーを茲まで駆使している事にあらためて恐懼の念に堪えません。

本曲のアウトロ〜終止部では、そこで漸く通常の「全音階」に復帰する状況を耳にする事が出来ますが、茲での全音階の音律はA=447Hzの近傍を採っており、それまでのA=440Hzでの31&43EDOよりも27.5セント程高くなっているのです。

これは「小ディエシス」=20000/19683≒27.660セントを標榜しているのはほぼ間違いないでしょう。また、43EDOの単位音梯が27.907セントという事から、43EDOの世界観の中で31EDOと12EDOを包摂している音楽だという事があらためて判るのです。

アナログ・シンセサイザーのチューニングを安定させるだけでも先述の様に労劬が伴うにも拘らず、それを統御させていた事が時代を超えてあらためて気付かされるという訳です。そうした点を勘案しても、30歳にも満たない坂本龍一の労作にはあらためて拝戴してあまりある物です。40年以上経過した今でも、その凄さは伝わる事でしょう。

加えて、坂本龍一は後年リリースする『esperanto』収録の「A Wongga Dance Song」に於ても31ETを用いている様で、次の動画の埋込当該箇所のVoxパッド系の音は1単位5分音の声部進行が顕著に現れるので、これがCMIを用いての31ETである事はほぼ間違いないと思われますので参考まで。

本曲は坂本龍一の2ndアルバム『B-2 UNIT』収録のもので、レコード時代ではA面3曲目という風になっておりました。直前の楽曲である「thatness and thereness」のアウトロではヘミオラに変わり乍らメトリック・モジュレーションが施されているのが特徴です。

メトリック・モジュレーションのギミックについて解説をしておきますが、前曲の「thatness and thereness」の拍子構造は6/8拍子であり、付点音符(=付点四分音符)の歴時を1拍と捉える複合拍子であるので、単純音符を1拍に捉える単純拍子とは異なる訳です。

然し乍ら、楽曲の終止部でヘミオラが施される事に依り、6/8拍子での「8分音符×2」のパルスが後続の新たなるテンポへとスムーズに移行する様に繋がっているのであります。

次のYouTube動画の埋込当該箇所はヘミオラが開始される箇所です。付点四分音符の2拍に対してベースが単純音符の四分音符×3という [2:3] を打つギミックです。この四分音符×1の歴時が、後続での「participation mystique」の16分音符×11の歴時となっている仕掛けこそがメトリック・モジュレーションという訳です。

処が、後続となる「participation mystique」の楽曲冒頭から鳴るチャイムの様な音の「一定」のリズムは先行楽曲のパルスのそれに準則しており先行の「8分音符×2」のパルスの更に倍となる「8分音符×4」のパルスが後続のチャイムの歴時として聴こえるものの、「participation mystique」では、その一定のパルスを新たなるテンポでの「16分音符×11」のパルスとして成立させているという訳です。

異なるレゾリューションを従前の何某かの歴時に合わせる事がメトリック・モジュレーションという高度な技法であり、リステッソ・テンポの進化形がメトリック・モジュレーションという事でもあるのですが、まあ楽曲冒頭から始まるこのチャイム音のビートをよもや「16分音符×11」の歴時として聴こうとする耳を持っている人はまず居ないでありましょう(笑)。まず間違いなく騙されて聴いてしまう筈です。

そうしたギミックをギミックとして気付かされないのは、チャイム音から少々遅れて入って来るクリック音のそれが、ほぼアクセントなど無く刻まれている事で拍節感が暈滃されている事に起因するのでありますが、このクリック音とやらも実際にはクリック的に聴こえる物であり、周到に高いピッチに位置する5つの微分音で作り上げられている音であるのです。

しかも、それら5つの微分音の内の2音が、微妙に音量と発音開始位置をそれぞれずらして鳴らす事で総体的な音は何某かの「複合音」の様に聴こえる訳です。それが「クリック」的に聴こえるのですが、このクリックが有している「部分音=パーシャル」が漸次変化している様に聴かせているという訳です。

勿論、このクリック音の様に聴かせる「複合音」の設計もギミックであります。正弦波を5つの声部として楽譜通りに作れば再現可能です。

という訳で「participation mystique」の前振りを語って参りましたが、先述の通りYouTubeの方では既に譜例動画をアップロードしているので、それと平行して楽曲解説をして参りたいと思います。後述する中では前振りで語った事と重複してしまうものもあるかもしれませんが、その辺りはご容赦いただければ幸いです。

扨て「participation mystique」というタイトルは近現代のフランス人哲学者であるリュシアン・レヴィ゠ブリュール著書『未開社会の思惟』で述べられる「神秘的融即」から取られている様に思われ、端的に訳せば「神秘的な関与」という風に捉える事ができるでしょう。

その神秘性とやらは恐らく、数学者たちの思弁的な方法から幾度となく編み出された31等分平均律の事を指しているのではないかと私は感じているのですが、31等分平均律の歴史は結構古いものであり、16世紀後半で中全音律の拡張的アイデアとしてニコラ・ヴィチェンティーノ、17世紀に入ってレメ・ロッシがあらためて提唱し、17世紀末に新たにクリスティアン・ホイヘンスが「7リミットの美しさ」を発見する事で、この理論が後世にあらためて脚光を浴びる事になるのです。

これらの人物が31等分平均律に着目するのは元々、マルケット・カーラがディエシス(微小音程)を1単位五分音と言及していた事に端を発しているのであり、こうして五分音と31等分平均律との密接な関係が生まれます。

とはいえヴィチェンティーノの貢献については疑念がある様で、特にニューグローヴ世界音楽事典の【微分音】では懐疑的に取扱われている記述があります。実際にはファビオ・コロンナが31等分平均律に於ける特殊な嬰記号を用いた歴史があるのですが、ウィキペディアではそうした微分音変化記号については述べられておらず考究が甘い現実もあります。レメ・ロッシの前のファビオ・コロンナの貢献をあらためて詳らかにする事が重要であろうと思われます。

後にアドリアーン・フォッカーが「フォッカー・オルガン」を製作し、この独特の鍵盤配列は今日のトーナル・プレクサスという鍵盤の形状にも活かされている物ですが、フォッカーと併せてアーヴ・ウィルソンもまた31等分平均律(以下31ET)を提唱していたのでありました。

幾つもの体系がある為、31ETでの単位音程は多様であり一義的ではありません。とはいえ、31ETが最大の魅力となっているのは「7リミットの美しさ」の他に、純正長三度を最大限に配慮(※31ETは純正長三度螺旋律である)しつつ純正完全五度を僅かに犠牲にした柔和な響きとなる中全音律の五度に極めて近似する音の存在がある事で、これらが「神秘性」の源泉であろうかと推察に及ぶのであります。

因みに【中全音律】という呼称は深い示唆があり、それは「中全音」という呼称が《中庸の全音》である事を意味しています。それは同時に「小さい全音」と「大きい全音」の存在を仄めかしている事に気付かなくてはなりません。

中全音律は純正完全五度の響きを犠牲(4セントほど低い)にして三度の響きを慮る音律であり、最大の目的は「2全音」を形成させて純正長三度≒386セントを得る事です。

そうすると「大きい全音」=大全音(音程比:9/8)を2全音化した場合ピタゴラス長三度となり音程は約408セントとなるので純正長三度よりも大きな音程になってしまう。他方、「小さい全音」=小全音(音程比:10/9)を2全音化させても約364.8074セントとなってしまいます。

そこで、それら大全音と小全音の間を採る様にして生まれた「中庸の全音」を作り、その「2全音」が純正長三度として形成された事に基づく呼称であるのです。

音律の歴史は長くしかも多様であり、音楽家よりも数学者の活躍が目立つほどで、音律をひとつでも作ろうものなら歴史に名を残せると言わんばかり。音律の設計は非常に難しい理論体系のひとつでもあります。因みに西洋音楽界で最も長い期間使われて来た音律は中全音律であります。

とはいえ音律の歴史に集約されるものとして重要な点を挙げるとすれば、そこには《五度を採るか、三度を採るか》という風に、どちらかの音程に重きを置く事で音律の性格が決定されて来た背景があるのです。それらの中庸として「均した」のが今日の12等分平均律となるのです。平均を標榜しつつ不等分な調律という物も存在します。

因みにピアノというのは、工業的な制約から現代のピアノが過去にも同様に存在していた訳ではなく、ピアノの調律の実際は平均律を標榜するだけのストレッチ・チューンが実際の姿であるので、調律されたオルガンの方がピッチの精度は高いのです。

加えてピアノの場合は、ピアノ線という物理的構造の影響が伴う物で高次倍音では理論値となる倍音の位置から大きく逸れて出現してしまうという問題もあります。

これは、物理的に「安定」的な振動のそれが形状・大きさ・重さなどが加わる事で、理論値となる安定的な振動ではなく、物理的に安定する振動として反映されてしまうのです。

例えば第24次倍音は第3次倍音の4オクターヴ上の音ですが、それより1オクターヴ低い所にある第12次倍音とで生ずる完全八度は、理論値としては「絶対完全八度」でなくてはなりませんが、第24次倍音は本来の絶対完全八度よりも高い方に逸れてしまいます。その差は1コンマ(約23セント)ほど高く現れます。

実際には「増八度」とも呼べる音程なのですが、ピアノ線の構造的な振動の在り方からすればそのズレ方こそが「安定的な振動」になってしまうのです。ピアノの場合はこうした不文律を備えてしまっている楽器である事に無頓着な人が多いのも事実です。

斯様にして、ピアノという音の実際が「純正」なる倍音構造からは外れている事がお判りいただけたと思いますが、それに加えてピアノのハンマー打鍵位置が第7〜9次倍音を抑える様に発音される構造故に、これらに随伴する第14・18・28・36…次倍音も同様に抑えられ、高次倍音の強調が抑えられる事に貢献しているのです。

それゆえに近傍の第24次倍音も振動が強調される事なく全体の振動体系の中で強調される事のない「安寧」の下で振動している訳ですが、時空が歪んだ所に随伴する光の様なもので、第24次倍音は、ピアノ線という金属の構造的「時空」が歪む特異点と思っていただければ判りやすいでしょうか。ピアノ線の振動自体はその逸れたポイントこそが安定した振動に過ぎないという事です。

曷はともあれ《神秘的な関与》という位置付けは調律にあろうと容易に推察に曁ぶのですが、『坂本龍一・全仕事』(太田出版刊)を見る限り坂本龍一の『B-2 UNIT』というアルバム制作に於ける総体的な計画に依れば、アルバム第3曲目に来る曲はグスタフ・マーラーに着想のヒントを得ていると思しきプランがトラックシートに書き込まれている図版があるのは注目に価します。そこにはリュシアン・レヴィ゠ブリュールの名はありません。

また、本曲の自筆譜では単に二声対位法と通常の五線譜でテーマ部が書かれているに過ぎず、そこに音律の指示などは全くないのも特徴であるのですが、開始音は43ETと推測される音が「16分音符×11」の拍節で鳴らされているのが特徴で、この音が17回鳴る事でティンパニ風の3連符のブレイクの後に31ETのAテーマに移行するという構造なのです。

それらの異なる音律が同時に鳴らされるシーンは無く、異なる2つのシーン(音律)が基盤を変えるという世界観になるのですが、奇しくも坂本龍一は『キーボード・スペシャル』のインタビューで「ポリモード」という言葉で、今でいう処の異なる音律同士からの抜粋で音組織を作り上げる「ポリクロマティック」と同様の世界観構築を語っているのは非常に興味深いと思います。

同時に、オイラーの「グラフ理論(※オイラー閉路)」を用いて音列の各音が一度だけ現れるという方法を模索していたノートも『坂本龍一・音楽史』に載せられているのは注目に価するものです。

例えば、音律Aでの音組織をセットAと置きつつ、それとは別の音律Bでの音組織セットBを用意して双方のセットである音律A&Bから音を抜粋してモード形成をするという物であり、クセナキスの「ヘルマ」挙げつつ同様のアプローチは高橋悠治も採っているという事に言及している点も大変興味深いものです。

ご存知の通り「ヘルマ」は、音の集合となる「群」から音の排列を拔萃する為、88鍵が用意されるピアノであれば88鍵は「1:87」という状況に始まり異なるA群とB群を形成させる事ができる訳で、12音技法での総音程音列も次の様に、

[1+11]

[2+10]

[3+9]

[4+8]

[5+7]

[6]

=「66」という各音程列をひとつずつ使う事で音列形成を成す事にも似た、任意の音域から抜粋されるランダム性は協和の呪縛とは異なって形成される訳でもあります。

※上述の例に挙げた [1:87] というのは、[1] をA群・[87] をB群としているのであり、ピアノの88鍵から2つの群に分けると同様に [2:86] [3:85]…[42:46] [43:45] の様に合計44組の音を抜粋して用いる事が可能となり、それら2つの群の音組織から音をランダムに抜粋するという事を前提とするという意味。

坂本龍一は異なる音律体系でもそれを試みるという事を同書で仄めかしております。そこには下部共鳴(差音)も視野に入れてプランを練っているというのですから畏れ入るばかり。

唯、そのアイデアが「participation mystique」に活かされているとは思わないのですが、少なくとも12等分平均律ばかりに固執したアイデアなど微塵もなく微分音が視野に入っているという点が、そうした異なる音律同士で音の集合を得るというアイデアの言及によって常に視野に入っているという事が自ずと理解できるのであります。

とはいえクセナキスを挙げるまでもなく、ガムラン音楽というのはセットAのスレンドロ(五分律)とセットBのペロッグ(七分律)という異なる2つの音律で形成される音楽です。

スレンドロとペロッグはそれぞれ別々の音律・音階(※音律と音階の音組織の数が同じものはフォニックと呼ぶ為、それぞれペンタフォニックおよびヘプタフォニックと呼ぶのが適切な呼称となる)である為、異なる群から音を任意に選択している事になる訳です。こうした所にクセナキスの着想のヒントもあるのだろうと思います。

孰れにせよ坂本龍一が仄めかしている事を31等分平均律の例に当てはめた場合、それが仮に1オクターヴ以内で完結する音列を用意したとすれば、最初に [1:30] [2:29] [3:28]…という様な微分音の単位音程を生じ、各単位音程をオイラーのグラフ理論の様に一期一会として出現させる様にする事も考えられるという訳です。

それでは譜例動画と並行して楽曲の解説に入ろうと思いますが、本曲はまず最初に43等分平均律の音から開始され、音律から逸れた微分音としての16分音符で刻まれる「クリック音」があり、Aテーマで31等分平均律という解釈で捉えている為、各音律の注意書きをまずは語っておかなくてはなりません。

譜例動画で示す通り、まず31等分平均律の音組織の基音はロ音(英名:B♮ 独名:H)にあります。今回の私の制作に於てNIのAbsynthとReaktorを併用しましたが、ここ10年近くは使うのは専らKontaktが多く他のNIサウンドに飽きていた事もあり久方ぶりに使う事になりました。

私はKomplete3以来からのユーザーでありますが、当時はLogic Pro 7よりも大きい箱で2006年に入ってすぐに入手した様な覚えがあります。Opteronを搭載したPCを購入すべきか迷いに迷ってMacのG5 Quadを手にしたのも2005年の事でしたので懐かしい限りです。

Reaktorで微分音を取扱うのはMIDIのPitchモジュールに、Reaktorユーザー・ライブラリで頒布されている有志のモジュールを組み込むと簡単に実現できるので、それは今猶使えるのが素晴らしい所です。

通常、MIDIノート番号は自然数の増減で半音単位の増減で取扱われているのですが、それを細かな少数で分割して制御できる様なモジュールなので発想的にはCV/GATEの細かな値の変更によるものと似る所があると言えるでしょう。

扨て、譜例動画の冒頭の注記として示される31および43等分平均律での微分音変化記号は、HEJI2フォント記号HEWMノーテーション(※ヒューム・ノーテーション=拡張ヘルムホルツ゠エリス記号表記)を用いる事に。これらの記号はハイブリッド型の記号なので多くの記号を水平ラインにジョイントさせて用います。

Finaleでは変化記号として割り当てられるフォント・グリフは1つのみですので、こうしたジョイント配列は「装飾記号」として任意に充てて行く必要があります。面倒な作業ですが装飾記号ひとつひとつに縦・横の配置をEVPU単位で充てていかないと、スペーシングの変更やらを施した時にレイアウトが崩れてしまいます。

斯様な問題点を避ける為に装飾記号として割り当てる必要があるのですが、なにせこれらの音組織の各音に対してジョイント記号を配置するのは結構骨の折れる作業でありまして、今回の譜例動画制作に於て作業工数の殆どは微分音変化記号の配置に工数を費やされる事に。こういう作業は嫌いではありませんが、兎にも角にも骨が折れるものでした。

無論、こうした音組織の各音全てが楽曲中に現れる訳ではないのですが、念頭に置いた上で演奏しない事には演奏すらままならない訳です。

扨て、「念頭に置く」というのは譜例動画を制作した私もそうですが、坂本龍一とてそれは同じです。その言葉の意味という物を次に解説する事にしましょう。

イントロのSE的なそれらの43ETを除けば本テーマの大半は31ETであるので、より注意深く「念頭に置く」必要がある音律となるのは至極当然であります。31ETというのは1オクターヴを31等分している事で忘れ去られやすい側面があるのですがそれが「五分音」という取扱いです。

五分音とは全音を5等分するという事の意味なので1オクターヴが6全音である以上、五分音は30等分になり31ETとは微妙に異なるのですが、音楽の歴史では31ETを五分音として取扱う不文律が存在します。

アロイス・ハーバ、ブライアン・ファーニホウ等が用いた五分音は31ETを前提とする為の物なので、31ETを五分音として呼ぶ事は決して間違いではないという暗黙のルールがあるという事を知っておいていただければ混乱は少なかろうと思います。

とはいえ30等分となる筈の五分音と31ETとの間にはどういう整合性があるのか!? と疑問を抱かれる人が折られる事でしょう。なぜ、両者を同一視できるのか!?

それは、五分音を前提としない音組織を念頭に置くと、そこには「幹音」が現れます。楽譜上で変化記号の要らない音です。然し乍らこれらの幹音というのは全ての音に対して等価の地位があるのではなく、アンヘミトニック(=無半音五音音階)に対して2つの半音があるのが「幹音」の状況である所が「地位」の歪さが現れる事になります。

つまり、音組織を上行形で想定した時、[e] と [h] から生ずる五分音の単位音程は、3単位目で次高の音度を跳越してしまう事になります。

仮に、[e] から3単位五分音高い音を形成させたとしましょう。[e] から120セント高い音は [f] という幹音であるべき音を跳越してしまうという訳です。

そういうジレンマから解放される為に、31ETという31音列は幹音で生ずる半音の音度に配慮される事により、《五分音で示されるこれらの音組織は幹音での半音のそれと同一視せずに31音の全音階に割り当てた変化記号こそが茲でのルールですよ》という前提を示しているのが31ETでのルールという訳なのです。

次の譜例での31ETの音組織は、ガードナー・リードの著書『20th-century Microtonal Notation』にあるアーヴ・ウィルソンの例を譜例にした物ですが、赤く示した [h・e] はそれぞれ「短二度」上行を辿る過程での単位音程として「2単位五分音」を採っているのがお判りでしょう。

然し乍ら、12ETの半音音程が31ETでは総じて2単位五分音なのではないのです。これについては後述しますが、半音音程のバリエーションが五分音では増加するのが実際で「歌心のメリット」として半音のバリエーションが増えるというのが最大の特長でもある事は忘れずにお読みください。

加えて31ETおよび五分音の取扱いの前提としての「全音音程」は5単位五分音が全音である事は言わずもがなであります。

では「歌心」としての半音のバリエーションが31ETではどの様な取扱いとなっているのか!? という事を取り上げてみましょう。

ひとつは「全音階的半音」である3単位五分音による半音。前述のアーヴ・ウィルソンでの譜例に於て [e・h] から上行で3単位五分音を採ると短二度上と表されていた音程です。

もうひとつが「半音階的半音」である2単位五分音として2種類の半音が存在する事になるという訳です。

これら(=2・3・5単位五分音音程)の前提さえ「念頭に置く」のであるならば、通常の12ETの楽曲の体系での楽音の全音音程を5単位五分音として使用しても大きく逸れる事なく用いる事が可能なのは勿論、半音に対して2 or 3単位五分音を適宜選択して充てればイントネーションの揺さぶりがかかった音を逐次選択して演奏する事が可能なのです。

余談ではありますが、アーヴ・ウィルソンの31ETに於ける異名同音の取扱いは下記の円環図の通りです。

そうした事から、よっぽど難しい線運びを企図しようとしない限りは既知の体系から大きく毀損する事もない旋律形成を作る事が出来るというのが五分音(=31ET)のメリットでもあるのです。

加えて、五分音最大のメリットは西洋音楽の歴史上もっとも長らく使われた中全音律の五度に極めて酷似する主音から18単位五分音の存在を挙げなくてはならないでしょう。この存在があるが故に31ETの取扱いに応用が利くのは疑いのない所です。

31ETに対して「念頭に置く」前提の理由はお判りいただけたかと思いますが、幹音での変化記号に嬰種を必要としない(=異名同音で生ずる異度の音度を用いれば事足りる)状況と嬰種を必要とせざるを得ない状況に関してもう少し説明をしておく必要があります。

後述する事になるIRCAMのomicron記号のそれらは、幹音に存在する「嬰種を与える必要のない音度=嬰種は次の音度」と「嬰種が必要のある音度」とで変化記号の充て方が変わるという表記ルールをOpenMusicのマニュアルの方で説明されております。

こうした配慮の細かさは幹音という存在を通常の楽譜での記譜法からは無視できない事に加えて、平均律が呼び込んだ「半音階の等価」という性格が楽譜上では「調性」を薫らせてしまうというジレンマがある物です。凡ゆる側面から等価に扱いたいが故に五線譜ではなく特殊な線・間で取り扱ったり、クラヴァールスクリボやエクィトーンを用いた記譜法も用いられた程です。

五分音という物を純正音程を標榜して31分割した物を平均律に用いるという事は、[e] や [h] を基準とした時の3単位以上の音程を異度にする操作は [a・c・d・f・g] では必要なくなるのですから、こうした取扱いは決して等価ではありません。

とはいえこうした不文律をどうにか解消すべく、五分音(31ET)の31音の全音階を表すには、全音を5等分するという変化記号だけを用いるよりも元のアイデアである純正音程由来を意味する記号を用いて31音それぞれに割り当てた方が、演奏の為の峻別は扨措いても楽譜の正確さとしては矛盾点が解消される訳です。

そうした表記の矛盾をHEWMノーテーションは解消してくれるという訳です。無論、その弊害として各音の峻別は非常に煩わしくなり、視認性の上でも混乱を招くのでありますが正確性は担保するという訳です。ですので私は今回HEWMノーテーションを選択したという訳です。

こうしてHEWMノーテーションを採用する事で、幹音が元来有している音程排列(長音階ならば [全・全・半・全・全・全・半] という状況)に於ける全音と半音との取扱いの偏重具合が消え、譜例の16&17単位音程の間に対称軸がある事を確認する事ができます。

この31ET音組織では基本音を [h] に採るので判りづらいかもしれませんが、この表記は「半オクターヴ」を標榜(※調性社会での「トライトーン」も実質的には増四度/減五度の二義的な状況であり等価ではない)し、そこが分水嶺となる様に音程排列が為されている意図が判るかと思います。

そこでの互いに両隣で上下に遠ざかる音程は、転回音程に準えた部分超過比(オクターヴの端切れ)としての音程が漸次上下に生じている事があらためてお判りになる事でしょう。

扨て、楽曲冒頭では43ETとして採った音律から始まります。背景に僅かに鳴るギターは勿論12ETなのではありますが。

この43ETの主音は31ETの場合と異なり基本音を [c] に置いての音階排列となっている様です。今回の譜例動画制作にあたり、私自身Hi-Pi softwareのCustom Scale Editor(CSE)やらとにらめっこしながら色々なマイクロ・チューニングを試して、[c] を基準に採った43ETがしっくり来たので、楽曲冒頭は43ETだという推察に至ったという訳です。

31ETと異なるとした点は、その逸れ方が別の音律由来であろうと感じたからです。あの時代、アナログ・シンセなど長い事通電しない事には安定したチューニングを得られるのは至難の業でした。私の友人がプロフェット600を所有していた事がありましたが、音は良いのですがチューニングが安定するのに四苦八苦していた事を思い出します。バンドで数時間のスタジオ練習に使う程度では安定しないのですから(笑)。

そうした時代に安定したチューニングでは12ETの演奏がままならないのは勿論、そこで微分音を統御しようとしていたのですから相当な労作であろうと思うのですが、CV/GATEの電圧制御値の算出も大変だったろうと思います。

43ETの音組織も、次に示す譜例での21&22単位音程との間に対称軸があり、セント数のそれが上下に対称形となる様に、対称軸を標榜した排列となっている事があらためて確認できるかと思います。

上記の43ETの微分音表記もHEWMノーテーションを用いている事はお判りだと思いますが、ひとつの音高に対して3つの変化記号がジョイントして用いられる記号をパート譜で渡されようものなら、その峻別のし辛さに憤怒してしまいかねず(笑)、総譜で明示しておいてパート譜は特殊な線数の譜面で対応した方がまだ判りやすいかと思います(笑)。

HEWMノーテーションは、各音を精確に記すには非常に良い記譜法ではあるものの、演奏における峻別はまた異なるものであると言っても過言ではないでしょう。

これらに加えて、譜例動画ではomicronアクシデンタルという表記例までも記しているので、この辺りの記譜法についても説明が必要でありましょう。

このomicronアクシデンタル記号というのはIRCAMが提供するフリーウェアOpenMusic(以下OM)で使われる記号体系でありまして、各ユーザーの環境でSonata & Novemberフォントがインストールされている状況だと音部記号はそれらのフォントを優先して表示し、微分音の変化記号として「omicron」というフォントが使われるのであります。

私がこの記号の存在を知ったのはTwitterで酒井健治さんに教えていただいたのが最初でありました。omicron表記は多岐に亙って多くの音律に対応するとは雖も、幹音に配慮した表記が用意されている事を念頭に置く必要があります。

omicronが表記可能とする等分音律体系は四分音を除く三分音、五分音、六分音、七分音、十分音、十二分音、十四分音などで、音度跳越をせぬ様な表記ルールが存在するので、これを明示しない限り容易く使える物ではないので今回あらためて注記したという訳です。

特に、七分音や十四分音表記については僅か乍らもOMのManualの表記に使われるそれらの記号とは変えているので、その辺りはご注意いただきたいと思います。

31&43ETのHEWMノーテーションとは別にOMのomicron記号も併用せざるを得なかったのは、楽曲に使われる16分音符のパルス(※このパルスは32分音符の裏から開始され途中で32分休符が置かれる物)でのクリック音のパーシャル(部分音)組成を表現するには31&43ETとは別の表記体系として必要だったからであります。斯様な理由に依り、クリック音にはomicronを用いざるを得なかったという訳です。

これらの微分音表記の前提を理解していただいた上で譜例を1小節目から確認していただくと、最初に現れるのは「43ET Synth 4」のパートでして、そこに付記される数字は「幹音」からの増減値となるセント数を小数点第2位まで振っている物です。以降の音も同じ状況なので最初の音にのみ増減値を付与しているのは他のパートでも同様の措置となっています。

ギターは12ETが前提ですので、最初の発音時に増減値が充てられないのは微分音として示す必要がないという理由に依る物です。

オリジナルでの楽曲冒頭は今回の譜例動画よりも遥かに音量が小さいので、楽譜で示される強弱記号のそれらと譜例動画での音量の実際に驚かれる方も居られると思いますが、楽譜上の強弱記号のそれらはオリジナルの方を踏襲しているので、譜例動画のそれとは実際には異なります。譜例動画の方は「底上げ」して聴き取りやすくしているのです。

そうした施しをしないとギターが楽曲冒頭から入っている事すら気付かない方も少なくないのではないか!? という配慮からであり、楽曲の構造を分析する為にそれらを判りやすくする為であるという点はご理解いただきたいと思います。

こうした点が判れば譜例動画の方はスンナリ読み進められると思うのですが、パート数が多い為、全体を俯瞰せざるを得ない譜例動画は1Kサイズでの識字となると相当辛いかと思います。ですので本動画は4Kでアップしているのですが、MacやiOSのSafariだと1K以上を見る事ができないので必然的に他社製ブラウザを用意していただく必要があります。

本テーマに入ると、よもや「二声対位法」であった筈の原案が斯様なまでに音の多い状況であろうとは思いもよらなかった方も居られるでしょうが、それほどまでに中全音律に近似する31ETの各単位音程が絶妙な程に協和的に「溶け合っている」ので、音の多さを実感しにくいのが本曲の最大の特徴ではなかろうかと思います。それゆえに31ETである事をも感じさせにくいのが心憎い所でありましょう。

31ETはその名の通り ‘Equal-Temperament’ という平均律ではありますが、元は純正音程(=自然数の比)を標榜している体系です。厳密にいえば不等分平均律なのですが、それが「等分平均」化した物でも同様に扱われる様に変化しておりますし、体系によっては単位音程の採り方が微妙に異なる自然数を標榜していたりします。

ですので、ニコラ・ヴィチェンティーノ、ホイヘンス、アドリアーン・フォッカー、アーヴ・ウィルソン等の解釈は微妙に異なる音程が存在し、多義的でもあります。全ての単位音程が同一の解釈ではないという事です。

そうした純正音程の標榜だけにとどまらず、混合させる事も可能です。つまり純正音程と平均律との混合です。下記の譜例動画は坂本龍一の『戦場のメリークリスマス』サウンドトラックに収録の「Last Regret」という曲でシンセ・バージョンのテイク(=『avec piano』でのピアノ・アレンジとではヴォイシングが異なる)を起こした物ですが、「微分音」と充てているのは私なりの意図があっての事です。

この「Last Regret」のシンセは、12EDO(=Equal division of Octave)による物と19ED3(=Equal division of Tritave)という2つの音律を混ぜています。12EDOをこれまでの表記通りに「12ET」と茲では「12EDO」としたのは、「19ED3」を「19EDT」と示す事もあるので、それとの混同を避ける為です。

扨て、「3」という音程は「2」という1オクターヴである単音程よりも大きいサイズです。厳密に言えば「絶対完全八度+純正完全五度」という純正音程である「1オクターヴ+完全五度=純正完全十二度」というサイズなのですが、平均律での完全十二度音程=「1オクターヴ+完全五度」というのもこれまた「3」に極めて近い音程ではありますが自然数の「3」ではありません。

平均律の完全十二度音程は19半音です。それに対して「19ED3」は、純正音程としての純正完全十二度を19等分するという音律ですので、微妙に12EDOと異なる訳です。

私はArturiaのCMI Vを用いて「3^(1/19)」を設定し、基準ピッチは本曲の最高音と最低音の中央を採って12EDOと混ぜているのです。つまり、純正な響きとしてのストレッチ・チューンが12EDOに対して混ざっている音となる物なのです。溶け込む音と揺らぐ音の配合を堪能していただければ幸いです。

扨て「participation mystique」の話題に戻りますが、オリジナルの方の本テーマのリード音はオルガンを標榜する様な音色が使われています。相当周到にCV/GATEの値を制御したであろうと思われ、あの時代に、チューニングの不安定なアナログ・シンセサイザーを茲まで駆使している事にあらためて恐懼の念に堪えません。

本曲のアウトロ〜終止部では、そこで漸く通常の「全音階」に復帰する状況を耳にする事が出来ますが、茲での全音階の音律はA=447Hzの近傍を採っており、それまでのA=440Hzでの31&43EDOよりも27.5セント程高くなっているのです。

これは「小ディエシス」=20000/19683≒27.660セントを標榜しているのはほぼ間違いないでしょう。また、43EDOの単位音梯が27.907セントという事から、43EDOの世界観の中で31EDOと12EDOを包摂している音楽だという事があらためて判るのです。

アナログ・シンセサイザーのチューニングを安定させるだけでも先述の様に労劬が伴うにも拘らず、それを統御させていた事が時代を超えてあらためて気付かされるという訳です。そうした点を勘案しても、30歳にも満たない坂本龍一の労作にはあらためて拝戴してあまりある物です。40年以上経過した今でも、その凄さは伝わる事でしょう。

加えて、坂本龍一は後年リリースする『esperanto』収録の「A Wongga Dance Song」に於ても31ETを用いている様で、次の動画の埋込当該箇所のVoxパッド系の音は1単位5分音の声部進行が顕著に現れるので、これがCMIを用いての31ETである事はほぼ間違いないと思われますので参考まで。