ミクストゥール・トラウトニウム [楽理]

扨て、今回はプリーベルク著入野義朗訳『電気技術時代の音楽』にて触れられている下方倍音が出るオンド・マルトノの話題を出すことに。

先の著書にて下方倍音が出るようにカスタム・メイドされたオンド・マルトノについての記述は非常に興味深いのですが、先の著書では1〜1/20次の下方倍音列が図示されており、「ミクストゥール・トラウトニウム」と名付けられるそれは、いわばシンセで言う所のオシレータに対して同調する様にして下方倍音「律」に鳴るように設定してあるとのこと。

先の著書にて下方倍音が出るようにカスタム・メイドされたオンド・マルトノについての記述は非常に興味深いのですが、先の著書では1〜1/20次の下方倍音列が図示されており、「ミクストゥール・トラウトニウム」と名付けられるそれは、いわばシンセで言う所のオシレータに対して同調する様にして下方倍音「律」に鳴るように設定してあるとのこと。

通常のオシレータに依る音高と、下方倍音列に相当する音脈の配合を調整可能な物のようで、実物を見た事がない私はこうした著書からの情報を有り難がるしかありませんが、少なくとも上方に存在する倍音列の脈絡とは全く異なる音列を、器楽的な方向とは別の、音を汚すかのような脈絡にしているのだという事は容易に推察に及びます。

私が一番最初に読んだ瞬間は「オンド・マルトノのスピーカーの方に付けられたスネア・ドラムのスナッピーような響き線を下方倍音「律」にて調弦してあるのではないかと思っていたら全然そんなアナクロニカルなモノではなく、シンセサイザーの発振器、つまりオシレーターが一つの音に対してそうした下方倍音列が鳴るように調整された物だというのですから、時代を考えてもコストは相当高く付いた事でありましょう。

私の友人は嘗てここからヒントを得て、ダンエレクトロのエレクトリック・シタールに貼られている共鳴弦の調弦を、第8次倍音から順に単オクターヴに転回させて調弦していた事がありました。第8次倍音と第16次倍音は1オクターヴですから、それら以外の音を全部単オクターヴに転回させて調弦したというワケですね。

下方倍音列として組み立てている以上第○次倍音の数字は分数である必要があるため1/2、1/3、1/4次・・・倍音という風にした方がより正確な表記となります。勿論、『電気技術時代の音楽』においても「下倍音列」として紹介される譜例には1および1/2〜1/20次倍音として図示されております。この本は数ある入野義朗の訳書の中でも私自身は最も好きな本でありまして、電気楽器そのものばかりではない、電力という産業が神格化されるかのような社会的背景と、自然楽器とは異なる音脈のそれに形而上学的な情感を映ずる音への魅力や批判やら、新たな音脈という音律も視野に入る細かな微分音への記述に関する事など多岐に亙る名著ですので、音楽を志すものはそのタイトルに誤摩化される事なく一読される事を慫慂したい所であります。

先述の友人がインスパイアされたのはそれだけではなく、フレッド・フリス(ヘンリー・カウ、アート・ベアーズなど)が嘗て、ギターを押弦する事に依って生じる撥弦側ではないナット側の共振を拾う様にピックアップを取付けた事があるという逸話も加味されてのことだったのでありまして、通常の共鳴とは異なる音脈を器楽的に用いたいが故の欲求であったのは容易に推察に及びます。

ディシプリン期のキング・クリムゾンでのエイドリアン・ブリューが、ナットの糸巻きペグ間の弦を「強震」させますが、これで得られる振動の「共振」は、ナット〜糸巻き間の弦振動由来ではなく、ピックの撥弦そのものが上音を引き連れてきた振動由来の音を、実音側のピックアップが拾っているのはいうまでもありません。ナット〜糸巻き間よりも高い音は、通常の弦長側では生じないのに音を拾うのは、ピックの振動が基本振動となって誘因していて、弦長側の弦振動に由来する倍音がスポイル&増長されながら拾うこととなるわけです。ある意味下方倍音列の脈とも似て取れなくもありませんね!?

亦、やたらと器楽的な音脈であれば実像の和声を妨げてしまうので、それらの脈とは全く異なる音脈の方が脈絡の無さとしては映えるのでありましょう。先の友人の場合は8次倍音から順に共鳴弦の数に沿って当て嵌めたのではなく、20次倍音からオクターヴ下の脈が欲したからだというのが亦面白い所です。つまり、結局は単オクターヴに転回するのでありますが、音脈として20次倍音の1オクターヴ下の10次倍音も欲しがっていたという事なのですね。私なら25次倍音から逆行するように調弦するかもしれませんが(笑)。24次と25次倍音も実はこの隣接する整数比は結構な脈なので。

倍音列というのは高次になればなるほど1オクターヴ間に犇めき合う音が増えて行くので、上方とは異なる音脈によるクラスター(=音塊)として形成されるのは自明です。8次〜16次倍音という1オクターヴ間には8音が犇めき合いますが、これはオクターヴを等しく8等分するものでもなければ、微分音の音脈が発生しておりますし、16次〜32次倍音というオクターヴ間では音はさらに16音と増え、32次〜64次倍音では32音が犇めきあう事を意味します。つまり、器楽的であってそうではないクラスター成分がほしいのでありましょう。ノイズだと過剰に雑音が過ぎるのでありましょう。8〜16次倍音間は9音しか無いので13本あるエレクトリック・シタールの共鳴弦は持て余す。つまり更なる上方倍音列を求めて単オクターヴに転回して追い遣る、という事であったのは明々白々であります。

翻ってホワイト・ノイズというのは凡ゆる音が一面に同エネルギーで犇めき合う状態の事でありますが、器楽的(微分音であろうと)に間引きしていけば、単オクターヴ間に生ずる倍音列にまで間引くかのようなリジェクションは不可能ではないでしょうし、「器楽的なノイズ」という単なる雑音とは少し異なる「音色」として配合される物になるのでしょう。仮に小太鼓のスナッピーを特定の音に対しての下方倍音列で律する様にならしても、共鳴ではなく強制的に振動を加えられればさすがに音は鳴るので(笑)、こうした成分を用いる事ですら何等問題はないワケです。上方の音を著しく妨げないような音なら下方倍音列の脈絡とて充分使える音脈なのでありますね。

我々の日常的な生活空間での「雑音」というのは多くの事物が考えられますが、人々の往来や声の雑踏やらよりも電車や飛行機などの方が、ホワイトノイズに「より」近い雑音の類というのは何となく理解できるモノと思います。そんな雑音というのは不思議なもので、雑音が煩いものだからついつい声を張り上げる。しかし張り上げても声の明澄度は向上せず、それほど認識力は増さないという音響学的には不思議な現象があります。

では、ホワイトノイズをある特定の注力すべき音に混ぜると、ノイズとして一様に分布するそれはさぞかし特定音を遮蔽してしまうと思いがちですが実は全く異なるのが不思議な側面であります。佐村河内守氏の「難聴」でも取り上げられておりましたので記憶に新しい事かと思いますが「伝音難聴」と「感音難聴」。

伝音難聴は蝸牛への音の伝達が何らかの理由で疎外されている症状なのでありますが、不足して感じられる音量を補填してあげればその分リニアに認識力を上げられるタイプの難聴を意味するのです。

「感音」性の難聴というのは老人でもそうですが、単に音量が上がれば判るというものでもなく、声を大きくして怒鳴っただけでも今度は音が割れている様にも感じられて余計に判りづらくなるという厄介なもの。しかし、先の電車での会話などに見られる、声ばかりを大きくしても聴き取りづらいシーンの例を考えると、音の明澄度はオーディオ的な視点でSN比が良ければ高まるというものでもないのが不思議な事でもあります。孰れ私のブログではこうした側面も詳述していく予定ですが、ノイズ由来とはいえ、知覚を疎外するばかりではないという側面をまず知っておいていただけると助かります。

ある意味では、先の共鳴弦の様なトーン・クラスターを低域に持っていく事で「複数のドローン」という風にして彩りを持たせる事も可能でありましょう。ホセ・マセダは、自著『ドローンとメロディ』に於てドローンを6種類に大別しておりますが今回それに関して深くは触れません。ただし、低音域での「混濁」という作用は、実は中音域では必ずしも混濁ではなかったりもするのです。例えば人間の耳は直線の比例的にそうした「混濁」の度合が変化するのでなく多様な指数函的な線で協和度の感応具合が変わる程でして、例えば中央ハ音の150セントという音程には多くの人が不協和の度を強めるものですが、オクターヴ下のオクターヴ相ではその倍の短三度辺りで不協和と感じてしまい、さらにその下のオクターヴ相では増四度程度の広い音程ですら中央ハ音の辺りで感じていた同様の不協和度を感じてしまうものであり、同様に、非常に綺麗に響く完全五度音程とて、低音域に持っていけばその明澄度はどんどん混濁していってしまうのであります。

倍音の含有度が多ければさらにその明澄度は減少するのでありまして、ピアノの低音域など倍音は極めて豊富で、オクターヴ・ユニゾンですら混濁した「壓」を感じる事でしょう。

綺麗に聴こえる音程ですらも音域によってムラが生じる特性、それが臨界帯域幅が齎している根拠なのでありまして、これが比例的に作用していない以上、ヴォイシングの単なるトランスポーズ(移調も含む)で全く同様の曲想を生むというのは間違いなのでありまして、曲がどのような音律で仕上げられようが臨界帯域幅を回避できる術はないので、楽曲というのは自ずとそれに見合った調性やヴォイシング・アレンジが伴って当然の事なのであります。喩えるならばヘ短調の曲と嬰ヘ短調に半音/長七度移しただけでも本来はヴォイシングから全て見直す必要がある訳です。

こうした側面も、孰れ私のブログで聴覚における「弁別閾」や「臨界帯域幅」という物をこっぴどく語っていきますが、それらに伴う音の知覚の特性作用する事に依る調性の性格や、音域に依って異なる協和音程の明澄度と混濁度やらを語る予定です。例えば人間の耳の可聴帯域の最低域の方の「20Hz」。

この周波数域よりも低い音は人間は単なる「うなり」として聴いてしまいます。音ではなく「うなり」です。例えば、電話を相手にかける時の音は400Hzに7Hzの変調がかかっています。7Hzは音ではなく、うなりの周期として知覚するため、400Hzの音がプーッと持続的に鳴っている様に聴こえるのではなく、プルルルルルル・・・・という風に聴こえるというワケです。

奇しくも電話機(プッシュ信号)に用いられている770Hzの音は、440Hz基準での自然七度に相当する4:7の整数比とも呼べるのが心憎い設定。

本題に戻して、人間のこの「20Hz」という知覚の下限は、有毛細胞の敷き詰められた間隔に起因するものでして、例えば20Hzから4:5の振動比(=80:100ヘルツ)同士での結合差音もやはり20Hz、同じく20Hzからの3:4、2:3という、非常に「共鳴的」である音程比というのは、これらの差音が下限帯域限界であるのに加えて、実はこれらの様な非常に純朴な整数比に依る音程ですら低い方になればなるほど協和度は混濁しているのであります。つまり、通常の唄い上げるような周波数帯域では協和的な音程であっても混濁してしまうのであります。4弦ベースがE弦開放と3弦2フレットでパワー・コードを鳴らせば、圧迫感を感ずるような混濁感は自ずと理解できる筈です。

音が単なるうなりに変化するのは、それが下限の可聴域という事を示しています。ウィキペディア日本語版では結合差音をうなりではない、と註釈を付けていますがこれは間違いで、差音をなぜ音と捕えてしまうのかというと、例えば4:5の振幅の差分から得られる比率「1」の「紋様」を捉えてしまうからでありまして、こうした事は日本楽譜出版社刊溝部國光著の『正しい音階』にて詳述且つ非常に解り易く図示されている極めて素晴しい良著で、音楽を志す方は必ず所有していただきたい本のひとつであるので是非一読されたし。

先の、臨界帯域幅に起因する「混濁」とやらは、低域のみならず非線形的に分布していて、ある和音のヴォイシングをその音程幅を維持したまま移調などというのはやはり、これだけでも混濁度が変わってしまうので実際には性格が変ってしまうのであります。これは純正律、中全音律、平均律であろうとこうした聴覚の非線形的な感応度の変化を変えることはできません。通常、実音の基音の1/4の振動比に相当する帯域が臨界帯域幅に依る範囲でありまして、そういう側面を孰れはこっぴどく語っていきますよー、という事を述べていたワケです。まあ、なるべく読み手の方々の興味を削がない様に配慮し乍ら進めて行く予定です(笑)。

そういう訳で、本来の音律とは無関係な「音群」を色彩的に使うという、先の下方倍音列を色彩として用いる様な志向は、実際に和音などを奏する音の方が印刷されるインクの色だとすれば、下方倍音列で得られる音脈の方は印刷される紙質が持っている素材の色そのものとして使おうとする様なものに似ているかもしれません。紙そのものに頓着していなければ、真っ白の紙ばかりが必要ではないでありましょうし、完全に白い紙というのも意外に少ないかもしれません。無関係な「素材の色」として、例えば先のエレクトリック・シタールのボディをほんの少し振動を与えて共鳴弦が実際の演奏との脈絡が稀薄な「クラスター」を得るそれは、背景の紙に少々色が付いた素材となって印刷される様なものだと考える事も可能でありましょう。こうした背景の色を伴わせる事によって、実際の「インク」が表現したいであろう実音の方ではよりコントラストが強調される事もあるでしょう。そこで更に発揮されるのはおそらく、上方倍音列の「例外」であります。

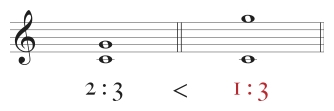

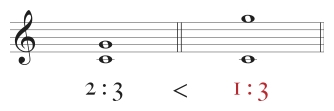

私が少し前に「オクターヴの相貌」を語る時に音程の優位性を語っておりましたが、例えば簡単な整数比が隣接し合う振動比の優位性、例えば1:2の優位性を2:3の優位性が超える事はないと例を出した事がありましたが、しかし、隣接し合わない簡単な整数比の序列が入れ替わる「例外」が自然倍音列には存在します(L.オイラーに依る指摘)。これについてはあらためて首肯させられるの事でもあります(1:3の振動比は上方倍音列の投影且つ差音が内声に停留する)。このような和声が体系化される18世紀中頃のジャン=フィリップ・ラモー、ジャン・ル・ロン・ダランベール等の論述などは先頃春秋社から出版された『ラモー氏の原理に基づく音楽理論と実践の基礎』などは非常に興味深いと思いますが、つまりはオクターヴの同一性の理論が和声体系と共にこの時期にあらためて括られ、その後18世紀半ばにオイラーが音程比2:3よりも1:3が先述の様な反駁が歴史的背景にあり、その後ヘルムホルツが結合音を発表するという歴史になるのであります。

オクターヴを同一視することが今や殆どの音楽の「不文律」でもあるのですが、純正の奇数次倍音振動比というのは音程そのものは純正であっても実はオクターヴを同一相として繰り返さない物もあります。オクターヴ相は1・2・4・8・16・32・64・128・256・512・1024・2048・4096・8192・16384・32768・65536・・・という風に表されるワケですから、他の少なくとも奇数次倍音はそれらの数字と最小公倍数を生じなければオクターヴ相に合致しないという事を意味するのは自明です(※電卓で《2××=》と入力した後に《=》を続けてタップすると、この様に順次倍々表示されるのでお試しあれ)。

人間の可聴域は凡そ10オクターヴであります。能く20kHzが上限とされていますが実際は25kHzの測定もあったのでありまして、この界隈の権威の一人でもあるゲオルク・フォン・ベーケーシの研究では可聴域は25kHzの有毛細胞の物理的振動(=共振周波数)を確認している研究もあります。この様な研究は人間のみならず有毛細胞を基底膜から抽出して有毛細胞の振動を研究するのが実態でありまして、人間の数ミリほどある基底膜を取り出して有毛細胞の振動を実際に見るのであります。

このような、現今における広く人口に膾炙された理解と過去の研究実績とに違いが生じた理由は定かではありませんが、おそらく起因する事は、後に述べる測定機器のスケーリングの変化や人権問題に伴う献体使用の障壁もあるのではないかとも思いますが、それに伴って第二次大戦前後での基準ピッチ変更=440Hzと規定される前後に伴うスケーリング変更に伴って20000Hz超をほぼ無視しても良いという風に至ったのではないかと私はにらんでおります。矢田部達郎先生の時代の「音の法輪」では基準ピッチ426Hzを基準としてc音の各オクターヴの相貌(下限値=16Hz)を捉えられていた時代もあり、内耳というある意味アナクロニカルな構造が高次な音波をスポイルしているのが齎す可聴域が20〜20000Hzだという事はあらためて知ってほしい前提知識であります。

MIDIで言えばデルタタイムが異なる様なものでもあり、現今のスケーリングでは《20・40・80・160・320・640・1280・2560・5120・10240・20480》オクターヴ相を見るようになって、可聴帯域の上限を20kHzと「均された」ものが普く理解される様になって可聴帯域は20〜20000Hzと理解される様になっているだけの事で、素っ裸の耳は25kHzの音も聴くという事実もあり、骨伝導を伴わせた極めてエネルギーの大きい音の知覚ならば100kHzも聴こえるのが人間の聴覚であるのです。この20〜20000Hzが9オクターヴ超(ほぼ10オクターヴ)を捉えるという判り易さもあって現在はこうした尺度を基準に使われているのでありましょう。

嘗て私が溝部國光の『正しい音階』にてオクターヴ相を螺旋構造に見立てる図示された図版の判り易さに感銘を受け、その直後矢田部達郎の『音の法輪』を知った時には目から鱗が落ちたものでした。

我々の耳というのは、不思議なもので、純音となると他に音の素因を判断する要素に欠けるためか知覚が鈍くなります。音域に依っては疾っくにオクターヴ相を超えたのにオクターヴ「感」として認識できないという中高域の音だってある訳です。しかしこんな中高域でも実音として鳴らすことの出来る楽器は存在するのであるのも事実。そういう楽器は純音ではなく倍音を含むため、きちんと律した方に知覚できるのです。そもそも純音の聴き取りにあいまいだった知覚能力は、複合音を聴くとなると途端にその曖昧度は1/5迄弱まる事も知られています。純音となると5倍甘くなると考えても差し支えないでしょう。

加えて、ピッチが連続的に変化している際に、それをスニップするかの様にホワイトノイズで格子状に遮ったりすると、遮った時間もピッチの可変を感じてしまう錯覚などもあったりするのが人間の聴覚でもあります。結合音が加音、差音の他に主観結合音が生まれる事に加え、こうした錯覚も備えてしまっているのは不思議な所です。

急峻な音の変化がどの様に作用するのか、という研究も行なわれているのでありますが、カールハインツ・シュトックハウゼンをはじめとするケルン派と呼ばれる人達がオクターヴ相を超越する音律を採用したりノイズの混成度なども考慮に入れたり、ブーレーズがADSR単位で音を切り取りモンタージュ化させたりする、というのもそうした物理的な音響と人間の知覚の現実に挑戦する物でもあったと言えるのであります。かのシュトゥッケンシュミット曰く「螺旋といった形体が音響となった様だ」と。

シュトックハウゼンらがサイン波を用いたのは倍音が調性を呼び込むという事を排除する狙いであったのは明白です。加えて、倍音分布の少ないソースというのは低域での混濁が少ないのも特徴の一つです。ローズ・ピアノを使ってマックス・ミドルトンが、和音の母体のトライアドをぶつける様に弾くのは、混濁を強める(基の方が混濁が稀釈化されている)のは偶然ではない彼自身の意図に依る物でありましょう。

通常のオシレータに依る音高と、下方倍音列に相当する音脈の配合を調整可能な物のようで、実物を見た事がない私はこうした著書からの情報を有り難がるしかありませんが、少なくとも上方に存在する倍音列の脈絡とは全く異なる音列を、器楽的な方向とは別の、音を汚すかのような脈絡にしているのだという事は容易に推察に及びます。

私が一番最初に読んだ瞬間は「オンド・マルトノのスピーカーの方に付けられたスネア・ドラムのスナッピーような響き線を下方倍音「律」にて調弦してあるのではないかと思っていたら全然そんなアナクロニカルなモノではなく、シンセサイザーの発振器、つまりオシレーターが一つの音に対してそうした下方倍音列が鳴るように調整された物だというのですから、時代を考えてもコストは相当高く付いた事でありましょう。

私の友人は嘗てここからヒントを得て、ダンエレクトロのエレクトリック・シタールに貼られている共鳴弦の調弦を、第8次倍音から順に単オクターヴに転回させて調弦していた事がありました。第8次倍音と第16次倍音は1オクターヴですから、それら以外の音を全部単オクターヴに転回させて調弦したというワケですね。

下方倍音列として組み立てている以上第○次倍音の数字は分数である必要があるため1/2、1/3、1/4次・・・倍音という風にした方がより正確な表記となります。勿論、『電気技術時代の音楽』においても「下倍音列」として紹介される譜例には1および1/2〜1/20次倍音として図示されております。この本は数ある入野義朗の訳書の中でも私自身は最も好きな本でありまして、電気楽器そのものばかりではない、電力という産業が神格化されるかのような社会的背景と、自然楽器とは異なる音脈のそれに形而上学的な情感を映ずる音への魅力や批判やら、新たな音脈という音律も視野に入る細かな微分音への記述に関する事など多岐に亙る名著ですので、音楽を志すものはそのタイトルに誤摩化される事なく一読される事を慫慂したい所であります。

先述の友人がインスパイアされたのはそれだけではなく、フレッド・フリス(ヘンリー・カウ、アート・ベアーズなど)が嘗て、ギターを押弦する事に依って生じる撥弦側ではないナット側の共振を拾う様にピックアップを取付けた事があるという逸話も加味されてのことだったのでありまして、通常の共鳴とは異なる音脈を器楽的に用いたいが故の欲求であったのは容易に推察に及びます。

ディシプリン期のキング・クリムゾンでのエイドリアン・ブリューが、ナットの糸巻きペグ間の弦を「強震」させますが、これで得られる振動の「共振」は、ナット〜糸巻き間の弦振動由来ではなく、ピックの撥弦そのものが上音を引き連れてきた振動由来の音を、実音側のピックアップが拾っているのはいうまでもありません。ナット〜糸巻き間よりも高い音は、通常の弦長側では生じないのに音を拾うのは、ピックの振動が基本振動となって誘因していて、弦長側の弦振動に由来する倍音がスポイル&増長されながら拾うこととなるわけです。ある意味下方倍音列の脈とも似て取れなくもありませんね!?

亦、やたらと器楽的な音脈であれば実像の和声を妨げてしまうので、それらの脈とは全く異なる音脈の方が脈絡の無さとしては映えるのでありましょう。先の友人の場合は8次倍音から順に共鳴弦の数に沿って当て嵌めたのではなく、20次倍音からオクターヴ下の脈が欲したからだというのが亦面白い所です。つまり、結局は単オクターヴに転回するのでありますが、音脈として20次倍音の1オクターヴ下の10次倍音も欲しがっていたという事なのですね。私なら25次倍音から逆行するように調弦するかもしれませんが(笑)。24次と25次倍音も実はこの隣接する整数比は結構な脈なので。

倍音列というのは高次になればなるほど1オクターヴ間に犇めき合う音が増えて行くので、上方とは異なる音脈によるクラスター(=音塊)として形成されるのは自明です。8次〜16次倍音という1オクターヴ間には8音が犇めき合いますが、これはオクターヴを等しく8等分するものでもなければ、微分音の音脈が発生しておりますし、16次〜32次倍音というオクターヴ間では音はさらに16音と増え、32次〜64次倍音では32音が犇めきあう事を意味します。つまり、器楽的であってそうではないクラスター成分がほしいのでありましょう。ノイズだと過剰に雑音が過ぎるのでありましょう。8〜16次倍音間は9音しか無いので13本あるエレクトリック・シタールの共鳴弦は持て余す。つまり更なる上方倍音列を求めて単オクターヴに転回して追い遣る、という事であったのは明々白々であります。

翻ってホワイト・ノイズというのは凡ゆる音が一面に同エネルギーで犇めき合う状態の事でありますが、器楽的(微分音であろうと)に間引きしていけば、単オクターヴ間に生ずる倍音列にまで間引くかのようなリジェクションは不可能ではないでしょうし、「器楽的なノイズ」という単なる雑音とは少し異なる「音色」として配合される物になるのでしょう。仮に小太鼓のスナッピーを特定の音に対しての下方倍音列で律する様にならしても、共鳴ではなく強制的に振動を加えられればさすがに音は鳴るので(笑)、こうした成分を用いる事ですら何等問題はないワケです。上方の音を著しく妨げないような音なら下方倍音列の脈絡とて充分使える音脈なのでありますね。

我々の日常的な生活空間での「雑音」というのは多くの事物が考えられますが、人々の往来や声の雑踏やらよりも電車や飛行機などの方が、ホワイトノイズに「より」近い雑音の類というのは何となく理解できるモノと思います。そんな雑音というのは不思議なもので、雑音が煩いものだからついつい声を張り上げる。しかし張り上げても声の明澄度は向上せず、それほど認識力は増さないという音響学的には不思議な現象があります。

では、ホワイトノイズをある特定の注力すべき音に混ぜると、ノイズとして一様に分布するそれはさぞかし特定音を遮蔽してしまうと思いがちですが実は全く異なるのが不思議な側面であります。佐村河内守氏の「難聴」でも取り上げられておりましたので記憶に新しい事かと思いますが「伝音難聴」と「感音難聴」。

伝音難聴は蝸牛への音の伝達が何らかの理由で疎外されている症状なのでありますが、不足して感じられる音量を補填してあげればその分リニアに認識力を上げられるタイプの難聴を意味するのです。

「感音」性の難聴というのは老人でもそうですが、単に音量が上がれば判るというものでもなく、声を大きくして怒鳴っただけでも今度は音が割れている様にも感じられて余計に判りづらくなるという厄介なもの。しかし、先の電車での会話などに見られる、声ばかりを大きくしても聴き取りづらいシーンの例を考えると、音の明澄度はオーディオ的な視点でSN比が良ければ高まるというものでもないのが不思議な事でもあります。孰れ私のブログではこうした側面も詳述していく予定ですが、ノイズ由来とはいえ、知覚を疎外するばかりではないという側面をまず知っておいていただけると助かります。

ある意味では、先の共鳴弦の様なトーン・クラスターを低域に持っていく事で「複数のドローン」という風にして彩りを持たせる事も可能でありましょう。ホセ・マセダは、自著『ドローンとメロディ』に於てドローンを6種類に大別しておりますが今回それに関して深くは触れません。ただし、低音域での「混濁」という作用は、実は中音域では必ずしも混濁ではなかったりもするのです。例えば人間の耳は直線の比例的にそうした「混濁」の度合が変化するのでなく多様な指数函的な線で協和度の感応具合が変わる程でして、例えば中央ハ音の150セントという音程には多くの人が不協和の度を強めるものですが、オクターヴ下のオクターヴ相ではその倍の短三度辺りで不協和と感じてしまい、さらにその下のオクターヴ相では増四度程度の広い音程ですら中央ハ音の辺りで感じていた同様の不協和度を感じてしまうものであり、同様に、非常に綺麗に響く完全五度音程とて、低音域に持っていけばその明澄度はどんどん混濁していってしまうのであります。

倍音の含有度が多ければさらにその明澄度は減少するのでありまして、ピアノの低音域など倍音は極めて豊富で、オクターヴ・ユニゾンですら混濁した「壓」を感じる事でしょう。

綺麗に聴こえる音程ですらも音域によってムラが生じる特性、それが臨界帯域幅が齎している根拠なのでありまして、これが比例的に作用していない以上、ヴォイシングの単なるトランスポーズ(移調も含む)で全く同様の曲想を生むというのは間違いなのでありまして、曲がどのような音律で仕上げられようが臨界帯域幅を回避できる術はないので、楽曲というのは自ずとそれに見合った調性やヴォイシング・アレンジが伴って当然の事なのであります。喩えるならばヘ短調の曲と嬰ヘ短調に半音/長七度移しただけでも本来はヴォイシングから全て見直す必要がある訳です。

こうした側面も、孰れ私のブログで聴覚における「弁別閾」や「臨界帯域幅」という物をこっぴどく語っていきますが、それらに伴う音の知覚の特性作用する事に依る調性の性格や、音域に依って異なる協和音程の明澄度と混濁度やらを語る予定です。例えば人間の耳の可聴帯域の最低域の方の「20Hz」。

この周波数域よりも低い音は人間は単なる「うなり」として聴いてしまいます。音ではなく「うなり」です。例えば、電話を相手にかける時の音は400Hzに7Hzの変調がかかっています。7Hzは音ではなく、うなりの周期として知覚するため、400Hzの音がプーッと持続的に鳴っている様に聴こえるのではなく、プルルルルルル・・・・という風に聴こえるというワケです。

奇しくも電話機(プッシュ信号)に用いられている770Hzの音は、440Hz基準での自然七度に相当する4:7の整数比とも呼べるのが心憎い設定。

本題に戻して、人間のこの「20Hz」という知覚の下限は、有毛細胞の敷き詰められた間隔に起因するものでして、例えば20Hzから4:5の振動比(=80:100ヘルツ)同士での結合差音もやはり20Hz、同じく20Hzからの3:4、2:3という、非常に「共鳴的」である音程比というのは、これらの差音が下限帯域限界であるのに加えて、実はこれらの様な非常に純朴な整数比に依る音程ですら低い方になればなるほど協和度は混濁しているのであります。つまり、通常の唄い上げるような周波数帯域では協和的な音程であっても混濁してしまうのであります。4弦ベースがE弦開放と3弦2フレットでパワー・コードを鳴らせば、圧迫感を感ずるような混濁感は自ずと理解できる筈です。

音が単なるうなりに変化するのは、それが下限の可聴域という事を示しています。ウィキペディア日本語版では結合差音をうなりではない、と註釈を付けていますがこれは間違いで、差音をなぜ音と捕えてしまうのかというと、例えば4:5の振幅の差分から得られる比率「1」の「紋様」を捉えてしまうからでありまして、こうした事は日本楽譜出版社刊溝部國光著の『正しい音階』にて詳述且つ非常に解り易く図示されている極めて素晴しい良著で、音楽を志す方は必ず所有していただきたい本のひとつであるので是非一読されたし。

先の、臨界帯域幅に起因する「混濁」とやらは、低域のみならず非線形的に分布していて、ある和音のヴォイシングをその音程幅を維持したまま移調などというのはやはり、これだけでも混濁度が変わってしまうので実際には性格が変ってしまうのであります。これは純正律、中全音律、平均律であろうとこうした聴覚の非線形的な感応度の変化を変えることはできません。通常、実音の基音の1/4の振動比に相当する帯域が臨界帯域幅に依る範囲でありまして、そういう側面を孰れはこっぴどく語っていきますよー、という事を述べていたワケです。まあ、なるべく読み手の方々の興味を削がない様に配慮し乍ら進めて行く予定です(笑)。

そういう訳で、本来の音律とは無関係な「音群」を色彩的に使うという、先の下方倍音列を色彩として用いる様な志向は、実際に和音などを奏する音の方が印刷されるインクの色だとすれば、下方倍音列で得られる音脈の方は印刷される紙質が持っている素材の色そのものとして使おうとする様なものに似ているかもしれません。紙そのものに頓着していなければ、真っ白の紙ばかりが必要ではないでありましょうし、完全に白い紙というのも意外に少ないかもしれません。無関係な「素材の色」として、例えば先のエレクトリック・シタールのボディをほんの少し振動を与えて共鳴弦が実際の演奏との脈絡が稀薄な「クラスター」を得るそれは、背景の紙に少々色が付いた素材となって印刷される様なものだと考える事も可能でありましょう。こうした背景の色を伴わせる事によって、実際の「インク」が表現したいであろう実音の方ではよりコントラストが強調される事もあるでしょう。そこで更に発揮されるのはおそらく、上方倍音列の「例外」であります。

私が少し前に「オクターヴの相貌」を語る時に音程の優位性を語っておりましたが、例えば簡単な整数比が隣接し合う振動比の優位性、例えば1:2の優位性を2:3の優位性が超える事はないと例を出した事がありましたが、しかし、隣接し合わない簡単な整数比の序列が入れ替わる「例外」が自然倍音列には存在します(L.オイラーに依る指摘)。これについてはあらためて首肯させられるの事でもあります(1:3の振動比は上方倍音列の投影且つ差音が内声に停留する)。このような和声が体系化される18世紀中頃のジャン=フィリップ・ラモー、ジャン・ル・ロン・ダランベール等の論述などは先頃春秋社から出版された『ラモー氏の原理に基づく音楽理論と実践の基礎』などは非常に興味深いと思いますが、つまりはオクターヴの同一性の理論が和声体系と共にこの時期にあらためて括られ、その後18世紀半ばにオイラーが音程比2:3よりも1:3が先述の様な反駁が歴史的背景にあり、その後ヘルムホルツが結合音を発表するという歴史になるのであります。

オクターヴを同一視することが今や殆どの音楽の「不文律」でもあるのですが、純正の奇数次倍音振動比というのは音程そのものは純正であっても実はオクターヴを同一相として繰り返さない物もあります。オクターヴ相は1・2・4・8・16・32・64・128・256・512・1024・2048・4096・8192・16384・32768・65536・・・という風に表されるワケですから、他の少なくとも奇数次倍音はそれらの数字と最小公倍数を生じなければオクターヴ相に合致しないという事を意味するのは自明です(※電卓で《2××=》と入力した後に《=》を続けてタップすると、この様に順次倍々表示されるのでお試しあれ)。

人間の可聴域は凡そ10オクターヴであります。能く20kHzが上限とされていますが実際は25kHzの測定もあったのでありまして、この界隈の権威の一人でもあるゲオルク・フォン・ベーケーシの研究では可聴域は25kHzの有毛細胞の物理的振動(=共振周波数)を確認している研究もあります。この様な研究は人間のみならず有毛細胞を基底膜から抽出して有毛細胞の振動を研究するのが実態でありまして、人間の数ミリほどある基底膜を取り出して有毛細胞の振動を実際に見るのであります。

このような、現今における広く人口に膾炙された理解と過去の研究実績とに違いが生じた理由は定かではありませんが、おそらく起因する事は、後に述べる測定機器のスケーリングの変化や人権問題に伴う献体使用の障壁もあるのではないかとも思いますが、それに伴って第二次大戦前後での基準ピッチ変更=440Hzと規定される前後に伴うスケーリング変更に伴って20000Hz超をほぼ無視しても良いという風に至ったのではないかと私はにらんでおります。矢田部達郎先生の時代の「音の法輪」では基準ピッチ426Hzを基準としてc音の各オクターヴの相貌(下限値=16Hz)を捉えられていた時代もあり、内耳というある意味アナクロニカルな構造が高次な音波をスポイルしているのが齎す可聴域が20〜20000Hzだという事はあらためて知ってほしい前提知識であります。

MIDIで言えばデルタタイムが異なる様なものでもあり、現今のスケーリングでは《20・40・80・160・320・640・1280・2560・5120・10240・20480》オクターヴ相を見るようになって、可聴帯域の上限を20kHzと「均された」ものが普く理解される様になって可聴帯域は20〜20000Hzと理解される様になっているだけの事で、素っ裸の耳は25kHzの音も聴くという事実もあり、骨伝導を伴わせた極めてエネルギーの大きい音の知覚ならば100kHzも聴こえるのが人間の聴覚であるのです。この20〜20000Hzが9オクターヴ超(ほぼ10オクターヴ)を捉えるという判り易さもあって現在はこうした尺度を基準に使われているのでありましょう。

嘗て私が溝部國光の『正しい音階』にてオクターヴ相を螺旋構造に見立てる図示された図版の判り易さに感銘を受け、その直後矢田部達郎の『音の法輪』を知った時には目から鱗が落ちたものでした。

我々の耳というのは、不思議なもので、純音となると他に音の素因を判断する要素に欠けるためか知覚が鈍くなります。音域に依っては疾っくにオクターヴ相を超えたのにオクターヴ「感」として認識できないという中高域の音だってある訳です。しかしこんな中高域でも実音として鳴らすことの出来る楽器は存在するのであるのも事実。そういう楽器は純音ではなく倍音を含むため、きちんと律した方に知覚できるのです。そもそも純音の聴き取りにあいまいだった知覚能力は、複合音を聴くとなると途端にその曖昧度は1/5迄弱まる事も知られています。純音となると5倍甘くなると考えても差し支えないでしょう。

加えて、ピッチが連続的に変化している際に、それをスニップするかの様にホワイトノイズで格子状に遮ったりすると、遮った時間もピッチの可変を感じてしまう錯覚などもあったりするのが人間の聴覚でもあります。結合音が加音、差音の他に主観結合音が生まれる事に加え、こうした錯覚も備えてしまっているのは不思議な所です。

急峻な音の変化がどの様に作用するのか、という研究も行なわれているのでありますが、カールハインツ・シュトックハウゼンをはじめとするケルン派と呼ばれる人達がオクターヴ相を超越する音律を採用したりノイズの混成度なども考慮に入れたり、ブーレーズがADSR単位で音を切り取りモンタージュ化させたりする、というのもそうした物理的な音響と人間の知覚の現実に挑戦する物でもあったと言えるのであります。かのシュトゥッケンシュミット曰く「螺旋といった形体が音響となった様だ」と。

シュトックハウゼンらがサイン波を用いたのは倍音が調性を呼び込むという事を排除する狙いであったのは明白です。加えて、倍音分布の少ないソースというのは低域での混濁が少ないのも特徴の一つです。ローズ・ピアノを使ってマックス・ミドルトンが、和音の母体のトライアドをぶつける様に弾くのは、混濁を強める(基の方が混濁が稀釈化されている)のは偶然ではない彼自身の意図に依る物でありましょう。

2014-04-18 16:00