ワン・コード(一発系)の曲の構造を考える [楽理]

今回はワン・コード系統に括られる音楽を語っていこうと思うのでありますが、一般的な音楽というのは機能和声という枠組みに於て音楽を形成する形式の体系や和音進行の形式を遵守しております。カデンツと呼ばれる和声体系はトニック、サブドミナント、ドミナントという3つのグループに分類されており、それらを経由する事で非常に自然な進行感を生じて楽曲を耳にする事ができるという訳です。

その「自然な進行感」が意味するのは、何も聴き手の感覚(主観)に依拠する物ではなくて、きちんとした裏付けがあっての事なのですが、多くの人々がその《主観》で以て感覚的に受け止める事が可能な側面であるので、理論的に語られる事が意外にも少ないのがカデンツという体系の「経由」が意味する側面であったりするのです。

その様な「自然さ」を科学的に見つめてみると、簡単な整数比が隣接し合う音程比に収束する様にして進行している訳である訳です。

例えば、2:3という音程比は純正完全五度であり、12等分平均律での完全五度とは厳密には異なる物の、音楽はこうした純正の「近傍」を標榜して奏されている物であります。その近傍を標榜とし乍らも適宜純正で採る事もあるというのが演奏の実際でありまして、純正律ありきで演奏されている訳でもありません。

和音機能をトニック(T)、サブドミナント(S)、ドミナント(D)という風に括る際、これらを経由しさえすればどのように進行しても善いという訳でもありません。如何様に進行しても善いというのあると強弁するならば、そうした状況に於いて和音機能を経由する進行の際、3種類がマトリックス状に凡ゆる種類の配列をさせれば自然な進行が得られるという意味では決してありません。Dの後にSが来れば不自然に感じる様に、そうした不自然さを「偽終止」という風に呼ばれるように、どのように進行しても自然に振舞える訳ではないのです。

そこで「自然の振る舞い」というのをあらためて語っておきますが、これについては過去の私のブログ記事でも再三述べて来ているので重複する事であり、能くルイ/トゥイレ著『和声学』を引き合いに出して語っている事です。

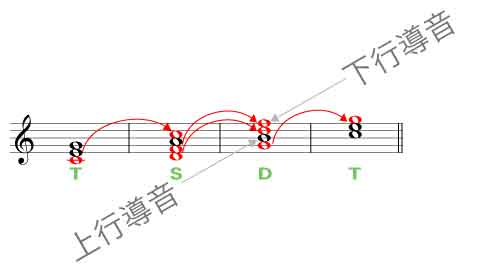

畢竟するに、カデンツに於ける自然な進行感の源泉というのは次のex.1の通りです。

《先行する和音の根音が、後続和音の上音に取り込まれる》

これが、自然な進行感の根拠(源泉)であるのです。ジャズ/ポピュラー形式に準えてハ長調域に於てトニックからⅡ→Ⅴ→Ⅰという例を取って見れば、トニックであるⅠ度のコードCの根音 [c] は後続和音Ⅱ度であるDm7の [c] に上音として取り込まれます。更に後続となるG7への進行というのは、先行和音Dm7での [d] がG7の上音(第5音)である [d] へと取り込まれる訳です。ドミナントであるG7の後続であるトニックCというのは、先行するドミナントG7の根音 [g] を矢張りトニックのCという上音としての和音構成音 [g] という風に取り込んでいる事がお判りになる事でありましょう。

扨て、茲で今度は和音の「代理」という側面を考える事にします。先ずはトライアド(三和音)で考える事にしますが、和音の代理というのは、その構成音の2/3を共有するというのが大前提となる訳です。つまり、トライアドという3音を構成する和音の内、2音が共有されている状況である訳です。

こうした和音構成音の共有が代理であるとすると、長音階でのⅢ度はトニック or ドミナント!? 一体どちらなのか!? と疑問を抱く方が居られるかもしれません。和声の歴史が浅い時代ですと長音階のⅢ度はドミナントですが、時代を重ねると共に両義的つまりトニックでありドミナントでもあるという解釈になります。これに関しては学ぶ書籍に依って前者の様に一義的解釈に留めたり後者の様に二義的解釈をする本もあったりするのですが、概ね初学者を対象とする物は前者の一義的なスタンスを採り、二義的な解釈をするのは半音階要素を非常に高めた音楽観を伴った物で多く扱われる様になるのであります。処が、それらのどちらか一方しか所有していない学び手からすれば他方が誤りとばかりに断罪してしまう事もあります。西洋音楽ではこの辺りは非常に熟慮されている為、狭隘な音楽観で一義的解釈をしない様に整備されている物ですが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈が「調性」をひとたび取扱おうとすると殆どは一義的な解釈の方で話を進めていこうとするきらいがあるので注意が必要です。

長音階のⅢ度がトニックでもドミナントでもあるならば、Ⅶ度はどうだ!? と、是亦一義的な解を求めるかの様にして自身の無理解を等閑にして、学び手という真摯な姿を忘れて半ば強要するかの様に教えを請う者も居たりする。

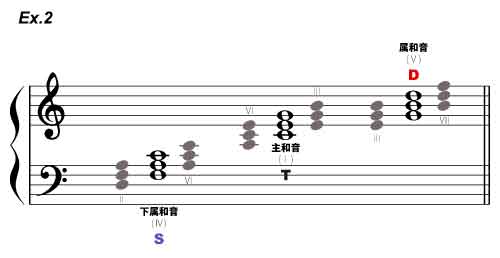

ハ長調に於けるⅡ度上のDmとなる和音の機能はサブドミナントでありますが、この和音の構成音の内の2音 [d・f] を共有する様にしてⅦ度上の和音BdimというBディミニッシュ・トライアドの構成音は [b・d・f] という風に成っているのが次のex.2の例からもお判りかと思います。

古典的な機能和声ではBdimはドミナント扱いです。属七の根音が省略されただけと捉える訳です。なにしろ三全音 [h - f] を包含しているのですから不協和音から後続の和音の協和音に進行するのであればドミナントたる示威活動を存分に発揮している事に等しいのです。

然し乍ら、これが中心軸システムやジャズ/ポピュラー音楽界隈となって来ると長音階のⅦ度はサブドミナント扱いされるのです。中心軸システムの場合、長音階の主音をⅠと見立てた時のⅦ度に現われるダイアトニック・コードをサブドミナントとして見るのではなく、B(H)という、長音階のⅠ度から見たⅦ度に生ずるB(H)は、五度圏に於てはC -> G -> D -> A -> E -> B(H)という風に5ステップ目に表れる物という機能を与えており、その各ステップに相応する音を根音とする普遍和音および変過和音を、調性の特定の規準から見る事で和音機能を等しく与える様にしている訳です。

尚、ex.2の例で明示されている様に、サブドミナント(Ⅳ)和音の上方代理和音(Ⅵ)と、ドミナント(Ⅴ)和音の下方代理和音(Ⅲ)は、主和音(トニック)の代理和音との両義的意味合いを持つという事も知っておく必要があるでしょう。音楽書に依っては、想定される音楽の時代背景の歴史を鑑み乍ら、こうした両義的な機能としてではなく一義的に断を下す物もありますが、ジャズ/ポピュラー和音までを視野に入れた時、「長調のⅢはドミナントであるべし」などと一義的に考える必要はなく、両義的な解釈として捉えていた方が良いと思います。但し、初歩的な音楽書は西洋音楽・世俗音楽問わずして旧知の体系を一義的解釈で基本をしっかりと教える狙いがある為、両義的な解釈を敢えて避ける傾向があるので、ジャズ/ポピュラー音楽を中心に学ぶ人々がそうした本を目にした時、こうした両義的解釈は一義的解釈の前に服従しそうな事もあろうかと思いますが、そこをグッと堪えてこうした両義的解釈を念頭に置いてもらった方が良いかと思います。

何故かと言うと、仮に音楽的理解に於いて両義的解釈を措定していたとしても、西洋音楽界隈ですらも軈ては同位和音・凖固有和音という様な同主調の音脈、即ち世俗音楽界隈の言葉で云うならばモーダル・インターチェンジの音脈を取扱う様になり、三和音における和音代理での構成音2/3を共有という原則が希釈化する事すらあります。つまり、同主調の音脈と和音機能を対照させて、♭Ⅵの和音をトニック or サブドミナントという両義性も出て来る様になるのは、なにも西洋音楽のみならず世俗音楽界隈でも同様に起り得る訳です。然し乍ら解釈としては音楽フィールドの違いに依って解釈が分かれるという音楽書にも遭遇する事でありましょう。

両義的解釈は西洋音楽に於いても、軈ては和声二元論という所にまで時代を進めると、それはジェイコブ・コリアーが語っていたネガティヴ・ハーモニーのそれと同様の音脈を辿る事になる訳です。こうした両義的解釈は西洋音楽と世俗音楽の夫々が異なる解釈を持ち乍らも、ジャズ・フィールドでは何故か和声二元論の方法論をスポイルして解釈してしまう方法論が敷衍してしまっていた感は否めず、非バークリーと謂えるイーストマン、ロチェスター、ジュリアード系統で投影法の薫陶を享けた人々の多くが、通例のジャズ・イディオムとは異なる語法を身に付け、顕著にアプローチされていたと思います。私がこれまでブログで述べて来ているのはこうした方法論の側にある物です。こうした事を念頭に置いて今一度「両義的解釈」を是認しつつ和音機能という物を考察していく事とします。

斯様な点に於て溜飲を下げる事が難しい人も決して少なくはない事でしょう。我々が通常の機能和声の感覚で得られる和声機能の感覚というのは、そこに「全音階」(ダイアトニック)的に生ずる和音を構成する事が前提となる訳ですが、とりあえずⅠ〜Ⅶ度までの7つの音度の根音だけを抜萃して見た場合、Cから五度上方にあるGと、Cから五度下方にあるFとの近親性は同一である訳です。

その根音を用いて生ずる「等しい次数」として五度圏/四度圏を、根音とは別に生ずる三度堆積される和音構成音にも当て嵌めた時、そこには二元論的世界が生ずる訳でして、奇しくも最近SNS上を賑わせているジェイコブ・コリアーのネガティヴ・ハーモニーのそれにて感銘を受けている方も少なくない事でしょうが、元を辿ればこうした二元論は16世紀のツァルリーノの頃から「ゲーゲンクレンゲ(Gegenklänge)」と称して自著『音楽論』にて論述されている程舊來からの体系であり、ラモーおよびタルティーニ、更に後年月を経て、エッティンゲン、ハウプトマン等が提唱し、後にフーゴー・リーマンがそれらをネオ・リーマン理論に於ける有名なTonnetzを整備して今に至る、という訳であります。こうした方面はジャズ/ポピュラー界隈にある人よりも西洋音楽界隈の人達の方がアクセスしやすい体系ではあるものの、ジャズ/ポピュラー体系のみしか知らなかった人々はあらためて西洋音楽界隈の体系を拝戴して欲しいと思わんばかりです。

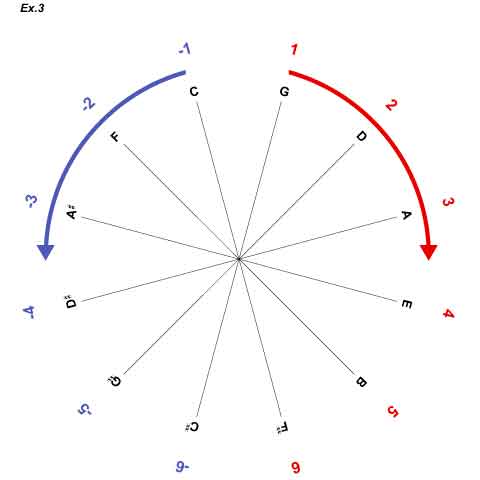

それでも猶、先述の和音機能に於て「その様な二義的解釈は罷りならん!」というスタンスを採る人も亦、少なくない物です。更に云えば中心軸システムでは、導音を根音に持つ和音にドミナントではなくサブドミナント機能を持たせるという捉える方策がある訳で、こうした考えは、主音または属音からの「距離」というものを主眼に置いているからこそ起り得る解釈なのです。この「距離」とは、単音程で見渡しを利かそうという物ではなく、完全五度を累積した五度圏での累積を示すものです。奇しくもこの「距離」というのは、先頃ジェイコブ・コリアーの動画に日本語字幕を付けて語られている動画に於て判り易く説明されている物であります。その解説から判る様に五度圏を目安にして主音から見たⅦ度の位置というのは、円環の中心を [c-g] に採り、時計回りに五度の次相を重ねて見た場合は、「B(H)」は5次相の位置に現われます。本来の中心は主音Cから5ステップの相貌を進めた「距離」に在るという訳です。中心を [c-g] とした時の2次相後が「d」、2次相前は「b(英名:B♭)」という風に、完全五度ずつ変わる相貌を一つずつ、前後に対照させる構造で考えるのが和声二元論と中心軸システムを考える時の前提となる規準である訳です。

[c-g] から逆行(反時計回り)させて、つまりは四度方向に「5ステップ」の次相を進めれば(図示される円環からは反時計周りのマイナス方面)、それはマイナス5次相を進めた位置となり「gis/as」が同等の親近性を持った音脈となる訳でありまして、エルネー・レンドヴァイの中心軸システムの対蹠点や第二次対蹠点が90°ずつ(短三度)機能を持合うのも、そうした親近性から捉えられた物である為、一つの調性のダイアトニック・コード、またはそれに対してノン・ダイアトニック且つrelativeに音を類推するだけの関係から和音機能を「共有」する見方とは異なる物なので、和音機能としては多義性の側面を生じた見方が生まれて来る事を看過してはならないのであります。

扨て本題に移りますが、「ワン・コード」という状況にて奏されるコードというのは、そのコードがシンプルな物であろうと高次に重畳しい和音であろうとも、そこから生ずるモード体系がひとつのモードたる音組織を捉えている状況であるのなら、その和音がシンプルであればあるほど残りの和音外音(=非和声音)が横の線として充たされている状況にあるという事を同時に意味します。翻って、横の線は稀薄なのにワン・コードの状況を強く推進させれば、和声側が重畳しい響きを欲する様に展開されやすい状況にあるとも言えます。

ワン・コードの状況に於いて「リフ」という物を形成させた場合、そのリフというのは和音構成音とは異なる和音外音が比較的潤沢に奏でられており、ワン・コードという状況はそれそのものがフィナリスという中心音を具備している以上はトニック感に溢れている物の、和音外音が潤沢な場面でのリフは局所的に見ると、当該箇所にサブドミナント、或いはドミナント感を演出させてコード進行をさせてリハーモナイズさせてもよかろうという様な局面に遭遇する事は少なくない事と思います。

然し乍ら、リフという横の線の強さをわざわざ背景の和声が隷属しない方が線としての牽引力を主張する事が多い為、リハーモナイズをせずに「コード一発」を貫くという状況がある訳です。概して、こうした和音外音としての魅力を見抜いていない人は、折角リフを形成したにも拘らず

「オレ、今、コードから見るとアヴォイド・ノート弾いちゃっているんだよな。コレでイイのかな!?」

などと余計な心配をしてしまい、折角生まれたリフとやらも自身の浅薄な楽理の知識が災いして、アヴォイド・ノートという妙な説得力のある言葉に屈伏してしまう事が往々にして生じて、結局は和音構成音に毛が生えたアルペジオやらを爪弾く様な尻込みしたプレイに陥っている人など決して少なくない事でもありましょう。

ワン・コードという楽曲における和声的状況というのは、その楽曲が単にシンプルなコードを用いてワン・コードの状況を作り上げていたとしても、楽理的背景としては13度の和音が薫らせる姿を「断片的」に感じ取り、それを和音構成音とは別の音脈として横の線として生じているシーンであるのです。

Gミクソリディアン・モードでワン・コードである様な状況を想定してみましょう。多くの人々はこうした状況をGのブルース・メジャーと想定している事でしょう。重要なのはフィナリス(=中心音)たるトニック的扱いがG音にあり、第七音は主音と半音ではない状況という事を前提に想起するという意味です。その上で奏されるコードというのは幾つもの種類があるでしょう。単にGメジャー・トライアドで嗜んでみたり、或いはG7、Gsus4・G7sus4の類型、またはGを分母に分数コード(オンコード)、またはドミナント7thコードにテンション・ノートを付与してみたりと。

コードを如何様に充てても、それは別種のコードに進行しない「ワン・コード」である以上、茲でのコードが属13の和音であっても全く問題はありません。無論、茲で述べる「属十三の和音」とは、根音・長三度・完全五度・短七度、長九度、完全十一度、長十三度の構成音を持つ和音の事であり、第11音を単音程に転回させれば長三度の半音上に位置するアヴォイドという事に及び腰になってしまい、所謂「付加四度」(≒add4)を忌避してしまう狭い考えに陥ってしまってはいけません。

確かに、和音の系統を覚えるにあたって、アヴォイド・ノートも同時に学ぶという事は非常に重要な事ではありますが、アヴォイドという物はそもそも「協和」という世界観を堅持しつつ調性社会におけるカデンツの機能を順繰り経由して忌憚の無い卑近とも言える和声感を蹂躙されぬ様にして響く和音を目指している状況に於いて必要とされる物なのでありまして、ワン・コードという状況においてまでもアヴォイドを視野に入れて、本位十一度の音を使う事に及び腰になってしまい、アヴォイドという姿にはならない第11音を半音上位にオルタレーションさせて♯11th音を纏った13thコードの類型に変位させてしまう様では是亦愚の骨頂なのであります。

ワン・コードという曲に於て、和音構成音とは異なる音脈が「滲み出て」来る際、これはアヴェイラブル・モード・スケールの音組織として想起しているモードに準えて奏されている筈です。また、想起するモードを逐次、局所的に他のモードに転じれば、それはモード・チェンジという「移旋」が伴う状況にある訳です。「Am」というコードに於てAドリアン、あるいはAナチュラル・マイナー・スケールをアヴェイラブル・モード・スケールとして捉えつつ、A音に下行フレーズにて戻る際に局所的にAフリジアンに相当する「B♭音」を弾いたとしましょう。こういう状況が移旋に相当する訳です。

他のモードへの移旋を視野に入れずに、7音の音組織というヘプタトニックを想起する際、それが非チャーチ・モードのヘプタトニックである事も視野に入れておかなくてはなりません。機能和声のシステムはトニック、サブドミナント、ドミナントを経由する事が大前提でありますし、調性が幾分稀薄な旋法音楽を取扱う状況に於いても西洋音楽では「Ⅴ」の音度を重視します。それは旋法的であっても「Ⅴ→Ⅰ」の進行を必要とする狙いがあるからで、その際「Ⅴ」度の和音を構成音である第3音はフリギアを除いて導音欲求として導音へのオルタレーションが求められます。フリギアでは、例えばEフリジアンの際B7という風に [dis] 音へのオルタレーションが認められず、♭Ⅱという下行導音限定としての用法が強いられた訳であります。「Ⅴ」というのは単に音組織の5番目の音度であればいいという事ではなく、フィナリス(中心音)から完全五度上方に在る五度の音度という事が大前提の条件である為、ロクリアは必然的に自身の5番目の音が完全五度ではなく減五度を強いられる音組織となってしまう為、フリギアを嘯く変格旋法=ヒポフリギアが単にロクリアの実態であったという歴史があったのです。

とはいえジャズの世界に於ては、西洋音楽のそうした導音欲求を慫慂される様な状況でモード(旋法)を想起する事はしません。寧ろ、モードの音組織を「固守」しようとして準える遣り方がジャズでのモードの取扱いであります。そういう意味では、西洋音楽の様に「Ⅴ」の音度の和音を導音欲求にて可動的変化をさせる様な注意は全く必要ないのであり、想定するモードをフィナリスから見た時のⅤ度が必ずしも完全五度というモードを用いる事に準える必要はないのです。そういう意味では非常に貪欲で柔軟にモードを取扱う事が出来る訳です。

例えば次のデモ冒頭のコード「G9(♭5、13)」という表記のそれには、一般的な表記ではない見馴れぬ物であるというのは峻別できるのは、我々が有しているコード表記の体系としての共通認識がを有しているからでありますが、その共通認識故に誰もが感ずる違和とは「♭5」という表記である筈です。

♭5thというのは異名同音として♯11thを想起させる物で、一般的にドミナント7thコードのテンションに生ずる第11音は、第3音との短九度を避ける為に本位十一度ではなく増十一度にオルタレーションして用いるのが通例でもありますが、ワン・コードというコード一発の状況、或いはブルース・メジャーに相応しいミクソリディアン・モードを強行させる際など、本位十一度を和音構成音としてではなく、横の線として用いる事が善い状況というのは往々にしてあります。然し乍ら、和声的に用いられる11度音が♯11thとして用いる事が通例であるにせよ、Gブルース・メジャーの主和音として「G△」を用いる際に、それに附随される横の線の11度音は「C音」であって充分なのに、G△の11度音は♯11thを想起できるアヴェイラブル・ノートなのだから、附随される横の線もC♯音であるべし、などとやってしまっては愚の骨頂なのであります。

況してや、「♭5」としている事は♯11thではない事を意味しているのでありまして、Ⅴ度音が半音低くオルタレーションしている状況であるからこそ、Ⅳ度が♯11thではないという事を暗示している訳であります。するとⅣ度は本位十一度と同様の完全四度か或いは減四度の可能性を強めている訳です。

斯様なモードを想起しているが故に冒頭のコード表記は「G9(♭5、13)」という和音を充てている訳であります。このモードが最もGミクソリディアンに近似する型というのは、ミクソリディアンの第5音を半音変位させたミクソリディアン♭5thのモードを想起する必要があるという状況な訳です。仮に、機能和声進行を重視且つ舊來の西洋音楽での旋法和声でのⅤ度の取扱いを重視するというのなら、斯様な♭Ⅴ度が生ずる様なコンポジットなモードの取扱いに尻込みしてしまうかもしれませんが、抑も斯うした状況はコード進行をしないワン・コードという状況である、という事をあらためて念頭に置いて柔軟に取扱う事が肝要です。

Ⅴ度が主音から完全五度に無いモードというのはジャズ・アプローチから見れば相当な強度で調性を暈滃させた音組織として想起する事が出来る為、効果的に利用する事が可能となります。

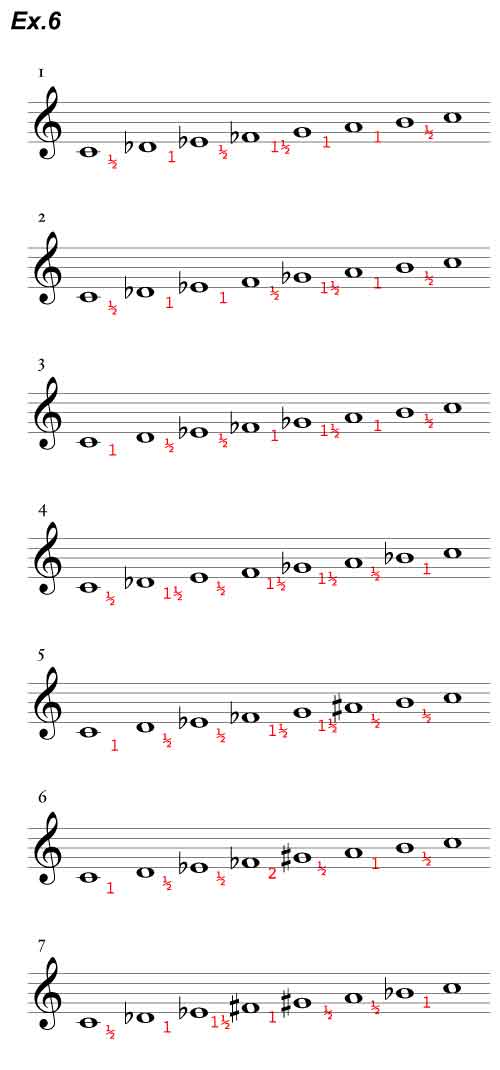

以前にも例示した事がある、ブゾーニが自著『音楽美論』に取り上げる恣意的な操作で紹介するコンポジットな7種のヘプタトニック・スケールというのは、音階種として体系化されてはいないものの、こうした中性的な性格を持つ音階は積極的利用が可能であるとも謂えるでしょう。それら7種のヘプタトニック・スケールを「正格」の状態で判断するだけでも、2番と5番のスケールを除けばⅤ度は完全五度の位置にはありませんし、これらのスケールを夫々「変格」化させる、つまりはⅠ〜Ⅶ度までをフィナリスにして、フィナリスから5番目の音が完全五度にならない様なモードに変格化させて対応するだけも相当に可能性は拡大する訳です。

調性・協和という状況を強く示すには主音と完全五度に相当する属音という関係は非常に重要であります。とはいえ殊更にジャズ方面では調性は嘯き且つ不協和音たる状況を極める世界である為(同時に仄かな調性の余薫も必要とされる事も)、「属音」方面即ち完全五度をオルタレーションされるという事の方が重要であります。特定のキーの属音は固より、逐次表れるセカンダリー・ドミナント・コードの第五音がオルタレーションする、という状況は重要であります。無論、こうしたオルタレーションはジャズが原点ではなく西洋音楽が極めてきた歴史がある事も忘れてはなりません。

例えばハ長調。この調でのドミナント7thコードはG7です。ベースだけがオン・コードとしてベース音を「D♭」音で強行した場合、コード表記的には「G7(on D♭)」となります。こうした和音は慣例的に、三全音複調型の和音と呼んで差支えありません。

ジャズ/ポピュラー界隈から見れば、トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)にある関係である「裏コード」の音脈を基底に使っている訳でありますね。以前にも私のブログ記事に於て、デヴィッド・サンボーンのスタジオ・ライヴ・アルバム『Straight to the Heart』収録の「Run For Cover」でのライヴ・アレンジのイントロに、三全音複調型のコードが現われますし、ザ・スクェアのアルバム『Adventures』収録の「Cape Light」Aテーマの2つ目のコードがやはり三全音複調型のコードを用いております。奇しくも両者とも短調系統の楽曲にて導入されている訳でありますが、短調というのは基本的に不協和な世界観が発達(導音欲求に依る可動的変化が一因)して来た為スムーズに運用される訳ですが、フランツ・リストの「愛の夢」第3番の冒頭より数えて8小節目では、三全音複調型の属七和音とオン・コードという解釈が可能な和声を響かせております。こちらは副次ドミナントであるセカンダリー・ドミナントを駆使して凖固有音の音組織を巧みに利用し乍らも、肝心のⅤ度(ドミナント)の状況を示す5小節目では明らかにドミナントを暈滃させ「Ⅳ/Ⅴ」(※便宜的にコード・ネームを充てた表記ではオン・コード)の型を使っている処が心憎くもあります。

そこで冒頭のモチーフを繰り返す際に8小節目では、最低音を [g - ges] と減一度進行と採る事で、和声感が一気に三全音複調型の響きを見せるという風に展開されている訳であります。

こうした用例を見れば、Ⅴ度が暈滃されるという事の意味があらためて能く判るかと思いますが、こうしたオルタレーションが頻出する状況では、コード表記を重視せざるを得ないジャズのシーンでは即興演奏を徹頭徹尾採譜する様な状況でもない為、本テーマやリフが共通理解の為のテーマとなって、その上でコード表記が重視される訳で、アーティスト側の真意が少なくとも作者に依る解釈のコード表記に遭遇しない限りは、オルタレーションだらけの音から原和音を類推する事は骨の折れる(※醍醐味でもある)解釈でもありますが、これは西洋音楽とて同様の骨折り作業に陥るシーンはあり、四声体書法で書かれる場合など特に、重畳しい和音を想起している状況では某しかの音が省略されている事になり、こうした状況を類推する状況もある物です。何れにしても楽曲をアナリーゼするという様な状況では、省略された音がある状況を「不完全和音」と呼びますが、和音構成音が上から下まで省略される事無く一様に分布している「完全和音」という状況を類推するしか方法が無い様な状況では、一義的解釈に収める事は困難を極める事でありましょう。

但し、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのコード表記というのは、不完全和音の状況であっても例えば「Gm7(11)」の様に、九度音を省略している状況でも、その状態が完全/不完全であるかは不問に附して、状況を表わしているのでありますから、西洋音楽での不完全和音、或いは一義的解釈を難しくするシーンとは一線を画して考える必要があります。換言すれば、ジャズ/ポピュラー音楽界隈に於けるコード表記は、それが完全和音/不完全和音であるかは二の次であり、人口に膾炙されるコード表記の共通理解に於て和音構成音を「表わす/見抜く」という洞察が必要とされ、その洞察に時間を要する事なく峻別可能な様に体系化されているのであり、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのコード表記は、西洋音楽界隈よりも一義的解釈を迫られるシーンが自ずと多い状況となる訳です。

こうした事を鑑みれば、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのコード表記に於て多義的解釈を必要とする状況は寧ろ好ましくないのであり、他者に対して異なる解釈を避けたい状況であるならば、作者は他の解釈を許容しない様に明示する必要があり、他者からの類推も許容しない程に徹底する必要性があると私は感じますし、実際に、こうした暗々裡にコード表記からアヴェイラブル・ノート・スケールやモードを峻別する様でなければジャズ・アプローチを採る事は難しくなりましょう。

多義的解釈を排除しようと企図しようとも、上声部の呪縛から解放されるかの様にして下声部が「逸脱」する様な状況である場合、特にジャズのウォーキング・ベースのフレージングでは最たる物ですが、こうした逸脱がいとも簡単に多義的解釈の範疇へと歩を進めて行って解釈が拡大するという側面が出現するのも亦事実です。そうした状況に於いて、アヴェイラブル・ノートを充てる為のモードが果して一義的な解釈で良いのか何うか!? つまり、単一の調性やモードではなく複調を視野に入れざるを得ない状況も実際にはジャズ・アプローチでは必要な見渡しであるのです。

そうした状況を鑑み乍ら、仮に「ワン・コード」や1つのモードを終始継続する様なシーンであったとしても、実際には局所的にオルタレーションをしたり移旋をしたりする事があるのがジャズの実際である訳で、コードが常に同じ状況であったとしても、そこに一義的解釈で感受してはならず、他方、コードが指し示す一義的状況とは、共通理解の為の音楽の区画割りとも云える、モードや音組織を確定する為の標榜としての役目をコード表記が担っている事があるという側面を理解してもらいたい訳です。

因みに、ワン・コードという状況にあっても、その用意された和音を背景にした横の線が進行感を欲するかのようにして和音外音が滲み出て、それに伴って横の線というフレージングだけが和音進行感を伴わせる事は往々にしてあります。こうした脳裡に浮かぶ状況を利用して、コードの側を「曲解」する事でジャズは多彩なアプローチを採る事が往々にしてあります。

例えば、G7(11) というコードが示されている状況は長九度がスポイルされた本位十一度を纏ったコード体系でありますが、これを総和音(=全音階の総合)という風に曲解します。その上でこのコードを「Ⅰ」と捉えつつ、Ⅳ→Ⅴを想起してみたり、Ⅱ→Ⅴという状況を自身の心の中でのみ想起し、コード進行が恰もその様にして進行しているかの様にしてフレージングする事は珍しくありません。総和音という状況はトニック、サブドミナント、ドミナント全てを包含している状況とも看做した上での「曲解」でもある訳です。ジャズに於てはリハーモナイズやワン・コード或いはコード進行が稀釈な状況に於て、仮想的なコード進行を想定してフレージングする事が頻出します。こうした状況では、仮想的なコード進行として下方五度進行を挟み込む事が多くなるので、「ツーファイブに解体」或いは「ツーファイブに細分化」という様な表現をされる状況は概して斯様な状況を指している訳です。

こうした状況に於て中心軸システムを充てて、「Ⅰ=♯Ⅳ=♭Ⅴ」という風に捉えて「曲解」する事もあります。♭Ⅴを同義として捉えるならば、それに先行する和音として♭Ⅱを想起する事もある為、仮想的に「♭Ⅱ→♭Ⅴ」という進行を想起して、フレージングに於てアヴェイラブル・ノートを増やして彩る事もあります。

これらの様な仮想的な想起を鑑みれば、G13という総和音に対して「D→G→C」という和音進行を想起してみたり、「A♭△7→D♭7」というコード進行を充ててみたりと、色々な方策がある訳です。亦、こうしたツーファイブ解体・細分化の方法論は、内在する進行が下方五度進行或いはその三全音代理が暗々裡に慫慂される事が前提でありますが、私の場合は、投影・鏡像の概念を忍ばせる事がある為、弱進行をも視野に入れて進行させる訳です。私のブログ記事に於いて、ツーファイブ解体やブルースやらでの(ワン・コードの状況)にて「弱進行」を説明しているのは、奇しくも、ジェイコブ・コリアーがYouTubeにて語っている 'Negative Harmony' (ネガティヴ・ハーモニー)として語っている範疇に収まる物です。

ジェイコブ・コリアーがあれほど端的に語っているのに対して私の場合は何故こうも冗長なのか!? と思われるでしょうが、そうした端的な説明をする以前にスポイルしてはいけない楽理的側面があるからに過ぎず、ネガティヴ・ハーモニーとて唯の策のひとつに過ぎないからであります。だから私はTwitterでも呟いておりますが、リディアン・クロマティック・コンセプトとやらを右も左も判らぬ似非なジャズ系統の理論を信奉していた様な輩が瞎滅法、今度はネガティヴ・ハーモニーに飛びついているのと変わりないのが実に嘆かわしい物であります。確かにジェイコブ・コリアーの解説は青っ洟垂らしている様な者にも解り易く、それが多くの人々の間で好意的に受け止められているが故に拡散されているのは間違いありませんが、それならば、和声二元論に基づきつつ調性の拡大や新たな音脈を解説している『ブルー・ノートと調性』は過小評価されているのではなかろうかと思う事頻りです。

そんな訳で本題に戻りますが、デモのイントロ冒頭4小節を今一度見ると、1〜2小節目の♭5th音は決して♯11th音として解釈してはいけないという事が本編に入ると如実にその意図が判る事でしょう。そうして3〜4小節目のコード「G11」というのは、基底のG△の第5音が本位音度、すなわち先行和音の♭5thから正位に戻っている事を意味しているのであります。ルートから見た5th音が変位から正位へと移ろっている進行という事になります。

そうしてイントロの4小節を終えるとシンセ・リードが入って来ますので、そのフレーズに用いられている音とコード表記を対照させると改めてお判りになることでありましょう。5小節目1拍〜2拍目にかけて「C音」を用いているのは、茲での和音「G9(♭5、13)」の♭5th音は決して♯11thとして解釈してはいけない訳です。C音はⅣ度由来の音である為、仮に「G9(♯11、13)」とコードを解釈してしまうと、同度由来の音が和音とウワモノでぶつかってしまい矛盾した状況を生む訳です。C音がⅣ度由来、コード・トーンのD♭がⅤ度由来という事があらためてお判りになる事でしょう。

6小節目では、本来ならワン・コードであっても強制的にリハーモナイズをさせます。とはいえそれは「Ⅱ/V」という風にして解釈した上でコードを変え、更には「♭Ⅱ」へ進行させる様にしてコードの解釈を変えてきています。これらは、コード表記からすれば大胆にG某し〈なにがし〉から進行している様に思えるかもしれませんが、実際にはそれほど大胆な和音進行ではなく、Gを根音/基本音とする和音/音組織を巧妙にオルタレーションさせる程度の進行である事がお判りになる事でしょう。

こうした状況であり乍ら「A7(♭9、♭13)/D」では、上声部A7某しの減八度に相当するA♭音を弱勢にして使用しているのはお判りになると思いますが、これはミラー・モードを想起するからこそ生じ得る音脈ですね。ジェイコブ・コリアーのネガティヴ・ハーモニーのそれと同様です。投影法にて更にオルタレーションを視野に入れる場合にはパーシケッティ著『20世紀の和声法』が参考になる事でありましょうが、エッティンゲンの和声二元論を忘却してしまってはいけません。そうしてフーゴー・リーマンのTonnetzが体系化される訳でありまして、こうした投影法にて生ずる音脈と共に異名同音でTonicとPhonicという両義的な音脈を手にする事が出来る訳であります。

尚、後続の「A♭7(♯9)」では、和音構成音に♯9th音であるB音を表記し乍ら、横の線では♭9thであるA音を忍ばせているのは能くあるケースであります。オルタレーションに伴うアヴェイラブル・スケールであり、スーパー・ロクリアンが局所的に表れるのも、こうした投影法の音脈を知らず識らずの内に使っている訳です。然し乍ら、「投影法」などと全く意識せずに実際には「オルタード・スケール」という言葉が独立独歩してしまうのは、使用者や教え手の側が投影法の状況を全く知らずに体系を杓子定規に教えてしまうからであります。ですから私がこれまでオルタード・スケールという名称の方を忌避しているのも、投影法を視野に入れつつの説明であるが故であるのが最大の理由です。

そうした理由から、8小節目での「A7(♭9、♭13)/D」上に於て、♯9th音に相当するC音をフレージングさせている事も、通例としてはオルタード・スケールという風に語られる処の音脈でありますが、実際には投影法を視野に入れているが故の音脈であるという事が可逆的にお判りいただけるかと思います。無論、こうした投影法を利用した方法論は、原調(原モード)と想起するモードとを雌雄同体的に混淆とする音脈を利用している事になるのは言わずもがな。完全五度を重畳する方向は上方倍音由来なのでありますが、ご存知の様に上方倍音には短和音を組成する倍音が現われず、現われたとしても高次の近傍値となる近親性とは懸け離れた音程になるだけであります。とはいえ下方に音程を「音脈」として形成すると途端にその音脈が鏡移しにて現われます。

その音脈は実像ではなく情動的に作用する音の脈。然し乍ら我々は物心すら付いていない様な幼い〈いとけない〉頃には寧ろ、耳に運ばれる音程の高低を分け隔てなく聴いている訳で、実際には6種類の音程の高い/低いを覚えるだけでオクターヴ内の、少なくとも十二等分平均律に於ける音高を獲得してしまうのであり、それが口腔咽頭などの共鳴が「情緒を持つ引力」として情念に作用する様に強化され、我々はいつしか「唄心」を獲得しているのであります。ですから、楽理すら素知らぬオムツが取れるか取れないかの様な時期でも、己にとっての楽曲の善し悪しを判別できる様になっている訳であります。

そうした状況を思えば、主音・属音・下属音という重力の牽引力に負けじと、投影される「虚像」の音脈に心が類推する様になる時、我々は調性を拡大する音脈を、心の中でも実奏としても表現する為の音脈として使おうとして音楽観の拡大を企図する様になる訳であり、下方倍音列とは物理的にそれが奏鳴される物ではなくとも、音の脈としては非常に重要な物なのである訳です。ですから和声二元論というのも上方五度音程の牽引力に助力されるばかりではなく、下方五度を逆行する様にした音脈にて表現できる訳です。

C調からG調へ進行するにはドッペル・ドミナントを経由すれば簡単な事でしょう。然し乍ら下方のF調へスムーズに進行する為にはC調は自身の第7音を下方変位させるか、或いは自身のⅤ度を下方変位させるか、或いは中心軸システムに対応する対蹠点の近親性にて進行するか、という進行をするのが少なくとも必要になる事でしょう。

次の譜例を見てもらいましょう。これはD-クレフという特殊な音部記号なのですが、これは五線譜の第3線がニ音(=d音)である事を示すものなので、幹音を表わす時はドリアン・スケールが上下に対称構造が見られる様に、五線譜上にも視覚的な対称形が生ずる様に配慮された音部記号に依る譜例です。そこに下属和音(サブドミナント・コード)、主和音(トニック・コード)、属和音(ドミナント・コード)という風にして表わしている物で、下属和音の第5音は主和音を標榜する様に存在し、主和音の第5音は属和音の根音を標榜する様にして存在しているのであります。

これら3種の和音を構成音は「全音階」即ちダイアトニックなのでありまして、属和音にて第5音を標榜すると初めて、隣接する他の近親調である属調の方面への重力を手にする訳です。ですから楕円で囲った全音階は自ずと視覚的な位置でも移動する様にして変化する訳です。この楕円がひとつ隣の近親調に転ずると、全音階の相貌が変わる訳で、相貌を一つ変ずる事というのは決して [ド レ ミ ファ] [ソ ラ シ ド] という2組のテトラコルド組織の一部が変じているのではなく、[ド レ ミ ファ ソ] [ソ ラ シ ド] というペンタコルド/テトラコルド(※ソを共有する「コンジャンクト」である事に注意)にて西洋音楽が培って来た調性社会は生じているのであります。決して2組のテトラコルドがディスジャンクトし乍ら持合っているのではありません。

[ソ ラ シ ド] というテトラコルドを [ソ ラ シ ド レ] というペンタコルドに読み替えて、「レ」をコンジャンクトする様にして別のテトラコルド [レ ミ ファ♯ ソ] という風にして、属調方面への音脈へと変ずるのが通常の「ポジティヴ」な近親性であるという訳です。

そこで今度はネガティヴ・ハーモニーとやらの音脈を用いた用例を示す事にします。このデモは所謂「イチロクニーゴー」パターンのコード進行「Ⅰ -> Ⅵ -> Ⅱ -> Ⅴ」=「C△9 -> Am7 -> D9 -> G7 -> G7(♭13)」であるのですが、このコードに対して通例となるアヴェイラブル・ノートを想起した場合では埒外となる様な音をシンセ・リードが奏でております。こうしたアプローチはどういう風にして起り得るのか!? というと、これがTonnetzという和声二元論にて起こる、原ハーモニーとの投影で得られる音脈を原ハーモニーに対して混淆とする様にして得られた音を使った物であります。

https://twitter.com/sakonosamu/status/872083332250517504

先の例Ex.3の五度圏を見れば自ずと理解できますが、例えばC△9の構成音 [c・e・g・h・d] というのは、中心を [c-g] と採った時、各和音構成音が何次相前後に現われるか!? という風にして確認するとそれらは「-1、1、3、4」の相貌に表れる事となります。

Phonic側となる投影を得たいのであれば、これらの構成音を「1、-1、-3、-4」の次相と採れば投影が得られます。即ち「B♭m9」を得られる様になる訳です。この投影法で得られた音脈となるPhonic側の和音に置換して曲を創作していく手法も可能ですし、複調的に併存させ乍ら原調に対してノン・ダイアトニックの音を混淆とする様に用いても構わない訳です。併存させる場合は原調に対して長調と短調が逆転する様な音脈を得ている事になるので、取扱う場合には細心の注意が必要となります。Tonnetzにてこうした投影法を視覚的に確認する場合は、カイラル対称性としての構造が確然りと認知できますので、垂直/水平の構造が対称形となるという事を覚えておけば宜しいでしょう。

これらの事を踏まえた上で先のイチロクニーゴー・パターンでのアプローチを踏まえてみると、1小節目2拍目の前打音がfis音から入るのは、この前フリとしてCリディアンであっても良いという意思表示ではあるものの、3拍目では本位四度のf音という正位位置(せいいいち)に戻しているのがお判りいただけるかと思います。亦、先の前打音たる装飾音一つを頼りに局所的にCリディアンを名乗るのは、そういう解釈はできなくはないですがあまり良い確定ではありません。その後3拍目でas音が登場するのは、或る意味ではハーモニック・メジャー・モードっぽくもありまして、スティーリー・ダンのアルバム『幻想の摩天楼』収録の「Green Earrings」のエリオット・ランドールに依るギター・ソロの前フリとなるギター・リード部での♭6thを用いたリードと似た様な世界観と同様の音脈でありまして、こうした音脈を容易に得るのは投影法を用いているからであります。

亦、2小節目のアウフタクトとなるes音も、先行小節のPhonic和音「B♭m9」の和音から類推されるアヴェイラブル・モード・スケールを想起した時の本位四度音の音脈である事が判るでしょうし、このままタイで繋げつつも2小節目では同義音程disへ変化させた記譜であっても構わないと思ったのでありますが(稀な例で異名同音をタイで連結する記譜例はある)、ブルー五度としてのes音の解釈であっても良いだろうと思い、今回はこの様に記譜しております。然し乍ら、これをマイナー7thコード上の「♯11th」という風に「曲解」してもそれは良い選択であると考えます。

因みにこの2小節目でのPhonic和音は「D♭△7」を投影しているのであり、es音も先の例と同様にアヴェイラブル・ノート・スケールを想起していれば自ずと本位九度(=長九度)の音脈である事がお判りになる事でありましょう。アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』にて述べられる様に、短和音上の増十一度は非常に有効活用が出来る脈であるからです。猶、茲でも4拍目で減八度=asが用いられるのは、投影法に依る物です(※五度圏の中心 [c-g]から3次相前・後)。

3小節目でも2拍目で減八度=desが用いられますが、それはPhonic和音「E♭9」を投影できるが故の事であります。その後の線の運びこそが投影法に依る真骨頂だと思っていただいて宜しいでしょう。投影法を視野に入れなければ、これらの音はdes音を除いてオルタード・テンション扱いされかねない音であります。特に4拍目のges音は当該小節でのコード「D9」の第3音fis音との異名同音ではないか!? と思われるかもしれませんが、この記譜の狙いは、投影法由来の和音「E♭9」でのアヴェイラブル・ノート・スケールでの本位十一度と捉えていただきたい訳です。茲での投影和音側の11度音を、能くあるアヴォイドを避けた上で♯11thへオルタレーションさせるのは堪えた方が良いかと思います。

無論、パーシケッティは自著『20世紀の和声法』に於て、投影法からの応用としてオルタレーションさせる用例も載せているので、和声二元論や投影法を更に推進させてジャズ語法として糧にしたいのであれば、こちらの音楽書を是非参考にすべきと思う事頻りです。

そうして最終4小節目の1〜2拍目「G7」でのPhonic側では「Cm6」を投影する物の、私の方は4小節目ド頭から原ハーモニー側のオルタード・テンションas音から入っている訳です。つまり茲では原ハーモニー側の♭9thを用いて来ているのです。態々こうしているのは、3〜4拍目で現われる後続和音「G7(♭13)」でのオルタード・テンション♭13th音を対照させ合うかの様にしてオルタード・テンションを暗示した上でのっけから使っている訳であります。2拍目のcis音もG7上という原ハーモニー側の♯11th音である事は明白です。その直後のes音はが、原ハーモニー側の♭13thでもあり、Phonic側の「Cm6」の3rd音である訳ですが、これを原ハーモニーと虚像たるPhonic側との「共有」として示した上で、後続和音の「G7(♭13)」の♭13th音を示唆している訳であります。

これらの用法を踏まえれば、投影法に依って得られる音脈がどの様な物かという事があらためて判ると思います。但し、そうした原ハーモニーに対してアウトサイドな音を用いて「粉飾」するという事が想像以上に難しいのは確かです。方法論を知った所で、メジャー・キーなのにマイナー感を強行したり、或いはその逆でマイナー・キーなのにメジャー感を強行したりする程度のフレージングになってしまう様では愚の骨頂である訳です。

正直な所、現今の手の届き易いジャズの方法論というのは、単純なモード想起に依ってアヴェイラブル・ノートを羅列しているだけの、通り一遍の手垢に塗れたフレーズを奏しているだけの様な連中が非常に多いのが顕著なのである現実に歎息してしまうのであります。

ダイアトニック・ノートから逸脱する音脈のそれが、原ハーモニーまたは原調に存在する特定の音形のモチーフを変形して拡張していくそれには多くの方法論がある物です。先日も、故アラン・ホールズワースの特異なアプローチの一部を語った物でしたが、今回語る投影法のそれとは全く趣を異にする類の物であるという事は記憶に新しいかと思います。

ジャズ・イディオムに昇華する方法論というのは幾つもある物ですが、策に溺れずに音楽的な「語法」を培う事の方が重要であり、方法論は語彙を増やす為の助力に過ぎません。断片的な語彙を語法として構築できるか。言葉の場合、他者の思考に依って補助される部分もある為、使い手に過誤があっても通ずる事がありますが、音楽語法が聴き手の助力に依って補助される様であってはいけません。語法を獲得する上でも、ジャズにおけるツーファイブへの解体・細分化というのはこれからも語っていく予定ですし、何より今回ネガティヴ・ハーモニーたる投影法をあらためて語った理由のひとつに、弱進行をも視野に入れていた事だけはあらためて声高に申しておきたいと思います。故に私は弱進行方面についてブログで述べていたのであり、私の想定するペースで書き進めていたのであります。処がYouTubeの方でジェイコブ・コリアーという大変注目度の高いインフルエンサーの登場に依り、私の書いていた事と、今後書く事との間に理解が乖離して忘却してしまってもいけないだろうと思い斯様に語った訳であります。前述の通り、ジャズのツーファイブ解体・細分化のそれも弱進行と同様に重要な件なので、それらを視野に入れた考察を進めて行く予定ですのでお楽しみに。

その「自然な進行感」が意味するのは、何も聴き手の感覚(主観)に依拠する物ではなくて、きちんとした裏付けがあっての事なのですが、多くの人々がその《主観》で以て感覚的に受け止める事が可能な側面であるので、理論的に語られる事が意外にも少ないのがカデンツという体系の「経由」が意味する側面であったりするのです。

その様な「自然さ」を科学的に見つめてみると、簡単な整数比が隣接し合う音程比に収束する様にして進行している訳である訳です。

例えば、2:3という音程比は純正完全五度であり、12等分平均律での完全五度とは厳密には異なる物の、音楽はこうした純正の「近傍」を標榜して奏されている物であります。その近傍を標榜とし乍らも適宜純正で採る事もあるというのが演奏の実際でありまして、純正律ありきで演奏されている訳でもありません。

和音機能をトニック(T)、サブドミナント(S)、ドミナント(D)という風に括る際、これらを経由しさえすればどのように進行しても善いという訳でもありません。如何様に進行しても善いというのあると強弁するならば、そうした状況に於いて和音機能を経由する進行の際、3種類がマトリックス状に凡ゆる種類の配列をさせれば自然な進行が得られるという意味では決してありません。Dの後にSが来れば不自然に感じる様に、そうした不自然さを「偽終止」という風に呼ばれるように、どのように進行しても自然に振舞える訳ではないのです。

そこで「自然の振る舞い」というのをあらためて語っておきますが、これについては過去の私のブログ記事でも再三述べて来ているので重複する事であり、能くルイ/トゥイレ著『和声学』を引き合いに出して語っている事です。

畢竟するに、カデンツに於ける自然な進行感の源泉というのは次のex.1の通りです。

《先行する和音の根音が、後続和音の上音に取り込まれる》

これが、自然な進行感の根拠(源泉)であるのです。ジャズ/ポピュラー形式に準えてハ長調域に於てトニックからⅡ→Ⅴ→Ⅰという例を取って見れば、トニックであるⅠ度のコードCの根音 [c] は後続和音Ⅱ度であるDm7の [c] に上音として取り込まれます。更に後続となるG7への進行というのは、先行和音Dm7での [d] がG7の上音(第5音)である [d] へと取り込まれる訳です。ドミナントであるG7の後続であるトニックCというのは、先行するドミナントG7の根音 [g] を矢張りトニックのCという上音としての和音構成音 [g] という風に取り込んでいる事がお判りになる事でありましょう。

扨て、茲で今度は和音の「代理」という側面を考える事にします。先ずはトライアド(三和音)で考える事にしますが、和音の代理というのは、その構成音の2/3を共有するというのが大前提となる訳です。つまり、トライアドという3音を構成する和音の内、2音が共有されている状況である訳です。

こうした和音構成音の共有が代理であるとすると、長音階でのⅢ度はトニック or ドミナント!? 一体どちらなのか!? と疑問を抱く方が居られるかもしれません。和声の歴史が浅い時代ですと長音階のⅢ度はドミナントですが、時代を重ねると共に両義的つまりトニックでありドミナントでもあるという解釈になります。これに関しては学ぶ書籍に依って前者の様に一義的解釈に留めたり後者の様に二義的解釈をする本もあったりするのですが、概ね初学者を対象とする物は前者の一義的なスタンスを採り、二義的な解釈をするのは半音階要素を非常に高めた音楽観を伴った物で多く扱われる様になるのであります。処が、それらのどちらか一方しか所有していない学び手からすれば他方が誤りとばかりに断罪してしまう事もあります。西洋音楽ではこの辺りは非常に熟慮されている為、狭隘な音楽観で一義的解釈をしない様に整備されている物ですが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈が「調性」をひとたび取扱おうとすると殆どは一義的な解釈の方で話を進めていこうとするきらいがあるので注意が必要です。

長音階のⅢ度がトニックでもドミナントでもあるならば、Ⅶ度はどうだ!? と、是亦一義的な解を求めるかの様にして自身の無理解を等閑にして、学び手という真摯な姿を忘れて半ば強要するかの様に教えを請う者も居たりする。

ハ長調に於けるⅡ度上のDmとなる和音の機能はサブドミナントでありますが、この和音の構成音の内の2音 [d・f] を共有する様にしてⅦ度上の和音BdimというBディミニッシュ・トライアドの構成音は [b・d・f] という風に成っているのが次のex.2の例からもお判りかと思います。

古典的な機能和声ではBdimはドミナント扱いです。属七の根音が省略されただけと捉える訳です。なにしろ三全音 [h - f] を包含しているのですから不協和音から後続の和音の協和音に進行するのであればドミナントたる示威活動を存分に発揮している事に等しいのです。

然し乍ら、これが中心軸システムやジャズ/ポピュラー音楽界隈となって来ると長音階のⅦ度はサブドミナント扱いされるのです。中心軸システムの場合、長音階の主音をⅠと見立てた時のⅦ度に現われるダイアトニック・コードをサブドミナントとして見るのではなく、B(H)という、長音階のⅠ度から見たⅦ度に生ずるB(H)は、五度圏に於てはC -> G -> D -> A -> E -> B(H)という風に5ステップ目に表れる物という機能を与えており、その各ステップに相応する音を根音とする普遍和音および変過和音を、調性の特定の規準から見る事で和音機能を等しく与える様にしている訳です。

尚、ex.2の例で明示されている様に、サブドミナント(Ⅳ)和音の上方代理和音(Ⅵ)と、ドミナント(Ⅴ)和音の下方代理和音(Ⅲ)は、主和音(トニック)の代理和音との両義的意味合いを持つという事も知っておく必要があるでしょう。音楽書に依っては、想定される音楽の時代背景の歴史を鑑み乍ら、こうした両義的な機能としてではなく一義的に断を下す物もありますが、ジャズ/ポピュラー和音までを視野に入れた時、「長調のⅢはドミナントであるべし」などと一義的に考える必要はなく、両義的な解釈として捉えていた方が良いと思います。但し、初歩的な音楽書は西洋音楽・世俗音楽問わずして旧知の体系を一義的解釈で基本をしっかりと教える狙いがある為、両義的な解釈を敢えて避ける傾向があるので、ジャズ/ポピュラー音楽を中心に学ぶ人々がそうした本を目にした時、こうした両義的解釈は一義的解釈の前に服従しそうな事もあろうかと思いますが、そこをグッと堪えてこうした両義的解釈を念頭に置いてもらった方が良いかと思います。

何故かと言うと、仮に音楽的理解に於いて両義的解釈を措定していたとしても、西洋音楽界隈ですらも軈ては同位和音・凖固有和音という様な同主調の音脈、即ち世俗音楽界隈の言葉で云うならばモーダル・インターチェンジの音脈を取扱う様になり、三和音における和音代理での構成音2/3を共有という原則が希釈化する事すらあります。つまり、同主調の音脈と和音機能を対照させて、♭Ⅵの和音をトニック or サブドミナントという両義性も出て来る様になるのは、なにも西洋音楽のみならず世俗音楽界隈でも同様に起り得る訳です。然し乍ら解釈としては音楽フィールドの違いに依って解釈が分かれるという音楽書にも遭遇する事でありましょう。

両義的解釈は西洋音楽に於いても、軈ては和声二元論という所にまで時代を進めると、それはジェイコブ・コリアーが語っていたネガティヴ・ハーモニーのそれと同様の音脈を辿る事になる訳です。こうした両義的解釈は西洋音楽と世俗音楽の夫々が異なる解釈を持ち乍らも、ジャズ・フィールドでは何故か和声二元論の方法論をスポイルして解釈してしまう方法論が敷衍してしまっていた感は否めず、非バークリーと謂えるイーストマン、ロチェスター、ジュリアード系統で投影法の薫陶を享けた人々の多くが、通例のジャズ・イディオムとは異なる語法を身に付け、顕著にアプローチされていたと思います。私がこれまでブログで述べて来ているのはこうした方法論の側にある物です。こうした事を念頭に置いて今一度「両義的解釈」を是認しつつ和音機能という物を考察していく事とします。

斯様な点に於て溜飲を下げる事が難しい人も決して少なくはない事でしょう。我々が通常の機能和声の感覚で得られる和声機能の感覚というのは、そこに「全音階」(ダイアトニック)的に生ずる和音を構成する事が前提となる訳ですが、とりあえずⅠ〜Ⅶ度までの7つの音度の根音だけを抜萃して見た場合、Cから五度上方にあるGと、Cから五度下方にあるFとの近親性は同一である訳です。

その根音を用いて生ずる「等しい次数」として五度圏/四度圏を、根音とは別に生ずる三度堆積される和音構成音にも当て嵌めた時、そこには二元論的世界が生ずる訳でして、奇しくも最近SNS上を賑わせているジェイコブ・コリアーのネガティヴ・ハーモニーのそれにて感銘を受けている方も少なくない事でしょうが、元を辿ればこうした二元論は16世紀のツァルリーノの頃から「ゲーゲンクレンゲ(Gegenklänge)」と称して自著『音楽論』にて論述されている程舊來からの体系であり、ラモーおよびタルティーニ、更に後年月を経て、エッティンゲン、ハウプトマン等が提唱し、後にフーゴー・リーマンがそれらをネオ・リーマン理論に於ける有名なTonnetzを整備して今に至る、という訳であります。こうした方面はジャズ/ポピュラー界隈にある人よりも西洋音楽界隈の人達の方がアクセスしやすい体系ではあるものの、ジャズ/ポピュラー体系のみしか知らなかった人々はあらためて西洋音楽界隈の体系を拝戴して欲しいと思わんばかりです。

それでも猶、先述の和音機能に於て「その様な二義的解釈は罷りならん!」というスタンスを採る人も亦、少なくない物です。更に云えば中心軸システムでは、導音を根音に持つ和音にドミナントではなくサブドミナント機能を持たせるという捉える方策がある訳で、こうした考えは、主音または属音からの「距離」というものを主眼に置いているからこそ起り得る解釈なのです。この「距離」とは、単音程で見渡しを利かそうという物ではなく、完全五度を累積した五度圏での累積を示すものです。奇しくもこの「距離」というのは、先頃ジェイコブ・コリアーの動画に日本語字幕を付けて語られている動画に於て判り易く説明されている物であります。その解説から判る様に五度圏を目安にして主音から見たⅦ度の位置というのは、円環の中心を [c-g] に採り、時計回りに五度の次相を重ねて見た場合は、「B(H)」は5次相の位置に現われます。本来の中心は主音Cから5ステップの相貌を進めた「距離」に在るという訳です。中心を [c-g] とした時の2次相後が「d」、2次相前は「b(英名:B♭)」という風に、完全五度ずつ変わる相貌を一つずつ、前後に対照させる構造で考えるのが和声二元論と中心軸システムを考える時の前提となる規準である訳です。

[c-g] から逆行(反時計回り)させて、つまりは四度方向に「5ステップ」の次相を進めれば(図示される円環からは反時計周りのマイナス方面)、それはマイナス5次相を進めた位置となり「gis/as」が同等の親近性を持った音脈となる訳でありまして、エルネー・レンドヴァイの中心軸システムの対蹠点や第二次対蹠点が90°ずつ(短三度)機能を持合うのも、そうした親近性から捉えられた物である為、一つの調性のダイアトニック・コード、またはそれに対してノン・ダイアトニック且つrelativeに音を類推するだけの関係から和音機能を「共有」する見方とは異なる物なので、和音機能としては多義性の側面を生じた見方が生まれて来る事を看過してはならないのであります。

扨て本題に移りますが、「ワン・コード」という状況にて奏されるコードというのは、そのコードがシンプルな物であろうと高次に重畳しい和音であろうとも、そこから生ずるモード体系がひとつのモードたる音組織を捉えている状況であるのなら、その和音がシンプルであればあるほど残りの和音外音(=非和声音)が横の線として充たされている状況にあるという事を同時に意味します。翻って、横の線は稀薄なのにワン・コードの状況を強く推進させれば、和声側が重畳しい響きを欲する様に展開されやすい状況にあるとも言えます。

ワン・コードの状況に於いて「リフ」という物を形成させた場合、そのリフというのは和音構成音とは異なる和音外音が比較的潤沢に奏でられており、ワン・コードという状況はそれそのものがフィナリスという中心音を具備している以上はトニック感に溢れている物の、和音外音が潤沢な場面でのリフは局所的に見ると、当該箇所にサブドミナント、或いはドミナント感を演出させてコード進行をさせてリハーモナイズさせてもよかろうという様な局面に遭遇する事は少なくない事と思います。

然し乍ら、リフという横の線の強さをわざわざ背景の和声が隷属しない方が線としての牽引力を主張する事が多い為、リハーモナイズをせずに「コード一発」を貫くという状況がある訳です。概して、こうした和音外音としての魅力を見抜いていない人は、折角リフを形成したにも拘らず

「オレ、今、コードから見るとアヴォイド・ノート弾いちゃっているんだよな。コレでイイのかな!?」

などと余計な心配をしてしまい、折角生まれたリフとやらも自身の浅薄な楽理の知識が災いして、アヴォイド・ノートという妙な説得力のある言葉に屈伏してしまう事が往々にして生じて、結局は和音構成音に毛が生えたアルペジオやらを爪弾く様な尻込みしたプレイに陥っている人など決して少なくない事でもありましょう。

ワン・コードという楽曲における和声的状況というのは、その楽曲が単にシンプルなコードを用いてワン・コードの状況を作り上げていたとしても、楽理的背景としては13度の和音が薫らせる姿を「断片的」に感じ取り、それを和音構成音とは別の音脈として横の線として生じているシーンであるのです。

Gミクソリディアン・モードでワン・コードである様な状況を想定してみましょう。多くの人々はこうした状況をGのブルース・メジャーと想定している事でしょう。重要なのはフィナリス(=中心音)たるトニック的扱いがG音にあり、第七音は主音と半音ではない状況という事を前提に想起するという意味です。その上で奏されるコードというのは幾つもの種類があるでしょう。単にGメジャー・トライアドで嗜んでみたり、或いはG7、Gsus4・G7sus4の類型、またはGを分母に分数コード(オンコード)、またはドミナント7thコードにテンション・ノートを付与してみたりと。

コードを如何様に充てても、それは別種のコードに進行しない「ワン・コード」である以上、茲でのコードが属13の和音であっても全く問題はありません。無論、茲で述べる「属十三の和音」とは、根音・長三度・完全五度・短七度、長九度、完全十一度、長十三度の構成音を持つ和音の事であり、第11音を単音程に転回させれば長三度の半音上に位置するアヴォイドという事に及び腰になってしまい、所謂「付加四度」(≒add4)を忌避してしまう狭い考えに陥ってしまってはいけません。

確かに、和音の系統を覚えるにあたって、アヴォイド・ノートも同時に学ぶという事は非常に重要な事ではありますが、アヴォイドという物はそもそも「協和」という世界観を堅持しつつ調性社会におけるカデンツの機能を順繰り経由して忌憚の無い卑近とも言える和声感を蹂躙されぬ様にして響く和音を目指している状況に於いて必要とされる物なのでありまして、ワン・コードという状況においてまでもアヴォイドを視野に入れて、本位十一度の音を使う事に及び腰になってしまい、アヴォイドという姿にはならない第11音を半音上位にオルタレーションさせて♯11th音を纏った13thコードの類型に変位させてしまう様では是亦愚の骨頂なのであります。

ワン・コードという曲に於て、和音構成音とは異なる音脈が「滲み出て」来る際、これはアヴェイラブル・モード・スケールの音組織として想起しているモードに準えて奏されている筈です。また、想起するモードを逐次、局所的に他のモードに転じれば、それはモード・チェンジという「移旋」が伴う状況にある訳です。「Am」というコードに於てAドリアン、あるいはAナチュラル・マイナー・スケールをアヴェイラブル・モード・スケールとして捉えつつ、A音に下行フレーズにて戻る際に局所的にAフリジアンに相当する「B♭音」を弾いたとしましょう。こういう状況が移旋に相当する訳です。

他のモードへの移旋を視野に入れずに、7音の音組織というヘプタトニックを想起する際、それが非チャーチ・モードのヘプタトニックである事も視野に入れておかなくてはなりません。機能和声のシステムはトニック、サブドミナント、ドミナントを経由する事が大前提でありますし、調性が幾分稀薄な旋法音楽を取扱う状況に於いても西洋音楽では「Ⅴ」の音度を重視します。それは旋法的であっても「Ⅴ→Ⅰ」の進行を必要とする狙いがあるからで、その際「Ⅴ」度の和音を構成音である第3音はフリギアを除いて導音欲求として導音へのオルタレーションが求められます。フリギアでは、例えばEフリジアンの際B7という風に [dis] 音へのオルタレーションが認められず、♭Ⅱという下行導音限定としての用法が強いられた訳であります。「Ⅴ」というのは単に音組織の5番目の音度であればいいという事ではなく、フィナリス(中心音)から完全五度上方に在る五度の音度という事が大前提の条件である為、ロクリアは必然的に自身の5番目の音が完全五度ではなく減五度を強いられる音組織となってしまう為、フリギアを嘯く変格旋法=ヒポフリギアが単にロクリアの実態であったという歴史があったのです。

とはいえジャズの世界に於ては、西洋音楽のそうした導音欲求を慫慂される様な状況でモード(旋法)を想起する事はしません。寧ろ、モードの音組織を「固守」しようとして準える遣り方がジャズでのモードの取扱いであります。そういう意味では、西洋音楽の様に「Ⅴ」の音度の和音を導音欲求にて可動的変化をさせる様な注意は全く必要ないのであり、想定するモードをフィナリスから見た時のⅤ度が必ずしも完全五度というモードを用いる事に準える必要はないのです。そういう意味では非常に貪欲で柔軟にモードを取扱う事が出来る訳です。

例えば次のデモ冒頭のコード「G9(♭5、13)」という表記のそれには、一般的な表記ではない見馴れぬ物であるというのは峻別できるのは、我々が有しているコード表記の体系としての共通認識がを有しているからでありますが、その共通認識故に誰もが感ずる違和とは「♭5」という表記である筈です。

♭5thというのは異名同音として♯11thを想起させる物で、一般的にドミナント7thコードのテンションに生ずる第11音は、第3音との短九度を避ける為に本位十一度ではなく増十一度にオルタレーションして用いるのが通例でもありますが、ワン・コードというコード一発の状況、或いはブルース・メジャーに相応しいミクソリディアン・モードを強行させる際など、本位十一度を和音構成音としてではなく、横の線として用いる事が善い状況というのは往々にしてあります。然し乍ら、和声的に用いられる11度音が♯11thとして用いる事が通例であるにせよ、Gブルース・メジャーの主和音として「G△」を用いる際に、それに附随される横の線の11度音は「C音」であって充分なのに、G△の11度音は♯11thを想起できるアヴェイラブル・ノートなのだから、附随される横の線もC♯音であるべし、などとやってしまっては愚の骨頂なのであります。

況してや、「♭5」としている事は♯11thではない事を意味しているのでありまして、Ⅴ度音が半音低くオルタレーションしている状況であるからこそ、Ⅳ度が♯11thではないという事を暗示している訳であります。するとⅣ度は本位十一度と同様の完全四度か或いは減四度の可能性を強めている訳です。

斯様なモードを想起しているが故に冒頭のコード表記は「G9(♭5、13)」という和音を充てている訳であります。このモードが最もGミクソリディアンに近似する型というのは、ミクソリディアンの第5音を半音変位させたミクソリディアン♭5thのモードを想起する必要があるという状況な訳です。仮に、機能和声進行を重視且つ舊來の西洋音楽での旋法和声でのⅤ度の取扱いを重視するというのなら、斯様な♭Ⅴ度が生ずる様なコンポジットなモードの取扱いに尻込みしてしまうかもしれませんが、抑も斯うした状況はコード進行をしないワン・コードという状況である、という事をあらためて念頭に置いて柔軟に取扱う事が肝要です。

Ⅴ度が主音から完全五度に無いモードというのはジャズ・アプローチから見れば相当な強度で調性を暈滃させた音組織として想起する事が出来る為、効果的に利用する事が可能となります。

以前にも例示した事がある、ブゾーニが自著『音楽美論』に取り上げる恣意的な操作で紹介するコンポジットな7種のヘプタトニック・スケールというのは、音階種として体系化されてはいないものの、こうした中性的な性格を持つ音階は積極的利用が可能であるとも謂えるでしょう。それら7種のヘプタトニック・スケールを「正格」の状態で判断するだけでも、2番と5番のスケールを除けばⅤ度は完全五度の位置にはありませんし、これらのスケールを夫々「変格」化させる、つまりはⅠ〜Ⅶ度までをフィナリスにして、フィナリスから5番目の音が完全五度にならない様なモードに変格化させて対応するだけも相当に可能性は拡大する訳です。

調性・協和という状況を強く示すには主音と完全五度に相当する属音という関係は非常に重要であります。とはいえ殊更にジャズ方面では調性は嘯き且つ不協和音たる状況を極める世界である為(同時に仄かな調性の余薫も必要とされる事も)、「属音」方面即ち完全五度をオルタレーションされるという事の方が重要であります。特定のキーの属音は固より、逐次表れるセカンダリー・ドミナント・コードの第五音がオルタレーションする、という状況は重要であります。無論、こうしたオルタレーションはジャズが原点ではなく西洋音楽が極めてきた歴史がある事も忘れてはなりません。

例えばハ長調。この調でのドミナント7thコードはG7です。ベースだけがオン・コードとしてベース音を「D♭」音で強行した場合、コード表記的には「G7(on D♭)」となります。こうした和音は慣例的に、三全音複調型の和音と呼んで差支えありません。

ジャズ/ポピュラー界隈から見れば、トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)にある関係である「裏コード」の音脈を基底に使っている訳でありますね。以前にも私のブログ記事に於て、デヴィッド・サンボーンのスタジオ・ライヴ・アルバム『Straight to the Heart』収録の「Run For Cover」でのライヴ・アレンジのイントロに、三全音複調型のコードが現われますし、ザ・スクェアのアルバム『Adventures』収録の「Cape Light」Aテーマの2つ目のコードがやはり三全音複調型のコードを用いております。奇しくも両者とも短調系統の楽曲にて導入されている訳でありますが、短調というのは基本的に不協和な世界観が発達(導音欲求に依る可動的変化が一因)して来た為スムーズに運用される訳ですが、フランツ・リストの「愛の夢」第3番の冒頭より数えて8小節目では、三全音複調型の属七和音とオン・コードという解釈が可能な和声を響かせております。こちらは副次ドミナントであるセカンダリー・ドミナントを駆使して凖固有音の音組織を巧みに利用し乍らも、肝心のⅤ度(ドミナント)の状況を示す5小節目では明らかにドミナントを暈滃させ「Ⅳ/Ⅴ」(※便宜的にコード・ネームを充てた表記ではオン・コード)の型を使っている処が心憎くもあります。

そこで冒頭のモチーフを繰り返す際に8小節目では、最低音を [g - ges] と減一度進行と採る事で、和声感が一気に三全音複調型の響きを見せるという風に展開されている訳であります。

こうした用例を見れば、Ⅴ度が暈滃されるという事の意味があらためて能く判るかと思いますが、こうしたオルタレーションが頻出する状況では、コード表記を重視せざるを得ないジャズのシーンでは即興演奏を徹頭徹尾採譜する様な状況でもない為、本テーマやリフが共通理解の為のテーマとなって、その上でコード表記が重視される訳で、アーティスト側の真意が少なくとも作者に依る解釈のコード表記に遭遇しない限りは、オルタレーションだらけの音から原和音を類推する事は骨の折れる(※醍醐味でもある)解釈でもありますが、これは西洋音楽とて同様の骨折り作業に陥るシーンはあり、四声体書法で書かれる場合など特に、重畳しい和音を想起している状況では某しかの音が省略されている事になり、こうした状況を類推する状況もある物です。何れにしても楽曲をアナリーゼするという様な状況では、省略された音がある状況を「不完全和音」と呼びますが、和音構成音が上から下まで省略される事無く一様に分布している「完全和音」という状況を類推するしか方法が無い様な状況では、一義的解釈に収める事は困難を極める事でありましょう。

但し、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのコード表記というのは、不完全和音の状況であっても例えば「Gm7(11)」の様に、九度音を省略している状況でも、その状態が完全/不完全であるかは不問に附して、状況を表わしているのでありますから、西洋音楽での不完全和音、或いは一義的解釈を難しくするシーンとは一線を画して考える必要があります。換言すれば、ジャズ/ポピュラー音楽界隈に於けるコード表記は、それが完全和音/不完全和音であるかは二の次であり、人口に膾炙されるコード表記の共通理解に於て和音構成音を「表わす/見抜く」という洞察が必要とされ、その洞察に時間を要する事なく峻別可能な様に体系化されているのであり、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのコード表記は、西洋音楽界隈よりも一義的解釈を迫られるシーンが自ずと多い状況となる訳です。

こうした事を鑑みれば、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのコード表記に於て多義的解釈を必要とする状況は寧ろ好ましくないのであり、他者に対して異なる解釈を避けたい状況であるならば、作者は他の解釈を許容しない様に明示する必要があり、他者からの類推も許容しない程に徹底する必要性があると私は感じますし、実際に、こうした暗々裡にコード表記からアヴェイラブル・ノート・スケールやモードを峻別する様でなければジャズ・アプローチを採る事は難しくなりましょう。

多義的解釈を排除しようと企図しようとも、上声部の呪縛から解放されるかの様にして下声部が「逸脱」する様な状況である場合、特にジャズのウォーキング・ベースのフレージングでは最たる物ですが、こうした逸脱がいとも簡単に多義的解釈の範疇へと歩を進めて行って解釈が拡大するという側面が出現するのも亦事実です。そうした状況に於いて、アヴェイラブル・ノートを充てる為のモードが果して一義的な解釈で良いのか何うか!? つまり、単一の調性やモードではなく複調を視野に入れざるを得ない状況も実際にはジャズ・アプローチでは必要な見渡しであるのです。

そうした状況を鑑み乍ら、仮に「ワン・コード」や1つのモードを終始継続する様なシーンであったとしても、実際には局所的にオルタレーションをしたり移旋をしたりする事があるのがジャズの実際である訳で、コードが常に同じ状況であったとしても、そこに一義的解釈で感受してはならず、他方、コードが指し示す一義的状況とは、共通理解の為の音楽の区画割りとも云える、モードや音組織を確定する為の標榜としての役目をコード表記が担っている事があるという側面を理解してもらいたい訳です。

因みに、ワン・コードという状況にあっても、その用意された和音を背景にした横の線が進行感を欲するかのようにして和音外音が滲み出て、それに伴って横の線というフレージングだけが和音進行感を伴わせる事は往々にしてあります。こうした脳裡に浮かぶ状況を利用して、コードの側を「曲解」する事でジャズは多彩なアプローチを採る事が往々にしてあります。

例えば、G7(11) というコードが示されている状況は長九度がスポイルされた本位十一度を纏ったコード体系でありますが、これを総和音(=全音階の総合)という風に曲解します。その上でこのコードを「Ⅰ」と捉えつつ、Ⅳ→Ⅴを想起してみたり、Ⅱ→Ⅴという状況を自身の心の中でのみ想起し、コード進行が恰もその様にして進行しているかの様にしてフレージングする事は珍しくありません。総和音という状況はトニック、サブドミナント、ドミナント全てを包含している状況とも看做した上での「曲解」でもある訳です。ジャズに於てはリハーモナイズやワン・コード或いはコード進行が稀釈な状況に於て、仮想的なコード進行を想定してフレージングする事が頻出します。こうした状況では、仮想的なコード進行として下方五度進行を挟み込む事が多くなるので、「ツーファイブに解体」或いは「ツーファイブに細分化」という様な表現をされる状況は概して斯様な状況を指している訳です。

こうした状況に於て中心軸システムを充てて、「Ⅰ=♯Ⅳ=♭Ⅴ」という風に捉えて「曲解」する事もあります。♭Ⅴを同義として捉えるならば、それに先行する和音として♭Ⅱを想起する事もある為、仮想的に「♭Ⅱ→♭Ⅴ」という進行を想起して、フレージングに於てアヴェイラブル・ノートを増やして彩る事もあります。

これらの様な仮想的な想起を鑑みれば、G13という総和音に対して「D→G→C」という和音進行を想起してみたり、「A♭△7→D♭7」というコード進行を充ててみたりと、色々な方策がある訳です。亦、こうしたツーファイブ解体・細分化の方法論は、内在する進行が下方五度進行或いはその三全音代理が暗々裡に慫慂される事が前提でありますが、私の場合は、投影・鏡像の概念を忍ばせる事がある為、弱進行をも視野に入れて進行させる訳です。私のブログ記事に於いて、ツーファイブ解体やブルースやらでの(ワン・コードの状況)にて「弱進行」を説明しているのは、奇しくも、ジェイコブ・コリアーがYouTubeにて語っている 'Negative Harmony' (ネガティヴ・ハーモニー)として語っている範疇に収まる物です。

ジェイコブ・コリアーがあれほど端的に語っているのに対して私の場合は何故こうも冗長なのか!? と思われるでしょうが、そうした端的な説明をする以前にスポイルしてはいけない楽理的側面があるからに過ぎず、ネガティヴ・ハーモニーとて唯の策のひとつに過ぎないからであります。だから私はTwitterでも呟いておりますが、リディアン・クロマティック・コンセプトとやらを右も左も判らぬ似非なジャズ系統の理論を信奉していた様な輩が瞎滅法、今度はネガティヴ・ハーモニーに飛びついているのと変わりないのが実に嘆かわしい物であります。確かにジェイコブ・コリアーの解説は青っ洟垂らしている様な者にも解り易く、それが多くの人々の間で好意的に受け止められているが故に拡散されているのは間違いありませんが、それならば、和声二元論に基づきつつ調性の拡大や新たな音脈を解説している『ブルー・ノートと調性』は過小評価されているのではなかろうかと思う事頻りです。

そんな訳で本題に戻りますが、デモのイントロ冒頭4小節を今一度見ると、1〜2小節目の♭5th音は決して♯11th音として解釈してはいけないという事が本編に入ると如実にその意図が判る事でしょう。そうして3〜4小節目のコード「G11」というのは、基底のG△の第5音が本位音度、すなわち先行和音の♭5thから正位に戻っている事を意味しているのであります。ルートから見た5th音が変位から正位へと移ろっている進行という事になります。

そうしてイントロの4小節を終えるとシンセ・リードが入って来ますので、そのフレーズに用いられている音とコード表記を対照させると改めてお判りになることでありましょう。5小節目1拍〜2拍目にかけて「C音」を用いているのは、茲での和音「G9(♭5、13)」の♭5th音は決して♯11thとして解釈してはいけない訳です。C音はⅣ度由来の音である為、仮に「G9(♯11、13)」とコードを解釈してしまうと、同度由来の音が和音とウワモノでぶつかってしまい矛盾した状況を生む訳です。C音がⅣ度由来、コード・トーンのD♭がⅤ度由来という事があらためてお判りになる事でしょう。

6小節目では、本来ならワン・コードであっても強制的にリハーモナイズをさせます。とはいえそれは「Ⅱ/V」という風にして解釈した上でコードを変え、更には「♭Ⅱ」へ進行させる様にしてコードの解釈を変えてきています。これらは、コード表記からすれば大胆にG某し〈なにがし〉から進行している様に思えるかもしれませんが、実際にはそれほど大胆な和音進行ではなく、Gを根音/基本音とする和音/音組織を巧妙にオルタレーションさせる程度の進行である事がお判りになる事でしょう。

こうした状況であり乍ら「A7(♭9、♭13)/D」では、上声部A7某しの減八度に相当するA♭音を弱勢にして使用しているのはお判りになると思いますが、これはミラー・モードを想起するからこそ生じ得る音脈ですね。ジェイコブ・コリアーのネガティヴ・ハーモニーのそれと同様です。投影法にて更にオルタレーションを視野に入れる場合にはパーシケッティ著『20世紀の和声法』が参考になる事でありましょうが、エッティンゲンの和声二元論を忘却してしまってはいけません。そうしてフーゴー・リーマンのTonnetzが体系化される訳でありまして、こうした投影法にて生ずる音脈と共に異名同音でTonicとPhonicという両義的な音脈を手にする事が出来る訳であります。

尚、後続の「A♭7(♯9)」では、和音構成音に♯9th音であるB音を表記し乍ら、横の線では♭9thであるA音を忍ばせているのは能くあるケースであります。オルタレーションに伴うアヴェイラブル・スケールであり、スーパー・ロクリアンが局所的に表れるのも、こうした投影法の音脈を知らず識らずの内に使っている訳です。然し乍ら、「投影法」などと全く意識せずに実際には「オルタード・スケール」という言葉が独立独歩してしまうのは、使用者や教え手の側が投影法の状況を全く知らずに体系を杓子定規に教えてしまうからであります。ですから私がこれまでオルタード・スケールという名称の方を忌避しているのも、投影法を視野に入れつつの説明であるが故であるのが最大の理由です。

そうした理由から、8小節目での「A7(♭9、♭13)/D」上に於て、♯9th音に相当するC音をフレージングさせている事も、通例としてはオルタード・スケールという風に語られる処の音脈でありますが、実際には投影法を視野に入れているが故の音脈であるという事が可逆的にお判りいただけるかと思います。無論、こうした投影法を利用した方法論は、原調(原モード)と想起するモードとを雌雄同体的に混淆とする音脈を利用している事になるのは言わずもがな。完全五度を重畳する方向は上方倍音由来なのでありますが、ご存知の様に上方倍音には短和音を組成する倍音が現われず、現われたとしても高次の近傍値となる近親性とは懸け離れた音程になるだけであります。とはいえ下方に音程を「音脈」として形成すると途端にその音脈が鏡移しにて現われます。

その音脈は実像ではなく情動的に作用する音の脈。然し乍ら我々は物心すら付いていない様な幼い〈いとけない〉頃には寧ろ、耳に運ばれる音程の高低を分け隔てなく聴いている訳で、実際には6種類の音程の高い/低いを覚えるだけでオクターヴ内の、少なくとも十二等分平均律に於ける音高を獲得してしまうのであり、それが口腔咽頭などの共鳴が「情緒を持つ引力」として情念に作用する様に強化され、我々はいつしか「唄心」を獲得しているのであります。ですから、楽理すら素知らぬオムツが取れるか取れないかの様な時期でも、己にとっての楽曲の善し悪しを判別できる様になっている訳であります。

そうした状況を思えば、主音・属音・下属音という重力の牽引力に負けじと、投影される「虚像」の音脈に心が類推する様になる時、我々は調性を拡大する音脈を、心の中でも実奏としても表現する為の音脈として使おうとして音楽観の拡大を企図する様になる訳であり、下方倍音列とは物理的にそれが奏鳴される物ではなくとも、音の脈としては非常に重要な物なのである訳です。ですから和声二元論というのも上方五度音程の牽引力に助力されるばかりではなく、下方五度を逆行する様にした音脈にて表現できる訳です。

C調からG調へ進行するにはドッペル・ドミナントを経由すれば簡単な事でしょう。然し乍ら下方のF調へスムーズに進行する為にはC調は自身の第7音を下方変位させるか、或いは自身のⅤ度を下方変位させるか、或いは中心軸システムに対応する対蹠点の近親性にて進行するか、という進行をするのが少なくとも必要になる事でしょう。

次の譜例を見てもらいましょう。これはD-クレフという特殊な音部記号なのですが、これは五線譜の第3線がニ音(=d音)である事を示すものなので、幹音を表わす時はドリアン・スケールが上下に対称構造が見られる様に、五線譜上にも視覚的な対称形が生ずる様に配慮された音部記号に依る譜例です。そこに下属和音(サブドミナント・コード)、主和音(トニック・コード)、属和音(ドミナント・コード)という風にして表わしている物で、下属和音の第5音は主和音を標榜する様に存在し、主和音の第5音は属和音の根音を標榜する様にして存在しているのであります。

これら3種の和音を構成音は「全音階」即ちダイアトニックなのでありまして、属和音にて第5音を標榜すると初めて、隣接する他の近親調である属調の方面への重力を手にする訳です。ですから楕円で囲った全音階は自ずと視覚的な位置でも移動する様にして変化する訳です。この楕円がひとつ隣の近親調に転ずると、全音階の相貌が変わる訳で、相貌を一つ変ずる事というのは決して [ド レ ミ ファ] [ソ ラ シ ド] という2組のテトラコルド組織の一部が変じているのではなく、[ド レ ミ ファ ソ] [ソ ラ シ ド] というペンタコルド/テトラコルド(※ソを共有する「コンジャンクト」である事に注意)にて西洋音楽が培って来た調性社会は生じているのであります。決して2組のテトラコルドがディスジャンクトし乍ら持合っているのではありません。

[ソ ラ シ ド] というテトラコルドを [ソ ラ シ ド レ] というペンタコルドに読み替えて、「レ」をコンジャンクトする様にして別のテトラコルド [レ ミ ファ♯ ソ] という風にして、属調方面への音脈へと変ずるのが通常の「ポジティヴ」な近親性であるという訳です。

そこで今度はネガティヴ・ハーモニーとやらの音脈を用いた用例を示す事にします。このデモは所謂「イチロクニーゴー」パターンのコード進行「Ⅰ -> Ⅵ -> Ⅱ -> Ⅴ」=「C△9 -> Am7 -> D9 -> G7 -> G7(♭13)」であるのですが、このコードに対して通例となるアヴェイラブル・ノートを想起した場合では埒外となる様な音をシンセ・リードが奏でております。こうしたアプローチはどういう風にして起り得るのか!? というと、これがTonnetzという和声二元論にて起こる、原ハーモニーとの投影で得られる音脈を原ハーモニーに対して混淆とする様にして得られた音を使った物であります。

https://twitter.com/sakonosamu/status/872083332250517504

先の例Ex.3の五度圏を見れば自ずと理解できますが、例えばC△9の構成音 [c・e・g・h・d] というのは、中心を [c-g] と採った時、各和音構成音が何次相前後に現われるか!? という風にして確認するとそれらは「-1、1、3、4」の相貌に表れる事となります。

Phonic側となる投影を得たいのであれば、これらの構成音を「1、-1、-3、-4」の次相と採れば投影が得られます。即ち「B♭m9」を得られる様になる訳です。この投影法で得られた音脈となるPhonic側の和音に置換して曲を創作していく手法も可能ですし、複調的に併存させ乍ら原調に対してノン・ダイアトニックの音を混淆とする様に用いても構わない訳です。併存させる場合は原調に対して長調と短調が逆転する様な音脈を得ている事になるので、取扱う場合には細心の注意が必要となります。Tonnetzにてこうした投影法を視覚的に確認する場合は、カイラル対称性としての構造が確然りと認知できますので、垂直/水平の構造が対称形となるという事を覚えておけば宜しいでしょう。

これらの事を踏まえた上で先のイチロクニーゴー・パターンでのアプローチを踏まえてみると、1小節目2拍目の前打音がfis音から入るのは、この前フリとしてCリディアンであっても良いという意思表示ではあるものの、3拍目では本位四度のf音という正位位置(せいいいち)に戻しているのがお判りいただけるかと思います。亦、先の前打音たる装飾音一つを頼りに局所的にCリディアンを名乗るのは、そういう解釈はできなくはないですがあまり良い確定ではありません。その後3拍目でas音が登場するのは、或る意味ではハーモニック・メジャー・モードっぽくもありまして、スティーリー・ダンのアルバム『幻想の摩天楼』収録の「Green Earrings」のエリオット・ランドールに依るギター・ソロの前フリとなるギター・リード部での♭6thを用いたリードと似た様な世界観と同様の音脈でありまして、こうした音脈を容易に得るのは投影法を用いているからであります。

亦、2小節目のアウフタクトとなるes音も、先行小節のPhonic和音「B♭m9」の和音から類推されるアヴェイラブル・モード・スケールを想起した時の本位四度音の音脈である事が判るでしょうし、このままタイで繋げつつも2小節目では同義音程disへ変化させた記譜であっても構わないと思ったのでありますが(稀な例で異名同音をタイで連結する記譜例はある)、ブルー五度としてのes音の解釈であっても良いだろうと思い、今回はこの様に記譜しております。然し乍ら、これをマイナー7thコード上の「♯11th」という風に「曲解」してもそれは良い選択であると考えます。

因みにこの2小節目でのPhonic和音は「D♭△7」を投影しているのであり、es音も先の例と同様にアヴェイラブル・ノート・スケールを想起していれば自ずと本位九度(=長九度)の音脈である事がお判りになる事でありましょう。アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』にて述べられる様に、短和音上の増十一度は非常に有効活用が出来る脈であるからです。猶、茲でも4拍目で減八度=asが用いられるのは、投影法に依る物です(※五度圏の中心 [c-g]から3次相前・後)。

3小節目でも2拍目で減八度=desが用いられますが、それはPhonic和音「E♭9」を投影できるが故の事であります。その後の線の運びこそが投影法に依る真骨頂だと思っていただいて宜しいでしょう。投影法を視野に入れなければ、これらの音はdes音を除いてオルタード・テンション扱いされかねない音であります。特に4拍目のges音は当該小節でのコード「D9」の第3音fis音との異名同音ではないか!? と思われるかもしれませんが、この記譜の狙いは、投影法由来の和音「E♭9」でのアヴェイラブル・ノート・スケールでの本位十一度と捉えていただきたい訳です。茲での投影和音側の11度音を、能くあるアヴォイドを避けた上で♯11thへオルタレーションさせるのは堪えた方が良いかと思います。

無論、パーシケッティは自著『20世紀の和声法』に於て、投影法からの応用としてオルタレーションさせる用例も載せているので、和声二元論や投影法を更に推進させてジャズ語法として糧にしたいのであれば、こちらの音楽書を是非参考にすべきと思う事頻りです。

そうして最終4小節目の1〜2拍目「G7」でのPhonic側では「Cm6」を投影する物の、私の方は4小節目ド頭から原ハーモニー側のオルタード・テンションas音から入っている訳です。つまり茲では原ハーモニー側の♭9thを用いて来ているのです。態々こうしているのは、3〜4拍目で現われる後続和音「G7(♭13)」でのオルタード・テンション♭13th音を対照させ合うかの様にしてオルタード・テンションを暗示した上でのっけから使っている訳であります。2拍目のcis音もG7上という原ハーモニー側の♯11th音である事は明白です。その直後のes音はが、原ハーモニー側の♭13thでもあり、Phonic側の「Cm6」の3rd音である訳ですが、これを原ハーモニーと虚像たるPhonic側との「共有」として示した上で、後続和音の「G7(♭13)」の♭13th音を示唆している訳であります。

これらの用法を踏まえれば、投影法に依って得られる音脈がどの様な物かという事があらためて判ると思います。但し、そうした原ハーモニーに対してアウトサイドな音を用いて「粉飾」するという事が想像以上に難しいのは確かです。方法論を知った所で、メジャー・キーなのにマイナー感を強行したり、或いはその逆でマイナー・キーなのにメジャー感を強行したりする程度のフレージングになってしまう様では愚の骨頂である訳です。

正直な所、現今の手の届き易いジャズの方法論というのは、単純なモード想起に依ってアヴェイラブル・ノートを羅列しているだけの、通り一遍の手垢に塗れたフレーズを奏しているだけの様な連中が非常に多いのが顕著なのである現実に歎息してしまうのであります。

ダイアトニック・ノートから逸脱する音脈のそれが、原ハーモニーまたは原調に存在する特定の音形のモチーフを変形して拡張していくそれには多くの方法論がある物です。先日も、故アラン・ホールズワースの特異なアプローチの一部を語った物でしたが、今回語る投影法のそれとは全く趣を異にする類の物であるという事は記憶に新しいかと思います。

ジャズ・イディオムに昇華する方法論というのは幾つもある物ですが、策に溺れずに音楽的な「語法」を培う事の方が重要であり、方法論は語彙を増やす為の助力に過ぎません。断片的な語彙を語法として構築できるか。言葉の場合、他者の思考に依って補助される部分もある為、使い手に過誤があっても通ずる事がありますが、音楽語法が聴き手の助力に依って補助される様であってはいけません。語法を獲得する上でも、ジャズにおけるツーファイブへの解体・細分化というのはこれからも語っていく予定ですし、何より今回ネガティヴ・ハーモニーたる投影法をあらためて語った理由のひとつに、弱進行をも視野に入れていた事だけはあらためて声高に申しておきたいと思います。故に私は弱進行方面についてブログで述べていたのであり、私の想定するペースで書き進めていたのであります。処がYouTubeの方でジェイコブ・コリアーという大変注目度の高いインフルエンサーの登場に依り、私の書いていた事と、今後書く事との間に理解が乖離して忘却してしまってもいけないだろうと思い斯様に語った訳であります。前述の通り、ジャズのツーファイブ解体・細分化のそれも弱進行と同様に重要な件なので、それらを視野に入れた考察を進めて行く予定ですのでお楽しみに。

2017-06-20 09:00