投影法に見る長属九 [楽理]

前回は投影法について端的に語った物ですが、ジェイコブ・コリアーの動画などを絡めて例示した事もあって比較的判り易かったのではないかと思います。その上で今回は「長属九」というドミナント7thコードに長九度が附与される和音についても語る訳ですが、その前に今一度投影法に伴う下方倍音列についても述べておきたい事があるので先ずはその辺りから語る事に。

投影法という語句は抑も、パーシケッティ著『20世紀の和声法(原題:'Twentieth-Century Harmony')』の日本語版訳者である水野久一郎に依る物であり、パーシケッティの投影法というのは単に原ハーモニーを投影させるばかりではなく、それを素にして変位させる応用例まで語られている物であり、和声二元論に括られるTonnetzを拡大している物でもあります。

翻ってTonnetzという「音の網」というのは、これその物が非常に視覚的に判り易い事もあり、時には楽譜も要らぬ程視覚的側面が独り歩きしている位に用いられる事も屢々なのでありますが、フーゴー・リーマンがTonnetzの整備に当りそれに立脚している事を要約すると次の様に纏める事ができます。

《長三和音には根音への牽引力が強く働き、短三和音には第5音に牽引力が強く働く》

こうした側面を追究している物なのです。というのも、長三和音という物を思弁的に捉えるとこの和音の基本形の音程比率は [4:5:6] なのでありますから、低次の振動数に和音を司る源泉がある訳で、茲に心理的な線的重力が附随されるという事を意味している訳です。こうした音程比率を視覚的に見ると「上と下」が逆の構造として成立している短三和音の構造を対照させている状況だからこそ、短三和音には根音ではなく第5音に牽引力が現われ、これらの原則を元にしてリーマンは、長三和音を持つ音組織(※この場合長音階の主音)を構成する各音の音程列が上下に対称となる構造を見出す理論であるという、この様な部分を勘違いしてはいけないのであります。

下方倍音というのを今一度語っておきますが、例えば元となる長三和音の基本形の音程比が [4:5:6] という状況であった場合、これを弦で鳴らせば夫々は [1/4:1/5:1/6] という風に弦の長さが変化する事を意味します。この弦長を夫々4倍・5倍・6倍と採った時、元の長三和音の下方領域に上方の倍音列を投影する事になるという見渡しが下方倍音列の基本であるという事を先ずは知って欲しいと思います。

ハ長調の主和音「C△」を持つハ長調の音組織の各音の音程は [全 - 全 - 半 - 全 - 全 - 全] という音程で上方に並んでいます。この音程列を下方に投影させ、且つ投影側の音組織の「フィナリス」が短三和音の一部から構成されている状況を見出す事がネオ・リーマン理論なのですから、先の音程列が下行形で対称となる音組織は幾つも現われる訳です。投影される側は必ずしも原ハーモニーと同じ調性を投影させるばかりではないのです。同様に、原ハーモニー側の音組織が下行形として [半 - 全 - 全 - 全 - 半 - 全 - 全] という音程列を採る時の投影側は、上行形としてこの音程列を対称形として生じれば成立する体系なのです。

それらの一つに、元となる音組織のⅠ度の長三和音がハ長調のⅠ度のトニックであり、対称形を採るべく短三和音は何もイ短調という平行調の音組織だけを視野に入れる必要もなく、「某しかの短三和音の第5音がc音であれば良い」という状況も在るのです。その状況の一例が、譜例で確認できる「Nリレーション」と呼ばれる時であり、この「一例」を下方倍音列と呼ぶ訳です。他の関係性は下方倍音列とは呼びません。Nリレーション以外の対照される音組織は、和声二元論という体系で生ずる鏡像関係であるに過ぎないので、先の譜例で表わす全てのリレーションが下方倍音列と解釈してしまってはいけません。

音階組織の属音──和音の第5音の下方変位というオルタレーションに依って生ずる便宜的なブルーノートという解釈の場合──は、断片的に見れば局所的な部分転調に過ぎません。然し乍ら音組織全体に亘ってブルー五度が生ずるというのはこうした部分転調という形で見るのではなく、本来は平行五度/平行四度オルガヌムに依って生じたというガンサー・シューラーに依る研究を看過してはなりません。尚、余談ではありますがガンサー・シューラーは自身の作品に於て積極的に微分音を用いております。

亦、原ハーモニーの音組織に対してブルーノートの発生根拠の前提への理解を急ぐがばかりに謬見に陥ってはいけません。

ブルーノート発生で広く支持されているのはガンサー・シューラーに依る「平行四度/五度オルガヌム」という解釈です。西洋音楽的に云えば、「変応」を無視した黒人の聴覚能力の賜物と言っても差し支えないでしょうが、舊欧洲ではジメルやフォーブルドンという平行三度オルガヌムもあった様に、原ハーモニーの音組織を跳越して来る音の出現が起こるシーンは方々で存在していたと考えられております。

Tonnetzを利用すると長音階の音組織に対して容易に短旋法の音脈を見付ける事が出来る為か、この音脈の利用を急いてしまうばかりにブルーノートの利用として「早合点」してしまう事がありますので注意が必要です。例えば「ブルー三度」は短旋法の短三度由来だとしてしまう誤解。加えて、ブルー五度は属調へ変ずる事で生ずる「♯11th」の異名同音置換としてしまう誤解など。

無論、短旋法から呼び込まれたブルーノートと同じ解釈が可能な半音変位される同等の音は「ブルーノート的」として皮相的な解釈とする分には過誤があるという訳でもないのですが(※長三度が中立音程的に僅かに下がって訛り、それが微分音として保つ事が出来ずに結果的に短旋法系統に耳が靡いてしまう事を咎める訳にも行かない状況)、突き詰めるとその短旋法由来の音はブルーノートは「≒」でもあり、出自的には「≠」である事に最大限の注意を払う必要があります。確かに、人に依っては次の様な謬見に陥る人も居ります。それは次の通りです。

ブルーノートという物は通常、長音階のⅢ・Ⅴ・Ⅶ度の音が下方変位する音の事ですが(※短音階でのブルー音度はⅡ・Ⅳ・Ⅴ・ⅥでⅡ・Ⅵは稀)、この下方変位は必ずしも12等分平均律での半音を低められる物ではなく、元々は微小音程的な下方変位であったと考えられます。とはいえ他の伴奏やらが12等分平均律にて奏される所で徐々にその近傍へ靡いて行き、軈てはきっちりと半音変位として準えた音であるという解釈を念頭に置いておかねばなりません。その下方変位が微小音程であった時代は、12等分平均律またはそれを近傍とする不等分平均律の伴奏の上に微小音程的な別の「訛った」音高が併存していた事になります。 [ド ミ ソ シ♭](C7)の和音に対してシよりもクォーター・フラット程低い音が併存していたり、[ソ シ レ ファ](G7)の和音にシよりクォーター・フラット低い音が併存したりなど、同様に [ファ ラ ド ミ♭](F7)の和音にラよりクォーター・フラット低い音が併存したりなどという可能性までを指す事になります。

この様な微分音は、長音階および短音階の「訛り」とも形容し得る音楽的な方言とも言い表わす事ができますが、これらが軈て12等分平均律に吸収されてしまった訳は、伴奏を伴う楽器群の微分音体系の演奏が未整備である事に加え、12等分平均律の範疇における和声的な進化を高めたが故の事で均されて行った事は謂うまでもありません。とはいえ、ブルー音度の誕生で生じた中立音程が生ずる所は、調性社会に於ても非常に重要な「分水嶺」を見る事になるのですが、その理由は後に詳述する事にします。

斯様にしてネオ・リーマン理論は、原調の長音階音組織(長旋法系統)に対称の形を取って短旋法の音脈が生ずる物なので、そうした音脈を積極的に活用するのが目的でもある訳です。こうした音組織の拡大はジャズ/ポピュラー音楽界隈ならばモーダル・インターチェンジで得られる音脈を表わし、国内西洋音楽界隈で謂えば凖固有和音組織という同主調の音組織を視野に入れる事であり、松本民之助はこうした音組織に依って得られる長・短夫々の全音階和音を「同位和音」と称している訳です。とはいえ、同位和音の音組織を得るにしても短音程 [短二度・短三度・短六度・短七度] を得る事とになり、所謂ブルー五度たる♭5thというのは、同主調の和音の音組織だけでは得られない音脈であります。

これらの様な前提を踏まえた上で、投影法というシステムが抑も短旋法系統の音への関連性を強く引き連れて来る必要があるのですが、仮にそこで、ブルーノートという、本位音度より半音低くオルタレーションされる事ばかりを皮相的に着目し原ハーモニーのハ長調音組織での3度音と7度音がブルー音度というオルタレーションを前提として捉えてしまうと、幹音から「ミとシ」が下方変位する音組織は変ロ長調/ト短調の音組織だからハ長調にその音組織を対照させてしまうというのは単なる早合点に過ぎないのです。

それは、ジャズ/ポピュラー音楽界隈の高次な和声体系で和声感を高次に醸成して来た人からすれば、長音階にてブルー音度が作用する世界観とて奇異に映らせる事はしないでしょう。寧ろそれが当然とばかりに慣れ親しんだ事を前提にして、例えば、能く頻発する「♯9th」と「M3rd」との併存感覚や、それこそ本位七度(=長七度)が正位にあらず「♭7th」として半音下行変位している事ですら当然の様に聴き慣れてしまっている事を理由に、長音階に於てⅢとⅦがオルタレーションするのが大前提とばかりに捉えてしまうのは誤りです。

※長音階の音度正位位置(おんどせいいいち)(=長音程と完全音程)ですが、「和声(コード表記も含)」の正位位置は上方倍音列に生ずる自然数の音程比を属和音に対照させ合い長属和音上を規準に生ずる音程の正位位置が決定される物で、長音階基準による長音程基準とする音階での正位位置のそれとは異なるので混同せぬよう理解されたし。

附言すると長音階の長音程は、完全音程(一度と八度の絶対完全音程は除く)である完全五度と完全四度以外の「長二度・長三度・長六度・長七度」が音階正位位置であるものの、これらの音度は属和音規準の音度とは音程が異なるという意味なのです。

つまるところ和声的な正位位置は属和音から生ずる音程を規準とする為「根音・長三度・完全五度・短七度・長九度・完全十一度・長十三度」が和声的な音程の正位位置となるという訳です。

前述の様に、長音階のⅢとⅦが「訛って」しまうのならばそれは変ロ長調/ト短調の音組織が併存する状態だからこれも下方倍音列だというのは全くの間違いであり、この場合は和声二元論や下方倍音列でもなく単なる複調なので、この場合は平行二度/七度オルガヌムと呼んで然るべき複調の状態でしかないのです。このケースの場合、ブルーノートが生ずるのがⅢ・Ⅶの音度という事ありきで誤って前提を進めている訳で、この様に前提を誤ってしまう背景には、ブルーノートたる変位音そのものが出現する事自体に違和感を覚えておらず、その肯定的な是認ポジションに従順であるが故に、ブルーノートが生ずる音度のみを持ち込めばそれは、短音程種の全て(※短2度・短3度・短6度・短7度)を呼び込む類型であると信じ込み過ぎてしまっているからこそ前提を間違えしまう訳です。

ですから、ハ長調を組織する主和音の長三和音(ドミソ)の「ソ」の音とト短調の主和音の根音 [g] は恰も共有している様ですが、短三和音の構造は、長三和音の構造のそれが下から上へ [R・3・5] となる事と対照する様にして [5・3・R] と同等になる訳ですので、原ハーモニー組織の根音と鏡像側の短三和音の根音同士で共通音を持合ってしまうというのはネオ・リーマン理論でもなんでもなく単なる複調にしか過ぎないのです。

Tonnetz(≒ネオ・リーマン理論)をきちんと理解すればお判りでしょうが、原ハーモニーの音組織に対してⅢ度とⅦ度が下方変位のオルタレーションとして生ずるのは「P-トランスフォーメーション」および「H-リレーション」に限定される事になります。

扨てそういう訳で漸く本題に戻る事にしましょう。今回のブログ記事タイトルにもある長属九というのは、ドミナント7thコードに長九度音が附与された和音の事であります。他方、ドミナント7thコードに短九度が附与されれば「短属九」と呼ばれるのでありまして、短属九の根音を省略すると減七の和音が生じ、分散和音として短三度等音程のディミニッシュが得られる物でもありますが、長属九はそういう構成になる訳ではありません。

余談ではありますが減七の和音の各構成音の音程は短三度等音程となります。つまるところ半音数=3が等しく列ぶ事になります。短属九の基本形の各構成音の音程の半音ステップ数は下から [4・3・3・3] となる訳でありまして、同様に長属九の場合の半音ステップ数は [4・3・3・4] という風に構成される訳であります。

これまでも私のブログ記事にて述べている様に、長属九というのは色々な応用が利く和音でもあります。その可能性の一つに、長属九に対して増十一度音(=♯11th)を附与した時というのは、メロディック・マイナー・モードでのⅣ度上の和音として見立てる事が可能であるという事。

メロディック・マイナー・モードでのⅣ度上のそれは、ドミナント7thコードの類型として「閉塞」している中立的状況を生むという事を以前にも語っている通り、下方五度進行としてメロディック・マイナー・モードのⅦ度に進行はできませんし(※メロディック・マイナー・モードの [Ⅳ - Ⅶ] 間は増四度/減五度である)、況してやⅣの三全音代理として半音下に行くとしても、メロディック・マイナー・モードのⅣ度の半音下は♮Ⅲであるため、メロディック・マイナーであるべき♭Ⅲではありません。こういう「行き場の無い」ドミナント7thコードというのは進行感を演出するというよりも寧ろ、和声的音響の色彩が独立峰の様に聳えている様な物とも形容できるでしょう。

とはいえドミナント7thが包含する三全音が暗々裡に下方五度(または裏コードたる三全音代理)進行を求めてしまう様な欲求を希釈化する為に、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずるドミナント9th add ♯11thのコードは往々にして「♭Ⅲ△7aug(on Ⅳ)」という形で希釈化される事が多いのです。

無論、「♭Ⅲ△7aug(on Ⅳ)」というコードを「Ⅳ7(9、♯11)」の一部であるという風に解釈するのであるならば、「Ⅳ7」系統に依って得られるドミナント・モーションを優先する(この場合、メロディック・マイナー・モード的な世界観が局所的に現われるに過ぎない事となる)のであれば、こうした別の解釈に依って違った感じを演出できるとは思いますが、実際にはこの様な「Ⅳ7(9、♯11)」の形としてコードが奏されているのに積極的に下方五度進行(或いは三全音代理)というドミナント・モーションを行なわない実例もあります。アジムスのアルバム『Aguia Não Come Mosca(邦題:「涼風」)』収録の「A Presa(邦題:「餌」)のイントロの2コード進行は最たる物です。2コード・パターンの後続偶数小節では、用例的には「♭Ⅲ△7(on Ⅳ)」であるのに和声的には「B♭7(9、♯11、13)=C△/B♭7」である物です。これまでの私のブログでは敢えてこれを端折って「♭Ⅲ△7(on Ⅳ)」と述べておりますが、これを機会に誤解無きようご理解の程を。詳述しておきますと、属調の総和音の体としての属13の形を採らずとも、閉塞し乍ら和声の音響的性格は「♭Ⅲ△7aug/Ⅳ」でほぼ満たされるという事を述べている訳です。

この様な、ドミナント・モーションを回避するドミナント7thコードは結果的に、音響的な色彩を局所的に纏った音楽的な断片とも形容できる訳で、その断片の後続は概して弱進行となる為、この弱進行を演出する事こそが前回にも述べたジェイコブ・コリアーの謂うネガティヴ・ハーモニーに依って得られる音脈を活用する意味でも重要な方法なのです。ですから私はこれまで、順序立てて弱進行の重要性を語って来ていたのであります。

※リンク先にもある通り、弱進行の下方四度進行および主─属 間の進行を除く呼称が「弱進行」である訳ですが、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上に現れる副次ドミナント・コードのそれの実際は、行き場の無い閉塞した状況で解決をしようとしない遊離的な物と言えます。その状況故にメロディック・マイナー・モードという性格はモーダルであると踏んでいるので、このモードでの「Ⅳ→Ⅰ」を「弱進行」と呼んでいる点はご容赦下さい。

加えて、ドミナント7thコードの弱進行の例となると、2年程前にザ・スクェアのアルバム『Adventures』収録の和泉宏隆作曲の「Cape Light」を語っている時に、F.ショパンの「軍隊ポロネーズ」の例を挙げた事もあり、その後も六度進行の例をジョージ・ベンソンの「Use Me」も例示して語って来ているのは、こうした順序を踏まえた上でゆっくり吟味してもらう為にも私なりの考えがあって進めているという訳であります。

長属九に増11度音を附与した時のメロディック・マイナー・モードの可能性およびそのメロディック・マイナー・モードのⅣ度上に生ずる十一度の和音が「閉塞」している状況を視野に入れられるという事は、調性的には中立状態である事が、ジャズ・アプローチを採る上では卑近な世界観を避ける事が出来る為に好都合である事が多いのです。

器楽的素養を身に付ける上で誰もが西洋音楽界隈の素養を持っている訳ではないでしょう。多くは義務教育課程での音楽教育を軽んじてしまい当該時期に学んだ事が身に付いておらず、その上で自身の音楽聴取の習熟能力が高められて、ブルースやロック系統に括られる体系での弱進行などを何の疑問もなく受け止めて来た人達からすれば、場合に依っては突飛で唐突な間での部分転調にも違和感を覚えずに体得しているケースは少なくありません。そういう人が自身の高まって来た音楽習熟能力に身を委ねて楽理を再び学ぼうとすると、自身の学びたい方面と乖離し過ぎてしまっている事に歎息してしまい、またもや楽理修得に躓いてしまう事もあったりするのです。

例えば、ジェフ・ベックのアルバム『There And Back』収録の「Star Cycle」のコード進行というのは、ブルース的要素をふんだんに含んだ進行であるのですが、この曲のフィナリスの採り方というのは一義的解釈では済まされない部分があります。この曲のコード進行は「F7 ×4 → D7 ×2 → F7 ×2 → G7 ×2 → D7 ×2」という12小節に依る物なのですが、F7は平行長調の主和音的な要素を醸し乍らD7というのは平行短調側で恰もモーダル・インターチェンジの様に利かせる訳であります。そして再び平行長調を感じさせ乍らその後続のG7へ進んだ時、これは「Ⅳ度」であるという事が判るのですが、そうしてⅣ→Ⅰという風にして再びD7へ回帰するのであります。これはD7をフィナリスとして採ると、平行短調であるⅥをⅠとして見る必要があります。ⅠはⅠmである可きですが、モーダル・インターチェンジの音脈に変じて、その同主調である凖固有和音組織での七度がブルー音度としてオルタレーションする訳であります。

ですので、「D7」というコードに進んでいる箇所は本来ならば「Dm」というDマイナー・キーに於けるⅠmになる所を、Ⅰ△という風に変ずる訳です。そのフィナリスから第7音が「C」という風に、本来ならマイナーから同主調組織に変ずるならば七度は長七度に変ずるのですが、これが下主音たる短七度を維持するというのがポイントなのです。

加えて、ドミナント・モーションという下方五度進行および三全音代理進行をしない「閉塞」したドミナント7thコードの進行では、ドミナント7thコード上にて想起されるアヴェイラブル・ノートに於いてアヴォイド・ノートを忌避して附与するオルタード・テンションである♯11thとは異なり、正位位置である本位十一度音という「add4」を夫々に附与すると先の様なデモに見られる様に、意外にもマッチするという事もあらためて述べておきたいと思います。尚、YouTubeの動画解説の方でも注意書きを載せておりますが、動画内テロップ11〜12小節目のコード表記が誤っており、実際には「D7 add4」が正しい表記なのでご容赦を。

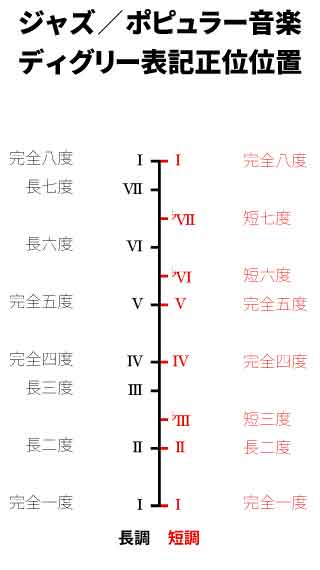

尚、余談ではありますが音度表記について今一度語っておきましょう。西洋音楽界隈では長調/短調いずれに対しても、正位位置の音度に変化記号を用いずにローマ数字「Ⅰ〜Ⅶ」という風に充てる物ですが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈での音度=ディグリー表記は、メジャー・キー/マイナー・キー共に、長音階での音程列を正位に採って表わします。一例を挙げれば、マイナー・キーでのⅢ度は長音階のⅢ度に対して半音低くなる為「♭Ⅲ」という風に表わす訳であります。次の様な例を見ればお判りになっていただける事でありましょう。

扨て本題に戻りますが、私が今回例示したドミナント7thコードの「♯11th」と「本位十一度」を附与される和音の何れもが、ドミナント・モーションではなく弱進行となる閉塞した進行を伴っているという側面を詳らかに挙げていた事がお判りいただけたかと思います。閉塞した進行とは雖も♯11thを用いる方では、後続に突飛な和声進行を欲するかの様な期待感があり、同時に♯11thが附与されているドミナント9thコードという和音そのものが独立峰的に色彩感を有していると形容した訳ですが、他方「Star Cycle」に見られる本位十一度を附与したドミナント7thコードの類型では、そのコードが「点描的」とでも言いますか、局所的に部分転調を頻繁に行なっている観が際立ち乍ら、全体的には重力のあるフィナリスから見たⅤを避けて進行させている(※Star Cycleの場合は「Ⅰ・♭Ⅲ・Ⅳ」という解釈)物であり、両者の違いという物を和声的な意味で趣が全く異なるという事も明示している訳であります。閉塞したドミナント7thコードの類型は必ずしもその和声的な雰囲気が同じ・近しい類の物ではないという事がお判りいただけるかと思います。

加えて、♯11thを附与するドミナント9thでは、後続が必ずしも先行和音と同型の和音の平行を採る必要はなく、そうした後続の和音への「期待感」という物は非常に手広い感じがあるものの、その一方で本位十一度を附与するドミナント7thコードでは、後続和音が先行和音と同型の「平行進行」を用いる方が得策であるかの様に用いる事ができるという事も着目していただきたい部分なのであります。

茲で今回の核心部となる「長属九」に関して詳らかに述べる事にしましょう。前回の記事もおさらいする事になりますが、前回はTonnetzに依る音程の近親関係がお判りになったと思いますが、重要な事は、Tonnetzの紋様から視覚的に対称形が現われる事を確認する事だった訳であります。

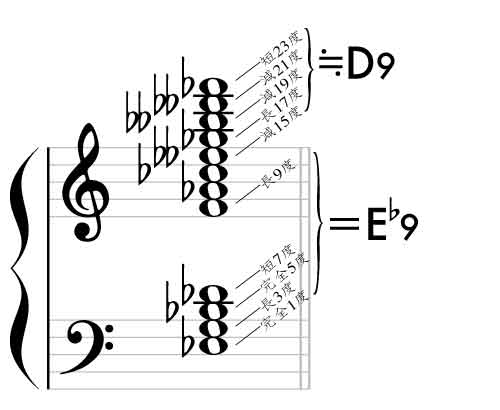

その上で、私はハ長調に於ける副次ドミナント(=セカンダリー・ドミナント)の内、Ⅱ度に現われるセカンダリー・ドミナントに於て「D9」という和音を使っていた事を今一度確認してもらおうかと思います。前回の和声二元論における「TonicとPhonic」ですが、今回からは原ハーモニー側を「Tonica」と呼び、鏡映側のハーモニーを「Phonica」と呼ぶ事にします。そういう訳でTonica側の「D9」は、Phonica側では「E♭9」が生ずる事になります。

この様に、恰も原ハーモニー側の半音上に同型の和音が平行状態で現われるのですからあらためてこうした投影法に依るハーモニーの音脈の妙味に驚嘆していただきたいと思わんばかり。こうした長属九の投影関係を思えば、半音違いの長三和音のバイトーナル・コードを用いたドビュッシーや、半音違いの属和音のバイトーナル・コードを用いたストラヴィンスキーという大家達の使用例を鑑みれば、その近親性への洞察力と欲求があらためて凄まじい程の感覚であると言えるでしょう。「近親性」などと卑近な言葉の上では容易く表現しているものの、大家達が用いたそれらの近親性を調性社会に隷従するだけの様なごくごく一般的な凡庸な人間達の感覚と比較すれば、最早それは近親とは対極を為す遠矚を眺めるだけの遠親関係と謂える事でしょう。

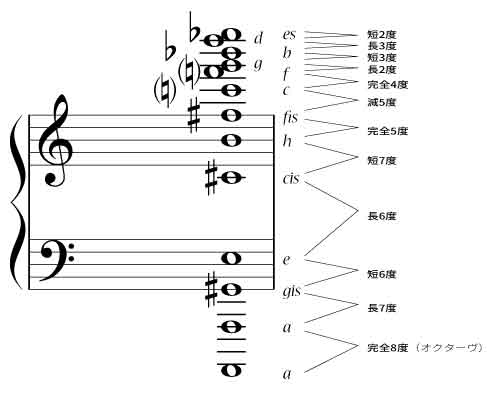

D9に対してE♭9を対照させるという事は、E♭音を根音にした属二十三の和音の両端を見るという解釈も可能になります。つまり、完全十一度と短十三度を持たないD音を根音にした不完全和音としての根音・長三度・完全五度・短七度・長九度・減十五度・長十七度、減十九度、減二十一度、短二十三度という訳で、根音から「最果て」の方にある側を実像のTonica側のハーモニーと見做す事で、半音階への音脈への洞察を深めて行くというアプローチのひとつを挙げる事ができます。

念のために申しておきますが、属二十三の和音は、それがドミナント機能を持たせているが故に和訳ではその様に呼ばれている物の、ニコラス・スロニムスキーは単に最果ての短二十三度を取って 'minor 23rd chord' と呼んでいる事に注意が必要です。これは、スクリャービン楽派を受け継いだシリンガーやその後のスロニムスキーが、不協和音のドミナント機能を追究していたが故のカテゴライズである訳で、単なる半音階の総合たる姿の総和音でもない訳です。

半音階の総和音というのは五度・四度・二度音程をこねくり回しても構築できますし、フリッツ・ハインリヒ・クラインに依る「母和音」となると、総ての単音程種を用いた物でもありますし、こうした半音階の総合は他にもスロニムスキー著 'Thesaurus of Scales and Melodic Patterns' の巻末に於いて Pyramid Chord, Mother Chord, Grandmother Chord という物が載せられているので、興味のある方は手に取られると宜しいでしょう。

半音階の総合というのは単に半音の羅列と捉えてしまうのは総計です。全音階ですらドレミファソラシドを羅列するだけでは名作など生まれないのと同様に、半音階とて単に羅列すれば良いという物でもないのです。但し、通常ならば我々が用いる「アヴェイラブル・ノート」というのはヘプタトニック(=7音列)が元となっている訳で、使っても「誹り」を受ける事が無い申し訳程度のノン・ダイアトニックの音を使える様に音を充てたり、場合に依っては移旋をしている程度であり、それが頻繁になれば漸く半音階に近しく充ちて来るという状況であります。ある和音に対して「決まった崩し方」がある様に、ひとつの和音種に対して大方崩し方が決まっているという事は、その和音に対して如何様に半音階のアプローチを採る事は難しくなってしまう訳でもあります。

そういう意味で投影法を用いたアプローチというのは、原ハーモニーがどのような五度圏の重力システム分布となっているのかと分析する事によって、同等の分布を用いてアプローチを図るという事が出来るという訳で、これが投影法に依るPhonica側の併存のアプローチである訳です。

このPhonica併存タイプのアプローチで気を付けなければいけない点は、原ハーモニーの長音階システムに対し短調っぽい音が出て来る事になるので、これは前回にも触れた様に、単に短調の音脈を使っているだけの様なフレージングにならない様に注意を払う必要があるので、そういう意味では刺繍音的振る舞いに依る装飾を徹底して学ぶ必要があるでしょう。

長属九(ドミナント9th)コードの構成音分布を基本形で見る事にしましょう。半音数で言えば下から上へ [4・3・3・4] となっており、等差数列的に言えば上と下と対称形を持っている事も同時にお判りになる事でしょう。こうした音程比が等差数列的構造を見るのはシェーンベルクの 'Harmonielehre (Theory of Harmony)' にも取り上げられる位なので看過出来ない側面であります。

その上で、我々がC音をフィナリスと採る時の「長属九」はどのような投影形を得るのだろうか!? という事を今回次の譜例の様にあらためて列挙してみましたのでご覧いただきましょう。

これらの Tonica と Phonica を見る際最も判り易いのは、ご自分で鍵盤を用いて [c - g] の完全五度と [g - c] の完全四度という2種類の音程を造った時、低い音は上行形で半音順次進行させ、他方高い音は半音下行と反行形を取る様にして弾くと、 [c -g] ではE♭/E音で交差し、[g -c] ではB♭/Bにて交差し合う事がお判りいただけるかと思います。今回、[c - g] の完全五度を更にオクターヴ移高させた動画を作ってみたので、更に判り易くなっているかと思います。

[c -g] 間を中心に採るならば、E♭/E音間に交差ポイントがあるのは歴然です。実はこの見渡しが通用するのは、我々が12EDOという12等分平均律を用いているが故の見渡しであるという事を念頭に置いておく必要があります。

ジェイコブ・コリアーがNegative Harmonyを説明する動画はご覧になった方も多いかと思いますが(※新たに続編動画がアップされました)、彼が当初の動画では話していない大前提というのは

《五度圏が生ずる為には純正完全五度と採らずにスキスマを埋める事》

という事であるのです。意味が能く伝わらないでしょうかね!? これは、純正な完全五度を次々と取って行ってしまうと、1つの五度音程の度に約2セントほど高くズレて言ってしまい、五度を12回累積した時ではシントニック・コンマという風にして元の音に帰着しておらず大きく離れてしまう訳です。ですから、こういう時代だと五度の累乗は少しずつズレている為、完全に重なり合わない五度圏を作るので二次元では表せなくなり、「五度螺旋」という状況を考えないといけなくなります。

古典音律や不等分平均律というのは、5度と3度のどちらに重きを置いて優先させるか!? という事から整えられ、結果的には総てが均された事を「妥協の産物」と呼ぶ人もいたりする訳ですが、これにて五度螺旋は平均律に於ける純正ではない完全五度となり、二次元で表わす事が出来る様になった訳でもあります。

平均律が「妥協」だとしても、平均律にも実際には純正音程は失っておりません。「絶対感全音程」と呼ばれる完全八度と完全一度だけは成立しているのが実際です。「平均律は純正律を捨てた」などと言ったりする人が居ますがとんでもない。純正音程である完全八度と完全一度が成立するのが等分平均律であるのです。

とはいえ、等分平均律の五度圏で「ズレ」を認識できなくなる様に整えられたとしても、投影法を適用すると微小音程(=微分音)への音脈となる分水嶺を見付ける事ができるのです。それが先述の、[c - g] [g - c] という完全五度/完全四度をそれぞれ反行形で半音順次進行させた時の交差ポイントこそが、12EDOではそれらは単に該当する音が無い丁度中間を通り過ぎて行く事に等しいのですが、この分水嶺こそが12EDOという世界観から24EDOの世界へ近づく為の扉の隙間だと思える訳です。

ジェイコブ・コリアーが微分音を使い乍らも、先のNegative Harmonyの動画内で12EDOに限った投影法を説明しているのは、投影法そのものを説明するに当って12EDOを基準にした方が判り易いであろうという配慮である事に疑いは無いでしょう。寧ろ学び手の側は、単にそれを顰に倣って解釈するだけではなく少なくとも24EDOへの洞察を深める努力をしなければならないと思います。そういう意味でジェイコブ・コリアーは、学び手自身の理解力を促進させた愛情に溢れた解説となっている訳です。

[c - g] 間の分水嶺とやらがどのようにして現われるのかというと、650セントずつで近親調関係を形成し合う事になる次の24EDOでの「不完全五度圏」にてお判りになる事でしょう。

この円環では、その分水嶺とやらが先ずはEクォーター・フラット(Ed)という風に現われているのが判りますが、奇しくもこれは12EDOに準える事のない微小音程を反映させる時のブルー3度に匹敵する音を表わす事にもなり、同様に [g - c] の4度で生ずる分水嶺はBクォーター・フラット(Bd)を見る事が出来るので、是亦奇しくもチャールズ・アイヴズの「Fundamental Major」と形容される中立音程を反映させている音脈でもあるのです。

C音を根音とする長三和音にBクォーター・フラットを附与させるという酒井健治の作品「White Out」にも現われる訳で、こうした音脈への意図という物を、ジャズ/ポピュラー音楽界隈またはその近傍しか知らぬ人達はあらためて敬意を払って理解する必要があるかと思います。

千住明も、嘗てのTBSドラマ『流星ワゴン』の番組内BGMに於てAクォーター・フラット(Ad)とG音に依る中立音程の「減七度」をg moll(ト短調)にて用いていた事がありました。つまり、短調上主音を1単位四分音低めているという訳です。短調上主音を低めているということは、平行長調の導音を低めている事と同様である訳ですから、彼等が微分音(※この場合は四分音律)の分水嶺をどのように見出しているのか、という事があらためてお判りになる事でありましょう。

これらの微分音使用の例はブログ内検索をかけていただければ私の過去の記事で触れているので興味のある方はそちらもお読みなられると宜しいでしょう。

余談ではありますが、ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフは、嬰種の四分音記号を重視し乍ら変種の四分音記号は通常のフラットと3単位四分音変記号のみを使用して次の様に読みを与えております(※変種3単位四分音記号は、比較的広く知られている同種の記号とは異なり、中東の微分音変種記号に似た記号)。少し前にSNS上で四分音の独名が決定しただのと一大学の論文での呼称が流布されてしまったのですが、大学内の研究紀要も勿論方々の査読を経て発表されてはいるものの、世界的規模にて学会にて了承されてから本来なら「決定」する訳であり、それは単なるローカライズされた呼称と判断し得る物であり、加えて他の方面に目を向ければゲオルギー・リムスキー゠コルサコフが斯様に独名を充てて既に発表している訳ですから、こうした体系を無視するかの様な形で音名呼称を充てた日には目も当てられません。

ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフの音名に倣えば、先述の酒井健治の「White Out」で用いられている私が取り上げた例に見られる和音でのロ音より1単位四分音低い(BとB♭音の中間)音高は、[h]由来ではなく、[aist] で代用される事になります。変種よりも嬰種微分音変化記号を重視するそれはアロイス・ハーバと同様ではありますが、この辺りは伊福部昭著『管絃楽法』でも触れられておりますが、エンハーモニックの重複が多義性を帯びてしまう様な煩雑化を回避しているのが大きな理由である事に疑いは無いでありましょう。

或る意味では12EDOに於ける投影法というのは、その音組織が持つ「分水嶺」が微分音空間を示唆している物と見做し得る事が可能でありましょう。その分水嶺という存在はまだ見ぬ音脈でもある為、完全五度を聴けばその丁度中間の中立音程が聴こえるという訳でもありません(笑)。その分水嶺の役割は音脈への道標でもあり、微小音程を視野に入れぬ12EDOの世界に於てでも下方倍音列という音脈が見えるのも「分水嶺」が投影される短三和音と原ハーモニーが共有し合って出来るが故の世界観であります。決して物理的に聴こえるのではありませんが、それを聴こえる為の音脈として活用する事に何の誹りを受ける謂れなどありません。

そのような音脈が出現する実際をあらためて鑑みれば、次の様にメジャー/マイナー感のあるブルース・スケールを形成させる事も可能であり、それらの長・短2種類のオーセンティック・ブルース・スケールの投影を見る事で、マイケル・ブレッカーが用いていた四分音の音脈というのもこうした例に基づく物と解釈する事が出来る訳です。その、ブレッカーが用いた例というのは私が過去にもブログ記事にて述べたマイク・マイニエリの「I'm Sorry」やドナルド・フェイゲンのアルバム『The Nightfly』収録の「Maxine」での用例を振り返っての事です。これが、冒頭で示唆していた「訛り」の件であります。

これらの様に、「分水嶺」を利用して新たな音脈を辿るという風にして展開させる事も出来、ジェイコブ・コリアーは元のコンサート・ピッチとは異なる体系のピッチを併存させたりして、それをジャズ・フィールドで表現している訳でありますね。勿論これらのアイデアはジャズ界隈ではなく西洋音楽由来であるのは言うまでもなく、彼がどのような家庭環境にて薫陶を受けているのかは明白な事でありますので、こうした地盤があっての昇華であると言えるでしょう。

加えて微分音を視野に入れた時の投影法の活用例が非常に能く判る実例として紹介したいのが、酒井健治氏に依る自作品解説の論文でして、『エクリチュールの強度』というタイトルでベルク年報〔16〕2013─2015にて発表されております。ベルク年報その物の入手が難しい方は国立国会図書館にてデジタルデータとしてPCから閲覧して出力も可能なので、私に騙されたと思って一度は読んでみて下さい。楽理的素養を高める上でも決して損をする事など無いでしょう。投影法に興味のある方なら必読です。

今一度12EDOでの五度圏を振り返りますが、その五度はスキスマを均したが故に、時計回りで進もうが反時計回りで逆行しようとも行き着く先が等しいステップを踏んでいるという訳です。五度を純正に採った場合は某しかの重力の泊まり木となって行く訳でもあります。

ジャズ界隈では短調をドリアンで嘯く事は基本中の基本でもあります。ドリアンというのも音列が上下に対象構造を持つ組織でありますが、坪口正恭氏に依る論文『アフリカ音楽分析──ジャズのルーツとしてのポリリズムと音律──』(尚美学園大学芸術情報学部紀要 第6号)で語られる7EDO(七等分平均律)という解釈もあった様に、整律する事と不協和音の紋様の対称性という事が音律体系にも拘っている事が読み取れる訳です。七等分平均律に限らず、全音を7等分する七分音(=42EDO)という体系もあったりしますし、先の坪口氏の論文では、7EDOがドリアンの近傍であり、結果的に12EDO社会でのドリアンに靡いたとする説が興味深いのでありまして、如何様に靡こうとも対称形の形を採るという部分に私は深く首肯したくなる物です。

これらの深い示唆を元に、投影法という物を今一度深く研究する事は決して足枷にならない事でありましょう。

投影法という語句は抑も、パーシケッティ著『20世紀の和声法(原題:'Twentieth-Century Harmony')』の日本語版訳者である水野久一郎に依る物であり、パーシケッティの投影法というのは単に原ハーモニーを投影させるばかりではなく、それを素にして変位させる応用例まで語られている物であり、和声二元論に括られるTonnetzを拡大している物でもあります。

翻ってTonnetzという「音の網」というのは、これその物が非常に視覚的に判り易い事もあり、時には楽譜も要らぬ程視覚的側面が独り歩きしている位に用いられる事も屢々なのでありますが、フーゴー・リーマンがTonnetzの整備に当りそれに立脚している事を要約すると次の様に纏める事ができます。

《長三和音には根音への牽引力が強く働き、短三和音には第5音に牽引力が強く働く》

こうした側面を追究している物なのです。というのも、長三和音という物を思弁的に捉えるとこの和音の基本形の音程比率は [4:5:6] なのでありますから、低次の振動数に和音を司る源泉がある訳で、茲に心理的な線的重力が附随されるという事を意味している訳です。こうした音程比率を視覚的に見ると「上と下」が逆の構造として成立している短三和音の構造を対照させている状況だからこそ、短三和音には根音ではなく第5音に牽引力が現われ、これらの原則を元にしてリーマンは、長三和音を持つ音組織(※この場合長音階の主音)を構成する各音の音程列が上下に対称となる構造を見出す理論であるという、この様な部分を勘違いしてはいけないのであります。

下方倍音というのを今一度語っておきますが、例えば元となる長三和音の基本形の音程比が [4:5:6] という状況であった場合、これを弦で鳴らせば夫々は [1/4:1/5:1/6] という風に弦の長さが変化する事を意味します。この弦長を夫々4倍・5倍・6倍と採った時、元の長三和音の下方領域に上方の倍音列を投影する事になるという見渡しが下方倍音列の基本であるという事を先ずは知って欲しいと思います。

ハ長調の主和音「C△」を持つハ長調の音組織の各音の音程は [全 - 全 - 半 - 全 - 全 - 全] という音程で上方に並んでいます。この音程列を下方に投影させ、且つ投影側の音組織の「フィナリス」が短三和音の一部から構成されている状況を見出す事がネオ・リーマン理論なのですから、先の音程列が下行形で対称となる音組織は幾つも現われる訳です。投影される側は必ずしも原ハーモニーと同じ調性を投影させるばかりではないのです。同様に、原ハーモニー側の音組織が下行形として [半 - 全 - 全 - 全 - 半 - 全 - 全] という音程列を採る時の投影側は、上行形としてこの音程列を対称形として生じれば成立する体系なのです。

それらの一つに、元となる音組織のⅠ度の長三和音がハ長調のⅠ度のトニックであり、対称形を採るべく短三和音は何もイ短調という平行調の音組織だけを視野に入れる必要もなく、「某しかの短三和音の第5音がc音であれば良い」という状況も在るのです。その状況の一例が、譜例で確認できる「Nリレーション」と呼ばれる時であり、この「一例」を下方倍音列と呼ぶ訳です。他の関係性は下方倍音列とは呼びません。Nリレーション以外の対照される音組織は、和声二元論という体系で生ずる鏡像関係であるに過ぎないので、先の譜例で表わす全てのリレーションが下方倍音列と解釈してしまってはいけません。

音階組織の属音──和音の第5音の下方変位というオルタレーションに依って生ずる便宜的なブルーノートという解釈の場合──は、断片的に見れば局所的な部分転調に過ぎません。然し乍ら音組織全体に亘ってブルー五度が生ずるというのはこうした部分転調という形で見るのではなく、本来は平行五度/平行四度オルガヌムに依って生じたというガンサー・シューラーに依る研究を看過してはなりません。尚、余談ではありますがガンサー・シューラーは自身の作品に於て積極的に微分音を用いております。

亦、原ハーモニーの音組織に対してブルーノートの発生根拠の前提への理解を急ぐがばかりに謬見に陥ってはいけません。

ブルーノート発生で広く支持されているのはガンサー・シューラーに依る「平行四度/五度オルガヌム」という解釈です。西洋音楽的に云えば、「変応」を無視した黒人の聴覚能力の賜物と言っても差し支えないでしょうが、舊欧洲ではジメルやフォーブルドンという平行三度オルガヌムもあった様に、原ハーモニーの音組織を跳越して来る音の出現が起こるシーンは方々で存在していたと考えられております。

Tonnetzを利用すると長音階の音組織に対して容易に短旋法の音脈を見付ける事が出来る為か、この音脈の利用を急いてしまうばかりにブルーノートの利用として「早合点」してしまう事がありますので注意が必要です。例えば「ブルー三度」は短旋法の短三度由来だとしてしまう誤解。加えて、ブルー五度は属調へ変ずる事で生ずる「♯11th」の異名同音置換としてしまう誤解など。

無論、短旋法から呼び込まれたブルーノートと同じ解釈が可能な半音変位される同等の音は「ブルーノート的」として皮相的な解釈とする分には過誤があるという訳でもないのですが(※長三度が中立音程的に僅かに下がって訛り、それが微分音として保つ事が出来ずに結果的に短旋法系統に耳が靡いてしまう事を咎める訳にも行かない状況)、突き詰めるとその短旋法由来の音はブルーノートは「≒」でもあり、出自的には「≠」である事に最大限の注意を払う必要があります。確かに、人に依っては次の様な謬見に陥る人も居ります。それは次の通りです。

ブルーノートという物は通常、長音階のⅢ・Ⅴ・Ⅶ度の音が下方変位する音の事ですが(※短音階でのブルー音度はⅡ・Ⅳ・Ⅴ・ⅥでⅡ・Ⅵは稀)、この下方変位は必ずしも12等分平均律での半音を低められる物ではなく、元々は微小音程的な下方変位であったと考えられます。とはいえ他の伴奏やらが12等分平均律にて奏される所で徐々にその近傍へ靡いて行き、軈てはきっちりと半音変位として準えた音であるという解釈を念頭に置いておかねばなりません。その下方変位が微小音程であった時代は、12等分平均律またはそれを近傍とする不等分平均律の伴奏の上に微小音程的な別の「訛った」音高が併存していた事になります。 [ド ミ ソ シ♭](C7)の和音に対してシよりもクォーター・フラット程低い音が併存していたり、[ソ シ レ ファ](G7)の和音にシよりクォーター・フラット低い音が併存したりなど、同様に [ファ ラ ド ミ♭](F7)の和音にラよりクォーター・フラット低い音が併存したりなどという可能性までを指す事になります。

この様な微分音は、長音階および短音階の「訛り」とも形容し得る音楽的な方言とも言い表わす事ができますが、これらが軈て12等分平均律に吸収されてしまった訳は、伴奏を伴う楽器群の微分音体系の演奏が未整備である事に加え、12等分平均律の範疇における和声的な進化を高めたが故の事で均されて行った事は謂うまでもありません。とはいえ、ブルー音度の誕生で生じた中立音程が生ずる所は、調性社会に於ても非常に重要な「分水嶺」を見る事になるのですが、その理由は後に詳述する事にします。

斯様にしてネオ・リーマン理論は、原調の長音階音組織(長旋法系統)に対称の形を取って短旋法の音脈が生ずる物なので、そうした音脈を積極的に活用するのが目的でもある訳です。こうした音組織の拡大はジャズ/ポピュラー音楽界隈ならばモーダル・インターチェンジで得られる音脈を表わし、国内西洋音楽界隈で謂えば凖固有和音組織という同主調の音組織を視野に入れる事であり、松本民之助はこうした音組織に依って得られる長・短夫々の全音階和音を「同位和音」と称している訳です。とはいえ、同位和音の音組織を得るにしても短音程 [短二度・短三度・短六度・短七度] を得る事とになり、所謂ブルー五度たる♭5thというのは、同主調の和音の音組織だけでは得られない音脈であります。

これらの様な前提を踏まえた上で、投影法というシステムが抑も短旋法系統の音への関連性を強く引き連れて来る必要があるのですが、仮にそこで、ブルーノートという、本位音度より半音低くオルタレーションされる事ばかりを皮相的に着目し原ハーモニーのハ長調音組織での3度音と7度音がブルー音度というオルタレーションを前提として捉えてしまうと、幹音から「ミとシ」が下方変位する音組織は変ロ長調/ト短調の音組織だからハ長調にその音組織を対照させてしまうというのは単なる早合点に過ぎないのです。

それは、ジャズ/ポピュラー音楽界隈の高次な和声体系で和声感を高次に醸成して来た人からすれば、長音階にてブルー音度が作用する世界観とて奇異に映らせる事はしないでしょう。寧ろそれが当然とばかりに慣れ親しんだ事を前提にして、例えば、能く頻発する「♯9th」と「M3rd」との併存感覚や、それこそ本位七度(=長七度)が正位にあらず「♭7th」として半音下行変位している事ですら当然の様に聴き慣れてしまっている事を理由に、長音階に於てⅢとⅦがオルタレーションするのが大前提とばかりに捉えてしまうのは誤りです。

※長音階の音度正位位置(おんどせいいいち)(=長音程と完全音程)ですが、「和声(コード表記も含)」の正位位置は上方倍音列に生ずる自然数の音程比を属和音に対照させ合い長属和音上を規準に生ずる音程の正位位置が決定される物で、長音階基準による長音程基準とする音階での正位位置のそれとは異なるので混同せぬよう理解されたし。

附言すると長音階の長音程は、完全音程(一度と八度の絶対完全音程は除く)である完全五度と完全四度以外の「長二度・長三度・長六度・長七度」が音階正位位置であるものの、これらの音度は属和音規準の音度とは音程が異なるという意味なのです。

つまるところ和声的な正位位置は属和音から生ずる音程を規準とする為「根音・長三度・完全五度・短七度・長九度・完全十一度・長十三度」が和声的な音程の正位位置となるという訳です。

前述の様に、長音階のⅢとⅦが「訛って」しまうのならばそれは変ロ長調/ト短調の音組織が併存する状態だからこれも下方倍音列だというのは全くの間違いであり、この場合は和声二元論や下方倍音列でもなく単なる複調なので、この場合は平行二度/七度オルガヌムと呼んで然るべき複調の状態でしかないのです。このケースの場合、ブルーノートが生ずるのがⅢ・Ⅶの音度という事ありきで誤って前提を進めている訳で、この様に前提を誤ってしまう背景には、ブルーノートたる変位音そのものが出現する事自体に違和感を覚えておらず、その肯定的な是認ポジションに従順であるが故に、ブルーノートが生ずる音度のみを持ち込めばそれは、短音程種の全て(※短2度・短3度・短6度・短7度)を呼び込む類型であると信じ込み過ぎてしまっているからこそ前提を間違えしまう訳です。

ですから、ハ長調を組織する主和音の長三和音(ドミソ)の「ソ」の音とト短調の主和音の根音 [g] は恰も共有している様ですが、短三和音の構造は、長三和音の構造のそれが下から上へ [R・3・5] となる事と対照する様にして [5・3・R] と同等になる訳ですので、原ハーモニー組織の根音と鏡像側の短三和音の根音同士で共通音を持合ってしまうというのはネオ・リーマン理論でもなんでもなく単なる複調にしか過ぎないのです。

Tonnetz(≒ネオ・リーマン理論)をきちんと理解すればお判りでしょうが、原ハーモニーの音組織に対してⅢ度とⅦ度が下方変位のオルタレーションとして生ずるのは「P-トランスフォーメーション」および「H-リレーション」に限定される事になります。

扨てそういう訳で漸く本題に戻る事にしましょう。今回のブログ記事タイトルにもある長属九というのは、ドミナント7thコードに長九度音が附与された和音の事であります。他方、ドミナント7thコードに短九度が附与されれば「短属九」と呼ばれるのでありまして、短属九の根音を省略すると減七の和音が生じ、分散和音として短三度等音程のディミニッシュが得られる物でもありますが、長属九はそういう構成になる訳ではありません。

余談ではありますが減七の和音の各構成音の音程は短三度等音程となります。つまるところ半音数=3が等しく列ぶ事になります。短属九の基本形の各構成音の音程の半音ステップ数は下から [4・3・3・3] となる訳でありまして、同様に長属九の場合の半音ステップ数は [4・3・3・4] という風に構成される訳であります。

これまでも私のブログ記事にて述べている様に、長属九というのは色々な応用が利く和音でもあります。その可能性の一つに、長属九に対して増十一度音(=♯11th)を附与した時というのは、メロディック・マイナー・モードでのⅣ度上の和音として見立てる事が可能であるという事。

メロディック・マイナー・モードでのⅣ度上のそれは、ドミナント7thコードの類型として「閉塞」している中立的状況を生むという事を以前にも語っている通り、下方五度進行としてメロディック・マイナー・モードのⅦ度に進行はできませんし(※メロディック・マイナー・モードの [Ⅳ - Ⅶ] 間は増四度/減五度である)、況してやⅣの三全音代理として半音下に行くとしても、メロディック・マイナー・モードのⅣ度の半音下は♮Ⅲであるため、メロディック・マイナーであるべき♭Ⅲではありません。こういう「行き場の無い」ドミナント7thコードというのは進行感を演出するというよりも寧ろ、和声的音響の色彩が独立峰の様に聳えている様な物とも形容できるでしょう。

とはいえドミナント7thが包含する三全音が暗々裡に下方五度(または裏コードたる三全音代理)進行を求めてしまう様な欲求を希釈化する為に、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずるドミナント9th add ♯11thのコードは往々にして「♭Ⅲ△7aug(on Ⅳ)」という形で希釈化される事が多いのです。

無論、「♭Ⅲ△7aug(on Ⅳ)」というコードを「Ⅳ7(9、♯11)」の一部であるという風に解釈するのであるならば、「Ⅳ7」系統に依って得られるドミナント・モーションを優先する(この場合、メロディック・マイナー・モード的な世界観が局所的に現われるに過ぎない事となる)のであれば、こうした別の解釈に依って違った感じを演出できるとは思いますが、実際にはこの様な「Ⅳ7(9、♯11)」の形としてコードが奏されているのに積極的に下方五度進行(或いは三全音代理)というドミナント・モーションを行なわない実例もあります。アジムスのアルバム『Aguia Não Come Mosca(邦題:「涼風」)』収録の「A Presa(邦題:「餌」)のイントロの2コード進行は最たる物です。2コード・パターンの後続偶数小節では、用例的には「♭Ⅲ△7(on Ⅳ)」であるのに和声的には「B♭7(9、♯11、13)=C△/B♭7」である物です。これまでの私のブログでは敢えてこれを端折って「♭Ⅲ△7(on Ⅳ)」と述べておりますが、これを機会に誤解無きようご理解の程を。詳述しておきますと、属調の総和音の体としての属13の形を採らずとも、閉塞し乍ら和声の音響的性格は「♭Ⅲ△7aug/Ⅳ」でほぼ満たされるという事を述べている訳です。

この様な、ドミナント・モーションを回避するドミナント7thコードは結果的に、音響的な色彩を局所的に纏った音楽的な断片とも形容できる訳で、その断片の後続は概して弱進行となる為、この弱進行を演出する事こそが前回にも述べたジェイコブ・コリアーの謂うネガティヴ・ハーモニーに依って得られる音脈を活用する意味でも重要な方法なのです。ですから私はこれまで、順序立てて弱進行の重要性を語って来ていたのであります。

※リンク先にもある通り、弱進行の下方四度進行および主─属 間の進行を除く呼称が「弱進行」である訳ですが、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上に現れる副次ドミナント・コードのそれの実際は、行き場の無い閉塞した状況で解決をしようとしない遊離的な物と言えます。その状況故にメロディック・マイナー・モードという性格はモーダルであると踏んでいるので、このモードでの「Ⅳ→Ⅰ」を「弱進行」と呼んでいる点はご容赦下さい。

加えて、ドミナント7thコードの弱進行の例となると、2年程前にザ・スクェアのアルバム『Adventures』収録の和泉宏隆作曲の「Cape Light」を語っている時に、F.ショパンの「軍隊ポロネーズ」の例を挙げた事もあり、その後も六度進行の例をジョージ・ベンソンの「Use Me」も例示して語って来ているのは、こうした順序を踏まえた上でゆっくり吟味してもらう為にも私なりの考えがあって進めているという訳であります。

長属九に増11度音を附与した時のメロディック・マイナー・モードの可能性およびそのメロディック・マイナー・モードのⅣ度上に生ずる十一度の和音が「閉塞」している状況を視野に入れられるという事は、調性的には中立状態である事が、ジャズ・アプローチを採る上では卑近な世界観を避ける事が出来る為に好都合である事が多いのです。

器楽的素養を身に付ける上で誰もが西洋音楽界隈の素養を持っている訳ではないでしょう。多くは義務教育課程での音楽教育を軽んじてしまい当該時期に学んだ事が身に付いておらず、その上で自身の音楽聴取の習熟能力が高められて、ブルースやロック系統に括られる体系での弱進行などを何の疑問もなく受け止めて来た人達からすれば、場合に依っては突飛で唐突な間での部分転調にも違和感を覚えずに体得しているケースは少なくありません。そういう人が自身の高まって来た音楽習熟能力に身を委ねて楽理を再び学ぼうとすると、自身の学びたい方面と乖離し過ぎてしまっている事に歎息してしまい、またもや楽理修得に躓いてしまう事もあったりするのです。

例えば、ジェフ・ベックのアルバム『There And Back』収録の「Star Cycle」のコード進行というのは、ブルース的要素をふんだんに含んだ進行であるのですが、この曲のフィナリスの採り方というのは一義的解釈では済まされない部分があります。この曲のコード進行は「F7 ×4 → D7 ×2 → F7 ×2 → G7 ×2 → D7 ×2」という12小節に依る物なのですが、F7は平行長調の主和音的な要素を醸し乍らD7というのは平行短調側で恰もモーダル・インターチェンジの様に利かせる訳であります。そして再び平行長調を感じさせ乍らその後続のG7へ進んだ時、これは「Ⅳ度」であるという事が判るのですが、そうしてⅣ→Ⅰという風にして再びD7へ回帰するのであります。これはD7をフィナリスとして採ると、平行短調であるⅥをⅠとして見る必要があります。ⅠはⅠmである可きですが、モーダル・インターチェンジの音脈に変じて、その同主調である凖固有和音組織での七度がブルー音度としてオルタレーションする訳であります。

ですので、「D7」というコードに進んでいる箇所は本来ならば「Dm」というDマイナー・キーに於けるⅠmになる所を、Ⅰ△という風に変ずる訳です。そのフィナリスから第7音が「C」という風に、本来ならマイナーから同主調組織に変ずるならば七度は長七度に変ずるのですが、これが下主音たる短七度を維持するというのがポイントなのです。

加えて、ドミナント・モーションという下方五度進行および三全音代理進行をしない「閉塞」したドミナント7thコードの進行では、ドミナント7thコード上にて想起されるアヴェイラブル・ノートに於いてアヴォイド・ノートを忌避して附与するオルタード・テンションである♯11thとは異なり、正位位置である本位十一度音という「add4」を夫々に附与すると先の様なデモに見られる様に、意外にもマッチするという事もあらためて述べておきたいと思います。尚、YouTubeの動画解説の方でも注意書きを載せておりますが、動画内テロップ11〜12小節目のコード表記が誤っており、実際には「D7 add4」が正しい表記なのでご容赦を。

尚、余談ではありますが音度表記について今一度語っておきましょう。西洋音楽界隈では長調/短調いずれに対しても、正位位置の音度に変化記号を用いずにローマ数字「Ⅰ〜Ⅶ」という風に充てる物ですが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈での音度=ディグリー表記は、メジャー・キー/マイナー・キー共に、長音階での音程列を正位に採って表わします。一例を挙げれば、マイナー・キーでのⅢ度は長音階のⅢ度に対して半音低くなる為「♭Ⅲ」という風に表わす訳であります。次の様な例を見ればお判りになっていただける事でありましょう。

扨て本題に戻りますが、私が今回例示したドミナント7thコードの「♯11th」と「本位十一度」を附与される和音の何れもが、ドミナント・モーションではなく弱進行となる閉塞した進行を伴っているという側面を詳らかに挙げていた事がお判りいただけたかと思います。閉塞した進行とは雖も♯11thを用いる方では、後続に突飛な和声進行を欲するかの様な期待感があり、同時に♯11thが附与されているドミナント9thコードという和音そのものが独立峰的に色彩感を有していると形容した訳ですが、他方「Star Cycle」に見られる本位十一度を附与したドミナント7thコードの類型では、そのコードが「点描的」とでも言いますか、局所的に部分転調を頻繁に行なっている観が際立ち乍ら、全体的には重力のあるフィナリスから見たⅤを避けて進行させている(※Star Cycleの場合は「Ⅰ・♭Ⅲ・Ⅳ」という解釈)物であり、両者の違いという物を和声的な意味で趣が全く異なるという事も明示している訳であります。閉塞したドミナント7thコードの類型は必ずしもその和声的な雰囲気が同じ・近しい類の物ではないという事がお判りいただけるかと思います。

加えて、♯11thを附与するドミナント9thでは、後続が必ずしも先行和音と同型の和音の平行を採る必要はなく、そうした後続の和音への「期待感」という物は非常に手広い感じがあるものの、その一方で本位十一度を附与するドミナント7thコードでは、後続和音が先行和音と同型の「平行進行」を用いる方が得策であるかの様に用いる事ができるという事も着目していただきたい部分なのであります。

茲で今回の核心部となる「長属九」に関して詳らかに述べる事にしましょう。前回の記事もおさらいする事になりますが、前回はTonnetzに依る音程の近親関係がお判りになったと思いますが、重要な事は、Tonnetzの紋様から視覚的に対称形が現われる事を確認する事だった訳であります。

その上で、私はハ長調に於ける副次ドミナント(=セカンダリー・ドミナント)の内、Ⅱ度に現われるセカンダリー・ドミナントに於て「D9」という和音を使っていた事を今一度確認してもらおうかと思います。前回の和声二元論における「TonicとPhonic」ですが、今回からは原ハーモニー側を「Tonica」と呼び、鏡映側のハーモニーを「Phonica」と呼ぶ事にします。そういう訳でTonica側の「D9」は、Phonica側では「E♭9」が生ずる事になります。

この様に、恰も原ハーモニー側の半音上に同型の和音が平行状態で現われるのですからあらためてこうした投影法に依るハーモニーの音脈の妙味に驚嘆していただきたいと思わんばかり。こうした長属九の投影関係を思えば、半音違いの長三和音のバイトーナル・コードを用いたドビュッシーや、半音違いの属和音のバイトーナル・コードを用いたストラヴィンスキーという大家達の使用例を鑑みれば、その近親性への洞察力と欲求があらためて凄まじい程の感覚であると言えるでしょう。「近親性」などと卑近な言葉の上では容易く表現しているものの、大家達が用いたそれらの近親性を調性社会に隷従するだけの様なごくごく一般的な凡庸な人間達の感覚と比較すれば、最早それは近親とは対極を為す遠矚を眺めるだけの遠親関係と謂える事でしょう。

D9に対してE♭9を対照させるという事は、E♭音を根音にした属二十三の和音の両端を見るという解釈も可能になります。つまり、完全十一度と短十三度を持たないD音を根音にした不完全和音としての根音・長三度・完全五度・短七度・長九度・減十五度・長十七度、減十九度、減二十一度、短二十三度という訳で、根音から「最果て」の方にある側を実像のTonica側のハーモニーと見做す事で、半音階への音脈への洞察を深めて行くというアプローチのひとつを挙げる事ができます。

念のために申しておきますが、属二十三の和音は、それがドミナント機能を持たせているが故に和訳ではその様に呼ばれている物の、ニコラス・スロニムスキーは単に最果ての短二十三度を取って 'minor 23rd chord' と呼んでいる事に注意が必要です。これは、スクリャービン楽派を受け継いだシリンガーやその後のスロニムスキーが、不協和音のドミナント機能を追究していたが故のカテゴライズである訳で、単なる半音階の総合たる姿の総和音でもない訳です。

半音階の総和音というのは五度・四度・二度音程をこねくり回しても構築できますし、フリッツ・ハインリヒ・クラインに依る「母和音」となると、総ての単音程種を用いた物でもありますし、こうした半音階の総合は他にもスロニムスキー著 'Thesaurus of Scales and Melodic Patterns' の巻末に於いて Pyramid Chord, Mother Chord, Grandmother Chord という物が載せられているので、興味のある方は手に取られると宜しいでしょう。

半音階の総合というのは単に半音の羅列と捉えてしまうのは総計です。全音階ですらドレミファソラシドを羅列するだけでは名作など生まれないのと同様に、半音階とて単に羅列すれば良いという物でもないのです。但し、通常ならば我々が用いる「アヴェイラブル・ノート」というのはヘプタトニック(=7音列)が元となっている訳で、使っても「誹り」を受ける事が無い申し訳程度のノン・ダイアトニックの音を使える様に音を充てたり、場合に依っては移旋をしている程度であり、それが頻繁になれば漸く半音階に近しく充ちて来るという状況であります。ある和音に対して「決まった崩し方」がある様に、ひとつの和音種に対して大方崩し方が決まっているという事は、その和音に対して如何様に半音階のアプローチを採る事は難しくなってしまう訳でもあります。

そういう意味で投影法を用いたアプローチというのは、原ハーモニーがどのような五度圏の重力システム分布となっているのかと分析する事によって、同等の分布を用いてアプローチを図るという事が出来るという訳で、これが投影法に依るPhonica側の併存のアプローチである訳です。

このPhonica併存タイプのアプローチで気を付けなければいけない点は、原ハーモニーの長音階システムに対し短調っぽい音が出て来る事になるので、これは前回にも触れた様に、単に短調の音脈を使っているだけの様なフレージングにならない様に注意を払う必要があるので、そういう意味では刺繍音的振る舞いに依る装飾を徹底して学ぶ必要があるでしょう。

長属九(ドミナント9th)コードの構成音分布を基本形で見る事にしましょう。半音数で言えば下から上へ [4・3・3・4] となっており、等差数列的に言えば上と下と対称形を持っている事も同時にお判りになる事でしょう。こうした音程比が等差数列的構造を見るのはシェーンベルクの 'Harmonielehre (Theory of Harmony)' にも取り上げられる位なので看過出来ない側面であります。

その上で、我々がC音をフィナリスと採る時の「長属九」はどのような投影形を得るのだろうか!? という事を今回次の譜例の様にあらためて列挙してみましたのでご覧いただきましょう。

これらの Tonica と Phonica を見る際最も判り易いのは、ご自分で鍵盤を用いて [c - g] の完全五度と [g - c] の完全四度という2種類の音程を造った時、低い音は上行形で半音順次進行させ、他方高い音は半音下行と反行形を取る様にして弾くと、 [c -g] ではE♭/E音で交差し、[g -c] ではB♭/Bにて交差し合う事がお判りいただけるかと思います。今回、[c - g] の完全五度を更にオクターヴ移高させた動画を作ってみたので、更に判り易くなっているかと思います。

ダウンロードは🎥こちら

[c -g] 間を中心に採るならば、E♭/E音間に交差ポイントがあるのは歴然です。実はこの見渡しが通用するのは、我々が12EDOという12等分平均律を用いているが故の見渡しであるという事を念頭に置いておく必要があります。

ジェイコブ・コリアーがNegative Harmonyを説明する動画はご覧になった方も多いかと思いますが(※新たに続編動画がアップされました)、彼が当初の動画では話していない大前提というのは

《五度圏が生ずる為には純正完全五度と採らずにスキスマを埋める事》

という事であるのです。意味が能く伝わらないでしょうかね!? これは、純正な完全五度を次々と取って行ってしまうと、1つの五度音程の度に約2セントほど高くズレて言ってしまい、五度を12回累積した時ではシントニック・コンマという風にして元の音に帰着しておらず大きく離れてしまう訳です。ですから、こういう時代だと五度の累乗は少しずつズレている為、完全に重なり合わない五度圏を作るので二次元では表せなくなり、「五度螺旋」という状況を考えないといけなくなります。

古典音律や不等分平均律というのは、5度と3度のどちらに重きを置いて優先させるか!? という事から整えられ、結果的には総てが均された事を「妥協の産物」と呼ぶ人もいたりする訳ですが、これにて五度螺旋は平均律に於ける純正ではない完全五度となり、二次元で表わす事が出来る様になった訳でもあります。

平均律が「妥協」だとしても、平均律にも実際には純正音程は失っておりません。「絶対感全音程」と呼ばれる完全八度と完全一度だけは成立しているのが実際です。「平均律は純正律を捨てた」などと言ったりする人が居ますがとんでもない。純正音程である完全八度と完全一度が成立するのが等分平均律であるのです。

とはいえ、等分平均律の五度圏で「ズレ」を認識できなくなる様に整えられたとしても、投影法を適用すると微小音程(=微分音)への音脈となる分水嶺を見付ける事ができるのです。それが先述の、[c - g] [g - c] という完全五度/完全四度をそれぞれ反行形で半音順次進行させた時の交差ポイントこそが、12EDOではそれらは単に該当する音が無い丁度中間を通り過ぎて行く事に等しいのですが、この分水嶺こそが12EDOという世界観から24EDOの世界へ近づく為の扉の隙間だと思える訳です。

ジェイコブ・コリアーが微分音を使い乍らも、先のNegative Harmonyの動画内で12EDOに限った投影法を説明しているのは、投影法そのものを説明するに当って12EDOを基準にした方が判り易いであろうという配慮である事に疑いは無いでしょう。寧ろ学び手の側は、単にそれを顰に倣って解釈するだけではなく少なくとも24EDOへの洞察を深める努力をしなければならないと思います。そういう意味でジェイコブ・コリアーは、学び手自身の理解力を促進させた愛情に溢れた解説となっている訳です。

[c - g] 間の分水嶺とやらがどのようにして現われるのかというと、650セントずつで近親調関係を形成し合う事になる次の24EDOでの「不完全五度圏」にてお判りになる事でしょう。

この円環では、その分水嶺とやらが先ずはEクォーター・フラット(Ed)という風に現われているのが判りますが、奇しくもこれは12EDOに準える事のない微小音程を反映させる時のブルー3度に匹敵する音を表わす事にもなり、同様に [g - c] の4度で生ずる分水嶺はBクォーター・フラット(Bd)を見る事が出来るので、是亦奇しくもチャールズ・アイヴズの「Fundamental Major」と形容される中立音程を反映させている音脈でもあるのです。

C音を根音とする長三和音にBクォーター・フラットを附与させるという酒井健治の作品「White Out」にも現われる訳で、こうした音脈への意図という物を、ジャズ/ポピュラー音楽界隈またはその近傍しか知らぬ人達はあらためて敬意を払って理解する必要があるかと思います。

千住明も、嘗てのTBSドラマ『流星ワゴン』の番組内BGMに於てAクォーター・フラット(Ad)とG音に依る中立音程の「減七度」をg moll(ト短調)にて用いていた事がありました。つまり、短調上主音を1単位四分音低めているという訳です。短調上主音を低めているということは、平行長調の導音を低めている事と同様である訳ですから、彼等が微分音(※この場合は四分音律)の分水嶺をどのように見出しているのか、という事があらためてお判りになる事でありましょう。

これらの微分音使用の例はブログ内検索をかけていただければ私の過去の記事で触れているので興味のある方はそちらもお読みなられると宜しいでしょう。

余談ではありますが、ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフは、嬰種の四分音記号を重視し乍ら変種の四分音記号は通常のフラットと3単位四分音変記号のみを使用して次の様に読みを与えております(※変種3単位四分音記号は、比較的広く知られている同種の記号とは異なり、中東の微分音変種記号に似た記号)。少し前にSNS上で四分音の独名が決定しただのと一大学の論文での呼称が流布されてしまったのですが、大学内の研究紀要も勿論方々の査読を経て発表されてはいるものの、世界的規模にて学会にて了承されてから本来なら「決定」する訳であり、それは単なるローカライズされた呼称と判断し得る物であり、加えて他の方面に目を向ければゲオルギー・リムスキー゠コルサコフが斯様に独名を充てて既に発表している訳ですから、こうした体系を無視するかの様な形で音名呼称を充てた日には目も当てられません。

ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフの音名に倣えば、先述の酒井健治の「White Out」で用いられている私が取り上げた例に見られる和音でのロ音より1単位四分音低い(BとB♭音の中間)音高は、[h]由来ではなく、[aist] で代用される事になります。変種よりも嬰種微分音変化記号を重視するそれはアロイス・ハーバと同様ではありますが、この辺りは伊福部昭著『管絃楽法』でも触れられておりますが、エンハーモニックの重複が多義性を帯びてしまう様な煩雑化を回避しているのが大きな理由である事に疑いは無いでありましょう。

或る意味では12EDOに於ける投影法というのは、その音組織が持つ「分水嶺」が微分音空間を示唆している物と見做し得る事が可能でありましょう。その分水嶺という存在はまだ見ぬ音脈でもある為、完全五度を聴けばその丁度中間の中立音程が聴こえるという訳でもありません(笑)。その分水嶺の役割は音脈への道標でもあり、微小音程を視野に入れぬ12EDOの世界に於てでも下方倍音列という音脈が見えるのも「分水嶺」が投影される短三和音と原ハーモニーが共有し合って出来るが故の世界観であります。決して物理的に聴こえるのではありませんが、それを聴こえる為の音脈として活用する事に何の誹りを受ける謂れなどありません。

そのような音脈が出現する実際をあらためて鑑みれば、次の様にメジャー/マイナー感のあるブルース・スケールを形成させる事も可能であり、それらの長・短2種類のオーセンティック・ブルース・スケールの投影を見る事で、マイケル・ブレッカーが用いていた四分音の音脈というのもこうした例に基づく物と解釈する事が出来る訳です。その、ブレッカーが用いた例というのは私が過去にもブログ記事にて述べたマイク・マイニエリの「I'm Sorry」やドナルド・フェイゲンのアルバム『The Nightfly』収録の「Maxine」での用例を振り返っての事です。これが、冒頭で示唆していた「訛り」の件であります。

これらの様に、「分水嶺」を利用して新たな音脈を辿るという風にして展開させる事も出来、ジェイコブ・コリアーは元のコンサート・ピッチとは異なる体系のピッチを併存させたりして、それをジャズ・フィールドで表現している訳でありますね。勿論これらのアイデアはジャズ界隈ではなく西洋音楽由来であるのは言うまでもなく、彼がどのような家庭環境にて薫陶を受けているのかは明白な事でありますので、こうした地盤があっての昇華であると言えるでしょう。

加えて微分音を視野に入れた時の投影法の活用例が非常に能く判る実例として紹介したいのが、酒井健治氏に依る自作品解説の論文でして、『エクリチュールの強度』というタイトルでベルク年報〔16〕2013─2015にて発表されております。ベルク年報その物の入手が難しい方は国立国会図書館にてデジタルデータとしてPCから閲覧して出力も可能なので、私に騙されたと思って一度は読んでみて下さい。楽理的素養を高める上でも決して損をする事など無いでしょう。投影法に興味のある方なら必読です。

今一度12EDOでの五度圏を振り返りますが、その五度はスキスマを均したが故に、時計回りで進もうが反時計回りで逆行しようとも行き着く先が等しいステップを踏んでいるという訳です。五度を純正に採った場合は某しかの重力の泊まり木となって行く訳でもあります。

ジャズ界隈では短調をドリアンで嘯く事は基本中の基本でもあります。ドリアンというのも音列が上下に対象構造を持つ組織でありますが、坪口正恭氏に依る論文『アフリカ音楽分析──ジャズのルーツとしてのポリリズムと音律──』(尚美学園大学芸術情報学部紀要 第6号)で語られる7EDO(七等分平均律)という解釈もあった様に、整律する事と不協和音の紋様の対称性という事が音律体系にも拘っている事が読み取れる訳です。七等分平均律に限らず、全音を7等分する七分音(=42EDO)という体系もあったりしますし、先の坪口氏の論文では、7EDOがドリアンの近傍であり、結果的に12EDO社会でのドリアンに靡いたとする説が興味深いのでありまして、如何様に靡こうとも対称形の形を採るという部分に私は深く首肯したくなる物です。

これらの深い示唆を元に、投影法という物を今一度深く研究する事は決して足枷にならない事でありましょう。

2017-06-28 21:00