マルセル・ビッチュの和音体系を拝戴する [楽理]

ジャズ/ポピュラー音楽界隈にて用いられている「大前提」とも謂えるコード表記の体系という物はバークリー系統をメイン・ストリームとする物であり、我々はそれを知らず識らずの内に体系を覚え使用しているというのが実際です。その体系の出自など全く識らずに使用している人の方が遥かに多い事でありましょう。

そもそもバークリーが体系化したコード表記というのは元はと言えばスクリャービンの和声に行き着く訳ですが、スクリャービンの和声の大きな特徴という物は不協和音が某かの属和音の体系とする様に纏められる訳です。

これは即ち、三全音を包含する和音を属和音のタイプにまとめるという所から端を発しております。無論、スクリャービンのみならず他にもこうした事を同様に分類している西洋音楽界隈の大家は他にもおりますし、三全音を含み乍らもそれが総じて属和音でもないという分類などヒンデミットの『作曲の手引』を見れば瞭然ですし(※現今のメジャー7thコードに♯11th音が包含される)、A・イーグルフィールド・ハルの『近代和声の説明と応用』を見れば、マイナー・コード(マイナー7th/マイナー・メジャー7thコードに♯11thを包含)に♯11thを附与し乍らもそれは属和音とは扱っていない物など、見渡せば解釈という物は色々あるのです。

不協和音という物は、後続の「協和音」へ進行する事で進行感が際立つ訳でして、その不協和の源泉を属和音という物に纏めるという解釈を前提とした上で和声という物を体系化しているという事を先ずは読み取らねばならない事なのです。不協和な「音響」が某かの属和音系統(=オルタード・テンションをまとった)の断片である、という風に解釈するのは確かに正統な解釈ではあるのですが、必ずしもそうした不協和の振る舞いが属和音ではなく、属和音という振る舞いが暈滃状態となっている事を見越した上で属和音に分類しない見方をする系統もあるという事を知っておかなくてはなりません。その上で、バークリーの体系がどの様な楽派から生じて来た物なのか!? という事をあらためて鑑みれば自ずとお判りになる事でしょう。

バークリーの和声体系の方法論が構築される迄には、スクリャービン → シリンガー → スロニムスキーという所謂ロシア亡命組の人達が一役買っている事を念頭に置かなければならないのですが、和声体系にてどういうポジションを採っているか!? というのは前述の不協和音関連の事を思い出していただければ直ぐにお判りになる事でありましょう。

一部の素養に乏しい人は「ドミナント・モーション(※リンク先はJohn Mason Good, Olinthus Gregory, Newton Bosworth著 1813年刊行の事典『Pantologia』からのもの.上述のリンクが不十分に検索される時もあり、その場合は次に示す同書1819年版のPDFリンク先にて参照可能)」という言葉に対し次の様に疑念を抱いたりするものですが、結論から言うとドミナント・モーションという言葉は19世紀前半から英国では呼ばれており決して和製英語やらの造語ではありません。一部の者曰く、その言葉に含まれる「モーション」という言葉自体がどうにも精確さを捉えていないのではないか!? とばかりに論って非難の対象にしてしまうもの。似たような状況は音楽のみならず色々な社会に於ても能く見受けられるシーンであります。

そうした状況に共通する事は、予てから何の齟齬もなく使われて来た言葉が突如として新参者から非難される事で正当的立場の側が途端に正当性立場を失ってしまうかの様に立場が逆転するかの様に見られてしまうという物でありまして、このようなシーンは音楽以外のフィールドでも決して珍しくはありません。

では何故、これまで何の障害もなく用いられてきた「ドミナント・モーション」という言葉が現代では槍玉に挙げられてしまうのか!? と言いますと、結論としては《疑義を抱えた当人の無知・無学に加えて言葉の陳腐化》に端を発する言いがかりに過ぎない物だからです。

本来ならば疑問を抱えた当人達がその問題を解決すべき立場である筈なのですが、皮相浅薄な新参者というのは概して自分達で汗をかいたり骨を折る事などせずに手前勝手な声を挙げたりする物です。

況してや「正当」のポジションに在る者は正義感に溢れて堅牢な立ち居振る舞いに依って悪をも全く寄せ付けぬ全知全能で万能の振る舞いをして然るべきとばかりに追いやられてしまうものでもあります。

正当な立場の者は悪気など全く抱えずに良心を発揮して知識をあらためて呈示しようとするので、悪意を持った問いかけにも良心を以て誠心誠意正答を呈示しようとします。その際、確信を得る為の証拠を直ぐに呈示できない状況下であったりするのも専門家や研究者の常であり、即断出来ずに居るだけで悪意を持った連中からはやいのやいのと非難されてしまったりするのも能く見かけるシーンでもあります。

しかも当の質問の悪罵を浴びせかける連中がそうした疑問を抱える背景には自身の誤謬や無知が禍いしてでの事でもあるというのに、そうした瑣末な例を針小棒大に論って先人の開いた道を拝戴する事もなく責め立てるというのも珍しくないものです。

事態の収束を見るのは正当を得れば解決するとばかりに正当の側はそれでも良心を発揮し、そこで単に無学な初学者本人の為に敢えて理解し易く且つ根拠の薄い《彼らが使う》通俗的な言葉を推奨して呈示しよう物ならこれ見よがしとばかりに「判りやすい言葉」は新たなる地位を得たとばかりに取って代わられてしまいかねず、新参者が峻別しやすいだけの言葉を新参者が臆面も無く用いる様になるという姿勢は主客転倒も甚だしいと謂わざるを得ません。

例えば、疑義を抱えた当人が《ドミナント・モーション》という語句を使う事など到底承服したくないという状況で彼等がそうしたケーデンス(進行)を《ドミ・ケーデ》という風に、いかにも《俺は格好良く振舞ってさも熟知しているかの様に手垢を付けた愛着で呼んでいるのだ》と言わんばかりに虚勢を張って使い出すとしましょう。そこで熟知する専門家が彼の態度に敢えて寄り添うかの様に《では「ドミ・ケーデ」について詳しく述べるとしましょうか》などと対応すると、これ見よがしに《ドミ・ケーデ》などという言葉は我が意を得たりとばかりに使ってしまう、そんな莫迦共を音楽に限らず至る所で見かけた事は少なくないでありましょう。そういう例の事です。

然し乍ら音楽シーンのみならず、こうした謂われなき主客転倒が横行してしまうシーンなど悲しい哉これまた日常茶飯事なのでもあり、多くは正当な側に居る者が辛酸を嘗めてしまうものです。

あらためて再び問いましょう。何故彼等は「ドミナント・モーション」という言葉が精確さを欠いているなどと言い出すのでしょう!? その辺りも後述しますので先ずは、ドミナント・モーションという語句の正当性という物を語る事にしましょう。

私がドミナント・モーションという言葉を聞いてその言葉に「配慮」を感ずる事は、ドミナントがトニックへ進行する際の「下方五度」という「五度の関係」を非常に好く示している言葉だと思うからです。

今でこそドミナント/サブドミナントという機能の名称は全音階の音組織に於て1オクターヴ以内に収まる様に転回位置で示されますが、これは、音楽の歴史が辿って来た教育体系の合理化によって整備されているにすぎません。

それら夫々が単に「固有名詞」を持っているかの様にして音名が形容されている様に思いがちですがそれらの呼称が用いられるのはそれなりの理由と背景があっての事なのです。

音程が形成される(=協和を明確にするため)音楽の源を振り返るならば、ドミナントの存在は主音の五度上にある「上屬音」として形成され、同様に主音の五度下にある「下屬音」として形成されるのがサブドミナントと呼ばれていた訳ですから、「五度」の関係にあるという事を指し示す字句が用意されているのはとても重要な事であると私は考える訳です。

加えて、モーション=motionという言葉は哲学の世界に於ても非常に能く使われる物であり、〈motion=動機〉という意味で使われます。ジョン・スチュアート・ミル著『論理学体系』(大関将一訳)など手に取れば直ぐに判る事でもありまして、先人達はこうした分野にも配慮しつつ用いた事が容易に推察する事ができます。

それはバイナリー・オポジション(二項対立)にも用いられたが故に拝戴された用法となったので明白であり、その表現を音楽界隈に還元する際の音楽の形式のそれである二義的な場面を演出している時(明と暗、歓喜/悲哀、協和/不協和、緩と急、増と減など)、《「動機」の次に生ずる対照となる「安息」》を暗々裡に示唆しているという、とても熟慮された語句であるというのをあらためて窺い知る事が出来るのであり、あらためて先人達は含蓄ある熟慮された表現を用いた物だと痛感させられます。

処が言葉というものは、それが聞き慣れた・使い慣れた物と成してしまうと途端に「陳腐化」を招いてしまう物でもあり、往往にして新たな世代の側からの謂れなき反発や突き上げを食らってしまう物でもあるというのは言語学の世界に於ても知られている事です。時代を重ねていつしか輪廻して再び「旧い言葉」が息を吹き返すという事もありますが。

然し乍ら残念な点は、確かなる知識を持たない者がこうした皮相的・近視眼的な側面をほじくり返してしまい、あろう事かそんな連中に対して正当な側に居る人々までがまともな反証もできないとなると、本来確固たる地位にあった者への信頼が途端に胡散臭い姿へと映りかねず、例証を挙げる為に奔走するとなるとそこで時間を要してしまう様がまるで答えをいくら探しても即断できずに右往左往または狼狽しているかのようにすら彼らの目には見えてしまうのです。

そうした姿を見るにつけ愚かな者は、たとえそれが嘘でも良いから《毅然たる態度且つ即断する姿に見えた方が格好良い》という立ち居振る舞いではないと、屈服した時の己の側も格好悪い姿へと巻き込まれかねないという印象を抱いてしまい、時間をかけてでも論拠や典拠を用意するという姿は連中からすれば如何にも格好悪く映る訳です。

その原因は、彼らの知識が脆弱であるが故に、正当となる真理の前には毅然としてもらいたいという心理の表れでもあるのでしょう。真理を贏ち得て正答を手にした暁には自分も大手を振って歩ける、とばかりに。それは、正答を得る事で自己を高めて自身の姿を「粉飾」しようとしている輩のつまらぬ自尊心に振り回されているだけなのです。

滑稽なのは、無知・無学が招いてしまう《盲人蛇に怖じず》かの様な振る舞いは己の虚勢を張る為に必要な姿でしかないのにも拘らず、謙る事など無いという所。大概の場合、こうした愚かな連中を相手にして咀嚼する様な通俗的な言葉を用いて説明しようとすると、その説明の過程で《我が意を得たり》とばかりに、説明の途中で話を聞こうともせずに理解をあやふやにしてしまうのは世の常であります。

無論、そこで連中に寄り添って通俗的な言葉を多用してしまったりすると、今度はそれを逆手に取って市民権を得たかの様に振る舞って造語が生まれたりもするのです。

音楽の場合、誰もが共通理解として得る事前知識の為に「楽典」というものがあるのです。連中はこれすらも学ぼうとせずに己の手前勝手な臆断だけで手繰り寄せただけの感覚的な知識を披露するものです。得てしてそうした彼等の臆断を共有する事は難しいものですが、愚かな者であっても音楽が好きなのであれば必要最低限の「共通理解」を得る事を是とする空気の醸成造りがあらためて必要であろうかと思います。

《楽典くらいは身に付けねーとお前の言ってるコト訳わかんねーよ!》

と強く指摘するくらいが好いのかもしれません。

識者の側が正しい答を時間をかけて掘り起こして用意した状況を愚者から見れば、そうした労苦や峻別が行えなかったという事を論って他者を攻撃し、あろう事かそんな答えなど根拠の薄い脆弱な物であると決め付け、理解しようとしないのであります。

連中からすれば、理解をする前に「格好悪い」という「美・醜」というバイナリー・オポジションによってフィルターをかけて見ている為、自身の主観で正しい答すら歪めて見てしまうので、折角用意した正答すら受け止めようとはしないのです。《格好悪い奴と一緒にするな》とばかりに。まるで、どこぞの政党のシンパの様なシーンにも似る状況ではありませんか。

歪んだ考えを持つ人間の側が抱いてしまっている手前勝手な〈主観〉が、己のボキャブラリーの範囲で勝手に価値づけを低めてしまうのであります。

こうした愚かな輩が多少なりとも声が大きかったり或いは体よく賛同を得られる様な状況であったりすると、正当な側はそのあまりに純真な正当性は莫迦者どもにも牙を剥く事が無いほどに悪意には鈍麻で優しさを発揮する為、その攻撃性など全く無い聖なる姿勢を前に莫迦どもはそうした善意に満ちた者を「無力化」させるかの様に論い自論の方を正当化しようとする物であります。

反知性主義が罷り通ってしまう様な風潮は現今社会に於て特徴的な側面でもあり、どこかのカルト政党が「野党のせい」だと詭弁を弄する姿にも似るシーンでもありますが、詭弁・強弁というのは得てしてこういうものです。

「ドミナント・モーション」という言葉に対して一部の愚者が揚げ足を取ろうとするのも概して確かな知識が無いが故の事でもあり、反証する側も知識が浅い為に莫迦どもを野放しにしているので、こうした謬見が蔓延ってしまうのであります。

ですから、ドミナントの四度上方にトニックがあっても、一部ではそれを「四度進行」と呼ぶ処があるのを私も知ってはおりますが、四度進行という言葉の裡には「ドミナント=五度音程」という示唆を隠蔽してしまう訳でもあるのです。

所謂「イチロクニーゴー」パターンを例に取っても、それは音度を充てた時の数字が「Ⅰ」の主和音の後続以降は「4つ」ずつ増える様に見える為「四度進行」とついつい言いたくもなりますが、「下方五度」という五度音程に隠されている秘密というのは、《先行和音の主音を後続和音の上音に採り込む》事により機能和声の和音諸機能(トニック・サブドミナント・ドミナント)を一巡する事で「終止」が生ずるという事をあらためて認識して欲しいのです。

トニックの根音は [Ⅵ度] で上音(=第3音)に採り込まれ、[Ⅵ度]の根音は [Ⅱ度] の上音に採り込まれ、[Ⅱ度] の根音は [Ⅴ度] の上音に採り込まれ、[Ⅴ度] の根音は [Ⅰ度] の上音に採り込まれている事が、四度進行という通俗的な呼び方だと隠匿されてしまう訳です。ですから「下方五度進行」というのは私が勝手に作った言葉なのではなく、正当な呼び方であるという事もあらためて理解していただきたいと思います。

ですから私は、過去のブログでは初期の段階では通俗的な言葉を使っていた時期もあるものの、それは楽理をきちんと論ずる順番があっての事で、その後四度進行を「下方五度進行」と必ず語っている様にして来たのはこうした配慮があっての事なのです。

最近Twitterで見掛けた発言を例に取ると、曰く、バークリー・メソッドという名称にある「メソッド」の部分には本来の言葉以上の重みを与え終いかねず、現地ではバークリー・メソッドたる言葉など誰も使用していないから、現地でも耳にしない名称を用いる日本人に理解を示したくないとばかりに断罪していた内容でありました。

「method」という言葉が偶々当人にとって聞き慣れなかった言葉だとしても、「method」という言葉の意味には「方法論」という意味が与えられている物であり、単なる個人の主観がなぜそこまでの権威を振りかざして呼び名を変更する必要があろうものか。「バークリー方法論」と呼ぶ人(固有名詞の後に方法論が続く=それならば "Berklee-Method" とハイフネーションを挟むのが望ましいだろうが)」は英語圏に於て使う人が少ないとしても、そんな人間は唯単にボキャブラリーが貧困だからこそ聞き慣れぬ言葉に字義以上の魔力を感じてしまうのであるのは明白です。

況してや「メソッド」という言葉にそれ以上の魔力めいた言葉と感ずるとするならば、本来の意味を逸脱してしまうような「主観」に対してなにゆえ他の人々がそれに靡かねばならぬのか!? と疑問を抱く人は居ない物でしょうか。裏を返せば、個人の主観は誰かの牽引力と説得力を持った者の発言に遭遇するまで際限なく不毛なやり取りを続けてしまう事を意味してしまうのですから飛んだお笑い種であります(嗤)。

そんな愚かな発言など何処までが真実なのかは推して知るべしですが、その愚かな発言の主は美学校にて菊地成孔氏の講義を受けていたそうで、その菊地氏の発言にも過去に「ドミナント・モーション」という言葉があり、「師に矢は引けぬ」などと言っている訳ですが、百歩譲って師に背く様な発言を引合に出すとしてもそこで用いる慣用句は少なくとも、引くべき物は弓であり矢ではない。射るのは矢であるが、こういう所に言葉を選択する配慮の欠片も無い様な人間の言葉に、何の説得力があろう事か。師匠に対して反駁するのは以ての外、という風に言いたいのは誰にでも判る事ではあるものの、そうであったとしても真に信頼している師匠に対して慣用句やら喩えを用いるならば、「矢は引けぬ」などと言葉の誤用を平然と用いる輩が一方ではバークリー・メソッドたる言葉に拘泥して騒いでいるのは何ともまあ莫迦げた事を抜かしているのだと実感した物であります。

代数記号にしても、そこに用いられる記号は単なるシラブルでしかない記号を用いるに過ぎず、そこに算術用の共通理解があって初めて数学上で「意味」を持つ物であり、数学や物理の世界では導かれる解が一義的な物で他の解釈を許さない「定理」である事が個人の主観が介在する余地など無い様に徹底的に考え抜かれた上で成立している物です。本来であらば意味を持たぬ無関係な文字の表象が数学的な共通理解に依って与えられるだけで個人の余計な主観を排除する事を強化している事に役立っており、こうした事に立脚して我々は数学的に正当たる答を得る訳です。「1+1=2」。歪曲するならば『1足す1は田んぼの「田」』という風に、線分の集合とやらを持出して元の数式の正当性を棄却する強弁も中にはありましょうが、こうした強弁が正当性という立場を得るには相当無理があると言わざるを得ない物です。こういう例を楯にして「凡ゆる側面を鑑みてこの代数式は不完全である」などと到底言えた物ではないのは明白でありましょう。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈にて瀰漫するコード表記の体系は、バークリー流の体系が基になっているのでありますが、後に続く者がそうした事を識らずとも利用できる位には人口に膾炙される様になった時、コード表記が見せてくれるサフィックスのそれらに対して他の解釈を介在させない程絶対的な地位があるかの様に理解してはいても、実際にはそれらのサフィックスに当て嵌める事ができない実例に遭遇している現実も同時に知っているのが実際でありましょう。そんな矛盾とは別に、こうした体系化があまりに絶対的な地位にある物だから、この表象に魔力めいた物を感じてしまって本来なら個人の主観を介在させる事の無かった表象に、個人が勝手に自己の感情を投影してしまう様にもなるのですからシラブルという物は面白く亦、皮肉な物であると私はあらためて痛感させられるのであります。バークリーの体系にも矛盾が生じている事に気付かぬ者は、己の余計な主観を投影させたりしてはいないだろうか!? と今一度見つめ直す事が肝要であるとも謂えるでしょう。

扨て、バークリーのコード表記の体系の中にある「矛盾」のひとつを取り上げてみる事にしましょう。とはいえこれを針小棒大に論ってバークリーを貶めようとするつもりは毛頭ありません。私の批判の矛先は、バークリーが主体となって築いたコード表記の体系ばかりを是認・妄信してしまい一義的な理解としてしか音楽と向き合えない狭隘なる視野と見聞しか持ち合わせない輩に対してであります。

例えば、ドミナント7thコード類に附与される所のオルタード・テンションのひとつ「♯9」というのは、実にその矛盾というのを形容している物です。抑も「♯9」というのは「同位和音」という物から派生している物で、同位和音というのは長調および短調夫々の音組織を俯瞰しつつ両性具有的に用いる技法として知られる所から端を発しており、長和音・短和音が同居する両性具有的な響きの「不協和」がドミナント7thコードと結びついている事で体系化されている物です。しかし、その「♯9」とやらは両性具有の和音を便宜的に3度堆積した時に♭7th音の上部に「増三度」として表記せざるを得ない物として生じた物であり、短和音の第3音由来であるならばそれは「♭10th」扱いが正当であるという事を述べているのがカンタベリー系の雄デイヴ・スチュワート著『音作りのための音楽理論』(リットーミュージック刊)にて確認出来る物であります。バークリー系統ではない人の発言というのもあらためて注目してもらいたい部分です。

先の様な両性具有的な和音というのは西洋音楽界に於て最も顕著なのはバルトークの名を挙げない訳には行かないでしょう。また西洋音楽界では他にもガーシュウィンは「♯9th」をドミナント7th上で用いておりますが、ガーシュウィンのそれは7度音がブルー音度となるオルタレーション(長七度→短七度)を視野に入れた上で生じている構造であると見る事が出来、仮にその和音から根音を抜けば、オルタレーション前の和音は現今社会で知られる所のマイナー・メジャー7thコードが含有する5度音が半音低くオルタレーションする(=ディミニッシュト・メジャー7th)を生じているそれと同様のオルタレーションにて和声を構築したという風に判断する事が出来るのではないかと思う響きを感ずる物です。

同じ♯9th系統(=ドミナント7th + ♯9th)であっても響きが異なる様に耳に出来るその和音の「真の両性具有感」という物を例えるならば、《他人の目には触れない所でひっそり佇んでいて傍目にはそれがもの悲しげに映るのだけれども、顔が少し見えた時には不気味に笑っていた》と謂わんばかりの不気味さが漂うのが両性具有感を模した響きだと、私個人は感じております。

例えば次の例に挙げるBS&Tの名曲「Spinning Wheel」の冒頭の「シャープ・ナインス(=この呼び方をする時は、ドミナント7thコード + ♯9thを意味する)」のブレイクや、ジェフ・ベックの「Ecstasy」等の例(YouTube 1:01〜)に特徴的なのは、トップ・ノートの♯9th音に対して内声としてのM3rd音がトップ・ノートに対して長七度にて「嘯く」様にして、

《導音欲求を起さぬ短調下主音(=短音階の本位音度たる第7音)を墨守する外声・導音欲求を起した音がトップ・ノートに隠れる様にして内声》

という風にして成立しているのが顕著なのですが、YMOの「Castalia」(坂本龍一・作)の当該部分(YouTube 1:11〜)も主旋律のトップ・ノートが増九度で内声の長三度音が隠匿される様にして響くものの、この箇所は部分転調しており、原調であるホ短調からは彩りを変えていており、和音である「D7(♯9)」の増九度音であるトップ・ノートは恰もF音が主音であるかの様にして嘯いて耳に届くのであります。茲の「D7(♯9)」の解釈は一義的な答を導く事は難しいでしょうが、多義的な答が用意されて余りある程豊かな色彩を添えているの事だけは直ぐにお判りいただける事でありましょう。先の2曲の「シャープ・ナインス」が、調性の導音・下主音を両義的に成立させている事を思えば、坂本龍一のそれは主音を暈滃させているのは明白です。

先の様な例から鑑みるに、多くのシャープ・ナインス・コードというのは、導音欲求によって変化する・しないという両義的な音として使われる(短調下主音およびそれが半音上にオルタレーションした導音として)訳でして、この場合はコード表記の体系としては便宜的には「♯9」であっても、実際には同位和音の双方(長調・短調)の音組織を両義的に俯瞰した使い方である為、実質的な長和音と短和音が同居するので「♭10」由来という風に解釈するのが適当である訳です。

他方、増九度を示す和音として顕著な例が西洋音楽界ではありまして、それがマルセル・ビッチュ『調性和声概要』にて取扱われている和音でありますが、この和音はドミナント7thコードに通底しているのではなく、所謂「メジャー7th」コードに対して増九度が附与される物として体系化されている物であります。それが先日私がTwitterで呟いていた物であります。

マルセル・ビッチュが調性和声概要にて取扱っている体系には目を瞠る物が他にもあり、例えば五和音の第7種[長三和音+長七+増九]もそのひとつで、その和音は次の様な

[ファ ラ ド ミ](=[ヘ イ ハ ホ]=[f・a・c・e])

の和音にソ♯ が加わる物です。

増11度が加われば複調的に鑑みた時はペレアス和音にもなるというのは類推に容易い処でありましょう。然し乍らペレアス和音の様に複調的に見ずに、単一の調性と俯瞰して見る様にして増九附与の五和音を用いるには、例えば短調の六度(=♭Ⅵ)にて属七の第3音を予備として用いる時など類推可能となる訳です。

その特殊なコードを今回「○○M7 (♯9)」という風に表記したとして、試しにKey=Amにて次の様に [Am7 -> F♯m7 (♭5) -> C7 (♯11) -> FM7 (♭9) -> FM7 (♯9) -> E7 (♭13) -> ……] 遣れば、トニック・マイナーからサブドミナントへ移ろいつつ、FM7上で生ずる増九度=G♯音が後続和音のE7の予備とする様に弾けば自ずと脳裡に旋律らしい線を浮べる事は容易でありましょう。今回のデモにおける「FM7(#9)」の部分はあからさまにペレアス和音の様にして聞かせるのではなく♯11thを付与して後続和音のM3rd=導音を予備として使うに留めておりますが、「FM7(#9)」をペレアスの様に聞かせるかどうかは色々各自試してもらいたいと思います。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

猶、余談ですが「FM7(#9)」に先行する和音「FM7(♭9)」は便宜的な物で、この和音は私が恣意的に用いた人工的なコード表記で表わしており一般的な体系からは埒外とされる物です。表記が異端であってもこうして表記すれば本流の体系さえ理解していれば何となく理解できるのが体系化が培って来た功績であると謂えるでしょう。とはいえ茲では局所的にラーガに見られるFマーヴァ・サート・スケール(Marva Thaat Scale)に移旋させた時のダイアトニック・コードとして、下にF△トライアド、上にE音を根音とする減完全三和音 [R:dim3rd:P5] という和音を忍ばせているのでご容赦を。今回私が敢えて恣意的に体系の外にある様な和音を使っている事も重ねてご理解のほどを。

扨て、そのビッチュの五和音体系を基にすれば、世俗音楽──所謂ジャズ/ポピュラー音楽界隈──にて人口に膾炙されるコード表記体系に於てメジャー7thコード上に♯9thが加わるという事であると類推可能ではありますが、とはいえそれはそれまでのコード表記の体系が確立しているからこそ類推に及ぶだけの事で、この「異端」な表記は少なくとも従来のバークリーを中心とした体系では例外となる物であり、仮にそれが柔軟に体系に組み入れられたとしても基の和音体系化が属和音を基に発展している物なので、「例外」という注釈を附与しないと却って混乱を招きかねない物となります。

無論、マーク・レヴィンの著書ではメジャー7thコードに♯9thが附与される例が過去を拝戴する事も前触れもなく唐突に現れ紹介されたりしますが、それを手懸りにするのではなく、バークリーの体系は音響的に重畳しく積まれる和音がドミナント系統に集約される様に扱うのはスクリャービン、シリンガー、スロニムスキーという流れを汲んでいる所にあるというのは念頭に置いておきたい所です。

とはいえ、長調の上主音および下属音を根音とする3度堆積の和音にて副十三の和音を形成すると、夫々の和音は属和音の類型ではないのだけれども内含される三全音が複音程に引き延ばされ(三全音包含の自由度が増す)ており、よもやジャズ界隈がこの様な自由空間を等閑にしてしまったバークリー体系の責任は大きいと思います。 三全音を包含するのならばそれは総じてドミナント7thコードであり転回に過ぎないと分類しようとしているのは明白ですが、非機能和声とも謂える体系での和音進行では弱進行の類が多くあり、こうした世界観では往々にして旋法和声での特徴的な和音進行を味わう事になる訳ですが、そうした体系の中ではドミナントの機能というのは暈されたりする物です。

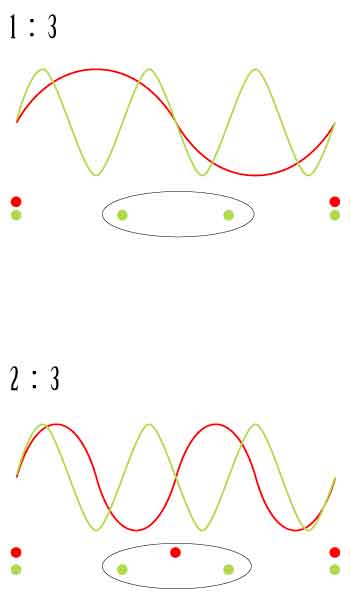

通常、我々が念頭に置く「転回」という物はオクターヴを同一視している事が前提であり不文律でもあります。然し乍ら我々はそれを「一般的」な解釈として、広く知られている所の見聞を単に顰に倣って理解しているに過ぎず、オクターヴは同一視できる物だと思い込んでいる人が殆どであります。それならば例えば、完全五度と完全十二度。これらはオクターヴを無視すれば次の図の様に「ドとソ」で表わす事のできる、単音程へ転回される音程は「完全五度」たる物であり、完全十二度(=トリターヴとも)という音程も完全五度と同一視されているのが実際です。

然し乍ら、オイラーは完全五度(2:3)と完全十二度(1:3)の音程を夫々較べて、1:3の比率の方が振動数としての「波動」が少ない為、こちらの方が明澄感として優位にあるという事を発見しているのでありまして、オクターヴとやらは厳密には同一視できない物なのです。これが表わしているのは、単音程よりも複音程である事の方が協和性が優位にあるという訳です。

扨て、私が以前から語っている「複音程の三全音」というのは複音程だから明澄感が増す物として説明しているのではなく、複音程という風に引き延ばされた音社会では、多くの他の音程に晒される事でもあり、こうした「晒され」ている情況というのは、音楽的な世界では多くの音脈を引き連れて来る物なのです。ですから、機能和声では括られない体系の音をも引っ張って来る要素もあるでしょうし、高次の微小音程として生ずる音脈の影響をも受ける様に「晒される」事でしょう。ですから私はそれを「闖入」と称して来ていたのです。

完全十二度とて、それは明澄感が揺るぎない物であっても某かの音程に晒される要素は持っております。こうした背景が音楽的には複雑な音脈を呼び込む作用として現われる訳でして、それは何もない所に音が突然鳴り出すのではなく、個人の脳裡に音がひらめいて来るのが最初の出会いとなる事でありましょう。実際に音に出すのは脳裡に浮かんだそれを具現化する時の事です。

バークリー体系の属和音の扱いは確かにドミナント・モーションを「正統に捉える」上では確かに重要です。茲での正統を今一度詳らかに語っておきますが、和音が整備された当初は属和音も三和音に過ぎなかったのです。属和音が包含する「導音」は主音へと最短距離の音程=半音にて勾配が作られ、その最短距離がスムーズな進行となるのであります。其処で七度音が属和音に附与される事にもなり、属和音が附与する七度音=下屬音は、上中音への最短距離=半音を「下行導音」としてスムーズに進行する様に勾配が生じて、属七の和音が作る主和音への「勾配」は上からも下からもスムーズな勾配を2つも作って、主和音への進行を「これでもか!」とばかりに強めたのが属七の特権だったのです。七度音の附与は当初属和音にしか認められなかったのですが、それが属和音以外にも附与が認められる様になりました。属和音以外の和音=副和音に七度音が附与されると、その和音の名称は「副七」と呼ばれる様になった訳です。

加えて、我々は純音を耳にしない限り通常の音を「単音」として耳にした時、その単音を音響的に調べると実際には基本音以外の倍音をも含んだ音を聴いているのが実際です。ある意味では「ド」の音を聴いても音響的には「C音」を基本音とした上方倍音列が作られ、その倍音列は自然七度を含んだ物でもあるのですが、その自然七度を脳内で短七度として知らず識らずの内に修正している事が殆どで、「音響的」にはCという単音も「C7」またはC7を基底とする属和音に付随するその他の高次の倍音を聴いている事になり、同様に、「レ」「ミ」「ファ」「ソ」「ラ」「シ」という「単音」を聴いても、音響的に見れば倍音組成はそれぞれ属和音類型へと転回させる事が可能な音響体を聴いている事になり、先のC7が等しく「D7」「E7」「F7」「G7」「A7」「B7」という音響体を移高して聴いているのと変りありません。併し乍らC△7というコードを鳴らしても「C7+E7+G7+B7」の集合体の様にして我々は聴くのではありません。この属和音の類型として見做す事の出来る「音響体」は、我々が脳裡に描く音階の「属音」上に現われる時に初めて「属七」という機能として強化されて耳に届く様になっている訳です。

勿論、ブルースの様に主和音としてドミナント7thコードを聴かせる事なども珍しくはありませんが、属七の和音が属和音として強化されるのは、我々は音階の五度音=属音にそれが存在する時に強化されているのが実際なのでありまして、ドミナント7thコードが音階上の別の音の場所に現われてもそれは局所的な転調の様に聴いたり、或いは音響的な意味にて本来の属七の和音の響きとは少々異なる色彩感にて捉えたりする事を特に意識もせずに普段から耳にしているのであります。

属和音の機能が「強化」されるという事はお判りになったかと思いますが、それとは逆に強化されない側面というのは裏を返せば属音にドミナント7thコードが無い様な情況であると言えます。メロディック・マイナー・モードのⅣ度上の和音で生ずるドミナント7thコードなど実際には機能和声的に見れば閉塞してしまう情況となるのが顕著な例でしょう。それに加え、ドミナント7thコードが純正音程ではなく平均律で生じていれば、属音に生ずるドミナント7thであっても実際には不協和音たる地位は暈滃されていると言っても過言ではないでしょう。

況してや少ない例ではあるもののⅤ→Ⅳの進行をする事もある訳で、ドミナント7thコードというのは実際にはコードの音響的・色彩的な響きとして、それこそメジャー7thの七度音が半音下がっただけの様な主和音の様に振る舞う旋法性が感じられる使い方もある訳です。

但し、曲を途中から耳にした時、それが偶々ドミナント7thコードが後続の和音に対して弱進行をする場面を耳にしたとしたら、聴き手は相当の違和を覚えるでありましょうし、ドミナント7thコードが単なる色彩的な振る舞いを見せるとしても、やはり人間の純粋な協和感から感ずるドミナント7thコードというのは、それ単体で聴けば「属音」っぽさを直ぐに読み取るでしょうし、ドミナント7thコードを表記通りに仰々しく鳴らすよりも、そうした暈滃・中和を試みる場合は属和音の3度音をオミットしたり、あるいはオン・コードや分数コードの類の「不完全和音」として使用する方が賢明であるシーンも少なくはない事でありましょう。

バークリーのコード表記体系は、ドミナント7thの類型に依る物であり、そこにはドミナントたる機能を「正統」に取扱う為にカテゴライズして作られている事に疑いの余地はありません。和音記号とて西洋音楽の長調と短調での和音の取扱いを一瞥して判る様に大文字/小文字のアルファベットを用意しつつ、共通理解として体系化される和音に特有の記号が付与されているのは、先人達が西洋音楽だけでなく、原子記号や化学式などの、字義がそれ以上の意味を持たない為の方策として熟考された物を勘案し乍ら作った事も間違いの無い所でありましょう。例えば数学の「π」とて、この文字単体ではシーンを変えれば円周率を意味する物などではありません。それまでは何の意味も持たない様なシラブルが共通認識として特定の意味を表象する様になるという訳で、ジャズ/ポピュラー音楽界隈にて、一瞥しただけでコードという物を即断できる様に整備されている事にあらためて敬意を表わすと同時に、その体系の埒外となる和音にも実際に遭遇する事が少なくない事をあらためて論じなければなりません。

バークリーのコード表記体系に肖る前に予備知識として念頭に置いておきたい「重要な例外」というのが、副和音(=属和音以外の全音階の和音の意)にて三全音を包含する和音の存在の認識という物で、こうした和音は結果的には属和音の断片であるというのは勿論正統な理解です。属和音の「音響」は、音階の完全五度に坐す属音上の和音として聴く時に機能が強化される訳で、下属音に属和音の音響がある時などは閉塞を是認する訳です。これを看過してはいけません。

ヒンデミットの『作曲の手引』に於いても、巻末の和音規定表のひとつに三全音を含み乍らも「短二度と長七度を含む和音」という物はしっかり体系化されておりますし、A・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』に於いても短和音に増11度音附与させる数種のマイナー・コード(※マイナー・メジャー7th類型も含)を載せておりますし、三全音を含む事=不協和音のそれが属七和音の類型又はその断片・転回という風に解釈するのは是亦「正統」ではあるものの、属和音の機能そのものを暈滃させつつ、ドミナント7thコードの様に聴かせない色彩的な和音の振る舞い(=三全音の包含ありき)の用例などは多数ある訳ですから、総じてドミナント7thコードに括るというのは、ジャズのアプローチのそれが必ずしもⅡ→Ⅴ→Ⅰ進行をしない事なども往々にしてある訳ですから、ジャズ界隈が和音の体系化の為にいさぎよく首肯してコード表記体系化の前に服従してしまった所に大きな陥穽があったのではないかと今更乍ら思う訳です。

先述のビッチュの五和音第7種などを例に取れば、私が先に示したコード進行では弱進行の衒いなどもないのにバークリー体系はそれをも見過ごしてしまっているという物となってしまいます。 なぜなら、メジャー7th+増9度はそこに三全音を含有しないのにこれを体系化しなかった訳ですから。11の和音として更に三度堆積を試みて増11度音を付与すれば、上にE△トライアド、下にF△トライアドというペレアス和音が視野に入り、複調性を以てしなくともこうしたバイトーナル系統の和音が直ぐに手に入るのに、不協和音の正当性の為にこうした和音を体系化しなかった責任は大きかったのではないかと思います。

チック・コリアは短調での「♭Ⅵ7/Ⅳ」という風に、これはⅣから三度堆積として見ればマイナー7thコードに短9度が附与されるかの様に見える和音でありますが、《Ⅰm -> ♭Ⅵ7/Ⅳ》という風に2コード進行循環させる事で、ブルー五度(♭Ⅴ)を生ずるモーダルなコード進行になる訳です。「♭Ⅵ7」の7th音が音階/モードのブルー五度を生む訳であります。こうした例外もありますが、フリジアン9thとも呼べるこうしたコードを体系化していないからこそ、チック・コリアはこの様にしてチック・コリア・エレクトリック・バンドの2ndアルバム『Light Years』収録の「Flamingo」では、そうした表記をしているのは明白でありましょう。

私がバークリーの体系を批判するのはそうした点を看過して体系化してしまった事に対する物です。 問題点というのは〈ドミナント7thコード類のオルタード・テンションのひとつの♯9thを♭10とはしなかった点〉と〈ビッチュの体系に見られるメジャー7thコード上で♯9thが附与される和音を定義しなかった点〉を今回列挙している訳であります。

例えばナティエの著書『音楽記号学』でのトリスタン和音の扱いを取り上げる事にしましょう。この和音は当然の様に三全音を含んでおります。トリスタン和音を3度堆積型の和音として転回させて解釈した場合、これは現今社会に於けるコードはハーフ・ディミニッシュ体系に収まる事となります。他方ではこれを不当四度と見立てたりしますし解釈はこれらばかりではありません。これらの様な解釈が既に一義的には及んでいない事が容易に理解できるのですが、先の著書の中で大家達は、トリスタン和音を33人33様の解釈をしているのを取り上げている訳でありますが、こうしてトリスタン和音ですら一義的な解釈が不可能なのだから、たった一つの所の見解に藁にもすがる様に一義的に音楽を解釈してしまう事など、特にジャズ界隈は気をつけるべきだと思います。

完全四度というのは「完全音程」であり乍ら上方倍音列には完全音程として現われる事の無い音程です。完全五度が完全八度との関係で創り出す「影」の部分が端切れとして創出しているに過ぎません。高次の倍音に完全四度に近しい微小音程が現われようとも「完全」たる純正音程としては現われません。この「影」は、オクターヴ(=完全八度)と結びついて脳裡に映ずる、謂わば音組織を脳裡に映ずる物と浮かぶ音脈が、実態としては現われない「欲求」として生ずる音楽的パワーの源泉なのでありましょう。但し、3度堆積ばかりを是認せずに他の音程に依る和音構築の体系化を急げなどと私は言いたいのではありません。単にコード表記として体系化された一つの和音類型にばかりに肖ってしまって、それ以上の追究を止めるべきではないと言いたいのです。

加えて、バークリーの和音体系が閉塞してしまっている部分はもう一つあるのですが、それがドミナント7thコードのオルタード・テンションのひとつの「♯9」音の扱いです。本来これは増九度ではなく短十度由来の音であるのが正統な由来であり、この件は私のブログでも度々語って来ている事でもありますが、著名な所ではデイヴ・スチュワートが『曲作りのための音楽理論』にて述べておりまして、一般的にも食指が動きやすく手に取る出来る音楽書である為、目に触れる事も多い著書で私も好感が持てる物です。

ビッチュの体系とて、半導七(=ハーフ・ディミニッシュ)に長九が附与される五和音の体系はありません。半導七は長属九の根音省略で生ずるけれども、半導七に長九を附与すると主音が無くなり主音の半音上に音が生じてしまいかねません。この体系が閉塞する訳ですが、メロディックマイナーモードのⅣ度の和音としては実際に存在する訳です。

メロディックマイナーモードのⅣ度の和音などジャズ界隈では実際には数多く使用されます。半導七に長九が附与される事は、属七に長九・増十一度附与の根音省略です。処が和音表記の体系からはバークリーは此方のビッチュが省いたは靡き乍らビッチュが体系化する長七+増九は看過するという矛盾に我々はあらためてどう思うか、こうした所を自問自答するばかりでなく追究を止める事があってはならないと思います。

先の例の様に、属音では無い場所に属七の和音があるという事の例のひとつにメロディックマイナーモードのⅣにドミナント7thコードが形成されるという物がありましたが、こうした本来の属七の進むべき路がない「閉塞」した現実の状況をよもや「覆轍を踏む」かの様に理解してしまう様では言語道断です。

メロディックマイナーモードのⅣ度上に形成されてしまうドミナント7thコードを「中和」する様にして、♭ⅢM7aug/Ⅳという風に、Ⅳ7(9,♯11)から3rd. 5th音を省き空虚な「不完全和音」という分数コード及びオンコードたる活用が、こうした中和の作用を引き立たせる訳です。

体系化という利便性に妄信的に肖ってしまうと、バークリーが属七の音響を重視する事とビッチュの五和音の体系化との両者の暗喩を見抜く事が極めて困難になり陥穽となりかねません。我々は策と体系に溺れてはいけないという事がこうしてあらためて証明されます。全く何も知らない人が一方だけを一義的に是認してはならないという事でもあります。 分数コードやオン・コード、或いは中にはポリ・コードや他の見慣れぬ表記にて例外的な表記例を用いたりする事でしょう。無論、この例外的な表記そのものがいけない訳ではありません。

我々は、音楽を深く掘り下げる程、聴覚的には正統に背く物や不協和な響きへの追究を重ねる物です。聴いた事がある様な感じで以て聴き手を安堵させる手法はあっても、音楽的に見ればそれは凡庸な手法の一つである事は明白です。こうした方面に安堵せずに耳の刺激を待っている様な人達というのは、刺激を求めつつも期待値はそれを上回る刺激を要求していたりする物です。予期は薄々してはいても、予想を上回る刺激を待っているという訳です。某かの体系に括られる所の和音の響きを体得した物からすれば、例外的な響きに魅力を感ずる訳です。

畢竟するに、分数コード及びオンコードは不完全和音と為す前の「完全和音」の姿を隠匿しているとも看做せる訳で、茲を見抜かない限り本質を深く探る事はできません。しかし欠落した音が一義的な答えを導かない事も多々あるのも是亦事実でありましょう。体系に溺れる事なく、例外とは何か!? という事を熟知し乍ら響きを追い求める。こうした事で体系に靡く事と背く事の双方の重要性をあらためて理解できるのではないかと思います。何も知らない人が体系を知らなくても良いという事を述べているのではないので其処はご承知置きを。

それでは最後に、今回用意したサンプル曲のレトログレード版にて、物理的に逆再生した物と譜面を逆に読んだ物とのサンプルを聴いていただきながら「弱進行」を味わってもらいたいと思います。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

そもそもバークリーが体系化したコード表記というのは元はと言えばスクリャービンの和声に行き着く訳ですが、スクリャービンの和声の大きな特徴という物は不協和音が某かの属和音の体系とする様に纏められる訳です。

これは即ち、三全音を包含する和音を属和音のタイプにまとめるという所から端を発しております。無論、スクリャービンのみならず他にもこうした事を同様に分類している西洋音楽界隈の大家は他にもおりますし、三全音を含み乍らもそれが総じて属和音でもないという分類などヒンデミットの『作曲の手引』を見れば瞭然ですし(※現今のメジャー7thコードに♯11th音が包含される)、A・イーグルフィールド・ハルの『近代和声の説明と応用』を見れば、マイナー・コード(マイナー7th/マイナー・メジャー7thコードに♯11thを包含)に♯11thを附与し乍らもそれは属和音とは扱っていない物など、見渡せば解釈という物は色々あるのです。

不協和音という物は、後続の「協和音」へ進行する事で進行感が際立つ訳でして、その不協和の源泉を属和音という物に纏めるという解釈を前提とした上で和声という物を体系化しているという事を先ずは読み取らねばならない事なのです。不協和な「音響」が某かの属和音系統(=オルタード・テンションをまとった)の断片である、という風に解釈するのは確かに正統な解釈ではあるのですが、必ずしもそうした不協和の振る舞いが属和音ではなく、属和音という振る舞いが暈滃状態となっている事を見越した上で属和音に分類しない見方をする系統もあるという事を知っておかなくてはなりません。その上で、バークリーの体系がどの様な楽派から生じて来た物なのか!? という事をあらためて鑑みれば自ずとお判りになる事でしょう。

バークリーの和声体系の方法論が構築される迄には、スクリャービン → シリンガー → スロニムスキーという所謂ロシア亡命組の人達が一役買っている事を念頭に置かなければならないのですが、和声体系にてどういうポジションを採っているか!? というのは前述の不協和音関連の事を思い出していただければ直ぐにお判りになる事でありましょう。

一部の素養に乏しい人は「ドミナント・モーション(※リンク先はJohn Mason Good, Olinthus Gregory, Newton Bosworth著 1813年刊行の事典『Pantologia』からのもの.上述のリンクが不十分に検索される時もあり、その場合は次に示す同書1819年版のPDFリンク先にて参照可能)」という言葉に対し次の様に疑念を抱いたりするものですが、結論から言うとドミナント・モーションという言葉は19世紀前半から英国では呼ばれており決して和製英語やらの造語ではありません。一部の者曰く、その言葉に含まれる「モーション」という言葉自体がどうにも精確さを捉えていないのではないか!? とばかりに論って非難の対象にしてしまうもの。似たような状況は音楽のみならず色々な社会に於ても能く見受けられるシーンであります。

そうした状況に共通する事は、予てから何の齟齬もなく使われて来た言葉が突如として新参者から非難される事で正当的立場の側が途端に正当性立場を失ってしまうかの様に立場が逆転するかの様に見られてしまうという物でありまして、このようなシーンは音楽以外のフィールドでも決して珍しくはありません。

では何故、これまで何の障害もなく用いられてきた「ドミナント・モーション」という言葉が現代では槍玉に挙げられてしまうのか!? と言いますと、結論としては《疑義を抱えた当人の無知・無学に加えて言葉の陳腐化》に端を発する言いがかりに過ぎない物だからです。

本来ならば疑問を抱えた当人達がその問題を解決すべき立場である筈なのですが、皮相浅薄な新参者というのは概して自分達で汗をかいたり骨を折る事などせずに手前勝手な声を挙げたりする物です。

況してや「正当」のポジションに在る者は正義感に溢れて堅牢な立ち居振る舞いに依って悪をも全く寄せ付けぬ全知全能で万能の振る舞いをして然るべきとばかりに追いやられてしまうものでもあります。

正当な立場の者は悪気など全く抱えずに良心を発揮して知識をあらためて呈示しようとするので、悪意を持った問いかけにも良心を以て誠心誠意正答を呈示しようとします。その際、確信を得る為の証拠を直ぐに呈示できない状況下であったりするのも専門家や研究者の常であり、即断出来ずに居るだけで悪意を持った連中からはやいのやいのと非難されてしまったりするのも能く見かけるシーンでもあります。

しかも当の質問の悪罵を浴びせかける連中がそうした疑問を抱える背景には自身の誤謬や無知が禍いしてでの事でもあるというのに、そうした瑣末な例を針小棒大に論って先人の開いた道を拝戴する事もなく責め立てるというのも珍しくないものです。

事態の収束を見るのは正当を得れば解決するとばかりに正当の側はそれでも良心を発揮し、そこで単に無学な初学者本人の為に敢えて理解し易く且つ根拠の薄い《彼らが使う》通俗的な言葉を推奨して呈示しよう物ならこれ見よがしとばかりに「判りやすい言葉」は新たなる地位を得たとばかりに取って代わられてしまいかねず、新参者が峻別しやすいだけの言葉を新参者が臆面も無く用いる様になるという姿勢は主客転倒も甚だしいと謂わざるを得ません。

例えば、疑義を抱えた当人が《ドミナント・モーション》という語句を使う事など到底承服したくないという状況で彼等がそうしたケーデンス(進行)を《ドミ・ケーデ》という風に、いかにも《俺は格好良く振舞ってさも熟知しているかの様に手垢を付けた愛着で呼んでいるのだ》と言わんばかりに虚勢を張って使い出すとしましょう。そこで熟知する専門家が彼の態度に敢えて寄り添うかの様に《では「ドミ・ケーデ」について詳しく述べるとしましょうか》などと対応すると、これ見よがしに《ドミ・ケーデ》などという言葉は我が意を得たりとばかりに使ってしまう、そんな莫迦共を音楽に限らず至る所で見かけた事は少なくないでありましょう。そういう例の事です。

然し乍ら音楽シーンのみならず、こうした謂われなき主客転倒が横行してしまうシーンなど悲しい哉これまた日常茶飯事なのでもあり、多くは正当な側に居る者が辛酸を嘗めてしまうものです。

あらためて再び問いましょう。何故彼等は「ドミナント・モーション」という言葉が精確さを欠いているなどと言い出すのでしょう!? その辺りも後述しますので先ずは、ドミナント・モーションという語句の正当性という物を語る事にしましょう。

私がドミナント・モーションという言葉を聞いてその言葉に「配慮」を感ずる事は、ドミナントがトニックへ進行する際の「下方五度」という「五度の関係」を非常に好く示している言葉だと思うからです。

今でこそドミナント/サブドミナントという機能の名称は全音階の音組織に於て1オクターヴ以内に収まる様に転回位置で示されますが、これは、音楽の歴史が辿って来た教育体系の合理化によって整備されているにすぎません。

それら夫々が単に「固有名詞」を持っているかの様にして音名が形容されている様に思いがちですがそれらの呼称が用いられるのはそれなりの理由と背景があっての事なのです。

音程が形成される(=協和を明確にするため)音楽の源を振り返るならば、ドミナントの存在は主音の五度上にある「上屬音」として形成され、同様に主音の五度下にある「下屬音」として形成されるのがサブドミナントと呼ばれていた訳ですから、「五度」の関係にあるという事を指し示す字句が用意されているのはとても重要な事であると私は考える訳です。

加えて、モーション=motionという言葉は哲学の世界に於ても非常に能く使われる物であり、〈motion=動機〉という意味で使われます。ジョン・スチュアート・ミル著『論理学体系』(大関将一訳)など手に取れば直ぐに判る事でもありまして、先人達はこうした分野にも配慮しつつ用いた事が容易に推察する事ができます。

それはバイナリー・オポジション(二項対立)にも用いられたが故に拝戴された用法となったので明白であり、その表現を音楽界隈に還元する際の音楽の形式のそれである二義的な場面を演出している時(明と暗、歓喜/悲哀、協和/不協和、緩と急、増と減など)、《「動機」の次に生ずる対照となる「安息」》を暗々裡に示唆しているという、とても熟慮された語句であるというのをあらためて窺い知る事が出来るのであり、あらためて先人達は含蓄ある熟慮された表現を用いた物だと痛感させられます。

処が言葉というものは、それが聞き慣れた・使い慣れた物と成してしまうと途端に「陳腐化」を招いてしまう物でもあり、往往にして新たな世代の側からの謂れなき反発や突き上げを食らってしまう物でもあるというのは言語学の世界に於ても知られている事です。時代を重ねていつしか輪廻して再び「旧い言葉」が息を吹き返すという事もありますが。

然し乍ら残念な点は、確かなる知識を持たない者がこうした皮相的・近視眼的な側面をほじくり返してしまい、あろう事かそんな連中に対して正当な側に居る人々までがまともな反証もできないとなると、本来確固たる地位にあった者への信頼が途端に胡散臭い姿へと映りかねず、例証を挙げる為に奔走するとなるとそこで時間を要してしまう様がまるで答えをいくら探しても即断できずに右往左往または狼狽しているかのようにすら彼らの目には見えてしまうのです。

そうした姿を見るにつけ愚かな者は、たとえそれが嘘でも良いから《毅然たる態度且つ即断する姿に見えた方が格好良い》という立ち居振る舞いではないと、屈服した時の己の側も格好悪い姿へと巻き込まれかねないという印象を抱いてしまい、時間をかけてでも論拠や典拠を用意するという姿は連中からすれば如何にも格好悪く映る訳です。

その原因は、彼らの知識が脆弱であるが故に、正当となる真理の前には毅然としてもらいたいという心理の表れでもあるのでしょう。真理を贏ち得て正答を手にした暁には自分も大手を振って歩ける、とばかりに。それは、正答を得る事で自己を高めて自身の姿を「粉飾」しようとしている輩のつまらぬ自尊心に振り回されているだけなのです。

滑稽なのは、無知・無学が招いてしまう《盲人蛇に怖じず》かの様な振る舞いは己の虚勢を張る為に必要な姿でしかないのにも拘らず、謙る事など無いという所。大概の場合、こうした愚かな連中を相手にして咀嚼する様な通俗的な言葉を用いて説明しようとすると、その説明の過程で《我が意を得たり》とばかりに、説明の途中で話を聞こうともせずに理解をあやふやにしてしまうのは世の常であります。

無論、そこで連中に寄り添って通俗的な言葉を多用してしまったりすると、今度はそれを逆手に取って市民権を得たかの様に振る舞って造語が生まれたりもするのです。

音楽の場合、誰もが共通理解として得る事前知識の為に「楽典」というものがあるのです。連中はこれすらも学ぼうとせずに己の手前勝手な臆断だけで手繰り寄せただけの感覚的な知識を披露するものです。得てしてそうした彼等の臆断を共有する事は難しいものですが、愚かな者であっても音楽が好きなのであれば必要最低限の「共通理解」を得る事を是とする空気の醸成造りがあらためて必要であろうかと思います。

《楽典くらいは身に付けねーとお前の言ってるコト訳わかんねーよ!》

と強く指摘するくらいが好いのかもしれません。

識者の側が正しい答を時間をかけて掘り起こして用意した状況を愚者から見れば、そうした労苦や峻別が行えなかったという事を論って他者を攻撃し、あろう事かそんな答えなど根拠の薄い脆弱な物であると決め付け、理解しようとしないのであります。

連中からすれば、理解をする前に「格好悪い」という「美・醜」というバイナリー・オポジションによってフィルターをかけて見ている為、自身の主観で正しい答すら歪めて見てしまうので、折角用意した正答すら受け止めようとはしないのです。《格好悪い奴と一緒にするな》とばかりに。まるで、どこぞの政党のシンパの様なシーンにも似る状況ではありませんか。

歪んだ考えを持つ人間の側が抱いてしまっている手前勝手な〈主観〉が、己のボキャブラリーの範囲で勝手に価値づけを低めてしまうのであります。

こうした愚かな輩が多少なりとも声が大きかったり或いは体よく賛同を得られる様な状況であったりすると、正当な側はそのあまりに純真な正当性は莫迦者どもにも牙を剥く事が無いほどに悪意には鈍麻で優しさを発揮する為、その攻撃性など全く無い聖なる姿勢を前に莫迦どもはそうした善意に満ちた者を「無力化」させるかの様に論い自論の方を正当化しようとする物であります。

反知性主義が罷り通ってしまう様な風潮は現今社会に於て特徴的な側面でもあり、どこかのカルト政党が「野党のせい」だと詭弁を弄する姿にも似るシーンでもありますが、詭弁・強弁というのは得てしてこういうものです。

「ドミナント・モーション」という言葉に対して一部の愚者が揚げ足を取ろうとするのも概して確かな知識が無いが故の事でもあり、反証する側も知識が浅い為に莫迦どもを野放しにしているので、こうした謬見が蔓延ってしまうのであります。

ですから、ドミナントの四度上方にトニックがあっても、一部ではそれを「四度進行」と呼ぶ処があるのを私も知ってはおりますが、四度進行という言葉の裡には「ドミナント=五度音程」という示唆を隠蔽してしまう訳でもあるのです。

所謂「イチロクニーゴー」パターンを例に取っても、それは音度を充てた時の数字が「Ⅰ」の主和音の後続以降は「4つ」ずつ増える様に見える為「四度進行」とついつい言いたくもなりますが、「下方五度」という五度音程に隠されている秘密というのは、《先行和音の主音を後続和音の上音に採り込む》事により機能和声の和音諸機能(トニック・サブドミナント・ドミナント)を一巡する事で「終止」が生ずるという事をあらためて認識して欲しいのです。

トニックの根音は [Ⅵ度] で上音(=第3音)に採り込まれ、[Ⅵ度]の根音は [Ⅱ度] の上音に採り込まれ、[Ⅱ度] の根音は [Ⅴ度] の上音に採り込まれ、[Ⅴ度] の根音は [Ⅰ度] の上音に採り込まれている事が、四度進行という通俗的な呼び方だと隠匿されてしまう訳です。ですから「下方五度進行」というのは私が勝手に作った言葉なのではなく、正当な呼び方であるという事もあらためて理解していただきたいと思います。

ですから私は、過去のブログでは初期の段階では通俗的な言葉を使っていた時期もあるものの、それは楽理をきちんと論ずる順番があっての事で、その後四度進行を「下方五度進行」と必ず語っている様にして来たのはこうした配慮があっての事なのです。

最近Twitterで見掛けた発言を例に取ると、曰く、バークリー・メソッドという名称にある「メソッド」の部分には本来の言葉以上の重みを与え終いかねず、現地ではバークリー・メソッドたる言葉など誰も使用していないから、現地でも耳にしない名称を用いる日本人に理解を示したくないとばかりに断罪していた内容でありました。

「method」という言葉が偶々当人にとって聞き慣れなかった言葉だとしても、「method」という言葉の意味には「方法論」という意味が与えられている物であり、単なる個人の主観がなぜそこまでの権威を振りかざして呼び名を変更する必要があろうものか。「バークリー方法論」と呼ぶ人(固有名詞の後に方法論が続く=それならば "Berklee-Method" とハイフネーションを挟むのが望ましいだろうが)」は英語圏に於て使う人が少ないとしても、そんな人間は唯単にボキャブラリーが貧困だからこそ聞き慣れぬ言葉に字義以上の魔力を感じてしまうのであるのは明白です。

況してや「メソッド」という言葉にそれ以上の魔力めいた言葉と感ずるとするならば、本来の意味を逸脱してしまうような「主観」に対してなにゆえ他の人々がそれに靡かねばならぬのか!? と疑問を抱く人は居ない物でしょうか。裏を返せば、個人の主観は誰かの牽引力と説得力を持った者の発言に遭遇するまで際限なく不毛なやり取りを続けてしまう事を意味してしまうのですから飛んだお笑い種であります(嗤)。

そんな愚かな発言など何処までが真実なのかは推して知るべしですが、その愚かな発言の主は美学校にて菊地成孔氏の講義を受けていたそうで、その菊地氏の発言にも過去に「ドミナント・モーション」という言葉があり、「師に矢は引けぬ」などと言っている訳ですが、百歩譲って師に背く様な発言を引合に出すとしてもそこで用いる慣用句は少なくとも、引くべき物は弓であり矢ではない。射るのは矢であるが、こういう所に言葉を選択する配慮の欠片も無い様な人間の言葉に、何の説得力があろう事か。師匠に対して反駁するのは以ての外、という風に言いたいのは誰にでも判る事ではあるものの、そうであったとしても真に信頼している師匠に対して慣用句やら喩えを用いるならば、「矢は引けぬ」などと言葉の誤用を平然と用いる輩が一方ではバークリー・メソッドたる言葉に拘泥して騒いでいるのは何ともまあ莫迦げた事を抜かしているのだと実感した物であります。

代数記号にしても、そこに用いられる記号は単なるシラブルでしかない記号を用いるに過ぎず、そこに算術用の共通理解があって初めて数学上で「意味」を持つ物であり、数学や物理の世界では導かれる解が一義的な物で他の解釈を許さない「定理」である事が個人の主観が介在する余地など無い様に徹底的に考え抜かれた上で成立している物です。本来であらば意味を持たぬ無関係な文字の表象が数学的な共通理解に依って与えられるだけで個人の余計な主観を排除する事を強化している事に役立っており、こうした事に立脚して我々は数学的に正当たる答を得る訳です。「1+1=2」。歪曲するならば『1足す1は田んぼの「田」』という風に、線分の集合とやらを持出して元の数式の正当性を棄却する強弁も中にはありましょうが、こうした強弁が正当性という立場を得るには相当無理があると言わざるを得ない物です。こういう例を楯にして「凡ゆる側面を鑑みてこの代数式は不完全である」などと到底言えた物ではないのは明白でありましょう。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈にて瀰漫するコード表記の体系は、バークリー流の体系が基になっているのでありますが、後に続く者がそうした事を識らずとも利用できる位には人口に膾炙される様になった時、コード表記が見せてくれるサフィックスのそれらに対して他の解釈を介在させない程絶対的な地位があるかの様に理解してはいても、実際にはそれらのサフィックスに当て嵌める事ができない実例に遭遇している現実も同時に知っているのが実際でありましょう。そんな矛盾とは別に、こうした体系化があまりに絶対的な地位にある物だから、この表象に魔力めいた物を感じてしまって本来なら個人の主観を介在させる事の無かった表象に、個人が勝手に自己の感情を投影してしまう様にもなるのですからシラブルという物は面白く亦、皮肉な物であると私はあらためて痛感させられるのであります。バークリーの体系にも矛盾が生じている事に気付かぬ者は、己の余計な主観を投影させたりしてはいないだろうか!? と今一度見つめ直す事が肝要であるとも謂えるでしょう。

扨て、バークリーのコード表記の体系の中にある「矛盾」のひとつを取り上げてみる事にしましょう。とはいえこれを針小棒大に論ってバークリーを貶めようとするつもりは毛頭ありません。私の批判の矛先は、バークリーが主体となって築いたコード表記の体系ばかりを是認・妄信してしまい一義的な理解としてしか音楽と向き合えない狭隘なる視野と見聞しか持ち合わせない輩に対してであります。

例えば、ドミナント7thコード類に附与される所のオルタード・テンションのひとつ「♯9」というのは、実にその矛盾というのを形容している物です。抑も「♯9」というのは「同位和音」という物から派生している物で、同位和音というのは長調および短調夫々の音組織を俯瞰しつつ両性具有的に用いる技法として知られる所から端を発しており、長和音・短和音が同居する両性具有的な響きの「不協和」がドミナント7thコードと結びついている事で体系化されている物です。しかし、その「♯9」とやらは両性具有の和音を便宜的に3度堆積した時に♭7th音の上部に「増三度」として表記せざるを得ない物として生じた物であり、短和音の第3音由来であるならばそれは「♭10th」扱いが正当であるという事を述べているのがカンタベリー系の雄デイヴ・スチュワート著『音作りのための音楽理論』(リットーミュージック刊)にて確認出来る物であります。バークリー系統ではない人の発言というのもあらためて注目してもらいたい部分です。

先の様な両性具有的な和音というのは西洋音楽界に於て最も顕著なのはバルトークの名を挙げない訳には行かないでしょう。また西洋音楽界では他にもガーシュウィンは「♯9th」をドミナント7th上で用いておりますが、ガーシュウィンのそれは7度音がブルー音度となるオルタレーション(長七度→短七度)を視野に入れた上で生じている構造であると見る事が出来、仮にその和音から根音を抜けば、オルタレーション前の和音は現今社会で知られる所のマイナー・メジャー7thコードが含有する5度音が半音低くオルタレーションする(=ディミニッシュト・メジャー7th)を生じているそれと同様のオルタレーションにて和声を構築したという風に判断する事が出来るのではないかと思う響きを感ずる物です。

同じ♯9th系統(=ドミナント7th + ♯9th)であっても響きが異なる様に耳に出来るその和音の「真の両性具有感」という物を例えるならば、《他人の目には触れない所でひっそり佇んでいて傍目にはそれがもの悲しげに映るのだけれども、顔が少し見えた時には不気味に笑っていた》と謂わんばかりの不気味さが漂うのが両性具有感を模した響きだと、私個人は感じております。

例えば次の例に挙げるBS&Tの名曲「Spinning Wheel」の冒頭の「シャープ・ナインス(=この呼び方をする時は、ドミナント7thコード + ♯9thを意味する)」のブレイクや、ジェフ・ベックの「Ecstasy」等の例(YouTube 1:01〜)に特徴的なのは、トップ・ノートの♯9th音に対して内声としてのM3rd音がトップ・ノートに対して長七度にて「嘯く」様にして、

《導音欲求を起さぬ短調下主音(=短音階の本位音度たる第7音)を墨守する外声・導音欲求を起した音がトップ・ノートに隠れる様にして内声》

という風にして成立しているのが顕著なのですが、YMOの「Castalia」(坂本龍一・作)の当該部分(YouTube 1:11〜)も主旋律のトップ・ノートが増九度で内声の長三度音が隠匿される様にして響くものの、この箇所は部分転調しており、原調であるホ短調からは彩りを変えていており、和音である「D7(♯9)」の増九度音であるトップ・ノートは恰もF音が主音であるかの様にして嘯いて耳に届くのであります。茲の「D7(♯9)」の解釈は一義的な答を導く事は難しいでしょうが、多義的な答が用意されて余りある程豊かな色彩を添えているの事だけは直ぐにお判りいただける事でありましょう。先の2曲の「シャープ・ナインス」が、調性の導音・下主音を両義的に成立させている事を思えば、坂本龍一のそれは主音を暈滃させているのは明白です。

先の様な例から鑑みるに、多くのシャープ・ナインス・コードというのは、導音欲求によって変化する・しないという両義的な音として使われる(短調下主音およびそれが半音上にオルタレーションした導音として)訳でして、この場合はコード表記の体系としては便宜的には「♯9」であっても、実際には同位和音の双方(長調・短調)の音組織を両義的に俯瞰した使い方である為、実質的な長和音と短和音が同居するので「♭10」由来という風に解釈するのが適当である訳です。

他方、増九度を示す和音として顕著な例が西洋音楽界ではありまして、それがマルセル・ビッチュ『調性和声概要』にて取扱われている和音でありますが、この和音はドミナント7thコードに通底しているのではなく、所謂「メジャー7th」コードに対して増九度が附与される物として体系化されている物であります。それが先日私がTwitterで呟いていた物であります。

マルセル・ビッチュが調性和声概要にて取扱っている体系には目を瞠る物が他にもあり、例えば五和音の第7種[長三和音+長七+増九]もそのひとつで、その和音は次の様な

[ファ ラ ド ミ](=[ヘ イ ハ ホ]=[f・a・c・e])

の和音にソ♯ が加わる物です。

増11度が加われば複調的に鑑みた時はペレアス和音にもなるというのは類推に容易い処でありましょう。然し乍らペレアス和音の様に複調的に見ずに、単一の調性と俯瞰して見る様にして増九附与の五和音を用いるには、例えば短調の六度(=♭Ⅵ)にて属七の第3音を予備として用いる時など類推可能となる訳です。

その特殊なコードを今回「○○M7 (♯9)」という風に表記したとして、試しにKey=Amにて次の様に [Am7 -> F♯m7 (♭5) -> C7 (♯11) -> FM7 (♭9) -> FM7 (♯9) -> E7 (♭13) -> ……] 遣れば、トニック・マイナーからサブドミナントへ移ろいつつ、FM7上で生ずる増九度=G♯音が後続和音のE7の予備とする様に弾けば自ずと脳裡に旋律らしい線を浮べる事は容易でありましょう。今回のデモにおける「FM7(#9)」の部分はあからさまにペレアス和音の様にして聞かせるのではなく♯11thを付与して後続和音のM3rd=導音を予備として使うに留めておりますが、「FM7(#9)」をペレアスの様に聞かせるかどうかは色々各自試してもらいたいと思います。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

猶、余談ですが「FM7(#9)」に先行する和音「FM7(♭9)」は便宜的な物で、この和音は私が恣意的に用いた人工的なコード表記で表わしており一般的な体系からは埒外とされる物です。表記が異端であってもこうして表記すれば本流の体系さえ理解していれば何となく理解できるのが体系化が培って来た功績であると謂えるでしょう。とはいえ茲では局所的にラーガに見られるFマーヴァ・サート・スケール(Marva Thaat Scale)に移旋させた時のダイアトニック・コードとして、下にF△トライアド、上にE音を根音とする減完全三和音 [R:dim3rd:P5] という和音を忍ばせているのでご容赦を。今回私が敢えて恣意的に体系の外にある様な和音を使っている事も重ねてご理解のほどを。

扨て、そのビッチュの五和音体系を基にすれば、世俗音楽──所謂ジャズ/ポピュラー音楽界隈──にて人口に膾炙されるコード表記体系に於てメジャー7thコード上に♯9thが加わるという事であると類推可能ではありますが、とはいえそれはそれまでのコード表記の体系が確立しているからこそ類推に及ぶだけの事で、この「異端」な表記は少なくとも従来のバークリーを中心とした体系では例外となる物であり、仮にそれが柔軟に体系に組み入れられたとしても基の和音体系化が属和音を基に発展している物なので、「例外」という注釈を附与しないと却って混乱を招きかねない物となります。

無論、マーク・レヴィンの著書ではメジャー7thコードに♯9thが附与される例が過去を拝戴する事も前触れもなく唐突に現れ紹介されたりしますが、それを手懸りにするのではなく、バークリーの体系は音響的に重畳しく積まれる和音がドミナント系統に集約される様に扱うのはスクリャービン、シリンガー、スロニムスキーという流れを汲んでいる所にあるというのは念頭に置いておきたい所です。

とはいえ、長調の上主音および下属音を根音とする3度堆積の和音にて副十三の和音を形成すると、夫々の和音は属和音の類型ではないのだけれども内含される三全音が複音程に引き延ばされ(三全音包含の自由度が増す)ており、よもやジャズ界隈がこの様な自由空間を等閑にしてしまったバークリー体系の責任は大きいと思います。 三全音を包含するのならばそれは総じてドミナント7thコードであり転回に過ぎないと分類しようとしているのは明白ですが、非機能和声とも謂える体系での和音進行では弱進行の類が多くあり、こうした世界観では往々にして旋法和声での特徴的な和音進行を味わう事になる訳ですが、そうした体系の中ではドミナントの機能というのは暈されたりする物です。

通常、我々が念頭に置く「転回」という物はオクターヴを同一視している事が前提であり不文律でもあります。然し乍ら我々はそれを「一般的」な解釈として、広く知られている所の見聞を単に顰に倣って理解しているに過ぎず、オクターヴは同一視できる物だと思い込んでいる人が殆どであります。それならば例えば、完全五度と完全十二度。これらはオクターヴを無視すれば次の図の様に「ドとソ」で表わす事のできる、単音程へ転回される音程は「完全五度」たる物であり、完全十二度(=トリターヴとも)という音程も完全五度と同一視されているのが実際です。

然し乍ら、オイラーは完全五度(2:3)と完全十二度(1:3)の音程を夫々較べて、1:3の比率の方が振動数としての「波動」が少ない為、こちらの方が明澄感として優位にあるという事を発見しているのでありまして、オクターヴとやらは厳密には同一視できない物なのです。これが表わしているのは、単音程よりも複音程である事の方が協和性が優位にあるという訳です。

扨て、私が以前から語っている「複音程の三全音」というのは複音程だから明澄感が増す物として説明しているのではなく、複音程という風に引き延ばされた音社会では、多くの他の音程に晒される事でもあり、こうした「晒され」ている情況というのは、音楽的な世界では多くの音脈を引き連れて来る物なのです。ですから、機能和声では括られない体系の音をも引っ張って来る要素もあるでしょうし、高次の微小音程として生ずる音脈の影響をも受ける様に「晒される」事でしょう。ですから私はそれを「闖入」と称して来ていたのです。

完全十二度とて、それは明澄感が揺るぎない物であっても某かの音程に晒される要素は持っております。こうした背景が音楽的には複雑な音脈を呼び込む作用として現われる訳でして、それは何もない所に音が突然鳴り出すのではなく、個人の脳裡に音がひらめいて来るのが最初の出会いとなる事でありましょう。実際に音に出すのは脳裡に浮かんだそれを具現化する時の事です。

バークリー体系の属和音の扱いは確かにドミナント・モーションを「正統に捉える」上では確かに重要です。茲での正統を今一度詳らかに語っておきますが、和音が整備された当初は属和音も三和音に過ぎなかったのです。属和音が包含する「導音」は主音へと最短距離の音程=半音にて勾配が作られ、その最短距離がスムーズな進行となるのであります。其処で七度音が属和音に附与される事にもなり、属和音が附与する七度音=下屬音は、上中音への最短距離=半音を「下行導音」としてスムーズに進行する様に勾配が生じて、属七の和音が作る主和音への「勾配」は上からも下からもスムーズな勾配を2つも作って、主和音への進行を「これでもか!」とばかりに強めたのが属七の特権だったのです。七度音の附与は当初属和音にしか認められなかったのですが、それが属和音以外にも附与が認められる様になりました。属和音以外の和音=副和音に七度音が附与されると、その和音の名称は「副七」と呼ばれる様になった訳です。

加えて、我々は純音を耳にしない限り通常の音を「単音」として耳にした時、その単音を音響的に調べると実際には基本音以外の倍音をも含んだ音を聴いているのが実際です。ある意味では「ド」の音を聴いても音響的には「C音」を基本音とした上方倍音列が作られ、その倍音列は自然七度を含んだ物でもあるのですが、その自然七度を脳内で短七度として知らず識らずの内に修正している事が殆どで、「音響的」にはCという単音も「C7」またはC7を基底とする属和音に付随するその他の高次の倍音を聴いている事になり、同様に、「レ」「ミ」「ファ」「ソ」「ラ」「シ」という「単音」を聴いても、音響的に見れば倍音組成はそれぞれ属和音類型へと転回させる事が可能な音響体を聴いている事になり、先のC7が等しく「D7」「E7」「F7」「G7」「A7」「B7」という音響体を移高して聴いているのと変りありません。併し乍らC△7というコードを鳴らしても「C7+E7+G7+B7」の集合体の様にして我々は聴くのではありません。この属和音の類型として見做す事の出来る「音響体」は、我々が脳裡に描く音階の「属音」上に現われる時に初めて「属七」という機能として強化されて耳に届く様になっている訳です。

勿論、ブルースの様に主和音としてドミナント7thコードを聴かせる事なども珍しくはありませんが、属七の和音が属和音として強化されるのは、我々は音階の五度音=属音にそれが存在する時に強化されているのが実際なのでありまして、ドミナント7thコードが音階上の別の音の場所に現われてもそれは局所的な転調の様に聴いたり、或いは音響的な意味にて本来の属七の和音の響きとは少々異なる色彩感にて捉えたりする事を特に意識もせずに普段から耳にしているのであります。

属和音の機能が「強化」されるという事はお判りになったかと思いますが、それとは逆に強化されない側面というのは裏を返せば属音にドミナント7thコードが無い様な情況であると言えます。メロディック・マイナー・モードのⅣ度上の和音で生ずるドミナント7thコードなど実際には機能和声的に見れば閉塞してしまう情況となるのが顕著な例でしょう。それに加え、ドミナント7thコードが純正音程ではなく平均律で生じていれば、属音に生ずるドミナント7thであっても実際には不協和音たる地位は暈滃されていると言っても過言ではないでしょう。

況してや少ない例ではあるもののⅤ→Ⅳの進行をする事もある訳で、ドミナント7thコードというのは実際にはコードの音響的・色彩的な響きとして、それこそメジャー7thの七度音が半音下がっただけの様な主和音の様に振る舞う旋法性が感じられる使い方もある訳です。

但し、曲を途中から耳にした時、それが偶々ドミナント7thコードが後続の和音に対して弱進行をする場面を耳にしたとしたら、聴き手は相当の違和を覚えるでありましょうし、ドミナント7thコードが単なる色彩的な振る舞いを見せるとしても、やはり人間の純粋な協和感から感ずるドミナント7thコードというのは、それ単体で聴けば「属音」っぽさを直ぐに読み取るでしょうし、ドミナント7thコードを表記通りに仰々しく鳴らすよりも、そうした暈滃・中和を試みる場合は属和音の3度音をオミットしたり、あるいはオン・コードや分数コードの類の「不完全和音」として使用する方が賢明であるシーンも少なくはない事でありましょう。

バークリーのコード表記体系は、ドミナント7thの類型に依る物であり、そこにはドミナントたる機能を「正統」に取扱う為にカテゴライズして作られている事に疑いの余地はありません。和音記号とて西洋音楽の長調と短調での和音の取扱いを一瞥して判る様に大文字/小文字のアルファベットを用意しつつ、共通理解として体系化される和音に特有の記号が付与されているのは、先人達が西洋音楽だけでなく、原子記号や化学式などの、字義がそれ以上の意味を持たない為の方策として熟考された物を勘案し乍ら作った事も間違いの無い所でありましょう。例えば数学の「π」とて、この文字単体ではシーンを変えれば円周率を意味する物などではありません。それまでは何の意味も持たない様なシラブルが共通認識として特定の意味を表象する様になるという訳で、ジャズ/ポピュラー音楽界隈にて、一瞥しただけでコードという物を即断できる様に整備されている事にあらためて敬意を表わすと同時に、その体系の埒外となる和音にも実際に遭遇する事が少なくない事をあらためて論じなければなりません。

バークリーのコード表記体系に肖る前に予備知識として念頭に置いておきたい「重要な例外」というのが、副和音(=属和音以外の全音階の和音の意)にて三全音を包含する和音の存在の認識という物で、こうした和音は結果的には属和音の断片であるというのは勿論正統な理解です。属和音の「音響」は、音階の完全五度に坐す属音上の和音として聴く時に機能が強化される訳で、下属音に属和音の音響がある時などは閉塞を是認する訳です。これを看過してはいけません。

ヒンデミットの『作曲の手引』に於いても、巻末の和音規定表のひとつに三全音を含み乍らも「短二度と長七度を含む和音」という物はしっかり体系化されておりますし、A・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』に於いても短和音に増11度音附与させる数種のマイナー・コード(※マイナー・メジャー7th類型も含)を載せておりますし、三全音を含む事=不協和音のそれが属七和音の類型又はその断片・転回という風に解釈するのは是亦「正統」ではあるものの、属和音の機能そのものを暈滃させつつ、ドミナント7thコードの様に聴かせない色彩的な和音の振る舞い(=三全音の包含ありき)の用例などは多数ある訳ですから、総じてドミナント7thコードに括るというのは、ジャズのアプローチのそれが必ずしもⅡ→Ⅴ→Ⅰ進行をしない事なども往々にしてある訳ですから、ジャズ界隈が和音の体系化の為にいさぎよく首肯してコード表記体系化の前に服従してしまった所に大きな陥穽があったのではないかと今更乍ら思う訳です。

先述のビッチュの五和音第7種などを例に取れば、私が先に示したコード進行では弱進行の衒いなどもないのにバークリー体系はそれをも見過ごしてしまっているという物となってしまいます。 なぜなら、メジャー7th+増9度はそこに三全音を含有しないのにこれを体系化しなかった訳ですから。11の和音として更に三度堆積を試みて増11度音を付与すれば、上にE△トライアド、下にF△トライアドというペレアス和音が視野に入り、複調性を以てしなくともこうしたバイトーナル系統の和音が直ぐに手に入るのに、不協和音の正当性の為にこうした和音を体系化しなかった責任は大きかったのではないかと思います。

チック・コリアは短調での「♭Ⅵ7/Ⅳ」という風に、これはⅣから三度堆積として見ればマイナー7thコードに短9度が附与されるかの様に見える和音でありますが、《Ⅰm -> ♭Ⅵ7/Ⅳ》という風に2コード進行循環させる事で、ブルー五度(♭Ⅴ)を生ずるモーダルなコード進行になる訳です。「♭Ⅵ7」の7th音が音階/モードのブルー五度を生む訳であります。こうした例外もありますが、フリジアン9thとも呼べるこうしたコードを体系化していないからこそ、チック・コリアはこの様にしてチック・コリア・エレクトリック・バンドの2ndアルバム『Light Years』収録の「Flamingo」では、そうした表記をしているのは明白でありましょう。

私がバークリーの体系を批判するのはそうした点を看過して体系化してしまった事に対する物です。 問題点というのは〈ドミナント7thコード類のオルタード・テンションのひとつの♯9thを♭10とはしなかった点〉と〈ビッチュの体系に見られるメジャー7thコード上で♯9thが附与される和音を定義しなかった点〉を今回列挙している訳であります。

例えばナティエの著書『音楽記号学』でのトリスタン和音の扱いを取り上げる事にしましょう。この和音は当然の様に三全音を含んでおります。トリスタン和音を3度堆積型の和音として転回させて解釈した場合、これは現今社会に於けるコードはハーフ・ディミニッシュ体系に収まる事となります。他方ではこれを不当四度と見立てたりしますし解釈はこれらばかりではありません。これらの様な解釈が既に一義的には及んでいない事が容易に理解できるのですが、先の著書の中で大家達は、トリスタン和音を33人33様の解釈をしているのを取り上げている訳でありますが、こうしてトリスタン和音ですら一義的な解釈が不可能なのだから、たった一つの所の見解に藁にもすがる様に一義的に音楽を解釈してしまう事など、特にジャズ界隈は気をつけるべきだと思います。

完全四度というのは「完全音程」であり乍ら上方倍音列には完全音程として現われる事の無い音程です。完全五度が完全八度との関係で創り出す「影」の部分が端切れとして創出しているに過ぎません。高次の倍音に完全四度に近しい微小音程が現われようとも「完全」たる純正音程としては現われません。この「影」は、オクターヴ(=完全八度)と結びついて脳裡に映ずる、謂わば音組織を脳裡に映ずる物と浮かぶ音脈が、実態としては現われない「欲求」として生ずる音楽的パワーの源泉なのでありましょう。但し、3度堆積ばかりを是認せずに他の音程に依る和音構築の体系化を急げなどと私は言いたいのではありません。単にコード表記として体系化された一つの和音類型にばかりに肖ってしまって、それ以上の追究を止めるべきではないと言いたいのです。

加えて、バークリーの和音体系が閉塞してしまっている部分はもう一つあるのですが、それがドミナント7thコードのオルタード・テンションのひとつの「♯9」音の扱いです。本来これは増九度ではなく短十度由来の音であるのが正統な由来であり、この件は私のブログでも度々語って来ている事でもありますが、著名な所ではデイヴ・スチュワートが『曲作りのための音楽理論』にて述べておりまして、一般的にも食指が動きやすく手に取る出来る音楽書である為、目に触れる事も多い著書で私も好感が持てる物です。

ビッチュの体系とて、半導七(=ハーフ・ディミニッシュ)に長九が附与される五和音の体系はありません。半導七は長属九の根音省略で生ずるけれども、半導七に長九を附与すると主音が無くなり主音の半音上に音が生じてしまいかねません。この体系が閉塞する訳ですが、メロディックマイナーモードのⅣ度の和音としては実際に存在する訳です。

メロディックマイナーモードのⅣ度の和音などジャズ界隈では実際には数多く使用されます。半導七に長九が附与される事は、属七に長九・増十一度附与の根音省略です。処が和音表記の体系からはバークリーは此方のビッチュが省いたは靡き乍らビッチュが体系化する長七+増九は看過するという矛盾に我々はあらためてどう思うか、こうした所を自問自答するばかりでなく追究を止める事があってはならないと思います。

先の例の様に、属音では無い場所に属七の和音があるという事の例のひとつにメロディックマイナーモードのⅣにドミナント7thコードが形成されるという物がありましたが、こうした本来の属七の進むべき路がない「閉塞」した現実の状況をよもや「覆轍を踏む」かの様に理解してしまう様では言語道断です。

メロディックマイナーモードのⅣ度上に形成されてしまうドミナント7thコードを「中和」する様にして、♭ⅢM7aug/Ⅳという風に、Ⅳ7(9,♯11)から3rd. 5th音を省き空虚な「不完全和音」という分数コード及びオンコードたる活用が、こうした中和の作用を引き立たせる訳です。

体系化という利便性に妄信的に肖ってしまうと、バークリーが属七の音響を重視する事とビッチュの五和音の体系化との両者の暗喩を見抜く事が極めて困難になり陥穽となりかねません。我々は策と体系に溺れてはいけないという事がこうしてあらためて証明されます。全く何も知らない人が一方だけを一義的に是認してはならないという事でもあります。 分数コードやオン・コード、或いは中にはポリ・コードや他の見慣れぬ表記にて例外的な表記例を用いたりする事でしょう。無論、この例外的な表記そのものがいけない訳ではありません。

我々は、音楽を深く掘り下げる程、聴覚的には正統に背く物や不協和な響きへの追究を重ねる物です。聴いた事がある様な感じで以て聴き手を安堵させる手法はあっても、音楽的に見ればそれは凡庸な手法の一つである事は明白です。こうした方面に安堵せずに耳の刺激を待っている様な人達というのは、刺激を求めつつも期待値はそれを上回る刺激を要求していたりする物です。予期は薄々してはいても、予想を上回る刺激を待っているという訳です。某かの体系に括られる所の和音の響きを体得した物からすれば、例外的な響きに魅力を感ずる訳です。

畢竟するに、分数コード及びオンコードは不完全和音と為す前の「完全和音」の姿を隠匿しているとも看做せる訳で、茲を見抜かない限り本質を深く探る事はできません。しかし欠落した音が一義的な答えを導かない事も多々あるのも是亦事実でありましょう。体系に溺れる事なく、例外とは何か!? という事を熟知し乍ら響きを追い求める。こうした事で体系に靡く事と背く事の双方の重要性をあらためて理解できるのではないかと思います。何も知らない人が体系を知らなくても良いという事を述べているのではないので其処はご承知置きを。

それでは最後に、今回用意したサンプル曲のレトログレード版にて、物理的に逆再生した物と譜面を逆に読んだ物とのサンプルを聴いていただきながら「弱進行」を味わってもらいたいと思います。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

2016-10-12 18:00