六度進行の典型例 [楽理]

六度進行、つまりは先行和音から後続和音に進行する際に、長・短三度音程を上方/下方にある状態の事であり、六度進行というのはそれらの転回でもあり、それらを総称して六度進行という呼称に括られる訳であります。その際、長三度/短六度音程で表わされる状況は互いに複数の全音音程で捉える事が出来るので、「二全音/四全音」という風にして呼ばれる事もある訳です。

奇しくも二全音/四全音進行というのは、ジャズ方面では能く知られたジョン・コルトレーンのジャイアント・ステップスの六度進行のそれが「二全音/四全音」である為、Whole step よりも giant であるという含意がある訳でもありますが、下方五度進行とは異なる弱進行に括られるコード進行に於いてもインプロヴァイズするというジャズ・アプローチがジョン・コルトレーンの真骨頂である為、コルトレーン・チェンジなどとも言われる訳であります。

そうした「二全音/四全音」進行をニコラス・スロニムスキーは、自著 'Thesaurus of Scales and Melodic Patterns' に於て Ditone / Quadritone Progression という風に分類して用例を挙げているので、コルトレーン・チェンジにも応用が利く事でありましょう。

西洋音楽界でもこうした弱進行、特に六度進行に言及している顕著な理論書のひとつに松本民之助著『作曲技法』(教育出版株式会社刊)を挙げる事ができるのですが、そこに顕著な例として挙げているのがF. ショパンの軍隊ポロネーズに現われる次の例の部分が顕著に示している訳です。あらためて述べる必要も無いかとは思いますが、譜例の先行部分を敢えてコード・ネームで表現するならば表記は「A7」となり、後続和音は「F7」となる訳です。その唐突さがあらためてお判りいただけるかと思います。尚、松本民之助は『作曲技法』に於いて、第2章の「転調」の中で取扱っている事に注意する必要があります。全音階的に六度進行をするのではなくノン・ダイアトニックな方面に平行進行をすれば部分転調と成り得るという事も同時に理解する必要があります。

無論、ジャズやクロスオーバー、R&B、ロック、プログレの類などは平行進行はごく自然に罷り通っており、それらの音楽フィールドでの「イディオム」を身につけた人ならば、部分転調の感覚というのはそれを転調・転義という風には認識しないまま、知らず識らずの内に体得している事もあると思います。「♭Ⅵ△→♭Ⅶ△→Ⅰ△」と聴けば、楽理方面の習熟に浅い者は、その「Ⅰ△」をピカルディー終止に相当するモーダル・インターチェンジのひとつとも捉えずにごくごく自然に「長旋法のひとつ」と錯誤してしまっている人も少なくない事でしょう。

勿論メロディック・メジャー(旋律的長音階)の類でもありません。♭Ⅵ△と♭Ⅶ△は自然短音階組織のⅥ・Ⅶ度であり、それが同主調長調へ転じている訳であります。ロック・フィールドでは多用されるスケール・ワイズ・ステップ進行ですし、スティーリー・ダンとて「King of the World」がこの進行であります。

斯様な六度進行というのは前述の様に「唐突感」がある訳で、部分転調的な要素を孕む事もあります。こうして用法が拡大していけば、転調が著しく頻出する作風とも為す訳で、こうした唐突感というのはロマン派の時代では既に「転調の濫用」とも揶揄された位であったのでありまして、それが軈ては「半音階的全音階」と呼ばれる様になり、セリーとは異なる半音階主義が一部の近視眼的な見渡しからは「無調」などと一括りにされてしまう事もありますが、厳密に言えば半音階的全音階と無調とは異なる物であります。但し、音楽書に依っては著者がセリーと区別しているか否か、果ては半音階的全音階をも含めた上での表現であるという様な表現の例を見る事が殆どのケースでありますので、読み手としてはそれらいずれかを峻別できるようにしておいて損はありません。

半音階的全音階という世界観が舊來の「機能和声」の側で興っていた事を鑑みれば、現今のポピュラー・ミュージック界隈にて突飛な転調を臆面も無く用いたりするのは何も不思議な事では無いのであります。

加えて、ダイアトニック・コードの範疇にて六度進行をやれば、その世界観としては弱進行感だけが反映され、ノン・ダイアトニックの音が無ければ唐突感が起きないのですから或る意味では生煮え感・残尿感の様な雰囲気を演出する事もあるでしょうが、ノン・ダイアトニック・コードが六度進行として現われるならば、その唐突感は顕著な物になるのであります。

六度進行に括られる中に於て、先行和音と後続和音がいずれも同型のコード類型の場合、それを平行進行(=パラレル・モーション)と呼ぶ事もあります。パラレル・モーションは並進行の事を指す物であり、中でも二度/七度進行に於て多用されますが、同型のコードが続く場合、声部同士の音程は無関係に平行と呼ぶ場合もあります。

先述の唐突感を根柢とする理由に、後続和音の上音に先行する和音の根音を取り込まないが故の事でありましょう。下方五度進行というのは先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む事で、元に有った「おもり」というバランサーを後続和音の上音へ転じる事で、同じ音を《根音として聴く or 上音として聴く》事で和声的な性格がガラリと変容する訳です。ですから「五度の見通し」というのは機能和声体系にとって非常に重要な事である訳です。何故ならば、完全八度という絶対完全八度が次の低位の完全五度を生ずる際、主音の五度上に有る音を上屬音、五度下に有る音を下属音と呼んだ所から立脚している訳ですから。

それにて前回載せた代理和音の機能一覧という物も、あらためてそれらの和声的機能の「持ち合い」という状況を示している事をご理解いただける事でありましょう。

扨て、弱進行をあらためて論じた上で今回は、YouTubeの方で先行アップロードしている譜例動画の『原曲、わかるかな!?』というタイトルに関して詳述していく事になります。動画の後半部のヴィブラフォンのフレーズに答があるのですが、本曲はキング・クリムゾンのアルバム『Red』収録の同名タイトル曲「Red」のリアレンジ版です。恐らく相当面食らった方が多いことと推察します(笑)。

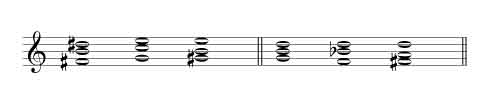

今回「Red」を選んだ理由の最たる物が、六度進行の典型例であるからです。しかも同型和音に依る六度進行である訳です。コードで表わすと次の様に進行している事が判ります。しかも、冒頭の六度進行は、短三度等音程に依る平行進行とも謂える物で、そこで短六度音程での六度進行を連続させ、あらためて短三度等音程の平行というタイプの六度進行を採っている事がお判りになります。

メジャー・トライアド(長三和音)を生ずる音度が、同方向(上行/下行)に短三度等音程を採るという事は、中心軸システムに置き換えた場合は第1次対蹠と第2次対蹠の4つの極点を見る事になる訳ですが、投影法を述べたので既にお判りになっているかと思いますが、冒頭のコード「B△」は主旋律からもお判りの様に茲ではBリディアンを生じていると解釈すべきなので、投影法を視野に入れる際は [F♯ - B] を中心に採るべきであります。五度圏の中心を [C - G] で採る際の投影法と完全に対蹠点となる訳ですから、そういう意味では非常に判り易い事でしょう。

B△から開始されたコードは短三度等音程を挟む物の、大局的に見たコード進行としては「B△→C△→E△」という風にして開始されると見立てた方が宜しいでしょう。つまり、この弱進行に於て「B△→C△」はアンダルシア進行の様にも聴く事が出来る訳ですが、あからさまにそれ(冒頭の開始されるフィナリス)から半音上がって平行進行という風に聴こえさせないのは、その過程で短三度等音程を挟んでいるからであります。

つまり、B△からC△のプロセスにある途中の「D△ -> F△ -> A♭△」を単なる類似機能の経過和音として解釈する事が可能なのであります。後続のG△からG△までのプロセス過程にある「B♭△ -> D♭△ -> E△」も同様に経過和音として解釈する物で、大局的な和音進行は

「B△→C△→E△→G△→B♭△→D△ (on F♯)」であるという風に解釈可能なのであります。

念のために語っておきますが、「アンダルシア進行」という物は、巷間能く知られる所の「スパニッシュ・モード」が包含される総称であり、元はフリジアン・モードの変形に伴う物であります。

フリジアン・モードの発展的な世界観で西洋音楽界隈のみならずロック方面でも有名なのは、フリギアでの開始音「Ⅰ」をフィナリスと採って「♭Ⅱ」を随所に挟んで独特の世界観を演出する物でありまして、フリジアン・ドミナントと呼ばれる旋法的な取扱いが有名であります。

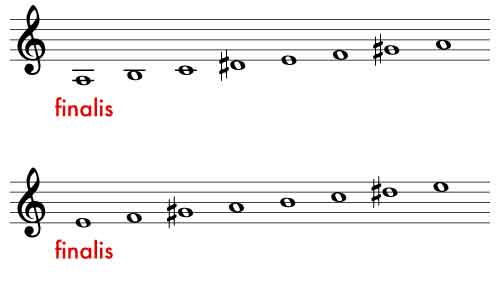

次の例からもお判りになる様に、フリジアン・ドミナントで顕著なのは元のフリギアのⅢ度の音が導音欲求にて半音上位にオルタレーションして変形された音組織を、フィナリスという中心音をそのままで取扱う訳でありまして、ジャズ/ポピュラーでは嘗て広汎に亘って「ハーモニック・マイナー完全五度下」スケールという呼称が用いられておりました。処がこの和訳の呼称そのものがあまり適切ではなく誤解を生じ易い語句嵌当であった感は否めません。

何故ならば、ハーモニック・マイナー・スケールという音階の「完全五度下」というのはハーモニック・マイナー・スケールでの「Ⅳ度」なのではないか!? と誤解される事が非常に多かったのが最大の理由です。

ご存知の通り、'Harmonic minor perfect 5th below' という英語は、《完全五度下にハーモニック・マイナー・スケールが在る音階》という意味ですので、「ハーモニック・マイナー・スケール完全五度下」という音階は、

《今アナタがフィナリスと採っている完全五度下方にハーモニック・マイナー・スケールたる音階の原形があるのですよ》

という意味であるので茲に充分注意を払う必要がある訳です。

無論、狭い世界に於ては、ハーモニック・マイナー・スケールのⅣ度をスケール・トニックして弾く事もあり、それを「ハーモニック・マイナー・スケール完全四度下」などと呼んだりするシーンもありました。

つまり、「ハーモニック・マイナー・スケール完全五度下」という名称の本体は、

《ハーモニック・マイナー・スケールをモードにしたⅤ度をフィナリスに採るモード》

というのが正しい理解なのでありますが、一瞥しただけでは日本語としてあまり精確に捉えていない音階の名称を、忸怩たる思いを抱え乍ら「そういうモンなんだ」という理解をさせられて来た事が多かったと思います。処が、こうした方面で音楽的な呼称の取扱いは概して横文字をそのままカタカナを用いると弊害が多いのにも拘らず「フリジアン・ドミナント」という呼称は、却って「ハーモニック・マイナー・スケール完全五度下」よりも判り易く伝わる物なので、最近では「Hmp P5↓」なんていう仰々しい表記は見掛ける事が少なくなったのではないかと思う事頻りです(笑)。

扨て、先に示したフリジアンとフリジアン・ドミナントへの変形を対照させた譜例に於て、夫々の音組織での「♭Ⅱ」の語句にPhrygian supertonicという少々聞き慣れない語句にお気付きになられた事でしょう。フリジアン・スーパートニック。これはFelix Salzerが自著 'Structural Harmony' で用いられる呼称でありますが、この♭Ⅱこそがフリジアン、或いはその類型の典型的な音階固有音である訳です。

例えば、ハード・ロック界隈でなくとも有名なスコーピオンズのアルバム『暴虐の蠍団』収録の「The Sails of Charon(邦題:「カロンの渡し守」)」はフリジアン・ドミナントの典型例でありますし、人に依ってはドラマ『科捜研の女』に用いられるミュート・ギターでのBGMを思い浮かべる方もおられる事でしょう。

西洋音楽界隈での旋法的振る舞いというのは、ジャズ/ポピュラー界隈の様にモード・スケールの音組織を固守する事なく、旋法的取扱いであろうとも「Ⅴ→Ⅰ」の感が生ずる箇所にてフィナリスに採る音から数えて第7音に相当する音がフィナリスへの導音となる様に可動的変化が求められました。勿論例外があります。この導音の可動的変化が認められなかったのがフリギアです。

ですから、フリギアとしてフィナリスを採った時、EフリギアでのⅤ度である「B」は本来ならそのⅤ度に附随される和声的な第3音が「d → dis」という風に半音高くオルタレーションされても良さそうですが、西洋音楽界隈ではフリギアの上行導音たる可動的変化を認めず、「♭Ⅱ→Ⅰ」という下行導音のみを認めるに至った訳です。

西洋音楽界隈がこれと類似する「d → dis」の可動的変化を手に入れたのは、ジプシー調が定着する様になっての事であります。所謂ハンガリアン・マイナー・モードでもありますが、リストが用いたそれとバルトーク(コダーイ)等が用いたジプシー・スケールは夫々フィナリスの採り方が違うのも有名な所ではありますが、こうしたジプシー調のフィナリスの採り方の違いというのは、先にも述べた、ハーモニック・マイナー・スケールの取扱いでのフリジアン・ドミナントのそれに近しい物があります。

このような理由により、フリギアは下行導音の用例でしか其の地位を認められなかったという理由があります。ですからフリギアでは、フィナリスから完全五度に相当する「Ⅴ」が存在しようとも、Ⅴ度上の和音として属する和音の第3音がフィナリスへの導音として可動的変化をする事を許されず、EフリジアンにてD♯音の可動的変化が起こる事を許されず、♭Ⅱ→Ⅰという下行導音の役割だけが残ったのであります。そのフリギアの姿を更に変格化させる(=嘯く)為のヒポフリギアがロクリアの姿なのでありまして、ヒポフリギアはフリギアのⅤ度を半音低く変化させる訳であります。

余談ですが私のブログでは、旋法的な演出をする旋法的な響きのそれを「嘯き」と形容します。例えば、長音階(アイオニアン)の第7音を半音低く採って「嘯く」ならば、それはミクソリディアン・モードという事になります。西洋音楽界隈では、こうした「嘯き」を変格旋法と括った訳です。ですから変格旋法には「Hypo(ヒポ)」という名称が加わり、正格旋法の名称の前に「ヒポ」が附与される訳であります。

ロック界隈に於ても、マイナー・キーであるにも拘らず局所的にⅡ度(=短調上主音)をⅠに帰結させる時に移旋(=モード・チェンジ)させて「♭Ⅱ」を演出する時もあります。こうした下行導音の例をプログレ界隈で喩えるならば、ジェントル・ジャイアントの3rdアルバム『Three Friends』収録の「Prologue」の冒頭のAテーマが好例でありましょう(※下記動画の0:32〜部分がフリギアへ移旋する)。

この様なフリジアン・ドミナントやスパニッシュを見渡した時、フリギアがオーセンティックな姿であるというのはあらためてお判りいただけたかと思います。こうした事を踏まえて、先述の「Red」での大局的なコード進「B△→C△→E△→G△→B♭△→D△ (on F♯)」が意味する物は次の通りとなります。

B△をスパニッシュのⅠ度としましょう。スパニッシュがフリギアからの可動的変化に依る変形と見做した時、そのオーセンティックな音組織はKey=Em(イ短調)である訳です。EmでのⅤがオルタレーションして弱進行として(大局的に)♭Ⅵに進む。これはフリギアのⅠ→♭Ⅱというフリジアン・スーパートニックと同様なのであります。

そうしてイ短調は同位和音(=同主調)の音組織としてピカルディ終止する様にモーダルインターチェンジとなり、本来のオーセンティックな主和音はEmからE△へ転じるという風に解釈される訳です。

そこで今度は、5小節目にて元のイ短調の平行長調のG△へ転じるのですが、7小節目で現われるG△は5小節目のG△とは性格が異なります。その理由は、5小節目で現われるB♭△以降の「D△ -> E△」の過程に於てト長調音組織を薫らせるG△は、度重なる短三度等音程平行進行に依って「凖固有和音」の音組織、つまり投影法で現われる時の「短調」側の姿を身に纏って来て戻って来る様な物なので、7小節目でG△が現われても、それはヘ長調のⅡ度であるGmをモーダル・インターチェンジして「G△」として変化しているのであり、そうした別の音脈を引き連れて来てしまう状況である為に性格が若干異なってくる訳です。そこで、7小節目で登場する「B♭△」は、ヘ長調における音組織での「Ⅳ」として転じられ、後続のD△(on F♯)はヘ長調の平行短調=Dmの同位和音(同主調)という風にモーダル・インターチェンジとなって耳に届けられる事と同様なのであります。

この過程で最も含意のある用例は5〜6小節間にある短三度等音程です。これらのこねくり回しで、元々のG△が調的重心として持っていた余薫に対して多くの音脈を纏って来て、帰結した際には変容する様に聴かせる訳です。1〜3小節目でも同様の短三度等音程で進むにも拘らず、3小節目のC△には後続和音から長三度/短六度という二全音/四全音進行している事の差異がこうしてあらためてお判りいただけるかと思います。

つまり、和音機能的には類似する短三度音程関係の音脈の引き連れ方と、そこに投影法を併存させて見立てた時、音脈を探るアプローチとしては非常に多岐に亘る事になり、原曲が持っている別の性格に依って旋律をあらたに創出する事が可能となる訳で、ジャズのインプロヴァイズにも応用が利く事となるでしょう。そこで得られる最終的な音というのは、通常のモード奏法では創出できない音脈である為、こうした側面を踏まえると、投影法を駆使するアーティストのアプローチをあらためて知る事ができるのではないかと思う訳です。

投影法のアプローチというのは概して長旋法/短旋法という対極にある音脈を視野に入れる事となります。先の短三度等音程に依る六度平行進行を進めて獲得した音脈を纏った先には、同主調の音脈である凖固有和音を「同位」として聴くのではなく、変容させられる理由に、短三度を重畳してもそこには完全四度/完全五度に相当する音度に帰着しないからであり、元の調性の余薫が希釈化される訳ですね。少なくとも完全八度を除く完全音程に平行進行として帰着すれば(※属調/下属調方面の近親調)、余薫は比較的強く残る事でありましょう。

そうした強い残り香が消えた先にはフィナリスとして採ることが可能であった音度がスルリと別の調性由来のフィナリスに変わっているという事が見て取れる訳で、そうしたプロセスに於てノン・ダイアトニックの音を纏って来ると、そこには大胆な色彩感を伴う事でありましょう。

とはいえ大胆な音を纏って来たからと言っても、私がこうして例示した所でアラン・ホールズワースの様な音になる訳でもありませんが、特異なアーティストに依る奇異な音から得られる「唄心」に近付く事は出来る筈です。勿論、今回の例も「弱進行」と「投影法」の応用となっている訳であります。

以上の様な理由を踏まえた上で、YouTubeにてアップしている譜例動画を解説していこうと思いますが、最初のAテーマではヴィブラフォンに主旋律を与えており、1小節目冒頭からはB△上での増11度たる「E♯音」が顕著であります。これにてリディアンの感じが、オリジナル・メロディーを奏していなくとも元のモード体系を示唆する事になっております。

2小節目。茲で注目すべきは、F△上にて「B♯ - C♯音」 というフレーズを用いている事でしょう。これは、F△をリディアンとして見立てる場合の投影法は、PhonicaにGmを見る事が出来ます。然し乍ら私のリアレンジの側はコードを「F△7」と見立てているので Phonica側を「E♭△7」と想起する事が可能になります。この「E♭△7」の一部を私はオルタレーションさせます。そこで変化させたいのは「E♭△7aug」としたいのであります。この際、E♭△7augというコードを充てるアヴェイラブル・モード・スケールを次の様に想起します。

このPhonica側に生じたモード・スケールは「Cをフィナリスとするブゾーニの第2音列の鏡像形」です。更に言えば、「Cリディアン・ディミニッシュト・スケールの第2音が半音低く採る」というスケールであります。

その投影元となるTonica側を創出し、エンハーモニックで変換させると、上行形としてブゾーニの音列第2番がプライマリーな形として生ずる訳です。私が茲で異名同音に変化させる理由は、元の世界の音組織(※元はFリディアンを想起し得る音組織)の同度由来音と重複しても差し支えが無い様に、態と異名同音に置換して同度由来の変化音を併存させて使える様に脳内置換している訳であります(例として c、cis という同度由来が混在する事になる。そこに異名同音での異度由来のhisも加わる。この意図は後述)。通常、こうした音脈は12EDOに於ては平均化されて異名同音になる為に差異がなくなってしまいますが、「his」=B♯が生ずるという事は五度圏を丁度1周した時の、本来ならばシントニック・コンマが生じている筈の音で、C音よりもシントニック・コンマ高い音脈である訳です。実際には12EDOでの異名同音を弾いている訳ですが、微小音程を視野に入れても良いように、敢えてこうして書いている訳です。

こうした音脈を見付けるに当って、フィナリスとする中心音から自然七度に一端着地してから(-32cent)先の「B♯音」(c +23cents)という音が現われると、相対的に1単位四分音の近傍値として音脈が現われる事になり、こうなると24EDOが近しくなる訳です。

そうした音脈の示唆もあって態とこねくり回した表記にしているという訳であります。いずれにしても、微分音を視野に入れなければ、当該箇所で生ずる「B♯、C♯」は、F△から見た完全五度と短六度と異名同音であるのですが、表記の側としてはもっと可能性を残しておきたいが故の表記である訳です。

3小節目。背景の和音はC△の類型であり、私は茲でC△9(♯11)を充てております。とはいえ、2拍目には「E♭音」を使っておりますし、本位四度のF音も使っております。これはどういう事かと言うと、投影側のB△9(13)の音脈を併存させて経過音として用いている訳です。ですので [d - es - e - f] というダブル・クロマティックの累積が生ずる訳です。

4小節目。背景のコードはE△の類型であり、基本的なモード想起としては原曲同様にEリディアンを想起していればよいのでありますが、私がフレージングしている顕著な物は2拍目の「E♯音」でありましょう。これは単純にメジャー7thコード上の短九度という風に扱い、それに伴って随伴させる様にしてG音をも導出させているのです。

一般的な理解の範疇ならば、よもやメジャー7thコードに対して短九度を附与するという事は極めて異例なアプローチと思われるかもしれませんが、リー・リトナーのアルバム『in Rio』収録の「Ipanema Sol」冒頭には、メジャー7thコードに短九度が附与されるコードを用いる例があったりします。次の動画の0:28〜の「B△7(♭9)」というのが顕著ですね。尚、余談ではありますが、私がこうして動画の当該箇所を指定する時、時間表記は角度表記ではなくコロン表記を一貫して用いているのでご注意下さい(※絶対音高にて丁度中央ハ音=C4のギターの音が附与されております。尚、ブログ初稿時にはこの当該コードをB♭某しと誤って変記号を付してしまっておりまして混乱を招いてしまい申し訳ありませんでした)。尚、ブログ初稿時では例示しなかった事ですが、B△7に短9度を附与するとどの様なアンサンブルになるのかという事を試す為に敢えてデモを作ってみました。和声的なアンサンブルは敢えて溷濁を強めて作っております。

亦、E△の Phonica はEmを創出するという事でもあるので、同位和音の音脈をそのまま併存させているアプローチとも見て取れる訳です。フレージングたる横の線としては、♭9th登場後に♯9thが、恰もオルタード・スケールの様に羅列するというのは変位音がどの音度から変化しているのか!? という事を踏まえると同度由来にずっと固執してしまう様な見立てはあまり望ましくないのでありますが、仮想的に「複調」という事を視野に入れてのアプローチな訳ですから、Tonica側の音度とPhonica側を併存させる場合には特に注意する必要はありませんが、この場合、Phonica側の曲解として連続して現われるので取扱いには注意が必要なのですが、増九度たるG音は、後続のG♯音に対しての下接刺繍音という風にして装飾しているのであります。

5小節目では特に注意すべき音を敢えて挙げるならば、ベース・パートのA♭音でありましょう。背景のコードはG△の類型なのですから、半音上から下行導音的に滑り落ちる様にアプローチしているのですが、これは和音外音的に分類すると上接刺繍音と呼ばれる物であります。

6小節目。背景のコードはD♭△の類型です。この箇所では特に変わった音はありませんが、4〜5拍目の背景のコードがE△の類型になる時の [as - f] というフレージングというのは、先の「Ipanema Sol」を例に挙げたそれと同様の物です。

7小節目。茲ではベースが、背景のコードG△上にて [fis - gis] というフレージングをしているのがお判りいただけるかと思います。G△上にて短九度に相当する「G♯音」を用いるのは、これまでの解説と同様です。

8小節目。背景の和音はD△(on F♯)の類型です。その上でエレピはアルペジオでFクォーター・シャープ音とAクォーター・シャープ音を鏤めているのでありますが、こうした音脈を用いる理由は、前回の24EDOを視野に入れた「分水嶺」で生ずる音脈由来であるのでこの様に用いているのであります。ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフ流の音名表記にて語るとすると [fit - ait - cis - e - gis] での運指の実際は [cis - e - gis] が左手を交差するのが弾き易いのではないかと思いますが、そこまでは指示しておりません(概ね、ピッチを変えた同種のキーボードを用意して2段で弾くのが24EDOでの演奏になる事でしょう)。

9〜13小節目。これらは冒頭1〜3小節目と同様なので詳らかに語るはしませんが、先ほどは語らなかったベースの5連符が現われており、11小節目のベースの3拍目拍頭を休符に取り乍ら、前打音の装飾にて5連符は注意を要する箇所であります。

14小節目。3拍目に於ては、本位音度に依る [h - g - e] というフレーズが出て来ます。背景の和音「B△」を鑑みれば、この上ない外れたカウンター・ノートなのであります。投影法を念頭に置けばこの3音は [h - dis - fis] を等しく下方に投影している音脈だという事は直ぐに理解できる事でありましょう。つまり私は投影側の音脈を併存させて用いているのであります。比較的速めのパッセージなので、或る意味では嬰ヘ長調にて白鍵のグリッサンドを忍ばせるかの様な音脈に近しいとでも思ってもらえれば、イメージは捉え易いかと思います。然し乍らグリッサンドで済ませてしまうよりかはもう少し説得力のあるフレージングとして用いているつもりではありますが(笑)。

そうして14小節目4〜5拍目では、先行するカウンター・ラインからC♯音に「着地」する様になっています。これは先行のカウンター・ラインをC♯音を根音とする複数のアンティシペーションの音脈だと考えると、C♯dim7を見出す事が出来る訳です。ご存知の様にC♯dim7は、Dm(ニ短調)の導音上で生ずる減七ですから、先行するカウンター・ラインと背景のコード「D△」に準則させたフレージングというのは、Dmからのモーダル・インターチェンジをも包含する様にして組み立てられております。

15小節目。4〜5拍目でのオルガンのフレージング [d - b - as] という運びでは減五度が際立つので、線の運びとしては減五度の間に帰着するのが良い線運びでありますが、16小節目拍頭では御覧の様に、臆面も無く「D音」がオクターヴ移高しているのですから、まあいけしゃあしゃあとこんなフレージングをしているのであります(笑)。私としては弱進行の大胆さを徹底的にアピールしようとしているので、正直な所調性感や進行感に叛くという行為を繰り広げております。ですので、奇異な線運びである方がこの場合功を奏している事になるのでご容赦の程を。

16小節目。オルガンの1拍目に現われる「A♭音」は、Cハーモニック・メジャーを想起しているとも解釈する事は可能ですが、それを遠因としているだけの脈絡に過ぎず、私は「A♭m」の分散を視野に入れた上で、背景のコードC△の類型上にて併存を試みているのであります。ですから2拍目では下接刺繍音として「E♭音」が [es - e] という風にして連ねているのであります。然し乍ら、3拍目では、先行するA♭音との異名同音であるG♯音を明記しており、記譜の統一感に欠けたチグハグな感じに見受けられるかもしれませんが、茲の3拍目ではC△に対してE△を充てているアプローチとして捉えて欲しいので、寧ろCリディアン・オーギュメンテッドの解釈として仄かに移旋していると思って欲しいのであります。

17小節目。茲では1拍目と2拍目共に、後続のG♯音に対して前者は前打音、後者は下接刺繍音的に装飾を施した和音外音である事がお判りいただけるかと思います。オルガン・パートでは特に注意すべき音は用いておりませんが、敢えて言うならば「B♯音」が現われる箇所位の物でしょうが、こちらは増五度から本位五度への [his - h] というフレージングになっているという意味です。

18〜19小節目は14〜15小節の移高フレーズとなっており、20小節も16小節目と同様に短六度移高させている訳ですが、ご存知の通り16小節目と同様に移高するのならば20小節目は譜例よりも半音低く移高すべき所を強行させております。そうする事で、本来なら、16小節目のフレーズはF♯△(またはG♭△)の類型のコードに相応しい移高フレーズに成って然るべき所を、態とG△上で強行させている訳です。これは、2〜3拍目のコードB♭△の類型の方でも強行する事になりますが、モード・スケール上では辻褄が合う様になっているのです。G△上でG♭リディアンがオーバーラップする様にして辻褄が合う様になっていると考えてもらえれば宜しいかと思います。

21小節目も同様にオルガン・パートは17小節目の移高フレーズである訳です。

こうしたプロセスを経て22〜24小節目も元のフレーズを繰り返し25〜26小節でEリディアンに着地しているという訳です。

今回のこうした一例に於いて、一般的な観点からすれば相当奇異に感じる人は少なくないでしょうから、今回の様な方策が万人に向けて推奨できる物かどうかは議論の余地がある事でしょう。否、寧ろ、少なくとも調性に準拠する感覚を重視する人からすれば無視・嘲弄・唾棄して相応しい方策である事でしょう(笑)。処が、半音階を駆使せんとばかりに色んな音脈に耳が傾く様になると、こうしたカウンター・ラインというのを欲しがる人も出て来るのであります。無論、私がそういう一人なのでありますが、「埒外」と形容すべく音脈をどのようにして導くか!? という道筋を知っていて損はないと思います。但し、それを使う時には、調性感に蔓延る音世界のコントラストが強ければ強いほど奇異な音に聴こえる物ですし、調性感が稀薄な所に反映させれば、特殊な性格を持つ様な音楽として耳に届く事でありましょう。とはいえ、半音階を駆使する様な人でない限りは無用の長物となりかねないのが実際の所でありましょう。

奇しくも二全音/四全音進行というのは、ジャズ方面では能く知られたジョン・コルトレーンのジャイアント・ステップスの六度進行のそれが「二全音/四全音」である為、Whole step よりも giant であるという含意がある訳でもありますが、下方五度進行とは異なる弱進行に括られるコード進行に於いてもインプロヴァイズするというジャズ・アプローチがジョン・コルトレーンの真骨頂である為、コルトレーン・チェンジなどとも言われる訳であります。

そうした「二全音/四全音」進行をニコラス・スロニムスキーは、自著 'Thesaurus of Scales and Melodic Patterns' に於て Ditone / Quadritone Progression という風に分類して用例を挙げているので、コルトレーン・チェンジにも応用が利く事でありましょう。

西洋音楽界でもこうした弱進行、特に六度進行に言及している顕著な理論書のひとつに松本民之助著『作曲技法』(教育出版株式会社刊)を挙げる事ができるのですが、そこに顕著な例として挙げているのがF. ショパンの軍隊ポロネーズに現われる次の例の部分が顕著に示している訳です。あらためて述べる必要も無いかとは思いますが、譜例の先行部分を敢えてコード・ネームで表現するならば表記は「A7」となり、後続和音は「F7」となる訳です。その唐突さがあらためてお判りいただけるかと思います。尚、松本民之助は『作曲技法』に於いて、第2章の「転調」の中で取扱っている事に注意する必要があります。全音階的に六度進行をするのではなくノン・ダイアトニックな方面に平行進行をすれば部分転調と成り得るという事も同時に理解する必要があります。

無論、ジャズやクロスオーバー、R&B、ロック、プログレの類などは平行進行はごく自然に罷り通っており、それらの音楽フィールドでの「イディオム」を身につけた人ならば、部分転調の感覚というのはそれを転調・転義という風には認識しないまま、知らず識らずの内に体得している事もあると思います。「♭Ⅵ△→♭Ⅶ△→Ⅰ△」と聴けば、楽理方面の習熟に浅い者は、その「Ⅰ△」をピカルディー終止に相当するモーダル・インターチェンジのひとつとも捉えずにごくごく自然に「長旋法のひとつ」と錯誤してしまっている人も少なくない事でしょう。

勿論メロディック・メジャー(旋律的長音階)の類でもありません。♭Ⅵ△と♭Ⅶ△は自然短音階組織のⅥ・Ⅶ度であり、それが同主調長調へ転じている訳であります。ロック・フィールドでは多用されるスケール・ワイズ・ステップ進行ですし、スティーリー・ダンとて「King of the World」がこの進行であります。

斯様な六度進行というのは前述の様に「唐突感」がある訳で、部分転調的な要素を孕む事もあります。こうして用法が拡大していけば、転調が著しく頻出する作風とも為す訳で、こうした唐突感というのはロマン派の時代では既に「転調の濫用」とも揶揄された位であったのでありまして、それが軈ては「半音階的全音階」と呼ばれる様になり、セリーとは異なる半音階主義が一部の近視眼的な見渡しからは「無調」などと一括りにされてしまう事もありますが、厳密に言えば半音階的全音階と無調とは異なる物であります。但し、音楽書に依っては著者がセリーと区別しているか否か、果ては半音階的全音階をも含めた上での表現であるという様な表現の例を見る事が殆どのケースでありますので、読み手としてはそれらいずれかを峻別できるようにしておいて損はありません。

半音階的全音階という世界観が舊來の「機能和声」の側で興っていた事を鑑みれば、現今のポピュラー・ミュージック界隈にて突飛な転調を臆面も無く用いたりするのは何も不思議な事では無いのであります。

加えて、ダイアトニック・コードの範疇にて六度進行をやれば、その世界観としては弱進行感だけが反映され、ノン・ダイアトニックの音が無ければ唐突感が起きないのですから或る意味では生煮え感・残尿感の様な雰囲気を演出する事もあるでしょうが、ノン・ダイアトニック・コードが六度進行として現われるならば、その唐突感は顕著な物になるのであります。

六度進行に括られる中に於て、先行和音と後続和音がいずれも同型のコード類型の場合、それを平行進行(=パラレル・モーション)と呼ぶ事もあります。パラレル・モーションは並進行の事を指す物であり、中でも二度/七度進行に於て多用されますが、同型のコードが続く場合、声部同士の音程は無関係に平行と呼ぶ場合もあります。

先述の唐突感を根柢とする理由に、後続和音の上音に先行する和音の根音を取り込まないが故の事でありましょう。下方五度進行というのは先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む事で、元に有った「おもり」というバランサーを後続和音の上音へ転じる事で、同じ音を《根音として聴く or 上音として聴く》事で和声的な性格がガラリと変容する訳です。ですから「五度の見通し」というのは機能和声体系にとって非常に重要な事である訳です。何故ならば、完全八度という絶対完全八度が次の低位の完全五度を生ずる際、主音の五度上に有る音を上屬音、五度下に有る音を下属音と呼んだ所から立脚している訳ですから。

それにて前回載せた代理和音の機能一覧という物も、あらためてそれらの和声的機能の「持ち合い」という状況を示している事をご理解いただける事でありましょう。

扨て、弱進行をあらためて論じた上で今回は、YouTubeの方で先行アップロードしている譜例動画の『原曲、わかるかな!?』というタイトルに関して詳述していく事になります。動画の後半部のヴィブラフォンのフレーズに答があるのですが、本曲はキング・クリムゾンのアルバム『Red』収録の同名タイトル曲「Red」のリアレンジ版です。恐らく相当面食らった方が多いことと推察します(笑)。

今回「Red」を選んだ理由の最たる物が、六度進行の典型例であるからです。しかも同型和音に依る六度進行である訳です。コードで表わすと次の様に進行している事が判ります。しかも、冒頭の六度進行は、短三度等音程に依る平行進行とも謂える物で、そこで短六度音程での六度進行を連続させ、あらためて短三度等音程の平行というタイプの六度進行を採っている事がお判りになります。

メジャー・トライアド(長三和音)を生ずる音度が、同方向(上行/下行)に短三度等音程を採るという事は、中心軸システムに置き換えた場合は第1次対蹠と第2次対蹠の4つの極点を見る事になる訳ですが、投影法を述べたので既にお判りになっているかと思いますが、冒頭のコード「B△」は主旋律からもお判りの様に茲ではBリディアンを生じていると解釈すべきなので、投影法を視野に入れる際は [F♯ - B] を中心に採るべきであります。五度圏の中心を [C - G] で採る際の投影法と完全に対蹠点となる訳ですから、そういう意味では非常に判り易い事でしょう。

B△から開始されたコードは短三度等音程を挟む物の、大局的に見たコード進行としては「B△→C△→E△」という風にして開始されると見立てた方が宜しいでしょう。つまり、この弱進行に於て「B△→C△」はアンダルシア進行の様にも聴く事が出来る訳ですが、あからさまにそれ(冒頭の開始されるフィナリス)から半音上がって平行進行という風に聴こえさせないのは、その過程で短三度等音程を挟んでいるからであります。

つまり、B△からC△のプロセスにある途中の「D△ -> F△ -> A♭△」を単なる類似機能の経過和音として解釈する事が可能なのであります。後続のG△からG△までのプロセス過程にある「B♭△ -> D♭△ -> E△」も同様に経過和音として解釈する物で、大局的な和音進行は

「B△→C△→E△→G△→B♭△→D△ (on F♯)」であるという風に解釈可能なのであります。

念のために語っておきますが、「アンダルシア進行」という物は、巷間能く知られる所の「スパニッシュ・モード」が包含される総称であり、元はフリジアン・モードの変形に伴う物であります。

フリジアン・モードの発展的な世界観で西洋音楽界隈のみならずロック方面でも有名なのは、フリギアでの開始音「Ⅰ」をフィナリスと採って「♭Ⅱ」を随所に挟んで独特の世界観を演出する物でありまして、フリジアン・ドミナントと呼ばれる旋法的な取扱いが有名であります。

次の例からもお判りになる様に、フリジアン・ドミナントで顕著なのは元のフリギアのⅢ度の音が導音欲求にて半音上位にオルタレーションして変形された音組織を、フィナリスという中心音をそのままで取扱う訳でありまして、ジャズ/ポピュラーでは嘗て広汎に亘って「ハーモニック・マイナー完全五度下」スケールという呼称が用いられておりました。処がこの和訳の呼称そのものがあまり適切ではなく誤解を生じ易い語句嵌当であった感は否めません。

何故ならば、ハーモニック・マイナー・スケールという音階の「完全五度下」というのはハーモニック・マイナー・スケールでの「Ⅳ度」なのではないか!? と誤解される事が非常に多かったのが最大の理由です。

ご存知の通り、'Harmonic minor perfect 5th below' という英語は、《完全五度下にハーモニック・マイナー・スケールが在る音階》という意味ですので、「ハーモニック・マイナー・スケール完全五度下」という音階は、

《今アナタがフィナリスと採っている完全五度下方にハーモニック・マイナー・スケールたる音階の原形があるのですよ》

という意味であるので茲に充分注意を払う必要がある訳です。

無論、狭い世界に於ては、ハーモニック・マイナー・スケールのⅣ度をスケール・トニックして弾く事もあり、それを「ハーモニック・マイナー・スケール完全四度下」などと呼んだりするシーンもありました。

つまり、「ハーモニック・マイナー・スケール完全五度下」という名称の本体は、

《ハーモニック・マイナー・スケールをモードにしたⅤ度をフィナリスに採るモード》

というのが正しい理解なのでありますが、一瞥しただけでは日本語としてあまり精確に捉えていない音階の名称を、忸怩たる思いを抱え乍ら「そういうモンなんだ」という理解をさせられて来た事が多かったと思います。処が、こうした方面で音楽的な呼称の取扱いは概して横文字をそのままカタカナを用いると弊害が多いのにも拘らず「フリジアン・ドミナント」という呼称は、却って「ハーモニック・マイナー・スケール完全五度下」よりも判り易く伝わる物なので、最近では「Hmp P5↓」なんていう仰々しい表記は見掛ける事が少なくなったのではないかと思う事頻りです(笑)。

扨て、先に示したフリジアンとフリジアン・ドミナントへの変形を対照させた譜例に於て、夫々の音組織での「♭Ⅱ」の語句にPhrygian supertonicという少々聞き慣れない語句にお気付きになられた事でしょう。フリジアン・スーパートニック。これはFelix Salzerが自著 'Structural Harmony' で用いられる呼称でありますが、この♭Ⅱこそがフリジアン、或いはその類型の典型的な音階固有音である訳です。

例えば、ハード・ロック界隈でなくとも有名なスコーピオンズのアルバム『暴虐の蠍団』収録の「The Sails of Charon(邦題:「カロンの渡し守」)」はフリジアン・ドミナントの典型例でありますし、人に依ってはドラマ『科捜研の女』に用いられるミュート・ギターでのBGMを思い浮かべる方もおられる事でしょう。

西洋音楽界隈での旋法的振る舞いというのは、ジャズ/ポピュラー界隈の様にモード・スケールの音組織を固守する事なく、旋法的取扱いであろうとも「Ⅴ→Ⅰ」の感が生ずる箇所にてフィナリスに採る音から数えて第7音に相当する音がフィナリスへの導音となる様に可動的変化が求められました。勿論例外があります。この導音の可動的変化が認められなかったのがフリギアです。

ですから、フリギアとしてフィナリスを採った時、EフリギアでのⅤ度である「B」は本来ならそのⅤ度に附随される和声的な第3音が「d → dis」という風に半音高くオルタレーションされても良さそうですが、西洋音楽界隈ではフリギアの上行導音たる可動的変化を認めず、「♭Ⅱ→Ⅰ」という下行導音のみを認めるに至った訳です。

西洋音楽界隈がこれと類似する「d → dis」の可動的変化を手に入れたのは、ジプシー調が定着する様になっての事であります。所謂ハンガリアン・マイナー・モードでもありますが、リストが用いたそれとバルトーク(コダーイ)等が用いたジプシー・スケールは夫々フィナリスの採り方が違うのも有名な所ではありますが、こうしたジプシー調のフィナリスの採り方の違いというのは、先にも述べた、ハーモニック・マイナー・スケールの取扱いでのフリジアン・ドミナントのそれに近しい物があります。

このような理由により、フリギアは下行導音の用例でしか其の地位を認められなかったという理由があります。ですからフリギアでは、フィナリスから完全五度に相当する「Ⅴ」が存在しようとも、Ⅴ度上の和音として属する和音の第3音がフィナリスへの導音として可動的変化をする事を許されず、EフリジアンにてD♯音の可動的変化が起こる事を許されず、♭Ⅱ→Ⅰという下行導音の役割だけが残ったのであります。そのフリギアの姿を更に変格化させる(=嘯く)為のヒポフリギアがロクリアの姿なのでありまして、ヒポフリギアはフリギアのⅤ度を半音低く変化させる訳であります。

余談ですが私のブログでは、旋法的な演出をする旋法的な響きのそれを「嘯き」と形容します。例えば、長音階(アイオニアン)の第7音を半音低く採って「嘯く」ならば、それはミクソリディアン・モードという事になります。西洋音楽界隈では、こうした「嘯き」を変格旋法と括った訳です。ですから変格旋法には「Hypo(ヒポ)」という名称が加わり、正格旋法の名称の前に「ヒポ」が附与される訳であります。

ロック界隈に於ても、マイナー・キーであるにも拘らず局所的にⅡ度(=短調上主音)をⅠに帰結させる時に移旋(=モード・チェンジ)させて「♭Ⅱ」を演出する時もあります。こうした下行導音の例をプログレ界隈で喩えるならば、ジェントル・ジャイアントの3rdアルバム『Three Friends』収録の「Prologue」の冒頭のAテーマが好例でありましょう(※下記動画の0:32〜部分がフリギアへ移旋する)。

この様なフリジアン・ドミナントやスパニッシュを見渡した時、フリギアがオーセンティックな姿であるというのはあらためてお判りいただけたかと思います。こうした事を踏まえて、先述の「Red」での大局的なコード進「B△→C△→E△→G△→B♭△→D△ (on F♯)」が意味する物は次の通りとなります。

B△をスパニッシュのⅠ度としましょう。スパニッシュがフリギアからの可動的変化に依る変形と見做した時、そのオーセンティックな音組織はKey=Em(イ短調)である訳です。EmでのⅤがオルタレーションして弱進行として(大局的に)♭Ⅵに進む。これはフリギアのⅠ→♭Ⅱというフリジアン・スーパートニックと同様なのであります。

そうしてイ短調は同位和音(=同主調)の音組織としてピカルディ終止する様にモーダルインターチェンジとなり、本来のオーセンティックな主和音はEmからE△へ転じるという風に解釈される訳です。

そこで今度は、5小節目にて元のイ短調の平行長調のG△へ転じるのですが、7小節目で現われるG△は5小節目のG△とは性格が異なります。その理由は、5小節目で現われるB♭△以降の「D△ -> E△」の過程に於てト長調音組織を薫らせるG△は、度重なる短三度等音程平行進行に依って「凖固有和音」の音組織、つまり投影法で現われる時の「短調」側の姿を身に纏って来て戻って来る様な物なので、7小節目でG△が現われても、それはヘ長調のⅡ度であるGmをモーダル・インターチェンジして「G△」として変化しているのであり、そうした別の音脈を引き連れて来てしまう状況である為に性格が若干異なってくる訳です。そこで、7小節目で登場する「B♭△」は、ヘ長調における音組織での「Ⅳ」として転じられ、後続のD△(on F♯)はヘ長調の平行短調=Dmの同位和音(同主調)という風にモーダル・インターチェンジとなって耳に届けられる事と同様なのであります。

この過程で最も含意のある用例は5〜6小節間にある短三度等音程です。これらのこねくり回しで、元々のG△が調的重心として持っていた余薫に対して多くの音脈を纏って来て、帰結した際には変容する様に聴かせる訳です。1〜3小節目でも同様の短三度等音程で進むにも拘らず、3小節目のC△には後続和音から長三度/短六度という二全音/四全音進行している事の差異がこうしてあらためてお判りいただけるかと思います。

つまり、和音機能的には類似する短三度音程関係の音脈の引き連れ方と、そこに投影法を併存させて見立てた時、音脈を探るアプローチとしては非常に多岐に亘る事になり、原曲が持っている別の性格に依って旋律をあらたに創出する事が可能となる訳で、ジャズのインプロヴァイズにも応用が利く事となるでしょう。そこで得られる最終的な音というのは、通常のモード奏法では創出できない音脈である為、こうした側面を踏まえると、投影法を駆使するアーティストのアプローチをあらためて知る事ができるのではないかと思う訳です。

投影法のアプローチというのは概して長旋法/短旋法という対極にある音脈を視野に入れる事となります。先の短三度等音程に依る六度平行進行を進めて獲得した音脈を纏った先には、同主調の音脈である凖固有和音を「同位」として聴くのではなく、変容させられる理由に、短三度を重畳してもそこには完全四度/完全五度に相当する音度に帰着しないからであり、元の調性の余薫が希釈化される訳ですね。少なくとも完全八度を除く完全音程に平行進行として帰着すれば(※属調/下属調方面の近親調)、余薫は比較的強く残る事でありましょう。

そうした強い残り香が消えた先にはフィナリスとして採ることが可能であった音度がスルリと別の調性由来のフィナリスに変わっているという事が見て取れる訳で、そうしたプロセスに於てノン・ダイアトニックの音を纏って来ると、そこには大胆な色彩感を伴う事でありましょう。

とはいえ大胆な音を纏って来たからと言っても、私がこうして例示した所でアラン・ホールズワースの様な音になる訳でもありませんが、特異なアーティストに依る奇異な音から得られる「唄心」に近付く事は出来る筈です。勿論、今回の例も「弱進行」と「投影法」の応用となっている訳であります。

以上の様な理由を踏まえた上で、YouTubeにてアップしている譜例動画を解説していこうと思いますが、最初のAテーマではヴィブラフォンに主旋律を与えており、1小節目冒頭からはB△上での増11度たる「E♯音」が顕著であります。これにてリディアンの感じが、オリジナル・メロディーを奏していなくとも元のモード体系を示唆する事になっております。

2小節目。茲で注目すべきは、F△上にて「B♯ - C♯音」 というフレーズを用いている事でしょう。これは、F△をリディアンとして見立てる場合の投影法は、PhonicaにGmを見る事が出来ます。然し乍ら私のリアレンジの側はコードを「F△7」と見立てているので Phonica側を「E♭△7」と想起する事が可能になります。この「E♭△7」の一部を私はオルタレーションさせます。そこで変化させたいのは「E♭△7aug」としたいのであります。この際、E♭△7augというコードを充てるアヴェイラブル・モード・スケールを次の様に想起します。

このPhonica側に生じたモード・スケールは「Cをフィナリスとするブゾーニの第2音列の鏡像形」です。更に言えば、「Cリディアン・ディミニッシュト・スケールの第2音が半音低く採る」というスケールであります。

その投影元となるTonica側を創出し、エンハーモニックで変換させると、上行形としてブゾーニの音列第2番がプライマリーな形として生ずる訳です。私が茲で異名同音に変化させる理由は、元の世界の音組織(※元はFリディアンを想起し得る音組織)の同度由来音と重複しても差し支えが無い様に、態と異名同音に置換して同度由来の変化音を併存させて使える様に脳内置換している訳であります(例として c、cis という同度由来が混在する事になる。そこに異名同音での異度由来のhisも加わる。この意図は後述)。通常、こうした音脈は12EDOに於ては平均化されて異名同音になる為に差異がなくなってしまいますが、「his」=B♯が生ずるという事は五度圏を丁度1周した時の、本来ならばシントニック・コンマが生じている筈の音で、C音よりもシントニック・コンマ高い音脈である訳です。実際には12EDOでの異名同音を弾いている訳ですが、微小音程を視野に入れても良いように、敢えてこうして書いている訳です。

こうした音脈を見付けるに当って、フィナリスとする中心音から自然七度に一端着地してから(-32cent)先の「B♯音」(c +23cents)という音が現われると、相対的に1単位四分音の近傍値として音脈が現われる事になり、こうなると24EDOが近しくなる訳です。

そうした音脈の示唆もあって態とこねくり回した表記にしているという訳であります。いずれにしても、微分音を視野に入れなければ、当該箇所で生ずる「B♯、C♯」は、F△から見た完全五度と短六度と異名同音であるのですが、表記の側としてはもっと可能性を残しておきたいが故の表記である訳です。

3小節目。背景の和音はC△の類型であり、私は茲でC△9(♯11)を充てております。とはいえ、2拍目には「E♭音」を使っておりますし、本位四度のF音も使っております。これはどういう事かと言うと、投影側のB△9(13)の音脈を併存させて経過音として用いている訳です。ですので [d - es - e - f] というダブル・クロマティックの累積が生ずる訳です。

4小節目。背景のコードはE△の類型であり、基本的なモード想起としては原曲同様にEリディアンを想起していればよいのでありますが、私がフレージングしている顕著な物は2拍目の「E♯音」でありましょう。これは単純にメジャー7thコード上の短九度という風に扱い、それに伴って随伴させる様にしてG音をも導出させているのです。

一般的な理解の範疇ならば、よもやメジャー7thコードに対して短九度を附与するという事は極めて異例なアプローチと思われるかもしれませんが、リー・リトナーのアルバム『in Rio』収録の「Ipanema Sol」冒頭には、メジャー7thコードに短九度が附与されるコードを用いる例があったりします。次の動画の0:28〜の「B△7(♭9)」というのが顕著ですね。尚、余談ではありますが、私がこうして動画の当該箇所を指定する時、時間表記は角度表記ではなくコロン表記を一貫して用いているのでご注意下さい(※絶対音高にて丁度中央ハ音=C4のギターの音が附与されております。尚、ブログ初稿時にはこの当該コードをB♭某しと誤って変記号を付してしまっておりまして混乱を招いてしまい申し訳ありませんでした)。尚、ブログ初稿時では例示しなかった事ですが、B△7に短9度を附与するとどの様なアンサンブルになるのかという事を試す為に敢えてデモを作ってみました。和声的なアンサンブルは敢えて溷濁を強めて作っております。

亦、E△の Phonica はEmを創出するという事でもあるので、同位和音の音脈をそのまま併存させているアプローチとも見て取れる訳です。フレージングたる横の線としては、♭9th登場後に♯9thが、恰もオルタード・スケールの様に羅列するというのは変位音がどの音度から変化しているのか!? という事を踏まえると同度由来にずっと固執してしまう様な見立てはあまり望ましくないのでありますが、仮想的に「複調」という事を視野に入れてのアプローチな訳ですから、Tonica側の音度とPhonica側を併存させる場合には特に注意する必要はありませんが、この場合、Phonica側の曲解として連続して現われるので取扱いには注意が必要なのですが、増九度たるG音は、後続のG♯音に対しての下接刺繍音という風にして装飾しているのであります。

5小節目では特に注意すべき音を敢えて挙げるならば、ベース・パートのA♭音でありましょう。背景のコードはG△の類型なのですから、半音上から下行導音的に滑り落ちる様にアプローチしているのですが、これは和音外音的に分類すると上接刺繍音と呼ばれる物であります。

6小節目。背景のコードはD♭△の類型です。この箇所では特に変わった音はありませんが、4〜5拍目の背景のコードがE△の類型になる時の [as - f] というフレージングというのは、先の「Ipanema Sol」を例に挙げたそれと同様の物です。

7小節目。茲ではベースが、背景のコードG△上にて [fis - gis] というフレージングをしているのがお判りいただけるかと思います。G△上にて短九度に相当する「G♯音」を用いるのは、これまでの解説と同様です。

8小節目。背景の和音はD△(on F♯)の類型です。その上でエレピはアルペジオでFクォーター・シャープ音とAクォーター・シャープ音を鏤めているのでありますが、こうした音脈を用いる理由は、前回の24EDOを視野に入れた「分水嶺」で生ずる音脈由来であるのでこの様に用いているのであります。ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフ流の音名表記にて語るとすると [fit - ait - cis - e - gis] での運指の実際は [cis - e - gis] が左手を交差するのが弾き易いのではないかと思いますが、そこまでは指示しておりません(概ね、ピッチを変えた同種のキーボードを用意して2段で弾くのが24EDOでの演奏になる事でしょう)。

9〜13小節目。これらは冒頭1〜3小節目と同様なので詳らかに語るはしませんが、先ほどは語らなかったベースの5連符が現われており、11小節目のベースの3拍目拍頭を休符に取り乍ら、前打音の装飾にて5連符は注意を要する箇所であります。

14小節目。3拍目に於ては、本位音度に依る [h - g - e] というフレーズが出て来ます。背景の和音「B△」を鑑みれば、この上ない外れたカウンター・ノートなのであります。投影法を念頭に置けばこの3音は [h - dis - fis] を等しく下方に投影している音脈だという事は直ぐに理解できる事でありましょう。つまり私は投影側の音脈を併存させて用いているのであります。比較的速めのパッセージなので、或る意味では嬰ヘ長調にて白鍵のグリッサンドを忍ばせるかの様な音脈に近しいとでも思ってもらえれば、イメージは捉え易いかと思います。然し乍らグリッサンドで済ませてしまうよりかはもう少し説得力のあるフレージングとして用いているつもりではありますが(笑)。

そうして14小節目4〜5拍目では、先行するカウンター・ラインからC♯音に「着地」する様になっています。これは先行のカウンター・ラインをC♯音を根音とする複数のアンティシペーションの音脈だと考えると、C♯dim7を見出す事が出来る訳です。ご存知の様にC♯dim7は、Dm(ニ短調)の導音上で生ずる減七ですから、先行するカウンター・ラインと背景のコード「D△」に準則させたフレージングというのは、Dmからのモーダル・インターチェンジをも包含する様にして組み立てられております。

15小節目。4〜5拍目でのオルガンのフレージング [d - b - as] という運びでは減五度が際立つので、線の運びとしては減五度の間に帰着するのが良い線運びでありますが、16小節目拍頭では御覧の様に、臆面も無く「D音」がオクターヴ移高しているのですから、まあいけしゃあしゃあとこんなフレージングをしているのであります(笑)。私としては弱進行の大胆さを徹底的にアピールしようとしているので、正直な所調性感や進行感に叛くという行為を繰り広げております。ですので、奇異な線運びである方がこの場合功を奏している事になるのでご容赦の程を。

16小節目。オルガンの1拍目に現われる「A♭音」は、Cハーモニック・メジャーを想起しているとも解釈する事は可能ですが、それを遠因としているだけの脈絡に過ぎず、私は「A♭m」の分散を視野に入れた上で、背景のコードC△の類型上にて併存を試みているのであります。ですから2拍目では下接刺繍音として「E♭音」が [es - e] という風にして連ねているのであります。然し乍ら、3拍目では、先行するA♭音との異名同音であるG♯音を明記しており、記譜の統一感に欠けたチグハグな感じに見受けられるかもしれませんが、茲の3拍目ではC△に対してE△を充てているアプローチとして捉えて欲しいので、寧ろCリディアン・オーギュメンテッドの解釈として仄かに移旋していると思って欲しいのであります。

17小節目。茲では1拍目と2拍目共に、後続のG♯音に対して前者は前打音、後者は下接刺繍音的に装飾を施した和音外音である事がお判りいただけるかと思います。オルガン・パートでは特に注意すべき音は用いておりませんが、敢えて言うならば「B♯音」が現われる箇所位の物でしょうが、こちらは増五度から本位五度への [his - h] というフレージングになっているという意味です。

18〜19小節目は14〜15小節の移高フレーズとなっており、20小節も16小節目と同様に短六度移高させている訳ですが、ご存知の通り16小節目と同様に移高するのならば20小節目は譜例よりも半音低く移高すべき所を強行させております。そうする事で、本来なら、16小節目のフレーズはF♯△(またはG♭△)の類型のコードに相応しい移高フレーズに成って然るべき所を、態とG△上で強行させている訳です。これは、2〜3拍目のコードB♭△の類型の方でも強行する事になりますが、モード・スケール上では辻褄が合う様になっているのです。G△上でG♭リディアンがオーバーラップする様にして辻褄が合う様になっていると考えてもらえれば宜しいかと思います。

21小節目も同様にオルガン・パートは17小節目の移高フレーズである訳です。

こうしたプロセスを経て22〜24小節目も元のフレーズを繰り返し25〜26小節でEリディアンに着地しているという訳です。

今回のこうした一例に於いて、一般的な観点からすれば相当奇異に感じる人は少なくないでしょうから、今回の様な方策が万人に向けて推奨できる物かどうかは議論の余地がある事でしょう。否、寧ろ、少なくとも調性に準拠する感覚を重視する人からすれば無視・嘲弄・唾棄して相応しい方策である事でしょう(笑)。処が、半音階を駆使せんとばかりに色んな音脈に耳が傾く様になると、こうしたカウンター・ラインというのを欲しがる人も出て来るのであります。無論、私がそういう一人なのでありますが、「埒外」と形容すべく音脈をどのようにして導くか!? という道筋を知っていて損はないと思います。但し、それを使う時には、調性感に蔓延る音世界のコントラストが強ければ強いほど奇異な音に聴こえる物ですし、調性感が稀薄な所に反映させれば、特殊な性格を持つ様な音楽として耳に届く事でありましょう。とはいえ、半音階を駆使する様な人でない限りは無用の長物となりかねないのが実際の所でありましょう。

2017-07-08 08:00