クロマティシズムが齎す「斥力」について [楽理]

音楽に於て調的(調性的)世界観は、和声の発展に伴いその力は徐々に弱まって行った物であります。調的な世界が多くの転調を伴って粉飾をされ、そうした借用的世界観が更なる和声の発展を導いたという歴史がそうさせたのであります。

勿論、調的な重要な役割として「大局的」な方向をざっくりと指し示すほどには、調性社会の強大な牽引力はまだまだ力強い物を持っている物です。

とはいえ長大な楽曲に於て幾多もの情景変化を必要とする状況を鑑みると、過程毎に和声的装飾を複雑に彩りたい意図とは裏腹に予見の甚だ著しい和音を充てているだけでは最早作者の側が満足出来なくなっていたというのも実際の所でありまして、和声が複雑化していったのは至極当然の事でありましょう。茲で忘れてはならないのが属七和音の第5音のオルタレーションなのであります。

属七和音の第5音のオルタレーションは半音上方変位ばかりでなく半音下方変位も起こり得た物です。時代を経てこれらのオルタレーションは第5音の変位ばかりではなく増十一度と短十三度という風にも見做される様になるのでありますが、オルタード・テンションの観点で見てしまうと埋没してしまいかねない重要な要素がある為、先ずは半音変位の部分を詳らかに見る事にしましょう。

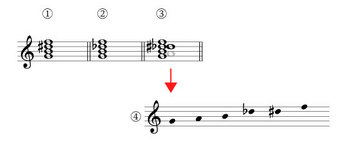

扨て、属七の和音の第5音のオルタレーションというのは次の譜例1・2の様にされた物でした。19世紀には既にこうした和声的な装飾は行なわれていたのであり、現今社会から見れば既に200年以上の時を経てあらためて先蹤を拝戴しているという風にも見る事が出来る訳です。

先の譜例1は「G7aug」という風にも見做す事の出来る和音であります。同様に譜例2は第5音が半音低くオルタレーションされた物である為、決して「♯11th」ではないのであります。つまり「G7(♭5)」が示唆する和音外音となる11度音=4度音というのは♮11thしか選択肢が無いという状況になります。

扨て、それらの2種の半音変位(上方・下方)に加えて「二重の」半音変位も行なわれる様になりました。それが譜例3の例となります。処がこうした歴史を知らぬ人からすれば

「同度由来の半音変位を併存(例の変ニ・嬰ニ)させるとは何事か!」

と激越されるかもしれませんが、音楽の歴史がこうである為致し方ありません(笑)。なにしろオルタレーションというのはこうした歴史を辿って発展したのであります。とはいえこうした「併存」は結果的に、半音階的全音階社会の入り口となってそれらを「増十一度・短十三度」とも読み替える様にして和声の発展に寄与したのであります。

そこで先の譜例3にあらためて気付いて欲しいのでありますが、グレーアウトさせている「イ音=A音」を忍ばせている事はお判りかと思います。これは、属七の第5音の二重変位を採用した後に更に装飾される事になった長九度附与を転回位置に還元したが故の音脈を辷り込ませたが故の事なのです。

そうして考えると、この六声の和音は結果的に譜例4の様にして列べる事が出来るのでありまして、各音の音度を考慮せずに列べてあるもこれらは「全音音階」を導いている事になるのです。

全音音階とは、半音階側から見れば2種類ある全音音階の内の1種類という事になり、どんな調性であろうともホールトーンは2種類しか無い内の1種類として足掛かりとなっているという状況を指しているのであります。

即ち、属七和音の第5音のオルタレーションが幸か不幸かクロマティシズムへの一端となる足掛かりを形成したという所が、調性の破壊の証拠でもあるというのが皮肉な所です。果て扨て、なにゆえ「皮肉」なのか!?

属七和音の存在とやらは、その不協和が後続の協和音の為に調的な道筋を明確にする為の存在だった訳です。その属七和音の第5音が如何にして半音上下への変位を起こそうとも、その不協和な体が本来の属七のキャラクターを変えずに用いる事の出来る和音として使われていたのであります。何故なら、属七和音の第3音が上行導音を採り第7音が下行導音を採る事で調的世界は完結できた訳ですので、その間の第5音は装飾であっても誹りを受けない物だったのであります。

そうした調的社会の側の世界への道筋をも曇らせた姿として導く事となったと言えばもうお判りでありましょう。即ち調的な世界ばかりかそれとは異なる非・調性的な社会をも両義的に示唆する事になった訳であります。謂わば、属七の第5音のオルタレーションを上方・下方にもガメついた所から、調的な世界と半音階的世界の両方をも見ようとする視点が音楽的に備わり、結果的に「調的斥力」の側をも見越す様になったと考えれば判り易いかと思います。

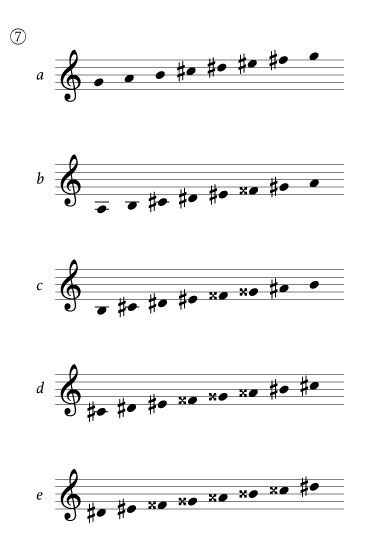

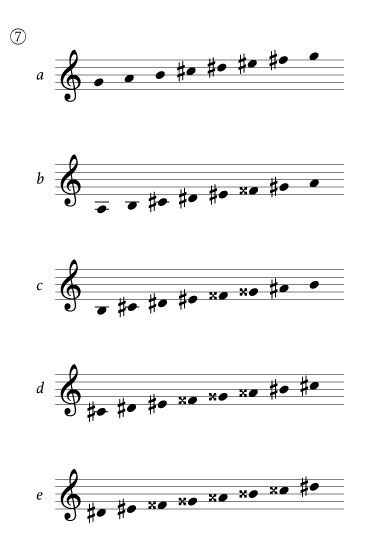

こうしてクロマティシズムの欲求は、属七のオルタレーションに依る赤裸々な告白から招いたとも言えるでありましょう。そのクロマティシズムという調的世界の対極にある姿は次の様な分析からも露にする事が可能となります。例えば次の譜例5での音列はヘプタトニックに相応しい排列として「変ニ・嬰ニ」音を移置【いち】してはいない物のこれらの排列は全音音階(=ホールトーン・スケール)と見なす事が可能です。この全音音階の各音は当然の事乍ら、1オクターヴを6音の全音で充填されている音階組織として形成されているのであり、この音組織に対して原調から見た平行短調の属音に相当する [e] を更に充填する事にします。

結果的に半音音程が2回続く奇異な音列を生む事となりますが、それは見方を変えれば [f] を主音とする主導全音音階 (leading with wholetone) を形成する事にもなる訳です。

更に、[f] を主音とする主導全音音階の第6音を下主音化(半音下方オルタレーション)させると、結果的に [d] を主音とする旋律的短音階を生ずる。元の属七和音はDメロディック・マイナー・モードのⅣ度上の和音という関連性を生む事になります。

ご存知の様にメロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずる副次ドミナント和音は、下方五度進行をしない閉塞した和音である為、調的世界から勘案すれば中立的な状況にあり、本来なら属七の和音として明確に調的世界を暗示していたであろう和音の振る舞いが、たったひとつの和音の装飾からこの様にして非機能和声社会観を強めてしまうのは何とも皮肉な事なのであります。

加えて主導全音音階を得る方策は同様にして他に5種類ある全音音程から半音音程で充填させる様にして生ずる事も可能なので、他にも同様に得る事が可能ではあるので多義的な解釈をする事は可能です。譜例4での原組織が [g・a・h・des・dis・f] なのでありますからこれらをエンハーモニック置換して読み替え [g・a・h・cis・dis・f] にするならば、それらの各全音音程の一つを任意に選択して半音音程を生めれば、自ずと新たに生成した音が主導全音音階の導音になるからであります。

少なくとも6種類の主導全音音階を想起する事が可能ではあっても、基となる「G7」からの第5音のオルタレーションとの関連性を考えると、他の5種類となる [g・a・h・cis・dis] を主音とする主導全音音階を生じさせる関連性は [f] を主音と採るよりも弱くなると思われます。[cis] を採れば基の [g] との三全音である為、脈絡としては近しいとしても [f] を主導全音音階の主音とする時の他との関連性を鑑みれば、他の5種類はやはり弱めになるかと思います。

主導全音音階に導音を加える前は単に全音音階に過ぎなかった訳で、主音と第6音は「全音」音程であるのは至極当然なのでありますが、この音程間(=任意に選択された全音音程)に主導全音音階としての導音を加えるとひとたびそれは減三度|増六度へと姿を変えるのもあらためてお判りになるかと思います。

局所的に見れば、こうした主導全音音階というモードに備わる和音を「借用」して来たと曲解される物であります。他方、大局的な側面に於ける《調性が見つめている「極点」》を聴き手が遵守する世界観であれば、極点に行き着くまでの過程に生ずるミクロ的世界観に於て細々と和音をこねくり回し乍ら多彩な響きを演出している状況は、目紛しい程に過程で装飾される和声の響きに本筋としての志向性が惑わされるのではなく、大局的な潮流に身を委ねられる状況であるとも言えるのであります。こうした和音の装飾を好意的に活用しているのがその後の音楽であるのです。こうした側面を鑑み乍ら、あらためて「分数aug」とやらが如何に莫迦気た語句嵌当なのかが判るという物です。

先の主導全音音階の例を参考にすれば、次点で関連性の高い物はA音を主音とする主導全音音階(A leading with wholetone scale)の第6音= [fisis] が半音低く [fis] を採って [a - h - c - d - e - fis - gis] = [gisis - aisis - his - cisis - dis - eis - fisis] を得る事でありましょうか(譜例7-eとなる最下段の主導全音音階の第6音を半音低めた物)。

こうした関連性で今一度気付いていただきたい事は、調的社会に於て不協和音の骨頂でもある属七の和音が、その響きの装飾の為に第5音を変化させる事に依って調性の基盤そのものが揺らぐ様になってしまったという事なのです。調的社会側からすれば本末顛倒でありましょうが、抑も調的社会が望んで変化させた音が結果的に半音階主義に靡いているのは滑稽でもあり、クロマティシズムへの音脈というのは知らず識らずの内にこうして人々の心に浸潤しているという事があらためてお判りになるかと思います。

旋法ひとつ取って見ても、各旋法にはそれぞれの「性格=キャラクター」があります。その内、ドを主音とする旋法とラを旋法とする旋法の性格が「調=tonality」へと格上げされた訳です。他は旋法である「modality」という姿で「調」に負けじと振舞っている物である姿に過ぎません。

処がシェーンベルクがその後十二音技法を生む様になり、シェーンベルク自身はそれを「Atonal=非調性」と呼んだ事で、atonalの対極にある側が総じて「Tonal」と呼ばれる様になってしまった事もあり、調と調性の区別があまり行なわれぬまま体系が新たに整備されていってしまったという経緯があるのも事実です。

長音階から三全音を省略して無半音五音音階を生む事としましょう。ハ長調から [f・h] を抜粋したペンタトニック構造を想起すれば好いのですが、このペンタトニックはどれもが主音になるべく振る舞いを見せる事が可能です。その内、C音をフィナリスとした振る舞いをさせた時、三度下方にあるA音はコンフィナリスという副次終止音としての振る舞いを同時に見せる事になります。グレゴリアン・モードでのイオニアの副次終止音はこれとは異なるのですが、副次終止音として機能する以上、音組織が変わらぬまま終止音とするフィナリスが変わっただけの状況は厳密に「移旋」であるので、能くある機能和声社会に於て単に平行調へ情感が移ろうそれを私が「平行調への《転調》」とは呼ばないのはこうして理由があるからです。最近もこうした事を述べたので記憶に新しい方も居られる事でしょう。

旋法性が強く薫る社会というのは和声的装飾は然程必要とされていない状況が多い物です。または、機能和声社会では滅多にお目にかかれない様な複雑な和声を纏っているかのどちらかでありましょう。和声的な装飾を欲しがるのは、旋律に附随する薫りを装飾させたいが為に起り得る情感なのであります。線も強力なキャラクターがあったとして、それに纏い付く和声が更に装飾をされている状況があるとすればこれほど理想的な状況は無いのであり、予見が甚だしい線に対して予見の容易い和声が附随されるという状況は聴き手も作り手も飽きさせるという訳です。ですから和声的装飾が始まる訳です。

不協和音の装飾は新たな不協和であり、決して「協和」ではない訳です。その中で、現今社会ではコード表記体系が整備されているのでややもすると、体系にもそぐわない線とコードが同居するシーンがあって好いにも拘らず、体系への頭でっかちな理解が折角のそれをラウンドロビンさせてしまっているとしたら勿体無い事でありましょう。クロマティシズムという欲求が何故起きたのか!? という音楽観の機微となる側面を識らぬままに居たのでは体系に感覚が麻痺させられるだけとなってしまう事でありましょう。クロマティシズムへの欲求の起こりをもっと大事に取扱ってもらいたい物です。

勿論、調的な重要な役割として「大局的」な方向をざっくりと指し示すほどには、調性社会の強大な牽引力はまだまだ力強い物を持っている物です。

とはいえ長大な楽曲に於て幾多もの情景変化を必要とする状況を鑑みると、過程毎に和声的装飾を複雑に彩りたい意図とは裏腹に予見の甚だ著しい和音を充てているだけでは最早作者の側が満足出来なくなっていたというのも実際の所でありまして、和声が複雑化していったのは至極当然の事でありましょう。茲で忘れてはならないのが属七和音の第5音のオルタレーションなのであります。

属七和音の第5音のオルタレーションは半音上方変位ばかりでなく半音下方変位も起こり得た物です。時代を経てこれらのオルタレーションは第5音の変位ばかりではなく増十一度と短十三度という風にも見做される様になるのでありますが、オルタード・テンションの観点で見てしまうと埋没してしまいかねない重要な要素がある為、先ずは半音変位の部分を詳らかに見る事にしましょう。

扨て、属七の和音の第5音のオルタレーションというのは次の譜例1・2の様にされた物でした。19世紀には既にこうした和声的な装飾は行なわれていたのであり、現今社会から見れば既に200年以上の時を経てあらためて先蹤を拝戴しているという風にも見る事が出来る訳です。

先の譜例1は「G7aug」という風にも見做す事の出来る和音であります。同様に譜例2は第5音が半音低くオルタレーションされた物である為、決して「♯11th」ではないのであります。つまり「G7(♭5)」が示唆する和音外音となる11度音=4度音というのは♮11thしか選択肢が無いという状況になります。

扨て、それらの2種の半音変位(上方・下方)に加えて「二重の」半音変位も行なわれる様になりました。それが譜例3の例となります。処がこうした歴史を知らぬ人からすれば

「同度由来の半音変位を併存(例の変ニ・嬰ニ)させるとは何事か!」

と激越されるかもしれませんが、音楽の歴史がこうである為致し方ありません(笑)。なにしろオルタレーションというのはこうした歴史を辿って発展したのであります。とはいえこうした「併存」は結果的に、半音階的全音階社会の入り口となってそれらを「増十一度・短十三度」とも読み替える様にして和声の発展に寄与したのであります。

そこで先の譜例3にあらためて気付いて欲しいのでありますが、グレーアウトさせている「イ音=A音」を忍ばせている事はお判りかと思います。これは、属七の第5音の二重変位を採用した後に更に装飾される事になった長九度附与を転回位置に還元したが故の音脈を辷り込ませたが故の事なのです。

そうして考えると、この六声の和音は結果的に譜例4の様にして列べる事が出来るのでありまして、各音の音度を考慮せずに列べてあるもこれらは「全音音階」を導いている事になるのです。

全音音階とは、半音階側から見れば2種類ある全音音階の内の1種類という事になり、どんな調性であろうともホールトーンは2種類しか無い内の1種類として足掛かりとなっているという状況を指しているのであります。

即ち、属七和音の第5音のオルタレーションが幸か不幸かクロマティシズムへの一端となる足掛かりを形成したという所が、調性の破壊の証拠でもあるというのが皮肉な所です。果て扨て、なにゆえ「皮肉」なのか!?

属七和音の存在とやらは、その不協和が後続の協和音の為に調的な道筋を明確にする為の存在だった訳です。その属七和音の第5音が如何にして半音上下への変位を起こそうとも、その不協和な体が本来の属七のキャラクターを変えずに用いる事の出来る和音として使われていたのであります。何故なら、属七和音の第3音が上行導音を採り第7音が下行導音を採る事で調的世界は完結できた訳ですので、その間の第5音は装飾であっても誹りを受けない物だったのであります。

そうした調的社会の側の世界への道筋をも曇らせた姿として導く事となったと言えばもうお判りでありましょう。即ち調的な世界ばかりかそれとは異なる非・調性的な社会をも両義的に示唆する事になった訳であります。謂わば、属七の第5音のオルタレーションを上方・下方にもガメついた所から、調的な世界と半音階的世界の両方をも見ようとする視点が音楽的に備わり、結果的に「調的斥力」の側をも見越す様になったと考えれば判り易いかと思います。

こうしてクロマティシズムの欲求は、属七のオルタレーションに依る赤裸々な告白から招いたとも言えるでありましょう。そのクロマティシズムという調的世界の対極にある姿は次の様な分析からも露にする事が可能となります。例えば次の譜例5での音列はヘプタトニックに相応しい排列として「変ニ・嬰ニ」音を移置【いち】してはいない物のこれらの排列は全音音階(=ホールトーン・スケール)と見なす事が可能です。この全音音階の各音は当然の事乍ら、1オクターヴを6音の全音で充填されている音階組織として形成されているのであり、この音組織に対して原調から見た平行短調の属音に相当する [e] を更に充填する事にします。

結果的に半音音程が2回続く奇異な音列を生む事となりますが、それは見方を変えれば [f] を主音とする主導全音音階 (leading with wholetone) を形成する事にもなる訳です。

更に、[f] を主音とする主導全音音階の第6音を下主音化(半音下方オルタレーション)させると、結果的に [d] を主音とする旋律的短音階を生ずる。元の属七和音はDメロディック・マイナー・モードのⅣ度上の和音という関連性を生む事になります。

ご存知の様にメロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずる副次ドミナント和音は、下方五度進行をしない閉塞した和音である為、調的世界から勘案すれば中立的な状況にあり、本来なら属七の和音として明確に調的世界を暗示していたであろう和音の振る舞いが、たったひとつの和音の装飾からこの様にして非機能和声社会観を強めてしまうのは何とも皮肉な事なのであります。

加えて主導全音音階を得る方策は同様にして他に5種類ある全音音程から半音音程で充填させる様にして生ずる事も可能なので、他にも同様に得る事が可能ではあるので多義的な解釈をする事は可能です。譜例4での原組織が [g・a・h・des・dis・f] なのでありますからこれらをエンハーモニック置換して読み替え [g・a・h・cis・dis・f] にするならば、それらの各全音音程の一つを任意に選択して半音音程を生めれば、自ずと新たに生成した音が主導全音音階の導音になるからであります。

少なくとも6種類の主導全音音階を想起する事が可能ではあっても、基となる「G7」からの第5音のオルタレーションとの関連性を考えると、他の5種類となる [g・a・h・cis・dis] を主音とする主導全音音階を生じさせる関連性は [f] を主音と採るよりも弱くなると思われます。[cis] を採れば基の [g] との三全音である為、脈絡としては近しいとしても [f] を主導全音音階の主音とする時の他との関連性を鑑みれば、他の5種類はやはり弱めになるかと思います。

主導全音音階に導音を加える前は単に全音音階に過ぎなかった訳で、主音と第6音は「全音」音程であるのは至極当然なのでありますが、この音程間(=任意に選択された全音音程)に主導全音音階としての導音を加えるとひとたびそれは減三度|増六度へと姿を変えるのもあらためてお判りになるかと思います。

局所的に見れば、こうした主導全音音階というモードに備わる和音を「借用」して来たと曲解される物であります。他方、大局的な側面に於ける《調性が見つめている「極点」》を聴き手が遵守する世界観であれば、極点に行き着くまでの過程に生ずるミクロ的世界観に於て細々と和音をこねくり回し乍ら多彩な響きを演出している状況は、目紛しい程に過程で装飾される和声の響きに本筋としての志向性が惑わされるのではなく、大局的な潮流に身を委ねられる状況であるとも言えるのであります。こうした和音の装飾を好意的に活用しているのがその後の音楽であるのです。こうした側面を鑑み乍ら、あらためて「分数aug」とやらが如何に莫迦気た語句嵌当なのかが判るという物です。

先の主導全音音階の例を参考にすれば、次点で関連性の高い物はA音を主音とする主導全音音階(A leading with wholetone scale)の第6音= [fisis] が半音低く [fis] を採って [a - h - c - d - e - fis - gis] = [gisis - aisis - his - cisis - dis - eis - fisis] を得る事でありましょうか(譜例7-eとなる最下段の主導全音音階の第6音を半音低めた物)。

こうした関連性で今一度気付いていただきたい事は、調的社会に於て不協和音の骨頂でもある属七の和音が、その響きの装飾の為に第5音を変化させる事に依って調性の基盤そのものが揺らぐ様になってしまったという事なのです。調的社会側からすれば本末顛倒でありましょうが、抑も調的社会が望んで変化させた音が結果的に半音階主義に靡いているのは滑稽でもあり、クロマティシズムへの音脈というのは知らず識らずの内にこうして人々の心に浸潤しているという事があらためてお判りになるかと思います。

旋法ひとつ取って見ても、各旋法にはそれぞれの「性格=キャラクター」があります。その内、ドを主音とする旋法とラを旋法とする旋法の性格が「調=tonality」へと格上げされた訳です。他は旋法である「modality」という姿で「調」に負けじと振舞っている物である姿に過ぎません。

処がシェーンベルクがその後十二音技法を生む様になり、シェーンベルク自身はそれを「Atonal=非調性」と呼んだ事で、atonalの対極にある側が総じて「Tonal」と呼ばれる様になってしまった事もあり、調と調性の区別があまり行なわれぬまま体系が新たに整備されていってしまったという経緯があるのも事実です。

長音階から三全音を省略して無半音五音音階を生む事としましょう。ハ長調から [f・h] を抜粋したペンタトニック構造を想起すれば好いのですが、このペンタトニックはどれもが主音になるべく振る舞いを見せる事が可能です。その内、C音をフィナリスとした振る舞いをさせた時、三度下方にあるA音はコンフィナリスという副次終止音としての振る舞いを同時に見せる事になります。グレゴリアン・モードでのイオニアの副次終止音はこれとは異なるのですが、副次終止音として機能する以上、音組織が変わらぬまま終止音とするフィナリスが変わっただけの状況は厳密に「移旋」であるので、能くある機能和声社会に於て単に平行調へ情感が移ろうそれを私が「平行調への《転調》」とは呼ばないのはこうして理由があるからです。最近もこうした事を述べたので記憶に新しい方も居られる事でしょう。

旋法性が強く薫る社会というのは和声的装飾は然程必要とされていない状況が多い物です。または、機能和声社会では滅多にお目にかかれない様な複雑な和声を纏っているかのどちらかでありましょう。和声的な装飾を欲しがるのは、旋律に附随する薫りを装飾させたいが為に起り得る情感なのであります。線も強力なキャラクターがあったとして、それに纏い付く和声が更に装飾をされている状況があるとすればこれほど理想的な状況は無いのであり、予見が甚だしい線に対して予見の容易い和声が附随されるという状況は聴き手も作り手も飽きさせるという訳です。ですから和声的装飾が始まる訳です。

不協和音の装飾は新たな不協和であり、決して「協和」ではない訳です。その中で、現今社会ではコード表記体系が整備されているのでややもすると、体系にもそぐわない線とコードが同居するシーンがあって好いにも拘らず、体系への頭でっかちな理解が折角のそれをラウンドロビンさせてしまっているとしたら勿体無い事でありましょう。クロマティシズムという欲求が何故起きたのか!? という音楽観の機微となる側面を識らぬままに居たのでは体系に感覚が麻痺させられるだけとなってしまう事でありましょう。クロマティシズムへの欲求の起こりをもっと大事に取扱ってもらいたい物です。

2018-09-10 22:50