「Miles Beyond」から垣間見えるセシル・シャープとアニー・ギルクリストの旋法論 [楽理]

今回は、マハヴィシュヌ・オーケストラの1stアルバム『Birds of Fire(邦題:火の鳥)』収録の「Miles Beyond」のブルース進行を語ろうと思います。YouTubeの方では既に譜例動画をアップロードしているのでお判りかと思いますが、今回作ったデモは本曲の前奏部分の拔萃となる物で、特に顕著なのは、それがヤン・ハマーに依るブルース進行を伴うローズのプレイであるという点であります。

原曲と今回のデモを比較した時の顕著な相違点は、原曲のフェードインで始まるハモンド・オルガンに依る [g・d] の2音の完全五度音程の掛留を本デモでは割愛させている点であります。

原曲でのオルガンの掛留は主音と属音による2音のドローンという風に言い換える事も可能であります。

狭義に於てはドローンとは決して低音側で奏される事ばかりでもなく、更には主音ばかりでもなく、調の長・短を問わず主音・第3音・属音で奏される事が多い物でもあります。

これらの件を更に詳しく知りたい方は関連の音楽事典などでお調べてなっていただければよいかと思いますが、英国のバグパイプやハーディー・ガーディーの演奏を想起していただければ、ドローン本来の役割がどういう物かがお判りいただけるのではないかと思います。

そのオルガンに依る2音の掛留はドラム&ベースのリズム隊が入る迄奏鳴され続けているのですが、凡ゆるコード進行感でも強行している事になる為特定のコードから見ると強度の高い不協和が生ずる事にもなる訳です。

「Miles Beyond」原曲

冒頭でも述べた様に、このコードはブルース進行である為、ドミナント7thコードが下方五度進行を採らない状況が生じます。或る1箇所だけを除いて総じてドミナント7thコードのパラレル・モーションとなる訳ですが、例外的に用いられる「A♭△7/B♭」というのも、「B♭7」の類型として和声的粉飾を施した「B♭13」から第3・5音が省略された不完全和音の体と見做す事も可能なので《ほぼ》すべてドミナント7thコードと言って差支えはないのです。

とはいえ、この「A♭△7/B♭」の2度ベースの響きは非常に良いエッセンスとして彩りを増している為、やはり単体で響くドミナント7thコードの響きとしては区別したいのであります。後続和音への進行の採り方は「F7」へと進む同一の手法なのでありますが。

そういう訳で譜例動画ではオルガンの掛留を省いた状況をコード表記しておりますのでご容赦いただければと思います。

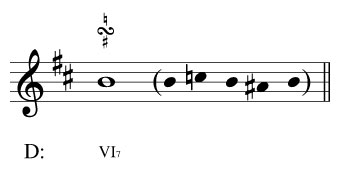

本曲がブルース進行を採っているという事もあり、態々譜例では調号を与えている為に各コードの音度の分布を明示しておいた方が理解しやすいのではないかと思うので語っておきますと、主和音は「Ⅰ7」であり、そこから下主音を採っての「♭Ⅶ7」へ進み、下方五度進行を採って「♭Ⅲ7→♮Ⅲ7→Ⅳ7」と進む訳です。

そこで更に「♭Ⅲ7」へ戻り、「♭Ⅶ7→♮Ⅶ7→Ⅰ7」という風に2種類のパラレル・モーションを挟んでいる訳です。念の為附言しておきますが、この譜例動画では本曲の拍子を6/4拍子として解釈しているので併せてその辺りもご理解いただければ幸いです。

2種類の半音のパラレル・モーションは「B♭7→B7→C7」と進行する物と「F7→G♭7→G7」という物があります。特に後者についてはデモ曲の6小節目以降は「F7→F♯7→G7」という風に表記を変えているのはそれなりの理由があっての事です。これらを単に「半音パラレル・モーション」というざっくりとした括りだけで見渡さずに詳細に確認する事としましょう。

前掲2種類のパラレル・モーション「B♭7→B7→C7」の半音音程のそれらの実際は「増一度→短二度」という音程で進行しているのでありまして、半音と括ってしまうと同度由来とするのか異度由来とするのかを判りにくくさせてしまうという弊害が生ずる物です。同様に、前掲のもうひとつの種類のパラレル・モーションに於ける2・4小節目で生ずる「F7→G♭7→G7」は「短二度→増一度」という進行として表記しつつも、6小節目以降からは「増一度→短二度」という進行に表記を変えているという事を先ずは感じ取って欲しいのです。

単に、増一度と短二度音程という音程を使い分けて表記するだけが目的であるのならば、最初の例となる「B♭7→B7→C7」での進行にもなにゆえ「B♭7→C♭7→C7」と使い分けなかったのか!? という事にもなりかねません。

もう一つの進行例にだけ異なる表記を態々使い分けているのは、主和音=「Ⅰ7」に対しての進行となるそれに、想起し得るアヴェイラブル・モードに揺さぶりをかける事で、調的引力・調的斥力というメリハリを出してインプロヴァイズとしてのアプローチ手法に揺さぶりをかける意図を敢えて前面に出しているという意図に依る物です。

無論、実際の曲のテンポを勘案すれば、介在する「G♭7 or F♯7」というコード進行が登場する箇所での歴時は物理的には短いので、気の利いたインプロヴァイズでメリハリのあるアプローチをするというのは厄介な事でありましょう。

本曲はG調のブルースである為、G音から見た第7音は下主音が登場して然るべきです。然し乍ら経過和音的に「♮Ⅶ」度が登場するも、それを「♭Ⅷ=♭Ⅰ」と認識する事と「♮Ⅶ」と認識する事では相当な違いが出て来ます。単純に想起し得るアヴェイラブル・モードよりも多彩な展開を可能とする音脈は間違いなく「♭Ⅷ」つまり、減八度・減十五度と読む方が、その音度よりも上方にある倍音を誘引材料として持ち込む事が可能となる訳であります。

つまり、減八度として解釈して欲しい箇所は先の経過和音にて「G♭」を規準として充てているのでありまして、単に「♮Ⅶ」という音度で解釈する事で充分なのが「F♯」という風に表記の違いで意図を表わしているのであります。単に読み手の側からすれば混乱するかもしれませんが、注意喚起としては充分でありましょうし、この意図を読み取れない人に次の為事を与えなければ良いだけの事です。

半音のパラレル・モーションだけに限らず、こうした異名同音に依る同度由来|異度由来の何れかの違いを峻別しつつ適切なモード・スケールの想起する事はとても重要な事です。中にはこうした方面に無頓着な者が制作の現場に居り、「G♭」よりも「F♯」の出現頻度の高さ故に甘受してしまって誤った表記をする様なシーンというのも無きにしも在らずでしょう。そうした人々を責める事は簡単なのでもありますが、それによって迷惑を蒙るよりかは多義的な判断ができない側の責任でもある訳です。それらを踏まえれば多義的な解釈が出来る方が割を食わずに居られるという事も附言しておきましょう。

扨て、同度由来|異度由来という状況にある変化音のそれには、どうしたモード・スケールを想起する事が出来るのか!? と言うならば、先の「F7→G♭7→G7」 or 「F7→F♯7→G7」にて夫々中間に経過和音として存在する事になる「G♭7 or F♯7」は、先行和音に対してどのような関係で存在しているのか!? という事を鑑みれば良いのです。

先行和音の「F7」という和音が調的引力を備えているのであると仮定するならば、内含する三全音は調性のセオリー通りに第3音は上行導音、第7音は下行導音を採る筈です。

しかし、それを調的に採らないからこそ後続に「G♭7 or F♯7」を生じているのでありますから、こういう状況では寧ろ調的「斥力」を伴った因果関係で想起するべきなのであります。

先行和音の三全音が示唆する「調的斥力」は、本来の機能和声での「調的引力」とは逆行します。三全音の2つの音が導く斥力とする側の音もそれぞれ2つの音を示すのですから、それらの2音をコモン・トーンとするアヴェイラブル・モード・スケールを想起すれば良いのです。少なくとも想起するモードがヘプタトニック(=7音列)であるのならば、2/7音がコモン・トーンと成す状況ですから想起するモードは多岐に亘る為決して一義的ではありません。また、それらのコモン・トーンとした2音の何れも異名同音を視野に入れて想起するべきでもあります。

次に例示する譜例2は「F7」から後続和音へ進行する三全音を調的な斥力として生じさせている物です。つまり「F7」の第3音 [a] から後続へ [a - as] と下行導音を採り、同様に第7音 [es] は後続へ [es - e] と上行導音を採る事で各々の三全音 [as・e] を生じた事を意味しております。

これらの三全音 [as・e] は場合に依っては異名同音で採られる可能性もあります。それが譜例3に見られる [gis・e] を生じさせている例となります。

更に深読みすれば、それらの三全音は譜例4の様に [as・fes] を採る可能性もあるのです。これらの3つの例は、調的斥力として生じさせた三全音を半音階的に読み替えられる可能性を示した物であるので、それらの読み替えの違いに依って得られるアヴェイラブル・モード・スケールは大きく変わって来るのであります。

たった2音の三全音をコモン・トーンとするヘプタトニック(=7音列)のアヴェイラブル・モード・スケールを想起するとなると、かなり多くの種類を想起する事にもなるので決して一義的な解釈になる訳ではありませんが、少なくとも私が選択したくなるアヴェイラブル・モードとして挙げた例となるのが譜例5〜7の物となるのです。

譜例5はFナポリタン・メジャーのモードを生んだ状況となる訳ですが、先行和音「F7」での調的な要素を利用して後続の「G♭7」がFナポリタン・メジャー・モードでの多くのコモン・トーンを持つ様にして便宜的に互いのコードが同一のモードに収まる様にした狙いがあります。

とはいえ決してFナポリタン・メジャーの第2・4・6・7音を「G♭7」の類型と強弁している訳ではありません。Fナポリタン・メジャー・モードできちんとしたダイアトニック・コードを形成したいのであるならば第2・4・6・「8(1)」音の4音でコードを形成しなければいけません。

あくまでも簡便的な策(=共通音として用いる事が可能)としてこうして「G♭7の類型」として見立て得るというだけの事で、実際には第2・4・6・7音という音度を什麼にか恁うにか(どうにかこうにか)こねくり回して異名同音を読み替えて初めて「G♭7aug」というコードを生じさせようとしているだけの事であり、Fナポリタン・メジャー・モードのⅡ度上七の和音は決してドミナント7thコードなのではありませんのでその辺りはご注意下さい。

但し、ナポリタン・メジャーのⅡ度から見た時の「Ⅰ・Ⅶ度」という音度はそれぞれ「♭Ⅱ・Ⅰ・♮Ⅶ」という状況であるので、ビバップ・ドミナント・スケールに近しくなるので、「根音・減八度・短七度」という方策に馴れている方なら、こうしたダブルクロマティックの線は取扱い易いだろうという事で便宜的にこの様に語っているのであります。もしも、コンポジットなモードを想起しようとしてⅠ度と♭Ⅱ度上に夫々「Ⅰ7・♭Ⅱ7」というダイアトニック・コードを生じさせるという手段を企図するのであるならば、少なくとも8音列でのモードを想起して夫々のコードは「Ⅰ・♮Ⅲ・Ⅴ・♭Ⅶ」「♭Ⅱ・Ⅳ・♭Ⅵ・♭Ⅰ」という風に、主音と減八度を擁するモードを想起する必要があるという事ですので、この辺りの使い分けは混同せぬ様に理解されたい所です。

あらためて「G♭7」「F♯7」という双方のコードから想起されるアヴェイラブル・モード・スケールには実質的な違いがあるという事をお判りいただきたい所でありますが、コードが本来有する調的な示唆を無視して閉塞した進行の側を選ぶという事はクロマティシズムへの欲求を高める事に等しいのであります。また和声学の側面(機能和声的)から注目しておかなくてはならない事は、ドミナント7thコードという物が三全音を内含しているコードであり、半音上行にパラレル・モーションを起こすと調的引力と斥力の双方を伴って後続へ平行移動するという状況になるという事も知っておきたい部分です。

平時の機能和声社会でのドミナント7thコードならば、コードの第3音は上行導音であり第7音は下行導音を採ります。然し乍らこのドミナント7thコードが半音上行進行した場合、第3音の上行導音は平時と変わらぬ状況であっても第7音は下行導音としてではなく上行を強いられる事になり、つまり斥力の側の力を強いられているという事になる訳です。

この様な、調性社会から見れば非常に苦々しい状況を平然と作る状況になっているのでありますが、実質的には「Miles Beyond」内で生じている各ドミナント7thコードは、本位十一度音=「♮11th」音の附与が望ましい状況を生み、ドミナント7thコードが本来持っている長三和音の構造の遥か向こうに備わるアッパー・ストラクチャー的要素のある分数コードの様に振舞っているのも注目しておくべき事であろうと思います。

例えば「G7」というコード表記があるにせよ、それを「F△/G」という感じを強く演出させる時というのは「F△/G△」にも近しい状況でもあり、実質的にはそのコードは「G11」であるとも言えるでしょう。「Miles Beyond」に於ける各ドミナント7thコードの多くは、こうした本位十一度を纏った情感が常にあるので、その辺りを念頭に置きつつドミナント7thコードに対して能くあるオルタードのアプローチを充てるばかりでは却って原曲の良さを失う事になりかねないので注意が必要な所であります。

ドミナント7thコードに対してオルタード・アプローチを採る際になにゆえに11度音を半音高く変位させる事が多いのか!? というと、それは11度音を転回位置に還元した時に基底の和音構成音である長三和音に対して短二度の音程を形成させてアヴォイド・ノートとなる事を回避する事に過ぎません。

では、本位十一度音を充てるという事は和声的にアヴォイド・ノートを用いるという事ではないか! と怒り出しかねない人もおられるかもしれませんが、それは厳格な機能和声の枠組みでの振る舞いからはアヴォイドなのですが、ブルースというのは旋法性を強く押し出した振る舞いの世界であるので、旋法和声に途端に機能和声の振る舞いを持ち込んでやいのやいのと言う方がおかしい事なのです。機能和声の側に靡こうとしない世界観を演出している事に過ぎないのに、それを一所懸命曲解して調的に聴こうとするのが莫迦気ているのであります。

※本記事文中にある「旋法和声」および当ブログに於ける他の記事に於ける「旋法和声」と「旋法的和声」の語句はそれぞれ楽理的に異なる意味を持つという事を西田紘子氏が自著『ハーモニー探求の歴史』(音楽之友社刊)内116頁の脚注にて説明されており、私のブログもそれに倣って使い分ける事にしました(2019年2月12日)。

また、旋法性の要素が強く現われる時というのは概して、後続和音への進行感を期待させる様な動きを採ろうとするよりも、その和音のまま線的要素を纏い付けようという状況が多くなります。

例えばロック的な「リフ」で非常に多いのは、リフが奏されるコードのルートから見て本位十一度=四度を線的に経由して三度音を強調する様な物が非常に多くなります。これは線的要素の姿として強力な牽引力が旋法的に振舞っているが故の状況なのであります。

こういう旋法的要素が現われているからこそ「Miles Beyond」の8小節目に於て、それまでの先行小節では「B♭7」という和音が充てられていたにも拘らず「A♭△7/B♭」という分数コードの型へと変ずる理由は、それが「B♭13」からの第3・5音の省略という不完全和音の型でもあるという風に見做す事も出来る訳です。特に旋法的な社会では和音の11度および13度音の用い方は重要になって来ますが、和音として物理的に茲迄積んでしまうとあまりに重々しく仰々しいサウンドになりかねません。不完全和音というのはそうした重々しさを払拭する為に簡素化された姿であるとも言い換える事が出来るのであります。

こうした旋法的社会での和音の振る舞いや見渡しという物は、この後詳しく語って行くので、あらためて旋法的社会の音楽的要素という物を念頭に置いた上で、機能和声とは大きく異なる部分や、米国と英国での音楽観の違いなどもお判りになって来るかと思いますので、長文にめげずにお付き合い願えたらと思います(笑)。

扨て、以降はバリー・ハリスの理論を紹介しようと思うのですが、先にもツイッターで呟いた様に、坪口昌恭氏が尚美学園にて以下の論文を発表しているので、併せて読むととても理解しやすいかと思いますので先に紹介をしておきましょう。

The Barry Harris Approach to Improvised Lines & Harmony: An Introduction (Fiona Bicket)

尚美学園大学芸術情報研究第28号論文『バリー・ハリス・ビバップ・メソッドの実践と応用』(p.28-3. §1ドミナント7thスケール)(坪口昌恭)

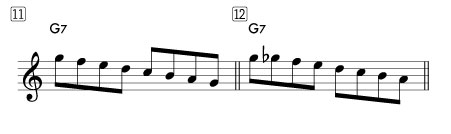

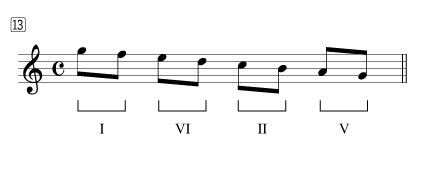

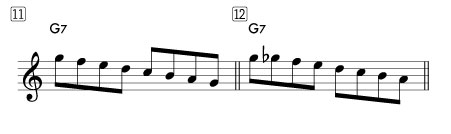

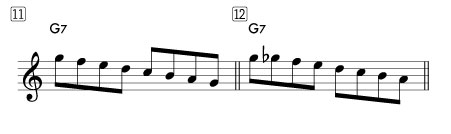

ハリスの主張するビバップ・メソッドとはつまり、ドミナント7thコード上で全音階的に下行フレーズを採った時、それが最終的に根音あるいはフィナリスに着地するにしても、次の譜例「11」の様に下行順次進行八分音符にて1小節内で採った時では下拍以降上拍にある各拍の強勢では和音構成音が現われる事がない(各拍の八分裏という弱勢に和音構成音が来る)為、それ故に根音と第7音との間に半音階的に新たな音を忍ばせる事で(譜例「12」参照)、以降漸次現われる上拍の強勢にて本来の和音構成音が現われるというハリスの「主張」に立脚する物であり、坪口氏自身ハリスの主張を是認しつつ多くの目に触れにくい方法となってしまっている事を詳らかに述べている物であります。

※リズムには脈膊・呼吸が大きく関わっており、拍節構造に於いては呼吸の吐く時の呼気を強拍と捉え、それを=「下拍」(テーシス)と扱い、その対称として弱拍と捉える吸気=「上拍」(アルシス)と呼びます。

ドミナント7thコードが出現し得る属音上から見た属音と下属音の間に半音階的な音を辷り込ませるという事で、これがビバップ・ドミナント・スケールの出自として理解したとしても、クロマティシズムを拵えようとする欲求の源泉が「上拍にある強勢に準備される和音構成音の為」とするハリスの主張は少々根拠が薄いと判断せざるを得ない所であります。というよりハリスの主張は舌足らずな所があり、それを西洋音楽の時代から脈々と続く理論体系と対照させて初めてハリスの舌足らずな側面が露わになります。

とはいえこれはハリスの主張の足下を脅かそうと企図した物ではなく、そこから見えるハリスの主張がどういう物を見渡そうとしているのか!? という重要な「含意」となる部分までを私は今回きちんと語りますのでお付き合い願いたいと思う訳です。「含意」とする部分というのは、ハリスがその後展開して行く自説の中にて語るディミニッシュ・コードや6thコードの付加なのでありますが、

●和音外音

●属十三和音

●副十三和音

●短調のⅣ度上の和音取扱い

●短調のⅣ度上の和音の変化和音

●原旋律線

という様な西洋音楽の例を対照させて初めて、ハリスの含意を詳らかにさせるという目的で語っているという事を念頭に置いていただきたいと思います。

ある程度の文章量を要する事になるので、読み手の方からすれば早く事実を知りたいのにも拘らず自身の思い描く様なストーリー展開にはならずに文字ばかりが眼前を通り過ぎてしまう様に感ずるかもしれませんが、そこをグッと堪えて前掲の6項目を前提として私の文章の付き合っていただければ読み終えた頃には溜飲を下す様になっていると思います。

ハリスの言うディミニッシュ・コードや6thコードの捉え方など、それらはジャズ・アプローチとして理に適った物として「収束」するのでありますが、それを主張する近傍の関連材料などが乏しい(=舌足らず)ので、敢えて私が分析し乍らハリスの主張を後押ししようとするのを目的とするからこそ長くなってしまうだけであり論駁を目的としているのでもありません。その辺りはあらためてご容赦を。

扨て「G7」あるいは「Gミクソリディアン」が相応しい状況にて下行的順次進行を採れば確かに先の譜例「11」の様に、最初の強拍にて根音の出現を除けば、以降出現する上拍の強勢に和音構成音として現われません。和音に立脚するフレーズとしての存在感の為に前掲の例の右側の譜例の様に、属音と下属音の間に半音階的隣接音(経過音)を忍ばせた、と。

それならば寧その事(いっそのこと)、背景に和音(G7)を映ずる事を止めて考えてみましょう。「G7」という和音を鳴らさずに「ソから下のソ」までの下行順次進行を採ると、その「線」その物が実際にはどの様な和声的な「香辛料」を背後にまぶそうとするか、脳裡に響く筈です。

和声の体系が無い太古の昔からも属音から主音の為の解決的な作法の為に態々可動的に導音が組み込まれていた事を鑑みれば、背景に和音があろうとなかろうと人間の楽曲への調的心理という物はその様に根付いている事があらためて判るという物です。和音という体系の整備はなくとも「ドミナント」という支配的な位置関係は、音列どころか音律を生む時から備わっていた情感です。

例えば「ドレミファソラシド」と順次上行進行を採った場合、途中の「ソ」の時点で音響心理的には一旦の「段落」を見出す事が出来る訳です。なぜなら、この線に対して和音など与えていない状況であろうとも「ドレミファソ」という音程構造を持つ線は、少なくとも「ドミソ」の線というのは非常に単純で低位にある整数比に裏打ちされた音程として生ずる音なので、心理的側面から誰彼に教わる事なく我々の脳は既に「長三和音」を薄々と映じているのであります。その過程に生ずる「レ ファ」という音は、こうした共鳴的な音に対して「不協和」な音ではありますが、互いに連結し合っていて単なる「ドミソ」の線に彩りを備えた「和音外音」としての貴重な音脈でもあるのです。

脳がそうした協和的な源泉である「長三和音」という音程構造を映じている以上、ドから順次進行してソに進んだ時に「段落」を見出す、と述べたのはそれが長三和音の「頂点」でもあるからです。つまり「ドミソ」という和音の頂点に一旦行き着いた「線」は一旦の段落としてその場で落着こうとし、そして「次」を見渡そうとするのであります。つまり「ドレミファソラシド」という線は、リズム的には何も躓く事なく唄い上げてみても、音楽的な段落としては「ドレミファソ」「ソラシド」という2組の組合せを暗々裡に察知しているのであります。ですから「ドレミファソ」を和声的な機能面で語るとすれば、それは「Ⅰ」や「トニック:T」という情感が沸き起こっていて、もう一つの「ソラシド」には「Ⅴ」や「ドミナント:D」という情感が沸き起こっているのでもあります。加えて、対位法でも線を構築する際には一気に完全八度まで順次進行させずに五度を限度にして一旦の線運びとして段落を置く様にして教えるのはこうした所に依拠する事でもあります。

では、ハリスの提示する「ソから下のソ」という一気に下行的順次進行させる例示が悪いのか!? という風に述べようとしているのではないのです。この辺りは誤解のない様に理解をしておいて欲しいのでありますが、一気に八度音程を順次進行させたとしても、背景には「暗々裡」に和声的な情感を感ずる以上「段落」を伴うのです。但し、段落の伴わせ方というのは上行順次進行と下行順次進行では少々異なるので、焦らずに正しい答を俟っていただきたいと思います。

扨て「ドレミファソラシド」というその「線の強さ」が持つ牽引力は結果的に、人間が聴き易い「拍」という尺度が和音構成音を伴わせて音が脳裡に映じているのである訳でもあります。平滑なリズム、例えば八分音符の一定の歴時で「ドレミファソラシド」と唄えば2拍目拍頭には「ミ」が現われ、3拍目拍頭には「ソ」が現われる訳で、捉え易い拍頭に和音構成音が現われてくれる単純な音脈に沿って音楽の基本線が生じていると思っていただいて差し支えありません。

加えてそこで生じている音楽的な情感は、いずれは和声的な情感を伴わせる時代に投影させても誹りを受けない様な「自然の摂理」とも言える情感に沿った流れとして成立させたいとするのは誤りではありません。1小節内で、しかも4拍目の弱勢にてオクターヴ上の「ド」で収束したとはいえ、この音の部分は「ソラシド」の「ドミナント感」を映ずる部分とは雖も、これを半終止とは強弁出来ないでありましょう。推察されるのは、その後続として存在して良い筈の2小節目は「トニック」を期待させ、そのトニックの先行音としてオクターヴ上の音に帰結した、というのが自然の情感でありましょう。

加えてその線運びというのは、歴時はどうあれ先ずは「5音」の列を抜粋して、その5音の内の少なくとも3音が協和的音程になっていれば良しとする様な、そうした抜粋された5音列には協和的音程の数がどれくらい分布しているのか!? という体系が作られておりました。これが能く知られる「カンビアータ」であり、必ずしも5音の内「3音」を遵守する事ばかりではない他にも幾つかのカンビアータの種類がありますが、所謂「線の強さ」という、楽曲としての個性を持つ要素としての線運びの所作という根源はこうした歴史から脈々と作り上げられて来た物であるのです。

ある原型となる基本線を巧みに変形させて楽曲としての要素として用います。これをフィギュレーションと言いますが、西洋音楽というのはフィギュレーションの中に凡ゆる声部にてカンビアータが配慮された作り方となっているので、他者がその曲から他の線を易々と映じてしまう様な隙すら無い程に構築されている物です。

ポピュラー音楽界隈だと、歌詞やリズムや他の楽器のリフ、或いは和音構成音を頼りにしなければ他の音脈が一切合切浮かんで来ずに迷妄に陥る人が真砂の数ほども存在しているのは、フィギュレーションやカンビアータの術を知らないからなのであります。

無論、この方法論さえ知っていればある一定の調性の仕来りの中で頭を使わずに思弁的に書き上げてしまう事も可能ではあります。こうした術を知らない方からすればそうした思弁的な部分での作品を労作扱いしたくは無いでしょうが、この体系が手掛かりとなって新たに劇的な音脈を脳裡に生ずる事が出来ればそれはもう体系と感性の賜物であり、凡庸な者の思い描く音楽観よりも更に先を行く事になるのですからどういう手法を採るかは言わずもがなでありましょう。

話を進めましょう。「ソファミレドシラソ」という下行順次進行という物は、それに内在する「段落」を一旦無視するとしても、背景に「和声」という物を備え乍ら平然とオクターヴ上から一気に完全八度の順次下行進行を伴う線運びが跋扈する様になったという状況を考えてみましょう。後ろ指を指される物でもなく何の誹りを受けないという風に見つめてやって欲しいと思います。

果て扨て、「ソファミレドシラソ」という何の変哲もない下行順次進行という物は、上拍(=2拍目以降)の強勢に和音構成音が生じない脆弱な姿であるから、そうした単なるGミクソリディアンの下行形は「G7」という和声感の為に半音階的下部隣接音「G♭音」を伴わせるのが真の在り方なのであろうか!? というとそれは、単なる強弁に過ぎないと思います。但し、クロマティシズムという状況を生む為に強弁するという立場であれば強弁しても已む無しです。ハリスの強弁は、特に上拍の強勢にて生じている和音外音を忌避する考えを伴わせなくとも自説のクロマティシズムの脈は補強できるのであります。その辺りを説明する事にしましょう。

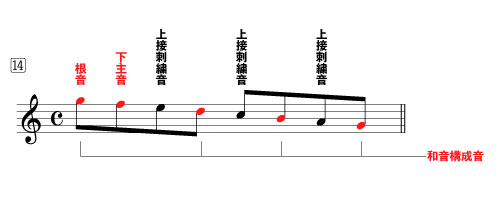

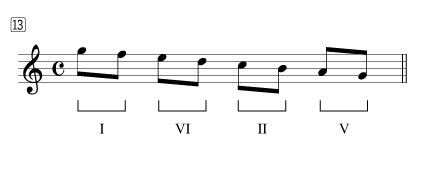

何故かと言うと、順次下行する「ソファミレドシラソ」という線をある程度細かく見れば、その線がハ長調の「G7」であろうがGのブルースメジャーでの線であろうが、「G7」というコード上で奏されるフレーズから「G7」という和音を省略してフレーズを各拍ごとに分析すれば次の様な譜例「13」の様な例になります(※便宜的にGのブルース・メジャーでの「Ⅰ7」として想起する事にします)。

1拍目・・・Ⅰ

2拍目・・・Ⅵ

3拍目・・・Ⅱ

4拍目・・・Ⅴ

譜例13は八分音符に依る平易な歴時で各拍が4組の連桁で示されている訳ですが、奇しくもこのフレーズを「ミクロ的」に分析すると、各拍には譜例下部に見られる音度由来の和音の薫りを実は映じている線であるという事がお判りになるかと思います。この例示にピンと来ない方は、ゆっくりとこの旋律を唄ってみて下さい。すると、背景に「G7」という和音さえ存在しなければ、この一節で「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」という和音進行プロセスを内在しているフレーズとして耳にする事ができるという意味で語っているのであります。各拍、1拍ずつ和音を想起するという事に馴れない方は居られるかもしれませんが、ゆっくりと捉えてみて下さい。

元の体に見られる様に、この一節に「G7」という和音を与えている状況を鑑みれば、この和音の響きがこそが、本来持っている「線」の「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」という内在するプロセスをかき消しているとも言う事が出来るのであります。

ですので、本来の和音「G7」を省略しさえすれば、そのフレーズはあらためて「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」という風にして和音進行させても遜色ないフレーズとして下行順次進行として成立しているのが判ります。これらの「イチロクニーゴー」という内部プロセスの薫りを「G7」というコードの薫りでかき消している状況に等しいとも言えるでしょう。

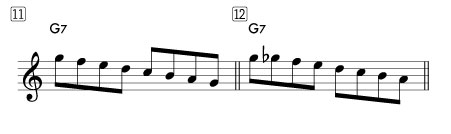

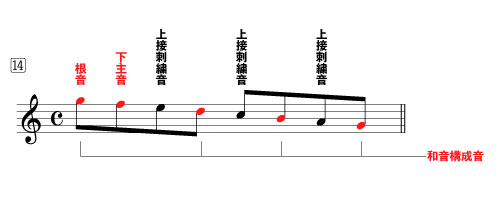

加えて、ハリスが神経質な程に上拍の強勢に現われる「和音外音」を気にしておりますが、西洋音楽界隈の和声学レベルで「G7」コード上での「ソファミレドシラソ」というフレーズは、実際には次の様な譜例「14」の様にして呼ばれるだけの和音外音でしかないのであります。

結果的には上接刺繍音が和音構成音を「装飾」するかの様に先行して置かれた線的構造になっているのでありますから、更に言えば「ソファミレドシラソ」というフレーズは次の譜例「15」の様な長前打音という装飾音符を伴わせた状況とほぼ同じ事なのであり、結果的には各拍で和音構成音を明示させたフレーズを装飾音符が先行して単純なフレーズに揺さぶりをかけている状況にほぼ等しいのであります。

ですので、ハリスがそこまで過敏に上拍の強勢に和音構成音が現われない状況を憂うのは和声学的に見ればさしたる問題でもないのだと言わざるを得ないのです。単に「クロマティシズム」の最初の音脈として、原形と成した根音の半音下に半音階的に新たな音を忍ばせるという状況が、亦別の異なる状況として語られるという体系のひとつなのであり、上拍に和音構成音が現われないが故に必ずしもクロマティシズムへの欲求が発生する直接の要因という事ではないのです。

とはいえ、和声学的には問題の無い状況を態々曲解する所に、ジャズが齎す「綜和音」的見渡しが奏を功するのでありますからその辺りもジャズ的解釈として受け止め理解すべき点でありましょう。

但し、ハリスが知ってか識らずか下行順次進行の線的なそれが「イチロクニーゴー」を内含している事を「G7」というコードで「強行」するのであるならば、「イチロクニーゴー」を十把一絡げにして「G13」と見做してアプローチを採っているのと同じ状況であるので、ハリスの自説からは直截的には語られる事のない音楽的な「含意」の重要性のひとつは先ず茲に生ずる「属十三和音」という全音階的総和音を視野に入れる所にあると声高に言いたいのであります。

それはつまり、先の下行順次進行に忍ばされている情感(イチロクニーゴー)は、属和音上で総ての調的なカデンツを網羅しているフレーズを背景に用意させるたった一つのコードがかき消している状況であるという事を踏まえ、本来なら「Ⅰ13」=「Ⅰ7(9、11、13」という和音として使ってしまうとあまりにも手を余す(仰々しくなる)為に、線(メロディー)の方が和音「進行」として調的プロセスを踏む様に示唆している姿と見なしうる状況であると考えるのであります。

ジャズ、特にバップ・アプローチを学ぶ人なら既にエドワード・リー『ジャズ入門』や濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』などで、根音からリラティヴ(=下方3度パラレル)に音脈を見出して行く手法はお判りになっているかと思いますが、所謂「属十三」という和音の取扱いという物が、結果的には全音階の総合たる総和音を表わしており、それを機能的に見た場合はドミナント機能を持つ和音であり乍らサブドミナントもトニックも併存させている状態でもある訳です。

そうした状況を、閉塞&和音進行が行き詰った音楽的空間とは見ずに、機能和声的な調的引力とは異なり、半音階への音脈を見出す為の「斥力」への一歩という風に好意的に解釈しているが故の「属十三」という物の見渡しなのであり、属十三を全音階の姿のままで閉塞させるのではなく、拡大され得る半音階への音脈への分水嶺として解釈するが故に、属十三「的」見渡しを前提としていると理解して欲しいのです。

和音を与えさえしなければ「ソファミレドシラソ」というフレーズは、線的には「イチロクニーゴー」を薫らせる線(=フレーズ)に「G7」という和音を「措定」しただけの体であるも、実は半音階社会への大きな入り口となる天下分け目の状況であったとも言えるでありましょう。

ハリスの主張はその後、ディミニッシュや6thコードの嵌当にて、その半音階的材料は用いる上で、その全音階的和音機能(カデンツ)を十把一絡げに内在される属十三和音を、単にシンプルな構造として属七として措定しておいて拡大解釈をしているのでありますが、こうした手法を新たに知る学び手に対してはこうした小難しいプロセスを省いた部分という風に咀嚼して見せているのであり、咀嚼に依って埋没してしまいかねない側面を私は掘り下げて露わにしているとも言い換える事が出来る事でありましょう。

いずれにしても、ハリスの主張は矛盾する物ではないので、ハリスがその後に示す根拠がどうしてクロマティシズムへの入り口となっているのか!? という事も語って行く事にしましょう。

扨て、譜例「12」を再確認する事にしましょう。これは、ハリスが上拍の強勢に和音構成音が生じないが故に「ソ」と「ファ」という属音と下属音の間に半音階的な経過音を辷り込ませる事で、後続に在る上拍の強勢が和音構成音を得て「安定的」なフレーズとなる物であると言われる物です。

その様な半音階的経過音は私が能く使う所の「減八度」の音脈なのでありますが、それがどういう名称であれ、ノンダイアトニックである音が辷り込んで来たかの様に生ずるこれを、私は「クロマティシズム」という世界の訪れの様に先述したのであります。和声学的にはこの半音階的経過音の導出を「半音階的下部隣接音」と呼ぶ事ができます。これはシェンカー理論で能く用いられる表現であります。

恐らくはハリス本人も、シェンカー理論からヒントを得ているであろうと思われるのですが、例えば我々が「G△」という長三和音を聴いて「シラソ」という旋律を映じたとしたら、シェンカー理論ではこの下行的フレーズを「ウアリーニエ」という原旋律線(基本線)と呼ばれる物として取扱われます。和音構成音を基本線にする場合は「リーニエ」とも区別して呼ばれる訳です。

シェンカー理論で注目すべきなのは、特定のフレーズが生ずる際、それはどんな「骨格」から生じて来ているのか!? という事を見抜く事にあります。西洋音楽の場合は和声的に書かれているばかりではなく対位法的に書かれている箇所もあります。総てが和声的に、和音構成音を中心にして和音外音が纏っているという訳でもないのですが、「骨格」を見出した時、曲の個性となっている枝葉がどういう風に分布しているのかという事を把握する事はシェンカー理論を持ち来す事が無くとも重要な作業であると言えるでしょう。

西洋音楽に理解のある者がハリスの、先の譜例「12」を見れば、ウアリーニエに対して半音階的隣接音を生じている、という事が直ぐに判る物なのです。但し、ハリスは音楽分析の為にこれを使おうとしているのではなく、結果的には「ビバップ・ドミナント・スケール」の導出の為の根拠として端的に述べている所にハリスの主張のシンプルさをあらためて理解する事ができます。

とはいえ、幾らハリスの主張を素直に耳を傾ける人が居るとしても、ジャズ・ハーモニーに慣れ親しんでいる人が「G7」という和音に対して、根音からジャズ的クロマティシズムを見せるアプローチを採るというのはかなり珍しい事でもありますし、ハリスの主張とは単に、クロマティシズム導出の方便として例示しているのだと理解に留めておいた方がより解り易いかもしれません。

なぜなら、ハリスはビバップ・ドミナント・スケールたる「半音階的隣接音」を導出し乍らも、その主張の背景には下拍の強勢に生ずる和音構成音という「調的」な重力の部分を声高に主張しているという矛盾がある訳です。然し乍らその矛盾というのも和声を一旦省いて線的に見れば、先の例の様にそのフレーズは「イチロクニーゴー」を内在している状況を「G7」という和音で粉飾している状況は「属十三」と見做している事に等しい状況である為、結果的に「属十三」という、後続には特に機能和声的進行をせずとも体を保つ事で、調的な重力とは異なる「斥力」を生んでいる状況を結果的に示唆する事になっているのであります。

つまり、半音階的隣接音の発生の根拠は、線的な欲求(=内在する「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」)に和音が「Ⅴ7」をスーパーインポーズという風に「強行する」矛盾が生んだ副産物であると言える訳です。

ですが勘違いして欲しくないのは「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」というフレーズに「Ⅴ7」を充てる事は決してハリスの間違いなのではなく、多くの人が「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」でも「Ⅴ7」というコードを充ててもある程度はそれで合点の行く物として甘受している状況こそが、ドミナント7thというコードが後続和音へ下方五度進行を採らずともなんとなく体を保ってしまうジャズ/ブルースの音楽的な方便を垣間見る事になっている状況である事をあらためて実感して欲しいのであります。

扨て茲で、旋律の骨格的な部分とやらを語る事にしますが、例としてハ長調の主和音=「C△」があったとします。この和音構成音は「ド・ミ・ソ」である為、旋律を形成する為の「骨格」としての要素は和音構成音である「ド・ミ・ソ」である訳です。そこに旋律が「ドレミファソ」と奏された場合、れっきとした和音外音である「レ・ファ」は音価がどうあれ「骨格」の近傍に附随する音なのであります。つまり、旋律から「骨格」を見抜くにはコード表記が充てられていない場合は下拍に備わる音価の長い音やバスとなる低音がその骨格と、先行から続く和音機能までを見越して判断する必要がある訳です。無論、ジャズ/ポピュラー音楽に於ては大半がコード表記が併記されている為、この様な分析をする迄もなく手軽にコード表記としての共通認識を適用すれば直ぐに和声的な補完は行なえる物でもあります。とはいえ、骨格に附随される線が時には和音構成音や類推され得るアヴェイラブル・モード・スケールからも外れた音が明示的に附随されるケースがあります。こういう状況は判断をどうするのか!? という事を考えてみましょう。

例えば、ラルク・アン・シエルの「虹」という曲の冒頭フレーズを西洋音楽的に分析すれば、その音脈はターンという装飾記号で示す事ができます。とはいえ本来の「ターン」という装飾記号のそれがオリジナル楽曲の「虹」の主旋律の歴時通りとなる事を示している訳ではありません。あくまでも「音脈」という音の訪れという意味でお考え下さい。

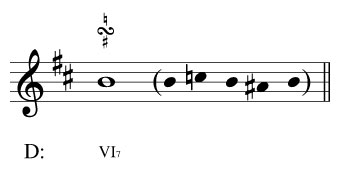

ターンが示しているのは、「骨格」としての音の中心に対して上下に隣接される音が附随させるという物です。骨格に対して次の様な半音階的なターンとして奏する記号だという共通認識が齎している音脈と何ら変わりは無いフレーズなのであります。

この曲の調はニ長調(=Dメジャー)と判断が可能であり、当該箇所はⅥ度が副次ドミナント化した「B7」であるのが適当であります。但し、この箇所を「B7」と想起した時、コードの7th音として備わる [a] 音は、メロディーが唄う下方の半音階的隣接音 [ais] とぶつかってしまう事になります。「ぶつかる」とは雖も、コード表記とアヴェイラブル・モードの流儀に沿えば偶々それらに合致する事の無い音 [ais] が登場しようとも、副次ドミナントたるドミナント7thコードは少なくとも内含する三全音が後続和音では「解決」という状況を期待させて協和感を待っている様な状況である為、機能的には立派な「不協和音」という副次ドミナントなのであります。そこでメロディーが和音構成音からもアヴェイラブル・モード・スケールからも合致しない音が「ぶつかる」とはいえ、それは不協和音上での新たな不協和がほんの少しだけ「装飾的」に増長されるだけの事で、不協和音を更に「着崩し」た装飾である為、態々 [ais] を忌避する必要は無いのです。

その他にも、メロディーで生ずる [ais] を強調させようとする事と反して、背景の和音構成音と想起するアヴェイラブル・モード・スケールとの衝突を回避しようとして「B7」の7th音を省略して単に「B△」に逃げてしまうのも避けるべきであり、茲は平然と「B7」というコード上で [ais] を唄い上げて構わない状況なのです。何故なら、この添加された(装飾された)音 [ais] は楽理的には「半音階的隣接音」という立派な体であるので、和音構成音とアヴェイラブル・モード・スケールの双方に準則させようとするばかりにこの音 [ais] に対してあたかも部外者の様に取扱って神経質になる必要などないのです。

ターンという記号で表わすからには、骨格となる音の下部隣接音はどうしても異度由来で書く必要が生じますが、原曲のそれは「ターン」という装飾で奏される流儀のそれとは異なる訳ですから、この下部隣接音の表記を [ais] とせずとも構わないのです。寧ろ、減八度としての [b] =「B♭」として書く方がより適切でありましょう。そこで背景の和音は「B△」とは逃げずに「B7」を表わした上で半音階的下部隣接音は「B7」から見ればアヴォイドなのに「B♭」と表わす。これが最も楽理的には適切な音になるのです。

半音階的下部隣接音を異度由来で書かれる、おそらく世界でも最も知られている曲があります。楽聖ベートーヴェンの「エリーゼのために(WoO59)」の、冒頭の属音の半音下に現われる半音階的下部隣接音がそれです。

譜例冒頭の、属音 [e] の半音下に現われる半音階的下部隣接音 [dis] =「D♯」の登場。拍子は「3/8」拍子なので16分音符のパルス構造からすれば16分音符2つ目のパルスは下拍(強拍)弱勢、3・5つ目のパルスが下拍強勢となる訳ですが、属音を強く薫らせてはいても和声的には何も与えられておらず分散和音的に鏤められているのが判ります。つまり、弱起の不完全小節を除く1小節目の16分音符5つ目のパルス [d] =「D♮音」というのは属音から見た七度音=下属音に相当する音ではありますが、和音構成音なのではありません。無論、この姿を分散和音として属七の体と見做す事ができますが、この1小節目での6つのパルスに於て属和音たる情感を強く補強しているのは16分音符4つ目(8分音符の歴時2つ目の上拍の弱勢)に現われる [h] =「B♮音」というのが皮肉な物でもあり、ハリスの主張する、各拍強勢に和音構成音が現われぬ事を嘆息するまでもなく斯様に上拍弱勢に現われようとも和声的成分は充分にその姿を存分に表わすという事があらためてお判りになるかと思います。

扨て、ハリスの6thコードの見渡しというのも実に端的に咀嚼された体系であります。つまる所、例えば長調主和音(=トニック・メジャー)に6th音が付加された和音を鑑みた時、例えばハ長調での「C6」というコード上で上行順次進行を採ると、やはり「ソ」の次の「ラ」に於て和音構成音である6th音の「ラ」が上拍の弱勢に来てしまう。これを巧く取り繕って「ソ・ソ♯・ラ」という風にして半音階的隣接音を今度は上方にあてがう事で、和音構成音である「ラ」は強勢に来る事になり、それに伴い和音外音として存在する事になった(=上行順次進行の過程で生ずる)「レ・ファ・ソ♯(ラ♭)・シ」という減七の分散を見る事となる訳で、この和音外音を巧みに添加する事でジャズ・アプローチを端的に採る事が出来るという物なのであります。

確かにハリスは巧い事端的に咀嚼した物で、初学者からすればこれほど判り易くジャズ・アプローチに接する事の出来る方法論はまず無いと思います。それほど簡略化されている体系である事は言うまでもありません。唯、この簡略化に依って楽理的な重要な側面を無視してしまう事にもなるので私はそうした方面を解説するのであります。

ハリスの言う主和音での付加六は実際には副十三和音の不完全和音を意味しております。つまり「C△7(9、11、13)」という完全和音の7・9・11度がオミットされた状態と考える事ができます。ハリスの体系とは異なる方面では先の完全和音の七度音=メジャー7thが半音低くオルタレーションされる状況も有ります。

つまり、不完全和音であろうとも「副十三」という全音階の総合として総和音を見るのであれば、それはトニック、ドミナント、サブドミナントという諸機能を十把一絡げにした物である為、動的なコード進行としてではなく垂直にそれらが併存している状況であるという事は属十三であろうと副十三であろうと変わりは無いのです。副十三として見渡しているとは雖も和声的には「コンパクト」な不完全和音として響かせているので、その和音構成音とは別の「和音外音」という物は立派に、分散和音という状態にしない重要なフレージングの為の要素である訳ですから、この和音外音に全音階だけでは得られなかった半音上方に添加された隣接音=G♯音を和音外音のグループから見渡せば「減七」の分散と見なしうる音脈を見付ける事になるので、これを材料音としてフレージングするという体系なのであります。

またこの簡素化された体系で見過ごしてはならない点は、結果的に先の減七の分散となる音脈は「短属九」の断片でもある訳です。真っ先に想起が可能なのは「G7(♭9)」という短属九の断片としての減七であります。つまり、原調となるハ長調の「G13」という属十三を見渡した時と、「G7(♭9、11、13)」という同主短調としての短属十三を同時に見ている事を意識させる事なく体系化させている事に等しいのでありまして、主音をコモン・トーンとする長・短という別々の同主張の音脈を利用する為に、そうした音楽的両義性が隠されている事を簡便性の裡からは全く見えなくさせてしまうので怖い所でもあるのです。

加えて、先の減七の断片を必ずしも「G7(♭9)」からの断片として一義的に見る必要はなく、少なくとも「E7(♭9)」「B♭7(♭9)」「C♯7(♭9)」という短属九の可能性もありますし、更には、それら4種の短属九で生ずる4つの根音= [e・g・b・cis] =(E・G・B♭・C♯)が新たな4音の減七に依る音脈を生んでいるという事も注目すべき事で、これは先ほど私が引き合いに出したアーサー・イーグルフィールド・ハルの「ジェネレーター」と称されるそれで語られるディミニッシュト排列構造から生ずる新たな音脈として、併存させる調域を拡大する事も可能な見渡しなのであります。

同主調との併存ばかりではなく、減七が招く新たな調域は原調(ハ長調)から見た「♮Ⅵ・♭Ⅲ・♯Ⅳ」という音度を主音とする調域を同主調以外にも見付ける事ができるのでありまして、結果的には和声二元論で得られるリーマン理論(Neo-Riemannian theory)とも同様の音脈を拾って来る事になる訳です。

ハリスの体系はこうした可能性も秘めている物なのでありますが、こうした側面を初学者に自覚させる事なくスンナリと入って行ける間口の広さと敷居の低さにはあらためて瞠目すべき所なのであります。唯然し、ハリスのそれは、本来なら生硬な響きと重畳しいハーモニーが広がるジャズの世界に於て、和音構成音のルートから見渡す点と、フレーズの強勢にあまりに注視しすぎるきらいのある着眼点は卑近なアプローチにも映ってしまう所が難点でもあります。とはいえハリスの謂わんとする楽理的背景には実は属十三・副十三という総和音の見渡しと共に、長音階の世界をややもすると「曇らせる」観のあるブルース/ジャズの世界観を同主短調の世界観と両義的にする様にして持ち込むそれを、使い手には意識させる事なく進めて行くのは相当に熟慮された体系であろうと思います。

扨て、ハリスの着眼点がなにゆえ「和音外音」および「総和音」という方向を向いているかというと、機能和声社会の様なカデンツを形成させる必要の無い状況という物を規準とした場合、そこにはドミナント7thコードが明示的に下方五度進行を採らずに「閉塞的な」和音としてのブルース進行として収まる様な状況も視野に入る訳でありまして、機能和声社会の「トニック、ドミナント、サブドミナント」を明示的にしないのであれば、それに収まる事の無い社会観での和声的振る舞いは「総和音」的見渡しでコードを形成して何ら問題はないのであります。後は響きが重々しいか否か、それは完全和音として用いるか不完全和音として用いるかという選択だけでも状況は変わって来る物の、いずれにしても機能和声的に遵守する方法論とは全く趣を異にする物であるという事を踏まえて理解していただきたいのであります。

西洋音楽界隈の楽理的な知識があれば、ハリスの体系がシェンカー理論、和声二元論などに通底する物である事が判ります。特に多くの示唆を含んでいるのは、アルフレッド・デイ(Alfred Day's 'A Treatise on Harmony' DAY, Alfred)の『和声概論 Treatise on Harmony』であると思われます。

アルフレッド・デイ(以下デイ)のそれは和声的に二通り(全音階的様式|半音階的様式)の理論が用意されておりますが、半音階的様式のそれを機能和声原理社会のそれを断章とされてしまい批判されてしまい多くの賛同を集められぬ時期がありました。然し乍ら、現代に入って改めてデイの半音階的様式を見ると、それはブルースやジャズに適用し得る、とても多くの示唆に富んだ内容となっており、その後英国ではあらためて評価される様になったのも深く首肯できる物なのです。私自身、英国ジャズの源流となる物がデイのそれにも通ずると信じて已まない所があるのです。

抑も英国ジャズに特徴的なのは、ドミナント・モーションを多用せず本位十一度やモードを選択する事が多く、対位法的なアプローチ=多声的に別の調域を想起し変応させるなど、和声体系の無かった頃のジメルや英国民俗的旋律のそれが、機能和声とは異なる体系として通じている姿が現われるので、ドミナント・モーションを用いるそれよりも予見が容易ではない所が魅力なのでありますが、デイの理論がなにゆえ現代のブルースやジャズにも示唆に富んでいるのかという事を解説する事にしましょう。

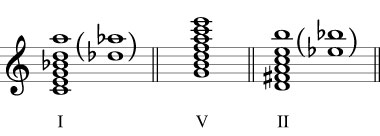

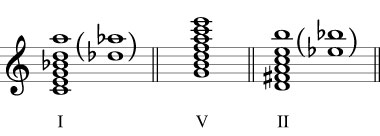

デイの半音階的様式から導かれる理論というのは、半音階の可動的な変化音を生じても、調的な曲想にて生ずる和音というのは次の様に、主音・属音・上主音を根音とする属十三・副十三の和音から発生し得る物であると語る訳です。

譜例からも判る様に、属十三以外の「Ⅰ・Ⅱ」度上の和音も「副次ドミナント」の体であるのです。同時に「Ⅰ・Ⅱ」度上の副十三和音は十一度音が省略された不完全和音なのであり、完全和音の体は属十三和音しか持たない謂わば11度音=本位十一度音は属和音の特権的扱いなのでもあります。

その上で、「Ⅰ・Ⅱ」度上に現われる十一度音オミットとなる和音は夫々、九度と十三度が「短九度・短十三度」という体を採る事もあるのでカッコで括られている訳ですが、現代のコード表記に準えるならば

「Ⅰ7(9、13)」

「Ⅰ7(♭9、♭13」

「Ⅱ7(9、13)

「Ⅱ7(♭9、♭13)」

「Ⅴ13」

という5種類の和音に依って、総ての和音はこれらを源泉として生ずるという風に語られる物なのです。「Ⅰ」を規準としても総ての完全音程・長音程と短音程および三全音を含む事になるので、半音階は総て凝縮されている事になります。

特に瞠目すべきは「Ⅱ」度上に現われる和音を重要視する所には先見の明がある物で、これについてはディーター・デ・ラ・モッテ著『大作曲家の和声』を一読された方が宜しいでしょう。特に短調のⅡ度上に生ずる和音(平行長調のⅦ)というのは実際にはⅡ度由来と見ずに「Ⅳ度」上から見てⅦ度が附与された「Ⅳm6」であるという見立てが、デイのそれと近しくなる事でありましょう。

平時に於て長音階のⅡ度上で生ずる副次ドミナントはドッペルドミナント(ドミナントのドミナント)という風に呼ばれますが、ご存知の様にその副次ドミナントは、和音の第3音が半音階的上方変位を起こして「属音」に対して新たな導音を作る和音なので別名「半音階的上主和音」とも呼ばれる物で、近年ではシュテファン・ケルシュが自著『音楽と脳科学』にて語っていたであろうと記憶しております。

つまり、短調の代理和音というのはモッテが口角泡を飛ばすかの様に強く語る様に「短調の代理和音の採り方はパラレル(下方三度)ではなくカウンター・パラレル(上方三度)側にある」という事を鑑みれば、デイが上主和音を着目するのも長調だけではなく短調も見渡した時の両義的世界観を見越しているが故の「Ⅱ」度なのであり、平行短調側から見れば長調の「Ⅱ」は「iv」だという事の重要性があらためてお判りになるかと思います。

和声学の原理からしても、一義的に厳格に取扱うのは長調の側なのでありますから長調はより安定的協和の世界で構築されている訳です。ですので長調での「トニック、サブドミナント、ドミナント」の各機能の本体として「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ」度上に備わるのでありまして、その代理機能は長音階の場合下方三度の側が受け持つのであります。また、和声学的には本機能と代理機能とで重複してしまう様な、例えば「Ⅳ△→Ⅱm」という風に進んでしまう様な物は棄却されてしまうのでもあり、「短調のⅣ度」=サブドミナントの本機能は上方三度にあるのは至極当然なのであります。これはトニックでもドミナントでも同様の事であり、短調の代理和音は「上方三度」に備わる物なのです。

非常に狭い所では、短調のⅡ度上の和音を平行調の長属九の属音省略という風に下方三度側に代理を採ってしまって同列に考えてしまう陥穽がありますが、この見渡しでは半音階的全音階を見渡す事はできません。教え方が古い、あるいは謬見と見なしうる物であり、藝大和声とて茲に組み入れられてしまいます。藝大和声の場合は多義的な短調の解釈を一義的に教えようとする整備に則った事である為こうした矛盾が生ずるのでありますが、これは教え手が悪いのではなく、学び手がそこまでの範囲で甘受してしまうのが悪いのであります。

短調のⅣ度上での「Ⅳm6」が更に半音変位して「Ⅳm6(♭5)」という認識をする場合もあります。これは見方を変えれば同義音程となる「減七」の構造でもある訳です。加えて、平時の長音階で生ずるⅣ度上の和音をデイの立場からすると「属十一」から根音・第3音・第5音が省略されただけに過ぎない、ドミナントの向こうに見えるサブドミナントという姿で、基底のドミナントを形成する長三和音を総じて省略した物として見なした物であり、その属十一から省略された音の内第5音を省略せずに「G7(9、11) omit R,3)という体が「F6」というⅣ度上で生ずる付加六の体であると言った訳です。

確かに茲だけを断章としてしまえば、多くの人はデイの説を眉唾とする事でありましょう。然し乍ら能々考えてみて下さい。下属音というのは音列の発生歴史の当初から主音の「下方五度」として位置づけられていた根源的な「下屬音」でありましたが、下属音がこれまで上方倍音列に組み入れられ発展した歴史など和声学には存在せず、少なくとも今世紀に入ってM・マイヤーが上方の第19次倍音を下属音とみなして音響心理学(=リップス/マイヤーの法則)に用いた程度であるだけで、ヘルムホルツの研究以降ですらも下属音の取扱いというのは楽典の方便として取扱われているだけに過ぎません。そういう意味ではⅣよりもⅡを重視している所に先見の明があるとしたのは、それがブルースを視野に入れた時に深い示唆が現われるからなのであります。

ご存知の様に多くのブルースの場合、音階の第7・5・3音が微小音程的に下方に低く採られ、それが半音階的に均された物を取扱うので、メジャー感のあるブルースにて主和音を四和音で取扱う場合、7th音は自ずと短七度となり結果的にはコードの体はドミナント7thコードを生ずる事になります。とはいえこれは属音上に現われる本来のドミナント7thコードとは異なり、動的な下方五度進行を採らずに「閉塞」した状況を選択する多義性のあるドミナント7thコードであるとも言えます。更に言えば、ドミナント7thコードが後続に動的な進行を起こさぬ振る舞いを得た、と表現する事も可能であり、デイの挙げた少なくともⅤ度上以外での「Ⅰ・Ⅱ」度上での「副次ドミナント」たる不完全和音は奇しくもブルースのそれと合致するのであります。

仮に、デイの挙げた「Ⅰ7・Ⅱ7・Ⅴ7」のコードの「Ⅴ7」をフィナリスとして、つまりこれがG調のブルースだとするならば「Ⅰ・Ⅱ」は相対的にフィナリスG音から見たⅣ7とⅤ7になるのであります。また、デイの挙げた「Ⅱ」をフィナリスに見立てるのであれば「Ⅳ7および♭Ⅶ7」が生ずる事になるという訳で、実に多義的な世界観を生ずる訳です。しかも、本来の「Ⅳ」は実質的には「ドミナントの向こう側」にある7・9・11度を見つめる音脈なのですから、現今社会に於ける分数コードのそれにも通ずる見渡しとして判断する事も可能なのです。

更に、デイは「増三和音は先の和音の根音・第3音・♭13度音である」という風に解釈していた事でも有名であり、先頃私が批判した「分数aug」の迷妄に陥るひとつの解釈を、180年も以前から述べていた事はあらためて注目すべき事であり、自然摂理として自然倍音列としての上音を纏い付ける所謂ドミナント7thコードが、後続への協和音へ動的に進行するばかりでなく自然倍音の集合体という風にも解釈した所が新しい点であり、これから半世紀以上の時を経てスクリャービンがあらためて神秘和音の存立する足場を強固にして、スクリャービン以降の彼等の楽派の中にはアメリカに亡命し、そうしてジャズの体系化が始まる事を思えば、米国ジャズは英国の仕来りをすっ飛ばして整備している所があるというのをあらためて確認する事も出来る訳です。

先の項にて私が「フィナリス」と呼んだ箇所があるのも、それを「トーナル・センター」と敢えて言わずにいたのも英国の音楽界隈を視野に入れていない米国流のそれを暗に批判する為でもあったのです。

なぜなら、「トーナル・センター」と呼ばれてしまうそれを、旋法的にはトニックとフィナリスは厳格に別個の物として取扱わなくてはならないとする英国での旋法文化の理論を提唱したセシル・シャープの数々の理論や、その後のアニー・G・ギルクリストの論考を全く視野に入れずに語ってしまうので新たな語句が徒に嵌当されていってしまうのであります。

セシル・シャープ English Folksong

アニー・G・ギルクリスト JSTOR

1845年にデイの『和声概論』が出版され、自然原理に基づく機能和声社会からは批判の声が挙がった物でしたが、ジョージ・アレクサンダー・マクファーレンは一貫してデイを支持していたと言われます。デイの論究の中にある半音階的様式のそれは、ブルースやジャズが一般化する様になると、あらためてその和声観のそれには先見の明があったと思われ再び脚光を浴びる事にもなる訳です。

そうして英国ではイングランド民謡協会での研究(ギリシャ旋法との関連性)が盛んであり、1907年セシル・シャープが 'English Folksong' を発表するに至り、その後セシル・シャープの旋法論を補強する様にしてアニー・G・ギルクリストが1911年に 'Note on the Modal System of Gaelic Tunes' を発表するという重要な経緯があった事を忘れてはならないのです。加えてギルクリストが強調していた事が、主音=tonic と終止音=final を区別するという事であったのです。この経緯を慮らない方面では、単に「旋法」という物を軽んじて取扱い、語句嵌当も体系に倣わずに共通認識に欠けた新たな語句が充てられたりする事も多いのでありますが、シュールベルクの教育法を見てもお判りの様に、所謂「トーナル・センター」という風に言われかねない言葉がきちんと 'finalis' や 'final' とされているのは体系を重んじているが故の事実であるのは言う迄もないでしょう。

処がジャズ界隈となると、ロシアから亡命して来たスクリャービン楽派の一人が私学塾でその体系を一義的に整備した所から端を発してジャズ理論が出来る訳ですが、ご存知の様にその体系はビパッブの時代までは巧い事収まっておりましたが、モード・ジャズに時代が移ると、その体系は旋法的振る舞いと矛盾が生ずる状況が生じて来る様になりました。然し乍ら、ジャズ和声という物がオルタード・テンションを纏って基底の和音にアヴォイド・ノートを作らぬ様にして恣意的に操作された「音響」が齎す和声感が広く使われて発展した事もあって、本位十一度を持つ構造の和声や旋法的振る舞いの音楽観は牛歩の様にして一部の先鋭化したジャズメンの間でしか使われる事がなかったのが米国ジャズのモード・ジャズ以降の姿であります。

あからさまなドミナント・モーションやツーファイヴ進行が無ければ、その茫洋とするコード進行を楽理も識らぬ評論家達は挙って「スピリチュアル」と表現する類の音楽をややもすると蔑視していたのかもしれません。残念乍らジャズを商業的な側面から見た場合、ビジネスの成功はバップ期であるジャズ黎明〜黄金期であり、これらの時代が圧倒的な支持を得ているのが実状です。楽理的に見ればジャズの語法の中でも古典に位置づけられかねないそれらが圧倒的な支持に依って、結果的にはモード・ジャズ以降の新しい方面が今猶ジャズの中心となって牽引できないのは、リスナーが育たぬまま「古典」が労せずして売れている所に胡座をかいている事もあるでしょう。

ジャズの理論方面に目を向けても殆どのシーンでは西洋音楽はおろか同じジャズ・フィールドですら先蹤を拝戴する事もなく、まるでロック界での反体制主義の様にして歴史や先人をもリスペクトせずに臆説をふりまいてしまうという悪しき側面があり、これは米国の反知性主義が禍いしてしまっている所も大いにあるでしょう。加えて、西洋音楽のそれをヒントとしたとしてもそれを「断章」して取扱って自説の都合の良い様に曲解してしまうきらいもあり、結果的に「断章取義」としてしまう所がジャズの楽理の世界では往々にして存在する物です。これらが一貫して是正されないのは反知性主義が背景にあるのは言うまでもありません。

体系を知ってさえいれば、ジャズの心得などなくともスケールライクにジャズ的フレージングを爪弾く位の事は初学者でも出来る程にジャズの体系は整備されましたが、それに安堵し、いつしかそれが「正当」と呼ばれる様になった時に、突如そんな体系を遥かに凌駕して西洋音楽界隈のそれを巧みに纏って現われたジェイコブ・コリアーという人物の前に手をあぐねて見ているジャズ信奉者の姿が如何に滑稽な事か。私はそんな連中を見ているだけでも「それ見た事か」という憐憫の情すら抱かぬ程に嗤笑しているのでありますが、多少成りともジェイコブ・コリアーに倣おうとするならば先ずは西洋音楽からきちんと学べと言いたい所であります。というより、英国音楽史に学ぶべきなのでしょうかね。ネガティヴ・ハーモニー関連だけでも見て御覧為さい。ジェイコブ・コリアーが取り上げただけで臆面も無くフリーライドが跋扈しておりますから(嗤)。

原曲と今回のデモを比較した時の顕著な相違点は、原曲のフェードインで始まるハモンド・オルガンに依る [g・d] の2音の完全五度音程の掛留を本デモでは割愛させている点であります。

原曲でのオルガンの掛留は主音と属音による2音のドローンという風に言い換える事も可能であります。

狭義に於てはドローンとは決して低音側で奏される事ばかりでもなく、更には主音ばかりでもなく、調の長・短を問わず主音・第3音・属音で奏される事が多い物でもあります。

これらの件を更に詳しく知りたい方は関連の音楽事典などでお調べてなっていただければよいかと思いますが、英国のバグパイプやハーディー・ガーディーの演奏を想起していただければ、ドローン本来の役割がどういう物かがお判りいただけるのではないかと思います。

そのオルガンに依る2音の掛留はドラム&ベースのリズム隊が入る迄奏鳴され続けているのですが、凡ゆるコード進行感でも強行している事になる為特定のコードから見ると強度の高い不協和が生ずる事にもなる訳です。

「Miles Beyond」原曲

冒頭でも述べた様に、このコードはブルース進行である為、ドミナント7thコードが下方五度進行を採らない状況が生じます。或る1箇所だけを除いて総じてドミナント7thコードのパラレル・モーションとなる訳ですが、例外的に用いられる「A♭△7/B♭」というのも、「B♭7」の類型として和声的粉飾を施した「B♭13」から第3・5音が省略された不完全和音の体と見做す事も可能なので《ほぼ》すべてドミナント7thコードと言って差支えはないのです。

とはいえ、この「A♭△7/B♭」の2度ベースの響きは非常に良いエッセンスとして彩りを増している為、やはり単体で響くドミナント7thコードの響きとしては区別したいのであります。後続和音への進行の採り方は「F7」へと進む同一の手法なのでありますが。

そういう訳で譜例動画ではオルガンの掛留を省いた状況をコード表記しておりますのでご容赦いただければと思います。

本曲がブルース進行を採っているという事もあり、態々譜例では調号を与えている為に各コードの音度の分布を明示しておいた方が理解しやすいのではないかと思うので語っておきますと、主和音は「Ⅰ7」であり、そこから下主音を採っての「♭Ⅶ7」へ進み、下方五度進行を採って「♭Ⅲ7→♮Ⅲ7→Ⅳ7」と進む訳です。

そこで更に「♭Ⅲ7」へ戻り、「♭Ⅶ7→♮Ⅶ7→Ⅰ7」という風に2種類のパラレル・モーションを挟んでいる訳です。念の為附言しておきますが、この譜例動画では本曲の拍子を6/4拍子として解釈しているので併せてその辺りもご理解いただければ幸いです。

2種類の半音のパラレル・モーションは「B♭7→B7→C7」と進行する物と「F7→G♭7→G7」という物があります。特に後者についてはデモ曲の6小節目以降は「F7→F♯7→G7」という風に表記を変えているのはそれなりの理由があっての事です。これらを単に「半音パラレル・モーション」というざっくりとした括りだけで見渡さずに詳細に確認する事としましょう。

前掲2種類のパラレル・モーション「B♭7→B7→C7」の半音音程のそれらの実際は「増一度→短二度」という音程で進行しているのでありまして、半音と括ってしまうと同度由来とするのか異度由来とするのかを判りにくくさせてしまうという弊害が生ずる物です。同様に、前掲のもうひとつの種類のパラレル・モーションに於ける2・4小節目で生ずる「F7→G♭7→G7」は「短二度→増一度」という進行として表記しつつも、6小節目以降からは「増一度→短二度」という進行に表記を変えているという事を先ずは感じ取って欲しいのです。

単に、増一度と短二度音程という音程を使い分けて表記するだけが目的であるのならば、最初の例となる「B♭7→B7→C7」での進行にもなにゆえ「B♭7→C♭7→C7」と使い分けなかったのか!? という事にもなりかねません。

もう一つの進行例にだけ異なる表記を態々使い分けているのは、主和音=「Ⅰ7」に対しての進行となるそれに、想起し得るアヴェイラブル・モードに揺さぶりをかける事で、調的引力・調的斥力というメリハリを出してインプロヴァイズとしてのアプローチ手法に揺さぶりをかける意図を敢えて前面に出しているという意図に依る物です。

無論、実際の曲のテンポを勘案すれば、介在する「G♭7 or F♯7」というコード進行が登場する箇所での歴時は物理的には短いので、気の利いたインプロヴァイズでメリハリのあるアプローチをするというのは厄介な事でありましょう。

本曲はG調のブルースである為、G音から見た第7音は下主音が登場して然るべきです。然し乍ら経過和音的に「♮Ⅶ」度が登場するも、それを「♭Ⅷ=♭Ⅰ」と認識する事と「♮Ⅶ」と認識する事では相当な違いが出て来ます。単純に想起し得るアヴェイラブル・モードよりも多彩な展開を可能とする音脈は間違いなく「♭Ⅷ」つまり、減八度・減十五度と読む方が、その音度よりも上方にある倍音を誘引材料として持ち込む事が可能となる訳であります。

つまり、減八度として解釈して欲しい箇所は先の経過和音にて「G♭」を規準として充てているのでありまして、単に「♮Ⅶ」という音度で解釈する事で充分なのが「F♯」という風に表記の違いで意図を表わしているのであります。単に読み手の側からすれば混乱するかもしれませんが、注意喚起としては充分でありましょうし、この意図を読み取れない人に次の為事を与えなければ良いだけの事です。

半音のパラレル・モーションだけに限らず、こうした異名同音に依る同度由来|異度由来の何れかの違いを峻別しつつ適切なモード・スケールの想起する事はとても重要な事です。中にはこうした方面に無頓着な者が制作の現場に居り、「G♭」よりも「F♯」の出現頻度の高さ故に甘受してしまって誤った表記をする様なシーンというのも無きにしも在らずでしょう。そうした人々を責める事は簡単なのでもありますが、それによって迷惑を蒙るよりかは多義的な判断ができない側の責任でもある訳です。それらを踏まえれば多義的な解釈が出来る方が割を食わずに居られるという事も附言しておきましょう。

扨て、同度由来|異度由来という状況にある変化音のそれには、どうしたモード・スケールを想起する事が出来るのか!? と言うならば、先の「F7→G♭7→G7」 or 「F7→F♯7→G7」にて夫々中間に経過和音として存在する事になる「G♭7 or F♯7」は、先行和音に対してどのような関係で存在しているのか!? という事を鑑みれば良いのです。

先行和音の「F7」という和音が調的引力を備えているのであると仮定するならば、内含する三全音は調性のセオリー通りに第3音は上行導音、第7音は下行導音を採る筈です。

しかし、それを調的に採らないからこそ後続に「G♭7 or F♯7」を生じているのでありますから、こういう状況では寧ろ調的「斥力」を伴った因果関係で想起するべきなのであります。

先行和音の三全音が示唆する「調的斥力」は、本来の機能和声での「調的引力」とは逆行します。三全音の2つの音が導く斥力とする側の音もそれぞれ2つの音を示すのですから、それらの2音をコモン・トーンとするアヴェイラブル・モード・スケールを想起すれば良いのです。少なくとも想起するモードがヘプタトニック(=7音列)であるのならば、2/7音がコモン・トーンと成す状況ですから想起するモードは多岐に亘る為決して一義的ではありません。また、それらのコモン・トーンとした2音の何れも異名同音を視野に入れて想起するべきでもあります。

次に例示する譜例2は「F7」から後続和音へ進行する三全音を調的な斥力として生じさせている物です。つまり「F7」の第3音 [a] から後続へ [a - as] と下行導音を採り、同様に第7音 [es] は後続へ [es - e] と上行導音を採る事で各々の三全音 [as・e] を生じた事を意味しております。

これらの三全音 [as・e] は場合に依っては異名同音で採られる可能性もあります。それが譜例3に見られる [gis・e] を生じさせている例となります。

更に深読みすれば、それらの三全音は譜例4の様に [as・fes] を採る可能性もあるのです。これらの3つの例は、調的斥力として生じさせた三全音を半音階的に読み替えられる可能性を示した物であるので、それらの読み替えの違いに依って得られるアヴェイラブル・モード・スケールは大きく変わって来るのであります。

たった2音の三全音をコモン・トーンとするヘプタトニック(=7音列)のアヴェイラブル・モード・スケールを想起するとなると、かなり多くの種類を想起する事にもなるので決して一義的な解釈になる訳ではありませんが、少なくとも私が選択したくなるアヴェイラブル・モードとして挙げた例となるのが譜例5〜7の物となるのです。

譜例5はFナポリタン・メジャーのモードを生んだ状況となる訳ですが、先行和音「F7」での調的な要素を利用して後続の「G♭7」がFナポリタン・メジャー・モードでの多くのコモン・トーンを持つ様にして便宜的に互いのコードが同一のモードに収まる様にした狙いがあります。

とはいえ決してFナポリタン・メジャーの第2・4・6・7音を「G♭7」の類型と強弁している訳ではありません。Fナポリタン・メジャー・モードできちんとしたダイアトニック・コードを形成したいのであるならば第2・4・6・「8(1)」音の4音でコードを形成しなければいけません。

あくまでも簡便的な策(=共通音として用いる事が可能)としてこうして「G♭7の類型」として見立て得るというだけの事で、実際には第2・4・6・7音という音度を什麼にか恁うにか(どうにかこうにか)こねくり回して異名同音を読み替えて初めて「G♭7aug」というコードを生じさせようとしているだけの事であり、Fナポリタン・メジャー・モードのⅡ度上七の和音は決してドミナント7thコードなのではありませんのでその辺りはご注意下さい。

但し、ナポリタン・メジャーのⅡ度から見た時の「Ⅰ・Ⅶ度」という音度はそれぞれ「♭Ⅱ・Ⅰ・♮Ⅶ」という状況であるので、ビバップ・ドミナント・スケールに近しくなるので、「根音・減八度・短七度」という方策に馴れている方なら、こうしたダブルクロマティックの線は取扱い易いだろうという事で便宜的にこの様に語っているのであります。もしも、コンポジットなモードを想起しようとしてⅠ度と♭Ⅱ度上に夫々「Ⅰ7・♭Ⅱ7」というダイアトニック・コードを生じさせるという手段を企図するのであるならば、少なくとも8音列でのモードを想起して夫々のコードは「Ⅰ・♮Ⅲ・Ⅴ・♭Ⅶ」「♭Ⅱ・Ⅳ・♭Ⅵ・♭Ⅰ」という風に、主音と減八度を擁するモードを想起する必要があるという事ですので、この辺りの使い分けは混同せぬ様に理解されたい所です。

あらためて「G♭7」「F♯7」という双方のコードから想起されるアヴェイラブル・モード・スケールには実質的な違いがあるという事をお判りいただきたい所でありますが、コードが本来有する調的な示唆を無視して閉塞した進行の側を選ぶという事はクロマティシズムへの欲求を高める事に等しいのであります。また和声学の側面(機能和声的)から注目しておかなくてはならない事は、ドミナント7thコードという物が三全音を内含しているコードであり、半音上行にパラレル・モーションを起こすと調的引力と斥力の双方を伴って後続へ平行移動するという状況になるという事も知っておきたい部分です。

平時の機能和声社会でのドミナント7thコードならば、コードの第3音は上行導音であり第7音は下行導音を採ります。然し乍らこのドミナント7thコードが半音上行進行した場合、第3音の上行導音は平時と変わらぬ状況であっても第7音は下行導音としてではなく上行を強いられる事になり、つまり斥力の側の力を強いられているという事になる訳です。

この様な、調性社会から見れば非常に苦々しい状況を平然と作る状況になっているのでありますが、実質的には「Miles Beyond」内で生じている各ドミナント7thコードは、本位十一度音=「♮11th」音の附与が望ましい状況を生み、ドミナント7thコードが本来持っている長三和音の構造の遥か向こうに備わるアッパー・ストラクチャー的要素のある分数コードの様に振舞っているのも注目しておくべき事であろうと思います。

例えば「G7」というコード表記があるにせよ、それを「F△/G」という感じを強く演出させる時というのは「F△/G△」にも近しい状況でもあり、実質的にはそのコードは「G11」であるとも言えるでしょう。「Miles Beyond」に於ける各ドミナント7thコードの多くは、こうした本位十一度を纏った情感が常にあるので、その辺りを念頭に置きつつドミナント7thコードに対して能くあるオルタードのアプローチを充てるばかりでは却って原曲の良さを失う事になりかねないので注意が必要な所であります。

ドミナント7thコードに対してオルタード・アプローチを採る際になにゆえに11度音を半音高く変位させる事が多いのか!? というと、それは11度音を転回位置に還元した時に基底の和音構成音である長三和音に対して短二度の音程を形成させてアヴォイド・ノートとなる事を回避する事に過ぎません。

では、本位十一度音を充てるという事は和声的にアヴォイド・ノートを用いるという事ではないか! と怒り出しかねない人もおられるかもしれませんが、それは厳格な機能和声の枠組みでの振る舞いからはアヴォイドなのですが、ブルースというのは旋法性を強く押し出した振る舞いの世界であるので、旋法和声に途端に機能和声の振る舞いを持ち込んでやいのやいのと言う方がおかしい事なのです。機能和声の側に靡こうとしない世界観を演出している事に過ぎないのに、それを一所懸命曲解して調的に聴こうとするのが莫迦気ているのであります。

※本記事文中にある「旋法和声」および当ブログに於ける他の記事に於ける「旋法和声」と「旋法的和声」の語句はそれぞれ楽理的に異なる意味を持つという事を西田紘子氏が自著『ハーモニー探求の歴史』(音楽之友社刊)内116頁の脚注にて説明されており、私のブログもそれに倣って使い分ける事にしました(2019年2月12日)。

また、旋法性の要素が強く現われる時というのは概して、後続和音への進行感を期待させる様な動きを採ろうとするよりも、その和音のまま線的要素を纏い付けようという状況が多くなります。

例えばロック的な「リフ」で非常に多いのは、リフが奏されるコードのルートから見て本位十一度=四度を線的に経由して三度音を強調する様な物が非常に多くなります。これは線的要素の姿として強力な牽引力が旋法的に振舞っているが故の状況なのであります。

こういう旋法的要素が現われているからこそ「Miles Beyond」の8小節目に於て、それまでの先行小節では「B♭7」という和音が充てられていたにも拘らず「A♭△7/B♭」という分数コードの型へと変ずる理由は、それが「B♭13」からの第3・5音の省略という不完全和音の型でもあるという風に見做す事も出来る訳です。特に旋法的な社会では和音の11度および13度音の用い方は重要になって来ますが、和音として物理的に茲迄積んでしまうとあまりに重々しく仰々しいサウンドになりかねません。不完全和音というのはそうした重々しさを払拭する為に簡素化された姿であるとも言い換える事が出来るのであります。

こうした旋法的社会での和音の振る舞いや見渡しという物は、この後詳しく語って行くので、あらためて旋法的社会の音楽的要素という物を念頭に置いた上で、機能和声とは大きく異なる部分や、米国と英国での音楽観の違いなどもお判りになって来るかと思いますので、長文にめげずにお付き合い願えたらと思います(笑)。

扨て、以降はバリー・ハリスの理論を紹介しようと思うのですが、先にもツイッターで呟いた様に、坪口昌恭氏が尚美学園にて以下の論文を発表しているので、併せて読むととても理解しやすいかと思いますので先に紹介をしておきましょう。

The Barry Harris Approach to Improvised Lines & Harmony: An Introduction (Fiona Bicket)

尚美学園大学芸術情報研究第28号論文『バリー・ハリス・ビバップ・メソッドの実践と応用』(p.28-3. §1ドミナント7thスケール)(坪口昌恭)

ハリスの主張するビバップ・メソッドとはつまり、ドミナント7thコード上で全音階的に下行フレーズを採った時、それが最終的に根音あるいはフィナリスに着地するにしても、次の譜例「11」の様に下行順次進行八分音符にて1小節内で採った時では下拍以降上拍にある各拍の強勢では和音構成音が現われる事がない(各拍の八分裏という弱勢に和音構成音が来る)為、それ故に根音と第7音との間に半音階的に新たな音を忍ばせる事で(譜例「12」参照)、以降漸次現われる上拍の強勢にて本来の和音構成音が現われるというハリスの「主張」に立脚する物であり、坪口氏自身ハリスの主張を是認しつつ多くの目に触れにくい方法となってしまっている事を詳らかに述べている物であります。

※リズムには脈膊・呼吸が大きく関わっており、拍節構造に於いては呼吸の吐く時の呼気を強拍と捉え、それを=「下拍」(テーシス)と扱い、その対称として弱拍と捉える吸気=「上拍」(アルシス)と呼びます。

ドミナント7thコードが出現し得る属音上から見た属音と下属音の間に半音階的な音を辷り込ませるという事で、これがビバップ・ドミナント・スケールの出自として理解したとしても、クロマティシズムを拵えようとする欲求の源泉が「上拍にある強勢に準備される和音構成音の為」とするハリスの主張は少々根拠が薄いと判断せざるを得ない所であります。というよりハリスの主張は舌足らずな所があり、それを西洋音楽の時代から脈々と続く理論体系と対照させて初めてハリスの舌足らずな側面が露わになります。

とはいえこれはハリスの主張の足下を脅かそうと企図した物ではなく、そこから見えるハリスの主張がどういう物を見渡そうとしているのか!? という重要な「含意」となる部分までを私は今回きちんと語りますのでお付き合い願いたいと思う訳です。「含意」とする部分というのは、ハリスがその後展開して行く自説の中にて語るディミニッシュ・コードや6thコードの付加なのでありますが、

●和音外音

●属十三和音

●副十三和音

●短調のⅣ度上の和音取扱い

●短調のⅣ度上の和音の変化和音

●原旋律線

という様な西洋音楽の例を対照させて初めて、ハリスの含意を詳らかにさせるという目的で語っているという事を念頭に置いていただきたいと思います。

ある程度の文章量を要する事になるので、読み手の方からすれば早く事実を知りたいのにも拘らず自身の思い描く様なストーリー展開にはならずに文字ばかりが眼前を通り過ぎてしまう様に感ずるかもしれませんが、そこをグッと堪えて前掲の6項目を前提として私の文章の付き合っていただければ読み終えた頃には溜飲を下す様になっていると思います。

ハリスの言うディミニッシュ・コードや6thコードの捉え方など、それらはジャズ・アプローチとして理に適った物として「収束」するのでありますが、それを主張する近傍の関連材料などが乏しい(=舌足らず)ので、敢えて私が分析し乍らハリスの主張を後押ししようとするのを目的とするからこそ長くなってしまうだけであり論駁を目的としているのでもありません。その辺りはあらためてご容赦を。

扨て「G7」あるいは「Gミクソリディアン」が相応しい状況にて下行的順次進行を採れば確かに先の譜例「11」の様に、最初の強拍にて根音の出現を除けば、以降出現する上拍の強勢に和音構成音として現われません。和音に立脚するフレーズとしての存在感の為に前掲の例の右側の譜例の様に、属音と下属音の間に半音階的隣接音(経過音)を忍ばせた、と。

それならば寧その事(いっそのこと)、背景に和音(G7)を映ずる事を止めて考えてみましょう。「G7」という和音を鳴らさずに「ソから下のソ」までの下行順次進行を採ると、その「線」その物が実際にはどの様な和声的な「香辛料」を背後にまぶそうとするか、脳裡に響く筈です。

和声の体系が無い太古の昔からも属音から主音の為の解決的な作法の為に態々可動的に導音が組み込まれていた事を鑑みれば、背景に和音があろうとなかろうと人間の楽曲への調的心理という物はその様に根付いている事があらためて判るという物です。和音という体系の整備はなくとも「ドミナント」という支配的な位置関係は、音列どころか音律を生む時から備わっていた情感です。

例えば「ドレミファソラシド」と順次上行進行を採った場合、途中の「ソ」の時点で音響心理的には一旦の「段落」を見出す事が出来る訳です。なぜなら、この線に対して和音など与えていない状況であろうとも「ドレミファソ」という音程構造を持つ線は、少なくとも「ドミソ」の線というのは非常に単純で低位にある整数比に裏打ちされた音程として生ずる音なので、心理的側面から誰彼に教わる事なく我々の脳は既に「長三和音」を薄々と映じているのであります。その過程に生ずる「レ ファ」という音は、こうした共鳴的な音に対して「不協和」な音ではありますが、互いに連結し合っていて単なる「ドミソ」の線に彩りを備えた「和音外音」としての貴重な音脈でもあるのです。

脳がそうした協和的な源泉である「長三和音」という音程構造を映じている以上、ドから順次進行してソに進んだ時に「段落」を見出す、と述べたのはそれが長三和音の「頂点」でもあるからです。つまり「ドミソ」という和音の頂点に一旦行き着いた「線」は一旦の段落としてその場で落着こうとし、そして「次」を見渡そうとするのであります。つまり「ドレミファソラシド」という線は、リズム的には何も躓く事なく唄い上げてみても、音楽的な段落としては「ドレミファソ」「ソラシド」という2組の組合せを暗々裡に察知しているのであります。ですから「ドレミファソ」を和声的な機能面で語るとすれば、それは「Ⅰ」や「トニック:T」という情感が沸き起こっていて、もう一つの「ソラシド」には「Ⅴ」や「ドミナント:D」という情感が沸き起こっているのでもあります。加えて、対位法でも線を構築する際には一気に完全八度まで順次進行させずに五度を限度にして一旦の線運びとして段落を置く様にして教えるのはこうした所に依拠する事でもあります。

では、ハリスの提示する「ソから下のソ」という一気に下行的順次進行させる例示が悪いのか!? という風に述べようとしているのではないのです。この辺りは誤解のない様に理解をしておいて欲しいのでありますが、一気に八度音程を順次進行させたとしても、背景には「暗々裡」に和声的な情感を感ずる以上「段落」を伴うのです。但し、段落の伴わせ方というのは上行順次進行と下行順次進行では少々異なるので、焦らずに正しい答を俟っていただきたいと思います。

扨て「ドレミファソラシド」というその「線の強さ」が持つ牽引力は結果的に、人間が聴き易い「拍」という尺度が和音構成音を伴わせて音が脳裡に映じているのである訳でもあります。平滑なリズム、例えば八分音符の一定の歴時で「ドレミファソラシド」と唄えば2拍目拍頭には「ミ」が現われ、3拍目拍頭には「ソ」が現われる訳で、捉え易い拍頭に和音構成音が現われてくれる単純な音脈に沿って音楽の基本線が生じていると思っていただいて差し支えありません。

加えてそこで生じている音楽的な情感は、いずれは和声的な情感を伴わせる時代に投影させても誹りを受けない様な「自然の摂理」とも言える情感に沿った流れとして成立させたいとするのは誤りではありません。1小節内で、しかも4拍目の弱勢にてオクターヴ上の「ド」で収束したとはいえ、この音の部分は「ソラシド」の「ドミナント感」を映ずる部分とは雖も、これを半終止とは強弁出来ないでありましょう。推察されるのは、その後続として存在して良い筈の2小節目は「トニック」を期待させ、そのトニックの先行音としてオクターヴ上の音に帰結した、というのが自然の情感でありましょう。

加えてその線運びというのは、歴時はどうあれ先ずは「5音」の列を抜粋して、その5音の内の少なくとも3音が協和的音程になっていれば良しとする様な、そうした抜粋された5音列には協和的音程の数がどれくらい分布しているのか!? という体系が作られておりました。これが能く知られる「カンビアータ」であり、必ずしも5音の内「3音」を遵守する事ばかりではない他にも幾つかのカンビアータの種類がありますが、所謂「線の強さ」という、楽曲としての個性を持つ要素としての線運びの所作という根源はこうした歴史から脈々と作り上げられて来た物であるのです。

ある原型となる基本線を巧みに変形させて楽曲としての要素として用います。これをフィギュレーションと言いますが、西洋音楽というのはフィギュレーションの中に凡ゆる声部にてカンビアータが配慮された作り方となっているので、他者がその曲から他の線を易々と映じてしまう様な隙すら無い程に構築されている物です。

ポピュラー音楽界隈だと、歌詞やリズムや他の楽器のリフ、或いは和音構成音を頼りにしなければ他の音脈が一切合切浮かんで来ずに迷妄に陥る人が真砂の数ほども存在しているのは、フィギュレーションやカンビアータの術を知らないからなのであります。

無論、この方法論さえ知っていればある一定の調性の仕来りの中で頭を使わずに思弁的に書き上げてしまう事も可能ではあります。こうした術を知らない方からすればそうした思弁的な部分での作品を労作扱いしたくは無いでしょうが、この体系が手掛かりとなって新たに劇的な音脈を脳裡に生ずる事が出来ればそれはもう体系と感性の賜物であり、凡庸な者の思い描く音楽観よりも更に先を行く事になるのですからどういう手法を採るかは言わずもがなでありましょう。

話を進めましょう。「ソファミレドシラソ」という下行順次進行という物は、それに内在する「段落」を一旦無視するとしても、背景に「和声」という物を備え乍ら平然とオクターヴ上から一気に完全八度の順次下行進行を伴う線運びが跋扈する様になったという状況を考えてみましょう。後ろ指を指される物でもなく何の誹りを受けないという風に見つめてやって欲しいと思います。

果て扨て、「ソファミレドシラソ」という何の変哲もない下行順次進行という物は、上拍(=2拍目以降)の強勢に和音構成音が生じない脆弱な姿であるから、そうした単なるGミクソリディアンの下行形は「G7」という和声感の為に半音階的下部隣接音「G♭音」を伴わせるのが真の在り方なのであろうか!? というとそれは、単なる強弁に過ぎないと思います。但し、クロマティシズムという状況を生む為に強弁するという立場であれば強弁しても已む無しです。ハリスの強弁は、特に上拍の強勢にて生じている和音外音を忌避する考えを伴わせなくとも自説のクロマティシズムの脈は補強できるのであります。その辺りを説明する事にしましょう。

何故かと言うと、順次下行する「ソファミレドシラソ」という線をある程度細かく見れば、その線がハ長調の「G7」であろうがGのブルースメジャーでの線であろうが、「G7」というコード上で奏されるフレーズから「G7」という和音を省略してフレーズを各拍ごとに分析すれば次の様な譜例「13」の様な例になります(※便宜的にGのブルース・メジャーでの「Ⅰ7」として想起する事にします)。

1拍目・・・Ⅰ

2拍目・・・Ⅵ

3拍目・・・Ⅱ

4拍目・・・Ⅴ

譜例13は八分音符に依る平易な歴時で各拍が4組の連桁で示されている訳ですが、奇しくもこのフレーズを「ミクロ的」に分析すると、各拍には譜例下部に見られる音度由来の和音の薫りを実は映じている線であるという事がお判りになるかと思います。この例示にピンと来ない方は、ゆっくりとこの旋律を唄ってみて下さい。すると、背景に「G7」という和音さえ存在しなければ、この一節で「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」という和音進行プロセスを内在しているフレーズとして耳にする事ができるという意味で語っているのであります。各拍、1拍ずつ和音を想起するという事に馴れない方は居られるかもしれませんが、ゆっくりと捉えてみて下さい。

元の体に見られる様に、この一節に「G7」という和音を与えている状況を鑑みれば、この和音の響きがこそが、本来持っている「線」の「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」という内在するプロセスをかき消しているとも言う事が出来るのであります。

ですので、本来の和音「G7」を省略しさえすれば、そのフレーズはあらためて「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」という風にして和音進行させても遜色ないフレーズとして下行順次進行として成立しているのが判ります。これらの「イチロクニーゴー」という内部プロセスの薫りを「G7」というコードの薫りでかき消している状況に等しいとも言えるでしょう。

加えて、ハリスが神経質な程に上拍の強勢に現われる「和音外音」を気にしておりますが、西洋音楽界隈の和声学レベルで「G7」コード上での「ソファミレドシラソ」というフレーズは、実際には次の様な譜例「14」の様にして呼ばれるだけの和音外音でしかないのであります。

結果的には上接刺繍音が和音構成音を「装飾」するかの様に先行して置かれた線的構造になっているのでありますから、更に言えば「ソファミレドシラソ」というフレーズは次の譜例「15」の様な長前打音という装飾音符を伴わせた状況とほぼ同じ事なのであり、結果的には各拍で和音構成音を明示させたフレーズを装飾音符が先行して単純なフレーズに揺さぶりをかけている状況にほぼ等しいのであります。

ですので、ハリスがそこまで過敏に上拍の強勢に和音構成音が現われない状況を憂うのは和声学的に見ればさしたる問題でもないのだと言わざるを得ないのです。単に「クロマティシズム」の最初の音脈として、原形と成した根音の半音下に半音階的に新たな音を忍ばせるという状況が、亦別の異なる状況として語られるという体系のひとつなのであり、上拍に和音構成音が現われないが故に必ずしもクロマティシズムへの欲求が発生する直接の要因という事ではないのです。

とはいえ、和声学的には問題の無い状況を態々曲解する所に、ジャズが齎す「綜和音」的見渡しが奏を功するのでありますからその辺りもジャズ的解釈として受け止め理解すべき点でありましょう。

但し、ハリスが知ってか識らずか下行順次進行の線的なそれが「イチロクニーゴー」を内含している事を「G7」というコードで「強行」するのであるならば、「イチロクニーゴー」を十把一絡げにして「G13」と見做してアプローチを採っているのと同じ状況であるので、ハリスの自説からは直截的には語られる事のない音楽的な「含意」の重要性のひとつは先ず茲に生ずる「属十三和音」という全音階的総和音を視野に入れる所にあると声高に言いたいのであります。

それはつまり、先の下行順次進行に忍ばされている情感(イチロクニーゴー)は、属和音上で総ての調的なカデンツを網羅しているフレーズを背景に用意させるたった一つのコードがかき消している状況であるという事を踏まえ、本来なら「Ⅰ13」=「Ⅰ7(9、11、13」という和音として使ってしまうとあまりにも手を余す(仰々しくなる)為に、線(メロディー)の方が和音「進行」として調的プロセスを踏む様に示唆している姿と見なしうる状況であると考えるのであります。

ジャズ、特にバップ・アプローチを学ぶ人なら既にエドワード・リー『ジャズ入門』や濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』などで、根音からリラティヴ(=下方3度パラレル)に音脈を見出して行く手法はお判りになっているかと思いますが、所謂「属十三」という和音の取扱いという物が、結果的には全音階の総合たる総和音を表わしており、それを機能的に見た場合はドミナント機能を持つ和音であり乍らサブドミナントもトニックも併存させている状態でもある訳です。

そうした状況を、閉塞&和音進行が行き詰った音楽的空間とは見ずに、機能和声的な調的引力とは異なり、半音階への音脈を見出す為の「斥力」への一歩という風に好意的に解釈しているが故の「属十三」という物の見渡しなのであり、属十三を全音階の姿のままで閉塞させるのではなく、拡大され得る半音階への音脈への分水嶺として解釈するが故に、属十三「的」見渡しを前提としていると理解して欲しいのです。

和音を与えさえしなければ「ソファミレドシラソ」というフレーズは、線的には「イチロクニーゴー」を薫らせる線(=フレーズ)に「G7」という和音を「措定」しただけの体であるも、実は半音階社会への大きな入り口となる天下分け目の状況であったとも言えるでありましょう。

ハリスの主張はその後、ディミニッシュや6thコードの嵌当にて、その半音階的材料は用いる上で、その全音階的和音機能(カデンツ)を十把一絡げに内在される属十三和音を、単にシンプルな構造として属七として措定しておいて拡大解釈をしているのでありますが、こうした手法を新たに知る学び手に対してはこうした小難しいプロセスを省いた部分という風に咀嚼して見せているのであり、咀嚼に依って埋没してしまいかねない側面を私は掘り下げて露わにしているとも言い換える事が出来る事でありましょう。

いずれにしても、ハリスの主張は矛盾する物ではないので、ハリスがその後に示す根拠がどうしてクロマティシズムへの入り口となっているのか!? という事も語って行く事にしましょう。

扨て、譜例「12」を再確認する事にしましょう。これは、ハリスが上拍の強勢に和音構成音が生じないが故に「ソ」と「ファ」という属音と下属音の間に半音階的な経過音を辷り込ませる事で、後続に在る上拍の強勢が和音構成音を得て「安定的」なフレーズとなる物であると言われる物です。

その様な半音階的経過音は私が能く使う所の「減八度」の音脈なのでありますが、それがどういう名称であれ、ノンダイアトニックである音が辷り込んで来たかの様に生ずるこれを、私は「クロマティシズム」という世界の訪れの様に先述したのであります。和声学的にはこの半音階的経過音の導出を「半音階的下部隣接音」と呼ぶ事ができます。これはシェンカー理論で能く用いられる表現であります。

恐らくはハリス本人も、シェンカー理論からヒントを得ているであろうと思われるのですが、例えば我々が「G△」という長三和音を聴いて「シラソ」という旋律を映じたとしたら、シェンカー理論ではこの下行的フレーズを「ウアリーニエ」という原旋律線(基本線)と呼ばれる物として取扱われます。和音構成音を基本線にする場合は「リーニエ」とも区別して呼ばれる訳です。

シェンカー理論で注目すべきなのは、特定のフレーズが生ずる際、それはどんな「骨格」から生じて来ているのか!? という事を見抜く事にあります。西洋音楽の場合は和声的に書かれているばかりではなく対位法的に書かれている箇所もあります。総てが和声的に、和音構成音を中心にして和音外音が纏っているという訳でもないのですが、「骨格」を見出した時、曲の個性となっている枝葉がどういう風に分布しているのかという事を把握する事はシェンカー理論を持ち来す事が無くとも重要な作業であると言えるでしょう。

西洋音楽に理解のある者がハリスの、先の譜例「12」を見れば、ウアリーニエに対して半音階的隣接音を生じている、という事が直ぐに判る物なのです。但し、ハリスは音楽分析の為にこれを使おうとしているのではなく、結果的には「ビバップ・ドミナント・スケール」の導出の為の根拠として端的に述べている所にハリスの主張のシンプルさをあらためて理解する事ができます。

とはいえ、幾らハリスの主張を素直に耳を傾ける人が居るとしても、ジャズ・ハーモニーに慣れ親しんでいる人が「G7」という和音に対して、根音からジャズ的クロマティシズムを見せるアプローチを採るというのはかなり珍しい事でもありますし、ハリスの主張とは単に、クロマティシズム導出の方便として例示しているのだと理解に留めておいた方がより解り易いかもしれません。

なぜなら、ハリスはビバップ・ドミナント・スケールたる「半音階的隣接音」を導出し乍らも、その主張の背景には下拍の強勢に生ずる和音構成音という「調的」な重力の部分を声高に主張しているという矛盾がある訳です。然し乍らその矛盾というのも和声を一旦省いて線的に見れば、先の例の様にそのフレーズは「イチロクニーゴー」を内在している状況を「G7」という和音で粉飾している状況は「属十三」と見做している事に等しい状況である為、結果的に「属十三」という、後続には特に機能和声的進行をせずとも体を保つ事で、調的な重力とは異なる「斥力」を生んでいる状況を結果的に示唆する事になっているのであります。

つまり、半音階的隣接音の発生の根拠は、線的な欲求(=内在する「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」)に和音が「Ⅴ7」をスーパーインポーズという風に「強行する」矛盾が生んだ副産物であると言える訳です。

ですが勘違いして欲しくないのは「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」というフレーズに「Ⅴ7」を充てる事は決してハリスの間違いなのではなく、多くの人が「Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ」でも「Ⅴ7」というコードを充ててもある程度はそれで合点の行く物として甘受している状況こそが、ドミナント7thというコードが後続和音へ下方五度進行を採らずともなんとなく体を保ってしまうジャズ/ブルースの音楽的な方便を垣間見る事になっている状況である事をあらためて実感して欲しいのであります。

扨て茲で、旋律の骨格的な部分とやらを語る事にしますが、例としてハ長調の主和音=「C△」があったとします。この和音構成音は「ド・ミ・ソ」である為、旋律を形成する為の「骨格」としての要素は和音構成音である「ド・ミ・ソ」である訳です。そこに旋律が「ドレミファソ」と奏された場合、れっきとした和音外音である「レ・ファ」は音価がどうあれ「骨格」の近傍に附随する音なのであります。つまり、旋律から「骨格」を見抜くにはコード表記が充てられていない場合は下拍に備わる音価の長い音やバスとなる低音がその骨格と、先行から続く和音機能までを見越して判断する必要がある訳です。無論、ジャズ/ポピュラー音楽に於ては大半がコード表記が併記されている為、この様な分析をする迄もなく手軽にコード表記としての共通認識を適用すれば直ぐに和声的な補完は行なえる物でもあります。とはいえ、骨格に附随される線が時には和音構成音や類推され得るアヴェイラブル・モード・スケールからも外れた音が明示的に附随されるケースがあります。こういう状況は判断をどうするのか!? という事を考えてみましょう。

例えば、ラルク・アン・シエルの「虹」という曲の冒頭フレーズを西洋音楽的に分析すれば、その音脈はターンという装飾記号で示す事ができます。とはいえ本来の「ターン」という装飾記号のそれがオリジナル楽曲の「虹」の主旋律の歴時通りとなる事を示している訳ではありません。あくまでも「音脈」という音の訪れという意味でお考え下さい。

ターンが示しているのは、「骨格」としての音の中心に対して上下に隣接される音が附随させるという物です。骨格に対して次の様な半音階的なターンとして奏する記号だという共通認識が齎している音脈と何ら変わりは無いフレーズなのであります。

この曲の調はニ長調(=Dメジャー)と判断が可能であり、当該箇所はⅥ度が副次ドミナント化した「B7」であるのが適当であります。但し、この箇所を「B7」と想起した時、コードの7th音として備わる [a] 音は、メロディーが唄う下方の半音階的隣接音 [ais] とぶつかってしまう事になります。「ぶつかる」とは雖も、コード表記とアヴェイラブル・モードの流儀に沿えば偶々それらに合致する事の無い音 [ais] が登場しようとも、副次ドミナントたるドミナント7thコードは少なくとも内含する三全音が後続和音では「解決」という状況を期待させて協和感を待っている様な状況である為、機能的には立派な「不協和音」という副次ドミナントなのであります。そこでメロディーが和音構成音からもアヴェイラブル・モード・スケールからも合致しない音が「ぶつかる」とはいえ、それは不協和音上での新たな不協和がほんの少しだけ「装飾的」に増長されるだけの事で、不協和音を更に「着崩し」た装飾である為、態々 [ais] を忌避する必要は無いのです。

その他にも、メロディーで生ずる [ais] を強調させようとする事と反して、背景の和音構成音と想起するアヴェイラブル・モード・スケールとの衝突を回避しようとして「B7」の7th音を省略して単に「B△」に逃げてしまうのも避けるべきであり、茲は平然と「B7」というコード上で [ais] を唄い上げて構わない状況なのです。何故なら、この添加された(装飾された)音 [ais] は楽理的には「半音階的隣接音」という立派な体であるので、和音構成音とアヴェイラブル・モード・スケールの双方に準則させようとするばかりにこの音 [ais] に対してあたかも部外者の様に取扱って神経質になる必要などないのです。

ターンという記号で表わすからには、骨格となる音の下部隣接音はどうしても異度由来で書く必要が生じますが、原曲のそれは「ターン」という装飾で奏される流儀のそれとは異なる訳ですから、この下部隣接音の表記を [ais] とせずとも構わないのです。寧ろ、減八度としての [b] =「B♭」として書く方がより適切でありましょう。そこで背景の和音は「B△」とは逃げずに「B7」を表わした上で半音階的下部隣接音は「B7」から見ればアヴォイドなのに「B♭」と表わす。これが最も楽理的には適切な音になるのです。

半音階的下部隣接音を異度由来で書かれる、おそらく世界でも最も知られている曲があります。楽聖ベートーヴェンの「エリーゼのために(WoO59)」の、冒頭の属音の半音下に現われる半音階的下部隣接音がそれです。

譜例冒頭の、属音 [e] の半音下に現われる半音階的下部隣接音 [dis] =「D♯」の登場。拍子は「3/8」拍子なので16分音符のパルス構造からすれば16分音符2つ目のパルスは下拍(強拍)弱勢、3・5つ目のパルスが下拍強勢となる訳ですが、属音を強く薫らせてはいても和声的には何も与えられておらず分散和音的に鏤められているのが判ります。つまり、弱起の不完全小節を除く1小節目の16分音符5つ目のパルス [d] =「D♮音」というのは属音から見た七度音=下属音に相当する音ではありますが、和音構成音なのではありません。無論、この姿を分散和音として属七の体と見做す事ができますが、この1小節目での6つのパルスに於て属和音たる情感を強く補強しているのは16分音符4つ目(8分音符の歴時2つ目の上拍の弱勢)に現われる [h] =「B♮音」というのが皮肉な物でもあり、ハリスの主張する、各拍強勢に和音構成音が現われぬ事を嘆息するまでもなく斯様に上拍弱勢に現われようとも和声的成分は充分にその姿を存分に表わすという事があらためてお判りになるかと思います。

扨て、ハリスの6thコードの見渡しというのも実に端的に咀嚼された体系であります。つまる所、例えば長調主和音(=トニック・メジャー)に6th音が付加された和音を鑑みた時、例えばハ長調での「C6」というコード上で上行順次進行を採ると、やはり「ソ」の次の「ラ」に於て和音構成音である6th音の「ラ」が上拍の弱勢に来てしまう。これを巧く取り繕って「ソ・ソ♯・ラ」という風にして半音階的隣接音を今度は上方にあてがう事で、和音構成音である「ラ」は強勢に来る事になり、それに伴い和音外音として存在する事になった(=上行順次進行の過程で生ずる)「レ・ファ・ソ♯(ラ♭)・シ」という減七の分散を見る事となる訳で、この和音外音を巧みに添加する事でジャズ・アプローチを端的に採る事が出来るという物なのであります。

確かにハリスは巧い事端的に咀嚼した物で、初学者からすればこれほど判り易くジャズ・アプローチに接する事の出来る方法論はまず無いと思います。それほど簡略化されている体系である事は言うまでもありません。唯、この簡略化に依って楽理的な重要な側面を無視してしまう事にもなるので私はそうした方面を解説するのであります。

ハリスの言う主和音での付加六は実際には副十三和音の不完全和音を意味しております。つまり「C△7(9、11、13)」という完全和音の7・9・11度がオミットされた状態と考える事ができます。ハリスの体系とは異なる方面では先の完全和音の七度音=メジャー7thが半音低くオルタレーションされる状況も有ります。

つまり、不完全和音であろうとも「副十三」という全音階の総合として総和音を見るのであれば、それはトニック、ドミナント、サブドミナントという諸機能を十把一絡げにした物である為、動的なコード進行としてではなく垂直にそれらが併存している状況であるという事は属十三であろうと副十三であろうと変わりは無いのです。副十三として見渡しているとは雖も和声的には「コンパクト」な不完全和音として響かせているので、その和音構成音とは別の「和音外音」という物は立派に、分散和音という状態にしない重要なフレージングの為の要素である訳ですから、この和音外音に全音階だけでは得られなかった半音上方に添加された隣接音=G♯音を和音外音のグループから見渡せば「減七」の分散と見なしうる音脈を見付ける事になるので、これを材料音としてフレージングするという体系なのであります。

またこの簡素化された体系で見過ごしてはならない点は、結果的に先の減七の分散となる音脈は「短属九」の断片でもある訳です。真っ先に想起が可能なのは「G7(♭9)」という短属九の断片としての減七であります。つまり、原調となるハ長調の「G13」という属十三を見渡した時と、「G7(♭9、11、13)」という同主短調としての短属十三を同時に見ている事を意識させる事なく体系化させている事に等しいのでありまして、主音をコモン・トーンとする長・短という別々の同主張の音脈を利用する為に、そうした音楽的両義性が隠されている事を簡便性の裡からは全く見えなくさせてしまうので怖い所でもあるのです。

加えて、先の減七の断片を必ずしも「G7(♭9)」からの断片として一義的に見る必要はなく、少なくとも「E7(♭9)」「B♭7(♭9)」「C♯7(♭9)」という短属九の可能性もありますし、更には、それら4種の短属九で生ずる4つの根音= [e・g・b・cis] =(E・G・B♭・C♯)が新たな4音の減七に依る音脈を生んでいるという事も注目すべき事で、これは先ほど私が引き合いに出したアーサー・イーグルフィールド・ハルの「ジェネレーター」と称されるそれで語られるディミニッシュト排列構造から生ずる新たな音脈として、併存させる調域を拡大する事も可能な見渡しなのであります。

同主調との併存ばかりではなく、減七が招く新たな調域は原調(ハ長調)から見た「♮Ⅵ・♭Ⅲ・♯Ⅳ」という音度を主音とする調域を同主調以外にも見付ける事ができるのでありまして、結果的には和声二元論で得られるリーマン理論(Neo-Riemannian theory)とも同様の音脈を拾って来る事になる訳です。

ハリスの体系はこうした可能性も秘めている物なのでありますが、こうした側面を初学者に自覚させる事なくスンナリと入って行ける間口の広さと敷居の低さにはあらためて瞠目すべき所なのであります。唯然し、ハリスのそれは、本来なら生硬な響きと重畳しいハーモニーが広がるジャズの世界に於て、和音構成音のルートから見渡す点と、フレーズの強勢にあまりに注視しすぎるきらいのある着眼点は卑近なアプローチにも映ってしまう所が難点でもあります。とはいえハリスの謂わんとする楽理的背景には実は属十三・副十三という総和音の見渡しと共に、長音階の世界をややもすると「曇らせる」観のあるブルース/ジャズの世界観を同主短調の世界観と両義的にする様にして持ち込むそれを、使い手には意識させる事なく進めて行くのは相当に熟慮された体系であろうと思います。

扨て、ハリスの着眼点がなにゆえ「和音外音」および「総和音」という方向を向いているかというと、機能和声社会の様なカデンツを形成させる必要の無い状況という物を規準とした場合、そこにはドミナント7thコードが明示的に下方五度進行を採らずに「閉塞的な」和音としてのブルース進行として収まる様な状況も視野に入る訳でありまして、機能和声社会の「トニック、ドミナント、サブドミナント」を明示的にしないのであれば、それに収まる事の無い社会観での和声的振る舞いは「総和音」的見渡しでコードを形成して何ら問題はないのであります。後は響きが重々しいか否か、それは完全和音として用いるか不完全和音として用いるかという選択だけでも状況は変わって来る物の、いずれにしても機能和声的に遵守する方法論とは全く趣を異にする物であるという事を踏まえて理解していただきたいのであります。

西洋音楽界隈の楽理的な知識があれば、ハリスの体系がシェンカー理論、和声二元論などに通底する物である事が判ります。特に多くの示唆を含んでいるのは、アルフレッド・デイ(Alfred Day's 'A Treatise on Harmony' DAY, Alfred)の『和声概論 Treatise on Harmony』であると思われます。

アルフレッド・デイ(以下デイ)のそれは和声的に二通り(全音階的様式|半音階的様式)の理論が用意されておりますが、半音階的様式のそれを機能和声原理社会のそれを断章とされてしまい批判されてしまい多くの賛同を集められぬ時期がありました。然し乍ら、現代に入って改めてデイの半音階的様式を見ると、それはブルースやジャズに適用し得る、とても多くの示唆に富んだ内容となっており、その後英国ではあらためて評価される様になったのも深く首肯できる物なのです。私自身、英国ジャズの源流となる物がデイのそれにも通ずると信じて已まない所があるのです。

抑も英国ジャズに特徴的なのは、ドミナント・モーションを多用せず本位十一度やモードを選択する事が多く、対位法的なアプローチ=多声的に別の調域を想起し変応させるなど、和声体系の無かった頃のジメルや英国民俗的旋律のそれが、機能和声とは異なる体系として通じている姿が現われるので、ドミナント・モーションを用いるそれよりも予見が容易ではない所が魅力なのでありますが、デイの理論がなにゆえ現代のブルースやジャズにも示唆に富んでいるのかという事を解説する事にしましょう。

デイの半音階的様式から導かれる理論というのは、半音階の可動的な変化音を生じても、調的な曲想にて生ずる和音というのは次の様に、主音・属音・上主音を根音とする属十三・副十三の和音から発生し得る物であると語る訳です。

譜例からも判る様に、属十三以外の「Ⅰ・Ⅱ」度上の和音も「副次ドミナント」の体であるのです。同時に「Ⅰ・Ⅱ」度上の副十三和音は十一度音が省略された不完全和音なのであり、完全和音の体は属十三和音しか持たない謂わば11度音=本位十一度音は属和音の特権的扱いなのでもあります。

その上で、「Ⅰ・Ⅱ」度上に現われる十一度音オミットとなる和音は夫々、九度と十三度が「短九度・短十三度」という体を採る事もあるのでカッコで括られている訳ですが、現代のコード表記に準えるならば

「Ⅰ7(9、13)」

「Ⅰ7(♭9、♭13」

「Ⅱ7(9、13)

「Ⅱ7(♭9、♭13)」

「Ⅴ13」

という5種類の和音に依って、総ての和音はこれらを源泉として生ずるという風に語られる物なのです。「Ⅰ」を規準としても総ての完全音程・長音程と短音程および三全音を含む事になるので、半音階は総て凝縮されている事になります。

特に瞠目すべきは「Ⅱ」度上に現われる和音を重要視する所には先見の明がある物で、これについてはディーター・デ・ラ・モッテ著『大作曲家の和声』を一読された方が宜しいでしょう。特に短調のⅡ度上に生ずる和音(平行長調のⅦ)というのは実際にはⅡ度由来と見ずに「Ⅳ度」上から見てⅦ度が附与された「Ⅳm6」であるという見立てが、デイのそれと近しくなる事でありましょう。

平時に於て長音階のⅡ度上で生ずる副次ドミナントはドッペルドミナント(ドミナントのドミナント)という風に呼ばれますが、ご存知の様にその副次ドミナントは、和音の第3音が半音階的上方変位を起こして「属音」に対して新たな導音を作る和音なので別名「半音階的上主和音」とも呼ばれる物で、近年ではシュテファン・ケルシュが自著『音楽と脳科学』にて語っていたであろうと記憶しております。

つまり、短調の代理和音というのはモッテが口角泡を飛ばすかの様に強く語る様に「短調の代理和音の採り方はパラレル(下方三度)ではなくカウンター・パラレル(上方三度)側にある」という事を鑑みれば、デイが上主和音を着目するのも長調だけではなく短調も見渡した時の両義的世界観を見越しているが故の「Ⅱ」度なのであり、平行短調側から見れば長調の「Ⅱ」は「iv」だという事の重要性があらためてお判りになるかと思います。

和声学の原理からしても、一義的に厳格に取扱うのは長調の側なのでありますから長調はより安定的協和の世界で構築されている訳です。ですので長調での「トニック、サブドミナント、ドミナント」の各機能の本体として「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ」度上に備わるのでありまして、その代理機能は長音階の場合下方三度の側が受け持つのであります。また、和声学的には本機能と代理機能とで重複してしまう様な、例えば「Ⅳ△→Ⅱm」という風に進んでしまう様な物は棄却されてしまうのでもあり、「短調のⅣ度」=サブドミナントの本機能は上方三度にあるのは至極当然なのであります。これはトニックでもドミナントでも同様の事であり、短調の代理和音は「上方三度」に備わる物なのです。

非常に狭い所では、短調のⅡ度上の和音を平行調の長属九の属音省略という風に下方三度側に代理を採ってしまって同列に考えてしまう陥穽がありますが、この見渡しでは半音階的全音階を見渡す事はできません。教え方が古い、あるいは謬見と見なしうる物であり、藝大和声とて茲に組み入れられてしまいます。藝大和声の場合は多義的な短調の解釈を一義的に教えようとする整備に則った事である為こうした矛盾が生ずるのでありますが、これは教え手が悪いのではなく、学び手がそこまでの範囲で甘受してしまうのが悪いのであります。

短調のⅣ度上での「Ⅳm6」が更に半音変位して「Ⅳm6(♭5)」という認識をする場合もあります。これは見方を変えれば同義音程となる「減七」の構造でもある訳です。加えて、平時の長音階で生ずるⅣ度上の和音をデイの立場からすると「属十一」から根音・第3音・第5音が省略されただけに過ぎない、ドミナントの向こうに見えるサブドミナントという姿で、基底のドミナントを形成する長三和音を総じて省略した物として見なした物であり、その属十一から省略された音の内第5音を省略せずに「G7(9、11) omit R,3)という体が「F6」というⅣ度上で生ずる付加六の体であると言った訳です。

確かに茲だけを断章としてしまえば、多くの人はデイの説を眉唾とする事でありましょう。然し乍ら能々考えてみて下さい。下属音というのは音列の発生歴史の当初から主音の「下方五度」として位置づけられていた根源的な「下屬音」でありましたが、下属音がこれまで上方倍音列に組み入れられ発展した歴史など和声学には存在せず、少なくとも今世紀に入ってM・マイヤーが上方の第19次倍音を下属音とみなして音響心理学(=リップス/マイヤーの法則)に用いた程度であるだけで、ヘルムホルツの研究以降ですらも下属音の取扱いというのは楽典の方便として取扱われているだけに過ぎません。そういう意味ではⅣよりもⅡを重視している所に先見の明があるとしたのは、それがブルースを視野に入れた時に深い示唆が現われるからなのであります。

ご存知の様に多くのブルースの場合、音階の第7・5・3音が微小音程的に下方に低く採られ、それが半音階的に均された物を取扱うので、メジャー感のあるブルースにて主和音を四和音で取扱う場合、7th音は自ずと短七度となり結果的にはコードの体はドミナント7thコードを生ずる事になります。とはいえこれは属音上に現われる本来のドミナント7thコードとは異なり、動的な下方五度進行を採らずに「閉塞」した状況を選択する多義性のあるドミナント7thコードであるとも言えます。更に言えば、ドミナント7thコードが後続に動的な進行を起こさぬ振る舞いを得た、と表現する事も可能であり、デイの挙げた少なくともⅤ度上以外での「Ⅰ・Ⅱ」度上での「副次ドミナント」たる不完全和音は奇しくもブルースのそれと合致するのであります。

仮に、デイの挙げた「Ⅰ7・Ⅱ7・Ⅴ7」のコードの「Ⅴ7」をフィナリスとして、つまりこれがG調のブルースだとするならば「Ⅰ・Ⅱ」は相対的にフィナリスG音から見たⅣ7とⅤ7になるのであります。また、デイの挙げた「Ⅱ」をフィナリスに見立てるのであれば「Ⅳ7および♭Ⅶ7」が生ずる事になるという訳で、実に多義的な世界観を生ずる訳です。しかも、本来の「Ⅳ」は実質的には「ドミナントの向こう側」にある7・9・11度を見つめる音脈なのですから、現今社会に於ける分数コードのそれにも通ずる見渡しとして判断する事も可能なのです。

更に、デイは「増三和音は先の和音の根音・第3音・♭13度音である」という風に解釈していた事でも有名であり、先頃私が批判した「分数aug」の迷妄に陥るひとつの解釈を、180年も以前から述べていた事はあらためて注目すべき事であり、自然摂理として自然倍音列としての上音を纏い付ける所謂ドミナント7thコードが、後続への協和音へ動的に進行するばかりでなく自然倍音の集合体という風にも解釈した所が新しい点であり、これから半世紀以上の時を経てスクリャービンがあらためて神秘和音の存立する足場を強固にして、スクリャービン以降の彼等の楽派の中にはアメリカに亡命し、そうしてジャズの体系化が始まる事を思えば、米国ジャズは英国の仕来りをすっ飛ばして整備している所があるというのをあらためて確認する事も出来る訳です。

先の項にて私が「フィナリス」と呼んだ箇所があるのも、それを「トーナル・センター」と敢えて言わずにいたのも英国の音楽界隈を視野に入れていない米国流のそれを暗に批判する為でもあったのです。

なぜなら、「トーナル・センター」と呼ばれてしまうそれを、旋法的にはトニックとフィナリスは厳格に別個の物として取扱わなくてはならないとする英国での旋法文化の理論を提唱したセシル・シャープの数々の理論や、その後のアニー・G・ギルクリストの論考を全く視野に入れずに語ってしまうので新たな語句が徒に嵌当されていってしまうのであります。

セシル・シャープ English Folksong

アニー・G・ギルクリスト JSTOR

1845年にデイの『和声概論』が出版され、自然原理に基づく機能和声社会からは批判の声が挙がった物でしたが、ジョージ・アレクサンダー・マクファーレンは一貫してデイを支持していたと言われます。デイの論究の中にある半音階的様式のそれは、ブルースやジャズが一般化する様になると、あらためてその和声観のそれには先見の明があったと思われ再び脚光を浴びる事にもなる訳です。

そうして英国ではイングランド民謡協会での研究(ギリシャ旋法との関連性)が盛んであり、1907年セシル・シャープが 'English Folksong' を発表するに至り、その後セシル・シャープの旋法論を補強する様にしてアニー・G・ギルクリストが1911年に 'Note on the Modal System of Gaelic Tunes' を発表するという重要な経緯があった事を忘れてはならないのです。加えてギルクリストが強調していた事が、主音=tonic と終止音=final を区別するという事であったのです。この経緯を慮らない方面では、単に「旋法」という物を軽んじて取扱い、語句嵌当も体系に倣わずに共通認識に欠けた新たな語句が充てられたりする事も多いのでありますが、シュールベルクの教育法を見てもお判りの様に、所謂「トーナル・センター」という風に言われかねない言葉がきちんと 'finalis' や 'final' とされているのは体系を重んじているが故の事実であるのは言う迄もないでしょう。

処がジャズ界隈となると、ロシアから亡命して来たスクリャービン楽派の一人が私学塾でその体系を一義的に整備した所から端を発してジャズ理論が出来る訳ですが、ご存知の様にその体系はビパッブの時代までは巧い事収まっておりましたが、モード・ジャズに時代が移ると、その体系は旋法的振る舞いと矛盾が生ずる状況が生じて来る様になりました。然し乍ら、ジャズ和声という物がオルタード・テンションを纏って基底の和音にアヴォイド・ノートを作らぬ様にして恣意的に操作された「音響」が齎す和声感が広く使われて発展した事もあって、本位十一度を持つ構造の和声や旋法的振る舞いの音楽観は牛歩の様にして一部の先鋭化したジャズメンの間でしか使われる事がなかったのが米国ジャズのモード・ジャズ以降の姿であります。

あからさまなドミナント・モーションやツーファイヴ進行が無ければ、その茫洋とするコード進行を楽理も識らぬ評論家達は挙って「スピリチュアル」と表現する類の音楽をややもすると蔑視していたのかもしれません。残念乍らジャズを商業的な側面から見た場合、ビジネスの成功はバップ期であるジャズ黎明〜黄金期であり、これらの時代が圧倒的な支持を得ているのが実状です。楽理的に見ればジャズの語法の中でも古典に位置づけられかねないそれらが圧倒的な支持に依って、結果的にはモード・ジャズ以降の新しい方面が今猶ジャズの中心となって牽引できないのは、リスナーが育たぬまま「古典」が労せずして売れている所に胡座をかいている事もあるでしょう。

ジャズの理論方面に目を向けても殆どのシーンでは西洋音楽はおろか同じジャズ・フィールドですら先蹤を拝戴する事もなく、まるでロック界での反体制主義の様にして歴史や先人をもリスペクトせずに臆説をふりまいてしまうという悪しき側面があり、これは米国の反知性主義が禍いしてしまっている所も大いにあるでしょう。加えて、西洋音楽のそれをヒントとしたとしてもそれを「断章」して取扱って自説の都合の良い様に曲解してしまうきらいもあり、結果的に「断章取義」としてしまう所がジャズの楽理の世界では往々にして存在する物です。これらが一貫して是正されないのは反知性主義が背景にあるのは言うまでもありません。

体系を知ってさえいれば、ジャズの心得などなくともスケールライクにジャズ的フレージングを爪弾く位の事は初学者でも出来る程にジャズの体系は整備されましたが、それに安堵し、いつしかそれが「正当」と呼ばれる様になった時に、突如そんな体系を遥かに凌駕して西洋音楽界隈のそれを巧みに纏って現われたジェイコブ・コリアーという人物の前に手をあぐねて見ているジャズ信奉者の姿が如何に滑稽な事か。私はそんな連中を見ているだけでも「それ見た事か」という憐憫の情すら抱かぬ程に嗤笑しているのでありますが、多少成りともジェイコブ・コリアーに倣おうとするならば先ずは西洋音楽からきちんと学べと言いたい所であります。というより、英国音楽史に学ぶべきなのでしょうかね。ネガティヴ・ハーモニー関連だけでも見て御覧為さい。ジェイコブ・コリアーが取り上げただけで臆面も無くフリーライドが跋扈しておりますから(嗤)。

2018-09-06 16:25