「♭Ⅱ度」=ナポリタン(Neapolitan)と呼ばれる音度に生ずる和音 [楽理]

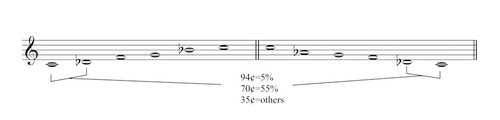

アルノルト・シェーンベルクの著書『対位法』『和声法』『作曲の基礎技法』などに掲載される調域関係・調域記号に倣えば、長調・短調の世界を標榜する際、長・短それぞれの各調を原調とした時の全音階の「正位位置(せいいいち)」として現われない夫々の主音から半音上にある「♭Ⅱ度」の音度にあたる調域はナポリタンという風に呼ばれます。

長調・短調双方の全音階に於て何れの音度の正位位置には「♭Ⅱ」度に相当する音度は無いとは雖もそれは正位位置に無いだけの事であり、あくまでも音階外の位置にある「調域」としての調性的な基準に沿った主音から半音階的な世界を俯瞰した場合の存在としては「見渡しの利く」領域なのではあります。

グレゴリアン・モード(教会旋法)に於て「♭Ⅱ」の音度を備える旋法はフリジアンかロクリアンになる訳ですが、エオリアンが下行形にてムシカ・フィクタを採って一時的に移旋と為して「♭Ⅱ」を聴かせる状況があります。往々にしてフリギア終止という下行形になるか、または「♭Ⅱ」度上の長和音から主音を見る事で「♭Ⅱ△7」として響かせる様な時などがあります。

嘗てのアニメ『サスケ』のエンディング・テーマで現れる「♭Ⅱ」というのは「♭Ⅱ7」であり「♭Ⅱ△7」ではありません。附言しておきたいのは、その「♭Ⅱ7」の短七度は増六度の異名同音であるも、これは決してナポリの六ではないという所です。

抑もナポリの六というのは後続のドミナントに進行する為に用意されるプレドミナント和音として置かれ、それが変化和音として作用している物だという事を念頭に置かなくてはならず、プレドミナントはドミナントへ進む物と取扱う以上は「♭Ⅱ7」というコードから同義音程和音として「増六」という異名同音へ置換し、それがトニックへ進もうとも決してそれはナポリの六では無い訳です。

機能和声社会というのは、そのサブドミナントがドミナントに進行する「プレドミナント」たる調的世界観を示すものですが、サブドミナント→トニックという変格終止(プラガル)は措定されたり例外として取扱われたりする訳です。

皮相的理解に及んでしまっている人々からすれば《なにゆえサブドミナントをプレドミナントなどと聞き慣れない言葉を使うのか!?》という風に疑問を抱くかもしれません。実は西洋音楽の、殊に機能和声社会では「サブドミナント」という機能として取扱っておらず、もっと強制力を伴わせる為にドミナントへ進む為に準ずる機能として「プレドミナント」と定義している訳です。

つまるところ、ナポリの六は偽終止進行を許容せずドミナントに進ませる為にドミナントに先行して置かれるプレドミナントとして扱われているので、後続和音はドミナントへ進む為の和音という事になるのです。

他方、プレドミナントとまでは呼ばずにドミナントへの強制力となる機能を持たせる迄には至ってはいない所の「サブドミナント」という名称は元々ジャン゠フィリップ・ラモーが呼んだと言われます。加えて『ラルース世界音楽事典』では「サブドミナント」について、《この音が和声的諸機能をもつ場合にのみこう呼ばれる》という風に端的であるも実に含蓄のある表現で書かれている物です。サブドミナント→トニックという進行たる音楽的方便の為に、そのサブドミナントは決してプレドミナントでない以上、プレドミナントという括りには出来ないからこそのサブドミナントであるという事があらためてお判りになるかと思います。

和声体系が整備される以前の対位法社会では、旋律形成の為に「極点」としての「Ⅴ度」を目指す事が綺麗な振舞いであるものの、実際には属音を目指す事なくそれを蹂躙する様にして対旋律の変応を俟つかの様に音楽的な世界観が多様になる状況は沢山生じていたのであり、こうした例をも俯瞰した時は必ずしも後続のドミナントの為にプレドミナントとして振舞う世界観ばかりではないという事も体系化する事による音楽的方便のひとつであると言っても過言ではないでしょう。

機能和声という仕来りでは「終止」=カデンツという世界観を標榜する為、偽終止を是認する立場を採りません。これは音楽教育体系に於ける履修過程の順序に伴う学習者の効率的な理解という配慮から生ずる教育方針が、正統なる終止の形としての厳かな性質という存在感が重なって取扱われる事で音楽的様式と教育方針の立場を堅牢にしているに過ぎません。

ですから機能和声の括りに於てコードが「Ⅴ→Ⅳ」と進むのを是認するかの様に教える訳が無いのです。こうした状況しか前提に置く事ができない人からすれば、偽終止という世界観を容認する事もなく、機能和声の世界観こそが真理とばかりに過剰に礼賛してしまう陥穽に陥る事になりかねません。

とはいえ機能和声社会とて、かなりみっちりと取り組んで他調の拝借やら凖固有和音やら偶成和音やらという応用的な状況をも理解すると大概の世界観を修得するのですが、応用や例外のそれらに甘受してしまって偽終止を全く体得して来なかった事など、音楽的な例外の方へ括ってしまったまま実際にはそれを他者に音楽的方便としての事実を伝える事はせずに音楽的方便を自身の理解の甘さを忽せにしている事の方便として用いる人も少なくはなく、自身の足を掬われる事のないように偽終止を音楽観から排除してしまおうとする様な人もあったりする位です。

とはいえ音楽の世界観というのは実質的には巧みな「欺き」であり、言葉だけではスンナリと頭に入って来ない様な言葉でも歌にする事で理解を増す事もあるでしょう。覚えにくい数字の羅列でも、音高毎(ピッチクラスなど)を用いて楽音にして桁数の遥かに多い桁数も記憶する事が出来たりもします。

欺きついでに言えば、偽終止もまた協和感という心理状態を欺く物であります。こうした音楽への欺きと正視という対比があるからこそ、たかだか数分〜数10分の世界観を耳にしているだけにも拘らず恐怖感を抱いたり悲しみや驚きが訪れたり、そうして喜びや歓喜という、日常生活に於てたかだか数分〜数10分の時間でこれほど心理状態が変化していれば通常ならば尋常な状況ではありません。

皮肉な物ですが音楽はそれを平然と人々の心に宿って「欺く」のです。音楽に好き放題己の気持ちを弄ばれて怒る人は居ないだろうとは思いますが(笑)、音楽を聴き終えた時には平常な日常を観ずる事でより一層音楽がどういう風に状況を欺いていたかを対照する事で魅力的にも変容するのです。音楽を聴いている時点で心理面では音に好い様に弄ばれるのが人間の性なのでもありましょう。それを前提として受け止められているならば、音楽様式での偽終止など否認出来る訳もなかろうという事を意味しているのです。

短調なのに途中で移旋する事で、短調の「Ⅱ度」が「♭Ⅱ度」へ変ずるという状況を例にするならば、その移旋で生じた旋律形成が下行形であればこれはフリギア終止と呼ばれる訳です。

フリギアというものは古代ギリシャ時代では「ドリス」とも呼ばれ、ロクリアはフリギアの変格の姿であるヒポフリギアでもあります。

フリギアはフィナリスから上方に数えて完全五度の位置に「Ⅴ度」という音度を備えてはいるものの、それをドミナントとして扱う事は許されず、フィナリスから上方に短六度となる「♭Ⅵ度」がドミナントとして扱う様に整備されて来た歴史があります。同時に、フリギアは周到に姿を変えてアラブ・中東でも用いられ独自の発展を遂げた物なので、実はかなり類型の旋法は世界でも用いられています。

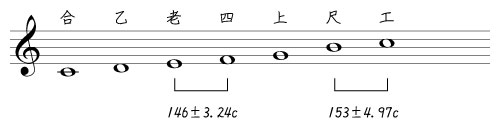

現代の都節音階ですらそうした括りに入れる事が出来るでしょう。然し乍ら西洋音楽が日本に入って来る以前の都節音階は、主音とⅡ度音は今の様に半音を標榜した物ではなくもっと狭かったと言われております。その狭さは1単位四分音に匹敵する位だそうです。

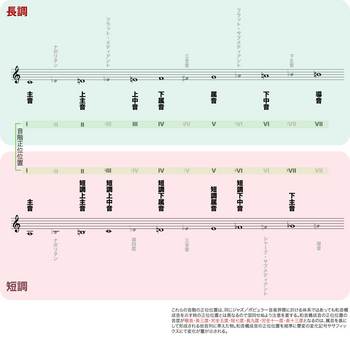

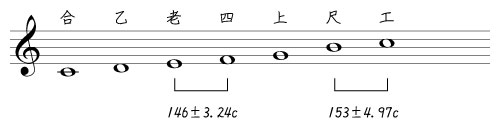

下記に示す都節音階は便宜的に [c] 音を中心音とする上行&下行形を示した物ですが、Ⅱ度音となる [des] =D♭として変化記号を充てている音が、実質的には譜例中央部に例示した微小音程としての数値として取り扱われていたという研究が為されております(『四和声理論 ─べき倍音列と日本伝統音階比較による和声根拠の研究─』山口庄司著�/1980年 アカデミア・ミュージック刊)。

現在ではⅠ・Ⅱ度の音程が半音と知られるそれが半音よりも狭く、更には「Ⅰ」に解決せずに他の温度へと新たに「着地」して終止するという例もあったと述べられているのは大変興味深い物で、そのような、まるでアリストクセノスのハルモニア原論の様な状況を見てしまうのは、狭い微小音程の存在による物でもあるのは明白です。

中根璋(中根元圭)の律原発揮がその証拠となります。この「より狭い音程」が琉球地方にも伝わり、元々存在する狭い半音音程に対して「より狭い」音程がイントネーションとして加わり、旧くの琉球音階は現在の西洋音楽的に均されて表記される半音音程よりも1単位四分音ほど広かったと言われています。

扨てジャズ/ポピュラー音楽界隈、殊にジャズ界隈の場合は終止感を明示しようとはせずに偽終止的進行を採るケースは非常に多い物です。その上で旋法を強く押し出す世界観を用いている訳ですから至極当然でもありましょう。そうした状況で「♭Ⅱ」が生ずるのは大別して次の二通りを挙げる事が出来るでしょう。

●Ⅴ7の三全音代理(トライトーン・サブスティテューション)としての♭Ⅱ7

●Ⅳのヴァリアント・コード(凖固有和音たる同主調の同位和音)の三度下方代理としての♭Ⅱ△7

後者の多くは、短調に於て局所的にフリジアン・モードに変わり♭Ⅱ△上で主音を見る、という状況の物であります。

フェリックス・ザルツァー(Felix Salzer:フェリックス・サルザーとも)は自著『Structural Hearling』にてフリジアン・スーパートニックおよびナポリの六を例示しますが、ザルツァーの例示するフリジアン・スーパートニックは何れも後続のドミナントへ進行させる例の物であるという事は念頭に置く必要があります。とはいえ、フリジアン・スーパートニックというのは総じてドミナントへ進行する為の物を指すのではなく、単にフリジアンのⅡ度の事を広く指す物でもあるという点も重ねて念頭に置いてもらいたいのであります。

特にジャズ/ポピュラーの多くはナポリの六の様な使用例よりも単に変格終止としての偽終止的進行の世界観に括られるプラガルな使用例が多いのも確かでありましょう。

抑もフリギアという旋法が特殊なままに長調と短調とは全く異なる「コンテクスト」のまま今猶生き残っているのは、その下行的性質の特色と、Ⅴ度にドミナントを採れない特殊な状況のままアラブ、中東、ペルシア地方に加え、アンダルシア進行として括られる事になるスパニッシュ・モードへの変形などという世界観に醸成されていったというのが真相なのであります。

無論、これらの地域での旋法の醸成の中から長・短生ずるナポリタン・スケールも生じたのでありますが、古代ギリシア時代まで遡ればフリギアは「ドリス旋法」(※ドリアではない)であったという所も併せてご理解願いたい点であります。

下記のTom Schneller(トム・シュネラー)氏の論文 'Modal Interchange and Semantic Resonance in Themes by John Williams' に於てフリジアン・スーパートニック(=♭Ⅱ△7として)の用例など大変参考になる例示が多数ありますのでご参考まで。

余談ではありますが西洋音楽界隈にて所謂現代で言うところの「短調」的性格をまとった旋法は、エオリアよりもドリアが長い間使われて来たのが真実なのであり、「自然短音階」の側が「短調」となった大きな理由は、和声体系が整備され音階の第6音が属音への下行導音として作用する様に用いる為にエオリアが短調という風に見なされる様になったのが実際であります。

自然短音階=エオリアの「iv」度がドリアである事から、ドリア調で書かれている作品を楽譜上で見れば調号が表しているのは下属調として示されてしまう過去の作品の例も多々あります。実質的にはト短調であるもそれがト調ドリアである為に楽譜上では変記号1つの変種調号と書かれる例など。

旋法的な性格よりも終止を明確にした機能和声としてのコントラストの明瞭さに伴う不文律が存在するという事も音楽の歴史としては留意しておく必要があろうかと思います。そもそもが長調も短調も、それぞれは旋法のひとつとしての性格に過ぎなかったのが皮肉な所でもあります。

フリギアのⅤ度上の和音は減和音になってしまう為、これを態々変化させてフィナリス [e] に対する上行導音 [dis] を作る事を赦されなかったという所に独自の発展を遂げたというのも歴史の興味深い側面でもあります。フリギアのドミナントは結果的に第6音に追いやられる事となりⅤ度音が実質的な効力を発する事がなく振舞う為に、フリギアを基にするMi調アンヘミトニック [ミ・ソ・ラ・ド・レ] にもⅤ度音相当が欠ける事により、Mi調アンヘミトニックにはペンタトニックの断片となるペンタトニック・ユニットが無いのです。

先にも挙げた『サスケ』のエンディング・テーマのそれが後続にドミナントを採らない以上、これは「Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ」の「Ⅴ」が三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)と成しているだけの事であり「Ⅰ→♭Ⅱ→Ⅰ」と成っているという訳であります。加えて、これはフリジアン・スーパートニック(・コード)でもない訳でもあります。

何故なら、フリジアン・スーパートニック(・コード)の場合は♭Ⅱ度上の長和音上の長七度音として主音を見る(=響かせる)必要がある訳ですから、Eフリジアンを例に採れば自ずと「F△」上で [e] 音が鳴らされる状況こそがフリジアン・スーパートニック(・コード)という状況であるのです。

※私のブログで「フリジアン・スーパートニック」と述べる時は、フェリックス・ザルツァーの様に旧い時代のプレドミナントをも包括する事を意味した物とは異なり、もっと狭い《「♭Ⅱ度」上の和音から主音を見る時》の状況を指しているのでご注意下さい。

嘗て私がYouTubeにアップしたドラマ『科捜研の女』に用いられるBGMの1曲のそれはフリジアン・スーパートニックとしての一例である訳です。

山下邦彦著『坂本龍一の音楽』にて山下自身が坂本龍一との対談中にて山下が不用意に用いた「ナポリの和音」に対して坂本がその言葉に激越し、「ナポリの和音の機能など使っていない!」と叱責された遣り取りが『坂本龍一の音楽』にて語られている所は、両者の音楽的素養の違いをあらためて浮き彫りにさせる内容というのが手に取る様に判るので興味深い物です。

山下の発言のそれは、嘗ての坂本との対談にて「ラスト・エンペラー」で使われている「♭Ⅱ度」の和音を坂本がナポリと称した事から勝手に「ナポリの和音」と類推してしまった事で坂本の怒りを買ったという事を赤裸々に載せているという事なのですが、坂本は単に「♭Ⅱ度」上に生ずる長和音を「ナポリタンの音度で生ずる和音」という意味合いで使っていたであろう事は容易に推察に及ぶ訳ですが、それに対して山下が西洋音楽界隈に於ける「ナポリの六」と同様に混同してしまっている事を坂本は怒ったのは明白です。

なぜなら「ナポリの六」の和音というのは後続のドミナント和音に行く為の「プレドミナント」である和音ですから、後続和音として「Ⅰ」を目指すナポリタンの音度上に現われる和音とは全く別物として取扱うべきコードです。とはいえ「ナポリの六」という和音とて増六度を有している事で和音構成音こそは異名同音的に「♭Ⅱ7」と同義音程とはなるものの、「Ⅴ7」の三全音代理である「♭Ⅱ7」と異名同音的に同義音程となるナポリの六を同一視してしまう事は、明らかに誤った理解となってしまう訳です。

山下のそれも、「ナポリの六」というのをシェーンベルクの言葉(=調域を示す語句)を援用(※実際には自説の実を上げようとしてシェーンベルクの調域の例を断章取義として導いただけに過ぎない誤った引用)し乍らジャズ・フィールドに於ける同様の解釈の暗喩を滲ませ乍ら言い訳がましく書いているものの、「ナポリの六」という和音機能がどういう物であるか!? という決定的特徴事項に触れていない所を見れば、あらためて坂本が怒ったという事が能く判るのであります。ナポリの六がプレドミナントであるという決定的に必要な理解に及んでいないという事です。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈に於ける範疇での解釈ならば、音楽の前後の流れを線的に追わずに唯単に「垂直に響く」音の和声的状況という視点から「ナポリの六」を拔萃してみれば、おおよそ「♭Ⅱ7」というコードの垂直的な響きのそれには「ナポリの六」が異名同音的かつ聴覚的にも等しい物と感じてしまう事でしょう。

特定の調性に長らく固執して演奏する事が少ないジャズの世界で多くの調性を局所的に利用し乍ら千変万化の世界観を繰り広げる状況と言えるので、局所的に生じた和音構成音をドミナント7thコードとして聴かずにナポリの六として耳にしなければならないという状況は音楽的な詭弁にすら感ずるかもしれません(前後の関係を無視して拔萃して聴けば、という状況)。

しかし異名同音的に等しいからと雖もその状況は決してそれらを「イコール」とする物ではありません。

鍵盤上やギターのフレットから見れば物理的に等しい位置にある音だとしても、ハ長調での導音である「ロ音=B♮」が変ト長調での下属音「変ハ音=C♭」が同一である訳はありません。物理的な位置は同じであろうとも、これらは全く違います。

処が、ジャズ界隈の知識をある程度備えた者が「♭Ⅱ7」というコードを拔萃して耳にすれば、多くのジャズの例からするとそれは「Ⅴ7」が包含する三全音を共有するトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)とするコードである為「♭Ⅱ7」が後続和音として進むべきは「Ⅰ」を目指す物として理解される筈でしょう。

然し乍ら「ナポリの六」はそれとは違うのです。

『坂本龍一の音楽』および多くのポピュラー音楽関連の書籍ではナポリの六をドミナント=Ⅴを目指すサブドミナント的用法として用いられる事を併記&明記していないので、ナポリの六と三全音代理の違いを理解していない読者は少なくはない事でしょう。同様の理解に収まってしまっている山下自身も坂本に怒られ乍らも自身の謬見を直す事ができぬままにして記事にしてしまっているのではなかろうかと読み取れてしまうのです。

とはいえ、坂本から何度も叱られ乍ら対談に臨んでいるという事を赤裸々に告白する点は著者の包み隠そうともしない正直な告白として好意的に映るものの、ジャズ・フィールドを得意とする山下は、自身の限定的な音楽観を通して坂本の音楽を分析しているに過ぎず、音楽を汎く俯瞰しつつ坂本の音楽を対照した物として捉える危険性は払拭できないというのは明白であります。

山下本人とて、自身のジャズへの深い造詣が功を奏してその手の人々が強く興味を抱くであろう西洋音楽界隈の近代和声方面への深い知識も備えているのは私とて感じてはいるのですが、ジャズの世界が暈して来た、《西洋音楽界に於ける強い調性感が生ずる真正な社会》の部分を、ジャズの歴史が西洋音楽のそれを暈してきた事をそのまま自身の論述に於ても同様に「フィルタリング」してしまっている様に見受けられるのも確かです。

ですから、ドミナントへ行く為の「プレドミナント」という極めて重大な手順の部分が「ナポリの六」を語る時点で既に欠落してしまっている事が判るのです。

ジャズの世界は其処彼処で頻々に転調が関わっており、終止(カデンツ)を目的としない偽終止的(プラガル)な進行が悉く多いもので、それこそ予見の容易い曲調というのはジャズを好む人々からは避けられがちであると同時に、機能和声的な西洋音楽の振舞いをそれほどジャズに援用する必要はなかろうという様なつまみ食いをしているかの様にも見受けられる点を山下には感じる所があるのです。19〜20世紀辺りの西洋音楽界隈の和声学関連の話題など枚挙に暇の無い彼なのですが、突然、基礎的な西洋音楽界隈の真正たる部分が欠落している様に見受けられるのは何もプレドミナントばかりではないというのも亦事実です。

ラモーがそもそも「Ⅳ6」を定義したのは、「Ⅳ」から「Ⅰ」に帰結する変格終止を体系的にする為の音楽的な方便だった訳です。こうした方便をも体系化せざるを得なかったのは、それまでの体系が対位法社会であった事に起因する訳でして、音楽理論を知った気になれるかの様に用いられる「カノン進行」なんて言うのも過程に偽終止(Ⅴ→Ⅵ)が介在している事を指摘するよりも喜び勇んで我が物顔で使っている割には機能和声にはトコトン遵守して凡ゆる方面から誹りを受けない様にして体裁を保つ程度の卑近な音楽を作ってしまっているのが関の山ではないでしょうか。加えて変格終止も介在しています。つまり、正当な流れに叛こうとしている訳です。それであるからこそ「プラガル=変格=偽終止的」なのですから。連中はそれでもカノン進行に偽終止が介在しているという事など気付く事などなく(笑)。

唯単にプレドミナントという位置付けのナポリの六というのとは異なり、「♭Ⅱ度」上で現われる長和音が生ずるその音度を「ナポリタン」あるいは「ナポリ」と言う事を咎める事はできませんが、それを「ナポリの六」と呼ぶ事は罷りならない事となります。

単に「♭Ⅱ度」というスケール・ディグリーを指す時にはシェーンベルクとて『和声法(新版含)』『対位法入門』『作曲の基礎技法』で規準となる音度からの音程を隔てる調域を列挙しており、「♭Ⅱ」に位置するのは「ナポリ調域」と書いております。繰り返す様ですが、山下邦彦は坂本龍一との対談にて「ナポリの和音」と言ってしまって坂本から怒られている訳です。山下自身には不利になるであろう、そうした誤った姿勢をも赤裸々に載せている点は却って好感が持てる物ですが、正直である事に好感が持てるに過ぎないのであり、その辺りの客観的な評価については一即多に語る事は出来ないでしょう。誤りについて目を瞑るという事は看過出来ないのであるのですから。

とはいえ、音楽的素養をある程度身に付けてしまっている人は誤った理解となってしまった事をなかなか払拭出来ない物でもあり、多くの場合はそれが恥として醜態を晒してしまう事で是正される可能性がある位のものでして謬見という物は非常に厄介な物であり、それが話(解釈)を難しくしてしまう事は往々にしてある物です。

音度としての「ナポリタン」つまり「♭Ⅱ度」上に現われる長和音は何も副次ドミナント7thコードでもなければ、長七度音を有するメジャー7th=「♭Ⅱ△7」を生ずる事もある訳です。後者の場合ナポリタン上にあるメジャー7thコードですが、フェリックス・ザルツァー(サルザーとも)はフリジアンに移旋した状況での「♭Ⅱ」として、それをフリジアン・スーパートニックと読んでいる訳であります。

私のブログでは誤解を避ける上でも「♭Ⅱ度」を指し示す時は「ナポリ」とは呼ばずに「ナポリタン」や「フリジアン・スーパートニック」を用いておりますのであらためてご容赦いただきたいと存じます。

抑もフリジアン・スーパートニックを語る場合、プレドミナントとしての用例ばかりに注目するのではなくフリギア終止としての過程から生じた応用例も視野に入れるべきなのでありますが、音楽教育の側面からは機能和声社会での終止(カデンツ)の体得が優位に置かれる為、変格の世界は後回し場合によってはそのまま等閑にされてしまう向きが多々有ります。ですので変格の側を知らぬまま声高に正統な社会観が語られるという性格を備えてしまっているという不文律があるという事を踏まえておかなくてはなりません。

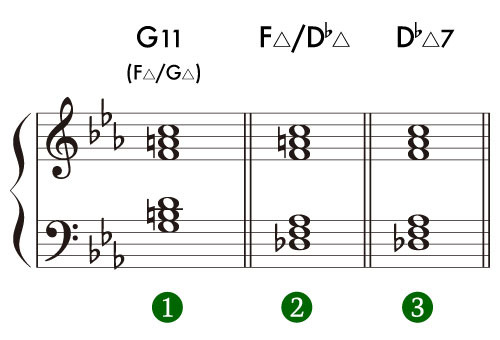

短調の主音へ解決する時に「Ⅰm」ではなく「♭Ⅱ度から主音を見る」という用法というのは、短調の正位位置に「♭Ⅱ度」に相当する音度など無いのですから、「なにゆえに短調とな!?」と疑問を抱く方が多いかと思います。短調からフリギア終止の為にフリギアへ移旋する状況も本来ならば念頭に置かなくてはならない状況があるのです。そうして「♭Ⅱ度上」に備わる和音が属十一和音の類型として見做されるべき状況も存在するのであり、その属十一和音とやらは2通りの変化を経る解釈が伴うであろうという私の解釈を取り上げる事にしましょう。「Ⅴ11」という和音が何故「♭Ⅱ△7」へと変化するのか!? その変遷にピンと来ない方が居られるかもしれませんが、そうした解釈を次に語っておく事に。

前述の「属十一和音」と述べているコードは、その和音構成音のひとつである11th音が正位位置となる「♮11th」を包含しているコードの事を示しており、「♯11th」を包含する属十一の和音について今回触れる訳ではありません。加えて、同時に内含する九度音は長九度音となる「♮9th」として備わる「Ⅴ7(9、11)」という状況を示しております。そのコード表記「Ⅴ7(9、11)」はあくまでも和声的に見た場合ですので、この♮11th音を主旋律に用いているのであれば、一般的なコード表記は「Ⅴ9」でも充分な訳です。但し、ハーモニー状況をトータルに捉える敢えてコード表記として「Ⅴ7(9、11)」と語っている所は誤解されぬ様注意をされたい所です。

扨てコード表記が「Ⅴ11」や「Ⅴ7(9、11)」であろうと、これらはドミナント・コード上で主音が鳴っている事に疑いの余地はありません。通常ならば「ひとりだけ先へ行ってしまった感」を伴う変な感じを伴う事でありましょう。「Ⅴ11」という和音を少なくとも第3転回形として、和音構成音の7th音を根音とする場合はサブドミナント感を同時にドミナントが移譲する状況になります。ドミナントがその支配力を弱めてしまった訳です(機能は暈滃されるも帰属先はドミナント)。

ラモーの体系化は変格終止となる「Ⅳ→Ⅰ」の正当化の為に「Ⅳ6→Ⅰ」としたのでありますが、その「Ⅳ6」というのもアルフレッド・デイ(Alfred Day)は「G11」の第3転回形で和声形成が似てしまう事に端を発すると述べている(リンク先PDFの90ページ)のも興味深い所です。

下属音を優勢にする様に響かせれば下記の例の様に「G11」を変形させる事ができます。

この譜例ではハ短調を基本にした上で、その属和音として「G11」が発生するという状況を見越した上での例示であります。そうしてハ短調が原調の強い残り香として存在する途中で「移旋」して結果的に音階外の「♭Ⅱ」が発生する際の原調との対比で生ずる世界観という事を基準に置いているので、ハ短調の属音上で「G11」が発生しているという事を前提に考えて欲しいと思います。

即ち、[a・h] という風にハ短調の正位位置である=「♭Ⅵ・♭Ⅶ度」が「♮Ⅵ・♮Ⅶ度」という風に成している状況が前提となっているという訳です。そのうえで「G11」というのはハ長調での物ではなくハ短調としての「Ⅳ△/Ⅴ△」という姿の「F△/G△」というポリコード状態でもあるのですから上記の譜例では「1」番の状況となります。

そこで上声部の「F△」をそのままに、基底部となる「G△」を変形させるのが「2」番の例であるのですが、この変形は基底部の「G△」を三全音調域に移高させた物であるのは明白です。「G△」を「D♭△」へと転換させたという事です。

この三全音の関係は所謂裏コードの音脈ですので発想的にはトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)とほぼ同様ではあるものの、元の三和音はハ短調の三全音 [f・h] を包含してはいない為、精確にはこれをトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)とは呼びません。なぜなら基底部の長三和音は7th音を持たないので、三全音を形成する2音が長三和音の和音構成音として存在する訳ではないからです。

そもそも「三全音代理」とは、その三全音を形成する2音の音程が他の調域で発生し得る異名同音を好い事に、異なる調域で生じている状況を音楽的な方便として異名同音的に共通する三全音を「共有」する事の転義であるので、今回の例での三全音調域への転換は三全音代理とは若干異なるという訳です。少なくとも、長三和音「F△」または「D♭△」のいずれにも [f] はあれど、三全音を形成する為の [h] はどちらの長三和音にもありません。三全音代理とはならないものの、三全音代理の遠因として三全音調域へ置換するという、ただそれだけの違いです。

こうして二全音/四全音忒いとなる「F△/D♭△」という奇特なポリコードを見立てる事が可能となった訳ですが、複調の世界観を強く押し出そうとしない限り一般的に奇異な響きは全音階的に調和しやすい響きを志向する様に傾倒する為、「2」番の複調的なポリコードの響きを強行するよりも実質的に「2」番のポリコードは複調の世界観を誘う非常に耳に厳しく佼しい音として耳にするよりも「フリジアン・スーパートニック」というフリジアン・モードのⅡ度として移旋された世界観を視野に入れる事になるので、一般的に耳に馴染み易い全音階的な「3」番の響きへ誘引される事となる訳です。その「誘引」は、[a] が [as] へと変じる事であります。

また、西洋音楽界隈に於けるフリギアの取扱いに於て最もムシカ・フィクタが多く採られるのが [gis] への変化であるという事もあらためて念頭に置く必要があります。短調の世界観の歴史は、終止に於ては主和音は長和音へ変化(=ピカルディー終止)し、フリギア終止という下行導音(♭ii→i)という振舞いでの主和音でも長和音へ変化していた事を物語ります。つまり、これらの可動的変化音を材料音として取り込んだ時、スパニッシュ・モードという8音が形成されるという事でもあります。

※この段落での一文が示している「フリギア」はEフリジアンに基づいて述べている一例です。つまり、Eフリジアン・モードにて一時的に臨時的可動的変化音として [gis=G♯] が発生する状況が西洋音楽の歴史から見て最も多発していたのがフリギアでのムシカ・フィクタであるという事を述べているのです。それまでの文章がハ短調に基づく属十一和音を語っているので混同なされぬ様理解されたし。

属十一(先の例では「G11」)という重畳しい和音を前提とせずとも属七の和音「G7」を例に採れば、転回形を前提にした時それその物が属和音という姿を稀釈化させている状態である所に加えて下属音を根音とする様にして第3転回形として [f] を下方に導く様にするだけで更に属和音としての地位は稀釈化し、いずれは下属音上の和音として見立てる事も可能となる訳です(これについてはアルフレッド・デイの 'Treatise on Harmony' に詳しい)。

その言葉の「いずれは」が意味するのは、属十三の和音と下属音上の副十三の和音はいずれもが全音階の総合たる総和音であって和音諸機能を全て包含している状況に過ぎず、両者が違うのは物理的な音高および基底となる根音が属音か下属音であるかの違いでしかないのです。

それと同時に、属十一の基底部の「G△」を三全音調域へ転換すれば「D♭△」を生む事になり、そのコードの構成音のひとつである [f] が結果的には、音楽全体のハーモニーとして俯瞰される際に属十一和音の第3転回形として優勢に働かせた [f] を重複してコモン・トーンとして補強する事になり、そうしたポリコードの音脈がフリギアのⅡ度として変位する事で「D♭△7」というフリジアン・スーパートニックとしての姿を見せようとする内在する力が働いているが故に現今の「♭Ⅱ」度音上から主音を見る響きは生じているのだとも言えるのであります。

三全音へ転換するというのは相当に遠い音脈になるのではないかと思われる方も居られるかもしれませんが、三全音調域という音脈の実際はそれほど遠い物ではありません。

例えばハ長調全音階組織での下属音 [f] と導音 [h] はそれぞれ三全音を形成し、それらを主音とする調を挙げるとすれば能く判ると思います。例えばヘ長調(F)とロ短調(Bm)。ヘ長調の平行短調=Dmでありロ短調の平行長調=Dという事を勘案すれば、結果的には同主調のそれぞれが平行調として遠ざかる状況にあるだけであり、これらを移高すればイ短調(Am)と変ホ長調(E♭)という三全音調域とやらも実質的にはC音を主音とする同主調の音脈であるに過ぎないという訳です。

こうした「近しい」三全音調域のそれぞれが長調と短調という物ではなく長調&長調もしくは短調&短調という風に同一の調が移高(6半音のトランスポーズ)という状況になっているのが完全なる三全音調域同士と見る状況になるに過ぎないのが三全音という関係なので、実際にはそれほど遠い音脈ではない訳です。三全音がそれほど遠くはない音脈であるという事は即ち、半音階社会という物は遠い脈絡では無い訳です。決して。

先述した様に、「Ⅴ7」が「♭Ⅱ7」として三全音代理として置換した物ではない「Ⅴ」と「♭Ⅱ」との三全音の転義そのものは、三全音代理に則った「遠因」を手掛かりにしている物である訳ですが、その「♭Ⅱ」を更に希釈・暈滃するかの様にして、「♭Ⅱ」での長和音を手掛かりにし、新調の「Ⅳ△7/Ⅴ」または「♭Ⅵ△/♭Ⅶ」という更なる遠因に手を伸ばすという事も可能であり、そうした例が次に示すクルセイダーズでのジョー・サンプルに依る「Pessimisticism」のコード進行が顕著な例となるでしょう。

マーカス・ミラーが参加している事で、従前のイナタさのあるクルセイダーズの音とは異なる物であるものの、マーカスのスラップのリフの素晴らしさも相俟って非常に良い出来となっているアルバムであります。

本曲の原調はハ短調でありますが、一連の4小節のリフに於て「C♭△7(on D♭)」が現れる箇所のそれは、変ホ短調(=E♭m)に於ける「♭Ⅵ△7/♭Ⅶ」のコードである事がお判りになるかと思います。

コード表記が見慣れない「C♭△7(on D♭)」なので面食らうかもしれませんし、「B△7(on C♯)」の取り違えに思われる方も居られるかもしれません。変ホ短調という変記号6つの変種調号よりも、それをエンハーモニック転調させて嬰記号6つの嬰ニ短調での「♭Ⅵ△7/♭Ⅶ」を見ようとするかもしれません。

ともあれ、原調であるハ短調からの近親性を辿るとネガティヴワード(下方五度)の累積として《変記号3つのハ短調→変記号6つの変ホ短調》という方が近しく、また曲名の「Pessimisticism」という「悲観主義」というそれも、五度圏を変種の方向へ 'Negativeward' に採ったダブルミーニングであろうと私は思っているので、本曲は「ハ短調→変ホ短調」という2つの調性をまたがった局所的な転調が介在している作品と解釈しております。

今回の説明を機にYouTubeの方で譜例動画をMODO BASSを用いて制作してみたので併せて参考にしていただければ幸いです。

いずれにしても「Pessimisticism」での部分転調を嬰種調号方面の転調と見なさない理由は他にもありそれは、変種調号である「変ホ短調」と見る事に依り、原調の主音・属音が叛かれる事が最も大きな理由なのです。

原調のⅠ度およびⅤ度のいずれもが叛かれ、原調から照らし合わせれば「♭Ⅰ・♭Ⅴ」という風に、調性を決定づける最も重要な2音のいずれもが変じているという事になり、これらをコモン・トーン(=共通音)とはできない事で、原調のダイアトニック・スケールである主音と属音以外の音をコモン・トーンとして近親的な転調および移調を試みるか、または全く脈絡のない音同士での調域関係として転調・移調を試みるか、という風にして調性が揺らぐ世界観という事になります。

唯、「ゆらぐ」とは雖もそれは機能和声的に見た調性感での情景にすぎず、実際には音楽観が揺らぐ様にしてハ短調と変ホ短調の渾淆とする世界観に聴こえる様に耳に届いてはいない事と思います。寧ろ、原調の強い余薫が後続の変ホ短調によってブルー音度化して聴こえる「♭Ⅴ」がブルージィーに聴こえる事でありましょう。

もしも「調性に固執」する状況であるならば、主音も属音も叛かれる状況に於て原調に固執するのは莫迦げている状況であると言えるでしょう。そういう状況はとっとと新調に基軸をあらためて見据えるべき状況であります。

ジャズやブルースでは「♭Ⅵ7」という♭Ⅵ度上で副次ドミナント和音が生じた時には属音相当のⅤ度が♭Ⅴ度と変ずる事になるので、これにて「機能和声的」見渡しは不可能となります。それが主音にも及んでしまう状況で原調に固執するのは莫迦げているという事なのです。

ですので本曲を、原調の余薫を強く感ずるのであるならばそれは原調を固執している状況に等しい状況であるも、その状況が機能和声的に調性を固守して見渡しても良いという方便にはならないという事は肝に命じて欲しい所であります。機能和声的に解釈はできない物です。ならば調号も途中で変じろという方も居られるかもしれませんが、それをジャズ系統で表すのはどうかと思います。

確かに、私は過去にジェフ・ベックのアルバム「Wired」収録のナラダ・マイケル・ウォルデン作曲の「Play With Me」の譜例動画で、調号が頻繁に変わる例を披露した事がありましたが、これの主たる目的は、局所的に転ずる「調所属」を明示的にする事が目的である訳で、その調所属が示す調性からの因果関係が頻々に変わってしまう調性に惑わされない様に敢えて明示化した物です。

斯様な状況を十把一絡げとして括る事ができないのが実にもどかしくもありますが、これが音楽の皮肉な所でもあります。とはいえ原調の強い残り香をどれだけ引きずろうとも、「調性」に正しく向き合った時に主音・属音のどれかを叛けば真の調性はもう既に喪失し後続の調性へ基軸を移しているのが実際なのです。茲だけを注意して理解していただければ、結果的に原調に戻ろうともそれが「移ろい」だという事がお判りいただけるかと思うので、私がこうして口角泡を飛ばしてまで語るのにはそれ相応の理由があっての事なのです。

尚、譜例動画アップロードついでに「Pessimisticism」のコードについて少々語っておきますが、変ホ短調(=E♭m)想起での「♭Ⅵ△/♭Ⅶ」解釈の「C♭△7(on D♭)」の後続には、経過和音として解釈してもよかろう「G♭69(on D♭)」と「G♭4」というコード表記を便宜的に充てる事にしました。

特に最後の「G♭4」というのは「G♭add4」とどういう違いがあるのか!? という風に混乱してしまいかねない表記ではありますが、「G♭11」あるいは「G♭△9(11)」という六声の完全和音としての構成音を満たさず、本位十一度音が付与され乍ら7 or 9度音のいずれかがオミット状態のそれを私は今回「G♭4」と表記しただけに過ぎないのであまり深く考えずに見ていただければ幸いです。瑣末事とも捉えても良しとする理由は、当該箇所の音価が短い経過和音として捉える事も可能だからであります。

扨て話を戻しまして、元を辿れば属十一(※本位十一度)和音の和音構成音を「恣意的」に転義する処から端を発しているのがこうした転換の世界観なのでして、そこで属十一の和音という本来は属音を根音とする和音を下属音を優勢にする様に転回し、プレドミナントとしてではないサブドミナントとして決して「次なる下方五度」へ進もうとはしない本来の調的和音機能が薄れる事を利用しているという訳です。これは、属音を優勢に響かせない事で元のドミナントたる機能を暈滃するという恣意的な操作でもある訳です。

それと同時に、先の譜例2番に見られる「F△/D♭△」というポリコードから類推し得るアヴェイラブル・モード・スケール(※C音を優勢に響かせる時=B♭メロディック・マイナーの第2音のモード)が、一般的なグレゴリアン・モードの世界観に靡きCフリジアン(※同時にB♭ドリアンでもある)に移旋する事で、ハ短調の正位位置から変じていた音階の第6音の「♮Ⅵ」はCフリジアンに移旋する事で「♭Ⅵ」へ誘引された、という事なのです。

茲で留意しておきたい事がひとつ。和音が持つ調性諸機能(トニック、ドミナント、プレドミナント、サブドミナント)というのは、機能の主体は長和音に宿り、短和音に宿る機能は、その短和音の全音階的に3度上方にある長和音の機能を「副次的に」受け持っているという点です。

ならばフリジアン・スーパートニックで生ずる長七の和音=「♭Ⅱ△7」は何なのか? という事になる訳ですが、「♭Ⅱ」をフリギア上のⅡ度として見るという事は、「調」組織から見ればその「♭Ⅱ」は下属音なのですからサブドミナントという事になります。

フリギアのフィナリスはその音組織からフィナリスをIII度と見れば同一音組織のイオニアの主音=トニックです。フリジアン・スーパートニックたる「♭Ⅱ」はサブドミナント=下属音に現れる訳です。

つまり、ノン・ダイアトニックとして聴かせる「♭Ⅱ△7」の時の原調の主音の残り香(※「♭Ⅱ△7」でのメジャー7th音)は、新たなる調性でのフリギア上のⅡ度、即ちフリジアン・スーパートニックであるという訳です。そしてあらためて原調に戻って、移旋した状況が再度原調に戻るという状況が和声的に生じているという訳です。ですので「♭Ⅱ△7」が生じた時というのは原調基準で見立てるのではなく新調でのサブドミナントとして見立てる必要があり、そのサブドミナントは決してプレドミナントではないという事です。

次のYouTubeでの譜例動画はチック・コリア・エレクトリック・バンドの1stアルバムのオープニングを飾る「City Gate」という曲でして、譜例では終止線が明示しておりますが原曲はこのまま組曲として後続の「Rumble」という曲にそのまま接続します。この終止となる終止和音(※譜例動画埋込当該箇所)こそがフリジアン・スーパートニックであります。実質的にはハ短調でありつつも、終止和音部分でスルリとCフリジアンへ移旋してCフリジアン・モードでの「Ⅰm /♭Ⅱ」という風に聴かせている用例です。

※「Ⅰm /♭Ⅱ」と本文では表記してはいるものの、上声部のコードでの「Ⅰm」での第3音を実質的にはオミットしており譜例動画でもその様に記譜しているので、情況としては精確な物です。それならばコード表記を「Ⅰm omit3 /♭Ⅱ」とした方がより精確なのではなかろうか!? と疑問を抱かれる方がおられるかもしれないので、その辺りを附言しておく事とします。原曲および譜例動画に於て上声部の和音がコードの第3音を確定していない情況であろうとも、この部分がフリジアン・スーパートニックである事が明白なのでこの様に記しております。

何故なら、古典的なフリギアの様式でもフリジアン・モードの第3音(=♭III)は「♮III」としても適宜ムシカ・フィクタ(可動的臨時変化音)を頻繁に採られる物として扱われていたのであり、終止和音の上声部がフリジアン・モードの全音階的な立場では「Ⅰm」であるも、それが適宜「Ⅰ△」へとピカルディー終止に擬えた同様の状況に等しく「可動的臨時変化」を採ろうと何の誹りも受けません。スパニッシュ・モードはこうした可動的臨時変化をあらかじめ音階固有音として取り込み、フリギアの下行形限定での終止という制限から解放された用途から生じた物なのです。そういう意味ではチック・コリアは本来であれば「♭III」または「♮III」のどちらを和音に組み込んでも何の誹りも受けないのですが、それを敢えて確定せずに聴き手の脳内に未確定の音を類推させる様にして宿す為の技法として第3音を空虚にしているのだと思われます。故に、この第3音が未確定であろうとも、元の姿はフリジアンであろう事は明白なので、元の姿としての形としてのコード表記として、終止和音を譜例動画ではコード表記として明記してはいないものの、こうして本文にて「Ⅰm /♭Ⅱ」と述べている点はご注意下さい。

次のYouTube動画は、ジェントル・ジャイアントの3rdアルバム『Three Friends』収録の「Prologue」ですが、歌が入る前のテーマはフリギア終止としてのフィナリス [f] 音が、原調のFマイナーをFドリアンとして聴かせているフィナリス [f] 音がコモン・トーン(=共通音および架橋音)として作用しているのが明確にお判りいただけるかと思います。

本曲の凄い所はフリギア終止の部分よりも、テーマ冒頭Fドリアンでの「Fm」から突如「E7aug」と進んでそれが下方五度進行させずに「Gm7 -> B♭m」と進む所にあるのですが、先の「E7aug」はエンハーモニック転調側に転義させた物でして、実際には「B♭9(♭5)/F♭」という状況での [fes=F♭] を [e] に聴かせつつ、恰も「E7aug」に聴こえさせているという恣意的な同義音程和音に依る転義の手法が見られる例です。「E7aug」としたとしても、そこから得られるアヴェイラブル・モード・スケールとしての第4音は [ais=A♯] を生ずる必要性があるので、非常に厄介かつ高度な手法で移旋させております。

こうした、和声的には遠い音脈を用いている様な例に見えるものの、対位法的には非常に近しい音脈である為、対位法と和声法を併存させる世界では斯様な高度な世界観を表現する事が可能という証明ともなろうかと思います。とはいえ「Prologue」の凄さは、歌が入って来てからの非常に高次に響く対位法的和声こそが真骨頂なので、実に見事な佼しいハーモニーをこの機会に堪能していただければ私としても之幸いです。

次に示すのは井上堯之に依る「太陽にほえろ! 危機のテーマ(作曲:大野克夫)」を模倣するも、コード表記は実際のコードのそれとは異なり恣意的に高次なハーモニーを想定して表記している物です。番組オリジナルのサウンドトラックをご存知の方ならば、ハモンド・オルガンと岸部一徳に依るベースがナポリタンにあるトライトーン・サブスティテューションつまり「♭Ⅱ7(A♭7 in Gm)」の響きをまざまざと感じ取る事が出来るのではなかろうかと思います。

岸部一徳のベース・フレージングのそれが非凡なのは、ナポリタンにある三全音代理である裏コードの先行和音「D7 on A」で和音構成音の第5音である [a] を奏する事で増一度下行進行をする所です。これにより、主和音でのトニックから漸次下行進行として長二度→短二度→増一度→短二度→長二度→長二度→短二度→増一度という風に順次下行進行を強行して滑らかさを表わし、井上尭之はベースのそれに随伴させずに、裏コードの所で減四度上行進行として反進行を採ってハーモニー形成に彩りを添えているという訳です。ハーモニーそのものは重畳しい物ではないのですが、そこから類推し得るハーモニーは結果的に私の示すそれを想起させる物なのです。

こうした例をあらためて対照させれば、ナポリタンにある三全音代理としての「♭Ⅱ7」というプレドミナントではない響きのそれと、フリジアン・スーパートニックとしての「♭Ⅱ△7」という、「♭Ⅱ」度から主音を見るそれらの響きの差異があらためてお判りになるかと思います。それと同時に、フリジアン・スーパートニックというのは、短調の姿をほんの一時的に変化(移旋)させてスルリと原調に戻る状況として使われるという事も知っておいていただければと思います。

和声が体系化する以前の西洋音楽は対位法書法で書かれていた物であり、その中でもムシカ・フィクタという可動的臨時変化音を忍ばせる手法の歴史はかなり古くから用いられた物です。なにしろ導音を用いず旋法的にエオリアを堅持する短調は20世紀になろうとする時から用いられるようになった位で、ジャズでのモードの堅持とそれほど年月的には乖離している物ではないというのも駭くべき点であります。

ジャズでのモードというのはムシカ・フィクタを適宜採らずにモードを堅持する所に大きな特徴がありますが、ピンと来ない方は、ドリア調での「グリーンスリーヴス」を想起していただければ、過程で導音が生ずるそれでお判りいただけるかと思います。導音が生じた時点でメロディック・マイナーと思ってはいけません。あれはドリア調での音階の第7音の上行導音となるムシカ・フィクタの一例です。

元来、音階の数とは天体に準則する形で形成され、もちろんその天体の数が意味するものは地動説での天体の数と、科学の発達によって惑星の数が増えていった事で、音楽の古典的な教典は旧い仕来りを措定したまま一方では音響面の科学を存分に採用して発展して来た部分もあります。こうした二義的な世界観で最も影響を受けたのは「協和感」であるのは言うまでもありません。

加えて、ムシカ・フィクタを敢えて用いずに導音無しのフレージングをするとすれば、それは民族的なアンヘミトニック(導音なし五音音階)を積極的に用いる事にも繋がり、恣意的に導音を形成する事で、予期せぬ六音音階(ヘクサトニック)が生じたりするのも興味深い所です。

音楽を恣意的に見るという所が強化されて行くように発展したのも、異名同音で記される音程が同義音程として別の音度由来の音程として恣意的に見る事から、全音階の世界を飛び越えて半音階の世界へ近付くからであります。全音階という音楽観ばかりが卑近であるが故に、音楽は欺く方へと発展して来た事をあらためて受け止める必要があるかと思います。ですから局所的に「移旋」が生じたりもする訳です。

長調・短調双方の全音階に於て何れの音度の正位位置には「♭Ⅱ」度に相当する音度は無いとは雖もそれは正位位置に無いだけの事であり、あくまでも音階外の位置にある「調域」としての調性的な基準に沿った主音から半音階的な世界を俯瞰した場合の存在としては「見渡しの利く」領域なのではあります。

グレゴリアン・モード(教会旋法)に於て「♭Ⅱ」の音度を備える旋法はフリジアンかロクリアンになる訳ですが、エオリアンが下行形にてムシカ・フィクタを採って一時的に移旋と為して「♭Ⅱ」を聴かせる状況があります。往々にしてフリギア終止という下行形になるか、または「♭Ⅱ」度上の長和音から主音を見る事で「♭Ⅱ△7」として響かせる様な時などがあります。

嘗てのアニメ『サスケ』のエンディング・テーマで現れる「♭Ⅱ」というのは「♭Ⅱ7」であり「♭Ⅱ△7」ではありません。附言しておきたいのは、その「♭Ⅱ7」の短七度は増六度の異名同音であるも、これは決してナポリの六ではないという所です。

抑もナポリの六というのは後続のドミナントに進行する為に用意されるプレドミナント和音として置かれ、それが変化和音として作用している物だという事を念頭に置かなくてはならず、プレドミナントはドミナントへ進む物と取扱う以上は「♭Ⅱ7」というコードから同義音程和音として「増六」という異名同音へ置換し、それがトニックへ進もうとも決してそれはナポリの六では無い訳です。

機能和声社会というのは、そのサブドミナントがドミナントに進行する「プレドミナント」たる調的世界観を示すものですが、サブドミナント→トニックという変格終止(プラガル)は措定されたり例外として取扱われたりする訳です。

皮相的理解に及んでしまっている人々からすれば《なにゆえサブドミナントをプレドミナントなどと聞き慣れない言葉を使うのか!?》という風に疑問を抱くかもしれません。実は西洋音楽の、殊に機能和声社会では「サブドミナント」という機能として取扱っておらず、もっと強制力を伴わせる為にドミナントへ進む為に準ずる機能として「プレドミナント」と定義している訳です。

つまるところ、ナポリの六は偽終止進行を許容せずドミナントに進ませる為にドミナントに先行して置かれるプレドミナントとして扱われているので、後続和音はドミナントへ進む為の和音という事になるのです。

他方、プレドミナントとまでは呼ばずにドミナントへの強制力となる機能を持たせる迄には至ってはいない所の「サブドミナント」という名称は元々ジャン゠フィリップ・ラモーが呼んだと言われます。加えて『ラルース世界音楽事典』では「サブドミナント」について、《この音が和声的諸機能をもつ場合にのみこう呼ばれる》という風に端的であるも実に含蓄のある表現で書かれている物です。サブドミナント→トニックという進行たる音楽的方便の為に、そのサブドミナントは決してプレドミナントでない以上、プレドミナントという括りには出来ないからこそのサブドミナントであるという事があらためてお判りになるかと思います。

和声体系が整備される以前の対位法社会では、旋律形成の為に「極点」としての「Ⅴ度」を目指す事が綺麗な振舞いであるものの、実際には属音を目指す事なくそれを蹂躙する様にして対旋律の変応を俟つかの様に音楽的な世界観が多様になる状況は沢山生じていたのであり、こうした例をも俯瞰した時は必ずしも後続のドミナントの為にプレドミナントとして振舞う世界観ばかりではないという事も体系化する事による音楽的方便のひとつであると言っても過言ではないでしょう。

機能和声という仕来りでは「終止」=カデンツという世界観を標榜する為、偽終止を是認する立場を採りません。これは音楽教育体系に於ける履修過程の順序に伴う学習者の効率的な理解という配慮から生ずる教育方針が、正統なる終止の形としての厳かな性質という存在感が重なって取扱われる事で音楽的様式と教育方針の立場を堅牢にしているに過ぎません。

ですから機能和声の括りに於てコードが「Ⅴ→Ⅳ」と進むのを是認するかの様に教える訳が無いのです。こうした状況しか前提に置く事ができない人からすれば、偽終止という世界観を容認する事もなく、機能和声の世界観こそが真理とばかりに過剰に礼賛してしまう陥穽に陥る事になりかねません。

とはいえ機能和声社会とて、かなりみっちりと取り組んで他調の拝借やら凖固有和音やら偶成和音やらという応用的な状況をも理解すると大概の世界観を修得するのですが、応用や例外のそれらに甘受してしまって偽終止を全く体得して来なかった事など、音楽的な例外の方へ括ってしまったまま実際にはそれを他者に音楽的方便としての事実を伝える事はせずに音楽的方便を自身の理解の甘さを忽せにしている事の方便として用いる人も少なくはなく、自身の足を掬われる事のないように偽終止を音楽観から排除してしまおうとする様な人もあったりする位です。

とはいえ音楽の世界観というのは実質的には巧みな「欺き」であり、言葉だけではスンナリと頭に入って来ない様な言葉でも歌にする事で理解を増す事もあるでしょう。覚えにくい数字の羅列でも、音高毎(ピッチクラスなど)を用いて楽音にして桁数の遥かに多い桁数も記憶する事が出来たりもします。

欺きついでに言えば、偽終止もまた協和感という心理状態を欺く物であります。こうした音楽への欺きと正視という対比があるからこそ、たかだか数分〜数10分の世界観を耳にしているだけにも拘らず恐怖感を抱いたり悲しみや驚きが訪れたり、そうして喜びや歓喜という、日常生活に於てたかだか数分〜数10分の時間でこれほど心理状態が変化していれば通常ならば尋常な状況ではありません。

皮肉な物ですが音楽はそれを平然と人々の心に宿って「欺く」のです。音楽に好き放題己の気持ちを弄ばれて怒る人は居ないだろうとは思いますが(笑)、音楽を聴き終えた時には平常な日常を観ずる事でより一層音楽がどういう風に状況を欺いていたかを対照する事で魅力的にも変容するのです。音楽を聴いている時点で心理面では音に好い様に弄ばれるのが人間の性なのでもありましょう。それを前提として受け止められているならば、音楽様式での偽終止など否認出来る訳もなかろうという事を意味しているのです。

短調なのに途中で移旋する事で、短調の「Ⅱ度」が「♭Ⅱ度」へ変ずるという状況を例にするならば、その移旋で生じた旋律形成が下行形であればこれはフリギア終止と呼ばれる訳です。

フリギアというものは古代ギリシャ時代では「ドリス」とも呼ばれ、ロクリアはフリギアの変格の姿であるヒポフリギアでもあります。

フリギアはフィナリスから上方に数えて完全五度の位置に「Ⅴ度」という音度を備えてはいるものの、それをドミナントとして扱う事は許されず、フィナリスから上方に短六度となる「♭Ⅵ度」がドミナントとして扱う様に整備されて来た歴史があります。同時に、フリギアは周到に姿を変えてアラブ・中東でも用いられ独自の発展を遂げた物なので、実はかなり類型の旋法は世界でも用いられています。

現代の都節音階ですらそうした括りに入れる事が出来るでしょう。然し乍ら西洋音楽が日本に入って来る以前の都節音階は、主音とⅡ度音は今の様に半音を標榜した物ではなくもっと狭かったと言われております。その狭さは1単位四分音に匹敵する位だそうです。

下記に示す都節音階は便宜的に [c] 音を中心音とする上行&下行形を示した物ですが、Ⅱ度音となる [des] =D♭として変化記号を充てている音が、実質的には譜例中央部に例示した微小音程としての数値として取り扱われていたという研究が為されております(『四和声理論 ─べき倍音列と日本伝統音階比較による和声根拠の研究─』山口庄司著�/1980年 アカデミア・ミュージック刊)。

現在ではⅠ・Ⅱ度の音程が半音と知られるそれが半音よりも狭く、更には「Ⅰ」に解決せずに他の温度へと新たに「着地」して終止するという例もあったと述べられているのは大変興味深い物で、そのような、まるでアリストクセノスのハルモニア原論の様な状況を見てしまうのは、狭い微小音程の存在による物でもあるのは明白です。

中根璋(中根元圭)の律原発揮がその証拠となります。この「より狭い音程」が琉球地方にも伝わり、元々存在する狭い半音音程に対して「より狭い」音程がイントネーションとして加わり、旧くの琉球音階は現在の西洋音楽的に均されて表記される半音音程よりも1単位四分音ほど広かったと言われています。

扨てジャズ/ポピュラー音楽界隈、殊にジャズ界隈の場合は終止感を明示しようとはせずに偽終止的進行を採るケースは非常に多い物です。その上で旋法を強く押し出す世界観を用いている訳ですから至極当然でもありましょう。そうした状況で「♭Ⅱ」が生ずるのは大別して次の二通りを挙げる事が出来るでしょう。

●Ⅴ7の三全音代理(トライトーン・サブスティテューション)としての♭Ⅱ7

●Ⅳのヴァリアント・コード(凖固有和音たる同主調の同位和音)の三度下方代理としての♭Ⅱ△7

後者の多くは、短調に於て局所的にフリジアン・モードに変わり♭Ⅱ△上で主音を見る、という状況の物であります。

フェリックス・ザルツァー(Felix Salzer:フェリックス・サルザーとも)は自著『Structural Hearling』にてフリジアン・スーパートニックおよびナポリの六を例示しますが、ザルツァーの例示するフリジアン・スーパートニックは何れも後続のドミナントへ進行させる例の物であるという事は念頭に置く必要があります。とはいえ、フリジアン・スーパートニックというのは総じてドミナントへ進行する為の物を指すのではなく、単にフリジアンのⅡ度の事を広く指す物でもあるという点も重ねて念頭に置いてもらいたいのであります。

特にジャズ/ポピュラーの多くはナポリの六の様な使用例よりも単に変格終止としての偽終止的進行の世界観に括られるプラガルな使用例が多いのも確かでありましょう。

抑もフリギアという旋法が特殊なままに長調と短調とは全く異なる「コンテクスト」のまま今猶生き残っているのは、その下行的性質の特色と、Ⅴ度にドミナントを採れない特殊な状況のままアラブ、中東、ペルシア地方に加え、アンダルシア進行として括られる事になるスパニッシュ・モードへの変形などという世界観に醸成されていったというのが真相なのであります。

無論、これらの地域での旋法の醸成の中から長・短生ずるナポリタン・スケールも生じたのでありますが、古代ギリシア時代まで遡ればフリギアは「ドリス旋法」(※ドリアではない)であったという所も併せてご理解願いたい点であります。

下記のTom Schneller(トム・シュネラー)氏の論文 'Modal Interchange and Semantic Resonance in Themes by John Williams' に於てフリジアン・スーパートニック(=♭Ⅱ△7として)の用例など大変参考になる例示が多数ありますのでご参考まで。

余談ではありますが西洋音楽界隈にて所謂現代で言うところの「短調」的性格をまとった旋法は、エオリアよりもドリアが長い間使われて来たのが真実なのであり、「自然短音階」の側が「短調」となった大きな理由は、和声体系が整備され音階の第6音が属音への下行導音として作用する様に用いる為にエオリアが短調という風に見なされる様になったのが実際であります。

自然短音階=エオリアの「iv」度がドリアである事から、ドリア調で書かれている作品を楽譜上で見れば調号が表しているのは下属調として示されてしまう過去の作品の例も多々あります。実質的にはト短調であるもそれがト調ドリアである為に楽譜上では変記号1つの変種調号と書かれる例など。

旋法的な性格よりも終止を明確にした機能和声としてのコントラストの明瞭さに伴う不文律が存在するという事も音楽の歴史としては留意しておく必要があろうかと思います。そもそもが長調も短調も、それぞれは旋法のひとつとしての性格に過ぎなかったのが皮肉な所でもあります。

フリギアのⅤ度上の和音は減和音になってしまう為、これを態々変化させてフィナリス [e] に対する上行導音 [dis] を作る事を赦されなかったという所に独自の発展を遂げたというのも歴史の興味深い側面でもあります。フリギアのドミナントは結果的に第6音に追いやられる事となりⅤ度音が実質的な効力を発する事がなく振舞う為に、フリギアを基にするMi調アンヘミトニック [ミ・ソ・ラ・ド・レ] にもⅤ度音相当が欠ける事により、Mi調アンヘミトニックにはペンタトニックの断片となるペンタトニック・ユニットが無いのです。

先にも挙げた『サスケ』のエンディング・テーマのそれが後続にドミナントを採らない以上、これは「Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ」の「Ⅴ」が三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)と成しているだけの事であり「Ⅰ→♭Ⅱ→Ⅰ」と成っているという訳であります。加えて、これはフリジアン・スーパートニック(・コード)でもない訳でもあります。

何故なら、フリジアン・スーパートニック(・コード)の場合は♭Ⅱ度上の長和音上の長七度音として主音を見る(=響かせる)必要がある訳ですから、Eフリジアンを例に採れば自ずと「F△」上で [e] 音が鳴らされる状況こそがフリジアン・スーパートニック(・コード)という状況であるのです。

※私のブログで「フリジアン・スーパートニック」と述べる時は、フェリックス・ザルツァーの様に旧い時代のプレドミナントをも包括する事を意味した物とは異なり、もっと狭い《「♭Ⅱ度」上の和音から主音を見る時》の状況を指しているのでご注意下さい。

嘗て私がYouTubeにアップしたドラマ『科捜研の女』に用いられるBGMの1曲のそれはフリジアン・スーパートニックとしての一例である訳です。

山下邦彦著『坂本龍一の音楽』にて山下自身が坂本龍一との対談中にて山下が不用意に用いた「ナポリの和音」に対して坂本がその言葉に激越し、「ナポリの和音の機能など使っていない!」と叱責された遣り取りが『坂本龍一の音楽』にて語られている所は、両者の音楽的素養の違いをあらためて浮き彫りにさせる内容というのが手に取る様に判るので興味深い物です。

山下の発言のそれは、嘗ての坂本との対談にて「ラスト・エンペラー」で使われている「♭Ⅱ度」の和音を坂本がナポリと称した事から勝手に「ナポリの和音」と類推してしまった事で坂本の怒りを買ったという事を赤裸々に載せているという事なのですが、坂本は単に「♭Ⅱ度」上に生ずる長和音を「ナポリタンの音度で生ずる和音」という意味合いで使っていたであろう事は容易に推察に及ぶ訳ですが、それに対して山下が西洋音楽界隈に於ける「ナポリの六」と同様に混同してしまっている事を坂本は怒ったのは明白です。

なぜなら「ナポリの六」の和音というのは後続のドミナント和音に行く為の「プレドミナント」である和音ですから、後続和音として「Ⅰ」を目指すナポリタンの音度上に現われる和音とは全く別物として取扱うべきコードです。とはいえ「ナポリの六」という和音とて増六度を有している事で和音構成音こそは異名同音的に「♭Ⅱ7」と同義音程とはなるものの、「Ⅴ7」の三全音代理である「♭Ⅱ7」と異名同音的に同義音程となるナポリの六を同一視してしまう事は、明らかに誤った理解となってしまう訳です。

山下のそれも、「ナポリの六」というのをシェーンベルクの言葉(=調域を示す語句)を援用(※実際には自説の実を上げようとしてシェーンベルクの調域の例を断章取義として導いただけに過ぎない誤った引用)し乍らジャズ・フィールドに於ける同様の解釈の暗喩を滲ませ乍ら言い訳がましく書いているものの、「ナポリの六」という和音機能がどういう物であるか!? という決定的特徴事項に触れていない所を見れば、あらためて坂本が怒ったという事が能く判るのであります。ナポリの六がプレドミナントであるという決定的に必要な理解に及んでいないという事です。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈に於ける範疇での解釈ならば、音楽の前後の流れを線的に追わずに唯単に「垂直に響く」音の和声的状況という視点から「ナポリの六」を拔萃してみれば、おおよそ「♭Ⅱ7」というコードの垂直的な響きのそれには「ナポリの六」が異名同音的かつ聴覚的にも等しい物と感じてしまう事でしょう。

特定の調性に長らく固執して演奏する事が少ないジャズの世界で多くの調性を局所的に利用し乍ら千変万化の世界観を繰り広げる状況と言えるので、局所的に生じた和音構成音をドミナント7thコードとして聴かずにナポリの六として耳にしなければならないという状況は音楽的な詭弁にすら感ずるかもしれません(前後の関係を無視して拔萃して聴けば、という状況)。

しかし異名同音的に等しいからと雖もその状況は決してそれらを「イコール」とする物ではありません。

鍵盤上やギターのフレットから見れば物理的に等しい位置にある音だとしても、ハ長調での導音である「ロ音=B♮」が変ト長調での下属音「変ハ音=C♭」が同一である訳はありません。物理的な位置は同じであろうとも、これらは全く違います。

処が、ジャズ界隈の知識をある程度備えた者が「♭Ⅱ7」というコードを拔萃して耳にすれば、多くのジャズの例からするとそれは「Ⅴ7」が包含する三全音を共有するトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)とするコードである為「♭Ⅱ7」が後続和音として進むべきは「Ⅰ」を目指す物として理解される筈でしょう。

然し乍ら「ナポリの六」はそれとは違うのです。

『坂本龍一の音楽』および多くのポピュラー音楽関連の書籍ではナポリの六をドミナント=Ⅴを目指すサブドミナント的用法として用いられる事を併記&明記していないので、ナポリの六と三全音代理の違いを理解していない読者は少なくはない事でしょう。同様の理解に収まってしまっている山下自身も坂本に怒られ乍らも自身の謬見を直す事ができぬままにして記事にしてしまっているのではなかろうかと読み取れてしまうのです。

とはいえ、坂本から何度も叱られ乍ら対談に臨んでいるという事を赤裸々に告白する点は著者の包み隠そうともしない正直な告白として好意的に映るものの、ジャズ・フィールドを得意とする山下は、自身の限定的な音楽観を通して坂本の音楽を分析しているに過ぎず、音楽を汎く俯瞰しつつ坂本の音楽を対照した物として捉える危険性は払拭できないというのは明白であります。

山下本人とて、自身のジャズへの深い造詣が功を奏してその手の人々が強く興味を抱くであろう西洋音楽界隈の近代和声方面への深い知識も備えているのは私とて感じてはいるのですが、ジャズの世界が暈して来た、《西洋音楽界に於ける強い調性感が生ずる真正な社会》の部分を、ジャズの歴史が西洋音楽のそれを暈してきた事をそのまま自身の論述に於ても同様に「フィルタリング」してしまっている様に見受けられるのも確かです。

ですから、ドミナントへ行く為の「プレドミナント」という極めて重大な手順の部分が「ナポリの六」を語る時点で既に欠落してしまっている事が判るのです。

ジャズの世界は其処彼処で頻々に転調が関わっており、終止(カデンツ)を目的としない偽終止的(プラガル)な進行が悉く多いもので、それこそ予見の容易い曲調というのはジャズを好む人々からは避けられがちであると同時に、機能和声的な西洋音楽の振舞いをそれほどジャズに援用する必要はなかろうという様なつまみ食いをしているかの様にも見受けられる点を山下には感じる所があるのです。19〜20世紀辺りの西洋音楽界隈の和声学関連の話題など枚挙に暇の無い彼なのですが、突然、基礎的な西洋音楽界隈の真正たる部分が欠落している様に見受けられるのは何もプレドミナントばかりではないというのも亦事実です。

ラモーがそもそも「Ⅳ6」を定義したのは、「Ⅳ」から「Ⅰ」に帰結する変格終止を体系的にする為の音楽的な方便だった訳です。こうした方便をも体系化せざるを得なかったのは、それまでの体系が対位法社会であった事に起因する訳でして、音楽理論を知った気になれるかの様に用いられる「カノン進行」なんて言うのも過程に偽終止(Ⅴ→Ⅵ)が介在している事を指摘するよりも喜び勇んで我が物顔で使っている割には機能和声にはトコトン遵守して凡ゆる方面から誹りを受けない様にして体裁を保つ程度の卑近な音楽を作ってしまっているのが関の山ではないでしょうか。加えて変格終止も介在しています。つまり、正当な流れに叛こうとしている訳です。それであるからこそ「プラガル=変格=偽終止的」なのですから。連中はそれでもカノン進行に偽終止が介在しているという事など気付く事などなく(笑)。

唯単にプレドミナントという位置付けのナポリの六というのとは異なり、「♭Ⅱ度」上で現われる長和音が生ずるその音度を「ナポリタン」あるいは「ナポリ」と言う事を咎める事はできませんが、それを「ナポリの六」と呼ぶ事は罷りならない事となります。

単に「♭Ⅱ度」というスケール・ディグリーを指す時にはシェーンベルクとて『和声法(新版含)』『対位法入門』『作曲の基礎技法』で規準となる音度からの音程を隔てる調域を列挙しており、「♭Ⅱ」に位置するのは「ナポリ調域」と書いております。繰り返す様ですが、山下邦彦は坂本龍一との対談にて「ナポリの和音」と言ってしまって坂本から怒られている訳です。山下自身には不利になるであろう、そうした誤った姿勢をも赤裸々に載せている点は却って好感が持てる物ですが、正直である事に好感が持てるに過ぎないのであり、その辺りの客観的な評価については一即多に語る事は出来ないでしょう。誤りについて目を瞑るという事は看過出来ないのであるのですから。

とはいえ、音楽的素養をある程度身に付けてしまっている人は誤った理解となってしまった事をなかなか払拭出来ない物でもあり、多くの場合はそれが恥として醜態を晒してしまう事で是正される可能性がある位のものでして謬見という物は非常に厄介な物であり、それが話(解釈)を難しくしてしまう事は往々にしてある物です。

音度としての「ナポリタン」つまり「♭Ⅱ度」上に現われる長和音は何も副次ドミナント7thコードでもなければ、長七度音を有するメジャー7th=「♭Ⅱ△7」を生ずる事もある訳です。後者の場合ナポリタン上にあるメジャー7thコードですが、フェリックス・ザルツァー(サルザーとも)はフリジアンに移旋した状況での「♭Ⅱ」として、それをフリジアン・スーパートニックと読んでいる訳であります。

私のブログでは誤解を避ける上でも「♭Ⅱ度」を指し示す時は「ナポリ」とは呼ばずに「ナポリタン」や「フリジアン・スーパートニック」を用いておりますのであらためてご容赦いただきたいと存じます。

抑もフリジアン・スーパートニックを語る場合、プレドミナントとしての用例ばかりに注目するのではなくフリギア終止としての過程から生じた応用例も視野に入れるべきなのでありますが、音楽教育の側面からは機能和声社会での終止(カデンツ)の体得が優位に置かれる為、変格の世界は後回し場合によってはそのまま等閑にされてしまう向きが多々有ります。ですので変格の側を知らぬまま声高に正統な社会観が語られるという性格を備えてしまっているという不文律があるという事を踏まえておかなくてはなりません。

短調の主音へ解決する時に「Ⅰm」ではなく「♭Ⅱ度から主音を見る」という用法というのは、短調の正位位置に「♭Ⅱ度」に相当する音度など無いのですから、「なにゆえに短調とな!?」と疑問を抱く方が多いかと思います。短調からフリギア終止の為にフリギアへ移旋する状況も本来ならば念頭に置かなくてはならない状況があるのです。そうして「♭Ⅱ度上」に備わる和音が属十一和音の類型として見做されるべき状況も存在するのであり、その属十一和音とやらは2通りの変化を経る解釈が伴うであろうという私の解釈を取り上げる事にしましょう。「Ⅴ11」という和音が何故「♭Ⅱ△7」へと変化するのか!? その変遷にピンと来ない方が居られるかもしれませんが、そうした解釈を次に語っておく事に。

前述の「属十一和音」と述べているコードは、その和音構成音のひとつである11th音が正位位置となる「♮11th」を包含しているコードの事を示しており、「♯11th」を包含する属十一の和音について今回触れる訳ではありません。加えて、同時に内含する九度音は長九度音となる「♮9th」として備わる「Ⅴ7(9、11)」という状況を示しております。そのコード表記「Ⅴ7(9、11)」はあくまでも和声的に見た場合ですので、この♮11th音を主旋律に用いているのであれば、一般的なコード表記は「Ⅴ9」でも充分な訳です。但し、ハーモニー状況をトータルに捉える敢えてコード表記として「Ⅴ7(9、11)」と語っている所は誤解されぬ様注意をされたい所です。

扨てコード表記が「Ⅴ11」や「Ⅴ7(9、11)」であろうと、これらはドミナント・コード上で主音が鳴っている事に疑いの余地はありません。通常ならば「ひとりだけ先へ行ってしまった感」を伴う変な感じを伴う事でありましょう。「Ⅴ11」という和音を少なくとも第3転回形として、和音構成音の7th音を根音とする場合はサブドミナント感を同時にドミナントが移譲する状況になります。ドミナントがその支配力を弱めてしまった訳です(機能は暈滃されるも帰属先はドミナント)。

ラモーの体系化は変格終止となる「Ⅳ→Ⅰ」の正当化の為に「Ⅳ6→Ⅰ」としたのでありますが、その「Ⅳ6」というのもアルフレッド・デイ(Alfred Day)は「G11」の第3転回形で和声形成が似てしまう事に端を発すると述べている(リンク先PDFの90ページ)のも興味深い所です。

下属音を優勢にする様に響かせれば下記の例の様に「G11」を変形させる事ができます。

この譜例ではハ短調を基本にした上で、その属和音として「G11」が発生するという状況を見越した上での例示であります。そうしてハ短調が原調の強い残り香として存在する途中で「移旋」して結果的に音階外の「♭Ⅱ」が発生する際の原調との対比で生ずる世界観という事を基準に置いているので、ハ短調の属音上で「G11」が発生しているという事を前提に考えて欲しいと思います。

即ち、[a・h] という風にハ短調の正位位置である=「♭Ⅵ・♭Ⅶ度」が「♮Ⅵ・♮Ⅶ度」という風に成している状況が前提となっているという訳です。そのうえで「G11」というのはハ長調での物ではなくハ短調としての「Ⅳ△/Ⅴ△」という姿の「F△/G△」というポリコード状態でもあるのですから上記の譜例では「1」番の状況となります。

そこで上声部の「F△」をそのままに、基底部となる「G△」を変形させるのが「2」番の例であるのですが、この変形は基底部の「G△」を三全音調域に移高させた物であるのは明白です。「G△」を「D♭△」へと転換させたという事です。

この三全音の関係は所謂裏コードの音脈ですので発想的にはトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)とほぼ同様ではあるものの、元の三和音はハ短調の三全音 [f・h] を包含してはいない為、精確にはこれをトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)とは呼びません。なぜなら基底部の長三和音は7th音を持たないので、三全音を形成する2音が長三和音の和音構成音として存在する訳ではないからです。

そもそも「三全音代理」とは、その三全音を形成する2音の音程が他の調域で発生し得る異名同音を好い事に、異なる調域で生じている状況を音楽的な方便として異名同音的に共通する三全音を「共有」する事の転義であるので、今回の例での三全音調域への転換は三全音代理とは若干異なるという訳です。少なくとも、長三和音「F△」または「D♭△」のいずれにも [f] はあれど、三全音を形成する為の [h] はどちらの長三和音にもありません。三全音代理とはならないものの、三全音代理の遠因として三全音調域へ置換するという、ただそれだけの違いです。

こうして二全音/四全音忒いとなる「F△/D♭△」という奇特なポリコードを見立てる事が可能となった訳ですが、複調の世界観を強く押し出そうとしない限り一般的に奇異な響きは全音階的に調和しやすい響きを志向する様に傾倒する為、「2」番の複調的なポリコードの響きを強行するよりも実質的に「2」番のポリコードは複調の世界観を誘う非常に耳に厳しく佼しい音として耳にするよりも「フリジアン・スーパートニック」というフリジアン・モードのⅡ度として移旋された世界観を視野に入れる事になるので、一般的に耳に馴染み易い全音階的な「3」番の響きへ誘引される事となる訳です。その「誘引」は、[a] が [as] へと変じる事であります。

また、西洋音楽界隈に於けるフリギアの取扱いに於て最もムシカ・フィクタが多く採られるのが [gis] への変化であるという事もあらためて念頭に置く必要があります。短調の世界観の歴史は、終止に於ては主和音は長和音へ変化(=ピカルディー終止)し、フリギア終止という下行導音(♭ii→i)という振舞いでの主和音でも長和音へ変化していた事を物語ります。つまり、これらの可動的変化音を材料音として取り込んだ時、スパニッシュ・モードという8音が形成されるという事でもあります。

※この段落での一文が示している「フリギア」はEフリジアンに基づいて述べている一例です。つまり、Eフリジアン・モードにて一時的に臨時的可動的変化音として [gis=G♯] が発生する状況が西洋音楽の歴史から見て最も多発していたのがフリギアでのムシカ・フィクタであるという事を述べているのです。それまでの文章がハ短調に基づく属十一和音を語っているので混同なされぬ様理解されたし。

属十一(先の例では「G11」)という重畳しい和音を前提とせずとも属七の和音「G7」を例に採れば、転回形を前提にした時それその物が属和音という姿を稀釈化させている状態である所に加えて下属音を根音とする様にして第3転回形として [f] を下方に導く様にするだけで更に属和音としての地位は稀釈化し、いずれは下属音上の和音として見立てる事も可能となる訳です(これについてはアルフレッド・デイの 'Treatise on Harmony' に詳しい)。

その言葉の「いずれは」が意味するのは、属十三の和音と下属音上の副十三の和音はいずれもが全音階の総合たる総和音であって和音諸機能を全て包含している状況に過ぎず、両者が違うのは物理的な音高および基底となる根音が属音か下属音であるかの違いでしかないのです。

それと同時に、属十一の基底部の「G△」を三全音調域へ転換すれば「D♭△」を生む事になり、そのコードの構成音のひとつである [f] が結果的には、音楽全体のハーモニーとして俯瞰される際に属十一和音の第3転回形として優勢に働かせた [f] を重複してコモン・トーンとして補強する事になり、そうしたポリコードの音脈がフリギアのⅡ度として変位する事で「D♭△7」というフリジアン・スーパートニックとしての姿を見せようとする内在する力が働いているが故に現今の「♭Ⅱ」度音上から主音を見る響きは生じているのだとも言えるのであります。

三全音へ転換するというのは相当に遠い音脈になるのではないかと思われる方も居られるかもしれませんが、三全音調域という音脈の実際はそれほど遠い物ではありません。

例えばハ長調全音階組織での下属音 [f] と導音 [h] はそれぞれ三全音を形成し、それらを主音とする調を挙げるとすれば能く判ると思います。例えばヘ長調(F)とロ短調(Bm)。ヘ長調の平行短調=Dmでありロ短調の平行長調=Dという事を勘案すれば、結果的には同主調のそれぞれが平行調として遠ざかる状況にあるだけであり、これらを移高すればイ短調(Am)と変ホ長調(E♭)という三全音調域とやらも実質的にはC音を主音とする同主調の音脈であるに過ぎないという訳です。

こうした「近しい」三全音調域のそれぞれが長調と短調という物ではなく長調&長調もしくは短調&短調という風に同一の調が移高(6半音のトランスポーズ)という状況になっているのが完全なる三全音調域同士と見る状況になるに過ぎないのが三全音という関係なので、実際にはそれほど遠い音脈ではない訳です。三全音がそれほど遠くはない音脈であるという事は即ち、半音階社会という物は遠い脈絡では無い訳です。決して。

先述した様に、「Ⅴ7」が「♭Ⅱ7」として三全音代理として置換した物ではない「Ⅴ」と「♭Ⅱ」との三全音の転義そのものは、三全音代理に則った「遠因」を手掛かりにしている物である訳ですが、その「♭Ⅱ」を更に希釈・暈滃するかの様にして、「♭Ⅱ」での長和音を手掛かりにし、新調の「Ⅳ△7/Ⅴ」または「♭Ⅵ△/♭Ⅶ」という更なる遠因に手を伸ばすという事も可能であり、そうした例が次に示すクルセイダーズでのジョー・サンプルに依る「Pessimisticism」のコード進行が顕著な例となるでしょう。

マーカス・ミラーが参加している事で、従前のイナタさのあるクルセイダーズの音とは異なる物であるものの、マーカスのスラップのリフの素晴らしさも相俟って非常に良い出来となっているアルバムであります。

本曲の原調はハ短調でありますが、一連の4小節のリフに於て「C♭△7(on D♭)」が現れる箇所のそれは、変ホ短調(=E♭m)に於ける「♭Ⅵ△7/♭Ⅶ」のコードである事がお判りになるかと思います。

コード表記が見慣れない「C♭△7(on D♭)」なので面食らうかもしれませんし、「B△7(on C♯)」の取り違えに思われる方も居られるかもしれません。変ホ短調という変記号6つの変種調号よりも、それをエンハーモニック転調させて嬰記号6つの嬰ニ短調での「♭Ⅵ△7/♭Ⅶ」を見ようとするかもしれません。

ともあれ、原調であるハ短調からの近親性を辿るとネガティヴワード(下方五度)の累積として《変記号3つのハ短調→変記号6つの変ホ短調》という方が近しく、また曲名の「Pessimisticism」という「悲観主義」というそれも、五度圏を変種の方向へ 'Negativeward' に採ったダブルミーニングであろうと私は思っているので、本曲は「ハ短調→変ホ短調」という2つの調性をまたがった局所的な転調が介在している作品と解釈しております。

今回の説明を機にYouTubeの方で譜例動画をMODO BASSを用いて制作してみたので併せて参考にしていただければ幸いです。

いずれにしても「Pessimisticism」での部分転調を嬰種調号方面の転調と見なさない理由は他にもありそれは、変種調号である「変ホ短調」と見る事に依り、原調の主音・属音が叛かれる事が最も大きな理由なのです。

原調のⅠ度およびⅤ度のいずれもが叛かれ、原調から照らし合わせれば「♭Ⅰ・♭Ⅴ」という風に、調性を決定づける最も重要な2音のいずれもが変じているという事になり、これらをコモン・トーン(=共通音)とはできない事で、原調のダイアトニック・スケールである主音と属音以外の音をコモン・トーンとして近親的な転調および移調を試みるか、または全く脈絡のない音同士での調域関係として転調・移調を試みるか、という風にして調性が揺らぐ世界観という事になります。

唯、「ゆらぐ」とは雖もそれは機能和声的に見た調性感での情景にすぎず、実際には音楽観が揺らぐ様にしてハ短調と変ホ短調の渾淆とする世界観に聴こえる様に耳に届いてはいない事と思います。寧ろ、原調の強い余薫が後続の変ホ短調によってブルー音度化して聴こえる「♭Ⅴ」がブルージィーに聴こえる事でありましょう。

もしも「調性に固執」する状況であるならば、主音も属音も叛かれる状況に於て原調に固執するのは莫迦げている状況であると言えるでしょう。そういう状況はとっとと新調に基軸をあらためて見据えるべき状況であります。

ジャズやブルースでは「♭Ⅵ7」という♭Ⅵ度上で副次ドミナント和音が生じた時には属音相当のⅤ度が♭Ⅴ度と変ずる事になるので、これにて「機能和声的」見渡しは不可能となります。それが主音にも及んでしまう状況で原調に固執するのは莫迦げているという事なのです。

ですので本曲を、原調の余薫を強く感ずるのであるならばそれは原調を固執している状況に等しい状況であるも、その状況が機能和声的に調性を固守して見渡しても良いという方便にはならないという事は肝に命じて欲しい所であります。機能和声的に解釈はできない物です。ならば調号も途中で変じろという方も居られるかもしれませんが、それをジャズ系統で表すのはどうかと思います。

確かに、私は過去にジェフ・ベックのアルバム「Wired」収録のナラダ・マイケル・ウォルデン作曲の「Play With Me」の譜例動画で、調号が頻繁に変わる例を披露した事がありましたが、これの主たる目的は、局所的に転ずる「調所属」を明示的にする事が目的である訳で、その調所属が示す調性からの因果関係が頻々に変わってしまう調性に惑わされない様に敢えて明示化した物です。

斯様な状況を十把一絡げとして括る事ができないのが実にもどかしくもありますが、これが音楽の皮肉な所でもあります。とはいえ原調の強い残り香をどれだけ引きずろうとも、「調性」に正しく向き合った時に主音・属音のどれかを叛けば真の調性はもう既に喪失し後続の調性へ基軸を移しているのが実際なのです。茲だけを注意して理解していただければ、結果的に原調に戻ろうともそれが「移ろい」だという事がお判りいただけるかと思うので、私がこうして口角泡を飛ばしてまで語るのにはそれ相応の理由があっての事なのです。

尚、譜例動画アップロードついでに「Pessimisticism」のコードについて少々語っておきますが、変ホ短調(=E♭m)想起での「♭Ⅵ△/♭Ⅶ」解釈の「C♭△7(on D♭)」の後続には、経過和音として解釈してもよかろう「G♭69(on D♭)」と「G♭4」というコード表記を便宜的に充てる事にしました。

特に最後の「G♭4」というのは「G♭add4」とどういう違いがあるのか!? という風に混乱してしまいかねない表記ではありますが、「G♭11」あるいは「G♭△9(11)」という六声の完全和音としての構成音を満たさず、本位十一度音が付与され乍ら7 or 9度音のいずれかがオミット状態のそれを私は今回「G♭4」と表記しただけに過ぎないのであまり深く考えずに見ていただければ幸いです。瑣末事とも捉えても良しとする理由は、当該箇所の音価が短い経過和音として捉える事も可能だからであります。

扨て話を戻しまして、元を辿れば属十一(※本位十一度)和音の和音構成音を「恣意的」に転義する処から端を発しているのがこうした転換の世界観なのでして、そこで属十一の和音という本来は属音を根音とする和音を下属音を優勢にする様に転回し、プレドミナントとしてではないサブドミナントとして決して「次なる下方五度」へ進もうとはしない本来の調的和音機能が薄れる事を利用しているという訳です。これは、属音を優勢に響かせない事で元のドミナントたる機能を暈滃するという恣意的な操作でもある訳です。

それと同時に、先の譜例2番に見られる「F△/D♭△」というポリコードから類推し得るアヴェイラブル・モード・スケール(※C音を優勢に響かせる時=B♭メロディック・マイナーの第2音のモード)が、一般的なグレゴリアン・モードの世界観に靡きCフリジアン(※同時にB♭ドリアンでもある)に移旋する事で、ハ短調の正位位置から変じていた音階の第6音の「♮Ⅵ」はCフリジアンに移旋する事で「♭Ⅵ」へ誘引された、という事なのです。

茲で留意しておきたい事がひとつ。和音が持つ調性諸機能(トニック、ドミナント、プレドミナント、サブドミナント)というのは、機能の主体は長和音に宿り、短和音に宿る機能は、その短和音の全音階的に3度上方にある長和音の機能を「副次的に」受け持っているという点です。

ならばフリジアン・スーパートニックで生ずる長七の和音=「♭Ⅱ△7」は何なのか? という事になる訳ですが、「♭Ⅱ」をフリギア上のⅡ度として見るという事は、「調」組織から見ればその「♭Ⅱ」は下属音なのですからサブドミナントという事になります。

フリギアのフィナリスはその音組織からフィナリスをIII度と見れば同一音組織のイオニアの主音=トニックです。フリジアン・スーパートニックたる「♭Ⅱ」はサブドミナント=下属音に現れる訳です。

つまり、ノン・ダイアトニックとして聴かせる「♭Ⅱ△7」の時の原調の主音の残り香(※「♭Ⅱ△7」でのメジャー7th音)は、新たなる調性でのフリギア上のⅡ度、即ちフリジアン・スーパートニックであるという訳です。そしてあらためて原調に戻って、移旋した状況が再度原調に戻るという状況が和声的に生じているという訳です。ですので「♭Ⅱ△7」が生じた時というのは原調基準で見立てるのではなく新調でのサブドミナントとして見立てる必要があり、そのサブドミナントは決してプレドミナントではないという事です。

次のYouTubeでの譜例動画はチック・コリア・エレクトリック・バンドの1stアルバムのオープニングを飾る「City Gate」という曲でして、譜例では終止線が明示しておりますが原曲はこのまま組曲として後続の「Rumble」という曲にそのまま接続します。この終止となる終止和音(※譜例動画埋込当該箇所)こそがフリジアン・スーパートニックであります。実質的にはハ短調でありつつも、終止和音部分でスルリとCフリジアンへ移旋してCフリジアン・モードでの「Ⅰm /♭Ⅱ」という風に聴かせている用例です。

※「Ⅰm /♭Ⅱ」と本文では表記してはいるものの、上声部のコードでの「Ⅰm」での第3音を実質的にはオミットしており譜例動画でもその様に記譜しているので、情況としては精確な物です。それならばコード表記を「Ⅰm omit3 /♭Ⅱ」とした方がより精確なのではなかろうか!? と疑問を抱かれる方がおられるかもしれないので、その辺りを附言しておく事とします。原曲および譜例動画に於て上声部の和音がコードの第3音を確定していない情況であろうとも、この部分がフリジアン・スーパートニックである事が明白なのでこの様に記しております。

何故なら、古典的なフリギアの様式でもフリジアン・モードの第3音(=♭III)は「♮III」としても適宜ムシカ・フィクタ(可動的臨時変化音)を頻繁に採られる物として扱われていたのであり、終止和音の上声部がフリジアン・モードの全音階的な立場では「Ⅰm」であるも、それが適宜「Ⅰ△」へとピカルディー終止に擬えた同様の状況に等しく「可動的臨時変化」を採ろうと何の誹りも受けません。スパニッシュ・モードはこうした可動的臨時変化をあらかじめ音階固有音として取り込み、フリギアの下行形限定での終止という制限から解放された用途から生じた物なのです。そういう意味ではチック・コリアは本来であれば「♭III」または「♮III」のどちらを和音に組み込んでも何の誹りも受けないのですが、それを敢えて確定せずに聴き手の脳内に未確定の音を類推させる様にして宿す為の技法として第3音を空虚にしているのだと思われます。故に、この第3音が未確定であろうとも、元の姿はフリジアンであろう事は明白なので、元の姿としての形としてのコード表記として、終止和音を譜例動画ではコード表記として明記してはいないものの、こうして本文にて「Ⅰm /♭Ⅱ」と述べている点はご注意下さい。

次のYouTube動画は、ジェントル・ジャイアントの3rdアルバム『Three Friends』収録の「Prologue」ですが、歌が入る前のテーマはフリギア終止としてのフィナリス [f] 音が、原調のFマイナーをFドリアンとして聴かせているフィナリス [f] 音がコモン・トーン(=共通音および架橋音)として作用しているのが明確にお判りいただけるかと思います。

本曲の凄い所はフリギア終止の部分よりも、テーマ冒頭Fドリアンでの「Fm」から突如「E7aug」と進んでそれが下方五度進行させずに「Gm7 -> B♭m」と進む所にあるのですが、先の「E7aug」はエンハーモニック転調側に転義させた物でして、実際には「B♭9(♭5)/F♭」という状況での [fes=F♭] を [e] に聴かせつつ、恰も「E7aug」に聴こえさせているという恣意的な同義音程和音に依る転義の手法が見られる例です。「E7aug」としたとしても、そこから得られるアヴェイラブル・モード・スケールとしての第4音は [ais=A♯] を生ずる必要性があるので、非常に厄介かつ高度な手法で移旋させております。

こうした、和声的には遠い音脈を用いている様な例に見えるものの、対位法的には非常に近しい音脈である為、対位法と和声法を併存させる世界では斯様な高度な世界観を表現する事が可能という証明ともなろうかと思います。とはいえ「Prologue」の凄さは、歌が入って来てからの非常に高次に響く対位法的和声こそが真骨頂なので、実に見事な佼しいハーモニーをこの機会に堪能していただければ私としても之幸いです。

次に示すのは井上堯之に依る「太陽にほえろ! 危機のテーマ(作曲:大野克夫)」を模倣するも、コード表記は実際のコードのそれとは異なり恣意的に高次なハーモニーを想定して表記している物です。番組オリジナルのサウンドトラックをご存知の方ならば、ハモンド・オルガンと岸部一徳に依るベースがナポリタンにあるトライトーン・サブスティテューションつまり「♭Ⅱ7(A♭7 in Gm)」の響きをまざまざと感じ取る事が出来るのではなかろうかと思います。

岸部一徳のベース・フレージングのそれが非凡なのは、ナポリタンにある三全音代理である裏コードの先行和音「D7 on A」で和音構成音の第5音である [a] を奏する事で増一度下行進行をする所です。これにより、主和音でのトニックから漸次下行進行として長二度→短二度→増一度→短二度→長二度→長二度→短二度→増一度という風に順次下行進行を強行して滑らかさを表わし、井上尭之はベースのそれに随伴させずに、裏コードの所で減四度上行進行として反進行を採ってハーモニー形成に彩りを添えているという訳です。ハーモニーそのものは重畳しい物ではないのですが、そこから類推し得るハーモニーは結果的に私の示すそれを想起させる物なのです。

こうした例をあらためて対照させれば、ナポリタンにある三全音代理としての「♭Ⅱ7」というプレドミナントではない響きのそれと、フリジアン・スーパートニックとしての「♭Ⅱ△7」という、「♭Ⅱ」度から主音を見るそれらの響きの差異があらためてお判りになるかと思います。それと同時に、フリジアン・スーパートニックというのは、短調の姿をほんの一時的に変化(移旋)させてスルリと原調に戻る状況として使われるという事も知っておいていただければと思います。

和声が体系化する以前の西洋音楽は対位法書法で書かれていた物であり、その中でもムシカ・フィクタという可動的臨時変化音を忍ばせる手法の歴史はかなり古くから用いられた物です。なにしろ導音を用いず旋法的にエオリアを堅持する短調は20世紀になろうとする時から用いられるようになった位で、ジャズでのモードの堅持とそれほど年月的には乖離している物ではないというのも駭くべき点であります。

ジャズでのモードというのはムシカ・フィクタを適宜採らずにモードを堅持する所に大きな特徴がありますが、ピンと来ない方は、ドリア調での「グリーンスリーヴス」を想起していただければ、過程で導音が生ずるそれでお判りいただけるかと思います。導音が生じた時点でメロディック・マイナーと思ってはいけません。あれはドリア調での音階の第7音の上行導音となるムシカ・フィクタの一例です。

元来、音階の数とは天体に準則する形で形成され、もちろんその天体の数が意味するものは地動説での天体の数と、科学の発達によって惑星の数が増えていった事で、音楽の古典的な教典は旧い仕来りを措定したまま一方では音響面の科学を存分に採用して発展して来た部分もあります。こうした二義的な世界観で最も影響を受けたのは「協和感」であるのは言うまでもありません。

加えて、ムシカ・フィクタを敢えて用いずに導音無しのフレージングをするとすれば、それは民族的なアンヘミトニック(導音なし五音音階)を積極的に用いる事にも繋がり、恣意的に導音を形成する事で、予期せぬ六音音階(ヘクサトニック)が生じたりするのも興味深い所です。

音楽を恣意的に見るという所が強化されて行くように発展したのも、異名同音で記される音程が同義音程として別の音度由来の音程として恣意的に見る事から、全音階の世界を飛び越えて半音階の世界へ近付くからであります。全音階という音楽観ばかりが卑近であるが故に、音楽は欺く方へと発展して来た事をあらためて受け止める必要があるかと思います。ですから局所的に「移旋」が生じたりもする訳です。

2019-12-09 15:00