非和声音 エシャペとノータ・カンビアータ [楽理]

今回は非和声音に括られる「エシャペ échappée」と「ノータ・カンビアータ」について語っておこうと思います。これらの非和声音の取扱いは非常に重要であるのですが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈に於てこれらの非和声音を詳らかに語られる事は先ず無いでありましょう。通俗的な音楽を規準に語られる事のない題材だと嘆息混じりに読むのを止めてしまう方も居られるかとは思うのですが、私のブログで取り上げる以上は西洋音楽界隈だけの見渡しで語る事はないのでお付き合い願いたいと思います。

先ず、前回のブログ記事でもチラッと「カンビアータ」について語っていた意図についてあらためて述べておこうかと思います。約言すれば「カンビアータ」というのは《和音構成音の範疇にない弱勢にある逸音》を総称して呼ばれる事がある物です。「総称」というのがややこしい部分なのですが、カンビアータを指す非和声音を詳らかに分析するとそれは「エシャペ」「ノータ・カンビアータ」という2種類の逸音=逸行音に分類されるという訳です。

そうした逸音の重要性は何か!? と言われればその大きな理由として《和音構成音に組み込みたい程の逸音》《和音体系に括られる事のない音階外としての逸音》という状況を指して、私はそうした逸音を先の例では「カンビアータ」と呼んでいたのでありますが、いざカンビアータやエシャペをネットで検索すると、2019年3月26日時点に於ては哲かな答に辿り着く事に難儀する物であり、軽く触れてはいても本質に行き着かないもどかしさがあると思った為、今回は多くの事典・辞典から引用した上で、その重要性を語る狙いがあるという訳です。

唯、ジャズ/ポピュラー音楽界隈にしか興味を抱かない人からすれば、茲までの数段落を読むだけでも労劬を伴うかもしれません。音楽の分析とはジャンルに関係なく得てしてそういう物です。そうした人達が欠伸だらけにならない様に敢えて、今回題材として引き合いに出したいアーティストと曲を挙げておく事にしましょう。それがジェフ・ベックのアルバム『Wired』収録の「Play With Me」のサビ部分であります。

本曲はナラダ・マイケル・ウォルデン(一時期はナーラダとも. 以下NMW)作曲です。「Led Boots」や「Sophie」でのドラム・プレイの凄さを聴けば、よもや楽曲まで提供していようとは! と驚かれる方も多いかと思うのですが、NMWの作曲の志向性は非常に高次なクロスオーバー感のあるモーダルな物で、機能和声的な音楽とは対極にある予見の難しい類の物でもあります。

今回取り上げる「Play With Me」のサビ部分のコード進行は次の通り。

A♭sus4 -> Fm7 -> B♭m7 -> G♭△7 -> F♯m7(on B)-> G△7 -> A△7(on B)

何より本曲が非凡である点は、サビ冒頭「A♭sus4」上にて弱勢でメジャー3rd音に相当する [c] をメロディに採る所であります。メロディは [c - es] と進み、後続和音「Fm7」上で倚音である [b] へ下行し、その後弱勢にある「Fm7」の第3音 [as] に進行する事で、これらの和音間での一旦の「解決」を確認する事ができます。

先の「A♭sus4」のアンサンブル状況を下方から分析すると [as(バス)・des・es・as] という風に、[as] の上方で [c] が奏される事になるのです。

「A♭sus4」という完全和音(普遍和音)ではない(=長・短いずれかの和音種ではない)という所も厄介であり、「A♭sus4」が「A♭△」へと戻らぬ事を勘案すれば、この曲の当該部を総体的な和声感の見立ては「A♭sus4」と [c] 音が和声的に混ざり合う状況ではあるものの、決してそれは「A♭add4」ではありませんし、調号が表す調所属を見ればお判りの様に、長和音上に本位十一度音を含有する副十一の和音ではなく「A♭」を根音とする属和音を想起する物であります(とはいえ後続への協和音へ進行しようとする物ではない偽終止的進行を前提とする類)。

仮にそうした属十一の和音という状況を想起したとなると、[as] を根音とする属十一和音としての属十一(本位十一度=♮11thであり自然十一度=♯11thではない)の和音 [as・c・es・ges・b・des] という完全和音から [ges・b] が省略された状況とも見做しうる不完全和音を見越す事も可能となるのですが、アンサンブルとして長和音上にある十一の和音を見越せない以上、[c] は矢張り和音外音として捉える必要があるのです。

本来ならば属和音の第3音の筈であろう [c] 音を逸行する様に聴かせてしまう要因は、コードが「A♭sus4」であるからに他ならず、それを逸行音としない解釈としては前述の様に属十一和音を想起しなくてはなりません。その様にアンサンブルを仕立て上げるのならば属十一の和音として改めて解釈する事は可能であるものの、実際には属十一の和音としては解釈できない状況にある訳ですので完全和音ではない筈のsus4コードを是認する立場を採る必要性が生じてしまう訳です。

他方、こうした特殊な状況を好意的に解釈して対照させれば、四度和音が是認される状況を目撃しているとも解釈できるのであります。

加えてローズのヴォイシングの流れを見れば一目瞭然ですが、「A♭sus4→Fm7」にて懸案となる逸音を奏するシンセ・リードは後続和音「Fm7」では実質「Fm7(11)」として聴かせている動きを見せているのでありますから、和声的には [as - b] という上向の流れで逸音としての [c] が発生しており、且つ [c] は和音構成音ではないので [c - b] の下向としては見れない訳です。すると、和声進行の上向の過程で、突き抜けた [c] が [b] に戻るという事は、この逸音は エシャペ [échappée] と判断する事が可能であるという訳です。和声進行と同方向であるならばカンビアータになる訳ですので、その逆ならばエシャペとなる訳であります。

下記にカンビアータとエシャペの違いを載せておきますので参考まで。

ノータ・カンビアータ(「変化した音」の意で、「転過音」と訳すこともある)は、強勢のある経過音を指すために、アンジェロ・ベラルディ(《音楽雑録 Miscellanea musicale》1689)が用いた語である(→非和声音)。しかし、フックスの《グラドゥス・アド・パルナッスム Gradus ad Paranassum》(1725)の出版以後は、次の音へ3度で下行する、強勢のない非和声音を意味するようになった。いわゆる「ベラルディのカンビアータ」も、「フックスの転過音」も、パレストリーナ様式に常時見られる特徴で、後者はパレストリーナの音楽のなかで不協和音が跳躍によって解決される唯一の例である(譜例1)。最近ではこの用語の意味を拡大して、15、16世紀に用いられた類似の音形(譜例2)や、不協和音に続く2音が入れ替えられて(「ノーテ・カンビアーテ note cambiate」)、その結果、不協和のあとにやはり3度の跳躍が続く音形(譜例3)も指すようになあった。英語ではノータ・カンビアータを「changing note」ということが多い。

(『ニューグローヴ世界音楽大事典』第5巻 193頁)

(イタリア語の〈nota cambiata 変換された音〉に由来)

ポリフォニー作品における声部の取り扱いの結果生み出される不協和音をいう。2つの意味を持っており、強拍上の経過音を指す場合と、ヨーハン・ヨーゼフ・フックス(18世紀)によればこちらの方が多いのだが、不協和音を順次進行によって形成した音が和声音に達する前にさらに3度下行し、その後解決される場合をいう。15、16世紀の音楽家にしばしば見いだされる技法である。

(『ラルース世界音楽事典』 [上] 453頁)

ある種の非和声音を総称する言葉。この語を最初に用いたのはフックスで、彼は《グラドゥス・アド・パルナッスム》(1725)のなかで、3度の跳躍進行をへて解決される非和声音をカンビアータとよんでいる(譜例4)。パレストリーナの作品には、この形の非和声音(譜例5)がとくによる用いられているので、対位法の学習やアナリーゼでは、上行、下行にかかわらず、3度の跳躍をともなう非和声音をすべてカンビアータとよんで用いるようになった。

(新訂『標準音楽辞典』 463頁)

非和声音(転移音)の一種。狭義には、和音構成音と2度上または下で接し、次の和音構成音に向かって3度跳躍進行をするもの(譜例6)。広義には、3度の跳躍をともなうさまざまなタイプの非和声音をさす。

(新編『音楽中辞典』163頁)

【逸音】 エシャペとノータ・カンビアータを含めて扱うが、狭義には前者をいう。

(1) エシャペ 弱拍部に現われ先行音から順次進行で2度上行、次に3度下の和声音に跳躍進行し解決する。

(2) ノータ・カンビアータ これは英語の changing note にあたり、語義は転過音であるが、非和声音を指して用いられ、譜9の音型は、非和声音の第3音へ跳躍進行しているが、フックスは譜10のような実在しない8分音符の省略としてこれを説明し、厳格な補助音の規則を緩和した。そのためとくに「フックスの転過音」die fuxische Wechselnote [独] とも呼ばれる。

(『音楽大事典』2037頁)

『古典対位法』(日本語訳:坂本良隆)

前回のブログでもセクショナル・ハーモニーに於ける和音外音(=非和声音)の充塡について述べましたが、和音構成音に括られない和音外音の充塡というのは結果的に和音構成音へと「吸着」させる為の反発力でもある訳で、リニアモーターカーが推進力の為に反発力を必要とする事と似る様な状況であると言えるでしょう。即ち、フレーズの牽引力として和音外音という音脈は非常に重要である訳です。

加えてジャズの場合は、直近の音程となる(増一度・短二度・長二度など)音程を採らずにそれらの転回となる音程で「減八度」「長七度」「短七度」という風に敢えて跳躍して声部進行する事が多々あります。次のジョン・パティトゥッチの1stソロ・アルバム収録の『The View』の当該箇所でのコード進行「Em11(♭5)-> A7(♭13)/E」に於て、チック・コリアの弾くシンセ・リードは先行和音上にて [b - d - cis] と下行進行を採るも、この [cis] の後の直近の音程である「♯9th」に相当する [his] (※コード表記としては [his] であるも実際は [c])に増一度下行進行を採っても良さそうですが、実際には減八度上行進行して上方の [his] (※実際は [c])に進むのがお判りでありましょう。

和音構成音としては [his] は無いものの、下支えするドミナント・コードがオルタード・テンションで充塡されるのを許容する状況に於てシンセ・リードに逸音となる「♯9th」を使わせており、且つその「♯9th」は半音(増一度)下ではなく上方の減八度と跳躍するのでありまして、こういう動きこそがジャズ界隈の真骨頂と言える物でもあります。

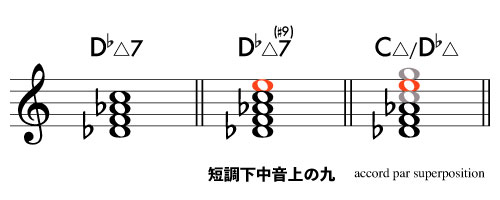

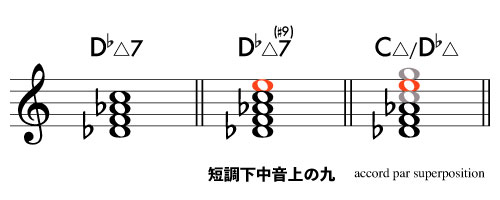

次のハットフィールド&ザ・ノースの2ndアルバム『Rotter's Club』収録の「Underdub」でのデイヴ・スチュワートが「D♭△7」で [e] を弾くのも和音外音であり、逸音ではないものの和音外音の細かな分類では倚音(appoggiatura)の取り扱いとなります(※初稿時には「逸音」としてしまっておりましたのでご容赦を)。デイヴ・スチュワートが狙っているのは、マルセル・ビッチュが紹介する長和音に長七度・増九度が附与されるコードおよび「D♭△」上で半音忒いとなる「C△」を想起した時の音脈を持ち来した物であろうと推察するのは難しくないのでありますが、逸音の魅力という物をあらためてお判りいただけるかと思います。

多くの和音外音に耳が馴らされぬ内は、この手の逸音の頻出は「耳の毒」とすら思えてしまうかもしれません。概して音楽的素養の薄い時期に於てはそういう風に聴いてしまいがちでもあります。然し乍ら音楽の魅力というのは、和音(コード)の構成音が呈示して呉れている音脈ばかりではなく、本来は構成音には無い和音外音=非和声音が音楽の魅力を形成しているのだという事をあらためて理解して欲しいのであります。

加えて、平時の音楽チャートを席巻している楽曲の多くに用いられる逸音など、アヴェイラブル・モード・スケールに準則しているだけの和音外音でしかないのが殆どのケースとなるでありましょう。ドミソのコードに [f] 音が経過的に存在する様な時などもこういう例になります。高次な音楽の場合は、和音外音は期待される(予見の容易い)音とは異なる音脈を利用しているという事をあらためて実感していただきたい訳です。そうする事で近現代の和声感やジャズ・ヴォイシングの妙味を堪能出来て迆く様になると思います。

今一度「Play With Me」を語る事にしますが、YouTubeに当初投稿した譜例動画のクラビネットのパートは間違えたままそれを全く気付く(無チェック)事なく放置したままアップロードしていたのは恥ずべき状況であり、茲であらためてお詫び申し上げたいと思います。Finaleで編集している時、転調時に変化してしまう音を避けたまま短調の六度を「♮Ⅵ」へと変じないままに表記させてしまっていた事と、クラビネットのヴォイシングその物が全く異なるのをコピー&ペーストしてしまっていたという醜態を晒してしまう事になってしまいました。現在は修正しておりますのでご安心下さいませ。

そういう訳でこういう機会に「Play With Me」の楽曲解説もする事にしますが、譜例動画はコーラス部(つまりサビ)から始まる様にして制作しているので原曲とは異なる所はあらためてご注意下さい。唯、原曲とは大きく異なる違和を抱いたまま、本来なら不要な感情移入を持ち来してしまって本曲解説を断罪してしまう様に陥ってしまう事だけは避けていただきたいと思います。

サビ冒頭は、先にも述べている様に「A♭sus4」にてメジャー3rd相当の [c] 音の逸音から入るのが非凡であるという事はお判りいただけるでしょう。後続和音はA♭音を根音とする完全和音(=この場合A♭△)には戻らずに、ヴァリアント・コードのパラレル・コードの(=同主調の音脈側の下方三度の代理関係にあるコードの名称)で「Fm7」に進む所が実にお洒落であります。

そのまま下方五度進行を採って「B♭m7」へ進み、2/4拍子を採り、上拍で一息をつく様に「G♭△7」というパラレル・コード(=今度は単に下方三度代理)を採る所は、音楽的な意味で好い「蹂躙」であると思えます。

私は今回、次の小節で明示的に調所属が変化している事を示す為に転調が起こっている物として記譜しております。つまりホ長調の音組織へと変化したという訳です。サビ冒頭が変ニ長調の音組織だった事を思えば、セスクイトーン(1全音半)の調域で転調をしているという事を示している訳でもあります。

そうして「F♯m7 -> F♯m7(on B)-> G△9」と進行し、「G△9」が奏される時には瞬時に転調したと解釈するので調所属はト長調の調域を採るという風に明記しているのです。加えて、茲では小節途中でも転調が辷り込まされていると解釈した上で後続3〜4拍目「A△7(on B)」ではイ長調へと転じて明示しているという事になるのです。

茲でのベースの非凡な点は、「A△7(on B)」という「Ⅰon Ⅱ」の形のコード上であり乍らも「Ⅱ」は本来想起されるべくはBドリアンである筈ですが、ミラー・モード(鏡像音程)のアプローチを採って「Bリディアン」を奏した上で「A♭sus4」へリピートされる整合性を取ろうとして接続される事を企図している所であります。

何がミラー・モードであるのかというと、通常リディアンはドリアンの短三度上方にある訳です。その「Ⅱ」から短三度下方にリディアンを見るという事で幾重にも連なる逸行音がリピートされる音へと紡がれる訳です。

A♭メジャー上でBリディアンが強行されて [dis・eis・gis] が生ずるとなると実質的には「♯11th・♭13th・M7th」という音脈となっている訳で、「M7th」が架橋音として共有するコモン・トーンとなった上で複調的な構造としてBリディアンが併存しているという状況になる訳です。この様に上拍の弱勢に本来のモードとは異なる調域を逸行音として用いたり、後続和音の音脈の異名同音でのコモン・トーンを紡ぐという方策はパット・メセニーのアプローチにも似る所があります。ベーシストだけではなく注目してもらいたい素晴らしいアプローチであります。

調性感が明瞭な音楽にあっても強固なクロマティシズムを標榜するのであるならば、原調から三全音調域にあるフレーズをスーパーインポーズさせてしまえば「半音階」を得られる事になります。とはいえそれではあまりにも突飛である事も事実でありましょう。そうすると共通音(=コモン・トーン)を有しつつ、関係調としても現われない関係の調域を巧みに形成する事がクロマティシズムの醍醐味であるとも言えます。

何しろ予見の容易い方には近親的な調的関係のある音脈が備わっている事になるのですから、原調を拡大する音脈の予見が容易くなる欲求というのは概して転調の欲求を強めてしまいかねません。原調を固守させたまま別の調域の音脈をスーパーインポーズさせるという突飛な状況を必要とするのであるならば、予見のしにくい音脈を志向する事がより良い選択となる訳ですからミラー・モードという鏡像音程となる音脈を志向する事で得られるクロマティシズムというのはあらためて秀でたアプローチであるという事が言えるでしょう。

これらを繰り返した後には、Cマイナーで書かれる(モードはCドリアン・モード)のクラビネット・フレーズに移行するのでありますが、「F7」の部分でクラビネットが3拍目で「♭9・♭13」である [ges・des] を辷り込ませて来るのは実にブルージィーであります。当初YouTubeにアップした譜例動画はこれをも変じておらず、実にお恥ずかしい限りでありました。

ベースの6連符などはトレモロ表記にした為、譜面(ふづら)上では速さが伝わらないかもしれませんが、楽譜スペーシングを考慮に入れると詰まり過ぎてしまうので簡便的な表記を選択したという訳です。

扨て、このハ短調で書かれるCドリアン・モードは属和音=Ⅴを標榜していないので「Cドリアン」が明確になる所は最早説明は要らないでありましょう。ジャズ界隈でのモードの固守の在り方というのはⅤを避けて本来の調性感に負けじと旋法性を押し出す所にあるので、太古の西洋音楽がムシカフィクタを適宜採るというそれとは異なるモードであるという事はあらためて念頭に置きたい知識であります。そういう意味で茲でのコード進行は「i→iv」の2コード循環である訳です。

そうして進んで行くと次のヴァースではハ長調の調域でのDドリアンとなり「Dm9→Dm7(on G)」の2コード循環であります。調域から見ればイ長調からはセスクイトーン進行となっている訳です。なぜならイ長調からの一全音半上方にハ短調があり、ハ短調の平行長調=変ホ長調(E♭)の下行セスクイトーンとしてハ長調域がある訳ですから、Dドリアンはこうしてセスクイトーン進行の支配の下で繰り広げられているという訳です。

こうした点からも本曲の魅力をあらためて堪能していただければ幸いです。「Play With Me」はなかなか話題に上りにくい楽曲でもある為、少しでも注目していただければと思います。

先ず、前回のブログ記事でもチラッと「カンビアータ」について語っていた意図についてあらためて述べておこうかと思います。約言すれば「カンビアータ」というのは《和音構成音の範疇にない弱勢にある逸音》を総称して呼ばれる事がある物です。「総称」というのがややこしい部分なのですが、カンビアータを指す非和声音を詳らかに分析するとそれは「エシャペ」「ノータ・カンビアータ」という2種類の逸音=逸行音に分類されるという訳です。

そうした逸音の重要性は何か!? と言われればその大きな理由として《和音構成音に組み込みたい程の逸音》《和音体系に括られる事のない音階外としての逸音》という状況を指して、私はそうした逸音を先の例では「カンビアータ」と呼んでいたのでありますが、いざカンビアータやエシャペをネットで検索すると、2019年3月26日時点に於ては哲かな答に辿り着く事に難儀する物であり、軽く触れてはいても本質に行き着かないもどかしさがあると思った為、今回は多くの事典・辞典から引用した上で、その重要性を語る狙いがあるという訳です。

唯、ジャズ/ポピュラー音楽界隈にしか興味を抱かない人からすれば、茲までの数段落を読むだけでも労劬を伴うかもしれません。音楽の分析とはジャンルに関係なく得てしてそういう物です。そうした人達が欠伸だらけにならない様に敢えて、今回題材として引き合いに出したいアーティストと曲を挙げておく事にしましょう。それがジェフ・ベックのアルバム『Wired』収録の「Play With Me」のサビ部分であります。

本曲はナラダ・マイケル・ウォルデン(一時期はナーラダとも. 以下NMW)作曲です。「Led Boots」や「Sophie」でのドラム・プレイの凄さを聴けば、よもや楽曲まで提供していようとは! と驚かれる方も多いかと思うのですが、NMWの作曲の志向性は非常に高次なクロスオーバー感のあるモーダルな物で、機能和声的な音楽とは対極にある予見の難しい類の物でもあります。

今回取り上げる「Play With Me」のサビ部分のコード進行は次の通り。

A♭sus4 -> Fm7 -> B♭m7 -> G♭△7 -> F♯m7(on B)-> G△7 -> A△7(on B)

何より本曲が非凡である点は、サビ冒頭「A♭sus4」上にて弱勢でメジャー3rd音に相当する [c] をメロディに採る所であります。メロディは [c - es] と進み、後続和音「Fm7」上で倚音である [b] へ下行し、その後弱勢にある「Fm7」の第3音 [as] に進行する事で、これらの和音間での一旦の「解決」を確認する事ができます。

先の「A♭sus4」のアンサンブル状況を下方から分析すると [as(バス)・des・es・as] という風に、[as] の上方で [c] が奏される事になるのです。

「A♭sus4」という完全和音(普遍和音)ではない(=長・短いずれかの和音種ではない)という所も厄介であり、「A♭sus4」が「A♭△」へと戻らぬ事を勘案すれば、この曲の当該部を総体的な和声感の見立ては「A♭sus4」と [c] 音が和声的に混ざり合う状況ではあるものの、決してそれは「A♭add4」ではありませんし、調号が表す調所属を見ればお判りの様に、長和音上に本位十一度音を含有する副十一の和音ではなく「A♭」を根音とする属和音を想起する物であります(とはいえ後続への協和音へ進行しようとする物ではない偽終止的進行を前提とする類)。

仮にそうした属十一の和音という状況を想起したとなると、[as] を根音とする属十一和音としての属十一(本位十一度=♮11thであり自然十一度=♯11thではない)の和音 [as・c・es・ges・b・des] という完全和音から [ges・b] が省略された状況とも見做しうる不完全和音を見越す事も可能となるのですが、アンサンブルとして長和音上にある十一の和音を見越せない以上、[c] は矢張り和音外音として捉える必要があるのです。

本来ならば属和音の第3音の筈であろう [c] 音を逸行する様に聴かせてしまう要因は、コードが「A♭sus4」であるからに他ならず、それを逸行音としない解釈としては前述の様に属十一和音を想起しなくてはなりません。その様にアンサンブルを仕立て上げるのならば属十一の和音として改めて解釈する事は可能であるものの、実際には属十一の和音としては解釈できない状況にある訳ですので完全和音ではない筈のsus4コードを是認する立場を採る必要性が生じてしまう訳です。

他方、こうした特殊な状況を好意的に解釈して対照させれば、四度和音が是認される状況を目撃しているとも解釈できるのであります。

加えてローズのヴォイシングの流れを見れば一目瞭然ですが、「A♭sus4→Fm7」にて懸案となる逸音を奏するシンセ・リードは後続和音「Fm7」では実質「Fm7(11)」として聴かせている動きを見せているのでありますから、和声的には [as - b] という上向の流れで逸音としての [c] が発生しており、且つ [c] は和音構成音ではないので [c - b] の下向としては見れない訳です。すると、和声進行の上向の過程で、突き抜けた [c] が [b] に戻るという事は、この逸音は エシャペ [échappée] と判断する事が可能であるという訳です。和声進行と同方向であるならばカンビアータになる訳ですので、その逆ならばエシャペとなる訳であります。

下記にカンビアータとエシャペの違いを載せておきますので参考まで。

ノータ・カンビアータ(「変化した音」の意で、「転過音」と訳すこともある)は、強勢のある経過音を指すために、アンジェロ・ベラルディ(《音楽雑録 Miscellanea musicale》1689)が用いた語である(→非和声音)。しかし、フックスの《グラドゥス・アド・パルナッスム Gradus ad Paranassum》(1725)の出版以後は、次の音へ3度で下行する、強勢のない非和声音を意味するようになった。いわゆる「ベラルディのカンビアータ」も、「フックスの転過音」も、パレストリーナ様式に常時見られる特徴で、後者はパレストリーナの音楽のなかで不協和音が跳躍によって解決される唯一の例である(譜例1)。最近ではこの用語の意味を拡大して、15、16世紀に用いられた類似の音形(譜例2)や、不協和音に続く2音が入れ替えられて(「ノーテ・カンビアーテ note cambiate」)、その結果、不協和のあとにやはり3度の跳躍が続く音形(譜例3)も指すようになあった。英語ではノータ・カンビアータを「changing note」ということが多い。

(『ニューグローヴ世界音楽大事典』第5巻 193頁)

(イタリア語の〈nota cambiata 変換された音〉に由来)

ポリフォニー作品における声部の取り扱いの結果生み出される不協和音をいう。2つの意味を持っており、強拍上の経過音を指す場合と、ヨーハン・ヨーゼフ・フックス(18世紀)によればこちらの方が多いのだが、不協和音を順次進行によって形成した音が和声音に達する前にさらに3度下行し、その後解決される場合をいう。15、16世紀の音楽家にしばしば見いだされる技法である。

(『ラルース世界音楽事典』 [上] 453頁)

ある種の非和声音を総称する言葉。この語を最初に用いたのはフックスで、彼は《グラドゥス・アド・パルナッスム》(1725)のなかで、3度の跳躍進行をへて解決される非和声音をカンビアータとよんでいる(譜例4)。パレストリーナの作品には、この形の非和声音(譜例5)がとくによる用いられているので、対位法の学習やアナリーゼでは、上行、下行にかかわらず、3度の跳躍をともなう非和声音をすべてカンビアータとよんで用いるようになった。

(新訂『標準音楽辞典』 463頁)

非和声音(転移音)の一種。狭義には、和音構成音と2度上または下で接し、次の和音構成音に向かって3度跳躍進行をするもの(譜例6)。広義には、3度の跳躍をともなうさまざまなタイプの非和声音をさす。

(新編『音楽中辞典』163頁)

【逸音】 エシャペとノータ・カンビアータを含めて扱うが、狭義には前者をいう。

(1) エシャペ 弱拍部に現われ先行音から順次進行で2度上行、次に3度下の和声音に跳躍進行し解決する。

(2) ノータ・カンビアータ これは英語の changing note にあたり、語義は転過音であるが、非和声音を指して用いられ、譜9の音型は、非和声音の第3音へ跳躍進行しているが、フックスは譜10のような実在しない8分音符の省略としてこれを説明し、厳格な補助音の規則を緩和した。そのためとくに「フックスの転過音」die fuxische Wechselnote [独] とも呼ばれる。

(『音楽大事典』2037頁)

『古典対位法』(日本語訳:坂本良隆)

前回のブログでもセクショナル・ハーモニーに於ける和音外音(=非和声音)の充塡について述べましたが、和音構成音に括られない和音外音の充塡というのは結果的に和音構成音へと「吸着」させる為の反発力でもある訳で、リニアモーターカーが推進力の為に反発力を必要とする事と似る様な状況であると言えるでしょう。即ち、フレーズの牽引力として和音外音という音脈は非常に重要である訳です。

加えてジャズの場合は、直近の音程となる(増一度・短二度・長二度など)音程を採らずにそれらの転回となる音程で「減八度」「長七度」「短七度」という風に敢えて跳躍して声部進行する事が多々あります。次のジョン・パティトゥッチの1stソロ・アルバム収録の『The View』の当該箇所でのコード進行「Em11(♭5)-> A7(♭13)/E」に於て、チック・コリアの弾くシンセ・リードは先行和音上にて [b - d - cis] と下行進行を採るも、この [cis] の後の直近の音程である「♯9th」に相当する [his] (※コード表記としては [his] であるも実際は [c])に増一度下行進行を採っても良さそうですが、実際には減八度上行進行して上方の [his] (※実際は [c])に進むのがお判りでありましょう。

和音構成音としては [his] は無いものの、下支えするドミナント・コードがオルタード・テンションで充塡されるのを許容する状況に於てシンセ・リードに逸音となる「♯9th」を使わせており、且つその「♯9th」は半音(増一度)下ではなく上方の減八度と跳躍するのでありまして、こういう動きこそがジャズ界隈の真骨頂と言える物でもあります。

次のハットフィールド&ザ・ノースの2ndアルバム『Rotter's Club』収録の「Underdub」でのデイヴ・スチュワートが「D♭△7」で [e] を弾くのも和音外音であり、逸音ではないものの和音外音の細かな分類では倚音(appoggiatura)の取り扱いとなります(※初稿時には「逸音」としてしまっておりましたのでご容赦を)。デイヴ・スチュワートが狙っているのは、マルセル・ビッチュが紹介する長和音に長七度・増九度が附与されるコードおよび「D♭△」上で半音忒いとなる「C△」を想起した時の音脈を持ち来した物であろうと推察するのは難しくないのでありますが、逸音の魅力という物をあらためてお判りいただけるかと思います。

多くの和音外音に耳が馴らされぬ内は、この手の逸音の頻出は「耳の毒」とすら思えてしまうかもしれません。概して音楽的素養の薄い時期に於てはそういう風に聴いてしまいがちでもあります。然し乍ら音楽の魅力というのは、和音(コード)の構成音が呈示して呉れている音脈ばかりではなく、本来は構成音には無い和音外音=非和声音が音楽の魅力を形成しているのだという事をあらためて理解して欲しいのであります。

加えて、平時の音楽チャートを席巻している楽曲の多くに用いられる逸音など、アヴェイラブル・モード・スケールに準則しているだけの和音外音でしかないのが殆どのケースとなるでありましょう。ドミソのコードに [f] 音が経過的に存在する様な時などもこういう例になります。高次な音楽の場合は、和音外音は期待される(予見の容易い)音とは異なる音脈を利用しているという事をあらためて実感していただきたい訳です。そうする事で近現代の和声感やジャズ・ヴォイシングの妙味を堪能出来て迆く様になると思います。

今一度「Play With Me」を語る事にしますが、YouTubeに当初投稿した譜例動画のクラビネットのパートは間違えたままそれを全く気付く(無チェック)事なく放置したままアップロードしていたのは恥ずべき状況であり、茲であらためてお詫び申し上げたいと思います。Finaleで編集している時、転調時に変化してしまう音を避けたまま短調の六度を「♮Ⅵ」へと変じないままに表記させてしまっていた事と、クラビネットのヴォイシングその物が全く異なるのをコピー&ペーストしてしまっていたという醜態を晒してしまう事になってしまいました。現在は修正しておりますのでご安心下さいませ。

そういう訳でこういう機会に「Play With Me」の楽曲解説もする事にしますが、譜例動画はコーラス部(つまりサビ)から始まる様にして制作しているので原曲とは異なる所はあらためてご注意下さい。唯、原曲とは大きく異なる違和を抱いたまま、本来なら不要な感情移入を持ち来してしまって本曲解説を断罪してしまう様に陥ってしまう事だけは避けていただきたいと思います。

サビ冒頭は、先にも述べている様に「A♭sus4」にてメジャー3rd相当の [c] 音の逸音から入るのが非凡であるという事はお判りいただけるでしょう。後続和音はA♭音を根音とする完全和音(=この場合A♭△)には戻らずに、ヴァリアント・コードのパラレル・コードの(=同主調の音脈側の下方三度の代理関係にあるコードの名称)で「Fm7」に進む所が実にお洒落であります。

そのまま下方五度進行を採って「B♭m7」へ進み、2/4拍子を採り、上拍で一息をつく様に「G♭△7」というパラレル・コード(=今度は単に下方三度代理)を採る所は、音楽的な意味で好い「蹂躙」であると思えます。

私は今回、次の小節で明示的に調所属が変化している事を示す為に転調が起こっている物として記譜しております。つまりホ長調の音組織へと変化したという訳です。サビ冒頭が変ニ長調の音組織だった事を思えば、セスクイトーン(1全音半)の調域で転調をしているという事を示している訳でもあります。

そうして「F♯m7 -> F♯m7(on B)-> G△9」と進行し、「G△9」が奏される時には瞬時に転調したと解釈するので調所属はト長調の調域を採るという風に明記しているのです。加えて、茲では小節途中でも転調が辷り込まされていると解釈した上で後続3〜4拍目「A△7(on B)」ではイ長調へと転じて明示しているという事になるのです。

茲でのベースの非凡な点は、「A△7(on B)」という「Ⅰon Ⅱ」の形のコード上であり乍らも「Ⅱ」は本来想起されるべくはBドリアンである筈ですが、ミラー・モード(鏡像音程)のアプローチを採って「Bリディアン」を奏した上で「A♭sus4」へリピートされる整合性を取ろうとして接続される事を企図している所であります。

何がミラー・モードであるのかというと、通常リディアンはドリアンの短三度上方にある訳です。その「Ⅱ」から短三度下方にリディアンを見るという事で幾重にも連なる逸行音がリピートされる音へと紡がれる訳です。

A♭メジャー上でBリディアンが強行されて [dis・eis・gis] が生ずるとなると実質的には「♯11th・♭13th・M7th」という音脈となっている訳で、「M7th」が架橋音として共有するコモン・トーンとなった上で複調的な構造としてBリディアンが併存しているという状況になる訳です。この様に上拍の弱勢に本来のモードとは異なる調域を逸行音として用いたり、後続和音の音脈の異名同音でのコモン・トーンを紡ぐという方策はパット・メセニーのアプローチにも似る所があります。ベーシストだけではなく注目してもらいたい素晴らしいアプローチであります。

調性感が明瞭な音楽にあっても強固なクロマティシズムを標榜するのであるならば、原調から三全音調域にあるフレーズをスーパーインポーズさせてしまえば「半音階」を得られる事になります。とはいえそれではあまりにも突飛である事も事実でありましょう。そうすると共通音(=コモン・トーン)を有しつつ、関係調としても現われない関係の調域を巧みに形成する事がクロマティシズムの醍醐味であるとも言えます。

何しろ予見の容易い方には近親的な調的関係のある音脈が備わっている事になるのですから、原調を拡大する音脈の予見が容易くなる欲求というのは概して転調の欲求を強めてしまいかねません。原調を固守させたまま別の調域の音脈をスーパーインポーズさせるという突飛な状況を必要とするのであるならば、予見のしにくい音脈を志向する事がより良い選択となる訳ですからミラー・モードという鏡像音程となる音脈を志向する事で得られるクロマティシズムというのはあらためて秀でたアプローチであるという事が言えるでしょう。

これらを繰り返した後には、Cマイナーで書かれる(モードはCドリアン・モード)のクラビネット・フレーズに移行するのでありますが、「F7」の部分でクラビネットが3拍目で「♭9・♭13」である [ges・des] を辷り込ませて来るのは実にブルージィーであります。当初YouTubeにアップした譜例動画はこれをも変じておらず、実にお恥ずかしい限りでありました。

ベースの6連符などはトレモロ表記にした為、譜面(ふづら)上では速さが伝わらないかもしれませんが、楽譜スペーシングを考慮に入れると詰まり過ぎてしまうので簡便的な表記を選択したという訳です。

扨て、このハ短調で書かれるCドリアン・モードは属和音=Ⅴを標榜していないので「Cドリアン」が明確になる所は最早説明は要らないでありましょう。ジャズ界隈でのモードの固守の在り方というのはⅤを避けて本来の調性感に負けじと旋法性を押し出す所にあるので、太古の西洋音楽がムシカフィクタを適宜採るというそれとは異なるモードであるという事はあらためて念頭に置きたい知識であります。そういう意味で茲でのコード進行は「i→iv」の2コード循環である訳です。

そうして進んで行くと次のヴァースではハ長調の調域でのDドリアンとなり「Dm9→Dm7(on G)」の2コード循環であります。調域から見ればイ長調からはセスクイトーン進行となっている訳です。なぜならイ長調からの一全音半上方にハ短調があり、ハ短調の平行長調=変ホ長調(E♭)の下行セスクイトーンとしてハ長調域がある訳ですから、Dドリアンはこうしてセスクイトーン進行の支配の下で繰り広げられているという訳です。

こうした点からも本曲の魅力をあらためて堪能していただければ幸いです。「Play With Me」はなかなか話題に上りにくい楽曲でもある為、少しでも注目していただければと思います。

2019-03-26 12:00