楽典と音楽理論の違いとは!? スティーヴ・ヴァイ著『VAIDEOLOGY(ヴァイデオロジー)』を読み解く [書評]

2019年10月下旬スティーヴ・ヴァイの著書となる『VAIDEOLOGY─ヴァイデオロジー─ ギタリストのための初級音楽理論』がシンコーミュージックから坂本信氏の訳で発刊となりましたが、英語版の方はHal Leonardから1年ほど前に刊行されており、あらためて本の確かさという物が窺い知れるという物です。

10月下旬に流通していたとは雖も奥付を見ると初版は2019年11月6日となっており、奥付の日付よりも早く流通するのは出版業界では能くある事です。初版の品切れが其処彼処で騒がれており売り上げ人気がある模様ですが本書を入手する際、一般の書籍店よりも楽器店での入手が容易なのではなかろうかと思います。私自身今回は某楽器店で入手できたので、店によっては結構な在庫を抱えている所もあるのではないかと思います。

前置きとして語っておかねばならないのが「楽典」と「音楽理論」の違いです。瑣末事と思われる方も居られるかもしれませんが厳密には両者は全く異なる所を指す語句であるので、その辺りを語っておく事とします。

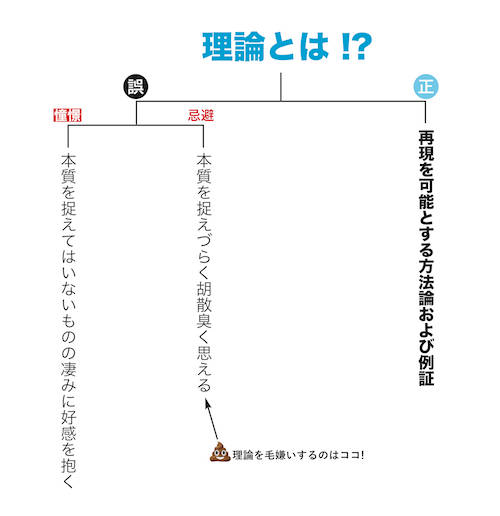

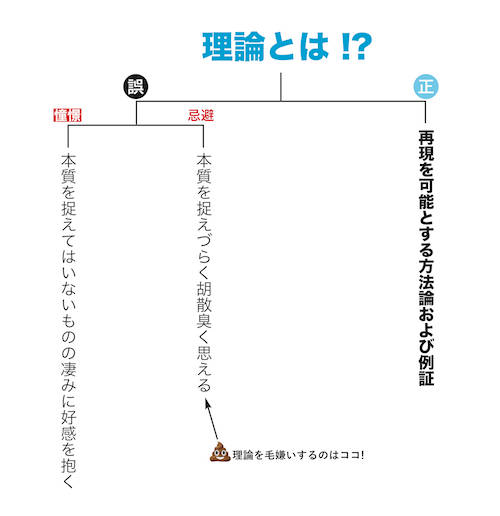

扨て、巷間広く言われている所の「音楽理論」というのは大別して2通りありまして、一つ目は、音楽の或る側面における方法論を再現可能な様に説明されているレシピの様な方法論=「理論」という言葉のそれがまさに相応しい物となっている物です。

二つ目は、《理論が何たるか!?》という事すらイメージを掴む事ができにくい初学者が漠然と抱えてしまう「難しさ」の方面でのイメージを独り歩きさせてしまい、核心を捉える事ができぬままに「理論」という言葉のそれを過剰に心の中で誇張させて尻込みしてしまう事により、《理論》という物が当人にとって胡散臭い虚飾に相応しい状況と化している物があります。

二つ目の例の場合は特にさらなる2つの側面へと二極分化してしまう物であり、一方ではその言葉の独り歩き具合が通俗的ではない崇高なイメージを伴わせる事も可能な為に、初学者が正しく理解しておらずとも「正しさ」という側面が過剰にかつ好意的に誇張されてしまう事により、漠然とした良いイメージは忌避したくなる尻込みから「及び腰」程度へ変化し、同時に憧憬の念を抱く事で本来の価値よりも箔が付いて肯定的なイメージばかりが増幅される事で正当な価値を越えて過剰に礼賛されるという側面を備えつつも、もう一方ではその反対として生じてしまう側面である「難しさ」という側がクローズアップされ過ぎてしまう事によって受け手にペダンティック&スノッブ的要素として捉えられてしまい、結果的に初学者から嫌われてしまう対極的な側面を持ってしまっているというのも特徴的な物でもあります。

漠然とイメージされてしまう側面がこれらの様に見事に二極分化してしまうのは皮肉な物ですが、いかんせん初学者にとっては平易な物でないと概して忌避される傾向にあるのが正統な側面であるというのが世の常です。『ヴァイデオロジー』の場合は、その平易さとアーティスト自身が音楽への真摯な姿勢が好意的に受け止められるタイプである為、初学者からは憧憬の念と共に好意的に受け止められるタイプの人物のひとりではないかと思います。

ヴァイがその様に受け止められやすいのは、彼自身が音楽を深くリスペクトしてはいても知識をひけらかす様な衒学に陥る様な事をせずに平易に語られる咀嚼が巧みである事に依る物でありましょう。

ただ、解説が平易だからといって本書の内容が初学者向けでしかないとするのは早計であります。今回の『ヴァイデオロジー』の副題に付される「音楽理論」というのは、実際には「楽典」レベルの物であるものの上級者をも惹きつける難度を具備しており、難しさを伴う側面を非常に判りやすく懇切丁寧に書かれている所が特徴的であります。「楽典」という意味は、音楽に対して共通理解が必要な状況に於ける基礎的な取り決めの事であり、「理論」という方法論の解説という意味は本来、「楽典」の先にある物なのです。

本書の副題として附されている「初級音楽理論」という風に呼ぶ事でそれを「楽典」とほぼ同じ意味として伝えてしまおうとする出版社の側の意図が付されてしまっているのは非常に残念な側面でもあります。

実際には平易な楽典レベルの所に飽きが来ない様な難易度の高い体系を具備させて言い訳程度に「楽典」から「音楽理論」に格上げしようとしているのが私の気に入らない点ではあります。出版社の側ですら、平易さに託けて「音楽理論」とやらを軽んじてしまっているかの様な副題にはちょっと苦言を呈したい所ではあります。

そもそも「楽典」とは先述した様に、音楽を理解する上での基礎的な「共通理解」の為の体系を示す物なのであり、併せて先述した「音楽理論」とやらが、ある方法論を再現する為の物が「楽典」の次の段階に来るというのは言うまでもないという事がお判りいただけるかと思います。

重ねて申しますが「理論」とは、それを再現する為の方法論として説明される事を指す語句なのであり、単に想像だけで再現もままならない状況に於ても尚、机の上でイメージだけを膨らませ想像を恰も実現可能かの様にして語るのは「思想・哲学」分野で呼ばれる思弁的領域に過ぎないのであり、その「思想・哲学」の分野が掲げる事の実現性は扨措き、結果的に実現せずともそれを信じて、それが盲信に過ぎない事をも厭わずに実行するのが「宗教」なのです。

ですので、音楽面に於て皮相的理解に及ぶだけの者が実現・再現を忽せにしたまま思考だけを巡らせてアレコレ思案する状況に心酔して音楽を学んだかの様になってしまうのは、実際には思想・哲学の領域に過ぎず、こういう人を妄信して後に続こうとすれば宗教での信者の行動に等しい状況に過ぎないので決してこれらの各領域を取り違えて理解してしまってはいけません。当然の事ではありますが、「理論」も「楽典」も理解できぬ人は「思想」「哲学」「宗教」という方向へ向いてしまうという事を意味するので留意されたし。

悪しき例を引き合いに出すのは気が引けるのですが、私がこれまで批判してきたジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック ・コンセプト(=LCCとも)」というのは単なる個人の「思想」「哲学」に過ぎないというのが理由です。ジョージ・ラッセルが見立てる世界観に対して一部の人々の中にはその「思想・哲学」に首肯して隷従しようとする人も居られるかもしれませんが、近年の音楽書に於てLCCを批判している訳でもないのにLCCのその立場が如何に脆弱であるかという事を指し示すと同時にシェーンベルクの言を借りて詳述されている西田紘子氏他の著書『ハーモニー探究の歴史』(音楽之友社刊)157頁を読めばジョージ・ラッセルの思想・哲学が妄言に過ぎない事が能くお判りになるかと思いますので、自身がいつしか身勝手な臆断に伴う思想・哲学を貫いて宗教的な行動へと変化させてはいまいか!? と診断できる本でもあるため興味のある方は是非とも当該ページをお読み下さい。

この辺りの区別を付ける事なく「楽典」も「音楽理論」も区別なく用いている人も居られるかもしれません。《そこまで迷妄に陥るほどに区別して考えてなどは居なかった》とする人も少なくはない事でしょう。区別なくそれらの言葉を用いている人ほど実際には自身の尺度・基準という手前勝手に解釈した選り好みに過ぎぬ臆断に基づいて言葉を用いてしまっているのであり、出版社の編集者側にこうした臆断を伴わせてしまう人が存在する様な状況に嘆息してしまうと同時に(出版社側にはもっと深い配慮が欲しかった)、殊にポピュラー音楽界隈では非常に多く見受けられる事でもあるのであらためて注意が必要な側面であります。

とはいえ私がこのように「理論」という物を説明しても、読み手の受け止め方は各人各様である事が災いして正確に「理論が何たるか!?」という本質が伝わりきらずに、結果的に読み手の各人の経験に基づく規準で「理論」とやらが曲解されてしまうというのも悲哀なる側面でもあります。

理論という語句に対して「それを実現する為の方法論」という意味を持つ根幹部分さえ理解をしていれば「生命」や「経済」などの分野に於ける理論とタイトルを冠されているそれは実質的には「仮説」に過ぎない事が判ります。またタイトルから「仮説」としてしまっては、どんなに胡散臭いナンタラ「理論」と冠するタイトルよりも更に見向きもしてくれない可能性が高いので「理論」と名付けてしまう背景も理解に及べばより判りやすい事でしょう。

仮説=個人的主観・思想の類を「理論」などとは到底呼べる物ではないのです。反証するにも実証という例示すらできない状況を理論とは呼べず、通常それは虚構と呼ばれる物です。

通俗的には生命や経済の分野における一説を「ナンタラ理論」と呼ぶ事は多々あるでしょうが、理論という真の意味での「再現」する為の方法論という意味では全く異なる物でして、それを音楽理論という分野に適用して《いやいや、私は通俗的な方の意味での理論を述べていたに過ぎず、決して方法論の意味での音楽理論などとは述べていません》と逃げ口上を宣う人が出て来るでしょうが、それは「理論」という真の意味を知らないが故に臆断という勝手気儘な解釈がそうさせてしまうのです。

生命の方法論など、生殖行動よりも遥か手前の代謝、それよりも遥か前段階の生命の起源にまで遡るとして、それを再現するというのは現代の科学では不可能です。つまり言い換えれば、生命に関する理論とやらは唯の仮説にすぎないのです。

経済においても同様で「MMT理論」などと名称そのものの聞こえは良いですが、理論という通俗的な方の語句を冠しているだけに過ぎず実際には実現可能な方法論でもなんでもありません。ただ単にマクロレベルに当てはめようとしているだけの、これまた「仮説」にすぎないなのであるのですから、《経済学が経済を支配する事がないのと同様に、音楽理論が音楽を支配することはない》という風に解釈するのは単なる強弁に過ぎず、これは論理学界隈で云われる所の「盲信強要」という詐術としての詭弁であるのです。

理論とやらを嫌うのはまだ措くとしても、理論が作者の意図を無視して勝手に作り出してしまう事はありません。唯、無知・無学な人からすれば己の感性が体系という暑苦しいほどの服を着せられて泳がされる様に感じ取っているかもしれません。

確かにある程度のパラメータとアルゴリズムなどの方法論をもってすれば作曲の自動化は可能ではあります。ただ、こうした特殊な例を除いたとしても決して理論が独立独歩で音楽を作る事はしませんし、作者の意図を超越して作る事もありません。

詭弁の例は他にもあります。例えば《英文法が英語を支配するわけではない》という物。この詭弁が言わんとするのは「文法に則った言葉が通俗的な英会話の世界を支配するわけではない」という事でありましょう。しかし、これに首肯してしまう人はひとつの前提を見落としております。

英文法という体系は、英語という言語体系の下にある物です。この言語体系の下には標準的で正しい文法と通俗的な文法の体系があるにすぎないのですから通俗的な文法の側が言語をも超越して新たな英語という言語を形成したというのであればまだしも、結果的には英語という体系に乗っかったまま僅かな変化があるに過ぎない状況を、恰も根拠として持ち出している誤った前提の取り違えであるに過ぎない事が判ります。

喩える例が悪すぎるのですが、初めて知ろうとする者からすれば例えが当意即妙なので、ついついシンプルに理解できそうな言葉の誘惑に惹き付けられがちです。誤った喩えを持ち出す輩も詭弁を弄するつもりでなかったとしても、畑違いの事物を喩える事を志向する人というのは概して本質をこっぴどく教える事や覚える事を嫌うが故に、自身の誤りにも気付かなくなってしまうものなのです。

加えて、強い支配力が宿主である個人の思想を超越して支配力だけが一人歩きして曲を作り始める訳でもない事は明白です。

ただし、大半の音楽は「協和」に支配されているのも確かであり、この協和から逃れようとも大半は協和を含んだ複合音として音楽を嗜んでいるに過ぎず、これらの世界観に殆ど多くの人が収斂する以上は、協和という方法論に音楽観が支配されていると言えるでしょう(不協和音の中にも協和音程は存在する)。

上述の〈不協和音の中にも協和音程は存在する〉という点に於て誤解の無いように補足しておく事に。

一般的に「和音」とは、「複合音」を除くそれが協和・不協和に限らず2音で構成される状態で「和音」として呼ぶのは誤りではありません。但し、2音で構成されるそれが通俗的な「コード」という類のものとして呼ばれない理由は、3音で構成されるトライアドおよびそのトライアドの転回形の「断片」として捉えられる物であるからです。

但し「2音」とやらが単音程に還元した時の長・短の二度および七度音程であった場合、それらはどう足掻いてもトライアドの基本形および転回形の断片とは呼べなくなる物であるのにも拘らず、それがどうしてトライアドを類推する事になるのか!? と疑問を抱く方も居られるかと思います。

確かに、2音で形成される音程が長・短の二度および七度音程の場合、これらはトライアドに付随する付加音という判断を下すべきであります。抑もの前提として「2音」が完全音程(八度・一度・五度・四度)や不完全協和音程(三度・六度)でない音程でなければ、それがトライアドの断片である訳もないのですが、それでも「基」となるトライアドの断片を類推しなくてはならないのが2音の状況であるのです。

例えば、<ミ・ファ>という [e・f] という2音が存在したとしましょう。これらの2音に対してもう1音加えるだけで「完全和音」としてのトライアドの断片であるという事は有り得ず、[e] または [f] に完全音程あるいは不完全協和音程が付加される状況を類推しなくてはならないという意味ですので、それらの可能性は飛躍的に増加するのでとてもではありませんが一義的な答を導く事など不可能となります。

但し、そうした数多ある可能性も結果的には基となるトライアドを複数類推する状況でもあり、それこそがトライアドを導く事に繋がるので、結果的にはこうした不協和音程の付加音でしかない状況もトライアドの類推こそが「トライアドの断片」の姿として収斂する事となるので、結果的にはどんな2音の状態であろうとも、類推の先にあるトライアドが「断片の姿」という核心であるという事なので、その辺りは誤解なきようご理解いただきたい所です。

つまり、恣意的な音程(=不協和音程としての)で構成される2音というのは完全和音という型の断片というのは有り得ず、完全和音に付加される付加音としての状況或いは、変化和音および変化和音に付加される付加音という可能性を視野に入れる必要があるという事です。変化和音としてのトライアドを視野に入れるならば「ド・ミ・ファ」という構成音を持つトライアドは「ド・ミ・ソ♭♭」という異名同音の読み替えに依る変化三和音の断片とも強弁する事は可能となります。

複合音とは、純音ではない、それが単音として捉えられようとも異なる音高のパーシャル(=部分音)が複数随伴している物であり、このパーシャルは自然数のみならず非整数次の物も多く構成される事になります。木琴・鉄琴などは特に基音以外のパーシャルを実感しやすい楽器でありますが、その楽器から奏される「単音」をパーシャルの集合=和音として捉える人は少なかろうかと思います。無論、聴覚が際立っていればその様に聴き取ってもおかしくはないのですが、複合音に伴うパーシャルの集合体のそれと一般的な「和音」というそれとは異なる現象として理解するのが賢明でありましょう。

とはいえ、複合音でもパーシャル分布が「器楽的」に構成されている様な状況であれば、それが単音であっても「和音」として響く様に受け止められる事はあろうかと思います。但し、その場合でも倍音列に則った組成ですので、各パーシャルの音程は開離している状況が多くなる為、「和音」および「コード」という風に捉えるというよりも異なる複合音が奏鳴されている、という風に捉えるのが現実に即した状況でありましょう。

扨て「和音」の話に戻りますが、和音の体は理論的には長和音(4:5:6)と短和音(10:12:15)という音程比を「標榜」する2つのそれを「完全和音」と呼びます。それらの音程比が完全な自然数での比率ではない近傍の値であったとしても標榜する世界観が自然数でのそれなので、ピアノでの平均律での長和音・短和音も「完全和音」なのです。

長和音での音程比 [5] は、協和音程であるも「不完全」なので不完全協和音程と呼ばれるのであり、短和音での音程比 [10] も 同様ですが、[15] という不協和な音程(※一般的には不協和音程と呼ばれますが、シャイエは「過渡的協和音程」と呼ぶ)を含んでいる事により、短和音は長和音よりも協和度が弱いとされるのは、こうした協和度の低い音程を含んでいるからなのです。無論、短和音を構成する各音程比が不協和の度が強い音程比を含む和音であろうとも協和度の高い音程を含んでいる事も歴然とした事実です。これは不協和音とされる属七和音でも同様です。

長和音・短和音の構成音の一部が半音階的に変じて生じた和音は概して減和音や増和音および属和音の変化形として捉えられる物ですが、これらは完全和音ではなく「変化和音」と呼ばれます。

「不協和音」とは〈不協和な音程(※過渡的協和音程とも)〉または〈不協和音程を含む和音〉のいずれをも意味します。但し、どれほど不協和な音程の集合体としての和音であろうとも「協和的」な音程は含んでいる物でして、これが上述の〈不協和音の中にも協和音程は存在する〉という事の意味なのです。単に流して読んでしまっていると〈何言ってんだ、コイツ〉と思われかねない文章ではありますが、これほど短い文章の中にはこうした重要な含意があるという事をあらためて示しておく必要性があると感じたので追記しました。

即ち、学究的な音楽理論とやらからは皮相的に逃れる事はできても、協和感の部分は棄却しきれないのが実際であると私は思います。

再現・反証が可能ともならない例を持ち出して《理論に支配されるな!》とばかりの強弁を是としてしまう人の心理面はおそらく、理論という通俗的な立ち位置であってくれた方が己の脆弱な立場を赤裸々にする事もなく音楽界にて培われた共通理解という権威を己の立場に転化できるが故に強弁してしまうのです。

再現・反証が可能としない例を持ち出して通俗的な意味の方の「音楽理論」の側を、これからマトモに理論を覚えようとする人に強制してしまったり、あるいは強制とまではいかずとも《こちらの覚え方の方が簡単でしょう》とばかりに手招きしてしまうのは愆った誘導に過ぎず、結果的には愚か者が隷従するだけになってしまう事でしょう。

加えて、「理論」とやらが真の意味として捉えられぬままに通俗的な側面が支持されたり、やたらと権威を押し付けられるかの様にされる事が学び手の邪魔となる様に感じられてしまって理解に及ばぬまま煙たい権威を胡散臭く感じてしまう事は何も日本国内に限った事ではなく、どこの国でも起きている現象なのです。ですから英語圏でも実際には方法論や反証とする物ではない単なる主観・思想・仮説が「Theory」と呼ばれてしまうのも珍しくない事です。

自説の解説を急ぎ結論ありきとしてしまう状況から強弁・詭弁が生じてしまいがちとなる訳ですが、その際説明に冗長になってしまっては民衆の耳目を惹く事を難しくしてしまう事から畑違いの例を持ち出して当意即妙に喩えてしまおうとする詭弁の例は日常の身近な所にも存在する物です。

その際、自身にとって都合の良い「信頼に足る」例を持ち出して自説の信憑性を高めようとする手前勝手な解釈で詭弁を弄する断章取義という例や、或いは数多ある例の中から自身の都合の良い物だけピックアップするチェリー・ピッキングという詭弁の手法もある位なので、わざわざ畑違いの例まで持ち出して例えようとするのは、よっぽど音楽の深部や真実に対して軽んじているかが判ります。

世界のどこでも似た様な状況にあるという理由は、正しさを学ぶ事の労劬が本当に辛いからこそ、権威が高い壁の様にして無知・無学には立ちはだかるという訳です。こうした状況が自分可愛さが高じて憎悪の念を向けてしまう。故に真実の側はなかなか信じてもらえない物でもあるというのが皮肉なところでもあります。

音楽には「共通理解」が伴う点が大半を占めており、共通理解が必要とされる部分ですら無知・無理解が災いして従前の体系を勘案する事もせずに次善の「造語」を充ててしまうという悪癖が多々見られる分野でもあります。当人が博士号でも取得していれば好きな様に表現できる筈ですが、概してそうした方は各所に配慮した言葉を選ぶ物です。

自分たちが「マウントを取られる」事を散々嫌っていた筈なのに、いざネットなどで何を血迷ってアクセスを稼ごうとしているのかは不明ですが、いつの間にか臆断が先行してしまい何処から漁って来ればそんな言葉を使うのか!? と言わんばかりの造語が作り出されてしまうというのもこの分野、特にポピュラー音楽界隈では顕著でして、特にバズったモン勝ちとばかりに慫慂してしまおうとする輩が多い様です(笑)。

挙げ句の果てには、自説の実を上げたいがばかりに確度の高い論文や体系を詳らかに援用しているにも拘らず、いざ自説が辷り込んで来るや否や、待ってましたとばかりに臆断が矢継ぎ早に飛んで来るというのも居ります。これは自分自身を正当化させようと粉飾している行動なのであり、典拠を明示している際は信憑性はあっても自説は信用してはならないという典型的な詐術のひとつでもあるのでコレまた注意が必要な事なのです。

平易な解説と高度な側面を兼ね揃えた『ヴァイデオロジー』。その中身は、ヴァイが手がけるだけあって、なかなかマニア心をくすぐり乍ら初学者が迷妄に陥りそうな事を非常に判りやすくまとめている良著でありますが、理論というのは言い過ぎで、実際には楽典レベルであります。その「楽典」のレベルは決してレベルが低いという物では決してないという事も同時に述べておきます。それは本書を手に取れば直ぐにお判りになる事でしょう。

平易な内容とはいえ、初学者がやがて中級・上級レベルと成長して行く過程に於て個々人の臆断が独り歩きしてしまいそうな時にそんな輩が無責任に取り扱いそうな所をきちんと整備し詳らかに述べられている点は大変好感が持てるものです。ヴァイからすればどういう側面に臆断を伴わせそうになるか!? という事が判っているからこその計算ずくの体系整備と解説なのであり、こうした側面だけでも手元に置く価値のある本であるとは思いますし、A4サイズとなればたかだか100頁であろうと文字数は増えて情報量はより多く図版も備える物です。

とはいえあらためて他の書籍に目を遣り、清水響著『コード理論大全』が『ヴァイデオロジー』の価格よりも安く入手できる事を思えば、あらためて『コード理論大全』の価値の高さが露わになるというのも皮肉な所かもしれません。「音楽理論」というのは「コード理論大全」の方が理論書と呼ぶに相応しい物です。

然し乍ら今敢えてヴァイが音楽面を著すという大義は、現在の音楽シーンに於て生じている誤謬をどうやって纏めて論ずるべきか!? という所にあり、それらが熟考されてまとめられており好感が持てる所です。従前の音楽への知識が偏ってしまってはいまいか!? と案じた方であれば是非本書を手に取っていただきたいと思わんばかり。

特に西洋音楽界へのリスペクトが欠如している人たちというのは放っておくと直ぐに臆断と曲解を忍ばせてきて広めさせてしまうという身勝手な行動が顕著であり、特に音楽の商業面が成功してしまった人物の成り上がり発言という物が妙に威力を発揮してしまうので避けたい所なのですが、そうした所を上手く整理させていると思えます。同時に、西洋音楽界で知られている事など現場で必要としていない人達が即座にアクセス可能な事物を上手い事取り上げている所への配慮は相当に行き届いていると思えます。

日本語訳に於てはほぼ問題なく訳が充てられているので読みやすかろうと思いますが、1点だけ難を挙げれば「複合音程」という名称は「複音程」と訳を充てるべきであったろうと思います。「複合」という語句が拍子でも扱われる為に一体感を図ろうとした物であろうと思いますが、オクターヴ超の音程は「複音程」という語句が人口に膾炙されているので、この訳語だけは直すべきであったろうと思います。

※『音楽大事典第1巻』(平凡社)p.482 【音程】に於ける〔音程の種類〕の項にて、オクターヴを超える音程を《複合音程 compound intervals》と述べられており(渡鏡子 編)、少ない例ではあるものの一般的な名称「複音程」ではなく「複合音程」として語られている物も確かに存在はします。唯、現状では「複音程」とした方が望ましいという思いです(2020年4月10日追記)。

また、英語圏では'Nested tuplets' として知られる「連符内連符」あるいは「複合連符」として知られる特殊な構造の連符がありまして、一般的には2拍9連などで遭遇しやすい歴時でありますが、ヴァイの例示はもっと多岐に亘っているもののそれに関して 'Nested tuplets' やら適当な訳が充てられる事もなく文章が進んでしまうのは少々残念な所ではありましょうが、原文に配慮したのでありましょう。とはいえ日本語訳という側面でみれば先の一点だけ除けば深く首肯しうる物であり統一感もあって読みやすいと思います。

日本語訳とは別の観点となる「文字組み」の方から見れば、本書は各段落で行間が空けられるも字下げ(インデント)が全く無い為、本を読んでいるというよりも字下げの無いWebサイトを読んでいる様な気分にさせられるので少々違和を覚える所です。こういうのも時代なのかなあと熟(つくづく)意う所ではありますが、行間から察して呉れと云わんばかりで私個人としては非常に珍しい編集だと感じました。全体的には4色刷り(CMYKフルカラー)であるのでこの手の音楽関連書籍でのカラーは結構珍しいのではないかと思います。このカラーが読書嫌いの読者にもアピールしている事には間違いないでしょう。読みやすさに貢献していると思います。

加えて譜例はSibeliusでお馴染みの 'Opus' フォントを用いている様です。ただ、連符の数字もそのまま 'Opus' のイタリックを用いている様で、折角なら 'Opus Text Std' を使って墨痕淋漓たる綺麗なフォルムとなる連符の数字を用いれば更に見栄えが良くなったのではなかったのでなかろうか!? と思う事頻りです。'Opus' フォントは他の記譜用フォントと比較しても所謂「平体」の様に横に豊々(ずんぐり)としたフォルムなので視覚的に重し付けが図られ見やすい(記憶に固着化しやすい)というメリットのある物なので好感が持てる部分です。

茲からは本書の興味深い部分を拔萃して語る事にしますが、ヴァイは11頁の段階から微分音を語っている所が凄いと思えます。本文では四分音に限定して四分音用記号に触れますが、その後に例示される計4段の譜例では四分音のみならず六分音・八分音および四分音のヴァリエーション表記を注記なく例示するのは少々不親切だったのではなかろうかと思います。

ヴァイが本書で微分音を紹介する理由は、自身がかねてから微分音を取り扱って来たからに他ありませんが、ヴァイが自身の作品を紹介する様な事をせずに茲でも謙虚な姿勢を貫いている所は微笑ましく、こうした謙虚な方であるからこそスティーヴ・ヴァイという人から多くを吸収したいという気持ちにしてくれるのではないでしょうか。

小方厚の著書『音律と音階の科学』は先頃新装版として改訂され、あらためて講談社ブルーバックス・シリーズとして刊行されておりますが、新装版のp.239でもヴァイのソロ・アルバム『Sex & Religion』収録の「Down Deep Into The Pain」の一部のリフには、次の譜例動画の様に十六等分平均律(16TET)でフレットが打たれた特殊なギターで奏されている事をレコメンドしているので興味ある方はそちらも目を通される事をお薦めします。

こちらは原曲

原曲の埋め込み当該箇所ではハーモナイザーを通した16TETギターでのフレージングを忍ばせている様です。

16TETという事は、単位微分音が75セントという音程となり、48TET(=八分音)の音律体系から対照させれば3単位八分音=75セントという風に見る事も可能である状況であります。3単位八分音という厄介な微小音程の様に思われるかもしれませんが、この微小音程の近傍となる76.5セントというサイズはアリストクセノスのハルモニア原論の頃から「へーミリオンのクロマティック 」として体系化されていた物なので、歴史的にはかなり旧くから取り扱われていた物です。興味のある方は次の画像やリンク先をお読みいただければと思います。

通常のギターが十二等分平均律でフレットが打たれている事を勘案すれば、それらの音律体系と比較すると1オクターヴ辺り16フレット打たれているギターとは4フレットが300セントとなり、それが通常のギターの3フレットであるので「4:3」という風になっているという訳です。短三度を4等分する様に平均化するという風に考えると判りやすいでしょうか。拍子体系では4:3構造をセスクイテルツィアとも呼んだりしますが、セスクイテルツィアのピッチ版と言っても過言ではないでしょう。ただ単に4:3という構造を使っているのではなく、旧くからの体系を拝戴し乍ら用いているヴァイの示唆の邃さがあらためて能く判るという物です。

譜例動画の方で示している数字は、幹音からのセント数に依る音程です。これらを参考に色々と研究されてみるのも良いかもしれません。また、5&6弦に関しては全音ドロップ・チューニングのスコルダトゥーラ(変則チューニング)なのではないかと思います。そうしないと単位微分音=75セントに巧く合わないので、こうして推察するのであります。

次の動画の埋め込み当該箇所(5:18〜付近)でのシンセ・パッド風に加工された音は非常に判りやすくG♯音よりも1単位八分音(=25セント)低い音が「メロディック」に奏されるので、微分音を徒らに用いているのではなく、実に巧みに唄心を伴わせて奏されているのがあらためてお判りになるかと思います。

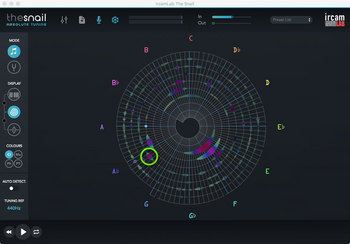

画像はIRCAM The Snailを用いて当該箇所をスキャンさせた物

微分音に興味を示す若い人が多くとも、折角そうした情報にアクセスできるのかと思いきや四分音だけ本文で語られ、譜例には注記もないのは初学者は混乱に陥るばかりでありましょう。また、ヴァイが本文で解説する1単位四分音低いセミフラット記号は現在広く用いられる「d」の類のそれとは異なり、変記号にスラッシュが入った記号を示している所は注意が必要です。

現在、この変記号にスラッシュの入った微分音記号が用いられる世界は、トルコでの九分音体系である4単位九分音の変記号「バキエ(bakiye bemolü)=4コンマ≒90セント」の方が主流となってしまっており、ヴァイがこの微分音記号を援用したのは2つの理由があろうかと思います。

1つ目の理由としては、譜面上の視認性に伴う物。2つ目の理由としては、四分音表記として19世紀中頃にジャック゠フロマンタル・アレヴィが用いていた(※アレヴィの微分音変化記号は変種のみ用いた)という音楽の歴史に対する敬意を表する物として援用している可能性があります。おそらくは後者の理由(※19世紀という遥か昔に使用していた先人へのリスペクト)が主たる理由ではありましょうが、折角微分音に触れたのであれば読者各人の研究に委ねるよりも細かく触れてあげた方が親切であろうかと思います。ともあれ、そこまで遣ると本書の立ち位置がぼやけてしまうのも亦事実。なにしろ「初級音楽理論」を標榜しているのですから、茲で細かく触れずとも不親切だろうとされる謂れなど無いのです。

但し、「左近治の指摘通り、茲まで触れたのであればもう少し詳しく触れてほしい」と思う人も居られるかもしれません。そういう方はきちんとした専門書だけでなく、専門書が載せている出典・参考文献を探って真実に触れるべきであります。こうした出典を探る事こそが研究の第一歩であり醍醐味の一つなのであり、参考文献すら示されないヴァイ本人に依る個人的思想で書き進められる事を読者の殆どがそれを甘受・容認しているのであるでしょうから、ヴァイにそこまで求めてしまうのも無粋であろうかと思います。

唯、私から言わせればもう少し掘り起こしてやってもよかろうに、とは思う所です。まあ、こうした読者の篩い分けは必要な作業でもありますけれどもね。半音階すら覚束ない様な読者に対して微分音を懇切丁寧に扱うというのも場合に依っては、チューニングもままならぬ者に音痴の術を教えてやる様な物でしょうから篩い分けとしては難しい判断でありましょう(笑)。

3単位四分音となるセスクイフラット記号に関しては、右側の癭が狭いタイプで最近のトレンドとなる一般的な変記号(通常のフラット)との混合を避ける様に癭の膨らみを狭くして差別化を図る記号を用いているのが心憎い所です。

※日本国内の物理・化学の分野では 'sesqui' を「セスキ」と呼ぶ処がありますが、音楽界では拍子やリズム構造の理論で「プロポルツィオ(セスクイアルテラ)」で広く知られる用語があるため 'sesqui-' は「セスクイ」と読む事が推奨されます。音楽で「セスキ」と読もうものならモグリ扱いされるのは間違いないでしょう。

物理・数学・化学などの分野で取り扱われる記号には多義的である事が許されない為、そうした現場で取り扱われる用語も一義的に取り扱われる事の多い世界で周知されるそれが音楽に及ぶ事は罷りならないと思います。音楽界が他分野から援用しうるアイデアがあったとしても、他の分野で「セスキ」と呼ぶからと言って音楽までもが影響を享ける謂れなどありません。

況してや音楽の他に拝戴すべき分野で取り扱われる語句が「セスキ」だからといって音楽界がその語句を援用しようとも、それはそう引用しようとしてしまった或る個人の音楽素養が脆弱であるが故に他分野を慮ってしまったという愆った判断に過ぎず、どれほど配慮しようとも日本語の「セスキ」など殆ど誤謬に近い原語から遥かに遠いカタカナ語に過ぎぬのに、そこまでして言葉に配慮するのであるならばイタリア語、古典ラテン語、ヘブライ語を用いて遣り取りすべきです。

最終的に日本語として取り扱うのであれば、その分野で古くから取り扱われている従前の語句をそのまま用いるべきであります。これを変更するのであれば学会の承認を一般の人々が待てばいいだけの事で、そういう動きがないのであればきちんと音楽界は「セスクイ」なにがしという呼称を用いるべきです。

一部ではネット検索にてヒットされやすくする為に他の情報に埋もれてしまう事を避ける狙いで敢えて他と異なる語句を用いる所もあるでしょうが、それは正答を伝える意図とは大きく乖離した所にある考えに基づいている方策である事はいうまでもありません。

下記に示す参考文献の当該ページでは総じて「プロポルツィオ」あるいは「セスクイなにがし」ときちんと書かれているので、これらをも無視してまで「セスキなんたら」と語る輩は最早まともな文献で音楽を学んでいないと言えるでしょう。

参考文献

『記譜法の歴史』(カーリン・パウルスマイアー著 久保田慶一訳 春秋社刊)

『音楽大事典 第4巻 p.2213』(武田明倫 平凡社刊)

『ラルース世界音楽大事典 p.1542』

『ニューグローヴ世界音楽大事典 第15巻 p.588-589』(金澤正剛、竹井成美 講談社刊)

とはいえ微分音変化記号は、一般的な変化記号のそれとは微妙に異なり、作者による解釈の違いと個性化も相俟ってそれほど統一はされていないのが正直な所です。そうは言っても四分音はだいぶ共通認識が広まって来たのもありますが、この手の分野の歴史を探れば探るほど色々な多くの記号を見つける事となるでしょう。ただ、ヴァイ自身がそういう風に触れておき乍ら譜例には何の注釈もなく例示されているのは少々冷酷かなとも思う所です(笑)。「臨時記号一覧」とされている計4段の最上段は四分音、上から2段目は八分音、下から2段目は六分音、最下段が四分音のバリエーションを示している記号群の譜例となります。

扨て、14頁では日本語訳として不適切だとした「複合音程」が掲載されております。茲では完全音程や長・短/増・減の音程を取り扱っている為、「短音程」と「単音程」との差別化を図りたくなったのでありましょうが、「単音程」が完全八度以下の音程としてまとめられるのは当然としてもそれと同時に「長・短/増・減」音程までもが単音程内の例示に括られてしまっている事で、本来であればオクターヴ超の音程でも存在しうる「短音程」がオクターヴ以下の音程である「単音程」にまとめられた事で「単音程」と「短音程」の言葉の表現の上では混同を招くおそれがあるとする配慮が逆効果になってしまっており、複音程で生ずる筈の「短音程」が例示されなくなってしまう事によって「単音程」および「短音程」という区別を本来なら細心の注意を払って明確に用いて覚えるべき所を忽せにしてしまった事がまずかったといえるでしょう。

細部に亙って配慮が行き届いている「訳書」の場合、訳注として訳者が脚注を付け加えたりします。嘗ての入野義朗が訳を手掛ける書籍を見ると、著者をも凌駕する様な脚注が其処彼処に付与されており素晴らしい物ですが、出版社側の編集者および訳者がもう少し慮って「転回位置への還元」という言葉さえ付与すれば、単音程ばかりで説明されてしまう長・短/増・減音程のそれらを「単音程へ転回した時」という注釈を加えるという配慮を持って取り組めば万事解決したであろう事かと思います。そういう意味で、単に英語を日本語に訳せば好いという様な姿勢ばかりは歓迎できないという物でもあります。

本書の呼び方に準えるにしても「複合音程」での短音程(例:短九度、短十度、短十三度などのオクターヴ超の短音程)も存在するのですから、単音程と短音程との混同に嘆息するがあまりに単音程の対極となる複音程を「複合音程」としてしまうのは迂闊だったのではなかろうかと思います。

複音程については、『楽典 新版』(菊池有恒著 音楽之友社)『究極の楽典』(青島広志著 全音楽譜出版社)『楽典 音楽の基礎から和声へ』(小鍛冶邦隆監修・著 アルテスパブリッシング)など主たる楽典関連書籍に於ては総じて「複音程」としており、複合音程とは訳されておりません。またアルテスの『楽典』の良い点は、長音程の転回音程は短音程へ、短音程の転回は長音程になるという所も明示されており、「短音程」と「単音程」が取り扱われているにも拘らず、それらが迷妄を来す様な説明などなされず配慮の行き届いた説明となっている点が大変好ましく、平易に説明される楽典レベルの共通理解である点を鑑みれば日本語訳として「複合音程」とするのは不適切だと私は思います。再版の際は「複音程」に変更するのが望ましいと思います。

移調楽器についても丁寧に取り扱われているのは好感が持てます。何しろギターやベースが移調楽器である事を知らないギタリスト&ベーシストは非常に多いかと思うので、これらが実際には1オクターヴ高く記譜されているという事を知った上で、実音通りの記譜を示す「loco」が充てられているという所の配慮も非常に行き届いている所は素晴らしい点です。自身の解釈を他者に伝えざるを得ない時、必ず譜面で伝えなくてはならないというシーンに遭遇する事でしょう。そういう時にこうした知識は大いに役立つ事になる筈です。

コード表記に関しては、方々で呼ばれる事のある読み方を非常に上手く纏められており西洋音楽から入った人にとっては判りやすい内容になっていると思われます。コード表記体系は数学や化学からのアイデアに基づいているので、その記号は一義的な共通理解の為に用意される物である事からコード・サフィックスが多義性を持ってはいけない訳です。

ですので「マイナー」というサフィックスが場合によってはメジャーと呼ばれる事がない様に取り扱われている訳ですが、サフィックスに付与される数字が多義的な状況を作りかねないので多くの表記例を載せる必要がありそれらをまとめているという訳です。「マイナー」とて「m」という小文字のサフィックスで充てられるだけではなく「─(ダーシ)」というサフィックスで書かれる事もある様に、「メジャー」とてサフィックス無しだけではなく「M」という大文字のサフィックスが充てられたり「△」というサフィックスが充てられたりする事もあり、サフィックスが多義性を持っているのではなくサフィックスの充て方に多くの方策があるという事を混同せぬように知っておく必要がある訳です。

教育という側面からすれば、初学者にとっての効率的な理解の為の方針という側面から斯様な部分は一義的である事が望ましいとされやすいのでサフィックス自体はひとつとして覚えてしまった方が学び手自身にとっては覚えやすい体系となるのですが、教育体系を整備する側からすれば確かに物事を整理する際に多義性があっては初学者が混乱するだけなので明確に一義的な答として整備する必要性が生ずるのは致し方ない部分もあります。学び手に配慮しつつも教え手が教育の効率化をも図っているという所がポイントでありますが、往々にして理解の晩い(おそい)学び手は「効率」の実害を受けやすい人々であるというのも亦事実。

音楽教育面に於ける効率性の追求の実態は、あくまでも学び手自身にとって速やかな理解への到達という効率性が方便として用いられていると同時に、教育者側の教育体系の効率化でもあるという手前勝手な都合であるにすぎないのが皮肉な事実なのであり、コード表記に用いられるサフィックスには数多くの表記例があるという事を踏まえて自身の知識の幅が狭くならぬ様にして覚える必要があるかと思います。

コード表記のみならず音楽教育とは本来であれば、多義性を有する側面が生じている状況があるにせよ学習者が混乱せぬ様に教育体系として整備された一義的な答を示す為に、教える事の効率性の向上に伴う順序と音楽の歴史が培って来た実際の歴史としての順序が全く異なる状況での「矛盾」など教育手段の効率性向上というスローガンの下で「教わらない事」と「覚えさせられている事」が実際には併存している矛盾した状況というのは多々あるものです。

皮肉なものですが教育とは、平易な方から学ばせ、難しくなっていった方が教育側からすれば効率が良いのです。こうした教育体系の餌食になっている学び手の方が実際には相当多いかと思います。

教育に於ける「効率性」というのは概して、「理解に及ぶための時間の短縮化」という事に主眼が置かれやすい物ですが、本質を理解する為に要した時間がどれほど時間がかかろうとも、その過程に於て多くの知識を整理するという事の効率化という事が本来なら主眼に置かれるべきでありましょう。が、しかし。無知・無理解・無策が先行してしまっている初学者が陥りやすい罠というのは、本質的理解の為の時間を極力短くしようとして急いてしまう物であります。

加えて、そうした初学者には自身に備わるボキャブラリーや色々な方面での経験が乏しいあまりに、自身の備えているボキャブラリーの範囲の言葉ではない限り全く理解に及ばないという悪癖を備えている物でもあるので、往々にして正しい理解に及ぶに際して要する労劬の過程でラクな方ばかりを目指し、自身にとって判りやすい言葉であるならばそれが誤りであったとしてもそちらを選択してしまう様な癖を備えてしまっていたりするので注意が必要なのです。そういう風に狭くとどまってしまう事を防いでくれるのがヴァイの本書で纏める「コード・ネーム辞典」の表であると私は思います。

ポリコードや分数コードなどの例も丁寧に書かれているので、これらの表記体系がどういう物であるかという事をあらためて深く知れるであろうかと思います。『THE BEATO BOOK』が日本語訳で刊行されていない事を勘案すれば、こうした体系化が日本語として明文化されている音楽書籍は重要な存在でありましょう。

拍子体系やポリリズムに関しては、メトリック・モジュレーションに関して言及されている点は好ましいのですが、ヘミオラやセスクイテルツィア位まで語ってあげた方が良かったのではなかろうかと思います。無論、本文では多彩な歴時で音符が施されている為、そうした拍節構造に対してリズムを「2で採るか 3で採るか 4で採るか」という示唆を感ずる事はできるかと思いますが、応用力を利かせる事の出来ない初学者には少しハードルが高い内容であり、もう少し深く言及してやっても良かったとは思います。

また、譜例では破線スラー付き符頭が示されていたりしますが、スラーと破線スラーの違いも作曲者によっては解釈の分かれる側面のひとつであり、加えて音符の拍節構造を複雑化させない為のスラー付き符頭(レット・リング= 'Let ring' の書法によっては傾ける事も)のそれも全く言及される事なく現代譜の様に書かれてしまうのは折角の譜例として勿体無い内容になってしまっているのではないかと思います。

譜例としては一定以上の「箔」が付いている為なかなか見る機会の無いタイプの譜例に何某かの「圧」を感ずるかと思いますが、こうした形容し難い「圧」というのは一般的に形而上学的に取り扱われやすい部分(※感得する側の「無知・未知」に作用している)であり、その表現し難さを多くの場合「オカルト」的側面として感覚的に取り扱われてしまうケースが往々にしてある事でしょう。初学者の皮相的理解による感覚的な側面として取り扱われない為にも明文化した方が良かったのではなかろうかと思います。

凡ゆる側面で事細かに書かれないのは決してヴァイが読み手を蹂躙しているのではなく、読み手の知的好奇心をくすぐりつつ、その知的好奇心を自身で紐解いて真実に行き着く喜びを与える為に用意した「軽い試練」であろうかと思うのです。ある程度の事までは明文化しておき乍ら、全てを隅々まで語る事まではしない。そこまでするのは本書の役割ではないと考えているが故の事であるからでしょう。アメリカ発のジャズ/ポピュラー音楽形式の音楽書籍となると、知的好奇心をくすぐるどころか著者の断章取義と臆断によって書き進められてしまって新たなる「造語」が作られてしまうという悪しき慣習が臆面も無く跋扈する事が多い社会に於て、ヴァイは自身の謙虚な振る舞いを本書から確認する事ができます。

言葉という物は往々にして陳腐化してしまう物で、特にアメリカ社会というのは従前の表現よりも語り手の個性となる新たな表現が好まれやすい傾向が強い土壌でもあります(※研究者然たる人達の姿勢は勿論これとは異なります)。とはいえ言語学・社会学分野での数世紀に渡る研究で分析すると、結果的には陳腐化してしまった言葉もやがては巡り巡って、言葉の持つ真正なる正当性が息を吹き返して本来のポジションを復活させる物でもあり、言葉はこうして輪廻する物なのです。

また、音楽の場合となると、ある側面を自身の言葉で表現するに際して正当な言葉を引っ張り出す事の方が難しく自身の言葉で伝えてしまった方がスムーズな場合も多々あります。ヴァイの謙虚な所は、そうした自身の言葉による表現という物をきちんと明示して表現している所であり、こうした姿勢は非常に素晴らしい点であると思えます。こうした謙虚な姿勢は断章取義でも臆断でもない訳です。

66頁の「作曲」で書かれている速度表記。実はこうした速度表記に「テンポ」の範囲が明示されているのは意外にも少ないもので、こうしたテンポの明示は大いに役立つのではなかろうかと思います。抑もテンポというのは脈膊と呼吸に起因しているのでありまして、それらの個人差は少ない範囲に収まらせる事のできる「人類共通の」基準となるひとつの側面であろうかと思います。

小動物やら鳥類の脈膊の様な人を想定した場合おそらくそれは重篤な状況でありましょうし、とても音楽を聴くような状況ではないでしょう。

そうした共通する基準があるからこそ、楽音全てが休止符を演ずる「ゲネラルパウゼ」が生じても、従前の拍節感が聴衆の心に宿り、我々はその休止符の構造がどういう物であるかをあらためて思い知る事となり、聴衆の脈膊や呼吸にとって変わられ新たに演奏が始まった時にもそれが「フェルマータ」として感ずるかの様な呼吸感で再演される事が決して不自然ではない事も思い知れる訳でして、テンポという奥深さをあらためて知る事ができるでしょう。そうした「思い知らされる」時に、ヴァイの速度表記の基準とする範囲がどれほど親切であるかという事が理解できるでしょう。

多くの理論書ではこうした速度表記のテンポをなかなか明示しようとはしません。その確定化によって解釈の範囲を狭めてしまう事に加えて過去の解釈として今猶判然としない部分があり研究課題として残されている部分もあってなかなか明文化できずに及び腰になっている部分があります。とはいえ初学者にとっては解釈の範囲を狭めてしまう可能性があれど、ある程度の指標を欲している所で明示されないそれよりも、ヴァイの様にある程度の範囲を指定してくれているのは非常に助かるのではないかと私は信じて已みません。

私自身、速度表記に関しては『十七・八世紀の演奏解釈』(ドルメッチ著)『クラヴィーア教本』(テュルク著)『演奏の歴史』(ドリアン著)『バロックから初期古典派までの音楽の奏法』(橋本英二著)などの名著を読んで来ましたが一義的な解釈にまで収める事の難しさをあらためて実感するとともに、著者がある程度の範囲を設けて解説するという事の勇気がどれほど必要なのか、という音楽界隈に於ける責任の重大さをあらためて思い知らされる物であり、こうした点をまとめているのは好ましい物でもあります。無論、ヴァイの解釈だけにとどまるのも危険ではあるのですが、それが判った時点で速度の多義性は充分に堪能して理解されている事でしょうから、ひとつの理解に収まる危険性を針小棒大に論う事などないでしょう。

69頁のアーティキュレーション記号に関しては、日本語訳の詰めが甘いと思います。アクセント、テヌート、スタッカート記号は固より、マルカート、メゾスタッカートは明示しておくべきであったろうと思います。また、スラーにスタッカートが付与される場合もメゾスタッカートとなる点に加えスタッカーティシモもヴァイは追記して語っておくべきであったかもしれません。

81頁以降ではモーダルなコード進行として詳細に取り扱われており、モーダルという事がカデンツを標榜する物ではないという事を初学者はあらためて念頭に置いておく必要があるでしょう。明示されていないだけに混乱を来す恐れがある部分です。

そもそもカデンツとは「終止」を標榜する物であり、トニックはドミナントを目指しドミナントはトニックを目指すという事で終止を成立させる様式の事です。これを標榜しないという事がプラガル(変格)的な様式となり、モーダルは変格的な状況に潜んでいる訳です。変格的な世界観を喩えるならば、昼間の太陽は眩しすぎて星が見えない事が「正格」と言えるでしょう。太陽光が皆既日食などで弱まり昼間でも星が見える状況というのはある意味で「変格」といえるでしょう。それは、標榜する世界観が希薄になった事で変格の世界観が露わになったという事でもあるのです。

調性的な意味での終止という状況が希薄になるという事がモーダルでもあるのです。ですので、ドリアン・モードでのⅤ度上の和音は「Ⅴm」という事がさらりと記されている訳ですが、ドミナント・マイナーという事まで触れられている訳ではありません。然し乍らその意図を読み取らねばモーダルの状況を深く知る事は難しいでしょう。

同様にしてフリジアン・モードに於ける「♭Ⅱ度」上に生ずる「♭Ⅱmaj7」がダイアトニック・コードとして明示されている事の示唆もきちんと酌む必要があります。西洋音楽史に於ては正格の世界観が優位に置かれている事により、「♭Ⅱ」という音度で生ずるいわばナポリタンの響きは正格的な世界観ではプレドミナントとして取り扱われて来ました。

つまり、後続としてドミナントに進むための物として取り扱われたので、ナポリの六度とて異名同音としては「♭Ⅱ7」と同様ではあるものの、その後続は「Ⅰ」に解決する物ではなく「Ⅴ7」に行く為のプレドミナントであるという事を念頭に置いておかないと厄介な事になります。

なぜかといえば、トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)として知られる「Ⅴ7」の代理「♭Ⅱ7」は「Ⅰ」への解決の方便として用いられている物であり、決してプレドミナントではないからです。ごく稀に「♭Ⅴ」が新しい調の「Ⅰ」として転義し三全音転調の足がかりとして「♭Ⅱ7」を用いる事もありますが、ジャズの世界では圧倒的に「♭Ⅱ7 -> Ⅰ」が多いのが実際でありましょう。

フェリックス・ザルツァー(Felix Salzer)がフリジアン・モードで生ずる「♭Ⅱ」をフリジアン・スーパートニックとして語るも、それは西洋音楽史的に見てプレドミナントとして取り扱われている事を述べているのですが、現在のジャズ/ポピュラー音楽界隈にて「♭Ⅱ△7」として取り扱われるフリジアン・スーパートニックのメジャー7thコードは、「♭Ⅱ度上」から見える主音を響かせて「♭Ⅱ△7 -> Ⅰ」を目指す物として取り扱われるプラガルな例として用いられる類の物が殆どであります。つまり現今社会でのフリジアン・スーパートニックというのは暗々裡に「♭Ⅱ△7」を指し示す語句ではあるものの、これらの名称に関して述べられている訳ではなく、フリジアン・モードでの「♭Ⅱ」がさらりと「♭Ⅱ△7」というダイアトニック・コードが充てられているに過ぎない点は注意をして理解すべき所であります。

そもそもフリジアンというのは西洋音楽界でも非常に特別に扱われたのであり、古代ギリシャ時代では「ドリス」と呼ばれていたのでした。フリジアン・モードにはフィナリスから完全五度の位置に「Ⅴ度」は存在してもその音度をドミナントとしては扱われずに「♭Ⅵ」をドミナントとして措定されて来た歴史があり、「♭Ⅱ -> Ⅰ」という変格的な動作を「下行導音」としての限定的な用例として認められて来た歴史があるのです。その変格的な所作は、音楽のカデンツという正格な世界観とは対極にある世界観である為、教育面としては別々に取り扱われる必要がある為、大概の場合フリジアン・モードのそれを徹底して習う事がないのはそういう教育的側面での体系理解の順序に依る物に過ぎず、フリジアン・モードという下行導音という様式そのものが軽視されているからなのではないという事を念頭に置く必要があります。

またフリギア終止はアラブ・中東・スペイン地方では独自の進化を遂げ、特にスペインではアンダルシア進行として発展し、19世紀になると民族的な旋法を用いる事になりジプシー音階(ハンガリアン・マイナー)のⅤ度から生ずるモードも視野に入る様になり、フリギアの発展と共に貢献した訳です。ハンガリアン・マイナー・モードとしてⅤ度をフィナリスとしてモーダルに推し進めた時、「♭Ⅵ」という音度は「Ⅴ」を「Ⅰ」と中心音を仮定する事でみなし「♭Ⅱ」と同義となるので、こうして「ナポリタン」な響きが強まっていったのでありまして、スパニッシュ・モードとてフリギアの発展形から生じた物なのです。

こうしたプラガルな世界観を再認識すると、ハーモニック・マイナーが増二度を維持したまま「フリジアン・ドミナント」としてスコーピオンズのウリ・ジョン・ロートやイングヴェイ・マルムスティーンよろしくのモードが席巻する様になる世界観のそれを思えば、プラガルというモーダルな世界観のそれを「終止」を標榜する正格的な世界観と一線を画す物であるという事をあらためて別けて考える必要があろうかと思います。

そういう意味でも初学者は「終止」の世界観を強固に学んでいるものの、変格の世界観をジャズやロック・フィールドの人達は西洋音楽界隈の人達と比較して柔軟かつ一即多に取り扱って学ぼうとしているので注意を払う必要があるのです。

初学者がわかりやすく「終止」を標榜しない世界観を気軽に学ぶ事が可能である事と同時に、音楽を学ぶ上で必要な基礎的・共通理解を学びつつ、コード表記なども詳らかに学び取る事ができる非常に懇切丁寧なスティーヴ・ヴァイに依る「楽典」がこの「ヴァイデオロジー」であるのです。大変素晴らしい良著であり、これと併せて『コード理論大全』『THE BEATO BOOK』を読めば間違いないでしょう。

10月下旬に流通していたとは雖も奥付を見ると初版は2019年11月6日となっており、奥付の日付よりも早く流通するのは出版業界では能くある事です。初版の品切れが其処彼処で騒がれており売り上げ人気がある模様ですが本書を入手する際、一般の書籍店よりも楽器店での入手が容易なのではなかろうかと思います。私自身今回は某楽器店で入手できたので、店によっては結構な在庫を抱えている所もあるのではないかと思います。

前置きとして語っておかねばならないのが「楽典」と「音楽理論」の違いです。瑣末事と思われる方も居られるかもしれませんが厳密には両者は全く異なる所を指す語句であるので、その辺りを語っておく事とします。

扨て、巷間広く言われている所の「音楽理論」というのは大別して2通りありまして、一つ目は、音楽の或る側面における方法論を再現可能な様に説明されているレシピの様な方法論=「理論」という言葉のそれがまさに相応しい物となっている物です。

二つ目は、《理論が何たるか!?》という事すらイメージを掴む事ができにくい初学者が漠然と抱えてしまう「難しさ」の方面でのイメージを独り歩きさせてしまい、核心を捉える事ができぬままに「理論」という言葉のそれを過剰に心の中で誇張させて尻込みしてしまう事により、《理論》という物が当人にとって胡散臭い虚飾に相応しい状況と化している物があります。

二つ目の例の場合は特にさらなる2つの側面へと二極分化してしまう物であり、一方ではその言葉の独り歩き具合が通俗的ではない崇高なイメージを伴わせる事も可能な為に、初学者が正しく理解しておらずとも「正しさ」という側面が過剰にかつ好意的に誇張されてしまう事により、漠然とした良いイメージは忌避したくなる尻込みから「及び腰」程度へ変化し、同時に憧憬の念を抱く事で本来の価値よりも箔が付いて肯定的なイメージばかりが増幅される事で正当な価値を越えて過剰に礼賛されるという側面を備えつつも、もう一方ではその反対として生じてしまう側面である「難しさ」という側がクローズアップされ過ぎてしまう事によって受け手にペダンティック&スノッブ的要素として捉えられてしまい、結果的に初学者から嫌われてしまう対極的な側面を持ってしまっているというのも特徴的な物でもあります。

漠然とイメージされてしまう側面がこれらの様に見事に二極分化してしまうのは皮肉な物ですが、いかんせん初学者にとっては平易な物でないと概して忌避される傾向にあるのが正統な側面であるというのが世の常です。『ヴァイデオロジー』の場合は、その平易さとアーティスト自身が音楽への真摯な姿勢が好意的に受け止められるタイプである為、初学者からは憧憬の念と共に好意的に受け止められるタイプの人物のひとりではないかと思います。

ヴァイがその様に受け止められやすいのは、彼自身が音楽を深くリスペクトしてはいても知識をひけらかす様な衒学に陥る様な事をせずに平易に語られる咀嚼が巧みである事に依る物でありましょう。

ただ、解説が平易だからといって本書の内容が初学者向けでしかないとするのは早計であります。今回の『ヴァイデオロジー』の副題に付される「音楽理論」というのは、実際には「楽典」レベルの物であるものの上級者をも惹きつける難度を具備しており、難しさを伴う側面を非常に判りやすく懇切丁寧に書かれている所が特徴的であります。「楽典」という意味は、音楽に対して共通理解が必要な状況に於ける基礎的な取り決めの事であり、「理論」という方法論の解説という意味は本来、「楽典」の先にある物なのです。

本書の副題として附されている「初級音楽理論」という風に呼ぶ事でそれを「楽典」とほぼ同じ意味として伝えてしまおうとする出版社の側の意図が付されてしまっているのは非常に残念な側面でもあります。

実際には平易な楽典レベルの所に飽きが来ない様な難易度の高い体系を具備させて言い訳程度に「楽典」から「音楽理論」に格上げしようとしているのが私の気に入らない点ではあります。出版社の側ですら、平易さに託けて「音楽理論」とやらを軽んじてしまっているかの様な副題にはちょっと苦言を呈したい所ではあります。

そもそも「楽典」とは先述した様に、音楽を理解する上での基礎的な「共通理解」の為の体系を示す物なのであり、併せて先述した「音楽理論」とやらが、ある方法論を再現する為の物が「楽典」の次の段階に来るというのは言うまでもないという事がお判りいただけるかと思います。

重ねて申しますが「理論」とは、それを再現する為の方法論として説明される事を指す語句なのであり、単に想像だけで再現もままならない状況に於ても尚、机の上でイメージだけを膨らませ想像を恰も実現可能かの様にして語るのは「思想・哲学」分野で呼ばれる思弁的領域に過ぎないのであり、その「思想・哲学」の分野が掲げる事の実現性は扨措き、結果的に実現せずともそれを信じて、それが盲信に過ぎない事をも厭わずに実行するのが「宗教」なのです。

ですので、音楽面に於て皮相的理解に及ぶだけの者が実現・再現を忽せにしたまま思考だけを巡らせてアレコレ思案する状況に心酔して音楽を学んだかの様になってしまうのは、実際には思想・哲学の領域に過ぎず、こういう人を妄信して後に続こうとすれば宗教での信者の行動に等しい状況に過ぎないので決してこれらの各領域を取り違えて理解してしまってはいけません。当然の事ではありますが、「理論」も「楽典」も理解できぬ人は「思想」「哲学」「宗教」という方向へ向いてしまうという事を意味するので留意されたし。

悪しき例を引き合いに出すのは気が引けるのですが、私がこれまで批判してきたジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック ・コンセプト(=LCCとも)」というのは単なる個人の「思想」「哲学」に過ぎないというのが理由です。ジョージ・ラッセルが見立てる世界観に対して一部の人々の中にはその「思想・哲学」に首肯して隷従しようとする人も居られるかもしれませんが、近年の音楽書に於てLCCを批判している訳でもないのにLCCのその立場が如何に脆弱であるかという事を指し示すと同時にシェーンベルクの言を借りて詳述されている西田紘子氏他の著書『ハーモニー探究の歴史』(音楽之友社刊)157頁を読めばジョージ・ラッセルの思想・哲学が妄言に過ぎない事が能くお判りになるかと思いますので、自身がいつしか身勝手な臆断に伴う思想・哲学を貫いて宗教的な行動へと変化させてはいまいか!? と診断できる本でもあるため興味のある方は是非とも当該ページをお読み下さい。

この辺りの区別を付ける事なく「楽典」も「音楽理論」も区別なく用いている人も居られるかもしれません。《そこまで迷妄に陥るほどに区別して考えてなどは居なかった》とする人も少なくはない事でしょう。区別なくそれらの言葉を用いている人ほど実際には自身の尺度・基準という手前勝手に解釈した選り好みに過ぎぬ臆断に基づいて言葉を用いてしまっているのであり、出版社の編集者側にこうした臆断を伴わせてしまう人が存在する様な状況に嘆息してしまうと同時に(出版社側にはもっと深い配慮が欲しかった)、殊にポピュラー音楽界隈では非常に多く見受けられる事でもあるのであらためて注意が必要な側面であります。

とはいえ私がこのように「理論」という物を説明しても、読み手の受け止め方は各人各様である事が災いして正確に「理論が何たるか!?」という本質が伝わりきらずに、結果的に読み手の各人の経験に基づく規準で「理論」とやらが曲解されてしまうというのも悲哀なる側面でもあります。

理論という語句に対して「それを実現する為の方法論」という意味を持つ根幹部分さえ理解をしていれば「生命」や「経済」などの分野に於ける理論とタイトルを冠されているそれは実質的には「仮説」に過ぎない事が判ります。またタイトルから「仮説」としてしまっては、どんなに胡散臭いナンタラ「理論」と冠するタイトルよりも更に見向きもしてくれない可能性が高いので「理論」と名付けてしまう背景も理解に及べばより判りやすい事でしょう。

仮説=個人的主観・思想の類を「理論」などとは到底呼べる物ではないのです。反証するにも実証という例示すらできない状況を理論とは呼べず、通常それは虚構と呼ばれる物です。

通俗的には生命や経済の分野における一説を「ナンタラ理論」と呼ぶ事は多々あるでしょうが、理論という真の意味での「再現」する為の方法論という意味では全く異なる物でして、それを音楽理論という分野に適用して《いやいや、私は通俗的な方の意味での理論を述べていたに過ぎず、決して方法論の意味での音楽理論などとは述べていません》と逃げ口上を宣う人が出て来るでしょうが、それは「理論」という真の意味を知らないが故に臆断という勝手気儘な解釈がそうさせてしまうのです。

生命の方法論など、生殖行動よりも遥か手前の代謝、それよりも遥か前段階の生命の起源にまで遡るとして、それを再現するというのは現代の科学では不可能です。つまり言い換えれば、生命に関する理論とやらは唯の仮説にすぎないのです。

経済においても同様で「MMT理論」などと名称そのものの聞こえは良いですが、理論という通俗的な方の語句を冠しているだけに過ぎず実際には実現可能な方法論でもなんでもありません。ただ単にマクロレベルに当てはめようとしているだけの、これまた「仮説」にすぎないなのであるのですから、《経済学が経済を支配する事がないのと同様に、音楽理論が音楽を支配することはない》という風に解釈するのは単なる強弁に過ぎず、これは論理学界隈で云われる所の「盲信強要」という詐術としての詭弁であるのです。

理論とやらを嫌うのはまだ措くとしても、理論が作者の意図を無視して勝手に作り出してしまう事はありません。唯、無知・無学な人からすれば己の感性が体系という暑苦しいほどの服を着せられて泳がされる様に感じ取っているかもしれません。

確かにある程度のパラメータとアルゴリズムなどの方法論をもってすれば作曲の自動化は可能ではあります。ただ、こうした特殊な例を除いたとしても決して理論が独立独歩で音楽を作る事はしませんし、作者の意図を超越して作る事もありません。

詭弁の例は他にもあります。例えば《英文法が英語を支配するわけではない》という物。この詭弁が言わんとするのは「文法に則った言葉が通俗的な英会話の世界を支配するわけではない」という事でありましょう。しかし、これに首肯してしまう人はひとつの前提を見落としております。

英文法という体系は、英語という言語体系の下にある物です。この言語体系の下には標準的で正しい文法と通俗的な文法の体系があるにすぎないのですから通俗的な文法の側が言語をも超越して新たな英語という言語を形成したというのであればまだしも、結果的には英語という体系に乗っかったまま僅かな変化があるに過ぎない状況を、恰も根拠として持ち出している誤った前提の取り違えであるに過ぎない事が判ります。

喩える例が悪すぎるのですが、初めて知ろうとする者からすれば例えが当意即妙なので、ついついシンプルに理解できそうな言葉の誘惑に惹き付けられがちです。誤った喩えを持ち出す輩も詭弁を弄するつもりでなかったとしても、畑違いの事物を喩える事を志向する人というのは概して本質をこっぴどく教える事や覚える事を嫌うが故に、自身の誤りにも気付かなくなってしまうものなのです。

加えて、強い支配力が宿主である個人の思想を超越して支配力だけが一人歩きして曲を作り始める訳でもない事は明白です。

ただし、大半の音楽は「協和」に支配されているのも確かであり、この協和から逃れようとも大半は協和を含んだ複合音として音楽を嗜んでいるに過ぎず、これらの世界観に殆ど多くの人が収斂する以上は、協和という方法論に音楽観が支配されていると言えるでしょう(不協和音の中にも協和音程は存在する)。

上述の〈不協和音の中にも協和音程は存在する〉という点に於て誤解の無いように補足しておく事に。

一般的に「和音」とは、「複合音」を除くそれが協和・不協和に限らず2音で構成される状態で「和音」として呼ぶのは誤りではありません。但し、2音で構成されるそれが通俗的な「コード」という類のものとして呼ばれない理由は、3音で構成されるトライアドおよびそのトライアドの転回形の「断片」として捉えられる物であるからです。

但し「2音」とやらが単音程に還元した時の長・短の二度および七度音程であった場合、それらはどう足掻いてもトライアドの基本形および転回形の断片とは呼べなくなる物であるのにも拘らず、それがどうしてトライアドを類推する事になるのか!? と疑問を抱く方も居られるかと思います。

確かに、2音で形成される音程が長・短の二度および七度音程の場合、これらはトライアドに付随する付加音という判断を下すべきであります。抑もの前提として「2音」が完全音程(八度・一度・五度・四度)や不完全協和音程(三度・六度)でない音程でなければ、それがトライアドの断片である訳もないのですが、それでも「基」となるトライアドの断片を類推しなくてはならないのが2音の状況であるのです。

例えば、<ミ・ファ>という [e・f] という2音が存在したとしましょう。これらの2音に対してもう1音加えるだけで「完全和音」としてのトライアドの断片であるという事は有り得ず、[e] または [f] に完全音程あるいは不完全協和音程が付加される状況を類推しなくてはならないという意味ですので、それらの可能性は飛躍的に増加するのでとてもではありませんが一義的な答を導く事など不可能となります。

但し、そうした数多ある可能性も結果的には基となるトライアドを複数類推する状況でもあり、それこそがトライアドを導く事に繋がるので、結果的にはこうした不協和音程の付加音でしかない状況もトライアドの類推こそが「トライアドの断片」の姿として収斂する事となるので、結果的にはどんな2音の状態であろうとも、類推の先にあるトライアドが「断片の姿」という核心であるという事なので、その辺りは誤解なきようご理解いただきたい所です。

つまり、恣意的な音程(=不協和音程としての)で構成される2音というのは完全和音という型の断片というのは有り得ず、完全和音に付加される付加音としての状況或いは、変化和音および変化和音に付加される付加音という可能性を視野に入れる必要があるという事です。変化和音としてのトライアドを視野に入れるならば「ド・ミ・ファ」という構成音を持つトライアドは「ド・ミ・ソ♭♭」という異名同音の読み替えに依る変化三和音の断片とも強弁する事は可能となります。

複合音とは、純音ではない、それが単音として捉えられようとも異なる音高のパーシャル(=部分音)が複数随伴している物であり、このパーシャルは自然数のみならず非整数次の物も多く構成される事になります。木琴・鉄琴などは特に基音以外のパーシャルを実感しやすい楽器でありますが、その楽器から奏される「単音」をパーシャルの集合=和音として捉える人は少なかろうかと思います。無論、聴覚が際立っていればその様に聴き取ってもおかしくはないのですが、複合音に伴うパーシャルの集合体のそれと一般的な「和音」というそれとは異なる現象として理解するのが賢明でありましょう。

とはいえ、複合音でもパーシャル分布が「器楽的」に構成されている様な状況であれば、それが単音であっても「和音」として響く様に受け止められる事はあろうかと思います。但し、その場合でも倍音列に則った組成ですので、各パーシャルの音程は開離している状況が多くなる為、「和音」および「コード」という風に捉えるというよりも異なる複合音が奏鳴されている、という風に捉えるのが現実に即した状況でありましょう。

扨て「和音」の話に戻りますが、和音の体は理論的には長和音(4:5:6)と短和音(10:12:15)という音程比を「標榜」する2つのそれを「完全和音」と呼びます。それらの音程比が完全な自然数での比率ではない近傍の値であったとしても標榜する世界観が自然数でのそれなので、ピアノでの平均律での長和音・短和音も「完全和音」なのです。

長和音での音程比 [5] は、協和音程であるも「不完全」なので不完全協和音程と呼ばれるのであり、短和音での音程比 [10] も 同様ですが、[15] という不協和な音程(※一般的には不協和音程と呼ばれますが、シャイエは「過渡的協和音程」と呼ぶ)を含んでいる事により、短和音は長和音よりも協和度が弱いとされるのは、こうした協和度の低い音程を含んでいるからなのです。無論、短和音を構成する各音程比が不協和の度が強い音程比を含む和音であろうとも協和度の高い音程を含んでいる事も歴然とした事実です。これは不協和音とされる属七和音でも同様です。

長和音・短和音の構成音の一部が半音階的に変じて生じた和音は概して減和音や増和音および属和音の変化形として捉えられる物ですが、これらは完全和音ではなく「変化和音」と呼ばれます。

「不協和音」とは〈不協和な音程(※過渡的協和音程とも)〉または〈不協和音程を含む和音〉のいずれをも意味します。但し、どれほど不協和な音程の集合体としての和音であろうとも「協和的」な音程は含んでいる物でして、これが上述の〈不協和音の中にも協和音程は存在する〉という事の意味なのです。単に流して読んでしまっていると〈何言ってんだ、コイツ〉と思われかねない文章ではありますが、これほど短い文章の中にはこうした重要な含意があるという事をあらためて示しておく必要性があると感じたので追記しました。

即ち、学究的な音楽理論とやらからは皮相的に逃れる事はできても、協和感の部分は棄却しきれないのが実際であると私は思います。

再現・反証が可能ともならない例を持ち出して《理論に支配されるな!》とばかりの強弁を是としてしまう人の心理面はおそらく、理論という通俗的な立ち位置であってくれた方が己の脆弱な立場を赤裸々にする事もなく音楽界にて培われた共通理解という権威を己の立場に転化できるが故に強弁してしまうのです。

再現・反証が可能としない例を持ち出して通俗的な意味の方の「音楽理論」の側を、これからマトモに理論を覚えようとする人に強制してしまったり、あるいは強制とまではいかずとも《こちらの覚え方の方が簡単でしょう》とばかりに手招きしてしまうのは愆った誘導に過ぎず、結果的には愚か者が隷従するだけになってしまう事でしょう。

加えて、「理論」とやらが真の意味として捉えられぬままに通俗的な側面が支持されたり、やたらと権威を押し付けられるかの様にされる事が学び手の邪魔となる様に感じられてしまって理解に及ばぬまま煙たい権威を胡散臭く感じてしまう事は何も日本国内に限った事ではなく、どこの国でも起きている現象なのです。ですから英語圏でも実際には方法論や反証とする物ではない単なる主観・思想・仮説が「Theory」と呼ばれてしまうのも珍しくない事です。

自説の解説を急ぎ結論ありきとしてしまう状況から強弁・詭弁が生じてしまいがちとなる訳ですが、その際説明に冗長になってしまっては民衆の耳目を惹く事を難しくしてしまう事から畑違いの例を持ち出して当意即妙に喩えてしまおうとする詭弁の例は日常の身近な所にも存在する物です。

その際、自身にとって都合の良い「信頼に足る」例を持ち出して自説の信憑性を高めようとする手前勝手な解釈で詭弁を弄する断章取義という例や、或いは数多ある例の中から自身の都合の良い物だけピックアップするチェリー・ピッキングという詭弁の手法もある位なので、わざわざ畑違いの例まで持ち出して例えようとするのは、よっぽど音楽の深部や真実に対して軽んじているかが判ります。

世界のどこでも似た様な状況にあるという理由は、正しさを学ぶ事の労劬が本当に辛いからこそ、権威が高い壁の様にして無知・無学には立ちはだかるという訳です。こうした状況が自分可愛さが高じて憎悪の念を向けてしまう。故に真実の側はなかなか信じてもらえない物でもあるというのが皮肉なところでもあります。

音楽には「共通理解」が伴う点が大半を占めており、共通理解が必要とされる部分ですら無知・無理解が災いして従前の体系を勘案する事もせずに次善の「造語」を充ててしまうという悪癖が多々見られる分野でもあります。当人が博士号でも取得していれば好きな様に表現できる筈ですが、概してそうした方は各所に配慮した言葉を選ぶ物です。

自分たちが「マウントを取られる」事を散々嫌っていた筈なのに、いざネットなどで何を血迷ってアクセスを稼ごうとしているのかは不明ですが、いつの間にか臆断が先行してしまい何処から漁って来ればそんな言葉を使うのか!? と言わんばかりの造語が作り出されてしまうというのもこの分野、特にポピュラー音楽界隈では顕著でして、特にバズったモン勝ちとばかりに慫慂してしまおうとする輩が多い様です(笑)。

挙げ句の果てには、自説の実を上げたいがばかりに確度の高い論文や体系を詳らかに援用しているにも拘らず、いざ自説が辷り込んで来るや否や、待ってましたとばかりに臆断が矢継ぎ早に飛んで来るというのも居ります。これは自分自身を正当化させようと粉飾している行動なのであり、典拠を明示している際は信憑性はあっても自説は信用してはならないという典型的な詐術のひとつでもあるのでコレまた注意が必要な事なのです。

平易な解説と高度な側面を兼ね揃えた『ヴァイデオロジー』。その中身は、ヴァイが手がけるだけあって、なかなかマニア心をくすぐり乍ら初学者が迷妄に陥りそうな事を非常に判りやすくまとめている良著でありますが、理論というのは言い過ぎで、実際には楽典レベルであります。その「楽典」のレベルは決してレベルが低いという物では決してないという事も同時に述べておきます。それは本書を手に取れば直ぐにお判りになる事でしょう。

平易な内容とはいえ、初学者がやがて中級・上級レベルと成長して行く過程に於て個々人の臆断が独り歩きしてしまいそうな時にそんな輩が無責任に取り扱いそうな所をきちんと整備し詳らかに述べられている点は大変好感が持てるものです。ヴァイからすればどういう側面に臆断を伴わせそうになるか!? という事が判っているからこその計算ずくの体系整備と解説なのであり、こうした側面だけでも手元に置く価値のある本であるとは思いますし、A4サイズとなればたかだか100頁であろうと文字数は増えて情報量はより多く図版も備える物です。

とはいえあらためて他の書籍に目を遣り、清水響著『コード理論大全』が『ヴァイデオロジー』の価格よりも安く入手できる事を思えば、あらためて『コード理論大全』の価値の高さが露わになるというのも皮肉な所かもしれません。「音楽理論」というのは「コード理論大全」の方が理論書と呼ぶに相応しい物です。

然し乍ら今敢えてヴァイが音楽面を著すという大義は、現在の音楽シーンに於て生じている誤謬をどうやって纏めて論ずるべきか!? という所にあり、それらが熟考されてまとめられており好感が持てる所です。従前の音楽への知識が偏ってしまってはいまいか!? と案じた方であれば是非本書を手に取っていただきたいと思わんばかり。

特に西洋音楽界へのリスペクトが欠如している人たちというのは放っておくと直ぐに臆断と曲解を忍ばせてきて広めさせてしまうという身勝手な行動が顕著であり、特に音楽の商業面が成功してしまった人物の成り上がり発言という物が妙に威力を発揮してしまうので避けたい所なのですが、そうした所を上手く整理させていると思えます。同時に、西洋音楽界で知られている事など現場で必要としていない人達が即座にアクセス可能な事物を上手い事取り上げている所への配慮は相当に行き届いていると思えます。

日本語訳に於てはほぼ問題なく訳が充てられているので読みやすかろうと思いますが、1点だけ難を挙げれば「複合音程」という名称は「複音程」と訳を充てるべきであったろうと思います。「複合」という語句が拍子でも扱われる為に一体感を図ろうとした物であろうと思いますが、オクターヴ超の音程は「複音程」という語句が人口に膾炙されているので、この訳語だけは直すべきであったろうと思います。

※『音楽大事典第1巻』(平凡社)p.482 【音程】に於ける〔音程の種類〕の項にて、オクターヴを超える音程を《複合音程 compound intervals》と述べられており(渡鏡子 編)、少ない例ではあるものの一般的な名称「複音程」ではなく「複合音程」として語られている物も確かに存在はします。唯、現状では「複音程」とした方が望ましいという思いです(2020年4月10日追記)。

また、英語圏では'Nested tuplets' として知られる「連符内連符」あるいは「複合連符」として知られる特殊な構造の連符がありまして、一般的には2拍9連などで遭遇しやすい歴時でありますが、ヴァイの例示はもっと多岐に亘っているもののそれに関して 'Nested tuplets' やら適当な訳が充てられる事もなく文章が進んでしまうのは少々残念な所ではありましょうが、原文に配慮したのでありましょう。とはいえ日本語訳という側面でみれば先の一点だけ除けば深く首肯しうる物であり統一感もあって読みやすいと思います。

日本語訳とは別の観点となる「文字組み」の方から見れば、本書は各段落で行間が空けられるも字下げ(インデント)が全く無い為、本を読んでいるというよりも字下げの無いWebサイトを読んでいる様な気分にさせられるので少々違和を覚える所です。こういうのも時代なのかなあと熟(つくづく)意う所ではありますが、行間から察して呉れと云わんばかりで私個人としては非常に珍しい編集だと感じました。全体的には4色刷り(CMYKフルカラー)であるのでこの手の音楽関連書籍でのカラーは結構珍しいのではないかと思います。このカラーが読書嫌いの読者にもアピールしている事には間違いないでしょう。読みやすさに貢献していると思います。

加えて譜例はSibeliusでお馴染みの 'Opus' フォントを用いている様です。ただ、連符の数字もそのまま 'Opus' のイタリックを用いている様で、折角なら 'Opus Text Std' を使って墨痕淋漓たる綺麗なフォルムとなる連符の数字を用いれば更に見栄えが良くなったのではなかったのでなかろうか!? と思う事頻りです。'Opus' フォントは他の記譜用フォントと比較しても所謂「平体」の様に横に豊々(ずんぐり)としたフォルムなので視覚的に重し付けが図られ見やすい(記憶に固着化しやすい)というメリットのある物なので好感が持てる部分です。

茲からは本書の興味深い部分を拔萃して語る事にしますが、ヴァイは11頁の段階から微分音を語っている所が凄いと思えます。本文では四分音に限定して四分音用記号に触れますが、その後に例示される計4段の譜例では四分音のみならず六分音・八分音および四分音のヴァリエーション表記を注記なく例示するのは少々不親切だったのではなかろうかと思います。

ヴァイが本書で微分音を紹介する理由は、自身がかねてから微分音を取り扱って来たからに他ありませんが、ヴァイが自身の作品を紹介する様な事をせずに茲でも謙虚な姿勢を貫いている所は微笑ましく、こうした謙虚な方であるからこそスティーヴ・ヴァイという人から多くを吸収したいという気持ちにしてくれるのではないでしょうか。

小方厚の著書『音律と音階の科学』は先頃新装版として改訂され、あらためて講談社ブルーバックス・シリーズとして刊行されておりますが、新装版のp.239でもヴァイのソロ・アルバム『Sex & Religion』収録の「Down Deep Into The Pain」の一部のリフには、次の譜例動画の様に十六等分平均律(16TET)でフレットが打たれた特殊なギターで奏されている事をレコメンドしているので興味ある方はそちらも目を通される事をお薦めします。

こちらは原曲

原曲の埋め込み当該箇所ではハーモナイザーを通した16TETギターでのフレージングを忍ばせている様です。

16TETという事は、単位微分音が75セントという音程となり、48TET(=八分音)の音律体系から対照させれば3単位八分音=75セントという風に見る事も可能である状況であります。3単位八分音という厄介な微小音程の様に思われるかもしれませんが、この微小音程の近傍となる76.5セントというサイズはアリストクセノスのハルモニア原論の頃から「へーミリオンのクロマティック 」として体系化されていた物なので、歴史的にはかなり旧くから取り扱われていた物です。興味のある方は次の画像やリンク先をお読みいただければと思います。

通常のギターが十二等分平均律でフレットが打たれている事を勘案すれば、それらの音律体系と比較すると1オクターヴ辺り16フレット打たれているギターとは4フレットが300セントとなり、それが通常のギターの3フレットであるので「4:3」という風になっているという訳です。短三度を4等分する様に平均化するという風に考えると判りやすいでしょうか。拍子体系では4:3構造をセスクイテルツィアとも呼んだりしますが、セスクイテルツィアのピッチ版と言っても過言ではないでしょう。ただ単に4:3という構造を使っているのではなく、旧くからの体系を拝戴し乍ら用いているヴァイの示唆の邃さがあらためて能く判るという物です。

譜例動画の方で示している数字は、幹音からのセント数に依る音程です。これらを参考に色々と研究されてみるのも良いかもしれません。また、5&6弦に関しては全音ドロップ・チューニングのスコルダトゥーラ(変則チューニング)なのではないかと思います。そうしないと単位微分音=75セントに巧く合わないので、こうして推察するのであります。

次の動画の埋め込み当該箇所(5:18〜付近)でのシンセ・パッド風に加工された音は非常に判りやすくG♯音よりも1単位八分音(=25セント)低い音が「メロディック」に奏されるので、微分音を徒らに用いているのではなく、実に巧みに唄心を伴わせて奏されているのがあらためてお判りになるかと思います。

画像はIRCAM The Snailを用いて当該箇所をスキャンさせた物

微分音に興味を示す若い人が多くとも、折角そうした情報にアクセスできるのかと思いきや四分音だけ本文で語られ、譜例には注記もないのは初学者は混乱に陥るばかりでありましょう。また、ヴァイが本文で解説する1単位四分音低いセミフラット記号は現在広く用いられる「d」の類のそれとは異なり、変記号にスラッシュが入った記号を示している所は注意が必要です。

現在、この変記号にスラッシュの入った微分音記号が用いられる世界は、トルコでの九分音体系である4単位九分音の変記号「バキエ(bakiye bemolü)=4コンマ≒90セント」の方が主流となってしまっており、ヴァイがこの微分音記号を援用したのは2つの理由があろうかと思います。

1つ目の理由としては、譜面上の視認性に伴う物。2つ目の理由としては、四分音表記として19世紀中頃にジャック゠フロマンタル・アレヴィが用いていた(※アレヴィの微分音変化記号は変種のみ用いた)という音楽の歴史に対する敬意を表する物として援用している可能性があります。おそらくは後者の理由(※19世紀という遥か昔に使用していた先人へのリスペクト)が主たる理由ではありましょうが、折角微分音に触れたのであれば読者各人の研究に委ねるよりも細かく触れてあげた方が親切であろうかと思います。ともあれ、そこまで遣ると本書の立ち位置がぼやけてしまうのも亦事実。なにしろ「初級音楽理論」を標榜しているのですから、茲で細かく触れずとも不親切だろうとされる謂れなど無いのです。

但し、「左近治の指摘通り、茲まで触れたのであればもう少し詳しく触れてほしい」と思う人も居られるかもしれません。そういう方はきちんとした専門書だけでなく、専門書が載せている出典・参考文献を探って真実に触れるべきであります。こうした出典を探る事こそが研究の第一歩であり醍醐味の一つなのであり、参考文献すら示されないヴァイ本人に依る個人的思想で書き進められる事を読者の殆どがそれを甘受・容認しているのであるでしょうから、ヴァイにそこまで求めてしまうのも無粋であろうかと思います。

唯、私から言わせればもう少し掘り起こしてやってもよかろうに、とは思う所です。まあ、こうした読者の篩い分けは必要な作業でもありますけれどもね。半音階すら覚束ない様な読者に対して微分音を懇切丁寧に扱うというのも場合に依っては、チューニングもままならぬ者に音痴の術を教えてやる様な物でしょうから篩い分けとしては難しい判断でありましょう(笑)。

3単位四分音となるセスクイフラット記号に関しては、右側の癭が狭いタイプで最近のトレンドとなる一般的な変記号(通常のフラット)との混合を避ける様に癭の膨らみを狭くして差別化を図る記号を用いているのが心憎い所です。

※日本国内の物理・化学の分野では 'sesqui' を「セスキ」と呼ぶ処がありますが、音楽界では拍子やリズム構造の理論で「プロポルツィオ(セスクイアルテラ)」で広く知られる用語があるため 'sesqui-' は「セスクイ」と読む事が推奨されます。音楽で「セスキ」と読もうものならモグリ扱いされるのは間違いないでしょう。

物理・数学・化学などの分野で取り扱われる記号には多義的である事が許されない為、そうした現場で取り扱われる用語も一義的に取り扱われる事の多い世界で周知されるそれが音楽に及ぶ事は罷りならないと思います。音楽界が他分野から援用しうるアイデアがあったとしても、他の分野で「セスキ」と呼ぶからと言って音楽までもが影響を享ける謂れなどありません。

況してや音楽の他に拝戴すべき分野で取り扱われる語句が「セスキ」だからといって音楽界がその語句を援用しようとも、それはそう引用しようとしてしまった或る個人の音楽素養が脆弱であるが故に他分野を慮ってしまったという愆った判断に過ぎず、どれほど配慮しようとも日本語の「セスキ」など殆ど誤謬に近い原語から遥かに遠いカタカナ語に過ぎぬのに、そこまでして言葉に配慮するのであるならばイタリア語、古典ラテン語、ヘブライ語を用いて遣り取りすべきです。

最終的に日本語として取り扱うのであれば、その分野で古くから取り扱われている従前の語句をそのまま用いるべきであります。これを変更するのであれば学会の承認を一般の人々が待てばいいだけの事で、そういう動きがないのであればきちんと音楽界は「セスクイ」なにがしという呼称を用いるべきです。

一部ではネット検索にてヒットされやすくする為に他の情報に埋もれてしまう事を避ける狙いで敢えて他と異なる語句を用いる所もあるでしょうが、それは正答を伝える意図とは大きく乖離した所にある考えに基づいている方策である事はいうまでもありません。

下記に示す参考文献の当該ページでは総じて「プロポルツィオ」あるいは「セスクイなにがし」ときちんと書かれているので、これらをも無視してまで「セスキなんたら」と語る輩は最早まともな文献で音楽を学んでいないと言えるでしょう。

参考文献

『記譜法の歴史』(カーリン・パウルスマイアー著 久保田慶一訳 春秋社刊)

『音楽大事典 第4巻 p.2213』(武田明倫 平凡社刊)

『ラルース世界音楽大事典 p.1542』

『ニューグローヴ世界音楽大事典 第15巻 p.588-589』(金澤正剛、竹井成美 講談社刊)

とはいえ微分音変化記号は、一般的な変化記号のそれとは微妙に異なり、作者による解釈の違いと個性化も相俟ってそれほど統一はされていないのが正直な所です。そうは言っても四分音はだいぶ共通認識が広まって来たのもありますが、この手の分野の歴史を探れば探るほど色々な多くの記号を見つける事となるでしょう。ただ、ヴァイ自身がそういう風に触れておき乍ら譜例には何の注釈もなく例示されているのは少々冷酷かなとも思う所です(笑)。「臨時記号一覧」とされている計4段の最上段は四分音、上から2段目は八分音、下から2段目は六分音、最下段が四分音のバリエーションを示している記号群の譜例となります。

扨て、14頁では日本語訳として不適切だとした「複合音程」が掲載されております。茲では完全音程や長・短/増・減の音程を取り扱っている為、「短音程」と「単音程」との差別化を図りたくなったのでありましょうが、「単音程」が完全八度以下の音程としてまとめられるのは当然としてもそれと同時に「長・短/増・減」音程までもが単音程内の例示に括られてしまっている事で、本来であればオクターヴ超の音程でも存在しうる「短音程」がオクターヴ以下の音程である「単音程」にまとめられた事で「単音程」と「短音程」の言葉の表現の上では混同を招くおそれがあるとする配慮が逆効果になってしまっており、複音程で生ずる筈の「短音程」が例示されなくなってしまう事によって「単音程」および「短音程」という区別を本来なら細心の注意を払って明確に用いて覚えるべき所を忽せにしてしまった事がまずかったといえるでしょう。

細部に亙って配慮が行き届いている「訳書」の場合、訳注として訳者が脚注を付け加えたりします。嘗ての入野義朗が訳を手掛ける書籍を見ると、著者をも凌駕する様な脚注が其処彼処に付与されており素晴らしい物ですが、出版社側の編集者および訳者がもう少し慮って「転回位置への還元」という言葉さえ付与すれば、単音程ばかりで説明されてしまう長・短/増・減音程のそれらを「単音程へ転回した時」という注釈を加えるという配慮を持って取り組めば万事解決したであろう事かと思います。そういう意味で、単に英語を日本語に訳せば好いという様な姿勢ばかりは歓迎できないという物でもあります。

本書の呼び方に準えるにしても「複合音程」での短音程(例:短九度、短十度、短十三度などのオクターヴ超の短音程)も存在するのですから、単音程と短音程との混同に嘆息するがあまりに単音程の対極となる複音程を「複合音程」としてしまうのは迂闊だったのではなかろうかと思います。

複音程については、『楽典 新版』(菊池有恒著 音楽之友社)『究極の楽典』(青島広志著 全音楽譜出版社)『楽典 音楽の基礎から和声へ』(小鍛冶邦隆監修・著 アルテスパブリッシング)など主たる楽典関連書籍に於ては総じて「複音程」としており、複合音程とは訳されておりません。またアルテスの『楽典』の良い点は、長音程の転回音程は短音程へ、短音程の転回は長音程になるという所も明示されており、「短音程」と「単音程」が取り扱われているにも拘らず、それらが迷妄を来す様な説明などなされず配慮の行き届いた説明となっている点が大変好ましく、平易に説明される楽典レベルの共通理解である点を鑑みれば日本語訳として「複合音程」とするのは不適切だと私は思います。再版の際は「複音程」に変更するのが望ましいと思います。

移調楽器についても丁寧に取り扱われているのは好感が持てます。何しろギターやベースが移調楽器である事を知らないギタリスト&ベーシストは非常に多いかと思うので、これらが実際には1オクターヴ高く記譜されているという事を知った上で、実音通りの記譜を示す「loco」が充てられているという所の配慮も非常に行き届いている所は素晴らしい点です。自身の解釈を他者に伝えざるを得ない時、必ず譜面で伝えなくてはならないというシーンに遭遇する事でしょう。そういう時にこうした知識は大いに役立つ事になる筈です。

コード表記に関しては、方々で呼ばれる事のある読み方を非常に上手く纏められており西洋音楽から入った人にとっては判りやすい内容になっていると思われます。コード表記体系は数学や化学からのアイデアに基づいているので、その記号は一義的な共通理解の為に用意される物である事からコード・サフィックスが多義性を持ってはいけない訳です。

ですので「マイナー」というサフィックスが場合によってはメジャーと呼ばれる事がない様に取り扱われている訳ですが、サフィックスに付与される数字が多義的な状況を作りかねないので多くの表記例を載せる必要がありそれらをまとめているという訳です。「マイナー」とて「m」という小文字のサフィックスで充てられるだけではなく「─(ダーシ)」というサフィックスで書かれる事もある様に、「メジャー」とてサフィックス無しだけではなく「M」という大文字のサフィックスが充てられたり「△」というサフィックスが充てられたりする事もあり、サフィックスが多義性を持っているのではなくサフィックスの充て方に多くの方策があるという事を混同せぬように知っておく必要がある訳です。

教育という側面からすれば、初学者にとっての効率的な理解の為の方針という側面から斯様な部分は一義的である事が望ましいとされやすいのでサフィックス自体はひとつとして覚えてしまった方が学び手自身にとっては覚えやすい体系となるのですが、教育体系を整備する側からすれば確かに物事を整理する際に多義性があっては初学者が混乱するだけなので明確に一義的な答として整備する必要性が生ずるのは致し方ない部分もあります。学び手に配慮しつつも教え手が教育の効率化をも図っているという所がポイントでありますが、往々にして理解の晩い(おそい)学び手は「効率」の実害を受けやすい人々であるというのも亦事実。

音楽教育面に於ける効率性の追求の実態は、あくまでも学び手自身にとって速やかな理解への到達という効率性が方便として用いられていると同時に、教育者側の教育体系の効率化でもあるという手前勝手な都合であるにすぎないのが皮肉な事実なのであり、コード表記に用いられるサフィックスには数多くの表記例があるという事を踏まえて自身の知識の幅が狭くならぬ様にして覚える必要があるかと思います。

コード表記のみならず音楽教育とは本来であれば、多義性を有する側面が生じている状況があるにせよ学習者が混乱せぬ様に教育体系として整備された一義的な答を示す為に、教える事の効率性の向上に伴う順序と音楽の歴史が培って来た実際の歴史としての順序が全く異なる状況での「矛盾」など教育手段の効率性向上というスローガンの下で「教わらない事」と「覚えさせられている事」が実際には併存している矛盾した状況というのは多々あるものです。

皮肉なものですが教育とは、平易な方から学ばせ、難しくなっていった方が教育側からすれば効率が良いのです。こうした教育体系の餌食になっている学び手の方が実際には相当多いかと思います。

教育に於ける「効率性」というのは概して、「理解に及ぶための時間の短縮化」という事に主眼が置かれやすい物ですが、本質を理解する為に要した時間がどれほど時間がかかろうとも、その過程に於て多くの知識を整理するという事の効率化という事が本来なら主眼に置かれるべきでありましょう。が、しかし。無知・無理解・無策が先行してしまっている初学者が陥りやすい罠というのは、本質的理解の為の時間を極力短くしようとして急いてしまう物であります。

加えて、そうした初学者には自身に備わるボキャブラリーや色々な方面での経験が乏しいあまりに、自身の備えているボキャブラリーの範囲の言葉ではない限り全く理解に及ばないという悪癖を備えている物でもあるので、往々にして正しい理解に及ぶに際して要する労劬の過程でラクな方ばかりを目指し、自身にとって判りやすい言葉であるならばそれが誤りであったとしてもそちらを選択してしまう様な癖を備えてしまっていたりするので注意が必要なのです。そういう風に狭くとどまってしまう事を防いでくれるのがヴァイの本書で纏める「コード・ネーム辞典」の表であると私は思います。

ポリコードや分数コードなどの例も丁寧に書かれているので、これらの表記体系がどういう物であるかという事をあらためて深く知れるであろうかと思います。『THE BEATO BOOK』が日本語訳で刊行されていない事を勘案すれば、こうした体系化が日本語として明文化されている音楽書籍は重要な存在でありましょう。

拍子体系やポリリズムに関しては、メトリック・モジュレーションに関して言及されている点は好ましいのですが、ヘミオラやセスクイテルツィア位まで語ってあげた方が良かったのではなかろうかと思います。無論、本文では多彩な歴時で音符が施されている為、そうした拍節構造に対してリズムを「2で採るか 3で採るか 4で採るか」という示唆を感ずる事はできるかと思いますが、応用力を利かせる事の出来ない初学者には少しハードルが高い内容であり、もう少し深く言及してやっても良かったとは思います。

また、譜例では破線スラー付き符頭が示されていたりしますが、スラーと破線スラーの違いも作曲者によっては解釈の分かれる側面のひとつであり、加えて音符の拍節構造を複雑化させない為のスラー付き符頭(レット・リング= 'Let ring' の書法によっては傾ける事も)のそれも全く言及される事なく現代譜の様に書かれてしまうのは折角の譜例として勿体無い内容になってしまっているのではないかと思います。

譜例としては一定以上の「箔」が付いている為なかなか見る機会の無いタイプの譜例に何某かの「圧」を感ずるかと思いますが、こうした形容し難い「圧」というのは一般的に形而上学的に取り扱われやすい部分(※感得する側の「無知・未知」に作用している)であり、その表現し難さを多くの場合「オカルト」的側面として感覚的に取り扱われてしまうケースが往々にしてある事でしょう。初学者の皮相的理解による感覚的な側面として取り扱われない為にも明文化した方が良かったのではなかろうかと思います。

凡ゆる側面で事細かに書かれないのは決してヴァイが読み手を蹂躙しているのではなく、読み手の知的好奇心をくすぐりつつ、その知的好奇心を自身で紐解いて真実に行き着く喜びを与える為に用意した「軽い試練」であろうかと思うのです。ある程度の事までは明文化しておき乍ら、全てを隅々まで語る事まではしない。そこまでするのは本書の役割ではないと考えているが故の事であるからでしょう。アメリカ発のジャズ/ポピュラー音楽形式の音楽書籍となると、知的好奇心をくすぐるどころか著者の断章取義と臆断によって書き進められてしまって新たなる「造語」が作られてしまうという悪しき慣習が臆面も無く跋扈する事が多い社会に於て、ヴァイは自身の謙虚な振る舞いを本書から確認する事ができます。

言葉という物は往々にして陳腐化してしまう物で、特にアメリカ社会というのは従前の表現よりも語り手の個性となる新たな表現が好まれやすい傾向が強い土壌でもあります(※研究者然たる人達の姿勢は勿論これとは異なります)。とはいえ言語学・社会学分野での数世紀に渡る研究で分析すると、結果的には陳腐化してしまった言葉もやがては巡り巡って、言葉の持つ真正なる正当性が息を吹き返して本来のポジションを復活させる物でもあり、言葉はこうして輪廻する物なのです。

また、音楽の場合となると、ある側面を自身の言葉で表現するに際して正当な言葉を引っ張り出す事の方が難しく自身の言葉で伝えてしまった方がスムーズな場合も多々あります。ヴァイの謙虚な所は、そうした自身の言葉による表現という物をきちんと明示して表現している所であり、こうした姿勢は非常に素晴らしい点であると思えます。こうした謙虚な姿勢は断章取義でも臆断でもない訳です。

66頁の「作曲」で書かれている速度表記。実はこうした速度表記に「テンポ」の範囲が明示されているのは意外にも少ないもので、こうしたテンポの明示は大いに役立つのではなかろうかと思います。抑もテンポというのは脈膊と呼吸に起因しているのでありまして、それらの個人差は少ない範囲に収まらせる事のできる「人類共通の」基準となるひとつの側面であろうかと思います。

小動物やら鳥類の脈膊の様な人を想定した場合おそらくそれは重篤な状況でありましょうし、とても音楽を聴くような状況ではないでしょう。

そうした共通する基準があるからこそ、楽音全てが休止符を演ずる「ゲネラルパウゼ」が生じても、従前の拍節感が聴衆の心に宿り、我々はその休止符の構造がどういう物であるかをあらためて思い知る事となり、聴衆の脈膊や呼吸にとって変わられ新たに演奏が始まった時にもそれが「フェルマータ」として感ずるかの様な呼吸感で再演される事が決して不自然ではない事も思い知れる訳でして、テンポという奥深さをあらためて知る事ができるでしょう。そうした「思い知らされる」時に、ヴァイの速度表記の基準とする範囲がどれほど親切であるかという事が理解できるでしょう。

多くの理論書ではこうした速度表記のテンポをなかなか明示しようとはしません。その確定化によって解釈の範囲を狭めてしまう事に加えて過去の解釈として今猶判然としない部分があり研究課題として残されている部分もあってなかなか明文化できずに及び腰になっている部分があります。とはいえ初学者にとっては解釈の範囲を狭めてしまう可能性があれど、ある程度の指標を欲している所で明示されないそれよりも、ヴァイの様にある程度の範囲を指定してくれているのは非常に助かるのではないかと私は信じて已みません。

私自身、速度表記に関しては『十七・八世紀の演奏解釈』(ドルメッチ著)『クラヴィーア教本』(テュルク著)『演奏の歴史』(ドリアン著)『バロックから初期古典派までの音楽の奏法』(橋本英二著)などの名著を読んで来ましたが一義的な解釈にまで収める事の難しさをあらためて実感するとともに、著者がある程度の範囲を設けて解説するという事の勇気がどれほど必要なのか、という音楽界隈に於ける責任の重大さをあらためて思い知らされる物であり、こうした点をまとめているのは好ましい物でもあります。無論、ヴァイの解釈だけにとどまるのも危険ではあるのですが、それが判った時点で速度の多義性は充分に堪能して理解されている事でしょうから、ひとつの理解に収まる危険性を針小棒大に論う事などないでしょう。

69頁のアーティキュレーション記号に関しては、日本語訳の詰めが甘いと思います。アクセント、テヌート、スタッカート記号は固より、マルカート、メゾスタッカートは明示しておくべきであったろうと思います。また、スラーにスタッカートが付与される場合もメゾスタッカートとなる点に加えスタッカーティシモもヴァイは追記して語っておくべきであったかもしれません。

81頁以降ではモーダルなコード進行として詳細に取り扱われており、モーダルという事がカデンツを標榜する物ではないという事を初学者はあらためて念頭に置いておく必要があるでしょう。明示されていないだけに混乱を来す恐れがある部分です。

そもそもカデンツとは「終止」を標榜する物であり、トニックはドミナントを目指しドミナントはトニックを目指すという事で終止を成立させる様式の事です。これを標榜しないという事がプラガル(変格)的な様式となり、モーダルは変格的な状況に潜んでいる訳です。変格的な世界観を喩えるならば、昼間の太陽は眩しすぎて星が見えない事が「正格」と言えるでしょう。太陽光が皆既日食などで弱まり昼間でも星が見える状況というのはある意味で「変格」といえるでしょう。それは、標榜する世界観が希薄になった事で変格の世界観が露わになったという事でもあるのです。

調性的な意味での終止という状況が希薄になるという事がモーダルでもあるのです。ですので、ドリアン・モードでのⅤ度上の和音は「Ⅴm」という事がさらりと記されている訳ですが、ドミナント・マイナーという事まで触れられている訳ではありません。然し乍らその意図を読み取らねばモーダルの状況を深く知る事は難しいでしょう。

同様にしてフリジアン・モードに於ける「♭Ⅱ度」上に生ずる「♭Ⅱmaj7」がダイアトニック・コードとして明示されている事の示唆もきちんと酌む必要があります。西洋音楽史に於ては正格の世界観が優位に置かれている事により、「♭Ⅱ」という音度で生ずるいわばナポリタンの響きは正格的な世界観ではプレドミナントとして取り扱われて来ました。

つまり、後続としてドミナントに進むための物として取り扱われたので、ナポリの六度とて異名同音としては「♭Ⅱ7」と同様ではあるものの、その後続は「Ⅰ」に解決する物ではなく「Ⅴ7」に行く為のプレドミナントであるという事を念頭に置いておかないと厄介な事になります。

なぜかといえば、トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)として知られる「Ⅴ7」の代理「♭Ⅱ7」は「Ⅰ」への解決の方便として用いられている物であり、決してプレドミナントではないからです。ごく稀に「♭Ⅴ」が新しい調の「Ⅰ」として転義し三全音転調の足がかりとして「♭Ⅱ7」を用いる事もありますが、ジャズの世界では圧倒的に「♭Ⅱ7 -> Ⅰ」が多いのが実際でありましょう。

フェリックス・ザルツァー(Felix Salzer)がフリジアン・モードで生ずる「♭Ⅱ」をフリジアン・スーパートニックとして語るも、それは西洋音楽史的に見てプレドミナントとして取り扱われている事を述べているのですが、現在のジャズ/ポピュラー音楽界隈にて「♭Ⅱ△7」として取り扱われるフリジアン・スーパートニックのメジャー7thコードは、「♭Ⅱ度上」から見える主音を響かせて「♭Ⅱ△7 -> Ⅰ」を目指す物として取り扱われるプラガルな例として用いられる類の物が殆どであります。つまり現今社会でのフリジアン・スーパートニックというのは暗々裡に「♭Ⅱ△7」を指し示す語句ではあるものの、これらの名称に関して述べられている訳ではなく、フリジアン・モードでの「♭Ⅱ」がさらりと「♭Ⅱ△7」というダイアトニック・コードが充てられているに過ぎない点は注意をして理解すべき所であります。

そもそもフリジアンというのは西洋音楽界でも非常に特別に扱われたのであり、古代ギリシャ時代では「ドリス」と呼ばれていたのでした。フリジアン・モードにはフィナリスから完全五度の位置に「Ⅴ度」は存在してもその音度をドミナントとしては扱われずに「♭Ⅵ」をドミナントとして措定されて来た歴史があり、「♭Ⅱ -> Ⅰ」という変格的な動作を「下行導音」としての限定的な用例として認められて来た歴史があるのです。その変格的な所作は、音楽のカデンツという正格な世界観とは対極にある世界観である為、教育面としては別々に取り扱われる必要がある為、大概の場合フリジアン・モードのそれを徹底して習う事がないのはそういう教育的側面での体系理解の順序に依る物に過ぎず、フリジアン・モードという下行導音という様式そのものが軽視されているからなのではないという事を念頭に置く必要があります。

またフリギア終止はアラブ・中東・スペイン地方では独自の進化を遂げ、特にスペインではアンダルシア進行として発展し、19世紀になると民族的な旋法を用いる事になりジプシー音階(ハンガリアン・マイナー)のⅤ度から生ずるモードも視野に入る様になり、フリギアの発展と共に貢献した訳です。ハンガリアン・マイナー・モードとしてⅤ度をフィナリスとしてモーダルに推し進めた時、「♭Ⅵ」という音度は「Ⅴ」を「Ⅰ」と中心音を仮定する事でみなし「♭Ⅱ」と同義となるので、こうして「ナポリタン」な響きが強まっていったのでありまして、スパニッシュ・モードとてフリギアの発展形から生じた物なのです。

こうしたプラガルな世界観を再認識すると、ハーモニック・マイナーが増二度を維持したまま「フリジアン・ドミナント」としてスコーピオンズのウリ・ジョン・ロートやイングヴェイ・マルムスティーンよろしくのモードが席巻する様になる世界観のそれを思えば、プラガルというモーダルな世界観のそれを「終止」を標榜する正格的な世界観と一線を画す物であるという事をあらためて別けて考える必要があろうかと思います。

そういう意味でも初学者は「終止」の世界観を強固に学んでいるものの、変格の世界観をジャズやロック・フィールドの人達は西洋音楽界隈の人達と比較して柔軟かつ一即多に取り扱って学ぼうとしているので注意を払う必要があるのです。

初学者がわかりやすく「終止」を標榜しない世界観を気軽に学ぶ事が可能である事と同時に、音楽を学ぶ上で必要な基礎的・共通理解を学びつつ、コード表記なども詳らかに学び取る事ができる非常に懇切丁寧なスティーヴ・ヴァイに依る「楽典」がこの「ヴァイデオロジー」であるのです。大変素晴らしい良著であり、これと併せて『コード理論大全』『THE BEATO BOOK』を読めば間違いないでしょう。

2019-11-12 11:00