ウェイン・ショーターの音楽観を見抜く [楽理]

2018年最初のブログ記事となる今回は、ウェイン・ショーターの楽曲「Shere Khan, The Tiger」の冒頭部分を詳らかに語る事に。

シア・カーンという虎の呼称となるとおそらくはディズニー・キャラクターのそれを意味する物だとは思いますが、この曲はウェイン・ショーターのアルバム『Atlantis』に収録されている物であります。口の悪い批評家はウェイン・ショーターのColumbia在籍時ポスト・ウェザー・リポート期の3部作『Atlantis』『Phantom Navigator』『Joy Rider』を、ジャコの居ないウェザー・リポート(以下WR)のアルバム契約消化の為の尻拭いをさせられたアルバムという風にも揶揄されたりもしますが、ウェイン・ショーターの独特な曲想が禍して過小評価と成してしまっている部分は大いにあるかと私は思います。つまり、聴くべき価値の高いアルバムのひとつだという事が謂える訳です。

80年代中盤〜終盤となると、WRの功績は過去の遺物の様に扱われ、それこそジャコひとりが評価をかっ掠って行ってしまった感もありますし、それに加えてジャコ本人の急逝という事も手伝って神格化していった物です。実のところ、私はジャコのプレイ自体はそれほど魅了された者ではなく、寧ろWRはジャコが関与していないミロスラフ・ヴィトウス、アルフォンソ・ジョンソン、ビクター・ベイリーの頃の方が好きなのです。何故かと言うと、ザヴィヌルやショーターのクロマティシズムに泥を塗るかの様に執拗に繰り出されるペンタトニックを基にしたフレージング。これが私には厭でした。とはいえザヴィヌルはおそらく、そうした卑近なペンタトニックを、多くの調性をつなぎ止める為のコモン・トーン(=共通音)としてジャコを敢えて起用していたのかもしれません。それこそチェレプニン・スケールが数多のペンタトニックの合成ともなっている様に、汎く総ての調性を繰り広げてしまえば、それはメタ・トーナリティーになってしまいますが、少なくともチェレプニン・スケールというのは五つの調域からのペンタトニックを拾い出して来る訳ですから、ジャコの繰り出すペンタトニックが近似的な調域を移ろうかの様に、他のパートが調域を操作すれば良いのですから、ザヴィヌルやショーターの視点からはそうした世界観を見越していたのではなかろうかと思う事頻りです。

扨て、ショーターの世界観というのは複調の世界観が顕著であります。例えば「c・e・g音」という3音で構成されるコード上での「f」の音はハ長調の音組織から眺めればアヴォイド・ノートであるに過ぎませんが、別の調由来の音である「f」として鳴らされる状況だとしたら、それは別の調域が見えて来る必要がある訳です。ウェイン・ショーターが得意とするのは、単一の調域から眺めた時に於けるアヴォイド・ノートとなる本位音度を使う時です。例えばメジャー・コードでのadd4もそうですし、ドミナント7thコード上での本位十一度(※自然十一度は増十一度の意)も同様なのですが、複調としてこうしたアヴォイド・ノートが併存している状況を俯瞰した場合は見方が変わるという訳です。

何のきっかけも無しに唐突に「c・e・f・g」という和音が鳴らされても、通常ならばこれはアヴォイド・ノートとしてしか耳に届かない事でしょう。然し乍らこれを複調らしく聴かせるならば、その前提となるフレージングで別の調域の提示があれば良い訳ですし、ジャズの場合は原調とすべきモードを嘯いている状況がありますので、そこから更に嘯いて己だけが近似的な別のモードへ移旋して提示するという事もあるでしょうし、前提が無いまま唐突に聴かせた後に複調の音脈を聴かせるという先の手法を採る事も可能な訳です。ウェイン・ショーターの場合は明らかにこの「提示の無い唐突」な複調の世界観を提示するアーティストであると謂えるでしょう。

加えてウェイン・ショーターが得意とするアプローチのひとつに、sus4コードなどを用いつつ、一部の和音構成音に「二度音程」が生ずる和音を用い乍ら、その音程を別の同義音程と見做すのも大きな特徴でありましょう。例えば「c・f・g」という構成音があったとしたら「f・g」間を長二度とは見ずに減三度という同義音程で見るという事であります。即ちその「減三度」という風に想起するという事は「f - g」間を三度と見做す以上、間に介在する音の存在を示唆する訳であります。

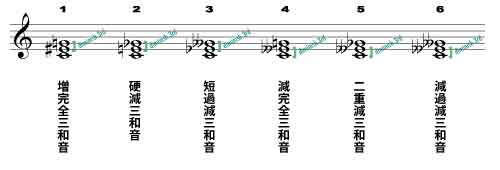

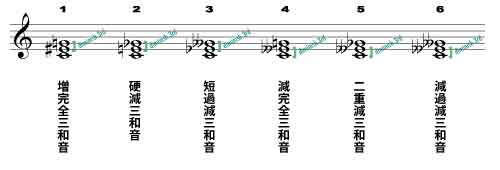

そうした恣意的な音程構造を見ると同時に視野に入れておきたいのが、こちらも恣意的な音程操作に依って中立性を出している音程構造となるブゾーニの7種の7音列。例えば、次の譜例に見られるのは「減三度」を有する変化三和音6種類を抜粋した物で、最初の1番の増完全三和音の第3音と第5音間の減三度を例にした場合を例に採った時です。

減三度は、音階に並べれば半音音程が2つ連続する事を意味するので、先の「増完全三和音」が生ずる音組織を形成する全音階的社会となると、少なくとも半音音程が連続する音列を選択しつつ尚且つ増三度を有する音階を選択する必要があります。例えばそこでブゾーニのヘプタトニック7番の音列を例にすると、この音列の第3音を根音とした時の「増完全三和音」を形成させた時、「E♭・G♯・B♭音」という音に依って増完全三和音を形成させ乍ら、こうした音に合致するモードを見付けて来る事が出来るという事になります。

この様なアプローチを機能和声的社会の遣り取りと対照させた場合、多くの人は面食らうのではないかと思います。なにせ、調性を呼び込むであろう音組織は悉く叛かれ、通常能く耳にする音程ですら、そこに線を纏わせられると途端に異なる世界観を見せられる事に等しい訳ですから多くの人は面食らうでしょう。とはいえ「能く耳にする音程ですらも、そこに線を纏わせられる時」という事こそが真骨頂なのであるのも亦事実なのです。

例えば、たった2音に依る「200セント」の音程を聴かされた時、それを「長二度」と聴く事が多い筈ですが、半音の連続として線を纏わせた時にはその音程は結果的に長二度ではなく減三度になる訳ですね。先の増三度にしたって典型的な例です。単純に考えれば「長二度+増二度」としないと増三度は現われてくれない訳ですから、こうした所の「縁遠さ」を持ち込むには、機能和声的な見渡しでは引き連れて来れない物なのです。

抑も、なぜこうして穿った見方をする必要があるのか!? という声に対してあらためて語っておきますと、機能和声的社会に靡くだけの体系に肖ったシステムというのは結果的に卑近なフレージングに陥りかねないので、こうして「曲解」する訳です。先述の様に「200セント」という音程でも「減三度」という風に読み替える。つまり、長二度(全音音程)という誰もが親しむ事のできるこうした音程が実は三度で形成されていた「減三度」だったという風に考えると、そこに生ずる「線」は、誰もが描いていた全音音程ではなく半音音程の連続であった、という事に気付かされる事になり、ここに、趣が異なる世界観を生ずる状況を実感する訳です。それを鑑みれば、300セントや400セントの音程に対しても「曲解」が及ぶ様になる訳ですが、少なくとも12EDOに於て「最小単位」となる曲解の見渡しは、200セントを三度音程として見る所に大いなるヒントがある訳です。つまり、こうした「トライコルド」を逐次リアルタイムに連結する事で、線的形成はより「曲解の度」を強めて行きますし、卑近な線が現われる可能性は低いでしょう。

実は、中東地域というのは、これに似た様な方法でペンタコルド/テトラコルドを適宜、異なる体系を連結させ合って生じて来たという歴史があり、先の200セントを減三度に読み替えるという方法もこうした所と酷似する物でありますし、オクターヴを超越して1オクターヴでは収まらないマルチ・オクターヴの見渡しもこうした所に酷似する物があるのです。それらを踏まえた上で、私がこれまで直近の話題にてアラン・ホールズワースのマルチ・オクターヴや中東地域に於ける微分音を何故取り上げていたのか!? という所をあらためてお判りいただけるかと思います。

私がウェイン・ショーターをこうして取り上げるのも「音程の曲解」があるからでありまして、私がそのように断を下すのはショーター御大本人の目を瞠るべき楽理的背景が根拠になっているからであるからなのですが、そうした楽理的な深部を楽曲のイントロ部のみからも味わう事が出来るのがウェイン・ショーターの凄さであるのだと信じて已みません。

そういう訳で私がYouTubeにアップした譜例動画である楽曲「Shere Khan, The Tiger」を語る事にします。以前にもブログで触れた事があるのですが、嘗てTBS系列にて深夜に放映されていた音楽番組『Popper's MTV』にてホストを務めるピーター・バラカン氏がウェイン・ショーターの『Atlantis』を流していた事もありました。ジャズの世界にもエレクトリックの波が浸食し始め、ショーターのアルバム『Atlantis』収録の1曲目「Endangered Species」という曲も実はシンクラヴィアを活用して作られている物でもあります。それ以外は「人力」であるので、オーセンティックなジャズの色合いが強く出るのですが、ショーター御大は矢張り、ツーファイヴ進行を嫌うというか、ドミナント7thコードの予見の甚だしい響きを忌避する傾向があるので、本作はそれこそ欧州ジャズの様な複調的で多声的な世界を見せてくれる物です。

2曲目に収録される「The Three Marias(邦題:3人のマリア)」も相当な名曲で、私の周辺でも好む人は多いです。というのも後年、97年になり、アンディ・サマーズが自身のソロ・アルバム『The Last Dance of Mr. X』にて「The Three Marias」をカヴァーしているのも影響しているからでありましょう。メンバーはグレッグ・ビソネットとトニー・レヴィンが中心で、アルバム1曲目の「Big Thing」は更にジェリー・ワッツとバーニー・ドレセルが加わり、ツイン・ベース&ツイン・ドラムを聴かせる内容になっています。

他にもサマーズは本アルバムにてショーターの代表曲のひとつである「Footprints」もカヴァーしており、ショーターへのリスペクトが存分に感じられる作品となっているのでありまして、ウェイン・ショーターを苦手とするタイプの人がこのアルバムを通じて好きになったという人も居るので一聴の価値はあると思います。

加えて、「3人のマリア」がカヴァーしやすいという状況はおそらく、レコード発売時では国内盤のレコードもそうだったのですが、インナー・スリーヴにスコアの断片が載せられていた事があったのです。残念乍らCD発売時は紙ジャケ&Pケース共にインナー・スリーヴまでは再現されずに、ファンの歎息を誘った物でした。2017年11月に廉価版で再発されたのも1999年リマスターというのも、この時、紙ジャケで発売された時の物だからでありまして、この廉価版にもインナー・スリーヴが入っているなど望める訳もなく、非常に洗練されたジャズ界隈では珍しい浄書は実際にレコードを手に取って確認された方が良いでしょう。

そういう訳で漸く本題の「Shere Khan, The Tiger」の楽曲解説を繰り広げる事にしますが、原曲を聴けばお判りになる様に、私のアレンジは態とジャズ・ロック感のある様にしてローズとギターで和声感を出す様に仕上げております。1小節目の5/4拍子の1〜3拍目のコードは「Cm7(on F)」。事もあろうに私は譜例動画の初回投稿時に「Fm7(on C)」という風に完全に表記ミスをしてしまっておりました。単なるタイピングのミスなのですが、自身の頭のどこかで「五線譜の玉を追ってくれればそちらの方がコード表記よりも精度が高いのだから何とかなるだろう」というコード表記を軽んじる様な思いが自身の確認不足を招いてしまい禍してしまった悪しき例です。とはいえ原曲には何の罪もありませんのでその辺りはきちんと響きの方を感じ取ってもらいたいのでありまして、オン・コードが示している以上、この和声感は中立的な響きに感じ取れる事でしょう。そこから後続の4〜5拍目の「Gm9」と進むのでありまして、これらを機能和声的な耳で聴いた場合先行和音を「Ⅱm7/Ⅴ」の型で捉えたとしたら後続を「Ⅵ」と聴く様に響くのであります。

すると2小節目のコードは「C△/B♭△/D」という見馴れぬコードです。つまりはポリ・コードでありますが、基底となる分母の和音「D△」のⅢ度ベースであるという意味では「コンプレックス・フラクション(分数の分数コード=complex fraction)」という表記にならざるを得ずにこうしている訳です。先行する1小節目から流れを鑑みると、それまでの調性を嘯きつつも仄めかしている響きに依り、茲での「B♭」を「Ⅰ」としつつも「Ⅱ」が「C△」という風にオルタレーションをしているという風にも見做す事が出来ます。勿論そこでの「Ⅱ△」は「Ⅱ7」という副次ドミナントの型として迄は表現されて欲しくはなく、同主短調であるKey=Dmに於ける「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」という風にも聴かせたいという気持ちの表れで、この様なさりげないモーダル・インターチェンジを忍ばしているのであろうと思います。唯、背景のモードが劇的に変わっている様に感じないのは冒頭のⅣ度ベースが功を奏しているからでありましょう。

3小節目も1小節目と同様ですが、ギターを除くパートは少々変わりますので特にエレピのパートのヴォイシングは若干注意を擁する所であります。また、主題の5拍子内の拍節感を総じて連桁で繋げず、連桁の連結と符尾の在る音符を態々併存させている理由は、その拍節感を示した物であるからです。その意味は、符尾で示す八分音符は連桁で繋げた音たちよりも歴時を稍短くした感じで奏してもらいたいという気持ちを表しているが故の事であります。こうした流儀は私だけでなく、実際では楽譜の多くの現場でも採用されている書き方でもあります。この様にあらためて言及する事で、連桁と符尾が併存する楽譜の書き方のそれをあらためて理解していただけるのではなかろうかと思います。こうした事を鑑みれば、ギターのパートでの5/4拍子での各小節の1〜2拍目以降は実際はアルペジオで奏してほしい所なのですが、歴時を短く採ってアルペジオを奏しても構わぬ箇所は連桁を態と切って符尾で表わしているのも、そうした歴時の採り方を考えての事なのであります。

4小節目のコードは「B♭△7(♯11)」ですので、2小節目の「C△/B♭△/D」とは若干異なります。G音が省かれA音が使われる事で響きが変わったが故の表記変更であります。

5小節目の4〜5拍目ではコードが変わり、E♭のメジャー・トライアドのⅢ度ベースである事を示しております。

6小節目6/4拍子での1拍目で生ずるコード表記に注目です。そのコードは「A♭6(on B♭)」という6thコードでのⅡ度ベースとなる訳ですが先ず注目してもらいたいのは6thコードの6th音は後続和音構成音に対して上行の順次進行を採るのが正確を期する書き方です。然し乍ら茲の箇所では「A♭6」の6th音である [f] 音は [g] 音若しくはその派生音 [ges] (G♭音)には進行しておりませんが、もうひとつの派生音である [gis](G♯音)を視野に入れると、それがA♭音という異名同音がその体裁をどうにか保っているという状況です。とはいえ [f] からは異名同音で読み替えずとも [gis] という音は増二度音程を形成している状況である為、機能和声的枠組みに於ける限定進行音という役割を増二度音程に組み入れてしまうのは矛盾する事になり、それならば6thコードの体を採用しない方がよっぽど体を保つ事が出来る事でしょう。コード表記が実際には短三度と成してしまっているのが機能和声的な枠組みから見れば相応しくないかもしれませんが、実は私が狙いとする所は、先行する和音である「A♭6(on B♭)」がⅡ度ベースという形で暈滃されているからこそ、態とこの状況に於て「相応しくない」側の表記を用いているのです。混乱を来さない書き方ならば「Fm7(on B♭)」の方がスムーズなのです。然し乍ら私は別の意味での注意喚起としての意味と、6thコードがⅡ度ベースで暈されているので本来の限定進行が生ずる必要が無くともこの進行間では看過するという解釈の2つの選択を採っております。

それらの大きな理由となっているのが、「A♭6(on B♭)」というコードを実際には [c - f - b - es - as] という完全四度等音程の内の [b] であるB♭音をベースにしたという解釈の方を重視して欲しいのでありまして、「A♭6(on B♭)」は実質的には単なる簡便的なコード表記に過ぎぬ所で見馴れぬ6thコードのオン・コードである事を逆手に取って注意喚起の材料にしているに過ぎないのであります。何故このコードを四度等音程という曲解で見るのかというと、三度音程堆積のコードとして見るとその最も良好な表記は「Fm7(on B♭)」という体でありますが、構成音を「四度」として見るという事は、内在するテトラコルドを想起する事になるので、適宜テトラコルドを変化させてアプローチを採る事が出来るので敢えて四度音程という解釈をする為の物であり、且つ「Fm7」という形も「A♭6」という6th音としての本来の限定上行進行も叛いているという注意喚起で用いている訳です。茲では機能和声的な仕来りを必要としていないので敢えてこうした表記にしているのです。

更に附言しておくならば、「A♭6(on B♭)」というコードの上声部にもしもB♭音が低音と重複しているのであれば、そのコード表記は「A♭69(on B♭)」という風に表記をして然るべきです。一部のシーンではG7(on F)という様な状況に於て上声部が [f] を和声的に附していても、その重複をコード表記には充てずに「G/F」または「G(on F)」という重複の無い形でコードを俯瞰して済まそうとする向きがありますが、私は重複の有無をコード表記で示す立場を採っているので、もしも今回の様な「A♭6(on B♭)」というコードに於て上声部が和声的に低音の重複である9th音を奏している場合、「A♭69(on B♭)」という表記をする事でしょう。

そうして6小節目の3〜6拍目は「B♭m9」に進むのでありますが、歴時からもお判りになる様に先行の「A♭6(on B♭)」の和声感は後続和音のそれよりも絶対的に短く、それほど存在感を感じないかもしれませんが、前後の唐突な感じが演出されるという意味でも重要な役割であり、先行の「A♭6(on B♭)」和音は、それまでの1〜5小節目での「シメ」という感じで演出したい以上、それまでの1〜5小節目も大きな目で捉えて俯瞰するかの様にして、四度音程を想起しろという意味をも込めているのであります。

7小節目の1拍目のコードは「G♭△7(13)/A♭」という物で、Ⅱ度ベースの型を採る事にしたのは、上声部のコードの13th音を上声部根音の3度下方にリラティヴに音を追える事を思えば「E♭m9」と見做す事も出来るかもしれません。それによって「E♭m9(on A♭)」というⅣ度ベースの型を見る事も可能ではあるかと思いますが、先行の「B♭m9」からするとⅡ度ベースの型見た方がベターだと判断しました。

扨て、7小節目の後続となる3〜5小節目で奏されるコード「Bm△9(13)/E」というコードは厄介です。Ⅳ度ベースの型を採っているのですが、E音を根音とする和音として見た時、上声部の13th音が基底和音として作用し、自然十一度(=増十一度)を包含する属十三の和音として書いた方が良いのではないか!? という指摘もあろうかと思います。これについて詳らかに語る事にしましょう。

懸案のコードである「Bm△9(13)/E」の構成音の総てを、E音が基底となる様に3度音程を形成して見る事にしましょう。すると [e・gis・h・d・fis・ais・cis] =「E・G♯・B・D・F♯・A♯・C♯」という風になる訳ですから、このコードはドミナント7thコードを基底に持つ「E7(9、♯11、13)」という風に属十三の和音として表わす方が正確なのではないか!? と指摘をする方もおられる事でしょう。確かに、もしもこの「音響体」をこの局面だけで聴けば「E7(9、♯11、13)」という風に耳にしても差し支えはないでしょう。無論、その異論を更に確実な物にするには、この属十三の和音は下方五度進行または三全音代理を用いて、後続の和音へは「AおよびD♯/E♭某し」というそれらの音を根音とする和音種に進行する事に依って初めて是認されるべき物です。処がどうでしょう。8小節目冒頭の和音は「Gm11」という風にE音からは六度進行しておりますし、E音の下方三度をリラティヴに追う様にではなく上方三度に進行する訳ですから、それをコモン・トーンがあるかの様に曲解させ(先行のaisを後続のbとして聴かせる音がある様に)ているのですから、少なくともこの「音響体」が必ずしもドミナント7thコードの類型である必要は無いと考える事が妥当なのです。

無論、その「E・G♯・B・D・F♯・A♯・C♯」という「音響体」を単体で抽出すればこそ、それは既知の和音体系として括られているドミナント7thコードの類型のオルタード・テンションである♯11thという自然十一度音を纏ったドミナント13thコードであると見る事は先述した様に可能ではあります。局所的に見れば、の話ですけれどもね。そこで今一度思い出していただきましょう。こうしたコード表記の体系はバークリーが先鞭を揮ってシリンガー、その後のスロニムスキー等が体系化に貢献したという事を。シリンガーのそれはスクリャービン楽派に通底している物で、それは不協和音という物が上方倍音列に靡き乍ら(1・3・5・7・9・11・13次倍音列を12等分平均律に巧みに「均す」という操作)構築させた訳であり、この不協和音が後続の「協和音」へ進行する事でドミナント機能がより明確になるという事も踏まえた上で、ドミナント7thコードおよびそれに附与されるナチュラル・テンション・ノートとオルタード・テンションというのは全音階(ダイアトニック)組織から逸脱しない事と、拡張された上方倍音列への視野の拡大に依って得られている音脈である事を利用しているに過ぎないのです。

処が、スクリャービンより遥か以前のロベルト・シューマンの時代からは既に、Ⅴ7→Ⅰという進行でのドミナントの時には解決先の根音という主音をⅤの時点で先取りする手法は横行しておりましたし、Am7だと思ったら後続和音はF△7だったとか、更にその後続の和音がDm7だったとか、こういう風に全音階を蹂躙するかの様にしてリラティヴに逃げ水の様に追う六度進行とかもシューマンの得意技の一つだった訳です。ドミナントを目指そうとするだけではなく、迂回したり逡巡したりする進行感が顕著になりつつ、唐突な遠隔的な転調を局所的に用いるのもロマン派を生きた大家達の特長のひとつでもあったという事実が既に在った訳で、コードという体系を作る際に、あまりにも従順になり過ぎて整備しまった感があったと今では言わざるを得ないでしょう。

無論、ジャズがこうして「ツーファイヴ進行」を強化して行く事で、「下方五度進行」を副次ドミナント和音を忍ばせて順に下方五度進行を際限なく行なうという事で半音階を一巡する音脈を、頻繁な局所的な転調に依って、半音階的社会を回りくどくは見せずにしないという世界観の助力となった事は否定はしません。しかしそれによって、部分的な「調性感」は却って強まる事になり、ドミナント・モーションが齎す「卑近な」進行感の呪縛からフレージングが陳腐化する様になったのも事実です。それに加えて、本来なら「単なる音響体」として耳にすべきであったドミナント7thコード類型のそれを、コードの体系としてあらたまって用いた事に依って、アヴォイド・ノートを生じる(基底和音の響きを短二度上方に附与される付加音で疏外しない様に)事の内容に「熟慮」された体系が使われる様になり、自然十一度ではない本位十一度(=♮11th)が用いられる属和音の類型は勿論長三度音の短二度上方に転回し得るアヴォイド・ノートを生ずる事として理解される様になり、ツーファイブ進行を疏外する先取り(アンティシペーション)の音を使う事となり、モード・ジャズが現われる様な頃になるまで本位十一度は避けられる類の音になってしまったのです。

処が所が、ジョージ・ラッセルという男はモード・ジャズ体系整備に貢献したとまで謂われたのかそれとも誰も謂わないから自分の口から臆面も無くレコメンドしているのは判りませんが、ご存知の通り「リディアン・クロマティック・コンセプト」という持論を強弁する様になります。

ドミナントとは!? 通常、それを主音とする中心音の音からⅤ度として聴く物であり、そのⅤ度として聴く事になるのは、自然の摂理としてどの音度に対しても本来は等しく上方倍音列が形成される物の、Ⅴ度に形成される上方倍音列は、その倍音列を構成する音が近似的に、主音へ戻ろうとする不協和としての力を持たせてしまうが故の事なので、属音として聴く時の倍音の作用が進行感と調性の源泉の助力となっているのであります。この「不協和→協和」の流れこそが進行感であり、Ⅴ→Ⅰはその典型的な例なのであります。

また、音程の協和度合というのは科学的に突き詰めると「短二度」が最も強いのであります。ですので、「完全音程および不完全協和音程(=完全五度および長・短三度で構成)」で構成される和音を「普遍和音」と呼ぶのでありますが、簡単に言えば普遍和音はメジャー・トライアドかマイナー・トライアドの2種類しかありません。オーギュメントもディミニッシュも普遍和音ではありません。単なる変化三和音に括られる和音でしかありません。

その「普遍和音」に対して不協和音程を形成しない音が附与されぬ事が和音としてのアヴォイドの条件のひとつなのであり、本位十一度(=♮11th)を附与する際、基底和音とする普遍和音が長三和音であると、それは協和的な意味では不都合となる訳ですね。とはいえジョージ・ラッセルは、自然十一度を用いた長十三の和音であればアヴォイドは生じておらず綺麗に響く。これを解体すれば属調の調域を用いており、結果的にこれはリディアンであると。だから調的な重心はリディアンにあると強弁してしまったという所からリディアン・クロマティック・コンセプトは始まっているのでありますが、何度も私が述べている様に、これは単に強弁に過ぎません。

何故なら、「下属音を根音とする副十三の和音はアヴォイド・ノートが無く綺麗に響く」「So what?」という事と等しいだけなんですね。

能く、主要三和音の対となる副三和音の名称を、属和音以外の副和音と間違えてしまっている人がおりますが、例えば全音階に於ける属和音以外の和音というのは「副和音」なのですからね。これは所謂スリー・コードでの主要三和音と副三和音とは意味が全く違うので注意をしてください。特に四和音を語る時の「属七と副七」という「副七」が示す和音というのは、「Ⅴ度を根音としないⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ・Ⅶ度の四和音(七度音を全音階的に三和音に附与される)」という事を示す事なので、「属十三以外の副十三の和音」と謂えば、もう何を示しているのかはお判りかと思います。つまり、「ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ」という風に表わす事の出来るKey=Cでの「F△7(9、♯11、13)」は、下属音を根音とする副十三の和音に過ぎないのです。

ジョージ・ラッセルは、下属調の調域を見る事をしなかった。それに加えて属和音の歴史をきちんと知らずに居た。それで居てジャズのブルー七度がどうやって齎されたのか!? というガンサー・シューラー(ガンサー・シュラーとも)のそれも念頭に置いておらず強弁してしまった訳なのです。

ジャック・シャイエが自著『音楽分析』にて「五度の滝」を語る事があるので、きちんと楽理を学びたい方はマストなのでありますが、我々が「協和/不協和」という事をきちんと正視するからには、倍音の状況もきちんと把握し乍ら五度の調域をきちんと判断しなくてはならないという重要な事が書かれております。

ジョージ・ラッセルがリディアン・トータルとも呼ぶ事の出来るメジャー7thコードに対して長九度・増十一度・長十三度を附与しても綺麗に響くと実感しているのは、それがアヴォイド・ノートを形成していない事に加え、上方倍音列に靡いているからに過ぎませんが、ジョージ・ラッセル本人が科学的にこうして語っている訳ではありません(笑)。とはいえ、彼の云う事のこの部分に関しては齟齬はありません。

C音を根音とした時にC△7(9、♯11、13)は良く響く。音組織を採ればそれは属調の音組織でありそれはCリディアンだと。では彼は何故それを次の様に更に追究をしなかったのか!?

──F△7(9、♯11、13)は良く響く。これはハ長調の音組織であり、これはFリディアンである──と。

和音だけの「音響体」として聴かせるならば、この和音を主音上の和音であるか、または下属音上で生ずる和音かどうかは無関係であるのです。況してやこれは、上方倍音列に生ずる音を、「実音」という和音構成音に並び替えて鳴らしている事に等しい訳ですから、上方倍音列が潤沢に聴こえる低音域の単音を弾けば、これに近しい状況の「音響体」が生ずるのであります。

その上で、C音を主音として聴こうとする時、Ⅴ度に生ずるG音を鳴らすと自然倍音列のそれと属和音上で生ずる三度音程累積から生ずる音組織の拔萃が結果的にC音を主音とする時の調域の音組織が生ずるという事になるのです。

然し乍ら、C音を主音として聴こうとはせずにC音という単音を、倍音が潤沢な状況で鳴らせば、そのC音を「属音」として聴く可能性は大いにある訳です。すると、C音を属音とするのはKey=Fな訳ですから、これは「下属調」の音脈となる訳です。

実は、五度の滝というのは、こうして倍音関係に立脚しており、寧ろ属調よりも下属調方面の牽引力が強く働くのが自然の摂理なのです。それを「Negativeward」と呼んでいるから字義的にはそちらを軽んじて属調側の「Positiveward」の名称を信じてしまいそうですが、真の意味での協和の摂理とは、ジェイコブ・コリアーのネガティヴ・ハーモニーが示している様に、本来は下属調方面にある物なのです。

抑もが、属調の音脈というのは「属音に対しての上行導音」を採る際に頻繁に使われるのでありまして、所謂「ドッペル・ドミナント」というのはドミナントへのドミナントのダブル状態ですからドッペル・ドミナントでありまして、Ⅱ度上の和音がⅡ7化するという音脈です。これは属音への上行導音がコアと成している訳でして、属調の音脈というのは得てしてこういう近親性というのが判ります。それならば「下属調のⅡ7」というのは? というと、Key=FでのG7なので、C7に進行となる訳です。ドミナント7thコードを近親性の理由とするのならば、これだって充分仲間に入る訳ですから、属調方面ばかり贔屓目に扱わなくても構わない筈なんですよね(笑)。

この様に書いてもジョージ・ラッセル信奉者というのは、その「リディアン」系統として手繰り寄せた特異なスケール種という物を手軽にスーパーインポーズできちゃうってんで、無垢で無知な人々にとってはそれはもう大層な邂逅となりかねないからこそ信奉されている訳なのですが、次の様な例示を見せると大概の人は興醒めして漸く目を覚まして音楽に正視してくれる物です。ですので、もう少しお話にお付き合い下さいね、と(笑)。

我々が今猶「下属音」と称するのは、根音の下方五度にある音だからこそ下属音と呼ぶのでありまして、同様に上方五度にある音は元々は「上屬音」と呼ばれたのであり、それがいつしか「属音」という風に呼ばれる様になったのでありますが、上下どちらにも「五度隔てた音」という解釈は常に忘れずに居て欲しいと思います。同時にそれは、太古の昔からその様な体系から生じている事もお忘れなく。

そこで、基の音となるハ音=C音の上方五度にG音という上屬音があり、同様に下方五度にはF音という下属音が次の譜例から確認できるかと思いますが、各音を「基音」とする上方倍音列も併記されている所を注意して欲しいと思います。

ジョージ・ラッセルのいう属調の調域に調性の重心があるという、リディアン・クロマティック・コンセプトというのは上方倍音列を12等分平均律に「都合よく」均した体系から為すだけの強弁であるという事が先の倍音列の併記からもお判りになるかと思います。

「上屬音」から上方倍音列を見てみる事にしましょう。まあ、いずれ「Gリディアン」として丸め込まれてしまう「純正自然十一度」という微小音程は確かにリディアンへの足掛かりになるのでしょうが、折角属調方面に注目するのであれば私個人としては、第7音の自然七度であるハ長調の調域に於ける「減四度」を生じている事実に注目します。これが減四度の親近性の表れなのだな、と理解する事でしょう。

同様に「下属音」から得られる上方倍音列を見てみましょう。自然七度が中立短三度を形成する事に依って、これも始原的な中立短三度の近親性を見る事ができます。これに関しては私の過去のブログ記事にてフランスのサッフォーの楽曲メティレーヌを語った時の物が参考になるかと思いますが、ここでの純正中立短三度というのは、ハ長調の平行短調となる短調属音が叛かれている事を意味する訳ですね。また、純正自然十一度を見ればロ音よりもほぼ1単位四分音高い音が生じておりますし、主音へ非常に近しい物となっておりますが、これもイ短調という平行短調の側から見ると「別の」中立短三度を形成する事になるのであります。こうして平均律の短三度よりも低い2種類の短三度というのが現われている事にも注目すべき事でありますし、仮にそれらが12等分平均律に均されてしまって丸め込まれた時を考えても、「変イ」音が生じ、ロ音より四分音ほど高かった音は完全音程の側に近いのに完全音程の地位を得る事は11次倍音が贏ち得るというのは有り得ないので、結果的にロ音に吸着される事になる訳です。すると、そうして均されてしまった下属調側の倍音列が齎す音列というのは「Fリディアン・ドミナント7th」スケールの音列であり、これはCメロディック・マイナー・モードと呼んでも差支えないと思う訳でして、ジョージ・ラッセルはやたらと属調の音組織と、その音組織も上方倍音列が12等分平均律に丸め込んだざっくりとした体系に依拠する事が大前提であるという事自体、自身が忘却の彼方としてしまっている前提で初めて成立する「強弁」なのでありまして、自然倍音列に依拠しつつ、近親的な調性の関係できちんと対照させると、下属調側でのCメロディック・マイナーという方がよっぽど理に適った体系になるのであります。

ロベルト・シューマンとて長属九上で自然十一度(=増十一度)を巧みに使う大家であった訳でして、この時点でジャズ的解釈で見ればシューマンはメロディック・マイナー・モード(リディアン・ドミナント7thスケール含)の巧者でもあった訳なのです。和声的な側面にてきちんと時代を遡って分析すると、こういう事実が浮かび上がって来る訳です。

ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトというのは単に属調を視野に入れた時に生ずるリディアンを根拠に、それに近似する音列びをスーパーインポーズするだけの手法に過ぎない事であって、こうした近似的なスーパーインポーズとはごく普通に他の体系でも生ずる事なのでありまして、こうした言葉はシェーンベルクの「Theory of Harmony」にも用いられる位古い物です。

しかも、モード・ジャズを標榜するのであるならば少なくともドミナント・モーションに依拠する様な響きは避けるべきでありましょう。それなのに上方倍音列に依拠して属調方面に拘泥しているというのは最早論理破綻をしている莫迦げた言葉と云わざるを得ません。自然十一度を視野に入れるべきではなく、本位十一度を視野に入れるべき事だからです。つまり、和声的には、「全音階を他の角度から見つめる」時に生ずる「不協和」な音を房状にかき集める和音の方がよっぽど「モード」の状況を作るので、「下属音を根音にした副十三の和音が綺麗に響くから」というのは、調性社会(機能和声)に準則する側を見ている事に過ぎないのでありますから、この上ない莫迦げた発言をしているのでありますが、こういう事すらも気付かない読者が哀れで仕方ありませんが、憐憫の目を向ける余地もない程呆れて物が云えません(嗤)。

下属音が齎す上方倍音列は原調がメロディック・マイナーへ移旋する(Cメジャー→Cメロディック・マイナー)という近親性を齎すのであるならば、Ⅳ度音を根音とする時のブルース進行に於ては充分発揮できる近親性となる音脈であり、Cメロディック・マイナー・モードとして見做す事が出来るのならば、そのモードで生ずるⅣ度上に生ずる和音はF7(9、♯11、13)という自然十一度を包含する属十三の和音を導出する事が可能となります。もう既に私のブログでは何度も語っているのでお判りかと思いますが、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずるドミナント7thコードというのは「行き場の無い」閉塞したドミナント7thコードの類型であって、実際には「単なる音響体」という和音であると言えます。すると、この自然十一度を包含する属十三は、先のショーター御大のそれに出て来た「Bm△9(13)/E」を半音高く移高させた「F7(9、♯11、13)」という風に見る事が出来ます。

換言すれば「Bm△9(13)/E」という「総和音」は、ホ音を下属音として見立てた時=ロ音を主音とする「ロ長調」の下属音が生じた上方倍音列の音脈であって、Bm△9という短和音を基とする和音であり乍ら「ロ長調」を視野に入れるという曲解が可能になるという状況を孕ませた上での、表記ではドミナント7thコード体系に屈伏しない物として表記を充てていたという訳です。

更に附言しておけば、Cメジャー・スケールの鏡像となるスケールはFフリジアンである訳ですから、Fリディアン・ドミナント7thとの近似的なモードとして併存させてモード・チェンジを適宜選択する事が可能である訳ですから、リディアン系統のそれと短旋法系統のFフリジアンを同列に視野に入れるという事はリディアン・クロマティック・コンセプトでは無理な事でありましょう。とはいえFフリジアンを充てる際は、コード進行が「ネガティヴ・ハーモニー」を採っている状況に於てスーパー・インポーズさせるのが適切な例であると言えるでしょう。唯、私が以前「イチロクニーゴー」パターンに於て、インプロヴァイジングするソロのフレーズのみネガティヴ・ハーモニーの音脈を用いて「短旋法」系統のフレーズを強行した例をYouTubeにアップした事もある様に、原調との粉飾具合を巧みに操作した装飾音的に用いれば何ら難しい物ではないのが下方倍音列や鏡像関係で生ずるネガティヴ・ハーモニーの音脈なので、あらためてご理解いただければ助かります。

これらの事を踏まえると、メロディック・マイナー・モードのⅣ度で生ずる「総和音」という状況でありつつも、それを「Ⅳ7(9、♯11、13)」という型では見ずに、「Ⅰm△9(13)/Ⅳ」という風に曲解して見るという事の意図がお判りいただけたかと思います。つまり、ドミナント・モーションを起こさぬ単なる自然倍音の摂理に合致する「音響体」という体を、先人はそれをドミナント機能を有しつつ自然倍音列に基づいた音列として体系化しただけのコード表記である訳で、ドミナント7th系統の機能の無い(※不協和音ではある)和音にドミナント7th系統のコード表記は相応しくないという風に私なりの熟慮があっての表記であった訳です。

勿論、コード表記というのはその単純な「表象」が多くの人々の共通理解とする物であれば、「○○のコード次は××であるべし」という風に厳格な機能を与える必要など本来は無いのであります。C△7というコードが調性に依ってはそれがトニックでもありサブドミナントの機能を持っているかもしれないという事と同様に、コードは単なる表象でもあり多義的である訳です。然し乍らコード表記体系の中でドミナント7thコードという物だけは自身の機能を態々アピールしている様な物です。場合によってはそれが偶々ブルース/ジャズ流儀に於けるドミナント・モーションをしない類のブルース進行に代表される様な、ブルースでのⅠ7、Ⅳ7、Ⅴ7という様な感じでも用いられる事はあっても、コードの機能としてはドミナント7thを意味する表象というのは自身の機能を制限している様な物であるとも謂える訳です。

そうした事を鑑みて、ドミナント・モーションの無い状況にて態々ドミナント7thコード表記に拘泥する必要は無く、寧ろ副和音を基とする形で表わした方が自由度は高くなる訳です。ですので私は「Bm△9(13)/E」という風に表わした訳です。このコードにてギター・パートが13th音を弾いていなければコード表記は「Bm△9/E」というマイナー・メジャー9thコードのⅣ度ベースという状況になり、奇しくも山下達郎の「土曜日の恋人」が「Gm△7/C」というマイナー・メジャー7thコードのⅣ度ベースの用法に非常に近しい物となる為、ウェイン・ショーターは固より山下達郎の非凡なコード・ワークという物を改めて知る事が出来る訳です。

以前にも歎息した事がありましたが、一部のシーンでは先の「土曜日の恋人」で現われる「Gm△7/C」のコードという物をC音を根音とするドミナント7thコードの類型として、在りもしない構成音=E音を加える事で見馴れた簡便的なコード表記を「C7(9、♯11)」かの様に強弁する所もある様ですが、「在りもしない」音を加えてまでドミナント7thコード表記を用いるのは莫迦としか良い様がありません。E音という音など存在せずに「C・G・B♭・D・F♯」という構成音だからこそ「Gm△7/C」というマイナー・メジャー7thのⅣ度ベースな訳です。こうした所も今一度お判りいただいた上で、ドミナント機能を遵守するシーンと忌避して構わないというシーンを峻別できる位に和声感を養っていただいた上で、こうした私のボヤキを読んでいただければ深く首肯可能であると信じて已まない処であります、ハイ。

8小節目の1〜3拍目のコードは「Gm11」となります。ローズの左手は10度音程(短十度)を形成しているので少々骨が折れるかもしれませんが、このデモのヴォイシングは原曲を踏襲してはいるものの、少しばかりは拍子構造面では以後の小節などで脚色しておりますのでその辺りはご容赦願いたいと思います。

8小節目の5拍目では「Gm7(on A)」という、マイナー・コードでは珍しいⅡ度ベースの型が経過和音的に介在し、直後の6拍目でGmトライアドという風に進んでおります。9小節目もコード進行は同様なのですが、4拍目の四分休符とベースの4拍目裏の八分休符にはショート・フェルマータを充てた上で、そのルバート・テンポを思わせる様な歴時をほんの少し長く採ってもらいたいが為に「stolen moment」という風に注記を充てたのは、勿論ジャズ界隈への敬意を表した物であります。原曲には茲迄明示的に「長く」採る必要など無いのではありますが、私としては茲に呼吸感が欲しくてこの様なアレンジにした訳です。

9小節目では拍子記号を「6/4+1/8」として充てていますが、拍子記号を「9/8」にして能く在る不均等拍子の「3:3:3」という拍節での3拍子構造とはせずに、連桁を八分音符の「4:5」としても良いとは思いますが、最後の1/8が示す八分音符のパルス×1個分の休符の様な呼吸感が欲しくてこの様に充てました。

旧来の混合拍子の拍子記号ですと、こうした複数の分数を+記号で繋げている場合、「先行小節が先行の分数、後続小節が後続の分数」という風に順に進めて表記するというのが仕来りでもあるのですが、現在ではこのように、1小節を異なる分母の拍子の分数が+記号で別けられていても1小節を示す表記もある為、こういう風にしてみました。デモの実際では8小節目もほぼ、この「6/4+1/8」と変わらぬ拍節構造で奏してはいるのですが、表記の上では変化を与えたという訳です。

尚、9小節目でのコードは「Am7(on D)」としており、これもまたオン・コードであって、調性を直視せぬ様にして斜に構えた様な中和感のあるコードを執拗なまでに聴かせているのは、調性を直視しないという御大の心意気が働いている事は謂うまでもありません。

10小節目でも1・2拍目でのコードは「Am7(on D)」ではありますが、後続の3・4拍目では「B7sus4(on D)」という奇異なコード表記を充てた事で多くの指摘を受けそうな気配でもあるのですが、先ずは残りの5拍目の「D7(♯9、♯11)」というコードを語った上で私の解釈を縷述する事にします。尚、フルートとシンセのパートの1〜4拍目の2つの二分音符はスラーが附されてスタッカートが振られておりますが、これはメゾスタッカートであります。同様にギターの1〜4拍目ではスラーを附す必要はなくとも同様にメゾスタッカートを充てたい為に、メゾスタッカートそのものを示す記号を附しております。

10小節目でのこれらのコード進行からお判りになる様に、ベース・パートはD音を同度進行させているだけの保続音=ペダルに過ぎません。この場合、D音を強行するだけである状況に於て3・4拍目のコード「B7sus4(on D)」という和音表記では、本来の3度音は4度へ転位されている状況なのに、ベースが3度に相当する音度を補完している状況になりかねず「Bm7(11)/D」でも良いのではないか!? と疑問を抱く人が多いだろうという思いから、敢えて私はこうして語っているのです。仮に「Bm7(11)/D」という表記を選んだにしても、マイナー・コードのⅢ度ベースという状況は、それがⅢ度ベースとして働くのであるのならば、コード体系が調性的に靡くのならばマイナー・コードのⅢ度ベースも上行進行を後続に求める筈であろうと思う訳です。処が実際はペダルでありますし、そのペダルとなっているD音も、先行音から強行されて来た物を受け継いでいるだけに過ぎず、このD音を上声部のコードのⅢ度だからと言ってコード表記その物を改める必要性迄は無いと考えて、この様に表記しているのです。D音は単に先行和音から受け継いだだけに過ぎず、上声部は「B7sus4」が鳴っているに過ぎない状況、という風に考える訳です。また、歴時そのものは物理的に2拍分しかない和音ではありますが、この和声的状況を「マイナー・コード」として当て嵌めてしまうのは、インプロヴァイジングの際に非常に勿体無い解釈であるとも思った訳です。マイナー・コードから類推されるモード・スケールの選択の幅を狭めてしまうであろうと考えたからであります。「B7sus4」という状況でモード・スケールを想起するのであるのならば、本位十一度を纏う様にしてミクソリディアンを容易く想起する事が出来、D音というベースの上でBミクソリディアンを強行する状況を生ずる可能性も生ずる訳ですし、何より「B7sus4」という完全四度等音程という構造にも恣意的に解釈できる事に依って、その完全四度音程から得られるテトラコルドから恣意的に近似的なテトラコルドを適宜充てる事に依って、更に高次な音列を生み出す事が可能ともなり、そういう状況での「D音」は、ベースの側こそがアウトサイドなカウンター・ノートを保持している様に聴かせる事が可能であるのです。こうした理由から私は、選択肢の多い方をコード表記として採用した訳であります。

10小節目5拍目でのコードの構成音は「D、F♯、A、C、F、E」という風になっております。今回私はこれを「F△7/D7」というポリコードの体を採る方を選択した訳ですが、当初の譜例動画投稿時ではこちらのコードを「D7(♯9、♯11)」としてしまっているだけで、本位九度(=長九度)相当の音を含ませておらぬ埒外の音かの様に表記してしまっている事をあらため「F△7/D7」という事にした訳です。ドミナント7thコードのsesqui tone上方にメジャー7thコードが複調的に生ずるバイトーナル・コードという解釈で宜しい訳ですが、D音から見渡した時に、本位九度(♮9)と増九度(♯9)という2種のテンションとオルタード・テンションが併存してしまっている事が表記を難しくした最大の原因であります。

オルタード・テンションで示される「♯9」という音度は、その出自を考えると長調と短調両方の音組織を混淆とする状態から生じている訳ですので本来ならば「♭10」であるべき音なのですが、それを増九度と捉える流儀が圧倒的に多いのもあり、概ねこうした表記の流儀に仕方なく屈伏している方は多いかと思われます。それこそアルバン・ベルクは作品「ヴォツェック」に於てドミナント7thコードの類型に♭9thと♯9th相当の音が「併存」する和音が現われたりもしますが、どちらの音も9度からの派生音として見立てると9度由来の派生音が2つ併存するという状況が異常な状況に見て取れる訳でもあり、この様な特殊な例に対して単一の調性からは目を向けぬ別の解釈が必要となるとは思います。この「ヴォツェック」に似た状況が、先の箇所では生じているという訳です。本位九度と増九度という正位位置(せいいいち)の音度と派生音との併存を甘受せざるを得ない解釈、または本位九度と短十度という解釈、或いは本位九度と増十七度/短十八度という解釈など色々鑑みると、ポリコードの方が最も簡便的であり、インプロヴァイズ時の制限が最も少ないのではないかと考えた訳であります。

コードの表記が先にあってコードの体系を考えるべきではないと思います。コード表記をどのようなタイプを選択するにしても、それ以前にこうした「音響体」は実際に存在している訳であり、それをどのように聴き手は耳や頭で考えるか!? という事を問われるシーンでもある訳です。そういう意味では一般的なコード表記としては破綻してしまいそうな音響体であろうとも、こうした状況の「音響体」をどのように判断せざるを得ない状況を踏まえれば、「三全音を含む」音響体を単一の調性からの和音とも捉えずに複調的に捉える柔軟な視点も必要だと考える訳です。

和声の機能から言えばドミナントという機能は非常に強い性格であるのに、その強い性格が基底和音とのコモン・トーン(=共通音)と共に派生音と見なしうる音を併存させる状況を招くとドミナントはいとも簡単に性格を弱めてしまうのか!? と疑問を抱かれるかもしれません。然し乍らドミナントという機能というのは矢張り、こうした規範に準則せぬ体系には非常に脆いと言わざるを得ません。ドミナントの和音の時に主音を先取りしただけでドミナントの力は痩せ細る様に聴こえるのと同様で、ドミナントがその力を存分に発揮できるのは単一の調性の時であるという事がお判りになるかと思います。

短調の世界であっても時代を進めると、短調でのV7という導音化をせずにⅤはVmを堅持してムシカ・フィクタを採らぬエオリアという旋法の性格を強める方を選択する様に、旋法性の性格を強める世界での和声観というのはそれまでの機能和声とは異なる解釈で和声を見つめる必要があるとも同時に言える訳です。そういう意味からも、ドミナントの「中和」とも言うべき姿が、ショーター御大のこれらの施しを見るだけでもあらためて調性を叛く中和感の世界をひた歩いているのだという事があらためてお判りになるかと思います。

11小節目の1拍目のコードは「A△9(on C♯)」というⅢ度ベース。通常、多くのⅢ度ベースはそれを後続和音に対して上行導音を採る事が多く、C♯音のⅢ度ベースは後続に「D音」を予見させるものなのですが、あっさり下行順次進行を採ってB音(=h音)に腰を据えて4〜6拍目での「B9」という長属九に「帰着」するのですから、お笑い芸人の千鳥風に言えば「クセが凄い!」となるでしょう。ドミナントに「帰着」する感が備わっている訳ですからね。ドミナント7thコードが帰着すべきは主和音へ進行する事なのですが、この不思議な「B9」は、トニック・メジャーであるべき「B」の七度音がブルー七度化してブルースの「Ⅰ7」状態に聴こえる訳です。

とはいえ後続となる12小節目では「C△7alt」とした非常に特異なコード表記を採らざるを得なかったコードに進行するのであります。私が何故ドミナント7thコードではない長和音にalt表記を充てたのかというと、ギターで生ずる [dis](D♯)音およびローズで生ずる [des](D♭)音という使い分けは、まさにメジャー7th上にて九度音のオルタレーションを伴う音を使っているからです。ギターは減四度で [dis・g] を弾き、ローズは [h・des] という減三度を弾いているという特殊な状況。これを「alt」と表記せずには居られません。長和音上でオルタレーションを導出させるという事は、長音階にてフリジアンをスーパーインポーズさせている事と同じという解釈に発展させる事が可能となります。なぜなら、フリジアンという旋法はその中心音から数えて完全四度と完全五度音程以外の総ての音程が「短音程」で構成されているからであります。つまり、先の「C△7alt」で生じさせている [des・dis] というのは、C音から見た時の「短二度・短三度」という2種類の短音程の拔萃として私は解釈している訳であります。

それを発展させるとCフリジアンからの短音程という風に拡張させて見渡す事が出来るのですが、Cアイオニアンの中心音=C音をコモン・トーンとした鏡像音形はFフリジアンを生む様に、Fフリジアンの五度(=C)に複調の世界とするアイオニアンがある事を思えば、Cフリジアンというのは元のモードのA♭音を基本音とするA♭アイオニアンがあり、同時にC△7を形成するモードをCリディアンという「ジャズ的」な発想でCアイオニアンではなくCリディアンという状況を想起すると、結果的にA♭アイオニアン/Gアイオニアンという半音忒いの調域を視野に入れている複調の状態である事を見越す事が可能となる訳です。

ですので、「C△7alt」という奇異なコード表記のそれからは単にオルタレーションを示す注意喚起程度にしかなりませんが、実際には半音忒いの調域が併存する複調状態にまで解釈が及ばないと、ショーター御大の世界観を深く味わう事は難しいと思われるので注意が必要なのです。

12小節目では、A♭アイオニアンのそれが仄かにモード・チェンジをして、Gm9に姿を変えます。このコードに変わる最大の特徴のひとつは、先行小節でオルタレーションを生じていた9度由来の音が「D音」として強制する処にあります。このGm9はKey=Fmで生ずるⅡ度上の和音として見なした方が得策でしょう。そしてベースだけがペダルという状況で「Gm9(on C)」というⅣ度ベースになっているという解釈になる訳です。もうひとつの特徴として捉えておきたい視点というのは、先行小節で想起したGアイオニアンを「Gm9(on C)」というコードで強行する事であります。「Gm9」というコードを示されているにも拘らずそこで「Gアイオニアンを想起しろ」などとは実に莫迦げているアプローチに映るかもしれませんが、もし、Gアイオニアン側の音組織を鏤めるアプローチを用いる時、こうした因果関係で用いるのだという事が少しでもお判りいただければ幸いです。ネガティヴ・ハーモニーという物もこういう解釈に括られる一部に過ぎない物ですので。念頭に置いてもらいたいのは「複調」の発想なのであるので、複調として別の調性に跨がる異なる声部がGアイオニアンという音列を「Gm9(on C)」というコード上でそつなく奏されているという状況を鑑みれば、どのようにそれを美しく奏でるのか!? という事が非常に能く理解できるかと思います。単にコードに則ったモード・スケールしか想起できない人には、こうした世界観にて美しく響く様に聴かせる事は非常に難しい事でしょう。UKの「Nevermore」のイントロにて故アラン・ホールズワースが採るアプローチのひとつ、A△7というコード上で [his・f・cis] を聴かせる事の妙味を思い返していただければ、その妙味の一端はお判りいただけるのではないかと信じて已みません。

扨て、先述した様にショーター御大の楽曲というのは「クセが凄い」タイプの音楽である事は疑いの余地は無いでしょう。欧州ジャズ、殊に英国ジャズというのは米国ジャズとは異なり、卑近なドミナント観を少なくし、モード・ジャズとも異なる「多声的」な物が多いかと思います。「多声的」というのは異なるパートの旋律線として生じている訳でして、決してコードだけが仰々しい訳でなく、独立声部の夫々の主張し合う「線」が複数絡んでいるポリフォニー的な世界観。それには西洋音楽的な風合いを観ずる事でありましょう。例えばプログレ界隈にしてもKansasの音楽観とかは予見が甚だしく界隈に依ってはプログレと認めない処もある位ですので、米国と英国の音楽観というのはそれほど違う物があるという事が判るのですが、何故英国はそうした特殊な土壌があるのか!? という事を知らぬ人はジャズ/ポピュラー音楽界隈では意外にも多いものです。この辺りは小沼純一氏を筆頭に参考にすべきとは思いますが、抑も英国という国の音楽土壌というのはディスカントゥスという対位法様式を強く受け容れていた地盤という物があり、そこには三度の平行オルガヌムであるジメルとかも存在していた訳ですが、ディスカントゥスの最大の特徴は、カノンではなく同一リズムを採るという処にある訳です。カノンというのは追行する「輪唱」の様な物ですが、ディスカントゥスは同一のリズムを異なる声部で一緒に採るという事でして、これが独特の音楽観や和声観の助力となっているというのが音楽史実的からも確かな分析なのであります。だからと言ってカノンを全く忌避していたという訳ではない事も同時に知っておいていただきたいと思います。

そういう意味では「同一リズム」というのは、その声部を多く重畳しく積めばジャズの様に重々しい和音を纏う事に等しくなり、ショーターの音楽観がディスカントゥスの様な線を纏って来るのは、そうした米国ジャズとは異なる線と和声観が現われるからでありましょう。また、ジャズで培った、卑近な世界観を見せぬ嘯く手法が含まれる為、実に特殊な世界観を見せてくれるのであります。これが「クセの凄さ」であると言えるでしょう。

一般的な単一の調性の見渡しからすると、こうした見方というのは奇異に見られるかもしれませんが、私自身当初はこうした世界観を奇異だと思っておりました時期もあった物です。いつしか馴れてしまう物なのでもあるので、こうしたマイノリティな世界観があるという事も同時に知っておいていただければ、ジャズ・アプローチを採るに際して大いに貢献出来る側面はあるかと思いますので、決して忌避する事なく御大の音楽を味わって欲しいと思う事頻りです。

シア・カーンという虎の呼称となるとおそらくはディズニー・キャラクターのそれを意味する物だとは思いますが、この曲はウェイン・ショーターのアルバム『Atlantis』に収録されている物であります。口の悪い批評家はウェイン・ショーターのColumbia在籍時ポスト・ウェザー・リポート期の3部作『Atlantis』『Phantom Navigator』『Joy Rider』を、ジャコの居ないウェザー・リポート(以下WR)のアルバム契約消化の為の尻拭いをさせられたアルバムという風にも揶揄されたりもしますが、ウェイン・ショーターの独特な曲想が禍して過小評価と成してしまっている部分は大いにあるかと私は思います。つまり、聴くべき価値の高いアルバムのひとつだという事が謂える訳です。

80年代中盤〜終盤となると、WRの功績は過去の遺物の様に扱われ、それこそジャコひとりが評価をかっ掠って行ってしまった感もありますし、それに加えてジャコ本人の急逝という事も手伝って神格化していった物です。実のところ、私はジャコのプレイ自体はそれほど魅了された者ではなく、寧ろWRはジャコが関与していないミロスラフ・ヴィトウス、アルフォンソ・ジョンソン、ビクター・ベイリーの頃の方が好きなのです。何故かと言うと、ザヴィヌルやショーターのクロマティシズムに泥を塗るかの様に執拗に繰り出されるペンタトニックを基にしたフレージング。これが私には厭でした。とはいえザヴィヌルはおそらく、そうした卑近なペンタトニックを、多くの調性をつなぎ止める為のコモン・トーン(=共通音)としてジャコを敢えて起用していたのかもしれません。それこそチェレプニン・スケールが数多のペンタトニックの合成ともなっている様に、汎く総ての調性を繰り広げてしまえば、それはメタ・トーナリティーになってしまいますが、少なくともチェレプニン・スケールというのは五つの調域からのペンタトニックを拾い出して来る訳ですから、ジャコの繰り出すペンタトニックが近似的な調域を移ろうかの様に、他のパートが調域を操作すれば良いのですから、ザヴィヌルやショーターの視点からはそうした世界観を見越していたのではなかろうかと思う事頻りです。

扨て、ショーターの世界観というのは複調の世界観が顕著であります。例えば「c・e・g音」という3音で構成されるコード上での「f」の音はハ長調の音組織から眺めればアヴォイド・ノートであるに過ぎませんが、別の調由来の音である「f」として鳴らされる状況だとしたら、それは別の調域が見えて来る必要がある訳です。ウェイン・ショーターが得意とするのは、単一の調域から眺めた時に於けるアヴォイド・ノートとなる本位音度を使う時です。例えばメジャー・コードでのadd4もそうですし、ドミナント7thコード上での本位十一度(※自然十一度は増十一度の意)も同様なのですが、複調としてこうしたアヴォイド・ノートが併存している状況を俯瞰した場合は見方が変わるという訳です。

何のきっかけも無しに唐突に「c・e・f・g」という和音が鳴らされても、通常ならばこれはアヴォイド・ノートとしてしか耳に届かない事でしょう。然し乍らこれを複調らしく聴かせるならば、その前提となるフレージングで別の調域の提示があれば良い訳ですし、ジャズの場合は原調とすべきモードを嘯いている状況がありますので、そこから更に嘯いて己だけが近似的な別のモードへ移旋して提示するという事もあるでしょうし、前提が無いまま唐突に聴かせた後に複調の音脈を聴かせるという先の手法を採る事も可能な訳です。ウェイン・ショーターの場合は明らかにこの「提示の無い唐突」な複調の世界観を提示するアーティストであると謂えるでしょう。

加えてウェイン・ショーターが得意とするアプローチのひとつに、sus4コードなどを用いつつ、一部の和音構成音に「二度音程」が生ずる和音を用い乍ら、その音程を別の同義音程と見做すのも大きな特徴でありましょう。例えば「c・f・g」という構成音があったとしたら「f・g」間を長二度とは見ずに減三度という同義音程で見るという事であります。即ちその「減三度」という風に想起するという事は「f - g」間を三度と見做す以上、間に介在する音の存在を示唆する訳であります。

そうした恣意的な音程構造を見ると同時に視野に入れておきたいのが、こちらも恣意的な音程操作に依って中立性を出している音程構造となるブゾーニの7種の7音列。例えば、次の譜例に見られるのは「減三度」を有する変化三和音6種類を抜粋した物で、最初の1番の増完全三和音の第3音と第5音間の減三度を例にした場合を例に採った時です。

減三度は、音階に並べれば半音音程が2つ連続する事を意味するので、先の「増完全三和音」が生ずる音組織を形成する全音階的社会となると、少なくとも半音音程が連続する音列を選択しつつ尚且つ増三度を有する音階を選択する必要があります。例えばそこでブゾーニのヘプタトニック7番の音列を例にすると、この音列の第3音を根音とした時の「増完全三和音」を形成させた時、「E♭・G♯・B♭音」という音に依って増完全三和音を形成させ乍ら、こうした音に合致するモードを見付けて来る事が出来るという事になります。

この様なアプローチを機能和声的社会の遣り取りと対照させた場合、多くの人は面食らうのではないかと思います。なにせ、調性を呼び込むであろう音組織は悉く叛かれ、通常能く耳にする音程ですら、そこに線を纏わせられると途端に異なる世界観を見せられる事に等しい訳ですから多くの人は面食らうでしょう。とはいえ「能く耳にする音程ですらも、そこに線を纏わせられる時」という事こそが真骨頂なのであるのも亦事実なのです。

例えば、たった2音に依る「200セント」の音程を聴かされた時、それを「長二度」と聴く事が多い筈ですが、半音の連続として線を纏わせた時にはその音程は結果的に長二度ではなく減三度になる訳ですね。先の増三度にしたって典型的な例です。単純に考えれば「長二度+増二度」としないと増三度は現われてくれない訳ですから、こうした所の「縁遠さ」を持ち込むには、機能和声的な見渡しでは引き連れて来れない物なのです。

抑も、なぜこうして穿った見方をする必要があるのか!? という声に対してあらためて語っておきますと、機能和声的社会に靡くだけの体系に肖ったシステムというのは結果的に卑近なフレージングに陥りかねないので、こうして「曲解」する訳です。先述の様に「200セント」という音程でも「減三度」という風に読み替える。つまり、長二度(全音音程)という誰もが親しむ事のできるこうした音程が実は三度で形成されていた「減三度」だったという風に考えると、そこに生ずる「線」は、誰もが描いていた全音音程ではなく半音音程の連続であった、という事に気付かされる事になり、ここに、趣が異なる世界観を生ずる状況を実感する訳です。それを鑑みれば、300セントや400セントの音程に対しても「曲解」が及ぶ様になる訳ですが、少なくとも12EDOに於て「最小単位」となる曲解の見渡しは、200セントを三度音程として見る所に大いなるヒントがある訳です。つまり、こうした「トライコルド」を逐次リアルタイムに連結する事で、線的形成はより「曲解の度」を強めて行きますし、卑近な線が現われる可能性は低いでしょう。

実は、中東地域というのは、これに似た様な方法でペンタコルド/テトラコルドを適宜、異なる体系を連結させ合って生じて来たという歴史があり、先の200セントを減三度に読み替えるという方法もこうした所と酷似する物でありますし、オクターヴを超越して1オクターヴでは収まらないマルチ・オクターヴの見渡しもこうした所に酷似する物があるのです。それらを踏まえた上で、私がこれまで直近の話題にてアラン・ホールズワースのマルチ・オクターヴや中東地域に於ける微分音を何故取り上げていたのか!? という所をあらためてお判りいただけるかと思います。

私がウェイン・ショーターをこうして取り上げるのも「音程の曲解」があるからでありまして、私がそのように断を下すのはショーター御大本人の目を瞠るべき楽理的背景が根拠になっているからであるからなのですが、そうした楽理的な深部を楽曲のイントロ部のみからも味わう事が出来るのがウェイン・ショーターの凄さであるのだと信じて已みません。

そういう訳で私がYouTubeにアップした譜例動画である楽曲「Shere Khan, The Tiger」を語る事にします。以前にもブログで触れた事があるのですが、嘗てTBS系列にて深夜に放映されていた音楽番組『Popper's MTV』にてホストを務めるピーター・バラカン氏がウェイン・ショーターの『Atlantis』を流していた事もありました。ジャズの世界にもエレクトリックの波が浸食し始め、ショーターのアルバム『Atlantis』収録の1曲目「Endangered Species」という曲も実はシンクラヴィアを活用して作られている物でもあります。それ以外は「人力」であるので、オーセンティックなジャズの色合いが強く出るのですが、ショーター御大は矢張り、ツーファイヴ進行を嫌うというか、ドミナント7thコードの予見の甚だしい響きを忌避する傾向があるので、本作はそれこそ欧州ジャズの様な複調的で多声的な世界を見せてくれる物です。

2曲目に収録される「The Three Marias(邦題:3人のマリア)」も相当な名曲で、私の周辺でも好む人は多いです。というのも後年、97年になり、アンディ・サマーズが自身のソロ・アルバム『The Last Dance of Mr. X』にて「The Three Marias」をカヴァーしているのも影響しているからでありましょう。メンバーはグレッグ・ビソネットとトニー・レヴィンが中心で、アルバム1曲目の「Big Thing」は更にジェリー・ワッツとバーニー・ドレセルが加わり、ツイン・ベース&ツイン・ドラムを聴かせる内容になっています。

他にもサマーズは本アルバムにてショーターの代表曲のひとつである「Footprints」もカヴァーしており、ショーターへのリスペクトが存分に感じられる作品となっているのでありまして、ウェイン・ショーターを苦手とするタイプの人がこのアルバムを通じて好きになったという人も居るので一聴の価値はあると思います。

加えて、「3人のマリア」がカヴァーしやすいという状況はおそらく、レコード発売時では国内盤のレコードもそうだったのですが、インナー・スリーヴにスコアの断片が載せられていた事があったのです。残念乍らCD発売時は紙ジャケ&Pケース共にインナー・スリーヴまでは再現されずに、ファンの歎息を誘った物でした。2017年11月に廉価版で再発されたのも1999年リマスターというのも、この時、紙ジャケで発売された時の物だからでありまして、この廉価版にもインナー・スリーヴが入っているなど望める訳もなく、非常に洗練されたジャズ界隈では珍しい浄書は実際にレコードを手に取って確認された方が良いでしょう。

そういう訳で漸く本題の「Shere Khan, The Tiger」の楽曲解説を繰り広げる事にしますが、原曲を聴けばお判りになる様に、私のアレンジは態とジャズ・ロック感のある様にしてローズとギターで和声感を出す様に仕上げております。1小節目の5/4拍子の1〜3拍目のコードは「Cm7(on F)」。事もあろうに私は譜例動画の初回投稿時に「Fm7(on C)」という風に完全に表記ミスをしてしまっておりました。単なるタイピングのミスなのですが、自身の頭のどこかで「五線譜の玉を追ってくれればそちらの方がコード表記よりも精度が高いのだから何とかなるだろう」というコード表記を軽んじる様な思いが自身の確認不足を招いてしまい禍してしまった悪しき例です。とはいえ原曲には何の罪もありませんのでその辺りはきちんと響きの方を感じ取ってもらいたいのでありまして、オン・コードが示している以上、この和声感は中立的な響きに感じ取れる事でしょう。そこから後続の4〜5拍目の「Gm9」と進むのでありまして、これらを機能和声的な耳で聴いた場合先行和音を「Ⅱm7/Ⅴ」の型で捉えたとしたら後続を「Ⅵ」と聴く様に響くのであります。

すると2小節目のコードは「C△/B♭△/D」という見馴れぬコードです。つまりはポリ・コードでありますが、基底となる分母の和音「D△」のⅢ度ベースであるという意味では「コンプレックス・フラクション(分数の分数コード=complex fraction)」という表記にならざるを得ずにこうしている訳です。先行する1小節目から流れを鑑みると、それまでの調性を嘯きつつも仄めかしている響きに依り、茲での「B♭」を「Ⅰ」としつつも「Ⅱ」が「C△」という風にオルタレーションをしているという風にも見做す事が出来ます。勿論そこでの「Ⅱ△」は「Ⅱ7」という副次ドミナントの型として迄は表現されて欲しくはなく、同主短調であるKey=Dmに於ける「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」という風にも聴かせたいという気持ちの表れで、この様なさりげないモーダル・インターチェンジを忍ばしているのであろうと思います。唯、背景のモードが劇的に変わっている様に感じないのは冒頭のⅣ度ベースが功を奏しているからでありましょう。

3小節目も1小節目と同様ですが、ギターを除くパートは少々変わりますので特にエレピのパートのヴォイシングは若干注意を擁する所であります。また、主題の5拍子内の拍節感を総じて連桁で繋げず、連桁の連結と符尾の在る音符を態々併存させている理由は、その拍節感を示した物であるからです。その意味は、符尾で示す八分音符は連桁で繋げた音たちよりも歴時を稍短くした感じで奏してもらいたいという気持ちを表しているが故の事であります。こうした流儀は私だけでなく、実際では楽譜の多くの現場でも採用されている書き方でもあります。この様にあらためて言及する事で、連桁と符尾が併存する楽譜の書き方のそれをあらためて理解していただけるのではなかろうかと思います。こうした事を鑑みれば、ギターのパートでの5/4拍子での各小節の1〜2拍目以降は実際はアルペジオで奏してほしい所なのですが、歴時を短く採ってアルペジオを奏しても構わぬ箇所は連桁を態と切って符尾で表わしているのも、そうした歴時の採り方を考えての事なのであります。

4小節目のコードは「B♭△7(♯11)」ですので、2小節目の「C△/B♭△/D」とは若干異なります。G音が省かれA音が使われる事で響きが変わったが故の表記変更であります。

5小節目の4〜5拍目ではコードが変わり、E♭のメジャー・トライアドのⅢ度ベースである事を示しております。

6小節目6/4拍子での1拍目で生ずるコード表記に注目です。そのコードは「A♭6(on B♭)」という6thコードでのⅡ度ベースとなる訳ですが先ず注目してもらいたいのは6thコードの6th音は後続和音構成音に対して上行の順次進行を採るのが正確を期する書き方です。然し乍ら茲の箇所では「A♭6」の6th音である [f] 音は [g] 音若しくはその派生音 [ges] (G♭音)には進行しておりませんが、もうひとつの派生音である [gis](G♯音)を視野に入れると、それがA♭音という異名同音がその体裁をどうにか保っているという状況です。とはいえ [f] からは異名同音で読み替えずとも [gis] という音は増二度音程を形成している状況である為、機能和声的枠組みに於ける限定進行音という役割を増二度音程に組み入れてしまうのは矛盾する事になり、それならば6thコードの体を採用しない方がよっぽど体を保つ事が出来る事でしょう。コード表記が実際には短三度と成してしまっているのが機能和声的な枠組みから見れば相応しくないかもしれませんが、実は私が狙いとする所は、先行する和音である「A♭6(on B♭)」がⅡ度ベースという形で暈滃されているからこそ、態とこの状況に於て「相応しくない」側の表記を用いているのです。混乱を来さない書き方ならば「Fm7(on B♭)」の方がスムーズなのです。然し乍ら私は別の意味での注意喚起としての意味と、6thコードがⅡ度ベースで暈されているので本来の限定進行が生ずる必要が無くともこの進行間では看過するという解釈の2つの選択を採っております。

それらの大きな理由となっているのが、「A♭6(on B♭)」というコードを実際には [c - f - b - es - as] という完全四度等音程の内の [b] であるB♭音をベースにしたという解釈の方を重視して欲しいのでありまして、「A♭6(on B♭)」は実質的には単なる簡便的なコード表記に過ぎぬ所で見馴れぬ6thコードのオン・コードである事を逆手に取って注意喚起の材料にしているに過ぎないのであります。何故このコードを四度等音程という曲解で見るのかというと、三度音程堆積のコードとして見るとその最も良好な表記は「Fm7(on B♭)」という体でありますが、構成音を「四度」として見るという事は、内在するテトラコルドを想起する事になるので、適宜テトラコルドを変化させてアプローチを採る事が出来るので敢えて四度音程という解釈をする為の物であり、且つ「Fm7」という形も「A♭6」という6th音としての本来の限定上行進行も叛いているという注意喚起で用いている訳です。茲では機能和声的な仕来りを必要としていないので敢えてこうした表記にしているのです。

更に附言しておくならば、「A♭6(on B♭)」というコードの上声部にもしもB♭音が低音と重複しているのであれば、そのコード表記は「A♭69(on B♭)」という風に表記をして然るべきです。一部のシーンではG7(on F)という様な状況に於て上声部が [f] を和声的に附していても、その重複をコード表記には充てずに「G/F」または「G(on F)」という重複の無い形でコードを俯瞰して済まそうとする向きがありますが、私は重複の有無をコード表記で示す立場を採っているので、もしも今回の様な「A♭6(on B♭)」というコードに於て上声部が和声的に低音の重複である9th音を奏している場合、「A♭69(on B♭)」という表記をする事でしょう。

そうして6小節目の3〜6拍目は「B♭m9」に進むのでありますが、歴時からもお判りになる様に先行の「A♭6(on B♭)」の和声感は後続和音のそれよりも絶対的に短く、それほど存在感を感じないかもしれませんが、前後の唐突な感じが演出されるという意味でも重要な役割であり、先行の「A♭6(on B♭)」和音は、それまでの1〜5小節目での「シメ」という感じで演出したい以上、それまでの1〜5小節目も大きな目で捉えて俯瞰するかの様にして、四度音程を想起しろという意味をも込めているのであります。

7小節目の1拍目のコードは「G♭△7(13)/A♭」という物で、Ⅱ度ベースの型を採る事にしたのは、上声部のコードの13th音を上声部根音の3度下方にリラティヴに音を追える事を思えば「E♭m9」と見做す事も出来るかもしれません。それによって「E♭m9(on A♭)」というⅣ度ベースの型を見る事も可能ではあるかと思いますが、先行の「B♭m9」からするとⅡ度ベースの型見た方がベターだと判断しました。

扨て、7小節目の後続となる3〜5小節目で奏されるコード「Bm△9(13)/E」というコードは厄介です。Ⅳ度ベースの型を採っているのですが、E音を根音とする和音として見た時、上声部の13th音が基底和音として作用し、自然十一度(=増十一度)を包含する属十三の和音として書いた方が良いのではないか!? という指摘もあろうかと思います。これについて詳らかに語る事にしましょう。

懸案のコードである「Bm△9(13)/E」の構成音の総てを、E音が基底となる様に3度音程を形成して見る事にしましょう。すると [e・gis・h・d・fis・ais・cis] =「E・G♯・B・D・F♯・A♯・C♯」という風になる訳ですから、このコードはドミナント7thコードを基底に持つ「E7(9、♯11、13)」という風に属十三の和音として表わす方が正確なのではないか!? と指摘をする方もおられる事でしょう。確かに、もしもこの「音響体」をこの局面だけで聴けば「E7(9、♯11、13)」という風に耳にしても差し支えはないでしょう。無論、その異論を更に確実な物にするには、この属十三の和音は下方五度進行または三全音代理を用いて、後続の和音へは「AおよびD♯/E♭某し」というそれらの音を根音とする和音種に進行する事に依って初めて是認されるべき物です。処がどうでしょう。8小節目冒頭の和音は「Gm11」という風にE音からは六度進行しておりますし、E音の下方三度をリラティヴに追う様にではなく上方三度に進行する訳ですから、それをコモン・トーンがあるかの様に曲解させ(先行のaisを後続のbとして聴かせる音がある様に)ているのですから、少なくともこの「音響体」が必ずしもドミナント7thコードの類型である必要は無いと考える事が妥当なのです。

無論、その「E・G♯・B・D・F♯・A♯・C♯」という「音響体」を単体で抽出すればこそ、それは既知の和音体系として括られているドミナント7thコードの類型のオルタード・テンションである♯11thという自然十一度音を纏ったドミナント13thコードであると見る事は先述した様に可能ではあります。局所的に見れば、の話ですけれどもね。そこで今一度思い出していただきましょう。こうしたコード表記の体系はバークリーが先鞭を揮ってシリンガー、その後のスロニムスキー等が体系化に貢献したという事を。シリンガーのそれはスクリャービン楽派に通底している物で、それは不協和音という物が上方倍音列に靡き乍ら(1・3・5・7・9・11・13次倍音列を12等分平均律に巧みに「均す」という操作)構築させた訳であり、この不協和音が後続の「協和音」へ進行する事でドミナント機能がより明確になるという事も踏まえた上で、ドミナント7thコードおよびそれに附与されるナチュラル・テンション・ノートとオルタード・テンションというのは全音階(ダイアトニック)組織から逸脱しない事と、拡張された上方倍音列への視野の拡大に依って得られている音脈である事を利用しているに過ぎないのです。

処が、スクリャービンより遥か以前のロベルト・シューマンの時代からは既に、Ⅴ7→Ⅰという進行でのドミナントの時には解決先の根音という主音をⅤの時点で先取りする手法は横行しておりましたし、Am7だと思ったら後続和音はF△7だったとか、更にその後続の和音がDm7だったとか、こういう風に全音階を蹂躙するかの様にしてリラティヴに逃げ水の様に追う六度進行とかもシューマンの得意技の一つだった訳です。ドミナントを目指そうとするだけではなく、迂回したり逡巡したりする進行感が顕著になりつつ、唐突な遠隔的な転調を局所的に用いるのもロマン派を生きた大家達の特長のひとつでもあったという事実が既に在った訳で、コードという体系を作る際に、あまりにも従順になり過ぎて整備しまった感があったと今では言わざるを得ないでしょう。

無論、ジャズがこうして「ツーファイヴ進行」を強化して行く事で、「下方五度進行」を副次ドミナント和音を忍ばせて順に下方五度進行を際限なく行なうという事で半音階を一巡する音脈を、頻繁な局所的な転調に依って、半音階的社会を回りくどくは見せずにしないという世界観の助力となった事は否定はしません。しかしそれによって、部分的な「調性感」は却って強まる事になり、ドミナント・モーションが齎す「卑近な」進行感の呪縛からフレージングが陳腐化する様になったのも事実です。それに加えて、本来なら「単なる音響体」として耳にすべきであったドミナント7thコード類型のそれを、コードの体系としてあらたまって用いた事に依って、アヴォイド・ノートを生じる(基底和音の響きを短二度上方に附与される付加音で疏外しない様に)事の内容に「熟慮」された体系が使われる様になり、自然十一度ではない本位十一度(=♮11th)が用いられる属和音の類型は勿論長三度音の短二度上方に転回し得るアヴォイド・ノートを生ずる事として理解される様になり、ツーファイブ進行を疏外する先取り(アンティシペーション)の音を使う事となり、モード・ジャズが現われる様な頃になるまで本位十一度は避けられる類の音になってしまったのです。

処が所が、ジョージ・ラッセルという男はモード・ジャズ体系整備に貢献したとまで謂われたのかそれとも誰も謂わないから自分の口から臆面も無くレコメンドしているのは判りませんが、ご存知の通り「リディアン・クロマティック・コンセプト」という持論を強弁する様になります。

ドミナントとは!? 通常、それを主音とする中心音の音からⅤ度として聴く物であり、そのⅤ度として聴く事になるのは、自然の摂理としてどの音度に対しても本来は等しく上方倍音列が形成される物の、Ⅴ度に形成される上方倍音列は、その倍音列を構成する音が近似的に、主音へ戻ろうとする不協和としての力を持たせてしまうが故の事なので、属音として聴く時の倍音の作用が進行感と調性の源泉の助力となっているのであります。この「不協和→協和」の流れこそが進行感であり、Ⅴ→Ⅰはその典型的な例なのであります。

また、音程の協和度合というのは科学的に突き詰めると「短二度」が最も強いのであります。ですので、「完全音程および不完全協和音程(=完全五度および長・短三度で構成)」で構成される和音を「普遍和音」と呼ぶのでありますが、簡単に言えば普遍和音はメジャー・トライアドかマイナー・トライアドの2種類しかありません。オーギュメントもディミニッシュも普遍和音ではありません。単なる変化三和音に括られる和音でしかありません。

その「普遍和音」に対して不協和音程を形成しない音が附与されぬ事が和音としてのアヴォイドの条件のひとつなのであり、本位十一度(=♮11th)を附与する際、基底和音とする普遍和音が長三和音であると、それは協和的な意味では不都合となる訳ですね。とはいえジョージ・ラッセルは、自然十一度を用いた長十三の和音であればアヴォイドは生じておらず綺麗に響く。これを解体すれば属調の調域を用いており、結果的にこれはリディアンであると。だから調的な重心はリディアンにあると強弁してしまったという所からリディアン・クロマティック・コンセプトは始まっているのでありますが、何度も私が述べている様に、これは単に強弁に過ぎません。

何故なら、「下属音を根音とする副十三の和音はアヴォイド・ノートが無く綺麗に響く」「So what?」という事と等しいだけなんですね。

能く、主要三和音の対となる副三和音の名称を、属和音以外の副和音と間違えてしまっている人がおりますが、例えば全音階に於ける属和音以外の和音というのは「副和音」なのですからね。これは所謂スリー・コードでの主要三和音と副三和音とは意味が全く違うので注意をしてください。特に四和音を語る時の「属七と副七」という「副七」が示す和音というのは、「Ⅴ度を根音としないⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ・Ⅶ度の四和音(七度音を全音階的に三和音に附与される)」という事を示す事なので、「属十三以外の副十三の和音」と謂えば、もう何を示しているのかはお判りかと思います。つまり、「ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ」という風に表わす事の出来るKey=Cでの「F△7(9、♯11、13)」は、下属音を根音とする副十三の和音に過ぎないのです。

ジョージ・ラッセルは、下属調の調域を見る事をしなかった。それに加えて属和音の歴史をきちんと知らずに居た。それで居てジャズのブルー七度がどうやって齎されたのか!? というガンサー・シューラー(ガンサー・シュラーとも)のそれも念頭に置いておらず強弁してしまった訳なのです。

ジャック・シャイエが自著『音楽分析』にて「五度の滝」を語る事があるので、きちんと楽理を学びたい方はマストなのでありますが、我々が「協和/不協和」という事をきちんと正視するからには、倍音の状況もきちんと把握し乍ら五度の調域をきちんと判断しなくてはならないという重要な事が書かれております。

ジョージ・ラッセルがリディアン・トータルとも呼ぶ事の出来るメジャー7thコードに対して長九度・増十一度・長十三度を附与しても綺麗に響くと実感しているのは、それがアヴォイド・ノートを形成していない事に加え、上方倍音列に靡いているからに過ぎませんが、ジョージ・ラッセル本人が科学的にこうして語っている訳ではありません(笑)。とはいえ、彼の云う事のこの部分に関しては齟齬はありません。

C音を根音とした時にC△7(9、♯11、13)は良く響く。音組織を採ればそれは属調の音組織でありそれはCリディアンだと。では彼は何故それを次の様に更に追究をしなかったのか!?

──F△7(9、♯11、13)は良く響く。これはハ長調の音組織であり、これはFリディアンである──と。

和音だけの「音響体」として聴かせるならば、この和音を主音上の和音であるか、または下属音上で生ずる和音かどうかは無関係であるのです。況してやこれは、上方倍音列に生ずる音を、「実音」という和音構成音に並び替えて鳴らしている事に等しい訳ですから、上方倍音列が潤沢に聴こえる低音域の単音を弾けば、これに近しい状況の「音響体」が生ずるのであります。

その上で、C音を主音として聴こうとする時、Ⅴ度に生ずるG音を鳴らすと自然倍音列のそれと属和音上で生ずる三度音程累積から生ずる音組織の拔萃が結果的にC音を主音とする時の調域の音組織が生ずるという事になるのです。

然し乍ら、C音を主音として聴こうとはせずにC音という単音を、倍音が潤沢な状況で鳴らせば、そのC音を「属音」として聴く可能性は大いにある訳です。すると、C音を属音とするのはKey=Fな訳ですから、これは「下属調」の音脈となる訳です。

実は、五度の滝というのは、こうして倍音関係に立脚しており、寧ろ属調よりも下属調方面の牽引力が強く働くのが自然の摂理なのです。それを「Negativeward」と呼んでいるから字義的にはそちらを軽んじて属調側の「Positiveward」の名称を信じてしまいそうですが、真の意味での協和の摂理とは、ジェイコブ・コリアーのネガティヴ・ハーモニーが示している様に、本来は下属調方面にある物なのです。

抑もが、属調の音脈というのは「属音に対しての上行導音」を採る際に頻繁に使われるのでありまして、所謂「ドッペル・ドミナント」というのはドミナントへのドミナントのダブル状態ですからドッペル・ドミナントでありまして、Ⅱ度上の和音がⅡ7化するという音脈です。これは属音への上行導音がコアと成している訳でして、属調の音脈というのは得てしてこういう近親性というのが判ります。それならば「下属調のⅡ7」というのは? というと、Key=FでのG7なので、C7に進行となる訳です。ドミナント7thコードを近親性の理由とするのならば、これだって充分仲間に入る訳ですから、属調方面ばかり贔屓目に扱わなくても構わない筈なんですよね(笑)。

この様に書いてもジョージ・ラッセル信奉者というのは、その「リディアン」系統として手繰り寄せた特異なスケール種という物を手軽にスーパーインポーズできちゃうってんで、無垢で無知な人々にとってはそれはもう大層な邂逅となりかねないからこそ信奉されている訳なのですが、次の様な例示を見せると大概の人は興醒めして漸く目を覚まして音楽に正視してくれる物です。ですので、もう少しお話にお付き合い下さいね、と(笑)。

我々が今猶「下属音」と称するのは、根音の下方五度にある音だからこそ下属音と呼ぶのでありまして、同様に上方五度にある音は元々は「上屬音」と呼ばれたのであり、それがいつしか「属音」という風に呼ばれる様になったのでありますが、上下どちらにも「五度隔てた音」という解釈は常に忘れずに居て欲しいと思います。同時にそれは、太古の昔からその様な体系から生じている事もお忘れなく。

そこで、基の音となるハ音=C音の上方五度にG音という上屬音があり、同様に下方五度にはF音という下属音が次の譜例から確認できるかと思いますが、各音を「基音」とする上方倍音列も併記されている所を注意して欲しいと思います。

ジョージ・ラッセルのいう属調の調域に調性の重心があるという、リディアン・クロマティック・コンセプトというのは上方倍音列を12等分平均律に「都合よく」均した体系から為すだけの強弁であるという事が先の倍音列の併記からもお判りになるかと思います。

「上屬音」から上方倍音列を見てみる事にしましょう。まあ、いずれ「Gリディアン」として丸め込まれてしまう「純正自然十一度」という微小音程は確かにリディアンへの足掛かりになるのでしょうが、折角属調方面に注目するのであれば私個人としては、第7音の自然七度であるハ長調の調域に於ける「減四度」を生じている事実に注目します。これが減四度の親近性の表れなのだな、と理解する事でしょう。

同様に「下属音」から得られる上方倍音列を見てみましょう。自然七度が中立短三度を形成する事に依って、これも始原的な中立短三度の近親性を見る事ができます。これに関しては私の過去のブログ記事にてフランスのサッフォーの楽曲メティレーヌを語った時の物が参考になるかと思いますが、ここでの純正中立短三度というのは、ハ長調の平行短調となる短調属音が叛かれている事を意味する訳ですね。また、純正自然十一度を見ればロ音よりもほぼ1単位四分音高い音が生じておりますし、主音へ非常に近しい物となっておりますが、これもイ短調という平行短調の側から見ると「別の」中立短三度を形成する事になるのであります。こうして平均律の短三度よりも低い2種類の短三度というのが現われている事にも注目すべき事でありますし、仮にそれらが12等分平均律に均されてしまって丸め込まれた時を考えても、「変イ」音が生じ、ロ音より四分音ほど高かった音は完全音程の側に近いのに完全音程の地位を得る事は11次倍音が贏ち得るというのは有り得ないので、結果的にロ音に吸着される事になる訳です。すると、そうして均されてしまった下属調側の倍音列が齎す音列というのは「Fリディアン・ドミナント7th」スケールの音列であり、これはCメロディック・マイナー・モードと呼んでも差支えないと思う訳でして、ジョージ・ラッセルはやたらと属調の音組織と、その音組織も上方倍音列が12等分平均律に丸め込んだざっくりとした体系に依拠する事が大前提であるという事自体、自身が忘却の彼方としてしまっている前提で初めて成立する「強弁」なのでありまして、自然倍音列に依拠しつつ、近親的な調性の関係できちんと対照させると、下属調側でのCメロディック・マイナーという方がよっぽど理に適った体系になるのであります。

ロベルト・シューマンとて長属九上で自然十一度(=増十一度)を巧みに使う大家であった訳でして、この時点でジャズ的解釈で見ればシューマンはメロディック・マイナー・モード(リディアン・ドミナント7thスケール含)の巧者でもあった訳なのです。和声的な側面にてきちんと時代を遡って分析すると、こういう事実が浮かび上がって来る訳です。

ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトというのは単に属調を視野に入れた時に生ずるリディアンを根拠に、それに近似する音列びをスーパーインポーズするだけの手法に過ぎない事であって、こうした近似的なスーパーインポーズとはごく普通に他の体系でも生ずる事なのでありまして、こうした言葉はシェーンベルクの「Theory of Harmony」にも用いられる位古い物です。

しかも、モード・ジャズを標榜するのであるならば少なくともドミナント・モーションに依拠する様な響きは避けるべきでありましょう。それなのに上方倍音列に依拠して属調方面に拘泥しているというのは最早論理破綻をしている莫迦げた言葉と云わざるを得ません。自然十一度を視野に入れるべきではなく、本位十一度を視野に入れるべき事だからです。つまり、和声的には、「全音階を他の角度から見つめる」時に生ずる「不協和」な音を房状にかき集める和音の方がよっぽど「モード」の状況を作るので、「下属音を根音にした副十三の和音が綺麗に響くから」というのは、調性社会(機能和声)に準則する側を見ている事に過ぎないのでありますから、この上ない莫迦げた発言をしているのでありますが、こういう事すらも気付かない読者が哀れで仕方ありませんが、憐憫の目を向ける余地もない程呆れて物が云えません(嗤)。

下属音が齎す上方倍音列は原調がメロディック・マイナーへ移旋する(Cメジャー→Cメロディック・マイナー)という近親性を齎すのであるならば、Ⅳ度音を根音とする時のブルース進行に於ては充分発揮できる近親性となる音脈であり、Cメロディック・マイナー・モードとして見做す事が出来るのならば、そのモードで生ずるⅣ度上に生ずる和音はF7(9、♯11、13)という自然十一度を包含する属十三の和音を導出する事が可能となります。もう既に私のブログでは何度も語っているのでお判りかと思いますが、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずるドミナント7thコードというのは「行き場の無い」閉塞したドミナント7thコードの類型であって、実際には「単なる音響体」という和音であると言えます。すると、この自然十一度を包含する属十三は、先のショーター御大のそれに出て来た「Bm△9(13)/E」を半音高く移高させた「F7(9、♯11、13)」という風に見る事が出来ます。

換言すれば「Bm△9(13)/E」という「総和音」は、ホ音を下属音として見立てた時=ロ音を主音とする「ロ長調」の下属音が生じた上方倍音列の音脈であって、Bm△9という短和音を基とする和音であり乍ら「ロ長調」を視野に入れるという曲解が可能になるという状況を孕ませた上での、表記ではドミナント7thコード体系に屈伏しない物として表記を充てていたという訳です。

更に附言しておけば、Cメジャー・スケールの鏡像となるスケールはFフリジアンである訳ですから、Fリディアン・ドミナント7thとの近似的なモードとして併存させてモード・チェンジを適宜選択する事が可能である訳ですから、リディアン系統のそれと短旋法系統のFフリジアンを同列に視野に入れるという事はリディアン・クロマティック・コンセプトでは無理な事でありましょう。とはいえFフリジアンを充てる際は、コード進行が「ネガティヴ・ハーモニー」を採っている状況に於てスーパー・インポーズさせるのが適切な例であると言えるでしょう。唯、私が以前「イチロクニーゴー」パターンに於て、インプロヴァイジングするソロのフレーズのみネガティヴ・ハーモニーの音脈を用いて「短旋法」系統のフレーズを強行した例をYouTubeにアップした事もある様に、原調との粉飾具合を巧みに操作した装飾音的に用いれば何ら難しい物ではないのが下方倍音列や鏡像関係で生ずるネガティヴ・ハーモニーの音脈なので、あらためてご理解いただければ助かります。

これらの事を踏まえると、メロディック・マイナー・モードのⅣ度で生ずる「総和音」という状況でありつつも、それを「Ⅳ7(9、♯11、13)」という型では見ずに、「Ⅰm△9(13)/Ⅳ」という風に曲解して見るという事の意図がお判りいただけたかと思います。つまり、ドミナント・モーションを起こさぬ単なる自然倍音の摂理に合致する「音響体」という体を、先人はそれをドミナント機能を有しつつ自然倍音列に基づいた音列として体系化しただけのコード表記である訳で、ドミナント7th系統の機能の無い(※不協和音ではある)和音にドミナント7th系統のコード表記は相応しくないという風に私なりの熟慮があっての表記であった訳です。

勿論、コード表記というのはその単純な「表象」が多くの人々の共通理解とする物であれば、「○○のコード次は××であるべし」という風に厳格な機能を与える必要など本来は無いのであります。C△7というコードが調性に依ってはそれがトニックでもありサブドミナントの機能を持っているかもしれないという事と同様に、コードは単なる表象でもあり多義的である訳です。然し乍らコード表記体系の中でドミナント7thコードという物だけは自身の機能を態々アピールしている様な物です。場合によってはそれが偶々ブルース/ジャズ流儀に於けるドミナント・モーションをしない類のブルース進行に代表される様な、ブルースでのⅠ7、Ⅳ7、Ⅴ7という様な感じでも用いられる事はあっても、コードの機能としてはドミナント7thを意味する表象というのは自身の機能を制限している様な物であるとも謂える訳です。

そうした事を鑑みて、ドミナント・モーションの無い状況にて態々ドミナント7thコード表記に拘泥する必要は無く、寧ろ副和音を基とする形で表わした方が自由度は高くなる訳です。ですので私は「Bm△9(13)/E」という風に表わした訳です。このコードにてギター・パートが13th音を弾いていなければコード表記は「Bm△9/E」というマイナー・メジャー9thコードのⅣ度ベースという状況になり、奇しくも山下達郎の「土曜日の恋人」が「Gm△7/C」というマイナー・メジャー7thコードのⅣ度ベースの用法に非常に近しい物となる為、ウェイン・ショーターは固より山下達郎の非凡なコード・ワークという物を改めて知る事が出来る訳です。

以前にも歎息した事がありましたが、一部のシーンでは先の「土曜日の恋人」で現われる「Gm△7/C」のコードという物をC音を根音とするドミナント7thコードの類型として、在りもしない構成音=E音を加える事で見馴れた簡便的なコード表記を「C7(9、♯11)」かの様に強弁する所もある様ですが、「在りもしない」音を加えてまでドミナント7thコード表記を用いるのは莫迦としか良い様がありません。E音という音など存在せずに「C・G・B♭・D・F♯」という構成音だからこそ「Gm△7/C」というマイナー・メジャー7thのⅣ度ベースな訳です。こうした所も今一度お判りいただいた上で、ドミナント機能を遵守するシーンと忌避して構わないというシーンを峻別できる位に和声感を養っていただいた上で、こうした私のボヤキを読んでいただければ深く首肯可能であると信じて已まない処であります、ハイ。

8小節目の1〜3拍目のコードは「Gm11」となります。ローズの左手は10度音程(短十度)を形成しているので少々骨が折れるかもしれませんが、このデモのヴォイシングは原曲を踏襲してはいるものの、少しばかりは拍子構造面では以後の小節などで脚色しておりますのでその辺りはご容赦願いたいと思います。

8小節目の5拍目では「Gm7(on A)」という、マイナー・コードでは珍しいⅡ度ベースの型が経過和音的に介在し、直後の6拍目でGmトライアドという風に進んでおります。9小節目もコード進行は同様なのですが、4拍目の四分休符とベースの4拍目裏の八分休符にはショート・フェルマータを充てた上で、そのルバート・テンポを思わせる様な歴時をほんの少し長く採ってもらいたいが為に「stolen moment」という風に注記を充てたのは、勿論ジャズ界隈への敬意を表した物であります。原曲には茲迄明示的に「長く」採る必要など無いのではありますが、私としては茲に呼吸感が欲しくてこの様なアレンジにした訳です。

9小節目では拍子記号を「6/4+1/8」として充てていますが、拍子記号を「9/8」にして能く在る不均等拍子の「3:3:3」という拍節での3拍子構造とはせずに、連桁を八分音符の「4:5」としても良いとは思いますが、最後の1/8が示す八分音符のパルス×1個分の休符の様な呼吸感が欲しくてこの様に充てました。

旧来の混合拍子の拍子記号ですと、こうした複数の分数を+記号で繋げている場合、「先行小節が先行の分数、後続小節が後続の分数」という風に順に進めて表記するというのが仕来りでもあるのですが、現在ではこのように、1小節を異なる分母の拍子の分数が+記号で別けられていても1小節を示す表記もある為、こういう風にしてみました。デモの実際では8小節目もほぼ、この「6/4+1/8」と変わらぬ拍節構造で奏してはいるのですが、表記の上では変化を与えたという訳です。

尚、9小節目でのコードは「Am7(on D)」としており、これもまたオン・コードであって、調性を直視せぬ様にして斜に構えた様な中和感のあるコードを執拗なまでに聴かせているのは、調性を直視しないという御大の心意気が働いている事は謂うまでもありません。

10小節目でも1・2拍目でのコードは「Am7(on D)」ではありますが、後続の3・4拍目では「B7sus4(on D)」という奇異なコード表記を充てた事で多くの指摘を受けそうな気配でもあるのですが、先ずは残りの5拍目の「D7(♯9、♯11)」というコードを語った上で私の解釈を縷述する事にします。尚、フルートとシンセのパートの1〜4拍目の2つの二分音符はスラーが附されてスタッカートが振られておりますが、これはメゾスタッカートであります。同様にギターの1〜4拍目ではスラーを附す必要はなくとも同様にメゾスタッカートを充てたい為に、メゾスタッカートそのものを示す記号を附しております。

10小節目でのこれらのコード進行からお判りになる様に、ベース・パートはD音を同度進行させているだけの保続音=ペダルに過ぎません。この場合、D音を強行するだけである状況に於て3・4拍目のコード「B7sus4(on D)」という和音表記では、本来の3度音は4度へ転位されている状況なのに、ベースが3度に相当する音度を補完している状況になりかねず「Bm7(11)/D」でも良いのではないか!? と疑問を抱く人が多いだろうという思いから、敢えて私はこうして語っているのです。仮に「Bm7(11)/D」という表記を選んだにしても、マイナー・コードのⅢ度ベースという状況は、それがⅢ度ベースとして働くのであるのならば、コード体系が調性的に靡くのならばマイナー・コードのⅢ度ベースも上行進行を後続に求める筈であろうと思う訳です。処が実際はペダルでありますし、そのペダルとなっているD音も、先行音から強行されて来た物を受け継いでいるだけに過ぎず、このD音を上声部のコードのⅢ度だからと言ってコード表記その物を改める必要性迄は無いと考えて、この様に表記しているのです。D音は単に先行和音から受け継いだだけに過ぎず、上声部は「B7sus4」が鳴っているに過ぎない状況、という風に考える訳です。また、歴時そのものは物理的に2拍分しかない和音ではありますが、この和声的状況を「マイナー・コード」として当て嵌めてしまうのは、インプロヴァイジングの際に非常に勿体無い解釈であるとも思った訳です。マイナー・コードから類推されるモード・スケールの選択の幅を狭めてしまうであろうと考えたからであります。「B7sus4」という状況でモード・スケールを想起するのであるのならば、本位十一度を纏う様にしてミクソリディアンを容易く想起する事が出来、D音というベースの上でBミクソリディアンを強行する状況を生ずる可能性も生ずる訳ですし、何より「B7sus4」という完全四度等音程という構造にも恣意的に解釈できる事に依って、その完全四度音程から得られるテトラコルドから恣意的に近似的なテトラコルドを適宜充てる事に依って、更に高次な音列を生み出す事が可能ともなり、そういう状況での「D音」は、ベースの側こそがアウトサイドなカウンター・ノートを保持している様に聴かせる事が可能であるのです。こうした理由から私は、選択肢の多い方をコード表記として採用した訳であります。

10小節目5拍目でのコードの構成音は「D、F♯、A、C、F、E」という風になっております。今回私はこれを「F△7/D7」というポリコードの体を採る方を選択した訳ですが、当初の譜例動画投稿時ではこちらのコードを「D7(♯9、♯11)」としてしまっているだけで、本位九度(=長九度)相当の音を含ませておらぬ埒外の音かの様に表記してしまっている事をあらため「F△7/D7」という事にした訳です。ドミナント7thコードのsesqui tone上方にメジャー7thコードが複調的に生ずるバイトーナル・コードという解釈で宜しい訳ですが、D音から見渡した時に、本位九度(♮9)と増九度(♯9)という2種のテンションとオルタード・テンションが併存してしまっている事が表記を難しくした最大の原因であります。

オルタード・テンションで示される「♯9」という音度は、その出自を考えると長調と短調両方の音組織を混淆とする状態から生じている訳ですので本来ならば「♭10」であるべき音なのですが、それを増九度と捉える流儀が圧倒的に多いのもあり、概ねこうした表記の流儀に仕方なく屈伏している方は多いかと思われます。それこそアルバン・ベルクは作品「ヴォツェック」に於てドミナント7thコードの類型に♭9thと♯9th相当の音が「併存」する和音が現われたりもしますが、どちらの音も9度からの派生音として見立てると9度由来の派生音が2つ併存するという状況が異常な状況に見て取れる訳でもあり、この様な特殊な例に対して単一の調性からは目を向けぬ別の解釈が必要となるとは思います。この「ヴォツェック」に似た状況が、先の箇所では生じているという訳です。本位九度と増九度という正位位置(せいいいち)の音度と派生音との併存を甘受せざるを得ない解釈、または本位九度と短十度という解釈、或いは本位九度と増十七度/短十八度という解釈など色々鑑みると、ポリコードの方が最も簡便的であり、インプロヴァイズ時の制限が最も少ないのではないかと考えた訳であります。

コードの表記が先にあってコードの体系を考えるべきではないと思います。コード表記をどのようなタイプを選択するにしても、それ以前にこうした「音響体」は実際に存在している訳であり、それをどのように聴き手は耳や頭で考えるか!? という事を問われるシーンでもある訳です。そういう意味では一般的なコード表記としては破綻してしまいそうな音響体であろうとも、こうした状況の「音響体」をどのように判断せざるを得ない状況を踏まえれば、「三全音を含む」音響体を単一の調性からの和音とも捉えずに複調的に捉える柔軟な視点も必要だと考える訳です。

和声の機能から言えばドミナントという機能は非常に強い性格であるのに、その強い性格が基底和音とのコモン・トーン(=共通音)と共に派生音と見なしうる音を併存させる状況を招くとドミナントはいとも簡単に性格を弱めてしまうのか!? と疑問を抱かれるかもしれません。然し乍らドミナントという機能というのは矢張り、こうした規範に準則せぬ体系には非常に脆いと言わざるを得ません。ドミナントの和音の時に主音を先取りしただけでドミナントの力は痩せ細る様に聴こえるのと同様で、ドミナントがその力を存分に発揮できるのは単一の調性の時であるという事がお判りになるかと思います。

短調の世界であっても時代を進めると、短調でのV7という導音化をせずにⅤはVmを堅持してムシカ・フィクタを採らぬエオリアという旋法の性格を強める方を選択する様に、旋法性の性格を強める世界での和声観というのはそれまでの機能和声とは異なる解釈で和声を見つめる必要があるとも同時に言える訳です。そういう意味からも、ドミナントの「中和」とも言うべき姿が、ショーター御大のこれらの施しを見るだけでもあらためて調性を叛く中和感の世界をひた歩いているのだという事があらためてお判りになるかと思います。

11小節目の1拍目のコードは「A△9(on C♯)」というⅢ度ベース。通常、多くのⅢ度ベースはそれを後続和音に対して上行導音を採る事が多く、C♯音のⅢ度ベースは後続に「D音」を予見させるものなのですが、あっさり下行順次進行を採ってB音(=h音)に腰を据えて4〜6拍目での「B9」という長属九に「帰着」するのですから、お笑い芸人の千鳥風に言えば「クセが凄い!」となるでしょう。ドミナントに「帰着」する感が備わっている訳ですからね。ドミナント7thコードが帰着すべきは主和音へ進行する事なのですが、この不思議な「B9」は、トニック・メジャーであるべき「B」の七度音がブルー七度化してブルースの「Ⅰ7」状態に聴こえる訳です。

とはいえ後続となる12小節目では「C△7alt」とした非常に特異なコード表記を採らざるを得なかったコードに進行するのであります。私が何故ドミナント7thコードではない長和音にalt表記を充てたのかというと、ギターで生ずる [dis](D♯)音およびローズで生ずる [des](D♭)音という使い分けは、まさにメジャー7th上にて九度音のオルタレーションを伴う音を使っているからです。ギターは減四度で [dis・g] を弾き、ローズは [h・des] という減三度を弾いているという特殊な状況。これを「alt」と表記せずには居られません。長和音上でオルタレーションを導出させるという事は、長音階にてフリジアンをスーパーインポーズさせている事と同じという解釈に発展させる事が可能となります。なぜなら、フリジアンという旋法はその中心音から数えて完全四度と完全五度音程以外の総ての音程が「短音程」で構成されているからであります。つまり、先の「C△7alt」で生じさせている [des・dis] というのは、C音から見た時の「短二度・短三度」という2種類の短音程の拔萃として私は解釈している訳であります。

それを発展させるとCフリジアンからの短音程という風に拡張させて見渡す事が出来るのですが、Cアイオニアンの中心音=C音をコモン・トーンとした鏡像音形はFフリジアンを生む様に、Fフリジアンの五度(=C)に複調の世界とするアイオニアンがある事を思えば、Cフリジアンというのは元のモードのA♭音を基本音とするA♭アイオニアンがあり、同時にC△7を形成するモードをCリディアンという「ジャズ的」な発想でCアイオニアンではなくCリディアンという状況を想起すると、結果的にA♭アイオニアン/Gアイオニアンという半音忒いの調域を視野に入れている複調の状態である事を見越す事が可能となる訳です。

ですので、「C△7alt」という奇異なコード表記のそれからは単にオルタレーションを示す注意喚起程度にしかなりませんが、実際には半音忒いの調域が併存する複調状態にまで解釈が及ばないと、ショーター御大の世界観を深く味わう事は難しいと思われるので注意が必要なのです。

12小節目では、A♭アイオニアンのそれが仄かにモード・チェンジをして、Gm9に姿を変えます。このコードに変わる最大の特徴のひとつは、先行小節でオルタレーションを生じていた9度由来の音が「D音」として強制する処にあります。このGm9はKey=Fmで生ずるⅡ度上の和音として見なした方が得策でしょう。そしてベースだけがペダルという状況で「Gm9(on C)」というⅣ度ベースになっているという解釈になる訳です。もうひとつの特徴として捉えておきたい視点というのは、先行小節で想起したGアイオニアンを「Gm9(on C)」というコードで強行する事であります。「Gm9」というコードを示されているにも拘らずそこで「Gアイオニアンを想起しろ」などとは実に莫迦げているアプローチに映るかもしれませんが、もし、Gアイオニアン側の音組織を鏤めるアプローチを用いる時、こうした因果関係で用いるのだという事が少しでもお判りいただければ幸いです。ネガティヴ・ハーモニーという物もこういう解釈に括られる一部に過ぎない物ですので。念頭に置いてもらいたいのは「複調」の発想なのであるので、複調として別の調性に跨がる異なる声部がGアイオニアンという音列を「Gm9(on C)」というコード上でそつなく奏されているという状況を鑑みれば、どのようにそれを美しく奏でるのか!? という事が非常に能く理解できるかと思います。単にコードに則ったモード・スケールしか想起できない人には、こうした世界観にて美しく響く様に聴かせる事は非常に難しい事でしょう。UKの「Nevermore」のイントロにて故アラン・ホールズワースが採るアプローチのひとつ、A△7というコード上で [his・f・cis] を聴かせる事の妙味を思い返していただければ、その妙味の一端はお判りいただけるのではないかと信じて已みません。

扨て、先述した様にショーター御大の楽曲というのは「クセが凄い」タイプの音楽である事は疑いの余地は無いでしょう。欧州ジャズ、殊に英国ジャズというのは米国ジャズとは異なり、卑近なドミナント観を少なくし、モード・ジャズとも異なる「多声的」な物が多いかと思います。「多声的」というのは異なるパートの旋律線として生じている訳でして、決してコードだけが仰々しい訳でなく、独立声部の夫々の主張し合う「線」が複数絡んでいるポリフォニー的な世界観。それには西洋音楽的な風合いを観ずる事でありましょう。例えばプログレ界隈にしてもKansasの音楽観とかは予見が甚だしく界隈に依ってはプログレと認めない処もある位ですので、米国と英国の音楽観というのはそれほど違う物があるという事が判るのですが、何故英国はそうした特殊な土壌があるのか!? という事を知らぬ人はジャズ/ポピュラー音楽界隈では意外にも多いものです。この辺りは小沼純一氏を筆頭に参考にすべきとは思いますが、抑も英国という国の音楽土壌というのはディスカントゥスという対位法様式を強く受け容れていた地盤という物があり、そこには三度の平行オルガヌムであるジメルとかも存在していた訳ですが、ディスカントゥスの最大の特徴は、カノンではなく同一リズムを採るという処にある訳です。カノンというのは追行する「輪唱」の様な物ですが、ディスカントゥスは同一のリズムを異なる声部で一緒に採るという事でして、これが独特の音楽観や和声観の助力となっているというのが音楽史実的からも確かな分析なのであります。だからと言ってカノンを全く忌避していたという訳ではない事も同時に知っておいていただきたいと思います。

そういう意味では「同一リズム」というのは、その声部を多く重畳しく積めばジャズの様に重々しい和音を纏う事に等しくなり、ショーターの音楽観がディスカントゥスの様な線を纏って来るのは、そうした米国ジャズとは異なる線と和声観が現われるからでありましょう。また、ジャズで培った、卑近な世界観を見せぬ嘯く手法が含まれる為、実に特殊な世界観を見せてくれるのであります。これが「クセの凄さ」であると言えるでしょう。

一般的な単一の調性の見渡しからすると、こうした見方というのは奇異に見られるかもしれませんが、私自身当初はこうした世界観を奇異だと思っておりました時期もあった物です。いつしか馴れてしまう物なのでもあるので、こうしたマイノリティな世界観があるという事も同時に知っておいていただければ、ジャズ・アプローチを採るに際して大いに貢献出来る側面はあるかと思いますので、決して忌避する事なく御大の音楽を味わって欲しいと思う事頻りです。

2018-01-05 12:12