セクションの楽曲に非凡な例を学ぶ──Same Old Same Old── [楽理]

「セクション」とはThe Sectionというジェイムス・テイラーのバックバンドを務めるメンバー等が結成したバンドであり、通常は不定冠詞を省いて「セクション」という風に界隈では称される、クロスオーバーの先駆けとも言えるバンドであります。ビートルズやイーグルスやシカゴとかも「ザ」や「ジ」など冠される事は非常に少ない事かと思います。今回「セクション」が意味するのはバンド名の事なのでありまして、彼等の1stアルバムに収録される「Same Old Same Old」の非凡な側面を語っていこうかと思います。

YouTubeでも譜例動画をアップしておりますが、当初はテンポ記載を間違っていたりしていたりと無駄な工数ばかり費やしてしまいましたが、今はもう改めておりますのでご容赦いただければ幸いです。

本曲はダニー・クーチ(コーチマー)の作曲でありまして、この曲にはマイケル・ブレッカーは参加しておりません。最大の特徴はキーをGとする処のブルース・メジャーという事。つまり、メジャー系統の色合いの強いブルースという事を意味しているので、譜例の調号は嬰種調号である嬰種記号1つの物を選択している訳です。シーンに依っては調号無しで済ませる事もあるかもしれません。そうした推察が及ぶ理由とのひとつとして挙げる事が出来るのが、調号無し=ハ長調の調域でのG音を中心音とするモードはミクソリディアン・モードという事になる為、ト長調に於て導音=F♯を下主音のF♮に嘯くブルース・メジャー系統であるならば、ト長調の上中音が適宜オルタレーションすれば(B♮/B♭)良いという状況でもあるので、都度変化記号を充てれば良いという解釈にて調号を敢えて与える事なく示そうとする人も無くはないであろうという事からの判断なのであります。

「Same Old Same Old」を語る前に……

茲でひとまずガンサー・シューラー(ガンサー・シュラーとも)に依るブルー・ノートの起源について今一度述べておこうかと思います。過去のブログでも語っている事なのですが非常に重要な事なので今一度語ります。尚、Gunther Shullerの発音をカタカナに置換する際、私のブログでは氏の著書が刊行されている法政大学出版局でのガンサー・シューラーという表記の方を使いますので、他のシーンでは「ガンサー・シュラー」という表記もある様ですが、国内刊行物という確固たる地位と実績に準えて「シューラー」の方を私は用いているのであります。というのも [ll-] という発音の場合、[bullet] などでも同様ですが、「ブレット」と発音するよりも「ブ・ゥレッ」という風に1つ目のLを弱めた感じで発音する方が断然あちらの発音に近い物でして、「Schuller」のそれもシュラーよりもシュッラーの方が近いでしょうし、シュ・ゥラーの方がより近くなる筈です。こうした側面を鑑みると矢張り法政大学出版局の「シューラー」の方が慮った表記になっているのは明らかです。独語読みさえすれば「ギュンター・シュッラー」に近くなるのでしょうし、ウムラウトが消えてアメリカ英語となった呼び方に近い方に倣った表記を私は選択したいと思う訳です。こんな事を言い出した日にはドヴォルザークなど、どんな表記を採ってもカタカナでは不可能だとは思いますが、少なくとも「シュラー」よりもマシかな、と思って私のブログでは「ガンサー・シューラー」と統一させていただきますのでご容赦願いたいと思います。

では、ガンサー・シューラーに依るブルー・ノートの起源について語っておきましょう。ブルージィーなそれは結果的に、長音階の第3・5・7音が低く採られる事で生ずる事に端を発している物です。第7音の導音が低めに採られるのは非常に深く首肯できる側面であると感じます。なぜなら、黒人の鋭敏な聴覚が上方倍音列をも強く意識していた事に疑いの余地はなく、自然倍音列が生ずる音を「属音」として聴く時、属音の力は増し、主音の位置は更に明確になり「調性」は確立される物です。然し乍ら、主音という単音を能々耳を澄ませばそれも同様に自然倍音列が生じているのでありまして、主音を「属音」として聴く様になる訳です。するとそのすり替えられた属音は下属調の属音へと立場が変わる為、倍音を強く意識する事で下方五度への因果関係が強まるという「五度の滝」という風に称されるそれと合致する訳です。

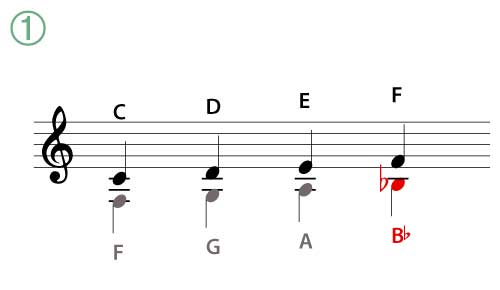

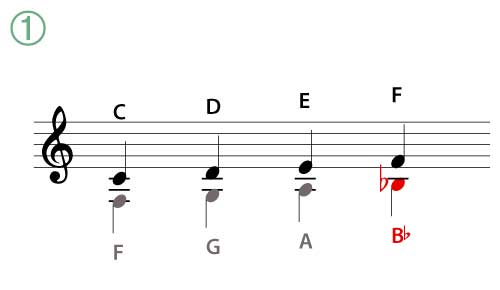

シューラーは、ブルー七度と三度は平行四度オルガヌムから生じた物だと分析した訳です。つまり、主旋律に対して「四度」で平行オルガヌムが生じるという事は、主声部がドを唄う時副声部はファを唄っている訳でして、主声部の長音階に対して常に完全四度を保っている訳なので下属調との併存という複調の状況が生ずる訳です。それが次の「1」の例となります。

とはいえ、下属調との併存状況ならば「ミ♭」は生じない筈です。ブルー三度は何所に在るんだ!? と疑う人もいると思います。シューラーは更に次の様に分析します。

主声部が「ド レ ミ ファ」と唄う時の「ファ」の時点で副声部は「シ♭」を唄っている。このオルタレーションを主声部が「ファ ソ ラ シ♭」と唄う時に、先行して副声部が唄っていた「シ♭」の音の余薫を拝戴して「ファ ソ ラ シ♭」と変応した音を準則して用いる。その際「シ♭」を唄われれば、副声部は完全四度を維持する為に「ミ→ミ♭」と採る事となり結果的に副声部は「ド レ ミ♭ ファ」と準則する事となるのであり、これらの状況からブルー七度と三度は生じたとしている訳です。それが次の「2」の例となります。

無論、この平行オルガヌムを際限なく究めて行けば、長調下中音はフラット・サブメディアント化し、同様に上主音はナポリタン(♭2)へとオルタレーションの道を辿った事でありましょう。少なくとも「短旋法」が生ずる因果関係のそれと、ブルースの起源というのはやはり能く出来ており、これらの相関関係も非常に熟慮されている物だとあらためて思います。

ブルー五度はどうして生まれたのか!? という事を今一度語っておく事にしましょう。これまでの譜例での相関関係をまとめたのが次の譜例となるのでお判りいただけるかと思います。

「1」の例を今一度確認してみると、主声部が「ド レ ミ ファ」という風に「ファ」の下属音=F音を唄う時に於ける副声部は平行四度オルガヌムを採る事によりブルー七度=B♭音を茲で生じている訳なので、この「1」のグループ内で楽音が「徘徊」している様な状況を仮定する(※ド・レ・ミ・ファだけで旋律が往来している状況)と、[d・g] という2音が生じている音程の間隙には本来ならば長音階で類推し得る正位位置(せいいいち)の [h] 音を介在する和音を見立てる事が可能となり、それが半音低位にオルタレーションされた [b] (=英名B♭)を介在させた「両義的」な和音を類推する事になるのであります。結果的にこれら両声部は「B♮とB♭」という両義的な世界観が備わる事を聴いた者は「学習」する事にもなる訳です。その両義的な和音というのは言うまでもない事ですが「G△」と「Gm」という長・短三和音という2種類のトライアドの両義的な和音を誕生させるという事を意味するのであります。つまり同主調での和音を両義的に見る事となり、同時に同位和音である事が確認できるのであります。

そして主声部が更に順次上行進行をと進めると「2」のグループの様になる訳ですが、主声部が「B♮」を唄おうとする時、先行の副声部が「B♭」を謳っていた事が「余薫」となり、主声部がそれに準える様にして「B♮」ではなく「B♭」を唄ってオクターヴ上の「ド」に着地するとします。副声部は平行四度オルガヌムを下方に随伴する事になるので、主声部が唄った「B♭」に対して平行四度を下方に採ると必然的に「E♭」が生ずる。これらがブルー七度・三度の誕生という事になるのです。

加えて、肝心のブルー五度というのは、「1」のグループ時に於て「学習」した和声的両義性の世界観と同様の事が、[b・es] の間隙に対して「G♮」と「G♭」を両義的に生ずる様にして「E♭」or「E♭m」を生ずる事になる。茲で登場する「E♭m」が包含する「G♭音」がブルー五度の誕生なのである、という風にシューラーは詳らかに縷述している訳であります。

これらのステップを踏んでブルー七・五・三度は生じた訳ですが、こうしたブルースの世界を視野に入れるとなると、ダイアトニック・コードは一義的な物ではなく「変過和音」という可変的な構成音を纏った和音を適宜用いる事が視野に入る訳です。そのようにして本来の長音階での正位位置の音とは別に、長音階の第3・5・7音がオルタレーションする音を和音構成音として用いて次の様に列挙すると、「Ⅰ」度の和音を見るだけでもその多様性はお判りになるかと思います。その多義的な可能性としては本来の長音階での四和音「C△7」とは別に、「C7」「Cm7」「Cm7(♭5)」という風に3種もの異なる和音のいずれかを用いる事ができる可能性を生じている状況がブルース特有の世界観とも言えるでしょう。同様に、長音階のブルー七・五・三度を和音構成音に取り込んでダイアトニック・コードを形成するとなると他の音度でも長音階でのダイアトニック・コードとは異なる趣きをあらためて確認する事ができるかと思います。これらの中でも瞠目すべき音度があります。それが「Ⅱ」と「Ⅳ」です。

このブルースでの「Ⅱ」度は長音階でのⅡ度上で生ずる四和音と何ら変わりはなく、オーセンティックな姿であると言えます。無論、ブルースの「Ⅱ」に於て9th音まで附与する事を企てると必然的に「E♭」音を加える事になり、結果的にはメディアント9th(中音の九度)を生ずる事になるので、Ⅱ度上の和音が上中音の九度と同様になってしまう事で、調域は全音下のそれと変わらぬ状況を生む事になる訳です。ある意味では「Cのブルース」というのはⅡ度上をメディアント9thとする事でスルリと「B♭」の調域への転調を示唆する事にもなる訳ですが、実際には「CとGmの複調性」を見ていると解釈した方が相応しい見立てになる事でありましょう。とはいえブルースのⅡ度上の和音を四和音として「Dm」で使う限りはそれが上主音の和音である訳で、短九度を附与させない限りは上中音上の和音としては響かないでしょうから、「CとGmの複調性」というのは意識する事なく、複調として併存している状況ではなく両者の異なる調性の音組織を巧みに使い分けている状況という風になる訳です。

ブルースのⅣ度に注目すべき点は、ドミナント7thコードという型が「Ⅳ度」で生ずる事です。これはメロディック・マイナー・モードのⅣ度と同様の事でもある訳です。かねてから私自身何度も語っている様に、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずるドミナント7thコードは行き場の無い閉塞したドミナント7thコードという事になり、ブルースのⅣ度上で同様の和音が生ずる事はメロディック・マイナー・モードの社会へスルリと姿を変える可能性もある訳です。その際、ブルースとしての「下主音」を堅持せずに第7音を下主音ではなく導音として使えばブルースの世界は容易にメロディック・マイナー・モードの姿へ変じる、という事でもあります。つまりは、「F7」にて単にFミクソリディアンを充てるならばブルースとしての「Ⅳ」を堅持し、「F7」が現われた事でそれまでのCのブルースとしての下主音=B♭音の余薫を維持せずにFリディアン・ドミナント7thスケールを充てれば、メロディック・マイナー・モードの姿へと変じるという事を意味しているのです。

Ⅱ度上の和音は三和音・四和音であるならば、ブルースという特殊な可動的な旋法性を伴う世界観に於いても原調の余薫を維持するオーセンティックな響きとして存在する事が可能であり、それと同時にⅣ度上ではドミナント7thコードを生ずる事でメロディック・マイナー・モードと近しくなるというそれらを私は瞠目すべき諸点としている訳であります。無論、他の音度でもブルーノートを取り込む事によってⅥ度でも多義的に和音を生ずる事になるのですが、長音階の第7音が下主音化する事で「♭Ⅶ」という状況が大前提となり「♭Ⅶ△7」を伴わせるのは、ドミナント・マイナーとしての機能を共有するというよりは、先のⅡ度上の和音をrelativeに代理の形を採るという風に解釈した方が良いかと思います。ブルースとしての「ドミナント」はあくまでもⅤ度上の和音とその三全音代理=♭Ⅱ7にとどめておきつつ、他の音度で生ずるドミナント7thコードの類型にドミナントの主軸が局所的な転調として聴こえる様になってしまっては原調の残り香よりも局所的な転調感が優先する響きとなるので、原調の残り香は消え唐突な転調観を楽しむ方の音楽、寧ろジャズの方を向く様にもなるので、こうした差異感を感じ取り乍ら、原調を準えるのか、それとも局所的な転調感を出すのか!? という事で音楽的な世界感が変化するという事も肝に銘じておく必要があるでしょう。とりわけ重要な事は、ドミナント7thコードというⅤ度以外の音度で生ずるそれに易々と情緒を掠め取られてしまう様ならば、それは局所的な転調感の側の世界感を許す事になってしまっている証でもあるという事を念頭に置いてもらいたいと思います。

ブルースというのはブルース・メジャー/ブルース・マイナーという世界観がある様に、曲想がメジャー系の薫りが強い物が存在したり他方、マイナー系の薫りを強く響かせる物があります。調判定として「どちらがより近いか!?」という事で判別される訳ですが、厳密に言えばブルースとは「調(Key)」ではなく、Keyの下位となる調性(Tonality)を仄めかして同主調である長旋法/短旋法を両義的に且つ可変的なオルタレーションを纏わせて奏する多義的な旋法であります。とはいえ、和声体系が整備される以前は長調や短調とてミクソリディアが実質的な長調であったり、ドリアが実質的な短調という地位にあった物でもありまして、それこそ12、3世紀頃では長音階として下主音ではなく導音をしっかりと用いる国は英国だったと伝え聞く実際だったのですから、長調/短調も時代に依ってはその地位は揺らいで来た変遷を辿っている訳ではあります。音楽で最も歴史的に古い楽音操作の技法は「導音の活用」だった訳でして、適宜可変的に導音を採られるけれども楽譜にはそれが表れてはいない実際であるムシカ・フィクタのひとつの側面をあらためて垣間見る事が出来る訳です。

ジャズの場合、「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」進行に於て各音度をドミナント7th化する事で各和音の第3音が半音高くオルタレーションを採る事で「上行導音」という状況が生じます。初歩的且つ卑近であるこうした単純なオルタレーションが「上行導音」として身に付き易い操作であるが故に、卑近な所で満足してしまう似非な者は、変化音を総じて「上行導音」に依って生じた物だと信じて已まず、先のシューラーのブルー五度の誕生メカニズムは全く識らぬまま、ツーファイヴ進行での「Ⅱ7」という導音欲求に依って生じた物だと捉えてしまう愚かな人が非常に多いのが実際です。

「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」のⅠまでの過程の進行での各和音がトライトーン・サブスティテューションをする場合は「Ⅲ7→♭Ⅲ7→Ⅱ7→♭Ⅱ7→Ⅰ」と変容します。その進行の過程にある各ドミナント7thコードの第3音が下行導音および第7音が上行導音を採るという風にして進行する実状をざっくりと理解してしまっている人は少なくありません。

通常のツーファイヴ進行である「下方五度進行」に於ける属七の第3・7音が後続音へ進行する動きと全く逆行しているにも拘らず、この「等方性」の動きを意外な程に看過してしまう人が少ないという意味です。このような側面は概して和声的習熟を積むに当たっては遠い脈絡となる位置付けにもなるためか、上行導音が下行導音に置換されるという重要な局面をまるっきり視野に入れずに己の未熟な音楽観を規準にして補足説明の薄弱なジャズ/ポピュラー音楽に謬見を当て嵌めてしまうという愚考が生じかねないので注意が必要なのです。

況してや「下方五度進行」を習得する過程に於ても、自身が「七(なな)の和音に於ける七(しち)度音」という和声感覚を磨いていない為、下方五度進行に於けるドミナント7thコードの第7度音が下行導音として働いている状況すらも判断出来ない訳です。

更には、いざ下行導音の側面が強く働く局面に遭遇すると途端に、自身の磨かれぬ音楽観とマッチする音楽的根拠に凭れ掛かる事の出来る状況とは全く異なる埒外の世界観でもある為か自身の脆弱な音楽観が後押しをしてくれるフィールドでしか音楽を分析しようとはしないという愚かさが加わり、己の説得力の実を示す事の出来る所だけ声や行動を慫慂して自身が恰も音楽を熟知しているかの様に振る舞い謬見をネットやSNSで臆面も無く晒す様になるのであります。

確かに、手の届き易い側面というのは理解も容易いですし、その分かりやすさ故に説得力があるかの様に映ってしまう物です。判り易さだけで善し悪しを判断してしまうのであるのなら、何も小難しいジャズ方面を学ぶ必要はないだろう、と私はそんな莫迦共に問うてみたいです(嗤)。少しは骨を折れよ、と容喙したい所です。

扨て、先の平行四度オルガヌムの例というのは主声部の下方に在る副声部のそれらの音程は「完全五度ではないか!?」と指摘したくなる方がおられるかもしれませんが、主声部がトニック感を持ちつつC音から上行で順次進行を採っているにも拘らず副声部が「F音」を唄うという事が平行オルガヌムのそれは平行五度ではなく平行四度であるという事もお判りいただければ、と思います。副声部に調的な主軸があるのでしたら、楽譜そのものに変更が無くともそれは平行五度でありましょうが、今回の平行四度オルガヌムの例の場合は矢張り異なる訳です。これは抑もシューラーの例に倣っている物だという事もお忘れなく。

では、副声部はなにゆえトニック感を強く示す状況下で於いても主声部が「ド」の時に「ファ」を唄うのか!? という事に溜飲を下げかねる人がどうしても居るかもしれません。それは「倍音」の関与が大きく影響しているからです。黒人の鋭敏な耳が楽音の倍音を強く意識するという事です。

例えば、倍音を強く意識する事なく単声部で「ドレミファソラシド」と唄う時、これをハ長調と感ずる事に何ら問題はありません。では、そのフレーズの主音である「ド」を単音の状態で異度へ進行せずに伸ばしていた場合、鋭敏な耳を持つ人はこの「ド」の音に対して上方倍音列を聴き取ります。するとその上方倍音列は次の様に聴かれる為、ハ長調での主音であった「C」音をヘ長調(Key=F)の属音として聴く事になります。

この様に、下属調の方である側の五度音程関係を逃げ水の様に追って行くのは倍音列の働きに依る物であります。ジャック・シャイエはこれを「五度の滝」と称しておりまして、副次ドミナントに見られる上行導音の働きを強く示す和声的な可動的変化と逆行する物が本来ならば自然の摂理であると謂われる物なのです。

処がジャズ/ポピュラー音楽体系では、こういう側面を知らずして多くの人々がアクセスしやすい「Ⅱ→Ⅴ進行という下方五度進行に伴う属七和音への可動的変化に依る上行導音の作用」の側面を属調方面の関連性として短絡的に受け止めてしまう謬見が蔓延っている為茲で誤解が生ずる訳です。

この様な背景からも、リディアン・クロマティック・コンセプトというのは「臆面も無く属調の側を邁進しただけの遣り方」に過ぎないのでありまして、字義からは属調方面の五度の連関は「positiveward」「authentic」であっても、真の自然の摂理の側は下属調側の連関となる「negativeward」「plagal」の方なのであります。

何故かと言うと我々は中心音を採った時、そこから属音の位置に在る音を見付けるのでありまして、属音から生ずる自然倍音列に対してその示唆される音組織(=全音階=ダイアトニック)と合致するという事実を更に見付けるのであります。これにて「調性」という免許皆伝を自然界から得る訳であります。

ハ長調での「ドレミファソラシ」の各音にも等しく上方倍音列が生ずるのですが、各音から生ずる上方倍音列は至極当然ではありますがハ長調の音組織から外れた埒外となる音が含まれる事になります。ですので、ドの音を基音とする上方倍音列はその全音階組織とは異なる並びを生じますが、「ソ」の属音の時には最も合致する訳です。平行短調のAmの時の属音は「ミ」のE音である訳ですが、短調として強く働かせる為に「導音欲求=Leittonbedürfnis」を働かせてG音をG♯音へと可変的に上げてドミナントの地位をより強固にしようと企図した結果であります。

とはいえ「導音」の歴史はかなり旧く、和声体系が構築される1000年以上も前から導入されていた可動的変化の所作です。こうした導音への変化を起こす事から導音に変化しない下主音の側の「自然短音階」の姿を根源と見てしまう「謬見」というのは西洋音楽界隈でも実際にあったりします。短調とは上行形にて音階の第6音を経由してからでないと導音には進めなかった訳です。無論、第6音の出現に依って第7音が必ずしも導音になる必要はなく下主音という状況もあった事でしょう。

固より短調での属七の七度音というのは半音の下行導音とは成らずに、スケールワイズ・ステップに順次下行進行を採る訳です。殆どのケースで「導音」とは半音音程を意味しますが、狭義では導音は必ずしも半音音程ではありません。但し、短調での属七の7th音が下行導音ではないという事がその後の短調の多様な世界観を示す事にも繋がる訳ですが、短調というのは色んな意味で音楽を多様に変化させ、時にドラスティックに悲壮感を演出する事もあれば、調性を拡大する状況に助力する事になったりと、ひいては調性格(「Key=長調・短調」の調性格)の暈滃にも一役買っている側面もあります。

抑も属七和音の変遷に於て、根音省略形が多用され軈ては減七が多用される事になったという事を鑑みつつこうした短調の世界が調性の拡大に貢献した事については近い内に別の機会で詳述する事になると思いますが、短調の多様性が調性の拡大に一役買ったという風に頭の片隅に置いていただければこれ幸いです。

尤も、ビートルズに於けるジョン・レノンはいつしか属調へスルリと転調してしまう様な先行と後続のメリハリの少ない両義的な転調を特徴としております。旋律や和音に調判定を確定するべく音が無い様な状況では五度の調域の両義性を見る事になりまして、西洋音楽界隈ではシャルパンティエを例に挙げたりする事もある位です。

ブルースの多義的な性格には、多くの旋法の特性音を纏って長旋法と短旋法の性格を醸し出している物であるという事があらためてお判りになるかと思います。そのブルース社会という物に「複調性」という解釈で見渡す事も可能ではある訳です。

但し、ひとたびブルースを「調的(Key=長調・短調)」に解釈しようとして確定させる事を急いてしまうと、少なくともⅠ・Ⅳ・Ⅴ・♭Ⅶ度に在る音の何れかに「中心音」(フィナリス)という重心で見た途端に、他の副次的なフィナリスは異度に併存している状況にあるので、調的という意味で一義的な解釈はできません。Cのブルース・メジャーを奏する場合、Cミクソリディアン風でも在り乍らもE♭音やG♭(またはF♯)音を奏する事もあるでしょう。

Cミクソリディアンの元来のトニックはF音である訳ですから、F音をトニックとして聴かせない様にモーダルに演出するのがCミクソリディアンでのC音をフィナリスと採る振る舞いではありますが、前述の通りCミクソリディアンを基準としたブルージィーな世界観を演出する際、Cミクソリディアンでの「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ・♭Ⅶ」度のいずれかをフィナリスとした時、他の音度をフィナリスとする多義的な性格を実際には見せて来る、という事を言いたいのです。とはいえフィナリスがコロコロ変わるかの様にブルースの世界を演じないのは、元々の「調」(Key)にて演出される筈の主音としての残り香を強く演出しているが故にカメレオン的に音世界が変化する様に聞こえない訳であって、内部プロセス的に見れば結構フィナリスと採るべくモードの中心は変わっている物なのです。

Cのブルース・マイナーでCm9というトニック・マイナー上で和音外音となる♭5th音を辷り込ませつつ、後続にはA♭7という風に、そのA♭7の7th音は原調の属音=G音を棄却する状況という部分転調と見立てなくてはならない状況。こういう状況に於ても原調を感じ取れというのは詭弁にも程があります。原調の完全音程の地位を無くしているのですからその時点で「調」という強い性格は消え、他の調へ実際には転じているという解釈を採らなくてはなりません。ブルースというのは内在的にはこうした複雑なプロセスが横行している物です。

ブルースの実際は、局所的に他の旋法の薫りに依存しつつ移旋を伴わせ、その移旋に伴う音組織で形成されるダイアトニック・コードが予定調和とする世界観であります。「キーはAのブルースで!」という風に演奏を始めて出来てしまうブルースではありますが実はその過程を分析すると、多くの「音楽的方便」を伴わせているのであります。ブルースの実態というのはそれこそ、特定の「強い」音楽的な磁場を齎す中心音に「キー」を充てる物の、調的な世界でそれを「原調」と判断するのは楽理的な側面から判断すると却って解釈を難しくさせてしまうので注意が必要なのです。

ブルースやジャズに対して「原調」という、調的な概念に固執する解釈をしてしまうのが何故危険なのかというと、先述した様に原調の主音や属音の位置を無くしてしまうからです。

再度例示する事になって申し訳ありませんが、Ⅰ度の和音の後にフラット・サブメディアント(=♭Ⅵ)を根音とするドミナント7thコードが出て来た場合、この「♭Ⅵ7」コードの7th音は「原調」から見れば「♭Ⅴ」の位置の音であるので、属音の位置が易々と無くなってしまう体系にて「原調」に固執する考えというのは甚だ莫迦げている解釈なのであります。無論、その後原調の「Ⅰ」に戻って来て、過程のノン・ダイアトニックなコードの響きが良い意味で粉飾となって耳に届く事はあれど、属音が叛かれている状況にて「調性」を判断しようとしている事が抑も誤りなのです。

基本的に、ブルースという音楽は、長調 or 短調という原調の主音に強く依存している物ではあるものの、主音以外の予見の甚だしい音に対しては半音階的オルタレーションの変位で以て粉飾される世界観が顕著であり、その上でジャズにも似た生硬な和音の響きを伴う事もあります。ジャズの和音のそれが、主音や属音に対して生硬な響きを伴わせる為に隣接する音度である6度や7度が附与されたという歴史を踏まえれば、ブルースでの和声的な粉飾で登場する和音というのも、機能和声社会とは異なる世界観を伴わせる物に遭遇する事は決して珍しくはないでしょう。

例を挙げれば和音の上音、つまり根音ではない上声部(※多くの場合はトップ・ノート)というのが次の様な「C△7→C△7aug→C△7(9、13)」という風に変位音を纏って進行する事もあれば、トニックからの後続和音はどんな和音にも自由に進行出来るという特性に肖りクリシェ・ラインのそれが6th音と成す事もあれば、その6th音が更に後続の和音に対して上行限定進行しないという例も遭遇する事でしょう(※こうした例はブルースの世界に限った事ではありませんが)。そうした特殊な振る舞いは機能和声での行儀の良い振る舞いとは趣を異にする、いわばトニックの余薫とそれに伴うクリシェ・ラインの「強行」というそれが加味されて生じている状況です。例えば「C7→C6→Caug→C6」という1まとめのセットを延々繰り返す用な状況なども挙げる事が出来ましょう。

いずれ近い内に別の機会で「短調」の多義性を語る時があると思うのでそこでもあらためて語るつもりですが、本位十一度を包含する属十一の和音が特に短調に於て多様な世界観を生んだという事はその時の為にも念頭に置いてもらいたい事です。

本位十一度音を有するドミナント11thコードというのは、属和音から見た主音を包含しているという状況です。本来なら「Ⅴ7→Ⅰ」という進行の後続和音で生ずる主音を早々と先取りしている様な状況であります。換言すれば、ドミナントの遥か向こうに見えるサブドミナントの姿でもある訳です。結果的にそれはドミナントの稀釈化を生じ、更には属十一の和音が転回する事に依って根音が上音として扱われる事で属十一の和音は「サブドミナントの遥か向こうにあるドミナント」という風にも響く様になります。

短調のⅡ度上の七の和音は平行長調のⅦ度上で現われる和音と構成音は同じではあるのですが、平行長調の「Ⅶm7(♭5)」は平行長調の属音省略型と同等の理解にて「短調のⅡ度は同じくそのrelativeにある「♭Ⅶ」省略型」と判断してしまうのは誤りなのであります。これはいずれ、パラレル・コードやヴァリアント・コードという重要な事を語る時に縷述する件でありますが、短調で生ずる「Ⅳm6」での6th音が単に短調のⅡ度音であるというのが旧来からの短調の仕来りなのであります。長調と短調では代理和音の見立て方が抑も違うので、長調の流儀を適用できない訳です。これらについては別の機会で詳しく語ります。

扨て、前述の短調でのⅣ度上で生ずる「Ⅳm6」という和音は、短調のⅤ度上から見た時の「遠くに聳える和音の断片」として捉えられていたのであり、しかも短調のⅣ度上に生ずる和音というのは他にも多くの「粉飾」を施されて変形していって多様な世界観を演出して来たという歴史がある物なのです。

ドミナントの和音の機能が結果的に稀釈して行くのは、本位十一度音の到来に依って機能的な両義性(ドミナントとサブドミナント)を生じたからであるのです。それと併行して、サブドミナントの遥か向こうにあるドミナントという「叛き方」の側が易々とは後続への進行方向との暗示とはならずに、遥か彼方の灯台の明かりを目指している様な捉え方をする様にもなっていたというのが歴史なのです。ですから短調に於て主音を明示し乍ら背景のコードで「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」という風にドミナントの側を遠方に追いやると、実に暗喩めいた多義的な響きとして耳に届くのであります。

ブルースの世界観というのは、それがブルース・メジャーであろうとも殆どのケースでは下主音を伴わせて「短旋法」のそぶりを纏って長・短の両義的な薫りを纏わせている物でして、同主調の薫りづけを用いているのは確かなのです。それが徹頭徹尾同主調の脈を使っていないだけの話です。色々な旋法をよろめき歩く様な物とも形容できるかもしれません。

今回こうして、短調のⅣ度上に生ずる和音の歴史や、短調の「Ⅳm6」への理解、メジャー6thコードの6th音が限定上行進行しない状況などを説明しましたが、属和音上に生ずる6th音というのはブルース誕生の歴史に於ては先述の通り、和音構成音である5th音を生硬にする為に附与された物だったのです。これこそが実は「ドミナントの向こうにあるサブドミナントの仄かな薫り」という風になり、その様な「ドミナントの向こうのサブドミナント感」を耳にする事で、6th音は13thと同義となり、5th音から三度音程を13thまで堆積させた和音を材料としてジャズは活用する様になった訳です。G11やG13というコードが在ったとしましょう。G7の遥か彼方にはDmやF△或いはDm7/F△7を併存させている様に映る筈です。これがドミナントの向こうにある他の機能の和音の正体であります。

機能和声社会ではドミナント7thコードを除けば、全音階的に上方/下方三度にある、構成音を代理し合う音度上の和音の片方の三度の側は別の機能を持ちます。これは前述の様に、パラレル・コードやヴァリアント・コードを説明する時に語る事なので、念頭に置いていただければ幸いです。

扨て、ノン・ダイアトニック・コードとして6thコードが出現する音楽的な「整合性」というのは概して部分転調を起こしている過程にある和音と見なせる物で、6th音たる「特徴的」な使い方(=5th音に対して生硬な響きにしている)である以上、それは限定上行進行を必然的にする為に生じたと言えるでしょう。「生硬な響き」にしているというのは「二度音程」が作られている状況に等しいので、「ソ」「ラ」という風な2音が有った場合、高位の音「ラ」が後続へ「ソ」や「ソ♯」に下行してしまうとは何とも変な状況だと思弁的乍らも感じ取る事が出来ませんでしょうか!?

6thコードの6th音が内声にある状況というのもジャズ/ポピュラー音楽では容易く想起できます。鍵盤楽器よりもギターのヴォイシングの方が、6thコードを取扱い際に、6th音がトップ・ノートに在るべきなどと考えているギタリストは先ず一人も居ない事でありましょう(笑)。6th音が内声にあろうとも、それが上行をしている時の振る舞いは、同義音程和音(=構成音が同じ乍らも別の和音種としても見る事が可能な和音)のマイナー7thのそれとは矢張り異なるという事も何れ例示する事になります。今回は、6thコードの振る舞いや、6thコードでの限定上行進行をしない特殊な状況という物を念頭に置いていただければ助かります。

「Same Old Same Old」解説本題

漸く「Same Old Same Old」の楽曲解説となります。本曲の拍子構造はシャッフル表記としてではなく6/8拍子(ハチロク)表記とさせていただきました。その方がより細かな休符の採り方や、ひいては譜例には示していない原曲中盤以降のクレイグ・ダーギーに依るイナタいローズの4連符を交えたソロ演奏などを俯瞰すると、ルーズなシャッフル感よりも精緻なハチロクでの拍子構造が生む呼吸感と相俟って最もマッチするのではなかろうかという私の考えからこうした拍子構造にしております。そういう事でテンポ指定は付点四分音符=54という風になります。

尚、ハチロクという拍子はその最小パルスこそ八分音符×6つある訳で「6拍子」ではあるのですが、この「均等拍子」体系に括られる体系は、「大局的に2の拍子で採る拍子」として旧来より体系化されている物で、2拍子系統として取扱う事が前提となっております。ですので音符は付点四分音符×2という風に、加えて休符は付点四分休符×2というメトリック構造(入れ子)として表記するのが慣例となっているのです。そうした前提を理解していただいた上、ハチロクの「1拍子」というのは、八分音符×1つのパルスの事を指すのではなく、付点四分の歴時を1拍とカウントするのでご注意下さい。

その上で、ハチロク上での「1拍」=付点四分の歴時を本曲の大局的な「2拍」としても表記する様にもしております。つまるところ付点八分の歴時が本曲の1拍、という風に見ていただければ幸いです。こうした表記はジェントル・ジャイアントの「Design」や、UKの「Presto Vivace」での付点八分5連符が現われる箇所では必要となる付点音符の歴時なのですが、本曲の終止部(原曲の)における各拍を均して、本来のハチロクの拍節感をメゾスタッカート気味に奏するそれを聴いていただければ、なぜ各拍を付点八分の歴時で示すのかという意図があらためてお判りいただけるかと思います。

私が茲まで冒頭からの拍節構造を詳らかに語った理由は、譜例冒頭は付点四分休符1拍が示されており、2拍目からリピート記号を括っているというややもすると特殊な状況を表わしております。然し乍ら原曲はドラムのキックが冒頭で鳴らされているので、この辺りは注意していただきたいと思います。ドラム譜を割愛しているが故に原曲の拍子構造に準則すると、他のパートは冒頭から休符を採らざるを得ないのでありまして、原曲の実際は決してゲネラルパウゼではないのであります(笑)。

一番最初に本曲の譜例動画アップロードをした時は、テンポ部分の誤記もあった為にアップロードをし直したという訳でもあります。なにせ付点四分音符ではなく、唯の四分音符=108などとやってしまっておりましたので、これは幾らなんでも不味いだろうという事でリテイクとした訳でした。無駄な作業工数を重ねる事だけはヘッポコ左近治は決して忘れません(嗤)。

那様斯様〈そんなこんな〉で兎にも角にも、本曲の冒頭から顕著な点は、Gのブルースにおけるフィナリス=G音から見立てた下主音は兎も角「ブルー五度」をも仄めかす「Gm7(♭5)」というハーフ・ディミニッシュから入るという物。Ⅰ度のコードがのっけから下主音相当の短七度音に加え5th音オルタレーションでハーフ・ディミニッシュなのでして、しかも冒頭から登場するハーフ・ディミニッシュを後続のスケール・ワイズ・ステップ進行していく経過和音がスムーズな為に異端さを如実に醸し出さない所がこの曲の「ツカミ」の最大の魅力なのではないでしょうか。

これらの進行過程に於て、ひとつの帰着感を得るのが3小節目にⅠ7となる「G7」ですが、4小節目から1拍分早めに「移勢」(シンコペーション)しているという点も見逃せない点であります。

扨て、「G7」というコードがⅠ7という解釈をする為には、少なくとも調性感(トーナリティー)を暗示するそれと共にⅤ度としては聴いてはならぬ感覚が同時に作用する様に耳にする必要があるでしょうが、先の「G7」を「Ⅴ度」と聴いてしまう方はおそらく居ないかと思います。但しこうした世界観の実際はモーダルな世界観のひとつの側面である事は謂うまでもありませんので、聴取者は少なくとも主音と属音の存在が確立している事が最低条件とする解釈が必要であるにも拘らず、其処は遉にブルースの解釈。のっけから属音がオルタレーションされようが臆面も無く調性を叛いて嘯きます(笑)。

こうした、音楽の強大な牽引力からも逆らって楽音を繰り広げようとする様はまるで、酔いどれ親父がブルースを慫慂してクダ巻いているかの様にすら思える訳でして(笑)、特にダニー・クーチという人は特にインプロヴァイズ時のフレーズというのは譜面に正確に表わす事が難しい程に拍節観を崩して奏する事が魅力のひとつでもあるギタリストと言えるでしょう。伊語で示すとすれば「Alla zoppa」という表記を与えても良いのかもしれません。

斯様に曲冒頭から属音を叛いて、主和音はオルタレーションされたブルー七・五度を纏った状況から開始される。これが前述のスケールワイズ・ステップ進行という順次下行を採り「Gm7(♭5)→F→Em→Dm→C」と進む訳ですが、「F→Em」と進行する際の「Em」の和音の5th音は正位音度たる [h] である必要が生ずる為、冒頭「Gm7(♭5)」の3rd音として導出された [b (英名:B♭)] は変応する事になる訳です。

冒頭の和音がハーフ・ディミニッシュの体を採らずに少なくともドミナント7thコード「G7」として開始されれば「Em」の時点で変応は起こらない訳ですが、こうした「変応」が生ずるという事は、局所的にはこの時点でモード・チェンジが起きているという訳です。余談ですが、対位法に於て変応が生じた時というのもその時点でモード・チェンジ状態ではある物の、その選択されたモードは一義的な物ではなく複調的状況である為、対位法での「複調のもつれ具合」というのはこうした局所的な状況での単一のモードを見るモード・チェンジよりも遥かに複雑です。

Aテーマを繰返し、7小節目ではベースのリーランド・スクラーがミュート奏法のフィンガード・ダウン・ピッキングの音符に注目せざるを得ませんが、冒頭から述べている様に、この曲の「1拍」は付点八分の歴時で捉える事が必要で、それが同時に示してくれる事は、16分音符×1つ分のパルスが恰も3連符のひとつ分のパルスの様に聞こえて来る事です。こうした「1拍」を「2連符」として欺く(謂わば巧妙なヘミオラ)拍節感を伴う時は自ずと付点16分の歴時が2連符感として示す事になるのです。ベースのこうしたミュートのダウン・ピッキングは譜面には現われていない物の「2連符」感を感じ取ってリズムに入らないといけない部分なのであります。

扨てBテーマは、本曲では最も特徴的である、ギターとベースがオクターヴ・ユニゾンと成っておりまして、ベースがメロディーに準則している以上、ハーモニーはクレイグ・ダーギーの役割が大きくなる訳です。Bテーマは「Ⅳ」度の和音から入るのでありますが、ダーギーはのっけから「Ⅳ6(on Ⅲ)」という風にして半音下の音を低域にて奏する事で基底の和音を存分に混濁させているのですが、多くの人はオクターヴ・ユニゾンの線や、曲の大局的な調性感に牽引される為、茲の「C6」というコードが半音下の「B(独名:H)」音のドローンで混濁させられている事にすら気付かないかもしれません。デモの方は原曲よりも微かに聴こえる程度に仕立ているので、原曲の方がドローンの存在を認識し易いと思います。とはいえ、そうした異端な音脈のドローンと雖もそれほどの自然なまでの毒気を忍ばせている所にあらためて瞠目させられてしまいます。

余談ですが音楽的な意味でのドローンとは、低域で保続低音として多くのケースでは主音や属音が奏鳴される類の物です。特殊なケースでは、交流電源の周波数がドローンとして、期待されるコンサートでの日常的な音律(=十二平均律)に干渉しない様に、敢えて、音律の体系からドローンが近傍値とならない様に微分音の方へ追いやる為にコンサート・ピッチの側を逆算した上で演奏するという状況もある位です。コンサート・ピッチが440Hzでの60Hzは [h]のスリークォーター・フラットであり、同じコンサート・ピッチでの50Hzはほぼ5単位六分音低い(全音下より1単位六分音高いとも言える)物であります。無論、大前提としてではありますが、交流電源由来のブーミーなノイズの環境下でドローンとしての聴取を回避せざるを得ない会場というのはよっぽどの事であるので先ずは遭遇しないとは思いますが(笑)、こうした側面にも似る、少々遠い音脈としてのドローン( fundamental bass=根音バスとして聴かされる筈のC音を根音に持つコードに対して転回位置で見た時の半音下にあるドローン)は、電源ノイズ由来のそれをも投影させる様な興味深い溷濁の効果があると思います。

またC6(on B)の後続和音が結果的に構成音を僅かに転位するだけのC7(13)である事を鑑みれば、先行和音のC6はその実、7th音の無いC7(13)の不完全和音の体であるという所もあらためて理解に及ぶ事でありましょう。そうしてC7(13)は更にC7(alt)としてオルタード・テンションを忍ばせている訳であります。強拍を叛いて弾いてもらいたい、とても重要な碎けたリズムです。

11小節目ではⅠ度に戻りますが、G7→G6というコード進行は御覧の通り構成音の一部が半音下行として「転位」している状況に過ぎません。しかし後続にあるG6の6th音は後続和音となる13小節目のB♭7(13)に対して限定上行進行を充たす状況になっており、G7→G6での動きのそれが、その先にGaugなどのクリシェ・ラインを類推させる類の物とは異なるそぶりを見せている事にも目を向けて欲しい所です。

15〜16小節目でのDm7(11)でのダニー・クーチのギター・パートでは敢えて六分音と四分音に相応する微分音記号を充てておりまして、それらの変化記号が意図する物は中立音程を意識したチョーキングという演奏の必要性を明示させているのでありますが、近傍の中立音程でも構わないのでその辺りはご理解下さい。

17小節目では、見馴れない「Em(♯11)」という表記が与えられております。♯11thは♭5thの異名同音なのだから、この和音は少なくとも「Em(♭5)」あるいは「Edim(トライアド)」であって良いのではないか!? と咎める方も居られるかと思います。少なくともA・イーグルフィールド・ハルの『近代和声の説明と応用』での和音諸例をご存知ない方は、こうした奇異な和音を是認する事は難しいかもしれません。然し乍ら私の回答としては、B音を忘却する事なく「Em上で♯11thを明示的にせよ」という意図を明確に表記している事なので、5th音を減じて「B♭」を得ようとするのは以ての外であり、B♮音を忘却する事なくA♯音を企図せよという事なのです。それは何故か。明確にダーギーが斯様に奏しているではありませんか。こうした特異な例は、ブルースだから単に半音階的溷濁を狙ったイレギュラーな和音ではなく、短和音上の♯11thという珍しい状況が生まれている好例のひとつだと理解する必要がある大変重要なシーンであります。

この様な特異なコードの捉え方で重要な事は、5th音と4th音に隣接する半音音程を聴取する経験を培う事なのですが、完全五度に隣接する増十一度音は勿論の事、減五度に隣接する完全四度などを挙げる事ができる特殊な例のひとつでもあり、そうした特異な和音の響きとやらはハーフ・ディミニッシュに長九度と完全十一度が付与されるコードからも聴取力が鍛えられる事でしょうし、ハーフ・ディミニッシュを母体にし乍らそうした高次な和声観を磨いた後に、♯11thを減五度として錯誤する事のない和声感覚を磨いてから、短和音上の♯11th(=完全五度との共栄共存)の姿を捉えられる様になるのが理想的であります。

研鑽を積む上でもジョン・パティトゥッチの1stソロ・アルバム収録の「The View」の冒頭イントロが終えた直後のテーマ部での「Em11(♭5)」などは良い練習になるのではないかと思います。「The View」での中盤のパティトゥッチのソロからは、「Em11(♭5)」での減五度に屈伏する事のない本位十一度=♮11thの活用は固より、このモチーフを増四度上方に移高して減八度→完全八度の増一度進行を挟み乍ら、背景の七度音に対して臆する事もなく減八度(es)→減七度(des)→短六度(c)という、極めて多彩なフレーズを聴く事も出来るので、その複調性を存分に感じ取る事も可能であるのでご参考まで。

18小節目でのC7/Gは、19小節目からの移勢でありまして、この5thベースという状況は、ベースがギターのメロディーをオクターヴ・ユニゾンする事で長い音価が分数コード状態となしている事を勘案した事で敢えて用いた表記です。ベースのそうした状況を和声的に求めようと企図するのであるのならば9〜10小節目でのC7(13)の出現時にも同様に5thベースの形を採っても良かろうに思うかもしれませんが、Bテーマ冒頭はⅣ度由来のコードでありつつもベースはその根音を奏していない状況でオクターヴ・ユニゾンでメロディーを奏している状況なので、Ⅳ度たる「着地点」を明確にする上で、ベースが奏するメロディーで根音が迷妄に陥る様な状況を避ける意図があって敢えて表記しなかったのです。ですがテーマの入りから着地点(少なくともトーナリティーのⅠ・Ⅴ・Ⅳ度であるべきである)を明確にした後は、それが大胆な遠隔調由来の和音へ飛ぶ様な状況でもなければ特段明示する必要はありませんし、腰を据えた所で今一度Ⅳ度由来の和音が登場した時、能々聴けば「Ⅳ/Ⅰ」の様にも聴こえる状況にもなるという意図で分数コードの表記を採った次第です。

分数コード。特に根音に対して5th音がベースを成している状況というのは、基のコード・キャラクターの彩りが根柢から変わるかの様な姿に変容する事は無い状況です。ある程度のキャラクター変容があるとすれば少なくとも不協和な音程で(長・短二度/長・短七度や三全音など)でベースと根音が対置される時でありましょう。ですので、そこまで分数の型に拘泥する必要も無いとはいえ、Ⅳ度由来のコードが生じた時の遠くの景色にⅠ度のトニックが見えるかの様な「追懐」を感じさせる世界観をコード表記から明示するメリットは大いにあるだろうという判断からこのようにしている訳です。

とはいえⅣ度を明示しようともC7/Gの後続はパラレル・モーションに等しいB7→A7(♭13)へと進むので、部分転調の様な色彩を見せます。何しろGのブルースたるフィナリス=Gから見れば、サブメディアントのドミナント7th化の後に長二度下行並進行でA7(♭13)となり、スーパートニックがドミナント7th化しているという状況になっているのですから、それまでの進行プロセスから見れば大胆なパラレル・モーションとして情景がガラリと変容する感じに聴こえると思います。

このパラレル・モーションでは実際に物理的にはコード表記される事の無い「内部プロセス」を持っているという風に解釈する事が可能です。C7/G→B7→A7(♭13)という進行を「Ⅳ7/Ⅰ→Ⅲ7→Ⅱ7(♭13)」と解釈した上で、物理的には無い内部プロセスとして「Ⅳ7/Ⅰ→Ⅲ7→♭Ⅲ7→Ⅱ7(♭13)」と解釈する事で、インプロヴァイズを執る際にはこうしたアプローチで挑む事が可能な訳です。単にドミナント7thコードが全音音程で隔てている様な状況だと、こうした内部プロセスという曲解を持ち来す事を難しくしかねない物ですが、柔軟に捉えていればこうしたプロセスを生むという風に解釈が可能なのです。

20小節目はCテーマとなります。先行和音であるA7(♭13)から三全音進行してE♭へ進行しているのですが、このE♭は部分転調と読むべきの「Ⅳ度」の和音と見做す必要があります。つまり、Ⅴ度を経由しない「Ⅳ→Ⅰ」進行の順次移高というプロセスであり「E♭→B♭」(→部分転調→)「F→C」という、2組の「Ⅳ→Ⅰ」上方五度進行を移高させて彩りを添えるといいますか、トーナリティに揺さぶりをかけている訳ですね。

そうして終止和音「G」に解決する迄の経過的変過和音にも態々コード表記を充てているのは、それらが決して看過出来ぬ物だからです。

23小節目4拍目最初の「G△7(♭5)/F」というのはベースがF♮を奏しているにも関わらず、ローズとギターではF♯とGで短九度を形成しているという、つまりメジャー7thコードの長七度音を存分に聴かせる類の物とは異なる短九度と短九度の重畳(F - F♯ - G)と言える状態でもあるという非常に奇異なカウンター・ノートで齎された和音ですが、耳にした所で汚く響く訳ではないのですね、コレが。

直後の4拍目最後の和音は「A7(omit 5)/F♯」という表記。F♯を根音とする3度堆積和音の型にすればよかろうに、と思われるかもしれません。然し乍ら、トップ・ノートを保続音として「短九度」を巧みに形成させる和音を鑑みると、ベースのF♯に対して短九度を採る様にして表記しつつ、上声部の和音の本体がトップ・ノートのG音に対して和音の響きの体として良好な音程構造を採っている様に記した方が良かろうという判断からこの様に表記している訳です。ボンクラな私が何一つ状況を勘案する事なく前後の見境なく見馴れぬ和音表記を施している訳ではないのです。そうしてⅠ度の「G」へ解決、と成るのです。

扨て、一連のこれらの進行に於て音組織から見たⅤ度に相応しいコードが現われなかった事に注目して下さい。その体があるとすれば、冒頭Aテーマにスケール・ワイズ・ステップ進行にて生ずる「Dm」を「Ⅴm」として見立てる事が可能ですが、この「Dm」に「Ⅴ」たる支配的な磁場を感じ取る人は少ないと思われます。

況してや、コード進行的にはDmの後続に「G7」が生じている訳で、平時ならツーファイヴなのですね(笑)。それでもそれが「Ⅱ→Ⅴ」という下方五度進行的な後続を期待させる進行には感じ取らない様に映るのは、冒頭がハーフ・ディミニッシュだった事で多くの予見を醸し出すであろう、近親的な他の調由来の解釈を妨げ乍ら成立させている事にも成功している訳です。

私はセクションをリアル・タイムでは耳にしていた訳ではありません。曲冒頭からハーフ・ディミニッシュで始まる曲は、スティーリー・ダンのアルバム『The Royal Scam(邦題:幻想の摩天楼)』収録の「The Fez(邦題:トルコ帽もないのに)」に多くの興味を惹き付けれた物で、この後に本曲に遭遇しているのであります。そうしてドナルド・フェイゲンのアルバム『The Nightfly』収録の「Maxine」のイントロが終った最初のAテーマのハーフ・ディミニッシュに遭遇する事になるというステップを踏んでいたのが私の経験です。

Ⅰの和音が早々とトーナリティーを暈滃し(Ⅴ度を叛く)、トニック、サブドミナント、ドミナントという機能の経由をなるべく回避してカデンツを形成させずに旋法的になり、和音の側は高次な色彩を求めてドミナント7thコードの類型を用いたりする状況をして、総ての長音階は下主音を取り込んでドミナント化してしまうのか!? とばかりに思ってしまう方もおられるかもしれませんが、これは「Key(調)」という長調・短調に大別される世界観とは別の、Keyよりも下位に在る「Tonality(調性)」を重視した聴き方なのであるのは明白です。こうした聴き方は決して旋法の世界が、上位にある「調」を屈伏させて地位が逆転したのではなく、調的磁場が働かぬ様に巧妙に調の世界を回避して旋法の世界観を相対的に強めた世界観である訳です。ブルースの世界観というのは調性の残り香を感じ取り乍ら旋法性を体得し易い世界観でもあるので、この様に取り上げた訳であります。

その過程に於ても卑近なコードとは異なる用例が「Same Old Same Old」に見られるのでこうして取り上げた訳です。

ブルースの誕生に於ては私のブログでもかねてからガンサー・シューラー(ガンサー・シュラーとも)著『初期のジャズ』を参考にして平行四度オルガヌムに伴うオルタレーションを挙げていたのでお判りの方も多いのではないかと思いますが、現今社会では小難しい事を考える暇〈いとま〉や事前知識がなくとも、世間一般に瀰漫するブルースの響きを引き合いに出せば、楽理面の難解さはある程度緩和してくれる事の助力となりましょう。こうした例を踏まえた上で、ドミナント感の稀釈された世界観はどこに向かうのか!? という事をテーマに次回以降語る事にします。

YouTubeでも譜例動画をアップしておりますが、当初はテンポ記載を間違っていたりしていたりと無駄な工数ばかり費やしてしまいましたが、今はもう改めておりますのでご容赦いただければ幸いです。

本曲はダニー・クーチ(コーチマー)の作曲でありまして、この曲にはマイケル・ブレッカーは参加しておりません。最大の特徴はキーをGとする処のブルース・メジャーという事。つまり、メジャー系統の色合いの強いブルースという事を意味しているので、譜例の調号は嬰種調号である嬰種記号1つの物を選択している訳です。シーンに依っては調号無しで済ませる事もあるかもしれません。そうした推察が及ぶ理由とのひとつとして挙げる事が出来るのが、調号無し=ハ長調の調域でのG音を中心音とするモードはミクソリディアン・モードという事になる為、ト長調に於て導音=F♯を下主音のF♮に嘯くブルース・メジャー系統であるならば、ト長調の上中音が適宜オルタレーションすれば(B♮/B♭)良いという状況でもあるので、都度変化記号を充てれば良いという解釈にて調号を敢えて与える事なく示そうとする人も無くはないであろうという事からの判断なのであります。

「Same Old Same Old」を語る前に……

茲でひとまずガンサー・シューラー(ガンサー・シュラーとも)に依るブルー・ノートの起源について今一度述べておこうかと思います。過去のブログでも語っている事なのですが非常に重要な事なので今一度語ります。尚、Gunther Shullerの発音をカタカナに置換する際、私のブログでは氏の著書が刊行されている法政大学出版局でのガンサー・シューラーという表記の方を使いますので、他のシーンでは「ガンサー・シュラー」という表記もある様ですが、国内刊行物という確固たる地位と実績に準えて「シューラー」の方を私は用いているのであります。というのも [ll-] という発音の場合、[bullet] などでも同様ですが、「ブレット」と発音するよりも「ブ・ゥレッ」という風に1つ目のLを弱めた感じで発音する方が断然あちらの発音に近い物でして、「Schuller」のそれもシュラーよりもシュッラーの方が近いでしょうし、シュ・ゥラーの方がより近くなる筈です。こうした側面を鑑みると矢張り法政大学出版局の「シューラー」の方が慮った表記になっているのは明らかです。独語読みさえすれば「ギュンター・シュッラー」に近くなるのでしょうし、ウムラウトが消えてアメリカ英語となった呼び方に近い方に倣った表記を私は選択したいと思う訳です。こんな事を言い出した日にはドヴォルザークなど、どんな表記を採ってもカタカナでは不可能だとは思いますが、少なくとも「シュラー」よりもマシかな、と思って私のブログでは「ガンサー・シューラー」と統一させていただきますのでご容赦願いたいと思います。

では、ガンサー・シューラーに依るブルー・ノートの起源について語っておきましょう。ブルージィーなそれは結果的に、長音階の第3・5・7音が低く採られる事で生ずる事に端を発している物です。第7音の導音が低めに採られるのは非常に深く首肯できる側面であると感じます。なぜなら、黒人の鋭敏な聴覚が上方倍音列をも強く意識していた事に疑いの余地はなく、自然倍音列が生ずる音を「属音」として聴く時、属音の力は増し、主音の位置は更に明確になり「調性」は確立される物です。然し乍ら、主音という単音を能々耳を澄ませばそれも同様に自然倍音列が生じているのでありまして、主音を「属音」として聴く様になる訳です。するとそのすり替えられた属音は下属調の属音へと立場が変わる為、倍音を強く意識する事で下方五度への因果関係が強まるという「五度の滝」という風に称されるそれと合致する訳です。

シューラーは、ブルー七度と三度は平行四度オルガヌムから生じた物だと分析した訳です。つまり、主旋律に対して「四度」で平行オルガヌムが生じるという事は、主声部がドを唄う時副声部はファを唄っている訳でして、主声部の長音階に対して常に完全四度を保っている訳なので下属調との併存という複調の状況が生ずる訳です。それが次の「1」の例となります。

とはいえ、下属調との併存状況ならば「ミ♭」は生じない筈です。ブルー三度は何所に在るんだ!? と疑う人もいると思います。シューラーは更に次の様に分析します。

主声部が「ド レ ミ ファ」と唄う時の「ファ」の時点で副声部は「シ♭」を唄っている。このオルタレーションを主声部が「ファ ソ ラ シ♭」と唄う時に、先行して副声部が唄っていた「シ♭」の音の余薫を拝戴して「ファ ソ ラ シ♭」と変応した音を準則して用いる。その際「シ♭」を唄われれば、副声部は完全四度を維持する為に「ミ→ミ♭」と採る事となり結果的に副声部は「ド レ ミ♭ ファ」と準則する事となるのであり、これらの状況からブルー七度と三度は生じたとしている訳です。それが次の「2」の例となります。

無論、この平行オルガヌムを際限なく究めて行けば、長調下中音はフラット・サブメディアント化し、同様に上主音はナポリタン(♭2)へとオルタレーションの道を辿った事でありましょう。少なくとも「短旋法」が生ずる因果関係のそれと、ブルースの起源というのはやはり能く出来ており、これらの相関関係も非常に熟慮されている物だとあらためて思います。

ブルー五度はどうして生まれたのか!? という事を今一度語っておく事にしましょう。これまでの譜例での相関関係をまとめたのが次の譜例となるのでお判りいただけるかと思います。

「1」の例を今一度確認してみると、主声部が「ド レ ミ ファ」という風に「ファ」の下属音=F音を唄う時に於ける副声部は平行四度オルガヌムを採る事によりブルー七度=B♭音を茲で生じている訳なので、この「1」のグループ内で楽音が「徘徊」している様な状況を仮定する(※ド・レ・ミ・ファだけで旋律が往来している状況)と、[d・g] という2音が生じている音程の間隙には本来ならば長音階で類推し得る正位位置(せいいいち)の [h] 音を介在する和音を見立てる事が可能となり、それが半音低位にオルタレーションされた [b] (=英名B♭)を介在させた「両義的」な和音を類推する事になるのであります。結果的にこれら両声部は「B♮とB♭」という両義的な世界観が備わる事を聴いた者は「学習」する事にもなる訳です。その両義的な和音というのは言うまでもない事ですが「G△」と「Gm」という長・短三和音という2種類のトライアドの両義的な和音を誕生させるという事を意味するのであります。つまり同主調での和音を両義的に見る事となり、同時に同位和音である事が確認できるのであります。

そして主声部が更に順次上行進行をと進めると「2」のグループの様になる訳ですが、主声部が「B♮」を唄おうとする時、先行の副声部が「B♭」を謳っていた事が「余薫」となり、主声部がそれに準える様にして「B♮」ではなく「B♭」を唄ってオクターヴ上の「ド」に着地するとします。副声部は平行四度オルガヌムを下方に随伴する事になるので、主声部が唄った「B♭」に対して平行四度を下方に採ると必然的に「E♭」が生ずる。これらがブルー七度・三度の誕生という事になるのです。

加えて、肝心のブルー五度というのは、「1」のグループ時に於て「学習」した和声的両義性の世界観と同様の事が、[b・es] の間隙に対して「G♮」と「G♭」を両義的に生ずる様にして「E♭」or「E♭m」を生ずる事になる。茲で登場する「E♭m」が包含する「G♭音」がブルー五度の誕生なのである、という風にシューラーは詳らかに縷述している訳であります。

これらのステップを踏んでブルー七・五・三度は生じた訳ですが、こうしたブルースの世界を視野に入れるとなると、ダイアトニック・コードは一義的な物ではなく「変過和音」という可変的な構成音を纏った和音を適宜用いる事が視野に入る訳です。そのようにして本来の長音階での正位位置の音とは別に、長音階の第3・5・7音がオルタレーションする音を和音構成音として用いて次の様に列挙すると、「Ⅰ」度の和音を見るだけでもその多様性はお判りになるかと思います。その多義的な可能性としては本来の長音階での四和音「C△7」とは別に、「C7」「Cm7」「Cm7(♭5)」という風に3種もの異なる和音のいずれかを用いる事ができる可能性を生じている状況がブルース特有の世界観とも言えるでしょう。同様に、長音階のブルー七・五・三度を和音構成音に取り込んでダイアトニック・コードを形成するとなると他の音度でも長音階でのダイアトニック・コードとは異なる趣きをあらためて確認する事ができるかと思います。これらの中でも瞠目すべき音度があります。それが「Ⅱ」と「Ⅳ」です。

このブルースでの「Ⅱ」度は長音階でのⅡ度上で生ずる四和音と何ら変わりはなく、オーセンティックな姿であると言えます。無論、ブルースの「Ⅱ」に於て9th音まで附与する事を企てると必然的に「E♭」音を加える事になり、結果的にはメディアント9th(中音の九度)を生ずる事になるので、Ⅱ度上の和音が上中音の九度と同様になってしまう事で、調域は全音下のそれと変わらぬ状況を生む事になる訳です。ある意味では「Cのブルース」というのはⅡ度上をメディアント9thとする事でスルリと「B♭」の調域への転調を示唆する事にもなる訳ですが、実際には「CとGmの複調性」を見ていると解釈した方が相応しい見立てになる事でありましょう。とはいえブルースのⅡ度上の和音を四和音として「Dm」で使う限りはそれが上主音の和音である訳で、短九度を附与させない限りは上中音上の和音としては響かないでしょうから、「CとGmの複調性」というのは意識する事なく、複調として併存している状況ではなく両者の異なる調性の音組織を巧みに使い分けている状況という風になる訳です。

ブルースのⅣ度に注目すべき点は、ドミナント7thコードという型が「Ⅳ度」で生ずる事です。これはメロディック・マイナー・モードのⅣ度と同様の事でもある訳です。かねてから私自身何度も語っている様に、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずるドミナント7thコードは行き場の無い閉塞したドミナント7thコードという事になり、ブルースのⅣ度上で同様の和音が生ずる事はメロディック・マイナー・モードの社会へスルリと姿を変える可能性もある訳です。その際、ブルースとしての「下主音」を堅持せずに第7音を下主音ではなく導音として使えばブルースの世界は容易にメロディック・マイナー・モードの姿へ変じる、という事でもあります。つまりは、「F7」にて単にFミクソリディアンを充てるならばブルースとしての「Ⅳ」を堅持し、「F7」が現われた事でそれまでのCのブルースとしての下主音=B♭音の余薫を維持せずにFリディアン・ドミナント7thスケールを充てれば、メロディック・マイナー・モードの姿へと変じるという事を意味しているのです。

Ⅱ度上の和音は三和音・四和音であるならば、ブルースという特殊な可動的な旋法性を伴う世界観に於いても原調の余薫を維持するオーセンティックな響きとして存在する事が可能であり、それと同時にⅣ度上ではドミナント7thコードを生ずる事でメロディック・マイナー・モードと近しくなるというそれらを私は瞠目すべき諸点としている訳であります。無論、他の音度でもブルーノートを取り込む事によってⅥ度でも多義的に和音を生ずる事になるのですが、長音階の第7音が下主音化する事で「♭Ⅶ」という状況が大前提となり「♭Ⅶ△7」を伴わせるのは、ドミナント・マイナーとしての機能を共有するというよりは、先のⅡ度上の和音をrelativeに代理の形を採るという風に解釈した方が良いかと思います。ブルースとしての「ドミナント」はあくまでもⅤ度上の和音とその三全音代理=♭Ⅱ7にとどめておきつつ、他の音度で生ずるドミナント7thコードの類型にドミナントの主軸が局所的な転調として聴こえる様になってしまっては原調の残り香よりも局所的な転調感が優先する響きとなるので、原調の残り香は消え唐突な転調観を楽しむ方の音楽、寧ろジャズの方を向く様にもなるので、こうした差異感を感じ取り乍ら、原調を準えるのか、それとも局所的な転調感を出すのか!? という事で音楽的な世界感が変化するという事も肝に銘じておく必要があるでしょう。とりわけ重要な事は、ドミナント7thコードというⅤ度以外の音度で生ずるそれに易々と情緒を掠め取られてしまう様ならば、それは局所的な転調感の側の世界感を許す事になってしまっている証でもあるという事を念頭に置いてもらいたいと思います。

ブルースというのはブルース・メジャー/ブルース・マイナーという世界観がある様に、曲想がメジャー系の薫りが強い物が存在したり他方、マイナー系の薫りを強く響かせる物があります。調判定として「どちらがより近いか!?」という事で判別される訳ですが、厳密に言えばブルースとは「調(Key)」ではなく、Keyの下位となる調性(Tonality)を仄めかして同主調である長旋法/短旋法を両義的に且つ可変的なオルタレーションを纏わせて奏する多義的な旋法であります。とはいえ、和声体系が整備される以前は長調や短調とてミクソリディアが実質的な長調であったり、ドリアが実質的な短調という地位にあった物でもありまして、それこそ12、3世紀頃では長音階として下主音ではなく導音をしっかりと用いる国は英国だったと伝え聞く実際だったのですから、長調/短調も時代に依ってはその地位は揺らいで来た変遷を辿っている訳ではあります。音楽で最も歴史的に古い楽音操作の技法は「導音の活用」だった訳でして、適宜可変的に導音を採られるけれども楽譜にはそれが表れてはいない実際であるムシカ・フィクタのひとつの側面をあらためて垣間見る事が出来る訳です。

ジャズの場合、「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」進行に於て各音度をドミナント7th化する事で各和音の第3音が半音高くオルタレーションを採る事で「上行導音」という状況が生じます。初歩的且つ卑近であるこうした単純なオルタレーションが「上行導音」として身に付き易い操作であるが故に、卑近な所で満足してしまう似非な者は、変化音を総じて「上行導音」に依って生じた物だと信じて已まず、先のシューラーのブルー五度の誕生メカニズムは全く識らぬまま、ツーファイヴ進行での「Ⅱ7」という導音欲求に依って生じた物だと捉えてしまう愚かな人が非常に多いのが実際です。

「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」のⅠまでの過程の進行での各和音がトライトーン・サブスティテューションをする場合は「Ⅲ7→♭Ⅲ7→Ⅱ7→♭Ⅱ7→Ⅰ」と変容します。その進行の過程にある各ドミナント7thコードの第3音が下行導音および第7音が上行導音を採るという風にして進行する実状をざっくりと理解してしまっている人は少なくありません。

通常のツーファイヴ進行である「下方五度進行」に於ける属七の第3・7音が後続音へ進行する動きと全く逆行しているにも拘らず、この「等方性」の動きを意外な程に看過してしまう人が少ないという意味です。このような側面は概して和声的習熟を積むに当たっては遠い脈絡となる位置付けにもなるためか、上行導音が下行導音に置換されるという重要な局面をまるっきり視野に入れずに己の未熟な音楽観を規準にして補足説明の薄弱なジャズ/ポピュラー音楽に謬見を当て嵌めてしまうという愚考が生じかねないので注意が必要なのです。

況してや「下方五度進行」を習得する過程に於ても、自身が「七(なな)の和音に於ける七(しち)度音」という和声感覚を磨いていない為、下方五度進行に於けるドミナント7thコードの第7度音が下行導音として働いている状況すらも判断出来ない訳です。

更には、いざ下行導音の側面が強く働く局面に遭遇すると途端に、自身の磨かれぬ音楽観とマッチする音楽的根拠に凭れ掛かる事の出来る状況とは全く異なる埒外の世界観でもある為か自身の脆弱な音楽観が後押しをしてくれるフィールドでしか音楽を分析しようとはしないという愚かさが加わり、己の説得力の実を示す事の出来る所だけ声や行動を慫慂して自身が恰も音楽を熟知しているかの様に振る舞い謬見をネットやSNSで臆面も無く晒す様になるのであります。

確かに、手の届き易い側面というのは理解も容易いですし、その分かりやすさ故に説得力があるかの様に映ってしまう物です。判り易さだけで善し悪しを判断してしまうのであるのなら、何も小難しいジャズ方面を学ぶ必要はないだろう、と私はそんな莫迦共に問うてみたいです(嗤)。少しは骨を折れよ、と容喙したい所です。

扨て、先の平行四度オルガヌムの例というのは主声部の下方に在る副声部のそれらの音程は「完全五度ではないか!?」と指摘したくなる方がおられるかもしれませんが、主声部がトニック感を持ちつつC音から上行で順次進行を採っているにも拘らず副声部が「F音」を唄うという事が平行オルガヌムのそれは平行五度ではなく平行四度であるという事もお判りいただければ、と思います。副声部に調的な主軸があるのでしたら、楽譜そのものに変更が無くともそれは平行五度でありましょうが、今回の平行四度オルガヌムの例の場合は矢張り異なる訳です。これは抑もシューラーの例に倣っている物だという事もお忘れなく。

では、副声部はなにゆえトニック感を強く示す状況下で於いても主声部が「ド」の時に「ファ」を唄うのか!? という事に溜飲を下げかねる人がどうしても居るかもしれません。それは「倍音」の関与が大きく影響しているからです。黒人の鋭敏な耳が楽音の倍音を強く意識するという事です。

例えば、倍音を強く意識する事なく単声部で「ドレミファソラシド」と唄う時、これをハ長調と感ずる事に何ら問題はありません。では、そのフレーズの主音である「ド」を単音の状態で異度へ進行せずに伸ばしていた場合、鋭敏な耳を持つ人はこの「ド」の音に対して上方倍音列を聴き取ります。するとその上方倍音列は次の様に聴かれる為、ハ長調での主音であった「C」音をヘ長調(Key=F)の属音として聴く事になります。

この様に、下属調の方である側の五度音程関係を逃げ水の様に追って行くのは倍音列の働きに依る物であります。ジャック・シャイエはこれを「五度の滝」と称しておりまして、副次ドミナントに見られる上行導音の働きを強く示す和声的な可動的変化と逆行する物が本来ならば自然の摂理であると謂われる物なのです。

処がジャズ/ポピュラー音楽体系では、こういう側面を知らずして多くの人々がアクセスしやすい「Ⅱ→Ⅴ進行という下方五度進行に伴う属七和音への可動的変化に依る上行導音の作用」の側面を属調方面の関連性として短絡的に受け止めてしまう謬見が蔓延っている為茲で誤解が生ずる訳です。

この様な背景からも、リディアン・クロマティック・コンセプトというのは「臆面も無く属調の側を邁進しただけの遣り方」に過ぎないのでありまして、字義からは属調方面の五度の連関は「positiveward」「authentic」であっても、真の自然の摂理の側は下属調側の連関となる「negativeward」「plagal」の方なのであります。

何故かと言うと我々は中心音を採った時、そこから属音の位置に在る音を見付けるのでありまして、属音から生ずる自然倍音列に対してその示唆される音組織(=全音階=ダイアトニック)と合致するという事実を更に見付けるのであります。これにて「調性」という免許皆伝を自然界から得る訳であります。

ハ長調での「ドレミファソラシ」の各音にも等しく上方倍音列が生ずるのですが、各音から生ずる上方倍音列は至極当然ではありますがハ長調の音組織から外れた埒外となる音が含まれる事になります。ですので、ドの音を基音とする上方倍音列はその全音階組織とは異なる並びを生じますが、「ソ」の属音の時には最も合致する訳です。平行短調のAmの時の属音は「ミ」のE音である訳ですが、短調として強く働かせる為に「導音欲求=Leittonbedürfnis」を働かせてG音をG♯音へと可変的に上げてドミナントの地位をより強固にしようと企図した結果であります。

とはいえ「導音」の歴史はかなり旧く、和声体系が構築される1000年以上も前から導入されていた可動的変化の所作です。こうした導音への変化を起こす事から導音に変化しない下主音の側の「自然短音階」の姿を根源と見てしまう「謬見」というのは西洋音楽界隈でも実際にあったりします。短調とは上行形にて音階の第6音を経由してからでないと導音には進めなかった訳です。無論、第6音の出現に依って第7音が必ずしも導音になる必要はなく下主音という状況もあった事でしょう。

固より短調での属七の七度音というのは半音の下行導音とは成らずに、スケールワイズ・ステップに順次下行進行を採る訳です。殆どのケースで「導音」とは半音音程を意味しますが、狭義では導音は必ずしも半音音程ではありません。但し、短調での属七の7th音が下行導音ではないという事がその後の短調の多様な世界観を示す事にも繋がる訳ですが、短調というのは色んな意味で音楽を多様に変化させ、時にドラスティックに悲壮感を演出する事もあれば、調性を拡大する状況に助力する事になったりと、ひいては調性格(「Key=長調・短調」の調性格)の暈滃にも一役買っている側面もあります。

抑も属七和音の変遷に於て、根音省略形が多用され軈ては減七が多用される事になったという事を鑑みつつこうした短調の世界が調性の拡大に貢献した事については近い内に別の機会で詳述する事になると思いますが、短調の多様性が調性の拡大に一役買ったという風に頭の片隅に置いていただければこれ幸いです。

尤も、ビートルズに於けるジョン・レノンはいつしか属調へスルリと転調してしまう様な先行と後続のメリハリの少ない両義的な転調を特徴としております。旋律や和音に調判定を確定するべく音が無い様な状況では五度の調域の両義性を見る事になりまして、西洋音楽界隈ではシャルパンティエを例に挙げたりする事もある位です。

ブルースの多義的な性格には、多くの旋法の特性音を纏って長旋法と短旋法の性格を醸し出している物であるという事があらためてお判りになるかと思います。そのブルース社会という物に「複調性」という解釈で見渡す事も可能ではある訳です。

但し、ひとたびブルースを「調的(Key=長調・短調)」に解釈しようとして確定させる事を急いてしまうと、少なくともⅠ・Ⅳ・Ⅴ・♭Ⅶ度に在る音の何れかに「中心音」(フィナリス)という重心で見た途端に、他の副次的なフィナリスは異度に併存している状況にあるので、調的という意味で一義的な解釈はできません。Cのブルース・メジャーを奏する場合、Cミクソリディアン風でも在り乍らもE♭音やG♭(またはF♯)音を奏する事もあるでしょう。

Cミクソリディアンの元来のトニックはF音である訳ですから、F音をトニックとして聴かせない様にモーダルに演出するのがCミクソリディアンでのC音をフィナリスと採る振る舞いではありますが、前述の通りCミクソリディアンを基準としたブルージィーな世界観を演出する際、Cミクソリディアンでの「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ・♭Ⅶ」度のいずれかをフィナリスとした時、他の音度をフィナリスとする多義的な性格を実際には見せて来る、という事を言いたいのです。とはいえフィナリスがコロコロ変わるかの様にブルースの世界を演じないのは、元々の「調」(Key)にて演出される筈の主音としての残り香を強く演出しているが故にカメレオン的に音世界が変化する様に聞こえない訳であって、内部プロセス的に見れば結構フィナリスと採るべくモードの中心は変わっている物なのです。

Cのブルース・マイナーでCm9というトニック・マイナー上で和音外音となる♭5th音を辷り込ませつつ、後続にはA♭7という風に、そのA♭7の7th音は原調の属音=G音を棄却する状況という部分転調と見立てなくてはならない状況。こういう状況に於ても原調を感じ取れというのは詭弁にも程があります。原調の完全音程の地位を無くしているのですからその時点で「調」という強い性格は消え、他の調へ実際には転じているという解釈を採らなくてはなりません。ブルースというのは内在的にはこうした複雑なプロセスが横行している物です。

ブルースの実際は、局所的に他の旋法の薫りに依存しつつ移旋を伴わせ、その移旋に伴う音組織で形成されるダイアトニック・コードが予定調和とする世界観であります。「キーはAのブルースで!」という風に演奏を始めて出来てしまうブルースではありますが実はその過程を分析すると、多くの「音楽的方便」を伴わせているのであります。ブルースの実態というのはそれこそ、特定の「強い」音楽的な磁場を齎す中心音に「キー」を充てる物の、調的な世界でそれを「原調」と判断するのは楽理的な側面から判断すると却って解釈を難しくさせてしまうので注意が必要なのです。

ブルースやジャズに対して「原調」という、調的な概念に固執する解釈をしてしまうのが何故危険なのかというと、先述した様に原調の主音や属音の位置を無くしてしまうからです。

再度例示する事になって申し訳ありませんが、Ⅰ度の和音の後にフラット・サブメディアント(=♭Ⅵ)を根音とするドミナント7thコードが出て来た場合、この「♭Ⅵ7」コードの7th音は「原調」から見れば「♭Ⅴ」の位置の音であるので、属音の位置が易々と無くなってしまう体系にて「原調」に固執する考えというのは甚だ莫迦げている解釈なのであります。無論、その後原調の「Ⅰ」に戻って来て、過程のノン・ダイアトニックなコードの響きが良い意味で粉飾となって耳に届く事はあれど、属音が叛かれている状況にて「調性」を判断しようとしている事が抑も誤りなのです。

基本的に、ブルースという音楽は、長調 or 短調という原調の主音に強く依存している物ではあるものの、主音以外の予見の甚だしい音に対しては半音階的オルタレーションの変位で以て粉飾される世界観が顕著であり、その上でジャズにも似た生硬な和音の響きを伴う事もあります。ジャズの和音のそれが、主音や属音に対して生硬な響きを伴わせる為に隣接する音度である6度や7度が附与されたという歴史を踏まえれば、ブルースでの和声的な粉飾で登場する和音というのも、機能和声社会とは異なる世界観を伴わせる物に遭遇する事は決して珍しくはないでしょう。

例を挙げれば和音の上音、つまり根音ではない上声部(※多くの場合はトップ・ノート)というのが次の様な「C△7→C△7aug→C△7(9、13)」という風に変位音を纏って進行する事もあれば、トニックからの後続和音はどんな和音にも自由に進行出来るという特性に肖りクリシェ・ラインのそれが6th音と成す事もあれば、その6th音が更に後続の和音に対して上行限定進行しないという例も遭遇する事でしょう(※こうした例はブルースの世界に限った事ではありませんが)。そうした特殊な振る舞いは機能和声での行儀の良い振る舞いとは趣を異にする、いわばトニックの余薫とそれに伴うクリシェ・ラインの「強行」というそれが加味されて生じている状況です。例えば「C7→C6→Caug→C6」という1まとめのセットを延々繰り返す用な状況なども挙げる事が出来ましょう。

いずれ近い内に別の機会で「短調」の多義性を語る時があると思うのでそこでもあらためて語るつもりですが、本位十一度を包含する属十一の和音が特に短調に於て多様な世界観を生んだという事はその時の為にも念頭に置いてもらいたい事です。

本位十一度音を有するドミナント11thコードというのは、属和音から見た主音を包含しているという状況です。本来なら「Ⅴ7→Ⅰ」という進行の後続和音で生ずる主音を早々と先取りしている様な状況であります。換言すれば、ドミナントの遥か向こうに見えるサブドミナントの姿でもある訳です。結果的にそれはドミナントの稀釈化を生じ、更には属十一の和音が転回する事に依って根音が上音として扱われる事で属十一の和音は「サブドミナントの遥か向こうにあるドミナント」という風にも響く様になります。

短調のⅡ度上の七の和音は平行長調のⅦ度上で現われる和音と構成音は同じではあるのですが、平行長調の「Ⅶm7(♭5)」は平行長調の属音省略型と同等の理解にて「短調のⅡ度は同じくそのrelativeにある「♭Ⅶ」省略型」と判断してしまうのは誤りなのであります。これはいずれ、パラレル・コードやヴァリアント・コードという重要な事を語る時に縷述する件でありますが、短調で生ずる「Ⅳm6」での6th音が単に短調のⅡ度音であるというのが旧来からの短調の仕来りなのであります。長調と短調では代理和音の見立て方が抑も違うので、長調の流儀を適用できない訳です。これらについては別の機会で詳しく語ります。

扨て、前述の短調でのⅣ度上で生ずる「Ⅳm6」という和音は、短調のⅤ度上から見た時の「遠くに聳える和音の断片」として捉えられていたのであり、しかも短調のⅣ度上に生ずる和音というのは他にも多くの「粉飾」を施されて変形していって多様な世界観を演出して来たという歴史がある物なのです。

ドミナントの和音の機能が結果的に稀釈して行くのは、本位十一度音の到来に依って機能的な両義性(ドミナントとサブドミナント)を生じたからであるのです。それと併行して、サブドミナントの遥か向こうにあるドミナントという「叛き方」の側が易々とは後続への進行方向との暗示とはならずに、遥か彼方の灯台の明かりを目指している様な捉え方をする様にもなっていたというのが歴史なのです。ですから短調に於て主音を明示し乍ら背景のコードで「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」という風にドミナントの側を遠方に追いやると、実に暗喩めいた多義的な響きとして耳に届くのであります。

ブルースの世界観というのは、それがブルース・メジャーであろうとも殆どのケースでは下主音を伴わせて「短旋法」のそぶりを纏って長・短の両義的な薫りを纏わせている物でして、同主調の薫りづけを用いているのは確かなのです。それが徹頭徹尾同主調の脈を使っていないだけの話です。色々な旋法をよろめき歩く様な物とも形容できるかもしれません。

今回こうして、短調のⅣ度上に生ずる和音の歴史や、短調の「Ⅳm6」への理解、メジャー6thコードの6th音が限定上行進行しない状況などを説明しましたが、属和音上に生ずる6th音というのはブルース誕生の歴史に於ては先述の通り、和音構成音である5th音を生硬にする為に附与された物だったのです。これこそが実は「ドミナントの向こうにあるサブドミナントの仄かな薫り」という風になり、その様な「ドミナントの向こうのサブドミナント感」を耳にする事で、6th音は13thと同義となり、5th音から三度音程を13thまで堆積させた和音を材料としてジャズは活用する様になった訳です。G11やG13というコードが在ったとしましょう。G7の遥か彼方にはDmやF△或いはDm7/F△7を併存させている様に映る筈です。これがドミナントの向こうにある他の機能の和音の正体であります。

機能和声社会ではドミナント7thコードを除けば、全音階的に上方/下方三度にある、構成音を代理し合う音度上の和音の片方の三度の側は別の機能を持ちます。これは前述の様に、パラレル・コードやヴァリアント・コードを説明する時に語る事なので、念頭に置いていただければ幸いです。

扨て、ノン・ダイアトニック・コードとして6thコードが出現する音楽的な「整合性」というのは概して部分転調を起こしている過程にある和音と見なせる物で、6th音たる「特徴的」な使い方(=5th音に対して生硬な響きにしている)である以上、それは限定上行進行を必然的にする為に生じたと言えるでしょう。「生硬な響き」にしているというのは「二度音程」が作られている状況に等しいので、「ソ」「ラ」という風な2音が有った場合、高位の音「ラ」が後続へ「ソ」や「ソ♯」に下行してしまうとは何とも変な状況だと思弁的乍らも感じ取る事が出来ませんでしょうか!?

6thコードの6th音が内声にある状況というのもジャズ/ポピュラー音楽では容易く想起できます。鍵盤楽器よりもギターのヴォイシングの方が、6thコードを取扱い際に、6th音がトップ・ノートに在るべきなどと考えているギタリストは先ず一人も居ない事でありましょう(笑)。6th音が内声にあろうとも、それが上行をしている時の振る舞いは、同義音程和音(=構成音が同じ乍らも別の和音種としても見る事が可能な和音)のマイナー7thのそれとは矢張り異なるという事も何れ例示する事になります。今回は、6thコードの振る舞いや、6thコードでの限定上行進行をしない特殊な状況という物を念頭に置いていただければ助かります。

「Same Old Same Old」解説本題

漸く「Same Old Same Old」の楽曲解説となります。本曲の拍子構造はシャッフル表記としてではなく6/8拍子(ハチロク)表記とさせていただきました。その方がより細かな休符の採り方や、ひいては譜例には示していない原曲中盤以降のクレイグ・ダーギーに依るイナタいローズの4連符を交えたソロ演奏などを俯瞰すると、ルーズなシャッフル感よりも精緻なハチロクでの拍子構造が生む呼吸感と相俟って最もマッチするのではなかろうかという私の考えからこうした拍子構造にしております。そういう事でテンポ指定は付点四分音符=54という風になります。

尚、ハチロクという拍子はその最小パルスこそ八分音符×6つある訳で「6拍子」ではあるのですが、この「均等拍子」体系に括られる体系は、「大局的に2の拍子で採る拍子」として旧来より体系化されている物で、2拍子系統として取扱う事が前提となっております。ですので音符は付点四分音符×2という風に、加えて休符は付点四分休符×2というメトリック構造(入れ子)として表記するのが慣例となっているのです。そうした前提を理解していただいた上、ハチロクの「1拍子」というのは、八分音符×1つのパルスの事を指すのではなく、付点四分の歴時を1拍とカウントするのでご注意下さい。

その上で、ハチロク上での「1拍」=付点四分の歴時を本曲の大局的な「2拍」としても表記する様にもしております。つまるところ付点八分の歴時が本曲の1拍、という風に見ていただければ幸いです。こうした表記はジェントル・ジャイアントの「Design」や、UKの「Presto Vivace」での付点八分5連符が現われる箇所では必要となる付点音符の歴時なのですが、本曲の終止部(原曲の)における各拍を均して、本来のハチロクの拍節感をメゾスタッカート気味に奏するそれを聴いていただければ、なぜ各拍を付点八分の歴時で示すのかという意図があらためてお判りいただけるかと思います。

私が茲まで冒頭からの拍節構造を詳らかに語った理由は、譜例冒頭は付点四分休符1拍が示されており、2拍目からリピート記号を括っているというややもすると特殊な状況を表わしております。然し乍ら原曲はドラムのキックが冒頭で鳴らされているので、この辺りは注意していただきたいと思います。ドラム譜を割愛しているが故に原曲の拍子構造に準則すると、他のパートは冒頭から休符を採らざるを得ないのでありまして、原曲の実際は決してゲネラルパウゼではないのであります(笑)。

一番最初に本曲の譜例動画アップロードをした時は、テンポ部分の誤記もあった為にアップロードをし直したという訳でもあります。なにせ付点四分音符ではなく、唯の四分音符=108などとやってしまっておりましたので、これは幾らなんでも不味いだろうという事でリテイクとした訳でした。無駄な作業工数を重ねる事だけはヘッポコ左近治は決して忘れません(嗤)。

那様斯様〈そんなこんな〉で兎にも角にも、本曲の冒頭から顕著な点は、Gのブルースにおけるフィナリス=G音から見立てた下主音は兎も角「ブルー五度」をも仄めかす「Gm7(♭5)」というハーフ・ディミニッシュから入るという物。Ⅰ度のコードがのっけから下主音相当の短七度音に加え5th音オルタレーションでハーフ・ディミニッシュなのでして、しかも冒頭から登場するハーフ・ディミニッシュを後続のスケール・ワイズ・ステップ進行していく経過和音がスムーズな為に異端さを如実に醸し出さない所がこの曲の「ツカミ」の最大の魅力なのではないでしょうか。

これらの進行過程に於て、ひとつの帰着感を得るのが3小節目にⅠ7となる「G7」ですが、4小節目から1拍分早めに「移勢」(シンコペーション)しているという点も見逃せない点であります。

扨て、「G7」というコードがⅠ7という解釈をする為には、少なくとも調性感(トーナリティー)を暗示するそれと共にⅤ度としては聴いてはならぬ感覚が同時に作用する様に耳にする必要があるでしょうが、先の「G7」を「Ⅴ度」と聴いてしまう方はおそらく居ないかと思います。但しこうした世界観の実際はモーダルな世界観のひとつの側面である事は謂うまでもありませんので、聴取者は少なくとも主音と属音の存在が確立している事が最低条件とする解釈が必要であるにも拘らず、其処は遉にブルースの解釈。のっけから属音がオルタレーションされようが臆面も無く調性を叛いて嘯きます(笑)。

こうした、音楽の強大な牽引力からも逆らって楽音を繰り広げようとする様はまるで、酔いどれ親父がブルースを慫慂してクダ巻いているかの様にすら思える訳でして(笑)、特にダニー・クーチという人は特にインプロヴァイズ時のフレーズというのは譜面に正確に表わす事が難しい程に拍節観を崩して奏する事が魅力のひとつでもあるギタリストと言えるでしょう。伊語で示すとすれば「Alla zoppa」という表記を与えても良いのかもしれません。

斯様に曲冒頭から属音を叛いて、主和音はオルタレーションされたブルー七・五度を纏った状況から開始される。これが前述のスケールワイズ・ステップ進行という順次下行を採り「Gm7(♭5)→F→Em→Dm→C」と進む訳ですが、「F→Em」と進行する際の「Em」の和音の5th音は正位音度たる [h] である必要が生ずる為、冒頭「Gm7(♭5)」の3rd音として導出された [b (英名:B♭)] は変応する事になる訳です。

冒頭の和音がハーフ・ディミニッシュの体を採らずに少なくともドミナント7thコード「G7」として開始されれば「Em」の時点で変応は起こらない訳ですが、こうした「変応」が生ずるという事は、局所的にはこの時点でモード・チェンジが起きているという訳です。余談ですが、対位法に於て変応が生じた時というのもその時点でモード・チェンジ状態ではある物の、その選択されたモードは一義的な物ではなく複調的状況である為、対位法での「複調のもつれ具合」というのはこうした局所的な状況での単一のモードを見るモード・チェンジよりも遥かに複雑です。

Aテーマを繰返し、7小節目ではベースのリーランド・スクラーがミュート奏法のフィンガード・ダウン・ピッキングの音符に注目せざるを得ませんが、冒頭から述べている様に、この曲の「1拍」は付点八分の歴時で捉える事が必要で、それが同時に示してくれる事は、16分音符×1つ分のパルスが恰も3連符のひとつ分のパルスの様に聞こえて来る事です。こうした「1拍」を「2連符」として欺く(謂わば巧妙なヘミオラ)拍節感を伴う時は自ずと付点16分の歴時が2連符感として示す事になるのです。ベースのこうしたミュートのダウン・ピッキングは譜面には現われていない物の「2連符」感を感じ取ってリズムに入らないといけない部分なのであります。

扨てBテーマは、本曲では最も特徴的である、ギターとベースがオクターヴ・ユニゾンと成っておりまして、ベースがメロディーに準則している以上、ハーモニーはクレイグ・ダーギーの役割が大きくなる訳です。Bテーマは「Ⅳ」度の和音から入るのでありますが、ダーギーはのっけから「Ⅳ6(on Ⅲ)」という風にして半音下の音を低域にて奏する事で基底の和音を存分に混濁させているのですが、多くの人はオクターヴ・ユニゾンの線や、曲の大局的な調性感に牽引される為、茲の「C6」というコードが半音下の「B(独名:H)」音のドローンで混濁させられている事にすら気付かないかもしれません。デモの方は原曲よりも微かに聴こえる程度に仕立ているので、原曲の方がドローンの存在を認識し易いと思います。とはいえ、そうした異端な音脈のドローンと雖もそれほどの自然なまでの毒気を忍ばせている所にあらためて瞠目させられてしまいます。

余談ですが音楽的な意味でのドローンとは、低域で保続低音として多くのケースでは主音や属音が奏鳴される類の物です。特殊なケースでは、交流電源の周波数がドローンとして、期待されるコンサートでの日常的な音律(=十二平均律)に干渉しない様に、敢えて、音律の体系からドローンが近傍値とならない様に微分音の方へ追いやる為にコンサート・ピッチの側を逆算した上で演奏するという状況もある位です。コンサート・ピッチが440Hzでの60Hzは [h]のスリークォーター・フラットであり、同じコンサート・ピッチでの50Hzはほぼ5単位六分音低い(全音下より1単位六分音高いとも言える)物であります。無論、大前提としてではありますが、交流電源由来のブーミーなノイズの環境下でドローンとしての聴取を回避せざるを得ない会場というのはよっぽどの事であるので先ずは遭遇しないとは思いますが(笑)、こうした側面にも似る、少々遠い音脈としてのドローン( fundamental bass=根音バスとして聴かされる筈のC音を根音に持つコードに対して転回位置で見た時の半音下にあるドローン)は、電源ノイズ由来のそれをも投影させる様な興味深い溷濁の効果があると思います。

またC6(on B)の後続和音が結果的に構成音を僅かに転位するだけのC7(13)である事を鑑みれば、先行和音のC6はその実、7th音の無いC7(13)の不完全和音の体であるという所もあらためて理解に及ぶ事でありましょう。そうしてC7(13)は更にC7(alt)としてオルタード・テンションを忍ばせている訳であります。強拍を叛いて弾いてもらいたい、とても重要な碎けたリズムです。

11小節目ではⅠ度に戻りますが、G7→G6というコード進行は御覧の通り構成音の一部が半音下行として「転位」している状況に過ぎません。しかし後続にあるG6の6th音は後続和音となる13小節目のB♭7(13)に対して限定上行進行を充たす状況になっており、G7→G6での動きのそれが、その先にGaugなどのクリシェ・ラインを類推させる類の物とは異なるそぶりを見せている事にも目を向けて欲しい所です。

15〜16小節目でのDm7(11)でのダニー・クーチのギター・パートでは敢えて六分音と四分音に相応する微分音記号を充てておりまして、それらの変化記号が意図する物は中立音程を意識したチョーキングという演奏の必要性を明示させているのでありますが、近傍の中立音程でも構わないのでその辺りはご理解下さい。

17小節目では、見馴れない「Em(♯11)」という表記が与えられております。♯11thは♭5thの異名同音なのだから、この和音は少なくとも「Em(♭5)」あるいは「Edim(トライアド)」であって良いのではないか!? と咎める方も居られるかと思います。少なくともA・イーグルフィールド・ハルの『近代和声の説明と応用』での和音諸例をご存知ない方は、こうした奇異な和音を是認する事は難しいかもしれません。然し乍ら私の回答としては、B音を忘却する事なく「Em上で♯11thを明示的にせよ」という意図を明確に表記している事なので、5th音を減じて「B♭」を得ようとするのは以ての外であり、B♮音を忘却する事なくA♯音を企図せよという事なのです。それは何故か。明確にダーギーが斯様に奏しているではありませんか。こうした特異な例は、ブルースだから単に半音階的溷濁を狙ったイレギュラーな和音ではなく、短和音上の♯11thという珍しい状況が生まれている好例のひとつだと理解する必要がある大変重要なシーンであります。

この様な特異なコードの捉え方で重要な事は、5th音と4th音に隣接する半音音程を聴取する経験を培う事なのですが、完全五度に隣接する増十一度音は勿論の事、減五度に隣接する完全四度などを挙げる事ができる特殊な例のひとつでもあり、そうした特異な和音の響きとやらはハーフ・ディミニッシュに長九度と完全十一度が付与されるコードからも聴取力が鍛えられる事でしょうし、ハーフ・ディミニッシュを母体にし乍らそうした高次な和声観を磨いた後に、♯11thを減五度として錯誤する事のない和声感覚を磨いてから、短和音上の♯11th(=完全五度との共栄共存)の姿を捉えられる様になるのが理想的であります。

研鑽を積む上でもジョン・パティトゥッチの1stソロ・アルバム収録の「The View」の冒頭イントロが終えた直後のテーマ部での「Em11(♭5)」などは良い練習になるのではないかと思います。「The View」での中盤のパティトゥッチのソロからは、「Em11(♭5)」での減五度に屈伏する事のない本位十一度=♮11thの活用は固より、このモチーフを増四度上方に移高して減八度→完全八度の増一度進行を挟み乍ら、背景の七度音に対して臆する事もなく減八度(es)→減七度(des)→短六度(c)という、極めて多彩なフレーズを聴く事も出来るので、その複調性を存分に感じ取る事も可能であるのでご参考まで。

18小節目でのC7/Gは、19小節目からの移勢でありまして、この5thベースという状況は、ベースがギターのメロディーをオクターヴ・ユニゾンする事で長い音価が分数コード状態となしている事を勘案した事で敢えて用いた表記です。ベースのそうした状況を和声的に求めようと企図するのであるのならば9〜10小節目でのC7(13)の出現時にも同様に5thベースの形を採っても良かろうに思うかもしれませんが、Bテーマ冒頭はⅣ度由来のコードでありつつもベースはその根音を奏していない状況でオクターヴ・ユニゾンでメロディーを奏している状況なので、Ⅳ度たる「着地点」を明確にする上で、ベースが奏するメロディーで根音が迷妄に陥る様な状況を避ける意図があって敢えて表記しなかったのです。ですがテーマの入りから着地点(少なくともトーナリティーのⅠ・Ⅴ・Ⅳ度であるべきである)を明確にした後は、それが大胆な遠隔調由来の和音へ飛ぶ様な状況でもなければ特段明示する必要はありませんし、腰を据えた所で今一度Ⅳ度由来の和音が登場した時、能々聴けば「Ⅳ/Ⅰ」の様にも聴こえる状況にもなるという意図で分数コードの表記を採った次第です。

分数コード。特に根音に対して5th音がベースを成している状況というのは、基のコード・キャラクターの彩りが根柢から変わるかの様な姿に変容する事は無い状況です。ある程度のキャラクター変容があるとすれば少なくとも不協和な音程で(長・短二度/長・短七度や三全音など)でベースと根音が対置される時でありましょう。ですので、そこまで分数の型に拘泥する必要も無いとはいえ、Ⅳ度由来のコードが生じた時の遠くの景色にⅠ度のトニックが見えるかの様な「追懐」を感じさせる世界観をコード表記から明示するメリットは大いにあるだろうという判断からこのようにしている訳です。

とはいえⅣ度を明示しようともC7/Gの後続はパラレル・モーションに等しいB7→A7(♭13)へと進むので、部分転調の様な色彩を見せます。何しろGのブルースたるフィナリス=Gから見れば、サブメディアントのドミナント7th化の後に長二度下行並進行でA7(♭13)となり、スーパートニックがドミナント7th化しているという状況になっているのですから、それまでの進行プロセスから見れば大胆なパラレル・モーションとして情景がガラリと変容する感じに聴こえると思います。

このパラレル・モーションでは実際に物理的にはコード表記される事の無い「内部プロセス」を持っているという風に解釈する事が可能です。C7/G→B7→A7(♭13)という進行を「Ⅳ7/Ⅰ→Ⅲ7→Ⅱ7(♭13)」と解釈した上で、物理的には無い内部プロセスとして「Ⅳ7/Ⅰ→Ⅲ7→♭Ⅲ7→Ⅱ7(♭13)」と解釈する事で、インプロヴァイズを執る際にはこうしたアプローチで挑む事が可能な訳です。単にドミナント7thコードが全音音程で隔てている様な状況だと、こうした内部プロセスという曲解を持ち来す事を難しくしかねない物ですが、柔軟に捉えていればこうしたプロセスを生むという風に解釈が可能なのです。

20小節目はCテーマとなります。先行和音であるA7(♭13)から三全音進行してE♭へ進行しているのですが、このE♭は部分転調と読むべきの「Ⅳ度」の和音と見做す必要があります。つまり、Ⅴ度を経由しない「Ⅳ→Ⅰ」進行の順次移高というプロセスであり「E♭→B♭」(→部分転調→)「F→C」という、2組の「Ⅳ→Ⅰ」上方五度進行を移高させて彩りを添えるといいますか、トーナリティに揺さぶりをかけている訳ですね。

そうして終止和音「G」に解決する迄の経過的変過和音にも態々コード表記を充てているのは、それらが決して看過出来ぬ物だからです。

23小節目4拍目最初の「G△7(♭5)/F」というのはベースがF♮を奏しているにも関わらず、ローズとギターではF♯とGで短九度を形成しているという、つまりメジャー7thコードの長七度音を存分に聴かせる類の物とは異なる短九度と短九度の重畳(F - F♯ - G)と言える状態でもあるという非常に奇異なカウンター・ノートで齎された和音ですが、耳にした所で汚く響く訳ではないのですね、コレが。

直後の4拍目最後の和音は「A7(omit 5)/F♯」という表記。F♯を根音とする3度堆積和音の型にすればよかろうに、と思われるかもしれません。然し乍ら、トップ・ノートを保続音として「短九度」を巧みに形成させる和音を鑑みると、ベースのF♯に対して短九度を採る様にして表記しつつ、上声部の和音の本体がトップ・ノートのG音に対して和音の響きの体として良好な音程構造を採っている様に記した方が良かろうという判断からこの様に表記している訳です。ボンクラな私が何一つ状況を勘案する事なく前後の見境なく見馴れぬ和音表記を施している訳ではないのです。そうしてⅠ度の「G」へ解決、と成るのです。

扨て、一連のこれらの進行に於て音組織から見たⅤ度に相応しいコードが現われなかった事に注目して下さい。その体があるとすれば、冒頭Aテーマにスケール・ワイズ・ステップ進行にて生ずる「Dm」を「Ⅴm」として見立てる事が可能ですが、この「Dm」に「Ⅴ」たる支配的な磁場を感じ取る人は少ないと思われます。

況してや、コード進行的にはDmの後続に「G7」が生じている訳で、平時ならツーファイヴなのですね(笑)。それでもそれが「Ⅱ→Ⅴ」という下方五度進行的な後続を期待させる進行には感じ取らない様に映るのは、冒頭がハーフ・ディミニッシュだった事で多くの予見を醸し出すであろう、近親的な他の調由来の解釈を妨げ乍ら成立させている事にも成功している訳です。

私はセクションをリアル・タイムでは耳にしていた訳ではありません。曲冒頭からハーフ・ディミニッシュで始まる曲は、スティーリー・ダンのアルバム『The Royal Scam(邦題:幻想の摩天楼)』収録の「The Fez(邦題:トルコ帽もないのに)」に多くの興味を惹き付けれた物で、この後に本曲に遭遇しているのであります。そうしてドナルド・フェイゲンのアルバム『The Nightfly』収録の「Maxine」のイントロが終った最初のAテーマのハーフ・ディミニッシュに遭遇する事になるというステップを踏んでいたのが私の経験です。

Ⅰの和音が早々とトーナリティーを暈滃し(Ⅴ度を叛く)、トニック、サブドミナント、ドミナントという機能の経由をなるべく回避してカデンツを形成させずに旋法的になり、和音の側は高次な色彩を求めてドミナント7thコードの類型を用いたりする状況をして、総ての長音階は下主音を取り込んでドミナント化してしまうのか!? とばかりに思ってしまう方もおられるかもしれませんが、これは「Key(調)」という長調・短調に大別される世界観とは別の、Keyよりも下位に在る「Tonality(調性)」を重視した聴き方なのであるのは明白です。こうした聴き方は決して旋法の世界が、上位にある「調」を屈伏させて地位が逆転したのではなく、調的磁場が働かぬ様に巧妙に調の世界を回避して旋法の世界観を相対的に強めた世界観である訳です。ブルースの世界観というのは調性の残り香を感じ取り乍ら旋法性を体得し易い世界観でもあるので、この様に取り上げた訳であります。

その過程に於ても卑近なコードとは異なる用例が「Same Old Same Old」に見られるのでこうして取り上げた訳です。

ブルースの誕生に於ては私のブログでもかねてからガンサー・シューラー(ガンサー・シュラーとも)著『初期のジャズ』を参考にして平行四度オルガヌムに伴うオルタレーションを挙げていたのでお判りの方も多いのではないかと思いますが、現今社会では小難しい事を考える暇〈いとま〉や事前知識がなくとも、世間一般に瀰漫するブルースの響きを引き合いに出せば、楽理面の難解さはある程度緩和してくれる事の助力となりましょう。こうした例を踏まえた上で、ドミナント感の稀釈された世界観はどこに向かうのか!? という事をテーマに次回以降語る事にします。

2018-03-02 00:00