ジャズに見られるダブル・クロマティック [楽理]

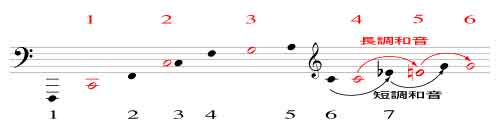

華々しい半音階

ジャズというのは重畳しいハーモニーとインプロヴィゼーションが醍醐味でありますが、単にダイアトニック・ノートをインプロヴァイズするだけでは卑近なアプローチに過ぎず、半音階の音脈を駆使したノン・ダイアトニックの音を使う事でジャズの真価を発揮する物です。

連続する半音音程

とはいえ全音階(=ダイアトニック・ノート)に対して半音上下に隣接する音だけを掻い摘んでダイアトニック・ノートに先行して装飾的に選択するだけならば、13度の和音を仮想的に積み上げた時に於ける上接&下接刺繍音という和音外音を伴わせているだけに過ぎません。無論、二重の上接&下接刺繍音を全音階に附す、という用法はジャズ界隈のみならず西洋音楽界隈でも存在する事でもあります。Key=Cに於てF△7コード上にて [d - des - c] とフレーズを充てたならば、[d - des] は二重の上接刺繍音となる訳であります。

ジャズというのは刺繍音だけで構築されている訳ではありません。とはいえ半音階的な「唄心」を具備する為には和音外音に於ける刺繍音の取扱いは、それだけでも非常に学ぶべき価値がある物です。然し乍ら、ジャズ界隈を学ぶに当り斯うした和音外音、特に刺繍音という側面で教える所など、まず皆無に等しい事でありましょう(笑)。

ジャズに於ける「ダブル・クロマティック」という呼称は、少々誤解を生み易い所があるのであらためて語っておこうと思いますが、広くは半音音程が複数連続するならばそれらを「ダブル・クロマティック」と呼ぶ事は出来るものの実際にはジャズに於ける「ダブル・クロマティック」というのは単純にそういう事象のみを指すのではありません。

半音音程が連続するだけで良いのならば、Key=CにおけるC△7コード上にて [d - des -c] とやれば確かに半音音程は経過音という和音外音として連続的に存在する事になりますが、これら3音が半音音程の連続としてフレージング中に存在する事ばかりがダブル・クロマティックという物ではないのです。とはいえ能々考えてみると、ハ長調に於けるトニック・メジャー上にて D - D♭ - C音と連結させるのはある程度の勇気が必要となって来る事でありましょう。単なる半音の経過音として羅列させるだけでありますがメジャー7thを附与しているコードであるにも拘らず、この下行形のダブル・クロマティックはC音をやたらと重し付けしてしまう線の運びとなってしまうのであります。それならばロ音であるh音(英名:B音)まで進めた方が綺麗ではないのか!? という道筋を選択する方が、よりジャズっぽい線の運びと為す訳です。このダブル・クロマティックが更に延長されればトリプル・クロマティックとでも呼ぶのか!? と思われる人もいるかもしれませんが、その辺りを縷述する事に加えて、ダブル・クロマティックが更に歩を進めて延伸する様子がどういう構造であるのかという事も同時に述べて行くのが今回の主眼とする所であります。

チャーチ・モード(=教会旋法)に於て半音音程が連続して構築されるモードはありません。チャーチ・モードを想起し乍ら半音音程が連続する様に変位している場合は、基の音組織に対して半音階の経過音が生じているという状況になる事でしょう。

他方、通常我々が想起し得るアヴェイラブル・モードに於て半音音程を連続させるという事を前提に非チャーチ・モードとなる音列に依って半音音程が連続して構築される状況に於いても、先と同様に、それは和音外音を挿入するという状況にもなります。その際、多くの場合は「経過音」である事でしょう。また、あるモチーフを反復させている様な状況でアヴェイラブル・ノートと和音外音を行き来している様な時というのは「刺繍音」である可能性もあります。西洋音楽に於ける対位法では同度由来の上下の刺繍音を忌避する事もあります。とはいえジャズに於て和音外音が経過音であるか刺繍音であるかという事は特に注意すべき事ではないのでありますが、それは、コード表記と想起し得るアヴェイラブル・モードという両者の確立が為されているからであります。とはいえ、これらの刺繍音からも埒外となる音(概ね経過音)というのはジャズに於ても「多発」する物であるので、和音外音の取扱いを知っていてもその知識が混乱を来す事は無いので覚えておいて損はない事でしょう。

トライコルドの連結

扨て、それらの半音音程が連続して形成する3音は「トライコルド」とも呼ばれます。トライコルドを広汎に扱うならば単にペンタトニックからの3音の抜粋や、全音音程よりも遥かに広い音程を生じた3音列でもトライコルドと呼びますが、今回の様な半音音程の連続で成立している3音列のトライコルドというのは少々趣きが異なる類の音列でありまして、その3音列というのは状況に依っては短二度音程ばかりでなく増一度の事もあり得る事です。それはある特定の音組織(=モード)そのものからの拔萃ではなく、音組織の一部が臨時的変化を起こした事で介在する事となる《3音列》として生じている事を本記事では「トライコルド」という風に位置づけておりますのでご注意下さい。ハンガリアン・マイナー・スケールの第4〜6音のトライコルドは、それその物が半音音程を連続しているトライコルドの拔萃でありますが、今回語る半音音程が連続する「トライコルド」というのは出来合いの音組織からの拔萃ではなく臨時的変化音を介在する3音列を意味する事なので、こうした側面を念頭に置いて読んでいただきたいと思います。

例えばKey=Cに於ける「G7(♯9、♯11)」コード上にて [es - d - cis] というフレーズが発生した場合、これらのトライコルドはG7から見た本位六度(=長十三度の単音程への転回)は「E音」であるので、[es] は増一度下方にある音となり、esの短二度下方が [d] という風になります。同様に、[es] から見た [cis] は減三度という事になります。

トライコルドが3音列を示す物である以上、この3音列音組織が更に半音進行を連続させた場合にはダブル・クロマティックから更に1つ半音音程を重ねる状況と成り、よもやそれは「トリプル・クロマティック」とでも呼ぶに等しい事でありましょうがジャズでは通常それをトリプル・クロマティックとは呼びません。「ダブル・クロマティック」という呼称の侭で済ませるのが通例です。それはどういう事なのか!? と言うと、トライコルドとして半音音程が連続を形成している組織が、もう一つの [=alternate] のトライコルド組織にまで波及した半音音程の連続を「ダブル・クロマティック」と呼ぶのであります。

つまり、[es - d - des] [c - h - b] という2組のトライコルドがあったとして、先行のトライコルドから形成される半音の連続が〈少なくとも〉後続のトライコルドの「C音」まで半音音程が連続する状況、つまり2組目のトライコルドに波及している半音音程のトライコルド同士の連結をダブル・クロマティックと呼ぶのであります。

因みに、2組目のトライコルドが [c - b - a] であったとしても、先行するトライコルド [es - d - des] から連続して「C音」に波及すれば、それもダブル・クロマティックであるのです。2組目のトライコルドは3音全てが半音音程ではないトライコルド組織ではないにしても、こうした状況でも2組のトライコルドを介在する半音音程の連続である以上、ダブル・クロマティックなのであります。

では、ジャズに於てはどうしてこうした半音音程の連続が生じて、それをダブル・クロマティックと称する様になっているのか!? という事を詳らかに説明する所など実際には殆ど無い事でしょう。楽理的な細かな部分はそれほど拘泥していないのがジャズ界隈の共通認識かもしれません。但し、ガンサー・シューラー、ウィンスロップ・サージェント、エドワード・リー等の見解に準えるならば、ダブル・クロマティックが生ずる事がどういう事なのか!? という事を深く理解する事ができますし、ダブル・クロマティックという呼称が近い将来、もっと熟慮された呼称としてこれから呼び名を変える可能性もあるかもしれません。とはいえ学び手が学ぶべきはそうした呼称に逐一拘泥する事よりも、その発生原因の側面である筈で、ダブル・クロマティックという呼称は何も、単に半音音程の連続は何も特別な恣意的操作で生まれた物ではなく、ジャズの興りとしてごく自然に誕生していた事を先ず学び取らねばなりません。その辺りを詳述する事にしましょう。

平行オルガヌムの発展

結論から言えば、ジャズに於ける「ダブル・クロマティック」が生じた背景には、平行オルガヌムおよび部分転調となる六度転調(六度進行)が齎した物と言えるでしょう。その中でも「平行オルガヌム」が意味する物として、今回は平行四度オルガヌムを述べる事にしましょう。

広い意味でオルガヌムというものはありとあらゆる線運びに於て厳格にその音程を主旋律に対して固守する物でもないのでありますが、非機能和声体系に於ける平行オルガヌムという物は西洋音楽の旧い時代における声楽からジャズの始原に於ても、音程を固守する事でその独特の世界観を強めています。西洋音楽の旧来の平行オルガヌムで顕著なのは、平行三度オルガヌムとして発展していた英国のジメルやフランスのフォーブルドンを挙げる事ができますが、こうした平行オルガヌムに於て音程を固守すれば、調性という側面から照らし合わせると「複調」が生じているのが如実に判ります。例えば、Cメジャー・スケールに対してEメジャー・スケールを歌わせれば(平行三度オルガヌム)それが顕著に複調であるという事は、調性を理解するが故に理解できる特殊な状況である事に疑いの余地はありません。

現今社会に則した例として、あるシンセサイザーの音に対して常に完全四度のハーモニーを形成するリード音を奏したとしましょう。これは平行四度オルガヌムと同様の状況であるという訳です。ギターでもピッチ・トランスポーザーなどで完全四度を常に平行してハーモニーを形成するエフェクトを通して原音とミックスさせればそうした平行四度のハーモニーを得られますし、90125イエスの超ビッグヒット曲トレヴァー・ホーンのプロデュース「ロンリー・ハート」でのトレヴァー・ラビンのギター・ソロ(YouTube 2:32〜)がまさに平行四度の状況であります。

他にも、坂本龍一のソロ・アルバム『左うでの夢』収録の「Slat Dance」の平行四度ハーモニーのLFOトレモロを効かせたメロディー(YouTube 1:34〜)などは実に典型的な好例であるとも言えるでしょう。

調性が持つ世界観の意味

我々は通常「調性」を重視して音楽観を得て、その調性感覚も「単一」の調性機能の世界観にて器楽的な素養を養う事が殆どである為、ついつい音楽的に稀な状況を蚊帳の外に置いてしまいがちですが、実は機能和声が確立する以前の西洋音楽体系というのは、本流という大きな潮流ではないにしても複調という概念はごく普通に瀰漫していたと言われます。それは或る意味次の様に言えるでしょう。卑近な協和音程に頼らずに「固守」するというのは、人間の能力が潜在的に、協和音程ばかりに欲求が支配される物ではなく多様な不協和な世界観を持つという事も容易に考える事ができます。つまり、平行オルガヌムを固守する事で全音階の音組織から臨時的に嬰変の変化が生ずるのは、「調性を固守」する目的ではなく、線の運びで維持される「音程を固守」する事に依って生ずる世界観を重視するからであります。そうした複調の例は、単一の調性世界から見たら異端で特殊な例のひとつとして括られている事もあり、こちらの世界を機能和声の取り組みと併行して学習される事も稀である事でしょう。ですから、フーガの技法を学ぶに際しての「変応」という状況が縁遠い人ほど複調の世界観というのは遠い物であるとも言えるのです。

『変応』とは!?

フーガに於ける「変応」とは、原調の音組織が変化して応唱する事です。その変化した音組織が属調の音組織と原調の音組織にて3度のハーモニーを形成していたり、或いは下属調の音組織と原調の音組織とで3度のハーモニーを形成したりなど充分に有り得る事であります。こうした状況を通常、機能和声の方面で学ぶ事はありません。そうした「複調」の状況というのを非常に僅かな時間レベルで見れば、原調と異なる音組織を用いた応唱は、ややもすると別の調性ではなく線の誇張(=臨時的変化)として見做し得る状況として措定する事も可能な状況も亦あります。フーガという技法を用いずともそうした音脈がサラリと出て来る事も亦同様に存在する訳であります。

こうした状況は、実はジャズに於てもジャズの発展に於てジャズはその想起しうるコードやアヴェイラブル・ノートから跳越したカウンター・ノートを繰り広げる事も屡々起こり得た事であります。そのカウンター・ノートは偶発的な物ではなく、概して西洋音楽での「変応」と同様の音脈を用いた物であったりするのも是亦事実なのです。

ジャズをなんとなく漠然的に捉えて通り一遍の理論程度しか知らない人の音楽観とは概ね、和音構成音に準則し、和音構成音がヘプタトニックまでを示唆しない状況下であるのならば使用者は和音構成音を充たす近似的な音組織をアヴェイラブル・ノートとして想起し、そのアヴェイラブル・ノートに準則した演奏を心掛けて、次いで想起したそれらのコードの構成音やモードから逸脱しない様に奏する事でありましょう。その呪縛から最も解放され易い状況がドミナント7thコード上にてオルタード・テンションをまぶす事でありましょう。それならばなぜ、ドミナント7thコード以外の副次和音上にてオルタード・テンションに準ずる音を用いて遊ぶ事の出来る者が極端に少なくなるのか!? その理由は実に簡単で、彼等は単にその方策を知らないからです。感覚と知識の埒外の音であるからです。

扨て、ハ長調の音組織を用いて「平行四度オルガヌム」の例を形成してみましょう。主旋律に対して完全四度を固守する様に形成すれば良いのですから、茲では下方に完全四度を固守する様に下声部を次の譜例の様に形成する事にしましょう。上声部は原調でありこれを黒色で示し、下声部は完全四度音程を平行で保つ平行四度オルガヌムである為、音組織としては属調となる音脈を用いる事になります。「変応」とはフーガに於て用いられる用語でありますが、茲でも同様に、「変化」を強いられる特定の音を「変応」と呼んでおります。

細かく分類するならばフーガに於て属調の音組織として応答する事を「正応」とも呼ぶ事があります。同様に応答する声部が下属調の音組織として現われる際それを「変応」と呼ぶ事もあり、これまで述べている「変応」は一体どちらを指すのか!? と戸惑う方も居られるかもしれませんが、フーガに於て旧来からの国内の呼称は、原調から変じて応答するそれその物を総合的に「変応」と呼んでいた事が昔ながらの呼び方ですので混同せぬようお願いします。

対位法のヒント

扨て話を本題に戻しますが、原調の音組織を用いている上声部がハ長調の音組織を順次進行して行く訳ですから、この旋律に嬰変の変化が生ずる事はありません(全音階=ダイアトニック)。

変応に依る新たな音の創出というのは音楽的な色彩感として彩りを更に増すのでありますが、平行オルガヌムではなく普通に全音階的に「3度」のハーモニーを形成するとしましょう。下声部「ドレミファソラシド」という旋律に対して並進行にて上声部「ミファソラシドレミ」と形成する事にしてみましょう。

二声部ともに前半の4音と後半の4音が異なる和音に属する旋律だと仮定しましょう。そすると下声部が「ファ」を歌う時上声部は「ラ」を歌っている訳ですから夫々が上行の並進行で進めると後続音部分で厄介な事が起きます。

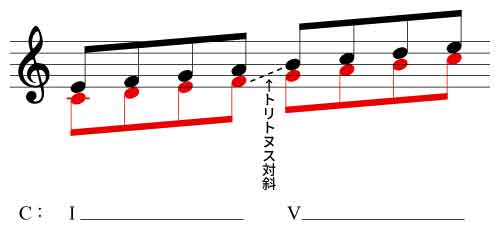

なぜなら下声部が「ソ」を歌うと自ずと上声部は「シ」を歌わざるを得ない状況となってしまい、先行する下声部と後続の上声部で三全音を生んでしまいます(トリトヌス対斜)。三度/六度のハーモニー形成を前提としておらずとも対位法では順次進行の音度を制限をかけます。また、通常先の様な対斜を生じない様にして順次進行を進めて音度を制限するのであります。あくまで「ドレミファソラシ」という風に七度まで一気に進めるという事をせずに、という事です。

この譜例にて仮にテンポが非常に遅い場合(一般的なテンポに伴う拍節感の時価を想起してしまわない為に、この譜例では拍子記号を敢えて与えておりません)、両声部の3度音程が形成する2拍目弱勢の「ラ・ファ」は機能的に「Ⅳ」になる事も考えられます。和音機能がこのように変化して「Ⅳ→Ⅴ」を形成してしまう際にも対斜が生じてしまう場合、それを回避する為には旋律線を変える必要性が生じます。

その際、ファは音価を短くとり他の音度を介在する必要性が生じてくる事も考えられるのです。また、トリトヌス対斜を回避すべしとされるシーンは、和音機能が疏外される様なシーンであります。例えばⅤ→Ⅳ(Ⅵ)という偽終止(ディセプティヴ・ケーデンス)時の対斜という物がありますが、これは機能和声たる調性感を遵守する技法ゆえの方策のひとつであります。他にも対斜は、減八度や増八度という様な音程跳躍でも生ずる物ですが、現今社会、特にヒンデミット以降の異なる音楽の位相へのアイデアやバルトーク以降の同位和音の併存など、ジャズ出現以降のこうした減八度や増八度という物は対斜そのものが特異な和声感を形成しているとも考えられる為、「対斜」とはジャズに於てどういう物なのか!? という事をあらためて念頭に置いていただきたいのであります。

無論、私が今回述べようとするのは、機能和声の範疇で和声を紹介する事ではなく、寧ろその逆を行く物なので敢えてこの様に冒頭部分で機能和声との差異を明確にする為に例示している事もあらためて念頭に置いて欲しい側面であります。

ですが、今回はジャズを視野に入れた上でフーガに於ける変応をヒントにしているだけなので、ジャズに於けるインプロヴァイズの線の運びを制限させるなど微塵も思っていないので、こうした西洋音楽の大系を紋切り型でジャズの側で受け止める必要はないので、その辺りは頭でっかちにならぬ様お願いしたい所です。

先の譜例からもお判りの様に、下声部が4拍目に於て「嬰ヘ(=F♯)」音へ変化させられている事が変応を示すという事をあらためて念を押しておきますが、この平行四度オルガヌムが示しているのは上声部がハ長調の調域を固守しつつ両声部を総合的に俯瞰した時には「平行四度を固守」する事を主眼とする為、下声部もハ長調の音組織を歌い上げる事よりも「変応」として変じられる事を強要される音がごく自然に生ずる事となります。こうなると上声部と下声部との両者をあらためて俯瞰した時には結果的にハ長調/ト長調という複調の状態であるとも呼べる訳です。

こうした「変応」は変化させられる応答という意味から生じており、更に細かく分類する処に依れば、属調の調域を利用するのを「正応」、下属調の音組織を利用するものを「変応」という風にしている例もありますが、私は総じて斯様な状況を「変応」と総称しております。

茲でジャズの始原的な側面を語る事にしますが、ジャズという物も元々は、主旋律に対して平行五度/四度オルガヌムを夫々強行した事に依って「ブルーノート」の出現として本位音度を低く採る様にして生じている物なのであります。これについては法政大学出版局刊ガンサー・シューラー著『初期のジャズ』に詳しいですが、ジャズという物も平行オルガヌムが高じて発展して来たという背景がある訳です。

ガンサー・シューラーのジャズ論究の貢献のひとつに、ウィンスロップ・サージェントが論述しなかった「ブルー5度」が生じた論考を挙げる事ができるでしょう。

ブルー3度・7度の2音が手っ取り早く生ずる為には平行五度オルガヌムを生ずる必要があります。この「手っ取り早く」というのは私が説明を端折る狙いがあっての事ではありません。上声部冒頭4音に依る「テトラコルドⅠ」に従属する平行五度オルガヌムに依って「変応」が生じた「変ロ音」を上声部が素早く採り込み、それを「テトラコルドⅡ」にて上声部が「変ロ音」を用いる訳です。

この場合、上声部は徹頭徹尾ハ長調の音組織を固守したのではなく、テトラコルドが他の調へと変換した事を意味しており、実際には局所的な移旋=モード・チェンジを生んでいる訳です。

そうして上声部の「テトラコルドⅡ」に従属する下声部の完全五度平行オルガヌムの声部は、完全五度音程を固守し乍ら上声部の「変ロ音」の時に自ずと「変イ音」を生じて、それらの2つの両声部を俯瞰した時にブルー3度とブルー7度に相当する半音変位オルタレーションが生じたとする訳です。

この様に上声部に対して下方に完全五度音程を平行させて《ファ - シ♭》を生みつつ、上声部は下声部が生じた変応を更に唄い上げ《シ♭ - ミ♭》を生じさせるという事でブルー3度・7度を生んだ、という訳です。

この際、両声部では原調の音組織との「対比」をリアルタイムに体現しているのであります。この「対比」は移旋=モード・チェンジを意味する物です。

つまりそこには、長旋法・短旋法系統であるメジャー/マイナー感として生ずる2種類の性格たる両義的な音楽作用を「対比」として体現している事になります。そうした変化をリアルタイムに感じ取って彼等(=ジャズの始原)はブルーノートが生ずる世界観を構築していた訳であります。

そこで、先の上声部と下声部が互いに生ずる事となる新たな音脈となる変応を取り込み乍ら、彼等は同時にそれら全体を俯瞰した時に意識する事になる長・短の薫りがする調性的な両義的な響きとして「シ♭ - ミ♭」の2音が同時に響く和音という状況に遭遇した時、原調を強く「類推」する時は「シ♭ - ミ♭」の間に「ソ♮」を意識する事になるでしょう。他方、長・短の両義的な響きをリアルタイムに感じ取ってフレキシブルにオルタレーションを施している以上、彼等は同時に「シ♭ - ミ♭」の間に「ソ♭」という響きを類推する事でしょう。譜例ではこれら2音を緑の破線で囲っているのはそうした注意喚起に依る物です。

始原的なジャズに於ける黒人達の彼等は、それらの変応が生じたブルー音度の2音から「E♭△」を類推するばかりでなく「E♭m」というコードをも両義的に類推する事となり、「シ♭ - ミ♭」の2音で生ずるそれの間に「ソ♮」ばかりでなく「ソ♭」が生じたとする説明です。これらの類推しうるコードは次の様に示す事が出来るでしょう。「E♭m」を類推してそれを実践した時初めて「ブルー5度」が生ずる訳です。

加えて、ブルー3・7度が生ずる時のテトラコルドの変換即ち「移旋」を伴っている件ですが、「テトラコルド」としては他調の4音列を拝借しているに過ぎず、ヘプタトニック(=7音列)としての特定の調性の音組織を全て充たしている状況ではないという事にも注意を払うべきです。

つまり、ハ長調の音組織としても不完全、下属調=ヘ長調の音組織としても不完全であり、それらの不完全な上声部のテトラコルドⅠ・Ⅱに従属する平行五度オルガヌムの結果的に変ロ長調の音組織を充たす物の、基のハ長調の音組織が不完全であった(ロ音ではなく変ロ音を選択した)事に依って変ロ長調を為す音組織が偶々生じただけの事で、実際には、ハ長調の音組織を伴わせ乍ら変ロ長調の音組織をも複調的に採り込んでいるというのが実際の姿であると解釈する事が必要でありましょう。

ペンタコルドとテトラコルドの連結

また、西洋音楽の歴史というのは、「音階を分析」する際はヘプタトニックが持つ2組のテトラコルドで組織されるという見立ては勿論有って構わないのでありますが、「調性を分析」する際はヘプタトニックが持っているのは1組のペンタコルドの核音を共有し乍ら連結(=コンジャンクト)する別の1組のテトラコルドが調性感を伴わせているという事を別々に解釈する必要があり、決して混同してはならない部分です。私のブログ内検索にて「ペンタコルド」と検索を掛けていただければ、西洋音楽または通常の機能和声体系にて生ずる「調性」の源泉となる側面を語っている文章をあらためて確認する事が出来るかと思うので、この機会にあらためて混同を避ける意味でも目を通しておいて欲しいと思う所です。

処で、機能和声に於ける「調性感」という物がヘプタトニックのペンタコルドとテトラコルドとの組成が起因しているという事をあらためて語ると、「ドレミファソ」と「ソラシド」という物がハ長調の源泉の姿であるとも言える訳です。これが「近親」的な転調となる場合、原調のテトラコルドがペンタコルドに転ずるのが隣接した近親性のある調性への転調を欲する動機の姿なのであります。

例として、「ソラシド」を「ソラシドレ」とペンタコルドに延伸させ、コンジャンクトさせて「レミファ♯ソ」と新たなテトラコルドを作れば、自ずとハ長調からト長調の音組織へと転ずる姿を確認する事が出来るでしょう。こういう事から、西洋音楽における機能和声の側面での「調性」というのは決して音階を分析する時の2組のテトラコルドとして見渡してはならず、陥穽に嵌る訳です。

基となる声部は「シ♮」を強行すれば良い物を、ブルージィーな響きの方を優先して即座に下声部の変応する音を後続の上声部でその音を選択して採り込み、「シ♭」に対する平行五度オルガヌムとして五度下方で「ミ♭」が生じ、この時の和声感として長・短の両義性を持つ音脈をも使う。これこそが、ブルーノートに於けるブルー3・5・7度が生じた端的且つ実態に則した物であり、こうした論考が広く受け止められているのであります。

亦こうした論考を俟たずに我々は長・短の両義性を「ブルージィー」な響きとしてごく自然に受容し、属調方面への五度累積では決して起こらぬ下方変位性の音脈を何も小難しい事を考える事もなく体得しているのであります。詳しく知りたい方はガンサー・シューラー著『初期のジャズ』(法政大学出版局)を読むべきです。

トルコ音楽というのは幾多ものテトラコルドをフレキシブルに変換し乍ら楽音を構築するもので、西洋音楽の様にペンタコルドをテトラコルドとコンジャンクトさせる様なそれとは異なる側面が見られるのが非常に興味深い所です。純正音程由来の「大全音」の204セントを9等分する九分音もオクターヴで俯瞰した時には53等分平均律に括られる物ですが、古代ギリシャが有していたオーセンティックな側面をトルコ音楽やアラブ地方に今猶このような形で西洋音楽とは「異なる」体系として残っているのは実に興味深い点でもあります。

トルコ音楽やアラブ地方の特徴的な音はやはり微分音ですので、既知の体系(=12等分平均律)に訛らせた手法に於て参考に成る事も多い事でありましょう。12等分平均律に均される前のブルーノートがどのようにジャズ/ブルースを形成していったのか!? という事も後述するので参考になれば之幸いです。

こうして平行四度/五度オルガヌムを理解して見た時、最初に挙げた平行四度オルガヌムの変応で生じた「嬰ヘ音」(=F♯音)とて、近親性のある属調方面の音脈(=しかも能く遭遇する類のドッペルドミナントで生ずる副次ドミナントの導音欲求で生ずる音が単なるブルー五度の異名同音ではないか!? と思ってしまう方も居られるかと思うのです。実際にこの変応で生じている音は、変応としてではなく副次ドミナントとして能く遭遇する音脈ですし、西洋音楽に於ても二重導音が謳われる旧い時代の前には8つ目の階名として組み入れようとまで論議された音こそが異名同音的に見ても我々の一般的な音楽素養から鑑みればついついこちらの嬰ヘ音こそがブルー五度としての異名同音(=増四度)として現われるのではないかと錯誤してしまう物です。

『ブルー・ノート』に対する謬見

では、何故これが「錯誤」なのか。変応して嬰ヘ音を生じたと雖も、へ音由来の音はハ長調が堅持しますし、平行四度オルガヌムで生じている嬰ヘ音はドッペルドミナントで見る嬰ヘ音の働きとは全く趣を異にする物であるのです。この嬰ヘ音はヘ音と同居する為の物と理解してもらって差支えないでしょう。

つまり、平行四度オルガヌムの二声間で生じている変応の音は、新たなる「8番目の音」であるのです。それまでのヘ音が嬰ヘ音に半音上行変位というオルタレーションを生じているのではないのです。先の平行四度オルガヌムに依るハ長調のヘプタトニックと属調側の音組織であるト長調のヘプタトニックが複調的に同居している状況に於て最も注目すべきは「ソ - ファ♯ - ファ - ミ」という半音音程の連続が隠されている事実を理解する事が最も重要な事であるのです。これをジャズ方面ではダブル・クロマティックの延伸として使用して、こうした新たな音脈を足掛かりにして原調を欺いて嘯くのがジャズのアプローチそのものなのです。

平行五度オルガヌムはブルー音度(3・5・7度)の創出に貢献し、平行四度オルガヌムはダブル・クロマティックの為の創出に貢献していると理解して差支えない事であります。これらの前提を踏まえて次は本題のダブル・クロマティックについて縷述する事になります。

平行オルガヌムがジャズに遺した痕跡を語った後に、今度は六度進行或いは六度転調を視野に入れる事にしましょう。無論、後掲する事になる例に於ても平行オルガヌムは継続して述べる事になるので、平行オルガヌムの重要性は念頭に置いていただきたいと思います。

コード進行的に見ればそれは部分転調として見られる事もあれば弱進行として見られる事もあります。こうした六度進行が平行オルガヌムと両立した時にどの様な状況を生ずるのか!? という事が今回の最大のテーマとなる訳ですので、それを例示する為に取り上げる曲が、スタンリー・クラークのアルバム『Find Out!』収録の「Find Out!」であります。

周到に内含されるクロマティシズム

1985年に発売された本アルバムは、同年夏に開催されたライヴ・アンダー・ザ・スカイ '85にてスタンリー・クラークとラリー・グラハムの競演直後という事もあったのですが、この両人がアルバム参加で実現するのはスタンリー・クラークの次作『Hideaway』であり、ライヴ・アンダー来日時に於ては発売間近の時期でしょうから85年来日年でのスタンリー・クラークのアルバムにラリー・グラハムの名を見掛けないのはそういう理由もあっての事でありましょう。

扨て、85年作の『Find Out!』は盟友ギタリストであるレイモンド・ゴメスも参加しつつも、当時のトレンドであるシークエンス&シンセ・サウンドはかなり気合いの入った感じで彩られていた為保守的なファンからは不評を買った物でもありましたが、皮肉にもこのアルバムが話題をさらっていたのは、ブルース・スプリングスティーンの「Born in the U.S.A.」のカヴァーという部分でありまして、私からすると「みんな、あんまり聴いてねぇな」という観がヒシヒシ伝わって来たモノです。佳曲が多いにも拘らず、楽曲のクオリティとは裏腹に「出音」のキャラクターが保守的なファンの耳を遠ざけてしまっていたのは残念な所です。

「保守的」なファンというのも彼等の多くの実際は、音に滅法五月蝿いという物ではなく、大概は「電気仕掛け」を好まない傾向があるのですが、エレキ・ギターとなると目を瞑っている様な所があります(笑)。概ねシンセサイザーや電気的なノリ(=シーケンサー)が忌避される傾向にあるのですが、酷い保守層になると、バンド・アンサンブルにおけるハーモニー感が平易でなければならないとする様な耳の持ち主も存在したりするので、この手の人が高次なコード進行の類などそうそう拾って来れる訳もなく、この手の人達の主観に依る平易でキャッチーな感想で纏められていたりすると、意外にもこういう発言が広く支持されてしまう事など珍しくもありません。現今社会で喩えるならば、アマゾン・レビューがその役割を担っているのかもしれません(嗤)。

処が、私左近治の耳というのは、かねてから「MIDIでDXベースを駆動出来ないものか!?」とばかりにDXベース・サウンドに心酔していた事もあって、こうしたデジアナ音がバリバリ奏でられる様な世界観を許容していた物でした。とはいえ私とてスタンリー・クラークにはバリバリとアコースティック&エレクトリック・ベースだけを弾いてほしいという思いは私も抱いてはおりました物でありましたが、『Find Out!』はスタンリー・クラークらしく佳曲揃いなのであります。

そこで今回、平行四度オルガヌムの例を取り上げるに当って例示したい曲が、先の『Find Out!』収録の同名タイトル曲「Find Out!」なのであります。この曲のブリッジ部に用いられている平行四度ハーモニーに於て、平行四度オルガヌムに依る変応、それに伴う和声進行間での平行四度の強行がどのような「クロマティシズム」を生むのか!? という事をあらためて感じ取って欲しい訳であります。

茲で、「Find Out!」の平行四度ハーモニーの例を見る前に今一度結論を確認しておいてほしいと思います。その結論とは、今回の平行四度ハーモニーで生ずる「変応」から導かれる半音階の音脈は、ドッペル・ドミナントで生ずる臨時的変化で生ずる「上行」性質のあるそれとは全くの逆行となる「下行」性質を持つ物であるので、先述した、ブルー五度は、平行五度オルガヌムにて「シ」に対応する「ファ♯」由来ではなく「シ♭」に対応する「ミ♭」との平行四度が作った転回の五度音程内で類推される長・短両義性のハーモニーから生じた「ソ♮」と「ソ♭」での「ソ♭」由来である、という事がこれにてあらためて確認できるのであります。

ドッペル・ドミナントは別名ドミナントのドミナントと呼ばれる物ですから西洋音楽では「ⅤのⅤ度」とも呼ばれる物です。約言すれば「その属七の根音をV度と見做して下さいね」という事なので、その属七が目指すべき「Ⅰ」は五度下方に在る訳です。ジャズ/ポピュラー音楽界隈で言えばⅡ度で生ずる「Ⅱ7」の第3音がF♯音へと上方変位する導音欲求(Leittonbedürfnis)が現われますが、この上方変位とは明らかに異なる下方変位を確認できるという訳です。

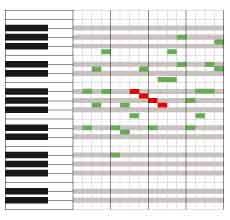

それでは先ずYouTubeの方で「Find Out!」の原曲を確認してみましょう。当該箇所は最初、1:22〜から現われます。この当該箇所を次のピアノロールで確認していただければ、平行四度のハーモニーの両声部にて半音の連続が生じている事がお判りになるかと思います。

今度は私が当該箇所部分を作ったデモの譜例で確認して見る事にしましょう。この「Find Out!」をヘ長調/イ短調という変種記号1つの調号で解釈しているのは、冒頭の「D7」を私はFメジャー・キーの平行短調がメジャー・ブルース化した物と解釈しているからです。つまりD7を「Ⅰ」と採って後続の「転調」感のある「F7」を「♭Ⅲ」と採るのではなく、D7を「Ⅵ7」と解釈し、同様にF7を平行長調がオルタレーションした「Ⅰ7」と解釈している訳です。

斯様なブルース進行に於いては、「Ⅵ7⇄Ⅰ7」or「Ⅰ7⇄♭Ⅲ7」という解釈を逡巡させてしまう様な実例は多く起こり得ます。結果的にそれらが部分転調的な「六度転調」を仄めかしている事もあり場合によって原調を堅持する事をせずに解釈する事もありますが、ジェフ・ベックのアルバム『There And Back』収録の「Star Cycle」の例を取っても同様に、この様なブルース進行に於ける「フィナリス」の在り方というのは解釈を悩ませる事があります。とはいえ、作者や聴き手のそれらが一義的な解釈と為す事はなく、ドミナント7thコードが齎すブルース進行に於けるフィナリスというのは多義的である事が必然でもある為、寧ろそのドミナント7thコードを特定の調性の「Ⅴ7」と採らないとする解釈の方が皮肉にも重要だったりします。ですので、「Star Cycle」に於てもドミナント7thコードが恰も短三度/長六度平行進行する様な時というのも、機能和声に於ける平行調での長・短のそれぞれを「2つのフィナリス」と見る事が出来る事を鑑みれば、「Ⅵ7⇄Ⅰ7」or「Ⅰ7⇄♭Ⅲ7」のどちらの解釈を採択すべきか!? という議論に於ては、その成り行きを鑑みれば「Ⅵ7⇄Ⅰ7」が優位性は高くなるという事は念頭に置いていただきたいと思います。

では、当該箇所の譜例を確認してみましょう。この2小節のブリッジは各拍ごとにコードを想起する必要があります。特に今回はブリッジ拔萃部分の1小節目を重視する必要が有るのですが、1小節目を御覧になっていただければお判りになる様に、このコード進行はダイアトニック進行ではありません。「A♭△→E♭△9(♯11)/G → D♭△9 → Cm7」というコード進行での冒頭の「A♭」これこそが「♭Ⅲ」と見做し得る物であり、先行のパターンBでのコード進行でも「A♭△7→F69add4」という風に「♭Ⅲ」の音度を示唆している訳ですが、ノン・ダイアトニックであるのは明瞭であります。

このノン・ダイアトニックな音脈とて原調とは近親的な関係にある所に加えて平行四度ハーモニーで起こる「変応」が巧みに作用する事となります。原調とは雖もへ長調をFミクソリディアン風に嘯いているFブルース・メジャーですから音組織としては変ロ長調のモードで平行四度を確認した方が判り易くなります。本来「♭Ⅲ」度だったA♭はみなし「♭Ⅶ」という風に平行四度ハーモニーのブリッジでは見る事もできます。

とはいえ、こうした音度の見方というのはブルース進行の多義性に依る物ですから前後のコード進行がノン・ダイアトニックであろうとも近親的な関係で以て見渡すと、モード・チェンジを円滑に行なえる物なのでこうして注意深く語っているのであります。加えて、このブリッジ部のコード進行でもうひとつ注意深く理解する必要のある側面を語る事にします。

「A♭△→E♭△9(♯11)/G → D♭△9 → Cm7」というコード進行は、それこそ1拍ずつコードが目紛しく変わるかの様に捉えられかねませんが、このコード進行は「1拍目→3拍目」という風に俯瞰して見てみると、そこには「A♭→D♭」という下方五度進行に対して揺さぶりをかけて「2拍目・4拍目」というコードを介在させている物として見ると良いでしょう。但し、「2・4拍目」で介在させたコードは、先行のコードに準則するモードで貫く事のできるモードという訳ではなく、結果的には各拍の1拍ずつモード・チェンジを見る必要はある物の、「1・3拍目」のコード進行「A♭→D♭」にて、トップノートの分散和音に対して「変応」が起きているという風に見る事が最も重要なのであります。

するとA♭は、更に、変ホ長調のⅣ度という風にして見る必要性が出て来る事でしょう。変ホ長調の音組織にて平行四度のハーモニーを形成させれば自ずとD音に応答する平行四度は「A音」を生じます。変ホ長調の音組織にて形成したにも拘らず「A♭」ではなく「A♮」を生ずる訳です。それが、譜例2拍目のB♭音の後続で生じている「A♮」の導出の回答です。これは、「変応」由来で生じたカウンター・ノートなのです。

直後の3拍目では、大局的にコード進行をみれば「A♭→D♭」という下方五度進行なのですから、とりわけ難しい事をしているコード進行ではない筈です。但し、「A♭→D♭」がメジャー・キーに於ける「Ⅰ→Ⅳ」という風に想起する事が出来ない以上、モード・チェンジを生じさせる必要があります。少なくとも「Ⅳ→♭Ⅶ」というノン・ダイアトニック・コードを生じたアヴェイラブル・ノートが現われる体系として解釈する必要があるのですから、ノン・ダイアトニックである「♭Ⅶ」上では他調由来のモードを想起する必要があります。

すると、D♭というコードが、モード・チェンジ後の「Ⅰ or Ⅳ」であるかは、平行四度の応唱側(※平行四度ハーモニーの下声部)の弱勢で生ずる「G音」がD♭△9をリディアン相当と「確定」する訳です。奇しくも、この「確定」が起きた時に、先行するB♭音から [b - a - as - g] という、ダブル・クロマティックを生ずる訳です。トップノートは何も難しい事はしていない単なる分散フレーズであり、それに応答する平行四度のハーモニーとが結果的にこうしたダブル・クロマティックを生むという所にノン・ダイアトニックな下方五度進行を巧みに介在させる事に依りダブル・クロマティックの音脈を見出す事が出来るという訳です。

これは即ち、平行四度ハーモニーの視点を持ち合わせる事で単純なモードに準えた音を羅列するのではなく、ジャズ要素をふんだんに含むダブル・クロマティックを伴わせたフレーズを創出する事が可能であるという事を物語っており、始原的なジャズの平行四度オルガヌムは、結果的にこうしたクロマティシズムを誘引するという事を同時に物語っているのであります。そうしたジャズっぽさのある音脈を、スタンリー・クラークはこうして見せている訳であります。実に理に適った平行四度ハーモニーであるという事があらためてお判りになる事でしょう。

こういう例を踏まえてあらためてダブル・クロマティックと平行オルガヌムの妙味を吟味してみると、特に平行四度オルガヌムの場合は、明示的に半音階フレーズを創出しようとしなかったにも拘らず内声と外声が巧みに絡み合って変応を起こした音脈がダブル・クロマティックの誘引材料となっているのである訳ですから、下方五度進行の間に介在するコードを「操作」すれば、こうした半音階の音脈を巧みに導く事が可能となる訳です。またそうしたコード進行の「操作」は概して弱進行となる事が多くなる事でしょう。

即ち、出来合いの下方五度進行の中間に弱進行となる音脈のコードを挟んでみる。そうする事で新たな音脈が巧みに「接続」する事となり、この接続は平行四度オルガヌムで生じた変応を用いたりする事になる訳です。こうした所から私はこれまで弱進行・六度進行の妙味などを語って来た訳です。無論、そうした新たな音脈として介在させる方策として投影法を用いたりする事も、こうした方策の為に重要な事だからこそ述べて来ていた訳です。

処が、大半の人にしてみれば「解」が俟っているという風にイメージする事は困難で、どちらかといえば焦燥感を抱き乍ら楽をして多くのアプローチを会得しようと企てる人が是亦大半でしょうから、見通しの利きにくい私のブログの進め方だと物事が断片的にしか見えて来ず中々真相を掴めぬままになると感じ取られる人が少なくないかと思われます。但し、私は断片的に多くの方策を述べているのではなく、継続して目を通していただければそれらが徹頭徹尾1つの筋を見出す事が出来る筈なのですが、書き手の私が解を述べるのを全く急いていない為、読み手の方は痺れを効かす人も居られるかもしれません。とはいえ、焦燥感を抱いて生半可な知識では結果的に何も得られないという事を私は同時に示しているので、吟味し乍ら目を通していただければ之幸いな訳であります。

オクターヴの跳越

扨て、平行四度オルガヌムに等しい平行四度ハーモニーは、その音程=完全四度を常に維持する事になる訳ですから、自ずとノン・ダイアトニックの音が充てられる訳です。何故なら「ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド」に対して完全四度音程を常に維持するには「ソ ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ」になるというのは先にも語った様に注目すべき事です。

ジャズ的アプローチを採るに際して平行四度ハーモニーの形成が必要だと述べている訳ではないのです。その平行四度が形成する音程である完全四度は完全五度の転回でもある訳ですから、なにも和音構成音から律儀に五度下として完全四度を形成して和音外音を得てしまう様な状況ばかりを避けようとするのではなく(※和音構成音と衝突する事を拒んでの事)、背景のコード構成音との採り方に照らし合わせれば、それが四度音程であろうとも和音構成音に準則している音は生じていても当然の事です。最も注目すべきは、平行四度ハーモニーを形成する上でひとつのトーナリティーではなく複数のトーナリティーを視野に入れているという点なのです。

ハ長調域に於て「ファ♯」が生じざるを得ない様な時は概ねドッペルドミナントの「D7→G7」という様な場合が最も顕著な例でありましょう。然し乍ら平行四度ハーモニーを視野に入れていればコード進行が先の様な進行ではなくとも、その和音がハ長調域で生ずるダイアトニック・コードのひとつであり且つ、「ファ♯」など、その背景のコードから見てアヴェイラブル・ノートなどではなくとも「横の線の誇張」として存分に使う事の出来る音脈となる訳です。しかもその「ファ♯」は「ファ」から変化した音ではない為、基の本位音度と併存も可能であるのです。更に極言すれば、コードに準則するアヴェイラブル・ノート・スケールとは異なる体系を想起するという事に置き換えられ、そのような音脈を活用する事が重要になる訳です。C△7でF音やF♯音を使い分けたり、Dm7上にてF音とG♭音を使い分けてみたり、或いはG7にてF音とF♯音を併存させる様な状況があったとしたらどうでしょう!? こういう状況を容易く受け止める為の視点としても平行四度オルガヌムの発想は必要な事であり、この視点で最も原初的な音楽の体系はフーガの変応なのであります。

結果的に下方五度進行という機能和声的なコード進行を避けるのであるならば、和音という響きの助力は単に、旋律を更に彩る色彩程度であれば充分である訳ですし、機能和声的な進行が不要であるならば、調的な脈絡など稀薄な進行という和音の繋がりであっても充分構わない訳です。

その上で、和音進行もそれほど必要としない状況があるとすれば、それはほぼワンコードの状況と近しくなる訳ですので、そうした状況に於てコードが単にトライアドや四和音であったとしても、そのような和音が進行せぬ「閉塞した状況」は総和音である13thコードと見なし得る事が可能になって来るのであります。この「閉塞」が意味する物は音楽を形成する音の響きが我々の耳に届く時には音楽の姿として破綻し音楽その物が硬直化してしまうかのような字句の事ではなく、「機能和声の規範が機能しない」という状況を意味する物なのであって決して音楽的に破綻するようなネガティヴな意味で用いている訳ではないのでご注意を。

加えて、こうした変応のジャズ方面における活用するに当たり非常に感覚の鋭敏なアーティストは、想定し得る和音を総じて「総和音」という状況を仮想的に想起した上でアプローチを拡大します。この際総和音というのは自ずとの13thコードという状況となる為、属十三の和音以外ならば副十三の和音という事を意味します。概して属十三よりも副十三として見る事の方が視野を拡大できるのでありますが、この際副十三の和音で必要な「見立て」があります。それが、「複音程の相貌で生ずる完全和音を変ずる」事なのです。

次の例にある様にDm13というコードを想起したとしましょう。和音構成音は「レ ファ ラ ド ミ ソ シ」となります。この和音構成音に於て更に完全十五度音まで見渡す事にしましょう。それは複音程側の領域でもある「完全十五度」という完全音程を欲するが故のアプローチなので「レ ファ ラ ド ミ ソ シ レ」と見立てる事にします。余談ですが「完全八度」は単音程のオクターヴ相であります。

そこで、複音程側に存在する完全音程を拔萃する事にしましょう。先ず11th相当の「ソ」、そして15th相当の2オクターヴ上の「レ」です。感覚の秀でた人達は、これらの音を変ずる訳です。例として11thを増十一度の♯11thに、15thを減十五度の♭15thへと。つまり、Dmという基底和音がドリアンを想定するコード上で♯11thや♭15thたる音脈を使うという事となり、私が能く言う「減八度」というのは、こうした減十五度の転回によって生じた音脈の事を指しているのであります。

「何故いきなり和音の見渡しの為に完全十五度などと準備する必要があるのだろう!?」と面食らう方もおられるかもしれません。私がまず説明したいのは、耳の鋭敏な先人達がなぜ複音程の完全音程を「暈滃」して来たのか!? という側面です。

複音程という領域は、その低次の単音程領域に下支えされている訳で、完全十五度はそれこそ完全八度および完全一度と同等と思われるかもしれませんが、完全十五度は基底和音に随伴する完全音程のダミー・コピーであると考えれば判り易いでしょう。和音進行が機能和声的には進行しない状況というのは、それが非・機能和声的な進行であれば前後の進行関係は「静的(おおむねリラティヴ)」だったりパラレル・モーションであったり、それら以外ならば部分転調的な和声的な響きを薫らせる物です。

動的な示唆=機能和声的な次の「予見」が無い状況において、和音進行が明確でない時のコードが響く状況というのは「掛留」が常につきまとっている様な状況と考えれば猶判り易いのですが、この「掛留」が延々に続く様な状況に於て、よもや卑近な状況を避けるかのようにして「揺さぶり」を掛けたいと企図する訳です。但し、和音の基底部に揺さぶりをかけるのではなく、複音程の領域にある音を利用して、その領域に生ずる完全音程を揺さぶるという風にして、そこで変じた音を新たな音脈として用いる訳です。

こうした新たな音脈は何も、新たなる音脈の為に自分自身がコードを曲解して用いる為の方便ではなく、ダイアトニックが半音階に対してどのように存在しているのか!? という事を対照させれば自ずとダイアトニック=全音階から半音階への拡張の為の音脈を、全音階に元々存在していた和音体系を利用し乍ら拡張させる為に用いる手法と思ってもらえれば良いでしょう。

この様に半音階を駆使しようとして既存の全音階システムに組み入れようとすると、先の様に完全音程を上手い事「叛く」必要があります。とはいえ、基底の和音=コードのルートや第5音の完全音程を操作したりすると、別の変過和音の響きにもなってしまう為、基底の和音を保ちつつ上音を操作する訳です。するとそれは結果的に、完全音程を叛いて複音程に跨がるテトラコルド体系にて形成されるマルチ・オクターヴの発想を導入している事にもなる訳です。

ですから、先の図示した減十五度音までの和音が音列としてどのように配置できるのか!? という事まで示しており、D音から減十五度上方のD♭音までのマルチ・オクターヴ音列に於て「恣意的」に異名同音で対応させて新たな音脈を呼び込むというのが先の例から判る事であります。裏を返せば、図示したマルチ・オクターヴにて用いられていない音も、使用可能である音脈でもあるとも言えるのです。

マルチ・オクターヴの形成

西洋音楽に於ける「調性」という物はついつい誤解されがちですが、5音列であるペンタコルドの片側の核音を、別の4音列であるテトラコルドの片側の核音が相互に持合う事で調性が維持される音組織を形成しております。約言すれば、〈ド レ ミ ファ ソ〉というペンタコルドの片側の核音〈ソ〉を、テトラコルド〈ソ ラ シ ド〉の片側の核音〈ソ〉が共有し乍ら持合っている訳で、近親関係にある調性に転調する時はテトラコルド部分をペンタコルドとして置換して〈ソ ラ シ ド レ〉は〈レ ミ ファ♯ ソ〉という風に際限なく繰り返す様にして転移していくのであります。

こうした機能和声における「調性」から見ると、都合良く半音階を取り込んで行こうとするマルチ・オクターヴを視野に入れた時のテトラコルド形成というのは状況がまるで違う事があらためてお判りになるかと思います。言い方を変えれば、半音階を好意的に取り込もうとする行為は、根音または基底の和音に随伴する完全音程を叛いて、和音の基底とする中心音やキャラクターを維持し乍ら随伴する音を変化させて、「全音階的半音階」を得ようとしているのだという事が判ります。基底和音たる根音・3度・5度を弄らずにこの和音に随伴する完全音程11度・15度が操作対象となる訳です。先の全音階的半音階とは、全音階の余薫を残し乍ら半音階を組み入れる類の物で、半音階という音列の中にある音が総て等価になる類の半音階を見越した物とも違うので混同せぬようご理解されたし。

こうした「複音程の完全音程を揺さぶる」という手法はなかなかピンと来ない方も居られる事でしょう。そこで今回例示したいのはスティーリー・ダンのアルバム『幻想の摩天楼』収録の「Green Earrings(邦題:緑のイヤリング)」なのでありますが、この曲はウォルター・ベッカーっぽさが強く表れている曲のひとつだと思うのですが、勿論、こうした「ベッカーっぽさ」を認識できる様になったのはベッカーの初ソロ・アルバム『11の心象』がリリースされてからの事となるので、当時などベッカーっぽさなど微塵も感じずに唯々フェイゲンばかりを信奉していた皮相浅薄な好事家の一人に過ぎなかった私でありました。

ウォルター・ベッカーは先頃逝去となったのは記憶に新しい所でして、これにてフェイゲンとベッカー2人でのスティーリー・ダンの活動は絶たれてしまう事となった訳ですが、類稀なる和声感覚を有していた方だっただけにこの度の訃報は実に悔やまれます。

扨て、「Green Earring」のスタジオ・ヴァージョンの中盤ギター・ソロ(バーナード・パーディーに依るハイハットのオカズのブレイクが冴え渡る直後)はエリオット・ランドールに依るプレイですが、茲ではFm9が3小節に亘って続いてE♭△9へ進行するのですが、茲で執拗な迄に「持続」させておきながら揺さぶりをかけようとするのはベッカーは得意とする技法のひとつのようです。特に、アヴェイラブル・ノートからも外れる音脈となるカウンター・ノートを用いるのが真骨頂とする所でありましょう。こうしたベッカー独特の「癖」を私は、ベッカーの初ソロ・アルバム『11の心象』収録の日本盤ボーナス・トラック「Medical Science」を聴くまではそれがベッカー独特の物だとは判りませんでした。

これにより、『11の心象』発売前年に発売されたフェイゲンのソロ・アルバム『Kamakiriad』収録「Tomorrow's Girls」でのギター・ソロB♭m7上にて用いられるカウンター・ノート(減四度)を臆する事なく用いて来る答を見出し、私はその後ウォルター・ベッカーの「複調感」に深く酔いしれ信奉する様になったのでありました。

そこで肝心の「Green Earring」の3小節「も」続く「Fm9」というコード進行には実は秘密が隠されております。スティーリー・ダンのライヴ盤『Alive in America』での「Green Earring」ではドリュー・ジングのギター・ソロの当該箇所ではFm9が同様に続いてE♭△9に進行する際、和声的な変更は無いもののブラス隊の経過和音とドリュー・ジングのフレージングは恰もFm9を「Ⅱ」と見立てた時の「Ⅱ - Ⅴ - Ⅰ」進行の様に聴かせているのがお判りだと思います。

Fm9というコードをFm13と見立てたとするならば、このコードは総和音であると共に「Fm9 -> B♭7」という風に下方五度進行によって介在し得る過程の属和音を棄却して後続のE♭△9に進もうとしている事と同様なのです。無論、他にもこうした暈滃の用法としては、過程の属七和音の薫りを嫌った上で「Ⅱ on Ⅴ」という分数コード/オンコードの形を採って導入する事もあります。然しそれとて、ベースは「Ⅴ」に主軸を持たせて暈滃させる訳ですが、ベースには「Ⅱ」の音度に主軸を持たせたままコード表記は「Fm9」でありつつも実際には13度および15度まで和音想起を拡張させてカウンター・ノートを得ようとする試みがあるのは明白なのであります。

スタジオ版「Green Earrings」ではエリオット・ランドールに依るマルチ・オクターヴの音脈が聴かれないのは、それが無くとも全体を通して良いプレイだったからでありましょう。

では、「Green Earrings」の当該箇所(Fm9)が続く所に於て、マルチ・オクターヴ由来のカウンター・ノートを忍ばせたらどうなるのか!? という事を考えてみる事にしましょうか。少なくともFm13の更に3度上部の15度音は減十五度を用い、完全十一度は増十一度という風に仮想的に見立てる訳です。するとこれは、Fm9上に於て「Gm」と「Eaug」という和音を併存させた状況として分解して見立てる事が可能なので、嘗てYouTubeにアップした私の「Green Earrings」のデモはそういう狙いがあっての説明だった訳ですね。2パターン用意しているのは、単にカウンター・ノートがソロ・パートしか弾いていない物と、カウンター・ノート由来のポリ・コード「Gm」と「Eaug」を明示的にリハーモナイズ的に経過和音で挿入した物という風に分けてアップしていた訳です。

処がこういう方策もまったく識らぬ物からすれば私のこうした説明などトンデモ扱いしてしまうだけですから、途端に嘲弄のダメ・マークにポイントが付く訳ですね。こうした莫迦共の嘲弄は投影法を説明したアリスタ・オールスターズの「Rocks」のマイク・マイニエリのソロ解説でも同様で、意図を全く読み取れぬ莫迦共がダメ出しをしているのが滑稽であります。

先の「Green Earrings」でのギター・ソロでの「Fm9」を「Fm13」まで見立てて更に15度音を積み上げたとした場合、この総和音には全音階の全ての音度 [Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ]のダイアトニック・コードを包含している事になる為、偶々根音を「Ⅱ」とする副十三の和音であっても、そこには凡ゆるファンクションのコードが詰まっているのでありますが、この副十三の和音が唯一機能和声的で無いのは、閉塞状況にあるという所です。つまり、トニック/ドミナント/サブドミナントの機能を総じて含んでいる状況であると。この閉塞状況がコード進行を動的にはせず「静的」にするのであるならば、そこに分数コードおよびオンコードの状況と等しいシーンがたったひとつのコードが示すのであります。

先述した様に、通常のシーンでの分数コード/オンコードというのは概してドミナント機能を暈滃して卑近な進行感を欺いてみたり斜に構えたりする和声的な響きを持たせて音楽的な彩りに変化を与えようとする物です。このような、副十三の和音から感じられるのは、ドミナントもトニックも暈滃しているという状況であると思えば判り易いかもしれません。無論、完全にドミナントやトニックの機能を喪失させてしまうのではなく、朧げに感じる「標榜」としての立ち位置は必要である訳でして、その上で副十三の和音の立ち居振る舞いを利用して、機能和声の枠組みを強く希釈化させた所に乗じて半音階の音脈を持ち込むのであります。この半音階が必要とされる最たる要因は、主音・属音・下属音を叛く様にすれば半音階としての「筋」はより強固な物になります。無論、その後には不完全協和音程という壁が待ち構え、セリエルの世界では単に半音階を羅列しただけでは音程が齎す情緒に依って調性が滲み出てしまう可能性もある為この辺りの「詰め」が必要なのでありますが、今回用いる半音階の音脈はそこまで厳格な物でなくとも良いのです。ですから、基底の和音という物はそのままに、その和音に随伴する上音にある完全音程を操作すれば半音階の脈を採用し乍らのアプローチを採る事が可能となるのです。

随伴する完全音程

コードの音度を [1・3・5・7・9・11・13・15] という音度にある様に羅列してみましょう。茲から「複音程にある完全音程」というのは[11・15] 度である訳ですから、基底和音に随伴し乍ら複音程にある完全音程を操作する音度となる事が容易にお判りいただける事でしょう。加えて、今度は自然倍音列に於いて見渡す事の出来る「随伴する完全音程」とは、完全五度に類する音度を除けば、基音に随伴する [2・4・8・16・32……] 次倍音が完全音程として「随伴」している事がお判りいただけるでしょう。

8〜16次倍音のオクターヴの相貌はそれに内含する形で9〜15次倍音を矢張り「随伴」しているのです。但し絶対完全音程=オクターヴよりは弱い形で随伴はしております。とはいえ、これらのオクターヴ相が高次になればなるほど、引き連れる倍音は自ずと多くなり、音脈としての倍音は増える事になります。絶対完全音程という物とて、近傍の振動数=倍音の因果関係は決して無ではありません。コヒーレントな形で非常に近い音程差であればそれはやがて「吸着」する様に牽引力が備わって行く事でしょうが、これは「導音」の働きと見なしうる物でもあります。

また、ウォルター・ベッカーの意図というのは、ある特定のコードが長い音価で奏されている時、カウンター・ノートを出現する事を是とする状況を敢えて作っていると言っても過言ではないでしょう。その長い音価の状況を楽理的に見ればそれは「掛留」に収まる物であり、この掛留から変位・転位という事がジャズ/ポピュラー音楽のみならず、西洋音楽に於ても世俗音楽のそれよりも遥かに高度に変化していたからこそ、こうした高次な側面に於いてフーガに依る変応やマルチ・オクターヴの視点は切っても切り離せない物になる訳です。その辺の一般的な書店に陳列されている様なボンクラでも読み通せる類の音楽理論書で扱っているなフィールドでは到底扱え切れない側面を語っているという事も同時に理解されたい物です。

斯様な状況に於て「調性を揺さぶる」という風に考えてみると、シンプルな和音体系の断片となりつつ、その和音に附随する線が想起され易いアヴェイラブル・ノートとは異なるカウンター・ノートが附されていたりするのがウォルター・ベッカーのソロ・アルバム『11の心象』収録の「Medical Science」と言えるでしょう。

和音はなぜ3度音程堆積を前提としているのか!?

3度音程で堆積されるコードというのは大概の物は体系化されておりますが、その例外となる物の中にもコード・シンボルを持たぬ体系化は西洋音楽にはある物です。以前にも取り上げた諸井三郎の変化三和音などは顕著な例外の体系とも言えるでしょう。こうしたコードの体系というのは必ずしも「3度音程である事」が重要なのではないのです。では何故和音は3度堆積が主流となったのか!? という疑問に対してジャズ/ポピュラー音楽界隈にて瞬時に答えられる方はどれほど居らっしゃるでしょうか。大半の人達は、元々の体系がそうだったから、という理由で顰に倣いつつ属和音に附与されるオルタード・テンションを玩んでいるのが関の山程度ではないでしょうか。

和音というのは3度音程ありきではないのです。自然倍音列に於ける低次に随伴する倍音列に長三和音を内含する構造の比率を持つからです。即ちそれは「4:5:6」の振動比なのであり、隣接し合う振動比こそが音の分子構造的な「強い力」を持つが故に、短和音を示す振動比はこのように隣接し合う風には表れず常に議論されて来た訳ですが、振動比が隣接し合わなくとも、突如飛び込んで来る「埒外」となる音程比への記憶は基底となる「4:5:6」に揺さぶりをかけて来る訳ですね。そこから音程を操作する「変形」の欲求が生ずる様になる訳です。長三和音の第3音を半音低める様な欲求は、「4:5:6」が相似形となって「8:10:12」の相貌と為した時にはこの音程比は最早隣接し合っていない訳ですね。少なくとも内含する音程比「9・11」も視野に入る事が思弁的にも明らかになります。こうして隣接し合わなくなった和音は他の近傍の音の影響を輪我々の欲求や使用可能な音脈として忍び寄って来るのであります。こうした音程比の相似形を更に進める事に依って、より高次の音脈を容易く受け入れる事となり、高次のオクターヴ相貌を聴取する人間の記憶が、基底の和音に附与したり変化させたりという欲求に生まれ変わる物なのであります。ですので、高次のオクターヴ相は近傍の振動の影響を受けると私が語っていたのはこういう事を意味する物なのです。

また、上方倍音列に短和音を表わす音程比が隣接して表れないからといって、単にその理由で調性の強い牽引力を語るのは野暮な事です。上方倍音列をどれほど探ろうと、下属音が現われる訳はないのですから(※極力近い音はある物の、それは完全音程ではない)野暮なのです(笑)。下属音の存在を見渡すには思弁的に下方倍音列を見渡す事で成立する訳ですから、我々の「音への欲求」というのは、上方倍音列からの経験と共にその相似形を持ち込んで変形しているのだという事がお判りになる事でしょう。16次倍音までの相貌を聴取した時の経験が暗々裡に15次倍音という近傍の音程比へも感覚が注力する事で、この聴取の経験はフレキシブルに他の基底和音に附与されたり変形の材料の音脈へと培われるのであります。15次倍音は16次を半音低める欲求になるのかもしれない。その半音を低めるという欲求の興りに乗じて [1・2・4・8] 次倍音を半音低める音脈として置換されれば、「ド・ミ・ソ」と聴いていた和音を「シ・ミ・ソ」と変形する欲求に置換される事など感覚が強化される事は自明ですし、基底和音を「ド・ミ・ソ」として聴き乍ら変形先が「8」の振動数を半音低くするという欲求に置換されれば「シ・ミ・ソ」も同時に聴く事とにもなり、これにて「ド・ミ・ソ・シ」というメジャー7thコードの響きを体得する事実として表わされる訳であります。

音程比の相貌を拡大して聴く事の出来ないという事を強く意識する必要はありません。器楽的素養に伴う感覚の強化如何によって構築される聴き方ですので、感覚が強化されない時期にはどうしても低次の音程比 [4:5:6] を [8:10:12] や [16:20:24] の様には聴く事が出来ない物なのです。基底の牽引力に負けてしまっている状況ですから、耳に入って来る音も脳がスポイルする訳です。こうした感覚を強化するには器楽的な修練を積む必要がある訳です。元々音の聴取能力が秀でた人ならば4歳辺りから確実に捉え方が違う物ですが、特に音楽に興味を示さずとも時を経て漸く聴取能力が高まって齢〈よわい〉40〜50の辺りに高次な響きを耽溺とする様になるのは、その人が養うべき音楽感覚の習得スピードで感覚が培われただけの事です。早い人はその能力が培われるのが非常に早いだけの事です。

楽音に於ける2つの『位相』

古代ギリシア時代には特定の音の五度上方にある音を「上屬音」、特定の音の五度下方にある音を「下属音」と決めた上で「大完全音列=シュステーマ・テレイオン」を構築した訳です。今日日A音が中心とするのもこの「特定の音」がA音故の事です。処が上方倍音列を見るだけでは下属音など一向に現われてくれません(笑)。もし周囲に「下方倍音列などトンデモなオカルトででっち上げだ!」などと抜かす輩が居たとしたらそんな輩には、「上方倍音列に下属音を死ぬ迄探し続けろ」と言って遣るだけで良いのです。徒労に終わる事も識らずに探し出したら底抜けの莫迦でありましょうし、下属音の存在を視野に入れる為にも下方倍音列という思弁の領域とされるだけの事なので、上方倍音列ばかり無視していたら下属音の存在すら認めぬ矛盾を曝け出してしまうだけなのであります。寧ろ現今社会では主音や属音の位置すら卑近で暈滃される時代なのに、そこまで調性にぶら下がっているだけの感覚など相当御目出度いと思うのでありますが、読み手の皆さんはどうお感じになられる事でありましょうか。こうした側面を鑑みれば、楽音は少なくとも2つの異なる位相を持っている事は明々白々なのであります。それゆえ複調的な欲求も起り得る。だからこそ早期の時代から変格旋法も存在した訳でして、それこそ変格旋法の方が優勢だったさえ言われている位なのですから。

この「2つの位相」に関しては、ディミトリ・レヴィディスを過去にも取り上げた事でご存知かと思いますが、疑り深い人というのは普段あまり耳にしない様な事を容易く信じようとはせず、概して主観の規準で是か非かを決めようとする向きがあります。その上で平易であると肯定しがちになり、難解であると否定しがちになる物です。倍音列に於てなぜその音列には下属音、つまり完全四度に位置する音が現われないのか!? という事に疑問を持った方はおられないでしょうかね。主音を倍音の基音とした時など勿論下属音は出現しませんし、高次倍音に非常に近似的な音が現われてもそれは「完全音程」ではありません。

同様に、属音を基音と採った時の倍音列は第7次倍音を下属音と見なしうるかの様に「強弁」する事は可能でしょうが、第7次倍音というのは「純正音程」ではあっても「完全音程」ではないのです。つまり、下属音という完全音程として見なしようが無いのです。

これらの事実から今一度古代ギリシャ時代を振り返ってみましょう。先人は特定の音の五度上の音「上属音」と同様に、特定の音の五度下の音である「下属音」を用い「大完全音列=シュステーマ・テレイオン」を形成したのであります。ここに、上部五度の音が現われる位相と下部五度の音が現われる2つの位相を用いている事をいつの間にか自然倍音列を方る時には上部にあった位相に含まれる基音=根音と、それに随伴する完全音程=属音・主音の累積しか見ずに、本来ならば下属音を擁する「もう一つ」の位相を併存して倍音列を想起するのが妥当なのでありましょうが、こうした観点で触れられる文献が少なく、いつしか過去の体系の顰に倣っていれば問題ないかの様に声を大にして語る事が少なくなっているだけの事であり、本来は、下属音の存在さえきちんと認めて異なる音の位相を視野に入れると自然の摂理とやらがあまりに目から鱗となる程の灯台下暗しの観点であった事に気付かされるだけの事で気付いている人も気付いていない人もこれらに関してあまり論じないだけの事で、上方にある自然倍音列の位相の側だけ論じてしまっている人は、科学の黎明期の時代からも脱していない旧来の規範に準則しているだけの狭隘なる知識で倍音に向き合っているだけでしかないのです。

フーゴー・リーマンも、こうした下属音の存在を縦にして論駁すれば思弁的な下方倍音列の存在とやらが「もう一つの位相」として容易く認められたでありましょうが、単にこうして容易く論駁できなかった事だけをふりかざして、下方倍音列をオカルト扱いするのはそれこそ莫迦げた行為なのであります。

特定の音「メセー」の下部五度として完全音程が備わるには、それを転回すれば根音と498セントにある音となります。他方、メセーの上部五度として完全音程が備わるには、それを転回した時には根音から702セントの距離にある事が容易にお判りになる事でしょう。これらの2音間の転回されたセント数は「204セント」という、一般的には「大全音」と呼ばれている物でして、この大全音を9等分したトルコ音楽の九分音のマカームにも脈々と伝わっている物です。このようにトルコの九分音は「204セント」を9等分した物である訳で、決して200セントを9等分した物ではないという所にも注意を払う必要がありまして、中東諸国ではこのトルコ音楽を発祥とする九分音の影響を持合わせ乍ら、ペルシア地方やエジプトというトルコとは別の地域では半音を更に半分とする四分音も取り込まれ、四分音とは別に四分音より僅かに異なる微小音程の音が併存していたりするのも特徴だったりするのです。

こうした「下属音」の存在があったからこそ、調性も培われたのでありまして、微分音の規範も今猶脈々と続いている訳でありまして、単に自然倍音列という一方の「位相」では下属音が一向に現われる事が無いのに、それを踏まえないのはおかしな側面であったりもするのです。これらの件を勘案してディミトリ・レヴィディスの「潜在倍音」と呼ばれた「もうひとつの位相」という物を改めて見てみる事にしましょう。

次の譜例は、黒色の倍音列はハ音を基音として第11次倍音まで並べた物です。他方、赤色の倍音列は等しく完全五度下方にある倍音列でヘ音を基音としております。これら2種の倍音列は「2つの位相」を示している訳で、これらを俯瞰した時に初めて、黒色側では下属音の存在を見出す事に繋がる訳です。ディミトリ・レヴィディスの潜在倍音という見渡しは、古代ギリシャ時代の大完全音列にも準則した物であり、その上で調性構造を鑑みての下属音の存在を棄却する事が出来ない為のもう一つの位相を見出す訳であります。

レヴィディスが最も声高に語る部分は、この「潜在倍音」から生じた第7次倍音が、黒色のプライマリー倍音列の基音(=ハ音)から見た時との「短三度」という風に映る事で自然倍音列では隣接し合う低次の倍音列からは決して得られない短和音の構造を見出すという風に述べている物です。

こうした「もう一つの位相」を視野に入れた時というのは、ヘ音を基音に採った時の第5次倍音は、上方の自然倍音列では現われない長六度相当の音がこの様に低次に現われる訳でして、潜在倍音という考えと下方倍音列の思弁的な領域というのは下属音を視野に入れると途端に棄却する理由が見出せなくなってしまう因果関係を持っている物なのです。

2つの音の位相を獲得して「調性」を確立した先には、全音階を跳越し半音階の音脈を求める様になる物です。そうして基底和音に準えつつも、そこに随伴する高次の完全音程を変ずるという事で音楽を変容するという状況は、全音階に随伴する形で半音階の音脈を呼び込むという事になり、軈ては全音階を司っている主音・属音の立ち居振る舞いを暈そうとする事に近しくなって来ます。こうした過程で半音階の音脈を取り込んで行くとどのように耳に響くのか!? という事が明示的になるケースというのは「ブルース」社会が最も顕著に表わしてくれる事でありましょう。調性的に言えば長・短の世界が併存しているかの様な世界観に近しい訳です。

ブルース/ジャズにおける下方変位

ブルースの持つ下方変位というのはジャズの始原と同様です。ジャズとブルースに楽理的な差はありません。ジャズというのはその後際限のない転調をも取り込んで行った訳ですが、ブルースというのは主音と属音の位置は明確でありつつも、それに伴う和声はドミナント7th或いは更に変位させてマイナー7thあるいはハーフ・ディミニッシュなどと和声的色彩を強めつつ、後続和音への下方五度進行よりも一つ一つのコードを色彩的に「重く」旋律を彩る為に用いられ、局所的にはその和音構成音の為に、基の主音・属音が変化されてしまう事が顕著です。無論ジャズとてこれは同様なのですが、ジャズは結果的にその場に長く基の調に居座る事が少なく元に戻って来る事はあるものの、ブルースは原調の余薫を強調しつつ暈す事がある為、局所的には主音・属音が逸している事はあります。然し、こうした状況は実際には部分転調なので、原調に固執する見立ては必ずしも必要としないのであります。

掛留が寄与した和声の発展

勿論、西洋音楽界隈とて特に主和音から、主和音の第5音が上方変位して増和音になりながら付加六度に行くシーンも考え得るでしょうし、増和音の時点では属音という存在が音組織からは無くなっておりますが、こういう例外もあるにはあります。とはいえ、「調性」という物をきちんと考えた時に、少なくとも主音・属音という物を看過してはいけないのであって、これを暈滃している状況を原調に準えた見方は野暮なのであります。幾ら原調の余薫を記憶の中で固執しようとも。この「記憶の中の固執」というのも音楽的にはそれが「目に見えぬ掛留」となる事はありますが、これは作者が曲を構築する為に必要な「動機」であり、物理的な音価で生ずる掛留とは異なる物です。こうした「動機」が音楽社会に新たな色彩を構築する上で結果的に「掛留」を必要とする事も亦ありますが、原調の記憶を固執するばかりに目に見えぬ音を「掛留」とは言いません。但し、和声の発展に寄与して来たのは「掛留」なのであり、それは《物理的な音価の延長》《残響》《記憶》の含意となっている事は疑いの余地もありません。

嘗ても或る莫迦な者が主和音の後続に進行するコードが「♭Ⅵ7」(構成音は[ラ♭・ド・ミ♭・ソ♭])にて調性とやらをトンデモな自説にて語っていた事がありましたが、こうした副次ドミナントに於て原調の属音は叛かれており、楽理的な意味では副次和音の後続が部分転調であろうとも転調先を決定する事になりますが、こういう例では最早この副次和音の時点で暗々裡に転調は確定している事と同様になる訳です。原調が叛かれている以上、茲で調判定をするべき状況です。原調が叛かれているにも拘らず西洋音楽に於いても「仕方なく」原調を措定するシーンはあります。特に「和声」を学ぶ人からすればそうしたシーンも目の当たりにしている事でしょう。しかし、原調の主音・属音が叛かれた状況が和声的に備わっている場合、調判定は一義的な解答が妥当ではない場合もあるという風に理解しておく事も必要かもしれません。少なくとも、原調の主音・属音のどちらかが暈滃されるだけで調性は揺らぐ物です。2音とも暈滃された状況であるならば疑いなく原調は喪失していると考えるべきです。

私のブログに於てはブルースを語るに際して、その基調が長旋法系統を強く押し出している際はブルース・メジャーと呼び、基調を短旋法系統を強く押し出している時はブルース・マイナーと呼んで区別しております。いずれにせよ両者ともに長旋法・短旋法系統の両義性が生ずる様に響く物ですが、先述した様にブルースの場合はフィナリス(=主音)という位置を明確に据えて原調を嘯いているにも拘らず原調のフィナリスを強固に余薫として残しつつ曲を展開するので、ジャズのそれが原調を維持せず(維持する事もあるが)に転調を重ねていく物とは異なる世界観を持つ物です。

例えば、私が先頃アップしたブログ記事『投影法に見る長属九』に於てジェフ・ベックのアルバム『There And Back』収録の「Star Cycle」のブルース進行を語っておりましたが、あの曲のコード進行は「♭Ⅲ7」を介在させる事で調性を暈滃しつつ、且つ全体的には「ⅠとⅣ」(=Ⅰ7とⅣ7)を行き来してドミナントを経由しない構造となっていて、それらを俯瞰すれば「Ⅰ・♭Ⅲ・Ⅳ」の音度を行き来しておりまして、それは決して「Ⅵ7・Ⅰ7・Ⅱ7」という風には見ない訳です。何故ならば、平行短調を「Ⅵ」とはせずにこれを「Ⅰm」と捉えたとしても、「Ⅰm」がブルース化して同主調の長旋法の薫香を纏う限り、それは長・短の両義性を伴う事になるので結果的には平行短調として見立てたとしても「Ⅰ7・♭Ⅲ7・Ⅳ7」となってしまうのである、という事ですね。

「Star Cycle」に於て、ブルースのみならずモード・チェンジ感が最も発揮されるのは、「♭Ⅲ7」時に於てそのコードの短七度音が、音度・Ⅰ度から見た時の「♭Ⅱ」即ちナポリタンの音を得る事でモード・チェンジ感が発揮される訳ですが、「♭Ⅲ」時には局所(部分)転調の様にして聴かせているので、Fメジャー・ブルースとDブルース・マイナー(コードはD7であるものの、ピカルディの3度の様なモーダル・インターチェンジを起こす感じを踏まえて基調はマイナー系であると解釈。しかしこの平行短調側のⅥはあくまでも「Ⅵ」であり、「Ⅰm」とは見ない所を注意すべき点)を行き来している様に感ずる物です。

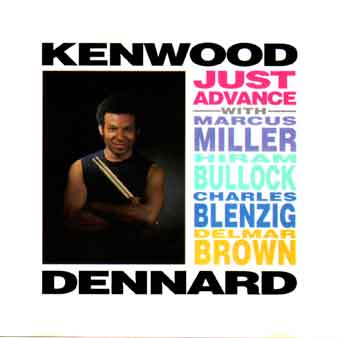

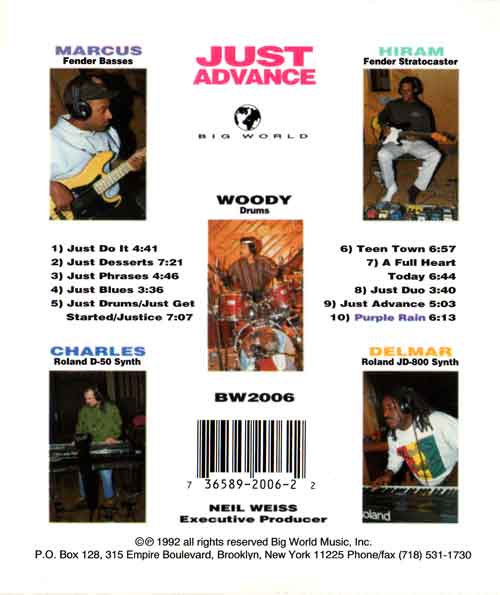

では、ブルースの曲想からのクロマティシズムを顕著に表わす曲を新たに挙げる事にしましょう。これはYouTubeの方では既にアップしておりますが、1992年に発売となったケンウッド・デナードのソロ・アルバム『Just Advance』収録の「Just Blues」でのハイラム・ブロックのギター・ソロを模したデモを参考に解説する事となります。

この曲はマーカス・ミラーも全編参加しており話題をさらった物でしたが、当時の毎夏好例のジャズの祭典 「Select ライヴ・アンダー・ザ・スカイ」(※Select が意味するのは日本たばこ産業の銘柄のひとつマイルド・セブン・セレクトを模した物)は92年を最後に終ってしまった事を思えば、ジャズ界も斜陽を迎えた事を思わせます。92年時にもマーカス・ミラーは来日しておりますが、前年の91年にF-bassを持参した時の演奏の方が凡ゆる面で価値は高かった事でしょう。こうして夏フェスはジャズではなく90年代末にはフジ・ロック・フェスティバルなどが継承して行く事になるのですが、90年代初頭の音楽シーンは兎にも角にもアナクロニカルなサウンドが席巻しており、ベース・サウンドだけ取ってみても世はスラップ・ベース・サウンドが徐々に忌避されて来てアナクロニカルなサウンド志向が強くなっていた時代でした。

それに加えケンウッド・デナードというと、ドラムのプレイ面は凡庸であるにも拘らず、斜陽になりつつある往時の売れっ子アーティストを起用する嗅覚が甚だしく鋭いとまで揶揄される程で、死没する直前のジャコ・パストリアスを起用する事となった「ナイト・フード」は別な意味で有名でもあったりします。先のアルバム『Just Advance』における「斜陽」の筆頭となる人物はハイラム・ブロックではなく悲しい哉マーカス・ミラーの方なのですけれどもね。

マーカス・ミラー側から見れば、ソロ・アルバム『The Sun Don't Lie』のリリース辺りの頃で、当時のBS-NHKで放映されていたデヴィッド・サンボーンがホストを務める往年の名音楽番組『Night Music』が放送されていた後の事でもあったので、マーカス・サウンドが古めかしくなりつつある時代の変遷期に、ハイエナの様に嗅覚の鋭いケンウッド・デナードが起用したこのアルバムには皮肉にも、スロー・テンポ・ヴァージョンでのマーカスのスラップに依る『Teen Town』も収録されていたりする物で意外にも聴き所はあるのですが、凡庸なドラミングは単に等拍性のあるビートさえ叩いていれば他に一切迷惑をかけて済むであろうに、要所要所で余計な色気を見せては場を乱す様なドラムのフィルのそれには今猶辟易してしまう物です。但し、この頃は91年のライヴ・アンダー・ザ・スカイで来日した時のマーカス・ミラーがF-bassのベースを披露した事で、一部のベーシストの間では77年Fender JBの神通力の効力が失せてしまった頃でもあり、特に私の周囲でもレイラ・ハサウェイの「Somethin'」でのマーカス・ミラーのプレイとそれに伴うベース・リフが聴かせるF-bassの素晴らしい音色キャラクターは絶妙だったと評判で、これにてFender JBの魔力が一気に解けるかの様に、「あの音はF-bassだったのだな」と議論を醸す様にもなった物でした。

特に、マーカス・ミラーがF-bassを使用しているであろうと推測される曲およびアルバムは以下の通り。

「See Me」 / Luther Vandross

『Inside You』(アルバム全般 YouTube「Chalk It All Up」) / Richard Tee

『Healing the Wounds』(アルバム全般) / The Crusaders

『Festival』(アルバム全般 YouTube 「Night Rhythms」) / Lee Ritenour

『Ashes To Ashes』(アルバム全般 YouTube 「Born To Be Bad」) / Joe Sample 等

この様にマーカス・ミラー関連の話題を長々と述べてしまいましたが、注目すべきはハイラム・ブロックの演奏の方です。特に「Just Blues」に於けるハイラムの特筆すべき部分のアプローチは、私が既に採譜してYouTubeの方でもアップしている物で、その拔萃部分を詳らかに縷述する事にしますので、そこで用いられているアプローチがどのように「完全音程を暈滃」しているのかという事も併せて理解されたいと思います。

ソロ部分のコード進行は次の通り

C7(♯9) × 4小節→

F7 × 2小節→

C7(♯9)→

G♭△ / B♭→ ※本テーマ部の茲の箇所はA7(♭9、13)

Dm7→

G7→

B♭69 × 2小節

という風なコード進行なのでありますが、私が既にYouTubeの方で先行アップしていたデモ動画では、本テーマ部のコード進行をそのままハイラムのギター・ソロ部に投影させてしまっていた為、現在ではその誤った方の動画は削除しております。また、F7の後続和音は当初「Cm7」としていたのですが、「C7(♯9)」でブルース・マイナーを強調するという解釈にしてあらためて表記しておきました。

この様な注意すべき前提を踏まえた上で、ハイラムのギター・ソロに於て最も特筆すべき箇所をYouTubeのデモ動画をあらためて用いて解説するのでありますが、基本的には曲のキーは「Cブルース・マイナー」としております。無論、長・短の両義性を伴っているのでC音をフィナリスとしているブルースというのが精確な捉え方なのですが、同主調短調のマイナー感の法を強く出しつつ、ピカルディーの3度の響きを醸し出しているという風に捉えてみても、マイナー側がやや強い両義性のある響きという風に捉える事が出来るだろうと信じて已みません。

扨て、そこで漸くハイラムのギター・ソロ(デモ動画の方ではGRギター・シンセ・サウンドで模倣)での特徴的なアプローチを語る事にしますが、最初に念頭に置いてもらいたいのが池内友次郎に倣う形での和音外音の略称です。今回はこれらの略称から譜例にて扱われない和音外音もありますが、一応列挙したので、ジャズ・コードの体系やアヴェイラブル・ノートの想起とも異なる解釈を併記しておこうと思います。

F7にて生ずる「減八度」の音脈、即ちF♭音が生ずるのを見ていただきたいのですが、譜例の方ではF♭音ではなくE音と示しております。それは、Cブルース・マイナーという前提にてフィナリスをC音に採る時の3度音に両義的に現われる長三度の余薫としての意図を表わしているのです。確かに、F7のアヴェイラブル・ノート・スケールを想起すればE音は埒外となるカウンター・ノートでありますが、F音というルートから本位六度までのダブル・クロマティックを生じさせて「ごく自然」に経過音として忍ばせているだけの様に見えるかもしれません。西洋音楽的に和音外音を照らし合わせてもE音は経過音です。

然し乍ら、このドミナント7thコード上にて経過音乍らも根音と短七度の間にダブル・クロマティックを形成するというそれは、結果的に半音階の音脈を持ち込んでいる状況である訳なので、基底和音に随伴する複音程の完全音度たる完全十五度音がオルタレーションを起こしてF♭音と同義(=異名同音)であるE音は、ブルース・マイナーが長・短の両義的性格を持っている事に依る長旋法側の第3音でもある為、減八度としては表わさずに、カウンター・ノートではあるものの敢えてこの様に表記しているのであります。その上で譜例のF7での2拍目の拍頭ではF音と三全音を為す堆積関係のH音(ロ音)が現われます。これも、基底和音(F△)に随伴する複音程の完全音程=完全十一度がオルタレーションして現われた音脈という風に考える事が出来るのです。

茲から、コード表記および拍数と共に音の出現順に附与している番号で当該箇所を説明していきたいと思います。

2拍目の最後にA♭音も赤丸で示しているのは、F音の三全音として対蹠として現われたH音の中心軸システムで生ずる第二対蹠線(短三度関係で現われる)の脈として、三全音H音の「続き」としてアウトサイドとなる音を継続して登場させている訳です。無論そのA♭音はF7上のオルタード・テンションであるG♯音の同義音程として見なされるオルタード・テンションでもある訳ですが、H音との短三度音程関係を詳らかにする為には茲がG♯音であってはならない訳です。そうした配慮からこの様に表記しているのであります。

加えて、F7に於ける3〜4拍目での12〜15番目の音というのは [c - h - b] というダブル・クロマティックとなるトライコルドが半音でコンジャンクトして次のトライコルド組織(或いは他の音組織)に接続しているので結果的にA音に対して半音で接続して [c - h - b - a] というダブル・クロマティックの連続が生ずる訳です。こうした異なるトライコルドの連結というのものはF7コード上の冒頭での [f - e - es d] も同様なのであります。但し、半音で連結されるダブル・クロマティックに依るトライコルド構造というのは現時点の理解に於てはそれほど重要視する必要もないかと思います。重要な事は、通常想起しうるヘプタトニックのモードにて(F7コード上ならばFミクソリディアン等)、そのヘプタトニックは調性を嘯いていたとしても某しかのトーナル・センターを想起して得られる物ですから局所的には「ダイアトニック」が生ずる事となります。Fミクソリディアンを想起したとなれば [f - g - a - b - c - d - es] がダイアトニックとなる訳ですので、この全音階組織に対して「どの音程を半音で砕くか!?」というアプローチを企図する事がダブル・クロマティックの始まりなのであります。

これを単に、全音階として想起してさえすればコードに準則する線を弾く事になるであろうし、誰からも外しただのと誹りを受ける事もないでしょうが、ジャズの実際では決して失敗とは思われぬ事のない音の外し方を身に付けて奏する事がナンボであります。そういう意味に於て、全音階の音組織を半音階で「砕く」という行為が必然的にダブル・クロマティックとなり、ダブル・クロマティックを複数連結させる事に依って全音階に準則した時にはなかった半音階の情緒を持たせた線の運びを演出する事と成り得るのであります。

こうしたダブル・クロマティック過程で生ずるカウンター・ノート(=和音外音でありアヴェイラブル・ノートでもない音)を後続のダイアトニック・ノートに対する装飾的な前打音という風に解釈する向きもあります。参考になるのは濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』であります。私の場合は、このようなカウンター・ノートでも結果的には基底の和音に随伴する完全音程の暈滃と解釈している訳ですが、その「装飾」的な行為は「揺さぶり」である訳で、大きな違いなどありません。その装飾的な揺さぶりは結果的には「クリシェ」と呼ぶ事の出来る物です。ポピュラー音楽の多くは単なる半音や全音階に準えた下行フレーズなどで「クリシェ」と呼ぶ事が多いですが、コードやモード・スケールからも脈絡の無いカウンター・ノートの出現は総じてクリシェと呼ぶ事の出来る物です。こうした線の創出はウォーキング・ベースに於ても活用される物であります。無論、その「クリシェ」が意味する物は、一見脈絡の稀薄な音をキッカケにして揺さぶっているカウンター・ノートの事なのであります。

そうしてF7の4拍目から次の小節にかけて青色で表わしている17〜19番目の [fis - a - g] という3音がありますが、その内最初の2音 [fis - a] は、後続のコード「C7(♯9)」に依拠する先行音という風に解釈しております。先行音となる最初のF♯音は青色の特殊な和音外音で示している通り先行下接刺繍音となるのでありますが、「C7(♯9)」からすれば増十一度(♯11th)の音を使用している事になる訳です。その直後のA音も先行上接刺繍音という扱いで、「C7(♯9)」から見た本位十三度(♮13th)の音を用いている事になります。

その後、「C7(♯9)」でのG音からはD音をペダルにし乍ら大局的にトップ・ノートを [g - fis - f - e] という風に下行させる揺さぶりを図っているのは明白です。この時に、経過的に [fis - f] という風に増十一度と本位十一度と動く所が絶妙なのでありますが、それをもう一度上行で30番のG音まで引っ張り、[d - c] 間をダブル・クロマティックで [d - cis -c] として、そのトライコルドを半音コンジャンクトで [d - cis -c - h] まで繋ぎ、最後のA音は変格経過音となる訳です。然し乍らこのA音は、本テーマでの当該同一箇所ではコードがA7(♭9、13) なのでありまして、ソロ部分ではこのコードに対してベースがA音ではなくB♭音を弾く事によって、進行の少ないトライトーン・サブスティテューション(=三全音代理)として見做して(※「A7aug/B♭」と遣る事でトライトーンは全く共有されている様に)コードを変化させたG♭△/B♭に過ぎないという事も今一度念頭に置いてもらいたい部分であります。

この様に、ジャズ/ポピュラー音楽形式に依るアヴェイラブル・ノートだけで見ると、非和声音たる和音外音の働きは単に使用可能な音として詳らかな音の性格が埋没してしまう物ですが、こうして西洋音楽側での分析を知ると、アウトサイドなアプローチとして現われている和音外音がどのような性格を振舞っているのかという事が明らかになる物でもあるので、己の好きな楽曲を分析する時など時間を忘れて没頭するのも宜しいのではないかと思います。

扨て、「C7(♯9)」コード上でも現われた、根音の半音下に相当するH音がこのコードでも使われました。単に経過的なダブル・クロマティックとして聞き流してしまいかねないかもしれませんが、偶々現われている訳ではないという事が前段のコード「F7」に於いても根音の半音下に相当する音を用いている訳ですから、これは明確な意図を持ったアプローチであるという事があらためてお判りになるかと思います。

根音の半音下と見なしたその音は譜例上でも根音からの長七度相当として見やすく配慮しているものの、これは実際には、基底和音に随伴する複音程側の完全音程の暈滃なので、減十五度それを単音程に転回しての減八度相当と解釈すべき音でもあるのです。

通常、ドミナント7thコードの類型ならば、臆面も無く長七度相当の音を使う事は避けられるものです。あったとしても上行的なフレーズに於て、短七度→根音という全音の間をスムーズに半音でダブル・クロマティックにしてみたという事くらいでしょう。無論、ジャズ界隈でなくともドミナント7thコード上で長七度相当の音が現われる様な例というのは少なくはないのですが、余程の線の強さがなければ、その線の誇張はおかしく聴こえてしまいがちなので避ける傾向が強いのであります。その線の誇張としてフレーズが成立しているような性格を帯びている物が概して例外を許容する様に響く訳です。

属音の半音下にある下接刺繍音

例えば楽聖ベートーヴェンの「エリーザのために」で現われる冒頭のD♯音というのは、属音は [e] にある訳でE音がVである訳ですが、下接刺繍音となるD♯音を生じつつ、その装飾の後に正位のD音が生ずるのであります。このフレーズを解体すればE音に揺さぶりをかけたいが為にD♯音を用いている訳です。その後の正位のD音はE音の装飾の為の音ではない脈絡である事は一聴してお判りになるかと思います。加えて、「エリーゼのために」の冒頭の主音までの一節は9音で構成されていますが、装飾的な振る舞いを極力排除した上でシェンカー分析の様に旋律の骨格のみを分析するならば、あの一節は「属音・上中音・主音(譜例中、赤色で示したホ・ハ・イ音)」の3音の骨格から、その後200年経過しても今猶聴き手の記憶に残る旋律を纏っている事があらためてお判りいただけるかと思います。たったの3音からあの様に拡大ができると言っても過言ではないのです。

ただ、こうした例が「普遍的」となってしまった事で、音楽界の凡ゆるシーンにて、こうした例が浸透している事で属和音上でのみなし長七度あるいは減八度相当の音脈が脳裡に「欲求」として辷り込んで来る事はあるかもしれません。全ての例がベートーヴェンの影響とまでは言いませんが、こうした先例を暗々裡に肯定している事で斯様な例が生じているのであろうと私は信じて已みません。

ドミナント7thコードに於て刺繍音・逸行音の様に振舞う和音外音の例を看過できぬジャズの真骨頂と読み取るか、将又それを瑣末な状況と読み取るかに依って、分析する側が得る「ジャズ語法」というのはその後大きな差を生じてしまう事だけは間違いないでしょう。和音構成音に寄り添い乍ら和音外音がそのまま独り立ちする or 親元に戻って来るかという音の振る舞いに気付く事が和音外音としての振る舞いを見付ける重要な要素なのですから、ジャズ界隈で言われる「アウトサイド」のアプローチという物を詳らかに研究する事は強く慫慂したいと思わんばかり。

こうして譜例の最後のコードG♭△/B♭に於ては、このコードは本テーマのA7(♭9、13)の変形である弱いトライトーン・サブスティテューションの同義的置換でありますから、譜例47番のA音の様に逸行音が現われても、それはG♭△から見た♯9thとして振舞えるオルタード・テンションでもありますし、同義的置換前のコードの根音の余薫が現われているとも見做す事も可能なのであります。但し、同義的置換前のA7(♭9、13)ですと、この小節内に現われるG♭リディアン・スケールの第2音=A♭音をこの様に使おうとするのは、強行させるスーパーインポーズの様な時ではなければ尻込みしそうな音脈であります。つまり、コードが内含する三全音には違いが生じない三全音代理にて置換させた和音であっても、このように「大きな差異」を生む訳であります。

この様に同義的置換前のA7(♭9、13)のコードにてA♭音を使う行為は、この曲の当該箇所に於て約言するならば、三全音代理に依る和音の同義的置換で得られた音脈を強行させるという観点から、ドミナント7thコードの根音の半音下あるいは減八度の音脈を使っているという風に見立てる事も可能なのです。

ドミナント7thコードに於いて減八度相当のクリシェ・ラインが生ずる例としてもう一つ例を挙げておきましょう。先日訃報が報じられたスティーリー・ダンのメンバーのひとりウォルター・ベッカーの1stソロ・アルバム『11Tracks of Whack(邦題:11の心象)』収録の「Surf And / or Dir」という曲のCDタイム5:11に於てベッカーが流麗な運指にてベース・フィルを入れるのでありますが、この部分は私が既にYouTubeにてアップしている様に、譜例のようにD音をペダルにし乍ら [g - fis - f] という下行フレーズに於て経過的にF♯音を忍ばせている事がお判りになる事でしょう。この曲で表わしている当該部分のコードは「G11」という風に表わしましたが、顕著なのは本位4度つまり完全四度が基底に附与される響きが重視されるコードでありまして、調号は嬰種記号1つの物ですが、フィナリスをG音と採るGミクソリディアン系統での七度が長七度より半音低くオルタレーションしたモードを全般的に使用している物であります。

一聴すれば即断可能でありますが、終始Gミクソリディアンなのではなくモード・チェンジは頻繁に生じております。ラヴェルのボレロは移旋が顕著な作品でありますが、ベッカーが移旋を執拗に「モード」の視点にて用いるコードも二度/四度和音を視野に入れると、これほどまでに先鋭化するのだとあらためて痛感させられる事頻り。その上でベッカーの用いるこのアプローチも実際には、F△/G△というポリコードにてG△の側がオルタード・テンションを纏わせているという様にして [g - fis - f] というフレージングの後にスルリとアプローチを変えている事がお判りいただけるかと思います。決してG7が使い手の都合の良い様にオルタード・テンション・ノートを纏ったり本位十一度を併用したりしている使い方ではない訳です。

扨て、この様にして「減八度」という見かけ上の根音から見た時の長七度という音をドミナント7thコード上にて用いる「クリシェ」としての動機の例を挙げて来た訳ですが、長七度音を構成音に持つコードに於て増六度音、みかけ上は短七度音と同義となる音の取扱いも今回は語っておく必要があるでしょう。そこで今回語る必要がある物として例示したいのが次の私のオリジナル作成のデモでして、こちらも早々とYouTubeの方ではアップしておりました。その譜例を確認してもらい乍ら話を進める事にしましょう。

まず1小節目の「E♭△7(9、13)」に於て、トランペット(※実音表記)が、このコード上で臆面も無くD♭音や本位十一度であるA♭音を使っているという所は、ある程度ジャズ/ポピュラー音楽でもアヴェイラブル・ノートを充てるモードを習得している方なら却って尻込みしかねない音である事でしょう。例え幾ら音価がこの様に短いとしても、通常ならこうしたフレージングにはならないと思います。しかも冒頭から2音目のD♭音は、これが装飾音符の前打音として奏されてから半音下のC音に進むというフレージングならばまだ有り得るかもしれません。それとて、その装飾音はメジャー7thコードから見た短七度音相当の音なので、これを装飾音として使う事も通常ならば使わない音脈である事でしょう。然し乍らこのデモを聴いてみて、作った私がトンデモの誹りを受けるかのようなフレージングをしている様に聴こえるでしょうか!? 私が作っておいてこう言うのも何ですが、全く酷くないと思います。耳に届く音は是認しつつ、楽譜を見てみたら驚いてしまう様な音を使っているという風に思われるのではないでしょうか。

このデモの4小節を見渡してみて気付いていただきたいのが、減八度および増八度を使っていたり、マイナー・コード上では減四度も使っていたりする物で、通常のモード嵌当からすればこの様な音は使わないであろうという音脈を使っている事がお判りいただけるかと思います。

例えば、Dm7へ進行した直後にも、それがフリジアン由来のマイナー・コードという物を匂わせるE♭音を使い、直後には [f - ges - a] という風にダブル・クロマティックを用いつつ、2小節目の2拍目から4拍目にかけては、ダブル・クロマティックの下行フレーズに依るバップ・フレーズを忍ばせているのですが、これはDm7から見た減四度を使う事で恰も「D7」系統のアプローチと同様になっていると思われるかもしれませんが、私としてはDmに随伴する複音程の完全音程の暈滃という風にして、完全十一度相当のG音が半音低くオルタレーションする「G♭」のダブル・クロマティックの上行形にて忍ばせて示唆し、その後にバップ・フレーズとしてダブル・クロマティックを使ってその場を凌いでいるという訳です。

3小節目のD♭△7では、ベースが2拍目でH音の増六度を用いているのがお判りでしょう。これもダブル・クロマティックであり [h - c - des] という風に連結している事がお判りいただけるかと思います。この増六度=H音は、コードがポリ・コードとして「Fm6/D♭△」という風に表わしているのは、上声部の付加六が示すD音が、下声部のD♭音から見た増八度の音脈を和声的にも用いたという事に加え、こうした奇妙なコードを変過和音として用いつつ、上声部のコードの根音=F音との三全音となるH音をぶつけているという意味でもあるのです。この「三全音」というのは、私が減八度や複音程側の完全音程を暈滃する重要な音脈であるという事を後ほど縷述するので念頭に置いていただきたい部分です。重要度はかなり高いです。

そうしてC9に進んだ時も、トランペットおよびベースも減八度を用いているのはお判りいただけるでしょう。然し乍らベースでは1拍目に減八度のC♭音が生じて、3拍目にはH音を使っておりますが、3拍目はB♭音とC音との経過音に過ぎず、1拍目の方が減八度の使い方となります。同様にトランペットも2拍目でC♭音を使っており、4拍目でもその様に記譜しておりますが、4拍目のトランペットのフレージングは記譜こそこのように表わしているものの、まるで「Bm」(=ロ短調)の音脈を使っている様にすら映るかもしれません。C9に随伴する複音程の完全音程の暈滃という風に見ていただければ、減八度を生じつつ、十一度は半音「上」への暈滃という風に見ていただければ矢張りそれが、基底となるコードから見た実質半音下の音脈を忍ばせているという事がお判りになっていただけるかと思います。では何故私はこのように強行しているのか!? という事を説明したいと思います。

減八度であろうが増八度であろうが、基底和音に随伴する複音程の完全音程を暈滃しようとしている意図というのはこれまでにも詳述している様に、これ以上語る必要は無いでしょう。

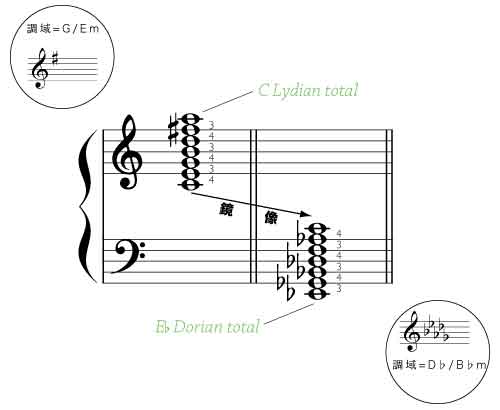

今一度思い出していただきたいのが、過去の私のブログにおいて、リディアン・トータルとドリアン・トータルの副十三の和音は、内在する三全音が複音程に引き延ばされるという事を前提にして、その三全音が後続和音への進行感(ドミナント・モーション)を稀薄する事に起因するという解釈を述べた事があったと思います。そして、今回はリディアン・トータルという和音を例に挙げて語ってみようかと思います。つまりは下属音を根音とする十三の和音(=全音階の総合)という風に構築すれば自ずと生ずる訳です。

マルセル・ビッチュ著『調性和声概要』

それと平行して、マルセル・ビッチュが自著『調性和声概要』にて紹介される、メジャー7thコードに増九度を附与した和音を私が最初に見た時、「こうしたコードを体得する為にはどの様に向き合ってみるべきか!?」という風に思ったものでした。無論、こうした「珍しい」類のコードをモノにしたいからこそ私自身色々思案するのでありますが、何分も頭を痛める必要はなくある程度は類推可能でもある訳です。仮にその和音をF△7(♯9)と表わした時(※実際に『調性和声概要』でもこの様に例示される)、ドビュッシーのペレアス和音の断片の様に見る事もできれば、イ短調=Amの調域での属和音の導音欲求で生ずる変化音を用いた物であるという事でもある訳で、この様な推察は誰もが、和音に関する知識と経験を活かせば同様に類推は可能であります。

その上で私は、Fメジャー7thに附与される増九度という音脈を、もっと手軽に用いる為には(=少なくともジャズ・シーンに於て応用する方策)どうすれば良いのか!? という事から考えてみる事にした訳です。そこには、投影法を長和音に応用する事から始めたという訳です。

例えばそれで、C音を根音とするリディアン・トータルという副十三の和音を形成するとしましょう。和音構成音はC△7(9、♯11、13) という風に示す事が出来ます。この和音の構成音の音程関係を半音の数で表わすと下から「4:3:4:3:4:3」という構造になっている点も見逃せない側面があるのですが、それを次の様に、C音を対称軸として下方に「鏡像」を作ってみると次の様な譜例になりますし、音程関係も「3:4:3:4:3:4」と反転する事にもなる訳です。

ミラー・コード

その上で今度は、譜例にも小さく例示している様に、夫々の調域を確認してもらう事にしましょう。こうして互いに鏡像関係を作った時の調域は「三全音」の調域の関係になる訳です。即ちそれは、リディアン・トータルという基底の和音に対して投影させた鏡像の和音を類推すると、自ずと三全音の関係にある調域のドリアン・トータルを生ずるという事を見出し、その鏡像となる音脈はドリアン・トータルから見れば三全音関係の調域のリディアン・トータルを対照させる事ができる訳で、ドミナント・モーションという、後続の和音が見え透いた響きを作ってしまう「属七」和音の力などを借りずとも、音脈の使い方次第で「三全音」を内在させるならば、それは半音階を駆使し乍ら「不協和→協和」という進行感の道を通る事と変わりない訳であります。その上で、リディアン・トータルから見た時の「カウンター・ノート」となる音の出現というのは、鏡像となるドリアン・トータルの変化記号を充てた音を確認していただければお判りになるかと思いますが、A♭・D♭・B♭・G♭・E♭音という音を、C△7(9、♯11、13)にて呼び込む音脈として用いる事が可能にもなる訳です。勿論それらを忍ばせる為にはフレージングの為の訓練を積む必要があるとは思いますが、こうした異端とも思える音脈は投影法で生じている物なのです。

そうすると「E♭音」というのは「D♯」の異名同音でもある訳ですが、こうした音脈を拾って来れる因果関係を投影法で導いているという所が重要なのでありまして、複音程側にある完全音程の暈滃「以外」に用いる事の出来るカウンター・ノートの音脈はこの様に広がっている訳であります。

こうした音を鏤めたフレージングであるという事を、あらためて先のデモに投影していただければ、通常のモード嵌当からは得られない音を易々と使っている理由がお判りになるかと思います。

加えて、私がこうした投影法を利用できたのは、マルセル・ビッチュの『調性和声概要』やパーシケッティ『20世紀の和声法』が貢献してくれた事も大きかったのですが、それらに加え、シェーンベルク『Theory of Harmony』、A・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』が大いに貢献してくれた事は言うまでもありません。また、それに加えてウェイン・ショーターのアルバム『Speak No Evil』収録の「Fee-Fi-Fo-Fum」の曲冒頭に出て来る(2つ目のコード)に出て来る、ハービー・ハンコックが弾くミラー・コードが助けになって呉れた事も大きな要因でありました。

このミラー・コードは次の様に、短い断片のデモを作りましたが、譜例通りにこの様に示す事が出来る訳です。解釈としては、上声部のコードC7(♯9)というコードのオミット7、即ち七度省略をした上で、赤色の弧線で示した音同士が鏡像としての音脈として使っている訳でありまして、これを無理矢理コードで示すと、譜例上で表わしている様に「C add ♭9、♭10/F」という風に、見馴れないコード体系で表わしている訳です。

然し乍ら、マーク・レヴィンは自著『ザ・ジャズ・セオリー』に於て、このコードを「E♭7(♭9)/F」という風に解釈してしまっている訳です。暗々裡にE♭7の5th音は省略して、何故かC音を充てる事になる訳ですが。この解釈が私にはどうしても溜飲を下げる事が出来ない訳です(※ショーター本人がこうした解釈をするのであるのならば致し方ありませんが)。

何故なら、D♭音は、9度のオルタードが「♯9→♭9」と、実演奏では動いている訳です。その上でC音も二度で集積し合う事になる和音と為しており、上声部のC7(♯9)の第3音を対称軸とする様にして鏡像関係を下方に作り出してミラー・コードを形成しているという事を見せていないので、この様に私は語っている訳です。

ドミナント7thコードの第3音は導音として使われる物でもあり、この導音から生じている音程関係というのは等音程を生じたり、等比関係にある音程構造を附与したりする事で多様な「不協和音」を生ずる事が可能です。その意味でも導音を対称軸にするのは理に適った「不協和」であるのですが、そうした点をマーク・レヴィンは語らずに、これとは全く異なる観点から括る事の出来ない例外の様に取り上げているのは採譜の上でも甘いですし、況してやこの曲はウェイン・ショーターの作曲であるにも拘らず、ハービー・ハンコックが弾いているピアノのそれをハービー・ハンコック作かの様に捉えられてしまう文章で書かれている為、これを参考にするのは危険と思える訳です。

マーク・レヴィンとて、この特殊な和音が「ドミナント7th」コードの類型にあるというのは、スクリャービン/シリンガー楽派に於ける属和音の類型としての不協和音の体系でありましょうから、その体系に括られる物として見なしているのは首肯できる部分でありますが、それはE♭を根音とするドミナント7thコードではありません。C音を根音とした属七和音を想定すべきだったのであります。とはいえ、マーク・レヴィンや私の見解がいずれも多義的であるのも致し方ない側面でもあるので、一義的な解決として過剰に拘泥するのは無駄でもあるので、あくまでも特殊な例として理解に留めておく事が必要でありましょう。

無論、私が「Fee-Fi-Fo-Fum」を分析していた時には、マーク・レヴィンの著書など発売もされておりませんでしたし、マーク・レヴィンの見解がこの様に異なっていると判断出来たのは相当後の事で、2017年の現在から10年以上も前の事です。こうした特殊な例を理解する時、そこで自身の主観に依る根拠なき規準で善し悪しを判断するかのように理解してしまう様では後々昇華させたりする事は難しくなるので多義的な解釈も柔軟に留めておくべきかと思います。

ミラー・モード

扨て、「リディアン・トータル」のコードを今一度語る事にしましょう。これは副十三の和音ですから、この和音のトップ・ノートに更に三度音程を積めば自ずと15度音を生じるので、「複音程の完全音程(=完全十五度)」という相貌が見えて来る事になります。そこで、リディアン・トータルの根音から15度音までを見てみると、折角「4:3:〜」という風に順に等比構造が見えていたのにも拘らず13〜15度音程間はその法則が失われる事になってしまいます。私が能くやる「複音程の完全音程の暈滃」というのは、先ず完全十五度音をオルタレーションする事になりますから13〜15度間は「長13度〜減15度」という風になる為、半音の数は「2」となる事になり、等比構造から見たら崩れているのではないか!? と疑問を抱く方もおられるかもしれません。

奇しくもドリアン・トータルならばその13度〜15度間の半音数は「3」となる為、「3:4:〜」という等比構造を維持する事になりますが、完全15度で「閉じた」世界観にてその音程構造が等比関係にあってもその対称構造が閉じる事自体はさしたる物ではなく、三全音が複音程に跨がった構造から、新たにマルチ・オクターヴも視野に入れる(=つまり15度で閉じない)という風に視野を拡大させる方が、より世界観を拡大する事になるでしょう。

然し乍らそうした「周期的」な構造というのは、矛盾している様ですが「調和の取れた不協和」の典型的な例でもあります。その上で更にマルチ・オクターヴという風に、オクターヴをわざと跳越するという事も併存させて見渡す事の出来る状況も視野に入れる事が可能なので、13〜15度間に於て等比構造が崩れてもそれは大きな問題ではありません。複音程側にある完全音程を、基底和音には準則しつつ暈滃させれば、それは異なる性格を齎す音列を生ずる事となり1オクターヴで閉じる音列とはまた違った趣きが生ずるのでオクターヴ跳越を強行しても良いのです。

不協和が進んだ社会というのは、こうした等比構造や等音程などの対称構造が顕著に現われてきます。7等分平均律など典型的な例と言えるでしょう。こうした音律の各音程も立派な「等分」平均律なのでして、等しい音程感覚で築き上げられた音律は「Cents Equal Temperament」=CETという風に表わされる物です。例えば72CETと表わせば、各音程は72セントという等音程で築き上げられる物で、しかもこれは1200セントではきっかり割り切れない螺旋音律であり、増11度音程で初めて「螺旋構造」という事になる音律でもある訳です。

このような微小音程や螺旋音律を視野に入れずとも、不協和な社会というのは音程間隔に対称構造を持つ物なのです。その対称構造というのは、短属九の場合だと根音から現われるのではなく導音から音程は短三度ずつの半音数=3が連続する構造となる訳でもあります。

先にも述べていた様に、和音というのは三度堆積を前提としている物ではありません。それならば、根音さえ決めておいて、根音から長三度上方にある音から完全四度音程の等音程を構築して行くのも立派な不協和音が生ずる訳であります。ここが短三度等音程である必要も無いのであります。こういう堆積方法は応用例の一つでしかありませんが。こうした不協和音の創出は、如何にして半音階組織の音脈を取り込んで世界観を拡大するか!? という欲求に基づいた物であり、純然たる機能和声のそれとは取扱いが大きく異なる物なのです。

ドミナント7thコードを最大限に利用する時は、その和音構成音に内含する三全音をふんだんに利用する訳ですが、ドミナント7thコード自体が卑近な響きに聴こえる様になってそれを回避する時の手段として、このような投影法を用いて調域自体を三全音関係を持たせた音組織同士を用いる、というのがフレキシブルな考え方なのです。そういう意味でドミナント7thコード以外にて「副和音」を惰性でやり過ごす事なく、リディアン・トータル or ドリアン・トータルとして見なした上で半音階の音脈をまぶす。これにて半音階的な揺さぶりは豊かになり、アウトサイドなプレイに繋げる事が可能となるのです。

Cリディアン・トータルの鏡像としてE♭ドリアン・トータルを見た様に、その逆も亦然りであります。E♭ドリアン・トータルの調域での主音ははD♭にある訳ですから、これにて基となるC△7(9、♯11、13)側から見て半音関係の音度(Cの半音上)の脈を用いているという事もお判りになるでしょうし、調域の主軸をドリアン・トータルの方へスルリと移行して、その調域の主音=D♭を主軸にすれば、鏡像側のリディアン・トータルは半音下D♭の半音下に位置する様にも見える訳です。

このような鏡像関係に於てどのような事が成立するのかと言うと、例えば、C△7というコードにてCリディアンを想起するケースを考えてみる事にしましょう。これに対して半音階的な揺さぶりをかける為にリディアン・トータルの鏡像として虚構の側のE♭ドリアン・トータルが浮かび上がります。このE♭m13の第3音というのはG♭リディアンを開始する音ですので、鏡像関係同士でみれば減五度の関係として成立し合う事となり、これを基のCから見た時の「Ⅰ・♭Ⅴ」と見做す事が可能となります。

更に、「♭Ⅴ」に進行感を与える為に、この前段に下方五度進行を介在させれば自ずと「D♭音」を根音とする虚構側の主音を想起する事で、結果的に「Ⅰ→♭Ⅱ→♭Ⅴ」とやる事でトータルとして半音階的揺さぶりが付く訳です。この際、「Cリディアン→D♭アイオニアン→G♭リディアン」という風に遣れば良いという事を意味します。

この際、「♭Ⅴ」の後続に「♭Ⅵ7」が生ずる様にしてフレージングをすれば虚構のドミナント7th側でオルタード・テンションを想起する事も可能でしょう。結果的には虚構側のドミナント7thコードのフレージングとしてそれは卑近になってしまうかもしれませんが。

加えて、これらの様にコードを想起したとしても愚直なまで「Ⅰ→♭Ⅱ→♭Ⅴ」の様に進行させなくとも良いのです。Ⅰを用いて♭Ⅱを用いたら逡巡するかの様にⅠに戻って♭Ⅴの脈を使ったりなど。こういう風にフレキシブルに混淆する様にして用いても構わない訳です。

次の4小節のデモは、前半2小節がCリディアンを想起し得る「C△7(♯11)」、後半2小節がE♭ドリアンを想起し得る「E♭m9」というコードに於て、夫々「Ⅰ・♭Ⅱ・♭Ⅴ」と想起しているアプローチにてフレージングしているのがお判りいただける事でしょう。余談ではありますが、本デモのトランペット・パートに施しているBus挿しのリバーブのプリ・ディレイは103ミリ秒を取って仕上げてありますので意外な程に長く取っている様に思われるかもしれませんが、実音が引き延ばされる様に且つダブって聴こえない位の減衰時の音量レベルとリバーブ音の遅延部分が重なるポイントがあるので、そこを見出していただければと思います。勿論、物理的には「遅延」が生じている訳ですから僅か乍らにダブって聴こえる事はありますが、段差が生ずる様なこだまの様に聴こえさせるのではなく、スロープを生じたサステインの圧延の様に感じる事がリバーブのプリ・ディレイの巧みな採り方であるので、そちらも併せて参考にしていただければ幸いです。

私がこれまでブログで語っている投影法、ミラー・モード、ミラー・コードという語句には斯様なアプローチを前提に用いているのであります。リディアン・トータルとドリアン・トータルで対照させ合うのは、ミラー・コードを用いてミラー・モードを得るという事にあります。ドミナント7thコードならば三全音代理というトライトーン・サブスティテューションは容易に行なえますが、属和音以外でのこうした半音階の音脈の呼び込みというのは、切り込む動機や揺さぶりをかける音の入り口をどのようにして突破口とするか!? という事にヒントがあるので、副和音においてこうして利用可能となる訳であります。また、こうしたミラー・コード/ミラー・モードのアプローチは中心軸システムも視野の範疇に入るので大きなヒントとなる事でありましょう。

処が投影法の一部のアプローチを過去にも私はマイク・マイニエリのプレイなどでYouTubeに挙げた物でしたが、おそらくはこうした投影法関連の理解に乏しい人からするとトンデモ扱いされるに等しい音脈を使っている様に映るのか、往々にしてダメ出しを食らう物です。ドリアン・トータル・アプローチ関連とかの動画とかも、万人には届かないのかもしれません(笑)。況してやアウトサイドなアプローチを慫慂するかの様な方策というのは、まるで逸脱こそが全てとばかりに、外せば何でもアリかの様に考えている様な者の戯れ言の様に受け止められてしまう様ではこちらとしても納得は行きません。とはいえ、説明するにも順序という物がありまして、単に解答を急ぐだけの様なガイドラインの羅列にはしたくはないので私のブログは遅々として進まない様な所があるのかもしれません。とはいえかなりじっくりと説明している筈なのですが(笑)。

ジャズに見られるダブル・クロマティック1.pdf

ジャズに見られるダブル・クロマティック2.pdf

ジャズに見られるダブル・クロマティック3.pdf

ジャズに見られるダブル・クロマティック4.pdf

ジャズに見られるダブル・クロマティック5.pdf

ジャズに見られるダブル・クロマティック6.pdf

ジャズに見られるダブル・クロマティック7.pdf

ジャズというのは重畳しいハーモニーとインプロヴィゼーションが醍醐味でありますが、単にダイアトニック・ノートをインプロヴァイズするだけでは卑近なアプローチに過ぎず、半音階の音脈を駆使したノン・ダイアトニックの音を使う事でジャズの真価を発揮する物です。

連続する半音音程

とはいえ全音階(=ダイアトニック・ノート)に対して半音上下に隣接する音だけを掻い摘んでダイアトニック・ノートに先行して装飾的に選択するだけならば、13度の和音を仮想的に積み上げた時に於ける上接&下接刺繍音という和音外音を伴わせているだけに過ぎません。無論、二重の上接&下接刺繍音を全音階に附す、という用法はジャズ界隈のみならず西洋音楽界隈でも存在する事でもあります。Key=Cに於てF△7コード上にて [d - des - c] とフレーズを充てたならば、[d - des] は二重の上接刺繍音となる訳であります。

ジャズというのは刺繍音だけで構築されている訳ではありません。とはいえ半音階的な「唄心」を具備する為には和音外音に於ける刺繍音の取扱いは、それだけでも非常に学ぶべき価値がある物です。然し乍ら、ジャズ界隈を学ぶに当り斯うした和音外音、特に刺繍音という側面で教える所など、まず皆無に等しい事でありましょう(笑)。

ジャズに於ける「ダブル・クロマティック」という呼称は、少々誤解を生み易い所があるのであらためて語っておこうと思いますが、広くは半音音程が複数連続するならばそれらを「ダブル・クロマティック」と呼ぶ事は出来るものの実際にはジャズに於ける「ダブル・クロマティック」というのは単純にそういう事象のみを指すのではありません。

半音音程が連続するだけで良いのならば、Key=CにおけるC△7コード上にて [d - des -c] とやれば確かに半音音程は経過音という和音外音として連続的に存在する事になりますが、これら3音が半音音程の連続としてフレージング中に存在する事ばかりがダブル・クロマティックという物ではないのです。とはいえ能々考えてみると、ハ長調に於けるトニック・メジャー上にて D - D♭ - C音と連結させるのはある程度の勇気が必要となって来る事でありましょう。単なる半音の経過音として羅列させるだけでありますがメジャー7thを附与しているコードであるにも拘らず、この下行形のダブル・クロマティックはC音をやたらと重し付けしてしまう線の運びとなってしまうのであります。それならばロ音であるh音(英名:B音)まで進めた方が綺麗ではないのか!? という道筋を選択する方が、よりジャズっぽい線の運びと為す訳です。このダブル・クロマティックが更に延長されればトリプル・クロマティックとでも呼ぶのか!? と思われる人もいるかもしれませんが、その辺りを縷述する事に加えて、ダブル・クロマティックが更に歩を進めて延伸する様子がどういう構造であるのかという事も同時に述べて行くのが今回の主眼とする所であります。

チャーチ・モード(=教会旋法)に於て半音音程が連続して構築されるモードはありません。チャーチ・モードを想起し乍ら半音音程が連続する様に変位している場合は、基の音組織に対して半音階の経過音が生じているという状況になる事でしょう。

他方、通常我々が想起し得るアヴェイラブル・モードに於て半音音程を連続させるという事を前提に非チャーチ・モードとなる音列に依って半音音程が連続して構築される状況に於いても、先と同様に、それは和音外音を挿入するという状況にもなります。その際、多くの場合は「経過音」である事でしょう。また、あるモチーフを反復させている様な状況でアヴェイラブル・ノートと和音外音を行き来している様な時というのは「刺繍音」である可能性もあります。西洋音楽に於ける対位法では同度由来の上下の刺繍音を忌避する事もあります。とはいえジャズに於て和音外音が経過音であるか刺繍音であるかという事は特に注意すべき事ではないのでありますが、それは、コード表記と想起し得るアヴェイラブル・モードという両者の確立が為されているからであります。とはいえ、これらの刺繍音からも埒外となる音(概ね経過音)というのはジャズに於ても「多発」する物であるので、和音外音の取扱いを知っていてもその知識が混乱を来す事は無いので覚えておいて損はない事でしょう。

トライコルドの連結

扨て、それらの半音音程が連続して形成する3音は「トライコルド」とも呼ばれます。トライコルドを広汎に扱うならば単にペンタトニックからの3音の抜粋や、全音音程よりも遥かに広い音程を生じた3音列でもトライコルドと呼びますが、今回の様な半音音程の連続で成立している3音列のトライコルドというのは少々趣きが異なる類の音列でありまして、その3音列というのは状況に依っては短二度音程ばかりでなく増一度の事もあり得る事です。それはある特定の音組織(=モード)そのものからの拔萃ではなく、音組織の一部が臨時的変化を起こした事で介在する事となる《3音列》として生じている事を本記事では「トライコルド」という風に位置づけておりますのでご注意下さい。ハンガリアン・マイナー・スケールの第4〜6音のトライコルドは、それその物が半音音程を連続しているトライコルドの拔萃でありますが、今回語る半音音程が連続する「トライコルド」というのは出来合いの音組織からの拔萃ではなく臨時的変化音を介在する3音列を意味する事なので、こうした側面を念頭に置いて読んでいただきたいと思います。

例えばKey=Cに於ける「G7(♯9、♯11)」コード上にて [es - d - cis] というフレーズが発生した場合、これらのトライコルドはG7から見た本位六度(=長十三度の単音程への転回)は「E音」であるので、[es] は増一度下方にある音となり、esの短二度下方が [d] という風になります。同様に、[es] から見た [cis] は減三度という事になります。

トライコルドが3音列を示す物である以上、この3音列音組織が更に半音進行を連続させた場合にはダブル・クロマティックから更に1つ半音音程を重ねる状況と成り、よもやそれは「トリプル・クロマティック」とでも呼ぶに等しい事でありましょうがジャズでは通常それをトリプル・クロマティックとは呼びません。「ダブル・クロマティック」という呼称の侭で済ませるのが通例です。それはどういう事なのか!? と言うと、トライコルドとして半音音程が連続を形成している組織が、もう一つの [=alternate] のトライコルド組織にまで波及した半音音程の連続を「ダブル・クロマティック」と呼ぶのであります。

つまり、[es - d - des] [c - h - b] という2組のトライコルドがあったとして、先行のトライコルドから形成される半音の連続が〈少なくとも〉後続のトライコルドの「C音」まで半音音程が連続する状況、つまり2組目のトライコルドに波及している半音音程のトライコルド同士の連結をダブル・クロマティックと呼ぶのであります。

因みに、2組目のトライコルドが [c - b - a] であったとしても、先行するトライコルド [es - d - des] から連続して「C音」に波及すれば、それもダブル・クロマティックであるのです。2組目のトライコルドは3音全てが半音音程ではないトライコルド組織ではないにしても、こうした状況でも2組のトライコルドを介在する半音音程の連続である以上、ダブル・クロマティックなのであります。

では、ジャズに於てはどうしてこうした半音音程の連続が生じて、それをダブル・クロマティックと称する様になっているのか!? という事を詳らかに説明する所など実際には殆ど無い事でしょう。楽理的な細かな部分はそれほど拘泥していないのがジャズ界隈の共通認識かもしれません。但し、ガンサー・シューラー、ウィンスロップ・サージェント、エドワード・リー等の見解に準えるならば、ダブル・クロマティックが生ずる事がどういう事なのか!? という事を深く理解する事ができますし、ダブル・クロマティックという呼称が近い将来、もっと熟慮された呼称としてこれから呼び名を変える可能性もあるかもしれません。とはいえ学び手が学ぶべきはそうした呼称に逐一拘泥する事よりも、その発生原因の側面である筈で、ダブル・クロマティックという呼称は何も、単に半音音程の連続は何も特別な恣意的操作で生まれた物ではなく、ジャズの興りとしてごく自然に誕生していた事を先ず学び取らねばなりません。その辺りを詳述する事にしましょう。

平行オルガヌムの発展

結論から言えば、ジャズに於ける「ダブル・クロマティック」が生じた背景には、平行オルガヌムおよび部分転調となる六度転調(六度進行)が齎した物と言えるでしょう。その中でも「平行オルガヌム」が意味する物として、今回は平行四度オルガヌムを述べる事にしましょう。

広い意味でオルガヌムというものはありとあらゆる線運びに於て厳格にその音程を主旋律に対して固守する物でもないのでありますが、非機能和声体系に於ける平行オルガヌムという物は西洋音楽の旧い時代における声楽からジャズの始原に於ても、音程を固守する事でその独特の世界観を強めています。西洋音楽の旧来の平行オルガヌムで顕著なのは、平行三度オルガヌムとして発展していた英国のジメルやフランスのフォーブルドンを挙げる事ができますが、こうした平行オルガヌムに於て音程を固守すれば、調性という側面から照らし合わせると「複調」が生じているのが如実に判ります。例えば、Cメジャー・スケールに対してEメジャー・スケールを歌わせれば(平行三度オルガヌム)それが顕著に複調であるという事は、調性を理解するが故に理解できる特殊な状況である事に疑いの余地はありません。

現今社会に則した例として、あるシンセサイザーの音に対して常に完全四度のハーモニーを形成するリード音を奏したとしましょう。これは平行四度オルガヌムと同様の状況であるという訳です。ギターでもピッチ・トランスポーザーなどで完全四度を常に平行してハーモニーを形成するエフェクトを通して原音とミックスさせればそうした平行四度のハーモニーを得られますし、90125イエスの超ビッグヒット曲トレヴァー・ホーンのプロデュース「ロンリー・ハート」でのトレヴァー・ラビンのギター・ソロ(YouTube 2:32〜)がまさに平行四度の状況であります。

他にも、坂本龍一のソロ・アルバム『左うでの夢』収録の「Slat Dance」の平行四度ハーモニーのLFOトレモロを効かせたメロディー(YouTube 1:34〜)などは実に典型的な好例であるとも言えるでしょう。

調性が持つ世界観の意味

我々は通常「調性」を重視して音楽観を得て、その調性感覚も「単一」の調性機能の世界観にて器楽的な素養を養う事が殆どである為、ついつい音楽的に稀な状況を蚊帳の外に置いてしまいがちですが、実は機能和声が確立する以前の西洋音楽体系というのは、本流という大きな潮流ではないにしても複調という概念はごく普通に瀰漫していたと言われます。それは或る意味次の様に言えるでしょう。卑近な協和音程に頼らずに「固守」するというのは、人間の能力が潜在的に、協和音程ばかりに欲求が支配される物ではなく多様な不協和な世界観を持つという事も容易に考える事ができます。つまり、平行オルガヌムを固守する事で全音階の音組織から臨時的に嬰変の変化が生ずるのは、「調性を固守」する目的ではなく、線の運びで維持される「音程を固守」する事に依って生ずる世界観を重視するからであります。そうした複調の例は、単一の調性世界から見たら異端で特殊な例のひとつとして括られている事もあり、こちらの世界を機能和声の取り組みと併行して学習される事も稀である事でしょう。ですから、フーガの技法を学ぶに際しての「変応」という状況が縁遠い人ほど複調の世界観というのは遠い物であるとも言えるのです。

『変応』とは!?

フーガに於ける「変応」とは、原調の音組織が変化して応唱する事です。その変化した音組織が属調の音組織と原調の音組織にて3度のハーモニーを形成していたり、或いは下属調の音組織と原調の音組織とで3度のハーモニーを形成したりなど充分に有り得る事であります。こうした状況を通常、機能和声の方面で学ぶ事はありません。そうした「複調」の状況というのを非常に僅かな時間レベルで見れば、原調と異なる音組織を用いた応唱は、ややもすると別の調性ではなく線の誇張(=臨時的変化)として見做し得る状況として措定する事も可能な状況も亦あります。フーガという技法を用いずともそうした音脈がサラリと出て来る事も亦同様に存在する訳であります。

こうした状況は、実はジャズに於てもジャズの発展に於てジャズはその想起しうるコードやアヴェイラブル・ノートから跳越したカウンター・ノートを繰り広げる事も屡々起こり得た事であります。そのカウンター・ノートは偶発的な物ではなく、概して西洋音楽での「変応」と同様の音脈を用いた物であったりするのも是亦事実なのです。

ジャズをなんとなく漠然的に捉えて通り一遍の理論程度しか知らない人の音楽観とは概ね、和音構成音に準則し、和音構成音がヘプタトニックまでを示唆しない状況下であるのならば使用者は和音構成音を充たす近似的な音組織をアヴェイラブル・ノートとして想起し、そのアヴェイラブル・ノートに準則した演奏を心掛けて、次いで想起したそれらのコードの構成音やモードから逸脱しない様に奏する事でありましょう。その呪縛から最も解放され易い状況がドミナント7thコード上にてオルタード・テンションをまぶす事でありましょう。それならばなぜ、ドミナント7thコード以外の副次和音上にてオルタード・テンションに準ずる音を用いて遊ぶ事の出来る者が極端に少なくなるのか!? その理由は実に簡単で、彼等は単にその方策を知らないからです。感覚と知識の埒外の音であるからです。

扨て、ハ長調の音組織を用いて「平行四度オルガヌム」の例を形成してみましょう。主旋律に対して完全四度を固守する様に形成すれば良いのですから、茲では下方に完全四度を固守する様に下声部を次の譜例の様に形成する事にしましょう。上声部は原調でありこれを黒色で示し、下声部は完全四度音程を平行で保つ平行四度オルガヌムである為、音組織としては属調となる音脈を用いる事になります。「変応」とはフーガに於て用いられる用語でありますが、茲でも同様に、「変化」を強いられる特定の音を「変応」と呼んでおります。

細かく分類するならばフーガに於て属調の音組織として応答する事を「正応」とも呼ぶ事があります。同様に応答する声部が下属調の音組織として現われる際それを「変応」と呼ぶ事もあり、これまで述べている「変応」は一体どちらを指すのか!? と戸惑う方も居られるかもしれませんが、フーガに於て旧来からの国内の呼称は、原調から変じて応答するそれその物を総合的に「変応」と呼んでいた事が昔ながらの呼び方ですので混同せぬようお願いします。

対位法のヒント

扨て話を本題に戻しますが、原調の音組織を用いている上声部がハ長調の音組織を順次進行して行く訳ですから、この旋律に嬰変の変化が生ずる事はありません(全音階=ダイアトニック)。

変応に依る新たな音の創出というのは音楽的な色彩感として彩りを更に増すのでありますが、平行オルガヌムではなく普通に全音階的に「3度」のハーモニーを形成するとしましょう。下声部「ドレミファソラシド」という旋律に対して並進行にて上声部「ミファソラシドレミ」と形成する事にしてみましょう。

二声部ともに前半の4音と後半の4音が異なる和音に属する旋律だと仮定しましょう。そすると下声部が「ファ」を歌う時上声部は「ラ」を歌っている訳ですから夫々が上行の並進行で進めると後続音部分で厄介な事が起きます。

なぜなら下声部が「ソ」を歌うと自ずと上声部は「シ」を歌わざるを得ない状況となってしまい、先行する下声部と後続の上声部で三全音を生んでしまいます(トリトヌス対斜)。三度/六度のハーモニー形成を前提としておらずとも対位法では順次進行の音度を制限をかけます。また、通常先の様な対斜を生じない様にして順次進行を進めて音度を制限するのであります。あくまで「ドレミファソラシ」という風に七度まで一気に進めるという事をせずに、という事です。

この譜例にて仮にテンポが非常に遅い場合(一般的なテンポに伴う拍節感の時価を想起してしまわない為に、この譜例では拍子記号を敢えて与えておりません)、両声部の3度音程が形成する2拍目弱勢の「ラ・ファ」は機能的に「Ⅳ」になる事も考えられます。和音機能がこのように変化して「Ⅳ→Ⅴ」を形成してしまう際にも対斜が生じてしまう場合、それを回避する為には旋律線を変える必要性が生じます。

その際、ファは音価を短くとり他の音度を介在する必要性が生じてくる事も考えられるのです。また、トリトヌス対斜を回避すべしとされるシーンは、和音機能が疏外される様なシーンであります。例えばⅤ→Ⅳ(Ⅵ)という偽終止(ディセプティヴ・ケーデンス)時の対斜という物がありますが、これは機能和声たる調性感を遵守する技法ゆえの方策のひとつであります。他にも対斜は、減八度や増八度という様な音程跳躍でも生ずる物ですが、現今社会、特にヒンデミット以降の異なる音楽の位相へのアイデアやバルトーク以降の同位和音の併存など、ジャズ出現以降のこうした減八度や増八度という物は対斜そのものが特異な和声感を形成しているとも考えられる為、「対斜」とはジャズに於てどういう物なのか!? という事をあらためて念頭に置いていただきたいのであります。

無論、私が今回述べようとするのは、機能和声の範疇で和声を紹介する事ではなく、寧ろその逆を行く物なので敢えてこの様に冒頭部分で機能和声との差異を明確にする為に例示している事もあらためて念頭に置いて欲しい側面であります。

ですが、今回はジャズを視野に入れた上でフーガに於ける変応をヒントにしているだけなので、ジャズに於けるインプロヴァイズの線の運びを制限させるなど微塵も思っていないので、こうした西洋音楽の大系を紋切り型でジャズの側で受け止める必要はないので、その辺りは頭でっかちにならぬ様お願いしたい所です。

先の譜例からもお判りの様に、下声部が4拍目に於て「嬰ヘ(=F♯)」音へ変化させられている事が変応を示すという事をあらためて念を押しておきますが、この平行四度オルガヌムが示しているのは上声部がハ長調の調域を固守しつつ両声部を総合的に俯瞰した時には「平行四度を固守」する事を主眼とする為、下声部もハ長調の音組織を歌い上げる事よりも「変応」として変じられる事を強要される音がごく自然に生ずる事となります。こうなると上声部と下声部との両者をあらためて俯瞰した時には結果的にハ長調/ト長調という複調の状態であるとも呼べる訳です。

こうした「変応」は変化させられる応答という意味から生じており、更に細かく分類する処に依れば、属調の調域を利用するのを「正応」、下属調の音組織を利用するものを「変応」という風にしている例もありますが、私は総じて斯様な状況を「変応」と総称しております。

茲でジャズの始原的な側面を語る事にしますが、ジャズという物も元々は、主旋律に対して平行五度/四度オルガヌムを夫々強行した事に依って「ブルーノート」の出現として本位音度を低く採る様にして生じている物なのであります。これについては法政大学出版局刊ガンサー・シューラー著『初期のジャズ』に詳しいですが、ジャズという物も平行オルガヌムが高じて発展して来たという背景がある訳です。

ガンサー・シューラーのジャズ論究の貢献のひとつに、ウィンスロップ・サージェントが論述しなかった「ブルー5度」が生じた論考を挙げる事ができるでしょう。

ブルー3度・7度の2音が手っ取り早く生ずる為には平行五度オルガヌムを生ずる必要があります。この「手っ取り早く」というのは私が説明を端折る狙いがあっての事ではありません。上声部冒頭4音に依る「テトラコルドⅠ」に従属する平行五度オルガヌムに依って「変応」が生じた「変ロ音」を上声部が素早く採り込み、それを「テトラコルドⅡ」にて上声部が「変ロ音」を用いる訳です。

この場合、上声部は徹頭徹尾ハ長調の音組織を固守したのではなく、テトラコルドが他の調へと変換した事を意味しており、実際には局所的な移旋=モード・チェンジを生んでいる訳です。

そうして上声部の「テトラコルドⅡ」に従属する下声部の完全五度平行オルガヌムの声部は、完全五度音程を固守し乍ら上声部の「変ロ音」の時に自ずと「変イ音」を生じて、それらの2つの両声部を俯瞰した時にブルー3度とブルー7度に相当する半音変位オルタレーションが生じたとする訳です。

この様に上声部に対して下方に完全五度音程を平行させて《ファ - シ♭》を生みつつ、上声部は下声部が生じた変応を更に唄い上げ《シ♭ - ミ♭》を生じさせるという事でブルー3度・7度を生んだ、という訳です。

この際、両声部では原調の音組織との「対比」をリアルタイムに体現しているのであります。この「対比」は移旋=モード・チェンジを意味する物です。

つまりそこには、長旋法・短旋法系統であるメジャー/マイナー感として生ずる2種類の性格たる両義的な音楽作用を「対比」として体現している事になります。そうした変化をリアルタイムに感じ取って彼等(=ジャズの始原)はブルーノートが生ずる世界観を構築していた訳であります。

そこで、先の上声部と下声部が互いに生ずる事となる新たな音脈となる変応を取り込み乍ら、彼等は同時にそれら全体を俯瞰した時に意識する事になる長・短の薫りがする調性的な両義的な響きとして「シ♭ - ミ♭」の2音が同時に響く和音という状況に遭遇した時、原調を強く「類推」する時は「シ♭ - ミ♭」の間に「ソ♮」を意識する事になるでしょう。他方、長・短の両義的な響きをリアルタイムに感じ取ってフレキシブルにオルタレーションを施している以上、彼等は同時に「シ♭ - ミ♭」の間に「ソ♭」という響きを類推する事でしょう。譜例ではこれら2音を緑の破線で囲っているのはそうした注意喚起に依る物です。

始原的なジャズに於ける黒人達の彼等は、それらの変応が生じたブルー音度の2音から「E♭△」を類推するばかりでなく「E♭m」というコードをも両義的に類推する事となり、「シ♭ - ミ♭」の2音で生ずるそれの間に「ソ♮」ばかりでなく「ソ♭」が生じたとする説明です。これらの類推しうるコードは次の様に示す事が出来るでしょう。「E♭m」を類推してそれを実践した時初めて「ブルー5度」が生ずる訳です。

加えて、ブルー3・7度が生ずる時のテトラコルドの変換即ち「移旋」を伴っている件ですが、「テトラコルド」としては他調の4音列を拝借しているに過ぎず、ヘプタトニック(=7音列)としての特定の調性の音組織を全て充たしている状況ではないという事にも注意を払うべきです。

つまり、ハ長調の音組織としても不完全、下属調=ヘ長調の音組織としても不完全であり、それらの不完全な上声部のテトラコルドⅠ・Ⅱに従属する平行五度オルガヌムの結果的に変ロ長調の音組織を充たす物の、基のハ長調の音組織が不完全であった(ロ音ではなく変ロ音を選択した)事に依って変ロ長調を為す音組織が偶々生じただけの事で、実際には、ハ長調の音組織を伴わせ乍ら変ロ長調の音組織をも複調的に採り込んでいるというのが実際の姿であると解釈する事が必要でありましょう。

ペンタコルドとテトラコルドの連結

また、西洋音楽の歴史というのは、「音階を分析」する際はヘプタトニックが持つ2組のテトラコルドで組織されるという見立ては勿論有って構わないのでありますが、「調性を分析」する際はヘプタトニックが持っているのは1組のペンタコルドの核音を共有し乍ら連結(=コンジャンクト)する別の1組のテトラコルドが調性感を伴わせているという事を別々に解釈する必要があり、決して混同してはならない部分です。私のブログ内検索にて「ペンタコルド」と検索を掛けていただければ、西洋音楽または通常の機能和声体系にて生ずる「調性」の源泉となる側面を語っている文章をあらためて確認する事が出来るかと思うので、この機会にあらためて混同を避ける意味でも目を通しておいて欲しいと思う所です。

処で、機能和声に於ける「調性感」という物がヘプタトニックのペンタコルドとテトラコルドとの組成が起因しているという事をあらためて語ると、「ドレミファソ」と「ソラシド」という物がハ長調の源泉の姿であるとも言える訳です。これが「近親」的な転調となる場合、原調のテトラコルドがペンタコルドに転ずるのが隣接した近親性のある調性への転調を欲する動機の姿なのであります。

例として、「ソラシド」を「ソラシドレ」とペンタコルドに延伸させ、コンジャンクトさせて「レミファ♯ソ」と新たなテトラコルドを作れば、自ずとハ長調からト長調の音組織へと転ずる姿を確認する事が出来るでしょう。こういう事から、西洋音楽における機能和声の側面での「調性」というのは決して音階を分析する時の2組のテトラコルドとして見渡してはならず、陥穽に嵌る訳です。

基となる声部は「シ♮」を強行すれば良い物を、ブルージィーな響きの方を優先して即座に下声部の変応する音を後続の上声部でその音を選択して採り込み、「シ♭」に対する平行五度オルガヌムとして五度下方で「ミ♭」が生じ、この時の和声感として長・短の両義性を持つ音脈をも使う。これこそが、ブルーノートに於けるブルー3・5・7度が生じた端的且つ実態に則した物であり、こうした論考が広く受け止められているのであります。

亦こうした論考を俟たずに我々は長・短の両義性を「ブルージィー」な響きとしてごく自然に受容し、属調方面への五度累積では決して起こらぬ下方変位性の音脈を何も小難しい事を考える事もなく体得しているのであります。詳しく知りたい方はガンサー・シューラー著『初期のジャズ』(法政大学出版局)を読むべきです。

トルコ音楽というのは幾多ものテトラコルドをフレキシブルに変換し乍ら楽音を構築するもので、西洋音楽の様にペンタコルドをテトラコルドとコンジャンクトさせる様なそれとは異なる側面が見られるのが非常に興味深い所です。純正音程由来の「大全音」の204セントを9等分する九分音もオクターヴで俯瞰した時には53等分平均律に括られる物ですが、古代ギリシャが有していたオーセンティックな側面をトルコ音楽やアラブ地方に今猶このような形で西洋音楽とは「異なる」体系として残っているのは実に興味深い点でもあります。

トルコ音楽やアラブ地方の特徴的な音はやはり微分音ですので、既知の体系(=12等分平均律)に訛らせた手法に於て参考に成る事も多い事でありましょう。12等分平均律に均される前のブルーノートがどのようにジャズ/ブルースを形成していったのか!? という事も後述するので参考になれば之幸いです。

こうして平行四度/五度オルガヌムを理解して見た時、最初に挙げた平行四度オルガヌムの変応で生じた「嬰ヘ音」(=F♯音)とて、近親性のある属調方面の音脈(=しかも能く遭遇する類のドッペルドミナントで生ずる副次ドミナントの導音欲求で生ずる音が単なるブルー五度の異名同音ではないか!? と思ってしまう方も居られるかと思うのです。実際にこの変応で生じている音は、変応としてではなく副次ドミナントとして能く遭遇する音脈ですし、西洋音楽に於ても二重導音が謳われる旧い時代の前には8つ目の階名として組み入れようとまで論議された音こそが異名同音的に見ても我々の一般的な音楽素養から鑑みればついついこちらの嬰ヘ音こそがブルー五度としての異名同音(=増四度)として現われるのではないかと錯誤してしまう物です。

『ブルー・ノート』に対する謬見

では、何故これが「錯誤」なのか。変応して嬰ヘ音を生じたと雖も、へ音由来の音はハ長調が堅持しますし、平行四度オルガヌムで生じている嬰ヘ音はドッペルドミナントで見る嬰ヘ音の働きとは全く趣を異にする物であるのです。この嬰ヘ音はヘ音と同居する為の物と理解してもらって差支えないでしょう。

つまり、平行四度オルガヌムの二声間で生じている変応の音は、新たなる「8番目の音」であるのです。それまでのヘ音が嬰ヘ音に半音上行変位というオルタレーションを生じているのではないのです。先の平行四度オルガヌムに依るハ長調のヘプタトニックと属調側の音組織であるト長調のヘプタトニックが複調的に同居している状況に於て最も注目すべきは「ソ - ファ♯ - ファ - ミ」という半音音程の連続が隠されている事実を理解する事が最も重要な事であるのです。これをジャズ方面ではダブル・クロマティックの延伸として使用して、こうした新たな音脈を足掛かりにして原調を欺いて嘯くのがジャズのアプローチそのものなのです。

平行五度オルガヌムはブルー音度(3・5・7度)の創出に貢献し、平行四度オルガヌムはダブル・クロマティックの為の創出に貢献していると理解して差支えない事であります。これらの前提を踏まえて次は本題のダブル・クロマティックについて縷述する事になります。

平行オルガヌムがジャズに遺した痕跡を語った後に、今度は六度進行或いは六度転調を視野に入れる事にしましょう。無論、後掲する事になる例に於ても平行オルガヌムは継続して述べる事になるので、平行オルガヌムの重要性は念頭に置いていただきたいと思います。

コード進行的に見ればそれは部分転調として見られる事もあれば弱進行として見られる事もあります。こうした六度進行が平行オルガヌムと両立した時にどの様な状況を生ずるのか!? という事が今回の最大のテーマとなる訳ですので、それを例示する為に取り上げる曲が、スタンリー・クラークのアルバム『Find Out!』収録の「Find Out!」であります。

周到に内含されるクロマティシズム

1985年に発売された本アルバムは、同年夏に開催されたライヴ・アンダー・ザ・スカイ '85にてスタンリー・クラークとラリー・グラハムの競演直後という事もあったのですが、この両人がアルバム参加で実現するのはスタンリー・クラークの次作『Hideaway』であり、ライヴ・アンダー来日時に於ては発売間近の時期でしょうから85年来日年でのスタンリー・クラークのアルバムにラリー・グラハムの名を見掛けないのはそういう理由もあっての事でありましょう。

扨て、85年作の『Find Out!』は盟友ギタリストであるレイモンド・ゴメスも参加しつつも、当時のトレンドであるシークエンス&シンセ・サウンドはかなり気合いの入った感じで彩られていた為保守的なファンからは不評を買った物でもありましたが、皮肉にもこのアルバムが話題をさらっていたのは、ブルース・スプリングスティーンの「Born in the U.S.A.」のカヴァーという部分でありまして、私からすると「みんな、あんまり聴いてねぇな」という観がヒシヒシ伝わって来たモノです。佳曲が多いにも拘らず、楽曲のクオリティとは裏腹に「出音」のキャラクターが保守的なファンの耳を遠ざけてしまっていたのは残念な所です。

「保守的」なファンというのも彼等の多くの実際は、音に滅法五月蝿いという物ではなく、大概は「電気仕掛け」を好まない傾向があるのですが、エレキ・ギターとなると目を瞑っている様な所があります(笑)。概ねシンセサイザーや電気的なノリ(=シーケンサー)が忌避される傾向にあるのですが、酷い保守層になると、バンド・アンサンブルにおけるハーモニー感が平易でなければならないとする様な耳の持ち主も存在したりするので、この手の人が高次なコード進行の類などそうそう拾って来れる訳もなく、この手の人達の主観に依る平易でキャッチーな感想で纏められていたりすると、意外にもこういう発言が広く支持されてしまう事など珍しくもありません。現今社会で喩えるならば、アマゾン・レビューがその役割を担っているのかもしれません(嗤)。

処が、私左近治の耳というのは、かねてから「MIDIでDXベースを駆動出来ないものか!?」とばかりにDXベース・サウンドに心酔していた事もあって、こうしたデジアナ音がバリバリ奏でられる様な世界観を許容していた物でした。とはいえ私とてスタンリー・クラークにはバリバリとアコースティック&エレクトリック・ベースだけを弾いてほしいという思いは私も抱いてはおりました物でありましたが、『Find Out!』はスタンリー・クラークらしく佳曲揃いなのであります。

そこで今回、平行四度オルガヌムの例を取り上げるに当って例示したい曲が、先の『Find Out!』収録の同名タイトル曲「Find Out!」なのであります。この曲のブリッジ部に用いられている平行四度ハーモニーに於て、平行四度オルガヌムに依る変応、それに伴う和声進行間での平行四度の強行がどのような「クロマティシズム」を生むのか!? という事をあらためて感じ取って欲しい訳であります。

茲で、「Find Out!」の平行四度ハーモニーの例を見る前に今一度結論を確認しておいてほしいと思います。その結論とは、今回の平行四度ハーモニーで生ずる「変応」から導かれる半音階の音脈は、ドッペル・ドミナントで生ずる臨時的変化で生ずる「上行」性質のあるそれとは全くの逆行となる「下行」性質を持つ物であるので、先述した、ブルー五度は、平行五度オルガヌムにて「シ」に対応する「ファ♯」由来ではなく「シ♭」に対応する「ミ♭」との平行四度が作った転回の五度音程内で類推される長・短両義性のハーモニーから生じた「ソ♮」と「ソ♭」での「ソ♭」由来である、という事がこれにてあらためて確認できるのであります。

ドッペル・ドミナントは別名ドミナントのドミナントと呼ばれる物ですから西洋音楽では「ⅤのⅤ度」とも呼ばれる物です。約言すれば「その属七の根音をV度と見做して下さいね」という事なので、その属七が目指すべき「Ⅰ」は五度下方に在る訳です。ジャズ/ポピュラー音楽界隈で言えばⅡ度で生ずる「Ⅱ7」の第3音がF♯音へと上方変位する導音欲求(Leittonbedürfnis)が現われますが、この上方変位とは明らかに異なる下方変位を確認できるという訳です。

それでは先ずYouTubeの方で「Find Out!」の原曲を確認してみましょう。当該箇所は最初、1:22〜から現われます。この当該箇所を次のピアノロールで確認していただければ、平行四度のハーモニーの両声部にて半音の連続が生じている事がお判りになるかと思います。

今度は私が当該箇所部分を作ったデモの譜例で確認して見る事にしましょう。この「Find Out!」をヘ長調/イ短調という変種記号1つの調号で解釈しているのは、冒頭の「D7」を私はFメジャー・キーの平行短調がメジャー・ブルース化した物と解釈しているからです。つまりD7を「Ⅰ」と採って後続の「転調」感のある「F7」を「♭Ⅲ」と採るのではなく、D7を「Ⅵ7」と解釈し、同様にF7を平行長調がオルタレーションした「Ⅰ7」と解釈している訳です。

斯様なブルース進行に於いては、「Ⅵ7⇄Ⅰ7」or「Ⅰ7⇄♭Ⅲ7」という解釈を逡巡させてしまう様な実例は多く起こり得ます。結果的にそれらが部分転調的な「六度転調」を仄めかしている事もあり場合によって原調を堅持する事をせずに解釈する事もありますが、ジェフ・ベックのアルバム『There And Back』収録の「Star Cycle」の例を取っても同様に、この様なブルース進行に於ける「フィナリス」の在り方というのは解釈を悩ませる事があります。とはいえ、作者や聴き手のそれらが一義的な解釈と為す事はなく、ドミナント7thコードが齎すブルース進行に於けるフィナリスというのは多義的である事が必然でもある為、寧ろそのドミナント7thコードを特定の調性の「Ⅴ7」と採らないとする解釈の方が皮肉にも重要だったりします。ですので、「Star Cycle」に於てもドミナント7thコードが恰も短三度/長六度平行進行する様な時というのも、機能和声に於ける平行調での長・短のそれぞれを「2つのフィナリス」と見る事が出来る事を鑑みれば、「Ⅵ7⇄Ⅰ7」or「Ⅰ7⇄♭Ⅲ7」のどちらの解釈を採択すべきか!? という議論に於ては、その成り行きを鑑みれば「Ⅵ7⇄Ⅰ7」が優位性は高くなるという事は念頭に置いていただきたいと思います。

では、当該箇所の譜例を確認してみましょう。この2小節のブリッジは各拍ごとにコードを想起する必要があります。特に今回はブリッジ拔萃部分の1小節目を重視する必要が有るのですが、1小節目を御覧になっていただければお判りになる様に、このコード進行はダイアトニック進行ではありません。「A♭△→E♭△9(♯11)/G → D♭△9 → Cm7」というコード進行での冒頭の「A♭」これこそが「♭Ⅲ」と見做し得る物であり、先行のパターンBでのコード進行でも「A♭△7→F69add4」という風に「♭Ⅲ」の音度を示唆している訳ですが、ノン・ダイアトニックであるのは明瞭であります。

このノン・ダイアトニックな音脈とて原調とは近親的な関係にある所に加えて平行四度ハーモニーで起こる「変応」が巧みに作用する事となります。原調とは雖もへ長調をFミクソリディアン風に嘯いているFブルース・メジャーですから音組織としては変ロ長調のモードで平行四度を確認した方が判り易くなります。本来「♭Ⅲ」度だったA♭はみなし「♭Ⅶ」という風に平行四度ハーモニーのブリッジでは見る事もできます。

とはいえ、こうした音度の見方というのはブルース進行の多義性に依る物ですから前後のコード進行がノン・ダイアトニックであろうとも近親的な関係で以て見渡すと、モード・チェンジを円滑に行なえる物なのでこうして注意深く語っているのであります。加えて、このブリッジ部のコード進行でもうひとつ注意深く理解する必要のある側面を語る事にします。

「A♭△→E♭△9(♯11)/G → D♭△9 → Cm7」というコード進行は、それこそ1拍ずつコードが目紛しく変わるかの様に捉えられかねませんが、このコード進行は「1拍目→3拍目」という風に俯瞰して見てみると、そこには「A♭→D♭」という下方五度進行に対して揺さぶりをかけて「2拍目・4拍目」というコードを介在させている物として見ると良いでしょう。但し、「2・4拍目」で介在させたコードは、先行のコードに準則するモードで貫く事のできるモードという訳ではなく、結果的には各拍の1拍ずつモード・チェンジを見る必要はある物の、「1・3拍目」のコード進行「A♭→D♭」にて、トップノートの分散和音に対して「変応」が起きているという風に見る事が最も重要なのであります。

するとA♭は、更に、変ホ長調のⅣ度という風にして見る必要性が出て来る事でしょう。変ホ長調の音組織にて平行四度のハーモニーを形成させれば自ずとD音に応答する平行四度は「A音」を生じます。変ホ長調の音組織にて形成したにも拘らず「A♭」ではなく「A♮」を生ずる訳です。それが、譜例2拍目のB♭音の後続で生じている「A♮」の導出の回答です。これは、「変応」由来で生じたカウンター・ノートなのです。

直後の3拍目では、大局的にコード進行をみれば「A♭→D♭」という下方五度進行なのですから、とりわけ難しい事をしているコード進行ではない筈です。但し、「A♭→D♭」がメジャー・キーに於ける「Ⅰ→Ⅳ」という風に想起する事が出来ない以上、モード・チェンジを生じさせる必要があります。少なくとも「Ⅳ→♭Ⅶ」というノン・ダイアトニック・コードを生じたアヴェイラブル・ノートが現われる体系として解釈する必要があるのですから、ノン・ダイアトニックである「♭Ⅶ」上では他調由来のモードを想起する必要があります。

すると、D♭というコードが、モード・チェンジ後の「Ⅰ or Ⅳ」であるかは、平行四度の応唱側(※平行四度ハーモニーの下声部)の弱勢で生ずる「G音」がD♭△9をリディアン相当と「確定」する訳です。奇しくも、この「確定」が起きた時に、先行するB♭音から [b - a - as - g] という、ダブル・クロマティックを生ずる訳です。トップノートは何も難しい事はしていない単なる分散フレーズであり、それに応答する平行四度のハーモニーとが結果的にこうしたダブル・クロマティックを生むという所にノン・ダイアトニックな下方五度進行を巧みに介在させる事に依りダブル・クロマティックの音脈を見出す事が出来るという訳です。

これは即ち、平行四度ハーモニーの視点を持ち合わせる事で単純なモードに準えた音を羅列するのではなく、ジャズ要素をふんだんに含むダブル・クロマティックを伴わせたフレーズを創出する事が可能であるという事を物語っており、始原的なジャズの平行四度オルガヌムは、結果的にこうしたクロマティシズムを誘引するという事を同時に物語っているのであります。そうしたジャズっぽさのある音脈を、スタンリー・クラークはこうして見せている訳であります。実に理に適った平行四度ハーモニーであるという事があらためてお判りになる事でしょう。

こういう例を踏まえてあらためてダブル・クロマティックと平行オルガヌムの妙味を吟味してみると、特に平行四度オルガヌムの場合は、明示的に半音階フレーズを創出しようとしなかったにも拘らず内声と外声が巧みに絡み合って変応を起こした音脈がダブル・クロマティックの誘引材料となっているのである訳ですから、下方五度進行の間に介在するコードを「操作」すれば、こうした半音階の音脈を巧みに導く事が可能となる訳です。またそうしたコード進行の「操作」は概して弱進行となる事が多くなる事でしょう。

即ち、出来合いの下方五度進行の中間に弱進行となる音脈のコードを挟んでみる。そうする事で新たな音脈が巧みに「接続」する事となり、この接続は平行四度オルガヌムで生じた変応を用いたりする事になる訳です。こうした所から私はこれまで弱進行・六度進行の妙味などを語って来た訳です。無論、そうした新たな音脈として介在させる方策として投影法を用いたりする事も、こうした方策の為に重要な事だからこそ述べて来ていた訳です。

処が、大半の人にしてみれば「解」が俟っているという風にイメージする事は困難で、どちらかといえば焦燥感を抱き乍ら楽をして多くのアプローチを会得しようと企てる人が是亦大半でしょうから、見通しの利きにくい私のブログの進め方だと物事が断片的にしか見えて来ず中々真相を掴めぬままになると感じ取られる人が少なくないかと思われます。但し、私は断片的に多くの方策を述べているのではなく、継続して目を通していただければそれらが徹頭徹尾1つの筋を見出す事が出来る筈なのですが、書き手の私が解を述べるのを全く急いていない為、読み手の方は痺れを効かす人も居られるかもしれません。とはいえ、焦燥感を抱いて生半可な知識では結果的に何も得られないという事を私は同時に示しているので、吟味し乍ら目を通していただければ之幸いな訳であります。

オクターヴの跳越

扨て、平行四度オルガヌムに等しい平行四度ハーモニーは、その音程=完全四度を常に維持する事になる訳ですから、自ずとノン・ダイアトニックの音が充てられる訳です。何故なら「ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド」に対して完全四度音程を常に維持するには「ソ ラ シ ド レ ミ ファ♯ ソ」になるというのは先にも語った様に注目すべき事です。

ジャズ的アプローチを採るに際して平行四度ハーモニーの形成が必要だと述べている訳ではないのです。その平行四度が形成する音程である完全四度は完全五度の転回でもある訳ですから、なにも和音構成音から律儀に五度下として完全四度を形成して和音外音を得てしまう様な状況ばかりを避けようとするのではなく(※和音構成音と衝突する事を拒んでの事)、背景のコード構成音との採り方に照らし合わせれば、それが四度音程であろうとも和音構成音に準則している音は生じていても当然の事です。最も注目すべきは、平行四度ハーモニーを形成する上でひとつのトーナリティーではなく複数のトーナリティーを視野に入れているという点なのです。

ハ長調域に於て「ファ♯」が生じざるを得ない様な時は概ねドッペルドミナントの「D7→G7」という様な場合が最も顕著な例でありましょう。然し乍ら平行四度ハーモニーを視野に入れていればコード進行が先の様な進行ではなくとも、その和音がハ長調域で生ずるダイアトニック・コードのひとつであり且つ、「ファ♯」など、その背景のコードから見てアヴェイラブル・ノートなどではなくとも「横の線の誇張」として存分に使う事の出来る音脈となる訳です。しかもその「ファ♯」は「ファ」から変化した音ではない為、基の本位音度と併存も可能であるのです。更に極言すれば、コードに準則するアヴェイラブル・ノート・スケールとは異なる体系を想起するという事に置き換えられ、そのような音脈を活用する事が重要になる訳です。C△7でF音やF♯音を使い分けたり、Dm7上にてF音とG♭音を使い分けてみたり、或いはG7にてF音とF♯音を併存させる様な状況があったとしたらどうでしょう!? こういう状況を容易く受け止める為の視点としても平行四度オルガヌムの発想は必要な事であり、この視点で最も原初的な音楽の体系はフーガの変応なのであります。

結果的に下方五度進行という機能和声的なコード進行を避けるのであるならば、和音という響きの助力は単に、旋律を更に彩る色彩程度であれば充分である訳ですし、機能和声的な進行が不要であるならば、調的な脈絡など稀薄な進行という和音の繋がりであっても充分構わない訳です。

その上で、和音進行もそれほど必要としない状況があるとすれば、それはほぼワンコードの状況と近しくなる訳ですので、そうした状況に於てコードが単にトライアドや四和音であったとしても、そのような和音が進行せぬ「閉塞した状況」は総和音である13thコードと見なし得る事が可能になって来るのであります。この「閉塞」が意味する物は音楽を形成する音の響きが我々の耳に届く時には音楽の姿として破綻し音楽その物が硬直化してしまうかのような字句の事ではなく、「機能和声の規範が機能しない」という状況を意味する物なのであって決して音楽的に破綻するようなネガティヴな意味で用いている訳ではないのでご注意を。

加えて、こうした変応のジャズ方面における活用するに当たり非常に感覚の鋭敏なアーティストは、想定し得る和音を総じて「総和音」という状況を仮想的に想起した上でアプローチを拡大します。この際総和音というのは自ずとの13thコードという状況となる為、属十三の和音以外ならば副十三の和音という事を意味します。概して属十三よりも副十三として見る事の方が視野を拡大できるのでありますが、この際副十三の和音で必要な「見立て」があります。それが、「複音程の相貌で生ずる完全和音を変ずる」事なのです。

次の例にある様にDm13というコードを想起したとしましょう。和音構成音は「レ ファ ラ ド ミ ソ シ」となります。この和音構成音に於て更に完全十五度音まで見渡す事にしましょう。それは複音程側の領域でもある「完全十五度」という完全音程を欲するが故のアプローチなので「レ ファ ラ ド ミ ソ シ レ」と見立てる事にします。余談ですが「完全八度」は単音程のオクターヴ相であります。

そこで、複音程側に存在する完全音程を拔萃する事にしましょう。先ず11th相当の「ソ」、そして15th相当の2オクターヴ上の「レ」です。感覚の秀でた人達は、これらの音を変ずる訳です。例として11thを増十一度の♯11thに、15thを減十五度の♭15thへと。つまり、Dmという基底和音がドリアンを想定するコード上で♯11thや♭15thたる音脈を使うという事となり、私が能く言う「減八度」というのは、こうした減十五度の転回によって生じた音脈の事を指しているのであります。

「何故いきなり和音の見渡しの為に完全十五度などと準備する必要があるのだろう!?」と面食らう方もおられるかもしれません。私がまず説明したいのは、耳の鋭敏な先人達がなぜ複音程の完全音程を「暈滃」して来たのか!? という側面です。

複音程という領域は、その低次の単音程領域に下支えされている訳で、完全十五度はそれこそ完全八度および完全一度と同等と思われるかもしれませんが、完全十五度は基底和音に随伴する完全音程のダミー・コピーであると考えれば判り易いでしょう。和音進行が機能和声的には進行しない状況というのは、それが非・機能和声的な進行であれば前後の進行関係は「静的(おおむねリラティヴ)」だったりパラレル・モーションであったり、それら以外ならば部分転調的な和声的な響きを薫らせる物です。

動的な示唆=機能和声的な次の「予見」が無い状況において、和音進行が明確でない時のコードが響く状況というのは「掛留」が常につきまとっている様な状況と考えれば猶判り易いのですが、この「掛留」が延々に続く様な状況に於て、よもや卑近な状況を避けるかのようにして「揺さぶり」を掛けたいと企図する訳です。但し、和音の基底部に揺さぶりをかけるのではなく、複音程の領域にある音を利用して、その領域に生ずる完全音程を揺さぶるという風にして、そこで変じた音を新たな音脈として用いる訳です。

こうした新たな音脈は何も、新たなる音脈の為に自分自身がコードを曲解して用いる為の方便ではなく、ダイアトニックが半音階に対してどのように存在しているのか!? という事を対照させれば自ずとダイアトニック=全音階から半音階への拡張の為の音脈を、全音階に元々存在していた和音体系を利用し乍ら拡張させる為に用いる手法と思ってもらえれば良いでしょう。

この様に半音階を駆使しようとして既存の全音階システムに組み入れようとすると、先の様に完全音程を上手い事「叛く」必要があります。とはいえ、基底の和音=コードのルートや第5音の完全音程を操作したりすると、別の変過和音の響きにもなってしまう為、基底の和音を保ちつつ上音を操作する訳です。するとそれは結果的に、完全音程を叛いて複音程に跨がるテトラコルド体系にて形成されるマルチ・オクターヴの発想を導入している事にもなる訳です。

ですから、先の図示した減十五度音までの和音が音列としてどのように配置できるのか!? という事まで示しており、D音から減十五度上方のD♭音までのマルチ・オクターヴ音列に於て「恣意的」に異名同音で対応させて新たな音脈を呼び込むというのが先の例から判る事であります。裏を返せば、図示したマルチ・オクターヴにて用いられていない音も、使用可能である音脈でもあるとも言えるのです。

マルチ・オクターヴの形成

西洋音楽に於ける「調性」という物はついつい誤解されがちですが、5音列であるペンタコルドの片側の核音を、別の4音列であるテトラコルドの片側の核音が相互に持合う事で調性が維持される音組織を形成しております。約言すれば、〈ド レ ミ ファ ソ〉というペンタコルドの片側の核音〈ソ〉を、テトラコルド〈ソ ラ シ ド〉の片側の核音〈ソ〉が共有し乍ら持合っている訳で、近親関係にある調性に転調する時はテトラコルド部分をペンタコルドとして置換して〈ソ ラ シ ド レ〉は〈レ ミ ファ♯ ソ〉という風に際限なく繰り返す様にして転移していくのであります。

こうした機能和声における「調性」から見ると、都合良く半音階を取り込んで行こうとするマルチ・オクターヴを視野に入れた時のテトラコルド形成というのは状況がまるで違う事があらためてお判りになるかと思います。言い方を変えれば、半音階を好意的に取り込もうとする行為は、根音または基底の和音に随伴する完全音程を叛いて、和音の基底とする中心音やキャラクターを維持し乍ら随伴する音を変化させて、「全音階的半音階」を得ようとしているのだという事が判ります。基底和音たる根音・3度・5度を弄らずにこの和音に随伴する完全音程11度・15度が操作対象となる訳です。先の全音階的半音階とは、全音階の余薫を残し乍ら半音階を組み入れる類の物で、半音階という音列の中にある音が総て等価になる類の半音階を見越した物とも違うので混同せぬようご理解されたし。

こうした「複音程の完全音程を揺さぶる」という手法はなかなかピンと来ない方も居られる事でしょう。そこで今回例示したいのはスティーリー・ダンのアルバム『幻想の摩天楼』収録の「Green Earrings(邦題:緑のイヤリング)」なのでありますが、この曲はウォルター・ベッカーっぽさが強く表れている曲のひとつだと思うのですが、勿論、こうした「ベッカーっぽさ」を認識できる様になったのはベッカーの初ソロ・アルバム『11の心象』がリリースされてからの事となるので、当時などベッカーっぽさなど微塵も感じずに唯々フェイゲンばかりを信奉していた皮相浅薄な好事家の一人に過ぎなかった私でありました。

ウォルター・ベッカーは先頃逝去となったのは記憶に新しい所でして、これにてフェイゲンとベッカー2人でのスティーリー・ダンの活動は絶たれてしまう事となった訳ですが、類稀なる和声感覚を有していた方だっただけにこの度の訃報は実に悔やまれます。

扨て、「Green Earring」のスタジオ・ヴァージョンの中盤ギター・ソロ(バーナード・パーディーに依るハイハットのオカズのブレイクが冴え渡る直後)はエリオット・ランドールに依るプレイですが、茲ではFm9が3小節に亘って続いてE♭△9へ進行するのですが、茲で執拗な迄に「持続」させておきながら揺さぶりをかけようとするのはベッカーは得意とする技法のひとつのようです。特に、アヴェイラブル・ノートからも外れる音脈となるカウンター・ノートを用いるのが真骨頂とする所でありましょう。こうしたベッカー独特の「癖」を私は、ベッカーの初ソロ・アルバム『11の心象』収録の日本盤ボーナス・トラック「Medical Science」を聴くまではそれがベッカー独特の物だとは判りませんでした。

これにより、『11の心象』発売前年に発売されたフェイゲンのソロ・アルバム『Kamakiriad』収録「Tomorrow's Girls」でのギター・ソロB♭m7上にて用いられるカウンター・ノート(減四度)を臆する事なく用いて来る答を見出し、私はその後ウォルター・ベッカーの「複調感」に深く酔いしれ信奉する様になったのでありました。

そこで肝心の「Green Earring」の3小節「も」続く「Fm9」というコード進行には実は秘密が隠されております。スティーリー・ダンのライヴ盤『Alive in America』での「Green Earring」ではドリュー・ジングのギター・ソロの当該箇所ではFm9が同様に続いてE♭△9に進行する際、和声的な変更は無いもののブラス隊の経過和音とドリュー・ジングのフレージングは恰もFm9を「Ⅱ」と見立てた時の「Ⅱ - Ⅴ - Ⅰ」進行の様に聴かせているのがお判りだと思います。

Fm9というコードをFm13と見立てたとするならば、このコードは総和音であると共に「Fm9 -> B♭7」という風に下方五度進行によって介在し得る過程の属和音を棄却して後続のE♭△9に進もうとしている事と同様なのです。無論、他にもこうした暈滃の用法としては、過程の属七和音の薫りを嫌った上で「Ⅱ on Ⅴ」という分数コード/オンコードの形を採って導入する事もあります。然しそれとて、ベースは「Ⅴ」に主軸を持たせて暈滃させる訳ですが、ベースには「Ⅱ」の音度に主軸を持たせたままコード表記は「Fm9」でありつつも実際には13度および15度まで和音想起を拡張させてカウンター・ノートを得ようとする試みがあるのは明白なのであります。

スタジオ版「Green Earrings」ではエリオット・ランドールに依るマルチ・オクターヴの音脈が聴かれないのは、それが無くとも全体を通して良いプレイだったからでありましょう。

では、「Green Earrings」の当該箇所(Fm9)が続く所に於て、マルチ・オクターヴ由来のカウンター・ノートを忍ばせたらどうなるのか!? という事を考えてみる事にしましょうか。少なくともFm13の更に3度上部の15度音は減十五度を用い、完全十一度は増十一度という風に仮想的に見立てる訳です。するとこれは、Fm9上に於て「Gm」と「Eaug」という和音を併存させた状況として分解して見立てる事が可能なので、嘗てYouTubeにアップした私の「Green Earrings」のデモはそういう狙いがあっての説明だった訳ですね。2パターン用意しているのは、単にカウンター・ノートがソロ・パートしか弾いていない物と、カウンター・ノート由来のポリ・コード「Gm」と「Eaug」を明示的にリハーモナイズ的に経過和音で挿入した物という風に分けてアップしていた訳です。

処がこういう方策もまったく識らぬ物からすれば私のこうした説明などトンデモ扱いしてしまうだけですから、途端に嘲弄のダメ・マークにポイントが付く訳ですね。こうした莫迦共の嘲弄は投影法を説明したアリスタ・オールスターズの「Rocks」のマイク・マイニエリのソロ解説でも同様で、意図を全く読み取れぬ莫迦共がダメ出しをしているのが滑稽であります。

先の「Green Earrings」でのギター・ソロでの「Fm9」を「Fm13」まで見立てて更に15度音を積み上げたとした場合、この総和音には全音階の全ての音度 [Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ]のダイアトニック・コードを包含している事になる為、偶々根音を「Ⅱ」とする副十三の和音であっても、そこには凡ゆるファンクションのコードが詰まっているのでありますが、この副十三の和音が唯一機能和声的で無いのは、閉塞状況にあるという所です。つまり、トニック/ドミナント/サブドミナントの機能を総じて含んでいる状況であると。この閉塞状況がコード進行を動的にはせず「静的」にするのであるならば、そこに分数コードおよびオンコードの状況と等しいシーンがたったひとつのコードが示すのであります。

先述した様に、通常のシーンでの分数コード/オンコードというのは概してドミナント機能を暈滃して卑近な進行感を欺いてみたり斜に構えたりする和声的な響きを持たせて音楽的な彩りに変化を与えようとする物です。このような、副十三の和音から感じられるのは、ドミナントもトニックも暈滃しているという状況であると思えば判り易いかもしれません。無論、完全にドミナントやトニックの機能を喪失させてしまうのではなく、朧げに感じる「標榜」としての立ち位置は必要である訳でして、その上で副十三の和音の立ち居振る舞いを利用して、機能和声の枠組みを強く希釈化させた所に乗じて半音階の音脈を持ち込むのであります。この半音階が必要とされる最たる要因は、主音・属音・下属音を叛く様にすれば半音階としての「筋」はより強固な物になります。無論、その後には不完全協和音程という壁が待ち構え、セリエルの世界では単に半音階を羅列しただけでは音程が齎す情緒に依って調性が滲み出てしまう可能性もある為この辺りの「詰め」が必要なのでありますが、今回用いる半音階の音脈はそこまで厳格な物でなくとも良いのです。ですから、基底の和音という物はそのままに、その和音に随伴する上音にある完全音程を操作すれば半音階の脈を採用し乍らのアプローチを採る事が可能となるのです。

随伴する完全音程

コードの音度を [1・3・5・7・9・11・13・15] という音度にある様に羅列してみましょう。茲から「複音程にある完全音程」というのは[11・15] 度である訳ですから、基底和音に随伴し乍ら複音程にある完全音程を操作する音度となる事が容易にお判りいただける事でしょう。加えて、今度は自然倍音列に於いて見渡す事の出来る「随伴する完全音程」とは、完全五度に類する音度を除けば、基音に随伴する [2・4・8・16・32……] 次倍音が完全音程として「随伴」している事がお判りいただけるでしょう。

8〜16次倍音のオクターヴの相貌はそれに内含する形で9〜15次倍音を矢張り「随伴」しているのです。但し絶対完全音程=オクターヴよりは弱い形で随伴はしております。とはいえ、これらのオクターヴ相が高次になればなるほど、引き連れる倍音は自ずと多くなり、音脈としての倍音は増える事になります。絶対完全音程という物とて、近傍の振動数=倍音の因果関係は決して無ではありません。コヒーレントな形で非常に近い音程差であればそれはやがて「吸着」する様に牽引力が備わって行く事でしょうが、これは「導音」の働きと見なしうる物でもあります。

また、ウォルター・ベッカーの意図というのは、ある特定のコードが長い音価で奏されている時、カウンター・ノートを出現する事を是とする状況を敢えて作っていると言っても過言ではないでしょう。その長い音価の状況を楽理的に見ればそれは「掛留」に収まる物であり、この掛留から変位・転位という事がジャズ/ポピュラー音楽のみならず、西洋音楽に於ても世俗音楽のそれよりも遥かに高度に変化していたからこそ、こうした高次な側面に於いてフーガに依る変応やマルチ・オクターヴの視点は切っても切り離せない物になる訳です。その辺の一般的な書店に陳列されている様なボンクラでも読み通せる類の音楽理論書で扱っているなフィールドでは到底扱え切れない側面を語っているという事も同時に理解されたい物です。

斯様な状況に於て「調性を揺さぶる」という風に考えてみると、シンプルな和音体系の断片となりつつ、その和音に附随する線が想起され易いアヴェイラブル・ノートとは異なるカウンター・ノートが附されていたりするのがウォルター・ベッカーのソロ・アルバム『11の心象』収録の「Medical Science」と言えるでしょう。

和音はなぜ3度音程堆積を前提としているのか!?

3度音程で堆積されるコードというのは大概の物は体系化されておりますが、その例外となる物の中にもコード・シンボルを持たぬ体系化は西洋音楽にはある物です。以前にも取り上げた諸井三郎の変化三和音などは顕著な例外の体系とも言えるでしょう。こうしたコードの体系というのは必ずしも「3度音程である事」が重要なのではないのです。では何故和音は3度堆積が主流となったのか!? という疑問に対してジャズ/ポピュラー音楽界隈にて瞬時に答えられる方はどれほど居らっしゃるでしょうか。大半の人達は、元々の体系がそうだったから、という理由で顰に倣いつつ属和音に附与されるオルタード・テンションを玩んでいるのが関の山程度ではないでしょうか。

和音というのは3度音程ありきではないのです。自然倍音列に於ける低次に随伴する倍音列に長三和音を内含する構造の比率を持つからです。即ちそれは「4:5:6」の振動比なのであり、隣接し合う振動比こそが音の分子構造的な「強い力」を持つが故に、短和音を示す振動比はこのように隣接し合う風には表れず常に議論されて来た訳ですが、振動比が隣接し合わなくとも、突如飛び込んで来る「埒外」となる音程比への記憶は基底となる「4:5:6」に揺さぶりをかけて来る訳ですね。そこから音程を操作する「変形」の欲求が生ずる様になる訳です。長三和音の第3音を半音低める様な欲求は、「4:5:6」が相似形となって「8:10:12」の相貌と為した時にはこの音程比は最早隣接し合っていない訳ですね。少なくとも内含する音程比「9・11」も視野に入る事が思弁的にも明らかになります。こうして隣接し合わなくなった和音は他の近傍の音の影響を輪我々の欲求や使用可能な音脈として忍び寄って来るのであります。こうした音程比の相似形を更に進める事に依って、より高次の音脈を容易く受け入れる事となり、高次のオクターヴ相貌を聴取する人間の記憶が、基底の和音に附与したり変化させたりという欲求に生まれ変わる物なのであります。ですので、高次のオクターヴ相は近傍の振動の影響を受けると私が語っていたのはこういう事を意味する物なのです。