ヒンデミットに学ぶシュテムトン [楽理]

私のブログではヒンデミットの名が頻繁に現れるのであらためて語っておきたいのが、今回の記事タイトルである「シュテムトン」という言葉。

Stemmtonはstemmとtonという独語でありますが、英名表記すればstemとtoneという風にすれば更に判り易くなるでしょうか。ところが和名だと既に幹音は別の意味でありますし根音も少し意味合いが異なり、《倍音由来の基音》亦は《基本音》という事でもあり、調的な牽引力が倍音に起因している事でヒンデミットはシュテムトンを羅列するのであります。

シュテムトンは、邦訳では一般的に「中心音」として知られてはいるものの、本記事では一応「近親音」とも呼ぶ事とさせていただきます。

ヒンデミットの楽理的側面は結合差音、音程根音、優位二声部性などが能く注目されるのであり、近親音については前述のそれらと比較すると語られることが少ないように思えますし場合に依っては初耳の人が居ても何等おかしい事ではありません。

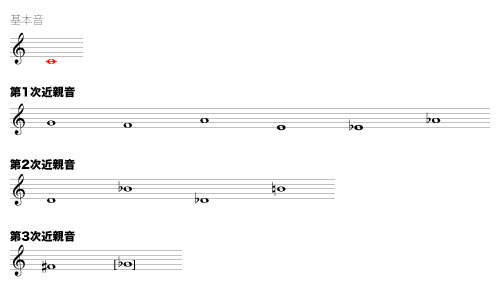

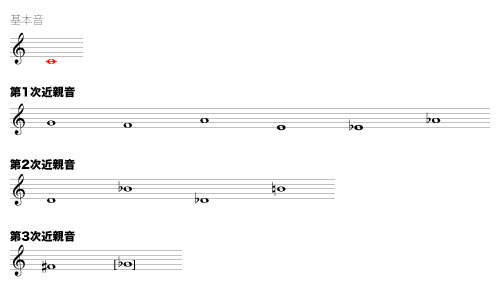

近親音というのは、倍音由来に調的近親性がどの様に生じているか、という事を見渡す事ができるもので、C音(C調)を基準に見た場合は、次の例の様に音列を導出できるのがシュテムトンつまり近親音から生ずる近親音列なのです。第1~第3次近親音列を確認することができますし、ヒンデミットのルードゥス・トナリス(=調性遊び)を聴けば、その様式の組立てを把握することができるでしょう。ルードゥス・トナリスをレコメンドするに当ってベレゾフスキーのアルバムを挙げてみましたが、まあ騙されたと思って聴いてみて下さい。どれほどのヒントが隠されているものかを。ピアノ曲でこうして学べるのは有り難い事ですね。

第一次近親音に [g] が現れるのは、基本音 [c] と良好な音程である完全五度にて共鳴する音程であるからです。同様に、次点で [f] が現れる理由は [f] が [c] に対して良好な音程=完全五度という良好な音程を形成するからであります。

シュステーマ・テレイオン(=大完全音列)を生んだ歴史まで遡れば、主音から上方および下方に「良好な五度音程=完全五度」を形成する事でドミナントとサブドミナントは生まれたのでありまして、主音から上方に完全五度音程を採る音は「上属音」と命名され、主音の下方に完全五度音程を採る音が「下属音」と命名された訳でありまして、上属音はその後「属音」という略称が一般的になったという歴史を念頭に置く必要があります。

シュステーマ・テレイオン(=大完全音列)を生んだ歴史まで遡れば、主音から上方および下方に「良好な五度音程=完全五度」を形成する事でドミナントとサブドミナントは生まれたのでありまして、主音から上方に完全五度音程を採る音は「上属音」と命名され、主音の下方に完全五度音程を採る音が「下属音」と命名された訳でありまして、上属音はその後「属音」という略称が一般的になったという歴史を念頭に置く必要があります。

大完全音列からそれぞれ《上方にあるオクターヴ》《下方にあるオクターヴ》という2つのオクターヴの相貌が存在する訳で、各オクターヴ相貌は『オクターヴ属(harmoniai)』と呼ばれて来たのです。英語では 'Octave species' (=オクテイヴ・スピーシーズ)として知られる体系です。それぞれのオクテイヴ・スピーシーから上属音・下属音が抜粋された訳ですので、現代社会から見れば上属音の全音下方に下属音があるかの様に転回位置で見てしまいますが、実際には下属音・下中音は下方のオクテイヴ・スピーシーから抜粋されて来た音なのです。現在、Googleの自動翻訳はWikipedia英語版のそれを「オクターヴ種」と訳してしまいますが、日本国内の音楽学では『オクターヴ属』と呼ぶのが正当な物としての呼称なので混同されぬ様ご理解されたし。

「良好な音程」が意味する物は、音程の優位性を順に並べるならば 絶対完全音程である完全一度>完全八度> 完全音程である完全五度>完全四度> 不完全協和音程である長三度>短三度> 不協和音程(※過渡的協和音とも)>長二度>短二度>三全音 という状況である為、物理的に完全五度よりも広い音程は転回位置に還元されて読み替えられるのでもあり、シャイエの時代になると不協和音程も「過渡的協和音」と命名される様になる訳です。

但し、上掲の単音程だけではなく複音程を視野に入れた場合、「3」の倍数を持つ完全和音で最も協和度が高いのは [1:3] の音程比となる純正完全十二度音程であり、単音程 [2:3] の純正完全五度よりも優位になります。これはオイラーが発見した物ですが、優位二声部性はあくまで「単音程」を基にしている物なので、混同されぬ様ご理解願いたい所です。

ハリー・パーチが命名したオクターヴを三全音で折り返す協和曲線「一本足の花嫁(one-foot-bride)」は、外側に膨らむ曲線ほど協和度の高さを示しているのでありますが、ご覧のように、三全音よりも短二度の方が協和度が低い事がお判りなるかと思います。

確かに短二度は剡い響きであるのは瞭然たる事実ですが、三全音の方が不協和な状況に追いやられやすいのは、調性音楽に於て三全音という状況がドミナントという不協和の極点を形成する物であるのです。その後調性音楽は減七や属和音の上での凡ゆる半音変位に伴う和声的粉飾に依り多くのシーンで持て囃される様になった事を思えば、実は短二度よりも剡さが低位である事もあらためて窺い知れる所であると思います。

では [a] というのはどういう事なのかというと、[f] に対して比較的良好な不完全協和音程=長三度・短三度の内の、長三度の優位性が高い音程であるので、[f] の上方に長三度音程を形成する [a] を採る訳です(同時に、主音 [c] から不完全協和音程短三度を採る状況が加担している)。

そもそも [a] は上方倍音列には現れず、13次倍音が微分音的に [a] よりも低く現れる音でもあり、倍音の脈絡としては遠い関係なのですが、調的な状況が《主音・属音・導音》という関係から生ずる事に依りそれらを包含する音組織から生ずる「旋法性」という旋法の性格(キャラクター)が調的な世界観の形成に一役買っている事を勘案すれば、低次の上方倍音列を重視し乍らも倍音列ばかりに拘泥してはいないのが近親音の実際とも言えるでしょう。

コンフィナリスという主音の短三度下方に現れる音は何も上方倍音列を意識して形成された脈絡・経路ではありません。加えて「副次終止音」という重要な別名を持っており、[a] の出自としては「下中音」と呼ばれる様に、《下属音─主音》という五度音程の中間=完全音程ではないのに協和する三度音程=不完全協和音程を採る事で形成されたのが下中音なのであり、下属音からもうひとつの不完全協和音程である短三度上方= [as] を生ずる様には現れなかった訳です。

故に [a] の方が自然な形成であるのが下中音。曲がりなりにもこの [a] の登場を《上方倍音列に現れない恣意的な呼び込み》と断罪してしまうのであれば、アンヘミトニック(無半音五音音階)の旋法的関与をも否定する事になってしまいます。

全音階からアンヘミトニックという《無半音》五音音階 [c・d・e・g・a] である5音を形成した時、各音は何れも中心音として振る舞う5種類の「旋法性」を持つ事が可能であり、その中には中心音の短三度下方にコンフィナリスと同様の音が生ずる物もあります。それらは上方倍音列に依拠した呼び込みとは全く異なる物でもあり、奇しくも4つの完全五度音程の連鎖で連なる因果関係をも持っています。つまり、アンヘミトニックは上方倍音列以外の要素(調・旋法性など)の多くの要素から勘案して [a] を呼び込んでいるという事を意味するのです。

下属音から不完全協和音程の長三度を採るよりも上属音から不完全協和音程長三度を採るべきではなかろうか!? と疑問を抱く方が居られるかもしれませんが、長調の平行短調の主音およびコンフィナリス(=副次終止音)としての地位を棄却する訳にはいかないでしょうから、優位性では結果的にはこちらに分があると言えるでしょう。

なぜなら、属音に対して上・下にそれぞれ長三度を形成して導音 [h] とフラット・メディアント [es] を唐突にそれらの近親性を慫慂したとしたら、《主音との近親性》を鑑みるに当たりその行為がどれほど皮相浅薄な考えに基づいているかが判るでしょう( [h] は主音の半音下で音程としては極めて不協和で [es] は 全音階の上中音の地位を飛び越して出現)。ですので、ヒンデミットの挙げる順番というのはとても熟慮されているとあらためて思う所頻りです。

属音の上部に長三度という不完全協和音程の方が優勢に思われるかもしれませんが、それは副次的な結果に過ぎず、メインである主音との協和関係として「導音」= [h] は長七度/短二度という不協和音程なのですから、これを協和的な側面から近親的な音とする訳にはいかないでしょう。

同様にして第1次近親音 [e] は、主音と「上属音」が形成する五度との中間=上中音を視野に入れている訳で、主音との上方に備わる不完全協和音程長三度(字義としての《不完全》なのではなく、《完全音程ではないが協和する音程》という意味であるので注意されたし)として存立する音であり(同時に属音 [g] の下方に不完全協和音程短三度としての共鳴度が加担)、同様に [es] は決して主音からの不完全協和音程短三度なのではなく、属音の下方に備わる不完全協和音程長三度なのであります。すると、[as] の存立理由も、主音の下方に備わる不完全協和音程長三度としての物だという事がお判りいただける事でしょう。

こうして第2次近親音 [d] は下属音の下方にある不完全協和音程短三度なのであり、[b] は属音の上方にある不完全協和音程短三度なのであります。[des] は下属音の下方にある不完全協和音程長三度なのであり、導音 [h] は属音の上方にある不完全協和音程長三度なのであります。

更に低次となる第3次 [fis](およびges)は、最終的に残った不協和な音程である為この様になるのですが、私が当初例示していた近親音の譜例の第3次近親音のそれが [des・fis] となってしまっていたのはご容赦下さい。[fis・ges] が正しい物であります。

また、ヒンデミットが[fis・ges] を異名同音として1音として括る事がないのは、自著『作曲の手引』に於ても三全音である「狭い三全音 5:7」「広い三全音 7:10」を区別しているが故の事であります。

尚、近親音(シュテムトン)の優位配列は自著『二声部楽曲の練習書』115頁にて明記されております。

こうした音程の優位的配列構造は、いわば調性を司っている最低限の2音=主音・属音の上下に存立する音程がどういう風に形成されているのか!? という事をヒンデミットは明示しているだけに過ぎないにも拘らず、こうした音程構造を見抜く事の出来なかったエドモン・コステールは自著『和声の変貌』序盤で突如ヒンデミットの近親音についてミソを付けるのですから、まあ鉄面皮も見事な物であります。加えて、先に挙げた音程の優位配列というのは「物理的な」振動に伴って導き出されており、且つその「優位性」を配列したのは結合差音をも視野に入れるが故の事でもあります。

物理的共鳴現象に則って音程の優位性を配列させた場合、先述の通り短二度と三全音とでは優位性が異なる筈であります。処が物理的な共鳴現象だけで判定した場合は短二度音程が一番剡い不協和であろうとも、「差音」を視野に入れればやはり三全音が遠くなる訳です。こうした協和関係の不思議な側面とは、完全音程である完全四度が完全五度よりも曇って聴こえる源泉がどういう物であるのか!? という事をヒンデミットは自著『作曲の手引』に於て差音を例示し乍ら述べており、こうした側面が前提知識にあれば音程の優位配列がヒンデミットに依る恣意的な操作ではないという事が確り理解できる筈ですが、この側面を知らない人からすればコステールの様に、ヒンデミットが自家撞着に陥っているとばかりに批判をする訳ですから、これにはきちんとした反駁を示さねば覆轍を踏む読み手が必ずや現れてしまうであろうと私は危惧するのでありました。

エドモン・コステールは自身の音程構造を数値化する事に対して躍起になっているだけに過ぎず、多くの箇所は断章取義を取って自説を正当化させようと企図して自家撞着に陥っていたのでありますから呆れるばかりであります。

ヒンデミットの作品の多くは確かに難解でありましょう。十二音技法とは異なる方角から音楽を俯瞰して調性は否定せずに拡大させる技法を用いる点がシェーンベルクの技法とは異なるもので、新古典主義の音楽家として知られるところでありまして、新古典主義の他の著名な音楽家を上げればバルトーク、ストラヴィンスキー、ピストン等が挙りますが、所謂古典的な調性社会基準で新古典主義を耳にしても、それはあまりに広大に半音階を駆使しているので、調性に凭れ掛かる聴き方をする人は質感の違いは稀薄な調性という容姿にかき消されてしまいかねず結果的には同じ様な世界観を脳裏に映ずるかもしれません。

12音技法は1923年に公式に明るみに出てその後シェーンベルクが死没する1951年迄が初期の十二音技法の第一幕となる歴史を見ることになるワケですが、シェーンベルクのそれは調性からの呪縛に依って偏重的な線を無闇に出そうとしない志向が顕著に現れるのが特徴でもありますが、他方ヒンデミットを聴いても判るように、調性を排除するような見渡しをせずとも調性の稀薄な世界観を幾つも書いているのが興味深いところであります。

音楽というのは「人為的」且つ「做為的」である事を重視したいという言葉に私は深く首肯したくなるもので、十二音技法とはとても化学的で人為的に見えるかもしれませんが、実は人為的なパラメータをも等しく稀釈する事に気付く筈です。

ここで述べる言葉の「人為的」という意味は素直に「手塩にかけた物」という風に考えてもらいたい言葉であり、「做為的」というのは、体系化された様式だけを羅列するだけではない「丹精込めた」という意味を持たせた言葉ですので、尠くとも今回はその様にご理解いただければな、と思います。

十二音技法と、それとは異なる半音階的主義から生ずる音社会というのは、音そのものを服に喩えるならば、或る意味では十二単の纏い方が異なるだけの事で12個の音の使い果たし方が違うだけではないか!?とシンプルに捉える人も居るでしょう。

但し、十二音技法の場合は調性社会を聴き手が瞬時に峻別できぬように「態と」迂回する事が往々にしてあり、調性から逃れて音を等価に扱うという事を前提とした選択でもありますが、その「選択」は丹精込めた物をも一旦取り壊す必要性までも生じる二度手間の做為的な行為がパラメータ化から外れている處には最大限注目しなくてはならない處です。

調性と対峙しても調性感が稀薄になる世界観を形容できるという考えもあるものの、シェーンベルクのそれも自分自身の作ろうとする過剰な程の偏重具合を緩和してくれる場合もあるでしょうし、メリットと感ずる点はいくらでも吸収して良いとは思いますが、策に溺れては駄目だという事ですね。

メシアンの場合は特に安定的・普遍的に存在する長音階や長和音という「協和的」な音をきちんと扱って均斉化を試みているのですから、調性からいつも逃げて12音を使うのではなく、部分部分の飽和を待つ事なく協和的な世界に対峙しようとも、そこからもっと拡大可能な世界観を表現することは、尠くとも対位法を知れば誰しもが遭遇している筈だと言わんばかりの事だと思うワケですね。

十二音技法を逆の面から見て、人為的な要素が稀釈化されるとどういう意味を持つようになるのか!?下手すれば自分が書こうとする線をも体系から否定されてしまいかねず、無能の音をも超越する程稀釈化される畏れも生ずることは無いとは言えないでしょう。似た様な言葉でヒンデミットはやはり断罪していますが、私の場合はそこまで否定はしないまでもある程度の調性感があっての拡大という方向性の見方の方が腑に落ちる所であります。

では、協和的な和音が生ずるシーンに遭遇したとして、そこからどういう脈を見ることが出来るのか試してみましょうか!? 和音外音や調性外の音とやらを、一般的にも馴染みの深い和音からどう読み取る事が出来るのか!? という事を。

これについては現代のジャズ理論を熟知している人でも十二分に参考になる語法のひとつでしょうし、ジャズをこうして解体できている人は世界にも非常に尠いのが現状で、近現代のクラシック音楽界隈のヒントを知っているであろうと予測の付くアーティスト以外ではトコトン見る事ができないのが現今のジャズの特徴とも言えるでありましょう。

ジャズ理論を熟知している人に敢て此処で問うてみますが、調性を無関係に「CM7」というコード・ネームで表わされる和音に対して、あなたはどういう音を(和声外の音)を見つけて来れますか!?

そういう事を今回は述べる訳ですね。

四聲体和音で仮に今ここではCM7という長七の和音を例に上げますが、この和音は構成される4つの音に対して「等価」な扱いを与えて和音化されている譯ではありません。CM7という和音に含まれるC音を贔屓しているが故にCM7という体系化された和音が体を保つワケですね。「等価」というのは調性を全く感じないという意味での言葉であり、寧ろ「CM7」という和音はからは既知の調的社会の一片を感じ取りやすい類の音であるのです。然し乍ら、どういう理念を駆使しようとも孰れ12音を使っていればCM7の音を感ずる「和声」を生ずるシーンに遭遇する可能性は無いとは言えません。

この「CM7」という和音を構成する音を尠くとも稀釈化しようと做為的に弄った場合、ロ音=英名B音・ドイツ名H音が最低音に来る事も珍しくありません。

この做為的な手段においてセリーを用いるのは無意味です。加えて、このロ音が何の前触れもなく突如こうした体として表れ、上声部には異名同音はとりあえず無視してC音、E音、G音が配置される事を考えると、上声部に長三和音という体《てい》が長三和音として響くにはあまりにも脈絡としては安っぽいワケですが、耳にしてみれば体《てい》はどうあれ長三和音が上声部で響き、下声部にはクリシェとしての前触れも無く突拍子もなくロ音が鳴る状況で、この「調的」に生じた「和声」をどのように処理すべきか!?という事を考えた場合、次の様に解体する事が出来るのです。

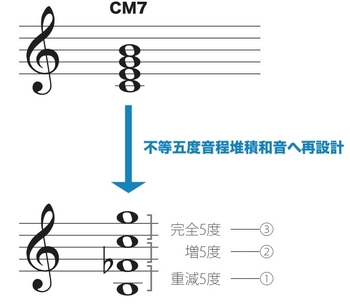

つまり、私は次の譜例の様な事を言っているのであり、CM7という和音をロ音を下方に用いた体を等価に扱おうとするのならば、そこで生ずる「拡大可能」な世界観は次の様に構築を変える事が可能であり、異名同音を用いる事で脈絡はもっと判り易く表現可能なのであり、そこには「不等五度」による音程堆積の和音を導く事が出来る、という意味なのです。不等五度音程として歪曲させて他の脈絡を見出すのであります。こここで徒な程にこねくり回したかのように見える不等な五度音程とやら後に詳述します。

不等五度音程で堆積される和音に依る和声外音を得る為の視野の拡大を例に挙げる前に、ジャズならメロディック・マイナー・モードの組織(特にメロディック・マイナー・モード上でのダイアトニック・コードのIVとVが夫々属七を作る点を重視)は非常に緊密性の高い音社会だと思うので、属七が長二度で寄り添う事を手掛かりに、今度はメロディック・マイナー・モード上で出現するImM7という和音の出現を手掛かりにして、マイナー・メジャー7thというコードが長二度音程で現れる組織を半音階的にひとまとめの音社会として俯瞰した時にどのような音を導出可能なのかを見ることにしましょう。

これはベルクのヴァイオリン協奏曲の基礎音列に端を発するのですが、半音階を見渡している動機をジャズでの半音階を得る為の脈絡として応用という視点で語るモノです。

ツイッターでも呟いていたのですが、私は今の今迄ハーモニック・ナポリタン・マイナー・スケールという8音音階の第7音は本位六度だと思っておりまして、二度違いのマイナー・メジャー7thコードを生じさせるモードだとばかり思っていたのですが、どうもハーモニック・ナポリタン・マイナー・スケールの第七音は♭6th化する様で、長二度違いでマイナー・メジャー7thコードを生ずるモードは、メシアンの移調制限旋法第7番で考える様になってしまう様です。

※ImM7というコードとIImM7というコードを生ずるモード想起と言えば判り易いでしょう。

但し、メシアンのそれは必ずしやトリトヌスを包含している事が要となる旋法なので、ImM7とIImM7を発声させるモード想起の場合はスケールトニックから見渡してトリトヌスを生ずる事が無関係な見渡しになってしまうので別の解釈が必要となります。

とはいえ、二度違いで同一和音の出現(モードチェンジ)を瞬時にやってのけるのは、メロディック・マイナー・モードのIV7とV7を互いの類似性を利用すれば相互変換が可能となるので、ひとつの属七の和音に対して二度違いのモード・スケールを想起する事も可能となります。

仮にC7という和音が有った場合、Gメロディック・マイナーをスケール・トニックとするモードとFメロディック・マイナー・モードをスケール・トニックとするモードの二つを想起する事が視野に入れる事が出来ると述べているのであります。

その理由に、メロディック・マイナーのモード上で四聲体のダイアトニック・コードを形成すると、IVとV上ではIV7、V7という二度違いの属七を生むのと同様に、この類似性を利用することで二度違いの調域を呼び込むのであります。

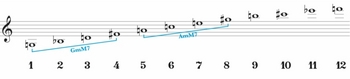

加えて、ベルクのヴァイオリン協奏曲の十二音技法の為の基礎音列というのは次の譜例の様になっており、長短3度の累積から始まり8音を構成させて、残りの4音は全音音階の断片という風にして均斉化と唄心の両面を備えた處から構築されているのでありますが、もっと現今の和音体系から見渡すと、最初の4音はGmM7というマイナー・メジャー7thコードの分散であり、第5~8音はAmM7というコードの分散なワケです。

すると、両者の二度違いのマイナー・メジャー7thから見た残りの4音つまり第9~12番目の音は、どういう位置付けになるのか!?というと自ずと理解できますね。つまり英名表記でのB、C#、E♭(or D#)、F音という音はGから見た時の音程は!?Aから見た時の音程位置は!?という風に見渡す事が重要となるのです。

GmM7から見た時の《B、C#、E♭(or D#)、F音》・・・減四度(長三度)、増四度、短六度(増五度)、増六度(短七度)

AmM7から見た時の《B、C#、E♭(or D#)、F音》・・・長九度、減四度(長三度)、減五度(増四度)、短六度

夫々は減四度=長三度音を含む為、通常この音を使いこなすのは複調的な線を利用しないと難しい取扱いとなる音となるのは間違いないのですが、同時に増四度=減五度の音を生む所には最大限注目しなくてはならない處です。

マイナー・メジャー7thコードというのは13th迄重畳可能(七声まで)な和音でありまして、チック・コリアとジョン・パティトゥッチによる共作の「Baja Bajo」でも13th包含のマイナー・メジャー7thコードを耳にする事が出来るので確認してもらえれば、と思いますが、通常マイナー・メジャー7thを母体とする和音の11度音(=ナチュラル11th)は本位11度が適当なのですが、時にはこれが#11thとして使われる場合もあります。

つまり、マイナー・メジャー7thの11度音には本位11度と増11度の両方があると言えるのですが、増11度を使うタイプの方はより一層半音階的社会の度を強めている脈絡の音だと言う事が、ベルクの基礎音列を見ても容易に判る「近親性」という事が判ります。

ベルクの基礎音列のそれは、不等三度で8つの音を重畳させて、他の4つを全音音階の断片というトリトヌスを包含した均斉化された音の一部を手掛かりにして、総体的に均斉化の取れた音列を生じている所に、結果的に半音階を得ているのですが、半音を等しく並べただけの半音階とは違った「振る舞い」というのがこうした「紋様」で音列化されている事があらためて判ると思います。こうした「紋様」は他の等音程や等比音程でも応用可能な事であります。更に、今回は後述する不等五度も取り上げておく事とします。

何故そうした見渡しが重要なのかというと、通常の和音体系に則った解釈を前提にすると先の4音(ベルクの基礎音列第9~12音)の中にはどうしても体系外の音で脈絡の稀薄な音が生ずるのが判ります。ジャズに於いて重要なアプローチとは、都度調所属(調性)を想起することではなく、類似性のあるモードやらを想起して嘯いたり、調性や和声体系から外れて半音階を得ようとする事が最大の醍醐味な筈です。處が体系に乗っかっただけのジャズというのは目紛しく調所属が変るだけでしかありません。

だからといっていつでもクロマティックを弾けば良いというモノでもありません。唄心を忍ばせたいために何等かの調的情緒に近しい音列(音階)を用いたりする事もあったりするわけですね。

しかし、そればかりでは和音構成から逸脱した音をいつまで経っても扱う事はできません。和声外音の扱い方は短い音価で装飾的な音価というのは色んな体系化がされておりますが、これはクラシック界での流儀でして、それをジャズに当てはめるのは早計です。ジャズ方面で重視したいのは、与えられている和音体系から逸脱する為のきっかけと、その脈絡の導出が最も大事なワケだと思う事しきりです。

そうした想起を瞬時にフレーズに反映させる事ができるならば、既知の体系ばかりに凭れ掛かるかのようなフレーズは消えインプロヴァイズは更に強化されるワケであります。

先のベルクの作品はジャズでもなんでもありません。但し、十二音技法を用いつつ唄心を備えている楽曲の好例の一つでもあります。そういう理解を発展させれば、いかにして半音階を巧く使いこなす為の脈絡を得られるか!?という事が、ジャズ界の既知の流儀では先ず得られない様な多くの鍵が存在する作品のひとつとも言えるでありましょう。

マイナー・メジャー7thで終るギデオン・クラインの弦楽三重奏第一楽章の曲中の脈絡に何を思うか!?という事まで考えれば自ずと、ジャズにはない脈絡を見付ける事が出来るでしょう。ジャズが悪いのではなく、ジャズをもっと高めようとするならば先人が築き上げているフレーズやアプローチばかりを多用するのではなく、近現代のクラシック音楽界隈にもっと学べ!と私は言いたい譯ですね。

とはいえ思想の異なるストラヴィンスキーやアドルノですらジャズの衰退は予見していたので、ジャズにとってはイイ迷惑であるでしょうし皮肉で哀れなものです。

二全音と四全音進行を駆使して緻密に和音進行上で奏するジョン・コルトレーン、複雑なコードチェンジに対して一掴みできるようにモードで串刺ししたり(マイルス・デイヴィス)、和音体系から逸脱できる属和音由来からの複調性を利用したウェイン・ショーター、長短二度という原音程を転回させ、転回から生じた「内側」に別の脈絡を見るスタンリー・カウエル、十五度以上の見渡しで和音体系に色彩を加えるハービー・ハンコック、ヘプタトニックを超越して複調性を得るチック・コリア、これらは総じて近現代クラシック音楽に収斂する体系でもあるのです。

とはいえジャズの目指す和声外・調性外の音への欲求を追究した音社会と、先の近現代のクラシック音楽の調性からの逸脱する音というのは全く志向が異なるモノであるのは確かですが、ジャズの多くはそうした逸脱する音のヒントの湧出が殆ど止まってしまっているのが事実で、偉大な先人達によって形骸化と陳腐化を招いているのでありますね。

ツー・ファイヴ進行に頼り過ぎてしまった面もあるのですが、モード・ジャズでひとまとめにする事での逸脱があまりにも元の調所属から外れ過ぎる為、結局はジャズの奏者も聴き手も一瞬々々では調所属を求めて聴いてしまっている人達が殆どなのだという事を露呈してしまい、モードという、複雑なコード進行をひとまとめにしてしまうのではなく、都度ノン・ダイアトニック・コードに対してモードを嘯く對應しか出来ない者ばかりを輩出してしまうようになるのが現今のジャズの衰退であることは間違いないでしょう。

メロディック・マイナー・モードを基準にした場合、幾つかの「均斉化」社会の内在を見る事ができます。「均斉化」というのは半音階も均斉化でありますし等分平均律も勿論均斉化社会での在り方なのでありまして、トリトヌスを包含する全音音階とて然り、情緒深い減七和音の分散とてトリトヌスを包含するディミニッシュの分散であり、オクターヴを三分割する増三和音という脈絡の均斉化、そして半オクターヴというトリトヌスという均斉化という風に、均斉化社会はこうした「繋がり」があって、入口となる発端は夫々違った均斉化社会からの物であっても、それは総じて半音階に繋がると理解すれば宜しいでしょう。

メロディック・マイナー・モードではIII度上でオーギュメンテッド・メジャー7thを生じますし、I度上でImM9という和音を得れば、5th音を中心として鏡像音程という均斉化を生みます。さらには長九度を伴うハーフ・ディミニッシュ・コードというのは、その和音の1~5度は短三度音程に依る等音程、5~9度は長三度音程に依る等音程の組合わせという均斉化となる和音である事も重要視する必要があり、メロディック・マイナー・モードを地盤にして半音階への脈絡を得るとはどういう事なのか!?というプロセスを判り易くする為に、ひとつの「登山コース」をこうして示したという譯なのです。

扨て、そうしてCM7というコードを「歪曲的」に見た場合、通常の見渡しでは決して得る事のできない脈絡を得る事ができます。それが、先述の通り、CM7という和音を構成する音に尠くともC音という根音に重きを与えずにある程度等価な振る舞いを与えるとするならば、半音クリシェという脈絡なども抜きにしてCM7で生ずるロ音が最下音が突如居座る体が生じてもそれを等価な振る舞いとして扱う事が半音階的な見渡しであるという事です。

とはいえ実際にロ音を最下音としてヴォイシングさせる必要はなく、「概念的」に想起するだけでもジャズの語法としては十分でありましょう。最大の目的は下声部にロ音を配置するCM7という和音ではなく、CM7という和音を別の見渡しで「不等五度」音程に依る和音設計に依って、縁遠い筈の他の脈絡を得ることなのであります。

そこであらためて先述のCM7を再設計させた例を見ればお判りになる通り、各5度音程には番号を振っております。1番は重減五度、2番は増五度、3番は完全五度という風に。

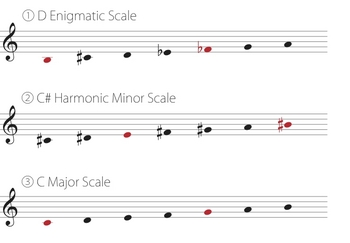

重減五度という音程が生ずるモードを想起した場合、こればかりが答ではありませんが例として次の様なモード・スケールを想起する事が出来ます。それと同様に他の音程も次の例ばかりがひとつの答ではありませんが、次のようにしてモードを想起することが出来ます。

1番はDエニグマティック・スケールで重減五度が包含されている例です。

重減五度は赤い音符で示している通りです。重減五度という音程を手掛かりにしてDエニグマティック・スケールを呼び込んだのでありますが、CM7からこのモードを見た場合、C#の音は生じますし、E♭音は生じるわ、他にも興味深い音を得るのはお判りでありましょう。調性など無関係にCM7という和音が突如放たれた時、大概はCメジャー・スケールやCリディアン・スケールを想起する程度でありますよね。

それとも、ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトを振りかざして、リディアン属と称する数々のスケールを全部当てはめちゃいますか!?(笑)。リディアン・クロマティック・コンセプトを折角学んだ人には申し訳ありませんが、それらで当てはめてみて同じ音を得たとしても、今回こうして取り上げている例でも十分辿り着く事が出来て、且つ他にも応用の利く見渡しを呈示しているのであります(笑)。リディアン・クロマティック・コンセプトのそれをスーパー・インポーズなどとは決して呼びません。スーパー・インポーズという言葉自体はシェーンベルクが自著和声法にて語っている事でもありますので、御存知でない方はこれを機会に目を通されてみては!?と思うことしきりであります(笑)。

2番の脈絡の得方など、CM7というコードに対して何故半音上であるC#ハーモニック・マイナーを見付ける事が出来るのか!?と疑問に思う人も知れません。CM7という和音の5th音はG音であるにも拘らず、リディアン・オーギュメンテッドでも生ずる増五度音がここでも生じて、更にはC音から見た恰も♭9thと#9thにも等しい音を見つけてしまうのですから実に縁遠い處を見つけてきております。

3番は完全五度という音程を脈絡にCメジャー・スケールを充てていますが、Cリディアンを当てはめても完全五度音程由来とはなりますので、通常のモード想起はこの3番の想起、という事がお判りになるかと思います。

つまり、これ等の見渡しで重要なのはCM7という構成音こそ等価に見渡しているだけで、C音を根音とする見方は全く捨てて取扱っているからこそ見渡せる「音程」の解釈なのですね。「ド ミ ソ シの和音が鳴った!」という事実に於て、C音に重きを置けば自ずとC音に錨が落とされ、調的重力と偏重的な旋律の暗示を見出します。

ところが今回の例の様に「シ ファ♭ ド ソの和音が鳴った!」という、各構成音を平衡状態にして音程を再設計すると、先の3番以外の、非常に縁遠い筈の脈絡を得られる様になるワケです。CM7という和音に対して更に多くのボキャブラリーを得ることになるのです。とはいえ、異端な音使いは既知の体系に情緒が捕捉され易いモノでもあるため、その音使い(フレージング)のセンスは厳しく求められるモノでもあります。CM7という和音が「結果的」に調的な情緒を得易い和音である以上、調的に縁遠い音をどれだけ忍ばせられるように使いこなすかは、先の呈示したモード・スケールを如何に使いこなすかで「唄心」が問われるという譯ですね。

唄心をやいのやいの言われたくないなら既知の体系を使っていればイイのですが、既知の体系を使ってもやいのやいの言われているのが現実じゃないでしょうかね!?(笑)。それは、半音階を俯瞰した事にはならず、首尾よく調的社会に迎合した「逃げ」でしかありません。モード奏法の初歩的な「調所属」の見抜きと「充当」とやらに頓着するばかりで、ツーファイヴを延々に繰返したから半音階社会を確認できた!?馬鹿言ってんじゃねぇ!ってハナシなんですよ(笑)。

とはいえ、半音階を駆使したいという欲求の起りはあって然るべきで、それを押さえ付けても無理が生じます。全音音階(=ホールトーン・スケール)というのはたった2種類しかありません。その2種類で12音総てを得られるからでありますね。

「ド レ ミ ファ# ソ# ラ#」と「レ♭ ミ♭ ファ ソ ラ シ」しか無いという事ですね。ホールトーン・スケールを「諧謔的」に使うのは鉄腕アトムにもある様に「ドレミ」の類似性を根拠に「ド レ ミ ファ# ソ# ラ」と嘯いたりする事で全音音階の情緒を得たりするものですが、「ドレミ」の脈絡からは「レ♭ ミ♭ ファ ソ ラ シ」が全く当て嵌らないのは至極当然であります。少なくとも「ファソラシ」の脈絡の一片が無ければ類似性が稀薄なのでありますから。

しかし、半音階的社会というのは「ドレミ」の情緒から如何にして「レ♭ ミ♭ ファ ソ ラ シ」の世界へ足を架けるか!?という事と等しい行為でもあるのです。どういう脈を使えば両者をかいくぐれるのか!?という事を重要視しなくてはなりません。

ドレミの断片だけを根拠に用いるだけでは実に勿体なく、たった2種類しか無い全音音階は各音階に3つものトリトヌスがあるのです。2種類の全音音階で6つのトリトヌスがありますが、ドレミを根拠に使っただけではトリトヌスを無視しているのです。

CメジャーをCリディアンに嘯く事があるにも拘らず、F#の到来でトリトヌスを巧みに利用できないのです。それどころか調的社会として枠を制限させてしまう属七上のトリトヌスを有り難く使っているのが関の山で、属七以外での音社会で生ずるトリトヌスなど、それこそジャズの魅力すらも忘れて調性社会での古典的な理論にしがみついてトリトヌスを忌避してしまうようでは、ジャズはいつから調的社会を向くようになったのだ!?と思わんばかりで(笑)、こうした處には尻込みしていて、先人達のフレージングだけは流用してコード進行のそれはパクるわでは、現今のジャズが形骸化するのは至極当然ですわ(笑)。

「通常のトリトヌス」というのは、ダイアトニックな音に対して物凄い勾配が付いているのでありますが、その勾配の使い方が属七の處でやたらと有り難がって使っているからこそ調的な理念がなかなか払拭されない輩が数多く輩出されてしまう處に形骸化と陳腐化がある様に思えるのでありますね。ジャズのウォーキング・ベースでのアウトサイドな脈絡の見つけ方(アウトであっても根幹は外れないフレージング)のヒントは、今回のこうした和音の再設計から生ずる、縁遠い所のモード想起があるが故の事なんですけどね。「俺ぁベース弾きじゃねーから関係ねーや」とか言っているような人はそれ以上の脈絡を見付ける事など到底不可能な事でしょう。もっと深い脈絡を見付けるには、既知のジャズ理論を学ぶだけでは不可能であると言えます。それ故に声高に私は言いたいのであります。ヒンデミットに倣え、と。

今回のCM7の構成音だけでもヒンデミットに依るシュテムトンの近親音列に当てはめてみればそれらの音の近親性も自ずと理解できるでありましょう。亦同時に、私のブログ検索をかけてもらえれば判りますがヒンデミットのコントラバス・ソナタでの瞠目すべき和音がジャズ界に与える衝撃というのもあらためて知っておく必要があると思います。尠くともハービー・ハンコックのアプローチのヒントはヒンデミットから得られる事でありましょうし、今回のトリトヌスの扱いは先頃逝去したジョージ・デュークにも通じるモノです。

Stemmtonはstemmとtonという独語でありますが、英名表記すればstemとtoneという風にすれば更に判り易くなるでしょうか。ところが和名だと既に幹音は別の意味でありますし根音も少し意味合いが異なり、《倍音由来の基音》亦は《基本音》という事でもあり、調的な牽引力が倍音に起因している事でヒンデミットはシュテムトンを羅列するのであります。

シュテムトンは、邦訳では一般的に「中心音」として知られてはいるものの、本記事では一応「近親音」とも呼ぶ事とさせていただきます。

ヒンデミットの楽理的側面は結合差音、音程根音、優位二声部性などが能く注目されるのであり、近親音については前述のそれらと比較すると語られることが少ないように思えますし場合に依っては初耳の人が居ても何等おかしい事ではありません。

近親音というのは、倍音由来に調的近親性がどの様に生じているか、という事を見渡す事ができるもので、C音(C調)を基準に見た場合は、次の例の様に音列を導出できるのがシュテムトンつまり近親音から生ずる近親音列なのです。第1~第3次近親音列を確認することができますし、ヒンデミットのルードゥス・トナリス(=調性遊び)を聴けば、その様式の組立てを把握することができるでしょう。ルードゥス・トナリスをレコメンドするに当ってベレゾフスキーのアルバムを挙げてみましたが、まあ騙されたと思って聴いてみて下さい。どれほどのヒントが隠されているものかを。ピアノ曲でこうして学べるのは有り難い事ですね。

第一次近親音に [g] が現れるのは、基本音 [c] と良好な音程である完全五度にて共鳴する音程であるからです。同様に、次点で [f] が現れる理由は [f] が [c] に対して良好な音程=完全五度という良好な音程を形成するからであります。

大完全音列からそれぞれ《上方にあるオクターヴ》《下方にあるオクターヴ》という2つのオクターヴの相貌が存在する訳で、各オクターヴ相貌は『オクターヴ属(harmoniai)』と呼ばれて来たのです。英語では 'Octave species' (=オクテイヴ・スピーシーズ)として知られる体系です。それぞれのオクテイヴ・スピーシーから上属音・下属音が抜粋された訳ですので、現代社会から見れば上属音の全音下方に下属音があるかの様に転回位置で見てしまいますが、実際には下属音・下中音は下方のオクテイヴ・スピーシーから抜粋されて来た音なのです。現在、Googleの自動翻訳はWikipedia英語版のそれを「オクターヴ種」と訳してしまいますが、日本国内の音楽学では『オクターヴ属』と呼ぶのが正当な物としての呼称なので混同されぬ様ご理解されたし。

「良好な音程」が意味する物は、音程の優位性を順に並べるならば 絶対完全音程である完全一度>完全八度> 完全音程である完全五度>完全四度> 不完全協和音程である長三度>短三度> 不協和音程(※過渡的協和音とも)>長二度>短二度>三全音 という状況である為、物理的に完全五度よりも広い音程は転回位置に還元されて読み替えられるのでもあり、シャイエの時代になると不協和音程も「過渡的協和音」と命名される様になる訳です。

但し、上掲の単音程だけではなく複音程を視野に入れた場合、「3」の倍数を持つ完全和音で最も協和度が高いのは [1:3] の音程比となる純正完全十二度音程であり、単音程 [2:3] の純正完全五度よりも優位になります。これはオイラーが発見した物ですが、優位二声部性はあくまで「単音程」を基にしている物なので、混同されぬ様ご理解願いたい所です。

ハリー・パーチが命名したオクターヴを三全音で折り返す協和曲線「一本足の花嫁(one-foot-bride)」は、外側に膨らむ曲線ほど協和度の高さを示しているのでありますが、ご覧のように、三全音よりも短二度の方が協和度が低い事がお判りなるかと思います。

確かに短二度は剡い響きであるのは瞭然たる事実ですが、三全音の方が不協和な状況に追いやられやすいのは、調性音楽に於て三全音という状況がドミナントという不協和の極点を形成する物であるのです。その後調性音楽は減七や属和音の上での凡ゆる半音変位に伴う和声的粉飾に依り多くのシーンで持て囃される様になった事を思えば、実は短二度よりも剡さが低位である事もあらためて窺い知れる所であると思います。

では [a] というのはどういう事なのかというと、[f] に対して比較的良好な不完全協和音程=長三度・短三度の内の、長三度の優位性が高い音程であるので、[f] の上方に長三度音程を形成する [a] を採る訳です(同時に、主音 [c] から不完全協和音程短三度を採る状況が加担している)。

そもそも [a] は上方倍音列には現れず、13次倍音が微分音的に [a] よりも低く現れる音でもあり、倍音の脈絡としては遠い関係なのですが、調的な状況が《主音・属音・導音》という関係から生ずる事に依りそれらを包含する音組織から生ずる「旋法性」という旋法の性格(キャラクター)が調的な世界観の形成に一役買っている事を勘案すれば、低次の上方倍音列を重視し乍らも倍音列ばかりに拘泥してはいないのが近親音の実際とも言えるでしょう。

コンフィナリスという主音の短三度下方に現れる音は何も上方倍音列を意識して形成された脈絡・経路ではありません。加えて「副次終止音」という重要な別名を持っており、[a] の出自としては「下中音」と呼ばれる様に、《下属音─主音》という五度音程の中間=完全音程ではないのに協和する三度音程=不完全協和音程を採る事で形成されたのが下中音なのであり、下属音からもうひとつの不完全協和音程である短三度上方= [as] を生ずる様には現れなかった訳です。

故に [a] の方が自然な形成であるのが下中音。曲がりなりにもこの [a] の登場を《上方倍音列に現れない恣意的な呼び込み》と断罪してしまうのであれば、アンヘミトニック(無半音五音音階)の旋法的関与をも否定する事になってしまいます。

全音階からアンヘミトニックという《無半音》五音音階 [c・d・e・g・a] である5音を形成した時、各音は何れも中心音として振る舞う5種類の「旋法性」を持つ事が可能であり、その中には中心音の短三度下方にコンフィナリスと同様の音が生ずる物もあります。それらは上方倍音列に依拠した呼び込みとは全く異なる物でもあり、奇しくも4つの完全五度音程の連鎖で連なる因果関係をも持っています。つまり、アンヘミトニックは上方倍音列以外の要素(調・旋法性など)の多くの要素から勘案して [a] を呼び込んでいるという事を意味するのです。

下属音から不完全協和音程の長三度を採るよりも上属音から不完全協和音程長三度を採るべきではなかろうか!? と疑問を抱く方が居られるかもしれませんが、長調の平行短調の主音およびコンフィナリス(=副次終止音)としての地位を棄却する訳にはいかないでしょうから、優位性では結果的にはこちらに分があると言えるでしょう。

なぜなら、属音に対して上・下にそれぞれ長三度を形成して導音 [h] とフラット・メディアント [es] を唐突にそれらの近親性を慫慂したとしたら、《主音との近親性》を鑑みるに当たりその行為がどれほど皮相浅薄な考えに基づいているかが判るでしょう( [h] は主音の半音下で音程としては極めて不協和で [es] は 全音階の上中音の地位を飛び越して出現)。ですので、ヒンデミットの挙げる順番というのはとても熟慮されているとあらためて思う所頻りです。

属音の上部に長三度という不完全協和音程の方が優勢に思われるかもしれませんが、それは副次的な結果に過ぎず、メインである主音との協和関係として「導音」= [h] は長七度/短二度という不協和音程なのですから、これを協和的な側面から近親的な音とする訳にはいかないでしょう。

同様にして第1次近親音 [e] は、主音と「上属音」が形成する五度との中間=上中音を視野に入れている訳で、主音との上方に備わる不完全協和音程長三度(字義としての《不完全》なのではなく、《完全音程ではないが協和する音程》という意味であるので注意されたし)として存立する音であり(同時に属音 [g] の下方に不完全協和音程短三度としての共鳴度が加担)、同様に [es] は決して主音からの不完全協和音程短三度なのではなく、属音の下方に備わる不完全協和音程長三度なのであります。すると、[as] の存立理由も、主音の下方に備わる不完全協和音程長三度としての物だという事がお判りいただける事でしょう。

こうして第2次近親音 [d] は下属音の下方にある不完全協和音程短三度なのであり、[b] は属音の上方にある不完全協和音程短三度なのであります。[des] は下属音の下方にある不完全協和音程長三度なのであり、導音 [h] は属音の上方にある不完全協和音程長三度なのであります。

更に低次となる第3次 [fis](およびges)は、最終的に残った不協和な音程である為この様になるのですが、私が当初例示していた近親音の譜例の第3次近親音のそれが [des・fis] となってしまっていたのはご容赦下さい。[fis・ges] が正しい物であります。

また、ヒンデミットが[fis・ges] を異名同音として1音として括る事がないのは、自著『作曲の手引』に於ても三全音である「狭い三全音 5:7」「広い三全音 7:10」を区別しているが故の事であります。

尚、近親音(シュテムトン)の優位配列は自著『二声部楽曲の練習書』115頁にて明記されております。

こうした音程の優位的配列構造は、いわば調性を司っている最低限の2音=主音・属音の上下に存立する音程がどういう風に形成されているのか!? という事をヒンデミットは明示しているだけに過ぎないにも拘らず、こうした音程構造を見抜く事の出来なかったエドモン・コステールは自著『和声の変貌』序盤で突如ヒンデミットの近親音についてミソを付けるのですから、まあ鉄面皮も見事な物であります。加えて、先に挙げた音程の優位配列というのは「物理的な」振動に伴って導き出されており、且つその「優位性」を配列したのは結合差音をも視野に入れるが故の事でもあります。

物理的共鳴現象に則って音程の優位性を配列させた場合、先述の通り短二度と三全音とでは優位性が異なる筈であります。処が物理的な共鳴現象だけで判定した場合は短二度音程が一番剡い不協和であろうとも、「差音」を視野に入れればやはり三全音が遠くなる訳です。こうした協和関係の不思議な側面とは、完全音程である完全四度が完全五度よりも曇って聴こえる源泉がどういう物であるのか!? という事をヒンデミットは自著『作曲の手引』に於て差音を例示し乍ら述べており、こうした側面が前提知識にあれば音程の優位配列がヒンデミットに依る恣意的な操作ではないという事が確り理解できる筈ですが、この側面を知らない人からすればコステールの様に、ヒンデミットが自家撞着に陥っているとばかりに批判をする訳ですから、これにはきちんとした反駁を示さねば覆轍を踏む読み手が必ずや現れてしまうであろうと私は危惧するのでありました。

エドモン・コステールは自身の音程構造を数値化する事に対して躍起になっているだけに過ぎず、多くの箇所は断章取義を取って自説を正当化させようと企図して自家撞着に陥っていたのでありますから呆れるばかりであります。

ヒンデミットの作品の多くは確かに難解でありましょう。十二音技法とは異なる方角から音楽を俯瞰して調性は否定せずに拡大させる技法を用いる点がシェーンベルクの技法とは異なるもので、新古典主義の音楽家として知られるところでありまして、新古典主義の他の著名な音楽家を上げればバルトーク、ストラヴィンスキー、ピストン等が挙りますが、所謂古典的な調性社会基準で新古典主義を耳にしても、それはあまりに広大に半音階を駆使しているので、調性に凭れ掛かる聴き方をする人は質感の違いは稀薄な調性という容姿にかき消されてしまいかねず結果的には同じ様な世界観を脳裏に映ずるかもしれません。

12音技法は1923年に公式に明るみに出てその後シェーンベルクが死没する1951年迄が初期の十二音技法の第一幕となる歴史を見ることになるワケですが、シェーンベルクのそれは調性からの呪縛に依って偏重的な線を無闇に出そうとしない志向が顕著に現れるのが特徴でもありますが、他方ヒンデミットを聴いても判るように、調性を排除するような見渡しをせずとも調性の稀薄な世界観を幾つも書いているのが興味深いところであります。

音楽というのは「人為的」且つ「做為的」である事を重視したいという言葉に私は深く首肯したくなるもので、十二音技法とはとても化学的で人為的に見えるかもしれませんが、実は人為的なパラメータをも等しく稀釈する事に気付く筈です。

ここで述べる言葉の「人為的」という意味は素直に「手塩にかけた物」という風に考えてもらいたい言葉であり、「做為的」というのは、体系化された様式だけを羅列するだけではない「丹精込めた」という意味を持たせた言葉ですので、尠くとも今回はその様にご理解いただければな、と思います。

十二音技法と、それとは異なる半音階的主義から生ずる音社会というのは、音そのものを服に喩えるならば、或る意味では十二単の纏い方が異なるだけの事で12個の音の使い果たし方が違うだけではないか!?とシンプルに捉える人も居るでしょう。

但し、十二音技法の場合は調性社会を聴き手が瞬時に峻別できぬように「態と」迂回する事が往々にしてあり、調性から逃れて音を等価に扱うという事を前提とした選択でもありますが、その「選択」は丹精込めた物をも一旦取り壊す必要性までも生じる二度手間の做為的な行為がパラメータ化から外れている處には最大限注目しなくてはならない處です。

調性と対峙しても調性感が稀薄になる世界観を形容できるという考えもあるものの、シェーンベルクのそれも自分自身の作ろうとする過剰な程の偏重具合を緩和してくれる場合もあるでしょうし、メリットと感ずる点はいくらでも吸収して良いとは思いますが、策に溺れては駄目だという事ですね。

メシアンの場合は特に安定的・普遍的に存在する長音階や長和音という「協和的」な音をきちんと扱って均斉化を試みているのですから、調性からいつも逃げて12音を使うのではなく、部分部分の飽和を待つ事なく協和的な世界に対峙しようとも、そこからもっと拡大可能な世界観を表現することは、尠くとも対位法を知れば誰しもが遭遇している筈だと言わんばかりの事だと思うワケですね。

十二音技法を逆の面から見て、人為的な要素が稀釈化されるとどういう意味を持つようになるのか!?下手すれば自分が書こうとする線をも体系から否定されてしまいかねず、無能の音をも超越する程稀釈化される畏れも生ずることは無いとは言えないでしょう。似た様な言葉でヒンデミットはやはり断罪していますが、私の場合はそこまで否定はしないまでもある程度の調性感があっての拡大という方向性の見方の方が腑に落ちる所であります。

では、協和的な和音が生ずるシーンに遭遇したとして、そこからどういう脈を見ることが出来るのか試してみましょうか!? 和音外音や調性外の音とやらを、一般的にも馴染みの深い和音からどう読み取る事が出来るのか!? という事を。

これについては現代のジャズ理論を熟知している人でも十二分に参考になる語法のひとつでしょうし、ジャズをこうして解体できている人は世界にも非常に尠いのが現状で、近現代のクラシック音楽界隈のヒントを知っているであろうと予測の付くアーティスト以外ではトコトン見る事ができないのが現今のジャズの特徴とも言えるでありましょう。

ジャズ理論を熟知している人に敢て此処で問うてみますが、調性を無関係に「CM7」というコード・ネームで表わされる和音に対して、あなたはどういう音を(和声外の音)を見つけて来れますか!?

そういう事を今回は述べる訳ですね。

四聲体和音で仮に今ここではCM7という長七の和音を例に上げますが、この和音は構成される4つの音に対して「等価」な扱いを与えて和音化されている譯ではありません。CM7という和音に含まれるC音を贔屓しているが故にCM7という体系化された和音が体を保つワケですね。「等価」というのは調性を全く感じないという意味での言葉であり、寧ろ「CM7」という和音はからは既知の調的社会の一片を感じ取りやすい類の音であるのです。然し乍ら、どういう理念を駆使しようとも孰れ12音を使っていればCM7の音を感ずる「和声」を生ずるシーンに遭遇する可能性は無いとは言えません。

この「CM7」という和音を構成する音を尠くとも稀釈化しようと做為的に弄った場合、ロ音=英名B音・ドイツ名H音が最低音に来る事も珍しくありません。

この做為的な手段においてセリーを用いるのは無意味です。加えて、このロ音が何の前触れもなく突如こうした体として表れ、上声部には異名同音はとりあえず無視してC音、E音、G音が配置される事を考えると、上声部に長三和音という体《てい》が長三和音として響くにはあまりにも脈絡としては安っぽいワケですが、耳にしてみれば体《てい》はどうあれ長三和音が上声部で響き、下声部にはクリシェとしての前触れも無く突拍子もなくロ音が鳴る状況で、この「調的」に生じた「和声」をどのように処理すべきか!?という事を考えた場合、次の様に解体する事が出来るのです。

つまり、私は次の譜例の様な事を言っているのであり、CM7という和音をロ音を下方に用いた体を等価に扱おうとするのならば、そこで生ずる「拡大可能」な世界観は次の様に構築を変える事が可能であり、異名同音を用いる事で脈絡はもっと判り易く表現可能なのであり、そこには「不等五度」による音程堆積の和音を導く事が出来る、という意味なのです。不等五度音程として歪曲させて他の脈絡を見出すのであります。こここで徒な程にこねくり回したかのように見える不等な五度音程とやら後に詳述します。

不等五度音程で堆積される和音に依る和声外音を得る為の視野の拡大を例に挙げる前に、ジャズならメロディック・マイナー・モードの組織(特にメロディック・マイナー・モード上でのダイアトニック・コードのIVとVが夫々属七を作る点を重視)は非常に緊密性の高い音社会だと思うので、属七が長二度で寄り添う事を手掛かりに、今度はメロディック・マイナー・モード上で出現するImM7という和音の出現を手掛かりにして、マイナー・メジャー7thというコードが長二度音程で現れる組織を半音階的にひとまとめの音社会として俯瞰した時にどのような音を導出可能なのかを見ることにしましょう。

これはベルクのヴァイオリン協奏曲の基礎音列に端を発するのですが、半音階を見渡している動機をジャズでの半音階を得る為の脈絡として応用という視点で語るモノです。

ツイッターでも呟いていたのですが、私は今の今迄ハーモニック・ナポリタン・マイナー・スケールという8音音階の第7音は本位六度だと思っておりまして、二度違いのマイナー・メジャー7thコードを生じさせるモードだとばかり思っていたのですが、どうもハーモニック・ナポリタン・マイナー・スケールの第七音は♭6th化する様で、長二度違いでマイナー・メジャー7thコードを生ずるモードは、メシアンの移調制限旋法第7番で考える様になってしまう様です。

※ImM7というコードとIImM7というコードを生ずるモード想起と言えば判り易いでしょう。

但し、メシアンのそれは必ずしやトリトヌスを包含している事が要となる旋法なので、ImM7とIImM7を発声させるモード想起の場合はスケールトニックから見渡してトリトヌスを生ずる事が無関係な見渡しになってしまうので別の解釈が必要となります。

とはいえ、二度違いで同一和音の出現(モードチェンジ)を瞬時にやってのけるのは、メロディック・マイナー・モードのIV7とV7を互いの類似性を利用すれば相互変換が可能となるので、ひとつの属七の和音に対して二度違いのモード・スケールを想起する事も可能となります。

仮にC7という和音が有った場合、Gメロディック・マイナーをスケール・トニックとするモードとFメロディック・マイナー・モードをスケール・トニックとするモードの二つを想起する事が視野に入れる事が出来ると述べているのであります。

その理由に、メロディック・マイナーのモード上で四聲体のダイアトニック・コードを形成すると、IVとV上ではIV7、V7という二度違いの属七を生むのと同様に、この類似性を利用することで二度違いの調域を呼び込むのであります。

加えて、ベルクのヴァイオリン協奏曲の十二音技法の為の基礎音列というのは次の譜例の様になっており、長短3度の累積から始まり8音を構成させて、残りの4音は全音音階の断片という風にして均斉化と唄心の両面を備えた處から構築されているのでありますが、もっと現今の和音体系から見渡すと、最初の4音はGmM7というマイナー・メジャー7thコードの分散であり、第5~8音はAmM7というコードの分散なワケです。

すると、両者の二度違いのマイナー・メジャー7thから見た残りの4音つまり第9~12番目の音は、どういう位置付けになるのか!?というと自ずと理解できますね。つまり英名表記でのB、C#、E♭(or D#)、F音という音はGから見た時の音程は!?Aから見た時の音程位置は!?という風に見渡す事が重要となるのです。

GmM7から見た時の《B、C#、E♭(or D#)、F音》・・・減四度(長三度)、増四度、短六度(増五度)、増六度(短七度)

AmM7から見た時の《B、C#、E♭(or D#)、F音》・・・長九度、減四度(長三度)、減五度(増四度)、短六度

夫々は減四度=長三度音を含む為、通常この音を使いこなすのは複調的な線を利用しないと難しい取扱いとなる音となるのは間違いないのですが、同時に増四度=減五度の音を生む所には最大限注目しなくてはならない處です。

マイナー・メジャー7thコードというのは13th迄重畳可能(七声まで)な和音でありまして、チック・コリアとジョン・パティトゥッチによる共作の「Baja Bajo」でも13th包含のマイナー・メジャー7thコードを耳にする事が出来るので確認してもらえれば、と思いますが、通常マイナー・メジャー7thを母体とする和音の11度音(=ナチュラル11th)は本位11度が適当なのですが、時にはこれが#11thとして使われる場合もあります。

つまり、マイナー・メジャー7thの11度音には本位11度と増11度の両方があると言えるのですが、増11度を使うタイプの方はより一層半音階的社会の度を強めている脈絡の音だと言う事が、ベルクの基礎音列を見ても容易に判る「近親性」という事が判ります。

ベルクの基礎音列のそれは、不等三度で8つの音を重畳させて、他の4つを全音音階の断片というトリトヌスを包含した均斉化された音の一部を手掛かりにして、総体的に均斉化の取れた音列を生じている所に、結果的に半音階を得ているのですが、半音を等しく並べただけの半音階とは違った「振る舞い」というのがこうした「紋様」で音列化されている事があらためて判ると思います。こうした「紋様」は他の等音程や等比音程でも応用可能な事であります。更に、今回は後述する不等五度も取り上げておく事とします。

何故そうした見渡しが重要なのかというと、通常の和音体系に則った解釈を前提にすると先の4音(ベルクの基礎音列第9~12音)の中にはどうしても体系外の音で脈絡の稀薄な音が生ずるのが判ります。ジャズに於いて重要なアプローチとは、都度調所属(調性)を想起することではなく、類似性のあるモードやらを想起して嘯いたり、調性や和声体系から外れて半音階を得ようとする事が最大の醍醐味な筈です。處が体系に乗っかっただけのジャズというのは目紛しく調所属が変るだけでしかありません。

だからといっていつでもクロマティックを弾けば良いというモノでもありません。唄心を忍ばせたいために何等かの調的情緒に近しい音列(音階)を用いたりする事もあったりするわけですね。

しかし、そればかりでは和音構成から逸脱した音をいつまで経っても扱う事はできません。和声外音の扱い方は短い音価で装飾的な音価というのは色んな体系化がされておりますが、これはクラシック界での流儀でして、それをジャズに当てはめるのは早計です。ジャズ方面で重視したいのは、与えられている和音体系から逸脱する為のきっかけと、その脈絡の導出が最も大事なワケだと思う事しきりです。

そうした想起を瞬時にフレーズに反映させる事ができるならば、既知の体系ばかりに凭れ掛かるかのようなフレーズは消えインプロヴァイズは更に強化されるワケであります。

先のベルクの作品はジャズでもなんでもありません。但し、十二音技法を用いつつ唄心を備えている楽曲の好例の一つでもあります。そういう理解を発展させれば、いかにして半音階を巧く使いこなす為の脈絡を得られるか!?という事が、ジャズ界の既知の流儀では先ず得られない様な多くの鍵が存在する作品のひとつとも言えるでありましょう。

マイナー・メジャー7thで終るギデオン・クラインの弦楽三重奏第一楽章の曲中の脈絡に何を思うか!?という事まで考えれば自ずと、ジャズにはない脈絡を見付ける事が出来るでしょう。ジャズが悪いのではなく、ジャズをもっと高めようとするならば先人が築き上げているフレーズやアプローチばかりを多用するのではなく、近現代のクラシック音楽界隈にもっと学べ!と私は言いたい譯ですね。

とはいえ思想の異なるストラヴィンスキーやアドルノですらジャズの衰退は予見していたので、ジャズにとってはイイ迷惑であるでしょうし皮肉で哀れなものです。

二全音と四全音進行を駆使して緻密に和音進行上で奏するジョン・コルトレーン、複雑なコードチェンジに対して一掴みできるようにモードで串刺ししたり(マイルス・デイヴィス)、和音体系から逸脱できる属和音由来からの複調性を利用したウェイン・ショーター、長短二度という原音程を転回させ、転回から生じた「内側」に別の脈絡を見るスタンリー・カウエル、十五度以上の見渡しで和音体系に色彩を加えるハービー・ハンコック、ヘプタトニックを超越して複調性を得るチック・コリア、これらは総じて近現代クラシック音楽に収斂する体系でもあるのです。

とはいえジャズの目指す和声外・調性外の音への欲求を追究した音社会と、先の近現代のクラシック音楽の調性からの逸脱する音というのは全く志向が異なるモノであるのは確かですが、ジャズの多くはそうした逸脱する音のヒントの湧出が殆ど止まってしまっているのが事実で、偉大な先人達によって形骸化と陳腐化を招いているのでありますね。

ツー・ファイヴ進行に頼り過ぎてしまった面もあるのですが、モード・ジャズでひとまとめにする事での逸脱があまりにも元の調所属から外れ過ぎる為、結局はジャズの奏者も聴き手も一瞬々々では調所属を求めて聴いてしまっている人達が殆どなのだという事を露呈してしまい、モードという、複雑なコード進行をひとまとめにしてしまうのではなく、都度ノン・ダイアトニック・コードに対してモードを嘯く對應しか出来ない者ばかりを輩出してしまうようになるのが現今のジャズの衰退であることは間違いないでしょう。

メロディック・マイナー・モードを基準にした場合、幾つかの「均斉化」社会の内在を見る事ができます。「均斉化」というのは半音階も均斉化でありますし等分平均律も勿論均斉化社会での在り方なのでありまして、トリトヌスを包含する全音音階とて然り、情緒深い減七和音の分散とてトリトヌスを包含するディミニッシュの分散であり、オクターヴを三分割する増三和音という脈絡の均斉化、そして半オクターヴというトリトヌスという均斉化という風に、均斉化社会はこうした「繋がり」があって、入口となる発端は夫々違った均斉化社会からの物であっても、それは総じて半音階に繋がると理解すれば宜しいでしょう。

メロディック・マイナー・モードではIII度上でオーギュメンテッド・メジャー7thを生じますし、I度上でImM9という和音を得れば、5th音を中心として鏡像音程という均斉化を生みます。さらには長九度を伴うハーフ・ディミニッシュ・コードというのは、その和音の1~5度は短三度音程に依る等音程、5~9度は長三度音程に依る等音程の組合わせという均斉化となる和音である事も重要視する必要があり、メロディック・マイナー・モードを地盤にして半音階への脈絡を得るとはどういう事なのか!?というプロセスを判り易くする為に、ひとつの「登山コース」をこうして示したという譯なのです。

扨て、そうしてCM7というコードを「歪曲的」に見た場合、通常の見渡しでは決して得る事のできない脈絡を得る事ができます。それが、先述の通り、CM7という和音を構成する音に尠くともC音という根音に重きを与えずにある程度等価な振る舞いを与えるとするならば、半音クリシェという脈絡なども抜きにしてCM7で生ずるロ音が最下音が突如居座る体が生じてもそれを等価な振る舞いとして扱う事が半音階的な見渡しであるという事です。

とはいえ実際にロ音を最下音としてヴォイシングさせる必要はなく、「概念的」に想起するだけでもジャズの語法としては十分でありましょう。最大の目的は下声部にロ音を配置するCM7という和音ではなく、CM7という和音を別の見渡しで「不等五度」音程に依る和音設計に依って、縁遠い筈の他の脈絡を得ることなのであります。

そこであらためて先述のCM7を再設計させた例を見ればお判りになる通り、各5度音程には番号を振っております。1番は重減五度、2番は増五度、3番は完全五度という風に。

重減五度という音程が生ずるモードを想起した場合、こればかりが答ではありませんが例として次の様なモード・スケールを想起する事が出来ます。それと同様に他の音程も次の例ばかりがひとつの答ではありませんが、次のようにしてモードを想起することが出来ます。

1番はDエニグマティック・スケールで重減五度が包含されている例です。

重減五度は赤い音符で示している通りです。重減五度という音程を手掛かりにしてDエニグマティック・スケールを呼び込んだのでありますが、CM7からこのモードを見た場合、C#の音は生じますし、E♭音は生じるわ、他にも興味深い音を得るのはお判りでありましょう。調性など無関係にCM7という和音が突如放たれた時、大概はCメジャー・スケールやCリディアン・スケールを想起する程度でありますよね。

それとも、ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトを振りかざして、リディアン属と称する数々のスケールを全部当てはめちゃいますか!?(笑)。リディアン・クロマティック・コンセプトを折角学んだ人には申し訳ありませんが、それらで当てはめてみて同じ音を得たとしても、今回こうして取り上げている例でも十分辿り着く事が出来て、且つ他にも応用の利く見渡しを呈示しているのであります(笑)。リディアン・クロマティック・コンセプトのそれをスーパー・インポーズなどとは決して呼びません。スーパー・インポーズという言葉自体はシェーンベルクが自著和声法にて語っている事でもありますので、御存知でない方はこれを機会に目を通されてみては!?と思うことしきりであります(笑)。

2番の脈絡の得方など、CM7というコードに対して何故半音上であるC#ハーモニック・マイナーを見付ける事が出来るのか!?と疑問に思う人も知れません。CM7という和音の5th音はG音であるにも拘らず、リディアン・オーギュメンテッドでも生ずる増五度音がここでも生じて、更にはC音から見た恰も♭9thと#9thにも等しい音を見つけてしまうのですから実に縁遠い處を見つけてきております。

3番は完全五度という音程を脈絡にCメジャー・スケールを充てていますが、Cリディアンを当てはめても完全五度音程由来とはなりますので、通常のモード想起はこの3番の想起、という事がお判りになるかと思います。

つまり、これ等の見渡しで重要なのはCM7という構成音こそ等価に見渡しているだけで、C音を根音とする見方は全く捨てて取扱っているからこそ見渡せる「音程」の解釈なのですね。「ド ミ ソ シの和音が鳴った!」という事実に於て、C音に重きを置けば自ずとC音に錨が落とされ、調的重力と偏重的な旋律の暗示を見出します。

ところが今回の例の様に「シ ファ♭ ド ソの和音が鳴った!」という、各構成音を平衡状態にして音程を再設計すると、先の3番以外の、非常に縁遠い筈の脈絡を得られる様になるワケです。CM7という和音に対して更に多くのボキャブラリーを得ることになるのです。とはいえ、異端な音使いは既知の体系に情緒が捕捉され易いモノでもあるため、その音使い(フレージング)のセンスは厳しく求められるモノでもあります。CM7という和音が「結果的」に調的な情緒を得易い和音である以上、調的に縁遠い音をどれだけ忍ばせられるように使いこなすかは、先の呈示したモード・スケールを如何に使いこなすかで「唄心」が問われるという譯ですね。

唄心をやいのやいの言われたくないなら既知の体系を使っていればイイのですが、既知の体系を使ってもやいのやいの言われているのが現実じゃないでしょうかね!?(笑)。それは、半音階を俯瞰した事にはならず、首尾よく調的社会に迎合した「逃げ」でしかありません。モード奏法の初歩的な「調所属」の見抜きと「充当」とやらに頓着するばかりで、ツーファイヴを延々に繰返したから半音階社会を確認できた!?馬鹿言ってんじゃねぇ!ってハナシなんですよ(笑)。

とはいえ、半音階を駆使したいという欲求の起りはあって然るべきで、それを押さえ付けても無理が生じます。全音音階(=ホールトーン・スケール)というのはたった2種類しかありません。その2種類で12音総てを得られるからでありますね。

「ド レ ミ ファ# ソ# ラ#」と「レ♭ ミ♭ ファ ソ ラ シ」しか無いという事ですね。ホールトーン・スケールを「諧謔的」に使うのは鉄腕アトムにもある様に「ドレミ」の類似性を根拠に「ド レ ミ ファ# ソ# ラ」と嘯いたりする事で全音音階の情緒を得たりするものですが、「ドレミ」の脈絡からは「レ♭ ミ♭ ファ ソ ラ シ」が全く当て嵌らないのは至極当然であります。少なくとも「ファソラシ」の脈絡の一片が無ければ類似性が稀薄なのでありますから。

しかし、半音階的社会というのは「ドレミ」の情緒から如何にして「レ♭ ミ♭ ファ ソ ラ シ」の世界へ足を架けるか!?という事と等しい行為でもあるのです。どういう脈を使えば両者をかいくぐれるのか!?という事を重要視しなくてはなりません。

ドレミの断片だけを根拠に用いるだけでは実に勿体なく、たった2種類しか無い全音音階は各音階に3つものトリトヌスがあるのです。2種類の全音音階で6つのトリトヌスがありますが、ドレミを根拠に使っただけではトリトヌスを無視しているのです。

CメジャーをCリディアンに嘯く事があるにも拘らず、F#の到来でトリトヌスを巧みに利用できないのです。それどころか調的社会として枠を制限させてしまう属七上のトリトヌスを有り難く使っているのが関の山で、属七以外での音社会で生ずるトリトヌスなど、それこそジャズの魅力すらも忘れて調性社会での古典的な理論にしがみついてトリトヌスを忌避してしまうようでは、ジャズはいつから調的社会を向くようになったのだ!?と思わんばかりで(笑)、こうした處には尻込みしていて、先人達のフレージングだけは流用してコード進行のそれはパクるわでは、現今のジャズが形骸化するのは至極当然ですわ(笑)。

「通常のトリトヌス」というのは、ダイアトニックな音に対して物凄い勾配が付いているのでありますが、その勾配の使い方が属七の處でやたらと有り難がって使っているからこそ調的な理念がなかなか払拭されない輩が数多く輩出されてしまう處に形骸化と陳腐化がある様に思えるのでありますね。ジャズのウォーキング・ベースでのアウトサイドな脈絡の見つけ方(アウトであっても根幹は外れないフレージング)のヒントは、今回のこうした和音の再設計から生ずる、縁遠い所のモード想起があるが故の事なんですけどね。「俺ぁベース弾きじゃねーから関係ねーや」とか言っているような人はそれ以上の脈絡を見付ける事など到底不可能な事でしょう。もっと深い脈絡を見付けるには、既知のジャズ理論を学ぶだけでは不可能であると言えます。それ故に声高に私は言いたいのであります。ヒンデミットに倣え、と。

今回のCM7の構成音だけでもヒンデミットに依るシュテムトンの近親音列に当てはめてみればそれらの音の近親性も自ずと理解できるでありましょう。亦同時に、私のブログ検索をかけてもらえれば判りますがヒンデミットのコントラバス・ソナタでの瞠目すべき和音がジャズ界に与える衝撃というのもあらためて知っておく必要があると思います。尠くともハービー・ハンコックのアプローチのヒントはヒンデミットから得られる事でありましょうし、今回のトリトヌスの扱いは先頃逝去したジョージ・デュークにも通じるモノです。

2013-09-13 14:00