Dave Lloyd Stewart を語る [楽理]

カンタベリー系プログレを代表するキーボーディストの雄、デイヴ・スチュワートを語る事にしますが、今回の記事タイトルで態々ミドル・ネームの 'Lloyd' を附与した理由は、ミドル・ネーム無しの同姓同名でユーリズミックスのギタリストの存在があるからで、それとは区別したいが故の事であります。まあ、私のブログに目を通される様な方にユーリズミックスを贔屓する様な方は相当少なくなると思いますので混同される方は限りなく少なくなるとは思いますが、ネット上に於ては色んな方が来られるとは思うので、のっけから畑違いの方が目を汚される事がなき様配慮したつもりであります(笑)

扨て、話題の中心となるキーボーディストのデイヴ・スチュワートですが、かなり高次な音楽観を具備している事は確かでありまして、バイトーナル・コード、ポリトーナル・コードという和声感を見せつけてくれる人であります。無論、バイトーナル・コードとなればエディ・ジョブソンも用いたりしますが、造詣の深さ、フレージングの構成能力などを両者で比較しても圧倒的にデイヴ・スチュワートの方が高次な側面を見せ付けてくれます。また、オルガンの特性を活かしたプレイも巧みで、音色面もさること乍ら、例えば右手の小指にて単旋律を押さえたまま他の指で別声部を弾いたり(勿論、左手は和声的に奏していたり別の声部を更に弾いていたりする)、右手の親指&人差し指でトリルを延々弾き続け乍ら右手の他の指で別の声部を弾いていたり、特にこれはナショナル・ヘルスの1stアルバム収録の「Tenemos Roads」でのAテーマ部で顕著だったりもします。それに加えて両手それぞれ10度音程を容易く弾きこなせる大きな手という所も大きな特長となっております。こうした、類稀な才能を音だけで判断せざるを得ない時は、得てしてオーバー・ダブと解釈されてしまう事すらある位ですが、オーバー・ダブと錯覚されてしまいかねない程非凡なプレイを繰り広げているが故の誤解を与えてしまいかねないという事は興味深い側面のひとつでもありましょう。

高校時代にはユリエルというバンドを結成し、アーザケル、デリヴァリー、エッグ、カーンというバンドを経てハットフィールド&ザ・ノースというバンドに到るという点は避けて通る事はできないでしょう。その後ナショナル・ヘルス、ブルーフォード(Bruford)を経て、スチュワート&ガスキンという風に知られて行く事になる人物です。

嘗てはNHK-FMのプログレ三昧でもフル尺で流れた「Mumps」は、ハットフィールド&ザ・ノースの2ndアルバム『The Rotter's Club』に収録される代表曲でもありますが、卑近な言葉で評するのが申し訳ない程に筆舌に尽くし難い希代の名曲が「Mumps」と言えるのではないかと思います。

*写真はジョーン・クロフォード

今でこそ「カンタベリー・ロック」や「カンタベリー・ミュージック」という、プログレの中にあっても特殊なカテゴライズをされる程に確立されている物ですが、元は初期ヴァージン・レーベルから端を発している物であり、ヴァージン・レーベルという音楽の先鋭ぶりとその慧眼ぶりには改めて瞠目に値するのでありますが、初期ヴァージン・レーベルのサンプラーではヘンリー・カウ、ハットフィールド&ザ・ノース、ギルガメッシュ、ファウストなどが収録されているのですから、こうした事実だけを掻い摘んでも当時のヴァージン・レーベルがどれほどの物であったかという事を窺い知る事が出来る物です。

カンタベリー系人脈というのは以前にもロンドン五輪の話題の時に触れた事もありますが、ロバート・ワイアットが大きなかかわり合いがあるというのも有名な話ですが、ワイアットの母親が所有するアパートに後のカンタベリー系人脈となる人達が入居していたからと言われます。高次な音楽観を持った人達が共鳴し合うのは必然であった事でしょうが、ロックという音を巧みに利用し乍ら、音楽面に於てはカウンター・カルチャーを継承するのではなく、西洋音楽やジャズというエッセンスをふんだんに採り入れるという事が高次な音楽感を構築しているのは言うまでもありません。

この様な前説でデイヴ・スチュワートの横顔はお判りいただけたかと思いますが、やはり本編では楽理面を徹底的に考究を掘り下げて行きたい物です。ですので今回私は、既にYouTubeの方ではアップしている「Mumps」の冒頭から113小節の譜例を基にして語って行きたいと思いますが、その前に「Mumps」という曲は20分を超える大曲であるものの、実は4楽章構成という風になっている事を見逃してはならないのでその辺りを少し附言してから本編を語ろうかと思います。

「Mumps」という曲の構成は次の様に4つの楽章で構成されております。

a. Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Quiet) 0:00〜1:59

b. Lumps 1:59〜14:51

c. Prenuts 14:51〜18:50

d. Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Loud) 18:50〜

私はこの様に各楽章のタイムを明記しておりますが、レコードとCDにはこれらのタイムは明記されておりません。無論、各楽章は明記されている物の、何処から何所までが何の楽章なのか!? という事を探るには、『The Rotter's Club』を持っているだけでは窺い知る事など出来なかったという労苦を伴った話がありますので、その辺りをもう少々語って行く事になるのでお付き合い願いたいと思います(笑)。

「Mumps」の楽曲構成を知るに当って、これを手掛かりとするには2枚のアルバムが必要でした。未CD化であるジャケットがピース・サインをしているヴァージン・レコードの『V』と称される未CD化のThe Virgin Sampler(1975年発売)、残念乍ら私はこのアルバムは所有しておらず、マニヤの長兄は旧くから所有しております。

彼が他界し簒奪叶った時には私が所有する事になるのかもしれませんが(嗤)、このアルバムに収録される「Your Majesty Is Like A Cream Donuts Incorporating Oh What A Lonely Lifetime」は前掲のそれと少々異なり、実際には「Prenuts」部分から開始される「別テイク」のヴァージョンが収録されており、この曲の存在がある事で《「マンプスの4楽章目となる区切りはココなのだ」》という謬見が瀰漫する事になってしまうのでありますが、実はこの疑念を払拭してくれるのが、ハットフィールド&ザ・ノースのアルバム『Afters』(1980年)の発売なのでありました。

私自身はハットフィールド&ザ・ノースをリアルタイムで知っていたのではなく、自ら手にしたのは83年頃でしたでしょうか。ナショナル・ヘルスを長兄から聴かされた事が発端だったのでありますが、私はアラン・ゴウエンの方も好きだったので順序が逆になってしまっている様な遭遇となってしまった訳です。

扨て、そうして『Afters』が示してくれたのは、「Prenuts」と「Your Majesty〜 (Loud)」の区切りを明示してくれた事が何よりも大きなニュースだったのであります。それ故、『V』に収められた「Your Majesty〜 Incorporating〜」の開始位置は、「Prenuts」とは異なる、全く別の曲の解釈として見做すべきなのだと初めて痛感させられる事になった訳です。

とはいえ、それでも「Your Majesry〜 (Quiet)」と「Lumps」の区切りはどこなのか釈然としないまま世は既に90年を迎え、奇しくもキーボード・マガジンではデイヴ・スチュワートの連載が始まり連載開始から1年が経過しての91年に、「Lumps」の譜例が掲載され、デイヴ・スチュワート本人の解説も確認する事ができ、作曲者本人に依る詳悉な解説に依り、漸く「Lumps」の開始位置が判明したという、プログレ愛に溺れる男の涙ぐましい(!?)歴史を今こうして語る事が出来る訳であります。今回の「Lumps」の譜例はほぼ、その掲載時を踏襲している物なのですが実際には原曲との差異を変えて改変しております。

その辺りは追って詳述するものの、本来私は著作者本人の楽譜の解釈を大いにリスペクトしますが、それでも改変した方が適切であろうという改変を行なっているので、それに関しては追って詳らかに語りますのでお楽しみを。

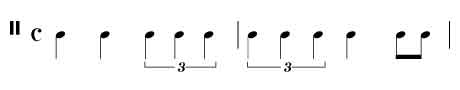

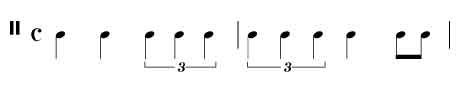

そうして今回、「Your Majesry〜 (Quiet)」と「Lumps」を繋げてデモを作ってみると、「Your Majesty〜(Quiet)」の拍子構造は、以前に私が示したそれよりも、「Lumps」に合わせて倍テンにした方が良いかと思いまして、今回明示した拍子構造は嘗ての拍子構造の倍テンとなっておりますのでご注意いただきたいと思います。

尚余談ではありますが、「Your Majesty〜 Incorporating〜」という『V』に収められた曲は現在、2009年に発売された『Hatfield and The North』の1stアルバムの最後の曲として追加収録されております。『The Rotter's Club』に収められていないというのが注意です。

という訳で「Mumps」の最初の113小節を語って行く事となりますが、この曲が収録される『The Rotter's Club』の制作予算はデイヴ・スチュワートに依れば1万2000ポンドで制作されたとの事。当時のレートで換算しても日本円にして800万円程の予算で作られたという事を考えると、これほど誉れ高きアルバムが意外にも低予算で制作されている事を考えると、当時のスティーリー・ダンや10cc等の億を軽く超える金額を注ぎ込んでいた事を鑑みれば、金をかければ良いという物でもないというのがあらためて実感できるという物です。

音楽的な価値の高さを存分に味わってもらう為にも楽理的探究を掘り下げていこうと思いますが、それでは早速解説に移る事にしましょう。

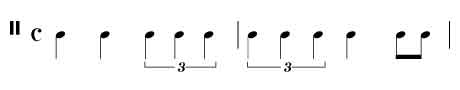

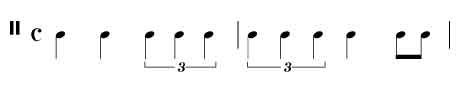

「Your Majesry Is Like A Cream Donuts (Quiet)」のテンポは四分音符=130ca. としているのですが、二分音符で採った場合は65前後のテンポとなります。つまり半テン(=半テンポおよび halves tempo)で採った場合は「65前後」なのだという事であるのですが、態々このゆっくりとした楽章を四分音符≒130として採るのは、後続の第2楽章相当の「Lumps」のテンポ・拍子構造に配慮しての事であります。嘗ては私も1小節目を3/4拍子、2小節目を2/4拍子、3〜4小節目を7/16拍子と採ってブログで解説しておりましたが、これは「Lumps」に合わせた物であって、この辺りの解釈はデイヴ・スチュワート本人に訊ねない限りは実際の所は判りません。但し、今回の様に倍テンで採った方が細かな歴時を認識出来る事が、編集した私もあらためて実感したので、奏者の視点からすると、今回の様に採った解釈の方が判り易いだろうと思います。その理由は、頻繁に拍子構造が変わる楽曲に於て、歴時の細かい音符だと、細かな連桁が譜面〈ふづら〉を仰々しくしてしまってギラギラとコントラストが強くギラついた感じが現われてしまうので、ゆったりとした中で余程フレージングやテンポに対して細かな配慮が無い限りは、譜面ではゆったりとした感じを表現した方が曲想に合うのではないかとも思い、この様に書いた訳であります。

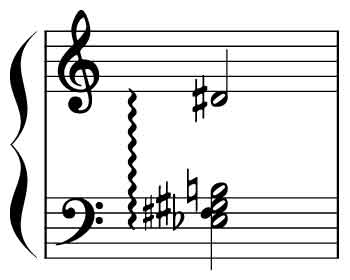

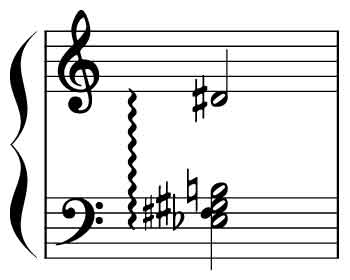

また鍵盤のパートは、ポルタメントを効かせたシンセのオーバー・ダブと思しきパートに加えて、フェンダーのピアノ・ベース思しきパートが加わっており、いくら手の大きいデイヴ・スチュワートと雖もこれらを同時に弾く事は厳しいだろうと思い、譜面ではパートを分けております。また、ピアノ・ベースをデイヴ・スチュワートが弾いているのかどうかも定かではありません。もしかすると、ピアノ・ベースをデイヴ・シンクレアが弾いているかもしれませんが、何れにしても鍵盤パートを表わすには今回の譜例の様に表わすしかありませんでした。どう聴いてもmoogのTaurusでもありませんし、この時期のTaurusというのは発売時期は丁度重なるものの難しいのではないかと思います。キース・エマーソンは試作段階からTaurusを使用していた様ですが。

そんな訳で曲は1小節目のC♯m7で始まります。とはいえ楽曲Aテーマの「アタマ」は2小節目であるのが正しい解釈でありましょう。

ですので2小節目にインデックス『A』を振っているのであります。茲での和音は「D」ですが、後続3小節目では「D△7」という風に、先行和音が掛留しつつもメジャー7thが附与されるのであります。また、3〜4小節目の拍子構造はいずれも7/8拍子ではあるものの、拍節構造としては3小節目が「2+2+3」という拍節構造であり、同様に4小節目が「3+2+2」という構造になっている事に注意が必要です。

デイヴ・スチュワートの「Lumps」の譜例を見ると、彼自身が譜面のメトリック感(=拍節構造)を非常に重視した記譜を施している事が実感でき、加えて、拍子変更の際には小節に二重線を与えるという視覚的な重し付けにも非常に配慮している様なので、私はそれに倣ってこの様に書いている訳です。また、これらの1〜6小節を一瞥した時に、小節構造が対称構造になっているというのも、非常に均齊の取れた構造になっている為、なるべくバランス良く拍節構造を表わした方が良いだろうと私自身あらためて痛感した物です。

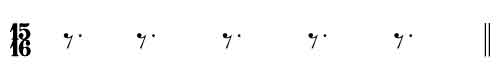

扨て、3〜4小節目に現われる7/8拍子に依る2小節の拍節構造ですが、これと同様のフレーズはLoudバージョン即ち楽曲終盤の「Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Loud)」でも現われるのですが、Loudバージョンでは4/4拍子が2小節という、次の譜例の様な拍節構造となっているので注意が必要です。なぜQuietバージョンはLoudバージョンと拍節構造が異なるのか!? という疑問は、原曲の29〜30小節での2小節が顕著に表わしてくれますので、これについては後に詳述します。

5小節目の3〜4拍目では2拍3連が現われますが、この2拍3連の拍節感と、これに近しい「付点8分+付点8分+8分」という「3:3:2」構造も後ほど随所に現われて来ますので、これらの差異を極力演出する様にして奏した方が宜しいでしょう。総じて2拍3連の様に弾いてしまうのはアウトです。

6小節目のコードは少々見馴れぬ「Gm7(13)」です。然し拍頭ではこのコード・ネームが表わす根音=G音は奏されておらず、G音は、ピアノ・ベースが後半4拍目以降のヘミオラで採っている最後のG音が現われるまではコードが示す根音が現われない為、一般的な解釈からすればこれをG音をルートとするコードとして解釈するのは無理があるのではないか!? と思われる方もおられるかもしれません。

ヘミオラについては後述しますが、サティの「Je Te Veux」を例に出す事で、一部にヘミオラが使われている事が能くお判りになるであろうと思います。この動画では、拍子の頭を「1」と数えるべき拍に対して赤丸を併記しております。つまり、デモ冒頭では弱起で数えられる為「1」と数えるべき拍子が無い小節から開始され、その後3拍子が続く訳です。ですので1と数えるべき拍頭が続くのですが、ヘミオラが使われる小節だけは音符そのものを赤く表示していますので明白になると思いますが、拍子のアクセントをそれまでの「3」の構造から態と「2」のアクセントで変えているのがお判りになるかと思います。これがヘミオラの特徴です。拍子記号が変化する訳ではありません。

そうして話を「Mumps」に戻しますが、確かにこの6小節目の拍頭の「強拍」だけを見れば、この響きに対してG音を根音とする様には聴こえないのでありますが、この小節を俯瞰して見た時に、B♭音に対してリラティヴに、つまり3度下に結句する様にしてG音が現われる以上、この結句部分を「結句」と見なして和音を想定すると短和音構造である事が初めて判ります。和声二元論を踏まえて考察すると、通常長和音の引力というのは根音にありますが、短和音の重力というのは短和音の5度音に有ります。これは、長和音の基本形の音程構造が「4:5:6」という事と比較して、短和音はその比率構造が「鏡像」関係になるからでありまして、これは自然の摂理でもある訳です。

勿論、真砂の数ほどある楽曲の中には、短和音においてメロディーも根音を唄う、または第3音(=マイナー3rd)を採る物も少なくはありませんが、短和音の重力というのは第5音に在るという事は、和声二元論をご存知の方であれば自ずと理解に及ぶ事でありましょう。

例えば、ウォーキング・ベースなどでもマイナー・コードに於て、のっけの1拍目から5th音で入った時には根音で抜ける様にしてフレージングするのが常套手段でもあります。つまり、4/4拍子の楽曲のマイナー・コードに於て1拍目で5th音から入ったら4拍目では根音で抜けて結句するという意味です。

これと同様の事が先の6小節目では同様の事が言えるのです。つまり、「抜けて」行く結びの音こそが根柢とする音の役割を表わしているのであります。ですから、茲のコード解釈は「Gm」某し〈なにがし〉なのであります。その上で、短和音ではアヴォイドと称される13th音を附与しているのですから、一般的なコード理論の解釈しか知らない人にしてみれば、これらの二重のイレギュラーな表記を相容れない人は少なくないかもしれませんが、その様な人達は、この6小節目が決して機能和声的な物でない状況を把握するという事と、少なくとも和声二元論を念頭に置いて判断する必要があります。これらを識らずして紋切り型の和音解釈を以てしても無意味な事なのであります。また、Gm7(13)の7th音相当のF音は和声的には長い音価として現われているのは、拍頭の低音部だという事も重要な事です。上声部ではこのF音を前打音の様にして装飾してからE音に下行して、F音との不協和な状態を作ってまで、茲での響きを演出しているのです。その不協和な響きが不完全な協和状態として結句するのが、「G音」の現われた時なのです。ですから、茲での和音解釈での根音はG音となるのです。

無論、こうした和音解釈というのは実際には一義的でなくとも良いでしょう。不協和な状態というのは実際には多義的でもあります。ジャン゠ジャック・ナティエが嘗て『音楽記号学』に於てトリスタン和音の解釈が33人33様の解釈を取り上げているという事は過去の記事でも私が述べていた事でもありますが、そうした不協和音には多義的解釈が付き物という事実を知っていただく事が重要であるのです。私が信用に足らないのであれば、今年2017年に刊行された東条敏著『音楽・数学・言語:情報科学が拓く音楽の地平』(近代科学社刊)を手に取ればお判りいただける事でしょう(アマゾンレビューではひどい扱いをされていますが、強くおすすめできる良著です)。

亦、「Lumps」ではどうしても和音解釈が出来ない箇所が1つだけありました。それは後ほど詳述しますが、こうした場面では、和音を明示するのではなく、横の線をモードとして順次進行させる事が得策であり、和声に頼らない西洋音楽では得てしてこうしたフレージングをする物であります。この様な、通常とは異なる和音解釈を知る事がどれほど重要なのか!? という事もあらためて私の方では語って行く予定ですし、この様に語っていてもまだまだ私の語る事が信用に足らないのであるのなら、次のシュテファン・トゥルンマー゠フカダ氏の博士論文に目を通される事を強くおすすめします。

ドイツ語圏の市民文化における芸術論の資料としての作曲学教本 : そこに見られる主知主義と反主知主義の歴史的歩み (p.291 脚注)

扨て、7小節目のA♭add9というコードの基底和音のトライアドだけで見てみると、恰も先行和音のマイナー・コードの半音上に存在するメジャー・コードとなる為、皮相的に捉えてしまうとアイオニアンのモードでのⅢ・Ⅳ度という風に捉えかねない罠があります。メディアント・マイナー(上中音を根音とする短和音)で本位13度音を生ずるという事は、元のⅠ度が半音高く変位してしまう事となる為、後続和音Ⅳ度のサブドミナント・メジャーでの5th音は正位位置(せいいいち)である必要がある為、両者は同一のモードで串刺しできない為、自ずとモード・チェンジを必要とする流れとなるという訳です。ですので、この6〜7小節目をメディアント・マイナー→サブドミナント・メジャーという風に捉えてしまうのは過ちとなってしまうので注意が必要だという事です。

同様に、Cメロディック・メジャー・モード(=旋律的長音階)のⅤ・Ⅵ度としてのドミナント・マイナー→フラット・サブメディアント・メジャーという風に見たとしても、やはりドミナント・マイナーではGm上の13thが形成されるとしても、A♭上での5th音はE♭音を形成せざるを得ない為、Cメロディック・メジャー・モードとして成立はできないのであるので注意が必要なのです。とはいえ、先行和音となる6小節目でチャーチ・モードを想起し乍ら、後続の7小節目では非チャーチ・モードを想起するという風にしてアプローチをするとなれば、こうした楽曲に於ても臆する事なく遊ぶ事が出来る事でしょう。

8小節目の後半3〜5拍目をスタッカートではなく八分音符+八分休符で書いているのは、後に現われる独特な拍節感の示唆でもあります。今回のデモでは他の箇所で、スタッカートは疎かスタッカーティシモ、メゾスタッカートも使い分けておりますが、連桁を伴わせない符鈎を用いた歯切れのある拍節感というのも明示したかったので、この様に敢えて表わしております。通常、ポピュラー音楽界隈に於ては楽譜をシンプルに表現する事が多い為、こうした拍節感だとしても強勢で生ずる音符に於ては歴時をざっくり与えて休符で拍を〆る事はしない事が多いのですが、西洋音楽に於てはフランスではこうした休符で表わす事が標準とした時代もありましたし、フランスでなくとも、歌唱部というのは通常は符鈎で表わし、スラーなどの歌詞の長音部を連桁で示すというのが標準的な記譜法である訳で、符鈎が与える「重し付け」というのをご存じない方はこういう機会に覚えてもらいたい物です。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈というのは極力シンプルに譜面を書こうとする為、色んな記譜の流儀に目が慣らされる事なく、表現方法が一義的に偏りがちになる傾向があります。本来楽譜とは、その表現スタイルには色んな流儀があり、多くの流儀に慣れる事が音楽的な造詣を深める事になるので、狭隘なる音楽的視野で捉える事は避けた方が良いと思います。とはいえ、今回私の示している譜例とて、西洋音楽のそれと比較すれば余りにシンプルで不充分であるのですが。「これで不十分なのか!?」と疑問に思える人ほど、ポピュラー体系に馴らされてしまっていると自覚して欲しいと思います。

9小節目ではC69というコードで、6th音は限定上行音を示唆しているが故の表記です。コーラスは次の10小節目でも和声的に掛留し乍ら下声部は跳躍して三声を生じつつ内声を態と少しずらして書いておりますので、こうした書き方に不慣れな方は面食らうかもしれませんが、唯、この程度で面食らう様な方はよっぽど譜面に慣れていない方になるかと思うのも亦事実です。そうした人達にまで配慮する様な記譜法というのは必要ないと思うので、この辺りは顰に倣って欲しいと思わんばかり。

扨て、C69というコードの6th音の限定上行進行を示唆する為の表記であり、勿論、11小節目のG△7(on A)の上声部の3rd音が、先行和音C69の6th音の限定上行という整合性を保つ為の音となる訳です。

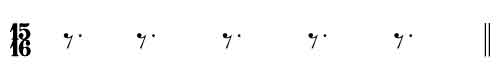

12小節目では拍子が7/8拍子に変更になるので、あらためて茲での主旋律を受け持つパートの拍節構造を別のリズム譜例見ていただければ判りますが、八分音符+16分休符という、16分のパルス×3つ分を敢えて仰々しくアピールする物となります。能々見ると、八分音符×5つの各音符の間に16分休符が1つずつ挟み込まれた均齊構造であるという風に見ていただくと、7/8拍子であり乍らも16分音符のパルスの7つ目をきちんと捉えて拍節感を意識して欲しいという気持ちの表れで書いている訳であります。

単純に付点八分を1拍という感じを演出したいのであるならば、6/16拍子と9/16拍子を組み合わせた15/16拍子感を維持しつつ其処から16分音符ひとつ分のパルスを省くという風に表現してしまいがちですが、そうした表記だと丁度中間のパルス位置となる16分音符の7つ目の位置が埋没してしまう事になる訳です。それを回避した上での表記であるのです。

7/8拍子という、八分音符を単純に平準化させた拍節感とは異なる、付点八分音符を1拍とする拍節感とは2:3のリズム構造となる為、これらの混淆となると自ずとポリメトリック感という異なる拍節構造を併存する状況を生ずるので、それまでの平準化した流れに異なる拍節感でスピード感を与えて弾みを付ける物となるという側面も表現している事となるのであります。

13小節目でのE△7は、主旋律がリディアン系統である事は明白です。調域はロ長調(=Bメジャー)となりますが、コードは直ぐにリラティヴ且つ代理和音的に根音を変えてC♯m11に進行するので、この進行をロ長調から眺めると「Ⅳ△7→Ⅱm11」という風に進行していると見る事が出来ます。とはいえ「Ⅳ→Ⅱ」という動きは代理和音的と雖も、C♯m11に於ける11th音というF♯音はE△7からすると上方に拡大している事にもなりますので、コード進行としては代理和音的なリラティヴに進行するだけではなく、六度進行という風に目を向けた方が宜しいでしょう。

14小節目の「B」では先行の調域からすればロ長調の調域の「Ⅰ」に着地をしている様に捉えても良いのですが、その後の15小節目で「A69」が現われるので、ロ長調の調域から下主音が生ずる様に響く為、A69が登場するや否やモードはBミクソリディアン・モードのⅦ度の様に振る舞い、そうしてG♯m7へと進む訳です。G♯m7の所では前打音の装飾音符が顕著ですが、装飾音符の符尾に斜線を与えているという事は、斜線無しの装飾音符よりも歴時は短く採って欲しい訳です。こうした流儀は西洋音楽方面ではごくごく当然の事なのですが、ポピュラー音楽にしか慣れ親しんでいない人にとっては無頓着になりかねない事でもあるので、あらためて今回強調させていただきました。

16小節目ではコード進行がAadd9→G♯m add4→F♯m9という風に進行しており、13小節目に於けるE△7からの過程ではモード・チェンジを介在させる物の、それらの各モード内では全音階的経過和音というダイアトニック感を疏外しない流れですからコード自体が仰々しく変化しているという訳ではないのが判ります。

ですから、モード・チェンジがA69の所で変わるものの、大胆に景色を変えた様には響かぬ落着いた流れを維持しているのであります。そういう自然な流れを踏まえると「G♯m add4」という表記は奇を衒った様な表記に映りかねず瞠目してしまいそうですが、私はこうした付加四度のコードで充分な表記で済ませられるシーンに於て「add11」とはしたくない訳です。少なくとも「add11」であるならば七度音が必要だと考えるからです。ですので見馴れぬタイプの表記をせざるを得ない訳です。そうしてF♯m9を経過和音として経由して後続に進んでいく訳です。

17小節目でのD△7に於てもあらためてモード・チェンジが伴うものの、茲ではサブドミナント・メジャーを想起して欲しい箇所なので、自ずとDリディアンを想起してほしい部分なのです。

18小節目でのC♯m7→D/Gというのは、C♯m7の時点では先行小節の余薫を感じ乍ら、D/Gの箇所でモード・チェンジが訪れる様に奏してもらいたい部分であります。こうする事で17小節目でのDリディアンの感じを漂わせ乍ら、D/Gにて変容させるという感じによって、曲想の展開として情景がガラリと変わる訳です。

19小節目ではC♯m7(on F♯)であるため、C♯m7の持つ5th音=G♯音が在る事で、先行の「D/G」で形成したモード・チェンジ感は一瞬で元に戻る(※Dリディアンの余薫を呼び起す)という風になる訳です。

20小節目に於てもベースが下方五度進行するだけで和音は掛留しているので「C♯m7(on B)」という構造になるのですが、通常短和音を上声部に持った2度ベースというのは上声部のm3rd音との間に於て、転回すると短二度を形成するので、不協和感としては強く現われるのでマイナー・コードの2度ベースの使用例というのはメジャー・コードの2度ベースと比較するとかなり使われにくくなる物ですが、先行の4度ベースが中和してくれているというのも感じ取って欲しい部分です。

唯、奇しくもデイヴ・スチュワートは自著『ポピュラー・ミュージックのための楽典』(リットーミュージック刊)のメジャー・セブンス・コードの項に於て実に興味深い事を語っています。それは、メジャー・セブンス・コードのM7th音を低音に配置して、上声にある根音を開離させて短九度を形成させる例を挙げています。彼が茲で述べたい事は、短九度音程のみだけを奏した場合は、非常に強い不協和を耳にする事になるのにも拘らず、内声に音を置くと途端に柔和になるという事を述べている訳です。つまり、C△7というコードがあった時、上声部にC音を配置して、両外声として短九度を形成する様にしてH音を配置する。この短九度音程単体で聴いてしまうと強い不協和を示すが、内声にE・G音を配置すると途端に柔和になるという意味で述べているのであります。

通常ならばマイナー・コードの2度ベースというのは不協和感が強く現われる物ですが、それを柔和にする為に、先行和音としては掛留しつつも、ベースを下方五度進行させたオン・コードで成立させているというのが、デイヴ・スチュワート流の「柔和」な技法のひとつでもあるという事があらためてお判りいただける事でありましょう。

21小節目でのD△7が再び出現しますが、これがDリディアンを示唆するサブドミナント・メジャーである事があらためてお判りいただける事でしょう。17小節目からコード進行は逡巡するかの様に再び茲に羽を休めるようにしているのですが、途中でほんの少し現われた「D/G」という情景変化は、ついつい脳裡で他の事を映じてしまったかの様な情景として投影させる事も出来るでしょう。

22小節目の「E♭m9」でのm3rd音=G♭音および7th音のD♭音は、先行小節のD△7の3rd音=F♯音とM7th音=C♯と異名同音として応答するのが明白であり、遠隔調同士であり乍らもD△を「軸」とした時に、半音上下に短和音が備わっている様に振舞っている事を実感するのでありまして、こうした用例は矢張り和声二元論や投影法も視野に入る理に適った物であり、ごく最近話題になったジェイコブ・コリアーのNegative Harmony(ネガティヴ・ハーモニー)に興味を抱く方も、こうした実例からあらためて学ぶのも宜しいのではないかと思います。私個人としては、こうしたハーモニーの技巧を凝らした方面もさる事乍ら、先の、「Gm7(13)」での、7th音から入って基底音に抜けて行くという方法の方が、凡ゆる面で役立つのではないかと信じて已みません。

扨て、23小節目のA♭add9→E△7というコード進行は、Mumpsの中でもかなり特徴的なコード進行として捉えられており、Mumpsを知る多くのプログレ・ファンの間では、この部分だけでも酒の肴にする程でありまして、それほど「旨味」のある箇所であると言えるのではないかと思います。

コード進行を捉えれば、下方増五度/上方減四度進行という風になる訳ですが、ニコラス・スロニムスキー流に捉えるならば茲での進行は'Quadritone Progression'に括られる物でありましょう。スロニムスキー著『Thesaurus of Scales and Melodic Patterns』では増五度進行として括られている物です。余談ですが、ジャイアント・ステップスの上行二全音/下行四全音進行という物も、スロニムスキー流に言えば'Ditone / Quadritone Progression'という風になる訳です。

話を本題に戻して、23小節目でのE△7でのローズの左手に掛かるF♯音の装飾音符。これだけは絶対に省略してはいけない部分であると私は断言します。というのも、先行のA♭add9でも左手で「5・6度」という風にE♭ - B♭ - C音という風にして態々長二度をぶつけてまで暈滃している訳ですね。そして音価を長めに採るスラッシュ無しの装飾音符は、F♯音を慣らしてG♯音が鳴った後に離鍵する様に奏するのが最も適切であろうと思われ、これらの過程で [b - c] [fis - gis] という2組の長二度の暈滃がオクターヴの半分を曇らせ乍ら、増五度/減四度進行を成立させているという所が心憎いのであります。

また、茲では次の様なアルペジオ風に書く事も可能でして、その際、二分音符に附与される黒丸音符は装飾音符的役割を持たせている書き方でありますが、こうした表記に於いて最も注意を払わなくてはいけない事は、小さい黒丸音符のF♯音は打鍵後に直ぐ離鍵という弾き方が要求されるアルペジオなのであります。

尚、主旋律では先行和音のA♭add9の5th音=E♭音と、E△7でのM7th音=D♯音を態々書き換えているので「減二度」進行としえ書かざるを得ない所が少々厄介かもしれませんが、その辺りは背景のコードを考えれば致し方ない表記であるという事はお判りいただける事かと思います。

24小節目。茲ではヘミオラが生じます。ジャズ/ポピュラー音楽界隈ではヘミオラという、2:3の拍節感の変換をあまり大きく取り上げたりする事はしないので、そちら界隈の音楽ばかり慣れ切ってしまっている方だと全く知らない方もおられるかもしれません。ただ、ヘミオラはビル・エヴァンスはとても顕著に使ったりしますし、チック・コリアも能く使ったりします。チック・コリアの比較的新しい方の実際のプレイを例に出すとするならば、チック・コリア・エレクトリック・バンドの1stアルバム収録の「King Cockroach」のイントロがヘミオラですね。ヘミオラが更に細分化して、「ハチロク」系統の拍子に於て4連符が現われたりする様な時も、奏者はヘミオラの発展としてポリメトリック感を楽しんでいる訳であります。

ヘミオラの様に、それまでの拍の長さを比率的に後続の異なる拍が小節の長さを揃えるという発想は定量記譜法時代のプロポルツィオなどが存在したもので、プロポルツィオ・セスクイアルテラなどとなると、上に「4」下に「3」という風になると、後続の4つの歴時が先行の3つの歴時が同じ長さという風に解釈される様に、多様なテンポの変化というのは旧くからこの様に用いられた物でもあります。

こうしたポリメトリック感が単に2:3という構造ではなくもっと複雑化して来ると、メトリック・モジュレーションという「拍節の転調」という風に形容される様な、喩えて言うならば、ジェントル・ジャイアントのアルバム「Three Friends」収録の「Schooldays」での、八分音符×5つのパルスを後続の四分音符×1のパルスとしてメトリック・モジュレーションが行なわれる様な顕著な例というのは意外にも多い物です。ヘミオラ、ポリ・メトリック、メトリック・モジュレーションという夫々の技法はこの様にして発展して来たというのがあらためて判ります。アフリカ音楽は勿論ですが、トルコ音楽のメトリック構造は非常に複雑なので、興味のある方は探られてみてはいかがでしょう!?

扨て、24小節目のB△9(♯11)というコードは、それ自体がリディアンを示唆しているので自ずと嬰ヘ長調(=F♯)でのⅣ度のモードになるのですが、この嬰種調号のキーが全音階として持つ [cis・fis・gis・eis] 音を後続の「D♭/G♭」という変種調号系統の和音に同義和音として応答させているのが絶妙でありましょう。

尤も、嬰種/変種調号のいずれも変化記号数の多い調号を取扱って来る様になると、嬰種/変種調号の同義音程の解釈(所謂異名同音)は自ずと使われる様になるので物珍しい物でもないのですが、局所的となる部分転調が随所に現われるタイプの和声進行として確認するには良いお手本でもあると思います。そうして「D♭/G♭」の後続として「E♭m9(on A♭)」が現われて次の小節へ進行して行くのであります。

これらの分数コードとオン・コードという異なる表記ですが、前者は上声部はトライアドという事で、三和音に附与される非和声音を低音に置かせる様な場合は私は分数型の表記をし、上声部が四和音以上の構成音を持ち、そのコードに対して非和声音が低音に置かれる時はオン・コード表記をする様に示しております。シーンに依っては分数型の表記のそれの上声部がトライアドであっても、下声部に配置される音が別の和音を表わすポリ・コードの状態の時は分数の形を採るという事もあります。亦、ポリ・コードであっても、そのポリ・コードをひとつの音響体として俯瞰しようとも単一の調性として見做す事が出来ない状況では、上声部が必ずしもアッパー・ストラクチャー・トライアドという形態を取らずに上声部が四和音以上の構成音を採る事も視野に入れる事があります。

こうして24小節目の主旋律はE♯音を掛留したまま25小節目にて異名同音のF音というB♭△9の5th音に応答しているのであります。そして直後の26小節目では六度進行として平行進行となりD△7に進行しているのでありますが、茲でもD△7のM7th音は、後続の27小節目でのG♭の5th音=D♭音の異名同音として掛留しているのであります。その後変種調号の全音階的にリラティヴに進んでE♭m7が現われます。

こうしてG♭→E♭m7という流れを見れば、変ト長調(=G♭)でのⅠ度とⅥ度としてリラティヴに代理和音を追って、後続の28小節目にてノンダイアトニック的に「♭Ⅶ」と見なしうる「F♭△9」即ち「E△9」という風に解釈されて、冒頭のモチーフが減三度/増六度移高されて現われる訳です。

29〜30小節目での7/8拍子の箇所は冒頭でも語っていた様に、茲はとても7/8拍子の感が能く現われている箇所であるのですが、先述の様に原曲の終盤である「Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Loud)」の方では、次の様な4/4拍子での2小節に依る拍節構造となっているのがお判りになるかと思います。

処が、一部の謬見ではこの明瞭なLoudヴァージョンの演奏をQuietバージョンにも適用してしまって同様の拍節感を得るという物があるのですが、それが謬見であるという事がこの29〜30小節目でお判りになるのであります。その辺りを詳らかに説明する事にしますが、仮に、この当該箇所29〜30小節目を4/4拍子として採ったとして、その四拍子構造にて現われる各小節の1・3拍目よりもデイヴ・スチュワートのエレピ・パートの伴奏が早く突っ込んだ様に耳に届くかと思います。これは、7/8拍子で採らないとデイヴ・スチュワートのタイミングにならない事が茲で判明する訳です。ですので、4/4拍子で採ろうとすると、モタったリズムで平滑化させようとするイナタいフィル・ミラーの主旋律の側に拍節感の主軸を置こうとするあまりに、過程のフレーズを2拍3連符の様に感じてしまい、他の四分音符と八分音符は単なるテンポの揺れの様に感じてしまいかねない陥穽があるので注意が必要なのです。

無論、ネットにて多く出回っている様な類の「Mumps」の譜例というのは、判断が容易な方のLoudヴァージョンを元にしているのが殆どのケースである事でしょうし、QuietとLoudの各々の拍節構造の差異をデイヴ・スチュワート本人も明言はしていない以上、こうした事は聴き手が推測するしかありませんが、この29〜30小節目は大きな手掛かりとなる為、Quietヴァージョンに於てこの当該箇所が4/4拍子でない事は疑いの無い事実であろうと、あらためて声を大にして言いたいのであります。

31小節目。茲でのA♭リディアンとなる主旋律の構造ですが、私が当初アップしたデモ&譜例ではこの部分をA♭アイオニアンとして誤って表記しておりまして混乱を招いてしまいました。デモを隅から隅まで耳を通していない事に加え、自分自身の頭の中では「やり終えた」感という安堵感を味わいたいがあまりに確認を疎かにしてしまっていたのが原因なのですが、細心の注意を払った上で敬意を表さないと逆に非礼となってしまう事をあらためて痛感し自責の念に駆られております。

そこで話を戻しますが、31小節目での3拍目以降の付点八分休符以降の音符というのは、何故連桁で繋がれていないのか!? という疑問を抱く方が居られるかと思います。ただでさえポピュラー音楽界隈というのはシンプルな表記にて連桁を用いて書かれる事が多い中で、連桁で済ませても良さそうな譜例にて態々符鈎を明示してしまうと、視覚的にはブレーキをかけられている様な観すら抱く方も少なくないでしょう。

実はその「視覚的なブレーキ」という観を抱いて欲しいが故の表記なので、こればかりは避けられないのです。何故そうした表記を選択しているのかというと、3拍目以降というのは、休符と音符の構造は「3+3+2」というパルス構造(=付点八分休符[3]+付点八分音符[3]+八分音符[2])で読んでいただきたいからです。先行する小節では其処彼処で「2拍3連」が多く現われて来た訳で、2拍3連のリズムに近しい構造とは雖も実際には異なる拍節感を、視覚の惰性が発端となって演奏を曖昧にして欲しくないが故の表記であるのに加え、明確に2拍3連とは異なるという拍節感を演出したいが故の狙いがあるからなのです。しかも、最後のA♭音に用いられるスタッカートというのは、実際に明確にスタッカートを表現して欲しいので、符鈎が淋漓とした形で目に飛び込んで来る様に敢えて注視してもらいたい箇所である訳です。発想記号など極力少ない譜面であろうとも、せめて拍節構造だけは惰性に飲まれない様にして表現している訳です。

32小節目。移高前のモチーフでは「Gm7(13)」としていた部分です。前モチーフに於てはGm7(13)の7th音相当=F音は和声的にも明示的に備わっておりましたが、こちらの移高後のモチーフでは基底和音Amから見た7th相当のG音は装飾音符の前打音しか無いのが特徴です。これは単に、この当該箇所が単に移高しただけではない事を物語っており、7th音を省きつつ他の和音としての狙いがあるからこその響きとなっているのであります。ですのでコード表記は「Am69」になる訳です。このコード以降はマイナー・コードのパラレル・モーションとして推移する事になります。

33小節目。Gm9では先行和音からのパラレル・モーションの感じが良く現われております。その直後にAm7が現われる事でパラレル・モーションの歩は更に進められる事になります。

34小節目。Bm7(on F♯)という5度ベースが現われますが、パラレル・モーションの感じは更に進んでいる様に耳に届きます。また、茲で現われた5度ベースは上声部と下声部が後続で倒置となる様に「F♯m7(on B)」の4度ベースという風に変容します。

亦、デモの方ではそれほど明確ではありませんが、33小節目の4拍目以降の「3+3+2」の拍節と、34小節目の4拍目以降の2拍3連は明確に違いを表わした方がベターであると思いますので、譜例ではこれらの様に違いを示しております。

35小節目のD△9は短調のⅥ度、即ちフラット・サブメディアントたる嬰ト短調から見た「♭Ⅵ」という風に耳に響く事でありましょう。この様に聴こえるのは34小節目のコード達が示唆していたからでありますが、マイナー・コードのパラレル・モーションが続いて来た後に、じっくりと調性を眺めるかの様な、強い調性感がジワリジワリと出て来る気配を生じます。短調の感じを強めて自然短音階としての♭Ⅵ度を明確にするという事も、調性感を強く表わす物であります。自然短音階の♭Ⅵ度というのは、属音に対しての下行導音を強く示す為の音度でもありますし、況してやデイヴ・スチュワートの曲想なら、あからさまな短調の感じよりも本位六度の方のドリアンっぽさを演出しても不思議ではないのに、この様な短調の世界観を強めて演出しようとするのは狙いがあっての事でしょう。何より32小節目の「Am69」というのは、その6th音が自ずと本位六度を呈示する以上Aドリアンを示唆するのでありますから、その対比として今度は自然短音階の♭Ⅵたるフラット・サブメディアントの側を強調しているというのが狙いの本質でありましょう。加えて、部分転調が激しい曲調に於て調性感を強く示す箇所があるという事は「終末」畢竟するに、曲が終りそうな雰囲気を醸し出しているという風に捉える事も出来るでしょう。そうした狙いもあって、調性感をより強く演出しているのが狙いの本質と見るべきでありましょう。

36小節目。先行するC6の後続のB7では主旋律が♭9thを明示している為、和声的には短属九の響きが強調され、是亦調性感が明瞭になります。即ち、モーダル・インターチェンジを起こさない限りは「Em」という予見がこの時点で明示的に感じ取れる事になるのです。主旋律の5拍目でのメゾ・スタッカートは、それまでのスタッカートが現われた箇所よりかは明確に稍長く採ってもらいたいが故の表記です。

37小節目。茲での逆付点は、それまで出現して来た逆付点の型よりも明確な歴時でアピールすべき箇所と思われます。他の箇所での逆付点はラフでルーズな感じがあっても許容されうるでしょうが、茲は明確に表現すべき箇所でしょう。何故かというと、短属九から下方五度進行をせずに三全音進行しているF△9という風に、未解決のまま部分転調の様にして迂回しているシーンでは、フレーズを行き場を失うかの様に調性感を逡巡させる事を避けて、リズム面で目を瞠る様に聴かせる必要があるかと思われる訳です。その為のメリハリであります。

尚、この三全音進行は、本来なら調性感が明瞭な短属九から下方五度進行すべきであった和音(=Em)との整合性を僅かに取る様に、D♯音→E音という風にして、B7での3rd音→F△9のM7th音という風にして進めてはいるのです。同種の和音で三全音進行をすれば、それがドミナント7thコード種であればトライトーン・サブスティテューション(=三全音代理)に過ぎないのでありますが、茲でも単なるトライトーン・サブスティテューションにさせずに部分転調を介在させているのは畏れ入るばかりです。何より、調性感を強く引き立てる短属九の後にコレなのですから、このセンスには学ぶ事が多いでしょう。

38小節目。茲で生ずるA♭7(♭9)は、2小節前のB7の第2次対極線(=中心軸システム)で生ずる関係と見做す事も出来るでしょう。三全音進行を介在しつつ代理系統の関連性を巧みに利用し乍ら僅かに、纏う構成音を変えて揺さぶりを与えているので、中心軸システムの或る中心を採った音から、第1次対極線の三全音と第2次対極線の音脈を用いた進行であるとも言えます。

39小節目。C△7(♯11)に多くの解説は要らないでしょうが、エレピの右手のパートは二度和音を開離させ、それこそ笙の合竹をも思わせる様な [fis - g - e - fis] という、E音からG音までの短三度間に生ずる短二度&長二度を開離させているのが特徴的でもあるでしょう。但し、どのような指使いで奏しているかまでは不明です。

その直後に現われるポリ・コードしての表記の「B△/Am」というのは、パッと聴きならば「Bm/Am」とするのが適切な解釈であるという事は確かでしょう。とはいえ私がこの様に表記しているのは、D♯音が僅かに含まれているが故のコード表記であるのでして、メロディーも明示的に [d - e] と遣っておりますが、D♯音が微かに聴こえるので敢えてこの様にしたのです。パッと聴いた限りでは単に「Bm/Am」に聴こえる方もおられるとは思います。

そうは言ってもどうしてもD♯音が聴こえて来るので茲ではポリ・コードとして「B△/Am」という前提で語るしかありません。基底部(下声部)の和音に七度相当の音が無いのですが、企図しているのはA音を根音とする非チャーチ・モードのダイアトニック・トータル(=総和音)に近しい響きでありましょう。

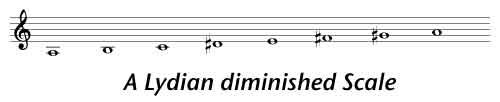

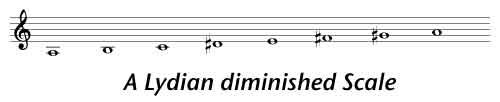

茲でのポリ・コード「B△/Am」からアヴェイラブル・モード・スケールを想起する際、A音をフィナリスとして見た7度音に相当する音が「下主音 or 導音」という、少なくとも2通りのヘプタトニックを想起する事が可能となります。下主音を採ってヘプタトニックを形成した場合、次の譜例の様にAグノシエンヌ・スケールというアヴェイラブル・モード・スケールを想起する事になります。

他方、「B△/Am」からA音をフィナリスにしたヘプタトニック・スケールにて「導音」を持つ様に想起すると、次の譜例の様に、Aリディアン・ディミニッシュト・スケールを生ずる事となる訳です。和音の音価としては短いので、こうした過程で上述の2つのヘプタトニックの可能性を持たせ乍ら、ギターおよびシンセの両メロディーは [d - e] と弾いているので、D♯音の構成音に準えない音を運んでいるのでありますが、この小節の5拍目強勢でD♯音は間違いなく聴こえて来るのです。どんな手段を以てしても左近治のこの解釈を相容れないという人は「Bm/Am」と判断してもそれはそれとして解釈して下さい。左近治という者は、茲で変な解釈をしていると捉えても構いません。唯、私には聴こえるのです。

可能性としては、ピアノ・ベースの最低音A音と、それより完全十二度高いエレピの左手の最低音E音とが、ピアノ・ベースの倍音を補強する様に共鳴し、ピアノ・ベースのA音から数えた第11次倍音が聴こえている可能性もあります。それが主観的にD♯という12平均律の近傍として補強されているのだという物。これを私は脳内で補強してイメージしており、譜例では次の様には示していない物の、エレピの左手のE音をD♯音に私は勝手に置換して「B△/Am」というハーモニーを作り出して [d - e] のメロディーを奏するという様な事を平時でも臆する事なく奏しているのも禍いして、自身の主観が異常な迄に強化されてしまっているのかもしれません。

単に「Mumps」を原曲通り模倣したいという方であるのならば普通に「Bm/Am」若しくは「Am13」の7th音がオミットされた不完全和音という状態だと解釈すれば良いのです。とはいえ、「Mumps」を発展的に拡大解釈して、それこそインプロヴァイズはともかくもインタープレイを交えたいという解釈で曲を奏するのであるならが、こうした微かな音脈の出現を見逃さずに利用する方がより良い判断にもなり得る事でしょう。

40小節目。短属十三の和音です。つまり、♭13th音を纏った属十三の和音なのですが、ドミナント7thコードという慣例的なコード表記から類推し得る11th音というのは本位11度を用いず(=アヴォイドなので)、♯11th音を用いる事がジャズ/ポピュラー音楽界ではよもや不文律であるかの様に使われる事すらあるのですが、通常、西洋音楽界隈で表現される所での属十一和音および属十三というのは、本位十一度を包含させる事が大前提であります。

というのも、ジャズ/ポピュラー音楽というのは部分的には他調の拝借を施して和音を用いたりする為、和音自体がアヴォイド・ノートを発生させてしまう事を極力避ける為に、ドミナント7thコードやメジャー7thコードなどで生ずる11th音というのは殆どのケースで本位11度ではなく半音上方変位というオルタレーションを施して和声的色彩を纏う事を前提としている為、こうした流儀から慣れてしまった人からすると、「短属十三」と聴いた時の内含される11th音は本位11度を想起できなかったり、或いは逡巡して答えを迷う人が少なくないのですが、茲での短属十三は西洋音楽での仕来りと同様の、本位11度音を内在する和音であります。

短属十三の和音を弾けばお判りになるかと思いますが、モードとしてはメロディック・マイナー・モードを示唆する物でもありまして、往々にしてメロディック・マイナーのⅤ度として見なされる訳であります。メロディック・マイナー・モードのⅣ度で生ずるコードも、機能和声的な行き場の無い、閉塞&逡巡する様なドミナント7th類型の音響的特性だけを持った響きになるのでありますが、メロディック・マイナーのモードというのも、全音音階(ホールトーン・スケールや主導全音音階(=ホールトーン・スケールに導音を附与したヘプタトニック)等の音階の次に匹敵する程全音音程が多く存在するスケールでありますので調性感は、短音階を基調とし乍らも稀薄な音階である訳ですが、こうした音階を全音階の音組織つまりダイアトニック・モードとして取扱う際に、横の線としてではなく縦に「和声的」に用いた時というのは、非常に興味深い音響を生む事になります。

ジャズ界隈の音楽を多く取扱う人達の間からしても、sus4を除くコードに於て本位11度音を附与するコードを使用する例というのは非常に少ないと言えるでしょう。寧ろそうした極めて少ない例を糧としている方が音楽家としての価値を高めるという近視眼的な見方もあって、情報の多さや引き出しの多さなどがネット社会に依って無秩序に拡大する事で、こうした側面をやたらと礼賛してしまう傾向も少なくないのは確かですが、単にそうした少ない例を持ち出してアピールする様な所は概して使用例という原典を呈示しない物です。

こういう側面を鑑みても本位11度を取扱うという例は少ないのだという事があらためてお判りいただけるでしょうが、本位11度を纏った属十一類型の和音を用いて多くの聴衆を魅了する曲の例が少ないという事もあるでしょうし、add4を用いた例というのも少なくなって、最早そうしたアヴォイド・ノートを尻込みする様な連中が積極的に利用しようとはしないという音楽観の未習熟な側面も手伝って、マイノリティに拍車をかけてしまっているのが実際なのですが、使用例という物を見出すと、実際には非常に耳に心地良い使い方をしている楽曲の使用例に遭遇する物なのです。そういう事を今一度見つめ直してみると、こうした「Mumps」での実例や、ウェイン・ショーターの「The Last Silk Hat」など、過去にも私がブログで語って来ましたが、特異な音を自らの肥やしにしている人の感覚という物を今一度聴き手は吟味しておく必要があるのではないかと思いますし、こういう音に尻込みをしていた人からすれば逆に勇気づけられる使用例となるのではないかとも思います。

41小節目。実にシンプルなトライアドであるE♭に帰着する事になります。然し乍ら先行和音を今一度思い返してみて下さい。短属十三だったとはいえドミナント7thコードの類型だった訳ですから、少なくとも下方五度進行であるGの方向や半音下であるC♯の方へ進行しても良さそうですが、実際には半音上である「E♭」に進行したのであります。ツーファイブ進行に慣れ切ってしまった人からすれば最も遊びにくいジレンマを生じている箇所になるのであります。何しろ進行先の予見を醸し出している本位11度を用いたドミナント7thコードの後続には、半音上へと偽終止してしまう様なコード進行を見せ付けられる訳ですから、なかなか大変だとは思います。しかし、それがジャズ・アプローチという風に見れば大変な状況かもしれませんが、ひとつの楽曲のワンシーンとして耳にしてみた時、この響きは忌避する様な音なのか!? と問われれば全く異なる物だと思え、こうした状況は全くおかしく思える事などないでしょう。

ドミナント7thコードの半音上へ進行するという事は、Ⅴ7が♭Ⅵへ進行するのと同様ですから、モーダル・インターチェンジを起こして同主調の音脈へと偽終止進行している事になるのですが、先行のドミナントが本位11度を纏っているので、これが特殊な訳です。つまり、予見を見せ付けられている事になるのです。

然し乍らこの予見は、40小節から41小節目のE♭へ進んだ途端に姿を変容させられ、易々と予見となる音として耳に届く様には施されておりません。G音に装飾される前打音の「F♮」というのは、先行和音の導音ではなく下主音たる、ドミナント7thからすれば「♯9th」というオルタード・テンションとして存在する音脈である音を装飾音符に用いている訳です。通常ならばF♯音を装飾音符にしてG音を奏すれば良さそうな物を、F音を装飾音符にしてG音を響かせるのですから、この調性感の蹂躙は少なからず、予見していた世界観をほんの少しだけ裏切って耳に届けており、多様な世界観を見せている訳です。

42小節目は再び三全音進行でAm9(on E)というマイナー・コードの5度ベースに行き着く訳ですが、マイナー・コードの重心はメジャー・トライアドの重心が根音にあるのと異なり、五度音にあるというのは和声二元論を引き合いに冒頭でも述べましたが、こうした5度ベースが現われるのは最早多くを語る必要はないでしょう。上声部は三全音進行という風にして大胆に動いてはいても、下声部では滑らかに [es - e] と進行させた上での和音の聴かせ方なのです。茲は特筆に値します。

また、エレピの左手のパートは [a・h・c] と2度音程を重ねて溷濁を図っているのも特徴的ですし、右手は [c・d] で九度音程を作っている事でD音を包含しているのですが、私はこのD音をコード表記の側のAm9(on E)に附与しておりません。D音を含めるならば「Am11(on E)」とした方が和音構成音の精確さはこちらの方に軍配が上がるでしょうが、態々5度音をベースにしている以上、これは完全四度等音程に依る四度和音を意味しているのは明らかであります。つまり、H音を基音とする完全四度等音程 [h・e・a・d・g・c] の第2転回形とも見做す事が出来るでしょう。裏を返せば五度音程を鏡映した四度和音とも見なす事ができるのです。

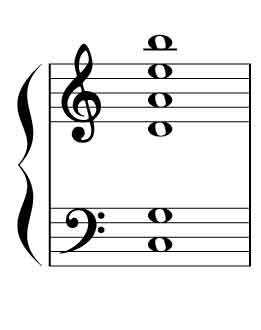

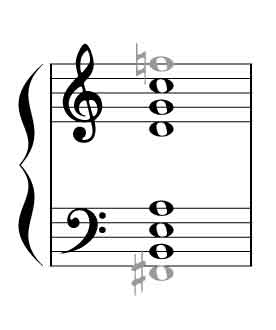

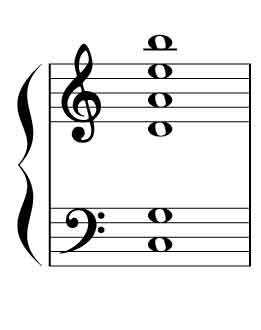

その「五度の鏡映」というのは、主旋律のG音に付随したD音が上声部で二声を形成した上で四度和音を形成しているという風に私は見ているのです。Am11に相当する和音構成音を有し乍ら上声部に五度音程を保った状況を、私は、C音から完全五度等音程を5回累積させた構造に於て、内含されるG音とD音が単に上声部に在る状況という風に位置づけております。それが次の譜例が示している完全五度等音程です。結果的にD音とG音という五度音程はその完全五度等音程の断片なので「鏡映」と述べている訳ですが、Am11での11th音に相当するD音を和音構成音に含めない理由というのは、他にもあります。

完全五度等音程を視野に入れようとも、Am11(on E)という状況は四度和音を示している事は明白です。何しろオン・コードのE音と上声部の和音Am某しの根音A音との間で四度を形成しつつ、上声部は四度等音程を充たすからです。ですので、完全五度等音程という状況は、6つの音が [c・g・d・a・e・h] という風に存在するのである限り、これらがほどれほど「遊離」状態であったとしても、音の分子構造的な引力としては5度を規準に集積しようとします。然し、人間の側が人為的にその響きを五度の累乗ではなく四度の累乗として聴かせようとしているシーンであるという事を先ずはお判りいただきたい訳です。

コードとしての体が完全五度/完全四度等音程であろうと、それらの完全音程を5回累積させた6声の和音である以上、ヘプタトニックの内6声を充たしている以上は、三全音の「片割れ」を包含している事に等しいのであります。それが次の例です。

つまり、H音を基とするならば片割れとなる三全音であるF音を類推する(=ハ長調の音組織)事となりますし、F♯音を基にするヘプタトニック組織である(=ト長調の音組織)とも類推する事が可能なのです。何れにしても「F音 or F♯音」であるにせよ、これらの音は単なる虚構の音でしかありませんから、どちらかを類推するだけで2つの可能性があるに過ぎません。ですので、「類推」されるだけの虚構の音の「F音 or F♯音」はグレーで示しているのです。

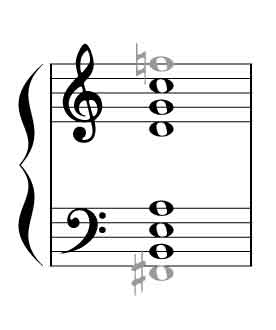

その6音から構成される和音は、ト長調の音組織ならばAドリアン・トータルとしての断片としての6声であり、もうひとつはハ長調の音組織としてのDドリアン・トータルとしての断片の可能性がある以上、Aドリアン・トータルからのF♯音をオミットした6声というよりは、Dドリアン・トータルからF音をオミットした6声として、そのDドリアン・トータルの基底音をトップ・ノートとして持って来たという可能性の方がより強いと思われるのです。次に示すDドリアン・トータル(=Dm13)は、ハ長調の調域での三度音程堆積に依る全音階の総和音です。

Dドリアン・トータルは、それが全音階の総合たるひとつの体であるものの、D音がトップ・ノートとしてある状態というのは状況が違ってきます。それならば下属音が根音となるFリディアン・トータルがその役割を「簒奪」する事でありましょう。

D音がトップ・ノートとしてある以上は、Dドリアン・トータルという状況は希釈される事になります。ドリアン・トータルであろうがリディアン・トータルであろうが、それら7音の体が全音階の総合であるにせよこれらの振る舞いとして注目すべき点は唯ひとつ、内含される三全音が複音程に引き延ばされているが故に、その三全音の引力が弱まっている事に乗じて和音外音として半音階的音脈を呼び込む事が最大限の努力を払わねばならないのでありまして、全音階として全ての音が羅列してしまっていても、それは単に「半音階の断片」として見做す必要があり、半音階の音脈を引き連れて来る過程の断片であると理解する必要があるのです。ですから三全音が複音程にならざるを得ない状況をこれ見よがしに利用するのですから。

そうした半音階を呼び込んでも誹りを受けぬ状況(=ドリアン or リディアン・トータル)に於て、偶々全音階の世界を充たした状況であるに過ぎないそれは、D音かF音が根音となる事で初めて成立する状況である訳で、D音がトップ・ノートにある以上はドリアン・トータルとしては見る事はできない状態であります。11th音として、和音の上音が和声的な根幹を為している状況というのは不適切な見方でもあります。況してやコード表記としてAm9(on E)であろうがAm11(on E)であろうが私はそこまで拘泥しておらず、五線上の音こそが全てなので、コード表記としてAm11(on E)が構成音を充たしている状況と雖も、四度和音の断片およびリディアン・トータルを鑑みれば、D音が11thという上音を示すのは首肯しかねる訳です。ですからコード表記としては避けている訳ですね。これに関しては多義的な解釈があるでしょうし、色んな議論があって然るべきシーンでありましょう。リディアン・トータルの断片であるならば和音系統は長和音を基にするのでありますし、それが短和音系統であるならば全音階の総合として半音階をこれから呼び込むという世界観の牽引力は弱いのでありますから、五度/四度等音程の見立ての方が相応しい状況となる訳です。

この様な私なりの解釈があるにせよ、先のコード表記に於てAm11(on E)であろうとも多義的解釈はあって然るべきだと思います。コード表記というのは汎く音楽界に存在する和音の状態を総じて表現可能とする様な物ではなく、音楽的素養を深めていくと共に例外となる様な音楽例である和音キャラクターに遭遇する事でしょう。

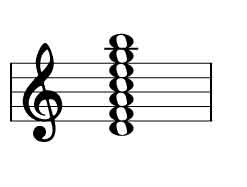

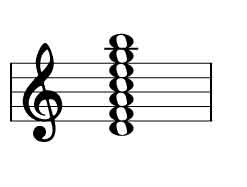

43小節目。ヘミオラが特徴的なので6拍子であり乍ら付点四分音符×4という拍の採り方となっています。コーラス・パートにはメゾ・スタッカートを附与しております。スラーとスタッカートを併用すればそれもメゾ・スタッカートとなり得ますが、下声部には敢えてスラーを用いずにメゾ・スタッカートを附与したのでありいます。また、コードの方は「F add♯4」としていますが、メジャー・トライアドに♯11thが附与されているのと同様です。但し、基底和音が単にトライアドである以上、7th音が無いままに♯11th音を表記に充てるのは私の流儀ではないのでこの様に表記しております。

その後、A69→Cadd9→Am(on D)という風に進むのですが、ノン・ダイアトニックの音脈を巧みに介在させた秀逸な進行と言えるでしょう。そしてその後の44小節目に「E△9」は、モーダル・インターチェンジの感にて耳に届く訳であります。

45小節目もヘミオラの表記を充てても良かったのですが、敢えて「simile」を充てなくとも先行小節の流れが視覚的に判り易くなっているので、同様の解釈に及ぶだろうと思い割愛しております。それを省略する分、コード表記に少しでも注意力を割いてもらった方が良いかと思った訳です。

45小節目での一連の「F△7→A7sus4(on D)→Am add9, 11→F69」という流れに於てある程度注意を要するのは、7th音をオミットした「Am add9, 11」でしょうか。「A7sus4(on D)」というsus4の4度ベースというのも五度和音の感じが現われておりますが、全体的に俯瞰してもそれほど注意力を研ぎ澄ませる必要は無いほどの瑣末事でしょうか。とはいえ、シンセの二重付点後のダブル・クロマティック部分は明確に [ges - f] と奏してから、後続の46小節目に現われる [as] 音に進んでもらいたいので、和音外音である [ges] 音は埋没しない様に注意して奏してほしい部分です。

46小節目。「Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Quiet)」としては最終小節なのですが、楽曲を通しての小節数を提示するので終止線は与えておりません。ソナタ形式の作品などでは各楽章毎に終止線を与えて小節数も楽章毎に附与したりする物ですが、私は今回全て通しで与えておりますのでご注意を。

扨て、リタルダンドを各パートに附与しておりますが、全部のパートに与えるにしても鍵盤バートはブラケットで括っているグループの最上段でも良かったのではなかろうか思いますが、この辺りは特に拘泥しておりません。但し、「Cadenza」という風に態々明示している事からお判りの様に、カデンツァですので茲での小節は拍数としてはフリーな構造となる事を意味します。

加えて、コード表記は是亦仰々しい「G♯7(9, 11, ♭13, ♭15, ♭17, ♭♭21)という風に遣っておりますので、通り一遍のコード表記の流儀をご存知の方ならこれで充分伝わるであろうとは思いますが念の為注記しておきます。

G♯7というドミナント7thコードを本体として、そこに多くの音が附与されている状況と捉えているのでありますが、コード表記が指し示す音の実際が五線上の音度を精確に表わしている物ではありません。通常のコード表記ならば、コード構成音をなるべく五線上でも反映させる様に表記するのですが、半音で犇めき合う状態を形成するので、五線上ではどうしても同度由来の音を竝べるよりも異度由来で示した方が判り易くなるのでこの様な表記としております。

例えば、ロ音(=H音)の半音上下のどちらにも和音構成音として示す場合、「B♭、B♮、C」と表わすよりも「A♯、B、C」という風に表わして全ての音を異度由来に置き換えた方が竝べ易いという意味です。しかもシンセ・リードはこうした状況に対して「A♭音」も奏する状況です。

G♯7の本位九度はA♯であります。本位十一度はC♯。♭13th=F♭(Eの異名同音として記譜)、♭15th=G、♭17th=C♭(Hの異名同音として記譜)、♭♭21st=F♮として記譜、という風にして、コード表記のそれが譜面の中では異名同音として置換させている音が在るという事を示しているのです。

♭♭21stという音は、2オクターヴ+減七度の意味です。通常、本位七度は短七度音程を意味するのですが「♭7」という表記は本位七度を半音下げた物ではなく、「短七度」と理解する物です。同様に、「7」という数字だけを表わしても平時はそれを本位七度と解釈する為、長七度では無いのです。仮に長七度ならば「M7」や「△7」「+7」などと表わされる訳ですが、「減七度」相当の音を指し示す状況は「ダブルフラット」を充てるしか手は無いのであります。ですので、原音程を示す「♭♭」という重変記号をコード・サフィックス内に附与せざるを得なかった訳です。

この表記を用いるに際して私は忸怩たる思いを抱いていた物です。何故なら、「減音程」を示すならば、完全音程が半音高い/低い状況であるならば、それは「減音程/増音程」になるのですが、コード表記の流儀に於て完全音程である完全五度が半音低い状況を重変記号で表わす事なく「♭5」で罷り通っている現実もありますし、同様に、完全十一度の増音程とて重嬰記号で表わす事なく「+11」で罷り通っているのならば、「21」が短七度を示す時に「♭21」というのは、「♭7」と同様なので、これを減七度と解釈する事など無いだろうという思いからダブルフラットを与えた、という訳です。或る意味ではコード・サフィックスの限界でもあろうと思いますが、確固たる共通認識がある以上は、こういう状況に於ても私の意図は汲み取っていただけるであろうと感じてはおります。とはいえコード表記の状況としては非常に仰々しい状況ですので誤解無きよう今回の様に詳らかに述べている訳であります。

一方でフェルマータの記号に目を向けると、通常のフェルマータよりも中央部分の点が多いロング・フェルマータとなるヘンツェ流のフェルマータを先行音に使用し、他のパートの後続には通常のフェルマータを充てております。これらのフェルマータを書き分ける程の大きな差というのは実際にはそれほど無いのでありますが、物理的な長さは確実に異なるので折角のNovemberフォントを用いている為遊び心を伴わせて付記しております。

尚、エレピの右手パートは、アルペジオ表記を明示してから、複前打音&複後打音の装飾音符にてアルペジオを表わしておりますが、この音形を続けて同様に奏する様にする為、見馴れぬ「siegue」という記号を充てております。これは、その四分音符で表わしている物の、この和音構成音を先行の上下するアルペジオと同様に上下させて奏する様に指示している物です。テュルクを参考にしております。

加えて、デモと原曲はこの上下のアルペジオ以降も同様に奏している様に聴こえるかもしれません。よもやその状況はディレイ音を聴いているかのように聴こえるかもしれませんが、これは異なるLFOが交わる事でスペクトラムの変化が齎している物であって、実際は白玉のままフェイザーの特定周波数帯域のスウィープがディレイの様にして聴かせているのであります。その異なるLFOスピードは、例示している様に素数の「37:29」であれば同様に実現できるという意味で充てているのですが、下記の図版を参考にしていただければ、LFOスピードが「0.74:0.58Hz」なのだという事がお判りいただける事でしょう。

尚、2度を集積させている和音部分は、黒鍵の方を白鍵よりも強く打鍵して奏する事に依って、より原曲の近付く事が出来るでしょう。少なくともエレピの右手は黒鍵が「f」だとすると白鍵は「pp」でも良いと思われます。

47小節目。茲から「Lumps」となります。テンポは四分音符=173ca. という風にしましたが、二分音符=86ca. と遣っても良かったとは思います。譜面〈ふづら〉を見渡す限り、拍の追い方はアラ・ブレーヴェの様な感じで倍テンで採った感じですので、テンポの速い記譜のそれに不慣れな方は少々面食らうかもしれません。

この「Lumps」の記譜に関しては、嘗てリットーミュージックのキーボード・マガジン1991年3月号でのデイヴ・スチュワートの連載記事に掲載された「Lumps」をほぼ踏襲した形にしておりますが、デイヴ・スチュワートの解釈をそのまま採用せずに私が改変した部分や、デイヴ・スチュワート本人が割愛している尺を私が補遺としている部分もありますので、その辺りは追って逐次説明していきたいと思います。

47小節目〜53小節目というのは、平行オルガヌムの発想の平行ハーモニーとして見る方が判り易いでしょう。キーボードが両外声を採りギターが内声を採るのですが、キーボードの左手の下声部を基に採ると、完全十二度平行ハーモニーをキーボードの右手パートとして両外声を採る訳です。そこに内声としてギターが加わるのですが、ギターは基の左手の下声部に対して長七度の平行ハーモニーを採っている訳です。デイヴ・スチュワート本人も当時語っておりましたが、この長七度の平行ハーモニーは、ギターに対しての短六度の平行ハーモニーとも取れると語っております。そこに2パートのマリンバとベースが重なっているという混沌とした状況を生み出しているのであります。

53小節目だけ、先行小節の4/4小節から11/8拍子と変じますが、メトリック構造は「4+4+3」とするのがデイヴ・スチュワートの解釈であります。また、拍子変更毎に二重線を充てるのもデイヴ・スチュワートの流儀の様です。

54小節目の「B♭/A♭」でのマリンバの顫音(トリル)はどちらのパートも記譜されている音の全音上とのトリルを行なえば良いのでありますが、両パートは夫々若干異なります。マリンバの第1パートは55小節目の最初でD音を奏しますが、この音は明確に原曲で奏されているにも拘らず、デイヴ・スチュワートは割愛して載せていたので、これを機会に私が記す事にした訳です。

57小節目の減四度関係で用いられるポリ・コードは実に深い示唆があります。複調なのでありますねえ。しかもキーボード・パートには異名同音のF♯音としても記載されているにも拘らず、デイヴ・スチュワートは明確にベースとは複調である事を示している訳です。

58小節目はフィル・ミラーとオルガンが実際には少々異なる感を再現しております。その後60〜62小節目ではギターに先行句を作らせてキーボードが追行句を奏する様に対位法的なアレンジを施しているのが顕著でありますが、63小節目以降65小節目までヘミオラという解釈で「A/C♯」というシンプルな3度ベースで奏されます。

66小節目。コード表記の「G♯m/C」という構造のそれから複調である事が容易に読み取れますが、なにせ68小節目の各拍のコード表記を見れば、どういう複雑な構造となっているのかは明白でありましょう。尚、余談ではありますが「Lumps」のコード表記は私が独自に充てた物で、デイヴ・スチュワートはコード表記は一切しておりません。

68小節目の3拍目で生ずる「Em△7/G♯」という状況など、単一の調性から判断してしまうならば、Em△7から見れば長三度相当の音が下で鳴っている様な状況を受け入れる必要があるのですが、これは複調だから仕方が無いのです。それは次の小節で更に能く判る事でありましょう。

69小節目。ドビュッシーのペレアスとメリザンドやストラヴィンスキーの春の祭典がお判りになれば、こうした響きには深く首肯される事でありましょう。然し、茲でのコード表記は同度由来で「F/F♯」と私は書いております。こう書かざるを得ないのは複調だから仕方が無いのですが、ついつい単一の調性で見てしまうと「異度由来」で書かれる事を是認してしまうので、こうした書き方には違和感を抱く方も少なくは無いでしょう。然し乍らベースの側の「F♯」というのは嬰ヘ短調(=F♯m)の調域なので、嬰ヘ短調としての下主音=E音を明示的に奏している所に、上は「F△」というメジャー・トライアドを奏する状況ですので、上の調域はヘ長調(=F)を想起せざるを得ないのです。ですから茲を異度由来として「F/G♭」とか「E♯/F」という風に判断する事は出来ないのであります。ですので「F/F♯」となる訳です。複調ならではの困った状況です(笑)。

70〜71小節目でも複調は維持している為、上声部が変種調号方面に部分転調する様な進行をしても、下声部は嬰ヘ短調を墨守する状態ですから「C♯add4/F♯」という風に解釈はできない訳です。何より、デイヴ・スチュワートが変種系統の和音をこの様に記譜している以上、それが変種由来の和音を見越した企図であるという状況を踏まえる必要があるのですから。

73小節目は、その複調の結句状態が非常に能く現われている巧みな和声進行だと思います。唯、歴時が比較的短い箇所なので、これを単に通過させるかの様にあまり吟味する事もなくお座なりに解釈してしまうのは非常に勿体無い事です。この73小節目での3種のコードを自身の耳でじっくりと解釈する事で、これらのバイトーナル・コードの美しさを真から堪能できるであろうと思います。

同様に73小節目に関して追記。デモ動画では拍子記号を6/4拍子にしておりますが、嘗てデイヴ・スチュワート自身が載せていた譜例では2/3拍子として表しております。アラ・ブレーヴェというのは二分音符を「1拍」として数えよ、という意味になるので、先行する小節に4/4の拍子記号の指示があり、その後2/2拍子とやられれば自ずとテンポは倍加します。通常の楽譜の解釈はこういう解釈が正当なものです。

処が、デイヴ・スチュワートの茲での表記は単にそれまでのテンポにて二分音符が3音続く拍節感を3/2拍子としてしまっている為、アラ・ブレーヴェの流儀に厳格な者がこうした表記に遭遇すると驚いてしまうワケです。とはいえ、当初のテンポ表記四分音符=173という状況は平時よりもかなり速い。そうした状況は二分音符=86.5と等しい状況という事の含意であるという前提にて解釈して、その後現れるアラ・ブレーヴェを俟っての事であるとするならば、まあ、それでもアリなのかな、と感じてしまう部分はあります。とはいえ通常ならば茲で3/2拍子表記をされると通常ならば倍テンポを想起してしまいますので、私は茲を6/4拍子に書き換えております。

本来ならば出来る限り作者をリスペクトして譜面にしたいのでありますが、こればかりは直した方が読みやすいのではなかろうかと思って手を施したのでありますが、悪意は決してありません。

嘗ての譜例でも茲だけしか3/2表記されておらず、他の歴時の等しいメトリック構造である小節は総じて6/4拍子で表記されているので、逆に茲だけ特別感が出て来て頭を悩ませてしまうのであります。

アラ・ ブレーヴェというのは厳密に倍テンポとはしない例もあるのですが、殆ど多くの場合は倍テンポ化すると解釈して間違いはないでしょう。過去にはハイドンとかはかなり曖昧な感じで使い分けしていたようですが、倍テンポとはいわずともテンポを速めて欲しい意図があったのかどうか。然し乍ら原曲では逆に当該箇所でritしても良さそうな位ですから、茲の3/2拍子に大きな意味は無いと私は捉えて直しているので注意していただきたい部分です。

74小節目での複前打音とその語の上声の「F♯とB音」は私が原曲に準えて附与したものです。sus4の5度ベースという表記にならざるを得ないのでありますが、まあ「Bsus4/F♯」というのは単純に考えて四度和音なのですが、ヴォイシングとしては五度和音で奏されておりますね。

75小節目。茲からの11/8、4/4、6/8、2/4拍子という4小節の一節のフレーズは「Lumps」に於ける顕著なモチーフのひとつですが、75〜78小節目ではデイヴ・スチュワートの記譜に倣ってはおりますが、原曲では更に跳躍したプレイとなっているのです。その上で79〜86小節目は原曲通りの当該箇所をデイヴ・スチュワートは割愛して掲載していたのですが茲は私が書き加えた物であり、左手や右手は10度音程をフルに活用してかなり難しい事をやっております。

また、83〜84小節目ではギター・パートにファズ・オルガンに依る効果的な音を加えておりますが、松葉記号を与えているので顕著にお判りかと思いますが、原曲にそうした効果的な音が現われますのでご堪能あれ。

87〜90小節目はこのモチーフの結句でベースはBに移行し、コードもシンプルになり、曲調の目覚めた感じが現われてきます。ですので、全体的にもコードはシンプルな響きになって調性感も明白です。ロ短調(=Bm)なのですが、ピカルディー和音を使っていますのでトニック・マイナーはメジャー(=B△)と変化させられている訳です。

91〜96小節目でも同様の状況は続き、97小節目ではコードとしてはどうしても不明瞭な状態なのでありますが、D♯音をベースにD♯スーパー・ロクリアンというヘプタトニックを全音階的に弾くという事で、Eマイナー・メロディック・マイナー・モードを弾いているという事が茲でお判りいただける事でしょう。しかしフィナリスはE音にあるのではなく、「ロ短調」としての、全体的にはH音にフィナリスが有る様に感じる必要がある訳ですね。

102小節目での「Gm△9/D」というコードの状況こそが、これぞカンタベリーというデイヴ・スチュワートの世界観を能く表わしている状況だと思います。これが107小節目だと上声部と下声部とで倒置関係となって、あからさまな強い調性感の強さを逡巡させる様にして「D△9/G」を介在させて調性感を迂回させようとしております。この箇所では当初私がアップした時には104小節目でLogicでのシークエンスがハサミで切れてしまっておりそしてギター・パートのF♯音が半音下がってF音を奏してしまったデモを披露してしまっておりました(笑)。勿論今は修正済みであります。

尚、107小節目では1拍5連符を「1:4」という風に分けている形で、16分音符+付点8分音符というスコッチ・スナップの逆付点ではありませんので、この辺りも明確に強調しておきたい部分です。

108小節目ではドミナント・マイナーが現われます。導音を用いない短調というのは19世紀後半には現われていた様で、ドミナント・マイナーとはこうして登場するのでありますが、属和音後の主音への予見の容易さを忌避するデイヴ・スチュワートは導音を避けての上の事でありましょう。

109小節目ではコード表記は迷いました。エレピの右手パートの中央ハ音より全音高いD音は誤記ではなく実際に「D音」でして、上声のD♯音とは明確に違うのであります。こういう時こそ本位記号を充てるべきであろうとは思うのですが、加えて譜例中には9th音に相当するC♯音は明示しておりません。唯、音響的にはF♯音の倍音由来の音は紛れ込んでおりますし、「B△」と「Bm」が混淆とする状況の和音をどうしようかと考えました。単に「B7(♯9)」や「B7(♭10)」とするのは簡単なんですけど、その表記は避けたかったのですね。何故内声に♯9th or ♭10th相当の音を配置したのか。恐らくは、ギターも明示しているD♯音ですが、デイヴ・スチュワートとて自著に於て本来のドミナント7thコードの♯9thは♭10thだと明言している通り、同位和音の出現を鑑みれば増九度ではない事は判ります。但し、そうした一般的理解の瀰漫している現実を思えば、茲にD♯音を優先させた記譜とするのは致し方なかったのではないかと思うのです。しかし私はそうした状況を、「メジャーに屈伏したマイナー」という風には捉えておらず、このD♯音はE♭音という減四度として生まれて来る筈の音という、ブルース・マイナーを前提とした減四度という風に捉えているので、決してメジャーに屈伏したマイナーという感じで捉えてはいないのです。ですからコードは「Bm9」と充てた訳です。「Bm7」でも充分なのですけれども。

111小節目。BマイナーのⅡ度であるハーフ・ディミニッシュが現われますが、下方五度進行せずに三全音進行してサブ・メディアント・メジャー(=♭Ⅵ)の「G△7」に行ってからⅤ度のF♯に行くのですが、実は茲のコード表記は「F♯m7(11)」であるべきで、表記内の「♭5」は誤りであります。譜面の方を重視していただければ和音表記など瑣末事だと思っている私のチェックの甘さがこうした誤りを齎しているのは重々承知してはいるのですが、コード表記など重視しないで欲しいとあらためて述べておこうと思います(笑)。この様なミスが発生した背景は、コード表記用に準備したIllustrator内でのテキストボックスを、そのまま高さを揃えて利用したでの消し忘れから生じている物です。ジャズ/ポピュラー音楽に慣れ親しんでいる人はかなりの重きを置いてコード表記に拘泥する物なので、界隈からすれば考えられない様なミスに思えるかもしれませんが、私自身は楽譜こそが総てと信じ込んでいるフシがある為、こうしたミスが生じてしまう事もあるのです。でもまあ、こうして自分自身で気付いてはおりますのでご容赦願いたいと思います。

主音の先取りをドミナント・マイナーで行なっているというのが是亦なかなかオツな所です。そもそも属和音上で主音を先取りしていたのはロベルト・シューマンはかなり顕著にやっていたと言われます。私のシューマン像は、長属九、長属十一(=増十一)の巧みな使い手だと信じて已みませんが、メロディック・マイナー・モードを研究する際、シューマンの唄心は本当に勉強になります。200年近く経つ大家の唄心を今猶身に付けられない人がいるとすれば、なんとも哀れな事でありましょう。

扨て、話題の中心となるキーボーディストのデイヴ・スチュワートですが、かなり高次な音楽観を具備している事は確かでありまして、バイトーナル・コード、ポリトーナル・コードという和声感を見せつけてくれる人であります。無論、バイトーナル・コードとなればエディ・ジョブソンも用いたりしますが、造詣の深さ、フレージングの構成能力などを両者で比較しても圧倒的にデイヴ・スチュワートの方が高次な側面を見せ付けてくれます。また、オルガンの特性を活かしたプレイも巧みで、音色面もさること乍ら、例えば右手の小指にて単旋律を押さえたまま他の指で別声部を弾いたり(勿論、左手は和声的に奏していたり別の声部を更に弾いていたりする)、右手の親指&人差し指でトリルを延々弾き続け乍ら右手の他の指で別の声部を弾いていたり、特にこれはナショナル・ヘルスの1stアルバム収録の「Tenemos Roads」でのAテーマ部で顕著だったりもします。それに加えて両手それぞれ10度音程を容易く弾きこなせる大きな手という所も大きな特長となっております。こうした、類稀な才能を音だけで判断せざるを得ない時は、得てしてオーバー・ダブと解釈されてしまう事すらある位ですが、オーバー・ダブと錯覚されてしまいかねない程非凡なプレイを繰り広げているが故の誤解を与えてしまいかねないという事は興味深い側面のひとつでもありましょう。

高校時代にはユリエルというバンドを結成し、アーザケル、デリヴァリー、エッグ、カーンというバンドを経てハットフィールド&ザ・ノースというバンドに到るという点は避けて通る事はできないでしょう。その後ナショナル・ヘルス、ブルーフォード(Bruford)を経て、スチュワート&ガスキンという風に知られて行く事になる人物です。

嘗てはNHK-FMのプログレ三昧でもフル尺で流れた「Mumps」は、ハットフィールド&ザ・ノースの2ndアルバム『The Rotter's Club』に収録される代表曲でもありますが、卑近な言葉で評するのが申し訳ない程に筆舌に尽くし難い希代の名曲が「Mumps」と言えるのではないかと思います。

*写真はジョーン・クロフォード

今でこそ「カンタベリー・ロック」や「カンタベリー・ミュージック」という、プログレの中にあっても特殊なカテゴライズをされる程に確立されている物ですが、元は初期ヴァージン・レーベルから端を発している物であり、ヴァージン・レーベルという音楽の先鋭ぶりとその慧眼ぶりには改めて瞠目に値するのでありますが、初期ヴァージン・レーベルのサンプラーではヘンリー・カウ、ハットフィールド&ザ・ノース、ギルガメッシュ、ファウストなどが収録されているのですから、こうした事実だけを掻い摘んでも当時のヴァージン・レーベルがどれほどの物であったかという事を窺い知る事が出来る物です。

カンタベリー系人脈というのは以前にもロンドン五輪の話題の時に触れた事もありますが、ロバート・ワイアットが大きなかかわり合いがあるというのも有名な話ですが、ワイアットの母親が所有するアパートに後のカンタベリー系人脈となる人達が入居していたからと言われます。高次な音楽観を持った人達が共鳴し合うのは必然であった事でしょうが、ロックという音を巧みに利用し乍ら、音楽面に於てはカウンター・カルチャーを継承するのではなく、西洋音楽やジャズというエッセンスをふんだんに採り入れるという事が高次な音楽感を構築しているのは言うまでもありません。

この様な前説でデイヴ・スチュワートの横顔はお判りいただけたかと思いますが、やはり本編では楽理面を徹底的に考究を掘り下げて行きたい物です。ですので今回私は、既にYouTubeの方ではアップしている「Mumps」の冒頭から113小節の譜例を基にして語って行きたいと思いますが、その前に「Mumps」という曲は20分を超える大曲であるものの、実は4楽章構成という風になっている事を見逃してはならないのでその辺りを少し附言してから本編を語ろうかと思います。

「Mumps」という曲の構成は次の様に4つの楽章で構成されております。

a. Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Quiet) 0:00〜1:59

b. Lumps 1:59〜14:51

c. Prenuts 14:51〜18:50

d. Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Loud) 18:50〜

私はこの様に各楽章のタイムを明記しておりますが、レコードとCDにはこれらのタイムは明記されておりません。無論、各楽章は明記されている物の、何処から何所までが何の楽章なのか!? という事を探るには、『The Rotter's Club』を持っているだけでは窺い知る事など出来なかったという労苦を伴った話がありますので、その辺りをもう少々語って行く事になるのでお付き合い願いたいと思います(笑)。

「Mumps」の楽曲構成を知るに当って、これを手掛かりとするには2枚のアルバムが必要でした。未CD化であるジャケットがピース・サインをしているヴァージン・レコードの『V』と称される未CD化のThe Virgin Sampler(1975年発売)、残念乍ら私はこのアルバムは所有しておらず、マニヤの長兄は旧くから所有しております。

彼が他界し簒奪叶った時には私が所有する事になるのかもしれませんが(嗤)、このアルバムに収録される「Your Majesty Is Like A Cream Donuts Incorporating Oh What A Lonely Lifetime」は前掲のそれと少々異なり、実際には「Prenuts」部分から開始される「別テイク」のヴァージョンが収録されており、この曲の存在がある事で《「マンプスの4楽章目となる区切りはココなのだ」》という謬見が瀰漫する事になってしまうのでありますが、実はこの疑念を払拭してくれるのが、ハットフィールド&ザ・ノースのアルバム『Afters』(1980年)の発売なのでありました。

私自身はハットフィールド&ザ・ノースをリアルタイムで知っていたのではなく、自ら手にしたのは83年頃でしたでしょうか。ナショナル・ヘルスを長兄から聴かされた事が発端だったのでありますが、私はアラン・ゴウエンの方も好きだったので順序が逆になってしまっている様な遭遇となってしまった訳です。

扨て、そうして『Afters』が示してくれたのは、「Prenuts」と「Your Majesty〜 (Loud)」の区切りを明示してくれた事が何よりも大きなニュースだったのであります。それ故、『V』に収められた「Your Majesty〜 Incorporating〜」の開始位置は、「Prenuts」とは異なる、全く別の曲の解釈として見做すべきなのだと初めて痛感させられる事になった訳です。

とはいえ、それでも「Your Majesry〜 (Quiet)」と「Lumps」の区切りはどこなのか釈然としないまま世は既に90年を迎え、奇しくもキーボード・マガジンではデイヴ・スチュワートの連載が始まり連載開始から1年が経過しての91年に、「Lumps」の譜例が掲載され、デイヴ・スチュワート本人の解説も確認する事ができ、作曲者本人に依る詳悉な解説に依り、漸く「Lumps」の開始位置が判明したという、プログレ愛に溺れる男の涙ぐましい(!?)歴史を今こうして語る事が出来る訳であります。今回の「Lumps」の譜例はほぼ、その掲載時を踏襲している物なのですが実際には原曲との差異を変えて改変しております。

その辺りは追って詳述するものの、本来私は著作者本人の楽譜の解釈を大いにリスペクトしますが、それでも改変した方が適切であろうという改変を行なっているので、それに関しては追って詳らかに語りますのでお楽しみを。

そうして今回、「Your Majesry〜 (Quiet)」と「Lumps」を繋げてデモを作ってみると、「Your Majesty〜(Quiet)」の拍子構造は、以前に私が示したそれよりも、「Lumps」に合わせて倍テンにした方が良いかと思いまして、今回明示した拍子構造は嘗ての拍子構造の倍テンとなっておりますのでご注意いただきたいと思います。

尚余談ではありますが、「Your Majesty〜 Incorporating〜」という『V』に収められた曲は現在、2009年に発売された『Hatfield and The North』の1stアルバムの最後の曲として追加収録されております。『The Rotter's Club』に収められていないというのが注意です。

という訳で「Mumps」の最初の113小節を語って行く事となりますが、この曲が収録される『The Rotter's Club』の制作予算はデイヴ・スチュワートに依れば1万2000ポンドで制作されたとの事。当時のレートで換算しても日本円にして800万円程の予算で作られたという事を考えると、これほど誉れ高きアルバムが意外にも低予算で制作されている事を考えると、当時のスティーリー・ダンや10cc等の億を軽く超える金額を注ぎ込んでいた事を鑑みれば、金をかければ良いという物でもないというのがあらためて実感できるという物です。

音楽的な価値の高さを存分に味わってもらう為にも楽理的探究を掘り下げていこうと思いますが、それでは早速解説に移る事にしましょう。

「Your Majesry Is Like A Cream Donuts (Quiet)」のテンポは四分音符=130ca. としているのですが、二分音符で採った場合は65前後のテンポとなります。つまり半テン(=半テンポおよび halves tempo)で採った場合は「65前後」なのだという事であるのですが、態々このゆっくりとした楽章を四分音符≒130として採るのは、後続の第2楽章相当の「Lumps」のテンポ・拍子構造に配慮しての事であります。嘗ては私も1小節目を3/4拍子、2小節目を2/4拍子、3〜4小節目を7/16拍子と採ってブログで解説しておりましたが、これは「Lumps」に合わせた物であって、この辺りの解釈はデイヴ・スチュワート本人に訊ねない限りは実際の所は判りません。但し、今回の様に倍テンで採った方が細かな歴時を認識出来る事が、編集した私もあらためて実感したので、奏者の視点からすると、今回の様に採った解釈の方が判り易いだろうと思います。その理由は、頻繁に拍子構造が変わる楽曲に於て、歴時の細かい音符だと、細かな連桁が譜面〈ふづら〉を仰々しくしてしまってギラギラとコントラストが強くギラついた感じが現われてしまうので、ゆったりとした中で余程フレージングやテンポに対して細かな配慮が無い限りは、譜面ではゆったりとした感じを表現した方が曲想に合うのではないかとも思い、この様に書いた訳であります。

また鍵盤のパートは、ポルタメントを効かせたシンセのオーバー・ダブと思しきパートに加えて、フェンダーのピアノ・ベース思しきパートが加わっており、いくら手の大きいデイヴ・スチュワートと雖もこれらを同時に弾く事は厳しいだろうと思い、譜面ではパートを分けております。また、ピアノ・ベースをデイヴ・スチュワートが弾いているのかどうかも定かではありません。もしかすると、ピアノ・ベースをデイヴ・シンクレアが弾いているかもしれませんが、何れにしても鍵盤パートを表わすには今回の譜例の様に表わすしかありませんでした。どう聴いてもmoogのTaurusでもありませんし、この時期のTaurusというのは発売時期は丁度重なるものの難しいのではないかと思います。キース・エマーソンは試作段階からTaurusを使用していた様ですが。

そんな訳で曲は1小節目のC♯m7で始まります。とはいえ楽曲Aテーマの「アタマ」は2小節目であるのが正しい解釈でありましょう。

ですので2小節目にインデックス『A』を振っているのであります。茲での和音は「D」ですが、後続3小節目では「D△7」という風に、先行和音が掛留しつつもメジャー7thが附与されるのであります。また、3〜4小節目の拍子構造はいずれも7/8拍子ではあるものの、拍節構造としては3小節目が「2+2+3」という拍節構造であり、同様に4小節目が「3+2+2」という構造になっている事に注意が必要です。

デイヴ・スチュワートの「Lumps」の譜例を見ると、彼自身が譜面のメトリック感(=拍節構造)を非常に重視した記譜を施している事が実感でき、加えて、拍子変更の際には小節に二重線を与えるという視覚的な重し付けにも非常に配慮している様なので、私はそれに倣ってこの様に書いている訳です。また、これらの1〜6小節を一瞥した時に、小節構造が対称構造になっているというのも、非常に均齊の取れた構造になっている為、なるべくバランス良く拍節構造を表わした方が良いだろうと私自身あらためて痛感した物です。

扨て、3〜4小節目に現われる7/8拍子に依る2小節の拍節構造ですが、これと同様のフレーズはLoudバージョン即ち楽曲終盤の「Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Loud)」でも現われるのですが、Loudバージョンでは4/4拍子が2小節という、次の譜例の様な拍節構造となっているので注意が必要です。なぜQuietバージョンはLoudバージョンと拍節構造が異なるのか!? という疑問は、原曲の29〜30小節での2小節が顕著に表わしてくれますので、これについては後に詳述します。

5小節目の3〜4拍目では2拍3連が現われますが、この2拍3連の拍節感と、これに近しい「付点8分+付点8分+8分」という「3:3:2」構造も後ほど随所に現われて来ますので、これらの差異を極力演出する様にして奏した方が宜しいでしょう。総じて2拍3連の様に弾いてしまうのはアウトです。

6小節目のコードは少々見馴れぬ「Gm7(13)」です。然し拍頭ではこのコード・ネームが表わす根音=G音は奏されておらず、G音は、ピアノ・ベースが後半4拍目以降のヘミオラで採っている最後のG音が現われるまではコードが示す根音が現われない為、一般的な解釈からすればこれをG音をルートとするコードとして解釈するのは無理があるのではないか!? と思われる方もおられるかもしれません。

ヘミオラについては後述しますが、サティの「Je Te Veux」を例に出す事で、一部にヘミオラが使われている事が能くお判りになるであろうと思います。この動画では、拍子の頭を「1」と数えるべき拍に対して赤丸を併記しております。つまり、デモ冒頭では弱起で数えられる為「1」と数えるべき拍子が無い小節から開始され、その後3拍子が続く訳です。ですので1と数えるべき拍頭が続くのですが、ヘミオラが使われる小節だけは音符そのものを赤く表示していますので明白になると思いますが、拍子のアクセントをそれまでの「3」の構造から態と「2」のアクセントで変えているのがお判りになるかと思います。これがヘミオラの特徴です。拍子記号が変化する訳ではありません。

そうして話を「Mumps」に戻しますが、確かにこの6小節目の拍頭の「強拍」だけを見れば、この響きに対してG音を根音とする様には聴こえないのでありますが、この小節を俯瞰して見た時に、B♭音に対してリラティヴに、つまり3度下に結句する様にしてG音が現われる以上、この結句部分を「結句」と見なして和音を想定すると短和音構造である事が初めて判ります。和声二元論を踏まえて考察すると、通常長和音の引力というのは根音にありますが、短和音の重力というのは短和音の5度音に有ります。これは、長和音の基本形の音程構造が「4:5:6」という事と比較して、短和音はその比率構造が「鏡像」関係になるからでありまして、これは自然の摂理でもある訳です。

勿論、真砂の数ほどある楽曲の中には、短和音においてメロディーも根音を唄う、または第3音(=マイナー3rd)を採る物も少なくはありませんが、短和音の重力というのは第5音に在るという事は、和声二元論をご存知の方であれば自ずと理解に及ぶ事でありましょう。

例えば、ウォーキング・ベースなどでもマイナー・コードに於て、のっけの1拍目から5th音で入った時には根音で抜ける様にしてフレージングするのが常套手段でもあります。つまり、4/4拍子の楽曲のマイナー・コードに於て1拍目で5th音から入ったら4拍目では根音で抜けて結句するという意味です。

これと同様の事が先の6小節目では同様の事が言えるのです。つまり、「抜けて」行く結びの音こそが根柢とする音の役割を表わしているのであります。ですから、茲のコード解釈は「Gm」某し〈なにがし〉なのであります。その上で、短和音ではアヴォイドと称される13th音を附与しているのですから、一般的なコード理論の解釈しか知らない人にしてみれば、これらの二重のイレギュラーな表記を相容れない人は少なくないかもしれませんが、その様な人達は、この6小節目が決して機能和声的な物でない状況を把握するという事と、少なくとも和声二元論を念頭に置いて判断する必要があります。これらを識らずして紋切り型の和音解釈を以てしても無意味な事なのであります。また、Gm7(13)の7th音相当のF音は和声的には長い音価として現われているのは、拍頭の低音部だという事も重要な事です。上声部ではこのF音を前打音の様にして装飾してからE音に下行して、F音との不協和な状態を作ってまで、茲での響きを演出しているのです。その不協和な響きが不完全な協和状態として結句するのが、「G音」の現われた時なのです。ですから、茲での和音解釈での根音はG音となるのです。

無論、こうした和音解釈というのは実際には一義的でなくとも良いでしょう。不協和な状態というのは実際には多義的でもあります。ジャン゠ジャック・ナティエが嘗て『音楽記号学』に於てトリスタン和音の解釈が33人33様の解釈を取り上げているという事は過去の記事でも私が述べていた事でもありますが、そうした不協和音には多義的解釈が付き物という事実を知っていただく事が重要であるのです。私が信用に足らないのであれば、今年2017年に刊行された東条敏著『音楽・数学・言語:情報科学が拓く音楽の地平』(近代科学社刊)を手に取ればお判りいただける事でしょう(アマゾンレビューではひどい扱いをされていますが、強くおすすめできる良著です)。

亦、「Lumps」ではどうしても和音解釈が出来ない箇所が1つだけありました。それは後ほど詳述しますが、こうした場面では、和音を明示するのではなく、横の線をモードとして順次進行させる事が得策であり、和声に頼らない西洋音楽では得てしてこうしたフレージングをする物であります。この様な、通常とは異なる和音解釈を知る事がどれほど重要なのか!? という事もあらためて私の方では語って行く予定ですし、この様に語っていてもまだまだ私の語る事が信用に足らないのであるのなら、次のシュテファン・トゥルンマー゠フカダ氏の博士論文に目を通される事を強くおすすめします。

ドイツ語圏の市民文化における芸術論の資料としての作曲学教本 : そこに見られる主知主義と反主知主義の歴史的歩み (p.291 脚注)

扨て、7小節目のA♭add9というコードの基底和音のトライアドだけで見てみると、恰も先行和音のマイナー・コードの半音上に存在するメジャー・コードとなる為、皮相的に捉えてしまうとアイオニアンのモードでのⅢ・Ⅳ度という風に捉えかねない罠があります。メディアント・マイナー(上中音を根音とする短和音)で本位13度音を生ずるという事は、元のⅠ度が半音高く変位してしまう事となる為、後続和音Ⅳ度のサブドミナント・メジャーでの5th音は正位位置(せいいいち)である必要がある為、両者は同一のモードで串刺しできない為、自ずとモード・チェンジを必要とする流れとなるという訳です。ですので、この6〜7小節目をメディアント・マイナー→サブドミナント・メジャーという風に捉えてしまうのは過ちとなってしまうので注意が必要だという事です。

同様に、Cメロディック・メジャー・モード(=旋律的長音階)のⅤ・Ⅵ度としてのドミナント・マイナー→フラット・サブメディアント・メジャーという風に見たとしても、やはりドミナント・マイナーではGm上の13thが形成されるとしても、A♭上での5th音はE♭音を形成せざるを得ない為、Cメロディック・メジャー・モードとして成立はできないのであるので注意が必要なのです。とはいえ、先行和音となる6小節目でチャーチ・モードを想起し乍ら、後続の7小節目では非チャーチ・モードを想起するという風にしてアプローチをするとなれば、こうした楽曲に於ても臆する事なく遊ぶ事が出来る事でしょう。

8小節目の後半3〜5拍目をスタッカートではなく八分音符+八分休符で書いているのは、後に現われる独特な拍節感の示唆でもあります。今回のデモでは他の箇所で、スタッカートは疎かスタッカーティシモ、メゾスタッカートも使い分けておりますが、連桁を伴わせない符鈎を用いた歯切れのある拍節感というのも明示したかったので、この様に敢えて表わしております。通常、ポピュラー音楽界隈に於ては楽譜をシンプルに表現する事が多い為、こうした拍節感だとしても強勢で生ずる音符に於ては歴時をざっくり与えて休符で拍を〆る事はしない事が多いのですが、西洋音楽に於てはフランスではこうした休符で表わす事が標準とした時代もありましたし、フランスでなくとも、歌唱部というのは通常は符鈎で表わし、スラーなどの歌詞の長音部を連桁で示すというのが標準的な記譜法である訳で、符鈎が与える「重し付け」というのをご存じない方はこういう機会に覚えてもらいたい物です。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈というのは極力シンプルに譜面を書こうとする為、色んな記譜の流儀に目が慣らされる事なく、表現方法が一義的に偏りがちになる傾向があります。本来楽譜とは、その表現スタイルには色んな流儀があり、多くの流儀に慣れる事が音楽的な造詣を深める事になるので、狭隘なる音楽的視野で捉える事は避けた方が良いと思います。とはいえ、今回私の示している譜例とて、西洋音楽のそれと比較すれば余りにシンプルで不充分であるのですが。「これで不十分なのか!?」と疑問に思える人ほど、ポピュラー体系に馴らされてしまっていると自覚して欲しいと思います。

9小節目ではC69というコードで、6th音は限定上行音を示唆しているが故の表記です。コーラスは次の10小節目でも和声的に掛留し乍ら下声部は跳躍して三声を生じつつ内声を態と少しずらして書いておりますので、こうした書き方に不慣れな方は面食らうかもしれませんが、唯、この程度で面食らう様な方はよっぽど譜面に慣れていない方になるかと思うのも亦事実です。そうした人達にまで配慮する様な記譜法というのは必要ないと思うので、この辺りは顰に倣って欲しいと思わんばかり。

扨て、C69というコードの6th音の限定上行進行を示唆する為の表記であり、勿論、11小節目のG△7(on A)の上声部の3rd音が、先行和音C69の6th音の限定上行という整合性を保つ為の音となる訳です。

12小節目では拍子が7/8拍子に変更になるので、あらためて茲での主旋律を受け持つパートの拍節構造を別のリズム譜例見ていただければ判りますが、八分音符+16分休符という、16分のパルス×3つ分を敢えて仰々しくアピールする物となります。能々見ると、八分音符×5つの各音符の間に16分休符が1つずつ挟み込まれた均齊構造であるという風に見ていただくと、7/8拍子であり乍らも16分音符のパルスの7つ目をきちんと捉えて拍節感を意識して欲しいという気持ちの表れで書いている訳であります。

単純に付点八分を1拍という感じを演出したいのであるならば、6/16拍子と9/16拍子を組み合わせた15/16拍子感を維持しつつ其処から16分音符ひとつ分のパルスを省くという風に表現してしまいがちですが、そうした表記だと丁度中間のパルス位置となる16分音符の7つ目の位置が埋没してしまう事になる訳です。それを回避した上での表記であるのです。

7/8拍子という、八分音符を単純に平準化させた拍節感とは異なる、付点八分音符を1拍とする拍節感とは2:3のリズム構造となる為、これらの混淆となると自ずとポリメトリック感という異なる拍節構造を併存する状況を生ずるので、それまでの平準化した流れに異なる拍節感でスピード感を与えて弾みを付ける物となるという側面も表現している事となるのであります。

13小節目でのE△7は、主旋律がリディアン系統である事は明白です。調域はロ長調(=Bメジャー)となりますが、コードは直ぐにリラティヴ且つ代理和音的に根音を変えてC♯m11に進行するので、この進行をロ長調から眺めると「Ⅳ△7→Ⅱm11」という風に進行していると見る事が出来ます。とはいえ「Ⅳ→Ⅱ」という動きは代理和音的と雖も、C♯m11に於ける11th音というF♯音はE△7からすると上方に拡大している事にもなりますので、コード進行としては代理和音的なリラティヴに進行するだけではなく、六度進行という風に目を向けた方が宜しいでしょう。

14小節目の「B」では先行の調域からすればロ長調の調域の「Ⅰ」に着地をしている様に捉えても良いのですが、その後の15小節目で「A69」が現われるので、ロ長調の調域から下主音が生ずる様に響く為、A69が登場するや否やモードはBミクソリディアン・モードのⅦ度の様に振る舞い、そうしてG♯m7へと進む訳です。G♯m7の所では前打音の装飾音符が顕著ですが、装飾音符の符尾に斜線を与えているという事は、斜線無しの装飾音符よりも歴時は短く採って欲しい訳です。こうした流儀は西洋音楽方面ではごくごく当然の事なのですが、ポピュラー音楽にしか慣れ親しんでいない人にとっては無頓着になりかねない事でもあるので、あらためて今回強調させていただきました。

16小節目ではコード進行がAadd9→G♯m add4→F♯m9という風に進行しており、13小節目に於けるE△7からの過程ではモード・チェンジを介在させる物の、それらの各モード内では全音階的経過和音というダイアトニック感を疏外しない流れですからコード自体が仰々しく変化しているという訳ではないのが判ります。

ですから、モード・チェンジがA69の所で変わるものの、大胆に景色を変えた様には響かぬ落着いた流れを維持しているのであります。そういう自然な流れを踏まえると「G♯m add4」という表記は奇を衒った様な表記に映りかねず瞠目してしまいそうですが、私はこうした付加四度のコードで充分な表記で済ませられるシーンに於て「add11」とはしたくない訳です。少なくとも「add11」であるならば七度音が必要だと考えるからです。ですので見馴れぬタイプの表記をせざるを得ない訳です。そうしてF♯m9を経過和音として経由して後続に進んでいく訳です。

17小節目でのD△7に於てもあらためてモード・チェンジが伴うものの、茲ではサブドミナント・メジャーを想起して欲しい箇所なので、自ずとDリディアンを想起してほしい部分なのです。

18小節目でのC♯m7→D/Gというのは、C♯m7の時点では先行小節の余薫を感じ乍ら、D/Gの箇所でモード・チェンジが訪れる様に奏してもらいたい部分であります。こうする事で17小節目でのDリディアンの感じを漂わせ乍ら、D/Gにて変容させるという感じによって、曲想の展開として情景がガラリと変わる訳です。

19小節目ではC♯m7(on F♯)であるため、C♯m7の持つ5th音=G♯音が在る事で、先行の「D/G」で形成したモード・チェンジ感は一瞬で元に戻る(※Dリディアンの余薫を呼び起す)という風になる訳です。

20小節目に於てもベースが下方五度進行するだけで和音は掛留しているので「C♯m7(on B)」という構造になるのですが、通常短和音を上声部に持った2度ベースというのは上声部のm3rd音との間に於て、転回すると短二度を形成するので、不協和感としては強く現われるのでマイナー・コードの2度ベースの使用例というのはメジャー・コードの2度ベースと比較するとかなり使われにくくなる物ですが、先行の4度ベースが中和してくれているというのも感じ取って欲しい部分です。

唯、奇しくもデイヴ・スチュワートは自著『ポピュラー・ミュージックのための楽典』(リットーミュージック刊)のメジャー・セブンス・コードの項に於て実に興味深い事を語っています。それは、メジャー・セブンス・コードのM7th音を低音に配置して、上声にある根音を開離させて短九度を形成させる例を挙げています。彼が茲で述べたい事は、短九度音程のみだけを奏した場合は、非常に強い不協和を耳にする事になるのにも拘らず、内声に音を置くと途端に柔和になるという事を述べている訳です。つまり、C△7というコードがあった時、上声部にC音を配置して、両外声として短九度を形成する様にしてH音を配置する。この短九度音程単体で聴いてしまうと強い不協和を示すが、内声にE・G音を配置すると途端に柔和になるという意味で述べているのであります。

通常ならばマイナー・コードの2度ベースというのは不協和感が強く現われる物ですが、それを柔和にする為に、先行和音としては掛留しつつも、ベースを下方五度進行させたオン・コードで成立させているというのが、デイヴ・スチュワート流の「柔和」な技法のひとつでもあるという事があらためてお判りいただける事でありましょう。

21小節目でのD△7が再び出現しますが、これがDリディアンを示唆するサブドミナント・メジャーである事があらためてお判りいただける事でしょう。17小節目からコード進行は逡巡するかの様に再び茲に羽を休めるようにしているのですが、途中でほんの少し現われた「D/G」という情景変化は、ついつい脳裡で他の事を映じてしまったかの様な情景として投影させる事も出来るでしょう。

22小節目の「E♭m9」でのm3rd音=G♭音および7th音のD♭音は、先行小節のD△7の3rd音=F♯音とM7th音=C♯と異名同音として応答するのが明白であり、遠隔調同士であり乍らもD△を「軸」とした時に、半音上下に短和音が備わっている様に振舞っている事を実感するのでありまして、こうした用例は矢張り和声二元論や投影法も視野に入る理に適った物であり、ごく最近話題になったジェイコブ・コリアーのNegative Harmony(ネガティヴ・ハーモニー)に興味を抱く方も、こうした実例からあらためて学ぶのも宜しいのではないかと思います。私個人としては、こうしたハーモニーの技巧を凝らした方面もさる事乍ら、先の、「Gm7(13)」での、7th音から入って基底音に抜けて行くという方法の方が、凡ゆる面で役立つのではないかと信じて已みません。

扨て、23小節目のA♭add9→E△7というコード進行は、Mumpsの中でもかなり特徴的なコード進行として捉えられており、Mumpsを知る多くのプログレ・ファンの間では、この部分だけでも酒の肴にする程でありまして、それほど「旨味」のある箇所であると言えるのではないかと思います。

コード進行を捉えれば、下方増五度/上方減四度進行という風になる訳ですが、ニコラス・スロニムスキー流に捉えるならば茲での進行は'Quadritone Progression'に括られる物でありましょう。スロニムスキー著『Thesaurus of Scales and Melodic Patterns』では増五度進行として括られている物です。余談ですが、ジャイアント・ステップスの上行二全音/下行四全音進行という物も、スロニムスキー流に言えば'Ditone / Quadritone Progression'という風になる訳です。

話を本題に戻して、23小節目でのE△7でのローズの左手に掛かるF♯音の装飾音符。これだけは絶対に省略してはいけない部分であると私は断言します。というのも、先行のA♭add9でも左手で「5・6度」という風にE♭ - B♭ - C音という風にして態々長二度をぶつけてまで暈滃している訳ですね。そして音価を長めに採るスラッシュ無しの装飾音符は、F♯音を慣らしてG♯音が鳴った後に離鍵する様に奏するのが最も適切であろうと思われ、これらの過程で [b - c] [fis - gis] という2組の長二度の暈滃がオクターヴの半分を曇らせ乍ら、増五度/減四度進行を成立させているという所が心憎いのであります。

また、茲では次の様なアルペジオ風に書く事も可能でして、その際、二分音符に附与される黒丸音符は装飾音符的役割を持たせている書き方でありますが、こうした表記に於いて最も注意を払わなくてはいけない事は、小さい黒丸音符のF♯音は打鍵後に直ぐ離鍵という弾き方が要求されるアルペジオなのであります。

尚、主旋律では先行和音のA♭add9の5th音=E♭音と、E△7でのM7th音=D♯音を態々書き換えているので「減二度」進行としえ書かざるを得ない所が少々厄介かもしれませんが、その辺りは背景のコードを考えれば致し方ない表記であるという事はお判りいただける事かと思います。

24小節目。茲ではヘミオラが生じます。ジャズ/ポピュラー音楽界隈ではヘミオラという、2:3の拍節感の変換をあまり大きく取り上げたりする事はしないので、そちら界隈の音楽ばかり慣れ切ってしまっている方だと全く知らない方もおられるかもしれません。ただ、ヘミオラはビル・エヴァンスはとても顕著に使ったりしますし、チック・コリアも能く使ったりします。チック・コリアの比較的新しい方の実際のプレイを例に出すとするならば、チック・コリア・エレクトリック・バンドの1stアルバム収録の「King Cockroach」のイントロがヘミオラですね。ヘミオラが更に細分化して、「ハチロク」系統の拍子に於て4連符が現われたりする様な時も、奏者はヘミオラの発展としてポリメトリック感を楽しんでいる訳であります。

ヘミオラの様に、それまでの拍の長さを比率的に後続の異なる拍が小節の長さを揃えるという発想は定量記譜法時代のプロポルツィオなどが存在したもので、プロポルツィオ・セスクイアルテラなどとなると、上に「4」下に「3」という風になると、後続の4つの歴時が先行の3つの歴時が同じ長さという風に解釈される様に、多様なテンポの変化というのは旧くからこの様に用いられた物でもあります。

こうしたポリメトリック感が単に2:3という構造ではなくもっと複雑化して来ると、メトリック・モジュレーションという「拍節の転調」という風に形容される様な、喩えて言うならば、ジェントル・ジャイアントのアルバム「Three Friends」収録の「Schooldays」での、八分音符×5つのパルスを後続の四分音符×1のパルスとしてメトリック・モジュレーションが行なわれる様な顕著な例というのは意外にも多い物です。ヘミオラ、ポリ・メトリック、メトリック・モジュレーションという夫々の技法はこの様にして発展して来たというのがあらためて判ります。アフリカ音楽は勿論ですが、トルコ音楽のメトリック構造は非常に複雑なので、興味のある方は探られてみてはいかがでしょう!?

扨て、24小節目のB△9(♯11)というコードは、それ自体がリディアンを示唆しているので自ずと嬰ヘ長調(=F♯)でのⅣ度のモードになるのですが、この嬰種調号のキーが全音階として持つ [cis・fis・gis・eis] 音を後続の「D♭/G♭」という変種調号系統の和音に同義和音として応答させているのが絶妙でありましょう。

尤も、嬰種/変種調号のいずれも変化記号数の多い調号を取扱って来る様になると、嬰種/変種調号の同義音程の解釈(所謂異名同音)は自ずと使われる様になるので物珍しい物でもないのですが、局所的となる部分転調が随所に現われるタイプの和声進行として確認するには良いお手本でもあると思います。そうして「D♭/G♭」の後続として「E♭m9(on A♭)」が現われて次の小節へ進行して行くのであります。

これらの分数コードとオン・コードという異なる表記ですが、前者は上声部はトライアドという事で、三和音に附与される非和声音を低音に置かせる様な場合は私は分数型の表記をし、上声部が四和音以上の構成音を持ち、そのコードに対して非和声音が低音に置かれる時はオン・コード表記をする様に示しております。シーンに依っては分数型の表記のそれの上声部がトライアドであっても、下声部に配置される音が別の和音を表わすポリ・コードの状態の時は分数の形を採るという事もあります。亦、ポリ・コードであっても、そのポリ・コードをひとつの音響体として俯瞰しようとも単一の調性として見做す事が出来ない状況では、上声部が必ずしもアッパー・ストラクチャー・トライアドという形態を取らずに上声部が四和音以上の構成音を採る事も視野に入れる事があります。

こうして24小節目の主旋律はE♯音を掛留したまま25小節目にて異名同音のF音というB♭△9の5th音に応答しているのであります。そして直後の26小節目では六度進行として平行進行となりD△7に進行しているのでありますが、茲でもD△7のM7th音は、後続の27小節目でのG♭の5th音=D♭音の異名同音として掛留しているのであります。その後変種調号の全音階的にリラティヴに進んでE♭m7が現われます。

こうしてG♭→E♭m7という流れを見れば、変ト長調(=G♭)でのⅠ度とⅥ度としてリラティヴに代理和音を追って、後続の28小節目にてノンダイアトニック的に「♭Ⅶ」と見なしうる「F♭△9」即ち「E△9」という風に解釈されて、冒頭のモチーフが減三度/増六度移高されて現われる訳です。

29〜30小節目での7/8拍子の箇所は冒頭でも語っていた様に、茲はとても7/8拍子の感が能く現われている箇所であるのですが、先述の様に原曲の終盤である「Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Loud)」の方では、次の様な4/4拍子での2小節に依る拍節構造となっているのがお判りになるかと思います。

処が、一部の謬見ではこの明瞭なLoudヴァージョンの演奏をQuietバージョンにも適用してしまって同様の拍節感を得るという物があるのですが、それが謬見であるという事がこの29〜30小節目でお判りになるのであります。その辺りを詳らかに説明する事にしますが、仮に、この当該箇所29〜30小節目を4/4拍子として採ったとして、その四拍子構造にて現われる各小節の1・3拍目よりもデイヴ・スチュワートのエレピ・パートの伴奏が早く突っ込んだ様に耳に届くかと思います。これは、7/8拍子で採らないとデイヴ・スチュワートのタイミングにならない事が茲で判明する訳です。ですので、4/4拍子で採ろうとすると、モタったリズムで平滑化させようとするイナタいフィル・ミラーの主旋律の側に拍節感の主軸を置こうとするあまりに、過程のフレーズを2拍3連符の様に感じてしまい、他の四分音符と八分音符は単なるテンポの揺れの様に感じてしまいかねない陥穽があるので注意が必要なのです。

無論、ネットにて多く出回っている様な類の「Mumps」の譜例というのは、判断が容易な方のLoudヴァージョンを元にしているのが殆どのケースである事でしょうし、QuietとLoudの各々の拍節構造の差異をデイヴ・スチュワート本人も明言はしていない以上、こうした事は聴き手が推測するしかありませんが、この29〜30小節目は大きな手掛かりとなる為、Quietヴァージョンに於てこの当該箇所が4/4拍子でない事は疑いの無い事実であろうと、あらためて声を大にして言いたいのであります。

31小節目。茲でのA♭リディアンとなる主旋律の構造ですが、私が当初アップしたデモ&譜例ではこの部分をA♭アイオニアンとして誤って表記しておりまして混乱を招いてしまいました。デモを隅から隅まで耳を通していない事に加え、自分自身の頭の中では「やり終えた」感という安堵感を味わいたいがあまりに確認を疎かにしてしまっていたのが原因なのですが、細心の注意を払った上で敬意を表さないと逆に非礼となってしまう事をあらためて痛感し自責の念に駆られております。

そこで話を戻しますが、31小節目での3拍目以降の付点八分休符以降の音符というのは、何故連桁で繋がれていないのか!? という疑問を抱く方が居られるかと思います。ただでさえポピュラー音楽界隈というのはシンプルな表記にて連桁を用いて書かれる事が多い中で、連桁で済ませても良さそうな譜例にて態々符鈎を明示してしまうと、視覚的にはブレーキをかけられている様な観すら抱く方も少なくないでしょう。

実はその「視覚的なブレーキ」という観を抱いて欲しいが故の表記なので、こればかりは避けられないのです。何故そうした表記を選択しているのかというと、3拍目以降というのは、休符と音符の構造は「3+3+2」というパルス構造(=付点八分休符[3]+付点八分音符[3]+八分音符[2])で読んでいただきたいからです。先行する小節では其処彼処で「2拍3連」が多く現われて来た訳で、2拍3連のリズムに近しい構造とは雖も実際には異なる拍節感を、視覚の惰性が発端となって演奏を曖昧にして欲しくないが故の表記であるのに加え、明確に2拍3連とは異なるという拍節感を演出したいが故の狙いがあるからなのです。しかも、最後のA♭音に用いられるスタッカートというのは、実際に明確にスタッカートを表現して欲しいので、符鈎が淋漓とした形で目に飛び込んで来る様に敢えて注視してもらいたい箇所である訳です。発想記号など極力少ない譜面であろうとも、せめて拍節構造だけは惰性に飲まれない様にして表現している訳です。

32小節目。移高前のモチーフでは「Gm7(13)」としていた部分です。前モチーフに於てはGm7(13)の7th音相当=F音は和声的にも明示的に備わっておりましたが、こちらの移高後のモチーフでは基底和音Amから見た7th相当のG音は装飾音符の前打音しか無いのが特徴です。これは単に、この当該箇所が単に移高しただけではない事を物語っており、7th音を省きつつ他の和音としての狙いがあるからこその響きとなっているのであります。ですのでコード表記は「Am69」になる訳です。このコード以降はマイナー・コードのパラレル・モーションとして推移する事になります。

33小節目。Gm9では先行和音からのパラレル・モーションの感じが良く現われております。その直後にAm7が現われる事でパラレル・モーションの歩は更に進められる事になります。

34小節目。Bm7(on F♯)という5度ベースが現われますが、パラレル・モーションの感じは更に進んでいる様に耳に届きます。また、茲で現われた5度ベースは上声部と下声部が後続で倒置となる様に「F♯m7(on B)」の4度ベースという風に変容します。

亦、デモの方ではそれほど明確ではありませんが、33小節目の4拍目以降の「3+3+2」の拍節と、34小節目の4拍目以降の2拍3連は明確に違いを表わした方がベターであると思いますので、譜例ではこれらの様に違いを示しております。

35小節目のD△9は短調のⅥ度、即ちフラット・サブメディアントたる嬰ト短調から見た「♭Ⅵ」という風に耳に響く事でありましょう。この様に聴こえるのは34小節目のコード達が示唆していたからでありますが、マイナー・コードのパラレル・モーションが続いて来た後に、じっくりと調性を眺めるかの様な、強い調性感がジワリジワリと出て来る気配を生じます。短調の感じを強めて自然短音階としての♭Ⅵ度を明確にするという事も、調性感を強く表わす物であります。自然短音階の♭Ⅵ度というのは、属音に対しての下行導音を強く示す為の音度でもありますし、況してやデイヴ・スチュワートの曲想なら、あからさまな短調の感じよりも本位六度の方のドリアンっぽさを演出しても不思議ではないのに、この様な短調の世界観を強めて演出しようとするのは狙いがあっての事でしょう。何より32小節目の「Am69」というのは、その6th音が自ずと本位六度を呈示する以上Aドリアンを示唆するのでありますから、その対比として今度は自然短音階の♭Ⅵたるフラット・サブメディアントの側を強調しているというのが狙いの本質でありましょう。加えて、部分転調が激しい曲調に於て調性感を強く示す箇所があるという事は「終末」畢竟するに、曲が終りそうな雰囲気を醸し出しているという風に捉える事も出来るでしょう。そうした狙いもあって、調性感をより強く演出しているのが狙いの本質と見るべきでありましょう。

36小節目。先行するC6の後続のB7では主旋律が♭9thを明示している為、和声的には短属九の響きが強調され、是亦調性感が明瞭になります。即ち、モーダル・インターチェンジを起こさない限りは「Em」という予見がこの時点で明示的に感じ取れる事になるのです。主旋律の5拍目でのメゾ・スタッカートは、それまでのスタッカートが現われた箇所よりかは明確に稍長く採ってもらいたいが故の表記です。

37小節目。茲での逆付点は、それまで出現して来た逆付点の型よりも明確な歴時でアピールすべき箇所と思われます。他の箇所での逆付点はラフでルーズな感じがあっても許容されうるでしょうが、茲は明確に表現すべき箇所でしょう。何故かというと、短属九から下方五度進行をせずに三全音進行しているF△9という風に、未解決のまま部分転調の様にして迂回しているシーンでは、フレーズを行き場を失うかの様に調性感を逡巡させる事を避けて、リズム面で目を瞠る様に聴かせる必要があるかと思われる訳です。その為のメリハリであります。

尚、この三全音進行は、本来なら調性感が明瞭な短属九から下方五度進行すべきであった和音(=Em)との整合性を僅かに取る様に、D♯音→E音という風にして、B7での3rd音→F△9のM7th音という風にして進めてはいるのです。同種の和音で三全音進行をすれば、それがドミナント7thコード種であればトライトーン・サブスティテューション(=三全音代理)に過ぎないのでありますが、茲でも単なるトライトーン・サブスティテューションにさせずに部分転調を介在させているのは畏れ入るばかりです。何より、調性感を強く引き立てる短属九の後にコレなのですから、このセンスには学ぶ事が多いでしょう。

38小節目。茲で生ずるA♭7(♭9)は、2小節前のB7の第2次対極線(=中心軸システム)で生ずる関係と見做す事も出来るでしょう。三全音進行を介在しつつ代理系統の関連性を巧みに利用し乍ら僅かに、纏う構成音を変えて揺さぶりを与えているので、中心軸システムの或る中心を採った音から、第1次対極線の三全音と第2次対極線の音脈を用いた進行であるとも言えます。

39小節目。C△7(♯11)に多くの解説は要らないでしょうが、エレピの右手のパートは二度和音を開離させ、それこそ笙の合竹をも思わせる様な [fis - g - e - fis] という、E音からG音までの短三度間に生ずる短二度&長二度を開離させているのが特徴的でもあるでしょう。但し、どのような指使いで奏しているかまでは不明です。

その直後に現われるポリ・コードしての表記の「B△/Am」というのは、パッと聴きならば「Bm/Am」とするのが適切な解釈であるという事は確かでしょう。とはいえ私がこの様に表記しているのは、D♯音が僅かに含まれているが故のコード表記であるのでして、メロディーも明示的に [d - e] と遣っておりますが、D♯音が微かに聴こえるので敢えてこの様にしたのです。パッと聴いた限りでは単に「Bm/Am」に聴こえる方もおられるとは思います。

そうは言ってもどうしてもD♯音が聴こえて来るので茲ではポリ・コードとして「B△/Am」という前提で語るしかありません。基底部(下声部)の和音に七度相当の音が無いのですが、企図しているのはA音を根音とする非チャーチ・モードのダイアトニック・トータル(=総和音)に近しい響きでありましょう。

茲でのポリ・コード「B△/Am」からアヴェイラブル・モード・スケールを想起する際、A音をフィナリスとして見た7度音に相当する音が「下主音 or 導音」という、少なくとも2通りのヘプタトニックを想起する事が可能となります。下主音を採ってヘプタトニックを形成した場合、次の譜例の様にAグノシエンヌ・スケールというアヴェイラブル・モード・スケールを想起する事になります。

他方、「B△/Am」からA音をフィナリスにしたヘプタトニック・スケールにて「導音」を持つ様に想起すると、次の譜例の様に、Aリディアン・ディミニッシュト・スケールを生ずる事となる訳です。和音の音価としては短いので、こうした過程で上述の2つのヘプタトニックの可能性を持たせ乍ら、ギターおよびシンセの両メロディーは [d - e] と弾いているので、D♯音の構成音に準えない音を運んでいるのでありますが、この小節の5拍目強勢でD♯音は間違いなく聴こえて来るのです。どんな手段を以てしても左近治のこの解釈を相容れないという人は「Bm/Am」と判断してもそれはそれとして解釈して下さい。左近治という者は、茲で変な解釈をしていると捉えても構いません。唯、私には聴こえるのです。

可能性としては、ピアノ・ベースの最低音A音と、それより完全十二度高いエレピの左手の最低音E音とが、ピアノ・ベースの倍音を補強する様に共鳴し、ピアノ・ベースのA音から数えた第11次倍音が聴こえている可能性もあります。それが主観的にD♯という12平均律の近傍として補強されているのだという物。これを私は脳内で補強してイメージしており、譜例では次の様には示していない物の、エレピの左手のE音をD♯音に私は勝手に置換して「B△/Am」というハーモニーを作り出して [d - e] のメロディーを奏するという様な事を平時でも臆する事なく奏しているのも禍いして、自身の主観が異常な迄に強化されてしまっているのかもしれません。

単に「Mumps」を原曲通り模倣したいという方であるのならば普通に「Bm/Am」若しくは「Am13」の7th音がオミットされた不完全和音という状態だと解釈すれば良いのです。とはいえ、「Mumps」を発展的に拡大解釈して、それこそインプロヴァイズはともかくもインタープレイを交えたいという解釈で曲を奏するのであるならが、こうした微かな音脈の出現を見逃さずに利用する方がより良い判断にもなり得る事でしょう。

40小節目。短属十三の和音です。つまり、♭13th音を纏った属十三の和音なのですが、ドミナント7thコードという慣例的なコード表記から類推し得る11th音というのは本位11度を用いず(=アヴォイドなので)、♯11th音を用いる事がジャズ/ポピュラー音楽界ではよもや不文律であるかの様に使われる事すらあるのですが、通常、西洋音楽界隈で表現される所での属十一和音および属十三というのは、本位十一度を包含させる事が大前提であります。

というのも、ジャズ/ポピュラー音楽というのは部分的には他調の拝借を施して和音を用いたりする為、和音自体がアヴォイド・ノートを発生させてしまう事を極力避ける為に、ドミナント7thコードやメジャー7thコードなどで生ずる11th音というのは殆どのケースで本位11度ではなく半音上方変位というオルタレーションを施して和声的色彩を纏う事を前提としている為、こうした流儀から慣れてしまった人からすると、「短属十三」と聴いた時の内含される11th音は本位11度を想起できなかったり、或いは逡巡して答えを迷う人が少なくないのですが、茲での短属十三は西洋音楽での仕来りと同様の、本位11度音を内在する和音であります。

短属十三の和音を弾けばお判りになるかと思いますが、モードとしてはメロディック・マイナー・モードを示唆する物でもありまして、往々にしてメロディック・マイナーのⅤ度として見なされる訳であります。メロディック・マイナー・モードのⅣ度で生ずるコードも、機能和声的な行き場の無い、閉塞&逡巡する様なドミナント7th類型の音響的特性だけを持った響きになるのでありますが、メロディック・マイナーのモードというのも、全音音階(ホールトーン・スケールや主導全音音階(=ホールトーン・スケールに導音を附与したヘプタトニック)等の音階の次に匹敵する程全音音程が多く存在するスケールでありますので調性感は、短音階を基調とし乍らも稀薄な音階である訳ですが、こうした音階を全音階の音組織つまりダイアトニック・モードとして取扱う際に、横の線としてではなく縦に「和声的」に用いた時というのは、非常に興味深い音響を生む事になります。

ジャズ界隈の音楽を多く取扱う人達の間からしても、sus4を除くコードに於て本位11度音を附与するコードを使用する例というのは非常に少ないと言えるでしょう。寧ろそうした極めて少ない例を糧としている方が音楽家としての価値を高めるという近視眼的な見方もあって、情報の多さや引き出しの多さなどがネット社会に依って無秩序に拡大する事で、こうした側面をやたらと礼賛してしまう傾向も少なくないのは確かですが、単にそうした少ない例を持ち出してアピールする様な所は概して使用例という原典を呈示しない物です。

こういう側面を鑑みても本位11度を取扱うという例は少ないのだという事があらためてお判りいただけるでしょうが、本位11度を纏った属十一類型の和音を用いて多くの聴衆を魅了する曲の例が少ないという事もあるでしょうし、add4を用いた例というのも少なくなって、最早そうしたアヴォイド・ノートを尻込みする様な連中が積極的に利用しようとはしないという音楽観の未習熟な側面も手伝って、マイノリティに拍車をかけてしまっているのが実際なのですが、使用例という物を見出すと、実際には非常に耳に心地良い使い方をしている楽曲の使用例に遭遇する物なのです。そういう事を今一度見つめ直してみると、こうした「Mumps」での実例や、ウェイン・ショーターの「The Last Silk Hat」など、過去にも私がブログで語って来ましたが、特異な音を自らの肥やしにしている人の感覚という物を今一度聴き手は吟味しておく必要があるのではないかと思いますし、こういう音に尻込みをしていた人からすれば逆に勇気づけられる使用例となるのではないかとも思います。

41小節目。実にシンプルなトライアドであるE♭に帰着する事になります。然し乍ら先行和音を今一度思い返してみて下さい。短属十三だったとはいえドミナント7thコードの類型だった訳ですから、少なくとも下方五度進行であるGの方向や半音下であるC♯の方へ進行しても良さそうですが、実際には半音上である「E♭」に進行したのであります。ツーファイブ進行に慣れ切ってしまった人からすれば最も遊びにくいジレンマを生じている箇所になるのであります。何しろ進行先の予見を醸し出している本位11度を用いたドミナント7thコードの後続には、半音上へと偽終止してしまう様なコード進行を見せ付けられる訳ですから、なかなか大変だとは思います。しかし、それがジャズ・アプローチという風に見れば大変な状況かもしれませんが、ひとつの楽曲のワンシーンとして耳にしてみた時、この響きは忌避する様な音なのか!? と問われれば全く異なる物だと思え、こうした状況は全くおかしく思える事などないでしょう。

ドミナント7thコードの半音上へ進行するという事は、Ⅴ7が♭Ⅵへ進行するのと同様ですから、モーダル・インターチェンジを起こして同主調の音脈へと偽終止進行している事になるのですが、先行のドミナントが本位11度を纏っているので、これが特殊な訳です。つまり、予見を見せ付けられている事になるのです。

然し乍らこの予見は、40小節から41小節目のE♭へ進んだ途端に姿を変容させられ、易々と予見となる音として耳に届く様には施されておりません。G音に装飾される前打音の「F♮」というのは、先行和音の導音ではなく下主音たる、ドミナント7thからすれば「♯9th」というオルタード・テンションとして存在する音脈である音を装飾音符に用いている訳です。通常ならばF♯音を装飾音符にしてG音を奏すれば良さそうな物を、F音を装飾音符にしてG音を響かせるのですから、この調性感の蹂躙は少なからず、予見していた世界観をほんの少しだけ裏切って耳に届けており、多様な世界観を見せている訳です。

42小節目は再び三全音進行でAm9(on E)というマイナー・コードの5度ベースに行き着く訳ですが、マイナー・コードの重心はメジャー・トライアドの重心が根音にあるのと異なり、五度音にあるというのは和声二元論を引き合いに冒頭でも述べましたが、こうした5度ベースが現われるのは最早多くを語る必要はないでしょう。上声部は三全音進行という風にして大胆に動いてはいても、下声部では滑らかに [es - e] と進行させた上での和音の聴かせ方なのです。茲は特筆に値します。

また、エレピの左手のパートは [a・h・c] と2度音程を重ねて溷濁を図っているのも特徴的ですし、右手は [c・d] で九度音程を作っている事でD音を包含しているのですが、私はこのD音をコード表記の側のAm9(on E)に附与しておりません。D音を含めるならば「Am11(on E)」とした方が和音構成音の精確さはこちらの方に軍配が上がるでしょうが、態々5度音をベースにしている以上、これは完全四度等音程に依る四度和音を意味しているのは明らかであります。つまり、H音を基音とする完全四度等音程 [h・e・a・d・g・c] の第2転回形とも見做す事が出来るでしょう。裏を返せば五度音程を鏡映した四度和音とも見なす事ができるのです。

その「五度の鏡映」というのは、主旋律のG音に付随したD音が上声部で二声を形成した上で四度和音を形成しているという風に私は見ているのです。Am11に相当する和音構成音を有し乍ら上声部に五度音程を保った状況を、私は、C音から完全五度等音程を5回累積させた構造に於て、内含されるG音とD音が単に上声部に在る状況という風に位置づけております。それが次の譜例が示している完全五度等音程です。結果的にD音とG音という五度音程はその完全五度等音程の断片なので「鏡映」と述べている訳ですが、Am11での11th音に相当するD音を和音構成音に含めない理由というのは、他にもあります。

完全五度等音程を視野に入れようとも、Am11(on E)という状況は四度和音を示している事は明白です。何しろオン・コードのE音と上声部の和音Am某しの根音A音との間で四度を形成しつつ、上声部は四度等音程を充たすからです。ですので、完全五度等音程という状況は、6つの音が [c・g・d・a・e・h] という風に存在するのである限り、これらがほどれほど「遊離」状態であったとしても、音の分子構造的な引力としては5度を規準に集積しようとします。然し、人間の側が人為的にその響きを五度の累乗ではなく四度の累乗として聴かせようとしているシーンであるという事を先ずはお判りいただきたい訳です。

コードとしての体が完全五度/完全四度等音程であろうと、それらの完全音程を5回累積させた6声の和音である以上、ヘプタトニックの内6声を充たしている以上は、三全音の「片割れ」を包含している事に等しいのであります。それが次の例です。

つまり、H音を基とするならば片割れとなる三全音であるF音を類推する(=ハ長調の音組織)事となりますし、F♯音を基にするヘプタトニック組織である(=ト長調の音組織)とも類推する事が可能なのです。何れにしても「F音 or F♯音」であるにせよ、これらの音は単なる虚構の音でしかありませんから、どちらかを類推するだけで2つの可能性があるに過ぎません。ですので、「類推」されるだけの虚構の音の「F音 or F♯音」はグレーで示しているのです。

その6音から構成される和音は、ト長調の音組織ならばAドリアン・トータルとしての断片としての6声であり、もうひとつはハ長調の音組織としてのDドリアン・トータルとしての断片の可能性がある以上、Aドリアン・トータルからのF♯音をオミットした6声というよりは、Dドリアン・トータルからF音をオミットした6声として、そのDドリアン・トータルの基底音をトップ・ノートとして持って来たという可能性の方がより強いと思われるのです。次に示すDドリアン・トータル(=Dm13)は、ハ長調の調域での三度音程堆積に依る全音階の総和音です。

Dドリアン・トータルは、それが全音階の総合たるひとつの体であるものの、D音がトップ・ノートとしてある状態というのは状況が違ってきます。それならば下属音が根音となるFリディアン・トータルがその役割を「簒奪」する事でありましょう。

D音がトップ・ノートとしてある以上は、Dドリアン・トータルという状況は希釈される事になります。ドリアン・トータルであろうがリディアン・トータルであろうが、それら7音の体が全音階の総合であるにせよこれらの振る舞いとして注目すべき点は唯ひとつ、内含される三全音が複音程に引き延ばされているが故に、その三全音の引力が弱まっている事に乗じて和音外音として半音階的音脈を呼び込む事が最大限の努力を払わねばならないのでありまして、全音階として全ての音が羅列してしまっていても、それは単に「半音階の断片」として見做す必要があり、半音階の音脈を引き連れて来る過程の断片であると理解する必要があるのです。ですから三全音が複音程にならざるを得ない状況をこれ見よがしに利用するのですから。

そうした半音階を呼び込んでも誹りを受けぬ状況(=ドリアン or リディアン・トータル)に於て、偶々全音階の世界を充たした状況であるに過ぎないそれは、D音かF音が根音となる事で初めて成立する状況である訳で、D音がトップ・ノートにある以上はドリアン・トータルとしては見る事はできない状態であります。11th音として、和音の上音が和声的な根幹を為している状況というのは不適切な見方でもあります。況してやコード表記としてAm9(on E)であろうがAm11(on E)であろうが私はそこまで拘泥しておらず、五線上の音こそが全てなので、コード表記としてAm11(on E)が構成音を充たしている状況と雖も、四度和音の断片およびリディアン・トータルを鑑みれば、D音が11thという上音を示すのは首肯しかねる訳です。ですからコード表記としては避けている訳ですね。これに関しては多義的な解釈があるでしょうし、色んな議論があって然るべきシーンでありましょう。リディアン・トータルの断片であるならば和音系統は長和音を基にするのでありますし、それが短和音系統であるならば全音階の総合として半音階をこれから呼び込むという世界観の牽引力は弱いのでありますから、五度/四度等音程の見立ての方が相応しい状況となる訳です。

この様な私なりの解釈があるにせよ、先のコード表記に於てAm11(on E)であろうとも多義的解釈はあって然るべきだと思います。コード表記というのは汎く音楽界に存在する和音の状態を総じて表現可能とする様な物ではなく、音楽的素養を深めていくと共に例外となる様な音楽例である和音キャラクターに遭遇する事でしょう。

43小節目。ヘミオラが特徴的なので6拍子であり乍ら付点四分音符×4という拍の採り方となっています。コーラス・パートにはメゾ・スタッカートを附与しております。スラーとスタッカートを併用すればそれもメゾ・スタッカートとなり得ますが、下声部には敢えてスラーを用いずにメゾ・スタッカートを附与したのでありいます。また、コードの方は「F add♯4」としていますが、メジャー・トライアドに♯11thが附与されているのと同様です。但し、基底和音が単にトライアドである以上、7th音が無いままに♯11th音を表記に充てるのは私の流儀ではないのでこの様に表記しております。

その後、A69→Cadd9→Am(on D)という風に進むのですが、ノン・ダイアトニックの音脈を巧みに介在させた秀逸な進行と言えるでしょう。そしてその後の44小節目に「E△9」は、モーダル・インターチェンジの感にて耳に届く訳であります。

45小節目もヘミオラの表記を充てても良かったのですが、敢えて「simile」を充てなくとも先行小節の流れが視覚的に判り易くなっているので、同様の解釈に及ぶだろうと思い割愛しております。それを省略する分、コード表記に少しでも注意力を割いてもらった方が良いかと思った訳です。

45小節目での一連の「F△7→A7sus4(on D)→Am add9, 11→F69」という流れに於てある程度注意を要するのは、7th音をオミットした「Am add9, 11」でしょうか。「A7sus4(on D)」というsus4の4度ベースというのも五度和音の感じが現われておりますが、全体的に俯瞰してもそれほど注意力を研ぎ澄ませる必要は無いほどの瑣末事でしょうか。とはいえ、シンセの二重付点後のダブル・クロマティック部分は明確に [ges - f] と奏してから、後続の46小節目に現われる [as] 音に進んでもらいたいので、和音外音である [ges] 音は埋没しない様に注意して奏してほしい部分です。

46小節目。「Your Majesty Is Like A Cream Donuts (Quiet)」としては最終小節なのですが、楽曲を通しての小節数を提示するので終止線は与えておりません。ソナタ形式の作品などでは各楽章毎に終止線を与えて小節数も楽章毎に附与したりする物ですが、私は今回全て通しで与えておりますのでご注意を。

扨て、リタルダンドを各パートに附与しておりますが、全部のパートに与えるにしても鍵盤バートはブラケットで括っているグループの最上段でも良かったのではなかろうか思いますが、この辺りは特に拘泥しておりません。但し、「Cadenza」という風に態々明示している事からお判りの様に、カデンツァですので茲での小節は拍数としてはフリーな構造となる事を意味します。

加えて、コード表記は是亦仰々しい「G♯7(9, 11, ♭13, ♭15, ♭17, ♭♭21)という風に遣っておりますので、通り一遍のコード表記の流儀をご存知の方ならこれで充分伝わるであろうとは思いますが念の為注記しておきます。

G♯7というドミナント7thコードを本体として、そこに多くの音が附与されている状況と捉えているのでありますが、コード表記が指し示す音の実際が五線上の音度を精確に表わしている物ではありません。通常のコード表記ならば、コード構成音をなるべく五線上でも反映させる様に表記するのですが、半音で犇めき合う状態を形成するので、五線上ではどうしても同度由来の音を竝べるよりも異度由来で示した方が判り易くなるのでこの様な表記としております。

例えば、ロ音(=H音)の半音上下のどちらにも和音構成音として示す場合、「B♭、B♮、C」と表わすよりも「A♯、B、C」という風に表わして全ての音を異度由来に置き換えた方が竝べ易いという意味です。しかもシンセ・リードはこうした状況に対して「A♭音」も奏する状況です。

G♯7の本位九度はA♯であります。本位十一度はC♯。♭13th=F♭(Eの異名同音として記譜)、♭15th=G、♭17th=C♭(Hの異名同音として記譜)、♭♭21st=F♮として記譜、という風にして、コード表記のそれが譜面の中では異名同音として置換させている音が在るという事を示しているのです。

♭♭21stという音は、2オクターヴ+減七度の意味です。通常、本位七度は短七度音程を意味するのですが「♭7」という表記は本位七度を半音下げた物ではなく、「短七度」と理解する物です。同様に、「7」という数字だけを表わしても平時はそれを本位七度と解釈する為、長七度では無いのです。仮に長七度ならば「M7」や「△7」「+7」などと表わされる訳ですが、「減七度」相当の音を指し示す状況は「ダブルフラット」を充てるしか手は無いのであります。ですので、原音程を示す「♭♭」という重変記号をコード・サフィックス内に附与せざるを得なかった訳です。

この表記を用いるに際して私は忸怩たる思いを抱いていた物です。何故なら、「減音程」を示すならば、完全音程が半音高い/低い状況であるならば、それは「減音程/増音程」になるのですが、コード表記の流儀に於て完全音程である完全五度が半音低い状況を重変記号で表わす事なく「♭5」で罷り通っている現実もありますし、同様に、完全十一度の増音程とて重嬰記号で表わす事なく「+11」で罷り通っているのならば、「21」が短七度を示す時に「♭21」というのは、「♭7」と同様なので、これを減七度と解釈する事など無いだろうという思いからダブルフラットを与えた、という訳です。或る意味ではコード・サフィックスの限界でもあろうと思いますが、確固たる共通認識がある以上は、こういう状況に於ても私の意図は汲み取っていただけるであろうと感じてはおります。とはいえコード表記の状況としては非常に仰々しい状況ですので誤解無きよう今回の様に詳らかに述べている訳であります。

一方でフェルマータの記号に目を向けると、通常のフェルマータよりも中央部分の点が多いロング・フェルマータとなるヘンツェ流のフェルマータを先行音に使用し、他のパートの後続には通常のフェルマータを充てております。これらのフェルマータを書き分ける程の大きな差というのは実際にはそれほど無いのでありますが、物理的な長さは確実に異なるので折角のNovemberフォントを用いている為遊び心を伴わせて付記しております。

尚、エレピの右手パートは、アルペジオ表記を明示してから、複前打音&複後打音の装飾音符にてアルペジオを表わしておりますが、この音形を続けて同様に奏する様にする為、見馴れぬ「siegue」という記号を充てております。これは、その四分音符で表わしている物の、この和音構成音を先行の上下するアルペジオと同様に上下させて奏する様に指示している物です。テュルクを参考にしております。

加えて、デモと原曲はこの上下のアルペジオ以降も同様に奏している様に聴こえるかもしれません。よもやその状況はディレイ音を聴いているかのように聴こえるかもしれませんが、これは異なるLFOが交わる事でスペクトラムの変化が齎している物であって、実際は白玉のままフェイザーの特定周波数帯域のスウィープがディレイの様にして聴かせているのであります。その異なるLFOスピードは、例示している様に素数の「37:29」であれば同様に実現できるという意味で充てているのですが、下記の図版を参考にしていただければ、LFOスピードが「0.74:0.58Hz」なのだという事がお判りいただける事でしょう。

尚、2度を集積させている和音部分は、黒鍵の方を白鍵よりも強く打鍵して奏する事に依って、より原曲の近付く事が出来るでしょう。少なくともエレピの右手は黒鍵が「f」だとすると白鍵は「pp」でも良いと思われます。

47小節目。茲から「Lumps」となります。テンポは四分音符=173ca. という風にしましたが、二分音符=86ca. と遣っても良かったとは思います。譜面〈ふづら〉を見渡す限り、拍の追い方はアラ・ブレーヴェの様な感じで倍テンで採った感じですので、テンポの速い記譜のそれに不慣れな方は少々面食らうかもしれません。

この「Lumps」の記譜に関しては、嘗てリットーミュージックのキーボード・マガジン1991年3月号でのデイヴ・スチュワートの連載記事に掲載された「Lumps」をほぼ踏襲した形にしておりますが、デイヴ・スチュワートの解釈をそのまま採用せずに私が改変した部分や、デイヴ・スチュワート本人が割愛している尺を私が補遺としている部分もありますので、その辺りは追って逐次説明していきたいと思います。

47小節目〜53小節目というのは、平行オルガヌムの発想の平行ハーモニーとして見る方が判り易いでしょう。キーボードが両外声を採りギターが内声を採るのですが、キーボードの左手の下声部を基に採ると、完全十二度平行ハーモニーをキーボードの右手パートとして両外声を採る訳です。そこに内声としてギターが加わるのですが、ギターは基の左手の下声部に対して長七度の平行ハーモニーを採っている訳です。デイヴ・スチュワート本人も当時語っておりましたが、この長七度の平行ハーモニーは、ギターに対しての短六度の平行ハーモニーとも取れると語っております。そこに2パートのマリンバとベースが重なっているという混沌とした状況を生み出しているのであります。

53小節目だけ、先行小節の4/4小節から11/8拍子と変じますが、メトリック構造は「4+4+3」とするのがデイヴ・スチュワートの解釈であります。また、拍子変更毎に二重線を充てるのもデイヴ・スチュワートの流儀の様です。

54小節目の「B♭/A♭」でのマリンバの顫音(トリル)はどちらのパートも記譜されている音の全音上とのトリルを行なえば良いのでありますが、両パートは夫々若干異なります。マリンバの第1パートは55小節目の最初でD音を奏しますが、この音は明確に原曲で奏されているにも拘らず、デイヴ・スチュワートは割愛して載せていたので、これを機会に私が記す事にした訳です。

57小節目の減四度関係で用いられるポリ・コードは実に深い示唆があります。複調なのでありますねえ。しかもキーボード・パートには異名同音のF♯音としても記載されているにも拘らず、デイヴ・スチュワートは明確にベースとは複調である事を示している訳です。

58小節目はフィル・ミラーとオルガンが実際には少々異なる感を再現しております。その後60〜62小節目ではギターに先行句を作らせてキーボードが追行句を奏する様に対位法的なアレンジを施しているのが顕著でありますが、63小節目以降65小節目までヘミオラという解釈で「A/C♯」というシンプルな3度ベースで奏されます。

66小節目。コード表記の「G♯m/C」という構造のそれから複調である事が容易に読み取れますが、なにせ68小節目の各拍のコード表記を見れば、どういう複雑な構造となっているのかは明白でありましょう。尚、余談ではありますが「Lumps」のコード表記は私が独自に充てた物で、デイヴ・スチュワートはコード表記は一切しておりません。

68小節目の3拍目で生ずる「Em△7/G♯」という状況など、単一の調性から判断してしまうならば、Em△7から見れば長三度相当の音が下で鳴っている様な状況を受け入れる必要があるのですが、これは複調だから仕方が無いのです。それは次の小節で更に能く判る事でありましょう。

69小節目。ドビュッシーのペレアスとメリザンドやストラヴィンスキーの春の祭典がお判りになれば、こうした響きには深く首肯される事でありましょう。然し、茲でのコード表記は同度由来で「F/F♯」と私は書いております。こう書かざるを得ないのは複調だから仕方が無いのですが、ついつい単一の調性で見てしまうと「異度由来」で書かれる事を是認してしまうので、こうした書き方には違和感を抱く方も少なくは無いでしょう。然し乍らベースの側の「F♯」というのは嬰ヘ短調(=F♯m)の調域なので、嬰ヘ短調としての下主音=E音を明示的に奏している所に、上は「F△」というメジャー・トライアドを奏する状況ですので、上の調域はヘ長調(=F)を想起せざるを得ないのです。ですから茲を異度由来として「F/G♭」とか「E♯/F」という風に判断する事は出来ないのであります。ですので「F/F♯」となる訳です。複調ならではの困った状況です(笑)。

70〜71小節目でも複調は維持している為、上声部が変種調号方面に部分転調する様な進行をしても、下声部は嬰ヘ短調を墨守する状態ですから「C♯add4/F♯」という風に解釈はできない訳です。何より、デイヴ・スチュワートが変種系統の和音をこの様に記譜している以上、それが変種由来の和音を見越した企図であるという状況を踏まえる必要があるのですから。

73小節目は、その複調の結句状態が非常に能く現われている巧みな和声進行だと思います。唯、歴時が比較的短い箇所なので、これを単に通過させるかの様にあまり吟味する事もなくお座なりに解釈してしまうのは非常に勿体無い事です。この73小節目での3種のコードを自身の耳でじっくりと解釈する事で、これらのバイトーナル・コードの美しさを真から堪能できるであろうと思います。

同様に73小節目に関して追記。デモ動画では拍子記号を6/4拍子にしておりますが、嘗てデイヴ・スチュワート自身が載せていた譜例では2/3拍子として表しております。アラ・ブレーヴェというのは二分音符を「1拍」として数えよ、という意味になるので、先行する小節に4/4の拍子記号の指示があり、その後2/2拍子とやられれば自ずとテンポは倍加します。通常の楽譜の解釈はこういう解釈が正当なものです。

処が、デイヴ・スチュワートの茲での表記は単にそれまでのテンポにて二分音符が3音続く拍節感を3/2拍子としてしまっている為、アラ・ブレーヴェの流儀に厳格な者がこうした表記に遭遇すると驚いてしまうワケです。とはいえ、当初のテンポ表記四分音符=173という状況は平時よりもかなり速い。そうした状況は二分音符=86.5と等しい状況という事の含意であるという前提にて解釈して、その後現れるアラ・ブレーヴェを俟っての事であるとするならば、まあ、それでもアリなのかな、と感じてしまう部分はあります。とはいえ通常ならば茲で3/2拍子表記をされると通常ならば倍テンポを想起してしまいますので、私は茲を6/4拍子に書き換えております。

本来ならば出来る限り作者をリスペクトして譜面にしたいのでありますが、こればかりは直した方が読みやすいのではなかろうかと思って手を施したのでありますが、悪意は決してありません。

嘗ての譜例でも茲だけしか3/2表記されておらず、他の歴時の等しいメトリック構造である小節は総じて6/4拍子で表記されているので、逆に茲だけ特別感が出て来て頭を悩ませてしまうのであります。

アラ・ ブレーヴェというのは厳密に倍テンポとはしない例もあるのですが、殆ど多くの場合は倍テンポ化すると解釈して間違いはないでしょう。過去にはハイドンとかはかなり曖昧な感じで使い分けしていたようですが、倍テンポとはいわずともテンポを速めて欲しい意図があったのかどうか。然し乍ら原曲では逆に当該箇所でritしても良さそうな位ですから、茲の3/2拍子に大きな意味は無いと私は捉えて直しているので注意していただきたい部分です。

74小節目での複前打音とその語の上声の「F♯とB音」は私が原曲に準えて附与したものです。sus4の5度ベースという表記にならざるを得ないのでありますが、まあ「Bsus4/F♯」というのは単純に考えて四度和音なのですが、ヴォイシングとしては五度和音で奏されておりますね。

75小節目。茲からの11/8、4/4、6/8、2/4拍子という4小節の一節のフレーズは「Lumps」に於ける顕著なモチーフのひとつですが、75〜78小節目ではデイヴ・スチュワートの記譜に倣ってはおりますが、原曲では更に跳躍したプレイとなっているのです。その上で79〜86小節目は原曲通りの当該箇所をデイヴ・スチュワートは割愛して掲載していたのですが茲は私が書き加えた物であり、左手や右手は10度音程をフルに活用してかなり難しい事をやっております。

また、83〜84小節目ではギター・パートにファズ・オルガンに依る効果的な音を加えておりますが、松葉記号を与えているので顕著にお判りかと思いますが、原曲にそうした効果的な音が現われますのでご堪能あれ。

87〜90小節目はこのモチーフの結句でベースはBに移行し、コードもシンプルになり、曲調の目覚めた感じが現われてきます。ですので、全体的にもコードはシンプルな響きになって調性感も明白です。ロ短調(=Bm)なのですが、ピカルディー和音を使っていますのでトニック・マイナーはメジャー(=B△)と変化させられている訳です。

91〜96小節目でも同様の状況は続き、97小節目ではコードとしてはどうしても不明瞭な状態なのでありますが、D♯音をベースにD♯スーパー・ロクリアンというヘプタトニックを全音階的に弾くという事で、Eマイナー・メロディック・マイナー・モードを弾いているという事が茲でお判りいただける事でしょう。しかしフィナリスはE音にあるのではなく、「ロ短調」としての、全体的にはH音にフィナリスが有る様に感じる必要がある訳ですね。

102小節目での「Gm△9/D」というコードの状況こそが、これぞカンタベリーというデイヴ・スチュワートの世界観を能く表わしている状況だと思います。これが107小節目だと上声部と下声部とで倒置関係となって、あからさまな強い調性感の強さを逡巡させる様にして「D△9/G」を介在させて調性感を迂回させようとしております。この箇所では当初私がアップした時には104小節目でLogicでのシークエンスがハサミで切れてしまっておりそしてギター・パートのF♯音が半音下がってF音を奏してしまったデモを披露してしまっておりました(笑)。勿論今は修正済みであります。

尚、107小節目では1拍5連符を「1:4」という風に分けている形で、16分音符+付点8分音符というスコッチ・スナップの逆付点ではありませんので、この辺りも明確に強調しておきたい部分です。

108小節目ではドミナント・マイナーが現われます。導音を用いない短調というのは19世紀後半には現われていた様で、ドミナント・マイナーとはこうして登場するのでありますが、属和音後の主音への予見の容易さを忌避するデイヴ・スチュワートは導音を避けての上の事でありましょう。

109小節目ではコード表記は迷いました。エレピの右手パートの中央ハ音より全音高いD音は誤記ではなく実際に「D音」でして、上声のD♯音とは明確に違うのであります。こういう時こそ本位記号を充てるべきであろうとは思うのですが、加えて譜例中には9th音に相当するC♯音は明示しておりません。唯、音響的にはF♯音の倍音由来の音は紛れ込んでおりますし、「B△」と「Bm」が混淆とする状況の和音をどうしようかと考えました。単に「B7(♯9)」や「B7(♭10)」とするのは簡単なんですけど、その表記は避けたかったのですね。何故内声に♯9th or ♭10th相当の音を配置したのか。恐らくは、ギターも明示しているD♯音ですが、デイヴ・スチュワートとて自著に於て本来のドミナント7thコードの♯9thは♭10thだと明言している通り、同位和音の出現を鑑みれば増九度ではない事は判ります。但し、そうした一般的理解の瀰漫している現実を思えば、茲にD♯音を優先させた記譜とするのは致し方なかったのではないかと思うのです。しかし私はそうした状況を、「メジャーに屈伏したマイナー」という風には捉えておらず、このD♯音はE♭音という減四度として生まれて来る筈の音という、ブルース・マイナーを前提とした減四度という風に捉えているので、決してメジャーに屈伏したマイナーという感じで捉えてはいないのです。ですからコードは「Bm9」と充てた訳です。「Bm7」でも充分なのですけれども。

111小節目。BマイナーのⅡ度であるハーフ・ディミニッシュが現われますが、下方五度進行せずに三全音進行してサブ・メディアント・メジャー(=♭Ⅵ)の「G△7」に行ってからⅤ度のF♯に行くのですが、実は茲のコード表記は「F♯m7(11)」であるべきで、表記内の「♭5」は誤りであります。譜面の方を重視していただければ和音表記など瑣末事だと思っている私のチェックの甘さがこうした誤りを齎しているのは重々承知してはいるのですが、コード表記など重視しないで欲しいとあらためて述べておこうと思います(笑)。この様なミスが発生した背景は、コード表記用に準備したIllustrator内でのテキストボックスを、そのまま高さを揃えて利用したでの消し忘れから生じている物です。ジャズ/ポピュラー音楽に慣れ親しんでいる人はかなりの重きを置いてコード表記に拘泥する物なので、界隈からすれば考えられない様なミスに思えるかもしれませんが、私自身は楽譜こそが総てと信じ込んでいるフシがある為、こうしたミスが生じてしまう事もあるのです。でもまあ、こうして自分自身で気付いてはおりますのでご容赦願いたいと思います。

主音の先取りをドミナント・マイナーで行なっているというのが是亦なかなかオツな所です。そもそも属和音上で主音を先取りしていたのはロベルト・シューマンはかなり顕著にやっていたと言われます。私のシューマン像は、長属九、長属十一(=増十一)の巧みな使い手だと信じて已みませんが、メロディック・マイナー・モードを研究する際、シューマンの唄心は本当に勉強になります。200年近く経つ大家の唄心を今猶身に付けられない人がいるとすれば、なんとも哀れな事でありましょう。

2017-10-11 12:00