日野皓正の名曲に学ぶ [楽理]

今回は日野皓正のアルバム『New York Times』収録の「Key Breeze」を分析し乍ら学ぶ事にしますが、この曲を取り上げる狙いというのは、平易なメロディーに対して高次な和音進行を附与したり、単純なモード想起では呼び込めない音脈を用いたアプローチなど、とても学ぶべき点が多いからであります。

このアルバムは1983年、「マスター・サウンド」シリーズという重量盤LPにて少々割高で発売された物です。重量盤レコードのメリットというのは不要な共振材料となる振動から保護する役割があるので音像がより一層クリアになるというメリットがあります。この83年というのはYMOが解散を発表したり、マンハッタン・トランスファー、シャカタク、ウェザー・リポートの来日などでも湧いていた時期であり、渡辺香津美の『Mobo』がリリースされたりと、非常に話題性のある時代であったのですが、その中でも83・84年という時期は古き良き時代のクロスオーバーの名残りがある最期の辺りであるので、そういう意味でも思い入れが強くなるのであります。

シンセサイザー方面で目を向けてもMIDI機器がまだ出回らない時代で、世を席巻したDXサウンドもまだまだ登場しない頃のバンド・アンサンブルの主役は、ローズかCPにアナログ・シンセのストリングスやブラス・サウンドがある位の物でして、和声的なバランス配合としてアナログ・シンセにポリフォニック数の豊かな(当時は4音以上あれば贅沢)アレンジを施せば、仰々しい程に形而上学的な神的パワーをグイグイと感じさせる物でもあった為か、シンセの音世界で彩られた姿は概して似て来るので、その配合具合は意外にも難しかったと思います。それ故に、ポリ数が少ない或いはモノフォニックのシンセサイザー程度で繰り広げられる方がバンドの色彩としては丁度良かったと思えた物でもありました。

YMOが解散(彼等は「散開」と表明)を表明した時ですから、シンセサイザー界隈としてはかなり広範囲に広がりを見せていた時代であった事も確かなのですが、日野皓正の先のアルバム『New York Times』では大きな地位を占めていないので、そこが功を奏しているのかもしれませんが、前アルバム『Pyramid』と比較しても完成度は高く、全ての楽曲が今猶アルバム全曲通して素晴らしいクオリティの作品揃いであり飽きる事はありません。前作『Pyramid』はヒノテル本人以外の作品や共作が意外に多く、ヒノテル個人の作品は意外にも3曲のみ。その中でも本アルバムに通ずる試金石ともなる前作の作品はウェイン・ショーター風を感じさせる「Silent Slope」でありましょう。亦前作『Pyramid』のコンサート・ピッチはa=441Hzの為なのか、バンド・アンサンブル総じて、そのピッチに振り回されている感がある様に思え、マスタリングとしても全体的に重々しい音像で曇った感じであまり好ましくない音であります。とはいえ「Silent Slope」は、『New York Times』の作風を暗示させる作風であるのが後になって判ります。

アルバム『New York TImes』に於て特に私が好きな曲は「Newborn Swing」「Morning After」「Deep Blue」「Key Breeze」でありまして、「Newborn Swing」「Morning After」は私が死しても猶持って行きたい曲に加えたい程好んでいる曲であります。

今回取り上げる「Key Breeze」はそれほどでもないのか!? と思われるかもしれませんが、なかなかどうして。かなり作品のクオリティは高く、充分に悦に浸る事のできる名曲のひとつです。但し、己が没する時に25曲選べと言われれば、先の2曲がそこの2つを埋めてしまう程のクオリティであるという事はあらためて明言しておきたい処です。因みに、他に私が没しても猶持って行きたい曲というのは、ハットフィールド&ザ・ノースの「Mumps」やスティーリー・ダンなら「Your Gold Teeth II」「Negative Girl」ジェフ・ベックなら「Diamond Dust」ツェッペリンなら「The Rain Song」クリムゾンなら「Sheltering Sky」ジェントル・ジャイアントなら「Prologue」ニーノ・ロータなら「La Dolce Vita」などでしょうか。西洋音楽を除けば著名な処はこんな感じの曲に加わるという訳です。

「Key Breeze」から学ぶべき物は、モーダル・インターチェンジと弱進行に於けるジャズ・アプローチという部分が最大の醍醐味となります。モーダル・インターチェンジから得られるのは長・短の両義性ですから、和声二元論即ち投影法(或いはフーゴー・リーマンのネオ・リーマン理論)たる、最近巷間を賑わせているジェイコブ・コリアーふうに言えば「ネガティヴ・ハーモニー」の尺度で眺めるというのも参考に成る事でありましょう。特に、「弱進行」という事は明確な下方五度進行(=ツーファイヴ進行含)を回避している訳でありますから、その様なコード進行に於いてどのようにジャズ・アプローチを挟み込むのか!? という事を注目しなくてはなりません。そこには、仮想的なツーファイヴ進行を介在させるのか!? それとも投影法を視野に入れた音脈を使うのか!? という事はとても大きなヒントとなります。

結論から言えば複調を視野に入れたアプローチはありますし、容易く投影法をそのまま使った様な卑近なアプローチは採っていません。寧ろ驚かなくてはならないのは、リップスラーに於て中立音程(微分音)を巧妙に駆使している箇所が数カ所程見受けられ、且つ、大胆且つ特徴的なアプローチにてアウトサイドを強行している箇所もあります。YouTubeにて譜例動画としてアップしたので、それを参考にし乍ら詳らかに語る事にしましょう。尚、動画に用いている譜例は同じ様な注釈などが続かない様にする為、そうした重複する点はなるべく省略する様にしました。

1小節目。実際にはドラムのフィルインの弱起小節をカウントすれば茲は2小節目になるのですが、原曲&デモ演奏共にドラム・フィルはある物の、譜例ではドラム・フィル部の小節をカウントしておりません。キーはB♭ですのでトニック・メジャーが付加六というのもあらためて知る必要があります。とはいえ原曲では微かにC音が聴こえる箇所もあるのですが敢えてC音は避けてデモを作りました。この6th音は、ジャズに於けるトニックでの6thであるので実際には13thが附与され且つ7・9・11度音が省略された状態の不完全和音として解釈すべき6thコードであります。その際13thを見渡す時は副十三であるべき物なので決して属十三の類で和音を想起してはならない事は明白です。

2小節目。トニック・メジャーから見て「♭Ⅵ」(=フラット・サブメディアント)となる音度に進行する為、実際には部分転調でもあり、西洋音楽的な分析で言えば凖固有和音(=同主調短調の音組織)へ進行している訳であります。同主調短調の世界観という事は和声二元論に於ても当然見渡しの利く範囲でありまして、曲冒頭からこうした側面を薫らせているのがあらためて判ります。

3〜4小節目もコードは同様ですが、4小節目のギターは所謂ヴァイオリン奏法というボリューム・ノブまたはボリューム・ペダルを用いた奏法ですので松葉記号を附与しているのはその為です。尚、茲での装飾音符には符尾・符幹に対してスラッシュ付の前打音となる装飾音符で表わしておりますが、後に他のパートでも現われるスラッシュ無しの装飾音符とは同じ符鈎数であっても音価はスラッシュ付の方が短いという事を示しているので念頭に置いて欲しい部分です。

5〜8小節目もコードは同様ですが、注意点を強いて挙げれば8小節目のベースのポルタメントはかなり音程差のあるグリッサンドですが音程感を明瞭にゆっくりと指板上を辷らせつつ、後続音は隣接弦の高フレットへ瞬時に移動する必要があります。

9小節目。茲で日野皓正のパートが茲で登場します。コード・プログレッションとしては事細かに与えられておりますが、8〜9小節目でのメロディーを鑑みれば、下属和音のワン・コードでも済みそうな平易なメロディーである割には、背景のコードはかなり揺さぶりを与えているのがお判りでしょう。しかもそこには弱進行が其処彼処に介在しているのでありますが、これは本来「ツーファイヴ解体」で生ずる音脈でもあるのですが、ツーファイヴとして細分化する事で「後続の予見」を回避し乍らの弱進行を介在させている物なのでその辺りを先ずは解説する必要があります。

扨て、この小節での最初のコード「E♭△9」はⅣ度を意味するサブドミナント和音であります。とはいえ直後に「Fm7(11)」を介在させているが故にトーナリティーは少々暈滃され、その後の響きは「部分転調」感が強く薫るのでありますが、この「Fm7(11)」を介在させずにその後続の「D7(♯9、♭13)」に進んだとすると、これはKey=B♭とは異なり平行短調たるKey=Gmでの「♭Ⅵ→Ⅴ7」の類型としての響きを強めてしまうのであります。その卑近さを回避して「Fm7(11)」を介在させていると思われるのですが、FmというのはトニックであるB♭から見たらドミナントの同主調短調の導音欲求(Leittonbedürfnis)として音階の第7音が変化しない所謂「ドミナント・マイナー」の型として二元論側の音脈を介在させたと解釈できる訳です。

この「ドミナント・マイナー」という言葉はそれほど市民権は得られていない様に思えますが、真の姿としては、マイナー・キーである音組織の全音階(ダイアトニック・ノート)が主音の為の導音として変化しない事での属和音の姿であり、シャラン/シャイエも触れていますが、こうした世界観は19世紀末に確立された物であると云われております。短調というのは音楽を多様に「変化」させられて来た宿命的な世界観でありますが、旧くはドリア調こそが短調としてのオーセンティックな使用でありましたが、その後に終止和音は長和音化(ピカルディー終止)に変容させられ、勿論Ⅴ→Ⅰの際には短調下主音は導音へと半音高く高められ、それが陳腐となれば軈てはジプシー調まで視野に入れられ、短調はよもや導音欲求すら避けられる様になるという変遷を辿って来ているのであります。

それらの歴史を鑑みれば我々が現今社会に於て、マイナーという世界観をドリアンで嘯いてみたり、或いはブルージィーさの演出の為に♯11thを用意してみたりと変化させて揺さぶりをかけるのは体系に叛く事ではなく、寧ろ「自然」な変化であるとも云えるのです。

加えて、9小節目の日野皓正のアプローチとして注目したいのが中立音程。すなわち微分音なのですがFクォーター・シャープ(記譜上では全音高く移調されているのでGクォーター・シャープとして確認し得る音)が現われておりますが、これは私がこういう風にして奏する様に指示しているのではなく、原曲がその様に中立音程としておそらくリップスラーに依る誇張として表現されている音であるのですが、この僅かな音程変化の装飾こそが非常に豊かな表現となっている事に注目すべきです。念の為に、他の箇所でも現われる微分音には小さな数字を + or - を附して振っております。これはセント数を意味する物であり、茲での「+50」は1単位四分音の50セントの増加を意味します。

10小節目のE♭△7を見てみましょう。扨て、先行小節にあったコード「Fm7(11)」を中間に介在させないと平行短調の「♭Ⅵ→Ⅴ」という進行感が強く演出されてしまいかねず、そうなるとそこでの「Ⅴ」は自ずと「Ⅰ」を示唆するのでありますから「D7(♯9、♭13)」の後続はG某しの和音を予見させるのであります。そうして実際にはそこを和声二元論(投影法に見られる)での代理として用いている訳で、これは9小節目の下属和音「E♭△9」とほぼ変わらないのであり、循環させている様にしている訳です。つまり、ワン・コードとしても済む筈のメロディーに対して多様なコード進行に依って揺さぶりをかける意図がある訳です。

特に「D7(♯9、♭13)」という和音を充てる理由を推察するに、あくまでも茲で「ツーファイブ感」を欲しがっているのではなく寧ろ、和声音響的な意味で「D7某し」が引き連れて来るオルタード・テンションにて重々しい和声感を欲しがっている事は明白であります。メロディーの装飾的な動きが無ければ平易なメロディーなのですから、その平易な線に対して複雑な和声を欲しがっているが故のコード・プログレッションであると云えるでしょう。

10小節目3拍目の「E♭m7」は、先行の「E♭△7」の同位和音(=同主調音組織)と読み取る事が出来ます。その直後にはパラレル・モーションとして「Dm7」が入り込みますが、これは後続の「Ⅳ」の為の「Ⅲ」に戻したとも云えるでしょう。加えて茲での3〜4拍目のPhonica成分、即ち投影側にある虚像空間を見てみると見事に3拍目と4拍目の前後が倒置されているという事が判ると思います。ヘプタトニックとして「E♭m7」と「Dm7」が互いに存在できる音列は作る事ができないので、これら2つのコード進行間を1つのモードで強行する事は出来ません。無論、8音以上の音組織を形成させるならばこの限りではありませんが、ひとつのモードで強行させようとするよりも、パラレル・モーションにて音脈の着地点を見出す様なアプローチを選択する方がこのコード進行を映えさせると私個人としては思います。11〜12小節目も同様です。

13小節目。「E♭△13(♯11)」というコードは構成音 [es・g・b・d・f・a・c] という7音に依る副十三の和音であり、下属音を根音とする全音階の総合であります。後続の「D♭9」は、Key=B♭での「Ⅵ」を「Ⅵ7」という風に副次ドミナント化させたトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)になる為、同主調短調の「♭Ⅲ7」という風に解釈する事も可能となります。この「♭Ⅲ7」は音楽的な対偶として「Ⅵ7」たる「G7」をも暗々裡に示しており、後続の16小節目で現われる「D♭△7(♯11)/A♭」でも「裏の世界」を薫らせる事を同時に意味しており、音楽的な深い示唆はその後のケニー・カークランドのプレイが示す事になります。そしてこの「裏の世界」の示唆の直後、後続となる次のCm11への着地としても非常に高い効果を醸し出しております。尚、茲での前打音としての装飾音符で現われる2単位六分音の嬰種微分音記号は、幹音より67セント高く採るという事を意味しております。

14小節目。先行の副次ドミナントから辷り落ちて来る様にして「Cm11」に着地。後続の「B♭m△7(9、13)」→「B♭m7(9、11)」というのは明確な下方五度進行の類ではなく弱進行と半音階的オルタレーションにて結ばれている物であるので、カデンツを経由する類の機能和声的な起承転結を試みる様なそれとは趣きを異にするタイプであり、音脈の使い方としては機能和声的な見方からすれば「根拠に乏しい」移ろいを見せる物です。ですので、そうした「移ろい」を示す和声的な社会の脈絡をこういう時にPhonicaの世界から投影してみたいと思います。

「B♭m△7(9、13)」のPhonica側では「Cm11(♭5)」という奇天烈な和音が生ずる事が判りますが6音の「Cm11」の5th音が半音低く採られる和音という事が和音の正位位置(せいいいち)を鑑みれば即断が可能な和音である訳ですが、つまり、先行のTonica側の「Cm11」が僅かに半音階的オルタレーションを繰り広げている脈絡即ち「Cm11」→「Cm11(♭5)」という風に進行する事に酷似する物であるという事が判ります。すなわち、実像たるTonica側ではコード・サフィックスから見れば根音が二度進行しているのですが、その実、脈絡としては和音構成音の一部が僅かにオルタレーションするという構造と近しいという事がお判りになるかと思います。即ち、和声的な「根幹」である姿を半音階的揺さぶりをかけている箇所であるという事が理解できる訳です。

直後の「B♭m7(9、11)」という和音のPhonica側を見れば「Cm11」である事が示される訳ですから、実像の「Cm11」から見れば、半音階的な揺さぶりを経由するという僅かな動きに過ぎないのです。しかし僅かな動きだけで済ませてしまうのは単にコードの構成音を半音階的に揺さぶりをかけただけでは響きが豊かではない為それを回避して和音本体そのものを変えて彩りに変化を与えているという事が見て取れる訳であります。

16小節目。茲の後続和音で生ずる「D♭△7(♯11)/A♭」というのはPhonica側だとadd4を生ずるという珍しいコード表記が現われるものの、add4を使うという事はそれほど突拍子も無い脈絡であるという事がこういう例からも示される訳ですが、茲での「D♭△7(♯11)/A♭」というコードは、それまで薫らせて来た [g と c] という「余薫」が強く作用している上で、Cから見たナポリタンの音度、つまり「♭Ⅱ」としての役割を担っているコードであるという風に理解に及ぶ物であります。

17小節目。Phonicaと採る中心が変わります。それまではトーナル・センター=B♭での [b - f] で見立てていた中心が茲ではトーナル・センター=Fでの [f - c] に見立てを変える必要があるという解釈の為、色分けをして注釈を充てております。この17小節目のコード進行にて顕著なのは、ドミナント7thコードがオルタード・テンションを纏い乍ら半音上方という風に短二度進行を繰り返している事が顕著な訳です。通常、ドミナント7thコードの後続は短二度下方というのが一般的でありますが、こうした例はレンドヴァイ・エルネー著『バルトークの作曲技法』に於ても見受けられますが、最も判り易いのは属啓成著『作曲技法』67頁にて詳述されている「半音階的偽終止進行」が参考になる事でありましょう。

半音階的偽終止進行を応用してみましょう。「F7(♭13)」が愚直に下方五度進行をするとすれば進行先は「B♭」です。然し乍ら半音階的偽終止進行を視野に入れた場合、進行する先は「A」であります。その進行先であるA音を根音とするドミナント7thを形成させる様に想起すると仮想的な「A7」が現われますがこれが進行先ではありません。この「A7」のリラティヴにあるF♯音がベースとして示す本体の位置でありまして、仮想的には「A7(on F♯)」という分数コードを生じます。これはA7の根音から見立てた長13度音をルートに見立てたコードであり、私も過去にはチック・コリア・エレクトリック・バンドのアルバム『Light Years』収録の「Flamingo」を例示した事もありましたが、マーク・レヴィンはこれを「フリジアン・コード」と称している独特のコードへ進行し、そのフリジアン・コードとやらを更に「変形」させている姿であると解釈できるのが実際に後続和音として現われる「G♭7(9、♯11)」であるのです。

「A7(on F♯)」というフリジアン・コードをきちんと一つのコード・シンボルとして表わす事の出来るサフィックスはありません。F♯音をルートとする様にして無理矢理表わすとすれば「F♯m7(♭9)」となる事でしょう。ではこの「F♯m7(♭9)」として見立てた3rd音=A音が半音高くオルタレーションしたとすればB♭へ変化するのでありまして、F♯は同義音程としてG♭として異名同音に読み替える事が出来、「G♭7」某しの和音種へ転じたと解釈する事が出来るのです。

即ち、この箇所では「半音階的偽終止進行」と「フリジアン・コードからのオルタレーション」という手間を一気に仕上げたオルタレーションが含まれている事で生ずる「半音上行」進行であるというのが正しい分析となる訳であります。

とはいえ私はこれまで「フリジアン・コード」という名称を使った事などありません。マーク・レヴィンのそれにあまり倣わない理由は、マーク・レヴィンのそれが主観と臆断を強く反映させた物であるからです。とはいえジャズというのはこうした臆断から罷り通っている現実も往々にしてある訳であり、マーク・レヴィンが例示している実際のジャズ界隈での使用例から鑑みれば今となっては無視し続ける事が難しいのもあり、私としては渋々マーク・レヴィンの言葉に倣っている訳であります。こうした顰に倣う必要があるのは、ジャズという大きな体系という物もマーク・レヴィンのそれに依拠する処が多い為でもあります。

尚、「フリジアン・コード」たる例が何故コード・サフィックスとして体系化されないのか!? と疑問を抱く方が居られるかもしれませんが、短九度を形成するという事はアヴォイド・ノートを附与する前提の和音という事になってしまう訳で、不協和音という物はドミナント7thコードに役目を集約させる事こそがシリンガー等の伝統的な解釈である以上、これを歪めた解釈というのはジャズの世界でも難しいでありましょうし、西洋音楽的解釈からしてもアヴォイド・ノートを態々充てる和音種を新たに用意するというのは褒められた物ではありません。ですからドミナント7thコード種の一部として一瞥できる程度の解釈に留めておいた方が良いという風に解釈すべきなのであります。とはいえ体系化されている向きもあるので、マーク・レヴィンはこれを「フリジアン・コード」と称している訳です。余談ではありますが、マーク・レヴィンはフリジアン・コードを自著『ザ・ジャズ・ピアノ・ブック』にて詳述しております。『ザ・ジャズ・セオリー』では述べられておりませんので注意が必要です。

斯様な「フリジアン・コード」の解釈が介在する事がお判りになれば、先の様な17小節目に於ける F7(♭13)→G♭7(9、♯11)→Gdim△7 というコード進行の整合性という物がお判りいただけるでしょう。しかも、この「Gdim△7」という和音が是亦曲者です。これも実際にはトライアド部分はG△からの二重の変位に依ってGdimトライアドを基底に持つ和音であると考える事が出来るでしょう。その際本体としては七度音は短七度であるのかもしれませんが、短七度→長七度というオルタレーションが生じてもおかしくはない脈絡で、コードとしては「G♭7(9、♯11)」から「G」某しに進行するとは雖も一気に「Gdim△7」へと変貌させているという解釈があると、それまでの14小節目から感じる「G」の余薫を実感し乍ら吟味する事が出来るのです。

17小節目。茲でのケニー・カークランドのプレイこそが、それまで薫らせて来た「G」の余薫を実に大切に、且つ美しく響かせている事になっているという事を実感させてくれる物です。ケニー・カークランドのパートであるローズの大譜表のパートにて、「F♯△」を生じさせているのがお判りいただけるかと思いますが、大局的に見ればこのアプローチは、上に「G△」を想起した上で(※実際には和声的にG△はGdimに変容させられている)、下声部は複調的に半音下の「F♯△」を想起しているという世界観を示している部分であると云えるでしょう。

私は、この「Gdim△7」というコードがG7某しのコードであるべしという風に述べている訳ではありません。前段のコード進行を踏まえた上で「Gdim△7」というコードが作曲者の脳裡の浮かぶ脈絡を追究しているが故の推察であります。「Gdim△7」というコードが突如突然変異的に現われるという状態とは異なり、それを必然的にさせる脈絡が内在している事を述べているのでありますが、この「内在」が意味するのはとても重要な事なのです。私の推察する様に「Gdim△7」というコードが先行のG♭7(9、♯11)を経て、その後続に「G△或いはG7某し」の和音を内在した上で「Gdim△7」に変形したと考えるならば、ここではG△とGdimが玉石混淆と為している事に違いありません。つまり、G△とGdimが同居していると一先ず考えるとすると(表記の上ではGdim△7である)、このコード上でインプロヴァイズを採る際にGdim上にて「元の変形の為の脈絡」として「G△」の構成音を用いる事の可能性を導きたいが故にこうして声高に語っているのであります。

仮に「G△とGdim」が併存していたとすると、G△を基底に据えればGdim(=Gディミニッシュ・トライアド)は根音はコモン・トーンなのでありますから、Gdimが包含する短三度・減五度音の2音はG△から見れば「♯9th、♯11」という同義音程になる訳であります。曲の実際に於いては「Gdim△7」という表記をそのまま受け止めても良いのですが、茲で更に拡大解釈をするのであるならば、先行の和音からの脈絡も鑑み乍ら「Gdim△7」というコード上にて「D△」が包含する長三度・完全五度音である [h・d] 音の2音を、Gdimから滲み出る様なクリシェ・ラインとしての脈絡として使う可能性を秘めている訳です。こうした処まで解釈する事で、それまでの先行和音の F7(♭13)→G♭7(9、♯11)がより一層インプロヴァイズの状況でも行かされる訳であります。

愚直な迄に和音構成音を準えたり或いは和音構成音から類推し得るアヴェイラブル・ノートを内在するモードを想起してそれに準則するだけであるなら音を外すというシーンは無くなりますが、卑近で予見という見渡しが利いてしまうという事も同時に起こり、軈ては飽きられてしまう筈です。この曲がこうしたコード進行を経て今猶飽きさせない理由は、そうした実際には現われてはいない脈絡を暗々裡に感じているからこそ、そうした深みに対して脳裡で類推するヒノテルのメロディーとは異なるインプロヴァイズとしての音脈を聴き手(少なくとも私)が映じている解釈がこうした分析となっているのであります。また、この16〜17小節間で生ずる和音進行プロセスは、口角泡を飛ばして慫慂したい程素晴らしい展開であるので、私としてもついつい力瘤を蓄えて語ってしまうのであります。

また、13〜15小節間ではルウ・ヴォルピーのギター・パートでは、それまで明示していたアルペジオを表わす注記を附しておりませんが、これらの3小節間はいずれもがアルペジオで奏してもらいたい箇所であるので注意が必要です。譜面〈ふづら〉を一瞥すれば少々長い小節に亘って線を弾いてアルペジオを表わすよりも視覚的に五月蝿くないのでこちらの方が柔和であろうという判断から敢えて避けたのでありますが、一応念の為に注意をしておいて欲しい事ではあります。

17小節目。「B♭△7(on C)」という2ndベース(=2度ベース)を経て後続のF△9は下方五度進行ではありません。脈絡として見ればこういう時こそPhonica側の見渡しは解釈を楽にしてくれる事でしょう。というのも後続の18小節目でのF△9というのは、先行和音のPhonicaのE♭9から進んで来るのと同義的である訳ですから二度進行つまりはドミナント7thコード(Ⅴ)が「Ⅵ」へ弱進行する脈絡に近しいという事がお判りになるかと思います。そうすると「Ⅵ」は通常は「Ⅵm」である訳ですが、モーダル・インターチェンジという暗々裡に二元論解釈を内在しているという音脈であるという事も同時にお判りいただけるでしょう。

18小節目。茲で重要なのはルウ・ヴォルピーによるポルタメントです。なかなか小洒落たプレイで曲に彩りを添えております。そして四拍目に逆付点のトゥッティで「D7(♯9、♭13)」が現われますが、和声的に俯瞰すると日野皓正がE♭音(記譜上は移調楽器の記譜なのでF音)をも奏しているので、アルバン・ベルクのヴォツェックよろしくのドミナント7thコードに♭9thと♯9thが同居(※ヴォツェックは♭13thの附与まではありません)するという同度由来の音が同時に和声的に与えられるというシーンを見る事になります。

通常は、和声的に♭9 or ♯9 というコードをどちらかが弾いて、メロディ−やソロ・パートがその他方の音を横の線で用いるという事はあります。そういう意味では日野皓正の茲の♭9thも「横の線」に違いは無いのですが、和声的に俯瞰した状況をもコード表記で表わすとなると厄介な状況になるのはこういう時こそ閉塞してしまう訳でありますね。

そもそもコード表記というのは、簡便的に和声成分を模した状況を指せば充分である為、リード音は通常は和声成分に加えないのが本来の書き方です。処が私は徹頭徹尾総合的な和声的空間の状況を五線ではなくコード表記を用いて表わすという事を主眼に置いていた事もあって、こういう時はトコトン仕来りに屈伏せざるを得なくなる訳です。私が屈伏する or しないというのはどうでもよい事なのですが、扨て。茲では「便宜的」に「D7(♯9、♭13)」というコード表記を与えておりますが、先の様にリード音がE♭音をも奏している事を鑑みれば、これは「E♭m69/D」という風に判断しても良いのではないか、という事を9年前のブログ記事でも語っていた物です。「E♭m69」の構成音は [es・ges・b・c・f] となる訳ですから、そこにベースのD音を加えれば同義音程としてほぼ似た状況を生む訳であります。無論、後続和音への下方五度進行を鑑みればやはり「D7」某しという和音の重力の方が勝るのでありますが、投影法を今一度想起してPhonica側を見ると、アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』にて紹介される、短和音に♯11th音が附与される類型たる「E♭m9(♯11)」という物を投影している事が判ります。こうした脈絡から、「E♭m69/D」という同義音程の和音というのは決して眉唾な物ではないのだ、という事をあらためて判っていただきたい部分なのであります。

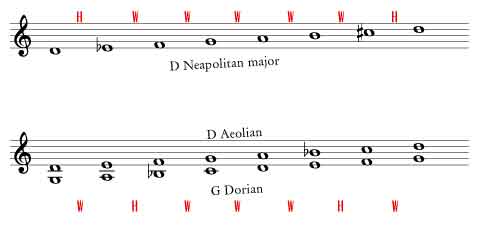

19小節目。「Gm11」から「G♭△7(♭5)」に進行する迄の日野皓正の奏するフレーズに注目です。背景のコード「Gm11」は通常のモード想起ならばGドリアンが一般的な呼び込みになります。然し乍ら日野皓正は装飾的にではありますが後続の「G♭△7(♭5)」にかけて「Gm11」上でDナポリタン・メジャーをスーパー・インポーズさせているのがお判りでしょうが、通常のモード想起であれば「Gm11」というコードでは短旋法系統若しくは近似的なモードを想起するので、特に「Gm11」で想起し得るGドリアンというモードからDナポリタン・メジャーというのは次の譜例の様に成す訳ですから、少なくともG音をフィナリスに採った時の「Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ」度が半音上方変位というオルタレーションを強いられる事になります。つまり、GドリアンのⅡ・Ⅳ・Ⅵ度が夫々半音高められる事でDナポリタン・メジャー・モードと等しくなるという訳です。

私が分析するに、日野皓正は「Gm11」というコードの5th音を中心に見立てて投影法および投影として想起した側を変形させている様に考えます。

例えば、「Gm11」の基底部としてGmトライアドを抜粋してみるとしましょう。この短三和音を投影する時、5th音を対称にさせて上方に投影させた時、「D△」を生む事はお判りかと思います。各音程をそれぞれ上下に対称の形を採れば良いのですから至極当然であります。但し、投影を想起した時「Gm11」として元々から存在する7・9・11度音に依る「Dm」トライアドとは異なるのは是亦至極当然の事であります。

投影する際は長・短の世界観が反転する様になるので、新たな音脈として他方の世界観を呼び込む or 両義的に用いるかという方策を採る事が考えられます。ジャズやブルージィーな世界観を重視するならば両義的な解釈が最もそれらしい判断でもある為、実像のコードを愚直に捉えるばかりではなく、「変形させて使う」という曲解も是亦重要な見立てのひとつとも云えます。

それというのも、半音階を駆使しようと企図しているのであらば主音/属音という音楽的な極点を常に意識するよりも、北緯/南緯、あるいは東経/西経という様な、地球のあるひとつの特異点から等距離にある地点を「音脈」として見立て乍らコード進行をさせると、それまでの音組織に準則するばかりではない新たな音脈によって和音は彩られ、特定のメロディーに対しての和声付けがフレキシブルに操作が可能になるとも云えるのです。

ですので、「Gm」を対称させた時の「D△」という世界観は、元々の「Gm11」の7・9・11度音が持っていたそれとは異なる訳ですが、「変形」させて使う事に依って元々の音から「滲み出る」様な音世界の誇張を誘う事が出来る訳です。こうした「誇張」というのは基のコード体系からは逸脱した音の世界であるのですが、単旋律的に見ればこうした半音的拡張というのは「クリシェ・ライン」の欲求で生じた半音的変化として見受けられる物のひとつで珍しいものでもありません。西洋音楽でも旧くからムジカ・フィクタという半音的変化を生ずる世界観があった様に、特に「グリーンスリーヴス」の冒頭のメロディーがドリア調/エオリア調という違いが起こっても「どちらでも構わない」とする様な瑣末な事の様に捉える人がいる様に、ムジカ・フィクタが生ずる世界観ではこうした側面は許容される事もままあります。とはいえ歴史を辿ればドリア調が先に生じていた事は間違いない事でありましょうが。

扨て、西洋音楽界でのムジカ・フィクタはお判りになったかと思いますが、先の「Gm11」上で「D△」を生ずる様な音脈というのは、他でもない、先行和音であった「D7(♯9、♭13)」の余薫として応答させつつ、先ずはその「応答」として、実像としては現われる事の無い「Gm11」上での「D△」を措定する様にピン留めする様なものとして考えてみましょう。

次に、「実像の操作」を同時に試みるのですが、「Gm11」上に包含される「Dm」トライアドに対してDナポリタン・メジャー・スケールをスーパー・インポーズさせる事が更に実像の「変形」を達成させる事になると解釈した時、少なくとも本来なら「Gm11」ではGドリアンを充てる事が通常のモード想起なのでありますから、D音から開始されるモードはDエオリアンを生じておかしくはないのです。このDエオリアンを先ずは「対称性」を前提に変形させるのです。

DエオリアンはDナチュラル・マイナー・スケールでもある訳で、これをDメロディック・マイナーに変形させるという発想は非常に容易な事であります。但し、不協和な状況に於いて「美しい不協和」を演出するのであるならば対称性を演出した方が良いので、メロディック・マイナーがどうにか対称性を持たせられる構造に変形させた方がよりベターになる訳です。そこで手っ取り早いのがメロディック・マイナーの第2音を半音低く採って形成されるナポリタン・メジャーを形成させる事が可能となる訳で、茲で初めてDナポリタン・メジャーを充てて生ずるカウンター・ノート [e・h・cis] 生ずる「方便」を得る事になる訳です。とはいえ、変形させ乍らの使用となると、この方便は「活きた言葉」に変容するのでありまして、幾ら速いパッセージにて装飾的に用いているカウンター・ノートであろうとも、それは単に場をやり過ごしたアウトサイド・フレーズではなく、こうした根拠に基づいたカウンター・ノートであると私は分析するのであります。

先の譜例からもお判りになる様に、Gドリアンが持っている音程の対称構造の一部をDナポリタンの音程構造をスーパー・インポーズさせているのは、共に対称形であるが故の発想とも言えるでしょう。

因みに、Dナポリタン・メジャー・スケールの第2音をモードとするのはEリーディング with ホールトーン・スケール(主導全音音階)であり、同様に第5音のモードはAメジャー・ロクリアンであるのも主要な見渡しであるのです。こうした件に関してはパーシケッティ著『20世紀の和声法』に述べられている事であるので参考まで。

処で、19小節目の後続和音「G♭△7(♭5)」は硬減長七を意味しており第5音が半音低くなるというモードを想起しているので、決して〈ルート・長3度・増11度・長7度 omit5 〉の型ではないので注意が必要です。

20小節目。日野皓正のパートのメゾ・スタッカートが顕著でありますが直後、前打音の装飾音で幹音から1単位六分音高く採る嬰種微分音記号が充てられている事に注意が必要です。フォントはNovemberでありますが、この1単位六分音の表記は先の2単位六分音嬰種記号同様、変種微分音記号を棄てたアロイス・ハーバの六分音体系に倣った表記です。

21小節目。日野皓正のパートにて今度は1単位6分音低く採る変種微分音記号が使われていますが、この表記はハーバのそれとは異なる物です。一概に六分音体系は四分音体系よりも確立されていない事があり表記もまちまちなのでありますが、今回は変種の六分音記号をこの様にして表わしております。先行小節同様、メゾ・スタッカートなどのアーティキュレーションは厳密に対処して欲しい部分であります。そして後続22小節目は茲でPhonicaの中心の採り方が最初のそれに戻ります。

22小節目。「E♭△9」のコード上では特に変わった事はありませんが、大局的に本曲を見渡した時、Key=B♭のトニックが中心にあるよりも、サブドミナントである「E♭」が頻繁に現われる事で、曲想の余薫を活用し乍ら巧みに卑近な「極点」を向かない様にしている事があらためてお判りになるかと思います。

23小節目。属十三の和音が顕著ですが、9・11・13度は総じてオルタレーション化しているので、ダイアトニックに生ずる属十三とは少々趣きが異なります。「D7(♯9、♯11、♭13)」という状況は、下声部「D7」に対して [f・gis・b] がアッパー・ストラクチャーとして附与されている状況となる訳で、このアッパー・ストラクチャーは「短過減三和音」という、五度音がdoubly dimished fifth となる特殊な三和音体系なのでありまして、所謂ジャズ/ポピュラー界隈では体系化されていない和音種であるとは雖も、厳密な意味ではこれもアッパー・ストラクチャー・トライアドである訳です。

その短過減三和音たるアッパー・ストラクチャー「成分」を響かせながら、基底部の「D7」の根音を日野皓正は原曲でも1単位六分音ほど微小音程的に誇張させます。つまり半音階的ではな微小音程的な増一度進行というアプローチを採って根音に揺さぶりをかける事でアッパー・ストラクチャー「成分」がより映えるので、こうして属十三の和音を括弧付きで明示しているのであります。

尚、1単位六分音上げる嬰種微分音記号に伸びる破線スラーは、それまでの過程の僅かな音程変化を「曖昧」にするという意味合いで書いているのですが、通常、実践直線で書く場合の過程の音程を曖昧にするというシーンもありますし、作者に依ってはそれらの意味合いが全く逆とする体系もあるので注意が必要なのですが、私が今回用いた破線スラーは、過程で生ずる音程は曖昧な物という解釈なのである事に注意を払って欲しいと思います。人に依っては、たかだか67セントの間に明確な音程も何もないであろう、と思われるかもしれませんが、この曖昧な物は音高ばかりではなく拍節感をも中和して欲しいという事なので、仮に破線スラーが短三度音程跳躍に伸びている物だとしたら、短三度間の過程にある音高およびリズム感を曖昧に採って欲しいという意味で用いているのでご容赦を。

23小節目。後続和音「C7」の役割は、後続和音28小節目の「Dm7」を見れば明確な下方五度進行とは打って変わって脈絡が稀薄であると思えるでしょうが、茲であらためてPhonica側に注目すると、「Dm7」は「Fm7」に近しい物となっており、こういう場面でも投影法の視野は役に立つのであります。

24小節目。「Dm7」の後の「Cm9(on E♭)」というのは、マイナー・コードとしては比較的珍しい三度ベースであります。短和音を基本位置で捉えない状態は往々にして響きを曇らせ不協和の度を強めますし、殊更に西洋音楽界隈での機能和声を学ぶ上では短和音の四六の和音(※五度ベースに等しい)は禁則でありますが、このコードではマイナー・コードにて3rd音となるE♭音をルートに採った6thコードとしての解釈も宜しいのかもしれませんが、なにせ「D音」を含んでおりますのでE♭をルートに採る6thコード体系として表せないのである為、こうしてオン・コードで表わしているのであります。

25小節目。Cテーマの最終部のブリッジです。茲のコード進行に於いて特筆すべき点は特にありません。但し、1点だけ述べるならば、私は増和音種を書く場合、全てのサフィックスの最後に「aug」を附します。これは全てのサフィックス後に「(+5)」という意味合いで付けているので、シーンに依っては母体の音名の直後に「aug」を附した後に長・短・減のサフィックスや七度音移高の音度を附したりする事もありますが、私の表記としては徹頭徹尾このスタイルを貫いているのでご容赦を。

26〜29小節目に於て特に語る事はありません。最初のイントロとほぼ同様です。尺が異なるだけですね。

30〜33小節目も特に語る事はありません。前半と変わらないからであります。

34〜35小節目も違いは特にありません。

36小節目。この小節では前半とは少々違って生じたブリッジでありまして、コードはシンコペーションの「B♭m7(9、11)」までは前半と変わりありませんが、その後続和音は前半とは異なり「Fm9(on C)→D♭△9→D△9」としております。これら3つのコード進行のPhonicaとして対照させているのは、譜例上では [b - f] にて生ずる投影法ですので、御覧の通りのPhonica側での和音種となっております。とはいえ直後にPhonicaは調域を変えるので、このブリッジ部での新たな3つのコードを [f - c] での投影法で導いた時の和音進行は「B♭△9→Dm9→E△7」という風に変化する様にもなります。

投影法の基準点とする調域の変更点をどこに与えるかで、これらのPhonicaの解釈は変わるのですが、便宜的に2〜3拍目の間に先行するPhonicaの変更点を与えているのは単なる「中庸」を意味しているだけの事で、譜例で見られるPhonica群は [b - f] で生ずる投影法での見渡しに依る物です。

こうして、「Key Breeze」の大半のコード進行を挙げる事になりましたが、譜例では明示していない原曲のあと僅かな数のコード進行の採譜は容易い事でありましょう。コード進行に於て多角的なアプローチを見せてくれるのは今回取り上げた部分が真骨頂であると私は認識しているので、ジェイコブ・コリアーのレコメンドに依って再認識される和声二元論およびネオ・リーマン理論を含む投影法に依る楽曲の見渡しというのは、弱進行が多い、仮想的なツー・ファイブの想起とは異なるアプローチ等学ぶべき点は実に多いのではないかと思います。原曲のリリースから34年を経ている訳ですが、今猶錆び付かない楽曲クオリティとそのアプローチは新鮮であるかと思います。

嘗てはCBS/SONY出版・全音楽譜出版社出版社刊として日野皓正のバンドスコアがリリースされた事もあった物でしたが、本曲の楽譜は掲載されておらず、アルバム『New York Times』の収録曲が全て掲載されていた訳ではありません。そういう事情も踏まえて、今回こうして採譜した事で、音楽的な大きな財産となる何かを発見する事に役立てられるのではないかと信じて已みません。

本曲のデモは9年前、着うたでもリリースした事があった物です。その時に書いたブログも修正すべき点は修正して現在も読む事が出来ますが、当時の話題にしたい楽理的側面は今とかなり趣を異としている事に加え、当時はネット上の嫌がらせを排除する事もあって敢えて誤りとなる情報に改変したり、文体を欺いてみたりしていた事もあり読みづらい事もあるかもしれませんが、当時の私の論述からは読み取れなかった意図などが、今斯うしてあらためて投影法を引き合いに出す事でお判りになる事は少なくないかもしれません。そういう意味でも今回この様にあらためて述べる事で「Key Breeze」に関して本質を漸く語る事が出来たと思い、私自身感慨深い物があります。興味を抱いた方は是非原曲を手にしていただきたいと思います。

このアルバムは1983年、「マスター・サウンド」シリーズという重量盤LPにて少々割高で発売された物です。重量盤レコードのメリットというのは不要な共振材料となる振動から保護する役割があるので音像がより一層クリアになるというメリットがあります。この83年というのはYMOが解散を発表したり、マンハッタン・トランスファー、シャカタク、ウェザー・リポートの来日などでも湧いていた時期であり、渡辺香津美の『Mobo』がリリースされたりと、非常に話題性のある時代であったのですが、その中でも83・84年という時期は古き良き時代のクロスオーバーの名残りがある最期の辺りであるので、そういう意味でも思い入れが強くなるのであります。

シンセサイザー方面で目を向けてもMIDI機器がまだ出回らない時代で、世を席巻したDXサウンドもまだまだ登場しない頃のバンド・アンサンブルの主役は、ローズかCPにアナログ・シンセのストリングスやブラス・サウンドがある位の物でして、和声的なバランス配合としてアナログ・シンセにポリフォニック数の豊かな(当時は4音以上あれば贅沢)アレンジを施せば、仰々しい程に形而上学的な神的パワーをグイグイと感じさせる物でもあった為か、シンセの音世界で彩られた姿は概して似て来るので、その配合具合は意外にも難しかったと思います。それ故に、ポリ数が少ない或いはモノフォニックのシンセサイザー程度で繰り広げられる方がバンドの色彩としては丁度良かったと思えた物でもありました。

YMOが解散(彼等は「散開」と表明)を表明した時ですから、シンセサイザー界隈としてはかなり広範囲に広がりを見せていた時代であった事も確かなのですが、日野皓正の先のアルバム『New York Times』では大きな地位を占めていないので、そこが功を奏しているのかもしれませんが、前アルバム『Pyramid』と比較しても完成度は高く、全ての楽曲が今猶アルバム全曲通して素晴らしいクオリティの作品揃いであり飽きる事はありません。前作『Pyramid』はヒノテル本人以外の作品や共作が意外に多く、ヒノテル個人の作品は意外にも3曲のみ。その中でも本アルバムに通ずる試金石ともなる前作の作品はウェイン・ショーター風を感じさせる「Silent Slope」でありましょう。亦前作『Pyramid』のコンサート・ピッチはa=441Hzの為なのか、バンド・アンサンブル総じて、そのピッチに振り回されている感がある様に思え、マスタリングとしても全体的に重々しい音像で曇った感じであまり好ましくない音であります。とはいえ「Silent Slope」は、『New York Times』の作風を暗示させる作風であるのが後になって判ります。

アルバム『New York TImes』に於て特に私が好きな曲は「Newborn Swing」「Morning After」「Deep Blue」「Key Breeze」でありまして、「Newborn Swing」「Morning After」は私が死しても猶持って行きたい曲に加えたい程好んでいる曲であります。

今回取り上げる「Key Breeze」はそれほどでもないのか!? と思われるかもしれませんが、なかなかどうして。かなり作品のクオリティは高く、充分に悦に浸る事のできる名曲のひとつです。但し、己が没する時に25曲選べと言われれば、先の2曲がそこの2つを埋めてしまう程のクオリティであるという事はあらためて明言しておきたい処です。因みに、他に私が没しても猶持って行きたい曲というのは、ハットフィールド&ザ・ノースの「Mumps」やスティーリー・ダンなら「Your Gold Teeth II」「Negative Girl」ジェフ・ベックなら「Diamond Dust」ツェッペリンなら「The Rain Song」クリムゾンなら「Sheltering Sky」ジェントル・ジャイアントなら「Prologue」ニーノ・ロータなら「La Dolce Vita」などでしょうか。西洋音楽を除けば著名な処はこんな感じの曲に加わるという訳です。

「Key Breeze」から学ぶべき物は、モーダル・インターチェンジと弱進行に於けるジャズ・アプローチという部分が最大の醍醐味となります。モーダル・インターチェンジから得られるのは長・短の両義性ですから、和声二元論即ち投影法(或いはフーゴー・リーマンのネオ・リーマン理論)たる、最近巷間を賑わせているジェイコブ・コリアーふうに言えば「ネガティヴ・ハーモニー」の尺度で眺めるというのも参考に成る事でありましょう。特に、「弱進行」という事は明確な下方五度進行(=ツーファイヴ進行含)を回避している訳でありますから、その様なコード進行に於いてどのようにジャズ・アプローチを挟み込むのか!? という事を注目しなくてはなりません。そこには、仮想的なツーファイヴ進行を介在させるのか!? それとも投影法を視野に入れた音脈を使うのか!? という事はとても大きなヒントとなります。

結論から言えば複調を視野に入れたアプローチはありますし、容易く投影法をそのまま使った様な卑近なアプローチは採っていません。寧ろ驚かなくてはならないのは、リップスラーに於て中立音程(微分音)を巧妙に駆使している箇所が数カ所程見受けられ、且つ、大胆且つ特徴的なアプローチにてアウトサイドを強行している箇所もあります。YouTubeにて譜例動画としてアップしたので、それを参考にし乍ら詳らかに語る事にしましょう。尚、動画に用いている譜例は同じ様な注釈などが続かない様にする為、そうした重複する点はなるべく省略する様にしました。

1小節目。実際にはドラムのフィルインの弱起小節をカウントすれば茲は2小節目になるのですが、原曲&デモ演奏共にドラム・フィルはある物の、譜例ではドラム・フィル部の小節をカウントしておりません。キーはB♭ですのでトニック・メジャーが付加六というのもあらためて知る必要があります。とはいえ原曲では微かにC音が聴こえる箇所もあるのですが敢えてC音は避けてデモを作りました。この6th音は、ジャズに於けるトニックでの6thであるので実際には13thが附与され且つ7・9・11度音が省略された状態の不完全和音として解釈すべき6thコードであります。その際13thを見渡す時は副十三であるべき物なので決して属十三の類で和音を想起してはならない事は明白です。

2小節目。トニック・メジャーから見て「♭Ⅵ」(=フラット・サブメディアント)となる音度に進行する為、実際には部分転調でもあり、西洋音楽的な分析で言えば凖固有和音(=同主調短調の音組織)へ進行している訳であります。同主調短調の世界観という事は和声二元論に於ても当然見渡しの利く範囲でありまして、曲冒頭からこうした側面を薫らせているのがあらためて判ります。

3〜4小節目もコードは同様ですが、4小節目のギターは所謂ヴァイオリン奏法というボリューム・ノブまたはボリューム・ペダルを用いた奏法ですので松葉記号を附与しているのはその為です。尚、茲での装飾音符には符尾・符幹に対してスラッシュ付の前打音となる装飾音符で表わしておりますが、後に他のパートでも現われるスラッシュ無しの装飾音符とは同じ符鈎数であっても音価はスラッシュ付の方が短いという事を示しているので念頭に置いて欲しい部分です。

5〜8小節目もコードは同様ですが、注意点を強いて挙げれば8小節目のベースのポルタメントはかなり音程差のあるグリッサンドですが音程感を明瞭にゆっくりと指板上を辷らせつつ、後続音は隣接弦の高フレットへ瞬時に移動する必要があります。

9小節目。茲で日野皓正のパートが茲で登場します。コード・プログレッションとしては事細かに与えられておりますが、8〜9小節目でのメロディーを鑑みれば、下属和音のワン・コードでも済みそうな平易なメロディーである割には、背景のコードはかなり揺さぶりを与えているのがお判りでしょう。しかもそこには弱進行が其処彼処に介在しているのでありますが、これは本来「ツーファイヴ解体」で生ずる音脈でもあるのですが、ツーファイヴとして細分化する事で「後続の予見」を回避し乍らの弱進行を介在させている物なのでその辺りを先ずは解説する必要があります。

扨て、この小節での最初のコード「E♭△9」はⅣ度を意味するサブドミナント和音であります。とはいえ直後に「Fm7(11)」を介在させているが故にトーナリティーは少々暈滃され、その後の響きは「部分転調」感が強く薫るのでありますが、この「Fm7(11)」を介在させずにその後続の「D7(♯9、♭13)」に進んだとすると、これはKey=B♭とは異なり平行短調たるKey=Gmでの「♭Ⅵ→Ⅴ7」の類型としての響きを強めてしまうのであります。その卑近さを回避して「Fm7(11)」を介在させていると思われるのですが、FmというのはトニックであるB♭から見たらドミナントの同主調短調の導音欲求(Leittonbedürfnis)として音階の第7音が変化しない所謂「ドミナント・マイナー」の型として二元論側の音脈を介在させたと解釈できる訳です。

この「ドミナント・マイナー」という言葉はそれほど市民権は得られていない様に思えますが、真の姿としては、マイナー・キーである音組織の全音階(ダイアトニック・ノート)が主音の為の導音として変化しない事での属和音の姿であり、シャラン/シャイエも触れていますが、こうした世界観は19世紀末に確立された物であると云われております。短調というのは音楽を多様に「変化」させられて来た宿命的な世界観でありますが、旧くはドリア調こそが短調としてのオーセンティックな使用でありましたが、その後に終止和音は長和音化(ピカルディー終止)に変容させられ、勿論Ⅴ→Ⅰの際には短調下主音は導音へと半音高く高められ、それが陳腐となれば軈てはジプシー調まで視野に入れられ、短調はよもや導音欲求すら避けられる様になるという変遷を辿って来ているのであります。

それらの歴史を鑑みれば我々が現今社会に於て、マイナーという世界観をドリアンで嘯いてみたり、或いはブルージィーさの演出の為に♯11thを用意してみたりと変化させて揺さぶりをかけるのは体系に叛く事ではなく、寧ろ「自然」な変化であるとも云えるのです。

加えて、9小節目の日野皓正のアプローチとして注目したいのが中立音程。すなわち微分音なのですがFクォーター・シャープ(記譜上では全音高く移調されているのでGクォーター・シャープとして確認し得る音)が現われておりますが、これは私がこういう風にして奏する様に指示しているのではなく、原曲がその様に中立音程としておそらくリップスラーに依る誇張として表現されている音であるのですが、この僅かな音程変化の装飾こそが非常に豊かな表現となっている事に注目すべきです。念の為に、他の箇所でも現われる微分音には小さな数字を + or - を附して振っております。これはセント数を意味する物であり、茲での「+50」は1単位四分音の50セントの増加を意味します。

10小節目のE♭△7を見てみましょう。扨て、先行小節にあったコード「Fm7(11)」を中間に介在させないと平行短調の「♭Ⅵ→Ⅴ」という進行感が強く演出されてしまいかねず、そうなるとそこでの「Ⅴ」は自ずと「Ⅰ」を示唆するのでありますから「D7(♯9、♭13)」の後続はG某しの和音を予見させるのであります。そうして実際にはそこを和声二元論(投影法に見られる)での代理として用いている訳で、これは9小節目の下属和音「E♭△9」とほぼ変わらないのであり、循環させている様にしている訳です。つまり、ワン・コードとしても済む筈のメロディーに対して多様なコード進行に依って揺さぶりをかける意図がある訳です。

特に「D7(♯9、♭13)」という和音を充てる理由を推察するに、あくまでも茲で「ツーファイブ感」を欲しがっているのではなく寧ろ、和声音響的な意味で「D7某し」が引き連れて来るオルタード・テンションにて重々しい和声感を欲しがっている事は明白であります。メロディーの装飾的な動きが無ければ平易なメロディーなのですから、その平易な線に対して複雑な和声を欲しがっているが故のコード・プログレッションであると云えるでしょう。

10小節目3拍目の「E♭m7」は、先行の「E♭△7」の同位和音(=同主調音組織)と読み取る事が出来ます。その直後にはパラレル・モーションとして「Dm7」が入り込みますが、これは後続の「Ⅳ」の為の「Ⅲ」に戻したとも云えるでしょう。加えて茲での3〜4拍目のPhonica成分、即ち投影側にある虚像空間を見てみると見事に3拍目と4拍目の前後が倒置されているという事が判ると思います。ヘプタトニックとして「E♭m7」と「Dm7」が互いに存在できる音列は作る事ができないので、これら2つのコード進行間を1つのモードで強行する事は出来ません。無論、8音以上の音組織を形成させるならばこの限りではありませんが、ひとつのモードで強行させようとするよりも、パラレル・モーションにて音脈の着地点を見出す様なアプローチを選択する方がこのコード進行を映えさせると私個人としては思います。11〜12小節目も同様です。

13小節目。「E♭△13(♯11)」というコードは構成音 [es・g・b・d・f・a・c] という7音に依る副十三の和音であり、下属音を根音とする全音階の総合であります。後続の「D♭9」は、Key=B♭での「Ⅵ」を「Ⅵ7」という風に副次ドミナント化させたトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)になる為、同主調短調の「♭Ⅲ7」という風に解釈する事も可能となります。この「♭Ⅲ7」は音楽的な対偶として「Ⅵ7」たる「G7」をも暗々裡に示しており、後続の16小節目で現われる「D♭△7(♯11)/A♭」でも「裏の世界」を薫らせる事を同時に意味しており、音楽的な深い示唆はその後のケニー・カークランドのプレイが示す事になります。そしてこの「裏の世界」の示唆の直後、後続となる次のCm11への着地としても非常に高い効果を醸し出しております。尚、茲での前打音としての装飾音符で現われる2単位六分音の嬰種微分音記号は、幹音より67セント高く採るという事を意味しております。

14小節目。先行の副次ドミナントから辷り落ちて来る様にして「Cm11」に着地。後続の「B♭m△7(9、13)」→「B♭m7(9、11)」というのは明確な下方五度進行の類ではなく弱進行と半音階的オルタレーションにて結ばれている物であるので、カデンツを経由する類の機能和声的な起承転結を試みる様なそれとは趣きを異にするタイプであり、音脈の使い方としては機能和声的な見方からすれば「根拠に乏しい」移ろいを見せる物です。ですので、そうした「移ろい」を示す和声的な社会の脈絡をこういう時にPhonicaの世界から投影してみたいと思います。

「B♭m△7(9、13)」のPhonica側では「Cm11(♭5)」という奇天烈な和音が生ずる事が判りますが6音の「Cm11」の5th音が半音低く採られる和音という事が和音の正位位置(せいいいち)を鑑みれば即断が可能な和音である訳ですが、つまり、先行のTonica側の「Cm11」が僅かに半音階的オルタレーションを繰り広げている脈絡即ち「Cm11」→「Cm11(♭5)」という風に進行する事に酷似する物であるという事が判ります。すなわち、実像たるTonica側ではコード・サフィックスから見れば根音が二度進行しているのですが、その実、脈絡としては和音構成音の一部が僅かにオルタレーションするという構造と近しいという事がお判りになるかと思います。即ち、和声的な「根幹」である姿を半音階的揺さぶりをかけている箇所であるという事が理解できる訳です。

直後の「B♭m7(9、11)」という和音のPhonica側を見れば「Cm11」である事が示される訳ですから、実像の「Cm11」から見れば、半音階的な揺さぶりを経由するという僅かな動きに過ぎないのです。しかし僅かな動きだけで済ませてしまうのは単にコードの構成音を半音階的に揺さぶりをかけただけでは響きが豊かではない為それを回避して和音本体そのものを変えて彩りに変化を与えているという事が見て取れる訳であります。

16小節目。茲の後続和音で生ずる「D♭△7(♯11)/A♭」というのはPhonica側だとadd4を生ずるという珍しいコード表記が現われるものの、add4を使うという事はそれほど突拍子も無い脈絡であるという事がこういう例からも示される訳ですが、茲での「D♭△7(♯11)/A♭」というコードは、それまで薫らせて来た [g と c] という「余薫」が強く作用している上で、Cから見たナポリタンの音度、つまり「♭Ⅱ」としての役割を担っているコードであるという風に理解に及ぶ物であります。

17小節目。Phonicaと採る中心が変わります。それまではトーナル・センター=B♭での [b - f] で見立てていた中心が茲ではトーナル・センター=Fでの [f - c] に見立てを変える必要があるという解釈の為、色分けをして注釈を充てております。この17小節目のコード進行にて顕著なのは、ドミナント7thコードがオルタード・テンションを纏い乍ら半音上方という風に短二度進行を繰り返している事が顕著な訳です。通常、ドミナント7thコードの後続は短二度下方というのが一般的でありますが、こうした例はレンドヴァイ・エルネー著『バルトークの作曲技法』に於ても見受けられますが、最も判り易いのは属啓成著『作曲技法』67頁にて詳述されている「半音階的偽終止進行」が参考になる事でありましょう。

半音階的偽終止進行を応用してみましょう。「F7(♭13)」が愚直に下方五度進行をするとすれば進行先は「B♭」です。然し乍ら半音階的偽終止進行を視野に入れた場合、進行する先は「A」であります。その進行先であるA音を根音とするドミナント7thを形成させる様に想起すると仮想的な「A7」が現われますがこれが進行先ではありません。この「A7」のリラティヴにあるF♯音がベースとして示す本体の位置でありまして、仮想的には「A7(on F♯)」という分数コードを生じます。これはA7の根音から見立てた長13度音をルートに見立てたコードであり、私も過去にはチック・コリア・エレクトリック・バンドのアルバム『Light Years』収録の「Flamingo」を例示した事もありましたが、マーク・レヴィンはこれを「フリジアン・コード」と称している独特のコードへ進行し、そのフリジアン・コードとやらを更に「変形」させている姿であると解釈できるのが実際に後続和音として現われる「G♭7(9、♯11)」であるのです。

「A7(on F♯)」というフリジアン・コードをきちんと一つのコード・シンボルとして表わす事の出来るサフィックスはありません。F♯音をルートとする様にして無理矢理表わすとすれば「F♯m7(♭9)」となる事でしょう。ではこの「F♯m7(♭9)」として見立てた3rd音=A音が半音高くオルタレーションしたとすればB♭へ変化するのでありまして、F♯は同義音程としてG♭として異名同音に読み替える事が出来、「G♭7」某しの和音種へ転じたと解釈する事が出来るのです。

即ち、この箇所では「半音階的偽終止進行」と「フリジアン・コードからのオルタレーション」という手間を一気に仕上げたオルタレーションが含まれている事で生ずる「半音上行」進行であるというのが正しい分析となる訳であります。

とはいえ私はこれまで「フリジアン・コード」という名称を使った事などありません。マーク・レヴィンのそれにあまり倣わない理由は、マーク・レヴィンのそれが主観と臆断を強く反映させた物であるからです。とはいえジャズというのはこうした臆断から罷り通っている現実も往々にしてある訳であり、マーク・レヴィンが例示している実際のジャズ界隈での使用例から鑑みれば今となっては無視し続ける事が難しいのもあり、私としては渋々マーク・レヴィンの言葉に倣っている訳であります。こうした顰に倣う必要があるのは、ジャズという大きな体系という物もマーク・レヴィンのそれに依拠する処が多い為でもあります。

尚、「フリジアン・コード」たる例が何故コード・サフィックスとして体系化されないのか!? と疑問を抱く方が居られるかもしれませんが、短九度を形成するという事はアヴォイド・ノートを附与する前提の和音という事になってしまう訳で、不協和音という物はドミナント7thコードに役目を集約させる事こそがシリンガー等の伝統的な解釈である以上、これを歪めた解釈というのはジャズの世界でも難しいでありましょうし、西洋音楽的解釈からしてもアヴォイド・ノートを態々充てる和音種を新たに用意するというのは褒められた物ではありません。ですからドミナント7thコード種の一部として一瞥できる程度の解釈に留めておいた方が良いという風に解釈すべきなのであります。とはいえ体系化されている向きもあるので、マーク・レヴィンはこれを「フリジアン・コード」と称している訳です。余談ではありますが、マーク・レヴィンはフリジアン・コードを自著『ザ・ジャズ・ピアノ・ブック』にて詳述しております。『ザ・ジャズ・セオリー』では述べられておりませんので注意が必要です。

斯様な「フリジアン・コード」の解釈が介在する事がお判りになれば、先の様な17小節目に於ける F7(♭13)→G♭7(9、♯11)→Gdim△7 というコード進行の整合性という物がお判りいただけるでしょう。しかも、この「Gdim△7」という和音が是亦曲者です。これも実際にはトライアド部分はG△からの二重の変位に依ってGdimトライアドを基底に持つ和音であると考える事が出来るでしょう。その際本体としては七度音は短七度であるのかもしれませんが、短七度→長七度というオルタレーションが生じてもおかしくはない脈絡で、コードとしては「G♭7(9、♯11)」から「G」某しに進行するとは雖も一気に「Gdim△7」へと変貌させているという解釈があると、それまでの14小節目から感じる「G」の余薫を実感し乍ら吟味する事が出来るのです。

17小節目。茲でのケニー・カークランドのプレイこそが、それまで薫らせて来た「G」の余薫を実に大切に、且つ美しく響かせている事になっているという事を実感させてくれる物です。ケニー・カークランドのパートであるローズの大譜表のパートにて、「F♯△」を生じさせているのがお判りいただけるかと思いますが、大局的に見ればこのアプローチは、上に「G△」を想起した上で(※実際には和声的にG△はGdimに変容させられている)、下声部は複調的に半音下の「F♯△」を想起しているという世界観を示している部分であると云えるでしょう。

私は、この「Gdim△7」というコードがG7某しのコードであるべしという風に述べている訳ではありません。前段のコード進行を踏まえた上で「Gdim△7」というコードが作曲者の脳裡の浮かぶ脈絡を追究しているが故の推察であります。「Gdim△7」というコードが突如突然変異的に現われるという状態とは異なり、それを必然的にさせる脈絡が内在している事を述べているのでありますが、この「内在」が意味するのはとても重要な事なのです。私の推察する様に「Gdim△7」というコードが先行のG♭7(9、♯11)を経て、その後続に「G△或いはG7某し」の和音を内在した上で「Gdim△7」に変形したと考えるならば、ここではG△とGdimが玉石混淆と為している事に違いありません。つまり、G△とGdimが同居していると一先ず考えるとすると(表記の上ではGdim△7である)、このコード上でインプロヴァイズを採る際にGdim上にて「元の変形の為の脈絡」として「G△」の構成音を用いる事の可能性を導きたいが故にこうして声高に語っているのであります。

仮に「G△とGdim」が併存していたとすると、G△を基底に据えればGdim(=Gディミニッシュ・トライアド)は根音はコモン・トーンなのでありますから、Gdimが包含する短三度・減五度音の2音はG△から見れば「♯9th、♯11」という同義音程になる訳であります。曲の実際に於いては「Gdim△7」という表記をそのまま受け止めても良いのですが、茲で更に拡大解釈をするのであるならば、先行の和音からの脈絡も鑑み乍ら「Gdim△7」というコード上にて「D△」が包含する長三度・完全五度音である [h・d] 音の2音を、Gdimから滲み出る様なクリシェ・ラインとしての脈絡として使う可能性を秘めている訳です。こうした処まで解釈する事で、それまでの先行和音の F7(♭13)→G♭7(9、♯11)がより一層インプロヴァイズの状況でも行かされる訳であります。

愚直な迄に和音構成音を準えたり或いは和音構成音から類推し得るアヴェイラブル・ノートを内在するモードを想起してそれに準則するだけであるなら音を外すというシーンは無くなりますが、卑近で予見という見渡しが利いてしまうという事も同時に起こり、軈ては飽きられてしまう筈です。この曲がこうしたコード進行を経て今猶飽きさせない理由は、そうした実際には現われてはいない脈絡を暗々裡に感じているからこそ、そうした深みに対して脳裡で類推するヒノテルのメロディーとは異なるインプロヴァイズとしての音脈を聴き手(少なくとも私)が映じている解釈がこうした分析となっているのであります。また、この16〜17小節間で生ずる和音進行プロセスは、口角泡を飛ばして慫慂したい程素晴らしい展開であるので、私としてもついつい力瘤を蓄えて語ってしまうのであります。

また、13〜15小節間ではルウ・ヴォルピーのギター・パートでは、それまで明示していたアルペジオを表わす注記を附しておりませんが、これらの3小節間はいずれもがアルペジオで奏してもらいたい箇所であるので注意が必要です。譜面〈ふづら〉を一瞥すれば少々長い小節に亘って線を弾いてアルペジオを表わすよりも視覚的に五月蝿くないのでこちらの方が柔和であろうという判断から敢えて避けたのでありますが、一応念の為に注意をしておいて欲しい事ではあります。

17小節目。「B♭△7(on C)」という2ndベース(=2度ベース)を経て後続のF△9は下方五度進行ではありません。脈絡として見ればこういう時こそPhonica側の見渡しは解釈を楽にしてくれる事でしょう。というのも後続の18小節目でのF△9というのは、先行和音のPhonicaのE♭9から進んで来るのと同義的である訳ですから二度進行つまりはドミナント7thコード(Ⅴ)が「Ⅵ」へ弱進行する脈絡に近しいという事がお判りになるかと思います。そうすると「Ⅵ」は通常は「Ⅵm」である訳ですが、モーダル・インターチェンジという暗々裡に二元論解釈を内在しているという音脈であるという事も同時にお判りいただけるでしょう。

18小節目。茲で重要なのはルウ・ヴォルピーによるポルタメントです。なかなか小洒落たプレイで曲に彩りを添えております。そして四拍目に逆付点のトゥッティで「D7(♯9、♭13)」が現われますが、和声的に俯瞰すると日野皓正がE♭音(記譜上は移調楽器の記譜なのでF音)をも奏しているので、アルバン・ベルクのヴォツェックよろしくのドミナント7thコードに♭9thと♯9thが同居(※ヴォツェックは♭13thの附与まではありません)するという同度由来の音が同時に和声的に与えられるというシーンを見る事になります。

通常は、和声的に♭9 or ♯9 というコードをどちらかが弾いて、メロディ−やソロ・パートがその他方の音を横の線で用いるという事はあります。そういう意味では日野皓正の茲の♭9thも「横の線」に違いは無いのですが、和声的に俯瞰した状況をもコード表記で表わすとなると厄介な状況になるのはこういう時こそ閉塞してしまう訳でありますね。

そもそもコード表記というのは、簡便的に和声成分を模した状況を指せば充分である為、リード音は通常は和声成分に加えないのが本来の書き方です。処が私は徹頭徹尾総合的な和声的空間の状況を五線ではなくコード表記を用いて表わすという事を主眼に置いていた事もあって、こういう時はトコトン仕来りに屈伏せざるを得なくなる訳です。私が屈伏する or しないというのはどうでもよい事なのですが、扨て。茲では「便宜的」に「D7(♯9、♭13)」というコード表記を与えておりますが、先の様にリード音がE♭音をも奏している事を鑑みれば、これは「E♭m69/D」という風に判断しても良いのではないか、という事を9年前のブログ記事でも語っていた物です。「E♭m69」の構成音は [es・ges・b・c・f] となる訳ですから、そこにベースのD音を加えれば同義音程としてほぼ似た状況を生む訳であります。無論、後続和音への下方五度進行を鑑みればやはり「D7」某しという和音の重力の方が勝るのでありますが、投影法を今一度想起してPhonica側を見ると、アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』にて紹介される、短和音に♯11th音が附与される類型たる「E♭m9(♯11)」という物を投影している事が判ります。こうした脈絡から、「E♭m69/D」という同義音程の和音というのは決して眉唾な物ではないのだ、という事をあらためて判っていただきたい部分なのであります。

19小節目。「Gm11」から「G♭△7(♭5)」に進行する迄の日野皓正の奏するフレーズに注目です。背景のコード「Gm11」は通常のモード想起ならばGドリアンが一般的な呼び込みになります。然し乍ら日野皓正は装飾的にではありますが後続の「G♭△7(♭5)」にかけて「Gm11」上でDナポリタン・メジャーをスーパー・インポーズさせているのがお判りでしょうが、通常のモード想起であれば「Gm11」というコードでは短旋法系統若しくは近似的なモードを想起するので、特に「Gm11」で想起し得るGドリアンというモードからDナポリタン・メジャーというのは次の譜例の様に成す訳ですから、少なくともG音をフィナリスに採った時の「Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ」度が半音上方変位というオルタレーションを強いられる事になります。つまり、GドリアンのⅡ・Ⅳ・Ⅵ度が夫々半音高められる事でDナポリタン・メジャー・モードと等しくなるという訳です。

私が分析するに、日野皓正は「Gm11」というコードの5th音を中心に見立てて投影法および投影として想起した側を変形させている様に考えます。

例えば、「Gm11」の基底部としてGmトライアドを抜粋してみるとしましょう。この短三和音を投影する時、5th音を対称にさせて上方に投影させた時、「D△」を生む事はお判りかと思います。各音程をそれぞれ上下に対称の形を採れば良いのですから至極当然であります。但し、投影を想起した時「Gm11」として元々から存在する7・9・11度音に依る「Dm」トライアドとは異なるのは是亦至極当然の事であります。

投影する際は長・短の世界観が反転する様になるので、新たな音脈として他方の世界観を呼び込む or 両義的に用いるかという方策を採る事が考えられます。ジャズやブルージィーな世界観を重視するならば両義的な解釈が最もそれらしい判断でもある為、実像のコードを愚直に捉えるばかりではなく、「変形させて使う」という曲解も是亦重要な見立てのひとつとも云えます。

それというのも、半音階を駆使しようと企図しているのであらば主音/属音という音楽的な極点を常に意識するよりも、北緯/南緯、あるいは東経/西経という様な、地球のあるひとつの特異点から等距離にある地点を「音脈」として見立て乍らコード進行をさせると、それまでの音組織に準則するばかりではない新たな音脈によって和音は彩られ、特定のメロディーに対しての和声付けがフレキシブルに操作が可能になるとも云えるのです。

ですので、「Gm」を対称させた時の「D△」という世界観は、元々の「Gm11」の7・9・11度音が持っていたそれとは異なる訳ですが、「変形」させて使う事に依って元々の音から「滲み出る」様な音世界の誇張を誘う事が出来る訳です。こうした「誇張」というのは基のコード体系からは逸脱した音の世界であるのですが、単旋律的に見ればこうした半音的拡張というのは「クリシェ・ライン」の欲求で生じた半音的変化として見受けられる物のひとつで珍しいものでもありません。西洋音楽でも旧くからムジカ・フィクタという半音的変化を生ずる世界観があった様に、特に「グリーンスリーヴス」の冒頭のメロディーがドリア調/エオリア調という違いが起こっても「どちらでも構わない」とする様な瑣末な事の様に捉える人がいる様に、ムジカ・フィクタが生ずる世界観ではこうした側面は許容される事もままあります。とはいえ歴史を辿ればドリア調が先に生じていた事は間違いない事でありましょうが。

扨て、西洋音楽界でのムジカ・フィクタはお判りになったかと思いますが、先の「Gm11」上で「D△」を生ずる様な音脈というのは、他でもない、先行和音であった「D7(♯9、♭13)」の余薫として応答させつつ、先ずはその「応答」として、実像としては現われる事の無い「Gm11」上での「D△」を措定する様にピン留めする様なものとして考えてみましょう。

次に、「実像の操作」を同時に試みるのですが、「Gm11」上に包含される「Dm」トライアドに対してDナポリタン・メジャー・スケールをスーパー・インポーズさせる事が更に実像の「変形」を達成させる事になると解釈した時、少なくとも本来なら「Gm11」ではGドリアンを充てる事が通常のモード想起なのでありますから、D音から開始されるモードはDエオリアンを生じておかしくはないのです。このDエオリアンを先ずは「対称性」を前提に変形させるのです。

DエオリアンはDナチュラル・マイナー・スケールでもある訳で、これをDメロディック・マイナーに変形させるという発想は非常に容易な事であります。但し、不協和な状況に於いて「美しい不協和」を演出するのであるならば対称性を演出した方が良いので、メロディック・マイナーがどうにか対称性を持たせられる構造に変形させた方がよりベターになる訳です。そこで手っ取り早いのがメロディック・マイナーの第2音を半音低く採って形成されるナポリタン・メジャーを形成させる事が可能となる訳で、茲で初めてDナポリタン・メジャーを充てて生ずるカウンター・ノート [e・h・cis] 生ずる「方便」を得る事になる訳です。とはいえ、変形させ乍らの使用となると、この方便は「活きた言葉」に変容するのでありまして、幾ら速いパッセージにて装飾的に用いているカウンター・ノートであろうとも、それは単に場をやり過ごしたアウトサイド・フレーズではなく、こうした根拠に基づいたカウンター・ノートであると私は分析するのであります。

先の譜例からもお判りになる様に、Gドリアンが持っている音程の対称構造の一部をDナポリタンの音程構造をスーパー・インポーズさせているのは、共に対称形であるが故の発想とも言えるでしょう。

因みに、Dナポリタン・メジャー・スケールの第2音をモードとするのはEリーディング with ホールトーン・スケール(主導全音音階)であり、同様に第5音のモードはAメジャー・ロクリアンであるのも主要な見渡しであるのです。こうした件に関してはパーシケッティ著『20世紀の和声法』に述べられている事であるので参考まで。

処で、19小節目の後続和音「G♭△7(♭5)」は硬減長七を意味しており第5音が半音低くなるというモードを想起しているので、決して〈ルート・長3度・増11度・長7度 omit5 〉の型ではないので注意が必要です。

20小節目。日野皓正のパートのメゾ・スタッカートが顕著でありますが直後、前打音の装飾音で幹音から1単位六分音高く採る嬰種微分音記号が充てられている事に注意が必要です。フォントはNovemberでありますが、この1単位六分音の表記は先の2単位六分音嬰種記号同様、変種微分音記号を棄てたアロイス・ハーバの六分音体系に倣った表記です。

21小節目。日野皓正のパートにて今度は1単位6分音低く採る変種微分音記号が使われていますが、この表記はハーバのそれとは異なる物です。一概に六分音体系は四分音体系よりも確立されていない事があり表記もまちまちなのでありますが、今回は変種の六分音記号をこの様にして表わしております。先行小節同様、メゾ・スタッカートなどのアーティキュレーションは厳密に対処して欲しい部分であります。そして後続22小節目は茲でPhonicaの中心の採り方が最初のそれに戻ります。

22小節目。「E♭△9」のコード上では特に変わった事はありませんが、大局的に本曲を見渡した時、Key=B♭のトニックが中心にあるよりも、サブドミナントである「E♭」が頻繁に現われる事で、曲想の余薫を活用し乍ら巧みに卑近な「極点」を向かない様にしている事があらためてお判りになるかと思います。

23小節目。属十三の和音が顕著ですが、9・11・13度は総じてオルタレーション化しているので、ダイアトニックに生ずる属十三とは少々趣きが異なります。「D7(♯9、♯11、♭13)」という状況は、下声部「D7」に対して [f・gis・b] がアッパー・ストラクチャーとして附与されている状況となる訳で、このアッパー・ストラクチャーは「短過減三和音」という、五度音がdoubly dimished fifth となる特殊な三和音体系なのでありまして、所謂ジャズ/ポピュラー界隈では体系化されていない和音種であるとは雖も、厳密な意味ではこれもアッパー・ストラクチャー・トライアドである訳です。

その短過減三和音たるアッパー・ストラクチャー「成分」を響かせながら、基底部の「D7」の根音を日野皓正は原曲でも1単位六分音ほど微小音程的に誇張させます。つまり半音階的ではな微小音程的な増一度進行というアプローチを採って根音に揺さぶりをかける事でアッパー・ストラクチャー「成分」がより映えるので、こうして属十三の和音を括弧付きで明示しているのであります。

尚、1単位六分音上げる嬰種微分音記号に伸びる破線スラーは、それまでの過程の僅かな音程変化を「曖昧」にするという意味合いで書いているのですが、通常、実践直線で書く場合の過程の音程を曖昧にするというシーンもありますし、作者に依ってはそれらの意味合いが全く逆とする体系もあるので注意が必要なのですが、私が今回用いた破線スラーは、過程で生ずる音程は曖昧な物という解釈なのである事に注意を払って欲しいと思います。人に依っては、たかだか67セントの間に明確な音程も何もないであろう、と思われるかもしれませんが、この曖昧な物は音高ばかりではなく拍節感をも中和して欲しいという事なので、仮に破線スラーが短三度音程跳躍に伸びている物だとしたら、短三度間の過程にある音高およびリズム感を曖昧に採って欲しいという意味で用いているのでご容赦を。

23小節目。後続和音「C7」の役割は、後続和音28小節目の「Dm7」を見れば明確な下方五度進行とは打って変わって脈絡が稀薄であると思えるでしょうが、茲であらためてPhonica側に注目すると、「Dm7」は「Fm7」に近しい物となっており、こういう場面でも投影法の視野は役に立つのであります。

24小節目。「Dm7」の後の「Cm9(on E♭)」というのは、マイナー・コードとしては比較的珍しい三度ベースであります。短和音を基本位置で捉えない状態は往々にして響きを曇らせ不協和の度を強めますし、殊更に西洋音楽界隈での機能和声を学ぶ上では短和音の四六の和音(※五度ベースに等しい)は禁則でありますが、このコードではマイナー・コードにて3rd音となるE♭音をルートに採った6thコードとしての解釈も宜しいのかもしれませんが、なにせ「D音」を含んでおりますのでE♭をルートに採る6thコード体系として表せないのである為、こうしてオン・コードで表わしているのであります。

25小節目。Cテーマの最終部のブリッジです。茲のコード進行に於いて特筆すべき点は特にありません。但し、1点だけ述べるならば、私は増和音種を書く場合、全てのサフィックスの最後に「aug」を附します。これは全てのサフィックス後に「(+5)」という意味合いで付けているので、シーンに依っては母体の音名の直後に「aug」を附した後に長・短・減のサフィックスや七度音移高の音度を附したりする事もありますが、私の表記としては徹頭徹尾このスタイルを貫いているのでご容赦を。

26〜29小節目に於て特に語る事はありません。最初のイントロとほぼ同様です。尺が異なるだけですね。

30〜33小節目も特に語る事はありません。前半と変わらないからであります。

34〜35小節目も違いは特にありません。

36小節目。この小節では前半とは少々違って生じたブリッジでありまして、コードはシンコペーションの「B♭m7(9、11)」までは前半と変わりありませんが、その後続和音は前半とは異なり「Fm9(on C)→D♭△9→D△9」としております。これら3つのコード進行のPhonicaとして対照させているのは、譜例上では [b - f] にて生ずる投影法ですので、御覧の通りのPhonica側での和音種となっております。とはいえ直後にPhonicaは調域を変えるので、このブリッジ部での新たな3つのコードを [f - c] での投影法で導いた時の和音進行は「B♭△9→Dm9→E△7」という風に変化する様にもなります。

投影法の基準点とする調域の変更点をどこに与えるかで、これらのPhonicaの解釈は変わるのですが、便宜的に2〜3拍目の間に先行するPhonicaの変更点を与えているのは単なる「中庸」を意味しているだけの事で、譜例で見られるPhonica群は [b - f] で生ずる投影法での見渡しに依る物です。

こうして、「Key Breeze」の大半のコード進行を挙げる事になりましたが、譜例では明示していない原曲のあと僅かな数のコード進行の採譜は容易い事でありましょう。コード進行に於て多角的なアプローチを見せてくれるのは今回取り上げた部分が真骨頂であると私は認識しているので、ジェイコブ・コリアーのレコメンドに依って再認識される和声二元論およびネオ・リーマン理論を含む投影法に依る楽曲の見渡しというのは、弱進行が多い、仮想的なツー・ファイブの想起とは異なるアプローチ等学ぶべき点は実に多いのではないかと思います。原曲のリリースから34年を経ている訳ですが、今猶錆び付かない楽曲クオリティとそのアプローチは新鮮であるかと思います。

嘗てはCBS/SONY出版・全音楽譜出版社出版社刊として日野皓正のバンドスコアがリリースされた事もあった物でしたが、本曲の楽譜は掲載されておらず、アルバム『New York Times』の収録曲が全て掲載されていた訳ではありません。そういう事情も踏まえて、今回こうして採譜した事で、音楽的な大きな財産となる何かを発見する事に役立てられるのではないかと信じて已みません。

本曲のデモは9年前、着うたでもリリースした事があった物です。その時に書いたブログも修正すべき点は修正して現在も読む事が出来ますが、当時の話題にしたい楽理的側面は今とかなり趣を異としている事に加え、当時はネット上の嫌がらせを排除する事もあって敢えて誤りとなる情報に改変したり、文体を欺いてみたりしていた事もあり読みづらい事もあるかもしれませんが、当時の私の論述からは読み取れなかった意図などが、今斯うしてあらためて投影法を引き合いに出す事でお判りになる事は少なくないかもしれません。そういう意味でも今回この様にあらためて述べる事で「Key Breeze」に関して本質を漸く語る事が出来たと思い、私自身感慨深い物があります。興味を抱いた方は是非原曲を手にしていただきたいと思います。

2017-07-25 07:00