コード表記の体系 [楽理]

和音表記と呼べば、その字義からはこれ以上の誤解を生じない物であります。ある特定のシーンにて読譜の現実に置き換えてみましょう。

楽譜を初見で読む事を要求され、更にはインプロヴァイズを要求されるシーンならば、パート譜に於てはテーマ部やブリッジ部以外は小節数が判別できる長休符があれば事足りる訳であります。こうした時、アンサンブルの状況を即断できるならば、親しみの無い初見の音楽に対してもう少し熟慮された音脈を使う事が出来るかもしれない。その際充てられる表記としては事細かな音符や装飾記号などの類ではなく、伴奏を司る和声的「成分」であれば充分であるので、茲に、コード・サフィックス或いはコード・シンボルという記号が附与される事でインプロヴァイズには思考的な側面にて即断が可能となる峻別にも大きな助力となってくれる訳でありまして、特にジャズ/ポピュラー音楽界隈の音楽ではこうしてコード・サフィックスが整備されてきた訳であります。西洋音楽と世俗音楽界隈をも同じく俯瞰した時の呼称は、単に「コード・ネーム」として呼ばれて分類される事が多いと思います。

思考的な即断及び視覚的な簡便さを伴う事にも影響する事でしょうが、ジャズというのはインプロヴィゼーションという事が前提となっている音楽ですので、こうした側面が発達したのでありましょうが、こうした表記法は突然変異的にジャズ・シーンに登場した訳ではなく、源流を辿れば西洋音楽界隈における通奏低音の数字付低音に端を発している事になります。

とはいえ西洋音楽界隈に於ても音度表記や和音機能を表わすに当って整備されて来た時にクラングシュトゥーフェンという体系を整備したのがゴットフリート・ヴェーバーであり、これに関しては嘗て私のブログでも明記した事があるので、ブログ内検索をかけていただければ直ぐに当該記事を引っ張って来れる事でしょう。

ヴェーバーのクラングシュトゥーフェン刊行が丁度200年前の事。この体系に倣ってその後エッティンゲンがクラングシュリュッセルという体系を新たに整備し、更にその後、フーゴー・リーマンが Vereinfachte Harmonielehre〈簡明和声論〉を刊行するのが1893年という事を思えば、80数年の時を経て現今の和音記号と酷似する体系が整備されたのは意外にも古い物なのだという事がお判りいただけるかと思います。

そうしてバークリー体系というのはそれから更に半世紀程の時を経ての事となるのでありますが、詳しい出自は明らかではありません。シリンガーが一役買ったのは紛れも無い事実でありましょうが、このシリンガーの件に関しては、菊地成孔・大谷能生共著『憂鬱と官能をを教えた学校 上』内に於ける石塚潤一に依る標柱『シリンガーとバークリーの理論をめぐって』が参考になる事でしょう。この頃の年代は第一次大戦後である1940年頃の様です。

尚、余談ではありますが、現在のコード表記にて大別される和音種《メジャー、マイナー、オーギュメント、ディミニッシュ》というのはクラングシュトゥーフェンの頃から整備・体系化されていて、リーマンの分類は更に細かく実用的ではなかったという事もあって、簡便的な方が有利に働く事を思えば、先蹤を拝戴し乍ら簡便的であった方を利用した上で新たに再構築していった事は容易に読み取る事ができます。

五線とコード表記にて実際には誤表記となってしまっている例など現今社会でも珍しくありませんが、それでもコード表記に頼らない一般的な楽譜の誤表記と比較すればまだマシな方でしょう。古い楽譜は印刷黎明期の頃からその印刷品質が問題である事よりも、作曲者の自筆譜を出版社側の編集者が勝手に解釈して脚色・改竄が多数あったのでありまして、そうした問題と比較すれば五線譜とコード表記が異なってしまう誤りなど瑣末な事であるでしょう。

とはいえ、ポピュラー音楽界隈に於ても「手心」を加えて脚色・改竄してしまう例は今もあるのかもしれません。こうした「手心」というのは、編集の側の人間もある程度の楽理的素養を備えており、作者の特異的な部分を見出して、それを作者の個性の最たる特長となる音を従来の卑近な体系へ改変してしまったりするという手心を意味する物であります。こうした大胆な手心がポピュラー音楽界隈で見掛ける事は少ないでしょうが、作者が意図していないにも拘らず短調の終止和音を勝手にピカルディー終止に変えられてしまっていたら、作者本人としては決して嬉しくはない事でありましょう(笑)。

寧ろジャズ/ポピュラー音楽界隈で多い誤表記は、コード・ネームこそが正解で、楽譜の方が間違えているというケース。こういう事が意外にも多いのです。本来ならば音符の方の信頼性が高い筈なのですが、いやいやどうして。音符の方を間違えている楽譜に出会すなど珍しくもありません。作者本人が監修に携わっている物の場合は極めて稀ではありますが、コードの方が精確で音符の方が間違えているというのは、こうした状況を私は看過する事はできません。

少し趣きを変えて次の例を確認してもらう事にしましょう。これはフランスにてソルフェージュ習得の時などに用いられる調号が附与される変位記号の位置を示している物なのですが、これは云うなれば、調号に用いられる嬰変の変位記号の夫々は、幹音の某しかに附与されて調号として統合的に「君臨」する訳であります。その際、青文字で示している幹音の某しかに嬰変の変化記号が附与される訳であります。

そうした前提で青文字を見た場合、嬰種側の「DO」を基準に捉えてみたとすると、対極を向く2種類の矢印というのは矢印の向きが「後方」を示している事になります。これを基準に新たな隣接調を見る時の法則として「DO」に♯が附与される時というのは次の様に

《新たな調域の調号に附与される変位記号は、新たな調域創出前となる基の調域の五度に附与される》

《新たな調域となる主音は、新たな調域の前となる基の調域の五度に在る》

という法則が成立する事になります。矢印の方向に逆行するのが前方の調域となる訳です。これは変種側でも同様の事が云える訳です。

コード表記の音程の正位位置(せいいいち)というものは、暗々裡にそれが属音を中心として見立てた物である事が判ります。しかもそれは、長音階に於ける属音の位置であるという事が判ります。

長音階の属音を規準にするという事は長属の和音を見れば自ずと音程関係の正位位置が判るという訳です。つまり、次の譜例で見られる七度以高の音程が正位位置であり、これらの数字が単に「7・9・11・13」と成していれば、これらの正位位置である音程を示している訳で、これらの正位位置に嬰・変の変化記号が附与されていたり、或いは七度の場合は短七度が正位位置である訳ですから、長七度を表わす際には[maj / Maj / M / △] などのサフィックスが附与される訳であります。

11th音の場合は、基底和音との間にアヴォイドを作らない様にして構成させる事が一般的な使い方である為、半音上方変位というオルタレーションである「♯11」という表記の方を能く目にするだけであって、正位位置というのは完全十一度にあるというのは、属和音から正位位置たる全音階(ダイアトニック)の音を堆積させる事に通底する訳ですから至極当然とも言える訳であります。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈なら特に拘泥する必要はありませんが、世俗音楽界隈における「なんとなく」で通ずる理解にて西洋音楽体系を理解する事が出来ると思ったら大間違いです。。特に、西洋音楽界隈でのフランス式の数字付低音表記だと、「7」の数字の下に「+」が附与される事がありますが、これは七の和音(属七)の導音を示しているので、和音の根音から七度音が変化したという訳ではなく、音組織に於て例えば短調に於ける導音への可動的変化となった音を内包している事を示している記号となる訳であります。

私のブログでは特に「本位十一度」という呼称を能く見掛けると思いますが、各音程の本位音度を総合的に指している物が「正位位置」であるので、各音程に対して「正位○度」という風には呼んではおりません。これらの正位位置を夫々の本位音度として呼ぶ時「本位○度」という風に呼んでいる訳です。

トライアドの正位位置というのは通常、コード・サフィックスの有無にて和音種を決めていて(長・短・増・減 三和音)概して五度のオルタレーションが必要な時に正位位置からの嬰変記号が附与される物です。ディミニッシュ・トライアドを一部ではマイナー・トライアドの5th音に変種記号を充てたりする事もあるのは、dimというコード・サフィックスを四和音でのdim7と同様に括る為の方便としても用意されている物でもあります。寧ろ、dimというコード・サフィックスを四和音として解釈してしまった事が謬見として広まってしまった事のやっつけ為事を強いられているかの様な物でもありましょうか。

基本音を見立てた時、そこに完全音程を除いて音程を形成する際に長音程だけが形成される(長二度、長三度、長六度、長七度)となるのは長音階の主音を基本音とする時であります(※下属音を基本音とする時の四度は増四度であり完全音程ではない)。他方、短音程を形成する時は基本音を平行短調の属音を基本音(=平行長調の上中音)に採った時に形成される物であります(短二度、短三度、短六度、短七度)。

この様にしてみると、長音階の属音を和音の規準として見立てて、長音程は主音を規準に、短音程は平行短調の属音という風に見立てる事が出来、「五度」の連鎖と、長・短の世界の情緒という物がどのようにして配列されているのかがあらためてお判りになるかと思います。

斯様にして、コード表記という流儀を覚える際の本位位置という物がお判りいただけたかと思いますが、コード表記に備わっている正位位置というのは、今回の様に私が詳悉に述べなくとも顰に倣って習得した者は全て同じ理解にある事でしょう。その本位位置を共通認識として有しているが故に、体系に括る事が難しい特異なコードを無理矢理見馴れぬ表記にしても構成される音がほぼ間違いなく伝わるのは正位位置を正しく理解しているが故の事であります。

処が、これらの体系は普遍和音という物と普遍和音が可動的変化を起こして変過和音として成立する本質を忘却してしまう事にもなってしまいました。また、13thコードが単なるadd 13という風にして音響的な意味にて付加六度と等しくさせて五度を暈滃し、本来なら付加六度はⅣ→Ⅰという変進行を正当化する為のⅣ6→Ⅰだった物が主和音にも適用される様になり、それが短調組織の主和音でも13th音は9th音との組み合わせから多用され7度を省略し、「m69」が不等四度たる旋法和声の使い方としても発展しつつ、本来なら5度を暈滃する13thの働きが6thと同質化された経緯を知る者はバークリーの界隈では意外にも少ない事でしょう。

扨て、茲での13thコードたる和音が意味するのは「属十三」の和音であり、副十三の和音の事ではありません。とはいえダイアトニックで見渡した時、属音上の属十三 [Ⅴ13] と下属音上の副十三 [Ⅳ13 (♯11)] というのは夫々構成音は全く同じで根音の採り方が違うだけであります。どちらも全音階の総合=総和音となります。

この様な和音を見渡す場合、以前にも確認した事のある全音階の代理関係からも判る様に、ⅤとⅣ上に夫々出来るトライアドを対照させ合った時それらの構成音は、共有し合う音を全く持たない構造である事が判ります。

ⅤとⅣというトライアドで全音階上に無い音はⅢ度の上中音です。これを結果的にオミットするという形で属十一を形成した時というのはⅤの解決先であるⅠの根音である主音を先取りしている事になるので、用法的にはアヴォイド・ノートを積極的に用いている事になり、機能和声的には予見どころか「種明かし」の様に見せている様なものなので、一コマ漫画の様に一瞥して全体を見渡した観を生ずる事でしょう。コード表記的にはポリ・コードとしてF△/G△と見立てる事も出来ますし「G11」と表わす事も可能です。

他方、ⅤとⅣから組成される夫々の構成音を上下に倒置して置換した場合は、先述のポリ・コードが「G△/F△」と成る事を意味する訳で、この場合、Ⅳ度である下属音を根音とする副十三和音の7度音がオミットされている構造とも見做す事が可能です。こうした時に特筆すべきは、内包される三全音 [f - h] が複音程に跨がる事で、音程比の倍加に伴って低次への音程比の牽引力が希釈化される訳ですが、こうした13度まで用いたコードを視野に入れる場合、過去の私のブログでも述べている物ですが、極言すれば、属音から見渡した時の総和音と下属音から見渡した時の総和音というのは構成音が同じであろうとも性格がまるっきり異なるという事を理解できれば宜しいかと思います。

奇しくも下属音から構成される全音階の総合となる副十三の和音というのは、構成音のいずれもアヴォイド・ノートとなる音が現われません。これは基底の和音の響きを損なわないのでありますから、アヴォイド・ノートの観点から見ても重要な響きとなる訳です。

ジャズやブルースでの6thコードという付加六度の実際は、13thという音程を附与しており内包される筈の7・9・11度をオミットしている状態で用いている事が初期のジャズ/ブルースからの始まった事で重用される様になった訳で、これは完全音程の暈滃、つまり卑近な完全五度音を暈滃するために「生硬」な響きにする為に附与された物であり、ラモーの頃の下属和音に付加六となる和音からⅣ→Ⅰを正当化させる為の変進行のそれとは少々異なる所があります。とはいえ付加六度の響きとして機能和声的に6度を強調する以上は、その6th音が限定上行音という風に線の欲求としての牽引力を持つのは至極当然であり、6thコードというのはそれを内声で使ってしまえば他の同義音程のマイナー7thコードと同じ扱いにしかならないのであります。

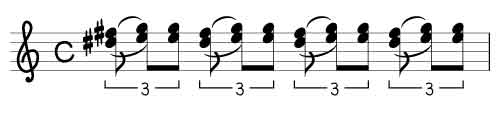

6thコードの始原的取扱いとなる13度和音の不完全和音(※7・9・11度オミット)として生じた歴史を重んじているのはガンサー・シュラー(※法政大学出版局の著書では「ガンサー・シューラー」)やウィンスロップ・サージェント、ポール・オリヴァーの論究を能く知る方でありましょう。また、ポール・オリヴァーに依る自筆譜の譜例は、下向き音符の符幹が逆を向く(玉の右側に下向き符幹を附し、符丁=旗は右)様に書かれており、厳格な意味では誤った書き方なのですが、視覚的な意味と体系に叛く感じとしては非常に効果があり、注視させられる物です。あくまでも次の譜例はポール・オリヴァー風に表わした物で、ポール・オリヴァーの著書にて実際に用いられている譜例とは異なる物です。

コード表記の体系に準え乍らもそれに叛く表記に出会す事は必ずあります。コード表記の体系が非常に狭いが故に生ずる問題ですが、コード表記を是認する為の理解とは、コード機能を示すサフィックスと正位位置さえ前提として踏まえておけば、イレギュラーな表記を正しく受け止める事が出来る物ですが、だからといって今あるコード表記に逆らってまで奇特な表記をわざわざ充てる必要はないでしょう。とはいえ、コード表記に収まっている事自体が実際にはまだまだ狭い音楽の範疇に過ぎない事を同時に理解しておかねばならない事でしょう。こうした体系に溺れるだけであるならば、壁を突き抜ける様な世界に足を踏み込むのはほど遠いという事になります。

そうは言っても、バークリーがその後のコード表記を整備したとは雖も、A・イーグルフィールド・ハルが自著『近代和声の説明と応用』にて提示した和音体系すら念頭に置いていないのは、いくら流派が異なっていようとも体系に入れる必要があったのではないかと私は考えます。特にマイナー・コード種における増11度附与。また同様にマイナー・コード種に於ける長7度+短9度+増11度および長7度+長9度+増11度など。同様に、マルセル・ビッチュが自著『調性和声概要』に掲げたメジャー7thコードに増9度附与の和音種などを取り込まなかったのは今となっては整備が甘かったと言わざるを得ないでしょう。つまり、シリンガー、スロニムスキーのその後が無く甘んじてしまっている様な錆び付いた体系となってしまっている訳でもあります。こうした形骸化を払拭するには、今一度学会にて再整備を図るしかないと思います。そうした岐路に在るコード体系でもありましょうが、学び手としては旧来からの体系を覚えるに当って、未来を見据え乍ら「例外」を多く獲得する必要があるかと思いますが、旧来の歴史を識らずして学んでいってしまっては謬見に陥りやすいとも思えるので注意が必要でありましょう。

同じ音組織を有していても、それを主音・属音・下属音の位置で見渡すと和声ですらも性格は異なる(旋法は勿論の事)事がお判りになった事で、隣接調をどうなっているのかを今一度考えてみる事にしましょう。

隣接調とは五度圏を見ればお判りのように、五度隔たった調域を示す事になるのでハ長調の両隣りとなるとト長調とヘ長調という事になるため、それらはハ長調にとっての属調と下属調という関係調という親近性を持った隣接調という事になるのです。

そこで、それらの隣接調にて三全音の分布を今一度次の譜例にて確認してもらう事にしますが、原調のハ長調の三全音 [f - h] (※もう1組の三全音は平行短調を示す)から隣接調を追ってみると、半音ずつ移高して推移している事が判ります。つまり、ジャズ/ポピュラー音楽に於いてⅡ→Ⅴ進行という下方五度進行を際限なく繰り返して半音階を「結果的に」駆使するのは、三全音が半音ずつ移高するからであります。ですので、隣接調の音組織を巧みに使う事で「半音の流れ」が生まれるのもそういう親近性に伴う物でもある訳です。そこから、

《隣接調の音脈を使う事で三全音の半音移高を用いる事になるのであれば、半音進行させればドミナント7thコードを使わずとも可能である》

という風に逆用は可能なのですから、和声的にはどうしても卑近な響き(後続の予見)となってしまうドミナント7thコードを避けて半音階の線の運びを生む事が出来るのであれば、寧ろこちらの方がより卑近ではなくなる訳であります。ですから、ドミナント7thコードを使わずして半音の線の運びが巧みに内在されているコード進行という物に魅了される様になり、こうした動きを見出す事ができる様になった人は一定以上の和声的感覚を習得したからこそ可能な認識なのであります。少し前の例仏語を用いて今度は独語かよ!! と思われる方もおられるかもしれませんが、必ずしも英語でなければならないという事はなく、寧ろ日本語でこうして覚える以上は例も本来なら日本語が最良である筈なのですが、体系で用意された知識という物は往々にして同様の例で日本語化がされていない事が多く、日本語化が済んだ時には原語の例示が消えてしまっている事も往々にしてある物です。況してやこの程度の例ならば余程馴染みの薄い言語ではない限り伝わる事でありましょうから、私は敢えてそうして学び手に揺さぶりをかける訳であります。

コード表記というのは、根音を示す物以外は前後の線的な流れが音名として読み解きづらい側面があります。本来ならば一瞥して即断が可能なコード表記であるにも拘らず、音名が明示されていなければ途端に内包する半音進行と成る勾配を即断する事は意外にも難しくなる物です。無論、聴き慣れた類のコード進行という物の枠に収まっていれば、それに慣れる事で内包される構成音の横の動きという物も把握できる事でしょうが、コード表記そのものは基本形でしか明示していないので、西洋音楽の様に転回形を明示する表記というのは、横の線の動きをも重視しているのがお判りになる事でしょう。ジャズ/ポピュラー音楽体系ではこうした側面を重視していない表記法であるとも言えます。

タウンページほどの量はあろうかとおぼしきコード・ネームが御丁寧に全て網羅しているかの様な本もあったりしますが、私としてはあの様な本はオススメしません。本来ならば音程の正位位置をしっかり覚えさせれば後はコード・サフィックスの附与程度の理解で応用が利くからであります。そういう意味でも正位位置をしっかりと覚える事で後はどうにか対処出来る様なモノでもあるので、本質的な部分の理解を蔑ろにしない為の例示をしたつもりです。正位位置を示した意図が上手い事伝わればこれ幸いです。

楽譜を初見で読む事を要求され、更にはインプロヴァイズを要求されるシーンならば、パート譜に於てはテーマ部やブリッジ部以外は小節数が判別できる長休符があれば事足りる訳であります。こうした時、アンサンブルの状況を即断できるならば、親しみの無い初見の音楽に対してもう少し熟慮された音脈を使う事が出来るかもしれない。その際充てられる表記としては事細かな音符や装飾記号などの類ではなく、伴奏を司る和声的「成分」であれば充分であるので、茲に、コード・サフィックス或いはコード・シンボルという記号が附与される事でインプロヴァイズには思考的な側面にて即断が可能となる峻別にも大きな助力となってくれる訳でありまして、特にジャズ/ポピュラー音楽界隈の音楽ではこうしてコード・サフィックスが整備されてきた訳であります。西洋音楽と世俗音楽界隈をも同じく俯瞰した時の呼称は、単に「コード・ネーム」として呼ばれて分類される事が多いと思います。

思考的な即断及び視覚的な簡便さを伴う事にも影響する事でしょうが、ジャズというのはインプロヴィゼーションという事が前提となっている音楽ですので、こうした側面が発達したのでありましょうが、こうした表記法は突然変異的にジャズ・シーンに登場した訳ではなく、源流を辿れば西洋音楽界隈における通奏低音の数字付低音に端を発している事になります。

とはいえ西洋音楽界隈に於ても音度表記や和音機能を表わすに当って整備されて来た時にクラングシュトゥーフェンという体系を整備したのがゴットフリート・ヴェーバーであり、これに関しては嘗て私のブログでも明記した事があるので、ブログ内検索をかけていただければ直ぐに当該記事を引っ張って来れる事でしょう。

ヴェーバーのクラングシュトゥーフェン刊行が丁度200年前の事。この体系に倣ってその後エッティンゲンがクラングシュリュッセルという体系を新たに整備し、更にその後、フーゴー・リーマンが Vereinfachte Harmonielehre〈簡明和声論〉を刊行するのが1893年という事を思えば、80数年の時を経て現今の和音記号と酷似する体系が整備されたのは意外にも古い物なのだという事がお判りいただけるかと思います。

そうしてバークリー体系というのはそれから更に半世紀程の時を経ての事となるのでありますが、詳しい出自は明らかではありません。シリンガーが一役買ったのは紛れも無い事実でありましょうが、このシリンガーの件に関しては、菊地成孔・大谷能生共著『憂鬱と官能をを教えた学校 上』内に於ける石塚潤一に依る標柱『シリンガーとバークリーの理論をめぐって』が参考になる事でしょう。この頃の年代は第一次大戦後である1940年頃の様です。

尚、余談ではありますが、現在のコード表記にて大別される和音種《メジャー、マイナー、オーギュメント、ディミニッシュ》というのはクラングシュトゥーフェンの頃から整備・体系化されていて、リーマンの分類は更に細かく実用的ではなかったという事もあって、簡便的な方が有利に働く事を思えば、先蹤を拝戴し乍ら簡便的であった方を利用した上で新たに再構築していった事は容易に読み取る事ができます。

五線とコード表記にて実際には誤表記となってしまっている例など現今社会でも珍しくありませんが、それでもコード表記に頼らない一般的な楽譜の誤表記と比較すればまだマシな方でしょう。古い楽譜は印刷黎明期の頃からその印刷品質が問題である事よりも、作曲者の自筆譜を出版社側の編集者が勝手に解釈して脚色・改竄が多数あったのでありまして、そうした問題と比較すれば五線譜とコード表記が異なってしまう誤りなど瑣末な事であるでしょう。

とはいえ、ポピュラー音楽界隈に於ても「手心」を加えて脚色・改竄してしまう例は今もあるのかもしれません。こうした「手心」というのは、編集の側の人間もある程度の楽理的素養を備えており、作者の特異的な部分を見出して、それを作者の個性の最たる特長となる音を従来の卑近な体系へ改変してしまったりするという手心を意味する物であります。こうした大胆な手心がポピュラー音楽界隈で見掛ける事は少ないでしょうが、作者が意図していないにも拘らず短調の終止和音を勝手にピカルディー終止に変えられてしまっていたら、作者本人としては決して嬉しくはない事でありましょう(笑)。

寧ろジャズ/ポピュラー音楽界隈で多い誤表記は、コード・ネームこそが正解で、楽譜の方が間違えているというケース。こういう事が意外にも多いのです。本来ならば音符の方の信頼性が高い筈なのですが、いやいやどうして。音符の方を間違えている楽譜に出会すなど珍しくもありません。作者本人が監修に携わっている物の場合は極めて稀ではありますが、コードの方が精確で音符の方が間違えているというのは、こうした状況を私は看過する事はできません。

少し趣きを変えて次の例を確認してもらう事にしましょう。これはフランスにてソルフェージュ習得の時などに用いられる調号が附与される変位記号の位置を示している物なのですが、これは云うなれば、調号に用いられる嬰変の変位記号の夫々は、幹音の某しかに附与されて調号として統合的に「君臨」する訳であります。その際、青文字で示している幹音の某しかに嬰変の変化記号が附与される訳であります。

そうした前提で青文字を見た場合、嬰種側の「DO」を基準に捉えてみたとすると、対極を向く2種類の矢印というのは矢印の向きが「後方」を示している事になります。これを基準に新たな隣接調を見る時の法則として「DO」に♯が附与される時というのは次の様に

《新たな調域の調号に附与される変位記号は、新たな調域創出前となる基の調域の五度に附与される》

《新たな調域となる主音は、新たな調域の前となる基の調域の五度に在る》

という法則が成立する事になります。矢印の方向に逆行するのが前方の調域となる訳です。これは変種側でも同様の事が云える訳です。

コード表記の音程の正位位置(せいいいち)というものは、暗々裡にそれが属音を中心として見立てた物である事が判ります。しかもそれは、長音階に於ける属音の位置であるという事が判ります。

長音階の属音を規準にするという事は長属の和音を見れば自ずと音程関係の正位位置が判るという訳です。つまり、次の譜例で見られる七度以高の音程が正位位置であり、これらの数字が単に「7・9・11・13」と成していれば、これらの正位位置である音程を示している訳で、これらの正位位置に嬰・変の変化記号が附与されていたり、或いは七度の場合は短七度が正位位置である訳ですから、長七度を表わす際には[maj / Maj / M / △] などのサフィックスが附与される訳であります。

11th音の場合は、基底和音との間にアヴォイドを作らない様にして構成させる事が一般的な使い方である為、半音上方変位というオルタレーションである「♯11」という表記の方を能く目にするだけであって、正位位置というのは完全十一度にあるというのは、属和音から正位位置たる全音階(ダイアトニック)の音を堆積させる事に通底する訳ですから至極当然とも言える訳であります。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈なら特に拘泥する必要はありませんが、世俗音楽界隈における「なんとなく」で通ずる理解にて西洋音楽体系を理解する事が出来ると思ったら大間違いです。。特に、西洋音楽界隈でのフランス式の数字付低音表記だと、「7」の数字の下に「+」が附与される事がありますが、これは七の和音(属七)の導音を示しているので、和音の根音から七度音が変化したという訳ではなく、音組織に於て例えば短調に於ける導音への可動的変化となった音を内包している事を示している記号となる訳であります。

私のブログでは特に「本位十一度」という呼称を能く見掛けると思いますが、各音程の本位音度を総合的に指している物が「正位位置」であるので、各音程に対して「正位○度」という風には呼んではおりません。これらの正位位置を夫々の本位音度として呼ぶ時「本位○度」という風に呼んでいる訳です。

トライアドの正位位置というのは通常、コード・サフィックスの有無にて和音種を決めていて(長・短・増・減 三和音)概して五度のオルタレーションが必要な時に正位位置からの嬰変記号が附与される物です。ディミニッシュ・トライアドを一部ではマイナー・トライアドの5th音に変種記号を充てたりする事もあるのは、dimというコード・サフィックスを四和音でのdim7と同様に括る為の方便としても用意されている物でもあります。寧ろ、dimというコード・サフィックスを四和音として解釈してしまった事が謬見として広まってしまった事のやっつけ為事を強いられているかの様な物でもありましょうか。

基本音を見立てた時、そこに完全音程を除いて音程を形成する際に長音程だけが形成される(長二度、長三度、長六度、長七度)となるのは長音階の主音を基本音とする時であります(※下属音を基本音とする時の四度は増四度であり完全音程ではない)。他方、短音程を形成する時は基本音を平行短調の属音を基本音(=平行長調の上中音)に採った時に形成される物であります(短二度、短三度、短六度、短七度)。

この様にしてみると、長音階の属音を和音の規準として見立てて、長音程は主音を規準に、短音程は平行短調の属音という風に見立てる事が出来、「五度」の連鎖と、長・短の世界の情緒という物がどのようにして配列されているのかがあらためてお判りになるかと思います。

斯様にして、コード表記という流儀を覚える際の本位位置という物がお判りいただけたかと思いますが、コード表記に備わっている正位位置というのは、今回の様に私が詳悉に述べなくとも顰に倣って習得した者は全て同じ理解にある事でしょう。その本位位置を共通認識として有しているが故に、体系に括る事が難しい特異なコードを無理矢理見馴れぬ表記にしても構成される音がほぼ間違いなく伝わるのは正位位置を正しく理解しているが故の事であります。

処が、これらの体系は普遍和音という物と普遍和音が可動的変化を起こして変過和音として成立する本質を忘却してしまう事にもなってしまいました。また、13thコードが単なるadd 13という風にして音響的な意味にて付加六度と等しくさせて五度を暈滃し、本来なら付加六度はⅣ→Ⅰという変進行を正当化する為のⅣ6→Ⅰだった物が主和音にも適用される様になり、それが短調組織の主和音でも13th音は9th音との組み合わせから多用され7度を省略し、「m69」が不等四度たる旋法和声の使い方としても発展しつつ、本来なら5度を暈滃する13thの働きが6thと同質化された経緯を知る者はバークリーの界隈では意外にも少ない事でしょう。

扨て、茲での13thコードたる和音が意味するのは「属十三」の和音であり、副十三の和音の事ではありません。とはいえダイアトニックで見渡した時、属音上の属十三 [Ⅴ13] と下属音上の副十三 [Ⅳ13 (♯11)] というのは夫々構成音は全く同じで根音の採り方が違うだけであります。どちらも全音階の総合=総和音となります。

この様な和音を見渡す場合、以前にも確認した事のある全音階の代理関係からも判る様に、ⅤとⅣ上に夫々出来るトライアドを対照させ合った時それらの構成音は、共有し合う音を全く持たない構造である事が判ります。

ⅤとⅣというトライアドで全音階上に無い音はⅢ度の上中音です。これを結果的にオミットするという形で属十一を形成した時というのはⅤの解決先であるⅠの根音である主音を先取りしている事になるので、用法的にはアヴォイド・ノートを積極的に用いている事になり、機能和声的には予見どころか「種明かし」の様に見せている様なものなので、一コマ漫画の様に一瞥して全体を見渡した観を生ずる事でしょう。コード表記的にはポリ・コードとしてF△/G△と見立てる事も出来ますし「G11」と表わす事も可能です。

他方、ⅤとⅣから組成される夫々の構成音を上下に倒置して置換した場合は、先述のポリ・コードが「G△/F△」と成る事を意味する訳で、この場合、Ⅳ度である下属音を根音とする副十三和音の7度音がオミットされている構造とも見做す事が可能です。こうした時に特筆すべきは、内包される三全音 [f - h] が複音程に跨がる事で、音程比の倍加に伴って低次への音程比の牽引力が希釈化される訳ですが、こうした13度まで用いたコードを視野に入れる場合、過去の私のブログでも述べている物ですが、極言すれば、属音から見渡した時の総和音と下属音から見渡した時の総和音というのは構成音が同じであろうとも性格がまるっきり異なるという事を理解できれば宜しいかと思います。

奇しくも下属音から構成される全音階の総合となる副十三の和音というのは、構成音のいずれもアヴォイド・ノートとなる音が現われません。これは基底の和音の響きを損なわないのでありますから、アヴォイド・ノートの観点から見ても重要な響きとなる訳です。

ジャズやブルースでの6thコードという付加六度の実際は、13thという音程を附与しており内包される筈の7・9・11度をオミットしている状態で用いている事が初期のジャズ/ブルースからの始まった事で重用される様になった訳で、これは完全音程の暈滃、つまり卑近な完全五度音を暈滃するために「生硬」な響きにする為に附与された物であり、ラモーの頃の下属和音に付加六となる和音からⅣ→Ⅰを正当化させる為の変進行のそれとは少々異なる所があります。とはいえ付加六度の響きとして機能和声的に6度を強調する以上は、その6th音が限定上行音という風に線の欲求としての牽引力を持つのは至極当然であり、6thコードというのはそれを内声で使ってしまえば他の同義音程のマイナー7thコードと同じ扱いにしかならないのであります。

6thコードの始原的取扱いとなる13度和音の不完全和音(※7・9・11度オミット)として生じた歴史を重んじているのはガンサー・シュラー(※法政大学出版局の著書では「ガンサー・シューラー」)やウィンスロップ・サージェント、ポール・オリヴァーの論究を能く知る方でありましょう。また、ポール・オリヴァーに依る自筆譜の譜例は、下向き音符の符幹が逆を向く(玉の右側に下向き符幹を附し、符丁=旗は右)様に書かれており、厳格な意味では誤った書き方なのですが、視覚的な意味と体系に叛く感じとしては非常に効果があり、注視させられる物です。あくまでも次の譜例はポール・オリヴァー風に表わした物で、ポール・オリヴァーの著書にて実際に用いられている譜例とは異なる物です。

コード表記の体系に準え乍らもそれに叛く表記に出会す事は必ずあります。コード表記の体系が非常に狭いが故に生ずる問題ですが、コード表記を是認する為の理解とは、コード機能を示すサフィックスと正位位置さえ前提として踏まえておけば、イレギュラーな表記を正しく受け止める事が出来る物ですが、だからといって今あるコード表記に逆らってまで奇特な表記をわざわざ充てる必要はないでしょう。とはいえ、コード表記に収まっている事自体が実際にはまだまだ狭い音楽の範疇に過ぎない事を同時に理解しておかねばならない事でしょう。こうした体系に溺れるだけであるならば、壁を突き抜ける様な世界に足を踏み込むのはほど遠いという事になります。

そうは言っても、バークリーがその後のコード表記を整備したとは雖も、A・イーグルフィールド・ハルが自著『近代和声の説明と応用』にて提示した和音体系すら念頭に置いていないのは、いくら流派が異なっていようとも体系に入れる必要があったのではないかと私は考えます。特にマイナー・コード種における増11度附与。また同様にマイナー・コード種に於ける長7度+短9度+増11度および長7度+長9度+増11度など。同様に、マルセル・ビッチュが自著『調性和声概要』に掲げたメジャー7thコードに増9度附与の和音種などを取り込まなかったのは今となっては整備が甘かったと言わざるを得ないでしょう。つまり、シリンガー、スロニムスキーのその後が無く甘んじてしまっている様な錆び付いた体系となってしまっている訳でもあります。こうした形骸化を払拭するには、今一度学会にて再整備を図るしかないと思います。そうした岐路に在るコード体系でもありましょうが、学び手としては旧来からの体系を覚えるに当って、未来を見据え乍ら「例外」を多く獲得する必要があるかと思いますが、旧来の歴史を識らずして学んでいってしまっては謬見に陥りやすいとも思えるので注意が必要でありましょう。

同じ音組織を有していても、それを主音・属音・下属音の位置で見渡すと和声ですらも性格は異なる(旋法は勿論の事)事がお判りになった事で、隣接調をどうなっているのかを今一度考えてみる事にしましょう。

隣接調とは五度圏を見ればお判りのように、五度隔たった調域を示す事になるのでハ長調の両隣りとなるとト長調とヘ長調という事になるため、それらはハ長調にとっての属調と下属調という関係調という親近性を持った隣接調という事になるのです。

そこで、それらの隣接調にて三全音の分布を今一度次の譜例にて確認してもらう事にしますが、原調のハ長調の三全音 [f - h] (※もう1組の三全音は平行短調を示す)から隣接調を追ってみると、半音ずつ移高して推移している事が判ります。つまり、ジャズ/ポピュラー音楽に於いてⅡ→Ⅴ進行という下方五度進行を際限なく繰り返して半音階を「結果的に」駆使するのは、三全音が半音ずつ移高するからであります。ですので、隣接調の音組織を巧みに使う事で「半音の流れ」が生まれるのもそういう親近性に伴う物でもある訳です。そこから、

《隣接調の音脈を使う事で三全音の半音移高を用いる事になるのであれば、半音進行させればドミナント7thコードを使わずとも可能である》

という風に逆用は可能なのですから、和声的にはどうしても卑近な響き(後続の予見)となってしまうドミナント7thコードを避けて半音階の線の運びを生む事が出来るのであれば、寧ろこちらの方がより卑近ではなくなる訳であります。ですから、ドミナント7thコードを使わずして半音の線の運びが巧みに内在されているコード進行という物に魅了される様になり、こうした動きを見出す事ができる様になった人は一定以上の和声的感覚を習得したからこそ可能な認識なのであります。少し前の例仏語を用いて今度は独語かよ!! と思われる方もおられるかもしれませんが、必ずしも英語でなければならないという事はなく、寧ろ日本語でこうして覚える以上は例も本来なら日本語が最良である筈なのですが、体系で用意された知識という物は往々にして同様の例で日本語化がされていない事が多く、日本語化が済んだ時には原語の例示が消えてしまっている事も往々にしてある物です。況してやこの程度の例ならば余程馴染みの薄い言語ではない限り伝わる事でありましょうから、私は敢えてそうして学び手に揺さぶりをかける訳であります。

コード表記というのは、根音を示す物以外は前後の線的な流れが音名として読み解きづらい側面があります。本来ならば一瞥して即断が可能なコード表記であるにも拘らず、音名が明示されていなければ途端に内包する半音進行と成る勾配を即断する事は意外にも難しくなる物です。無論、聴き慣れた類のコード進行という物の枠に収まっていれば、それに慣れる事で内包される構成音の横の動きという物も把握できる事でしょうが、コード表記そのものは基本形でしか明示していないので、西洋音楽の様に転回形を明示する表記というのは、横の線の動きをも重視しているのがお判りになる事でしょう。ジャズ/ポピュラー音楽体系ではこうした側面を重視していない表記法であるとも言えます。

タウンページほどの量はあろうかとおぼしきコード・ネームが御丁寧に全て網羅しているかの様な本もあったりしますが、私としてはあの様な本はオススメしません。本来ならば音程の正位位置をしっかり覚えさせれば後はコード・サフィックスの附与程度の理解で応用が利くからであります。そういう意味でも正位位置をしっかりと覚える事で後はどうにか対処出来る様なモノでもあるので、本質的な部分の理解を蔑ろにしない為の例示をしたつもりです。正位位置を示した意図が上手い事伝わればこれ幸いです。

2017-07-17 22:00