Mother Terra / KYLYN 楽曲解説 [楽理]

今回は、70年代の和製フュージョンとなるアルバム『KYLYN』収録の最終トラックとなる「Mother Terra」の譜例動画をYouTubeにアップロードを済ませた事もあり、本曲の楽曲解説をして参りたいと思います。

KYLYNとは、一応グループ名ではあるもののアルバム名義としては渡辺香津美の名が冠される物なのであります。そしてプロデュースが坂本龍一という事なのですが、坂本龍一は格闘技セッションやKYLYNの活動と並行させてのYMOでしたので、スタジオ・ミュージシャンという活動期として最も脂の乗った頃でありましょう。

KYLYNとは、一応グループ名ではあるもののアルバム名義としては渡辺香津美の名が冠される物なのであります。そしてプロデュースが坂本龍一という事なのですが、坂本龍一は格闘技セッションやKYLYNの活動と並行させてのYMOでしたので、スタジオ・ミュージシャンという活動期として最も脂の乗った頃でありましょう。

YMO以外で坂本龍一が力瘤を蓄えていたのは、りりィのバイバイ・セッション・バンドや大貫妙子のアルバムではなかろうかと思うのですが、KYLYNの方では意外にも坂本の「ポップ」な側面が顔を出しているもので、『KYLYN』収録の「E-Day Project」を聴けば、聴いているこちらが恥ずかしくなる位卑近な世界観(失礼!)を繰り広げているのではなかろうかとも思う事頻りです。

私が『KYLYN』で最も好きな楽曲は「Akasaka Moon」でありまして、次に「Water Ways Flow Backward Again」を挙げる事ができます。前者は渡辺香津美の作品、後者は矢野顕子の作品ではありますが、本曲があったからこそ後年の「Dear Liz」のアコースティック・ヴァージョンというイメージが出来上がったのではなかろうかと思います。

扨て本題となる「Mother Terra」に話題を移しますが、本曲冒頭の髙橋幸宏に依るキック音を聴けば、そのリフはYMOのアルバム『Solid State Survivor』収録の「Castalia」の「オマージュ」であろうと受け止める方は少なくなかろうかと思います。

処が、KYLYNは79年初頭から六本木ピットインで活動をしており、ライヴではブライアン・フェリーのカヴァー曲「Tokyo Joe」を披露。

なにせ渡辺香津美がギターばかりでなくボーカル(!)として高橋ユキヒロとのツイン・ボーカルという事で少々遊び過ぎていた感も否めませんが、世はクロスオーバー/フュージョン・ブームの真っ只中ですのでまあ、色々と話題をさらっていたものでした。

「Tokyo Joe」のスタジオ録音版は後の1982年11月21日にアルバム『Tokyo Joe』として日本コロムビア音源を「編纂」する形でリリースされますが、レコーディング自体は『KYLYN』の頃なのではなかろうかと推察するのです。

このKYLYNの時期は相当多忙だったのではないかと思える程に坂本は精力的に活動していたとあらためて思うのでありますが、同年6月25日にアルバム『KYLYN』をリリース。その後、同年9月25日にYMO『Solid State Survivor』をリリースして同年秋にはYMOのワールド・ツアーを敢行。

この時のYMOの海外ツアーが話題となって一気にYMO旋風は一世を風靡する様になって行ったという訳ですが、その数ヶ月前の夏には精力的にKYLYNで日本全国を行脚していたので、レコーディングとライヴと、相当精力的であった事に疑いの余地はありません。

扨て、楽曲のモチーフうんぬんを考察する順序として「Castalia」という作品をスタジオ・アルバム基準で見るとリリースが後になるので、自ずとドラム・リフのそれを「オマージュ」とまで言い切れないのではなかろうかと推察するのであります。

私の知る範囲では「Castalia」がKYLYNのオリジナル・アルバム・リリース前にライヴ等で演奏されていた演奏は無いので「Castalia」こそ「Mother Terra」のオマージュなのではないか!? とも思ってしまいそうですが、遉にそれはあくまでドラムのリフという側面での「オマージュ」である事は念頭に置いていただきたいと思います。

抑も「Castalia」は、坂本が学生時代の恋人を思って書いた作品だと言われており、作品そのものはYMO活動以前から育んで来た物であろうと思われます。

そこに「Mother Terra」のキックのリフをそのまま「Castalia」に引用したのが真の姿であろうかと思うのですが、「Mother Terra」自体、実際には井上敬三のソロ・アルバム『Intimate』収録の「MWSIK Part 1」のイントロにも引用しているのであろうと思えるので、「Mother Terra」のドラム・リフ以外を除く楽曲のアイデア自体が既にあり、それを「Mother Terra」へ発展させ、半音クリシェのフレーズをそのまま「MWSIK Part 1」に引用したのではないかと私は推察するのです。

アルバム『Intimate』のレコーディングは同年5月10〜15日に行われ、『KYLYN』は同年4月から5月にかけてのレコーディングとなっており、日付は明記されてはいない点も混迷を来すのでありますが、山下邦彦の坂本龍一関連著書『坂本龍一・全仕事』(太田出版)『坂本龍一の音楽』(東京書籍)にも「Mother Terra」は全く触れられていない所も確定に至らないのが残念な部分ではあります。

更には、1979年6月1日にCBSソニーから発売されるオムニバス・アルバム『エーゲ海 (the Aegean Sea)』には細野晴臣や高橋幸宏が参加し、細野作「ミコノスの花嫁」のドラム・リフも「Mother Terra」や「Castalia」に通ずる共通性があるというのも興味深い所です。

高橋はおそらくこのリフを相当気に入っていたのか、モデラート近傍となるテンポでのキックのリフの在り方に何かしら自身の色として注力していたのかもしれません。「ミコノスの花嫁」ではKEPEXE(キーペックス)と思しきゲートがかなり効いていて余韻の短いスネアが特徴的ですが、アウトロの部分ではオーバーヘッド付近のマルチマイクのミックスに変化があり、かなり上質なスネアのミックス・サウンドとなっており、リムショットが混ざったその音像には脱帽と言える音を作っております。

唯、『エーゲ海』が厄介なのは発売日とレコーディング用機器が詳悉に明記されているのは好いとしても録音日時が明記されていないので、録音時期は1979年3月以降辺りとは推察する事は可能ですが特定する事がマスターテープを確認しない限りは無理という所がもどかしい点ではあります。

YMOの当初のメンバー構想としては坂本龍一ではなく佐藤博であるという所も本曲「ミコノスの花嫁」のレコーディング・メンバーは非常に興味深い物で、坂本龍一の扱いに手を焼く細野晴臣が佐藤博に声を掛けたのかもしれなかったのか、それともKYLYN絡みで坂本を呼ぶ事が出来ず佐藤に声を掛けざるを得なかったのか、何かの機会があれば御大の口から真相を聞いてみたい物です。

まあしかし曷はともあれ、ミュートロンのバイフェイズなどと思しきスウィープ・フィルターのエフェクトは後年のYMOのアルバム『BGM』収録の「Happy End」にも投影しうる部分でもあるので、容易く看過する事はできないのが「Mother Terra」であろうかと思われます。

本曲「Mother Terra」の存在は坂本龍一作品を語る上でも影の薄いものであろうとは思いますが、コモンズやTwitter上で繰り広げられる #私が好きな坂本龍一10選 という企画およびハッシュタグで寄せられる物の中で注目したいのが水原希子さんの選曲。彼女はなんと「Mother Terra」を挙げておられるのですね。恐らく相当坂本作品を深く掘り下げているのであろうと思いますが、細野晴臣作曲の「Neuronian Network」を取り上げておられるのはご愛嬌でしょうか!? いやいや、おそらく彼女は「Neuronian Network」の楽曲中盤のレガッティモ・ペダルなどの坂本龍一らしさを見出しての事もあっての選曲であろうと思います。

扨て、譜例動画解説に移る前にあらためて本曲の知られざる特徴を挙げておきたいと思うのでありますが、何と言っても特筆すべき点は本曲後半に現れるオベーション・アダマスと思しき渡辺香津美のソロに於ける微分音活用の巧みさにあると言えるでしょう。

勿論アダマスの方は、通常の十二平均律を基に最大2オクターヴ尺となる24フレットが打たれているため微分音を採るには自ずとチョーキングで制御する必要がある訳ですが、このチョーキングが絶妙な程に精確なのです。微分音に無頓着な方だと、単にビブラートのイントネーションのひとつと捉えてしまうと思いますが、傾聴すればする程、その凄さを実感する事ができます。

初期の渡辺香津美はフレットレス・ベースとのダブルネック・ギターやフレットレス・ギターも操っておりましたし、アルバム『KYLYN』収録の「Akasaka Moon」でのフレットレス・ベースの見事なピッチの精確さは筆舌に尽くし難い程である凄みのあるプレイである事を思えば、チョーキングの制御そのものも精確さを武器に微分音をも操っているという事をあらためて実感しなくてはならないと正当に評価できないでしょう。

言い換えれば、微分音を捉える事の出来ない第三者がプレイ云々を口にするのは烏滸がましいとも言える位のプレイなのです。

次点に挙げる本曲の凄い点は、23小節目に見られる事となる「ポリコード」です。本箇所で現れるハーモニーは素晴らしい美しさに伴う《心地良い溷濁》が現れるのですが、これについて後ほど縷述する事に。

3点目は、以前にも取り上げたシンセで模したカウベルの音です。つまり、カウベルという音を組成している「複合音」の各部分音(=パーシャル)生成に使われている微分音の制御であります。これについても後ほど縷述します。

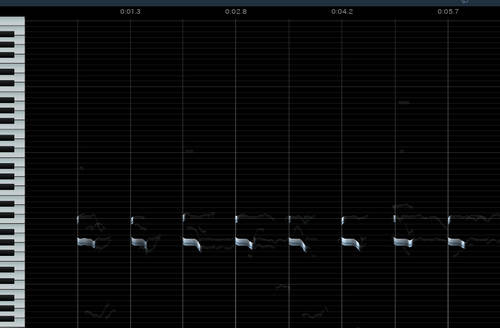

それでは茲から譜例動画解説をする事としますが、冒頭の1〜4小節目はYMOファンには馴染み深い物となる「Castalia」のキックのリフと同様の物です。一応、特定のフォルマント(=バスドラの)も原曲とのそれと微分音的にピッチを合わせて制作しておりますが、ハイハットのピッチだけは原曲に合わせずBFDの出来合いとなるパイステのハット音を使用しております。

本曲に限った事ではありませんが、気を付けて制作しなくてはならないのはリバーブのバランスとパノラマにあります。

リバーブはBus送りとしたEMT系プレート・リバーブのチャンネルを用意し、プリディレイを103ミリ秒確保し、HPFとする1極(=-6dB/oct)のフィルターを噛ませる際にカットオフ周波数を1.5kHzに設定した上で、リバーブのパノラマをM/Sでサイドに追い遣るのがマストな設定となります。

リバーブのパノラマをセンターに集めない事で、厚ぼったい残響を防ぐ事が可能となるのですが、リバーブをかける以前のオケが貧弱だとリバーブに頼った質感を求めがちなのがDTM初心者が嵌る陥穽でもあるので注意が必要となります。特に本曲の様な静謐な音像を求められる楽曲に於けるセンターに集中した残響は回避すべきであろうと思います。

無論、そうしたセンター残響回避をしている所で、トラック毎に、子音と同程度のプリディレイを採った上で異なるキャラクターとなるリバーブを薄く直接混ぜて、トラック上でのパノラマをリバーブに添加させて他のオケと混ぜると、非常にエンボス感が浮き立つリバーブを演出したりする事も可能なのですが、概してBus送りのリバーブのパノラマはセンターを回避した方が功を奏する事でしょう。

私は今回、上掲のセッティングとなるプラグイン elysia master をBus送りリバーブの後段に挿している訳ですが、こうした設定で本曲でのカスタネットの高域成分やシンセ・パッドの高次倍音成分がより活きるのであり、直接センターに残響を分布させてしまうと斯様な高域成分を暈滃させてしまうということに起因する物なのでもあります。ですので、リバーブのパノラマ設定は非常に重要だという事をあらためて申し上げておきたいと思います。

カウベルについては先述の通り過去のブログ記事でも述べている通りなのですが、実際に付される高次倍音をも今回は採譜したので、それら(=倍音)合計5つのバーシャルで微分音を組成していると考えていただければ之幸いであります。

尚、本曲のカウベルとして重要な成分は譜例の下3段のパートに表すと同時に、上2段は高次の倍音成分として彩らせている物です。

加えてカウベルのパートとなる中央3段目のパートは、茲まで歴時を「長く」採らずとも十分な様です。

というのも、譜例動画を制作し終えて制作したデモのオーディオを分析してみて初めて判ったのですが、この [c] より34セント低い音は半拍6連の1個分のパルス程度で十分の様です。他のパーシャルは勿論譜例通りの歴時とピッチ変化が必要なのですが、耳だけを頼りに(再生速度を遅めて)採譜した時はどうしても他のパーシャルに随伴する様にして耳にしていた事による物です。

視覚的に確認したのはRipXなのですが、《何故制作前からオーディオ分析ソフトに頼らなかったのか!?》と、原曲の完全再現にトコトン拘る方からツッコミを入れられるかもしれませんが、自分の耳にある程度自負を抱いていると、平時でも音の捉え方というのは得てしてこういう物であり、よっぽどでないとソフトに頼ろうとはしない物なのです。

はま寿司の到着アナウンスのMIDI化とか(笑)、そういう状況でしたらAudioSculptをはじめとするオーディオ分析ソフトの力が必要ですが、私自身が「カウベルひとつ」という状況に胡座をかいたとはいえ、オーディオの分析通りに歴時を判別できなかったという点については是非ともご容赦願いたいと思います。これ位の差異は大目に見て欲しいと思います。

つまる所、カウベルの5つのパートは総じて、発音時がどうあれ物理的に「半音=100セント」のポルタメント下行を起こしている様に書かれているのですが、中央の3段目のパートだけは半音下行は必要無いという事となります。何が何でも原曲に似せたいという方は是非とも修正してお試し下さい。

尚、カウベルの第1パートの変化記号はアロイス・ハーバのハーバ・アクシデンタル(Ekmelosフォント)を使用した上で「17セント低」という事を示しておりますが、カウベルに限らず本譜例動画の微分音部分に付与される増減の数値は「幹音」からの増減値となります。

同様に、第2・4パートは通常の変化記号ですので説明は割愛し、第3パートはハーバ・ノーテーションでの六分音相当の単位微分音変化記号による「34セント低」という物。

カウベルの第5パートとなる拍頭のAセスクイフラットは [a] より150セント低く、後続のセミシャープが [g] より50セント高いという事を意味しております。

基本的に、パーシャルの各音は正弦波を使って差し支えありません。これらのパーシャルを同一のパンニングに設定する事で、原曲と似たカウベル音が得られると思います。

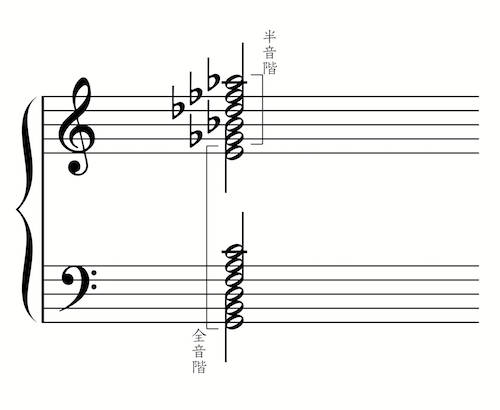

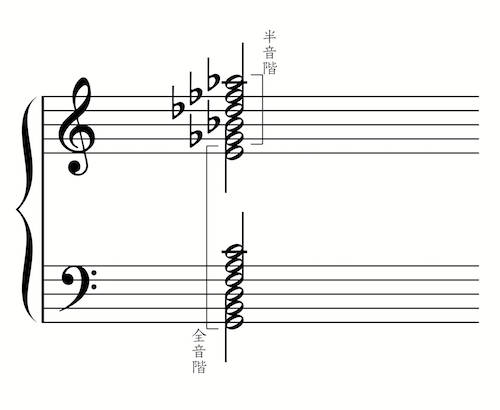

5〜6小節目、コードは2分音符ずつ「Asus4 -> A -> Am -> A」という風にして半音クリシェのフレーズが特徴的なモチーフとなっておりますが、注目すべきはローズの低音部の複前打音(装飾音符)であります。

複前打音の後にはアクセントが付与されているにも拘らずメゾフォルテと表記されています。通常、強弱記号が付与されていない時というのはアクセントが示しているのは「フォルテ」で、松葉記号での漸弱(ディミヌエンド)を採った場合、概ね「ピアノ」まで下げろという意味合いになるのですが《メゾフォルテでのアクセントとは如何に!?》と迷う人は少なくなかろうと思います。

複前打音の後のアクセントは強さを示す意味の物ではなく「拍頭」を示している表記のものとなります。

通常、前打音というのは前打音が拍頭にあるのが正当な奏法であり、その後に実音が来るのです。処が西洋音楽以外の世俗音楽の前打音の殆どは実質「後打音」なのであり、前拍のケツギリギリに後打音として置かれ、実音となる音が拍頭に来るという例が非常に多いのです。

本来の前打音というのは前打音こそが拍頭に来る物なのでありますが、これを敢えて注意喚起を与える為に前打音側にアクセントが付与される場合があります。こうした表記の場合、前打音を強く奏するのではなく、《前打音を拍頭に置け!!》という強調した指示となる訳です。無論、前打音にアクセントを付与せずとも本来の正当な意味としては前打音が拍頭に来るべきなのですが。

とすると、今回の譜例というのは前打音が前のめりになって欲しい訳ですから、前拍の後打音として作用して欲しい「前打音」な訳です。言葉の上では撞着してしまっておりますが。つまり、複前打音の後に来る実音が拍頭・強勢であって欲しいという事なので、複前打音の後の実音にアクセントを付与している表記は、そのアクセント位置こそが拍頭だという意味なのです。そこで、メゾフォルテが与えられているとなれば、前打音に関する知識がなくとも《んんっ!?》となる訳です。《これは一体どういう意味なのだ!?》と。

前打音というのは先述した様に世俗音楽界隈では特に、前打音が前のめりとなって後続の実音が拍頭に置かれる演奏が非常に多い物です。西洋音楽の経験が豊富なプレイヤーだと使い分ける事もしておりますし、西洋音楽的な正当な前打音で奏する人も少ない乍らも存在はしますけれども。

ですので、ジャズ/ポピュラー音楽のピアノは長けていても、F.ショパンの「子犬のワルツ」に付された装飾記号の解釈となると、途端に聴き慣れた演奏とはまるで異なる物になるんですね。なぜなら、装飾音を前のめりで弾こうとするので、もつれ感が埋没して単なる速弾きの様な流麗な演奏になってしまい、西洋音楽独特の歪つさが無くなってしまうのです。

前打音にアクセントが置かれずスラッシュが振られていない時の長前打音の場合、或いは前打音が直後の後続音にスラーが振られていない状況の場合は後続の実音はまた解釈が異なり、後続音そのものが記譜上の歴時とは異なる解釈になるので、これはあらためて各自楽典の方で学んでいただきたいと思わんばかり。

楽典は初歩的な音楽の基礎知識でありますが、前打音の解釈はかなり深いので楽典を懶る事毋れ。

いきなり前打音の話題を語ってしまいましたが、本曲の複前打音は非常に重要な物で、これがあると無いとでは全く楽曲の性格を異としてしまう物なのです。この複前打音があるからこそ、本曲の雰囲気は最大限に活かされていると言っても過言では無いでしょう。その位重要な演奏です。

それと対置する様に、小原礼が1オクターヴ上の [a] から弾くのも複前打音に対する反行形としても非常に理に適っておりセンスの良さをあらためて感じます。作曲者からすれば、こうしたプレイは複前打音をより活かしていると考えるでありましょうし、思わず北叟笑んだのではないかとも思います。

出だしのAsus4は、マーラーの交響曲第5番アダージェットの終止和音を追懐してしまいそうになる響きです。私自身としてはマーラーにロックすら感じてしまう世界観だと思っているのですが、掛留の美しさをあらためて感ずる事の出来るもので、本曲の半音クリシェは渡辺香津美のソロ部分では執拗に移高されるので、そうした目まぐるしい移高の過程でインプロヴァイズを繰り広げる渡辺香津美の凄さをあらためて実感するとともに、移高の激しい部分はマーラーというよりもブルックナーの世界観を感じてしまう物です。

7〜8小節目も同様のクリシェ・ラインが移行して七度音を付与しつつ「G7sus4 -> G7 -> Gm7 -> G7」という風にコードが推移し、9〜11小節目で同様のリフレインとなります。

12小節目は、8小節目とのコード進行とは異なり2拍ずつ「E9 -> A7(♭9、♭13)」という風に変化しているのがポイントです。このオルタード・ドミナントが次小節へ弾みを付けて「ニ短調」という性格を帯びて来るというのも調的な側面に於て重要な変化となります。

13小節目。実際にはニ短調(ドリア調)へ転調していますが、譜例の方では無調号を貫いて書いております。その理由は、2小節ずつのコード・チェンジと変化して15小節目でⅣ度和音がドミナント7thコードである「G7(9、13)」へ進む事により、Dマイナーの正確よりもDドリアンという性格が強まるからであります。

Dドリアンという性格を強めるという事は譜面上ではハ長調と同様の無調号で済む事で、調号も与えぬままにして楽曲を進めて行った方が本曲は敢えてスムーズであろうと判断したからであります。とはいえ、本曲は原譜の存在が知られていない事もあり、坂本本人がどういう解釈を採っているのかは本人にしか判らない点ではありますが、無調号を貫いても誹りを受けはしまいという判断から斯様に書いております。

まあしかし、兎にも角にも15〜16小節目で生ずる「G7(9、13)」のリフレイン時となる所では驚きのハーモニーが生ずるのでありまして、それに関しては小節順に語って行っているので23〜24小節目を語る時に詳しく述べる事となりますので暫しお待ち下さい。

17小節目。ドリア調からツーファイブの下方五度進行を繰り返すコード進行となるのですが、まずは「Em9」から18小節目の「A7(♭9、♭13)」へと進みます。

19小節目では「D9」となるのでドリア調として転じた時から更に原調を叛いているのが判ります。そして20小節目で「G7(13)-> C△7(13)」として一旦結んでいる事をあらためて確認すれば、無調号の方が整合性が採れやすいのはあらためてお判りいただけるかと思います。

21・22小節目は13・14小節目のリフレインですので詳述しませんが、ローズが高域で下行アルペジオで装飾を付けて来ているのはお判りいただけるかと思います。特に、23・24小節目でのローズ(=Stage)ではトレモロ・スピードをリアルタイムに弄って速めて来ているのが特徴的でもあります。

思えば、オムニバス・アルバム『Pacific』に収録された山下達郎の「Kiska」での坂本龍一のローズも、リアルタイムにトレモロ・スピードを巧みにコントロールしており、トレモロ・スピードを固定しないローズのプレイが特徴的であろうかと思います。

とはいえそれがウーリッツァーとなると話は別なのか、速いトレモロ・スピード固定というのを好んでいた様に思えます。

扨て、懸案のコードとなる23・24小節目ですが、先行和音としては「G7(9、13)」に違いはないのですが、3拍目以降からギターが「Fdim△7」の響きをスーパーインポーズさせる為、基本となる [g・h・d・f・a・e] というコード上にて新たに [as・ces] が付加されるという事になるのです。

ギターは1オクターヴ高く記譜されますので、譜例よりも1オクターヴ低い音が実際の音高になる訳ですが、この溷濁は無性に心地良い響きなのであります。私の錯聴でもなく、茲ではこうした「偶成和音」が生じている訳です。

果たしてそれが本当に「偶成」なのかは定かではありませんが、私はかなり計算づくで「弄って来て良いよ」と渡辺香津美に指示しているのではなかろうかと思うのです。

何故なら、「Fdim△7」を奏する事に依って、特異な音となる [as・ces] の出現は、[g] 音を基準に見れば「♭9thと♮13th」をさらに付加した状況に過ぎないのですが、基が「♮9th」を用いている為、本来ならば同度由来の本位音と変化音が併存する訳がない所に「♭9thと♮9thが同居」した響きが実質的に生じている事で、通常のコード表記のルールの範疇には収まらない状況となる訳です。

ドミナント13thコードを視野に入れた上で、それらの和音構成音=計7音を全て本位音度で見立てた場合、11度音はオルタード・テンションではなく「♮11th」である訳ですが、これは結果的に13度音程に収めた三度体積構造が「全音階」の視野から眺めた解釈であるからなのですが、半音階までを視野に入れるとなると、自ずと属和音は23度音程まで音程の視野を拡大させる必要性を生じます。

日本語訳では芥川也寸志が最初に紹介した事もあり「属二十三の和音」という邦訳で知られておりますが、スロニムスキーの ‘Thesaurus of Scales and Melodic Patterns’ の巻末にて ‘Chord of the Minor 23rd’ と紹介されている半音階の総和音となるそれの実際は「属短二十三和音」と称するのが良いのかもしれません。

上掲の属二十三和音を確認すればお判りになる通り、根音から数えて長十三度音程までは「幹音」であり、減十五度以降が「派生音」を示す事が自明である以上、属二十三和音を基準に示す時、15th〜23rdには、変化記号を付して然るべきであります。

通例となるオルタード・ドミナントのテンションは9th〜13thに嬰変の変化記号を付して便宜的に13度音程内で収める様に表記の不文律となる流儀を与えているだけに過ぎぬものなので、属二十三和音の二十三度相当が自ずと「短二十三度」を示すからと言って、それが本位音度で無い以上は「♭23」と注記で示しているのはあらためてそうした意図をお判りいただけるかと思います。

何はともあれ、この箇所でポリコードが発生しているのは疑いがないので、この和声的状況を深く掘り下げる必要があるでしょう。

そもそもディミニッシュト・メジャー7thコードのそれは、そのコードの長三度下方に「D♭7(♯9)」という仮想的なドミナント・♯9thを見出し、互いに三全音で応答させての三全音複調型となるドミナント7thコード同士によるポリコードを作っているという風に解釈する事も可能となりますし、恐らくはこうした解釈が最も好意的な捉え方でありましょう。

少なくとも「Fdim△7」の [as] が無ければ、[ces] は「G7(9、13)」の第3音の [h] と異名同音になるだけですので、ポリコードではなくなる訳ですが、[as] が加わるだけでこれだけ解釈を難しくしてしまうという点はあらためてご理解いただきたい所です。

それでも猶《左近治の採譜を信用できない》という方はご自身で当該箇所を聴いてみて欲しいと思います。コード表記の側からすれば突拍子も無い表記となると途端に尻込みしてしまい、自分自身ですら《誤りではなかろうか!?》と躊躇してしまいかねず、私自身繰り返し当該箇所を聴いて判断をした結果であります。それでも承服できないという方は私を信用しなければ済むだけの話に過ぎませんので記憶に留める事もなく通り過ぎていただければ幸いです。

25・26小節はリフレイン前と同様なので割愛します。

27小節目。コードは「E♭△7(♯11)omit5/F」という風に表されており、当初の投稿時は誤ったコード表記を続けてアップロードしてしまっておりお恥ずかしい限りです。平たく言えば、《メジャー7thの2度ベースのアッパー5度抜き》という訳ですが、曇りガラスが突如透明になったかの様な目を瞠る様な情景変化の様がコードに現れていると思います。

28小節目のコードは「E7(9、13)-> B♭△9」という三全音進行という、本来ならば調的な脈絡は希薄な関係なのですが、[e・gis・h・d・fis・cis] という和音構成音から [b・d・f・a・c] という風に互いの音を対照させると [d] をコモン・トーン(=共通音)とし乍ら半音の勾配を生じさせている事があらためてお判りになる事でしょう。

29小節目からは渡辺香津美のギター・ソロを中心に語って行く事となりますが、31小節目の1拍目で生ずるクォーター・チョーキングの見事な精確さにはあらためて舌を巻いてしまいます。偶発的な微分音ではなく、本当にきっかりと四分音を明示しているのが凄い所です。挨拶代わりの微分音でありますが、同小節4拍目にも四分音を生じているのがお判りいただけるかと思います。

33小節目で生ずる微分音は、破線スラーが物語っている様に各音を明確なピッチでチョーキングを操る必要はなく、幾分曖昧に採っても差し支えありません。但しそれでも、十分音(=19セント高)と十二分音(=16セント高)に相当する所は明確に示す必要はあろうかと思います。それをしないと、単なる《糸の切れた凧》状態の様な音痴なプレイにしかなりませんので注意が必要とされる微分音制御です。

同小節2拍目の複合連符の箇所で生ずる微分音も破線スラーで括ってはいるものの、十分音と十二分音は同様に明確にすべき所です。音符が詰まっているので、微分音を示す増減値がやや右に逸れて表示されておりますが、各増減値が収まるべき音符は《見慣れぬ》微分音変化記号の位置に補正してやっていただけると助かります。

同小節4拍目の八分音(=25セント低)も精確に明示すべき音であり、その後の四分音・十分音も同様です。破線スラーで括ってはいるものの、微分音を出すべき箇所は曖昧にせず、微分音の前後の連結が曖昧であって良いという意味です。

また、この4拍目からは四分音符の歴時によるタップ・ディレイを3回続ける必要があるので、それも楽譜上で明記している通りです。

本曲での微分音の取扱いで最も凄いのは37小節目1〜3拍目にかけての部分でありましょう。この扱い方といいピッチの精度の高さ(=微分音としての)は本当に凄いです。

何が凄いのかというと、コードは「B7sus4 -> B7」という状況下でのGセミシャープという、長六度よりも四分音低い音から入る物であり、これはブルー三度(※本コード上では [dis] より低めの微分音)の鏡像音程であるからです。

YMOのアルバム『BGM』収録の「1000 Knives」のキーボード・ソロでも坂本龍一が同様の四分音を聴かせていたアプローチを渡辺香津美は2年近く早く同様のアプローチを採っているのですが、このアプローチはマイケル・ブレッカーが先んじてマイク・マイニエリの1977年リリースの1stソロ・アルバム『Love Play』収録の「I’m Sorry」と同様のアプローチ(※オリジナル・アルバムでは [des] を吹いた直後に四分音低める)なのですが、微分音を視野に入れているアーティスト達ならば誰もが意識する鏡像音程である以上、誰がオリジナルなのかという事までを調べる必要はなかろうかと思います。

勿論、先の3人とも凄いのです。もっと凄いのは、これら3人が微分音を操っていたという事を全く知らずにジャズ・マニアのフリをしている人々が圧倒的多数だという所なのですが。ジャズ耳の場合殆どのケースでは十二等分平均律に脳が均されてしまうでしょうから致し方ないかもしれませんが。

そうした中で最先端のジャズメンは西洋音楽や民族音楽をも熟知していたでしょうから取り扱えるアプローチである訳で、十二音に均されただけのジャズ・ミュージシャンというのはある意味、西洋音楽でセリー技法の策に溺れただけの様な方法論に埋没してしまうエセな物に似るのかもしれません。

マイケル・ブレッカーの「I’m Sorry」の微分音についても過去の私のブログ記事で詳述しておりますのでご興味のある方はそちらも併せてお読みいただければと思います。

38小節目の1拍目でも十分音・五分音の微分音の取扱いは続いており、それにしても見事なプレイです。アダマスの弦のテンションは強くフレットもジャンボではないので抵抗が強いタイプであるのに茲まで統御しているのは演奏に伴う運指の物理的な技術も然る事乍ら、微分音を完全に統御しているピッチ感覚の素晴らしさは驚くべきレベルです。

38小節目4拍目の7連符は注意が必要でして、パッと聴いた感じではオクターヴ跳躍の [a] が聴き取りづらいかもしれません。然し乍ら、この高い方の [a] を聴き取ると、本箇所が7連符であるという事が見えて来る拍節構造なので、是非とも聴き取っていただきたいと思います。

39小節目3拍目では [fis] の32分6連符の2音に依る同度進行が生じていますが、茲は異弦同音のストレッチで奏されていると思います。私自身、今回の採譜を行うまで本箇所は単に [fis] 1音だと思っていましたが、細かく聴き取る事で茲が [fis] の2音だという事が判明しました。

40小節目3・4拍目は表記のジレンマでもある「2拍9連」を2拍3連を更に3連符へ細分化した複合連符の型で書いているのですが、何がジレンマであるか!? という事を説明する事にしましょう。

抑も2拍9連符というのは実質的に16分音符よりも速く(※16分音符は2拍に8音のパルスが充填)1拍5連符よりも遅い所に存在する音符なのでありますが、2拍3連符という表記のそれが「四分音符×3」を二分音符に詰めている以上、その1段階の細分化となると八分音符を規準にする必要があります。

ですので、2拍3連符の基の四分音符を1拍3連とした複合連符にすると、それは楽譜表記として正しい2拍9連なのであるにも拘らず歴時の上では最も細かい歴時が八分音符のままとなってしまうので、物理的には16分音符よりも速いのに表記上で矛盾を来してしまうのです。

そういう訳で、この2拍9連のジレンマというのは結構広く知れ渡っている事でもあるのですが、ご存知無い方は面食らってしまう箇所だろうとも思うのであらためて注意喚起の為に詳述しておきました。

41小節目2拍目ではまたしても八分音が現れます。それまでの微分音に馴れた方なら、この箇所での出現には然程驚かないかもしれません。そういう風に聴こえた時、微分音に耳と脳が慣れた時でもあり、より鋭敏になった証拠でもあります。裏を返せば、此の期に及んでも猶微分音として聴き取れないという事は、感覚がまだ育っていない事を示してくれる大変良いタイミングで現れてくれる微分音です。

43小節目2拍目では、四分音・五分音・十四分音(2単位十四分音)が現れている事になります。今回はOpenMusicのomicronフォントとEkmelosフォントが微分音変化記号に大いに役立ちあらためて感謝したい所です。

44小節目2拍目の64分音符で表されるのはグリッサンドです。文字通りの「急滑奏」ですので、こうした歴時を与えました。

45小節目2拍目ではあらためて微分音である四分音が現れますが、遉にこの時点は相当微分音に耳馴れていただかないと拙いと思います。是非とも注意されたいと思います。

また、同小節3拍目での短前打音は [es] をチョーキング・アップさせておいて《50セント下げろ》という事ですので、ここは決して「D♮」ではありませんので注意をして下さい。

斯様にして「Mother Terra」の譜例動画解説を終えたいと思うのですが、渡辺香津美のギター・ソロ部分でのシンセのクリシェ・フレーズの頻々な移高のそれらは、あらためてブルックナーぽさを感じてしまう物です。

ギターからすれば3度を避ければ楽にインプロヴァイズ可能とも言えるでしょうが、そうだとしてもこうしたアンサンブルを背景にソロを執るのは相当難しいであろうと思います。それにしても70年代の最後に、これだけ凄い音を聴かせていた人達が日本に存在していた事もあらためて驚かされるばかりです。これからKYLYNを知る方には是非ともこうした深みを堪能していただきたいと思わんばかりです。

YMO以外で坂本龍一が力瘤を蓄えていたのは、りりィのバイバイ・セッション・バンドや大貫妙子のアルバムではなかろうかと思うのですが、KYLYNの方では意外にも坂本の「ポップ」な側面が顔を出しているもので、『KYLYN』収録の「E-Day Project」を聴けば、聴いているこちらが恥ずかしくなる位卑近な世界観(失礼!)を繰り広げているのではなかろうかとも思う事頻りです。

私が『KYLYN』で最も好きな楽曲は「Akasaka Moon」でありまして、次に「Water Ways Flow Backward Again」を挙げる事ができます。前者は渡辺香津美の作品、後者は矢野顕子の作品ではありますが、本曲があったからこそ後年の「Dear Liz」のアコースティック・ヴァージョンというイメージが出来上がったのではなかろうかと思います。

扨て本題となる「Mother Terra」に話題を移しますが、本曲冒頭の髙橋幸宏に依るキック音を聴けば、そのリフはYMOのアルバム『Solid State Survivor』収録の「Castalia」の「オマージュ」であろうと受け止める方は少なくなかろうかと思います。

処が、KYLYNは79年初頭から六本木ピットインで活動をしており、ライヴではブライアン・フェリーのカヴァー曲「Tokyo Joe」を披露。

なにせ渡辺香津美がギターばかりでなくボーカル(!)として高橋ユキヒロとのツイン・ボーカルという事で少々遊び過ぎていた感も否めませんが、世はクロスオーバー/フュージョン・ブームの真っ只中ですのでまあ、色々と話題をさらっていたものでした。

「Tokyo Joe」のスタジオ録音版は後の1982年11月21日にアルバム『Tokyo Joe』として日本コロムビア音源を「編纂」する形でリリースされますが、レコーディング自体は『KYLYN』の頃なのではなかろうかと推察するのです。

このKYLYNの時期は相当多忙だったのではないかと思える程に坂本は精力的に活動していたとあらためて思うのでありますが、同年6月25日にアルバム『KYLYN』をリリース。その後、同年9月25日にYMO『Solid State Survivor』をリリースして同年秋にはYMOのワールド・ツアーを敢行。

この時のYMOの海外ツアーが話題となって一気にYMO旋風は一世を風靡する様になって行ったという訳ですが、その数ヶ月前の夏には精力的にKYLYNで日本全国を行脚していたので、レコーディングとライヴと、相当精力的であった事に疑いの余地はありません。

扨て、楽曲のモチーフうんぬんを考察する順序として「Castalia」という作品をスタジオ・アルバム基準で見るとリリースが後になるので、自ずとドラム・リフのそれを「オマージュ」とまで言い切れないのではなかろうかと推察するのであります。

私の知る範囲では「Castalia」がKYLYNのオリジナル・アルバム・リリース前にライヴ等で演奏されていた演奏は無いので「Castalia」こそ「Mother Terra」のオマージュなのではないか!? とも思ってしまいそうですが、遉にそれはあくまでドラムのリフという側面での「オマージュ」である事は念頭に置いていただきたいと思います。

抑も「Castalia」は、坂本が学生時代の恋人を思って書いた作品だと言われており、作品そのものはYMO活動以前から育んで来た物であろうと思われます。

そこに「Mother Terra」のキックのリフをそのまま「Castalia」に引用したのが真の姿であろうかと思うのですが、「Mother Terra」自体、実際には井上敬三のソロ・アルバム『Intimate』収録の「MWSIK Part 1」のイントロにも引用しているのであろうと思えるので、「Mother Terra」のドラム・リフ以外を除く楽曲のアイデア自体が既にあり、それを「Mother Terra」へ発展させ、半音クリシェのフレーズをそのまま「MWSIK Part 1」に引用したのではないかと私は推察するのです。

アルバム『Intimate』のレコーディングは同年5月10〜15日に行われ、『KYLYN』は同年4月から5月にかけてのレコーディングとなっており、日付は明記されてはいない点も混迷を来すのでありますが、山下邦彦の坂本龍一関連著書『坂本龍一・全仕事』(太田出版)『坂本龍一の音楽』(東京書籍)にも「Mother Terra」は全く触れられていない所も確定に至らないのが残念な部分ではあります。

更には、1979年6月1日にCBSソニーから発売されるオムニバス・アルバム『エーゲ海 (the Aegean Sea)』には細野晴臣や高橋幸宏が参加し、細野作「ミコノスの花嫁」のドラム・リフも「Mother Terra」や「Castalia」に通ずる共通性があるというのも興味深い所です。

高橋はおそらくこのリフを相当気に入っていたのか、モデラート近傍となるテンポでのキックのリフの在り方に何かしら自身の色として注力していたのかもしれません。「ミコノスの花嫁」ではKEPEXE(キーペックス)と思しきゲートがかなり効いていて余韻の短いスネアが特徴的ですが、アウトロの部分ではオーバーヘッド付近のマルチマイクのミックスに変化があり、かなり上質なスネアのミックス・サウンドとなっており、リムショットが混ざったその音像には脱帽と言える音を作っております。

唯、『エーゲ海』が厄介なのは発売日とレコーディング用機器が詳悉に明記されているのは好いとしても録音日時が明記されていないので、録音時期は1979年3月以降辺りとは推察する事は可能ですが特定する事がマスターテープを確認しない限りは無理という所がもどかしい点ではあります。

YMOの当初のメンバー構想としては坂本龍一ではなく佐藤博であるという所も本曲「ミコノスの花嫁」のレコーディング・メンバーは非常に興味深い物で、坂本龍一の扱いに手を焼く細野晴臣が佐藤博に声を掛けたのかもしれなかったのか、それともKYLYN絡みで坂本を呼ぶ事が出来ず佐藤に声を掛けざるを得なかったのか、何かの機会があれば御大の口から真相を聞いてみたい物です。

まあしかし曷はともあれ、ミュートロンのバイフェイズなどと思しきスウィープ・フィルターのエフェクトは後年のYMOのアルバム『BGM』収録の「Happy End」にも投影しうる部分でもあるので、容易く看過する事はできないのが「Mother Terra」であろうかと思われます。

本曲「Mother Terra」の存在は坂本龍一作品を語る上でも影の薄いものであろうとは思いますが、コモンズやTwitter上で繰り広げられる #私が好きな坂本龍一10選 という企画およびハッシュタグで寄せられる物の中で注目したいのが水原希子さんの選曲。彼女はなんと「Mother Terra」を挙げておられるのですね。恐らく相当坂本作品を深く掘り下げているのであろうと思いますが、細野晴臣作曲の「Neuronian Network」を取り上げておられるのはご愛嬌でしょうか!? いやいや、おそらく彼女は「Neuronian Network」の楽曲中盤のレガッティモ・ペダルなどの坂本龍一らしさを見出しての事もあっての選曲であろうと思います。

扨て、譜例動画解説に移る前にあらためて本曲の知られざる特徴を挙げておきたいと思うのでありますが、何と言っても特筆すべき点は本曲後半に現れるオベーション・アダマスと思しき渡辺香津美のソロに於ける微分音活用の巧みさにあると言えるでしょう。

勿論アダマスの方は、通常の十二平均律を基に最大2オクターヴ尺となる24フレットが打たれているため微分音を採るには自ずとチョーキングで制御する必要がある訳ですが、このチョーキングが絶妙な程に精確なのです。微分音に無頓着な方だと、単にビブラートのイントネーションのひとつと捉えてしまうと思いますが、傾聴すればする程、その凄さを実感する事ができます。

初期の渡辺香津美はフレットレス・ベースとのダブルネック・ギターやフレットレス・ギターも操っておりましたし、アルバム『KYLYN』収録の「Akasaka Moon」でのフレットレス・ベースの見事なピッチの精確さは筆舌に尽くし難い程である凄みのあるプレイである事を思えば、チョーキングの制御そのものも精確さを武器に微分音をも操っているという事をあらためて実感しなくてはならないと正当に評価できないでしょう。

言い換えれば、微分音を捉える事の出来ない第三者がプレイ云々を口にするのは烏滸がましいとも言える位のプレイなのです。

次点に挙げる本曲の凄い点は、23小節目に見られる事となる「ポリコード」です。本箇所で現れるハーモニーは素晴らしい美しさに伴う《心地良い溷濁》が現れるのですが、これについて後ほど縷述する事に。

3点目は、以前にも取り上げたシンセで模したカウベルの音です。つまり、カウベルという音を組成している「複合音」の各部分音(=パーシャル)生成に使われている微分音の制御であります。これについても後ほど縷述します。

それでは茲から譜例動画解説をする事としますが、冒頭の1〜4小節目はYMOファンには馴染み深い物となる「Castalia」のキックのリフと同様の物です。一応、特定のフォルマント(=バスドラの)も原曲とのそれと微分音的にピッチを合わせて制作しておりますが、ハイハットのピッチだけは原曲に合わせずBFDの出来合いとなるパイステのハット音を使用しております。

本曲に限った事ではありませんが、気を付けて制作しなくてはならないのはリバーブのバランスとパノラマにあります。

リバーブはBus送りとしたEMT系プレート・リバーブのチャンネルを用意し、プリディレイを103ミリ秒確保し、HPFとする1極(=-6dB/oct)のフィルターを噛ませる際にカットオフ周波数を1.5kHzに設定した上で、リバーブのパノラマをM/Sでサイドに追い遣るのがマストな設定となります。

リバーブのパノラマをセンターに集めない事で、厚ぼったい残響を防ぐ事が可能となるのですが、リバーブをかける以前のオケが貧弱だとリバーブに頼った質感を求めがちなのがDTM初心者が嵌る陥穽でもあるので注意が必要となります。特に本曲の様な静謐な音像を求められる楽曲に於けるセンターに集中した残響は回避すべきであろうと思います。

無論、そうしたセンター残響回避をしている所で、トラック毎に、子音と同程度のプリディレイを採った上で異なるキャラクターとなるリバーブを薄く直接混ぜて、トラック上でのパノラマをリバーブに添加させて他のオケと混ぜると、非常にエンボス感が浮き立つリバーブを演出したりする事も可能なのですが、概してBus送りのリバーブのパノラマはセンターを回避した方が功を奏する事でしょう。

私は今回、上掲のセッティングとなるプラグイン elysia master をBus送りリバーブの後段に挿している訳ですが、こうした設定で本曲でのカスタネットの高域成分やシンセ・パッドの高次倍音成分がより活きるのであり、直接センターに残響を分布させてしまうと斯様な高域成分を暈滃させてしまうということに起因する物なのでもあります。ですので、リバーブのパノラマ設定は非常に重要だという事をあらためて申し上げておきたいと思います。

カウベルについては先述の通り過去のブログ記事でも述べている通りなのですが、実際に付される高次倍音をも今回は採譜したので、それら(=倍音)合計5つのバーシャルで微分音を組成していると考えていただければ之幸いであります。

尚、本曲のカウベルとして重要な成分は譜例の下3段のパートに表すと同時に、上2段は高次の倍音成分として彩らせている物です。

加えてカウベルのパートとなる中央3段目のパートは、茲まで歴時を「長く」採らずとも十分な様です。

というのも、譜例動画を制作し終えて制作したデモのオーディオを分析してみて初めて判ったのですが、この [c] より34セント低い音は半拍6連の1個分のパルス程度で十分の様です。他のパーシャルは勿論譜例通りの歴時とピッチ変化が必要なのですが、耳だけを頼りに(再生速度を遅めて)採譜した時はどうしても他のパーシャルに随伴する様にして耳にしていた事による物です。

視覚的に確認したのはRipXなのですが、《何故制作前からオーディオ分析ソフトに頼らなかったのか!?》と、原曲の完全再現にトコトン拘る方からツッコミを入れられるかもしれませんが、自分の耳にある程度自負を抱いていると、平時でも音の捉え方というのは得てしてこういう物であり、よっぽどでないとソフトに頼ろうとはしない物なのです。

はま寿司の到着アナウンスのMIDI化とか(笑)、そういう状況でしたらAudioSculptをはじめとするオーディオ分析ソフトの力が必要ですが、私自身が「カウベルひとつ」という状況に胡座をかいたとはいえ、オーディオの分析通りに歴時を判別できなかったという点については是非ともご容赦願いたいと思います。これ位の差異は大目に見て欲しいと思います。

つまる所、カウベルの5つのパートは総じて、発音時がどうあれ物理的に「半音=100セント」のポルタメント下行を起こしている様に書かれているのですが、中央の3段目のパートだけは半音下行は必要無いという事となります。何が何でも原曲に似せたいという方は是非とも修正してお試し下さい。

尚、カウベルの第1パートの変化記号はアロイス・ハーバのハーバ・アクシデンタル(Ekmelosフォント)を使用した上で「17セント低」という事を示しておりますが、カウベルに限らず本譜例動画の微分音部分に付与される増減の数値は「幹音」からの増減値となります。

同様に、第2・4パートは通常の変化記号ですので説明は割愛し、第3パートはハーバ・ノーテーションでの六分音相当の単位微分音変化記号による「34セント低」という物。

カウベルの第5パートとなる拍頭のAセスクイフラットは [a] より150セント低く、後続のセミシャープが [g] より50セント高いという事を意味しております。

基本的に、パーシャルの各音は正弦波を使って差し支えありません。これらのパーシャルを同一のパンニングに設定する事で、原曲と似たカウベル音が得られると思います。

5〜6小節目、コードは2分音符ずつ「Asus4 -> A -> Am -> A」という風にして半音クリシェのフレーズが特徴的なモチーフとなっておりますが、注目すべきはローズの低音部の複前打音(装飾音符)であります。

複前打音の後にはアクセントが付与されているにも拘らずメゾフォルテと表記されています。通常、強弱記号が付与されていない時というのはアクセントが示しているのは「フォルテ」で、松葉記号での漸弱(ディミヌエンド)を採った場合、概ね「ピアノ」まで下げろという意味合いになるのですが《メゾフォルテでのアクセントとは如何に!?》と迷う人は少なくなかろうと思います。

複前打音の後のアクセントは強さを示す意味の物ではなく「拍頭」を示している表記のものとなります。

通常、前打音というのは前打音が拍頭にあるのが正当な奏法であり、その後に実音が来るのです。処が西洋音楽以外の世俗音楽の前打音の殆どは実質「後打音」なのであり、前拍のケツギリギリに後打音として置かれ、実音となる音が拍頭に来るという例が非常に多いのです。

本来の前打音というのは前打音こそが拍頭に来る物なのでありますが、これを敢えて注意喚起を与える為に前打音側にアクセントが付与される場合があります。こうした表記の場合、前打音を強く奏するのではなく、《前打音を拍頭に置け!!》という強調した指示となる訳です。無論、前打音にアクセントを付与せずとも本来の正当な意味としては前打音が拍頭に来るべきなのですが。

とすると、今回の譜例というのは前打音が前のめりになって欲しい訳ですから、前拍の後打音として作用して欲しい「前打音」な訳です。言葉の上では撞着してしまっておりますが。つまり、複前打音の後に来る実音が拍頭・強勢であって欲しいという事なので、複前打音の後の実音にアクセントを付与している表記は、そのアクセント位置こそが拍頭だという意味なのです。そこで、メゾフォルテが与えられているとなれば、前打音に関する知識がなくとも《んんっ!?》となる訳です。《これは一体どういう意味なのだ!?》と。

前打音というのは先述した様に世俗音楽界隈では特に、前打音が前のめりとなって後続の実音が拍頭に置かれる演奏が非常に多い物です。西洋音楽の経験が豊富なプレイヤーだと使い分ける事もしておりますし、西洋音楽的な正当な前打音で奏する人も少ない乍らも存在はしますけれども。

ですので、ジャズ/ポピュラー音楽のピアノは長けていても、F.ショパンの「子犬のワルツ」に付された装飾記号の解釈となると、途端に聴き慣れた演奏とはまるで異なる物になるんですね。なぜなら、装飾音を前のめりで弾こうとするので、もつれ感が埋没して単なる速弾きの様な流麗な演奏になってしまい、西洋音楽独特の歪つさが無くなってしまうのです。

前打音にアクセントが置かれずスラッシュが振られていない時の長前打音の場合、或いは前打音が直後の後続音にスラーが振られていない状況の場合は後続の実音はまた解釈が異なり、後続音そのものが記譜上の歴時とは異なる解釈になるので、これはあらためて各自楽典の方で学んでいただきたいと思わんばかり。

楽典は初歩的な音楽の基礎知識でありますが、前打音の解釈はかなり深いので楽典を懶る事毋れ。

いきなり前打音の話題を語ってしまいましたが、本曲の複前打音は非常に重要な物で、これがあると無いとでは全く楽曲の性格を異としてしまう物なのです。この複前打音があるからこそ、本曲の雰囲気は最大限に活かされていると言っても過言では無いでしょう。その位重要な演奏です。

それと対置する様に、小原礼が1オクターヴ上の [a] から弾くのも複前打音に対する反行形としても非常に理に適っておりセンスの良さをあらためて感じます。作曲者からすれば、こうしたプレイは複前打音をより活かしていると考えるでありましょうし、思わず北叟笑んだのではないかとも思います。

出だしのAsus4は、マーラーの交響曲第5番アダージェットの終止和音を追懐してしまいそうになる響きです。私自身としてはマーラーにロックすら感じてしまう世界観だと思っているのですが、掛留の美しさをあらためて感ずる事の出来るもので、本曲の半音クリシェは渡辺香津美のソロ部分では執拗に移高されるので、そうした目まぐるしい移高の過程でインプロヴァイズを繰り広げる渡辺香津美の凄さをあらためて実感するとともに、移高の激しい部分はマーラーというよりもブルックナーの世界観を感じてしまう物です。

7〜8小節目も同様のクリシェ・ラインが移行して七度音を付与しつつ「G7sus4 -> G7 -> Gm7 -> G7」という風にコードが推移し、9〜11小節目で同様のリフレインとなります。

12小節目は、8小節目とのコード進行とは異なり2拍ずつ「E9 -> A7(♭9、♭13)」という風に変化しているのがポイントです。このオルタード・ドミナントが次小節へ弾みを付けて「ニ短調」という性格を帯びて来るというのも調的な側面に於て重要な変化となります。

13小節目。実際にはニ短調(ドリア調)へ転調していますが、譜例の方では無調号を貫いて書いております。その理由は、2小節ずつのコード・チェンジと変化して15小節目でⅣ度和音がドミナント7thコードである「G7(9、13)」へ進む事により、Dマイナーの正確よりもDドリアンという性格が強まるからであります。

Dドリアンという性格を強めるという事は譜面上ではハ長調と同様の無調号で済む事で、調号も与えぬままにして楽曲を進めて行った方が本曲は敢えてスムーズであろうと判断したからであります。とはいえ、本曲は原譜の存在が知られていない事もあり、坂本本人がどういう解釈を採っているのかは本人にしか判らない点ではありますが、無調号を貫いても誹りを受けはしまいという判断から斯様に書いております。

まあしかし、兎にも角にも15〜16小節目で生ずる「G7(9、13)」のリフレイン時となる所では驚きのハーモニーが生ずるのでありまして、それに関しては小節順に語って行っているので23〜24小節目を語る時に詳しく述べる事となりますので暫しお待ち下さい。

17小節目。ドリア調からツーファイブの下方五度進行を繰り返すコード進行となるのですが、まずは「Em9」から18小節目の「A7(♭9、♭13)」へと進みます。

19小節目では「D9」となるのでドリア調として転じた時から更に原調を叛いているのが判ります。そして20小節目で「G7(13)-> C△7(13)」として一旦結んでいる事をあらためて確認すれば、無調号の方が整合性が採れやすいのはあらためてお判りいただけるかと思います。

21・22小節目は13・14小節目のリフレインですので詳述しませんが、ローズが高域で下行アルペジオで装飾を付けて来ているのはお判りいただけるかと思います。特に、23・24小節目でのローズ(=Stage)ではトレモロ・スピードをリアルタイムに弄って速めて来ているのが特徴的でもあります。

思えば、オムニバス・アルバム『Pacific』に収録された山下達郎の「Kiska」での坂本龍一のローズも、リアルタイムにトレモロ・スピードを巧みにコントロールしており、トレモロ・スピードを固定しないローズのプレイが特徴的であろうかと思います。

とはいえそれがウーリッツァーとなると話は別なのか、速いトレモロ・スピード固定というのを好んでいた様に思えます。

扨て、懸案のコードとなる23・24小節目ですが、先行和音としては「G7(9、13)」に違いはないのですが、3拍目以降からギターが「Fdim△7」の響きをスーパーインポーズさせる為、基本となる [g・h・d・f・a・e] というコード上にて新たに [as・ces] が付加されるという事になるのです。

ギターは1オクターヴ高く記譜されますので、譜例よりも1オクターヴ低い音が実際の音高になる訳ですが、この溷濁は無性に心地良い響きなのであります。私の錯聴でもなく、茲ではこうした「偶成和音」が生じている訳です。

果たしてそれが本当に「偶成」なのかは定かではありませんが、私はかなり計算づくで「弄って来て良いよ」と渡辺香津美に指示しているのではなかろうかと思うのです。

何故なら、「Fdim△7」を奏する事に依って、特異な音となる [as・ces] の出現は、[g] 音を基準に見れば「♭9thと♮13th」をさらに付加した状況に過ぎないのですが、基が「♮9th」を用いている為、本来ならば同度由来の本位音と変化音が併存する訳がない所に「♭9thと♮9thが同居」した響きが実質的に生じている事で、通常のコード表記のルールの範疇には収まらない状況となる訳です。

ドミナント13thコードを視野に入れた上で、それらの和音構成音=計7音を全て本位音度で見立てた場合、11度音はオルタード・テンションではなく「♮11th」である訳ですが、これは結果的に13度音程に収めた三度体積構造が「全音階」の視野から眺めた解釈であるからなのですが、半音階までを視野に入れるとなると、自ずと属和音は23度音程まで音程の視野を拡大させる必要性を生じます。

日本語訳では芥川也寸志が最初に紹介した事もあり「属二十三の和音」という邦訳で知られておりますが、スロニムスキーの ‘Thesaurus of Scales and Melodic Patterns’ の巻末にて ‘Chord of the Minor 23rd’ と紹介されている半音階の総和音となるそれの実際は「属短二十三和音」と称するのが良いのかもしれません。

上掲の属二十三和音を確認すればお判りになる通り、根音から数えて長十三度音程までは「幹音」であり、減十五度以降が「派生音」を示す事が自明である以上、属二十三和音を基準に示す時、15th〜23rdには、変化記号を付して然るべきであります。

通例となるオルタード・ドミナントのテンションは9th〜13thに嬰変の変化記号を付して便宜的に13度音程内で収める様に表記の不文律となる流儀を与えているだけに過ぎぬものなので、属二十三和音の二十三度相当が自ずと「短二十三度」を示すからと言って、それが本位音度で無い以上は「♭23」と注記で示しているのはあらためてそうした意図をお判りいただけるかと思います。

何はともあれ、この箇所でポリコードが発生しているのは疑いがないので、この和声的状況を深く掘り下げる必要があるでしょう。

そもそもディミニッシュト・メジャー7thコードのそれは、そのコードの長三度下方に「D♭7(♯9)」という仮想的なドミナント・♯9thを見出し、互いに三全音で応答させての三全音複調型となるドミナント7thコード同士によるポリコードを作っているという風に解釈する事も可能となりますし、恐らくはこうした解釈が最も好意的な捉え方でありましょう。

少なくとも「Fdim△7」の [as] が無ければ、[ces] は「G7(9、13)」の第3音の [h] と異名同音になるだけですので、ポリコードではなくなる訳ですが、[as] が加わるだけでこれだけ解釈を難しくしてしまうという点はあらためてご理解いただきたい所です。

それでも猶《左近治の採譜を信用できない》という方はご自身で当該箇所を聴いてみて欲しいと思います。コード表記の側からすれば突拍子も無い表記となると途端に尻込みしてしまい、自分自身ですら《誤りではなかろうか!?》と躊躇してしまいかねず、私自身繰り返し当該箇所を聴いて判断をした結果であります。それでも承服できないという方は私を信用しなければ済むだけの話に過ぎませんので記憶に留める事もなく通り過ぎていただければ幸いです。

25・26小節はリフレイン前と同様なので割愛します。

27小節目。コードは「E♭△7(♯11)omit5/F」という風に表されており、当初の投稿時は誤ったコード表記を続けてアップロードしてしまっておりお恥ずかしい限りです。平たく言えば、《メジャー7thの2度ベースのアッパー5度抜き》という訳ですが、曇りガラスが突如透明になったかの様な目を瞠る様な情景変化の様がコードに現れていると思います。

28小節目のコードは「E7(9、13)-> B♭△9」という三全音進行という、本来ならば調的な脈絡は希薄な関係なのですが、[e・gis・h・d・fis・cis] という和音構成音から [b・d・f・a・c] という風に互いの音を対照させると [d] をコモン・トーン(=共通音)とし乍ら半音の勾配を生じさせている事があらためてお判りになる事でしょう。

29小節目からは渡辺香津美のギター・ソロを中心に語って行く事となりますが、31小節目の1拍目で生ずるクォーター・チョーキングの見事な精確さにはあらためて舌を巻いてしまいます。偶発的な微分音ではなく、本当にきっかりと四分音を明示しているのが凄い所です。挨拶代わりの微分音でありますが、同小節4拍目にも四分音を生じているのがお判りいただけるかと思います。

33小節目で生ずる微分音は、破線スラーが物語っている様に各音を明確なピッチでチョーキングを操る必要はなく、幾分曖昧に採っても差し支えありません。但しそれでも、十分音(=19セント高)と十二分音(=16セント高)に相当する所は明確に示す必要はあろうかと思います。それをしないと、単なる《糸の切れた凧》状態の様な音痴なプレイにしかなりませんので注意が必要とされる微分音制御です。

同小節2拍目の複合連符の箇所で生ずる微分音も破線スラーで括ってはいるものの、十分音と十二分音は同様に明確にすべき所です。音符が詰まっているので、微分音を示す増減値がやや右に逸れて表示されておりますが、各増減値が収まるべき音符は《見慣れぬ》微分音変化記号の位置に補正してやっていただけると助かります。

同小節4拍目の八分音(=25セント低)も精確に明示すべき音であり、その後の四分音・十分音も同様です。破線スラーで括ってはいるものの、微分音を出すべき箇所は曖昧にせず、微分音の前後の連結が曖昧であって良いという意味です。

また、この4拍目からは四分音符の歴時によるタップ・ディレイを3回続ける必要があるので、それも楽譜上で明記している通りです。

本曲での微分音の取扱いで最も凄いのは37小節目1〜3拍目にかけての部分でありましょう。この扱い方といいピッチの精度の高さ(=微分音としての)は本当に凄いです。

何が凄いのかというと、コードは「B7sus4 -> B7」という状況下でのGセミシャープという、長六度よりも四分音低い音から入る物であり、これはブルー三度(※本コード上では [dis] より低めの微分音)の鏡像音程であるからです。

YMOのアルバム『BGM』収録の「1000 Knives」のキーボード・ソロでも坂本龍一が同様の四分音を聴かせていたアプローチを渡辺香津美は2年近く早く同様のアプローチを採っているのですが、このアプローチはマイケル・ブレッカーが先んじてマイク・マイニエリの1977年リリースの1stソロ・アルバム『Love Play』収録の「I’m Sorry」と同様のアプローチ(※オリジナル・アルバムでは [des] を吹いた直後に四分音低める)なのですが、微分音を視野に入れているアーティスト達ならば誰もが意識する鏡像音程である以上、誰がオリジナルなのかという事までを調べる必要はなかろうかと思います。

勿論、先の3人とも凄いのです。もっと凄いのは、これら3人が微分音を操っていたという事を全く知らずにジャズ・マニアのフリをしている人々が圧倒的多数だという所なのですが。ジャズ耳の場合殆どのケースでは十二等分平均律に脳が均されてしまうでしょうから致し方ないかもしれませんが。

そうした中で最先端のジャズメンは西洋音楽や民族音楽をも熟知していたでしょうから取り扱えるアプローチである訳で、十二音に均されただけのジャズ・ミュージシャンというのはある意味、西洋音楽でセリー技法の策に溺れただけの様な方法論に埋没してしまうエセな物に似るのかもしれません。

マイケル・ブレッカーの「I’m Sorry」の微分音についても過去の私のブログ記事で詳述しておりますのでご興味のある方はそちらも併せてお読みいただければと思います。

38小節目の1拍目でも十分音・五分音の微分音の取扱いは続いており、それにしても見事なプレイです。アダマスの弦のテンションは強くフレットもジャンボではないので抵抗が強いタイプであるのに茲まで統御しているのは演奏に伴う運指の物理的な技術も然る事乍ら、微分音を完全に統御しているピッチ感覚の素晴らしさは驚くべきレベルです。

38小節目4拍目の7連符は注意が必要でして、パッと聴いた感じではオクターヴ跳躍の [a] が聴き取りづらいかもしれません。然し乍ら、この高い方の [a] を聴き取ると、本箇所が7連符であるという事が見えて来る拍節構造なので、是非とも聴き取っていただきたいと思います。

39小節目3拍目では [fis] の32分6連符の2音に依る同度進行が生じていますが、茲は異弦同音のストレッチで奏されていると思います。私自身、今回の採譜を行うまで本箇所は単に [fis] 1音だと思っていましたが、細かく聴き取る事で茲が [fis] の2音だという事が判明しました。

40小節目3・4拍目は表記のジレンマでもある「2拍9連」を2拍3連を更に3連符へ細分化した複合連符の型で書いているのですが、何がジレンマであるか!? という事を説明する事にしましょう。

抑も2拍9連符というのは実質的に16分音符よりも速く(※16分音符は2拍に8音のパルスが充填)1拍5連符よりも遅い所に存在する音符なのでありますが、2拍3連符という表記のそれが「四分音符×3」を二分音符に詰めている以上、その1段階の細分化となると八分音符を規準にする必要があります。

ですので、2拍3連符の基の四分音符を1拍3連とした複合連符にすると、それは楽譜表記として正しい2拍9連なのであるにも拘らず歴時の上では最も細かい歴時が八分音符のままとなってしまうので、物理的には16分音符よりも速いのに表記上で矛盾を来してしまうのです。

そういう訳で、この2拍9連のジレンマというのは結構広く知れ渡っている事でもあるのですが、ご存知無い方は面食らってしまう箇所だろうとも思うのであらためて注意喚起の為に詳述しておきました。

41小節目2拍目ではまたしても八分音が現れます。それまでの微分音に馴れた方なら、この箇所での出現には然程驚かないかもしれません。そういう風に聴こえた時、微分音に耳と脳が慣れた時でもあり、より鋭敏になった証拠でもあります。裏を返せば、此の期に及んでも猶微分音として聴き取れないという事は、感覚がまだ育っていない事を示してくれる大変良いタイミングで現れてくれる微分音です。

43小節目2拍目では、四分音・五分音・十四分音(2単位十四分音)が現れている事になります。今回はOpenMusicのomicronフォントとEkmelosフォントが微分音変化記号に大いに役立ちあらためて感謝したい所です。

44小節目2拍目の64分音符で表されるのはグリッサンドです。文字通りの「急滑奏」ですので、こうした歴時を与えました。

45小節目2拍目ではあらためて微分音である四分音が現れますが、遉にこの時点は相当微分音に耳馴れていただかないと拙いと思います。是非とも注意されたいと思います。

また、同小節3拍目での短前打音は [es] をチョーキング・アップさせておいて《50セント下げろ》という事ですので、ここは決して「D♮」ではありませんので注意をして下さい。

斯様にして「Mother Terra」の譜例動画解説を終えたいと思うのですが、渡辺香津美のギター・ソロ部分でのシンセのクリシェ・フレーズの頻々な移高のそれらは、あらためてブルックナーぽさを感じてしまう物です。

ギターからすれば3度を避ければ楽にインプロヴァイズ可能とも言えるでしょうが、そうだとしてもこうしたアンサンブルを背景にソロを執るのは相当難しいであろうと思います。それにしても70年代の最後に、これだけ凄い音を聴かせていた人達が日本に存在していた事もあらためて驚かされるばかりです。これからKYLYNを知る方には是非ともこうした深みを堪能していただきたいと思わんばかりです。