三全音を含む副和音の示唆 [楽理]

副和音とは決して「副三和音」の事ではなく全く別物の呼称なのであり、属和音以外の和音の総称が副和音となります。

ところが、楽典には似た名称として「副三和音」が存在する事もあり混同しかねず厄介な点ではありましょうが、副三和音とは丸っきり違う意味となります。

今回私はYouTubeの方で「不協和な副和音」とやらを例示したレアなコード種を使った譜例動画をアップしているのですが、そこで使われる和音がどういう意図で用いているのか!? という事を含めて縷述して行こうと思います。とはいえ折角なので、先ずは副三和音の方も今回語っておく事とします。

主要三和音というのは長調・短調のいずれにも存在するものですが、いずれの調性に基づく主要三和音であろうとも、和音本体の側から見れば短三和音(マイナー・トライアド)よりも長三和音(メジャー・トライアド)の方が優勢であります。

和音の振る舞いとして長三和音が優勢であろうとも、短調の [ⅰ・ⅳ・ⅴ] 度上で生ずる和音=即ち短調での主要三和音は、短三和音(※属和音が包含する導音は結果的に下主音となる第7音をムシカ・フィクタで半音高く変化させたに過ぎない)であるものの、短調での副三和音=平行長調の長和音の使用を優勢にするという意味ではありません。

平行短調の主要三和音は、平行長調の主要三和音の和音諸機能(=トニック、ドミナント、サブドミナント)を副次的に継承しているだけの事であります。但し、平行短調の「主要」は長三和音に負けるという事ではない、という意味です。トニック・マイナーとしてAmが必要な箇所で《そこは3度上の「C」にしやがれ!》という事が通じてしまうという事ではないという意味です。

そもそも平行調に於ては平行長調側の方が優勢の立場にあります。長調の [Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ] 度上で生ずる長三和音は長調の主要三和音であり、これら主要三和音は同時にトニック・サブドミナント・ドミナントの機能を有している訳です。

これらの長調の主要三和音を《全音階的に》三度下方を根音として短三和音を形成するのが「副三和音」であり、和音諸機能は長調主要三和音に準じて《副次的に》利用されます。即ち、ハ長調での「C」(トニック)は「Am」として、「F」(サブドミナント)は「Dm」として、「G」(ドミナント)は「Em」として副次的に機能を継承します。

長調の副三和音は、平行短調の主要三和音となります。但し、平行短調の副和音は全音階的に「三度上方」に作られる和音という事になるので注意が必要です。

こうした状況をあらためて注意深く見ると、全音階的に三度下方を「パラレル」と呼び、全音階的に三度上方を「カウンター・パラレル」と呼ぶという事の厳密さがあらためてお判りになろうかと思います。

長調の副三和音は、長調での主要三和音のパラレル・コードなのです。この際副和音の構成音である第3・5音は、カウンター・パラレル・コードの根音・第3音を《共有》している事となります。

こうした《2音の共有》を好い事に、ロマン派以降は音階外(=ノンダイアトニック)の三度下方と三度上方を形成しました。イ短調での「Am」を「F♯m(♭5)」にすれば、平行長調(C)の属調(G)の第7音を根音とする和音を呼び込むのであり、この「F♯m(♭5)」の第3音 [a] を [ais] へとムシカ・フィクタを採って硬減和音化する事によりロ短調へ発展可能ともなります。

平行短調に於て和音諸機能となる主要三和音の各和音構成音のそれぞれ2音を共有しつつ、音階外の音を付与した場合、そこで生ずる和音は自ずと近親的な調性の和音を生じます。

例えば先述の「Am」と「F♯m(♭5)」以外にも、「Dm」と「B♭」という状況も生じる可能性があります。いずれにせよ、原調となるイ短調から見て変ロ音= [b] が生ずる状況として最も近親的となると「ニ短調(≒ヘ長調)」となる訳ですから、副和音と副三和音を同一視はできないものの、副三和音からの発展というのはあらためて音楽の深みを知る事の出来るひとつの側面なのであります。

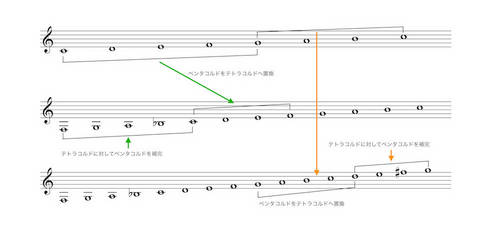

副和音に入る前に、この調的な「近親性」は看過できない要素であるので今一度少しだけ回り道を続けますが、ある程度楽典を知って来ている方であれば、長音階の全音階(=ダイアトニック・スケール)というのは2組のテトラコルド( [ド─ファ] [ソ─ド] )から形成され得る物として理解されている方も居られるかと思います。

然し乍ら、全音階は確かに2組のテトラコルドが《全音ディスジャンクト》して形成されているものの、これは音響心理学および音波知覚の側面から照らし合わせて見る必要がある見立てに過ぎず、「調」という人間の協和的心理が生み出した音楽的な重力は1組のペンタコルドがもう1組のテトラコルドと《コンジャンクト=共有連結》して形成されているという事を知っておかねばなりません。

これら両者の違いをきちんと把握しておかないと音楽的な理解は酷い事になってしまいますので注意が必要なのです。

判りやすく例示すると、「ドレミファソラシド」という長音階全音階があった時、1組のペンタコルドは [ド─ソ] となり、もう1組のテトラコルドは [ソ] を共有して連結し [ソ─ド] を形成して「調」を得るのであります。

この際、我々人間は太古の世界から、

ペンタコルドをテトラコルドに置換した時は、 もう1組のテトラコルドをペンタコルドに置換

したのであります。勿論それらの逆用も然りで、

テトラコルドをペンタコルドに置換した時は、 もう1組のペンタコルドをテトラコルドに置換

する事で、近親的な調の行き交い(転調)を用いて来たのです。

上述の例を基に今一度ペンタコルドとテトラコルドの置換を例示してみましょう。その場合、1組のペンタコルドは [ド─ソ] は [ド─ファ] としてテトラコルドに置換してみれば良いのですから、これを補完するペンタコルドとして、下方に [ファ・ソ・ラ・シ♭・ド] が補完されるという訳です。このペンタコルドは勿論、下属調の [Ⅰ─Ⅴ] である訳です。

同様にして、原調 [ソ─ド] のテトラコルドがペンタコルドに置換されるとなると [ソ─レ] となる訳ですから、それを補完するテトラコルドは [レ] をコンジャンクトし乍ら [レ・ミ・ファ♯・ソ] を形成する訳です。これは結果として属調であるト長調の音組織(おんそしき)となる訳です。

歴史としては、Key=Cに基づく音組織「ドレミファソラシド」の中でグレゴリアン・モードが存在し、調としてはハ長調のみを使っていた訳ですが、ヘ長調の使用も例外的に許されておりました。つまり、「ロ音」と「変ロ音」という状況があったのですが、変ロ音を使わざるを得ない《ヘ長調音組織も使って好いよ》という風にまで許されたのです。

勿論、ロ音が下方変位する「変ロ音」以外にも、可動的変位音=ムシカ・フィクタとしての臨時変化は存在しておりました。音階音組織としてヘ長調が例外的に認められて「ロ音」と「変ロ音」は優勢的に使われたのであるのに対して、ムシカ・フィクタは他の調の音組織の為に使われていた訳ではないという違いがあったのです。

そうしてヘ長調使用も優勢となって来ると、ヘ長調の属調=ハ長調へ移る時に《元の音組織から半音を上げる》必要のある記号が「本位記号=♮」の発生なのですが、楽器も発展し調律も醸成されハ長調とヘ長調だけではない調で「半音高く」という状況が必要となり「嬰記号=♯」の必要性が生じて生まれた訳です。

まあ、これらの前提で最も重要だった事は《調はペンタコルドとテトラコルドで形成される》という部分なのでありますが、音響心理的状況の音組織の排列としては [ド─ファ] [ソ─ド] というテトラコルド同士を全音ディスジャンクトする事で音列の対称性として《等しい型》であるものの、協和的状況から音列を当てはめると、主音の上方にある完全五度の方を一旦の「極点」として存在する事になる《音楽的重心》を見てしまう訳ですね。

この協和的に靡こうとするそれこそが、4音列を5音列に置換してしまおうとする牽引力の要因にもなっているという訳です。こうした協和に靡く事が「調」の正体なのです。

「調」には、主音と属音が存在する事に加え、それを補強する様に導音が用いられて生じる音楽的な重力です。本来、人間の脳は音響心理的な側面から分析した場合、音楽的な重心を捉えようとする音の捉え方は言語獲得に伴って発達するものであり、喃語期の前などでは単にある一定の規準とした音に対して《どの程度の音程として高い or 低い》というのを知覚して脳は処理していると言われております。

つまり、喃語期以前に「ある音=a3」を聴かせたと仮定した場合、それよりも高い or 低い音程を獲得して情報処理化するという訳であります。その上で、音響心理学の方面からの全音階が2組のテトラコルドが全音ディスジャンクトして形成されているというのはあらためてお判りいただけるでしょう。つまり脳は音楽的な音高を知らず識らずの内に《半音と全音》という格子を形成させた上で、2組のテトラコルドが対称的に並べる事で情報処理としての合理化を整備しているという訳です。

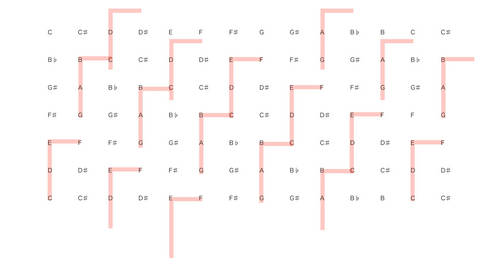

尚、下図のTonnetz(音網)は、水平に半音、垂直に全音という風に並んでいる物を示しております。ピンク色のクランクはテトラコルドであり、これが「飛び飛び」になっているのは全音ディスジャンクトという状況で《同じ形状》のテトラコルドが [ド─ファ] と [ソ─ド] という風に形成しているのが脳の情報処理からの側面で見られる合理化という事になります。

テトラコルドの形状が同一で対称形であるという事も脳にとっては合理性を追求した整理であるのです。

音楽的素養が発達すると協和に依存する聴き方に拘泥しなくなります。それはつまり、全音階から半音階社会あるいはそれよりも細かい微分音をも感得する様になります。微分音を知覚する事に最大限の助力となっているのは調律・調弦の経験が貢献している事になっているのですが、微分音を扨措いても協和に依存しない半音階社会への音楽観が強化されるのは疑いのない所でありましょう。

半音階の音楽観が強化されるという事は、少なくともその状況下で「半音」を決定付ける物を知覚している事になります。協和に依存しないのですから、不協和という状況でそうした特徴的な状況を知覚しているとなれば最低限「半オクターヴ≒三全音」「短二度/長七度」という音程を常に意識していると言う事が出来ます。

尚、三全音は《3つの全音音程》であるが故にその音程は自ずと「増四度」となるという(※1全音=長二度、2全音=長三度、3全音=増四度)ヒンデミットの言葉には深く首肯する私ですが、平均律に於ては増四度=半オクターヴであり、減五度=半オクターヴなのであります。だからといって減五度を三全音と呼ばないのは至極当然なので、敢えて「半オクターヴ」と私は使っているのです。

加えて「半オクターヴ」は、等分平均律かつ偶数等分律ではないと生じ得ないので、19等分平均律や31等分平均律をセリエルの手法と同様に「均齊」を狙おうと企図した所で半オクターヴが存在し得ない状況では音程が調性に寄ってしまうジレンマに陥る陥穽を私は高校時代の音楽教師から教わった物です。

調に強く依存した機能和声で作られた楽曲《例えば、ピアノの黒鍵だけで弾く事が可能な》を用意したとしましょう。ほぼ黒鍵だけで弾き倒せる『猫ふんじゃった』でも良いかもしれません。

その原曲を「嬰ヘ長調」とした時、同じく「ハ長調」に移調したものを同時に鳴らしてみた場合、単一の調性から眺めればなんの変哲もない素朴な音楽を2つの異なる調として俯瞰して聴くという状況となり突如として怪しげな世界観へと変容して聞こえるのですから不思議な物です。

加えて、同時に鳴らした嬰ヘ長調とハ長調の『猫ふんじゃった』は、常に三全音が随伴している事にもなります。同様に互いに異なる調を、短二度や長七度相当に移調しても面白い事が起きる事でしょう。

半音階の音楽観や音楽的素養に未熟な人であろうとも、それぞれの調を紐解けば非常に単純なまでに調に遵守している楽曲の線運びであるに過ぎないな物であるにも拘らず、調とは埒外となる世界観で2つの異なる調性を同時に耳にすると不思議な響きが生ずるという訳です。

複調に依って生じた「三全音」のそれは決して、機能和声でのドミナント・コードが内含する三全音が協和音程へと「解決」しようとする働きとは全く異なる世界観であると言えるでしょう。複調で生じた三全音は解決を求めて推進力を得て線的な重力が生まれている訳でもありません。

複調でない状況であっても、例えば「輪唱」という状況を思い浮かべてもらいましょう。先行句として先に歌うパートがドミナント→トニックへと解決する部分を歌う時、それを追う追行句は概してサブドミナント→ドミナントという風にして別の機能部分を抜萃する事になるでしょう。

その際、先行句で現れるトニックの「主音」は追行句のドミナント上では邪魔でしょうか!? もしもそれが邪魔であるならば、寧ろ追行句のそれが邪魔であると捉えて然るべきでありましょう。

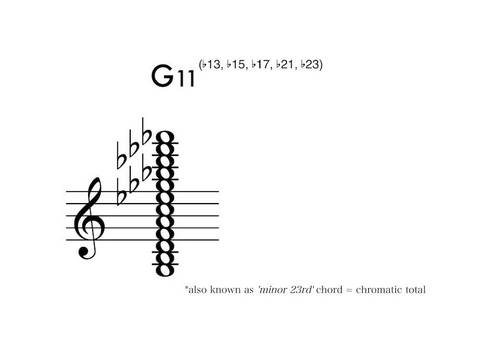

全音階の音組織を全て和音構成音とする和音をドミナント上で想起すると、属十三和音という状況が生まれます。これは所謂バークリー系統が体系化するドミナント・コードの11度音を基底和音となる属長三和音の第3音とのアヴォイドを回避する為に「♯11th」を採る方策とは異なり、「♮11th」という本位十一度を固守する側となる属十三和音です。ハ長調音組織ならば「G13」という風に表記できる物です。

西洋音楽がドミナント和音上で「主音」を欲する状況というのは何もアンティシペーションばかりではありません。属和音上での主音は、その主音とやらが下属調の属音としての可能性や属調の下属音という状況も視野に入ります。結果的に複調として下属調や属調が線的に形成されなかったとしても和声法書法ばかりでなく対位法書法でも書かれる作品であるならば、こうした状況はごく普通にあり得るものなのです。

仮に、属調や下属調へ「移る」様にフレーズが形成されているならば、原調に固守しない訳ですから、その主音とやらは単に《原調にとっての主音》に過ぎない訳で、複調的要素を孕んでいる状況では原調のみを一元的に捉えて考える事はできない訳です。ですので、原調の主音が属和音上で現れようとも、原調のみの社会的枠組みの中での先取音(アンティシペーション)とは断言できなくなるのです。

更に言うと、属和音上で「♮11th」の使用を好む人というのは複調状態としての和声的音響の世界観が構築されている人が極めて多いので、楽曲構造的にも「上と下との世界観の分離」かの様な多様な響きを作る人が多くなるという訳です。謂わば分数コード的な響きもこうした世界観に含まれます。

もうひとつ例を挙げれば、「G13」という風に和声を欲張る事がなくとも「G11」という和音を用いる事で、通常ならば懸案材料となる「先取音」として聴いてしまいそうな「♮11th」を耳にしてしまう訳ですが、上手い事に音楽観が醸成されている人は和声的な世界の分離感を理解している為、「G11」という和声をもっとシンプルに「F/G」という風に、或いは「G13」という和声を「Dm7(on G)」という風に用いたりする訳です。

無論、通俗的な分数コードの使用実態のそれが総じて「複調」である訳ではありません。殆どの場合は和音諸機能の単なる「暈滃」に収まっている使用に過ぎません。また、和音の響きを機能的に暈滃しても、それに付随する旋律や和音の響きそのものが、複調を前提とした響きまでを必要としていないという状況であるのが殆どであります。

複調とは、そうした暈滃のもっと先にある世界観である訳ですが、こうした音楽的状況にピンと来ない人にも朧げにイメージしてもらうには分数コードの様な世界観の暈滃からイメージしてもらうしかありません。また、そうした暈滃も軈ては「完全分離」の様に晴れて複調の世界観として獲得する様になるので、通俗的な分数コードも決して無視はできない「分離感」なのであります。

とはいえ、「F△/G△」というポリコードの世界観も重要であるのです。「G11」と和音構成音は変わらないものの、ポリコードの側は何も「Fリディアン/Gミクソリディアン」という風に結果的に1つの調域で収まってしまうアヴェイラブル・モード・スケールを強制している訳ではないのです。換言すれば、或るポリコードが1つの調域で収まってしまう状況は、和音構造こそ「ポリコード」であっても複調を示唆している状況とは別のポリコードであると言えるでしょう。

和声的には「F△/G△」という状況こそがハ長調の全音階音組織で事足りる様に思えてしまいかねませんが、それらのコードに随伴させる線は「Fミクソリディアン/Gミクソリディアン」やら「Fアイオニアン/Gミクソリディアン」などでも良いのであり、本位十一度を内含するコードとして「G11」と表記するならば、それは単一の調に基づくドミナント・コードを示唆していると捉えるべきなのであります。

「F△/G△」表記が用いられているのであるならばそれは必ずしも単一の調と一元的に捉えるべきではない、と想起するのが思慮深い捉え方なのです。

とはいえ、西洋音楽のそれには属和音上の主音という状況も非常に多くなる訳ですから、複調という世界を示唆する状況で単一のコードの解釈で捉えてしまうのは陥穽に陥る可能性が高くなるという訳です。

ジャズの場合、コード vs アヴェイラブル・モード・スケール として1対1という状況でアプローチするのが常ですし、仮にひとつのコードから類推し得る可能な限りのアヴェイラブル・モード・スケールを使えるだけ使った所で、それは単に頻繁に「移旋」させているに過ぎません。局所的に抜萃すれば結局の所「1対1」の状況に変わりはないのです。

対位法というのは、二声であってもそれは「複調」の状況になる様な例が現れますから、ひとつの音の箇所で抜粋した状況が1つの調で見立てられたとしても、直後の音を垂直的に切り出してみたら属調や下属調などに変化(=変応)してしまっている事など多数存在します。

逆に言えば、常に1対1でコードとモード・スケールを対応させてしまおうとするのがジャズの陥穽であり限界であろうかとも思える訳です。今から30〜40年を振り返っても、複調が完全に視野に入っている様なジャズ・アプローチを繰り広げていたのはブレッカー兄弟、チック・コリア、ウェイン・ショーター位のもので、これらの人々はそれを武器にしていた事もあり「秘密」を公にしてはいません。

無論、そうした「秘密」とやらも詳らかに分析すれば、各人のアプローチの「秘密」など容易に判ります。ところがジャズ方面のアプローチは点描的な分析またはアーティスト各人の個性としてその先の分析を進めず、実態ばかりを誇張するのが殆どなので、楽理的に裏打ちされた凡ゆる方面からの分析は非常に少なくなるのが現状です。

少なくとも論文として発表されている文献で紹介される様なジャズのアプローチ以外は「分析」を名乗るには程遠い、採譜した音が実際の演奏を正しく拾った程度で、音楽の凡ゆる方面から分析が為されている様な物は無いに等しいが故に、アーティスト各人の凄さという側面ばかりが一人歩きしてしまいジャズ方面からの分析とやらが西洋音楽までを包括しきれていない連中が跋扈してしまっているのが正直な所でしょう。

故に正しさが後人に繋がらないというジレンマに陥り、根拠の薄い臆説や造語が蔓延るのがジャズ/ポピュラー音楽の悲哀なる現実でもありましょう。

複調の視野で分析可能な物が彼らの異端な側面を見せてくれるのです。加えて、英国ジャズの多くは複調的である事が前提でもあるので、コードとモード・スケールを1対1で対応させる様な杓子定規的アプローチが少なくなるというのもあらためてお判りいただけるかと思います。

杓子定規的なジャズ・アプローチとやらがピンと来ない人であろうとも、ドミナント・コードでのオルタード・テンションとなると「まあまあ」遊べる人が居るにも拘らず、ドミナント・コードではない「副和音」では途端に遊べなくなる人はごまんと居るでしょう(笑)。これこそが「杓子定規」的ジャズの音楽観なのです。

漸く「副和音」が出て来ましたが、属和音=ドミナント・コード以外のコードを総じて「副和音」と呼びます。ナベサダさんも嘗てNHKの番組で《属七と副七、判ります!?》とインタビュアーの方に仰っていた事がありましたが、《ドミナント7thコードとドミナント以外の七の和音、判ります!?》と述べておられる訳ですね。

ですので、ドミナント以外のコードは副和音であるのですが、属和音というのは第5音の半音変位(半音の上げ下げ)をはじめとして非常に多岐に亙る変位音が認められるのですが、増和音は長七度付与ではなく短七度が付与されていれば、概してドミナント7thの変化音として捉えられてしまう事もあります。

ところが、ドミナント・コードには十三度音のオルタード・テンションに「♭13th」の存在があるものですから、「♯5th」を「♭13th」だと思ってしまっている人々も少なからず存在したりするものです。

属和音の変位音が多岐に亙る事は往々にして《調的な》ホールトーン・スケール(全音音階)の使用こそがドビュッシーが意図していた世界観の様に思われてしまう誤謬もありますが、そもそもドビュッシーが全音音階を用いたのは調的に中立的かつ均齊を目指していた物なのであり、その音組織の排列が属和音上でも合致するのは偶然に過ぎない物なのです。

調に靡かないドビュッシーの全音音階の意図が、属和音上での全音音階の使用というのは全く異なる物なのです。それこそ、ハ長調のトニック上でCホールトーン・スケールを使うならば、その意図はドビュッシーのそれに近いものでしょう。ハ長調を暈滃している世界観のそれはまさに瞬間的に調から逃れるという状況になるからです。

ドビュッシーの意図を現今の音楽社会的状況に置き換えて喩えるとすると、ドビュッシーの意図は《協和感が音律に吸着される様な効果》だと捉えると判りやすいかもしれません。例えば1オクターヴを6等分する「音律」があったとしましょう。6EDO=6 Equal Division of Octave という状況です。

この「音律」がC音を基準に作られていると仮定し、この音律から用意される各「音梯」は200セント刻みの音梯を材料音として用いざるを得ないので、C音からとても協和するG音を鳴らそうとしてもこの音律からは残念乍ら用いる事はできません。

つまり、ハ長調音組織の主音上で突如Cホールトーン・スケールをスーパーインポーズ(強行)させる事で、ハ長調の協和感は6EDOという音梯へとモーフィングされてしまう様な感覚だと捉えていただきたい訳です。

こうした協和と《協和の外》にあるモーフィング的効果は、何もオクターヴを綺麗に等分割する状況のみならず、オクターヴを超える複音程をn等分する事で得られる音梯サイズを音脈に使用される状況もあります(ガムラン然り)。

こうした新たなる《協和の外》にある感覚をドビュッシーは12EDOという音律の中で再現可能な様にして用いた訳ですので、現代に生きる我々が合理化された理論体系でドミナント上でのオルタード・テンションの存在を見付け、それが偶々ホールトーン・スケールに合致するからと言って莫迦の一つ覚えかの様にドミナント上でホールトーン・スケールを用いる事でしか取扱えないのは愚行であるとも言えるでしょう。

全音音階が何たるか!? という事をひとたび思い起こしていただければ、ドビュッシー然り、ブゾーニの三分音にも視野が拡大するという事にも繋がって行くのです。

扨て、ドミナント感とやらは非常に強固である物ですが、ドミナント・コードがトライトーンを含み、その不協和が後続の協和音の主和音へと進行するという期待感と解決感が一体となって初めて強固な状態である訳で、先述の「複調」で生ずる三全音が協和音程に進行する期待感を持たせるのか!? というとそれは全く異なるという事があらためてお判りになろうかと思います。

ドミナント・コードで「G13」というのは本位十一度を含むもので、これは全音階である7音を全て含んでいる総和音の状況であります。総和音という状況を機能和声の視点で照らし合わせると、《トニックもサブドミナントもドミナントも含む》という状況になっております。

但し、和声的な協和の側面から対照させた際の「G13」に於ては、本位十一度を転回位置となる単音程に還元するとなるとコードの第3音の半音上に現れてしまいアヴォイド・ノートとなる為、全音階の総合である総和音が和声的に安定した響きとなるのは下属和音での13thコード=副十三和音であるのです。下属音を [f] とするならば「F△7(9、♯11、13)」という型になるという事になります。

唯、このアヴォイド・ノートとは「協和」「調」「機能和声」に強く靡いた概念的な物に過ぎないのも事実です。例として「ドミソ」というコードに「ファ」をぶつける。ぶつけるという言葉からお判りの様に、和音の基底部となる「ドミソ」という完全和音の和音構成音に対して転回位置で短二度上方に置く、或いは、それら和音構成音のいずれかに三全音を形成させれば自ずと基底和音の響きを毀損する事となる訳ですが、その安定的な響きというのは前述の通り「協和」「調」「機能和声」に靡く物にすぎないので、不協和となる新たなる世界観ではアヴォイドとやらを忌避する必要はなくなると言う訳です。

無論、あからさまに協和的・調的・機能和声的な世界観でしかないのにアヴォイドの状況を強弁しているだけの様はみっともない使い方になってしまう事でしょう。

扨て、此処で今一度「G11」というコードを例に挙げてみましょう。構成音は [g・h・d・f・a・c] となりますが、何より本位十一度=「♮11th」を包含する事で、転回位置では [h] と [c] がぶつかる状況です。

とはいえ先に述べた例では、対位法に伴う複調の例を挙げた上で、そうしたアヴォイドの状況を是認した訳でありますが、「G11」というコード表記は「G7(9、11)」を意味したシンプルな表記であり、ドミナント7thコードが母体となっているのですから、属和音というのは主和音の位置を明示する和音でもあります。

無論、ジャズ/ブルースではドミナント7thコードを「Ⅴ7」という位置では聴かずに主和音として聴く様に振る舞う事も多々ある訳で、ジャズ/ポピュラー音楽でのドミナント・コードが総じて「Ⅴ」の位置あるいはその三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)を示唆している訳ではないのですが、ドミナント・コードはやはり「Ⅴ」という状況を強く示す物です。

副次ドミナント(セカンダリー・ドミナント)とて、それは一時的な「Ⅴ」の位置である訳ですから、これを三全音代理に置換したとしても「Ⅴ」という位置を示すのはあらためてお判りいただけるかと思います。

つまり、ジャズ/ブルースでの《Ⅴ度およびその三全音代理以外の音度で現れる》ドミナント・コードというのは、《不協和音の是認》に他ならない状況なのです。

調的には、ドミナント・コード=不協和音という位置付けである為、後続和音がより協和的な和音へ進行する事で調的な乙張りが強まり「機能和声」が持つ和音諸機能を循環しようとするのが通常の和声感なのでありますが、トニックでもサブドミナントやらの状況でも不協和で居ようとするのは不協和の是認に他ありません。

加えて、音律が平均律化した事で協和がより不協和に振れた事で、不協和という世界観を是認しやすくなったとも言えるでしょう。現今社会では自然七度や自然十一度(※本位十一度とは異なり第11次倍音に依拠する純正音程)などの純正音程を援用し《純正な不協和》も存在する訳でもある事はあらためて理解されたし。

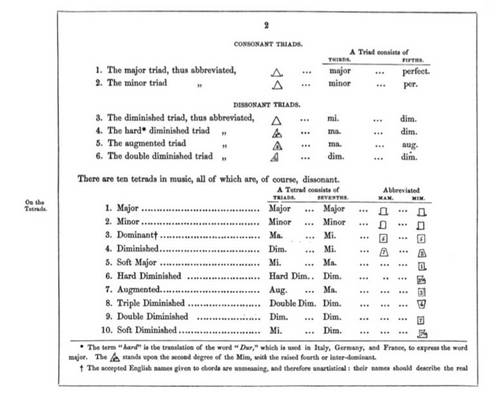

バークリー・メソッドが築き上げて来たコード体系は、スクリャービンの神秘和音と倍音と機能和声を包括して照らし合わせた上で、従前の西洋音楽理論と新たなるコード理論(ヴィルヘルム・マーラー)を援用する形で発展して新たなるコード・サフィックスを生んだ訳ですが、「F△/G△」と「G11」はいずれのコードも和音構成音としては同一となるのものの、後者の方が調に阿る表記になるという事は注意深く理解されたい所です。

余談ではありますが、現今社会のコード表記にも用いられる「△」は「メジャー」を示すものであり、先般逝去されたマーク・レヴィンの解説ではジャズ・フィールドが七の和音が原形の様に前提が置かれる為に狭義のジャズ解釈では「△」そのものが「メジャー7th」を示す事もありますので注意が必要です。とはいえ私のブログでは「△」は「メジャー・トライアド」として一貫して取扱っております。

なぜなら、このサフィックスの原典となるのは19世紀英国のジョージ・フレンチ・フラワーズに依る表記法なのであり、それが援用されて現在に至るという訳です。コード・サフィックスの本来の狙いは即断可能な様に数学の代数記号や化学での化学記号などが参考にされている物でもあるので、私はこうした点を重視している為にジャズ・フィールドの表記としてはメイン・ストリームでもない表記法を無闇に採り入れていないのです。とはいえ、表記法のひとつとしてそうした「例外」をも知っておく必要はあろうかと思います。

話を本題に戻しますが、抑も、ドミナントに振れる・靡くという状況からして調に阿る状況なのでありますから、「F△/G△」というコードが決して単一の調のアヴェイラブル・モード・スケールばかりに準ずる事なく複調の可能性をも示している以上、どちらが調に阿る表記となるかはあらためてお判りいただけるでしょう。

但し、多くの皮相的ジャズ/ポピュラー理論に収まる程度の理論の範疇には複調など全く視野に入っていないので「F△/G△」というポリコード表記を用いたとしても、複調の可能性を全く視野に入れずに単なるポリコードという表記の実際に乗っかって見たという風に用いている人も居られる事でしょう。

果てには《ドミナント・コードの類型に収まるにも拘らずポリコード表記にしてやがんの。莫迦かコイツ!?》と思っている陋劣な人も存在する事は昔から私も確認してはおります。

多くの人々がこうした知識の狭隘ぶりに安堵してしまうのは、初学者が知識獲得の作業の為に楽をする事が出来るという合理化が先に有るだけの事に過ぎません。覚える事が少なくて楽で済む事が彼等の技能や習熟を高める要因には決して成らない事を彼等自身が気付いておらず、自分可愛さで合理的判断が短絡的判断であるに過ぎないと実感する事を恐れているからに過ぎません。

不協和音という状況は、その和音そのものがドミナント7th系統の型に収まっていない特殊な型だとしても、後続に協和がある状態であるならば「ドミナント」という世界観を形成します。

これは調を超えた半音階主義を強化した社会であっても、その半音階という音楽観が「均齊」ではない(=十二音技法ではない)状況であれば調に靡くというそれを示している事であり、ドミナント7thコードばかりがドミナントの振る舞いをする訳ではないのです。とはいえ、不協和である副和音が総じてドミナントに括られるのか!? というとそれも又異なる物です。

半音階への音楽観を強化する前に知っておかねばならない音楽観は、機能和声に於ける「カデンツ」(=終止法)の暈滃であると言えるでしょう。つまり、「トニック」「サブドミナント」「ドミナント」という和音諸機能が暈されるという状況であります。

端的に言えば、分数コード・onコード・スラッシュ・コード・下部付加音などと知られるそれらは「暈滃」そのものなのです。

こうした暈滃は元は属和音から端を発しております。付加音が属和音にのみ許されて七度音の付与が許されたのは属和音が最初でありました。これが発展し、やがては属十三の和音も使う様に至った訳です。

そこで、ジャン゠フィリップ・ラモーの「Ⅳ6→Ⅰ」という体系化。つまり「サブドミナント」(※サブドミナントという呼称はラモーが最初に使った物と言われ、それ以前はプレドミナントと呼ばれていた)からドミナントを経由せずにトニックへ進行する強進行のひとつ(※変進行)の体系化。限定上行進行音が必要とされた体系化を例に取ると「属和音」の振る舞いがあらためて能く判ります。

アルフレッド・デイは、その「Ⅳ6」という付加六の和音を《属十一の型に似るだけの和音》としたのです。更に言えば《属音を省略した属十一》という状況から転じた物であると。

デイが暗々裡に示唆するそれは、《不協和は、その調の属和音の影響を受けている》という遠因と《不協和である副和音》という撞着してしまいそうなそれを互いの側面から例示した訳です。

前者の場合は属音が無くとも属和音としての影響下があるという音楽的状況を示しているのであり、後者の場合は属和音ではない副和音でも不協和の状態があるという事を同時に示す訳でもあるのです。その場合、後者を好意的に解釈すればドミナント7thコードの類型に括られぬ《三全音を包含する副和音》の存在も視野に入るという事になるのです。

この様に踏まえれば、ハルが『近代和声の説明と応用』にて短和音で「♯11th」を生ずる型(※減五度の異名同音ではない)を例示したり、ヒンデミットが『作曲の手引』の巻末で矢張りドミナント7thコードの類型ではない三全音を包含する型を例示しているのはあらためて思慮深い事がお判りになろうかと思います。

そうした肯定的な不協和の使用が半音階の足掛かりとするのである訳ですから、全音階音組織だけでは決して眺める事の出来ない音楽観は《全音階音組織を共有し乍ら半音階音組織を導引する》事で音楽観を発展させる事が出来るという訳です。

全音階音組織。ハ長調ならば [ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ] に他ありません。これ以外の音の使用に調を逸脱する社会観があると思えば好いのです。

扨て、「全音階の総合」(=総和音)という状況を今一度再確認する事にしましょう。端的に括れば属十三和音と副十三和音とになる訳です。謂わばハ長調音組織では「G13」というミクソリディアン・トータル以外のコードが副十三和音となる訳です。

フリジアン・トータル [ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ] はF.リストの『不毛なオッサ(枯れたる骨)』で使用されました。暗闇で突如意図しない方向から光が差し込む様な情景が浮かぶ様です。決して「OiSa」じゃありませんからね(笑)。

ダイアトニック・トータルという総和音で、バークリー流で言う所のアヴォイドが生じないのはリディアン・トータルのみです。即ち、下属音上での和音は機能和声的に誹りを受けない状況であるとも言える訳ですが、今回はそうした状況など顧みずに「不協和な副和音」を是認しようとする事に注力する訳ですから、よもやアヴォイドという「瑣末事」には付き合ってはいられません。

全音階社会には無い音を掠め取る。これこそが半音階社会を利用する足掛かりな訳ですから、ダイアトニック・トータルという総和音を好意的に解釈して援用すればハナシは早い訳です。但し、その利用の為にはバークリー流儀で身に付けるアヴォイド感覚ではなく、ドミナント上から見える主音という複調的要素を利用する方が和声感覚はより一層強化されるので、リディアン・トータルではなくミクソリディアン・トータルの側から再確認してみようと思います。

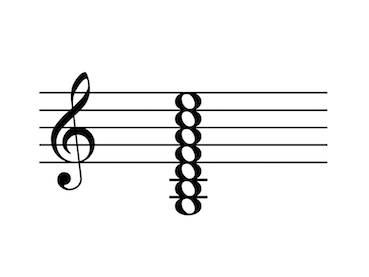

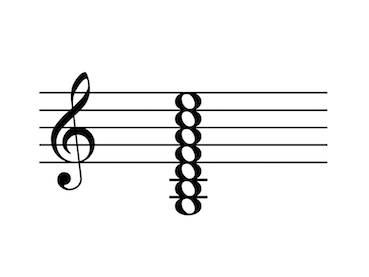

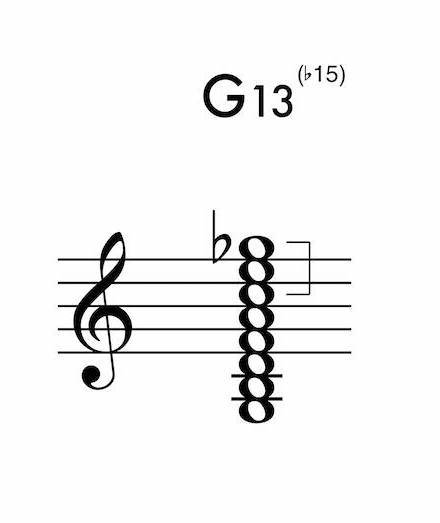

扨て、「G13」というコード=ミクソリディアン・トータルを用意しましょう。和音構成音としては [ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ] です。

此処から更に半音階社会の音を掠め取るには、少なくとも三度音程堆積としての和音で捉える必要があるので、次に積み上げるべき音は自ずと15度音程となります。但し、完全十五度を積み上げてしまっては単に根音の2オクターヴ上を見る事になってしまうだけですので、15度音は自ずと「減十五度」を見立てる必要があります。

《増十五度を見立ててはいけないのか!?》と疑問を抱く方も居られるでしょうが、三度堆積となる和音の形式に於て、各構成音の三度音程が長三度/短三度ではなく「増三度」であるのは、ドミナント♯9thの特別な例(※根音を共有し合う長三和音と短三和音とのポリコード「同位和音」から生ずる短十度音程を属七に適用した好都合的解釈に依る)以外となると、通常の音空間では生じ得ません。

無論、長十三度〜増十五度の音程は長三度なので、通常の選択としては長三度/短三度の堆積が望ましくなる物ですが、長十三度を置くと19度音程は重減十九度= [feses] を置かないと半音階を網羅できなくなり、加えて長十三度〜増十五度と置くとすると、そこで生ずる [gis] は23度音で使うべき [as] を使ってしまう事にもなります。そういう意味での「自然」的選択という事です。

硬減和音を介在するのはクロマティック・トータルという半音階の網羅の為ではないので、何が何でも恣意的な音程を用いて半音階を掠め取って来ようとするのならば、なにもドミナント7thコードの体裁を保つ必要もなくなるでしょう。

但し、長三度が繰り返し累積されて生ずる増音程(=増五度)や短三度が累積されて生ずる減音程(=減五度)の後に堆積される三度音程が結果的に長三度よりも広くならざるを得ないという状況で積まれる三度音程ならば致し方ありません。

「G13」は長三度・短三度・短三度・長三度・短三度・長三度という風に上方に積まれるのであり、15度音が「長三度」音程として繰り返されて「増十五度」を得るよりも、積まれる順序としては「短三度」が自然です。然し乍ら「短三度」を想定しまうと自ずと「完全十五度」になってしまうので「減三度」を見る事がより自然な堆積となるのです。

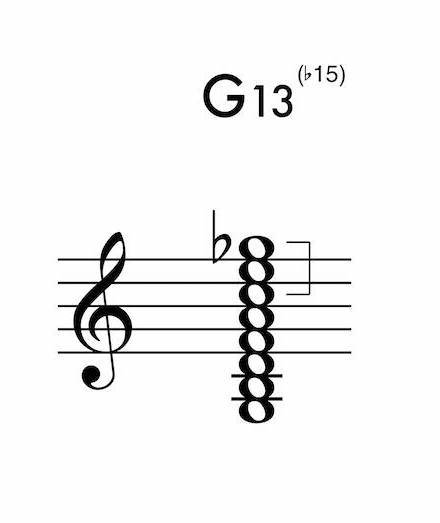

そうして「G13(♭15)」という和音を与える事としてみましょう。次の譜例で確認出来る様に、その11・13・15度音の3音を括るブラケットが示しているのは「硬減三和音」の出現です。

そうして類推すると、短十七度は「B♭」が現れるのが自然な三度堆積となるので、[c] 音を根音とする硬減七和音が現れる事でありましょう。

半音階社会を眺めるという点では、半音階の総合という姿は色々な和音がこれまでも示されて来ています。五度和音・四度和音・二度和音は、結果的に二度和音に収斂しますが、この辺りはシェーンベルクの『Harmonielehre』や箕作秋吉関連に学べる所でありましょうし、F.H.クラインの母和音もあれば日本語訳では「属二十三の和音」でも知られる ‘minor 23rd’ 和音というものが半音階の総和音を示す代表的な和音の例があるものです。

属二十三の和音というのは、半音階音組織を列挙すると同時に、根音から生ずる「属七」以外に、七度音から数えた「属七」と減十五度音から数えた「属短九」という風に、G7、F7、G♭7(♮9)を十把一絡げにした構造にも成っており、これは三度音程堆積の各音を見れば上方倍音列(第11・13次倍音など)を考慮した排列にもなっているのですが、この和音の第13度音は「♭13th」である為全音階の総合から見た「G13」からとでは和音成立が微妙に異なって配置される事になります。

半音階社会を俯瞰すると言うのであるのならば、全音階の総和音として「G13」を規準にするのではなく属二十三和音を規準にすれば良いのではないのか!? と疑問を抱かれるかもしれませんが、属二十三和音を前提にした場合、短十三度音が先に視野に入る以上はその時点で全音階を叛いてしまいます。

全音階社会に配慮しつつ、その社会に上手い事阿る事なく半音階社会の音を掠め取る。それが巧みな使い方なのであり、何も「均齊」を目指した半音階社会なのではありませんので、用法としては《半音階に靡く以上、調的感情を棄てろ!》とまで慫慂する必要はありません。

仮にも十二音技法に倣って「均齊」を遵守した所で、それらを断片的に単音として抽出しても、その単音は純音で無い以上、複合音として組成されており倍音を含んでいるのです。その倍音が第3次・5次倍音を含んでいれば調的感情を捨て去る事など到底できないのですから、調的感情を利用した上で調を叛いて、別の音世界を利用すれば好いのであります。

そう考えれば、ジャズ・イディオムに準ずるだけのクロマティシズムに溺れることもなく半音階や微分音を駆使できる筈です。とはいえ微分音の感得は半音階社会を熟知すると同時に、調律・調弦にも触れるという器楽的な経験からも培われるという事もあらためて申しておきたい所です。

「G13」として示した属長十三和音の各構成音の音程は長三度・短三度・短三度・長三度・短三度・長三度という音程配列となっており、それらを半音数の数列で見ると [4・3・3・4・3・4] という風に表す事が可能です。

同様に、属二十三和音の音程の半音数を数列で見て見ると [4・3・3・4・3・3・3・4・3・3・3] を形成する事となります。きっちりと対称形として循環はしませんが、対称構造の断片は包含しておりますし、九度音程同士がコンジャンクト(共有)する様にみると [4・3・3・4] [4・3・3・3] [4・3・3・3] という風にして配列されている事が判ります。

これらの九度音列から [4・3・3・4] を注視してみましょう。コードは「○○9」というドミナント9thコードです。「G9」というコードがあったとしたら [g] を共有しながら下方に [e・cis・ais・fis] を見れば、[4・3・3・3] を新たに下方にコンジャンクトさせた事になり、こうして新たなる音脈を導引する事が可能ともなるのです。

この場合特に注意すべきは [fis] の獲得なので、結果的に異名同音の減十五度=「♭15th」を導引しているのがあらためてお判りいただけるかと思います。

同様にして、[4・3・3・3] の鏡像音程となる [3・3・3・4] を充てれば [es・c・a・fis] を導引している事となり、これまた「♭15th」を呼び込みつつ、[g] から見れば主音である [c] も呼び込まれている事を鑑みれば、複調的な要素を絡めた音脈として使う方が好ましい導引ですが、複調的なアプローチを忍ばさない限り一般的には難しいアプローチになります。

扨て、なにゆえこうした対称構造を充てて考えるのか!? というと、今一度脳が知覚する情報処理の合理化を思い返していただきたいと思います。十二音平均律の限りでは、脳は全音と半音の音網として体系化しているのと同様の情報処理として合理化しているに過ぎません。

すると、協和と不協和のバランス関係には対称構造が見える様になってくるのです。調的に靡けば対称的に聴こうとしないバイアスを与えるのと同様ですので、調的に靡かないのは対称構造に振れる、という事を意味するのです。

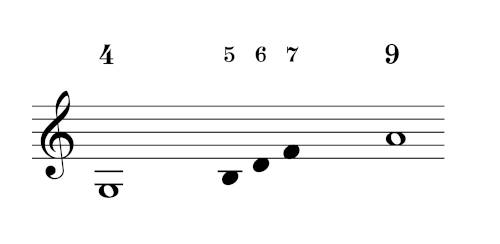

まだピンと来ない人が居られると思うので、更なる例を出す事としましょう。例えば「ソ」と「ラ」という2つの音を挙げる事にします。

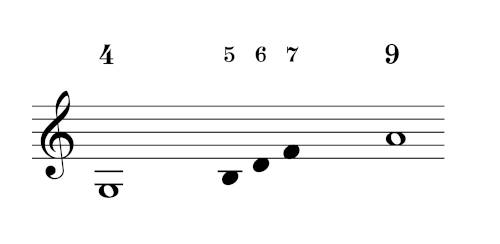

これらの音を同時に聴く場合、複音程という状況を2オクターヴ以内に限定した場合5通りの聞き方があります。

その上で、[g] 音を音程比の基準として見立てる為に、上掲の小節番号1の [g] を「8」として見ましょう。すると同小節での [a] は「9」という音程比となる事がお判りいただけるかと思います。

同様にして小節番号2は [9:16] となり、小節番号3は [8:18] 、小節番号4は [9:4] 、小節番号5は [8:9/2] という事となります。

小節番号3&4は結果的(通分すれば)に [4:9] の音程比と見立てる事が可能となります。

小節番号1の和音が生硬に聴こえるのは、それが長二度音程であるからなのですが、[8:9] という音程比のそれぞれの値に対して、他の自然数の入り込む余地が無い状況であるので生硬に聴こえるとも言えるのです。

自然数の入り込む余地として例示する状況で最も都合の良いのは小節番号3 or 4なので、小節番号4を挙げる事にしましょう。これらの音程比は [4:9] なので、互いの数値の間に入り込む余地はあります。自然数=整数は少なくとも [5・6・7・8] という事になるので、少なくとも我々人間が [4:9] の2音を聴けば、[5・6・7・8] を類推して聴く事が可能なのです。

音程比 [8] がオクターヴの繰り返しという事を思えば、音程比 [4:9] というのは次の図版に見られる様に [5・6・7] を類推可能という事になります。

音程比が広くなるという事は、他の音程からの《付け入る隙》がある状況とも言えるのです。ですので容易に他の自然数に依拠する「純正音程」という導きやすい音程比を類推する事が可能となるのであり、結果的に上掲の [4:5:6:7:9] は「G9」というコードを類推するのと同様になるという訳です。

ですので、音程比を更に拡大すれば(例えば [4:36] など)、音程比「23・29・31・33」なども導引する事が可能となり、次に例示する様に《遠い脈絡》だった筈の音程比の実際は微分音の脈絡でもあるという事があらためてお判りになる事でしょう。

4:7=969セント(自然七度=septimal seventh、五分音、六分音、八分音)

8:11=551セント(長四度:ヴィシネグラツキー)

8:13=840セント(中立六度)

16:21=470セント(短四度:ヴィシネグラツキー、五分音、八分音)

16:23=628セント

16:25=773セント(長五度:ヴィシネグラツキー、五分音、八分音)

16:29=1030セント(中立七度、五分音、六分音、八分音)

16:31=1145セント(*quartertonal seventh)

32:33=53セント(1単位四分音)

32:35=155セント(中立二度)

音程比を拡大するという事は、その比率の間隙にどれほどの自然数を充填させる事が出来るかで立ち居振る舞いが決まって来ると言って差し支えないでしょう。

つまるところ、私がかねがね三全音の複音程への拡大と言っているのは、多くの音程比の影響に晒して微分音という音脈をもっと近くに呼び込むという事を視野に入れて語っているのです。

加えて、微分音を視野に入れずとも「対称構造」を見るというのは調的重力や協和の重力に叛くベクトルを向いている斥力にも見立てる事が可能となります。

ドミナント9thに「♯11th」を加えると、概してリディアン・ドミナント7thをアヴェイラブル・モード・スケールを想起しやすくなりますが、リディアン・ドミナント7thというモード・スケールがメロディック・マイナー・スケールで生ずるモード・スケールであると同時に、メロディック・マイナー・スケールというのは全音を5つ含む、全音音階に最も近いヘプタトニックのひとつであるという事も、対称構造に近しくなるという事がお判りいただける事でしょう。

全音音階に調的重力を与える様にして、一部の全音音程を半音に砕いて「主導全音音階(Leading note with Whole tone)」を得る事もありますが、全音音階が対称構造であるという事はお判りいただけるかと思います。

即ち、音階をオクターヴ回帰して丸々音組織を使う事がなくとも、その「断片」で対称構造を示唆する事は可能なのです。協和に叛く事で鏡像音程を見出す、という事は、非常に強い協和音程ばかりに拘泥する事なく《純正な不協和》や《不協和の副和音》という状況を詳らかにする事で感覚が鋭くなり、やがては微分音の鋭敏になるという事なのです。ですので、鏡像音程という状況がTonnetz(トネッツ)の作り出す「音網」で確認しやすくなるという訳でもあります。

二次元的に脳の情報処理が《全音と半音》に分類して形成され、その音網上で他の様々音程が紋様として見えて来る物としてイメージ化している物がTonnetzなのであり、全音・半音の分類できない音程やオクターヴ回帰しない音程の世界観となれば、三次元的にTonnetzを形成する必要とする状況もあろうかと思います。

これらの事を踏まえた上で、全音階を利用しつつ半音階の音脈を導引するという「減十五度」の呼び込みをドミナント・コード上で見た場合、完全十一度・長十三度・減十五度で「硬減三和音」を見る事がお判りになったと思いますが、この硬減和音というものを半音階を掠め取って来る断片として好意的に用いているのが、今回譜例動画で示している ‘Hard diminished’ コードという事をあらためて理解していただければ幸いです。

硬減和音というのは、トゥイレ/ルイの『和声法』に詳しいですが、ジプシー調(=ハンガリアン・マイナー調)に於けるⅡ度上のコードの事を指しています。

つまり、通常の短音階(イ短調として考えた場合)のⅱ度上の和音は三和音であるならばそれは「Bm(♭5)」、副七ならば「Bm7(♭5)」となるのですが、Aハンガリアン・マイナーでのⅱ度上の和音は「BHdim」或いは「BH7」という風に表記する必要性を生じます。

因みに硬減和音を意味するサフィックス「H」はそれそのものが長三度+減五度を意味しておりますが、硬減七=硬減三和音+短七度の時と硬減三和音+減七度の場合では後者で「Hdim7」と表記を区別しない事には瞬時に判断しづらくなってしまうのは注意が必要です。

硬減和音が長和音の第5音下方変位および属七の第5音下方変位と括ってしまうと、属和音表記こそが調に靡いている表記である為、必ずしも調に靡かない状況を意図している時はコード表記の側が意図を邪魔しかねなくなります。

本来、コード・サフィックスというものはコード種を示すにとどまる物であり、調の何度に有って相応しいものだとか、後続和音は然々であるべきだとかを指定する必要の無いものです。そうした事を踏まえてコード種は通常、長・短の完全和音と増・減の変化和音の四類に分類された訳であり、硬減和音というのは長和音の変化和音の様に充てられてしまっているのが現状です。

然し乍ら「硬減和音」というものは本来、減和音の第3音の上方変位であるというのが正統な物なのであり、メジャー・コードの変化和音ではない事をトゥイレは説明しているのです。つまるところ、硬減和音はコードの分類から無視されてしまった物なのですが、硬減和音=ハード・ディミニッシュト・コードという物は半音階の導引には非常に重要な役割を持つ和音と私は考えているので敢えてコード・サフィックスを与えて譜例動画にしたというのが今回の動画なのであります。

何より、硬減和音は半オクターヴである音を、その和音構成音の「減五度」として基本形で含んでおり、長三度を有している事で長三和音の断片が強固な音楽的重力を有している事は無視できません。

加えて、硬減三和音の和音構成音である第3音と第5音の基本位置は「減三度」音程となる事で、自ずと四度音との間がそれぞれ短二度となるダブル・クロマティックという半音音程の連鎖となり、半音階的情緒を強化(せざるを得ない)する音列を示唆する事となります。ですので、ハンガリアン・マイナー・スケールのⅱ度上に現れる硬減和音は、同スケールの第4・6音が和音構成音の一部なのであり、同スケールの第4・5・6音はそれぞれが半音音程の連鎖で形成されているという事をあらためて理解していただきたいのです。

ハンガリアン・マイナー・スケールは調的重力を持ち乍ら半音階を包含しているという特殊な例であると言える訳ですが、ハンガリアン・マイナー・スケールの第5音を中心音に据えるモードも存在し、F.リストとバルトークの両人が「ジプシー・スケール」の中心音の採り方がそれぞれ異なるは有名な話です。

ある任意の音程比が、時には非常に歌いづらい音梯数で分割される事もあります。然し乍ら協和音はそうして砕かれて行ったという歴史があり、その音梯数は人間が知覚しやすい所から始まり、より微小音程へと分割されて行った訳です。

初期の分割は全音階に収まる様にして「不等分」に分割されたのが上中音と下中音ですが、同じ様にして四分音的にも分割されていたのがアリストクセノスのハルモニア原論に遡る事が出来るという訳です。

更なる等分割は、音律が平均律化する事で強化されて行くものですが、現今社会での微分音の取扱いもまさにこうした状況に括られる物であります。

扨て、私がYouTubeにアップしている「The Root Position of Rare Chords」というそれは、半音階社会の呼び込みと減十五度の呼び込みに加え、複調の喚起という状況を表しているという内容なのですが、楽曲中の各コードは通常ではなかなか見慣れないコード表記で表現しているという事はあらためて理解されたい所です。

ともあれ、奇天烈なコードであろうとも前後の和音如何で楽曲の情感が加わるという事も重ねて理解してほしい部分ではありますが、各コードの解説をして行こうと思います。

1小節目は「C7sus2」。左手が短七度音程を弾くので、右手を覆う様にしているという事がお判りいただけるかと思います。片手で弾く事は勿論十分可能なのではありますが、根音を馬鹿正直な打鍵にならない意図でもあります。

2小節目は「C♯dim△7」。dimM7コードは長三度下方に幻の根音を与える事でドミナント♯9thを類推しやすいコードですが、譜例の [his] を [c] に聴くと宛も「C△/D♭」にも聴こえる事でしょう。すると、終止和音にも似る事となるのですが、意図としては [c] ではなく [his] なのです。

3小節目は「C♯Hdim△7」。つまり、先行から [e - eis] となっているのであります。 [e - f] という意図ではないのです。「D♭7(♭5)」という意図でも毛頭無いという事です。

4小節目は「D7sus4+」。つまり、通常のsus4の四度音より半音高いという事を意味しています。「島岡和声」には出て来る物ですので、異端な物ではないのです。島岡和声は一応「機能和声」の枠組みでの説明であるという事もあらためて念頭に置いていただきたい所です。

5小節目は「E♭△7sus4」。同様のコードはジェントル・ジャイアントの「No God’s A Man」で「E△7add4」を聴く事が出来ます(こちらの方が高次な和音)。お天気雨の様な感じが演出されるコードでもあります。

6小節目は「Em△7」。これそのものは珍しいコードではありませんが、前後のコードから「Em△7」の在り方というのを見ると、異端な置き方となっている事はお判りいただけるかと思います。

7小節目は「F9Hdim」。つまり七度音は「dim7」ではなく短七度であるが故の表記です。九度音は長九度を示唆しており、第3音が半音高くなるので [a] を奏するという事になります。コード表記の上からは「F9(♭5)」の方がシンプルで判りやすかろう、と思われる方も居られるでしょうが、本記事で散々書いて来た様に、ドミナント・コードの類型で表記してしまう事は調性に阿ってしまう訳ですから、それを避けているという意図がこうした表記にしている事をあらためて理解されたい所です。

8小節目は「F♯dim△9」。「F♯m9(♭5)」でも構成音は同じです。これは、dimM7系統の表記で3度下方のドミナント♯9thを想起する方からすれば「D7(♯9、♯11)」の根音省略と看做せば判りやすいでしょうが、無い音= [d] に寄り添う必要はないので統一した表記でこの様に表しております。

9小節目は「Gdim△11」。内含する減五度 [des] に加えて本位十一度 [c] が併存しているという事なのですが、これまで徹頭徹尾無調号で書いているとは雖も、ハ長調での主音・下属音・属音という状況は決して無視してはおらず、その上で半音階的要素を強めているという意図の元で作っております。

その上で同小節では、属音を根音にしつつ本位十一度音として主音 [c] を包含しているという風に捉えてほしいのです。これまでの流れとして、冒頭は主音 [c] から半音階的に上行進行させて根音を採って和音形成しており、属音に来た所で新たな段落として属音上で主音を鳴らしているのです。加えてそれが、あからさまなドミナント上のトニックの様には決して聴こえさせない和声的粉飾であるという事も同時に捉えて欲しい点でもあります。

10小節目は「A♭aug△7(♯9)」。和声的長音階をモードとする長調下中音上の増九度の和音でありますが、メジャー7thに増九度が付与されるというコードはマルセル・ビッチュ『調性和声概要』できちんと例示されて体系化が為されているコードです。余談ではありますがメジャー7thコード上での増九度使用は、ハットフィールド&ザ・ノースのアルバム『Rotter’s Club』収録の「Underdub」のローズ・ソロの埋込当該箇所で聴く事が出来ます。

11小節目は「Adim7(♭9)」。減七の和音に短九度が付与されているという状況です。イ短調短音階に置き換えるならば [ソ♯・シ・レ・ファ・ラ] の和音という事になり、《短九度付与のディミニッシュってどうなのよ?》と尻込みしてしまいそうですが、ジャック・シャイエ『音楽分析』でもきちんと体系化されているコードであります。

そうした和音をバークリー界隈が体系化しなかった理由は、機能和声的に機能が逡巡してしまう事になるからでありましょう。ハ長調長音階上に無理矢理「減七短九」の和音をⅦ度上に形成すると [シ・レ・ファ・ラ♭・ド] を作るので、ハ長調長音階は実質的に和声的長音階を形成する事になります。

また、機能和声的に減和音はその三度下方にある属音が省略された型として括られる事もあり、そうした幻の属音を視野に入れてしまうと属音上に主音を内包するので、ドミナント類に主音の包含となる和音種は機能的に逡巡する事となり不都合となるので、「減七短九」はアヴォイドと片付けられてしまう事になったのは明白です。

基本的にドミナント・コードとは不協和音である訳ですから、どんなアヴォイドを用いようとも不協和を保つ(強化する)事にはなるので《和音本体の響きを毀損する》という前提をドミナントは除いても体裁は保つ事にはなります。

ドミナント・コードの第3音と「♮11th」の転回位置とでは、第3音の半音高い位置に置かれる訳ですからこれは確かに和音本体の響きを毀損する事になりますが、それ以上に、本来の「不協和音」という立場が解決先の協和音での主音を取り込む事で機能の側面では撞着してしまうが故にアヴォイドとしているに過ぎないのです。

標榜すべき音楽の世界観が「機能和声」または「非機能和声」といういずれかの世界観の違いを認識出来ていれば、ドミナント・コード上での「♮11th」の取扱いに悩む事はなくなるでしょう。勿論、機能和声という枠組みであってもドミナント・コード上の「♮11th」の取扱いなど、機能和声を標榜している芸大和声(島岡)でも当然の様に使われる訳ですが、バークリー流の世界観とはやや異なるのが念頭に置かれていれば冥濛に陥る事は無いでしょう。

ドミナントでのアヴォイドの取扱いは機能和声の外側の音楽観からは緩めても良いとは個人的には思っております。何より、バークリー流のコード・サフィックスの体形からは漏れている和音種も、西洋音楽の側ではきちんと体系化されているという事をお判りいただければ、全く尻込みする必要などないという事をお判りいただけるかと思います。

12小節目は「B♭Hdim△7」。硬減長七和音となるので単純に言えば「B♭△7」の第5音が半音低くなった物となります。概してこの手の和音は、メジャー7thコード上の「♯11th」を用いて「♮5th」がオミットされた状況として使われる事は往々にしてあります。

但し、硬減長七というのは五度音が減五度である以上、♯11th=♯4thとして和音外音が存在する訳はありません。自ずと「♮11th=♮4th」を示唆する事となるのです。

大抵の場合、長和音上の「♮11th=♮4th」使用はアヴォイドと片付けて忌避する事が多いので、硬減長七使用という状況が視野に入らないとは思いますが、硬減長七とメジャー7thコードの「♯11th」とは全く別のコードであるという事はあらためて念押ししておきたい所です。

13小節目は「BHdim7」。減七和音の第3音が半音上がったのでありますからハ長調音組織に基づく全音階から俯瞰した場合 [レ♯・ラ♭] を生じているという状況であるのでかなり特殊なモードを示唆する事となります。

14小節目は「D♭△7(♯9、♯11)」です。ポリコードとしてみれば「C△/D♭△」と同様ですのでペレアス和音と同様の響きを得る事となります。ペレアス和音というのはポリコードの側で解釈する必要があるので、結果的に「複調」を視野に入れる必要があります。このコード表記の側からは複調を明示してはいないものの、ハ長調長音階からは大きく逸脱する事になっておりますので、調的に靡こうとも複調的な呪縛を得る事になるでしょう。

何れにしても、こうしたレアな表記をある程度音楽的に並べれば、ミステリアスな響きとして成立させる事ができるので、尻込みせずに和音体系を今一度再確認してみてはいかがでしょうか!? という提示が今回の譜例動画の示唆であるのです。

まあ、冒頭の「C7sus2」とて、[c] 音の上部に完全和音「Gm」を形成している以上は、「Gm/C」というコード表記も場合によってはそちらの方が十分配慮されている事でありましょう。

属和音を短和音として変化させ、《主音上の属音を聴くとなると途端にこの仕打ちかよ!》と調性の側から怒声を浴びせられかねませんが、終止和音にしても主音・属音・下属音を包含させているという狙いでもあるのですね。作り手側からすれば《主音、属音、下属音どもよ。シャバを自由に泳がせはしねえからな》という感じだと思ってあらためて耳にしてもらえればより判りやすいかもしれません。

無論、《ミソもクソも一緒》かの様に、トニックやサブドミナントやドミナントを十把一絡げにしてぞんざいに機能和声を取扱う様な振る舞いだけでは綺麗な響きを得られる事はないでしょう。配慮して使えば、使える響きになるのだという事をあらためて念を押したい気持ちの表れとして受け止めていただければ幸いです。

ところが、楽典には似た名称として「副三和音」が存在する事もあり混同しかねず厄介な点ではありましょうが、副三和音とは丸っきり違う意味となります。

今回私はYouTubeの方で「不協和な副和音」とやらを例示したレアなコード種を使った譜例動画をアップしているのですが、そこで使われる和音がどういう意図で用いているのか!? という事を含めて縷述して行こうと思います。とはいえ折角なので、先ずは副三和音の方も今回語っておく事とします。

主要三和音というのは長調・短調のいずれにも存在するものですが、いずれの調性に基づく主要三和音であろうとも、和音本体の側から見れば短三和音(マイナー・トライアド)よりも長三和音(メジャー・トライアド)の方が優勢であります。

和音の振る舞いとして長三和音が優勢であろうとも、短調の [ⅰ・ⅳ・ⅴ] 度上で生ずる和音=即ち短調での主要三和音は、短三和音(※属和音が包含する導音は結果的に下主音となる第7音をムシカ・フィクタで半音高く変化させたに過ぎない)であるものの、短調での副三和音=平行長調の長和音の使用を優勢にするという意味ではありません。

平行短調の主要三和音は、平行長調の主要三和音の和音諸機能(=トニック、ドミナント、サブドミナント)を副次的に継承しているだけの事であります。但し、平行短調の「主要」は長三和音に負けるという事ではない、という意味です。トニック・マイナーとしてAmが必要な箇所で《そこは3度上の「C」にしやがれ!》という事が通じてしまうという事ではないという意味です。

そもそも平行調に於ては平行長調側の方が優勢の立場にあります。長調の [Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ] 度上で生ずる長三和音は長調の主要三和音であり、これら主要三和音は同時にトニック・サブドミナント・ドミナントの機能を有している訳です。

これらの長調の主要三和音を《全音階的に》三度下方を根音として短三和音を形成するのが「副三和音」であり、和音諸機能は長調主要三和音に準じて《副次的に》利用されます。即ち、ハ長調での「C」(トニック)は「Am」として、「F」(サブドミナント)は「Dm」として、「G」(ドミナント)は「Em」として副次的に機能を継承します。

長調の副三和音は、平行短調の主要三和音となります。但し、平行短調の副和音は全音階的に「三度上方」に作られる和音という事になるので注意が必要です。

こうした状況をあらためて注意深く見ると、全音階的に三度下方を「パラレル」と呼び、全音階的に三度上方を「カウンター・パラレル」と呼ぶという事の厳密さがあらためてお判りになろうかと思います。

長調の副三和音は、長調での主要三和音のパラレル・コードなのです。この際副和音の構成音である第3・5音は、カウンター・パラレル・コードの根音・第3音を《共有》している事となります。

こうした《2音の共有》を好い事に、ロマン派以降は音階外(=ノンダイアトニック)の三度下方と三度上方を形成しました。イ短調での「Am」を「F♯m(♭5)」にすれば、平行長調(C)の属調(G)の第7音を根音とする和音を呼び込むのであり、この「F♯m(♭5)」の第3音 [a] を [ais] へとムシカ・フィクタを採って硬減和音化する事によりロ短調へ発展可能ともなります。

平行短調に於て和音諸機能となる主要三和音の各和音構成音のそれぞれ2音を共有しつつ、音階外の音を付与した場合、そこで生ずる和音は自ずと近親的な調性の和音を生じます。

例えば先述の「Am」と「F♯m(♭5)」以外にも、「Dm」と「B♭」という状況も生じる可能性があります。いずれにせよ、原調となるイ短調から見て変ロ音= [b] が生ずる状況として最も近親的となると「ニ短調(≒ヘ長調)」となる訳ですから、副和音と副三和音を同一視はできないものの、副三和音からの発展というのはあらためて音楽の深みを知る事の出来るひとつの側面なのであります。

副和音に入る前に、この調的な「近親性」は看過できない要素であるので今一度少しだけ回り道を続けますが、ある程度楽典を知って来ている方であれば、長音階の全音階(=ダイアトニック・スケール)というのは2組のテトラコルド( [ド─ファ] [ソ─ド] )から形成され得る物として理解されている方も居られるかと思います。

然し乍ら、全音階は確かに2組のテトラコルドが《全音ディスジャンクト》して形成されているものの、これは音響心理学および音波知覚の側面から照らし合わせて見る必要がある見立てに過ぎず、「調」という人間の協和的心理が生み出した音楽的な重力は1組のペンタコルドがもう1組のテトラコルドと《コンジャンクト=共有連結》して形成されているという事を知っておかねばなりません。

これら両者の違いをきちんと把握しておかないと音楽的な理解は酷い事になってしまいますので注意が必要なのです。

判りやすく例示すると、「ドレミファソラシド」という長音階全音階があった時、1組のペンタコルドは [ド─ソ] となり、もう1組のテトラコルドは [ソ] を共有して連結し [ソ─ド] を形成して「調」を得るのであります。

この際、我々人間は太古の世界から、

ペンタコルドをテトラコルドに置換した時は、 もう1組のテトラコルドをペンタコルドに置換

したのであります。勿論それらの逆用も然りで、

テトラコルドをペンタコルドに置換した時は、 もう1組のペンタコルドをテトラコルドに置換

する事で、近親的な調の行き交い(転調)を用いて来たのです。

上述の例を基に今一度ペンタコルドとテトラコルドの置換を例示してみましょう。その場合、1組のペンタコルドは [ド─ソ] は [ド─ファ] としてテトラコルドに置換してみれば良いのですから、これを補完するペンタコルドとして、下方に [ファ・ソ・ラ・シ♭・ド] が補完されるという訳です。このペンタコルドは勿論、下属調の [Ⅰ─Ⅴ] である訳です。

同様にして、原調 [ソ─ド] のテトラコルドがペンタコルドに置換されるとなると [ソ─レ] となる訳ですから、それを補完するテトラコルドは [レ] をコンジャンクトし乍ら [レ・ミ・ファ♯・ソ] を形成する訳です。これは結果として属調であるト長調の音組織(おんそしき)となる訳です。

歴史としては、Key=Cに基づく音組織「ドレミファソラシド」の中でグレゴリアン・モードが存在し、調としてはハ長調のみを使っていた訳ですが、ヘ長調の使用も例外的に許されておりました。つまり、「ロ音」と「変ロ音」という状況があったのですが、変ロ音を使わざるを得ない《ヘ長調音組織も使って好いよ》という風にまで許されたのです。

勿論、ロ音が下方変位する「変ロ音」以外にも、可動的変位音=ムシカ・フィクタとしての臨時変化は存在しておりました。音階音組織としてヘ長調が例外的に認められて「ロ音」と「変ロ音」は優勢的に使われたのであるのに対して、ムシカ・フィクタは他の調の音組織の為に使われていた訳ではないという違いがあったのです。

そうしてヘ長調使用も優勢となって来ると、ヘ長調の属調=ハ長調へ移る時に《元の音組織から半音を上げる》必要のある記号が「本位記号=♮」の発生なのですが、楽器も発展し調律も醸成されハ長調とヘ長調だけではない調で「半音高く」という状況が必要となり「嬰記号=♯」の必要性が生じて生まれた訳です。

まあ、これらの前提で最も重要だった事は《調はペンタコルドとテトラコルドで形成される》という部分なのでありますが、音響心理的状況の音組織の排列としては [ド─ファ] [ソ─ド] というテトラコルド同士を全音ディスジャンクトする事で音列の対称性として《等しい型》であるものの、協和的状況から音列を当てはめると、主音の上方にある完全五度の方を一旦の「極点」として存在する事になる《音楽的重心》を見てしまう訳ですね。

この協和的に靡こうとするそれこそが、4音列を5音列に置換してしまおうとする牽引力の要因にもなっているという訳です。こうした協和に靡く事が「調」の正体なのです。

「調」には、主音と属音が存在する事に加え、それを補強する様に導音が用いられて生じる音楽的な重力です。本来、人間の脳は音響心理的な側面から分析した場合、音楽的な重心を捉えようとする音の捉え方は言語獲得に伴って発達するものであり、喃語期の前などでは単にある一定の規準とした音に対して《どの程度の音程として高い or 低い》というのを知覚して脳は処理していると言われております。

つまり、喃語期以前に「ある音=a3」を聴かせたと仮定した場合、それよりも高い or 低い音程を獲得して情報処理化するという訳であります。その上で、音響心理学の方面からの全音階が2組のテトラコルドが全音ディスジャンクトして形成されているというのはあらためてお判りいただけるでしょう。つまり脳は音楽的な音高を知らず識らずの内に《半音と全音》という格子を形成させた上で、2組のテトラコルドが対称的に並べる事で情報処理としての合理化を整備しているという訳です。

尚、下図のTonnetz(音網)は、水平に半音、垂直に全音という風に並んでいる物を示しております。ピンク色のクランクはテトラコルドであり、これが「飛び飛び」になっているのは全音ディスジャンクトという状況で《同じ形状》のテトラコルドが [ド─ファ] と [ソ─ド] という風に形成しているのが脳の情報処理からの側面で見られる合理化という事になります。

テトラコルドの形状が同一で対称形であるという事も脳にとっては合理性を追求した整理であるのです。

音楽的素養が発達すると協和に依存する聴き方に拘泥しなくなります。それはつまり、全音階から半音階社会あるいはそれよりも細かい微分音をも感得する様になります。微分音を知覚する事に最大限の助力となっているのは調律・調弦の経験が貢献している事になっているのですが、微分音を扨措いても協和に依存しない半音階社会への音楽観が強化されるのは疑いのない所でありましょう。

半音階の音楽観が強化されるという事は、少なくともその状況下で「半音」を決定付ける物を知覚している事になります。協和に依存しないのですから、不協和という状況でそうした特徴的な状況を知覚しているとなれば最低限「半オクターヴ≒三全音」「短二度/長七度」という音程を常に意識していると言う事が出来ます。

尚、三全音は《3つの全音音程》であるが故にその音程は自ずと「増四度」となるという(※1全音=長二度、2全音=長三度、3全音=増四度)ヒンデミットの言葉には深く首肯する私ですが、平均律に於ては増四度=半オクターヴであり、減五度=半オクターヴなのであります。だからといって減五度を三全音と呼ばないのは至極当然なので、敢えて「半オクターヴ」と私は使っているのです。

加えて「半オクターヴ」は、等分平均律かつ偶数等分律ではないと生じ得ないので、19等分平均律や31等分平均律をセリエルの手法と同様に「均齊」を狙おうと企図した所で半オクターヴが存在し得ない状況では音程が調性に寄ってしまうジレンマに陥る陥穽を私は高校時代の音楽教師から教わった物です。

調に強く依存した機能和声で作られた楽曲《例えば、ピアノの黒鍵だけで弾く事が可能な》を用意したとしましょう。ほぼ黒鍵だけで弾き倒せる『猫ふんじゃった』でも良いかもしれません。

その原曲を「嬰ヘ長調」とした時、同じく「ハ長調」に移調したものを同時に鳴らしてみた場合、単一の調性から眺めればなんの変哲もない素朴な音楽を2つの異なる調として俯瞰して聴くという状況となり突如として怪しげな世界観へと変容して聞こえるのですから不思議な物です。

加えて、同時に鳴らした嬰ヘ長調とハ長調の『猫ふんじゃった』は、常に三全音が随伴している事にもなります。同様に互いに異なる調を、短二度や長七度相当に移調しても面白い事が起きる事でしょう。

半音階の音楽観や音楽的素養に未熟な人であろうとも、それぞれの調を紐解けば非常に単純なまでに調に遵守している楽曲の線運びであるに過ぎないな物であるにも拘らず、調とは埒外となる世界観で2つの異なる調性を同時に耳にすると不思議な響きが生ずるという訳です。

複調に依って生じた「三全音」のそれは決して、機能和声でのドミナント・コードが内含する三全音が協和音程へと「解決」しようとする働きとは全く異なる世界観であると言えるでしょう。複調で生じた三全音は解決を求めて推進力を得て線的な重力が生まれている訳でもありません。

複調でない状況であっても、例えば「輪唱」という状況を思い浮かべてもらいましょう。先行句として先に歌うパートがドミナント→トニックへと解決する部分を歌う時、それを追う追行句は概してサブドミナント→ドミナントという風にして別の機能部分を抜萃する事になるでしょう。

その際、先行句で現れるトニックの「主音」は追行句のドミナント上では邪魔でしょうか!? もしもそれが邪魔であるならば、寧ろ追行句のそれが邪魔であると捉えて然るべきでありましょう。

全音階の音組織を全て和音構成音とする和音をドミナント上で想起すると、属十三和音という状況が生まれます。これは所謂バークリー系統が体系化するドミナント・コードの11度音を基底和音となる属長三和音の第3音とのアヴォイドを回避する為に「♯11th」を採る方策とは異なり、「♮11th」という本位十一度を固守する側となる属十三和音です。ハ長調音組織ならば「G13」という風に表記できる物です。

西洋音楽がドミナント和音上で「主音」を欲する状況というのは何もアンティシペーションばかりではありません。属和音上での主音は、その主音とやらが下属調の属音としての可能性や属調の下属音という状況も視野に入ります。結果的に複調として下属調や属調が線的に形成されなかったとしても和声法書法ばかりでなく対位法書法でも書かれる作品であるならば、こうした状況はごく普通にあり得るものなのです。

仮に、属調や下属調へ「移る」様にフレーズが形成されているならば、原調に固守しない訳ですから、その主音とやらは単に《原調にとっての主音》に過ぎない訳で、複調的要素を孕んでいる状況では原調のみを一元的に捉えて考える事はできない訳です。ですので、原調の主音が属和音上で現れようとも、原調のみの社会的枠組みの中での先取音(アンティシペーション)とは断言できなくなるのです。

更に言うと、属和音上で「♮11th」の使用を好む人というのは複調状態としての和声的音響の世界観が構築されている人が極めて多いので、楽曲構造的にも「上と下との世界観の分離」かの様な多様な響きを作る人が多くなるという訳です。謂わば分数コード的な響きもこうした世界観に含まれます。

もうひとつ例を挙げれば、「G13」という風に和声を欲張る事がなくとも「G11」という和音を用いる事で、通常ならば懸案材料となる「先取音」として聴いてしまいそうな「♮11th」を耳にしてしまう訳ですが、上手い事に音楽観が醸成されている人は和声的な世界の分離感を理解している為、「G11」という和声をもっとシンプルに「F/G」という風に、或いは「G13」という和声を「Dm7(on G)」という風に用いたりする訳です。

無論、通俗的な分数コードの使用実態のそれが総じて「複調」である訳ではありません。殆どの場合は和音諸機能の単なる「暈滃」に収まっている使用に過ぎません。また、和音の響きを機能的に暈滃しても、それに付随する旋律や和音の響きそのものが、複調を前提とした響きまでを必要としていないという状況であるのが殆どであります。

複調とは、そうした暈滃のもっと先にある世界観である訳ですが、こうした音楽的状況にピンと来ない人にも朧げにイメージしてもらうには分数コードの様な世界観の暈滃からイメージしてもらうしかありません。また、そうした暈滃も軈ては「完全分離」の様に晴れて複調の世界観として獲得する様になるので、通俗的な分数コードも決して無視はできない「分離感」なのであります。

とはいえ、「F△/G△」というポリコードの世界観も重要であるのです。「G11」と和音構成音は変わらないものの、ポリコードの側は何も「Fリディアン/Gミクソリディアン」という風に結果的に1つの調域で収まってしまうアヴェイラブル・モード・スケールを強制している訳ではないのです。換言すれば、或るポリコードが1つの調域で収まってしまう状況は、和音構造こそ「ポリコード」であっても複調を示唆している状況とは別のポリコードであると言えるでしょう。

和声的には「F△/G△」という状況こそがハ長調の全音階音組織で事足りる様に思えてしまいかねませんが、それらのコードに随伴させる線は「Fミクソリディアン/Gミクソリディアン」やら「Fアイオニアン/Gミクソリディアン」などでも良いのであり、本位十一度を内含するコードとして「G11」と表記するならば、それは単一の調に基づくドミナント・コードを示唆していると捉えるべきなのであります。

「F△/G△」表記が用いられているのであるならばそれは必ずしも単一の調と一元的に捉えるべきではない、と想起するのが思慮深い捉え方なのです。

とはいえ、西洋音楽のそれには属和音上の主音という状況も非常に多くなる訳ですから、複調という世界を示唆する状況で単一のコードの解釈で捉えてしまうのは陥穽に陥る可能性が高くなるという訳です。

ジャズの場合、コード vs アヴェイラブル・モード・スケール として1対1という状況でアプローチするのが常ですし、仮にひとつのコードから類推し得る可能な限りのアヴェイラブル・モード・スケールを使えるだけ使った所で、それは単に頻繁に「移旋」させているに過ぎません。局所的に抜萃すれば結局の所「1対1」の状況に変わりはないのです。

対位法というのは、二声であってもそれは「複調」の状況になる様な例が現れますから、ひとつの音の箇所で抜粋した状況が1つの調で見立てられたとしても、直後の音を垂直的に切り出してみたら属調や下属調などに変化(=変応)してしまっている事など多数存在します。

逆に言えば、常に1対1でコードとモード・スケールを対応させてしまおうとするのがジャズの陥穽であり限界であろうかとも思える訳です。今から30〜40年を振り返っても、複調が完全に視野に入っている様なジャズ・アプローチを繰り広げていたのはブレッカー兄弟、チック・コリア、ウェイン・ショーター位のもので、これらの人々はそれを武器にしていた事もあり「秘密」を公にしてはいません。

無論、そうした「秘密」とやらも詳らかに分析すれば、各人のアプローチの「秘密」など容易に判ります。ところがジャズ方面のアプローチは点描的な分析またはアーティスト各人の個性としてその先の分析を進めず、実態ばかりを誇張するのが殆どなので、楽理的に裏打ちされた凡ゆる方面からの分析は非常に少なくなるのが現状です。

少なくとも論文として発表されている文献で紹介される様なジャズのアプローチ以外は「分析」を名乗るには程遠い、採譜した音が実際の演奏を正しく拾った程度で、音楽の凡ゆる方面から分析が為されている様な物は無いに等しいが故に、アーティスト各人の凄さという側面ばかりが一人歩きしてしまいジャズ方面からの分析とやらが西洋音楽までを包括しきれていない連中が跋扈してしまっているのが正直な所でしょう。

故に正しさが後人に繋がらないというジレンマに陥り、根拠の薄い臆説や造語が蔓延るのがジャズ/ポピュラー音楽の悲哀なる現実でもありましょう。

複調の視野で分析可能な物が彼らの異端な側面を見せてくれるのです。加えて、英国ジャズの多くは複調的である事が前提でもあるので、コードとモード・スケールを1対1で対応させる様な杓子定規的アプローチが少なくなるというのもあらためてお判りいただけるかと思います。

杓子定規的なジャズ・アプローチとやらがピンと来ない人であろうとも、ドミナント・コードでのオルタード・テンションとなると「まあまあ」遊べる人が居るにも拘らず、ドミナント・コードではない「副和音」では途端に遊べなくなる人はごまんと居るでしょう(笑)。これこそが「杓子定規」的ジャズの音楽観なのです。

漸く「副和音」が出て来ましたが、属和音=ドミナント・コード以外のコードを総じて「副和音」と呼びます。ナベサダさんも嘗てNHKの番組で《属七と副七、判ります!?》とインタビュアーの方に仰っていた事がありましたが、《ドミナント7thコードとドミナント以外の七の和音、判ります!?》と述べておられる訳ですね。

ですので、ドミナント以外のコードは副和音であるのですが、属和音というのは第5音の半音変位(半音の上げ下げ)をはじめとして非常に多岐に亙る変位音が認められるのですが、増和音は長七度付与ではなく短七度が付与されていれば、概してドミナント7thの変化音として捉えられてしまう事もあります。

ところが、ドミナント・コードには十三度音のオルタード・テンションに「♭13th」の存在があるものですから、「♯5th」を「♭13th」だと思ってしまっている人々も少なからず存在したりするものです。

属和音の変位音が多岐に亙る事は往々にして《調的な》ホールトーン・スケール(全音音階)の使用こそがドビュッシーが意図していた世界観の様に思われてしまう誤謬もありますが、そもそもドビュッシーが全音音階を用いたのは調的に中立的かつ均齊を目指していた物なのであり、その音組織の排列が属和音上でも合致するのは偶然に過ぎない物なのです。

調に靡かないドビュッシーの全音音階の意図が、属和音上での全音音階の使用というのは全く異なる物なのです。それこそ、ハ長調のトニック上でCホールトーン・スケールを使うならば、その意図はドビュッシーのそれに近いものでしょう。ハ長調を暈滃している世界観のそれはまさに瞬間的に調から逃れるという状況になるからです。

ドビュッシーの意図を現今の音楽社会的状況に置き換えて喩えるとすると、ドビュッシーの意図は《協和感が音律に吸着される様な効果》だと捉えると判りやすいかもしれません。例えば1オクターヴを6等分する「音律」があったとしましょう。6EDO=6 Equal Division of Octave という状況です。

この「音律」がC音を基準に作られていると仮定し、この音律から用意される各「音梯」は200セント刻みの音梯を材料音として用いざるを得ないので、C音からとても協和するG音を鳴らそうとしてもこの音律からは残念乍ら用いる事はできません。

つまり、ハ長調音組織の主音上で突如Cホールトーン・スケールをスーパーインポーズ(強行)させる事で、ハ長調の協和感は6EDOという音梯へとモーフィングされてしまう様な感覚だと捉えていただきたい訳です。

こうした協和と《協和の外》にあるモーフィング的効果は、何もオクターヴを綺麗に等分割する状況のみならず、オクターヴを超える複音程をn等分する事で得られる音梯サイズを音脈に使用される状況もあります(ガムラン然り)。

こうした新たなる《協和の外》にある感覚をドビュッシーは12EDOという音律の中で再現可能な様にして用いた訳ですので、現代に生きる我々が合理化された理論体系でドミナント上でのオルタード・テンションの存在を見付け、それが偶々ホールトーン・スケールに合致するからと言って莫迦の一つ覚えかの様にドミナント上でホールトーン・スケールを用いる事でしか取扱えないのは愚行であるとも言えるでしょう。

全音音階が何たるか!? という事をひとたび思い起こしていただければ、ドビュッシー然り、ブゾーニの三分音にも視野が拡大するという事にも繋がって行くのです。

扨て、ドミナント感とやらは非常に強固である物ですが、ドミナント・コードがトライトーンを含み、その不協和が後続の協和音の主和音へと進行するという期待感と解決感が一体となって初めて強固な状態である訳で、先述の「複調」で生ずる三全音が協和音程に進行する期待感を持たせるのか!? というとそれは全く異なるという事があらためてお判りになろうかと思います。

ドミナント・コードで「G13」というのは本位十一度を含むもので、これは全音階である7音を全て含んでいる総和音の状況であります。総和音という状況を機能和声の視点で照らし合わせると、《トニックもサブドミナントもドミナントも含む》という状況になっております。

但し、和声的な協和の側面から対照させた際の「G13」に於ては、本位十一度を転回位置となる単音程に還元するとなるとコードの第3音の半音上に現れてしまいアヴォイド・ノートとなる為、全音階の総合である総和音が和声的に安定した響きとなるのは下属和音での13thコード=副十三和音であるのです。下属音を [f] とするならば「F△7(9、♯11、13)」という型になるという事になります。

唯、このアヴォイド・ノートとは「協和」「調」「機能和声」に強く靡いた概念的な物に過ぎないのも事実です。例として「ドミソ」というコードに「ファ」をぶつける。ぶつけるという言葉からお判りの様に、和音の基底部となる「ドミソ」という完全和音の和音構成音に対して転回位置で短二度上方に置く、或いは、それら和音構成音のいずれかに三全音を形成させれば自ずと基底和音の響きを毀損する事となる訳ですが、その安定的な響きというのは前述の通り「協和」「調」「機能和声」に靡く物にすぎないので、不協和となる新たなる世界観ではアヴォイドとやらを忌避する必要はなくなると言う訳です。

無論、あからさまに協和的・調的・機能和声的な世界観でしかないのにアヴォイドの状況を強弁しているだけの様はみっともない使い方になってしまう事でしょう。

扨て、此処で今一度「G11」というコードを例に挙げてみましょう。構成音は [g・h・d・f・a・c] となりますが、何より本位十一度=「♮11th」を包含する事で、転回位置では [h] と [c] がぶつかる状況です。

とはいえ先に述べた例では、対位法に伴う複調の例を挙げた上で、そうしたアヴォイドの状況を是認した訳でありますが、「G11」というコード表記は「G7(9、11)」を意味したシンプルな表記であり、ドミナント7thコードが母体となっているのですから、属和音というのは主和音の位置を明示する和音でもあります。

無論、ジャズ/ブルースではドミナント7thコードを「Ⅴ7」という位置では聴かずに主和音として聴く様に振る舞う事も多々ある訳で、ジャズ/ポピュラー音楽でのドミナント・コードが総じて「Ⅴ」の位置あるいはその三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)を示唆している訳ではないのですが、ドミナント・コードはやはり「Ⅴ」という状況を強く示す物です。

副次ドミナント(セカンダリー・ドミナント)とて、それは一時的な「Ⅴ」の位置である訳ですから、これを三全音代理に置換したとしても「Ⅴ」という位置を示すのはあらためてお判りいただけるかと思います。

つまり、ジャズ/ブルースでの《Ⅴ度およびその三全音代理以外の音度で現れる》ドミナント・コードというのは、《不協和音の是認》に他ならない状況なのです。

調的には、ドミナント・コード=不協和音という位置付けである為、後続和音がより協和的な和音へ進行する事で調的な乙張りが強まり「機能和声」が持つ和音諸機能を循環しようとするのが通常の和声感なのでありますが、トニックでもサブドミナントやらの状況でも不協和で居ようとするのは不協和の是認に他ありません。

加えて、音律が平均律化した事で協和がより不協和に振れた事で、不協和という世界観を是認しやすくなったとも言えるでしょう。現今社会では自然七度や自然十一度(※本位十一度とは異なり第11次倍音に依拠する純正音程)などの純正音程を援用し《純正な不協和》も存在する訳でもある事はあらためて理解されたし。

バークリー・メソッドが築き上げて来たコード体系は、スクリャービンの神秘和音と倍音と機能和声を包括して照らし合わせた上で、従前の西洋音楽理論と新たなるコード理論(ヴィルヘルム・マーラー)を援用する形で発展して新たなるコード・サフィックスを生んだ訳ですが、「F△/G△」と「G11」はいずれのコードも和音構成音としては同一となるのものの、後者の方が調に阿る表記になるという事は注意深く理解されたい所です。

余談ではありますが、現今社会のコード表記にも用いられる「△」は「メジャー」を示すものであり、先般逝去されたマーク・レヴィンの解説ではジャズ・フィールドが七の和音が原形の様に前提が置かれる為に狭義のジャズ解釈では「△」そのものが「メジャー7th」を示す事もありますので注意が必要です。とはいえ私のブログでは「△」は「メジャー・トライアド」として一貫して取扱っております。

なぜなら、このサフィックスの原典となるのは19世紀英国のジョージ・フレンチ・フラワーズに依る表記法なのであり、それが援用されて現在に至るという訳です。コード・サフィックスの本来の狙いは即断可能な様に数学の代数記号や化学での化学記号などが参考にされている物でもあるので、私はこうした点を重視している為にジャズ・フィールドの表記としてはメイン・ストリームでもない表記法を無闇に採り入れていないのです。とはいえ、表記法のひとつとしてそうした「例外」をも知っておく必要はあろうかと思います。

話を本題に戻しますが、抑も、ドミナントに振れる・靡くという状況からして調に阿る状況なのでありますから、「F△/G△」というコードが決して単一の調のアヴェイラブル・モード・スケールばかりに準ずる事なく複調の可能性をも示している以上、どちらが調に阿る表記となるかはあらためてお判りいただけるでしょう。

但し、多くの皮相的ジャズ/ポピュラー理論に収まる程度の理論の範疇には複調など全く視野に入っていないので「F△/G△」というポリコード表記を用いたとしても、複調の可能性を全く視野に入れずに単なるポリコードという表記の実際に乗っかって見たという風に用いている人も居られる事でしょう。

果てには《ドミナント・コードの類型に収まるにも拘らずポリコード表記にしてやがんの。莫迦かコイツ!?》と思っている陋劣な人も存在する事は昔から私も確認してはおります。

多くの人々がこうした知識の狭隘ぶりに安堵してしまうのは、初学者が知識獲得の作業の為に楽をする事が出来るという合理化が先に有るだけの事に過ぎません。覚える事が少なくて楽で済む事が彼等の技能や習熟を高める要因には決して成らない事を彼等自身が気付いておらず、自分可愛さで合理的判断が短絡的判断であるに過ぎないと実感する事を恐れているからに過ぎません。

不協和音という状況は、その和音そのものがドミナント7th系統の型に収まっていない特殊な型だとしても、後続に協和がある状態であるならば「ドミナント」という世界観を形成します。

これは調を超えた半音階主義を強化した社会であっても、その半音階という音楽観が「均齊」ではない(=十二音技法ではない)状況であれば調に靡くというそれを示している事であり、ドミナント7thコードばかりがドミナントの振る舞いをする訳ではないのです。とはいえ、不協和である副和音が総じてドミナントに括られるのか!? というとそれも又異なる物です。

半音階への音楽観を強化する前に知っておかねばならない音楽観は、機能和声に於ける「カデンツ」(=終止法)の暈滃であると言えるでしょう。つまり、「トニック」「サブドミナント」「ドミナント」という和音諸機能が暈されるという状況であります。

端的に言えば、分数コード・onコード・スラッシュ・コード・下部付加音などと知られるそれらは「暈滃」そのものなのです。

こうした暈滃は元は属和音から端を発しております。付加音が属和音にのみ許されて七度音の付与が許されたのは属和音が最初でありました。これが発展し、やがては属十三の和音も使う様に至った訳です。

そこで、ジャン゠フィリップ・ラモーの「Ⅳ6→Ⅰ」という体系化。つまり「サブドミナント」(※サブドミナントという呼称はラモーが最初に使った物と言われ、それ以前はプレドミナントと呼ばれていた)からドミナントを経由せずにトニックへ進行する強進行のひとつ(※変進行)の体系化。限定上行進行音が必要とされた体系化を例に取ると「属和音」の振る舞いがあらためて能く判ります。

アルフレッド・デイは、その「Ⅳ6」という付加六の和音を《属十一の型に似るだけの和音》としたのです。更に言えば《属音を省略した属十一》という状況から転じた物であると。

デイが暗々裡に示唆するそれは、《不協和は、その調の属和音の影響を受けている》という遠因と《不協和である副和音》という撞着してしまいそうなそれを互いの側面から例示した訳です。

前者の場合は属音が無くとも属和音としての影響下があるという音楽的状況を示しているのであり、後者の場合は属和音ではない副和音でも不協和の状態があるという事を同時に示す訳でもあるのです。その場合、後者を好意的に解釈すればドミナント7thコードの類型に括られぬ《三全音を包含する副和音》の存在も視野に入るという事になるのです。

この様に踏まえれば、ハルが『近代和声の説明と応用』にて短和音で「♯11th」を生ずる型(※減五度の異名同音ではない)を例示したり、ヒンデミットが『作曲の手引』の巻末で矢張りドミナント7thコードの類型ではない三全音を包含する型を例示しているのはあらためて思慮深い事がお判りになろうかと思います。

そうした肯定的な不協和の使用が半音階の足掛かりとするのである訳ですから、全音階音組織だけでは決して眺める事の出来ない音楽観は《全音階音組織を共有し乍ら半音階音組織を導引する》事で音楽観を発展させる事が出来るという訳です。

全音階音組織。ハ長調ならば [ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ] に他ありません。これ以外の音の使用に調を逸脱する社会観があると思えば好いのです。

扨て、「全音階の総合」(=総和音)という状況を今一度再確認する事にしましょう。端的に括れば属十三和音と副十三和音とになる訳です。謂わばハ長調音組織では「G13」というミクソリディアン・トータル以外のコードが副十三和音となる訳です。

フリジアン・トータル [ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ] はF.リストの『不毛なオッサ(枯れたる骨)』で使用されました。暗闇で突如意図しない方向から光が差し込む様な情景が浮かぶ様です。決して「OiSa」じゃありませんからね(笑)。

ダイアトニック・トータルという総和音で、バークリー流で言う所のアヴォイドが生じないのはリディアン・トータルのみです。即ち、下属音上での和音は機能和声的に誹りを受けない状況であるとも言える訳ですが、今回はそうした状況など顧みずに「不協和な副和音」を是認しようとする事に注力する訳ですから、よもやアヴォイドという「瑣末事」には付き合ってはいられません。

全音階社会には無い音を掠め取る。これこそが半音階社会を利用する足掛かりな訳ですから、ダイアトニック・トータルという総和音を好意的に解釈して援用すればハナシは早い訳です。但し、その利用の為にはバークリー流儀で身に付けるアヴォイド感覚ではなく、ドミナント上から見える主音という複調的要素を利用する方が和声感覚はより一層強化されるので、リディアン・トータルではなくミクソリディアン・トータルの側から再確認してみようと思います。

扨て、「G13」というコード=ミクソリディアン・トータルを用意しましょう。和音構成音としては [ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ] です。

此処から更に半音階社会の音を掠め取るには、少なくとも三度音程堆積としての和音で捉える必要があるので、次に積み上げるべき音は自ずと15度音程となります。但し、完全十五度を積み上げてしまっては単に根音の2オクターヴ上を見る事になってしまうだけですので、15度音は自ずと「減十五度」を見立てる必要があります。

《増十五度を見立ててはいけないのか!?》と疑問を抱く方も居られるでしょうが、三度堆積となる和音の形式に於て、各構成音の三度音程が長三度/短三度ではなく「増三度」であるのは、ドミナント♯9thの特別な例(※根音を共有し合う長三和音と短三和音とのポリコード「同位和音」から生ずる短十度音程を属七に適用した好都合的解釈に依る)以外となると、通常の音空間では生じ得ません。

無論、長十三度〜増十五度の音程は長三度なので、通常の選択としては長三度/短三度の堆積が望ましくなる物ですが、長十三度を置くと19度音程は重減十九度= [feses] を置かないと半音階を網羅できなくなり、加えて長十三度〜増十五度と置くとすると、そこで生ずる [gis] は23度音で使うべき [as] を使ってしまう事にもなります。そういう意味での「自然」的選択という事です。

硬減和音を介在するのはクロマティック・トータルという半音階の網羅の為ではないので、何が何でも恣意的な音程を用いて半音階を掠め取って来ようとするのならば、なにもドミナント7thコードの体裁を保つ必要もなくなるでしょう。

但し、長三度が繰り返し累積されて生ずる増音程(=増五度)や短三度が累積されて生ずる減音程(=減五度)の後に堆積される三度音程が結果的に長三度よりも広くならざるを得ないという状況で積まれる三度音程ならば致し方ありません。

「G13」は長三度・短三度・短三度・長三度・短三度・長三度という風に上方に積まれるのであり、15度音が「長三度」音程として繰り返されて「増十五度」を得るよりも、積まれる順序としては「短三度」が自然です。然し乍ら「短三度」を想定しまうと自ずと「完全十五度」になってしまうので「減三度」を見る事がより自然な堆積となるのです。

そうして「G13(♭15)」という和音を与える事としてみましょう。次の譜例で確認出来る様に、その11・13・15度音の3音を括るブラケットが示しているのは「硬減三和音」の出現です。

そうして類推すると、短十七度は「B♭」が現れるのが自然な三度堆積となるので、[c] 音を根音とする硬減七和音が現れる事でありましょう。

半音階社会を眺めるという点では、半音階の総合という姿は色々な和音がこれまでも示されて来ています。五度和音・四度和音・二度和音は、結果的に二度和音に収斂しますが、この辺りはシェーンベルクの『Harmonielehre』や箕作秋吉関連に学べる所でありましょうし、F.H.クラインの母和音もあれば日本語訳では「属二十三の和音」でも知られる ‘minor 23rd’ 和音というものが半音階の総和音を示す代表的な和音の例があるものです。

属二十三の和音というのは、半音階音組織を列挙すると同時に、根音から生ずる「属七」以外に、七度音から数えた「属七」と減十五度音から数えた「属短九」という風に、G7、F7、G♭7(♮9)を十把一絡げにした構造にも成っており、これは三度音程堆積の各音を見れば上方倍音列(第11・13次倍音など)を考慮した排列にもなっているのですが、この和音の第13度音は「♭13th」である為全音階の総合から見た「G13」からとでは和音成立が微妙に異なって配置される事になります。

半音階社会を俯瞰すると言うのであるのならば、全音階の総和音として「G13」を規準にするのではなく属二十三和音を規準にすれば良いのではないのか!? と疑問を抱かれるかもしれませんが、属二十三和音を前提にした場合、短十三度音が先に視野に入る以上はその時点で全音階を叛いてしまいます。

全音階社会に配慮しつつ、その社会に上手い事阿る事なく半音階社会の音を掠め取る。それが巧みな使い方なのであり、何も「均齊」を目指した半音階社会なのではありませんので、用法としては《半音階に靡く以上、調的感情を棄てろ!》とまで慫慂する必要はありません。

仮にも十二音技法に倣って「均齊」を遵守した所で、それらを断片的に単音として抽出しても、その単音は純音で無い以上、複合音として組成されており倍音を含んでいるのです。その倍音が第3次・5次倍音を含んでいれば調的感情を捨て去る事など到底できないのですから、調的感情を利用した上で調を叛いて、別の音世界を利用すれば好いのであります。

そう考えれば、ジャズ・イディオムに準ずるだけのクロマティシズムに溺れることもなく半音階や微分音を駆使できる筈です。とはいえ微分音の感得は半音階社会を熟知すると同時に、調律・調弦にも触れるという器楽的な経験からも培われるという事もあらためて申しておきたい所です。

「G13」として示した属長十三和音の各構成音の音程は長三度・短三度・短三度・長三度・短三度・長三度という音程配列となっており、それらを半音数の数列で見ると [4・3・3・4・3・4] という風に表す事が可能です。

同様に、属二十三和音の音程の半音数を数列で見て見ると [4・3・3・4・3・3・3・4・3・3・3] を形成する事となります。きっちりと対称形として循環はしませんが、対称構造の断片は包含しておりますし、九度音程同士がコンジャンクト(共有)する様にみると [4・3・3・4] [4・3・3・3] [4・3・3・3] という風にして配列されている事が判ります。

これらの九度音列から [4・3・3・4] を注視してみましょう。コードは「○○9」というドミナント9thコードです。「G9」というコードがあったとしたら [g] を共有しながら下方に [e・cis・ais・fis] を見れば、[4・3・3・3] を新たに下方にコンジャンクトさせた事になり、こうして新たなる音脈を導引する事が可能ともなるのです。

この場合特に注意すべきは [fis] の獲得なので、結果的に異名同音の減十五度=「♭15th」を導引しているのがあらためてお判りいただけるかと思います。

同様にして、[4・3・3・3] の鏡像音程となる [3・3・3・4] を充てれば [es・c・a・fis] を導引している事となり、これまた「♭15th」を呼び込みつつ、[g] から見れば主音である [c] も呼び込まれている事を鑑みれば、複調的な要素を絡めた音脈として使う方が好ましい導引ですが、複調的なアプローチを忍ばさない限り一般的には難しいアプローチになります。

扨て、なにゆえこうした対称構造を充てて考えるのか!? というと、今一度脳が知覚する情報処理の合理化を思い返していただきたいと思います。十二音平均律の限りでは、脳は全音と半音の音網として体系化しているのと同様の情報処理として合理化しているに過ぎません。

すると、協和と不協和のバランス関係には対称構造が見える様になってくるのです。調的に靡けば対称的に聴こうとしないバイアスを与えるのと同様ですので、調的に靡かないのは対称構造に振れる、という事を意味するのです。

まだピンと来ない人が居られると思うので、更なる例を出す事としましょう。例えば「ソ」と「ラ」という2つの音を挙げる事にします。

これらの音を同時に聴く場合、複音程という状況を2オクターヴ以内に限定した場合5通りの聞き方があります。

その上で、[g] 音を音程比の基準として見立てる為に、上掲の小節番号1の [g] を「8」として見ましょう。すると同小節での [a] は「9」という音程比となる事がお判りいただけるかと思います。

同様にして小節番号2は [9:16] となり、小節番号3は [8:18] 、小節番号4は [9:4] 、小節番号5は [8:9/2] という事となります。

小節番号3&4は結果的(通分すれば)に [4:9] の音程比と見立てる事が可能となります。

小節番号1の和音が生硬に聴こえるのは、それが長二度音程であるからなのですが、[8:9] という音程比のそれぞれの値に対して、他の自然数の入り込む余地が無い状況であるので生硬に聴こえるとも言えるのです。

自然数の入り込む余地として例示する状況で最も都合の良いのは小節番号3 or 4なので、小節番号4を挙げる事にしましょう。これらの音程比は [4:9] なので、互いの数値の間に入り込む余地はあります。自然数=整数は少なくとも [5・6・7・8] という事になるので、少なくとも我々人間が [4:9] の2音を聴けば、[5・6・7・8] を類推して聴く事が可能なのです。

音程比 [8] がオクターヴの繰り返しという事を思えば、音程比 [4:9] というのは次の図版に見られる様に [5・6・7] を類推可能という事になります。

音程比が広くなるという事は、他の音程からの《付け入る隙》がある状況とも言えるのです。ですので容易に他の自然数に依拠する「純正音程」という導きやすい音程比を類推する事が可能となるのであり、結果的に上掲の [4:5:6:7:9] は「G9」というコードを類推するのと同様になるという訳です。

ですので、音程比を更に拡大すれば(例えば [4:36] など)、音程比「23・29・31・33」なども導引する事が可能となり、次に例示する様に《遠い脈絡》だった筈の音程比の実際は微分音の脈絡でもあるという事があらためてお判りになる事でしょう。

4:7=969セント(自然七度=septimal seventh、五分音、六分音、八分音)

8:11=551セント(長四度:ヴィシネグラツキー)

8:13=840セント(中立六度)

16:21=470セント(短四度:ヴィシネグラツキー、五分音、八分音)

16:23=628セント

16:25=773セント(長五度:ヴィシネグラツキー、五分音、八分音)

16:29=1030セント(中立七度、五分音、六分音、八分音)

16:31=1145セント(*quartertonal seventh)

32:33=53セント(1単位四分音)

32:35=155セント(中立二度)

音程比を拡大するという事は、その比率の間隙にどれほどの自然数を充填させる事が出来るかで立ち居振る舞いが決まって来ると言って差し支えないでしょう。

つまるところ、私がかねがね三全音の複音程への拡大と言っているのは、多くの音程比の影響に晒して微分音という音脈をもっと近くに呼び込むという事を視野に入れて語っているのです。

加えて、微分音を視野に入れずとも「対称構造」を見るというのは調的重力や協和の重力に叛くベクトルを向いている斥力にも見立てる事が可能となります。

ドミナント9thに「♯11th」を加えると、概してリディアン・ドミナント7thをアヴェイラブル・モード・スケールを想起しやすくなりますが、リディアン・ドミナント7thというモード・スケールがメロディック・マイナー・スケールで生ずるモード・スケールであると同時に、メロディック・マイナー・スケールというのは全音を5つ含む、全音音階に最も近いヘプタトニックのひとつであるという事も、対称構造に近しくなるという事がお判りいただける事でしょう。

全音音階に調的重力を与える様にして、一部の全音音程を半音に砕いて「主導全音音階(Leading note with Whole tone)」を得る事もありますが、全音音階が対称構造であるという事はお判りいただけるかと思います。

即ち、音階をオクターヴ回帰して丸々音組織を使う事がなくとも、その「断片」で対称構造を示唆する事は可能なのです。協和に叛く事で鏡像音程を見出す、という事は、非常に強い協和音程ばかりに拘泥する事なく《純正な不協和》や《不協和の副和音》という状況を詳らかにする事で感覚が鋭くなり、やがては微分音の鋭敏になるという事なのです。ですので、鏡像音程という状況がTonnetz(トネッツ)の作り出す「音網」で確認しやすくなるという訳でもあります。

二次元的に脳の情報処理が《全音と半音》に分類して形成され、その音網上で他の様々音程が紋様として見えて来る物としてイメージ化している物がTonnetzなのであり、全音・半音の分類できない音程やオクターヴ回帰しない音程の世界観となれば、三次元的にTonnetzを形成する必要とする状況もあろうかと思います。

これらの事を踏まえた上で、全音階を利用しつつ半音階の音脈を導引するという「減十五度」の呼び込みをドミナント・コード上で見た場合、完全十一度・長十三度・減十五度で「硬減三和音」を見る事がお判りになったと思いますが、この硬減和音というものを半音階を掠め取って来る断片として好意的に用いているのが、今回譜例動画で示している ‘Hard diminished’ コードという事をあらためて理解していただければ幸いです。

硬減和音というのは、トゥイレ/ルイの『和声法』に詳しいですが、ジプシー調(=ハンガリアン・マイナー調)に於けるⅡ度上のコードの事を指しています。

つまり、通常の短音階(イ短調として考えた場合)のⅱ度上の和音は三和音であるならばそれは「Bm(♭5)」、副七ならば「Bm7(♭5)」となるのですが、Aハンガリアン・マイナーでのⅱ度上の和音は「BHdim」或いは「BH7」という風に表記する必要性を生じます。

因みに硬減和音を意味するサフィックス「H」はそれそのものが長三度+減五度を意味しておりますが、硬減七=硬減三和音+短七度の時と硬減三和音+減七度の場合では後者で「Hdim7」と表記を区別しない事には瞬時に判断しづらくなってしまうのは注意が必要です。

硬減和音が長和音の第5音下方変位および属七の第5音下方変位と括ってしまうと、属和音表記こそが調に靡いている表記である為、必ずしも調に靡かない状況を意図している時はコード表記の側が意図を邪魔しかねなくなります。

本来、コード・サフィックスというものはコード種を示すにとどまる物であり、調の何度に有って相応しいものだとか、後続和音は然々であるべきだとかを指定する必要の無いものです。そうした事を踏まえてコード種は通常、長・短の完全和音と増・減の変化和音の四類に分類された訳であり、硬減和音というのは長和音の変化和音の様に充てられてしまっているのが現状です。

然し乍ら「硬減和音」というものは本来、減和音の第3音の上方変位であるというのが正統な物なのであり、メジャー・コードの変化和音ではない事をトゥイレは説明しているのです。つまるところ、硬減和音はコードの分類から無視されてしまった物なのですが、硬減和音=ハード・ディミニッシュト・コードという物は半音階の導引には非常に重要な役割を持つ和音と私は考えているので敢えてコード・サフィックスを与えて譜例動画にしたというのが今回の動画なのであります。

何より、硬減和音は半オクターヴである音を、その和音構成音の「減五度」として基本形で含んでおり、長三度を有している事で長三和音の断片が強固な音楽的重力を有している事は無視できません。

加えて、硬減三和音の和音構成音である第3音と第5音の基本位置は「減三度」音程となる事で、自ずと四度音との間がそれぞれ短二度となるダブル・クロマティックという半音音程の連鎖となり、半音階的情緒を強化(せざるを得ない)する音列を示唆する事となります。ですので、ハンガリアン・マイナー・スケールのⅱ度上に現れる硬減和音は、同スケールの第4・6音が和音構成音の一部なのであり、同スケールの第4・5・6音はそれぞれが半音音程の連鎖で形成されているという事をあらためて理解していただきたいのです。

ハンガリアン・マイナー・スケールは調的重力を持ち乍ら半音階を包含しているという特殊な例であると言える訳ですが、ハンガリアン・マイナー・スケールの第5音を中心音に据えるモードも存在し、F.リストとバルトークの両人が「ジプシー・スケール」の中心音の採り方がそれぞれ異なるは有名な話です。

ある任意の音程比が、時には非常に歌いづらい音梯数で分割される事もあります。然し乍ら協和音はそうして砕かれて行ったという歴史があり、その音梯数は人間が知覚しやすい所から始まり、より微小音程へと分割されて行った訳です。

初期の分割は全音階に収まる様にして「不等分」に分割されたのが上中音と下中音ですが、同じ様にして四分音的にも分割されていたのがアリストクセノスのハルモニア原論に遡る事が出来るという訳です。

更なる等分割は、音律が平均律化する事で強化されて行くものですが、現今社会での微分音の取扱いもまさにこうした状況に括られる物であります。

扨て、私がYouTubeにアップしている「The Root Position of Rare Chords」というそれは、半音階社会の呼び込みと減十五度の呼び込みに加え、複調の喚起という状況を表しているという内容なのですが、楽曲中の各コードは通常ではなかなか見慣れないコード表記で表現しているという事はあらためて理解されたい所です。

ともあれ、奇天烈なコードであろうとも前後の和音如何で楽曲の情感が加わるという事も重ねて理解してほしい部分ではありますが、各コードの解説をして行こうと思います。

1小節目は「C7sus2」。左手が短七度音程を弾くので、右手を覆う様にしているという事がお判りいただけるかと思います。片手で弾く事は勿論十分可能なのではありますが、根音を馬鹿正直な打鍵にならない意図でもあります。

2小節目は「C♯dim△7」。dimM7コードは長三度下方に幻の根音を与える事でドミナント♯9thを類推しやすいコードですが、譜例の [his] を [c] に聴くと宛も「C△/D♭」にも聴こえる事でしょう。すると、終止和音にも似る事となるのですが、意図としては [c] ではなく [his] なのです。

3小節目は「C♯Hdim△7」。つまり、先行から [e - eis] となっているのであります。 [e - f] という意図ではないのです。「D♭7(♭5)」という意図でも毛頭無いという事です。

4小節目は「D7sus4+」。つまり、通常のsus4の四度音より半音高いという事を意味しています。「島岡和声」には出て来る物ですので、異端な物ではないのです。島岡和声は一応「機能和声」の枠組みでの説明であるという事もあらためて念頭に置いていただきたい所です。

5小節目は「E♭△7sus4」。同様のコードはジェントル・ジャイアントの「No God’s A Man」で「E△7add4」を聴く事が出来ます(こちらの方が高次な和音)。お天気雨の様な感じが演出されるコードでもあります。

6小節目は「Em△7」。これそのものは珍しいコードではありませんが、前後のコードから「Em△7」の在り方というのを見ると、異端な置き方となっている事はお判りいただけるかと思います。

7小節目は「F9Hdim」。つまり七度音は「dim7」ではなく短七度であるが故の表記です。九度音は長九度を示唆しており、第3音が半音高くなるので [a] を奏するという事になります。コード表記の上からは「F9(♭5)」の方がシンプルで判りやすかろう、と思われる方も居られるでしょうが、本記事で散々書いて来た様に、ドミナント・コードの類型で表記してしまう事は調性に阿ってしまう訳ですから、それを避けているという意図がこうした表記にしている事をあらためて理解されたい所です。

8小節目は「F♯dim△9」。「F♯m9(♭5)」でも構成音は同じです。これは、dimM7系統の表記で3度下方のドミナント♯9thを想起する方からすれば「D7(♯9、♯11)」の根音省略と看做せば判りやすいでしょうが、無い音= [d] に寄り添う必要はないので統一した表記でこの様に表しております。

9小節目は「Gdim△11」。内含する減五度 [des] に加えて本位十一度 [c] が併存しているという事なのですが、これまで徹頭徹尾無調号で書いているとは雖も、ハ長調での主音・下属音・属音という状況は決して無視してはおらず、その上で半音階的要素を強めているという意図の元で作っております。

その上で同小節では、属音を根音にしつつ本位十一度音として主音 [c] を包含しているという風に捉えてほしいのです。これまでの流れとして、冒頭は主音 [c] から半音階的に上行進行させて根音を採って和音形成しており、属音に来た所で新たな段落として属音上で主音を鳴らしているのです。加えてそれが、あからさまなドミナント上のトニックの様には決して聴こえさせない和声的粉飾であるという事も同時に捉えて欲しい点でもあります。

10小節目は「A♭aug△7(♯9)」。和声的長音階をモードとする長調下中音上の増九度の和音でありますが、メジャー7thに増九度が付与されるというコードはマルセル・ビッチュ『調性和声概要』できちんと例示されて体系化が為されているコードです。余談ではありますがメジャー7thコード上での増九度使用は、ハットフィールド&ザ・ノースのアルバム『Rotter’s Club』収録の「Underdub」のローズ・ソロの埋込当該箇所で聴く事が出来ます。

11小節目は「Adim7(♭9)」。減七の和音に短九度が付与されているという状況です。イ短調短音階に置き換えるならば [ソ♯・シ・レ・ファ・ラ] の和音という事になり、《短九度付与のディミニッシュってどうなのよ?》と尻込みしてしまいそうですが、ジャック・シャイエ『音楽分析』でもきちんと体系化されているコードであります。

そうした和音をバークリー界隈が体系化しなかった理由は、機能和声的に機能が逡巡してしまう事になるからでありましょう。ハ長調長音階上に無理矢理「減七短九」の和音をⅦ度上に形成すると [シ・レ・ファ・ラ♭・ド] を作るので、ハ長調長音階は実質的に和声的長音階を形成する事になります。

また、機能和声的に減和音はその三度下方にある属音が省略された型として括られる事もあり、そうした幻の属音を視野に入れてしまうと属音上に主音を内包するので、ドミナント類に主音の包含となる和音種は機能的に逡巡する事となり不都合となるので、「減七短九」はアヴォイドと片付けられてしまう事になったのは明白です。

基本的にドミナント・コードとは不協和音である訳ですから、どんなアヴォイドを用いようとも不協和を保つ(強化する)事にはなるので《和音本体の響きを毀損する》という前提をドミナントは除いても体裁は保つ事にはなります。

ドミナント・コードの第3音と「♮11th」の転回位置とでは、第3音の半音高い位置に置かれる訳ですからこれは確かに和音本体の響きを毀損する事になりますが、それ以上に、本来の「不協和音」という立場が解決先の協和音での主音を取り込む事で機能の側面では撞着してしまうが故にアヴォイドとしているに過ぎないのです。

標榜すべき音楽の世界観が「機能和声」または「非機能和声」といういずれかの世界観の違いを認識出来ていれば、ドミナント・コード上での「♮11th」の取扱いに悩む事はなくなるでしょう。勿論、機能和声という枠組みであってもドミナント・コード上の「♮11th」の取扱いなど、機能和声を標榜している芸大和声(島岡)でも当然の様に使われる訳ですが、バークリー流の世界観とはやや異なるのが念頭に置かれていれば冥濛に陥る事は無いでしょう。

ドミナントでのアヴォイドの取扱いは機能和声の外側の音楽観からは緩めても良いとは個人的には思っております。何より、バークリー流のコード・サフィックスの体形からは漏れている和音種も、西洋音楽の側ではきちんと体系化されているという事をお判りいただければ、全く尻込みする必要などないという事をお判りいただけるかと思います。

12小節目は「B♭Hdim△7」。硬減長七和音となるので単純に言えば「B♭△7」の第5音が半音低くなった物となります。概してこの手の和音は、メジャー7thコード上の「♯11th」を用いて「♮5th」がオミットされた状況として使われる事は往々にしてあります。

但し、硬減長七というのは五度音が減五度である以上、♯11th=♯4thとして和音外音が存在する訳はありません。自ずと「♮11th=♮4th」を示唆する事となるのです。

大抵の場合、長和音上の「♮11th=♮4th」使用はアヴォイドと片付けて忌避する事が多いので、硬減長七使用という状況が視野に入らないとは思いますが、硬減長七とメジャー7thコードの「♯11th」とは全く別のコードであるという事はあらためて念押ししておきたい所です。

13小節目は「BHdim7」。減七和音の第3音が半音上がったのでありますからハ長調音組織に基づく全音階から俯瞰した場合 [レ♯・ラ♭] を生じているという状況であるのでかなり特殊なモードを示唆する事となります。

14小節目は「D♭△7(♯9、♯11)」です。ポリコードとしてみれば「C△/D♭△」と同様ですのでペレアス和音と同様の響きを得る事となります。ペレアス和音というのはポリコードの側で解釈する必要があるので、結果的に「複調」を視野に入れる必要があります。このコード表記の側からは複調を明示してはいないものの、ハ長調長音階からは大きく逸脱する事になっておりますので、調的に靡こうとも複調的な呪縛を得る事になるでしょう。

何れにしても、こうしたレアな表記をある程度音楽的に並べれば、ミステリアスな響きとして成立させる事ができるので、尻込みせずに和音体系を今一度再確認してみてはいかがでしょうか!? という提示が今回の譜例動画の示唆であるのです。

まあ、冒頭の「C7sus2」とて、[c] 音の上部に完全和音「Gm」を形成している以上は、「Gm/C」というコード表記も場合によってはそちらの方が十分配慮されている事でありましょう。

属和音を短和音として変化させ、《主音上の属音を聴くとなると途端にこの仕打ちかよ!》と調性の側から怒声を浴びせられかねませんが、終止和音にしても主音・属音・下属音を包含させているという狙いでもあるのですね。作り手側からすれば《主音、属音、下属音どもよ。シャバを自由に泳がせはしねえからな》という感じだと思ってあらためて耳にしてもらえればより判りやすいかもしれません。

無論、《ミソもクソも一緒》かの様に、トニックやサブドミナントやドミナントを十把一絡げにしてぞんざいに機能和声を取扱う様な振る舞いだけでは綺麗な響きを得られる事はないでしょう。配慮して使えば、使える響きになるのだという事をあらためて念を押したい気持ちの表れとして受け止めていただければ幸いです。