和声の転がり勾配 [楽理]

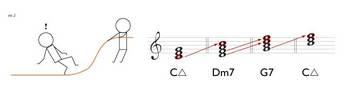

扨て、四度進行という「動的」な進行とは何だったのか!?という事をもう一度踏まえてみる事にします。奇しくもジャズ界隈ならばツー・ファイヴ進行という事で周知されておりますが、何故これが「動的」なのかという事があまりに普遍的過ぎてこの進行による調的な雰囲気の演出を知らない人は意外にも多かったりします。それでは次のex.1の図を見てもらう事にしましょう。

図のex.1は見ての通り、絨毯の上に人が立っている様子を示した図です。これに和音進行がどんな関係があるのか!?という事は暫く私の例を眺めていただきたいので後ほど理解できると思いますが(笑)、まあ、この図で謂う所の人が立っているそれを「和音」と捉えていただいても構いません。

図のex.1は見ての通り、絨毯の上に人が立っている様子を示した図です。これに和音進行がどんな関係があるのか!?という事は暫く私の例を眺めていただきたいので後ほど理解できると思いますが(笑)、まあ、この図で謂う所の人が立っているそれを「和音」と捉えていただいても構いません。

カデンツという、トニック、サブドミナント、ドミナントを経由する進行というのは、先行する和音の根音を後続和音の上音(=倍音でもある)に取り込む事で進行感がドラスティックになるのです。

カデンツという機能和声の循環システムのそれは、言うなれば次の図のex.2の様にカーペット上に立っていた者の足をすくうかのように転げさせるようなモノです。

つまり、ex.2の右方の譜例を見ていただければ、先行和音の根音は「足をすくわれ」後続和音の上方にその和音が乗っかるようにして「転がった」という風に見る事ができます。つまり、こうした「転がり勾配」こそが、調性社会での調性感を強固に醸す物で、これを和声進行の「勾配」として述べている訳です。この勾配が最も「滑らか」なのは属七の和音が持っているトリトヌス(=三全音)の各々の音に「半音で隣接」しているダイアトニック(全音階)の音であります。しかも三全音の各々の音は、調性システムの中で5つの全音と2つの半音の仕組みである「2つの半音」が出現しているシーンなのでありまして、調性が確定的となる訳です。

無論、調性とは全音階の音の総てを異なる和音同士で連結させれば調性を感ずる事は可能です。複数のコードを使わずコード一発系の曲に於て、コードの和音外音をあくまでもダイアトニックの音を選んでおけば、これでも充分調性は認識はできますが、ドミナント・モーションを伴った調性の確定とは亦少し異なる物ではあります。

機能和声の和音進行に於いて最も必要な前提理解というのは前述の様に、「先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む」事で転がり勾配がより強くかかるという事をあらためて思えば、「IV→I」という「唐突」な進行だとIVの根音をIの上音に取り込む事ができません(他の和音を介在させない限り)。

つまり濱瀬元彦のブルー・ノートと調性では冒頭から「IV→I」という唐突さをきちんと語っているのですが、今回私が図示した様な和声的な勾配など一々説明することなく誰もが知っている基本だろうとも感じられる向きがあるため、和声進行の勾配のそれをきちんと知らない人からすると、「IV→I」の進行の唐突さよりも濱瀬元彦の例の挙げ方の方が唐突に映ってしまい、氏の話の進め方を相容れない限り理解が腑に落ちないものとなりかねず、その周辺に伴う例が機能的和声の枠組みとは少々異なる例を引き合いに出したりする事もあり(下方倍音列など)、楽理的理解の素地が多い者しか理解に及ばないという、読み手を選んでしまう本となってしまい、理解に及ばなかった者がその腹いせにトンデモ扱いをする書評をブチまける様になってしまうのでありますね。

しかし、私が今回用意した図版など、ひとたび濱瀬氏の著書に掲載しようものなら、その漫画チックな図版のそれが余りに安直で陳腐なそれに、例の挙げ方の確かさを吹き飛ばす程の胡散臭さを伴わせてしまうのではないかとも私は感じます。というのも、音楽を人一倍愛する者の大半は、重畳しい、耳に厳しく響く和音でもその和声感の獲得の素地があるのですが、いかんせん「音を理解する」ことよりも圧倒的に「言葉を理解する」方を苦手とする人が多いのです。おそらくこれは、音楽に用いられる記号や文字が単なるシンボリックな表象である事が多いので、表象の羅列から言葉と意味を巧みに生んで行く「言葉」が、線としてではなく理解が点描的に陥り易い所に原因があるのではないかと思います。

また、音楽というのはクラヴァールスクリボという記譜法を除けば、視覚的には水平的に、左から右へ読んで行く事が前提となっているのですが、これは人間の視野というのは垂直方向よりも水平方向の方が広く、視覚を行き亘らせる為に好都合であるからなのです。その視覚的優位性は一方では「惰性」をも生む状況があるので、そうした惰性を極力排除した上で、古典の記譜法の一つであったクラヴァールスクリボを現代音楽の均齊社会にて今一度取り組むという事もあった訳です。DAWソフトウェアのピアノロール画面とてやはり水平方向で表示され、使い手はそれを受け容れているのです(おそらく何の疑問もなく)。

音楽にはこうした視覚的優位性を備えていて、その上で表象的であるため、そうした優位性に馴れてしまっている人が無頓着に横組み(=横書き=左綴じ)の本を読んでしまうと、文字を追うのに弾みが付き過ぎていて、咀嚼が少なく呑み込んでしまうかの様な状況と等しくなってしまい、目が追っているだけで脳に固着化されていない様な状況を生み易いのです。ですから本当の事を言えば、記憶にしっかりと固着化してくれる本は縦組み(=縦書き=右綴じ)の方が宜しいのですが、感覚的に「惰性感」の方が己に優しくスムーズな体にとって楽な行動の方を優先してしまって縦組みの本を嫌いになってしまっている人というのも少なくなく、そうした人が惰性感覚をキープする事が出来る横組みの本で、ただでさえ視覚的優位の弾みがついてしまう類の横組みの本を、それこそ楽理的素地を必要としてしまう類の文章を咀嚼も少なく読み切ってしまうと、理解が伴わない訳ですね。私が予々濱瀬元彦の著書を「読み手を選ぶ」と評して来ているのは、そうした所の「厳しさ」があるからなのですね。この厳しさは本当は「優しさ」でもあるのですが。氏からしてみれば、「こういう本を手に取ってくださる人ならば、先の様な前提理解は具備されていらっしゃるでしょうから、あらためて触れる必要はございませんよね」という前提で省略している訳ですが、素地が無ければ途端に厳しくなる訳です。

私が学生時代の頃は、黒板を殆ど使わず先生の話をノートに取らせる先生を好みました。こんな私は実は少数派であり、大半の生徒は文句を言い、保護者に告げ口して問題になってしまった事もありました。私はその先鋒を切って黒板を写させるだけの様な事はするなと猛反対したものでした。折衷案にはなってしまいましたけれども、濱瀬元彦の著書というのは、そういう側面があるのです。つまり、自身で組立てる事が出来て素地がある人を選んでしまうタイプであるのです。また、器楽的な方面でテクニカルな部分ばかりに没頭して仕舞う人は楽理的側面を軽視する嫌いがあり、こうした方面への投資すら吝嗇としてしまう不思議な傾向があります。その後の糧になる事を思えば、音楽書の類など稀少本・絶版本の類でなければそれ程高い物でもないのにも拘らず、です。

この様な「素地」が無くとも、覚える側が音楽に対して真摯であらば、咀嚼力が付き、理解を深めるのであります。処が教科書に答が載っているにも拘らず、その答を見付けられない様な「教科書ガイド」に依拠してしまう様な類の人間というのは、黒板に書かれる事を欲し、黒板のそれと教科書ガイドのそれの記憶のゆさぶりと反復が必要とする類なのであり、学ぶというプロセスの時点から創造的でないのであり、爰に陥穽があるのです。今一度己の理解の為に惰性とは異なる「弾み」を付けてもらいたいものです。

そうした事を踏まえた上で、濱瀬元彦著『ブルー・ノートと調性』に於てIV→Iの進行を相容れる為には少なくとも和声勾配に配慮すれば「IV△→♭VII△→VIIdim(※Bdim7ではない減三和音)→I△」という事を述べているのです。私が今回例に挙げた「先行和音の根音を後続和音の上音へ取り込む」という事を踏まえてそれを能く吟味してもらいたいと思わんばかり。

そんな訳で「四度進行」に伴う和声進行の「勾配」とやらを可能な限り判り易く説明した積りですが、次は二度進行の類の社会性を少々説明を補足しておく必要がありますね。

前回の分数コードを語った時を思い返してもらいたいのですが、例えばハ調域に於ける「Dm7/G」というコードがあった場合、モーダルな社会での解釈は、このコード一つで「ツー・ファイヴをひとまとめ」にした物と同様と考える訳です。

つまり、先述の四度進行が「動的」であるとすると、こちらは「静的」と表現し得るのです。もっと押し進めてみましょうか。仮に全音階の総和音の状況があれば、それは「ツー・ファイヴ・ワン = II -> V -> I 」をひとまとめにして俯瞰している状況とも言える訳です。ですからコード一発の状況や特定の単体モードを一つだけ提示して延々と曲を奏する時に用いる音組織がダイアトニックのみであらば、和音そのものがダイアトニックな組織からの抜萃であればそれはそれで良いという状況にも成り得るので、そうした一発コードや一発モード体系での音の要素は、仮に和音外音が強勢・弱勢にあろうとも、その音の素材が重要な要素なのであります。無論、和音外音が強勢にある事でより一層モーダルな雰囲気に拍車がかかると思います。加えて、そうしたモーダルな状況に於てアンサンブルで奏される和音が重畳しい和音にした場合、こうした和音は和音外音への音脈へ移行しようとする動機を超越して、ノン・ダイアトニックへ「平行」という挙動で現われ易くなる状況となる、というのは予てから私が語っている通りの事なのであります。今一度こうして対比を伴わせて例を挙げればより判り易くなるのではないかと信じてやみません。

モーダルな状況を機能和声的な体系と同様に説明しにくいものだから、理解そのものも茫洋なものとして成っては居りませんか?

先の様な分数コード「Dm7/G」というのはこれそのものは五声体である訳でヘプタトニックを使い切っている状況ではないものの、複調的な動機は五声体が生ずると如実に現われて来るものです。複調的な動機の出来《しゅつらい》があるのに、ダイアトニックの音だけで使う状況であれば、それは複調への脈を使いこなせず単なる単一モードでのモーダルな社会観で済ませている状況であるとも言えるのです。複調を用いろ!と慫慂しているのではないのです。大半の音楽的なモーダルな性格を熟知する為の手順としては、こうした手順を踏む方が正しいのです。ましてや複調をそうそう巧みに操る事も難儀するのが通常の音楽の理解である筈でしょう。

扨て、前回はジャズでの平行3・4・5・8度オルガヌムについて語った訳ですが、今一度平行オルガヌムを確認する必要があります。全音階組織(ダイアトニック)を維持せず、平行五度のオルガヌムを延々と続けた場合、西洋音楽では禁忌となる連続五度が頻発している事を意味します。西洋音楽界では平行の動機の起りが許容され得る様になるのは九・十一・十三の和音を使う様になって来てからの事です。ヒンデミットの和声学I巻では既に副七の和音(=属七以外の七の和音に依るダイアトニック・コード)での連続五度は禁じておりません。但し外声の置き方等注意を要する場面があるものの、その規則はさして難しい縛りではありませんので、平行五度が当然の様に生じているジャズに於て此の辺りに及び腰になる必要等全く無いのであります。及び腰になるのは、大体の体系が西洋音楽に依拠しているからであり、和音の体としてジャズのそれを強要する事がある位のもので、ジャズの体系にて「何故!?」という学究的な部分は西洋音楽に依拠する、という意味で述べております。

ジャズメンが、或る曲の冒頭でオーケストレーション的なアレンジをシンセ等で奏する状況が出て来たというのであれば、そういう状況では連続五度や連続八度やらを意識して回避して作れば良いだけの事で、平行五度はおろか平行三度までもジャズの起源であったならば、それこそ長調と短調が同居する様な両性具有的な響きを、ジャズならではの響きとして大らかに取り扱う事を忌憚無く行なっても構わない訳です。但し、短調的な要素のあるジャズの曲に於て主和音上で「減四度」を用いる事と「長三度」の音を用いてしまう事は、出る音は同じでも夫々同義ではありませんので、それは注意してもらいたい所です。後者は無学な音です。聴衆に返金と付け届けをする必要があるでしょう。また、マイナー感を背景にしたアンサンブルに於て減四度の妙味を知る様になれば、減四度がどういう所に現れるのかは判って来る筈です。この使い方が判らない人は聴衆に対して「長三度」として響いてしまう、返金レベルの音になるのです。

平行三度オルガヌムで顕著な例として挙げておきたいのは、ジェントル・ジャイアントのアルバム『Free Hand』収録の同名曲「Free Hand」のイントロですね。イ短調を思わせる音で入って来て、そのモチーフに対して平行三度下方で、嬰ヘ短調としての複調的な線が現われます。基底音も嬰ヘ音であるため、基となる調は嬰ヘ短調であり、ギターは七度(=短七)を強調している訳です。

嬰ヘ短調という状況でイ短調由来の「イ・ロ・ハ・ホ」の4つの音がモチーフとして使われていると、嬰ヘ短調の主音=嬰ヘからみた時の完全四度・増四度・完全五度音(ロ・ハ・嬰ハ)が逡巡する様に交錯するのでありますな。この交錯状況とやらを、嬰ヘ短調ベースに、ハ音=c音を増四度として見做すと、完全四度と増四度との逡巡が見られ、ハ音を減五度として見做すと完全五度と減五度との交錯かのように理解できるのであります。

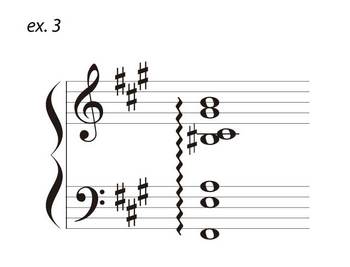

この様な状況を和声化すれば以前にも私がジェントル・ジャイアントの「Free Hand」を和声化したアレンジを試みた事がありましたが、弱勢のロ音=h音までも和声的に拏攫せしめようと企図した場合、以前のブログ記事とは異なる和音解釈もこの機会に載せておく必要があると思うのでついでに載せておきます。私には「Free Hand」のイントロ冒頭の和音はもはやこんな感じの和音に聴こえているのであります。

(※下図ex.3の譜例の構成音は下から嬰へ・ホ・イ・嬰ロ・嬰ハ・嬰ト・ロと成っている物なので、特に嬰ロとロ音辺りはお間違えなきようご理解のほどを)

既知の和音体系に倣った形でex.3を眺めればF#m9に本位十一度と増十一度が共存する様な和音です。勿論原曲ではこれらの音全てが垂直レベルで生ずる事はないのですが、たった二声の平行三度オルガヌム(=複調)とて、これだけの音の素材を鏤める訳です。そのような「ちりばめ」は、和声空間を飽和させる、つまり調性機能とは異なる音脈を求める旋法的で平行を匂わす状況に近しくなり、複調であるが故にやはりその和声的飽和空間は単一の調性が体を凭れかける側とは別の方向に向く、という事をこうした例からあらためて知ってほしい訳であります。

つまり、「たった二声」の平行三度オルガヌム(=複調)は、これほどまで多様な和声空間を示唆するのだという事を鑑みると、ジャズの起りとなった平行三度オルガヌムに依る音の形成が多様になるという事をも示唆しているのであります。

こちらはGGのスタジオ・オリジナル版「Free Hand」。

孰れにせよ、四度進行和音のそれとは随分と異なる社会性を認める必要があるため、これらの様な例は非常に難しいとは思います。重畳しい和声に対しても熟達に不足していて己が快くそうした重畳しい響きを相容れようとしない時ほど、概してまだ理解できぬそれを否定的に断罪してしまいがちです。然し乍ら、非常に重畳しい和声に誰しもが最初から慣れ親しんでいた訳ではなく、その厳しさは誰しもが経験している事なのです。その厳しさを相容れない人は大体が音楽に多くの時間を割く事が出来ない人だったりするのです。音楽に身を置いていても自身が熟達に甘い時など精神的支柱はそれほど強固なものではなく、我が儘の強さで邁進していたりする人の方が多い位です。こういう時に、きちんとした音楽教育が下地に有るか無いかで己の音楽への身の置き方(時間の割き方)は自ずと変わって来るのであります。己の好き嫌いを決して基準とはせずに理解する事が必要なのですが、その基準の外にある世界観というのは未熟な時ほど「思弁」にしか成り得ないのも是亦悲哀なる事実。

そこでもう一度思い出して欲しいのが、総和音を「ツー・ファイヴ・ワン」と見る事も出来るという事。別に「II - V - I」という四度進行に拘泥する必要もありませんが、ジャズを語る上でのツー・ファイヴの繰返しと、解決の為の「I」はやはり非常に重要ですが、調性が不必要な局面が出て来るのであります。この不必要な調性とは調性機構から逃れる為の十二音技法の類のモノとは異なり、断片的には調性を感じつつも半音階を駆使する、若しくは和声進行が稀薄で、和声進行の動機も少ない様な時など、調性そのものが仰々しいというシーンが登場します。

ところが、そういうシーンで和音をも「薄く」してしまうとしたら、ジャズではあまりに朴訥としたアンサンブルになってしまいます。和音が重畳しく、和声進行が稀薄、しかし往々にしてこうした曲は主題もシンプルで、それこそ「ミニマル」的な少ない音群でシンプルに主題を彩っている事でしょう。それが一度ソロを要求されるインプロヴィゼーション真骨頂!というシーンに変容した時、音脈を探るのは和音構成音に身を手向ける位しか手が無い状況になりかねません。そういう時に、ジャズはどのようにあるべきか!?という事も語っておく必要があります。

カデンツという、トニック、サブドミナント、ドミナントを経由する進行というのは、先行する和音の根音を後続和音の上音(=倍音でもある)に取り込む事で進行感がドラスティックになるのです。

カデンツという機能和声の循環システムのそれは、言うなれば次の図のex.2の様にカーペット上に立っていた者の足をすくうかのように転げさせるようなモノです。

つまり、ex.2の右方の譜例を見ていただければ、先行和音の根音は「足をすくわれ」後続和音の上方にその和音が乗っかるようにして「転がった」という風に見る事ができます。つまり、こうした「転がり勾配」こそが、調性社会での調性感を強固に醸す物で、これを和声進行の「勾配」として述べている訳です。この勾配が最も「滑らか」なのは属七の和音が持っているトリトヌス(=三全音)の各々の音に「半音で隣接」しているダイアトニック(全音階)の音であります。しかも三全音の各々の音は、調性システムの中で5つの全音と2つの半音の仕組みである「2つの半音」が出現しているシーンなのでありまして、調性が確定的となる訳です。

無論、調性とは全音階の音の総てを異なる和音同士で連結させれば調性を感ずる事は可能です。複数のコードを使わずコード一発系の曲に於て、コードの和音外音をあくまでもダイアトニックの音を選んでおけば、これでも充分調性は認識はできますが、ドミナント・モーションを伴った調性の確定とは亦少し異なる物ではあります。

機能和声の和音進行に於いて最も必要な前提理解というのは前述の様に、「先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む」事で転がり勾配がより強くかかるという事をあらためて思えば、「IV→I」という「唐突」な進行だとIVの根音をIの上音に取り込む事ができません(他の和音を介在させない限り)。

つまり濱瀬元彦のブルー・ノートと調性では冒頭から「IV→I」という唐突さをきちんと語っているのですが、今回私が図示した様な和声的な勾配など一々説明することなく誰もが知っている基本だろうとも感じられる向きがあるため、和声進行の勾配のそれをきちんと知らない人からすると、「IV→I」の進行の唐突さよりも濱瀬元彦の例の挙げ方の方が唐突に映ってしまい、氏の話の進め方を相容れない限り理解が腑に落ちないものとなりかねず、その周辺に伴う例が機能的和声の枠組みとは少々異なる例を引き合いに出したりする事もあり(下方倍音列など)、楽理的理解の素地が多い者しか理解に及ばないという、読み手を選んでしまう本となってしまい、理解に及ばなかった者がその腹いせにトンデモ扱いをする書評をブチまける様になってしまうのでありますね。

しかし、私が今回用意した図版など、ひとたび濱瀬氏の著書に掲載しようものなら、その漫画チックな図版のそれが余りに安直で陳腐なそれに、例の挙げ方の確かさを吹き飛ばす程の胡散臭さを伴わせてしまうのではないかとも私は感じます。というのも、音楽を人一倍愛する者の大半は、重畳しい、耳に厳しく響く和音でもその和声感の獲得の素地があるのですが、いかんせん「音を理解する」ことよりも圧倒的に「言葉を理解する」方を苦手とする人が多いのです。おそらくこれは、音楽に用いられる記号や文字が単なるシンボリックな表象である事が多いので、表象の羅列から言葉と意味を巧みに生んで行く「言葉」が、線としてではなく理解が点描的に陥り易い所に原因があるのではないかと思います。

また、音楽というのはクラヴァールスクリボという記譜法を除けば、視覚的には水平的に、左から右へ読んで行く事が前提となっているのですが、これは人間の視野というのは垂直方向よりも水平方向の方が広く、視覚を行き亘らせる為に好都合であるからなのです。その視覚的優位性は一方では「惰性」をも生む状況があるので、そうした惰性を極力排除した上で、古典の記譜法の一つであったクラヴァールスクリボを現代音楽の均齊社会にて今一度取り組むという事もあった訳です。DAWソフトウェアのピアノロール画面とてやはり水平方向で表示され、使い手はそれを受け容れているのです(おそらく何の疑問もなく)。

音楽にはこうした視覚的優位性を備えていて、その上で表象的であるため、そうした優位性に馴れてしまっている人が無頓着に横組み(=横書き=左綴じ)の本を読んでしまうと、文字を追うのに弾みが付き過ぎていて、咀嚼が少なく呑み込んでしまうかの様な状況と等しくなってしまい、目が追っているだけで脳に固着化されていない様な状況を生み易いのです。ですから本当の事を言えば、記憶にしっかりと固着化してくれる本は縦組み(=縦書き=右綴じ)の方が宜しいのですが、感覚的に「惰性感」の方が己に優しくスムーズな体にとって楽な行動の方を優先してしまって縦組みの本を嫌いになってしまっている人というのも少なくなく、そうした人が惰性感覚をキープする事が出来る横組みの本で、ただでさえ視覚的優位の弾みがついてしまう類の横組みの本を、それこそ楽理的素地を必要としてしまう類の文章を咀嚼も少なく読み切ってしまうと、理解が伴わない訳ですね。私が予々濱瀬元彦の著書を「読み手を選ぶ」と評して来ているのは、そうした所の「厳しさ」があるからなのですね。この厳しさは本当は「優しさ」でもあるのですが。氏からしてみれば、「こういう本を手に取ってくださる人ならば、先の様な前提理解は具備されていらっしゃるでしょうから、あらためて触れる必要はございませんよね」という前提で省略している訳ですが、素地が無ければ途端に厳しくなる訳です。

私が学生時代の頃は、黒板を殆ど使わず先生の話をノートに取らせる先生を好みました。こんな私は実は少数派であり、大半の生徒は文句を言い、保護者に告げ口して問題になってしまった事もありました。私はその先鋒を切って黒板を写させるだけの様な事はするなと猛反対したものでした。折衷案にはなってしまいましたけれども、濱瀬元彦の著書というのは、そういう側面があるのです。つまり、自身で組立てる事が出来て素地がある人を選んでしまうタイプであるのです。また、器楽的な方面でテクニカルな部分ばかりに没頭して仕舞う人は楽理的側面を軽視する嫌いがあり、こうした方面への投資すら吝嗇としてしまう不思議な傾向があります。その後の糧になる事を思えば、音楽書の類など稀少本・絶版本の類でなければそれ程高い物でもないのにも拘らず、です。

この様な「素地」が無くとも、覚える側が音楽に対して真摯であらば、咀嚼力が付き、理解を深めるのであります。処が教科書に答が載っているにも拘らず、その答を見付けられない様な「教科書ガイド」に依拠してしまう様な類の人間というのは、黒板に書かれる事を欲し、黒板のそれと教科書ガイドのそれの記憶のゆさぶりと反復が必要とする類なのであり、学ぶというプロセスの時点から創造的でないのであり、爰に陥穽があるのです。今一度己の理解の為に惰性とは異なる「弾み」を付けてもらいたいものです。

そうした事を踏まえた上で、濱瀬元彦著『ブルー・ノートと調性』に於てIV→Iの進行を相容れる為には少なくとも和声勾配に配慮すれば「IV△→♭VII△→VIIdim(※Bdim7ではない減三和音)→I△」という事を述べているのです。私が今回例に挙げた「先行和音の根音を後続和音の上音へ取り込む」という事を踏まえてそれを能く吟味してもらいたいと思わんばかり。

そんな訳で「四度進行」に伴う和声進行の「勾配」とやらを可能な限り判り易く説明した積りですが、次は二度進行の類の社会性を少々説明を補足しておく必要がありますね。

前回の分数コードを語った時を思い返してもらいたいのですが、例えばハ調域に於ける「Dm7/G」というコードがあった場合、モーダルな社会での解釈は、このコード一つで「ツー・ファイヴをひとまとめ」にした物と同様と考える訳です。

つまり、先述の四度進行が「動的」であるとすると、こちらは「静的」と表現し得るのです。もっと押し進めてみましょうか。仮に全音階の総和音の状況があれば、それは「ツー・ファイヴ・ワン = II -> V -> I 」をひとまとめにして俯瞰している状況とも言える訳です。ですからコード一発の状況や特定の単体モードを一つだけ提示して延々と曲を奏する時に用いる音組織がダイアトニックのみであらば、和音そのものがダイアトニックな組織からの抜萃であればそれはそれで良いという状況にも成り得るので、そうした一発コードや一発モード体系での音の要素は、仮に和音外音が強勢・弱勢にあろうとも、その音の素材が重要な要素なのであります。無論、和音外音が強勢にある事でより一層モーダルな雰囲気に拍車がかかると思います。加えて、そうしたモーダルな状況に於てアンサンブルで奏される和音が重畳しい和音にした場合、こうした和音は和音外音への音脈へ移行しようとする動機を超越して、ノン・ダイアトニックへ「平行」という挙動で現われ易くなる状況となる、というのは予てから私が語っている通りの事なのであります。今一度こうして対比を伴わせて例を挙げればより判り易くなるのではないかと信じてやみません。

モーダルな状況を機能和声的な体系と同様に説明しにくいものだから、理解そのものも茫洋なものとして成っては居りませんか?

先の様な分数コード「Dm7/G」というのはこれそのものは五声体である訳でヘプタトニックを使い切っている状況ではないものの、複調的な動機は五声体が生ずると如実に現われて来るものです。複調的な動機の出来《しゅつらい》があるのに、ダイアトニックの音だけで使う状況であれば、それは複調への脈を使いこなせず単なる単一モードでのモーダルな社会観で済ませている状況であるとも言えるのです。複調を用いろ!と慫慂しているのではないのです。大半の音楽的なモーダルな性格を熟知する為の手順としては、こうした手順を踏む方が正しいのです。ましてや複調をそうそう巧みに操る事も難儀するのが通常の音楽の理解である筈でしょう。

扨て、前回はジャズでの平行3・4・5・8度オルガヌムについて語った訳ですが、今一度平行オルガヌムを確認する必要があります。全音階組織(ダイアトニック)を維持せず、平行五度のオルガヌムを延々と続けた場合、西洋音楽では禁忌となる連続五度が頻発している事を意味します。西洋音楽界では平行の動機の起りが許容され得る様になるのは九・十一・十三の和音を使う様になって来てからの事です。ヒンデミットの和声学I巻では既に副七の和音(=属七以外の七の和音に依るダイアトニック・コード)での連続五度は禁じておりません。但し外声の置き方等注意を要する場面があるものの、その規則はさして難しい縛りではありませんので、平行五度が当然の様に生じているジャズに於て此の辺りに及び腰になる必要等全く無いのであります。及び腰になるのは、大体の体系が西洋音楽に依拠しているからであり、和音の体としてジャズのそれを強要する事がある位のもので、ジャズの体系にて「何故!?」という学究的な部分は西洋音楽に依拠する、という意味で述べております。

ジャズメンが、或る曲の冒頭でオーケストレーション的なアレンジをシンセ等で奏する状況が出て来たというのであれば、そういう状況では連続五度や連続八度やらを意識して回避して作れば良いだけの事で、平行五度はおろか平行三度までもジャズの起源であったならば、それこそ長調と短調が同居する様な両性具有的な響きを、ジャズならではの響きとして大らかに取り扱う事を忌憚無く行なっても構わない訳です。但し、短調的な要素のあるジャズの曲に於て主和音上で「減四度」を用いる事と「長三度」の音を用いてしまう事は、出る音は同じでも夫々同義ではありませんので、それは注意してもらいたい所です。後者は無学な音です。聴衆に返金と付け届けをする必要があるでしょう。また、マイナー感を背景にしたアンサンブルに於て減四度の妙味を知る様になれば、減四度がどういう所に現れるのかは判って来る筈です。この使い方が判らない人は聴衆に対して「長三度」として響いてしまう、返金レベルの音になるのです。

平行三度オルガヌムで顕著な例として挙げておきたいのは、ジェントル・ジャイアントのアルバム『Free Hand』収録の同名曲「Free Hand」のイントロですね。イ短調を思わせる音で入って来て、そのモチーフに対して平行三度下方で、嬰ヘ短調としての複調的な線が現われます。基底音も嬰ヘ音であるため、基となる調は嬰ヘ短調であり、ギターは七度(=短七)を強調している訳です。

嬰ヘ短調という状況でイ短調由来の「イ・ロ・ハ・ホ」の4つの音がモチーフとして使われていると、嬰ヘ短調の主音=嬰ヘからみた時の完全四度・増四度・完全五度音(ロ・ハ・嬰ハ)が逡巡する様に交錯するのでありますな。この交錯状況とやらを、嬰ヘ短調ベースに、ハ音=c音を増四度として見做すと、完全四度と増四度との逡巡が見られ、ハ音を減五度として見做すと完全五度と減五度との交錯かのように理解できるのであります。

この様な状況を和声化すれば以前にも私がジェントル・ジャイアントの「Free Hand」を和声化したアレンジを試みた事がありましたが、弱勢のロ音=h音までも和声的に拏攫せしめようと企図した場合、以前のブログ記事とは異なる和音解釈もこの機会に載せておく必要があると思うのでついでに載せておきます。私には「Free Hand」のイントロ冒頭の和音はもはやこんな感じの和音に聴こえているのであります。

(※下図ex.3の譜例の構成音は下から嬰へ・ホ・イ・嬰ロ・嬰ハ・嬰ト・ロと成っている物なので、特に嬰ロとロ音辺りはお間違えなきようご理解のほどを)

既知の和音体系に倣った形でex.3を眺めればF#m9に本位十一度と増十一度が共存する様な和音です。勿論原曲ではこれらの音全てが垂直レベルで生ずる事はないのですが、たった二声の平行三度オルガヌム(=複調)とて、これだけの音の素材を鏤める訳です。そのような「ちりばめ」は、和声空間を飽和させる、つまり調性機能とは異なる音脈を求める旋法的で平行を匂わす状況に近しくなり、複調であるが故にやはりその和声的飽和空間は単一の調性が体を凭れかける側とは別の方向に向く、という事をこうした例からあらためて知ってほしい訳であります。

つまり、「たった二声」の平行三度オルガヌム(=複調)は、これほどまで多様な和声空間を示唆するのだという事を鑑みると、ジャズの起りとなった平行三度オルガヌムに依る音の形成が多様になるという事をも示唆しているのであります。

こちらはGGのスタジオ・オリジナル版「Free Hand」。

孰れにせよ、四度進行和音のそれとは随分と異なる社会性を認める必要があるため、これらの様な例は非常に難しいとは思います。重畳しい和声に対しても熟達に不足していて己が快くそうした重畳しい響きを相容れようとしない時ほど、概してまだ理解できぬそれを否定的に断罪してしまいがちです。然し乍ら、非常に重畳しい和声に誰しもが最初から慣れ親しんでいた訳ではなく、その厳しさは誰しもが経験している事なのです。その厳しさを相容れない人は大体が音楽に多くの時間を割く事が出来ない人だったりするのです。音楽に身を置いていても自身が熟達に甘い時など精神的支柱はそれほど強固なものではなく、我が儘の強さで邁進していたりする人の方が多い位です。こういう時に、きちんとした音楽教育が下地に有るか無いかで己の音楽への身の置き方(時間の割き方)は自ずと変わって来るのであります。己の好き嫌いを決して基準とはせずに理解する事が必要なのですが、その基準の外にある世界観というのは未熟な時ほど「思弁」にしか成り得ないのも是亦悲哀なる事実。

そこでもう一度思い出して欲しいのが、総和音を「ツー・ファイヴ・ワン」と見る事も出来るという事。別に「II - V - I」という四度進行に拘泥する必要もありませんが、ジャズを語る上でのツー・ファイヴの繰返しと、解決の為の「I」はやはり非常に重要ですが、調性が不必要な局面が出て来るのであります。この不必要な調性とは調性機構から逃れる為の十二音技法の類のモノとは異なり、断片的には調性を感じつつも半音階を駆使する、若しくは和声進行が稀薄で、和声進行の動機も少ない様な時など、調性そのものが仰々しいというシーンが登場します。

ところが、そういうシーンで和音をも「薄く」してしまうとしたら、ジャズではあまりに朴訥としたアンサンブルになってしまいます。和音が重畳しく、和声進行が稀薄、しかし往々にしてこうした曲は主題もシンプルで、それこそ「ミニマル」的な少ない音群でシンプルに主題を彩っている事でしょう。それが一度ソロを要求されるインプロヴィゼーション真骨頂!というシーンに変容した時、音脈を探るのは和音構成音に身を手向ける位しか手が無い状況になりかねません。そういう時に、ジャズはどのようにあるべきか!?という事も語っておく必要があります。

2014-11-04 15:00