エドモン・コステールの自家撞着 『和声の変貌』の批判 [楽理]

エドモン・コステール著『和声の変貌』は、音が持つ「親和性」という物を数値化し尺度化されている物であります。

コステールのそうした提唱は、各人の器楽的偏向を極力排除した上で音の「親和性」というのを容易に見付け出す事が出来るという非常に高く評価したい点があるものの、これは決してコステール独自の理論体系ではありません。

こうした数値化はルソーやオイラーも実行している物で、コステールのそれはそうした先例を基にしているのは明白であるもののルソーやオイラーの名を全く挙げない姿勢のそれには、「誰もが知るであろう大家の知られざる体系」を「誰もが知っているだろう」とする事にして自説を都合よく見せてしまう断章取義としてしまっている事をあらためて白日の下に晒しておきたい事実でもあります。

この親和性とやらの実際は上方に存在する倍音列に対して手前勝手に好意的な解釈に依って読み手に慫慂する嫌いがあったり、その倍音列に於ても協和の面から見れば「大きく」逸脱している物は等閑にして都合よく解釈を「均して」みたり。將又、特定の倍音には頓着せずに語ってみたりと。撞着する点が幾つも見受けられる点が非常に残念な處であり、特にその中でもヒンデミットを批判している点などは腑に落ちない處もあったりするので、辛辣な私があらためて『和声の変貌』を批判するとどうなるか!?という部分だけでも注目してお読みいただければ之幸いと思います。

例えば11ページの、つまり調性の体系が「長旋法」と「短旋法」という事を語る部分についての批判。つまりアイオニアンとエオリアンという「旋法」という「教会調」がその後の長調と短調という風に括られるという事。

之についておそらくは何の疑問も持たない人が大多数だと思いますが、コステールの「短調」=「エオリア調」としてしまっている部分、これは間違いです。抑も現今社会にまで普く膾炙される「短調」がエオリア調となったのはJ. S. バッハとヘンデルの時代からの事であり、それ以前は「ドリア調」こそが短調だったのが真相です。

広義のエオリア調とは自然短音階を含む物なのでありますが、抑も自然短音階が主流となった背景は和声体系が整備された事に依る物でそれは、属和音(ドミナント)の根音である属音に対して先行和音(トニック or サブドミナント or 副次ドミナントおよび変化和音)が包含する短調下中音(=♭Ⅵ度)が、前述の後続和音に内含される属音へ「下行導音」を採る為に必要となった用法の変化であるので、その為にシャープ・サブメディアント=本位六度(♮Ⅵ)から短調下中音(♭Ⅵ)という風に変じた訳であります。無論ドミナント上では導音に向かう旋律は先行和音の「♭Ⅵ」は再び「♮Ⅵ」へと可動的変化(ムシカ・フィクタ)を採って旋律を形成していたのであります。

他方、狭義のエオリア調というのは、前述の様なムシカ・フィクタを適宜採らずに、始原的な「旋法的」振る舞いを採る状況を指すのであり、これは20世紀に入ってからの用法でもある訳です。

コステールのいわんとする短調は自然短音階の方を指す物であり、ムシカ・フィクタという振る舞いは和声体系が整備される遥か昔から採られていた手法なのであり、ドリア主体の短調でも可動的に上行導音を採っていた事を思えば局所的にはメロディック・マイナーにもなっていた訳であり、これが太古の短調の姿でもありドリア調の実際でもあった訳です。

長旋法とて、ミクソリディア調の第7音が下主音を採らずにムシカ・フィクタを採って上行導音を採る振る舞いが軈て現行の「長調」と軌を一にして収斂したのであり、その後ムシカ・フィクタを採らぬミクソリディア調が旋法的振る舞いとして再び登場する事を思えば短旋法に於けるドリア調などとも同様なのであります。短調の基準が自然短音階という所が拙いのであります。

茲での批判は、後述のギリシアの下行音階についても同様の、「教会調」に於けるコステールの誤解(無理解!?)を挙げる事ができるので確認されたし。

14ページでは「長調への短調の伝統的依存性」という風に述べられておりまして、これは少なくとも16次倍音列内にて短三和音に由来する倍音が無い為、短音階の振る舞いを長調に依存してしまうと述べているのでありますが、つい先日私が、松本民之助先生の著書『音楽基礎技法』内の文章をツイートした事がありましたが、それを一度見ると、コステールが宣う短調が長調へ依存してしまうと断罪してしまう表現のそれと、松本民之助に依る短調の多様なそれの表現が如何に腑に落ちるかどうか、今一度比較されるとよいでしょう(笑)。

短調を陳腐(≒不協和)な響きにしたくがない為にピカルディの3度という終止を利用して長三和音を用いたのが短調の終止和音の姿だったのであり、軈ては下主音(=短調上にある主音から短七度上の音が導音に変化しない音)が導音に変化したままの体系で得られるダイアトニック・コードに伴う「短調のIII度」など、多様になっていくのが短調の実際なのでありました。然し乍ら、どうもコステールは(上方)倍音列に固執するあまり、こうした旧来の曲想をも敵に廻すような思慮の浅い表現が見て取れるのが残念な處です。

処が、所々では踏み外してはいない事も語っていたりするので、この人の自家撞着と断章取義は凄いなぁと思い乍ら読み進めなければならず、読み手は一定以上の楽理的&音楽学的な予備知識を備えておかないと千鳥足で本を読まされる気持ちにさせられてしまう事でしょう。

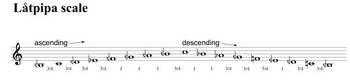

25ページの注釈、つまりスコットランド民謡を挙げている点ですが、茲で取り上げるべきはスコットランドよりも微分音体系も視野に入れたノルウェーの民族音楽であるべきです(スウェーデンも含めたスカンジナビアン・フィドルの実例を見れば瑩らか.下記譜例はスウェーデンのロートピーパ音階)。

《33ページは、「斯くてラモーは現代音楽の偉大なる敗者となった」……。》

これには閉口してしまいます。その後の文章にて「サイレン」の持つ心理的な傾向やそれに伴う動機などきちんと取り上げているにも拘らず、ラモーの和声体系の後に、更にヘルムホルツが音響物理学側面からサイレンを学究的に論評する歴史があるのですが、それに対してどれほど科学的に音楽理論上にて取り上げていたのかを知らない訳が無いにも拘らずこの扱い(笑)。

因みに、ヴァレーズとてヘルムホルツのサイレンの実験を実践して、サイレンの持つ物理的・心理的な側面を楽音に応用するのです。無論、ある程度保守的な仕来りを強要される音楽上の「身だしなみ」を現代音楽という新奇な方からの対比としてこうして論っているのでありますが、幾ら何でも配慮の浅さには辟易する處です。

ロベール・スィオアンの言を借りて、長音程と短音程の違いを挙げてはいてもそれは恣意的な記譜の仕方によってどうにでも対応できるもので(機能和声的語法で書かれていれば楽曲中にはいくらでも平行調の薫りは伴う物で、一部を拔萃すれば長調/短調といずれか一方を恣意的な解釈を選択する事は可能)、耳に聴こえてくる「長短」の差異など実質無関係とまで述べてはいないがそのように暗喩が見られるのですが、耳とその他の器官の「知覚の差異の克服」を蔑ろにしてしまっては、仮に盲目の人の捉える長音程と短音程の差異すら無視することになり、純然たる聴覚による判別を無視した断罪であり、非常に嘆かわしい点であるのです。

※コステールがラモーを敗者扱いにする理由を本書では明確に述べてはおりません。暗にそれを語る理由として挙げられる点がラモーとルソーとの対立関係でありましょう。フランス革命後のパリ音楽院の設立に伴い教育内容が教会と一定の距離を置き、その後19世紀に入ると付加和音や偽終止体系の再整備があった背景にてフランス的な和声が醸成されたという事実を示唆している物と思われます。ジャン・ル・ロン・ダランベールも当初はラモーを支持するも、その後袂別してルソー側に付く様になります。ダランベールの出生はその名前が示す通り、捨て子だったダランベールを教会が名付け育てたというのも、教会と距離を置こうとするそのスタンスは実に皮肉な物です。こうした社会の再構築にて音楽も再整備が施され多義的な解釈が生じた訳ですが、これをラモーの敗北と片付けるのは早計であるといえます。

余談ですが、長音程とは長音階の主音&属音にある完全音程を除いた音の全てが「長音程」であり、一方短音程が生まれるそれは短音階ではなく、長音階での上中音、つまりホ音から生じる完全音程を除いた全てが「短音程」となるので参考まで。

43ページのヒンデミット批判は、ヒンデミットのシュテムトン(=近親音)への批判です。これについて以前にも語ったものですが、ヒンデミットの近親音の出し方は『二声部楽曲の練習書』に詳しいのでありまして、「2音間」がどのような牽引力を持っているか!?という事に基づいて導いているのが、ヒンデミットの提唱する近親音の近親関係なのであります。

すなわちその2音間には実音とは別の差音の因果関係も含む事になり、そうした関係から導出されている所を、コステールは理解が足らないのか、全て上方倍音に依拠した見渡しで断罪してしまうですから非常に厄介この上ないのであります(笑)。

※文中の「中心音」を「近親音」に改めました(2018年11月24日)。

46ページ。茲で読者の多くは漸く、茲で見られる「最初の4オクターヴ」という文章で、基音を「1」とするなら「1:2:4:8:16」という次数で見られる「最初の4オクターヴ」という列が初めて理解できる事でしょう。

私がつい先日ブログで語っていた「5オクターヴうんぬん」というそれは、結果的に32次倍音までを示すオクターヴ相を意味するのでありまして、コステールの慫慂する四分音体系での親和性とやらは、4オクターヴ以上5オクターヴ未満の22次倍音列のそれが総じてピタゴラス・コンマ以内に収まる所から四分音社会と上方倍音列の親和性を結び付けているのであります。

加えて、コステールは他の項で63次倍音を語る注釈がありますが、それは結果的に5オクターヴ以上6オクターヴ未満となるオクターヴ相の領域を視野に入れて語っている事なのでありますが、本1冊を通じて私がこうして端的に語っているそれを端的には述べて呉れていないので、おそらく無理解の方が相当数いらっしゃるのではないかと思います(笑)。

75ページの、いわゆる「無調」を題材にして、その12音技法を「去勢されてしまっている〜」という表現は、これは小宮徳文の訳の素晴しさなのでありましょうか!? それともコステールの原文も「去勢」という意味合いだったのかは私は原文を読んではいないので判りかねますが、この表現は非常に慮った良い表現であるとはいえ、シェーンベルク楽派の「無調」が結果的に調性を仄めかす、完全無比な均齊ではなかった事は、後年になって判る事でもあり、特に、カワイ出版「コンピューターと音楽」、柴田南雄著「音楽の骸骨のはなし」やらを読めば能く理解できるかと思いますが、コステールに引き合いに出してもらいたかったのは、ヨーゼフ・マティアス・ハウアーとゲーテの色彩論を結び付ける事であった筈ですが、結果的に12音音楽に於いても追究が甘いのです。楽曲分析としては効果はあるものの、十二音音楽の背景にある性格とやらを本質的に解読は出来ていないと言った方がより正確でしょうか。

94ページで例の「サイレン現象」に依る端的な説明が為されているのは良い事なのですが、第六倍音(※コステールが『和声の変貌』にて語る「倍音」は、基音を除いてカウントするので、「第六」倍音とは広く知られる第7次倍音=自然七度の事です)以降のそれを語る(つまり第7次倍音への暗喩)点が非常に褒められる物ではありません。

第七次倍音は、所謂「自然七度」として、大きく半音階の音律から逸脱した音を導くモノですが、言葉を変えれば「不協和な純正音程」なだけなんですね。ビート(=うなり)のない純正音程であるのに不協和音程。この大きく逸脱した音程は、調律には非常に問題となりかねない音ですが、然し微分音社会では利用される音脈でもあります。また、ヒンデミットを批判したページにおいてもコステールは第11次倍音をお座なりにしますが、第11次倍音を音脈で無視すべき音とするならば、それこそ大バッハのブランデンブルク協奏曲第2番はどう批判するのか!?を問うてみたい(笑)。

加えて、ブゾーニは自身が実際に用いる事はなくとも三分音を取り上げて研究した様でした。三分音の依拠する物を第7次倍音を抜きに語る事はできませんし、それこそ、ビートのない「純正な」不協和音を全く語らずに、突然、ピタゴラス・コンマの差に収まる倍音列だけを抜粋しては結局四分音体系に「親和性」という心の寄り掛かりの均齊を均す為の強引な「四捨五入」も甚だしい解釈で進めて行くには、あまりにも荒唐無稽であります。

更に95ページにかけては絶対完全音程と完全音程のレコメンドとともにテトラコルドの発生の歴史を暗喩していてそれらの完全音程の「核音」に結び付く導音という半音の音程が「特権」として備わっているものだとしていますが、コステール曰く、完全音程とやらはその「完全」さ故に結句したという安定性を具えているもので他の音を導く牽引力がある譯ではない(絶対的な協和性に人々の心は満足し、音脈として他の音程を導く牽引力は無い)としており、これも矛盾する所です。

何故これが矛盾しているのかというと、全音階的音組織というのは完全五度音程が6回重畳されて構築されている状況であり(ファ・ド・ソ・レ・ラ・ミ・シ)、この排列の両端である「三全音」は確かに「半音」を形成する物ではあるものの、決して無半音五音音階の為にあらためて用意される導音ではなく、新たな音組織に過ぎないのであります。

なにしろ、和声体系が整備される遥か昔から、適宜「導音」を採るムシカ・フィクタという手法は先述の通り確立されていたのであります。ですので「半音」という特権というのは、凡ゆる旋法でも可動的変化に依って得られていたのであり、寧ろフリギア調では「嬰ニ音」というホ音への上行導音を形成しない様に「制限」されていた物でもあります。つまり、半音というのは「特権」ではなく、それを当然の様に使いこなしながら一部では制限されていた物でもあり、ヘプタトニック(7音列)である全音階というのは、その後の調(=Key)を形成する和音諸機能(トニック、ドミナント、サブドミナント)を用いるカデンツを明確にする為の所作に過ぎず(副次ドミナントでの可動的半音変位なども)、こうした半音は、核音への当然とも言える可動的変化であり、決して特権ではないのです。

コステールは、基音を除いた6番目の倍音=すなわち自然七度に問題があるという風に本文では述べているのでありますが、今や自然七度の音脈を「着地点」として新たな音組織を用いるジェイコブ・コリアーという類稀なる天才が存在するにも関わらず、なぜ「半音」を特権として取り扱うのかは、今となってはより一層コステールの矛盾を露わにしてしまっている事となるでしょう。

尤も、西洋音楽の歴史に於ては平行オルガヌムを経た後には連続五度を棄却して行く様になり、完全五度音は単に、声部の独立性を欠いて了うだけの「上音(=倍音)」を随伴するだけの音に過ぎないという解釈から忌避される様になりましたが、これは「一時代」の特徴を反映しただけに過ぎないのであり、音楽的にこれが完全無欠な程に結句した訳ではありません。

五度の安定性(=完全五度の安定性)はレオンハルト・オイラーに依り、より安定的である [1:3] の振動比(=純正完全十二度音程)を科学的に例証したのであり、コステールの云う、これが単に音脈としての音程を導く牽引力は無いと断罪してしまうのであるのであれば、十二度対位法の事実すら闇に葬り去りかねない矛盾したコステールの自家撞着ぶりを茲でも露わにしてしまうのであります。

それというのも、教会調(=教会旋法)に収まるヘプタトニック(7音列)というのは、完全五度音程の6つの累積から生じたもので、7音列が生じたそれらを単音程(=1オクターヴ)に転回すると5つの全音と2つの半音が生じる音脈で生じているのが実情であるため、完全五度音程に隣接する事になる「2つの半音」は、ただ単に12の半音階から7つの抜粋を「等しい完全五度音程同士」で持ち合う抜粋から得られた二度音程(=短二度等音程)としての断片に過ぎず、その半音が主和音への解決と属和音の不協和のコントラストを創出する微妙な配置関係にあっただけの事であり、半音2つの存在は特権でも何でも無いのが実情であるのです。

加えて、完全五度を累積して純正完全五度を「螺旋的」にオクターヴが重なり合わせない構造として五度を累積させるならば、結果としてその後はピタゴラス・コンマを生じるのが現実なワケですから、完全音程は絶対的な安定性の為にあり動機を演出しないかの様な言葉は、ピタゴラス・コンマの発生をも意味しなくなりますし、ピタゴラス・コンマに散々依拠する自身の四分音社会すら何の牽引力も持たないと言っているのと等しいです。寧ろ、そうした四分音的な社会への動機の起こりを全く別の、異次元的な動機として分類したいが為の欺瞞に満ちた自己矛盾だと思えるワケです。

134〜135ページに於てはギリシアのホ音を主音とするフリギアの下行音階を例にハ長調という調域に於いてホ音への牽引力が主音と同様に高いという点に関しては深く首肯し得る物ですが、それがギリシアの下行音階を引き合いに出すほどフリギア終止のそれを依拠する必要はありません。

抑も先の下行音階というのは「上行を制限されていた」のが真相であり、嬰ニ音の可動的変化(=ホ音に対する上行導音)を許されていなかったからなのであります。つまり、実際には上行への「欲求」というのはあったのが実情で、ホ音に牽引力がハ音と同等にあろうとも、フリギア終止の一例だけを掻い摘んでホ音への牽引力の高さを示すのは単なる実情に則しただけの事であります。この辺りはトゥイレ/ルイ共著『和声学』(山根銀二、渡鏡子共訳)のジプシー調の項や『音楽大事典』(平凡社刊)を読めば、その矛盾をお判りいただける事でありましょう。

135ページの「転回短調」という訳語は非常に適切であると思います。これはフーゴー・リーマンのネオ・リーマン理論では特に必須の部分ですが、つまり、長音階の音列と完全な対称形がホ音の下行形(アイオニアンの上行形の対称系は、同じ調域のメディアントを主音とする旋法つまりフリジアンの下行形)が見られる事により、下方倍音列として見渡す事ができるというリーマンのそれであり、リーマンはこれにて短和音導出の妥当性をも図っていた訳です。教育出版社刊ヴァンサン・ダンディ著『作曲法講義第一巻』112〜113ページに詳述されています。

コステールも結局は下方倍音列を懐疑的に見る為こうした取り扱いをするのでありますが、下方倍音列は実際に聴こえる事はなくとも次の様に捉えてほしい「音の脈」なのです。例えば!?

ある楽音の一部を聴いた時、その実際の楽音とは異なる「音の脈」が脳裡に映ずる経験は誰もが有していると思います。茲で映ずる、実際の曲とは違う音の脈とは、耳に聴こえて来た楽音の調性などに遵守していなくてはならないモノでしょうか?仮に耳に聴こえてきた音がC-durというCメジャー・トライアドという長三和音の白玉だけだったとしましょう。

脳裡に映ずる事の出来た「他の音脈」において、FmM9(Fマイナー・メジャー9th)というf、as、c、e、g音で構成される音を映じてはいけないものか!?という風に捉えると、如何に始原となる音に対して従順になる事が馬鹿げている事なのかが判ります。下方倍音列という音は実際には耳にする事など出来なくとも、半音階的全音階(=半音階を駆使する調性の備わる曲)に馴れる事に依り、こうした音脈は幾らでも脳裡に映ずる事が出来るのです。この手の和音すら脳裡に映ずる事ができないならば、さぞかしラヴェルの『クープランの墓』の曲想は理解できぬ物になってしまいかねません(笑)。

雪が降った後に車のタイヤが雪を踏み、轍を作る。その轍は「実音」の為のものであります。轍として踏み付けられる事が無かった雪のそれが、轍と対を為す様にエンボス状に浮いて見える「脈」が下方倍音列だと思ってもらっても判り易いでしょう。つまり、共鳴現象という物理的なそれに拘泥するがあまり、結局はこうした脈をも断罪するのであり、下方倍音列とは別に、結合差音がどういう風な「カーヴ」を描いて発生するのかすら把握していないのではないか!?と思える程であります。

結合差音に於て、その差音はひとたび発生するとその差音と新たな結合差音が二次的、三次的…に出て来ます。音楽之友社刊ヒンデミット著『作曲の手引』では第六次結合差音までを図示しておりますが、特に重要なのは第一次&第二次結合差音であり、五度音程と四度音程の場合の夫々では第一次&第二次結合差音は四度の場合は交差せずに差音のオクターヴ重畳が並存するのであり、これが五度音程よりも四度音程の方が重々しくなる理由と述べられております。こうした物理的な現象はヘルムホルツに依拠するものであり、和声の体系をラモーが整備したが故の拓けた世界で音響物理学の側面からも後押しをされる様に楽理が育った訳であります。

先述の様にコステールはラモーを「現代音楽の敗者」としておりますが、先の私のブログで、ラモーの和声的な「先見性」とやらを今一度読み返した上で、コステールのその表現が如何に配慮を欠いているかが判るでしょう。自身の論評にとって途端に足許を掬いそうなものには断罪してしまい撞着する点は非常に性が悪い所であります。

198〜199ページにおいては四分音体系を語るにあたって上方倍音列を更に拡大して63次倍音までの見渡しを例に出しております。これらについては特に問題は無いものの、半音階であろうと四分音音階であろうと、コステールの見渡しで重要なのは均齊・対称という成立があって初めて全てを等価に親和性を見渡そうとするものであり、その体系から得られる尺度は確かに見方を変えれば興味深く利用できる点もあります。

例えば、高次に集積された和音に於いて、その和音の構成音だけを音脈に使ってしまってはこれでは唯の分散和音に過ぎませんが、和音外音という音脈を発掘する際、その「まだ見ぬ=音脈として頭に映ずる事のできない」音脈が、どのような「親和性」で発生するか!?という、和音から見た時の音に対する遠近性という見方は個人の楽想的心理を無関係にするので、そういう風に中立的な見渡しで音楽を分析する必要がある人にとってはひとつの材料になり得る側面はありますが、所々勇み足と楽理的な理解に誤謬を具えていると思われる点が幾つもあるので、私としては全幅の信頼は置けないというのが正直な感想であります。

基音を「1」とし、オクターヴ・レンジを拡大していくという事は、その整数比は「1:2:4:8:16:32:64...」という風になります。例えばアロイス・ハーバの『新和声学』に於ては、各オクターヴ・レンジに於いて倍音がどのように分布しているか!?という事を図示しているものですが、この図示が均等に図示されているもので、コステールの上方倍音列を四分音体系に均そうとするヒントも単なるこうしたハーバの簡便的な図版からヒントを得ているだけのようにすら感じ取ってしまう事は多々在り、低次に存する自然七度という第七次倍音はスポイルして、高次の倍音の都合の良い部分を抜粋して半音階はおろか四分音体系にて都合良く解釈してしまうのは少々無理があるかと思います。

ハーバとて四分音体系になると、その近親性は「過大増四度圏」という650セント等間隔で旧来の半音階と四分音階を同居させているのでありまして、完全五度/四度という700/500セントで得られる五度圏を見据えた物とは異なる体系で近親性を体系化しているのであるので、その後『和声の変貌』内で語られる「非平均率」とやらも、それが完全八度体系は遵守する循環平均律法由来のものと、完全八度体系は崩壊させて他の純正音程の平均律を用いる直線平均律法への理解の孰れをも混淆としてしまって語っている部分があり、四分音体系でも「親和性」を判定する事は可能であっても、その親和性は結果的に、何らかの核音に対して対称的な紋様や規則性が浮かび上がるだけに過ぎないのではないか!?と思える事が多数あるんですね。

そこで259ページでは、12平均律がヘプタトニック(=7音列)を生むように四分音が19音列を生むという風に文章に表されている意味は、24等分平均律から19音を抜粋した音階を形成する事を意味しての事ではありますが、結果的に1オクターヴを等分平均律とする19フォニックとしての19平均律をもぞんざいに扱いつつ本当の19等分平均律の理解が足らないが故の撞着が見えるものであり、これは暗にヒンデミットが『作曲家の世界』に於て19等分平均律を慫慂する所への反駁のつもりでしょう。

私もつい先頃から述べておりますが、19等分平均律というのは、溝部國光著『正しい音階 音楽音響学』を読むまでは理解できなかったのですが、溝部国光曰く19等分平均律の実際は「純正12度30等分平均律」だという事を肝に銘じる必要があります。

亦、同著(=溝部著)ではライマン・ヤングに依る130平均律も触れられております。この音律から抜粋される24音はアメリカ式四分音と呼ばれる物でもあるそうで、こうした四分音体系の実例と、完全八度を24等分平均律でしか見渡す事ができていないであろうコステールの見渡しは、オルガンの歴史やその後の電子楽器に対しても非常に浅薄な見聞を露呈している處が多々見られ、均齊的な見渡しが実に甘いのであります。

楽音の節のある「断片」を聴いた時に、その音を動機材料・骰子として用いて脳裡にその骰子を利用しつつ他の「音脈」を映じてフレージングを拡張させる経験など、少し器楽的経験のある人なら実体験に則した例だと首肯して呉れる事でありましょう。これが「ヘテロフォニー」であります。

ヘテロフォニーは僅かな微分音でも生ずると私は感じているのですが、ある骰子となる音から3単位四分音(=150セント)や5単位四分音(=250セント)上下に跳躍させたいとする狙いがある場合、それらをコステールの親和性で後から繙く事で調的感覚に寄り添いつつ嘯く動機であるのか or 単なる均齊化の為の「去勢された」様な横の線を演出するのかという尺度は作ってみた後で分析は可能でしょう。

しかし、それが「リアルタイム」で必要な音脈の場合(インプロヴィゼーションも含)、それを分析する時間などはなく、分析として照合し得る自分自身の、音への牽引力の「体得」がなければ、リアルタイムに創出することなど不可能になってしまいます。

半音階であろうが四分音社会であろうが、どんな微分音においても体得という物が自身の音楽観にて克服されていなければ、音脈の牽引性がどう指し示そうと体系が欲求を凌駕している事になり、克服をしない限りは音の持つ親和性という牽引力を持ってして奏する事等は無理なのであります。つまり、体得し切れていない熟達に甘い者が音脈の牽引性から先に知る事など言語道断であり、単なる分析ツールでしかないのであります。

これらの批判に見られた中でのライマン・ヤングの130平均律、19平均律の実際、「単位微分音」という実に深く首肯し得る溝部國光の語句の選択はなんとすばらしい事か。『正しい音階 音楽音響学』を侮ってはなりませんぞ。

そうして260ページではひどくこねくり廻して、転回短調の整合性をいつの間にか翻す様に語り、更には属23の和音という半音階の総合が自然倍音列で生ずる諸音が属音機能を有しているという風に謳っている事など、オリヴィエ・アラン著『和声の歴史』を読むまでは、原訳を見ない限り判らないのではなかろうかと思います。その後本題は四分音に対して話題が移り、アロイス・ハーバの過大増四度圏を根拠にしていると思われる四分音体系を語り始めるというチグハグ感の拭えない内容。論文を書いている内に適当に言葉を誤摩化し乍ら書いている様でもあります。

コステールは、四分音社会においてピタゴラス・コンマが倍音列の基音から第22次倍音までのそれに収まる事を理由にして、微分音がどのように逸脱していようともそれは「五度音程」というズレの僅かな受容を根拠にしている物であると結論付けたい意図があるのは明々白々なのですが、もっと単純な音律、例えばピタゴラス・コンマは偶々五度音程を慮ったが故の音律で生ずるジレンマですが、シントニック・コンマの場合は三度音程を慮った(ピタゴリアン長三度と純正長三度との差)が故の、ピタゴラス・コンマよりも僅かに狭いのです。

それらのコンマを受け容れることを前提に上方倍音列のズレを「平均律」という均齊の為に勝手に均してしまう音脈というのは、車線をキープして走らずに走行する車を是認する事の様に思えてならないのですね。

何故かと言うと、不協和であっても純正な音程など幾らでもあるからです。10:7や11:8の音程比など不協和音程(増四度)にも拘らずビート(=うなり)を生じさせない音程だったというのはシュトゥンプフの実験の頃から謂われているものです(※シュトゥンプフに師事したのが兼常清佐)。

処が調性に蔓延るだけの連中は単なる低次の協和的純正音程しか視野に入っていないので、こういう處を礼賛して平均律は汚いなどと罵る始末なのでありますが、平均律とて「純正完全八度」は遵守している訳なので、オクターヴすら汚いだのと詭弁を弄する輩はどの耳引っ提げて純正音程を堪能してるのか!?と常々疑問に思えて仕方がないのであります。

それでいて、そのピタゴラス・コンマを暗に許容範囲とし乍ら上方倍音列が具えている微分音を、適度に均してしまうのであれば、ピタゴラス・コンマを消失させて平均律を生んだように、平均律上での倍音をピタゴラス・コンマに帰依させたコステールの根拠というのは非常に無理のある近親性という見方だと思うのです。

加えて、コステールは均齊社会に於ての見渡しを重視しているのですが、「著しく」逸脱した倍音を都合良く見過ごした上で、均齊的社会を見渡そうとしています。ピタゴラス・コンマとは純正完全八度という相貌を忘れることなく、完全五度音程を11回もくり返して初めて遭遇するモノであり基のズレは2セントも無い微小音程でありますが、微小さ故に多数重畳させて初めて認識・受容・忌避が起こり得る心理の間隙を、完全五度音程をどれほど累積させれば許容と忌避の差異があるのかという事までは明示することなく、結果的に四分音までの見渡しで結句しております。

重畳させて初めて牽引性が現れる実効性と、独立峰の様にして聳える幾つものも倍音列という山並みを何故同列に考えるのかが不思議な所です。完全五度音程を11個累積させる半音階の総和音と、長短三度の音程をこねくり回して11回重畳させた半音階の総和音(=属二十三の和音)では性格も全く異なるのは自明であるのに、なぜ上方倍音列ばかりを根拠にしてしまうのかが実に嘆かわしい部分であります。

三度の「性格」のように、純正完全五度と平均律の完全五度は明確ではありません。だからこそ12回も重畳させて「ようやく」ピタゴラス・コンマを生じさせているに過ぎないのであり、遥かに逸脱する第七次倍音の取り扱いなどは無視を決め込んでいるのが実際です。音色の要素としても重要な音であるにも拘らず扱い方に手を余すと全く触れないのは、他の倍音を重用しているだけに過ぎず、均齊に伴う見渡しとしては有り得ない阻碍です。

コステールのそうした提唱は、各人の器楽的偏向を極力排除した上で音の「親和性」というのを容易に見付け出す事が出来るという非常に高く評価したい点があるものの、これは決してコステール独自の理論体系ではありません。

こうした数値化はルソーやオイラーも実行している物で、コステールのそれはそうした先例を基にしているのは明白であるもののルソーやオイラーの名を全く挙げない姿勢のそれには、「誰もが知るであろう大家の知られざる体系」を「誰もが知っているだろう」とする事にして自説を都合よく見せてしまう断章取義としてしまっている事をあらためて白日の下に晒しておきたい事実でもあります。

この親和性とやらの実際は上方に存在する倍音列に対して手前勝手に好意的な解釈に依って読み手に慫慂する嫌いがあったり、その倍音列に於ても協和の面から見れば「大きく」逸脱している物は等閑にして都合よく解釈を「均して」みたり。將又、特定の倍音には頓着せずに語ってみたりと。撞着する点が幾つも見受けられる点が非常に残念な處であり、特にその中でもヒンデミットを批判している点などは腑に落ちない處もあったりするので、辛辣な私があらためて『和声の変貌』を批判するとどうなるか!?という部分だけでも注目してお読みいただければ之幸いと思います。

例えば11ページの、つまり調性の体系が「長旋法」と「短旋法」という事を語る部分についての批判。つまりアイオニアンとエオリアンという「旋法」という「教会調」がその後の長調と短調という風に括られるという事。

之についておそらくは何の疑問も持たない人が大多数だと思いますが、コステールの「短調」=「エオリア調」としてしまっている部分、これは間違いです。抑も現今社会にまで普く膾炙される「短調」がエオリア調となったのはJ. S. バッハとヘンデルの時代からの事であり、それ以前は「ドリア調」こそが短調だったのが真相です。

広義のエオリア調とは自然短音階を含む物なのでありますが、抑も自然短音階が主流となった背景は和声体系が整備された事に依る物でそれは、属和音(ドミナント)の根音である属音に対して先行和音(トニック or サブドミナント or 副次ドミナントおよび変化和音)が包含する短調下中音(=♭Ⅵ度)が、前述の後続和音に内含される属音へ「下行導音」を採る為に必要となった用法の変化であるので、その為にシャープ・サブメディアント=本位六度(♮Ⅵ)から短調下中音(♭Ⅵ)という風に変じた訳であります。無論ドミナント上では導音に向かう旋律は先行和音の「♭Ⅵ」は再び「♮Ⅵ」へと可動的変化(ムシカ・フィクタ)を採って旋律を形成していたのであります。

他方、狭義のエオリア調というのは、前述の様なムシカ・フィクタを適宜採らずに、始原的な「旋法的」振る舞いを採る状況を指すのであり、これは20世紀に入ってからの用法でもある訳です。

— 左近治 (@sakonosamu) 2017年2月26日

コステールのいわんとする短調は自然短音階の方を指す物であり、ムシカ・フィクタという振る舞いは和声体系が整備される遥か昔から採られていた手法なのであり、ドリア主体の短調でも可動的に上行導音を採っていた事を思えば局所的にはメロディック・マイナーにもなっていた訳であり、これが太古の短調の姿でもありドリア調の実際でもあった訳です。

長旋法とて、ミクソリディア調の第7音が下主音を採らずにムシカ・フィクタを採って上行導音を採る振る舞いが軈て現行の「長調」と軌を一にして収斂したのであり、その後ムシカ・フィクタを採らぬミクソリディア調が旋法的振る舞いとして再び登場する事を思えば短旋法に於けるドリア調などとも同様なのであります。短調の基準が自然短音階という所が拙いのであります。

茲での批判は、後述のギリシアの下行音階についても同様の、「教会調」に於けるコステールの誤解(無理解!?)を挙げる事ができるので確認されたし。

14ページでは「長調への短調の伝統的依存性」という風に述べられておりまして、これは少なくとも16次倍音列内にて短三和音に由来する倍音が無い為、短音階の振る舞いを長調に依存してしまうと述べているのでありますが、つい先日私が、松本民之助先生の著書『音楽基礎技法』内の文章をツイートした事がありましたが、それを一度見ると、コステールが宣う短調が長調へ依存してしまうと断罪してしまう表現のそれと、松本民之助に依る短調の多様なそれの表現が如何に腑に落ちるかどうか、今一度比較されるとよいでしょう(笑)。

短調を陳腐(≒不協和)な響きにしたくがない為にピカルディの3度という終止を利用して長三和音を用いたのが短調の終止和音の姿だったのであり、軈ては下主音(=短調上にある主音から短七度上の音が導音に変化しない音)が導音に変化したままの体系で得られるダイアトニック・コードに伴う「短調のIII度」など、多様になっていくのが短調の実際なのでありました。然し乍ら、どうもコステールは(上方)倍音列に固執するあまり、こうした旧来の曲想をも敵に廻すような思慮の浅い表現が見て取れるのが残念な處です。

処が、所々では踏み外してはいない事も語っていたりするので、この人の自家撞着と断章取義は凄いなぁと思い乍ら読み進めなければならず、読み手は一定以上の楽理的&音楽学的な予備知識を備えておかないと千鳥足で本を読まされる気持ちにさせられてしまう事でしょう。

25ページの注釈、つまりスコットランド民謡を挙げている点ですが、茲で取り上げるべきはスコットランドよりも微分音体系も視野に入れたノルウェーの民族音楽であるべきです(スウェーデンも含めたスカンジナビアン・フィドルの実例を見れば瑩らか.下記譜例はスウェーデンのロートピーパ音階)。

《33ページは、「斯くてラモーは現代音楽の偉大なる敗者となった」……。》

これには閉口してしまいます。その後の文章にて「サイレン」の持つ心理的な傾向やそれに伴う動機などきちんと取り上げているにも拘らず、ラモーの和声体系の後に、更にヘルムホルツが音響物理学側面からサイレンを学究的に論評する歴史があるのですが、それに対してどれほど科学的に音楽理論上にて取り上げていたのかを知らない訳が無いにも拘らずこの扱い(笑)。

因みに、ヴァレーズとてヘルムホルツのサイレンの実験を実践して、サイレンの持つ物理的・心理的な側面を楽音に応用するのです。無論、ある程度保守的な仕来りを強要される音楽上の「身だしなみ」を現代音楽という新奇な方からの対比としてこうして論っているのでありますが、幾ら何でも配慮の浅さには辟易する處です。

ロベール・スィオアンの言を借りて、長音程と短音程の違いを挙げてはいてもそれは恣意的な記譜の仕方によってどうにでも対応できるもので(機能和声的語法で書かれていれば楽曲中にはいくらでも平行調の薫りは伴う物で、一部を拔萃すれば長調/短調といずれか一方を恣意的な解釈を選択する事は可能)、耳に聴こえてくる「長短」の差異など実質無関係とまで述べてはいないがそのように暗喩が見られるのですが、耳とその他の器官の「知覚の差異の克服」を蔑ろにしてしまっては、仮に盲目の人の捉える長音程と短音程の差異すら無視することになり、純然たる聴覚による判別を無視した断罪であり、非常に嘆かわしい点であるのです。

※コステールがラモーを敗者扱いにする理由を本書では明確に述べてはおりません。暗にそれを語る理由として挙げられる点がラモーとルソーとの対立関係でありましょう。フランス革命後のパリ音楽院の設立に伴い教育内容が教会と一定の距離を置き、その後19世紀に入ると付加和音や偽終止体系の再整備があった背景にてフランス的な和声が醸成されたという事実を示唆している物と思われます。ジャン・ル・ロン・ダランベールも当初はラモーを支持するも、その後袂別してルソー側に付く様になります。ダランベールの出生はその名前が示す通り、捨て子だったダランベールを教会が名付け育てたというのも、教会と距離を置こうとするそのスタンスは実に皮肉な物です。こうした社会の再構築にて音楽も再整備が施され多義的な解釈が生じた訳ですが、これをラモーの敗北と片付けるのは早計であるといえます。

余談ですが、長音程とは長音階の主音&属音にある完全音程を除いた音の全てが「長音程」であり、一方短音程が生まれるそれは短音階ではなく、長音階での上中音、つまりホ音から生じる完全音程を除いた全てが「短音程」となるので参考まで。

43ページのヒンデミット批判は、ヒンデミットのシュテムトン(=近親音)への批判です。これについて以前にも語ったものですが、ヒンデミットの近親音の出し方は『二声部楽曲の練習書』に詳しいのでありまして、「2音間」がどのような牽引力を持っているか!?という事に基づいて導いているのが、ヒンデミットの提唱する近親音の近親関係なのであります。

すなわちその2音間には実音とは別の差音の因果関係も含む事になり、そうした関係から導出されている所を、コステールは理解が足らないのか、全て上方倍音に依拠した見渡しで断罪してしまうですから非常に厄介この上ないのであります(笑)。

※文中の「中心音」を「近親音」に改めました(2018年11月24日)。

46ページ。茲で読者の多くは漸く、茲で見られる「最初の4オクターヴ」という文章で、基音を「1」とするなら「1:2:4:8:16」という次数で見られる「最初の4オクターヴ」という列が初めて理解できる事でしょう。

私がつい先日ブログで語っていた「5オクターヴうんぬん」というそれは、結果的に32次倍音までを示すオクターヴ相を意味するのでありまして、コステールの慫慂する四分音体系での親和性とやらは、4オクターヴ以上5オクターヴ未満の22次倍音列のそれが総じてピタゴラス・コンマ以内に収まる所から四分音社会と上方倍音列の親和性を結び付けているのであります。

加えて、コステールは他の項で63次倍音を語る注釈がありますが、それは結果的に5オクターヴ以上6オクターヴ未満となるオクターヴ相の領域を視野に入れて語っている事なのでありますが、本1冊を通じて私がこうして端的に語っているそれを端的には述べて呉れていないので、おそらく無理解の方が相当数いらっしゃるのではないかと思います(笑)。

75ページの、いわゆる「無調」を題材にして、その12音技法を「去勢されてしまっている〜」という表現は、これは小宮徳文の訳の素晴しさなのでありましょうか!? それともコステールの原文も「去勢」という意味合いだったのかは私は原文を読んではいないので判りかねますが、この表現は非常に慮った良い表現であるとはいえ、シェーンベルク楽派の「無調」が結果的に調性を仄めかす、完全無比な均齊ではなかった事は、後年になって判る事でもあり、特に、カワイ出版「コンピューターと音楽」、柴田南雄著「音楽の骸骨のはなし」やらを読めば能く理解できるかと思いますが、コステールに引き合いに出してもらいたかったのは、ヨーゼフ・マティアス・ハウアーとゲーテの色彩論を結び付ける事であった筈ですが、結果的に12音音楽に於いても追究が甘いのです。楽曲分析としては効果はあるものの、十二音音楽の背景にある性格とやらを本質的に解読は出来ていないと言った方がより正確でしょうか。

94ページで例の「サイレン現象」に依る端的な説明が為されているのは良い事なのですが、第六倍音(※コステールが『和声の変貌』にて語る「倍音」は、基音を除いてカウントするので、「第六」倍音とは広く知られる第7次倍音=自然七度の事です)以降のそれを語る(つまり第7次倍音への暗喩)点が非常に褒められる物ではありません。

第七次倍音は、所謂「自然七度」として、大きく半音階の音律から逸脱した音を導くモノですが、言葉を変えれば「不協和な純正音程」なだけなんですね。ビート(=うなり)のない純正音程であるのに不協和音程。この大きく逸脱した音程は、調律には非常に問題となりかねない音ですが、然し微分音社会では利用される音脈でもあります。また、ヒンデミットを批判したページにおいてもコステールは第11次倍音をお座なりにしますが、第11次倍音を音脈で無視すべき音とするならば、それこそ大バッハのブランデンブルク協奏曲第2番はどう批判するのか!?を問うてみたい(笑)。

加えて、ブゾーニは自身が実際に用いる事はなくとも三分音を取り上げて研究した様でした。三分音の依拠する物を第7次倍音を抜きに語る事はできませんし、それこそ、ビートのない「純正な」不協和音を全く語らずに、突然、ピタゴラス・コンマの差に収まる倍音列だけを抜粋しては結局四分音体系に「親和性」という心の寄り掛かりの均齊を均す為の強引な「四捨五入」も甚だしい解釈で進めて行くには、あまりにも荒唐無稽であります。

更に95ページにかけては絶対完全音程と完全音程のレコメンドとともにテトラコルドの発生の歴史を暗喩していてそれらの完全音程の「核音」に結び付く導音という半音の音程が「特権」として備わっているものだとしていますが、コステール曰く、完全音程とやらはその「完全」さ故に結句したという安定性を具えているもので他の音を導く牽引力がある譯ではない(絶対的な協和性に人々の心は満足し、音脈として他の音程を導く牽引力は無い)としており、これも矛盾する所です。

何故これが矛盾しているのかというと、全音階的音組織というのは完全五度音程が6回重畳されて構築されている状況であり(ファ・ド・ソ・レ・ラ・ミ・シ)、この排列の両端である「三全音」は確かに「半音」を形成する物ではあるものの、決して無半音五音音階の為にあらためて用意される導音ではなく、新たな音組織に過ぎないのであります。

なにしろ、和声体系が整備される遥か昔から、適宜「導音」を採るムシカ・フィクタという手法は先述の通り確立されていたのであります。ですので「半音」という特権というのは、凡ゆる旋法でも可動的変化に依って得られていたのであり、寧ろフリギア調では「嬰ニ音」というホ音への上行導音を形成しない様に「制限」されていた物でもあります。つまり、半音というのは「特権」ではなく、それを当然の様に使いこなしながら一部では制限されていた物でもあり、ヘプタトニック(7音列)である全音階というのは、その後の調(=Key)を形成する和音諸機能(トニック、ドミナント、サブドミナント)を用いるカデンツを明確にする為の所作に過ぎず(副次ドミナントでの可動的半音変位なども)、こうした半音は、核音への当然とも言える可動的変化であり、決して特権ではないのです。

コステールは、基音を除いた6番目の倍音=すなわち自然七度に問題があるという風に本文では述べているのでありますが、今や自然七度の音脈を「着地点」として新たな音組織を用いるジェイコブ・コリアーという類稀なる天才が存在するにも関わらず、なぜ「半音」を特権として取り扱うのかは、今となってはより一層コステールの矛盾を露わにしてしまっている事となるでしょう。

尤も、西洋音楽の歴史に於ては平行オルガヌムを経た後には連続五度を棄却して行く様になり、完全五度音は単に、声部の独立性を欠いて了うだけの「上音(=倍音)」を随伴するだけの音に過ぎないという解釈から忌避される様になりましたが、これは「一時代」の特徴を反映しただけに過ぎないのであり、音楽的にこれが完全無欠な程に結句した訳ではありません。

五度の安定性(=完全五度の安定性)はレオンハルト・オイラーに依り、より安定的である [1:3] の振動比(=純正完全十二度音程)を科学的に例証したのであり、コステールの云う、これが単に音脈としての音程を導く牽引力は無いと断罪してしまうのであるのであれば、十二度対位法の事実すら闇に葬り去りかねない矛盾したコステールの自家撞着ぶりを茲でも露わにしてしまうのであります。

それというのも、教会調(=教会旋法)に収まるヘプタトニック(7音列)というのは、完全五度音程の6つの累積から生じたもので、7音列が生じたそれらを単音程(=1オクターヴ)に転回すると5つの全音と2つの半音が生じる音脈で生じているのが実情であるため、完全五度音程に隣接する事になる「2つの半音」は、ただ単に12の半音階から7つの抜粋を「等しい完全五度音程同士」で持ち合う抜粋から得られた二度音程(=短二度等音程)としての断片に過ぎず、その半音が主和音への解決と属和音の不協和のコントラストを創出する微妙な配置関係にあっただけの事であり、半音2つの存在は特権でも何でも無いのが実情であるのです。

加えて、完全五度を累積して純正完全五度を「螺旋的」にオクターヴが重なり合わせない構造として五度を累積させるならば、結果としてその後はピタゴラス・コンマを生じるのが現実なワケですから、完全音程は絶対的な安定性の為にあり動機を演出しないかの様な言葉は、ピタゴラス・コンマの発生をも意味しなくなりますし、ピタゴラス・コンマに散々依拠する自身の四分音社会すら何の牽引力も持たないと言っているのと等しいです。寧ろ、そうした四分音的な社会への動機の起こりを全く別の、異次元的な動機として分類したいが為の欺瞞に満ちた自己矛盾だと思えるワケです。

134〜135ページに於てはギリシアのホ音を主音とするフリギアの下行音階を例にハ長調という調域に於いてホ音への牽引力が主音と同様に高いという点に関しては深く首肯し得る物ですが、それがギリシアの下行音階を引き合いに出すほどフリギア終止のそれを依拠する必要はありません。

抑も先の下行音階というのは「上行を制限されていた」のが真相であり、嬰ニ音の可動的変化(=ホ音に対する上行導音)を許されていなかったからなのであります。つまり、実際には上行への「欲求」というのはあったのが実情で、ホ音に牽引力がハ音と同等にあろうとも、フリギア終止の一例だけを掻い摘んでホ音への牽引力の高さを示すのは単なる実情に則しただけの事であります。この辺りはトゥイレ/ルイ共著『和声学』(山根銀二、渡鏡子共訳)のジプシー調の項や『音楽大事典』(平凡社刊)を読めば、その矛盾をお判りいただける事でありましょう。

135ページの「転回短調」という訳語は非常に適切であると思います。これはフーゴー・リーマンのネオ・リーマン理論では特に必須の部分ですが、つまり、長音階の音列と完全な対称形がホ音の下行形(アイオニアンの上行形の対称系は、同じ調域のメディアントを主音とする旋法つまりフリジアンの下行形)が見られる事により、下方倍音列として見渡す事ができるというリーマンのそれであり、リーマンはこれにて短和音導出の妥当性をも図っていた訳です。教育出版社刊ヴァンサン・ダンディ著『作曲法講義第一巻』112〜113ページに詳述されています。

コステールも結局は下方倍音列を懐疑的に見る為こうした取り扱いをするのでありますが、下方倍音列は実際に聴こえる事はなくとも次の様に捉えてほしい「音の脈」なのです。例えば!?

ある楽音の一部を聴いた時、その実際の楽音とは異なる「音の脈」が脳裡に映ずる経験は誰もが有していると思います。茲で映ずる、実際の曲とは違う音の脈とは、耳に聴こえて来た楽音の調性などに遵守していなくてはならないモノでしょうか?仮に耳に聴こえてきた音がC-durというCメジャー・トライアドという長三和音の白玉だけだったとしましょう。

脳裡に映ずる事の出来た「他の音脈」において、FmM9(Fマイナー・メジャー9th)というf、as、c、e、g音で構成される音を映じてはいけないものか!?という風に捉えると、如何に始原となる音に対して従順になる事が馬鹿げている事なのかが判ります。下方倍音列という音は実際には耳にする事など出来なくとも、半音階的全音階(=半音階を駆使する調性の備わる曲)に馴れる事に依り、こうした音脈は幾らでも脳裡に映ずる事が出来るのです。この手の和音すら脳裡に映ずる事ができないならば、さぞかしラヴェルの『クープランの墓』の曲想は理解できぬ物になってしまいかねません(笑)。

雪が降った後に車のタイヤが雪を踏み、轍を作る。その轍は「実音」の為のものであります。轍として踏み付けられる事が無かった雪のそれが、轍と対を為す様にエンボス状に浮いて見える「脈」が下方倍音列だと思ってもらっても判り易いでしょう。つまり、共鳴現象という物理的なそれに拘泥するがあまり、結局はこうした脈をも断罪するのであり、下方倍音列とは別に、結合差音がどういう風な「カーヴ」を描いて発生するのかすら把握していないのではないか!?と思える程であります。

結合差音に於て、その差音はひとたび発生するとその差音と新たな結合差音が二次的、三次的…に出て来ます。音楽之友社刊ヒンデミット著『作曲の手引』では第六次結合差音までを図示しておりますが、特に重要なのは第一次&第二次結合差音であり、五度音程と四度音程の場合の夫々では第一次&第二次結合差音は四度の場合は交差せずに差音のオクターヴ重畳が並存するのであり、これが五度音程よりも四度音程の方が重々しくなる理由と述べられております。こうした物理的な現象はヘルムホルツに依拠するものであり、和声の体系をラモーが整備したが故の拓けた世界で音響物理学の側面からも後押しをされる様に楽理が育った訳であります。

先述の様にコステールはラモーを「現代音楽の敗者」としておりますが、先の私のブログで、ラモーの和声的な「先見性」とやらを今一度読み返した上で、コステールのその表現が如何に配慮を欠いているかが判るでしょう。自身の論評にとって途端に足許を掬いそうなものには断罪してしまい撞着する点は非常に性が悪い所であります。

198〜199ページにおいては四分音体系を語るにあたって上方倍音列を更に拡大して63次倍音までの見渡しを例に出しております。これらについては特に問題は無いものの、半音階であろうと四分音音階であろうと、コステールの見渡しで重要なのは均齊・対称という成立があって初めて全てを等価に親和性を見渡そうとするものであり、その体系から得られる尺度は確かに見方を変えれば興味深く利用できる点もあります。

例えば、高次に集積された和音に於いて、その和音の構成音だけを音脈に使ってしまってはこれでは唯の分散和音に過ぎませんが、和音外音という音脈を発掘する際、その「まだ見ぬ=音脈として頭に映ずる事のできない」音脈が、どのような「親和性」で発生するか!?という、和音から見た時の音に対する遠近性という見方は個人の楽想的心理を無関係にするので、そういう風に中立的な見渡しで音楽を分析する必要がある人にとってはひとつの材料になり得る側面はありますが、所々勇み足と楽理的な理解に誤謬を具えていると思われる点が幾つもあるので、私としては全幅の信頼は置けないというのが正直な感想であります。

基音を「1」とし、オクターヴ・レンジを拡大していくという事は、その整数比は「1:2:4:8:16:32:64...」という風になります。例えばアロイス・ハーバの『新和声学』に於ては、各オクターヴ・レンジに於いて倍音がどのように分布しているか!?という事を図示しているものですが、この図示が均等に図示されているもので、コステールの上方倍音列を四分音体系に均そうとするヒントも単なるこうしたハーバの簡便的な図版からヒントを得ているだけのようにすら感じ取ってしまう事は多々在り、低次に存する自然七度という第七次倍音はスポイルして、高次の倍音の都合の良い部分を抜粋して半音階はおろか四分音体系にて都合良く解釈してしまうのは少々無理があるかと思います。

ハーバとて四分音体系になると、その近親性は「過大増四度圏」という650セント等間隔で旧来の半音階と四分音階を同居させているのでありまして、完全五度/四度という700/500セントで得られる五度圏を見据えた物とは異なる体系で近親性を体系化しているのであるので、その後『和声の変貌』内で語られる「非平均率」とやらも、それが完全八度体系は遵守する循環平均律法由来のものと、完全八度体系は崩壊させて他の純正音程の平均律を用いる直線平均律法への理解の孰れをも混淆としてしまって語っている部分があり、四分音体系でも「親和性」を判定する事は可能であっても、その親和性は結果的に、何らかの核音に対して対称的な紋様や規則性が浮かび上がるだけに過ぎないのではないか!?と思える事が多数あるんですね。

そこで259ページでは、12平均律がヘプタトニック(=7音列)を生むように四分音が19音列を生むという風に文章に表されている意味は、24等分平均律から19音を抜粋した音階を形成する事を意味しての事ではありますが、結果的に1オクターヴを等分平均律とする19フォニックとしての19平均律をもぞんざいに扱いつつ本当の19等分平均律の理解が足らないが故の撞着が見えるものであり、これは暗にヒンデミットが『作曲家の世界』に於て19等分平均律を慫慂する所への反駁のつもりでしょう。

私もつい先頃から述べておりますが、19等分平均律というのは、溝部國光著『正しい音階 音楽音響学』を読むまでは理解できなかったのですが、溝部国光曰く19等分平均律の実際は「純正12度30等分平均律」だという事を肝に銘じる必要があります。

亦、同著(=溝部著)ではライマン・ヤングに依る130平均律も触れられております。この音律から抜粋される24音はアメリカ式四分音と呼ばれる物でもあるそうで、こうした四分音体系の実例と、完全八度を24等分平均律でしか見渡す事ができていないであろうコステールの見渡しは、オルガンの歴史やその後の電子楽器に対しても非常に浅薄な見聞を露呈している處が多々見られ、均齊的な見渡しが実に甘いのであります。

楽音の節のある「断片」を聴いた時に、その音を動機材料・骰子として用いて脳裡にその骰子を利用しつつ他の「音脈」を映じてフレージングを拡張させる経験など、少し器楽的経験のある人なら実体験に則した例だと首肯して呉れる事でありましょう。これが「ヘテロフォニー」であります。

ヘテロフォニーは僅かな微分音でも生ずると私は感じているのですが、ある骰子となる音から3単位四分音(=150セント)や5単位四分音(=250セント)上下に跳躍させたいとする狙いがある場合、それらをコステールの親和性で後から繙く事で調的感覚に寄り添いつつ嘯く動機であるのか or 単なる均齊化の為の「去勢された」様な横の線を演出するのかという尺度は作ってみた後で分析は可能でしょう。

しかし、それが「リアルタイム」で必要な音脈の場合(インプロヴィゼーションも含)、それを分析する時間などはなく、分析として照合し得る自分自身の、音への牽引力の「体得」がなければ、リアルタイムに創出することなど不可能になってしまいます。

半音階であろうが四分音社会であろうが、どんな微分音においても体得という物が自身の音楽観にて克服されていなければ、音脈の牽引性がどう指し示そうと体系が欲求を凌駕している事になり、克服をしない限りは音の持つ親和性という牽引力を持ってして奏する事等は無理なのであります。つまり、体得し切れていない熟達に甘い者が音脈の牽引性から先に知る事など言語道断であり、単なる分析ツールでしかないのであります。

これらの批判に見られた中でのライマン・ヤングの130平均律、19平均律の実際、「単位微分音」という実に深く首肯し得る溝部國光の語句の選択はなんとすばらしい事か。『正しい音階 音楽音響学』を侮ってはなりませんぞ。

そうして260ページではひどくこねくり廻して、転回短調の整合性をいつの間にか翻す様に語り、更には属23の和音という半音階の総合が自然倍音列で生ずる諸音が属音機能を有しているという風に謳っている事など、オリヴィエ・アラン著『和声の歴史』を読むまでは、原訳を見ない限り判らないのではなかろうかと思います。その後本題は四分音に対して話題が移り、アロイス・ハーバの過大増四度圏を根拠にしていると思われる四分音体系を語り始めるというチグハグ感の拭えない内容。論文を書いている内に適当に言葉を誤摩化し乍ら書いている様でもあります。

コステールは、四分音社会においてピタゴラス・コンマが倍音列の基音から第22次倍音までのそれに収まる事を理由にして、微分音がどのように逸脱していようともそれは「五度音程」というズレの僅かな受容を根拠にしている物であると結論付けたい意図があるのは明々白々なのですが、もっと単純な音律、例えばピタゴラス・コンマは偶々五度音程を慮ったが故の音律で生ずるジレンマですが、シントニック・コンマの場合は三度音程を慮った(ピタゴリアン長三度と純正長三度との差)が故の、ピタゴラス・コンマよりも僅かに狭いのです。

それらのコンマを受け容れることを前提に上方倍音列のズレを「平均律」という均齊の為に勝手に均してしまう音脈というのは、車線をキープして走らずに走行する車を是認する事の様に思えてならないのですね。

何故かと言うと、不協和であっても純正な音程など幾らでもあるからです。10:7や11:8の音程比など不協和音程(増四度)にも拘らずビート(=うなり)を生じさせない音程だったというのはシュトゥンプフの実験の頃から謂われているものです(※シュトゥンプフに師事したのが兼常清佐)。

処が調性に蔓延るだけの連中は単なる低次の協和的純正音程しか視野に入っていないので、こういう處を礼賛して平均律は汚いなどと罵る始末なのでありますが、平均律とて「純正完全八度」は遵守している訳なので、オクターヴすら汚いだのと詭弁を弄する輩はどの耳引っ提げて純正音程を堪能してるのか!?と常々疑問に思えて仕方がないのであります。

それでいて、そのピタゴラス・コンマを暗に許容範囲とし乍ら上方倍音列が具えている微分音を、適度に均してしまうのであれば、ピタゴラス・コンマを消失させて平均律を生んだように、平均律上での倍音をピタゴラス・コンマに帰依させたコステールの根拠というのは非常に無理のある近親性という見方だと思うのです。

加えて、コステールは均齊社会に於ての見渡しを重視しているのですが、「著しく」逸脱した倍音を都合良く見過ごした上で、均齊的社会を見渡そうとしています。ピタゴラス・コンマとは純正完全八度という相貌を忘れることなく、完全五度音程を11回もくり返して初めて遭遇するモノであり基のズレは2セントも無い微小音程でありますが、微小さ故に多数重畳させて初めて認識・受容・忌避が起こり得る心理の間隙を、完全五度音程をどれほど累積させれば許容と忌避の差異があるのかという事までは明示することなく、結果的に四分音までの見渡しで結句しております。

重畳させて初めて牽引性が現れる実効性と、独立峰の様にして聳える幾つものも倍音列という山並みを何故同列に考えるのかが不思議な所です。完全五度音程を11個累積させる半音階の総和音と、長短三度の音程をこねくり回して11回重畳させた半音階の総和音(=属二十三の和音)では性格も全く異なるのは自明であるのに、なぜ上方倍音列ばかりを根拠にしてしまうのかが実に嘆かわしい部分であります。

三度の「性格」のように、純正完全五度と平均律の完全五度は明確ではありません。だからこそ12回も重畳させて「ようやく」ピタゴラス・コンマを生じさせているに過ぎないのであり、遥かに逸脱する第七次倍音の取り扱いなどは無視を決め込んでいるのが実際です。音色の要素としても重要な音であるにも拘らず扱い方に手を余すと全く触れないのは、他の倍音を重用しているだけに過ぎず、均齊に伴う見渡しとしては有り得ない阻碍です。

2014-08-12 16:00