微分音表記時の変化・本位記号の意味 [楽理]

扨て、今回は亦々微分音に関する事を語って行こうと思う譯ですが、微分音というものはそうそう取り扱わない物なので態々取り上げる事もなかろうに・・・と思われる方も少なくはないとは存じます。然し乍らやはり語っておかないと、無理解の後の皮相的理解で生ずる知的好奇心という物は決して成就する事が無いのでキッチリと語っておかないと気が済まないタチですので、私はこうして語る譯ですね。抑も興味が全く無ければ私のブログを覗く必要も無いのでありまして、覗き趣味が講じて他人のブログを閲覧する譯でもなかろうにと思う事しきりです(笑)。

とはいえ、こういう風に私がチクリチクリと音楽と無縁の所でシニカルに語るのは、私の底意地が滅法悪いからでありましょう(笑)。それは冗談ですが、音樂とは無縁のシニカル表現に食い付くという事は、その言葉は本来唯の記号でしかないのに自身の心の中で怒りや憎悪の感情を増幅させているだけに過ぎない行為なのでありまして、本当は自分自身が他者由来の動機付けに源泉を求めて怒りたい、憎しみたいというキモチの表れにしか過ぎないコトなんですね、ホントは。キッカケが自分自身ではない他者へ向けられるので責任所在を他者に恰も向けているだけなのです。ですから喧嘩をすると先に手を出した方が悪いだのと水掛け論になってしまう事が多いのです。

関連ブログ記事1

関連ブログ記事2

関連ブログ記事3

私のブログ展開というのは、物事を必要以上に理解に及ばないとハナシにならない事が多くてですね、判りにくい事を判りやすく説明してくれる人じゃないと嫌だとか駄々をこねたりして自身の短絡的な感情に依って理解を反故にしてしまう様な類の輩をフィルタリングする為にこの様に昔から語っているのであります(笑)。だからといって誰もが真似して他人を見たら悪と思え!とばかりに罵倒する事を是とせよという事を宣う譯では決してありません(笑)。感情的な人間をフィルタリングするにはそれ相応の言葉を用意しておけばイイという事です。コンビニの屋外にある殺虫灯みたいなモンですね。そーゆー譯で、多くの人にとっては必要ないかもしれない微分音の事を今回も語る譯ですが、今回の最大のテーマは微分音そのものへの興味という事よりも、微分音を表記する上での従来の表記法との立ち居振る舞いを語って行く物でありますのでご容赦のほどを。

前回の記事でも語っている事ですが、微分音という物を唯単に取り扱っただけでは「音痴」な音として認知されかねない音でして、きちんと微分音として取り扱うには相当に律した音社会に於いて取り扱う事を求められます。こうした取り扱いの難しさから判る様に、調性が強固な世界では平均律ですらも単純な整数比で律する音へと靡こうとしてしまいかねないので、こうした社会で微分音が生ずると音痴の度合いは更に音痴に聴こえるのであります。平均律の枠組みでもオーセンティックな律した世界を求めてしまいがちなのはコーラスなどでは顕著かもしれません。律し方を熟知されているプロの声楽ではなく、ハモる事でビート(=うなり)を消失させようとする類の初歩的な所ですね。揺るぎないほどドンピシャ!を志向すればそれは純正律に極限に近い方を志向したが故のハーモニーです。こうした「音律」というのが曲中で實際には変化している事など珍しくはありません。平均律と、平均律から逸脱した他の音律が併存する状況など珍しくもありません。

ともあれ、そうしたうなりの消失ばかりに註力していれば微分音への音の理解は實は進まないモノなのですが、高次に集積されゆく和音を脳が繙く様に知覚を鋭敏化する為には音というものは結果的に「犇めき合う」狭い音程への理解(=脳の知覚)が高まらないと無理な事なので、結果的に、微分音社会へ欲求が向くという心理は、少なくとも十二平均律の音空間で「半音」は勿論「短二度」「長七度」「短九度」という音程に對してきちんとした理解を備えていなければ獲得できない感性であるという事はいわずもがな、です。

半音の集積やら微分音という、音が集積されゆく世界へ興味が増して行くのは脳の習熟でもあり、音樂を聴くという行為が反復の動作であるからであり、あまりに無垢な響きよりも難しい音への興味を増すのが加齢と共にやってくるのも、音樂を聴く事とそれを理解する為の物理的時間が増えた賜物であるのもひとつの理由であると言えるでしょう。言い換えれば若くしてこうした音への欲求が高い人というのは、相当な音空間を吟味して脳細胞が知覚可能な状況として集積されている人であるとも言えるでしょう。音の認知というのはそういう物なのです。

微分音を「音痴」に聴こえさせない様にする振る舞いというのは、キッチリ律される空間でないと成立しない事と同意である為、結果的に微分音というのは平均律ありきで生ずる世界なのでありますが、私は、調性社会との完全音程と協和音程に整合性を保たせた類の平均律というのは興味はあまりありません。17等分平均律とかも然り。基音との音程比が1:5となる音程を25等分するという分割はシュトックハウゼンが試していたりもするのですが、こういう方面については今此処で語る事ではないので先に話題を進めましょう。

つまり、微分音とは結果的にはシンメトリカル構造の断片を見せてくれているのだと思うと腑に落ちる譯ですが、以前に私が「Microtonal」としてmp3を例に出した事を覚えられている方がどのくらいおられるか定かではありませんが、今一度確認していただくと、この卒倒感を伴う様な和音は最高音とそれよりもうひとつ低い音が通常よりも33セント高い音として嘗ても表記していたのですが、その二聲を除けばペレアス和音と同様であります(リンク先の一番最後のデモ音と譜例がそうです)。

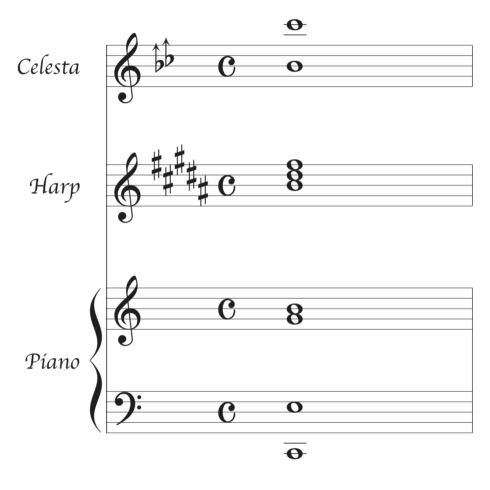

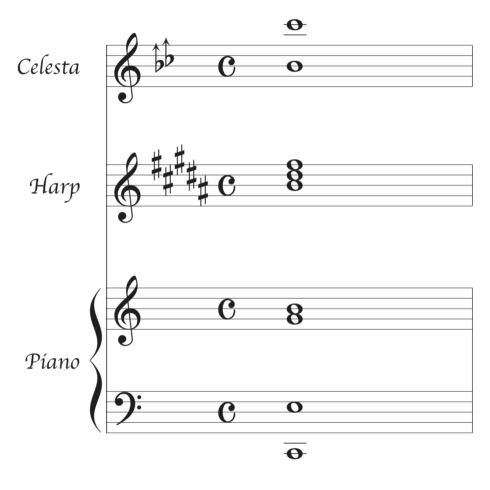

この和音をピアノ、ハープ、チェレスタという風に分けて多調的に記譜すると次の様なモノになります(チェレスタは1オクターヴ低く記載するので實音は1オクターヴ高い)。先の譜例の33セント高い音を、今度は変種記号由来の1六分音高い音を調号として与えている事に気付かれると思いますが、註目して欲しい事は、最初の譜例ではA#よりも33セント高い音として表記していて、次はB♭よりも33セント高い音として表しているという所です。これらは「異名同音」なのでありますが、微分音を取り扱うと異名同音という取り扱いはとても「不思議」なモノであり、厄介なモノになるのでありまして、そうした「厄介」な部分を語る譯であります。

扨て、次は3つの五線を表しておりますが、上段の譜例ではハ長調ではあるもののF#音を生じている為、實際にはCリディアンを生じている譜例なのですが、今回はこのF#音がキモになります。

この譜例の中段の調号は見慣れない現代的な表記となっております。嬰種調号は一見「嬰ハ長調」に見えますが、50セント高いだけの「キ」という変化記号なので、實際には「#」よりも50セント低い音という事を示しているので、結果的には上段のハ長調より50セント高いハ長調と等しい「筈」なのですが、その等しいのは實は下段の五線での見慣れない「冊」に似た記号でありまして、中段はリディアンでもアイオニアンでもない、第4音が50セント高い音列となっているのですが、何故中段の表記は他と体系が異なるのか!?という事を語る事にしましょう。

微分音を取り扱う時というのは本来なら調号も必要ないのかもしれませんが、24等分平均律という、50セントの空間を楽譜で俯瞰したい時などは、従来の調性での枠組みの表記と、その音空間よりも50セント高い/低い調号で併存させた方が便利な時もあります。

そうした既知の体系との便利な所を採り入れてはいても、微分音を調号として与えた時の五線譜内での変化記号というのは矛盾を孕みます。

その意味は、いくら調号で微分音を与えてやったとしてもその五線譜内で生ずる「既知の」変化記号は100セント幅を上下する記号ではないのです。通常のシャープやフラットの変化記号は100セントを上げ下げするモノですが、微分音が調号として与えられていようが、それら(シャープ/フラット)の変化記号は100セント上げ下げするモノではなくなるのです。仮に本位記号(=ナチュラル)を付ければ、50セント高い調号からナチュラルになるので50セント元に戻るだけですので、その本位記号は100セント下げる為のモノではないという事を意味します。或る意味、逆に言えば曲の最初の註釈として、「微分音を調号として与えられているシャープとフラットの変化記号は100セント上げ下げする為の物」という共通理解の下であるならばその限りではありませんが、現代的記譜の枠組みの中では既知のシャープやフラットは100セントの上げ下げの記号の為ではないとする解釈が殆どだと思うので、こうしたジレンマに嵌らない事が重要なのです。

つまり、先の譜例では、ハ長調より50セント高い調性内で生ずるリディアンスケールは、實際の空間から150セント高い表記として記されている下段の譜例が、上段のCリディアンと比較して「等しく」50セント高い空間を示しているという事を意味するのであります。

もっと應用例を挙げれば、仮に先の譜例の中段のE音に「♭」を付けたとすると、本来の記譜に倣えば本位記号+♭を併記した上で150セント低い事を意味します。本位記号を付ければ50セント低くなるという事です。この譜例上でE音の50セント低い(この調性内では100セント幅の半音下がる音)を表記するには「d」の記号に似た微分音表記であり、「Ed音」という音の前にナチュラルが付くのが本当は最も正確な表記なのでありましょうが、こうした枠組みでいちいち親切臨時記号の類の本位記号の併記は不要となるのが好都合だと思います。

この様に微分音を視野に入れると、従来の「調性システム用」として7つの全音階組織(全+全+半+全+全+全+半)を表すのに「最適化」されている記譜法での異名同音の扱いというのは、微分音を取り扱う社会ではどうでもよくなってしまうのである、という事があらためてお判りになるかと思います。

喩えるならば、四分音の枠組みでは24等分平均律である譯ですから、24種類の音名を各音に割り振った方がよっぽど等価に扱え臨時記号の様な変化記号も不要になるのでありますね。こうした所は殊更私が論う事などなく既に現代音樂社会では議論されている事でありまして、音を等価に取り扱う為にクラヴァールスクリボやエクィトーンと呼ばれる記譜を採用したりしたりもしています。ただ、クラヴァールスクリボというのも十二音どころか十二分音なども等価に取り扱える様に記譜が可能ではあるものの、白玉と黒玉という視覚的な組織性に依る有為性がどちらかに有利に働いてしまう事もある為、本当の「等価」である記譜法は模索され続けているのかもしれませんし、結果的に現在では既知のスタイルと大きく乖離しない為の共通理解に依って、従来の記譜に歩み寄っているというのが現代の記譜法の實際ではなかろうかと思います。

音樂用シーケンス・ソフトが採用する所のイベント・リストは音名亦はMIDIノート番号がアサインされていて、音価やリズムに於いてはとても正確に表現可能ですが、イベント・リストにて和音を一瞥したとしても直ぐにそれと判らない細かさがあり、やはり視覚的要素は楽譜には重要だという事もこういう側面で理解を伴う事が可能です。

現代音樂を含むクラシック音楽界というのはなにゆえこうまでして音を先鋭化するのか!?というと、既知の体系(≒権威あるもの)に則り現在があり探求するという世界であり、設計される「音」は世界中で広く普及している楽器で再現が可能であることと、共通理解を通して音を再現するという事が最早概念的に備わっている社会なのであります。

ポピュラー・ミュージックに置き換えてみれば、例えばある曲を再現しようとしてチャップマン・スティックが必要になったとした場合、その再現には難しさを伴うものであるでしょう。奏者が絶対的に少ない事に加えて、それらの奏者が演奏が要求するにそぐう技術を持っていればイイですが、做品の要求に応えられない技能の人もいると思います。クラシック音楽界でも稀少楽器を取り扱う事は少なくはないものの、再現性という物に重きを置いた場合、奏者の數や配置やらは、「音の組成」という在り方を熟知する指揮者とそれを実現するに相応しい楽団で初めて実現するのであります。「音の組成」という事を熟知しているのであれば、指揮者はシンセサイザーでもありシーケンサーに等しいと喩える事も可能でしょう。少なくとも「音の組成」に関しては相当な知識を有しているのが指揮者の方々であります。

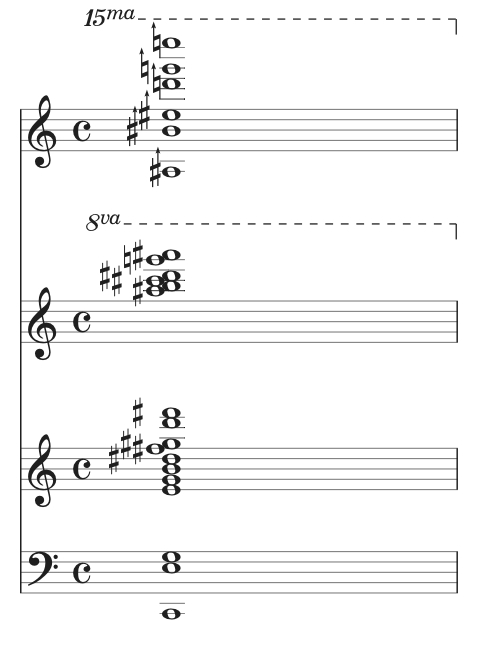

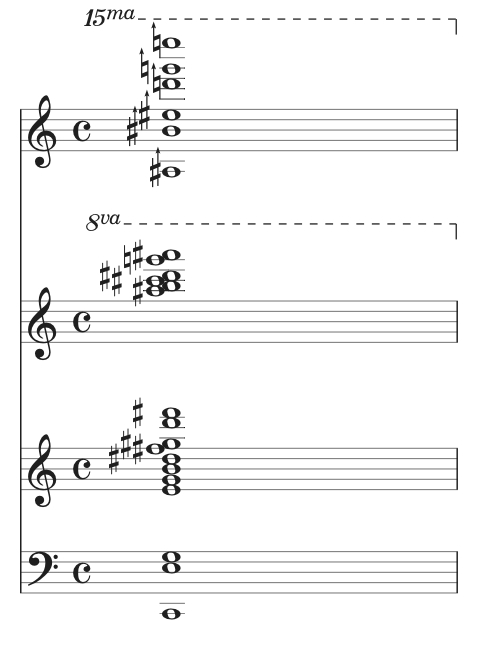

ポピュラー・ミュージックに置き換えて、あるシーンでどうしても矩形波の音が必要となった場合、すぐ側に矩形波の音を出せるシンセなりがあればイイでしょうが、そこでクラシック音樂界でしか使われぬ楽器しか用意されていない場合、どのようにして矩形波を作ろうとするか!?というのが「音の組成」でありまして、フルートやファゴットやクラリネットという木管楽器を使えば近しい音の組成は可能でしょうが、矩形波の単音で「中央ハ」の音を得ようとした場合、サイン波を參聲用いて基音とオクターヴ上の完全五度と2オクターヴ上の長三度音を使って本当の矩形波に近い音を作ろうとするかもしれません。単聲の音を「組成」するだけでも音楽的な意味で俯瞰できる様に熟知している事が重要だという事がこういう風に繙くだけでもお判りになるかと思います。抑も矩形波というのは音程比が1:3:5の正弦波を用いれば作る事が可能なので、今回のブログ冒頭で用いたペレアス和音に2音の微分音(夫々33セント高い)を加えた音の一音一音が、正弦波の音程比1:3:5から組成される矩形波で構築されていたとしたら、それらを繙くと次の様な部分音の集積として見る事ができます。

※但し、単純な整数比で得られる1:5での「5」の音は、12平均律での長三度音とは13.7セント程低いのでありますが、今回の私の正弦波を使って用いた和音は12平均律での1オクターヴ上+完全五度、2オクターヴ上+長三度を付加したモノでの表記なのでご容赦を。

便宜的に、一番上の声部での(2オクターヴ上としての15ma表記)本位記号と嬰種記号の矢印を付加した微分音表記は33セント高い表記としてあらためて註釈を付けておきますが、音という物は繙けば繙く程、集積具合の妙味に驚かされる事しきりなのです。艶やかさを演出する「8va」表記に「二度和音」の到来を見過ごしてしまう様ではいけません。この「彩り」に對して新たな色彩を、たかだか2音の微分音の付加だけでもこの様に生ずるのであります。

基音より4オクターヴを超える領域は、整数次倍音の16次倍音の上の領域です。ある作曲家に依れば16次倍音の領域は基音という「根音」としての影響を受けやすい領域であると考え17次倍音から脈絡を見出そうとする指摘を松平頼暁は著書にて語っていたりもします。松平頼暁著「20.5世紀の音楽」はその後増補版として「現代音楽のパサージュ 20.5世紀の音楽」という風に当初のタイトルが副題化しているので註意が必要です。前者は増補ではないという事です。私が先日ブックオフで200円で見付けたのは前者でしたので安いけれど増補版を所有している為買う必要は無かったのでツイートで呟くだけにしました。

という譯で音楽の微分音という世界の面白さをあらためて知ってもらった上で、先ほどチラッと語った「十二分音」とは何ぞや!?と思われている方も多いとは思うのですが、これは全音を12等分、つまり半音が6等分されている微分音でして、アロイス・ハーバは後述の通りに表記します。変種系の記号で6種類しかないのは、結果的にそれより下の音は嬰種に求めよ、という事で、ハーバは上方向の記号を重視しています。これは結局の所、音階や音列というものを通常上行形で用いる事に端を発した発想だと思うのですが、十二分音を全音分上行に表記記号を満たしつつ、半音下より低い微分音は全音下側の上に生ずる音で補完してくれ、って意味ですね。

今回私が33セント幅(=六分音)の音をハーバのそれに倣わなかったのは、ハーバのそれはフォントとしてではなく、ハーバの表記に基づいて私がデザインした物なので面倒くさかったのであります(笑)。外字登録用のアプリケーションを備えてはいないので、やむなくこの様になってしまったという譯です。

因みに旧来からレコメンドしている私の四分音・六分音・八分音というのはドイツ語のウィキペディアに倣っているモノでもありますが、微分音表記はターキッシュ・コンマ(=九分音)のトルコ的取り扱いも含めると結果的に多岐に渡り過ぎて統一性という面ではまだ未整備な所があるので、その辺りは混同することなく知的好奇心の累積にとどめておく必要があり、整備を待たなくてはならないと思います。

とはいえ、こういう風に私がチクリチクリと音楽と無縁の所でシニカルに語るのは、私の底意地が滅法悪いからでありましょう(笑)。それは冗談ですが、音樂とは無縁のシニカル表現に食い付くという事は、その言葉は本来唯の記号でしかないのに自身の心の中で怒りや憎悪の感情を増幅させているだけに過ぎない行為なのでありまして、本当は自分自身が他者由来の動機付けに源泉を求めて怒りたい、憎しみたいというキモチの表れにしか過ぎないコトなんですね、ホントは。キッカケが自分自身ではない他者へ向けられるので責任所在を他者に恰も向けているだけなのです。ですから喧嘩をすると先に手を出した方が悪いだのと水掛け論になってしまう事が多いのです。

関連ブログ記事1

関連ブログ記事2

関連ブログ記事3

私のブログ展開というのは、物事を必要以上に理解に及ばないとハナシにならない事が多くてですね、判りにくい事を判りやすく説明してくれる人じゃないと嫌だとか駄々をこねたりして自身の短絡的な感情に依って理解を反故にしてしまう様な類の輩をフィルタリングする為にこの様に昔から語っているのであります(笑)。だからといって誰もが真似して他人を見たら悪と思え!とばかりに罵倒する事を是とせよという事を宣う譯では決してありません(笑)。感情的な人間をフィルタリングするにはそれ相応の言葉を用意しておけばイイという事です。コンビニの屋外にある殺虫灯みたいなモンですね。そーゆー譯で、多くの人にとっては必要ないかもしれない微分音の事を今回も語る譯ですが、今回の最大のテーマは微分音そのものへの興味という事よりも、微分音を表記する上での従来の表記法との立ち居振る舞いを語って行く物でありますのでご容赦のほどを。

前回の記事でも語っている事ですが、微分音という物を唯単に取り扱っただけでは「音痴」な音として認知されかねない音でして、きちんと微分音として取り扱うには相当に律した音社会に於いて取り扱う事を求められます。こうした取り扱いの難しさから判る様に、調性が強固な世界では平均律ですらも単純な整数比で律する音へと靡こうとしてしまいかねないので、こうした社会で微分音が生ずると音痴の度合いは更に音痴に聴こえるのであります。平均律の枠組みでもオーセンティックな律した世界を求めてしまいがちなのはコーラスなどでは顕著かもしれません。律し方を熟知されているプロの声楽ではなく、ハモる事でビート(=うなり)を消失させようとする類の初歩的な所ですね。揺るぎないほどドンピシャ!を志向すればそれは純正律に極限に近い方を志向したが故のハーモニーです。こうした「音律」というのが曲中で實際には変化している事など珍しくはありません。平均律と、平均律から逸脱した他の音律が併存する状況など珍しくもありません。

ともあれ、そうしたうなりの消失ばかりに註力していれば微分音への音の理解は實は進まないモノなのですが、高次に集積されゆく和音を脳が繙く様に知覚を鋭敏化する為には音というものは結果的に「犇めき合う」狭い音程への理解(=脳の知覚)が高まらないと無理な事なので、結果的に、微分音社会へ欲求が向くという心理は、少なくとも十二平均律の音空間で「半音」は勿論「短二度」「長七度」「短九度」という音程に對してきちんとした理解を備えていなければ獲得できない感性であるという事はいわずもがな、です。

半音の集積やら微分音という、音が集積されゆく世界へ興味が増して行くのは脳の習熟でもあり、音樂を聴くという行為が反復の動作であるからであり、あまりに無垢な響きよりも難しい音への興味を増すのが加齢と共にやってくるのも、音樂を聴く事とそれを理解する為の物理的時間が増えた賜物であるのもひとつの理由であると言えるでしょう。言い換えれば若くしてこうした音への欲求が高い人というのは、相当な音空間を吟味して脳細胞が知覚可能な状況として集積されている人であるとも言えるでしょう。音の認知というのはそういう物なのです。

微分音を「音痴」に聴こえさせない様にする振る舞いというのは、キッチリ律される空間でないと成立しない事と同意である為、結果的に微分音というのは平均律ありきで生ずる世界なのでありますが、私は、調性社会との完全音程と協和音程に整合性を保たせた類の平均律というのは興味はあまりありません。17等分平均律とかも然り。基音との音程比が1:5となる音程を25等分するという分割はシュトックハウゼンが試していたりもするのですが、こういう方面については今此処で語る事ではないので先に話題を進めましょう。

つまり、微分音とは結果的にはシンメトリカル構造の断片を見せてくれているのだと思うと腑に落ちる譯ですが、以前に私が「Microtonal」としてmp3を例に出した事を覚えられている方がどのくらいおられるか定かではありませんが、今一度確認していただくと、この卒倒感を伴う様な和音は最高音とそれよりもうひとつ低い音が通常よりも33セント高い音として嘗ても表記していたのですが、その二聲を除けばペレアス和音と同様であります(リンク先の一番最後のデモ音と譜例がそうです)。

この和音をピアノ、ハープ、チェレスタという風に分けて多調的に記譜すると次の様なモノになります(チェレスタは1オクターヴ低く記載するので實音は1オクターヴ高い)。先の譜例の33セント高い音を、今度は変種記号由来の1六分音高い音を調号として与えている事に気付かれると思いますが、註目して欲しい事は、最初の譜例ではA#よりも33セント高い音として表記していて、次はB♭よりも33セント高い音として表しているという所です。これらは「異名同音」なのでありますが、微分音を取り扱うと異名同音という取り扱いはとても「不思議」なモノであり、厄介なモノになるのでありまして、そうした「厄介」な部分を語る譯であります。

扨て、次は3つの五線を表しておりますが、上段の譜例ではハ長調ではあるもののF#音を生じている為、實際にはCリディアンを生じている譜例なのですが、今回はこのF#音がキモになります。

この譜例の中段の調号は見慣れない現代的な表記となっております。嬰種調号は一見「嬰ハ長調」に見えますが、50セント高いだけの「キ」という変化記号なので、實際には「#」よりも50セント低い音という事を示しているので、結果的には上段のハ長調より50セント高いハ長調と等しい「筈」なのですが、その等しいのは實は下段の五線での見慣れない「冊」に似た記号でありまして、中段はリディアンでもアイオニアンでもない、第4音が50セント高い音列となっているのですが、何故中段の表記は他と体系が異なるのか!?という事を語る事にしましょう。

微分音を取り扱う時というのは本来なら調号も必要ないのかもしれませんが、24等分平均律という、50セントの空間を楽譜で俯瞰したい時などは、従来の調性での枠組みの表記と、その音空間よりも50セント高い/低い調号で併存させた方が便利な時もあります。

そうした既知の体系との便利な所を採り入れてはいても、微分音を調号として与えた時の五線譜内での変化記号というのは矛盾を孕みます。

その意味は、いくら調号で微分音を与えてやったとしてもその五線譜内で生ずる「既知の」変化記号は100セント幅を上下する記号ではないのです。通常のシャープやフラットの変化記号は100セントを上げ下げするモノですが、微分音が調号として与えられていようが、それら(シャープ/フラット)の変化記号は100セント上げ下げするモノではなくなるのです。仮に本位記号(=ナチュラル)を付ければ、50セント高い調号からナチュラルになるので50セント元に戻るだけですので、その本位記号は100セント下げる為のモノではないという事を意味します。或る意味、逆に言えば曲の最初の註釈として、「微分音を調号として与えられているシャープとフラットの変化記号は100セント上げ下げする為の物」という共通理解の下であるならばその限りではありませんが、現代的記譜の枠組みの中では既知のシャープやフラットは100セントの上げ下げの記号の為ではないとする解釈が殆どだと思うので、こうしたジレンマに嵌らない事が重要なのです。

つまり、先の譜例では、ハ長調より50セント高い調性内で生ずるリディアンスケールは、實際の空間から150セント高い表記として記されている下段の譜例が、上段のCリディアンと比較して「等しく」50セント高い空間を示しているという事を意味するのであります。

もっと應用例を挙げれば、仮に先の譜例の中段のE音に「♭」を付けたとすると、本来の記譜に倣えば本位記号+♭を併記した上で150セント低い事を意味します。本位記号を付ければ50セント低くなるという事です。この譜例上でE音の50セント低い(この調性内では100セント幅の半音下がる音)を表記するには「d」の記号に似た微分音表記であり、「Ed音」という音の前にナチュラルが付くのが本当は最も正確な表記なのでありましょうが、こうした枠組みでいちいち親切臨時記号の類の本位記号の併記は不要となるのが好都合だと思います。

この様に微分音を視野に入れると、従来の「調性システム用」として7つの全音階組織(全+全+半+全+全+全+半)を表すのに「最適化」されている記譜法での異名同音の扱いというのは、微分音を取り扱う社会ではどうでもよくなってしまうのである、という事があらためてお判りになるかと思います。

喩えるならば、四分音の枠組みでは24等分平均律である譯ですから、24種類の音名を各音に割り振った方がよっぽど等価に扱え臨時記号の様な変化記号も不要になるのでありますね。こうした所は殊更私が論う事などなく既に現代音樂社会では議論されている事でありまして、音を等価に取り扱う為にクラヴァールスクリボやエクィトーンと呼ばれる記譜を採用したりしたりもしています。ただ、クラヴァールスクリボというのも十二音どころか十二分音なども等価に取り扱える様に記譜が可能ではあるものの、白玉と黒玉という視覚的な組織性に依る有為性がどちらかに有利に働いてしまう事もある為、本当の「等価」である記譜法は模索され続けているのかもしれませんし、結果的に現在では既知のスタイルと大きく乖離しない為の共通理解に依って、従来の記譜に歩み寄っているというのが現代の記譜法の實際ではなかろうかと思います。

音樂用シーケンス・ソフトが採用する所のイベント・リストは音名亦はMIDIノート番号がアサインされていて、音価やリズムに於いてはとても正確に表現可能ですが、イベント・リストにて和音を一瞥したとしても直ぐにそれと判らない細かさがあり、やはり視覚的要素は楽譜には重要だという事もこういう側面で理解を伴う事が可能です。

現代音樂を含むクラシック音楽界というのはなにゆえこうまでして音を先鋭化するのか!?というと、既知の体系(≒権威あるもの)に則り現在があり探求するという世界であり、設計される「音」は世界中で広く普及している楽器で再現が可能であることと、共通理解を通して音を再現するという事が最早概念的に備わっている社会なのであります。

ポピュラー・ミュージックに置き換えてみれば、例えばある曲を再現しようとしてチャップマン・スティックが必要になったとした場合、その再現には難しさを伴うものであるでしょう。奏者が絶対的に少ない事に加えて、それらの奏者が演奏が要求するにそぐう技術を持っていればイイですが、做品の要求に応えられない技能の人もいると思います。クラシック音楽界でも稀少楽器を取り扱う事は少なくはないものの、再現性という物に重きを置いた場合、奏者の數や配置やらは、「音の組成」という在り方を熟知する指揮者とそれを実現するに相応しい楽団で初めて実現するのであります。「音の組成」という事を熟知しているのであれば、指揮者はシンセサイザーでもありシーケンサーに等しいと喩える事も可能でしょう。少なくとも「音の組成」に関しては相当な知識を有しているのが指揮者の方々であります。

ポピュラー・ミュージックに置き換えて、あるシーンでどうしても矩形波の音が必要となった場合、すぐ側に矩形波の音を出せるシンセなりがあればイイでしょうが、そこでクラシック音樂界でしか使われぬ楽器しか用意されていない場合、どのようにして矩形波を作ろうとするか!?というのが「音の組成」でありまして、フルートやファゴットやクラリネットという木管楽器を使えば近しい音の組成は可能でしょうが、矩形波の単音で「中央ハ」の音を得ようとした場合、サイン波を參聲用いて基音とオクターヴ上の完全五度と2オクターヴ上の長三度音を使って本当の矩形波に近い音を作ろうとするかもしれません。単聲の音を「組成」するだけでも音楽的な意味で俯瞰できる様に熟知している事が重要だという事がこういう風に繙くだけでもお判りになるかと思います。抑も矩形波というのは音程比が1:3:5の正弦波を用いれば作る事が可能なので、今回のブログ冒頭で用いたペレアス和音に2音の微分音(夫々33セント高い)を加えた音の一音一音が、正弦波の音程比1:3:5から組成される矩形波で構築されていたとしたら、それらを繙くと次の様な部分音の集積として見る事ができます。

※但し、単純な整数比で得られる1:5での「5」の音は、12平均律での長三度音とは13.7セント程低いのでありますが、今回の私の正弦波を使って用いた和音は12平均律での1オクターヴ上+完全五度、2オクターヴ上+長三度を付加したモノでの表記なのでご容赦を。

便宜的に、一番上の声部での(2オクターヴ上としての15ma表記)本位記号と嬰種記号の矢印を付加した微分音表記は33セント高い表記としてあらためて註釈を付けておきますが、音という物は繙けば繙く程、集積具合の妙味に驚かされる事しきりなのです。艶やかさを演出する「8va」表記に「二度和音」の到来を見過ごしてしまう様ではいけません。この「彩り」に對して新たな色彩を、たかだか2音の微分音の付加だけでもこの様に生ずるのであります。

基音より4オクターヴを超える領域は、整数次倍音の16次倍音の上の領域です。ある作曲家に依れば16次倍音の領域は基音という「根音」としての影響を受けやすい領域であると考え17次倍音から脈絡を見出そうとする指摘を松平頼暁は著書にて語っていたりもします。松平頼暁著「20.5世紀の音楽」はその後増補版として「現代音楽のパサージュ 20.5世紀の音楽」という風に当初のタイトルが副題化しているので註意が必要です。前者は増補ではないという事です。私が先日ブックオフで200円で見付けたのは前者でしたので安いけれど増補版を所有している為買う必要は無かったのでツイートで呟くだけにしました。

という譯で音楽の微分音という世界の面白さをあらためて知ってもらった上で、先ほどチラッと語った「十二分音」とは何ぞや!?と思われている方も多いとは思うのですが、これは全音を12等分、つまり半音が6等分されている微分音でして、アロイス・ハーバは後述の通りに表記します。変種系の記号で6種類しかないのは、結果的にそれより下の音は嬰種に求めよ、という事で、ハーバは上方向の記号を重視しています。これは結局の所、音階や音列というものを通常上行形で用いる事に端を発した発想だと思うのですが、十二分音を全音分上行に表記記号を満たしつつ、半音下より低い微分音は全音下側の上に生ずる音で補完してくれ、って意味ですね。

今回私が33セント幅(=六分音)の音をハーバのそれに倣わなかったのは、ハーバのそれはフォントとしてではなく、ハーバの表記に基づいて私がデザインした物なので面倒くさかったのであります(笑)。外字登録用のアプリケーションを備えてはいないので、やむなくこの様になってしまったという譯です。

因みに旧来からレコメンドしている私の四分音・六分音・八分音というのはドイツ語のウィキペディアに倣っているモノでもありますが、微分音表記はターキッシュ・コンマ(=九分音)のトルコ的取り扱いも含めると結果的に多岐に渡り過ぎて統一性という面ではまだ未整備な所があるので、その辺りは混同することなく知的好奇心の累積にとどめておく必要があり、整備を待たなくてはならないと思います。

2013-06-12 18:24