敷衍され迆《ゆ》く微分音 [楽理]

12等分平均律の世界に於て一定以上の半音階的音楽社会に馴染んで来た頃、嘗て耳にしたジャコ・パストリアスの「トレイシーの肖像」の中盤に用いられる第11次倍音の捉え方に変化が起きた事を今猶思い返す事があります。

所謂「微分音」が耳に馴染まない時というのは往々にして、己の脳が全音階的に補正をかけようとしているという事もその変化時に気付いた物です。無論、全音階的とは雖もそれは「半音階的全音階」という状況も含んだ音楽的社会観を指す物でありまして、ダイアトニック・コードまたは副次ドミナント和音だけに収まる事なく、半音階的に凡ゆる音を駆使し乍ら原調および借用された調性の薫りを伴わせる音楽的な装飾の意味であるので、こうした半音階的な振る舞いはシェーンベルク等の「Atonal(無調)」とは異なる訳でもあります。

そのアトーナルという呼び名は少々精確さを欠いている物で、これが厄介なのはその意味が広い範囲を指してしまう所にあるのです。

そもそもシェーンベルクの十二音技法=セリエルというのは、一切の調性感を排除しようとした所に立脚した概念ではあるものの、それまでの「Tonal(調性音楽)」との対義語となる様に使われてしまった事で、本来なら「半音階的全音階主義」に於ける無調の世界が十二音技法とは異なる形で分類されて然るべきであったのが混同されてしまう様になってしまった訳であります。ですので広義の「無調」という言葉が意味する物は、半音階を駆使した調性音楽と十二音技法の夫々をも含んでしまっている時もあるのが厄介なのであります。こうした側面を鑑みれば、あらためて十二音技法の敷衍たるやその後の衰退も含めて影響力の凄さを思い知る訳でありますが、現今社会で云われる「調性音楽」というのは「無調」の対であったに過ぎなかった事をあらためて申しておきたい所です。

実質「調=Key」という長調・短調という体系も「調性=tonal」という各旋法の性格(=コンテクスト)から格上げされたに過ぎず、現今社会ではtonalの更に下に旋法(=modal)が置かれる訳でして、この旋法も西洋音楽ではムシカ・フィクタを遵守する一方、ジャズではドミナントを避ける使い方であるという事も知っておかなくてはなりませんし、西洋音楽でもエオリアに於てドミナント上でムシカ・フィクタを採らずに導音化せずに下主音のままに用いるのは20世紀になっての事であるのですから、「調性」という状況が旋法化して希釈化されている時代に吾々は生きているのだという事をもあらためて実感する必要があるかと思います。

何はともあれ、広く共通認識として知られているコード表記に収まる体系の音楽というのはそれがどれほど半音階を駆使していようとも少なくとも十二音技法には括られる事は無いのでありますが、何れにしても、私が半音階を一定以上吟味できる様になった時というのは微分音の捉え方に変化が起きたという体験をしたという事は申しておきましょう。脳の補正が働かなくなるかの様な感覚と言えば判りやすいでしょうか。

無論、私の器楽的経験が浅い時でも調弦などは普段から行っている事でもありましたし、狂った音に敏感にならなければ正しい調律を得られない訳ですから、そういう意味での微分音は普段から認識していたのでありました。が、しかし。

感覚の埒外とする様な音がよもや楽音の材料音として吟味する様になろうとはその当時は思いも寄らない事でありましたし、況してや己の音楽知識が皮相浅薄で微分音を用いた楽曲を知らないどころか、それを用いた楽曲すら積極的に耳にしようとも思わなかったという時期を経ていたのでありまして、

「もしあの時、もっと真摯に音楽に向き合っていれば遠回りせずに己の器楽的素養の習熟度が上がったのであろうか!?」

と自責の念に駆られる事もあります。

「日本の音楽に和声は無かった」

と云われて久しいですが、それは正解でもあり誤謬でもあります。雅楽「越天楽」を聴けば、特に笙に彩られるそれは、音響的な和声でもあり、こうした艶やかさを楽音に持たせようとする技法は、白いキャンバスから色を落とすそれとは全く異なる、「音響的素材」が映された布に音を落としていく様な物だと形容する事が可能であり、調性的な和声とは全く異なる音響的和声が附與されているというのが最も正確な表現であろうと私は信じて已みません。

早期の段階で私自身微分音の魅力に気付く事が出来ていれば、もっと音楽を堪能する事が出来たのではなかろうかと思いを馳せるものです。特に、2018年の時点で20代前半という希代の天才ジェイコブ・コリアーという人物の能力をまざまざと見せ付けられれば、己が如何に菌糸類も寄り付かぬ程の朽ち果てた無様な枯れ木の様であるかと自認せざるを得ない位であります(噱)。

微分音という体系に無頓着であった人からすれば、そうした体系をフル活用する事は音楽の最先端であるかの様に感じてしまうかもしれませんが、ジェイコブ・コリアーの活用法を耳にする限り考えられるのは先蹤拝戴なのであり、旧い体系を現今社会に昇華させていると思われる物であります。

ある程度楽器の調弦に触れた方であるならばそれがピタゴラスから脈々と受け継がれた体系を知っている事でありましょうが、実は西洋音楽の体系ではそれと異なる流派も生まれていた物であり、そのひとつがアリストクセノスの『ハルモニア原論』であるとも言えるでありましょう。ハルモニア原論の体系は四分音以外の様々な微分音体系も組み込まれており、これらの体系は中東地域に於て姿を変えて微分音として使われて行く様になった物ですが、西洋音楽も今一度過去を顧みれば、アリストクセノスの方にも目を向けざるを得ないのであります。そこで西洋音楽界隈に於ても微分音を活用しようとする時、こちらのアリストクセノス体系を利用する事で先人の先蹤拝戴としているのであります。

参考ブログ記事

次のラミ・シャヒン氏の 'Towards a Spectral Microtonal Composition' もターキッシュ・マカームを含む四分音や十二分音体系など詳密に語られるおすすめの良著でして、Schottから発売されているも無償で頒布されている(私は買いましたが……)のでお勧めです。私が購入したのはソフトカバーの版ですが、A5よりも横幅が小さいのでスコアなどが非常に小さくハズキルーペでもお手上げです(噱)。頒布物のPDF版でも読み取りが困難なデータもEPSデータではないのではありますが、手軽に拡大可能なのでそうした簡便性の為に頒布されているものと思われます。ですので、その辺りを詳らかにする為にPDF版が頒布されているのであろうと思われます。

前掲図書 'Towards a Spectral Microtonal Composition' の秀逸な点を一点挙げますが、それはトルコとアラブでの九分音の取り扱いの違いを踏まえている点であります。

ターキッシュ・マカームの単位微分音には3単位九分音に相当する微小音程が存在し、これはエクシク・バキエ(eksik bakiye)という「狭いバキエ」を意味する言葉として実質的には存在するのですが、3単位微分音用の変化記号は嬰・変種共に記号が与えられていない事は前提知識として知っていておいてほしい事実であります。

私がこのエクシク・バキエに言及した図書に出会ったのは日本放送出版会(NHK)刊のNHK交響楽団編(監修:小泉文夫)『楽譜の世界3 日本と世界の楽譜』の281頁で触れられて初めて知った物でありまして、シャヒン氏のそれにはターキッシュ・コンマとは区別した上で、アラブの九分音を単位微分音毎に紹介しており、この辺りの緻密さには敬服するばかりであります(なぜならトルコ、アラブ、ペルシア地方は其々が微妙に異なる)。

'Towards a Spectral Microtonal Composition' Rami Chahin (SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG / Schott Campus:ISBN978-3-95983-092-8, 978-3-95983-093-5)

そう遠くない内に私のブログにて坂本龍一の話題絡みで微分音関連の話題をあらためて語る予定ですのでアリストクセノス関連の話題もこの辺で措くとしますが、いずれにしても微分音というのは、その体系そのものは特異な物として感じられるかもしれませんが、実際にはそれほど縁遠い体系ではないという事を念頭に置いてもらえれば宜しいかと思います。

とはいえ、微分音に対して好事家目線で見るとそれがどうしても調子っ外れで音痴な感じにも聴こえてしまうかもしれませんし、金属音の様に感ずる事もあるでしょう。時には卒倒感を伴う様な所があるのは脳が既知の音律体系(概ね半音階的全音階)に補正しようとする所にある訳ですが、聴き慣れて来ると補正感覚は軈て消えて行く物です。

ジェイコブ・コリアーはTwitter上にて、[e - g] 間に生ずる三度音程(※一部は [es - g] [dist(7/8) - g] 間)を下行&上行形で任意の音梯数に割譲し乍ら微分音を加えて唄いあげたりする動画を披露していたりする物ですが、後述する譜例は動画から私が採譜した物ですので確認してみて下さい。尚 [dist] はdisよりも増分高い微小音程の表記です。

ジェイコブ・コリアー微分音歌唱

彼のこの特徴的な音程分割を理解するのが肝腎なのでありますが、あらためて理解に及ぶべき事は、我々の協和的な感覚というのはオクターヴをどうやって分割して来たのか!? という歴史から端を発しているのであります。それに伴い不協和な音程をも標榜する音程数に分割するという能力は、強大な協和感に負けじと分割している能力なのでありまして、つまりは完全八度や完全五度などの絶対的な協和感にも負けない能力が身に付いており、その上で不完全協和音程(三度の近傍)を標榜する音程数に分割可能な能力を有しているという訳でもあるのです。

そういう意味では「協和を着地点として目指す」のではなく、任意の音から「特定の音程距離を目指して着地する」というジェイコブ・コリアーのそれは、中東地域に見られる音程の採り方に酷似する物なので、アリストクセノスのハルモニア原論を挙げたのはそういう意味があっての事だったのです。

加えて、ジェイコブ・コリアーが見せる12等分平均律以外への音へ「着地」して転じてしまう謂わば微分音転調などに遭遇する事など珍しくありませんが、特にそれが自然七度という《短七度よりも僅かに低い1単位六分音の近傍値としての音》に進行する例などは恐らくキルンベルガーの 'Die Kunst des reinen Satzes' に見られる Harmonic seventh(※東川清一の訳に依れば「調和七度」=自然七度と同じ)という先蹤を拝戴しつつ現在の自身の音楽へ昇華しているのであろうと思われます。

次に示すジェイコブ・コリアーがさりげなく微分音を唄う下行形&上行形を採譜した物ですが、符割は割愛しておりますのでご容赦を。その上であらためて確認していただきたいのは、この譜例では幹音および嬰変変化記号には敢えてセント数と音程差を注記していないので、プラスマイナスの増減値は幹音からのセント数を示しており、その下に示す整数および分数が先行音との全音音程を「1」と規準にした音程差を示す物であります。特に、この分数が示す音程差の分母は「x分音」と見做す事が可能ですので、「3/8」と示されていればその音程差は3単位八分音という事を示しているのであります。

例えば、先の譜例の下行形の4、5小節目では四分音を明確に用いて来ているのでありまして、6小節目では3単位八分音を使いつつ [f] と [e] は通常よりも1スキスマ(=1.954セント。2セント未満ですが、ギタリストならば能くご存知の平均律の完全五度と隣接弦による5&7フレットでの3&4次倍音を合わせて形成される音との間で生ずる微小音程としての差分)高めて歌っている所が凄い点です。先行音とは四分音を標榜した音程の採り方ではある物の、1スキスマ高めて来るのは驚きです。

※スキスマとは厳密に言うと、ピタゴラス・コンマとシントニック・コンマの差で生ずる微小音程差の事でありますが、その近似値となる平均律完全五度と純正完全五度との音程差も多義的な意味合いでスキスマと呼ばれる事があります。本文では、後者の方の例で述べている訳です。

1スキスマという微小音程の差異を聴き取るのは何も驚きではありません。調律・調弦の際、1スキスマの1/100の差異をも認識できない様ではまともなチューニングは得られません。況してや1つの鍵盤辺り3本の弦がユニゾン状態のピアノを1スキスマもズレさせよう物なら、ホンキー・トンク・ピアノとしてしか使い物になりません(笑)。

私の意図する1スキスマの「凄さ」とは、自身の「声」で1スキスマの差異を統御して唄っているという事です。

無頓着に唄ってしまう人ならば当人が正確なピッチを標榜して唄いあげる歌声であろうとも、実際にはその標榜する思いとは裏腹にビブラートが1スキスマを平気で超えている人や、1スキスマに収まらない程に正位位置(せいいいち)からズレてピッチを採って唄ってしまっている人など真砂の数ほど居られるかと思います。

声のピッチを統御する、という側面が凄いという事であり、決して1スキスマ以内のピッチのズレならば許容範囲であるという意味ではありませんのでその辺りは注意深くお読み下さい。

加えて、下行形の7小節目では先行音とは三分音を採ってからそこから八分音を採って「1/8→3/8」という風に1単位八分音→3単位八分音と採るのですから、彼の音高知覚能力および相対音感は、一旦決めた微分音システム体系から微分された音を抜粋しているだけではなく、着地した音から任意の音梯差を唄い上げる事が可能とする能力であるので、着地した音から色んな音梯差をそこから唄う事が可能であるというのが素晴らしいのであります。ですので、三分音から唄い始めて八分音の単位微分音を歌った物ですから、音高として俯瞰すると最後の音は先行音より3単位四分音を低く唱っている「四分音体系」に過ぎないのでありますが、[e] よりも33セント低い音を音高体系として俯瞰してみると「幹音から33セント低い六分音体系」となっているのであります。

尚、下行形7小節目第2音目の1単位三分音記号は1967年のユーゴスラビアでの学会で取り決めされた三分音の下行形の単位微分音表記を用いた物です。3音目は先行音から1単位八分音を相対的に唱っている事に過ぎないのではありますが、全体として俯瞰した時の3音目は幹音より8セント低い音を生ずる為、3音目は1単位二十四分音記号を充てざるを得ない状況になる訳です。その次の4音目はヴィシネグラツキーの1単位十二分音の嬰種記号を用いる事に。その次の5音目は1単位六分音の変種記号でありますが、Wikipedia日本語版で表記される六分音のそれと表記が異なる所は注意が必要です。六分音表記はこちらの表記の方を私は多く見受けるのでこちらを採用した訳であります。

※「嘗て」が意味するのは、後述する1967年のユーゴスラビアの学会で発表された三分音の事であるものの、現今社会で sesquitone というと1.5半音=150セントの方と認識される事が多数であり、倍数接頭辞を利用するのであるならば三分音の単位微分音は1単位三分音=trient tone, 2単位三分音=two trient tone と呼ぶべき体系となるでありましょうが、いかんせんこうした微分音体系は未整備である為、取り扱う人々が思慮深く共通認識を有する事が肝腎であろうと思われます。

扨て、彼の能力の凄さは上行形で更に顕著に現れております。この上行形で用いられる三度音程は上行形の時よりもオクターヴ・レンジが1オクターヴ低いのは明白ですが、あくまでも幹音および先行音との音程差を明示するので、先の下行形の注記から絶対値として「1200セント」分増やす事はいたしません(笑)。

上行形で顕著なのは4小節目の3単位八分音が登場する箇所ですが、2〜3音目間は実は半音=100セントである所は傾聴すべき所でありましょう。上行形4小節目では四分音と八分音の単位微分音を駆使しているのがお判りですし、6小節目では十二分音はおろか二十四分音(!)まで用いているのですから畏れ入るばかりです。

私が今回採譜するに当たり、当初は微分音表記の為にSMuFL規格のBravuraフォントを用いれば表せない微分音は先ず無かろうと高を括っていたのでありますが、よもや十六分音以上の体系を用いられるとそれも杞憂に了わり不可能ですので(笑)今回はニコライ・クルスト氏のKhフォント(※要ドネーション)も合わせ技で用いた訳であります。何しろこの手の微分音体系はなかなか用いない為、私自身色々な原典を探り乍らKogut氏の著書に見られる様なハイブリッド型の微分音変化記号を用いれば譱いのか否か!? と色々思案した結果、やはりKhフォントを用いるのがベターであると判断したのでありますが「合わせ技」が意味するのは、Khフォントでの三分音・六分音表記が多くの体系と少々異なるフォント・プロポーションの為、能く見受けられる側のプロポーション(Bravura)との合わせ技を用いる事にしたのであります。

そうしてあらためて上行形7小節目を確認すると、なんと其処には五分音&十分音も使われているのでありまして、よもや茲迄用いられると矢張りKhフォントを選択して良かったとあらためて気付かされるのであります。上行形8小節目でもその凄さはあらためて能くお判りになるでしょうが、つまりは、音律をハナから決めてかかってそこから抜粋して唱っているだけではなく、着地した音から如何様にも任意の音梯差を唄い上げてしまう事が可能となるのがジェイコブ・コリアーの凄さなのであります。楽器でも相当難しい操作であるにも拘らず、これを「声」でやるのですからあらためて恐懼の念に堪えません。

こうした凄味を思えば、嘗てエドモン・コステールが自著『和声の変貌』にて、ヒンデミットのシュテムトン(※近親音とも)を見抜けず(主音や属音の上方/下方双方の三度音程から生まれる近接音の関係、つまり今ではネガティヴ・ハーモニーとしても知られる鏡影関係に全く気付かずにに協和性を強弁)に居乍らヒンデミットを批判し、果ては協和関係を裏打ちさせる為に四分音体系を突如持ち込み、四分音体系を視野に入れれば基音から第22次倍音まではコンマ(=明記はされていないが恐らくピタゴラス・コンマ)の差分に収まると強弁しつつ、殆どの協和体系を12等分平均律にて強弁する鉄面皮を貫いている訳ですから、そのコンマがシントニック・コンマ(21.51セント)やピタゴラス・コンマ(23.46セント)であろうとも、今茲に1スキスマの差異をも平然と用いるアーティストの存在を前にすれば、コステールの言葉もあらためて空疎な物であるという事を窺い知る事が出来るでありましょう。

コステールの意図は、純正完全五度の累積に依って最終的にオクターヴに回帰せずにズレてしまう「ピタゴラスコンマ」を人間の感覚として均していったそれを「知覚として丸め込む」物として勝手に理解しているのですから、コンマの差をも忘却してしまう感覚なのならば、なにゆえ四分音体系を持ち込んでコンマの差異を持ち出して協和性を語っているのか!? という自己矛盾となっている訳であります。協和的側面だけで見れば四分音体系ですら立派な調子っ外れな訳であるにも拘らず(嗤)。こういう矛盾に気付く事の出来ぬ読者の一部が単なるレアな本に価値を見出そうとして自らの愚の骨頂ぶりをあらためて確認する事になるのですから、コステール信者には深甚なる憐憫の念を抱くことを禁じ得ません(嗤)。

余談ではありますが、上行形6小節目5〜6音間・6〜7音間に現れる [39:38] [32:31] という注釈を付けた音程比は古典の純正音程比でありましてこれらは各々が「44.970セント」「54.964セント」である訳ですが、どちらも「四分音」を標榜する微小音程であります。平均律視点からすれば孰れも1スキスマ以上の乖離がある為、ジェイコブ・コリアーが1スキスマをも使いこなしていた例を勘案すれば、これらの古典の純正音程も敢えて視野に入れて用いているであろう事は容易に推察に及びます。同様に、上行形7小節目5〜6音間で現れる「77:75」=「45.561セント」も整数比に依る純正音程比のひとつでありまして、こちらも四分音を標榜する「別の」純正音程比として用いている事があらためて判るのでありまして、ジェイコブ・コリアーのその能力の凄さにあらためて感服させられる事頻りであります。

尚、Twitter上で八分音を駆使した微分音チューバの動画がアップされております。投稿者はPatrick Friel氏に依る動画で、チューバ奏者はJack Adler-McKean氏に依る物です。

こちらはRobin Hayward氏による「The Microtonal Tuba」での運指およびピッチを紹介。

また、近年では任天堂のゲームでもある「星のカービィ」にて用いられている音楽に微分音が用いられている様ですが、私がYouTube音源を頼りに採譜した際は、音律が何某かの「x分音」を抜粋するタイプの物ではなく、相対的に微小音程を採る類の物であった様なので、常に特定の単位微分音が特定の微分音記号で表される音高ではなく適宜変化している様でありました。

星のカービィ微分音

微分音が必ずしも金属音に聴こえない事もお判りいただけたかと思いますが、ピアノという楽器は打鍵される位置は概して第7〜9次倍音を殺して鳴らされる様に設計されております。金属音が低次の倍音にも負けぬ程に潤沢な高次倍音を備えるのは、基盤となる躯体が凡ゆる振動に負けぬ程に堅牢であるが故に、死にやすい振動も生きるのであります。こうした「死に迆く」倍音成分を現今社会では積極的に採り入れようとする界隈も存在するのであり、あらためて微分音方面の前提知識として知っておいて欲しい側面であると思います。

所謂「調性音楽」に立脚しているのは、その楽音の振動比が低次の整数に還元されるという所に端を発しており、絶対的なオクターヴや完全五度は「1:2」「2:3」なのであり、長三和音は「4:5:6」に示される様に平易な振動比こそが音楽の源泉であるという考えに立脚しているのでありますが、実際の音楽はそれを標榜しつつも近傍値を用いているに過ぎませんし、一部の微分音社会ではオクターヴを飛び越して「1:3」の振動比で回帰する「トリターヴ」(=純正完全十二度音程)を13分割させた上で「3:5:7」という振動比を用いたボーレン/ピアース・スケール=BPスケールとして知られた体系も試みられているのが実際であります。

国内のサイトではこうした微分音の情報や原典・文献を探れるサイトに『微分音のメモ帳』というサイトさんがありまして、微分音をググれば第一にヒットする事でありましょう。主観を排除しつつ断章取義を採らずに詳述されている大変好ましいサイトであると思いますので、微分音関連の情報はそちらも参考にしていただければと思います。

音楽というのは自身の感性に即応する物ですから、それゆえに音楽的に小難しい側面など識らずとも語れてしまう物です。ですから物心が付いて喃語期を過ぎた時辺りから、人は音楽の良し悪しを自身の「主観の尺度」で語っている物であります。とはいえ、音楽を知れば知るほど、その主観の源泉という物は明らかになっていく物でして、その情感はやがて卑近な物には衝き動かされなくなる物でもあります。音楽的な習熟度が高まる程、卑近なそれよりも不協和な方面をも吟味できる様になるのはやはり音楽的な経験が影響しているからでありましょう。ですので、微分音を感得するというのもある一定以上の経験が必要とされるのでありましょうし、私自身「トレイシーの肖像」を初めて耳にした時と、それから年月を経て聴いた時とでは丸っきり印象が異なったというのも、己の音楽的経験がある一定以上の蓄積を経たからなのであると実感するのであります。

そうして先日Twitterにてバズっていたのが、次に紹介する大脇滉平さんという方が紹介する「色々な七の和音」という物で、純正律と純正調(※純正律とは異なる整数比)とを組み合わせ乍ら微分音の和音の譜例動画であります。あらためてこうしたデモを聴くと、微分音が齎している「勾配」感が前後の和音を聴けばお判りになるでしょうし、そういう事をジェイコブ・コリアーは実際に唱っているという事も同時に判るのではなかろうかと思います。

色々な七の和音のツイート

日本の音楽用語の取り扱いでは、音度や音程の漢数字「七」は《しち》と読む一方、「七の和音」の時は《なな》と読むのが正当でもありますが、どちらも《しち》と読む状況に遭遇した時は燠かい目で見て遣っていただきたいと思います(笑)。

※念のため追記しておきますが、多くの場合は「しちのわおん」と読まれる事でありましょうし、ニューグローヴ世界音楽事典でも「しちのわおん」という風に引かれます。実際には瑣末事ではあるので取り立てて蒸し返す事ではありません。

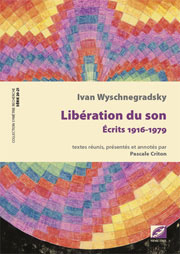

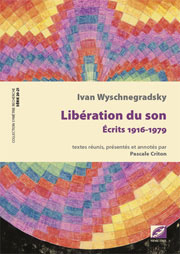

因みにこうした微分音ついでに語っておくと、「長四度・短五度・長五度」という音程名は決して間違いではありません。勿論通常の楽典レベルであるならば四度/五度音程の正位位置は完全四度/完全五度であり、それらより半音音程に等しい増減の縮減および拡張は増・減で表されるのが正当な理解でありますが、微分音を取り扱う時にそれが完全音程とは異なる純正音程比であったりする様な時や微分音を取り扱う時はそればかりではないという例外がある訳です。ウィキペディアの英語版での "major fourth minor fifth" では原典が掲載されておりませんが、パスカーレ・クリトンが編纂者となっているヴィシネグラツキー著『Libération du son』では次の様にきちんと掲載されているのであらためてその正当性がお判りになっていただける事でありましょう。念の為に付言しておきますと、微分音そのものを取扱う以前に、ケプラーやルソー等の時代の論考での音程の取扱いは完全音程も「長・短」の呼称で取扱われておりました。

Major fouth and minor fifth

《長四度・短五度・長五度》ツイート

長四度・短五度・長五度関連の文献については他にもヴィシネグラツキーが1932年に発表した四分音体系の英訳版 'Manual of Quarter-Tone Harmony' (Noah Kaplan編、Rosalie Kaplan訳 UNDERWOLF刊 ISBN 978-0-692-88374-7) の2〜3頁を参照。

尚、表紙の変種微分音記号はスリークォーター・フラット或いはセスクイ・フラットとも呼ばれたりする物ですが、未整備な所が多く確然としている体系でもないので界隈に依って呼称が変わる事は往々にしてあります。四分音記号にしても変種のそれを例に取れば、半音が全音の「ハーフ」である以上1単位四分音の変種記号はクォーター・フラットとなるべきですが、界隈に依っては半音の変化記号を「1」と捉え、四分音はその半分である為「ハーフ・フラット」などと呼ぶ所もあります。多くの微分音体系の中にあって1単位四分音を「ハーフなにがし」と呼ぶ事は是認したくないのでありますが、一義的に済まされない側面があるので注意をされたし。

ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフが用いる四分音記号というのも先のヴィシネグラツキー著『Libération du son』にてパウル・ザッハー財団所蔵の資料と共に掲載されているのでありますが、他にも次の様なLidia Ader氏に依るケンブリッジ大学出版から 'Microtonal Storm and Stress: Georgy Rimsky-Korsakov and Quarter-Tone Music in 1920s Soviet Russia' という論文を読む事が出来るので参照されたし。 斯様な「ハーフ・シャープ」「ハーフ・フラット」という、いずれもが1単位四分音音梯を示す名称が生じたのは十二音技法(セリエル)を経て半音階を1単位というピッチ・クラスを用いる様になったからであります。元来ピッチ・クラスというのは医療方面からの音響心理学分野から生じたのであります。

古代ギリシア時代に於ける数字の概念は「ゼロ」という概念を持たず、主体を「1」とする様にして基準を置きました。主体以外の客体は「1」よりも大きい自然数である為主体以外から開始される数=「2」と捉えた概念を導入した事で音程幅は1度=同度に過ぎないのであり「ゼロ」ではないのです。抑も数学のゼロ概念はインドが発祥に過ぎぬ事なので、古代ギリシャ時代にゼロ概念を当てはめるのは不適切であります。

処が科学的な考究が音楽分野に採用される様になるに従って「核音」とすべく音を「ゼロ」にするという概念がピッチ・クラスには備わる事になり、いつしかヘンリー・カウエルが導入し、フリアン・カリジョはSonido13に見られる十六分音という全音を96等分した微分音を表すにあたって「0〜95」のピッチ・クラスとして導入していた状況を音楽界は経て、後のアレン・フォートのセリエル分析にも用いた事で一気に「ゼロ」概念が広まった物です。

そうした変遷を鑑みれば半音ステップであった「シャープ」「フラット」はそれこそが1単位になり、それらの規準から「ハーフ・フラット」=1単位四分音高く「ハーフ・フラット」=1単位四分音低くという指標が生じたのは致し方ない事でもあるでしょう。

ピアノというのは、その打鍵構造から第7〜9次倍音を殺して鳴らす構造であるので微分音を積極的に鳴らす時というのは概して元の倍音が補強材料とはならない為か、より一層音痴感が強まって聴こえかねない物ですが、パスカーレ・クリトンは音程差の大きい(=leap)物を利用して非常に佼しく仕上げているかと個人的には感じます。

孰れにせよ、ヴィシネグラツキーおよびパスカーレ・クリトン等の原典を紹介しようとも何も知らぬ無智の好事家相手では、確かなるソースも水泡に帰してしまう程に断罪されてしまう物でありますが、どこぞの極右政治家の戯れ言の様なボヤキが「論文」と称されてしまう体系とは全く趣を異にするフィールドで明らかにされている論文・著書を原典とする物であり、その後のパウル・ザッハー財団や学会でも知られている事になっているので、一応その辺りは正当性がある物だと理解されるべきだと思います。現状ではまだまだそれほど広くは知られず援用される事も少ない分野ではあるので、己の知識が狭隘な所は棚上げしておいてソースの少ない資料にやいのやいの言うのは筋違いでありましょう。

一方で長四度・短五度・長五度のれっきとしたソースが明るみになったからと言って、従来の完全音程の地位や解釈を棄却してまで理解に及べと慫慂する物ではないので、その辺りとの線引きもきっちり行った上で微分音体系を理解して欲しいと思います。なぜなら、音楽はその振動数に依り数学的な影響を多く受けるのは当然ではあるものの、楽音が聴取者に届いている時の「解」は、物理学や数学の分野ほどに一義的な物ではなく、そうした音楽の分野を特定のシラブルで取り扱う記号も決して一義的な物ではなく多岐に亙って多くの流派が存在したりする物です。そういう中にあっての微分音社会への理解は、より多義的・多面的で柔軟な解釈であって欲しいと思います。

微分音が俄かに周知される様な状況になる事で、無知が殃いしての雑音も多く見受ける様になるかもしれませんが、それをも覆して餘りある音楽の進化と敷衍をあらためて認識しつつ、それを取り扱う人たちの為事の凄さをあらためて感じ取っていただけたらと思います。

所謂「微分音」が耳に馴染まない時というのは往々にして、己の脳が全音階的に補正をかけようとしているという事もその変化時に気付いた物です。無論、全音階的とは雖もそれは「半音階的全音階」という状況も含んだ音楽的社会観を指す物でありまして、ダイアトニック・コードまたは副次ドミナント和音だけに収まる事なく、半音階的に凡ゆる音を駆使し乍ら原調および借用された調性の薫りを伴わせる音楽的な装飾の意味であるので、こうした半音階的な振る舞いはシェーンベルク等の「Atonal(無調)」とは異なる訳でもあります。

そのアトーナルという呼び名は少々精確さを欠いている物で、これが厄介なのはその意味が広い範囲を指してしまう所にあるのです。

そもそもシェーンベルクの十二音技法=セリエルというのは、一切の調性感を排除しようとした所に立脚した概念ではあるものの、それまでの「Tonal(調性音楽)」との対義語となる様に使われてしまった事で、本来なら「半音階的全音階主義」に於ける無調の世界が十二音技法とは異なる形で分類されて然るべきであったのが混同されてしまう様になってしまった訳であります。ですので広義の「無調」という言葉が意味する物は、半音階を駆使した調性音楽と十二音技法の夫々をも含んでしまっている時もあるのが厄介なのであります。こうした側面を鑑みれば、あらためて十二音技法の敷衍たるやその後の衰退も含めて影響力の凄さを思い知る訳でありますが、現今社会で云われる「調性音楽」というのは「無調」の対であったに過ぎなかった事をあらためて申しておきたい所です。

実質「調=Key」という長調・短調という体系も「調性=tonal」という各旋法の性格(=コンテクスト)から格上げされたに過ぎず、現今社会ではtonalの更に下に旋法(=modal)が置かれる訳でして、この旋法も西洋音楽ではムシカ・フィクタを遵守する一方、ジャズではドミナントを避ける使い方であるという事も知っておかなくてはなりませんし、西洋音楽でもエオリアに於てドミナント上でムシカ・フィクタを採らずに導音化せずに下主音のままに用いるのは20世紀になっての事であるのですから、「調性」という状況が旋法化して希釈化されている時代に吾々は生きているのだという事をもあらためて実感する必要があるかと思います。

何はともあれ、広く共通認識として知られているコード表記に収まる体系の音楽というのはそれがどれほど半音階を駆使していようとも少なくとも十二音技法には括られる事は無いのでありますが、何れにしても、私が半音階を一定以上吟味できる様になった時というのは微分音の捉え方に変化が起きたという体験をしたという事は申しておきましょう。脳の補正が働かなくなるかの様な感覚と言えば判りやすいでしょうか。

無論、私の器楽的経験が浅い時でも調弦などは普段から行っている事でもありましたし、狂った音に敏感にならなければ正しい調律を得られない訳ですから、そういう意味での微分音は普段から認識していたのでありました。が、しかし。

感覚の埒外とする様な音がよもや楽音の材料音として吟味する様になろうとはその当時は思いも寄らない事でありましたし、況してや己の音楽知識が皮相浅薄で微分音を用いた楽曲を知らないどころか、それを用いた楽曲すら積極的に耳にしようとも思わなかったという時期を経ていたのでありまして、

「もしあの時、もっと真摯に音楽に向き合っていれば遠回りせずに己の器楽的素養の習熟度が上がったのであろうか!?」

と自責の念に駆られる事もあります。

「日本の音楽に和声は無かった」

と云われて久しいですが、それは正解でもあり誤謬でもあります。雅楽「越天楽」を聴けば、特に笙に彩られるそれは、音響的な和声でもあり、こうした艶やかさを楽音に持たせようとする技法は、白いキャンバスから色を落とすそれとは全く異なる、「音響的素材」が映された布に音を落としていく様な物だと形容する事が可能であり、調性的な和声とは全く異なる音響的和声が附與されているというのが最も正確な表現であろうと私は信じて已みません。

早期の段階で私自身微分音の魅力に気付く事が出来ていれば、もっと音楽を堪能する事が出来たのではなかろうかと思いを馳せるものです。特に、2018年の時点で20代前半という希代の天才ジェイコブ・コリアーという人物の能力をまざまざと見せ付けられれば、己が如何に菌糸類も寄り付かぬ程の朽ち果てた無様な枯れ木の様であるかと自認せざるを得ない位であります(噱)。

微分音という体系に無頓着であった人からすれば、そうした体系をフル活用する事は音楽の最先端であるかの様に感じてしまうかもしれませんが、ジェイコブ・コリアーの活用法を耳にする限り考えられるのは先蹤拝戴なのであり、旧い体系を現今社会に昇華させていると思われる物であります。

ある程度楽器の調弦に触れた方であるならばそれがピタゴラスから脈々と受け継がれた体系を知っている事でありましょうが、実は西洋音楽の体系ではそれと異なる流派も生まれていた物であり、そのひとつがアリストクセノスの『ハルモニア原論』であるとも言えるでありましょう。ハルモニア原論の体系は四分音以外の様々な微分音体系も組み込まれており、これらの体系は中東地域に於て姿を変えて微分音として使われて行く様になった物ですが、西洋音楽も今一度過去を顧みれば、アリストクセノスの方にも目を向けざるを得ないのであります。そこで西洋音楽界隈に於ても微分音を活用しようとする時、こちらのアリストクセノス体系を利用する事で先人の先蹤拝戴としているのであります。

参考ブログ記事

次のラミ・シャヒン氏の 'Towards a Spectral Microtonal Composition' もターキッシュ・マカームを含む四分音や十二分音体系など詳密に語られるおすすめの良著でして、Schottから発売されているも無償で頒布されている(私は買いましたが……)のでお勧めです。私が購入したのはソフトカバーの版ですが、A5よりも横幅が小さいのでスコアなどが非常に小さくハズキルーペでもお手上げです(噱)。頒布物のPDF版でも読み取りが困難なデータもEPSデータではないのではありますが、手軽に拡大可能なのでそうした簡便性の為に頒布されているものと思われます。ですので、その辺りを詳らかにする為にPDF版が頒布されているのであろうと思われます。

前掲図書 'Towards a Spectral Microtonal Composition' の秀逸な点を一点挙げますが、それはトルコとアラブでの九分音の取り扱いの違いを踏まえている点であります。

ターキッシュ・マカームの単位微分音には3単位九分音に相当する微小音程が存在し、これはエクシク・バキエ(eksik bakiye)という「狭いバキエ」を意味する言葉として実質的には存在するのですが、3単位微分音用の変化記号は嬰・変種共に記号が与えられていない事は前提知識として知っていておいてほしい事実であります。

私がこのエクシク・バキエに言及した図書に出会ったのは日本放送出版会(NHK)刊のNHK交響楽団編(監修:小泉文夫)『楽譜の世界3 日本と世界の楽譜』の281頁で触れられて初めて知った物でありまして、シャヒン氏のそれにはターキッシュ・コンマとは区別した上で、アラブの九分音を単位微分音毎に紹介しており、この辺りの緻密さには敬服するばかりであります(なぜならトルコ、アラブ、ペルシア地方は其々が微妙に異なる)。

'Towards a Spectral Microtonal Composition' Rami Chahin (SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG / Schott Campus:ISBN978-3-95983-092-8, 978-3-95983-093-5)

そう遠くない内に私のブログにて坂本龍一の話題絡みで微分音関連の話題をあらためて語る予定ですのでアリストクセノス関連の話題もこの辺で措くとしますが、いずれにしても微分音というのは、その体系そのものは特異な物として感じられるかもしれませんが、実際にはそれほど縁遠い体系ではないという事を念頭に置いてもらえれば宜しいかと思います。

とはいえ、微分音に対して好事家目線で見るとそれがどうしても調子っ外れで音痴な感じにも聴こえてしまうかもしれませんし、金属音の様に感ずる事もあるでしょう。時には卒倒感を伴う様な所があるのは脳が既知の音律体系(概ね半音階的全音階)に補正しようとする所にある訳ですが、聴き慣れて来ると補正感覚は軈て消えて行く物です。

ジェイコブ・コリアーはTwitter上にて、[e - g] 間に生ずる三度音程(※一部は [es - g] [dist(7/8) - g] 間)を下行&上行形で任意の音梯数に割譲し乍ら微分音を加えて唄いあげたりする動画を披露していたりする物ですが、後述する譜例は動画から私が採譜した物ですので確認してみて下さい。尚 [dist] はdisよりも増分高い微小音程の表記です。

ジェイコブ・コリアー微分音歌唱

#microtonegames pic.twitter.com/2oiLl9IyJK

— Jacob Collier (@jacobcollier) 2018年9月4日

彼のこの特徴的な音程分割を理解するのが肝腎なのでありますが、あらためて理解に及ぶべき事は、我々の協和的な感覚というのはオクターヴをどうやって分割して来たのか!? という歴史から端を発しているのであります。それに伴い不協和な音程をも標榜する音程数に分割するという能力は、強大な協和感に負けじと分割している能力なのでありまして、つまりは完全八度や完全五度などの絶対的な協和感にも負けない能力が身に付いており、その上で不完全協和音程(三度の近傍)を標榜する音程数に分割可能な能力を有しているという訳でもあるのです。

そういう意味では「協和を着地点として目指す」のではなく、任意の音から「特定の音程距離を目指して着地する」というジェイコブ・コリアーのそれは、中東地域に見られる音程の採り方に酷似する物なので、アリストクセノスのハルモニア原論を挙げたのはそういう意味があっての事だったのです。

加えて、ジェイコブ・コリアーが見せる12等分平均律以外への音へ「着地」して転じてしまう謂わば微分音転調などに遭遇する事など珍しくありませんが、特にそれが自然七度という《短七度よりも僅かに低い1単位六分音の近傍値としての音》に進行する例などは恐らくキルンベルガーの 'Die Kunst des reinen Satzes' に見られる Harmonic seventh(※東川清一の訳に依れば「調和七度」=自然七度と同じ)という先蹤を拝戴しつつ現在の自身の音楽へ昇華しているのであろうと思われます。

次に示すジェイコブ・コリアーがさりげなく微分音を唄う下行形&上行形を採譜した物ですが、符割は割愛しておりますのでご容赦を。その上であらためて確認していただきたいのは、この譜例では幹音および嬰変変化記号には敢えてセント数と音程差を注記していないので、プラスマイナスの増減値は幹音からのセント数を示しており、その下に示す整数および分数が先行音との全音音程を「1」と規準にした音程差を示す物であります。特に、この分数が示す音程差の分母は「x分音」と見做す事が可能ですので、「3/8」と示されていればその音程差は3単位八分音という事を示しているのであります。

例えば、先の譜例の下行形の4、5小節目では四分音を明確に用いて来ているのでありまして、6小節目では3単位八分音を使いつつ [f] と [e] は通常よりも1スキスマ(=1.954セント。2セント未満ですが、ギタリストならば能くご存知の平均律の完全五度と隣接弦による5&7フレットでの3&4次倍音を合わせて形成される音との間で生ずる微小音程としての差分)高めて歌っている所が凄い点です。先行音とは四分音を標榜した音程の採り方ではある物の、1スキスマ高めて来るのは驚きです。

※スキスマとは厳密に言うと、ピタゴラス・コンマとシントニック・コンマの差で生ずる微小音程差の事でありますが、その近似値となる平均律完全五度と純正完全五度との音程差も多義的な意味合いでスキスマと呼ばれる事があります。本文では、後者の方の例で述べている訳です。

1スキスマという微小音程の差異を聴き取るのは何も驚きではありません。調律・調弦の際、1スキスマの1/100の差異をも認識できない様ではまともなチューニングは得られません。況してや1つの鍵盤辺り3本の弦がユニゾン状態のピアノを1スキスマもズレさせよう物なら、ホンキー・トンク・ピアノとしてしか使い物になりません(笑)。

私の意図する1スキスマの「凄さ」とは、自身の「声」で1スキスマの差異を統御して唄っているという事です。

無頓着に唄ってしまう人ならば当人が正確なピッチを標榜して唄いあげる歌声であろうとも、実際にはその標榜する思いとは裏腹にビブラートが1スキスマを平気で超えている人や、1スキスマに収まらない程に正位位置(せいいいち)からズレてピッチを採って唄ってしまっている人など真砂の数ほど居られるかと思います。

声のピッチを統御する、という側面が凄いという事であり、決して1スキスマ以内のピッチのズレならば許容範囲であるという意味ではありませんのでその辺りは注意深くお読み下さい。

加えて、下行形の7小節目では先行音とは三分音を採ってからそこから八分音を採って「1/8→3/8」という風に1単位八分音→3単位八分音と採るのですから、彼の音高知覚能力および相対音感は、一旦決めた微分音システム体系から微分された音を抜粋しているだけではなく、着地した音から任意の音梯差を唄い上げる事が可能とする能力であるので、着地した音から色んな音梯差をそこから唄う事が可能であるというのが素晴らしいのであります。ですので、三分音から唄い始めて八分音の単位微分音を歌った物ですから、音高として俯瞰すると最後の音は先行音より3単位四分音を低く唱っている「四分音体系」に過ぎないのでありますが、[e] よりも33セント低い音を音高体系として俯瞰してみると「幹音から33セント低い六分音体系」となっているのであります。

尚、下行形7小節目第2音目の1単位三分音記号は1967年のユーゴスラビアでの学会で取り決めされた三分音の下行形の単位微分音表記を用いた物です。3音目は先行音から1単位八分音を相対的に唱っている事に過ぎないのではありますが、全体として俯瞰した時の3音目は幹音より8セント低い音を生ずる為、3音目は1単位二十四分音記号を充てざるを得ない状況になる訳です。その次の4音目はヴィシネグラツキーの1単位十二分音の嬰種記号を用いる事に。その次の5音目は1単位六分音の変種記号でありますが、Wikipedia日本語版で表記される六分音のそれと表記が異なる所は注意が必要です。六分音表記はこちらの表記の方を私は多く見受けるのでこちらを採用した訳であります。

※「嘗て」が意味するのは、後述する1967年のユーゴスラビアの学会で発表された三分音の事であるものの、現今社会で sesquitone というと1.5半音=150セントの方と認識される事が多数であり、倍数接頭辞を利用するのであるならば三分音の単位微分音は1単位三分音=trient tone, 2単位三分音=two trient tone と呼ぶべき体系となるでありましょうが、いかんせんこうした微分音体系は未整備である為、取り扱う人々が思慮深く共通認識を有する事が肝腎であろうと思われます。

扨て、彼の能力の凄さは上行形で更に顕著に現れております。この上行形で用いられる三度音程は上行形の時よりもオクターヴ・レンジが1オクターヴ低いのは明白ですが、あくまでも幹音および先行音との音程差を明示するので、先の下行形の注記から絶対値として「1200セント」分増やす事はいたしません(笑)。

上行形で顕著なのは4小節目の3単位八分音が登場する箇所ですが、2〜3音目間は実は半音=100セントである所は傾聴すべき所でありましょう。上行形4小節目では四分音と八分音の単位微分音を駆使しているのがお判りですし、6小節目では十二分音はおろか二十四分音(!)まで用いているのですから畏れ入るばかりです。

私が今回採譜するに当たり、当初は微分音表記の為にSMuFL規格のBravuraフォントを用いれば表せない微分音は先ず無かろうと高を括っていたのでありますが、よもや十六分音以上の体系を用いられるとそれも杞憂に了わり不可能ですので(笑)今回はニコライ・クルスト氏のKhフォント(※要ドネーション)も合わせ技で用いた訳であります。何しろこの手の微分音体系はなかなか用いない為、私自身色々な原典を探り乍らKogut氏の著書に見られる様なハイブリッド型の微分音変化記号を用いれば譱いのか否か!? と色々思案した結果、やはりKhフォントを用いるのがベターであると判断したのでありますが「合わせ技」が意味するのは、Khフォントでの三分音・六分音表記が多くの体系と少々異なるフォント・プロポーションの為、能く見受けられる側のプロポーション(Bravura)との合わせ技を用いる事にしたのであります。

そうしてあらためて上行形7小節目を確認すると、なんと其処には五分音&十分音も使われているのでありまして、よもや茲迄用いられると矢張りKhフォントを選択して良かったとあらためて気付かされるのであります。上行形8小節目でもその凄さはあらためて能くお判りになるでしょうが、つまりは、音律をハナから決めてかかってそこから抜粋して唱っているだけではなく、着地した音から如何様にも任意の音梯差を唄い上げてしまう事が可能となるのがジェイコブ・コリアーの凄さなのであります。楽器でも相当難しい操作であるにも拘らず、これを「声」でやるのですからあらためて恐懼の念に堪えません。

こうした凄味を思えば、嘗てエドモン・コステールが自著『和声の変貌』にて、ヒンデミットのシュテムトン(※近親音とも)を見抜けず(主音や属音の上方/下方双方の三度音程から生まれる近接音の関係、つまり今ではネガティヴ・ハーモニーとしても知られる鏡影関係に全く気付かずにに協和性を強弁)に居乍らヒンデミットを批判し、果ては協和関係を裏打ちさせる為に四分音体系を突如持ち込み、四分音体系を視野に入れれば基音から第22次倍音まではコンマ(=明記はされていないが恐らくピタゴラス・コンマ)の差分に収まると強弁しつつ、殆どの協和体系を12等分平均律にて強弁する鉄面皮を貫いている訳ですから、そのコンマがシントニック・コンマ(21.51セント)やピタゴラス・コンマ(23.46セント)であろうとも、今茲に1スキスマの差異をも平然と用いるアーティストの存在を前にすれば、コステールの言葉もあらためて空疎な物であるという事を窺い知る事が出来るでありましょう。

コステールの意図は、純正完全五度の累積に依って最終的にオクターヴに回帰せずにズレてしまう「ピタゴラスコンマ」を人間の感覚として均していったそれを「知覚として丸め込む」物として勝手に理解しているのですから、コンマの差をも忘却してしまう感覚なのならば、なにゆえ四分音体系を持ち込んでコンマの差異を持ち出して協和性を語っているのか!? という自己矛盾となっている訳であります。協和的側面だけで見れば四分音体系ですら立派な調子っ外れな訳であるにも拘らず(嗤)。こういう矛盾に気付く事の出来ぬ読者の一部が単なるレアな本に価値を見出そうとして自らの愚の骨頂ぶりをあらためて確認する事になるのですから、コステール信者には深甚なる憐憫の念を抱くことを禁じ得ません(嗤)。

余談ではありますが、上行形6小節目5〜6音間・6〜7音間に現れる [39:38] [32:31] という注釈を付けた音程比は古典の純正音程比でありましてこれらは各々が「44.970セント」「54.964セント」である訳ですが、どちらも「四分音」を標榜する微小音程であります。平均律視点からすれば孰れも1スキスマ以上の乖離がある為、ジェイコブ・コリアーが1スキスマをも使いこなしていた例を勘案すれば、これらの古典の純正音程も敢えて視野に入れて用いているであろう事は容易に推察に及びます。同様に、上行形7小節目5〜6音間で現れる「77:75」=「45.561セント」も整数比に依る純正音程比のひとつでありまして、こちらも四分音を標榜する「別の」純正音程比として用いている事があらためて判るのでありまして、ジェイコブ・コリアーのその能力の凄さにあらためて感服させられる事頻りであります。

尚、Twitter上で八分音を駆使した微分音チューバの動画がアップされております。投稿者はPatrick Friel氏に依る動画で、チューバ奏者はJack Adler-McKean氏に依る物です。

— Patrick Friel (@frielmusic) 2017年2月27日

— 左近治 (@sakonosamu) 2018年11月24日

こちらはRobin Hayward氏による「The Microtonal Tuba」での運指およびピッチを紹介。

また、近年では任天堂のゲームでもある「星のカービィ」にて用いられている音楽に微分音が用いられている様ですが、私がYouTube音源を頼りに採譜した際は、音律が何某かの「x分音」を抜粋するタイプの物ではなく、相対的に微小音程を採る類の物であった様なので、常に特定の単位微分音が特定の微分音記号で表される音高ではなく適宜変化している様でありました。

星のカービィ微分音

— 左近治 (@sakonosamu) 2018年10月22日

微分音が必ずしも金属音に聴こえない事もお判りいただけたかと思いますが、ピアノという楽器は打鍵される位置は概して第7〜9次倍音を殺して鳴らされる様に設計されております。金属音が低次の倍音にも負けぬ程に潤沢な高次倍音を備えるのは、基盤となる躯体が凡ゆる振動に負けぬ程に堅牢であるが故に、死にやすい振動も生きるのであります。こうした「死に迆く」倍音成分を現今社会では積極的に採り入れようとする界隈も存在するのであり、あらためて微分音方面の前提知識として知っておいて欲しい側面であると思います。

所謂「調性音楽」に立脚しているのは、その楽音の振動比が低次の整数に還元されるという所に端を発しており、絶対的なオクターヴや完全五度は「1:2」「2:3」なのであり、長三和音は「4:5:6」に示される様に平易な振動比こそが音楽の源泉であるという考えに立脚しているのでありますが、実際の音楽はそれを標榜しつつも近傍値を用いているに過ぎませんし、一部の微分音社会ではオクターヴを飛び越して「1:3」の振動比で回帰する「トリターヴ」(=純正完全十二度音程)を13分割させた上で「3:5:7」という振動比を用いたボーレン/ピアース・スケール=BPスケールとして知られた体系も試みられているのが実際であります。

国内のサイトではこうした微分音の情報や原典・文献を探れるサイトに『微分音のメモ帳』というサイトさんがありまして、微分音をググれば第一にヒットする事でありましょう。主観を排除しつつ断章取義を採らずに詳述されている大変好ましいサイトであると思いますので、微分音関連の情報はそちらも参考にしていただければと思います。

音楽というのは自身の感性に即応する物ですから、それゆえに音楽的に小難しい側面など識らずとも語れてしまう物です。ですから物心が付いて喃語期を過ぎた時辺りから、人は音楽の良し悪しを自身の「主観の尺度」で語っている物であります。とはいえ、音楽を知れば知るほど、その主観の源泉という物は明らかになっていく物でして、その情感はやがて卑近な物には衝き動かされなくなる物でもあります。音楽的な習熟度が高まる程、卑近なそれよりも不協和な方面をも吟味できる様になるのはやはり音楽的な経験が影響しているからでありましょう。ですので、微分音を感得するというのもある一定以上の経験が必要とされるのでありましょうし、私自身「トレイシーの肖像」を初めて耳にした時と、それから年月を経て聴いた時とでは丸っきり印象が異なったというのも、己の音楽的経験がある一定以上の蓄積を経たからなのであると実感するのであります。

そうして先日Twitterにてバズっていたのが、次に紹介する大脇滉平さんという方が紹介する「色々な七の和音」という物で、純正律と純正調(※純正律とは異なる整数比)とを組み合わせ乍ら微分音の和音の譜例動画であります。あらためてこうしたデモを聴くと、微分音が齎している「勾配」感が前後の和音を聴けばお判りになるでしょうし、そういう事をジェイコブ・コリアーは実際に唱っているという事も同時に判るのではなかろうかと思います。

色々な七の和音のツイート

— 左近治 (@sakonosamu) 2018年11月10日

日本の音楽用語の取り扱いでは、音度や音程の漢数字「七」は《しち》と読む一方、「七の和音」の時は《なな》と読むのが正当でもありますが、どちらも《しち》と読む状況に遭遇した時は燠かい目で見て遣っていただきたいと思います(笑)。

※念のため追記しておきますが、多くの場合は「しちのわおん」と読まれる事でありましょうし、ニューグローヴ世界音楽事典でも「しちのわおん」という風に引かれます。実際には瑣末事ではあるので取り立てて蒸し返す事ではありません。

因みにこうした微分音ついでに語っておくと、「長四度・短五度・長五度」という音程名は決して間違いではありません。勿論通常の楽典レベルであるならば四度/五度音程の正位位置は完全四度/完全五度であり、それらより半音音程に等しい増減の縮減および拡張は増・減で表されるのが正当な理解でありますが、微分音を取り扱う時にそれが完全音程とは異なる純正音程比であったりする様な時や微分音を取り扱う時はそればかりではないという例外がある訳です。ウィキペディアの英語版での "major fourth minor fifth" では原典が掲載されておりませんが、パスカーレ・クリトンが編纂者となっているヴィシネグラツキー著『Libération du son』では次の様にきちんと掲載されているのであらためてその正当性がお判りになっていただける事でありましょう。念の為に付言しておきますと、微分音そのものを取扱う以前に、ケプラーやルソー等の時代の論考での音程の取扱いは完全音程も「長・短」の呼称で取扱われておりました。

Major fouth and minor fifth

《長四度・短五度・長五度》ツイート

— 左近治 (@sakonosamu) 2018年11月12日

長四度・短五度・長五度関連の文献については他にもヴィシネグラツキーが1932年に発表した四分音体系の英訳版 'Manual of Quarter-Tone Harmony' (Noah Kaplan編、Rosalie Kaplan訳 UNDERWOLF刊 ISBN 978-0-692-88374-7) の2〜3頁を参照。

尚、表紙の変種微分音記号はスリークォーター・フラット或いはセスクイ・フラットとも呼ばれたりする物ですが、未整備な所が多く確然としている体系でもないので界隈に依って呼称が変わる事は往々にしてあります。四分音記号にしても変種のそれを例に取れば、半音が全音の「ハーフ」である以上1単位四分音の変種記号はクォーター・フラットとなるべきですが、界隈に依っては半音の変化記号を「1」と捉え、四分音はその半分である為「ハーフ・フラット」などと呼ぶ所もあります。多くの微分音体系の中にあって1単位四分音を「ハーフなにがし」と呼ぶ事は是認したくないのでありますが、一義的に済まされない側面があるので注意をされたし。

ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフが用いる四分音記号というのも先のヴィシネグラツキー著『Libération du son』にてパウル・ザッハー財団所蔵の資料と共に掲載されているのでありますが、他にも次の様なLidia Ader氏に依るケンブリッジ大学出版から 'Microtonal Storm and Stress: Georgy Rimsky-Korsakov and Quarter-Tone Music in 1920s Soviet Russia' という論文を読む事が出来るので参照されたし。 斯様な「ハーフ・シャープ」「ハーフ・フラット」という、いずれもが1単位四分音音梯を示す名称が生じたのは十二音技法(セリエル)を経て半音階を1単位というピッチ・クラスを用いる様になったからであります。元来ピッチ・クラスというのは医療方面からの音響心理学分野から生じたのであります。

古代ギリシア時代に於ける数字の概念は「ゼロ」という概念を持たず、主体を「1」とする様にして基準を置きました。主体以外の客体は「1」よりも大きい自然数である為主体以外から開始される数=「2」と捉えた概念を導入した事で音程幅は1度=同度に過ぎないのであり「ゼロ」ではないのです。抑も数学のゼロ概念はインドが発祥に過ぎぬ事なので、古代ギリシャ時代にゼロ概念を当てはめるのは不適切であります。

処が科学的な考究が音楽分野に採用される様になるに従って「核音」とすべく音を「ゼロ」にするという概念がピッチ・クラスには備わる事になり、いつしかヘンリー・カウエルが導入し、フリアン・カリジョはSonido13に見られる十六分音という全音を96等分した微分音を表すにあたって「0〜95」のピッチ・クラスとして導入していた状況を音楽界は経て、後のアレン・フォートのセリエル分析にも用いた事で一気に「ゼロ」概念が広まった物です。

そうした変遷を鑑みれば半音ステップであった「シャープ」「フラット」はそれこそが1単位になり、それらの規準から「ハーフ・フラット」=1単位四分音高く「ハーフ・フラット」=1単位四分音低くという指標が生じたのは致し方ない事でもあるでしょう。

ピアノというのは、その打鍵構造から第7〜9次倍音を殺して鳴らす構造であるので微分音を積極的に鳴らす時というのは概して元の倍音が補強材料とはならない為か、より一層音痴感が強まって聴こえかねない物ですが、パスカーレ・クリトンは音程差の大きい(=leap)物を利用して非常に佼しく仕上げているかと個人的には感じます。

孰れにせよ、ヴィシネグラツキーおよびパスカーレ・クリトン等の原典を紹介しようとも何も知らぬ無智の好事家相手では、確かなるソースも水泡に帰してしまう程に断罪されてしまう物でありますが、どこぞの極右政治家の戯れ言の様なボヤキが「論文」と称されてしまう体系とは全く趣を異にするフィールドで明らかにされている論文・著書を原典とする物であり、その後のパウル・ザッハー財団や学会でも知られている事になっているので、一応その辺りは正当性がある物だと理解されるべきだと思います。現状ではまだまだそれほど広くは知られず援用される事も少ない分野ではあるので、己の知識が狭隘な所は棚上げしておいてソースの少ない資料にやいのやいの言うのは筋違いでありましょう。

一方で長四度・短五度・長五度のれっきとしたソースが明るみになったからと言って、従来の完全音程の地位や解釈を棄却してまで理解に及べと慫慂する物ではないので、その辺りとの線引きもきっちり行った上で微分音体系を理解して欲しいと思います。なぜなら、音楽はその振動数に依り数学的な影響を多く受けるのは当然ではあるものの、楽音が聴取者に届いている時の「解」は、物理学や数学の分野ほどに一義的な物ではなく、そうした音楽の分野を特定のシラブルで取り扱う記号も決して一義的な物ではなく多岐に亙って多くの流派が存在したりする物です。そういう中にあっての微分音社会への理解は、より多義的・多面的で柔軟な解釈であって欲しいと思います。

微分音が俄かに周知される様な状況になる事で、無知が殃いしての雑音も多く見受ける様になるかもしれませんが、それをも覆して餘りある音楽の進化と敷衍をあらためて認識しつつ、それを取り扱う人たちの為事の凄さをあらためて感じ取っていただけたらと思います。

2018-11-14 11:00