sus4コードに伴う属音省略のドミナントのアイデア [楽理]

今回は、経過和音に用いる「sus4」コードの意義と《属音省略のドミナント》という状況の確認の為に譜例動画を制作した訳ですが、たった数小節であろうとも音楽的な重みと意図がある例なので詳らかに語って行こうと思います。

譜例動画を制作するに至ったのは、Twitterのタイムラインに次の様なリツイートを見付けたのがキッカケでありました。

https://twitter.com/superdtmbot/status/1479343362071498753?s=20

つまるところ、上掲のブログ記事は次の様なコード進行として「Ⅳ→Ⅴ」というコード進行の過程に「sus4」を辷り込ませる事で乙張りを付けようと企図していたという訳でした。

Ⅳ→Ⅳsus4→Ⅳ→Vsus4→V

處が、例示されている楽曲に於ては残念乍ら期待通りの和声的誇張が示されていなかったので、《Ⅳの後に経過和音として辷り込ませるコードは三全音移高させた方がベター》であろうという事から譜例動画制作を例示するに至ったという訳です。

先ず、上述の「Ⅳ→Ⅳsus4→Ⅳ→Vsus4→V」というコード進行にヒネりが無いのは、一連のコード進行を大局的に俯瞰した時の声部進行として、[h → b] という英名表記ならば [B♮→ B♭] という流れの後に対して、期待される得る《更なる誇張》が無いが為にコード進行全体が萎縮してしまった様に聴こえてしまう訳です。

無論、そこで《期待されるべく流れ》というのは

[h → b → a → as → g]

という物になります。

斯様な声部進行を大局的に見据えた場合、「Ⅳ→Ⅳsus4→Ⅳ→Vsus4→V」は

「Ⅳ△7→Ⅳsus4→Ⅳ→V9sus4→V7(♭9)→Ⅰ△7」

という風にでもして遣れば、まだベターであったろうと思います。とはいえ、こうして勢みを付けようともこれでもノンダイアトニックの音脈が齎す牽引力は弱いと私自身は感ずるので、経過和音としての「sus4」を《三全音移高》させた方が効果が増すであろうと考え譜例動画制作を着手したという訳です。

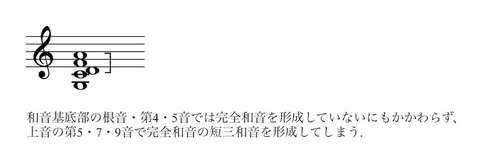

その前に、上述のコード進行「Ⅳ△7→Ⅳsus4→Ⅳ→V9sus4→V7(♭9)→Ⅰ△7」にある「V9sus4」というコード表記を私が是認しない立場を採るのは、これまでの私の過去のブログ記事でも口角泡を飛ばす様に声を張り上げているのですが、ハ長調(Key=C)に於ける「V9sus4」とは [g・c・d・f・a] という和音構成音である事位は私自身承知はしております。

とはいえ、コードの基礎部分(※私は常々和音の基底部と呼ぶ)に「完全和音(普遍和音=長三和音 or 短三和音のみ)」という構造を逸している状態の「sus4」というコードの上音(=根音以外の和音構成音)にて完全和音を形成してしまう(= [d・f・a] )というコード表記は、それそのものが主客転倒を起こした表記であるとして私は使わないという立場を採っており、それなりの理由があっての事で用いない訳です。

だからと言って [g・c・d・f・a] という和音構成音を同一にする同義音程和音は他にも存在する訳です。そこで直ぐに想起し得るコードが「Dm7(on G)」という「Ⅱm7(on Ⅴ)」の型という訳です。

こうした理由に依り、私は「Ⅴ9sus4」という型は「Ⅱm7(on Ⅴ)」という表記の方を採るというスタンスをかねてより表明しているという訳です。今回も、元々のコードの例示 「Ⅳ→Ⅳsus4→Ⅳ→Vsus4→V」から勘案すれば「sus4」部分を維持させつつⅤ度上のコードで忸怩たる思いで「G9sus4」という表記にしてしまうよりも「Dm7(on G)」というコードが [a] 音を内在しているという事が重要である事をあらためて例示したいという表れから、元のコード表記がだいぶ変化しているという点はあらためて御寛恕願いたいところであります。

扨て、「Ⅳ」という音度で「sus4」コードを三全音移高させたとすると自ずとコードは「Ⅳ→♮Ⅶsus4」という状況になります。つまり、ハ長調では「F→ Bsus4」という事となりコード間に於ては三全音進行している訳ですから自ずとトリトヌス対斜を生じている事となります。

そうしたトリトヌス対斜を《怪しからん》とするのは早計であり、ノンダイアトニックの音脈を呼び込みつつ、より一層弾みを付けようと企図した上での経過和音なのであります。

譜例動画の方を確認していただくと「F△9」はⅣ度上の下属和音であり、この後に「B7sus4」を辷り込ませているのですが、これが「B7」となる時、このままでは後続和音への「G何某」へ進む脈略としては下方五度進行ではないので「B7 → G」というのは本来ならばドミナント7thコードの閉塞感或いは転調感を際立たせやすいのですが、後続側である「G何某」の三全音代理= [des] =「D♭」をアンティシペーション(先行音)としてベースが1小節目4拍目で導引しているのがお判りでしょう。但し、その三全音代理 [des] 音はB7上では [cis] として異名同音に置換するので、この4拍目でのハーモニーは実質的に「B7(on C♯)」という2度ベースの響きになっているのであります。

こうした六度進行に類する代表的な例のひとつとしてF.ショパンの「軍隊ポロネーズ」での下記譜例動画埋め込み当該箇所(A -> F7という進行として解釈可能)で聴く事が出来ますが、唐突な感じ或いは局所的な転調感という響きがお判りいただけるかと思います。

とはいえ先の「B7 → Dm7(on G)」でのコード表記に於て、「Dm7(on G)」の先行和音を2度ベースとはせずに単に「B7」としているのは、私がこれまであらゆる和声的状況をコード表記にするという遣り方からすれば「B7(on C♯)」と表記しても構わないのでありますが、コード表記に注視してしまうがあまり楽譜から深い示唆を読み取ってもらいたいという思いから今回は「B7」とさせていただきました。

加えて「B7」というコード表記にしておく方が、ベースの [cis] 音が逸行音という状況を能く示しており、これがジャズのアウトサイドのウォーキング・ベース・ラインらしさを醸し出す事にもなるので、そうした逸行音としての動きが楽譜の形として際立つので敢えて「B7」というコード表記を選択しました。

因みにsus4という経過和音を三全音移高させて用いたという事は、中心軸システムで考えれば第一次対蹠点同士の因果関係を持っている事を意味しております。もうひとつ、中心軸システムには第二次対蹠点がセスクイトーン(=1全音半)の関係として現れます。

今回の例に於ける [f・h] が第一次対蹠点とすると、[d・as] が第二次対蹠点という事となります。この第二次対蹠点に現れる [as] に注目したいのですが、これはハ長調の属音「Ⅴ」度から見た短二度上という事となり、ドッペルドミナントの三全音代理の音脈でもある訳です。つまり「Fsus4」および「Bsus4」は「A♭sus4」とも同等の因果関係を持つ音脈と言えるのです。

中心軸システムを斯様に念頭に置けば、後続の「Ⅴ」へ進む為の因果関係は恰も「♭Ⅵsus4」として作用させる事が可能なのです。完全和音ではないsus4だからこそ一層こうした還元が可能な訳です。

完全和音が主体の場合でも音脈としては全く同等の作用であるのが中心軸システムなのでありますが、和音構成音として随伴させる線を全音階音組織から対照させると時折突拍子も無い音脈が生じます。それを完全和音という協和音程(=和音構成音の第5音が完全五度音程、第3音が不完全協和音程)がアウトラインを形成してしまうので全音階音組織から遐い脈絡で表れてしまうと、その協和感は前後で唐突な形になりかねません。

他方、sus4コードというクォータル・ハーモニーが前提として存在している時は、完全四度音程が中立的に作用する事で、第一次対蹠点の三全音はもちろんの事、第二次対蹠点となる音脈に於ても然程突拍子な感じは無く中和されるという訳です。

こうした状況を好意的・積極的に利用する事で、Fsus4をBsus4に置き換えた事で、実態として現れてはいない内在プロセス的に生ずる「A♭→G」を誘引している事になっているのです。

加えて、「Ⅴ」を目指す過程で生ずる「F△9 → Bsus4」という三全音進行している一対のコードそのものを「ドミナント」と捉える事も可能です。これはジャン゠フィリップ・ラモー以降、アルフレッド・デイの ‘Treatise on Harmony’ の論述でも顕著ですが、《属音省略のドミナント》として見做す事も可能なのです。つまり「F△9」というコードが [g] 音が省略された「G7何某の一部」という事も有り得るという事になります。

そうすると「F△9」というのは [g] 音から見た「♭7・♮9・♮11・♮13」という事に過ぎず、「Bsus4 → B7」で生ずる「B7」はト長調調域での「Ⅴ7」をドッペルドミナントとして導引した時の「D7」の第二次対蹠点の因果関係に過ぎなかった訳でして、半音階的な脈絡な訳です。

その半音階的脈絡を [g] 音基準に固執した視点で見れば「B7」の [h・dis・fis・a] という音は「♮3・♭13の異名同音・♭15の異名同音・♮9」という音脈を見ている事となり、[es] を [dis] と見て [fis] を [ges] という脈絡になっているという訳です。

こういう風に繙くと、私が「Curtains」のジャズ・アプローチに伴っての減十五度の使い方があらためてお判りいただけるかと思います。

扨て、譜例動画2小節目では本来ならば「Ⅴ」へ進行する箇所であります。処が冒頭でも述べた様に、私は「Ⅴ9sus4」という型を認めないが為に同一の和音構成音となる別のコード表記として「Ⅱm7(on Ⅴ)」と表しているのであり、一瞥すると茲がドミナントの箇所の様に見えないかもしれませんが、ドミナントの箇所で間違いないのです。

極論すれば、終止部の「C△9」以外のコードでは、総じてドミナント或いは属音省略のドミナントを和声的に迂回させているだけと解釈する事が可能です。だからと言って《属音省略のドミナントなんて、トニックすらも属音省略の属和音の一部だと言うのか!?》と思う方も居られるかもしれません。

極論すれば、主和音以外の副和音というのは属音省略の属和音として解釈が可能です。但しこれを可能とするのは副和音でのテンション・ノートを積み上げた場合に限ります。且つアヴォイド・ノートを生じない副和音である事が前提となる事でしょう。

唯、こうした属音省略のドミナントという考えはジャズ・フィールドではなかなか受け入れようとはしないでしょう。そこに存在する音こそが和音形成である以上、無い音への因果関係を視野に入れてコードを表す事が足枷になるからです。

属音省略のドミナントの型として解釈する必要があるのは、「ルパン三世のテーマその2」の補足記事でも触れた通りでもあり(※URLのインデックスが働かないので当該記事後半の赤色文字で「2021年11月17日追記」と示している所が解説部分となります)、当該記事の「A7(♯9、♭13)」が実質どのようなアンサンブルとなっているのかについてはリンク先の記事をお読みいただければあらためてお判りいただける事でしょう。

とはいえジャズとて、大半のアプローチはコードから導き出したアヴェイラブル・モード・スケールを想起してはいるものの、そこには実際に音として存在しないとしても標榜すべき「終止感」を念頭に置いたアプローチを採っているのですから《無い音への因果関係》を求める事を否定する事はできない訳です。もっと判りやすく言えば、ドミナントコード「Ⅴ7」上では主音「Ⅰ」の存在こそはありませんが、標榜すべき主音の存在は判ります。そういう事です。

ジャズでも深い示唆に富んだアプローチを採る人ならば、無い音への因果関係を認めて西洋音楽的アプローチを積極的に導入している人もおります。現今社会に於ける手垢のつきまくったジャズ・アプローチが実際には古典でもあり、西洋音楽と比してもアルフレッド・デイの19世紀前半よりも更に昔の音楽的状況を固守しているだけに過ぎなくなるのですから滑稽であると言えるでしょう。

今一度2小節目の「Dm7(on G)」に戻って確認する事にしましょう。この後続は「Dm7(♭5)/G」として、[a → as] というオルタレーションが和声的に生じている事が判ります。この半音階的揺さぶりは結果的に、同主調短調音組織での「Ⅱm7/Ⅴ」なのでもあります。

直後に、分数コードは希釈化しない「Ⅴ7」の形へと進みますが、3小節目では偽終止進行にモーダル・インターチェンジを介して3小節目で「Fm9」となるのはお気付きであろうかと思います。1小節目が長調での振る舞いだとすれば3小節目は同主調短調での振る舞いという事になります。

本箇所での1拍目で生ずる [a] は実質的に「減四度」=「B♭♭」という解釈ではあるのですが、同主調の音脈を手掛かりにした呼び込みであり、記譜としては [a] と表記しております。これについては後述する補遺で述べておりますのでご参考まで。

とはいえ、短調音組織が長々と居座る様な事はせずに「B7sus4」および「B7」では短調音組織の振る舞いを解いています。とはいえ3小節3拍目で生ずる半拍3連の [c・b・as] は、思い出した様に同主調短調の旋律があらためて顔を出している事がお判りになろうかと思います。

尚、1小節目4拍目ではベースが逸行音を奏して生じていた2度ベースの型は茲では生じていないという事があらためてお判りいただけるかと思います。先の逸行音は、後続「Dm7(on G)」での [g] のアンティシペーションを三全音代理に置換して生じさせていた音でしたが、一度耳に届けた物を再度繰り返す必要はなく、今度は「B7 → Dm7(on G)」という風にドミナント7thが先行するコード進行としては脈絡の薄さが音楽的情景をガラリと違える乙張りを付けさせる意味で繰り返していないのです。

そうして4小節目の3拍目では「Gaug9」として、2小節目とは若干形を変えたコードに変化します。これは、ノンダイアトニックとして「Bsus4」が生じた [fis] からの誇張が引き続いて変化した結果の音です。

加えて、同箇所での拍頭での鍵盤ハーモニカが [b] =「B♭」音を奏している事は注目していただきたい所です。卑近なジャズ/ポピュラーでの斯様な「B♭」音の取扱いの殆ど多くは「♯9th」と同等の取扱いをしてしまいます。私は当該箇所で「♭10th」として取扱っているという点を先ずは注目していただきたいのです。

当該箇所でのコードは「Gaug9」なのですから、コードの側で「♮9th」の [a] を用いているので、同度からの変化音であっても「A♯=♯9th or A♭=♭9th」を併存させるのは好ましくありません。況してや拍頭です。

ですが、私は「♭10th」として使っているので、これはドミナント・コード上で生じ得るオルタード・テンションの「♯9th」とは物理的には同じ音であろうとも、決して「♯9th」とは見なす事が出来ない異度の音なのです。これを強調するが故に直前の2拍目の最後の音で「B♮」音を置いている訳です。

但し、この様な《♭10thであれば♮9thとの併存が可能》という弁が成立したからと言って九度由来の変化音であるもうひとつのオルタード・テンション「♭9th」が「♮9th」と併存可能となる訳では決してありませんので、その辺りは誤解されぬ様注意されたいと思います。つまり「♯9th」と「♮9th」という併存は、コード表記の側では不可能なのですが「♭10th」と「♮9th」という表記ならば併存可能という表記の側で慮る必要性があるという意味なのです。

この直前の「B♮」音があるからこそ活きる「♭10th」であるという事を注目していただきたい所です。英国ジャズやらカンタベリー系統の心得があれば馴染みやすいかと思います。

そうした誇張は [fis -> g -> as] という風になって行くのが理想的な動きです。ですので2小節目では「Dm7(on G)」が2つ目の [g] の誇張を為しており、「Dm7(♭5)/G」の [as] が3つ目の誇張として成立していた訳です。

同時に新たなる誇張が「Ⅴ」度上で為されるのが望ましいので、「G7」上の第5音から [d -> dis -> e] という流れを作る事で、新たなる2つ目の誇張 [dis] は「Gaug9」が担っているという訳です。この [dis] が後続和音「C△9」での [e] に帰結するという訳です。

因みに「Gaug9」の第5音は [dis] であるのですが、鍵盤ハーモニカが奏するフレーズで同等の音は [es] として表しているのは、実質的に「♭13th」という音脈を鍵盤ハーモニカが辿っている事を表しています。つまり、鍵盤ハーモニカは [d] 音こそ鳴らしていませんが、インプロヴィゼーションの過程では [d] も視野に入っているという事の示唆でもあります。こうした状況が他のパートでも生ずるのであればコード表記は「G9(♭13)」の方が適切である事になります。

という訳で、ドナルド・フェイゲンを意識したデモを作ってみたのでありますが、鍵盤ハーモニカで繰り広げるクロマティシズム溢れるフレーズは、勿論半音階的な世界観を存分に演出しつつ、ジャズ・フレーズに縁遠い人にもどうにか情緒溢れる線に聴こえる様に配慮したつもりです。

補遺

譜例動画で確認できるコード「Fm9」上では平然と「A音」= [a] が使われていたりしている状況についてはあらためて補足しておく必要があろうかと思ったので追記する事にします。

抑も「Fm9」上で生ずる [a] というのは私のブログを読まれている方なら何を示唆しているのかがお判りいただけるかと思いますが、これは記譜そのものは [a] ではあるものの厳密には「減四度」由来の音です。つまり [f] を根音とする時の減四度であるので「B♭♭音」= [bes] を異名同音に変換して表している物です。

扨て、[a] は [f] から上方に数えて長三度音程を採る音である為「減四度」というのは異名同音であろうとも四度相当に現れる音とは異なる筈です。しかも、私が常々こっぴどく言っている《異名同音は自身の読みやすい様に勝手に読み替えていい物ではない》という事に叛いているのでは!? と疑問を抱く方がおられると思いますが、それは或る意図があって斯様に表記せざるを得なかったという事も含めて縷述する事に。

マイナー・コード上で《長三度音と同等》の減四度が出現しても、それが好ましい状況というのは私のブログでも過去に何度も語って来た事なのでブログ内検索をかけて当該記事をお読みいただければ判りますが、凡ゆる状況下で《マイナー・コード上で減四度は使えるんだ》という早合点をしてもらっては困ります。

マイナー・コード上で減四度が現れてもおかしくない状況にするには、その前後のフレージングの立ち居振る舞いで決まって来る物なのです。その立ち居振る舞いとやらは、私が能く表現する所の《線の強行》である訳でして、これはアヴェイラブル・モード・スケールや背景のコードをさほど視野に入れずに《或る一定の線形》を繰り返し用いる事を意味しており、その「線形」で重要なのは《一定の音程間隔》でもある訳です。

例えば4音列=テトラコルドが《或る一定の線形》であると仮定してみましょう。このテトラコルド自体は背景の調性、アヴェイラブル・モード・スケール、和音構成音などを一切考慮せず、単に [半音 - 全音 - 全音] という音程間隔を保って形成される音列だとして形成させてみます。尚、この音程間隔は上行・下行無関係にいずれの方向へ進んでも同じ音程の順序で形成されると措定する事にしましょう。

※上行形 [e - f - g - a] および 下行形 [c - h - a - g] は孰れも [半 - 全 - 全] という音程順.

そうした《線の強行》が突如現れてしまえば耳には矢張り拒絶とまでは行かないものの強烈な不協和感として聴こえる事でしょう。が、しかし。これを柔和にするには先行するアプローチとして調性およびアヴェイラブル・モード・スケールに則ったアプローチを見せる(聴かせる)事が重要でもあります。

先の音形が、調性やアヴェイラブル・モード・スケールの範疇に収まらない形として何の前触れも無しに突如現れるアウトサイドな世界観であるスーパーインポーズというアプローチを聴かせる事も新鮮味がありますが、唐突な状況が功を奏するのはテトラコルドの様な複数の音を聴かせるのではなく極めて音数の少ない音で決める方が効果的であろうかと思います。それこそマイルスの様に。

なぜその様な音形を想定する必要があるのか!? という疑問を抱える方が居られるでしょうが、日常的に触れ合う音楽が「全音階的」な人であればこうした音楽語法を覚える必要はありませんし早計とも言えるでしょう。全音階的な世界観≒卑近という状況から逸れる時、脳が捉える音形は別の対称形を要求する物です。

短調の歴史というのはドリアこそが最初であり、和声の発展に伴い属音に対して六度の音が「下行導音」として振る舞う様に変えられ自然短音階(エオリア)が発生して来ております。こうしてドリアの醸成は一旦失い自然短音階が優勢という立場へ変化した訳ですが、ジャズ系統の音楽というのは自然短音階の♭Ⅵ度よりもドリアンの♮Ⅵへ移旋させる事が圧倒的に多いものです(※主和音の直後に♭Ⅵ度を根音とする「♭Ⅵ7」という副次ドミナントが現れる状況はまた異なる)。

対称形を欲する感覚が醸成される様になると、一定の音形の対称形として上行・下行を問わずして脳の経路が発達する様になります。すると、調性を最も「ざっくり」と分割する体系として、オクターヴが2等分される対称形が現れます。半オクターヴ=三全音です。凡ゆる状況下で常に半オクターヴが随伴しているとも言える感覚が育つ様になると、凡ゆる状況下で半音階の社会を見越しているという感覚が強化される訳です。

こうした対称形に対する知覚の経路形成は脳レベルに於て新生児の言語獲得の時期には既に生じており、「音程」という距離について新生児の脳は常に基準とすべき任意の音を固定する事なく判断しており、仮に [ド - ミ♭] という音程を聴いた時、その音程に対して《まだ名も知らぬ短三度》という音程そのものを覚えるのです。

つまり、新生児は [ミ♭] から「下方」にある短三度と同時に [ド] の「上方」にある短三度を同時に覚えていて、「全音階」という人類にとって音楽的に釣り合いの取れた音並びを覚える時に「協和感」が優勢になっていき、当初の音程知覚の記憶方法の方が薄れてしまうだけの事で、全音階的社会が卑近に聴こえて来る様に音楽に触れた人が、当初の音程知覚獲得時の方が強化されて行き、《上にも下にも音程を形成させる》という経路が強化されるというのは当然とも言えます。

全音階= [ド - レ - ミ - ファ - ソ - ラ - シ - ド] での [ド - ファ] で生ずるテトラコルドは [ソ - シ] で生ずるテトラコルドと同形であるという事で、知覚はその音形の同一性を根拠に調的な安心感を得ているに過ぎない《限定的な》音楽観なのであるという風にも解釈する事が可能でありましょう。

こうした音響心理学方面から科学的に対照させれば、全音階にドップリ浸かった音楽に触れる程度にしか音楽的素養の無い方が抱くであろう疑問《どうしてあの人は小難しい音楽を好むのだろう!?》というのがあらためてお判りいただける実態であろうかと思います。

つまるところ、調性の下支えが無い様な音楽で「音程」を耳にした時、その《脳にとっての音程知覚の》主従関係は上・下どちらにもある訳ではなく(※コード表記として人間が特定の状況で判りやすくした共通理解が必要な時は低位の音が優勢にする必要はあるが)、故に上にも下にも等価に聴く準備が音楽的素養として身に着けているからこそ可能とする音楽の聴き方であると言えるでしょう。

無論、こうした科学的な側面をそうした人々が意識する事なく素養を高めている場合が殆どであり、私が説明している様な音響心理学的メカニズムの理解などなく無意識に「音程」という物の捉える感覚が際立って高まっている人の方が多数であるのもまた事実です。

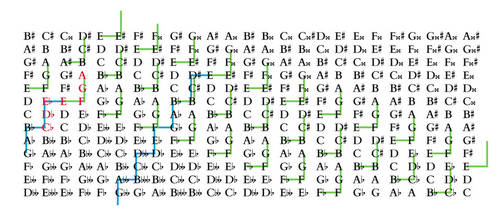

そこで [半 - 全 - 全] という音程を伴った1組のテトラコルドを今一度確認してみる事にしましょう。この1組のテトラコルドを2組目のテトラコルドとを連結させる時に《半音で連結》(=半音ディスジャンクト)させてみましょう。すると、三全音の箇所に次のテトラコルドの形成が始まる事となります。つまり [e] 音を規準に [半 - 全 - 全] の音程を上下に形成させると次の様に、

【上行形】

e - f - g - a ①

b - h - cis - dis ②

e (オクターヴ連鎖)

【下行形】

e - dis - cis - h ①

b - a - g - f ②

e(オクターヴ連鎖)

という風に形成される事になります。結果的に [半 - 全 - 全] という音程群は、三全音を2等分する音程分割から形成される音列でもあるので、 [半 - 全 - 全] という音程を強行する事により対称性が維持されるのは自明でもあります。

また、この [半 - 全 - 全] というテトラコルドをディスジャンクトさせずに「コンジャンクト」という風に他方のテトラコルドの端となる音と共有させれば新たなテトラコルドを形成させればマルチオクターヴ・スケールを生じさせる事も可能となり、アラン・ホールズワース的な世界観をも導く事が可能となります。

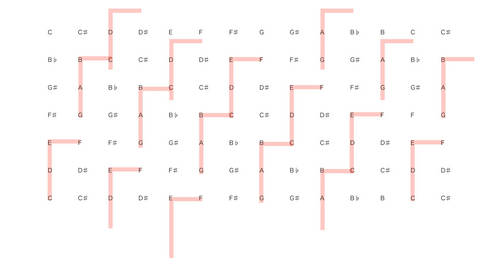

孰れにせよ、脳知覚レベルでは下記に見られる音網(横軸:半音 縦軸:全音)の様に [半 - 全 - 全] というクランク状の1組の形状が現れるだけの事であり、上行と下行ではそのクランクの形状が回転対称形となっているに過ぎないという事があらためて能く判るかと思います。

但し、 [半 - 全 - 全] のテトラコルドを全音ディスジャンクトして音組織を組み合わせてしまった場合、それは単にフリジアンを生むに過ぎず、それは即ち調的には舊來から存在する何某かのグレゴリアン・モードに寄り添いつつ、組み上がった音組織はアヴェイラブル・モードから叛いてしまうという事になりかねず、機能和声に寄り添い乍ら音使いが破茶滅茶な状況を生む事となるので取扱い的には《やらなきゃ良かった》というレベルに変容させてしまうので注意が必要となるでしょう(笑)。《線の強行》というのは、如何にしてそのテトラコルドの線形を際立たさせ乍ら移高させるか!? という点にも掛かっているので、調的に凭れ掛かる様に線形が靡いてしまっては線は強行などしていないという訳ですね。

扨て、三全音を等分割して [半 - 全 - 全] という音列を形成(※他の組となるテトラコルドとの連結には半音ディスジャンクトを前提とする)した事に依るメリットというのは、全音階社会に阿る事なく半音階社会に寄り添う(=三全音の存在がなによりの証)という事が常に強化される事になります。そこでは「属音」という完全五度の位置すらも常に随伴する三全音に依って、調的な重力の強い磁場の直近に「半音」が凜然と存在する事にもなります。

こうした状況が強化されるのは、全音階を叛いているだけではなく音律形成が等分平均律であるからなのです。

全音階とて等分平均律の状況がある訳ですから、属音や主音の存在を敢えて強調させなければリディアンとドリアンという旋法から作られるダイアトニック・コードでの三全音が希釈化される状況があるに過ぎず、そこで半音階の社会観を強化しようと企図する状況で全音階に靡くのは愚の骨頂でもありますし、半音階で強化される世界観というのは三全音と共に半音の結びつきが強化されるのは自明の理でもあるのです。

全音階に於ける「下属音」の存在。これは上方倍音列には決して現れない「完全音程」を有する音でありますが、長音階の第4音として組み入れられております。古代ギリシャ時代の「大完全音列=シュステーマテレイオン」まで遡れば、本来は下方に備わる相貌から生まれた音脈です。

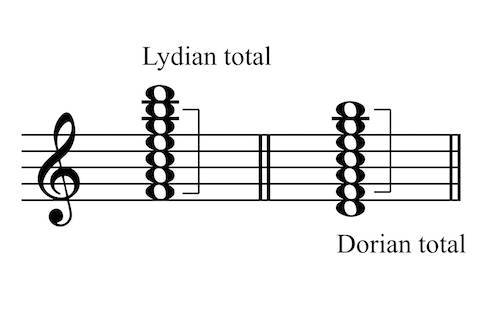

とまあ、こうした本来なら上方倍音列から見れば「埒外」だった音が平然と組み込まれた下属音を根音とする和音として三度音程を積み上げて行けば [ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ] として形成される副十三和音(=リディアン・トータル)に内含する三全音 [ファ・シ] は複音程へと引き伸ばされているという訳です。

これは上主音を根音に採った時の副十三和音(=ドリアン・トータル)にも起こり得るものですが、下属和音の代理(※機能和声では三度下に存在するマイナー・ダイアトニック・コードが三度上方にある機能を代理) でも同様の複音程化となる所は非常に注目すべき事実であります。

なぜなら、機能和声では低次の整数比同士の比率による結びつきが「音程」として重視されているのであり、結果的に三全音 [5:7] および [7:10] を標榜すべき機能和声社会の枠組みとしての三全音の筈であるのに、[5:14] および [7:20] という風になってしまえば、その三全音たる関連性は希釈化されているのと同様になります。

そもそも《低次の整数比》とは「協和」の為にあるものなのですが、《高次の整数比》もまた「安定的な不協和」になるのです。自然七度の音程が好い意味でそうした状況を示しているものですが、機能和声社会で自然七度を是認する体系はありません。

すると、三全音の複音程化というのは、より一層協和からは遠ざかる《安定的不協和》なのであり、協和的な社会での三全音の振る舞いは希釈化されても誹りを受ける必要はなく、独立峰の様な振る舞いを見せても構わなくなる様に変容すると思っていただければ良いでしょう。

協和音程が複音程化する時、単音程のそれよりも協和する例外的な完全音程があります。完全十二度という [1:3] の音程であり、1オクターヴ+完全五度という音程です。つまり、単音程としての [2:3] の完全五度よりも協和する音程であるのです。

なぜならば、その自然数の総和こそが音程の振動数を意味しているのですから、この振動数が少ない程協和の度が強い状況となるのです。これはオイラーが発見した物で、最近の著書ではペジックが『近代科学の形成と音楽』にて取り上げておりますが、知ってか識らずかハインツ・ボーレンが作ったボーレン・ピアース音階(音律)は、この [1:3] という音程で回帰する直線平均律法に基づく螺旋音律を形成させております。

そうした例外的な [1:3] という音程比をハインツ・ボーレンの方では ‘tritave’ と称し、53等分平均律の側であるラミ・シャヒンは ‘over-tonal fifth’ と称しており一義的な取扱いではありません。1オクターヴ+完全五度という複音程の呼称に伴う例外を他の複音程にも同様に適用してしまうのは性急な一般化となってしまうので誤りとなるので注意しなくてはなりません。

本題を語る前に相当迂回してしまいましたが、《線の強行》という調性に基づいた音楽的な「轍」に靡く事のない旋律形成の為には、自身の執拗な音程関係の固守と対称性によって生ずるものなので、この対称性はオクターヴ回帰ばかりではなく時にはオクターヴを超越する事もあるという側面を例示した為に説明が長くなってしまったという訳です。

極論してしまえば、「Aメジャー」というトライアドで [ラ・シ♭・ド♮] という旋律が臆面もなく顔を出してしまう事すら憚られない旋律形成の仕方があるという事です。言い換えれば、使いなれた歯のノコギリでなくとも、他のノコギリでアプローチする事も可能だと思ってもらえれば良いでしょう。こうした状況が顕著に表れるアーティストの最たる所にアラン・ホールズワースが居ると思ってもらえればイメージを抱きやすいと思います。

という訳で漸く本題に戻る事としましょう。譜例「Fm9」上での1拍目の [a] というのは、括っている①が示す様に、[e - f - g - a] という [半 - 全 - 全] のテトラコルドであり、テトラコルドの最後の音を最初に持って来た変形である訳です。その [a] が実質的に「Fm9」での減四度= [bes] と異名同音で応答する様にしているだけの事です。

では、①の直後に現れる [as] は何なのか!? というと、もしも減四度と同等の [a] をテトラコルドの上行順次進行として最後の音に持って来てしまっているとしたら、この [as] は経過音に成り下がってしまいます。

それを単なる経過音にしない為の工夫として第一に、杓子定規的な上行順次進行を変形し、テトラコルドの最後の音を最初に持って来ているのです。

更に付言すれば、この [as] は新たなる2組目のテトラコルドを形成する最初の音でもあるのです。つまり、1組目のテトラコルドの最後の音は [g] であったので、半音ディスジャンクトとして連結しているという状況でもあるのです。

この2組目のテトラコルドは [as - bes - ces - des(A♭ - B♭♭ - C♭ - D♭)] という音群を想定しております。譜例では [ces] を [h] にしておりますが、「Fm9」上での三全音として見える様にわざと [ces] とはせずに表しているのです。これは、『近代和声の説明と応用』の著者アーサー・イーグルフィールド・ハルがレコメンドする《副和音に内含する三全音》という近代和声の音脈の実態として目に触れる様にしているのです。

因みに、《属和音に内含する三全音》というのは、第3&7音以外にもオルタード・テンションとの組み合わせによって多々生じるケースがありますが、副和音での三全音というのは機能和声的には組み入れられない物です。副和音が三全音を有しているという状況はヒンデミットも自著『作曲の手引』の巻末で紹介している様に、機能和声社会を飛び越えた音楽観を基準にすれば決して珍しい物ではありません。

況してや短和音上での「♯11th」となると、その音自体が減五度との異名同音であるので基底和音部分の完全五度を省略してしまおうものなら、ハーフディミニッシュと同等の使い方をしかねない愚者が生まれて来る可能性すら秘めてしまっている音なのですが、完全五度と増十一度の同居があって相応しいコードでもあり、ロック的なアプローチとして知らず識らずの内に《「Am」上で「Cm」をぶつける》という様な時に減五度が増十一度の様に現れる事があります。

そうしたアプローチも「複調」のアプローチを結果的に見せているのでありますが、何が複調かも判らぬ人が知らず識らずの内に《混濁を強めた》音を欲するが故に遭遇する様な音脈でもあるので、意外にも使われる事は少なくない音脈なのです。

無論、②で現れるフレーズで2組目のテトラコルドで想起している [bes] 相当の音は奏されてはおりませんが、 [as - bes - ces - des] を念頭に置いた上で省略されている状況となるので、あらためて念頭に置いて欲しいアプローチであります。

斯様なテトラコルドを想起しており、①の組であるテトラコルドのそれが [e・f・g・a] という音群で形成させる必要がある(※なぜなら、各音度は「異度」となる必要がある)以上、[a] を [bes] として書く事は出来ないのです。こうした配慮から、厳密には実質「減四度」である「B♭♭」を「A」と記譜せざるを得ないという訳です。

結果的にこれら2組のテトラコルドは互いにオーバーラップして形成されているのであり、[半 - 全 - 全] というテトラコルドが半音ディスジャンクトで順に連結し合っているのではない所がテトラコルド形成として注意すべきポイントなのであります。

単に2組のテトラコルドを半音ディスジャンクトによる連結で [半 - 全 - 全] と形成させて行くと2組のテトラコルド形成でオクターヴ回帰という形で閉じるに過ぎないのですが、新たなテトラコルドを連結させる際に1全音分「手前」にシフトさせて配置させてオーバーラップさせる事で2組のテトラコルドは [半 - 全 - 半 - 半 - 全 - 全] となり、この8音のオクタコルドを全音ディスジャンクトで連結させれば、長七度の連鎖でオクタコルドを繋げる事となり、非常に長大な螺旋で半音階を閉じる構造となるのです。

複数のテトラコルドをオーバーラップさせた意図としては次の様に、

●たった2組のテトラコルドの連結で材料音となる音組織の確定を回避

●半音階的社会をより広く使う為に、三全音と短二度/長七度の音脈を多く用いる

という目的に他なりません。

先のオーバーラップさせたテトラコルドの1組目が [e - f - g - a] で、2組目が [as - bes - ces - des] となっておりますが、1組目は次のテトラコルドをオーバーラップさせている為、実質的には [g] が次の組へ強く作用させる隣音になっているのですが、この [g] は2組目の最端部の [des] と三全音を形成する為、半音階社会の喚起をより一層強化している表れでもあるのです。こうした音脈を使いたいが為にテトラコルドの排列を恣意的に操作してオーバーラップさせているとも言えましょう。

そうした [g・des] との三全音の喚起は結果的に [des] が使われる事で「Fm9」をFドリアンでアプローチするという事を敢えて回避する策にもなります。

多くのジャズ・アプローチに於けるマイナー・コードでのドリアン化というのは、短和音が内含する第5音への下行導音と成してしまう♭Ⅵ度の《重々しさ》を忌避するのが最たる理由であるのですが、つまり5th音への誘引があからさまになる事で卑近な響きを演出しやすくなってしまう事を避けている訳ですね。

それを敢えて誘引する策を用いるのは、余薫としての原調の振る舞いを忘却させずに他方面からのアプローチとしてアヴェイラブル・モード・スケールに捉われない自由な《線の強行》を両立させるが故の策なのです。

譜例動画を制作するに至ったのは、Twitterのタイムラインに次の様なリツイートを見付けたのがキッカケでありました。

https://twitter.com/superdtmbot/status/1479343362071498753?s=20

つまるところ、上掲のブログ記事は次の様なコード進行として「Ⅳ→Ⅴ」というコード進行の過程に「sus4」を辷り込ませる事で乙張りを付けようと企図していたという訳でした。

Ⅳ→Ⅳsus4→Ⅳ→Vsus4→V

處が、例示されている楽曲に於ては残念乍ら期待通りの和声的誇張が示されていなかったので、《Ⅳの後に経過和音として辷り込ませるコードは三全音移高させた方がベター》であろうという事から譜例動画制作を例示するに至ったという訳です。

先ず、上述の「Ⅳ→Ⅳsus4→Ⅳ→Vsus4→V」というコード進行にヒネりが無いのは、一連のコード進行を大局的に俯瞰した時の声部進行として、[h → b] という英名表記ならば [B♮→ B♭] という流れの後に対して、期待される得る《更なる誇張》が無いが為にコード進行全体が萎縮してしまった様に聴こえてしまう訳です。

無論、そこで《期待されるべく流れ》というのは

[h → b → a → as → g]

という物になります。

斯様な声部進行を大局的に見据えた場合、「Ⅳ→Ⅳsus4→Ⅳ→Vsus4→V」は

「Ⅳ△7→Ⅳsus4→Ⅳ→V9sus4→V7(♭9)→Ⅰ△7」

という風にでもして遣れば、まだベターであったろうと思います。とはいえ、こうして勢みを付けようともこれでもノンダイアトニックの音脈が齎す牽引力は弱いと私自身は感ずるので、経過和音としての「sus4」を《三全音移高》させた方が効果が増すであろうと考え譜例動画制作を着手したという訳です。

その前に、上述のコード進行「Ⅳ△7→Ⅳsus4→Ⅳ→V9sus4→V7(♭9)→Ⅰ△7」にある「V9sus4」というコード表記を私が是認しない立場を採るのは、これまでの私の過去のブログ記事でも口角泡を飛ばす様に声を張り上げているのですが、ハ長調(Key=C)に於ける「V9sus4」とは [g・c・d・f・a] という和音構成音である事位は私自身承知はしております。

とはいえ、コードの基礎部分(※私は常々和音の基底部と呼ぶ)に「完全和音(普遍和音=長三和音 or 短三和音のみ)」という構造を逸している状態の「sus4」というコードの上音(=根音以外の和音構成音)にて完全和音を形成してしまう(= [d・f・a] )というコード表記は、それそのものが主客転倒を起こした表記であるとして私は使わないという立場を採っており、それなりの理由があっての事で用いない訳です。

だからと言って [g・c・d・f・a] という和音構成音を同一にする同義音程和音は他にも存在する訳です。そこで直ぐに想起し得るコードが「Dm7(on G)」という「Ⅱm7(on Ⅴ)」の型という訳です。

こうした理由に依り、私は「Ⅴ9sus4」という型は「Ⅱm7(on Ⅴ)」という表記の方を採るというスタンスをかねてより表明しているという訳です。今回も、元々のコードの例示 「Ⅳ→Ⅳsus4→Ⅳ→Vsus4→V」から勘案すれば「sus4」部分を維持させつつⅤ度上のコードで忸怩たる思いで「G9sus4」という表記にしてしまうよりも「Dm7(on G)」というコードが [a] 音を内在しているという事が重要である事をあらためて例示したいという表れから、元のコード表記がだいぶ変化しているという点はあらためて御寛恕願いたいところであります。

扨て、「Ⅳ」という音度で「sus4」コードを三全音移高させたとすると自ずとコードは「Ⅳ→♮Ⅶsus4」という状況になります。つまり、ハ長調では「F→ Bsus4」という事となりコード間に於ては三全音進行している訳ですから自ずとトリトヌス対斜を生じている事となります。

そうしたトリトヌス対斜を《怪しからん》とするのは早計であり、ノンダイアトニックの音脈を呼び込みつつ、より一層弾みを付けようと企図した上での経過和音なのであります。

譜例動画の方を確認していただくと「F△9」はⅣ度上の下属和音であり、この後に「B7sus4」を辷り込ませているのですが、これが「B7」となる時、このままでは後続和音への「G何某」へ進む脈略としては下方五度進行ではないので「B7 → G」というのは本来ならばドミナント7thコードの閉塞感或いは転調感を際立たせやすいのですが、後続側である「G何某」の三全音代理= [des] =「D♭」をアンティシペーション(先行音)としてベースが1小節目4拍目で導引しているのがお判りでしょう。但し、その三全音代理 [des] 音はB7上では [cis] として異名同音に置換するので、この4拍目でのハーモニーは実質的に「B7(on C♯)」という2度ベースの響きになっているのであります。

こうした六度進行に類する代表的な例のひとつとしてF.ショパンの「軍隊ポロネーズ」での下記譜例動画埋め込み当該箇所(A -> F7という進行として解釈可能)で聴く事が出来ますが、唐突な感じ或いは局所的な転調感という響きがお判りいただけるかと思います。

とはいえ先の「B7 → Dm7(on G)」でのコード表記に於て、「Dm7(on G)」の先行和音を2度ベースとはせずに単に「B7」としているのは、私がこれまであらゆる和声的状況をコード表記にするという遣り方からすれば「B7(on C♯)」と表記しても構わないのでありますが、コード表記に注視してしまうがあまり楽譜から深い示唆を読み取ってもらいたいという思いから今回は「B7」とさせていただきました。

加えて「B7」というコード表記にしておく方が、ベースの [cis] 音が逸行音という状況を能く示しており、これがジャズのアウトサイドのウォーキング・ベース・ラインらしさを醸し出す事にもなるので、そうした逸行音としての動きが楽譜の形として際立つので敢えて「B7」というコード表記を選択しました。

因みにsus4という経過和音を三全音移高させて用いたという事は、中心軸システムで考えれば第一次対蹠点同士の因果関係を持っている事を意味しております。もうひとつ、中心軸システムには第二次対蹠点がセスクイトーン(=1全音半)の関係として現れます。

今回の例に於ける [f・h] が第一次対蹠点とすると、[d・as] が第二次対蹠点という事となります。この第二次対蹠点に現れる [as] に注目したいのですが、これはハ長調の属音「Ⅴ」度から見た短二度上という事となり、ドッペルドミナントの三全音代理の音脈でもある訳です。つまり「Fsus4」および「Bsus4」は「A♭sus4」とも同等の因果関係を持つ音脈と言えるのです。

中心軸システムを斯様に念頭に置けば、後続の「Ⅴ」へ進む為の因果関係は恰も「♭Ⅵsus4」として作用させる事が可能なのです。完全和音ではないsus4だからこそ一層こうした還元が可能な訳です。

完全和音が主体の場合でも音脈としては全く同等の作用であるのが中心軸システムなのでありますが、和音構成音として随伴させる線を全音階音組織から対照させると時折突拍子も無い音脈が生じます。それを完全和音という協和音程(=和音構成音の第5音が完全五度音程、第3音が不完全協和音程)がアウトラインを形成してしまうので全音階音組織から遐い脈絡で表れてしまうと、その協和感は前後で唐突な形になりかねません。

他方、sus4コードというクォータル・ハーモニーが前提として存在している時は、完全四度音程が中立的に作用する事で、第一次対蹠点の三全音はもちろんの事、第二次対蹠点となる音脈に於ても然程突拍子な感じは無く中和されるという訳です。

こうした状況を好意的・積極的に利用する事で、Fsus4をBsus4に置き換えた事で、実態として現れてはいない内在プロセス的に生ずる「A♭→G」を誘引している事になっているのです。

加えて、「Ⅴ」を目指す過程で生ずる「F△9 → Bsus4」という三全音進行している一対のコードそのものを「ドミナント」と捉える事も可能です。これはジャン゠フィリップ・ラモー以降、アルフレッド・デイの ‘Treatise on Harmony’ の論述でも顕著ですが、《属音省略のドミナント》として見做す事も可能なのです。つまり「F△9」というコードが [g] 音が省略された「G7何某の一部」という事も有り得るという事になります。

そうすると「F△9」というのは [g] 音から見た「♭7・♮9・♮11・♮13」という事に過ぎず、「Bsus4 → B7」で生ずる「B7」はト長調調域での「Ⅴ7」をドッペルドミナントとして導引した時の「D7」の第二次対蹠点の因果関係に過ぎなかった訳でして、半音階的な脈絡な訳です。

その半音階的脈絡を [g] 音基準に固執した視点で見れば「B7」の [h・dis・fis・a] という音は「♮3・♭13の異名同音・♭15の異名同音・♮9」という音脈を見ている事となり、[es] を [dis] と見て [fis] を [ges] という脈絡になっているという訳です。

こういう風に繙くと、私が「Curtains」のジャズ・アプローチに伴っての減十五度の使い方があらためてお判りいただけるかと思います。

扨て、譜例動画2小節目では本来ならば「Ⅴ」へ進行する箇所であります。処が冒頭でも述べた様に、私は「Ⅴ9sus4」という型を認めないが為に同一の和音構成音となる別のコード表記として「Ⅱm7(on Ⅴ)」と表しているのであり、一瞥すると茲がドミナントの箇所の様に見えないかもしれませんが、ドミナントの箇所で間違いないのです。

極論すれば、終止部の「C△9」以外のコードでは、総じてドミナント或いは属音省略のドミナントを和声的に迂回させているだけと解釈する事が可能です。だからと言って《属音省略のドミナントなんて、トニックすらも属音省略の属和音の一部だと言うのか!?》と思う方も居られるかもしれません。

極論すれば、主和音以外の副和音というのは属音省略の属和音として解釈が可能です。但しこれを可能とするのは副和音でのテンション・ノートを積み上げた場合に限ります。且つアヴォイド・ノートを生じない副和音である事が前提となる事でしょう。

唯、こうした属音省略のドミナントという考えはジャズ・フィールドではなかなか受け入れようとはしないでしょう。そこに存在する音こそが和音形成である以上、無い音への因果関係を視野に入れてコードを表す事が足枷になるからです。

属音省略のドミナントの型として解釈する必要があるのは、「ルパン三世のテーマその2」の補足記事でも触れた通りでもあり(※URLのインデックスが働かないので当該記事後半の赤色文字で「2021年11月17日追記」と示している所が解説部分となります)、当該記事の「A7(♯9、♭13)」が実質どのようなアンサンブルとなっているのかについてはリンク先の記事をお読みいただければあらためてお判りいただける事でしょう。

とはいえジャズとて、大半のアプローチはコードから導き出したアヴェイラブル・モード・スケールを想起してはいるものの、そこには実際に音として存在しないとしても標榜すべき「終止感」を念頭に置いたアプローチを採っているのですから《無い音への因果関係》を求める事を否定する事はできない訳です。もっと判りやすく言えば、ドミナントコード「Ⅴ7」上では主音「Ⅰ」の存在こそはありませんが、標榜すべき主音の存在は判ります。そういう事です。

ジャズでも深い示唆に富んだアプローチを採る人ならば、無い音への因果関係を認めて西洋音楽的アプローチを積極的に導入している人もおります。現今社会に於ける手垢のつきまくったジャズ・アプローチが実際には古典でもあり、西洋音楽と比してもアルフレッド・デイの19世紀前半よりも更に昔の音楽的状況を固守しているだけに過ぎなくなるのですから滑稽であると言えるでしょう。

今一度2小節目の「Dm7(on G)」に戻って確認する事にしましょう。この後続は「Dm7(♭5)/G」として、[a → as] というオルタレーションが和声的に生じている事が判ります。この半音階的揺さぶりは結果的に、同主調短調音組織での「Ⅱm7/Ⅴ」なのでもあります。

直後に、分数コードは希釈化しない「Ⅴ7」の形へと進みますが、3小節目では偽終止進行にモーダル・インターチェンジを介して3小節目で「Fm9」となるのはお気付きであろうかと思います。1小節目が長調での振る舞いだとすれば3小節目は同主調短調での振る舞いという事になります。

本箇所での1拍目で生ずる [a] は実質的に「減四度」=「B♭♭」という解釈ではあるのですが、同主調の音脈を手掛かりにした呼び込みであり、記譜としては [a] と表記しております。これについては後述する補遺で述べておりますのでご参考まで。

とはいえ、短調音組織が長々と居座る様な事はせずに「B7sus4」および「B7」では短調音組織の振る舞いを解いています。とはいえ3小節3拍目で生ずる半拍3連の [c・b・as] は、思い出した様に同主調短調の旋律があらためて顔を出している事がお判りになろうかと思います。

尚、1小節目4拍目ではベースが逸行音を奏して生じていた2度ベースの型は茲では生じていないという事があらためてお判りいただけるかと思います。先の逸行音は、後続「Dm7(on G)」での [g] のアンティシペーションを三全音代理に置換して生じさせていた音でしたが、一度耳に届けた物を再度繰り返す必要はなく、今度は「B7 → Dm7(on G)」という風にドミナント7thが先行するコード進行としては脈絡の薄さが音楽的情景をガラリと違える乙張りを付けさせる意味で繰り返していないのです。

そうして4小節目の3拍目では「Gaug9」として、2小節目とは若干形を変えたコードに変化します。これは、ノンダイアトニックとして「Bsus4」が生じた [fis] からの誇張が引き続いて変化した結果の音です。

加えて、同箇所での拍頭での鍵盤ハーモニカが [b] =「B♭」音を奏している事は注目していただきたい所です。卑近なジャズ/ポピュラーでの斯様な「B♭」音の取扱いの殆ど多くは「♯9th」と同等の取扱いをしてしまいます。私は当該箇所で「♭10th」として取扱っているという点を先ずは注目していただきたいのです。

当該箇所でのコードは「Gaug9」なのですから、コードの側で「♮9th」の [a] を用いているので、同度からの変化音であっても「A♯=♯9th or A♭=♭9th」を併存させるのは好ましくありません。況してや拍頭です。

ですが、私は「♭10th」として使っているので、これはドミナント・コード上で生じ得るオルタード・テンションの「♯9th」とは物理的には同じ音であろうとも、決して「♯9th」とは見なす事が出来ない異度の音なのです。これを強調するが故に直前の2拍目の最後の音で「B♮」音を置いている訳です。

但し、この様な《♭10thであれば♮9thとの併存が可能》という弁が成立したからと言って九度由来の変化音であるもうひとつのオルタード・テンション「♭9th」が「♮9th」と併存可能となる訳では決してありませんので、その辺りは誤解されぬ様注意されたいと思います。つまり「♯9th」と「♮9th」という併存は、コード表記の側では不可能なのですが「♭10th」と「♮9th」という表記ならば併存可能という表記の側で慮る必要性があるという意味なのです。

この直前の「B♮」音があるからこそ活きる「♭10th」であるという事を注目していただきたい所です。英国ジャズやらカンタベリー系統の心得があれば馴染みやすいかと思います。

そうした誇張は [fis -> g -> as] という風になって行くのが理想的な動きです。ですので2小節目では「Dm7(on G)」が2つ目の [g] の誇張を為しており、「Dm7(♭5)/G」の [as] が3つ目の誇張として成立していた訳です。

同時に新たなる誇張が「Ⅴ」度上で為されるのが望ましいので、「G7」上の第5音から [d -> dis -> e] という流れを作る事で、新たなる2つ目の誇張 [dis] は「Gaug9」が担っているという訳です。この [dis] が後続和音「C△9」での [e] に帰結するという訳です。

因みに「Gaug9」の第5音は [dis] であるのですが、鍵盤ハーモニカが奏するフレーズで同等の音は [es] として表しているのは、実質的に「♭13th」という音脈を鍵盤ハーモニカが辿っている事を表しています。つまり、鍵盤ハーモニカは [d] 音こそ鳴らしていませんが、インプロヴィゼーションの過程では [d] も視野に入っているという事の示唆でもあります。こうした状況が他のパートでも生ずるのであればコード表記は「G9(♭13)」の方が適切である事になります。

という訳で、ドナルド・フェイゲンを意識したデモを作ってみたのでありますが、鍵盤ハーモニカで繰り広げるクロマティシズム溢れるフレーズは、勿論半音階的な世界観を存分に演出しつつ、ジャズ・フレーズに縁遠い人にもどうにか情緒溢れる線に聴こえる様に配慮したつもりです。

補遺

譜例動画で確認できるコード「Fm9」上では平然と「A音」= [a] が使われていたりしている状況についてはあらためて補足しておく必要があろうかと思ったので追記する事にします。

抑も「Fm9」上で生ずる [a] というのは私のブログを読まれている方なら何を示唆しているのかがお判りいただけるかと思いますが、これは記譜そのものは [a] ではあるものの厳密には「減四度」由来の音です。つまり [f] を根音とする時の減四度であるので「B♭♭音」= [bes] を異名同音に変換して表している物です。

扨て、[a] は [f] から上方に数えて長三度音程を採る音である為「減四度」というのは異名同音であろうとも四度相当に現れる音とは異なる筈です。しかも、私が常々こっぴどく言っている《異名同音は自身の読みやすい様に勝手に読み替えていい物ではない》という事に叛いているのでは!? と疑問を抱く方がおられると思いますが、それは或る意図があって斯様に表記せざるを得なかったという事も含めて縷述する事に。

マイナー・コード上で《長三度音と同等》の減四度が出現しても、それが好ましい状況というのは私のブログでも過去に何度も語って来た事なのでブログ内検索をかけて当該記事をお読みいただければ判りますが、凡ゆる状況下で《マイナー・コード上で減四度は使えるんだ》という早合点をしてもらっては困ります。

マイナー・コード上で減四度が現れてもおかしくない状況にするには、その前後のフレージングの立ち居振る舞いで決まって来る物なのです。その立ち居振る舞いとやらは、私が能く表現する所の《線の強行》である訳でして、これはアヴェイラブル・モード・スケールや背景のコードをさほど視野に入れずに《或る一定の線形》を繰り返し用いる事を意味しており、その「線形」で重要なのは《一定の音程間隔》でもある訳です。

例えば4音列=テトラコルドが《或る一定の線形》であると仮定してみましょう。このテトラコルド自体は背景の調性、アヴェイラブル・モード・スケール、和音構成音などを一切考慮せず、単に [半音 - 全音 - 全音] という音程間隔を保って形成される音列だとして形成させてみます。尚、この音程間隔は上行・下行無関係にいずれの方向へ進んでも同じ音程の順序で形成されると措定する事にしましょう。

※上行形 [e - f - g - a] および 下行形 [c - h - a - g] は孰れも [半 - 全 - 全] という音程順.

そうした《線の強行》が突如現れてしまえば耳には矢張り拒絶とまでは行かないものの強烈な不協和感として聴こえる事でしょう。が、しかし。これを柔和にするには先行するアプローチとして調性およびアヴェイラブル・モード・スケールに則ったアプローチを見せる(聴かせる)事が重要でもあります。

先の音形が、調性やアヴェイラブル・モード・スケールの範疇に収まらない形として何の前触れも無しに突如現れるアウトサイドな世界観であるスーパーインポーズというアプローチを聴かせる事も新鮮味がありますが、唐突な状況が功を奏するのはテトラコルドの様な複数の音を聴かせるのではなく極めて音数の少ない音で決める方が効果的であろうかと思います。それこそマイルスの様に。

なぜその様な音形を想定する必要があるのか!? という疑問を抱える方が居られるでしょうが、日常的に触れ合う音楽が「全音階的」な人であればこうした音楽語法を覚える必要はありませんし早計とも言えるでしょう。全音階的な世界観≒卑近という状況から逸れる時、脳が捉える音形は別の対称形を要求する物です。

短調の歴史というのはドリアこそが最初であり、和声の発展に伴い属音に対して六度の音が「下行導音」として振る舞う様に変えられ自然短音階(エオリア)が発生して来ております。こうしてドリアの醸成は一旦失い自然短音階が優勢という立場へ変化した訳ですが、ジャズ系統の音楽というのは自然短音階の♭Ⅵ度よりもドリアンの♮Ⅵへ移旋させる事が圧倒的に多いものです(※主和音の直後に♭Ⅵ度を根音とする「♭Ⅵ7」という副次ドミナントが現れる状況はまた異なる)。

対称形を欲する感覚が醸成される様になると、一定の音形の対称形として上行・下行を問わずして脳の経路が発達する様になります。すると、調性を最も「ざっくり」と分割する体系として、オクターヴが2等分される対称形が現れます。半オクターヴ=三全音です。凡ゆる状況下で常に半オクターヴが随伴しているとも言える感覚が育つ様になると、凡ゆる状況下で半音階の社会を見越しているという感覚が強化される訳です。

こうした対称形に対する知覚の経路形成は脳レベルに於て新生児の言語獲得の時期には既に生じており、「音程」という距離について新生児の脳は常に基準とすべき任意の音を固定する事なく判断しており、仮に [ド - ミ♭] という音程を聴いた時、その音程に対して《まだ名も知らぬ短三度》という音程そのものを覚えるのです。

つまり、新生児は [ミ♭] から「下方」にある短三度と同時に [ド] の「上方」にある短三度を同時に覚えていて、「全音階」という人類にとって音楽的に釣り合いの取れた音並びを覚える時に「協和感」が優勢になっていき、当初の音程知覚の記憶方法の方が薄れてしまうだけの事で、全音階的社会が卑近に聴こえて来る様に音楽に触れた人が、当初の音程知覚獲得時の方が強化されて行き、《上にも下にも音程を形成させる》という経路が強化されるというのは当然とも言えます。

全音階= [ド - レ - ミ - ファ - ソ - ラ - シ - ド] での [ド - ファ] で生ずるテトラコルドは [ソ - シ] で生ずるテトラコルドと同形であるという事で、知覚はその音形の同一性を根拠に調的な安心感を得ているに過ぎない《限定的な》音楽観なのであるという風にも解釈する事が可能でありましょう。

こうした音響心理学方面から科学的に対照させれば、全音階にドップリ浸かった音楽に触れる程度にしか音楽的素養の無い方が抱くであろう疑問《どうしてあの人は小難しい音楽を好むのだろう!?》というのがあらためてお判りいただける実態であろうかと思います。

つまるところ、調性の下支えが無い様な音楽で「音程」を耳にした時、その《脳にとっての音程知覚の》主従関係は上・下どちらにもある訳ではなく(※コード表記として人間が特定の状況で判りやすくした共通理解が必要な時は低位の音が優勢にする必要はあるが)、故に上にも下にも等価に聴く準備が音楽的素養として身に着けているからこそ可能とする音楽の聴き方であると言えるでしょう。

無論、こうした科学的な側面をそうした人々が意識する事なく素養を高めている場合が殆どであり、私が説明している様な音響心理学的メカニズムの理解などなく無意識に「音程」という物の捉える感覚が際立って高まっている人の方が多数であるのもまた事実です。

そこで [半 - 全 - 全] という音程を伴った1組のテトラコルドを今一度確認してみる事にしましょう。この1組のテトラコルドを2組目のテトラコルドとを連結させる時に《半音で連結》(=半音ディスジャンクト)させてみましょう。すると、三全音の箇所に次のテトラコルドの形成が始まる事となります。つまり [e] 音を規準に [半 - 全 - 全] の音程を上下に形成させると次の様に、

【上行形】

e - f - g - a ①

b - h - cis - dis ②

e (オクターヴ連鎖)

【下行形】

e - dis - cis - h ①

b - a - g - f ②

e(オクターヴ連鎖)

という風に形成される事になります。結果的に [半 - 全 - 全] という音程群は、三全音を2等分する音程分割から形成される音列でもあるので、 [半 - 全 - 全] という音程を強行する事により対称性が維持されるのは自明でもあります。

また、この [半 - 全 - 全] というテトラコルドをディスジャンクトさせずに「コンジャンクト」という風に他方のテトラコルドの端となる音と共有させれば新たなテトラコルドを形成させればマルチオクターヴ・スケールを生じさせる事も可能となり、アラン・ホールズワース的な世界観をも導く事が可能となります。

孰れにせよ、脳知覚レベルでは下記に見られる音網(横軸:半音 縦軸:全音)の様に [半 - 全 - 全] というクランク状の1組の形状が現れるだけの事であり、上行と下行ではそのクランクの形状が回転対称形となっているに過ぎないという事があらためて能く判るかと思います。

但し、 [半 - 全 - 全] のテトラコルドを全音ディスジャンクトして音組織を組み合わせてしまった場合、それは単にフリジアンを生むに過ぎず、それは即ち調的には舊來から存在する何某かのグレゴリアン・モードに寄り添いつつ、組み上がった音組織はアヴェイラブル・モードから叛いてしまうという事になりかねず、機能和声に寄り添い乍ら音使いが破茶滅茶な状況を生む事となるので取扱い的には《やらなきゃ良かった》というレベルに変容させてしまうので注意が必要となるでしょう(笑)。《線の強行》というのは、如何にしてそのテトラコルドの線形を際立たさせ乍ら移高させるか!? という点にも掛かっているので、調的に凭れ掛かる様に線形が靡いてしまっては線は強行などしていないという訳ですね。

扨て、三全音を等分割して [半 - 全 - 全] という音列を形成(※他の組となるテトラコルドとの連結には半音ディスジャンクトを前提とする)した事に依るメリットというのは、全音階社会に阿る事なく半音階社会に寄り添う(=三全音の存在がなによりの証)という事が常に強化される事になります。そこでは「属音」という完全五度の位置すらも常に随伴する三全音に依って、調的な重力の強い磁場の直近に「半音」が凜然と存在する事にもなります。

こうした状況が強化されるのは、全音階を叛いているだけではなく音律形成が等分平均律であるからなのです。

全音階とて等分平均律の状況がある訳ですから、属音や主音の存在を敢えて強調させなければリディアンとドリアンという旋法から作られるダイアトニック・コードでの三全音が希釈化される状況があるに過ぎず、そこで半音階の社会観を強化しようと企図する状況で全音階に靡くのは愚の骨頂でもありますし、半音階で強化される世界観というのは三全音と共に半音の結びつきが強化されるのは自明の理でもあるのです。

全音階に於ける「下属音」の存在。これは上方倍音列には決して現れない「完全音程」を有する音でありますが、長音階の第4音として組み入れられております。古代ギリシャ時代の「大完全音列=シュステーマテレイオン」まで遡れば、本来は下方に備わる相貌から生まれた音脈です。

とまあ、こうした本来なら上方倍音列から見れば「埒外」だった音が平然と組み込まれた下属音を根音とする和音として三度音程を積み上げて行けば [ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ] として形成される副十三和音(=リディアン・トータル)に内含する三全音 [ファ・シ] は複音程へと引き伸ばされているという訳です。

これは上主音を根音に採った時の副十三和音(=ドリアン・トータル)にも起こり得るものですが、下属和音の代理(※機能和声では三度下に存在するマイナー・ダイアトニック・コードが三度上方にある機能を代理) でも同様の複音程化となる所は非常に注目すべき事実であります。

なぜなら、機能和声では低次の整数比同士の比率による結びつきが「音程」として重視されているのであり、結果的に三全音 [5:7] および [7:10] を標榜すべき機能和声社会の枠組みとしての三全音の筈であるのに、[5:14] および [7:20] という風になってしまえば、その三全音たる関連性は希釈化されているのと同様になります。

そもそも《低次の整数比》とは「協和」の為にあるものなのですが、《高次の整数比》もまた「安定的な不協和」になるのです。自然七度の音程が好い意味でそうした状況を示しているものですが、機能和声社会で自然七度を是認する体系はありません。

すると、三全音の複音程化というのは、より一層協和からは遠ざかる《安定的不協和》なのであり、協和的な社会での三全音の振る舞いは希釈化されても誹りを受ける必要はなく、独立峰の様な振る舞いを見せても構わなくなる様に変容すると思っていただければ良いでしょう。

協和音程が複音程化する時、単音程のそれよりも協和する例外的な完全音程があります。完全十二度という [1:3] の音程であり、1オクターヴ+完全五度という音程です。つまり、単音程としての [2:3] の完全五度よりも協和する音程であるのです。

なぜならば、その自然数の総和こそが音程の振動数を意味しているのですから、この振動数が少ない程協和の度が強い状況となるのです。これはオイラーが発見した物で、最近の著書ではペジックが『近代科学の形成と音楽』にて取り上げておりますが、知ってか識らずかハインツ・ボーレンが作ったボーレン・ピアース音階(音律)は、この [1:3] という音程で回帰する直線平均律法に基づく螺旋音律を形成させております。

そうした例外的な [1:3] という音程比をハインツ・ボーレンの方では ‘tritave’ と称し、53等分平均律の側であるラミ・シャヒンは ‘over-tonal fifth’ と称しており一義的な取扱いではありません。1オクターヴ+完全五度という複音程の呼称に伴う例外を他の複音程にも同様に適用してしまうのは性急な一般化となってしまうので誤りとなるので注意しなくてはなりません。

本題を語る前に相当迂回してしまいましたが、《線の強行》という調性に基づいた音楽的な「轍」に靡く事のない旋律形成の為には、自身の執拗な音程関係の固守と対称性によって生ずるものなので、この対称性はオクターヴ回帰ばかりではなく時にはオクターヴを超越する事もあるという側面を例示した為に説明が長くなってしまったという訳です。

極論してしまえば、「Aメジャー」というトライアドで [ラ・シ♭・ド♮] という旋律が臆面もなく顔を出してしまう事すら憚られない旋律形成の仕方があるという事です。言い換えれば、使いなれた歯のノコギリでなくとも、他のノコギリでアプローチする事も可能だと思ってもらえれば良いでしょう。こうした状況が顕著に表れるアーティストの最たる所にアラン・ホールズワースが居ると思ってもらえればイメージを抱きやすいと思います。

という訳で漸く本題に戻る事としましょう。譜例「Fm9」上での1拍目の [a] というのは、括っている①が示す様に、[e - f - g - a] という [半 - 全 - 全] のテトラコルドであり、テトラコルドの最後の音を最初に持って来た変形である訳です。その [a] が実質的に「Fm9」での減四度= [bes] と異名同音で応答する様にしているだけの事です。

では、①の直後に現れる [as] は何なのか!? というと、もしも減四度と同等の [a] をテトラコルドの上行順次進行として最後の音に持って来てしまっているとしたら、この [as] は経過音に成り下がってしまいます。

それを単なる経過音にしない為の工夫として第一に、杓子定規的な上行順次進行を変形し、テトラコルドの最後の音を最初に持って来ているのです。

更に付言すれば、この [as] は新たなる2組目のテトラコルドを形成する最初の音でもあるのです。つまり、1組目のテトラコルドの最後の音は [g] であったので、半音ディスジャンクトとして連結しているという状況でもあるのです。

この2組目のテトラコルドは [as - bes - ces - des(A♭ - B♭♭ - C♭ - D♭)] という音群を想定しております。譜例では [ces] を [h] にしておりますが、「Fm9」上での三全音として見える様にわざと [ces] とはせずに表しているのです。これは、『近代和声の説明と応用』の著者アーサー・イーグルフィールド・ハルがレコメンドする《副和音に内含する三全音》という近代和声の音脈の実態として目に触れる様にしているのです。

因みに、《属和音に内含する三全音》というのは、第3&7音以外にもオルタード・テンションとの組み合わせによって多々生じるケースがありますが、副和音での三全音というのは機能和声的には組み入れられない物です。副和音が三全音を有しているという状況はヒンデミットも自著『作曲の手引』の巻末で紹介している様に、機能和声社会を飛び越えた音楽観を基準にすれば決して珍しい物ではありません。

況してや短和音上での「♯11th」となると、その音自体が減五度との異名同音であるので基底和音部分の完全五度を省略してしまおうものなら、ハーフディミニッシュと同等の使い方をしかねない愚者が生まれて来る可能性すら秘めてしまっている音なのですが、完全五度と増十一度の同居があって相応しいコードでもあり、ロック的なアプローチとして知らず識らずの内に《「Am」上で「Cm」をぶつける》という様な時に減五度が増十一度の様に現れる事があります。

そうしたアプローチも「複調」のアプローチを結果的に見せているのでありますが、何が複調かも判らぬ人が知らず識らずの内に《混濁を強めた》音を欲するが故に遭遇する様な音脈でもあるので、意外にも使われる事は少なくない音脈なのです。

無論、②で現れるフレーズで2組目のテトラコルドで想起している [bes] 相当の音は奏されてはおりませんが、 [as - bes - ces - des] を念頭に置いた上で省略されている状況となるので、あらためて念頭に置いて欲しいアプローチであります。

斯様なテトラコルドを想起しており、①の組であるテトラコルドのそれが [e・f・g・a] という音群で形成させる必要がある(※なぜなら、各音度は「異度」となる必要がある)以上、[a] を [bes] として書く事は出来ないのです。こうした配慮から、厳密には実質「減四度」である「B♭♭」を「A」と記譜せざるを得ないという訳です。

結果的にこれら2組のテトラコルドは互いにオーバーラップして形成されているのであり、[半 - 全 - 全] というテトラコルドが半音ディスジャンクトで順に連結し合っているのではない所がテトラコルド形成として注意すべきポイントなのであります。

単に2組のテトラコルドを半音ディスジャンクトによる連結で [半 - 全 - 全] と形成させて行くと2組のテトラコルド形成でオクターヴ回帰という形で閉じるに過ぎないのですが、新たなテトラコルドを連結させる際に1全音分「手前」にシフトさせて配置させてオーバーラップさせる事で2組のテトラコルドは [半 - 全 - 半 - 半 - 全 - 全] となり、この8音のオクタコルドを全音ディスジャンクトで連結させれば、長七度の連鎖でオクタコルドを繋げる事となり、非常に長大な螺旋で半音階を閉じる構造となるのです。

複数のテトラコルドをオーバーラップさせた意図としては次の様に、

●たった2組のテトラコルドの連結で材料音となる音組織の確定を回避

●半音階的社会をより広く使う為に、三全音と短二度/長七度の音脈を多く用いる

という目的に他なりません。

先のオーバーラップさせたテトラコルドの1組目が [e - f - g - a] で、2組目が [as - bes - ces - des] となっておりますが、1組目は次のテトラコルドをオーバーラップさせている為、実質的には [g] が次の組へ強く作用させる隣音になっているのですが、この [g] は2組目の最端部の [des] と三全音を形成する為、半音階社会の喚起をより一層強化している表れでもあるのです。こうした音脈を使いたいが為にテトラコルドの排列を恣意的に操作してオーバーラップさせているとも言えましょう。

そうした [g・des] との三全音の喚起は結果的に [des] が使われる事で「Fm9」をFドリアンでアプローチするという事を敢えて回避する策にもなります。

多くのジャズ・アプローチに於けるマイナー・コードでのドリアン化というのは、短和音が内含する第5音への下行導音と成してしまう♭Ⅵ度の《重々しさ》を忌避するのが最たる理由であるのですが、つまり5th音への誘引があからさまになる事で卑近な響きを演出しやすくなってしまう事を避けている訳ですね。

それを敢えて誘引する策を用いるのは、余薫としての原調の振る舞いを忘却させずに他方面からのアプローチとしてアヴェイラブル・モード・スケールに捉われない自由な《線の強行》を両立させるが故の策なのです。