ディミニッシュト・メジャー7thが見せて呉れるクロマティシズムの脈 [楽理]

扨て、前回はディミニッシュト・メジャー7thから類推するオルタード・ドミナント7thコードを「多義的」に解釈した上で、多くの音脈の可能性を呼び込むという例を提示したのでありますが、ドミナント7thコードを「多義的」に解釈するというのは抑もどういう意味があるのか!? という側面を語る事にしましょう。

通常、ドミナント7thコードを用いてトニックに解決するという下方五度進行およびその三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)は、「一義的」な機能和声社会に準則するコード進行の用例の一つであります。「準則」が意味するのは調性(=Key)に対して従順であるという事です。

これが「多義的」となると、ドミナント7thコードを用い乍らも下方五度進行や三全音代理が現われず、ブルース進行にも見られる様に、単に生硬な響きとしての音響体(ドミナント7thコードとしての類型)が部分転調しているかの様な多彩な進行をする事が「多義的」な世界観のひとつであると言えるのです。無論、部分的な転調感に耳馴れた人であれば、その局所的な中心音=フィナリスの振る舞いに便宜上の「Ⅰ」度を見抜いて堪能するものです。が、この世界観とて非常にミクロな視点で見れば、「転調」という振る舞いに依って音楽的に「見る角度」を変えられた物にすぎず、都度、部分転調の帰着側の「Ⅰ」が示す調性感は伴っている訳でありまして、本来の意味に於てこうした多義的な世界観とは真の多義性の世界ではありません。

転調を目紛しく繰り返して逐次「その世界」の調性に準則するだけの音楽的世界の変容を喩えるならば、外国に行って時計の時刻を現地時間に合わせる様な物と言えるでしょう。

音楽的な意味に於て真なる「多義性」とは複調・多調と言えます。処が、ブルースやジャズの世界の実際に於て複調性が顔を出しているにも関わらず、大抵の場合は一義的な解釈に押し込められてしまって折角の多義性が犠牲になってしまっている例があります。ビバップが良い例ですね。本来ならアイオニアンをリディアンやミクソリディアン、マイナーをドリアンやらに嘯く多義性を孕んでいるにも関わらず、即興アプローチが一義的な為、進行先の暗示が現われ易くなるという矛盾。クロマティシズムやインプロヴァイズの追究如何によりますが、遅かれ早かれこうした世界観に気付く物です。

ドミナント7thコードに於て本位十一度を採らず、基底和音のM3rd音の転回位置で半音上となるそれがアヴォイドとなる事を避けて♯11thという自然十一度を採るというのは先にも喩えた、時計を海外の現地時間に合わせただけの行為に等しい事でしかありません。真の意味で多義的に捉えるには、ドミナント7thコード上での11度音の扱いは、本位十一度として据え乍ら他の調の景色を見る(聴く)様な物だと思っていただければ良いでしょう。

本来の立ち位置を見たまま別の世界観を見るかの様な、それこそ左目でロンドンを見乍ら右目でパリを見るかの様に形容し得る様が音楽の本当の意味での多義的な世界観なのでありまして、少なくともドミナント7thコード上で本位十一度を棄却しないという事は非常に重要な事なのです。そうした側面を今回は判り易く詳らかにして行きたいと思うので、音楽的な多義性についてどのように語ろうとしているのか!? という意図はお判りいただけるかと思う所です。

この様な理解の上で前回のディミニッシュト・メジャー7thコードを用いた例を再度確認する必要があるのですが、今回も「G♯dim△7」を基準に見立てる事にしましょう。

扨て、大前提として語っておく必要があるのですがそれは、ディミニッシュト・メジャー7thに対して和音を類推して仮想的な「虚構」の音楽的社会の上でアプローチを採ろうとも或いは、ディミニッシュト・メジャー7thに対して和音を類推する事により、そのオルタード・ドミナントの和音での重増一度進行を「物理的」に用いようとも、結果的には「非機能的和声」社会としての物として収まるので「機能和声」的では決してないのです。ですから、そこにドミナント・モーションを求めるのも野暮ですし、西洋音楽に於て九度音が下行限定進行音だという縛りを受ける事も無いのであります。

無論、機能和声社会の枠組みに於ける属和音上で生ずる「下行形」としての「♯9→♭9」という重増一度進行進行が、後続和音として期待されるトニックの和音構成音が包含している属音(=5th音)への下行進行を強化しているそれにはあらためて理解を示す事が出来るでしょう。

こうした機能和声的な社会に反して、重増一度「上行」進行というものが、或る某しかの音程のベクトルとして等方性としてしか機能する様にしか振舞わないのであれば、それは機能和声とは異なる逆の動きをして然るべきです。

調性の余薫が強く蔓延る音楽的社会に於てですら、導音が主音に解決しないという状況は近代和声では有り得る様に、重増一度進行が下行ではなく上行を採るというのは音楽の可能性を拡大する一つの策として使える物なのです。無論、誰の耳からも明らかなドミナント・モーションにてG7→Cという状況に於てB♭音とG♭音へ「着地」しよう物なら、多くの人は音を外したと思う事でしょう(笑)。この様な状況にも似るかの様に「逆を採る」という事に尻込みする様であってはならないのです。非機能的な社会ならばそれが活かせるのであるので、そうした「逆を採る」と謂わんばかりの世界観を今回はあらためて例示する事に。

次の譜例をあらためて見ていただく事にしましょう。これらは「G♯dim△7」から和音を類推し、その和音を「同義的」解釈としてセスクイトーン上行進行させて行く、という物でした。セスクイトーン進行の過程にて重増一度上行進行を忍ばせている訳であります(♭9→♯9)

この進行の例では、一応最終的には「B♭7(♯9)」で止まっている訳ですが、もう一段セスクイトーン上行進行および重増一度上行進行を辷り込ませる事が出来る訳です。つまり「D♭7(♭9)→D♭7(♯9)」を忍ばせて結ぶ事が出来る訳です。それが次の譜例にて示す通りです。

扨て、先の新たなコード進行が追加された譜例の上部には緑色の小文字の斜体字が附与されているのですが、これは何を示しているのかというと、基の和音から端を発し、漸次附与されて行く音を列挙しているのです。和音の根音はセスクイトーン上行進行(300セント)しており、その過程では重増一度上行(200セント)進行が忍ばされている訳ですが、漸次附与されて行った音は順次進行的に示されるものの、それは半音/全音という風にいびつに、少なくとも等音程構造では現われていないのであります。

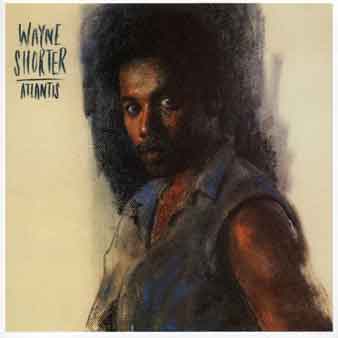

これらの、漸次附与された音は異端ではありますが、ひとつの「モード」として使う事が出来ます。それは、これらのセスクイトーン進行の過程にて「串刺し」が可能という事です。可能というより、強行する事でそれが可能と言い放っているかの様にも捉えられかねませんが、少なくともこれらの「同義音程和音と重増一度上行進行」を忍ばせた一連の「塊」に対して、ひとつのモードで串刺しするというそれは、モード社会に於けるスーパーインポーズとしてのもう一つのモードの手法でもあります。晩年のマイルス・デイヴィスやウェイン・ショーターのアプローチなどは、こうした処に当て嵌まるプレイが見られます。

結果的に、漸次附与されていく音を「音列」として見た場合、D♭ハンガリアン・メジャー・スケールを見る事が出来ます。つまりE・G・B♭・D♭音をルートとする増属九・短属九いっぺんに、このモード・スケールひとつで串刺しが可能であるという事を「強弁」しているのであります。無論、基底の和音には「♭9 or ♯9」というオルタード・テンションがまとわりつく事になるので、モード・スケールとしては同度由来の本位音度などと「ぶつかる」事も生じたりします。例えば「G7(♯9)」上でD♭ハンガリアン・メジャー・スケールの第5音=A♭音を使うと、同度由来となる♭9と♯9の併存となったりしますが、こうした強行で生ずるカウンター・ノートは寧ろ、非機能和声的社会の枠組みでは巧妙に忍ばせた方がメリットにもなります。そうした音使いを臆する事なく使う為にはどういう理解が必要なのかという説明をする事にしましょう。

磁石があるとしましょう。N極とS極という風に誰もが知る磁石です。磁石というのはそれを物理的に破断してしまうと、極が分かれる事はお判りでありましょう。

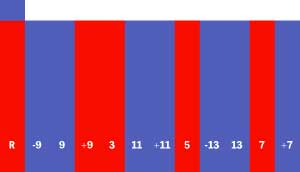

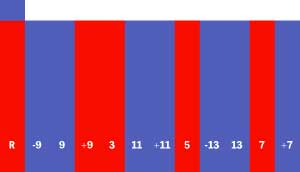

次の図では、磁石を思い浮かべ易い様に赤色と青色に分けてみたのですが、仮に今茲に「ドミソ」という和音構成音があって、「ド」の音からサンゴの産卵の様にして磁石が破断した状態が「メロディーの素」となる音です。異なる極に破断してしまうので、ドから割譲された音は色が別の物となります。

扨て、和音構成音「ドミソ」は赤色なので、割譲されたメロディーの素は赤色に「吸着」される力を持っている事が判ります。とはいえ「ドミソ」の和音の時に経過的にレやファの音がメロディーの線として現われる事など珍しくもありません。そうした状況を「磁力」に喩えると、和音構成音「ドミソ」がある時に「レ」というのは、磁場が反発するかの様な「不協和」として力が現われます。この力が誘引材料となり、隣接する和音構成音に吸着する推進力にもなるのでありまして、まあリニアモーターカーみたいな物でもある訳です。

このような音楽的な磁場を今度はクロマティックに見た時、「○7(♯9)」というコードの構成音と和音外音は次の様な「磁極」となっている訳ですね。根音から飛び出そうとする青色で示したメロディーの音素は赤色に吸着しようとするのですが、これはドミナント7thコードを基とする和音の体でもある為、三全音を示す「3と7」は一層磁場がある訳です。構成音からとしての磁場は確かに赤と青が示す様な排列ではあるものの、磁力からしてみれば青色同士で本来なら反発しようとする「-9と9」は無理矢理くっつけられている様な物ですし、それは和音構成音とて「+9と3」でも同じ事である訳です。つまり、三全音に隣接している「同色が続く空隙」は反発する磁場が更にある状態であるとも謂える訳です。

また、ジャズの場合は和音構成音から「剥離」していく様な磁力の反発を利用する様な物でもあり、下行形では一層その磁力を活かした様なフレージングになります。すると、和音構成音から下方へ剥離しようとする磁場は「ダブル・クロマティック」を伴って下行形を伴わせ、それが単に半音階の羅列にならぬ様にして、基から備わる三全音に対して「一定の揺さぶり」がかかる様にしてフレージングのコンテクスト=クセが付けられる様になるのです。このコンテクストは紙で喩えるならば「折り目」の様な物で、多くの場合、この「クセ」は基から備わる三全音に対して、全音・短三度・長三度で接する様な新たな三全音が「クセ」となって現われると、より一層クロマティシズムを伴うフレージングとして耳に届く物になるのです。勿論上行形で採ってもクロマティシズムを表わす事は可能ですが、上行形の時というのは概してフレーズは和音構成音に準則しやすい物です。

こうした音楽的な磁場は、和音が作用している時は和音構成音が優位に働く訳で、和音としての作用が働かない状況では調性の余薫が強く働く物です。その優位性の次に優位的に働こうとするのが音階固有音としての音組織の構造で、これは所謂モードとして取扱っている物で「ほぼ」差支えない物となります。「ほぼ」と明示した理由は、ジャズの場合、その音組織の排列構造が近似的な音列を当て嵌める事もある為です。

和音構成音ではない和音外音には、モード・スケールを構成しておらぬノン・ダイアトニックな音もある訳ですが、非機能和声的社会に於ては、モード・スケール外の音脈もより一層好意的に使う事になるのが、調性や和音構成音に準則する響きのそれとは異なる振る舞いであると捉えておくのはとても重要な事です。例えば「E7(♯9)」というコードに「♮9」相当の音をぶつけるとします。これは和音構成音からもモード・スケールからも埒外の音ではある物の、某しかのモード・スケールやそこから抜粋された和音構成音が結果的に機能和声的な音の枠組みを形成しようとしていないのであれば、その「埒外」となる音は「横の動き」として巧みに振舞ってしまえば整合性が取れるのであります。ある意味では「新たな音響体」として成立させてしまっても良い訳です。

つまり「+9と♮9」が同居してしまう状況を、+9がリディアンとしてのフィナリスで、リディアンの下行形として生じた「♮9」と読み替えてしまっても整合性が取れると強弁している状況だと思っていただいても構わないのです。単一のトーナリティーというコンテクストを眺めている訳ではないので、「複調」という性質はこういう状況でもまざまざと現われるのです。

では「+9と♮9」という風に併存してしまう状況を、「+9を基本音とするリディアン」と強弁するのならば、リディアンの長二度上方にはミクソリディアンが存在するのと同様になります。すると「♮11」をミクソリディアンと採る状況になっている訳ですから、これは下属調方面の調域と併存させる複調の状態と同様の事なのでありまして、ドミナント・ビバップ・スケールが原調と下属調との併存状態である事を思い起こしてみれば、こうした状態が必ずしも忌避すべき状態ではないという事を表わす訳です。

但しこうした特殊な状況というのは、調性を叛いており、僅か乍らの和音構成音が伴わせる「磁場」からも叛こうとする動きであるので、クロマティシズムに耳馴れない人からすれば、とても異端な音を出す状況を目の当たりにする事になります。況してや複調状態でもある為、とても奇異な響きを耳にする事になります。アラン・ホールズワース、ウェイン・ショーター、晩年のマイルス・デイヴィスなどは好例なのですが、こうした特異な状況を「是」とする方策を、あらためて、先の例にあげたセスクイトーン上方進行にて作られたD♭ハンガリアン・メジャー・スケールの導出を例に語って行く事となります。

D♭ハンガリアン・メジャー・スケールのⅡ度とⅢ度上に出来る3度堆積の和音というのは夫々ディミニッシュ類型のダイアトニック・コードを作る事になります。Ⅱ度上ではEdim7、Ⅲ度上ではFdim△7という事になります。基の和音「G♯dim△7」から端を発して生成されていった音の羅列はセスクイトーン上行進行および重増一度上行進行を忍ばせて行った先に、基の和音のセスクイトーン下方の最初のステップに逆行するかの様に出現する訳ですから興味深い関係が浮かび上がります。

通常の機能和声的な枠組みに於けるディミニッシュ系統の和音というのは、ダイアトニック・コードに対する経過的な変過和音として半音階的に忍ばされる事が多いのでありますが、ハンガリアン・メジャー・スケールが内含するディミニッシュの薫りというのは線的には確かにディミニッシュを感ずる、民俗的な薫りを伴っているのでありますが、ドミナント・モーションを誘発させない閉塞したドミナント7thコードを串刺しする様に強行する線とし取扱うと途端にこれが非常に巧く聴かされる物であります。

頻々なるコード・チェンジを伴っても結果的には、頻出するコード進行過程に内在する「セスクイトーン」となる音程が和音構成音の共通音として捉えて線は紡がれ、ハンガリアン・メジャー・スケールが持つ線的情緒をコードが逐一変わろうとも線が強行されるので非常に面白い効果が出るという訳です。

扨て、例示している一連のオルタード・ドミナント(増属九・短属九)のセスクイトーン上行進行ですが、これらの和音をそれぞれ拔萃すればトライトーン(三全音)を包含しているコードに過ぎませんが、そのトライトーンが解決すべく後続和音へと下方五度進行或いは三全音代理(トライトーン・サブスティテューション)を採らずに邁進する部分転調の様な物ですから、調性を捉えようとしても別の調性へ転じてしまう様な状況だと考えてもらえれば更に判り易いですし、抑もこうした進行は調性感を演出しようとは企図している物とは対極の世界観であると言える「非機能的」和声感の社会的枠組みなのでありますから、三全音が和音構成音として明示されてはいるものの、それを取扱い乍ら調性感を出さない様にするというのは意外にも難しい側面であるのも確かです。

例えば、機能和声の枠組みに於いてドミナントを響かせる時点で早々と「主音」を明示していれば、テストの出題時に解答が一緒に出されてしまった様な物にも喩える事が出来るかもしれません(笑)。然し乍ら、ドミナントその物を「卑近」に感じてしまうと、ドミナント和音上にて遠くに見える主音やらサブドミナントの薫りだのという、和音機能の「両義性」を見出す様になる物でして、複調性を醸し出そうとする両義性・多義性はこうした和音機能の両義的な響きから端を発している拡張的な世界観であると理解して欲しいのであります。

そうした「多義性」を勘案した時、ドミナント7thコード上での本位十一度=♮11thというのは別な意味で功を奏する事がありますし、その本位十一度を和声的・旋法的にも機能和声の側ではアヴォイドとするのは、それが齎す、基のドミナント7thコードが包含する三全音とは別のグループとして三全音が生ずる「位置関係」が大きく作用しているのです。

以前にもチラッと語った事がありますが、ドミナント7thコードでのオルタード・テンションに於て、♯9thと♮13thの併存があまり多く見られない理由として、それらが複調性を示唆するからだと述べた物です。覚えていらっしゃる方はかなり古くから私のブログに目を通していらっしゃる方と思われますが、今回あらためて語る事にしますので、読み終える頃には複調性という音楽観が腑に落ちると思います。

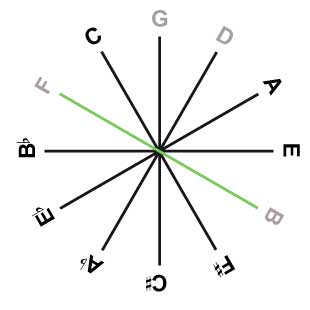

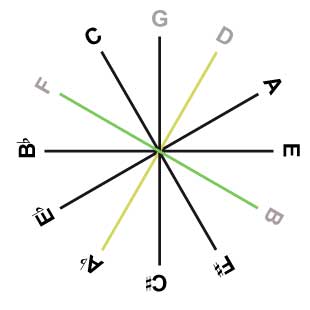

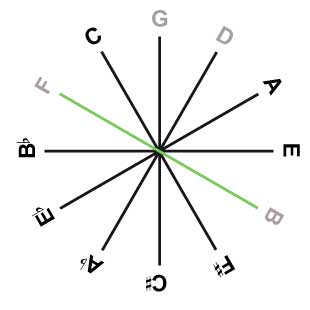

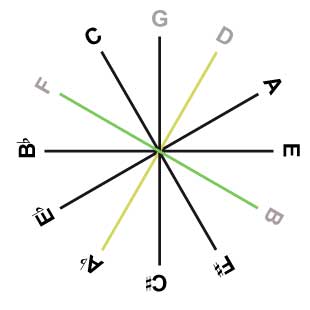

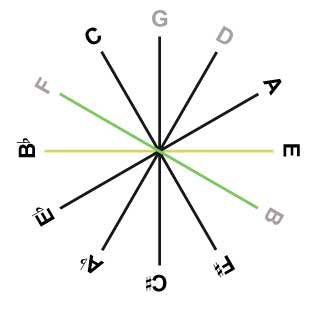

次の五度圏は「G7」というコードの和音構成音を基として三全音(トライトーン)がどのように位置しているのか!? という事を図示した物です。G7の構成音である3rd音と7th音で形成される三全音は緑色で示しているという訳です。

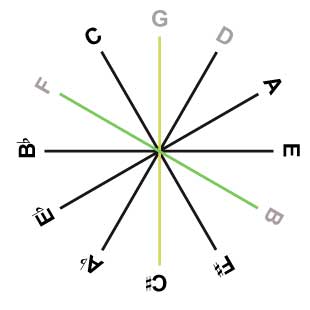

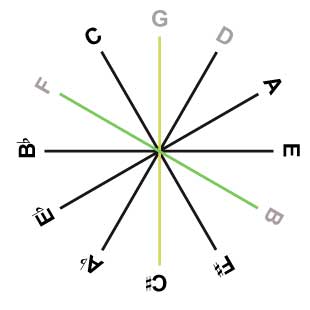

次の例は、「G7(♯11)」という和音構成音を見た時、新たな三全音が付与されるのでその位置関係を見てもらう事にしましょう。御覧の通り、♯11thは基の根音と新たな三全音のペアを形成する事になるので、新たに2音が増えるのではなく、和音構成音の一つを共有して新たな三全音が生じたと例になるという訳です。

次の例は「G7(9、♭13)」で生ずる新たな三全音の位置関係がお判りかと思いますが、この場合新たに2音が三全音として増える事になります。とはいえ新たな三全音の2音の内の1音だけが「G7」という基底の音程に「半音で隣接」しているだけであり、♮9thとしての音の方に半音で隣接する音が無いのは明々白々です。この「半音で隣接」という事が実は、調性を伴ったり、或いはクロマティシズムを追究する方の音脈として作用する分布構造となり重要な物なので念頭に置いてほしい所です。。

次の例は「G7(♭9)」という短属九として新たな三全音のペアが生ずる例です。御覧の通り新たな三全音のペアの1音は基の5th音を共有しているので、新たな三全音のペアは1音が増えただけの状況であります。

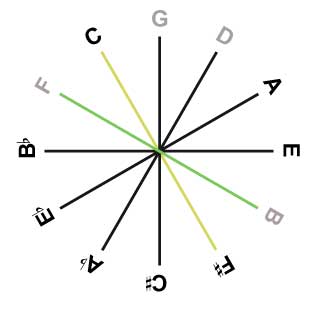

扨て、先に掲げた例の内の三全音が2組生じている3つの例をあらためて確認してみると、三全音を表わす「線」は夫々が五度音程として隣接はしておらず隔てて併存している事がお判りいただける事でしょう。無論、3つ目の三全音を形成しようとすれば、新たな3組目の三全音は自ずと他の三全音のグループに隣接する様に生ずる訳でして、特に「G7(♭9、♯11」や「G7(9、♯11、♭13)」とすれば、3組目の三全音を形成して他の三全音グループと隣接する状況が生ずるのであります。とはいえその「隣接」は、基底和音の3rdと7thとで形成される三全音の組とは隣接する訳ではないのでありまして、この基底の三全音の「隣接」する形で形成される三全音のペアが生ずる時というのは「両義性」を生ずると解釈して差支えないでしょう。

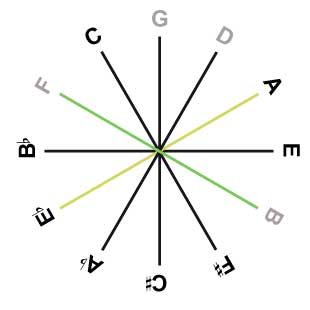

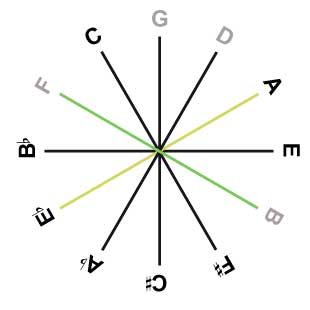

その「両義性」とはどういう事かを縷述しますが、次の例は基底となる三全音に対して隣接して三全音が生ずる例です。これが「♯9th、♮13th」で生じている例となります。つまるところ、五度圏で見た時に隣接し合うという事は、関係調の関係として三全音のグループが形成され合う事になるのと等しいので、「G7(♯9、13)」で生じている [e・b(英名:B♭)] は、自ずと「下属調」で生ずる三全音だという事がお判りになるかと思います。つまり、ひとつのドミナント7thコードで生ずるテンション・ノートの組合せ如何に依って、こうした「多義性」を孕んだ状況が生じているという訳です。

とはいえ、ドミナント7thコードで「♯9と♮13を一緒に使ってはいけませんよ〜」などと慫慂する所など目にした事は先ず無いでしょうが、暗々裡にその響きが「近い」調性との両義性を響きとして感じ取る事で、後続への強い進行感として処理できない逡巡する響きを無意識に感じ取る事で「♯9、13」という用法をあまり見掛けないのは、そういう背景が生じているからだと思います。とはいえ、用法として「何故少ないのか!?」と問われた時に、このように明瞭に回答を導く事すらジャズ/ポピュラー音楽の現場では遭遇しないのではないかと思います。とはいえ「♯9、13」のテンション・ノートの組合せは使ってはいけないという物ではなく、ドミナント7thコードが齎す後続への強い牽引力がやや稀薄であるという事を念頭に置いておけば別段使って構わない訳です。

ドミナント7thコードで最も後続への牽引力が強いのは短属九でありましょうし、仮に「G7(♭9)」での [g・cis] という三全音に対して [es・a] という風に隣接する様に新たな三全音を形成するとしたら、基の♭9thに対して同度由来の、しかも「♮9th」が併存する事は有り得ないのですが、基の和音の響きの「疎外感」を感ずる事は出来るでしょう。但し、この「疎外感」は複調やクロマティシズムの為の世界観としては非常に重要なコンテクストなのでありまして、単一の調性を向かない性格を出す方がメリットとなる時には、こうした音脈を積極的に利用すれば良いのであります。

そうした状況を勘案した時、次の五度圏では「G7」本位十一度音(♮11th)とみなし長七度音≒減八度が生ずる訳でして、G7に対して「F♯」を生ずる音脈などそうそう視野に入れない物ではありますが、Gドミナント・ビバップ・スケールを思い出していただければ、そのF♯音の導出は決して異端ではない事がお判りいただけるでしょうし、結果的に複調性を呼び込む音脈として本位十一度音である「C音」がその対極にある三全音F♯音を下支えするという状況が、三全音と五度圏を見立てる事でより判り易くなるのではないでしょうか。つまり、ドミナント7thコードに於ける本位十一度=♮11thというのは、原調の主音を先取りするばかりではなく、複調性の誘引材料としても機能するのであります。

茲で今一度、増属九と短属九を用いたセスクイトーン上行進行および重増一度上行進行で生ずるコードのそれから生ずるD♭ハンガリアン・メジャー・スケールを思い浮かべて欲しいのでありますが、このモード・スケールは先の一連のコード進行(上行進行)を1つのモードで串刺しできる様にスーパーインポーズさせる為の物として並べた物です。このままで用いても勿論構わないのでありますが、先のコード進行のそれが上行形である事に逆行する様に反行形として、D♭ハンガリアン・メジャー・スケールのミラー・モードを充てる方を選択してみようと思います。すると、その鏡映形は次の通りD音を主音とするハーモニック・メジャー(和声的長音階)の第7音をモードとするスケールを生ずるのでありまして、こちらのモード・スケールを選択してスーパーインポーズさせてみようかと思います。

基の和音「G♯dim△7」からすれば、その三全音関係にあるDハーモニック・メジャーと見立てても構わないのでありますが、何れにしても、コード進行として形成させる増属九と短属九の一連のそれらというのは、セスクイトーン上行進行を「1周」させる事で「一塊」の大局的な和音グループとして見立ててもらいたいのであります。且つ、これらのコード進行は、なるべくなら短い歴時に依るハーモニック・リズムを形成させて進行させていく方が、スーパーインポーズの姿としても良く映えるので、各々の和音を1小節や2拍ずつ充てる様な事はせずに、なるべく速いパッセージの「経過和音」的に進行させる様にして試してみようと思います。

そうした前提で制作したのが次のデモとなります。

このデモは、今回説明しているセスクイトーン上行進行を明示的なハーモニック・リズムを充てて「弾み」を付けている物です。この音楽的「弾み」が意味する物は、調性に靡こうとせずにクロマティシズムを強行しようとする「弾み」であります。無論、半音階とやらを凡ゆる点で偏りが無いように振舞わせるとすればトータル・セリーに任せた方が良いでしょうが、そういう意味での半音階ではないのです。対称構造を利用して調性感を巧みに消す用例とは異なり、あらゆる調性にも感じ取れてしまう様に吸着する線があったとしたら、それは汎調性的であると言えるでしょう。そういう意味で、あらゆる状況で音楽的な「方便」として取り繕ってしまう「線」として利用できるのならばそれは半音階を巧みに紡いでいる事に違いありません。

通常の音楽観というのは「全音階」に靡くものです。オルタード・テンションという「半音階的所作」を纒っても、それは単に「半音階的全音階」という半音の装飾を纏っただけの全音階の姿であって、半音階に靡いている物ではないのです。「○7(♯9)」という和音に対して「♮9」相当の音が臆面も無く現われる様な状況を断罪するのではなく、新たな半音の脈が新たな音響体を作り上げて調性に靡こうとせずに複調感を出していたとしたら、これは音楽的な意味で「多義性」が発揮されている事になります。今回のデモで用いるスーパーインポーズにはそうした意図がある訳であります。

扨て、最初の2小節ではインプロヴァイズのパートを省略してバッキング部分を表わしたデモでして、一連のコード進行は明瞭になるかと思います。基の和音は「G♯dim△7」というコードから、ドミナント7thコードとしての「本体」を類推しつつも、そのドミナント7thコードにはドミナント・モーションを採らせないという音楽的方便を強行する目的でクロマティシズムを追究しようとする物であるため、局所的な「部分転調」となるセスクイトーン進行を、ゆっくりゆっくり聴かせてしまってはそれこそ単なる部分転調にしか聴こえなくなる為、ある程度方便が立つ程度に聴かせるには歴時を短めに採ったハーモニック・リズムを充てた方が功を奏する為、セスクイトーン上行進行が2小節に収まる様になっている訳です。このプロセスに於て九度音の重増一度上行進行が介在するので、局所的に根音を同一する同種の和音である「短属九→増属九」が生ずるのであります。

そうすると、冒頭のコードは「G♯dim△7」の下方三度に音を類推するドミナント♯9を充てるのであるならば「E7(♯9)」とすればよかろうに、何故「E7(♯9、13)」とするのか? と疑問を抱く方が居られるかもしれません。このデモはドミナント・モーションという策を採らずに多義性を演出したいという私の意図がある訳ですから、♯9thが登場する冒頭のコードは更に「多義的」であって欲しい訳です。ですので、「♯9th、♮13th」という三全音は基底の3rdと7thの三全音に隣接する関係調の音脈でもあるので、両義性が発生するので好都合な訳です。CのブルースでCミクソリディアンとCアイオニアンを併存させるかの様な状況であり、Cのブルースで単に経過的に「導音」を辷り込ませれば音楽的な方便としても充分成立する様なモノに等しい、関係調の音脈を両義的に用いるという事はそうした状況に似ると思っていただければ結構なのです。

扨て、シンセ・リードに依るインプロヴァイズ部分のフレーズ解説としますが、まあインプロヴァイズなどと聞こえの良い言葉を述べてはいるものの、このデモに用いたDハーモニック・メジャー・モードのスーパーインポーズは羅列程度の物でしかありません(笑)。もう少し熟慮を重ねれば、更に良い提示が出来ると思われます。とはいえ、そんな「羅列」程度の物であっても一応は音楽的な方便は方便以上の体を保つくらいには成立するので、他の方々が同様のインプロヴァイズにて熟慮を重ねれば更に良いフレーズが生まれるとは思います。ひとつの音形から変形させていったり、等比構造の音程を用いたフレージングやらを提示してからアプローチすれば更に良くなるのではないかと思います。

このシンセ・リードは背景のコードがどのようにセスクイトーン上行進行しようともDハーモニック・メジャーを強行しているので、通常のモード・スケールの想起と比較すると、当然カウンター・ノートを生じている箇所が現われます。

例えば冒頭「E7(♯9、13)」上での [g] 音は「♮9」なのでありますから、オルタード・スケールを用いて♭9・♯9と重増一度進行しているならまだしも、同度由来の本位音度と変位音度がこうして現われるのはジャズ界でも異端な部類でありましょう。こうした状況が現われるとしたら大概はダブル・クロマティックの過程で生じている半音階的順次進行の途中となる拔萃部分だったりしますが、臆面も無くこの様に生ずるのは異端な状況でもあります。但し、のっけから臆面もなく現われる「♮9」が、背景の和音構成音に対する「新たな音響体」としての物であるとするならば、それを強行しようとも問題はありません。取り敢えず「♮9」が登場した事に依り、和音構成音を転回位置で見た時の「M3rd・♯9th・♮9th」と半音音程の連続を作っている訳ですから、磁石で謂えば同じ極性が3つ列んでいる状態なので、吸着の度を強めている2音に対して反発の方を奏する訳ですから、この反発の材料を巧く活用しなくてはなりません。

その「活用」が、本位十一度へ順次進行として「逃げ」る事です。和音構成音に反発しようともモード・スケールの方に準則する形で本位十一度に吸着する訳です。しかも、ドミナント7thコードでの本位十一度は両義性を呼び込む材料となる音脈でもあるので、トコトン機能和声的社会やドミナント・モーションとして薫りを放とうとする牽引力からトコトン叛いている動きである訳です。直後では本位十一度から自然十一度(=♯11)の [ais] へ進行。これは、セスクイトーン進行が1.5全音である事を見越して、その倍の音程=三全音をも視野に入れて同義的な解釈として現われる線なのでもあります。単にDハーモニック・メジャーの羅列に過ぎませんが、理論的整合性はこうして得られるのであります。また、セスクイトーン進行や三全音を同義的に見立てるという事は中心軸システムのそれにも重ねる事が出来る物です。

2拍目では「G7(♭9)」上に於て [cis] を生ずるのは、本位十一度ではなくオルタード・テンションに於ける♯11thに着地したと見れば良いでしょう。

3拍目「G7(♯9)」上では、再度♮9th= [a] がぶつかって来ます。これも先と同様なので説明の必要はありませんが、この [a] 音からセスクイトーン下方に線を採り [fis] を奏します。G7という基底の和音であるにも関わらず。しかし、この線の現われ方はドミナント・ビバップ・スケールを思い出していただければ、下属調の調域と原調=G7の調域が併存して登場する線として強行させる事が出来る物です。通常のモード・スケール嵌当を視野に入れていると、こうした線運びは異端であるのですが、都度「線の跳躍」と和音構成音および機能和声で想起し得るモード・スケールからの反発力を念頭に置いているので、こうした異端な方へ音が進むのであります。アラン・ホールズワースやウェイン・ショーターが臆する事なくこうしたカウンター・ノートが生ずるフレージングを奏でるのは、複調的な多義性を視野に入れているからなのであります。

扨て、3拍目最後の16分音符 [b] から4拍目にかけては [b - g - d - cis - b] という風に奏でられる線は、Dハーモニック・メジャーの断片であるにも関わらず、これらの一連の進行過程では最もバップっぽいフレーズになっているのも特徴的であります。

ハーモニック・メジャー・スケールというのは、その音組織内に包含されるディミニッシュの断片や増二度を含んだ、とても示唆めいた音列びになるのでありますが、頻々に変わるバックのコードに対して徹頭徹尾ひとつのモード・スケールで串刺しされるとなると、そこには、ひとつのモード・スケールがひとつのコンテクストを見せる様な線の薫りとは異なり、それこそハ長調で嬰ヘ長調を一緒に聴かされる時の様な両義性が錯綜するかの様な疾走感を齎す様に聴こえると思います。

2小節目1拍目「B♭7(♯9)」でのフレージングはモード・スケールに準則する様に [cis - d - e] と進み、最後の [a] ではコードが変わり「D♭7(♭9)」での♭13th相当になり、機能的な音として準則している事になります。徹頭徹尾モード・スケールから外れている様な状況になるとしたら、それは支離滅裂状態である訳ですから、両義性を伴わせる所とモード・スケールに準則する所のメリハリは要所要所で生じているという訳でもあります。

2小節目2拍目では [b - cis] と進み、このC♯は、Dハーモニック・メジャーを強行しているが為の表記なのであって、「D♭7(♭9)」から見た [b - des] と等しい状況になっているのです。

そして2拍目弱勢〜4拍目では「D♭7(♯9)」となり、2拍目の16分音符3・4音目は [b - a] と進み、[a] は♭13th相当の音なので準則している状況です。そして3拍目弱勢では [g - fis] と進みますが、ここの [fis] は「D♭7(♯9)」から見た [ges] の異名同音つまり「♮11th」と見立てた方が宜しいでしょう。

先にも語った様に、ドミナント7thコードでの本位十一度というのは通常の機能和声的な枠組みであればアヴォイド・ノートに過ぎませんが、調性の両義的側面の誘引材料として使えるのでありまして、複調性を呼び込むにはうってつけの材料となります。ウェイン・ショーターの「The Last Silk Hat」の当該部分ではショーター御大が本位十一度を奏して来ます。しかもそれは、以前にも述べた事がありますが、「F♯9(♯11)」に対して本位十一度音を充てる訳ですから、複調性が強烈に発揮されるのは言うまでもありません。因みに「F♯9(♯11)」のomit5に対して本位十一度音ですから、F♯音をルートとする硬減三和音に対してE音を根音とする長三和音が上声部にあると見做しても良いでしょうし、このEメジャー・トライアドの5th音として成立させるのがショーター御大の [h] 音なのですから畏れ入るばかりです。

ドミナント7thコード上で本位十一度(=♮11th)と自然十一度(=♯11th)を併存させて見るという事は複調の誘引材料となるのは至極当然の事なのであります。何故なら、上方倍音列がある限り、或る単体の音は、やがてはその倍音列の存在故に「属音」として感じ取る様になる物です。

ドミナント7thコードに於ける本位十一度が「全音階」の為の「主音」としての地位を表わす音です。西洋音楽界隈では本位十一度を纏った属十一の和音から和声は発達しております。それは下属音の存在と共に、ドミナント上で見つめるサブドミナントの響きや、更に遠方に響く主音(トニカ)の響きを見つめる様にして調性の「暈滃」という形で見られる様な、ドミナント機能に依存しないサブドミナントやトニックへの固執が和声の発展に繋がったのは間違いないでしょう。

ドミナントの和音機能というのは本来なら「一義的」に捉えておかしくはない筈なのに、多義的な解釈で聴こうとするのは、やはりドミナントが後続への予見が甚だしい事を憂慮しての事でもあったのでしょう。唯、属和音上で多義的、少なくとも両義性を持たせる様に響く本位十一度音のそれは、やがては、原調の総和音に近い和声であるにも拘らず複調的に作用するのは、下属音を両義的に備える事で下属音上で良好な音程で響く「主音」の存在が結果的に「両義的」な響きとして発展したと言えるでしょう。

扨て、ドミナントが「両義的」になるとどういう状況を生むのか!? と言いますと、仮に音楽体系が倍音列に準則しさえすれば良いのであるとすると、本位十一度よりも自然十一度を優先する事になってしまいます。しかし体系は先ず、本位十一度を用いる事を選んだのは、音組織に準則する方を選択したからでありましょう。しかしこれが結果的には音楽的な意味での「2つの相貌」を強化した事に繋がる訳です。

主音の上方五度に上屬音、主音の下方五度に下属音を形成したのですが、上方倍音列ばかりに準則してしまうと一向に下属音の存在を棄却する事になってしまいます。2つの相貌を因果関係に補足させる状況を作るとすると、主音の位置を「属音」として捉えない限りは体系に当て嵌められなくなる矛盾を生じます。茲に本来ならば両義性が備わるのでありますが、主音を「基音」と捉えると下方五度にある下属音は「虚構」になってしまいます。特に数学者・物理学者は一義的な解として求まる体系を好むので、その中にあってオイラーは今猶信奉される偉人の一人でもありますが、オイラーとて負の数同士の乗算は是認しなかったのである訳ですから、こういう人が基音の下にある虚構を是認しようとしないのは至極当然の立場であると思うのですよ。しかし下属音というのは主音の五度下方に常に虚構として生ずる物ではなく、大完全音列=シュステーマ・テレイオンとて虚構から生まれた訳ではありません。

単に「転回位置」という単音程で収まる見渡しを、その後の人間の取扱いのし易さから整えられた体系に於いていつしか一つの相貌内で見られる様になってしまっただけの事で、その一つの相貌内を見つめては、本来ならもう一つの相貌で生じている下属音の存在を只管見付けようとしても見付ける訳が無いという愚かな見渡しに、なぜ偉人はそんな事すらも忘却してしまったのか!? という事なのですね。完全四度相当の完全音程が上方倍音列に存在しないのは当然の事であるにも拘らず、それを見付けようとしている事すら愚かなのでありまして、音楽とは本来なら二つの相貌にて考えるべきである筈が、調性も一つの体系として捉えられ、一つの音組織(音階)にて収まり、当時の惑星(月や太陽も惑星として捉えられていた時代)の数に当て嵌まる様に整備されていって、当時の科学に準則する様にして首尾良く形成されていた音楽の世界というのは、そりゃあ時代を経てドミナント7thコードがドミナントとしては機能しない様に響かせる手法が横行している時代に於て、ひとつの相貌だけを見つめた世界観に閉じ込めて音楽を嗜もうとしても無理があるという物です。

つまり、ドミナント7thコード上から見た本位十一度は、倍音列に負けじと堪えて本来の一義的な属和音の在り方とは異なり、両義性を備える事で結果的に複調の関係性を呼び込んだとも考えられる訳です。何故なら、ドミナントから見える主音は、下属音との良好な(完全五度)の関係だからです。即ち、下属調の領域を視野に入れて、本来の主音を「五度の位置」に見えるそれと同様の誘引材料となっている訳です。それと併存して通常の属和音の振る舞いというのも生じて「複調性」が顔を出すという訳です。

ドミナント7thコードというのは、その存在感を振舞う大前提として「音組織」(音階)が「全音階」=ダイアトニックとして用意されている事で、その強さを発揮できると思ってもらって良いでしょう。全音階として敷設されているレールには、属和音が有する3rd音と7th音は、「最も近い距離」に全音階が有している音=主音と上中音に隣接する訳でありまして、音楽的な「磁場」は反発し合って主音と上中音に吸着しようとしている訳ですね。

それでは、全音階という敷設されたレールを一端白紙に戻して、単にドミナント7thコードがあった場合、先の3rd音と7th音は、逆行しても等しい反発力である筈です。そうすると、G7は後続のB♭とG♭に進んでも反発力の強度としては同じですからその「意図せぬ」方向へ進んだとしても等しいのですから、行き先が予め準備されていない状況ならば、こうして「転調」しても構わないのでありますね。また、三全音がそれぞれ反発し合う必要もなく、一方だけが本来の行き先とは逆行したままもう1つの音が「掛留」しても構わない訳ですね。すると、G7の後続に「B(英名)音とF♯音」もしくは「F音とB♭音」という風に進んでも良い状況が生ずる事になりまして、レールが敷設されていない状況というのは「全音階を予見しない」状況である訳ですから、ドミナント7thコードの反発力だけを採ってみれば、この様に進行しても差支えない訳です。

これが更に時代を重ねると、ドミナント7thコードは単なる「生硬な和音」という状態としても耳に届く事実がある訳です。ブルース進行など最たる例でもあります。こうした状況で今一度思い起こしていただきたいのが、「三全音の分布」状態を見る事なのです。

ハ長調での三全音は [f - h] という「軸」を形成する事になりますが、先述している様に、この三全音の「軸」に隣接する様に形成される別の三全音の軸は関係調の関係にある近親性の高い調性であるので、仮に [c - fis] という三全音の軸が隣接している状態ならばこれはト長調の調域の三全音であり、他方 [e - b(独名)] という三全音の軸が隣接している状況はヘ長調という物であります。

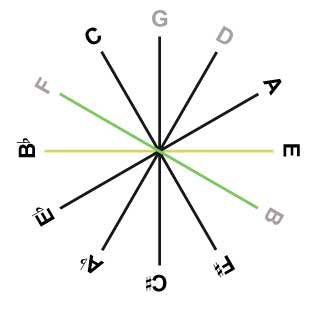

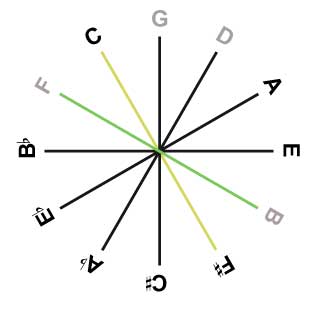

こうした前提を踏まえた上で、次のGIFアニメーションを御覧いただきましょう。最初に水平に現われる線は [f - h] の三全音ですが、特定の全音階を想起していないので半音階を俯瞰する情況であると見て欲しいのです。そしてGIFアニメーションの直後は [f - h] 音から派生する直近の進行音として [c - e] に行く様子がお判りになるかと思いますが、これと同様の「磁場」は、GIFアニメーション直後の [b(独名) - fis] にも進んでいるという事がお判りいただけるかと思います。

このGIFアニメーションが示す物は、三全音という2音が齎している「不協和」が、後続の「協和音程」に進んでいる事を示す物なのです。処が全音階は想起していないので、それと同様の磁場(音程の距離は等しい)となる方向にある同一の協和音程に進むのであるならば [c -e] に進むべき磁力と [b - fis] に進むべき磁力も等しい、という事を示す訳でして、半音階という世界観を見た時はくした等方性が加味されるので、全音階を限定にして音楽を眺めなければ、こうした磁場が及んでいるのだという事がお判りになるでしょうし、ジェイコブ・コリアーでひとたび注目を浴びる事になったネガティヴ・ハーモニーの等方性もこの例は括られる物であります。

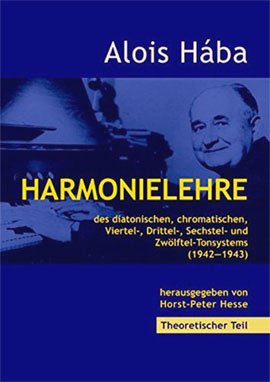

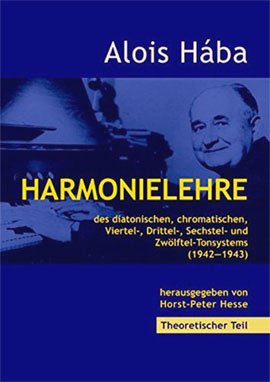

また、先のGIFアニメーションが示す円環の等方性というのはアロイス・ハーバの 'Harmonielehre Theoretischer Teil' でも詳述されている事なので、興味のある方はお読みになると良いでしょう。

扨て、先のGIFアニメーションは、三全音が齎している不協和が協和音程に進むという磁場を示したものです。今一度思い返してみて下さい。増属九および短属九を用いたセスクイトーン進行は、それぞれが三全音を包含する和音を徹頭徹尾強行しているので、三全音という不協和が常に存在するのであります。ですので、GIFアニメーションでの「不協和→協和」という進行の流れでは、その協和音程の分布で、その協和具合が在るべき調性を示唆するのですが、三全音という「不協和」を維持すると、それぞれ下属調と属調という隣接調にある三全音をそれぞれ一つずつ持合う情況となる様に三全音の軸が基の三全音に隣接する様になるのがあらためてお判りいただけるかと思います。

即ち、基の三全音に接する新たな三全音の軸というのは、汎調性的に「等しい磁力」で属調にも下属調にも目を向けている半音階への志向性が生じているのがお判りになるかと思います。

この等方性というのは、基となる音に対して上にも下にも等しい音程幅でしたら、磁場としては等しい訳ですので、基となる音から結果的に「等音程」構造や「等比」および「等差」構造なども視野に入る訳です。例えば、基となる音から上にも下にも全音音程でも等しいですし、短三度等音程(セスクイトーンおよびディミニッシュを得る)、長三度等音程(オーギュメントを得る)、完全四度等音程などを充てても良いという事になります。

完全五度等音程を充てた時、それが純正完全五度の時というのは11回繰り返した時にコンマが生じて帰着した訳ですね。この不都合を解消してオクターヴの輪廻に帰着させる所から調律は「不協和」へと志向する事になるのですから面白い物です。

ある意味では、基の音から等比構造となる音程関係(半→全→半とか)を生じさせても良いのですから、基の音から某しかの「対称的構造」を充てて、それが上にも下にも同様となる「線の表れ方」という物を、調性を無関係に聴いていけば、例えば短三度を強行していく所作とか、調性に靡く事なく「半→全→」という動きを強行すればメシアンのMLT(コンディミ含)を充てて線を強行している事と同様にもなる訳です。その「基」として採るべき基準の音というのは概して、三全音が現われる位置=音度に分水嶺的に表れ易いのです。

例えば、G7の3rd音 [h] を基準に、上にも下にも全音音階を充ててみるとか、あとは上にも下にも完全四度等音程を重畳させていくとか。或いは 'cents equal' として171.14セントを等しく重畳させて行くとか(笑)、350cents equal で上にも下にも重畳させるとか、色んな手段はあるのです。三全音が登場する箇所および、その中心軸関係(セスクイトーン)にある音を基準として対称形を形成するというのは、クロマティシズムや微小音程を視野に入れた微分音での不協和な世界観をも視野に入れる事になるのであります。

そういう訳で機能和声の世界観では和音構成音および全音階(ダイアトニック)に吸着する事を利用しようとしますが、実際には和音外音(非和声音)の持つ反発力を活かす事が更に重要な事なのでありまして、非機能和声的社会では、その反発力のある世界で機能和声社会よりも大きなジャンプ力を得られる様な振る舞いが必要とされる様な物と考えてもらえれば判り易いでしょう。

今回取り上げたドミナント7thコードのセスクイトーン進行というのは、明示的に根音がセスクイトーンという音程で移置【いち】されて進行するので和声的にも、その変容ぶりに弾みが付いておりますが、和音構成音から見ると実際にはそれほど大きく変わっておらず、その過程で「不協和→不協和」という状況を続けている事でもある点にあらためて驚いて欲しいのであります。

加えて、セスクイトーン進行にて現われる「後続」のオルタード・ドミナント・コードはその実、リラティヴに下方三度に音を代理していく「ヴァリアント・コードのパラレル・コード」に似る状況であるという風に見做す事も可能ではあります。

これらの和音が単純な「転回形」でないのは、複音程に跨がる和音(九の和音など)は、その転回形を採る際、最下音がオクターヴ移置される際に、複音程に存在していた最高音はそれに伴って更にオクターヴ移高させる必要がある為、単純には転回と呼ぶ訳には行かないのです。これまで副十三の和音を説明する際に、全音階上の総ての副十三を説明する際に、単純に転回形となっているに過ぎないと説明している事がありましたが、それは厳密な意味での転回ではないのでこの際注意をしていただきたいと思います。

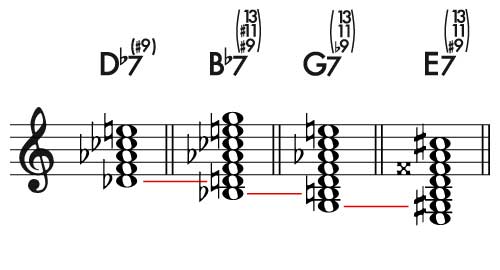

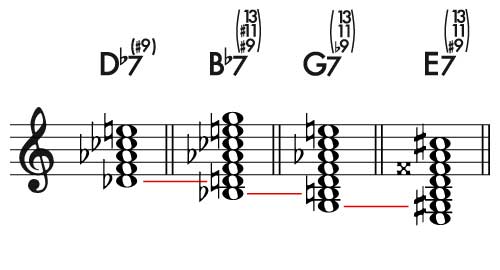

扨て、一連のセスクイトーン進行を逆手に取って、単なる「代理」として見立てた場合、そこで生じる13thコードは、夫々の和音の3rd音がオルタレーションし合う様に変化していき、なるべく構成音が変わらぬ様に13thコードを形成させると先の様な譜例になる、という訳であります。すると、三全音関係にある同種のコードはほぼ同じ構成音構造となっているので、セスクイトーン進行ではなく、トライトーン進行としてシンプルにしても、その過程でインプロヴァイズを採るソリストのみがセスクイトーンのアプローチを採るというのも充分有り得るアプローチなのでもあります。

とはいえ、和声的にも弾みが付く方が「同義音程和音」ではなく異なる響きになるのですから、色彩には弾みが付きますし、何より、その過程に於て代理を漸次補完して行った音を材料にして、ひとつのモードでスーパーインポーズが可能な音脈を見付ける訳ですから、たった2つの三全音進行させる和音でハーモニック・メジャーを充てるのは唐突過ぎる程に唐突で、是亦場合に依っては格好良いかもしれませんが、和声的にも弾みが付いている所で強行している方が私個人としては格好良いと思います。

ドミナント13thコードをオルタレーションさせつつ、それをパラレル・モーションさせているという柔軟な発想が有っても良いとは思いますが、その様に考えたとしても本位十一度を視野に入れない限りは、ありきたりのオルタード・テンションを忍ばせたアプローチが単に局所的な部分転調を繰り返すだけに等しいフレーズが飛び交う事になるだけだと思います。ドミナント7thコードを如何に暈滃させて複調感を得るか、という所がポイントですので、考え方を柔軟にするあまり、既知の機能和声的な社会に寄り添ってしまってはいけないと思うので、混同せぬ様、咀嚼して理解していただければと思います。

本位十一度を用いる事をsus4という風にシンプルに捉えるのは良いかと思います。sus4のコードに於て多様なアプローチを採るのは濱瀬元彦氏の『ブルー・ノートと調性』では顕著ですし、今回のこうした複調性からヒントを得た方には今一度再読してもらいたい所です。

複調という世界観にピンと来ない方は少なくないかもしれません。頭はひとつなので、多義的な世界観を結局ひとつの頭で処理する訳ですから状況が複雑化した事に違いはありません。然し乍ら、音楽的なひとつの世界観という物が少しだけ角度を違って聴こえさせてくれる様なシーンというのは通常の機能和声社会に於ても能く遭遇する物です。例えば、副次ドミナントで生ずる臨時的変化音や、転調が見せてくれる先行する原調との差異感というのは顕著な例でしょう。だからといってその変容は複調ではありません。

或いはフーガに於ける関係調。先行句が齎す調的な余薫が後続で「変応」される音に依って、記憶と現実が錯綜し合う。J. S. バッハは、その記憶が現実に負けない多義的な聴き方が出来る人だったのだと思います。だからこそあの様に万華鏡の様に音楽を成立させる事が出来たのではないかと思います。

全音階的には聴かせるのだけれども、半音階的磁場を利用して全音階にやすやすと靡かない音楽的な語法と形容すれば更に判り易くなるでしょうか。アラン・ホールズワースがなにゆえマイナー・コード上で長三度相当(=減四度)の音を用いたりしても大丈夫なのか!? と思われる方は少なくないでしょう。それは半音階的な磁場を利用して等方性を持つ音脈からの揺さぶりを体得しているが故に、線の誇張として現われる訳であります。

他にも参考になる様な例を挙げておく事にしますが、例えば渡辺香津美のソロ・アルバム『Mobo』収録の「Shang-Hi(Mobo #1)」の楽曲構造というのは、ベースはB音をフィナリスとするBマイナーを嘯くBドリアンを「強行」させるのですが、このBドリアンをひとつのモードでスーパーインポーズさせている様に振舞わせてウワモノがクロマティシズムを形成するのであります。

その上で、クロマティシズムを形成する上で重要な「対称構造」の基準を採る為のいわば「分水嶺」となる音度はBドリアンから見た完全五度上方の「F♯」に基準を採ると考え、この音度から上にも下にも等音程を採る様にして何らかのモード・スケールの「断片」を当て嵌め、それを上下にスケール・ワイズ・ステップで構築させるという風に見立てます。すると、分水嶺となる「F♯」を基準に対して上下に半音音程を採ると「GとF」が表れ、これらにドミナント13thをスーパーインポーズさせて和声的にも強行させて、何らかのモード・スケールの断片をスケール・ワイズ・ステップとして等音程を採れば、次の譜例の様にドミナント13thコード構造が「進行」する様に現われる訳です。

これらの13thコードは不等四度音程和音としてシンプルな構造に間引かれているのが特徴的でありますが、シンプルに見ればBのブルースを巧妙に変容させているのであります。そうして譜例の最終和音では等音程の四度和音を便宜的に「E11(on B)」として示したコードに帰着させているという風に想起する事が可能なのであります。

Bのブルース・マイナーと見立てるとすると、一応はマイナーを嘯いている状況を勘案して平行長調のDメジャーをも想起しておくことが可能なのでありまして、これらの平行調同士でそれぞれ具備している三全音は [ais・e] [cis・g] なのでありまして、これらの三全音に隣接する三全音を新たに形成する事を想起すれば、新たなクロマティシズムという音脈への「反発力」にも繋がる訳でありまして、先の「分水嶺 F♯」は三全音 [cis・g] に隣接する音脈であると見て取れる訳です。

今回は、ドミナント・モーションを用いない状況におけるクロマティシズムや複調性の関係を見て来ましたが、次は「線の強行」という意味のアウトサイド・フレーズやらを語る事にします。

通常、ドミナント7thコードを用いてトニックに解決するという下方五度進行およびその三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)は、「一義的」な機能和声社会に準則するコード進行の用例の一つであります。「準則」が意味するのは調性(=Key)に対して従順であるという事です。

これが「多義的」となると、ドミナント7thコードを用い乍らも下方五度進行や三全音代理が現われず、ブルース進行にも見られる様に、単に生硬な響きとしての音響体(ドミナント7thコードとしての類型)が部分転調しているかの様な多彩な進行をする事が「多義的」な世界観のひとつであると言えるのです。無論、部分的な転調感に耳馴れた人であれば、その局所的な中心音=フィナリスの振る舞いに便宜上の「Ⅰ」度を見抜いて堪能するものです。が、この世界観とて非常にミクロな視点で見れば、「転調」という振る舞いに依って音楽的に「見る角度」を変えられた物にすぎず、都度、部分転調の帰着側の「Ⅰ」が示す調性感は伴っている訳でありまして、本来の意味に於てこうした多義的な世界観とは真の多義性の世界ではありません。

転調を目紛しく繰り返して逐次「その世界」の調性に準則するだけの音楽的世界の変容を喩えるならば、外国に行って時計の時刻を現地時間に合わせる様な物と言えるでしょう。

音楽的な意味に於て真なる「多義性」とは複調・多調と言えます。処が、ブルースやジャズの世界の実際に於て複調性が顔を出しているにも関わらず、大抵の場合は一義的な解釈に押し込められてしまって折角の多義性が犠牲になってしまっている例があります。ビバップが良い例ですね。本来ならアイオニアンをリディアンやミクソリディアン、マイナーをドリアンやらに嘯く多義性を孕んでいるにも関わらず、即興アプローチが一義的な為、進行先の暗示が現われ易くなるという矛盾。クロマティシズムやインプロヴァイズの追究如何によりますが、遅かれ早かれこうした世界観に気付く物です。

ドミナント7thコードに於て本位十一度を採らず、基底和音のM3rd音の転回位置で半音上となるそれがアヴォイドとなる事を避けて♯11thという自然十一度を採るというのは先にも喩えた、時計を海外の現地時間に合わせただけの行為に等しい事でしかありません。真の意味で多義的に捉えるには、ドミナント7thコード上での11度音の扱いは、本位十一度として据え乍ら他の調の景色を見る(聴く)様な物だと思っていただければ良いでしょう。

本来の立ち位置を見たまま別の世界観を見るかの様な、それこそ左目でロンドンを見乍ら右目でパリを見るかの様に形容し得る様が音楽の本当の意味での多義的な世界観なのでありまして、少なくともドミナント7thコード上で本位十一度を棄却しないという事は非常に重要な事なのです。そうした側面を今回は判り易く詳らかにして行きたいと思うので、音楽的な多義性についてどのように語ろうとしているのか!? という意図はお判りいただけるかと思う所です。

この様な理解の上で前回のディミニッシュト・メジャー7thコードを用いた例を再度確認する必要があるのですが、今回も「G♯dim△7」を基準に見立てる事にしましょう。

扨て、大前提として語っておく必要があるのですがそれは、ディミニッシュト・メジャー7thに対して和音を類推して仮想的な「虚構」の音楽的社会の上でアプローチを採ろうとも或いは、ディミニッシュト・メジャー7thに対して和音を類推する事により、そのオルタード・ドミナントの和音での重増一度進行を「物理的」に用いようとも、結果的には「非機能的和声」社会としての物として収まるので「機能和声」的では決してないのです。ですから、そこにドミナント・モーションを求めるのも野暮ですし、西洋音楽に於て九度音が下行限定進行音だという縛りを受ける事も無いのであります。

無論、機能和声社会の枠組みに於ける属和音上で生ずる「下行形」としての「♯9→♭9」という重増一度進行進行が、後続和音として期待されるトニックの和音構成音が包含している属音(=5th音)への下行進行を強化しているそれにはあらためて理解を示す事が出来るでしょう。

こうした機能和声的な社会に反して、重増一度「上行」進行というものが、或る某しかの音程のベクトルとして等方性としてしか機能する様にしか振舞わないのであれば、それは機能和声とは異なる逆の動きをして然るべきです。

調性の余薫が強く蔓延る音楽的社会に於てですら、導音が主音に解決しないという状況は近代和声では有り得る様に、重増一度進行が下行ではなく上行を採るというのは音楽の可能性を拡大する一つの策として使える物なのです。無論、誰の耳からも明らかなドミナント・モーションにてG7→Cという状況に於てB♭音とG♭音へ「着地」しよう物なら、多くの人は音を外したと思う事でしょう(笑)。この様な状況にも似るかの様に「逆を採る」という事に尻込みする様であってはならないのです。非機能的な社会ならばそれが活かせるのであるので、そうした「逆を採る」と謂わんばかりの世界観を今回はあらためて例示する事に。

次の譜例をあらためて見ていただく事にしましょう。これらは「G♯dim△7」から和音を類推し、その和音を「同義的」解釈としてセスクイトーン上行進行させて行く、という物でした。セスクイトーン進行の過程にて重増一度上行進行を忍ばせている訳であります(♭9→♯9)

この進行の例では、一応最終的には「B♭7(♯9)」で止まっている訳ですが、もう一段セスクイトーン上行進行および重増一度上行進行を辷り込ませる事が出来る訳です。つまり「D♭7(♭9)→D♭7(♯9)」を忍ばせて結ぶ事が出来る訳です。それが次の譜例にて示す通りです。

扨て、先の新たなコード進行が追加された譜例の上部には緑色の小文字の斜体字が附与されているのですが、これは何を示しているのかというと、基の和音から端を発し、漸次附与されて行く音を列挙しているのです。和音の根音はセスクイトーン上行進行(300セント)しており、その過程では重増一度上行(200セント)進行が忍ばされている訳ですが、漸次附与されて行った音は順次進行的に示されるものの、それは半音/全音という風にいびつに、少なくとも等音程構造では現われていないのであります。

これらの、漸次附与された音は異端ではありますが、ひとつの「モード」として使う事が出来ます。それは、これらのセスクイトーン進行の過程にて「串刺し」が可能という事です。可能というより、強行する事でそれが可能と言い放っているかの様にも捉えられかねませんが、少なくともこれらの「同義音程和音と重増一度上行進行」を忍ばせた一連の「塊」に対して、ひとつのモードで串刺しするというそれは、モード社会に於けるスーパーインポーズとしてのもう一つのモードの手法でもあります。晩年のマイルス・デイヴィスやウェイン・ショーターのアプローチなどは、こうした処に当て嵌まるプレイが見られます。

結果的に、漸次附与されていく音を「音列」として見た場合、D♭ハンガリアン・メジャー・スケールを見る事が出来ます。つまりE・G・B♭・D♭音をルートとする増属九・短属九いっぺんに、このモード・スケールひとつで串刺しが可能であるという事を「強弁」しているのであります。無論、基底の和音には「♭9 or ♯9」というオルタード・テンションがまとわりつく事になるので、モード・スケールとしては同度由来の本位音度などと「ぶつかる」事も生じたりします。例えば「G7(♯9)」上でD♭ハンガリアン・メジャー・スケールの第5音=A♭音を使うと、同度由来となる♭9と♯9の併存となったりしますが、こうした強行で生ずるカウンター・ノートは寧ろ、非機能和声的社会の枠組みでは巧妙に忍ばせた方がメリットにもなります。そうした音使いを臆する事なく使う為にはどういう理解が必要なのかという説明をする事にしましょう。

磁石があるとしましょう。N極とS極という風に誰もが知る磁石です。磁石というのはそれを物理的に破断してしまうと、極が分かれる事はお判りでありましょう。

次の図では、磁石を思い浮かべ易い様に赤色と青色に分けてみたのですが、仮に今茲に「ドミソ」という和音構成音があって、「ド」の音からサンゴの産卵の様にして磁石が破断した状態が「メロディーの素」となる音です。異なる極に破断してしまうので、ドから割譲された音は色が別の物となります。

扨て、和音構成音「ドミソ」は赤色なので、割譲されたメロディーの素は赤色に「吸着」される力を持っている事が判ります。とはいえ「ドミソ」の和音の時に経過的にレやファの音がメロディーの線として現われる事など珍しくもありません。そうした状況を「磁力」に喩えると、和音構成音「ドミソ」がある時に「レ」というのは、磁場が反発するかの様な「不協和」として力が現われます。この力が誘引材料となり、隣接する和音構成音に吸着する推進力にもなるのでありまして、まあリニアモーターカーみたいな物でもある訳です。

このような音楽的な磁場を今度はクロマティックに見た時、「○7(♯9)」というコードの構成音と和音外音は次の様な「磁極」となっている訳ですね。根音から飛び出そうとする青色で示したメロディーの音素は赤色に吸着しようとするのですが、これはドミナント7thコードを基とする和音の体でもある為、三全音を示す「3と7」は一層磁場がある訳です。構成音からとしての磁場は確かに赤と青が示す様な排列ではあるものの、磁力からしてみれば青色同士で本来なら反発しようとする「-9と9」は無理矢理くっつけられている様な物ですし、それは和音構成音とて「+9と3」でも同じ事である訳です。つまり、三全音に隣接している「同色が続く空隙」は反発する磁場が更にある状態であるとも謂える訳です。

また、ジャズの場合は和音構成音から「剥離」していく様な磁力の反発を利用する様な物でもあり、下行形では一層その磁力を活かした様なフレージングになります。すると、和音構成音から下方へ剥離しようとする磁場は「ダブル・クロマティック」を伴って下行形を伴わせ、それが単に半音階の羅列にならぬ様にして、基から備わる三全音に対して「一定の揺さぶり」がかかる様にしてフレージングのコンテクスト=クセが付けられる様になるのです。このコンテクストは紙で喩えるならば「折り目」の様な物で、多くの場合、この「クセ」は基から備わる三全音に対して、全音・短三度・長三度で接する様な新たな三全音が「クセ」となって現われると、より一層クロマティシズムを伴うフレージングとして耳に届く物になるのです。勿論上行形で採ってもクロマティシズムを表わす事は可能ですが、上行形の時というのは概してフレーズは和音構成音に準則しやすい物です。

こうした音楽的な磁場は、和音が作用している時は和音構成音が優位に働く訳で、和音としての作用が働かない状況では調性の余薫が強く働く物です。その優位性の次に優位的に働こうとするのが音階固有音としての音組織の構造で、これは所謂モードとして取扱っている物で「ほぼ」差支えない物となります。「ほぼ」と明示した理由は、ジャズの場合、その音組織の排列構造が近似的な音列を当て嵌める事もある為です。

和音構成音ではない和音外音には、モード・スケールを構成しておらぬノン・ダイアトニックな音もある訳ですが、非機能和声的社会に於ては、モード・スケール外の音脈もより一層好意的に使う事になるのが、調性や和音構成音に準則する響きのそれとは異なる振る舞いであると捉えておくのはとても重要な事です。例えば「E7(♯9)」というコードに「♮9」相当の音をぶつけるとします。これは和音構成音からもモード・スケールからも埒外の音ではある物の、某しかのモード・スケールやそこから抜粋された和音構成音が結果的に機能和声的な音の枠組みを形成しようとしていないのであれば、その「埒外」となる音は「横の動き」として巧みに振舞ってしまえば整合性が取れるのであります。ある意味では「新たな音響体」として成立させてしまっても良い訳です。

つまり「+9と♮9」が同居してしまう状況を、+9がリディアンとしてのフィナリスで、リディアンの下行形として生じた「♮9」と読み替えてしまっても整合性が取れると強弁している状況だと思っていただいても構わないのです。単一のトーナリティーというコンテクストを眺めている訳ではないので、「複調」という性質はこういう状況でもまざまざと現われるのです。

では「+9と♮9」という風に併存してしまう状況を、「+9を基本音とするリディアン」と強弁するのならば、リディアンの長二度上方にはミクソリディアンが存在するのと同様になります。すると「♮11」をミクソリディアンと採る状況になっている訳ですから、これは下属調方面の調域と併存させる複調の状態と同様の事なのでありまして、ドミナント・ビバップ・スケールが原調と下属調との併存状態である事を思い起こしてみれば、こうした状態が必ずしも忌避すべき状態ではないという事を表わす訳です。

但しこうした特殊な状況というのは、調性を叛いており、僅か乍らの和音構成音が伴わせる「磁場」からも叛こうとする動きであるので、クロマティシズムに耳馴れない人からすれば、とても異端な音を出す状況を目の当たりにする事になります。況してや複調状態でもある為、とても奇異な響きを耳にする事になります。アラン・ホールズワース、ウェイン・ショーター、晩年のマイルス・デイヴィスなどは好例なのですが、こうした特異な状況を「是」とする方策を、あらためて、先の例にあげたセスクイトーン上方進行にて作られたD♭ハンガリアン・メジャー・スケールの導出を例に語って行く事となります。

D♭ハンガリアン・メジャー・スケールのⅡ度とⅢ度上に出来る3度堆積の和音というのは夫々ディミニッシュ類型のダイアトニック・コードを作る事になります。Ⅱ度上ではEdim7、Ⅲ度上ではFdim△7という事になります。基の和音「G♯dim△7」から端を発して生成されていった音の羅列はセスクイトーン上行進行および重増一度上行進行を忍ばせて行った先に、基の和音のセスクイトーン下方の最初のステップに逆行するかの様に出現する訳ですから興味深い関係が浮かび上がります。

通常の機能和声的な枠組みに於けるディミニッシュ系統の和音というのは、ダイアトニック・コードに対する経過的な変過和音として半音階的に忍ばされる事が多いのでありますが、ハンガリアン・メジャー・スケールが内含するディミニッシュの薫りというのは線的には確かにディミニッシュを感ずる、民俗的な薫りを伴っているのでありますが、ドミナント・モーションを誘発させない閉塞したドミナント7thコードを串刺しする様に強行する線とし取扱うと途端にこれが非常に巧く聴かされる物であります。

頻々なるコード・チェンジを伴っても結果的には、頻出するコード進行過程に内在する「セスクイトーン」となる音程が和音構成音の共通音として捉えて線は紡がれ、ハンガリアン・メジャー・スケールが持つ線的情緒をコードが逐一変わろうとも線が強行されるので非常に面白い効果が出るという訳です。

扨て、例示している一連のオルタード・ドミナント(増属九・短属九)のセスクイトーン上行進行ですが、これらの和音をそれぞれ拔萃すればトライトーン(三全音)を包含しているコードに過ぎませんが、そのトライトーンが解決すべく後続和音へと下方五度進行或いは三全音代理(トライトーン・サブスティテューション)を採らずに邁進する部分転調の様な物ですから、調性を捉えようとしても別の調性へ転じてしまう様な状況だと考えてもらえれば更に判り易いですし、抑もこうした進行は調性感を演出しようとは企図している物とは対極の世界観であると言える「非機能的」和声感の社会的枠組みなのでありますから、三全音が和音構成音として明示されてはいるものの、それを取扱い乍ら調性感を出さない様にするというのは意外にも難しい側面であるのも確かです。

例えば、機能和声の枠組みに於いてドミナントを響かせる時点で早々と「主音」を明示していれば、テストの出題時に解答が一緒に出されてしまった様な物にも喩える事が出来るかもしれません(笑)。然し乍ら、ドミナントその物を「卑近」に感じてしまうと、ドミナント和音上にて遠くに見える主音やらサブドミナントの薫りだのという、和音機能の「両義性」を見出す様になる物でして、複調性を醸し出そうとする両義性・多義性はこうした和音機能の両義的な響きから端を発している拡張的な世界観であると理解して欲しいのであります。

そうした「多義性」を勘案した時、ドミナント7thコード上での本位十一度=♮11thというのは別な意味で功を奏する事がありますし、その本位十一度を和声的・旋法的にも機能和声の側ではアヴォイドとするのは、それが齎す、基のドミナント7thコードが包含する三全音とは別のグループとして三全音が生ずる「位置関係」が大きく作用しているのです。

以前にもチラッと語った事がありますが、ドミナント7thコードでのオルタード・テンションに於て、♯9thと♮13thの併存があまり多く見られない理由として、それらが複調性を示唆するからだと述べた物です。覚えていらっしゃる方はかなり古くから私のブログに目を通していらっしゃる方と思われますが、今回あらためて語る事にしますので、読み終える頃には複調性という音楽観が腑に落ちると思います。

次の五度圏は「G7」というコードの和音構成音を基として三全音(トライトーン)がどのように位置しているのか!? という事を図示した物です。G7の構成音である3rd音と7th音で形成される三全音は緑色で示しているという訳です。

次の例は、「G7(♯11)」という和音構成音を見た時、新たな三全音が付与されるのでその位置関係を見てもらう事にしましょう。御覧の通り、♯11thは基の根音と新たな三全音のペアを形成する事になるので、新たに2音が増えるのではなく、和音構成音の一つを共有して新たな三全音が生じたと例になるという訳です。

次の例は「G7(9、♭13)」で生ずる新たな三全音の位置関係がお判りかと思いますが、この場合新たに2音が三全音として増える事になります。とはいえ新たな三全音の2音の内の1音だけが「G7」という基底の音程に「半音で隣接」しているだけであり、♮9thとしての音の方に半音で隣接する音が無いのは明々白々です。この「半音で隣接」という事が実は、調性を伴ったり、或いはクロマティシズムを追究する方の音脈として作用する分布構造となり重要な物なので念頭に置いてほしい所です。。

次の例は「G7(♭9)」という短属九として新たな三全音のペアが生ずる例です。御覧の通り新たな三全音のペアの1音は基の5th音を共有しているので、新たな三全音のペアは1音が増えただけの状況であります。

扨て、先に掲げた例の内の三全音が2組生じている3つの例をあらためて確認してみると、三全音を表わす「線」は夫々が五度音程として隣接はしておらず隔てて併存している事がお判りいただける事でしょう。無論、3つ目の三全音を形成しようとすれば、新たな3組目の三全音は自ずと他の三全音のグループに隣接する様に生ずる訳でして、特に「G7(♭9、♯11」や「G7(9、♯11、♭13)」とすれば、3組目の三全音を形成して他の三全音グループと隣接する状況が生ずるのであります。とはいえその「隣接」は、基底和音の3rdと7thとで形成される三全音の組とは隣接する訳ではないのでありまして、この基底の三全音の「隣接」する形で形成される三全音のペアが生ずる時というのは「両義性」を生ずると解釈して差支えないでしょう。

その「両義性」とはどういう事かを縷述しますが、次の例は基底となる三全音に対して隣接して三全音が生ずる例です。これが「♯9th、♮13th」で生じている例となります。つまるところ、五度圏で見た時に隣接し合うという事は、関係調の関係として三全音のグループが形成され合う事になるのと等しいので、「G7(♯9、13)」で生じている [e・b(英名:B♭)] は、自ずと「下属調」で生ずる三全音だという事がお判りになるかと思います。つまり、ひとつのドミナント7thコードで生ずるテンション・ノートの組合せ如何に依って、こうした「多義性」を孕んだ状況が生じているという訳です。

とはいえ、ドミナント7thコードで「♯9と♮13を一緒に使ってはいけませんよ〜」などと慫慂する所など目にした事は先ず無いでしょうが、暗々裡にその響きが「近い」調性との両義性を響きとして感じ取る事で、後続への強い進行感として処理できない逡巡する響きを無意識に感じ取る事で「♯9、13」という用法をあまり見掛けないのは、そういう背景が生じているからだと思います。とはいえ、用法として「何故少ないのか!?」と問われた時に、このように明瞭に回答を導く事すらジャズ/ポピュラー音楽の現場では遭遇しないのではないかと思います。とはいえ「♯9、13」のテンション・ノートの組合せは使ってはいけないという物ではなく、ドミナント7thコードが齎す後続への強い牽引力がやや稀薄であるという事を念頭に置いておけば別段使って構わない訳です。

ドミナント7thコードで最も後続への牽引力が強いのは短属九でありましょうし、仮に「G7(♭9)」での [g・cis] という三全音に対して [es・a] という風に隣接する様に新たな三全音を形成するとしたら、基の♭9thに対して同度由来の、しかも「♮9th」が併存する事は有り得ないのですが、基の和音の響きの「疎外感」を感ずる事は出来るでしょう。但し、この「疎外感」は複調やクロマティシズムの為の世界観としては非常に重要なコンテクストなのでありまして、単一の調性を向かない性格を出す方がメリットとなる時には、こうした音脈を積極的に利用すれば良いのであります。

そうした状況を勘案した時、次の五度圏では「G7」本位十一度音(♮11th)とみなし長七度音≒減八度が生ずる訳でして、G7に対して「F♯」を生ずる音脈などそうそう視野に入れない物ではありますが、Gドミナント・ビバップ・スケールを思い出していただければ、そのF♯音の導出は決して異端ではない事がお判りいただけるでしょうし、結果的に複調性を呼び込む音脈として本位十一度音である「C音」がその対極にある三全音F♯音を下支えするという状況が、三全音と五度圏を見立てる事でより判り易くなるのではないでしょうか。つまり、ドミナント7thコードに於ける本位十一度=♮11thというのは、原調の主音を先取りするばかりではなく、複調性の誘引材料としても機能するのであります。

茲で今一度、増属九と短属九を用いたセスクイトーン上行進行および重増一度上行進行で生ずるコードのそれから生ずるD♭ハンガリアン・メジャー・スケールを思い浮かべて欲しいのでありますが、このモード・スケールは先の一連のコード進行(上行進行)を1つのモードで串刺しできる様にスーパーインポーズさせる為の物として並べた物です。このままで用いても勿論構わないのでありますが、先のコード進行のそれが上行形である事に逆行する様に反行形として、D♭ハンガリアン・メジャー・スケールのミラー・モードを充てる方を選択してみようと思います。すると、その鏡映形は次の通りD音を主音とするハーモニック・メジャー(和声的長音階)の第7音をモードとするスケールを生ずるのでありまして、こちらのモード・スケールを選択してスーパーインポーズさせてみようかと思います。

基の和音「G♯dim△7」からすれば、その三全音関係にあるDハーモニック・メジャーと見立てても構わないのでありますが、何れにしても、コード進行として形成させる増属九と短属九の一連のそれらというのは、セスクイトーン上行進行を「1周」させる事で「一塊」の大局的な和音グループとして見立ててもらいたいのであります。且つ、これらのコード進行は、なるべくなら短い歴時に依るハーモニック・リズムを形成させて進行させていく方が、スーパーインポーズの姿としても良く映えるので、各々の和音を1小節や2拍ずつ充てる様な事はせずに、なるべく速いパッセージの「経過和音」的に進行させる様にして試してみようと思います。

そうした前提で制作したのが次のデモとなります。

このデモは、今回説明しているセスクイトーン上行進行を明示的なハーモニック・リズムを充てて「弾み」を付けている物です。この音楽的「弾み」が意味する物は、調性に靡こうとせずにクロマティシズムを強行しようとする「弾み」であります。無論、半音階とやらを凡ゆる点で偏りが無いように振舞わせるとすればトータル・セリーに任せた方が良いでしょうが、そういう意味での半音階ではないのです。対称構造を利用して調性感を巧みに消す用例とは異なり、あらゆる調性にも感じ取れてしまう様に吸着する線があったとしたら、それは汎調性的であると言えるでしょう。そういう意味で、あらゆる状況で音楽的な「方便」として取り繕ってしまう「線」として利用できるのならばそれは半音階を巧みに紡いでいる事に違いありません。

通常の音楽観というのは「全音階」に靡くものです。オルタード・テンションという「半音階的所作」を纒っても、それは単に「半音階的全音階」という半音の装飾を纏っただけの全音階の姿であって、半音階に靡いている物ではないのです。「○7(♯9)」という和音に対して「♮9」相当の音が臆面も無く現われる様な状況を断罪するのではなく、新たな半音の脈が新たな音響体を作り上げて調性に靡こうとせずに複調感を出していたとしたら、これは音楽的な意味で「多義性」が発揮されている事になります。今回のデモで用いるスーパーインポーズにはそうした意図がある訳であります。

扨て、最初の2小節ではインプロヴァイズのパートを省略してバッキング部分を表わしたデモでして、一連のコード進行は明瞭になるかと思います。基の和音は「G♯dim△7」というコードから、ドミナント7thコードとしての「本体」を類推しつつも、そのドミナント7thコードにはドミナント・モーションを採らせないという音楽的方便を強行する目的でクロマティシズムを追究しようとする物であるため、局所的な「部分転調」となるセスクイトーン進行を、ゆっくりゆっくり聴かせてしまってはそれこそ単なる部分転調にしか聴こえなくなる為、ある程度方便が立つ程度に聴かせるには歴時を短めに採ったハーモニック・リズムを充てた方が功を奏する為、セスクイトーン上行進行が2小節に収まる様になっている訳です。このプロセスに於て九度音の重増一度上行進行が介在するので、局所的に根音を同一する同種の和音である「短属九→増属九」が生ずるのであります。

そうすると、冒頭のコードは「G♯dim△7」の下方三度に音を類推するドミナント♯9を充てるのであるならば「E7(♯9)」とすればよかろうに、何故「E7(♯9、13)」とするのか? と疑問を抱く方が居られるかもしれません。このデモはドミナント・モーションという策を採らずに多義性を演出したいという私の意図がある訳ですから、♯9thが登場する冒頭のコードは更に「多義的」であって欲しい訳です。ですので、「♯9th、♮13th」という三全音は基底の3rdと7thの三全音に隣接する関係調の音脈でもあるので、両義性が発生するので好都合な訳です。CのブルースでCミクソリディアンとCアイオニアンを併存させるかの様な状況であり、Cのブルースで単に経過的に「導音」を辷り込ませれば音楽的な方便としても充分成立する様なモノに等しい、関係調の音脈を両義的に用いるという事はそうした状況に似ると思っていただければ結構なのです。

扨て、シンセ・リードに依るインプロヴァイズ部分のフレーズ解説としますが、まあインプロヴァイズなどと聞こえの良い言葉を述べてはいるものの、このデモに用いたDハーモニック・メジャー・モードのスーパーインポーズは羅列程度の物でしかありません(笑)。もう少し熟慮を重ねれば、更に良い提示が出来ると思われます。とはいえ、そんな「羅列」程度の物であっても一応は音楽的な方便は方便以上の体を保つくらいには成立するので、他の方々が同様のインプロヴァイズにて熟慮を重ねれば更に良いフレーズが生まれるとは思います。ひとつの音形から変形させていったり、等比構造の音程を用いたフレージングやらを提示してからアプローチすれば更に良くなるのではないかと思います。

このシンセ・リードは背景のコードがどのようにセスクイトーン上行進行しようともDハーモニック・メジャーを強行しているので、通常のモード・スケールの想起と比較すると、当然カウンター・ノートを生じている箇所が現われます。

例えば冒頭「E7(♯9、13)」上での [g] 音は「♮9」なのでありますから、オルタード・スケールを用いて♭9・♯9と重増一度進行しているならまだしも、同度由来の本位音度と変位音度がこうして現われるのはジャズ界でも異端な部類でありましょう。こうした状況が現われるとしたら大概はダブル・クロマティックの過程で生じている半音階的順次進行の途中となる拔萃部分だったりしますが、臆面も無くこの様に生ずるのは異端な状況でもあります。但し、のっけから臆面もなく現われる「♮9」が、背景の和音構成音に対する「新たな音響体」としての物であるとするならば、それを強行しようとも問題はありません。取り敢えず「♮9」が登場した事に依り、和音構成音を転回位置で見た時の「M3rd・♯9th・♮9th」と半音音程の連続を作っている訳ですから、磁石で謂えば同じ極性が3つ列んでいる状態なので、吸着の度を強めている2音に対して反発の方を奏する訳ですから、この反発の材料を巧く活用しなくてはなりません。

その「活用」が、本位十一度へ順次進行として「逃げ」る事です。和音構成音に反発しようともモード・スケールの方に準則する形で本位十一度に吸着する訳です。しかも、ドミナント7thコードでの本位十一度は両義性を呼び込む材料となる音脈でもあるので、トコトン機能和声的社会やドミナント・モーションとして薫りを放とうとする牽引力からトコトン叛いている動きである訳です。直後では本位十一度から自然十一度(=♯11)の [ais] へ進行。これは、セスクイトーン進行が1.5全音である事を見越して、その倍の音程=三全音をも視野に入れて同義的な解釈として現われる線なのでもあります。単にDハーモニック・メジャーの羅列に過ぎませんが、理論的整合性はこうして得られるのであります。また、セスクイトーン進行や三全音を同義的に見立てるという事は中心軸システムのそれにも重ねる事が出来る物です。

2拍目では「G7(♭9)」上に於て [cis] を生ずるのは、本位十一度ではなくオルタード・テンションに於ける♯11thに着地したと見れば良いでしょう。

3拍目「G7(♯9)」上では、再度♮9th= [a] がぶつかって来ます。これも先と同様なので説明の必要はありませんが、この [a] 音からセスクイトーン下方に線を採り [fis] を奏します。G7という基底の和音であるにも関わらず。しかし、この線の現われ方はドミナント・ビバップ・スケールを思い出していただければ、下属調の調域と原調=G7の調域が併存して登場する線として強行させる事が出来る物です。通常のモード・スケール嵌当を視野に入れていると、こうした線運びは異端であるのですが、都度「線の跳躍」と和音構成音および機能和声で想起し得るモード・スケールからの反発力を念頭に置いているので、こうした異端な方へ音が進むのであります。アラン・ホールズワースやウェイン・ショーターが臆する事なくこうしたカウンター・ノートが生ずるフレージングを奏でるのは、複調的な多義性を視野に入れているからなのであります。

扨て、3拍目最後の16分音符 [b] から4拍目にかけては [b - g - d - cis - b] という風に奏でられる線は、Dハーモニック・メジャーの断片であるにも関わらず、これらの一連の進行過程では最もバップっぽいフレーズになっているのも特徴的であります。

ハーモニック・メジャー・スケールというのは、その音組織内に包含されるディミニッシュの断片や増二度を含んだ、とても示唆めいた音列びになるのでありますが、頻々に変わるバックのコードに対して徹頭徹尾ひとつのモード・スケールで串刺しされるとなると、そこには、ひとつのモード・スケールがひとつのコンテクストを見せる様な線の薫りとは異なり、それこそハ長調で嬰ヘ長調を一緒に聴かされる時の様な両義性が錯綜するかの様な疾走感を齎す様に聴こえると思います。

2小節目1拍目「B♭7(♯9)」でのフレージングはモード・スケールに準則する様に [cis - d - e] と進み、最後の [a] ではコードが変わり「D♭7(♭9)」での♭13th相当になり、機能的な音として準則している事になります。徹頭徹尾モード・スケールから外れている様な状況になるとしたら、それは支離滅裂状態である訳ですから、両義性を伴わせる所とモード・スケールに準則する所のメリハリは要所要所で生じているという訳でもあります。

2小節目2拍目では [b - cis] と進み、このC♯は、Dハーモニック・メジャーを強行しているが為の表記なのであって、「D♭7(♭9)」から見た [b - des] と等しい状況になっているのです。

そして2拍目弱勢〜4拍目では「D♭7(♯9)」となり、2拍目の16分音符3・4音目は [b - a] と進み、[a] は♭13th相当の音なので準則している状況です。そして3拍目弱勢では [g - fis] と進みますが、ここの [fis] は「D♭7(♯9)」から見た [ges] の異名同音つまり「♮11th」と見立てた方が宜しいでしょう。

先にも語った様に、ドミナント7thコードでの本位十一度というのは通常の機能和声的な枠組みであればアヴォイド・ノートに過ぎませんが、調性の両義的側面の誘引材料として使えるのでありまして、複調性を呼び込むにはうってつけの材料となります。ウェイン・ショーターの「The Last Silk Hat」の当該部分ではショーター御大が本位十一度を奏して来ます。しかもそれは、以前にも述べた事がありますが、「F♯9(♯11)」に対して本位十一度音を充てる訳ですから、複調性が強烈に発揮されるのは言うまでもありません。因みに「F♯9(♯11)」のomit5に対して本位十一度音ですから、F♯音をルートとする硬減三和音に対してE音を根音とする長三和音が上声部にあると見做しても良いでしょうし、このEメジャー・トライアドの5th音として成立させるのがショーター御大の [h] 音なのですから畏れ入るばかりです。

ドミナント7thコード上で本位十一度(=♮11th)と自然十一度(=♯11th)を併存させて見るという事は複調の誘引材料となるのは至極当然の事なのであります。何故なら、上方倍音列がある限り、或る単体の音は、やがてはその倍音列の存在故に「属音」として感じ取る様になる物です。

ドミナント7thコードに於ける本位十一度が「全音階」の為の「主音」としての地位を表わす音です。西洋音楽界隈では本位十一度を纏った属十一の和音から和声は発達しております。それは下属音の存在と共に、ドミナント上で見つめるサブドミナントの響きや、更に遠方に響く主音(トニカ)の響きを見つめる様にして調性の「暈滃」という形で見られる様な、ドミナント機能に依存しないサブドミナントやトニックへの固執が和声の発展に繋がったのは間違いないでしょう。

ドミナントの和音機能というのは本来なら「一義的」に捉えておかしくはない筈なのに、多義的な解釈で聴こうとするのは、やはりドミナントが後続への予見が甚だしい事を憂慮しての事でもあったのでしょう。唯、属和音上で多義的、少なくとも両義性を持たせる様に響く本位十一度音のそれは、やがては、原調の総和音に近い和声であるにも拘らず複調的に作用するのは、下属音を両義的に備える事で下属音上で良好な音程で響く「主音」の存在が結果的に「両義的」な響きとして発展したと言えるでしょう。

扨て、ドミナントが「両義的」になるとどういう状況を生むのか!? と言いますと、仮に音楽体系が倍音列に準則しさえすれば良いのであるとすると、本位十一度よりも自然十一度を優先する事になってしまいます。しかし体系は先ず、本位十一度を用いる事を選んだのは、音組織に準則する方を選択したからでありましょう。しかしこれが結果的には音楽的な意味での「2つの相貌」を強化した事に繋がる訳です。

主音の上方五度に上屬音、主音の下方五度に下属音を形成したのですが、上方倍音列ばかりに準則してしまうと一向に下属音の存在を棄却する事になってしまいます。2つの相貌を因果関係に補足させる状況を作るとすると、主音の位置を「属音」として捉えない限りは体系に当て嵌められなくなる矛盾を生じます。茲に本来ならば両義性が備わるのでありますが、主音を「基音」と捉えると下方五度にある下属音は「虚構」になってしまいます。特に数学者・物理学者は一義的な解として求まる体系を好むので、その中にあってオイラーは今猶信奉される偉人の一人でもありますが、オイラーとて負の数同士の乗算は是認しなかったのである訳ですから、こういう人が基音の下にある虚構を是認しようとしないのは至極当然の立場であると思うのですよ。しかし下属音というのは主音の五度下方に常に虚構として生ずる物ではなく、大完全音列=シュステーマ・テレイオンとて虚構から生まれた訳ではありません。

単に「転回位置」という単音程で収まる見渡しを、その後の人間の取扱いのし易さから整えられた体系に於いていつしか一つの相貌内で見られる様になってしまっただけの事で、その一つの相貌内を見つめては、本来ならもう一つの相貌で生じている下属音の存在を只管見付けようとしても見付ける訳が無いという愚かな見渡しに、なぜ偉人はそんな事すらも忘却してしまったのか!? という事なのですね。完全四度相当の完全音程が上方倍音列に存在しないのは当然の事であるにも拘らず、それを見付けようとしている事すら愚かなのでありまして、音楽とは本来なら二つの相貌にて考えるべきである筈が、調性も一つの体系として捉えられ、一つの音組織(音階)にて収まり、当時の惑星(月や太陽も惑星として捉えられていた時代)の数に当て嵌まる様に整備されていって、当時の科学に準則する様にして首尾良く形成されていた音楽の世界というのは、そりゃあ時代を経てドミナント7thコードがドミナントとしては機能しない様に響かせる手法が横行している時代に於て、ひとつの相貌だけを見つめた世界観に閉じ込めて音楽を嗜もうとしても無理があるという物です。

つまり、ドミナント7thコード上から見た本位十一度は、倍音列に負けじと堪えて本来の一義的な属和音の在り方とは異なり、両義性を備える事で結果的に複調の関係性を呼び込んだとも考えられる訳です。何故なら、ドミナントから見える主音は、下属音との良好な(完全五度)の関係だからです。即ち、下属調の領域を視野に入れて、本来の主音を「五度の位置」に見えるそれと同様の誘引材料となっている訳です。それと併存して通常の属和音の振る舞いというのも生じて「複調性」が顔を出すという訳です。

ドミナント7thコードというのは、その存在感を振舞う大前提として「音組織」(音階)が「全音階」=ダイアトニックとして用意されている事で、その強さを発揮できると思ってもらって良いでしょう。全音階として敷設されているレールには、属和音が有する3rd音と7th音は、「最も近い距離」に全音階が有している音=主音と上中音に隣接する訳でありまして、音楽的な「磁場」は反発し合って主音と上中音に吸着しようとしている訳ですね。

それでは、全音階という敷設されたレールを一端白紙に戻して、単にドミナント7thコードがあった場合、先の3rd音と7th音は、逆行しても等しい反発力である筈です。そうすると、G7は後続のB♭とG♭に進んでも反発力の強度としては同じですからその「意図せぬ」方向へ進んだとしても等しいのですから、行き先が予め準備されていない状況ならば、こうして「転調」しても構わないのでありますね。また、三全音がそれぞれ反発し合う必要もなく、一方だけが本来の行き先とは逆行したままもう1つの音が「掛留」しても構わない訳ですね。すると、G7の後続に「B(英名)音とF♯音」もしくは「F音とB♭音」という風に進んでも良い状況が生ずる事になりまして、レールが敷設されていない状況というのは「全音階を予見しない」状況である訳ですから、ドミナント7thコードの反発力だけを採ってみれば、この様に進行しても差支えない訳です。

これが更に時代を重ねると、ドミナント7thコードは単なる「生硬な和音」という状態としても耳に届く事実がある訳です。ブルース進行など最たる例でもあります。こうした状況で今一度思い起こしていただきたいのが、「三全音の分布」状態を見る事なのです。

ハ長調での三全音は [f - h] という「軸」を形成する事になりますが、先述している様に、この三全音の「軸」に隣接する様に形成される別の三全音の軸は関係調の関係にある近親性の高い調性であるので、仮に [c - fis] という三全音の軸が隣接している状態ならばこれはト長調の調域の三全音であり、他方 [e - b(独名)] という三全音の軸が隣接している状況はヘ長調という物であります。

こうした前提を踏まえた上で、次のGIFアニメーションを御覧いただきましょう。最初に水平に現われる線は [f - h] の三全音ですが、特定の全音階を想起していないので半音階を俯瞰する情況であると見て欲しいのです。そしてGIFアニメーションの直後は [f - h] 音から派生する直近の進行音として [c - e] に行く様子がお判りになるかと思いますが、これと同様の「磁場」は、GIFアニメーション直後の [b(独名) - fis] にも進んでいるという事がお判りいただけるかと思います。

このGIFアニメーションが示す物は、三全音という2音が齎している「不協和」が、後続の「協和音程」に進んでいる事を示す物なのです。処が全音階は想起していないので、それと同様の磁場(音程の距離は等しい)となる方向にある同一の協和音程に進むのであるならば [c -e] に進むべき磁力と [b - fis] に進むべき磁力も等しい、という事を示す訳でして、半音階という世界観を見た時はくした等方性が加味されるので、全音階を限定にして音楽を眺めなければ、こうした磁場が及んでいるのだという事がお判りになるでしょうし、ジェイコブ・コリアーでひとたび注目を浴びる事になったネガティヴ・ハーモニーの等方性もこの例は括られる物であります。

また、先のGIFアニメーションが示す円環の等方性というのはアロイス・ハーバの 'Harmonielehre Theoretischer Teil' でも詳述されている事なので、興味のある方はお読みになると良いでしょう。

扨て、先のGIFアニメーションは、三全音が齎している不協和が協和音程に進むという磁場を示したものです。今一度思い返してみて下さい。増属九および短属九を用いたセスクイトーン進行は、それぞれが三全音を包含する和音を徹頭徹尾強行しているので、三全音という不協和が常に存在するのであります。ですので、GIFアニメーションでの「不協和→協和」という進行の流れでは、その協和音程の分布で、その協和具合が在るべき調性を示唆するのですが、三全音という「不協和」を維持すると、それぞれ下属調と属調という隣接調にある三全音をそれぞれ一つずつ持合う情況となる様に三全音の軸が基の三全音に隣接する様になるのがあらためてお判りいただけるかと思います。

即ち、基の三全音に接する新たな三全音の軸というのは、汎調性的に「等しい磁力」で属調にも下属調にも目を向けている半音階への志向性が生じているのがお判りになるかと思います。

この等方性というのは、基となる音に対して上にも下にも等しい音程幅でしたら、磁場としては等しい訳ですので、基となる音から結果的に「等音程」構造や「等比」および「等差」構造なども視野に入る訳です。例えば、基となる音から上にも下にも全音音程でも等しいですし、短三度等音程(セスクイトーンおよびディミニッシュを得る)、長三度等音程(オーギュメントを得る)、完全四度等音程などを充てても良いという事になります。

完全五度等音程を充てた時、それが純正完全五度の時というのは11回繰り返した時にコンマが生じて帰着した訳ですね。この不都合を解消してオクターヴの輪廻に帰着させる所から調律は「不協和」へと志向する事になるのですから面白い物です。

ある意味では、基の音から等比構造となる音程関係(半→全→半とか)を生じさせても良いのですから、基の音から某しかの「対称的構造」を充てて、それが上にも下にも同様となる「線の表れ方」という物を、調性を無関係に聴いていけば、例えば短三度を強行していく所作とか、調性に靡く事なく「半→全→」という動きを強行すればメシアンのMLT(コンディミ含)を充てて線を強行している事と同様にもなる訳です。その「基」として採るべき基準の音というのは概して、三全音が現われる位置=音度に分水嶺的に表れ易いのです。

例えば、G7の3rd音 [h] を基準に、上にも下にも全音音階を充ててみるとか、あとは上にも下にも完全四度等音程を重畳させていくとか。或いは 'cents equal' として171.14セントを等しく重畳させて行くとか(笑)、350cents equal で上にも下にも重畳させるとか、色んな手段はあるのです。三全音が登場する箇所および、その中心軸関係(セスクイトーン)にある音を基準として対称形を形成するというのは、クロマティシズムや微小音程を視野に入れた微分音での不協和な世界観をも視野に入れる事になるのであります。

そういう訳で機能和声の世界観では和音構成音および全音階(ダイアトニック)に吸着する事を利用しようとしますが、実際には和音外音(非和声音)の持つ反発力を活かす事が更に重要な事なのでありまして、非機能和声的社会では、その反発力のある世界で機能和声社会よりも大きなジャンプ力を得られる様な振る舞いが必要とされる様な物と考えてもらえれば判り易いでしょう。

今回取り上げたドミナント7thコードのセスクイトーン進行というのは、明示的に根音がセスクイトーンという音程で移置【いち】されて進行するので和声的にも、その変容ぶりに弾みが付いておりますが、和音構成音から見ると実際にはそれほど大きく変わっておらず、その過程で「不協和→不協和」という状況を続けている事でもある点にあらためて驚いて欲しいのであります。

加えて、セスクイトーン進行にて現われる「後続」のオルタード・ドミナント・コードはその実、リラティヴに下方三度に音を代理していく「ヴァリアント・コードのパラレル・コード」に似る状況であるという風に見做す事も可能ではあります。

これらの和音が単純な「転回形」でないのは、複音程に跨がる和音(九の和音など)は、その転回形を採る際、最下音がオクターヴ移置される際に、複音程に存在していた最高音はそれに伴って更にオクターヴ移高させる必要がある為、単純には転回と呼ぶ訳には行かないのです。これまで副十三の和音を説明する際に、全音階上の総ての副十三を説明する際に、単純に転回形となっているに過ぎないと説明している事がありましたが、それは厳密な意味での転回ではないのでこの際注意をしていただきたいと思います。

扨て、一連のセスクイトーン進行を逆手に取って、単なる「代理」として見立てた場合、そこで生じる13thコードは、夫々の和音の3rd音がオルタレーションし合う様に変化していき、なるべく構成音が変わらぬ様に13thコードを形成させると先の様な譜例になる、という訳であります。すると、三全音関係にある同種のコードはほぼ同じ構成音構造となっているので、セスクイトーン進行ではなく、トライトーン進行としてシンプルにしても、その過程でインプロヴァイズを採るソリストのみがセスクイトーンのアプローチを採るというのも充分有り得るアプローチなのでもあります。

とはいえ、和声的にも弾みが付く方が「同義音程和音」ではなく異なる響きになるのですから、色彩には弾みが付きますし、何より、その過程に於て代理を漸次補完して行った音を材料にして、ひとつのモードでスーパーインポーズが可能な音脈を見付ける訳ですから、たった2つの三全音進行させる和音でハーモニック・メジャーを充てるのは唐突過ぎる程に唐突で、是亦場合に依っては格好良いかもしれませんが、和声的にも弾みが付いている所で強行している方が私個人としては格好良いと思います。

ドミナント13thコードをオルタレーションさせつつ、それをパラレル・モーションさせているという柔軟な発想が有っても良いとは思いますが、その様に考えたとしても本位十一度を視野に入れない限りは、ありきたりのオルタード・テンションを忍ばせたアプローチが単に局所的な部分転調を繰り返すだけに等しいフレーズが飛び交う事になるだけだと思います。ドミナント7thコードを如何に暈滃させて複調感を得るか、という所がポイントですので、考え方を柔軟にするあまり、既知の機能和声的な社会に寄り添ってしまってはいけないと思うので、混同せぬ様、咀嚼して理解していただければと思います。

本位十一度を用いる事をsus4という風にシンプルに捉えるのは良いかと思います。sus4のコードに於て多様なアプローチを採るのは濱瀬元彦氏の『ブルー・ノートと調性』では顕著ですし、今回のこうした複調性からヒントを得た方には今一度再読してもらいたい所です。

複調という世界観にピンと来ない方は少なくないかもしれません。頭はひとつなので、多義的な世界観を結局ひとつの頭で処理する訳ですから状況が複雑化した事に違いはありません。然し乍ら、音楽的なひとつの世界観という物が少しだけ角度を違って聴こえさせてくれる様なシーンというのは通常の機能和声社会に於ても能く遭遇する物です。例えば、副次ドミナントで生ずる臨時的変化音や、転調が見せてくれる先行する原調との差異感というのは顕著な例でしょう。だからといってその変容は複調ではありません。

或いはフーガに於ける関係調。先行句が齎す調的な余薫が後続で「変応」される音に依って、記憶と現実が錯綜し合う。J. S. バッハは、その記憶が現実に負けない多義的な聴き方が出来る人だったのだと思います。だからこそあの様に万華鏡の様に音楽を成立させる事が出来たのではないかと思います。

全音階的には聴かせるのだけれども、半音階的磁場を利用して全音階にやすやすと靡かない音楽的な語法と形容すれば更に判り易くなるでしょうか。アラン・ホールズワースがなにゆえマイナー・コード上で長三度相当(=減四度)の音を用いたりしても大丈夫なのか!? と思われる方は少なくないでしょう。それは半音階的な磁場を利用して等方性を持つ音脈からの揺さぶりを体得しているが故に、線の誇張として現われる訳であります。

他にも参考になる様な例を挙げておく事にしますが、例えば渡辺香津美のソロ・アルバム『Mobo』収録の「Shang-Hi(Mobo #1)」の楽曲構造というのは、ベースはB音をフィナリスとするBマイナーを嘯くBドリアンを「強行」させるのですが、このBドリアンをひとつのモードでスーパーインポーズさせている様に振舞わせてウワモノがクロマティシズムを形成するのであります。

その上で、クロマティシズムを形成する上で重要な「対称構造」の基準を採る為のいわば「分水嶺」となる音度はBドリアンから見た完全五度上方の「F♯」に基準を採ると考え、この音度から上にも下にも等音程を採る様にして何らかのモード・スケールの「断片」を当て嵌め、それを上下にスケール・ワイズ・ステップで構築させるという風に見立てます。すると、分水嶺となる「F♯」を基準に対して上下に半音音程を採ると「GとF」が表れ、これらにドミナント13thをスーパーインポーズさせて和声的にも強行させて、何らかのモード・スケールの断片をスケール・ワイズ・ステップとして等音程を採れば、次の譜例の様にドミナント13thコード構造が「進行」する様に現われる訳です。

これらの13thコードは不等四度音程和音としてシンプルな構造に間引かれているのが特徴的でありますが、シンプルに見ればBのブルースを巧妙に変容させているのであります。そうして譜例の最終和音では等音程の四度和音を便宜的に「E11(on B)」として示したコードに帰着させているという風に想起する事が可能なのであります。

Bのブルース・マイナーと見立てるとすると、一応はマイナーを嘯いている状況を勘案して平行長調のDメジャーをも想起しておくことが可能なのでありまして、これらの平行調同士でそれぞれ具備している三全音は [ais・e] [cis・g] なのでありまして、これらの三全音に隣接する三全音を新たに形成する事を想起すれば、新たなクロマティシズムという音脈への「反発力」にも繋がる訳でありまして、先の「分水嶺 F♯」は三全音 [cis・g] に隣接する音脈であると見て取れる訳です。

今回は、ドミナント・モーションを用いない状況におけるクロマティシズムや複調性の関係を見て来ましたが、次は「線の強行」という意味のアウトサイド・フレーズやらを語る事にします。

2018-03-23 00:00