三全音の暈滃 [楽理]

ジャズ/ブルースの6度のシリーズ記事を経ての今回の記事は、ジャズ/ポピュラー音楽系統にてその後更に発展するコード体系にて生ずる「現実的」な発展という物をあらためて確認する為に、今回は記事タイトル通り「三全音の暈滃」とした訳です。勿論このタイトルから読み取れる意図というのは追々詳悉に語る事に。

扨て、あらためて確認する事にしますがジャズの先端的なアプローチの中には(とはいえ今回例示するアプローチは30年以上前のチック・コリアのアプローチに倣う物だが)、副和音に於てもそれを「副十三」と見做した上で、内含される事になる三全音を「トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)させた解釈を更に上塗りして行なう事があります。先ずこれについて端的に説明しておきましょう。この三全音代理の「上塗り」という所は最大のポイントですので、それを追って詳しく説明する事にしましょう。

例えばハ長調域で生ずるG7の三全音代理は裏コードとして知られるD♭7です。D♭7が内含する三全音は [ces - f] であるので、これを異名同音で [f - h] の読み替えとして捉えるアプローチでありますが、このまま愚直にモード奏法を行なうならば、D♭7コード上では「D♭ミクソリディアン」を充てて然る可きでありますが、ジャズの方法論はこの限りではありません。これは単に初歩的なモード奏法における「チャーチ・モード」の嵌当で必要な方法論の一つにすぎません。これが悪いと言っているのではありません。

D♭7を裏コードとして想起してD♭ミクソリディアンを充てようとも、首尾よくハ長調域では得られなかったオルタレーションされたテンション・ノートを呼び込む事を優先して、その後続和音は結局は原調のCへ解決する事を求めた上での「裏コード」ですので、ハ長調の調域に着地したいのでありまして、決して嬰ヘ長調(Fis Dur)や変ト長調(Ges Dur)に進行しようとしている訳でもないのです。それならば「G7 -> F♯(G♭)」と着地する事も同様という事になります。然し乍ら茲では、

「原調に着地する迄の過程に於て、オルタレーションに富んだテンション・ノートを纏わせて粉飾する」

という事が目的であるため、着地点が転調してしまう事よりも原調に着地する事を是として、その過程で変位音を纏わせる事が最大限の特徴であるので「嬰ヘ長調 or 変ト長調」という音組織へ転ずる「転調」というのは趣きが異なる訳です。

その趣きが異なる最大の理由は、[f - h (ces - f)] という、原調の「下属音・導音」の関係を転じようとしないからであります。これが意味する物は、D♭7コード上での「ces」は導音ではありません。少なくとも下属音として見なされるべき音であります。これを下属音の振る舞いとして使ってしまうと、転調感を生ずる事を意味する訳です。ですからジャズというのは大概のケースではこうした転調ではなく「借用」に留めた好意的解釈に過ぎないのであります。故に、「トライトーンの2音ならばどうあっても結構」というスタンスでもあるのです。なぜならジャズというのは頻繁に局所的に転調している様な物でもある訳ですから、西洋音楽の様なテトラコルドとペンタコルドを巧みに使い分けて近親調の音脈を使う様な仰々しい事はせずに、原調とて実際には嘯いている訳ですから、下属音と導音の遵守というのは寧ろ嘯くには不都合な状況であるとも謂えるでしょう。故に、トライトーンで生じている下属音・導音という物を遵守はせずに、好意的解釈の上で単にトライトーンの異名同音でピントの合った調域の音組織を掠め取っているのがジャズのアプローチであるという事を知っておかなくてはなりません。

とはいえジャズの和声的な世界感も多様化すると、ドミナント7thコード上でのトライトーンの含有が仰々しくなってしまい、その卑近さ故に「バップ・フレーズ」の強い薫りを漂わせた前時代的な音脈ばかりを使う事に飽きた人はトライトーンの存在すら暈す様になった訳です。

バップ・フレーズに陥るのに最たる存在となるのは、属和音上にて得られる「オルタード・テンション・ノート」に外ありません。これを羅列すれば少なくともドミナント7thコード上では幾らでも変位音として用いる事ができる訳ですから、あらゆる副和音をも属和音へ変じてしまえば際限なくドミナント7thコードの進行が続く訳で、逐次オルタード・テンションを纏わせていけばそれはもう、半音階的音脈の豊富なフレーズとして奏される訳ですが、その変じた音に耳慣れた人には卑近になってしまう訳です。

そのような卑近さを避けるかの様にして、ドミナント7thコードというテンション・ノートを容易く生ずる状況を野暮ったく感じ取る処から副和音が持て囃される様になる訳です。そこで副和音を「深読み」「歪曲」して副十三の和音を想起して、トライトーンを想起してみたりする様にもなる訳です。例えば、ハ長調域であり乍らもトニックであるC△7をCリディアンで嘯く事を前提として和音を発展させるならばそれは副十三を想起すれば良いのですから自ずと「C△7(9、♯11、13)」を想起する事になります。この際トライトーンは [c - fis] ですので、これを異名同音として [ges - c] という風に読み替えれば自ずと変ニ長調の音脈を使う事で、「C△7(9、♯11、13)」を生ずる(←これはト長調での下属音上の全音階の和音の総合)調域はト長調である為に、ト長調と三全音関係にある調域である変ニ長調を「副和音上」で選択している事と変りないので、属和音であろうが副和音であろうが、結果的には不協和な状況を深読みする事は、副和音でも属和音で得る調域を利用している事には代りないのです。ですからリディアン・クロマティック・コンセプトというのは単に調域の見つめる角度を変えているだけで、副和音の世界から見つめた音の粉飾のひとつであるに過ぎない訳です。

扨て、茲からが重要です。ドミナント7thコードを三全音代理として、ハ長調の調域で生ずるG7をD♭7という裏コードに読み替える際、これを単純なチャーチ・モードのモード奏法としてD♭ミクソリディアンを充てるだけではない、もう一つの方策は何なのか!? というと、茲で登場するのがリディアン・ドミナント7th(別名リディアン♭7)を想起して充てるという遣り方です。

然し乍らリディアン・ドミナント7thというモードを裏コードに充てるのが何故ジャズでは好ましいのか!? とか、その方法論はどうして生ずるのか!? という説明をする処は非常に少ないのが現実です。リディアン・ドミナント7thスケールというのは、メロディック・マイナー・モードのⅣ度をフィナリスとするモード・スケールです。つまり、D♭リディアン・ドミナント7thというモードを充てるという事は、A♭メロディック・マイナーという物が存在している事になる訳です。

然し乍ら茲で注目するのはA♭メロディック・マイナーの聳える音度の位置ではなく、D♭リディアン・ドミナント7thというモードがメロディック・マイナー・モードのⅣ度上に備わるモノだという事をあらためて確認する必要があるのです。

以前から語って来ている様に、メロディック・マイナー・モードにてダイアトニック・コードを形成する際、そのⅣ度上で四和音を形成すれば自ずとⅣ7という「ドミナント7thコード」を生じます。メロディック・マイナー・モードのサブドミナントに相当する音度にドミナント7thコードという体系の和音が生じてしまう訳です。しかもこのドミナント7thコードが厄介なのは、全音階社会的に「行き場」を失っている和音なのです。なぜなら、下方五度進行すべく先に相当する音度が無い訳です。本来なら♭Ⅶに行けば良いのでしょうが、ご存知の通りメロディック・マイナーの第7音は基音から長七度にある為、Ⅳ度とⅦ度は増四度なのです。下方五度進行のできない閉塞状態である事をダイアトニック・コードが生じているのです。加えて、Ⅳ度の半音下である「Ⅲ」という音度にも行く事ができず(メロディック・マイナー・モードの第3音は「♭Ⅲ」)、やはり閉塞している状況でもある訳です。

この「閉塞」という言葉が意味するのは、あくまでも「機能和声」的世界感から見た物であり、この閉塞感が弱進行感や、単なる和声の色彩感を強めるという、不協和の世界の存在力を誇示しているという風に捉えても良い訳です。

そこで、その「閉塞」したメロディック・マイナー・モード上のⅣ度というのは、その閉塞感故に、三全音代理という風にしてⅣ度とⅦ度を相互に置換して読み替える事が可能でもある訳です。実際には「倒置」と見做せば良いのです。つまりは単純に、Ⅳ度をⅦ度と読み替えてモードをD♭7にてD♭リディアン・ドミナント7thからD♭スーパー・ロクリアンに読み替える、という事も可能になる訳です。

これというのは結果的に、ドミナント7thコードにて「オルタード・スケール」を使うとテンション・ノート組織を羅列した音組織を奏する事が出来る、という方法論と全く変わらない状況なのです。但し、オルタード・スケールというのは首尾良く、定義されているテンション・ノート体系を拾って来れる音を抽出して並べた人造的な音階であるに過ぎず、本当の音脈というのは、閉塞したドミナント7thコードの世界感を三全音の倒置に依って音脈を読み替えて呼び込んだ、スーパー・ロクリアンで生ずる音脈を、通常のドミナント7thコード体系にも持ち込んで利用している、という事に過ぎないのであります。処が、こうした裏付けなど識らずとも方法論だけがあまりに便利に利用される為に、楽理的な深部の考究が蔑ろにされたまま方法論だけを利用するだけになってしまっているが為に、いざその方法論を繙こうとしても真理に辿り着く事が出来ぬまま個人の憶説が蔓延る様になってしまうのであります。

換言すれば三全音関係にあるモードの倒置こそが、冒頭で述べた「上塗り」の方策なのであります。こうした方法論がなぜ現実的には重宝されているのかというと、これこそが「導音と下属音の同義的解釈」なのであります。つまり、G7という属七の三全音代理となる裏コードは異名同音的に三全音を同義的解釈をする訳ですが、実際にはD♭側の調域での導音と下属音の立場を入れ替えている訳ではありません。そこでその様な「入れても入れ替えなくとも一緒」という現実を同義性の解釈を以てして「入れ替える」という訳です。

但し、こうした三全音に対する好意的解釈も、和音そのものに三全音が忌避されて来る様な世界感の場合、想起するモードにて三全音の存在を推し量る事が肝要となる訳です。ハ長調域に於てもG7というコードが使われず「Dm7 (on G)」に置換されている時、調域に存在しうるであろう三全音を類推するしか仕方ありません。然し乍ら想起はしても三全音を仰々しく「Dm7 (on G)」で使ってしまえば折角の和音の暈滃は無くなり「G7」の類型の薫りを強めてしまいかねません。ですから、そうした三全音の薫りを程よく使わなければなりません。

「Dm7 (on G)」という和音は、属和音の様に振舞うも、[g - d] という音程間が空虚である為、そこに3度音の堆積となる音を類推する事は可能ではあっても、実際に音が無いのであればそれを「G7 (9、11)」と等しく見做す事はできない訳です。茲に「三全音の知覚」という側面に鋭敏になり乍らも、曲想の側が属和音の強固な調性感の作用を暈そうとするという両義的な世界観を確認する事となり、これら二つの世界感を使い分ける事がインプロヴィゼーションの側面から当然の様に求められる訳です。

インプロヴィゼーションというのは思考の前に音を出す直観の部分こそが真のインプロヴィゼーションなのではないか!? と謂われますが、特定の器楽的能力を持った人というのは思考の前に筋肉がその連動性にて神経経路が発達して運指をスムーズにしている側面があります。しかしこうした「乍ら演奏」で招いた音の選択を、演奏者は直観とも直感とも思考とも認めたくはないでしょう。インプロヴィゼーションというのは瞬時の作曲と云う風に考える事が自然なのです。ジャズの場合のそれは卑近な音楽的な響きを曇らせ、暈かすという粉飾をふんだんに試みるのが真骨頂である訳でして、粉飾の為の方法論を持つインプロヴァイザーならば、方法論そのものが練りに練られた方策であっても、そこから瞬時に生み出されるフレーズはintuite=直観に等しい動作と思考に依って生ずる事もあるでしょう。

重要なのは、生ずるフレージングが「説得力のある粉飾 or not」という部分ですので、方法論だけに限らずフレージングすら周到に事前に練りに練った物でしたら、それ以後のフレージングを流暢な迄に脈々と創出する事は難しいかもしれません。方法論を記憶するだけでもそれを引き出すのにアレコレ考えている内に音楽の物理的な時間は過ぎていってしまいますし、物理的時間を超えない器楽的能力を要するには、思考と共に器楽的能力を高めなくてはならないのであります。そこで、方法論だけを獲得してしまって三全音の知覚に疎かになってしまうようでは目も当てられません。

そこで、「三全音の認識」と「三全音の暈滃」という事の両面を語る事になりますが、今回は後者となる「三全音の暈滃」の側を詳らかに語る事になります。三全音が希釈化された和音の世界観を取り上げる事となる訳です。

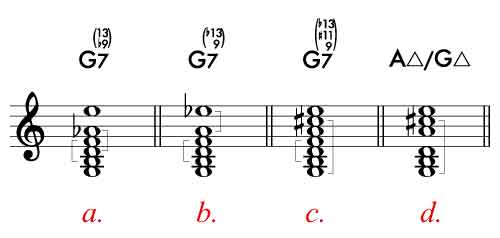

ドミナント7thコード上にて生ずるオルタード・テンションを覚えるに際して、基底和音(基底部の七の和音となる四和音)の他にも三全音が生ずる類型を覚える事になります。一例を挙げれば次の譜例中(a)に見られる「G7(♭9、13)」とやれば基底部の [f - h] の他に [as- e] を生じているのを見抜く様に(※譜例中の鈎線両端の示す音程が三全音)。

それら2組の三全音は偶々夫々の音程間が短三度等音程となる事に依って、それらを分散和音で弾けば減七の分散和音のフレーズを弾く事も勿論可能ではありますが、基の三全音とは別に三全音が生ずるのは以前にも語った様に必ずしも短三度等音程で現われる訳ではありません。

譜例(b)の「G7(9、♭13)」を例に取るならば、三全音は [f - h] [a - es] という風に生ずる訳ですから、「これではディミニッシュが使えない」などと歎息する様では愚の骨頂な訳です(笑)。

では譜例(c)の「G7(9、♯11、13)」というコードではどうでしょう!? [f - h] の他に [g - cis] という風にして別の三全音が生じているのはお判りかと思います。

更に気付いてもらいたい部分は、基底和音を「G7」として捉えた時のアッパー・ストラクチャー・トライアドとして、基底和音とは別に普遍和音が(9、♯11、13)という風に「A△」というAメジャー・トライアドを生じている所にも注意が必要なのですが、ここで「不完全和音」的に7th音をオミットした場合、和声的には次の譜例(d)のポリ・コードたる和音を得る事にもなります。

ポリ・コードをひとまとめにして俯瞰した時の三全音をも確認する事ができますが、三全音という物はその音程そのものが「不安定」な為、後続が安定を求める欲求の対比構造として舊來から用いられているのでありますが、時代が進めば現在はもはや音響的色彩として複雑な響きとして求められている処があり、後続和音の安定などは特に求めていない例がごく普通に使われる様になっているのであります。三全音の音程が複数あればより一層後続和音への安定を求めたがるものなのか!? というとそういう訳でもなくどちらかというと後続和音への下方五度進行を強固に見せつけたりもすれば、その「音響」を示し乍らも予測されうる下方五度進行(またはその三全音代理進行)をも避けた弱進行を伴わせる事も往々にして存在します。以前にも取り上げたジョージ・ベンソンの「Use Me」の例(六度進行)もこうした例に含まれる物です。

三全音というのは、和音進行のそれを明確化させる為に属和音の特権だった訳ですが、それが歴史を重ねれば和音進行のメリハリではなく音響的な響きの粉飾として用いられる様にもなった訳ですから時代の変化が成せる物にはあらためて驚かされる側面があります。

抑もは属和音→主和音の進行に於てもこれは立派な進行であった訳です。何故なら、後続和音が先行和音の根音を自身の上音へ取り込む事が「進行」たる所以なのですから、下方五度進行というのはこれだけでも明確だった訳です。ですから現在の世俗音楽界隈で云われる「ドミナント・モーション」というのも、属和音と主和音がトライアド同士であっても実際にはこのように機能している訳です。そこで属和音に対して七度音の附与が認められたのは、属和音が三和音であった時に内包している「導音」が主音の為の「上行導音」である所に加え、更に下属音→上中音への「下行導音」を与える事で、上からも下からもガッツリと万力の様にして勾配を与える為の附与だった訳でして、三全音音程を形成しておらずとも、後続和音が先行和音の根音を上音へ取り込むという事が起こっている以上、機能的な和音進行というのはこの時点で成立している事なのであります。

三全音音程が属和音の特権でもあった訳ですが、時代は副和音にも七度音を附与する様になり、それが十三度の和音へと歴史が進み、副和音も十三の和音を積む様になり、いつしか副和音にも三全音の形成が為される様になったのはA・イーグルフィールド・ハルの『近代和声の説明と応用』の時点でも確認できる事なのですから、こうした所を識らずに及び腰になっている和声体系というのは、よもや100年以上経過した西洋音楽の和音体系にすら及び腰になっている事に等しい訳ですから、無知が齎す及び腰という姿勢にはあらためて深い憐憫を誘います。

扨て、和声というのはどのようにして発展して来たのかというと、突き詰めれば残響が発端となった「掛留」が一因となっているのであります。つまりは先行する音響体が後続にまで波及する状況の受容という事になる訳です。ですから和声的な側面としては「ファ・ラ・ド」の先行和音に後続の「ミ・ソ♯・シ」を耳にすると、音の発現順に「ファ・ラ・ド・ミ・ソ♯・シ」という風な響きを受け入れる事と同様でもあります。

「掛留」が和音体系の発展の一因となっているにしても、和音外音の体系に括られる全ての「掛留」の局面にて、和音は其処に集約されるべき、という考えを起こす事が不必要とされる状況もあります。それならば、和音の世界は全て掛留任せにしてしまえばあらゆる発展を試みる事ができるとばかりに、掛留音のそれに託つけて新しいコード表記を企図するのは莫迦げた事とも謂えます。

加えて、コード表記が整備された現今社会に於ては、掛留音の有無に依って本来在るべきコード表記の解釈が、他の和音表記に置換されてしまう解釈が起こる事も往々にしてある訳です。概してメロディーは「和声」を形成するも、コード表記というのは和声感ではなく伴奏部の「和音」を表わすのであり、メロディーが入る事でハーモニーを形成していようともメロディーを含む「和声」を和音表記は表わしている訳ではないのは、掛留の要素をいちいち鑑みてしまえば際限なく体系が膨れ上がる事も防いでいる体系なのでもあります。

例えば、渡辺香津美の「Unicorn」という、最初の2音は異名同音でして「ラ♯・シ♭」と表記するのが最も精確な表記です。決して「シ♭×2」ではないのです。

なぜなら、その2音に対してコードは「G♯7 -> A7」であるからです。つまり、これら2つのコード進行に対しての「長九度・短九度」というメロディー構造なのであります。

とはいえ、これらは「和声的」には「G♯9 -> A7(♭9)」と見る事はできます。私のブログでは、ハーモニーを俯瞰する為に九分九厘九毛九糸九骨の確率で、「和声的」にコードを表記しておりますが、それは一般的なコード表記(=和音を捉える)物とは異なる物です。とはいえハーモニーを拏攫して判断する為に必要な解釈なので私のブログでは殆どのケースで和音表記は「和声」という総合的な響きを表わしています。

然し乍ら、掛留音やメロディー部のそれを逐一和音表記に当て嵌めてしまうと問題が起こるケースもあります。それは先述の様に、掛留音が偶々他の和音表記として置換しうる場合の状況です。そんな例が、以前にも取り上げた事のある山下達郎の曲「土曜日の恋人」が顕著な物となります。

以前にも取り上げた様に、「土曜日の恋人」の特徴的なコード進行は次の4小節となりまして再掲しますが、

G#m7(on C♯) -> Gm△7(on C) -> Bm7 -> Bm7 (on E)

というコード進行になります。特に重要なのが2つ目のコードにて表わしているマイナー・メジャー7thコードの四度ベースの形である「Gm△7(on C)」なのですが、このコードには其処彼処で謬見が蔓延っておりましてあらためて念を押しておきたいのですが、このコードは決してC音を根音とする属七系統の和音の形として類推してしまってはいけないというのをあらためて強調しておきたいのです。

このコードの謬見で能く見るものは「C7 (9、♯11)」「C7(♭5)」「C9(♭5)」などの類です。ですが、これらはどれも間違っているのです。なぜならこれらには2組の三全音を含んでいる事になるのですが、実際には [e] の音は含んでいないので、 [e - b] の三全音があるという風に解釈してしまってはいけないのです。属七系統の和音にて5th音が減五度にならざるを得ない体というのは相当にこねくり回したコンポジットなモードでないとなかなか表れて来ない和音であり、5th音が減五度にならざるを得ない時の11th音は自ずと本位十一度しか選択がなくなる為、その場合、減五度・本位十一度、長三度という半音音程が連続するモードを示唆する事になる為、易々と減五度を与えてしまうのは実に愚かであるとともに、fis音をges音として解釈しようとも、本来在る [g]の音を聴き取っていないのは致命的とも謂えるでしょう。g音があるにも拘らずfis音が目立っているアンサンブルに対して、コード表記がついつい♭5thを充てるのが容易いとばかりに充ててしまう様では目も当てられません。

況してや、存在などしていない [e音] を充ててまで、与えなくとも良い属七系統の体を与えてしまうというのは、基底和音に三全音を含む事になるので、聴こえて来ない音を和音表記の為に含めてしまう事自体が莫迦げた表記となってしまうのであります。それでもこの曲の2ヶ目のコード「Gm△7(on C)」をG7某〈なにがし〉系統のコードだと信じて已まない者が次から次へと生み出される理由に次のような局面があるからなのですが、今回はこの当りの謬見も正して行く事に。

何故、先の様な愚かな人は「Gm△7(on C)」という表記のそれを認めないのか!? 茲には大きな理由が2つあると思います。ひとつは、マイナー・メジャー7thコードの四度ベースという物を見馴れないという側面に依る物。もうひとつの理由は、在りもしない筈の音を「掛留音」と見做してしまって和音を別な形へと類推してしまうという点が挙げられるかと思います。

本曲のコード進行である冒頭2つのコード進行の《G#m7(on C♯) -> Gm△7(on C)》に於て、最初の《G#m7(on C♯)》に対して、存在しない音の「e音」を類推してしまい、それを掛留音として恰も鳴っているかの様に類推してしまうとトンデモ無い事になります。その過誤に満ちたe音を類推してしまうと和声的には次の様な

《C♯m11 -> C7(9、♯11)》

という風に、存在しない音を加える事によってコード表記そのものが能く見掛けてしまうタイプのコードを類推してしまう事になり、その音がまた、アドリブで使用されるコード・スケール上に於ては使用可能範囲のアヴェイラブル・ノートですから、現実に鳴っていない筈の音が脳裡に映じ始めてしまうと途端にアヴェイラブル・ノートの存在感を頼りにコード表記を誤った物に変えてしまう訳です。

百歩譲って、そのアヴェイラブル・ノートにコード表記の為の一因であるとするならば、少なくとも本来《Gm△7(on C)》というコードを《C7(9、♯11)》と置換してしまうからには、三全音を配置させてしまう事になる訳ですから、先にも述べた様に莫迦げた類推である訳です。

加えて、この特徴的なコード進行は曲を進めて行くと1:24〜の部分での「ゆれるアンブレラさ」の「さ」の部分を掛留させて原調の下中音へ接続させる訳ですが、この際下中音接続前に現われるのは今回取り上げた特徴的なコード進行の移高されたコード進行が《Fm7(on B♭) -> Em△7(on A) -> 嬰ヘ長調の下中音》という風にも表れて来ますが、茲で山下達郎が掛留音として唄っているのは異名同音として掛留し合う事となる「es音(E♭)およびdis音(D♯)」であるので、移高されたコード進行も本来のこの形を変えてしまう音を唄われている訳ではありません。

このコード進行に到る前にはイ長調(Key=A)に転調し、その後六度転調で変イ長調(Key=D♭)に更に転じます。この際D♭メジャーでのⅠ→Ⅳを二回経由した後にⅢm7(=Fm7)に行き、更に♭Ⅲ△7としてのE△9へ行くのですが、この「♭Ⅲ」というフラット・メディアントの立ち居振る舞いというのを山下達郎は非常に重要視しております。何故なら後続の《Fm7(on B♭)》は変イ長調(Key=A♭)での調域の「ツーonファイヴ」です。その調域(=A♭)での「♭Ⅲ」が「C♭△」であり同義音程として「B△」となる事により、この同義音程和音の余薫となりうる先行のE△9および原調のG♯m7と鞏固に結びついていて、そして「Em△7(on A)」を介在させて原調に戻るのですから実に巧妙に仕掛けられているのです。

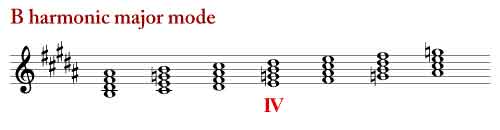

無論ここで生ずる「Em△7(on A)」での《Em△7》というのは、能く在る短調の主和音が偶々メロディック・マイナー・モードでのトニックとして生じているという類の物ではなく、Bハーモニック・メジャー・モードでのⅣ度での和音である事により、ロ調系統のモードとロ長調/嬰ト短調の余薫を巧く使い乍ら、原調の嬰ヘ長調に戻って行く訳です。関係調を巧く使い乍らも実はもっと巧妙な仕掛けで聴かせている訳ですね。このBハーモニック・メジャー・モードをこのブリッジ部で読み取れないと「土曜日の恋人」でのアヴェイラブル・ノート・スケールというのは凡庸な者が類推すると先の様な在りもしない三全音を頼りにしてしまいかねない訳であります。

某かの曲を聴き乍ら原曲のアンサンブルやリフなどとは全く異なり自由奔放に自身がアヴェイラブル・ノートを爪弾き乍ら演奏の耽溺に浸る事はあります。しかし、先の様なコード進行に於て、アヴェイラブル・ノートがあるからと言って本来のコードに無い音を附随させてまでコード表記を誤った物へと強弁してしまうのは拙劣な行為であります。況してやオン・コードという「不完全和音」の形を曲げてまで「完全和音」の体を与えてしまおうとする訳ですから、こうした表記を恥ずかし気も無く与えてしまうのは、謬見に満ちた個人がネットで強弁しているだけならまだしも、大手の出版物がこうした表記をしてしまう様では目も当てられません。担当者は打ち首モノでありましょう。

コード表記というのは、万人に知れ渡るその流儀を共有するが故に誰もが扱える為にしている物で、誰もが即断可能として原曲には無い音を与えてまでコード表記を強弁する事があってはいけませんし、演奏する側は矢張り原曲をきちんと耳にする必要があるので、コード表記ばかりに胡座をかいてしまうのはこうした陥穽に嵌る事が往々にしてあるので気を付けなければなりません。そのアヴェイラブル・ノートがアンサンブル的に欲しい音なのでしたら作者本人が和声的に与えていた筈でしょう(笑)。在りもしない音を在ると強弁してしまう様なコード表記は罷りならない誹りを受けて然るべき愚挙でありましょう。

扨て、あらためて確認する事にしますがジャズの先端的なアプローチの中には(とはいえ今回例示するアプローチは30年以上前のチック・コリアのアプローチに倣う物だが)、副和音に於てもそれを「副十三」と見做した上で、内含される事になる三全音を「トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)させた解釈を更に上塗りして行なう事があります。先ずこれについて端的に説明しておきましょう。この三全音代理の「上塗り」という所は最大のポイントですので、それを追って詳しく説明する事にしましょう。

例えばハ長調域で生ずるG7の三全音代理は裏コードとして知られるD♭7です。D♭7が内含する三全音は [ces - f] であるので、これを異名同音で [f - h] の読み替えとして捉えるアプローチでありますが、このまま愚直にモード奏法を行なうならば、D♭7コード上では「D♭ミクソリディアン」を充てて然る可きでありますが、ジャズの方法論はこの限りではありません。これは単に初歩的なモード奏法における「チャーチ・モード」の嵌当で必要な方法論の一つにすぎません。これが悪いと言っているのではありません。

D♭7を裏コードとして想起してD♭ミクソリディアンを充てようとも、首尾よくハ長調域では得られなかったオルタレーションされたテンション・ノートを呼び込む事を優先して、その後続和音は結局は原調のCへ解決する事を求めた上での「裏コード」ですので、ハ長調の調域に着地したいのでありまして、決して嬰ヘ長調(Fis Dur)や変ト長調(Ges Dur)に進行しようとしている訳でもないのです。それならば「G7 -> F♯(G♭)」と着地する事も同様という事になります。然し乍ら茲では、

「原調に着地する迄の過程に於て、オルタレーションに富んだテンション・ノートを纏わせて粉飾する」

という事が目的であるため、着地点が転調してしまう事よりも原調に着地する事を是として、その過程で変位音を纏わせる事が最大限の特徴であるので「嬰ヘ長調 or 変ト長調」という音組織へ転ずる「転調」というのは趣きが異なる訳です。

その趣きが異なる最大の理由は、[f - h (ces - f)] という、原調の「下属音・導音」の関係を転じようとしないからであります。これが意味する物は、D♭7コード上での「ces」は導音ではありません。少なくとも下属音として見なされるべき音であります。これを下属音の振る舞いとして使ってしまうと、転調感を生ずる事を意味する訳です。ですからジャズというのは大概のケースではこうした転調ではなく「借用」に留めた好意的解釈に過ぎないのであります。故に、「トライトーンの2音ならばどうあっても結構」というスタンスでもあるのです。なぜならジャズというのは頻繁に局所的に転調している様な物でもある訳ですから、西洋音楽の様なテトラコルドとペンタコルドを巧みに使い分けて近親調の音脈を使う様な仰々しい事はせずに、原調とて実際には嘯いている訳ですから、下属音と導音の遵守というのは寧ろ嘯くには不都合な状況であるとも謂えるでしょう。故に、トライトーンで生じている下属音・導音という物を遵守はせずに、好意的解釈の上で単にトライトーンの異名同音でピントの合った調域の音組織を掠め取っているのがジャズのアプローチであるという事を知っておかなくてはなりません。

とはいえジャズの和声的な世界感も多様化すると、ドミナント7thコード上でのトライトーンの含有が仰々しくなってしまい、その卑近さ故に「バップ・フレーズ」の強い薫りを漂わせた前時代的な音脈ばかりを使う事に飽きた人はトライトーンの存在すら暈す様になった訳です。

バップ・フレーズに陥るのに最たる存在となるのは、属和音上にて得られる「オルタード・テンション・ノート」に外ありません。これを羅列すれば少なくともドミナント7thコード上では幾らでも変位音として用いる事ができる訳ですから、あらゆる副和音をも属和音へ変じてしまえば際限なくドミナント7thコードの進行が続く訳で、逐次オルタード・テンションを纏わせていけばそれはもう、半音階的音脈の豊富なフレーズとして奏される訳ですが、その変じた音に耳慣れた人には卑近になってしまう訳です。

そのような卑近さを避けるかの様にして、ドミナント7thコードというテンション・ノートを容易く生ずる状況を野暮ったく感じ取る処から副和音が持て囃される様になる訳です。そこで副和音を「深読み」「歪曲」して副十三の和音を想起して、トライトーンを想起してみたりする様にもなる訳です。例えば、ハ長調域であり乍らもトニックであるC△7をCリディアンで嘯く事を前提として和音を発展させるならばそれは副十三を想起すれば良いのですから自ずと「C△7(9、♯11、13)」を想起する事になります。この際トライトーンは [c - fis] ですので、これを異名同音として [ges - c] という風に読み替えれば自ずと変ニ長調の音脈を使う事で、「C△7(9、♯11、13)」を生ずる(←これはト長調での下属音上の全音階の和音の総合)調域はト長調である為に、ト長調と三全音関係にある調域である変ニ長調を「副和音上」で選択している事と変りないので、属和音であろうが副和音であろうが、結果的には不協和な状況を深読みする事は、副和音でも属和音で得る調域を利用している事には代りないのです。ですからリディアン・クロマティック・コンセプトというのは単に調域の見つめる角度を変えているだけで、副和音の世界から見つめた音の粉飾のひとつであるに過ぎない訳です。

扨て、茲からが重要です。ドミナント7thコードを三全音代理として、ハ長調の調域で生ずるG7をD♭7という裏コードに読み替える際、これを単純なチャーチ・モードのモード奏法としてD♭ミクソリディアンを充てるだけではない、もう一つの方策は何なのか!? というと、茲で登場するのがリディアン・ドミナント7th(別名リディアン♭7)を想起して充てるという遣り方です。

然し乍らリディアン・ドミナント7thというモードを裏コードに充てるのが何故ジャズでは好ましいのか!? とか、その方法論はどうして生ずるのか!? という説明をする処は非常に少ないのが現実です。リディアン・ドミナント7thスケールというのは、メロディック・マイナー・モードのⅣ度をフィナリスとするモード・スケールです。つまり、D♭リディアン・ドミナント7thというモードを充てるという事は、A♭メロディック・マイナーという物が存在している事になる訳です。

然し乍ら茲で注目するのはA♭メロディック・マイナーの聳える音度の位置ではなく、D♭リディアン・ドミナント7thというモードがメロディック・マイナー・モードのⅣ度上に備わるモノだという事をあらためて確認する必要があるのです。

以前から語って来ている様に、メロディック・マイナー・モードにてダイアトニック・コードを形成する際、そのⅣ度上で四和音を形成すれば自ずとⅣ7という「ドミナント7thコード」を生じます。メロディック・マイナー・モードのサブドミナントに相当する音度にドミナント7thコードという体系の和音が生じてしまう訳です。しかもこのドミナント7thコードが厄介なのは、全音階社会的に「行き場」を失っている和音なのです。なぜなら、下方五度進行すべく先に相当する音度が無い訳です。本来なら♭Ⅶに行けば良いのでしょうが、ご存知の通りメロディック・マイナーの第7音は基音から長七度にある為、Ⅳ度とⅦ度は増四度なのです。下方五度進行のできない閉塞状態である事をダイアトニック・コードが生じているのです。加えて、Ⅳ度の半音下である「Ⅲ」という音度にも行く事ができず(メロディック・マイナー・モードの第3音は「♭Ⅲ」)、やはり閉塞している状況でもある訳です。

この「閉塞」という言葉が意味するのは、あくまでも「機能和声」的世界感から見た物であり、この閉塞感が弱進行感や、単なる和声の色彩感を強めるという、不協和の世界の存在力を誇示しているという風に捉えても良い訳です。

そこで、その「閉塞」したメロディック・マイナー・モード上のⅣ度というのは、その閉塞感故に、三全音代理という風にしてⅣ度とⅦ度を相互に置換して読み替える事が可能でもある訳です。実際には「倒置」と見做せば良いのです。つまりは単純に、Ⅳ度をⅦ度と読み替えてモードをD♭7にてD♭リディアン・ドミナント7thからD♭スーパー・ロクリアンに読み替える、という事も可能になる訳です。

これというのは結果的に、ドミナント7thコードにて「オルタード・スケール」を使うとテンション・ノート組織を羅列した音組織を奏する事が出来る、という方法論と全く変わらない状況なのです。但し、オルタード・スケールというのは首尾良く、定義されているテンション・ノート体系を拾って来れる音を抽出して並べた人造的な音階であるに過ぎず、本当の音脈というのは、閉塞したドミナント7thコードの世界感を三全音の倒置に依って音脈を読み替えて呼び込んだ、スーパー・ロクリアンで生ずる音脈を、通常のドミナント7thコード体系にも持ち込んで利用している、という事に過ぎないのであります。処が、こうした裏付けなど識らずとも方法論だけがあまりに便利に利用される為に、楽理的な深部の考究が蔑ろにされたまま方法論だけを利用するだけになってしまっているが為に、いざその方法論を繙こうとしても真理に辿り着く事が出来ぬまま個人の憶説が蔓延る様になってしまうのであります。

換言すれば三全音関係にあるモードの倒置こそが、冒頭で述べた「上塗り」の方策なのであります。こうした方法論がなぜ現実的には重宝されているのかというと、これこそが「導音と下属音の同義的解釈」なのであります。つまり、G7という属七の三全音代理となる裏コードは異名同音的に三全音を同義的解釈をする訳ですが、実際にはD♭側の調域での導音と下属音の立場を入れ替えている訳ではありません。そこでその様な「入れても入れ替えなくとも一緒」という現実を同義性の解釈を以てして「入れ替える」という訳です。

但し、こうした三全音に対する好意的解釈も、和音そのものに三全音が忌避されて来る様な世界感の場合、想起するモードにて三全音の存在を推し量る事が肝要となる訳です。ハ長調域に於てもG7というコードが使われず「Dm7 (on G)」に置換されている時、調域に存在しうるであろう三全音を類推するしか仕方ありません。然し乍ら想起はしても三全音を仰々しく「Dm7 (on G)」で使ってしまえば折角の和音の暈滃は無くなり「G7」の類型の薫りを強めてしまいかねません。ですから、そうした三全音の薫りを程よく使わなければなりません。

「Dm7 (on G)」という和音は、属和音の様に振舞うも、[g - d] という音程間が空虚である為、そこに3度音の堆積となる音を類推する事は可能ではあっても、実際に音が無いのであればそれを「G7 (9、11)」と等しく見做す事はできない訳です。茲に「三全音の知覚」という側面に鋭敏になり乍らも、曲想の側が属和音の強固な調性感の作用を暈そうとするという両義的な世界観を確認する事となり、これら二つの世界感を使い分ける事がインプロヴィゼーションの側面から当然の様に求められる訳です。

インプロヴィゼーションというのは思考の前に音を出す直観の部分こそが真のインプロヴィゼーションなのではないか!? と謂われますが、特定の器楽的能力を持った人というのは思考の前に筋肉がその連動性にて神経経路が発達して運指をスムーズにしている側面があります。しかしこうした「乍ら演奏」で招いた音の選択を、演奏者は直観とも直感とも思考とも認めたくはないでしょう。インプロヴィゼーションというのは瞬時の作曲と云う風に考える事が自然なのです。ジャズの場合のそれは卑近な音楽的な響きを曇らせ、暈かすという粉飾をふんだんに試みるのが真骨頂である訳でして、粉飾の為の方法論を持つインプロヴァイザーならば、方法論そのものが練りに練られた方策であっても、そこから瞬時に生み出されるフレーズはintuite=直観に等しい動作と思考に依って生ずる事もあるでしょう。

重要なのは、生ずるフレージングが「説得力のある粉飾 or not」という部分ですので、方法論だけに限らずフレージングすら周到に事前に練りに練った物でしたら、それ以後のフレージングを流暢な迄に脈々と創出する事は難しいかもしれません。方法論を記憶するだけでもそれを引き出すのにアレコレ考えている内に音楽の物理的な時間は過ぎていってしまいますし、物理的時間を超えない器楽的能力を要するには、思考と共に器楽的能力を高めなくてはならないのであります。そこで、方法論だけを獲得してしまって三全音の知覚に疎かになってしまうようでは目も当てられません。

そこで、「三全音の認識」と「三全音の暈滃」という事の両面を語る事になりますが、今回は後者となる「三全音の暈滃」の側を詳らかに語る事になります。三全音が希釈化された和音の世界観を取り上げる事となる訳です。

ドミナント7thコード上にて生ずるオルタード・テンションを覚えるに際して、基底和音(基底部の七の和音となる四和音)の他にも三全音が生ずる類型を覚える事になります。一例を挙げれば次の譜例中(a)に見られる「G7(♭9、13)」とやれば基底部の [f - h] の他に [as- e] を生じているのを見抜く様に(※譜例中の鈎線両端の示す音程が三全音)。

それら2組の三全音は偶々夫々の音程間が短三度等音程となる事に依って、それらを分散和音で弾けば減七の分散和音のフレーズを弾く事も勿論可能ではありますが、基の三全音とは別に三全音が生ずるのは以前にも語った様に必ずしも短三度等音程で現われる訳ではありません。

譜例(b)の「G7(9、♭13)」を例に取るならば、三全音は [f - h] [a - es] という風に生ずる訳ですから、「これではディミニッシュが使えない」などと歎息する様では愚の骨頂な訳です(笑)。

では譜例(c)の「G7(9、♯11、13)」というコードではどうでしょう!? [f - h] の他に [g - cis] という風にして別の三全音が生じているのはお判りかと思います。

更に気付いてもらいたい部分は、基底和音を「G7」として捉えた時のアッパー・ストラクチャー・トライアドとして、基底和音とは別に普遍和音が(9、♯11、13)という風に「A△」というAメジャー・トライアドを生じている所にも注意が必要なのですが、ここで「不完全和音」的に7th音をオミットした場合、和声的には次の譜例(d)のポリ・コードたる和音を得る事にもなります。

ポリ・コードをひとまとめにして俯瞰した時の三全音をも確認する事ができますが、三全音という物はその音程そのものが「不安定」な為、後続が安定を求める欲求の対比構造として舊來から用いられているのでありますが、時代が進めば現在はもはや音響的色彩として複雑な響きとして求められている処があり、後続和音の安定などは特に求めていない例がごく普通に使われる様になっているのであります。三全音の音程が複数あればより一層後続和音への安定を求めたがるものなのか!? というとそういう訳でもなくどちらかというと後続和音への下方五度進行を強固に見せつけたりもすれば、その「音響」を示し乍らも予測されうる下方五度進行(またはその三全音代理進行)をも避けた弱進行を伴わせる事も往々にして存在します。以前にも取り上げたジョージ・ベンソンの「Use Me」の例(六度進行)もこうした例に含まれる物です。

三全音というのは、和音進行のそれを明確化させる為に属和音の特権だった訳ですが、それが歴史を重ねれば和音進行のメリハリではなく音響的な響きの粉飾として用いられる様にもなった訳ですから時代の変化が成せる物にはあらためて驚かされる側面があります。

抑もは属和音→主和音の進行に於てもこれは立派な進行であった訳です。何故なら、後続和音が先行和音の根音を自身の上音へ取り込む事が「進行」たる所以なのですから、下方五度進行というのはこれだけでも明確だった訳です。ですから現在の世俗音楽界隈で云われる「ドミナント・モーション」というのも、属和音と主和音がトライアド同士であっても実際にはこのように機能している訳です。そこで属和音に対して七度音の附与が認められたのは、属和音が三和音であった時に内包している「導音」が主音の為の「上行導音」である所に加え、更に下属音→上中音への「下行導音」を与える事で、上からも下からもガッツリと万力の様にして勾配を与える為の附与だった訳でして、三全音音程を形成しておらずとも、後続和音が先行和音の根音を上音へ取り込むという事が起こっている以上、機能的な和音進行というのはこの時点で成立している事なのであります。

三全音音程が属和音の特権でもあった訳ですが、時代は副和音にも七度音を附与する様になり、それが十三度の和音へと歴史が進み、副和音も十三の和音を積む様になり、いつしか副和音にも三全音の形成が為される様になったのはA・イーグルフィールド・ハルの『近代和声の説明と応用』の時点でも確認できる事なのですから、こうした所を識らずに及び腰になっている和声体系というのは、よもや100年以上経過した西洋音楽の和音体系にすら及び腰になっている事に等しい訳ですから、無知が齎す及び腰という姿勢にはあらためて深い憐憫を誘います。

扨て、和声というのはどのようにして発展して来たのかというと、突き詰めれば残響が発端となった「掛留」が一因となっているのであります。つまりは先行する音響体が後続にまで波及する状況の受容という事になる訳です。ですから和声的な側面としては「ファ・ラ・ド」の先行和音に後続の「ミ・ソ♯・シ」を耳にすると、音の発現順に「ファ・ラ・ド・ミ・ソ♯・シ」という風な響きを受け入れる事と同様でもあります。

「掛留」が和音体系の発展の一因となっているにしても、和音外音の体系に括られる全ての「掛留」の局面にて、和音は其処に集約されるべき、という考えを起こす事が不必要とされる状況もあります。それならば、和音の世界は全て掛留任せにしてしまえばあらゆる発展を試みる事ができるとばかりに、掛留音のそれに託つけて新しいコード表記を企図するのは莫迦げた事とも謂えます。

加えて、コード表記が整備された現今社会に於ては、掛留音の有無に依って本来在るべきコード表記の解釈が、他の和音表記に置換されてしまう解釈が起こる事も往々にしてある訳です。概してメロディーは「和声」を形成するも、コード表記というのは和声感ではなく伴奏部の「和音」を表わすのであり、メロディーが入る事でハーモニーを形成していようともメロディーを含む「和声」を和音表記は表わしている訳ではないのは、掛留の要素をいちいち鑑みてしまえば際限なく体系が膨れ上がる事も防いでいる体系なのでもあります。

例えば、渡辺香津美の「Unicorn」という、最初の2音は異名同音でして「ラ♯・シ♭」と表記するのが最も精確な表記です。決して「シ♭×2」ではないのです。

なぜなら、その2音に対してコードは「G♯7 -> A7」であるからです。つまり、これら2つのコード進行に対しての「長九度・短九度」というメロディー構造なのであります。

とはいえ、これらは「和声的」には「G♯9 -> A7(♭9)」と見る事はできます。私のブログでは、ハーモニーを俯瞰する為に九分九厘九毛九糸九骨の確率で、「和声的」にコードを表記しておりますが、それは一般的なコード表記(=和音を捉える)物とは異なる物です。とはいえハーモニーを拏攫して判断する為に必要な解釈なので私のブログでは殆どのケースで和音表記は「和声」という総合的な響きを表わしています。

然し乍ら、掛留音やメロディー部のそれを逐一和音表記に当て嵌めてしまうと問題が起こるケースもあります。それは先述の様に、掛留音が偶々他の和音表記として置換しうる場合の状況です。そんな例が、以前にも取り上げた事のある山下達郎の曲「土曜日の恋人」が顕著な物となります。

以前にも取り上げた様に、「土曜日の恋人」の特徴的なコード進行は次の4小節となりまして再掲しますが、

G#m7(on C♯) -> Gm△7(on C) -> Bm7 -> Bm7 (on E)

というコード進行になります。特に重要なのが2つ目のコードにて表わしているマイナー・メジャー7thコードの四度ベースの形である「Gm△7(on C)」なのですが、このコードには其処彼処で謬見が蔓延っておりましてあらためて念を押しておきたいのですが、このコードは決してC音を根音とする属七系統の和音の形として類推してしまってはいけないというのをあらためて強調しておきたいのです。

このコードの謬見で能く見るものは「C7 (9、♯11)」「C7(♭5)」「C9(♭5)」などの類です。ですが、これらはどれも間違っているのです。なぜならこれらには2組の三全音を含んでいる事になるのですが、実際には [e] の音は含んでいないので、 [e - b] の三全音があるという風に解釈してしまってはいけないのです。属七系統の和音にて5th音が減五度にならざるを得ない体というのは相当にこねくり回したコンポジットなモードでないとなかなか表れて来ない和音であり、5th音が減五度にならざるを得ない時の11th音は自ずと本位十一度しか選択がなくなる為、その場合、減五度・本位十一度、長三度という半音音程が連続するモードを示唆する事になる為、易々と減五度を与えてしまうのは実に愚かであるとともに、fis音をges音として解釈しようとも、本来在る [g]の音を聴き取っていないのは致命的とも謂えるでしょう。g音があるにも拘らずfis音が目立っているアンサンブルに対して、コード表記がついつい♭5thを充てるのが容易いとばかりに充ててしまう様では目も当てられません。

況してや、存在などしていない [e音] を充ててまで、与えなくとも良い属七系統の体を与えてしまうというのは、基底和音に三全音を含む事になるので、聴こえて来ない音を和音表記の為に含めてしまう事自体が莫迦げた表記となってしまうのであります。それでもこの曲の2ヶ目のコード「Gm△7(on C)」をG7某〈なにがし〉系統のコードだと信じて已まない者が次から次へと生み出される理由に次のような局面があるからなのですが、今回はこの当りの謬見も正して行く事に。

何故、先の様な愚かな人は「Gm△7(on C)」という表記のそれを認めないのか!? 茲には大きな理由が2つあると思います。ひとつは、マイナー・メジャー7thコードの四度ベースという物を見馴れないという側面に依る物。もうひとつの理由は、在りもしない筈の音を「掛留音」と見做してしまって和音を別な形へと類推してしまうという点が挙げられるかと思います。

本曲のコード進行である冒頭2つのコード進行の《G#m7(on C♯) -> Gm△7(on C)》に於て、最初の《G#m7(on C♯)》に対して、存在しない音の「e音」を類推してしまい、それを掛留音として恰も鳴っているかの様に類推してしまうとトンデモ無い事になります。その過誤に満ちたe音を類推してしまうと和声的には次の様な

《C♯m11 -> C7(9、♯11)》

という風に、存在しない音を加える事によってコード表記そのものが能く見掛けてしまうタイプのコードを類推してしまう事になり、その音がまた、アドリブで使用されるコード・スケール上に於ては使用可能範囲のアヴェイラブル・ノートですから、現実に鳴っていない筈の音が脳裡に映じ始めてしまうと途端にアヴェイラブル・ノートの存在感を頼りにコード表記を誤った物に変えてしまう訳です。

百歩譲って、そのアヴェイラブル・ノートにコード表記の為の一因であるとするならば、少なくとも本来《Gm△7(on C)》というコードを《C7(9、♯11)》と置換してしまうからには、三全音を配置させてしまう事になる訳ですから、先にも述べた様に莫迦げた類推である訳です。

加えて、この特徴的なコード進行は曲を進めて行くと1:24〜の部分での「ゆれるアンブレラさ」の「さ」の部分を掛留させて原調の下中音へ接続させる訳ですが、この際下中音接続前に現われるのは今回取り上げた特徴的なコード進行の移高されたコード進行が《Fm7(on B♭) -> Em△7(on A) -> 嬰ヘ長調の下中音》という風にも表れて来ますが、茲で山下達郎が掛留音として唄っているのは異名同音として掛留し合う事となる「es音(E♭)およびdis音(D♯)」であるので、移高されたコード進行も本来のこの形を変えてしまう音を唄われている訳ではありません。

このコード進行に到る前にはイ長調(Key=A)に転調し、その後六度転調で変イ長調(Key=D♭)に更に転じます。この際D♭メジャーでのⅠ→Ⅳを二回経由した後にⅢm7(=Fm7)に行き、更に♭Ⅲ△7としてのE△9へ行くのですが、この「♭Ⅲ」というフラット・メディアントの立ち居振る舞いというのを山下達郎は非常に重要視しております。何故なら後続の《Fm7(on B♭)》は変イ長調(Key=A♭)での調域の「ツーonファイヴ」です。その調域(=A♭)での「♭Ⅲ」が「C♭△」であり同義音程として「B△」となる事により、この同義音程和音の余薫となりうる先行のE△9および原調のG♯m7と鞏固に結びついていて、そして「Em△7(on A)」を介在させて原調に戻るのですから実に巧妙に仕掛けられているのです。

無論ここで生ずる「Em△7(on A)」での《Em△7》というのは、能く在る短調の主和音が偶々メロディック・マイナー・モードでのトニックとして生じているという類の物ではなく、Bハーモニック・メジャー・モードでのⅣ度での和音である事により、ロ調系統のモードとロ長調/嬰ト短調の余薫を巧く使い乍ら、原調の嬰ヘ長調に戻って行く訳です。関係調を巧く使い乍らも実はもっと巧妙な仕掛けで聴かせている訳ですね。このBハーモニック・メジャー・モードをこのブリッジ部で読み取れないと「土曜日の恋人」でのアヴェイラブル・ノート・スケールというのは凡庸な者が類推すると先の様な在りもしない三全音を頼りにしてしまいかねない訳であります。

某かの曲を聴き乍ら原曲のアンサンブルやリフなどとは全く異なり自由奔放に自身がアヴェイラブル・ノートを爪弾き乍ら演奏の耽溺に浸る事はあります。しかし、先の様なコード進行に於て、アヴェイラブル・ノートがあるからと言って本来のコードに無い音を附随させてまでコード表記を誤った物へと強弁してしまうのは拙劣な行為であります。況してやオン・コードという「不完全和音」の形を曲げてまで「完全和音」の体を与えてしまおうとする訳ですから、こうした表記を恥ずかし気も無く与えてしまうのは、謬見に満ちた個人がネットで強弁しているだけならまだしも、大手の出版物がこうした表記をしてしまう様では目も当てられません。担当者は打ち首モノでありましょう。

コード表記というのは、万人に知れ渡るその流儀を共有するが故に誰もが扱える為にしている物で、誰もが即断可能として原曲には無い音を与えてまでコード表記を強弁する事があってはいけませんし、演奏する側は矢張り原曲をきちんと耳にする必要があるので、コード表記ばかりに胡座をかいてしまうのはこうした陥穽に嵌る事が往々にしてあるので気を付けなければなりません。そのアヴェイラブル・ノートがアンサンブル的に欲しい音なのでしたら作者本人が和声的に与えていた筈でしょう(笑)。在りもしない音を在ると強弁してしまう様なコード表記は罷りならない誹りを受けて然るべき愚挙でありましょう。

2017-03-02 00:00