アラン・ホールズワース逝去に伴う「Nevermore」前奏解説 [楽理]

先日アラン・ホールズワースの訃報を受け、衷心より哀悼の意を表する上でも故人の稀有な演奏の楽理的側面の分析を語る事が重要なのではないかと思い、今回は投稿予定だった他の記事を等閑にしてでも斯様に解説する事となりました。楽曲分析はUKの1stアルバム収録「Nevermore」の前奏と、ホールズワースの特徴的なフレージングに富んだ楽曲本テーマ中盤のギター・ソロの抜萃を取り上げる事にします。

私がアラン・ホールズワースに遭遇した音源というのは「自発的」にはUKの1stアルバムでありました。

その「自発的」という言葉が意味するのは、実はそれ以前に長兄からカセット・ケースに何も書かれていない90分テープにしこたま録音されていた音源にホールズワースの参加する別の音源を耳にしていたのですが、最初は誰の何と言う曲なのかは皆目見当が付く訳もなく、しかも歳の離れた長兄には偶にしか逢わず何が何だかも判らない状況下での事でした。

そんな当時の私の高校時代へと遡ると、そこには私と反りの合わない先輩がサークル内でギターを爪弾き乍らサークルを訪れていたOB(卒業済)を同伴させていたのですが、そこで先輩が爪弾くフレーズこそがかねてより私が気になっていた長兄のテープに録音されていた不明の曲の冒頭を弾き始めた事がありました。

私は彼等に「その曲は誰ですか!?」と訊ねるのですが、彼等も私には「コイツには教えたくない」とばかりに

A 「コレって、アレに決まってるじゃんかなー!?」

B 「そうそう、コレは先輩(OB)に教わってからボクも聴き込んでますよ」

などと言い乍ら徐々に私の質問をスルーしてそのまま「気の合う」2人だけの会話になって行き真相を掴めない時があった物でした。それから数年経過してからでしょうか。

その不明な曲を漸く自分自身で発掘できたのは。それが、ソフト・マシーンのアルバム『Bundles(邦題:収束)』収録の同名タイトル曲「Bundles」だったという事を後に知る訳ですが、長兄の収めていたカセット・テープ90分にはハーヴェスト期のソフト・マシーンを中心にバラバラに録音されていた物だったという事で、私はそのテープを聴かされた時に初めて聴いたのが「Bundles」だったという訳です。

余談ではありますが、当時から何の役にも立たぬ先の2人と私の間は言う迄もなく今猶袂別の仲にあります。

本題に入る前に少々ホールズワースについて述べておきますが、私が氏に影響を受けている部分は他でもなくオクターヴを跳越するマルチ・オクターヴを視野に入れた音列の想起という事を挙げる事ができます。例えば通常の音階というのは単音程に収まる様に形成される物ですが、マルチ・オクターヴという概念は往々にして完全音程を叛いて形成される物であります。

完全音程が意味するのは、「絶対完全音程」と呼ばれる完全一度・完全八度であり、その次に「完全音程」と呼ばれる完全五度・完全四度という物がある訳です。マルチ・オクターヴというのは絶対完全八度を叛いて形成され、軈てはそのオクターヴを何オクターヴにも亘って結果的には「閉じる」訳ですが、通常の音階が1オクターヴで閉じる事とは異なり、何オクターヴに亘って形成する所が最大の特徴なのであります。マルチ・オクターヴについては後ほど詳述します。

音階という物の多くは、主音と属音の位置が明確である事で「調性的」に用いる事が出来る訳ですので、主音という風に充てるべき音から少なくとも「完全五度」に位置する音の存在がなければ、調性感は失われる物であります。

ロクリアンという旋法ひとつをとっても、ロクリアンを主音とすると完全五度の位置に音が無いため、これは正格旋法の枠組みには組み入れられず、フリギアを嘯く変格旋法のヒポフリギアとして括られる事になった訳です。

というのも、ジャズのモードの扱いとは異なり西洋音楽では、例えそれがモードとしての中心音として振舞わせた時でも、そのモードの「Ⅴ」を映ずる様な時には必ず「Ⅴ→Ⅰ」という進行感を明示する為に旋法体系でもそのように「Ⅴ」が慫慂された訳であります。つまり、ロクリアンに於ての五度は「♭Ⅴ」となってしまう為、正格旋法の地位を与えられなかったという歴史がある訳です。

ロクリア旋法について深く知りたい方は『ニューグローヴ世界音楽大事典』に目を通される事をお勧めします。通り一遍の理論を学んだ方もロクリアン程度はフツーに知識を備えているでありましょうが、その知識が先の事典の内容に前にかかれば目から鱗が落ちるかと思われますので、騙されたと思って思い出した時にでも一生の内せめて一度は同書の「旋法」の項をお読みになってみて下さい。

扨て、マルチ・オクターヴというのは主音という出発点こそは明示しつつも、それと等しくオクターヴ移高となる部分は跳越させて形成されます。判り易く謂えば

ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド♯

という風に進行する様な物です。オクターヴの次相を敢えて跳越して形成させるのですが、これはあくまでも「例」でありまして、本来の形成としてはもっと知らなくてはいけない部分があります。それが「同一のテトラコルド」です。そのテトラコルドを取り上げる前に、先ずは3音となるトライコルドの例を挙げ乍ら語る事にします。

例として、ジャズ系統のアプローチのひとつとして、トニック・メジャー(茲ではKey=Cとします)にて「ド・レ・ミ」と愚直に3音の音形を順次上行進行させてフレージングしたとします(ex.1参照)。

茲での3音に依るトライコルドである「ド・レ・ミ」の3音の音程関係は「全音・全音」という風に成しているのはお判りかと思います。その上で、このトライコルドのモチーフを原形として用い乍ら、そのトライコルドの音程を維持したまま次のex.2に見られる「レ・ミ・ファ♯(音程=全音・全音)」という風に変形させたとします。

このアプローチは原形となる音形の音程関係を維持して移高させて音組織とは異なるカウンター・ノートたる「F♯」を生んでおり、狭義ではそれを「Cリディアン」と想起したアプローチと見做す事も可能です。

同様に更に半音高く移高させて次のex.3の様に「ミ♭・ファ・ソ」という音形を生んでも、カウンター・ノートとなるアウトサイド音を演出する事ができます。

この手のアプローチにとって最も必要な事は「原形を提示してから変形」させる事が重要なのであります。原形とは「ド・レ・ミ」である訳でして、調性に寄り添うこれほどまでに卑近な原形は、たとえ原形の提示が無くとも調性の余薫(残り香)が後に組み立てる事が可能となるモチーフの為に活用される事に依り、唐突に予備もなくカウンター・ノートから入るアプローチを採る人も居る事でしょう。マイルス・デイヴィスのプレイが最たる物のひとつです。

これらのアプローチにて通常のモード嵌当やアヴェイラブル・スケールの想起などと異なる点は、原形の音程関係を利用した強固な線の誇張と見る事が出来る訳です。

その線の誇張とやらが能く在るリディアン系統にそぐえば、既知の体系に準則したアプローチとして「偶々」なる訳の事であり、リディアン・クロマティック・コンセプトを識らずとも、同様の近似的な音形を頼りに変形させていけば自ずとそうした別の方法論の音をいとも簡単に且つ顰に倣って体系を妄信してしまわない理解を伴わせてフレージングを構築する事が出来る訳です。

全音が2回繋がるトライコルドを長音階のド・レ・ミと採るか、ファ・ソ・ラと採るか、ソ・ラ・シと採るか。将又、音脈の拡張を試みるならば「レ・ミ・ファ♯」という断片として採るか、果ては「レ・ミ・ファ♯・ソ♯・ラ・シ・ド・レ」の「ミ・ファ♯・ソ♯」の断片として採る事も可能な訳でして、これらの選択に一義的な解釈などありません。

ただ一つ謂える事は、アラン・ホールズワースという人は「線の誇張」「完全音程の暈滃」という事を顕著に行なうプレイヤーなので、ある一つのコードに対して卑近なスケールを想起するという遣り方では決してありません。マイナー・コード上なのに減四度(音はメジャー3rdと同じ音)が現れたり、オルタード・ドミナント・コードに聞こえる所でも臆する事なくメジャー7th音と物理的な音は等しい「減八度」が現れたりする事もあります。

斯様な不思議なアプローチは、変形に依って生ずるもので、その変形という物が対位的である訳です。この辺りが通り一遍のジャズ界隈の理論を学んだ人とは全く趣を異とする音が生まれる訳であり、この辺りを念頭に置いて今回の本編をお読みいただきたいと思います。

それでは茲で漸く本題に入る事とし、YouTubeにアップしているNevermoreの前奏部分Prelude Ⅰ&Ⅱを解説します。動画にて確認できる譜例はデモそのものを表しているという意図ではなく、飽くまでもオリジナルの方を解釈を反映させた物なので御容赦の程を。

原曲のピッチはA=442Hzなので今回のデモはそれも踏襲しました。以前にアップしている前奏2小節部分のデモや本テーマ曲中盤でのホールズワースとエディ・ジョブソンとの掛け合いソロ部抜萃のそれはA=440Hzで制作した物で、原曲は本テーマでコンサート・ピッチが変化するという訳ではなく、私が安易に作っただけの事で生じた瑣末な差異であります。

440Hzとは8セント弱違う訳ですが、もしも聴き手の方が原曲を聴き乍ら手持ちの楽器は440Hzのままにしておくと、後に詳述する事となる特異なコードでは、通常の調性感に意識が注力され、狂った音律は、調性の範疇に意識が吸着しようとしてしまうので注意が必要です。

「たかだか、エフェクトのコーラスにも収まるデチューンじゃないか」

と軽んじてしまう人が少なくないのですが、アンサンブルの中で特定の楽器が数セント違うのと、アンサンブル側が自身の楽器よりも高いという状況は耳を痴鈍化させるので必ず合わせる事をお勧めします。

1小節目。当初の2小節デモでは最初の四分音符2拍を弱起として捉えた表記にしましたが、今回はそれを改めて2/4拍子の遅いテンポという解釈で表記しました。

尚、今回採譜してあらためて気付いたのですが、冒頭1小節目の最初のコードの最低音=a音は2音に依る同度(ユニゾン)であり、畢竟するに異弦同音なのであります。6弦5フレットと5弦開放という解釈です。譜面からも判る様に、2拍目にかけて下向ポルタメントを介在させます。この際、複後打音としてポルタメントを介在させた記譜となっておりますが、複後打音の先行音のみ直線のポルタメントが伸びている事が確認できます。

そのポルタメント表記の意図は、慣例的に実音から装飾音へのポルタメントやグリッサンドは過程の音程感を暈滃させて表記します。それはフレットレス/フレッテッド問わずしての事です。波線のポルタメント/グリッサンドというのは実はその直線よりも過程の音程感が明瞭とする解釈があったりするので、今回の私の記譜は先述の様に過程のポルタメントは音程感を暈した解釈なのです。

しかし後続の後打音には直線のポルタメントは消え、包括させたスラーの範疇にある事が判ります。これは先行音よりも音程感を明瞭にして欲しいという解釈で以って譜例の様に表しているのです。勿論、オリジナルもその様に聴こえるが故の記譜なのです。

その後2拍目では七度音がオミットされた不完全和音としてF△に長九度と増四度が附与されている和音へ進行する訳ですが、フェルマータを充てるのは、通例として「長く採って欲しい」という気持ちの表れであります。

2小節目。茲で速度表記はModeratoになります。先行のLarghettoよりも倍とは言わずとも1.5倍位のタイム感にて弾いて欲しいという気持ちの現れです。

小節線が二重線なのは楽式的な意味でのチェンジも偶々茲で段落が形成されてもよさそうですが、私は拍子変更となる際の二重線表記を好むのでこの様に記しております。

なお、ソロ・パート部は八分休符を置いてから7連符→6連符→5連符という風にしておりますが、これらの連符は通常、先行の八分休符さえ無ければ孰れも1拍7連・1拍6連・1拍5連という表記になるのですが、八分休符を先行させている為に各拍(四分音符単位)を跨ぐ訳です。

ですから1拍を八分音符×2個のパルスという風に詳しく見せているので、連符鈎の連符の数字も数字比にて表わしている訳です。茲での比率の後続の数字は勿論、八分音符のパルスを表わしているのです。

加えて、茲が4/4拍子で在り乍らも八分休符を先行させた事で八分音符×8の拍節感を視覚的に埋没させない様に、各音符の連桁は8分のパルス毎に纏めている訳です。5連符だけは八分のパルスにて明示できない為、それは連符鈎内の数字が補う訳です。

さらに言えば、連符に対して下部にもう一つの連符鈎を用意して、二分音符を4つに割る=八分音符のパルスを明確にさせて「音符:パルス数」という、現代譜に能く見られる感じで表わした訳です。

ホールズワースという人は、特異な弱進行感を持つ音楽家です。そうした意味でも新しさを伴わせた表記にしたかったのでありますが、その上で今回は、西洋音楽界を拝戴する側面を忘却しない為にも、マルセル・ビッチュよろしくA△7に対して増九度となる音「his=B♯」を、親切臨時記号付きで注視させる為にも用いている訳です。親切臨時記号というとショパンにも現れたりしますが、現在のシーンではB♭からB♯に変化する際、本位記号を介在させる事は省略されるのが殆どですが、用いているフォントがNovemberですので、折角豊富に用意されているフォントを出来る限り使った方がより良くなるであろうという想いが楽譜編集のやる気に更に火を付けるので、この様に表記した訳です。

更にこのA△7上でのアプローチについて附言しておくと、増九度(B♯)の他にも短六度(F)を用いているのが大きな特徴です。増九度を伴わせ、本位十一度(D)を経過音に忍ばせ乍らの短六度なので、Aハーモニック・メジャーの第2音を半音高く採る特殊なモードを想起せざるを得ないのに、下向にて長七度(G♯)が鳴らされた後には長六度(F♯)が出て来るのですから、このアプローチには畏れ入るばかりです。

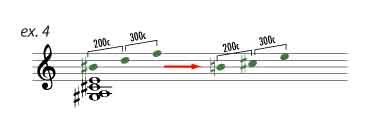

このアプローチで最も重要なのは [his - d - f] の3音に依る「減三度 - 短三度」という音程幅だという事を先ず念頭に置いておかなくてはなりません。「減三度 - 短三度」をセント数で表わすと「200c - 300c」という音程である事が次のex.4にてあらためて判りますが、この音程に依る「音形」が、A△7上での「通常」のアヴェイラブル・スケールを想起した時に準則した音列びとなるのは、長三度(A) - 増十一度(C♯) - 完全五度(E)というフレージングを採る場合である筈です。

それが等しく半音高く移高させたアプローチである訳で、基底の和音に対してフレージングするであろう音形に始めから半音高く入って来る訳です。

西洋音楽的に言えばこれら3音に依る [his - d - f] の音形はA△7という和音に対しては三重の刺繍音という事になります。刺繍音自体は和音外音に括られる物で、3音の刺繍音の後続音が和音構成音に取り込まれるという事を同時に意味します。

マルセル・ビッチュの『調性和声概要』にある、所謂メジャー7thコード(長三和音+長七度)に増九度が附与される和音を鑑みれば、斯様に増九度から臆する事なく入る事も出来ますが、背景のコードが増九度附与なのではない所に注意が必要です。

つまり、ソロとして増九度を奏しているこの音は刺繍音の扱いになります。和音構成音の第3音の下に位置する音なので下接刺繍音となり、[his - d - f] という音形は「下接刺繍音 - 上接刺繍音 - 上接刺繍音」という三重の刺繍音を経て後続の和音構成音へ還って行くというアプローチなのであります。

ジャズという世界も大概は三度堆積和音にて楽曲を構築する事が殆どである為、重畳しい和音を響かせようとも、順次進行を採っている際には非和声音(和音外音)の次には概して和音構成音が来る事となります。ですので、ジャズのアプローチと雖も通常は順次進行ならば和音構成音と和音外音が漸次出現する訳ですが、この様に三重の刺繍音を経て和音構成音という泊まり木に羽根を休めるのは非常にホールズワースらしい部分であると言えます。

そうした「音形」という、基となるモチーフの形を想起しているので、この「型」さえ強行させれば、横の線の誇張として幾らでも拡張できる訳です。この線的な横への揺さぶりというのが対位的であるという事なのです。

更に言えば、その音形の音程幅は、マルチ・オクターヴを構成するテトラコルドを形成させる事にも応用が利く視点でもある訳です。最初に想起するモチーフの誇張、という側面が最も重要なので、その誇張が先の様な刺繍音の連続から「特異な」和音外音(特にF音)を経て、下向フレーズでは(F♯)という同度由来の2つの変化音である和音外音をひとつのコードに対して一義的な解釈では決して得られない多様なアプローチとなっている訳であります。

尚、「più mosso」とは「もっと遅く」という意味なので茲に附言しておきます。

3小節目で附言しておかなくてはならないのは2拍目のコードのポルタメントも注意が必要なものの、その後の3拍目のスタッカーティシモの和音の後に4拍目にかけて64分音符が現れる箇所には注意が必要です。

この箇所に於て、先行のダウン・ストロークに依るアルペジオの表記とは異なり敢えて音価を表わしている理由は、茲がダウン・ピッキング・ストロークでのアルペジオとは異なる右手でのフィンガリングに依るプレイであるという事を反映させた意図として表わしております。

4小節目で最も目を引くのは、ブレス・マークを使用している所でしょう。茲にブレス・マークを敢えて与えているのは、デジアナな音を好んだホールズワース氏が、今回のデモの様に伴奏部を少々デジアナチックにした音源に対してブレス・コントローラーを交え乍らここで息を止める切迫感を付ければ含蓄に富んだ楽譜になるだろうと企図して与えた物であります。

5小節目。茲から6小節までは非常に速いパッセージが続くのですが、その中でも最も目を引くのは赤色で示した音符が特徴的だと思います。この同度進行は、先行音に対して異弦同音を示している箇所に振っております。

つまり、赤色部分はワイド・ストレッチに依る運指での異弦同音を示す箇所となります。5小節の4拍目の伴奏部にてスラッシュの符頭で音程の曖昧なポルタメントを示す複後打音を書いておりますが、これは弦のタッチ・ノイズを表わしております。「キュッ」と鳴る音高として一番強いのは最高音のE音なのですが、このE音はフレットの押弦由来ではなくナットから押弦の部分が偶々E音の近傍として鳴ってくれたノイズと共に、先行していた押弦のポジショニングを示したノイズを付加させて記している訳です。

6小節目。10連符を2拍経ると、伴奏は遺す所八分音符1つの音価で休符となります。この伴奏部の譜例は私のミスでして、本来在るべきタイが2本消えてしまっているのですが、正しくは和音構成音全ての音にタイが掛かっているという解釈であります。楽譜編集中に消えてしまった物をそのまま気付かずにしてしまいました(笑)。

話を戻して、伴奏部の楽譜は3拍目以降の話として進めます。

伴奏は遺す所八分音符1つの音価で休符となります。処が、3拍目裏の8分休符には少々見馴れぬ言葉が附与されております。これは、弦をミュートする際、音を発しない程度の(実際にはミュートする掌の横での僅かなノイズが在っても良いが)「圧」を伴う演出をして欲しいという思いから、「弦の濃音を与えて」という意味合いで書いているのです。

ともあれ「濃音」とは聞き慣れない言葉ですが、言語学では音を発しない子音として括られているもので、小っちゃい「っ」という口に空気をためただけの圧という物が顕著なのですが、朝鮮語の場合はこれが語句冒頭から始まったりするのが顕著で、世界的にも珍しい、音を発しない子音という風に言われていたりします。

日本語に於てもUQモバイルのCMで「UQ、だぞっ」というキャッチ・コピーに見られる様に、小さな「っ」というのは知らず識らずの内の影響なのかどうかは扨置き、音を発しない物は喉に空気を溜めたり、頬を膨らませた圧だとか実は言語学・音声学の分野に於て色々と細かく分類されているようです。

例えば日本語では、濁音を発音する際に、濁音の直前にて「っっっっっっっっっっ (濁点)」という言葉を読むと、空気の流れが喉で止められ破裂音を発しようと唇は閉じて準備している時点で止めるのを継続すると頬に空気が溜まって行くのを実感できるかと思います。こうした「圧」を器楽的に示している訳です。

そんな所からヒントを得て、弦を掌の横で広く当支って押さえ込むミュートをする際の弦の圧を出したい訳です。すると、ソロ・パートのショート・フェルマータで記したD音直後の「音を発しない子音」がその当該箇所をより強調して呉れるという訳です。その効果を出したいが為に、その音だけをより強調したいというリンフォルツァート記号を充てているという訳です。

7小節目のA△7に進行する所では通常のアヴェイラブル・スケールのみの想起で奏されている事が判ります。4拍目で注意したいのは付点16分音符の部分。この4拍目全体が1拍3連符として聴こえない様な明確な差異を伴って付点16分音符を演出する必要があります。

8小節目に於て特別に記す事はありませんが、ソロ・パートのショート・フェルマータにかかるスラーは、それまでのレガート演奏よりも更にアタックを弱める様にする必要があるでしょう。

9小節目。ルバート・テンポの表記がある箇所のF音に附与しているビブラートは、深いビブラートで対処して欲しい部分です。というのも左手親指をネックから浮かせてスローなビブラートを与える時があるのですが、それと区別させる為に深いビブラートとして鑑みて欲しい部分です。

ソロ・パート3拍目の6連符のA音にはバルトーク・ピチカートを示しておりますが、ピックでのダウン・ピッキングにてピックを握る親指がサウンド・ホール辺りで深くくぐって指板に弦が当る独特の音を発しております。ホールズワースには珍しいメリハリの利いた強い音です。これをバルトーク・ピチカートとして表わしました。無論、そのバルトーク・ピチカートの直後の音は極端に小さく音を奏して欲しい訳です。

10小節目はカデンツァなので拍子構造はフリーです。伴奏部は単に全音符で記しておりますもののソロ・パートは拍構造はフリーであるため、其処に小節線は介在させずに、連桁はそれまでの流れの拍節感を表わしております。

5連符や7連符で細かく音を採っているのは、その後の音や休符の数が「五七五・五七五」となる様に、採譜者(私)である日本人の七五調と「Tokyo Dream」への追憶も兼ねて拍節感を日本の余薫を感じ取ってもらえる様に遺したという訳です。

11小節目。「Tempo I」は冒頭の「Larghetto」を表わしております。ソロ・パート3拍目(F音)にはベーブングという少々見馴れない記号を与えています。これはC.P.E.バッハでは顕著な記号ですが、クラヴィコードを鍵盤台座ごと圧して揺らす演奏を意味する物でして、オンド・マルトノもこうした事を拝戴して鍵盤ごと揺れる構造になっております。

現今のシンセサイザーならばポリ・アフタータッチが最も近しいのでありましょうが、私は、先述の速いビブラートと異なる「遅いビブラート」としてのアーティキュレーションとして今回記しました。茲での装飾音である後打音にはスラッシュ無しの装飾音ですので、次小節で現れるスラッシュ付きの前打音のそれとは明らかに音価を比較的長く採る装飾音であるという事であるのは明々白々な事であります。

12小節目。前述の様に前打音のスラッシュ付き装飾音は、先のスラッシュ無しとは明確に短い音価である必要があります。3拍目の3連符以降にスタッカートを用い乍らのスラーが振られておりますが、これはメゾ・スタッカートですので音を稍切る、という事を示しています。

13小節目。茲の和音表記に関して事細かく語る必要があるでしょう。何故ならば、殆どの多くの人々はこの13小節目でのコード進行を「B♭△7 (on D) → A△7(on C♯)」という3度ベースでのパラレル・モーションと錯誤するからです。

私自身、このコードについては30年も前から周囲の者達と散々議論をし合った物で、私は口角泡を飛ばし乍ら今回同様の表記を当時から慫慂しております。これらの採譜に自信が無いのではなく、どう聴いてもこの様に聴こえてしまうが故の表記なのです。

茲迄詳らかに語らなくていけない状況が、まるで私が窮地に追い込まれてしまったかの様なボヤキにすら聞こえるかの様に捉えられるのは至極残念なのでありますが、既知の見馴れた和音表記に収まった演奏ならば茲迄私も苦しむ事もないだろうにと、自分自身、殆(ほとほと)滅入るくらいであります(嗤)。そう滅入っていようとも、この和音表記だけは譲れないのです。それでは語る事にしましょう。

懸案の13小節目1〜2拍でのコード「B♭△7(♯11) omit5 / D△」。実に厄介です。ポリ・コードである分子の和音は硬減長七である「B♭△7(-5)」というヴォイシングでも良かろうにと思うでしょうが、なにせホールズワースが本位五度(=完全五度音)をソロ・パートで使って来る訳ですから、硬減和音として成立しない訳です。

なにせ長三和音の第5音が半音下方に変位するからこその硬減和音なのですから。

その第五音を変位させても、ソロ・パートが本位音度を使って来たら五度由来の音度ではなく、増十一度という事になる訳です。ですが、和音として第五音は奏されていないので「omit5」と明示している訳です。

それは良いとしても茲がどうしても「B♭△7 (on D)」または「B♭△7(♯11) (on D)」に聴こえるという人は桁違いに多い訳です。というのも、そのように聴こえてしまう要因として挙げられるのが、ひとつはソロ・パートのフレージングに由来して、その音の残り香(余薫)と、聴き慣れた類の和音類型が耳を錯誤させているというもの。

もうひとつの錯誤させる最大の要因が、耳だけではどうしても聴き取れず手持ちの楽器を用意する際に、自身の楽器のピッチがA=442Hzとして揃っていない事。オリジナル音源はA=442Hzなので、これに揃っておらず且つこれよりも低位のピッチで自身の楽器がズレてしまっているままだと、自身の感覚の埒外となる音はそうそう見つけて来る事ができません。音が採れない人の原因で最も足を引っ張っているのがこういう背景です。

ギタリストならばコーラスというエフェクターはありますし、440Hzと442Hzの違いなど8セント弱ですから、8〜12セントをずらすエフェクトなどごく普通に使う物だからついついこの辺りは曖昧にしがちなのですが、コーラスというエフェクトも原音と混ぜてこそ発揮する効果なので、自身の音を原音から総じて数セントを上げ下げしている訳ではありません。

それに加えて、聴こえて来るアンサンブルに対して和音の類型を錯誤してしまっている時に、自身の音がアンサンブルよりも低い状況を作ってしまうと、自身の音が某かの音に吸着されて探し出せるという事をより遠ざけてしまうのです。

概して自分自身だけがアンサンブルよりも低い場合、「みんな、俺より高いな」と思うよりも「アレ? 俺低いな」と思う事が当然である様に、「俺低いな」と思っている状況が色濃く出てしまう時に、アンサンブル側にある感覚の埒外の音は到底拾って来れない物なのです。

探せない音を拾おうとする時は自身の音を中心に聴く筈なので、より狂った状況で探し出そうとしている事と同じだからです。

そういう訳で、音を拾う際には442Hzにまずご自身の楽器を合わせてから探ってみるのが良いでしょう。そこであらためて「B♭△7(♯11) omit5 / D△」を見てみることにしますが、D△由来の「F♯音」の聴き取りは、ソロ・パートでF音が奏される前に聴き取る事が重要ですし、私の耳でもソロ・パート1拍目先頭の16分休符からB♭音にかけて最も良く聴こえます。

ソロ・パートのF音を聴いた後では音量もF♯音はE音よりも小さいので、より聴こえづらいでしょう。E音は不思議と、ソロ・パートのF音と短九度を形成するのにF音のビブラートの当りで、それまでの曇りが晴れたかの様にE音が一層強く聴こえて来ます。

同様に、13小節目3〜4拍目の「A△7(♯11) omit5 / C♯△」だと、A△由来の増十一度(D♯)はスンナリ聴こえて来ます。しかし、ソロ・パートにてすぐにE音が現れるので、E音が現れる前に聞き逃すと難しいかもしれません。

それでも、自前の楽器を442Hzに合わせれば、直ぐに自身の感覚はリセットされてアンサンブルの音とマッチして呼び込んでくれる事でしょう。むろん、このコードのC♯△由来のE♯音というのも聴き取りづらいかもしれませんが、先行和音と完全に短二度並進行であるのですがE♯音は先行和音でのF♯音よりも聴き取り易い事でしょう。

つまり、CS-80とおぼしき先行和音の [fis, e] と後続和音の [eis, dis] さえ聴き取れれば良いのですが、奇しくもアンサンブルではこれらの夫々2音ずつは他の音よりも音量が小さい事が聴き取りを難しくさせている事に外なりません。

また、そのポリ・コードにてわざと和音で使っていない音を音脈としてソロを弾いている事が、聞き慣れた感のある和音を類推させてしまうのが難しくさせている点でもあります。これらは私の採譜ミスでもなんでもなく、実際にこの様に鳴っているのです。私の作ったデモもオリジナルを踏襲してこれらの音を敢えて小さくしてはいるものの、実際にはきちんと鳴っている事が能くお判りいただけるかと思います。

扨て、これら懸案の2つのコード「B♭△7(♯11) omit5 / D△」と「A△7(♯11) omit5 / C♯△」を、私は別の見方で次の様にも推測してみました。

「B♭△7(♯11) omit5 / D△」を「G♭7(♯9)/D」

「A△7(♯11) omit5 / C♯△」を「F7(♯9)/C♯」

つまりは、基底和音となる属七和音のリラティブな音程関係にベースを配するという見方です。上声部も下声部も一即多で見ようとした場合、それが不協和音であるならばオルタード・ドミナント7thコードの類型として考える事も否定できなくはありません。

そうすると、ドミナント7thコード上にてホールズワースは、マルチ・オクターヴの観点でオクターヴを跳越し、それこそドミナント7thコード上にて長七度に等しい或いは減八度を奏している事としても捉える事が可能ですが、ドミナント7thコード上でマルチ・オクターヴという観点は茲で用いる事は却って分析を難しくする怖れがあるかと思います。

なぜなら、ホールズワースのソロ・パートはB♭リディアンおよびAメジャーの類型をフレージングしているのは明白なので、マルチ・オクターヴを手懸りにしても背景のドミナント7thコードでオクターブ跳越というのは茲では違うと思います。マルチ・オクターヴの観点は副和音或いは和音が弱進行していたりワン・コードである方が良いと判断するからであります。

茲では明確に半音下行に並進行する為、ドミナント7thコードで考えてしまうと三全音代理による進行を強めてしまう為、ドミナント7thコードの類型として見立てるのは異なると推察するからです。それを踏まえて私は複調のアプローチとして、六度関係にある調域との複調と推測している訳です。

結果的にこの箇所で現れる特異なコードはバイトーナル・コードという解釈になり、原曲オリジナルのコーダ部にてホールズワースが「A△7(♯11) omit5 / C♯△」にてモチーフを変形しE音ではなくD♯音をリードで奏する部分がありますが、漸くあの時点にてこのコードの響きの本質が判る事と思います。

するとB♭某し(なにがし)はB♭リディアンであるのは明白ですからへ長調(=F)の調域である事が判ります。D△をドミナントの類型として類推しない為にはD某しも副和音である事が必要です。それを「Ⅰ」と採るか「Ⅳ」と採るかは自由ですが、私はD△を「Ⅳ」と捉えて類推する事にします。すると調域はイ長調(=A)ですから、二つのコードは、先行の「B♭△7(♯11) omit5 / D△」の分母が後続の「A△7(♯11) omit5 / C♯△」へと倒置しての弱進行。

同様に「B♭△7(♯11) omit5 / D△」の分子が後続和音「A△7(♯11) omit5 / C♯△」の分母へと六度進行(今度は短六度ではなく長六度)をする訳です。これらの2つのポリ・コードは両者間にて分子と分母が襷掛けという倒置と為す訳です。

六度進行をする場合、それが長・短六度のいずれであっても先行する調域の余薫に対して長・短が入れ替わる様な状況を生じます。例えばハ長調が変イ長調へ転じた場合、先行する調域の「ド・レ・ミ」は「ド・レ♭・ミ♭」という風に長旋法系統から短旋法系統の音列に転ずる事が判ります。イ長調ならば「ド♯・レ・ミ」となります。

※上述の◯◯旋法「系統」と評している意図は、何某かのモード・スケールを弾いている時の3音列を弾いた場合、それらの音は単に旋法の音の断片でしかない為「長旋法=メジャー・スケール=アイオニアン」「リディアン」「ミクソリディアン」などの旋法を確定できない訳です。そこで、これらの共通する音は「長旋法」の共通音=コモン・トーンである為長旋法「系統」と但し書きをしているのです。

和音は線を欲し、線は和音を欲するとは能く言った物です。和音に対して素直に準拠するのであればそこから生み出される線は最初は和音構成音だけの分散和音と為すだけかもしれません。

そこにヘテロフォニーが生じて和音外音を伴わせた線が発露として現れる筈です。その際、和音外音は所謂「アヴェイラブル・スケール」という、調性に準則した物かあるいは調性を嘯いて近似的な音組織を利用した旋法を想起するかという風に変じて行くのが通常のシーンで能く見られるケースです。

この「能く見られるシーン」におけるアヴェイラブル・スケールとは概ね一義的であり、ひとつのモードを固執して使用する事が多いのが通例です。処が、卑近な響きを嫌う人達はこの辺りを多義的な解釈で万華鏡の様に色々と使い回します。

色々使うからといっても和音が鳴っている物理的時間は限られた範囲でしか響かず、その間にアヴェイラブル・スケールのありったけの音を羅列したからといっても面白味に欠けたフレーズが出るだけでしょう。そこで余薫となる音組織を利用し乍ら「変形」させて使って行く訳です。

ですから、モチーフという断片を使い回して、時には和音構成音や和音外音から想起しうる筈のアヴェイラブル・スケールを超越してしまう線の誇張で、より非凡なフレージングを生む訳です。この「線の誇張」というのは対位法、特にフーガの発想は大いに役に立つと思います。なにしろ調域を想起するのは一義的ではなく属調という五度圏を見越しているので、この辺りの発想さえあれば、リディアン・クロマティック・コンセプトなど容易く超越した見渡しで以て音楽を見つめる事が可能となる訳です。

14小節目。数々の3連符が特徴的でありますが、キーボードの2拍3連符は、ホールズワースの1拍3連に対して倍の音価である訳です。茲が連符で無ければ「八分音符:四分音符」という構造である訳です。その上で見馴れぬ「hemiolia」という記号がありますが、これはヘミオラの事であります。

ヘミオラとは「2:3」のリズムである為、2を採り乍ら3を感じたり、3を取り乍ら2を採ったりという、右手で三角形を書き乍ら左手で四角形を書くかの様な物です。要は、茲では先行の拍節感の余薫として「2」という、四分音符のパルスを感じつつも2拍3連および1拍3連を感じて呉れ給えよ、という意味合いなのです。

ですので、譜例では三連符が明確に記されていても、決して「2」の拍節感を忘れないで欲しいという意味合いでhemioliaと併記しているのです。3拍目のソロ・パート部のF音はシュスパンシオンの記号を充てて四分音符で書いてみようかと思ったのですが、表記と実際のリズム構造とは大きく異なる旧い慣習を茲でやるのは少々オーバーだと思いまして、Novemberフォントにはシュスパンシオン記号が用意されているものの使う事はしませんでした。

但し、シュスパンシオンという弾き方で最も重要なのは強勢を叛いて奏するという事なので、いわばガツンとド頭で揃える事を態と叛いて弱勢で奏する訳です。

この蹂躙した感じというのは終止部でこれを遣れば女性終止ですが、トゥッティでやっていないので次の14小節目はホールズワースだけが弱勢で弾くので、キーボードは強勢で弾くべき部分なのです。その予備として13小節目4拍目の八分音符が次の暗示を示しているのですが、これらはリズム的な予備であり、和声的な意味での予備や先行音ではありません。

扨て次は、YouTubeの方でNevermoreの前奏部の投稿よりも先んじてアップしていた曲中盤に於けるホールズワースとエディ・ジョブソンとの掛け合いのソロ部分の解説をする事にします。

当初、私がこのフレーズ部分を抜萃してアップした理由は、殊更ホールズワースらしさを垣間見る事の出来る部分であるので、逝去直後に、氏へのリスペクトおよび拝戴に依ってアップしたのであります。YouTubeの方で確認できる譜例にて示されるコード「Fm11」に於て、これほどのフレージングを臆面も無く同様のアプローチを採れるという人は相当少ないのではないかと思います。

なにせ殆どの人達のアプローチというのはFm11に対してアヴェイラブル・スケールを幾つか想起した上で使うのが殆どだったりしますので、この様な、特にコードの根音から見た長七度と短七度を使用するかの様なアプローチというのはなかなか尻込みしてしまうのが通例ではないでしょうか。

では、弱起を除いたソロ1小節目。こちらで先ず目を引くのは2拍目の減八度→完全八度(根音)→短二度→長二度という部分です。

先ほどは「長七度と短七度が〜」などと言っていたのに茲では長七度ではなく減八度なんですか!? と疑問を抱く人が居られるかもしれません。この部分の力点は根音ではなく本位九度(=長二度)に力点を置いてアプローチを採っております。

コードの根音という観点は措定して、長二度にアプローチの為の規準を置く訳です。その「力点」からどの様な音程を辿って音脈が枝葉を付けているか!? という風に見立てれば判り易いでしょう。

即ち、G音を中心として下方に [f - fes] という風に連結しているので、G音からの音程をセント数で見れば「200c - 100c」という風に連結させている訳です。

G音から上行に半音ディスジャンクトして仮想的に「A♭ - B♭ - C - D」という全音音程に依るテトラコルドを想起してみましょう。この1小節目ではまだ「D音」は現れておりませんが、茲に全音音程に依って連なるテトラコルドを用いていると仮定する事の根拠となる音脈への道筋がひとつ見える事になります。

同様に、G音を起点として下行にて全音音程で連なるテトラコルドを仮想的に与えるとします。すると「G - F - E♭ - D♭」という音列を見出す事ができます。このテトラコルドを更に全音下へと移高させます。トランスポーズと同様なので先程の「G - F - E♭ - D♭」は地滑りを起こすかの様に各音は全音ずつ「 F - E♭ - D♭ - C♭」という風になります。茲での地滑りが意味する全音下への移高は「線の誇張」の為の押し出しなのです。

そこで「 F - E♭ - D♭ - C♭」のテトラコルドにある「F音」が下方に半音のオルタレーションを起こしたと考えてみます。するとそのテトラコルドはもしかするとBアイオニアンからの「ド・レ・ミ・ファ」に読めるかもしれませんし、Eメジャーでの「ソ・ラ・シ・ド」と見立てる事が出来るかもしれませんし、色々な曲解が可能なのです。

テトラコルドを想起してそれを変位させた時、仮にそれをBメジャーと見立てるのであれば、規準のコードの根音とは三全音違いの調域を用いたアプローチを採っていると見立てる事ができますし同様の見立ては幾らでも立てる事ができます。

例えば次のex.5に見られる全音音程のテトラコルドは、同一のテトラコルドを夫々のテトラコルドは半音ディスジャンクトに依って連結して形成されているマルチ・オクターヴ・スケールであります。原曲のFm11という事は先ず置いておいてこちらのマルチ・オクターヴを確認してほしいと思います。

一番最初の「ド・レ・ミ・ファ♯」のテトラコルドのそれにはリディアンの断片を見出す事が出来ると思います。勿論これは一義的な見渡しではなく、他の近似的なモード・スケールの断片として見立てる事も充分可能です。

扨て、それをCリディアンの断片と見立てた時、次の「ソ・ラ・シ・ド♯」では、Cリディアンという一義的な見立てではこの時点で覆される事となります。最も手短かな手段は、想起するモードをモード・チェンジする事なのでありますが、背景のコードは変わっていないのにモード・チェンジばかりを慫慂されてしまう様なアプローチでは手を焼きかねません。

マルチ・オクターヴの行方を追ってみて下さい。結果的には「C音」に帰着しています。つまり、C♯音が生じたからと言ってそこでモード・チェンジする必要はなく、テトラコルドが移高しただけと考えればフレキシブルに対応が出来る事でしょう。

こうした混淆とした考えは幾らでも応用可能でありまして、和音構成音ではない和音外音が生じているホールズワースのアプローチというのは、異なるテトラコルドからの脈を半音変位というオルタレーションの様にしてまぶしながら使っている訳であります。ですから、「Fm11」という和音構成音 [f・as・c・es・g・b] という音からは何の脈絡も無いかのような [fes] やら [ges] やらもたった1小節の中に見出す事が出来る訳です。

こうした例を知らない限り、「一体この人ぁ、どんなアプローチ採ってんねや!?」とアタマを痛めてしまうばかりで、この人の個性だと片付けてしまう事の方が容易な訳です。なにせ通常のジャズ・アプローチでは、こういう線的な追い出し(=線的誇張)は埒外とする処であろう事に対して一片の疑いの余地が無い程に無縁である筈だからです。

亦、先のマルチ・オクターヴの譜例に見られる最初の全音音程の連続に依る「ド・レ・ミ・ファ♯」のテトラコルドと、2つ目に生ずる「ソ・ラ・シ・ド♯」のテトラコルドを対照させて分析して見る事にしましょう。

言うなればこれら2組のテトラコルドはCリディアンとGリディアンの断片と捉える事も可能です。それらの旋法の名称は固より、夫々の旋法が「五度」の調域を用いている状況にある、という事はお判りいただけるかと思います。

フーガは先行句に対して属調の応唱で対応させます。五度の調域という事は、音形の五度「移高」とも捉える事が可能である為、先行するモチーフに対して五度の調域のテトラコルドを用いて基のテトラコルドでは生じなかった「変位」が現れる時、これをフーガでは「変応」と言います。つまり、変応が生ずる様に基の音形を「五度の追い出し」と呼ぶべく移高を行なうだけで、フーガに似た状況というのを得ている訳です。

これが私の言う「対位的」という物であります。線的誇張が完全五度移高すれば、その音脈の捉え方はフーガと同じ状況なのだ、という事です。フーガに関しては嘗て私のブログではジェントル・ジャイアントのアルバム『Interview』収録の「Design」や、2ndアルバム『Acquiring The Taste』収録の「Black Cat」を挙げた事もあるので、ブログ内検索を掛けていただければ直ぐにお判りになると思いますので、念のために参考にしてみて下さい。

ホールズワースのアプローチのそれがマルチ・オクターヴの手法である事はこの譜例の2小節目冒頭の3音 [d - e - fis] が如実に示して呉れているのがあらためてお判りいただける事でしょう。根音である [f] を素通りして全音音程のテトラコルドを形成しているのですから、マルチ・オクターヴの例としてはうってつけのソロなのです。2小節目に現れるF♯音が、1小節目ではG♭で表わしていたりと、

「一体採譜者はどれだけ読み手を蹂躙しているのか!?」と思われる方も居られるかもしれません。しかし、マルチ・オクターヴを視野に入れつつ、テトラコルドのオルタレーションというのも視野に入れた場合、一義的な臨時記号で統一した記譜だとそうした側面を埋没させてしまうのであります。

また、テトラコルドのある一部分の音がオルタレーションしたと見せかけて、実は他のテトラコルドからの抜萃という状況を考えた方がマルチ・オクターヴを念頭に置いた時には非常に判り易くなる事でしょう。

マルチ・オクターヴは、単音程で収まる体系を叛いて完全八度に準則せずに「線を強行」して形成するのです。全音音程のみで形成されたテトラコルドのセント数の総計は600セントです。つまりは三全音なのです。ドミナント7thコードでなくとも三全音を視野に入れたフレージングだという事です。

Fm11というコード出現の時に、リディアン相当の音度というのは、Fm11をドリアン系統と見立てれば音度は三度上ですし、Nevermoreのこの当該箇所では違いますがFm11をトニック・マイナーとして見立てた時のリディアンの位置というのは六度/三度下になる訳ですから、斯様なリディアンの位置を見出すだけでもリディアン・クロマティック・コンセプトのそれに近しい物があると言わんばかりです。

ホールズワースの場合、マイナー11thサウンドを聴衆の心に刻み込んだ過去の作品があります。ソフト・マシーンのアルバム『Bundles』収録の「Land of the Bag Snake」ですね。本曲は前曲の「Bundles」と実際には繋がっているので併せて連続して聴きたい曲ですが、Nevermoreの当該ソロ部分と対照させると矢張り後年の方がより多彩な揺さぶりを以て為ていると思いますが、ソフト・マシーン期でもそうしたテトラコルドを変形する応用プレイの片鱗を見せているのですから畏れ入るばかりです。

然し乍らリディアンを変形するのではなく、もっと小さな断片を利用して更に広く見つめる訳です。例えば2小節目2拍目の「C♭音」の出現も、それが [h] 由来では決して無い事を物語っているのです。

それならば、3・4拍目で生じているA音というのは本来なら重変ロ音=「B♭♭音」と示すべきでしょう。私はこの譜例で敢えてF音の根音から見た時の長三度音として記譜している物の、正しくは減四度であるB♭♭音がより良い表記であります。併し、これは「同位和音」つまりは同主調の音組織から生じた音脈と同様のそれと「ほぼ等しい」と見立ててあげた方が、より判り易いだろうと思って茲ではA音表記をしたのです。

本ブログの前奏部分の解説を思い返してみて下さい。六度調域の併存(バイトーナル)を視野に入れた時、それらの併存では同位和音という長音程と短音程が併存する音脈が生ずる、という風に語っていた事を。

マルチ・オクターヴがフレキシブルに半音階を操作できる様に、そこにはマイナー・コード上では一見すると長三度に等しかろう減四度の音を使っている例を茲で改めて見る事ができる訳ですが、マイナー・コード上に於てメジャー感を強行させているかのようなフレージングに聴こえないのは明白です。

ですので私は過去にもスティーリー・ダンの「Black Friday」のサビに現れる減四度の出現も語っていたのですが、ゆくゆくはこういう方面も語る時に引き合いに出そうと企図していた事だったのです。処がアラン・ホールズワースの急逝に伴い、悠長に等閑にしてしまっていてはいけないと思い、故人を偲びこのように楽理的解説を急いだ訳であります。

扨て、中立音程(微分音)を視野に入れた時のテトラコルド形成の例もひとつこの機会に例示しておく事にしましょう。アロイス・ハーバの四分音の調域は、その五度圏は12EDO(十二等分平均律)のそれが700セントずつ推移するのとは異なり、650セントで調域が推移します。

例えば次のex.6ではテトラコルドの四度が中立音程で、夫々のテトラコルドは全音ディスジャンクトという風に列べております。こうした体系もあるのです。

最近ではYouTubeやらSNSを騒がせているJacob Collier(ジェイコブ・コリアー)の楽曲をJune Lee(ジューン・リー)と共に楽理的側面にて詳らかに語る動画がありますが、その動画内で語られている「Microtonal Voice Leading」やら、彼等の言うリディアンのハイパーな側面というのは上方倍音列の第11次倍音を12EDOに均さずに微小音程的に整えて新たな枠組みで音組織を使う事を背景にしているので解りやすいことでしょう。

彼らの言わんとするそれは中全音律が主体であった時代を経てのアロイス・ハーバの微分音体系を重んじ乍ら、これまでのジャズの体系(ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプト)を軽く包括してしまう事を方々に配慮し乍らジョージ・ラッセルを引き合いに出していたりする訳ですが、ジェイコブ・コリアーが暗々裡に示唆している体系というのは西洋音楽の体系をこれまでのジャズ界に無かった側面を昇華しているのは歴然です。

もしもリディアン・クロマティック・コンセプトやこれまでのバークリーの体系を学んだだけでジェイコブ・コリアーの様な楽理的側面を理解できるというのなら、それは詭弁に過ぎないでしょう。

それならばジャズ理論にある程度習熟している者ならば、疾っくの疾(とっくのとう)に微分音の体系すら整備されているでしょうし、それに肖る学び手が微分音体系を知らぬままでジェイコブ・コリアーの存在を知る事など有り得ない事でありましょう。

が、悲しい哉現実を見渡せば、通り一遍のジャズ体系を隈無く学んだ所で微分音体系を活用する事など到底無理なのが現実であり、この現実をあからさまに知るからこそSNS上で騒がれる訳です。それでも尚ジョージ・ラッセルやこれまでのバークリー・メソッドやらを学ぶだけで誰もがジェイコブ・コリアーの様に曲を書けると強弁する者が居るとしたら、それはもうトンデモなく御目出度い輩である事しょう(嗤)。

微分音などジャズの分野に於てはガンサー・シューラー(法政大学出版局に倣ってこの表記にしております.ガンサー・シュラーとも)が早々と自身の作品に微分音を使っていた訳ですが、ジャズ好きの人達が挙ってガンサー・シューラーの名前を出す様な事は通常有り得ない位、それこそ畑違いに思われてしまう様な人である事に私は些かの驚きを禁じ得ません。

往往にして一般のジャズ界隈とやらは、調性が色濃く反映された横の線が多声的に豊かで、予備の旋律(=「予備」というのは西洋音楽界隈での理論的所作)もなく仰々しい和音には耳が付いて行かない聞き手に卑近なジャズに人気があった様に、その人気を反映してジャズが新たな方向へ拡大しようとすると途端に潮が引いた様に「ジャズの斜陽」を見るかの様に一部の者は卑下した物でもあります。

ブルーノート1500番台では古典とも呼ばれる位の卑近なジャズがまだまだ多い時代。それこそ4200番台以降で漸く高次なアプローチを方々で聞く事が出来るのに、この頃になると聞き手が付いて行けないというのが多いのも事実。

こうして今度はジャズは停滞期が続き、嘗てのスタンダードが再び脚光を浴びる様になるものの、一部では四度和音や非チャーチ・モードを駆使して展開していたものの、一部の好事家だけがそれを愛聴し、なかなかジャズに新しい光は差さなかったのが現実です。

ジェイコブ・コリアーの現在の年齢を見れば、ジャズが今一度覚醒するには彼の若さと才能に屈伏する程に拝戴して、新たな体系や枠組みを整備するべきです。其処に彼の助言を必ず投影させなくてはならないでしょう。これまでのジャズ理論の体系が一変する位の破壊力を彼は持っている事でしょう。実際にそうしたブレイクスルーを目の当たりにしているからこそSNSなどで騒がれているのでありましょうから。

マルチ・オクターヴに関してはパーシケッティ著『20世紀の和声法』が参考になるかと思いますが、同著書内で紹介されるマルチ・オクターヴのレコメンドからフーガへの昇華というのは難しい点を孕んでいるかと思います。とはいえその線的誇張の為に半音階を駆使する為の材料という事を読み取れない様では、こうした「金言」も持て余してしまうだけでブックス・ホーディングと化してしまう可能性も大いに孕んでしまう事になりかねないと思います。

ドミナント7thコード上にてオルタード・テンション・ノートをありったけ使う事は、テンション・ノートとそれを随伴させるモード・スケールを宛てがえば、ドミナント7thコード上にて用いる事のできるアヴェイラブル・スケールとしてふんだんに活用する事はできますが、それだけの方法論を獲得したとしても、肝心のドミナントがやって来ない限りは策を持て余すだけに過ぎません。

しかも音楽の多くはドミナントの響きが卑近だからと、どんどん暈滃化が進み調性を稀釈化させる方向に進化するのに、属和音ではない副和音上にてアウトサイドな音脈で「遊べる」策を全く知らないという状況では閉塞してしまっているのと同様でしょう。

今回例示したNevermoreのソロ部分は、紛れも無いサブドミナントである副十一和音です。全音音程が連なるテトラコルドというのはその両端が結果的に「三全音」なので、調域に含まれる三全音を一瞥・拝借していてそれを多様に移高させた状況がマルチ・オクターヴの概念だという事があらためて判ります。

ドミナントの到来を俟つのではなく、積極的に副和音にて取り込む訳です。こうした概念があるからこそ、副和音にて縦横無尽に音脈を拡大させる事が出来る訳です。通り一遍のジャズ理論ではこういう事は先ず学ぶ事が出来ません。それは、通り一遍の体系が「その程度」だからであるからです。

凡庸な者が、平凡な知識を得るばかりか臆断が横行する世界でそれを継承して行く訳です。其処に在るのは衰退の道だという事がお判りにならないでしょうか!? 臆断で済まされない検証というのは多くの見聞を昇華して拝戴する事であります。

処が、ポッと出のクセして何の恩恵も享けなかったとばかりに先蹤を拝戴する事をせずに我流を貫こうとする。その我流さえも過去の潮流から生じた「支流」である事を思い知る事がないのは、本流を見付け出せない或いは見ようともしないからであるに過ぎません。巷ではそれを恥知らずと呼ぶ訳です。

20代前半の若者がSNSを騒がせる程の音楽論を展開しているのに加え、今猶バークリー体系やその辺の枝葉を終生有り難くその範囲を跳越する事も識らずに肖っているどこぞのジャズのフリしたジャズ屋とか目も当てられない状況になってしまった訳ですね。

そうした状況に歎息しても尚、凡庸な連中に身を委ねて心中するか、新たな見聞に対して心の底から敬意を表して先蹤を拝戴しつつ学ぶ事のどちらが良いのかは学び手が選べば良いだけの事です。慫慂した所で学び手が学ぼうとしない限り、答を慫慂しても覚えようとしない限りは身に付く訳はないのですから。

能く、「判り易く教えてくれ」と教えを請う者が居りますが、判り易いだろうと思って説明しても学び手が学ぼうとしない限り、どんなに噛み砕いても徒労に終わるのです。

学び手が学ぼうとすればどんな難しい事でも理解出来るのです。理解する為の素地に乏しいので、自身の琴線に触れる言葉でないと頭に入って行って呉れない状況なのですね。それを鑑みれば、私が文章や語句をこねくり回して展開している事にどういう人々に対してメッセージを提供しているかという事があらためてお判りになるかと思います。

私がアラン・ホールズワースに遭遇した音源というのは「自発的」にはUKの1stアルバムでありました。

その「自発的」という言葉が意味するのは、実はそれ以前に長兄からカセット・ケースに何も書かれていない90分テープにしこたま録音されていた音源にホールズワースの参加する別の音源を耳にしていたのですが、最初は誰の何と言う曲なのかは皆目見当が付く訳もなく、しかも歳の離れた長兄には偶にしか逢わず何が何だかも判らない状況下での事でした。

そんな当時の私の高校時代へと遡ると、そこには私と反りの合わない先輩がサークル内でギターを爪弾き乍らサークルを訪れていたOB(卒業済)を同伴させていたのですが、そこで先輩が爪弾くフレーズこそがかねてより私が気になっていた長兄のテープに録音されていた不明の曲の冒頭を弾き始めた事がありました。

私は彼等に「その曲は誰ですか!?」と訊ねるのですが、彼等も私には「コイツには教えたくない」とばかりに

A 「コレって、アレに決まってるじゃんかなー!?」

B 「そうそう、コレは先輩(OB)に教わってからボクも聴き込んでますよ」

などと言い乍ら徐々に私の質問をスルーしてそのまま「気の合う」2人だけの会話になって行き真相を掴めない時があった物でした。それから数年経過してからでしょうか。

その不明な曲を漸く自分自身で発掘できたのは。それが、ソフト・マシーンのアルバム『Bundles(邦題:収束)』収録の同名タイトル曲「Bundles」だったという事を後に知る訳ですが、長兄の収めていたカセット・テープ90分にはハーヴェスト期のソフト・マシーンを中心にバラバラに録音されていた物だったという事で、私はそのテープを聴かされた時に初めて聴いたのが「Bundles」だったという訳です。

余談ではありますが、当時から何の役にも立たぬ先の2人と私の間は言う迄もなく今猶袂別の仲にあります。

本題に入る前に少々ホールズワースについて述べておきますが、私が氏に影響を受けている部分は他でもなくオクターヴを跳越するマルチ・オクターヴを視野に入れた音列の想起という事を挙げる事ができます。例えば通常の音階というのは単音程に収まる様に形成される物ですが、マルチ・オクターヴという概念は往々にして完全音程を叛いて形成される物であります。

完全音程が意味するのは、「絶対完全音程」と呼ばれる完全一度・完全八度であり、その次に「完全音程」と呼ばれる完全五度・完全四度という物がある訳です。マルチ・オクターヴというのは絶対完全八度を叛いて形成され、軈てはそのオクターヴを何オクターヴにも亘って結果的には「閉じる」訳ですが、通常の音階が1オクターヴで閉じる事とは異なり、何オクターヴに亘って形成する所が最大の特徴なのであります。マルチ・オクターヴについては後ほど詳述します。

音階という物の多くは、主音と属音の位置が明確である事で「調性的」に用いる事が出来る訳ですので、主音という風に充てるべき音から少なくとも「完全五度」に位置する音の存在がなければ、調性感は失われる物であります。

ロクリアンという旋法ひとつをとっても、ロクリアンを主音とすると完全五度の位置に音が無いため、これは正格旋法の枠組みには組み入れられず、フリギアを嘯く変格旋法のヒポフリギアとして括られる事になった訳です。

というのも、ジャズのモードの扱いとは異なり西洋音楽では、例えそれがモードとしての中心音として振舞わせた時でも、そのモードの「Ⅴ」を映ずる様な時には必ず「Ⅴ→Ⅰ」という進行感を明示する為に旋法体系でもそのように「Ⅴ」が慫慂された訳であります。つまり、ロクリアンに於ての五度は「♭Ⅴ」となってしまう為、正格旋法の地位を与えられなかったという歴史がある訳です。

ロクリア旋法について深く知りたい方は『ニューグローヴ世界音楽大事典』に目を通される事をお勧めします。通り一遍の理論を学んだ方もロクリアン程度はフツーに知識を備えているでありましょうが、その知識が先の事典の内容に前にかかれば目から鱗が落ちるかと思われますので、騙されたと思って思い出した時にでも一生の内せめて一度は同書の「旋法」の項をお読みになってみて下さい。

扨て、マルチ・オクターヴというのは主音という出発点こそは明示しつつも、それと等しくオクターヴ移高となる部分は跳越させて形成されます。判り易く謂えば

ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド♯

という風に進行する様な物です。オクターヴの次相を敢えて跳越して形成させるのですが、これはあくまでも「例」でありまして、本来の形成としてはもっと知らなくてはいけない部分があります。それが「同一のテトラコルド」です。そのテトラコルドを取り上げる前に、先ずは3音となるトライコルドの例を挙げ乍ら語る事にします。

例として、ジャズ系統のアプローチのひとつとして、トニック・メジャー(茲ではKey=Cとします)にて「ド・レ・ミ」と愚直に3音の音形を順次上行進行させてフレージングしたとします(ex.1参照)。

茲での3音に依るトライコルドである「ド・レ・ミ」の3音の音程関係は「全音・全音」という風に成しているのはお判りかと思います。その上で、このトライコルドのモチーフを原形として用い乍ら、そのトライコルドの音程を維持したまま次のex.2に見られる「レ・ミ・ファ♯(音程=全音・全音)」という風に変形させたとします。

このアプローチは原形となる音形の音程関係を維持して移高させて音組織とは異なるカウンター・ノートたる「F♯」を生んでおり、狭義ではそれを「Cリディアン」と想起したアプローチと見做す事も可能です。

同様に更に半音高く移高させて次のex.3の様に「ミ♭・ファ・ソ」という音形を生んでも、カウンター・ノートとなるアウトサイド音を演出する事ができます。

この手のアプローチにとって最も必要な事は「原形を提示してから変形」させる事が重要なのであります。原形とは「ド・レ・ミ」である訳でして、調性に寄り添うこれほどまでに卑近な原形は、たとえ原形の提示が無くとも調性の余薫(残り香)が後に組み立てる事が可能となるモチーフの為に活用される事に依り、唐突に予備もなくカウンター・ノートから入るアプローチを採る人も居る事でしょう。マイルス・デイヴィスのプレイが最たる物のひとつです。

これらのアプローチにて通常のモード嵌当やアヴェイラブル・スケールの想起などと異なる点は、原形の音程関係を利用した強固な線の誇張と見る事が出来る訳です。

その線の誇張とやらが能く在るリディアン系統にそぐえば、既知の体系に準則したアプローチとして「偶々」なる訳の事であり、リディアン・クロマティック・コンセプトを識らずとも、同様の近似的な音形を頼りに変形させていけば自ずとそうした別の方法論の音をいとも簡単に且つ顰に倣って体系を妄信してしまわない理解を伴わせてフレージングを構築する事が出来る訳です。

全音が2回繋がるトライコルドを長音階のド・レ・ミと採るか、ファ・ソ・ラと採るか、ソ・ラ・シと採るか。将又、音脈の拡張を試みるならば「レ・ミ・ファ♯」という断片として採るか、果ては「レ・ミ・ファ♯・ソ♯・ラ・シ・ド・レ」の「ミ・ファ♯・ソ♯」の断片として採る事も可能な訳でして、これらの選択に一義的な解釈などありません。

ただ一つ謂える事は、アラン・ホールズワースという人は「線の誇張」「完全音程の暈滃」という事を顕著に行なうプレイヤーなので、ある一つのコードに対して卑近なスケールを想起するという遣り方では決してありません。マイナー・コード上なのに減四度(音はメジャー3rdと同じ音)が現れたり、オルタード・ドミナント・コードに聞こえる所でも臆する事なくメジャー7th音と物理的な音は等しい「減八度」が現れたりする事もあります。

斯様な不思議なアプローチは、変形に依って生ずるもので、その変形という物が対位的である訳です。この辺りが通り一遍のジャズ界隈の理論を学んだ人とは全く趣を異とする音が生まれる訳であり、この辺りを念頭に置いて今回の本編をお読みいただきたいと思います。

それでは茲で漸く本題に入る事とし、YouTubeにアップしているNevermoreの前奏部分Prelude Ⅰ&Ⅱを解説します。動画にて確認できる譜例はデモそのものを表しているという意図ではなく、飽くまでもオリジナルの方を解釈を反映させた物なので御容赦の程を。

原曲のピッチはA=442Hzなので今回のデモはそれも踏襲しました。以前にアップしている前奏2小節部分のデモや本テーマ曲中盤でのホールズワースとエディ・ジョブソンとの掛け合いソロ部抜萃のそれはA=440Hzで制作した物で、原曲は本テーマでコンサート・ピッチが変化するという訳ではなく、私が安易に作っただけの事で生じた瑣末な差異であります。

440Hzとは8セント弱違う訳ですが、もしも聴き手の方が原曲を聴き乍ら手持ちの楽器は440Hzのままにしておくと、後に詳述する事となる特異なコードでは、通常の調性感に意識が注力され、狂った音律は、調性の範疇に意識が吸着しようとしてしまうので注意が必要です。

「たかだか、エフェクトのコーラスにも収まるデチューンじゃないか」

と軽んじてしまう人が少なくないのですが、アンサンブルの中で特定の楽器が数セント違うのと、アンサンブル側が自身の楽器よりも高いという状況は耳を痴鈍化させるので必ず合わせる事をお勧めします。

1小節目。当初の2小節デモでは最初の四分音符2拍を弱起として捉えた表記にしましたが、今回はそれを改めて2/4拍子の遅いテンポという解釈で表記しました。

尚、今回採譜してあらためて気付いたのですが、冒頭1小節目の最初のコードの最低音=a音は2音に依る同度(ユニゾン)であり、畢竟するに異弦同音なのであります。6弦5フレットと5弦開放という解釈です。譜面からも判る様に、2拍目にかけて下向ポルタメントを介在させます。この際、複後打音としてポルタメントを介在させた記譜となっておりますが、複後打音の先行音のみ直線のポルタメントが伸びている事が確認できます。

そのポルタメント表記の意図は、慣例的に実音から装飾音へのポルタメントやグリッサンドは過程の音程感を暈滃させて表記します。それはフレットレス/フレッテッド問わずしての事です。波線のポルタメント/グリッサンドというのは実はその直線よりも過程の音程感が明瞭とする解釈があったりするので、今回の私の記譜は先述の様に過程のポルタメントは音程感を暈した解釈なのです。

しかし後続の後打音には直線のポルタメントは消え、包括させたスラーの範疇にある事が判ります。これは先行音よりも音程感を明瞭にして欲しいという解釈で以って譜例の様に表しているのです。勿論、オリジナルもその様に聴こえるが故の記譜なのです。

その後2拍目では七度音がオミットされた不完全和音としてF△に長九度と増四度が附与されている和音へ進行する訳ですが、フェルマータを充てるのは、通例として「長く採って欲しい」という気持ちの表れであります。

2小節目。茲で速度表記はModeratoになります。先行のLarghettoよりも倍とは言わずとも1.5倍位のタイム感にて弾いて欲しいという気持ちの現れです。

小節線が二重線なのは楽式的な意味でのチェンジも偶々茲で段落が形成されてもよさそうですが、私は拍子変更となる際の二重線表記を好むのでこの様に記しております。

なお、ソロ・パート部は八分休符を置いてから7連符→6連符→5連符という風にしておりますが、これらの連符は通常、先行の八分休符さえ無ければ孰れも1拍7連・1拍6連・1拍5連という表記になるのですが、八分休符を先行させている為に各拍(四分音符単位)を跨ぐ訳です。

ですから1拍を八分音符×2個のパルスという風に詳しく見せているので、連符鈎の連符の数字も数字比にて表わしている訳です。茲での比率の後続の数字は勿論、八分音符のパルスを表わしているのです。

加えて、茲が4/4拍子で在り乍らも八分休符を先行させた事で八分音符×8の拍節感を視覚的に埋没させない様に、各音符の連桁は8分のパルス毎に纏めている訳です。5連符だけは八分のパルスにて明示できない為、それは連符鈎内の数字が補う訳です。

さらに言えば、連符に対して下部にもう一つの連符鈎を用意して、二分音符を4つに割る=八分音符のパルスを明確にさせて「音符:パルス数」という、現代譜に能く見られる感じで表わした訳です。

ホールズワースという人は、特異な弱進行感を持つ音楽家です。そうした意味でも新しさを伴わせた表記にしたかったのでありますが、その上で今回は、西洋音楽界を拝戴する側面を忘却しない為にも、マルセル・ビッチュよろしくA△7に対して増九度となる音「his=B♯」を、親切臨時記号付きで注視させる為にも用いている訳です。親切臨時記号というとショパンにも現れたりしますが、現在のシーンではB♭からB♯に変化する際、本位記号を介在させる事は省略されるのが殆どですが、用いているフォントがNovemberですので、折角豊富に用意されているフォントを出来る限り使った方がより良くなるであろうという想いが楽譜編集のやる気に更に火を付けるので、この様に表記した訳です。

更にこのA△7上でのアプローチについて附言しておくと、増九度(B♯)の他にも短六度(F)を用いているのが大きな特徴です。増九度を伴わせ、本位十一度(D)を経過音に忍ばせ乍らの短六度なので、Aハーモニック・メジャーの第2音を半音高く採る特殊なモードを想起せざるを得ないのに、下向にて長七度(G♯)が鳴らされた後には長六度(F♯)が出て来るのですから、このアプローチには畏れ入るばかりです。

このアプローチで最も重要なのは [his - d - f] の3音に依る「減三度 - 短三度」という音程幅だという事を先ず念頭に置いておかなくてはなりません。「減三度 - 短三度」をセント数で表わすと「200c - 300c」という音程である事が次のex.4にてあらためて判りますが、この音程に依る「音形」が、A△7上での「通常」のアヴェイラブル・スケールを想起した時に準則した音列びとなるのは、長三度(A) - 増十一度(C♯) - 完全五度(E)というフレージングを採る場合である筈です。

それが等しく半音高く移高させたアプローチである訳で、基底の和音に対してフレージングするであろう音形に始めから半音高く入って来る訳です。

西洋音楽的に言えばこれら3音に依る [his - d - f] の音形はA△7という和音に対しては三重の刺繍音という事になります。刺繍音自体は和音外音に括られる物で、3音の刺繍音の後続音が和音構成音に取り込まれるという事を同時に意味します。

マルセル・ビッチュの『調性和声概要』にある、所謂メジャー7thコード(長三和音+長七度)に増九度が附与される和音を鑑みれば、斯様に増九度から臆する事なく入る事も出来ますが、背景のコードが増九度附与なのではない所に注意が必要です。

つまり、ソロとして増九度を奏しているこの音は刺繍音の扱いになります。和音構成音の第3音の下に位置する音なので下接刺繍音となり、[his - d - f] という音形は「下接刺繍音 - 上接刺繍音 - 上接刺繍音」という三重の刺繍音を経て後続の和音構成音へ還って行くというアプローチなのであります。

ジャズという世界も大概は三度堆積和音にて楽曲を構築する事が殆どである為、重畳しい和音を響かせようとも、順次進行を採っている際には非和声音(和音外音)の次には概して和音構成音が来る事となります。ですので、ジャズのアプローチと雖も通常は順次進行ならば和音構成音と和音外音が漸次出現する訳ですが、この様に三重の刺繍音を経て和音構成音という泊まり木に羽根を休めるのは非常にホールズワースらしい部分であると言えます。

そうした「音形」という、基となるモチーフの形を想起しているので、この「型」さえ強行させれば、横の線の誇張として幾らでも拡張できる訳です。この線的な横への揺さぶりというのが対位的であるという事なのです。

更に言えば、その音形の音程幅は、マルチ・オクターヴを構成するテトラコルドを形成させる事にも応用が利く視点でもある訳です。最初に想起するモチーフの誇張、という側面が最も重要なので、その誇張が先の様な刺繍音の連続から「特異な」和音外音(特にF音)を経て、下向フレーズでは(F♯)という同度由来の2つの変化音である和音外音をひとつのコードに対して一義的な解釈では決して得られない多様なアプローチとなっている訳であります。

尚、「più mosso」とは「もっと遅く」という意味なので茲に附言しておきます。

3小節目で附言しておかなくてはならないのは2拍目のコードのポルタメントも注意が必要なものの、その後の3拍目のスタッカーティシモの和音の後に4拍目にかけて64分音符が現れる箇所には注意が必要です。

この箇所に於て、先行のダウン・ストロークに依るアルペジオの表記とは異なり敢えて音価を表わしている理由は、茲がダウン・ピッキング・ストロークでのアルペジオとは異なる右手でのフィンガリングに依るプレイであるという事を反映させた意図として表わしております。

4小節目で最も目を引くのは、ブレス・マークを使用している所でしょう。茲にブレス・マークを敢えて与えているのは、デジアナな音を好んだホールズワース氏が、今回のデモの様に伴奏部を少々デジアナチックにした音源に対してブレス・コントローラーを交え乍らここで息を止める切迫感を付ければ含蓄に富んだ楽譜になるだろうと企図して与えた物であります。

5小節目。茲から6小節までは非常に速いパッセージが続くのですが、その中でも最も目を引くのは赤色で示した音符が特徴的だと思います。この同度進行は、先行音に対して異弦同音を示している箇所に振っております。

つまり、赤色部分はワイド・ストレッチに依る運指での異弦同音を示す箇所となります。5小節の4拍目の伴奏部にてスラッシュの符頭で音程の曖昧なポルタメントを示す複後打音を書いておりますが、これは弦のタッチ・ノイズを表わしております。「キュッ」と鳴る音高として一番強いのは最高音のE音なのですが、このE音はフレットの押弦由来ではなくナットから押弦の部分が偶々E音の近傍として鳴ってくれたノイズと共に、先行していた押弦のポジショニングを示したノイズを付加させて記している訳です。

6小節目。10連符を2拍経ると、伴奏は遺す所八分音符1つの音価で休符となります。この伴奏部の譜例は私のミスでして、本来在るべきタイが2本消えてしまっているのですが、正しくは和音構成音全ての音にタイが掛かっているという解釈であります。楽譜編集中に消えてしまった物をそのまま気付かずにしてしまいました(笑)。

話を戻して、伴奏部の楽譜は3拍目以降の話として進めます。

伴奏は遺す所八分音符1つの音価で休符となります。処が、3拍目裏の8分休符には少々見馴れぬ言葉が附与されております。これは、弦をミュートする際、音を発しない程度の(実際にはミュートする掌の横での僅かなノイズが在っても良いが)「圧」を伴う演出をして欲しいという思いから、「弦の濃音を与えて」という意味合いで書いているのです。

ともあれ「濃音」とは聞き慣れない言葉ですが、言語学では音を発しない子音として括られているもので、小っちゃい「っ」という口に空気をためただけの圧という物が顕著なのですが、朝鮮語の場合はこれが語句冒頭から始まったりするのが顕著で、世界的にも珍しい、音を発しない子音という風に言われていたりします。

日本語に於てもUQモバイルのCMで「UQ、だぞっ」というキャッチ・コピーに見られる様に、小さな「っ」というのは知らず識らずの内の影響なのかどうかは扨置き、音を発しない物は喉に空気を溜めたり、頬を膨らませた圧だとか実は言語学・音声学の分野に於て色々と細かく分類されているようです。

例えば日本語では、濁音を発音する際に、濁音の直前にて「っっっっっっっっっっ (濁点)」という言葉を読むと、空気の流れが喉で止められ破裂音を発しようと唇は閉じて準備している時点で止めるのを継続すると頬に空気が溜まって行くのを実感できるかと思います。こうした「圧」を器楽的に示している訳です。

そんな所からヒントを得て、弦を掌の横で広く当支って押さえ込むミュートをする際の弦の圧を出したい訳です。すると、ソロ・パートのショート・フェルマータで記したD音直後の「音を発しない子音」がその当該箇所をより強調して呉れるという訳です。その効果を出したいが為に、その音だけをより強調したいというリンフォルツァート記号を充てているという訳です。

7小節目のA△7に進行する所では通常のアヴェイラブル・スケールのみの想起で奏されている事が判ります。4拍目で注意したいのは付点16分音符の部分。この4拍目全体が1拍3連符として聴こえない様な明確な差異を伴って付点16分音符を演出する必要があります。

8小節目に於て特別に記す事はありませんが、ソロ・パートのショート・フェルマータにかかるスラーは、それまでのレガート演奏よりも更にアタックを弱める様にする必要があるでしょう。

9小節目。ルバート・テンポの表記がある箇所のF音に附与しているビブラートは、深いビブラートで対処して欲しい部分です。というのも左手親指をネックから浮かせてスローなビブラートを与える時があるのですが、それと区別させる為に深いビブラートとして鑑みて欲しい部分です。

ソロ・パート3拍目の6連符のA音にはバルトーク・ピチカートを示しておりますが、ピックでのダウン・ピッキングにてピックを握る親指がサウンド・ホール辺りで深くくぐって指板に弦が当る独特の音を発しております。ホールズワースには珍しいメリハリの利いた強い音です。これをバルトーク・ピチカートとして表わしました。無論、そのバルトーク・ピチカートの直後の音は極端に小さく音を奏して欲しい訳です。

10小節目はカデンツァなので拍子構造はフリーです。伴奏部は単に全音符で記しておりますもののソロ・パートは拍構造はフリーであるため、其処に小節線は介在させずに、連桁はそれまでの流れの拍節感を表わしております。

5連符や7連符で細かく音を採っているのは、その後の音や休符の数が「五七五・五七五」となる様に、採譜者(私)である日本人の七五調と「Tokyo Dream」への追憶も兼ねて拍節感を日本の余薫を感じ取ってもらえる様に遺したという訳です。

11小節目。「Tempo I」は冒頭の「Larghetto」を表わしております。ソロ・パート3拍目(F音)にはベーブングという少々見馴れない記号を与えています。これはC.P.E.バッハでは顕著な記号ですが、クラヴィコードを鍵盤台座ごと圧して揺らす演奏を意味する物でして、オンド・マルトノもこうした事を拝戴して鍵盤ごと揺れる構造になっております。

現今のシンセサイザーならばポリ・アフタータッチが最も近しいのでありましょうが、私は、先述の速いビブラートと異なる「遅いビブラート」としてのアーティキュレーションとして今回記しました。茲での装飾音である後打音にはスラッシュ無しの装飾音ですので、次小節で現れるスラッシュ付きの前打音のそれとは明らかに音価を比較的長く採る装飾音であるという事であるのは明々白々な事であります。

12小節目。前述の様に前打音のスラッシュ付き装飾音は、先のスラッシュ無しとは明確に短い音価である必要があります。3拍目の3連符以降にスタッカートを用い乍らのスラーが振られておりますが、これはメゾ・スタッカートですので音を稍切る、という事を示しています。

13小節目。茲の和音表記に関して事細かく語る必要があるでしょう。何故ならば、殆どの多くの人々はこの13小節目でのコード進行を「B♭△7 (on D) → A△7(on C♯)」という3度ベースでのパラレル・モーションと錯誤するからです。

私自身、このコードについては30年も前から周囲の者達と散々議論をし合った物で、私は口角泡を飛ばし乍ら今回同様の表記を当時から慫慂しております。これらの採譜に自信が無いのではなく、どう聴いてもこの様に聴こえてしまうが故の表記なのです。

茲迄詳らかに語らなくていけない状況が、まるで私が窮地に追い込まれてしまったかの様なボヤキにすら聞こえるかの様に捉えられるのは至極残念なのでありますが、既知の見馴れた和音表記に収まった演奏ならば茲迄私も苦しむ事もないだろうにと、自分自身、殆(ほとほと)滅入るくらいであります(嗤)。そう滅入っていようとも、この和音表記だけは譲れないのです。それでは語る事にしましょう。

懸案の13小節目1〜2拍でのコード「B♭△7(♯11) omit5 / D△」。実に厄介です。ポリ・コードである分子の和音は硬減長七である「B♭△7(-5)」というヴォイシングでも良かろうにと思うでしょうが、なにせホールズワースが本位五度(=完全五度音)をソロ・パートで使って来る訳ですから、硬減和音として成立しない訳です。

なにせ長三和音の第5音が半音下方に変位するからこその硬減和音なのですから。

その第五音を変位させても、ソロ・パートが本位音度を使って来たら五度由来の音度ではなく、増十一度という事になる訳です。ですが、和音として第五音は奏されていないので「omit5」と明示している訳です。

それは良いとしても茲がどうしても「B♭△7 (on D)」または「B♭△7(♯11) (on D)」に聴こえるという人は桁違いに多い訳です。というのも、そのように聴こえてしまう要因として挙げられるのが、ひとつはソロ・パートのフレージングに由来して、その音の残り香(余薫)と、聴き慣れた類の和音類型が耳を錯誤させているというもの。

もうひとつの錯誤させる最大の要因が、耳だけではどうしても聴き取れず手持ちの楽器を用意する際に、自身の楽器のピッチがA=442Hzとして揃っていない事。オリジナル音源はA=442Hzなので、これに揃っておらず且つこれよりも低位のピッチで自身の楽器がズレてしまっているままだと、自身の感覚の埒外となる音はそうそう見つけて来る事ができません。音が採れない人の原因で最も足を引っ張っているのがこういう背景です。

ギタリストならばコーラスというエフェクターはありますし、440Hzと442Hzの違いなど8セント弱ですから、8〜12セントをずらすエフェクトなどごく普通に使う物だからついついこの辺りは曖昧にしがちなのですが、コーラスというエフェクトも原音と混ぜてこそ発揮する効果なので、自身の音を原音から総じて数セントを上げ下げしている訳ではありません。

それに加えて、聴こえて来るアンサンブルに対して和音の類型を錯誤してしまっている時に、自身の音がアンサンブルよりも低い状況を作ってしまうと、自身の音が某かの音に吸着されて探し出せるという事をより遠ざけてしまうのです。

概して自分自身だけがアンサンブルよりも低い場合、「みんな、俺より高いな」と思うよりも「アレ? 俺低いな」と思う事が当然である様に、「俺低いな」と思っている状況が色濃く出てしまう時に、アンサンブル側にある感覚の埒外の音は到底拾って来れない物なのです。

探せない音を拾おうとする時は自身の音を中心に聴く筈なので、より狂った状況で探し出そうとしている事と同じだからです。

そういう訳で、音を拾う際には442Hzにまずご自身の楽器を合わせてから探ってみるのが良いでしょう。そこであらためて「B♭△7(♯11) omit5 / D△」を見てみることにしますが、D△由来の「F♯音」の聴き取りは、ソロ・パートでF音が奏される前に聴き取る事が重要ですし、私の耳でもソロ・パート1拍目先頭の16分休符からB♭音にかけて最も良く聴こえます。

ソロ・パートのF音を聴いた後では音量もF♯音はE音よりも小さいので、より聴こえづらいでしょう。E音は不思議と、ソロ・パートのF音と短九度を形成するのにF音のビブラートの当りで、それまでの曇りが晴れたかの様にE音が一層強く聴こえて来ます。

同様に、13小節目3〜4拍目の「A△7(♯11) omit5 / C♯△」だと、A△由来の増十一度(D♯)はスンナリ聴こえて来ます。しかし、ソロ・パートにてすぐにE音が現れるので、E音が現れる前に聞き逃すと難しいかもしれません。

それでも、自前の楽器を442Hzに合わせれば、直ぐに自身の感覚はリセットされてアンサンブルの音とマッチして呼び込んでくれる事でしょう。むろん、このコードのC♯△由来のE♯音というのも聴き取りづらいかもしれませんが、先行和音と完全に短二度並進行であるのですがE♯音は先行和音でのF♯音よりも聴き取り易い事でしょう。

つまり、CS-80とおぼしき先行和音の [fis, e] と後続和音の [eis, dis] さえ聴き取れれば良いのですが、奇しくもアンサンブルではこれらの夫々2音ずつは他の音よりも音量が小さい事が聴き取りを難しくさせている事に外なりません。

また、そのポリ・コードにてわざと和音で使っていない音を音脈としてソロを弾いている事が、聞き慣れた感のある和音を類推させてしまうのが難しくさせている点でもあります。これらは私の採譜ミスでもなんでもなく、実際にこの様に鳴っているのです。私の作ったデモもオリジナルを踏襲してこれらの音を敢えて小さくしてはいるものの、実際にはきちんと鳴っている事が能くお判りいただけるかと思います。

扨て、これら懸案の2つのコード「B♭△7(♯11) omit5 / D△」と「A△7(♯11) omit5 / C♯△」を、私は別の見方で次の様にも推測してみました。

「B♭△7(♯11) omit5 / D△」を「G♭7(♯9)/D」

「A△7(♯11) omit5 / C♯△」を「F7(♯9)/C♯」

つまりは、基底和音となる属七和音のリラティブな音程関係にベースを配するという見方です。上声部も下声部も一即多で見ようとした場合、それが不協和音であるならばオルタード・ドミナント7thコードの類型として考える事も否定できなくはありません。

そうすると、ドミナント7thコード上にてホールズワースは、マルチ・オクターヴの観点でオクターヴを跳越し、それこそドミナント7thコード上にて長七度に等しい或いは減八度を奏している事としても捉える事が可能ですが、ドミナント7thコード上でマルチ・オクターヴという観点は茲で用いる事は却って分析を難しくする怖れがあるかと思います。

なぜなら、ホールズワースのソロ・パートはB♭リディアンおよびAメジャーの類型をフレージングしているのは明白なので、マルチ・オクターヴを手懸りにしても背景のドミナント7thコードでオクターブ跳越というのは茲では違うと思います。マルチ・オクターヴの観点は副和音或いは和音が弱進行していたりワン・コードである方が良いと判断するからであります。

茲では明確に半音下行に並進行する為、ドミナント7thコードで考えてしまうと三全音代理による進行を強めてしまう為、ドミナント7thコードの類型として見立てるのは異なると推察するからです。それを踏まえて私は複調のアプローチとして、六度関係にある調域との複調と推測している訳です。

結果的にこの箇所で現れる特異なコードはバイトーナル・コードという解釈になり、原曲オリジナルのコーダ部にてホールズワースが「A△7(♯11) omit5 / C♯△」にてモチーフを変形しE音ではなくD♯音をリードで奏する部分がありますが、漸くあの時点にてこのコードの響きの本質が判る事と思います。

するとB♭某し(なにがし)はB♭リディアンであるのは明白ですからへ長調(=F)の調域である事が判ります。D△をドミナントの類型として類推しない為にはD某しも副和音である事が必要です。それを「Ⅰ」と採るか「Ⅳ」と採るかは自由ですが、私はD△を「Ⅳ」と捉えて類推する事にします。すると調域はイ長調(=A)ですから、二つのコードは、先行の「B♭△7(♯11) omit5 / D△」の分母が後続の「A△7(♯11) omit5 / C♯△」へと倒置しての弱進行。

同様に「B♭△7(♯11) omit5 / D△」の分子が後続和音「A△7(♯11) omit5 / C♯△」の分母へと六度進行(今度は短六度ではなく長六度)をする訳です。これらの2つのポリ・コードは両者間にて分子と分母が襷掛けという倒置と為す訳です。

六度進行をする場合、それが長・短六度のいずれであっても先行する調域の余薫に対して長・短が入れ替わる様な状況を生じます。例えばハ長調が変イ長調へ転じた場合、先行する調域の「ド・レ・ミ」は「ド・レ♭・ミ♭」という風に長旋法系統から短旋法系統の音列に転ずる事が判ります。イ長調ならば「ド♯・レ・ミ」となります。

※上述の◯◯旋法「系統」と評している意図は、何某かのモード・スケールを弾いている時の3音列を弾いた場合、それらの音は単に旋法の音の断片でしかない為「長旋法=メジャー・スケール=アイオニアン」「リディアン」「ミクソリディアン」などの旋法を確定できない訳です。そこで、これらの共通する音は「長旋法」の共通音=コモン・トーンである為長旋法「系統」と但し書きをしているのです。

和音は線を欲し、線は和音を欲するとは能く言った物です。和音に対して素直に準拠するのであればそこから生み出される線は最初は和音構成音だけの分散和音と為すだけかもしれません。

そこにヘテロフォニーが生じて和音外音を伴わせた線が発露として現れる筈です。その際、和音外音は所謂「アヴェイラブル・スケール」という、調性に準則した物かあるいは調性を嘯いて近似的な音組織を利用した旋法を想起するかという風に変じて行くのが通常のシーンで能く見られるケースです。

この「能く見られるシーン」におけるアヴェイラブル・スケールとは概ね一義的であり、ひとつのモードを固執して使用する事が多いのが通例です。処が、卑近な響きを嫌う人達はこの辺りを多義的な解釈で万華鏡の様に色々と使い回します。

色々使うからといっても和音が鳴っている物理的時間は限られた範囲でしか響かず、その間にアヴェイラブル・スケールのありったけの音を羅列したからといっても面白味に欠けたフレーズが出るだけでしょう。そこで余薫となる音組織を利用し乍ら「変形」させて使って行く訳です。

ですから、モチーフという断片を使い回して、時には和音構成音や和音外音から想起しうる筈のアヴェイラブル・スケールを超越してしまう線の誇張で、より非凡なフレージングを生む訳です。この「線の誇張」というのは対位法、特にフーガの発想は大いに役に立つと思います。なにしろ調域を想起するのは一義的ではなく属調という五度圏を見越しているので、この辺りの発想さえあれば、リディアン・クロマティック・コンセプトなど容易く超越した見渡しで以て音楽を見つめる事が可能となる訳です。

14小節目。数々の3連符が特徴的でありますが、キーボードの2拍3連符は、ホールズワースの1拍3連に対して倍の音価である訳です。茲が連符で無ければ「八分音符:四分音符」という構造である訳です。その上で見馴れぬ「hemiolia」という記号がありますが、これはヘミオラの事であります。

ヘミオラとは「2:3」のリズムである為、2を採り乍ら3を感じたり、3を取り乍ら2を採ったりという、右手で三角形を書き乍ら左手で四角形を書くかの様な物です。要は、茲では先行の拍節感の余薫として「2」という、四分音符のパルスを感じつつも2拍3連および1拍3連を感じて呉れ給えよ、という意味合いなのです。

ですので、譜例では三連符が明確に記されていても、決して「2」の拍節感を忘れないで欲しいという意味合いでhemioliaと併記しているのです。3拍目のソロ・パート部のF音はシュスパンシオンの記号を充てて四分音符で書いてみようかと思ったのですが、表記と実際のリズム構造とは大きく異なる旧い慣習を茲でやるのは少々オーバーだと思いまして、Novemberフォントにはシュスパンシオン記号が用意されているものの使う事はしませんでした。

但し、シュスパンシオンという弾き方で最も重要なのは強勢を叛いて奏するという事なので、いわばガツンとド頭で揃える事を態と叛いて弱勢で奏する訳です。

この蹂躙した感じというのは終止部でこれを遣れば女性終止ですが、トゥッティでやっていないので次の14小節目はホールズワースだけが弱勢で弾くので、キーボードは強勢で弾くべき部分なのです。その予備として13小節目4拍目の八分音符が次の暗示を示しているのですが、これらはリズム的な予備であり、和声的な意味での予備や先行音ではありません。

扨て次は、YouTubeの方でNevermoreの前奏部の投稿よりも先んじてアップしていた曲中盤に於けるホールズワースとエディ・ジョブソンとの掛け合いのソロ部分の解説をする事にします。

当初、私がこのフレーズ部分を抜萃してアップした理由は、殊更ホールズワースらしさを垣間見る事の出来る部分であるので、逝去直後に、氏へのリスペクトおよび拝戴に依ってアップしたのであります。YouTubeの方で確認できる譜例にて示されるコード「Fm11」に於て、これほどのフレージングを臆面も無く同様のアプローチを採れるという人は相当少ないのではないかと思います。

なにせ殆どの人達のアプローチというのはFm11に対してアヴェイラブル・スケールを幾つか想起した上で使うのが殆どだったりしますので、この様な、特にコードの根音から見た長七度と短七度を使用するかの様なアプローチというのはなかなか尻込みしてしまうのが通例ではないでしょうか。

では、弱起を除いたソロ1小節目。こちらで先ず目を引くのは2拍目の減八度→完全八度(根音)→短二度→長二度という部分です。

先ほどは「長七度と短七度が〜」などと言っていたのに茲では長七度ではなく減八度なんですか!? と疑問を抱く人が居られるかもしれません。この部分の力点は根音ではなく本位九度(=長二度)に力点を置いてアプローチを採っております。

コードの根音という観点は措定して、長二度にアプローチの為の規準を置く訳です。その「力点」からどの様な音程を辿って音脈が枝葉を付けているか!? という風に見立てれば判り易いでしょう。

即ち、G音を中心として下方に [f - fes] という風に連結しているので、G音からの音程をセント数で見れば「200c - 100c」という風に連結させている訳です。

G音から上行に半音ディスジャンクトして仮想的に「A♭ - B♭ - C - D」という全音音程に依るテトラコルドを想起してみましょう。この1小節目ではまだ「D音」は現れておりませんが、茲に全音音程に依って連なるテトラコルドを用いていると仮定する事の根拠となる音脈への道筋がひとつ見える事になります。

同様に、G音を起点として下行にて全音音程で連なるテトラコルドを仮想的に与えるとします。すると「G - F - E♭ - D♭」という音列を見出す事ができます。このテトラコルドを更に全音下へと移高させます。トランスポーズと同様なので先程の「G - F - E♭ - D♭」は地滑りを起こすかの様に各音は全音ずつ「 F - E♭ - D♭ - C♭」という風になります。茲での地滑りが意味する全音下への移高は「線の誇張」の為の押し出しなのです。

そこで「 F - E♭ - D♭ - C♭」のテトラコルドにある「F音」が下方に半音のオルタレーションを起こしたと考えてみます。するとそのテトラコルドはもしかするとBアイオニアンからの「ド・レ・ミ・ファ」に読めるかもしれませんし、Eメジャーでの「ソ・ラ・シ・ド」と見立てる事が出来るかもしれませんし、色々な曲解が可能なのです。

テトラコルドを想起してそれを変位させた時、仮にそれをBメジャーと見立てるのであれば、規準のコードの根音とは三全音違いの調域を用いたアプローチを採っていると見立てる事ができますし同様の見立ては幾らでも立てる事ができます。

例えば次のex.5に見られる全音音程のテトラコルドは、同一のテトラコルドを夫々のテトラコルドは半音ディスジャンクトに依って連結して形成されているマルチ・オクターヴ・スケールであります。原曲のFm11という事は先ず置いておいてこちらのマルチ・オクターヴを確認してほしいと思います。

一番最初の「ド・レ・ミ・ファ♯」のテトラコルドのそれにはリディアンの断片を見出す事が出来ると思います。勿論これは一義的な見渡しではなく、他の近似的なモード・スケールの断片として見立てる事も充分可能です。

扨て、それをCリディアンの断片と見立てた時、次の「ソ・ラ・シ・ド♯」では、Cリディアンという一義的な見立てではこの時点で覆される事となります。最も手短かな手段は、想起するモードをモード・チェンジする事なのでありますが、背景のコードは変わっていないのにモード・チェンジばかりを慫慂されてしまう様なアプローチでは手を焼きかねません。

マルチ・オクターヴの行方を追ってみて下さい。結果的には「C音」に帰着しています。つまり、C♯音が生じたからと言ってそこでモード・チェンジする必要はなく、テトラコルドが移高しただけと考えればフレキシブルに対応が出来る事でしょう。

こうした混淆とした考えは幾らでも応用可能でありまして、和音構成音ではない和音外音が生じているホールズワースのアプローチというのは、異なるテトラコルドからの脈を半音変位というオルタレーションの様にしてまぶしながら使っている訳であります。ですから、「Fm11」という和音構成音 [f・as・c・es・g・b] という音からは何の脈絡も無いかのような [fes] やら [ges] やらもたった1小節の中に見出す事が出来る訳です。

こうした例を知らない限り、「一体この人ぁ、どんなアプローチ採ってんねや!?」とアタマを痛めてしまうばかりで、この人の個性だと片付けてしまう事の方が容易な訳です。なにせ通常のジャズ・アプローチでは、こういう線的な追い出し(=線的誇張)は埒外とする処であろう事に対して一片の疑いの余地が無い程に無縁である筈だからです。

亦、先のマルチ・オクターヴの譜例に見られる最初の全音音程の連続に依る「ド・レ・ミ・ファ♯」のテトラコルドと、2つ目に生ずる「ソ・ラ・シ・ド♯」のテトラコルドを対照させて分析して見る事にしましょう。

言うなればこれら2組のテトラコルドはCリディアンとGリディアンの断片と捉える事も可能です。それらの旋法の名称は固より、夫々の旋法が「五度」の調域を用いている状況にある、という事はお判りいただけるかと思います。

フーガは先行句に対して属調の応唱で対応させます。五度の調域という事は、音形の五度「移高」とも捉える事が可能である為、先行するモチーフに対して五度の調域のテトラコルドを用いて基のテトラコルドでは生じなかった「変位」が現れる時、これをフーガでは「変応」と言います。つまり、変応が生ずる様に基の音形を「五度の追い出し」と呼ぶべく移高を行なうだけで、フーガに似た状況というのを得ている訳です。

これが私の言う「対位的」という物であります。線的誇張が完全五度移高すれば、その音脈の捉え方はフーガと同じ状況なのだ、という事です。フーガに関しては嘗て私のブログではジェントル・ジャイアントのアルバム『Interview』収録の「Design」や、2ndアルバム『Acquiring The Taste』収録の「Black Cat」を挙げた事もあるので、ブログ内検索を掛けていただければ直ぐにお判りになると思いますので、念のために参考にしてみて下さい。

ホールズワースのアプローチのそれがマルチ・オクターヴの手法である事はこの譜例の2小節目冒頭の3音 [d - e - fis] が如実に示して呉れているのがあらためてお判りいただける事でしょう。根音である [f] を素通りして全音音程のテトラコルドを形成しているのですから、マルチ・オクターヴの例としてはうってつけのソロなのです。2小節目に現れるF♯音が、1小節目ではG♭で表わしていたりと、

「一体採譜者はどれだけ読み手を蹂躙しているのか!?」と思われる方も居られるかもしれません。しかし、マルチ・オクターヴを視野に入れつつ、テトラコルドのオルタレーションというのも視野に入れた場合、一義的な臨時記号で統一した記譜だとそうした側面を埋没させてしまうのであります。

また、テトラコルドのある一部分の音がオルタレーションしたと見せかけて、実は他のテトラコルドからの抜萃という状況を考えた方がマルチ・オクターヴを念頭に置いた時には非常に判り易くなる事でしょう。

マルチ・オクターヴは、単音程で収まる体系を叛いて完全八度に準則せずに「線を強行」して形成するのです。全音音程のみで形成されたテトラコルドのセント数の総計は600セントです。つまりは三全音なのです。ドミナント7thコードでなくとも三全音を視野に入れたフレージングだという事です。

Fm11というコード出現の時に、リディアン相当の音度というのは、Fm11をドリアン系統と見立てれば音度は三度上ですし、Nevermoreのこの当該箇所では違いますがFm11をトニック・マイナーとして見立てた時のリディアンの位置というのは六度/三度下になる訳ですから、斯様なリディアンの位置を見出すだけでもリディアン・クロマティック・コンセプトのそれに近しい物があると言わんばかりです。

ホールズワースの場合、マイナー11thサウンドを聴衆の心に刻み込んだ過去の作品があります。ソフト・マシーンのアルバム『Bundles』収録の「Land of the Bag Snake」ですね。本曲は前曲の「Bundles」と実際には繋がっているので併せて連続して聴きたい曲ですが、Nevermoreの当該ソロ部分と対照させると矢張り後年の方がより多彩な揺さぶりを以て為ていると思いますが、ソフト・マシーン期でもそうしたテトラコルドを変形する応用プレイの片鱗を見せているのですから畏れ入るばかりです。

然し乍らリディアンを変形するのではなく、もっと小さな断片を利用して更に広く見つめる訳です。例えば2小節目2拍目の「C♭音」の出現も、それが [h] 由来では決して無い事を物語っているのです。

それならば、3・4拍目で生じているA音というのは本来なら重変ロ音=「B♭♭音」と示すべきでしょう。私はこの譜例で敢えてF音の根音から見た時の長三度音として記譜している物の、正しくは減四度であるB♭♭音がより良い表記であります。併し、これは「同位和音」つまりは同主調の音組織から生じた音脈と同様のそれと「ほぼ等しい」と見立ててあげた方が、より判り易いだろうと思って茲ではA音表記をしたのです。

本ブログの前奏部分の解説を思い返してみて下さい。六度調域の併存(バイトーナル)を視野に入れた時、それらの併存では同位和音という長音程と短音程が併存する音脈が生ずる、という風に語っていた事を。

マルチ・オクターヴがフレキシブルに半音階を操作できる様に、そこにはマイナー・コード上では一見すると長三度に等しかろう減四度の音を使っている例を茲で改めて見る事ができる訳ですが、マイナー・コード上に於てメジャー感を強行させているかのようなフレージングに聴こえないのは明白です。

ですので私は過去にもスティーリー・ダンの「Black Friday」のサビに現れる減四度の出現も語っていたのですが、ゆくゆくはこういう方面も語る時に引き合いに出そうと企図していた事だったのです。処がアラン・ホールズワースの急逝に伴い、悠長に等閑にしてしまっていてはいけないと思い、故人を偲びこのように楽理的解説を急いだ訳であります。

扨て、中立音程(微分音)を視野に入れた時のテトラコルド形成の例もひとつこの機会に例示しておく事にしましょう。アロイス・ハーバの四分音の調域は、その五度圏は12EDO(十二等分平均律)のそれが700セントずつ推移するのとは異なり、650セントで調域が推移します。

例えば次のex.6ではテトラコルドの四度が中立音程で、夫々のテトラコルドは全音ディスジャンクトという風に列べております。こうした体系もあるのです。

最近ではYouTubeやらSNSを騒がせているJacob Collier(ジェイコブ・コリアー)の楽曲をJune Lee(ジューン・リー)と共に楽理的側面にて詳らかに語る動画がありますが、その動画内で語られている「Microtonal Voice Leading」やら、彼等の言うリディアンのハイパーな側面というのは上方倍音列の第11次倍音を12EDOに均さずに微小音程的に整えて新たな枠組みで音組織を使う事を背景にしているので解りやすいことでしょう。

彼らの言わんとするそれは中全音律が主体であった時代を経てのアロイス・ハーバの微分音体系を重んじ乍ら、これまでのジャズの体系(ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプト)を軽く包括してしまう事を方々に配慮し乍らジョージ・ラッセルを引き合いに出していたりする訳ですが、ジェイコブ・コリアーが暗々裡に示唆している体系というのは西洋音楽の体系をこれまでのジャズ界に無かった側面を昇華しているのは歴然です。

もしもリディアン・クロマティック・コンセプトやこれまでのバークリーの体系を学んだだけでジェイコブ・コリアーの様な楽理的側面を理解できるというのなら、それは詭弁に過ぎないでしょう。

それならばジャズ理論にある程度習熟している者ならば、疾っくの疾(とっくのとう)に微分音の体系すら整備されているでしょうし、それに肖る学び手が微分音体系を知らぬままでジェイコブ・コリアーの存在を知る事など有り得ない事でありましょう。

が、悲しい哉現実を見渡せば、通り一遍のジャズ体系を隈無く学んだ所で微分音体系を活用する事など到底無理なのが現実であり、この現実をあからさまに知るからこそSNS上で騒がれる訳です。それでも尚ジョージ・ラッセルやこれまでのバークリー・メソッドやらを学ぶだけで誰もがジェイコブ・コリアーの様に曲を書けると強弁する者が居るとしたら、それはもうトンデモなく御目出度い輩である事しょう(嗤)。

微分音などジャズの分野に於てはガンサー・シューラー(法政大学出版局に倣ってこの表記にしております.ガンサー・シュラーとも)が早々と自身の作品に微分音を使っていた訳ですが、ジャズ好きの人達が挙ってガンサー・シューラーの名前を出す様な事は通常有り得ない位、それこそ畑違いに思われてしまう様な人である事に私は些かの驚きを禁じ得ません。

往往にして一般のジャズ界隈とやらは、調性が色濃く反映された横の線が多声的に豊かで、予備の旋律(=「予備」というのは西洋音楽界隈での理論的所作)もなく仰々しい和音には耳が付いて行かない聞き手に卑近なジャズに人気があった様に、その人気を反映してジャズが新たな方向へ拡大しようとすると途端に潮が引いた様に「ジャズの斜陽」を見るかの様に一部の者は卑下した物でもあります。

ブルーノート1500番台では古典とも呼ばれる位の卑近なジャズがまだまだ多い時代。それこそ4200番台以降で漸く高次なアプローチを方々で聞く事が出来るのに、この頃になると聞き手が付いて行けないというのが多いのも事実。

こうして今度はジャズは停滞期が続き、嘗てのスタンダードが再び脚光を浴びる様になるものの、一部では四度和音や非チャーチ・モードを駆使して展開していたものの、一部の好事家だけがそれを愛聴し、なかなかジャズに新しい光は差さなかったのが現実です。

ジェイコブ・コリアーの現在の年齢を見れば、ジャズが今一度覚醒するには彼の若さと才能に屈伏する程に拝戴して、新たな体系や枠組みを整備するべきです。其処に彼の助言を必ず投影させなくてはならないでしょう。これまでのジャズ理論の体系が一変する位の破壊力を彼は持っている事でしょう。実際にそうしたブレイクスルーを目の当たりにしているからこそSNSなどで騒がれているのでありましょうから。

マルチ・オクターヴに関してはパーシケッティ著『20世紀の和声法』が参考になるかと思いますが、同著書内で紹介されるマルチ・オクターヴのレコメンドからフーガへの昇華というのは難しい点を孕んでいるかと思います。とはいえその線的誇張の為に半音階を駆使する為の材料という事を読み取れない様では、こうした「金言」も持て余してしまうだけでブックス・ホーディングと化してしまう可能性も大いに孕んでしまう事になりかねないと思います。

ドミナント7thコード上にてオルタード・テンション・ノートをありったけ使う事は、テンション・ノートとそれを随伴させるモード・スケールを宛てがえば、ドミナント7thコード上にて用いる事のできるアヴェイラブル・スケールとしてふんだんに活用する事はできますが、それだけの方法論を獲得したとしても、肝心のドミナントがやって来ない限りは策を持て余すだけに過ぎません。

しかも音楽の多くはドミナントの響きが卑近だからと、どんどん暈滃化が進み調性を稀釈化させる方向に進化するのに、属和音ではない副和音上にてアウトサイドな音脈で「遊べる」策を全く知らないという状況では閉塞してしまっているのと同様でしょう。

今回例示したNevermoreのソロ部分は、紛れも無いサブドミナントである副十一和音です。全音音程が連なるテトラコルドというのはその両端が結果的に「三全音」なので、調域に含まれる三全音を一瞥・拝借していてそれを多様に移高させた状況がマルチ・オクターヴの概念だという事があらためて判ります。

ドミナントの到来を俟つのではなく、積極的に副和音にて取り込む訳です。こうした概念があるからこそ、副和音にて縦横無尽に音脈を拡大させる事が出来る訳です。通り一遍のジャズ理論ではこういう事は先ず学ぶ事が出来ません。それは、通り一遍の体系が「その程度」だからであるからです。

凡庸な者が、平凡な知識を得るばかりか臆断が横行する世界でそれを継承して行く訳です。其処に在るのは衰退の道だという事がお判りにならないでしょうか!? 臆断で済まされない検証というのは多くの見聞を昇華して拝戴する事であります。

処が、ポッと出のクセして何の恩恵も享けなかったとばかりに先蹤を拝戴する事をせずに我流を貫こうとする。その我流さえも過去の潮流から生じた「支流」である事を思い知る事がないのは、本流を見付け出せない或いは見ようともしないからであるに過ぎません。巷ではそれを恥知らずと呼ぶ訳です。

20代前半の若者がSNSを騒がせる程の音楽論を展開しているのに加え、今猶バークリー体系やその辺の枝葉を終生有り難くその範囲を跳越する事も識らずに肖っているどこぞのジャズのフリしたジャズ屋とか目も当てられない状況になってしまった訳ですね。

そうした状況に歎息しても尚、凡庸な連中に身を委ねて心中するか、新たな見聞に対して心の底から敬意を表して先蹤を拝戴しつつ学ぶ事のどちらが良いのかは学び手が選べば良いだけの事です。慫慂した所で学び手が学ぼうとしない限り、答を慫慂しても覚えようとしない限りは身に付く訳はないのですから。

能く、「判り易く教えてくれ」と教えを請う者が居りますが、判り易いだろうと思って説明しても学び手が学ぼうとしない限り、どんなに噛み砕いても徒労に終わるのです。

学び手が学ぼうとすればどんな難しい事でも理解出来るのです。理解する為の素地に乏しいので、自身の琴線に触れる言葉でないと頭に入って行って呉れない状況なのですね。それを鑑みれば、私が文章や語句をこねくり回して展開している事にどういう人々に対してメッセージを提供しているかという事があらためてお判りになるかと思います。

2017-04-25 12:00