ナティエに学ぶ多義的解釈のトリスタン和音 [楽理]

前回から引続き、ドミナント7thコードにまつわる事を詳悉に語っている事は御承知おきを。とはいえ単なるドミナント7thのコードの一義的な例を語るのではなく、多義的な方面やそれにまつわるオルタレーションおよび属音の長三度上に枝葉を附ける減和音や、その減和音の変化形などを語って来ている訳です。

前述にある通り「属音の長三度上に枝葉を附ける・・・」という文には惰性で読んでいただきたくはない非常に重要な事であります。

その「枝葉」につけた音が、たとえば減三和音であれば、その減三和音も半音階的に変位したのが硬減三和音や二重減三和音である訳ですから、G7→C△ではなく、G7→英名:B△に進む事のエンハーモニック・トランスフォーメーションの整合性もあらためて理解に容易いかと思います。

ジャズ/ポピュラー系の大抵の人が会得している「モード奏法」というのは、単純に調所属を瞬時に見抜く事と、長旋法系のモードの嘯きか短旋法系のモードを充てて嘯くか、という風な一義的なモードの嵌当を目まぐるしく変化させているだけというのが実情です。ですからバップのツーファイヴの細分化での「ヘプタトニック内の動的進行で処理するトランスフォーム」や「同種の和音(音形という分子構造)を使ったトランスフォーム」などを行っている様なそれをきちんと説明している音楽書は、国内では濱瀬元彦氏の著書しか私は知りません。

そういう意味で多義的な「技」というのを、特にチック・コリアのその「I - ♭II - ♭V」のトランスフォームは、あらためて能く考えられていると深く首肯し得る物であります。念頭に置きたい重要な事はこの、カッコ内のディグリー表記を愚直な迄に「I - ♭II - ♭V」と進行「させなくとも良い」のであります。これらを色んな順序で並び替えても良いし、適宜引っ張り出す様に選別して来たって構わないのです。四度進行が起る部分は「♭II - ♭V」ですが、これが「♭V→♭II」という進行になっても問題はないのです。どうしてそういう考え方になるのか!?

それは、このトランスフォームは、チャーリー・パーカーのそれとは若干異なる、モード組織を念頭に置くからであります。

チャーリー・パーカーのツーファイヴ細分化というのは、これもトランスフォームなのでありますが、一つのコードにて「動的進行の勾配」を採り入れた物なので、ヘプタトニック組織内をハムスターを飼育する時の回転車の用に「転がる」訳です。つまり、ヘプタトニック内をスムーズに転がるには少なくとも「全音階的」に想起した進行で行う訳ですね。しかし、「完全」な動的進行をしてしまうと、背景にある和音よりも旋律の方が別の和音組織の薫りを漂わせるので、そこでパーカーは細分化した時のツーファイヴの「V」に本位11度を充てたりする訳です。濱瀬元彦の言うsus4的解釈なのです。

とはいえ、その「薫り付け」をしない事が総じて良いのではなく、半音階的動作がプンプンと豚骨の匂いが鼻にツンと突く様な薫り付けが生じても構わないのです。ですからその細分化に依るトランスフォーム内で生じた四度進行(あるいは♭II - I進行)の都度生じる架空想起の和音がドミナント7th化してオルタレーション化する事も構わないのでありまして、適宜♭5th化させるそれも、『チャーリー・パーカーの技法』には詳らかに述べられている、という訳です。

トランスフォーム内で本位11度が生じた四度進行というのは静的です。モード・ジャズの場合は従来の動的な四度進行の様に動いてもらいたくない世界観なのでありまして、そういう茫洋とした世界観に於て機能和声の進行感は不必要な訳です。そういう意味では四度進行であっても本位11度がドミナント7thコードに生じているというのは、ドミナント7thコードが後続和音に対する解決の動きを中和させている事と同意な訳ですから、ドミナント7thコードはsus4コードのそれに近しくなり、時折経過的にドミナント7thコード上の第3音が現れようとも、本位11度音がある事で、一発コード系あるいはモーダルな世界に集約されるそれに近づく訳です。

チック・コリアのアプローチのそれは「♭II - ♭V」という進行になる時だけ、歪な形の物が坂を転がるような「どっこいしょ!」という感じが演出される訳で、もっと中和化させるなら先の「I - ♭II - ♭V」を如何様に選別しても問題は無い解釈であり、それが非常に「モード」にそぐう手法なのであります。フレージングに於いては、硬減和音という「分子構造」を絡め乍ら使っている、という風に解釈すればより一層理解を深める事ができるのではないでしょうか。

加えて、硬減和音の音程構造を「分子構造」という風に形容した理由ですが、奇しくもこの構造には三全音(=トリトヌス=トライトーン)が包含されております。この三全音を包含する和音を体系化した著名な作曲家がヒンデミットです。嘗てマイルス・デイヴィスは、ヒンデミットの木五(木管五重奏)の曲中の所謂三度ベースを聴いて、その明澄感に深く感銘を享けたと自身が語っております。

茲で注目したいのは、3度音が下声部にある場合の和声の明澄度という所です。例えば、ドミソで表す事が出来る長三和音の基本形の振動数比を4:5:6とした場合、第3音が1オクターヴ下がるとするとそれは2.5:4:6という事になり、整数比で表すならば5:8:12という比率になるのです。

その比率を見るに、振動数比の中で最も「悪影響」を与えて振動は4:5:6の内の「5」に疑いありません。4と6の振動比はその「単純」な2:3にも形容し得る振動比でありますから互いに親和性のある振動比で、振動としては収束し易い類なのです。但し、それらの振動数にあって「5」は少々邪魔なのですね。

「5」という振動数は、単位時間辺り「5」回振動してくれればその体を保つ訳です。コイツが5回振動する間に他の者達は8回と12回振動させられる訳ですが、8と12というペアの振動数の多さは、元々から明澄度の高い振動数同士なので振動数が増えても明澄度を毀損する程ではないのです。最も「汚い」筈の振動数がとりあえず1組=5回振動する事で他のやつらはジャンプの数が多いけれども、揃い方としてはそれほど汚くならない物なので、マイルス・デイヴィスのいわんとする事はご尤もなのでもあります。

扨て、ヒンデミットの作曲の手引fig.1には下記に図示した倍音列があります。

この倍音列を見た時、長三和音を見出すには「倍音の序数」の4、5、6を見れば事足りる訳です。この「5」が1オクターヴ下がれば=2.5でありますが、夫々を整数比で表すには倍加しなければならないので、長三和音の3度ベースとは、5を下に置き、8と12が上方にあると見れば良い訳です。

扨て、この倍音列を今回声高に語るのは理由があります。それは、オクターヴと同度を同一化して和音の体系化を整備したジャン=フィリップ・ラモーにも実際には反駁があり、特にオイラーは次の様に指摘したのです。

「オクターヴを同一視して良いのなら、振動数比1:3と2:3の場合を考えればどちらも明澄度が等しい筈だが実際には1:3の方が明澄度が高い」

という事を指摘していたのですが、オクターヴを同一視する事が利便性が高い為これは傍へお座なりにされていたのでした。12音技法を経て、あらためてオクターヴを同一視するのは無意味な点もあるのではないか!?と謂われる様になったのは茲50年位の事でありましょう。

オイラーの指摘は確かに御尤もなのです。嘗ての私のブログ記事『音程の明澄度とは!?』でも語っていた様に、2:3での振動数では、3の振動数が3回振動する間に2は2回振動するのがあらためて図からも判るかと思いますが、要は黄緑色の3の波は2組目に行く迄の3つ振動しなくてはならないのです。ですから左から右に黄緑色の点が4つ目は2組目の「節」となる訳ですが、黄緑色の2&3振動目の間に「2」の振動は2回目の「節」を作っているのがお判りですね!?

処が、1:3の振動比の場合だと、黄緑色の2&3回目の振動の間に赤色の「1」は振動しない(まだ、半周期)ので、振動的な面でみても1:3の方が「穏やか」で凪いでいる状態、つまりこれは明澄度が高いという事を意味するのです。

音程で生ずる振動数の加算となる「波」の数が少ない状況こそが穏やかな振動である以上、1:3という振動比が穏やか=明澄度が高いとして軍配が上がる訳で、これを発見したオイラーは従前の協和観を確実に変え、その後の音響心理学に役立っている事は明白であります。

尚、この1:3という自然数による振動比はその後、tritave =トリターヴ、または over tonal fifth = オーバー・トーナル・フィフスとして呼ばれる重要な複音程でありますので、あらためて念頭に置いていただきたい点であります。

では何故、茲で明澄感とやらを知るのが重要なのか!?というと、シェーンベルク流に半音階とやらを見つめたとした時、音程の種類って12平均律の中に於ては転回を除けばたったの6種類しか存在しないのです。つまり、音程とは1・2・3・4・5・6半音の6種類しかないからこそ、この数少ない音程が上下に点在するだけの話で、我々は物心が付いた・付かないの時からでも音楽の良し悪しという様な事に触れる事が出来るのは、その音程の種類が少ないからであります。勿論、上にある音程と同様の音程を下に投影した時、同じ様に響く訳ではないのは至極当然でありますが、音程の種類で謂えばそんな物なのです。

但し、これは飽くまでもシェーベルク流の理解に沿った話。シェーンベルクはオクターヴも同度も同一と考えるからです。しかし、同度の転回形である完全八度というのは特に同度よりも情緒の差異感が表れる物でして、それを勘案すれば、完全八度の転回形である同度=半音0(ゼロ)という音程数も本当は含めた方が良いだろうと私は思いますので、音程の種類は7種類という風に謂わせてもらいますが、いずれにしても、転回を除いた音程の数などそんな物です。

処が、上に4半音の音程を隔てた時の情緒と、下に4半音隔てた時の情緒は音程差という幅は同じであっても明らかに違って響くのは、我々の知覚の共鳴体の構造が均等ではないからですね。完全五度と完全四度で分け合った所でその物理的な長さは等長では無い訳ですから。この等長ではない「目盛」に7種の音程(転回を除いた同度を含む最大6半音の音程)が乗っかって来る訳ですね。

吾々が幼い時に、音程の種類などそんなモンしかない、という風に音楽を聴いている訳ではないでしょう(笑)。然し乍ら脳から見た知覚面では、音程の種類をそういう風に捉えているのです。それが共鳴具合にそぐう時は柔和に溶け合い、共鳴具合に程遠い音程の場合は「速くうなりが生ずる」という訳です。このうなりが忌避してしまう時期があるのですが、概ね音楽的習熟に浅い時であって、それは器楽的経験で徐々に緩和されていく物でもあります。

音程がたかだか同度(転回は完全八度)及び転回形を除けば6種しか無く共、吾々が音楽に多様な情緒を見出すのは、音程の上と下に加えて複音程(=完全八度超)をも使うからであり、加えて上と下の世界の見方が対象的にならない所に完全音程という協和の軸が聳えているので、その差異感が余計に多様化するという訳です。

そうした側面を勘案しつつ無調音楽を聴くとどうなるか!?というと、吾々はその音程の多様さがある事にあらためて気付くのであります。音程の数は調性社会であろうと12音技法の世界と変らないのにも拘らず。

ジャズというのも、調的世界を超越して幅広く音脈を使う訳ですから、音程に対してもっと鋭敏にならなければならないのです。例えば、順次的な音程の跳躍つまりスケールライクに準えているばかりでは味気ない情緒を提供するだけになってしまうのです。2度を選択するのであれば7度を選ぶ。つまり、今弾いた音との7度先との間隙《かんげき》にある音を使いこなす事が肝要なのです。換言すれば、短二度上行するとしましょう。微分音という微小音程を視野に入れない限りは現在地の音と短二度上の間に音脈は存在しません。

処が短二度を転回させて長七度を生んでみましょう。現在地と長七度先に生まれる間隙には音脈の宝庫が待ち構えています。こうした物を私は「唄心」と呼んでいるのですが、フレージングに行き詰まっている人の大半は音程跳躍に乏しいのです。

つい先日も私はTwitter上で呟いていたのですが、例えばポール・モーリアの「オリーブの首飾り」でのハープシコードの主旋律の出だしは6度跳躍で入って来ますね!?この6度跳躍で生まれる間隙を縫う様にして音脈は使われているのですが、これを3度跳躍にしたらとても味気ないメロディーに聴こえる筈です。ジャズばかりでなくこうした西洋音楽由来からの唄心というのは参考になる事が多いのですが、ジャズというのは音脈の処理が順次的な線に陥り易いのが欠点でもあります。短九度を使うこなす人ですら稀有な所が残念ではあります。

完全四度音程を幾つも積み上げて転回すると、やがては完全四度が短三度を生んで、二度音程同士の「房」を形成します。これをどんどん積み上げると間隙は狭くなり、やがては半音階凡てが埋まります。半音階とやらを「開離」へと転回させた場合、長七度等音程、完全五度等音程、完全四度等音程となる訳ですね。スタンリー・カウエルは半音の開離をsus4的に使ったアプローチを採るのでありますね。完全四度というのはテトラコルドとも結びつけられる訳ですから、近似的なテトラコルドを(少なくとも増四度のテトラコルド組織の物でなければ)呼び込む事が可能になる訳です。

つまり、音程を「一義的」に見てはならないのです。音程の数などたかが知れてはいても決して転回を忘れてはいけないという事です。

ジャズ/ポピュラーの世界に於いては和音を幾ら転回しようともその姿の「和音」としては一義的な物として捉えられます。然し乍ら例外となる存在があり、その好例をジャズ/ポピュラーの世界に知って欲しい物があります。それが「トリスタン和音」です。

トリスタン和音をハーフ・ディミニッシュと捉えている人は少なくはありません。しかし西洋音楽に於てはそんな一義的な見方などしておりません。寧ろもっと多義的に見渡しており、ジャン=ジャック・ナティエ著『音楽記号学』春秋社刊276〜278頁に掲載されておりますが、西洋音楽会の名だたる作曲家33名が夫々異なった和音としてトリスタン和音を分析している事詳らかに語られているのは一読の価値十二分にアリなのです。

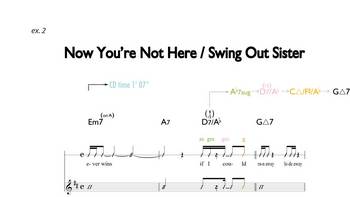

トリスタン和音とは次のex.2の譜例の冒頭小節の拍頭部分を指している訳ですが、多くの作曲家、少なくともナティエが列挙した33名の判断は33様の捉え方をしており、ハーフ・ディミニッシュという一義的な考えで決して捉えておりません。中には茲に現れない(譜例にもない)音が某かの旋法から醸し出される物と予想した上で分析していたりするのも詳らかにナティエの先の著書にて語られております。

私が着目するのは、『音楽記号学』にてナティエが挙げているヤダスゾーンの分析なのですが、ヤダスゾーンは1小節6拍目の英名:A音をも和声的根拠としている点が、非常に先見的な捉え方だと敬服してやまないのであります。それは何故か!?

例えばジャズ界にて、バップ期に於ても音脈は使い果たされ、逐次細かく細分化していく和音進行に対応する事が困難を演奏の向上と共に困難を極める様になり、単純に一つのモードで多くの進行を串刺し出来るような見渡しの必要性の為に編み出されたのがモード(=旋法)を利用するというモード・ジャズが生まれた訳です。

モードの世界では機能和声的な進行よりも進行感の稀薄な和音進行や、和音そのものも中性的な響きが持て囃される様になります。加えて、進行感の稀薄な世界での和音外音の取扱が多様性をも生む事になります。処が、ドリアン・モードは上にも下にも対称的構造を持った音列ですから投影法を演出するのは難しく、これはドリアン・モードであろうと常にドリアンを得ていればいいや、という安易な考えではなく、モード社会に於てドリアン・モードであろうとドリアンから逸脱するにはどうすれば良いのか!?という事に飛躍する様になる訳です。

こうした社会では和声進行が無くコード一発状態のケースも往々にしてある訳ですが、コード一発状態とは雖もコードの構成音はヘプタトニックの7音凡てを積み上げている訳ではありません(笑)。しかし、一発コード上ではヘプタトニックという音脈は和音外音であろうとも臆する事なく経過音的に使われるのであります。

その様な一発コード上での和音外音というのは和音外音という経過的な音であろうとも、シーンに依っては音価が短かろうとも、和音構成音のひとつとして見られる事が多々あるのです。

そこで、先のヤダスゾーンに依るトリスタン和音の解釈というのは、前回のブログ記事におけるスウィング・アウト・シスターの曲「Now You're Not Here」での2小節目4拍目でボーカルがg音を歌っている箇所が、和音構成音としての音脈に等しい、つまり弱勢に表れる短い音価であろうとも、一つのコード内で同種の分子構造をトランスフォームし合う構造でモード全体を転がろうとするモード的なそれが、和音構成音としても問題の無い音脈として捉える事が可能なのであります。ですから、私はそのg音に和音構成音としての可能性を与えた為、C△/F#/A♭という便宜上の表記を与えたのであります。

※前回同様の注釈付記です。ボーカル・パートのリズム譜で示している音名の内「ges音」という表記がありますが、コード表記を「D7(♭5、9)/A♭」としているのならばges音ではなくfis音が適切では!?と疑問を抱く方もおられるかもしれません。しかし、私はその分数コードの分子の部分を基準として見立てているのではなく、ges音は基底音A♭(as音)由来の音と判断しているので、この様に表記しております。これについて相容れない方がいらっしゃるのであれば、各自脳裡にて異名同音変換を行っていただければ幸いですが、私なりの意図があっての事ですのでその辺りも勘案していただければ幸いです。

C△(#11)/A♭と見る事も可能かもしれません。しかしこうした付加四度(付加増四度)という和音を与えるには本来なら7度9度音の予備はともかくも、モードがリディアン「系」を示唆しますが、それ以上の示唆が無いと、リディアン・ドミナント7thを充てられた日には、本来最も不必要なB♭音を呼び起こしてしまう危険性があります。また、英名:F#音は内声にあり、上声部のC△よりも下方に奏されて居ります。これを異名同音的にG♭とすると、最低音のA♭と「綺麗な七度」を作る事が出来る物の、G♭を示すと、上声部C△の第5音=本位G音との混乱を来すため、G♭ではなくF#と表記せざるを得ないのであり、尚且つ「分数の分数コード」という表記にせざるを得なくなるのであります。スティーリー・ダンの「緑のイヤリング」やフランク・ザッパの「Big Swifty」かの様でもありますね(笑)。

これらの様に、モード内をトランスフォームという風に「転がる」時に、仮想的に想起する逐次の和音を硬減化させて、その硬減和音の分子構造が持つ三全音という構造は、奇しくも、ヒンデミットの作曲の手引の巻末にて体系化されるそれを参考にすると、ジャズはもっと駆使できる筈であります。

前述にある通り「属音の長三度上に枝葉を附ける・・・」という文には惰性で読んでいただきたくはない非常に重要な事であります。

その「枝葉」につけた音が、たとえば減三和音であれば、その減三和音も半音階的に変位したのが硬減三和音や二重減三和音である訳ですから、G7→C△ではなく、G7→英名:B△に進む事のエンハーモニック・トランスフォーメーションの整合性もあらためて理解に容易いかと思います。

ジャズ/ポピュラー系の大抵の人が会得している「モード奏法」というのは、単純に調所属を瞬時に見抜く事と、長旋法系のモードの嘯きか短旋法系のモードを充てて嘯くか、という風な一義的なモードの嵌当を目まぐるしく変化させているだけというのが実情です。ですからバップのツーファイヴの細分化での「ヘプタトニック内の動的進行で処理するトランスフォーム」や「同種の和音(音形という分子構造)を使ったトランスフォーム」などを行っている様なそれをきちんと説明している音楽書は、国内では濱瀬元彦氏の著書しか私は知りません。

そういう意味で多義的な「技」というのを、特にチック・コリアのその「I - ♭II - ♭V」のトランスフォームは、あらためて能く考えられていると深く首肯し得る物であります。念頭に置きたい重要な事はこの、カッコ内のディグリー表記を愚直な迄に「I - ♭II - ♭V」と進行「させなくとも良い」のであります。これらを色んな順序で並び替えても良いし、適宜引っ張り出す様に選別して来たって構わないのです。四度進行が起る部分は「♭II - ♭V」ですが、これが「♭V→♭II」という進行になっても問題はないのです。どうしてそういう考え方になるのか!?

それは、このトランスフォームは、チャーリー・パーカーのそれとは若干異なる、モード組織を念頭に置くからであります。

チャーリー・パーカーのツーファイヴ細分化というのは、これもトランスフォームなのでありますが、一つのコードにて「動的進行の勾配」を採り入れた物なので、ヘプタトニック組織内をハムスターを飼育する時の回転車の用に「転がる」訳です。つまり、ヘプタトニック内をスムーズに転がるには少なくとも「全音階的」に想起した進行で行う訳ですね。しかし、「完全」な動的進行をしてしまうと、背景にある和音よりも旋律の方が別の和音組織の薫りを漂わせるので、そこでパーカーは細分化した時のツーファイヴの「V」に本位11度を充てたりする訳です。濱瀬元彦の言うsus4的解釈なのです。

とはいえ、その「薫り付け」をしない事が総じて良いのではなく、半音階的動作がプンプンと豚骨の匂いが鼻にツンと突く様な薫り付けが生じても構わないのです。ですからその細分化に依るトランスフォーム内で生じた四度進行(あるいは♭II - I進行)の都度生じる架空想起の和音がドミナント7th化してオルタレーション化する事も構わないのでありまして、適宜♭5th化させるそれも、『チャーリー・パーカーの技法』には詳らかに述べられている、という訳です。

トランスフォーム内で本位11度が生じた四度進行というのは静的です。モード・ジャズの場合は従来の動的な四度進行の様に動いてもらいたくない世界観なのでありまして、そういう茫洋とした世界観に於て機能和声の進行感は不必要な訳です。そういう意味では四度進行であっても本位11度がドミナント7thコードに生じているというのは、ドミナント7thコードが後続和音に対する解決の動きを中和させている事と同意な訳ですから、ドミナント7thコードはsus4コードのそれに近しくなり、時折経過的にドミナント7thコード上の第3音が現れようとも、本位11度音がある事で、一発コード系あるいはモーダルな世界に集約されるそれに近づく訳です。

チック・コリアのアプローチのそれは「♭II - ♭V」という進行になる時だけ、歪な形の物が坂を転がるような「どっこいしょ!」という感じが演出される訳で、もっと中和化させるなら先の「I - ♭II - ♭V」を如何様に選別しても問題は無い解釈であり、それが非常に「モード」にそぐう手法なのであります。フレージングに於いては、硬減和音という「分子構造」を絡め乍ら使っている、という風に解釈すればより一層理解を深める事ができるのではないでしょうか。

加えて、硬減和音の音程構造を「分子構造」という風に形容した理由ですが、奇しくもこの構造には三全音(=トリトヌス=トライトーン)が包含されております。この三全音を包含する和音を体系化した著名な作曲家がヒンデミットです。嘗てマイルス・デイヴィスは、ヒンデミットの木五(木管五重奏)の曲中の所謂三度ベースを聴いて、その明澄感に深く感銘を享けたと自身が語っております。

茲で注目したいのは、3度音が下声部にある場合の和声の明澄度という所です。例えば、ドミソで表す事が出来る長三和音の基本形の振動数比を4:5:6とした場合、第3音が1オクターヴ下がるとするとそれは2.5:4:6という事になり、整数比で表すならば5:8:12という比率になるのです。

その比率を見るに、振動数比の中で最も「悪影響」を与えて振動は4:5:6の内の「5」に疑いありません。4と6の振動比はその「単純」な2:3にも形容し得る振動比でありますから互いに親和性のある振動比で、振動としては収束し易い類なのです。但し、それらの振動数にあって「5」は少々邪魔なのですね。

「5」という振動数は、単位時間辺り「5」回振動してくれればその体を保つ訳です。コイツが5回振動する間に他の者達は8回と12回振動させられる訳ですが、8と12というペアの振動数の多さは、元々から明澄度の高い振動数同士なので振動数が増えても明澄度を毀損する程ではないのです。最も「汚い」筈の振動数がとりあえず1組=5回振動する事で他のやつらはジャンプの数が多いけれども、揃い方としてはそれほど汚くならない物なので、マイルス・デイヴィスのいわんとする事はご尤もなのでもあります。

扨て、ヒンデミットの作曲の手引fig.1には下記に図示した倍音列があります。

この倍音列を見た時、長三和音を見出すには「倍音の序数」の4、5、6を見れば事足りる訳です。この「5」が1オクターヴ下がれば=2.5でありますが、夫々を整数比で表すには倍加しなければならないので、長三和音の3度ベースとは、5を下に置き、8と12が上方にあると見れば良い訳です。

扨て、この倍音列を今回声高に語るのは理由があります。それは、オクターヴと同度を同一化して和音の体系化を整備したジャン=フィリップ・ラモーにも実際には反駁があり、特にオイラーは次の様に指摘したのです。

「オクターヴを同一視して良いのなら、振動数比1:3と2:3の場合を考えればどちらも明澄度が等しい筈だが実際には1:3の方が明澄度が高い」

という事を指摘していたのですが、オクターヴを同一視する事が利便性が高い為これは傍へお座なりにされていたのでした。12音技法を経て、あらためてオクターヴを同一視するのは無意味な点もあるのではないか!?と謂われる様になったのは茲50年位の事でありましょう。

オイラーの指摘は確かに御尤もなのです。嘗ての私のブログ記事『音程の明澄度とは!?』でも語っていた様に、2:3での振動数では、3の振動数が3回振動する間に2は2回振動するのがあらためて図からも判るかと思いますが、要は黄緑色の3の波は2組目に行く迄の3つ振動しなくてはならないのです。ですから左から右に黄緑色の点が4つ目は2組目の「節」となる訳ですが、黄緑色の2&3振動目の間に「2」の振動は2回目の「節」を作っているのがお判りですね!?

処が、1:3の振動比の場合だと、黄緑色の2&3回目の振動の間に赤色の「1」は振動しない(まだ、半周期)ので、振動的な面でみても1:3の方が「穏やか」で凪いでいる状態、つまりこれは明澄度が高いという事を意味するのです。

音程で生ずる振動数の加算となる「波」の数が少ない状況こそが穏やかな振動である以上、1:3という振動比が穏やか=明澄度が高いとして軍配が上がる訳で、これを発見したオイラーは従前の協和観を確実に変え、その後の音響心理学に役立っている事は明白であります。

尚、この1:3という自然数による振動比はその後、tritave =トリターヴ、または over tonal fifth = オーバー・トーナル・フィフスとして呼ばれる重要な複音程でありますので、あらためて念頭に置いていただきたい点であります。

では何故、茲で明澄感とやらを知るのが重要なのか!?というと、シェーンベルク流に半音階とやらを見つめたとした時、音程の種類って12平均律の中に於ては転回を除けばたったの6種類しか存在しないのです。つまり、音程とは1・2・3・4・5・6半音の6種類しかないからこそ、この数少ない音程が上下に点在するだけの話で、我々は物心が付いた・付かないの時からでも音楽の良し悪しという様な事に触れる事が出来るのは、その音程の種類が少ないからであります。勿論、上にある音程と同様の音程を下に投影した時、同じ様に響く訳ではないのは至極当然でありますが、音程の種類で謂えばそんな物なのです。

但し、これは飽くまでもシェーベルク流の理解に沿った話。シェーンベルクはオクターヴも同度も同一と考えるからです。しかし、同度の転回形である完全八度というのは特に同度よりも情緒の差異感が表れる物でして、それを勘案すれば、完全八度の転回形である同度=半音0(ゼロ)という音程数も本当は含めた方が良いだろうと私は思いますので、音程の種類は7種類という風に謂わせてもらいますが、いずれにしても、転回を除いた音程の数などそんな物です。

処が、上に4半音の音程を隔てた時の情緒と、下に4半音隔てた時の情緒は音程差という幅は同じであっても明らかに違って響くのは、我々の知覚の共鳴体の構造が均等ではないからですね。完全五度と完全四度で分け合った所でその物理的な長さは等長では無い訳ですから。この等長ではない「目盛」に7種の音程(転回を除いた同度を含む最大6半音の音程)が乗っかって来る訳ですね。

吾々が幼い時に、音程の種類などそんなモンしかない、という風に音楽を聴いている訳ではないでしょう(笑)。然し乍ら脳から見た知覚面では、音程の種類をそういう風に捉えているのです。それが共鳴具合にそぐう時は柔和に溶け合い、共鳴具合に程遠い音程の場合は「速くうなりが生ずる」という訳です。このうなりが忌避してしまう時期があるのですが、概ね音楽的習熟に浅い時であって、それは器楽的経験で徐々に緩和されていく物でもあります。

音程がたかだか同度(転回は完全八度)及び転回形を除けば6種しか無く共、吾々が音楽に多様な情緒を見出すのは、音程の上と下に加えて複音程(=完全八度超)をも使うからであり、加えて上と下の世界の見方が対象的にならない所に完全音程という協和の軸が聳えているので、その差異感が余計に多様化するという訳です。

そうした側面を勘案しつつ無調音楽を聴くとどうなるか!?というと、吾々はその音程の多様さがある事にあらためて気付くのであります。音程の数は調性社会であろうと12音技法の世界と変らないのにも拘らず。

ジャズというのも、調的世界を超越して幅広く音脈を使う訳ですから、音程に対してもっと鋭敏にならなければならないのです。例えば、順次的な音程の跳躍つまりスケールライクに準えているばかりでは味気ない情緒を提供するだけになってしまうのです。2度を選択するのであれば7度を選ぶ。つまり、今弾いた音との7度先との間隙《かんげき》にある音を使いこなす事が肝要なのです。換言すれば、短二度上行するとしましょう。微分音という微小音程を視野に入れない限りは現在地の音と短二度上の間に音脈は存在しません。

処が短二度を転回させて長七度を生んでみましょう。現在地と長七度先に生まれる間隙には音脈の宝庫が待ち構えています。こうした物を私は「唄心」と呼んでいるのですが、フレージングに行き詰まっている人の大半は音程跳躍に乏しいのです。

つい先日も私はTwitter上で呟いていたのですが、例えばポール・モーリアの「オリーブの首飾り」でのハープシコードの主旋律の出だしは6度跳躍で入って来ますね!?この6度跳躍で生まれる間隙を縫う様にして音脈は使われているのですが、これを3度跳躍にしたらとても味気ないメロディーに聴こえる筈です。ジャズばかりでなくこうした西洋音楽由来からの唄心というのは参考になる事が多いのですが、ジャズというのは音脈の処理が順次的な線に陥り易いのが欠点でもあります。短九度を使うこなす人ですら稀有な所が残念ではあります。

完全四度音程を幾つも積み上げて転回すると、やがては完全四度が短三度を生んで、二度音程同士の「房」を形成します。これをどんどん積み上げると間隙は狭くなり、やがては半音階凡てが埋まります。半音階とやらを「開離」へと転回させた場合、長七度等音程、完全五度等音程、完全四度等音程となる訳ですね。スタンリー・カウエルは半音の開離をsus4的に使ったアプローチを採るのでありますね。完全四度というのはテトラコルドとも結びつけられる訳ですから、近似的なテトラコルドを(少なくとも増四度のテトラコルド組織の物でなければ)呼び込む事が可能になる訳です。

つまり、音程を「一義的」に見てはならないのです。音程の数などたかが知れてはいても決して転回を忘れてはいけないという事です。

ジャズ/ポピュラーの世界に於いては和音を幾ら転回しようともその姿の「和音」としては一義的な物として捉えられます。然し乍ら例外となる存在があり、その好例をジャズ/ポピュラーの世界に知って欲しい物があります。それが「トリスタン和音」です。

トリスタン和音をハーフ・ディミニッシュと捉えている人は少なくはありません。しかし西洋音楽に於てはそんな一義的な見方などしておりません。寧ろもっと多義的に見渡しており、ジャン=ジャック・ナティエ著『音楽記号学』春秋社刊276〜278頁に掲載されておりますが、西洋音楽会の名だたる作曲家33名が夫々異なった和音としてトリスタン和音を分析している事詳らかに語られているのは一読の価値十二分にアリなのです。

トリスタン和音とは次のex.2の譜例の冒頭小節の拍頭部分を指している訳ですが、多くの作曲家、少なくともナティエが列挙した33名の判断は33様の捉え方をしており、ハーフ・ディミニッシュという一義的な考えで決して捉えておりません。中には茲に現れない(譜例にもない)音が某かの旋法から醸し出される物と予想した上で分析していたりするのも詳らかにナティエの先の著書にて語られております。

私が着目するのは、『音楽記号学』にてナティエが挙げているヤダスゾーンの分析なのですが、ヤダスゾーンは1小節6拍目の英名:A音をも和声的根拠としている点が、非常に先見的な捉え方だと敬服してやまないのであります。それは何故か!?

例えばジャズ界にて、バップ期に於ても音脈は使い果たされ、逐次細かく細分化していく和音進行に対応する事が困難を演奏の向上と共に困難を極める様になり、単純に一つのモードで多くの進行を串刺し出来るような見渡しの必要性の為に編み出されたのがモード(=旋法)を利用するというモード・ジャズが生まれた訳です。

モードの世界では機能和声的な進行よりも進行感の稀薄な和音進行や、和音そのものも中性的な響きが持て囃される様になります。加えて、進行感の稀薄な世界での和音外音の取扱が多様性をも生む事になります。処が、ドリアン・モードは上にも下にも対称的構造を持った音列ですから投影法を演出するのは難しく、これはドリアン・モードであろうと常にドリアンを得ていればいいや、という安易な考えではなく、モード社会に於てドリアン・モードであろうとドリアンから逸脱するにはどうすれば良いのか!?という事に飛躍する様になる訳です。

こうした社会では和声進行が無くコード一発状態のケースも往々にしてある訳ですが、コード一発状態とは雖もコードの構成音はヘプタトニックの7音凡てを積み上げている訳ではありません(笑)。しかし、一発コード上ではヘプタトニックという音脈は和音外音であろうとも臆する事なく経過音的に使われるのであります。

その様な一発コード上での和音外音というのは和音外音という経過的な音であろうとも、シーンに依っては音価が短かろうとも、和音構成音のひとつとして見られる事が多々あるのです。

そこで、先のヤダスゾーンに依るトリスタン和音の解釈というのは、前回のブログ記事におけるスウィング・アウト・シスターの曲「Now You're Not Here」での2小節目4拍目でボーカルがg音を歌っている箇所が、和音構成音としての音脈に等しい、つまり弱勢に表れる短い音価であろうとも、一つのコード内で同種の分子構造をトランスフォームし合う構造でモード全体を転がろうとするモード的なそれが、和音構成音としても問題の無い音脈として捉える事が可能なのであります。ですから、私はそのg音に和音構成音としての可能性を与えた為、C△/F#/A♭という便宜上の表記を与えたのであります。

※前回同様の注釈付記です。ボーカル・パートのリズム譜で示している音名の内「ges音」という表記がありますが、コード表記を「D7(♭5、9)/A♭」としているのならばges音ではなくfis音が適切では!?と疑問を抱く方もおられるかもしれません。しかし、私はその分数コードの分子の部分を基準として見立てているのではなく、ges音は基底音A♭(as音)由来の音と判断しているので、この様に表記しております。これについて相容れない方がいらっしゃるのであれば、各自脳裡にて異名同音変換を行っていただければ幸いですが、私なりの意図があっての事ですのでその辺りも勘案していただければ幸いです。

C△(#11)/A♭と見る事も可能かもしれません。しかしこうした付加四度(付加増四度)という和音を与えるには本来なら7度9度音の予備はともかくも、モードがリディアン「系」を示唆しますが、それ以上の示唆が無いと、リディアン・ドミナント7thを充てられた日には、本来最も不必要なB♭音を呼び起こしてしまう危険性があります。また、英名:F#音は内声にあり、上声部のC△よりも下方に奏されて居ります。これを異名同音的にG♭とすると、最低音のA♭と「綺麗な七度」を作る事が出来る物の、G♭を示すと、上声部C△の第5音=本位G音との混乱を来すため、G♭ではなくF#と表記せざるを得ないのであり、尚且つ「分数の分数コード」という表記にせざるを得なくなるのであります。スティーリー・ダンの「緑のイヤリング」やフランク・ザッパの「Big Swifty」かの様でもありますね(笑)。

これらの様に、モード内をトランスフォームという風に「転がる」時に、仮想的に想起する逐次の和音を硬減化させて、その硬減和音の分子構造が持つ三全音という構造は、奇しくも、ヒンデミットの作曲の手引の巻末にて体系化されるそれを参考にすると、ジャズはもっと駆使できる筈であります。

2015-02-01 01:00