ブルース、ジャズの起源 [楽理]

扨て、今回は徹底的にジャズ/ポピュラー界隈の悲哀なる部分を完膚無きまでに叩こうかと思います(笑)。私とてジャズ/ポピュラー界隈から音楽に入ったクチですが、西洋音楽史の存在をナメてかかってはいけないという、事の重要さを語る事にします。

まず、前回も引き合いに出した件ですが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈の、体系にドップリ浸かって楽理に走っている連中の大半というのも、それを操る様になるといつしか体系を重んじるのではなく自分の価値付けの為に、勝手に脚色をする嫌いがあり、体系に毛が生えた程度の立ち居振る舞いであるクセしてやたらと自分色に染めようとする胡散臭さを伴わせる輩がおります。その上単なる聞き慣れない言葉を嵌当してスノビズムに走る連中とかを見ると唾棄したくなるものであります。

その手の皮相浅薄な連中というのは得てして「ポピュラー」な方面に顔を出す為、伝播力は備えているのですが、真実の牽引力というのは無力に等しいのにやたらと喧伝して自分を売る事には長けております(笑)。そうした立ち居振る舞いはまるで、一般の目には従来の体系に叛いて突如出現した天才かの様にも映ってしまうのですから痛々しくもあります。

亦、そんな連中を是とする類の人間も楽な方に歩を進める事を好む人間が多いのでありまして、そんな道を選択してしまっている己を価値付けしたくなる時に、自身の耽溺とする周縁に喜びの源泉があるという事を知ると、途端に掻き集めようとするのです。そこで掻き集めるようなのが、なんちゃって系の音楽理論書とか、コードネームなど、タウンページよりも分厚い類の本などを、大枚はたいて買うワケですね。なにせ分厚い本などそうそう目を通す機会など無いでしょうから、その手の本を大枚はたいて手に入れて得た知識というのは後世まで大事に持ち続ける事でありましょう。

そこに載せてある情報など大した価値等無い事にも気付かず。前回に於てもジョージ・ラッセル著リディアン・クロマティック・コンセプトを挙げましたが、文中には如何にジョージ・ラッセル本人が音楽史に近視眼的理解に及び、単なる体系を是として、果ては誤解から生じて、荒唐無稽な言論として著される事を知る事にもなるでしょう。

そうした誤謬を正す事はもとより、ジャズがどのようにして成立したかという事も詳らかに語る必要があります。故にジャズに特徴的な楽理方面の事を語る事にしましょうか。

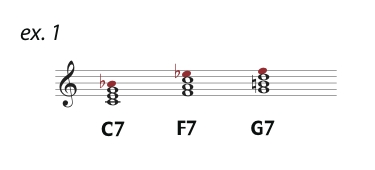

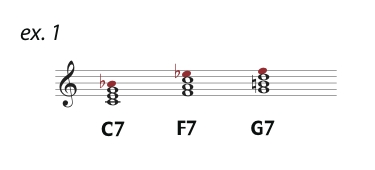

ジャズ特有の和声観をひとたび分析するとこれはブルースに端を発するのでありまして、例えばハ長調(Key=C major)を例に考えると、ハ長調での主要三和音であるC、F、Gという3つのメジャー・トライアドに付加六度を附与するか七度を付与するかという事が起源となっております。

その際七度が附与される時というのは主和音・下属和音に対しても「短七度」音が附与される所が最大の特徴です。つまり、G7というドミナント7thコードはもとより、トニックもサブドミナントも付加六度か短七度を用いて、軈てはトニックもサブドミナントもドミナント7thコード化するのであります。換言すればドミナント7thという支配的な和音はスケール・ディグリー(=度数)に於てV度上で生ずる和音だけではなくなり、どの和音でも『長三和音+短七度』というコードのタイプをドミナント7thコードという風になったのが最大の特徴なのであります。

つまり、次のex.1を見れば判りますが、ハ長調に於いてB♭音とE♭音を生じているのがお判りになるかと思います。

扨て茲で、一旦「ディグリー表記」について注釈を兼ねて述べる事にします。先のドミナント7thコードにおいて「V」という五度を示すローマ数字で表わしている物をジャズ/ポピュラー界隈ではディグリー表記と呼びますが、日本語による音名やディグリー・ネームの時の嬰変の変化記号は音記号よりも前に附与(変ニ・♭II | subtonic=♭Ⅶ, flat-submediant=♭Ⅵ など)、階名や英名表記では変化記号を音記号より後ろに付す(ド#・C#など)ものであるという表記ルールがあるという事はあらためて述べておきたいと思います。

嘗て私のブログは某掲示板で散々嫌がらせを受けた事もあって、恰も私が掲示板で書き込みを装っているかの様に私の独得の表現を用いて投稿されていたりしていたのもあり、私の方も敢えて誤字脱字やオリジナルな表現も併せて彼奴等を烟に巻いていた事もあり、古いブログ記事だと態と私の方も逆に嬰変記号を付けていたりとかエグい事をやっておりますので、新旧のブログ記事との整合性を今になってやいのやいのと言われてもアレなんで一応その辺りはご容赦願いますね。

そこで話を戻しますが、西洋音楽方面では特にドイツ語では先の様なローマ数字に依る度数表記をクランクシュトゥーフェン〈Klangstufen〉と呼ぶもので、特にここ数回音名対応に関する事を詳悉に語っていたのは記憶に新しい事かと思いますので、あらためてこの件に補足しておきましょうか。

そうしたクランクシュトゥーフェンはヘルムホルツ(※普及に大きく貢献しており起源としてはゴットフリート・ヴェーバーの発案)に由来するものでありますが、ヘルムホルツに師事したのが純正調オルガンで一躍有名になった、時の田中正平であります。そのヘルムホルツに準えて、エッティンゲンおよびフーゴー・リーマンが、音名に対して「意味」を持たせる為の手法をクランクフェアトレトゥンク〈Klangvertretung〉と呼ぶのであります。

ハ音はハ長調においては主音ですが、ト長調では下属音、変ニ長調では導音ですね。物理的には同じ音でも調性に依って性格が異なります。その方法を学び取る必要があるので、固定ド唱法はもとより移動ド唱法も必要だと私は述べていた訳でありますね。こうしたドイツでの前提を踏まえた上で、時の微分音社会は敢えて音名を態々充てる事はしなかった。しかし矢田部達郎はその後の四分音社会を見越した上で四分音に対しても試案とする音名を載せていたのです。

四分音に音名を与える事は後の均齊的な音世界が視野に入るとあまり効果を成さないからといって矢田部達郎の試案がトンデモ扱いするのはまかりならない事です。今後の音楽社会を見越して慮った物だという事と、どこぞの皮相的理解に及ぶものが、どこぞのローカルな微分音の音名を持ち出してネットで喧伝しているのとは訳が違うのだという事はあらためて知って欲しいかと思います。

だいいち微分音を駆使した世界を和声的に色彩感を彩ろうとすれば、タウンページほども分厚いコード本を買った人はどうやって微分音社会に対応するのか実に興味深いです。横の線だけで微分音の誇張と収縮だけを愉しむだけなら、そりゃ半音階優位の音選びに過ぎませんぜ、ダンナ(笑)。先人達はそういう所乗り越えて疾っくに和声的にも微分音にも手を出しているのにも拘らず、ジャズ屋の皮相浅薄な輩は、体系のコード流儀においても誤解を招いている始末。そりゃジャズが育つワケがありませんわ。

ジャズが微分音を扱うか否かは茲では扨て置き、まず先の主要三和音に対して結果的に短七度が附与された理由を語りましょう。ブルースの起源では付加六度もあったのですが、ジャズの世界での「和声」が短七度の附与を要求したのです。その上でソロ奏者が横の線とて六度(つまり七度音を含んでいるため結果的に13度音)を選択するようになり、ソロ奏者は和音の重畳しい和声感に浸り乍ら、和声観にはない音空間をタップリと使おうとした所が起源となります。だからといって経過的にすらもソロ奏者は七度音を弾く事を許されなかったのか!?と理解に及ぶ者があったら、楽理学ぶ資質無しです(笑)。ドミソのコードで経過的にでもファの音を奏してはならない!などと言っていたら皆分散和音(=アルペジオ)の音楽になっちまいますわ(笑)。そんな連中はアルペジオ・ジャズでもやってろと言いたいですな(笑)。

因みに、ジャズの起源はもとより音楽の起源、それこそ紀元前1300年前、今から34世紀ほど前になりますかね。「完全音程」は何故生じたのかはきちんと知らなくてはならないでしょうが、主音・下属音・属音という音たちを茲ではまず3つの「核音」と呼ぶ事にしましょう。主音を基準に置いた時、完全五度上方に響く音を(上)属音(上ドミナント=ドミナント)と呼ぶことになり、主音を5度音として響かせる主音から5度下方にある音を下属音(=下ドミナント=サブドミナント)と呼ぶ事は御存知かと思いますし、既に私が嘗てジョージ・ラッセルを引き合いに出した時にも一度語っているのでお判りかと思います。図のex.2からもそれはお判りになるでしょう。

本来「核音」という名称はテトラコルドという4音列での音や、特定の音並びの中心的存在に対しての事を言います。先の例ではハ音(=C音)を中心とした「五度音程」の協和性から生ずる完全音程から得られる音群を核音と呼んでいますが、核音という言葉自体は本当は五度での体系で語るものではなく、テトラコルドという四度体系で語る方が理に適った言葉ですので、変に曲解しない様ご容赦を。これは後々テトラコルドの連結を語るが故に語っているのであり、私が誤解しているのではない狙いがあっての事なのでこうして注釈を与えているのです。

まあ、シュステーマ・テレイオンという大完全音列が出来た時位の歴史程度まで遡れば、先の3つの核音がなにゆえ生じたのか!?という事が判れば、それらが「完全音程」として完全8度音程内で持ち合っている事の意義深さが初めてお判りになることでありましょう。

処が、ジョージ・ラッセルという人は、それら核音の成り立ちでの下属音の在り方にまったく無頓着なので、主音の5度下方にある協和の在り方を知らないので、主音から勝手に5度の協和性を語るだけで、遂にはハ音から完全五度を6回累乗させるとト長調を生むから、Cメジャー・スケールの重心は本当はト長調にあるのだ!という詭弁がリディアン・クロマティック・コンセプトなのであるという事は前にも私が批判した通りです。勿論、今回のジョージ・ラッセルのトンデモな事は他にも次々と述べていきますので、笑い乍ら私のブログをお読み下さいな、と。

確かに、属調の香りを一時的に伴わせる和音外音の音というのは能く遭遇します。そういう遭遇の事実を考えれば嬰種の調号はなにゆえ嬰ヘに変化記号が置かれる事から5度の重畳が始まり、変種の調号は変ロから変化記号が置かれ5度下方(つまり4度)に変化記号が重畳されるのか、という事をあらためて実感すれば、その「近親性」がお判りになるでしょう。シューベルトの『野ばら』においてII度の和音が長和音化する「近親性」に依る誇張はあらためてお判りになるでしょう。

敢えて言っておきましょう。今、ハ長調を中心として考えた時を基準として五度上方の「音脈」の欲求が嬰種調号のべクトルに現れたとすれば、それは和音が持っている個性が更なる個性を求めて和音自身が変化した欲求ではなく、五度方向の調域の欲求は、横の線、つまり旋律の誇張に由来する動きだという事を。

換言すれば変種調号の四度方向(五度下方)という「調域」というのは、和音が不協和の為に彩る為のべクトルであるとも言えるのです。まずはそうしたものという風に理解しておいて下さい。顰に倣ったと思ってこうした理解をしていただければ、後ほど腑に落ちる様に新たに説明する事がありますので。

さて、先のハ長調での主要三和音に短七度を附した音は結果的に、ex.3に見られる様に、元の「C、F、G」という3つの核音に対し「B♭・E♭・F」という3つの核音が併存しているとも見て取れるので、それならば新たに附与された3つの核音というのは「変ロ長調」の調域の核音なのではないか!?と考えが及ぶと面白い事が判って来るので念頭に置いていただければな、と。

その「面白さ」というのは、結果的にジャズは「和声」を求めます。和声の振る舞いというのは「硬い」和声感であり、重畳しい和音を用います。勿論私も大好きです。この「硬さ」というのは不協和度そのものの事でありまして、当初ジャズは付加六を使っていたのですが、六度は根音と転回させれば3度を形成する事にもなるので、硬いというよりも「柔和」になります。和声観として硬質な音を求めて和声として、例えばピアノ・パートの左手がオクターヴではなく、七度音程で奏する事がジャズに多いという現実はこうした所に依拠する物です。つまり、和声観の硬質さを求めて6度という音は七度が併存すれば13度へと拡張をする事となり、音空間の体系は、7度以降、9度、11度、13度まで視野が開けたという事を意味するのであり、先の私の文章の中でソロパートという横の線がが6度を選ぶという表現は、13度の世界まで使うという意味で使っている事なので「何言うてんねん、コイツ!?」と思ってしまうような人は楽理を学ぶ事には向いておりません。そこいらのなんちゃって系の音楽雑誌を手にするか某掲示板で集っていれば宜しいかと思います(笑)。

併し乍ら、ジャズが和音体系を進化させてどんどんと上方へ重畳させると、どうしてもジレンマに陥る事がありました。それは、本位十一度の扱いです。つまりナチュラル11th音の扱いです。長三和音を基とする和音での本位十一度音は本来の和音の体を阻碍します。これはドミナント7th上の本位11度音でも同様です。それは何故か!?ジャズというのは、一度やれば誰もがその「近親性」を一回りするのに実感するでしょうが、セカンダリー・ドミナントやらも伴わせて延々とツー・ファイヴ進行を繰り返したりして、和音感の連結に伴う「勾配」を付けて「動的に」コード進行感を演出するのです。ところがG7がCに解決する際のG7に本位十一度音を附与すればお判りになりますが、これだと次の和音の音を使っている為に動的な和音連結に乏しくなります。そうすると和音は静的なモノとなってしまいます。

ジャズというのはこうした動的な和音連結で半音階を駆使するので、動的な連結が静的になってしまうと、そこで寸断される事に等しいです。そうするとこれは和音連結よりも旋法性を必要とするのでモード・ジャズという風にも変わる訳ですが、まずはジャズの和声的空間の方をこっぴどく語りますので御注意を。

11度音を使っているという事は和声空間としては3度音程累積型の六声体なんですね。言うなれば上と下で別々の三和音が併存している状況とも言えるのです。ここで「和声的な複調」を示唆する事にもなるワケです。和声的な複調というのは、他に「旋律的な複調」というのもあるワケです。例えば旋律的な複調感というのは「グリーンスリーヴス」の主題がドリア調である事をひとたび振り返れば、短調ではなくドリア調である事が、旋律的な、横の線で現れる複調感であり、これは旋法的な変化で判り易い事でしょう。

先の様な和声的な複調感というのは、それが臨時記号などを伴っていないにも拘らず複調感を意識する為に必要な感性とは本位十一度音を使っている時の和声進行の勾配の無さを見抜く事から始まるのです。つまり、ハ長調のG7上に、a、c音を積み上げて6音を得たとしても、これら6音「g、h、d、f、a、c」はダイアトニックな音なので、ハ長調内の音なのですから「どこに複調が!?」と思われるかもしれません。

ハ長調という単一の調性で勾配が起こっていないという事は、上声部 or 下声部でsimilar chord (note)つまり他調由来に依る同一和音或いは同一音が共有し合っているという複調の姿があると考える事ができます。というよりも、和音が重畳しく集積して生ずる不協和音というのは概して対称構造(=シンメトリカル)が見えてきます。その対称構造は半オクターヴ(=平均律ならば増四度/減五度)として現れ、減七の和音、増三和音をはじめとする等音程和音も視野に入る事になりますが、シンプルに考えればドミナント7thコードはトリトヌスという三全音構造を含有しているため、それこそが対称的構造であるというのがお判りでありましょう。

このトリトヌスに隣接し合う「全音階」の音、つまりダイアトニックな音に対して半音の音程が生じる事に依って和音進行の「勾配」という物が作られるのです。G7が包含するf、hはそれぞれe、cに勾配が付くのです。この勾配がかからずに「静的」であるという事は、まだ何かを暗示する、つまりそこに複調感が垂直的に生ずる事を意味するのであります。これらのトリトヌスの生じ方は孰れ別の機会にこっぴどく取扱う事でありましょう。

ですがジャズは先述にある様に、硬いコード感を欲し(より不協和で重畳しく)、進行という度を強めるための「勾配」をも欲します。すると、短和音上で生ずる本位11度音は和音集積のための不協和材料として許容するにしても、属七や長和音を基とするコードでの本位11度は、基とする和音の機能を阻碍するので勾配が生じない為に、本位11度ではなく増11度を求める様になるのは、進行感の為であるのです。調性を斜に構えて(変格的に)見る事で、結果的には増11度の方角を選ぶということは、属調側の調域を選択するという、協和度の近親性に沿って得たものなのです。それ位ジャズにとって和音の体が重要であるのです。

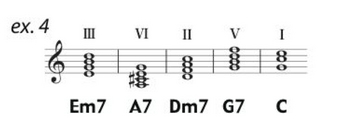

そういう背景で、例えばコード進行において次のex.4のような III→VI→II→V→I という進行があったとしましょう。いわゆるツーファイヴに置換し得る和音進行でありますが、VIはセカンダリー・ドミナント化している事はお判りかと思いますが、和音進行全体から見ればC#音が生じただけですが、進行により一層勾配を強めようとして本来ならAm7の処がドミナント7thコード化した事は容易に判ります。こうした時にA7上で経過的に充てるモードはAミクソリディアンです。

こうした明確な四度進行よりもジャズのコードは半音階的な進行を選択します。それがex.5です。

E♭7とD♭7もそれぞれE♭ミクソリディアン、D♭ミクソリディアンを充てるのが初歩的なモード奏法によるモード想起です。こうした半音階的な順次進行が定旋律的加えてケークウォーク的要素がアラ・ブレーヴェ化してウォーキング・ベースのそれは全音階的順次進行から半音階的順次進行にも姿を変える事の「下支え」にもなり、ベース・パートを除いたハーモニーはex.4のままであるにも拘らず、ベース・パートがex.5の進行を想起して連結させる多声的複調も起こる様になるのがバップなのであります。

(※この件について更に判りやすくいうと、上声部はEm7 -> A7 -> Dm7 -G7 -> Cという和音進行を維持し乍ら、ベース・パートは半音階的なアプローチを先の和音進行に対して強制的に次の様な線を充てる、という事を意味しております。 つまり、e -> e♭ -> d -> d♭ -> cを先のコード進行に対して充てるという事を意味している表現である、という事なのでご容赦を)

亦、ex.4&5で見られる「III」というEm7は、この音を共有していれば「IM7 (9)」でも構わないのです。仮に想起するだけに留めるとしても、です。つまりCM7にも置き換える事が可能であり、Em7から見たら6度上方の音としてそれこそ平行関係relativeな和音を想起するのは、先頃出版された濱瀬元彦著「チャーリー・パーカーの技法」にも語られている事と同様です。

西洋音楽方面では、エンハーモニック・トランスフォーメーションと呼ぶに相応しい進行があります。それはG7からCに解決するのではなくG7からH dur (Bメジャー)に解決する事です(ex.6参照)。

これは、半音階的偽終止進行と呼ばれている物であり、先の、ブルース/ジャズの前提で生じた主要三和音に短七度を附与した和音それぞれに、エンハーモニック・トランスフォーメーションを施すと次のex.7の様な和音を新たに創出する事が可能ともなります。

つまり、E dur、H dur、Fis durという(E、B、F#メジャー)という「想定外」の和音を想起する事が可能となります。それらの新たに想起した音をドミナント7th化させて更なる進行という「勾配」を見付ける事も可能ですが、少なくとも安定的なメジャー・トライアドを3つも想起させて安定的に一旦留めようとすると、ハ長調においてex.7の下部に赤字で注釈を付けている様な音はつまり、幹音以外の派生音全てを見出す事と同様なのであるという事が本来は誘引材料としてある筈なのに、ジャズメンの多くはこの誘引材料には無頓着であります。こうした想起があればコルトレーン・チェンジの誘引力もこうした誘引力も実は備えているものです。ただ、今回はコルトレーン・チェンジがどうこうではなく、ex.7で得られた新たな5つの音に注目する必要があり、幹音とは鍵盤で言えば白鍵であり、黒鍵部分が派生音です。つまりそれらの白鍵&黒鍵に相当する全ての音は茲で得られるので、延々ツー・ファイヴ進行を繰り返すよりももっとシンプルに半音階を得る「音脈」がある、という事をあらためて述べておきたいのであります。

そこで、例えばex.8を見れば、ごく一般的な四度進行であります。IIIからIに帰結するまで、このプロセスではg#、c#、f#「しか」発生しておりません。

ですが、それら3つの音を核音として見出せば、ハ長調の半音「上」の調域としてひとまとめとして見ることができます。だからといってこれらの進行少なくともCに解決するまでの4つの和音に対してハ長調よりも半音高い調域のひとつ(嬰ハ長調=変ニ長調)だけを「串刺し」するかのように4つの和音に対して総じてハ長調の調域の半音上の音を奏するのは勇気がいるかもしれません。

然し乍ら、予めコード進行が判っているのであれば、それらの進行から「核音」3つを抜萃すれば、ひとつひとつの和音にモードを充てるよりも遥かに簡単なモードの想起が、通常のモード奏法とは異なる誘引材料としてのアプローチが出来る事を知っておかなくてはなりません。こういう見渡しが必要になるのは、コード進行の複雑化とテンポアップに伴うモード・チェンジ嵌当の限界が訪れるのもあったのですが、ジャズの世界がそこまで進化せずとも西洋音楽は、こうした誘引材料を疾の昔(とうのむかし)に用いているという事だけは知っておかなくてはなりません。

ジャズが半音階的社会を見渡そうとするならば、先のex.8のコード進行の一部のドミナント7thコードが代理和音になる事で、半音階的勾配を更に強める事で、使用し得る半音階的世界はもっとシンプルに縮めることができます。

例えばex.9にある様に幹音以外の派生音は最初から3つまでのコード進行プロセスで全て生じます。つまり、先の例よりも遥かに短いプロセスで半音階的空間を使えるのならば、ジャズはこの半音階的要素の方を更に有り難がるわけです。実際の和音進行がこれとは異なるものでも、代理和音を「想起」する事で別のアプローチを半音階的に行なうというのが醍醐味の一つなのであります。

和音進行が豊かに富んだ連結であれば、半音階はいずれ使う事は可能です。問題は一つのコードにおいて半音階はどういう風に使える音脈があるのか!?という事です。例えばex.9の例に倣う形ならば、E7一発の場合どうすんだ!?って事に等しいですね(笑)。

こうした時和音は勾配が付かないので、和音の響きばかりに拘っていると、本位十一度音は本来の母体の和音感を阻碍する為に増十一度にした。そこで、オルタード・テンションという誘引材料は、同主調による属和音上のテンション・ノートの取扱を纏めた誘引材料から端を欲しているのでありまして、和音の体ばかりを重要視してしまうといつまで経っても本位十一度音を除く11音の空間を使う事につながりかねません(笑)。扨て、半音階的世界をどう使うのか!?

一発系の「遊戯」を少しでも嗜めばこそ本位十一度の音は経過的にでもごく普通に誘引材料としては使います。それが和声的に使う事が稀である事くらいなもので。ところが、西洋音楽では11度音(=本位十一度)を複調の誘引材料として見做し、その上で13度音を積みあげるのです。つまり、本位11度音と長短13度音は複調の誘引材料なのであります。

とはいえ、本位11度と本位13度音を主和音上で積み上げてみましょう。構成音は下から「ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ」ですね。これは全音階(ダイアトニック)の音を全て使った和音の総合となり、これだけで調性内の音全てを使ってしまっているので、最低音が主音であるものの、トニックもサブドミナントもドミナントも含有している雁字搦め状態だという事がわかります。こうした和音は基の和音機能を「阻碍」している事は明白です。

こうしたダイアトニック・トータルという総和音は最低音を変えればどうなのか?例えば次のように「各種」列挙可能ですが、

「レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ」

「ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド」

「ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ」

「ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ」

「ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ」

「シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ」

これらの和音は果たして全て同じ機能でしょうか?全然違うのはお判りですね(笑)。母体とする和音からして実際は異なるのですから。一つ共通していえるのは、ハ長調内の全音階であっても調的な勾配が全く無い、という所です。しかも基の和音の響きを阻碍する、と。

ジョージ・ラッセル曰く、彼が調査した10年間において「ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ」の和音と「ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ#・ラ」の和音のどちらをも欧米で「テスト」をしたら大多数が後者を撰択したのだと(笑)。そのテストの度合は一体感と終止感なのだと。まあ、一体感に乏しいハ長調のダイアトニック・トータル聴かせつつその比較対照でドミソシというメジャー7thコードを下声部に持ちつつ上声部にD△を生ずるハイブリッド・コードを聴かせれば大多数が後者を選ぶのは当然でしょう。氏曰く、後者はCリディアンの3度累積なのだと(笑)。うんうん。確かにそのト長調の調域に依拠した全音階の総合は当然の様にCリディアンを形成する事は間違いありませんが、だからといってCリディアンを引っ張りだす根拠など何処も成立してはおりません。とはいえ彼の持論は突き進むのであり、そうして、ハ長調の重心はト長調にあるのだと、凄い事を言っているのですね。まあ、ト長調の重心はニ長調にあり、ハ長調の重心はヘ長調にあるのでしょう(笑)。こんな出鱈目を吹聴しているのがリディアン・クロマティック・コンセプトなのだと唖然とさせられたモノです。

西洋音楽を皮相的にしか知らないであろうジョージ・ラッセルは本位十一度や十三度音に対する解釈も全く理解できていない事が判ります。この荒唐無稽さが、無秩序な羅列を単なるリディアンの音形に近しい類の音を誘引材料として持って来る厚顔無恥な潔さは逆に清々しいかもしれません。半音階的な音作りにすら難儀する者は、ある意味こうした誘引材料は、自身の脆弱な知識と音楽的素養からは得られないでしょうし、音楽的な追究も狭い所に留まっているので、目利きが及ばず、知己に相応しい類の物しか拾って来れなくなるのですね。つまり、愚か者はバッタモンを掴まされるワケですよ。

本位11度と13度音をきちんと学び、且つ複調性を知りたければ、少なくとも、ケクランの『和声の変遷』に学びなさい。おそらく、脆弱な知識にはコンパクトに纏められているケクランの文書や清水脩の訳文からも何も見出す事は出来ない事でありましょう。半世紀も前の本から何も波及していない様な現状を思えば、どれだけジャズ・シーンに膾炙されていないかという事が能く示している証左でありましょう。

ハ長調での全音階を和声的に7つも聳えさせ、それで和音の体系として飽和してしまっている状況、とりあえず主音を根音とした全音階の総合は皆に聴かせると、ト長調調域の下属音を根音とした和音の方が綺麗に響くからリディアンを選ぶ!?どんなサイコ野郎だと思うことしきりなのですが、それならばハ長調調域の下属音であるヘ音=F音を根音とする13の和音を聴かせれば綺麗に響くのが移調しただけじゃないですか(笑)。

単に、『全音階の総和音なら長調の下属音を根音とした3度累積の13度和音が綺麗ですよ〜!』と吹聴するならこれは当然です。併しそうではない(笑)。この、なんちゃってジャズ理論を支持する輩というのは、相当な皮相浅薄な音楽的素養しか持ち合わせていないのは推して知るべきです。

武満徹の対談をさも有り難そうに載せている所も悲哀な所ですが、武満徹もハービー・ハンコックも、関係各所に配慮した上での発言という事が痛い程判り、更には読み手が赤面してしまうほど荒唐無稽で鉄面皮な姿勢というのは、本当に怒りを通り越して嘲笑が漏れます。書籍の価格としては決して安くはないですからね、これに対して一念発起して音楽的素養を高めようとした人は、その投資に値する対価を見出そうと躍起になるかもしれませんが、申し訳ありませんが、私が30分足らずレクチャーすればこの手の事など根底から覆す傍証を呈示して差し上げますよ。

メタ・トーナリティーというのは、半音階的均齊組織と、調性社会を両立させようとする11音並びの列です。私のブログ内検索をかければすぐにお判りですが、Cを時計文字盤の12時に相当するものとして配して五度圏を作った場合、時計回り&半時計回りに音を募らせ、6時に相当する三全音を附与させないだけの11音並びがメタ・トーナリティーです。

ジャズが先のex.7の様な組織を見渡すには、そもそもex.3の様に本来の調性とは異なる方角の調性を斜に構えてみる必要が生じました。その調域は変ロ長調調域です。この変ロ長調調域は協和度(共鳴度)からすれば、ヘ長調調域に誘引材料となる近親性があるのは明白です。処がハ長調調域からは和声面で「発展」する為の誘引材料として、五度圏ではなく「四度圏」方向のべクトルが必要になると考えてみましょう。

すると、変ロ長調の協和度の近親性は五度方面としてヘ長調に現れ、ハ長調から和声的発展をするにはヘ長調という四度方向のべクトルが向く事で双方が遭遇するヘ長調調域からメタトーナリティー形成の為の中心音を考えるという事も可能です。

ジャズは主和音も短七度音を附与する為、ハ長調の主和音ならばC7というドミナント7thコードに変化します。結果的にそれを恰も下属調の調域を用いて変格化させている世界観として想起すれば、ヘ長調の調域を用いつつスケール・トニックとしてC音がある、という風に見立てる事が出来るワケです。亦、ハ長調の主和音の七度音が、本来の長七度ではなく短七度を附与するという事は、C音を中心音とするメタトーナリティーというのもやはりF音を中心音とするメタトーナリティーを形成するとex.10の様な音をC7上で使おうとする音群が見えて来るのであります。勿論、この見渡しはC7和音上でのみ通用する事なのですから、ハ調域でのF7およびG7コード上ではこれらが四度&五度調域の角度を変える、という事を意味します。

扨て、本位十一度はジャズで全く使われていないかというとそんな事はありません。但し、和声的な勾配を均してしまうので、和声的に用いる際はsus4化されて活用される事の方が多いでしょう。分母も和音傾倒である分数コードを用いた所で、今度は下声部と上声部で別のモード想起を嵌当してしまうでしょうから、やはりそこでは複調感を生じてしまうので和声に頼る組織では返って難しくしてしまうでしょう。和声的な世界が調的勾配を避ける時というのは、調的な情緒を示唆しない事を意味するので、曲の雰囲気としては概して「モーダル」になる訳です。

但し、sus4という和音のキャラクターも独得なモノでして、単純にsus4から縁遠い音の脈として使うためのモード想起は、通常のモード奏法に則した程度の知識ではなかなか遠い手掛かりであり、扱いづらい事でありましょう。そもそも本来は和音進行の調的勾配を用い乍ら情緒を出そうとしているワケですから、複調感を示唆する世界に於ても和音のキャラクターが複調化してしまうと、単一の調性を向かずに光が散逸するように道標を失った様に奏者が映ずる為、sus4というキャラクターを用いて複調感の拡大をわざと留めて、自分自身の線だけが複調感を想起するアプローチをすれば、一斉に曲が箍を外して曲想の秩序がバラバラになりかねないのを防いでいるとも言えるかもしれません。

不思議なものですが、英国ジャズというのは調的勾配よりも本位11度音が能く現れる複調感を伴う世界観が多いのも特徴のひとつと言えるでしょう。

もう一度改めて言っておきますが、例えばエオリア調(自然短音階)をドリア調で嘯く程度の複調感を私は「横の線の誇張に依る複調」と言う風に呼んでいて、和音の垂直的な響きに本位11度音が想起されている音世界を「垂直的な和声感に伴う複調」という風に区別しております。前者の揺さぶりは比較的容易です。後者の場合は見渡しが多岐に渡るのと、和音体系からも逸脱する事のできるモチーフ(=動機)が前提に無いと非常に難しいと思います。つまりある音形を利用した形での誇張や変形となると、それが単音であれば勿論横の線の誇張とも呼べるのですが、背景に存する和音が複調感を示唆しているという事が抑も重要な点であるので、分数コードの取扱いは勿論のこと、短和音上で生ずる以外の本位十一度音の耳での捉え方というのはこっぴどく鍛える必要があるかと思います。

まず、前回も引き合いに出した件ですが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈の、体系にドップリ浸かって楽理に走っている連中の大半というのも、それを操る様になるといつしか体系を重んじるのではなく自分の価値付けの為に、勝手に脚色をする嫌いがあり、体系に毛が生えた程度の立ち居振る舞いであるクセしてやたらと自分色に染めようとする胡散臭さを伴わせる輩がおります。その上単なる聞き慣れない言葉を嵌当してスノビズムに走る連中とかを見ると唾棄したくなるものであります。

その手の皮相浅薄な連中というのは得てして「ポピュラー」な方面に顔を出す為、伝播力は備えているのですが、真実の牽引力というのは無力に等しいのにやたらと喧伝して自分を売る事には長けております(笑)。そうした立ち居振る舞いはまるで、一般の目には従来の体系に叛いて突如出現した天才かの様にも映ってしまうのですから痛々しくもあります。

亦、そんな連中を是とする類の人間も楽な方に歩を進める事を好む人間が多いのでありまして、そんな道を選択してしまっている己を価値付けしたくなる時に、自身の耽溺とする周縁に喜びの源泉があるという事を知ると、途端に掻き集めようとするのです。そこで掻き集めるようなのが、なんちゃって系の音楽理論書とか、コードネームなど、タウンページよりも分厚い類の本などを、大枚はたいて買うワケですね。なにせ分厚い本などそうそう目を通す機会など無いでしょうから、その手の本を大枚はたいて手に入れて得た知識というのは後世まで大事に持ち続ける事でありましょう。

そこに載せてある情報など大した価値等無い事にも気付かず。前回に於てもジョージ・ラッセル著リディアン・クロマティック・コンセプトを挙げましたが、文中には如何にジョージ・ラッセル本人が音楽史に近視眼的理解に及び、単なる体系を是として、果ては誤解から生じて、荒唐無稽な言論として著される事を知る事にもなるでしょう。

そうした誤謬を正す事はもとより、ジャズがどのようにして成立したかという事も詳らかに語る必要があります。故にジャズに特徴的な楽理方面の事を語る事にしましょうか。

ジャズ特有の和声観をひとたび分析するとこれはブルースに端を発するのでありまして、例えばハ長調(Key=C major)を例に考えると、ハ長調での主要三和音であるC、F、Gという3つのメジャー・トライアドに付加六度を附与するか七度を付与するかという事が起源となっております。

その際七度が附与される時というのは主和音・下属和音に対しても「短七度」音が附与される所が最大の特徴です。つまり、G7というドミナント7thコードはもとより、トニックもサブドミナントも付加六度か短七度を用いて、軈てはトニックもサブドミナントもドミナント7thコード化するのであります。換言すればドミナント7thという支配的な和音はスケール・ディグリー(=度数)に於てV度上で生ずる和音だけではなくなり、どの和音でも『長三和音+短七度』というコードのタイプをドミナント7thコードという風になったのが最大の特徴なのであります。

つまり、次のex.1を見れば判りますが、ハ長調に於いてB♭音とE♭音を生じているのがお判りになるかと思います。

扨て茲で、一旦「ディグリー表記」について注釈を兼ねて述べる事にします。先のドミナント7thコードにおいて「V」という五度を示すローマ数字で表わしている物をジャズ/ポピュラー界隈ではディグリー表記と呼びますが、日本語による音名やディグリー・ネームの時の嬰変の変化記号は音記号よりも前に附与(変ニ・♭II | subtonic=♭Ⅶ, flat-submediant=♭Ⅵ など)、階名や英名表記では変化記号を音記号より後ろに付す(ド#・C#など)ものであるという表記ルールがあるという事はあらためて述べておきたいと思います。

嘗て私のブログは某掲示板で散々嫌がらせを受けた事もあって、恰も私が掲示板で書き込みを装っているかの様に私の独得の表現を用いて投稿されていたりしていたのもあり、私の方も敢えて誤字脱字やオリジナルな表現も併せて彼奴等を烟に巻いていた事もあり、古いブログ記事だと態と私の方も逆に嬰変記号を付けていたりとかエグい事をやっておりますので、新旧のブログ記事との整合性を今になってやいのやいのと言われてもアレなんで一応その辺りはご容赦願いますね。

そこで話を戻しますが、西洋音楽方面では特にドイツ語では先の様なローマ数字に依る度数表記をクランクシュトゥーフェン〈Klangstufen〉と呼ぶもので、特にここ数回音名対応に関する事を詳悉に語っていたのは記憶に新しい事かと思いますので、あらためてこの件に補足しておきましょうか。

そうしたクランクシュトゥーフェンはヘルムホルツ(※普及に大きく貢献しており起源としてはゴットフリート・ヴェーバーの発案)に由来するものでありますが、ヘルムホルツに師事したのが純正調オルガンで一躍有名になった、時の田中正平であります。そのヘルムホルツに準えて、エッティンゲンおよびフーゴー・リーマンが、音名に対して「意味」を持たせる為の手法をクランクフェアトレトゥンク〈Klangvertretung〉と呼ぶのであります。

ハ音はハ長調においては主音ですが、ト長調では下属音、変ニ長調では導音ですね。物理的には同じ音でも調性に依って性格が異なります。その方法を学び取る必要があるので、固定ド唱法はもとより移動ド唱法も必要だと私は述べていた訳でありますね。こうしたドイツでの前提を踏まえた上で、時の微分音社会は敢えて音名を態々充てる事はしなかった。しかし矢田部達郎はその後の四分音社会を見越した上で四分音に対しても試案とする音名を載せていたのです。

四分音に音名を与える事は後の均齊的な音世界が視野に入るとあまり効果を成さないからといって矢田部達郎の試案がトンデモ扱いするのはまかりならない事です。今後の音楽社会を見越して慮った物だという事と、どこぞの皮相的理解に及ぶものが、どこぞのローカルな微分音の音名を持ち出してネットで喧伝しているのとは訳が違うのだという事はあらためて知って欲しいかと思います。

だいいち微分音を駆使した世界を和声的に色彩感を彩ろうとすれば、タウンページほども分厚いコード本を買った人はどうやって微分音社会に対応するのか実に興味深いです。横の線だけで微分音の誇張と収縮だけを愉しむだけなら、そりゃ半音階優位の音選びに過ぎませんぜ、ダンナ(笑)。先人達はそういう所乗り越えて疾っくに和声的にも微分音にも手を出しているのにも拘らず、ジャズ屋の皮相浅薄な輩は、体系のコード流儀においても誤解を招いている始末。そりゃジャズが育つワケがありませんわ。

ジャズが微分音を扱うか否かは茲では扨て置き、まず先の主要三和音に対して結果的に短七度が附与された理由を語りましょう。ブルースの起源では付加六度もあったのですが、ジャズの世界での「和声」が短七度の附与を要求したのです。その上でソロ奏者が横の線とて六度(つまり七度音を含んでいるため結果的に13度音)を選択するようになり、ソロ奏者は和音の重畳しい和声感に浸り乍ら、和声観にはない音空間をタップリと使おうとした所が起源となります。だからといって経過的にすらもソロ奏者は七度音を弾く事を許されなかったのか!?と理解に及ぶ者があったら、楽理学ぶ資質無しです(笑)。ドミソのコードで経過的にでもファの音を奏してはならない!などと言っていたら皆分散和音(=アルペジオ)の音楽になっちまいますわ(笑)。そんな連中はアルペジオ・ジャズでもやってろと言いたいですな(笑)。

因みに、ジャズの起源はもとより音楽の起源、それこそ紀元前1300年前、今から34世紀ほど前になりますかね。「完全音程」は何故生じたのかはきちんと知らなくてはならないでしょうが、主音・下属音・属音という音たちを茲ではまず3つの「核音」と呼ぶ事にしましょう。主音を基準に置いた時、完全五度上方に響く音を(上)属音(上ドミナント=ドミナント)と呼ぶことになり、主音を5度音として響かせる主音から5度下方にある音を下属音(=下ドミナント=サブドミナント)と呼ぶ事は御存知かと思いますし、既に私が嘗てジョージ・ラッセルを引き合いに出した時にも一度語っているのでお判りかと思います。図のex.2からもそれはお判りになるでしょう。

本来「核音」という名称はテトラコルドという4音列での音や、特定の音並びの中心的存在に対しての事を言います。先の例ではハ音(=C音)を中心とした「五度音程」の協和性から生ずる完全音程から得られる音群を核音と呼んでいますが、核音という言葉自体は本当は五度での体系で語るものではなく、テトラコルドという四度体系で語る方が理に適った言葉ですので、変に曲解しない様ご容赦を。これは後々テトラコルドの連結を語るが故に語っているのであり、私が誤解しているのではない狙いがあっての事なのでこうして注釈を与えているのです。

まあ、シュステーマ・テレイオンという大完全音列が出来た時位の歴史程度まで遡れば、先の3つの核音がなにゆえ生じたのか!?という事が判れば、それらが「完全音程」として完全8度音程内で持ち合っている事の意義深さが初めてお判りになることでありましょう。

処が、ジョージ・ラッセルという人は、それら核音の成り立ちでの下属音の在り方にまったく無頓着なので、主音の5度下方にある協和の在り方を知らないので、主音から勝手に5度の協和性を語るだけで、遂にはハ音から完全五度を6回累乗させるとト長調を生むから、Cメジャー・スケールの重心は本当はト長調にあるのだ!という詭弁がリディアン・クロマティック・コンセプトなのであるという事は前にも私が批判した通りです。勿論、今回のジョージ・ラッセルのトンデモな事は他にも次々と述べていきますので、笑い乍ら私のブログをお読み下さいな、と。

確かに、属調の香りを一時的に伴わせる和音外音の音というのは能く遭遇します。そういう遭遇の事実を考えれば嬰種の調号はなにゆえ嬰ヘに変化記号が置かれる事から5度の重畳が始まり、変種の調号は変ロから変化記号が置かれ5度下方(つまり4度)に変化記号が重畳されるのか、という事をあらためて実感すれば、その「近親性」がお判りになるでしょう。シューベルトの『野ばら』においてII度の和音が長和音化する「近親性」に依る誇張はあらためてお判りになるでしょう。

敢えて言っておきましょう。今、ハ長調を中心として考えた時を基準として五度上方の「音脈」の欲求が嬰種調号のべクトルに現れたとすれば、それは和音が持っている個性が更なる個性を求めて和音自身が変化した欲求ではなく、五度方向の調域の欲求は、横の線、つまり旋律の誇張に由来する動きだという事を。

換言すれば変種調号の四度方向(五度下方)という「調域」というのは、和音が不協和の為に彩る為のべクトルであるとも言えるのです。まずはそうしたものという風に理解しておいて下さい。顰に倣ったと思ってこうした理解をしていただければ、後ほど腑に落ちる様に新たに説明する事がありますので。

さて、先のハ長調での主要三和音に短七度を附した音は結果的に、ex.3に見られる様に、元の「C、F、G」という3つの核音に対し「B♭・E♭・F」という3つの核音が併存しているとも見て取れるので、それならば新たに附与された3つの核音というのは「変ロ長調」の調域の核音なのではないか!?と考えが及ぶと面白い事が判って来るので念頭に置いていただければな、と。

その「面白さ」というのは、結果的にジャズは「和声」を求めます。和声の振る舞いというのは「硬い」和声感であり、重畳しい和音を用います。勿論私も大好きです。この「硬さ」というのは不協和度そのものの事でありまして、当初ジャズは付加六を使っていたのですが、六度は根音と転回させれば3度を形成する事にもなるので、硬いというよりも「柔和」になります。和声観として硬質な音を求めて和声として、例えばピアノ・パートの左手がオクターヴではなく、七度音程で奏する事がジャズに多いという現実はこうした所に依拠する物です。つまり、和声観の硬質さを求めて6度という音は七度が併存すれば13度へと拡張をする事となり、音空間の体系は、7度以降、9度、11度、13度まで視野が開けたという事を意味するのであり、先の私の文章の中でソロパートという横の線がが6度を選ぶという表現は、13度の世界まで使うという意味で使っている事なので「何言うてんねん、コイツ!?」と思ってしまうような人は楽理を学ぶ事には向いておりません。そこいらのなんちゃって系の音楽雑誌を手にするか某掲示板で集っていれば宜しいかと思います(笑)。

併し乍ら、ジャズが和音体系を進化させてどんどんと上方へ重畳させると、どうしてもジレンマに陥る事がありました。それは、本位十一度の扱いです。つまりナチュラル11th音の扱いです。長三和音を基とする和音での本位十一度音は本来の和音の体を阻碍します。これはドミナント7th上の本位11度音でも同様です。それは何故か!?ジャズというのは、一度やれば誰もがその「近親性」を一回りするのに実感するでしょうが、セカンダリー・ドミナントやらも伴わせて延々とツー・ファイヴ進行を繰り返したりして、和音感の連結に伴う「勾配」を付けて「動的に」コード進行感を演出するのです。ところがG7がCに解決する際のG7に本位十一度音を附与すればお判りになりますが、これだと次の和音の音を使っている為に動的な和音連結に乏しくなります。そうすると和音は静的なモノとなってしまいます。

ジャズというのはこうした動的な和音連結で半音階を駆使するので、動的な連結が静的になってしまうと、そこで寸断される事に等しいです。そうするとこれは和音連結よりも旋法性を必要とするのでモード・ジャズという風にも変わる訳ですが、まずはジャズの和声的空間の方をこっぴどく語りますので御注意を。

11度音を使っているという事は和声空間としては3度音程累積型の六声体なんですね。言うなれば上と下で別々の三和音が併存している状況とも言えるのです。ここで「和声的な複調」を示唆する事にもなるワケです。和声的な複調というのは、他に「旋律的な複調」というのもあるワケです。例えば旋律的な複調感というのは「グリーンスリーヴス」の主題がドリア調である事をひとたび振り返れば、短調ではなくドリア調である事が、旋律的な、横の線で現れる複調感であり、これは旋法的な変化で判り易い事でしょう。

先の様な和声的な複調感というのは、それが臨時記号などを伴っていないにも拘らず複調感を意識する為に必要な感性とは本位十一度音を使っている時の和声進行の勾配の無さを見抜く事から始まるのです。つまり、ハ長調のG7上に、a、c音を積み上げて6音を得たとしても、これら6音「g、h、d、f、a、c」はダイアトニックな音なので、ハ長調内の音なのですから「どこに複調が!?」と思われるかもしれません。

ハ長調という単一の調性で勾配が起こっていないという事は、上声部 or 下声部でsimilar chord (note)つまり他調由来に依る同一和音或いは同一音が共有し合っているという複調の姿があると考える事ができます。というよりも、和音が重畳しく集積して生ずる不協和音というのは概して対称構造(=シンメトリカル)が見えてきます。その対称構造は半オクターヴ(=平均律ならば増四度/減五度)として現れ、減七の和音、増三和音をはじめとする等音程和音も視野に入る事になりますが、シンプルに考えればドミナント7thコードはトリトヌスという三全音構造を含有しているため、それこそが対称的構造であるというのがお判りでありましょう。

このトリトヌスに隣接し合う「全音階」の音、つまりダイアトニックな音に対して半音の音程が生じる事に依って和音進行の「勾配」という物が作られるのです。G7が包含するf、hはそれぞれe、cに勾配が付くのです。この勾配がかからずに「静的」であるという事は、まだ何かを暗示する、つまりそこに複調感が垂直的に生ずる事を意味するのであります。これらのトリトヌスの生じ方は孰れ別の機会にこっぴどく取扱う事でありましょう。

ですがジャズは先述にある様に、硬いコード感を欲し(より不協和で重畳しく)、進行という度を強めるための「勾配」をも欲します。すると、短和音上で生ずる本位11度音は和音集積のための不協和材料として許容するにしても、属七や長和音を基とするコードでの本位11度は、基とする和音の機能を阻碍するので勾配が生じない為に、本位11度ではなく増11度を求める様になるのは、進行感の為であるのです。調性を斜に構えて(変格的に)見る事で、結果的には増11度の方角を選ぶということは、属調側の調域を選択するという、協和度の近親性に沿って得たものなのです。それ位ジャズにとって和音の体が重要であるのです。

そういう背景で、例えばコード進行において次のex.4のような III→VI→II→V→I という進行があったとしましょう。いわゆるツーファイヴに置換し得る和音進行でありますが、VIはセカンダリー・ドミナント化している事はお判りかと思いますが、和音進行全体から見ればC#音が生じただけですが、進行により一層勾配を強めようとして本来ならAm7の処がドミナント7thコード化した事は容易に判ります。こうした時にA7上で経過的に充てるモードはAミクソリディアンです。

こうした明確な四度進行よりもジャズのコードは半音階的な進行を選択します。それがex.5です。

E♭7とD♭7もそれぞれE♭ミクソリディアン、D♭ミクソリディアンを充てるのが初歩的なモード奏法によるモード想起です。こうした半音階的な順次進行が定旋律的加えてケークウォーク的要素がアラ・ブレーヴェ化してウォーキング・ベースのそれは全音階的順次進行から半音階的順次進行にも姿を変える事の「下支え」にもなり、ベース・パートを除いたハーモニーはex.4のままであるにも拘らず、ベース・パートがex.5の進行を想起して連結させる多声的複調も起こる様になるのがバップなのであります。

(※この件について更に判りやすくいうと、上声部はEm7 -> A7 -> Dm7 -G7 -> Cという和音進行を維持し乍ら、ベース・パートは半音階的なアプローチを先の和音進行に対して強制的に次の様な線を充てる、という事を意味しております。 つまり、e -> e♭ -> d -> d♭ -> cを先のコード進行に対して充てるという事を意味している表現である、という事なのでご容赦を)

亦、ex.4&5で見られる「III」というEm7は、この音を共有していれば「IM7 (9)」でも構わないのです。仮に想起するだけに留めるとしても、です。つまりCM7にも置き換える事が可能であり、Em7から見たら6度上方の音としてそれこそ平行関係relativeな和音を想起するのは、先頃出版された濱瀬元彦著「チャーリー・パーカーの技法」にも語られている事と同様です。

西洋音楽方面では、エンハーモニック・トランスフォーメーションと呼ぶに相応しい進行があります。それはG7からCに解決するのではなくG7からH dur (Bメジャー)に解決する事です(ex.6参照)。

これは、半音階的偽終止進行と呼ばれている物であり、先の、ブルース/ジャズの前提で生じた主要三和音に短七度を附与した和音それぞれに、エンハーモニック・トランスフォーメーションを施すと次のex.7の様な和音を新たに創出する事が可能ともなります。

つまり、E dur、H dur、Fis durという(E、B、F#メジャー)という「想定外」の和音を想起する事が可能となります。それらの新たに想起した音をドミナント7th化させて更なる進行という「勾配」を見付ける事も可能ですが、少なくとも安定的なメジャー・トライアドを3つも想起させて安定的に一旦留めようとすると、ハ長調においてex.7の下部に赤字で注釈を付けている様な音はつまり、幹音以外の派生音全てを見出す事と同様なのであるという事が本来は誘引材料としてある筈なのに、ジャズメンの多くはこの誘引材料には無頓着であります。こうした想起があればコルトレーン・チェンジの誘引力もこうした誘引力も実は備えているものです。ただ、今回はコルトレーン・チェンジがどうこうではなく、ex.7で得られた新たな5つの音に注目する必要があり、幹音とは鍵盤で言えば白鍵であり、黒鍵部分が派生音です。つまりそれらの白鍵&黒鍵に相当する全ての音は茲で得られるので、延々ツー・ファイヴ進行を繰り返すよりももっとシンプルに半音階を得る「音脈」がある、という事をあらためて述べておきたいのであります。

そこで、例えばex.8を見れば、ごく一般的な四度進行であります。IIIからIに帰結するまで、このプロセスではg#、c#、f#「しか」発生しておりません。

ですが、それら3つの音を核音として見出せば、ハ長調の半音「上」の調域としてひとまとめとして見ることができます。だからといってこれらの進行少なくともCに解決するまでの4つの和音に対してハ長調よりも半音高い調域のひとつ(嬰ハ長調=変ニ長調)だけを「串刺し」するかのように4つの和音に対して総じてハ長調の調域の半音上の音を奏するのは勇気がいるかもしれません。

然し乍ら、予めコード進行が判っているのであれば、それらの進行から「核音」3つを抜萃すれば、ひとつひとつの和音にモードを充てるよりも遥かに簡単なモードの想起が、通常のモード奏法とは異なる誘引材料としてのアプローチが出来る事を知っておかなくてはなりません。こういう見渡しが必要になるのは、コード進行の複雑化とテンポアップに伴うモード・チェンジ嵌当の限界が訪れるのもあったのですが、ジャズの世界がそこまで進化せずとも西洋音楽は、こうした誘引材料を疾の昔(とうのむかし)に用いているという事だけは知っておかなくてはなりません。

ジャズが半音階的社会を見渡そうとするならば、先のex.8のコード進行の一部のドミナント7thコードが代理和音になる事で、半音階的勾配を更に強める事で、使用し得る半音階的世界はもっとシンプルに縮めることができます。

例えばex.9にある様に幹音以外の派生音は最初から3つまでのコード進行プロセスで全て生じます。つまり、先の例よりも遥かに短いプロセスで半音階的空間を使えるのならば、ジャズはこの半音階的要素の方を更に有り難がるわけです。実際の和音進行がこれとは異なるものでも、代理和音を「想起」する事で別のアプローチを半音階的に行なうというのが醍醐味の一つなのであります。

和音進行が豊かに富んだ連結であれば、半音階はいずれ使う事は可能です。問題は一つのコードにおいて半音階はどういう風に使える音脈があるのか!?という事です。例えばex.9の例に倣う形ならば、E7一発の場合どうすんだ!?って事に等しいですね(笑)。

こうした時和音は勾配が付かないので、和音の響きばかりに拘っていると、本位十一度音は本来の母体の和音感を阻碍する為に増十一度にした。そこで、オルタード・テンションという誘引材料は、同主調による属和音上のテンション・ノートの取扱を纏めた誘引材料から端を欲しているのでありまして、和音の体ばかりを重要視してしまうといつまで経っても本位十一度音を除く11音の空間を使う事につながりかねません(笑)。扨て、半音階的世界をどう使うのか!?

一発系の「遊戯」を少しでも嗜めばこそ本位十一度の音は経過的にでもごく普通に誘引材料としては使います。それが和声的に使う事が稀である事くらいなもので。ところが、西洋音楽では11度音(=本位十一度)を複調の誘引材料として見做し、その上で13度音を積みあげるのです。つまり、本位11度音と長短13度音は複調の誘引材料なのであります。

とはいえ、本位11度と本位13度音を主和音上で積み上げてみましょう。構成音は下から「ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ」ですね。これは全音階(ダイアトニック)の音を全て使った和音の総合となり、これだけで調性内の音全てを使ってしまっているので、最低音が主音であるものの、トニックもサブドミナントもドミナントも含有している雁字搦め状態だという事がわかります。こうした和音は基の和音機能を「阻碍」している事は明白です。

こうしたダイアトニック・トータルという総和音は最低音を変えればどうなのか?例えば次のように「各種」列挙可能ですが、

「レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ」

「ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド」

「ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ」

「ソ・シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ」

「ラ・ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ」

「シ・レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ」

これらの和音は果たして全て同じ機能でしょうか?全然違うのはお判りですね(笑)。母体とする和音からして実際は異なるのですから。一つ共通していえるのは、ハ長調内の全音階であっても調的な勾配が全く無い、という所です。しかも基の和音の響きを阻碍する、と。

ジョージ・ラッセル曰く、彼が調査した10年間において「ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ」の和音と「ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ#・ラ」の和音のどちらをも欧米で「テスト」をしたら大多数が後者を撰択したのだと(笑)。そのテストの度合は一体感と終止感なのだと。まあ、一体感に乏しいハ長調のダイアトニック・トータル聴かせつつその比較対照でドミソシというメジャー7thコードを下声部に持ちつつ上声部にD△を生ずるハイブリッド・コードを聴かせれば大多数が後者を選ぶのは当然でしょう。氏曰く、後者はCリディアンの3度累積なのだと(笑)。うんうん。確かにそのト長調の調域に依拠した全音階の総合は当然の様にCリディアンを形成する事は間違いありませんが、だからといってCリディアンを引っ張りだす根拠など何処も成立してはおりません。とはいえ彼の持論は突き進むのであり、そうして、ハ長調の重心はト長調にあるのだと、凄い事を言っているのですね。まあ、ト長調の重心はニ長調にあり、ハ長調の重心はヘ長調にあるのでしょう(笑)。こんな出鱈目を吹聴しているのがリディアン・クロマティック・コンセプトなのだと唖然とさせられたモノです。

西洋音楽を皮相的にしか知らないであろうジョージ・ラッセルは本位十一度や十三度音に対する解釈も全く理解できていない事が判ります。この荒唐無稽さが、無秩序な羅列を単なるリディアンの音形に近しい類の音を誘引材料として持って来る厚顔無恥な潔さは逆に清々しいかもしれません。半音階的な音作りにすら難儀する者は、ある意味こうした誘引材料は、自身の脆弱な知識と音楽的素養からは得られないでしょうし、音楽的な追究も狭い所に留まっているので、目利きが及ばず、知己に相応しい類の物しか拾って来れなくなるのですね。つまり、愚か者はバッタモンを掴まされるワケですよ。

本位11度と13度音をきちんと学び、且つ複調性を知りたければ、少なくとも、ケクランの『和声の変遷』に学びなさい。おそらく、脆弱な知識にはコンパクトに纏められているケクランの文書や清水脩の訳文からも何も見出す事は出来ない事でありましょう。半世紀も前の本から何も波及していない様な現状を思えば、どれだけジャズ・シーンに膾炙されていないかという事が能く示している証左でありましょう。

ハ長調での全音階を和声的に7つも聳えさせ、それで和音の体系として飽和してしまっている状況、とりあえず主音を根音とした全音階の総合は皆に聴かせると、ト長調調域の下属音を根音とした和音の方が綺麗に響くからリディアンを選ぶ!?どんなサイコ野郎だと思うことしきりなのですが、それならばハ長調調域の下属音であるヘ音=F音を根音とする13の和音を聴かせれば綺麗に響くのが移調しただけじゃないですか(笑)。

単に、『全音階の総和音なら長調の下属音を根音とした3度累積の13度和音が綺麗ですよ〜!』と吹聴するならこれは当然です。併しそうではない(笑)。この、なんちゃってジャズ理論を支持する輩というのは、相当な皮相浅薄な音楽的素養しか持ち合わせていないのは推して知るべきです。

武満徹の対談をさも有り難そうに載せている所も悲哀な所ですが、武満徹もハービー・ハンコックも、関係各所に配慮した上での発言という事が痛い程判り、更には読み手が赤面してしまうほど荒唐無稽で鉄面皮な姿勢というのは、本当に怒りを通り越して嘲笑が漏れます。書籍の価格としては決して安くはないですからね、これに対して一念発起して音楽的素養を高めようとした人は、その投資に値する対価を見出そうと躍起になるかもしれませんが、申し訳ありませんが、私が30分足らずレクチャーすればこの手の事など根底から覆す傍証を呈示して差し上げますよ。

メタ・トーナリティーというのは、半音階的均齊組織と、調性社会を両立させようとする11音並びの列です。私のブログ内検索をかければすぐにお判りですが、Cを時計文字盤の12時に相当するものとして配して五度圏を作った場合、時計回り&半時計回りに音を募らせ、6時に相当する三全音を附与させないだけの11音並びがメタ・トーナリティーです。

ジャズが先のex.7の様な組織を見渡すには、そもそもex.3の様に本来の調性とは異なる方角の調性を斜に構えてみる必要が生じました。その調域は変ロ長調調域です。この変ロ長調調域は協和度(共鳴度)からすれば、ヘ長調調域に誘引材料となる近親性があるのは明白です。処がハ長調調域からは和声面で「発展」する為の誘引材料として、五度圏ではなく「四度圏」方向のべクトルが必要になると考えてみましょう。

すると、変ロ長調の協和度の近親性は五度方面としてヘ長調に現れ、ハ長調から和声的発展をするにはヘ長調という四度方向のべクトルが向く事で双方が遭遇するヘ長調調域からメタトーナリティー形成の為の中心音を考えるという事も可能です。

ジャズは主和音も短七度音を附与する為、ハ長調の主和音ならばC7というドミナント7thコードに変化します。結果的にそれを恰も下属調の調域を用いて変格化させている世界観として想起すれば、ヘ長調の調域を用いつつスケール・トニックとしてC音がある、という風に見立てる事が出来るワケです。亦、ハ長調の主和音の七度音が、本来の長七度ではなく短七度を附与するという事は、C音を中心音とするメタトーナリティーというのもやはりF音を中心音とするメタトーナリティーを形成するとex.10の様な音をC7上で使おうとする音群が見えて来るのであります。勿論、この見渡しはC7和音上でのみ通用する事なのですから、ハ調域でのF7およびG7コード上ではこれらが四度&五度調域の角度を変える、という事を意味します。

扨て、本位十一度はジャズで全く使われていないかというとそんな事はありません。但し、和声的な勾配を均してしまうので、和声的に用いる際はsus4化されて活用される事の方が多いでしょう。分母も和音傾倒である分数コードを用いた所で、今度は下声部と上声部で別のモード想起を嵌当してしまうでしょうから、やはりそこでは複調感を生じてしまうので和声に頼る組織では返って難しくしてしまうでしょう。和声的な世界が調的勾配を避ける時というのは、調的な情緒を示唆しない事を意味するので、曲の雰囲気としては概して「モーダル」になる訳です。

但し、sus4という和音のキャラクターも独得なモノでして、単純にsus4から縁遠い音の脈として使うためのモード想起は、通常のモード奏法に則した程度の知識ではなかなか遠い手掛かりであり、扱いづらい事でありましょう。そもそも本来は和音進行の調的勾配を用い乍ら情緒を出そうとしているワケですから、複調感を示唆する世界に於ても和音のキャラクターが複調化してしまうと、単一の調性を向かずに光が散逸するように道標を失った様に奏者が映ずる為、sus4というキャラクターを用いて複調感の拡大をわざと留めて、自分自身の線だけが複調感を想起するアプローチをすれば、一斉に曲が箍を外して曲想の秩序がバラバラになりかねないのを防いでいるとも言えるかもしれません。

不思議なものですが、英国ジャズというのは調的勾配よりも本位11度音が能く現れる複調感を伴う世界観が多いのも特徴のひとつと言えるでしょう。

もう一度改めて言っておきますが、例えばエオリア調(自然短音階)をドリア調で嘯く程度の複調感を私は「横の線の誇張に依る複調」と言う風に呼んでいて、和音の垂直的な響きに本位11度音が想起されている音世界を「垂直的な和声感に伴う複調」という風に区別しております。前者の揺さぶりは比較的容易です。後者の場合は見渡しが多岐に渡るのと、和音体系からも逸脱する事のできるモチーフ(=動機)が前提に無いと非常に難しいと思います。つまりある音形を利用した形での誇張や変形となると、それが単音であれば勿論横の線の誇張とも呼べるのですが、背景に存する和音が複調感を示唆しているという事が抑も重要な点であるので、分数コードの取扱いは勿論のこと、短和音上で生ずる以外の本位十一度音の耳での捉え方というのはこっぴどく鍛える必要があるかと思います。

— 左近治 (@sakonosamu) 2017年2月26日

2014-06-16 02:00