トリトヌスの枝葉 [楽理]

扨て、つい最近私はツイッター上にて「ジャズは、トリトヌスに対して5つの音を嵌当させる。つまりそれは増四度も減五度という変化を伴わせて音を充てる」という主旨の事を呟いておりました。

とはいえ、短文のツイッターにてこれ以上の事を語らなかったのは、追々ブログにて詳らかに語る予定であったので、今こうしてそれについて語る事ができるという訳であります。

扨て、ジャズをどうのこうのという言う前に念頭に置いてもらいたい事があります。それは、通常我々が確認するトリトヌスという名の音程は、属七の和音が包含している音程〈三全音〉(=トライトーンとも)であります。

この音程はセント数で見ればこそ600セントでありますが、音程として見た時は「減五度/増四度」という事を指していて、実質等しい音程幅であるにも拘らず、度数が示している違いはまさに、音を充当すれば減五度には5つの音がダイアトニック組織から充当されており、増四度には4つの音がダイアトニック組織から充当されているという事であります。

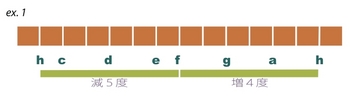

つまり、次のex.1を見れば、ハ長調組織に於てはh音〜f音は「シ・ド・レ・ミ・ファ」と5つの音が自ずと充てられる訳ですから「減五度」であって決して増四度ではない。然し乍らf音〜h音間は「ファ・ソ・ラ・シ」と4つの音が充てられた音程なので「増四度」であり、これを決して減五度とは呼ばないです。度数が意味するものは、全音階組織における音の嵌当を示唆するものなのであります。三度ならばそこに音が3つ充てられるという訳です。

能くオルタード・スケールの主音から減四度上の音を「長3度」と混同している人がいらっしゃるでしょう(笑)。オルタード・スケールの最初の四音は「ド・レ♭・ミ♭・ファ♭」であるにも拘らず、ファ♭をミだと混同している人というのは、こういう所の理解が脆弱な為に、己の知識に準えさせる為には真実の側を歪曲しなくてはならなくなってくるという例でもあります。

あるシーンでは、例えば短調での組織だと、短調でのII度は元々平行長調側でのVII度なので、この音から和音を構成させれば自ずと減和音を生じます。ところが短調組織でのVII度は下主音という主音から短七度としての役割である時(古典的であり、近代和声ではVII度は常に導音化します)はまだいい物の、下主音が導音化した時のVIIは、ここでも減和音を生じる事となります。

扨々、コード表記である「dim」という表記は本来「ディミニッシュ・トライアド」なのであり、減七和音を使う時は「dim7」という風に私が明確に昔から使い分けております。ところが近視眼的なジャズ/ポピュラー界隈の連中は「dim」という表記でも減七の和音を充てる事が多岐に亙るので「dim」でも減七の意味なのだと(笑)。

では、先の短調の世界でVII度の下主音が導音のVII度と変化させた時の事をイ短調(Key=Am)で説明しましょうか。ロ音を(ドイツ音名ではhですがここではBとしましょう)根音とした時の「B dim」という和音表記と、短調のVII度が導音化した時のそのVII度上の「G# dim」で孰れも「dim」と表記させた時、どちらにも「減七」を充てるのだ、という馬鹿げた事を言っているのと等しいワケです(笑)。

では、この馬鹿共が次の様なシーン、例えば短調とはいえ短調の世界がエオリア的な世界で平行長調側の性格を出している時というのは、平行調の行き交いですら「転調」などと宣う位ですから、平行長調と平行短調の行き交い位は敏感に察知している筈なんですけどね、それならば平行長調側の性格として十分な「B dim」でも態々減七を充ててしまうんですか!?という事の馬鹿げた事と同じなんですね。

それ以外に、長調組織で「dim」表記出て来たらどうすんの!?(笑)。高中正義の名曲「Blue Lagoon」のイントロなどE dimから始まってE dim → EM7の繰り返しですぞ(笑)。このdimは偶々減七を嵌当し得ないdimなだけであって(※つまりディミニッシュトライアドであるべき和音が、背景にdis音=D#音のストリングス音が出来するまでは便宜的にdim7を代用できてしまうだけの事であり、ディミニッシュ・トライアドをdim7という減七に完全に置換できないという好例という意)ホ長調由来のdimでもなんでもねーぞ(笑)。しかもブルー・ラグーンで知られてるdimという表記は本当は誤りであって、「Em6 (♭5)」が正しい表記だ。だからストリングスはEm6 (♭5)上で七度音のdis音が出て来るワケだ。dim7を充てたら七度音でD#音だろうとE♭音が出て来るのは有り得ないのだよ。そんなてめえらは、ジャズ理論とやらを崇高に取扱ってる割にはこういう所がスッポ抜けた馬鹿なんだな、と思うことしきりです。

無論、先の様な馬鹿共はほんの一部なのが実際で、おそらくは、声も振る舞いも単に目立つだけの喧伝してしまう類の人間だからついつい傍目からは目立ってしまうだけなのかもしれません(そう思いたい)。これでは真摯にジャズ方面に取り組んでいる人が報われません。

然し乍らその手の愚か者からジャズという音楽を見れば、ジャズという音楽ジャンルに好意を抱く事やら己が好むアーティスト達をひとたび見ると音楽とは総じて真摯に音楽に取り組んでいる為の人にだけあるワケではないという事実が現存している事に甘んじて、結果的に正直者にだけ確かな叡智が宿るという依怙贔屓がこんな所にも遭遇してしまうのは罷りならん!!と思う者も現れてしまうのです。ですから喧伝した者勝ち、という風潮すら生じてしまうのが悲哀な現実です。

処が、真の知識は真摯で謙虚な人に味方するのです。自身の振る舞いが身の丈に合った答を自然と邂逅させるのです。蟹行じゃないですよ!(笑)。

そんな愚行を繰り広げる輩達に対して、本来ならそのジャンルでの真摯な方も目くじら立ててでも叱りつけて遣る事が、そんな愚か者に手を差し延べているだけという行為ばかりでなく結果的には自分自身を高める為であるという事に繋がるのです。情けは人の為ならず。それは何故か!?

本来の音楽的な営みを知らない人が多過ぎて、自分自身がきちんとした足場を基にして他人の事まで考えていられないという脆弱さを生んでしまった社会的風潮から、我れ先とばかりに正答を贏ち得るかのように急き、権威主義にも陥ってしまう。

結果的に、自分で体得したものを独り占めして自分色に染めてしまおうとする事までも補強してしまう立ち居振る舞いなんですね。西洋音楽史というのはそういう体系を「使わせてもらっている」という事にとても謙虚でありリスペクトしつつ、自分を更に高めようとするから素地が強固になり、オリジナリティも増すのです。

ジャズとは無縁の音楽ジャンル、特にクラシック音楽方面などはおそらくまともに耳にした事がなく、理由も無くこき下ろしているのが現実じゃないでしょうか(嘗て、私もそうでした)!?さしたる理由も無く自身の欲求ばかりを基準に選別してしまう様になると、自身の撰択全てに本来は価値が稀薄になるものです。その価値の無さに薄々気付いてはいても自分自身を咎める事ができずに、いつの間にか他者を罵り狼少年の様になってしまうというのが、特に音楽方面での喧伝の実際の姿でありましょう。

ジャズ理論とやらが現今社会においてこれだけ広く認知されているのは、ポピュラー音楽の多くがその体系を有り難がっているからに過ぎません。

その音楽体系が西洋音楽とは別に存する物でも実際は深く依拠するモノであるにも拘らず、ジャズ理論とやらに本来不必要な価値付けを与えてしまい、軈てはそれを有り難がる様な馬鹿共にも近視眼的に知られる様になった事は結果的にジャズの進化を止めたとも言えます。

総てのジャズ理論が正当性を欠くものでは無いのですが体系に叢るだけの連中が「差異」を求めて脚色してしまうのです。素地に脆弱なのでオリジナリティーに乏しい。故に脚色に走る。体系をも歪曲してしまい、後に続く者ほど割を被る様に陥っているのが現在のジャズなのです。現存する希代のジャズ界の巨人は別ですよ!

なにせ後に続く者は体系を有り難がっているだけで脚色するだけですから。この体系を有り難がるのは西洋音楽とて同じ事ではありますが、そこからの発展という物を為し得なかったという事実こそが、ジャズが陥穽に陥ってしまった事の証左でもあります。

それは、調性の嘯き方と和音集積の体系に限界があり、重畳しい和声感が結局半音階に依るピアノが覇権を握っているので、なかなか拡大しないという事も背景にある事は疑いの無い事実であります。

そういう訳で今一度話を本題に戻しつつ、前回のメタトーナリティー(前回ブログ記事ex.10図版参照)についても少々補足しておかなくてはなりません。ともあれ本題は「ジャズでは、トリトヌスに5音充てる事を選択した」という事が今回の本題ですから、今一度トリトヌスを引き続き語りましょう。

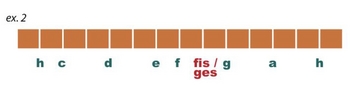

次のex.2を見ていただくと能く判ります。この図が示しているのは、fとgの間に「fis音(=F#音)」を生む事です。つまり、増4度である部分に5つ目の音が生じたとなると、それだけで調組織が一時的にも変わる事は自明です。

ex.2は、ハ長調という調性内で生ずるドミナント7thで生ずるトリトヌスにて減五度と増四度を説明しております。つまり、そこに「F#音」が生ずるという事は何を意味するのか!?という事を言いたいのであります。

通常、属調への近親性というのは「横の線」の誇張に依って生ずる物です。仮に平行短調の側(つまりその場合ならイ短調=Amを意味する)での「誇張」なら、エオリア調(自然短音階)をドリア調として嘯けばF#音を得られるのと同様に、平行長調側(つまりハ長調組織)でリディア調で嘯くことは、ト長調組織を使う事となる、と。でもこれは、和音が和声的な世界観を誇張させようとして起こる欲求ではなく、実は、横の線から由来する音を和音に使うと、和音の体としては収まりが利きますよ、という事を言っているだけなので、和音が和声観の為に発展する動きではないんです。ですから、Cメジャー・トライアドが、首尾よくCトライアドという母体を体よく維持するにはその和音を3度累乗させた時にf音ではなくfis音を充てれば体としては保ちます(基の和音を阻碍はしない)という事であり、その音(fis音)の出来〈しゅったい〉は横の線の誇張に依る物を代用したという事で構築されてている世界だと考えて下さい。

つまり、ex.2では、G7上でトリトヌスを使おうとする(D♭音)という発展とは異なり、C7の為の発展に依る「F#音」の発生だと思っていただければと思います。G7上でD♭音を使用したい世界観を構築したいのならば、移調すればイイだけの事です。

つまり、ハ長調側においてC7という「変格化」を招いたという事は、F音を中心とする音組織(おんそしき)でのメタトーナリティーを視野に入れて考える必要があり、F音を中心音とする11音組織は恰もヘ長調の主音を中心に見るかのように見渡す事も可能ですが、ジャズではそれをヘ長調の為に使うのではなく、F音を中心とするメタトーナリティーはハ長調調域で主和音がドミナント7th化した社会を使う為に変格化させているので、メタトーナリティー・レベルで見るとハ長調においてブルース的音脈を形成(C7・F7を形成)するという事は、F音を中心音とするメタトーナリティー観が必要だと言う事を述べていたという事なのであります。

こうすることでハ長調域の主和音では和声的に三全音であるF#音を使っているにも拘らず、それがト長調由来の音ではないという事がお判りになるかと思います。

ダイアトニックというヘプタトニックの音組織ですら(つまりドレミファソラシド)、それは五度音程の累乗が主音由来ではなく下属音由来で「1:5」という風に五度音程を持ち合っているから成立しているワケです。リディアン・クロマティック・コンセプトというのは、主音を由来として五度音程の累乗を「0:6」として見据えて、勝手にト長調方面に足を突っ込む訳でして、そこまでしてF音が不要なのならハ長調の下属音すら無視してしまいかねない(笑)。8音組織として見渡しているワケでもなかろうに。リディアン・スケールに近しいテトラコルドを操作すれば凡ゆる音世界を引き寄せる事など、何もリディアンを基にしなくとも呼び込める事であり、単にリディアンから見渡しただけの既知の体系に収まりそうな音竝びを体よく掻き集めて来て、オグジュアリー・ディミニッシュトだの、まやかしをやってはいけませんな(笑)。パーシケッティも泣いてますぜ(笑)。

それならハ長調に於いてFメジャー・トライアドは絶対に出現しなくてなってしまうのか!?(笑)という自己矛盾をも露呈することになるのです。それならばハ長調を奏するに当たってG調の「G dur、Cdur D dur」を使えばC調なのか?バカ言ってんじゃねえ、ってハナシなんですよ(笑)。

実際に私がメタトーナリティーを引き合いに出しているように、主和音がトリトヌスの音脈をも使う発展がト長調由来ではなくヘ長調由来に起こる、というのはこういう所からも判るでしょ!?という例まで出しているにも拘らず、ジャズ方面じゃ到底メタ・トーナリティーなんて広く知られていない物だから、こういう風な理解に及ばなくとも「なんとなく」奏してしまう事ができてしまうため、彼奴等や窮地の体系に乗っかり乍ら常に嘘を付いた音を出している事に等しくなってしまう。音が嘘なら理論に拘るな、馬鹿者共が。それで理論すら全く知らぬ人間しか相手に出来なくなってしまった時、ジャズはもはや死んでんじゃねぇのか?と言いたいワケですね。音が嘘でも「なんとなく」聴こえてしまう事を許容するのなら、ジャズなど大御所もその辺のボンクラも関係なくなっちまいますよ。そんな事が罷り通る訳がない。それならばきちんと先ずは音楽の体系を理解しろ、と私は言いたいワケですよ。去年もヘッポコなジャズ屋が私に噛み付いて来ては論理破綻起していたではありませんか。あの手の輩というのは進行に伴う勾配の出来すら全く理解できていなかった事をあらためて思い出すのであります。

まあそういう訳で、ハ長調の属和音でのトライトーンの実際、それに伴い「増四度」に5つの音が充てられる、という構造がお判りになったかと思います。しかし、これはハ長調の属和音上で、G7という和音が決して「fis音」を求めた事なのではない、という事に理解が及ぶ事が重要なのです。C7に由来する和音が#11thを求めた音世界であり、その拡張するための牽引力は属調の誘引力ではなく、本当は五度圏なら逆回りの四度圏の方を向いた所でのメタ・トーナリティー由来として見立てる事ができるのだ、という事を述べているのです。

「G7にだって#11th音を求める事があろうだろう!」と言い出す人間は本当に頭が固いですね。それなら、先のめたトーナリティーの円盤を30度回転させるかのように「移調」させれば自ずとG7でも#11th音得られるだろうがよ!という事まで本当は述べているのであります(笑)。ですから、G7上でf#音を求めようとしているものではない、という事はお判りになりましたかね。

ハ長調にてトニックとサブドミナントに対して短7度音を夫々附与させました。この手順に據りトニック、サブドミナント、ドミナント夫々3つの短七度音として得られる「核音」は変ロ長調(=B♭メジャー)の調域で生ずる核音としての牽引力はありますが、変ロ長調組織の和音を使っているワケではないので調性が併存するかのような牽引力までは備えていないとするのが妥当です。変ロ長調は和声的空間を使おうとしていないので、他調を由来とする調性の誇張は概ね協和的な方向、つまり属調方向へべクトルが進みます。つまり変ロ長調は線的な「横の線」の誇張という素地であると言えるのです。

他方、ハ長調の主要三和音にそれぞれ短七を附与させて得られた幹音らが導く和声的牽引力は五度上方ではなく四度下方という方面、つまりヘ長調側の方を向くことになります。そこで得られるメタ・トーナリティーの方が牽引力は強いワケです。C7が#11th音を欲するための和声的欲求の源泉はト長調由来ではなくヘ長調由来だ、という事を意味しているのです。G7が#11thを求めるのならばC7の時のメタ・トーナリティーの世界観がそっくりそのまま移調させたのと同様で、F7上で#11th音を欲する状況となればそれはメタトーナリティーの中心音が変ロにあるとして逆回りに移調したのと同様である、と私は言っているのです。

然し乍ら私から言わせれば、ジャズというのは本来ならば、前回紹介した半音階的偽終止進行を視野に入れるだけで短いプロセスで半音階の音脈は拾って来れるのです。メタ・トーナリティーだって11音組織なワケですから。ただしそうした半音階的偽終止進行を視野に入れるのは、音階を形成するテトラコルドの操作が必要になるのですが、和音的には主要三和音がハ調という組織でも「C7 Fm7 G7」という様な和音組織が出て来る事は十分考えられます。すると、ここから一挙に「音階」を形成しようとする處がジャズの少々頭の固い所ではあります。つまりこれだと「Cをスケール・トニックとする旋律的長音階・和声的長音階・ドリアン・ミクソリディアン」を混合させる考え方として閉塞感にすら陥ってしまいます。これら四つを決して一望できぬまま、コード・チェンジの度にモードを切り換えて奏するかのように想起せざるを得なくなります。目指す所は「一望する」に相応しい見方であるのですが、テトラコルドの操作だともっとシンプルになるワケです。後期のジャズだとモード・ジャズになり、このテトラコルド操作を行なうように変化しますが、その場合、背景に存する和音が従来と変わる必要が概して生ずる様になります。

仮に先の和音進行「C7 Fm7 G7」において、C7上で本位13度音のA音を使っていたとしましょう。するとFm7はA音を許容しませんし、残像としても混濁させてしまいます。併して、今はモード・ジャズにおける和音の配し方の変化について話が及んでおります。モード・ジャズによって和音進行感を強く押し出す必要はありません。極論すれば「IとIV」が融合状態に陥っても構わないのです。

すると、本当に気の利いたジャズメンは次の様なex.3の和声を背景に、先述の四種類の「Cをスケール・トニックとする旋律的長音階・和声的長音階・ドリアン・ミクソリディアン」を充てて弾く事を試みようとする事も可能なワケですわ。ex.3では便宜的に下声部にF7が生じ、上声部にE△又はE augを生じる様に見立てる事も可能です。これはストラヴィンスキー風でもドビュッシー風でもありますが、上と下との和音の根音同士の音程が見かけ長七度というそれは、西洋音楽史では減八度として使われて来た音脈であり、プッチーニやラヴェルもこうした音程は配していた事なのであります。

※C7という基底和音を根拠に、E△やEaugは基底和音から一部構成音が「変化」しております。これは拡張的な考えでの事なので「C7 Fm7 G7」という主要三和音なら「Edim/Fm7」で説明すればイイのではないか!?という声もあるかと思いますが、この様な和声空間は、通常のジャズ理論の理解に収まっている人からすれば孰れも対応に難儀するでしょう。その上で西洋音楽では疾っくに使っている和声空間を基にして考えた上で、更に基底和音から更に拡張させる考えを一緒にしてこの時点で示しているので、先の様なE△/F7という風に置換させているのです。上声部がE△であろうとEdimであろうとEmであろうとE△(-5)という硬減三和音でも問題はないのです。そこまで考えが及ぶように敢えてこうして語っているのです。

先の様なバイトーナル・コードというのは、コード進行が「静的」であるからが故の構築でもある為、和声的には幾つかの分子をひとつひとつ組み立てが可能かの様に考える事も可能です。こういう「静的」な状態ならば和音の体としては、勾配付けの為に態々変化させていた増11度音を本位11度に使用する事が楽になりますし、和声的な体としてはポリ・コード状態の物が増えてきます。例えばF△/G△という6声のポリ・コードが発生したとしましょう。次に「進行」するのが「G△/F△」となったら、上下の主従関係が逆になっただけの倒置和音であり、進行としては動的ではありません。二度進行同士の反進行です。処が二度進行とはこうしたパラレル・モーションはロック的にも用いられるものであり、ロックな要素とジャズの要素、西洋音楽の背景を使って複調的な世界観と、より一層世界観が荘重な和音空間が英国ジャズ流の世界に多いのは偶然ではない事です。複調的であり、モーダルがさらに茫洋とさせている空間が米国ジャズの勾配のついたそれとは違うワケですね。

勿論米国とてモード・ジャズ以降、そうした静的な世界観はどんどん増えていきます。とはいえ礼賛されがちなジャズ奏者は勾配付けが得意な奏者が多く、そこから逸脱していってモードを追究したマイルス・デイヴィスよりも人々の多くはバップの方を選んでいたし、奏者の多くも和音が背景にあり、そこから脈を得るやり方の方が多かったワケです。もちろん、チャーリー・パーカーとて本位11度の取扱いを実践しておりますが、周囲の和声観はそこまで至って居ないので、ソロ・パート部だけが一所懸命複調感を呈示してはいても音空間を劇的にまでは色がひっくり返らない、そういう側面があったのも事実です。

先のex.3、ジャズの見立てで属七和音のタイプとして見立てようとも、そのコード表記ルールからは逸脱した音が必ず見つかります。また、属和音が本来持っているトライトーンの勾配を付けたそれとは一線を劃した和音体系になるので、勾配付けに馴れた奏者は逆に手を持て余すワケですね。でも、バイトーナル表記であれば上と下との和音呈示はシンプルな訳ですから、そこからのモード想起は遥かに楽であるはずですが、上と下との分離した考えによって、上声部にばかり拘泥してしまうと下声部の和音感を引き合いに音脈として使って来れないとばかりに尻込みしてしまう人すらおります。こうした分数コードの場合は上も下も同じ様に扱っても(混合状態)ソロならば充分ありえる事なのですが、こういうシーンで尻込みをする、という事は如何に通常和音の響きを頼りに音を選択しているのか、という事をも同時に露呈する事となります。和音が奏している音から如何にして逸脱させ乍ら「嘯く」のか、という所がジャズの醍醐味なのに、組んず解れつ感が出て来なければ、既知の和音体系に無い和音上では奏するのは難しいでしょう。

ある意味、スティーリー・ダンの連中が用いる分数コードや進行に伴う勾配付けが少し異なるそれでソロ奏者があまり力を発揮できないのは、非常に能く判ります(笑)。マイケル・ブレッカーはとても巧みに奏しておりますが、マイケル・ブレッカーは音形を巧みに利用してこれを四度・五度に移旋して発展させます。これは西洋音楽では対位法的手法でその音形の採り方と配し方を「ゼクヴェンツ」と呼びます。英語名では「シークエンス」に等しいのですが、シーケンサーなどが広く普及している現今社会において、単なるシークエンスでは、その音形を慮る配し方は「ゼクヴェンツ」だと理解に及ぶ事は逆に難しい事でありましょう。

和音に頼り過ぎる嫌いがジャズに起こり得る陥穽というのは、例えばオルタード・テンション・ノートが母体の属七にさらに9・11・13度音が附与されている時などは顕著で、和音構成音を列挙すればそこで一定のヘプタトニックを生んでしまう。そうすればそれを奏してさえいれば和音体系から外れる事はない。故に和音を重畳しく積み上げてしまうと、暗喩をも稀釈化するという事になります。

暗喩が稀釈化というのは和音の進行感も結果的には静的に近しくなるのだから、そうした時楽曲は概してモーダルになる。そのモーダルな時に、奏者が気の利いたモード想起をしないといけなくなる。処がこちらの方が言葉では簡単でも実際には難しい。故に古典的なジャズがもて囃される事が多いのです。

扨て、重畳しい和音に馴れたジャズメンも、実際にはドミナント7thコード上に存する「不文律」を本当は意識していて、意識的に回避している側面があったりします。本記事冒頭のex.2を覚えておられるでしょうか?

ex.2でF#音の出来が起こるのはG7の和声の重畳の為ではない事は明白です。G7の為だとするとF#音は長七度の音となってしまうからです。このF#音という出来の源泉とは、C7上にて母体の和音の体を疏外しないように上部に3度累積を積み上げる為に起こり得たもので、属調の為の協和性由来ではないという事が判れば、ジョージ・ラッセルが五度圏における五度上方の協和性を引き合いに出すのは全く無意味な事なんですね。ジョージ・ラッセルが完全五度音程の協和性に拘泥しているのは自然倍音列の低次な倍音に根拠を求めているのですが、以前にもシュトゥンプフの例で語ったように、必ずしも低次の簡単な整数比且つ隣接し合う倍音同士が優位にならないという事ですね。2:3という振動比よりも1:3の振動比が優位なのは後者の方がビートが少ないという事はブログ検索をかけていただければ同時に図示しているので今一度確認出来る事でしょう。

1:3という振動比=12度音程を由来にして、自由にテトラコルドを構築しようという話ならまだ判りますよ。倍音の位置を根拠にそれを平均律に嵌当するエドモン・コステール著『和声の変貌』と比較しただけでも、ジョージ・ラッセルのそれは全くの詭弁です。属調方面の協和性など無意味でして、和声的な牽引力として調性感を捨てずに半音階的要素を併せ持つ事の出来る体系=メタ・トーナリティーとして見出すことのできる四度方向の和声的凝集力が真の牽引力だという事を見抜かなくてはならないのです。

ですから、先のex.2では、G7に於て#11th音が必要となる(和音の体の為)社会ではメタ・トーナリティーを示すパックマンの様な図形が30度回転する事で「移調」と同様になるのを示しているだけで、和音の有り体の為に逐次移調して対応しているのと同様な事なワケで、五度上方の牽引力などないのだ、という述べているのです。加えて、主和音に「短七度」を与えて主和音の有り体の為に#11th音を欲する事は属調の為ではなく、元々存する増四度(f〜h間)にfis音を作って5音を嵌当する事で、「音を稼ぐ」ことにしか使っていない、という事が判ります。つまり、これが『ジャズはトリトヌスを5音として使う』という事を意味するひとつの例なのです。トリトヌスの有り体としては五音と四音を嵌当する両方があって然るべきなのですが、勾配付けの為に他調由来の音を欲する。しかしそれは属調方面のべクトルではなく、実際は四度方向に起因するものだ、という事なのです。

横の線としての五度音程の累乗と、縦の線(和声感として)としての四度の累乗にピンと来ない人がいるかと思います。ではペンタトニックを想起してみてください。恣意的に操作した人工的な5音列では無い限り、幾種類のペンタトニックは完全5度音程累乗から成立しているのです。これがもし「和声的な垂直的な線」として見るとするなら、ペンタトニックを母体とした和音組織とはどのような物を思い浮かべますか?

体よく和音を組織したとしても、そこにトニック、サブドミナント、ドミナントの各機能を持たせられますか?

一方、和声の凝集力というのは五度累乗ではなく四度累乗の方に現れます。完全四度音程を等しく積み上げていけば最初に出来する短七度は根音との「二度音程」として遭遇し、やがて短三度音は完全四度音と二度音程として遭遇します。それが更に重なると長二度で遭遇し合っていた音は半音として犇めき合うように積み上げられていき、孰れは半音階の総合という12個全てを積み上げる事になります。4度音程が軈て「広い二度と狭い二度」で犇めき合い、同時に和音は「硬く」響く。これが和音の有り体の為の凝集力ですよ。そんな凝集力を平たく見ると、平たく見る時の中心音がメタトーナリティーの中心音として存在する事になる訳です。それを知りたければクロード・バリフはもとよりヒンデミットに学びなさい。エドモン・コステールは一部、ヒンデミットの一部を掻い摘んで批判している部分がありますが、コステールも亦64次倍音までを見渡しつつもそれは上方の音脈と平均律(24平均律も含)に均している部分もあるので、一長一短はあるものです。しかし補強し合い乍ら吸収するのは重要な事ではあるため、興味のある人は追究していけば良いでしょうが、四分音社会にまで近親性を見出す事がコステールとヒンデミットの著書から読み取る事は相当難しい事でありましょう。

まあ、そうしてあらためて、先の私が示したex.3の譜例を見れば、F7という和音を基に単体のコード・ネームに相応しいコード・サフィックス及び度数表記に倣えないので分数表記になってしまうのは明白です。なにしろ母体のドミナント7thコードのルートから見たら長七度の音も併存してしまっている訳ですから。これを敢えて私は「減八度」と呼んでいたワケですね。

そこで、ジャズメンはドミナント7th上で生ずる母体のトリトヌスとは他にオルタード・テンションに依って生ずる別のトリトヌスをも見ることとなりますが、オルタード・テンションを用いたとしても実際は半音階全てを使える魔法の和音としては使ってはいません。多くの人は本位十一度も合わせればドミナント7thコード上で11音を使えると思い込んでいるかと思いますが、実際には10音です。本位十一度やsus4として置換して使うプレイヤーでなければ9音の解釈と言っても差支えないでしょう。

例えば、ハ長調での属七和音上に発展させて3度音程を堆積させていく手法は、ジャズでは必ずしも9・11・13度音もダイアトニックな音ばかりを使用するワケではありません。つまり、オルタード・テンションと呼ばれる音をも使います。とはいえ、垂直に、和声的に用いる際、同度の本位音と派生音を併存させない事は至極全うな取扱であります(例:和声的に♭9thと#9thを併存させたり、♭9th音とナチュラル9th音を和声的に併存させないという風に)。

横の線としては経過的に同度の音が羅列して来るのはごく普通に有り得る事ですが、和声的な併存は無いというのが前提です。あるとすれば、和声的空間の在り方に他の意図が在る時くらいのものでしょう。その振る舞いは既知のドミナント7th系の物とは異なるのは推察に容易い事です。

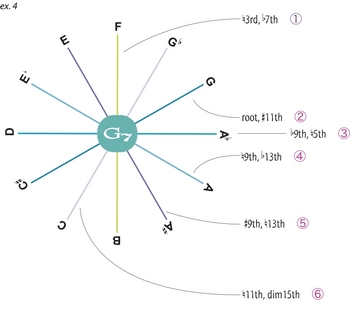

扨て、ex.4の図は「トリトヌスの枝葉」と呼ぶ事にしましょうか。とりあえずハ長調域での属七という例にしておきます。すると、12時-6時に相当する黄色い枝葉が、ドミナント7thコードが本来含有している「M3rd音と♭7th音」同士のトリトヌスで、番号も「1」と振っております。また、これらで生ずるトリトヌス間はやはり孰れも「5音を充てる」ので、それらも亦忘れてはならない事実です。

2番の枝葉はルートと#11th音。和声の体の為に本位十一度ではなくシャープ11thを通常は選んでおります。勿論ナチュラル11th表記タイプのものも例としては少なくとも見る例はありますが、だいたいは長調における「IV△/V△」という六声の和声感を示唆するもの、或いは短調では「♭VI△/♭VII△」という組織を示唆したポリコード由来の本位十一度と思ってもらえれば良いでしょう。無論、それらのメジャー・トライアドは他調で共有する和音由来として解釈する事もかのうです。つまり、2番の枝葉はそういう性格を持つトリトヌスです。

3番の枝葉はP5th音と♭9th音から形成されるもので、「短属九」を示唆する事に異論を唱える人は居ないでしょう。

4番の枝葉は本位9度と♭13thからのトリトヌスであります。能く、2・3・4番を巧みに連結させて、逐次和音表記が仰々しくなる事があります。コード・サフィックスのalt表記とはこういう状況で使われます。和音連結が仰々しくなるのを避ける為にaltとして簡略化させています。青島広志著『究極の楽典』ではaltコード表記はこうした仰々しさを9度音の仰々しさを示した物という風に書いております。それは勿論短属九・長属九の取扱いをひと纏めにした考えなので、その依拠する所は正しいのですが、洋書の類だと13度音の変化の仰々しさを回避した対応でもalt表記を見付ける事があります。#9thは本当は17度音程由来つまり♭10th音としての振る舞いという風に説明して呉れているのが、デイヴ・スチュワートの著書にも見られる通りでして、この17度見渡しは理に適っている物です。バルトークなどを筆頭に例を挙げる事ができますが、音楽書の類ではパーシケッティ、ケクラン等からも腑に落ちる解答が用意されている事を見出す事ができるでしょう。

扨て、5番と6番の枝葉は一寸特別なのです。5番はそれほど特別でもないのですが、6番はかなり特別です(笑)。

それら5・6番の特殊性というのは、結果的に基のトリトヌス(1番)に対して隣接し合っているので、5番と6番も半音同士でトリトヌスが犇めき合う状況となっているのです。つまり、和音の有り体として折角発展させて次のコード進行の勾配付けにも使える音脈の為の「勾配」に入り込んで来るのでありますね。そうすると、和音感として勾配が「静的」になる。つまり5番はどちらかというと「複調的」な音になるのです。1番のトリトヌスと半音同士で隣接し合っているワケですから、5番のトリトヌスはG♭7かC7由来のトリトヌスの様な状態になるかもしれません。G7という属七和音が半音間隔(G♭7)か完全四度(C7)間隔で併存する状況を映ずるかもしれませんし、単に5番のトリトヌスをもっと増四度由来として充てる(そうすると属和音由来の音とは別の和音の体を考える必要がある)か、もしくは減和音由来のコードやモード想起に充てるかという事が自然でしょう。

減和音というのはとりあえず減七度まで重畳させればそれはオクターヴを均齊的に分割する体ですから、基底となる属和音とは別に属和音という仰々しい形ではなく、等和音を嵌当する想起の方がスムーズではないかと思います。こうしたドミナント7thコード表記を見掛ける時は、作者の意図はどうあれ、響きとしては複調的になります。必ずしも減和音という「和音」の体に拘らなければ、減五度に対して硬減和音を見越したモードを想起する事も可能となりましょう。孰れにしても複調的です。

5番が基のトリトヌスと半音で隣接している事が複調的であるならば、6番にもそうした複調的側面はあるだろうと推察に及ぶのは容易です。ところが基底和音のG7から見ると長七度音程に相応しい異名同音G♭音が出来し、その対蹠にはG7が四度進行で解決するであろうC音という本位11度が存するワケですね。このケースはダブルで難しさを演出している音脈である事は言うまでもありません。

G7のルートから見た「長七度」はF#ですから「G♭」と見る時は「減八度」とすべきでしょう。扨て、減八度にはどういう使い方の音脈があるのか!?という事は冒頭にも述べましたが、基底和音が属七であるため勾配が付いている所が難しさを増しているのですが、5番も6番の音脈も半音階的に考えているからこそ通常の音空間の閉塞感を見るかの様に陥ってしまうワケでして、四分音的勾配を付けるとした5番と6番らの隣接する間隙(かんげき)であるとすればこうした音脈は一気に音響的なスペクトラム方面にも視野が拓ける事となります。

つまり、E - F - G♭間の四分音(又はもっと細かい微分音)やA# - B(H) - C間の四分音(又はもっと細かい微分音)の音脈として見るのは興味深い事でありましょう。

抑も5・6番のトリトヌス以外の「枝葉」が、基の1番のトリトヌスに対して、対称的構造として分布するように「半音同士」の隣接がある以上は、さらなる対称的構造は、たかだか半音階の音空間で行き場を失ったかの様に考えるのは早計です。微分音を視野に入れた脈は茲を基準にして対称的な形や等音程構造などを配していけば、和声空間はもっと豊かなモノになります。

ピアノ程度でしか半音階の組織に慣れていない様な人というのは、例えば半音階に依るクラスターのそれがとても不協和の度が強く刺戟的なので、四分音やらそれよりも細かい微分音のクラスターは更に刺戟が強いのかと「誤解」している人がおりますが、音程間が狭まれば狭いほど「うなり」に近しい音になるので逆に「柔和」で色彩的な凝集として音が出て来るのです。

微分音が、それまでの半音を均すので、クラスターが開離音程へ転回させれば結果的にやはり狭い音程よりも明澄度が高い色彩感を得る音脈となるワケです。

とはいえ、コード・ネームの組織に拘る方々からすれば、コード・ネームに表せない音空間など奏する事も想起する事も容易ではないでしょう。ジャズがコード・ネームばかりにこだわる程度の世界に収まっている限り、和声的空間は勿論、テトラコルド操作に依って得られる高次な音も得られる訳がありません。その手の輩は、和音進行の勾配と調性を有り難がっていればイイのです。半音階を駆使している筈なのに、結果的に調性のゆさぶりというアシストがなければ形骸化してしまうジャズなど亡びて当然とも言えるでしょう。西洋音楽ですら調性崩壊など疾の昔(とうのむかし)に起こっているというのに(笑)。

ジャズ界隈の先人の体系化に有り難がる事も忘れて、音楽の根源すらも知らずに、体よく音を出しているだけのエセなジャズ屋が氾濫している現今社会において、間違った事ですらも顰に倣えとばかりに喧伝する輩が増えているのは実に嘆かわしい所です。なぜ、喧伝できるのか!?それはネットというメディアが普及した事に依って発信力が誰にでも与えられてしまったからに他ありません。とはいえ、その発信者がトンデモ連中であれば言わずもがな(笑)。

そういう訳で次の話題でもトリトヌス及び、そこから生じる均齊的・対称的構造から音を「振動子」と捉える事で得られる等音程和音や微分音の音脈にまで話が広がる事となるので、肝に銘じて置いていただければな、と。

とはいえ、短文のツイッターにてこれ以上の事を語らなかったのは、追々ブログにて詳らかに語る予定であったので、今こうしてそれについて語る事ができるという訳であります。

扨て、ジャズをどうのこうのという言う前に念頭に置いてもらいたい事があります。それは、通常我々が確認するトリトヌスという名の音程は、属七の和音が包含している音程〈三全音〉(=トライトーンとも)であります。

この音程はセント数で見ればこそ600セントでありますが、音程として見た時は「減五度/増四度」という事を指していて、実質等しい音程幅であるにも拘らず、度数が示している違いはまさに、音を充当すれば減五度には5つの音がダイアトニック組織から充当されており、増四度には4つの音がダイアトニック組織から充当されているという事であります。

つまり、次のex.1を見れば、ハ長調組織に於てはh音〜f音は「シ・ド・レ・ミ・ファ」と5つの音が自ずと充てられる訳ですから「減五度」であって決して増四度ではない。然し乍らf音〜h音間は「ファ・ソ・ラ・シ」と4つの音が充てられた音程なので「増四度」であり、これを決して減五度とは呼ばないです。度数が意味するものは、全音階組織における音の嵌当を示唆するものなのであります。三度ならばそこに音が3つ充てられるという訳です。

能くオルタード・スケールの主音から減四度上の音を「長3度」と混同している人がいらっしゃるでしょう(笑)。オルタード・スケールの最初の四音は「ド・レ♭・ミ♭・ファ♭」であるにも拘らず、ファ♭をミだと混同している人というのは、こういう所の理解が脆弱な為に、己の知識に準えさせる為には真実の側を歪曲しなくてはならなくなってくるという例でもあります。

あるシーンでは、例えば短調での組織だと、短調でのII度は元々平行長調側でのVII度なので、この音から和音を構成させれば自ずと減和音を生じます。ところが短調組織でのVII度は下主音という主音から短七度としての役割である時(古典的であり、近代和声ではVII度は常に導音化します)はまだいい物の、下主音が導音化した時のVIIは、ここでも減和音を生じる事となります。

扨々、コード表記である「dim」という表記は本来「ディミニッシュ・トライアド」なのであり、減七和音を使う時は「dim7」という風に私が明確に昔から使い分けております。ところが近視眼的なジャズ/ポピュラー界隈の連中は「dim」という表記でも減七の和音を充てる事が多岐に亙るので「dim」でも減七の意味なのだと(笑)。

では、先の短調の世界でVII度の下主音が導音のVII度と変化させた時の事をイ短調(Key=Am)で説明しましょうか。ロ音を(ドイツ音名ではhですがここではBとしましょう)根音とした時の「B dim」という和音表記と、短調のVII度が導音化した時のそのVII度上の「G# dim」で孰れも「dim」と表記させた時、どちらにも「減七」を充てるのだ、という馬鹿げた事を言っているのと等しいワケです(笑)。

では、この馬鹿共が次の様なシーン、例えば短調とはいえ短調の世界がエオリア的な世界で平行長調側の性格を出している時というのは、平行調の行き交いですら「転調」などと宣う位ですから、平行長調と平行短調の行き交い位は敏感に察知している筈なんですけどね、それならば平行長調側の性格として十分な「B dim」でも態々減七を充ててしまうんですか!?という事の馬鹿げた事と同じなんですね。

— 左近治 (@sakonosamu) 2017年2月26日

それ以外に、長調組織で「dim」表記出て来たらどうすんの!?(笑)。高中正義の名曲「Blue Lagoon」のイントロなどE dimから始まってE dim → EM7の繰り返しですぞ(笑)。このdimは偶々減七を嵌当し得ないdimなだけであって(※つまりディミニッシュトライアドであるべき和音が、背景にdis音=D#音のストリングス音が出来するまでは便宜的にdim7を代用できてしまうだけの事であり、ディミニッシュ・トライアドをdim7という減七に完全に置換できないという好例という意)ホ長調由来のdimでもなんでもねーぞ(笑)。しかもブルー・ラグーンで知られてるdimという表記は本当は誤りであって、「Em6 (♭5)」が正しい表記だ。だからストリングスはEm6 (♭5)上で七度音のdis音が出て来るワケだ。dim7を充てたら七度音でD#音だろうとE♭音が出て来るのは有り得ないのだよ。そんなてめえらは、ジャズ理論とやらを崇高に取扱ってる割にはこういう所がスッポ抜けた馬鹿なんだな、と思うことしきりです。

無論、先の様な馬鹿共はほんの一部なのが実際で、おそらくは、声も振る舞いも単に目立つだけの喧伝してしまう類の人間だからついつい傍目からは目立ってしまうだけなのかもしれません(そう思いたい)。これでは真摯にジャズ方面に取り組んでいる人が報われません。

然し乍らその手の愚か者からジャズという音楽を見れば、ジャズという音楽ジャンルに好意を抱く事やら己が好むアーティスト達をひとたび見ると音楽とは総じて真摯に音楽に取り組んでいる為の人にだけあるワケではないという事実が現存している事に甘んじて、結果的に正直者にだけ確かな叡智が宿るという依怙贔屓がこんな所にも遭遇してしまうのは罷りならん!!と思う者も現れてしまうのです。ですから喧伝した者勝ち、という風潮すら生じてしまうのが悲哀な現実です。

処が、真の知識は真摯で謙虚な人に味方するのです。自身の振る舞いが身の丈に合った答を自然と邂逅させるのです。蟹行じゃないですよ!(笑)。

そんな愚行を繰り広げる輩達に対して、本来ならそのジャンルでの真摯な方も目くじら立ててでも叱りつけて遣る事が、そんな愚か者に手を差し延べているだけという行為ばかりでなく結果的には自分自身を高める為であるという事に繋がるのです。情けは人の為ならず。それは何故か!?

本来の音楽的な営みを知らない人が多過ぎて、自分自身がきちんとした足場を基にして他人の事まで考えていられないという脆弱さを生んでしまった社会的風潮から、我れ先とばかりに正答を贏ち得るかのように急き、権威主義にも陥ってしまう。

結果的に、自分で体得したものを独り占めして自分色に染めてしまおうとする事までも補強してしまう立ち居振る舞いなんですね。西洋音楽史というのはそういう体系を「使わせてもらっている」という事にとても謙虚でありリスペクトしつつ、自分を更に高めようとするから素地が強固になり、オリジナリティも増すのです。

ジャズとは無縁の音楽ジャンル、特にクラシック音楽方面などはおそらくまともに耳にした事がなく、理由も無くこき下ろしているのが現実じゃないでしょうか(嘗て、私もそうでした)!?さしたる理由も無く自身の欲求ばかりを基準に選別してしまう様になると、自身の撰択全てに本来は価値が稀薄になるものです。その価値の無さに薄々気付いてはいても自分自身を咎める事ができずに、いつの間にか他者を罵り狼少年の様になってしまうというのが、特に音楽方面での喧伝の実際の姿でありましょう。

ジャズ理論とやらが現今社会においてこれだけ広く認知されているのは、ポピュラー音楽の多くがその体系を有り難がっているからに過ぎません。

その音楽体系が西洋音楽とは別に存する物でも実際は深く依拠するモノであるにも拘らず、ジャズ理論とやらに本来不必要な価値付けを与えてしまい、軈てはそれを有り難がる様な馬鹿共にも近視眼的に知られる様になった事は結果的にジャズの進化を止めたとも言えます。

総てのジャズ理論が正当性を欠くものでは無いのですが体系に叢るだけの連中が「差異」を求めて脚色してしまうのです。素地に脆弱なのでオリジナリティーに乏しい。故に脚色に走る。体系をも歪曲してしまい、後に続く者ほど割を被る様に陥っているのが現在のジャズなのです。現存する希代のジャズ界の巨人は別ですよ!

なにせ後に続く者は体系を有り難がっているだけで脚色するだけですから。この体系を有り難がるのは西洋音楽とて同じ事ではありますが、そこからの発展という物を為し得なかったという事実こそが、ジャズが陥穽に陥ってしまった事の証左でもあります。

それは、調性の嘯き方と和音集積の体系に限界があり、重畳しい和声感が結局半音階に依るピアノが覇権を握っているので、なかなか拡大しないという事も背景にある事は疑いの無い事実であります。

そういう訳で今一度話を本題に戻しつつ、前回のメタトーナリティー(前回ブログ記事ex.10図版参照)についても少々補足しておかなくてはなりません。ともあれ本題は「ジャズでは、トリトヌスに5音充てる事を選択した」という事が今回の本題ですから、今一度トリトヌスを引き続き語りましょう。

次のex.2を見ていただくと能く判ります。この図が示しているのは、fとgの間に「fis音(=F#音)」を生む事です。つまり、増4度である部分に5つ目の音が生じたとなると、それだけで調組織が一時的にも変わる事は自明です。

ex.2は、ハ長調という調性内で生ずるドミナント7thで生ずるトリトヌスにて減五度と増四度を説明しております。つまり、そこに「F#音」が生ずるという事は何を意味するのか!?という事を言いたいのであります。

通常、属調への近親性というのは「横の線」の誇張に依って生ずる物です。仮に平行短調の側(つまりその場合ならイ短調=Amを意味する)での「誇張」なら、エオリア調(自然短音階)をドリア調として嘯けばF#音を得られるのと同様に、平行長調側(つまりハ長調組織)でリディア調で嘯くことは、ト長調組織を使う事となる、と。でもこれは、和音が和声的な世界観を誇張させようとして起こる欲求ではなく、実は、横の線から由来する音を和音に使うと、和音の体としては収まりが利きますよ、という事を言っているだけなので、和音が和声観の為に発展する動きではないんです。ですから、Cメジャー・トライアドが、首尾よくCトライアドという母体を体よく維持するにはその和音を3度累乗させた時にf音ではなくfis音を充てれば体としては保ちます(基の和音を阻碍はしない)という事であり、その音(fis音)の出来〈しゅったい〉は横の線の誇張に依る物を代用したという事で構築されてている世界だと考えて下さい。

つまり、ex.2では、G7上でトリトヌスを使おうとする(D♭音)という発展とは異なり、C7の為の発展に依る「F#音」の発生だと思っていただければと思います。G7上でD♭音を使用したい世界観を構築したいのならば、移調すればイイだけの事です。

つまり、ハ長調側においてC7という「変格化」を招いたという事は、F音を中心とする音組織(おんそしき)でのメタトーナリティーを視野に入れて考える必要があり、F音を中心音とする11音組織は恰もヘ長調の主音を中心に見るかのように見渡す事も可能ですが、ジャズではそれをヘ長調の為に使うのではなく、F音を中心とするメタトーナリティーはハ長調調域で主和音がドミナント7th化した社会を使う為に変格化させているので、メタトーナリティー・レベルで見るとハ長調においてブルース的音脈を形成(C7・F7を形成)するという事は、F音を中心音とするメタトーナリティー観が必要だと言う事を述べていたという事なのであります。

こうすることでハ長調域の主和音では和声的に三全音であるF#音を使っているにも拘らず、それがト長調由来の音ではないという事がお判りになるかと思います。

ダイアトニックというヘプタトニックの音組織ですら(つまりドレミファソラシド)、それは五度音程の累乗が主音由来ではなく下属音由来で「1:5」という風に五度音程を持ち合っているから成立しているワケです。リディアン・クロマティック・コンセプトというのは、主音を由来として五度音程の累乗を「0:6」として見据えて、勝手にト長調方面に足を突っ込む訳でして、そこまでしてF音が不要なのならハ長調の下属音すら無視してしまいかねない(笑)。8音組織として見渡しているワケでもなかろうに。リディアン・スケールに近しいテトラコルドを操作すれば凡ゆる音世界を引き寄せる事など、何もリディアンを基にしなくとも呼び込める事であり、単にリディアンから見渡しただけの既知の体系に収まりそうな音竝びを体よく掻き集めて来て、オグジュアリー・ディミニッシュトだの、まやかしをやってはいけませんな(笑)。パーシケッティも泣いてますぜ(笑)。

それならハ長調に於いてFメジャー・トライアドは絶対に出現しなくてなってしまうのか!?(笑)という自己矛盾をも露呈することになるのです。それならばハ長調を奏するに当たってG調の「G dur、Cdur D dur」を使えばC調なのか?バカ言ってんじゃねえ、ってハナシなんですよ(笑)。

実際に私がメタトーナリティーを引き合いに出しているように、主和音がトリトヌスの音脈をも使う発展がト長調由来ではなくヘ長調由来に起こる、というのはこういう所からも判るでしょ!?という例まで出しているにも拘らず、ジャズ方面じゃ到底メタ・トーナリティーなんて広く知られていない物だから、こういう風な理解に及ばなくとも「なんとなく」奏してしまう事ができてしまうため、彼奴等や窮地の体系に乗っかり乍ら常に嘘を付いた音を出している事に等しくなってしまう。音が嘘なら理論に拘るな、馬鹿者共が。それで理論すら全く知らぬ人間しか相手に出来なくなってしまった時、ジャズはもはや死んでんじゃねぇのか?と言いたいワケですね。音が嘘でも「なんとなく」聴こえてしまう事を許容するのなら、ジャズなど大御所もその辺のボンクラも関係なくなっちまいますよ。そんな事が罷り通る訳がない。それならばきちんと先ずは音楽の体系を理解しろ、と私は言いたいワケですよ。去年もヘッポコなジャズ屋が私に噛み付いて来ては論理破綻起していたではありませんか。あの手の輩というのは進行に伴う勾配の出来すら全く理解できていなかった事をあらためて思い出すのであります。

まあそういう訳で、ハ長調の属和音でのトライトーンの実際、それに伴い「増四度」に5つの音が充てられる、という構造がお判りになったかと思います。しかし、これはハ長調の属和音上で、G7という和音が決して「fis音」を求めた事なのではない、という事に理解が及ぶ事が重要なのです。C7に由来する和音が#11thを求めた音世界であり、その拡張するための牽引力は属調の誘引力ではなく、本当は五度圏なら逆回りの四度圏の方を向いた所でのメタ・トーナリティー由来として見立てる事ができるのだ、という事を述べているのです。

「G7にだって#11th音を求める事があろうだろう!」と言い出す人間は本当に頭が固いですね。それなら、先のめたトーナリティーの円盤を30度回転させるかのように「移調」させれば自ずとG7でも#11th音得られるだろうがよ!という事まで本当は述べているのであります(笑)。ですから、G7上でf#音を求めようとしているものではない、という事はお判りになりましたかね。

ハ長調にてトニックとサブドミナントに対して短7度音を夫々附与させました。この手順に據りトニック、サブドミナント、ドミナント夫々3つの短七度音として得られる「核音」は変ロ長調(=B♭メジャー)の調域で生ずる核音としての牽引力はありますが、変ロ長調組織の和音を使っているワケではないので調性が併存するかのような牽引力までは備えていないとするのが妥当です。変ロ長調は和声的空間を使おうとしていないので、他調を由来とする調性の誇張は概ね協和的な方向、つまり属調方向へべクトルが進みます。つまり変ロ長調は線的な「横の線」の誇張という素地であると言えるのです。

他方、ハ長調の主要三和音にそれぞれ短七を附与させて得られた幹音らが導く和声的牽引力は五度上方ではなく四度下方という方面、つまりヘ長調側の方を向くことになります。そこで得られるメタ・トーナリティーの方が牽引力は強いワケです。C7が#11th音を欲するための和声的欲求の源泉はト長調由来ではなくヘ長調由来だ、という事を意味しているのです。G7が#11thを求めるのならばC7の時のメタ・トーナリティーの世界観がそっくりそのまま移調させたのと同様で、F7上で#11th音を欲する状況となればそれはメタトーナリティーの中心音が変ロにあるとして逆回りに移調したのと同様である、と私は言っているのです。

然し乍ら私から言わせれば、ジャズというのは本来ならば、前回紹介した半音階的偽終止進行を視野に入れるだけで短いプロセスで半音階の音脈は拾って来れるのです。メタ・トーナリティーだって11音組織なワケですから。ただしそうした半音階的偽終止進行を視野に入れるのは、音階を形成するテトラコルドの操作が必要になるのですが、和音的には主要三和音がハ調という組織でも「C7 Fm7 G7」という様な和音組織が出て来る事は十分考えられます。すると、ここから一挙に「音階」を形成しようとする處がジャズの少々頭の固い所ではあります。つまりこれだと「Cをスケール・トニックとする旋律的長音階・和声的長音階・ドリアン・ミクソリディアン」を混合させる考え方として閉塞感にすら陥ってしまいます。これら四つを決して一望できぬまま、コード・チェンジの度にモードを切り換えて奏するかのように想起せざるを得なくなります。目指す所は「一望する」に相応しい見方であるのですが、テトラコルドの操作だともっとシンプルになるワケです。後期のジャズだとモード・ジャズになり、このテトラコルド操作を行なうように変化しますが、その場合、背景に存する和音が従来と変わる必要が概して生ずる様になります。

仮に先の和音進行「C7 Fm7 G7」において、C7上で本位13度音のA音を使っていたとしましょう。するとFm7はA音を許容しませんし、残像としても混濁させてしまいます。併して、今はモード・ジャズにおける和音の配し方の変化について話が及んでおります。モード・ジャズによって和音進行感を強く押し出す必要はありません。極論すれば「IとIV」が融合状態に陥っても構わないのです。

すると、本当に気の利いたジャズメンは次の様なex.3の和声を背景に、先述の四種類の「Cをスケール・トニックとする旋律的長音階・和声的長音階・ドリアン・ミクソリディアン」を充てて弾く事を試みようとする事も可能なワケですわ。ex.3では便宜的に下声部にF7が生じ、上声部にE△又はE augを生じる様に見立てる事も可能です。これはストラヴィンスキー風でもドビュッシー風でもありますが、上と下との和音の根音同士の音程が見かけ長七度というそれは、西洋音楽史では減八度として使われて来た音脈であり、プッチーニやラヴェルもこうした音程は配していた事なのであります。

※C7という基底和音を根拠に、E△やEaugは基底和音から一部構成音が「変化」しております。これは拡張的な考えでの事なので「C7 Fm7 G7」という主要三和音なら「Edim/Fm7」で説明すればイイのではないか!?という声もあるかと思いますが、この様な和声空間は、通常のジャズ理論の理解に収まっている人からすれば孰れも対応に難儀するでしょう。その上で西洋音楽では疾っくに使っている和声空間を基にして考えた上で、更に基底和音から更に拡張させる考えを一緒にしてこの時点で示しているので、先の様なE△/F7という風に置換させているのです。上声部がE△であろうとEdimであろうとEmであろうとE△(-5)という硬減三和音でも問題はないのです。そこまで考えが及ぶように敢えてこうして語っているのです。

先の様なバイトーナル・コードというのは、コード進行が「静的」であるからが故の構築でもある為、和声的には幾つかの分子をひとつひとつ組み立てが可能かの様に考える事も可能です。こういう「静的」な状態ならば和音の体としては、勾配付けの為に態々変化させていた増11度音を本位11度に使用する事が楽になりますし、和声的な体としてはポリ・コード状態の物が増えてきます。例えばF△/G△という6声のポリ・コードが発生したとしましょう。次に「進行」するのが「G△/F△」となったら、上下の主従関係が逆になっただけの倒置和音であり、進行としては動的ではありません。二度進行同士の反進行です。処が二度進行とはこうしたパラレル・モーションはロック的にも用いられるものであり、ロックな要素とジャズの要素、西洋音楽の背景を使って複調的な世界観と、より一層世界観が荘重な和音空間が英国ジャズ流の世界に多いのは偶然ではない事です。複調的であり、モーダルがさらに茫洋とさせている空間が米国ジャズの勾配のついたそれとは違うワケですね。

勿論米国とてモード・ジャズ以降、そうした静的な世界観はどんどん増えていきます。とはいえ礼賛されがちなジャズ奏者は勾配付けが得意な奏者が多く、そこから逸脱していってモードを追究したマイルス・デイヴィスよりも人々の多くはバップの方を選んでいたし、奏者の多くも和音が背景にあり、そこから脈を得るやり方の方が多かったワケです。もちろん、チャーリー・パーカーとて本位11度の取扱いを実践しておりますが、周囲の和声観はそこまで至って居ないので、ソロ・パート部だけが一所懸命複調感を呈示してはいても音空間を劇的にまでは色がひっくり返らない、そういう側面があったのも事実です。

先のex.3、ジャズの見立てで属七和音のタイプとして見立てようとも、そのコード表記ルールからは逸脱した音が必ず見つかります。また、属和音が本来持っているトライトーンの勾配を付けたそれとは一線を劃した和音体系になるので、勾配付けに馴れた奏者は逆に手を持て余すワケですね。でも、バイトーナル表記であれば上と下との和音呈示はシンプルな訳ですから、そこからのモード想起は遥かに楽であるはずですが、上と下との分離した考えによって、上声部にばかり拘泥してしまうと下声部の和音感を引き合いに音脈として使って来れないとばかりに尻込みしてしまう人すらおります。こうした分数コードの場合は上も下も同じ様に扱っても(混合状態)ソロならば充分ありえる事なのですが、こういうシーンで尻込みをする、という事は如何に通常和音の響きを頼りに音を選択しているのか、という事をも同時に露呈する事となります。和音が奏している音から如何にして逸脱させ乍ら「嘯く」のか、という所がジャズの醍醐味なのに、組んず解れつ感が出て来なければ、既知の和音体系に無い和音上では奏するのは難しいでしょう。

ある意味、スティーリー・ダンの連中が用いる分数コードや進行に伴う勾配付けが少し異なるそれでソロ奏者があまり力を発揮できないのは、非常に能く判ります(笑)。マイケル・ブレッカーはとても巧みに奏しておりますが、マイケル・ブレッカーは音形を巧みに利用してこれを四度・五度に移旋して発展させます。これは西洋音楽では対位法的手法でその音形の採り方と配し方を「ゼクヴェンツ」と呼びます。英語名では「シークエンス」に等しいのですが、シーケンサーなどが広く普及している現今社会において、単なるシークエンスでは、その音形を慮る配し方は「ゼクヴェンツ」だと理解に及ぶ事は逆に難しい事でありましょう。

和音に頼り過ぎる嫌いがジャズに起こり得る陥穽というのは、例えばオルタード・テンション・ノートが母体の属七にさらに9・11・13度音が附与されている時などは顕著で、和音構成音を列挙すればそこで一定のヘプタトニックを生んでしまう。そうすればそれを奏してさえいれば和音体系から外れる事はない。故に和音を重畳しく積み上げてしまうと、暗喩をも稀釈化するという事になります。

暗喩が稀釈化というのは和音の進行感も結果的には静的に近しくなるのだから、そうした時楽曲は概してモーダルになる。そのモーダルな時に、奏者が気の利いたモード想起をしないといけなくなる。処がこちらの方が言葉では簡単でも実際には難しい。故に古典的なジャズがもて囃される事が多いのです。

扨て、重畳しい和音に馴れたジャズメンも、実際にはドミナント7thコード上に存する「不文律」を本当は意識していて、意識的に回避している側面があったりします。本記事冒頭のex.2を覚えておられるでしょうか?

ex.2でF#音の出来が起こるのはG7の和声の重畳の為ではない事は明白です。G7の為だとするとF#音は長七度の音となってしまうからです。このF#音という出来の源泉とは、C7上にて母体の和音の体を疏外しないように上部に3度累積を積み上げる為に起こり得たもので、属調の為の協和性由来ではないという事が判れば、ジョージ・ラッセルが五度圏における五度上方の協和性を引き合いに出すのは全く無意味な事なんですね。ジョージ・ラッセルが完全五度音程の協和性に拘泥しているのは自然倍音列の低次な倍音に根拠を求めているのですが、以前にもシュトゥンプフの例で語ったように、必ずしも低次の簡単な整数比且つ隣接し合う倍音同士が優位にならないという事ですね。2:3という振動比よりも1:3の振動比が優位なのは後者の方がビートが少ないという事はブログ検索をかけていただければ同時に図示しているので今一度確認出来る事でしょう。

1:3という振動比=12度音程を由来にして、自由にテトラコルドを構築しようという話ならまだ判りますよ。倍音の位置を根拠にそれを平均律に嵌当するエドモン・コステール著『和声の変貌』と比較しただけでも、ジョージ・ラッセルのそれは全くの詭弁です。属調方面の協和性など無意味でして、和声的な牽引力として調性感を捨てずに半音階的要素を併せ持つ事の出来る体系=メタ・トーナリティーとして見出すことのできる四度方向の和声的凝集力が真の牽引力だという事を見抜かなくてはならないのです。

ですから、先のex.2では、G7に於て#11th音が必要となる(和音の体の為)社会ではメタ・トーナリティーを示すパックマンの様な図形が30度回転する事で「移調」と同様になるのを示しているだけで、和音の有り体の為に逐次移調して対応しているのと同様な事なワケで、五度上方の牽引力などないのだ、という述べているのです。加えて、主和音に「短七度」を与えて主和音の有り体の為に#11th音を欲する事は属調の為ではなく、元々存する増四度(f〜h間)にfis音を作って5音を嵌当する事で、「音を稼ぐ」ことにしか使っていない、という事が判ります。つまり、これが『ジャズはトリトヌスを5音として使う』という事を意味するひとつの例なのです。トリトヌスの有り体としては五音と四音を嵌当する両方があって然るべきなのですが、勾配付けの為に他調由来の音を欲する。しかしそれは属調方面のべクトルではなく、実際は四度方向に起因するものだ、という事なのです。

横の線としての五度音程の累乗と、縦の線(和声感として)としての四度の累乗にピンと来ない人がいるかと思います。ではペンタトニックを想起してみてください。恣意的に操作した人工的な5音列では無い限り、幾種類のペンタトニックは完全5度音程累乗から成立しているのです。これがもし「和声的な垂直的な線」として見るとするなら、ペンタトニックを母体とした和音組織とはどのような物を思い浮かべますか?

体よく和音を組織したとしても、そこにトニック、サブドミナント、ドミナントの各機能を持たせられますか?

一方、和声の凝集力というのは五度累乗ではなく四度累乗の方に現れます。完全四度音程を等しく積み上げていけば最初に出来する短七度は根音との「二度音程」として遭遇し、やがて短三度音は完全四度音と二度音程として遭遇します。それが更に重なると長二度で遭遇し合っていた音は半音として犇めき合うように積み上げられていき、孰れは半音階の総合という12個全てを積み上げる事になります。4度音程が軈て「広い二度と狭い二度」で犇めき合い、同時に和音は「硬く」響く。これが和音の有り体の為の凝集力ですよ。そんな凝集力を平たく見ると、平たく見る時の中心音がメタトーナリティーの中心音として存在する事になる訳です。それを知りたければクロード・バリフはもとよりヒンデミットに学びなさい。エドモン・コステールは一部、ヒンデミットの一部を掻い摘んで批判している部分がありますが、コステールも亦64次倍音までを見渡しつつもそれは上方の音脈と平均律(24平均律も含)に均している部分もあるので、一長一短はあるものです。しかし補強し合い乍ら吸収するのは重要な事ではあるため、興味のある人は追究していけば良いでしょうが、四分音社会にまで近親性を見出す事がコステールとヒンデミットの著書から読み取る事は相当難しい事でありましょう。

まあ、そうしてあらためて、先の私が示したex.3の譜例を見れば、F7という和音を基に単体のコード・ネームに相応しいコード・サフィックス及び度数表記に倣えないので分数表記になってしまうのは明白です。なにしろ母体のドミナント7thコードのルートから見たら長七度の音も併存してしまっている訳ですから。これを敢えて私は「減八度」と呼んでいたワケですね。

そこで、ジャズメンはドミナント7th上で生ずる母体のトリトヌスとは他にオルタード・テンションに依って生ずる別のトリトヌスをも見ることとなりますが、オルタード・テンションを用いたとしても実際は半音階全てを使える魔法の和音としては使ってはいません。多くの人は本位十一度も合わせればドミナント7thコード上で11音を使えると思い込んでいるかと思いますが、実際には10音です。本位十一度やsus4として置換して使うプレイヤーでなければ9音の解釈と言っても差支えないでしょう。

例えば、ハ長調での属七和音上に発展させて3度音程を堆積させていく手法は、ジャズでは必ずしも9・11・13度音もダイアトニックな音ばかりを使用するワケではありません。つまり、オルタード・テンションと呼ばれる音をも使います。とはいえ、垂直に、和声的に用いる際、同度の本位音と派生音を併存させない事は至極全うな取扱であります(例:和声的に♭9thと#9thを併存させたり、♭9th音とナチュラル9th音を和声的に併存させないという風に)。

横の線としては経過的に同度の音が羅列して来るのはごく普通に有り得る事ですが、和声的な併存は無いというのが前提です。あるとすれば、和声的空間の在り方に他の意図が在る時くらいのものでしょう。その振る舞いは既知のドミナント7th系の物とは異なるのは推察に容易い事です。

扨て、ex.4の図は「トリトヌスの枝葉」と呼ぶ事にしましょうか。とりあえずハ長調域での属七という例にしておきます。すると、12時-6時に相当する黄色い枝葉が、ドミナント7thコードが本来含有している「M3rd音と♭7th音」同士のトリトヌスで、番号も「1」と振っております。また、これらで生ずるトリトヌス間はやはり孰れも「5音を充てる」ので、それらも亦忘れてはならない事実です。

2番の枝葉はルートと#11th音。和声の体の為に本位十一度ではなくシャープ11thを通常は選んでおります。勿論ナチュラル11th表記タイプのものも例としては少なくとも見る例はありますが、だいたいは長調における「IV△/V△」という六声の和声感を示唆するもの、或いは短調では「♭VI△/♭VII△」という組織を示唆したポリコード由来の本位十一度と思ってもらえれば良いでしょう。無論、それらのメジャー・トライアドは他調で共有する和音由来として解釈する事もかのうです。つまり、2番の枝葉はそういう性格を持つトリトヌスです。

3番の枝葉はP5th音と♭9th音から形成されるもので、「短属九」を示唆する事に異論を唱える人は居ないでしょう。

4番の枝葉は本位9度と♭13thからのトリトヌスであります。能く、2・3・4番を巧みに連結させて、逐次和音表記が仰々しくなる事があります。コード・サフィックスのalt表記とはこういう状況で使われます。和音連結が仰々しくなるのを避ける為にaltとして簡略化させています。青島広志著『究極の楽典』ではaltコード表記はこうした仰々しさを9度音の仰々しさを示した物という風に書いております。それは勿論短属九・長属九の取扱いをひと纏めにした考えなので、その依拠する所は正しいのですが、洋書の類だと13度音の変化の仰々しさを回避した対応でもalt表記を見付ける事があります。#9thは本当は17度音程由来つまり♭10th音としての振る舞いという風に説明して呉れているのが、デイヴ・スチュワートの著書にも見られる通りでして、この17度見渡しは理に適っている物です。バルトークなどを筆頭に例を挙げる事ができますが、音楽書の類ではパーシケッティ、ケクラン等からも腑に落ちる解答が用意されている事を見出す事ができるでしょう。

扨て、5番と6番の枝葉は一寸特別なのです。5番はそれほど特別でもないのですが、6番はかなり特別です(笑)。

それら5・6番の特殊性というのは、結果的に基のトリトヌス(1番)に対して隣接し合っているので、5番と6番も半音同士でトリトヌスが犇めき合う状況となっているのです。つまり、和音の有り体として折角発展させて次のコード進行の勾配付けにも使える音脈の為の「勾配」に入り込んで来るのでありますね。そうすると、和音感として勾配が「静的」になる。つまり5番はどちらかというと「複調的」な音になるのです。1番のトリトヌスと半音同士で隣接し合っているワケですから、5番のトリトヌスはG♭7かC7由来のトリトヌスの様な状態になるかもしれません。G7という属七和音が半音間隔(G♭7)か完全四度(C7)間隔で併存する状況を映ずるかもしれませんし、単に5番のトリトヌスをもっと増四度由来として充てる(そうすると属和音由来の音とは別の和音の体を考える必要がある)か、もしくは減和音由来のコードやモード想起に充てるかという事が自然でしょう。

減和音というのはとりあえず減七度まで重畳させればそれはオクターヴを均齊的に分割する体ですから、基底となる属和音とは別に属和音という仰々しい形ではなく、等和音を嵌当する想起の方がスムーズではないかと思います。こうしたドミナント7thコード表記を見掛ける時は、作者の意図はどうあれ、響きとしては複調的になります。必ずしも減和音という「和音」の体に拘らなければ、減五度に対して硬減和音を見越したモードを想起する事も可能となりましょう。孰れにしても複調的です。

5番が基のトリトヌスと半音で隣接している事が複調的であるならば、6番にもそうした複調的側面はあるだろうと推察に及ぶのは容易です。ところが基底和音のG7から見ると長七度音程に相応しい異名同音G♭音が出来し、その対蹠にはG7が四度進行で解決するであろうC音という本位11度が存するワケですね。このケースはダブルで難しさを演出している音脈である事は言うまでもありません。

G7のルートから見た「長七度」はF#ですから「G♭」と見る時は「減八度」とすべきでしょう。扨て、減八度にはどういう使い方の音脈があるのか!?という事は冒頭にも述べましたが、基底和音が属七であるため勾配が付いている所が難しさを増しているのですが、5番も6番の音脈も半音階的に考えているからこそ通常の音空間の閉塞感を見るかの様に陥ってしまうワケでして、四分音的勾配を付けるとした5番と6番らの隣接する間隙(かんげき)であるとすればこうした音脈は一気に音響的なスペクトラム方面にも視野が拓ける事となります。

つまり、E - F - G♭間の四分音(又はもっと細かい微分音)やA# - B(H) - C間の四分音(又はもっと細かい微分音)の音脈として見るのは興味深い事でありましょう。

抑も5・6番のトリトヌス以外の「枝葉」が、基の1番のトリトヌスに対して、対称的構造として分布するように「半音同士」の隣接がある以上は、さらなる対称的構造は、たかだか半音階の音空間で行き場を失ったかの様に考えるのは早計です。微分音を視野に入れた脈は茲を基準にして対称的な形や等音程構造などを配していけば、和声空間はもっと豊かなモノになります。

ピアノ程度でしか半音階の組織に慣れていない様な人というのは、例えば半音階に依るクラスターのそれがとても不協和の度が強く刺戟的なので、四分音やらそれよりも細かい微分音のクラスターは更に刺戟が強いのかと「誤解」している人がおりますが、音程間が狭まれば狭いほど「うなり」に近しい音になるので逆に「柔和」で色彩的な凝集として音が出て来るのです。

微分音が、それまでの半音を均すので、クラスターが開離音程へ転回させれば結果的にやはり狭い音程よりも明澄度が高い色彩感を得る音脈となるワケです。

とはいえ、コード・ネームの組織に拘る方々からすれば、コード・ネームに表せない音空間など奏する事も想起する事も容易ではないでしょう。ジャズがコード・ネームばかりにこだわる程度の世界に収まっている限り、和声的空間は勿論、テトラコルド操作に依って得られる高次な音も得られる訳がありません。その手の輩は、和音進行の勾配と調性を有り難がっていればイイのです。半音階を駆使している筈なのに、結果的に調性のゆさぶりというアシストがなければ形骸化してしまうジャズなど亡びて当然とも言えるでしょう。西洋音楽ですら調性崩壊など疾の昔(とうのむかし)に起こっているというのに(笑)。

ジャズ界隈の先人の体系化に有り難がる事も忘れて、音楽の根源すらも知らずに、体よく音を出しているだけのエセなジャズ屋が氾濫している現今社会において、間違った事ですらも顰に倣えとばかりに喧伝する輩が増えているのは実に嘆かわしい所です。なぜ、喧伝できるのか!?それはネットというメディアが普及した事に依って発信力が誰にでも与えられてしまったからに他ありません。とはいえ、その発信者がトンデモ連中であれば言わずもがな(笑)。

そういう訳で次の話題でもトリトヌス及び、そこから生じる均齊的・対称的構造から音を「振動子」と捉える事で得られる等音程和音や微分音の音脈にまで話が広がる事となるので、肝に銘じて置いていただければな、と。

2014-06-18 01:00