♭13th音と♯5th音(aug)の違いをIVEの「Eleven」に学ぶ [楽理]

2022年の暮れの紅白歌合戦に出場したIVEはデビューから1年強が経過し、話題性も相俟ってだいぶ広く知られる様になって来たとは思いますが、メンバーの誰かの名前を誰もがサッと覚えられる位にまで周知される様になるのが望ましい姿でありましょう。

IVEにとって幸運なのは、デビュー曲である「Eleven」が非常に息の長い人気を保っている所にあろうかと思いますが、日本国内でも2022年秋には「Eleven」の日本語版がリリースされる様になり、いずれはCMなどで活躍を見る様になるのかもしれません。

扨て、あらためて本記事のタイトルを再確認していただこうと思いますが、このタイトルから判る様に目的は《ドミナント7thコード上に於けるオルタード・テンションおよび変位音の違い》をIVEの「Eleven」から学ぼうという意図が込められており、IVEの「Eleven」全体を知るのが目的なのではなくあくまで《♭13thとaugである♯5thは全く違う》という事を理解する事を第一としております。

音楽的構造の一部を理解する為の題材としてIVEの「Eleven」を紹介するものなので《誰々が綺麗》《歌詞の内容をうんぬんかんぬん》の様な根拠の薄い主観だらけの感想を縷述する訳ではありません。多くの方にはおそらく皮相的理解で済ませるだけで十二分であろう所を更に突き詰める記事となり、音楽的な素養が求められ退屈だと思いますのであらためてご容赦願いたいと思います。

そういう訳で、本記事からIVEの津々浦々を知ろうとする方に対してはかなり趣向が異なるのであらためて御寛舒願いたいと思います。楽理的な話題になるのでご注意いただければ幸いです。

茲から本題に入るとしますが、ドミナント7thコードの根音(ルート音)から見た「♭13th」と「♯5th」というのは、ピアノの鍵盤上やギターのフレット上から見れば《物理的には》同じ音であっても、実際には全く異なる別の音なのです。

例えば「♯5th」という音というのは、完全和音という完全五度と長・短三度のいずれかの三度音と根音との組み合わせによって生ずるトライアドから生じた「変化和音」に括られる物ですので、《和音構成音の内の上音のいずれかが半音変位しておりますよー》という変化和音、つまり《長三和音の5th音が半音高く変位》した姿である訳です。

翻って「dim」という減三和音は《短三和音という完全和音の5th音が半音低く変位》した姿であるという訳です。

オーギュメンテッド・トライアド(増三和音)=「aug」というのは、コード表記体系の側からはサスペンデッド・コードを除けば「メジャー」「マイナー」「オーギュメンテッド」「ディミニッシュ」という風に恰も4種類あるかの様に思われがちですが、和音体系の正しい括りとしては「完全和音(=普遍和音とも)」or「変化和音」のいずれかに括られるだけに過ぎない物なのであらためてご注意いただきたい所であります。

こうした前提を踏まえた上で「♯5th」という存在を調性音楽の範疇で観測すると、全音階はヘプタトニック(=7音音列)である訳ですから、《♯5thの次には6th・7th…という音列が充填され》て然るべきなのです。即ちそれが同時に意味するのは、♯5thの次にある音は少なくとも♭6thではない訳ですね。異名同音だと物理的に同じ音に過ぎないのですから。

但し、♭6thを♯5thと同じだとばかりに混同してしまうと、♭6thとして使った途端に在るべき♯5th音はスッ飛ばされて4th音の位置を見ようとしてしまう事になりかねないのです。

つまるところ全音階上のヘプタトニックとは、己が理解しやすい様に都合よく音度を採って読むのではなく、和音構成音と和音外音を常に《充填させて》ヘプタトニックという音組織を捉えておく必要があるのです。

あらためて「♭13th」と「♯5th」を見てみましょう。単音程に還元・転回すれば両者は異名同音として《物理的に》は同じ音に違いありませんが、取扱いの上では全く異なる音なので、己が解釈しやすい音とばかりに好き勝手に選択してはならず、実際に在る音が《♭13th or ♯5thのどちらか!?》という事をきっちりと分析する必要があるという訳です。

特に、ドミナント7thコード上のオルタード・テンションを取扱う様になると、多くの初歩的な教本では基の完全和音としての体に於ける完全五度音を省略せよという風に教わります。なぜ省略するのかというと、和音が完全五度を補う事なく旋律を奏しているパートの線運びにそれを任せて重複を避けるという狙いに加えて、完全五度周辺に生じ得るオルタード・テンション(♭13th or ♯11th)とで和声の混濁を避ける為の方策として、完全五度音の省略が望ましいとしているのですが、教本のそれらに私の様な背景を説明している物に遭遇している方は恐らくいらっしゃらないかと思います(笑)。

何故なら、こうした完全五度音を省略する為の方策を学ぶには対位法・旋律論の側面を知らないと理解に及ばない事項である為、こうした事が付記されている教本というのは少なくともジャズ/ポピュラー音楽では無いのではなかろうかと私は思うので前述の文にて私は笑っている訳ですね。

然し乍ら和声的溷濁とは雖も、ジャズ・ヴォイシングとはその《溷濁こそが追究される》ので、実際には♭13thと♮5th音とで形成される単音程に還元した長七度および短二度で形成して重々しく使われる事など日常茶飯事です。

抑もジャズ・ヴォイシングが重畳しくなった背景は、卑近に思われる協和音程に対して溷濁を目指したからであります。根音に対して溷濁を企図して7th音が付与され、5th音に対して溷濁を企図しての6th・13th音の付与(※7th音の存在がある場合は自ずと13th音)、3rd音に対して溷濁を企図しての9th音という風にして和音が積まれて行った訳です。

こうした背景を覚える事が面倒であったり知識が遐い人というのが♭13thと♯5thを混同してしまったりするのです。またそれが、体良く賛同を得られやすい状況で斯様な例を声を大にしたりすると、混同していた側の主張が《難しいこたぁどうでも良いんだよ》とばかりに、酔っ払いにも似た信頼に足らない筈の者の賛同が妙に頼もしく思えて誤謬を突き進む輩が多かったりする訳です。

音楽の素養に疎い筈であるのに、そうした人々が自分達の発言に対して人々の耳目の欲を蒐めるには、奇を衒ったり声を荒げたり果ては詭弁まがいの造語を用いたりするものです。そんな場所で《効率良く》《彼等に合わせてすり寄る造語》を用いて全く無関係である筈の《比喩》を彼等に助け舟を出す様にして正当な側が用いたりした場合、彼等がそこで得た知識は彼等と機会を接していた人々の間でしか知り得ない無価値な知識へと変容し、陋いフィールドを出た瞬間に他では全く通用しない言葉を使っている事に等しくなってしまうのです。ですから、音楽を学ぶには音楽理論を学ぶ前に音楽教育の下での共通認識が必要とされるので、その共通認識の為に「楽典」があるのです。

前置きが長くなりましたが、IVEの「Eleven」という楽曲の例をひとたび分析すれば、♭13thと♯5thを同じだと言う事など出来なくなる位の好例ですので、こうした構造が楽曲の良さを後押ししているのでありましょう。

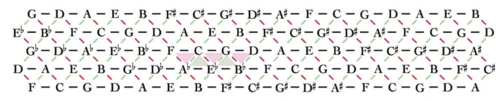

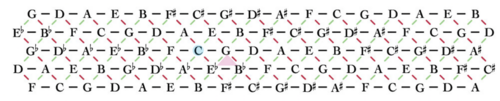

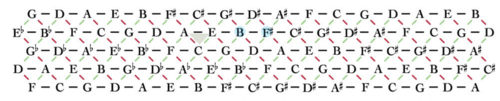

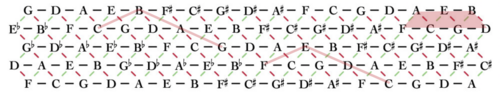

扨て、今回抜萃したのは「Eleven」のBパターンなのでありますが、私が今回制作した譜例動画は6小節強という短い断片でしかありませんが、今回のテーマとして掲げる音楽的構造を語る上では十二分と言えるので、あらためて楽曲を確認して行く事としましょう。

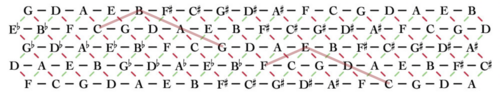

このBパターンは楽曲開始から13小節目としてカウントしておりますが、基本的なコード進行としては「C -> B7 -> Em」という風になっており、ディグリー表記では「♭Ⅵ -> Ⅴ7 -> Ⅰm」という状況となっています。

抑もイントロの2小節は「ドリス」(=フリギアの古い名称でドリアではない)を思わせる物で、♭Ⅱを強固に感ずる物です。その直後の2小節はアパッチ風のフレーズが現れ、ウエスタンな曲調とそれこそ中東を思わせる音楽的対立を俯瞰させて極東アジアからの女性達が現れるという組み立てがイントロの4小節に現れています。

そうしてAパターンとなるとフリギアを強く感じていた所からEフリジアン→ホ長調(Eアイオニアン)という風に、モーダル・インターチェンジとなる移旋を忍ばせていますが、このホ長調という長調への移旋は、ホ短調のピカルディー終止からの同主調転調を忍ばせている事による移旋です。

つまりEフリジアンは、原調となるEエオリアン(ホ短調=Eマイナー)からの移旋という解釈でEフリジアンから開始されているに過ぎず、Eフリジアンが原調ではなくホ短調が真の脈絡の源泉なのであります。それがホ長調へ一旦同主調転調し、Aパターンでも同主調転調と呼べる「移旋」を《無表情だったあの日》での「無表情」で長旋法(Eアイオニアン)から短旋法(Eエオリアン)とスルリと移旋しており、「あの日」ではまた長旋法に戻るという移旋を繰り返します。

Bパターンではあらためてモーダル・インターチェンジによってホ短調の音組織へと転調しているという訳ですが、こうした移旋は、歌詞の中で描かれる女性心理の移ろいや 'obnubilation'(昏蒙)を音楽的に表しておりますが、Aパターンでのメロディーの旋律が拍の強勢を避けて弱勢を多用した非常に女性的な拍節感を用いていたのに対し、強拍から付点八分で明瞭に「男性的」な拍節感で歌うのは、調的な構造では移ろってはいるものの拍節感では猛々しさを出そうとする《抵抗》を感ずる事ができます。

そうした抵抗感と共に、全てに於て《無表情な状況に陥ってはいない》という姿勢が音楽的にも能く現れた対比となっております。何より、このBパターンではカデンツ(トニック、サブドミナント、ドミナントを経由する終止法)が2小節で巡回する状況ではあるのに、そうした終止感および調性感が過剰に明瞭にならないのは、「C△」のサブドミナント(プレドミナント)という下属和音の時には《主音》を歌い、ドミナント「B7」を経て一旦の解決先となるトニック(主和音)の時に《属音》を歌うという構造が卑近に聴こえさせないのが効果的になっているのです。

仮に《ドミナントの時に属音を歌い、トニックの時に主音を歌う》となると、幼児期の音楽教育にある様な、あまりにも平易な構造になってしまう訳ですね。こうした状況を避けつつ、聴き手を音楽的に欺き過ぎてしまうと今度は調性的な構造が判りづらくなりかねないので、カデンツを巡回させ乍ら巧みに各和音諸機能の根音を叛いているのです。

こうしたBパターンでのカデンツ巡回の過程に於て、ドミナント「B7」での [cisis] が旋律構造として非常に強固な牽引力となっている訳です。これが重要なポイントであるのです。

ドミナント「B7」上の [cisis] とは、根音から見た増九度つまり能く言われる所の「♯9th」であり、通俗的に知られているのはジミ・ヘンドリックスの「紫の煙」ですね。

もしも、本曲に和声(コード)という伴奏の提示がなく、単に歌の単旋律だけで歌われるタイプの楽曲であるならば、先の増九度の部分を抜萃すれば全音階的に [d] と解釈される場合もあります。また、楽曲のタイプをそうした伴奏無しの状況を想起せずとも、パート譜では読みやすさの為に [d] と音符を置かれる事もあろうかと思いますが、伴奏という和声的状況まで勘案すると [cisis] となる訳です。楽譜の上では唐突に [cisis] が現れる事に違和感を抱かれる方も居られるかもしれません。とはいえ、本曲の和声的構造を勘案すると [cisis] と表さざるを得ないのは不可避なのです。

メロディーが全音階的構造であるとしても、それに随伴する和声によってメロディーの側が《和音外音》として跳ね除けられてしまうという状況が起こっているという訳ですが、和声付けによって生じた副産物であるのでこればかりはどうしようもありません。和声的な発展および和声選択に伴い《より良い》響きを追求した故の音楽的なジレンマに過ぎません。

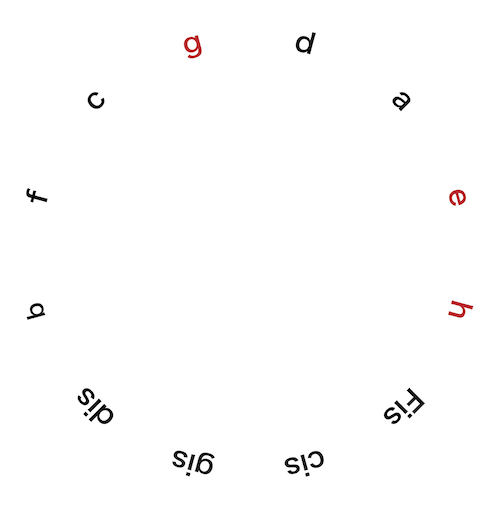

扨て、懸案の《♭13thと♯5th(aug)は全く違う》という事についてですが、本譜例動画で示す13小節目と数字が振られる小節での3拍目以降「B7」の拍頭で歌われる [g] 音の存在こそが全てを物語ってくれております。

この [g] 音を譜例上では「♭13th」として示しております。変化記号が付与されていないので歌の線運びとしては全音階的な動きであるものの、コードの側からすれば実は和音外音(非和声音)なのであります。これがドミナント7thコード上であるからこそ、その「♭13th」という音は偶々オルタード・テンションとして聴かれて耳に馴染むだけの話であり、実際には背景のコードが「B7」である以上「♭13th」の音が生じているのは明々白々な事実なのです。

仮に、本曲のハーモニーが希薄である状況を好い事に、ハーモニーを更に弱めて「B7」という和声的状況から [fis] を割愛する事で歌の [g] の発現を待つとしましょう。その際に [g] を [fisis] として《曲解》すれば「B7aug」と強弁可能な状況にはなります。そうした恣意的な状況を作れば、トータルなハーモニー状況として「Baug」は成立するかもしれません。

が、しかし。「B7」というコード上で [fis] 音が無いのを好い事に [g] 音を [fisis] として取扱って「B7aug」を強弁したとしても、先行和音の「C△」上で上接刺繍音の [fis] が生じていて [g] が《順次上行進行を採り》[g] が生じている以上、[g] を [fisis] と強弁するには無理があります。

無論、この強弁が成立するには少なくともアンサンブルに於て [fis] の存在が無い事に加え、[g] を [fisis] と感ずるに相応しい前触れとなる旋律が現れていない限り、曲解する事は無理でしょう。即ち、《♭13thも♯5thもどちらも同じ》と思い込んでしまう輩というのは、音楽的には相当な初学者が陥る陥穽であるのは間違いないでしょう。

そもそも異名同音とやらを勘違いしてはならないのは、異名同音を取扱う者が手前勝手に己にとって読みやすい方を選択してはならないという事です。ついつい自分にとって都合の良い解釈を選択してしまいそうですが、調性や音階という調的な音楽の「重力」に凭れ掛かっているのですから真の主体は音楽の側にあるのです。

そうは言っても手元のギターの指板上やピアノの鍵盤上から音を今一度確認すれば、異名同音は物理的に同じ箇所を弾いているので、同一の箇所の音名・階名が多義的であるという音楽の側面は嘸し初学者にとっては難しい事であり承服し難い事実でもありましょう。しかしそうであるにしても、己の読みやすさや呼びやすさで勝手に異名同音のいずれかを選択してはいけないのです。

こうした異名同音のジレンマを克服する為の状況が「Eleven」には非常に多く現れるお手本の様な素材です。13小節目4拍目弱勢での [cisis] が「♯9th」という増九度であるのは、背景にあるコード「B7」にとっての増九度であるからです。

処が、16小節目4拍目拍頭でのメロディーは「♭10th」としての音が [g] として現れます。音高そのものこそ違うものの、「♯9th」と「♭10th」は鍵盤位置では同一の箇所を弾く異名同音であるので、コードの側に隷属する必要のある音として茲は [g] なのではなく [fisis] なのではないか!? という疑問を抱かれる方も居られる事でしょう。こうしたややこしさも含めて「Eleven」はとても好い材料なのです。率直に言いましょう。本箇所では「♭10th」が正当な解釈です。

伴奏を無くして当該箇所を単声部の歌で歌えば、それが短調に基づいた旋律の一部だという《音の薫り》がお判りになろうかと思います(※実際に鼻で匂いが判るという意味ではない比喩)。そして、その歌に対して和声的に伴奏が添加される。その伴奏が付与される際に《長調の薫り》が添加されているという状況なのです。

こうした音楽的性格の両義的な側面《明と暗》が同居する事は幾らでも存在します。最適解を導く作曲家はバルトークを挙げる事が出来ますが、19世紀から20世紀、特に第一次大戦後辺りまでの音楽での所謂《近代和声》と呼ばれる機能和声を逸脱した世界観のそれは、非常に発達したものでありトレンドでもあった訳です。

そうしたトレンドに至る背景には音律が等分化した事も大いに貢献している訳ですが、フーゴー・リーマン、アルテュール・フォン・エッティンゲンが和声二元論を打ち出す事で、音楽の明暗はより一層トネッツ(Tonnetz)で明確になり、ヘンリー・カウエルがポリコード論を打ち出す様になり、一気に開花するという訳です。

例えばポリコードというのを約言すれば、長三和音という「完全和音」というのは音程比で [4:5:6] という協和音程を標榜して形成されている訳ですが、そこでの [5:6] が新たなる協和音程を形成する事で強化される世界観である訳です。

ドミソという [4:5:6] での [ミ・ソ] がそれぞれ新たなる [4:5:6] を倍音列に則った協和体系に依って形成されると [ミ・ソ♯・シ] と [ソ・シ・レ] が同時に生まれるという訳です。畢竟するに「C△」というコードが「E△」と「G△」をも形成したというのがヘンリー・カウエルが構築した概念というのがポリコードの発端なのです。

そうした新たなる和音の開始点というのは、基となる長三和音の上音の音程比から生じていた訳で、同時期にハリー・パーチはこれらの状況を ‘limit’ という風に定義し、3リミットというのは純正間全音程比を新たなる開始点=基本音とする考え方を導入し、同様に5リミットやら高次に展開する様に発展したという訳であり、そこでオートーナル(Otonal)、ユートーナル(Utonal)という概念も和声二元論からの援用と共に強化されて行くのであり、その後のエルンスト・レヴィのネガティヴ・ハーモニーというのはこれらの世界観の援用であるという訳なのです。

数字で判りやすくすれば、ドミソという [4:5:6] での上音 [5・6] がそれぞれ新たなる [4:5:6] として [20:25:24] と [24:30:36] を形成するという事ですね。

ポリコードやら、上方倍音列に完全四度が何故無いのか!? という事に関してはいずれ詳しく語る予定ですが、先の「Eleven」の一部に見せた複調的な両義性を基に、そこから発展させてリハーモナイズを駆使した時、ポリコードとネガティヴ・ハーモニーの脈絡を用いて形成させるとどうなるのか!? という事も含めて、別の譜例動画をYouTubeの方で挙げているので、そうしたリハーモナイズ版の方も後ほど併せて語る事にします。

但し、私はネガティヴ・ハーモニーをそのまま愚直に用いる事はしません。あくまでも「遠因」でしかなく、実質的には投影法の方を重視しており、その投影法に関する事もネガティヴ・ハーモニーとの脈絡に近付けて引き合いに出しているので、実質的には投影法でありネオリーマン理論の一部(今回は触れません)の用法を強く押し出しているという事は念頭に置いてお読みいただければと思います。

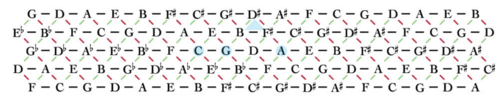

それでは茲から「Eleven」のオリジナル部分である譜例動画解説をして行きたいと思いますが、アウフタクト部である歌詞《めばえ》という不完全小節を除き、抜萃部分はオリジナルの13小節目から6小節の範囲となります。

扨て、13〜18小節では和音外音に斜体文字が振られているのですが、これは和音外音の分類が微妙に異なるからであります。同時に、譜例下部にはディグリー表記を西洋音楽風に充てているので楽曲構造を判りやすくしております。因みに、和音外音に「アヴォイド」という概念は有りません。線的牽引力を強める為の反発力として用いるのがその役割だからです。

処がジャズの場合だと、与えられたコードに対して先ずは1対1でのアヴェイラブル・モード・スケールを用意します。コードを大きく毀損する音が邪魔になるからですが、インプロヴァイザーにアヴォイドを規制するのは本来野暮な事であり、伴奏を採る物がコードに熟慮したインタープレイの範囲でアヴォイドの使用を避けるというのならまだ判るのです。ですので、こうした単なる制限の前に尻込みしてまでアヴォイドと「和音外音」を結び付けてもらっては困ります。

そもそもアヴォイド・ノートを避ける音楽というのは、そのコードが如何なる伴奏となろうともハーモニーが用意された音楽の「後ろ姿」が判るかの様にして薫らせる為の役割である為、こうしたハーモニーを毀損してしまうアヴォイド・ノートを避ける必要があるからなのであります。

和音外音が線的牽引力の強化材料として用いられる西洋音楽のそれとは著しく異なりますし、西洋音楽では「ムシカ・フィクタ」という可動的臨時変化音は非常に多様であります。それは、和声法だけに基づかずに対位法も併せて導入しているからであり、少なくとも対位法は原調の他に下属調・属調・同主調が常に随伴していると考えると判りやすいでしょう。

ですので「和声的成分」だけで西洋音楽を分析する事は局所的に可能な部分はあっても、和声から薫って来る筈の「アヴェイラブル・モード・スケール」のそれが適用できずに逸脱した音が入っている事など西洋音楽では珍しくありません。それが西洋音楽醍醐味であり、和声法だけに基づかない書法で書かれているからなのです。

こうした対位法の持つ複調・多調的要素をジャズ・インプロヴァイズに援用するプレイヤーは存在します。顕著な所ではブレッカー兄弟のランディー・ブレッカーとマイケル・ブレッカーです。ウェイン・ショーターも書法が対位法を用いていないものの、自身の都合の良い様に対位法の手法を採り入れています。

本題に戻りますが、譜例動画下部に併記されている西洋音楽風のディグリー表記は、小文字の音名は短調を示しており、自然短音階と自然長音階での排列に基づいてローマ数字が充てられます。つまり「Ⅵ」と「ⅵ」は主音から数えて半音階的にも長六度と短六度という違いがあるという事が前提となっています。

そういう訳でオリジナル版の方へ戻り今一度13小節目から語りますが、同小節1拍目で現れる [fis] は上接刺繍音です。同小節2拍目の [fis] は1拍目こそ同じ [fis] であるものの、この場合は経過音であります。尚、同小節3拍目拍頭の [g] は全音階的であるにせよ和音外音であるという解釈なので、先行する [fis] は経過音と解釈するのであり、それに伴い [g] という《和音外音》はあくまでも「倚音」という解釈になるのです。その直後の [a] が和音構成音の七度音であるのです。同小節4拍目拍頭での [g] も同様の倚音という事になります。

14小節目は主和音(トニック・マイナー)となるEmへ解決。同小節3拍目弱勢で [a] という和音外音が現れ、これは下接刺繍音であります。経過音ではありません。

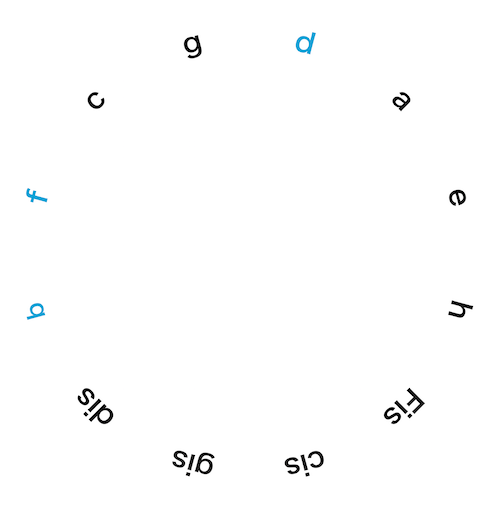

15小節目2拍目弱勢での [d] は上接刺繍音。同小節4拍目弱勢での [cisis] は、両者ともピアノやギターでの物理的構造からすれば同じ所を弾く異名同音であるのですが、表記の上では異なり、和音外音分類の上では上接刺繍音という括りになります。

16小節目では少々説明が必要かと思われます。メロディー部分に「短旋法」という注記が与えられつつ、和声感形成に貢献しているコンガのパートでは「長旋法」という注記が併存しているからでありますが、実質的にこの部分は局所的に「複調」を生じています。

同小節では譜例下部のディグリー表記を見ればお判りになる様に、長調と短調が併存している構造である事があらためてお判りになるかと思います。

その「複調」を生じた際の短旋法側の [g] は「E7」というコードを予見させた上での「♭10th」に等しくなる為の注釈である訳ですが、コード表記を変える前のハーモニー形成とはなっておらず、局所的な線の行き交いが複調を生じているに過ぎないという解釈に基づいて、コード表記は「Em」を変えないままにしています。

但し、低い方で「ホ長調」を、高い方で「ホ短調」を念慮させる必要があるという狙いで、長旋法・短旋法を明示したという訳です。

17小節目は13小節目と同様ですので、説明は省略します。そうして18小節目は譜例傍統の不完全小節の不足分を充填する為の後続の不完全小節ですので、拍子が4/4で充填されてはいませんが、正当な不完全小節の表記法ですのでこの様に示しております。

そういう訳で、茲からは「Eleven」のリハーモナイズ版の解説に移る事にしますが、このリハーモナイズ版でのコード進行は、ネガティヴ・ハーモニーとポリコードに立脚する因果関係で形成している物です。そうして新たに作られたコード進行上で、オリジナルとは全く異なる旋律を乗せた物がアコーディオンで奏する演奏部分となるのですが、ネガティヴ・ハーモニーに準じた線運びであるので、このアコーディオンの旋律をオリジナルのコードにスーパーインポーズさせても齟齬は無い様になっております。

無論、原曲(オリジナル)のコード進行に対してインプロヴァイズ・フレーズを充てても齟齬の無い様にするという事は言葉の上では「準則」している様に捉えられかねませんが、実際には通常のアヴェイラブル・モード・スケールの視点で対照させると大きく逸脱する状況も起こり得ます。そうした状況は何故起き、許容し得る物になるのか!? というアプローチを縷々説明して行きますのであらためてご容赦いただきたいと思います。

一般的には馴染みにくいかもしれませんが、一般的には馴染みにくい様な遠因となるアプローチを用いてこそ半音階の世界を行き交う入り口となる物なので、こうした点に注視して行き乍らまずは抜萃部分の13小節目からあらためて語って行こうと思います。

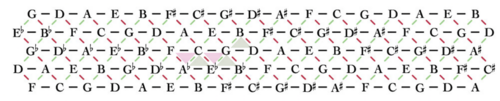

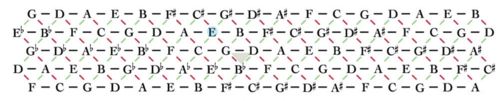

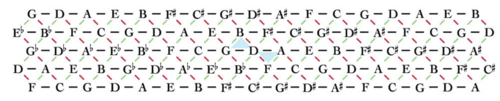

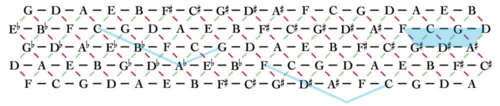

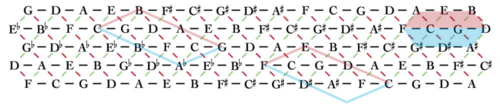

扨て、全音階的なメロディーであってもそれをコード側から見れば、コードに付随するそれが和音外音としての線的牽引力を得る材料となるという事があらためてお判りいただけたかと思います。先述の「B7」上の [cisis] がオリジナルとは異なる [d] として表される様にリハーモナイズしたバージョンが次の譜例動画となります。

13小節目1〜2拍目での「C△9」はオリジナル「C△」をほぼ踏襲する形で使用しておりますが、ローズの左手は [c・h] による長七度という所はご注意いただきたいと思います。何故なら、後続での同一コードでの左手が七度ではなくオクターヴを用いる箇所もあるので、その辺りの乙張りをあらかじめ述べておきたいと思います。

同小節3拍目での「B7(♭9、♭13)」も、オルタード・テンションを除けばオリジナルの「B7」を踏襲する形としても差し支えは無いでしょう。但し、同小節4拍目では六度進行させているという訳です。

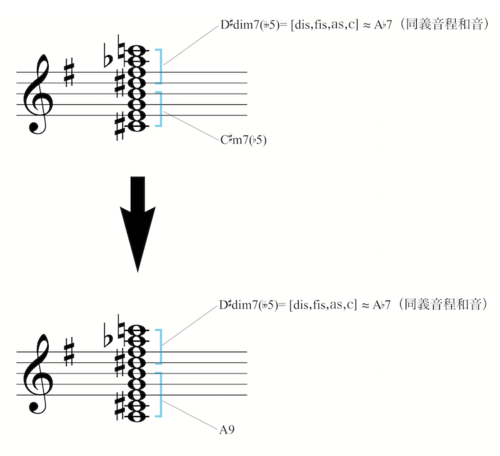

念のために、「B7(♭9、♭13)」の鏡像は次の様に示されます。

扨て、西洋音楽の方での六度/三度進行というのは「長六度/短三度」「短六度/長三度」というそれらを包摂的に括っているのですが、スロニムスキー流に倣えば「短三度上下=セスクイトーン進行」「長三度上下=ダイトーン進行」という風に呼ばれるものです。

同様に三度音程の上下がノンダイアトニックである様な状況(例えば Key=C に於て C→E♭ or C→A♭)という様な状況をクロマティック・メディアントとも呼ばれたりしています。私は西洋音楽界でのシンプルな「六度進行」と呼ぶ事が殆どです。

尚、余談ではありますが「クロマティック・メディアント」とは《クロマティックな変化となる上中音と下中音》という、《全音階的な上中音と下中音がオルタレーションを起こす》という三度と六度の変化を一絡げに扱っている物なので、非常に厳密に言うならばハ長調に於てE♭△へ進むとなれば「クロマティック・メディアント」であり、ハ長調に於てA♭△へ進むのならば「クロマティック・サブメディアント」というのが厳密な呼び方となります。これがハ短調となるのであればE△およびA△へ進むのもクロマティック・メディアントという事になります。西洋音楽ではこれらのクロマティック・メディアントの状況を含んだ三度/六度進行を「六度進行」と称するのです。

そういう訳で、13小節目4拍目の六度進行となる「G9/F」という七度ベースのそれは、コード進行として先行和音の脈絡は一般的には希薄であり唐突な感がある訳ですが、トネッツで見てみればそれほど遠い脈絡ではないという事があらためてお判りになろうかと思います。これが、投影法を利用したネガティヴ・ハーモニーに類する物でもあるので、次のトネッツを確認し乍ら説明しましょう。

ネガティヴ・ハーモニーとは、完全五度/完全四度を累積したいった場合、やがてはコンマを丸めてオクターヴ回帰させようとする平均律を前提とする《終止感と協和の為の等距離》を念頭に置く概念であります。例えば完全五度の半音数 [7] を12回累積させれば [84] を得るのと同様に、完全四度の半音数 [5] を12回累積させると [60] を得ます。此処でオクターヴの同一性という概念を利用して12の倍数は同等と見做す訳です。ですので84と60はどちらもオクターヴ回帰であるので「同一」と見做して、任意の音程は部分超過比の側からも《等距離》だという事を利用して、ノンダイアトニックなハーモニー展開をさせようとする物です。

まあ微分音などを視野に入れると [84] の24等分と [60] の24等分だとそれぞれ単位音梯のサイズは全く異なるので、オクターヴの同一性という事も実際には陥穽に嵌る側面もあるのですが、これについてはまたいつか語る事にしましょう。

今の時代、オクターヴの同一性という概念は持っていても良いものの、単音程と複音程は同一視できないと考えておいた方が良いでしょう。1200セントの10等分と2400セント10等分で得られる単位音梯を同一視できないのはお判りですね!? オクターヴとして同一視しているにも拘らず。

翻って「投影」の状況を見る場合、形状が上下に反転している対称形であるならば、半音階的に辿る道のりは物理的な音程という距離は等しい脈絡であるのです。音響心理の側面から脳は体系的にトネッツを形成しますが、やがて《音楽的な経路》を見つけ、それは協和観念と旋律が協和という牽引力を目指している事に端を発する物で、オクターヴの中に下記の様な同一の経路を見付けて協和観念を補強する様に楽音を捉えようとします。

上掲トネッツの右上に見られる様に、全音階はトネッツでコンパクトに収まった形で見る事も出来ますが、この台形は三角形が組み合わさって生じている物として捉える事が出来、その三角形の正体は「トライアド」であります。投影法を用いたトネッツの解釈では、2音もしくは3音の形状がどの様に投影されるか!? という事だけで充分なので、愚直にネガティヴ・ハーモニーを使って和音構成音が協和とオクターヴのシステム体系からどの様に隔てているか!? という経路の辿り方とは別のものです。

例えるならば、「C△9」という和音は「C△」に対して [h・d] が付加されている状況に過ぎないという考えと同時に「C△」と「G△」の併存であるという前提で捉える物として考えていただければ私のブログの意味がお判りいただけるかと思います。

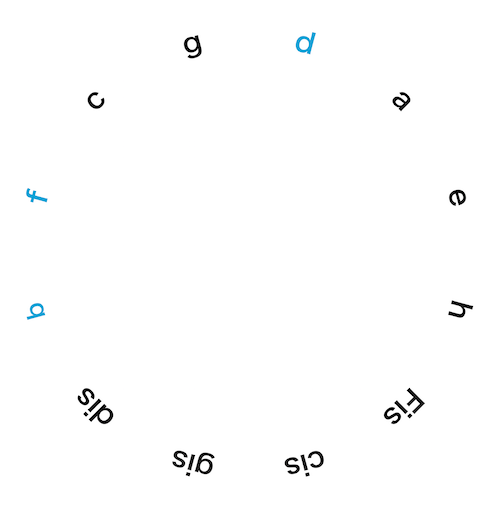

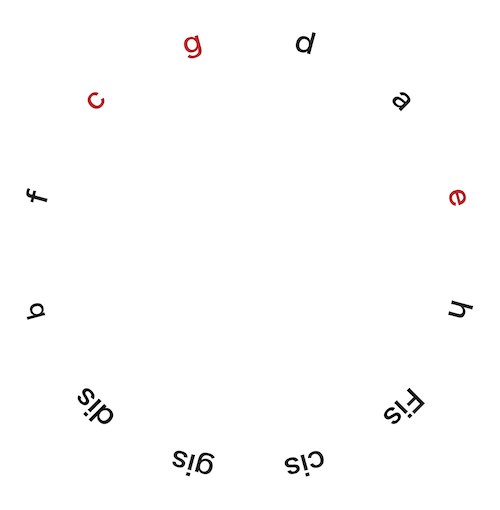

全音階の経路を見付けた知覚は、その「形状」の同一性・対称性の存在を認識してはおりますが、協和の概念がそれを同一視しない様に遠ざけているのですが、投影法でハ長調の全音階を対照させれば次の様にCフリジアンの音脈が実際には存在している訳です。

結果的に投影法は次の様な状況を俯瞰する物だと思っていただければ判りやすい事でしょう。

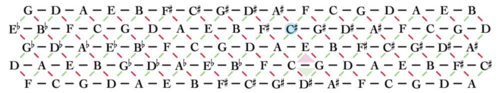

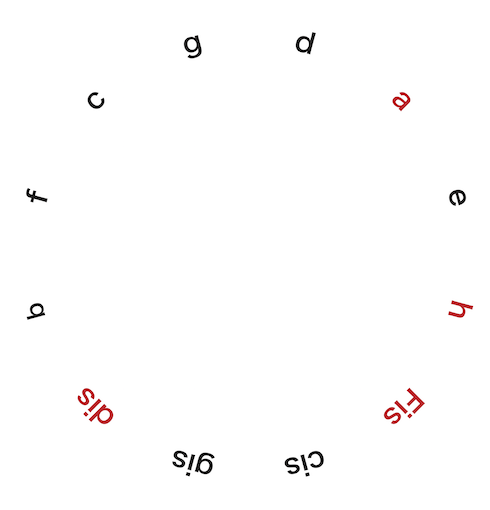

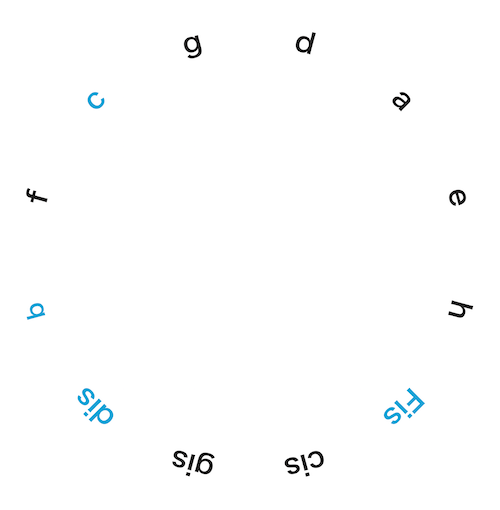

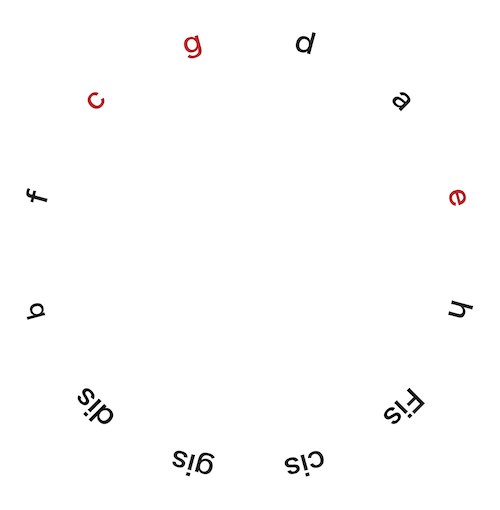

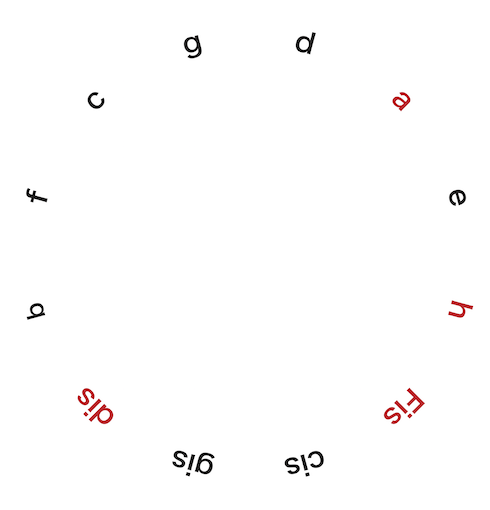

ネガティヴ・ハーモニーで「Eleven」のBパターンで生ずる3つのコードの内のドミナントである「B7」を円環状に捉えると次の様に示されますが、

そのポジティヴな形であった「B7」をネガティヴワードで捉えると次の様に「Cm7(♭5)」を見るというのがネガティヴ・ハーモニーが導く物です。

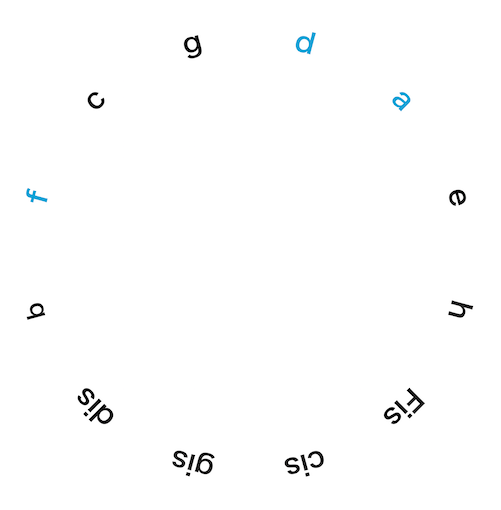

つまり、ネガティヴ・ハーモニーではトネッツ上に於てもっと広いシステムから「対称形」を次の様に見る事となるのですが、投影法の場合は近接した状況でトネッツを観測する事になり、その近接状況からスーパーインポーズを捉える事になるので、投影法を優先すると実質的にスーパーインポーズを狙った物と考えていただいて良いでしょう。

ですので、《左近治は元々スーパーインポーズを企図している》と考えて読んでいただければ、ネガティヴ・ハーモニーを利用しただけのそれとは全く異なるという事がお判りいただけるかと思います。

投影法のそれは、ネオリーマン理論の一部の手法に過ぎません。然し乍ら今回はネオリーマン理論については触れる事はしません。その上で投影法に基づいた援用を解説して行くというのが本記事の流れであります。

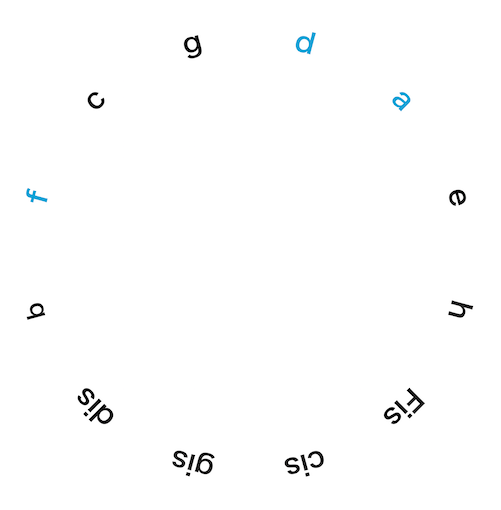

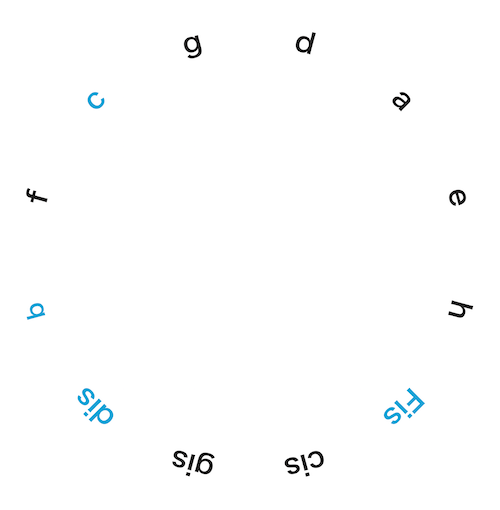

尚、「Eleven」オリジナル版のBパターンでの主要なコード進行は「C△」「B7」「Em」です。これらをもしもネガティヴ・ハーモニーに適用させると、

「C△」→「Dm」という風になり(「B7」は既に例示したので省略)、

同様にして「Em」は

次の様に「B♭△」を導く事になるのがネガティヴ・ハーモニー上の関連性となる訳です。

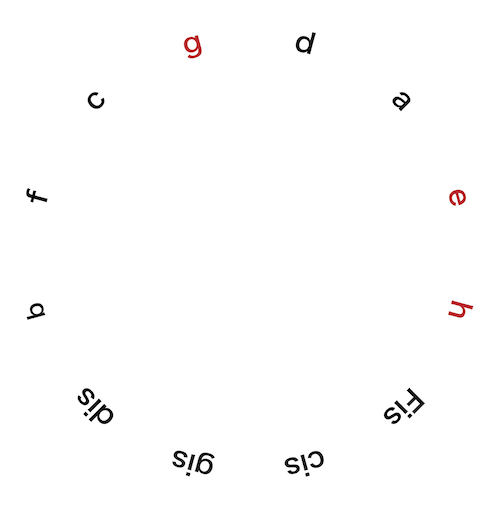

扨て、「G9/F」六度進行の脈絡を見る場合は次の様に、

◉B7の根音 [h] が後続和音の上音に取り込まれ

◉B7の後続和音での六度進行と現れるコードのそれが、トネッツ上での形状として近接する

という状況であれば、実質的に遠い脈絡ではなく機能和声での和音諸機能の循環から逸脱しない事を意味します。

投影法を前提にトネッツ上で見られる三角形というのは、その頂点を「天」「地」とする物をそれぞれ水平に互い違いに並べれば、5つの三角形を並べた時点で自ずと全音階を生じます。その内、頂点が天を向けた三3つの三角形が主要三和音である主和音・下属和音・属和音という事になります。

尚、上掲5つの三角形を水平に面対称させれば自ずと同主調の全音階を表す事になります。

その短調の全音階の内、属和音の導音がムシカ・フィクタを採る事によって属三和音は長三和音となるという事を意味します。場合によっては下属短三和音も長三和音化する事があり、ピカルディー終止を採れば主和音の短三和音も長三和音化する事もあるので短調の音組織は長調よりも多様化し、その多様性を好む作曲者が多いというのもあらためて頷ける側面であろうと思います。

上掲の、短調音組織で属三和音が長三和音化したトネッツをあらためて確認すると、短調の平行長調での主和音 [es・g・b] とは [g] を共有して「移高」する様に斜めに並んでいる事が判ります。これら2つの三角形を他の調での共有する和音(ピボット・コード)として作用する様にして使えば、調的近親性があらためて近しい事が判ります。

同時に、[es・g・b] と [g・h・d] の2つの三角形となる長三和音は、二全音/四全音(長三度/短六度)の移高という状況でもあります。これが、ポリコードの概念を誘引する材料になるという訳です。

そういう訳で「G9/F」というコードを今一度確認してみると、ハ長調とト長調(※現在言及している「Eleven」の当該箇所はト長調の平行短調であるホ短調)との共通し合うコモン・トーンで形成されるピボット・コードを利用して他調の音脈を紛れ込ませている訳であると同時に、「G9/F」という五和音は、それ自体が2種の長和音のポリコードという形を見せる事をも利用して、「B7(♭9、♭13)-> G9/F」と進んでいるのは、唐突な進行というよりも、その先の「Em」が現れる事を一旦の帰着先と見越して和声的な装飾を施しているのです。

その「Em」がホ短調の主和音である事は判りきっており、ハ長調調域での「Em」であるかもしれないと思わせて、帰着した際にはスルリと「Em」というホ短調の主和音として聴かせる様にしてハ長調調域へ迂回しているのが「G9/F」の姿であるとも解釈し得る物であります。

何故かというと、ポリコードの発現が [c・e・g] の各音から振動比 [4:5:6] を脈絡として新たなる長三和音「E△」「G△」を得るという事は、[c・e・g] のパラレル・コード(=全音階的に三度下を根音とし乍ら基の三和音の根音と第3音を共有する)である「Am」が「C♯m」「Em」

という音脈を引き連れて来るのと同様の脈絡でもあるので、「G9/F」の基底部となるトライアド「G△」は、その後続に進もうとする「Em」への近親性があるというのがお判りになる事でしょう。

無論、リハーモナイズ版での14小節目は、オリジナルが「Em」へ解決させる進行とは若干異なり、「D/E」へ進んでいるという、主和音への進行と見せかけて「Em11」の断片の形にしているのです。コードの側からすれば「Em」という形で帰着する事を仄めかし、「D/E」という形に留めて、更なる後続和音で「変形」を試みるという状況を示唆している事になっているのです。

扨て、オリジナル版での13小節目4拍目弱勢でのメロディーは [cisis] が現れていた訳ですが、リハーモナイズ版の同一箇所ではメロディーが [d] と表しているのがお判りかと思います。コードの側から見てメロディーのその音が [cisis] である必要が無いからです。

仮にオリジナル版でのコード「B7」からその音を見れば、それは「♯9th」相当の音になる訳ですが、和音構成音ではないので和音外音としての刺繍音として扱われ、その場合は上接刺繍音という事を示しているという訳です。コードの充て方次第では、元のメロディーの表記対応が変わる必要があるという状況があらためてお判りいただけたかと思います。

14小節目3拍目では「F♯m7(♭5)」に進みますが、これはホ短調での「Ⅱ度」のダイアトニック・コードであります。オリジナルではこの和音に進む事なく主和音「Em」を堅持するのですが、メロディーに対して揺さぶりをかけた和声付けとなっているのです。

そうすると、「D/E」が主和音を欺いた不完全な和音であろうとも後続で「Ⅱm7(♭5)」と進んだ訳ですから、期待される次の後続はドミナントという循環です。処が「B7何某」には進もうとせずに同小節4拍目では「B♭m7」という突拍子も無いコードへ進む訳です。

この「B♭m7」というコードは、原調主和音「Em」と三全音忒いとなっている訳であり半音階的情緒を強く意識したが故に三全音調域を視野に入れたという解釈でも別段構わないのですが、「B♭m7」の鏡像音程は「Cm7」である事を利用して呼び込んでいる音脈なのです。まずは「B♭m7」がトネッツ上でどういう風に成立しているのか確認してみましょう。

すると、下向きの三角形に加え右斜め下に [as] という丸で囲んだ音を確認する事が出来ますが、音網を形成している緑・赤色の2種の斜線と黒色の水平線は、どんな音を基準しようと、同一線上の両側は等しい音程間隔で並んでいる事もあらためてお判りいただけるかと思います。

即ち「B♭m7」を形成する [b - des] は [b - g] と等距離であり、同様に水平線 [b - f] は [b - es] と等距離、[des - f] は [es - g] と等距離となり、佇立する様に存在する [as] は対称形を保って [f - as] との等距離が [es - c] へと置き換わるので、これらの《新たなる4種の等音程》が「Cm7」を形成するという訳です。

すると、この形は他の場所でも同等の位置に表す事ができるので、次の様に変換します。

では、あらためて三角形の部分である [es・g・b] を見てみましょう。これを上に180°ひっくり返すと「Em」を見る事になります。つまるところ「B♭m7」は「Em」という主和音を嘯いた姿であり、先行和音「F♯m7(♭5)」からの「Ⅱm7(♭5) -> Im」の変形なのだという事がお判りになろうかと思います。

鏡像音程となる投影法およびネガティヴ・ハーモニーの関連性とポリコード。斯様な因果関係に基き、私はこうしてリハーモナイズすべく新たなる音脈を導いているという訳なのです。方法論習得ばかりに胡座をかいて瞎滅法《三全音調域を使えば万事巧く行く》と言わんばかりの、根拠を不明瞭にしたまま顰に倣って用いる様な陥穽に嵌る事を避けねばなりませんし、多くの角度から詳らかにして音脈の関連性をあらためて明確化させれば初めて《方法論》は結実するという事をご理解いただきたいと思います。

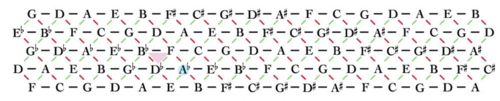

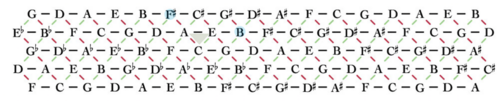

15小節目1拍目での「C△9」は13小節目1〜2拍目と同様です。同小節2拍目に現れる「Em7(♭5)」がそれまでとは異なる姿となる訳ですが、先行和音「C△9」の和音構成音というのは「Em7」を包含しているのがお判りでしょう。その「Em7」を形成している [e] の上音の3音 [g・h・d] をネガティヴ・ハーモニー化= [g・b・d] によって導いているという関連性で用いております。

同小節3拍目「Am69」の構造というのは少々異端な感じでトネッツ上で示されるのでありますが、基底となる [a・c・e] の三角形に対して《赤い短三度》の斜線の延長上に [fis] があり、同様にして《黒い完全五度/完全四度》の水平線の延長上に [h] があるという風に確認する事ができます。

この状況から更に応用させれば、《緑の長三度》の斜線の延長上に [as] を纏わせる事も視野に入れる事が可能となり、その際 [as] は実質的に異名同音である [gis] を採る事で「Am△7(9、13)」というコードを生ずるという訳です。マイナー・メジャー7thコード上で♮9th・♮11th or ♯11th・♮13thが映えるのは、トネッツ上での形状からも対照的な紋様を描いているからというのも不思議な因果関係でもあります。

今一度「Am69」に話題を戻しますが、赤い斜線の延長上にあった [fis] というのはポリコードの断片の様にして次の様に見る事もできます。

ポリコードの断片として見た場合、類推されるのは [h・fis] に対して [dis] or [d] を形成する事で新たな三角形を形成するというものです。その際、《原調音組織に靡く》と [d] を新たに形成して「Am」に「Bm」が加わるという全音/五全音でのポリコードの関連性を見付ける事が可能となりますが、《協和感に靡く》と [dis] の側を新たに形成して [h・dis・fis] という「B△」を新たに見付けるという事になります。

ヘンリー・カウエルの ‘New Music Resouces’ のポリコード論に倣えば、この因果関係は協和感に靡く方策に分があると言えるでしょう。次点で音組織に靡く方と言えます。IMSLPでは現在、同書の著作権が切れた事でオープンに読める様になっているので、本文25ページをお読みいただければ、ポリコードの発現由来がお判りになろうかと思いますので参考まで。

扨て、「Am69」というコードはオリジナルの「B7」を変形しているので、[h] から見た♮11th相当の音が含まれている状況を除けば、「B7」の和音構成音に加え「♭9th」相当の音があるに過ぎないと解釈しても端的には理解に及ぶ事でしょう。但し「♭9、♮11」という同居はかなり異端であろうと思えるので、その辺りの「粉飾」の妙をあらためて気付いていただけたらと思います。

続いて15小節目4拍目は短和音が基底に来るポリコード「G△/Fm」です。七度音がオミットされた短和音上の「9・♯11・13」だと思ってもらっても良いでしょう。トネッツ上で見るとポリコードは次の様に見える事になります。

オリジナルのコード進行が「C -> B7 -> Em」という形である事を踏まえると、《現在地》は本来現れるコードである筈の「B7」の部分を粉飾する事になります。自ずとオリジナルの先行和音は「C」、後続和音は「Em」という風に進行する状況を新たなる粉飾「G△/Fm」は構えている事になります。そのポリコードの近縁として先行和音と後続和音が近接している事がトネッツ上からもお判りになるでしょうから、あらためてその近しい状況がお判りいただけるかと思います。

16小節目1拍目「Em9」は、オリジナルが「Em」である事を踏まえれば上音を積み上げただけの事で特段語る必要はないでしょう。メロディーが属音を歌っているという事も和声的装飾に弾みをかける要因となります。

同小節2拍目での「B♭△7(♭9)」というコードにはなかなかお目にかかる事はないでしょう。なにせ根音・長七度・短九度という風になっているのですから、このコードをハーモニー豊かに響かせるのはなかなかの至難の業でもありますが、茲で私がリハーモナイズに用いたのはK-POPへのリスペクトも込めた物でありまして、TWICE、NiziU、最近ではStray KidsなどのプロデュースでもJ.Y. Park=パク・ジニョン(박진영)が用いた「Groove Back」Bメロの2つ目のコード「B♭△7(♭9)」の援用なのです。

そうした奇異なコードではあるものの、アイオニアンの第2音を半音下げたモード或いはミクソリディアン♭5thでの第4音を根音とすれば生ずる四和音ですので、変応を採るのはグレゴリアン・モードから照らし合わせても1箇所のみとなるので脈絡としてはそれほど遠くはないモード・スケールであります。

同小節3拍目のコードは「D♭△7(♯11、13)」へと進行しますが、オリジナルではトニック・マイナーが堅持される箇所でありまして、本コードの先行和音および後続和音はいずれもトニック・マイナーを粉飾にかかっている物で、実質的には副十三和音の九度音が省略されている形でもあります。

その省略された九度音は [es] =E♭音の存在が期待される物ですが、これが無い事により上音 [g・b] が基底部の [des・f] との関係も強化され、それら4音で形成される事となる「Gm7(♭5)」を包含している事が判ります。基底部の「D♭△」に加え三全音移高させた所に「Gm7(♭5)」があるという事で、半音階への脈絡を強固に感ずる状況であるとも言えます。

加えてトネッツで「D♭△」と「Gm7(♭5)」を確認すると、それらが隣接し合った近しい構造であるという事もあらためてお判りいただけるかと思います。

同小節4拍目「F♯m△9(13)」というのは、和音構成音からすると「F♯m」という基底部と5th音 [cis] を共有する「C♯△」という構造となっており、先行和音の「D♭△」とはエンハーモニックでの実質的には同じ和音で連結しているのですがエンハーモニック的に「掛留」とはならず実質的には同度進行となる「減二度進行」と [as] と [gis] が対斜を形成してはおりますが、和製的な装飾に弾みを付けている状況です。とはいえ、先行和音と比してそれほど大胆な変化になってはいないとも言えます。

17小節目1拍目の「C△9」は、オリジナルの「C△」に対して上音を付加させた物ではありますが、左手低声部がそれまでの「左手七度」「左手五度」の異なりオクターヴでのヴォイシングである事に注意をしていただければ、あらためてこれらの「C△9」全てで異なるヴォイシングを施している事がお判りいただけるかと思います。

同小節3拍目「B7(♭9、♯11)」は、13小節目同箇所とオルタード・テンションに変化があり、「♭13」が「♯11」への使用へと変化しております。このコードを単なるオルタード・テンションの変化という物で私は使っておらず、ポリコードという状況を意図して用いています。

つまり、そのポリコードとは「B△」「F△」という2つの長三和音(メジャー・トライアド)が三全音で併存するという状況を念頭に置いているという訳です。複調的に捉えるならば、三全音を隔ている調域がそれぞれカデンツを形成して行くとすると、常に三全音を随伴する状況になります。トニックでも三全音、サブドミナントでも三全音、ドミナントは勿論強化されるという風に。

オリジナルでも本箇所はドミナントであるので、ドミナント以外の機能を示す為にオリジナルを払拭するのは難しいです。但し、「B△」「F△」という長三和音の併存は《偶々オルタード・ドミナント》の類に見る事が可能なだけで、ドミナントとして解釈してはいない「B△」と「F△」がそれぞれ主和音もしくは下属和音同士に依るバイトーナル・コードという複調に基づくコードとして2つのモード・スケールを堅持する様に奏する事も可能なのです。

勿論それは、内含する三全音がドミナント感を強く誘引するのは当然ではありますので、線的に複調を示唆する様に形成する事が問われます。いずれにしても、本曲のリハーモナイズをジャズ的にアプローチを採るとなればこうした解釈の方が断然発展性を高める事に貢献できるのであります。

オリジナルの世界観に固執するのであれば、リハーモナイズすらする必要は無いのですから、リハーモナイズから如何に飛躍できるか!? という視点で発展するには、手垢の付きまくった「B7(♭9、♯11)」として一元的なアヴェイラブル・モード・スケールを想起するよりも、「B△」「F△」という2つの調域から得られるアヴェイラブル・モード・スケールの方が遥かに自由度が高く半音階の世界を導く訳ですから、オルタード・テンションに溺れる事なく複調の視野を広げる事にも役立つのではないかと思うのです。

そうして同小節4拍目は「F7(♯11)」として「F△」を補強する様な形で現れるという訳です。加えて、本箇所では特にトネッツの視点は不要とは思いますが、「B△」は「Bm」という近親性を持ち、「F△」は「Fm」という近親性を持っており、それぞれを襷掛けの様にして組み込む事も可能ではあります。「Fm/B△」というポリコード然り。

18小節目1拍目の「D/E」は14小節目同箇所と同じなので説明は省きます。同小節3拍目での「C♯m9(♭5)」は次の様にトネッツで見るとお判りの様に、《上音》が長・短の対義的な両三和音を形成しているという事がお判りになろうかと思います。

ネガティヴ・ハーモニーは、調が持っている協和的な近親性が長・短という対義的に用いられる概念を半音階の世界の側がそれらを包括して等しい音程という距離を採る事を俯瞰して見える様にしてくれる訳ですが、一般的なコード進行の例にある《ドミナントを経由しないサブドミナント・マイナーの活用》の様な例は、ネガティヴ・ハーモニーの近親性を知らず識らずの内に利用している物でもあります。

原調となる強い協和は主音にあり、その残り香を強く感じたままに和音構成音のそれぞれを閉じたオクターヴの中で等しい音程を見出して半音階的に他のコードに置換する。これはネガティヴ・ハーモニーの秘密ばかりではなく、トネッツやネオリーマン理論を包攝する和声二元論を端的に示すひとつの例に過ぎない物だと解釈すべき物でありまして、ネガティヴ・ハーモニー自体は魔法の様な方法論ではないのです。ネガティヴ・ハーモニーもまた、和声二元論に包攝されるものに過ぎず、最も判りやすいのが音網=トネッツに過ぎないのです。

我々人類の聴覚および脳の音響心理は、言語や楽音を体得する前の喃語期に於て何の偏りもなく音を捉えています。そうして暫くして脳は《協和的な並びが存在するぞ》という事を見付けて知覚の合理化が進められます。

例えば [c] という音を聴いた時に、[g] と [f] をも待つ様になる。期待通りに [g] と [f] が聴こえた時、この関連性は強固に結び付き《記憶》として補強される事になる訳ですが、とりあえずはありとあらゆる音を聴いている時というのは、全音階的な聴き方よりも半音階の側の方を等しく聴いていると言われています。

半音階を巧い事合理化して並べ、協和(完全五度/完全四度)の方にも配慮された脳知覚が並べたのが初期の知覚によるトネッツの状態だと思ってもらえれば判りやすいでしょう。そうして脳知覚の合理化は、協和に対して更に偏重させて記憶を強化させると、やがては次の様な核音(※核音とは幾つかの音列の両端の音を指す)を形成してテトラコルドの組み合わせで合理化を図ります。

上掲の新たなテトラコルド形成はあくまでハ長調の全音階を脳が見付けて来た状況を例示しているに過ぎず、実際には更に11種の長調と他にも12種の短調、やがてはその他の5種のグレゴリアン・モードと半音階的移高(12種)、その他の非グレゴリアン・モードなど、音楽経験の多寡で脳知覚は強化されて行きます。

音階を協和の側から合理的に並べた基礎的な段階に過ぎず、音階をより「音楽的」に知覚する側面が強化されると、[c - f] [g - c] というディスジャンクトを形成したテトラコルドというよりも協和に準則して [c - g] もしくは [f・g・a・b・c] または [g・a・h・c・d] というペンタコルド(5音列)を形成した聴き方が補強され、そのペンタコルドに対して一方の核音をコンジャンクト(共有)する様にテトラコルドを形成する様に知覚が補強すると言われます。

例えば [f・g・a・b・c] というペンタコルドを採った時には [c・d・e・f] というテトラコルドで補完され、[g・a・h・c・d] というペンタコルドを採った時には [d・e・fis・g] というテトラコルドで補完されるという事になります。こうした聴き方の方が協和という状況と重なる事で、より音楽的な聴き方が知覚の面から《楽になる》訳です。

処が、この《楽になる》知覚の状況に甘受したまま音楽を捉える人の実際というのは、音楽的素養の浅い人が陥りやすい状況でもあり、音楽的素養が鍛え上げられる人の知覚状況というのは協和に固執せずに払拭する様にもなり《初期の》トネッツの状況を取り戻すのです。そうした新たに強化された感覚はやがて微分音の方の音脈も手繰り寄せるという訳です。

つまる所、協和や音階の線的な排列に甘受した聴き方に靡いたままでは音楽知覚というのは強化されにくいという事を示している訳であり、ネガティヴ・ハーモニーやモーダル・インターチェンジが導いて来る音楽の情念とは、半音階の状況を如何にして再構築しようとしているのかという萌芽であるとも言える物に過ぎないのです。

ですので、ネガティヴ・ハーモニーというのは音楽に於ける《ナンタラ理論》という物ではなく、知覚の状況を整合化を端的に解説するという物に過ぎない事はあらためて念頭に置いていただきたいと思います。。

長調と短調という音楽の世界観は、それらを非常に主音を明確化させて《半音階的全音階》という側面を強く押し出さない限りは対義的構造として用いられます。無論、それは科学的にも物理的にも対義的な状況ではなく、単に音楽観に於ける世界観の事です。

男性終止や女性終止が音楽にもありますが、《物理的な雌雄関係など無いのに性差を用いるのはジェンダーフリーの現今社会に於て非礼千万であるぞ!》などと言い出すのは愚の骨頂でありまして、実質的には明確な差が対義的ではないのに長・短の世界をやいのやいの言うのも亦愚の骨頂であります。

長調・短調および長和音・短和音の世界観のそれは明確な対義的側面は無いものの、トネッツで見れば、やはり構造的には表裏一体となっている訳ですが、本記事冒頭でも述べていた様に、今回の私のリハーモナイズでは、アコーディオンがソロを採るフレーズをオリジナルのコード進行にスーパーインポーズさせても齟齬の無い様に作っています。これは、ネガティヴ・ハーモニーの更に次にある発展的な例でもあります。

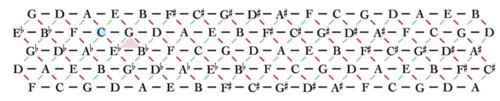

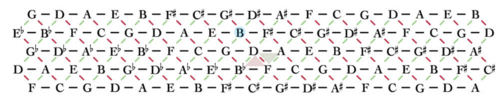

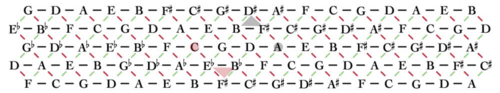

そこで、今回の譜例動画でアコーディオンのインプロヴァイズ・フレーズとして創作した物をオリジナルのコード進行へとスーパーインポーズさせたらどうなるのか!? という事を示したバージョンも制作しておきましたので、併せて解説する事にします。

結論から言うと、このインプロヴァイズ・フレーズはジャズ語法に基づいておりますが手法竿としてはディミニューションという手法にジャズ風味を備えていると思っていただいて良いでしょう。

加えて注意すべきは、投影法を安直に利用した場合長・短の世界観が入れ替わりそれが、長調で短調のフレーズを強行してしまいかねない(またはその逆も然り)様な状況が生じてしまいます。後先考えずに創作したフレーズをスーパーインポーズさせるのは問題が生じかねないという事です。

但し投影法で得られる最たる物は、線的な牽引力が増すのです。和製に邪魔をされずに旋律が独立独歩の牽引力を増すと考えてみればイメージしやすいでしょう。つまりそれは、長旋法と短旋法の音楽観が併存して然るべき世界観を構築する事にも繋がる事を意味します。

メリットとしては他に、線的牽引力が増す事で導音の作用が強まり、本来のアプローチならばアヴェイラブル・モード・スケールとして想起しうる状況として「短七度」相当の音を準備するのが通常のシーンである所に「減八度」または「長七度」相当の音が現れ、線的牽引力がその「異和」を中和するという状況が起こり得ます。

スーパーインポーズとしてそれは非常に重要な事でもあるのですが、固より本曲オリジナルはあからさまに明示してはいないものの、長旋法と短旋法の世界観が同居する箇所があります。そうした世界観をリハーモナイズやリアレンジに於ても埋没させない様に活かす為の方策としてネガティヴ・ハーモニーの近親性を利用しているという訳です。

また、オリジナルのコード進行の構造は「♭Ⅵ→Ⅴ7→Ⅰm」という物で、「♭Ⅵ」というのは属音への下行導音を導くもので、属音への牽引力を強める世界観を持っています。

例えば、主和音上や下属和音上ではEドリアンを強く意識させて「Em -> A△」という風に進行しつつ、その後にドミナントへ進む前に「A△」の単なる代理コード「F♯m」には経由せずに、「F♯m7(♭5)」を介在させると、音階を俯瞰した場合 [♮Ⅵ -> ♭Ⅵ] という乙張りが「A△ -> F♯m7(♭5)」で生ずる事がお判りになろうかと思います。

こうした揺さぶりが、徹頭徹尾全音階を堅持するのではなく、さり気なく移旋(転旋とも)を生ずる訳です。和声的にそうしたほんの少しの変化を必要としなければ旋律上ではムシカ・フィクタという可動的変化音が「変応」として現れるに過ぎませんが、和声を具備する事でその変化がより一層明らかになる訳でもあります。

嘗ての私のブログ記事にてA・レイ・フラーによる「Partido Alto」のピアノ・ソロでの投影法(=ミラー・モード)を解説した事がありましたが、約言するとネガティヴ・ハーモニーは投影法を包攝する物です。

例えばハ長調に於てドミナントを経由せずにサブドミナントマイナーである「Fm7」を介して主和音へ戻る時、この時の「Fm7」というのはネガティヴ・ハーモニーが含まれる和声二元論に依る音脈が活かされているのであり、同時に和声二元論はネガティヴ・ハーモニーと投影法を包攝するという事を意味します。

これは、Cアイオニアンという音の排列を [c] を基準に《下行》でスーパーインポーズさせた結果としてCフリジアンを得るからなのであって、自ずと [f] 音は新たなる調の下中音(Ⅵ度)でもある訳です。投影法はコードの構成音の対称構造が結果的に長・短の対義的な世界観を導く事が注目されますが、線的に見れば投影法が見えて来る訳です。つまり、そうした和声的な誇張に依って形成される旋律は、自ずとクロマティックに揺さぶりがかかり、これが新たな線的牽引力の源泉となる訳です。

今回の記事と非常に密接な関わり合いがあると思うので、当該記事をお読みいただければ更に深く「アウトサイド」な音脈をお判りいただけるかと思います。

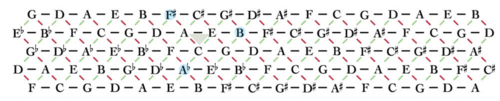

それでは、オリジナルのコード進行へのスーパーインポーズ版の解説をして行く事にしますが、通常のアヴェイラブル・モード・スケール想起の範囲で奏されているフレーズについては特に言及する事はしません。とはいえ、冒頭の3/8拍子で括った32分音符に依るアウフタクトのフレーズはマイケル・ブレッカーの入り方を模した物です。アコーディオンのそれだとあまり判らなかったかもしれませんが。

加えて、このスーパーインポーズ版譜例動画デモは、オリジナルのコード進行「♭Ⅵ→Ⅴ7」が明確な状況である為、同様の進行であるグローヴァー・ワシントンJrの有名な「Just The Two of Us」のイントロに寄せて作っています。

この意図は、「♭Ⅵ→Ⅴ7」という非常に能く在るコード進行である所に加えて、音楽的素養が高まって来る人であれば知る人は少なくないであろう「Just The〜」のそれを匂わすと、途端に有名曲のイメージが邪魔をしてフレージングに難儀する人が少なくないので、それをわざとやっている訳です。広く知られた有名曲のフレーズに似る事なくフレーズ創出はどうすれば良いのか!? そうした惑わされやすかろうという状況に助力となるアプローチが投影法およびネガティヴ・ハーモニーという解釈であるのです。

3/8拍子を採った小節を1小節目とすると、3小節目での「Em9」での3拍目には、埒外の筈の [as] =「A♭」音が生じています。これは実質的には「Em」上でのメジャー3rdかの様に見える「減四度」としての使用なのですが、スティーリー・ダンの「Black Friday」のサビをトコトン研究してこの感じを学び取っていただければと思います。

この減四度はエンハーモニック転義させれば前述の様な《あたかもメジャー3rd》の [gis] と同様の [as] です。この減四度は結果的に、オリジナルでもホ短調とホ長調という長旋法と短旋法との音脈が併存する箇所があるので、積極的に私は減四度として使っているという訳です。

減四度というのは通常は3次倍音と5次倍音双方から得られる音脈の純正音程であり「512/405」が最も強固な音脈となり得ます。一見すると、その分数としての値は高次に見えるかもしれませんが実質的には、

2^(3^2)/(5*((3)^2)^2)

=512/405

という風に、次数の少ない端的に示す事の出来る状況に過ぎないので、脳知覚レベルで見れば非常に単純な音脈なのです。

減四度という音脈を、何某かの《他の世界》との共通項として見立てつつ、私は実質的に減五度調域である変ロ短調(=Bbm)を脳裡に映じている訳です。すると、先の3小節目3拍目半拍3連以降のフレーズは、途中で [cis] として原調に配慮した表記にしているものの、実質的にはこれらは「B♭m」のフレージングでもあるのです。[fis - e] は素のEm9に準則した音を採っているので、「B♭m7」と「Em9」からの抜萃という事でもあります。

茲でひとつ思い出していただきたいのは、ネガティヴ・ハーモニーを適用させた場合の「Em」は「B♭△」を導出するという関連性があるという物ですが、「Em」を単に減五度調域で《裏を採っている》ばかりではなく、《ネガティヴ・ハーモニーの投影》という手法に依って長・短を入れ替えた上での導出なので、更に捏ねくり回して関連性を補強していると考えていただければ幸いです。

ジャズ語法をある程度知っている方なら、それがドミナントの箇所でなくとも所謂三全音調域の音を強行して《裏のモードを使う》という事がおかしくはないというシーンを肌で知る方は少なくない事でしょう。然し乍らそれが理論的な側面で対照させた時《何故それがおかしくはないのか》という事を答えられる人は少なかろうと思います。

それは端的に言えばネガティヴ・ハーモニーの関連性が引っ張って来る物なのですが、ネガティヴ・ハーモニーの場合、トニック・マイナーを裏の調域であるメジャーを引っ張って来るだけなので、これだけではネガティヴ・ハーモニーが導いたものではありません。そこで投影法が更に重なる事で関連性を補強しているという訳です。決してひとつの方策だけでは導いて来る事はできない因果関係だという事をお判りいただければと思います。

ですので、単なるネガティヴ・ハーモニーだけを視野に入れて《左近治、何言ってんの!?》という風な理解に及んでしまう方はネガティヴ・ハーモニーしか念頭に置いていないのでその先の理解へと飛躍できずに疑問を抱いたままとなってしまうのです。私は一義的にネガティヴ・ハーモニーだけを援用している訳ではないので、そこまで考えが及んでいただけると助かります。

こうした「B♭m7」のフレーズを、リハーモナイズに依ってどういう風に乗せたコードにして行くか!? という《逆算》で考えて行く訳ですから、ネガティヴ・ハーモニーや投影法を用いてそれにそぐうコードを手繰り寄せて行ったというのが今回の一連の作業な訳です。

4小節目1・2拍目のコードは「C△9」ですが、私は茲を「G♯13」と想起しています。先行和音を「B♭m7」と解釈しているので、そのカウンター・パラレル(※三度上方にある代理和音)は「D♭△何某」です。その「D♭△」が実質的に完全五度下行進行を採ると「G♭何某」へと進む訳です。これは、オリジナルのEmのカウンター・パラレルを「G△」と見て、それが完全五度進行「C△」へ進むという状況を等しく移高している状況となります。

その上で「G♭何某」は下属和音と想起しています。この下属和音は副和音ですので、この副和音を包含する属和音を見立てると「A♭13」を想起する事が出来ます。この「A♭13」を原調の調域(ホ長調)と齟齬の無い様に「G♯13」と想起しているという訳です。

すると、同小節1拍目の [fis - g] というのは投影法による鏡像音程でありまして、[fis] は「G♯」上の長九度音 [ais] の鏡像音程、[g] もまた「G♯」上の短九度音 [a] の鏡像音程から開始されており、上掲の仮想的に見立てていた鏡像音程の側の「実像」となる [a - ais] を同小節2拍目から使って入っているという訳です。

同小節2拍目での [des] は「C△9」上の [des] という事なので、一瞬だけ変応してGミクソリディアン♭5thの形になっています。このモードは必然的に、[g] 音を根音とするコードは硬減七(hard diminished seventh)和音という事になり、そうしたモードが見えているので、臆する事なく [des] を使うという訳です。

同小節3拍目は単に「B7」の分散であるので説明は不要でしょう。続く同小節4拍目での [as] という表記は、「B7」のネガティヴ・ハーモニーである「Cm7(♭5)」のパラレル・コード(3度下の全音階的に共有するコード)「A♭△9」を想起し乍ら、想起した世界観としての音は実像としての世界観に靡かせる為に [as] と [b] を使い分けています。[b] を「B7」上の減八度として用いています。

このドミナント・コード上の「減八度」という音脈はバリー・ハリスのメソッドでもごく普通に用いられますが、プロコフィエフも用いる物で、ジャズが援用した音脈でありますが、これについて《なぜ使えるのか!?》 という説明をジャズの世界で私はこれまで確認した事はありません。

例えば、ブルーノートというのはガンサー・シューラーの説にもある通り、ブルー七・五・三度のそれぞれは微分音的に低められていた物が起源であるというのが知られておりますが、他にも聴覚器官である「蝸牛」の構造が対数(連分数)構造である事で、協和音程を聴いた時にその音の影の様にして平方根を見付けるという物です。

ブルー七度は音程「3」(※「2」というオクターヴよりも大きい=複音程としての純正音程となる純正完全十二度)の3^(1/2)≒951≒自然七度の近傍から生じ、2^(1/2)=600セント=平均律半オクターヴ、(5/4)^(1/2)が中立三度を得る様にという物です。

同様に、自然七度の複音程の一つである自然十四度を想起した時、(7/2)^(1/2)≒1084.413セントを得るので、これが副七和音(※ドミナント以外の和音)が七度を付与する事の音脈として強化されたり、短七度と長七度との間に備わる中立七度の音脈にも変貌を遂げる物なので、この音脈を減八度相当と解釈して使っている訳です。

協和の観念およびポリコードという基礎概念があれば帰着する音脈なのですが、ジャズの世界ではこうした考究は往々にして等閑にされる物で、使用すれば使用者独自の個性として丸め込まれるのが通常です。こうした分析の甘さがその後のジャズが発展していない事にも繋がっているのであろうと思います。

5小節目4拍目では、「Em9」だというのに [gis] が現れるのは、オリジナルの長旋法が現れる状況をそのまま崩さずに用いている訳です。「Eメジャー」の薫りが現れてもおかしくはない様に投影法を想起しているのはこの箇所が重要であるからでもありますが、その直後に現れる [f] 音といのは、「Em9」なのに♭9th相当の [f] を使うのはどういう事なのか!? と疑問を抱く方が居られると思います。

これはネガティヴ・ハーモニーを当て嵌めています。「Em9」の [e・g・h・d・fis] は [es・f・g・b・d] という風に「E♭△9」が形成される事になります。ネガティヴ・ハーモニーを用いる事は判っていても、そこで生ずる [f] の脈絡を臆面もなくスーパーインポーズしてしまうという突拍子の無さは如何ともし難いとする方は居られる事でしょう。

それに加えて [f] の導出は、基底部「Em」のネガティヴ・ハーモニー=「B♭△」の投影法=「B♭m」からの物という事を思い返していただければあらためてお判りいただけるかと思います。

Em9というコード上で、例えば [g・h・d] という「Gメジャー・トライアド」の分散を弾いて見る事にしましょう。クロマティシズムとして半音階の世界を強化すれば、自ずと「F△」と「G♭△」という上音が形成されて行きます。属二十三の和音は単に都合良く半音階の総合となる様に三度で堆積させているばかりでなく、倍音列や協和体系に則った関連性で積み上げられています。

すると「Em9」を属音 [h] から見た属二十三の和音の転回形のひとつだと解釈した場合、「B△」「A△」「B♭△」が生ずる様に、[f] の形成は起こり得るのでありまして、その [f] の使い方如何で汚くも聴こえたり綺麗にも聴こえたりする訳です。和声的に聴かせようとしているのではなく、アウトサイドな側面を手垢のついた手法とは異なるアプローチで得ようとしているので、こうしたアプローチになるのです。

5小節目4拍目で現れる [gis] は、オリジナルが長旋法を併存させるが故のアプローチであり、オリジナルの余薫を忘れない為の配慮です。その直後に再度 [f] が現れるのは先述の通りです。

6小節目2拍目最後での [ais] は、「C△9」の上音 [g・h・d] =「G△」のネガティヴ・ハーモニーである [g・b・d] =「Gm」を原調に基づいて異名同音に変えている物です。上音「G△」が「Gm」に投影している状況があらためてお判りになる事でしょう。

同小節4拍目では「B7」上での「♯9th」と「♮3rd」音との乙張りが強調されていますが、本来ならば増九度相当の [cisis] は「Cダブルシャープ」として表すのが適切なのですが、本譜例動画は移調譜なので [d・dis] としての表記をしております。

尚、7小節目3拍目 [c] は、減八度相当の音を見ているので用いている訳ですが、想起する和音としては次の様な「C♯m7(♭5)」と「D#dim7(♭♭5)」=短過減七(※根音+短三度+重減五度+減七度)のポリコードを想起しているので、臆する事なく使っている訳です。短過減七の和音構成音 [dis・fis・as・c] は異名同音を変化させれば実質的に「A♭7」の転回形ですので、基底の「C♯m7(♭5)」のパラレル(ダイアトニックな三度下)は [a] があるので、「A♭7/A9」というポリコードの断片を想起しているという事でもあるのです。

こうしたポリコードの断片として「C♯m9(♭5)」がある、という解釈の下で私は今回用いているのだという事を示しておかないと伝わりにくいだろうと思い、今回のブログ記事にしているという訳です。

扨て、「Eleven」という楽曲メロディーの牽引力が強固な曲で、敢えてディミニューション/インプロヴィゼーションを行おうと企図した場合、どの程度原曲の余薫を残しつつ原曲に支配されない新たなフレージングの導出が可能になるのか!? という視点で、私は今回のような方法論を挙げているに過ぎません。

これらの手法を手垢の付きまくったジャズ語法と一緒にされては困ります。但し、ジャズが等閑にしてしまっているアプローチの説明と根拠(=通常のジャズ語法では明確になっていない埒外となる脈絡)についてはきちんと説明しているので、その辺りは応用が可能である事でしょう。無論、「Eleven」という曲が実は移旋を多用している楽曲だからこそ、今回の例に用いる事が出来た訳でもあり、単なるポピュラー音楽を用いただけではない事もあらためて理解してほしいと思います。

何れにせよ、本題の《♭13thと♯5thを混同してはならない》という点を超越して、ジャズのアウトサイド語法までをも俯瞰して語った訳でありますが、平易に聴こえる曲が実は楽理的側面から対照させても決して看過できない例であったという事を「Eleven」は教えてくれている訳ですね。KPOPを侮る事毋れ。

IVEにとって幸運なのは、デビュー曲である「Eleven」が非常に息の長い人気を保っている所にあろうかと思いますが、日本国内でも2022年秋には「Eleven」の日本語版がリリースされる様になり、いずれはCMなどで活躍を見る様になるのかもしれません。

扨て、あらためて本記事のタイトルを再確認していただこうと思いますが、このタイトルから判る様に目的は《ドミナント7thコード上に於けるオルタード・テンションおよび変位音の違い》をIVEの「Eleven」から学ぼうという意図が込められており、IVEの「Eleven」全体を知るのが目的なのではなくあくまで《♭13thとaugである♯5thは全く違う》という事を理解する事を第一としております。

音楽的構造の一部を理解する為の題材としてIVEの「Eleven」を紹介するものなので《誰々が綺麗》《歌詞の内容をうんぬんかんぬん》の様な根拠の薄い主観だらけの感想を縷述する訳ではありません。多くの方にはおそらく皮相的理解で済ませるだけで十二分であろう所を更に突き詰める記事となり、音楽的な素養が求められ退屈だと思いますのであらためてご容赦願いたいと思います。

そういう訳で、本記事からIVEの津々浦々を知ろうとする方に対してはかなり趣向が異なるのであらためて御寛舒願いたいと思います。楽理的な話題になるのでご注意いただければ幸いです。

茲から本題に入るとしますが、ドミナント7thコードの根音(ルート音)から見た「♭13th」と「♯5th」というのは、ピアノの鍵盤上やギターのフレット上から見れば《物理的には》同じ音であっても、実際には全く異なる別の音なのです。

例えば「♯5th」という音というのは、完全和音という完全五度と長・短三度のいずれかの三度音と根音との組み合わせによって生ずるトライアドから生じた「変化和音」に括られる物ですので、《和音構成音の内の上音のいずれかが半音変位しておりますよー》という変化和音、つまり《長三和音の5th音が半音高く変位》した姿である訳です。

翻って「dim」という減三和音は《短三和音という完全和音の5th音が半音低く変位》した姿であるという訳です。

オーギュメンテッド・トライアド(増三和音)=「aug」というのは、コード表記体系の側からはサスペンデッド・コードを除けば「メジャー」「マイナー」「オーギュメンテッド」「ディミニッシュ」という風に恰も4種類あるかの様に思われがちですが、和音体系の正しい括りとしては「完全和音(=普遍和音とも)」or「変化和音」のいずれかに括られるだけに過ぎない物なのであらためてご注意いただきたい所であります。

こうした前提を踏まえた上で「♯5th」という存在を調性音楽の範疇で観測すると、全音階はヘプタトニック(=7音音列)である訳ですから、《♯5thの次には6th・7th…という音列が充填され》て然るべきなのです。即ちそれが同時に意味するのは、♯5thの次にある音は少なくとも♭6thではない訳ですね。異名同音だと物理的に同じ音に過ぎないのですから。

但し、♭6thを♯5thと同じだとばかりに混同してしまうと、♭6thとして使った途端に在るべき♯5th音はスッ飛ばされて4th音の位置を見ようとしてしまう事になりかねないのです。

つまるところ全音階上のヘプタトニックとは、己が理解しやすい様に都合よく音度を採って読むのではなく、和音構成音と和音外音を常に《充填させて》ヘプタトニックという音組織を捉えておく必要があるのです。

あらためて「♭13th」と「♯5th」を見てみましょう。単音程に還元・転回すれば両者は異名同音として《物理的に》は同じ音に違いありませんが、取扱いの上では全く異なる音なので、己が解釈しやすい音とばかりに好き勝手に選択してはならず、実際に在る音が《♭13th or ♯5thのどちらか!?》という事をきっちりと分析する必要があるという訳です。

特に、ドミナント7thコード上のオルタード・テンションを取扱う様になると、多くの初歩的な教本では基の完全和音としての体に於ける完全五度音を省略せよという風に教わります。なぜ省略するのかというと、和音が完全五度を補う事なく旋律を奏しているパートの線運びにそれを任せて重複を避けるという狙いに加えて、完全五度周辺に生じ得るオルタード・テンション(♭13th or ♯11th)とで和声の混濁を避ける為の方策として、完全五度音の省略が望ましいとしているのですが、教本のそれらに私の様な背景を説明している物に遭遇している方は恐らくいらっしゃらないかと思います(笑)。

何故なら、こうした完全五度音を省略する為の方策を学ぶには対位法・旋律論の側面を知らないと理解に及ばない事項である為、こうした事が付記されている教本というのは少なくともジャズ/ポピュラー音楽では無いのではなかろうかと私は思うので前述の文にて私は笑っている訳ですね。

然し乍ら和声的溷濁とは雖も、ジャズ・ヴォイシングとはその《溷濁こそが追究される》ので、実際には♭13thと♮5th音とで形成される単音程に還元した長七度および短二度で形成して重々しく使われる事など日常茶飯事です。

抑もジャズ・ヴォイシングが重畳しくなった背景は、卑近に思われる協和音程に対して溷濁を目指したからであります。根音に対して溷濁を企図して7th音が付与され、5th音に対して溷濁を企図しての6th・13th音の付与(※7th音の存在がある場合は自ずと13th音)、3rd音に対して溷濁を企図しての9th音という風にして和音が積まれて行った訳です。

こうした背景を覚える事が面倒であったり知識が遐い人というのが♭13thと♯5thを混同してしまったりするのです。またそれが、体良く賛同を得られやすい状況で斯様な例を声を大にしたりすると、混同していた側の主張が《難しいこたぁどうでも良いんだよ》とばかりに、酔っ払いにも似た信頼に足らない筈の者の賛同が妙に頼もしく思えて誤謬を突き進む輩が多かったりする訳です。

音楽の素養に疎い筈であるのに、そうした人々が自分達の発言に対して人々の耳目の欲を蒐めるには、奇を衒ったり声を荒げたり果ては詭弁まがいの造語を用いたりするものです。そんな場所で《効率良く》《彼等に合わせてすり寄る造語》を用いて全く無関係である筈の《比喩》を彼等に助け舟を出す様にして正当な側が用いたりした場合、彼等がそこで得た知識は彼等と機会を接していた人々の間でしか知り得ない無価値な知識へと変容し、陋いフィールドを出た瞬間に他では全く通用しない言葉を使っている事に等しくなってしまうのです。ですから、音楽を学ぶには音楽理論を学ぶ前に音楽教育の下での共通認識が必要とされるので、その共通認識の為に「楽典」があるのです。

前置きが長くなりましたが、IVEの「Eleven」という楽曲の例をひとたび分析すれば、♭13thと♯5thを同じだと言う事など出来なくなる位の好例ですので、こうした構造が楽曲の良さを後押ししているのでありましょう。

扨て、今回抜萃したのは「Eleven」のBパターンなのでありますが、私が今回制作した譜例動画は6小節強という短い断片でしかありませんが、今回のテーマとして掲げる音楽的構造を語る上では十二分と言えるので、あらためて楽曲を確認して行く事としましょう。

このBパターンは楽曲開始から13小節目としてカウントしておりますが、基本的なコード進行としては「C -> B7 -> Em」という風になっており、ディグリー表記では「♭Ⅵ -> Ⅴ7 -> Ⅰm」という状況となっています。

抑もイントロの2小節は「ドリス」(=フリギアの古い名称でドリアではない)を思わせる物で、♭Ⅱを強固に感ずる物です。その直後の2小節はアパッチ風のフレーズが現れ、ウエスタンな曲調とそれこそ中東を思わせる音楽的対立を俯瞰させて極東アジアからの女性達が現れるという組み立てがイントロの4小節に現れています。

そうしてAパターンとなるとフリギアを強く感じていた所からEフリジアン→ホ長調(Eアイオニアン)という風に、モーダル・インターチェンジとなる移旋を忍ばせていますが、このホ長調という長調への移旋は、ホ短調のピカルディー終止からの同主調転調を忍ばせている事による移旋です。

つまりEフリジアンは、原調となるEエオリアン(ホ短調=Eマイナー)からの移旋という解釈でEフリジアンから開始されているに過ぎず、Eフリジアンが原調ではなくホ短調が真の脈絡の源泉なのであります。それがホ長調へ一旦同主調転調し、Aパターンでも同主調転調と呼べる「移旋」を《無表情だったあの日》での「無表情」で長旋法(Eアイオニアン)から短旋法(Eエオリアン)とスルリと移旋しており、「あの日」ではまた長旋法に戻るという移旋を繰り返します。

Bパターンではあらためてモーダル・インターチェンジによってホ短調の音組織へと転調しているという訳ですが、こうした移旋は、歌詞の中で描かれる女性心理の移ろいや 'obnubilation'(昏蒙)を音楽的に表しておりますが、Aパターンでのメロディーの旋律が拍の強勢を避けて弱勢を多用した非常に女性的な拍節感を用いていたのに対し、強拍から付点八分で明瞭に「男性的」な拍節感で歌うのは、調的な構造では移ろってはいるものの拍節感では猛々しさを出そうとする《抵抗》を感ずる事ができます。

そうした抵抗感と共に、全てに於て《無表情な状況に陥ってはいない》という姿勢が音楽的にも能く現れた対比となっております。何より、このBパターンではカデンツ(トニック、サブドミナント、ドミナントを経由する終止法)が2小節で巡回する状況ではあるのに、そうした終止感および調性感が過剰に明瞭にならないのは、「C△」のサブドミナント(プレドミナント)という下属和音の時には《主音》を歌い、ドミナント「B7」を経て一旦の解決先となるトニック(主和音)の時に《属音》を歌うという構造が卑近に聴こえさせないのが効果的になっているのです。

仮に《ドミナントの時に属音を歌い、トニックの時に主音を歌う》となると、幼児期の音楽教育にある様な、あまりにも平易な構造になってしまう訳ですね。こうした状況を避けつつ、聴き手を音楽的に欺き過ぎてしまうと今度は調性的な構造が判りづらくなりかねないので、カデンツを巡回させ乍ら巧みに各和音諸機能の根音を叛いているのです。

こうしたBパターンでのカデンツ巡回の過程に於て、ドミナント「B7」での [cisis] が旋律構造として非常に強固な牽引力となっている訳です。これが重要なポイントであるのです。

ドミナント「B7」上の [cisis] とは、根音から見た増九度つまり能く言われる所の「♯9th」であり、通俗的に知られているのはジミ・ヘンドリックスの「紫の煙」ですね。

もしも、本曲に和声(コード)という伴奏の提示がなく、単に歌の単旋律だけで歌われるタイプの楽曲であるならば、先の増九度の部分を抜萃すれば全音階的に [d] と解釈される場合もあります。また、楽曲のタイプをそうした伴奏無しの状況を想起せずとも、パート譜では読みやすさの為に [d] と音符を置かれる事もあろうかと思いますが、伴奏という和声的状況まで勘案すると [cisis] となる訳です。楽譜の上では唐突に [cisis] が現れる事に違和感を抱かれる方も居られるかもしれません。とはいえ、本曲の和声的構造を勘案すると [cisis] と表さざるを得ないのは不可避なのです。

メロディーが全音階的構造であるとしても、それに随伴する和声によってメロディーの側が《和音外音》として跳ね除けられてしまうという状況が起こっているという訳ですが、和声付けによって生じた副産物であるのでこればかりはどうしようもありません。和声的な発展および和声選択に伴い《より良い》響きを追求した故の音楽的なジレンマに過ぎません。

扨て、懸案の《♭13thと♯5th(aug)は全く違う》という事についてですが、本譜例動画で示す13小節目と数字が振られる小節での3拍目以降「B7」の拍頭で歌われる [g] 音の存在こそが全てを物語ってくれております。

この [g] 音を譜例上では「♭13th」として示しております。変化記号が付与されていないので歌の線運びとしては全音階的な動きであるものの、コードの側からすれば実は和音外音(非和声音)なのであります。これがドミナント7thコード上であるからこそ、その「♭13th」という音は偶々オルタード・テンションとして聴かれて耳に馴染むだけの話であり、実際には背景のコードが「B7」である以上「♭13th」の音が生じているのは明々白々な事実なのです。

仮に、本曲のハーモニーが希薄である状況を好い事に、ハーモニーを更に弱めて「B7」という和声的状況から [fis] を割愛する事で歌の [g] の発現を待つとしましょう。その際に [g] を [fisis] として《曲解》すれば「B7aug」と強弁可能な状況にはなります。そうした恣意的な状況を作れば、トータルなハーモニー状況として「Baug」は成立するかもしれません。

が、しかし。「B7」というコード上で [fis] 音が無いのを好い事に [g] 音を [fisis] として取扱って「B7aug」を強弁したとしても、先行和音の「C△」上で上接刺繍音の [fis] が生じていて [g] が《順次上行進行を採り》[g] が生じている以上、[g] を [fisis] と強弁するには無理があります。

無論、この強弁が成立するには少なくともアンサンブルに於て [fis] の存在が無い事に加え、[g] を [fisis] と感ずるに相応しい前触れとなる旋律が現れていない限り、曲解する事は無理でしょう。即ち、《♭13thも♯5thもどちらも同じ》と思い込んでしまう輩というのは、音楽的には相当な初学者が陥る陥穽であるのは間違いないでしょう。

そもそも異名同音とやらを勘違いしてはならないのは、異名同音を取扱う者が手前勝手に己にとって読みやすい方を選択してはならないという事です。ついつい自分にとって都合の良い解釈を選択してしまいそうですが、調性や音階という調的な音楽の「重力」に凭れ掛かっているのですから真の主体は音楽の側にあるのです。

そうは言っても手元のギターの指板上やピアノの鍵盤上から音を今一度確認すれば、異名同音は物理的に同じ箇所を弾いているので、同一の箇所の音名・階名が多義的であるという音楽の側面は嘸し初学者にとっては難しい事であり承服し難い事実でもありましょう。しかしそうであるにしても、己の読みやすさや呼びやすさで勝手に異名同音のいずれかを選択してはいけないのです。

こうした異名同音のジレンマを克服する為の状況が「Eleven」には非常に多く現れるお手本の様な素材です。13小節目4拍目弱勢での [cisis] が「♯9th」という増九度であるのは、背景にあるコード「B7」にとっての増九度であるからです。

処が、16小節目4拍目拍頭でのメロディーは「♭10th」としての音が [g] として現れます。音高そのものこそ違うものの、「♯9th」と「♭10th」は鍵盤位置では同一の箇所を弾く異名同音であるので、コードの側に隷属する必要のある音として茲は [g] なのではなく [fisis] なのではないか!? という疑問を抱かれる方も居られる事でしょう。こうしたややこしさも含めて「Eleven」はとても好い材料なのです。率直に言いましょう。本箇所では「♭10th」が正当な解釈です。

伴奏を無くして当該箇所を単声部の歌で歌えば、それが短調に基づいた旋律の一部だという《音の薫り》がお判りになろうかと思います(※実際に鼻で匂いが判るという意味ではない比喩)。そして、その歌に対して和声的に伴奏が添加される。その伴奏が付与される際に《長調の薫り》が添加されているという状況なのです。

こうした音楽的性格の両義的な側面《明と暗》が同居する事は幾らでも存在します。最適解を導く作曲家はバルトークを挙げる事が出来ますが、19世紀から20世紀、特に第一次大戦後辺りまでの音楽での所謂《近代和声》と呼ばれる機能和声を逸脱した世界観のそれは、非常に発達したものでありトレンドでもあった訳です。

そうしたトレンドに至る背景には音律が等分化した事も大いに貢献している訳ですが、フーゴー・リーマン、アルテュール・フォン・エッティンゲンが和声二元論を打ち出す事で、音楽の明暗はより一層トネッツ(Tonnetz)で明確になり、ヘンリー・カウエルがポリコード論を打ち出す様になり、一気に開花するという訳です。

例えばポリコードというのを約言すれば、長三和音という「完全和音」というのは音程比で [4:5:6] という協和音程を標榜して形成されている訳ですが、そこでの [5:6] が新たなる協和音程を形成する事で強化される世界観である訳です。

ドミソという [4:5:6] での [ミ・ソ] がそれぞれ新たなる [4:5:6] を倍音列に則った協和体系に依って形成されると [ミ・ソ♯・シ] と [ソ・シ・レ] が同時に生まれるという訳です。畢竟するに「C△」というコードが「E△」と「G△」をも形成したというのがヘンリー・カウエルが構築した概念というのがポリコードの発端なのです。

そうした新たなる和音の開始点というのは、基となる長三和音の上音の音程比から生じていた訳で、同時期にハリー・パーチはこれらの状況を ‘limit’ という風に定義し、3リミットというのは純正間全音程比を新たなる開始点=基本音とする考え方を導入し、同様に5リミットやら高次に展開する様に発展したという訳であり、そこでオートーナル(Otonal)、ユートーナル(Utonal)という概念も和声二元論からの援用と共に強化されて行くのであり、その後のエルンスト・レヴィのネガティヴ・ハーモニーというのはこれらの世界観の援用であるという訳なのです。

数字で判りやすくすれば、ドミソという [4:5:6] での上音 [5・6] がそれぞれ新たなる [4:5:6] として [20:25:24] と [24:30:36] を形成するという事ですね。

ポリコードやら、上方倍音列に完全四度が何故無いのか!? という事に関してはいずれ詳しく語る予定ですが、先の「Eleven」の一部に見せた複調的な両義性を基に、そこから発展させてリハーモナイズを駆使した時、ポリコードとネガティヴ・ハーモニーの脈絡を用いて形成させるとどうなるのか!? という事も含めて、別の譜例動画をYouTubeの方で挙げているので、そうしたリハーモナイズ版の方も後ほど併せて語る事にします。

但し、私はネガティヴ・ハーモニーをそのまま愚直に用いる事はしません。あくまでも「遠因」でしかなく、実質的には投影法の方を重視しており、その投影法に関する事もネガティヴ・ハーモニーとの脈絡に近付けて引き合いに出しているので、実質的には投影法でありネオリーマン理論の一部(今回は触れません)の用法を強く押し出しているという事は念頭に置いてお読みいただければと思います。

それでは茲から「Eleven」のオリジナル部分である譜例動画解説をして行きたいと思いますが、アウフタクト部である歌詞《めばえ》という不完全小節を除き、抜萃部分はオリジナルの13小節目から6小節の範囲となります。

扨て、13〜18小節では和音外音に斜体文字が振られているのですが、これは和音外音の分類が微妙に異なるからであります。同時に、譜例下部にはディグリー表記を西洋音楽風に充てているので楽曲構造を判りやすくしております。因みに、和音外音に「アヴォイド」という概念は有りません。線的牽引力を強める為の反発力として用いるのがその役割だからです。

処がジャズの場合だと、与えられたコードに対して先ずは1対1でのアヴェイラブル・モード・スケールを用意します。コードを大きく毀損する音が邪魔になるからですが、インプロヴァイザーにアヴォイドを規制するのは本来野暮な事であり、伴奏を採る物がコードに熟慮したインタープレイの範囲でアヴォイドの使用を避けるというのならまだ判るのです。ですので、こうした単なる制限の前に尻込みしてまでアヴォイドと「和音外音」を結び付けてもらっては困ります。

そもそもアヴォイド・ノートを避ける音楽というのは、そのコードが如何なる伴奏となろうともハーモニーが用意された音楽の「後ろ姿」が判るかの様にして薫らせる為の役割である為、こうしたハーモニーを毀損してしまうアヴォイド・ノートを避ける必要があるからなのであります。

和音外音が線的牽引力の強化材料として用いられる西洋音楽のそれとは著しく異なりますし、西洋音楽では「ムシカ・フィクタ」という可動的臨時変化音は非常に多様であります。それは、和声法だけに基づかずに対位法も併せて導入しているからであり、少なくとも対位法は原調の他に下属調・属調・同主調が常に随伴していると考えると判りやすいでしょう。

ですので「和声的成分」だけで西洋音楽を分析する事は局所的に可能な部分はあっても、和声から薫って来る筈の「アヴェイラブル・モード・スケール」のそれが適用できずに逸脱した音が入っている事など西洋音楽では珍しくありません。それが西洋音楽醍醐味であり、和声法だけに基づかない書法で書かれているからなのです。

こうした対位法の持つ複調・多調的要素をジャズ・インプロヴァイズに援用するプレイヤーは存在します。顕著な所ではブレッカー兄弟のランディー・ブレッカーとマイケル・ブレッカーです。ウェイン・ショーターも書法が対位法を用いていないものの、自身の都合の良い様に対位法の手法を採り入れています。

本題に戻りますが、譜例動画下部に併記されている西洋音楽風のディグリー表記は、小文字の音名は短調を示しており、自然短音階と自然長音階での排列に基づいてローマ数字が充てられます。つまり「Ⅵ」と「ⅵ」は主音から数えて半音階的にも長六度と短六度という違いがあるという事が前提となっています。

そういう訳でオリジナル版の方へ戻り今一度13小節目から語りますが、同小節1拍目で現れる [fis] は上接刺繍音です。同小節2拍目の [fis] は1拍目こそ同じ [fis] であるものの、この場合は経過音であります。尚、同小節3拍目拍頭の [g] は全音階的であるにせよ和音外音であるという解釈なので、先行する [fis] は経過音と解釈するのであり、それに伴い [g] という《和音外音》はあくまでも「倚音」という解釈になるのです。その直後の [a] が和音構成音の七度音であるのです。同小節4拍目拍頭での [g] も同様の倚音という事になります。

14小節目は主和音(トニック・マイナー)となるEmへ解決。同小節3拍目弱勢で [a] という和音外音が現れ、これは下接刺繍音であります。経過音ではありません。

15小節目2拍目弱勢での [d] は上接刺繍音。同小節4拍目弱勢での [cisis] は、両者ともピアノやギターでの物理的構造からすれば同じ所を弾く異名同音であるのですが、表記の上では異なり、和音外音分類の上では上接刺繍音という括りになります。

16小節目では少々説明が必要かと思われます。メロディー部分に「短旋法」という注記が与えられつつ、和声感形成に貢献しているコンガのパートでは「長旋法」という注記が併存しているからでありますが、実質的にこの部分は局所的に「複調」を生じています。

同小節では譜例下部のディグリー表記を見ればお判りになる様に、長調と短調が併存している構造である事があらためてお判りになるかと思います。

その「複調」を生じた際の短旋法側の [g] は「E7」というコードを予見させた上での「♭10th」に等しくなる為の注釈である訳ですが、コード表記を変える前のハーモニー形成とはなっておらず、局所的な線の行き交いが複調を生じているに過ぎないという解釈に基づいて、コード表記は「Em」を変えないままにしています。

但し、低い方で「ホ長調」を、高い方で「ホ短調」を念慮させる必要があるという狙いで、長旋法・短旋法を明示したという訳です。

17小節目は13小節目と同様ですので、説明は省略します。そうして18小節目は譜例傍統の不完全小節の不足分を充填する為の後続の不完全小節ですので、拍子が4/4で充填されてはいませんが、正当な不完全小節の表記法ですのでこの様に示しております。

そういう訳で、茲からは「Eleven」のリハーモナイズ版の解説に移る事にしますが、このリハーモナイズ版でのコード進行は、ネガティヴ・ハーモニーとポリコードに立脚する因果関係で形成している物です。そうして新たに作られたコード進行上で、オリジナルとは全く異なる旋律を乗せた物がアコーディオンで奏する演奏部分となるのですが、ネガティヴ・ハーモニーに準じた線運びであるので、このアコーディオンの旋律をオリジナルのコードにスーパーインポーズさせても齟齬は無い様になっております。

無論、原曲(オリジナル)のコード進行に対してインプロヴァイズ・フレーズを充てても齟齬の無い様にするという事は言葉の上では「準則」している様に捉えられかねませんが、実際には通常のアヴェイラブル・モード・スケールの視点で対照させると大きく逸脱する状況も起こり得ます。そうした状況は何故起き、許容し得る物になるのか!? というアプローチを縷々説明して行きますのであらためてご容赦いただきたいと思います。

一般的には馴染みにくいかもしれませんが、一般的には馴染みにくい様な遠因となるアプローチを用いてこそ半音階の世界を行き交う入り口となる物なので、こうした点に注視して行き乍らまずは抜萃部分の13小節目からあらためて語って行こうと思います。

扨て、全音階的なメロディーであってもそれをコード側から見れば、コードに付随するそれが和音外音としての線的牽引力を得る材料となるという事があらためてお判りいただけたかと思います。先述の「B7」上の [cisis] がオリジナルとは異なる [d] として表される様にリハーモナイズしたバージョンが次の譜例動画となります。

13小節目1〜2拍目での「C△9」はオリジナル「C△」をほぼ踏襲する形で使用しておりますが、ローズの左手は [c・h] による長七度という所はご注意いただきたいと思います。何故なら、後続での同一コードでの左手が七度ではなくオクターヴを用いる箇所もあるので、その辺りの乙張りをあらかじめ述べておきたいと思います。

同小節3拍目での「B7(♭9、♭13)」も、オルタード・テンションを除けばオリジナルの「B7」を踏襲する形としても差し支えは無いでしょう。但し、同小節4拍目では六度進行させているという訳です。

念のために、「B7(♭9、♭13)」の鏡像は次の様に示されます。

扨て、西洋音楽の方での六度/三度進行というのは「長六度/短三度」「短六度/長三度」というそれらを包摂的に括っているのですが、スロニムスキー流に倣えば「短三度上下=セスクイトーン進行」「長三度上下=ダイトーン進行」という風に呼ばれるものです。

同様に三度音程の上下がノンダイアトニックである様な状況(例えば Key=C に於て C→E♭ or C→A♭)という様な状況をクロマティック・メディアントとも呼ばれたりしています。私は西洋音楽界でのシンプルな「六度進行」と呼ぶ事が殆どです。

尚、余談ではありますが「クロマティック・メディアント」とは《クロマティックな変化となる上中音と下中音》という、《全音階的な上中音と下中音がオルタレーションを起こす》という三度と六度の変化を一絡げに扱っている物なので、非常に厳密に言うならばハ長調に於てE♭△へ進むとなれば「クロマティック・メディアント」であり、ハ長調に於てA♭△へ進むのならば「クロマティック・サブメディアント」というのが厳密な呼び方となります。これがハ短調となるのであればE△およびA△へ進むのもクロマティック・メディアントという事になります。西洋音楽ではこれらのクロマティック・メディアントの状況を含んだ三度/六度進行を「六度進行」と称するのです。

そういう訳で、13小節目4拍目の六度進行となる「G9/F」という七度ベースのそれは、コード進行として先行和音の脈絡は一般的には希薄であり唐突な感がある訳ですが、トネッツで見てみればそれほど遠い脈絡ではないという事があらためてお判りになろうかと思います。これが、投影法を利用したネガティヴ・ハーモニーに類する物でもあるので、次のトネッツを確認し乍ら説明しましょう。

ネガティヴ・ハーモニーとは、完全五度/完全四度を累積したいった場合、やがてはコンマを丸めてオクターヴ回帰させようとする平均律を前提とする《終止感と協和の為の等距離》を念頭に置く概念であります。例えば完全五度の半音数 [7] を12回累積させれば [84] を得るのと同様に、完全四度の半音数 [5] を12回累積させると [60] を得ます。此処でオクターヴの同一性という概念を利用して12の倍数は同等と見做す訳です。ですので84と60はどちらもオクターヴ回帰であるので「同一」と見做して、任意の音程は部分超過比の側からも《等距離》だという事を利用して、ノンダイアトニックなハーモニー展開をさせようとする物です。

まあ微分音などを視野に入れると [84] の24等分と [60] の24等分だとそれぞれ単位音梯のサイズは全く異なるので、オクターヴの同一性という事も実際には陥穽に嵌る側面もあるのですが、これについてはまたいつか語る事にしましょう。

今の時代、オクターヴの同一性という概念は持っていても良いものの、単音程と複音程は同一視できないと考えておいた方が良いでしょう。1200セントの10等分と2400セント10等分で得られる単位音梯を同一視できないのはお判りですね!? オクターヴとして同一視しているにも拘らず。

翻って「投影」の状況を見る場合、形状が上下に反転している対称形であるならば、半音階的に辿る道のりは物理的な音程という距離は等しい脈絡であるのです。音響心理の側面から脳は体系的にトネッツを形成しますが、やがて《音楽的な経路》を見つけ、それは協和観念と旋律が協和という牽引力を目指している事に端を発する物で、オクターヴの中に下記の様な同一の経路を見付けて協和観念を補強する様に楽音を捉えようとします。

上掲トネッツの右上に見られる様に、全音階はトネッツでコンパクトに収まった形で見る事も出来ますが、この台形は三角形が組み合わさって生じている物として捉える事が出来、その三角形の正体は「トライアド」であります。投影法を用いたトネッツの解釈では、2音もしくは3音の形状がどの様に投影されるか!? という事だけで充分なので、愚直にネガティヴ・ハーモニーを使って和音構成音が協和とオクターヴのシステム体系からどの様に隔てているか!? という経路の辿り方とは別のものです。

例えるならば、「C△9」という和音は「C△」に対して [h・d] が付加されている状況に過ぎないという考えと同時に「C△」と「G△」の併存であるという前提で捉える物として考えていただければ私のブログの意味がお判りいただけるかと思います。

全音階の経路を見付けた知覚は、その「形状」の同一性・対称性の存在を認識してはおりますが、協和の概念がそれを同一視しない様に遠ざけているのですが、投影法でハ長調の全音階を対照させれば次の様にCフリジアンの音脈が実際には存在している訳です。

結果的に投影法は次の様な状況を俯瞰する物だと思っていただければ判りやすい事でしょう。

ネガティヴ・ハーモニーで「Eleven」のBパターンで生ずる3つのコードの内のドミナントである「B7」を円環状に捉えると次の様に示されますが、

そのポジティヴな形であった「B7」をネガティヴワードで捉えると次の様に「Cm7(♭5)」を見るというのがネガティヴ・ハーモニーが導く物です。

つまり、ネガティヴ・ハーモニーではトネッツ上に於てもっと広いシステムから「対称形」を次の様に見る事となるのですが、投影法の場合は近接した状況でトネッツを観測する事になり、その近接状況からスーパーインポーズを捉える事になるので、投影法を優先すると実質的にスーパーインポーズを狙った物と考えていただいて良いでしょう。

ですので、《左近治は元々スーパーインポーズを企図している》と考えて読んでいただければ、ネガティヴ・ハーモニーを利用しただけのそれとは全く異なるという事がお判りいただけるかと思います。

投影法のそれは、ネオリーマン理論の一部の手法に過ぎません。然し乍ら今回はネオリーマン理論については触れる事はしません。その上で投影法に基づいた援用を解説して行くというのが本記事の流れであります。

尚、「Eleven」オリジナル版のBパターンでの主要なコード進行は「C△」「B7」「Em」です。これらをもしもネガティヴ・ハーモニーに適用させると、

「C△」→「Dm」という風になり(「B7」は既に例示したので省略)、

同様にして「Em」は

次の様に「B♭△」を導く事になるのがネガティヴ・ハーモニー上の関連性となる訳です。

扨て、「G9/F」六度進行の脈絡を見る場合は次の様に、

◉B7の根音 [h] が後続和音の上音に取り込まれ

◉B7の後続和音での六度進行と現れるコードのそれが、トネッツ上での形状として近接する

という状況であれば、実質的に遠い脈絡ではなく機能和声での和音諸機能の循環から逸脱しない事を意味します。

投影法を前提にトネッツ上で見られる三角形というのは、その頂点を「天」「地」とする物をそれぞれ水平に互い違いに並べれば、5つの三角形を並べた時点で自ずと全音階を生じます。その内、頂点が天を向けた三3つの三角形が主要三和音である主和音・下属和音・属和音という事になります。

尚、上掲5つの三角形を水平に面対称させれば自ずと同主調の全音階を表す事になります。

その短調の全音階の内、属和音の導音がムシカ・フィクタを採る事によって属三和音は長三和音となるという事を意味します。場合によっては下属短三和音も長三和音化する事があり、ピカルディー終止を採れば主和音の短三和音も長三和音化する事もあるので短調の音組織は長調よりも多様化し、その多様性を好む作曲者が多いというのもあらためて頷ける側面であろうと思います。

上掲の、短調音組織で属三和音が長三和音化したトネッツをあらためて確認すると、短調の平行長調での主和音 [es・g・b] とは [g] を共有して「移高」する様に斜めに並んでいる事が判ります。これら2つの三角形を他の調での共有する和音(ピボット・コード)として作用する様にして使えば、調的近親性があらためて近しい事が判ります。

同時に、[es・g・b] と [g・h・d] の2つの三角形となる長三和音は、二全音/四全音(長三度/短六度)の移高という状況でもあります。これが、ポリコードの概念を誘引する材料になるという訳です。

そういう訳で「G9/F」というコードを今一度確認してみると、ハ長調とト長調(※現在言及している「Eleven」の当該箇所はト長調の平行短調であるホ短調)との共通し合うコモン・トーンで形成されるピボット・コードを利用して他調の音脈を紛れ込ませている訳であると同時に、「G9/F」という五和音は、それ自体が2種の長和音のポリコードという形を見せる事をも利用して、「B7(♭9、♭13)-> G9/F」と進んでいるのは、唐突な進行というよりも、その先の「Em」が現れる事を一旦の帰着先と見越して和声的な装飾を施しているのです。

その「Em」がホ短調の主和音である事は判りきっており、ハ長調調域での「Em」であるかもしれないと思わせて、帰着した際にはスルリと「Em」というホ短調の主和音として聴かせる様にしてハ長調調域へ迂回しているのが「G9/F」の姿であるとも解釈し得る物であります。

何故かというと、ポリコードの発現が [c・e・g] の各音から振動比 [4:5:6] を脈絡として新たなる長三和音「E△」「G△」を得るという事は、[c・e・g] のパラレル・コード(=全音階的に三度下を根音とし乍ら基の三和音の根音と第3音を共有する)である「Am」が「C♯m」「Em」

という音脈を引き連れて来るのと同様の脈絡でもあるので、「G9/F」の基底部となるトライアド「G△」は、その後続に進もうとする「Em」への近親性があるというのがお判りになる事でしょう。

無論、リハーモナイズ版での14小節目は、オリジナルが「Em」へ解決させる進行とは若干異なり、「D/E」へ進んでいるという、主和音への進行と見せかけて「Em11」の断片の形にしているのです。コードの側からすれば「Em」という形で帰着する事を仄めかし、「D/E」という形に留めて、更なる後続和音で「変形」を試みるという状況を示唆している事になっているのです。

扨て、オリジナル版での13小節目4拍目弱勢でのメロディーは [cisis] が現れていた訳ですが、リハーモナイズ版の同一箇所ではメロディーが [d] と表しているのがお判りかと思います。コードの側から見てメロディーのその音が [cisis] である必要が無いからです。

仮にオリジナル版でのコード「B7」からその音を見れば、それは「♯9th」相当の音になる訳ですが、和音構成音ではないので和音外音としての刺繍音として扱われ、その場合は上接刺繍音という事を示しているという訳です。コードの充て方次第では、元のメロディーの表記対応が変わる必要があるという状況があらためてお判りいただけたかと思います。

14小節目3拍目では「F♯m7(♭5)」に進みますが、これはホ短調での「Ⅱ度」のダイアトニック・コードであります。オリジナルではこの和音に進む事なく主和音「Em」を堅持するのですが、メロディーに対して揺さぶりをかけた和声付けとなっているのです。

そうすると、「D/E」が主和音を欺いた不完全な和音であろうとも後続で「Ⅱm7(♭5)」と進んだ訳ですから、期待される次の後続はドミナントという循環です。処が「B7何某」には進もうとせずに同小節4拍目では「B♭m7」という突拍子も無いコードへ進む訳です。

この「B♭m7」というコードは、原調主和音「Em」と三全音忒いとなっている訳であり半音階的情緒を強く意識したが故に三全音調域を視野に入れたという解釈でも別段構わないのですが、「B♭m7」の鏡像音程は「Cm7」である事を利用して呼び込んでいる音脈なのです。まずは「B♭m7」がトネッツ上でどういう風に成立しているのか確認してみましょう。

すると、下向きの三角形に加え右斜め下に [as] という丸で囲んだ音を確認する事が出来ますが、音網を形成している緑・赤色の2種の斜線と黒色の水平線は、どんな音を基準しようと、同一線上の両側は等しい音程間隔で並んでいる事もあらためてお判りいただけるかと思います。

即ち「B♭m7」を形成する [b - des] は [b - g] と等距離であり、同様に水平線 [b - f] は [b - es] と等距離、[des - f] は [es - g] と等距離となり、佇立する様に存在する [as] は対称形を保って [f - as] との等距離が [es - c] へと置き換わるので、これらの《新たなる4種の等音程》が「Cm7」を形成するという訳です。

すると、この形は他の場所でも同等の位置に表す事ができるので、次の様に変換します。

では、あらためて三角形の部分である [es・g・b] を見てみましょう。これを上に180°ひっくり返すと「Em」を見る事になります。つまるところ「B♭m7」は「Em」という主和音を嘯いた姿であり、先行和音「F♯m7(♭5)」からの「Ⅱm7(♭5) -> Im」の変形なのだという事がお判りになろうかと思います。

鏡像音程となる投影法およびネガティヴ・ハーモニーの関連性とポリコード。斯様な因果関係に基き、私はこうしてリハーモナイズすべく新たなる音脈を導いているという訳なのです。方法論習得ばかりに胡座をかいて瞎滅法《三全音調域を使えば万事巧く行く》と言わんばかりの、根拠を不明瞭にしたまま顰に倣って用いる様な陥穽に嵌る事を避けねばなりませんし、多くの角度から詳らかにして音脈の関連性をあらためて明確化させれば初めて《方法論》は結実するという事をご理解いただきたいと思います。

15小節目1拍目での「C△9」は13小節目1〜2拍目と同様です。同小節2拍目に現れる「Em7(♭5)」がそれまでとは異なる姿となる訳ですが、先行和音「C△9」の和音構成音というのは「Em7」を包含しているのがお判りでしょう。その「Em7」を形成している [e] の上音の3音 [g・h・d] をネガティヴ・ハーモニー化= [g・b・d] によって導いているという関連性で用いております。

同小節3拍目「Am69」の構造というのは少々異端な感じでトネッツ上で示されるのでありますが、基底となる [a・c・e] の三角形に対して《赤い短三度》の斜線の延長上に [fis] があり、同様にして《黒い完全五度/完全四度》の水平線の延長上に [h] があるという風に確認する事ができます。

この状況から更に応用させれば、《緑の長三度》の斜線の延長上に [as] を纏わせる事も視野に入れる事が可能となり、その際 [as] は実質的に異名同音である [gis] を採る事で「Am△7(9、13)」というコードを生ずるという訳です。マイナー・メジャー7thコード上で♮9th・♮11th or ♯11th・♮13thが映えるのは、トネッツ上での形状からも対照的な紋様を描いているからというのも不思議な因果関係でもあります。

今一度「Am69」に話題を戻しますが、赤い斜線の延長上にあった [fis] というのはポリコードの断片の様にして次の様に見る事もできます。

ポリコードの断片として見た場合、類推されるのは [h・fis] に対して [dis] or [d] を形成する事で新たな三角形を形成するというものです。その際、《原調音組織に靡く》と [d] を新たに形成して「Am」に「Bm」が加わるという全音/五全音でのポリコードの関連性を見付ける事が可能となりますが、《協和感に靡く》と [dis] の側を新たに形成して [h・dis・fis] という「B△」を新たに見付けるという事になります。

ヘンリー・カウエルの ‘New Music Resouces’ のポリコード論に倣えば、この因果関係は協和感に靡く方策に分があると言えるでしょう。次点で音組織に靡く方と言えます。IMSLPでは現在、同書の著作権が切れた事でオープンに読める様になっているので、本文25ページをお読みいただければ、ポリコードの発現由来がお判りになろうかと思いますので参考まで。

扨て、「Am69」というコードはオリジナルの「B7」を変形しているので、[h] から見た♮11th相当の音が含まれている状況を除けば、「B7」の和音構成音に加え「♭9th」相当の音があるに過ぎないと解釈しても端的には理解に及ぶ事でしょう。但し「♭9、♮11」という同居はかなり異端であろうと思えるので、その辺りの「粉飾」の妙をあらためて気付いていただけたらと思います。

続いて15小節目4拍目は短和音が基底に来るポリコード「G△/Fm」です。七度音がオミットされた短和音上の「9・♯11・13」だと思ってもらっても良いでしょう。トネッツ上で見るとポリコードは次の様に見える事になります。

オリジナルのコード進行が「C -> B7 -> Em」という形である事を踏まえると、《現在地》は本来現れるコードである筈の「B7」の部分を粉飾する事になります。自ずとオリジナルの先行和音は「C」、後続和音は「Em」という風に進行する状況を新たなる粉飾「G△/Fm」は構えている事になります。そのポリコードの近縁として先行和音と後続和音が近接している事がトネッツ上からもお判りになるでしょうから、あらためてその近しい状況がお判りいただけるかと思います。

16小節目1拍目「Em9」は、オリジナルが「Em」である事を踏まえれば上音を積み上げただけの事で特段語る必要はないでしょう。メロディーが属音を歌っているという事も和声的装飾に弾みをかける要因となります。

同小節2拍目での「B♭△7(♭9)」というコードにはなかなかお目にかかる事はないでしょう。なにせ根音・長七度・短九度という風になっているのですから、このコードをハーモニー豊かに響かせるのはなかなかの至難の業でもありますが、茲で私がリハーモナイズに用いたのはK-POPへのリスペクトも込めた物でありまして、TWICE、NiziU、最近ではStray KidsなどのプロデュースでもJ.Y. Park=パク・ジニョン(박진영)が用いた「Groove Back」Bメロの2つ目のコード「B♭△7(♭9)」の援用なのです。

そうした奇異なコードではあるものの、アイオニアンの第2音を半音下げたモード或いはミクソリディアン♭5thでの第4音を根音とすれば生ずる四和音ですので、変応を採るのはグレゴリアン・モードから照らし合わせても1箇所のみとなるので脈絡としてはそれほど遠くはないモード・スケールであります。

同小節3拍目のコードは「D♭△7(♯11、13)」へと進行しますが、オリジナルではトニック・マイナーが堅持される箇所でありまして、本コードの先行和音および後続和音はいずれもトニック・マイナーを粉飾にかかっている物で、実質的には副十三和音の九度音が省略されている形でもあります。

その省略された九度音は [es] =E♭音の存在が期待される物ですが、これが無い事により上音 [g・b] が基底部の [des・f] との関係も強化され、それら4音で形成される事となる「Gm7(♭5)」を包含している事が判ります。基底部の「D♭△」に加え三全音移高させた所に「Gm7(♭5)」があるという事で、半音階への脈絡を強固に感ずる状況であるとも言えます。

加えてトネッツで「D♭△」と「Gm7(♭5)」を確認すると、それらが隣接し合った近しい構造であるという事もあらためてお判りいただけるかと思います。

同小節4拍目「F♯m△9(13)」というのは、和音構成音からすると「F♯m」という基底部と5th音 [cis] を共有する「C♯△」という構造となっており、先行和音の「D♭△」とはエンハーモニックでの実質的には同じ和音で連結しているのですがエンハーモニック的に「掛留」とはならず実質的には同度進行となる「減二度進行」と [as] と [gis] が対斜を形成してはおりますが、和製的な装飾に弾みを付けている状況です。とはいえ、先行和音と比してそれほど大胆な変化になってはいないとも言えます。

17小節目1拍目の「C△9」は、オリジナルの「C△」に対して上音を付加させた物ではありますが、左手低声部がそれまでの「左手七度」「左手五度」の異なりオクターヴでのヴォイシングである事に注意をしていただければ、あらためてこれらの「C△9」全てで異なるヴォイシングを施している事がお判りいただけるかと思います。

同小節3拍目「B7(♭9、♯11)」は、13小節目同箇所とオルタード・テンションに変化があり、「♭13」が「♯11」への使用へと変化しております。このコードを単なるオルタード・テンションの変化という物で私は使っておらず、ポリコードという状況を意図して用いています。

つまり、そのポリコードとは「B△」「F△」という2つの長三和音(メジャー・トライアド)が三全音で併存するという状況を念頭に置いているという訳です。複調的に捉えるならば、三全音を隔ている調域がそれぞれカデンツを形成して行くとすると、常に三全音を随伴する状況になります。トニックでも三全音、サブドミナントでも三全音、ドミナントは勿論強化されるという風に。

オリジナルでも本箇所はドミナントであるので、ドミナント以外の機能を示す為にオリジナルを払拭するのは難しいです。但し、「B△」「F△」という長三和音の併存は《偶々オルタード・ドミナント》の類に見る事が可能なだけで、ドミナントとして解釈してはいない「B△」と「F△」がそれぞれ主和音もしくは下属和音同士に依るバイトーナル・コードという複調に基づくコードとして2つのモード・スケールを堅持する様に奏する事も可能なのです。

勿論それは、内含する三全音がドミナント感を強く誘引するのは当然ではありますので、線的に複調を示唆する様に形成する事が問われます。いずれにしても、本曲のリハーモナイズをジャズ的にアプローチを採るとなればこうした解釈の方が断然発展性を高める事に貢献できるのであります。

オリジナルの世界観に固執するのであれば、リハーモナイズすらする必要は無いのですから、リハーモナイズから如何に飛躍できるか!? という視点で発展するには、手垢の付きまくった「B7(♭9、♯11)」として一元的なアヴェイラブル・モード・スケールを想起するよりも、「B△」「F△」という2つの調域から得られるアヴェイラブル・モード・スケールの方が遥かに自由度が高く半音階の世界を導く訳ですから、オルタード・テンションに溺れる事なく複調の視野を広げる事にも役立つのではないかと思うのです。

そうして同小節4拍目は「F7(♯11)」として「F△」を補強する様な形で現れるという訳です。加えて、本箇所では特にトネッツの視点は不要とは思いますが、「B△」は「Bm」という近親性を持ち、「F△」は「Fm」という近親性を持っており、それぞれを襷掛けの様にして組み込む事も可能ではあります。「Fm/B△」というポリコード然り。

18小節目1拍目の「D/E」は14小節目同箇所と同じなので説明は省きます。同小節3拍目での「C♯m9(♭5)」は次の様にトネッツで見るとお判りの様に、《上音》が長・短の対義的な両三和音を形成しているという事がお判りになろうかと思います。

ネガティヴ・ハーモニーは、調が持っている協和的な近親性が長・短という対義的に用いられる概念を半音階の世界の側がそれらを包括して等しい音程という距離を採る事を俯瞰して見える様にしてくれる訳ですが、一般的なコード進行の例にある《ドミナントを経由しないサブドミナント・マイナーの活用》の様な例は、ネガティヴ・ハーモニーの近親性を知らず識らずの内に利用している物でもあります。

原調となる強い協和は主音にあり、その残り香を強く感じたままに和音構成音のそれぞれを閉じたオクターヴの中で等しい音程を見出して半音階的に他のコードに置換する。これはネガティヴ・ハーモニーの秘密ばかりではなく、トネッツやネオリーマン理論を包攝する和声二元論を端的に示すひとつの例に過ぎない物だと解釈すべき物でありまして、ネガティヴ・ハーモニー自体は魔法の様な方法論ではないのです。ネガティヴ・ハーモニーもまた、和声二元論に包攝されるものに過ぎず、最も判りやすいのが音網=トネッツに過ぎないのです。

我々人類の聴覚および脳の音響心理は、言語や楽音を体得する前の喃語期に於て何の偏りもなく音を捉えています。そうして暫くして脳は《協和的な並びが存在するぞ》という事を見付けて知覚の合理化が進められます。

例えば [c] という音を聴いた時に、[g] と [f] をも待つ様になる。期待通りに [g] と [f] が聴こえた時、この関連性は強固に結び付き《記憶》として補強される事になる訳ですが、とりあえずはありとあらゆる音を聴いている時というのは、全音階的な聴き方よりも半音階の側の方を等しく聴いていると言われています。

半音階を巧い事合理化して並べ、協和(完全五度/完全四度)の方にも配慮された脳知覚が並べたのが初期の知覚によるトネッツの状態だと思ってもらえれば判りやすいでしょう。そうして脳知覚の合理化は、協和に対して更に偏重させて記憶を強化させると、やがては次の様な核音(※核音とは幾つかの音列の両端の音を指す)を形成してテトラコルドの組み合わせで合理化を図ります。

上掲の新たなテトラコルド形成はあくまでハ長調の全音階を脳が見付けて来た状況を例示しているに過ぎず、実際には更に11種の長調と他にも12種の短調、やがてはその他の5種のグレゴリアン・モードと半音階的移高(12種)、その他の非グレゴリアン・モードなど、音楽経験の多寡で脳知覚は強化されて行きます。

音階を協和の側から合理的に並べた基礎的な段階に過ぎず、音階をより「音楽的」に知覚する側面が強化されると、[c - f] [g - c] というディスジャンクトを形成したテトラコルドというよりも協和に準則して [c - g] もしくは [f・g・a・b・c] または [g・a・h・c・d] というペンタコルド(5音列)を形成した聴き方が補強され、そのペンタコルドに対して一方の核音をコンジャンクト(共有)する様にテトラコルドを形成する様に知覚が補強すると言われます。

例えば [f・g・a・b・c] というペンタコルドを採った時には [c・d・e・f] というテトラコルドで補完され、[g・a・h・c・d] というペンタコルドを採った時には [d・e・fis・g] というテトラコルドで補完されるという事になります。こうした聴き方の方が協和という状況と重なる事で、より音楽的な聴き方が知覚の面から《楽になる》訳です。

処が、この《楽になる》知覚の状況に甘受したまま音楽を捉える人の実際というのは、音楽的素養の浅い人が陥りやすい状況でもあり、音楽的素養が鍛え上げられる人の知覚状況というのは協和に固執せずに払拭する様にもなり《初期の》トネッツの状況を取り戻すのです。そうした新たに強化された感覚はやがて微分音の方の音脈も手繰り寄せるという訳です。

つまる所、協和や音階の線的な排列に甘受した聴き方に靡いたままでは音楽知覚というのは強化されにくいという事を示している訳であり、ネガティヴ・ハーモニーやモーダル・インターチェンジが導いて来る音楽の情念とは、半音階の状況を如何にして再構築しようとしているのかという萌芽であるとも言える物に過ぎないのです。

ですので、ネガティヴ・ハーモニーというのは音楽に於ける《ナンタラ理論》という物ではなく、知覚の状況を整合化を端的に解説するという物に過ぎない事はあらためて念頭に置いていただきたいと思います。。

長調と短調という音楽の世界観は、それらを非常に主音を明確化させて《半音階的全音階》という側面を強く押し出さない限りは対義的構造として用いられます。無論、それは科学的にも物理的にも対義的な状況ではなく、単に音楽観に於ける世界観の事です。

男性終止や女性終止が音楽にもありますが、《物理的な雌雄関係など無いのに性差を用いるのはジェンダーフリーの現今社会に於て非礼千万であるぞ!》などと言い出すのは愚の骨頂でありまして、実質的には明確な差が対義的ではないのに長・短の世界をやいのやいの言うのも亦愚の骨頂であります。

長調・短調および長和音・短和音の世界観のそれは明確な対義的側面は無いものの、トネッツで見れば、やはり構造的には表裏一体となっている訳ですが、本記事冒頭でも述べていた様に、今回の私のリハーモナイズでは、アコーディオンがソロを採るフレーズをオリジナルのコード進行にスーパーインポーズさせても齟齬の無い様に作っています。これは、ネガティヴ・ハーモニーの更に次にある発展的な例でもあります。

そこで、今回の譜例動画でアコーディオンのインプロヴァイズ・フレーズとして創作した物をオリジナルのコード進行へとスーパーインポーズさせたらどうなるのか!? という事を示したバージョンも制作しておきましたので、併せて解説する事にします。

結論から言うと、このインプロヴァイズ・フレーズはジャズ語法に基づいておりますが手法竿としてはディミニューションという手法にジャズ風味を備えていると思っていただいて良いでしょう。

加えて注意すべきは、投影法を安直に利用した場合長・短の世界観が入れ替わりそれが、長調で短調のフレーズを強行してしまいかねない(またはその逆も然り)様な状況が生じてしまいます。後先考えずに創作したフレーズをスーパーインポーズさせるのは問題が生じかねないという事です。

但し投影法で得られる最たる物は、線的な牽引力が増すのです。和製に邪魔をされずに旋律が独立独歩の牽引力を増すと考えてみればイメージしやすいでしょう。つまりそれは、長旋法と短旋法の音楽観が併存して然るべき世界観を構築する事にも繋がる事を意味します。

メリットとしては他に、線的牽引力が増す事で導音の作用が強まり、本来のアプローチならばアヴェイラブル・モード・スケールとして想起しうる状況として「短七度」相当の音を準備するのが通常のシーンである所に「減八度」または「長七度」相当の音が現れ、線的牽引力がその「異和」を中和するという状況が起こり得ます。

スーパーインポーズとしてそれは非常に重要な事でもあるのですが、固より本曲オリジナルはあからさまに明示してはいないものの、長旋法と短旋法の世界観が同居する箇所があります。そうした世界観をリハーモナイズやリアレンジに於ても埋没させない様に活かす為の方策としてネガティヴ・ハーモニーの近親性を利用しているという訳です。

また、オリジナルのコード進行の構造は「♭Ⅵ→Ⅴ7→Ⅰm」という物で、「♭Ⅵ」というのは属音への下行導音を導くもので、属音への牽引力を強める世界観を持っています。

例えば、主和音上や下属和音上ではEドリアンを強く意識させて「Em -> A△」という風に進行しつつ、その後にドミナントへ進む前に「A△」の単なる代理コード「F♯m」には経由せずに、「F♯m7(♭5)」を介在させると、音階を俯瞰した場合 [♮Ⅵ -> ♭Ⅵ] という乙張りが「A△ -> F♯m7(♭5)」で生ずる事がお判りになろうかと思います。

こうした揺さぶりが、徹頭徹尾全音階を堅持するのではなく、さり気なく移旋(転旋とも)を生ずる訳です。和声的にそうしたほんの少しの変化を必要としなければ旋律上ではムシカ・フィクタという可動的変化音が「変応」として現れるに過ぎませんが、和声を具備する事でその変化がより一層明らかになる訳でもあります。

嘗ての私のブログ記事にてA・レイ・フラーによる「Partido Alto」のピアノ・ソロでの投影法(=ミラー・モード)を解説した事がありましたが、約言するとネガティヴ・ハーモニーは投影法を包攝する物です。

例えばハ長調に於てドミナントを経由せずにサブドミナントマイナーである「Fm7」を介して主和音へ戻る時、この時の「Fm7」というのはネガティヴ・ハーモニーが含まれる和声二元論に依る音脈が活かされているのであり、同時に和声二元論はネガティヴ・ハーモニーと投影法を包攝するという事を意味します。

これは、Cアイオニアンという音の排列を [c] を基準に《下行》でスーパーインポーズさせた結果としてCフリジアンを得るからなのであって、自ずと [f] 音は新たなる調の下中音(Ⅵ度)でもある訳です。投影法はコードの構成音の対称構造が結果的に長・短の対義的な世界観を導く事が注目されますが、線的に見れば投影法が見えて来る訳です。つまり、そうした和声的な誇張に依って形成される旋律は、自ずとクロマティックに揺さぶりがかかり、これが新たな線的牽引力の源泉となる訳です。

今回の記事と非常に密接な関わり合いがあると思うので、当該記事をお読みいただければ更に深く「アウトサイド」な音脈をお判りいただけるかと思います。

それでは、オリジナルのコード進行へのスーパーインポーズ版の解説をして行く事にしますが、通常のアヴェイラブル・モード・スケール想起の範囲で奏されているフレーズについては特に言及する事はしません。とはいえ、冒頭の3/8拍子で括った32分音符に依るアウフタクトのフレーズはマイケル・ブレッカーの入り方を模した物です。アコーディオンのそれだとあまり判らなかったかもしれませんが。

加えて、このスーパーインポーズ版譜例動画デモは、オリジナルのコード進行「♭Ⅵ→Ⅴ7」が明確な状況である為、同様の進行であるグローヴァー・ワシントンJrの有名な「Just The Two of Us」のイントロに寄せて作っています。

この意図は、「♭Ⅵ→Ⅴ7」という非常に能く在るコード進行である所に加えて、音楽的素養が高まって来る人であれば知る人は少なくないであろう「Just The〜」のそれを匂わすと、途端に有名曲のイメージが邪魔をしてフレージングに難儀する人が少なくないので、それをわざとやっている訳です。広く知られた有名曲のフレーズに似る事なくフレーズ創出はどうすれば良いのか!? そうした惑わされやすかろうという状況に助力となるアプローチが投影法およびネガティヴ・ハーモニーという解釈であるのです。

3/8拍子を採った小節を1小節目とすると、3小節目での「Em9」での3拍目には、埒外の筈の [as] =「A♭」音が生じています。これは実質的には「Em」上でのメジャー3rdかの様に見える「減四度」としての使用なのですが、スティーリー・ダンの「Black Friday」のサビをトコトン研究してこの感じを学び取っていただければと思います。

この減四度はエンハーモニック転義させれば前述の様な《あたかもメジャー3rd》の [gis] と同様の [as] です。この減四度は結果的に、オリジナルでもホ短調とホ長調という長旋法と短旋法との音脈が併存する箇所があるので、積極的に私は減四度として使っているという訳です。

減四度というのは通常は3次倍音と5次倍音双方から得られる音脈の純正音程であり「512/405」が最も強固な音脈となり得ます。一見すると、その分数としての値は高次に見えるかもしれませんが実質的には、

2^(3^2)/(5*((3)^2)^2)

=512/405

という風に、次数の少ない端的に示す事の出来る状況に過ぎないので、脳知覚レベルで見れば非常に単純な音脈なのです。

減四度という音脈を、何某かの《他の世界》との共通項として見立てつつ、私は実質的に減五度調域である変ロ短調(=Bbm)を脳裡に映じている訳です。すると、先の3小節目3拍目半拍3連以降のフレーズは、途中で [cis] として原調に配慮した表記にしているものの、実質的にはこれらは「B♭m」のフレージングでもあるのです。[fis - e] は素のEm9に準則した音を採っているので、「B♭m7」と「Em9」からの抜萃という事でもあります。

茲でひとつ思い出していただきたいのは、ネガティヴ・ハーモニーを適用させた場合の「Em」は「B♭△」を導出するという関連性があるという物ですが、「Em」を単に減五度調域で《裏を採っている》ばかりではなく、《ネガティヴ・ハーモニーの投影》という手法に依って長・短を入れ替えた上での導出なので、更に捏ねくり回して関連性を補強していると考えていただければ幸いです。

ジャズ語法をある程度知っている方なら、それがドミナントの箇所でなくとも所謂三全音調域の音を強行して《裏のモードを使う》という事がおかしくはないというシーンを肌で知る方は少なくない事でしょう。然し乍らそれが理論的な側面で対照させた時《何故それがおかしくはないのか》という事を答えられる人は少なかろうと思います。

それは端的に言えばネガティヴ・ハーモニーの関連性が引っ張って来る物なのですが、ネガティヴ・ハーモニーの場合、トニック・マイナーを裏の調域であるメジャーを引っ張って来るだけなので、これだけではネガティヴ・ハーモニーが導いたものではありません。そこで投影法が更に重なる事で関連性を補強しているという訳です。決してひとつの方策だけでは導いて来る事はできない因果関係だという事をお判りいただければと思います。

ですので、単なるネガティヴ・ハーモニーだけを視野に入れて《左近治、何言ってんの!?》という風な理解に及んでしまう方はネガティヴ・ハーモニーしか念頭に置いていないのでその先の理解へと飛躍できずに疑問を抱いたままとなってしまうのです。私は一義的にネガティヴ・ハーモニーだけを援用している訳ではないので、そこまで考えが及んでいただけると助かります。

こうした「B♭m7」のフレーズを、リハーモナイズに依ってどういう風に乗せたコードにして行くか!? という《逆算》で考えて行く訳ですから、ネガティヴ・ハーモニーや投影法を用いてそれにそぐうコードを手繰り寄せて行ったというのが今回の一連の作業な訳です。

4小節目1・2拍目のコードは「C△9」ですが、私は茲を「G♯13」と想起しています。先行和音を「B♭m7」と解釈しているので、そのカウンター・パラレル(※三度上方にある代理和音)は「D♭△何某」です。その「D♭△」が実質的に完全五度下行進行を採ると「G♭何某」へと進む訳です。これは、オリジナルのEmのカウンター・パラレルを「G△」と見て、それが完全五度進行「C△」へ進むという状況を等しく移高している状況となります。

その上で「G♭何某」は下属和音と想起しています。この下属和音は副和音ですので、この副和音を包含する属和音を見立てると「A♭13」を想起する事が出来ます。この「A♭13」を原調の調域(ホ長調)と齟齬の無い様に「G♯13」と想起しているという訳です。

すると、同小節1拍目の [fis - g] というのは投影法による鏡像音程でありまして、[fis] は「G♯」上の長九度音 [ais] の鏡像音程、[g] もまた「G♯」上の短九度音 [a] の鏡像音程から開始されており、上掲の仮想的に見立てていた鏡像音程の側の「実像」となる [a - ais] を同小節2拍目から使って入っているという訳です。

同小節2拍目での [des] は「C△9」上の [des] という事なので、一瞬だけ変応してGミクソリディアン♭5thの形になっています。このモードは必然的に、[g] 音を根音とするコードは硬減七(hard diminished seventh)和音という事になり、そうしたモードが見えているので、臆する事なく [des] を使うという訳です。

同小節3拍目は単に「B7」の分散であるので説明は不要でしょう。続く同小節4拍目での [as] という表記は、「B7」のネガティヴ・ハーモニーである「Cm7(♭5)」のパラレル・コード(3度下の全音階的に共有するコード)「A♭△9」を想起し乍ら、想起した世界観としての音は実像としての世界観に靡かせる為に [as] と [b] を使い分けています。[b] を「B7」上の減八度として用いています。

このドミナント・コード上の「減八度」という音脈はバリー・ハリスのメソッドでもごく普通に用いられますが、プロコフィエフも用いる物で、ジャズが援用した音脈でありますが、これについて《なぜ使えるのか!?》 という説明をジャズの世界で私はこれまで確認した事はありません。

例えば、ブルーノートというのはガンサー・シューラーの説にもある通り、ブルー七・五・三度のそれぞれは微分音的に低められていた物が起源であるというのが知られておりますが、他にも聴覚器官である「蝸牛」の構造が対数(連分数)構造である事で、協和音程を聴いた時にその音の影の様にして平方根を見付けるという物です。

ブルー七度は音程「3」(※「2」というオクターヴよりも大きい=複音程としての純正音程となる純正完全十二度)の3^(1/2)≒951≒自然七度の近傍から生じ、2^(1/2)=600セント=平均律半オクターヴ、(5/4)^(1/2)が中立三度を得る様にという物です。

同様に、自然七度の複音程の一つである自然十四度を想起した時、(7/2)^(1/2)≒1084.413セントを得るので、これが副七和音(※ドミナント以外の和音)が七度を付与する事の音脈として強化されたり、短七度と長七度との間に備わる中立七度の音脈にも変貌を遂げる物なので、この音脈を減八度相当と解釈して使っている訳です。

協和の観念およびポリコードという基礎概念があれば帰着する音脈なのですが、ジャズの世界ではこうした考究は往々にして等閑にされる物で、使用すれば使用者独自の個性として丸め込まれるのが通常です。こうした分析の甘さがその後のジャズが発展していない事にも繋がっているのであろうと思います。

5小節目4拍目では、「Em9」だというのに [gis] が現れるのは、オリジナルの長旋法が現れる状況をそのまま崩さずに用いている訳です。「Eメジャー」の薫りが現れてもおかしくはない様に投影法を想起しているのはこの箇所が重要であるからでもありますが、その直後に現れる [f] 音といのは、「Em9」なのに♭9th相当の [f] を使うのはどういう事なのか!? と疑問を抱く方が居られると思います。

これはネガティヴ・ハーモニーを当て嵌めています。「Em9」の [e・g・h・d・fis] は [es・f・g・b・d] という風に「E♭△9」が形成される事になります。ネガティヴ・ハーモニーを用いる事は判っていても、そこで生ずる [f] の脈絡を臆面もなくスーパーインポーズしてしまうという突拍子の無さは如何ともし難いとする方は居られる事でしょう。

それに加えて [f] の導出は、基底部「Em」のネガティヴ・ハーモニー=「B♭△」の投影法=「B♭m」からの物という事を思い返していただければあらためてお判りいただけるかと思います。

Em9というコード上で、例えば [g・h・d] という「Gメジャー・トライアド」の分散を弾いて見る事にしましょう。クロマティシズムとして半音階の世界を強化すれば、自ずと「F△」と「G♭△」という上音が形成されて行きます。属二十三の和音は単に都合良く半音階の総合となる様に三度で堆積させているばかりでなく、倍音列や協和体系に則った関連性で積み上げられています。

すると「Em9」を属音 [h] から見た属二十三の和音の転回形のひとつだと解釈した場合、「B△」「A△」「B♭△」が生ずる様に、[f] の形成は起こり得るのでありまして、その [f] の使い方如何で汚くも聴こえたり綺麗にも聴こえたりする訳です。和声的に聴かせようとしているのではなく、アウトサイドな側面を手垢のついた手法とは異なるアプローチで得ようとしているので、こうしたアプローチになるのです。

5小節目4拍目で現れる [gis] は、オリジナルが長旋法を併存させるが故のアプローチであり、オリジナルの余薫を忘れない為の配慮です。その直後に再度 [f] が現れるのは先述の通りです。

6小節目2拍目最後での [ais] は、「C△9」の上音 [g・h・d] =「G△」のネガティヴ・ハーモニーである [g・b・d] =「Gm」を原調に基づいて異名同音に変えている物です。上音「G△」が「Gm」に投影している状況があらためてお判りになる事でしょう。

同小節4拍目では「B7」上での「♯9th」と「♮3rd」音との乙張りが強調されていますが、本来ならば増九度相当の [cisis] は「Cダブルシャープ」として表すのが適切なのですが、本譜例動画は移調譜なので [d・dis] としての表記をしております。

尚、7小節目3拍目 [c] は、減八度相当の音を見ているので用いている訳ですが、想起する和音としては次の様な「C♯m7(♭5)」と「D#dim7(♭♭5)」=短過減七(※根音+短三度+重減五度+減七度)のポリコードを想起しているので、臆する事なく使っている訳です。短過減七の和音構成音 [dis・fis・as・c] は異名同音を変化させれば実質的に「A♭7」の転回形ですので、基底の「C♯m7(♭5)」のパラレル(ダイアトニックな三度下)は [a] があるので、「A♭7/A9」というポリコードの断片を想起しているという事でもあるのです。

こうしたポリコードの断片として「C♯m9(♭5)」がある、という解釈の下で私は今回用いているのだという事を示しておかないと伝わりにくいだろうと思い、今回のブログ記事にしているという訳です。

扨て、「Eleven」という楽曲メロディーの牽引力が強固な曲で、敢えてディミニューション/インプロヴィゼーションを行おうと企図した場合、どの程度原曲の余薫を残しつつ原曲に支配されない新たなフレージングの導出が可能になるのか!? という視点で、私は今回のような方法論を挙げているに過ぎません。

これらの手法を手垢の付きまくったジャズ語法と一緒にされては困ります。但し、ジャズが等閑にしてしまっているアプローチの説明と根拠(=通常のジャズ語法では明確になっていない埒外となる脈絡)についてはきちんと説明しているので、その辺りは応用が可能である事でしょう。無論、「Eleven」という曲が実は移旋を多用している楽曲だからこそ、今回の例に用いる事が出来た訳でもあり、単なるポピュラー音楽を用いただけではない事もあらためて理解してほしいと思います。

何れにせよ、本題の《♭13thと♯5thを混同してはならない》という点を超越して、ジャズのアウトサイド語法までをも俯瞰して語った訳でありますが、平易に聴こえる曲が実は楽理的側面から対照させても決して看過できない例であったという事を「Eleven」は教えてくれている訳ですね。KPOPを侮る事毋れ。

.png)

.png)

.png)