半音下行クリシェを三全音に「置換」する [楽理]

半音下行クリシェ進行はなぜ現れるのか!? 本来「クリシェ」とは装飾の為の動機のひとつに過ぎないのでありますが、静的な状況に対して線的に揺さぶりをかけようとする装飾として、それが半音階的な動機として遭遇する事が多くなり、そうした例として半音下行として頻出する様になったのが「半音下行クリシェ」なのであり、クリシェは総じて半音階でもありませんし下行形のみなのではありません。そればかりは誤解なきよう念頭に置いて欲しいと思います。

兎にも角にも《半音階的情緒》が線的に現れているという現実に遭遇する事が多い理由のひとつに、楽曲が原調としての体系である全音階を固守するばかりではないという事に集約される訳であり、他調の拝借(※概して副次ドミナント和音)と転調の頻出が招いた結果であると言えるでしょう。

トゥイレ/ルイ共著『和声法』(山根銀二、渡鏡子共訳)に顕著でありますが、その訳のひとつに《半音階的全音階》という物があります。調性を色濃くし乍らも半音階的な線が巧妙に仕込まれている様な作品を指しているもので、半音階の骨頂とも言えるセリー(十二音技法)での「無調」や「半音階」とは異なる世界観の半音階であるのは言うまでもありません。

私が《半音階的全音階》を如実に感じるのは、フランクの交響曲ニ短調であります。調的な情緒に皮相的に騙され、唐突とも言える半音階の筋がごく自然に現れるのが本作品の素晴らしい所であり、あからさまなまでに調的な世界観に騙されてしまう聴き方はまだまだ和声を追えておりません。

19世紀ロマン派では頻出する転調やクロマティシズムが盛んになる事で、音律ですら平均律社会の勃興が急速に高まるのであります。それまでの古典調律である不等分平均律から等分平均律へと変わろうとする非常に大きな変化があった訳ですが、「等分化」しなければセリーという十二音技法は存在する訳もなかったのであり、等分=均齊という非常に大きなテーマがその後訪れる20世紀に於て爆発的に礼賛されるという訳です。

扨て、史実的に半音階を俯瞰する事がなくとも、ある程度器楽的に馴れた方であれば無意識にノンダイアトニックのコードを取扱う事で半音階的な情緒を呼び込んでいる例など日常茶飯事であろうかと思います。

そうした音楽制作の日常に於ける現実は単に、日常という「常態化」こそが音楽的技法を「巨視化」の陰に埋没させてしまい、細部を知る事が無いままに音楽的にも心理的にも揺さぶりが掛からずに惰性化させてしまっている人々は実に多いものです。

ポピュラー音楽に於て半音下行クリシェとして顕著な例を挙げると、ビートルズの「ミシェル」が判りやすい例であると言えるでしょう。メランコリックで非常に良い曲ですが、イントロに於けるこうした主和音からの半音下行クリシェというのは、現代社会に於ては相当ベタと言えるほど卑近な印象を与えてしまうかもしれません。

加えて、松田聖子の「瞳はダイアモンド」(作曲:呉田軽穂=松任谷由実)のAメロの中にある、

"いつ過去形に 変わったの"

という歌詞部分でのコードはEm -> Em△7 -> Em7 -> Em6 と推移する部分では内声にクリシェが忍ばされています。特に「Em△7」の箇所では歌が「♮9th」を歌う事により、全体のハーモニーが「Em△9」を形成しているのが心憎い所で、「ミシェル」とは趣を異にするそれには、ポピュラー音楽に於ける高次な側面を垣間見る事が出来るかと思います。

一方、参考までに取り上げる米国のカンタベリー系ミュージックとも称されるマフィンズのアルバム『Manna / Mirage』収録の「Amelia Earhart」の13:03〜では、フルートが四分音クリシェを用いていたりします。スラーで繋がっている部分は微分音に不慣れな人だといつの間にか音が変化していて気付きにくいかもしれませんが、要所々々でアンブシュア以外に替え指も使っている様で、非常に興味深い状況を作り上げている好例です。

https://cuneiformrecords.bandcamp.com/track/amelia-earhart

例示した楽曲の内、付加音という形で和音に随伴している形となるのが「ミシェル」「瞳はダイアモンド」という形となり、基底部となる和音本体の姿は変わらずに旋律だけが変化しているという状況になります。

他方、コードに随伴しない状況となれば、そこでの半音階的な旋律は自ずと《遊離的》な形となります。こうした遊離的な状況として最も遭遇しやすいのがベースのフレーズとして現れる場合なのです。

例えば、以前にも取り上げた事なのであらためて当該ブログ記事を参照していただきたいと思いますが、基本的に「全音階」という音楽社会は機能和声的に、「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」というコード進行を形成させる事でカデンツを形成する事が可能となります。

Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰの喚起とクロマティシズムへの拡大解釈

https://tawauwagotsakonosamu.blog.ss-blog.jp/2016-08-12

カデンツ=終止法という体系は、その過程でトニック(T)、サブドミナント(SD)、ドミナント(D)という和音諸機能を一巡するという事です。和音とはその構成音の配合如何で、形成される和音種は異なりますが、それは単に和音種が異なるだけで《機能》までもが持ち来たされる訳ではありません。約言すれば、「C△」というトライアドがどんな状況下であろうとも「トニック」という機能が生じてしまう訳ではありません。

なぜならば、「C△」というトライアドはハ長調の主和音ばかりかヘ長調の属三和音の可能性もあればト長調の下属和音の可能性もあります。同じコードであってもコードに宿る機能は異なる訳です。

全音階社会で「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」という各音度上に生ずる和音を繋げると、各和音構成音を羅列すれば全音階の全ての7音を網羅しますし、和音諸機能も一巡します。同時に、先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む事で、和音諸機能のスムーズな連結を生ずるものです。

前掲のコード進行「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」をもう少し巨視的に捉えてみる事にしましょう。「Ⅲ」が「Ⅰ」を目指す過程で「Ⅱ」があります。これらは全音で下行していると捉える事が出来、それらの全音下行の間に「Ⅵ・Ⅴ」が介在しているという訳ですが、これらの《介在》をもっと滑らかにするにはそれらの音度を三全音代理=トライトーン・サブスティテューションとして「♭Ⅲ・♭Ⅱ」へと置換させる事も可能である訳です。すると「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」は「Ⅲ→♭Ⅲ→Ⅱ→♭Ⅱ→Ⅰ」という風に変貌するという事を先のリンク先で詳らかにしておりますので、興味のある方はお読みいだければと思います。

扨て、ハ長調を例に挙げればⅢ度の和音は自ずとEmとなります。この和音の根音 [e] は、後続和音となる「Ⅵ」度上の和音=Amの上音へ取り込まれているという事が判ります。同様にしてAmの [a] は更なる後続和音であるⅡ度上の和音Dmの上音に取り込まれます。もうお判りでしょうが、Dmの [d] もまた更なる後続和音G△の上音へと取り込まれており、属三和音「G△」の根音 [g] もこう属和音となる主和音C△の上音に取り込まれているのです。

こうした《上音への取り込み》というのは、旋律が和音構成音の一部から示唆される以上、何某かの和音(※トライアドの場合)の支配下にある時の旋律は少なくとも《根音は第5音》or《第5音は根音》を目指そうとするからであり、この動機の源泉は《強い協和》という自然倍音列が影響しているからであります。旋律が単に音価の長い音で和音構成音の根音が掛留されている状況に過ぎなかったとしても、それが示唆するのは背景の和音構成音の第5音が手招きする様に補強されているからです。

童謡「ちょうちょう」の旋律を構造を分析すれば瞭然ですが、旋律が構成されている音の殆どは和音の根音以外で形成されています。それでも脳裡に和音を映じる事が出来るのは、冒頭の主和音と匂わせる属音と上中音がトニックを示唆し乍ら、属音は一旦《主音》を目指そうとしているからです。これらの状況が和声感を強く喚起するのは協和感が源泉に備わっているからであるのです。

そうして主音が現れた時には今一度属音を目指そうと動く訳です。これは上方倍音列の [1] や [3] が喚起している事に起因する線運びと調的概念が協和感が音楽心理的に宿るからであります。

無論そうした例とは別に、トライアドを前提にした場合和音の第3音が旋律を形成している事があります。協和感の概念から対照させればこれは上方倍音列の [5] に起因する動機であるからでありますが、茲でも和音の根音を旋律に使わずに和音の第3・5音を軸に旋律形成を企図した場合、この和音が「C△」だった場合 [ミ・ファ・ソ] とか [ソ・ファ・ミ] という風に、互いに近い三度音程で形成させると実に平易な旋律形成になるのですが、巧妙に旋律形成を試みるのであれば [ミ・レ・ド・シ・ラ・ソ] or [ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ] と三度ではなく六度という転回音程を使い《回り込んで》形成させるだけで、更に線的な情緒は深みとバリエーションを増して曲作りに幅が出るのです。

こうした妙味を知らない人が単に《スケール博士》《コード博士》となってしまうと往々にして、直近の音程を利用して幅が出せぬまま音階の情緒だけに頼った線形になりかねず、紡ぎ出すフレージングも概して「スケールライク」となってしまう要因のひとつでもあります。

ポピュラー音楽ではこうした旋律形成の側面ですら楽理的に教え込まないという悪しき状況があります。ですので西洋音楽の理論体系を叩き込んだ方が好いのはこういう所からも後押しできる物なのですが、まあ多くの場合西洋音楽の教育体系は忌避される傾向にあります(笑)。本当に肥やしにするには西洋音楽を学ぶ事なのですけれども。

扨て、話を本題に戻しましょう。半音階が現れている状況という物を分析した時、その各音がドミナント7thコードの和音構成音の第3&7音を構成しているという事は、和音の第7音をメロディーに置こうとしない限りそれぞれが和音の根音ではないのですから、これら2音が今回の例にある様に最低音に置かれるというのは通常では無い訳です。

ドミナント7thコードの第3音は基本的には内声に置かれているでしょうし(3度ベースという第1転回形という状況はあるが)、第7音は [シ→ド] という動きに対する反進行 [ファ→ミ] を喚起する物で、この [ファ→ミ] が最高音としての外声に置かれる事はあっても、通常その動きが最低音に露出する事は無いという事を勘案すれば、通常の場合内声に置かれる事が多い脈絡です。

今回の様に、3度ベース or 7度ベースという風に下声部に遊離的に露出させるという事で、本来内声にある声部が外声に置かれる事になるので判りやすくなろうかと思います。YouTubeの方でアップした譜例動画の半音下行クリシェは全て下声の外声として置かれている物で、旋律的には [des - g] または [g - des] という三全音を半音刻みに順次下行進行して行く様に例示しています。

今回の例を基に、高音部の外声に反進行として半音上行進行を [a - es] から順次形成させて応用させる事も良かろうと思います。そうなると [a・b・h・c・des・d・es] という風になろうかと思うので、それに合わせて「A7 -> D7aug…」という風にコードが適宜変わる必要性も生じますが、両外声を反進行させる事に注力して各自研究されてみるのも良かろうかと思います。

では、譜例動画冒頭の解説へと移りますが、画面内テロップが示している様に低音部が [des - g] を順次半音下行進行となっているのに対して、各音が何某かのドミナント7thコードの第3&7音だった場合、どの様なコード進行として成立するのか!? という事を例示して行く事になるという訳です。

そうして次の様に高音部に和音が形成される事となります。あらためて注意して欲しい点は、各ドミナント7thコードはその第3 or 7音が下声部に現れている訳なので、コード表記としては自ずとオンコード表記となります。この当該箇所での譜例では「3度ベース」から入っているという訳です。

次の譜例では7度ベースとして入るものとなります。G♭7(on B♭)→B7(on A)間は、異名同音として表記する事となるので、それまでの流れの完全五度下行進行という形が「音度」として維持する事ができなくなります。勿論異名同音の対応でしかないのですが、その辺りはあらためてご注意いただきたいと思います。尚、結句部のコードはポリコードとして進む事でバリエーションを例示しております。

次の譜例では、半音下行クリシェが [g - des] という風に変化しており、冒頭が3度ベースで開始される様にコードが形成されております。結句部の和音には「♮13th」を付加させてE♭7(13)の7度ベースとなっています。

次の譜例に於ける低音部半音下行クリシェは少し特殊で、それらの音がドミナント7thコード上で生ずる「♭13th & ♮9th」に対応する様にしています。特に注意したいのが「♭13th」をベースに置く様にした時のコード表記です。

冒頭のコード「F7(on C♯)」とは、その「♭13th」を根音として解釈すれば「C♯aug9」として、和音構成音を異名同音に置換させつつ表記する事は可能なのですが、あくまで低音部に生ずる音は「♭13th」としての地位を与えています。その理由のひとつに、この半音下行クリシェが《遊離的》な動機としての前提があるからです。この遊離的な立場が念頭に置かれていると、ウォーキング・ベースに於けるフレージングでも非常に柔軟な解釈として対応できるが故の解釈なのです。

同様にして、この遊離的なベースのそれを「♭13thと♯9th」という風に置き換えても構いませんし「5thと♭9th」という解釈でも構わないのですが、これらの2例の場合は結果的に後続和音に対して「半音上 or 半音下」という平行進行に変わるだけですので、コード進行のそれが卑近になってしまうのです。そこに注意をすれば、応用手段のひとつとして導入する事自体はなんら問題はありません。

尚、半音下行クリシェが「♮9th」を採る場合、オンコード表記としてのそれは自ずと2度ベースの型となるので、譜例でのコード表記は「F7(on C♯)→B♭7(on C)…」と続くという訳です。

更に注意をしてほしいのは、3小節目で現れる硬減七の和音「C♯hdim7(on A)」というコード表記です。コード・サフィックスとは、その《記号そのもの》が和音種の状況を指し示している訳ですが、「dim7」というコード表記の場合は「dim+7」という意味合いではなく「dim7」という風にサフィックスが一体化している事により「7」という数字が示している通常のサフィックスの体である短七度とは異なる物です。

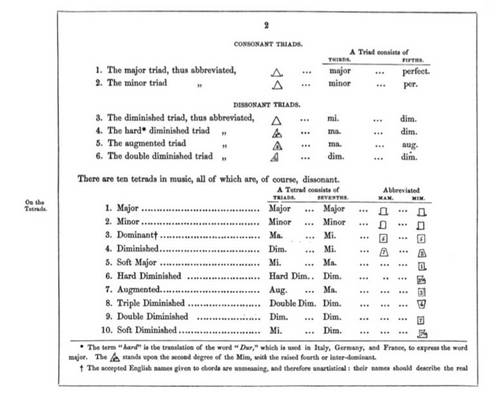

その「dim7」という一体型のサフィックスを ‘hard dimished seventh’ の場合、どの様なサフィックスを充てれば良いのか!? という新たなる疑問を生じてしまいかねない複雑なものなのですが、私が茲で充てている意味は「硬減三和音+短七度」という意味ですのでお間違い無きようご理解願いたいと思います。

まあ、現今社会に於て今更硬減和音を体系化する必要はなかろうとする人の方が大多数だと思うのですが、私は硬減和音と短増和音= 'minor augmented' というのはジャズ/ポピュラー音楽にて体系化=サフィックスの嵌当が必要であろうと思います。

メジャー・コードが「△」として表される様に、元はジョージ・フレンチ・フラワーズの体系化の援用が少しずつ変化して「△」というサフィックス使用だけが残ったと言えるのですが、フラワーズの体系化の頃は硬減和音=hard diminished chord もきちんと体系化されてサフィックスも充てられていたのが驚くべき所です。とはいえ、そのサフィックスの峻別となると、一瞬で判読可能な物とは言い難く、後にメジャー・コードのサフィックスだけが残ったのはとても能く判る気がします。

扨て最後の譜例は、ヘミオリック・クロマティック(ヘーミリオン・クロマティックとも)と称する3単位八半音=75セントという狭い音程でクリシェ進行をしている状況に於けるドミナント7thコードを指しているという例となります。

過程のクリシェが何某かのドミナント7thコードの第3&7音という事の連鎖で、この例では第7音から開始される例のひとつにとどめておりますが、仰々しいばかりの微分音には楽譜の表記と実際に音にも耳目を惹くかもしれません。

ひとたびコード進行に目を遣れば、従前の半音下行クリシェに随伴する各コードが完全五度下行進行(またはその異名同音)となっていましたが、茲では完全五度音程は僅かに狭まった中立音程=微分音でのコード進行が繰り返される事となるのが最たる特徴となります。

四分音を示す音程の表記体系では完全五度よりも狭い状況を真の「減五度」として表す事が可能なのですが、八分音体系ですので、完全五度より1単位八分音低い音程を表す事で四分音体系での減五度相当の音を重減五度 or 過重減五度とすると混乱が生じてしまいますので、音程の名称を冠するには至らなかった事はあらためて注意を払っていただきたいと思います。

4小節目上拍での「E↓7(♯9)(on G↓♯)」というコードでは、微分音による下行への重力を強く感ずるので、それと反行を採って増九度を付与したという訳です。それならばポリコードへと結句する高音部での [cis] が最高音を採って、譜例での最高音 [h] を下にオクターヴ移置させれば、高音部のヴォイシングとしては最大で9度を生じるものの対斜を防げたでしょうが、ジャズ・ヴォイシングでは対斜はあからさまに起きるので斯様に表現しております。

例えば、次のジョン・パティトゥッチの「The View」という曲の埋込当該箇所でのシンセ・リード音は [a・d・cis・his↑] という風に [his] =(B♯)という♯9th音が対斜を採ってまで「上がる」のですが、対斜を採らないのであるならばそのまま [cis] から半音下がって [his] を奏すれば良いだけの事ですが、ジャズ・ハーモニーではこうした状況をも態と「露呈」させるのです。ジャズに耳慣れた人ならば寧ろジョン・パティトゥッチのこれの方を是認するでしょう。私自身、ジャズ的な響きとしてこちらを是認します。

外声に置く事が少なくなるであろうという脈絡を外声に露出させる事で複調感も生じさせる事が狙いでもあるので、譜例に依ってはポリコードで結句としているのはそうした狙いもあります。複調の喚起以前に、重畳しい《属和音の暈滃》とも言えるでしょう。

嘗てアルフレッド・デイが著書 ‘A Treatise on Harmony’ で指摘していた様に、仮に「G△/F△」とポリコードを明示しようとも、これは [g] を根音とする属和音の転回形と見做すのと同様に、属十一あるいは属十三和音が暈滃されて行くという状況を知らず識らずの内にポリコードおよび調性の暈滃の様に認識されるのとも同様とも言えるでしょう。

現今社会ではドミナント7thコードですら「Ⅴ度」上の和音として聴かずにブルージィーに「Ⅰ」や「Ⅳ」など果ては「♭Ⅲ」「♭Ⅶ」など挙げれば枚挙に遑がない程に多様なドミナント7thコードを、調的な暈滃に託けて微分音の音脈にまで手を伸ばせるというのがお判りになれば、内声を外声に露出させる事の調的な暈滃および和音の転回に伴い、根音の上声部との脈絡が副音程に引き延ばされる事に依る暈滃がどれほどの効果があるか、という事を確認できれば十分であろうかと思います。

兎にも角にも《半音階的情緒》が線的に現れているという現実に遭遇する事が多い理由のひとつに、楽曲が原調としての体系である全音階を固守するばかりではないという事に集約される訳であり、他調の拝借(※概して副次ドミナント和音)と転調の頻出が招いた結果であると言えるでしょう。

トゥイレ/ルイ共著『和声法』(山根銀二、渡鏡子共訳)に顕著でありますが、その訳のひとつに《半音階的全音階》という物があります。調性を色濃くし乍らも半音階的な線が巧妙に仕込まれている様な作品を指しているもので、半音階の骨頂とも言えるセリー(十二音技法)での「無調」や「半音階」とは異なる世界観の半音階であるのは言うまでもありません。

私が《半音階的全音階》を如実に感じるのは、フランクの交響曲ニ短調であります。調的な情緒に皮相的に騙され、唐突とも言える半音階の筋がごく自然に現れるのが本作品の素晴らしい所であり、あからさまなまでに調的な世界観に騙されてしまう聴き方はまだまだ和声を追えておりません。

19世紀ロマン派では頻出する転調やクロマティシズムが盛んになる事で、音律ですら平均律社会の勃興が急速に高まるのであります。それまでの古典調律である不等分平均律から等分平均律へと変わろうとする非常に大きな変化があった訳ですが、「等分化」しなければセリーという十二音技法は存在する訳もなかったのであり、等分=均齊という非常に大きなテーマがその後訪れる20世紀に於て爆発的に礼賛されるという訳です。

扨て、史実的に半音階を俯瞰する事がなくとも、ある程度器楽的に馴れた方であれば無意識にノンダイアトニックのコードを取扱う事で半音階的な情緒を呼び込んでいる例など日常茶飯事であろうかと思います。

そうした音楽制作の日常に於ける現実は単に、日常という「常態化」こそが音楽的技法を「巨視化」の陰に埋没させてしまい、細部を知る事が無いままに音楽的にも心理的にも揺さぶりが掛からずに惰性化させてしまっている人々は実に多いものです。

ポピュラー音楽に於て半音下行クリシェとして顕著な例を挙げると、ビートルズの「ミシェル」が判りやすい例であると言えるでしょう。メランコリックで非常に良い曲ですが、イントロに於けるこうした主和音からの半音下行クリシェというのは、現代社会に於ては相当ベタと言えるほど卑近な印象を与えてしまうかもしれません。

加えて、松田聖子の「瞳はダイアモンド」(作曲:呉田軽穂=松任谷由実)のAメロの中にある、

"いつ過去形に 変わったの"

という歌詞部分でのコードはEm -> Em△7 -> Em7 -> Em6 と推移する部分では内声にクリシェが忍ばされています。特に「Em△7」の箇所では歌が「♮9th」を歌う事により、全体のハーモニーが「Em△9」を形成しているのが心憎い所で、「ミシェル」とは趣を異にするそれには、ポピュラー音楽に於ける高次な側面を垣間見る事が出来るかと思います。

一方、参考までに取り上げる米国のカンタベリー系ミュージックとも称されるマフィンズのアルバム『Manna / Mirage』収録の「Amelia Earhart」の13:03〜では、フルートが四分音クリシェを用いていたりします。スラーで繋がっている部分は微分音に不慣れな人だといつの間にか音が変化していて気付きにくいかもしれませんが、要所々々でアンブシュア以外に替え指も使っている様で、非常に興味深い状況を作り上げている好例です。

https://cuneiformrecords.bandcamp.com/track/amelia-earhart

例示した楽曲の内、付加音という形で和音に随伴している形となるのが「ミシェル」「瞳はダイアモンド」という形となり、基底部となる和音本体の姿は変わらずに旋律だけが変化しているという状況になります。

他方、コードに随伴しない状況となれば、そこでの半音階的な旋律は自ずと《遊離的》な形となります。こうした遊離的な状況として最も遭遇しやすいのがベースのフレーズとして現れる場合なのです。

例えば、以前にも取り上げた事なのであらためて当該ブログ記事を参照していただきたいと思いますが、基本的に「全音階」という音楽社会は機能和声的に、「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」というコード進行を形成させる事でカデンツを形成する事が可能となります。

Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰの喚起とクロマティシズムへの拡大解釈

https://tawauwagotsakonosamu.blog.ss-blog.jp/2016-08-12

カデンツ=終止法という体系は、その過程でトニック(T)、サブドミナント(SD)、ドミナント(D)という和音諸機能を一巡するという事です。和音とはその構成音の配合如何で、形成される和音種は異なりますが、それは単に和音種が異なるだけで《機能》までもが持ち来たされる訳ではありません。約言すれば、「C△」というトライアドがどんな状況下であろうとも「トニック」という機能が生じてしまう訳ではありません。

なぜならば、「C△」というトライアドはハ長調の主和音ばかりかヘ長調の属三和音の可能性もあればト長調の下属和音の可能性もあります。同じコードであってもコードに宿る機能は異なる訳です。

全音階社会で「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」という各音度上に生ずる和音を繋げると、各和音構成音を羅列すれば全音階の全ての7音を網羅しますし、和音諸機能も一巡します。同時に、先行和音の根音を後続和音の上音に取り込む事で、和音諸機能のスムーズな連結を生ずるものです。

前掲のコード進行「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」をもう少し巨視的に捉えてみる事にしましょう。「Ⅲ」が「Ⅰ」を目指す過程で「Ⅱ」があります。これらは全音で下行していると捉える事が出来、それらの全音下行の間に「Ⅵ・Ⅴ」が介在しているという訳ですが、これらの《介在》をもっと滑らかにするにはそれらの音度を三全音代理=トライトーン・サブスティテューションとして「♭Ⅲ・♭Ⅱ」へと置換させる事も可能である訳です。すると「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」は「Ⅲ→♭Ⅲ→Ⅱ→♭Ⅱ→Ⅰ」という風に変貌するという事を先のリンク先で詳らかにしておりますので、興味のある方はお読みいだければと思います。

扨て、ハ長調を例に挙げればⅢ度の和音は自ずとEmとなります。この和音の根音 [e] は、後続和音となる「Ⅵ」度上の和音=Amの上音へ取り込まれているという事が判ります。同様にしてAmの [a] は更なる後続和音であるⅡ度上の和音Dmの上音に取り込まれます。もうお判りでしょうが、Dmの [d] もまた更なる後続和音G△の上音へと取り込まれており、属三和音「G△」の根音 [g] もこう属和音となる主和音C△の上音に取り込まれているのです。

こうした《上音への取り込み》というのは、旋律が和音構成音の一部から示唆される以上、何某かの和音(※トライアドの場合)の支配下にある時の旋律は少なくとも《根音は第5音》or《第5音は根音》を目指そうとするからであり、この動機の源泉は《強い協和》という自然倍音列が影響しているからであります。旋律が単に音価の長い音で和音構成音の根音が掛留されている状況に過ぎなかったとしても、それが示唆するのは背景の和音構成音の第5音が手招きする様に補強されているからです。

童謡「ちょうちょう」の旋律を構造を分析すれば瞭然ですが、旋律が構成されている音の殆どは和音の根音以外で形成されています。それでも脳裡に和音を映じる事が出来るのは、冒頭の主和音と匂わせる属音と上中音がトニックを示唆し乍ら、属音は一旦《主音》を目指そうとしているからです。これらの状況が和声感を強く喚起するのは協和感が源泉に備わっているからであるのです。

そうして主音が現れた時には今一度属音を目指そうと動く訳です。これは上方倍音列の [1] や [3] が喚起している事に起因する線運びと調的概念が協和感が音楽心理的に宿るからであります。

無論そうした例とは別に、トライアドを前提にした場合和音の第3音が旋律を形成している事があります。協和感の概念から対照させればこれは上方倍音列の [5] に起因する動機であるからでありますが、茲でも和音の根音を旋律に使わずに和音の第3・5音を軸に旋律形成を企図した場合、この和音が「C△」だった場合 [ミ・ファ・ソ] とか [ソ・ファ・ミ] という風に、互いに近い三度音程で形成させると実に平易な旋律形成になるのですが、巧妙に旋律形成を試みるのであれば [ミ・レ・ド・シ・ラ・ソ] or [ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ] と三度ではなく六度という転回音程を使い《回り込んで》形成させるだけで、更に線的な情緒は深みとバリエーションを増して曲作りに幅が出るのです。

こうした妙味を知らない人が単に《スケール博士》《コード博士》となってしまうと往々にして、直近の音程を利用して幅が出せぬまま音階の情緒だけに頼った線形になりかねず、紡ぎ出すフレージングも概して「スケールライク」となってしまう要因のひとつでもあります。

ポピュラー音楽ではこうした旋律形成の側面ですら楽理的に教え込まないという悪しき状況があります。ですので西洋音楽の理論体系を叩き込んだ方が好いのはこういう所からも後押しできる物なのですが、まあ多くの場合西洋音楽の教育体系は忌避される傾向にあります(笑)。本当に肥やしにするには西洋音楽を学ぶ事なのですけれども。

扨て、話を本題に戻しましょう。半音階が現れている状況という物を分析した時、その各音がドミナント7thコードの和音構成音の第3&7音を構成しているという事は、和音の第7音をメロディーに置こうとしない限りそれぞれが和音の根音ではないのですから、これら2音が今回の例にある様に最低音に置かれるというのは通常では無い訳です。

ドミナント7thコードの第3音は基本的には内声に置かれているでしょうし(3度ベースという第1転回形という状況はあるが)、第7音は [シ→ド] という動きに対する反進行 [ファ→ミ] を喚起する物で、この [ファ→ミ] が最高音としての外声に置かれる事はあっても、通常その動きが最低音に露出する事は無いという事を勘案すれば、通常の場合内声に置かれる事が多い脈絡です。

今回の様に、3度ベース or 7度ベースという風に下声部に遊離的に露出させるという事で、本来内声にある声部が外声に置かれる事になるので判りやすくなろうかと思います。YouTubeの方でアップした譜例動画の半音下行クリシェは全て下声の外声として置かれている物で、旋律的には [des - g] または [g - des] という三全音を半音刻みに順次下行進行して行く様に例示しています。

今回の例を基に、高音部の外声に反進行として半音上行進行を [a - es] から順次形成させて応用させる事も良かろうと思います。そうなると [a・b・h・c・des・d・es] という風になろうかと思うので、それに合わせて「A7 -> D7aug…」という風にコードが適宜変わる必要性も生じますが、両外声を反進行させる事に注力して各自研究されてみるのも良かろうかと思います。

では、譜例動画冒頭の解説へと移りますが、画面内テロップが示している様に低音部が [des - g] を順次半音下行進行となっているのに対して、各音が何某かのドミナント7thコードの第3&7音だった場合、どの様なコード進行として成立するのか!? という事を例示して行く事になるという訳です。

そうして次の様に高音部に和音が形成される事となります。あらためて注意して欲しい点は、各ドミナント7thコードはその第3 or 7音が下声部に現れている訳なので、コード表記としては自ずとオンコード表記となります。この当該箇所での譜例では「3度ベース」から入っているという訳です。

次の譜例では7度ベースとして入るものとなります。G♭7(on B♭)→B7(on A)間は、異名同音として表記する事となるので、それまでの流れの完全五度下行進行という形が「音度」として維持する事ができなくなります。勿論異名同音の対応でしかないのですが、その辺りはあらためてご注意いただきたいと思います。尚、結句部のコードはポリコードとして進む事でバリエーションを例示しております。

次の譜例では、半音下行クリシェが [g - des] という風に変化しており、冒頭が3度ベースで開始される様にコードが形成されております。結句部の和音には「♮13th」を付加させてE♭7(13)の7度ベースとなっています。

次の譜例に於ける低音部半音下行クリシェは少し特殊で、それらの音がドミナント7thコード上で生ずる「♭13th & ♮9th」に対応する様にしています。特に注意したいのが「♭13th」をベースに置く様にした時のコード表記です。

冒頭のコード「F7(on C♯)」とは、その「♭13th」を根音として解釈すれば「C♯aug9」として、和音構成音を異名同音に置換させつつ表記する事は可能なのですが、あくまで低音部に生ずる音は「♭13th」としての地位を与えています。その理由のひとつに、この半音下行クリシェが《遊離的》な動機としての前提があるからです。この遊離的な立場が念頭に置かれていると、ウォーキング・ベースに於けるフレージングでも非常に柔軟な解釈として対応できるが故の解釈なのです。

同様にして、この遊離的なベースのそれを「♭13thと♯9th」という風に置き換えても構いませんし「5thと♭9th」という解釈でも構わないのですが、これらの2例の場合は結果的に後続和音に対して「半音上 or 半音下」という平行進行に変わるだけですので、コード進行のそれが卑近になってしまうのです。そこに注意をすれば、応用手段のひとつとして導入する事自体はなんら問題はありません。

尚、半音下行クリシェが「♮9th」を採る場合、オンコード表記としてのそれは自ずと2度ベースの型となるので、譜例でのコード表記は「F7(on C♯)→B♭7(on C)…」と続くという訳です。

更に注意をしてほしいのは、3小節目で現れる硬減七の和音「C♯hdim7(on A)」というコード表記です。コード・サフィックスとは、その《記号そのもの》が和音種の状況を指し示している訳ですが、「dim7」というコード表記の場合は「dim+7」という意味合いではなく「dim7」という風にサフィックスが一体化している事により「7」という数字が示している通常のサフィックスの体である短七度とは異なる物です。

その「dim7」という一体型のサフィックスを ‘hard dimished seventh’ の場合、どの様なサフィックスを充てれば良いのか!? という新たなる疑問を生じてしまいかねない複雑なものなのですが、私が茲で充てている意味は「硬減三和音+短七度」という意味ですのでお間違い無きようご理解願いたいと思います。

まあ、現今社会に於て今更硬減和音を体系化する必要はなかろうとする人の方が大多数だと思うのですが、私は硬減和音と短増和音= 'minor augmented' というのはジャズ/ポピュラー音楽にて体系化=サフィックスの嵌当が必要であろうと思います。

メジャー・コードが「△」として表される様に、元はジョージ・フレンチ・フラワーズの体系化の援用が少しずつ変化して「△」というサフィックス使用だけが残ったと言えるのですが、フラワーズの体系化の頃は硬減和音=hard diminished chord もきちんと体系化されてサフィックスも充てられていたのが驚くべき所です。とはいえ、そのサフィックスの峻別となると、一瞬で判読可能な物とは言い難く、後にメジャー・コードのサフィックスだけが残ったのはとても能く判る気がします。

扨て最後の譜例は、ヘミオリック・クロマティック(ヘーミリオン・クロマティックとも)と称する3単位八半音=75セントという狭い音程でクリシェ進行をしている状況に於けるドミナント7thコードを指しているという例となります。

過程のクリシェが何某かのドミナント7thコードの第3&7音という事の連鎖で、この例では第7音から開始される例のひとつにとどめておりますが、仰々しいばかりの微分音には楽譜の表記と実際に音にも耳目を惹くかもしれません。

ひとたびコード進行に目を遣れば、従前の半音下行クリシェに随伴する各コードが完全五度下行進行(またはその異名同音)となっていましたが、茲では完全五度音程は僅かに狭まった中立音程=微分音でのコード進行が繰り返される事となるのが最たる特徴となります。

四分音を示す音程の表記体系では完全五度よりも狭い状況を真の「減五度」として表す事が可能なのですが、八分音体系ですので、完全五度より1単位八分音低い音程を表す事で四分音体系での減五度相当の音を重減五度 or 過重減五度とすると混乱が生じてしまいますので、音程の名称を冠するには至らなかった事はあらためて注意を払っていただきたいと思います。

4小節目上拍での「E↓7(♯9)(on G↓♯)」というコードでは、微分音による下行への重力を強く感ずるので、それと反行を採って増九度を付与したという訳です。それならばポリコードへと結句する高音部での [cis] が最高音を採って、譜例での最高音 [h] を下にオクターヴ移置させれば、高音部のヴォイシングとしては最大で9度を生じるものの対斜を防げたでしょうが、ジャズ・ヴォイシングでは対斜はあからさまに起きるので斯様に表現しております。

例えば、次のジョン・パティトゥッチの「The View」という曲の埋込当該箇所でのシンセ・リード音は [a・d・cis・his↑] という風に [his] =(B♯)という♯9th音が対斜を採ってまで「上がる」のですが、対斜を採らないのであるならばそのまま [cis] から半音下がって [his] を奏すれば良いだけの事ですが、ジャズ・ハーモニーではこうした状況をも態と「露呈」させるのです。ジャズに耳慣れた人ならば寧ろジョン・パティトゥッチのこれの方を是認するでしょう。私自身、ジャズ的な響きとしてこちらを是認します。

外声に置く事が少なくなるであろうという脈絡を外声に露出させる事で複調感も生じさせる事が狙いでもあるので、譜例に依ってはポリコードで結句としているのはそうした狙いもあります。複調の喚起以前に、重畳しい《属和音の暈滃》とも言えるでしょう。

嘗てアルフレッド・デイが著書 ‘A Treatise on Harmony’ で指摘していた様に、仮に「G△/F△」とポリコードを明示しようとも、これは [g] を根音とする属和音の転回形と見做すのと同様に、属十一あるいは属十三和音が暈滃されて行くという状況を知らず識らずの内にポリコードおよび調性の暈滃の様に認識されるのとも同様とも言えるでしょう。

現今社会ではドミナント7thコードですら「Ⅴ度」上の和音として聴かずにブルージィーに「Ⅰ」や「Ⅳ」など果ては「♭Ⅲ」「♭Ⅶ」など挙げれば枚挙に遑がない程に多様なドミナント7thコードを、調的な暈滃に託けて微分音の音脈にまで手を伸ばせるというのがお判りになれば、内声を外声に露出させる事の調的な暈滃および和音の転回に伴い、根音の上声部との脈絡が副音程に引き延ばされる事に依る暈滃がどれほどの効果があるか、という事を確認できれば十分であろうかと思います。