高橋幸宏「Drip Dry Eyes」楽曲解説 [YMO関連]

1981年6月に発売された高橋幸宏の3rdソロ・アルバム『ニウロマンティック -ロマン神経症-』に収録となる「Drip Dry Eyes」(以下ドリップ・ドライ・アイズ)というのは、YMOファンの間でも名曲のひとつとして知られているもので、メジャー7thの響きが際立った佳曲であろうかと思います。今回は、YouTubeの方で短尺乍ら譜例動画を制作したので、併せて楽曲解説を縷述して行こうと思います。

楽曲解説の前に幾つか語っておきたい事があります。譜例動画の方のリハーサル・マークで「Chorus」と充てている部分ですが、この「コーラス」の意味は楽曲の核心となる所謂「大サビ」の事を意味しているのであり、歌の無い箇所でのイントロとして始まり乍らもこの部分が本曲の核心部分であろうという解釈の下に充てております。

楽曲解説の前に幾つか語っておきたい事があります。譜例動画の方のリハーサル・マークで「Chorus」と充てている部分ですが、この「コーラス」の意味は楽曲の核心となる所謂「大サビ」の事を意味しているのであり、歌の無い箇所でのイントロとして始まり乍らもこの部分が本曲の核心部分であろうという解釈の下に充てております。

歌があるのに歌の無い部分を大サビとは実に皮肉な充て方と捉えてしまう方も居られるでしょうが、私はこのコーラス部分のコード進行はフランシス・レイの「男と女」のオマージュだと思っているので、このコーラス部こそがキモという風に解釈したとしても作者である高橋幸宏本人は決して《非礼千万であるぞ!》とは思わないであろうと思います。

オマージュとは雖も、実質的には元のハーモニー構造から原曲とは異なる別の線形を作る「異化」とも言えるものですが、ジャズやポピュラー音楽の一部でこうした新たなる変形のアイデアおよびアレンジなど色々な呼び方が充てられてはおりますが、音楽の歴史を遡ればこうした変形は通奏低音に行き着くのではなかろうかと思います。

そこで楽曲構造をリズム(拍節的)の面や旋律形成も変形(フィギュレーション)させていたという技法ですが、基となる楽曲のハーモニーだけを利用してメロディーを全く別の物を生み出すという作業は決して珍しい作業ではありません。

ひとえに斯様な楽曲のオマージュとなる基の作品「男と女」というのは他でも色々とオマージュとして用いられており、古くはイオナのCMやスティーリー・ダンの「Peg」のイントロも同様であります。《全く別の曲じゃないか》と思われる方も居られるかもしれませんが、「ドリップ・ドライ・アイズ」も含めハーモニー構造としては同様のものです。

レゲエ・アレンジに仕上げているサンディーの「Drip Dry Eyes」の方が作品としては初出なのでありますが、サンディーの方を知らずに高橋幸宏作品として本曲を知った人の方が大半ではないかと思います。

私は本作品を知ったのはサンディーの方が最初であったのですが、本曲を聴いた時の歌い出しはサンディーの方が好きです。但し、パターンC部分での転調ではバックトラックのリフが乏しくあまりに唐突な印象を受けたので《ああ、なんか中途半端だな》という印象を受けていたのでしたが、その後『ニウロマンティック』を手にして新たなるセルフ・カヴァーとして「ドリップ・ドライ・アイズ」を聴いた時には目から鱗が落ちんばかりに衝撃を受けた物でした。

扨て、それでは楽曲解説に入りますが高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」のアレンジで絶妙な点で筆頭に挙げたいのは、ゲート(=キーペックス)とコンプレッションを利かせた生ドラムに混ざるTR-808の配合具合が絶妙という所でありましょう。兎にも角にもリムショットの音が絶妙なのですが、キックを補足する様に808のキックも混ざっている様です。

譜例ではTR-808の5種類の音をひとつの連桁にまとめて示しておりますが、こうすると808の各声部が同時に鳴っている音を別々に独立させてアクセントなどのアーティキュレーションの有無を示す事ができなくなりアクセントの有無も通常の記号を充てただけでは難しくなる為、三角の符頭が808のアクセントを示し、「×」を通常音という風に分けて示しております。連桁をひとまとめにせずに各声部にそれぞれ書けば良かったと思われるかもしれませんが、それだと視覚的に仰々しくなるのと、他の声部との差異感を譜面《ふづら》の上で表したかったので斯様に示す事にしました。

同時に本曲のドラム・トラックの凄さは、TR-808ときっちり合ったフラム感が一切無い生ドラムの演奏にあります。これは私の推測でしかありませんが、恐らく本曲はクリックに合わせた生ドラムを録音し、クリックとは別にTR-808のDIN-SYNC用の「矩形波」を録音した上で、そのDIN-SYNCトラックをTR-808の同期信号にしているのではないかと思います。それすらしていないで唯単にTR-808と同期させているとしたら驚きですが。それ位微々たるブレもなく収まっているので次の様に、

●クロック用四分音符

●キック

●スネア

の3音に対し全てトリガーさせた矩形波を鳴らし、この矩形波をDIN-SYNC入力に用いる同期信号に用いたのではないかと推察するのです。各音を四分音符にまとめて、四分音符毎に24連符が鳴る様に矩形波を鳴らしたのではないかという風に。

DIN-SYNCが四分音符毎の分解能として矩形波を何音必要としたのかまでは判りませんが、手法としてはジョルジオ・モロダーのそれとほぼ同じなのではないかと踏んでいるのです。

余談ではありますが、ジョルジオ・モロダーはドナ・サマーの「I Feel Love」での《揺れた》4つ打ちのキックをトリガーにして矩形波をムーグのモジュラーで出した上で、その生成した矩形波をシークエンスの同期信号として使ったという手法です。当時これは、ルパート・モーグ博士自身すら想定していなかった発明的な使い方であったという事がリットーミュージック『サウンド&レコーディング』誌上で詳らかに語られていたものでした。

高橋幸宏はレコーディング時に、ハイハットに毛布を掛けてまで音を消しつつも生ドラムのプレイヤビリティ面でハイハットの演奏までも省く事はしなかったと云われておりますが、本曲レコーディング時にTR-808をトリガーさせる事なく叩いていたとしたら本当に凄い事です。

後年、スウィング・アウト・シスターの名アルバム『The Living Return』収録「Better Make It Better」のドラムは、レイ・ヘイデンのプロデュースで生ドラムとSP-1200と思しきサンプリング音が混ざったスネアが顕著ですが、これでもかなり「ズレ」ているのです。

私個人としては、生ドラムを先に録音した上でのトリガーではないかと今も信じております。サンプル長特に位相レベルで数サンプル長を編集する現今のDAW社会であっても、当時の「ドリップ・ドライ・アイズ」の様な見事なジャスト感は難しいのではないかと思っています。まあ、神業級です。

扨て、私の譜例動画の生ドラム部分に傾聴していただくと高橋版のそれと比して大きな音色差は無いのではなかろうかと信じて已まないのでありますが(笑)、制作時にオリジナルを切り出してループ再生させ乍らキックとスネアをピッチ・レベルでも編集しております。スネアの方がより似せる事が出来たのではないかと思います。

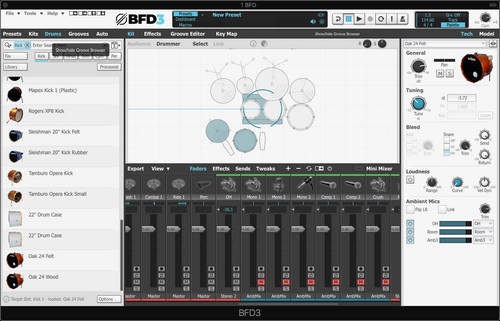

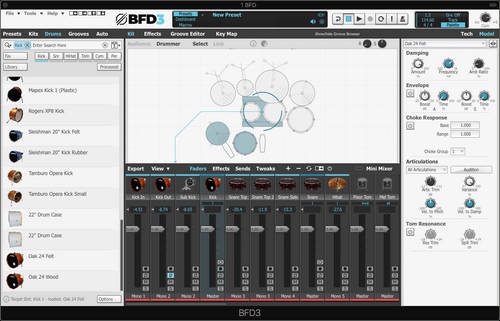

私の譜例動画の方での生ドラムのキックとスネアはいずれもBFD3であり、Logic Pro上でマルチトラック出力させております。MOTUのDPでも並行して制作していたのですが、両者のDAWでまるっきり同一のエフェクトを使えるという訳ではないので、僅かに両DAWでのトータル・ミックスの音は違って来ます。

特にDPの場合、Cubaseの様にチャンネル単位で目も耳も届かない内部レベルでのファンダメンタル処理があるので、Logic Proに不慣れな人だとファンダメンタルが残ってくぐもった様な音の印象を抱かれるのではないかと思うのですが、両方のDAWで共通するプラグインだけで作ってもトータル・ミックスの音はかなり変わって来ます。

Logicでのファンダメンタルのクセを熟知していれば何て事は無いのですが、ファンダメンタル処理を上手くやらないとトラック・パート数が増えて来た時にすぐさまラウドネス感が増大して来るので、DPではラウドネス・メータ上で問題の無いのがLogicではすぐにLUFSレベルで跳ね上がってしまう事は能くある事です。これらの両者のクセを確認し乍ら制作していくと、よりプラグインの個性を活かせるので、異なるDAWでの制作に慣れて来ると音像面での差異感をどうやれば似せられるのかという事が判って来るのでかなり面白い部分でもあります。

譜例動画でのキックはOAK Customの24インチ、ビーターがフエルトのヤマハの物で、ピッチは画面の様に「-3.72」落としております。BFD3のパラメータのDamping Amount値は「92」Damping Amount Dumping Ratio値を「13」としています。

偶にBFD3のダンピング・アマウント値を「ゲート」だと誤解される人が居りますが、仮にゲートとしてしか機能しないのであれば、マルチマイクに飛び込んで来る音は、ゲートでキック音を切っても他にカブリで録られる音にはなんら影響しない筈ですが、BFD3の本パラメータは音源そのものの音の減衰を強める or スルー という増減値ですので、このダンピング量を抑え込めば自ずとオーバーヘッド、ルーム、アンビエント類のチャンネルにカブリで入る音も追随して減衰されます。単なる信号上でのゲートではありませんのでご注意を。

キックもスネアも、後段の信号上でのゲートとして切るだけだとマルチマイクの他のカブリ音が追随しなくなるので、BFD3のダンピング量をかなり抑え込んでいるという訳です。勿論、BFD3のダンピング量は「ど」が付くほどのスルーで、非常に潤沢な余韻のままチャンネル側の方のゲートで切り、同様にオーバーヘッド、ルーム、アンビエント毎にそれぞれ設定の異なるサイド・チェイン・フィルターのゲートでそれぞれ異なるパラメータでのゲートを設定してやっても緻密な作業としてはそれもアリなのですが、今回はそうした場合の音よりも、BFD3の方でハナから音の余韻を抑え込んだ方が手っ取り早いと踏んで、こうした選択になっているのです。

キックは3チャンネルありますが、Kick outのみ逆相にした上でサブ・キックと「Mono 2」に纏めています。これは、Kick outの特定の周波数を態と相殺させて減衰の為に使っています。そして3つの信号をそれぞれバランスを調整した後にひとつのBusにまとめてWavesのScheps Omniチャンネルを通しております。

キックだろうがスネアだろうが、ボトムヘッド側は必ず逆相にすれば良いという物でもありませんし、《完全に》位相を揃えれば良いという物でもありません。私はマルチマイク収音のドラム・レコーディングであろうとも第一に念頭に置いているのはハーヴィー・メイソンの音です。

次点でリチャード・ベイリーのドラム音を参考にしております。クマ原田と一緒に演っているロバート・アーワイの時の様な音と言えば良いでしょうか。

ハーヴィー・メイソンの音は「スコッ!」とした抜けの良い軽めの音が特徴で、初期のブレッカー兄弟やら、或いは少しぬめりのある様な音でもくぐもらないヌドゥーグの様な音も好きです。CTIレコーディングだと音像が低い方に寄りがちになりますが、まあ参考にしていただければと思います。

《位相を気にするなと言ってもねえ……》

とついつい尻込みしてしまいそうになるかもしれませんが、次に挙げるインコグニートの「She Wears Black」という曲のオーディオを波形で確認していただければ、この曲のキックは位相面だけで見れば《かなり死んでいる》類となる典型的な逆相でヤられた音ではあります。

処が、こうしたキック音はキャラクター的に必要な音像として作っているのは明白であり、態とやっている訳ですね。波形レベルでは《位相が死んでいる》とは雖もそれは決して一聴した所で《キックが死んでいる》様な音には聴こえないでしょう!? これが逆相を活かした典型例です。加えて、逆相によって低音が完全に相殺されている訳でもないのです。

どんな録音でも意識しなければいけませんが、凡ゆる波形に於て特定の周波数の「半周期」分の遅延およびその遅延に匹敵する位相がズレれば、その周波数は相殺される事になるのです。こうした前提を踏まえつつ、基音もしくは低次の部分音が位相によって完全に死なない様にバランスを採って音を作る事が重要であるのです。

つまり、位相を揃える事ばかりに躍起になるのではなく、キャラクター作りの為の逆相を用いた相殺というのは重要なテクニックのひとつなのです。但し、逆相での相殺を狙う時にマストなのは、逆相のチャンネルの低域をフルで通さない事。HPFを使って65〜90Hzを1極(-6dB/oct)のフィルターを嚙ませるのが肝要です。

こうした音を基本に低域のEQを弄るだけで、キャラクターはかなり変化する物なのです。基本となる音作りが根幹にあると、まるで異なるタイプのキャラクターでもEQでかなり寄せる事が可能となる物なのです。本譜例動画での生ドラムのトラックはLogicでもMOTU dpでも同じWavesのプラグインを中心に、異なるDAWアプリケーションでも共通するエフェクトを使っているのですが、次のデモのドラム&ベース・トラックの生ドラム部分だけを聴いてもプラグインのパラメータは同一でもキャラクターが異なるのはお判りいただけるかと思います。

尚、こちらのdpのデモのベースはWavesのCenterを通していないので、ステレオ・イメージが強く現れております。

オーバーヘッド類なども200〜770Hzの間でフィルター(=HPF)を噛ませる事も屡々です。これはいずれ「残響」をテーマにするブログ記事で詳らかに語ろうと思っている事でもあるのですが、端的に言って残響というのは、結果的に低域に残る楽音が持っている部分音(倍音)多数の反射を起こし、減衰しにくい低域にある倍音が集中し、やがては基音が残ろうとしている姿なのです。

西洋音楽での自然な残響を使うシーンは別として、余韻というのはそこまで必要ある物ではないのですが、無くしてはいけないのです。和声の発達は「掛留」が貢献して来た歴史が証明しており、その掛留も旋律形成から意図的に生じた物ばかりではなく「残響」が貢献して来たという歴史があるのです。

場合によっては「残響」という風に意識的には感じ取っていない《非常に短い残響》こそが音色形成に一役買っている事もある位に残響というのは多様なのです。ですが、耳につく一般的に言う所の残響というのはフルに低域を通す様な事は避けて然るべきものなのです。ヘタすれば残響成分のセンター部分の音像すら不要な位です。

本曲の譜例動画でのリバーブはBus送りにしているArturia REV PLATE-140のプレート・リバーブを用いている訳ですが、前段にHPFを介した上で140に通します。その際のHPFのスロープ・オフ周波数は1.1kHzに設定します。《こんなに高い周波数を設定して良い物なのか!?》と疑問に思われるかもしれませんが、HPFとして1極(-6dB/oct)のフィルターを1.1kHzで掛けているという事は、この1オクターヴ下=550Hzでは聽感的に半分の音量となっているに過ぎないのです。そのまた1オクターヴ=225Hzが550Hzの音量となる訳でして、更に1オクターヴ下=112.5Hzも同様に1オクターヴ上の帯域の音量を半減しているに過ぎないのです。

斯様に低域を切ってもリバーブ本体のリバーブ・タイムは長く採った方が良いのです。そうする事で低音が飽和する事なく、あっさりとした音のまま適度に長いリバーブでもやたらと目立つ事なくさりげなくリバーブ・テールが映える様な音になるのです。

私がこうしたリバーブのリファレンスとしているのが、スティーリー・ダンのアルバム『Aja』収録の「Black Cow」でありまして、特にAメロ最初の ‘In the corner’ という [-ner] の後に掛かるリバーブ・テールの美しさは素晴らしい物です。「Black Cow」の本箇所の場合リバーブ・タイムは6〜8秒あっても良い位長く採った方がオリジナルに寄せる事が可能となるでしょう。加えて1極フィルターによるHPFのスロープ・オフは1.7kHz辺りでも良い位です。

《6〜8秒のリバーブ・タイムって長過ぎだろう》と思われる方も居られるでしょうが、そうした杞憂は徒労に終わるに過ぎずリバーブ・タイムという物がリニアな物だと思い込んでいるに過ぎません。

そもそもリバーブ・タイムというのは無音になる状況までの時間の事ではなく、《-60dBまで減衰する時間》という物が正確な規格です。この規格に準則した時間が「リバーブ・タイム」と呼ばれる物でありまして、例えば-12dBから-60dBからリニアに減衰する様なリバーバレーションという1つの例と、同様に-12dBから-30dBから減衰するのは遅く、-30dBから-60dBまではCカーブを描いたリバーバレーションという例という両者のリバーブ・タイムは全く同一であるものの、リバーブのキャラクターというのは全く別の物なのです。

先述した様に、近い内に私のブログで「残響」をこっぴどく取扱う時に詳述する予定ですが、リバーブ・タイムが同一であっても減衰の仕方は千差万別ですので特に「Black Cow」はリバーバレーションの初期部分は減衰が早く、その後の減衰がゆったりと長くなっているカーブだという事でリバーブ・テールの重要性があらためて判る好例の一つであろうと私は踏んでいるのです。このリバーブ・セッティングは私の手本とする物で、今猶それは変わりありません。

今回の譜例動画ではリバーブのプリディレイを107ミリ秒で採っています。そしてこのREV PLATE-140の後段にelysia alpha masterでセンターを追いやりつつリミッティングさせているという訳です。サイドに残響を追いやるというのがミソでして、センターに残響が集中し過ぎると、幾らリバーブのローカットを施していてもアンサンブルの混ざる量が多くなればなるほど(※アンサンブル全体の為の残響としてBus送りとしているが故)、センターの実音に影響を及ぼして来る様になります。

そうした懸念材料を無くす為にM/S処理で残響をサイドに追いやった方が得策なのでありますが、低域をカットしたリバーブと雖も気を付けたいのは、実音の直後に現れるリバーブ・テールが「こぶ」の様に段差を音量的に感じ取れてしまうバランスは避けた方が良いです。実音の直後のリバーブ・テールが《実音の続き》かの様に抑え乍らバランスを取りつつ、リバーブ・タイム自体は長めに採っているというのが「Black Cow」のそれを標榜する為の理想的なリバーブ配分です。

扨て、次は生ドラムのスネアの音について語ろうかと思いますが、ローピッチ・スネアをキーペックスの様なゲートで切った上でハードなコンプレッションという類の音でありますが、能く傾聴すると、ボトムヘッド側のスナッピーの峙ちが際立っているのが判ります。つまり、ボトムヘッド側のバランスを大きく採るか、スナッピーが強調される7.2kHz超をEQで処理する必要があろうかと思います。茲で用いているEQがWavesのScheps 73であり、設定は次の通りとなります。

今回譜例動画で使用したスネアはBFD3の ’Brady Snare 1 (Wires On)’ を使用。ボトムはデフォルトで位相が揃っているのでトップ&ボトムのいずれも位相は弄っておりません。チューニングは「-9.96」落とし、ダンピングは「89%」アンビエントを「6%」に設定しております。

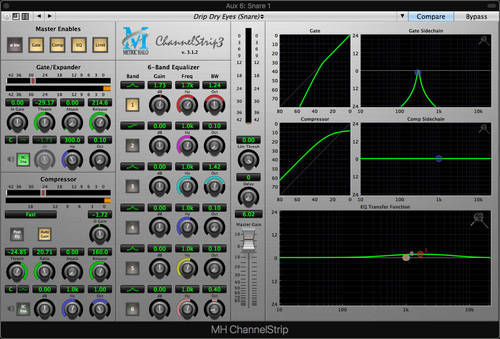

キックと同様に、スネアのトップ&ボトムのチャンネルをそれぞれWaves JJPを通して適宜バランスを採った上で2チャンネルをBusにまとめて送ります。そのチャンネルをゲートを用いて音を切りつつ非常に深いコンプレッションをかける必要があります。そこで今回、Metric HaloのChannel Stripを下記の様に通しています。

オーバーヘッド・チャンネルは後段に1極のHPFを220Hzに噛ませ、ルーム・チャンネルは前段に1極のHPFを550Hzに噛ませ、アンビエント・チャンネルは前段に1極のHPFを770Hzに噛ませ、それぞれ薄くコンプレッサーをかけると良いでしょう。3チャンネルとも抑え気味にしつつ、ドラムキットから物理的に遠いチャンネルほどミックス量を下げれば更に効果的でありましょう。

基本的にこれらのオーバーヘッド類のHPFのカットオフ周波数設定というのは、スネアの基音(周波数)の [2:5:7] 倍の数値となる様に設定しています。つまり、今回の譜例動画のスネアの基音は「110Hz」と措定しているという事になります。

HPFのカットオフ周波数をきっちりとこれらの値に設定できない状況があったとしても「近傍」を採れば問題ないかと思いますが、この辺りの帯域は5Hzの差でも結構ワイドですので、あまり大まかに設定してしまうのは避けた方が無難でありましょう。余談ではありますが、105Hzと110Hzでは「約80.5セント」違いますし、770Hzと775Hzでは「約11.2セント」も違います。

ドラムの音はポコスカ感が顕著な808の音が混ざろうとも《かなりズッシリ》とした音が特徴ですが、DAWでこうした力感が不足していると感じる場合Busコンプにいくらか流し込んで遣ると効果的になろうかと思います。私は今回、WavesのPuigChild670のプリセット ‘LAVYNE VINTAGE MASTERING GLUE’ と並列に更なるBusコンプを掛けており、こちらはモノラルでVertigoのVSC-2のプリセット ‘Mix Bus Tight Compression -3dB GR’ を使って《MONOソース》を送っているという訳です。

斯様なセッティングを施せばドラム類の力感を備えた上で高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」の音にはだいぶ寄せる事ができると思いますので、ご興味のある方は是非お試し下さい。

扨て、次なる話題にしておきたい本曲の特徴的な部分は、周波数シフター(=Frequency Shifter)を其処彼処に使っている所にあります。最も顕著なのは歌メロCパターンで奏されるギターに依るサーフ系スライド・ギターを模した音が顕著である様に、多くのトラックでアンプリチュード(=音量)のLFOがかけられています。

また、そのアンプリチュードLFOと同時にトラックに依ってはピッチも上下に揺らしている様で、これは恐らくEventideのH949をステレオ・リンクで使っているのではないかと推察するのであります。これらの状況を満たす為に、私が今回譜例動画制作で用いたのがWavesのMondoModとEventideのH949であります。MondoModは「Curtains」の譜例動画制作でも用いましたが、アルバム『ニウロマンティック 』では相当活躍していたのであろうと思われます。

それでは茲から譜例動画に沿って楽曲解説となりますが、先述の様に「コーラス」と解釈したイントロ部のリード音は二声での掛留が顕著な状況である点に注意を要する必要があります。

それら二声の上声部のリード音は先ず「G△7」上のメジャー7th音 = [fis] から入り、[fis - es] と風に先ず上声部が下行して掛留となる「応唱」に続いて、下声部が「答唱」を採って [d - h] と下行します。

斯様な応唱&答唱=コール&レスポンスを採る二声の各声部が、ADSRで云うリリースを長めに採る事で掛留が譜例に於ける ‘let ring’ を顕著にするという状況を示しているという訳ですが、初出オリジナルとなるサンディー版の方では答唱を欠いているのがあらためて分かります。

サンディー版の様に、応唱だけが現れている状況では旋律の佇立感が際立ち聴き手を蹂躙するかの様な印象があり、聴き手の脳裡にはついつい「答唱」を映じてしまいそうになります。そこから発展して応唱を追加させたのは言うまでもありませんが、作り手としては原形の佇立感も強固にイメージとして残っているでしょうから、実は二声部に分かれた節回しとなっている事があらためて判るのです。

無論、リード音の音色面という側面だけで聴けば、二声部ではなく単声部によるフレーズというふうに聴いてしまいそうですが、実は二声によるコール&レスポンスという構造になっている点に注意を払う必要があろうかと思います。

オリジナルの様に [fis - e] というふうにして佇立感が際立つ理由は、[e] という [g] 音上の13th音というのは和音外音であると同時に、この音がその後和音構成音に帰着しないからであり、逸行音(逸音)として存在するからです。

翻って答唱部となる [d - h] の2音はいずれも和音構成音であるので、帰着する安定感を得られるという訳です。私個人としては答唱部のない佇立感のある節回しの方が好きなのです。なぜかというと、答唱部は結果的に和音構成音という分散和音という形に過ぎないので、伴奏の和音構成音を重複するので響きが「あざとい」のですね。無論、そうしたちょっとした《しつこさ》は一部の聴き手にとってはハーモニーの状況を「これでもか!」と提示して手招きしている様な物なので、ハーモニーに傾聴しやすくなるでしょう。

余談ではありますがサンディー版の歌い出しとなるボーカル部分のそれには、仄かにハーモナイザー(Eventide H910)と思しきエフェクトが掛かっている様な淡いダブリング感があります。これはおそらく、上下に「±0.01」というパラメータ(※周波数の1.01倍という意味なのでセント数では±約17.3セント)という、微分音を扱うには大きな微小音程となるデチューンを僅かに混ぜる事で得られるダブリング効果でありましょう。H949では小数点以下第3位まで拡大するので「±0.001=±約1.73セント」というスキスマより僅かに小さいサイズを弄る事が出来る様に進化したというのがハーモナイザーの歴史の変遷でもあります。

ベースは強拍を叛くフレージングでのムーグと思しき音ですが、若干コム・フィルターが掛かった様な音に聴こえるので、コム・フィルターのスウィープを動的にせず「静的」に固定させたコム・フィルターを薄く混ぜています。謂わば、フランジャーのLFOを動作させずに固定させる訳ですが、フランジャーのタイプによっては可能ですので、これで得られるエフェクト音の90Hz以下の低域をHPFでカットした音を原音と混ぜた音として譜例動画のベースは作られています。

扨てコーラス部のコード進行に目を向けると、基本構造としては下属和音であるG△7からF△7 -> E7sus4 -> E7 -> D△7 という風にスケールワイズ・ステップで下行させている訳ですが、ディグリー表記で構造を見れば「Ⅳ△7 -> ♭Ⅲ△7 -> Ⅱ7sus4 -> Ⅱ7 -> I△7」という状況であり、過程での「Ⅱ7」は下行五度進行の「Ⅴ」への進行を採っていない形となっています。

茲での「Ⅱ7」は実質的には「♭Ⅴ」のトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)であり、直後の着地点「Ⅰ△7」はトニックであるのですが、同時に「♭Ⅴ -> ♮Ⅳ」という状況で転義させている構造(三全音代理前の♭ⅤからのⅣを新調のⅠとして聴かせるという意味の転義)である物です。フランキー・ヴァリまたはボーイズ・タウン・ギャングで有名な「君の瞳に恋してる(Can’t Take My Eyes Off You)」のイントロと同様の構造と同様の物です。

Aパターンでは譜例動画で示している様に、属調であるイ長調(Key=A)に転調しますが高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」のアレンジで特徴的になっているのはギター1のパートでのハーモナイザーによるピッチシフト・フィードバックによるアルペジオでありましょう。

この独特な音は、ピッチシフトが掛けられたディレイ音がフィードバック毎に1オクターヴ上昇させるというテクニックでありますが、高域を敢えて絞った上でフィードバックさせないと遉のハーモナイザーとてピッチが曖昧になり破綻してしまいます。

H910を用いたピッチ・フィードバックのパラメーターは次の様になりますが、譜例動画のデモの方ではH910と同じアルゴリズムを用いているAudio DamageのDiscordの ‘VINTAGE P1’ モードの方が破綻の少ない音となるので、今回はDiscordを用いています。

ハーモナイザーでのピッチ・フィードバックというのは、入力ソースの持つ部分音如何で破綻の大小が大きく異なりますし、EventideやMXRでも機器が持つ得手不得手というものはありました。その中でもピッチ・フィードバックという限定的なシーンで比較するとMXRの方が破綻が少ない様に思いますが、現今社会プラグイン化はされていないのが残念な所です。マッド・プロフェッサーの代名詞とも言えるエフェクトのひとつだったと思いますが。

高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」に後に私がピッチ・フィードバックに遭遇した楽曲が渡辺香津美のアルバム『Mobo』収録の「Voyage」でありました。こちらの方はMXRのピッチ・トランスポーザーに依るピッチ・フィードバックでして、H910よりもMXRの方が破綻の少ない音でもある様に思えます。

後年、マルチ・エフェクター・ブームのきっかけとなったヤマハのSPX90でもピッチ・フィードバックは可能ではありましたが、音の破綻が大きく、デチューンはまだしも、完全音程の破綻の大きさは致命的でもありました。トレヴァー・ラビンの完全四度/完全五度のピッチシフトの再現ですら怪しかった物です。時代を経てコルグのA3位になると破綻が少なくなって来ましたが、破綻の大きいピッチ・フィードバックという技には殆ど多くの人は見向きもしていなかったのが実際ではなかったかと思います。

ピッチ・フィードバックの破綻の少ない音を得るのが如何に困難であったかがお判りいただけたかと思うのですが、1981年の時点でこうした音を作っていたのは緻密なスタジオ・ワークも貢献していたのであろうと思います。破綻の少ないアルペジオ音は、16分3連を意識する様にアルペジオを奏すれば、原曲の様なピッチ・フィードバックを得られるかと思います。

Aパターンは少々不思議な構造であり、6小節を経ると実は中間転調が介在しております。中間転調とは楽理的な側面から言うと、原調から転じた調が目的とする調に向かうまでに介在する調の事であり、約言すれば「つなぎ」という役割である事を中間転調と呼びます。

そうした訳ですので本来ならば、Aパターンが11小節長となる構造の一部に於て中間転調を介する状況が生ずる事となり、自ずと11小節長ある尺は次の様に

Aパターン=6小節長

Bパターン=5小節長

という風にしてパターンを分割しているという所に注意をしていただきたいと思います。

この中間転調に気付かずに《Aパターンが11小節》という風に聴いている方もおられるかもしれませんが、Bパターンの最終小節である29小節目の ‘With your” と歌われる部分は微分音で表してはいるものの、これは後続であるCパターンでのイ長調でのアンティシペーション(先取音)なのです。

微分音というイントネーションが付いているものの、最後の [gis] が現れるのは対位法的に見ると、ニ長調という《ニ音イオニア》から《ニ音リディア》に変応したが故の動機なのです。然し乍らコードの側から見ると、コードは「A7」ですのでモード・スケールに準則するならば《Aミクソリディアン(=ニ音イオニアの音組織)》であるのが通常の音世界です。

処が本箇所では、微分音を無視したとしても《A7上で [gis] を歌う》という状況となっているのです。先行する微分音は本当は [a] を標榜しているものの、それを切なく歌おうとして微小音程として現れた ‘Over tonal 7th’ となった音脈であるに過ぎません。そうした微分音の直後に、この [gis] 音の登場の後で同小節内の和音構成音である [a] に戻る様な動きをするならば、その場合の [gis] は下接刺繍音でありますが、茲の [gis] は後続小節のアンティシペーションであるのです。

(※Over tonal seventh とは、長七度と完全八度の間の微小音程の事を意味する)

加えて、この [gis] という本来ならばニ長調音組織内でのダイアトニック・ノート [g] が現れておかしくない所に生ずる [gis] への「変応」は、その後の転調となる「目的調」とするイ長調の世界を知っている者にしか知り得ない《変応する動機》の示唆なのです。非常に重要な《調が変わりますよー》という示唆があり、30小節目でのCパターンの開始となるホ長調での主音へ解決せずに、上中音へと転じた同度進行という形で [gis] を再度歌ってから、ホ長調主和音である「E」の和音外音である下属音 [a] に結んで ‘Drip Dry’ と歌っているのです。ここでの [a] は上接刺繍音であり、和音外音が非常に能く際立つ線運びとなっているのです。

つまる所、29小節目での [gis] はアヴェイラブル・ノートでもない全くの埒外の音であるものの、後続小節からのアンティシペーションであり、それは決してダイアトニックな音楽構造を汚す存在なのでは無く、目的調という世界観を示唆する為には必要な変応から生じた音なのであるという訳です。

加えてその [gis] が見せる音楽的世界観は、目的調とするホ長調の世界観を重要視するが故の他調への「浸潤」が見せる音楽観なのであり、それが直ぐに聴き手にも伝わる世界観であるが故に、これらの和音外音に対して大きな違和を抱かないのです。寧ろこれらの和音外音は、楽曲の線運びに非常に重要な牽引力となっている訳です。

パターンCでは周波数シフターを利かせたギターが顕著ですが、本箇所で最も素晴らしいのは主和音の後続での「B7sus4」でありましょう。これは本曲で最も素晴らしい部分であろうかと思います。

線的な流れで見れば茲は「Ⅰ△7」または「I△7 (on Ⅴ)」と充てるのは凡庸な例と云えるでしょう。この旋律に対しては通常そうした和声付けを企図する方が「自然」です。処が、高橋本人からすれば、通常ならば上接&下接刺繍音として生ずる [a] を和音外音としては聴かず、「B7sus4」での7th音として聴かせるのですから、ここでのベース音は単に主音から五度上行して [h] を奏しているのではなく、「Ⅴ11」という本位十一度音を採りつつのその省略形として「Ⅴ7sus4」と成しているのが素晴らしいのです。

主和音の掛留ではなく、主音を(和声的に)掛留し、その主音は属和音上では本来アヴォイドである本位十一度(=♮11th)として使い、あくまで柔和な属和音(=Ⅴ7sus4)として置いているのです。この和声付けはなかなか素晴らしい「非凡」なコード嵌当であります。

しかも属和音から弱進行となって、結果的にコード進行は「Ⅰ -> Ⅴ7sus4 (Ⅴ11)-> Ⅳ」と進行している訳ですので、非常に非凡な形で締めくくるという訳です。下属和音へと弱進行となる事で次を仄めかす感が現れる訳です。そういう流れで、コーラスとなるイントロへは二度調域への転調(ホ長調→ニ長調)となる二度進行(A -> G△7)を採っているのですが、先行で弱進行を介在させているので唐突感が却って稀釈されるという事になっています。

そうしてドラムのフィルインの2小節長を挟んで、あらためてコーラスに入って原曲はフェード・アウトして行くのでありますが、茲でのコーラス部は宛もシンセ・リードが複前打音を奏して入っている様に聴こえますが、実際には異なり、シンセ・リードに酷似する音を別パートに用意して複前打音の様に聴かせているのです。

この《実質的な複前打音》を譜例動画の方では ‘Sub Synth Lead’ として39小節目から開始されますが、注釈を充てている様に、このサブ・シンセ・リードのみディレイのフィードバックを数回(※6回以上と注記)繰り返して奏されます。つまり、このディレイ音のフィードバックの違いから、シンセ・リードのそれとは別パートであるという事が明確になるのであります。

扨て、シンセ・リードの側からは宛も《実質的な複前打音》として聴かれるそれは、サブ・シンセ・リード側からすれば複後打音という事になります。後打音の存在を明確にしていない教本は少なくありませんが、少なくとも《弱拍・弱勢》に置かれる、特に後続小節の直前となる最後の拍というのが後打音と明示する為の前提であり、私もこれまで他の譜例動画やブログでも同様の解釈で置いております。

(※後打音の歴史はバロック期まで遡る事が出来、演奏の装飾法のひとつ)

43小節目で登場する頭抜き6連4フィギュアの後打音のフレージングは最初の音のみ左手で他の3音は右手で奏する方が自然な運指になるかと思いますが、運指の表記までは確定させなかったのでご注意下さい。

こうして高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」について語って参りましたが、本ブログ記事投稿時から数えて41年も経過した楽曲が、現今社会に於てどれほどの助力になるかは判りませんが、少なくとも今でも通じるレコーディング・テクニックなど学ぶべき点は多かろうと思います。オリジナルになるべく寄せようと企図する音作りなど参考になれば幸いです。

歌があるのに歌の無い部分を大サビとは実に皮肉な充て方と捉えてしまう方も居られるでしょうが、私はこのコーラス部分のコード進行はフランシス・レイの「男と女」のオマージュだと思っているので、このコーラス部こそがキモという風に解釈したとしても作者である高橋幸宏本人は決して《非礼千万であるぞ!》とは思わないであろうと思います。

オマージュとは雖も、実質的には元のハーモニー構造から原曲とは異なる別の線形を作る「異化」とも言えるものですが、ジャズやポピュラー音楽の一部でこうした新たなる変形のアイデアおよびアレンジなど色々な呼び方が充てられてはおりますが、音楽の歴史を遡ればこうした変形は通奏低音に行き着くのではなかろうかと思います。

そこで楽曲構造をリズム(拍節的)の面や旋律形成も変形(フィギュレーション)させていたという技法ですが、基となる楽曲のハーモニーだけを利用してメロディーを全く別の物を生み出すという作業は決して珍しい作業ではありません。

ひとえに斯様な楽曲のオマージュとなる基の作品「男と女」というのは他でも色々とオマージュとして用いられており、古くはイオナのCMやスティーリー・ダンの「Peg」のイントロも同様であります。《全く別の曲じゃないか》と思われる方も居られるかもしれませんが、「ドリップ・ドライ・アイズ」も含めハーモニー構造としては同様のものです。

レゲエ・アレンジに仕上げているサンディーの「Drip Dry Eyes」の方が作品としては初出なのでありますが、サンディーの方を知らずに高橋幸宏作品として本曲を知った人の方が大半ではないかと思います。

私は本作品を知ったのはサンディーの方が最初であったのですが、本曲を聴いた時の歌い出しはサンディーの方が好きです。但し、パターンC部分での転調ではバックトラックのリフが乏しくあまりに唐突な印象を受けたので《ああ、なんか中途半端だな》という印象を受けていたのでしたが、その後『ニウロマンティック』を手にして新たなるセルフ・カヴァーとして「ドリップ・ドライ・アイズ」を聴いた時には目から鱗が落ちんばかりに衝撃を受けた物でした。

扨て、それでは楽曲解説に入りますが高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」のアレンジで絶妙な点で筆頭に挙げたいのは、ゲート(=キーペックス)とコンプレッションを利かせた生ドラムに混ざるTR-808の配合具合が絶妙という所でありましょう。兎にも角にもリムショットの音が絶妙なのですが、キックを補足する様に808のキックも混ざっている様です。

譜例ではTR-808の5種類の音をひとつの連桁にまとめて示しておりますが、こうすると808の各声部が同時に鳴っている音を別々に独立させてアクセントなどのアーティキュレーションの有無を示す事ができなくなりアクセントの有無も通常の記号を充てただけでは難しくなる為、三角の符頭が808のアクセントを示し、「×」を通常音という風に分けて示しております。連桁をひとまとめにせずに各声部にそれぞれ書けば良かったと思われるかもしれませんが、それだと視覚的に仰々しくなるのと、他の声部との差異感を譜面《ふづら》の上で表したかったので斯様に示す事にしました。

同時に本曲のドラム・トラックの凄さは、TR-808ときっちり合ったフラム感が一切無い生ドラムの演奏にあります。これは私の推測でしかありませんが、恐らく本曲はクリックに合わせた生ドラムを録音し、クリックとは別にTR-808のDIN-SYNC用の「矩形波」を録音した上で、そのDIN-SYNCトラックをTR-808の同期信号にしているのではないかと思います。それすらしていないで唯単にTR-808と同期させているとしたら驚きですが。それ位微々たるブレもなく収まっているので次の様に、

●クロック用四分音符

●キック

●スネア

の3音に対し全てトリガーさせた矩形波を鳴らし、この矩形波をDIN-SYNC入力に用いる同期信号に用いたのではないかと推察するのです。各音を四分音符にまとめて、四分音符毎に24連符が鳴る様に矩形波を鳴らしたのではないかという風に。

DIN-SYNCが四分音符毎の分解能として矩形波を何音必要としたのかまでは判りませんが、手法としてはジョルジオ・モロダーのそれとほぼ同じなのではないかと踏んでいるのです。

余談ではありますが、ジョルジオ・モロダーはドナ・サマーの「I Feel Love」での《揺れた》4つ打ちのキックをトリガーにして矩形波をムーグのモジュラーで出した上で、その生成した矩形波をシークエンスの同期信号として使ったという手法です。当時これは、ルパート・モーグ博士自身すら想定していなかった発明的な使い方であったという事がリットーミュージック『サウンド&レコーディング』誌上で詳らかに語られていたものでした。

高橋幸宏はレコーディング時に、ハイハットに毛布を掛けてまで音を消しつつも生ドラムのプレイヤビリティ面でハイハットの演奏までも省く事はしなかったと云われておりますが、本曲レコーディング時にTR-808をトリガーさせる事なく叩いていたとしたら本当に凄い事です。

後年、スウィング・アウト・シスターの名アルバム『The Living Return』収録「Better Make It Better」のドラムは、レイ・ヘイデンのプロデュースで生ドラムとSP-1200と思しきサンプリング音が混ざったスネアが顕著ですが、これでもかなり「ズレ」ているのです。

私個人としては、生ドラムを先に録音した上でのトリガーではないかと今も信じております。サンプル長特に位相レベルで数サンプル長を編集する現今のDAW社会であっても、当時の「ドリップ・ドライ・アイズ」の様な見事なジャスト感は難しいのではないかと思っています。まあ、神業級です。

扨て、私の譜例動画の生ドラム部分に傾聴していただくと高橋版のそれと比して大きな音色差は無いのではなかろうかと信じて已まないのでありますが(笑)、制作時にオリジナルを切り出してループ再生させ乍らキックとスネアをピッチ・レベルでも編集しております。スネアの方がより似せる事が出来たのではないかと思います。

私の譜例動画の方での生ドラムのキックとスネアはいずれもBFD3であり、Logic Pro上でマルチトラック出力させております。MOTUのDPでも並行して制作していたのですが、両者のDAWでまるっきり同一のエフェクトを使えるという訳ではないので、僅かに両DAWでのトータル・ミックスの音は違って来ます。

特にDPの場合、Cubaseの様にチャンネル単位で目も耳も届かない内部レベルでのファンダメンタル処理があるので、Logic Proに不慣れな人だとファンダメンタルが残ってくぐもった様な音の印象を抱かれるのではないかと思うのですが、両方のDAWで共通するプラグインだけで作ってもトータル・ミックスの音はかなり変わって来ます。

Logicでのファンダメンタルのクセを熟知していれば何て事は無いのですが、ファンダメンタル処理を上手くやらないとトラック・パート数が増えて来た時にすぐさまラウドネス感が増大して来るので、DPではラウドネス・メータ上で問題の無いのがLogicではすぐにLUFSレベルで跳ね上がってしまう事は能くある事です。これらの両者のクセを確認し乍ら制作していくと、よりプラグインの個性を活かせるので、異なるDAWでの制作に慣れて来ると音像面での差異感をどうやれば似せられるのかという事が判って来るのでかなり面白い部分でもあります。

譜例動画でのキックはOAK Customの24インチ、ビーターがフエルトのヤマハの物で、ピッチは画面の様に「-3.72」落としております。BFD3のパラメータのDamping Amount値は「92」Damping Amount Dumping Ratio値を「13」としています。

偶にBFD3のダンピング・アマウント値を「ゲート」だと誤解される人が居りますが、仮にゲートとしてしか機能しないのであれば、マルチマイクに飛び込んで来る音は、ゲートでキック音を切っても他にカブリで録られる音にはなんら影響しない筈ですが、BFD3の本パラメータは音源そのものの音の減衰を強める or スルー という増減値ですので、このダンピング量を抑え込めば自ずとオーバーヘッド、ルーム、アンビエント類のチャンネルにカブリで入る音も追随して減衰されます。単なる信号上でのゲートではありませんのでご注意を。

キックもスネアも、後段の信号上でのゲートとして切るだけだとマルチマイクの他のカブリ音が追随しなくなるので、BFD3のダンピング量をかなり抑え込んでいるという訳です。勿論、BFD3のダンピング量は「ど」が付くほどのスルーで、非常に潤沢な余韻のままチャンネル側の方のゲートで切り、同様にオーバーヘッド、ルーム、アンビエント毎にそれぞれ設定の異なるサイド・チェイン・フィルターのゲートでそれぞれ異なるパラメータでのゲートを設定してやっても緻密な作業としてはそれもアリなのですが、今回はそうした場合の音よりも、BFD3の方でハナから音の余韻を抑え込んだ方が手っ取り早いと踏んで、こうした選択になっているのです。

キックは3チャンネルありますが、Kick outのみ逆相にした上でサブ・キックと「Mono 2」に纏めています。これは、Kick outの特定の周波数を態と相殺させて減衰の為に使っています。そして3つの信号をそれぞれバランスを調整した後にひとつのBusにまとめてWavesのScheps Omniチャンネルを通しております。

キックだろうがスネアだろうが、ボトムヘッド側は必ず逆相にすれば良いという物でもありませんし、《完全に》位相を揃えれば良いという物でもありません。私はマルチマイク収音のドラム・レコーディングであろうとも第一に念頭に置いているのはハーヴィー・メイソンの音です。

次点でリチャード・ベイリーのドラム音を参考にしております。クマ原田と一緒に演っているロバート・アーワイの時の様な音と言えば良いでしょうか。

ハーヴィー・メイソンの音は「スコッ!」とした抜けの良い軽めの音が特徴で、初期のブレッカー兄弟やら、或いは少しぬめりのある様な音でもくぐもらないヌドゥーグの様な音も好きです。CTIレコーディングだと音像が低い方に寄りがちになりますが、まあ参考にしていただければと思います。

《位相を気にするなと言ってもねえ……》

とついつい尻込みしてしまいそうになるかもしれませんが、次に挙げるインコグニートの「She Wears Black」という曲のオーディオを波形で確認していただければ、この曲のキックは位相面だけで見れば《かなり死んでいる》類となる典型的な逆相でヤられた音ではあります。

処が、こうしたキック音はキャラクター的に必要な音像として作っているのは明白であり、態とやっている訳ですね。波形レベルでは《位相が死んでいる》とは雖もそれは決して一聴した所で《キックが死んでいる》様な音には聴こえないでしょう!? これが逆相を活かした典型例です。加えて、逆相によって低音が完全に相殺されている訳でもないのです。

どんな録音でも意識しなければいけませんが、凡ゆる波形に於て特定の周波数の「半周期」分の遅延およびその遅延に匹敵する位相がズレれば、その周波数は相殺される事になるのです。こうした前提を踏まえつつ、基音もしくは低次の部分音が位相によって完全に死なない様にバランスを採って音を作る事が重要であるのです。

つまり、位相を揃える事ばかりに躍起になるのではなく、キャラクター作りの為の逆相を用いた相殺というのは重要なテクニックのひとつなのです。但し、逆相での相殺を狙う時にマストなのは、逆相のチャンネルの低域をフルで通さない事。HPFを使って65〜90Hzを1極(-6dB/oct)のフィルターを嚙ませるのが肝要です。

こうした音を基本に低域のEQを弄るだけで、キャラクターはかなり変化する物なのです。基本となる音作りが根幹にあると、まるで異なるタイプのキャラクターでもEQでかなり寄せる事が可能となる物なのです。本譜例動画での生ドラムのトラックはLogicでもMOTU dpでも同じWavesのプラグインを中心に、異なるDAWアプリケーションでも共通するエフェクトを使っているのですが、次のデモのドラム&ベース・トラックの生ドラム部分だけを聴いてもプラグインのパラメータは同一でもキャラクターが異なるのはお判りいただけるかと思います。

尚、こちらのdpのデモのベースはWavesのCenterを通していないので、ステレオ・イメージが強く現れております。

オーバーヘッド類なども200〜770Hzの間でフィルター(=HPF)を噛ませる事も屡々です。これはいずれ「残響」をテーマにするブログ記事で詳らかに語ろうと思っている事でもあるのですが、端的に言って残響というのは、結果的に低域に残る楽音が持っている部分音(倍音)多数の反射を起こし、減衰しにくい低域にある倍音が集中し、やがては基音が残ろうとしている姿なのです。

西洋音楽での自然な残響を使うシーンは別として、余韻というのはそこまで必要ある物ではないのですが、無くしてはいけないのです。和声の発達は「掛留」が貢献して来た歴史が証明しており、その掛留も旋律形成から意図的に生じた物ばかりではなく「残響」が貢献して来たという歴史があるのです。

場合によっては「残響」という風に意識的には感じ取っていない《非常に短い残響》こそが音色形成に一役買っている事もある位に残響というのは多様なのです。ですが、耳につく一般的に言う所の残響というのはフルに低域を通す様な事は避けて然るべきものなのです。ヘタすれば残響成分のセンター部分の音像すら不要な位です。

本曲の譜例動画でのリバーブはBus送りにしているArturia REV PLATE-140のプレート・リバーブを用いている訳ですが、前段にHPFを介した上で140に通します。その際のHPFのスロープ・オフ周波数は1.1kHzに設定します。《こんなに高い周波数を設定して良い物なのか!?》と疑問に思われるかもしれませんが、HPFとして1極(-6dB/oct)のフィルターを1.1kHzで掛けているという事は、この1オクターヴ下=550Hzでは聽感的に半分の音量となっているに過ぎないのです。そのまた1オクターヴ=225Hzが550Hzの音量となる訳でして、更に1オクターヴ下=112.5Hzも同様に1オクターヴ上の帯域の音量を半減しているに過ぎないのです。

斯様に低域を切ってもリバーブ本体のリバーブ・タイムは長く採った方が良いのです。そうする事で低音が飽和する事なく、あっさりとした音のまま適度に長いリバーブでもやたらと目立つ事なくさりげなくリバーブ・テールが映える様な音になるのです。

私がこうしたリバーブのリファレンスとしているのが、スティーリー・ダンのアルバム『Aja』収録の「Black Cow」でありまして、特にAメロ最初の ‘In the corner’ という [-ner] の後に掛かるリバーブ・テールの美しさは素晴らしい物です。「Black Cow」の本箇所の場合リバーブ・タイムは6〜8秒あっても良い位長く採った方がオリジナルに寄せる事が可能となるでしょう。加えて1極フィルターによるHPFのスロープ・オフは1.7kHz辺りでも良い位です。

《6〜8秒のリバーブ・タイムって長過ぎだろう》と思われる方も居られるでしょうが、そうした杞憂は徒労に終わるに過ぎずリバーブ・タイムという物がリニアな物だと思い込んでいるに過ぎません。

そもそもリバーブ・タイムというのは無音になる状況までの時間の事ではなく、《-60dBまで減衰する時間》という物が正確な規格です。この規格に準則した時間が「リバーブ・タイム」と呼ばれる物でありまして、例えば-12dBから-60dBからリニアに減衰する様なリバーバレーションという1つの例と、同様に-12dBから-30dBから減衰するのは遅く、-30dBから-60dBまではCカーブを描いたリバーバレーションという例という両者のリバーブ・タイムは全く同一であるものの、リバーブのキャラクターというのは全く別の物なのです。

先述した様に、近い内に私のブログで「残響」をこっぴどく取扱う時に詳述する予定ですが、リバーブ・タイムが同一であっても減衰の仕方は千差万別ですので特に「Black Cow」はリバーバレーションの初期部分は減衰が早く、その後の減衰がゆったりと長くなっているカーブだという事でリバーブ・テールの重要性があらためて判る好例の一つであろうと私は踏んでいるのです。このリバーブ・セッティングは私の手本とする物で、今猶それは変わりありません。

今回の譜例動画ではリバーブのプリディレイを107ミリ秒で採っています。そしてこのREV PLATE-140の後段にelysia alpha masterでセンターを追いやりつつリミッティングさせているという訳です。サイドに残響を追いやるというのがミソでして、センターに残響が集中し過ぎると、幾らリバーブのローカットを施していてもアンサンブルの混ざる量が多くなればなるほど(※アンサンブル全体の為の残響としてBus送りとしているが故)、センターの実音に影響を及ぼして来る様になります。

そうした懸念材料を無くす為にM/S処理で残響をサイドに追いやった方が得策なのでありますが、低域をカットしたリバーブと雖も気を付けたいのは、実音の直後に現れるリバーブ・テールが「こぶ」の様に段差を音量的に感じ取れてしまうバランスは避けた方が良いです。実音の直後のリバーブ・テールが《実音の続き》かの様に抑え乍らバランスを取りつつ、リバーブ・タイム自体は長めに採っているというのが「Black Cow」のそれを標榜する為の理想的なリバーブ配分です。

扨て、次は生ドラムのスネアの音について語ろうかと思いますが、ローピッチ・スネアをキーペックスの様なゲートで切った上でハードなコンプレッションという類の音でありますが、能く傾聴すると、ボトムヘッド側のスナッピーの峙ちが際立っているのが判ります。つまり、ボトムヘッド側のバランスを大きく採るか、スナッピーが強調される7.2kHz超をEQで処理する必要があろうかと思います。茲で用いているEQがWavesのScheps 73であり、設定は次の通りとなります。

今回譜例動画で使用したスネアはBFD3の ’Brady Snare 1 (Wires On)’ を使用。ボトムはデフォルトで位相が揃っているのでトップ&ボトムのいずれも位相は弄っておりません。チューニングは「-9.96」落とし、ダンピングは「89%」アンビエントを「6%」に設定しております。

キックと同様に、スネアのトップ&ボトムのチャンネルをそれぞれWaves JJPを通して適宜バランスを採った上で2チャンネルをBusにまとめて送ります。そのチャンネルをゲートを用いて音を切りつつ非常に深いコンプレッションをかける必要があります。そこで今回、Metric HaloのChannel Stripを下記の様に通しています。

オーバーヘッド・チャンネルは後段に1極のHPFを220Hzに噛ませ、ルーム・チャンネルは前段に1極のHPFを550Hzに噛ませ、アンビエント・チャンネルは前段に1極のHPFを770Hzに噛ませ、それぞれ薄くコンプレッサーをかけると良いでしょう。3チャンネルとも抑え気味にしつつ、ドラムキットから物理的に遠いチャンネルほどミックス量を下げれば更に効果的でありましょう。

基本的にこれらのオーバーヘッド類のHPFのカットオフ周波数設定というのは、スネアの基音(周波数)の [2:5:7] 倍の数値となる様に設定しています。つまり、今回の譜例動画のスネアの基音は「110Hz」と措定しているという事になります。

HPFのカットオフ周波数をきっちりとこれらの値に設定できない状況があったとしても「近傍」を採れば問題ないかと思いますが、この辺りの帯域は5Hzの差でも結構ワイドですので、あまり大まかに設定してしまうのは避けた方が無難でありましょう。余談ではありますが、105Hzと110Hzでは「約80.5セント」違いますし、770Hzと775Hzでは「約11.2セント」も違います。

ドラムの音はポコスカ感が顕著な808の音が混ざろうとも《かなりズッシリ》とした音が特徴ですが、DAWでこうした力感が不足していると感じる場合Busコンプにいくらか流し込んで遣ると効果的になろうかと思います。私は今回、WavesのPuigChild670のプリセット ‘LAVYNE VINTAGE MASTERING GLUE’ と並列に更なるBusコンプを掛けており、こちらはモノラルでVertigoのVSC-2のプリセット ‘Mix Bus Tight Compression -3dB GR’ を使って《MONOソース》を送っているという訳です。

斯様なセッティングを施せばドラム類の力感を備えた上で高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」の音にはだいぶ寄せる事ができると思いますので、ご興味のある方は是非お試し下さい。

扨て、次なる話題にしておきたい本曲の特徴的な部分は、周波数シフター(=Frequency Shifter)を其処彼処に使っている所にあります。最も顕著なのは歌メロCパターンで奏されるギターに依るサーフ系スライド・ギターを模した音が顕著である様に、多くのトラックでアンプリチュード(=音量)のLFOがかけられています。

また、そのアンプリチュードLFOと同時にトラックに依ってはピッチも上下に揺らしている様で、これは恐らくEventideのH949をステレオ・リンクで使っているのではないかと推察するのであります。これらの状況を満たす為に、私が今回譜例動画制作で用いたのがWavesのMondoModとEventideのH949であります。MondoModは「Curtains」の譜例動画制作でも用いましたが、アルバム『ニウロマンティック 』では相当活躍していたのであろうと思われます。

それでは茲から譜例動画に沿って楽曲解説となりますが、先述の様に「コーラス」と解釈したイントロ部のリード音は二声での掛留が顕著な状況である点に注意を要する必要があります。

それら二声の上声部のリード音は先ず「G△7」上のメジャー7th音 = [fis] から入り、[fis - es] と風に先ず上声部が下行して掛留となる「応唱」に続いて、下声部が「答唱」を採って [d - h] と下行します。

斯様な応唱&答唱=コール&レスポンスを採る二声の各声部が、ADSRで云うリリースを長めに採る事で掛留が譜例に於ける ‘let ring’ を顕著にするという状況を示しているという訳ですが、初出オリジナルとなるサンディー版の方では答唱を欠いているのがあらためて分かります。

サンディー版の様に、応唱だけが現れている状況では旋律の佇立感が際立ち聴き手を蹂躙するかの様な印象があり、聴き手の脳裡にはついつい「答唱」を映じてしまいそうになります。そこから発展して応唱を追加させたのは言うまでもありませんが、作り手としては原形の佇立感も強固にイメージとして残っているでしょうから、実は二声部に分かれた節回しとなっている事があらためて判るのです。

無論、リード音の音色面という側面だけで聴けば、二声部ではなく単声部によるフレーズというふうに聴いてしまいそうですが、実は二声によるコール&レスポンスという構造になっている点に注意を払う必要があろうかと思います。

オリジナルの様に [fis - e] というふうにして佇立感が際立つ理由は、[e] という [g] 音上の13th音というのは和音外音であると同時に、この音がその後和音構成音に帰着しないからであり、逸行音(逸音)として存在するからです。

翻って答唱部となる [d - h] の2音はいずれも和音構成音であるので、帰着する安定感を得られるという訳です。私個人としては答唱部のない佇立感のある節回しの方が好きなのです。なぜかというと、答唱部は結果的に和音構成音という分散和音という形に過ぎないので、伴奏の和音構成音を重複するので響きが「あざとい」のですね。無論、そうしたちょっとした《しつこさ》は一部の聴き手にとってはハーモニーの状況を「これでもか!」と提示して手招きしている様な物なので、ハーモニーに傾聴しやすくなるでしょう。

余談ではありますがサンディー版の歌い出しとなるボーカル部分のそれには、仄かにハーモナイザー(Eventide H910)と思しきエフェクトが掛かっている様な淡いダブリング感があります。これはおそらく、上下に「±0.01」というパラメータ(※周波数の1.01倍という意味なのでセント数では±約17.3セント)という、微分音を扱うには大きな微小音程となるデチューンを僅かに混ぜる事で得られるダブリング効果でありましょう。H949では小数点以下第3位まで拡大するので「±0.001=±約1.73セント」というスキスマより僅かに小さいサイズを弄る事が出来る様に進化したというのがハーモナイザーの歴史の変遷でもあります。

ベースは強拍を叛くフレージングでのムーグと思しき音ですが、若干コム・フィルターが掛かった様な音に聴こえるので、コム・フィルターのスウィープを動的にせず「静的」に固定させたコム・フィルターを薄く混ぜています。謂わば、フランジャーのLFOを動作させずに固定させる訳ですが、フランジャーのタイプによっては可能ですので、これで得られるエフェクト音の90Hz以下の低域をHPFでカットした音を原音と混ぜた音として譜例動画のベースは作られています。

扨てコーラス部のコード進行に目を向けると、基本構造としては下属和音であるG△7からF△7 -> E7sus4 -> E7 -> D△7 という風にスケールワイズ・ステップで下行させている訳ですが、ディグリー表記で構造を見れば「Ⅳ△7 -> ♭Ⅲ△7 -> Ⅱ7sus4 -> Ⅱ7 -> I△7」という状況であり、過程での「Ⅱ7」は下行五度進行の「Ⅴ」への進行を採っていない形となっています。

茲での「Ⅱ7」は実質的には「♭Ⅴ」のトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)であり、直後の着地点「Ⅰ△7」はトニックであるのですが、同時に「♭Ⅴ -> ♮Ⅳ」という状況で転義させている構造(三全音代理前の♭ⅤからのⅣを新調のⅠとして聴かせるという意味の転義)である物です。フランキー・ヴァリまたはボーイズ・タウン・ギャングで有名な「君の瞳に恋してる(Can’t Take My Eyes Off You)」のイントロと同様の構造と同様の物です。

Aパターンでは譜例動画で示している様に、属調であるイ長調(Key=A)に転調しますが高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」のアレンジで特徴的になっているのはギター1のパートでのハーモナイザーによるピッチシフト・フィードバックによるアルペジオでありましょう。

この独特な音は、ピッチシフトが掛けられたディレイ音がフィードバック毎に1オクターヴ上昇させるというテクニックでありますが、高域を敢えて絞った上でフィードバックさせないと遉のハーモナイザーとてピッチが曖昧になり破綻してしまいます。

H910を用いたピッチ・フィードバックのパラメーターは次の様になりますが、譜例動画のデモの方ではH910と同じアルゴリズムを用いているAudio DamageのDiscordの ‘VINTAGE P1’ モードの方が破綻の少ない音となるので、今回はDiscordを用いています。

ハーモナイザーでのピッチ・フィードバックというのは、入力ソースの持つ部分音如何で破綻の大小が大きく異なりますし、EventideやMXRでも機器が持つ得手不得手というものはありました。その中でもピッチ・フィードバックという限定的なシーンで比較するとMXRの方が破綻が少ない様に思いますが、現今社会プラグイン化はされていないのが残念な所です。マッド・プロフェッサーの代名詞とも言えるエフェクトのひとつだったと思いますが。

高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」に後に私がピッチ・フィードバックに遭遇した楽曲が渡辺香津美のアルバム『Mobo』収録の「Voyage」でありました。こちらの方はMXRのピッチ・トランスポーザーに依るピッチ・フィードバックでして、H910よりもMXRの方が破綻の少ない音でもある様に思えます。

後年、マルチ・エフェクター・ブームのきっかけとなったヤマハのSPX90でもピッチ・フィードバックは可能ではありましたが、音の破綻が大きく、デチューンはまだしも、完全音程の破綻の大きさは致命的でもありました。トレヴァー・ラビンの完全四度/完全五度のピッチシフトの再現ですら怪しかった物です。時代を経てコルグのA3位になると破綻が少なくなって来ましたが、破綻の大きいピッチ・フィードバックという技には殆ど多くの人は見向きもしていなかったのが実際ではなかったかと思います。

ピッチ・フィードバックの破綻の少ない音を得るのが如何に困難であったかがお判りいただけたかと思うのですが、1981年の時点でこうした音を作っていたのは緻密なスタジオ・ワークも貢献していたのであろうと思います。破綻の少ないアルペジオ音は、16分3連を意識する様にアルペジオを奏すれば、原曲の様なピッチ・フィードバックを得られるかと思います。

Aパターンは少々不思議な構造であり、6小節を経ると実は中間転調が介在しております。中間転調とは楽理的な側面から言うと、原調から転じた調が目的とする調に向かうまでに介在する調の事であり、約言すれば「つなぎ」という役割である事を中間転調と呼びます。

そうした訳ですので本来ならば、Aパターンが11小節長となる構造の一部に於て中間転調を介する状況が生ずる事となり、自ずと11小節長ある尺は次の様に

Aパターン=6小節長

Bパターン=5小節長

という風にしてパターンを分割しているという所に注意をしていただきたいと思います。

この中間転調に気付かずに《Aパターンが11小節》という風に聴いている方もおられるかもしれませんが、Bパターンの最終小節である29小節目の ‘With your” と歌われる部分は微分音で表してはいるものの、これは後続であるCパターンでのイ長調でのアンティシペーション(先取音)なのです。

微分音というイントネーションが付いているものの、最後の [gis] が現れるのは対位法的に見ると、ニ長調という《ニ音イオニア》から《ニ音リディア》に変応したが故の動機なのです。然し乍らコードの側から見ると、コードは「A7」ですのでモード・スケールに準則するならば《Aミクソリディアン(=ニ音イオニアの音組織)》であるのが通常の音世界です。

処が本箇所では、微分音を無視したとしても《A7上で [gis] を歌う》という状況となっているのです。先行する微分音は本当は [a] を標榜しているものの、それを切なく歌おうとして微小音程として現れた ‘Over tonal 7th’ となった音脈であるに過ぎません。そうした微分音の直後に、この [gis] 音の登場の後で同小節内の和音構成音である [a] に戻る様な動きをするならば、その場合の [gis] は下接刺繍音でありますが、茲の [gis] は後続小節のアンティシペーションであるのです。

(※Over tonal seventh とは、長七度と完全八度の間の微小音程の事を意味する)

加えて、この [gis] という本来ならばニ長調音組織内でのダイアトニック・ノート [g] が現れておかしくない所に生ずる [gis] への「変応」は、その後の転調となる「目的調」とするイ長調の世界を知っている者にしか知り得ない《変応する動機》の示唆なのです。非常に重要な《調が変わりますよー》という示唆があり、30小節目でのCパターンの開始となるホ長調での主音へ解決せずに、上中音へと転じた同度進行という形で [gis] を再度歌ってから、ホ長調主和音である「E」の和音外音である下属音 [a] に結んで ‘Drip Dry’ と歌っているのです。ここでの [a] は上接刺繍音であり、和音外音が非常に能く際立つ線運びとなっているのです。

つまる所、29小節目での [gis] はアヴェイラブル・ノートでもない全くの埒外の音であるものの、後続小節からのアンティシペーションであり、それは決してダイアトニックな音楽構造を汚す存在なのでは無く、目的調という世界観を示唆する為には必要な変応から生じた音なのであるという訳です。

加えてその [gis] が見せる音楽的世界観は、目的調とするホ長調の世界観を重要視するが故の他調への「浸潤」が見せる音楽観なのであり、それが直ぐに聴き手にも伝わる世界観であるが故に、これらの和音外音に対して大きな違和を抱かないのです。寧ろこれらの和音外音は、楽曲の線運びに非常に重要な牽引力となっている訳です。

パターンCでは周波数シフターを利かせたギターが顕著ですが、本箇所で最も素晴らしいのは主和音の後続での「B7sus4」でありましょう。これは本曲で最も素晴らしい部分であろうかと思います。

線的な流れで見れば茲は「Ⅰ△7」または「I△7 (on Ⅴ)」と充てるのは凡庸な例と云えるでしょう。この旋律に対しては通常そうした和声付けを企図する方が「自然」です。処が、高橋本人からすれば、通常ならば上接&下接刺繍音として生ずる [a] を和音外音としては聴かず、「B7sus4」での7th音として聴かせるのですから、ここでのベース音は単に主音から五度上行して [h] を奏しているのではなく、「Ⅴ11」という本位十一度音を採りつつのその省略形として「Ⅴ7sus4」と成しているのが素晴らしいのです。

主和音の掛留ではなく、主音を(和声的に)掛留し、その主音は属和音上では本来アヴォイドである本位十一度(=♮11th)として使い、あくまで柔和な属和音(=Ⅴ7sus4)として置いているのです。この和声付けはなかなか素晴らしい「非凡」なコード嵌当であります。

しかも属和音から弱進行となって、結果的にコード進行は「Ⅰ -> Ⅴ7sus4 (Ⅴ11)-> Ⅳ」と進行している訳ですので、非常に非凡な形で締めくくるという訳です。下属和音へと弱進行となる事で次を仄めかす感が現れる訳です。そういう流れで、コーラスとなるイントロへは二度調域への転調(ホ長調→ニ長調)となる二度進行(A -> G△7)を採っているのですが、先行で弱進行を介在させているので唐突感が却って稀釈されるという事になっています。

そうしてドラムのフィルインの2小節長を挟んで、あらためてコーラスに入って原曲はフェード・アウトして行くのでありますが、茲でのコーラス部は宛もシンセ・リードが複前打音を奏して入っている様に聴こえますが、実際には異なり、シンセ・リードに酷似する音を別パートに用意して複前打音の様に聴かせているのです。

この《実質的な複前打音》を譜例動画の方では ‘Sub Synth Lead’ として39小節目から開始されますが、注釈を充てている様に、このサブ・シンセ・リードのみディレイのフィードバックを数回(※6回以上と注記)繰り返して奏されます。つまり、このディレイ音のフィードバックの違いから、シンセ・リードのそれとは別パートであるという事が明確になるのであります。

扨て、シンセ・リードの側からは宛も《実質的な複前打音》として聴かれるそれは、サブ・シンセ・リード側からすれば複後打音という事になります。後打音の存在を明確にしていない教本は少なくありませんが、少なくとも《弱拍・弱勢》に置かれる、特に後続小節の直前となる最後の拍というのが後打音と明示する為の前提であり、私もこれまで他の譜例動画やブログでも同様の解釈で置いております。

(※後打音の歴史はバロック期まで遡る事が出来、演奏の装飾法のひとつ)

43小節目で登場する頭抜き6連4フィギュアの後打音のフレージングは最初の音のみ左手で他の3音は右手で奏する方が自然な運指になるかと思いますが、運指の表記までは確定させなかったのでご注意下さい。

こうして高橋版「ドリップ・ドライ・アイズ」について語って参りましたが、本ブログ記事投稿時から数えて41年も経過した楽曲が、現今社会に於てどれほどの助力になるかは判りませんが、少なくとも今でも通じるレコーディング・テクニックなど学ぶべき点は多かろうと思います。オリジナルになるべく寄せようと企図する音作りなど参考になれば幸いです。