Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ(サンロクニーゴーイチ) [楽理]

扨て今回は、あらためて先のドリアン・トータルを用いた13度和音の活用や、それに伴うノン・ダイアトニックの音脈の活用(闖入)という諸点を分析する事にしましょう。其処にはジャズがどのようにして和音を「変化」させて活用していったのか!? という歴史に倣って分析する事になりますが、特段難しい分析となる訳ではないので先ずはジャズという立ち居振る舞いから見た「調性」という側面をあらためて踏まえ乍ら、和音の「代理」という事についてもあらためて重視しなくてはならない側面があるので、その辺りを詳悉に語って行こうかと思います。

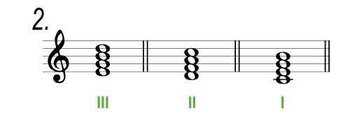

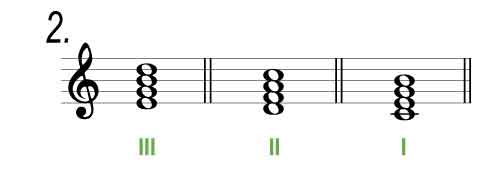

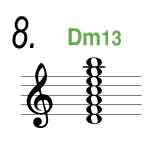

今回のブログ記事タイトルは「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」を意味しております。これらのディグリー表記を今回は長調のダイアトニック・システムに当て嵌めて考える事にします。先の各ディグリーに生ずる和音は四和音を前提にするならば自ずと「Ⅲm7→Ⅵm7→Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ△7」であるという事を意味する物となります。

扨て、もしも全音階システムを「綺麗に」下方五度進行にて纏めようとした場合先の「3-6-2-5-1」では7音を満たしていないのだから次の様に、「Ⅶm7(♭5)→Ⅲm7→Ⅵm7→Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ△7→Ⅳ△7」と現わした方が良いのではないか!? と疑問を抱く方が居られるかもしれません。今回「Ⅳ度・Ⅶ度」で生ずる和音を割愛しているのは、調性から見た「主音と属音」という両者の和音体系を維持させ乍らカデンツを代理して調性を見渡す事が出来る動的な進行として自然に表わす事の出来るコード進行であるので特段必要ではないからなのです。

「3-6-2-5-1」というコード進行に於て、次の様な命題でコード進行をあらためて確認してみて下さい。

〔命題〕 自然的な和音進行での後続和音は、先行和音の根音を後続和音の上音へ取り込む

この命題として記されている所の「上音」は、各和音がトライアドであった時代の事であり、四和音での例からすれば、先行和音のルートが後続和音の5th音に取り込まれればそれで成立する訳です。この命題が成立する状態で綺麗に下方五度進行が成立する訳です。尚、下方五度進行が実際には物理的に四度上方に進行していたとしても、それは実際には「下方五度進行」と呼ぶのであります。なぜなら、自然な進行感から得られた「安定的」な響きというのは、仮にその響きが「8:10:12」という音程の比率として4度上方に成立していたとしても、それは「4:5:6」として見る事ばかりでなく、「低次」の次数として見る事が前提となるからです。そうした「低次」の音程比を実際に物理的に耳に聴く時は、低い音を声で以て鳴らしてみればお判りですが、低い音ほど空気の総量は多くならないと鳴らす事ができません。空気の総量が増えるという事は空気の重さを増す事になるので、響きの安定というのは何も物理的に上に進行したからという理由で決めるのではなく低次の音程比にて基本位置となる事を前提にして考える事である為、物理的な和音進行が4度上方に進行していたからと雖も、それを上方四度進行とは呼ばずに「下方五度進行」と呼ぶのはこうした理由からであります。これについて詳述しているのはヒンデミット著『作曲家の世界』であります。

そのような理由から、次の譜例1に見られる「3-6-2-5-1」の例は、物理的に後続和音が先行和音に対して4度上方にあったとしてもそれを下方五度進行と呼ぶという事になる訳です。

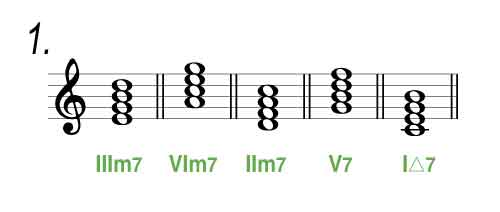

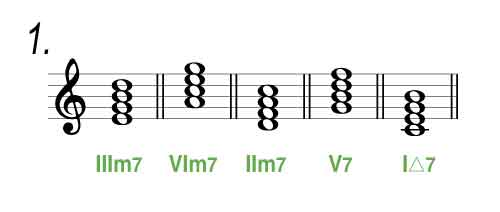

扨て、譜例1の「3-6-2-5-1」進行で表わされる例がもしも、次の譜例2が根源的な進行であったとした場合、各和音を下方五度進行で連結可能とする様に「細分化」された物と見做す事も可能ではあります。ジャズ界ではこのように、実際には明示的に下方五度進行を起していないコード間に敢えて「仮想的に」下方五度進行を想起させたり、また下方五度進行で類推し得る和音をオルターレーションさせてドミナント7thコード系統の和音に変化させた上で、そのドミナント7thコードが包含する三全音をトライトーン・サブスティテューションという三全音代理の置換を行う事で後続和音の半音上からアプローチを採る様な事も珍しくありません。無論、これらの仮想的なアプローチの例はいずれも後続和音に対して「動的」な進行のアプローチを採る事となり、和音自体は明確に進行しておらずとも、その和音に乗っかるフレーズが下方五度進行の類いの情緒となる事も珍しくもありません。

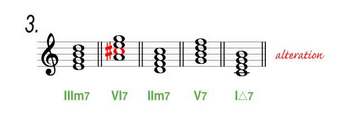

そこで今度は「3-6-2-5-1」進行が次の譜例3の様に、VIm7のみVI7とセカンダリー・ドミナント化したとしましょう。このセカンダリー・ドミナント化は同様にIIm7がII7に起っても構わないのですが、先ずは「Ⅲ - Ⅱ- Ⅰ」という和音が連結される時、ⅢとⅡとの間にⅥを経過的に挿入される(※仮想的であろうと物理的に挿入しようとも)場合の事を考えると、ノン・ダイアトニックの音として「C♯」を生ずるのは明白であります。

Am7がA7という風になった事でのオルタレーションな訳ですので、このドミナント7thが三全音代理を起す事によって「E♭7」という風に変化させる事も視野に入ります。茲では一旦次の例に移りますが、ここで生じた三全音代理での所謂「裏コード」は、その裏コードの「先行和音」を更に類推する事によって副次和音でのハイパーなアプローチを視野に入れる事ができますが、それは後述します。先ずは一般的な方面を順に語って行く事にします。

すると、譜例3では、譜例2における「Ⅲ - Ⅱ - Ⅰ」の各和音にドミナント7thコードが下方五度進行をする為に挿入されたと見做し得る事となります。つまりは譜例3での2・4小節目がドミナント7thコードである訳です。

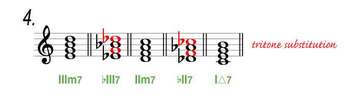

そうして先のドミナント7thコードが総じて三全音代理として「裏コード」に置換された場合は譜例4となります。結果的にコードは「Ⅰ」への解決までに「3 - ♭3 - 2 -♭2 - 1」という風に半音クリシェに依って進行する事となり、ジャズ/ブルースというのはこうして発展していた訳です。ブルースはあくまでも和声的に7・5・3度がブルー音度(僅かに下がる変化)と為し、そこで和音がドミナント7th系統として括られ、オルタレーションに依る音脈の豊富さと線的な動きの合理化から「半音の動き」が多様化する事になった訳です。それが譜例4に見られる進行です。綺麗に「Ⅲ - ♭Ⅲ - Ⅱ - ♭Ⅱ - Ⅰ」と連結されているのが判ります。

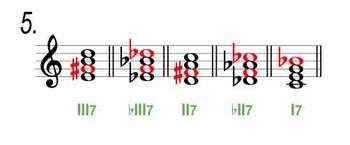

こうして今度は変化を起していなかった「Ⅲ - Ⅱ - Ⅰ」の和音がブルー音度化のオルタレーションを起し、次の譜例5の様に総てのコードがドミナント7thコード化したという例を見る事ができます。

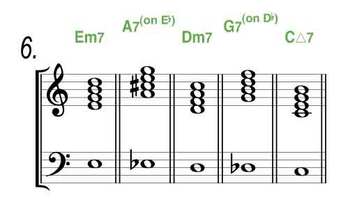

これらの例から多様に発展を遂げた和音進行は、次の譜例6に見られる様に、上声部の和音はⅥのみがドミナント7thコードに変化した以外は別段変化を起していないのですが、ベース・パートが上声部に対してカウンター・ノートとして、上声部から類推しうるモード・スケールからも逸脱した音脈を充てて半音クリシェに依るダブル・クロマティック・フレーズにて強行しているのが判ります。この「強行」で生ずる上声部のモード・スケールを準えない例から生じたのが本来の「onコード」なのです。現在多くのシーンで見られるonコードというのは、上声部のモード・スケールにも準えただけの、単にスラッシュ・コードというポリ・コード体系を表記する「/」を用いたマーク・レヴィン流のコード表記を避けただけの表記が見られるのが殆どではありますが、onコードとは本来はこうした上声部のモード・スケールに準えないカウンター・ノートを示唆する事で生ずる表記であるのです。

こうしたonコードの発生起源をあらためて分析してみると、ベース・パートから見た音楽観の捉え方というのはあくまで一義的な解釈に留まらずに上声部から想起しうるだけのモード・スケールに準えない別のアプローチを併存させているという事がお判りになる事でしょう。こうしたアプローチを少なくともジャズ界隈のベース奏者は頻繁に遭遇している訳であり体得している事だろうと思います。寧ろこうしたカウンター・ノートを用いたり、或いは複調的な視野にて多義的な音楽観で以て解釈する事は他の楽器パートの奏者こそ知っておく必要があるかと思います。

扨て茲で今一度、譜例2に戻ってみる事にしましょう。この例から見えるのは「Em7 -> Dm7 -> I△7」という平行進行にしか過ぎませんが、果してこのような平行進行に対して、どんな時であろうとも和音進行は下方五度進行という明確で動的な進行感を前提として和音進行を想起しなければならない物なのか!? という事の是非を問うてみたいと思います。

私の謂う「動的」なコード進行が意味するものは、それが弱進行ではない事という意味です。では、弱進行という物を視野に入れた場合、必ずしも仮想的に想起しうる和音細分化の為のアプローチに於て下方五度進行を視野に入れる必要は無いと私は理解しております。

換言すれば、譜例2という3種のコードの分け隔てたその世界は、もしかするとその原形は、単に旋法的な音楽観に依って生じた副十三の和音のワン・コード状態であったのかもしれないケースを想定した時、その和音が水平的に別々の和音に解体されたとしても、動的な和音進行を生ずる必要性が必ずしも必要とはしない状況である、という風に考えうるという事を意味しております。

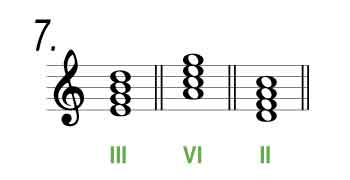

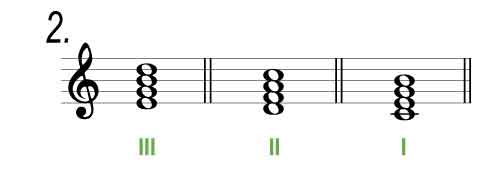

例えば次の譜例7は、Ⅲm7 -> Ⅵm7 -> Ⅱm7 という風に「動的」に下方五度進行にて並べた物です。

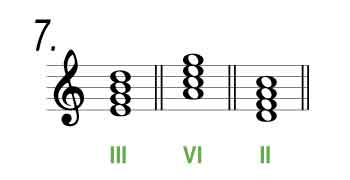

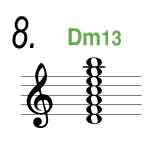

扨て、次の譜例8に見られるドリアン・トータル「Dm13」というコードが「水平的」に解体されるとした場合(※物理的に解体するのではなく、奏者の想念に於て別々のコードに解体されるという事も含)、水平的に分解されれば別々のコードが水平に並ぶ事によって時系列に並ぶ訳ですから「進行」が生ずる事となりますが、それが結果的に「進行」となるにせよ必ずしも下方五度進行にならなければいけない物だと一義的に捉える必要は無いという風に捉えるのが重要な点であります。

無論、初期のバップのアプローチでは、こうした「水平解体」が下方五度進行でスムーズに連結されるのが基本であり、それが自然なフレージングを生んでいるのは間違いの無い所で、濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』も大枠はそうしたスムーズな連結で以て分析している物です。

ジャズ・アプローチを採って見れば判りますが、下方五度進行を如実に使っているとドミナント7thコードが内在する変化音(=後続和音に対する導音としての変化音)を結果的に使う事となる為、本来の和音進行は「静的」であるのに、フレージングだけが下方五度進行を強く示唆するフレーズが生まれる事になりまして、こうしたアプローチはジャズの数多の録音にも聴く事が出来る物です。

和音進行が「静的」であればあるほど、そこで投じられる動的なフレージングは卑近且つ見窄らしくなって耳に届く物です。ジャズ・イディオムの体得の薄い人ならばそうした「語法」も新鮮に映る事でしょう。しかしジャズの語法に耳が慣れて来ると途端にその愚直なアプローチは卑近になります。ある意味、背景の和音がハイパーであればあるほどフレージングがあまりに拙劣に聴こえる様になる訳です。

この様に耳に届く音源も正直な所モード・ジャズの頃には非常に数多く生じてしまっていたのも事実でありました。極言すれば、ある程度の世界観に甘んじたジャズのアプローチは和声の発展を疏外したとも謂えますし、モード・ジャズ以降和声の発展を遂げられなかった語法しか持たぬ物は、古い語法でアプローチを採らざるを得なくなってしまったとも謂える訳です。その「ハイパー」さを失ったそもそもの原因が、ドミナント7thコード以外の副和音にて逸脱の語法を獲得できなかった者が多かったからに他ならない事でありましょう。但し、ハイパーであればあるほど聴き手を遠ざけてしまう傾向があったのも事実。では、その「ハイパー」とやらにジャズが結果的に身じろぎしてしまった実際などを、ハイパーな和音を分析し乍ら見ていく事にしましょう。

ドリアン・トータルとなる「Dm13」という状態をなぜ重要視するのか!? という事を今一度考えてみて欲しいと思います。それは、内在する三全音が複音程に引き延ばされる事に依って三全音そのものが持つ牽引力が希釈化されているという風に解釈すべき物であるのです。音程比 [5:7] or [7:10] が [5:14] [7:20] という風に引き延ばされている状態です。こういう状況ならば多くの「外部」の音程比に複音程の三全音は晒されている事となり、他の多くの音程比の影響を受け易い状態からやがては「闖入」という浸食を受けるようになり、結果的にはノン・ダイアトニックとなる音の呼び水となる因果関係をより強くしている状況となるのが三全音の複音程化なのであります。

扨て、今一度A・イーグルフィールド・ハルがレコメンドしていた和音やブゾーニが取り上げていたヘプタトニックから類推される和音を振り返ってみましょう。それらは、ドミナント7thコードという下地が無くとも三全音を有し、且つ三全音が複音程となっている和音を確認出来た事でしょう。代表的な例としては、短和音を基底に持ち乍ら「♯11th」を生ずる和音を挙げる事ができますが、「♯11th」音を呼び込む関連性というのは、マイナー・コード上にて「奇異な」♯11th音を用いる事ばかりでなく、他にも因果関係が伴っている事を明らかにする事にしましょう。

今回取り上げた譜例にて今一度譜例1を確認する事にしますが、ドリアン・トータルの解体として見る事が出来るのが譜例1での「Ⅲ・Ⅵ・Ⅱ」である事は明白です。このドリアン・トータル「本体」をなるべくオルタレーションさせずに、他のコードでオルタレーションされる様に恣意的ではあるけれども、コード進行というプロセスに於て本体の響きを残り香の様に感じさせつつ他をオルタレーションさせるという上での熟慮された進行でもある訳です。その上で「Ⅲ・Ⅵ・Ⅱ」も、堪えきれずにオルタレーションという変化を受けた物が譜例5で見られる「Ⅲ7・Ⅱ7・Ⅰ7」であったとも謂える訳です。

譜例5の例を見るに、これは結果的にDm7がD7に変化した訳ですが、このように変化した「D7」をもっと深く掘り下げると「D7」を三全音代理に置換可能という応用も秘めているのです。つまりは「G♯7 or A♭7」という風に「裏コード」として置換する事も視野に入る様になるのは至極当然であります。

ドリアン・トータルという、半音階の外因的変化を伴う要素を孕んでいる状況では、「Dm7」というコードが喩え「D7」に変化していない状況であっても、三全音代理の因果を孕んだ状況であるとも謂えるのであります。半音階的変化の影響を受けるというのはそういう事を意味するのでもあります。謂うなればエルネ・レンドヴァイの中心軸システムでの対蹠点となる三全音の関係を茲で「同等」に見出す事ができる訳です。つまり、オルタレーションの無い「Dm7」という和音の体であっても、それをドリアン・トータルとして見做し得る状況下を、半音階変化を受け易い状況として好意的に解釈する事によって「Dm7」は「G♯m7 (or A♭m7)」として置換可能な状況であると見る事が可能となるのです。

それでは、Dドリアン・トータル・アプローチとして、Dm7というコードを「Dm13」と見做してアドリブを採るに当り、恰もアドリブ内のコードが「Em7 -> Dm7 -> Am7」という風に弱進行していると想定する事にしましょう。そうして仮想的に想起した和音間を埋める際には後続和音の三全音となる音をターゲット音とする、という例のアプローチです。

すると、Dm7の前にはターゲット音となるカウンター・ノート=「G♯ (or A♭)」が挿入される事となりますが、こうしたノン・ダイアトニック・ノートの呼び込みが既に半音階的闖入となっているだけではなく、D音から見た「♯11th」という、三全音の複音程化したという音脈を呼び込んでいるのが判るかと思います。Am7の直前では「D♯」がターゲット音となり、Dm7の三全音関係にあるG♯m7という対蹠地となる音脈を使っている事が判ります。あらためて附言するならば、特定の音に対して三全音という対照関係にある音の因果が強まるという事は、半音階的な牽引力を増している状況と考える事が出来る訳です。

扨て、「Em7 -> Dm7 -> Am7」というアプローチを採るに際して「Em7」から始めるにしても、愚直にEm7を仄めかすモード・スケールから入るばかりではなく、Em7に対して三全音となる「B♭」音をターゲット音として入る事も可能なのです。加えて、これらのプロセスで用いた「ターゲット音」は何もノン・ダイアトニック・ノートから抜粋してきた1音という風に想起する以外に、基のコードと三全音対照となる和音を想起しても構わないのであります。換言すればそれは「Em7」に対して「B♭m7」を想起する事という事であり、他の和音でも同様という事です。こうした半音階の因果関係にて齎された音脈は、ドリアン・トータルの基本体として座していた「Dm7」の三全音対照となる「G♯m7」で得られるノン・ダイアトニック・ノートを取り込んでいるという事があらためて判るかと思います。こうして半音階的音脈は巧みに使われて行く物なのであります。

濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』で展開されるリニア・ラインや、エドワード・リー著『ジャズ入門』で語られる「関連コード」が意味するものは同じ事であり、ルート音を15th音と見なしてrelativeに追って(15・13・11・9・7・5・3…)行くという事であります。その際にパーカーのアプローチは下方五度進行を用いて連結するという事が前提となっております。

確かに、これをする事でフレーズというのは動的な進行感を得て弾みが付きます。しかしこのアプローチで落とし穴になりがちなのは、基のコードがモーダルな状況である時や、基のメジャーまたはドミナント7thコードにて本位11度(=ナチュラル11th)が許容される様なシーンでは、仮想的なコード進行であろうとも下方五度進行という勾配を付ける事が却っておかしく聴こえてしまう様になる訳です。

ジャズの実際の録音では、和声的にはモーダルなアンサンブルを醸し出しているのにも拘らず下方五度進行を強く示唆する類いのバップ・フレーズが施されている音源など珍しくはありません。然し乍ら、モーダルな状況という物を巧みに演出するのであるならばアプローチを変える必要があるので、弱進行にて遊ぶ(=インプロヴァイズする)方法論も身につけておかなくてはならないので、私はこのように語っている訳であります。

加えて、エルネ・レンドヴァイの中心軸システムの解釈とやらは一体どういう物なのか!? という事をきちんと知らない人が多いのですが、例えばC音の対蹠点はF♯(G♭)となり、CがトニックならばF♯もトニック続として扱うという風に見做す物なのです。処が『バルトークの作曲技法』の注釈を熟読していない者が陥りやすい誤解という物がありまして、それは通常ハ長調/イ短調での調域でF♯が現われるとなると、元からあった音組織とF♯音とでF♯m7(♭5)を形成するだけで、これをトニックとするのは如何な物か!? と誤解してしまう物であります。この見方では単に長音階のⅦ度の位置を変えて見る必要があるのにそれをせずに、基のC音の位置を墨守して基の位置もF♯の位置の本来必要な見立てを失わせてしまう近視眼的な見方なのであります。仮にC音を12時の位置に見るとするならば、通常●m7(♭5)が生ずるのは導和音の位置つまりは長音階のⅦ度に相当する位置で生ずるので、そうした和音は11時に生ずる筈です。しかし、ハ長調/イ短調に於て偶々ノン・ダイアトニックの音であるF♯音が生ずる時というのは往々にしてF♯m7(♭5)を生む時である物で、この和音がトニックと同等なのはけしからんとするのは、単に11時の位置を6時に読み替える事の出来ない莫迦な連中の誤解に過ぎず、『バルトークの作曲技法』というのは仮にハ長調/イ短調の調域に於てF♯音を見出したとしても、F♯を基底音とする和音がハーフ・ディミニッシュであるなどと限定はしておらず、それどころか注釈にはF♯を根音とする長和音や短和音などという風に、所謂普遍和音として存在する物として述べられているのです。

ハ長調域でC△の後に突如F♯△が現われた時、F♯△をトニックと見做す。或いはC△の後にF♯mが現われたとしてもこのF♯mをトニックと見做し得るという物が中心軸システムにて見たカデンツの取扱いな訳です。トニックから進行する後続の和音はどんな和音に進行しても良い(ノン・ダイアトニックであろうとも)のですから、C△→F♯△というのは遠隔調への転調感を孕んではいてもそこに関連性を持たせる。その上でF♯△は先行和音との因果関係でトニックを維持している物と見做し得るという考えが中心軸システムであり、単に導和音が別の場所に現われたにも拘らず、それを星座早見表の様に導和音の位置を変化させる事なく見ようとするのは、転調が起っている事にすら気付かずにあらゆる場面でC音を12時の位置で見立てて音楽を聴かないと理解できない様な愚か者というのに等しい訳であります。『バルトークの作曲技法』9頁註3ではそうした事が詳らかに述べられているにも拘らず、狭隘な理解にしか及ばない輩が中心軸システムは眉唾だのオカルトだのと言い出す訳であります。導和音の位置が単に11時から6時の位置に切り替わった音社会をも見抜けぬ様な輩は、ハ長調からト長調に局所的に転調した事も見抜けない事と一緒なのです。この手の音楽観しか有していない者がよもやジャズという局所的に頻繁な転調を齎す音楽観を理解する事など到底無理でありましょう。また、その手の輩は、カデンツおよび「代理」という本質を全く把握していないと謂えるでしょう。

通常、古典的な機能和声のシステムにあってのカデンツというのはⅠ・Ⅳ・Ⅴ度に夫々、トニック、サブドミナント、ドミナントという機能が与えられている事を意味し、それ以外の度数に現われる場合は先の3つの「代理」でしかないのです。例えばⅣ△はサブドミナントですが、ⅡmはⅣ△の代理でしかないのです。Ⅱmもサブドミナントという事ではないのです。あくまでもサブドミナントの代理なのです。

中心軸システムというのはその代理が更に局所的な転調と先行する調性との強固な余薫を対照させた物同士での関連性と謂う事ができるでしょう。従来の「代理」を併せ持ち乍ら、そればかりに準則するばかりではないシーンでも機能を見出すという所が、機能和声での「代理」とは意味合いが異なる物であります。無論古典での「代理」を好意的に引き継いだ上での解釈なのでありますが。

ⅡmがⅣ△の代理でしかないのは、ⅡmはⅣ△の2音しか共通音(=コモン・トーン)を持たない [d-f-a:f-a-c] が故の「代理」なのです。つまり本体の機能の2/3しか満たしていないから「代理」でしかないのです。古典的な機能和声の世界で説明を省略してしまっている物では、Ⅲで生ずるⅢmをドミナントの代理としてしか明記していないのも少なくありませんが、Ⅲmはドミナントの代理でもありトニックの代理であるというのが正しい理解です。時代が新しくなればなるほどⅢmはドミナントの代理だけではないという解釈をする事に立脚して理論は成立しているのです。現今社会にて四和音を形成しようとも、代理は4音総てを共有する事は不可能です。代理は代理でしかないのです。こうして「代理」の実際を語っている訳ですが、これは長音階の主要三和音でのハナシです。

では短音階の主要三和音の「Ⅰm・Ⅳm・Ⅴm」を代理する和音というのは、お判りの様に、これも最近何度もブログで併記している事なのでお判りの方もいらっしゃるでしょうが、長調と短調では主客が入れ替わるのであります(長調では単なる代理に過ぎなかった副次和音が平行短調では主客が入れ替わる)。

この様な私の例示からすれば、調性の基本中の基本という側面と、調性を叛いた弱進行の果ての両側から一挙に語っている事であり、初学者からすれば非常に難しい事ではあるでしょう。処が私のブログは初学者を対象にしているものではなく、寧ろ、一般的な体系を知った人がその音楽的素養の中からジレンマに陥ったり、音楽の紋切り型の形式に閉塞してしまっている人が新たな興味を持つ様にして展開している事なので、時には音楽の原初的な側面をも忘却の彼方に葬り去ってはならない事もある為、この様にして基本と応用の対極的な方面を一挙に語ってしまう事は致し方ないと思って理解してもらわなければなりません。ジャズとはそもそも調性を正視しない事と和声感を硬く且つ不協和に彩る物であるという事を念頭に置いてもらいたい訳です。

すると、不協和である響きが総じてドミナント7thコードの体系に括られるだけではジャズは結局閉塞してしまうのであり、三全音を持つ和音は総じてドミナント7thコードとして為す訳ではないという事を念頭に置かなくてはいけない事だと思います。故に、マイナー・コードを基底和音にして三全音を包含する体系も視野に入る事となります。

処が、ジャズという一般的に知られていく事となる方法論は、古典的な和声の仕組みと現代社会のコード表記と相互に良好な関係で以て強化されていくのでありますが、そうした体系から外れる類の物は取り上げられる様な事が少なくなり、単なる例外は異端という扱いを受けて、終いには一般的には多くの目に触れる事無く扱われていくのであります。モーダルな世界観を演出する必要がある中で下方五度進行を避けよ、などとか弱進行を慫慂する様な体系はどこが教える事でしょうか!? ツーファイヴ進行を体得してオルタード・テンションを伴わせて色彩を多様に演出する体系を体得する方が先にある訳ですが、これは下方五度進行の最たる姿であり、大半は茲で甘んじてジャズ理論を網羅したと過信してしまう輩がその後は憶説が憶説を呼んで、聞いた事も無いような語句嵌当が為されてしまい、個人個人の憶説が拍車をかけてしまい終いには正答すらネットの拙劣な声と平易な言葉に依る多くの勢力に依って歪曲させられてしまうのですから目も当てられません。

こうした事を踏まえつつ、弱進行や旋法和声進行の在り方を踏まえた上で、機能和声のそれと混同しない様に体得する事が最も重要な事なのであると私は信じて已みません。

今回のブログ記事タイトルは「Ⅲ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ」を意味しております。これらのディグリー表記を今回は長調のダイアトニック・システムに当て嵌めて考える事にします。先の各ディグリーに生ずる和音は四和音を前提にするならば自ずと「Ⅲm7→Ⅵm7→Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ△7」であるという事を意味する物となります。

扨て、もしも全音階システムを「綺麗に」下方五度進行にて纏めようとした場合先の「3-6-2-5-1」では7音を満たしていないのだから次の様に、「Ⅶm7(♭5)→Ⅲm7→Ⅵm7→Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ△7→Ⅳ△7」と現わした方が良いのではないか!? と疑問を抱く方が居られるかもしれません。今回「Ⅳ度・Ⅶ度」で生ずる和音を割愛しているのは、調性から見た「主音と属音」という両者の和音体系を維持させ乍らカデンツを代理して調性を見渡す事が出来る動的な進行として自然に表わす事の出来るコード進行であるので特段必要ではないからなのです。

「3-6-2-5-1」というコード進行に於て、次の様な命題でコード進行をあらためて確認してみて下さい。

〔命題〕 自然的な和音進行での後続和音は、先行和音の根音を後続和音の上音へ取り込む

この命題として記されている所の「上音」は、各和音がトライアドであった時代の事であり、四和音での例からすれば、先行和音のルートが後続和音の5th音に取り込まれればそれで成立する訳です。この命題が成立する状態で綺麗に下方五度進行が成立する訳です。尚、下方五度進行が実際には物理的に四度上方に進行していたとしても、それは実際には「下方五度進行」と呼ぶのであります。なぜなら、自然な進行感から得られた「安定的」な響きというのは、仮にその響きが「8:10:12」という音程の比率として4度上方に成立していたとしても、それは「4:5:6」として見る事ばかりでなく、「低次」の次数として見る事が前提となるからです。そうした「低次」の音程比を実際に物理的に耳に聴く時は、低い音を声で以て鳴らしてみればお判りですが、低い音ほど空気の総量は多くならないと鳴らす事ができません。空気の総量が増えるという事は空気の重さを増す事になるので、響きの安定というのは何も物理的に上に進行したからという理由で決めるのではなく低次の音程比にて基本位置となる事を前提にして考える事である為、物理的な和音進行が4度上方に進行していたからと雖も、それを上方四度進行とは呼ばずに「下方五度進行」と呼ぶのはこうした理由からであります。これについて詳述しているのはヒンデミット著『作曲家の世界』であります。

そのような理由から、次の譜例1に見られる「3-6-2-5-1」の例は、物理的に後続和音が先行和音に対して4度上方にあったとしてもそれを下方五度進行と呼ぶという事になる訳です。

扨て、譜例1の「3-6-2-5-1」進行で表わされる例がもしも、次の譜例2が根源的な進行であったとした場合、各和音を下方五度進行で連結可能とする様に「細分化」された物と見做す事も可能ではあります。ジャズ界ではこのように、実際には明示的に下方五度進行を起していないコード間に敢えて「仮想的に」下方五度進行を想起させたり、また下方五度進行で類推し得る和音をオルターレーションさせてドミナント7thコード系統の和音に変化させた上で、そのドミナント7thコードが包含する三全音をトライトーン・サブスティテューションという三全音代理の置換を行う事で後続和音の半音上からアプローチを採る様な事も珍しくありません。無論、これらの仮想的なアプローチの例はいずれも後続和音に対して「動的」な進行のアプローチを採る事となり、和音自体は明確に進行しておらずとも、その和音に乗っかるフレーズが下方五度進行の類いの情緒となる事も珍しくもありません。

そこで今度は「3-6-2-5-1」進行が次の譜例3の様に、VIm7のみVI7とセカンダリー・ドミナント化したとしましょう。このセカンダリー・ドミナント化は同様にIIm7がII7に起っても構わないのですが、先ずは「Ⅲ - Ⅱ- Ⅰ」という和音が連結される時、ⅢとⅡとの間にⅥを経過的に挿入される(※仮想的であろうと物理的に挿入しようとも)場合の事を考えると、ノン・ダイアトニックの音として「C♯」を生ずるのは明白であります。

Am7がA7という風になった事でのオルタレーションな訳ですので、このドミナント7thが三全音代理を起す事によって「E♭7」という風に変化させる事も視野に入ります。茲では一旦次の例に移りますが、ここで生じた三全音代理での所謂「裏コード」は、その裏コードの「先行和音」を更に類推する事によって副次和音でのハイパーなアプローチを視野に入れる事ができますが、それは後述します。先ずは一般的な方面を順に語って行く事にします。

すると、譜例3では、譜例2における「Ⅲ - Ⅱ - Ⅰ」の各和音にドミナント7thコードが下方五度進行をする為に挿入されたと見做し得る事となります。つまりは譜例3での2・4小節目がドミナント7thコードである訳です。

そうして先のドミナント7thコードが総じて三全音代理として「裏コード」に置換された場合は譜例4となります。結果的にコードは「Ⅰ」への解決までに「3 - ♭3 - 2 -♭2 - 1」という風に半音クリシェに依って進行する事となり、ジャズ/ブルースというのはこうして発展していた訳です。ブルースはあくまでも和声的に7・5・3度がブルー音度(僅かに下がる変化)と為し、そこで和音がドミナント7th系統として括られ、オルタレーションに依る音脈の豊富さと線的な動きの合理化から「半音の動き」が多様化する事になった訳です。それが譜例4に見られる進行です。綺麗に「Ⅲ - ♭Ⅲ - Ⅱ - ♭Ⅱ - Ⅰ」と連結されているのが判ります。

こうして今度は変化を起していなかった「Ⅲ - Ⅱ - Ⅰ」の和音がブルー音度化のオルタレーションを起し、次の譜例5の様に総てのコードがドミナント7thコード化したという例を見る事ができます。

これらの例から多様に発展を遂げた和音進行は、次の譜例6に見られる様に、上声部の和音はⅥのみがドミナント7thコードに変化した以外は別段変化を起していないのですが、ベース・パートが上声部に対してカウンター・ノートとして、上声部から類推しうるモード・スケールからも逸脱した音脈を充てて半音クリシェに依るダブル・クロマティック・フレーズにて強行しているのが判ります。この「強行」で生ずる上声部のモード・スケールを準えない例から生じたのが本来の「onコード」なのです。現在多くのシーンで見られるonコードというのは、上声部のモード・スケールにも準えただけの、単にスラッシュ・コードというポリ・コード体系を表記する「/」を用いたマーク・レヴィン流のコード表記を避けただけの表記が見られるのが殆どではありますが、onコードとは本来はこうした上声部のモード・スケールに準えないカウンター・ノートを示唆する事で生ずる表記であるのです。

こうしたonコードの発生起源をあらためて分析してみると、ベース・パートから見た音楽観の捉え方というのはあくまで一義的な解釈に留まらずに上声部から想起しうるだけのモード・スケールに準えない別のアプローチを併存させているという事がお判りになる事でしょう。こうしたアプローチを少なくともジャズ界隈のベース奏者は頻繁に遭遇している訳であり体得している事だろうと思います。寧ろこうしたカウンター・ノートを用いたり、或いは複調的な視野にて多義的な音楽観で以て解釈する事は他の楽器パートの奏者こそ知っておく必要があるかと思います。

扨て茲で今一度、譜例2に戻ってみる事にしましょう。この例から見えるのは「Em7 -> Dm7 -> I△7」という平行進行にしか過ぎませんが、果してこのような平行進行に対して、どんな時であろうとも和音進行は下方五度進行という明確で動的な進行感を前提として和音進行を想起しなければならない物なのか!? という事の是非を問うてみたいと思います。

私の謂う「動的」なコード進行が意味するものは、それが弱進行ではない事という意味です。では、弱進行という物を視野に入れた場合、必ずしも仮想的に想起しうる和音細分化の為のアプローチに於て下方五度進行を視野に入れる必要は無いと私は理解しております。

換言すれば、譜例2という3種のコードの分け隔てたその世界は、もしかするとその原形は、単に旋法的な音楽観に依って生じた副十三の和音のワン・コード状態であったのかもしれないケースを想定した時、その和音が水平的に別々の和音に解体されたとしても、動的な和音進行を生ずる必要性が必ずしも必要とはしない状況である、という風に考えうるという事を意味しております。

例えば次の譜例7は、Ⅲm7 -> Ⅵm7 -> Ⅱm7 という風に「動的」に下方五度進行にて並べた物です。

扨て、次の譜例8に見られるドリアン・トータル「Dm13」というコードが「水平的」に解体されるとした場合(※物理的に解体するのではなく、奏者の想念に於て別々のコードに解体されるという事も含)、水平的に分解されれば別々のコードが水平に並ぶ事によって時系列に並ぶ訳ですから「進行」が生ずる事となりますが、それが結果的に「進行」となるにせよ必ずしも下方五度進行にならなければいけない物だと一義的に捉える必要は無いという風に捉えるのが重要な点であります。

無論、初期のバップのアプローチでは、こうした「水平解体」が下方五度進行でスムーズに連結されるのが基本であり、それが自然なフレージングを生んでいるのは間違いの無い所で、濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』も大枠はそうしたスムーズな連結で以て分析している物です。

ジャズ・アプローチを採って見れば判りますが、下方五度進行を如実に使っているとドミナント7thコードが内在する変化音(=後続和音に対する導音としての変化音)を結果的に使う事となる為、本来の和音進行は「静的」であるのに、フレージングだけが下方五度進行を強く示唆するフレーズが生まれる事になりまして、こうしたアプローチはジャズの数多の録音にも聴く事が出来る物です。

和音進行が「静的」であればあるほど、そこで投じられる動的なフレージングは卑近且つ見窄らしくなって耳に届く物です。ジャズ・イディオムの体得の薄い人ならばそうした「語法」も新鮮に映る事でしょう。しかしジャズの語法に耳が慣れて来ると途端にその愚直なアプローチは卑近になります。ある意味、背景の和音がハイパーであればあるほどフレージングがあまりに拙劣に聴こえる様になる訳です。

この様に耳に届く音源も正直な所モード・ジャズの頃には非常に数多く生じてしまっていたのも事実でありました。極言すれば、ある程度の世界観に甘んじたジャズのアプローチは和声の発展を疏外したとも謂えますし、モード・ジャズ以降和声の発展を遂げられなかった語法しか持たぬ物は、古い語法でアプローチを採らざるを得なくなってしまったとも謂える訳です。その「ハイパー」さを失ったそもそもの原因が、ドミナント7thコード以外の副和音にて逸脱の語法を獲得できなかった者が多かったからに他ならない事でありましょう。但し、ハイパーであればあるほど聴き手を遠ざけてしまう傾向があったのも事実。では、その「ハイパー」とやらにジャズが結果的に身じろぎしてしまった実際などを、ハイパーな和音を分析し乍ら見ていく事にしましょう。

ドリアン・トータルとなる「Dm13」という状態をなぜ重要視するのか!? という事を今一度考えてみて欲しいと思います。それは、内在する三全音が複音程に引き延ばされる事に依って三全音そのものが持つ牽引力が希釈化されているという風に解釈すべき物であるのです。音程比 [5:7] or [7:10] が [5:14] [7:20] という風に引き延ばされている状態です。こういう状況ならば多くの「外部」の音程比に複音程の三全音は晒されている事となり、他の多くの音程比の影響を受け易い状態からやがては「闖入」という浸食を受けるようになり、結果的にはノン・ダイアトニックとなる音の呼び水となる因果関係をより強くしている状況となるのが三全音の複音程化なのであります。

扨て、今一度A・イーグルフィールド・ハルがレコメンドしていた和音やブゾーニが取り上げていたヘプタトニックから類推される和音を振り返ってみましょう。それらは、ドミナント7thコードという下地が無くとも三全音を有し、且つ三全音が複音程となっている和音を確認出来た事でしょう。代表的な例としては、短和音を基底に持ち乍ら「♯11th」を生ずる和音を挙げる事ができますが、「♯11th」音を呼び込む関連性というのは、マイナー・コード上にて「奇異な」♯11th音を用いる事ばかりでなく、他にも因果関係が伴っている事を明らかにする事にしましょう。

今回取り上げた譜例にて今一度譜例1を確認する事にしますが、ドリアン・トータルの解体として見る事が出来るのが譜例1での「Ⅲ・Ⅵ・Ⅱ」である事は明白です。このドリアン・トータル「本体」をなるべくオルタレーションさせずに、他のコードでオルタレーションされる様に恣意的ではあるけれども、コード進行というプロセスに於て本体の響きを残り香の様に感じさせつつ他をオルタレーションさせるという上での熟慮された進行でもある訳です。その上で「Ⅲ・Ⅵ・Ⅱ」も、堪えきれずにオルタレーションという変化を受けた物が譜例5で見られる「Ⅲ7・Ⅱ7・Ⅰ7」であったとも謂える訳です。

譜例5の例を見るに、これは結果的にDm7がD7に変化した訳ですが、このように変化した「D7」をもっと深く掘り下げると「D7」を三全音代理に置換可能という応用も秘めているのです。つまりは「G♯7 or A♭7」という風に「裏コード」として置換する事も視野に入る様になるのは至極当然であります。

ドリアン・トータルという、半音階の外因的変化を伴う要素を孕んでいる状況では、「Dm7」というコードが喩え「D7」に変化していない状況であっても、三全音代理の因果を孕んだ状況であるとも謂えるのであります。半音階的変化の影響を受けるというのはそういう事を意味するのでもあります。謂うなればエルネ・レンドヴァイの中心軸システムでの対蹠点となる三全音の関係を茲で「同等」に見出す事ができる訳です。つまり、オルタレーションの無い「Dm7」という和音の体であっても、それをドリアン・トータルとして見做し得る状況下を、半音階変化を受け易い状況として好意的に解釈する事によって「Dm7」は「G♯m7 (or A♭m7)」として置換可能な状況であると見る事が可能となるのです。

それでは、Dドリアン・トータル・アプローチとして、Dm7というコードを「Dm13」と見做してアドリブを採るに当り、恰もアドリブ内のコードが「Em7 -> Dm7 -> Am7」という風に弱進行していると想定する事にしましょう。そうして仮想的に想起した和音間を埋める際には後続和音の三全音となる音をターゲット音とする、という例のアプローチです。

すると、Dm7の前にはターゲット音となるカウンター・ノート=「G♯ (or A♭)」が挿入される事となりますが、こうしたノン・ダイアトニック・ノートの呼び込みが既に半音階的闖入となっているだけではなく、D音から見た「♯11th」という、三全音の複音程化したという音脈を呼び込んでいるのが判るかと思います。Am7の直前では「D♯」がターゲット音となり、Dm7の三全音関係にあるG♯m7という対蹠地となる音脈を使っている事が判ります。あらためて附言するならば、特定の音に対して三全音という対照関係にある音の因果が強まるという事は、半音階的な牽引力を増している状況と考える事が出来る訳です。

扨て、「Em7 -> Dm7 -> Am7」というアプローチを採るに際して「Em7」から始めるにしても、愚直にEm7を仄めかすモード・スケールから入るばかりではなく、Em7に対して三全音となる「B♭」音をターゲット音として入る事も可能なのです。加えて、これらのプロセスで用いた「ターゲット音」は何もノン・ダイアトニック・ノートから抜粋してきた1音という風に想起する以外に、基のコードと三全音対照となる和音を想起しても構わないのであります。換言すればそれは「Em7」に対して「B♭m7」を想起する事という事であり、他の和音でも同様という事です。こうした半音階の因果関係にて齎された音脈は、ドリアン・トータルの基本体として座していた「Dm7」の三全音対照となる「G♯m7」で得られるノン・ダイアトニック・ノートを取り込んでいるという事があらためて判るかと思います。こうして半音階的音脈は巧みに使われて行く物なのであります。

濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』で展開されるリニア・ラインや、エドワード・リー著『ジャズ入門』で語られる「関連コード」が意味するものは同じ事であり、ルート音を15th音と見なしてrelativeに追って(15・13・11・9・7・5・3…)行くという事であります。その際にパーカーのアプローチは下方五度進行を用いて連結するという事が前提となっております。

確かに、これをする事でフレーズというのは動的な進行感を得て弾みが付きます。しかしこのアプローチで落とし穴になりがちなのは、基のコードがモーダルな状況である時や、基のメジャーまたはドミナント7thコードにて本位11度(=ナチュラル11th)が許容される様なシーンでは、仮想的なコード進行であろうとも下方五度進行という勾配を付ける事が却っておかしく聴こえてしまう様になる訳です。

ジャズの実際の録音では、和声的にはモーダルなアンサンブルを醸し出しているのにも拘らず下方五度進行を強く示唆する類いのバップ・フレーズが施されている音源など珍しくはありません。然し乍ら、モーダルな状況という物を巧みに演出するのであるならばアプローチを変える必要があるので、弱進行にて遊ぶ(=インプロヴァイズする)方法論も身につけておかなくてはならないので、私はこのように語っている訳であります。

加えて、エルネ・レンドヴァイの中心軸システムの解釈とやらは一体どういう物なのか!? という事をきちんと知らない人が多いのですが、例えばC音の対蹠点はF♯(G♭)となり、CがトニックならばF♯もトニック続として扱うという風に見做す物なのです。処が『バルトークの作曲技法』の注釈を熟読していない者が陥りやすい誤解という物がありまして、それは通常ハ長調/イ短調での調域でF♯が現われるとなると、元からあった音組織とF♯音とでF♯m7(♭5)を形成するだけで、これをトニックとするのは如何な物か!? と誤解してしまう物であります。この見方では単に長音階のⅦ度の位置を変えて見る必要があるのにそれをせずに、基のC音の位置を墨守して基の位置もF♯の位置の本来必要な見立てを失わせてしまう近視眼的な見方なのであります。仮にC音を12時の位置に見るとするならば、通常●m7(♭5)が生ずるのは導和音の位置つまりは長音階のⅦ度に相当する位置で生ずるので、そうした和音は11時に生ずる筈です。しかし、ハ長調/イ短調に於て偶々ノン・ダイアトニックの音であるF♯音が生ずる時というのは往々にしてF♯m7(♭5)を生む時である物で、この和音がトニックと同等なのはけしからんとするのは、単に11時の位置を6時に読み替える事の出来ない莫迦な連中の誤解に過ぎず、『バルトークの作曲技法』というのは仮にハ長調/イ短調の調域に於てF♯音を見出したとしても、F♯を基底音とする和音がハーフ・ディミニッシュであるなどと限定はしておらず、それどころか注釈にはF♯を根音とする長和音や短和音などという風に、所謂普遍和音として存在する物として述べられているのです。

ハ長調域でC△の後に突如F♯△が現われた時、F♯△をトニックと見做す。或いはC△の後にF♯mが現われたとしてもこのF♯mをトニックと見做し得るという物が中心軸システムにて見たカデンツの取扱いな訳です。トニックから進行する後続の和音はどんな和音に進行しても良い(ノン・ダイアトニックであろうとも)のですから、C△→F♯△というのは遠隔調への転調感を孕んではいてもそこに関連性を持たせる。その上でF♯△は先行和音との因果関係でトニックを維持している物と見做し得るという考えが中心軸システムであり、単に導和音が別の場所に現われたにも拘らず、それを星座早見表の様に導和音の位置を変化させる事なく見ようとするのは、転調が起っている事にすら気付かずにあらゆる場面でC音を12時の位置で見立てて音楽を聴かないと理解できない様な愚か者というのに等しい訳であります。『バルトークの作曲技法』9頁註3ではそうした事が詳らかに述べられているにも拘らず、狭隘な理解にしか及ばない輩が中心軸システムは眉唾だのオカルトだのと言い出す訳であります。導和音の位置が単に11時から6時の位置に切り替わった音社会をも見抜けぬ様な輩は、ハ長調からト長調に局所的に転調した事も見抜けない事と一緒なのです。この手の音楽観しか有していない者がよもやジャズという局所的に頻繁な転調を齎す音楽観を理解する事など到底無理でありましょう。また、その手の輩は、カデンツおよび「代理」という本質を全く把握していないと謂えるでしょう。

通常、古典的な機能和声のシステムにあってのカデンツというのはⅠ・Ⅳ・Ⅴ度に夫々、トニック、サブドミナント、ドミナントという機能が与えられている事を意味し、それ以外の度数に現われる場合は先の3つの「代理」でしかないのです。例えばⅣ△はサブドミナントですが、ⅡmはⅣ△の代理でしかないのです。Ⅱmもサブドミナントという事ではないのです。あくまでもサブドミナントの代理なのです。

中心軸システムというのはその代理が更に局所的な転調と先行する調性との強固な余薫を対照させた物同士での関連性と謂う事ができるでしょう。従来の「代理」を併せ持ち乍ら、そればかりに準則するばかりではないシーンでも機能を見出すという所が、機能和声での「代理」とは意味合いが異なる物であります。無論古典での「代理」を好意的に引き継いだ上での解釈なのでありますが。

ⅡmがⅣ△の代理でしかないのは、ⅡmはⅣ△の2音しか共通音(=コモン・トーン)を持たない [d-f-a:f-a-c] が故の「代理」なのです。つまり本体の機能の2/3しか満たしていないから「代理」でしかないのです。古典的な機能和声の世界で説明を省略してしまっている物では、Ⅲで生ずるⅢmをドミナントの代理としてしか明記していないのも少なくありませんが、Ⅲmはドミナントの代理でもありトニックの代理であるというのが正しい理解です。時代が新しくなればなるほどⅢmはドミナントの代理だけではないという解釈をする事に立脚して理論は成立しているのです。現今社会にて四和音を形成しようとも、代理は4音総てを共有する事は不可能です。代理は代理でしかないのです。こうして「代理」の実際を語っている訳ですが、これは長音階の主要三和音でのハナシです。

では短音階の主要三和音の「Ⅰm・Ⅳm・Ⅴm」を代理する和音というのは、お判りの様に、これも最近何度もブログで併記している事なのでお判りの方もいらっしゃるでしょうが、長調と短調では主客が入れ替わるのであります(長調では単なる代理に過ぎなかった副次和音が平行短調では主客が入れ替わる)。

この様な私の例示からすれば、調性の基本中の基本という側面と、調性を叛いた弱進行の果ての両側から一挙に語っている事であり、初学者からすれば非常に難しい事ではあるでしょう。処が私のブログは初学者を対象にしているものではなく、寧ろ、一般的な体系を知った人がその音楽的素養の中からジレンマに陥ったり、音楽の紋切り型の形式に閉塞してしまっている人が新たな興味を持つ様にして展開している事なので、時には音楽の原初的な側面をも忘却の彼方に葬り去ってはならない事もある為、この様にして基本と応用の対極的な方面を一挙に語ってしまう事は致し方ないと思って理解してもらわなければなりません。ジャズとはそもそも調性を正視しない事と和声感を硬く且つ不協和に彩る物であるという事を念頭に置いてもらいたい訳です。

すると、不協和である響きが総じてドミナント7thコードの体系に括られるだけではジャズは結局閉塞してしまうのであり、三全音を持つ和音は総じてドミナント7thコードとして為す訳ではないという事を念頭に置かなくてはいけない事だと思います。故に、マイナー・コードを基底和音にして三全音を包含する体系も視野に入る事となります。

処が、ジャズという一般的に知られていく事となる方法論は、古典的な和声の仕組みと現代社会のコード表記と相互に良好な関係で以て強化されていくのでありますが、そうした体系から外れる類の物は取り上げられる様な事が少なくなり、単なる例外は異端という扱いを受けて、終いには一般的には多くの目に触れる事無く扱われていくのであります。モーダルな世界観を演出する必要がある中で下方五度進行を避けよ、などとか弱進行を慫慂する様な体系はどこが教える事でしょうか!? ツーファイヴ進行を体得してオルタード・テンションを伴わせて色彩を多様に演出する体系を体得する方が先にある訳ですが、これは下方五度進行の最たる姿であり、大半は茲で甘んじてジャズ理論を網羅したと過信してしまう輩がその後は憶説が憶説を呼んで、聞いた事も無いような語句嵌当が為されてしまい、個人個人の憶説が拍車をかけてしまい終いには正答すらネットの拙劣な声と平易な言葉に依る多くの勢力に依って歪曲させられてしまうのですから目も当てられません。

こうした事を踏まえつつ、弱進行や旋法和声進行の在り方を踏まえた上で、機能和声のそれと混同しない様に体得する事が最も重要な事なのであると私は信じて已みません。

2016-08-12 01:00