100年前の13thコードを拝戴 [楽理]

扨て、ドリアン・トータルを使用する事で、その全音階の総合に内在する短和音の5th音をコンジャンクトさせた体系を見て来た訳ですが、単なる短和音としての和音構成音が分散和音として成していた訳ではないのはお判りいただけた事と思います。

何故なら、ドリアン・トータルに内属する「三全音」が複音程に引き延ばされている事によりノン・ダイアトニック(※音律上で埒外となる音も含)という音の「闖入」を受けても已む無しという事実を考慮に入れざるを得ない状況を理解する必要があります。

三全音の振動比を [5:7]または [7:10] と仮定した時、調性的な側からそれらの音程を眺めると、振動数2および3の倍数から眺める事になります。いずれにしてもそれらは三全音の比とは異なり調的な性格を宿す「支配的」な音であります。支配的な音と共に [7] という振動数を眺める事は不協和なな状況を調的な世界から見ている事にもなります。

複音程となる三全音は [5:14]または [7:20] という音程比の状況になります。前者は次相のオクターヴとなる振動数8を内含、更には支配音の振動数6と12をも内含しながら他の整数となる自然数の振動数9、10、11、13(※単音程の7はこの場合では虚像)も含み、これらの振動数の影響を受ける(共鳴ではない)事を「闖入」と表現しているのです。謂わば、絶対完全音程と完全音程が、他の不協和な振動数から揺さぶりをかけられている状況という風に考えれば判りやすくなるでしょう。

そうして複音程として引き延ばされた三全音を好意的に解釈(※調性の呪縛から解かれるという意味での好意的解釈)した上で、内在する短和音の夫々は5度音にて連結させ、各短和音には三全音の闖入を用意していたという事に立脚したアプローチがドリアン・トータルを用いた体系であったのです。

不思議な物で、長調では主音の周りに音が集まって来る様にして世界観が構築され易いのですが、短調では属音の周囲に集まる様な線的な欲求が起り易い物です。無論、凡ゆる局面でそうだとは言いませんが、主和音上にて9th音やらを歌いあげた場合、長調主和音での9th音よりも短調主和音上での9th音の方が正当性があると言いますか、長調だと目を背けた感が強く感じるのに対して、短和音上だとその不協和感を受け止める様な別の意味の「自然さ」があると思います。主音に靡かない方が卑近さを回避する様な多様な感じですね。

次の譜例では4種のドリアン・トータルとして夫々の根音を列挙すると [D・F・A♭・B] のそれらを確認する事ができますが、各ドリアン・トータルにはお判りになる様に1つのドリアン・トータルにつき3種の短和音が内在されている事を示しております。

扨て、これら短和音は全部で12種類あるので、同種のコードが12種類あるという事は半音階を網羅する事となります。今一度説明すると、これらを能々見れば五度圏を1周している事となり、結果的に半音階を網羅している関連性にある事が自ずとお判りになるかと思います。

ですので、1つのドリアン・トータル・コードの親近性を追って結果的に短三度ずつ離れたドリアン・トータルを追っていた先の譜例から基のDドリアン・トータルだけを明示させて派生する短和音だけを列挙していくと、五度音を共有し乍ら五度圏を一回りしている事になる訳です。各ドリアン・トータルに備わる3種のマイナー・コードは本来ならフリジアン or エオリアン or ドリアンを示唆する為の短和音であるのですが、夫々の四声体はそれらの特性音が構成音としては現われていない所も特徴であります。ですから、この譜例では、各ドリアン・トータルの中央にある短和音がエオリアンを示唆するマイナー・コードとなる訳ですが、ジャズの場合はエオリアンをドリアンに嘯く事が多々あるので、本来なら中央に属する短和音をドリアンとする状況も珍しくはありません。

例えば下方倍音列ではハ長調の投影となるのがヘ短調組織となる訳ですが、ヘ短調の下属音=B♭音がドリアンが発生する音となるものの、ヘ短調をFドリアンとして嘯いた状況ならばヘ短調をFドリアン・トータルを呼び込む為に変化させる事と同様となり得る訳です。ですので、先の譜例にてFドリアン・トータルが明記されておりましたが、Fドリアンとは変ホ長調=E♭|Cm(ハ短調)で生ずるモードであるものの、和音構成音だけで済ませている限り、3種の短和音はそれらをエオリアン|ドリアン|フリジアンの何れかに読み替えて(置換)して嘯く事も可能であるので、Fドリアン・トータルを紋切り型に判別すればそはE♭|Cmの体系で生ずる物でしかありませんが、Fドリアン・トータルで得られる「Fm7」をドリアン由来に置換すれば一挙に調所属を変化させてアプローチする事にもなり、同様に、A♭ドリアン・トータルにて生じたB♭m7は本来ならフリジアン由来の物である物の、これをドリアン由来と読み替える事も可能なのではあります。

とはいえ、カデンツで済ませられる体系にて当てこすり的にドリアン・トータルを用いて、そこから生ずるフリジアン由来の和音をドリアンやエオリアン由来のマイナー・コードに読み替えるとそれは逆に不自然になります。そういう意味で、ドリアン・トータルを多様に使いこなすには、コードがワン・コードや後続のコード・チェンジまである程度尺がある時、又は調所属が捉えにくい様なコード進行が多発する様なシーンにて「読み替え」の手法を用いた方が適している訳です。

何れにしても、先の譜例にて生じたFドリアン・トータルに内在するFm7をFエオリアンと読み替えればそれは、下方倍音列の音脈を使っている事にも等しくなる訳です。

抑も下方倍音列というのは、それは確かに基底音よりも低い所に思弁的に生じた物であり、物理的に実際に現われている音ではありません。然し乍ら音脈という想念としては非常に重要な事であるという事を今一度口角泡を飛ばし乍ら語るとしましょうか。

長調に於ける主要三和音というのを取り上げてみましょう。Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ度上にできるトライアドは主要三和音なのです。主要三和音以外の和音は副三和音となります。

扨て、平行短調のⅠ・Ⅳ・Ⅴ度上にできるトライアドも主要三和音と呼びます。それら以外の和音は副三和音です。そこで平行長調/平行短調を比較すると主・副という主従関係が逆転している事がお判りになるでしょう。C/Amというキーで対照させれば、Cのキーでの主要三和音は「C・F・G」、Amならば「Am・Dm・Em」である訳です。これらは平行調側から見ると主従関係が入れ替われって居る訳です。平行短調の主要三和音は平行長調の副三和音である訳で、その逆も同様なのです。

下方倍音というのは倍音列に拘泥する物だけでは決してなく、短調組織の関連性と包含を見抜く事が重要とされている物なのです。短調がどのように内在しているのかという所の多様性で音楽を高度に構築するのが下方倍音で見立てる事の出来る物なのであります。

旧くは、短調の属和音の時には主音に対して導音という可動的変化を用いた為「Ⅴm」は「Ⅴ」とされ、その後下行導音としての役目となる七度音を附与される事になった訳ですが「E7 -> Am」のE7の7th音=D音は下行導音のC♯の為の物なのか!?(長属七の7th音は下行導音の役割なのに、AmにC♯音など何処にあるの!? という意味) と疑問を持つかもしれませんが、旧くは短調はピカルディ終止となる事が基本だった訳ですから、イ短調でも「E7 -> A」と終った訳です。もっと時代を遡ると、短調はドリアとしての姿の方が正当であったのでありまして、こうした件を渡鏡子は過去に詳らかに語っているのでありますが、短調の下中音が主音から短六度という風になったのは属音の為の下行導音としての力を強めた為に変化した事だった訳です。そうする事で下属和音から属音に対して下行導音が強く働くという事で変化して生じたのが「ナチュラル・マイナー・スケール」な訳です。加えて、短調に於ける主和音が短和音に解決する場合の先行する属七の7th音は半音ではない訳です。導音が総じて半音音程ではないという体系もあらためてこうした点からお判りいただける事でしょう。

時代を追うと短調は、属音にしか現われない可動的変化の音を主和音上でも使う様になります。Amのキーで言えばgisを常に使う情況と言えます。そうすると、Am△7となる訳ですが時代的には相当後です。下属音上で使うとなるとマイナー・コード上での「♯11」となる訳でして、これはハーフ・ディミニッシュとは異なる物で、そうそう使われる事は無いと思います。そうそう使われる事が無いという事が「平行調に転調」という事が有り得ないという情況を更に強化する事でありましょう。

抑も転調というのは、同一の音組織での情況を含まない事が大前提なのです。ハ長調/イ短調の音組織はイ短調が属和音出現時に導音の可動的変化を起してもです。仮にカデンツ(トニック、サブドミナント、ドミナント)に於て、イ短調がgis音を主和音、下属和音、属和音上で使ったとして、それにて平行長調のカデンツも別途現われれば「平行調の転調」と呼んでも「仕方が無い」と言える情況にあるかもしれませんが、それであったとして私はそれを平行調への転調とは認めないと以前から述べているのはこういう意味からなのですね。短調のサブドミナントで「♯11」を使う人、ネット上で卑近な音楽理論を語る人でどれくらいこの和音をご存知の方が居るでしょうか。この和音を取り上げているのはアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』くらいの物でして、このようなハイパーな和音を右も左も判らない様な人が使うとはまず考えられませんし、抑も深い配慮もなく「平行調に転調」と宣う人がこうした和音の存在を知っている訳もありません(笑)。

短和音の五度の連鎖は、ドリアン・トータルの構造を好意的に用いている物です。不協和音社会では投影構造や対象構造は生じ易く、ドリアンという旋法も線的に見れば上から読んでも下から読んでも音程構造は対象構造となっているのでありまして、おまけに三全音は複音程に引き延ばされている物。これを好意的に解釈するからこそ、含有する短和音構造の連鎖から、多くの体系を引き寄せて、それを正当化する為にも半音階的闖入で「紡ぐ」というのが、前回にも例示しているドリアン・トータルのアプローチな訳です。

扨て、前回のドリアン・トータルのアプローチで例示したコード進行は「Dm7 -> Fm7」という物でしたが、コード進行をこのような2種のコードで連結するのではなく、Dm7上で(Dm7のワン・コードとして考えても由)、短和音の五度音をコモン・トーンとする関連性を更に類推させて、別のドリアン・トータルの世界をスーパー・インポーズさせるという狙いも視野に入れる事が可能となります。

Dm7の後続和音にFm7というコードを明示せずとも、Dm7上にて下方倍音列の音組織としてFm7を読み替える事も可能ですし、Fドリアン・トータルを想起する事も別に避けるべき事ではありません。Dm7上にてFm7を奏する事で大きな特徴となるのは、Fm7が持つ「A♭音」が、Dm7上で恰も「G♯」という異名同音、つまり「♯11」として作用させる事も可能な音脈である、という部分を語っておかなくてはなりません。

ジャズやボサノヴァなどでは使用例は珍しくはなかろうマイナー・コード上での「♯11」、一般には殆ど知られてはおりません。然し乍ら私の知る限りでは、先の例の様にハル著『近代和声の説明と応用』にて紹介されている物で、先蹤を重んじない様なサルでも判る様な本を扱う場所ではまず例示しない事でしょう(笑)。

扨て、マイナー・コードにて「♯11」が生じているという事は、複音程に引き延ばされた三全音が包含する和音を確認している事にもなる訳ですから、半音階的闖入が起り得るのは当然の事でありまして、コモン・トーンを巧く利用して活用する事も可能となるのです。つまり、ハルのレコメンドする和音から見抜かなくてはならないのは複音程に跨がる三全音の存在という事なのでありますが、『近代和声の説明と応用』の文章に、「三全音は複音程に跨がっていますよ」などとは一切書かれてはいませんし、単に珍しいという風にしか捉えていない読み手の方も少なくないでしょう。しかし、事の重要性が判る人は、こうした特徴を見抜いて「応用」する訳ですね。用例も書かれていない事に及び腰になり、この手の和音が掲載されているのが他にも無い為、無知で且つ先蹤を拝戴しない者は見過ごす事になるという訳です。

複音程に跨がった三全音がどのような半音階的闖入によって、そのフレーズに揺さぶりをかけたか!? という事を前回のサンプル1&2から感じて貰えれば、単なるDドリアン・トータルにて、それの和音外音となる音がどのように生じたかを今一度確認すれば自ずとその重要性はお判りになる事でしょう。ですからマイナー・コード上の「♯11」も重要なのです。

前回のコード進行は「Dm7 -> Fm7」でした。今回は「Dm7」のワン・コードに於て多くの拡大解釈をするのですが、先述の通り、「♯11」の音をDm7上で用い様と企図するならば、ドリアン・トータルのⅠ度上に生ずる和音の根音をⅤ度として持つ和音を類推していけば得られる音脈(Fドリアン・トータル)でありますが、Dドリアン・トータルのⅤ度で生ずるAm7を仮に「Am△7」という風にその和音構成音である七度音を変化させてスーパー・インポーズさせた場合、自ずとそのDドリアン・トータルは次の様な [Em7・Am△7・Dm7] という風に変化させられた事を意味します。 [Em7] でのG音は変化させていない所も注目する必要があります。

すると、ドリアン・トータルとしての形はそこでは一旦損なう物の、基から備わる根音と変化させられたG♯音との間では複音程に引き延ばされた「別の」三全音を生ずる事になるので、新たな半音階的「闖入」を生む事にも繋げられるのであります。

先の、Dドリアン・トータルの一部を変化(=オルタレーション)させた全音階の総合のそれに内在する3種のマイナー・コード [Em7・Am△7・Dm7] に於てEm7のg音をgisに変化させるのは駄目なのか!? と思う人が居られるかもしれませんが、そうなるとマイナー・コードが5度音のコモン・トーンを持ち合うという短和音の連関が寸断される事になるのでそれを避けているのです。無論、ドリアン・トータルでもⅠ度とⅤ度で生ずる短和音2種だけを用いてリレーションを行うアプローチも可能なのですが、Ⅱ度上にて生ずるマイナー・コードも見渡した上で13thコードという総和音の体で以てして構成音を「転がして」行くというアプローチなので、その一部の短和音に変化を与えるという事は、基のドリアン・トータルとしての形は無くしてしまったと雖も、変化した音こそが半音階的「闖入」という外部の力に依って変化させられた体系と思えば良いのです。そうしてドリアン・トータルは架空に想起された物として基本体が思弁的に用意される事になり、変化された短和音は、背景にある和音とぶつかる音は生じてもそれはスーパー・インポーズの実際として生ずるのであります。

それではDドリアン・トータルで生ずる3種の短和音の内、「Am7」を「Am△7」に変化させて [Em7・Am△7・Dm7] という和音を想起した上でアプローチを採る事にするとします。茲では、それら3種のコードを下方五度進行させない様に配慮するのは勿論ですが、夫々の短和音が必ずしも前後で弱進行を形成しなくともマトリックスに自由に抽出が出来る様に任意に選択可能とするアプローチを採る事にします。加えて、背景に備わるDm7は2小節のワン・コードという状態。その2小節間に、先の [Em7・Am△7・Dm7] というコードを任意に抜粋し、それらを連結させる際に必ずしも三全音のターゲット音を用意しなくとも良いという解釈でフレージングしてみる事にしましょう。すると、取り敢えず次の様なフレージングを創出する事ができました。

フレーズの解説をする事にしますが、1小節目1拍目の5連符から2拍目拍頭のC音にかけては、Dm7の11th音からDドリアンを意識した単なる前フリですが、2拍目C音直後には後続のEm7の分散に体する三全音のターゲット音=B♭を用意します。これがある事でDドリアンに於ける特性音と、恰もDナチュラル・マイナーとのメリハリが生ずる様に「可動的変化」であるかの様に生ずるのが特徴ともなります。対位法の場合、こうしたメリハリは「変応」として二声部同士の音程で変化を生じたりする物ですが、これは対位法ではありませんが、五度/四度関係にある調性の特性音にメリハリが与えられるというのが絶妙な所なので、ドリアンを紋切り型で充てたり、或いはナチュラル・マイナーを一義的に充てたりするだけでは決して得られないメリハリを生じさせる事が出来るのです。

Em7の分散の後には「Am△7」の分散に体する三全音のターゲット音=D♯を生じさせております。E♭音という解釈ではありません。Dm7上で「D♯」音とは、通常の想起ならばなかなか使えない音脈であるでしょう。しかし、内在する13thコードの想起からそれらの和音を連結させるに際して三全音のターゲット音を用意しているだけの事ですから、内在する分散和音が巧緻に連結される訳ですから、それをおかしいと眉唾物として捉えてしまうのはあまりにも狭い解釈でしかジャズ・アプローチを捉えられていないと思います。

Am△7の分散中に経過的にh音(=英名B音)が生じますが、これは単に分散和音の羅列にならぬように配慮して順次進行を織り交ぜようと感覚的にこの様になっただけの事であります。Am△7の分散をそのルートまで使い果たしたらその直後にまたAm△7の七度音=G♯まで下りている所も注意が必要です。そうして、もう一度Em7の側を使う前にそれの三全音のターゲット音=B♭音を挟み込みます。

そうして1小節目最後のD音はEm7の7度音を示唆するのでありますが、このEm7を単にマイナー7thコードの分散という風には扱わず、本来ならこのEm7はEフリジアンが在って然るべき物なので、Eフリジアンの動機を使って、 [d - e - f - fis - g - gis] という風にE音からクロマティックをあしらい、もう一度Am△7の分散のG♯まで連結させるのです。

扨て、ここでG♯音というのを見てみると、Dm7上での♯11th音として引っ張って来ているのはあらためてお判りになる事でしょう。冒頭はG音という本位十一度から入って来ているにも拘らず、これがおかしく聴こえないのは、夫々をきちんと連結させているから成立しているのです。

Am△7の分散でA音の更に三度下のF音まで突っ切るのは、途中に三全音のターゲット音を介在させずにDm7の3度音のF音を使って連結させているという風にして、強固なまでに引っ張っているのであります。その直後にAm△7の分散フレーズの直前にあらためて三全音のターゲット音=B♭音を介在させてAm△7の「断片」を使い、Em7の断片の直前に三全音のターゲット音を介在させ、そうして最後には、本来Dm7であるべき姿を「Dm△7」として変化させているのは、Dm7に内在するF△を「Faug」という風に変化させている事と同意なのです。Dm7からすれば長七度に相応しい音が含まれる事で「Dメロディック・マイナー」をスーパー・インポーズさせているかの様に投影する様にも見えるでしょう。こうしたスーパー・インポーズが活きるのは、夫々が主張を持った(13thコードという仮想的想起の上で)連結だからなのです。

愚直なまでにモード・スケールを充てて、初歩的なモード奏法を会得しただけの人からすれば、こうした音脈は己の感覚の埒外という感じでありましょう。又、そうした卑近なモード解釈から少し突っ込んだとしても、多くの人は、私が例示している三全音のターゲット音の部分は概ね後続和音の半音上(後続和音に対する「♭Ⅱ」の解釈」を充てたりするのではないかと思います。しかし、それは下方五度進行のトライトーン・サブスティテューションとなるので、下方五度進行「的」コード進行の勾配が生じて、響きが卑近になるのです。

もしも、後続和音に対して「半音下」からアプローチを採るとしましょう。Em7の分散フレーズに対して「D♯」のターゲット音を採用したとする、という意味です。そうするとこの「D♯」の出現は、セカンダリー・ドミナント「B7」の3度音という響きが色濃く演出されてしまい、下方五度進行という明確なコード進行など要求する必要がない(弱進行で良い)場面で、そうした卑近な響きを生じてしまうのです。「卑近」が意味するのは「予見」のし易さな訳ですから、所謂「導音欲求」という、際限なくツーファイヴ進行を伴う導音欲求(=導音欲求に依って可動的変化を起すという事はⅡ度のコードがセカンダリー・ドミナントとして変化するからである)という卑近な音脈を使ってしまう事になるので、それを避けているが故のアプローチだという事を今一度念頭に置いて欲しい部分であります。

抑もDドリアン・トータルという13度和音という「全音階の総合」となる総和音を想起してまでダイアトニックを遵守するのであるならば、それは折角三全音が複音程に跨がりる事で他のノン・ダイアトニックという音脈の闖入を許容し得る状況をみすみす見逃している事に等しく、非常に勿体無いと言えるのであります。極言すれば、三全音が複音程に引き延ばされている和音の状況から、単純な全音階とは全く異なる半音階の脈絡を得る事を好意的に受け止めて活用するのが狙いとする所なのであります。

とはいえ、誰もがこうした手法を用いて半音階的音楽語法を身に付けて歌い上げる事が出来ると迄は言いません。機能和声におんぶに抱っこ程度の音楽的素養で半音階的音楽語法を身に付ける事は一朝一夕では無理だと思います。無論、卑近な音楽観を有する人がこういう話題に興味を持つ事は限りなく少ないでしょうから、こうした方面に注目する人であれば、ある程度の音楽的素養を体得してはいるとは思いますが、一般的な音楽観の範疇から脱却できない様な人ならばそれに比例するかの様に音楽観も萎縮してしまう物なので注意が必要です。

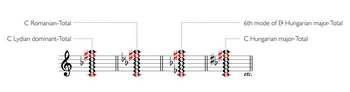

扨て、先述のハル著『近代和声の説明と応用』の93頁 ex179の後の独立した譜例には次の様な4種の13の和音が例示されており、英語版ではこれらを「ultra-modern」と称して居ります。これらの和音が特徴的なのは総てが増十一度(=♯11th)を持っているのですが、譜例右端にはエトセトラである「etc.」が付されております。これは何を意味するのかというと、

●基底の三和音は長和音および短和音である事

●基底の四和音は短七度であるばかりではない(譜例では総てが短七度であるものの)

●九度音は長九度・短九度・増九度の何れかである

●増十一度である事

●長十三度を持つ事

という事を意味する物と解釈する事が出来る訳で、これらの組合わせを考慮すれば、長七度を有し乍ら短九度を持つ別の型も類推可能なのであり、それ故にエトセトラを付記しているのは明白なのであります。但し、図示されていない型を類推する事よりも重要なのは、増十一度を包含している事で自ずと根音との間に三全音を生じ且つ複音程に引き延ばされた三全音となる為、半音階的闖入の音脈を許容し得る体系となるのは明白なのであります。そこで、右から2つ目の [6th mode of E♭ Hungarian major-Total] を例に取ると、これは基底のトライアドがマイナーであり、短七度を持つマイナー7thとしての四和音を包含し、五度音を根音とする和音は「Gm△7」であり、このマイナー・メジャー7thは、ドリアン・トータルにて包含されるマイナー7thコードの7度音をオルタレーション及びマイナー7thコードが包含している長和音のオルタレーションと同等であるという事を確認する事ができます。

また、ハルの例示したそれらは、五度音から構築される和音は最右端の [C Hungarian major-Total] の短増三和音を除いた物は短和音を形成するので、ドリアン・トータル・コードを用いたアプローチでのスーパー・インポーズ方面のアプローチに応用する事が可能なのであります。

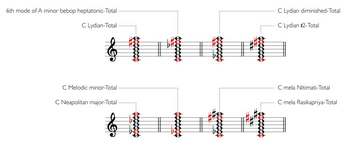

マイナー・コードという物に拘らなければ、ハルの例示するそれから類推可能な和音は次の様な例もありますが、あくまでも考え得る総てではなく、その中から注目し得る物を抜粋した例として私が付け加えてみますが、オルタレーションを視野に入れ乍ら、こうした和音構成音にコモン・トーンを持つ音を接続させて、更なる音の変化として揺さぶりをかけるのも一つの手段でもあるでしょう。 [C mela Rasikapriya-Total] などは、この和音から導かれる全音階組織にてペレアス和音を包含している訳ですから畏れ入るばかりです。尚、これらの13度の和音は、これが「全音階の総合」である以上、和音構成音を横に並べれば同一名称のヘプタトニック・スケールを見ている事と同じ事なので、和音ばかりでなく見方を変えればスケールとして見る事も可能なのであります。

特に下段の方は、基底の三和音をマイナーとさせた物を3種載せているのでその意図はあらためて述べる必要は無いでしょう。これらと同様に究めて行けば、次の様なブゾーニが自著『新音楽美論』にて例示する7種のヘプタトニックも、次の例の様に13度和音として全音階の総合を作れば、4番と5番以外のそれらは複音程に跨がった三全音を見出す事が出来、ブゾーニの先見性にあらためて驚かされる所がある訳です。ブゾーニは次の様に述べております。

《是で、如何なる富が、旋律上、和声上の表顕の為、我々に、解放せられてあるかと云うことは、只、見過ごすべきではない。新しい可能の巨多は疑なく認容せらる可きもので、又最初の一瞥で認知することができる。総ての調の統一は、如上の記述に由り、確定的に断言され、基礎づけられねばならぬ嗜好、感じ、意嚮の三面鏡管内で、十二半音が百色眼鏡のよう交合錯綜する、之が今日の和声の本体である。》

昭和4年に国内刊行された二見孝平に依る訳文ですので、表現の古めかしさは致し方ないとしても、この先進性が今猶大変注目し得る物であるという事にあらためて驚かされる事頻りです。ジャズが皮相的に思い描いている先進性とやらが如何に狭隘な理解に立脚してしまっている物なのかという事をあらためて知るのでありまして、原著発刊から100年経っても今猶新しいこの響きには改めて温故知新、先蹤拝戴の重要性というのを思い知らされるのであります。

何故なら、ドリアン・トータルに内属する「三全音」が複音程に引き延ばされている事によりノン・ダイアトニック(※音律上で埒外となる音も含)という音の「闖入」を受けても已む無しという事実を考慮に入れざるを得ない状況を理解する必要があります。

三全音の振動比を [5:7]または [7:10] と仮定した時、調性的な側からそれらの音程を眺めると、振動数2および3の倍数から眺める事になります。いずれにしてもそれらは三全音の比とは異なり調的な性格を宿す「支配的」な音であります。支配的な音と共に [7] という振動数を眺める事は不協和なな状況を調的な世界から見ている事にもなります。

複音程となる三全音は [5:14]または [7:20] という音程比の状況になります。前者は次相のオクターヴとなる振動数8を内含、更には支配音の振動数6と12をも内含しながら他の整数となる自然数の振動数9、10、11、13(※単音程の7はこの場合では虚像)も含み、これらの振動数の影響を受ける(共鳴ではない)事を「闖入」と表現しているのです。謂わば、絶対完全音程と完全音程が、他の不協和な振動数から揺さぶりをかけられている状況という風に考えれば判りやすくなるでしょう。

そうして複音程として引き延ばされた三全音を好意的に解釈(※調性の呪縛から解かれるという意味での好意的解釈)した上で、内在する短和音の夫々は5度音にて連結させ、各短和音には三全音の闖入を用意していたという事に立脚したアプローチがドリアン・トータルを用いた体系であったのです。

不思議な物で、長調では主音の周りに音が集まって来る様にして世界観が構築され易いのですが、短調では属音の周囲に集まる様な線的な欲求が起り易い物です。無論、凡ゆる局面でそうだとは言いませんが、主和音上にて9th音やらを歌いあげた場合、長調主和音での9th音よりも短調主和音上での9th音の方が正当性があると言いますか、長調だと目を背けた感が強く感じるのに対して、短和音上だとその不協和感を受け止める様な別の意味の「自然さ」があると思います。主音に靡かない方が卑近さを回避する様な多様な感じですね。

次の譜例では4種のドリアン・トータルとして夫々の根音を列挙すると [D・F・A♭・B] のそれらを確認する事ができますが、各ドリアン・トータルにはお判りになる様に1つのドリアン・トータルにつき3種の短和音が内在されている事を示しております。

扨て、これら短和音は全部で12種類あるので、同種のコードが12種類あるという事は半音階を網羅する事となります。今一度説明すると、これらを能々見れば五度圏を1周している事となり、結果的に半音階を網羅している関連性にある事が自ずとお判りになるかと思います。

ですので、1つのドリアン・トータル・コードの親近性を追って結果的に短三度ずつ離れたドリアン・トータルを追っていた先の譜例から基のDドリアン・トータルだけを明示させて派生する短和音だけを列挙していくと、五度音を共有し乍ら五度圏を一回りしている事になる訳です。各ドリアン・トータルに備わる3種のマイナー・コードは本来ならフリジアン or エオリアン or ドリアンを示唆する為の短和音であるのですが、夫々の四声体はそれらの特性音が構成音としては現われていない所も特徴であります。ですから、この譜例では、各ドリアン・トータルの中央にある短和音がエオリアンを示唆するマイナー・コードとなる訳ですが、ジャズの場合はエオリアンをドリアンに嘯く事が多々あるので、本来なら中央に属する短和音をドリアンとする状況も珍しくはありません。

例えば下方倍音列ではハ長調の投影となるのがヘ短調組織となる訳ですが、ヘ短調の下属音=B♭音がドリアンが発生する音となるものの、ヘ短調をFドリアンとして嘯いた状況ならばヘ短調をFドリアン・トータルを呼び込む為に変化させる事と同様となり得る訳です。ですので、先の譜例にてFドリアン・トータルが明記されておりましたが、Fドリアンとは変ホ長調=E♭|Cm(ハ短調)で生ずるモードであるものの、和音構成音だけで済ませている限り、3種の短和音はそれらをエオリアン|ドリアン|フリジアンの何れかに読み替えて(置換)して嘯く事も可能であるので、Fドリアン・トータルを紋切り型に判別すればそはE♭|Cmの体系で生ずる物でしかありませんが、Fドリアン・トータルで得られる「Fm7」をドリアン由来に置換すれば一挙に調所属を変化させてアプローチする事にもなり、同様に、A♭ドリアン・トータルにて生じたB♭m7は本来ならフリジアン由来の物である物の、これをドリアン由来と読み替える事も可能なのではあります。

とはいえ、カデンツで済ませられる体系にて当てこすり的にドリアン・トータルを用いて、そこから生ずるフリジアン由来の和音をドリアンやエオリアン由来のマイナー・コードに読み替えるとそれは逆に不自然になります。そういう意味で、ドリアン・トータルを多様に使いこなすには、コードがワン・コードや後続のコード・チェンジまである程度尺がある時、又は調所属が捉えにくい様なコード進行が多発する様なシーンにて「読み替え」の手法を用いた方が適している訳です。

何れにしても、先の譜例にて生じたFドリアン・トータルに内在するFm7をFエオリアンと読み替えればそれは、下方倍音列の音脈を使っている事にも等しくなる訳です。

抑も下方倍音列というのは、それは確かに基底音よりも低い所に思弁的に生じた物であり、物理的に実際に現われている音ではありません。然し乍ら音脈という想念としては非常に重要な事であるという事を今一度口角泡を飛ばし乍ら語るとしましょうか。

長調に於ける主要三和音というのを取り上げてみましょう。Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ度上にできるトライアドは主要三和音なのです。主要三和音以外の和音は副三和音となります。

扨て、平行短調のⅠ・Ⅳ・Ⅴ度上にできるトライアドも主要三和音と呼びます。それら以外の和音は副三和音です。そこで平行長調/平行短調を比較すると主・副という主従関係が逆転している事がお判りになるでしょう。C/Amというキーで対照させれば、Cのキーでの主要三和音は「C・F・G」、Amならば「Am・Dm・Em」である訳です。これらは平行調側から見ると主従関係が入れ替われって居る訳です。平行短調の主要三和音は平行長調の副三和音である訳で、その逆も同様なのです。

下方倍音というのは倍音列に拘泥する物だけでは決してなく、短調組織の関連性と包含を見抜く事が重要とされている物なのです。短調がどのように内在しているのかという所の多様性で音楽を高度に構築するのが下方倍音で見立てる事の出来る物なのであります。

旧くは、短調の属和音の時には主音に対して導音という可動的変化を用いた為「Ⅴm」は「Ⅴ」とされ、その後下行導音としての役目となる七度音を附与される事になった訳ですが「E7 -> Am」のE7の7th音=D音は下行導音のC♯の為の物なのか!?(長属七の7th音は下行導音の役割なのに、AmにC♯音など何処にあるの!? という意味) と疑問を持つかもしれませんが、旧くは短調はピカルディ終止となる事が基本だった訳ですから、イ短調でも「E7 -> A」と終った訳です。もっと時代を遡ると、短調はドリアとしての姿の方が正当であったのでありまして、こうした件を渡鏡子は過去に詳らかに語っているのでありますが、短調の下中音が主音から短六度という風になったのは属音の為の下行導音としての力を強めた為に変化した事だった訳です。そうする事で下属和音から属音に対して下行導音が強く働くという事で変化して生じたのが「ナチュラル・マイナー・スケール」な訳です。加えて、短調に於ける主和音が短和音に解決する場合の先行する属七の7th音は半音ではない訳です。導音が総じて半音音程ではないという体系もあらためてこうした点からお判りいただける事でしょう。

時代を追うと短調は、属音にしか現われない可動的変化の音を主和音上でも使う様になります。Amのキーで言えばgisを常に使う情況と言えます。そうすると、Am△7となる訳ですが時代的には相当後です。下属音上で使うとなるとマイナー・コード上での「♯11」となる訳でして、これはハーフ・ディミニッシュとは異なる物で、そうそう使われる事は無いと思います。そうそう使われる事が無いという事が「平行調に転調」という事が有り得ないという情況を更に強化する事でありましょう。

抑も転調というのは、同一の音組織での情況を含まない事が大前提なのです。ハ長調/イ短調の音組織はイ短調が属和音出現時に導音の可動的変化を起してもです。仮にカデンツ(トニック、サブドミナント、ドミナント)に於て、イ短調がgis音を主和音、下属和音、属和音上で使ったとして、それにて平行長調のカデンツも別途現われれば「平行調の転調」と呼んでも「仕方が無い」と言える情況にあるかもしれませんが、それであったとして私はそれを平行調への転調とは認めないと以前から述べているのはこういう意味からなのですね。短調のサブドミナントで「♯11」を使う人、ネット上で卑近な音楽理論を語る人でどれくらいこの和音をご存知の方が居るでしょうか。この和音を取り上げているのはアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』くらいの物でして、このようなハイパーな和音を右も左も判らない様な人が使うとはまず考えられませんし、抑も深い配慮もなく「平行調に転調」と宣う人がこうした和音の存在を知っている訳もありません(笑)。

短和音の五度の連鎖は、ドリアン・トータルの構造を好意的に用いている物です。不協和音社会では投影構造や対象構造は生じ易く、ドリアンという旋法も線的に見れば上から読んでも下から読んでも音程構造は対象構造となっているのでありまして、おまけに三全音は複音程に引き延ばされている物。これを好意的に解釈するからこそ、含有する短和音構造の連鎖から、多くの体系を引き寄せて、それを正当化する為にも半音階的闖入で「紡ぐ」というのが、前回にも例示しているドリアン・トータルのアプローチな訳です。

扨て、前回のドリアン・トータルのアプローチで例示したコード進行は「Dm7 -> Fm7」という物でしたが、コード進行をこのような2種のコードで連結するのではなく、Dm7上で(Dm7のワン・コードとして考えても由)、短和音の五度音をコモン・トーンとする関連性を更に類推させて、別のドリアン・トータルの世界をスーパー・インポーズさせるという狙いも視野に入れる事が可能となります。

Dm7の後続和音にFm7というコードを明示せずとも、Dm7上にて下方倍音列の音組織としてFm7を読み替える事も可能ですし、Fドリアン・トータルを想起する事も別に避けるべき事ではありません。Dm7上にてFm7を奏する事で大きな特徴となるのは、Fm7が持つ「A♭音」が、Dm7上で恰も「G♯」という異名同音、つまり「♯11」として作用させる事も可能な音脈である、という部分を語っておかなくてはなりません。

ジャズやボサノヴァなどでは使用例は珍しくはなかろうマイナー・コード上での「♯11」、一般には殆ど知られてはおりません。然し乍ら私の知る限りでは、先の例の様にハル著『近代和声の説明と応用』にて紹介されている物で、先蹤を重んじない様なサルでも判る様な本を扱う場所ではまず例示しない事でしょう(笑)。

扨て、マイナー・コードにて「♯11」が生じているという事は、複音程に引き延ばされた三全音が包含する和音を確認している事にもなる訳ですから、半音階的闖入が起り得るのは当然の事でありまして、コモン・トーンを巧く利用して活用する事も可能となるのです。つまり、ハルのレコメンドする和音から見抜かなくてはならないのは複音程に跨がる三全音の存在という事なのでありますが、『近代和声の説明と応用』の文章に、「三全音は複音程に跨がっていますよ」などとは一切書かれてはいませんし、単に珍しいという風にしか捉えていない読み手の方も少なくないでしょう。しかし、事の重要性が判る人は、こうした特徴を見抜いて「応用」する訳ですね。用例も書かれていない事に及び腰になり、この手の和音が掲載されているのが他にも無い為、無知で且つ先蹤を拝戴しない者は見過ごす事になるという訳です。

複音程に跨がった三全音がどのような半音階的闖入によって、そのフレーズに揺さぶりをかけたか!? という事を前回のサンプル1&2から感じて貰えれば、単なるDドリアン・トータルにて、それの和音外音となる音がどのように生じたかを今一度確認すれば自ずとその重要性はお判りになる事でしょう。ですからマイナー・コード上の「♯11」も重要なのです。

前回のコード進行は「Dm7 -> Fm7」でした。今回は「Dm7」のワン・コードに於て多くの拡大解釈をするのですが、先述の通り、「♯11」の音をDm7上で用い様と企図するならば、ドリアン・トータルのⅠ度上に生ずる和音の根音をⅤ度として持つ和音を類推していけば得られる音脈(Fドリアン・トータル)でありますが、Dドリアン・トータルのⅤ度で生ずるAm7を仮に「Am△7」という風にその和音構成音である七度音を変化させてスーパー・インポーズさせた場合、自ずとそのDドリアン・トータルは次の様な [Em7・Am△7・Dm7] という風に変化させられた事を意味します。 [Em7] でのG音は変化させていない所も注目する必要があります。

すると、ドリアン・トータルとしての形はそこでは一旦損なう物の、基から備わる根音と変化させられたG♯音との間では複音程に引き延ばされた「別の」三全音を生ずる事になるので、新たな半音階的「闖入」を生む事にも繋げられるのであります。

先の、Dドリアン・トータルの一部を変化(=オルタレーション)させた全音階の総合のそれに内在する3種のマイナー・コード [Em7・Am△7・Dm7] に於てEm7のg音をgisに変化させるのは駄目なのか!? と思う人が居られるかもしれませんが、そうなるとマイナー・コードが5度音のコモン・トーンを持ち合うという短和音の連関が寸断される事になるのでそれを避けているのです。無論、ドリアン・トータルでもⅠ度とⅤ度で生ずる短和音2種だけを用いてリレーションを行うアプローチも可能なのですが、Ⅱ度上にて生ずるマイナー・コードも見渡した上で13thコードという総和音の体で以てして構成音を「転がして」行くというアプローチなので、その一部の短和音に変化を与えるという事は、基のドリアン・トータルとしての形は無くしてしまったと雖も、変化した音こそが半音階的「闖入」という外部の力に依って変化させられた体系と思えば良いのです。そうしてドリアン・トータルは架空に想起された物として基本体が思弁的に用意される事になり、変化された短和音は、背景にある和音とぶつかる音は生じてもそれはスーパー・インポーズの実際として生ずるのであります。

それではDドリアン・トータルで生ずる3種の短和音の内、「Am7」を「Am△7」に変化させて [Em7・Am△7・Dm7] という和音を想起した上でアプローチを採る事にするとします。茲では、それら3種のコードを下方五度進行させない様に配慮するのは勿論ですが、夫々の短和音が必ずしも前後で弱進行を形成しなくともマトリックスに自由に抽出が出来る様に任意に選択可能とするアプローチを採る事にします。加えて、背景に備わるDm7は2小節のワン・コードという状態。その2小節間に、先の [Em7・Am△7・Dm7] というコードを任意に抜粋し、それらを連結させる際に必ずしも三全音のターゲット音を用意しなくとも良いという解釈でフレージングしてみる事にしましょう。すると、取り敢えず次の様なフレージングを創出する事ができました。

フレーズの解説をする事にしますが、1小節目1拍目の5連符から2拍目拍頭のC音にかけては、Dm7の11th音からDドリアンを意識した単なる前フリですが、2拍目C音直後には後続のEm7の分散に体する三全音のターゲット音=B♭を用意します。これがある事でDドリアンに於ける特性音と、恰もDナチュラル・マイナーとのメリハリが生ずる様に「可動的変化」であるかの様に生ずるのが特徴ともなります。対位法の場合、こうしたメリハリは「変応」として二声部同士の音程で変化を生じたりする物ですが、これは対位法ではありませんが、五度/四度関係にある調性の特性音にメリハリが与えられるというのが絶妙な所なので、ドリアンを紋切り型で充てたり、或いはナチュラル・マイナーを一義的に充てたりするだけでは決して得られないメリハリを生じさせる事が出来るのです。

Em7の分散の後には「Am△7」の分散に体する三全音のターゲット音=D♯を生じさせております。E♭音という解釈ではありません。Dm7上で「D♯」音とは、通常の想起ならばなかなか使えない音脈であるでしょう。しかし、内在する13thコードの想起からそれらの和音を連結させるに際して三全音のターゲット音を用意しているだけの事ですから、内在する分散和音が巧緻に連結される訳ですから、それをおかしいと眉唾物として捉えてしまうのはあまりにも狭い解釈でしかジャズ・アプローチを捉えられていないと思います。

Am△7の分散中に経過的にh音(=英名B音)が生じますが、これは単に分散和音の羅列にならぬように配慮して順次進行を織り交ぜようと感覚的にこの様になっただけの事であります。Am△7の分散をそのルートまで使い果たしたらその直後にまたAm△7の七度音=G♯まで下りている所も注意が必要です。そうして、もう一度Em7の側を使う前にそれの三全音のターゲット音=B♭音を挟み込みます。

そうして1小節目最後のD音はEm7の7度音を示唆するのでありますが、このEm7を単にマイナー7thコードの分散という風には扱わず、本来ならこのEm7はEフリジアンが在って然るべき物なので、Eフリジアンの動機を使って、 [d - e - f - fis - g - gis] という風にE音からクロマティックをあしらい、もう一度Am△7の分散のG♯まで連結させるのです。

扨て、ここでG♯音というのを見てみると、Dm7上での♯11th音として引っ張って来ているのはあらためてお判りになる事でしょう。冒頭はG音という本位十一度から入って来ているにも拘らず、これがおかしく聴こえないのは、夫々をきちんと連結させているから成立しているのです。

Am△7の分散でA音の更に三度下のF音まで突っ切るのは、途中に三全音のターゲット音を介在させずにDm7の3度音のF音を使って連結させているという風にして、強固なまでに引っ張っているのであります。その直後にAm△7の分散フレーズの直前にあらためて三全音のターゲット音=B♭音を介在させてAm△7の「断片」を使い、Em7の断片の直前に三全音のターゲット音を介在させ、そうして最後には、本来Dm7であるべき姿を「Dm△7」として変化させているのは、Dm7に内在するF△を「Faug」という風に変化させている事と同意なのです。Dm7からすれば長七度に相応しい音が含まれる事で「Dメロディック・マイナー」をスーパー・インポーズさせているかの様に投影する様にも見えるでしょう。こうしたスーパー・インポーズが活きるのは、夫々が主張を持った(13thコードという仮想的想起の上で)連結だからなのです。

愚直なまでにモード・スケールを充てて、初歩的なモード奏法を会得しただけの人からすれば、こうした音脈は己の感覚の埒外という感じでありましょう。又、そうした卑近なモード解釈から少し突っ込んだとしても、多くの人は、私が例示している三全音のターゲット音の部分は概ね後続和音の半音上(後続和音に対する「♭Ⅱ」の解釈」を充てたりするのではないかと思います。しかし、それは下方五度進行のトライトーン・サブスティテューションとなるので、下方五度進行「的」コード進行の勾配が生じて、響きが卑近になるのです。

もしも、後続和音に対して「半音下」からアプローチを採るとしましょう。Em7の分散フレーズに対して「D♯」のターゲット音を採用したとする、という意味です。そうするとこの「D♯」の出現は、セカンダリー・ドミナント「B7」の3度音という響きが色濃く演出されてしまい、下方五度進行という明確なコード進行など要求する必要がない(弱進行で良い)場面で、そうした卑近な響きを生じてしまうのです。「卑近」が意味するのは「予見」のし易さな訳ですから、所謂「導音欲求」という、際限なくツーファイヴ進行を伴う導音欲求(=導音欲求に依って可動的変化を起すという事はⅡ度のコードがセカンダリー・ドミナントとして変化するからである)という卑近な音脈を使ってしまう事になるので、それを避けているが故のアプローチだという事を今一度念頭に置いて欲しい部分であります。

抑もDドリアン・トータルという13度和音という「全音階の総合」となる総和音を想起してまでダイアトニックを遵守するのであるならば、それは折角三全音が複音程に跨がりる事で他のノン・ダイアトニックという音脈の闖入を許容し得る状況をみすみす見逃している事に等しく、非常に勿体無いと言えるのであります。極言すれば、三全音が複音程に引き延ばされている和音の状況から、単純な全音階とは全く異なる半音階の脈絡を得る事を好意的に受け止めて活用するのが狙いとする所なのであります。

とはいえ、誰もがこうした手法を用いて半音階的音楽語法を身に付けて歌い上げる事が出来ると迄は言いません。機能和声におんぶに抱っこ程度の音楽的素養で半音階的音楽語法を身に付ける事は一朝一夕では無理だと思います。無論、卑近な音楽観を有する人がこういう話題に興味を持つ事は限りなく少ないでしょうから、こうした方面に注目する人であれば、ある程度の音楽的素養を体得してはいるとは思いますが、一般的な音楽観の範疇から脱却できない様な人ならばそれに比例するかの様に音楽観も萎縮してしまう物なので注意が必要です。

扨て、先述のハル著『近代和声の説明と応用』の93頁 ex179の後の独立した譜例には次の様な4種の13の和音が例示されており、英語版ではこれらを「ultra-modern」と称して居ります。これらの和音が特徴的なのは総てが増十一度(=♯11th)を持っているのですが、譜例右端にはエトセトラである「etc.」が付されております。これは何を意味するのかというと、

●基底の三和音は長和音および短和音である事

●基底の四和音は短七度であるばかりではない(譜例では総てが短七度であるものの)

●九度音は長九度・短九度・増九度の何れかである

●増十一度である事

●長十三度を持つ事

という事を意味する物と解釈する事が出来る訳で、これらの組合わせを考慮すれば、長七度を有し乍ら短九度を持つ別の型も類推可能なのであり、それ故にエトセトラを付記しているのは明白なのであります。但し、図示されていない型を類推する事よりも重要なのは、増十一度を包含している事で自ずと根音との間に三全音を生じ且つ複音程に引き延ばされた三全音となる為、半音階的闖入の音脈を許容し得る体系となるのは明白なのであります。そこで、右から2つ目の [6th mode of E♭ Hungarian major-Total] を例に取ると、これは基底のトライアドがマイナーであり、短七度を持つマイナー7thとしての四和音を包含し、五度音を根音とする和音は「Gm△7」であり、このマイナー・メジャー7thは、ドリアン・トータルにて包含されるマイナー7thコードの7度音をオルタレーション及びマイナー7thコードが包含している長和音のオルタレーションと同等であるという事を確認する事ができます。

また、ハルの例示したそれらは、五度音から構築される和音は最右端の [C Hungarian major-Total] の短増三和音を除いた物は短和音を形成するので、ドリアン・トータル・コードを用いたアプローチでのスーパー・インポーズ方面のアプローチに応用する事が可能なのであります。

マイナー・コードという物に拘らなければ、ハルの例示するそれから類推可能な和音は次の様な例もありますが、あくまでも考え得る総てではなく、その中から注目し得る物を抜粋した例として私が付け加えてみますが、オルタレーションを視野に入れ乍ら、こうした和音構成音にコモン・トーンを持つ音を接続させて、更なる音の変化として揺さぶりをかけるのも一つの手段でもあるでしょう。 [C mela Rasikapriya-Total] などは、この和音から導かれる全音階組織にてペレアス和音を包含している訳ですから畏れ入るばかりです。尚、これらの13度の和音は、これが「全音階の総合」である以上、和音構成音を横に並べれば同一名称のヘプタトニック・スケールを見ている事と同じ事なので、和音ばかりでなく見方を変えればスケールとして見る事も可能なのであります。

特に下段の方は、基底の三和音をマイナーとさせた物を3種載せているのでその意図はあらためて述べる必要は無いでしょう。これらと同様に究めて行けば、次の様なブゾーニが自著『新音楽美論』にて例示する7種のヘプタトニックも、次の例の様に13度和音として全音階の総合を作れば、4番と5番以外のそれらは複音程に跨がった三全音を見出す事が出来、ブゾーニの先見性にあらためて驚かされる所がある訳です。ブゾーニは次の様に述べております。

《是で、如何なる富が、旋律上、和声上の表顕の為、我々に、解放せられてあるかと云うことは、只、見過ごすべきではない。新しい可能の巨多は疑なく認容せらる可きもので、又最初の一瞥で認知することができる。総ての調の統一は、如上の記述に由り、確定的に断言され、基礎づけられねばならぬ嗜好、感じ、意嚮の三面鏡管内で、十二半音が百色眼鏡のよう交合錯綜する、之が今日の和声の本体である。》

昭和4年に国内刊行された二見孝平に依る訳文ですので、表現の古めかしさは致し方ないとしても、この先進性が今猶大変注目し得る物であるという事にあらためて驚かされる事頻りです。ジャズが皮相的に思い描いている先進性とやらが如何に狭隘な理解に立脚してしまっている物なのかという事をあらためて知るのでありまして、原著発刊から100年経っても今猶新しいこの響きには改めて温故知新、先蹤拝戴の重要性というのを思い知らされるのであります。

2016-07-27 14:00