Underdub / Hatfield and The North 楽曲解説 [楽理]

数多あるプログレ楽曲の中でも難曲のひとつに数えられるであろう名曲のひとつ「Underdub」は、ご存知ハットフィールド&ザ・ノース(以下HF&N)の2ndアルバム『The Rotter’s Club』収録となるフィル・ミラーの手に依る作品です。

*写真はジョーン・クロフォード

随所にジャズ・ヴォイシングが鏤められているものの、手垢の付きまくったジャズ・アプローチを採るのではなく、ドミナント・モーションをスポイルさせて単にドミナント・コードの響きだけを好意的に用いる箇所もあれば、ドミナント・コードではないのに三全音を含んだコードを使用したり、或いは明らかに複調を示唆したハーモニー形成があったりと、本曲を楽理的に語るだけでもそうした多様なアプローチを挙げれば枚挙に遑がありません。

複調の示唆を挙げるだけでも単にそれはポリコード使用として例示されるばかりではなく、のっけからドミナント・コードでのオルタード・テンションのそれが物語っていたり、アーサー・イーグルフィールド・ハルの様に、副和音のクセして三全音を内含しているコードをさらりと使っていたりする物なので、この辺りは本曲の魅力を語るに当たりあらためて詳らかにする必要があろうかと思うので、追って縷述する事に。

本曲解説をする前の前提として念頭に置いてほしいのは「副和音」です。副和音とは属和音以外のコードを指す物で、ディミニッシュやらオーギュメントやらメジャーやマイナー或いはハーフ・ディミニッシュなど、少なくとも長三和音(メジャー・トライアド)が属三和音としての体でない限りは総じて副和音に括られる事となります。この副和音の存在をあらためて念頭に置いていただきたい所です。

副和音に於て、一般的な楽曲では御目に掛かる事はないコードが散見される。それが本曲の醍醐味の一つでもあるので、いつかは譜例動画を制作して語ろうと思っていたのもあり、今こうして話を進められるのは感慨無量の思いでもあります。

本譜例動画制作に於て特徴的なのは、ローズには擬似RIAAプリエンファシス・カーブを模したWavesのQ10をSpitfire Audioの ’Electric Piano : DI’ を用いた物です。

原曲の様にローズのベル音を煌びやかに際立つ様にするには、この手の広いシェルビング・タイプのEQでローカット&ハイブーストが大前提となりますが、キモとなるのが3.3k〜5.5kHz辺りに特徴的なベルの音は広いEQカーブを用いるだけではなかなか得られません。

そこで更に一役買っているのがWavesのScheps Omni Channelです。これのサチュレーションでの偶数次倍音付加がかなり功を奏しています。そしてこの後段にKORGのMDE-X内蔵のExciter/Enhancerを使っているという訳です。

偶数次倍音付加とエンハンスが目的ならばPlugin AllianceのVertigo VSM-3も視野に入るのですが、これは効き過ぎてキャラクターが変わり過ぎました。加えて、RIAAプリエンファシスの後段でブーストさせると、ローズの打鍵の度に高域のノイズが「シーシー」随伴して乗って来るのです。

初期制作段階では、そうした高域ノイズがiPhone内蔵スピーカーやヘッドフォン(EarPods)で聴いてみて目立つ事が無ければそのまま使おうと企図して試験的にアップロードをしておりました。処が矢張り高域ノイズが際立つのです。

そうしたノイズはディエッサーに頼ってクリアした訳ですが、Wavesの昔からあるDeesserやWNSノイズ・サプレッサーの二段構えでノイズを除去する必要がありました。

私個人としては、ディエッシングにOrbanの422Aのエミュレーションの必要性をあらためて感じ何処かがリリースしてくれないものだろうかと待ち侘びているのですが、Orban製品のエミュレーション・プラグインがリリースされた事は本記事執筆時点では無いので残念な所です。業務用スタジオでは定番中の定番のひとつだったと思います。

加えて、本曲譜例動画のベースはMODO BASSのジャズ・ベースで弦高を高いセッティングとして用いております。ドラムはBFD3を用いて、楽曲冒頭と終盤ではブラシに持ち替えたセッティングを施しております。

原曲に於けるピップ・パイルは何と言っても執拗な八分裏のハイハットのフット・ペダルとライド・シンバルに尽きるかと思います。ハイタムも本曲ではかなりの頻度で使用され、スネアのアクセントの様に用いているのが興味深い所です。スネアとハイタムのチューニングはかなり狭く寄せた方が功を奏するかと思われます。

それでは本曲解説の話を進めて行こうと思いますが、本譜例動画の終盤となる原曲ではフェード・アウトを生じる辺りを聴いていただければ原曲の雰囲気のそれとは異なって聴こえるかと思いますが、これは決して私の手前勝手な創作ではなく、Waves L3をトータルで100dB以上ゲインを稼いで採譜した結果であります。

最後の最後に、MTRのノイズの深淵でフルートのそれが短九度ほど上昇する様にしてテープ再生が速められておりました。これは恐らく2チャンネル・マスターを作る際に最後の最後にイタズラの様にギミックを施したのではないかと推察します。

そもそも「Underdub」とは「水溜りの水面下」を意味をも持っている様で、デイヴ・スチュワートはダブル・ミーニングも好きな人であると思われる事も勘案すれば、曲の最後に【ダブ=重ね録り、吹き替え】という様な録音状況でのギミックを施したのではないかと思います。淀んだ深淵(テープ録音のノイズに埋没する近縁でのそれを水溜りに喩えているのかもしれません。

そうしてマスターテープを早回ししつつキャプスタン部に指の圧を掛けて若干のピッチ変化の滑らかさが歪つになっている様に録音されていますが、私の採譜の方では漸次半音階が少しずつ速くなる様な演奏とピッチ・エフェクトに留めました。

制作前の私は当初、本曲は103小節の尺をカウントしていたのですが、小節数が増えて105小節となりました。

無論、この小節数のカウントも途中に6/4拍子や5/4拍子を挟んでいる為、解釈によっては小節数が異なるかと思います。2拍子で徹頭徹尾採れば楽譜の上では拍子変更も無く済ませる事ができたのでしょうが、「ハーモニック・リズム」を意識した上での拍子変更の解釈であるので、その辺りはご容赦下さい。

加えて、5/4拍子が2小節続く所でも、《6/4拍子と4/4拍子で辻褄を合わせられただろうに》と思われる方も居られるでしょうが、私の個人的な主観で5/4拍子の拍節構造をアピールしました。

ハーモニック・リズムとは、ヤン・ラルーの著書『スタイル・アナリシス』で詳しく見られるもので、ハーモニーが支配している拍節状況の一括りの事です。多くの場合、トゥッティまたはブレイクでの拍節に随伴するリズムのそれにハーモニーが乗っかっている様に成立しており、ハーモニーを支配するリズム状況であります。このリズムの抑圧的な支配が移勢(=シンコペーション)となっていれば、小節線を容易に飛び越す支配的なハーモニーが先取りされて浸潤している事になります。

こうした、拍節構造に則ったハーモニーの支配感を見出した上で私は今回、4/4拍子以外の拍子を与えているのですが、仮に「2拍子」を適宜付加しさえすれば、小節の充填という側面に於て何の苦労もなく楽譜を作る事は可能です。

然し乍ら本曲のこのテンポで「2拍子」という構造を充てるのは個人的には避けたかった事もあり、楽譜としての統率感という側面がスポイルされてしまった感は否めないものの、自由なベースラインのベース・パートとしての躍動感をたかだか拍子変更の表記に埋没させたくなかったという思いもあります。

ベース・ラインは小節の中でも非常に自由に動いておりますし、ハーモニーからも「遊離的」に動く事で、オンコード(下部付加音)が生じている箇所が多数あります。また、コード表記としては与えなかった遊離的な下部付加音も随所に生じているので、その辺りは追って詳述する事に。

小節毎の解説に入る前に今回の採譜の重要な前提をもう一点だけ挙げておきますが、それは本曲がアウフタクト(弱起)で始まる楽曲だという所です。ローズとベースが16分音符ひとつ分《食って》入るのです。強起で入っている様に聴かれるかもしれませんが、スピードを遅めて再生すれば如実にお判りになる事でしょう。

但し、全てのパートが弱起で入るのではなくフルートとギターは強起で開始されるのです。そうなるとローズとフルートはユニゾンを採るパート同士ですので旋律的に不釣り合いになってしまうのですが、態とパート同士がズレるのを企図している様です。

ユニゾンを標榜し乍らも随所でデイヴ・スチュワートは《崩し》にかかり、歪つなフレーズを紛れ込ませます。これによって局所的にフルートとの拍節構造が異なるので「ポリメトリック」を生ずる箇所も現れます。このポリメトリックが疾走感を増進させる事に一役買っているという訳です。

ポリメトリックとは、例えば1拍3連符のフレーズが現れる箇所で別のパートが16分音符×4つで弾いたり、更に他のパートが同箇所で1拍5連符で採れば、その同一箇所を耳にする聴者は、音の紋様が激しく交錯する状況を耳にするという訳です。そうした「交錯」を演出する為にポリメトリックという技法があるのです。

ポリメトリックで最も耳に触れやすい例は一般的にマーチングが好例となるでしょうが、マーチングの基本ビートというのは平滑な単純音符に依る拍子体系かシャッフルの様に聴こえる付点音符を基本拍子とした拍子の入れ替えおよび同時進行というのがあります。

その同時進行の部分ではまるで、平滑な8ビートや16ビートの楽曲に《シャッフルのビートが乗っかって来る》かの様に聴こえるのですが、同時に耳にした時疾走感が生ずるのです。

例えば《サル、ゴリラ、チンパンジー♪》の替え歌で能く知られる「ボギー大佐」の基本拍子は単純拍子による拍子ですが、次のテーマ部では「シャッフル」の様に聴かれます。譜面上では現代ではシャッフルで書かれる事もあるでしょうが、本来は基本拍子体系に12/8拍子或いは12/16拍子という別の拍子体系(=複合拍子が乗る)が同時に生じているのです。

そうした単純拍子と複合拍子が同時に鳴らされる状況で、シャッフル感が優勢または平滑な拍節感が優勢な時に別の拍子感の拍節が鳴らされると疾走感が増す訳です。つまるところ、ポリメトリックはこうした単純拍子と複合拍子が併存する状況から強化されて来た技法なのであります。厳密に言うとF.ショパンの「幻想即興曲」の左手と右手も単純拍子と複合拍子の併存に伴う拍節構造なのです(※左手が複合拍子で右手が単純拍子)。

この様に、ポリメトリックの演出を最大限に活かそうとしているので、デイヴ・スチュワートは「決まり事」を崩しにかかるのです。それにより楽曲の開始部すらも欺こうとしてアウフタクトで入るという風に楽曲設計を企図しているのでしょう。但しデイヴ・スチュワートだけが突っ込んで入ってしまうと演奏の失敗の様に聴かれてしまう可能性もあるかもしれないので、ベースが随伴してアウフタクトで入り、アンサンブルが不揃いの様にして入るのは「Underdub」という水溜りの水面下という淀んだ状況を表そうとしているのかもしれません。

全パートがアウフタクトに関与していない場合、関与していないパートは譜例の慣習として休符も置かずに不完全小節内を空白にする物です。ですのでフルートとギターのパートは休符も充てられていないのです。西洋音楽でのこうした不完全小節内のそれは常識とも言える記譜慣習ですが、ポピュラー音楽に慣れ親しんでいる方の場合は認識が異なるかもしれません。

また、不完全小節で開始される曲の終止部は、その拍節の歴時分を完全小節から省いた歴時の不完全小節で閉じるのが慣例です。つまり、本曲の終止部の不完全小節は15/16拍子の歴時で書かれる(※その終止部不完全小節を15/16として表す必要はない)のが正当な記譜ルールなのであるのですが、本曲は終止部でカデンツァ(=自由な拍節の充填)を採っているので、15/16の歴時を遵守する必要がなくなるのです。

そういう訳で、本曲の譜例動画の様に4/4拍子の歴時よりも更に多く充填されている状況として終止部が示されるのは誤りではありませんので、その辺りもご注意いただければ幸いです。

扨て、茲から小節毎の楽曲解説に入るとしますが、先述の様にローズとベースはアウフタクトを採って入ります。そして1小節目冒頭のコードはD7sus4でありますが、旋律の方では臆する事なく [b - h] という風に3度音を生じさせているので、背景のコード感はスポイルされるかの様にして「sus4」の感じはそれほど強く響いておりません。とはいえ、経過的な [b - h] を和声的に組み込む訳には行かないので、コードの判定となればD7sus4となります。

1小節目3拍目でのコードはC△7/F♯という風になり、何とも奇天烈な表記となってしまいましたが、リチャード・シンクレアはかなり遊離的な線運びをして「半オクターヴ(三全音)」やらを忍ばせて来るので、こうした下部付加音が現れるという訳です。

往々にして斯様な三全音忒いとなるコードの場合、何某かのドミナント・コードの断片であるという推測から解釈されるのも十分に有り得る場合があります。例えば「F♯7何某し」という様な推測が考えられるのですが、リフレインとなる55小節目での同一箇所を確認すると、ベースはそこで [e] を採って「C△7(on E)」としているので、C△7というコードを他の何某かのドミナント7thコードでのオルタード・テンションの様に聴かせようとしていないのは明らかです。

そうした事から、三全音忒いとなるコードの構造とは雖も総じてドミナント7thコードを見立てる必要が無いという事があらためてお判りになろうかと思います。

2小節目1拍目での主旋律には [d - e - f] という3音に依る「付点16分+付点16分+16分音符」という拍節構造が採られており、通俗的に [332(サンサンニー)] とも称されますが、つまりは拍節構造が [3:3:2] になっているという事はすぐにお判りになろうかと思います。

唯、サンサンニ・フレーズで少なくない謬見として存在するのが3連符(連音符)の代理かの様に片付けられてしまうもので、ポピュラー音楽しか知らない人は特に陥りやすい陥穽でもあり厳しい学校ならば吹奏楽部でも厳密に「≠3連符」として叩き込まれる拍節構造なのです。

何故ならば、基となっている大いなる拍節構造は「付点八分+16分」という構造での《付点八分を2分割》という所を最も重視しなくてはならない拍節構造であるからです。ですから、強調すべきは16分音符のパルスの4つ目の音を重視しつつ、その4つ目に先行する部分を《分割せよ》という音楽的な不文律があるのです。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

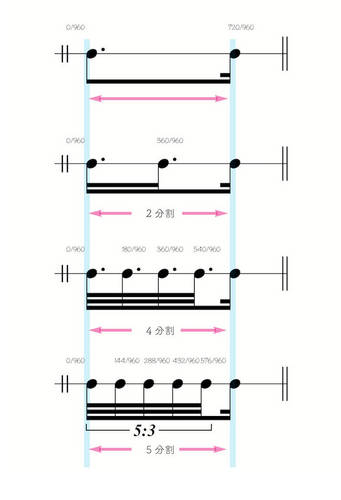

4つ目の16分音符のパルスの前にある付点八分の歴時を《4分割せよ》という状況もあります。中には《5分割》も目にする事があるでしょう。こうした場合、連音符は通常能く見受けられる単純音符からの分割ではなく、付点音符からの分割で生じた連音符という事になります。ですので、通常は付点音符からの連音符を呼ぶ場合、前者の4分割は「付点八分4連符」後者を「付点八分5連符」と呼ぶ訳です。

こうした拍節構造の違いを西洋音楽の側がこっぴどく教えるのは、ウインナー・ワルツに代表される歪つなワルツと平滑なワルツとの差異すらどうでも良いと取扱う事を意味してしまうので忽せになど到底できない事なのです。

譜面の上では何の変哲も無い3拍子であろうとも、それが歪つである事が是とされたのはバロックの時代に様式美の完成を見たからであり、譜面(ふづら)の上からの平滑な3拍子とは異なり、人間のリズム・拍子の記憶が重し漬けをしている事を科学的根拠(現代では科学的に解明されています)が無い時代から重視されて来た技法に含まれるからなのです。

扨て、同小節(2小節目)1拍目コードはE7(♯9、13)でありますが、実はこのオルタード・テンションも相当にクセのある物で、単なるオルタード・テンションの組み合わせという風に看過する訳には行きません。

ドミナント7thコードに於て「♯9・♮13」の組み合わせというのは、その組み合わせが三全音ばかりでなく、基底(=ドミナント7thコード本体である根音・第3・5・7音)が作る三全音に対して半音でぶつかって来るからなのです。

試しにドミナント7thの基底部の三全音に対して、転回位置で半音上にもう1組の三全音を形成してみれば良いでしょう。すると、ドミナント・モーションの解決先である主音と、属音の半音下に現れる半オクターヴを生ずる事となります。この組み合わせの場合、概して浮遊感を演出します。

つまる所、基底部の三全音に対して半音上・下に現れるもう1組の三全音というのは複調感を生ずるのです。そういう意味では「♯9・♮13」という三全音のペアは基底部のドミナント・コードに対して「半音下」であるⅦ度調を見せている事にもなります。元の三全音に対して更に半音で犇めき合う状況なので、溷濁する和声感を好むジャズ界でも実際に使用されるのは珍しいテンション・ノートの組み合わせでもあるのです。

コード表記の側からすれば単なるドミナント・コードの類に見えてしまいますが、実は2小節目で複調的な提示があると思ってもらえれば良いでしょう。

同小節3拍目のコードはA7(♯9、♭13)で、こちらのドミナント7thコードの方が「一般的」なオルタード・テンションの組み合わせでもあります。ギターは移勢で2拍目のケツで既にコード・チェンジしております。このコードでの歴時は長く、後続の3小節目での6/4拍子まで丸々続くので、合計8拍ある事になります。

とはいえ、本コードで8拍ある事が「4/4拍子×2」小節という構造を是認する訳でもありません。ハーモニック・リズムとは、こうした拍子の入れ子をカウントさせやすくする為の概念なのではありません。

仮に、この計8拍を「4/4拍子×2」小節という解釈を採るとすると、その先行小節として2小節目でのE7(♯9、13)の部分で2/4拍子を強制する事になりかねません。

加えて、そうした2/4拍子という楽曲開始早々から拍子変更が行われる様を粉飾する為に、開始小節1小節目から6/4拍子を充ててしまう様に無理矢理解釈するとなると、それは拍節構造から生じた拍子構造というよりも、単に数学的にキリの良い区切りを楽譜に要求しているだけの事であり、非常に莫迦気た強弁となりかねません。こうした事から私は、3小節目を6/4拍子という解釈を採った訳であります。

3小節目での6/4拍子で最も注目すべきは、ベースが高い方で [b] を一時的に遊離的にフレージングする所です。これは謂わば「A7(♯9、♭13)/B♭」というハーモニー状況でもあるのですが、[b] から [a] にまた戻るので、オルタード・テンションに浸潤するベースの遊離的なアプローチとして解釈したので、コード表記とまでは至らなかったのです。

とはいえ、ウワモノのA7(♯9、♭13)とは長七度/短二度忒いの構造を生ずるので、ハーモニーとしても非常に高次な響きを作る訳でして、他にもこうした遊離的なフレージングから多彩な響きを演出している箇所があります。また、中には敢えてコード表記の方で下部付加音を充てている箇所もあるのですが、本箇所では [b] が [a] に戻る事を重視して、下部付加音表記を充てるまでには至らなかったという所はご注意下さい。

4小節目のコードはB♭△/Cという2度ベースの型となります。後続のコードにも類するのですが、「C7何某し」としなかったのは、7th音に該当する音が明確に奏されていないからでもあります。

5小節目の1拍目のコードはC11ですので「♮9th」は勿論の事、「♮11th」を含むという所が最大の特徴でもあります。場合によっては「B♭△/C△」というポリコード表記も成立するのですが、上と下は同一の音組織で済ませられるアヴェイラブル・モード・スケールを想定する事が妥当な状況であるので、ポリコード表記は避けたという訳です。

同小節での2拍目でのフルートとローズの拍節構造を確認してもらえれば判りますが、ローズの方は歪つな7連符で書いております。1拍3連とは異なる歪つな状況となっておりポリメトリックとなっている訳です。一矢乱れぬユニゾンの演奏も良いのですが、こうしたほんの少しの差異感が出るポリメトリック感も実はとても味わい深い物があります。

加えて、この小節は少々説明が必要かと思われます。ギターの16分音符移勢で入っている3拍目以降を見ていただければ、長前打音的に [fis・h] が置かれて3拍目は [g・c] という風に、[c] が

直後に進む [cis] の下方オルタレーションで低められて装飾的に響かせ乍ら最終的には4拍目で「A7」を弾いている様になっております。

事実、当該リフレイン時の同一箇所である58小節目は「A7」というコード表記を充てているのでそれについては後述します。

3拍目はベースがA7の5度ベースを採る様になっておりますが、先行和音「C11」の基底部となる「C△」での [c・e・g] を補完する過程でA7という次のコード・チェンジが来たという扱いで解釈しております。局所的には「C△」という響きの上に「A7」が浸潤するという状況が僅かに見られるのです。

C11というコード表記は簡便的な表記であり、本来の意図としては複調まで視野に入れた「B♭△/C△」という解釈を採る方がより適切であろうかと思っております。無論、ギターは低声部「C△」を示唆する音は奏してはいないのですが、ベースが1小節全体を俯瞰すると4拍目を除いて「C△」を補完しているのです。

C11という表記の場合、複調状態を隠匿してしまうきらいがあるのですが、本位十一度=「♮11th」の使用が複調を誘っているという注意喚起にもなる様に用いています。

同小節3拍目はコードはA7に進みます。ベースは4拍目までは5th音から紡いで行っており、実質的には「A7/E」の様にはなっておりますが、茲では5度ベースの型を採るまでもないと判断してA7という風に表しております。

その上で、ギターの2拍目の弱勢で採られている [fis・h] というのは3拍目拍頭A7への経過和音に過ぎない和音外音であると私はまず解釈しています。

そうして直後の3拍目の [g・c] ですが、[c] は 後続 [cis] の長前打音的に置かれる倚音であり、この一連のフレーズが帰着しようとしているのはA7に内含する [g・cis] という三全音なのであります。

6小節目のコードはC△/Dという2度ベースの型です。ローズは1拍目拍頭で [dis] の倚音を奏しておりますが、これはモード・スケールを形成する音ではなく単に後続の和音構成音 [e] への上行導音である為異度由来、即ち増一度上行ではなく短二度上行という形で示しているのです。実質的には短前打音に等しいアプローチなのですが、フルートはこうした装飾音を伴わせていない所が特徴となります。

7小節目のコードはB7(♭13)であり決してBaug7ではありません。何故なら主旋律の方では2拍目で [fis] が奏され乍ら3〜4拍目での順次上行進行では [fis - g] が存在する事で、茲でのアヴェイラブル・モード・スケールの解釈は必然的に根音から数えて完全五度と短六度を形成させるモードを想起する必要があるという事になります。4拍目で生じている [ais] は半音階の経過音に過ぎません。とはいえ、アヴェイラブル・モード・スケールを確定しきれないのは、音階の第2音に相当する音が使用されていないからであります。そうした事から一義的に結び付けられない点はご容赦いただきたいと思います。

尚、同小節でのギターでは「♭13th」に相当する [g] を拍頭から [fisis] という風に重嬰ヘ音で書いてしまっております。これは、後続の [fis] へ半音下がるというギター・ヴォイシングの1フレットを「ずらす」という感覚を反映させてしまった物で、厳密には [g] を充てなければならない音ですのでご注意いただければ幸いです。

本小節でのベースの4拍目拍頭では、本曲最初の微分音が登場します。[b] よりも八分音(25セント)低いという事なので、[h] =ロ音よりは125セント低くなるという事です。とはいえリチャード・シンクレアは本曲でフレッテッドのジャズ・ベースを用いているでしょうから、十二等分平均律での半音階から適宜音を「低く」採る演奏は行えません。

私の推察では、オクターヴ・チューニングが曖昧でハイポジションほど低くなり、且つ弦高が高いのではないかという見立てです。これにより明確に微分音を生じているのではないかと思っております。弦は恐らくA弦の13フレットと思っています。唯、相当にオクターヴ・チューニングを疎かにしても1コンマ以上ずれてしまう様な状況は、よっぽど弦高が高いかネックの順反りが大きいかという状況でない限り、そうそう起こり得ないかと思います。

もうひとつ重要な事は、後続に対してドミナント・モーションを採っていないという所も特徴的でありますし、ドミナント・モーションが卑近だとするデイヴ・スチュワートの発言をあらためて追懐する所です。「B7(♭13)」を Key=EおよびEmと措定した上で後続和音との関係を勘案すれば、後続は半音下の調域或いは平行調=Key Gからのクロマティック・メディアントの転調とも言えるでしょう。

前者の様に調域を半音関係と捉えるならば、調域が半音下に帰着する所へ主旋律が半音階順次上行進行を採っているのはバランス的にも能く設計された線運びであろうと思います。

8小節目のコードはE♭m7ですが、ギターの1拍目拍頭での倚和音 [a] および4拍目の主旋律での [a] というのは、音階第4音が増四度相等である事を示す音ですので、非常に重要な音となります。

短和音を基とし乍ら4度音が増四度となるという事は、完全五度の他に減五度ではない増四度の存在が隠されているという事を示唆しています。つまり、その増四度を恰も減五度の様にしてハーフ・ディミニッシュの様に扱ってはいけないという事を意味するのです。

9小節目のコードはEm7で、2拍目にはポリメトリックを生じております。4拍目での主旋律に [cis] が使われている事でEドリアンの示唆を感ずる事が出来るでしょう。

10小節目のコードはFm69ですが、和声的には勿論、主旋律にコードの根音から見た七度音相等の音が現れないので、七度音を含む和音を態々充てる必要はないのでこうしたコード表記となっています。無論、4拍目のベースは [es] の提示があるものの、これをコード表記の側に組み込んでしまうのは早計な判断であると言わざるを得ません。

11小節目のコードはFm11ですので、先行小節でのFm69から和音構成音的には僅かな揺さぶりがかかって変化しただけの事ですが、ギターは [es] を奏している訳ではありません。主旋律2拍目の拍頭の [es] をコードに組み込んでいるのですが、弱拍である為コードに組み込む必要はないでしょう。しかもその音価は非常に短い物に過ぎません。

とはいえジャズの世界に於て、特にギターがあるアンサンブルでは、コードが7th音を内含する表記を提示し乍らもアンサンブルの実際には7th音がコードとして鳴らされていない状況があったりする物です。その場合、7th音の存在はコードに必要なのではなくアヴェイラブル・モード・スケール想定の為に必要な示唆ともなっているのです。

そもそもジャズ・アンサンブルは、トライアドではハーモニーが薄くなる事から生硬な響きを形成する為に、卑近に聴こえる(=協和的な音)を暈滃させる為に、転回位置に於て隣音をぶつける様に和音構成音を加え、五度音を暈す様に生硬な音を与える。それが付加六というのが最初でした。

この付加六は直ぐに13thコードへと置き換えられ、ジャズ〈特に古いジャズのそれ〉に13thコードが多いのはこうした理由に依る物です。13thコードに置き換えられた事で和声は「ぎっしり」と充填され、この充填を保ったまま主旋律の動きと平進行をさせるセクショナル・ハーモニーがジャズの醍醐味となった訳です。

それと同時に13thコードは五度音の暈滃に一役買い乍ら、同様にして13thコード形成に依って内含する事となる7th音は根音の暈滃と生硬さに一役買い、9th音は三度音の暈滃に一役買っていたという訳です。

そうした和音の基底部が齎す「卑近な音」が「不協和」な音を呼び込む事となるのですが、ギター・ヴォイシングに頼ったアンサンブルの場合はどう足掻いても最大で六和音の充填しか出来ない訳ですから(7弦のフルアコとか無い限り)、和音構成音のどれかを省略する状況が出て来る様になります。

本来7th音はジャズ・ハーモニーに必須となる音なのですが、それよりも上の9・11・13度音を目指す様な時、7thは概して省略される事が多くなるという訳です。この様な背景からギターのヴォイシングから7th音が省略される状況が生ずるのは少なくはないのものの、10〜11小節目で生じている「Fm69」「Fm11」というコード進行は、前後で《意図を持った》メリハリに依る差異であるのは間違いないでしょう。

12小節目のコードはGm7ですが、主旋律の2拍目で [g] に対して上行導音である [ges] を長前打音的に置いているのは能く練られたフレージングであろうと思います。[ges] というのはコード構成音の側から見れば短七度音の間にズケズケと割って入って来る転回位置で言うと減八度相当となる音なのです。

この減八度という和音外音は楽理的には倚音です。然し乍ら、和音構成音ではない和音外音の存在をジャズの側は看過する傾向が非常に強いものですが、和音外音というのは和声的にも線的にも、その後の線的推進力を強める存在であるので決して看過できない音なのです。

ジャズの場合はコードに対して何某かのアヴェイラブル・モード・スケールを想起した上でそれに準えます。これに準則していない音は因果関係が無効とまで処理されてしまいかねない。往々にして彼らはポリコードでの複調アプローチに閉塞してしまう。単一の何某かのモード・スケールを充てる事がポリコードの取扱いで撞着する事を知るのです。これがジャズの限界でもあった訳です。

アヴォイドが複調由来という風に柔軟な発想があればまだジャズのアプローチは未来があるでしょう。故にウェイン・ショーターのアプローチには「♮11th」の使用やハービー・ハンコックの短七度と減八度の併存というアプローチが今猶異端で新しいのは未来のヒントでもあるでしょう。まあこれらのジャズ界の「御本尊」が奇しくも創価学会である事に何ともはや素直に首肯できないもどかしさを抱えていたりする物ですが、彼らのアプローチを新興宗教というフィルターをかけて見る訳にも行かず、実に忸怩たる思いがあります。

そうした「未来」のアプローチというのは上方倍音列に生ずる第3次倍音を基とする事から見える第11・23次倍音の存在である訳ですが。単音程に転回・還元 [6:11] および [12:23] という事で、これはディミトリ・レヴィディスの論究からの応用です。端的に言えば、上方倍音列の [1] を [3] に置き換えるという事です。

ハ長調に於て純正律という音律を遵守せざるを得ない状況があると仮定しましょう。この音律を用いてドミナントが生ずる時、[g] を根音とする時に内含される導音 [h] は、純正律を維持したままだと低めの導音が鳴らされる事になります。それは純正長三度を遵守しようとするがあまり、[g] 上の純正長三度を採ると、[h - c] という半音がより広くなってしまうからです。

多くの演奏の実際は、こうした状況で適宜導音を高めに採ります。大抵の場合はピタゴラス長三度を採る事が多いでしょう。こうした適宜ピッチを変化させる事をオーケストラは行っており、徹頭徹尾ひとつの音律を固定化して取り扱っている訳ではありません。場合によっては根音の採り方すらひとつの音律の側からは僅かに外れる事もあります。

近年のDAWアプリケーションで採用されているハーモード・チューニングはこうした状況を視野に入れた上で適宜基軸を動かしている訳ですが、先述の様にドミナント上で導音を高めに採る状況などはまさに、倍音列の [1] を [3] に置き換えたり、[1] を [15] (第3次倍音上の第5次倍音=純正完全五度の2回の堆積)に見立てて [15:19] という広めの長三度を扱ったりもするのです。ピアノが入ればこうした採り方は成立しなくなるのですが。

13小節目のコードは語らずにはいられないでしょう。なにせFm7(♯11)なので、通常のマイナー7thコードに「♯11th」が付加されるという訳です。この「♯11th」は「♭5th」との異名同音である為、仮にも和音本体から5th音をオミットしてしまえば、その場合「Fm7(♭5)」と同等になってしまいます。つまり「5th・♯11th」の併存が無ければこのコードは存在意義を失ってしまいますので、ハーフ・ディミニッシュと同様に取扱ってはいけない物です。

また、このコードはギター・ヴォイシングに依る物ですが、[c] を聴き取らずに「Fm7(♭5)」と解釈する人を私はこれまでの人生で何人か見て来ました。率直に言いましょう。[c] の音は存在しております。67小節目での同箇所の方が聴き取りやすいかもしれません。

この特徴的なコードの根拠となる理由を述べますが、ギターのヴォイシングの最低音として [c] がうっすらと聴こえる事が最大の決定要因ではあります。ベースのフレーズを確認していただければ、4拍目弱勢で [c] を奏しているのです。本コードがもしも「Fm7(♭5)」であるとするならば、いくら弱拍・弱勢であろうとも [c] を奏するのはミスとなります。

仮にもギターの方で [c] が全く聴こえる事なくベースが最後の最後で [c] を弾いているというのなら私自身、コード表記は「Fm7(♭5)」とした事でしょう。然し乍ら実際にはギターも奏されており、ベースがその根拠となる音を弾いているのです。「Fm7(♭5)」であるならばその [c] は [ces] として奏した筈です。

リフレイン時の67小節目では [c] を奏する事はなく、減四度の [bes] を奏しています。これは決して長三度音相当の [a] ではないのです。即ち、「♯11th」としての音を変じて来たアプローチを採ったのだという事が如実に判るアプローチなのです。

14小節目はEm7と進みますが、主旋律の方ではローズが六度下行してオクターヴ・ユニゾンとなる点は注意しておきたい所です。ついつい上行の流れに釣られてしまいそうですが。尚、フルート・パートでの加線が人によっては見辛いかもしれませんが、先行する音群の流れを追っていただければ一目瞭然ですが3度ずつ上行しているだけなので、非常に読みやすい流れであろうと思います。

2拍目で [a] が極点を見ますが、その直後の完全四度下行 [e] というのは一連の流れの三度上行からすれば加線のそれからは突如野に放たれたかの様に思われるかもしれませんが、五線上の四度音程の「玉」の見え方など、こういう点は克服していただきたい所です。ジャズ/ポピュラー音楽方面では、そこそこ名の知れた方が著書で加線の多い楽譜を断罪していたりするので、それに倣ってしまう人が少なくないのでしょうが、この程度の音程跳躍で下線が増えるだけの状況までを否認する様な発言はしてほしくない物だと個人的には思います。

15小節目でのローズでは1拍目でペダル記号を付しております。これは当該部分だけ長音ペダルを使用せよという意味ではなく、ペダル記号が無い所ではペダルを使うなという事を意味しているのではなく、《その位置でペダルを使うのはマスト》という意味合いで注意喚起をしているのです。ペダル記号を配した以上、運指はフリーとなる。それにて大譜表高音部での左手と右手に依る運指の準備なのだという事が自ずと読み取れるでしょう。

一般的に、楽譜にペダル記号が充てられておらずとも奏者は拍節構造を見抜いた上でレガッティモ・ペダルでハーフ・ペダルを使い乍ら、《茲でペダルを使わないとダメだよな》というポイントを見抜かなければならない物です。読み手が察する事で楽譜の側が表記を端折るケースが多々ある中で、私の場合は逆に明示的にしているという訳です。

16小節目の1拍目のコードはD♭△/E♭という2度ベースの型。2拍目ではコード全体から見れば先行和音と然程変化はない「E♭13(♯11)」です。これをポリコードという同義和音の方で解釈すると「D♭aug△7/E♭△」という構造が見えて来て、前後の和音の乙張りがあらためてお判りになろうかと思います。

17小節目では先行和音のそれを引きずり乍らコードはD♭△/E♭7と表記しております。このポリコード表記は [des] を重複しているので和声状況として実質的には「D♭△/E♭△」であるに過ぎません。それでも下声部に属七の体を示しているという事は、《E♭7上のオルタード・テンションとしての1つ= [a]音を簡略化させて属七の体がオルタレーションを許容する》という意味合いで使っております。つまる所、「D♭△/E♭7(♯11)」若しくは「D♭△(♭13)/E♭7」というコードである訳ですが、[as・a] という併存に於て [a] の使用を下声部の「E♭7」の側に主導権を持たせた上での表記として取り扱っているのです。

正直な話、私は本曲でなくともコード・サフィックス表記など「二の次」という考えであるので、楽譜の上でのコード表記というのは非常にぞんざいな扱いで眺めております。その考えが災いして、YouTubeにアップロードする際のコード表記を何度もリテイクをするという辛酸を嘗める事態を引き起こして自分の首を絞めるかの様に自縄自縛に陥る事も少なくありませんが、《楽譜は音符の方が全て》という考えなので、コード譜中心のコンデンス・スコアで即断と自主判断を重視する方々とは対極を為す立場であろうかと思います。

そうした自分自身の姿勢からコード表記を軽視している部分があるのですが、ブログとなると楽譜を掲載するとなると著作権絡みで大概のケースではおいそれと使用できないので文章で伝える必要があります。実際にそういう時の私のコード表記は熟慮を重ねてコード表記の誤りがない様に細心の注意を払うのですが、楽譜上のコード表記となると途端にぞんざいに扱うのが私の悪い癖だと思っていただければ幸いです。それほど楽譜上でのコード表記というのは私にとって《どうでもいい》という扱いなのです。慎重を期してはいるつもりなのですが。

ブログで譜例を扱いたい。そうなるとYouTubeのJASRACとの著作権の包括的契約の恩恵に與って譜例動画を制作しなくてはならない。ですので、私のYouTubeに挙げる譜例動画はフル尺ではなく抜萃かつショート動画となるケースが多いのでありまして、主眼としてはブログでの解説となるので、楽曲の全貌を楽譜として知りたい方からすれば私が蹂躙しているかの様に思われるかもしれませんが、悪意があっての事ではないのです。語りたい部分だけを譜例動画にしているだけの事なのです。

そうして、非常に稀なポリコードの後に同小節4拍目でのコードはB♭m△7(on E♭)が出て来ます。マイナー・メジャー7thの4度ベースは「Calyx」でも出て来ますが、この響きこそが帰着点なのでありましょう。E♭音を根音とするドミナント7thコードの省略形として見立てる事ができますし、メロディック・マイナー・モードでの「Ⅰm△7(on Ⅳ)」という型という事も見立てる事が出来、先行和音のそれらの揺さぶりは、メロディック・マイナー・モードを揺さぶる僅な移旋(モード・チェンジ)の為の物だったという事があらためてお判りになろうかと思います。

18小節目のコードはDm9ですが、一般的にはアヴォイドとされる [h] を拍頭から主旋律に用いている所が実に挑戦的であります。これによりDm9が内含する第3音 [f] とで三全音を形成しているが故の《三全音を包含する副和音》というハーモニー状況を局所的乍らも形成する訳ですが、マイナー・コード上での「♮13th」音の使用というのはそれほど珍しい物ではなく、私が最初に耳にしたのはジョージ・デュークの「Faces in Reflection No.1」の冒頭でした(Am9上でシンセが♮13thを奏する)。

19小節目でもコードは同じくDm9であるのですが、主旋律は1オクターヴ下がってもまだ [h] というアヴォイド を2〜3拍目でこちらは長い音価で使って来ます。機能和声で及び腰になる様な人が「Underdub」の様な類の曲に触れるという事はそうそう無いでしょうが、アヴォイドとやらで尻込みする人は是非とも当該部分を能く耳にしてもらいたいと思わんばかりです。

20小節目のコードはF△(♭13)と表記をしました。決してFaugと片付ける訳には行かなかったのは、[c・des] の併存が見られるからであります。これによりオーギュメントでない事が確定します。

21小節目でもコードは同様ですが、ローズの低音部で [d] が現れるので、実質的には「Dm△7」の響きになっているのです。但し、[d] を根音と採らなかった理由は、ベースが直後に [cis] として遊離的に逃げ、[d] を短前打音的に取り扱っている事に加え、[f] 音を根音とするコードの長七度相当 [e] を極点と見立てて下行フレーズを辿る、オブリガートという解釈からコードは動いていないと解釈しているのです。

尚、同小節での4拍目弱勢でギターはF△を明示的に奏します。仮にも当該部分がオーギュメントとしての関与を受けているのであれば経過和音としてでもこうしたF△を忍ばせる事はしない筈です。ですのでコード表記はオーギュメントではないという事をあらためて念押ししておきたい所です。

22小節目でのコードはCm7ですが、上音となる [es・g・b] というメジャー・トライアドをギターが2フレット分グリッサンドさせて来て、1拍目拍頭で [c] を充填する様にして奏している所はなかなか洒落ています。明確なピッキングではなく左手だけの押弦に依る物でしょう。ソフトなタッピングという事です。

同小節2拍目でのコードは経過和音としてCm△7に進みます。なぜならリフレイン時の同一箇所ではこのCm△7は生じさせる事なく進行するからです。3拍目はB♭6へと進み、4拍目は16分音符分移勢(シンコペーション)を採ってのA♭△(♭13)に進んで、4拍目弱勢(八分裏)でEm7(♯11)へと進んでいる事になります。

この6/4拍子での結句部分のEm7(♯11)は、先述でも取り上げた特殊なコードでありますが、先ほどは触れませんでしたが短和音上での「♯11th」というのは概して短三度忒いのポリコードの様に用いられる事もあります。例えば「Gm/Em」という風に。その「Gm」での [b] が異名同音として [e] を根音と採った時の「♯11th」として見える様になる訳です。何れにしても、副和音での三全音内含という状況は、アーサー・イーグルフィールド・ハル『近代和声の説明と応用』やヒンデミット『作曲の手引』に目を通せば首肯する事が多いと思います。

23小節目1拍目から2拍目にかけて先行和音の掛留となり、2拍目弱勢から「Em7(♭5)」となります。これは実質的に先行和音での [h] がアンサンブルから消えた事に依る物です。主旋律の方でも先行和音では [h] を掛留させつつ、Em7(♭5)となる所で [b] を使っているので、あらためて「Em7(♯11)」というコードの存在が明らかになろうかと思います。コード表記としてお目にかかる例が極めて少なく尻込みしてしまいそうなコードですが、詳らかに分析すれば矢張りこうしたコードの使用実態が判るというワケです。

24小節目のコードはD♭△9で、ベースだけが長前打音的に [c] からの上行導音として入って来ています。

25小節目も同様のD♭△9を掛留させているという事になります。フルートとローズのパートそれぞれの4拍目の最後で連桁を断ち切って音符を明示しているのは、その16分音符のアウフタクトが小節線を飛び越した後続の拍節構造を明示的にする為の策です。

26小節目は6/4拍子を採るのですが、最初の1・2拍目はそれぞれコード・チェンジがあります。この2拍分の歴時に依るハーモニック・リズムを先行小節にこの2小節を付加して本小節を4/4と採るか、2拍分をこちらの小節に付加するかは悩みました。

2/4拍子という構造は本曲では置きたくない。この1拍毎のコード・チェンジは明らかに「D♭△9」のそれとは別個の拍節であり、先行小節とペアとするのは少々無理があろうかと思います。それならば、自ずと6/4拍子を採らざるを得ず、小節内は実質的に [2+4] の構造であるという事がどうにかギターとベースの拍節構造で判断するしかないという事になります。

この先行の2拍のコードチェンジ、C△9 -> B♭(on D)こそを「2/4」拍子で書こうとする人も居られるでしょう。然し乍ら私の記譜の前提として本曲では《2/4拍子を置かない》という前提ですので、自ずとこうした譜面になるという訳です。

同小節3拍目以降はF♯m7(♭5)となりますが、主旋律が [d] という所がオシャレですね。ハーモニー全体からすれば実質的に「D9(on F♯)」なのですが、主旋律だけが [d] を奏する以上、コード表記の慣例から言えば [d] をコード構成音に組み込む必要はなくなります。唯、ハーモニーの実質的な状況は「D9(on F♯)」であるという事はあらためて注意してほしい部分です。

27小節目も先行和音の掛留となりますが、4拍目からアウフタクトでデイヴ・スチュワートに依るローズのソロが開始されます。

28小節目からは、リハーサル・マーク【A】と「ほぼ同様」のコードではあるのですが、リチャード・シンクレアの遊離的なベース・フレーズに加え、コードも少し変わっている箇所があるので、完全に同一のリフレインという訳ではありません。

加えてローズのソロでは敢えて強弱記号などアーティキュレーションを付与しております。かなりメリハリを付けてソロに挑んでいる訳ですが、強弱記号に於て特に記載の無い音は「mf」がデフォルトと思っていただいていただければと思います。そして強弱記号が無いまま漸強/漸弱の松葉記号が充てられている場合は「p」が漸弱の終端、「ff」が全教の終端と思っていただければ幸いです。

無論、実際にはその様にして書かれる事は少なく、ローズの音色変化を楽しむかの様にムラのあるダイナミクスを敢えて付けてソロを採っている様ですが、インプロヴァイズではない様です。ベースと符合しているプレイが多々見受けられるので、フレージングは事前に用意されてアレンジされた物だと推察します。

28小節目のコードはDm7から始まり3拍目からはC△7(on E)です。楽曲冒頭の同一箇所が「C△7/F♯」だった事を考えると、リチャード・シンクレアはかなり自由にフレージングしているという事がお判りでしょう。

29小節目の6/4拍子では、1〜2拍目のコードがE7(♯9)です。2拍目での増九度として [fisis] を充てているは「♯9th」由来の音であるからです。続いて3拍目以降がA7(♭13)となり後続小節でも掛留を採ります。

30小節目。4/4拍子に戻りA7(♭13)が掛留されます。2拍目のローズのソロで [es] と記しておりますが、和声状況から勘案すれば《茲は「♯11th」相当の [dis] が適切なのではないか!?》と思われる方も居られると思いますが、私はブルー五度としての音、つまり五度を変じた音として解釈しました。ブルージィーな音という事です。

ブルージィーな五度として五度をオルタレーションさせるばかりか、直後の3・4拍目でA7(♭13)上では本位十一度となる「♮11th」を執拗なまで使っている以上、茲が [dis - d] という流れでない事はお判りになろうかと思います。ですので [ges - d] として表しているのです。

こうした例の様に、何もかもがドミナント7thコード上でオルタード・テンション表記が罷り通るという訳ではないのです。オルタード・テンションを重視する音を用いるのであれば本位十一度を避ける筈でしょうから斯様な解釈に至る訳です。

31小節目1拍目のコードはB♭で、16分音符の移勢を採って3拍目以降は2度ベースの型となります。私のコード表記のルールとして、ポリコード同士でのメジャー・トライアドには「△」のサフィックスを付与しますが、この様に単なるメジャー・トライアドの時には付与しません。七度音の充填が無いのに付加音がある時(例:「A♭△(♭13)」など)ではサフィックスを用意します。

そもそも、メジャーを「△」のサフィックスで表すというのは、19世紀英国のジョージ・フレンチ・フラワーズ(以下G.F.フラワーズ)に端を発する物であり、ジャズ・フィールドの特権的なサフィックスではないのです。本記事冒頭でも述べた様に、ジャズの和音の暈滃は強い協和音を暈す事から始まり、それが五度音に対する隣音での暈滃=六度音となり付加六が最初であったという事。G.F.フラワーズについて興味のある方は当該ブログ記事をお読みいただければと思います。

32小節目1拍目のコードはGm7で、16分音符の移勢を採っての3拍目はA7add4となっています。実質的には9th音の充填されていない「A7(11)」という表記でも良かろうかと思います。通常ならばアヴォイドである「♮11th」をこうして使って来るのは機能和声的な世界観を標榜してはいないという事があらためてお判りになろうかと思います。

33小節目1拍目でのコードはC(on E)という3度ベースから入り、4拍目でAm7に進行するという形。互いのコードのコモン・トーンは [c・e・g] なのでありますから [a] を装飾的に挟み込んでベースにも明示的に弾いてもらう事でAm7は成立する訳です。

但し、同箇所ではローズが [a - b] という風にフレージングする事から、Am7はAフリジアンを念頭に置いている事となり、単に先行和音の「C(on E)」のコモン・トーンが持続するだけの流れという風に安堵してしまうとAm7に於ける重要なモード・チェンジをコモン・トーンを用いるだけでやり過ごしてしまう可能性が高くなるので、そういう意味でも緻密に計算されている楽曲だと思います。

34小節目のコードはBaugで、リフレイン前は「B7(♭13)」でした。この表記をそのまま適用しても良かろうにと思われるかもしれませんが、7th音相当の [a] はコードとして一切奏されておらず [fis] =5th と [g] =♭13th の併存も無い。コードが「Baug」の表記に変わったのだと実感すると2拍目弱勢ではコードがBへと更に変化する訳です。

つまり [fisis - fis] という変化をわざわざ付けている訳です。こうした状況を「B7(♭13)」として一括りできる訳もありません。

ですので、リフレイン時に於てもオリジナルの流れを踏襲はしてはいても、適宜変化させているのが本曲の特徴のひとつなのだと解釈してもらえれば、本曲への理解は更に進むであろうと思います。覚える側からすれば覚える事が少ない方がシンプルで済みますが、曲の現実がそうしたシンプルな体系に留めようとしていない事はお判り下さい。

同小節のBaug -> Bという推移はすぐに終わり、3〜4拍目ではEm7(on B)-> Em△7という風に進みます。3拍目のコードは5度ベースの型であり、それをベースは強行したままEm△7となるので、厳密には「Em△7(on B)」であります。その付与が無くともコードは [d - dis] として変じているだけで1拍目から [h] を奏している事で、次の小節のコードにオンコード表記を被せたくなかったのですね。そうしたレイアウト上の制約があって、《茲は態々充てなくとも大丈夫だろう》という解釈に至っての事です。

仮にもオンコードとしての下部付加音が上部和音外音であるならばレイアウトが犇めきあっていようが強行したと思います。そうした事も加味しての対応なのでご容赦ください。

35小節目はE♭m7へ進みます。ローズの4拍目のケツでは [g] というアンティシペーション(先取音)を確認できますが、これはE♭m7とは無関係であります。私が注目するのはベースが3拍目に [f] をさらりと辷りこませる所ですが。楽理的には上接刺繍音という事になります。同度進行だけでは味気ないでしょうし、こうして揺さぶりをかける訳です。全音音程での隣音ですが、力瘤が蓄えられた様になります。

ギター・パートに目を遣ると、1フレット下からのスライドを要求しています。尚、本譜例動画では2フレット以上の急滑奏をグリッサンドとしており、2フレット未満つまり1フレットの急滑奏はスライドという風に位置付けております。ハンマリングやプリングでは押弦した指とは別の指での帰着となる訳ですが、スライドやグリッサンドは押弦した指が帰着しても同一であるという所が特徴的ですが、スライドとグリッサンドはその様に分けております。

36小節目はパラレル・モーションでEm7へ進みます。先行和音からの平行進行ですので調的な脈絡が希薄な所へ進める訳ですが、ローズのフレージングは調域が単に半音上がったかの様に為されていないのは遉のフレージングです。

ローズは4拍目で更にアンティシペーションの [as] を奏するのですが、《これは次のコードへ半音上がっただけのアプローチではないのか!?》と言い出す人が居るかもしれませんが、その前では調域の半音上昇を隠匿した上でコチラは「上行導音」として聴かせてのアンティシペーションだという乙張りを見抜いて欲しい所です。

37小節目はFm69と進みます。移勢されたアンティシペーションからFm69上で「♮11th」相当の音も忍ばせているのはデイヴ・スチュワートらしい選択だと思います。つまり「Fm13」という状況の [9・11・13] 度を誘っている様な動きなのです。

同小節4拍目弱勢では、ギターが脈絡の希薄な [a・c] を弾くのですが、次のコードへの下行導音としての揺さぶりなのだと思います。実際には相当聴き取りにくいとは思いますが [a] が鳴っています。

38小節目ではシンプルにFm7というコードになり、先行和音が7th音を纏わずに上音を装飾していたのとは異なり、7th音を置くというメリハリが現れています。4拍目でのベースは「fret buzz」と称している所で [as - bes - b] という半音上昇のダブルクロマティック内に、減四度である [bes] を生じていますがこれは決してメジャー3rdではないので減四度として表しているのです。

39小節目1拍目のコードはG7sus4をギターが奏しておりますが、ローズは臆する事なく1拍目弱勢で [b] と2拍目弱勢で [des] を奏しております(笑)。何故こういうアプローチが可能なのか!? それは推察するしかありませんが、G7sus4が内含する [d・f] という短三度が [b・des] の短三度と「等しく」捉えているからでしょう。即ちデイヴ・スチュワートは二全音忒いとなる調域としての「E♭7sus4」を複調的に捉えているが故のアプローチなのでしょう。

sus4コードが四度堆積(クォータル・ハーモニー)と捉え、半音階がクォータル・ハーモニーの断片且つ、調性を上手い事叛き乍ら中立的に振る舞うコードと解釈すれば、sus4コード上で異なる音度由来のクォータル・ハーモニーを見出せるのは必然であると言えるでしょう。

それがあまりに突拍子も無い音にしかならなければ変なフレーズになりかねませんが、この様に読み取れる範囲の音であるが故に、それほど奇異には捉えたりはしないのでしょう。

同小節3拍目は16分音符の移勢を採ってのFsus4へ進みます。先行和音が一全音忒いとなるクォータル・ハーモニーであるからこそ、和音外音のアプローチとして「二全音」忒いの調域を見ていたという事がこれらの連なりからあらためて見えて来ます。

そうして4拍目では [as] が実質的には後続和音でのアンティシペーション [gis] ではあるのですが(タイで移勢しているのではなくスラー)、G7sus4 -> Fsus4 というコード進行間で「E♭7sus4」という併存状態を串刺ししていると私は解釈しているので、最後の最後にも [as] を使ったと判断しているのです。

40小節目は非常に奇天烈なコードです。1拍目はG♯m(on D♯)で、3拍目ではG♯m(on A)という風になります。G♯フリジアンを想起しているのでしょう。ですので3拍目以降はEメジャー(ホ長調)を想起した上での「Ⅲm7/Ⅳ」という型であり、下属音を根音とした「Ⅳ△13(♯11)」の断片であるという訳でもあります。これはフリジアン・スーパートニックという訳でもあるのです。

41小節目1拍目はEm7(11)で、3拍目は16分音符移勢を採ってコードはシンプルにEmへと変化します。ローズが下接刺繍音として [a] を奏しているので、和声的にシンプルな体へ変化しても和声的な響きを装飾しているという訳です。

42小節目もコードはEmが続き、ローズの [fis] が上接刺繍音として作用しているという状況なので、ここでも和声的な響き自体が装飾されるという訳です。

43小節目はB♭m△7(on E♭)という4度ベースの型です。先程は触れませんでしたが、マイナー・メジャー7thの4度ベースというコードは概してギター・ヴォイシングの場合、オンコードの下部付加音の方を根音とするドミナント7thコードの型に類する様に使われる時もあります。

例えば「E♭7(9、♯11)」という風に。勿論こうした場合は本来の和音構成音としては存在しなかった [g] が充填されている事になるのでコードとしては両者は別物なのですが、ギター・ヴォイシングとして3・5・7度の何れかが省略される時はままあります。そうした省略された状況であってもコードの認識としてはドミナント7thコードを念頭に置いた解釈をする人もあれば、斯様な「B♭m△7(on E♭)」を聴いてしまうと、本来和音構成音に無い音を類推してしまってドミナント7thコードの型を充ててしまうという人も居たりします。

そうしたケースも考えられる中で私は「B♭m△7(on E♭)」という表記を選択しているという訳ですのであらためてお判りいただければと思います。

44小節目もコードはB♭m△7(on E♭)が続きます。3拍目でベースが [fes] を奏していますが、これは [b] から見たブルー五度と解釈しました。マイナー・メジャー7thコード上の「♯11th」も綺麗に響くのですが、和声的関与としては解釈しませんでした。

45小節目のコードはDm7へ進みますが、ローズは [e] という拍頭での倚音とそのすぐ後の下行形での上接刺繍音で装飾を施しております。勿論2拍目での二重の [g] と [e] の逸行音という和音外音も旋律に弾みを付けているのであり、4拍目は実質的に [f] が短前打音的に強勢に置かれているという訳です。連衡を分断させたので4拍目拍頭を「おや!?」と思われるかもしれませんが、拍頭の短前打音的に置かれる32分音符への注意喚起と前後の拍節感に伴う連行の分断という判断です。

46小節目のコードはEm(on D)という7度ベースですが、ローズの1拍目には [as] と表しているので、和音外音であってもその [as] はEから見た長三度相当の [gis] の方に「判断のしやすさ」を求めようとする人が居られるかもしれません。[gis] が適切な場合というのは根音を同じくする同位和音=即ち根音を共有する長三和音と短三和音によるポリコードがあって初めて成立する前提です。

本曲の場合、当該箇所は同位和音に伴う《架空の》長三和音側の脈絡なのではなく、短和音上で生ずる減四度とするのが適切であろうと思われます。その減四度がオルタレーションの手を緩め完全四度へと回帰する事で [as - a] という増一度進行を生じているのです。[fis] から連なる半音階上行順次進行 [fis - g - as - a] という流れであり、半音階と片付けるのは容易ですが、その半音階も単なる半音の連鎖ではない事はあらためてお判りいただきたいと思います。

短和音上の減四度という響きは、スティーリー・ダンの「Black Friday」のサビの低い方を歌う内声の動きが参考になる事でしょう。過去にも私のブログ記事で取り上げているので興味のある方はブログ内検索をかけていただければ幾つも拾って来れるので参考にしていただければ幸いです。

47小節目のコードはFaug△7で、48小節目も同様ですので此処は2小節まとめて語る事にしますが、[f] を基音とするモード・スケールとしてデイヴ・スチュワートは第7音相当の音はフレージングしておりません。即ちメジャー7th相当の [e] はギターが示唆している訳です。

何よりこの47〜48小節目でのデイヴ・スチュワートの音使いに瞠目すべきは、音階の第2音を増二度としての [gis] を用いている点にあります。[d] 由来の音が無いのでモード・スケールは確定は出来ませんが、想起しているのは「Eaug/Faug」なのであろうかと思います。その上で「Eaug」という増三和音をオルタレーション前の「E△」との揺さぶりを線的に用いているのであろうと思います。いずれにしても、曲中のローズのプレイに於て非常に美しい箇所のひとつでもありましょう。

49小節目ですが、茲は続く50小節目との2小節を5/4拍子と解釈する事にしました。合計10拍として充填されるのであれば4/4と6/4拍子の組み合わせで構成させれば良かろうにと思われるかもしれませんが、ギターやベースの伴奏のそれが5拍子ずつの拍節感と解釈するに相応しいと思い、本箇所では5/4拍子を2小節続ける事にしたのです。まあしかし、茲から4小節は本曲のローズ・ソロの真骨頂とも呼べる部分なので、解説する側としても力瘤を蓄えて語りたい部分であります。

49小節1拍目でのコードはCm7から入ります。そうして2拍目では経過和音的に「Gaug」を介して直後の3拍目でB♭7へと進みます。

尚、2拍目でのギターに [b] の短前打音を充てておりますが、八分裏の拍頭となる [h] にスタッカーチシモが現れている様に、強弱として強いアクセントに加えて、その [h] の位置が八分音符の拍頭である事を同時に示しているので、直前の短前打音 [b] は食い気味に入る必要があります。

同小節4拍目はA♭69へと進み、5拍目は後続小節の掛留を採って「漸く」歴時の長い音符を見付ける訳ですが、ギターのフィル・ミラーは作曲者なだけあって、能くもまあ細かくコードを追随していると思います。そうした期待を裏切らずに、フレージングを「歪つに」奏するデイヴ・スチュワートの技量にもあらためて驚かされます。

50小節目の1拍目は先行和音の掛留です。2拍目のコードE7add4は長九度音の充填の無い「E11」と見立てても差し支えは無いでしょう。抑もドミナント7thコード上での「♮11th」は [7・9・11] 度音とで基底和音とポリコードを誘発し、調的に眺めても後続の解決先を先取りしている状況となり、和声的な響きは実質的に複調を喚起する状況になります。

尚、同小節に於けるローズの高音部に書かれる右手による二分音符の [h] に注意しつつ、この掛留は長音ペダルに頼ってはならず、[h] よりも高位にある音群を「左手」で奏する必要があるという風に明記しているのです。その際2拍目の左手は「付点十六分4連符」が生じている所も注意されたい部分です。

通常連音符というのは「単純音符」の歴時を分割する物ですから、付点音符からの連符表記に不慣れな人もおられるかもしれませんが、付点十六分とは本来《32分音符のパルスが3つ充填》される訳ですが、付点十六分4連符となると、その32分音符のパルス3つ分を4分割という事を意味するのです。

同小節4拍目は16分音符の移勢を採ってのG7(♯9)/Bという3度ベースの型に進みます。同小節4拍目でのローズの半音上行進行を確認していただくと、[g - as - a] という風に、G7(♯9)というコード上で、和声的にではなく線的な使用が許されるのは [g・as] のみです。[a] は [ais] として和声的に用いられる為、この様に臆する事なく忍ばされている事を鑑みるとデイヴ・スチュワート及びメンバーは「G△」および「Gm7」という同位和音に依る想起でアプローチを採っているのかもしれません。

また、同小節のベースの5拍目でも最後に [a] が置かれている様に、G7(♯9)というコードに対して単一の調性で眺めていたら通常は選択する事のできない [a] であります。この遊離的なフレージングが許容されるのは複調を視野に入れていなければ無理です。つまり、同位和音のアプローチもこうした遊離的なベースのフレージングも複調が視野に入っているアプローチなのだという事が鍵盤からもベースからも判るのです。

51小節目は本曲に於て最大限に注目する必要のある2点のひとつです。3拍目の9連符でのローズは [e] を奏して来ます。これは、下部付加音 [des] から見た時の増九度という状況に等しいので、マルセル・ビッチュの『調性和声概要』に載せられる短調下中音上の増九度という音脈です。

但し、増九度という派生音ではない本位九度をギターが奏する状況でもあります。加えて、茲では「D♭△7(♯9)」というコードを想起しようとも [f] の充填が無いので、ビッチュの状況とは少々異なる物です。

然し乍ら、デイヴ・スチュワートは《メジャー7thコード上の増九度》という音脈を恣意的に利用しようと企図している訳です。実際のコードは「A♭△/D♭」でしかないのですが。

そこでデイヴ・スチュワートは既存の和音「A♭」に対して揺さぶりをかけるのです。このコードが内含する [c - es] という短三度に対して [his - e] の様に思わせる様に減四度を形成するのです。通常 [c - e] という「長三度」を見越してしまうとこの設計は狂ってしまいます。

敢えて恣意的に「減四度」を形成すると、この転回音程は増五度である訳ですから増和音を見立てて既存の音程の主客転倒を起こさせる訳です。すると、既存のコード「A♭△」が持っている [as] は [e] 上からは [gis] という異名同音に置換する事が可能で、同様にして「A♭△」が持って居た [es] を [e] から見た [dis] に置換させる事が可能となり、結果的に [e・gis ・his・dis] という上音を生み、下部付加音を [cis] に置き換えると宛も「C♯m△9」という状況での第3音= [e] を用いているかの様に置換できてしまうのです。

こうした異名同音の置換は国内の書籍では属啓成が詳らかに述べておりますし、トリスタン和音の多義的な読み替えにも繋がる援用であると言えるでしょう。

つまり、「A♭△」というコードの基本形を半音音程数で観測すると [4・3] というステップ数なのですが、ここに [4・4] という仮定を与えると(ビッチュの長七・増九を呼び起こす増音程化)、その [4] を何某かの短三度として新たな音程割譲を見出す事が可能となります。そこで [4・3・1] という状況を形成すると、[1] は通常の和音形成に於て根音と長七度との転回に置き換える事が可能であり、和音の見立ての主従関係を別の同義音程和音として見立てる訳です。

例えば「Bdim△7」というコードまたは「Bm△7(♭5)」の和音構成音の半音音程数を [3・3・5] を例に挙げれば、そこで生ずる音程数 [5] を更に分割して新たな [3・2] または [2・3] を形成すれば全く新しいモード形成と音脈が生ずるのは自明です。[h・d・f・ais] という所に [g] か [gis] を新たな音程形成として加えると、前者の [g] が加われば「G7(♯9)」を形成する事となり、後者の [gis] を加えれば「G♯m69(♭5)」というコードを生む様に拡大させる事が可能という訳です。

3拍目の9連符では左手で [as] が僅かに忍ばされているのも特徴的なプレイです。4拍目以降の半拍7連やら付点八分4連などは、正直な所16分音符が歪つに演奏されていると思っていただいて差し支えないのですが、《歪つな状況の可視化》する事を第一の目的としているので、読み手からはとても読みづらい楽譜となっています。唯、私の譜例動画は実際の演奏をどれだけ可視化するか!? という事を最大限重視しており、その具現化の為にはブライアン・ファーニホウをも遵奉し乍ら斯様に採譜しております。

52小節目の1〜2拍目は先行和音が続行しており、ローズの歪つな演奏も続行しております。同小節3拍目ではG△/C、4拍目でB♭add9/E♭という風に1拍毎のコード・チェンジとなっています。

53〜54小節目はFm7(♭5)というコードとなり、54小節目でローズのソロは終わるという事になります。54小節目でのローズのそれは、低音部で3声部となる独立した動きを書いており、高音部を単声部として表しているので、ローズのソロのシメは4声部の独立した運指で、デイヴ・スチュワートもF.リストの超絶技巧を学んだのだろうなあと思わせる様な運指を見せていると思われます。2手で四声部ですからね。

55小節目からはリフレインとなりますが、ベースが遊離的なフレージングをしている事もありコードが微妙に異なる箇所があります。同小節1拍目こそD7sus4で同様ですが、3拍目弱勢ではC△7(on E)と変化します。楽曲冒頭ではベースが [fis] を奏していましたからね。

また、リフレイン時のローズはテンポが早まって走っている事もあり、開始部の状況とは少々変わって歪つな演奏が少々困難になって来ている為か、フルートとの拍節がほぼ揃って演奏されます。これによりポリメトリックの状況が少なくなっているというのも特徴的な側面であろうと思います。

56小節も同様でE7(♯9、13)-> A7(♯9、♭13)と進行し、後続の6/4拍子を採る57小節目でもA7(♯9、♭13)が合計8拍続くというのは開始部同様です。

58小節目も同様でB♭△/Cと進行します。

59小節目ですが、5小節目の所でリディアン♯2を語った様に、そこでは「C11」と表記していた事から詳しい説明が必要だったのでありますが、ギターのインタープレイも重要な要素でありました。然し乍ら本箇所では58小節目のB♭△/Cをそのまま引きずる様にプレイされているだけで「C11」とまでは形成されておりません。

それというのも、5小節目の時の様にベースは「C△」を補完する様なフレージングにはなっていないからですが、新たに本曲でインプロヴァイズを企図した人が現れた時に、本箇所にて「A7/C7」という短三度忒いによるポリコードを想起しても何ら構わないと思います。

斯様なポリコードを想起し乍らひとつのモード・スケールとして対応させるとすればその場合Aムーリッシュ・フリジアン・スケールという9音音階を充てるのも良かろうかと思います。余談ではありますが、ムーリッシュ・フリジアン・スケールとは通常のフリジアンに対して長三度と導音(=長七度)を付与する音階であります。

同小節3拍目での16分音符の移勢を採った箇所でA7の姿を見せて来ます。本小節ではA7として解釈せざるを得ないアンサンブルになっているので複調的なアプローチとしては解釈しません。

60〜64小節目もコード進行は同様ですので割愛します。

65小節目もコード自体はFm11でリフレイン前と同様なのですが、ローズが3度を採った二声でハモらせて来るのが特徴的なので敢えて言及する事にしました。

66小節目もコードは同様なので割愛します。

67小節目はコードそのものはEm7(♯11)と変化はないのですが、先述した様に本小節の方がEm7(♯11)という体を聴き取りやすいであろうと思うので、あらためて念押ししておく為にも言及しておきました。決して「Em7(♭5)」ではない事がお判りいただけるかと思います。

68〜69小節目はEm7で同様なのですが、69小節目でのローズの7連符の箇所は、巧みに16分音符をずんぐりと歪つに奏しているのが絶妙なので、その歪つな様を敢えて具現化しているという訳です。こういう状況である事を捉えると、単なる16分音符として書く事が莫迦らしくなって来たりもします。

まあ楽譜とは、読み手に優しく均して楽譜には直接書かれる事のない《音符の行間》を弾き手の解釈を落とし込むというのが必要なローカライズがあってこそ、という側面も重視されるものなので、読み手を蹂躙するかの様にローカライズなど一切考慮していない楽譜を目にすると、相当な労劬を強いられる様でゲンナリしそうになる事もあるのですが、楽譜とその音楽が持つ魅力の本性が一気に判ってワクワクさせるという側面もあるので、決して忌避なさらずに読んでいただきたいと思います。

70小節目は1拍目のみD♭△/E♭の2度ベースで2〜4拍目をB♭m△7(on E♭)という4度ベースの型で表記。リフレイン前とは若干異なります。加えて、4拍目でのベースは [f] へ遊離的なフレージングを採るので、4拍目のみ抜萃すれば局所的に「B♭m△7(on F)」という風に5度ベースになっていますが、上声部はヴォイシングも同様でベースだけが弱拍で遊離的にしている状況なので、コード表記としては変えずに表しました。

71小節目もベースは [es] よりも [f] を優先するかの様にして叛いて来ますが、フレージングの惰性感を揺さぶる為の隣音への移動に過ぎないと私は解釈しているので、茲でもコード表記は先行小節と変わらないという解釈です。

72〜73小節目のコードはDm9ですが、特段語る所はありません。

74〜75小節目もリフレイン前と同様、コードは「F△(♭13)」に違いはありませんが、75小節目でのローズの左手で刻む7連符は注意を要したい所です。なにせ茲でも7連符を忍ばせて来るのですから驚きです。騙されたと思って7連符をあらためて充ててみればその演奏力の凄さを思い知る事でしょう。

同小節4拍目でのフルートは、アンブシュアに伴う微分音の音程変化が辷り込ませているので、短い音価ではありますが決して看過できないので微分音表記で表しております。各微小音程の変化量は幹音からの変化量をセント数で表している物です。

76小節目ではA♭△/B♭の前のコードが22小節目とは若干異なります。本小節の全体の流れとしてCm7 -> Cm7(on B♭)-> A♭△/B♭ -> Em7(♭5)という進行へと変更されているのです。

22小節目では6/4拍子を採る本小節部分での結句部分は「Em7(♯11)」となってから後続小節「Em7(♭5)」という風な乙張りが効いていたのですが、本小節ではハーフ・ディミニッシュのまま77小節目にも掛留されているというのが特徴です。

コードに変化が起こった原因はギターが演奏を変えているからに他ありませんが、本曲ではローズが殆どが片手で弾いている事もあり、ギターのプレイがハーモニーを大きく左右する訳です。

加えて、ベースもアレンジされたブレイクを除けば過程でのプレイは非常に自由にフレージングしているので、これもまたコード全体を変える要因になっております。ですので、本曲は「Mumps」と比して短い曲ではあるのですが、リフレインが生じてもリフレインとして全体を省略して語る事のできない状況が多発しているという訳です。

78〜79小節目はD♭△9となり、79小節目でのローズの和声を与える箇所ではリフレイン前とは音域を下げて若干変えて来ておりますが、コードが変化するという訳ではありません。

80小節目の6/4拍子のコードも20小節目と同様で、3拍目から後続81小節目までの合計8拍をFm7(♭5)を奏するという事になります。

82小節目は茲からコーダ部ですが、本小節でのコードはおそらくデイヴ・スチュワートに依るアレンジに伴うポリコードであろうと推察します。まあ何にせよ茲のコードはA♯△/B△add4となるのでペレアス和音の下声部に更にadd4を付与した事に等しい訳ですが、茲をポリコードと感じ取れずに単に「B△7」と採ってしまう人にはこれまで結構遭遇しましたが、そうした人々の特徴は [e] をまず聴き取れていないという事です。

加えて、add4という見慣れぬコード表記の側から尻込みしてしまい、既知の表記に靡いてしまう人というのも恐らく相当数居られるのではないかと思うのです。

今回の様なA♯△/B△add4という七声のコードという形を採らずにペレアス和音の様にA♯△/B△という六声の和声的状況だったとしても、このポリコードが示唆しているのは「Ⅰ度調とⅦ度調」なので、それら2つの音組織を一絡げに扱えば自ずと半音階が生ずる訳ですね。

ですのでフルートは「ほぼ」半音階である ‘Eleven notes scale’ を使う訳です。つまり、半音階の内どれか一つの音程を全音として充填するという物。フルートの上行フレーズは [e - fis] が全音なのです。茲は完全なる半音階ではありませんので能々聴きとっていただきたい所です。

83小節目ではコードは一般的なB△9(♯11)へと僅かに変化をしますが、フルートはこの一般的なコードの方で下行クロマティックの形を採る訳ですね。こういうフレージングの選択が実に非凡であり、遉と言わざるを得ません。凡庸な者ならば82小節目で半音階を満たして来て相応しいでしょうから。

84小節目はA△7(♯11)となり、本箇所から実質的にA△7の掛留となり、ベースが下部付加音として適宜動く訳ですが、本小節のみAリディアンを想起し、その後はAメジャーに推移するという風に解釈するのが適切であろうかと思います。

85小節目はA△7(on C♯)となり3度ベースの型となります。本小節からAメジャーを想起して問題はないでしょう。

86小節目はA△7(on D)という4度ベース。1拍目拍頭でベースが重音を奏しているのは注意していただきたい点です。尚、2拍目でのフルートに目を遣るとスラッシュ付きの符頭が現れている事が確認できますが、これはブレスを強調する為に使われる現代的記譜法のひとつでもあり、『New Music Vocabulary』 の著者ハワード・リサッティに依るとヴェルナー・ハイダーの使用とする典拠を示しています。音としては、それこそ尺八の様にブレスを強調するかの様なものと思っていただければイメージが伝わりやすいかと思います。

念の為に付言しておくと、上掲書籍タイトルに用いられる 'New Music' とは日本国内で広く使われる歌謡曲の意味合いでの「ニュー・ミュージック」とは全く意を異にする物で、「現代音楽」の意味でありますので、日本語で適切に意訳すれば『現代音楽の語法』という意味合いになるので注意をされ度し。

87小節目はA△7(on B)という2度ベース。3拍目でのギターがグリッサンドを介しているのが注意点となります。

88小節目は下部付加音のないA△7となり、4拍目の際にギターがプリング・オフを忍ばせているという所も注目点です。

89小節目もコードは同様のA△7で、1拍目のギターの短前打音の後にアクセントが置かれていますが、このアクセント記号は強弱の度合いを示しているのではなく《強勢の位置》を示す物です。つまるところ、短前打音は実質的に先行小節の後打音的に位置しているのだという事を示すものです。後打音として書いても良いのですが、拍子のレイアウトとしてちょうど画面が切り替わるので、後打音の表記は避けたという訳です。

尚、本小節でもフルートでスラッシュ付き符頭を確認できますのでご注意下さい。

90小節目のコードはA△7(9)で、終止和音のA△7まで同様です。カッコで括った「9th」表記は、伴奏としてのコードの響きが「9th」を含む時もあるという状況です。フルートはアンブシュアに伴う微分音が多発します。微分音というイントネーションで乙張りを付けたフレージングを施しているという事です。

以降94小節目までも同様で、95小節目は「poco a poco」なので、次第に少しずつテンポを遅めるという事です。

96小節目からはフルートのトリルが顕著なのですが、私は当初、実際に採譜するまでは単なる「tr」という略記号だけで済まそうと企図していたのですが、過程のアンブシュアに伴う微分音をはじめトリルの速度の変化を勘案すると《こりゃ連符で記した方が正確だわ》と判断したので連符で表記する事にしました。

とはいえ、Finaleという唯でさえ編集の難しいソフトでこういう連符の取扱いというのは、私はもう既にFinaleを30年以上使い続けてはいるものの、今だに煩わしく感ずる位です(笑)。バージョン2.61の頃から使っているのですが。まだリング綴じのマニュアルで。バージョン3ではくるみ製本マニュアルに変化したという。バージョン3でも28年前の事ですからね。

そうして100小節目までテンポを落として、101小節目でのフルートは再びアンブシュアに依る微分音があります。

その後102〜103小節目までが「A△7(9)」というコードの関与という事になります。また、これら2小節のギターはアルペジオを弾きつつも「V」という、歌ならば息継ぎを示すブレスマークを与えているのですが、要はブレスマーク以前のアルペジオでの延音を一旦切って呉れ、という事を示しているのです。延ばす必要はないという事です。

そうして104〜105小節目のコードはA△7と表記を変えて終止という事になります。とはいえローズは最高音で [h] を鳴らしているので「A△9」なのでは!? と思われる方も居られるでしょう。私はこの最高音 [h] を「旋律」と捉えています。ですのでコード表記は「A△7」なのです。

105小節目も、和声的状況としては「A△9」なのですが、ローズの最高音を旋律と捉えてsいるので、そのまま引き続きA△7という事なのです。

尚、終止部となる本小節はカデンツァですので、小節内の歴時はフリーな拍節構造として音符が充填される事となります。それにより、楽曲冒頭の不完全小節が終止部で拍子を補完する事なく楽曲が終わる為、本来ならば終止部の不完全小節は15/16拍子分の歴時で埋まれば良い所を、カデンツァがその効用および慣例を掻き消して終止する、という事になっているのです。

フルートは2chマスター制作時のオーバー・ダブなのでしょう。テープスピードを速めて2トラック・マスターへ録音しているのであろうと思われます。これにて、「水溜りの水面下」という意味と、「オーバーダブに沈んでいく原曲」というダブルミーニングが「Underdub」という風になるという事も見えて来る訳です。もしかすると、ドイツ語での ‘Und er dubios’ (=そして、あいつは怪しい)という意味も仄かに匂わせる様な意味合いも含んでいるかもしれません。

まあしかし正直な所、現在のCDでリリースされている音源ではこの終止部の状況を普通の状態で聴く事はまず無理であろうと思います。それというのも、この終止部はWavesのL16を挿して合計100dBを超えるゲインのノーマライズ処理が必要であるからで、最後のフルートのテープのピッチ上がりのギミックも普通は聴き取れないかと思います。

*写真はジョーン・クロフォード

随所にジャズ・ヴォイシングが鏤められているものの、手垢の付きまくったジャズ・アプローチを採るのではなく、ドミナント・モーションをスポイルさせて単にドミナント・コードの響きだけを好意的に用いる箇所もあれば、ドミナント・コードではないのに三全音を含んだコードを使用したり、或いは明らかに複調を示唆したハーモニー形成があったりと、本曲を楽理的に語るだけでもそうした多様なアプローチを挙げれば枚挙に遑がありません。

複調の示唆を挙げるだけでも単にそれはポリコード使用として例示されるばかりではなく、のっけからドミナント・コードでのオルタード・テンションのそれが物語っていたり、アーサー・イーグルフィールド・ハルの様に、副和音のクセして三全音を内含しているコードをさらりと使っていたりする物なので、この辺りは本曲の魅力を語るに当たりあらためて詳らかにする必要があろうかと思うので、追って縷述する事に。

本曲解説をする前の前提として念頭に置いてほしいのは「副和音」です。副和音とは属和音以外のコードを指す物で、ディミニッシュやらオーギュメントやらメジャーやマイナー或いはハーフ・ディミニッシュなど、少なくとも長三和音(メジャー・トライアド)が属三和音としての体でない限りは総じて副和音に括られる事となります。この副和音の存在をあらためて念頭に置いていただきたい所です。

副和音に於て、一般的な楽曲では御目に掛かる事はないコードが散見される。それが本曲の醍醐味の一つでもあるので、いつかは譜例動画を制作して語ろうと思っていたのもあり、今こうして話を進められるのは感慨無量の思いでもあります。

本譜例動画制作に於て特徴的なのは、ローズには擬似RIAAプリエンファシス・カーブを模したWavesのQ10をSpitfire Audioの ’Electric Piano : DI’ を用いた物です。

原曲の様にローズのベル音を煌びやかに際立つ様にするには、この手の広いシェルビング・タイプのEQでローカット&ハイブーストが大前提となりますが、キモとなるのが3.3k〜5.5kHz辺りに特徴的なベルの音は広いEQカーブを用いるだけではなかなか得られません。

そこで更に一役買っているのがWavesのScheps Omni Channelです。これのサチュレーションでの偶数次倍音付加がかなり功を奏しています。そしてこの後段にKORGのMDE-X内蔵のExciter/Enhancerを使っているという訳です。

偶数次倍音付加とエンハンスが目的ならばPlugin AllianceのVertigo VSM-3も視野に入るのですが、これは効き過ぎてキャラクターが変わり過ぎました。加えて、RIAAプリエンファシスの後段でブーストさせると、ローズの打鍵の度に高域のノイズが「シーシー」随伴して乗って来るのです。

初期制作段階では、そうした高域ノイズがiPhone内蔵スピーカーやヘッドフォン(EarPods)で聴いてみて目立つ事が無ければそのまま使おうと企図して試験的にアップロードをしておりました。処が矢張り高域ノイズが際立つのです。

そうしたノイズはディエッサーに頼ってクリアした訳ですが、Wavesの昔からあるDeesserやWNSノイズ・サプレッサーの二段構えでノイズを除去する必要がありました。

私個人としては、ディエッシングにOrbanの422Aのエミュレーションの必要性をあらためて感じ何処かがリリースしてくれないものだろうかと待ち侘びているのですが、Orban製品のエミュレーション・プラグインがリリースされた事は本記事執筆時点では無いので残念な所です。業務用スタジオでは定番中の定番のひとつだったと思います。

加えて、本曲譜例動画のベースはMODO BASSのジャズ・ベースで弦高を高いセッティングとして用いております。ドラムはBFD3を用いて、楽曲冒頭と終盤ではブラシに持ち替えたセッティングを施しております。

原曲に於けるピップ・パイルは何と言っても執拗な八分裏のハイハットのフット・ペダルとライド・シンバルに尽きるかと思います。ハイタムも本曲ではかなりの頻度で使用され、スネアのアクセントの様に用いているのが興味深い所です。スネアとハイタムのチューニングはかなり狭く寄せた方が功を奏するかと思われます。

それでは本曲解説の話を進めて行こうと思いますが、本譜例動画の終盤となる原曲ではフェード・アウトを生じる辺りを聴いていただければ原曲の雰囲気のそれとは異なって聴こえるかと思いますが、これは決して私の手前勝手な創作ではなく、Waves L3をトータルで100dB以上ゲインを稼いで採譜した結果であります。

最後の最後に、MTRのノイズの深淵でフルートのそれが短九度ほど上昇する様にしてテープ再生が速められておりました。これは恐らく2チャンネル・マスターを作る際に最後の最後にイタズラの様にギミックを施したのではないかと推察します。

そもそも「Underdub」とは「水溜りの水面下」を意味をも持っている様で、デイヴ・スチュワートはダブル・ミーニングも好きな人であると思われる事も勘案すれば、曲の最後に【ダブ=重ね録り、吹き替え】という様な録音状況でのギミックを施したのではないかと思います。淀んだ深淵(テープ録音のノイズに埋没する近縁でのそれを水溜りに喩えているのかもしれません。

そうしてマスターテープを早回ししつつキャプスタン部に指の圧を掛けて若干のピッチ変化の滑らかさが歪つになっている様に録音されていますが、私の採譜の方では漸次半音階が少しずつ速くなる様な演奏とピッチ・エフェクトに留めました。

制作前の私は当初、本曲は103小節の尺をカウントしていたのですが、小節数が増えて105小節となりました。

無論、この小節数のカウントも途中に6/4拍子や5/4拍子を挟んでいる為、解釈によっては小節数が異なるかと思います。2拍子で徹頭徹尾採れば楽譜の上では拍子変更も無く済ませる事ができたのでしょうが、「ハーモニック・リズム」を意識した上での拍子変更の解釈であるので、その辺りはご容赦下さい。

加えて、5/4拍子が2小節続く所でも、《6/4拍子と4/4拍子で辻褄を合わせられただろうに》と思われる方も居られるでしょうが、私の個人的な主観で5/4拍子の拍節構造をアピールしました。

ハーモニック・リズムとは、ヤン・ラルーの著書『スタイル・アナリシス』で詳しく見られるもので、ハーモニーが支配している拍節状況の一括りの事です。多くの場合、トゥッティまたはブレイクでの拍節に随伴するリズムのそれにハーモニーが乗っかっている様に成立しており、ハーモニーを支配するリズム状況であります。このリズムの抑圧的な支配が移勢(=シンコペーション)となっていれば、小節線を容易に飛び越す支配的なハーモニーが先取りされて浸潤している事になります。

こうした、拍節構造に則ったハーモニーの支配感を見出した上で私は今回、4/4拍子以外の拍子を与えているのですが、仮に「2拍子」を適宜付加しさえすれば、小節の充填という側面に於て何の苦労もなく楽譜を作る事は可能です。

然し乍ら本曲のこのテンポで「2拍子」という構造を充てるのは個人的には避けたかった事もあり、楽譜としての統率感という側面がスポイルされてしまった感は否めないものの、自由なベースラインのベース・パートとしての躍動感をたかだか拍子変更の表記に埋没させたくなかったという思いもあります。

ベース・ラインは小節の中でも非常に自由に動いておりますし、ハーモニーからも「遊離的」に動く事で、オンコード(下部付加音)が生じている箇所が多数あります。また、コード表記としては与えなかった遊離的な下部付加音も随所に生じているので、その辺りは追って詳述する事に。

小節毎の解説に入る前に今回の採譜の重要な前提をもう一点だけ挙げておきますが、それは本曲がアウフタクト(弱起)で始まる楽曲だという所です。ローズとベースが16分音符ひとつ分《食って》入るのです。強起で入っている様に聴かれるかもしれませんが、スピードを遅めて再生すれば如実にお判りになる事でしょう。

但し、全てのパートが弱起で入るのではなくフルートとギターは強起で開始されるのです。そうなるとローズとフルートはユニゾンを採るパート同士ですので旋律的に不釣り合いになってしまうのですが、態とパート同士がズレるのを企図している様です。

ユニゾンを標榜し乍らも随所でデイヴ・スチュワートは《崩し》にかかり、歪つなフレーズを紛れ込ませます。これによって局所的にフルートとの拍節構造が異なるので「ポリメトリック」を生ずる箇所も現れます。このポリメトリックが疾走感を増進させる事に一役買っているという訳です。

ポリメトリックとは、例えば1拍3連符のフレーズが現れる箇所で別のパートが16分音符×4つで弾いたり、更に他のパートが同箇所で1拍5連符で採れば、その同一箇所を耳にする聴者は、音の紋様が激しく交錯する状況を耳にするという訳です。そうした「交錯」を演出する為にポリメトリックという技法があるのです。

ポリメトリックで最も耳に触れやすい例は一般的にマーチングが好例となるでしょうが、マーチングの基本ビートというのは平滑な単純音符に依る拍子体系かシャッフルの様に聴こえる付点音符を基本拍子とした拍子の入れ替えおよび同時進行というのがあります。

その同時進行の部分ではまるで、平滑な8ビートや16ビートの楽曲に《シャッフルのビートが乗っかって来る》かの様に聴こえるのですが、同時に耳にした時疾走感が生ずるのです。

例えば《サル、ゴリラ、チンパンジー♪》の替え歌で能く知られる「ボギー大佐」の基本拍子は単純拍子による拍子ですが、次のテーマ部では「シャッフル」の様に聴かれます。譜面上では現代ではシャッフルで書かれる事もあるでしょうが、本来は基本拍子体系に12/8拍子或いは12/16拍子という別の拍子体系(=複合拍子が乗る)が同時に生じているのです。

そうした単純拍子と複合拍子が同時に鳴らされる状況で、シャッフル感が優勢または平滑な拍節感が優勢な時に別の拍子感の拍節が鳴らされると疾走感が増す訳です。つまるところ、ポリメトリックはこうした単純拍子と複合拍子が併存する状況から強化されて来た技法なのであります。厳密に言うとF.ショパンの「幻想即興曲」の左手と右手も単純拍子と複合拍子の併存に伴う拍節構造なのです(※左手が複合拍子で右手が単純拍子)。

この様に、ポリメトリックの演出を最大限に活かそうとしているので、デイヴ・スチュワートは「決まり事」を崩しにかかるのです。それにより楽曲の開始部すらも欺こうとしてアウフタクトで入るという風に楽曲設計を企図しているのでしょう。但しデイヴ・スチュワートだけが突っ込んで入ってしまうと演奏の失敗の様に聴かれてしまう可能性もあるかもしれないので、ベースが随伴してアウフタクトで入り、アンサンブルが不揃いの様にして入るのは「Underdub」という水溜りの水面下という淀んだ状況を表そうとしているのかもしれません。

全パートがアウフタクトに関与していない場合、関与していないパートは譜例の慣習として休符も置かずに不完全小節内を空白にする物です。ですのでフルートとギターのパートは休符も充てられていないのです。西洋音楽でのこうした不完全小節内のそれは常識とも言える記譜慣習ですが、ポピュラー音楽に慣れ親しんでいる方の場合は認識が異なるかもしれません。

また、不完全小節で開始される曲の終止部は、その拍節の歴時分を完全小節から省いた歴時の不完全小節で閉じるのが慣例です。つまり、本曲の終止部の不完全小節は15/16拍子の歴時で書かれる(※その終止部不完全小節を15/16として表す必要はない)のが正当な記譜ルールなのであるのですが、本曲は終止部でカデンツァ(=自由な拍節の充填)を採っているので、15/16の歴時を遵守する必要がなくなるのです。

そういう訳で、本曲の譜例動画の様に4/4拍子の歴時よりも更に多く充填されている状況として終止部が示されるのは誤りではありませんので、その辺りもご注意いただければ幸いです。

扨て、茲から小節毎の楽曲解説に入るとしますが、先述の様にローズとベースはアウフタクトを採って入ります。そして1小節目冒頭のコードはD7sus4でありますが、旋律の方では臆する事なく [b - h] という風に3度音を生じさせているので、背景のコード感はスポイルされるかの様にして「sus4」の感じはそれほど強く響いておりません。とはいえ、経過的な [b - h] を和声的に組み込む訳には行かないので、コードの判定となればD7sus4となります。

1小節目3拍目でのコードはC△7/F♯という風になり、何とも奇天烈な表記となってしまいましたが、リチャード・シンクレアはかなり遊離的な線運びをして「半オクターヴ(三全音)」やらを忍ばせて来るので、こうした下部付加音が現れるという訳です。

往々にして斯様な三全音忒いとなるコードの場合、何某かのドミナント・コードの断片であるという推測から解釈されるのも十分に有り得る場合があります。例えば「F♯7何某し」という様な推測が考えられるのですが、リフレインとなる55小節目での同一箇所を確認すると、ベースはそこで [e] を採って「C△7(on E)」としているので、C△7というコードを他の何某かのドミナント7thコードでのオルタード・テンションの様に聴かせようとしていないのは明らかです。

そうした事から、三全音忒いとなるコードの構造とは雖も総じてドミナント7thコードを見立てる必要が無いという事があらためてお判りになろうかと思います。

2小節目1拍目での主旋律には [d - e - f] という3音に依る「付点16分+付点16分+16分音符」という拍節構造が採られており、通俗的に [332(サンサンニー)] とも称されますが、つまりは拍節構造が [3:3:2] になっているという事はすぐにお判りになろうかと思います。

唯、サンサンニ・フレーズで少なくない謬見として存在するのが3連符(連音符)の代理かの様に片付けられてしまうもので、ポピュラー音楽しか知らない人は特に陥りやすい陥穽でもあり厳しい学校ならば吹奏楽部でも厳密に「≠3連符」として叩き込まれる拍節構造なのです。

何故ならば、基となっている大いなる拍節構造は「付点八分+16分」という構造での《付点八分を2分割》という所を最も重視しなくてはならない拍節構造であるからです。ですから、強調すべきは16分音符のパルスの4つ目の音を重視しつつ、その4つ目に先行する部分を《分割せよ》という音楽的な不文律があるのです。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

4つ目の16分音符のパルスの前にある付点八分の歴時を《4分割せよ》という状況もあります。中には《5分割》も目にする事があるでしょう。こうした場合、連音符は通常能く見受けられる単純音符からの分割ではなく、付点音符からの分割で生じた連音符という事になります。ですので、通常は付点音符からの連音符を呼ぶ場合、前者の4分割は「付点八分4連符」後者を「付点八分5連符」と呼ぶ訳です。

こうした拍節構造の違いを西洋音楽の側がこっぴどく教えるのは、ウインナー・ワルツに代表される歪つなワルツと平滑なワルツとの差異すらどうでも良いと取扱う事を意味してしまうので忽せになど到底できない事なのです。

譜面の上では何の変哲も無い3拍子であろうとも、それが歪つである事が是とされたのはバロックの時代に様式美の完成を見たからであり、譜面(ふづら)の上からの平滑な3拍子とは異なり、人間のリズム・拍子の記憶が重し漬けをしている事を科学的根拠(現代では科学的に解明されています)が無い時代から重視されて来た技法に含まれるからなのです。

扨て、同小節(2小節目)1拍目コードはE7(♯9、13)でありますが、実はこのオルタード・テンションも相当にクセのある物で、単なるオルタード・テンションの組み合わせという風に看過する訳には行きません。

ドミナント7thコードに於て「♯9・♮13」の組み合わせというのは、その組み合わせが三全音ばかりでなく、基底(=ドミナント7thコード本体である根音・第3・5・7音)が作る三全音に対して半音でぶつかって来るからなのです。

試しにドミナント7thの基底部の三全音に対して、転回位置で半音上にもう1組の三全音を形成してみれば良いでしょう。すると、ドミナント・モーションの解決先である主音と、属音の半音下に現れる半オクターヴを生ずる事となります。この組み合わせの場合、概して浮遊感を演出します。

つまる所、基底部の三全音に対して半音上・下に現れるもう1組の三全音というのは複調感を生ずるのです。そういう意味では「♯9・♮13」という三全音のペアは基底部のドミナント・コードに対して「半音下」であるⅦ度調を見せている事にもなります。元の三全音に対して更に半音で犇めき合う状況なので、溷濁する和声感を好むジャズ界でも実際に使用されるのは珍しいテンション・ノートの組み合わせでもあるのです。

コード表記の側からすれば単なるドミナント・コードの類に見えてしまいますが、実は2小節目で複調的な提示があると思ってもらえれば良いでしょう。

同小節3拍目のコードはA7(♯9、♭13)で、こちらのドミナント7thコードの方が「一般的」なオルタード・テンションの組み合わせでもあります。ギターは移勢で2拍目のケツで既にコード・チェンジしております。このコードでの歴時は長く、後続の3小節目での6/4拍子まで丸々続くので、合計8拍ある事になります。

とはいえ、本コードで8拍ある事が「4/4拍子×2」小節という構造を是認する訳でもありません。ハーモニック・リズムとは、こうした拍子の入れ子をカウントさせやすくする為の概念なのではありません。

仮に、この計8拍を「4/4拍子×2」小節という解釈を採るとすると、その先行小節として2小節目でのE7(♯9、13)の部分で2/4拍子を強制する事になりかねません。

加えて、そうした2/4拍子という楽曲開始早々から拍子変更が行われる様を粉飾する為に、開始小節1小節目から6/4拍子を充ててしまう様に無理矢理解釈するとなると、それは拍節構造から生じた拍子構造というよりも、単に数学的にキリの良い区切りを楽譜に要求しているだけの事であり、非常に莫迦気た強弁となりかねません。こうした事から私は、3小節目を6/4拍子という解釈を採った訳であります。

3小節目での6/4拍子で最も注目すべきは、ベースが高い方で [b] を一時的に遊離的にフレージングする所です。これは謂わば「A7(♯9、♭13)/B♭」というハーモニー状況でもあるのですが、[b] から [a] にまた戻るので、オルタード・テンションに浸潤するベースの遊離的なアプローチとして解釈したので、コード表記とまでは至らなかったのです。

とはいえ、ウワモノのA7(♯9、♭13)とは長七度/短二度忒いの構造を生ずるので、ハーモニーとしても非常に高次な響きを作る訳でして、他にもこうした遊離的なフレージングから多彩な響きを演出している箇所があります。また、中には敢えてコード表記の方で下部付加音を充てている箇所もあるのですが、本箇所では [b] が [a] に戻る事を重視して、下部付加音表記を充てるまでには至らなかったという所はご注意下さい。

4小節目のコードはB♭△/Cという2度ベースの型となります。後続のコードにも類するのですが、「C7何某し」としなかったのは、7th音に該当する音が明確に奏されていないからでもあります。

5小節目の1拍目のコードはC11ですので「♮9th」は勿論の事、「♮11th」を含むという所が最大の特徴でもあります。場合によっては「B♭△/C△」というポリコード表記も成立するのですが、上と下は同一の音組織で済ませられるアヴェイラブル・モード・スケールを想定する事が妥当な状況であるので、ポリコード表記は避けたという訳です。

同小節での2拍目でのフルートとローズの拍節構造を確認してもらえれば判りますが、ローズの方は歪つな7連符で書いております。1拍3連とは異なる歪つな状況となっておりポリメトリックとなっている訳です。一矢乱れぬユニゾンの演奏も良いのですが、こうしたほんの少しの差異感が出るポリメトリック感も実はとても味わい深い物があります。

加えて、この小節は少々説明が必要かと思われます。ギターの16分音符移勢で入っている3拍目以降を見ていただければ、長前打音的に [fis・h] が置かれて3拍目は [g・c] という風に、[c] が

直後に進む [cis] の下方オルタレーションで低められて装飾的に響かせ乍ら最終的には4拍目で「A7」を弾いている様になっております。

事実、当該リフレイン時の同一箇所である58小節目は「A7」というコード表記を充てているのでそれについては後述します。

3拍目はベースがA7の5度ベースを採る様になっておりますが、先行和音「C11」の基底部となる「C△」での [c・e・g] を補完する過程でA7という次のコード・チェンジが来たという扱いで解釈しております。局所的には「C△」という響きの上に「A7」が浸潤するという状況が僅かに見られるのです。

C11というコード表記は簡便的な表記であり、本来の意図としては複調まで視野に入れた「B♭△/C△」という解釈を採る方がより適切であろうかと思っております。無論、ギターは低声部「C△」を示唆する音は奏してはいないのですが、ベースが1小節全体を俯瞰すると4拍目を除いて「C△」を補完しているのです。

C11という表記の場合、複調状態を隠匿してしまうきらいがあるのですが、本位十一度=「♮11th」の使用が複調を誘っているという注意喚起にもなる様に用いています。

同小節3拍目はコードはA7に進みます。ベースは4拍目までは5th音から紡いで行っており、実質的には「A7/E」の様にはなっておりますが、茲では5度ベースの型を採るまでもないと判断してA7という風に表しております。

その上で、ギターの2拍目の弱勢で採られている [fis・h] というのは3拍目拍頭A7への経過和音に過ぎない和音外音であると私はまず解釈しています。

そうして直後の3拍目の [g・c] ですが、[c] は 後続 [cis] の長前打音的に置かれる倚音であり、この一連のフレーズが帰着しようとしているのはA7に内含する [g・cis] という三全音なのであります。

6小節目のコードはC△/Dという2度ベースの型です。ローズは1拍目拍頭で [dis] の倚音を奏しておりますが、これはモード・スケールを形成する音ではなく単に後続の和音構成音 [e] への上行導音である為異度由来、即ち増一度上行ではなく短二度上行という形で示しているのです。実質的には短前打音に等しいアプローチなのですが、フルートはこうした装飾音を伴わせていない所が特徴となります。

7小節目のコードはB7(♭13)であり決してBaug7ではありません。何故なら主旋律の方では2拍目で [fis] が奏され乍ら3〜4拍目での順次上行進行では [fis - g] が存在する事で、茲でのアヴェイラブル・モード・スケールの解釈は必然的に根音から数えて完全五度と短六度を形成させるモードを想起する必要があるという事になります。4拍目で生じている [ais] は半音階の経過音に過ぎません。とはいえ、アヴェイラブル・モード・スケールを確定しきれないのは、音階の第2音に相当する音が使用されていないからであります。そうした事から一義的に結び付けられない点はご容赦いただきたいと思います。

尚、同小節でのギターでは「♭13th」に相当する [g] を拍頭から [fisis] という風に重嬰ヘ音で書いてしまっております。これは、後続の [fis] へ半音下がるというギター・ヴォイシングの1フレットを「ずらす」という感覚を反映させてしまった物で、厳密には [g] を充てなければならない音ですのでご注意いただければ幸いです。

本小節でのベースの4拍目拍頭では、本曲最初の微分音が登場します。[b] よりも八分音(25セント)低いという事なので、[h] =ロ音よりは125セント低くなるという事です。とはいえリチャード・シンクレアは本曲でフレッテッドのジャズ・ベースを用いているでしょうから、十二等分平均律での半音階から適宜音を「低く」採る演奏は行えません。

私の推察では、オクターヴ・チューニングが曖昧でハイポジションほど低くなり、且つ弦高が高いのではないかという見立てです。これにより明確に微分音を生じているのではないかと思っております。弦は恐らくA弦の13フレットと思っています。唯、相当にオクターヴ・チューニングを疎かにしても1コンマ以上ずれてしまう様な状況は、よっぽど弦高が高いかネックの順反りが大きいかという状況でない限り、そうそう起こり得ないかと思います。

もうひとつ重要な事は、後続に対してドミナント・モーションを採っていないという所も特徴的でありますし、ドミナント・モーションが卑近だとするデイヴ・スチュワートの発言をあらためて追懐する所です。「B7(♭13)」を Key=EおよびEmと措定した上で後続和音との関係を勘案すれば、後続は半音下の調域或いは平行調=Key Gからのクロマティック・メディアントの転調とも言えるでしょう。

前者の様に調域を半音関係と捉えるならば、調域が半音下に帰着する所へ主旋律が半音階順次上行進行を採っているのはバランス的にも能く設計された線運びであろうと思います。

8小節目のコードはE♭m7ですが、ギターの1拍目拍頭での倚和音 [a] および4拍目の主旋律での [a] というのは、音階第4音が増四度相等である事を示す音ですので、非常に重要な音となります。

短和音を基とし乍ら4度音が増四度となるという事は、完全五度の他に減五度ではない増四度の存在が隠されているという事を示唆しています。つまり、その増四度を恰も減五度の様にしてハーフ・ディミニッシュの様に扱ってはいけないという事を意味するのです。

9小節目のコードはEm7で、2拍目にはポリメトリックを生じております。4拍目での主旋律に [cis] が使われている事でEドリアンの示唆を感ずる事が出来るでしょう。

10小節目のコードはFm69ですが、和声的には勿論、主旋律にコードの根音から見た七度音相等の音が現れないので、七度音を含む和音を態々充てる必要はないのでこうしたコード表記となっています。無論、4拍目のベースは [es] の提示があるものの、これをコード表記の側に組み込んでしまうのは早計な判断であると言わざるを得ません。

11小節目のコードはFm11ですので、先行小節でのFm69から和音構成音的には僅かな揺さぶりがかかって変化しただけの事ですが、ギターは [es] を奏している訳ではありません。主旋律2拍目の拍頭の [es] をコードに組み込んでいるのですが、弱拍である為コードに組み込む必要はないでしょう。しかもその音価は非常に短い物に過ぎません。

とはいえジャズの世界に於て、特にギターがあるアンサンブルでは、コードが7th音を内含する表記を提示し乍らもアンサンブルの実際には7th音がコードとして鳴らされていない状況があったりする物です。その場合、7th音の存在はコードに必要なのではなくアヴェイラブル・モード・スケール想定の為に必要な示唆ともなっているのです。

そもそもジャズ・アンサンブルは、トライアドではハーモニーが薄くなる事から生硬な響きを形成する為に、卑近に聴こえる(=協和的な音)を暈滃させる為に、転回位置に於て隣音をぶつける様に和音構成音を加え、五度音を暈す様に生硬な音を与える。それが付加六というのが最初でした。

この付加六は直ぐに13thコードへと置き換えられ、ジャズ〈特に古いジャズのそれ〉に13thコードが多いのはこうした理由に依る物です。13thコードに置き換えられた事で和声は「ぎっしり」と充填され、この充填を保ったまま主旋律の動きと平進行をさせるセクショナル・ハーモニーがジャズの醍醐味となった訳です。

それと同時に13thコードは五度音の暈滃に一役買い乍ら、同様にして13thコード形成に依って内含する事となる7th音は根音の暈滃と生硬さに一役買い、9th音は三度音の暈滃に一役買っていたという訳です。

そうした和音の基底部が齎す「卑近な音」が「不協和」な音を呼び込む事となるのですが、ギター・ヴォイシングに頼ったアンサンブルの場合はどう足掻いても最大で六和音の充填しか出来ない訳ですから(7弦のフルアコとか無い限り)、和音構成音のどれかを省略する状況が出て来る様になります。

本来7th音はジャズ・ハーモニーに必須となる音なのですが、それよりも上の9・11・13度音を目指す様な時、7thは概して省略される事が多くなるという訳です。この様な背景からギターのヴォイシングから7th音が省略される状況が生ずるのは少なくはないのものの、10〜11小節目で生じている「Fm69」「Fm11」というコード進行は、前後で《意図を持った》メリハリに依る差異であるのは間違いないでしょう。

12小節目のコードはGm7ですが、主旋律の2拍目で [g] に対して上行導音である [ges] を長前打音的に置いているのは能く練られたフレージングであろうと思います。[ges] というのはコード構成音の側から見れば短七度音の間にズケズケと割って入って来る転回位置で言うと減八度相当となる音なのです。

この減八度という和音外音は楽理的には倚音です。然し乍ら、和音構成音ではない和音外音の存在をジャズの側は看過する傾向が非常に強いものですが、和音外音というのは和声的にも線的にも、その後の線的推進力を強める存在であるので決して看過できない音なのです。

ジャズの場合はコードに対して何某かのアヴェイラブル・モード・スケールを想起した上でそれに準えます。これに準則していない音は因果関係が無効とまで処理されてしまいかねない。往々にして彼らはポリコードでの複調アプローチに閉塞してしまう。単一の何某かのモード・スケールを充てる事がポリコードの取扱いで撞着する事を知るのです。これがジャズの限界でもあった訳です。

アヴォイドが複調由来という風に柔軟な発想があればまだジャズのアプローチは未来があるでしょう。故にウェイン・ショーターのアプローチには「♮11th」の使用やハービー・ハンコックの短七度と減八度の併存というアプローチが今猶異端で新しいのは未来のヒントでもあるでしょう。まあこれらのジャズ界の「御本尊」が奇しくも創価学会である事に何ともはや素直に首肯できないもどかしさを抱えていたりする物ですが、彼らのアプローチを新興宗教というフィルターをかけて見る訳にも行かず、実に忸怩たる思いがあります。

そうした「未来」のアプローチというのは上方倍音列に生ずる第3次倍音を基とする事から見える第11・23次倍音の存在である訳ですが。単音程に転回・還元 [6:11] および [12:23] という事で、これはディミトリ・レヴィディスの論究からの応用です。端的に言えば、上方倍音列の [1] を [3] に置き換えるという事です。

ハ長調に於て純正律という音律を遵守せざるを得ない状況があると仮定しましょう。この音律を用いてドミナントが生ずる時、[g] を根音とする時に内含される導音 [h] は、純正律を維持したままだと低めの導音が鳴らされる事になります。それは純正長三度を遵守しようとするがあまり、[g] 上の純正長三度を採ると、[h - c] という半音がより広くなってしまうからです。

多くの演奏の実際は、こうした状況で適宜導音を高めに採ります。大抵の場合はピタゴラス長三度を採る事が多いでしょう。こうした適宜ピッチを変化させる事をオーケストラは行っており、徹頭徹尾ひとつの音律を固定化して取り扱っている訳ではありません。場合によっては根音の採り方すらひとつの音律の側からは僅かに外れる事もあります。

近年のDAWアプリケーションで採用されているハーモード・チューニングはこうした状況を視野に入れた上で適宜基軸を動かしている訳ですが、先述の様にドミナント上で導音を高めに採る状況などはまさに、倍音列の [1] を [3] に置き換えたり、[1] を [15] (第3次倍音上の第5次倍音=純正完全五度の2回の堆積)に見立てて [15:19] という広めの長三度を扱ったりもするのです。ピアノが入ればこうした採り方は成立しなくなるのですが。

13小節目のコードは語らずにはいられないでしょう。なにせFm7(♯11)なので、通常のマイナー7thコードに「♯11th」が付加されるという訳です。この「♯11th」は「♭5th」との異名同音である為、仮にも和音本体から5th音をオミットしてしまえば、その場合「Fm7(♭5)」と同等になってしまいます。つまり「5th・♯11th」の併存が無ければこのコードは存在意義を失ってしまいますので、ハーフ・ディミニッシュと同様に取扱ってはいけない物です。

また、このコードはギター・ヴォイシングに依る物ですが、[c] を聴き取らずに「Fm7(♭5)」と解釈する人を私はこれまでの人生で何人か見て来ました。率直に言いましょう。[c] の音は存在しております。67小節目での同箇所の方が聴き取りやすいかもしれません。

この特徴的なコードの根拠となる理由を述べますが、ギターのヴォイシングの最低音として [c] がうっすらと聴こえる事が最大の決定要因ではあります。ベースのフレーズを確認していただければ、4拍目弱勢で [c] を奏しているのです。本コードがもしも「Fm7(♭5)」であるとするならば、いくら弱拍・弱勢であろうとも [c] を奏するのはミスとなります。

仮にもギターの方で [c] が全く聴こえる事なくベースが最後の最後で [c] を弾いているというのなら私自身、コード表記は「Fm7(♭5)」とした事でしょう。然し乍ら実際にはギターも奏されており、ベースがその根拠となる音を弾いているのです。「Fm7(♭5)」であるならばその [c] は [ces] として奏した筈です。

リフレイン時の67小節目では [c] を奏する事はなく、減四度の [bes] を奏しています。これは決して長三度音相当の [a] ではないのです。即ち、「♯11th」としての音を変じて来たアプローチを採ったのだという事が如実に判るアプローチなのです。

14小節目はEm7と進みますが、主旋律の方ではローズが六度下行してオクターヴ・ユニゾンとなる点は注意しておきたい所です。ついつい上行の流れに釣られてしまいそうですが。尚、フルート・パートでの加線が人によっては見辛いかもしれませんが、先行する音群の流れを追っていただければ一目瞭然ですが3度ずつ上行しているだけなので、非常に読みやすい流れであろうと思います。

2拍目で [a] が極点を見ますが、その直後の完全四度下行 [e] というのは一連の流れの三度上行からすれば加線のそれからは突如野に放たれたかの様に思われるかもしれませんが、五線上の四度音程の「玉」の見え方など、こういう点は克服していただきたい所です。ジャズ/ポピュラー音楽方面では、そこそこ名の知れた方が著書で加線の多い楽譜を断罪していたりするので、それに倣ってしまう人が少なくないのでしょうが、この程度の音程跳躍で下線が増えるだけの状況までを否認する様な発言はしてほしくない物だと個人的には思います。

15小節目でのローズでは1拍目でペダル記号を付しております。これは当該部分だけ長音ペダルを使用せよという意味ではなく、ペダル記号が無い所ではペダルを使うなという事を意味しているのではなく、《その位置でペダルを使うのはマスト》という意味合いで注意喚起をしているのです。ペダル記号を配した以上、運指はフリーとなる。それにて大譜表高音部での左手と右手に依る運指の準備なのだという事が自ずと読み取れるでしょう。

一般的に、楽譜にペダル記号が充てられておらずとも奏者は拍節構造を見抜いた上でレガッティモ・ペダルでハーフ・ペダルを使い乍ら、《茲でペダルを使わないとダメだよな》というポイントを見抜かなければならない物です。読み手が察する事で楽譜の側が表記を端折るケースが多々ある中で、私の場合は逆に明示的にしているという訳です。

16小節目の1拍目のコードはD♭△/E♭という2度ベースの型。2拍目ではコード全体から見れば先行和音と然程変化はない「E♭13(♯11)」です。これをポリコードという同義和音の方で解釈すると「D♭aug△7/E♭△」という構造が見えて来て、前後の和音の乙張りがあらためてお判りになろうかと思います。

17小節目では先行和音のそれを引きずり乍らコードはD♭△/E♭7と表記しております。このポリコード表記は [des] を重複しているので和声状況として実質的には「D♭△/E♭△」であるに過ぎません。それでも下声部に属七の体を示しているという事は、《E♭7上のオルタード・テンションとしての1つ= [a]音を簡略化させて属七の体がオルタレーションを許容する》という意味合いで使っております。つまる所、「D♭△/E♭7(♯11)」若しくは「D♭△(♭13)/E♭7」というコードである訳ですが、[as・a] という併存に於て [a] の使用を下声部の「E♭7」の側に主導権を持たせた上での表記として取り扱っているのです。

正直な話、私は本曲でなくともコード・サフィックス表記など「二の次」という考えであるので、楽譜の上でのコード表記というのは非常にぞんざいな扱いで眺めております。その考えが災いして、YouTubeにアップロードする際のコード表記を何度もリテイクをするという辛酸を嘗める事態を引き起こして自分の首を絞めるかの様に自縄自縛に陥る事も少なくありませんが、《楽譜は音符の方が全て》という考えなので、コード譜中心のコンデンス・スコアで即断と自主判断を重視する方々とは対極を為す立場であろうかと思います。

そうした自分自身の姿勢からコード表記を軽視している部分があるのですが、ブログとなると楽譜を掲載するとなると著作権絡みで大概のケースではおいそれと使用できないので文章で伝える必要があります。実際にそういう時の私のコード表記は熟慮を重ねてコード表記の誤りがない様に細心の注意を払うのですが、楽譜上のコード表記となると途端にぞんざいに扱うのが私の悪い癖だと思っていただければ幸いです。それほど楽譜上でのコード表記というのは私にとって《どうでもいい》という扱いなのです。慎重を期してはいるつもりなのですが。

ブログで譜例を扱いたい。そうなるとYouTubeのJASRACとの著作権の包括的契約の恩恵に與って譜例動画を制作しなくてはならない。ですので、私のYouTubeに挙げる譜例動画はフル尺ではなく抜萃かつショート動画となるケースが多いのでありまして、主眼としてはブログでの解説となるので、楽曲の全貌を楽譜として知りたい方からすれば私が蹂躙しているかの様に思われるかもしれませんが、悪意があっての事ではないのです。語りたい部分だけを譜例動画にしているだけの事なのです。

そうして、非常に稀なポリコードの後に同小節4拍目でのコードはB♭m△7(on E♭)が出て来ます。マイナー・メジャー7thの4度ベースは「Calyx」でも出て来ますが、この響きこそが帰着点なのでありましょう。E♭音を根音とするドミナント7thコードの省略形として見立てる事ができますし、メロディック・マイナー・モードでの「Ⅰm△7(on Ⅳ)」という型という事も見立てる事が出来、先行和音のそれらの揺さぶりは、メロディック・マイナー・モードを揺さぶる僅な移旋(モード・チェンジ)の為の物だったという事があらためてお判りになろうかと思います。

18小節目のコードはDm9ですが、一般的にはアヴォイドとされる [h] を拍頭から主旋律に用いている所が実に挑戦的であります。これによりDm9が内含する第3音 [f] とで三全音を形成しているが故の《三全音を包含する副和音》というハーモニー状況を局所的乍らも形成する訳ですが、マイナー・コード上での「♮13th」音の使用というのはそれほど珍しい物ではなく、私が最初に耳にしたのはジョージ・デュークの「Faces in Reflection No.1」の冒頭でした(Am9上でシンセが♮13thを奏する)。

19小節目でもコードは同じくDm9であるのですが、主旋律は1オクターヴ下がってもまだ [h] というアヴォイド を2〜3拍目でこちらは長い音価で使って来ます。機能和声で及び腰になる様な人が「Underdub」の様な類の曲に触れるという事はそうそう無いでしょうが、アヴォイドとやらで尻込みする人は是非とも当該部分を能く耳にしてもらいたいと思わんばかりです。

20小節目のコードはF△(♭13)と表記をしました。決してFaugと片付ける訳には行かなかったのは、[c・des] の併存が見られるからであります。これによりオーギュメントでない事が確定します。

21小節目でもコードは同様ですが、ローズの低音部で [d] が現れるので、実質的には「Dm△7」の響きになっているのです。但し、[d] を根音と採らなかった理由は、ベースが直後に [cis] として遊離的に逃げ、[d] を短前打音的に取り扱っている事に加え、[f] 音を根音とするコードの長七度相当 [e] を極点と見立てて下行フレーズを辿る、オブリガートという解釈からコードは動いていないと解釈しているのです。

尚、同小節での4拍目弱勢でギターはF△を明示的に奏します。仮にも当該部分がオーギュメントとしての関与を受けているのであれば経過和音としてでもこうしたF△を忍ばせる事はしない筈です。ですのでコード表記はオーギュメントではないという事をあらためて念押ししておきたい所です。

22小節目でのコードはCm7ですが、上音となる [es・g・b] というメジャー・トライアドをギターが2フレット分グリッサンドさせて来て、1拍目拍頭で [c] を充填する様にして奏している所はなかなか洒落ています。明確なピッキングではなく左手だけの押弦に依る物でしょう。ソフトなタッピングという事です。

同小節2拍目でのコードは経過和音としてCm△7に進みます。なぜならリフレイン時の同一箇所ではこのCm△7は生じさせる事なく進行するからです。3拍目はB♭6へと進み、4拍目は16分音符分移勢(シンコペーション)を採ってのA♭△(♭13)に進んで、4拍目弱勢(八分裏)でEm7(♯11)へと進んでいる事になります。

この6/4拍子での結句部分のEm7(♯11)は、先述でも取り上げた特殊なコードでありますが、先ほどは触れませんでしたが短和音上での「♯11th」というのは概して短三度忒いのポリコードの様に用いられる事もあります。例えば「Gm/Em」という風に。その「Gm」での [b] が異名同音として [e] を根音と採った時の「♯11th」として見える様になる訳です。何れにしても、副和音での三全音内含という状況は、アーサー・イーグルフィールド・ハル『近代和声の説明と応用』やヒンデミット『作曲の手引』に目を通せば首肯する事が多いと思います。

23小節目1拍目から2拍目にかけて先行和音の掛留となり、2拍目弱勢から「Em7(♭5)」となります。これは実質的に先行和音での [h] がアンサンブルから消えた事に依る物です。主旋律の方でも先行和音では [h] を掛留させつつ、Em7(♭5)となる所で [b] を使っているので、あらためて「Em7(♯11)」というコードの存在が明らかになろうかと思います。コード表記としてお目にかかる例が極めて少なく尻込みしてしまいそうなコードですが、詳らかに分析すれば矢張りこうしたコードの使用実態が判るというワケです。

24小節目のコードはD♭△9で、ベースだけが長前打音的に [c] からの上行導音として入って来ています。

25小節目も同様のD♭△9を掛留させているという事になります。フルートとローズのパートそれぞれの4拍目の最後で連桁を断ち切って音符を明示しているのは、その16分音符のアウフタクトが小節線を飛び越した後続の拍節構造を明示的にする為の策です。

26小節目は6/4拍子を採るのですが、最初の1・2拍目はそれぞれコード・チェンジがあります。この2拍分の歴時に依るハーモニック・リズムを先行小節にこの2小節を付加して本小節を4/4と採るか、2拍分をこちらの小節に付加するかは悩みました。

2/4拍子という構造は本曲では置きたくない。この1拍毎のコード・チェンジは明らかに「D♭△9」のそれとは別個の拍節であり、先行小節とペアとするのは少々無理があろうかと思います。それならば、自ずと6/4拍子を採らざるを得ず、小節内は実質的に [2+4] の構造であるという事がどうにかギターとベースの拍節構造で判断するしかないという事になります。

この先行の2拍のコードチェンジ、C△9 -> B♭(on D)こそを「2/4」拍子で書こうとする人も居られるでしょう。然し乍ら私の記譜の前提として本曲では《2/4拍子を置かない》という前提ですので、自ずとこうした譜面になるという訳です。

同小節3拍目以降はF♯m7(♭5)となりますが、主旋律が [d] という所がオシャレですね。ハーモニー全体からすれば実質的に「D9(on F♯)」なのですが、主旋律だけが [d] を奏する以上、コード表記の慣例から言えば [d] をコード構成音に組み込む必要はなくなります。唯、ハーモニーの実質的な状況は「D9(on F♯)」であるという事はあらためて注意してほしい部分です。

27小節目も先行和音の掛留となりますが、4拍目からアウフタクトでデイヴ・スチュワートに依るローズのソロが開始されます。

28小節目からは、リハーサル・マーク【A】と「ほぼ同様」のコードではあるのですが、リチャード・シンクレアの遊離的なベース・フレーズに加え、コードも少し変わっている箇所があるので、完全に同一のリフレインという訳ではありません。

加えてローズのソロでは敢えて強弱記号などアーティキュレーションを付与しております。かなりメリハリを付けてソロに挑んでいる訳ですが、強弱記号に於て特に記載の無い音は「mf」がデフォルトと思っていただいていただければと思います。そして強弱記号が無いまま漸強/漸弱の松葉記号が充てられている場合は「p」が漸弱の終端、「ff」が全教の終端と思っていただければ幸いです。

無論、実際にはその様にして書かれる事は少なく、ローズの音色変化を楽しむかの様にムラのあるダイナミクスを敢えて付けてソロを採っている様ですが、インプロヴァイズではない様です。ベースと符合しているプレイが多々見受けられるので、フレージングは事前に用意されてアレンジされた物だと推察します。

28小節目のコードはDm7から始まり3拍目からはC△7(on E)です。楽曲冒頭の同一箇所が「C△7/F♯」だった事を考えると、リチャード・シンクレアはかなり自由にフレージングしているという事がお判りでしょう。

29小節目の6/4拍子では、1〜2拍目のコードがE7(♯9)です。2拍目での増九度として [fisis] を充てているは「♯9th」由来の音であるからです。続いて3拍目以降がA7(♭13)となり後続小節でも掛留を採ります。

30小節目。4/4拍子に戻りA7(♭13)が掛留されます。2拍目のローズのソロで [es] と記しておりますが、和声状況から勘案すれば《茲は「♯11th」相当の [dis] が適切なのではないか!?》と思われる方も居られると思いますが、私はブルー五度としての音、つまり五度を変じた音として解釈しました。ブルージィーな音という事です。

ブルージィーな五度として五度をオルタレーションさせるばかりか、直後の3・4拍目でA7(♭13)上では本位十一度となる「♮11th」を執拗なまで使っている以上、茲が [dis - d] という流れでない事はお判りになろうかと思います。ですので [ges - d] として表しているのです。

こうした例の様に、何もかもがドミナント7thコード上でオルタード・テンション表記が罷り通るという訳ではないのです。オルタード・テンションを重視する音を用いるのであれば本位十一度を避ける筈でしょうから斯様な解釈に至る訳です。

31小節目1拍目のコードはB♭で、16分音符の移勢を採って3拍目以降は2度ベースの型となります。私のコード表記のルールとして、ポリコード同士でのメジャー・トライアドには「△」のサフィックスを付与しますが、この様に単なるメジャー・トライアドの時には付与しません。七度音の充填が無いのに付加音がある時(例:「A♭△(♭13)」など)ではサフィックスを用意します。

そもそも、メジャーを「△」のサフィックスで表すというのは、19世紀英国のジョージ・フレンチ・フラワーズ(以下G.F.フラワーズ)に端を発する物であり、ジャズ・フィールドの特権的なサフィックスではないのです。本記事冒頭でも述べた様に、ジャズの和音の暈滃は強い協和音を暈す事から始まり、それが五度音に対する隣音での暈滃=六度音となり付加六が最初であったという事。G.F.フラワーズについて興味のある方は当該ブログ記事をお読みいただければと思います。

32小節目1拍目のコードはGm7で、16分音符の移勢を採っての3拍目はA7add4となっています。実質的には9th音の充填されていない「A7(11)」という表記でも良かろうかと思います。通常ならばアヴォイドである「♮11th」をこうして使って来るのは機能和声的な世界観を標榜してはいないという事があらためてお判りになろうかと思います。

33小節目1拍目でのコードはC(on E)という3度ベースから入り、4拍目でAm7に進行するという形。互いのコードのコモン・トーンは [c・e・g] なのでありますから [a] を装飾的に挟み込んでベースにも明示的に弾いてもらう事でAm7は成立する訳です。

但し、同箇所ではローズが [a - b] という風にフレージングする事から、Am7はAフリジアンを念頭に置いている事となり、単に先行和音の「C(on E)」のコモン・トーンが持続するだけの流れという風に安堵してしまうとAm7に於ける重要なモード・チェンジをコモン・トーンを用いるだけでやり過ごしてしまう可能性が高くなるので、そういう意味でも緻密に計算されている楽曲だと思います。

34小節目のコードはBaugで、リフレイン前は「B7(♭13)」でした。この表記をそのまま適用しても良かろうにと思われるかもしれませんが、7th音相当の [a] はコードとして一切奏されておらず [fis] =5th と [g] =♭13th の併存も無い。コードが「Baug」の表記に変わったのだと実感すると2拍目弱勢ではコードがBへと更に変化する訳です。

つまり [fisis - fis] という変化をわざわざ付けている訳です。こうした状況を「B7(♭13)」として一括りできる訳もありません。

ですので、リフレイン時に於てもオリジナルの流れを踏襲はしてはいても、適宜変化させているのが本曲の特徴のひとつなのだと解釈してもらえれば、本曲への理解は更に進むであろうと思います。覚える側からすれば覚える事が少ない方がシンプルで済みますが、曲の現実がそうしたシンプルな体系に留めようとしていない事はお判り下さい。

同小節のBaug -> Bという推移はすぐに終わり、3〜4拍目ではEm7(on B)-> Em△7という風に進みます。3拍目のコードは5度ベースの型であり、それをベースは強行したままEm△7となるので、厳密には「Em△7(on B)」であります。その付与が無くともコードは [d - dis] として変じているだけで1拍目から [h] を奏している事で、次の小節のコードにオンコード表記を被せたくなかったのですね。そうしたレイアウト上の制約があって、《茲は態々充てなくとも大丈夫だろう》という解釈に至っての事です。

仮にもオンコードとしての下部付加音が上部和音外音であるならばレイアウトが犇めきあっていようが強行したと思います。そうした事も加味しての対応なのでご容赦ください。

35小節目はE♭m7へ進みます。ローズの4拍目のケツでは [g] というアンティシペーション(先取音)を確認できますが、これはE♭m7とは無関係であります。私が注目するのはベースが3拍目に [f] をさらりと辷りこませる所ですが。楽理的には上接刺繍音という事になります。同度進行だけでは味気ないでしょうし、こうして揺さぶりをかける訳です。全音音程での隣音ですが、力瘤が蓄えられた様になります。

ギター・パートに目を遣ると、1フレット下からのスライドを要求しています。尚、本譜例動画では2フレット以上の急滑奏をグリッサンドとしており、2フレット未満つまり1フレットの急滑奏はスライドという風に位置付けております。ハンマリングやプリングでは押弦した指とは別の指での帰着となる訳ですが、スライドやグリッサンドは押弦した指が帰着しても同一であるという所が特徴的ですが、スライドとグリッサンドはその様に分けております。

36小節目はパラレル・モーションでEm7へ進みます。先行和音からの平行進行ですので調的な脈絡が希薄な所へ進める訳ですが、ローズのフレージングは調域が単に半音上がったかの様に為されていないのは遉のフレージングです。

ローズは4拍目で更にアンティシペーションの [as] を奏するのですが、《これは次のコードへ半音上がっただけのアプローチではないのか!?》と言い出す人が居るかもしれませんが、その前では調域の半音上昇を隠匿した上でコチラは「上行導音」として聴かせてのアンティシペーションだという乙張りを見抜いて欲しい所です。

37小節目はFm69と進みます。移勢されたアンティシペーションからFm69上で「♮11th」相当の音も忍ばせているのはデイヴ・スチュワートらしい選択だと思います。つまり「Fm13」という状況の [9・11・13] 度を誘っている様な動きなのです。

同小節4拍目弱勢では、ギターが脈絡の希薄な [a・c] を弾くのですが、次のコードへの下行導音としての揺さぶりなのだと思います。実際には相当聴き取りにくいとは思いますが [a] が鳴っています。

38小節目ではシンプルにFm7というコードになり、先行和音が7th音を纏わずに上音を装飾していたのとは異なり、7th音を置くというメリハリが現れています。4拍目でのベースは「fret buzz」と称している所で [as - bes - b] という半音上昇のダブルクロマティック内に、減四度である [bes] を生じていますがこれは決してメジャー3rdではないので減四度として表しているのです。

39小節目1拍目のコードはG7sus4をギターが奏しておりますが、ローズは臆する事なく1拍目弱勢で [b] と2拍目弱勢で [des] を奏しております(笑)。何故こういうアプローチが可能なのか!? それは推察するしかありませんが、G7sus4が内含する [d・f] という短三度が [b・des] の短三度と「等しく」捉えているからでしょう。即ちデイヴ・スチュワートは二全音忒いとなる調域としての「E♭7sus4」を複調的に捉えているが故のアプローチなのでしょう。

sus4コードが四度堆積(クォータル・ハーモニー)と捉え、半音階がクォータル・ハーモニーの断片且つ、調性を上手い事叛き乍ら中立的に振る舞うコードと解釈すれば、sus4コード上で異なる音度由来のクォータル・ハーモニーを見出せるのは必然であると言えるでしょう。

それがあまりに突拍子も無い音にしかならなければ変なフレーズになりかねませんが、この様に読み取れる範囲の音であるが故に、それほど奇異には捉えたりはしないのでしょう。

同小節3拍目は16分音符の移勢を採ってのFsus4へ進みます。先行和音が一全音忒いとなるクォータル・ハーモニーであるからこそ、和音外音のアプローチとして「二全音」忒いの調域を見ていたという事がこれらの連なりからあらためて見えて来ます。

そうして4拍目では [as] が実質的には後続和音でのアンティシペーション [gis] ではあるのですが(タイで移勢しているのではなくスラー)、G7sus4 -> Fsus4 というコード進行間で「E♭7sus4」という併存状態を串刺ししていると私は解釈しているので、最後の最後にも [as] を使ったと判断しているのです。

40小節目は非常に奇天烈なコードです。1拍目はG♯m(on D♯)で、3拍目ではG♯m(on A)という風になります。G♯フリジアンを想起しているのでしょう。ですので3拍目以降はEメジャー(ホ長調)を想起した上での「Ⅲm7/Ⅳ」という型であり、下属音を根音とした「Ⅳ△13(♯11)」の断片であるという訳でもあります。これはフリジアン・スーパートニックという訳でもあるのです。

41小節目1拍目はEm7(11)で、3拍目は16分音符移勢を採ってコードはシンプルにEmへと変化します。ローズが下接刺繍音として [a] を奏しているので、和声的にシンプルな体へ変化しても和声的な響きを装飾しているという訳です。

42小節目もコードはEmが続き、ローズの [fis] が上接刺繍音として作用しているという状況なので、ここでも和声的な響き自体が装飾されるという訳です。

43小節目はB♭m△7(on E♭)という4度ベースの型です。先程は触れませんでしたが、マイナー・メジャー7thの4度ベースというコードは概してギター・ヴォイシングの場合、オンコードの下部付加音の方を根音とするドミナント7thコードの型に類する様に使われる時もあります。

例えば「E♭7(9、♯11)」という風に。勿論こうした場合は本来の和音構成音としては存在しなかった [g] が充填されている事になるのでコードとしては両者は別物なのですが、ギター・ヴォイシングとして3・5・7度の何れかが省略される時はままあります。そうした省略された状況であってもコードの認識としてはドミナント7thコードを念頭に置いた解釈をする人もあれば、斯様な「B♭m△7(on E♭)」を聴いてしまうと、本来和音構成音に無い音を類推してしまってドミナント7thコードの型を充ててしまうという人も居たりします。

そうしたケースも考えられる中で私は「B♭m△7(on E♭)」という表記を選択しているという訳ですのであらためてお判りいただければと思います。

44小節目もコードはB♭m△7(on E♭)が続きます。3拍目でベースが [fes] を奏していますが、これは [b] から見たブルー五度と解釈しました。マイナー・メジャー7thコード上の「♯11th」も綺麗に響くのですが、和声的関与としては解釈しませんでした。

45小節目のコードはDm7へ進みますが、ローズは [e] という拍頭での倚音とそのすぐ後の下行形での上接刺繍音で装飾を施しております。勿論2拍目での二重の [g] と [e] の逸行音という和音外音も旋律に弾みを付けているのであり、4拍目は実質的に [f] が短前打音的に強勢に置かれているという訳です。連衡を分断させたので4拍目拍頭を「おや!?」と思われるかもしれませんが、拍頭の短前打音的に置かれる32分音符への注意喚起と前後の拍節感に伴う連行の分断という判断です。

46小節目のコードはEm(on D)という7度ベースですが、ローズの1拍目には [as] と表しているので、和音外音であってもその [as] はEから見た長三度相当の [gis] の方に「判断のしやすさ」を求めようとする人が居られるかもしれません。[gis] が適切な場合というのは根音を同じくする同位和音=即ち根音を共有する長三和音と短三和音によるポリコードがあって初めて成立する前提です。

本曲の場合、当該箇所は同位和音に伴う《架空の》長三和音側の脈絡なのではなく、短和音上で生ずる減四度とするのが適切であろうと思われます。その減四度がオルタレーションの手を緩め完全四度へと回帰する事で [as - a] という増一度進行を生じているのです。[fis] から連なる半音階上行順次進行 [fis - g - as - a] という流れであり、半音階と片付けるのは容易ですが、その半音階も単なる半音の連鎖ではない事はあらためてお判りいただきたいと思います。

短和音上の減四度という響きは、スティーリー・ダンの「Black Friday」のサビの低い方を歌う内声の動きが参考になる事でしょう。過去にも私のブログ記事で取り上げているので興味のある方はブログ内検索をかけていただければ幾つも拾って来れるので参考にしていただければ幸いです。

47小節目のコードはFaug△7で、48小節目も同様ですので此処は2小節まとめて語る事にしますが、[f] を基音とするモード・スケールとしてデイヴ・スチュワートは第7音相当の音はフレージングしておりません。即ちメジャー7th相当の [e] はギターが示唆している訳です。

何よりこの47〜48小節目でのデイヴ・スチュワートの音使いに瞠目すべきは、音階の第2音を増二度としての [gis] を用いている点にあります。[d] 由来の音が無いのでモード・スケールは確定は出来ませんが、想起しているのは「Eaug/Faug」なのであろうかと思います。その上で「Eaug」という増三和音をオルタレーション前の「E△」との揺さぶりを線的に用いているのであろうと思います。いずれにしても、曲中のローズのプレイに於て非常に美しい箇所のひとつでもありましょう。

49小節目ですが、茲は続く50小節目との2小節を5/4拍子と解釈する事にしました。合計10拍として充填されるのであれば4/4と6/4拍子の組み合わせで構成させれば良かろうにと思われるかもしれませんが、ギターやベースの伴奏のそれが5拍子ずつの拍節感と解釈するに相応しいと思い、本箇所では5/4拍子を2小節続ける事にしたのです。まあしかし、茲から4小節は本曲のローズ・ソロの真骨頂とも呼べる部分なので、解説する側としても力瘤を蓄えて語りたい部分であります。

49小節1拍目でのコードはCm7から入ります。そうして2拍目では経過和音的に「Gaug」を介して直後の3拍目でB♭7へと進みます。

尚、2拍目でのギターに [b] の短前打音を充てておりますが、八分裏の拍頭となる [h] にスタッカーチシモが現れている様に、強弱として強いアクセントに加えて、その [h] の位置が八分音符の拍頭である事を同時に示しているので、直前の短前打音 [b] は食い気味に入る必要があります。

同小節4拍目はA♭69へと進み、5拍目は後続小節の掛留を採って「漸く」歴時の長い音符を見付ける訳ですが、ギターのフィル・ミラーは作曲者なだけあって、能くもまあ細かくコードを追随していると思います。そうした期待を裏切らずに、フレージングを「歪つに」奏するデイヴ・スチュワートの技量にもあらためて驚かされます。

50小節目の1拍目は先行和音の掛留です。2拍目のコードE7add4は長九度音の充填の無い「E11」と見立てても差し支えは無いでしょう。抑もドミナント7thコード上での「♮11th」は [7・9・11] 度音とで基底和音とポリコードを誘発し、調的に眺めても後続の解決先を先取りしている状況となり、和声的な響きは実質的に複調を喚起する状況になります。

尚、同小節に於けるローズの高音部に書かれる右手による二分音符の [h] に注意しつつ、この掛留は長音ペダルに頼ってはならず、[h] よりも高位にある音群を「左手」で奏する必要があるという風に明記しているのです。その際2拍目の左手は「付点十六分4連符」が生じている所も注意されたい部分です。

通常連音符というのは「単純音符」の歴時を分割する物ですから、付点音符からの連符表記に不慣れな人もおられるかもしれませんが、付点十六分とは本来《32分音符のパルスが3つ充填》される訳ですが、付点十六分4連符となると、その32分音符のパルス3つ分を4分割という事を意味するのです。

同小節4拍目は16分音符の移勢を採ってのG7(♯9)/Bという3度ベースの型に進みます。同小節4拍目でのローズの半音上行進行を確認していただくと、[g - as - a] という風に、G7(♯9)というコード上で、和声的にではなく線的な使用が許されるのは [g・as] のみです。[a] は [ais] として和声的に用いられる為、この様に臆する事なく忍ばされている事を鑑みるとデイヴ・スチュワート及びメンバーは「G△」および「Gm7」という同位和音に依る想起でアプローチを採っているのかもしれません。

また、同小節のベースの5拍目でも最後に [a] が置かれている様に、G7(♯9)というコードに対して単一の調性で眺めていたら通常は選択する事のできない [a] であります。この遊離的なフレージングが許容されるのは複調を視野に入れていなければ無理です。つまり、同位和音のアプローチもこうした遊離的なベースのフレージングも複調が視野に入っているアプローチなのだという事が鍵盤からもベースからも判るのです。

51小節目は本曲に於て最大限に注目する必要のある2点のひとつです。3拍目の9連符でのローズは [e] を奏して来ます。これは、下部付加音 [des] から見た時の増九度という状況に等しいので、マルセル・ビッチュの『調性和声概要』に載せられる短調下中音上の増九度という音脈です。

但し、増九度という派生音ではない本位九度をギターが奏する状況でもあります。加えて、茲では「D♭△7(♯9)」というコードを想起しようとも [f] の充填が無いので、ビッチュの状況とは少々異なる物です。

然し乍ら、デイヴ・スチュワートは《メジャー7thコード上の増九度》という音脈を恣意的に利用しようと企図している訳です。実際のコードは「A♭△/D♭」でしかないのですが。

そこでデイヴ・スチュワートは既存の和音「A♭」に対して揺さぶりをかけるのです。このコードが内含する [c - es] という短三度に対して [his - e] の様に思わせる様に減四度を形成するのです。通常 [c - e] という「長三度」を見越してしまうとこの設計は狂ってしまいます。

敢えて恣意的に「減四度」を形成すると、この転回音程は増五度である訳ですから増和音を見立てて既存の音程の主客転倒を起こさせる訳です。すると、既存のコード「A♭△」が持っている [as] は [e] 上からは [gis] という異名同音に置換する事が可能で、同様にして「A♭△」が持って居た [es] を [e] から見た [dis] に置換させる事が可能となり、結果的に [e・gis ・his・dis] という上音を生み、下部付加音を [cis] に置き換えると宛も「C♯m△9」という状況での第3音= [e] を用いているかの様に置換できてしまうのです。

こうした異名同音の置換は国内の書籍では属啓成が詳らかに述べておりますし、トリスタン和音の多義的な読み替えにも繋がる援用であると言えるでしょう。

つまり、「A♭△」というコードの基本形を半音音程数で観測すると [4・3] というステップ数なのですが、ここに [4・4] という仮定を与えると(ビッチュの長七・増九を呼び起こす増音程化)、その [4] を何某かの短三度として新たな音程割譲を見出す事が可能となります。そこで [4・3・1] という状況を形成すると、[1] は通常の和音形成に於て根音と長七度との転回に置き換える事が可能であり、和音の見立ての主従関係を別の同義音程和音として見立てる訳です。

例えば「Bdim△7」というコードまたは「Bm△7(♭5)」の和音構成音の半音音程数を [3・3・5] を例に挙げれば、そこで生ずる音程数 [5] を更に分割して新たな [3・2] または [2・3] を形成すれば全く新しいモード形成と音脈が生ずるのは自明です。[h・d・f・ais] という所に [g] か [gis] を新たな音程形成として加えると、前者の [g] が加われば「G7(♯9)」を形成する事となり、後者の [gis] を加えれば「G♯m69(♭5)」というコードを生む様に拡大させる事が可能という訳です。

3拍目の9連符では左手で [as] が僅かに忍ばされているのも特徴的なプレイです。4拍目以降の半拍7連やら付点八分4連などは、正直な所16分音符が歪つに演奏されていると思っていただいて差し支えないのですが、《歪つな状況の可視化》する事を第一の目的としているので、読み手からはとても読みづらい楽譜となっています。唯、私の譜例動画は実際の演奏をどれだけ可視化するか!? という事を最大限重視しており、その具現化の為にはブライアン・ファーニホウをも遵奉し乍ら斯様に採譜しております。

52小節目の1〜2拍目は先行和音が続行しており、ローズの歪つな演奏も続行しております。同小節3拍目ではG△/C、4拍目でB♭add9/E♭という風に1拍毎のコード・チェンジとなっています。

53〜54小節目はFm7(♭5)というコードとなり、54小節目でローズのソロは終わるという事になります。54小節目でのローズのそれは、低音部で3声部となる独立した動きを書いており、高音部を単声部として表しているので、ローズのソロのシメは4声部の独立した運指で、デイヴ・スチュワートもF.リストの超絶技巧を学んだのだろうなあと思わせる様な運指を見せていると思われます。2手で四声部ですからね。

55小節目からはリフレインとなりますが、ベースが遊離的なフレージングをしている事もありコードが微妙に異なる箇所があります。同小節1拍目こそD7sus4で同様ですが、3拍目弱勢ではC△7(on E)と変化します。楽曲冒頭ではベースが [fis] を奏していましたからね。

また、リフレイン時のローズはテンポが早まって走っている事もあり、開始部の状況とは少々変わって歪つな演奏が少々困難になって来ている為か、フルートとの拍節がほぼ揃って演奏されます。これによりポリメトリックの状況が少なくなっているというのも特徴的な側面であろうと思います。

56小節も同様でE7(♯9、13)-> A7(♯9、♭13)と進行し、後続の6/4拍子を採る57小節目でもA7(♯9、♭13)が合計8拍続くというのは開始部同様です。

58小節目も同様でB♭△/Cと進行します。

59小節目ですが、5小節目の所でリディアン♯2を語った様に、そこでは「C11」と表記していた事から詳しい説明が必要だったのでありますが、ギターのインタープレイも重要な要素でありました。然し乍ら本箇所では58小節目のB♭△/Cをそのまま引きずる様にプレイされているだけで「C11」とまでは形成されておりません。

それというのも、5小節目の時の様にベースは「C△」を補完する様なフレージングにはなっていないからですが、新たに本曲でインプロヴァイズを企図した人が現れた時に、本箇所にて「A7/C7」という短三度忒いによるポリコードを想起しても何ら構わないと思います。

斯様なポリコードを想起し乍らひとつのモード・スケールとして対応させるとすればその場合Aムーリッシュ・フリジアン・スケールという9音音階を充てるのも良かろうかと思います。余談ではありますが、ムーリッシュ・フリジアン・スケールとは通常のフリジアンに対して長三度と導音(=長七度)を付与する音階であります。

同小節3拍目での16分音符の移勢を採った箇所でA7の姿を見せて来ます。本小節ではA7として解釈せざるを得ないアンサンブルになっているので複調的なアプローチとしては解釈しません。

60〜64小節目もコード進行は同様ですので割愛します。

65小節目もコード自体はFm11でリフレイン前と同様なのですが、ローズが3度を採った二声でハモらせて来るのが特徴的なので敢えて言及する事にしました。

66小節目もコードは同様なので割愛します。

67小節目はコードそのものはEm7(♯11)と変化はないのですが、先述した様に本小節の方がEm7(♯11)という体を聴き取りやすいであろうと思うので、あらためて念押ししておく為にも言及しておきました。決して「Em7(♭5)」ではない事がお判りいただけるかと思います。

68〜69小節目はEm7で同様なのですが、69小節目でのローズの7連符の箇所は、巧みに16分音符をずんぐりと歪つに奏しているのが絶妙なので、その歪つな様を敢えて具現化しているという訳です。こういう状況である事を捉えると、単なる16分音符として書く事が莫迦らしくなって来たりもします。

まあ楽譜とは、読み手に優しく均して楽譜には直接書かれる事のない《音符の行間》を弾き手の解釈を落とし込むというのが必要なローカライズがあってこそ、という側面も重視されるものなので、読み手を蹂躙するかの様にローカライズなど一切考慮していない楽譜を目にすると、相当な労劬を強いられる様でゲンナリしそうになる事もあるのですが、楽譜とその音楽が持つ魅力の本性が一気に判ってワクワクさせるという側面もあるので、決して忌避なさらずに読んでいただきたいと思います。

70小節目は1拍目のみD♭△/E♭の2度ベースで2〜4拍目をB♭m△7(on E♭)という4度ベースの型で表記。リフレイン前とは若干異なります。加えて、4拍目でのベースは [f] へ遊離的なフレージングを採るので、4拍目のみ抜萃すれば局所的に「B♭m△7(on F)」という風に5度ベースになっていますが、上声部はヴォイシングも同様でベースだけが弱拍で遊離的にしている状況なので、コード表記としては変えずに表しました。

71小節目もベースは [es] よりも [f] を優先するかの様にして叛いて来ますが、フレージングの惰性感を揺さぶる為の隣音への移動に過ぎないと私は解釈しているので、茲でもコード表記は先行小節と変わらないという解釈です。

72〜73小節目のコードはDm9ですが、特段語る所はありません。

74〜75小節目もリフレイン前と同様、コードは「F△(♭13)」に違いはありませんが、75小節目でのローズの左手で刻む7連符は注意を要したい所です。なにせ茲でも7連符を忍ばせて来るのですから驚きです。騙されたと思って7連符をあらためて充ててみればその演奏力の凄さを思い知る事でしょう。

同小節4拍目でのフルートは、アンブシュアに伴う微分音の音程変化が辷り込ませているので、短い音価ではありますが決して看過できないので微分音表記で表しております。各微小音程の変化量は幹音からの変化量をセント数で表している物です。

76小節目ではA♭△/B♭の前のコードが22小節目とは若干異なります。本小節の全体の流れとしてCm7 -> Cm7(on B♭)-> A♭△/B♭ -> Em7(♭5)という進行へと変更されているのです。

22小節目では6/4拍子を採る本小節部分での結句部分は「Em7(♯11)」となってから後続小節「Em7(♭5)」という風な乙張りが効いていたのですが、本小節ではハーフ・ディミニッシュのまま77小節目にも掛留されているというのが特徴です。

コードに変化が起こった原因はギターが演奏を変えているからに他ありませんが、本曲ではローズが殆どが片手で弾いている事もあり、ギターのプレイがハーモニーを大きく左右する訳です。

加えて、ベースもアレンジされたブレイクを除けば過程でのプレイは非常に自由にフレージングしているので、これもまたコード全体を変える要因になっております。ですので、本曲は「Mumps」と比して短い曲ではあるのですが、リフレインが生じてもリフレインとして全体を省略して語る事のできない状況が多発しているという訳です。

78〜79小節目はD♭△9となり、79小節目でのローズの和声を与える箇所ではリフレイン前とは音域を下げて若干変えて来ておりますが、コードが変化するという訳ではありません。

80小節目の6/4拍子のコードも20小節目と同様で、3拍目から後続81小節目までの合計8拍をFm7(♭5)を奏するという事になります。

82小節目は茲からコーダ部ですが、本小節でのコードはおそらくデイヴ・スチュワートに依るアレンジに伴うポリコードであろうと推察します。まあ何にせよ茲のコードはA♯△/B△add4となるのでペレアス和音の下声部に更にadd4を付与した事に等しい訳ですが、茲をポリコードと感じ取れずに単に「B△7」と採ってしまう人にはこれまで結構遭遇しましたが、そうした人々の特徴は [e] をまず聴き取れていないという事です。

加えて、add4という見慣れぬコード表記の側から尻込みしてしまい、既知の表記に靡いてしまう人というのも恐らく相当数居られるのではないかと思うのです。

今回の様なA♯△/B△add4という七声のコードという形を採らずにペレアス和音の様にA♯△/B△という六声の和声的状況だったとしても、このポリコードが示唆しているのは「Ⅰ度調とⅦ度調」なので、それら2つの音組織を一絡げに扱えば自ずと半音階が生ずる訳ですね。

ですのでフルートは「ほぼ」半音階である ‘Eleven notes scale’ を使う訳です。つまり、半音階の内どれか一つの音程を全音として充填するという物。フルートの上行フレーズは [e - fis] が全音なのです。茲は完全なる半音階ではありませんので能々聴きとっていただきたい所です。

83小節目ではコードは一般的なB△9(♯11)へと僅かに変化をしますが、フルートはこの一般的なコードの方で下行クロマティックの形を採る訳ですね。こういうフレージングの選択が実に非凡であり、遉と言わざるを得ません。凡庸な者ならば82小節目で半音階を満たして来て相応しいでしょうから。

84小節目はA△7(♯11)となり、本箇所から実質的にA△7の掛留となり、ベースが下部付加音として適宜動く訳ですが、本小節のみAリディアンを想起し、その後はAメジャーに推移するという風に解釈するのが適切であろうかと思います。

85小節目はA△7(on C♯)となり3度ベースの型となります。本小節からAメジャーを想起して問題はないでしょう。

86小節目はA△7(on D)という4度ベース。1拍目拍頭でベースが重音を奏しているのは注意していただきたい点です。尚、2拍目でのフルートに目を遣るとスラッシュ付きの符頭が現れている事が確認できますが、これはブレスを強調する為に使われる現代的記譜法のひとつでもあり、『New Music Vocabulary』 の著者ハワード・リサッティに依るとヴェルナー・ハイダーの使用とする典拠を示しています。音としては、それこそ尺八の様にブレスを強調するかの様なものと思っていただければイメージが伝わりやすいかと思います。

念の為に付言しておくと、上掲書籍タイトルに用いられる 'New Music' とは日本国内で広く使われる歌謡曲の意味合いでの「ニュー・ミュージック」とは全く意を異にする物で、「現代音楽」の意味でありますので、日本語で適切に意訳すれば『現代音楽の語法』という意味合いになるので注意をされ度し。

87小節目はA△7(on B)という2度ベース。3拍目でのギターがグリッサンドを介しているのが注意点となります。

88小節目は下部付加音のないA△7となり、4拍目の際にギターがプリング・オフを忍ばせているという所も注目点です。

89小節目もコードは同様のA△7で、1拍目のギターの短前打音の後にアクセントが置かれていますが、このアクセント記号は強弱の度合いを示しているのではなく《強勢の位置》を示す物です。つまるところ、短前打音は実質的に先行小節の後打音的に位置しているのだという事を示すものです。後打音として書いても良いのですが、拍子のレイアウトとしてちょうど画面が切り替わるので、後打音の表記は避けたという訳です。

尚、本小節でもフルートでスラッシュ付き符頭を確認できますのでご注意下さい。

90小節目のコードはA△7(9)で、終止和音のA△7まで同様です。カッコで括った「9th」表記は、伴奏としてのコードの響きが「9th」を含む時もあるという状況です。フルートはアンブシュアに伴う微分音が多発します。微分音というイントネーションで乙張りを付けたフレージングを施しているという事です。

以降94小節目までも同様で、95小節目は「poco a poco」なので、次第に少しずつテンポを遅めるという事です。

96小節目からはフルートのトリルが顕著なのですが、私は当初、実際に採譜するまでは単なる「tr」という略記号だけで済まそうと企図していたのですが、過程のアンブシュアに伴う微分音をはじめトリルの速度の変化を勘案すると《こりゃ連符で記した方が正確だわ》と判断したので連符で表記する事にしました。

とはいえ、Finaleという唯でさえ編集の難しいソフトでこういう連符の取扱いというのは、私はもう既にFinaleを30年以上使い続けてはいるものの、今だに煩わしく感ずる位です(笑)。バージョン2.61の頃から使っているのですが。まだリング綴じのマニュアルで。バージョン3ではくるみ製本マニュアルに変化したという。バージョン3でも28年前の事ですからね。

そうして100小節目までテンポを落として、101小節目でのフルートは再びアンブシュアに依る微分音があります。

その後102〜103小節目までが「A△7(9)」というコードの関与という事になります。また、これら2小節のギターはアルペジオを弾きつつも「V」という、歌ならば息継ぎを示すブレスマークを与えているのですが、要はブレスマーク以前のアルペジオでの延音を一旦切って呉れ、という事を示しているのです。延ばす必要はないという事です。

そうして104〜105小節目のコードはA△7と表記を変えて終止という事になります。とはいえローズは最高音で [h] を鳴らしているので「A△9」なのでは!? と思われる方も居られるでしょう。私はこの最高音 [h] を「旋律」と捉えています。ですのでコード表記は「A△7」なのです。

105小節目も、和声的状況としては「A△9」なのですが、ローズの最高音を旋律と捉えてsいるので、そのまま引き続きA△7という事なのです。

尚、終止部となる本小節はカデンツァですので、小節内の歴時はフリーな拍節構造として音符が充填される事となります。それにより、楽曲冒頭の不完全小節が終止部で拍子を補完する事なく楽曲が終わる為、本来ならば終止部の不完全小節は15/16拍子分の歴時で埋まれば良い所を、カデンツァがその効用および慣例を掻き消して終止する、という事になっているのです。

フルートは2chマスター制作時のオーバー・ダブなのでしょう。テープスピードを速めて2トラック・マスターへ録音しているのであろうと思われます。これにて、「水溜りの水面下」という意味と、「オーバーダブに沈んでいく原曲」というダブルミーニングが「Underdub」という風になるという事も見えて来る訳です。もしかすると、ドイツ語での ‘Und er dubios’ (=そして、あいつは怪しい)という意味も仄かに匂わせる様な意味合いも含んでいるかもしれません。

まあしかし正直な所、現在のCDでリリースされている音源ではこの終止部の状況を普通の状態で聴く事はまず無理であろうと思います。それというのも、この終止部はWavesのL16を挿して合計100dBを超えるゲインのノーマライズ処理が必要であるからで、最後のフルートのテープのピッチ上がりのギミックも普通は聴き取れないかと思います。